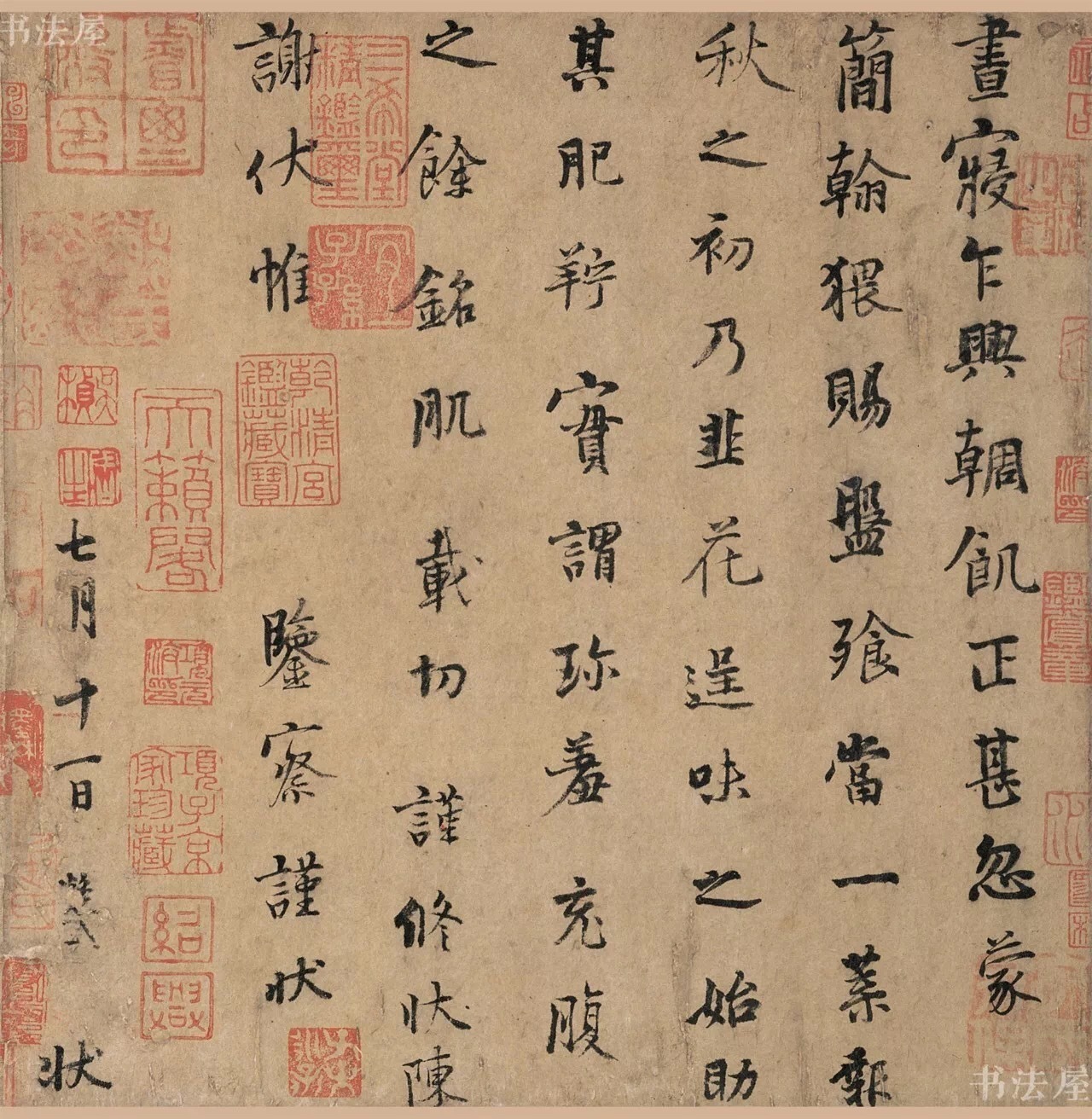

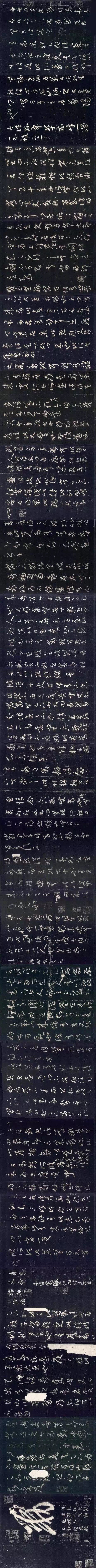

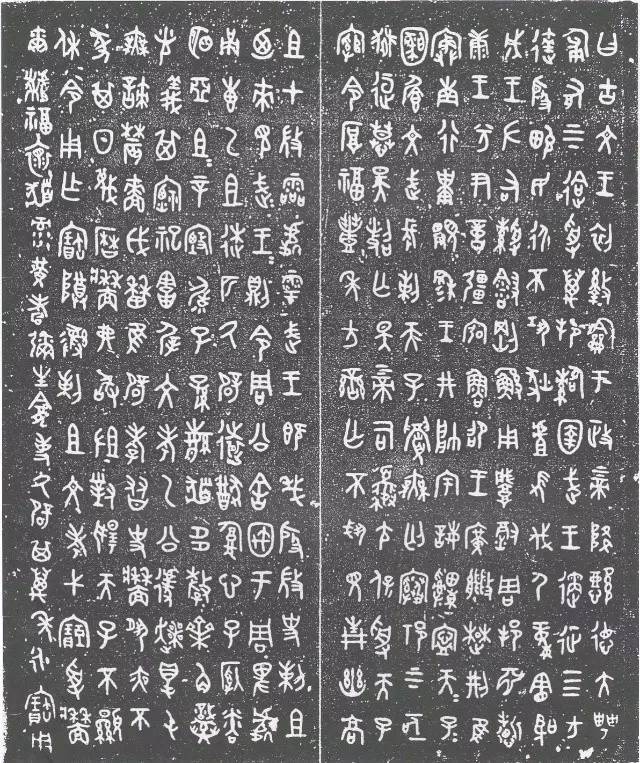

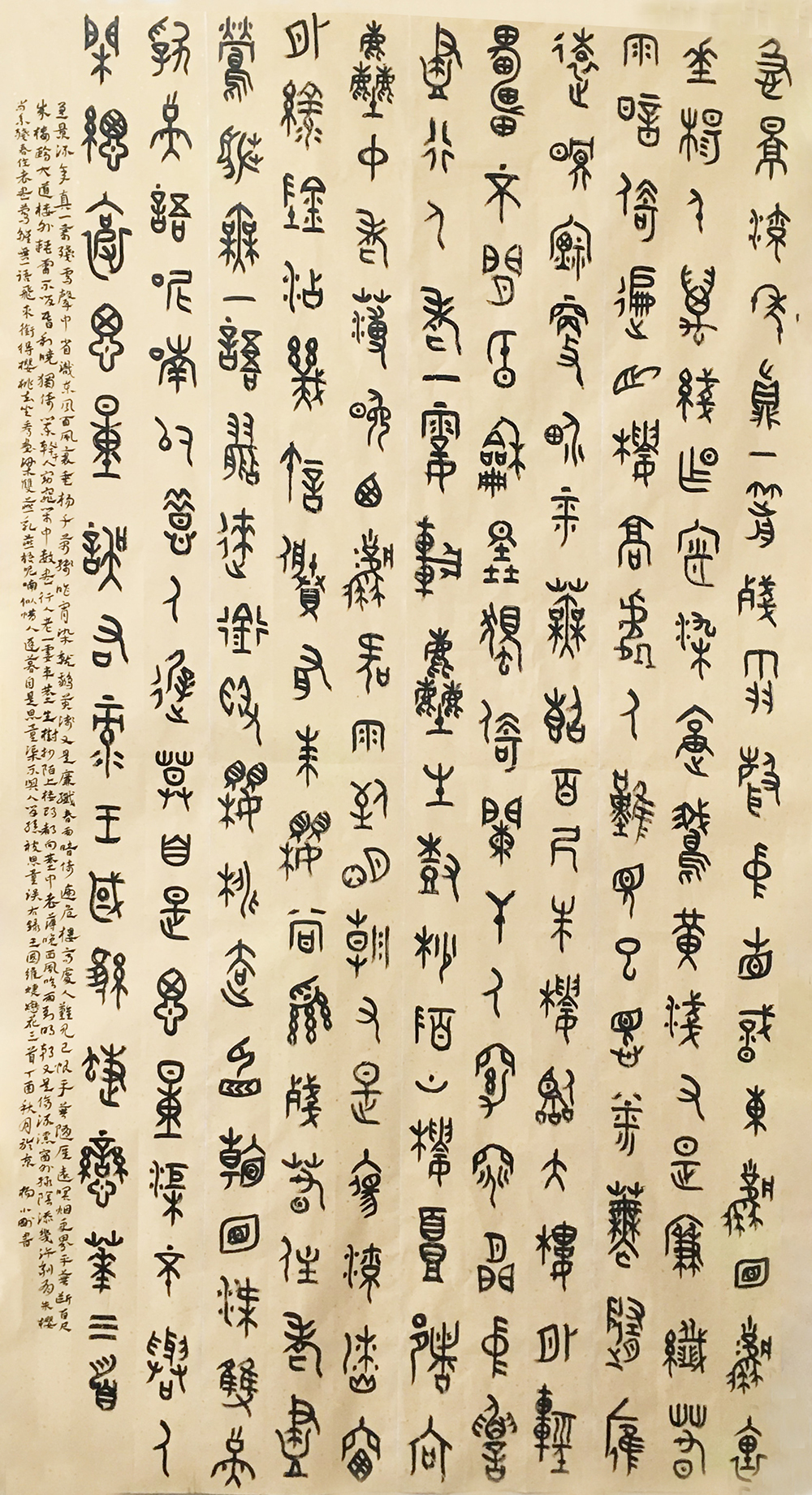

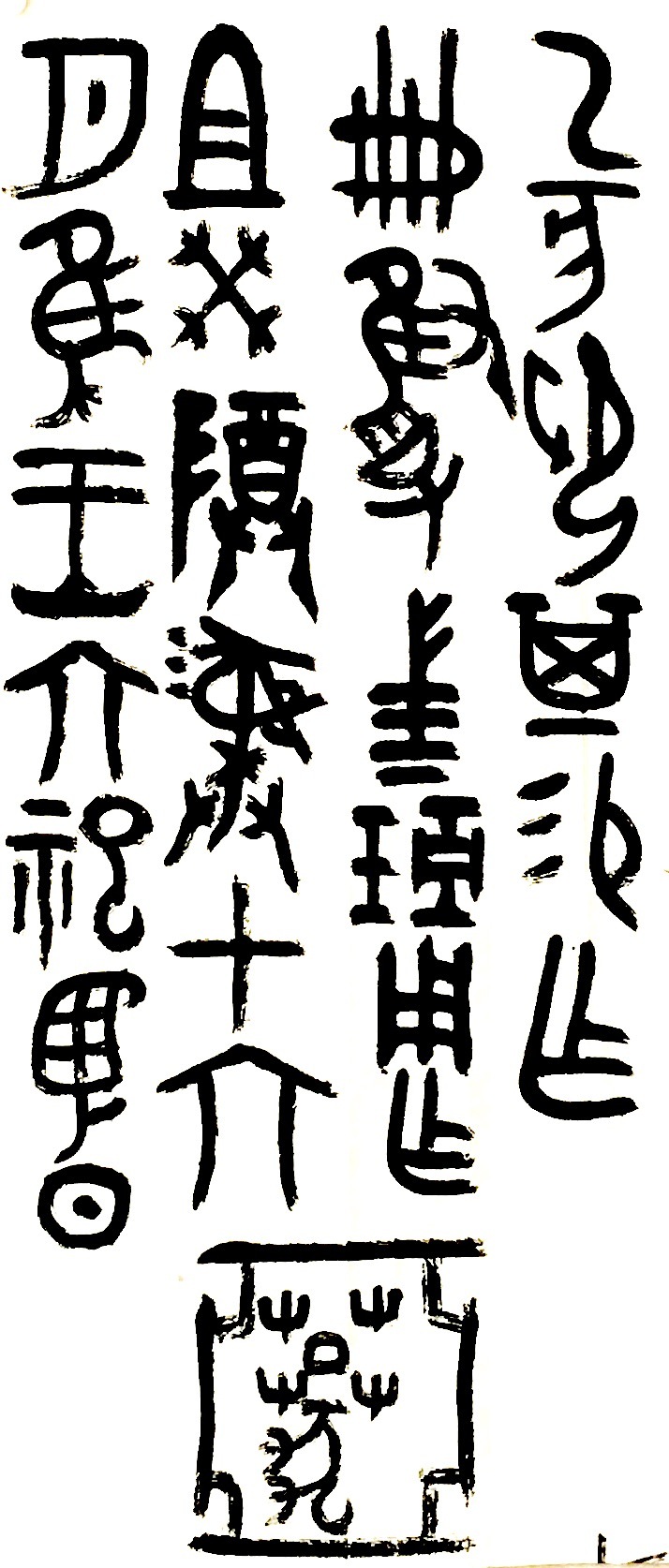

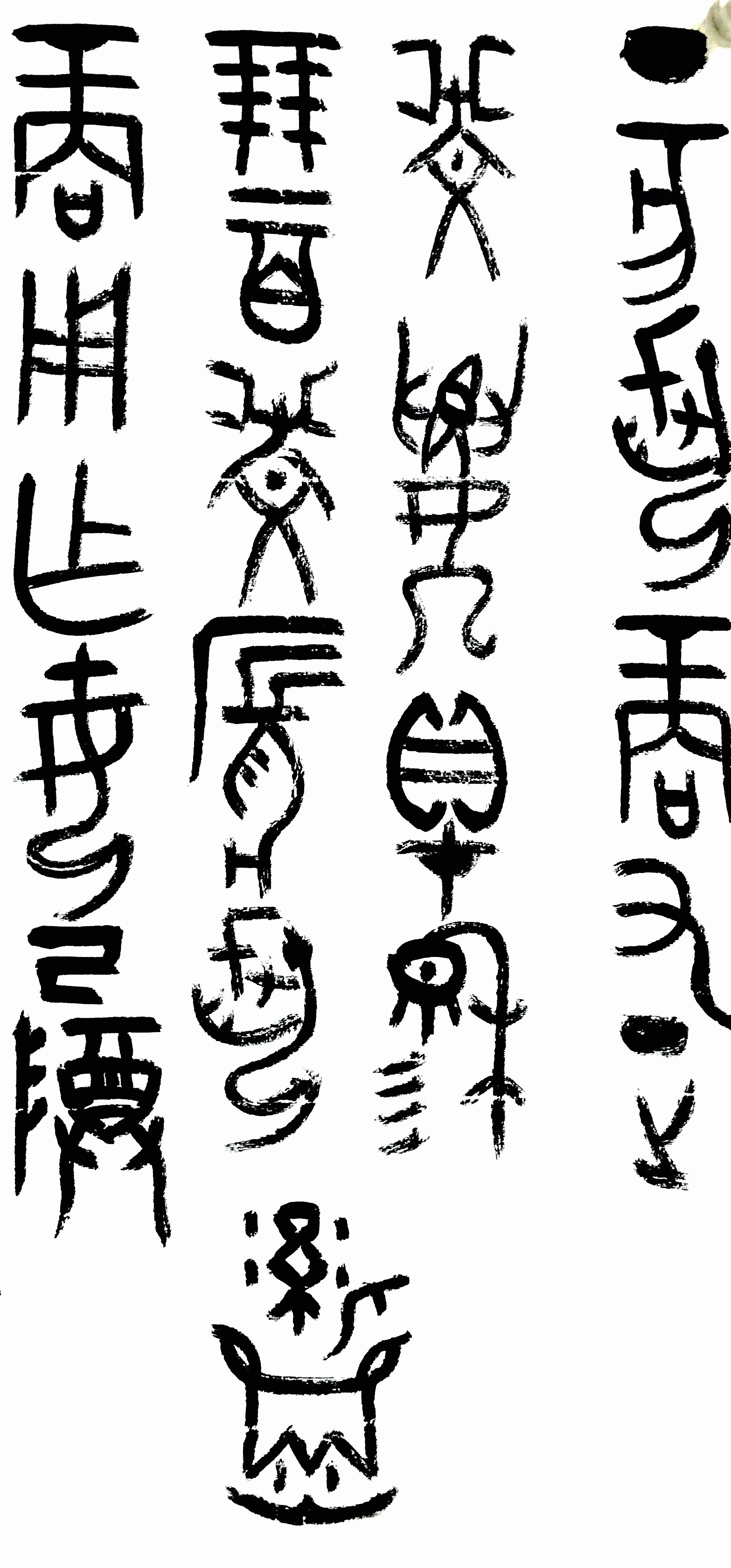

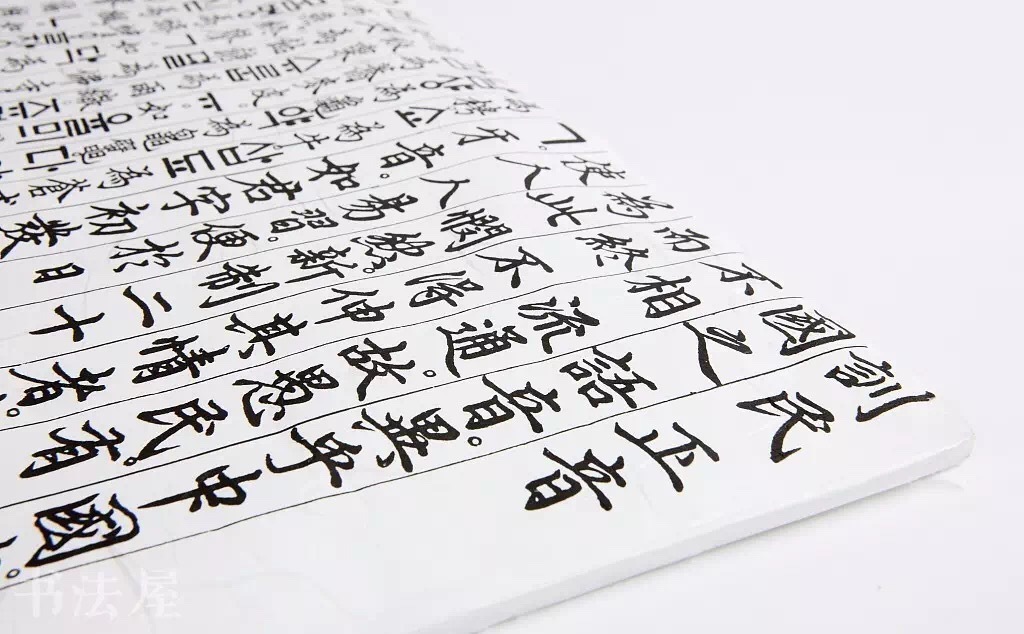

史墙盘,西周中期青铜器。为微氏家族中名墙者为纪念其先祖而作的铜盘。因作器者墙为史官而得名。器形宏大,制造精良。1976年12月15日出土于陕西省扶风县法门公社庄白大队铜器窖藏中。现存陕西周原扶风文管所。盘铭记述了西周文、武、成、康、昭、穆六王的重要史迹以及作器者家世之事,与文献记载可相印证,是研究西周历史的重要史料。铭文字体为当时标准字体,字形整齐划一,均匀疏朗,笔画横竖转折自如,粗细一致,笔势流畅。有后世小篆笔意。《牆盘》年代久远,其中许多文字已无法辨认,留待研究金文学者探考。铭文所记述的西周历史至穆王止,因此一般认为此器属共王时期。

![1]() 史墙盘原件

史墙盘原件

《史墻盘》的铭文较长,记述的内容十分丰富而且极其重要。

史墙盘的铭文是迄今所发现的金文中价值最高的铜器铭文之一,其字数虽次于毛公鼎、小盂鼎、散氏盘等,但内容则应远在上述诸器之上。它不仅在史学、青铜器断代方面有极高的研究价值;而且在文体结构、修饰手法以及丰富、华丽的词汇方面,也都有很突出的特点。虽然专家学者对铭文细节看法还有不同,但大意相差不多。铭文所记述的西周历史至穆王止,因此一般认为此器属恭王时期。有人认为即微子之后,乃商之遗民。

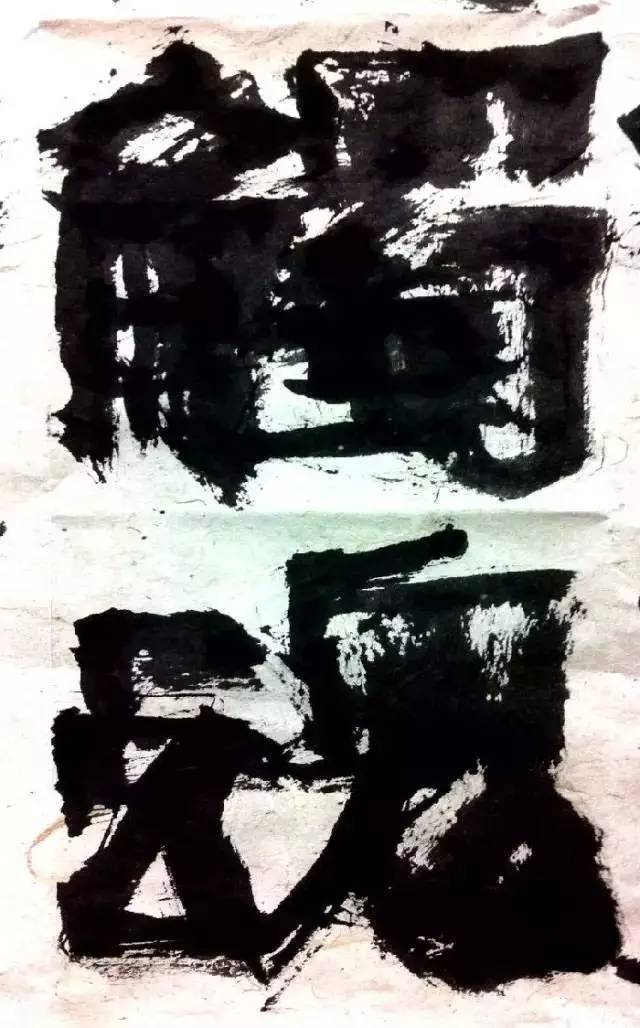

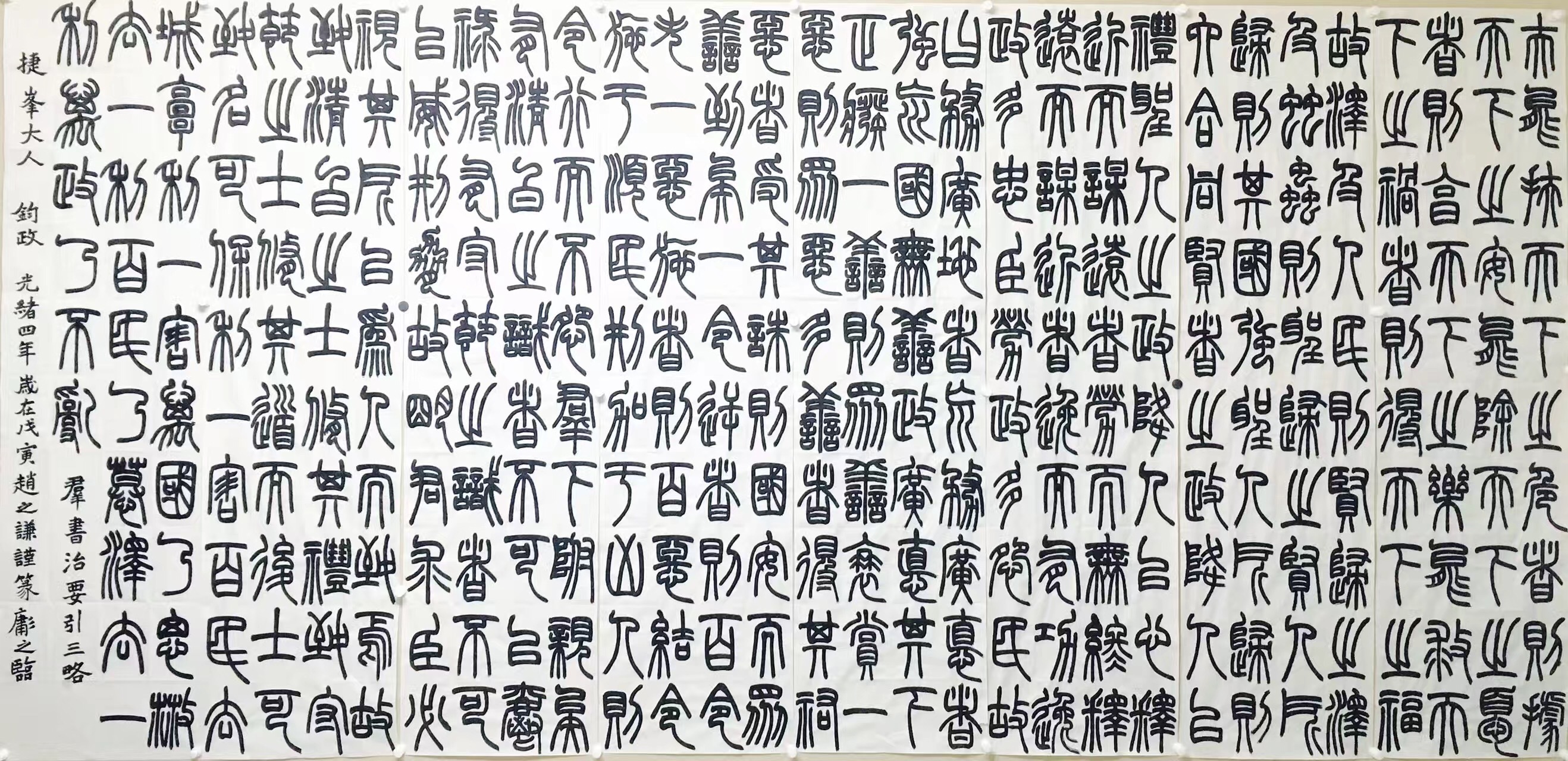

![2]() 史墙盘精致拓片

史墙盘精致拓片

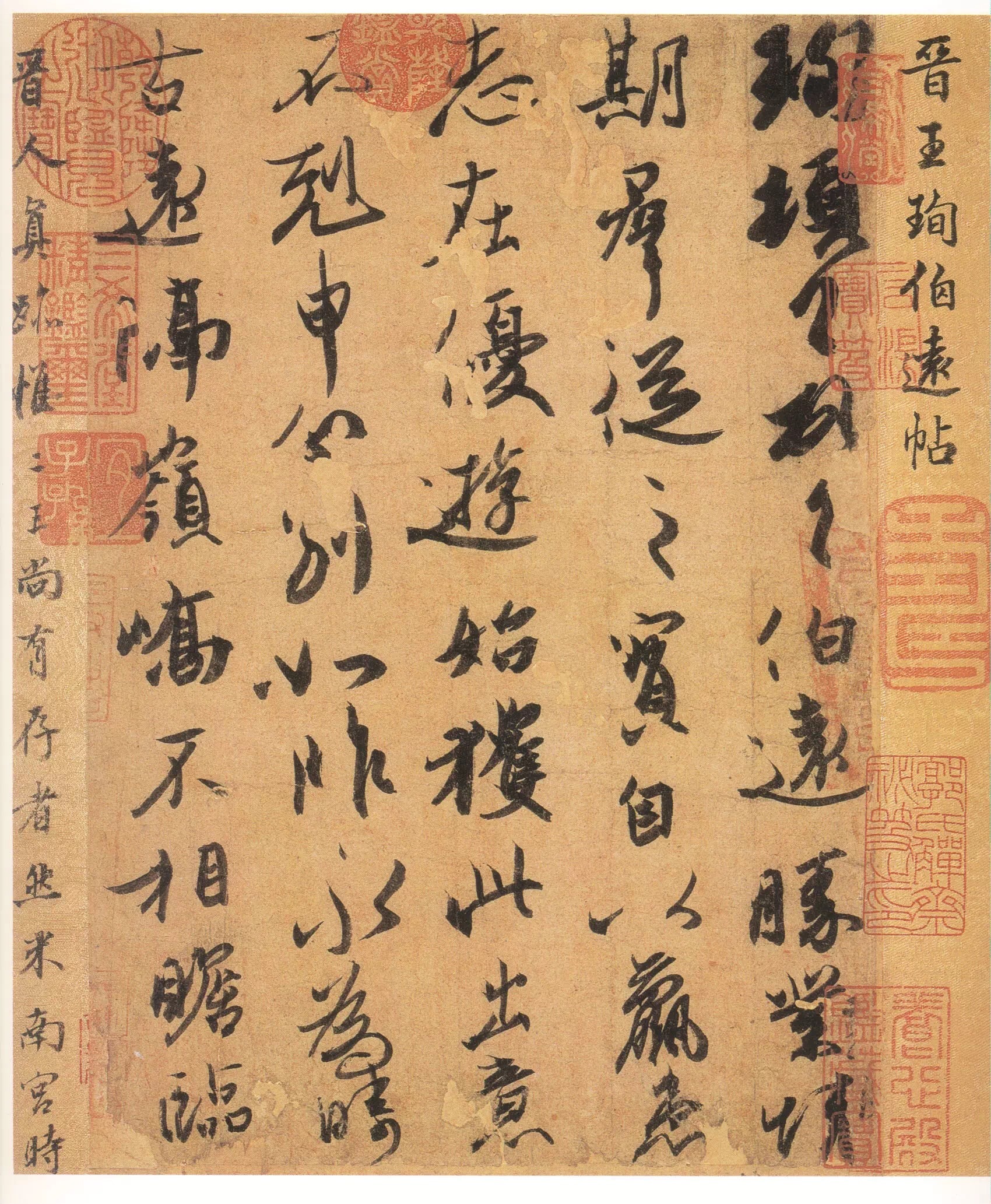

铭文大意为,当初文王的政治得到普遍的拥护,上帝降命赐德,文王拥有天下的万邦。武王开疆辟土,征伐四方,击败了殷人,不必惧怕北方狄人,也得以征伐东方的夷人。成王时代则有刚直的大臣辅政,康王继续成王的事业,整理疆土。昭王南征荆楚,穆王也遵守教训,下文称颂当时的天子(大约是周共王)能继文武的功烈,国家安定,天子长寿,厚福丰年,长承神佑。下半段是微氏一家的简史,说到高祖原居於微,在武王既伐殷之后,微史烈祖始来归顺武王,武王命令周公把他安置於周人本土。乙祖仕周为心腹大臣。第三代亚祖祖辛教育子孙成材,子孙也多昌盛。史墙的父亲乙公努力经营农业,为人孝友。史墙自己也持守福泽,长受庇佑。

此铭中值得注意之处不少。铭文记载了文武至昭穆各代的史实,昭王南征荆楚的事,得以证实。武王时北方的边患未消,东夷也仍待征伐,均堪补足周代史实。最重要的则是微史一族的家史。史墙的祖先中三位用乙辛为名号,与殷商风俗相同;似乎微氏为殷人之后。

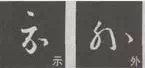

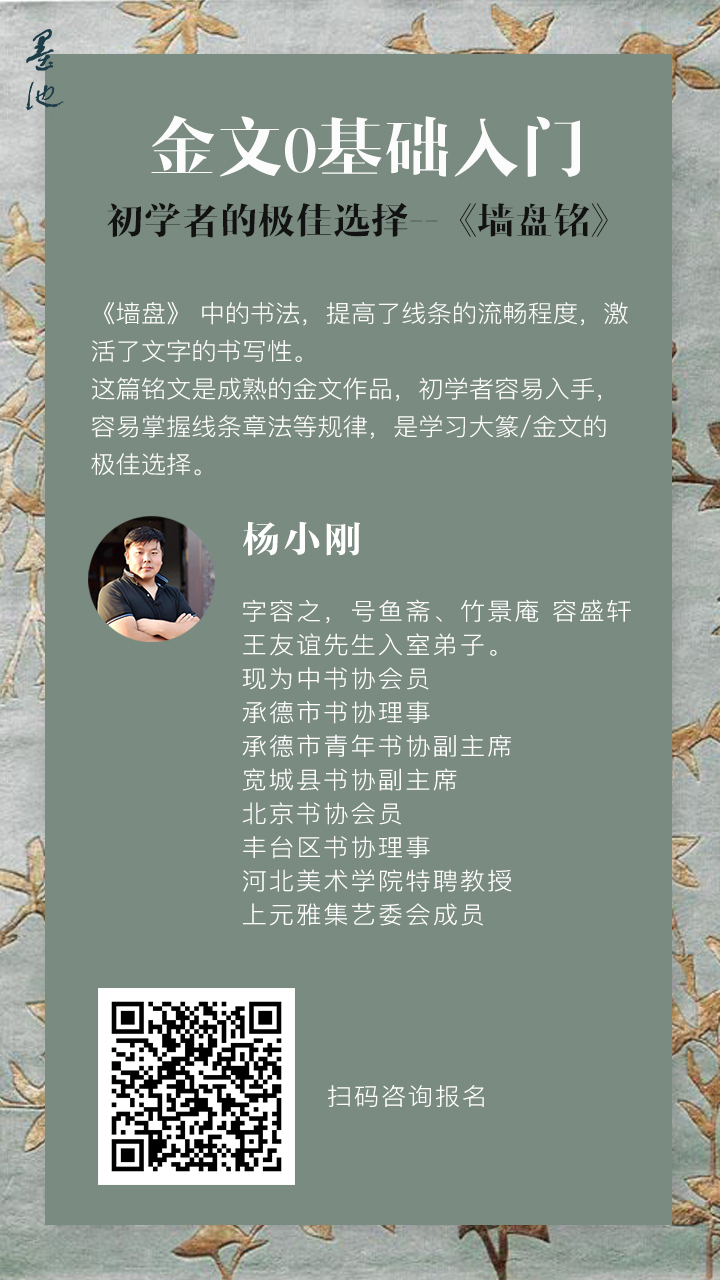

墨池学院特邀 杨小刚老师

讲述《墙盘铭》

带你走进金文

![微信图片_20170822111917]() 杨小刚

杨小刚

—— 【 艺 术 简 介 】 ——

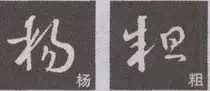

杨小刚

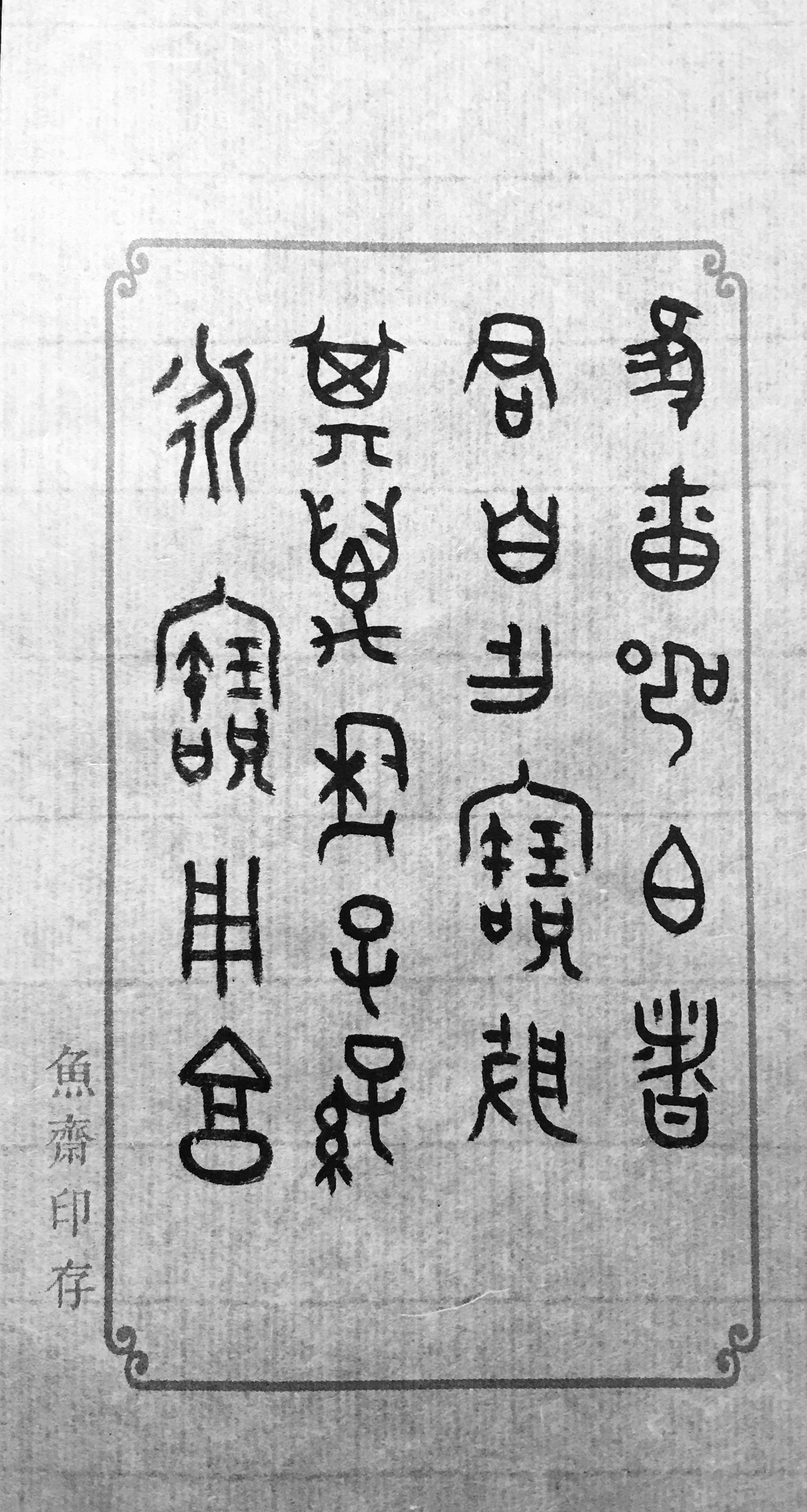

字容之,号鱼斋、竹景庵 容盛轩。

86年生于河北宽城。

王友谊先生入室弟子。

现为中国书法家协会会员

承德市书法家协会理事

承德市青年书法家协会副主席

宽城县书法家协会副主席

北京书法家协会会员

丰台区书法家协会理事

河北美术学院特聘教授。

上元雅集艺委会成员

书法篆刻作品入展获奖情况:

《全国文房书画艺术大赛》 书法 一等奖

《警务广场 中国印 篆刻作品征集活动》篆刻二等奖

《西泠印社 守望西泠 篆刻比赛》 一等奖

《第五届上元雅集友谊奖篆书展》获奖

《第六届上元雅集友谊奖篆书展》获奖

《第八届上元雅集友谊奖篆书展》获奖

《中国芮城永乐宫书画艺术节《百家奖》

《中国海西书法篆刻大赛 《获奖提名》

《临川之笔全国书法篆刻大赛 《优秀奖》

《全国君山茶杯书法篆刻大赛《二等奖》

《第三届正气歌全国书法大赛《三等奖》

《 北京第三届迎奥运书法电视大奖赛 》 三等奖

第二届沙孟海书法艺术展

锦溪杯全国甲骨文书法篆刻艺术展

中国字世界情古文字书法艺术展

《全国第二届篆书艺术展》入展

《全国第七届篆刻艺术展》入展

《全国第二届平复帖书法篆刻艺术展》入展

《全国第九届刻字艺术展》刻字入展

《 全国第二届青年书法篆刻艺术展》入展

《全国第六届篆刻艺术展》 入展

《全国第六届新人新作艺术展》 入展

《全国乌海杯书法艺术展》鸟虫篆书法入展

《全国金山岭长城书法篆刻艺术展》入展

《河北省首届篆刻展 》 入展

《河北省首届篆书展》入展

《河北省首届楷书展》入展

《西泠百年全国印社邀请展》

《 第七 八届中韩书画家优秀作品交流展》

《中国砚都杯全国书法篆刻大赛》 入展

《 西泠印社诗书画印大展》 入展

《西山风全国书法小品邀请展》书法作品

《西泠印社第七届篆刻展》入展

《第二届观音山杯全国书法大赛》书法 入展

《首届孔子艺术展书画大赛》入展

《首届黄庭坚全国书法大赛》篆刻入展

《中国四届芮城永乐宫书画艺术节》篆刻入展

《中国文字之都魅力安阳贞元杯全国书法大奖赛》书法入展

《笔墨待随时代北京第十五届书法篆刻精品展》书法入展

《首届希望圆梦杯全国书法大赛》篆刻入展

《普洱民族团结誓词碑建碑60周年全国书画邀请展》入展

《中国第二届海西书画篆刻大赛》篆刻入选

《第三届观音山杯全国书法大赛》书法 入展

《和美社会幸福广东国际华人书法大展》鸟虫篆 入展

《中国当代书法名家邀请展暨蔡伦竹海碑林大赛》入展

《“林清箴言”全国书法征集活动》篆书 优秀奖《全国安全生产书画艺术展》书法入选

《 金城置业杯首届蔡邕奖全国书法大赛》书法 优秀奖

《地税杯”全国书画大赛 》 书法 入展

《首届“皓月禅心”全国书画展 》书法入展

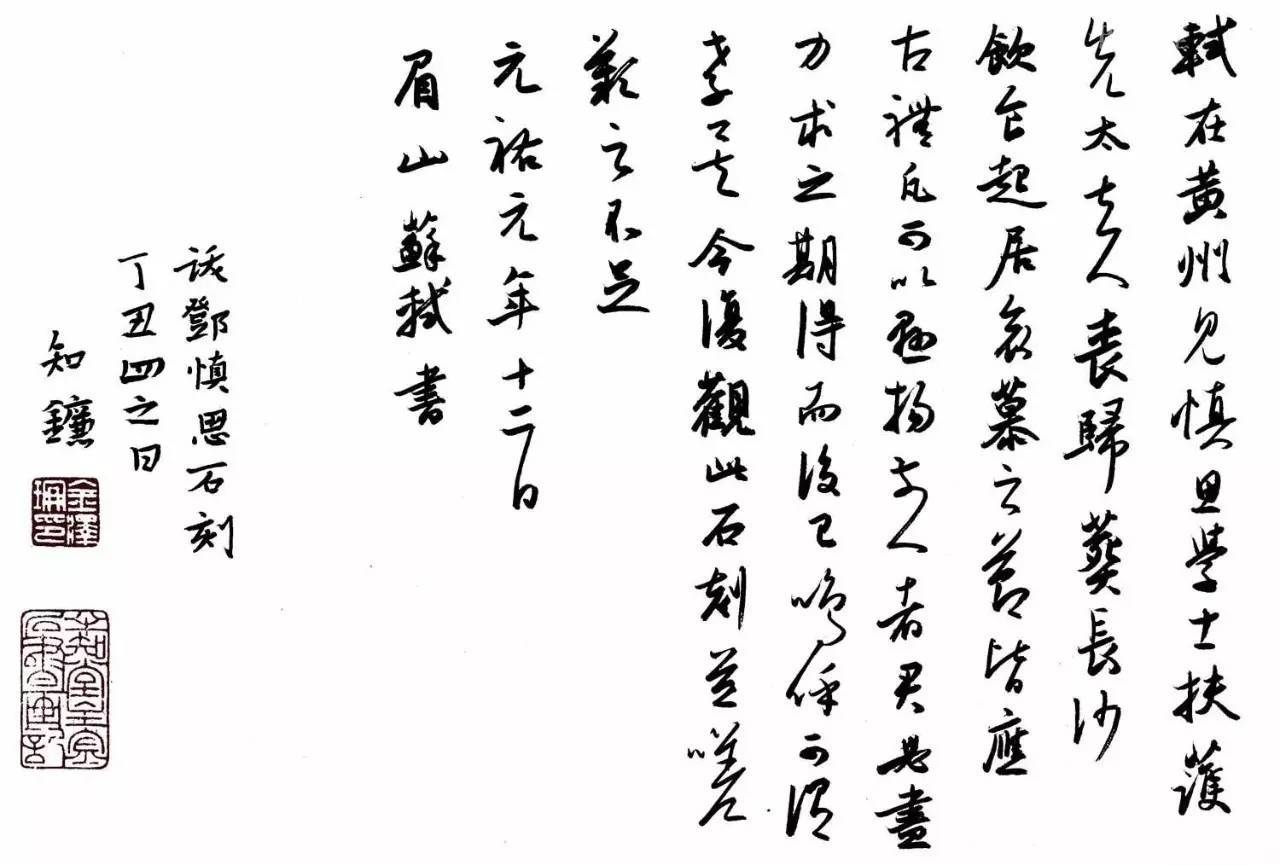

我的篆书创作观

杨小刚

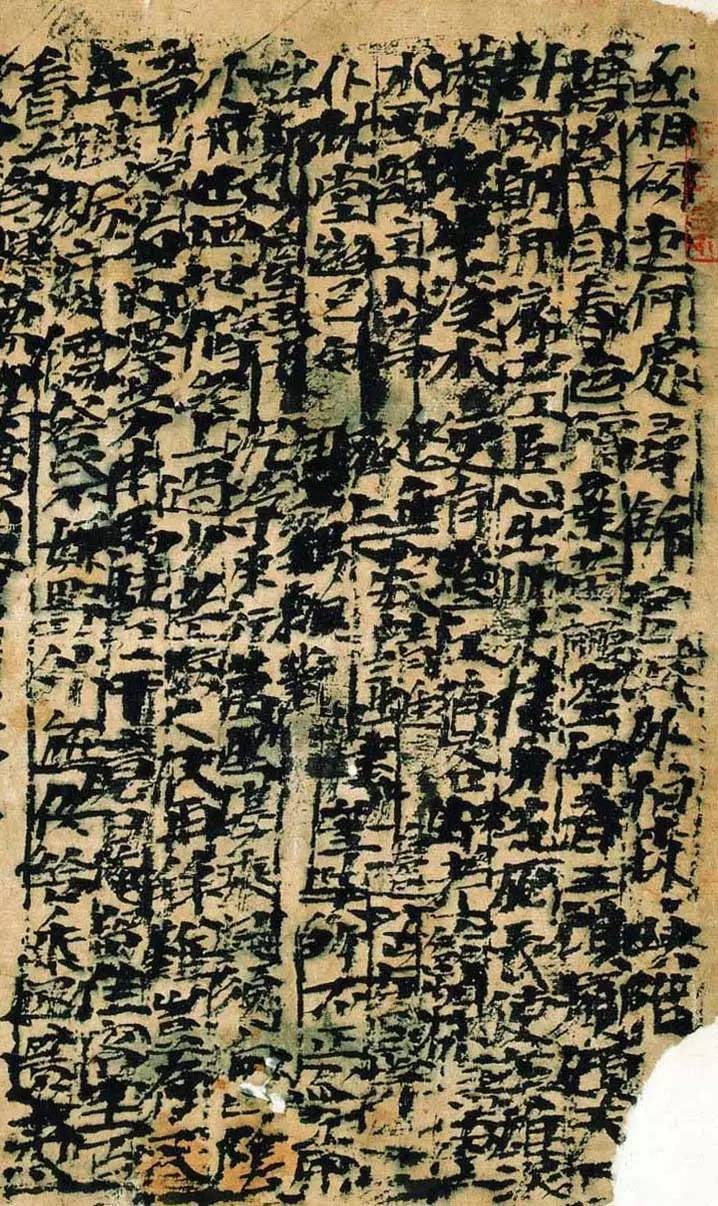

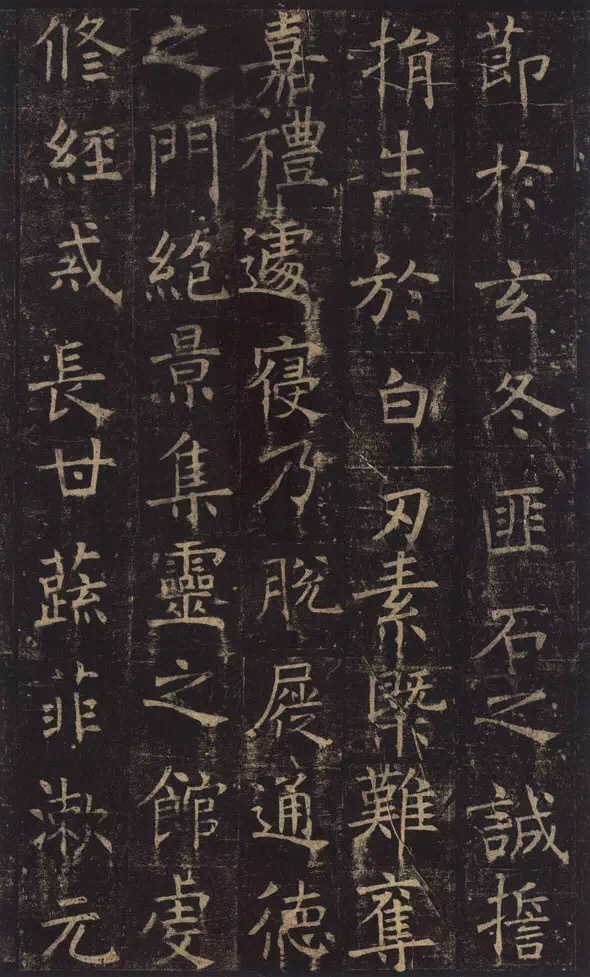

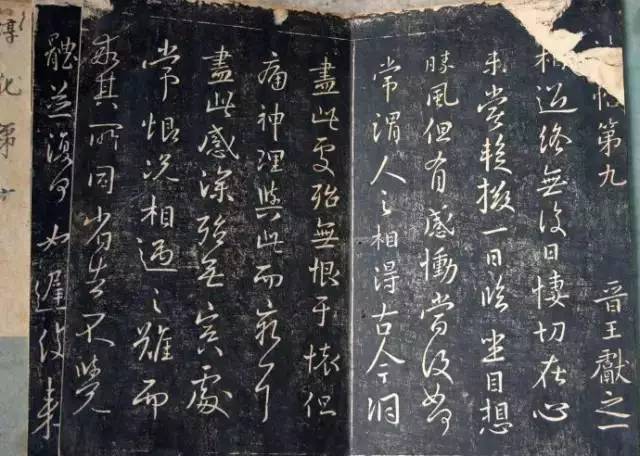

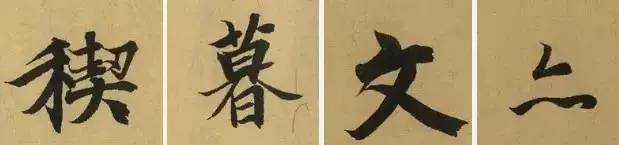

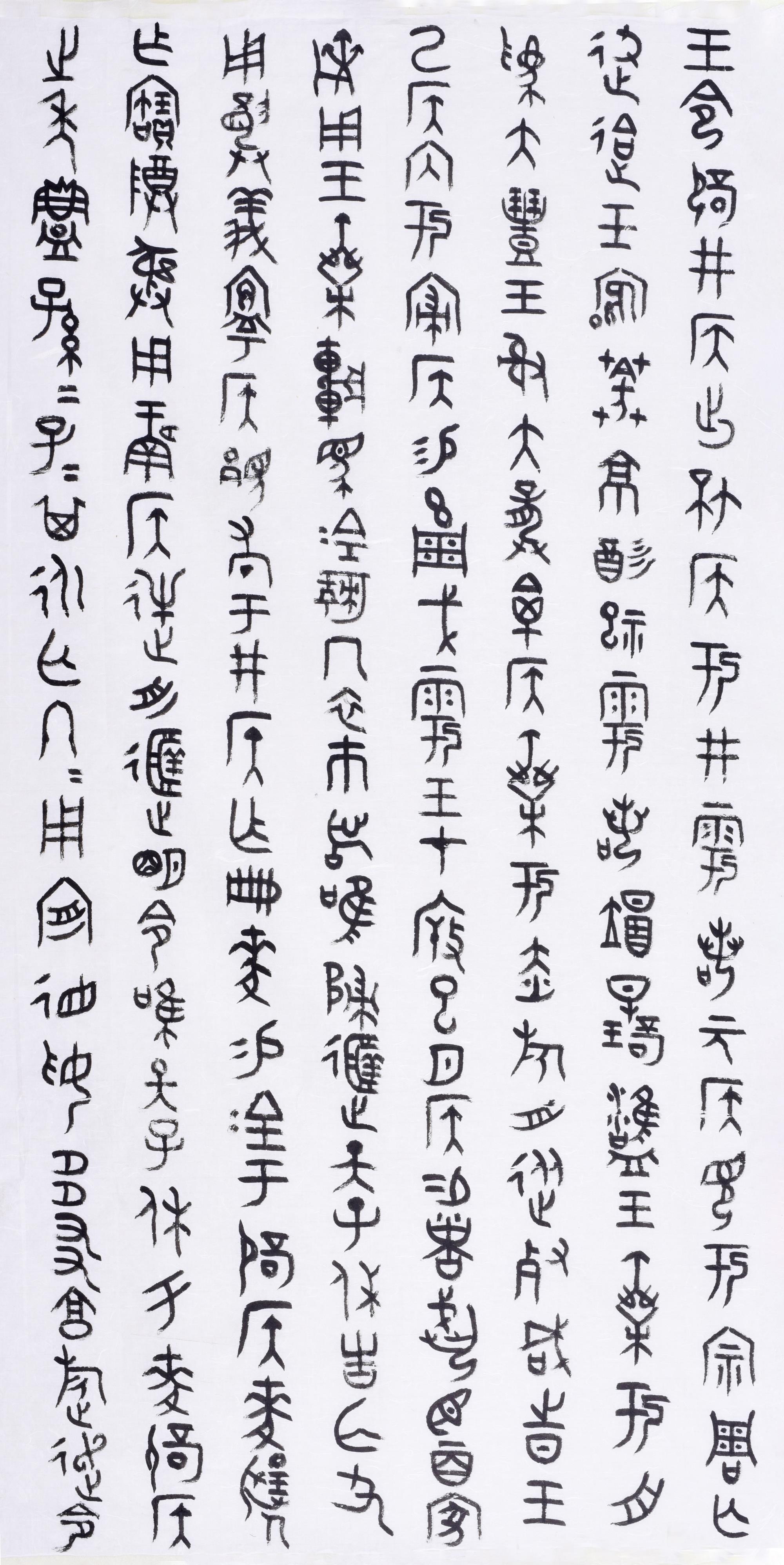

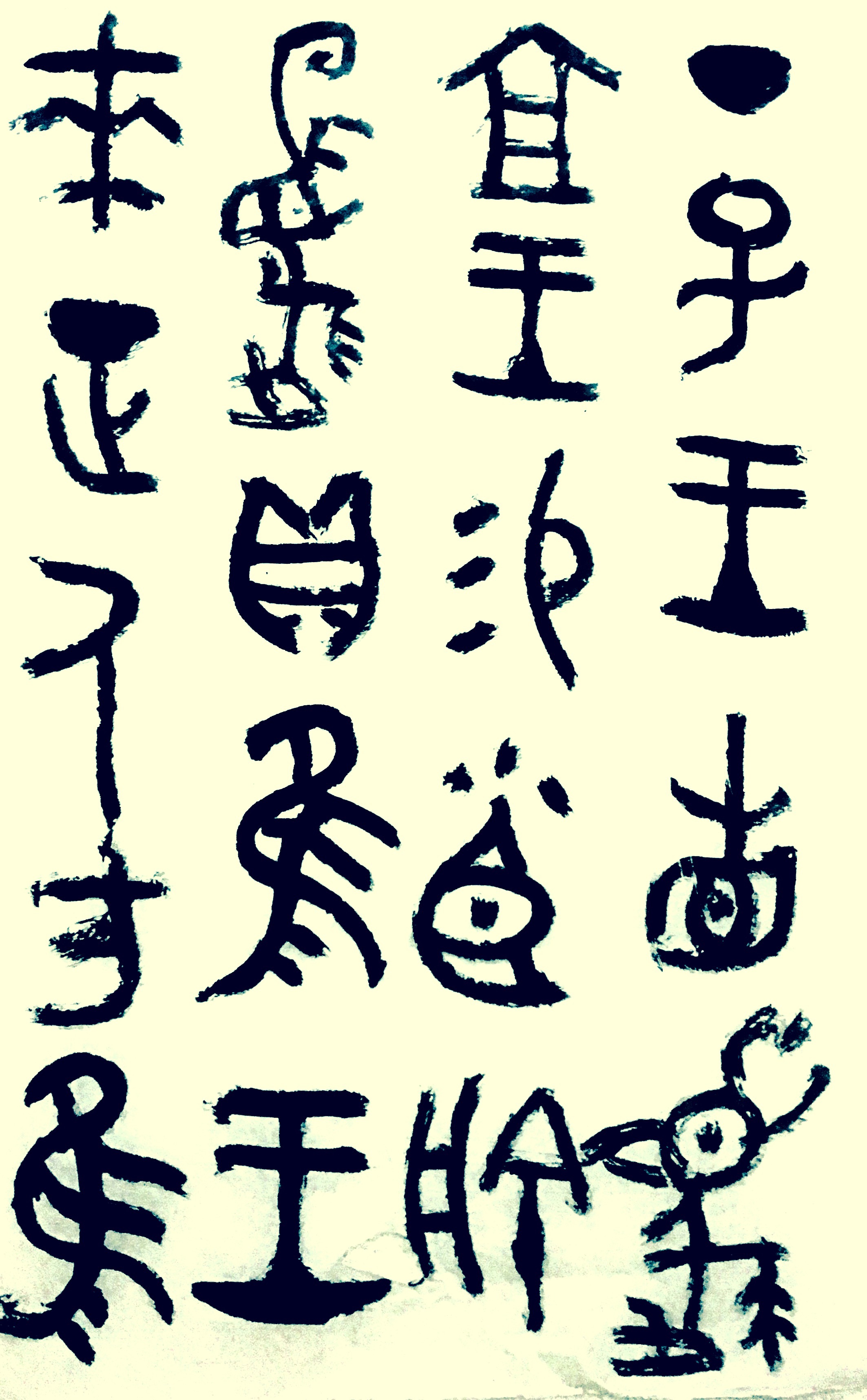

临习古文字书法,首先仔细观摩字帖,必须熟悉其字形,多临摹记忆字法和风格异体字,观摩要广泛,能开阔眼界,从而提高自身眼力,临摹字帖首先要专一,专则精而能使深入字帖,然后向其它时期字体延伸,临帖要与原帖追求一致,尽量与原作一样仔细观察细微变化,要学会其字形变化和笔法的运用,才能够逐渐地进入字帖中理解原作美妙之处,一定避免草率不合理的临摹,那样会让自己产生很差的习气,时间长了就难改正,从而误入歧途。临摹一段时间要试着加入自己的思想,在原帖的基础上书写具有个性化,个性中追求展现自然,在自然中呈现笔墨情趣,观古借今,形成个人风貌打好基础。

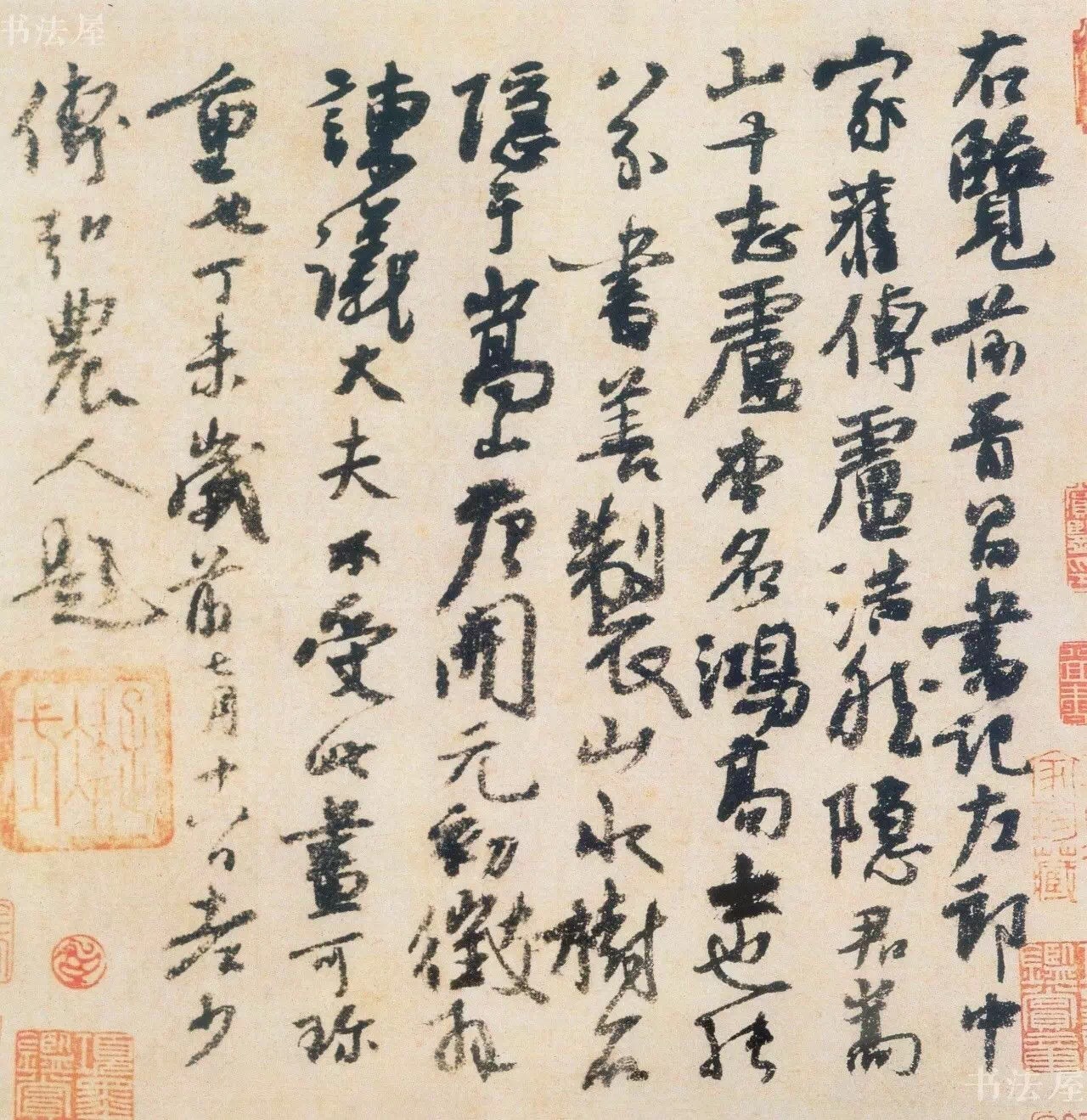

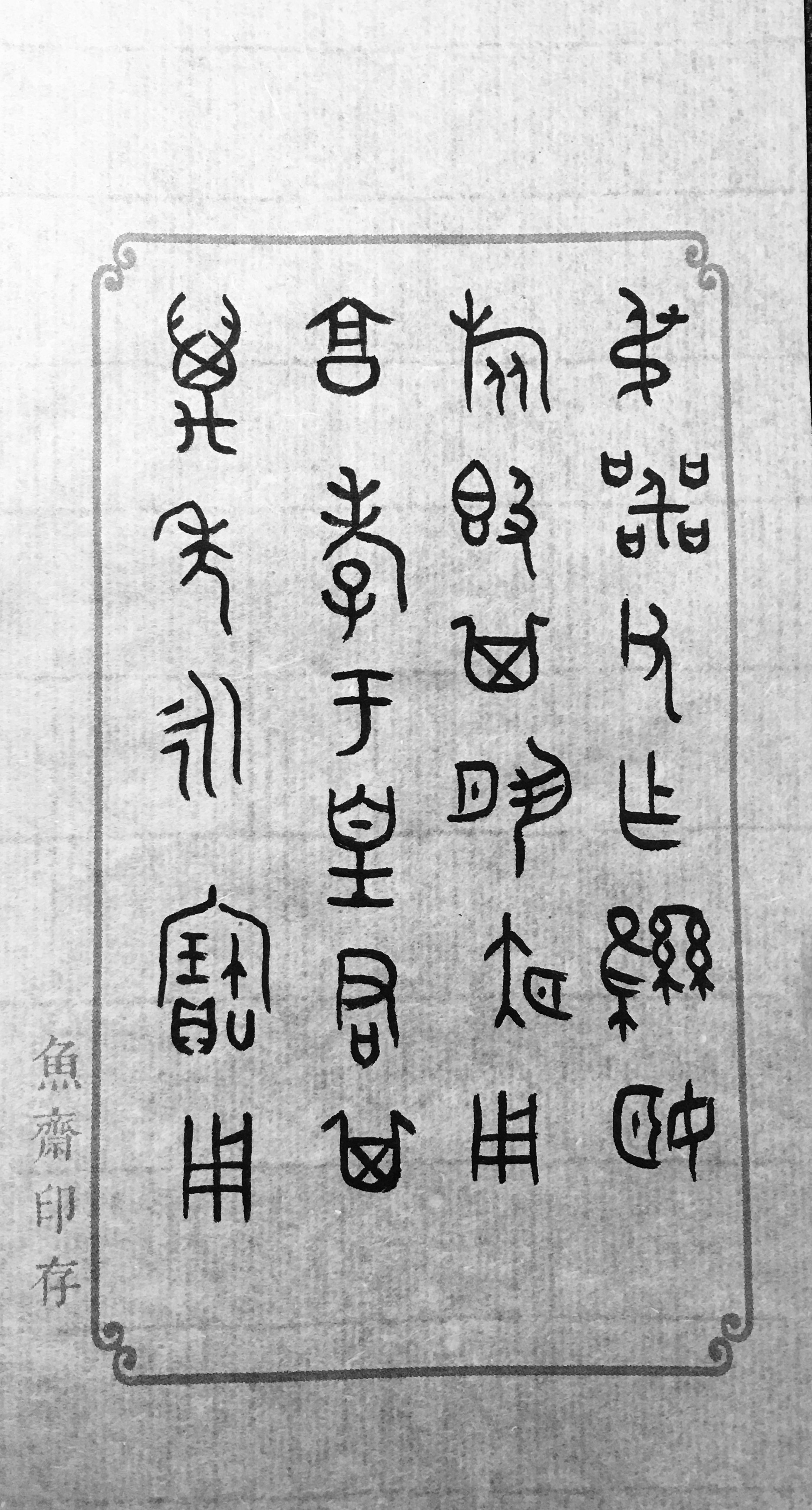

![微信图片_20170822111951]()

大篆书法的创作要从传统入手,打好基础后,要知道自己需要什么?然后做好每一步。临摹一般要从两方面入手:一就是多临摹小字,追求其微妙之美;二是将原帖放大临摹,追其正大气象。两者结合可以使笔法得到很好的锻炼,一定要在小字中间看到正大气象,大字不缺乏小字之微妙之美,且能符合当代之审美。

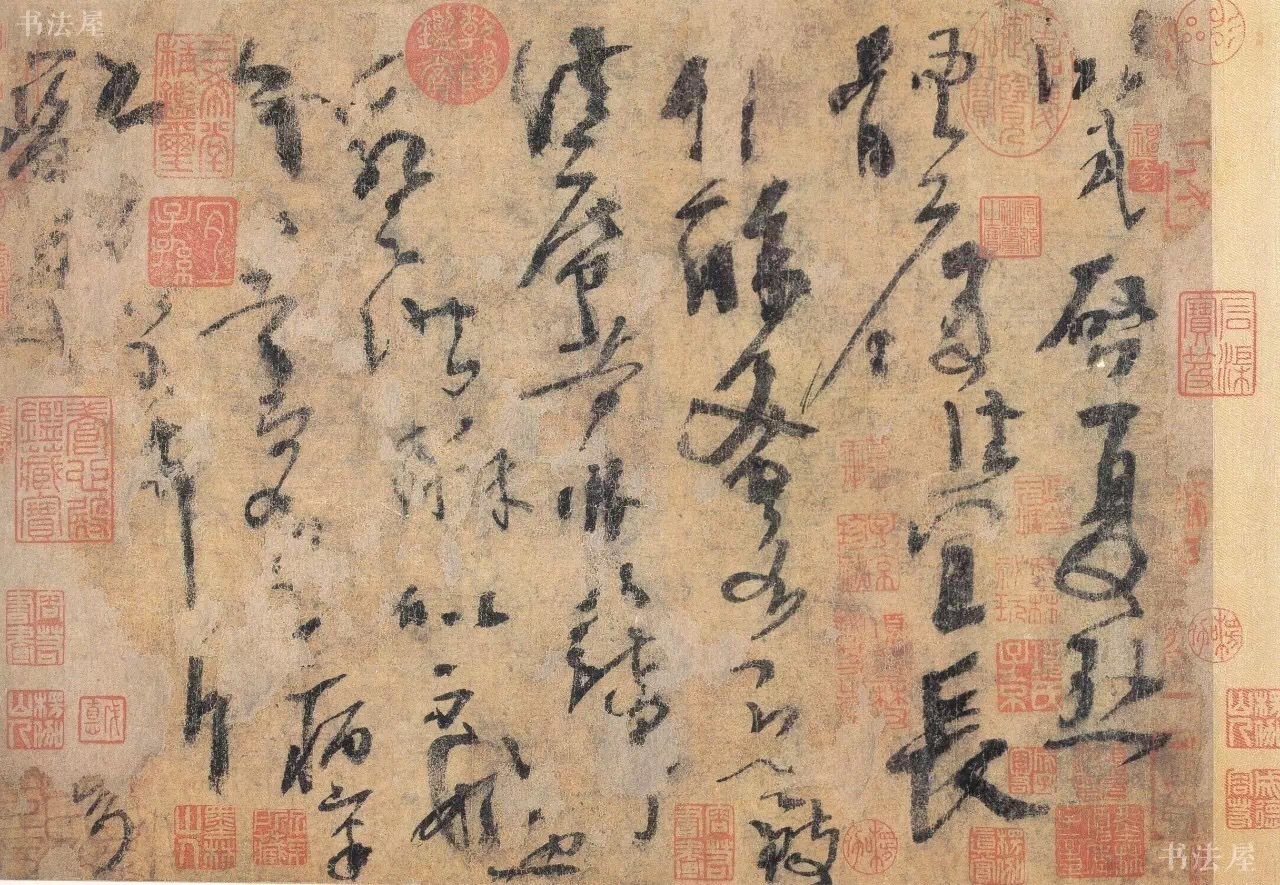

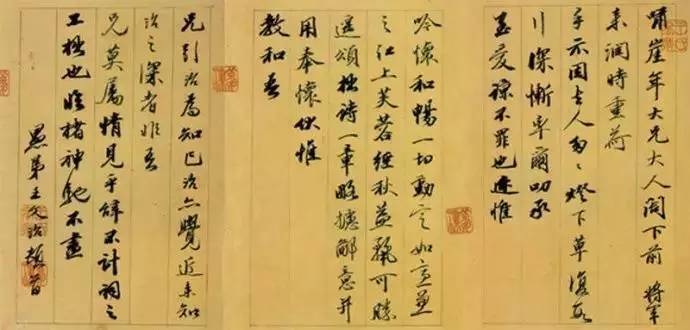

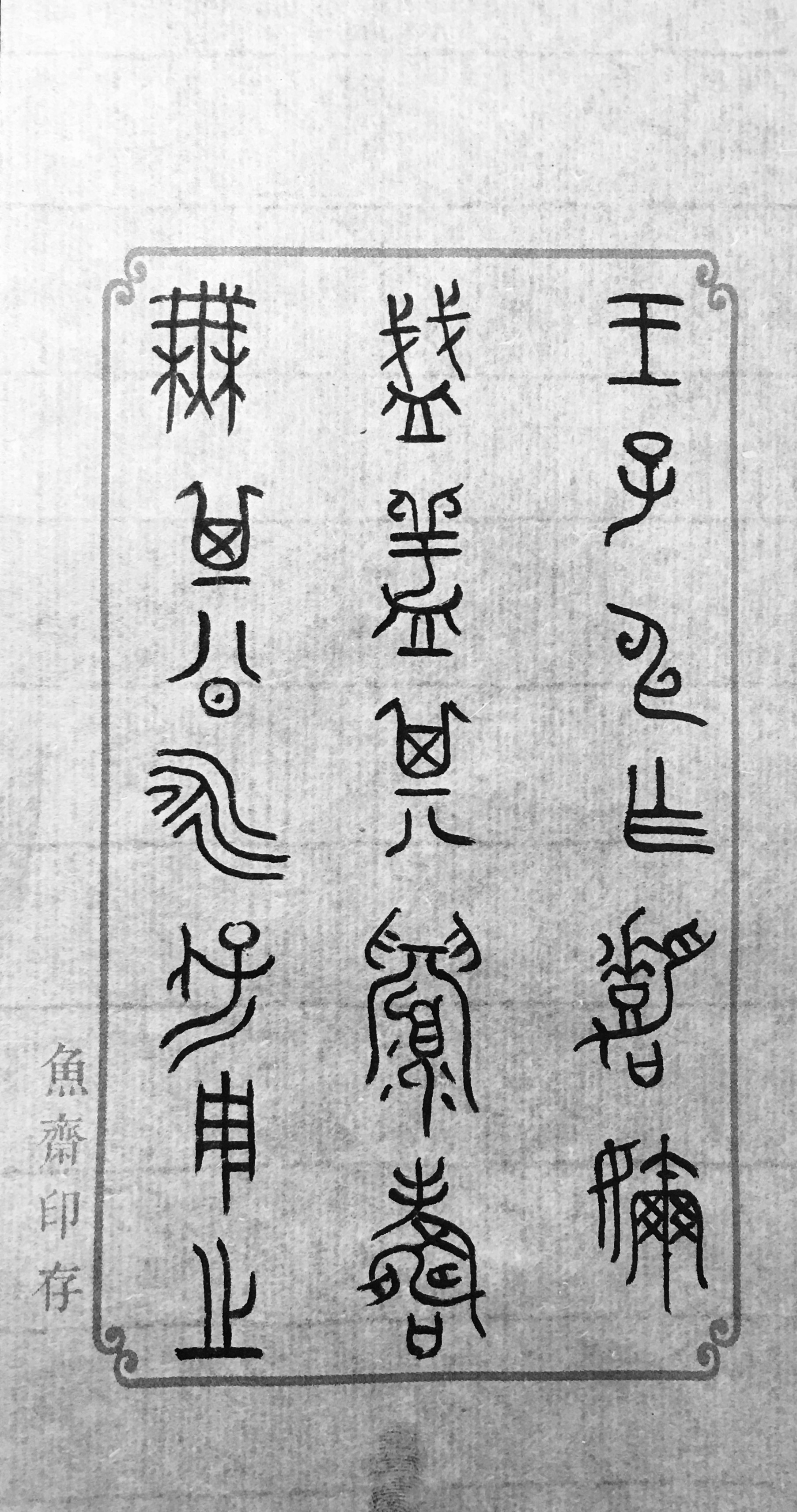

![微信图片_20170822112003]()

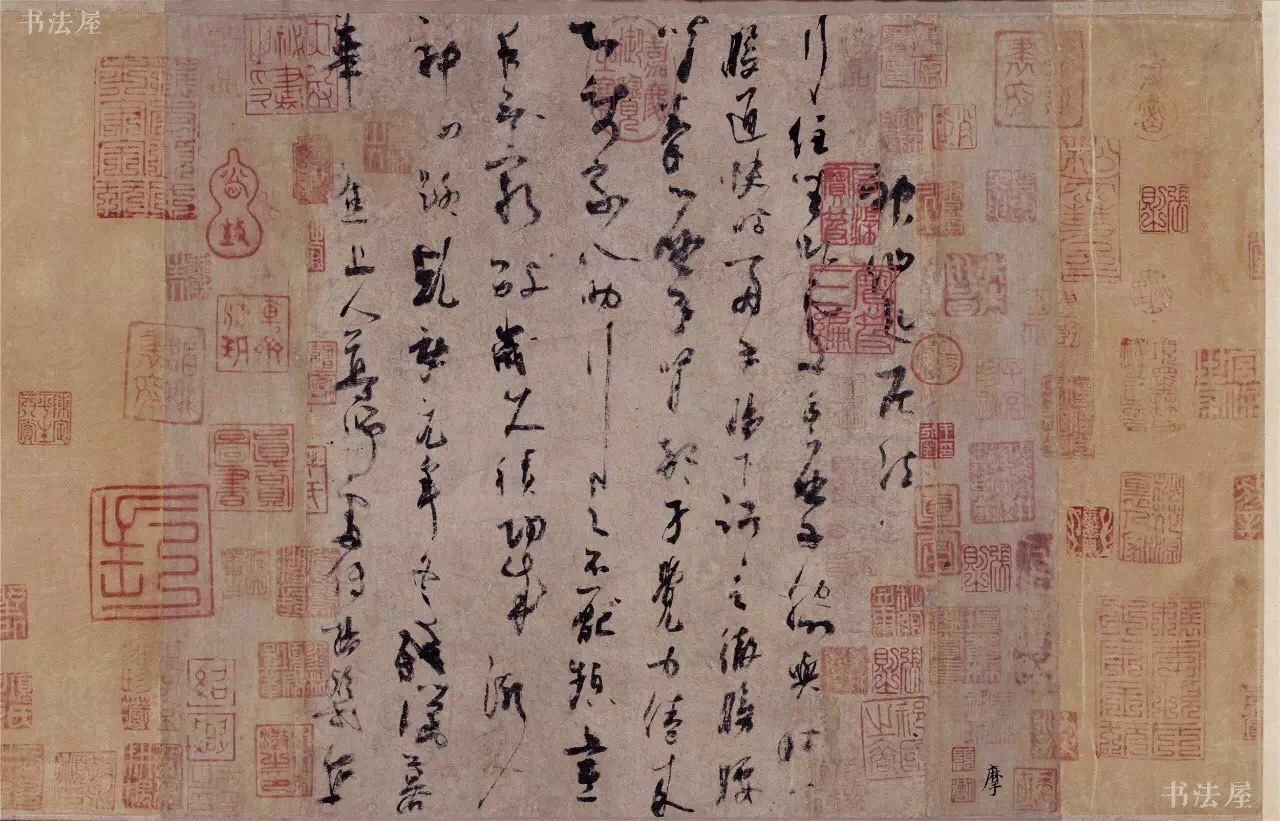

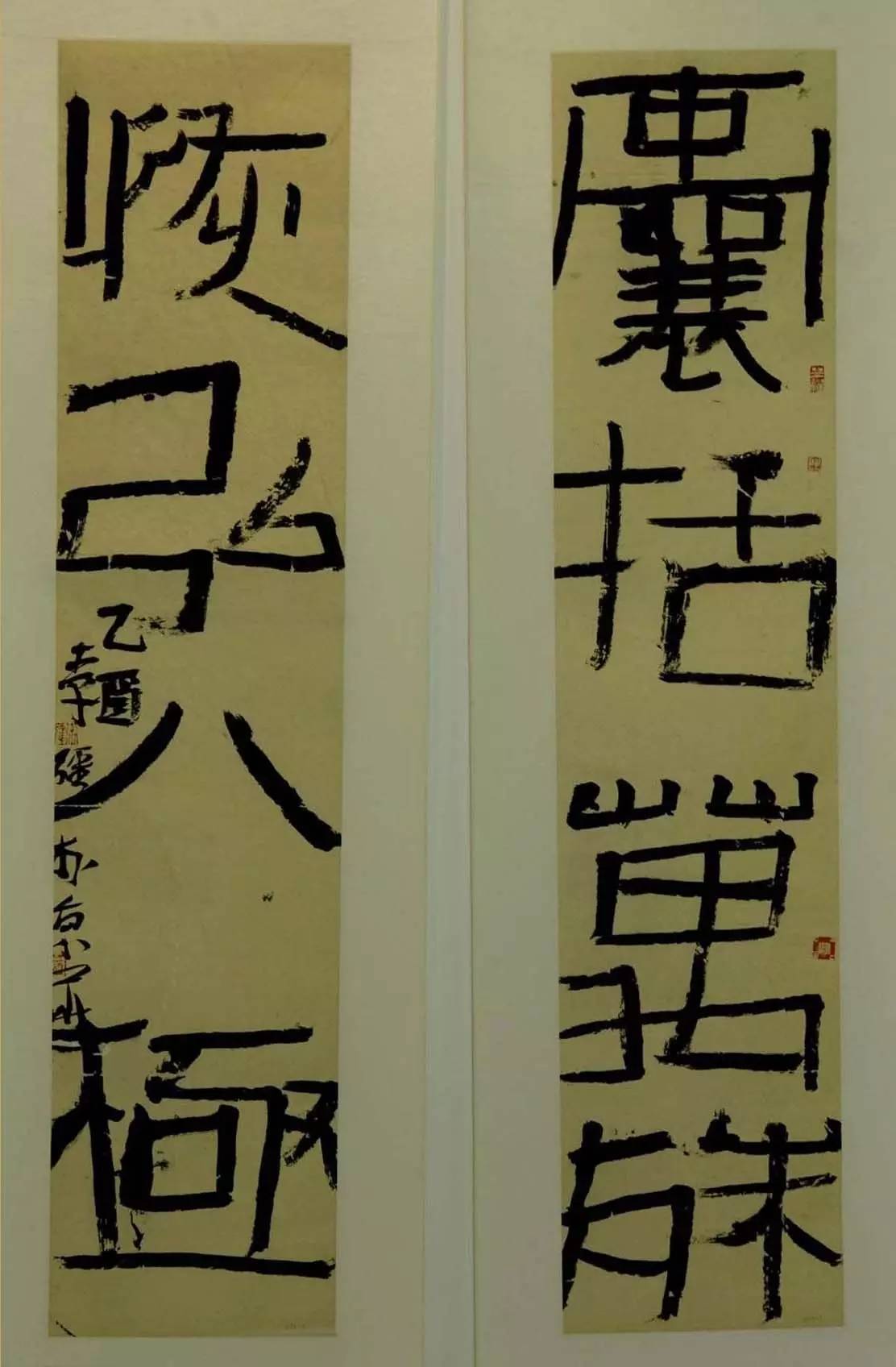

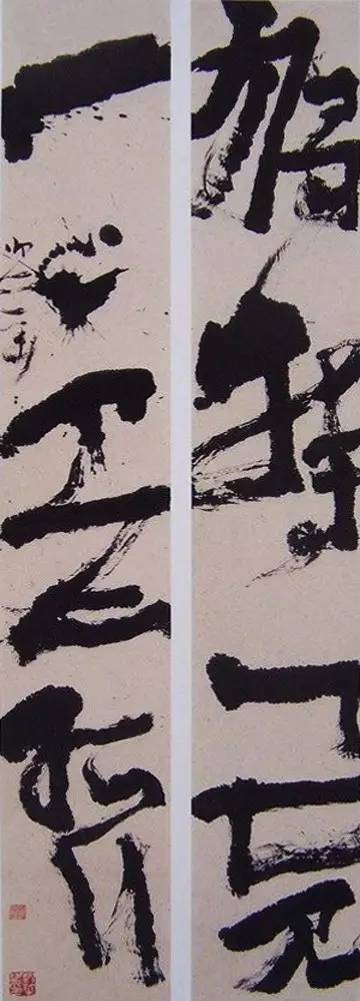

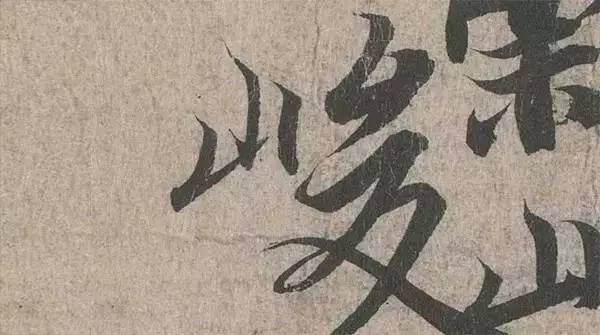

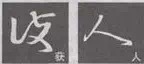

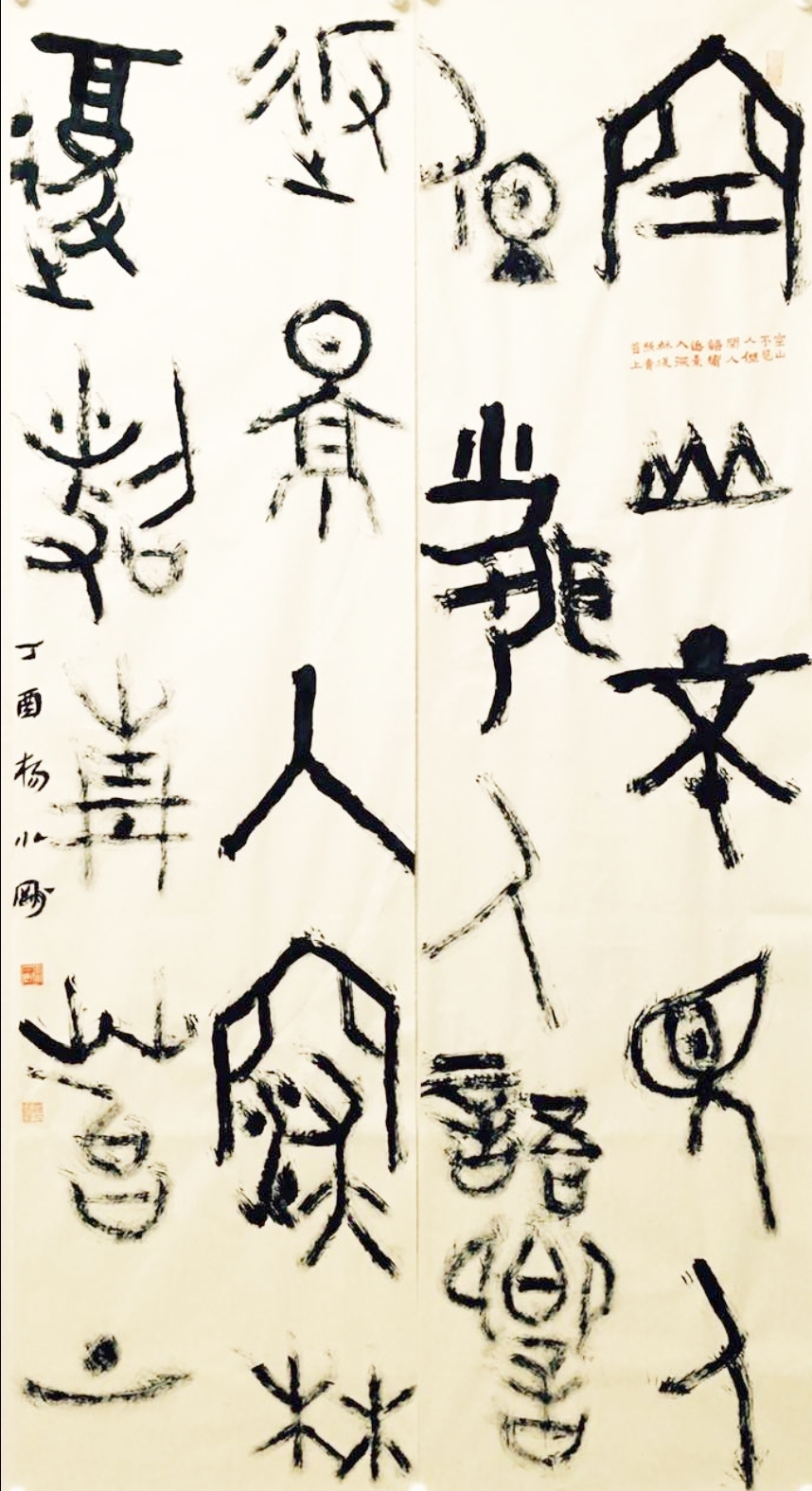

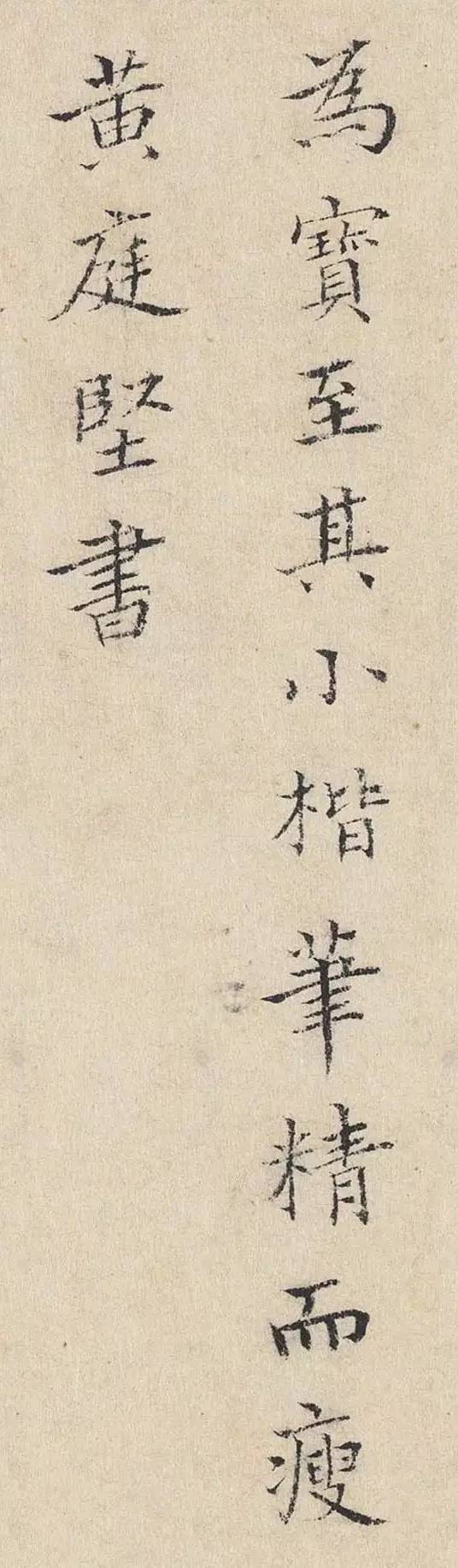

书法创作的视野要宽泛,不要受一家拘束,也就需要在字法和笔法上大胆的进行变化,书写大篆必须能掌握几种笔法,使其风格富有变化,反复思考尝试,找到自己喜欢的个性风格,有足够的笔法变化和字形夸张,这需要长时间的累积。用笔一定要做到虚以涩势,力沉笔尖,肥而厚,瘦则精,长短结合,枯而苍劲有力,方圆结合,藏锋露锋,参差奇崛,平而巧,变化自然。凡是具有风格不同的书体,必须笔法不同,以求美感,创作每一幅作品前,一定要有针对性对其风格的思考,作品的文字内容,形式和章法的运用,酝酿情绪,调整心态,一气呵成。还要注意字形和用笔和作品的整体章法效果,书写时要把握用笔构型,随心所欲,要以想象经验变化相结合,保证成功的一幅完整富有美感的大篆书法作品。

![微信图片_20170822112009]()

学习大篆已有几年,深知所学甚浅,能在日后大篆创作中形成个人风貌一直是我的追求。

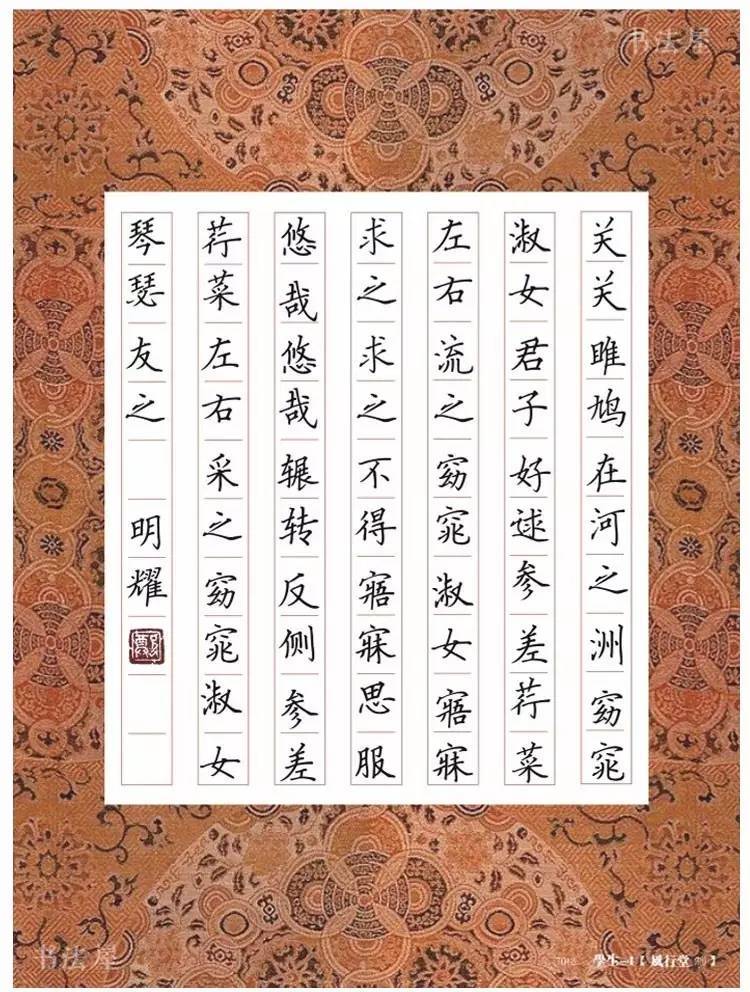

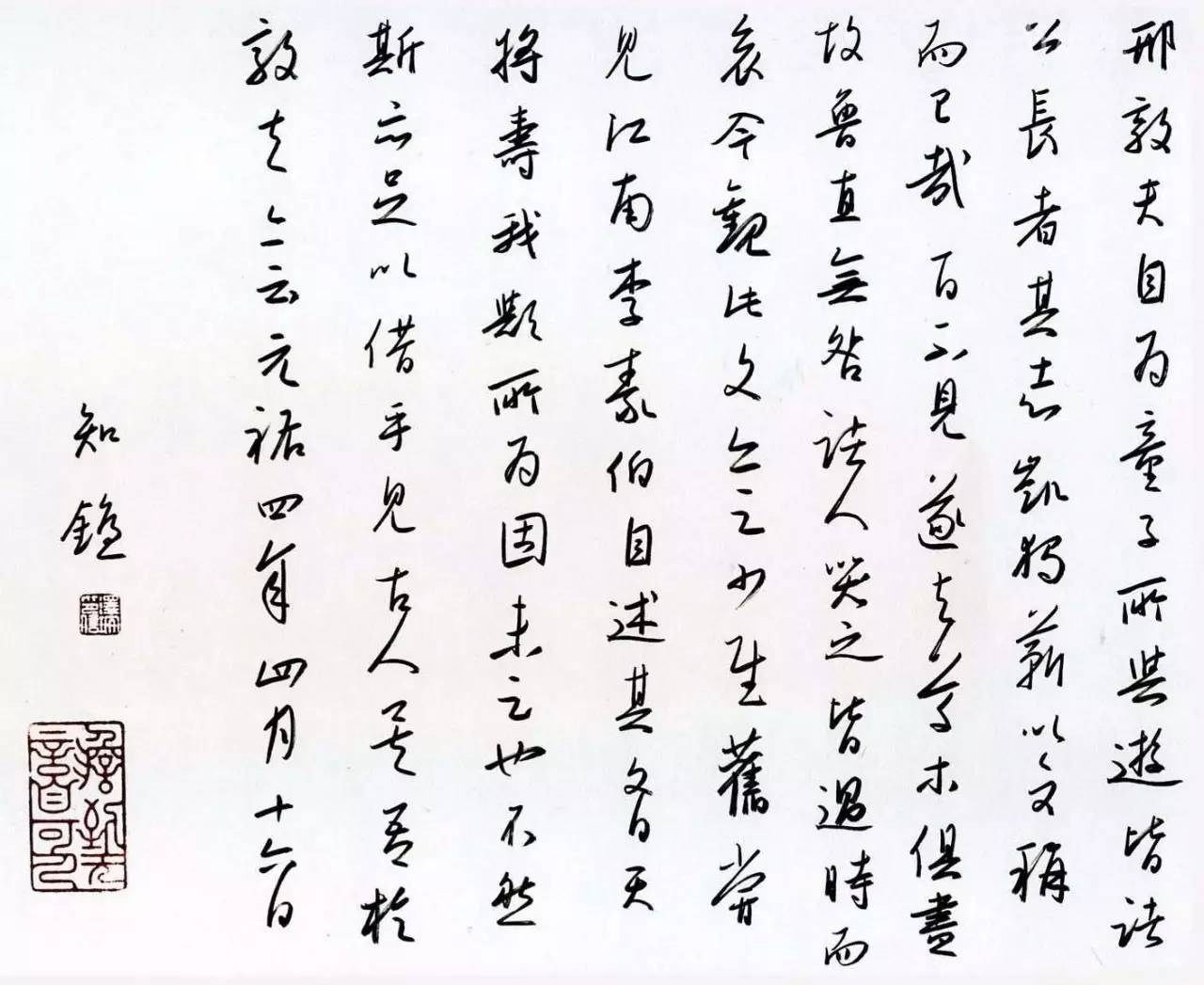

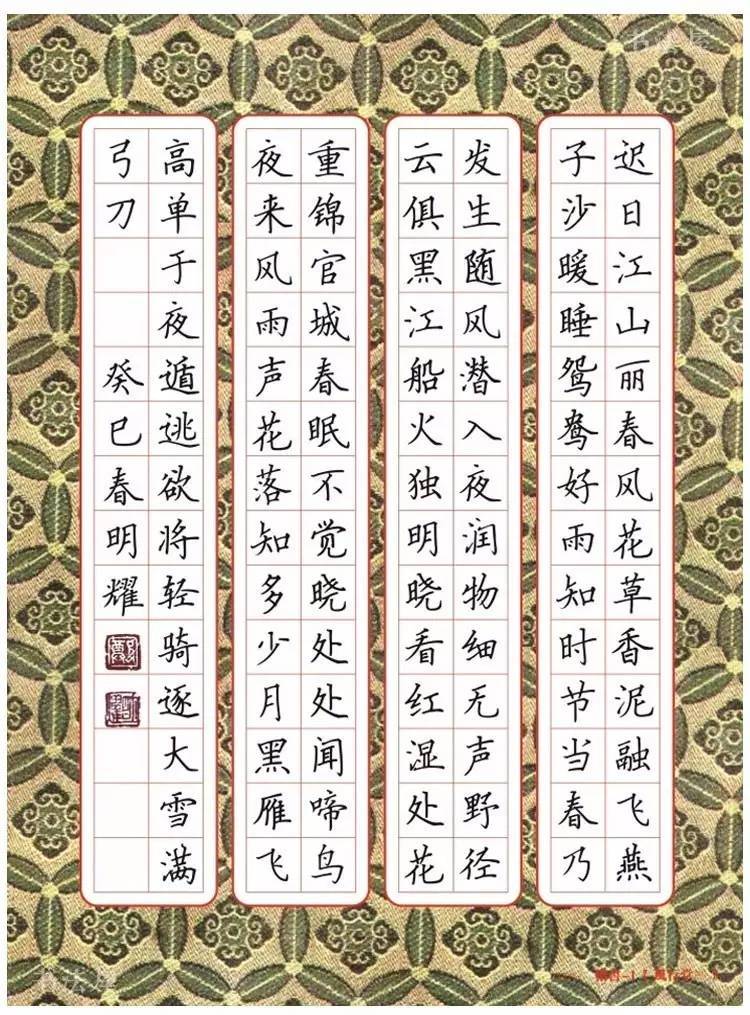

—— 【 作 品 展 示 】 ——

▼

![微信图片_20170822112011]()

![640_看图王.web]()

![微信图片_20170822112015]()

![640_看图王.web]()

![微信图片_20170822112019]()

![640_看图王.web]()

![微信图片_20170822112022_看图王]()

![640_看图王.web]()

![微信图片_20170822112027]()

![640_看图王.web]()

![微信图片_20170822112031]()

![640_看图王.web]()

![微信图片_20170822112033]()

—— 【 课 程 安 排 】 ——

▼

第一节 墙盘与西周时期的异同点和墙盘的用笔方法

2017年09月09日 19:00

1.墙盘与西周时期的文字结构的区别

2.墙盘的用笔方法以及特征

3.起收笔的方圆和角度关系

4.转折弧度的姿态表现

5.交接笔的藏露虚实和结构特点

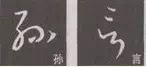

第二节 墙盘的结构变化和分朱布白的关系

2017年09月16日 19:00

1.线条的排列组合方式

2.线条的镶嵌和包围与半包围的形成

3.墙盘书写技巧和分朱布白的关系。

4.线条的位置与空间关系

5.线条的黑白关系的形成

第三节 金文的结体与疏放率意 动态的制造

2017年09月23日 19:00

1.单个字的形成与整体形态的多样化

2.零部件姿态的多样化

3.零部件的产生和构造规则

4.书写的笔意以及章法处理

5.制造产生书写性行距 大小 疏密的参差变化

详情见海报上

▼

![微信图片_20170906113124]()

第一节课 一元试听

【报名咨询】

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)