![1]()

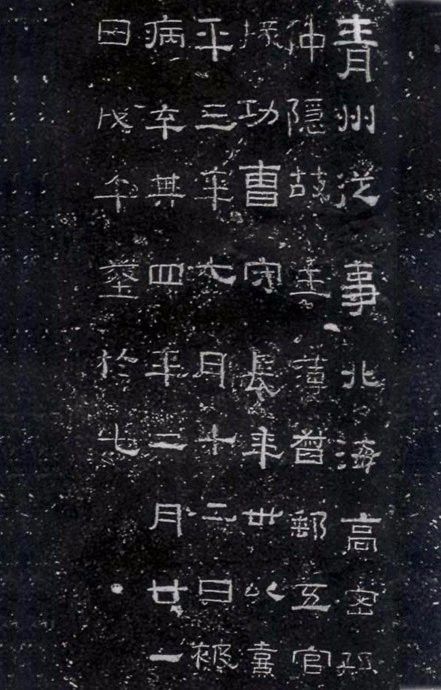

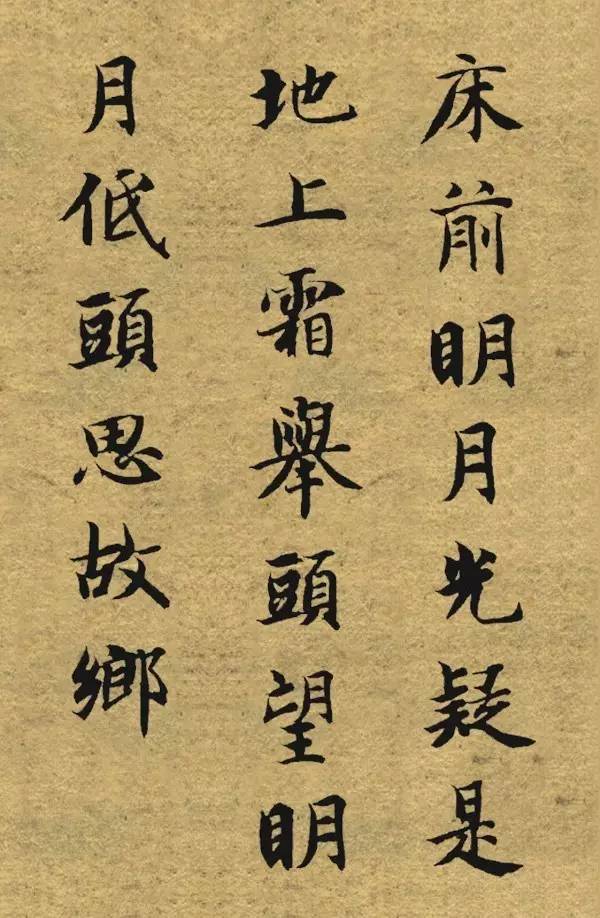

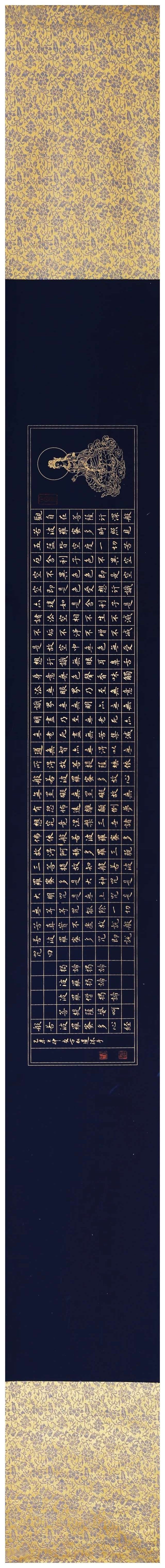

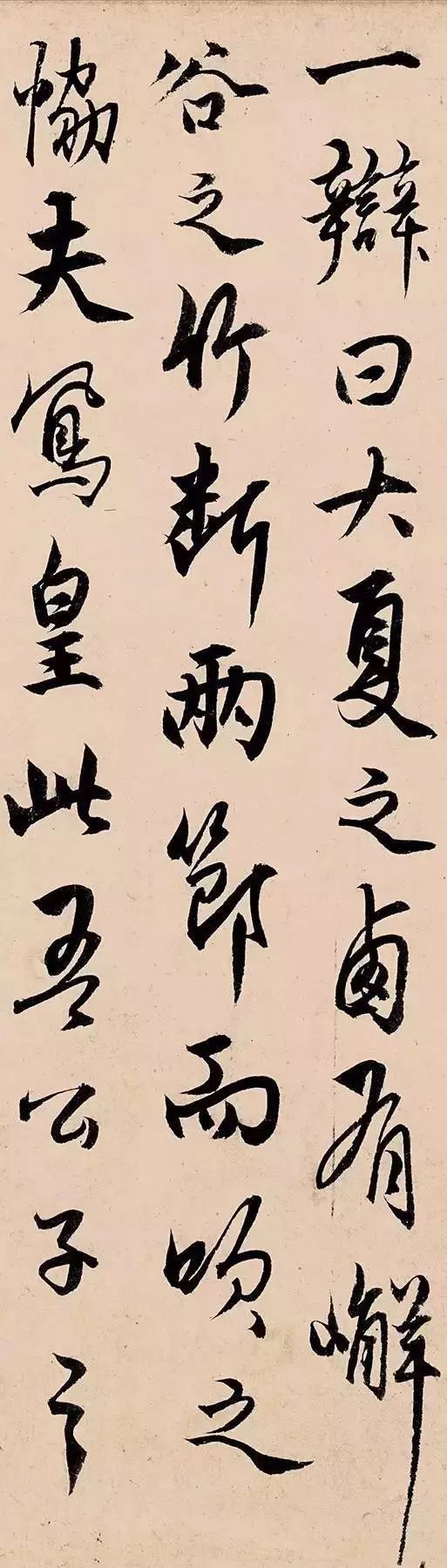

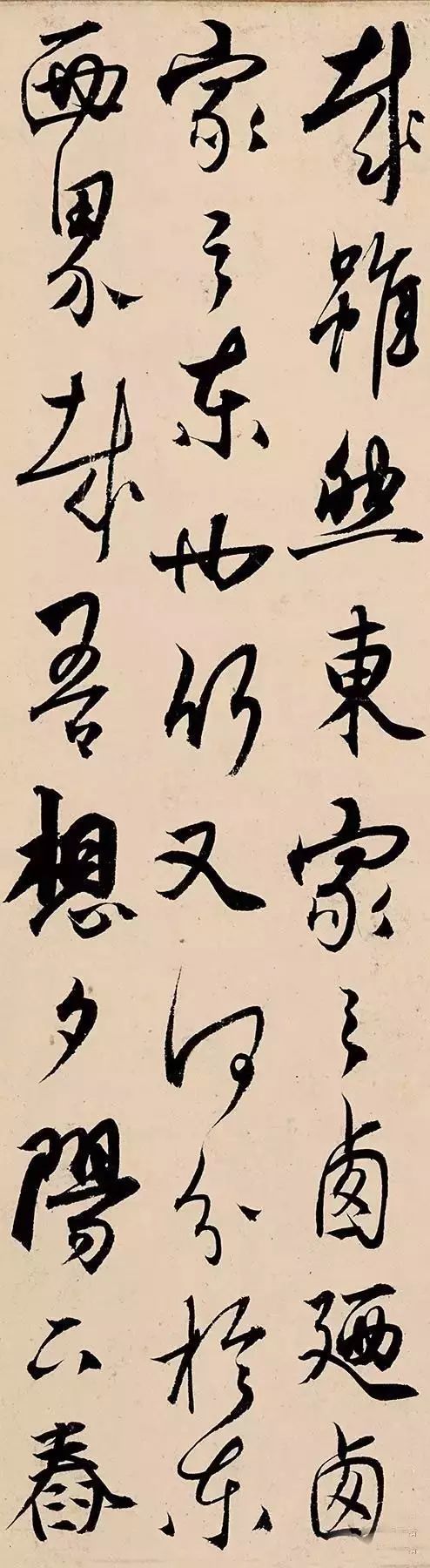

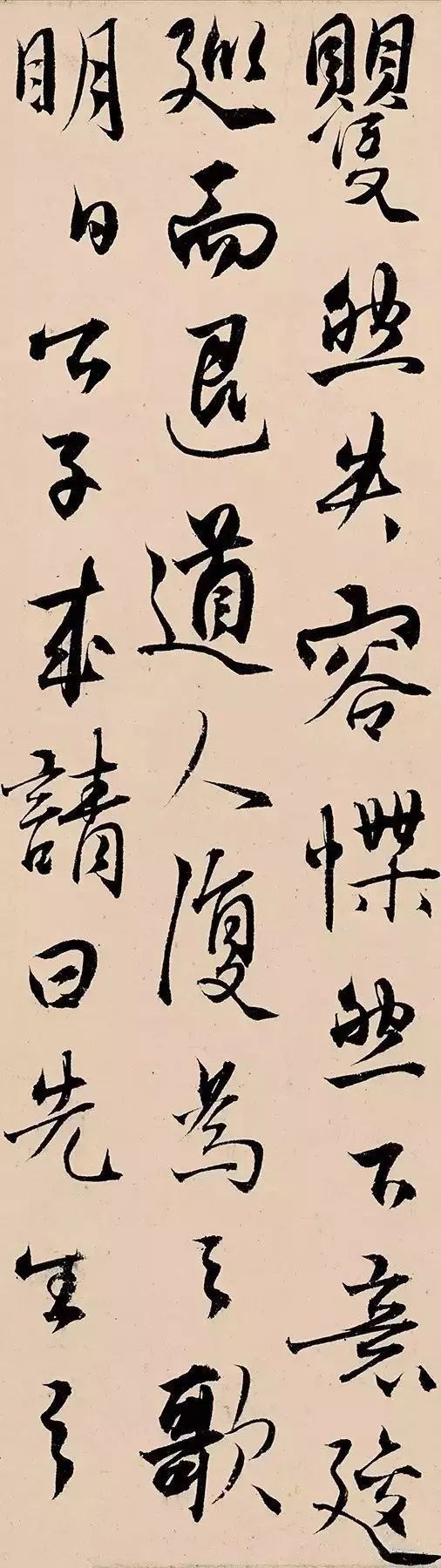

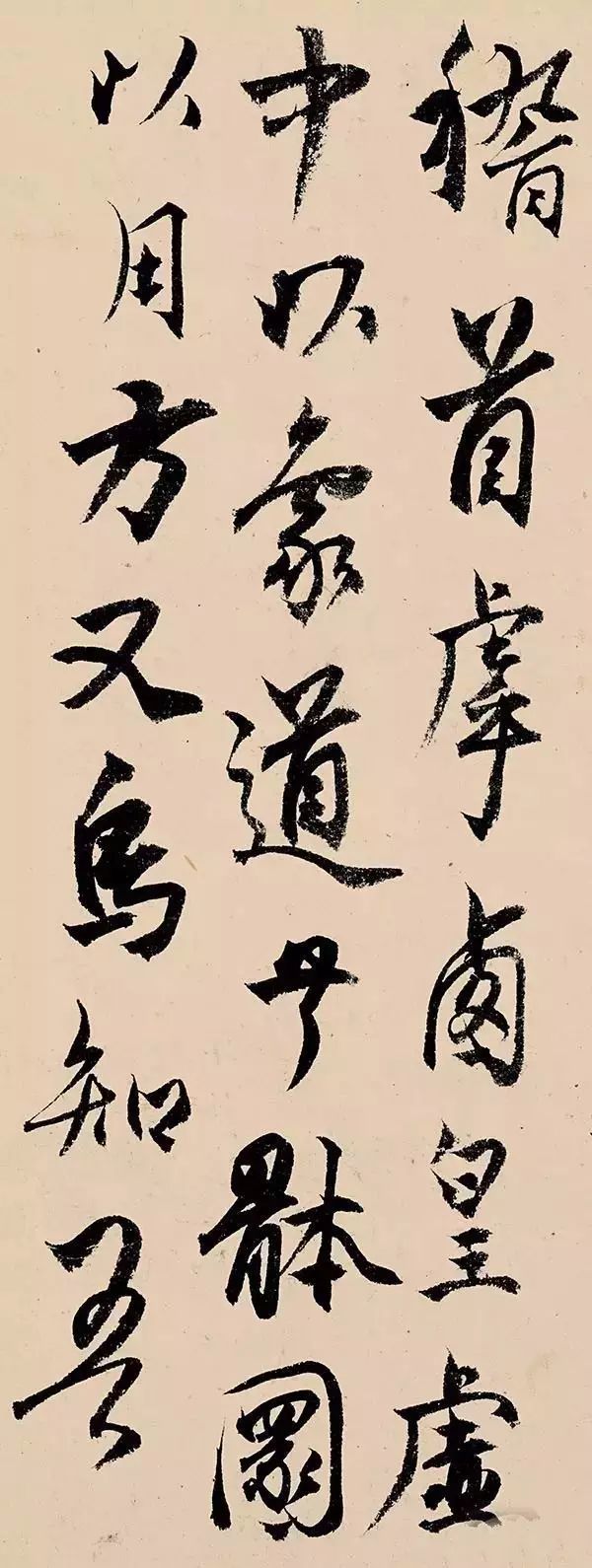

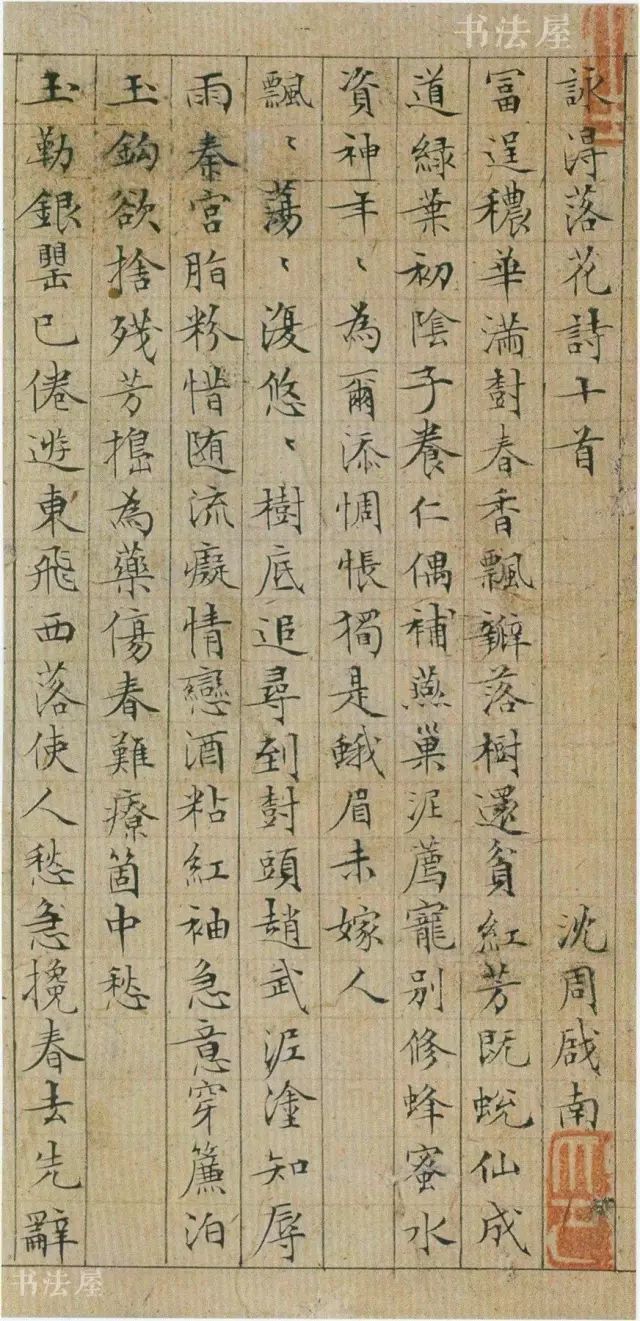

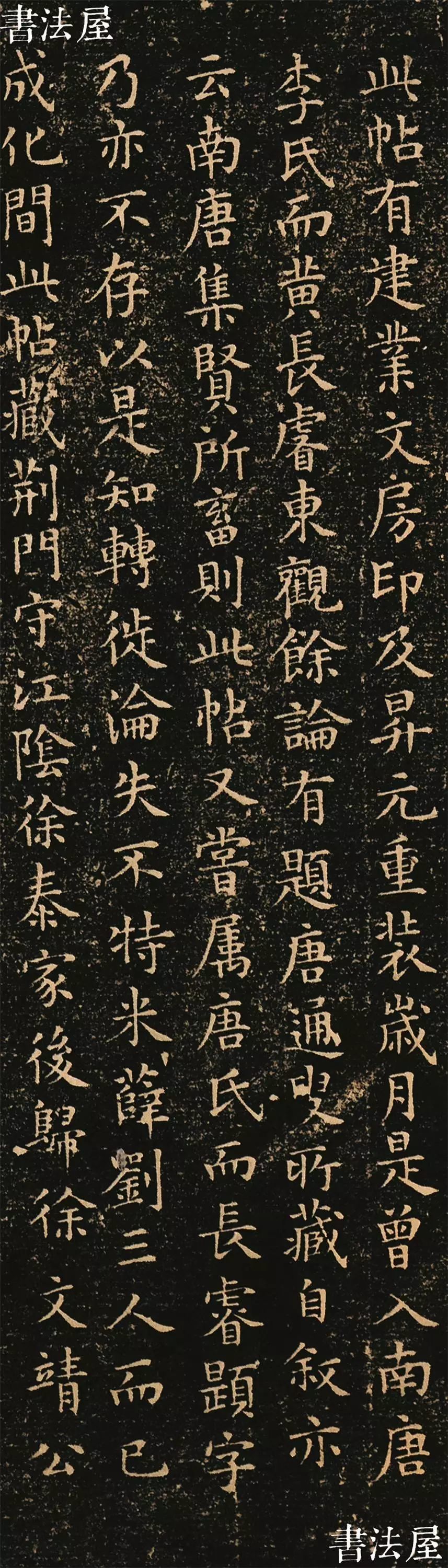

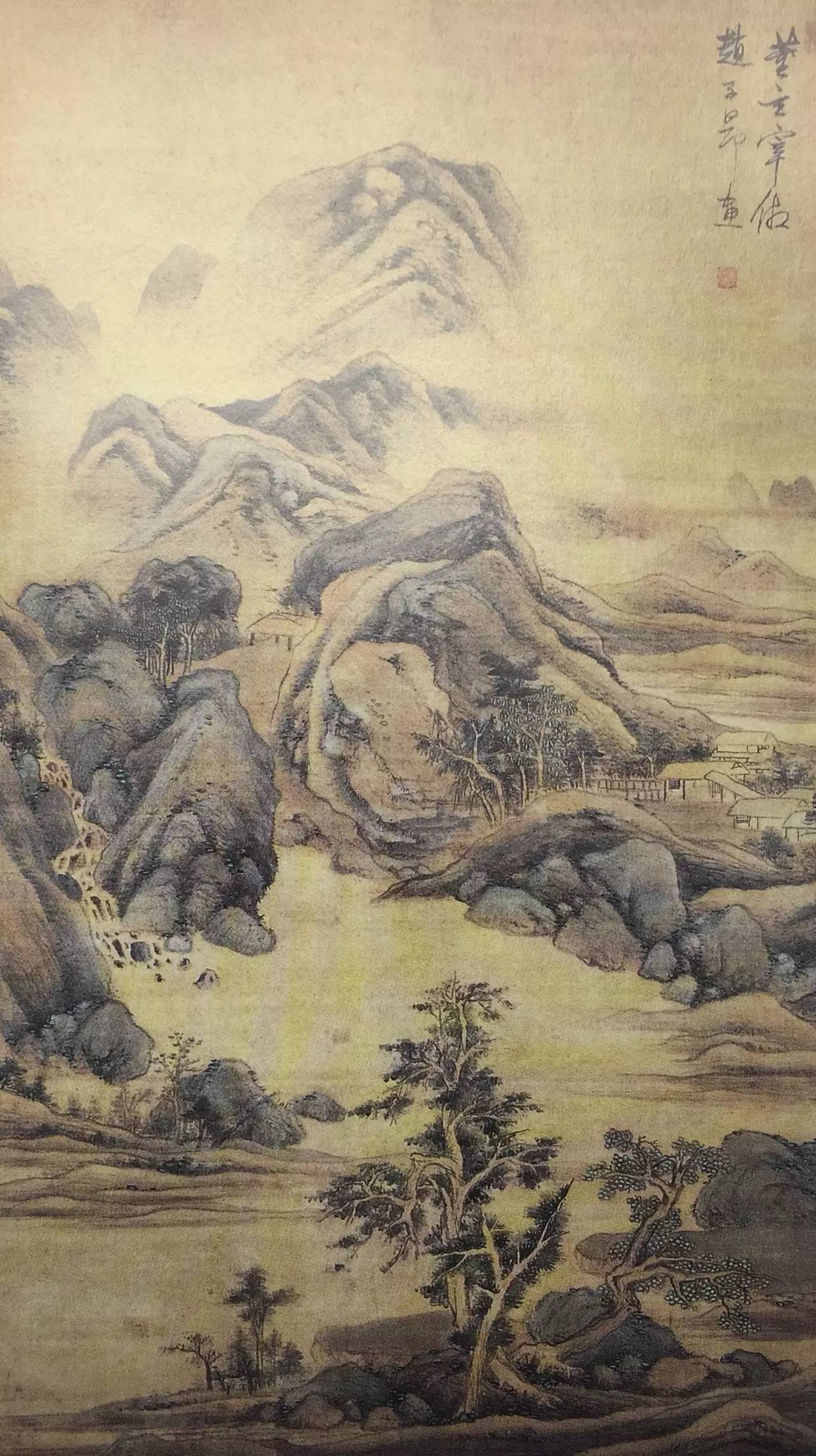

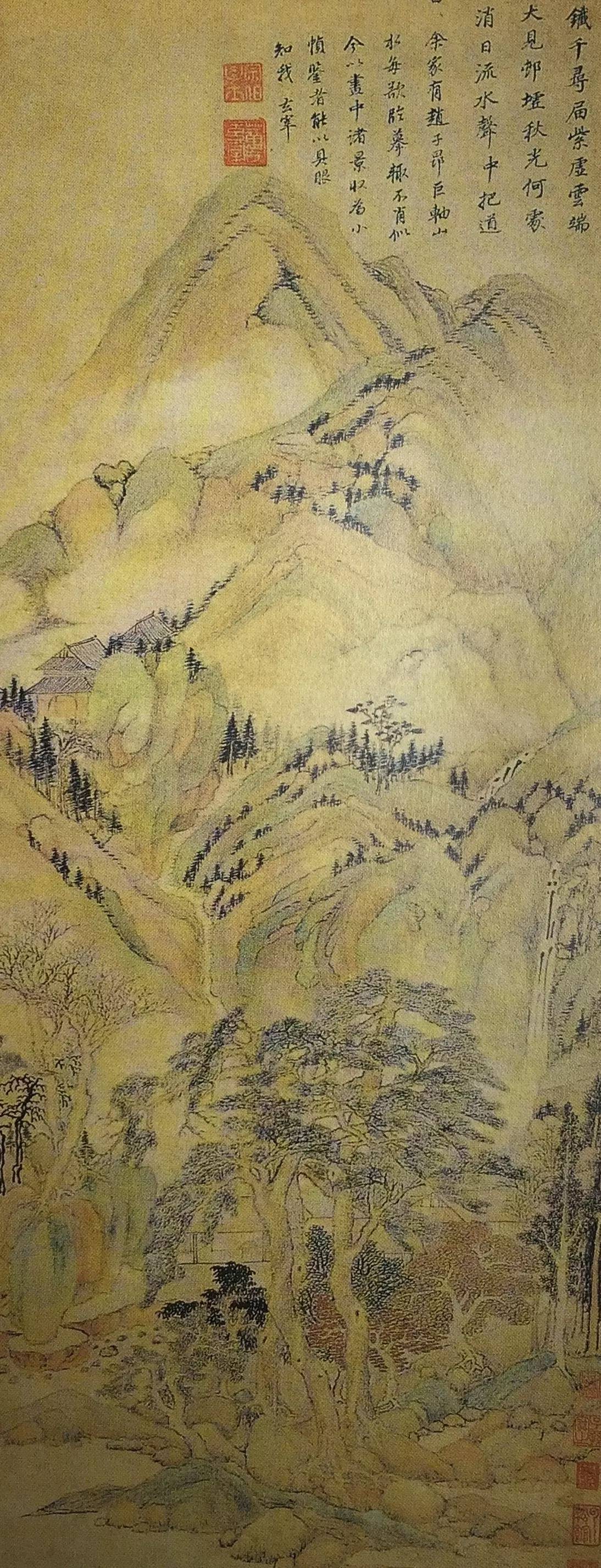

麻 纸

我国古代造纸用麻,主要有苎麻和大麻。苎麻是我国的特产,外国称之为中国草。大麻也是我国古老的麻种之一,俗称“火麻”,外国称之为汉麻。麻纸就是以麻类纤维制的纸张,常见的麻纸品种如下:

1.白、黄麻纸

白麻纸正面洁白、光滑,背面稍粗糙,有草秆、纸屑粘附。质地坚韧、耐久,只要不受潮,不会变质。黄麻纸呈淡黄色,一般比白麻纸略厚,性能与白麻纸相似,只是看起来更粗糙一些。无论是白麻纸还是黄麻纸,纸纹(也叫帘子纹)都比较宽,约有二指左右,有的纸纹不明显。

麻纸韧性好,有些流传至今的宋、元印本,虽历经千年,犹完整如新。

2. 麻沙纸

产于福建建阳麻沙镇。颜色稍黄,纸纹不明显,厚薄、韧性也与麻纸相仿。

![2]()

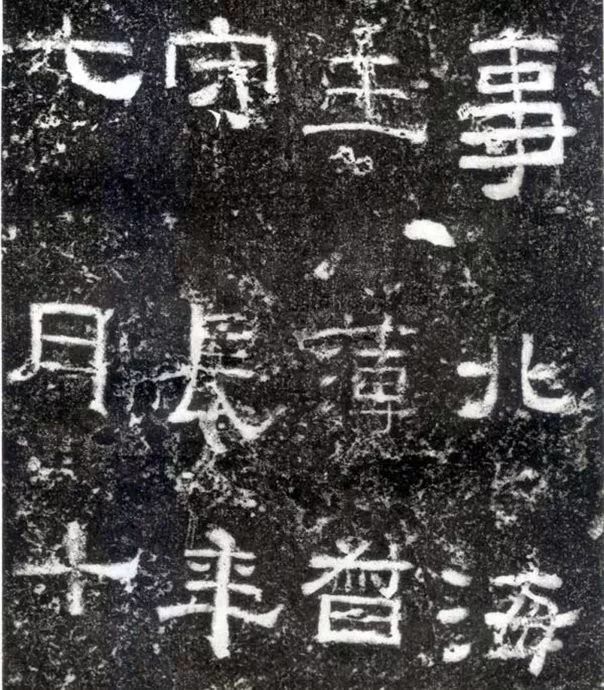

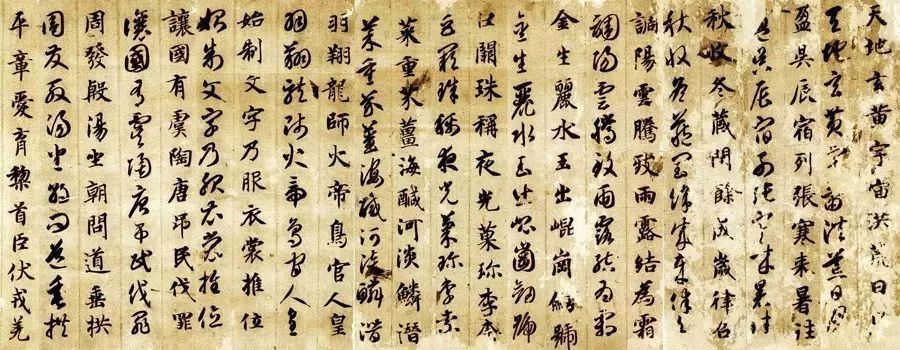

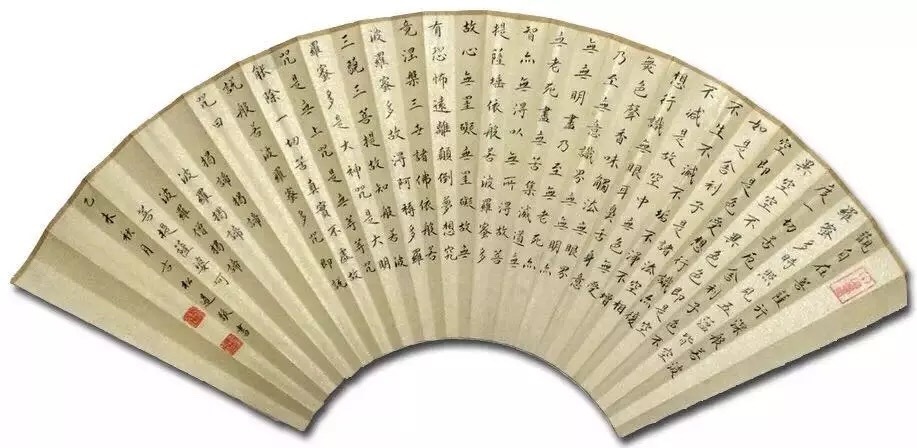

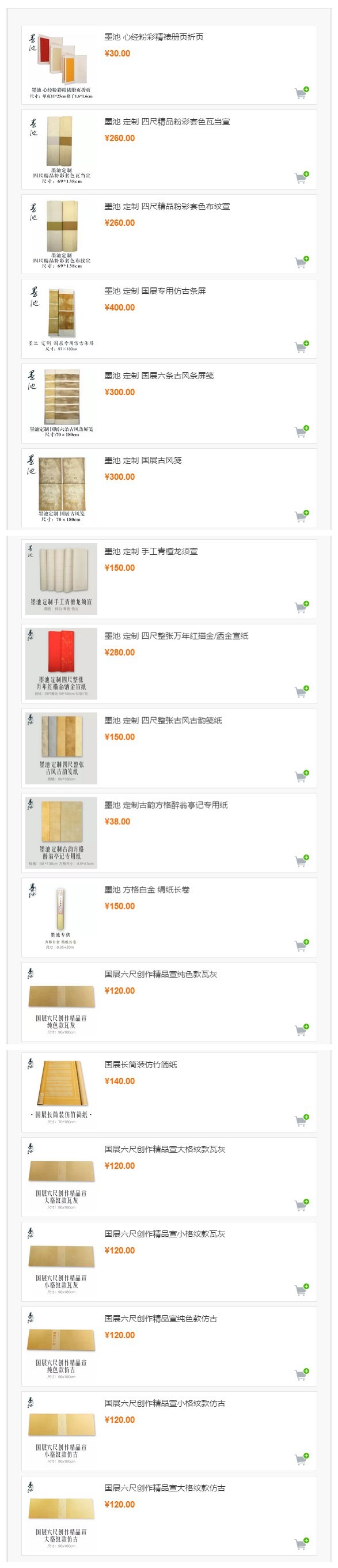

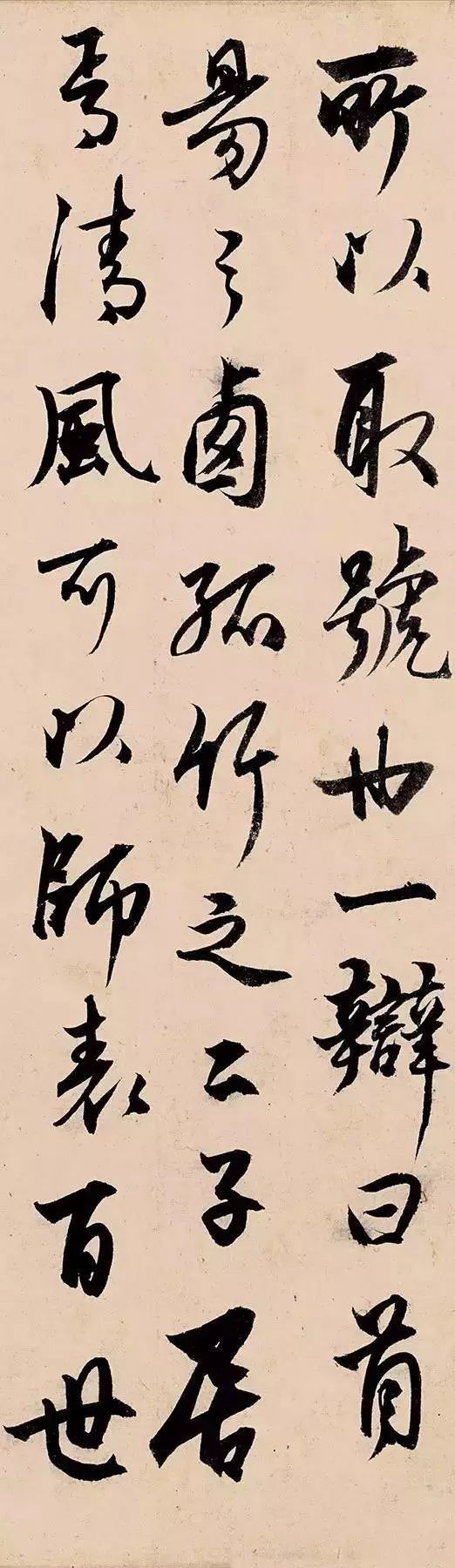

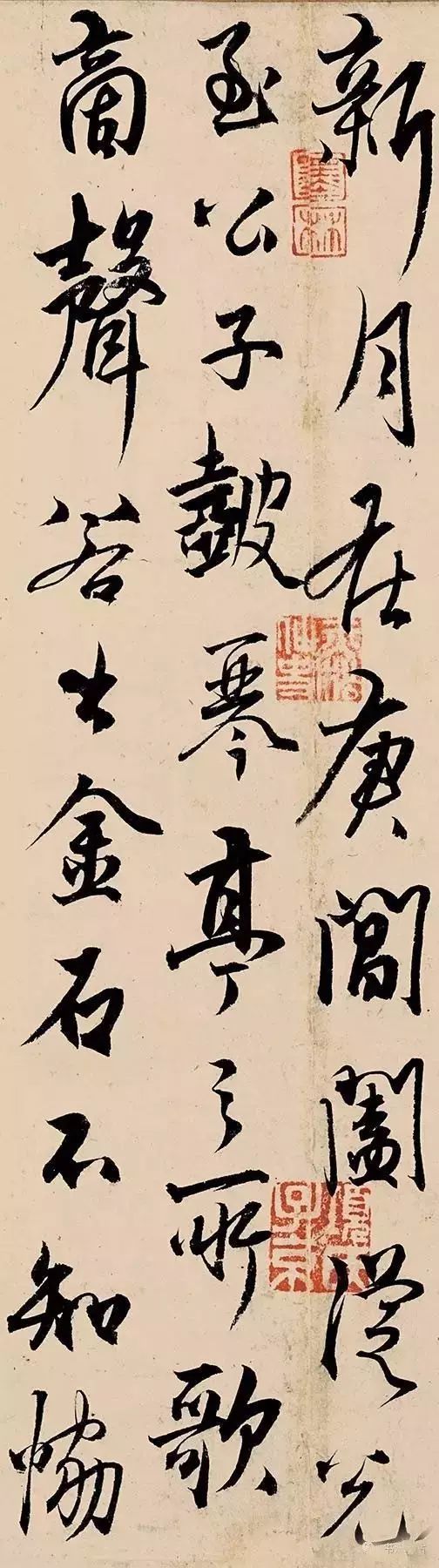

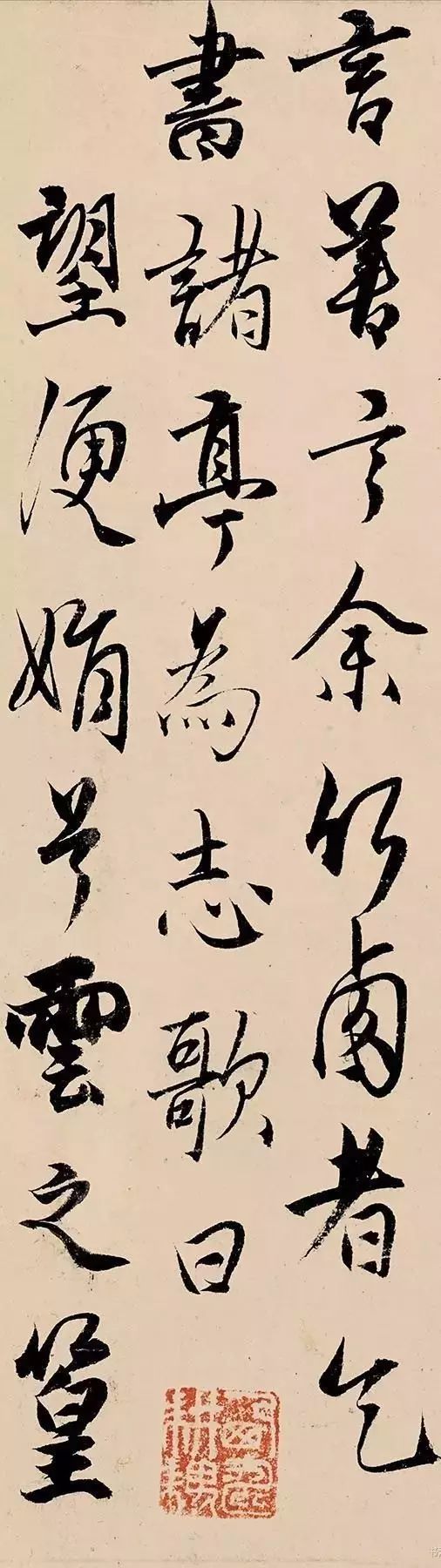

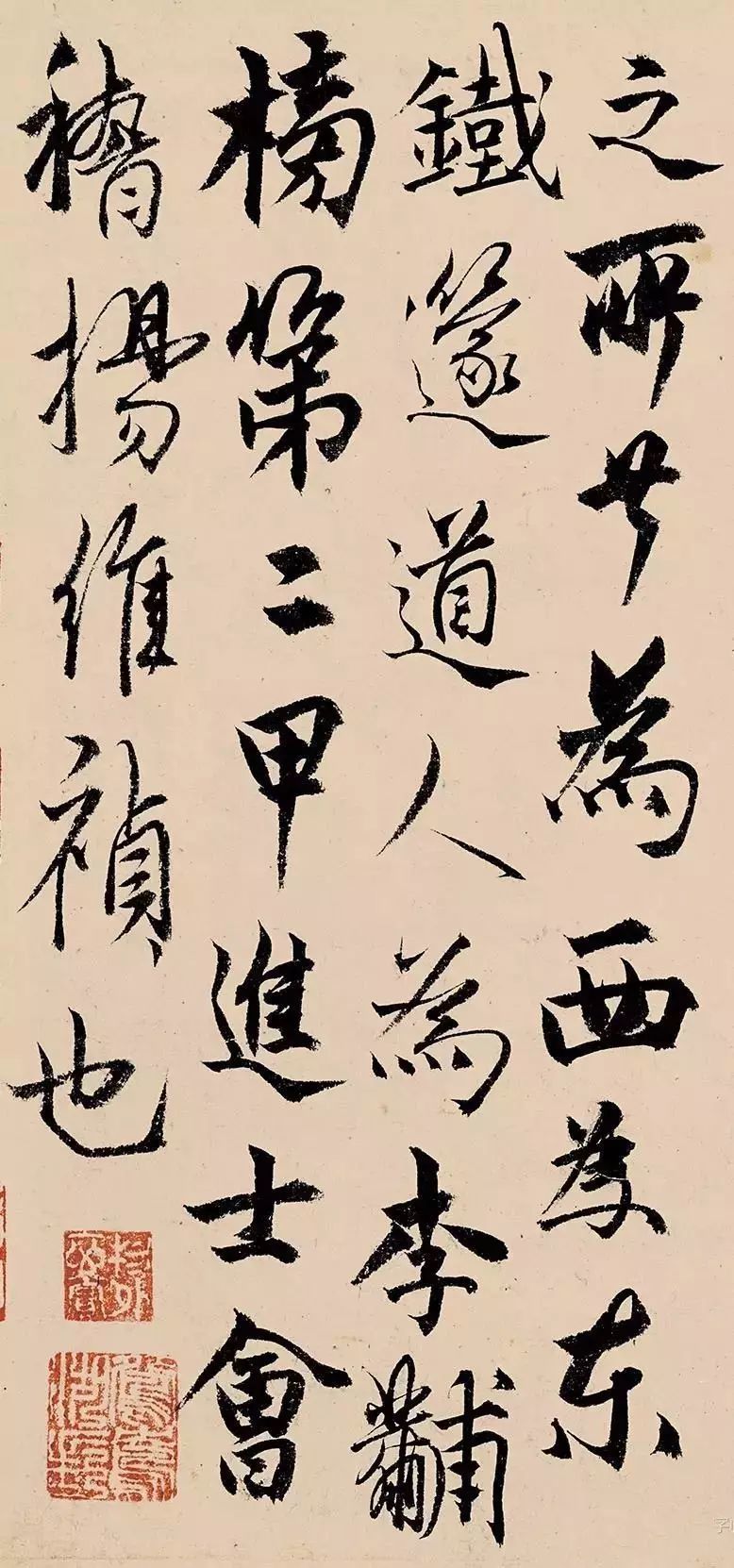

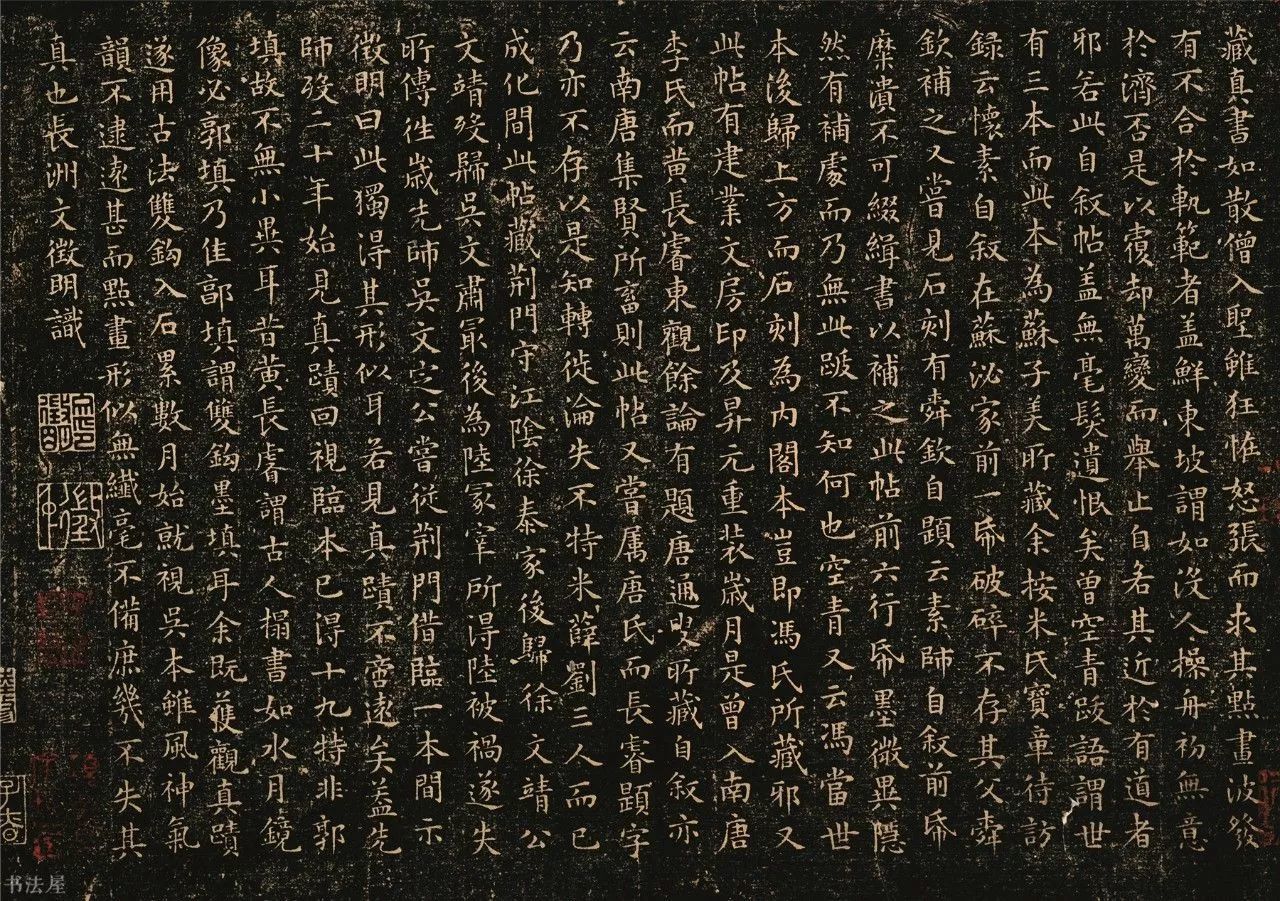

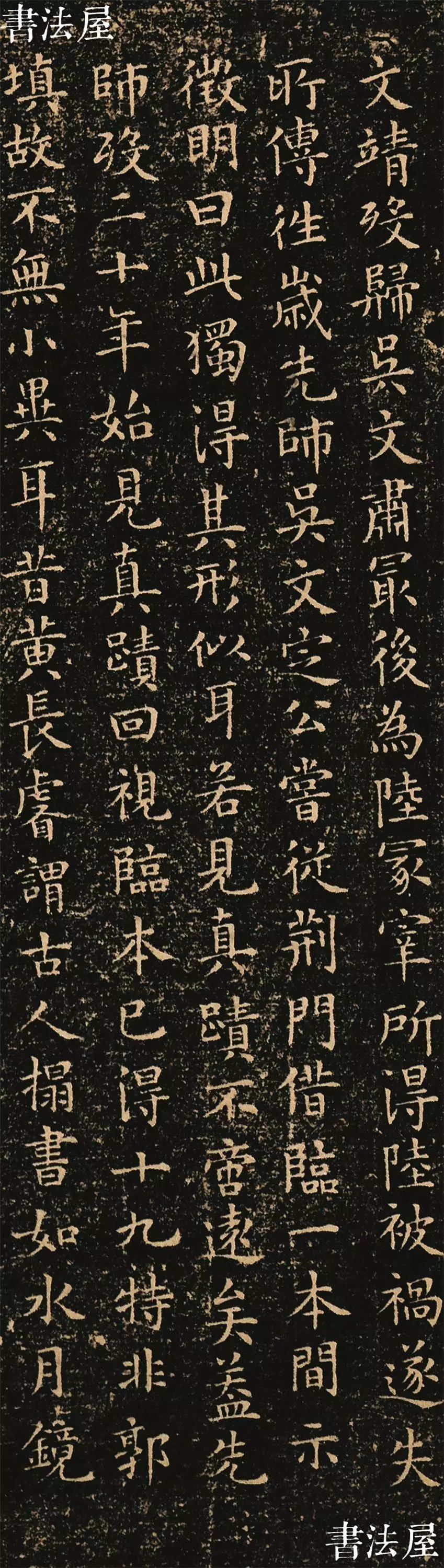

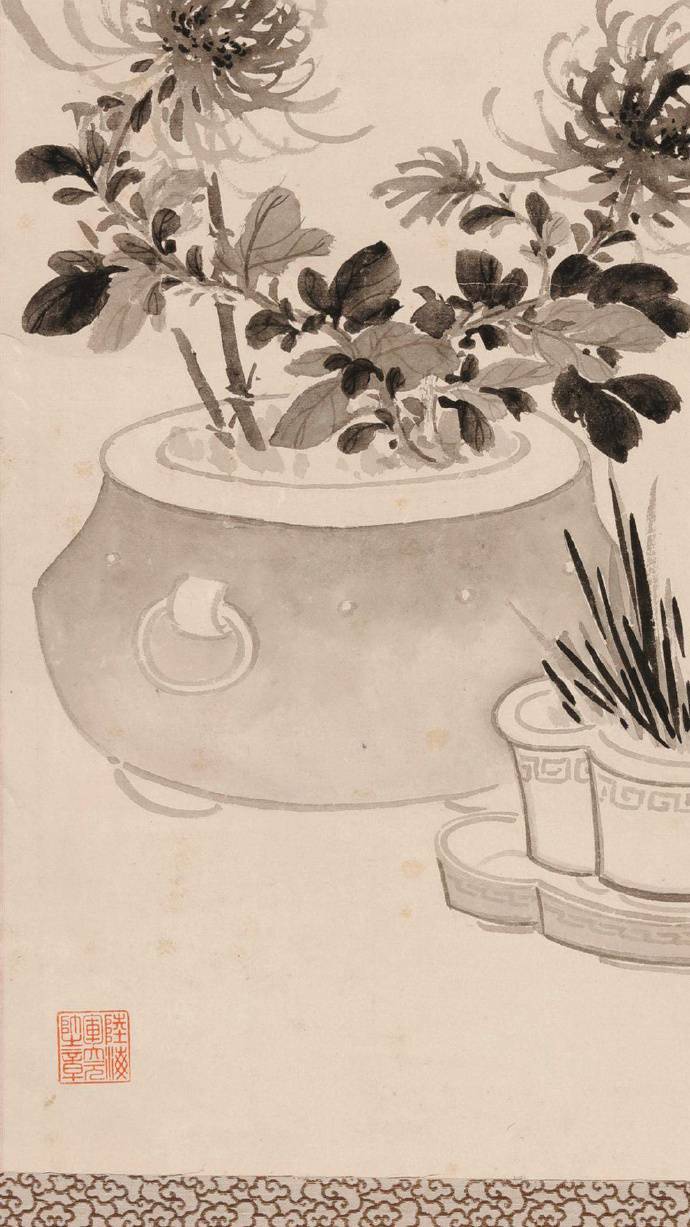

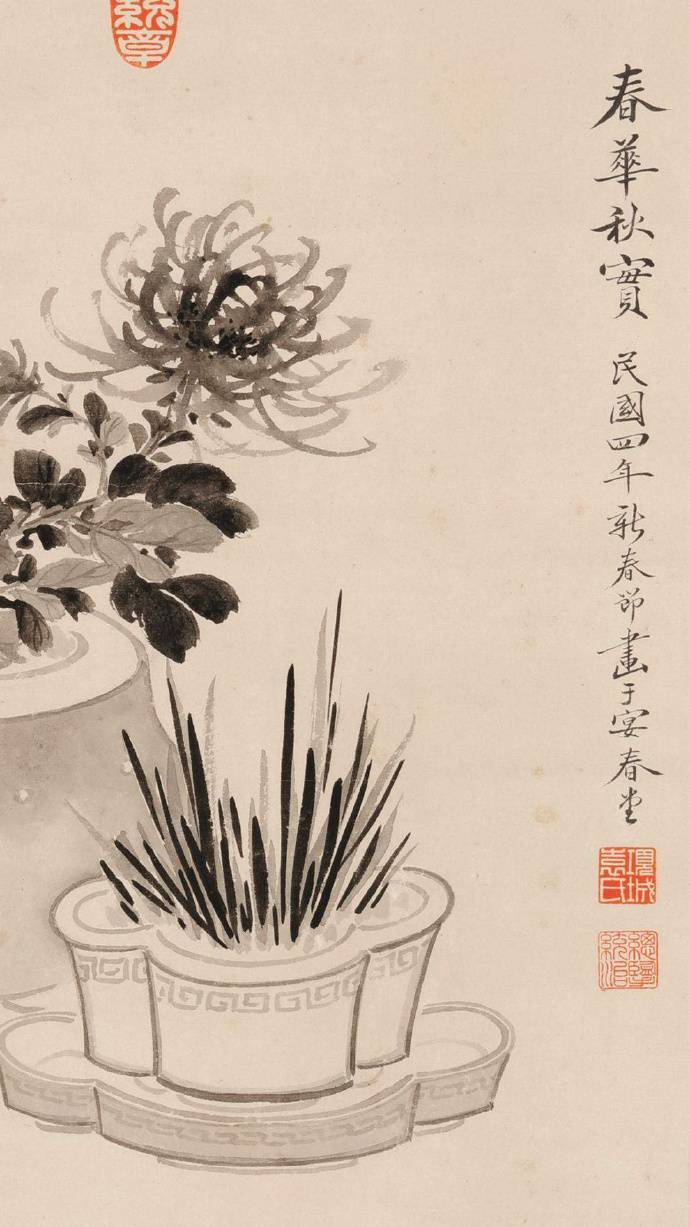

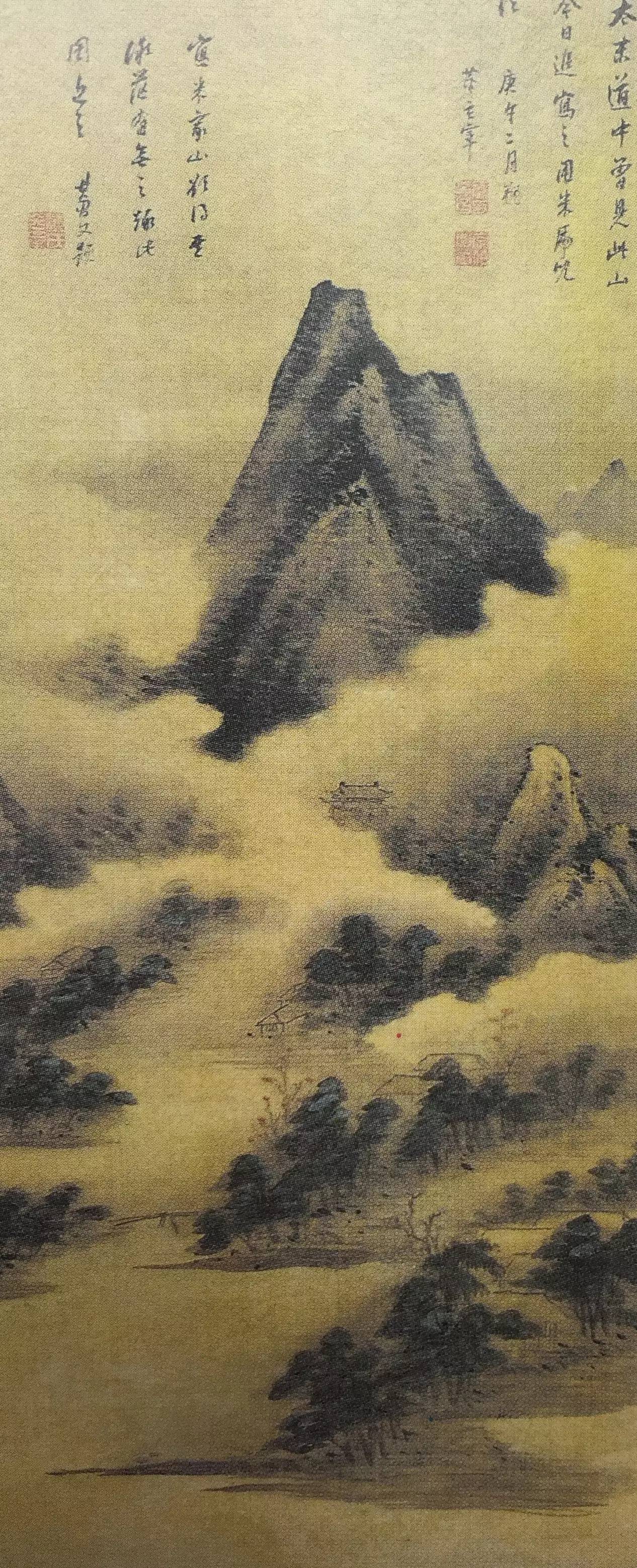

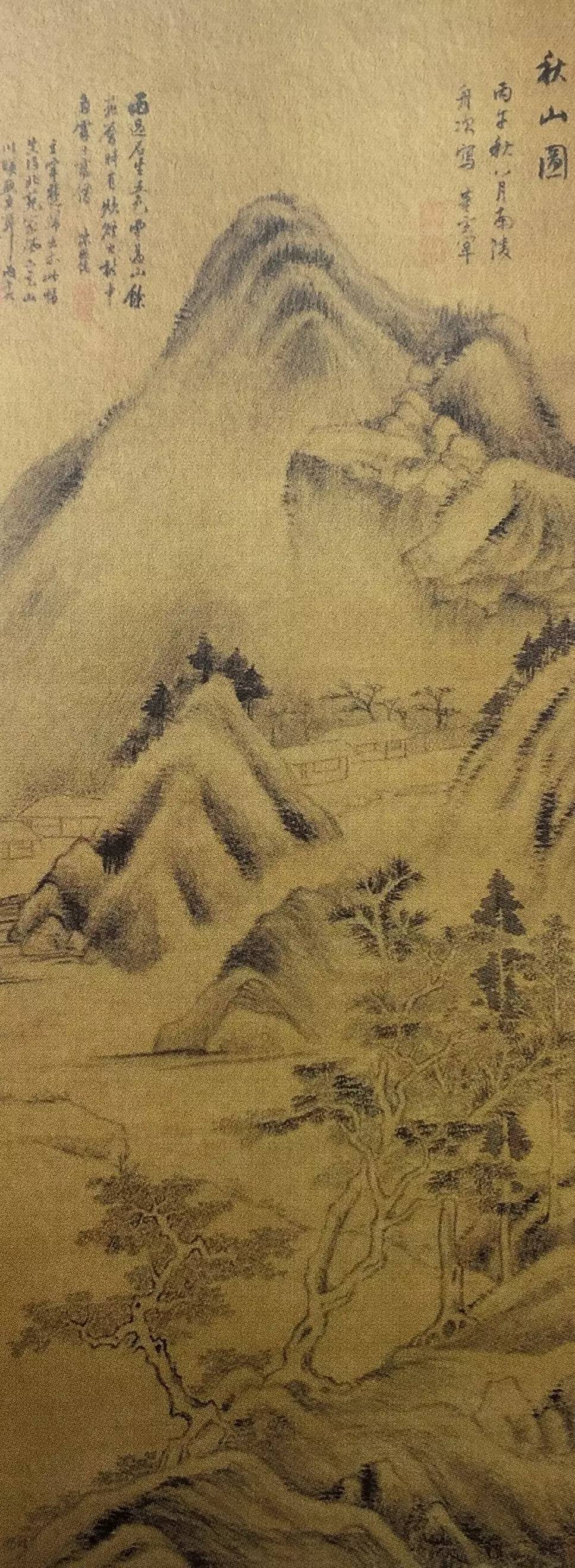

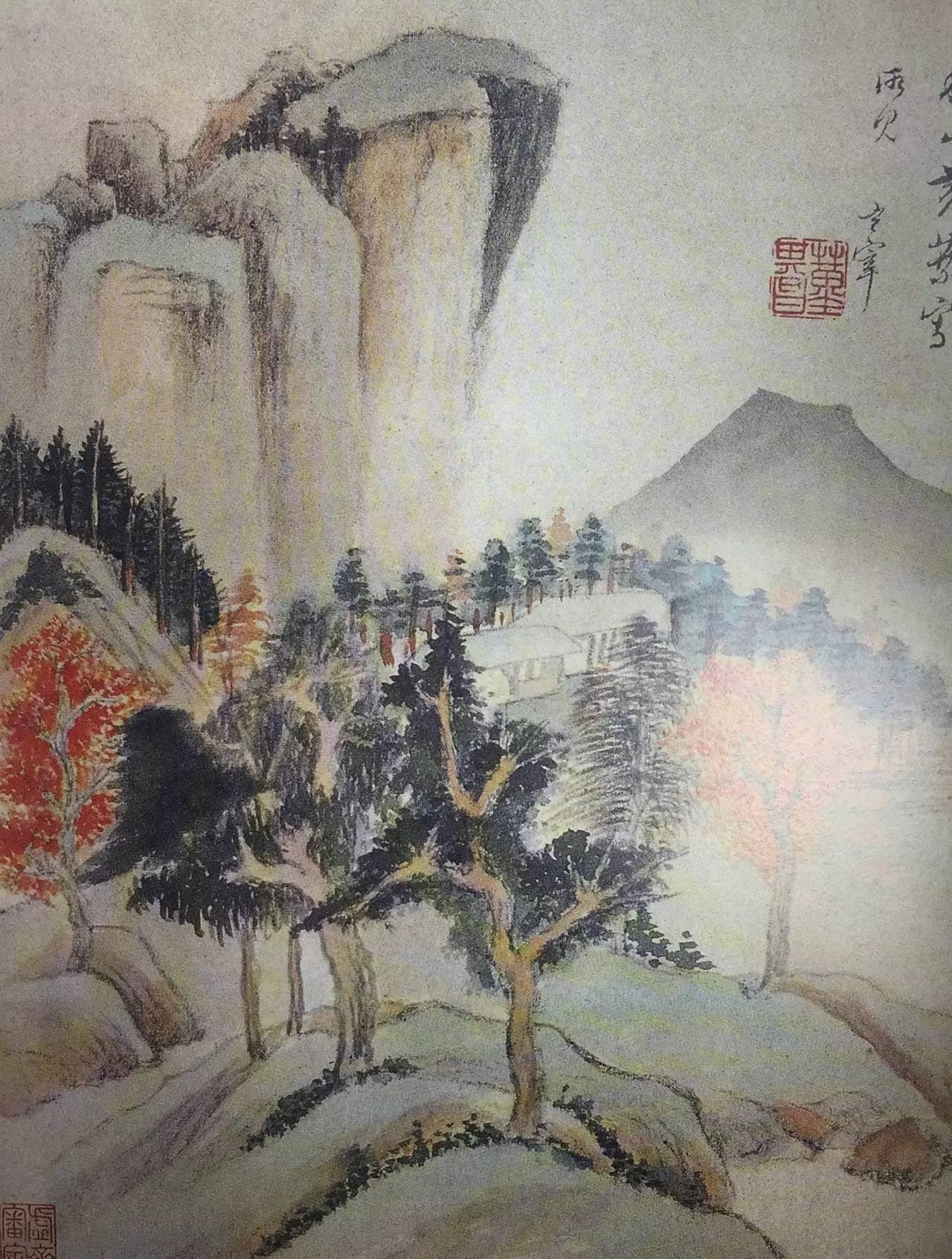

宣 纸

唐代的安徽宣州府,出产一种质地优良的纸,地方官每年把它作为“贡品”献给朝廷。人们把这种纸按其产地命名为宣纸。

宣纸的主要原料是青檀的树皮。青檀树与桑树相似,是我国皖南一带的特产。明代以前的宣纸采用100%的青檀皮,经石灰处理、日光漂白及打浆、抄造而成。自清代起改用檀皮和稻草的混合浆料,其用料有全皮、半皮、七皮三草之不同。由于宣纸选择原料严格,胶汁使用得法,制造技术娴熟、高超,所以制成的成品质地柔韧、洁白平滑、细腻匀整,色泽经久不变,且不易蛀蚀,便于长期保存。我国唐宋以来的书画作品多采用宣纸,有“纸寿千年”的美称。

宣纸属皮棉纸类,品种繁多,有单宣、夹宣、二层夹、三层夹之分,规格有四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六等,共有60多种,常见的有:

1 . 罗纹纸

颜色有素白、浅黄两种,质地细薄柔软,有明显的横纹,韧性强,看上去与丝织的罗绸相似,故名。宋、元、明、清都有生产,并用以印书。但宋、元的罗纹纸印本,今已罕见。明、清的罗纹纸印本,有时还能见到。如雍正年间(1723~1735年),武英殿本《律吕正义》、席启寓刻的《唐百家诗》等,都是用素白罗纹纸印的。此纸适宜修补善本书或镶裱,也可染成深浅各种颜色,或作书皮,或作护叶。

2.棉连纸

纸质白润如玉,细腻、柔软、匀密,富有绵韧性,无明显纹路。有一种质地极薄的叫“六吉棉连”,也称“汪六吉”,是棉连中的精品,较为少见。棉连纸可用作补书、护叶、镶书和衬纸,尤宜作为金镶玉的材料纸。染色后还可以做书皮等用,也用于拓碑帖。明末清初比较考究的印本,也采用棉连纸。

3.玉版宣

色白,质细而厚,吸水性强,韧性比棉连纸稍差。清末民初印制的印谱、书册、画册等,经常采用。

4.单宣

亦称料半。它比玉版宣薄,颜色洁白,质地均细,性质绵软,韧性较好,有纵横帘纹,印书美观大方。晚清至民初印的书籍多有采用。它亦可用于裱潢,作覆背纸;还可以染成磁青或古铜色,作封皮。

5.十刀头

即重单宣,比单宣厚,吸水量大。韧性很好,可以用作衬托册叶和绫。

6.夹连纸

比棉连纸稍厚,但不如棉连柔软。遇到厚纸书可用以镶书,也可用以修补明代厚棉纸图书,或作护叶用。

![3]()

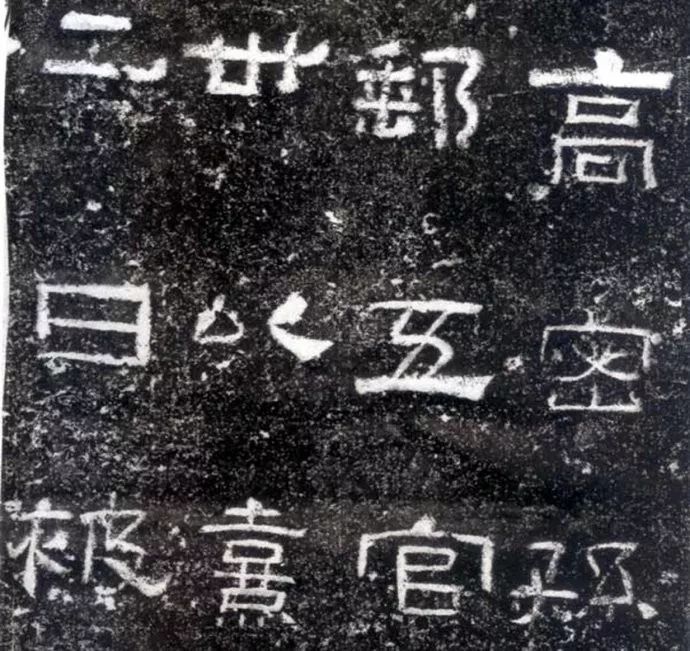

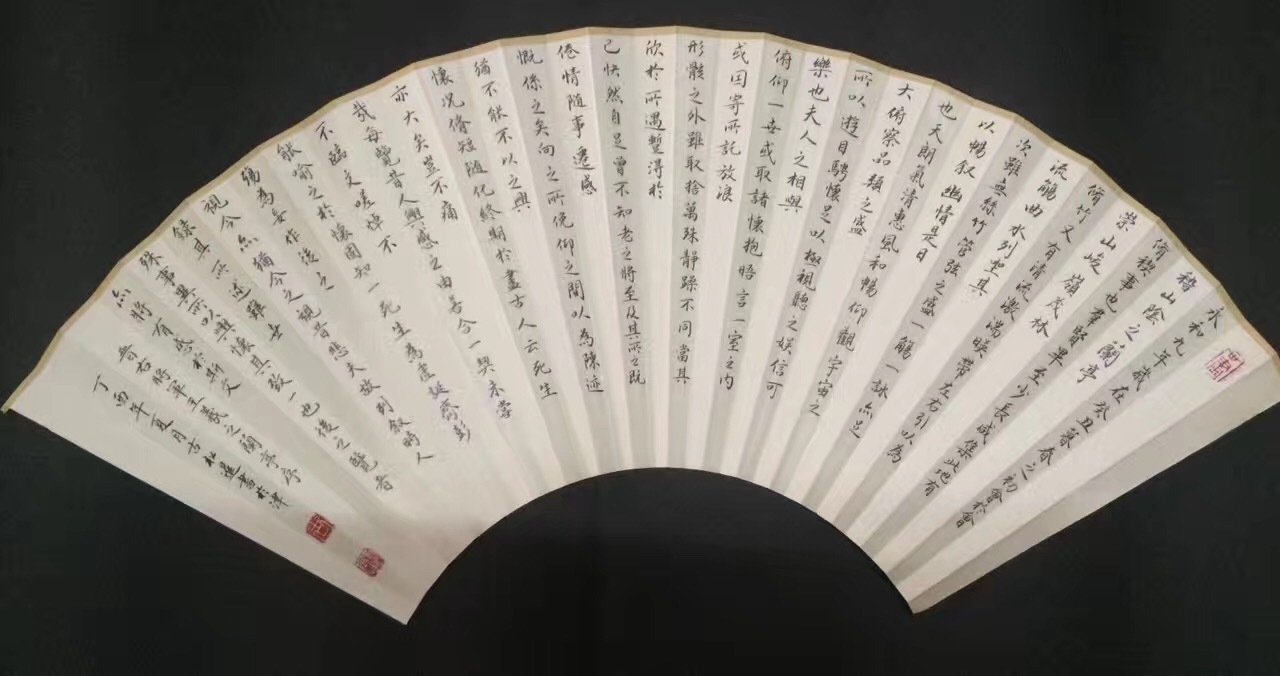

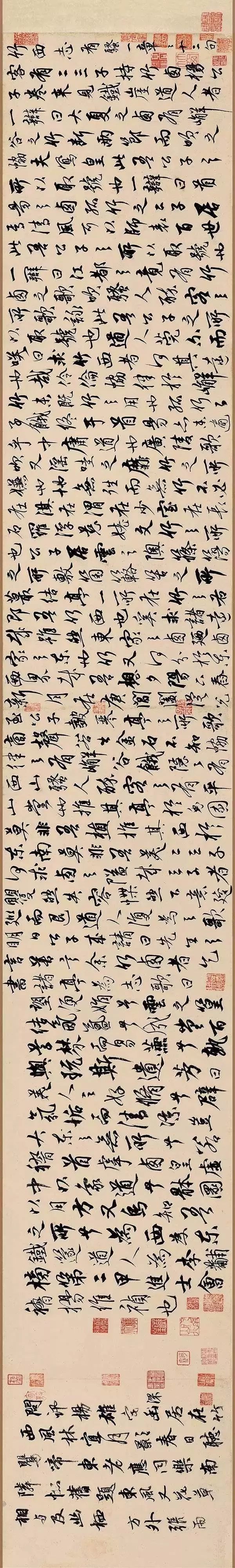

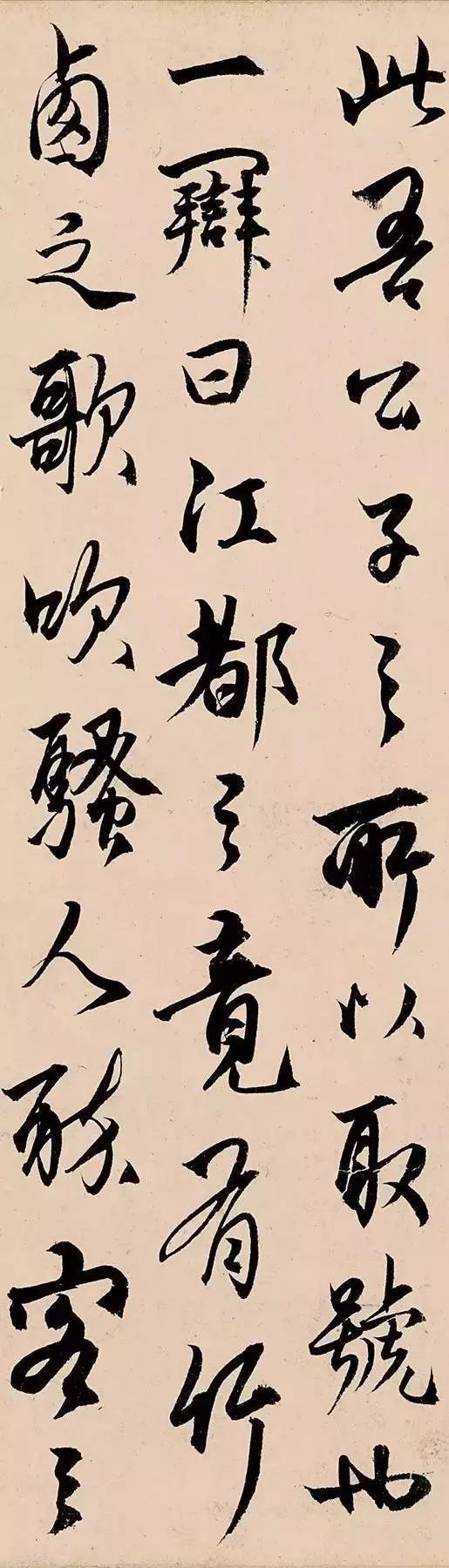

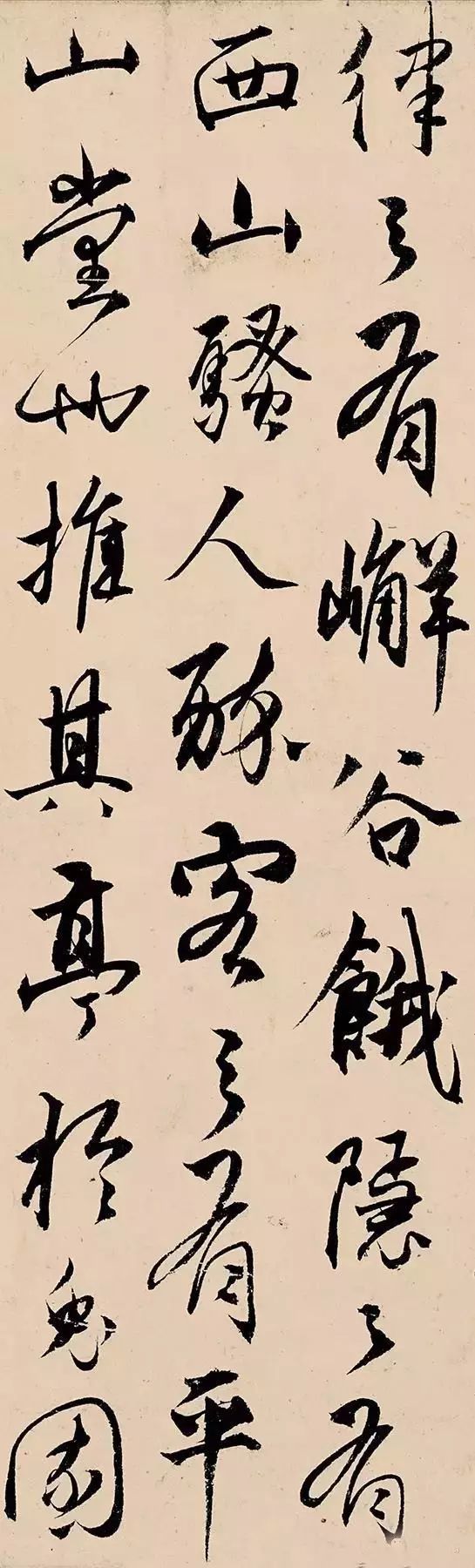

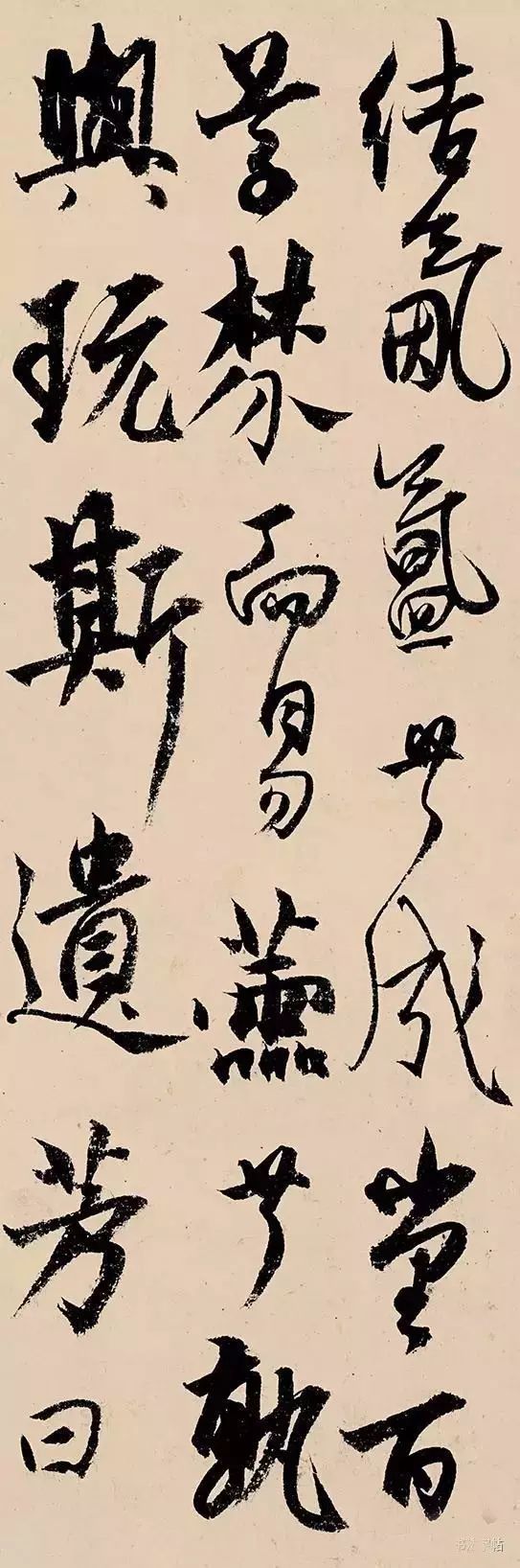

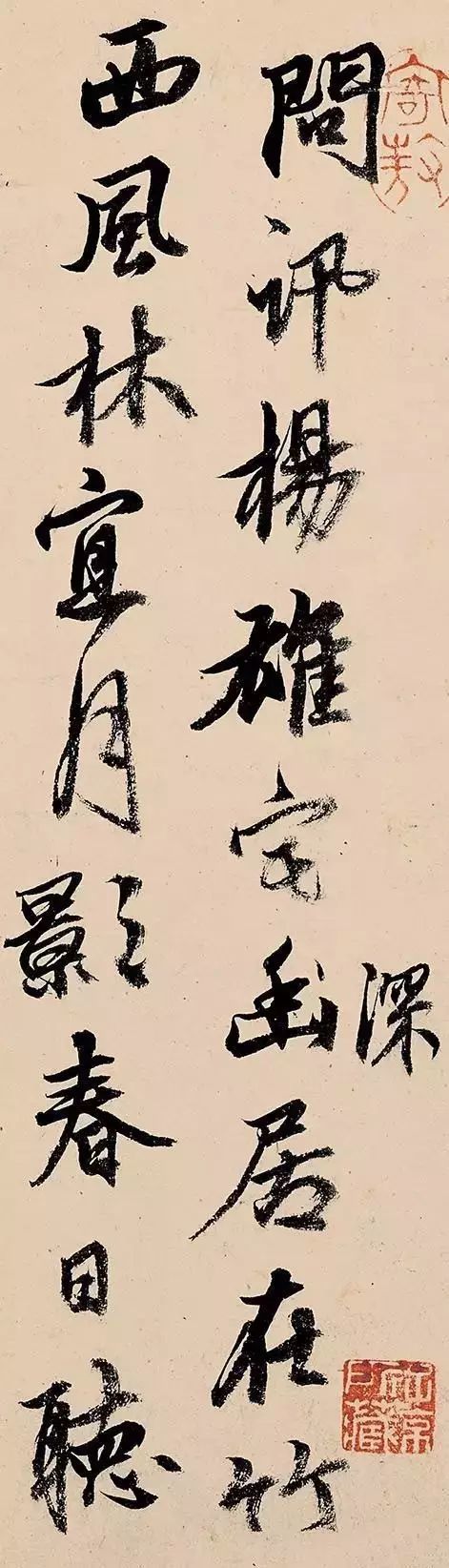

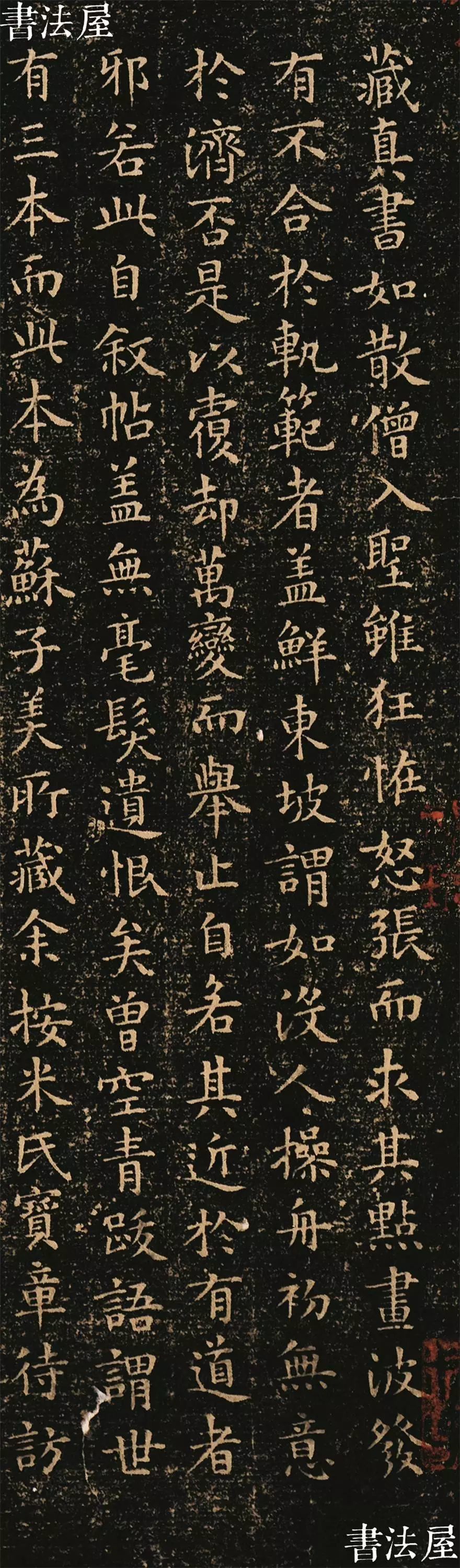

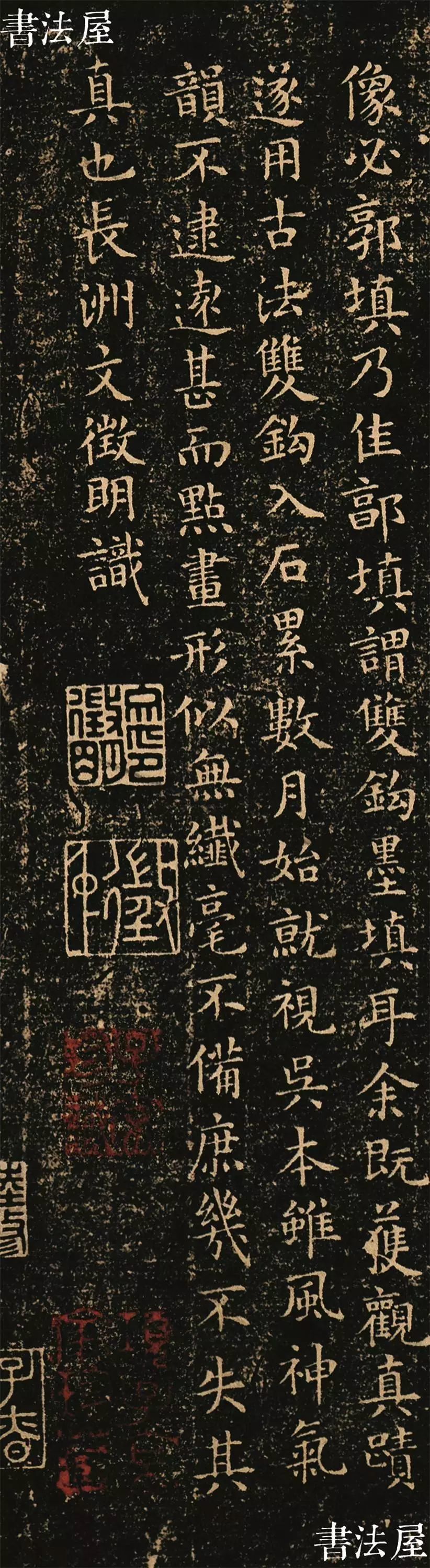

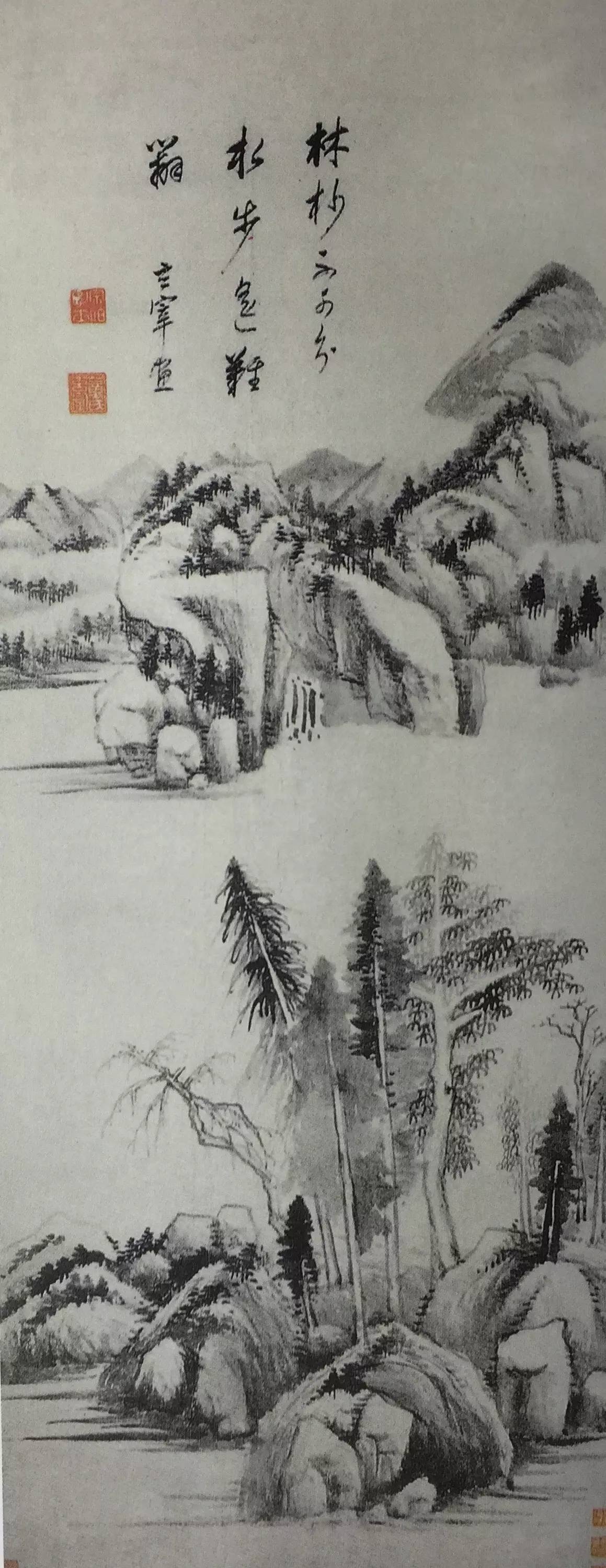

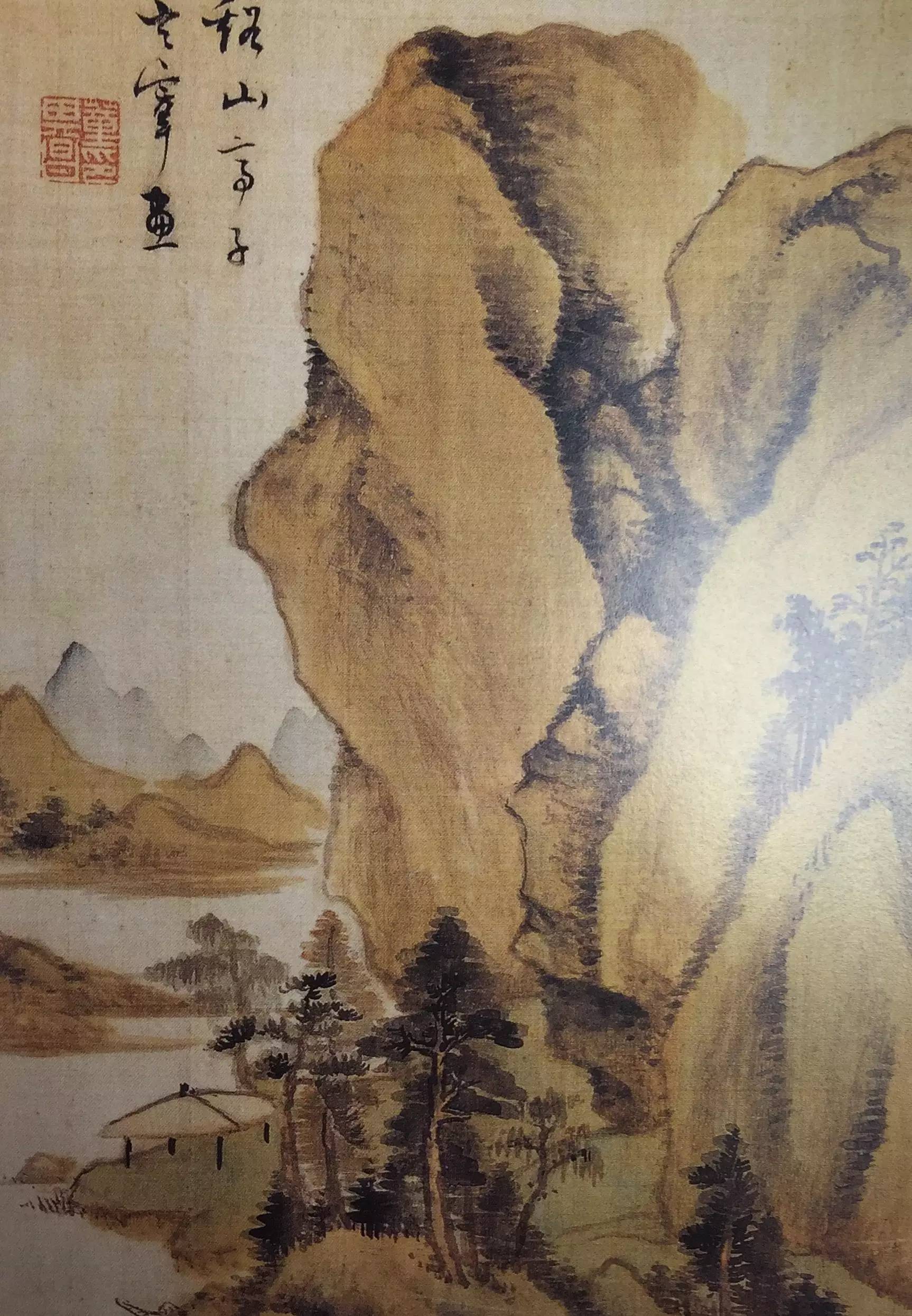

棉 纸

南方称之为皮纸。系以楮树皮等为原料做成的高强度纸。质地细柔,纤维较多,极有韧性。从纸的纵面顺撕,它的断裂处有参差不齐的短纤维,因而叫棉纸。明代前期印书多用棉纸。嘉靖以前的棉纸比较细薄,隆庆以后的棉纸略显粗糙而较厚,用棉纸印书的比重也大为减少。清初还有少数棉纸印书,以后就少见了。主要品种有:

1.河南棉纸

产于河南,故名。纤维细长,色泽白中带黄,厚薄很不均匀,质地较粗糙,但松软如棉,富有韧性。河南当地有用以印书的,古书修补中可用作书叶溜口,托裱糟配焦脆的书籍。也可作订书用的纸捻钉,或作套扉叶用的护套。还可以染成旧色,代替旧纸使用。这种纸张有大小两种之分,大张质地稍厚,小张质地稍薄,但功效相同。

2. 贵州棉纸

产于贵州,故名。它比河南棉纸厚,尺寸也大。纸的颜色稍呈灰白,厚薄均匀,但棉性大,纤维粗,质地松软,经久耐用。用来印书则不太美观,所以未被广泛采用。清末贵州、云南有些书是采用这种纸印的。在古书修补中,其用途大体与河南棉纸相同。

3. 黑棉纸

色稍黑,有浆性,托墨、韧性很强。适用于修补不很白的棉纸书。还可以用宋做大厚本书的锔捻。

4. 迁安棉纸

产于河北迁安县,故名。俗称茅头纸。颜色灰白,质地厚松,略呈棉性。民国初年一些民间启蒙读物,如《三字经》、《百家姓》、《千字文》等即以此种纸印行。

5.上海棉纸

质地薄而细腻,其性能接近河南棉纸,产于浙江、安徽、江西等地,集散于上海,所以统称上海棉纸。在修书中用以修补书口最为合适。风伤的书需修补浆衬时,用这种纸效果很好。近几十年来,河南棉纸的产量很少,裁连口纸条或裱书的用纸,多以上海棉纸代替。由于这种纸质地薄而细腻,棉性又好,用它裱过的书,既牢固又不增加厚度,书叶也不会发硬,所以是古书修补中不可缺少的材料。

6. 山西棉纸

产于山西,故名。色泽灰白,稍厚,富有韧性,质地与河南棉纸相似,山西棉纸有用以印书的,也是占书修补中的常用纸。

7. 浙江棉纸

产于浙江,故名。质地薄而有韧性,性能与上海棉纸相仿,古书修补中可以作连口、裱书用纸。

8. 蚕茧纸

有两种颜色,一种洁白如玉,一种略呈乳白色。质细而薄,富有光泽,韧性很强。从表面看与丝棉相似,所以叫蚕茧纸。元代曾用以印书。

9.云母皮纸

纸面光滑,韧性强。适宜作锔捻。遇水牢度更强,抗潮湿。

10.藏经纸

这种纸呈黄褐色,近于茶色。质地厚硬,略有绵性,不透明。宋、元、明刻印的释道经典多用这种纸。唐人曾用以书写佛经,故名。现多用作装裱善本、珍本书的书签。

11. 桑皮纸

质地坚固,有黄色、白色两种。因为造纸原料中有桑树皮的成分,故名为桑皮纸。宋、元、明曾用以印书,但传世较少。

12.高丽纸

产自河北迁安,类似朝鲜印书用的纸,故名为高丽纸。色泽白净,纸质较厚,坚韧而有绵性,有明显的直纹。我国用高丽纸印书较少,古书修补中多用以染色作书皮。

13.库笺纸

有白、黄两色,韧性极强,纸质有厚有薄。纸幅都是67×67厘米,清代宫内常用以作包装纸,民间流传很少。1930年北京故宫博物院曾用它影印过一些字帖画册。明、清两代,内府多用厚库笺纸染成磁青色装订书皮,通称“库磁青皮”。有时还用以缮写佛经,五彩套写,颇为美观雅致。

14. 册子纸

又称库钞纸。明代人为了节省纸张,曾用写过字的钱粮册子反过来印书。由于这种纸张质地较好,有些印本一直流传至今。

15. 日本皮纸

产自日本,又称东洋纸。有黄色的,也有白色,绵韧性较强。日本印书多采用。我国清末民初间也用此纸印书。

16 . 美浓纸

纸面光滑,细薄匀称,绵软而富有韧性。黎庶昌印《古逸丛书》,有一部分采用这种纸。日本印制古书亦广泛采用。

17.开化纸

南方称之为“桃花纸”。原产于浙江省开化县,故名。质地细腻,洁白如玉,无帘纹。薄而有韧性。清代前期内府和武英殿刻印图书多采用,印本美观大方。嘉庆以后,产量减少,质量也较前降低,用以印书不多。江苏武进藏书家陶湘最喜爱收藏殿版开化纸印本书。

18.开化榜纸

从表面看,与开化纸相像,但比开化纸厚,颜色也略显青色,质地稍逊于开化纸。清代嘉、道年间(1796—1850年)有些书使用开化榜纸印制。

19. 太史连纸

较开化纸略黄,质地细匀,绵软而有韧性,清代前期曾用以排印大部头书《古今图书集成》。

20.东昌纸

产于山东东昌府(今山东西部),故名。与迁安棉纸相似,山东东昌曾以此纸印制通俗读物。由于纸质松软,富吸水性,古书修补中常用以撒水吸潮。

21.油衫纸

纸厚,富有韧性,柔软耐久,最宜做书皮,不用托裱就牢固耐用。做包背装的护中纸尤为适合。

![4、]()

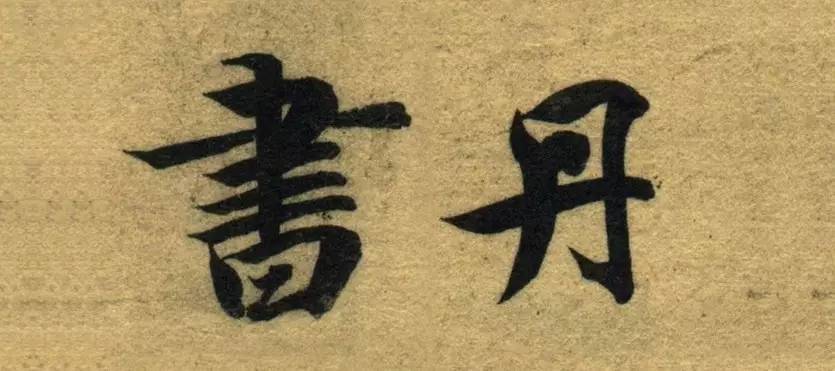

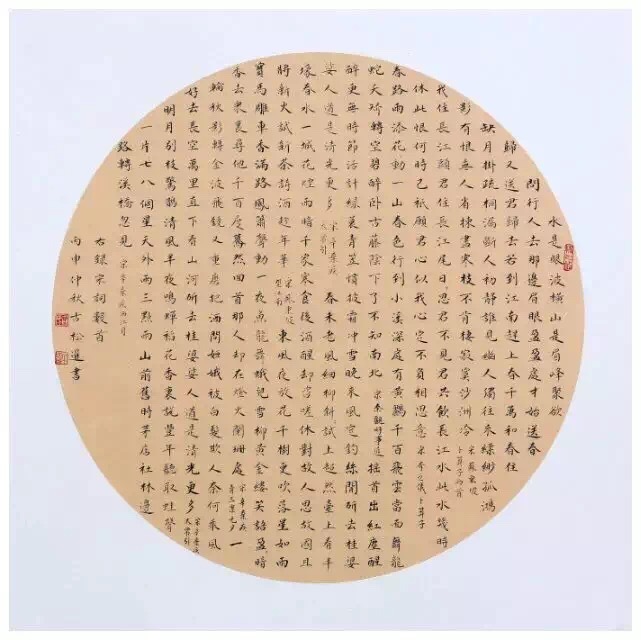

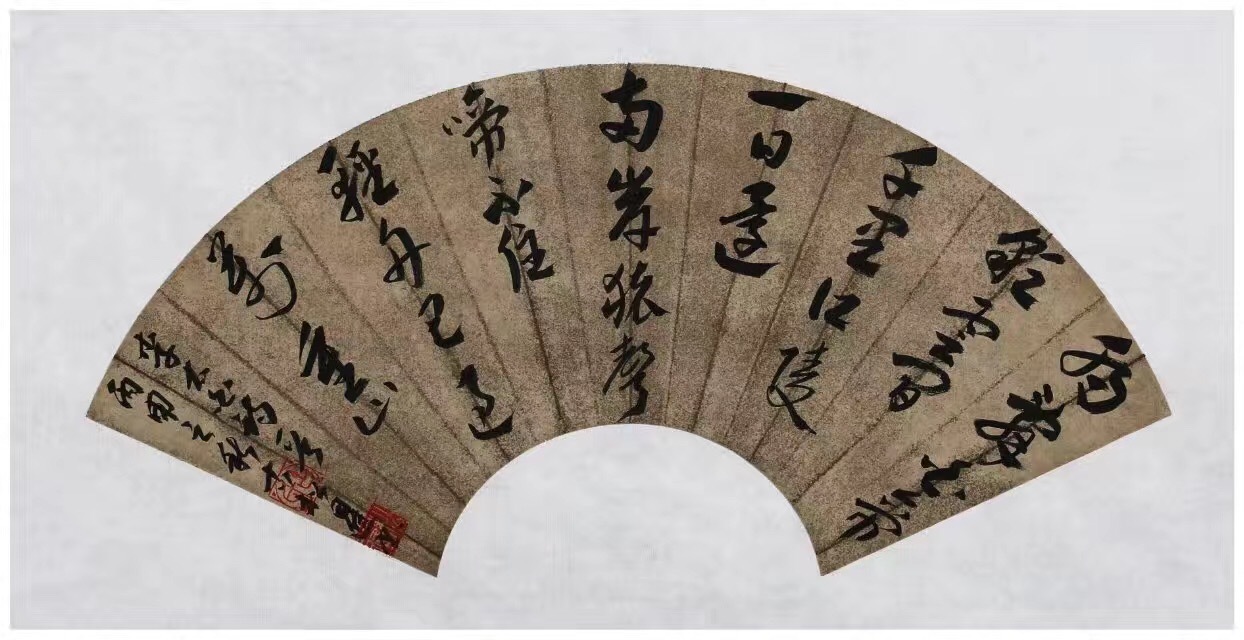

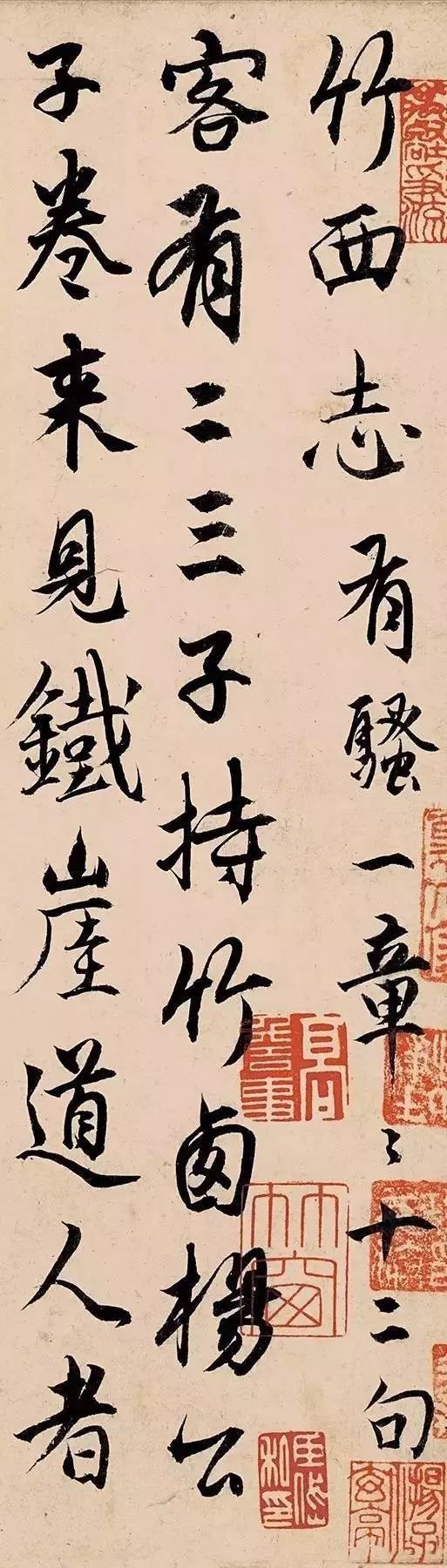

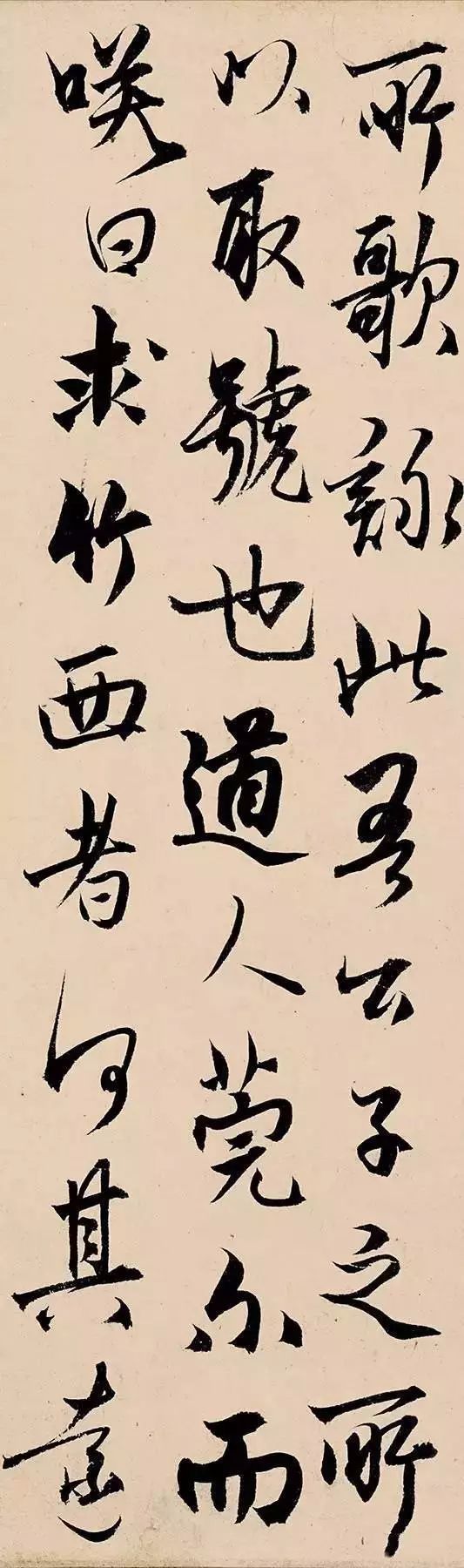

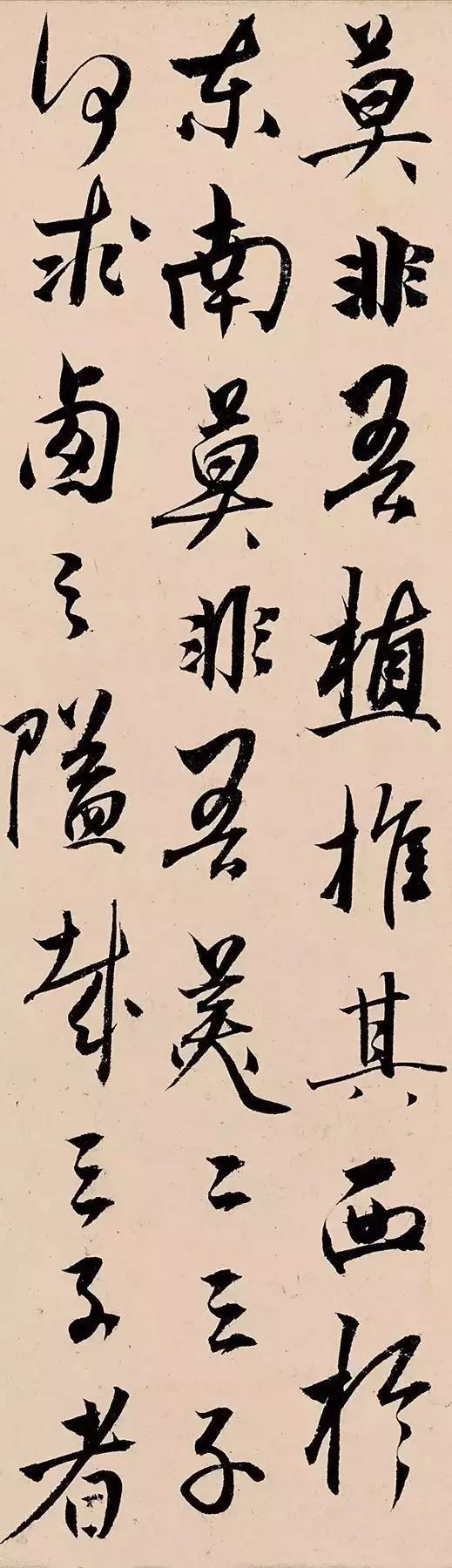

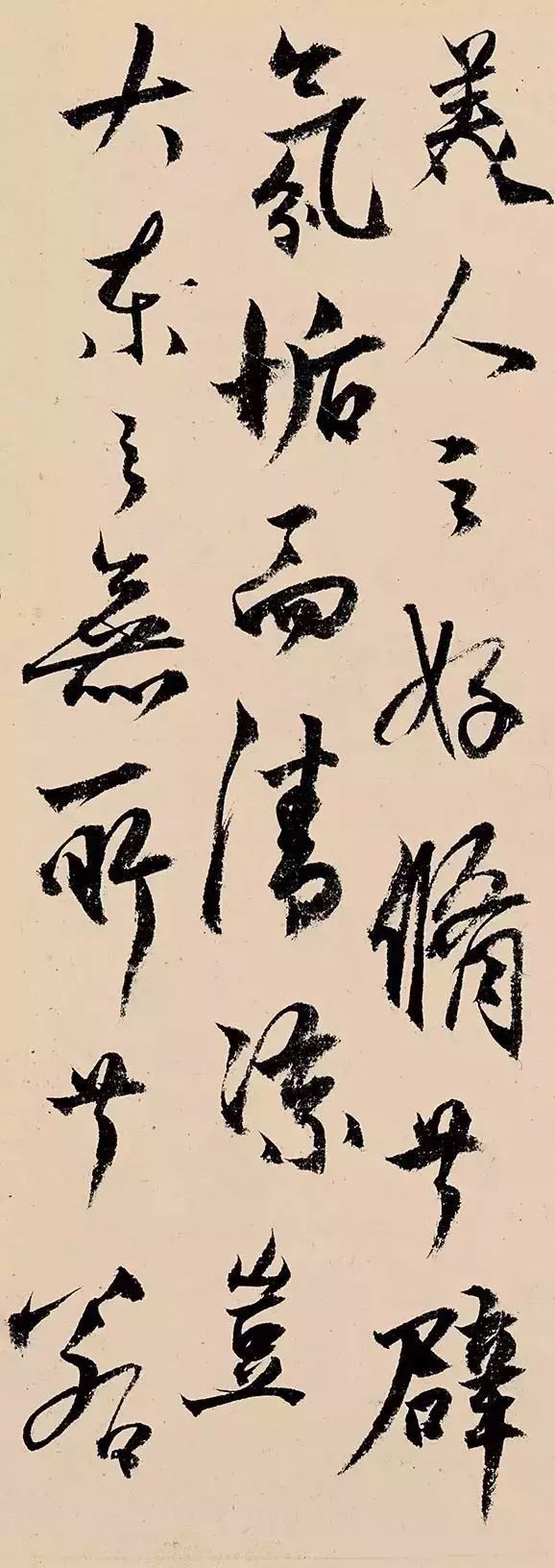

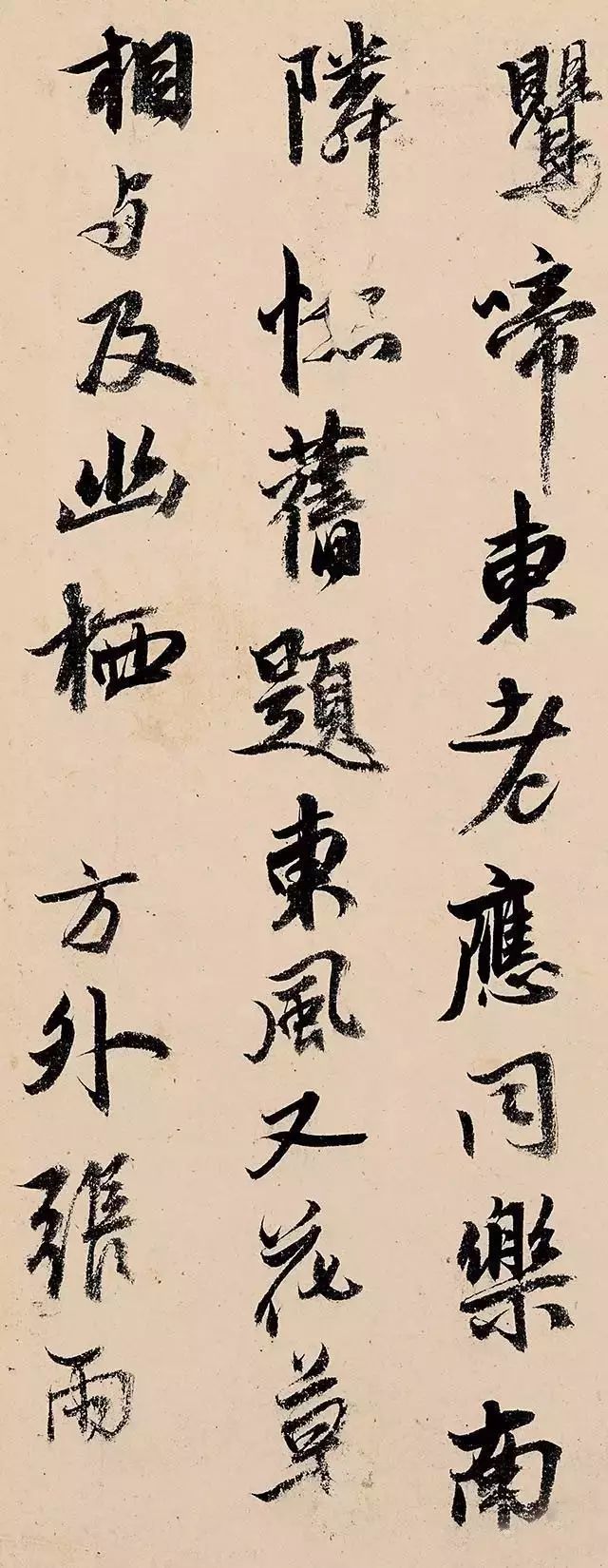

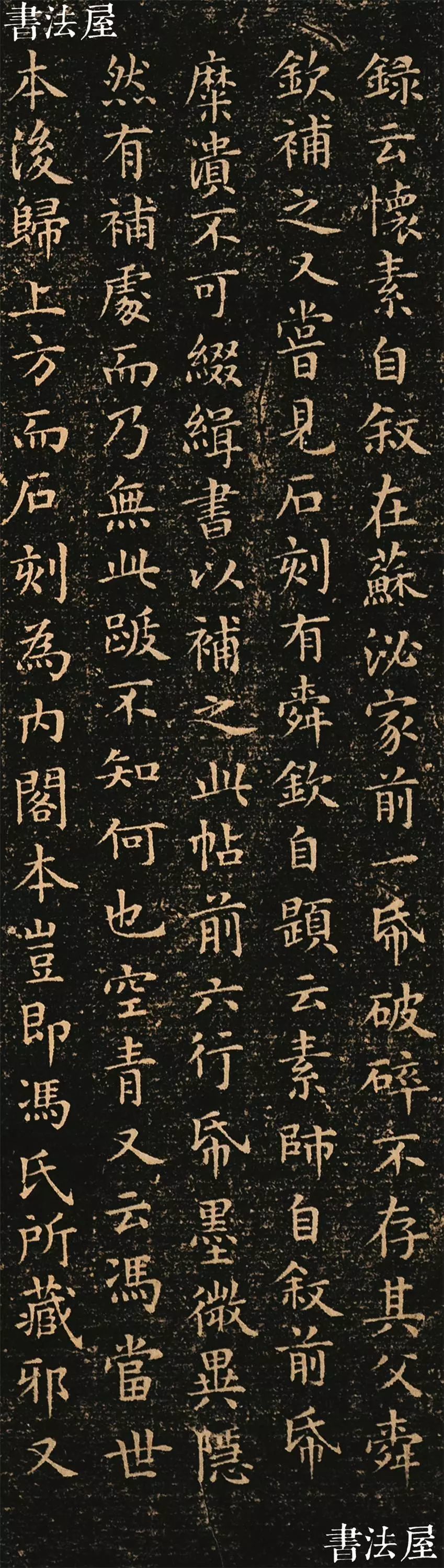

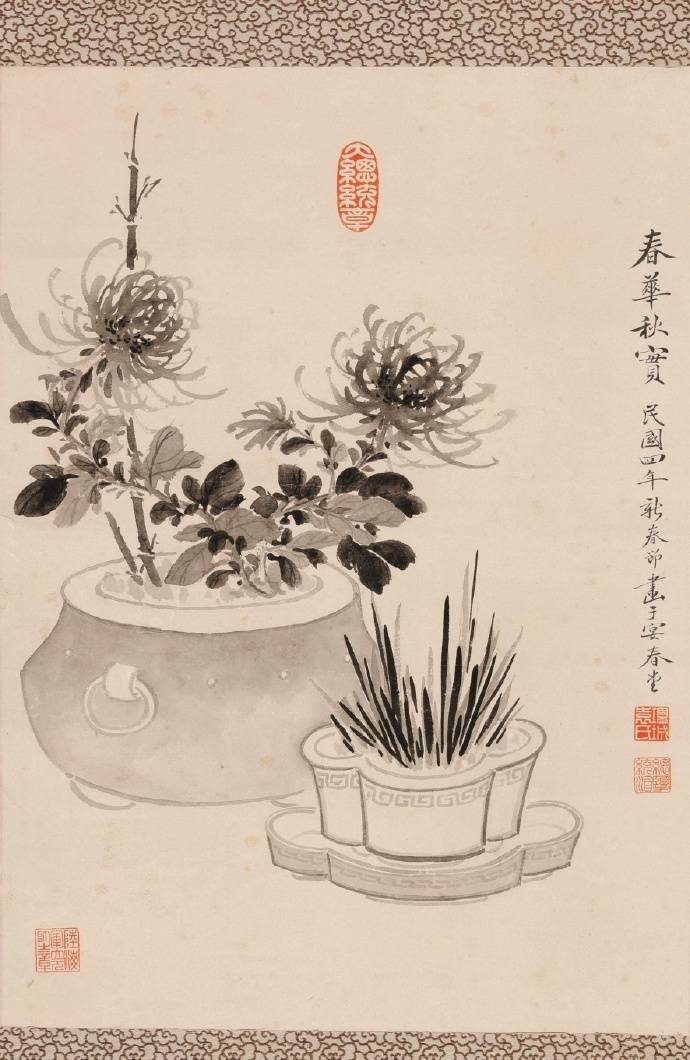

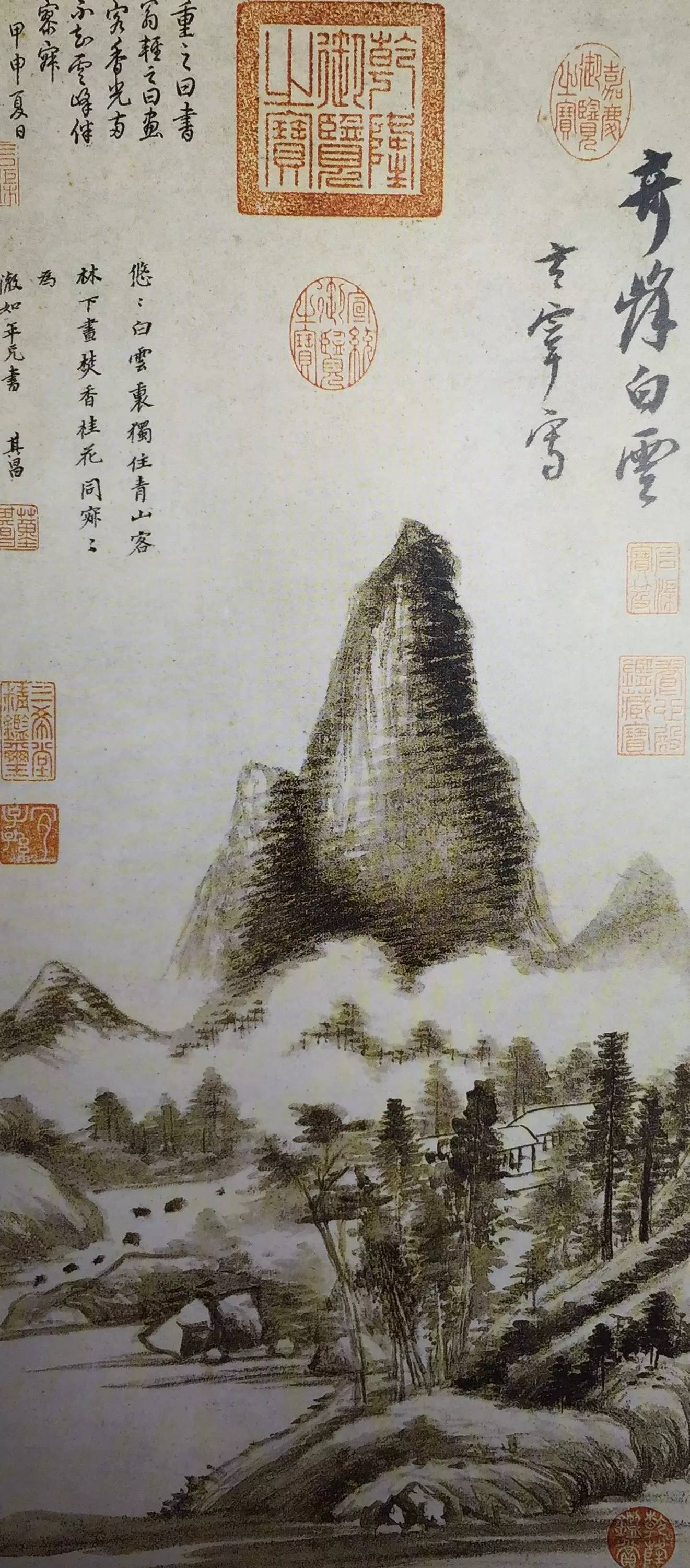

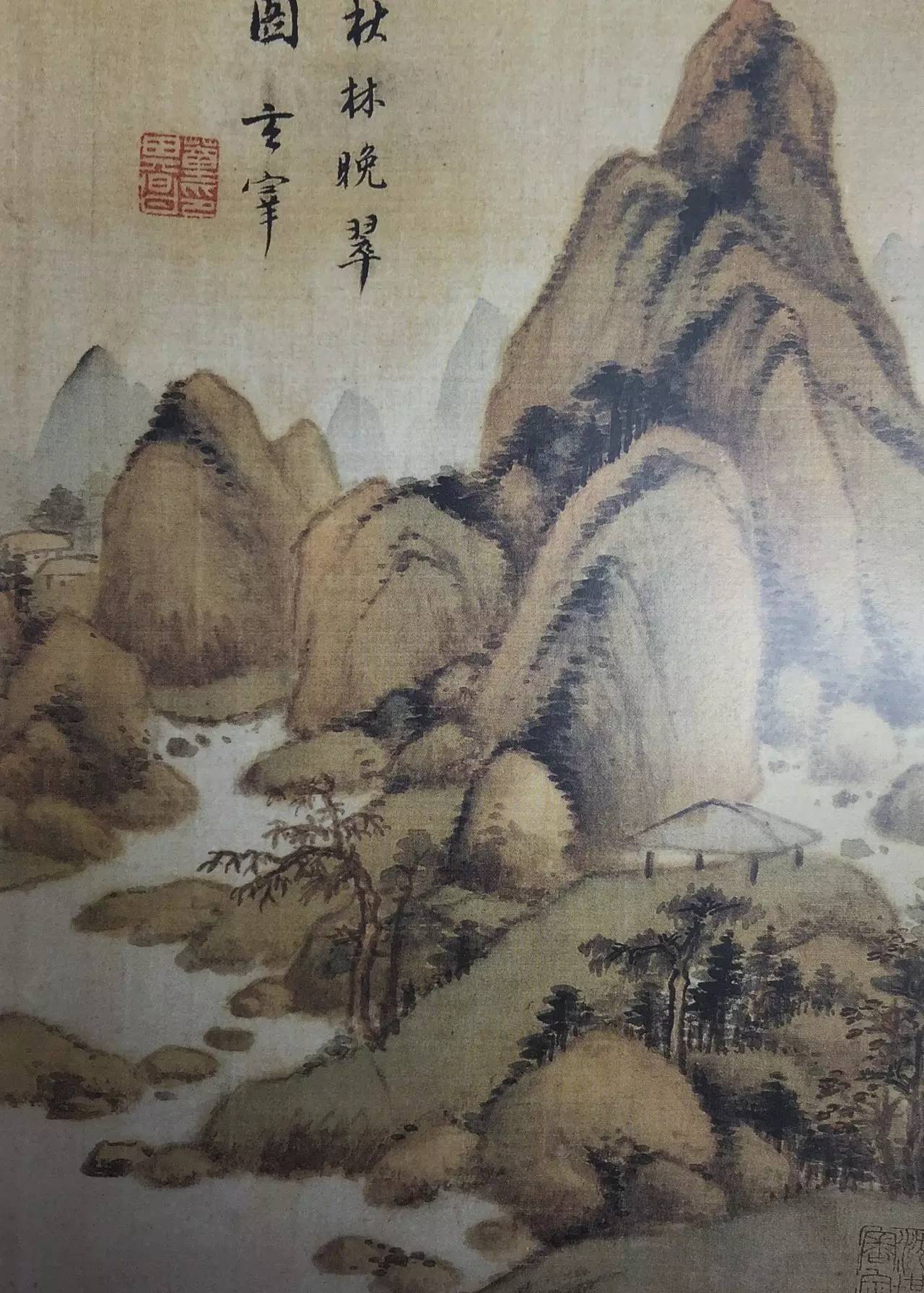

竹 纸

竹纸因为颜色略呈黄色,故又称“黄纸”,品种繁多,主要有:

1 . 毛边纸

亦称南毛边,颜色米黄,多产于福建。纸的正面光滑,背面粗涩,韧性较差。《常昭合志稿》卷三十二中说:“天下购善本书者,必望走隐湖毛氏(指明代藏书家毛晋)所用纸,岁从江西特造之,厚者曰‘毛边’,薄者曰‘毛太’,至今犹沿其名不绝。”这大概是毛边纸名称之由来。清代印书用纸很大一部分用的是毛边纸。古书修补中一般用来裱书皮,做衬纸或护叶。也可以染做磁青、占色书皮。

2.毛太纸

亦称南毛太纸,福建、浙江、江西都有出产。颜色浅黄,性能与毛边纸相仿,但纸幅较小,略薄。性质柔和,厚薄粗细稍有不匀,有明显的帘纹。因纸面清洁、光滑,清代中期以后用以印书的较多。毛太纸是修补旧书的必备纸张,补、镶、裱托竹纸书均很相宜。染色后也可以作为旧纸的代用品。

3 . 川连纸

产自四川。色泽略黄或白,质地与毛太纸相仿。这种纸较有韧性,但薄厚不匀。多用于印制四川地区的出版物,如四川的一部分县志,就是用川连纸印的。印出的书不够美观。

4.元书纸

产于浙江富阳、萧山等县,以富阳之大、小岭的出品为最佳。原料用石竹,色微黄,较毛边稍次。

5. 梗棒纸

元代末年印书常用,质地粗糙,纸面涩,背面多碎草屑,既厚又脆,故被称为梗棒纸。

6.赛连纸

产自四川,薄而匀。纸幅大,无矾性,用以粘补黄竹纸书最为合宜。

7 . 玉扣纸

近似毛边纸,但不如毛边纸柔软。因其厚硬,不适于修补书叶,但适宜染色做书皮。

8.官堆纸

比毛边稍厚,金陵书局印书多采用。

9 . 连史纸

产于福建连城,故名。有大、小两种,分别称“大连史”、“小连史”。连史纸原料中有一定比例的韧皮纤维,故有人把它列入棉纸类。但现今制造的大连史纸原料中竹子占的比例很大,所以也可列入竹纸类。这种纸洁白匀净,正面光滑,背面粗涩发滞,但没有草屑粘附。纸料细而耐久性强,与棉连相似,惟韧性稍逊于棉连。托墨、写字易洇,清代乾隆以后用以印书者较多。它是修补装潢古书的必备纸张,用作普通线装书的补镶、衬或扉叶均可。尤其适宜作竹纸书籍的扉叶,但不宜用作书皮。

10 . 机制连史纸

又称洋连史。与连史纸大致相似,但颜色稍黄。正面平滑有亮光,背面粗糙,纸薄而脆,不利于保存。这种纸出现较晚,清末民初始用于印书,中华书局排印的线装本《四部备要》。日久纸面上会因老化而出现黄色斑点。

11.洋粉连纸

为机制纸。颜色灰白,正面光滑,背面粗涩,质薄而脆,不耐久藏。清末民初的石印本多采用此纸。

12.山贝纸和本槽纸

二者都是竹草纸,产于广东,山贝纸色黄,本槽纸色白,广东广雅书局“外聚珍本”丛书,多用这两种纸印刷。

13 . 呈文纸

亦称隔纸,纸质粗厚,正面平滑,反面粗糙,松软无力,不能作为印书用纸,也不能作为修补古书的直接用纸,但由于它吸水力强,可以作为修整古书时的隔纸,用以垫书撤水。

![5]()

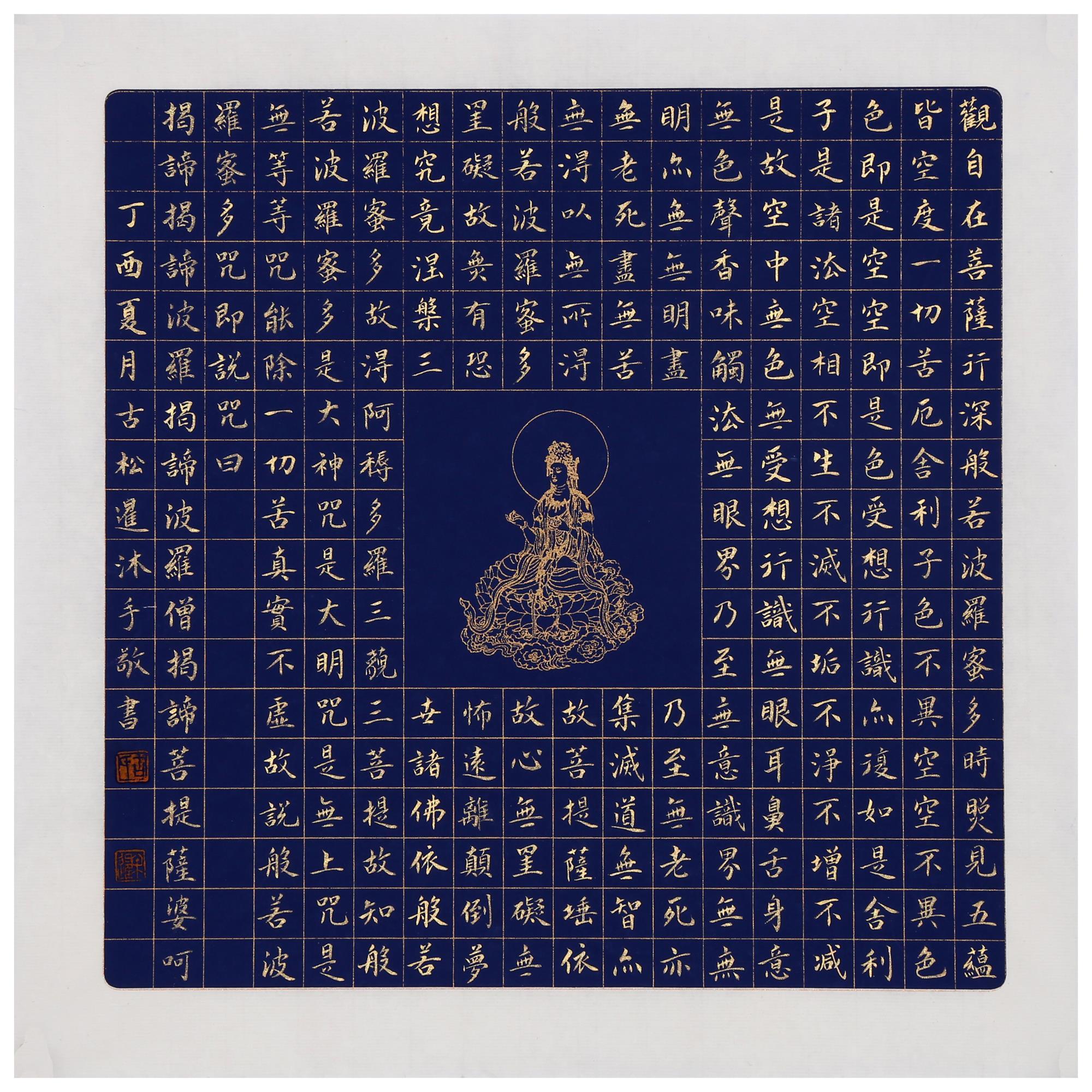

其 他

1.磁青(或古色)纸

古籍书皮用纸,一般用宣纸或毛边纸染成磁青或古色(即栗壳色、米色或古铜色),托裱一层质地相同的纸张。

2.虎皮宣

用宣纸染成黄白相间虎皮的颜色和花纹,再托裱一层质地相同的纸张,可用以作书皮。

3 . 蜡笺纸

产于明清时期。以植物韧皮纤维制成,纸质厚韧,有蜡色光泽。可用作书皮或护叶。

4.发笺纸

以植物韧皮纤维制成,类似高丽纸,在制造时加进人的头发,增加纸张韧性,故称发笺。适宜于作善本书封皮。

5 . 洒金纸

以金银箔片均匀地洒在含有胶矾水的宣纸上而成。颜色经年不变。分雪金笺与雨金笺两种,合称洒金纸或冷金笺。适宜作珍贵书籍的封皮或书签。

—— END ——