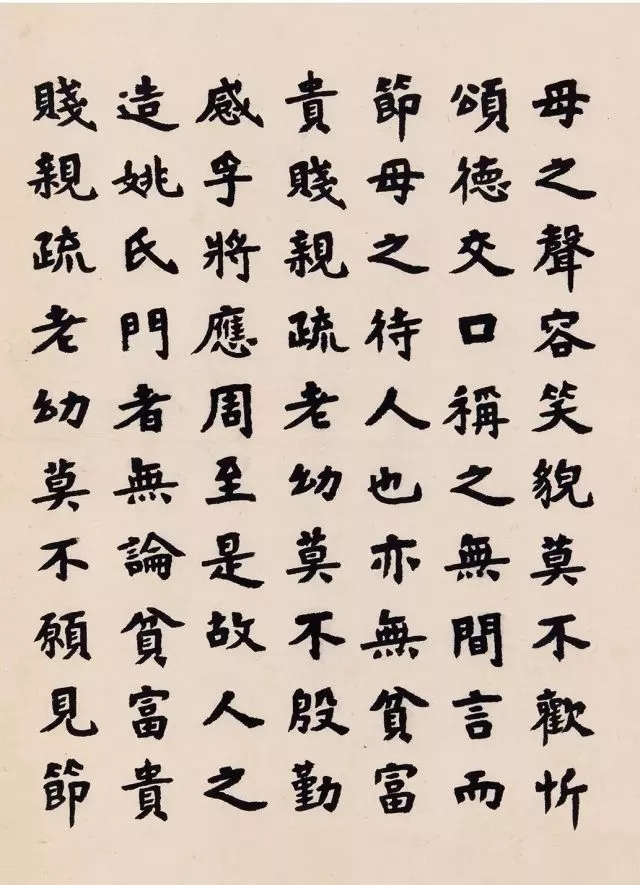

凡画艺上有着突出成就之艺术家,必有其独特的个性和高尚的品格,美丑、是非、荣辱泾渭分明,反对什么,赞扬什么有着强烈的反差。他们讲究“真、善、美”。真,讲人要诚实;美,比真高;善,讲道德、人格。没有人格就没有画格。画格是人格的反映。其人品比画品的影响更大更深远,对今人来讲,颇有借鉴做人之道。

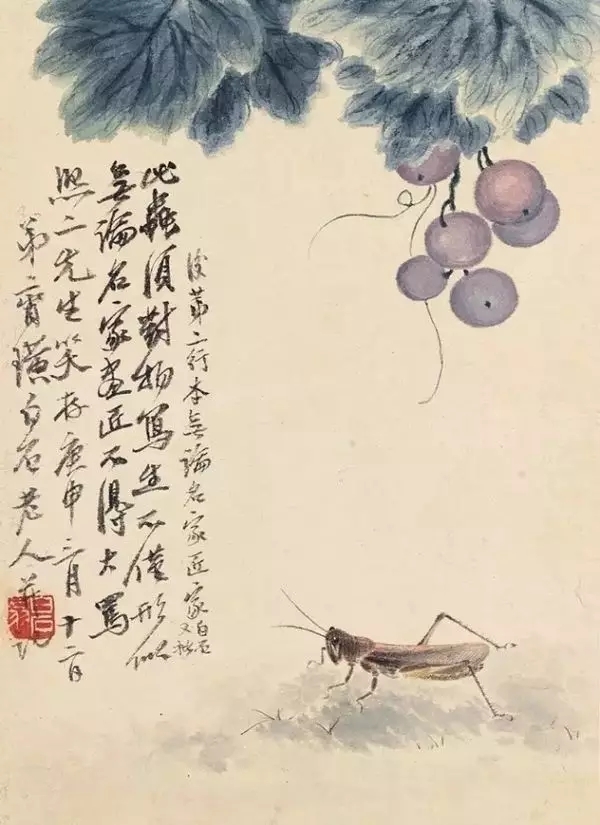

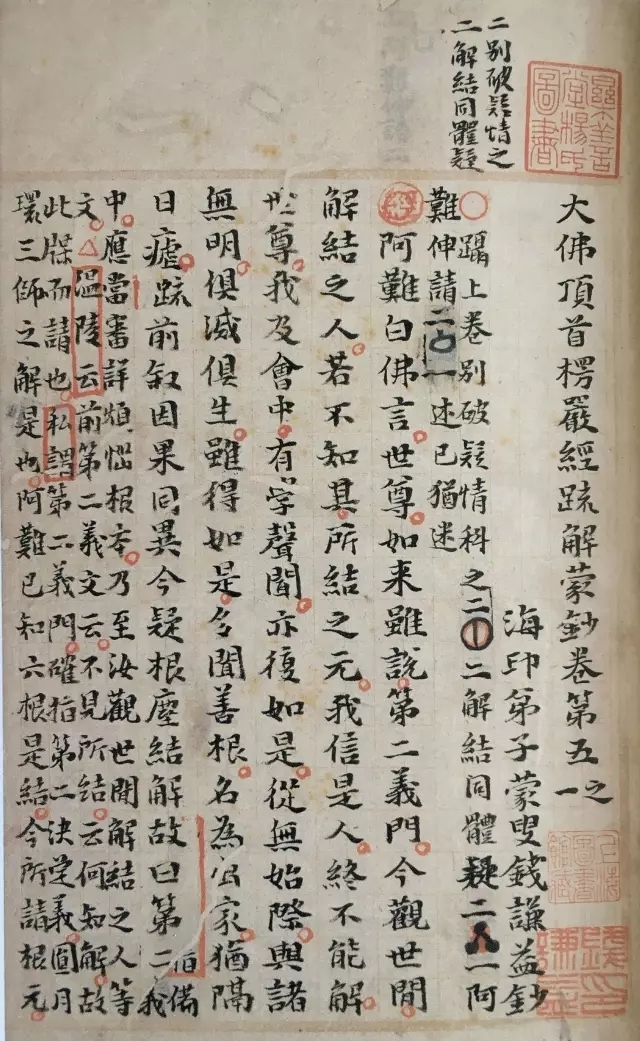

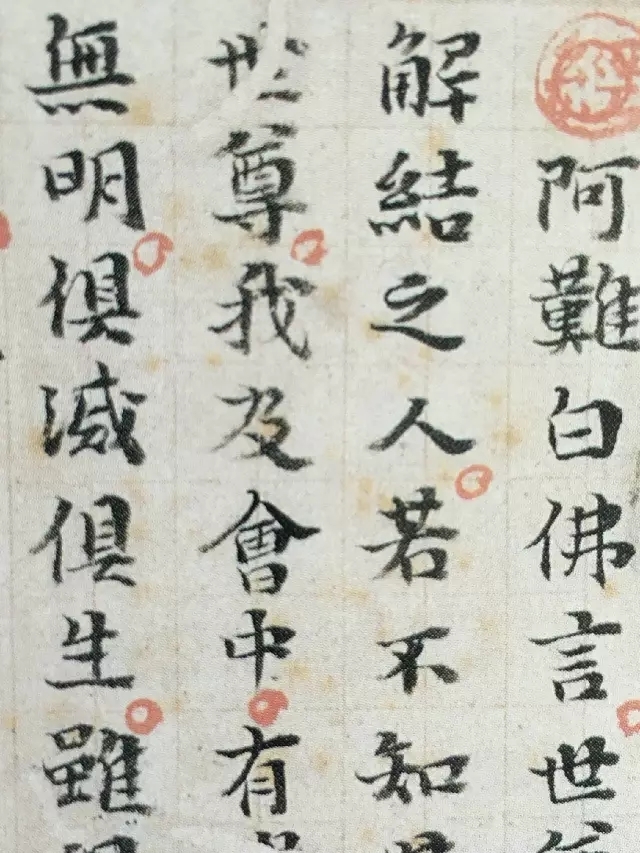

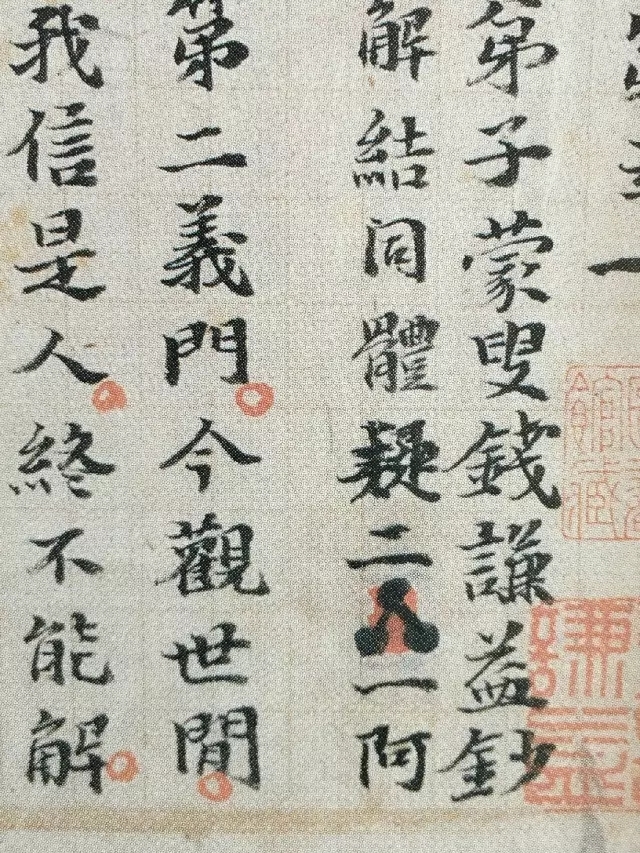

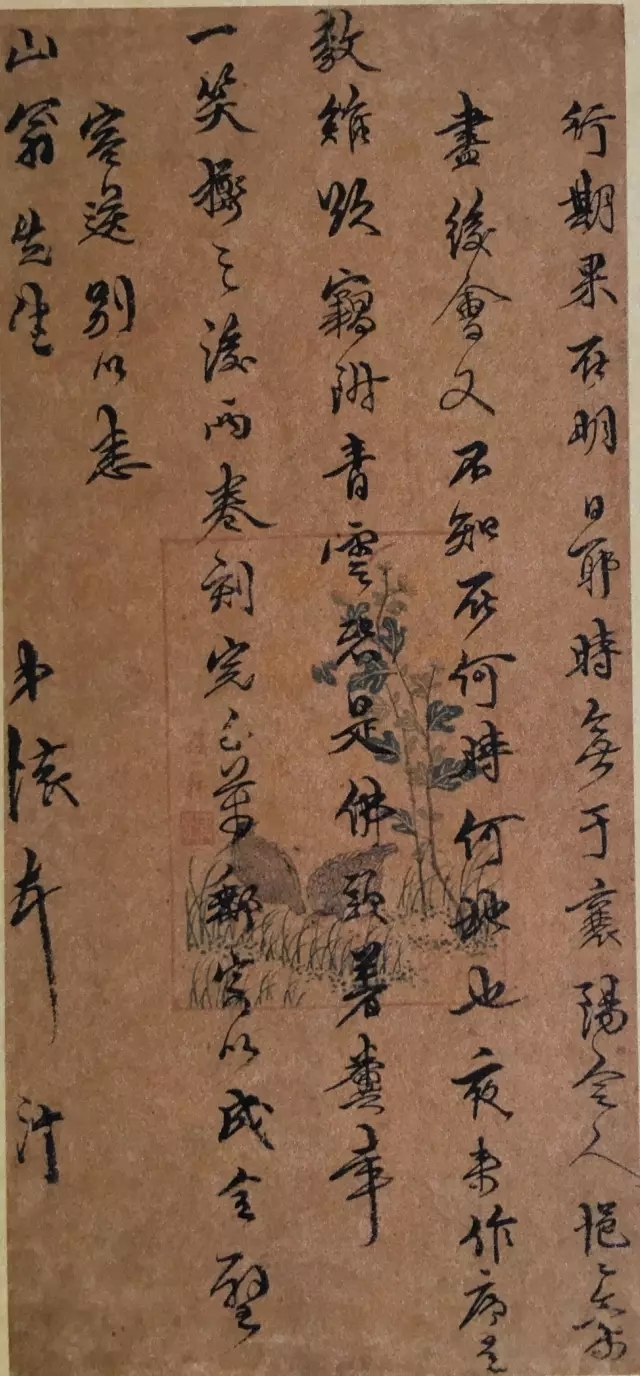

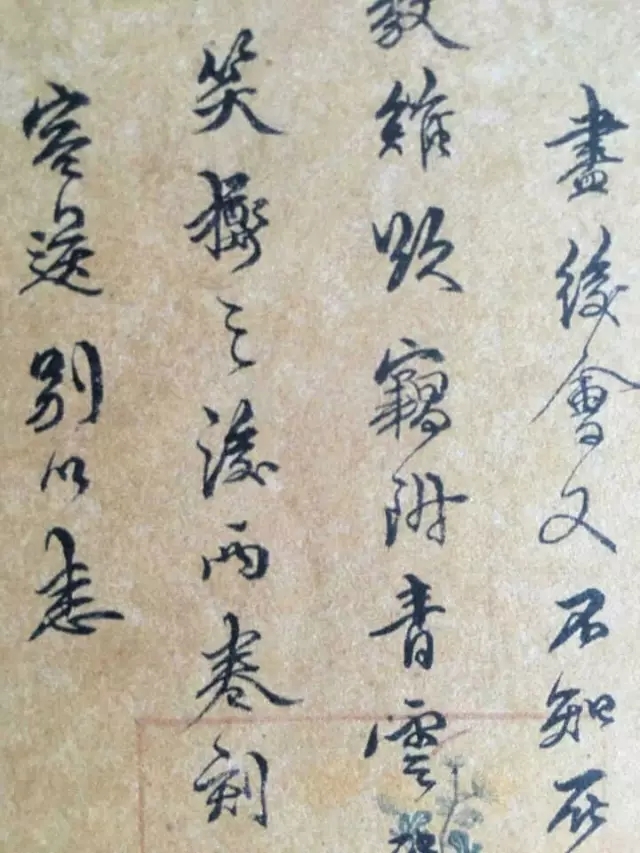

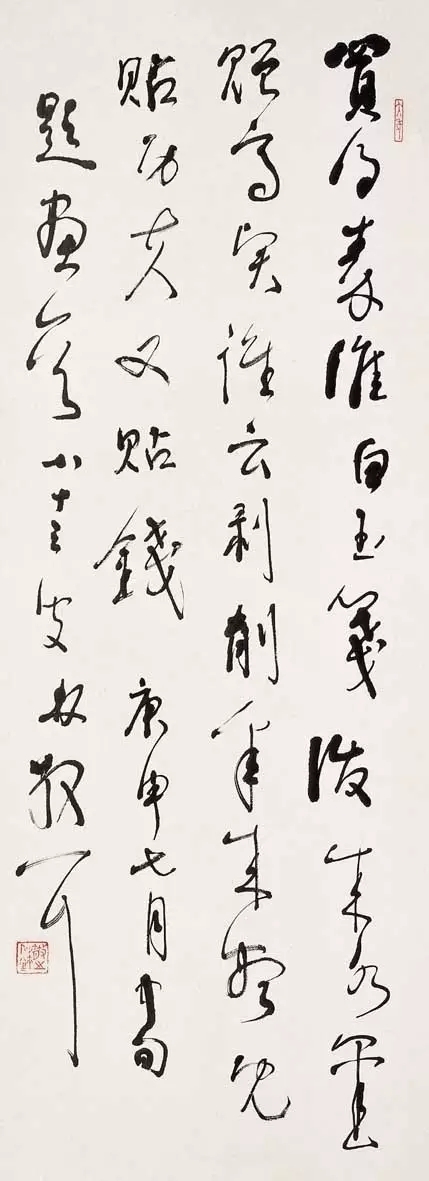

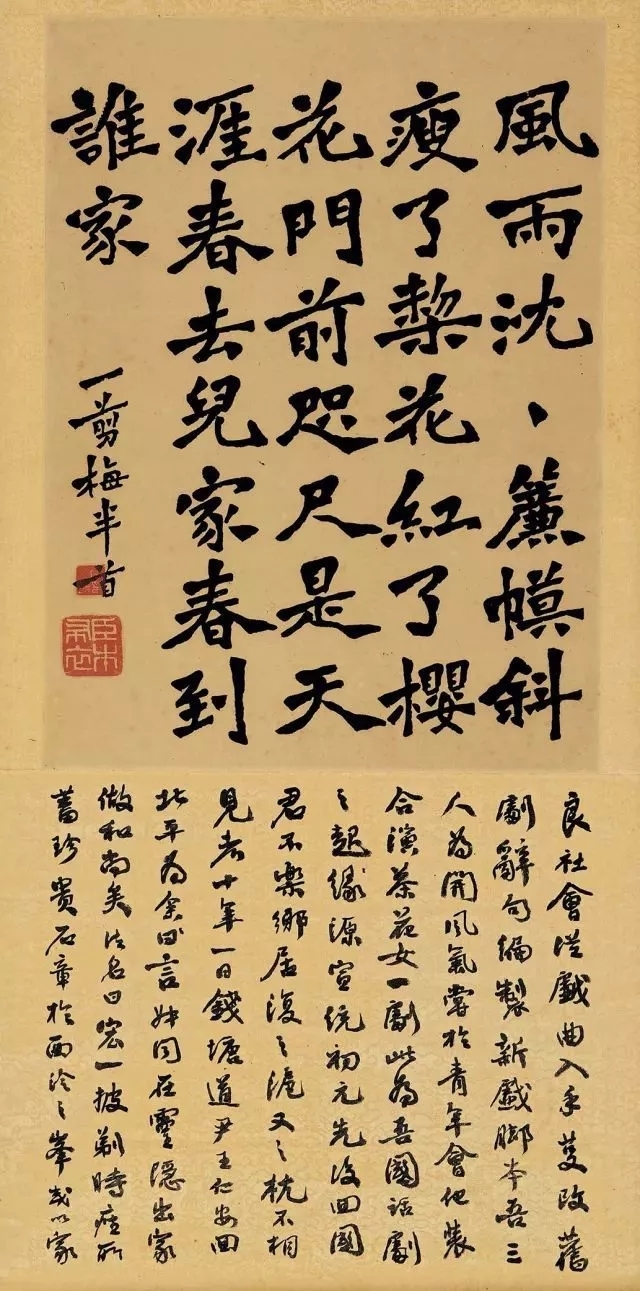

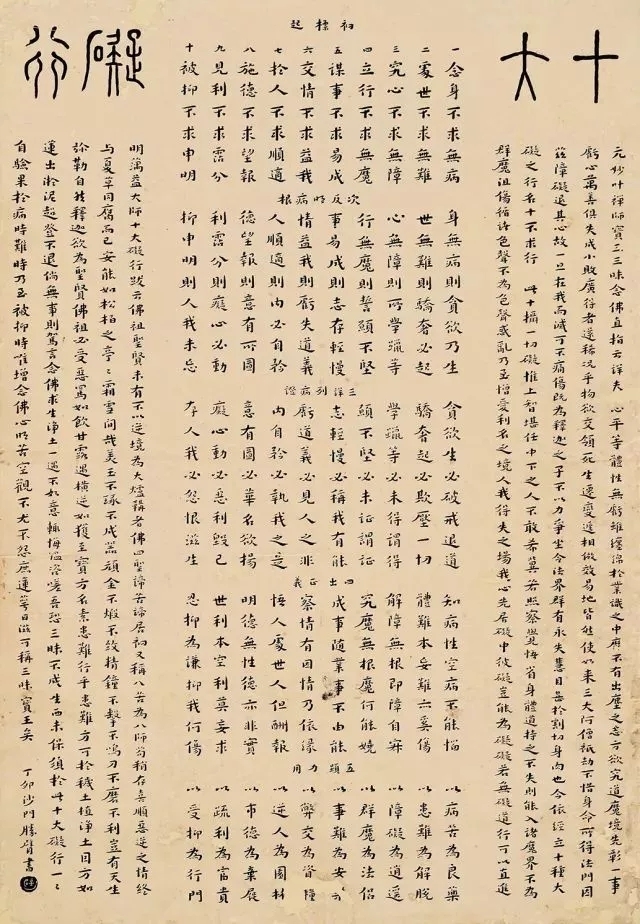

齐白石的画室,一幅“铁栅三间屋,笔如农器忙。砚田牛未息,落日照东墙”是他的生活写照,每天日出而作,日落而息,长年累月,他创作了难以计数的笔墨丹青,但是他对四种人不画。

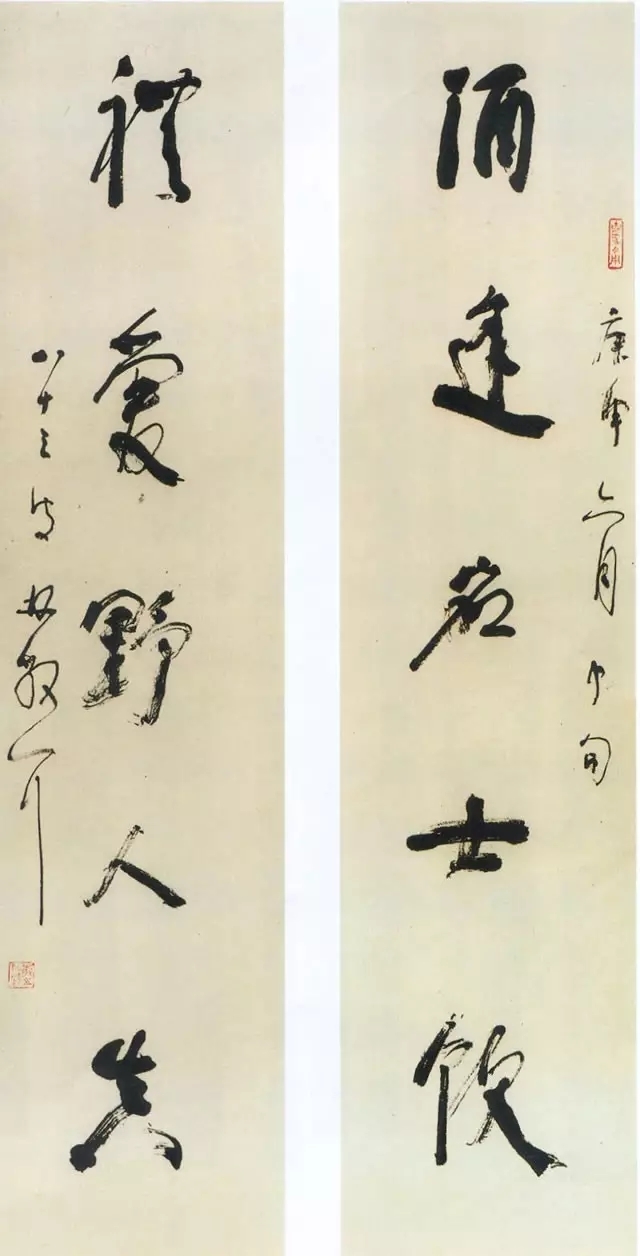

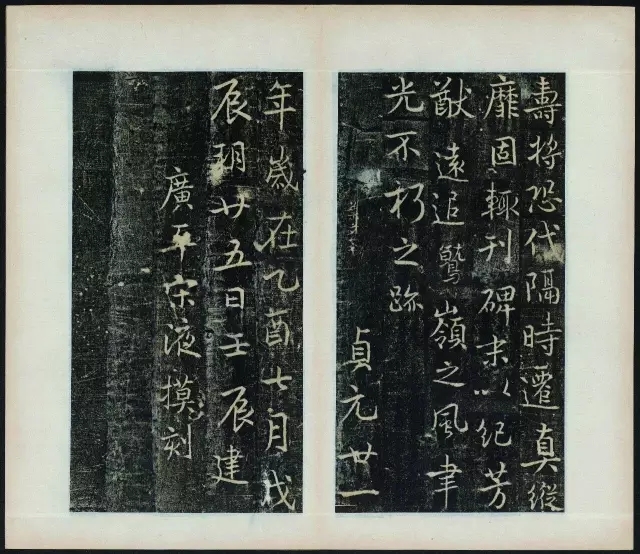

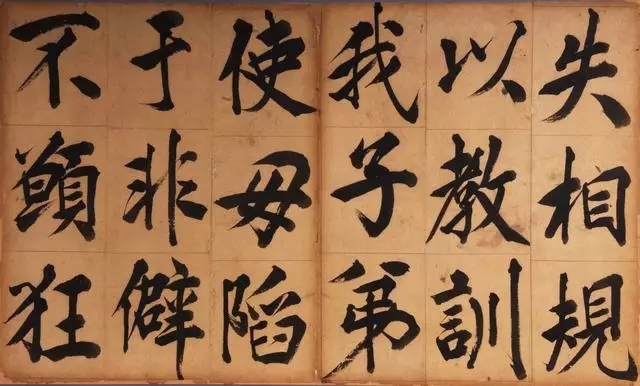

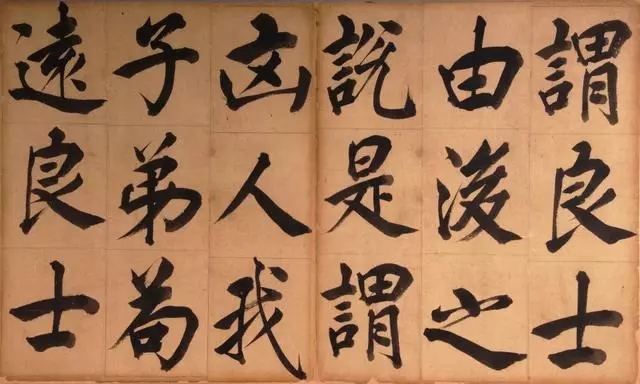

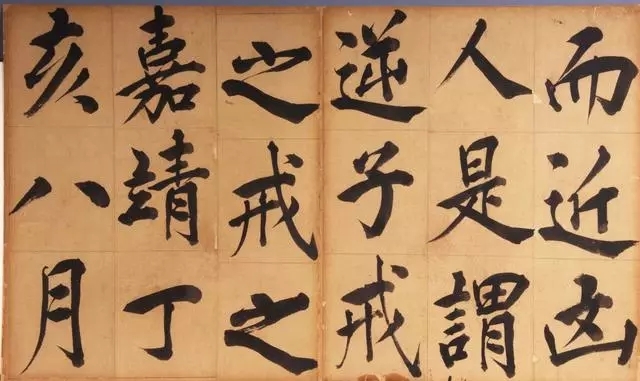

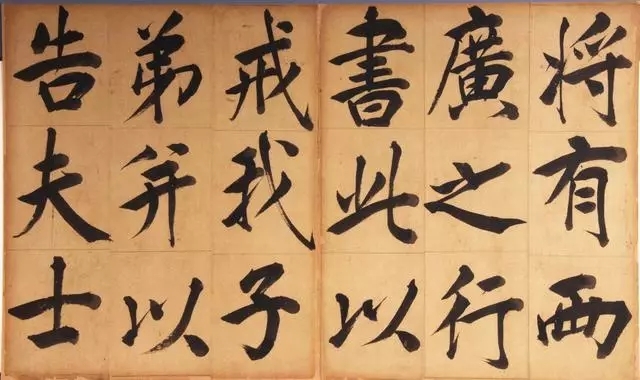

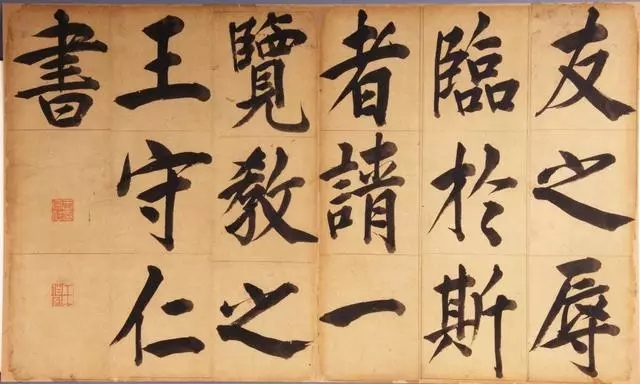

他的画室门上贴了告示:

一、送礼物不画;

二、请客不画;

三、为外国人翻译者不报酬;

四、为照相者不画。见者如不见,无耻。

这则告示是在北平沦陷为日寇统治时期,他拒绝为日伪作画,翻译者指的汉奸之类。

但是也有例外,他的得意门生李苦禅,一日遇见伪警察欺侮一位黄包车的车夫,李苦禅路见不平,上前狠狠地揍了那个伪警察。不料招来许多伪警察,寡不敌众而被抓关押。齐白石不得不破例,拿自己的画将李苦禅从牢里赎出来。

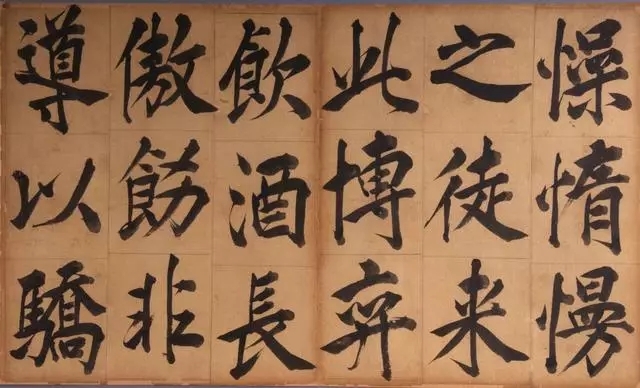

齐白石对他的门生李苦禅说:“画不惊人死不休”,并专为他治过一方“死不休”的印章。

李苦禅这个名字,乍听起来以为他当过“和尚”。不错,他有一手武功,但不是和尚。他的名字是同窗好友林一庐起的,“禅”乃“禅宗画”,苦禅即苦画画之意。他曾说:“我这一生坎坷困苦,有人劝我改掉这个名字,但我一直不改,我就是一个苦画画的,名之固当。”又说:“搞艺术就要吃苦,怕苦就不要搞艺术。”这正应了他的恩师“死不休”的叮嘱。

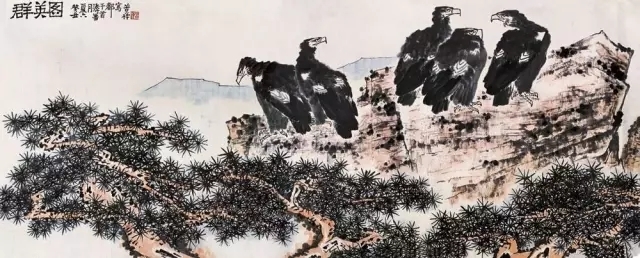

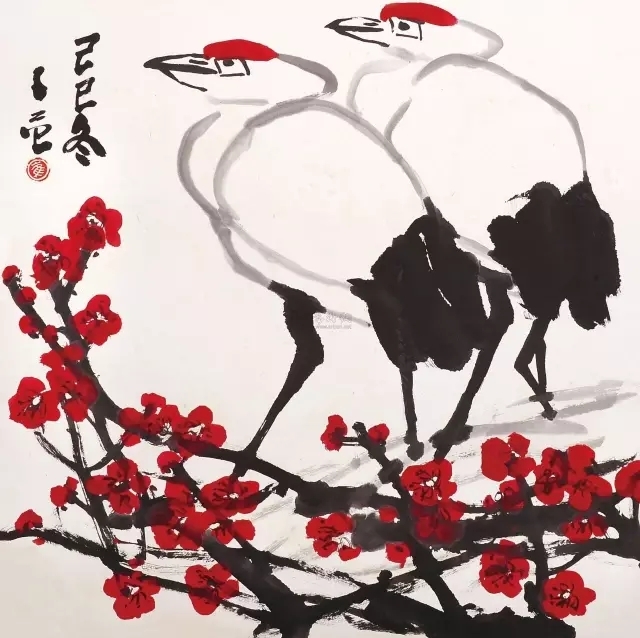

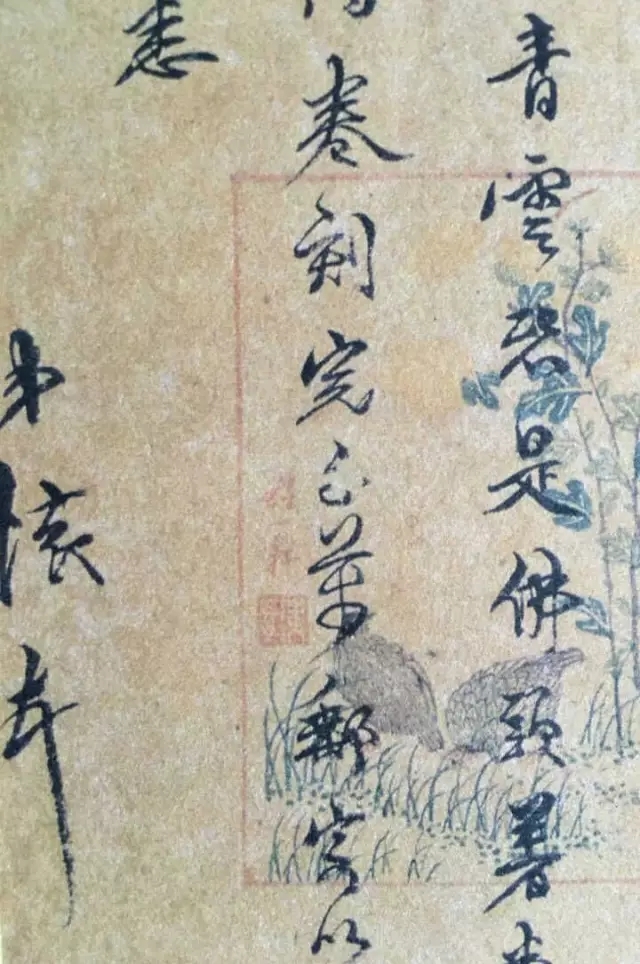

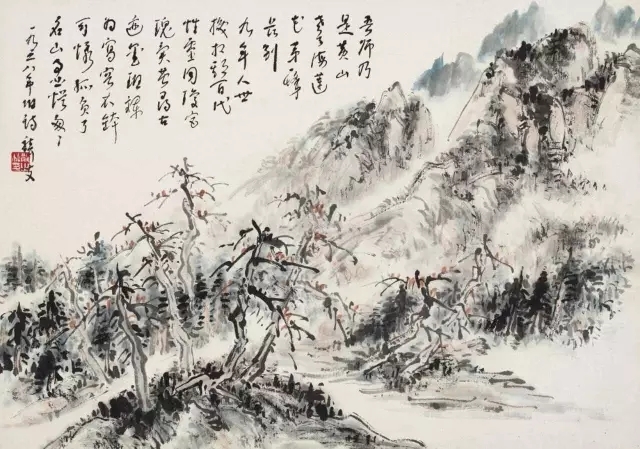

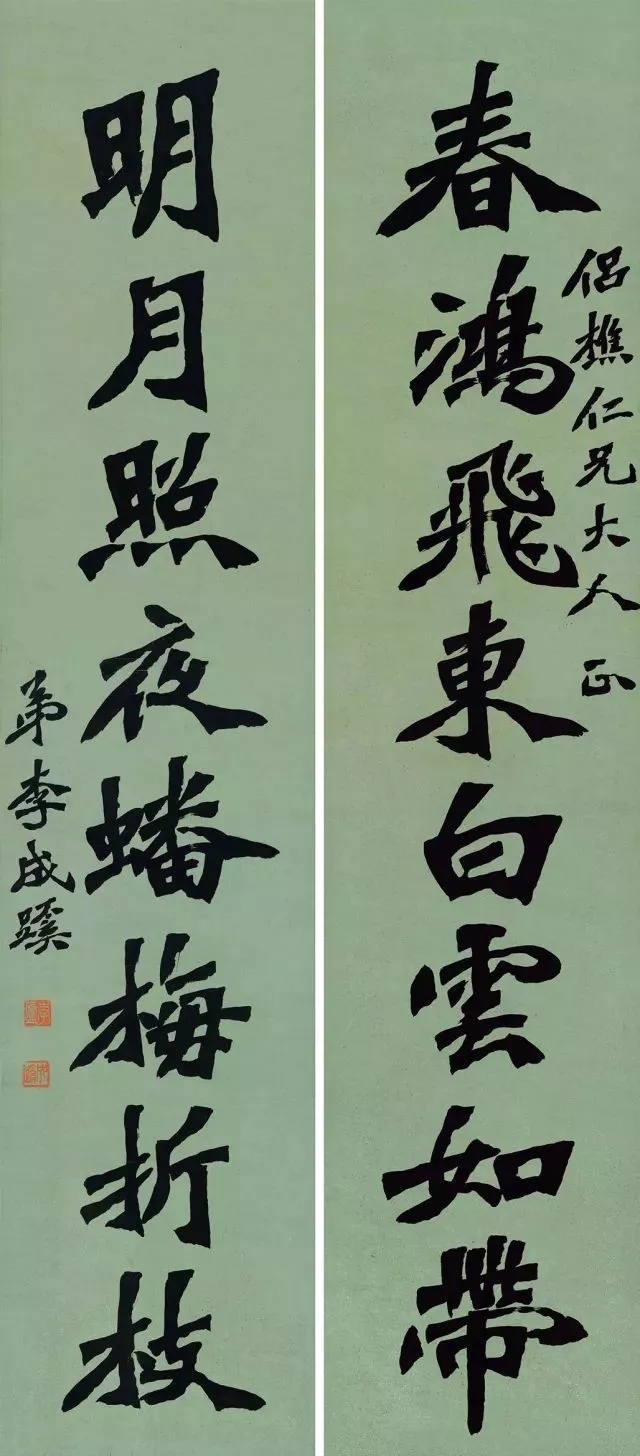

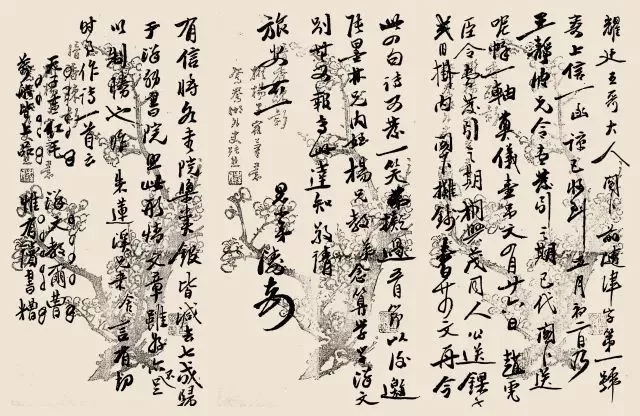

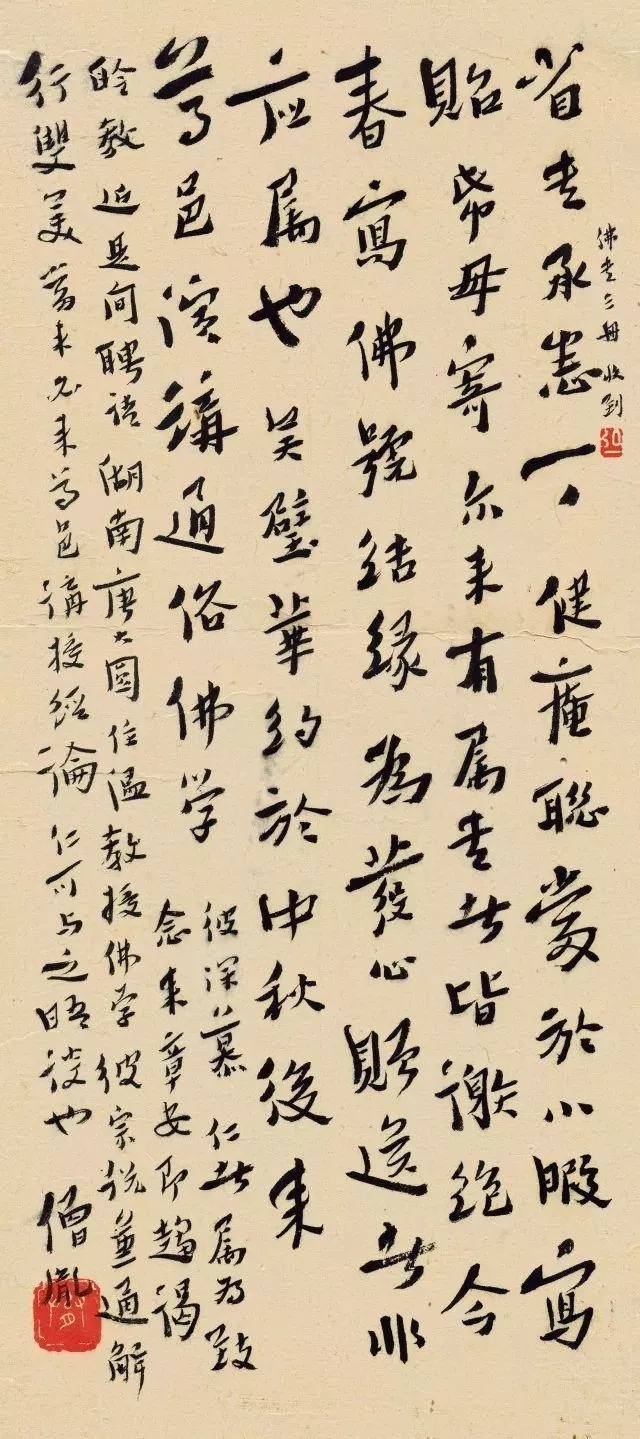

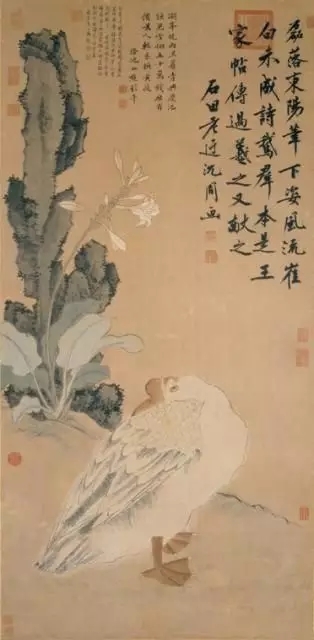

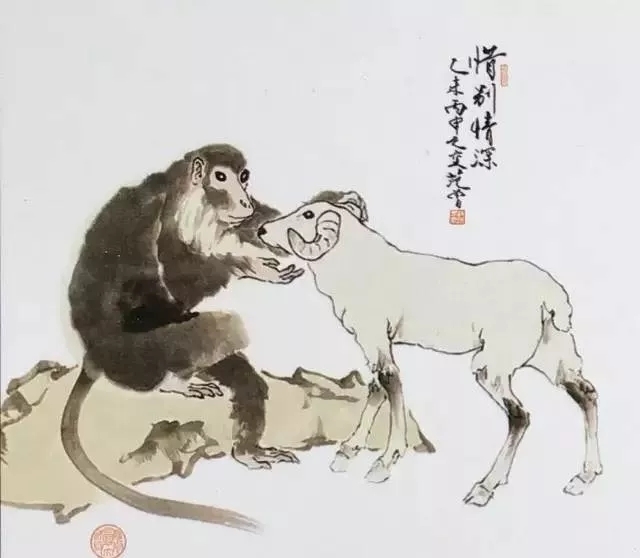

李苦禅上追宋代牧溪,学贯休、石涛、八大,师承齐白石,而自成一家,形成古朴、雄浑、厚重的风格。齐白石十分器重他的才华,说“英(苦禅)也无敌!若老死不享大名,世无神鬼。”苦禅一幅《双鸡图》齐白石在上题款:“雪个(八大山人)无此超纵,白石老人无此肝胆。”

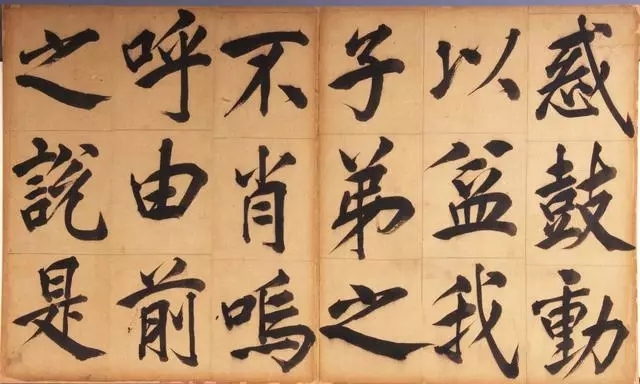

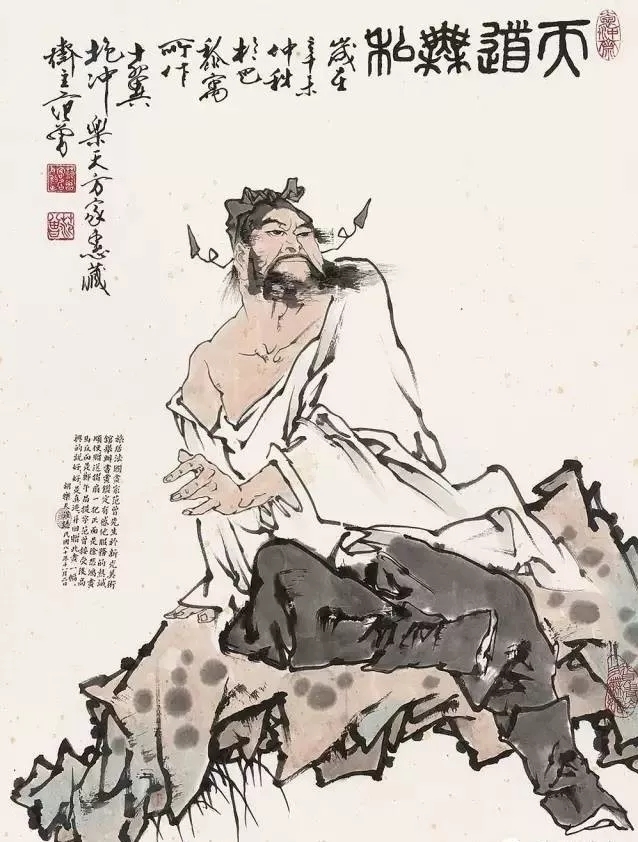

崔子范是位“三八”式干部,在部队是位师政委,转业到文化部,两位副部长都是他在延安中央党校同学,安排他一个重要位子——艺术局副局长兼北京中国画院副院长。崔子范并不看重乌纱帽,说:如我想当官,绝不会跑到画院这个庙堂里来。末了,他的职务为北京中国画院筹备处秘书长。

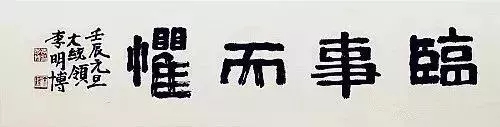

有人不理解,放着堂堂的政委、局长不当,跑到画院当一个不知什么级别的秘书长干什么?人各有志,他给自己刻了一方印章“崔止烦”。其意,一切烦恼都终止了,他所爱的、所追求的事业,是中国画。用他自己的话讲“丹青胜似乌纱情”。

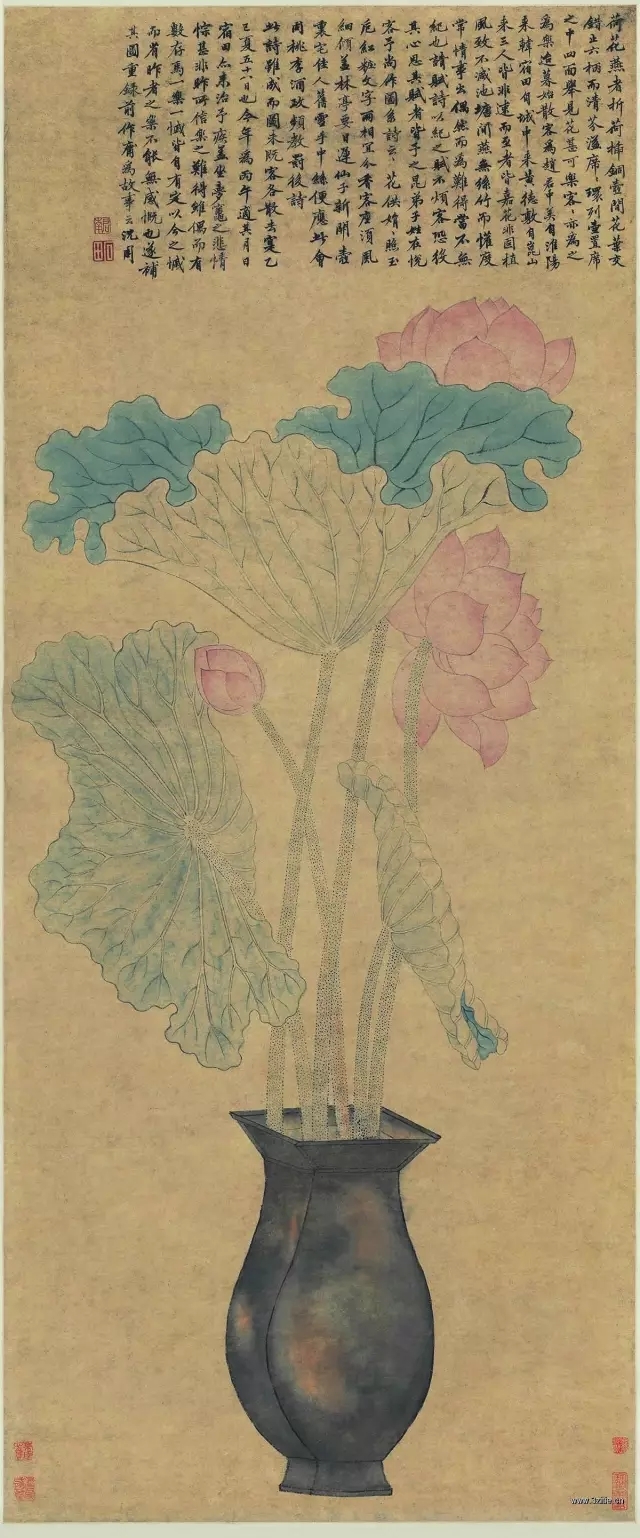

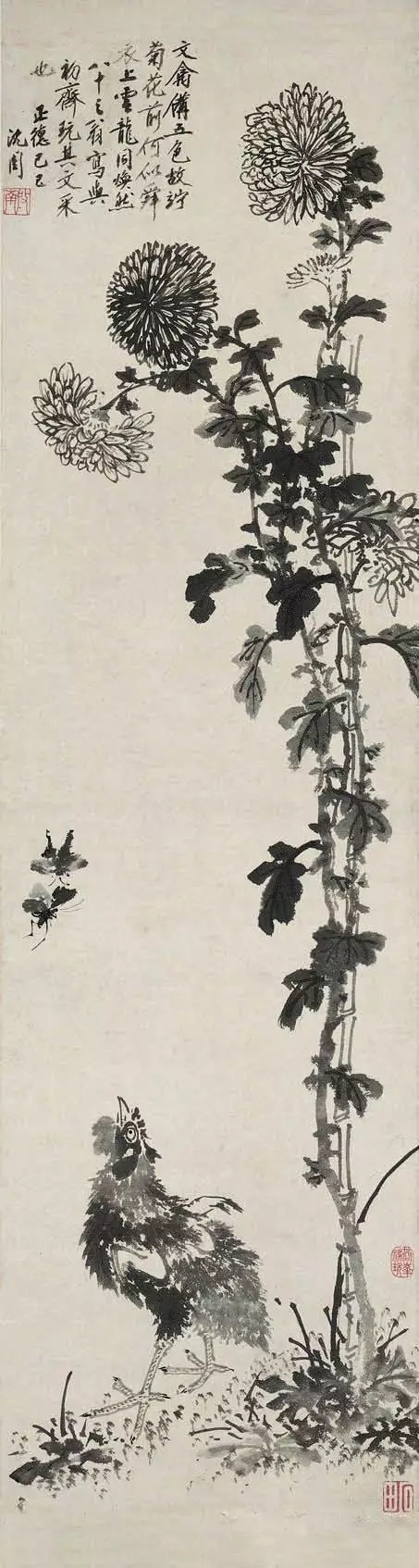

他拜师齐白石,笔耕不止,“抒他心中之情,写心中之意。”他画的水仙、荷花、墨竹、凌霄、秋菊、冬梅、松柏、天竹、八哥、老鹰、蜻蜓……山、石、水……都是有性格、会说话的活的一般,终于成为一代大写意大家,耸立于中国当代画坛。

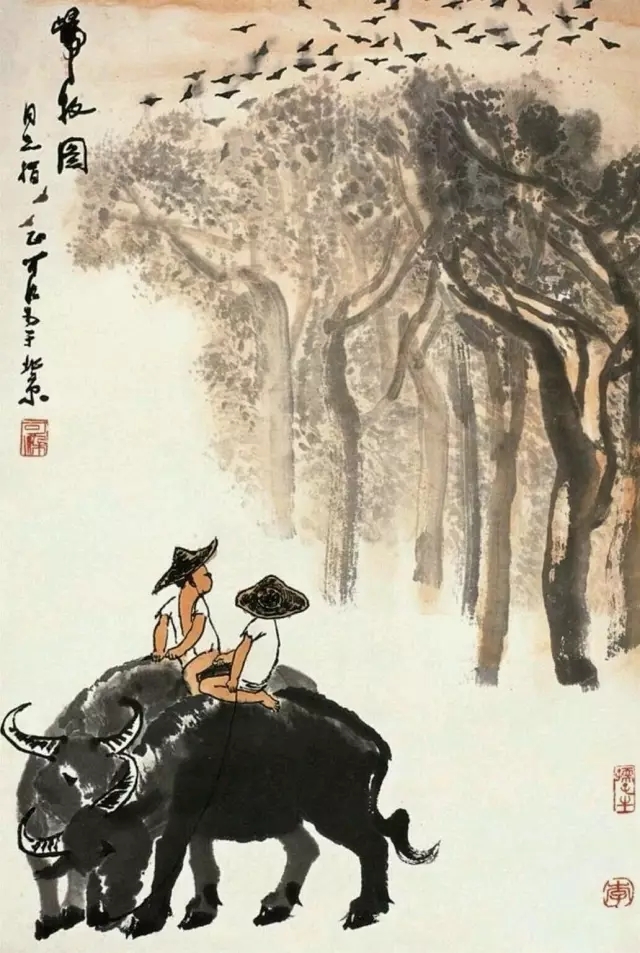

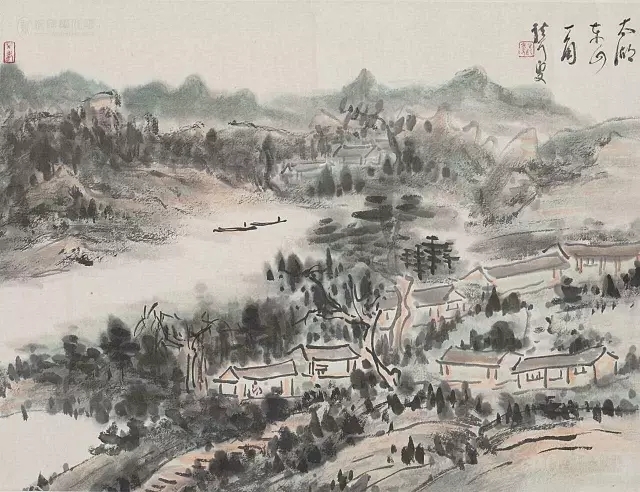

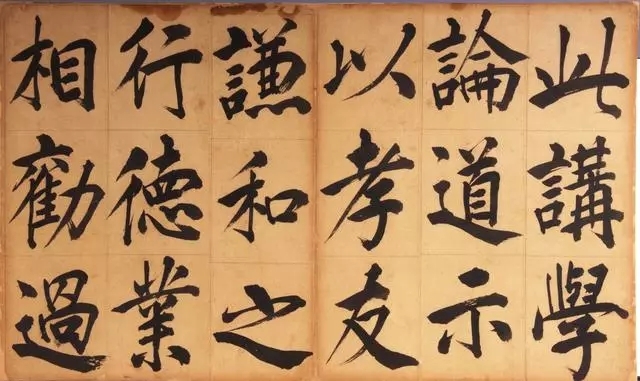

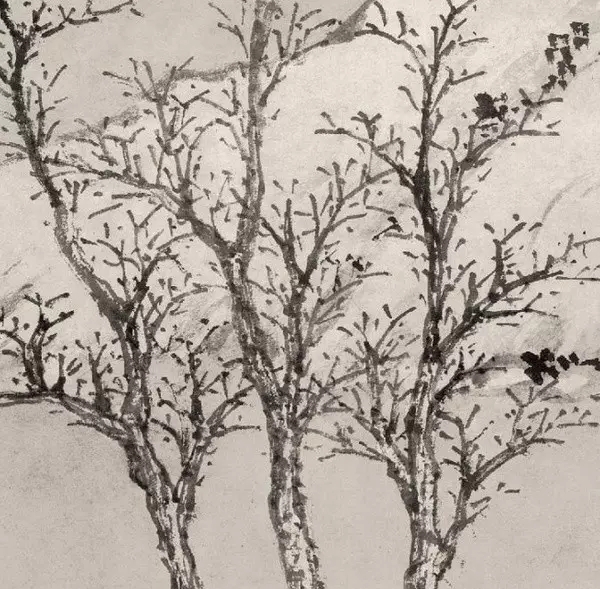

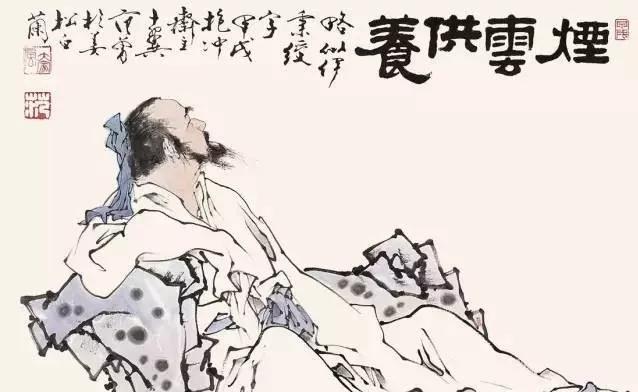

李可染的画室命名“师牛堂”。

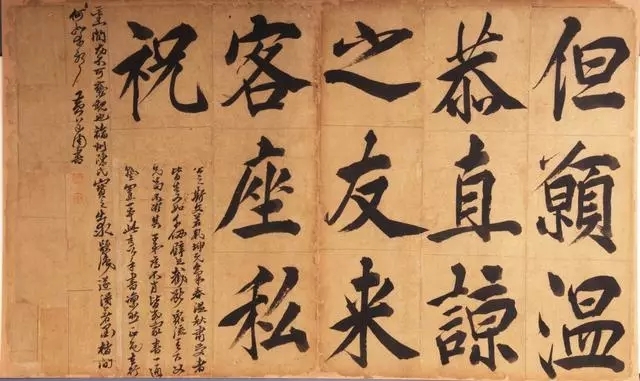

他题过不少赞美牛的字句:“给予人者多,取与人者少”、“牛也力大无穷,俯首孺子而不逞强,终身劳瘁事农而安、不居功,性情温驯,时亦强犟,稳步向前足不踏空,皮毛骨角无不有用,形容无华气宇轩宏,吾崇其性爱其形,故屡屡不厌写之。”

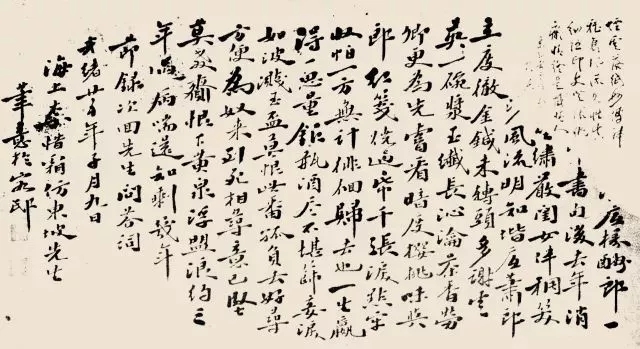

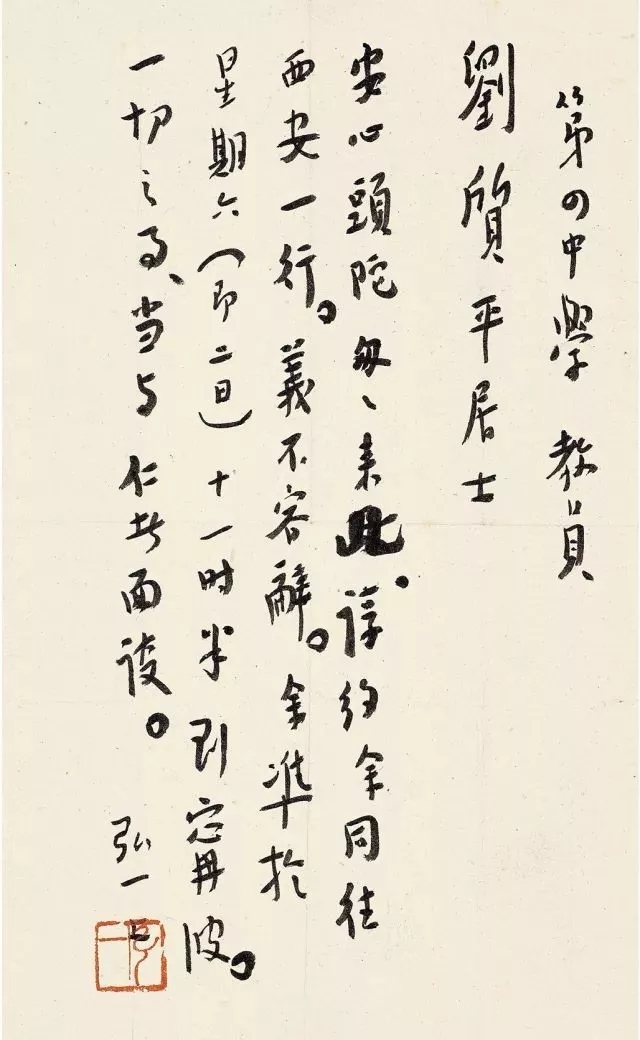

他画画以牛为师,做人也以牛为师。晚年疾病缠身,应酬却很多,向他索画者,一年总有上千件。名人也有名人的烦恼,他感叹:事情太多,来客不绝,国内的、国外的都有,看来,只有上厕所里呆着,别人才进不来,才得安宁。

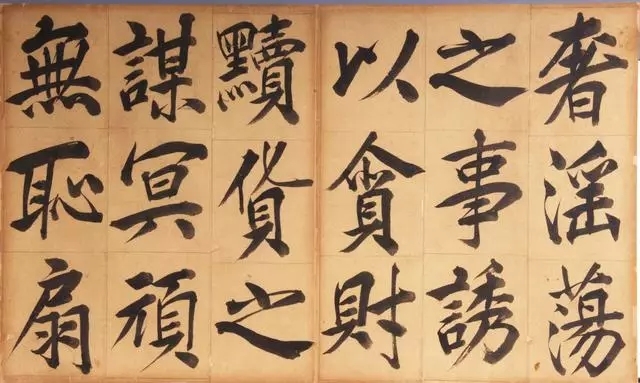

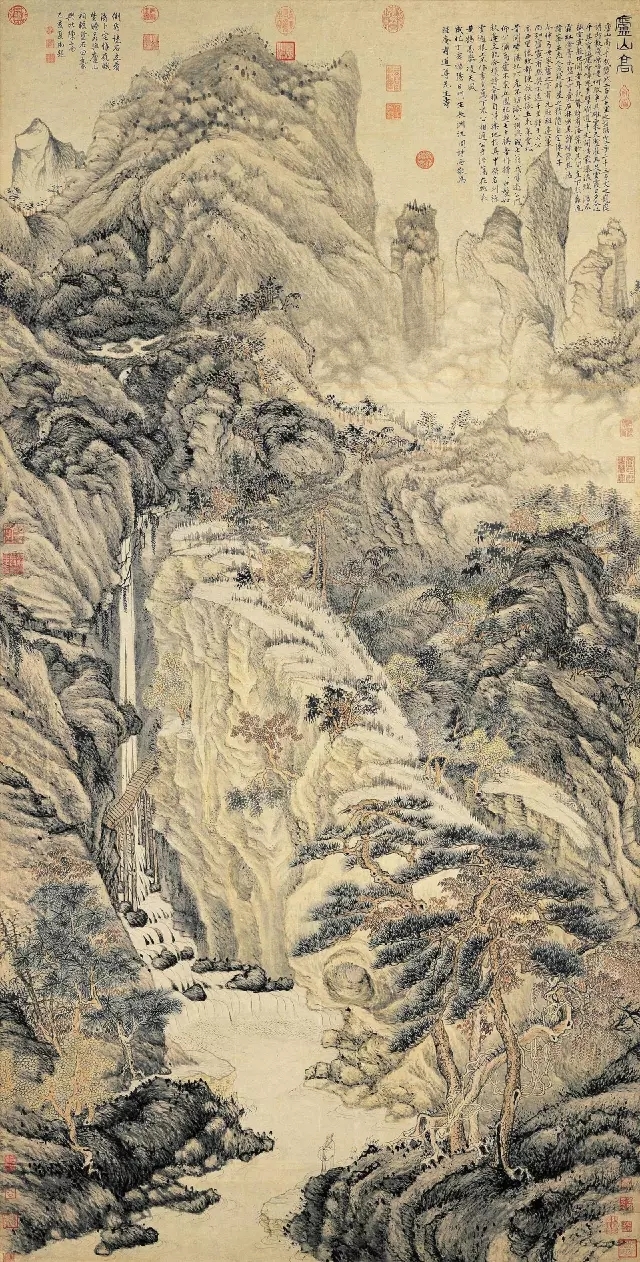

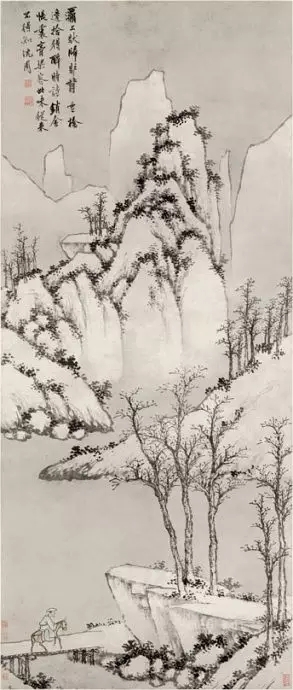

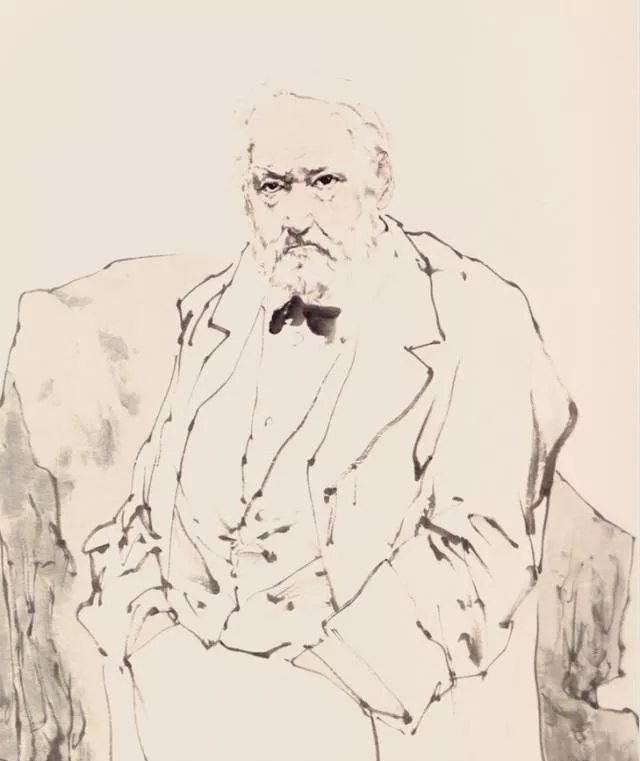

卢光照1937年毕业于国立北平艺术专科学校,齐白石、溥心畲、黄宾虹诸名家皆为他的师长。齐白石很赏识他的大写意,有一回,在课堂上见到卢光照的一幅墨竹,白石当众题词:“光照弟画此粗叶,有东坡意,乃同校之龙也。”此举,四座皆惊。

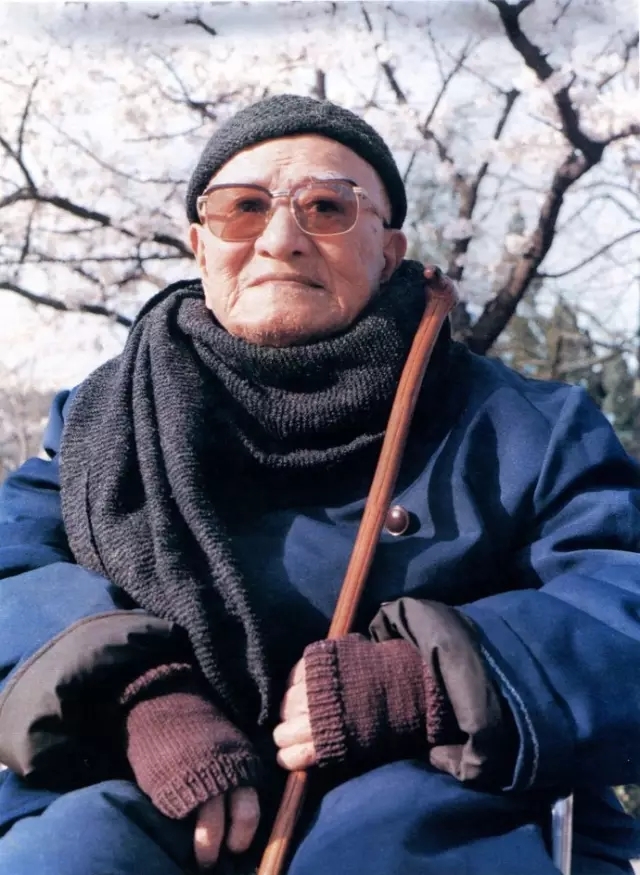

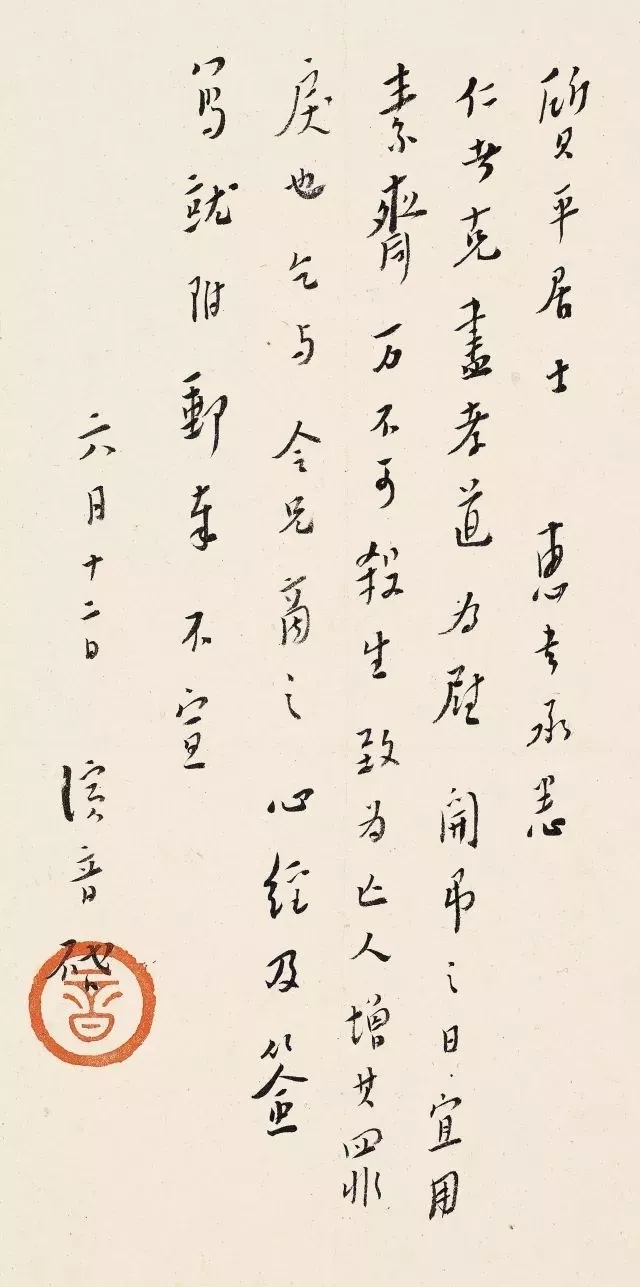

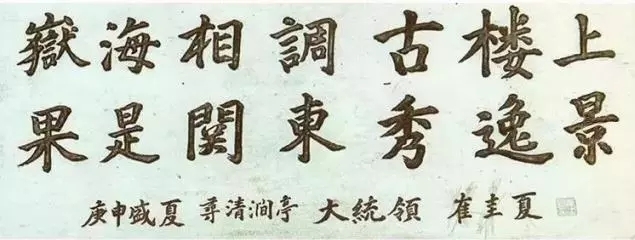

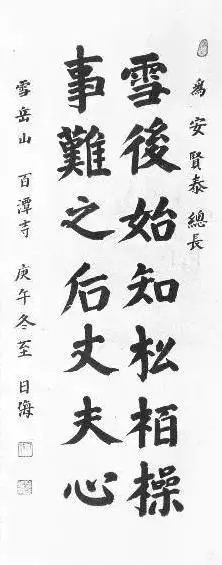

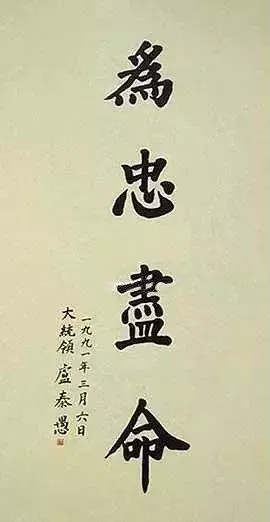

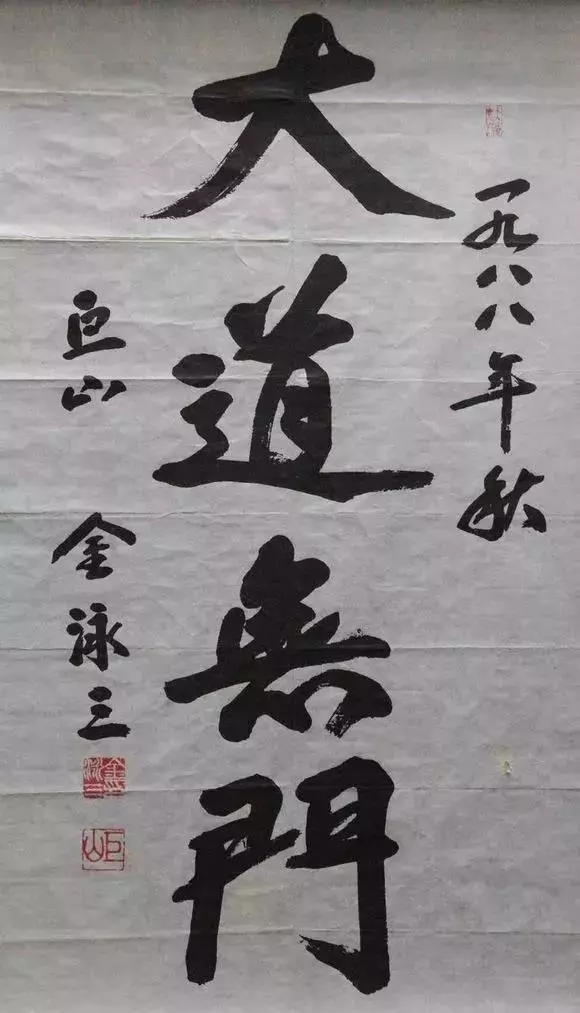

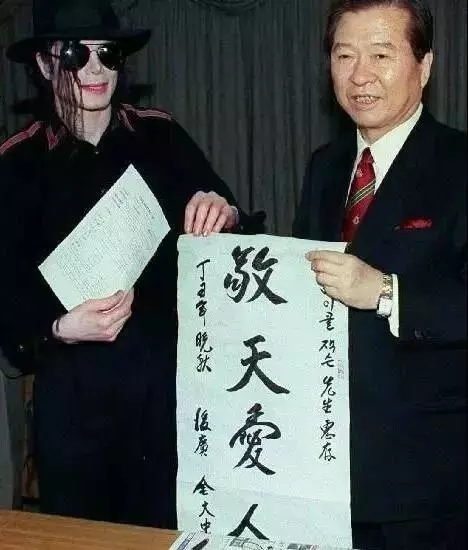

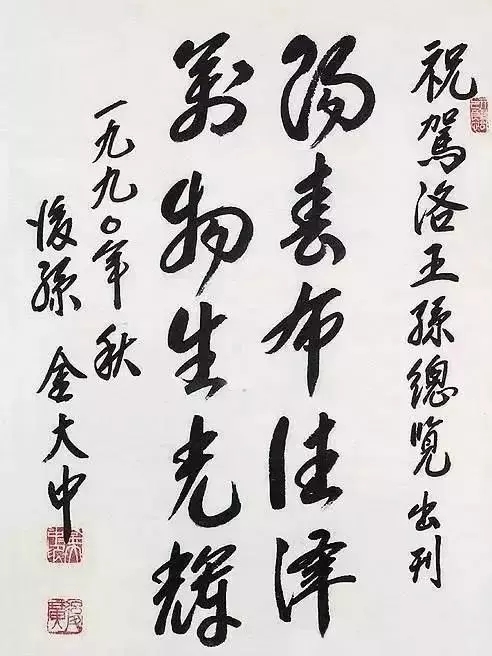

光照到了晚年,艺术成就日趋高峰,他的画作,常常被作为国礼赠送给外国元首。然而他的一些画作落款“三不子老人”。他说:“我的三不子”就是:一、谦虚谨慎,不摆架子;二、不懂不装懂,不充壳子;三、不卑不亢,不当孙子。这“三不子”正是他人格画格的真实写照。

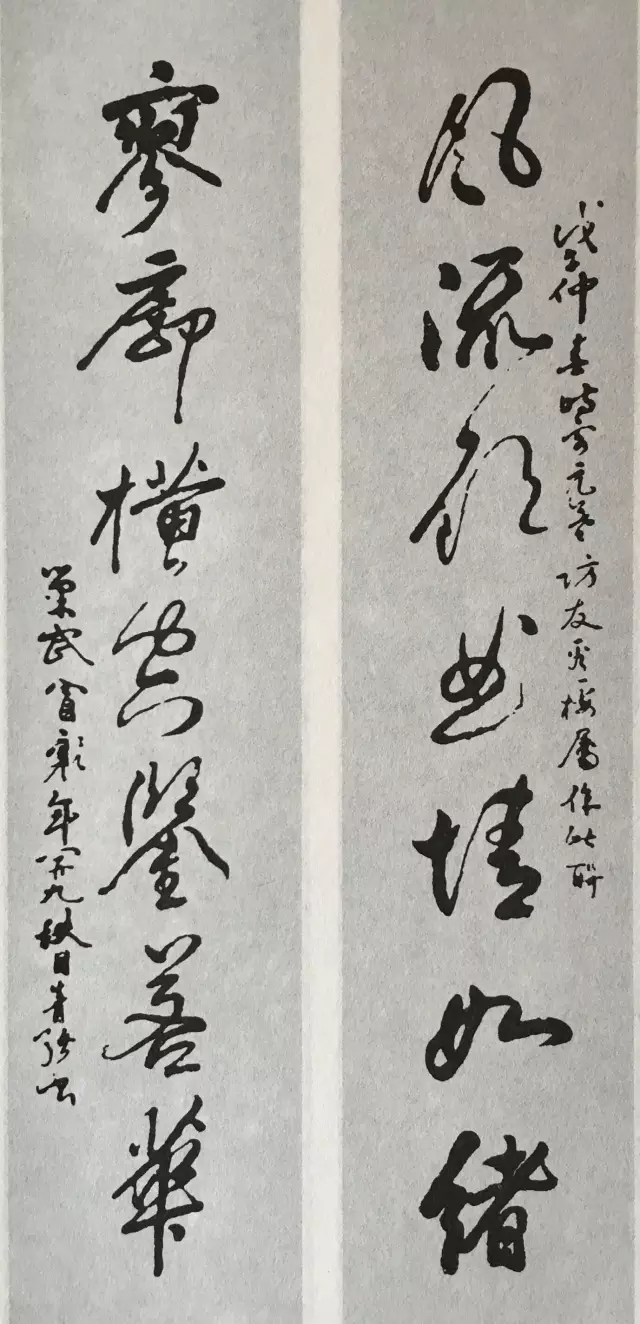

他的老师溥心畲题他的一幅对子:“人品无瑕玉界尺,文章有骨绣屏风。”他解嘲说:其实,人无完人,对我来个三七开就不错,但我一生从艺是有自己遵循的几条道道的。这就是“不靠吹,不靠骗,要靠于,甘于寂寞,不慕名利,为艺之道也。”