“国展”是一项全国范围的书法活动,暂不论国展是不是能代表全国最高水平,但从一届全国性质的书法展览的技术水平来看,仍然可以为我们今后参加同类型的展览提供帮助。由于展览的需要和影响,能够入选的作品水平就必然要达到某种共同的层次,我们通过观察这个层次的整体面貌,就能从中窥见一些技术性的特点。只要总结这些特点,确定创作标准,强化训练自己的创作,就能尽快实现目标。接下来,我们从“取法”、“笔法”、“字法”、“章法”四个方面来解读。想要参加国展的人可以照此检验自己作品。

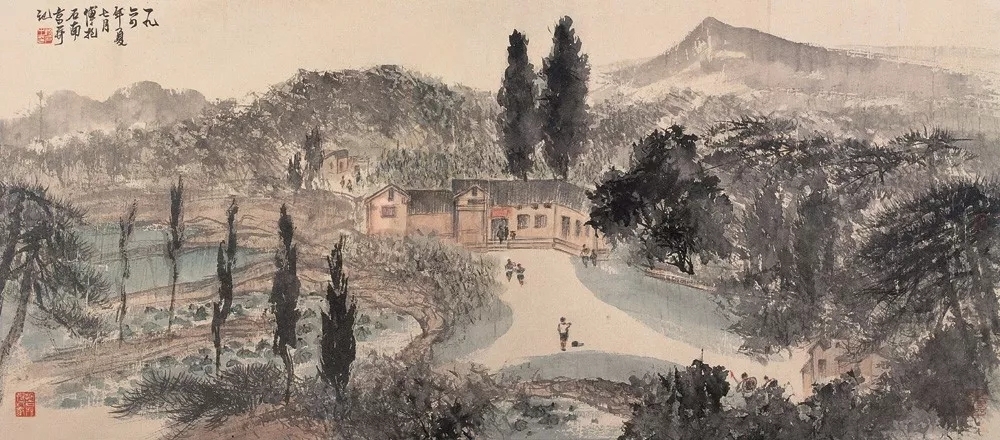

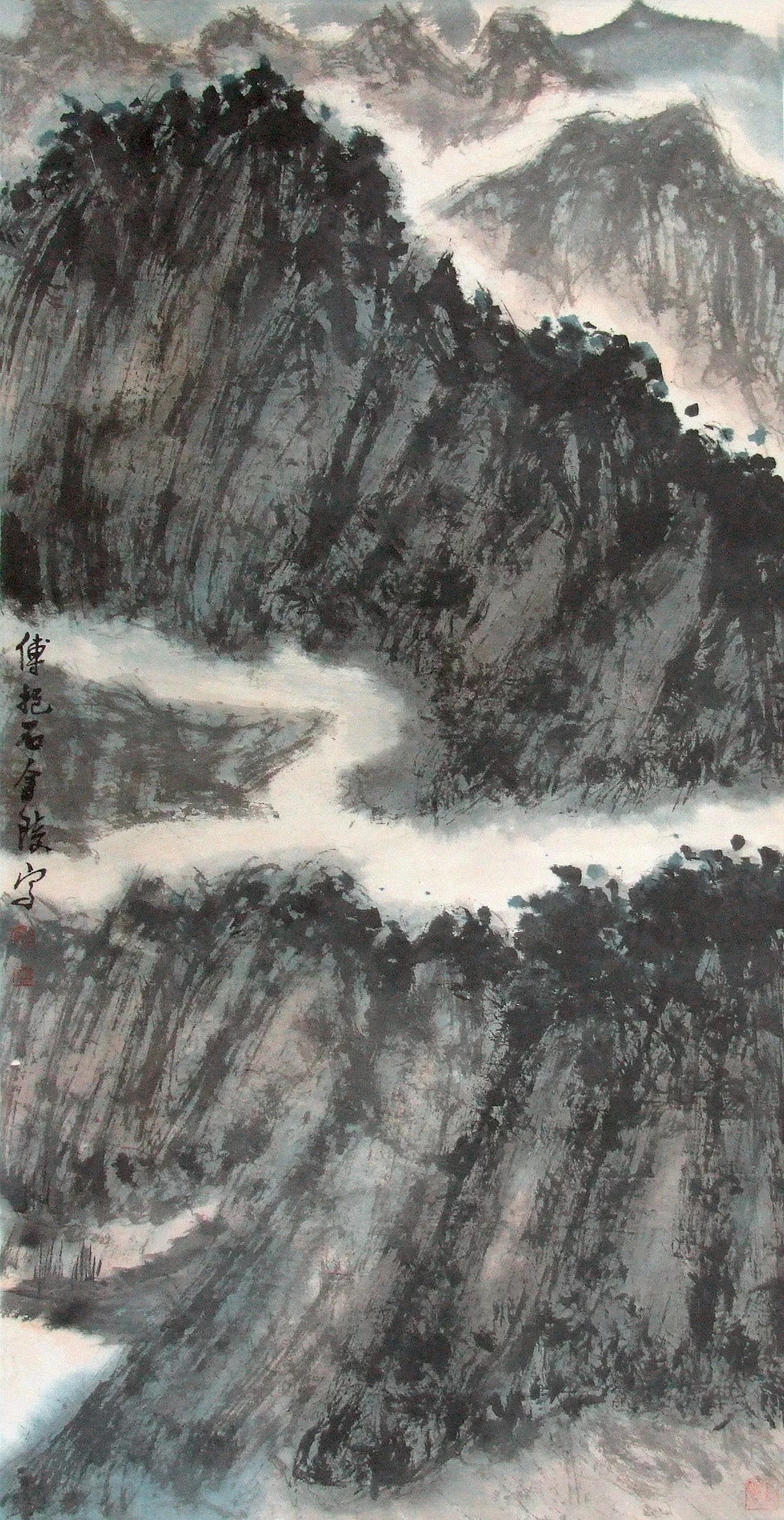

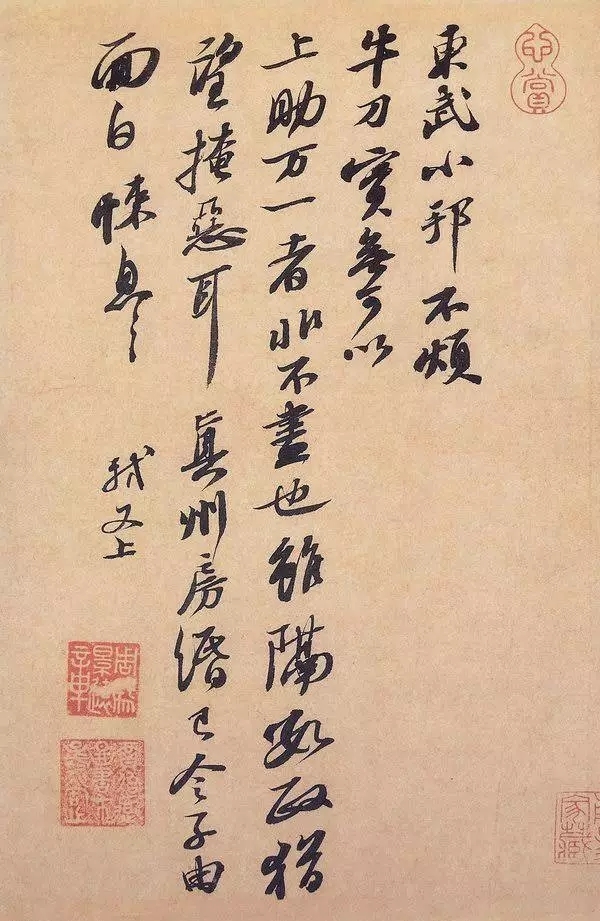

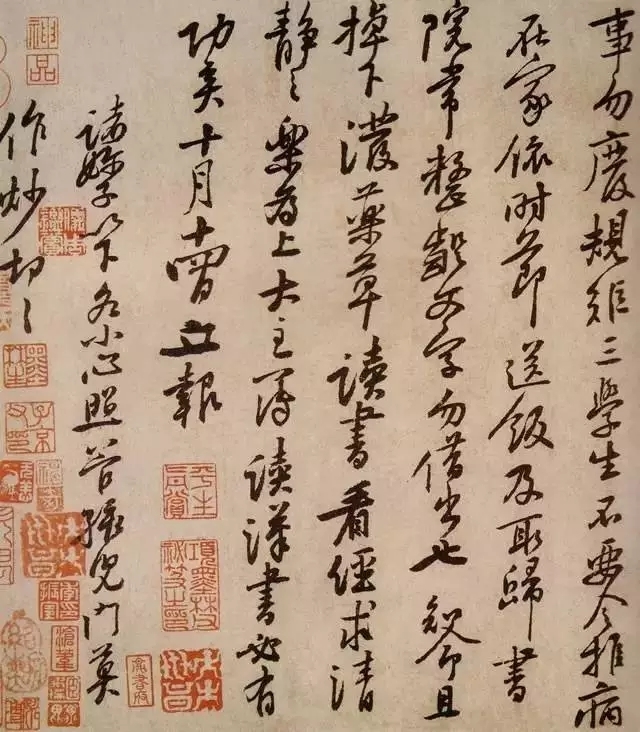

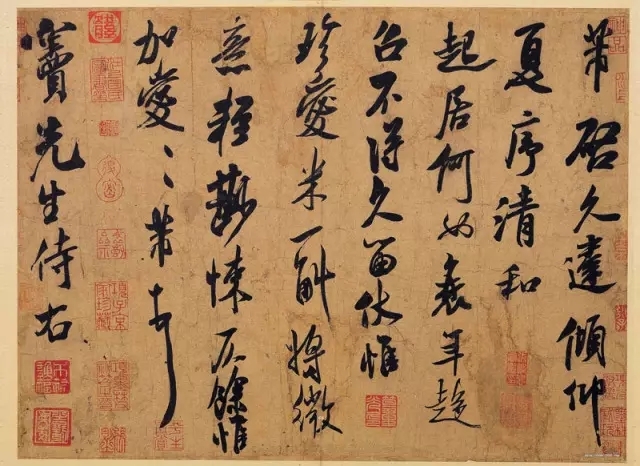

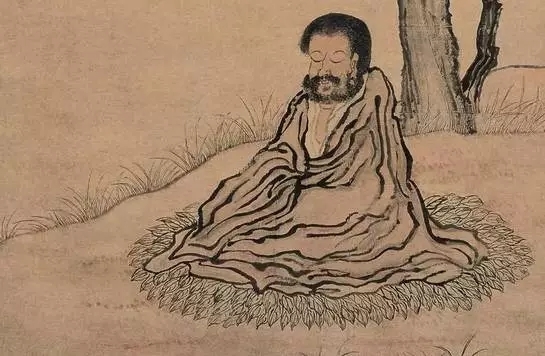

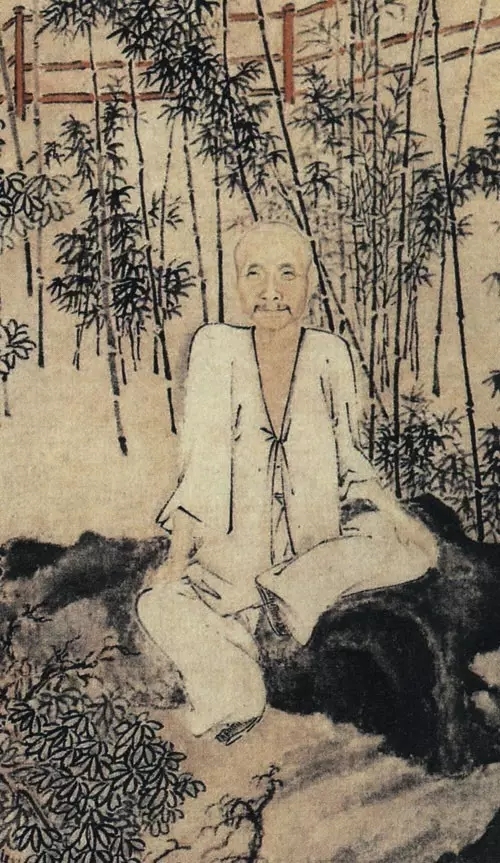

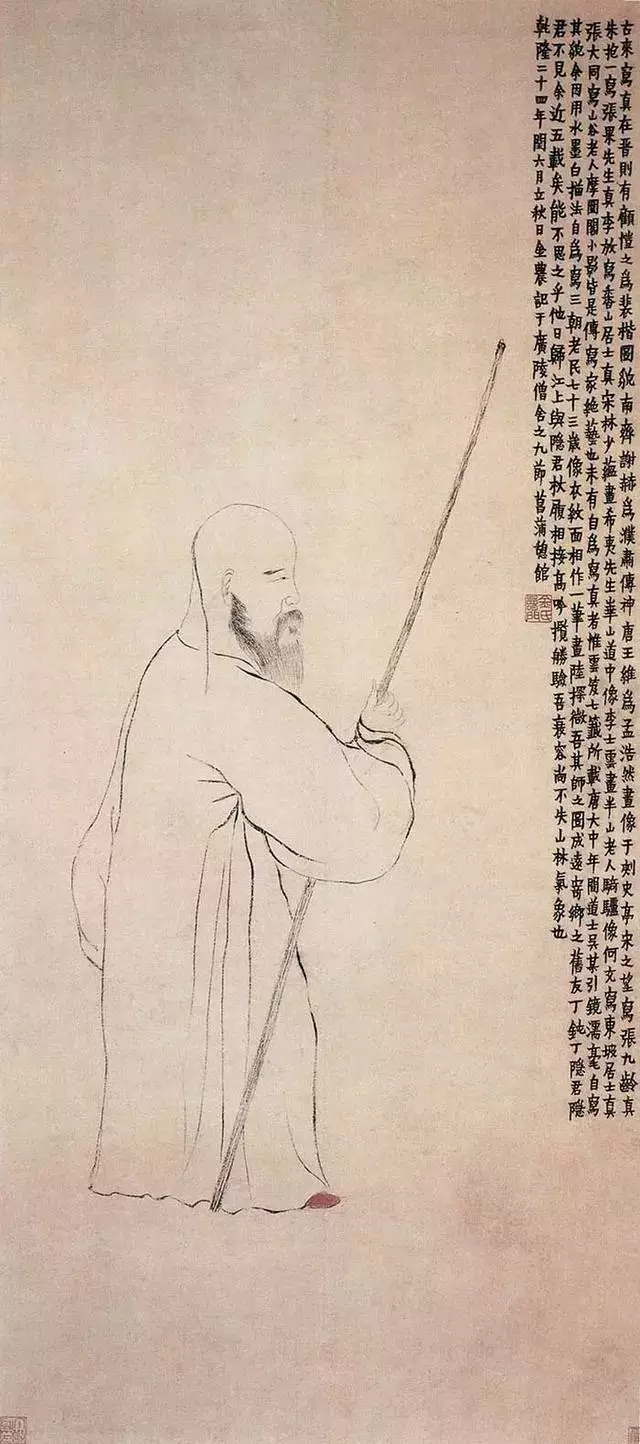

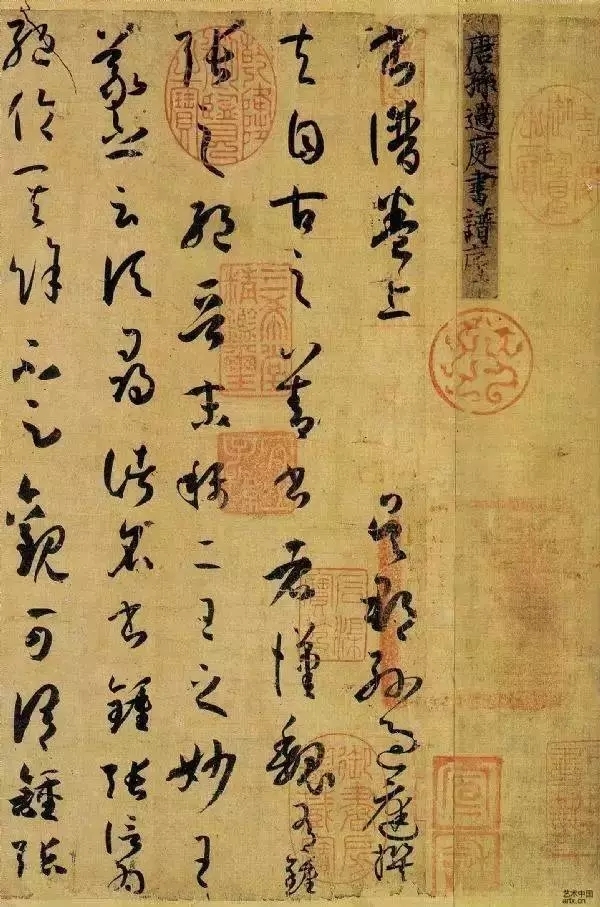

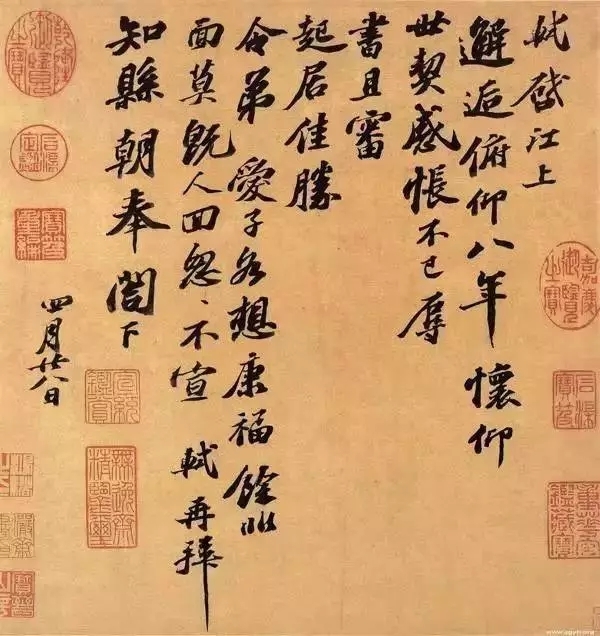

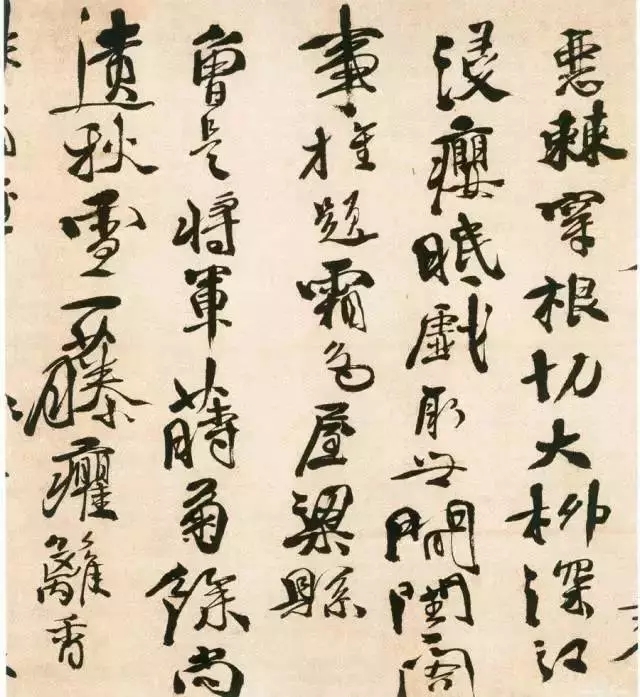

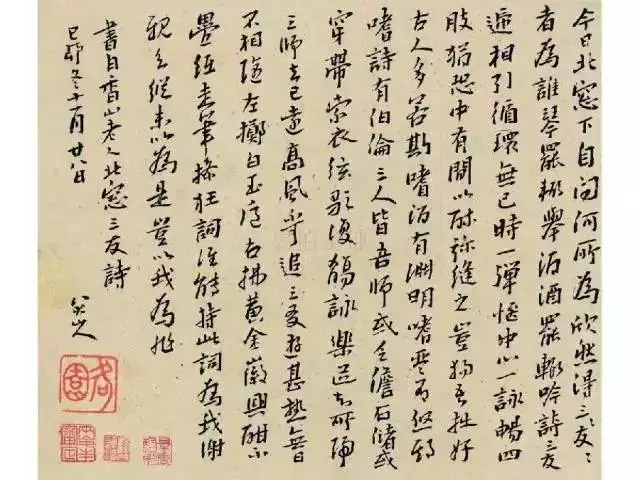

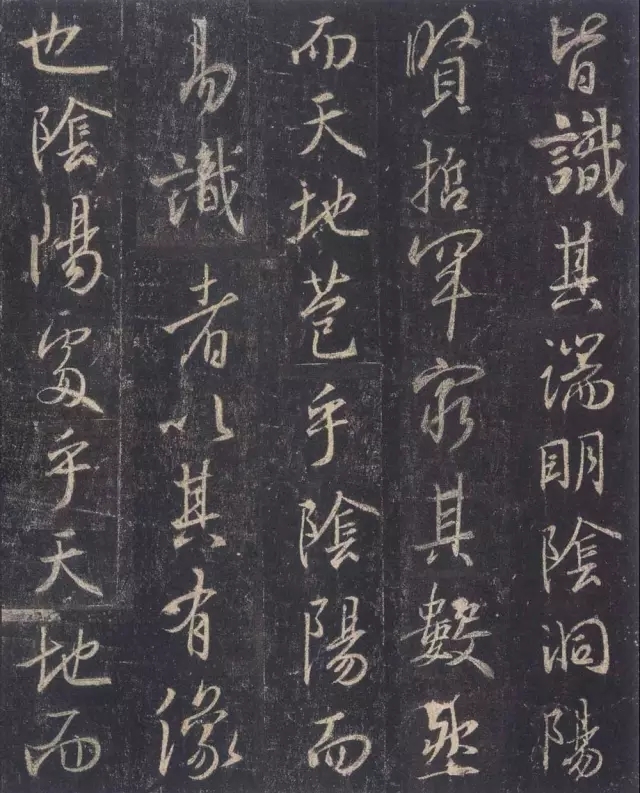

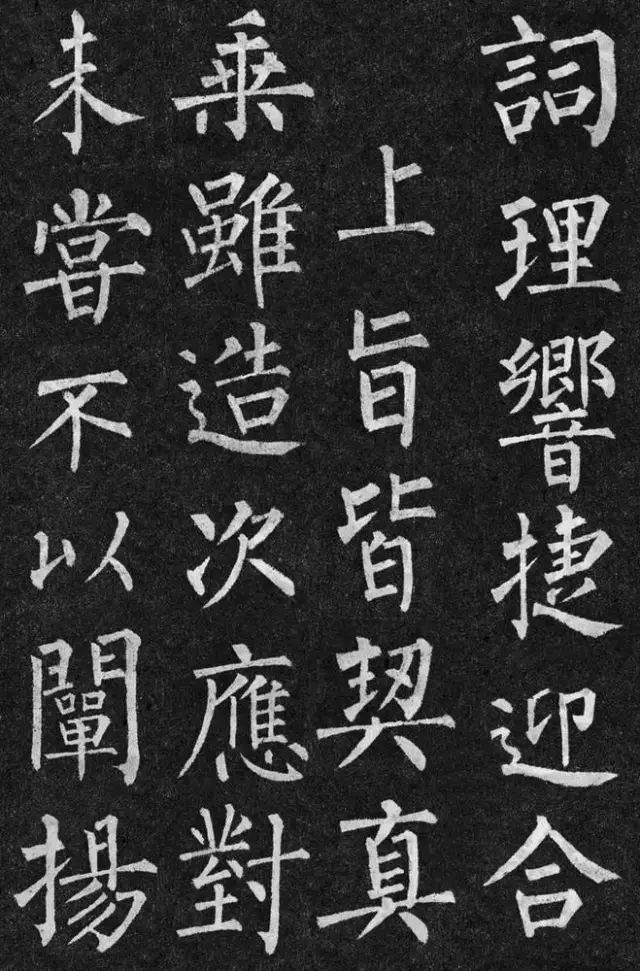

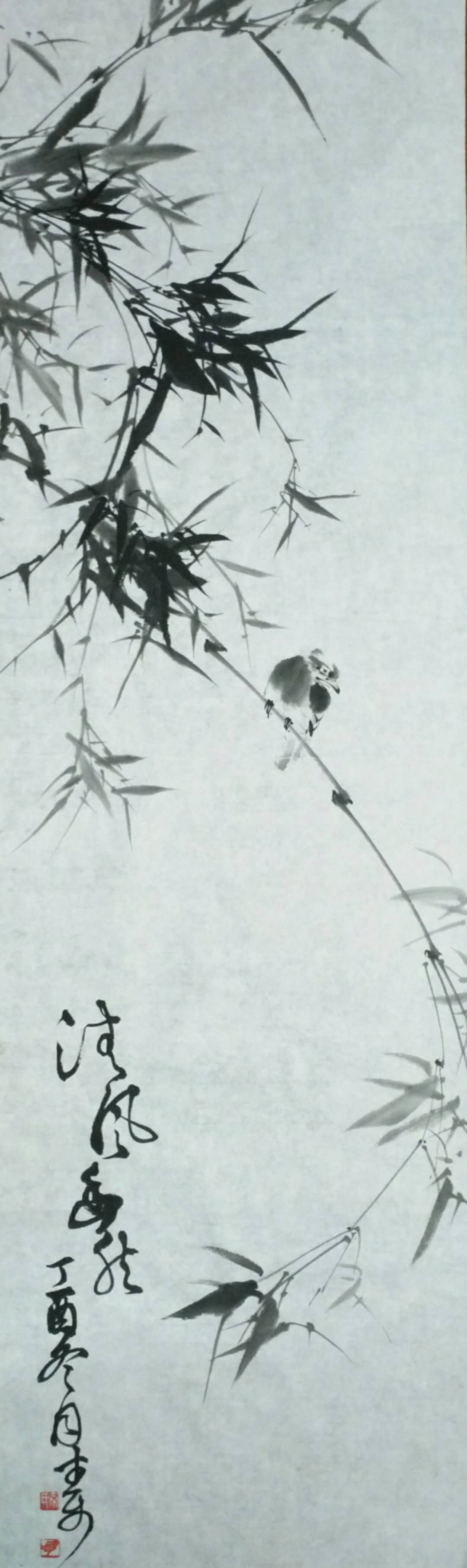

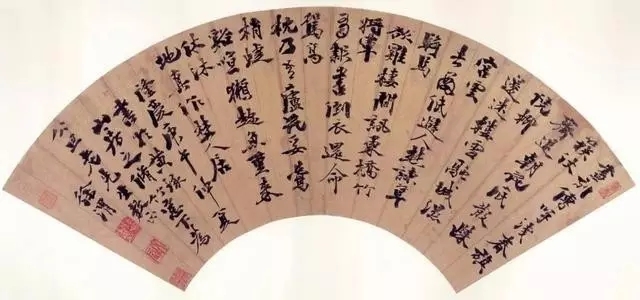

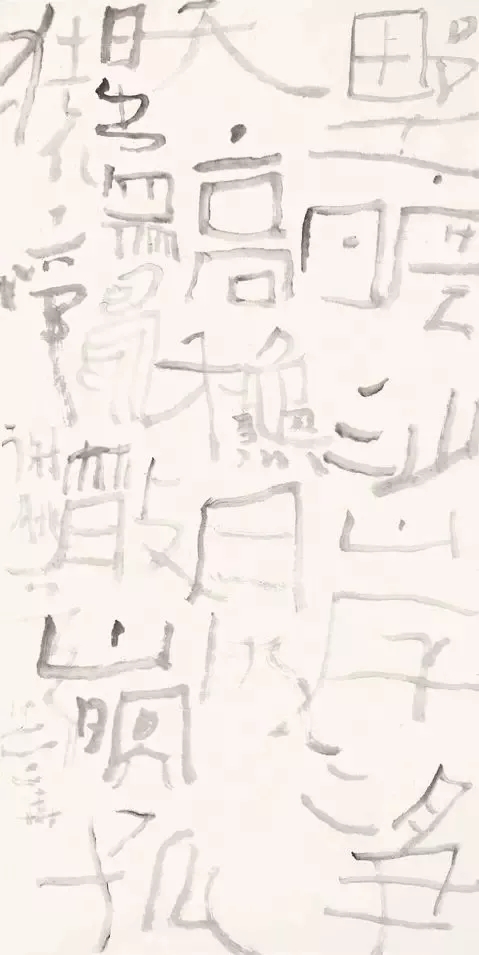

董其昌说“学书不临古人,必堕恶道”,无论是否参加国展,取法古人是首要的条件。

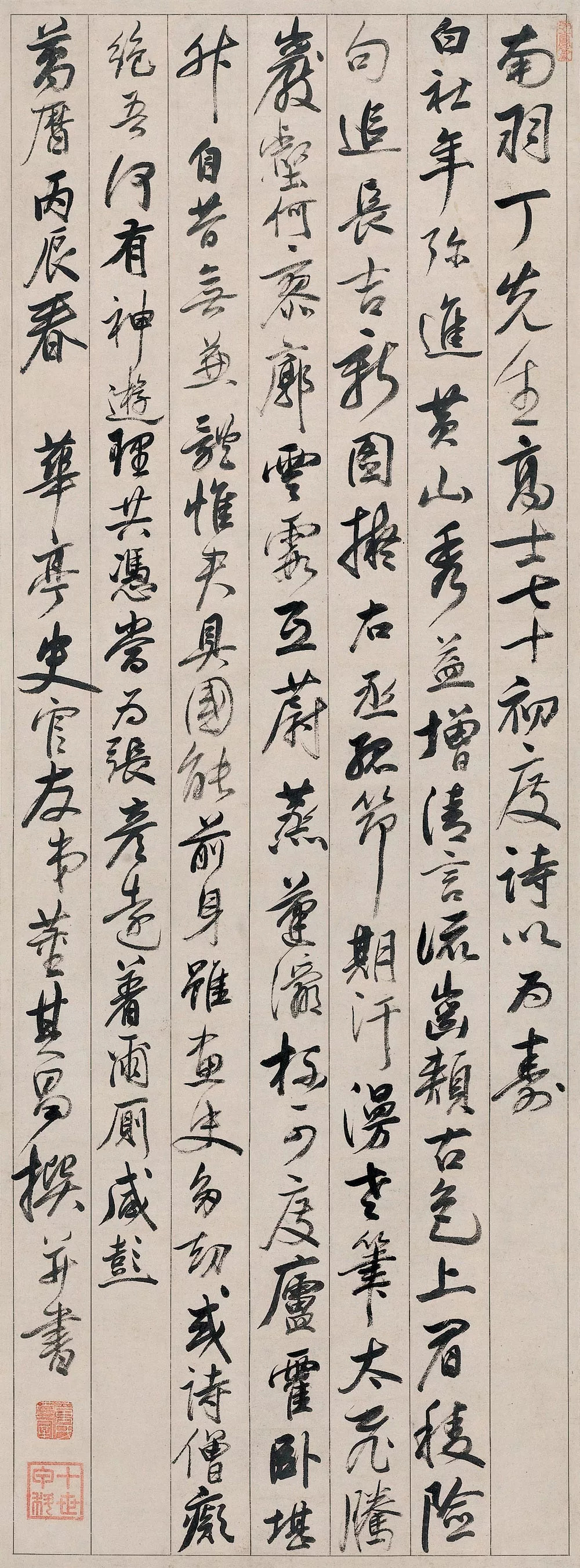

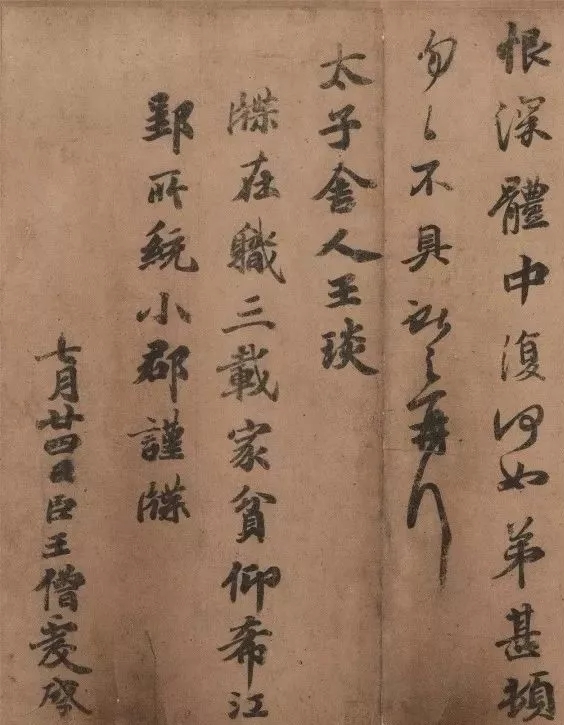

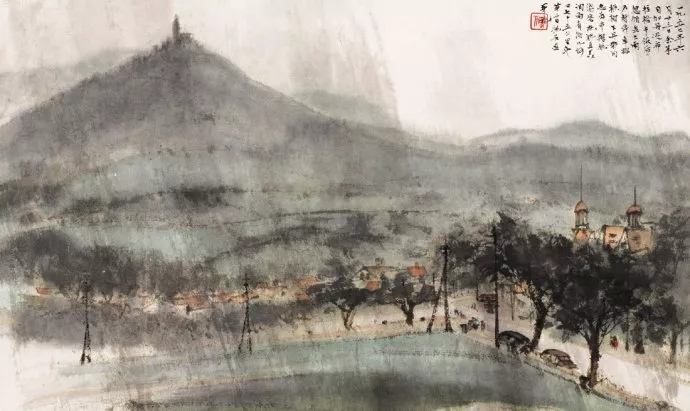

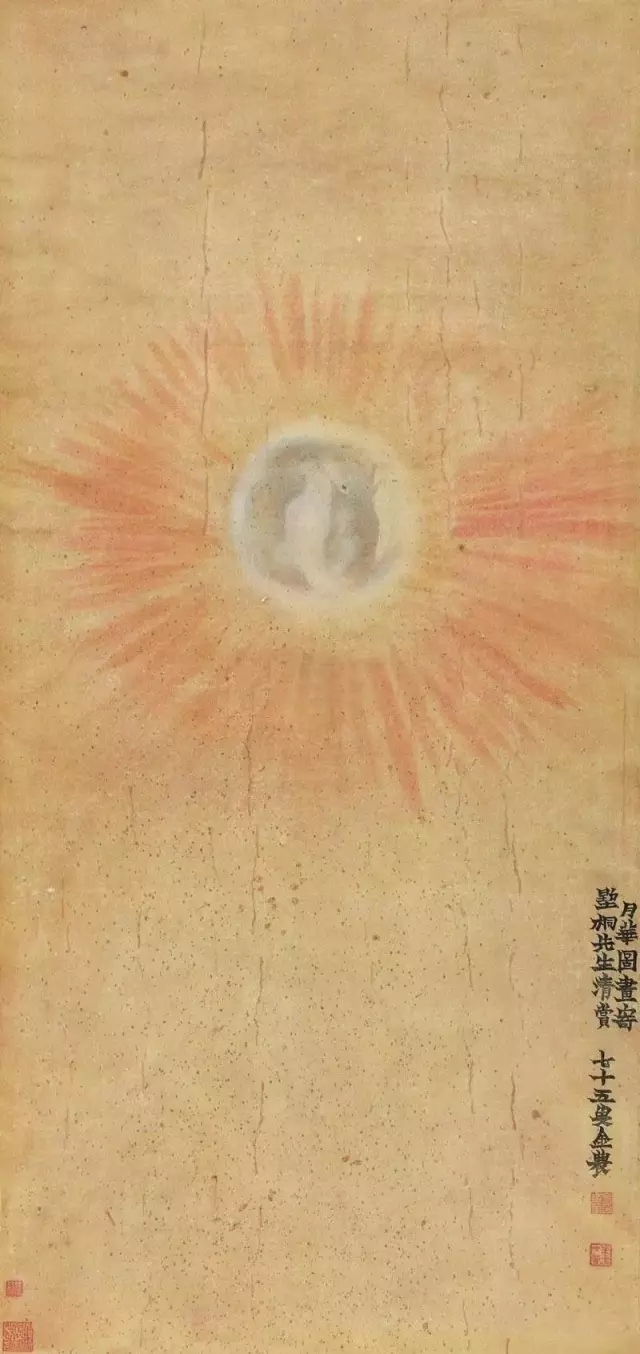

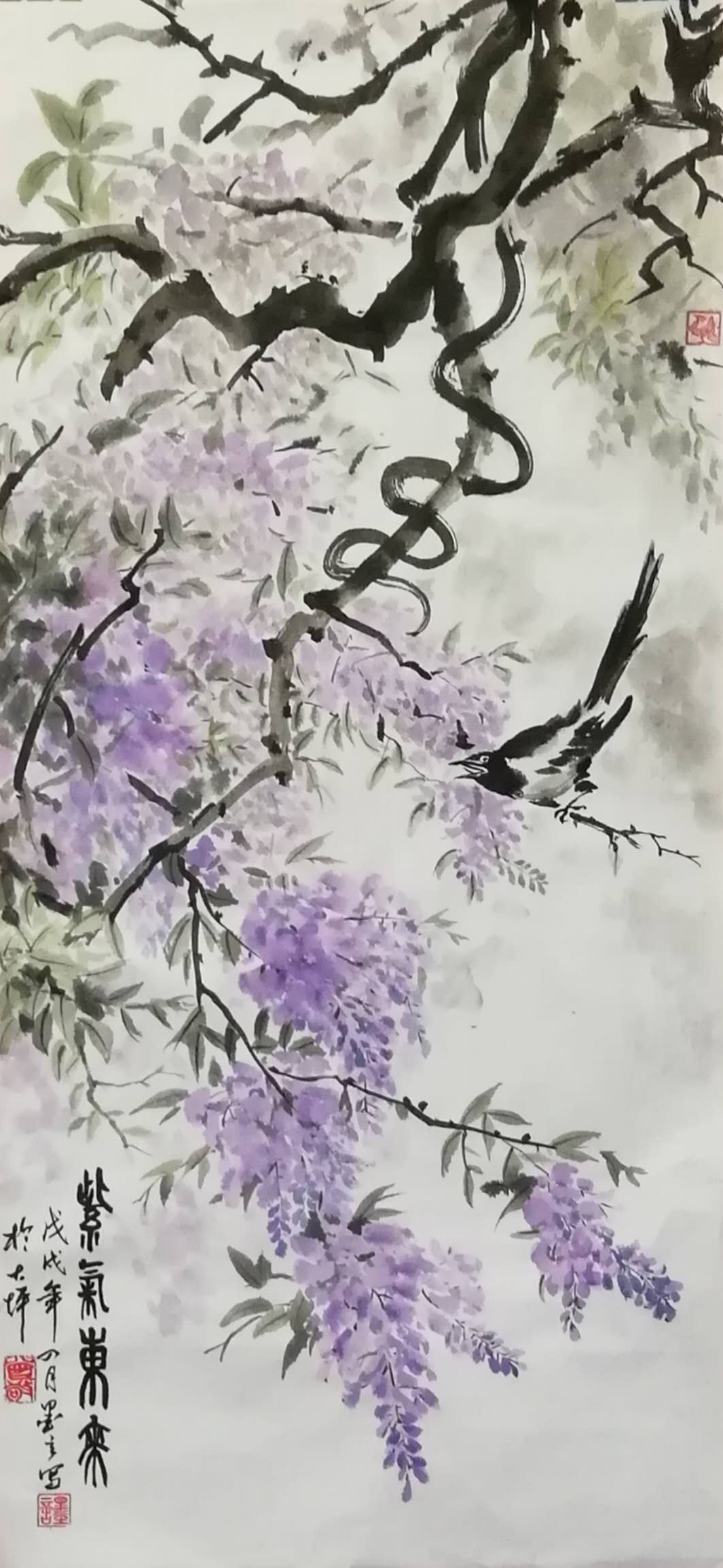

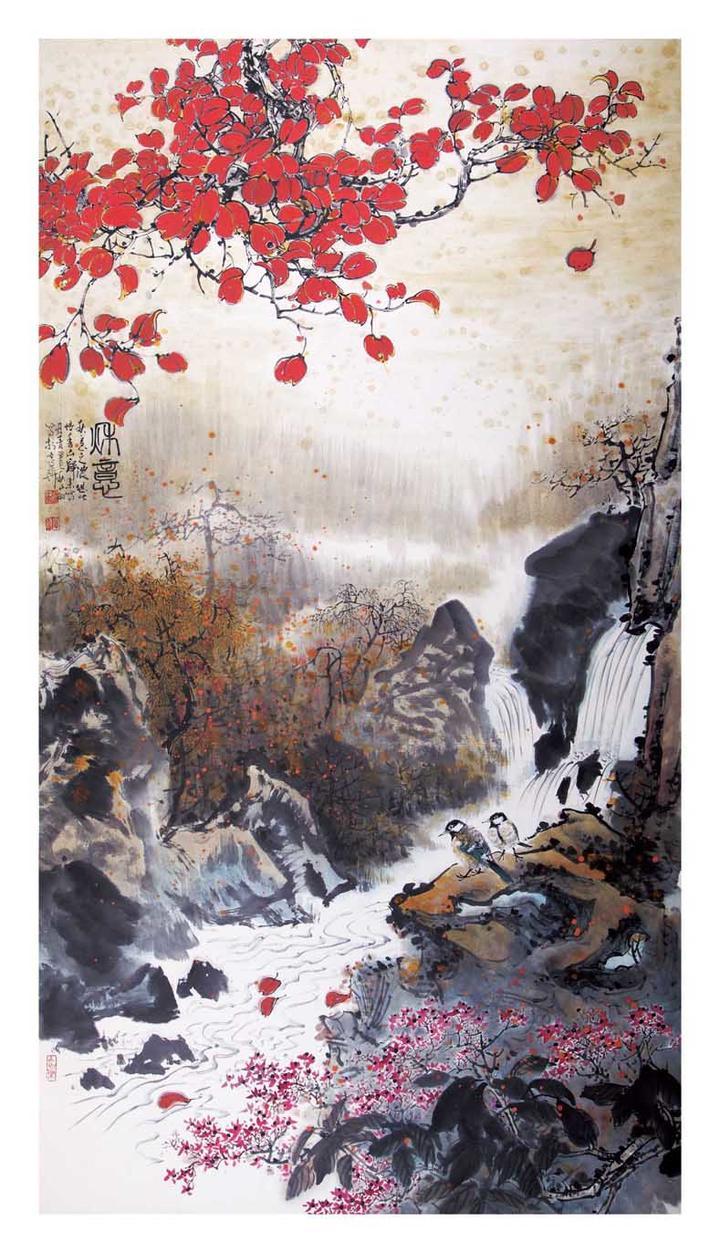

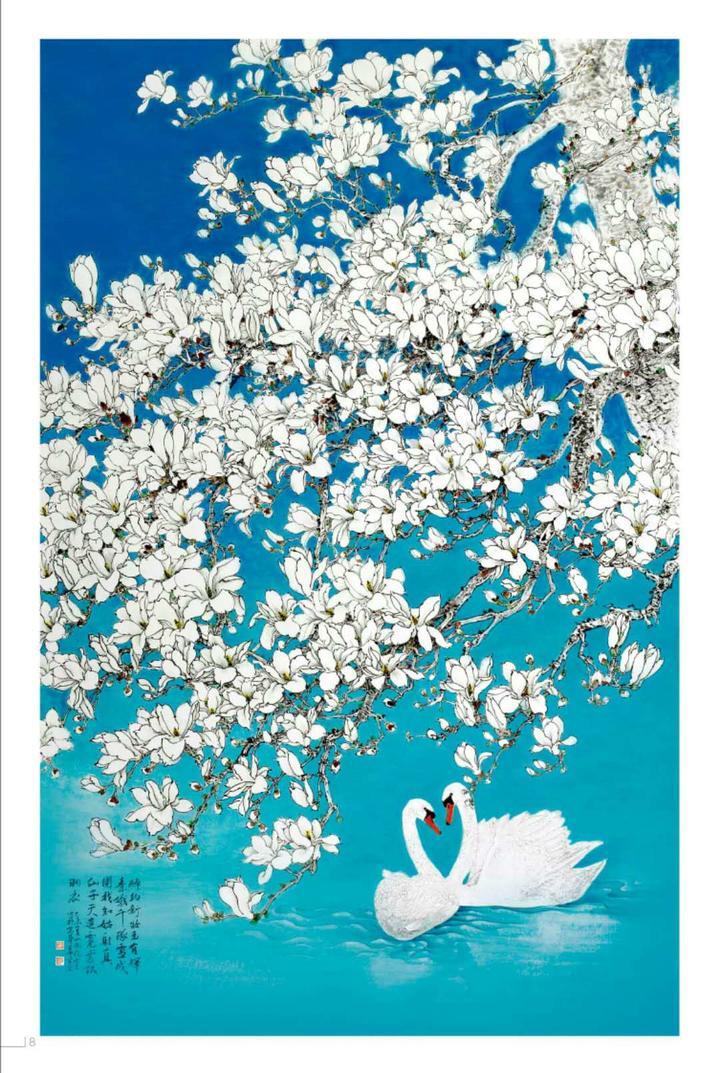

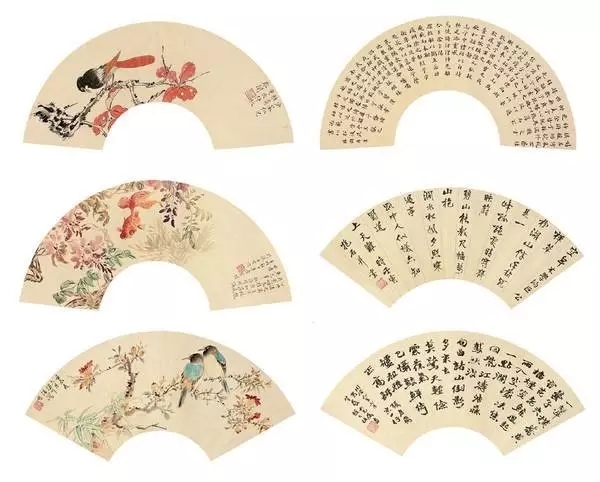

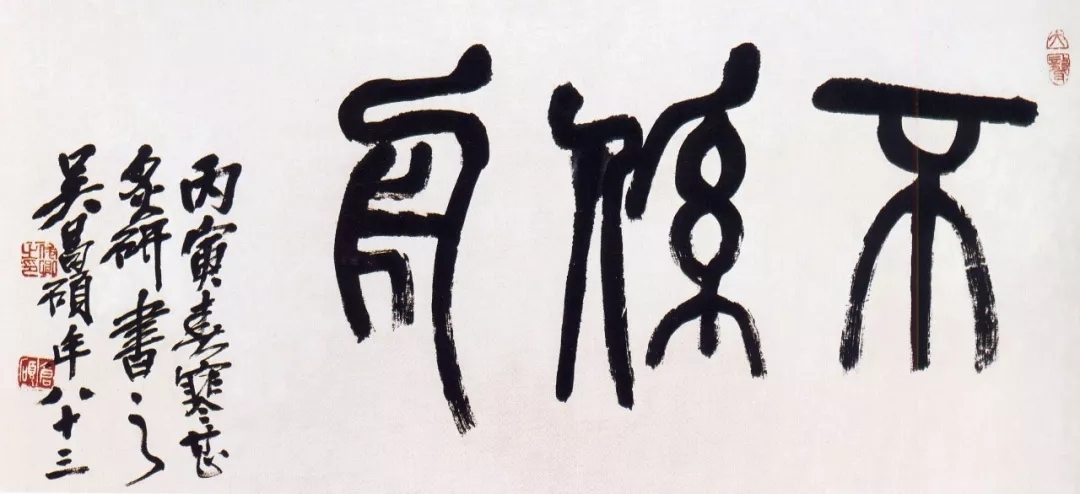

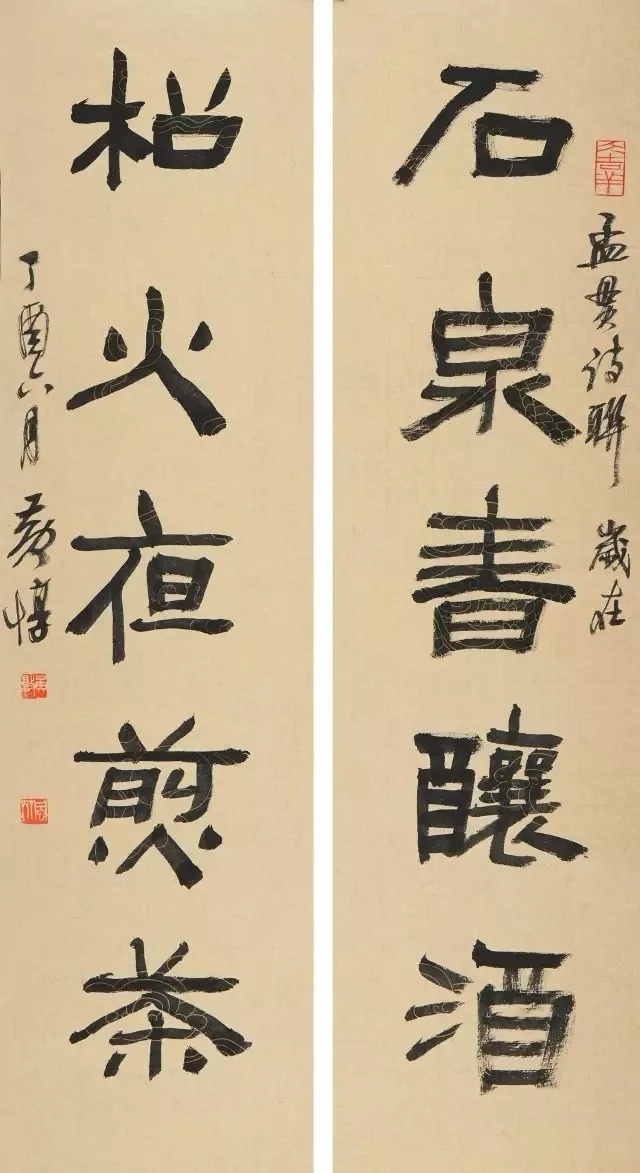

董其昌作品

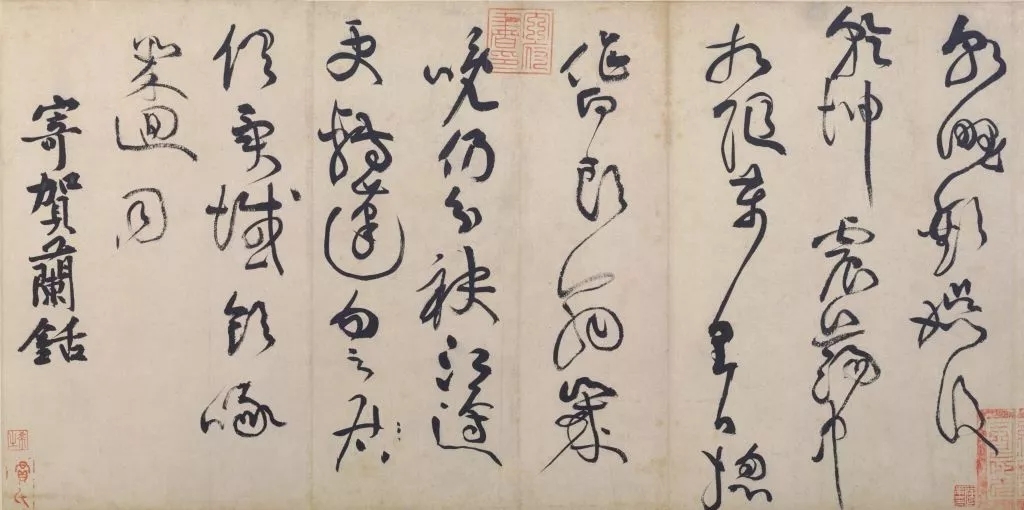

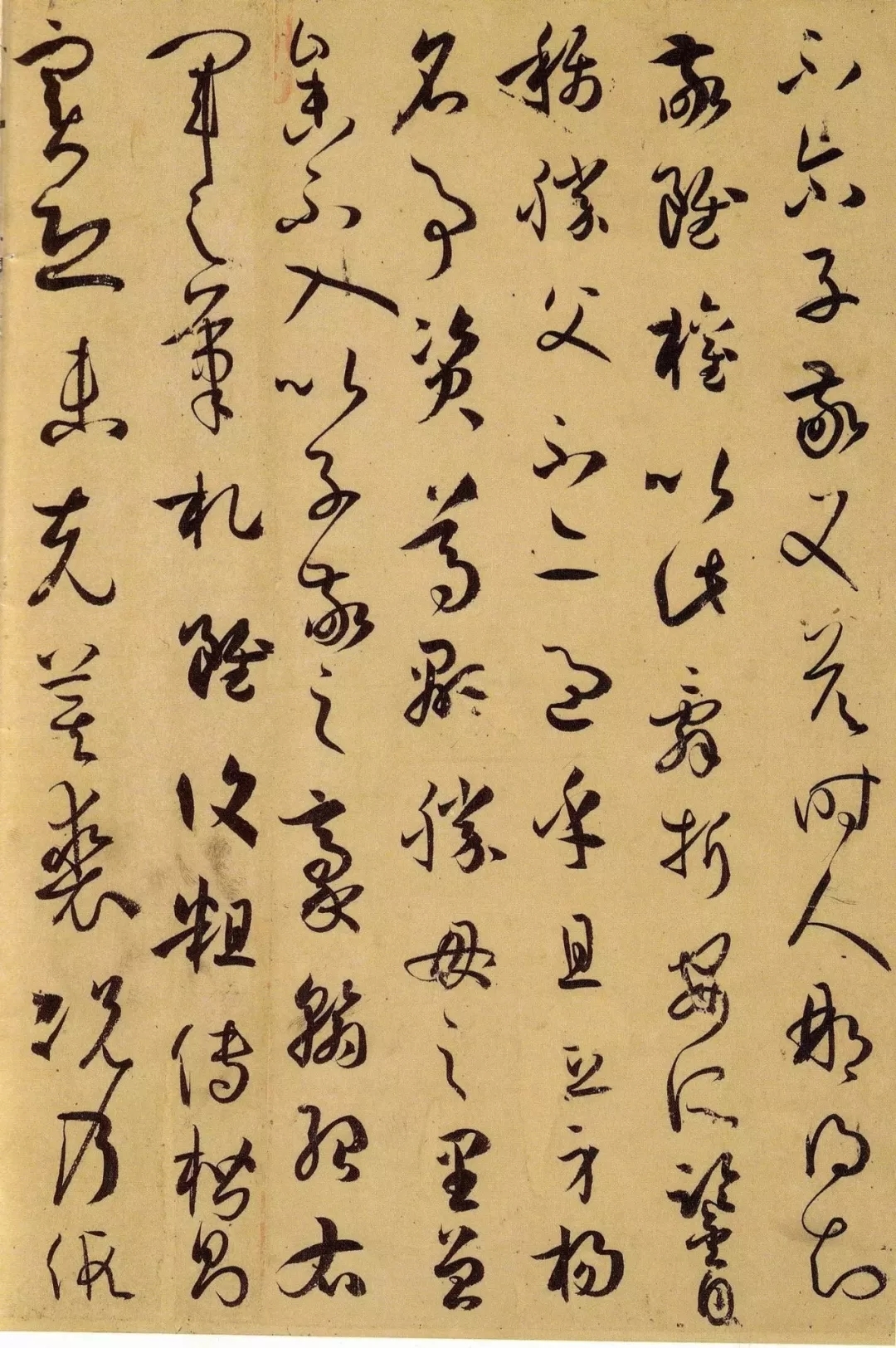

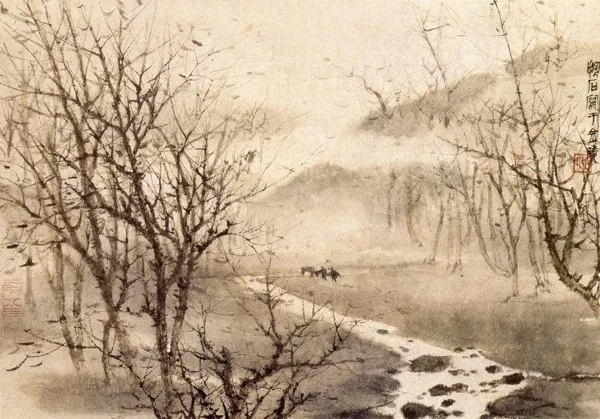

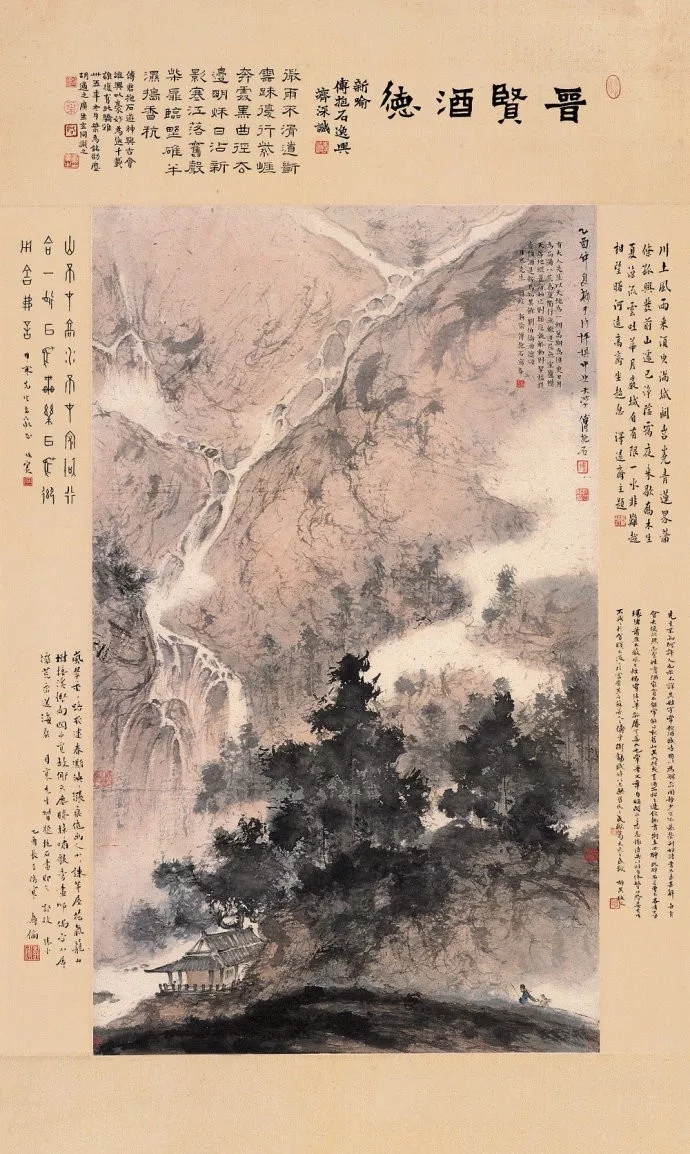

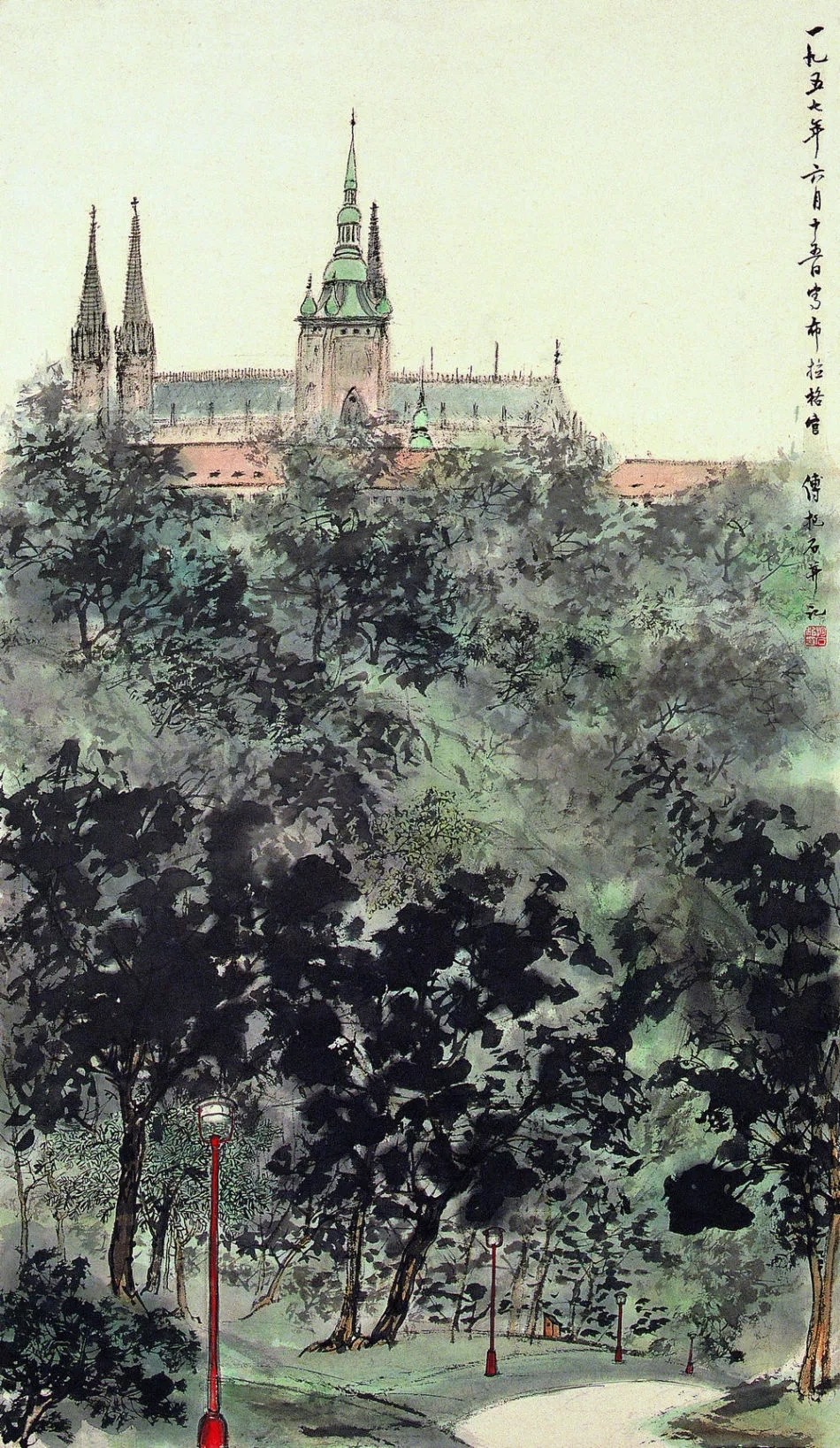

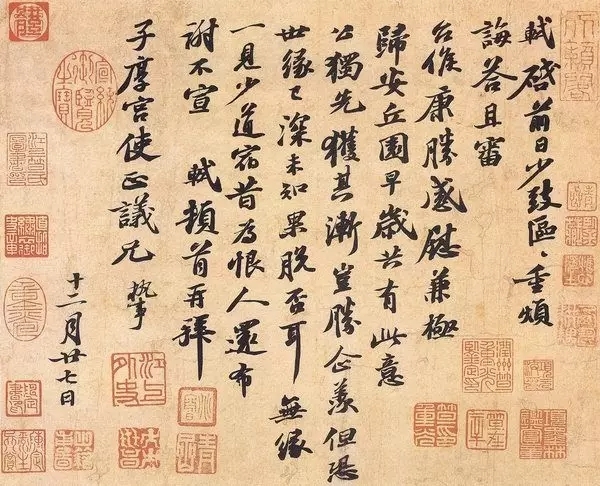

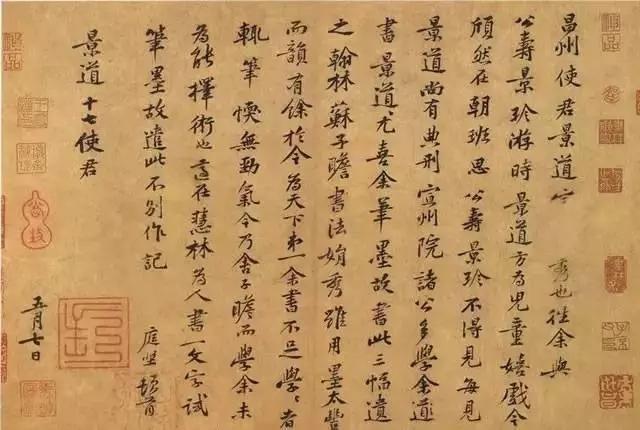

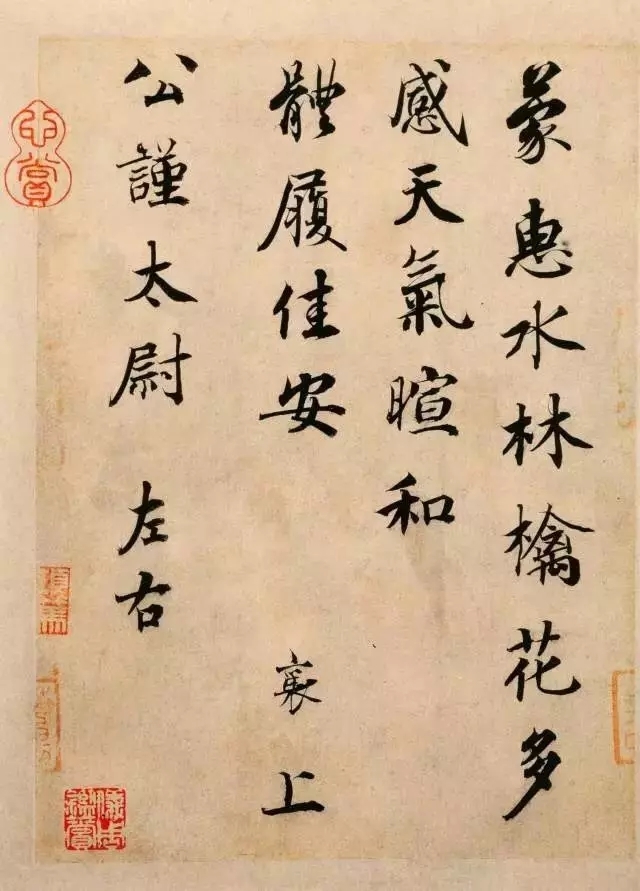

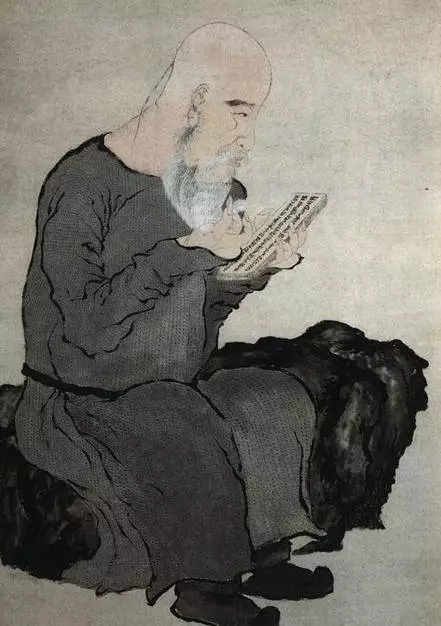

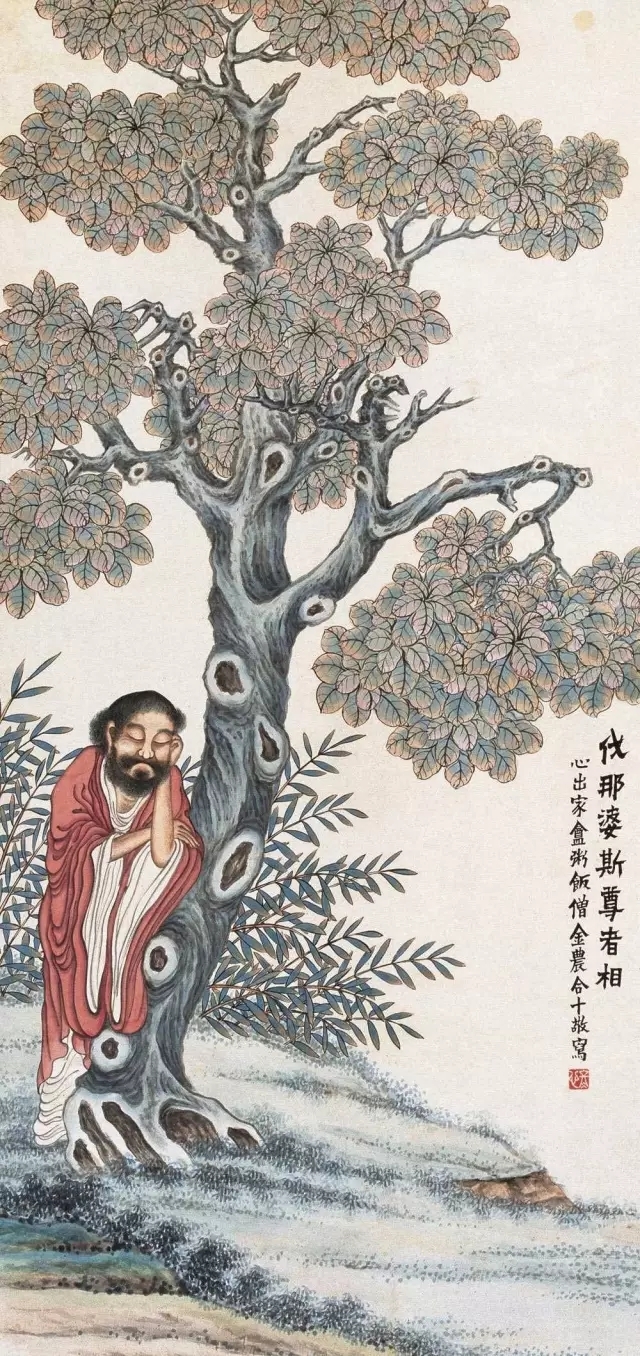

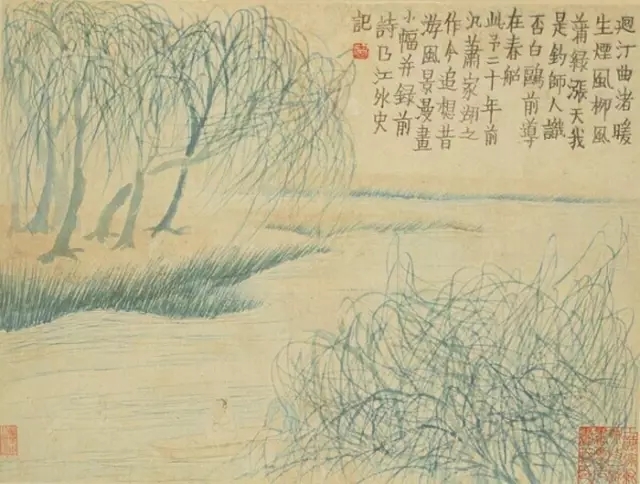

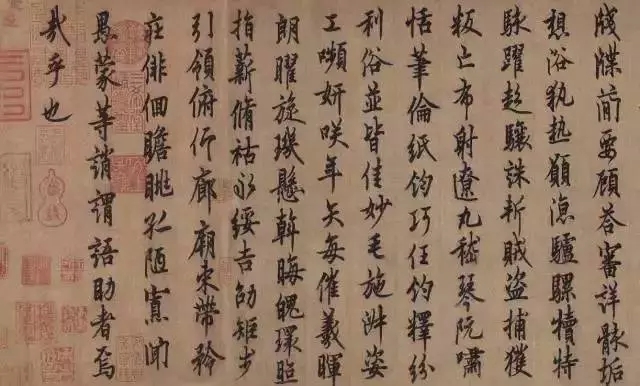

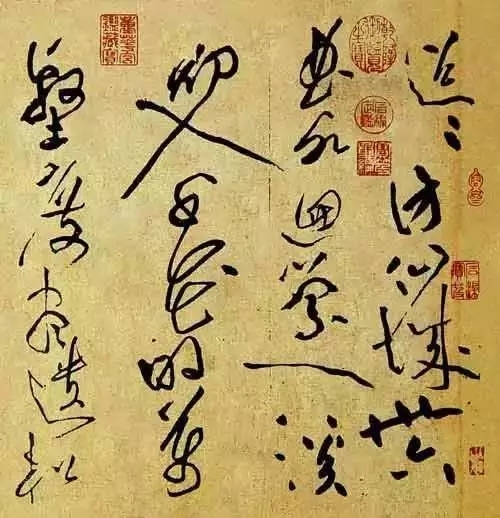

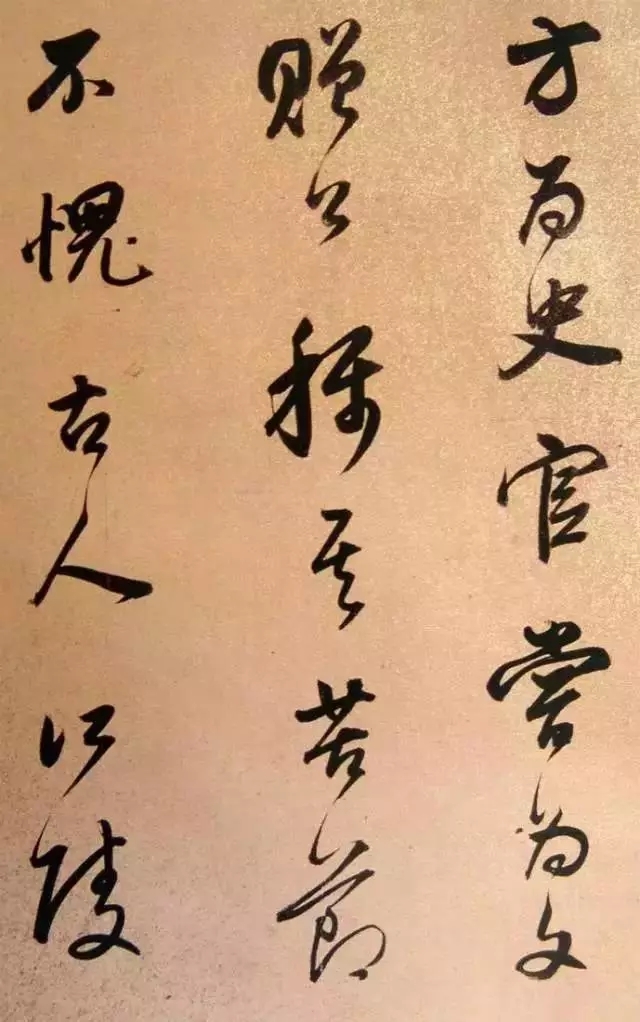

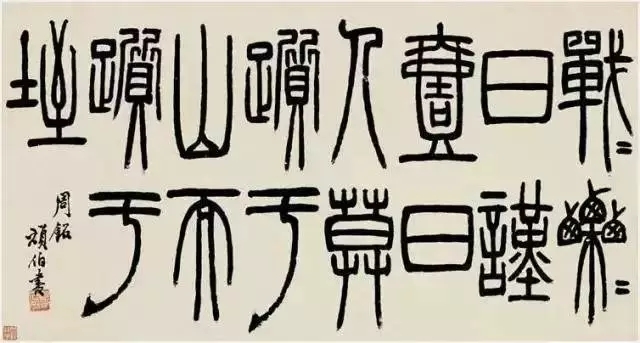

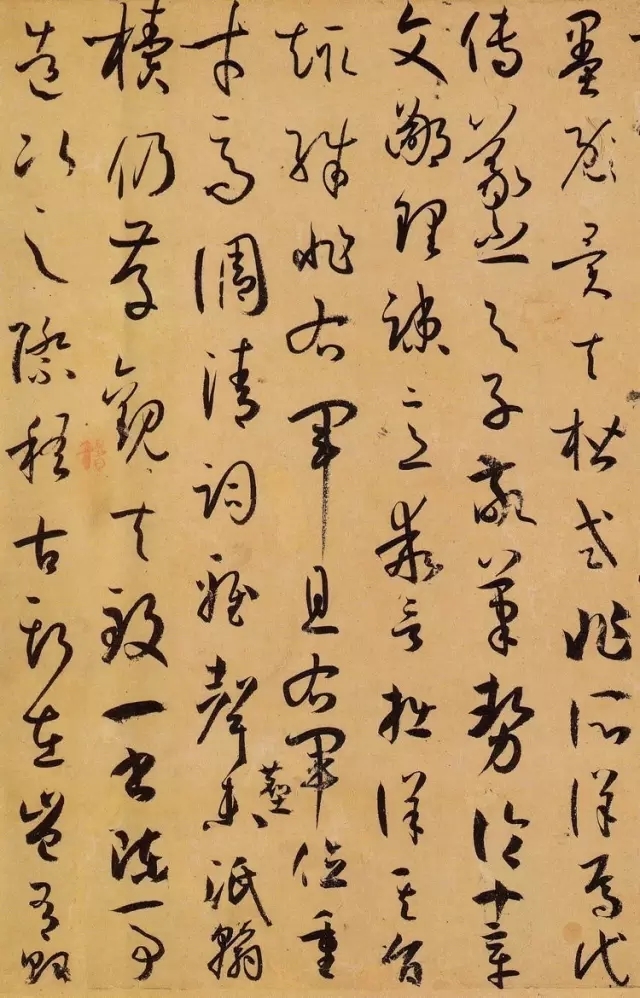

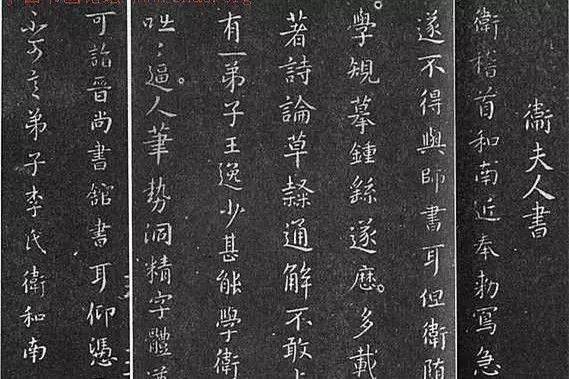

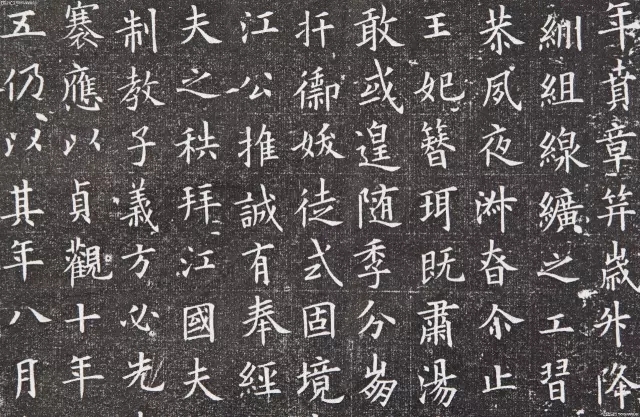

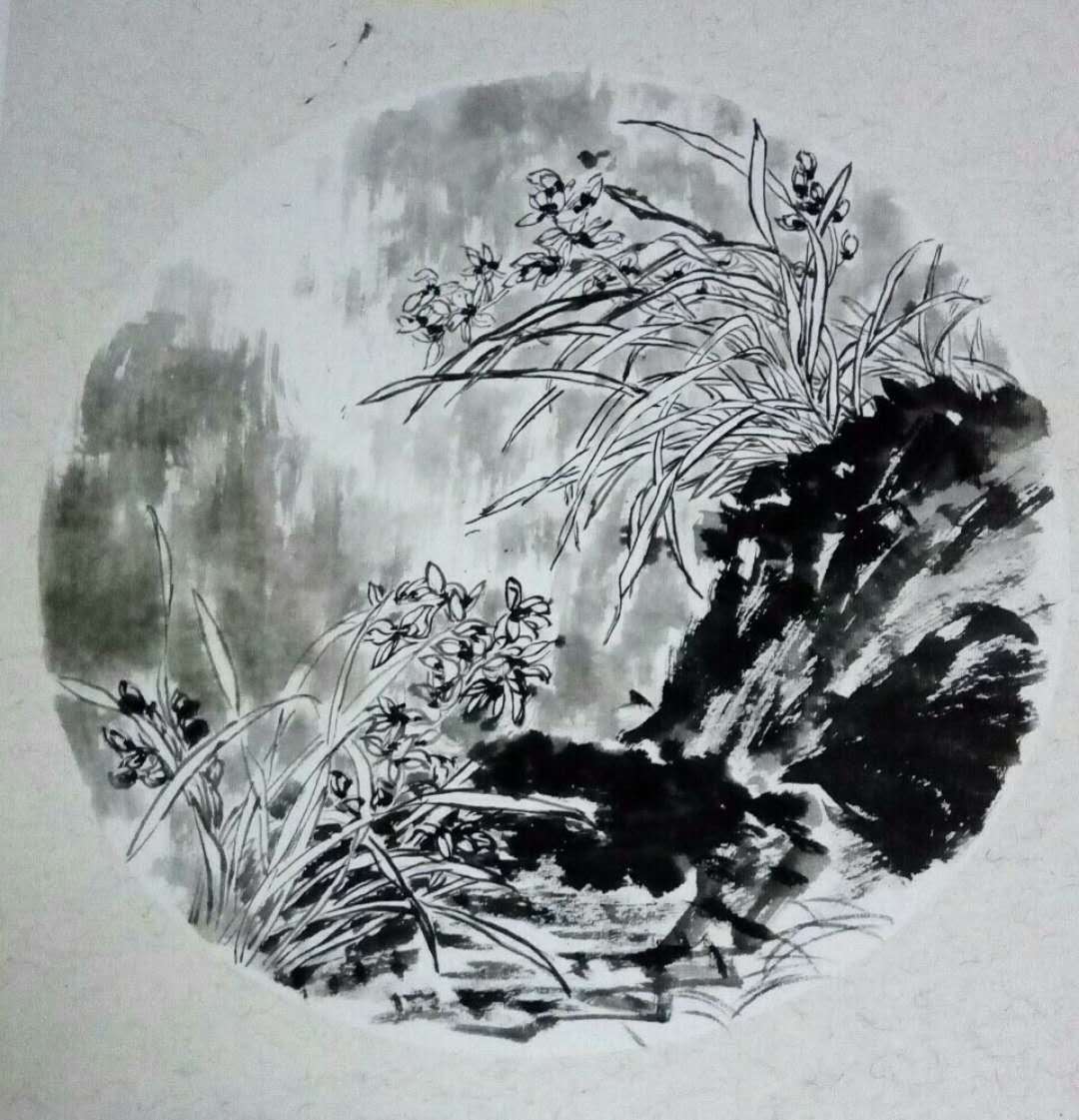

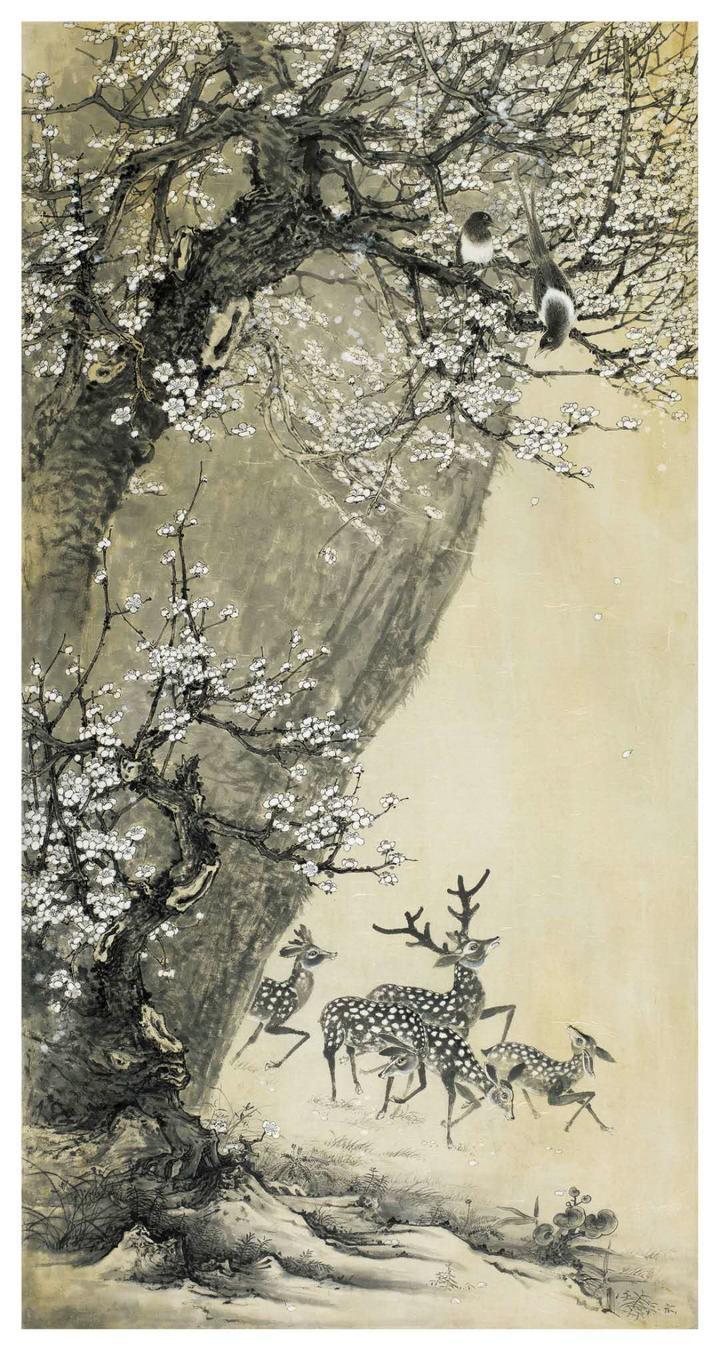

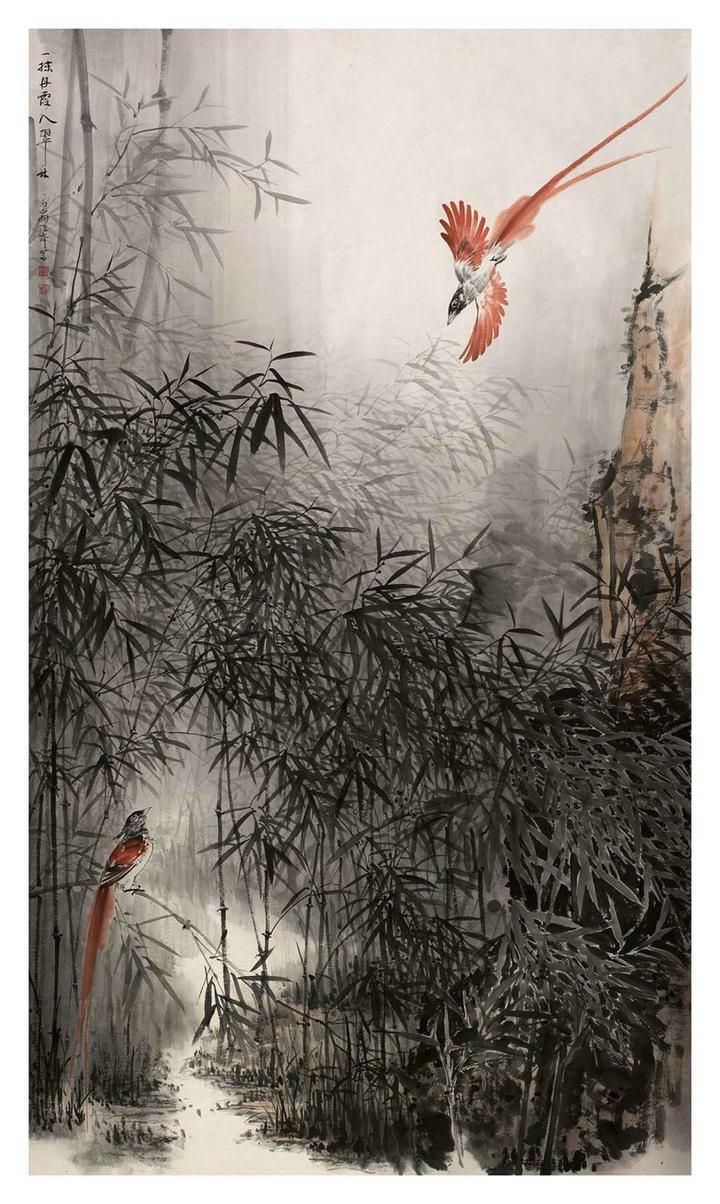

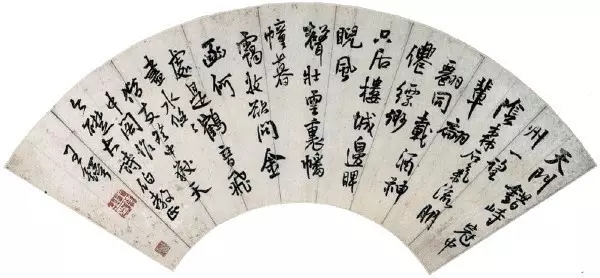

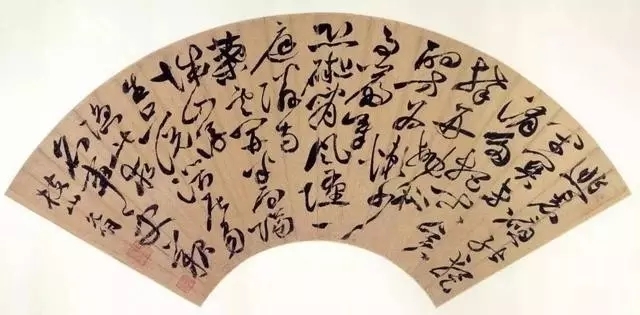

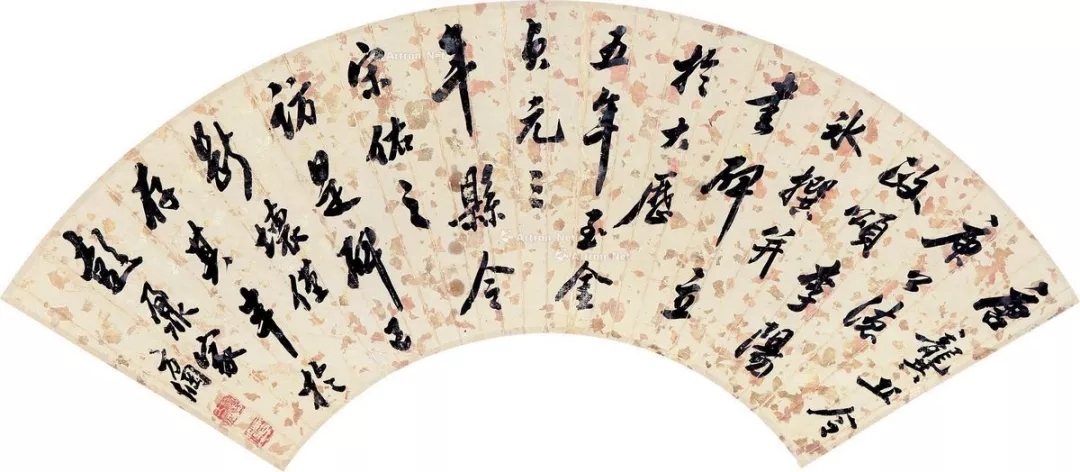

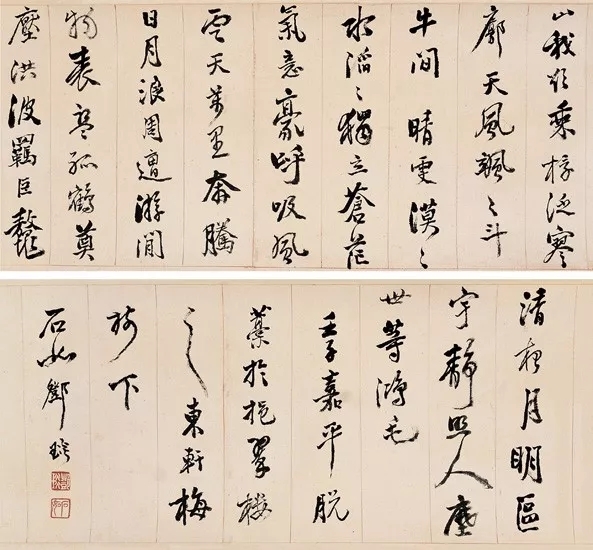

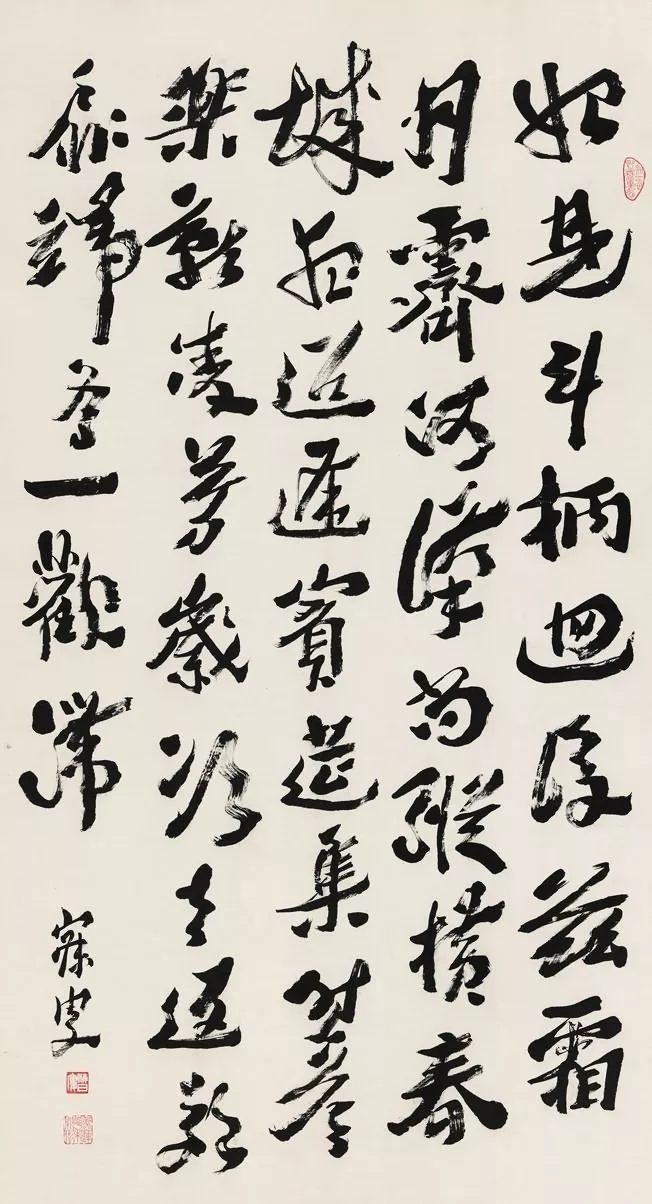

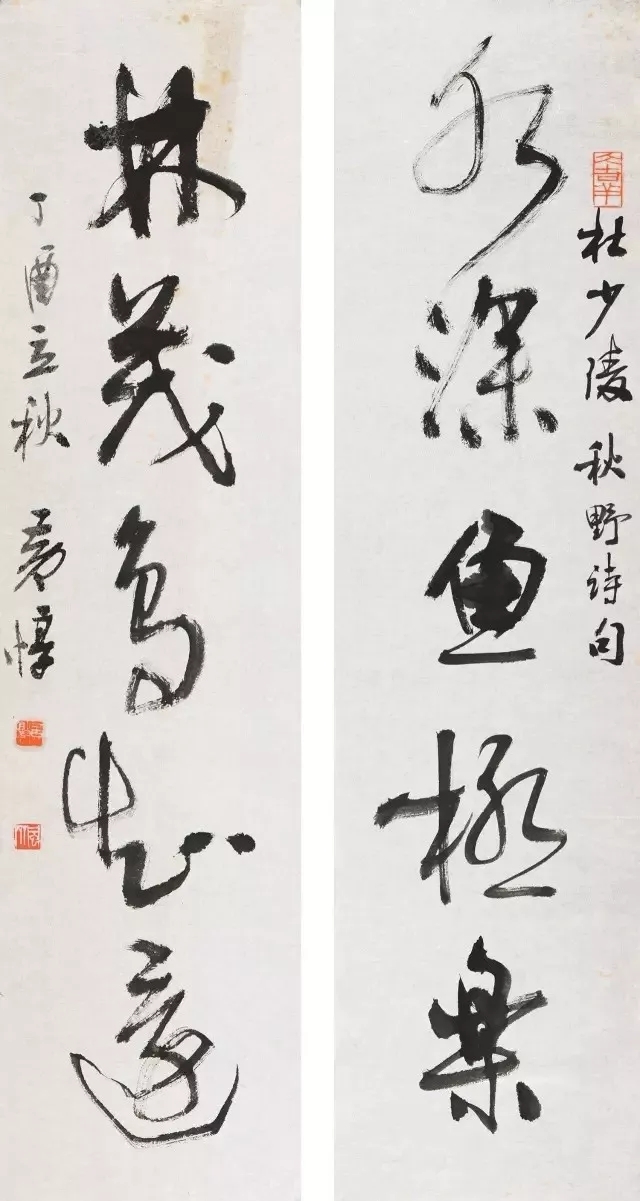

此届国展,草书创作受到兰亭奖的影响,很多作者取法章草,这是历届展览都有的跟风现象。跟风比较保险,至少不会走向野路子。从这一点来看,我们如果没有自己喜爱的取法对象,跟风上届的热点风格也是一个选择。令人欣喜的是,虽然草书大部分是章草,但还是有一些作者取法经典书家,如怀素草书、黄庭坚草书、孙过庭草书等等,这说明取法耳熟能详的经典对象并不是死路一条。

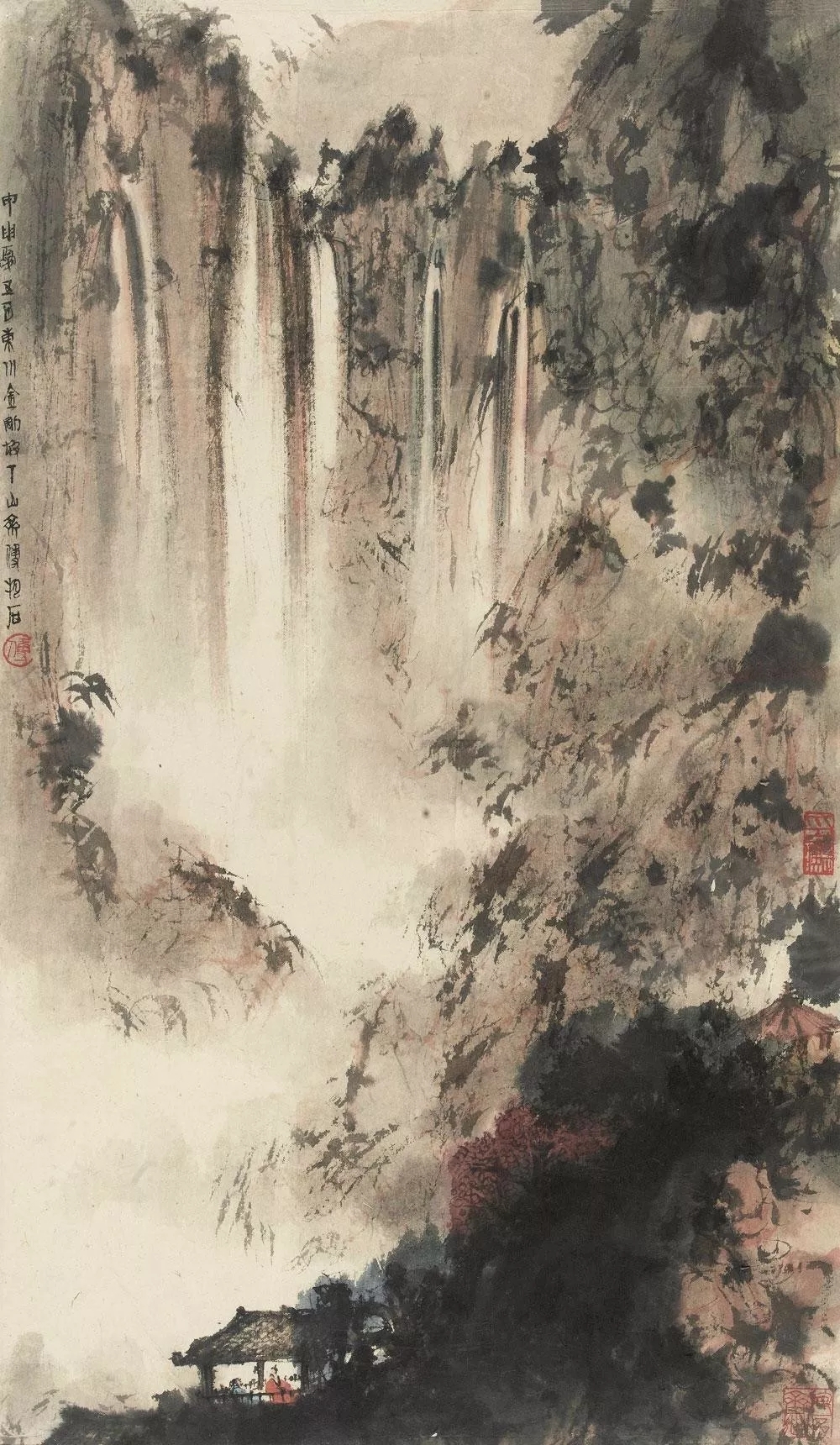

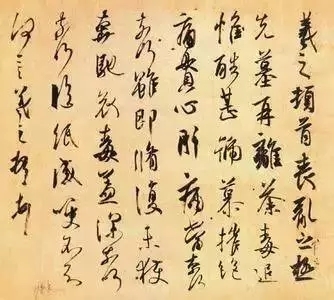

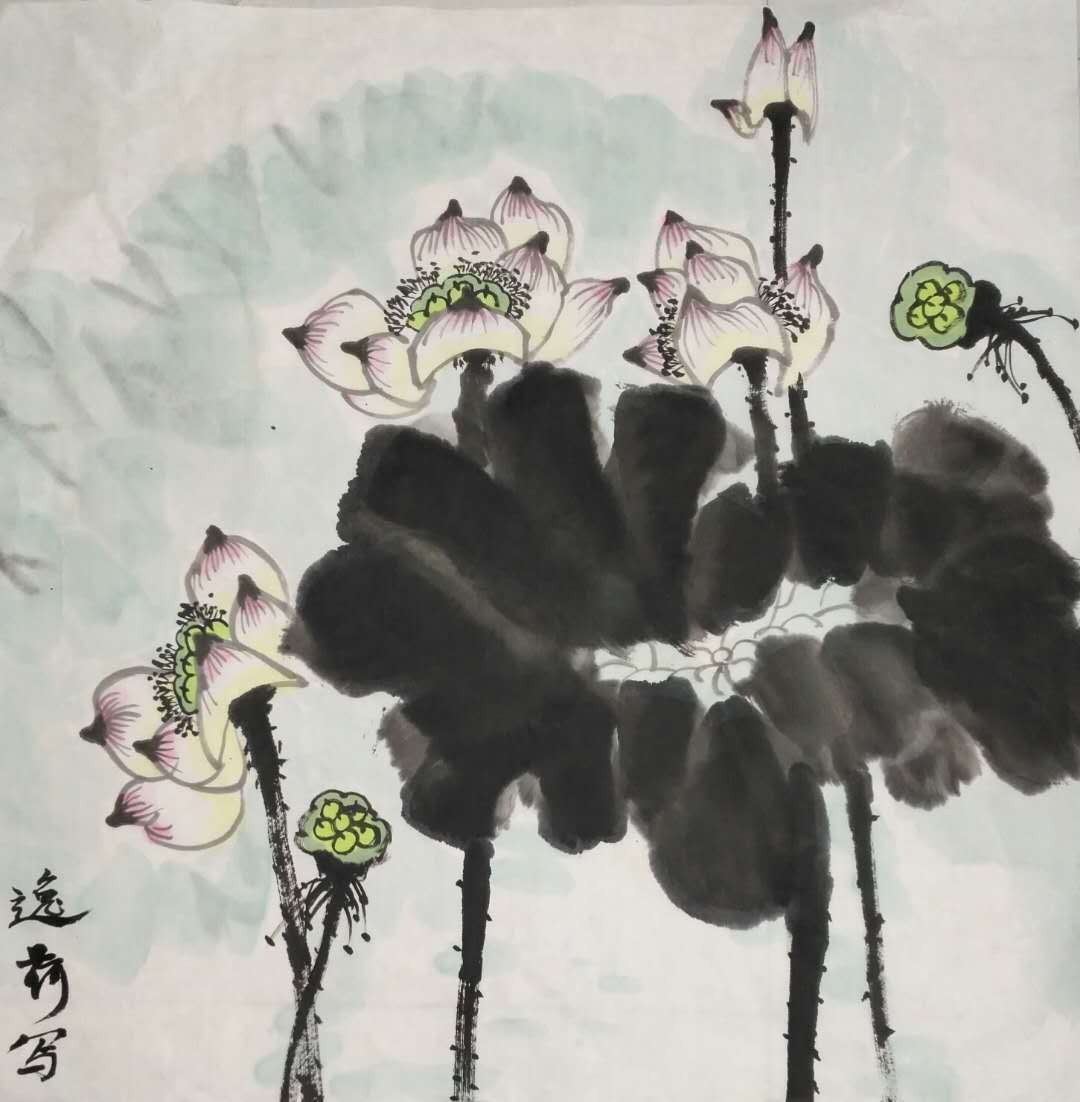

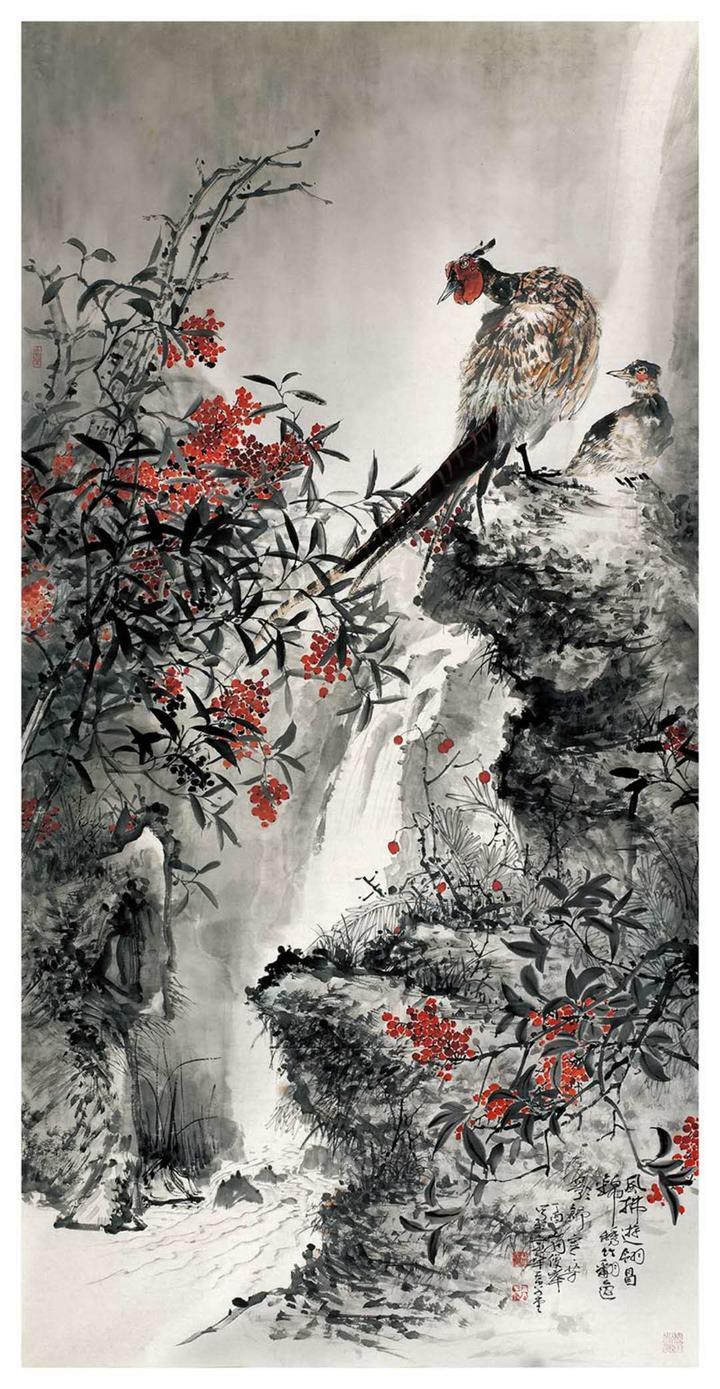

黄庭坚草书杜甫寄贺兰铦诗页

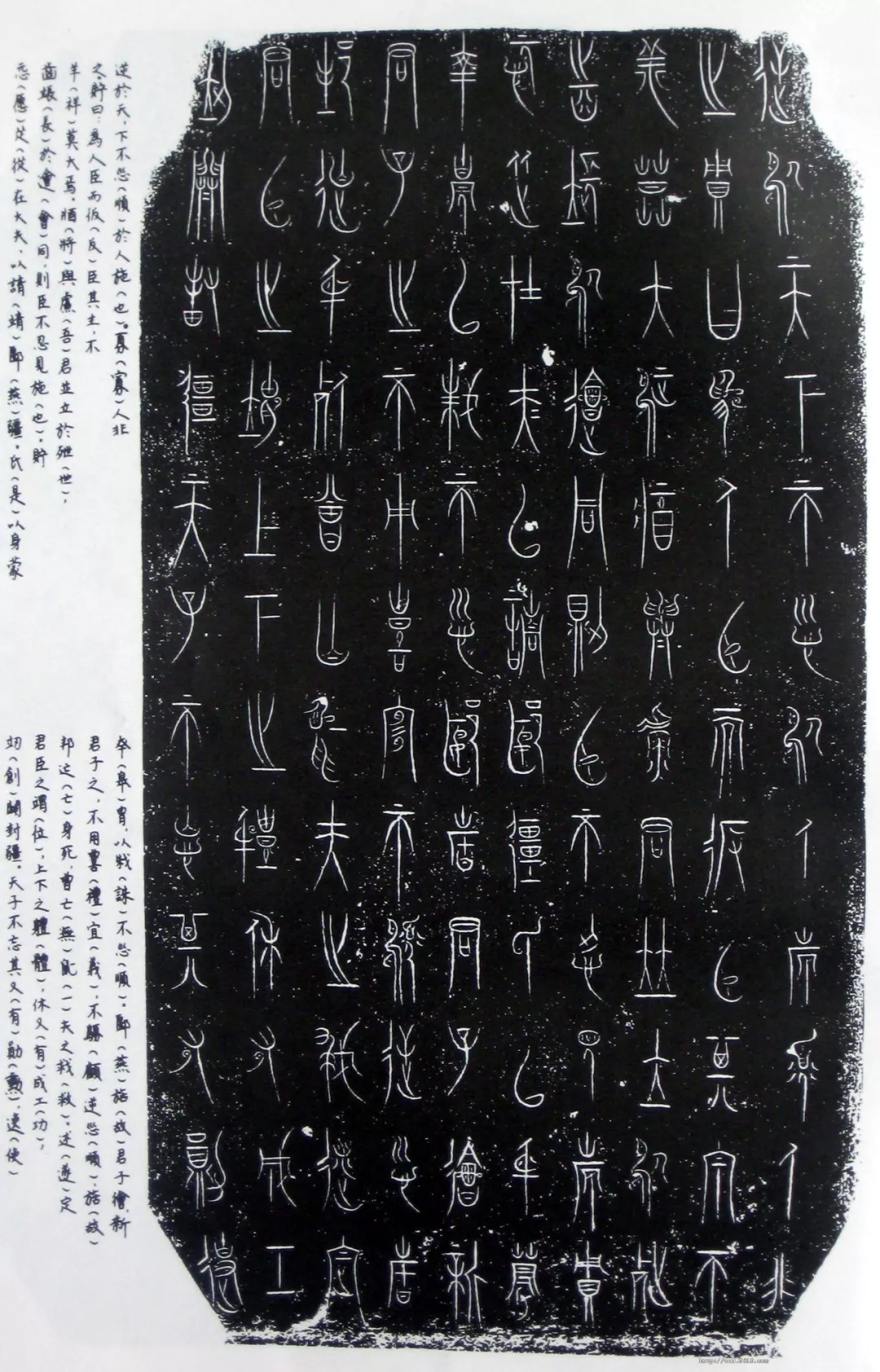

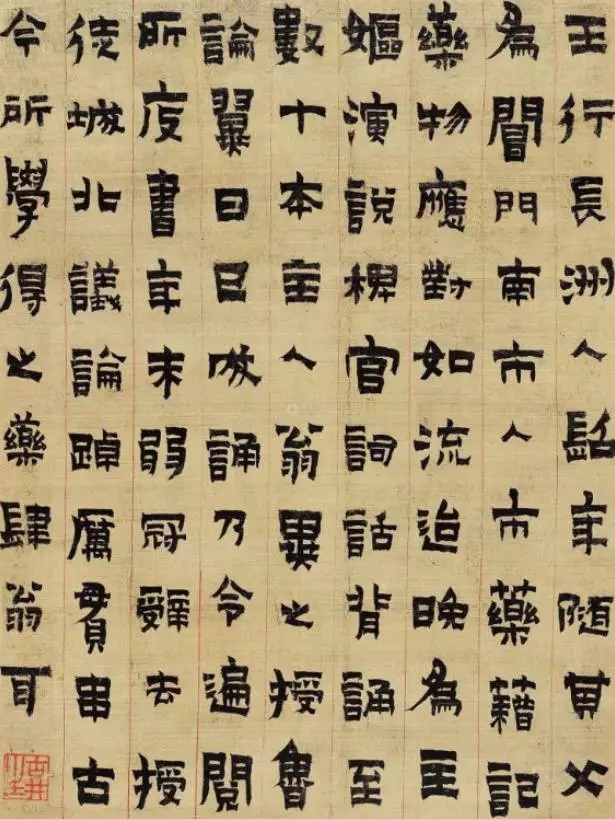

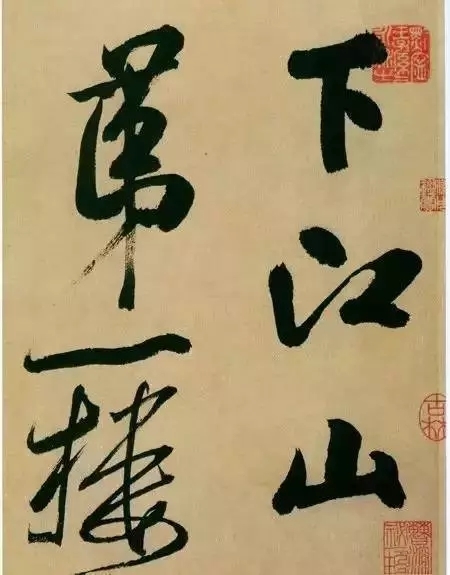

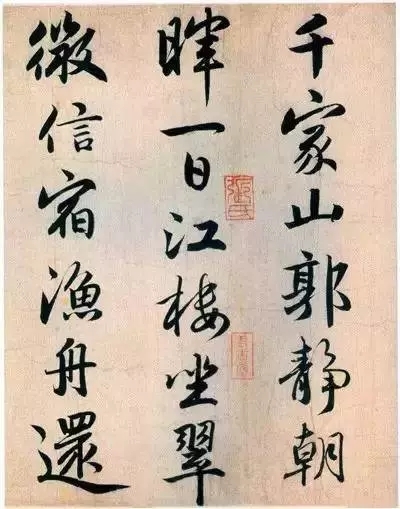

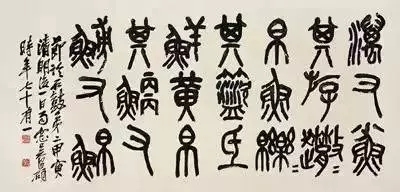

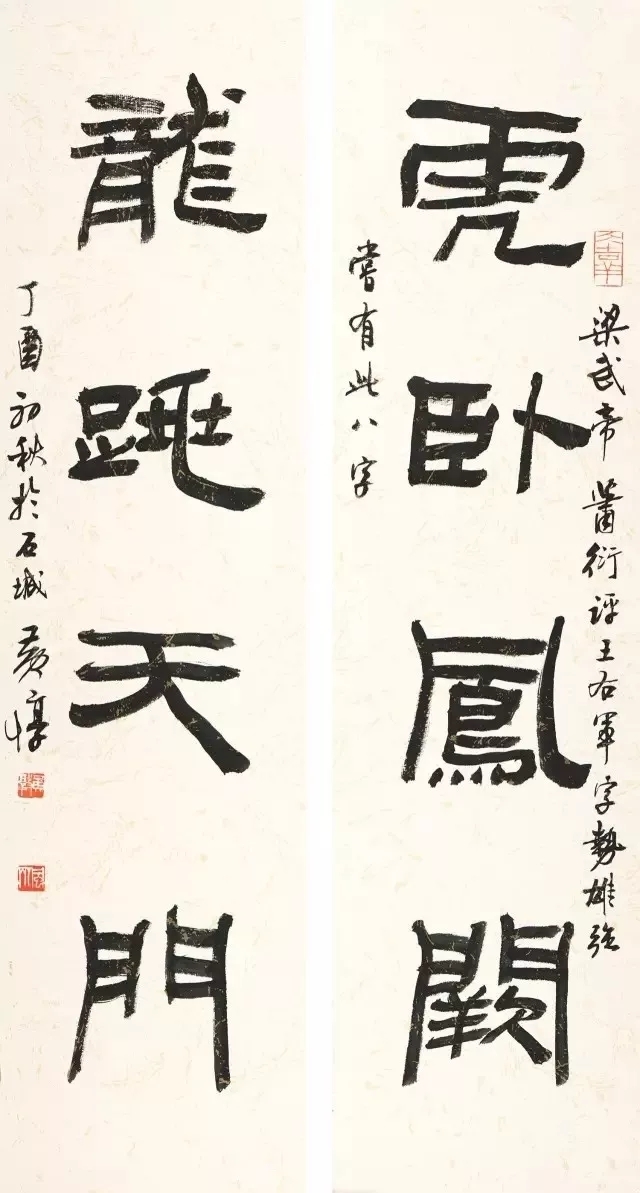

当然,取法这一类经典书家的人群非常庞大,要想在国展中脱颖而出,必须写得好(如何写得好?这一点会在下文提到,此处只谈取法问题)。行书取法依然是“二王”风格较为突出。隶书取法,经典和流行参半,有规规矩矩写经典隶书的,也有夸张结构关系写现代隶书的。有一件作品取法经典汉隶,每个字如原碑字那么大小,写得非常精到,令人印象深刻。篆书取法较为规矩,有大篆和小篆也有战国各国风格的篆书,如《中山王鼎》等等。

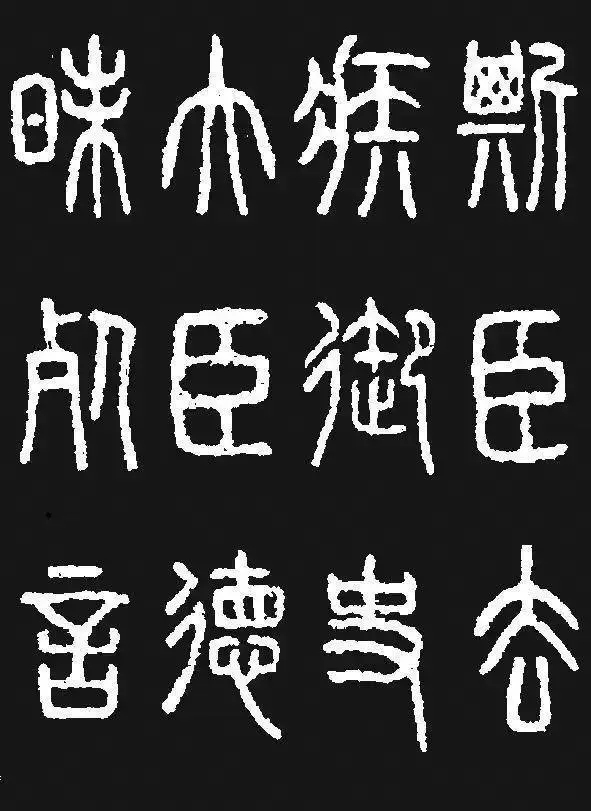

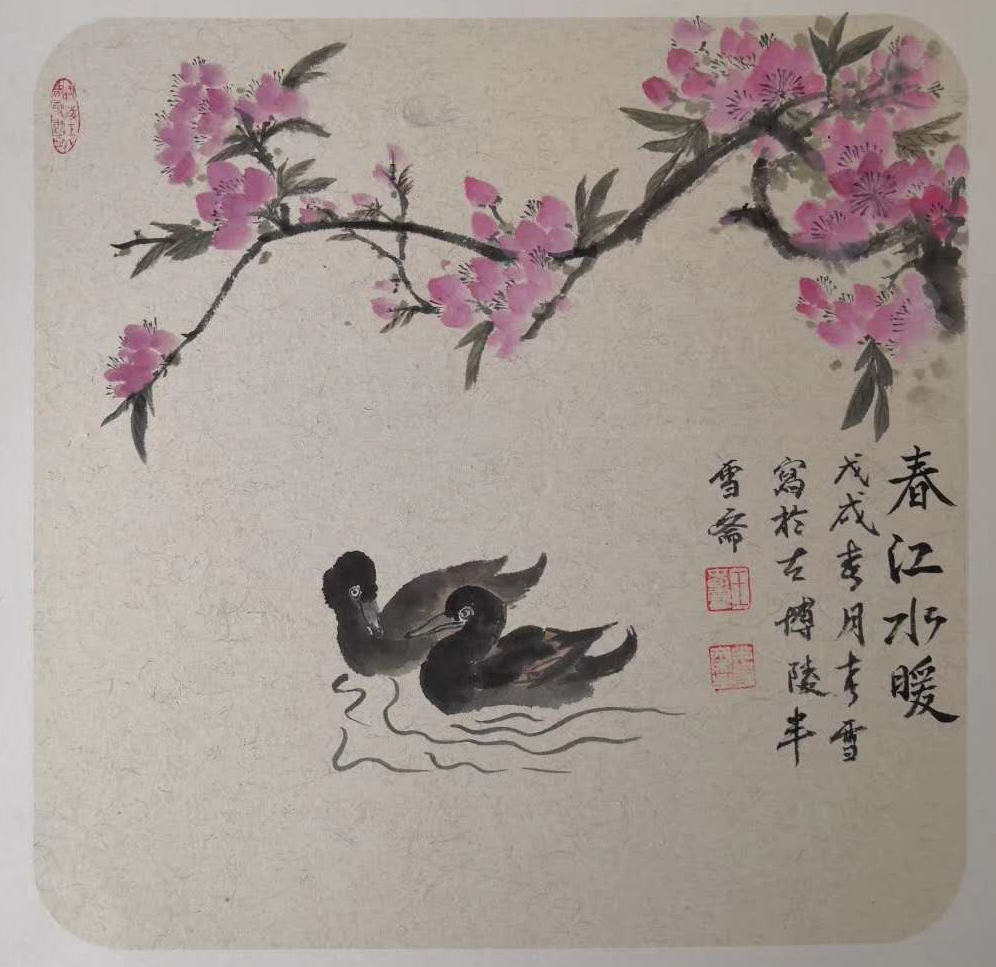

《中山王鼎》拓片

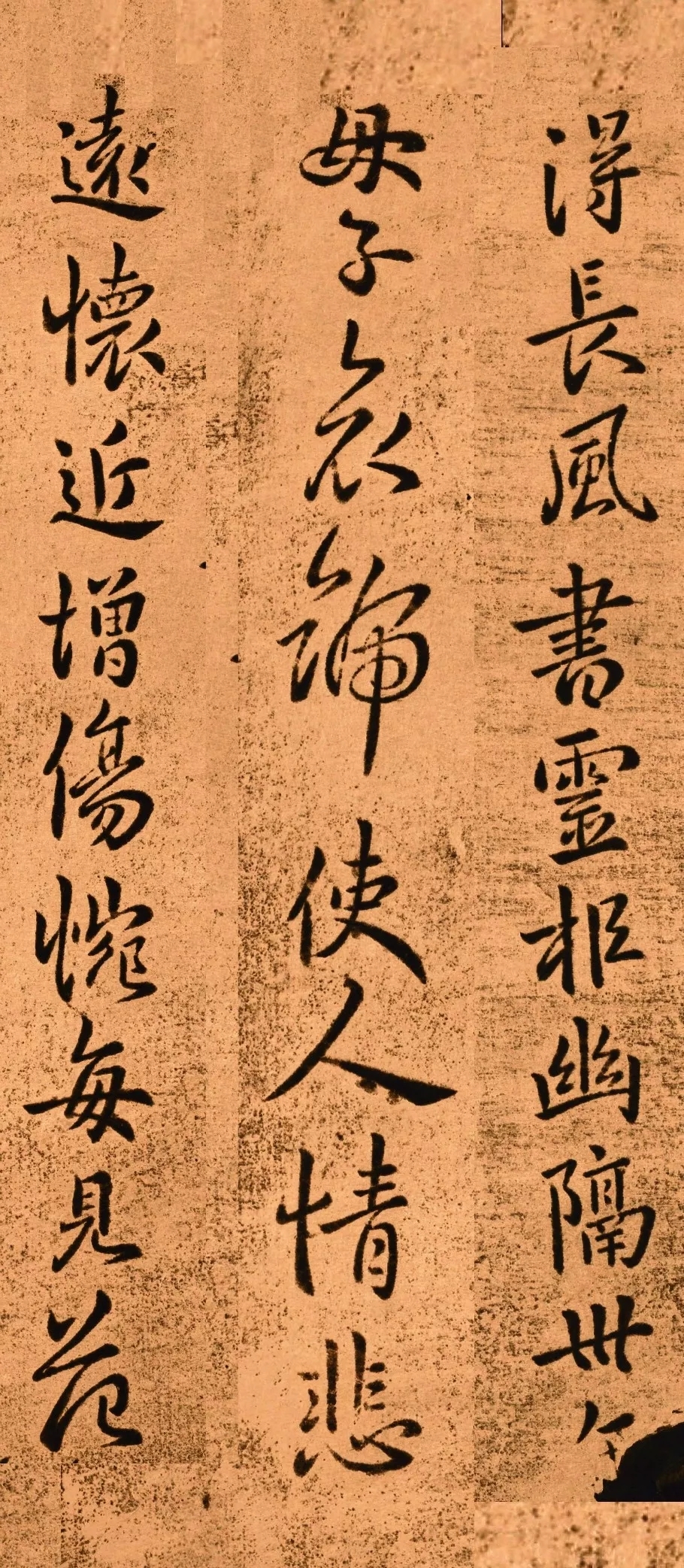

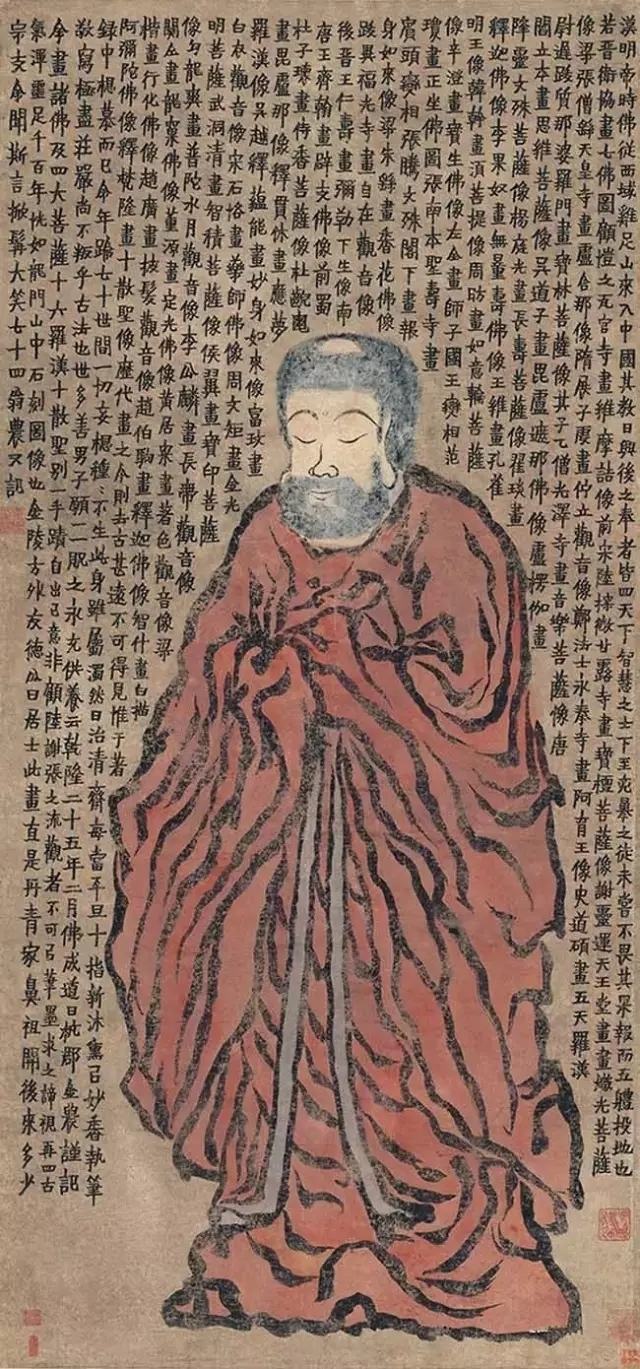

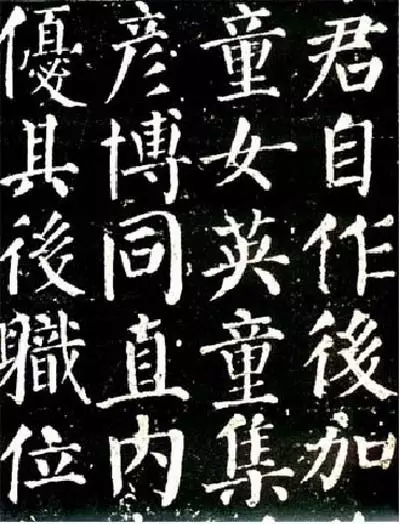

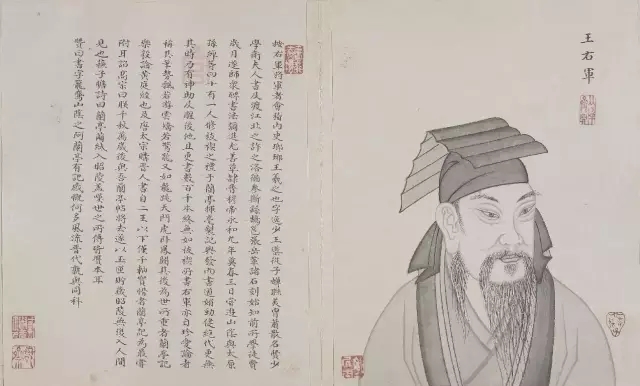

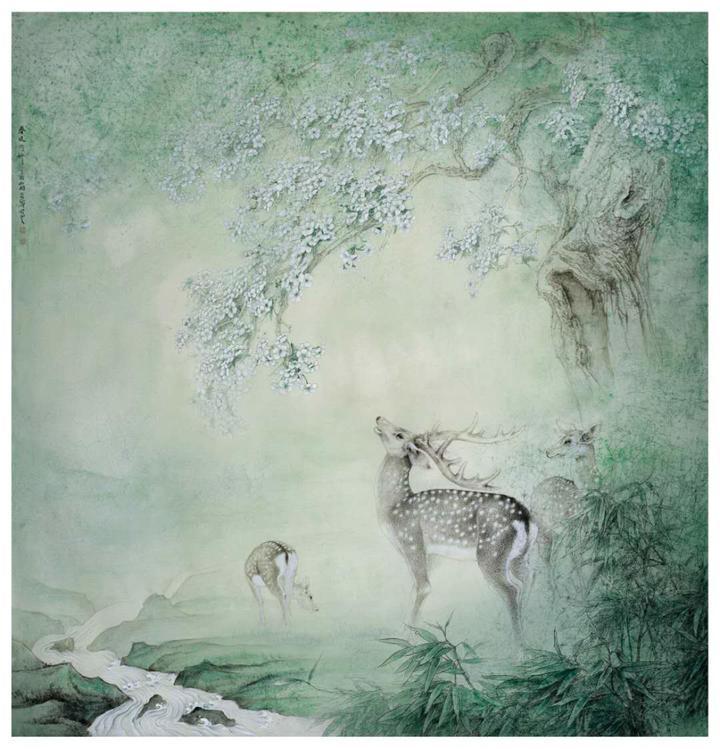

楷书取法多在魏晋以上,也有偏向书史上过渡性质的书体,看起来不楷不行、不楷不隶,容易吸引眼球。与取法紧密相关的还有一个关键词“气息”,即作品中要体现出取法对象的气质,这涉及书法的所有内容:笔法、字法、章法等等,通俗来讲,就是感觉要“很像”。无论取法何家,必须要能完全理解这一家的所有内容,神形都要兼备,让人一看就知道学的是哪一家,并且精华尽显。在此基础上从中再略微体现一些自己的个性,这可以显示出作者的创作能力而不是亦步亦趋做古人奴隶。当然,不能显示出自己的创作个性也没关系,只要在章法上调整一下即可。

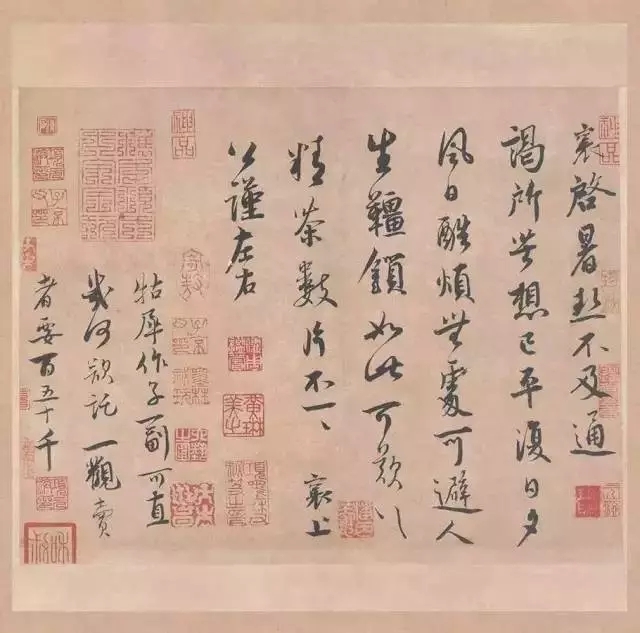

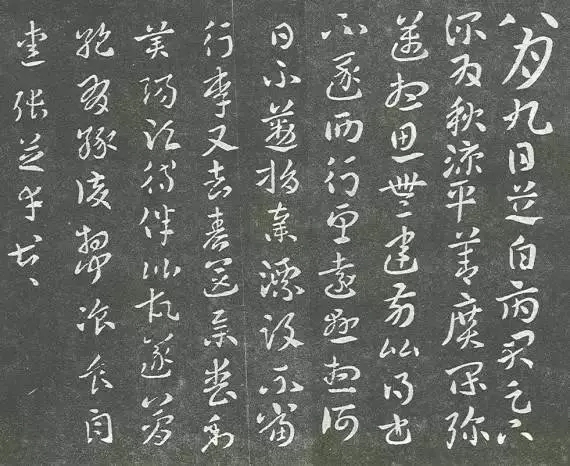

钟繇《得长风帖》

王僧虔《太子舍人帖》

笔法的精到在于笔画的完整性和弹性以及线型的变化。无论何种书体都离不开这些要求。完整性可以体现作者控制毛笔的能力。我们可以自己试验一下,用毛笔依次写一个三角形、菱形、梯形、甚至更为复杂的形状,看看自己在快速书写中能否连续、准确地完成这些形状并使笔画完整、干净不拖泥带水。除此之外,笔法还有诸如圆润、起伏、粗细等等要求。

在书法学习中,唐楷,可以训练提按技术;

隶书,可以训练线条摆动和起伏的精微控制能力;

小篆,可以训练线条的稳定控制力。

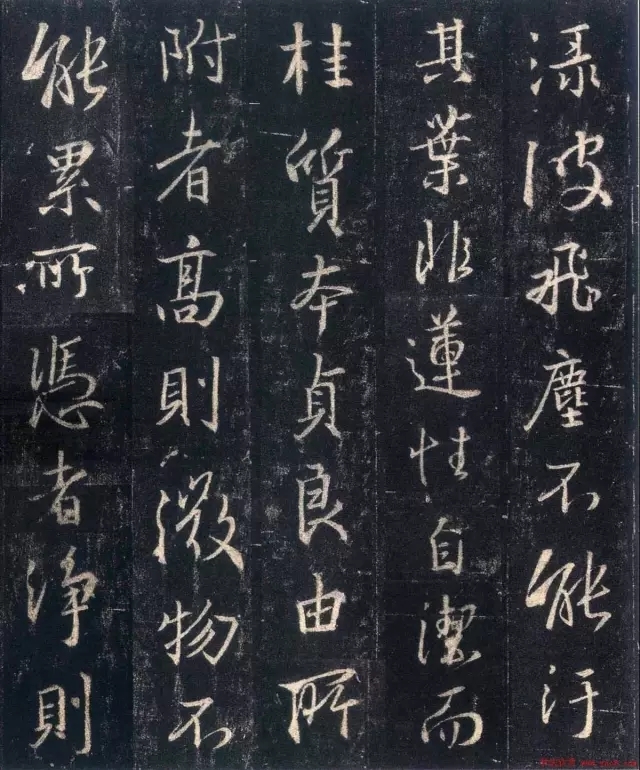

每一种书体都是构成我们整个笔法系统的关键,古人常常是学到老才将这些技术锻炼成熟。而今天我们则可以将隐藏在各书体中的关键技术单独抽出来进行训练,这样就高效了。弹性的问题就是笔画的起伏,我们写直的和方的笔画较容易,例如写三横,不仅要注意每一横都要有起伏的摆动,还要求线条中间具有一定的韧劲,凝练如“折钗股”。线型变化就是各种线条质感的变化,如清秀的、粗糙的、笨拙的、灵巧的等等之类的线型质感,在一篇作品中线型变化要有主次、互为补充。精妙的作品在一字之内甚至一笔之内也有线型的变化,耐人品赏。

字法就是结构,可以说是书法中最为精妙最有难度的一部分。董其昌说“书家之结字,画家之皴法”,可见结构之重要。书法家的主要任务就是研究结构的变化,结构是书法家感受世界和表达精神世界的主要途径,这是书法的生命力所在。在书法中,汉字结构有着一脉相承的文化系统,这个系统就是我们常说的传统。一个汉字的结构可以怎么写、不能怎么写,都与这个传统有关。

一件优秀的书法作品应该体现出这个传统,并在此基础上有个人的创造,创造出新的传统,成为经典、杰作。传统是由第一件杰作开始的,此后不断有人继承、并创造出新的杰作,成为新的传统。今天我们面对的就是由一件件杰作构成的历史。在这个历史中,字法结构随着社会文化的不断积累和作用形成了一定的变化范围。也就是说一个字可以怎么写、不能怎么写在书法中是有约束的。在国展中,所有的作品基本上都体现了这个传统, 但都没有体现较好的创造力。

字法结构还与章法布局密切相关,掌握了一个字的历史上的所有结构还只是走了一半路。字法结构还要和章法布局配合,每个字的结构必须适应不同的位置环境,随时变化,构成新的整体。结构分为单字结构、单字变化结构和结构神态。

永字八法

单字结构

单字结构是变化结构的基础,变化结构是单字结构的发展。国展作品中,单字结构都做得较好,能体现基本的审美要求,但仔细推敲其单字变化结构仍不够和谐,而获奖作品在这两方面问题都要少一些。单字结构的关系就是我们常说的各种矛盾关系:疏密、粗细、正欹、曲直、向背、黑白、长短、肥瘦、大小等等,这些矛盾关系是由我们的文化而形成的审美习惯,都不同程度地体现在单字结构中。优秀的作品任意截取一个单字出来看,其结构都要是无可挑剔的。

单字变化结构

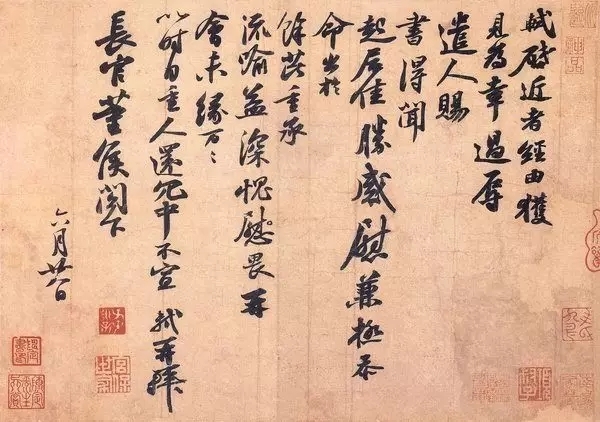

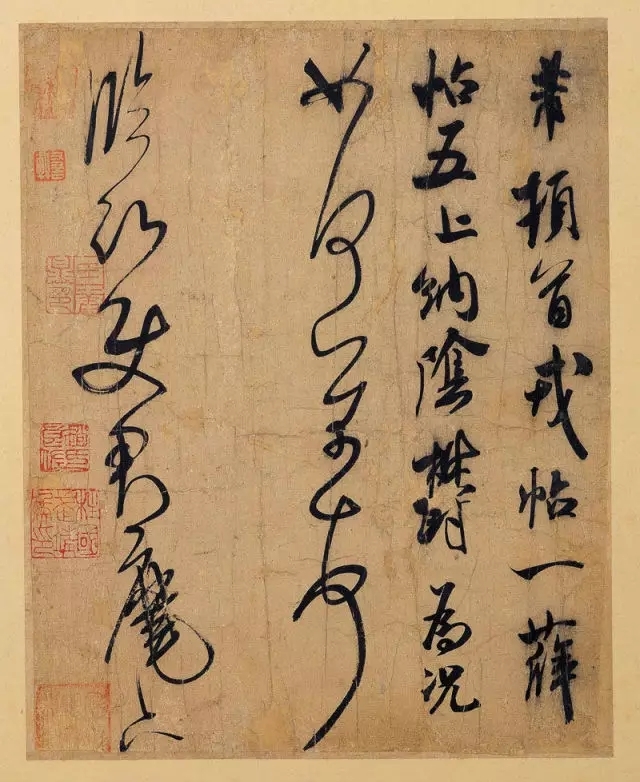

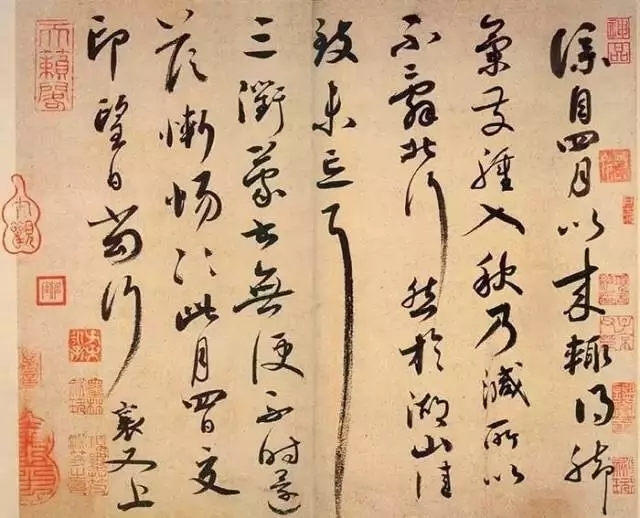

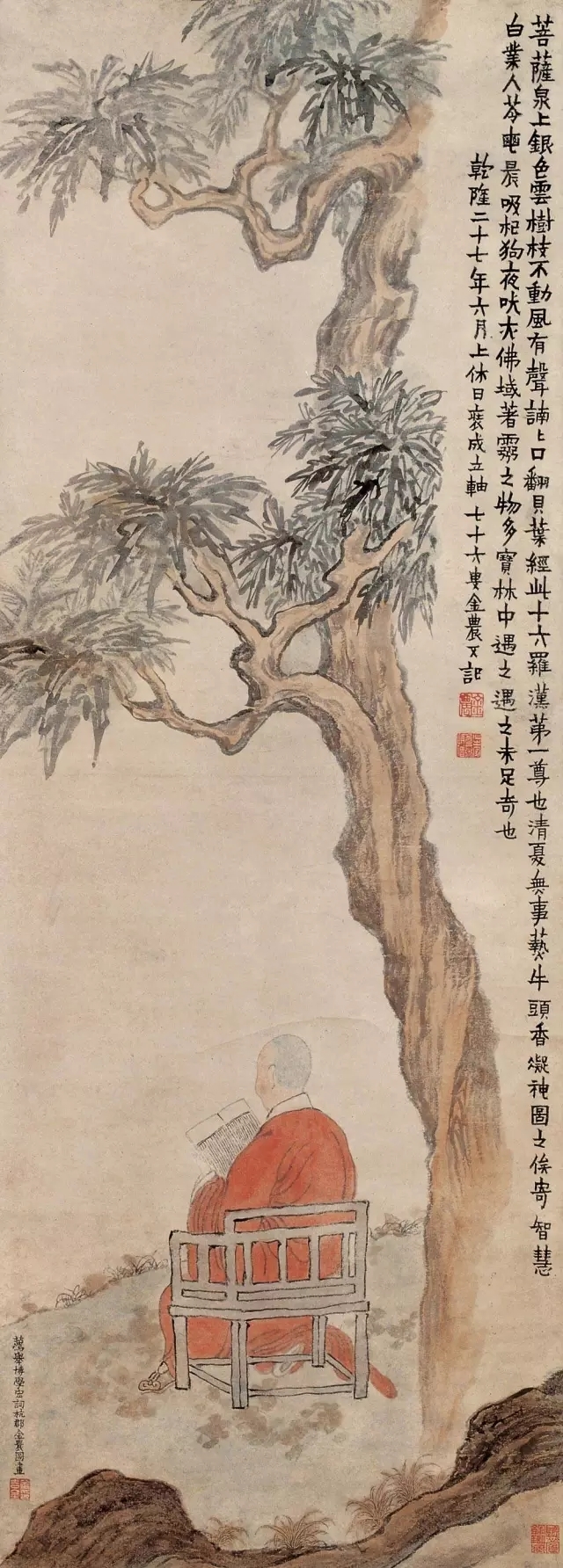

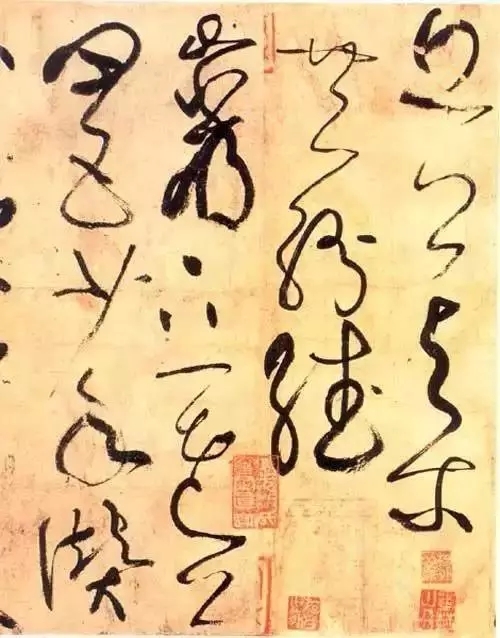

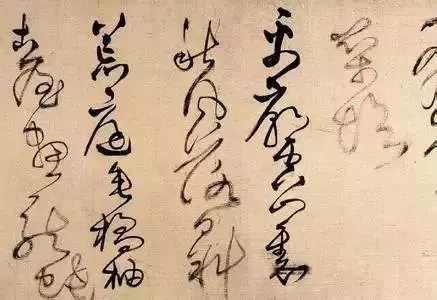

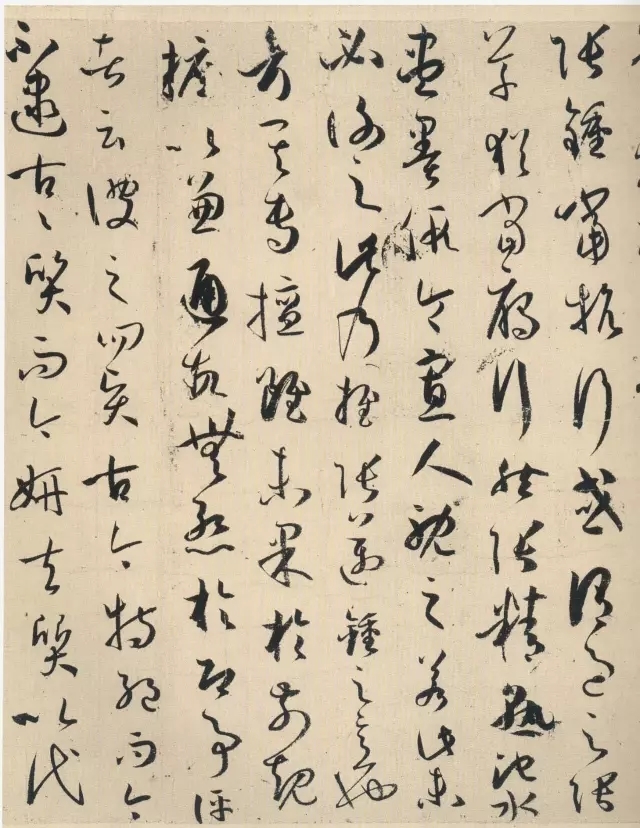

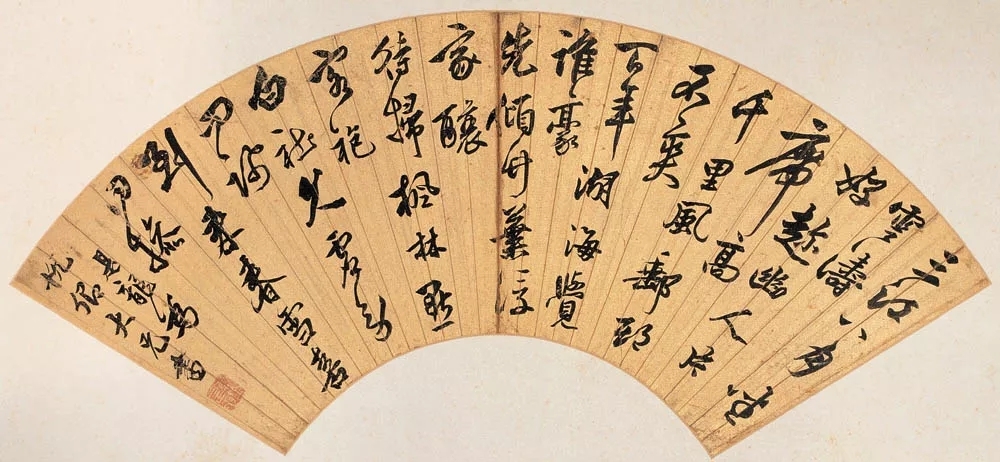

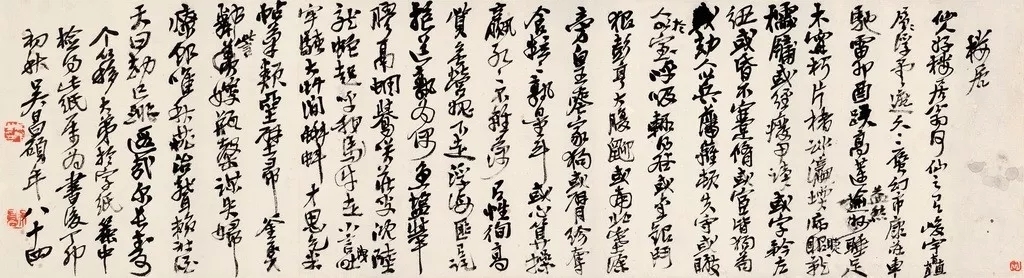

单字变化结构受章法环境的影响而变化,变化的范围比单字结构要小,因此要求书法家对结构关系有出色的处置能力。其变化的原则还是上文提到的各种矛盾关系,只不过这些矛盾关系发生在各个字之间、各字组之间,应用的范围扩大了,把握起来更有难度。孙过庭《书谱》说“翰不虚动,下必有由”,“一点成一字之规,一字乃终篇之准”,下笔就是结构、就是处置各种不同的结构关系。第一个字的写法影响第二个字的结构,如此一环扣一环。赵宧光说得更清楚:“配合数字,须字字锻炼,始成篇章。”

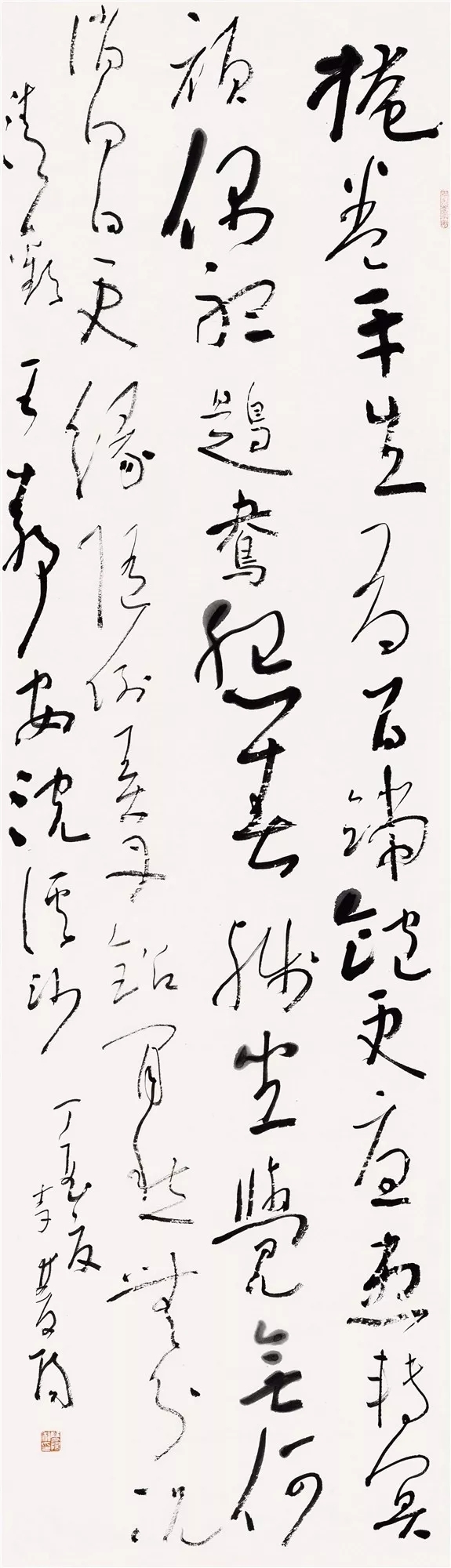

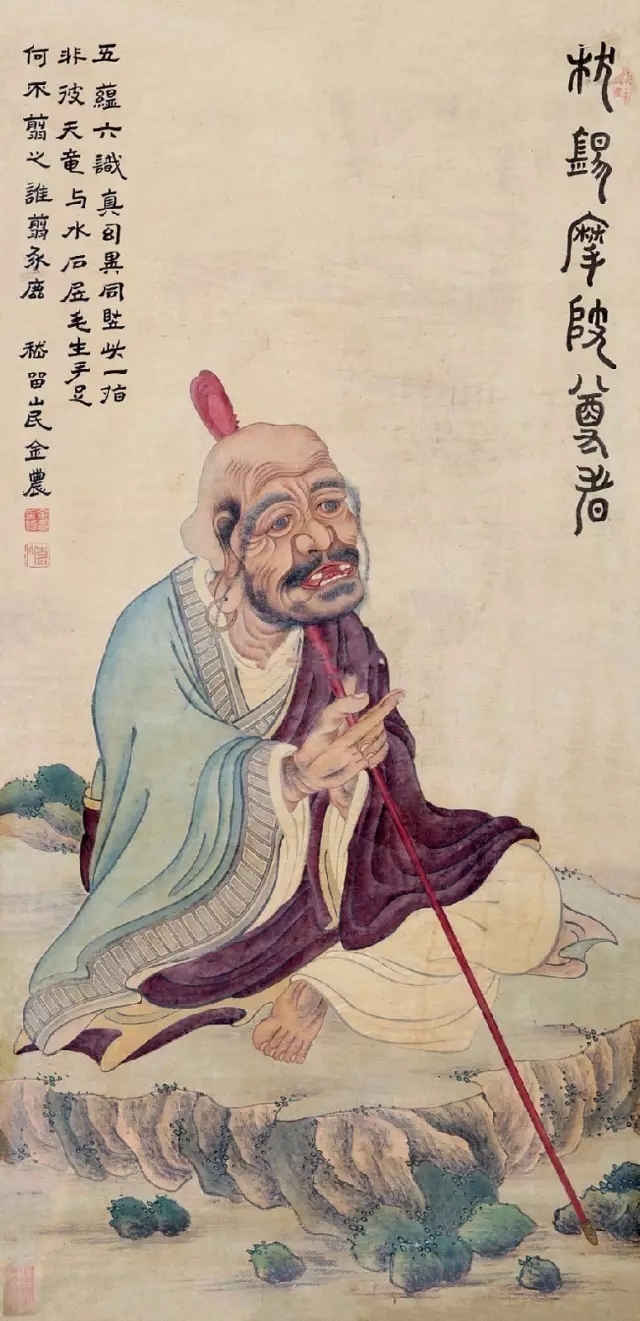

孙过庭《书谱》

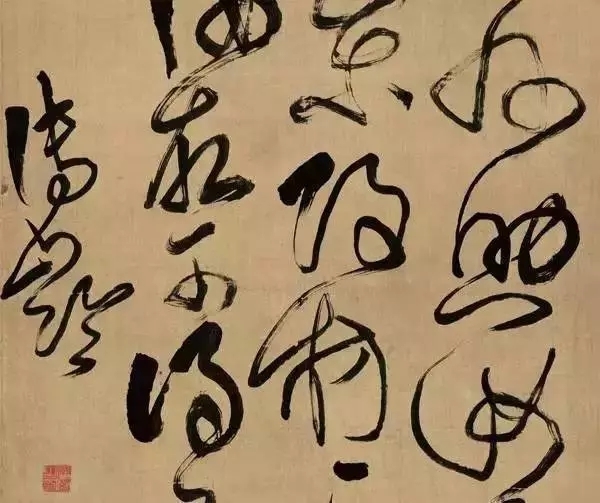

在以上两种结构的基础上还有一种结构是造型动态,这是书法家造型才能的表现,考验书法家对造型的感受力。造型动态就是古人常说的“象”,如张怀瓘说“书者,法象也”,给人一种抽象的意。杨慎《墨池琐录》中也说“行行要有活法,字字要求生动”,没有造型生命力的作品,实际上是在抄袭古人。在国展获奖作品中,能表现出结构动态的作品并不多,而入展作品的单字造型几乎没有什么造型动态,没有体现造型的创造力。这是一种艺术创作精神的缺失。

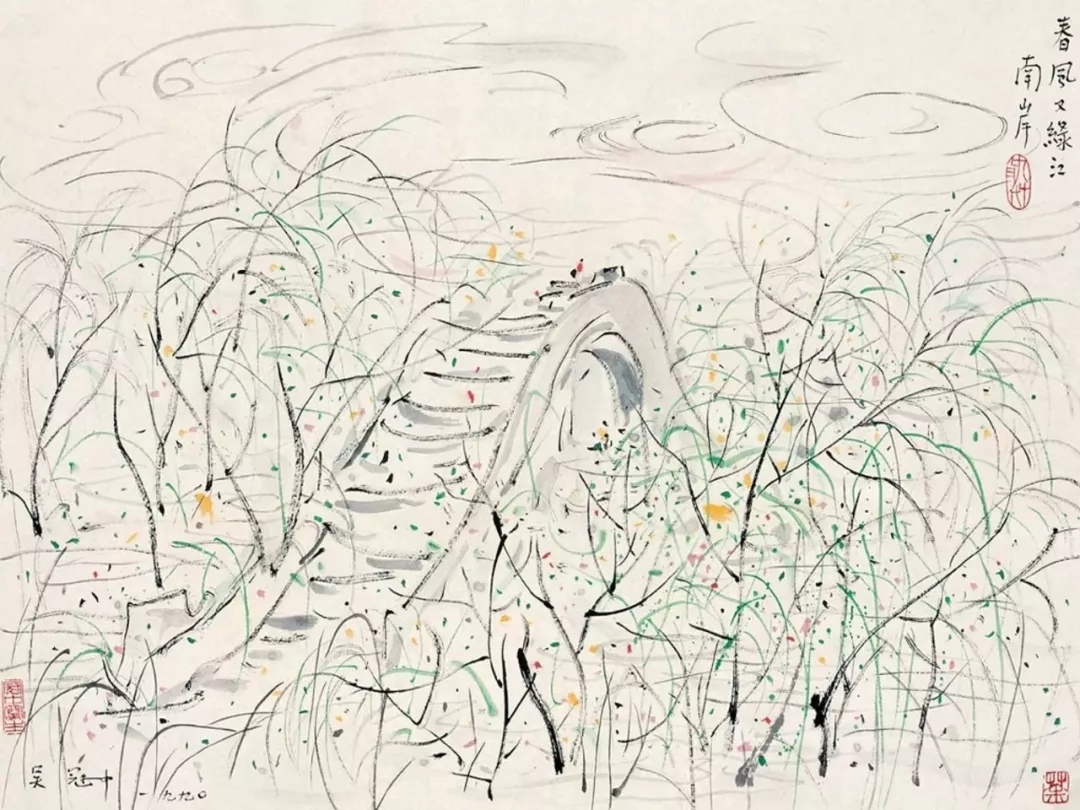

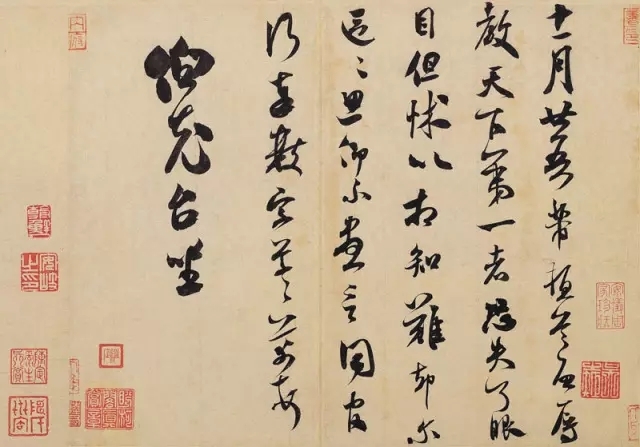

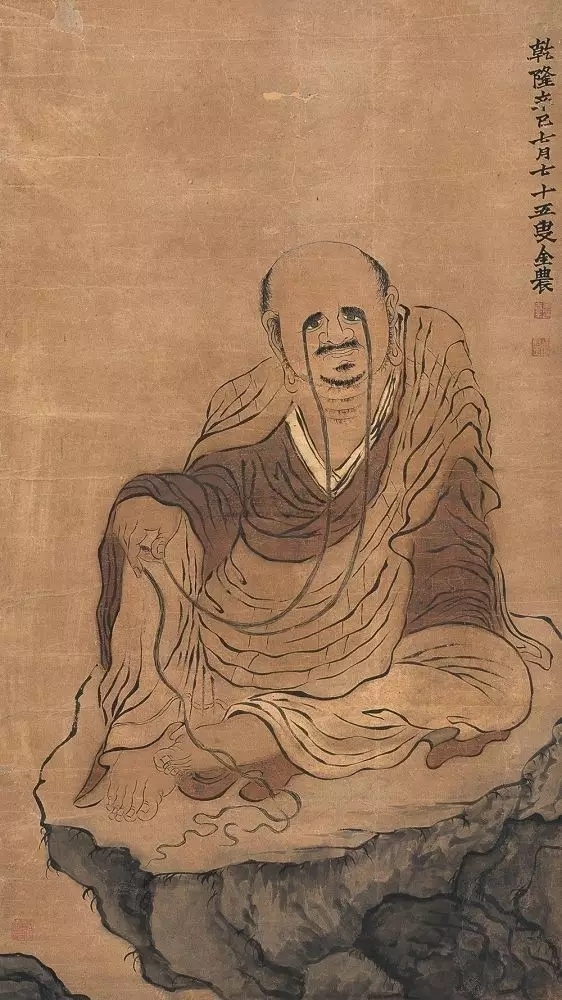

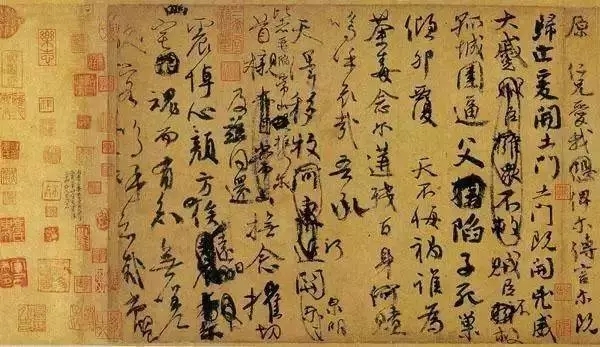

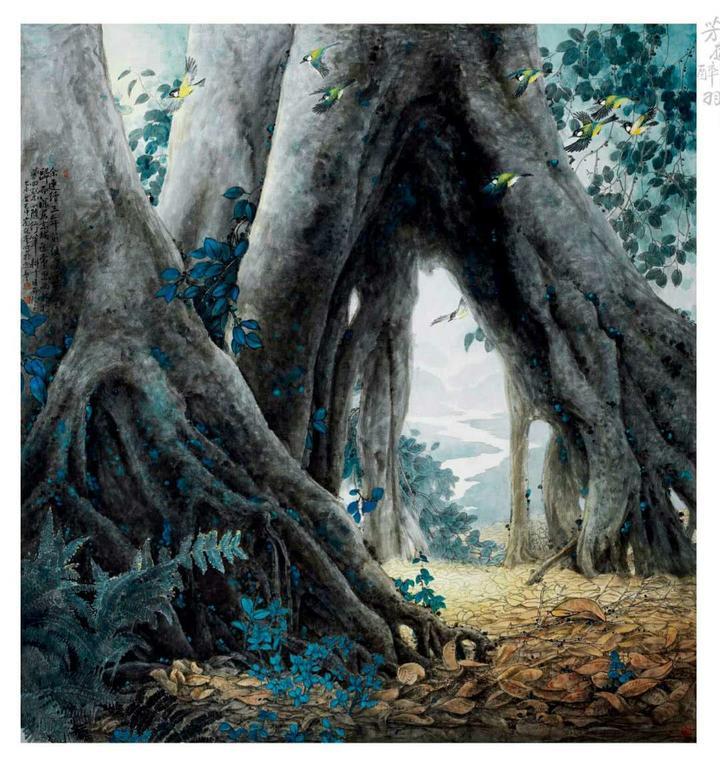

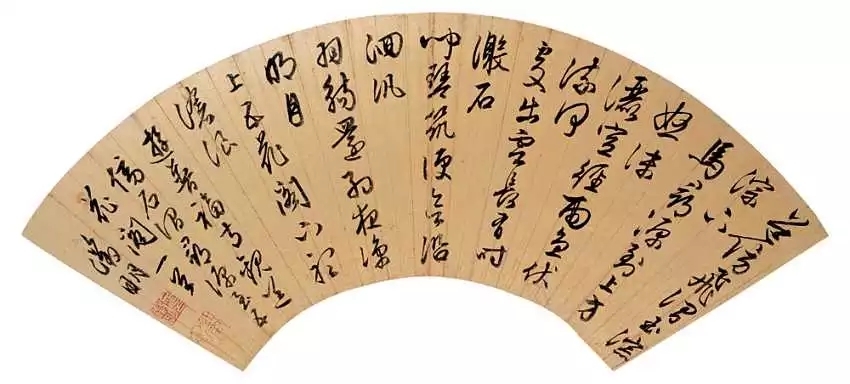

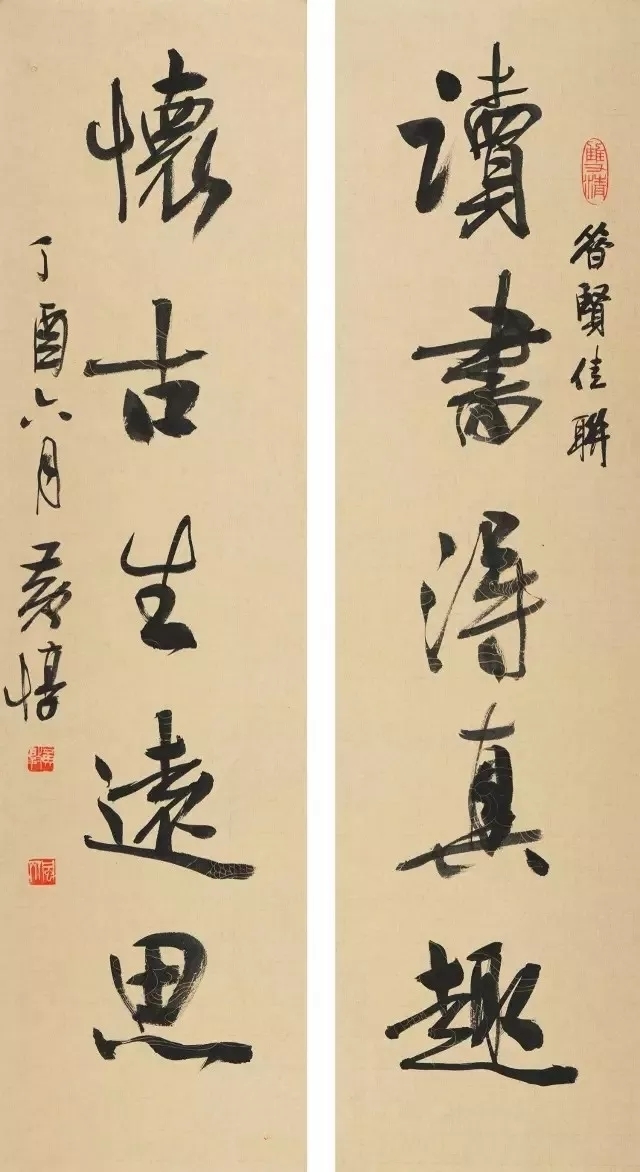

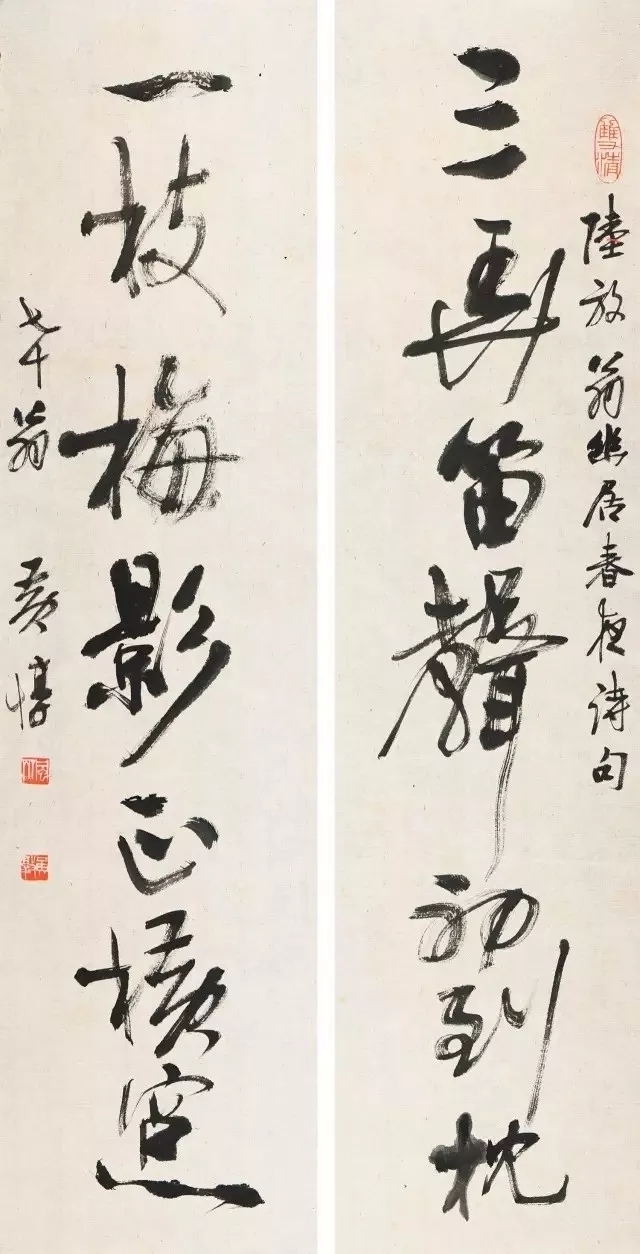

章法就是画面构成的整体印象。无论什么书体、无论入展还是获奖作品,共同特征就是章法效果都非常好,也就是整体性非常强。行行有变化、段段有呼应,古人对此早有论及。智果《心成颂》说:“覃精一字,功归自得盈虚。统视连行,妙在相承起复。”这是书法作品的基本要求,也是入展的起码要求。一件作品的章法要有轻重、疏密、大小、曲直、连断等关系的体现,根据作品风格和书体的不同,各种关系所占的比例也不同。除此之外,一件作品中还要体现:大字和小字、正文和款字、多种书体的搭配、纸张色块的搭配、印章的补充,每件作品的整体视觉效果都要非常丰富,这也是现代文化发展对视觉效果的审美要求。

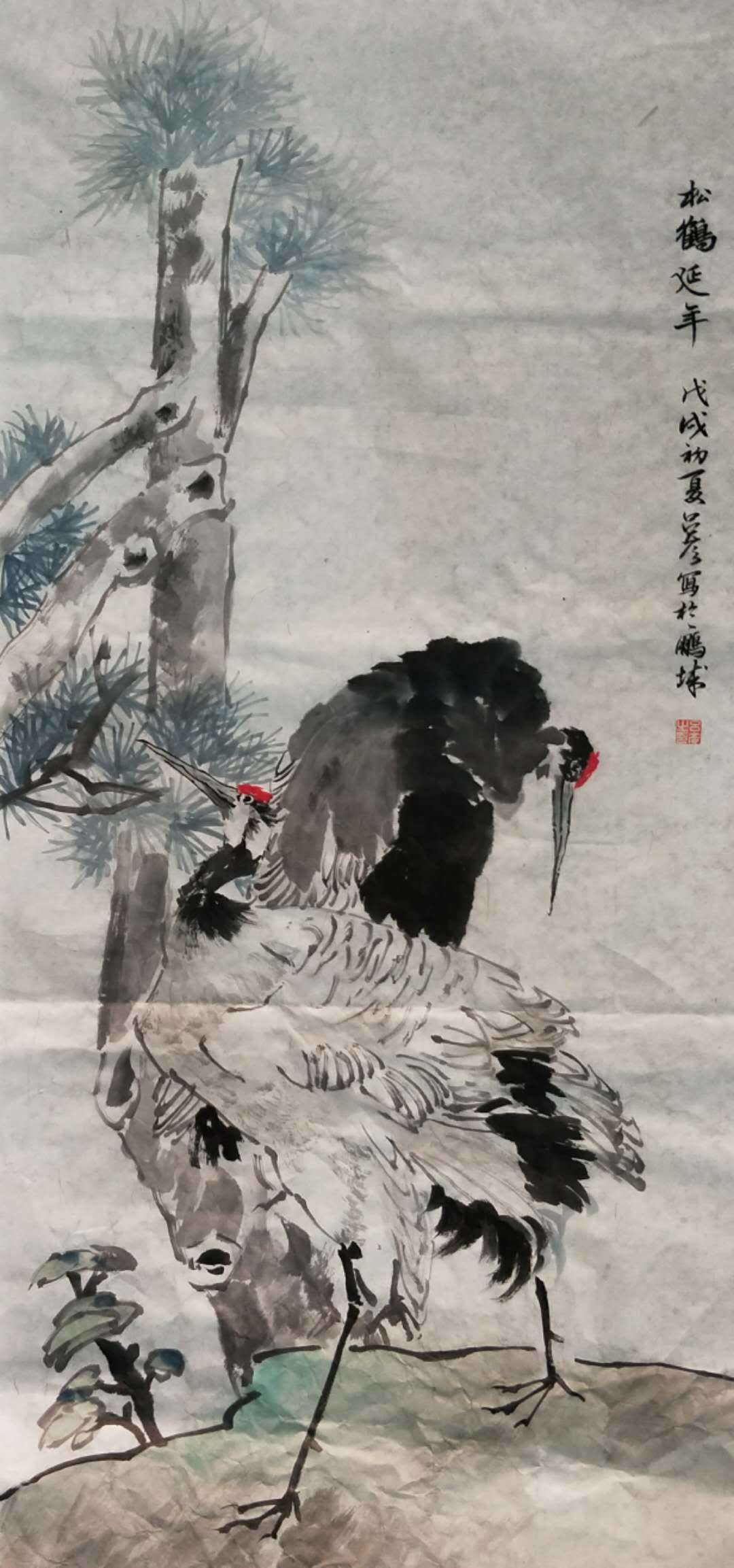

智永《千字文》

章法的具体要求有:

一、每一个单独篇幅中必须要有笔画粗重的几个字错落其中,此为重节奏;

二、每一个单独篇幅中必须有几组细笔画的字,此为轻节奏;

三、每一个单独篇幅中必须有几组连续的两个以上的字,笔画大部分断开形成空白,此为疏;

四、每一个单独篇幅中必须有几组连续的两个以上的字笔画全部连接引带成为一组,增加流畅性,此为密;

在创作中,我们必须时刻做到以章法为统筹,在章法的要求下控制书写效果。做到这几点,一件作品的章法就基本能过关除了基本章法要求之外,还有一些别的手段可以丰富画面效果。诸如大字和小字的配合,书体的不同,一是能在书体上产生变化,在大小字体量上增强对比、丰富画面;二是能体现作者驾驭两种书体的能力,体现创作实力。很多人都认为投稿国展就要做形式,搞拼接,其实不然。纸张和色块的搭配并不是入展的必要条件,它仅仅是一个辅助手段而已。在这一点上,只要创作搞好了,有没有各种形制和色块的拼接别并不重要。入展作品中就有一些是整张纸一种书体一个颜色一个内容,从头到尾没有任何拼接,写得简洁、明快,令观者看起来非常轻松。

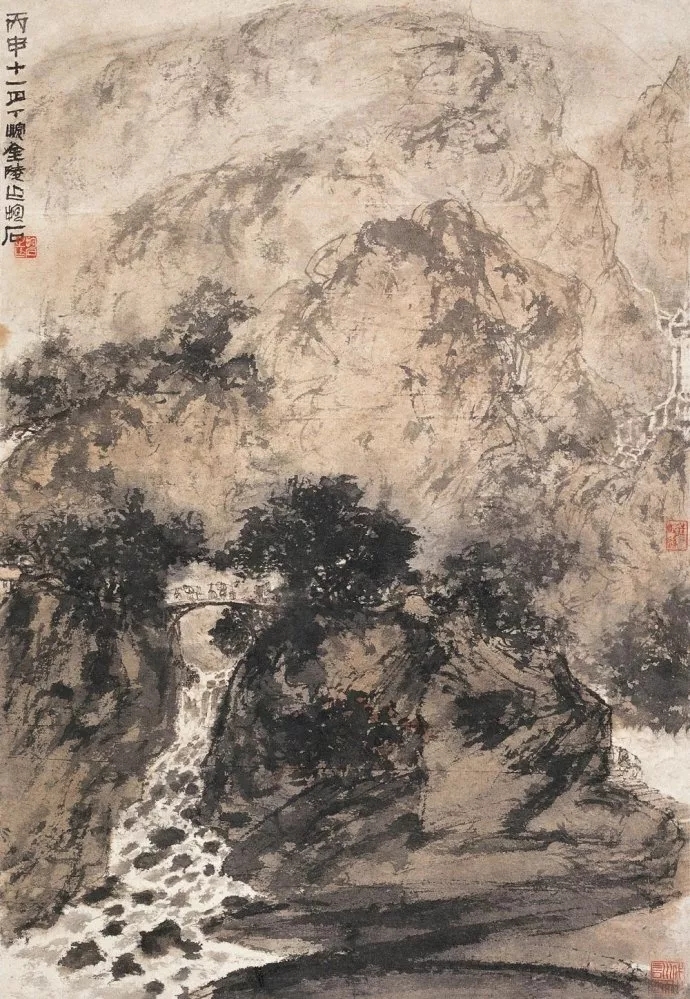

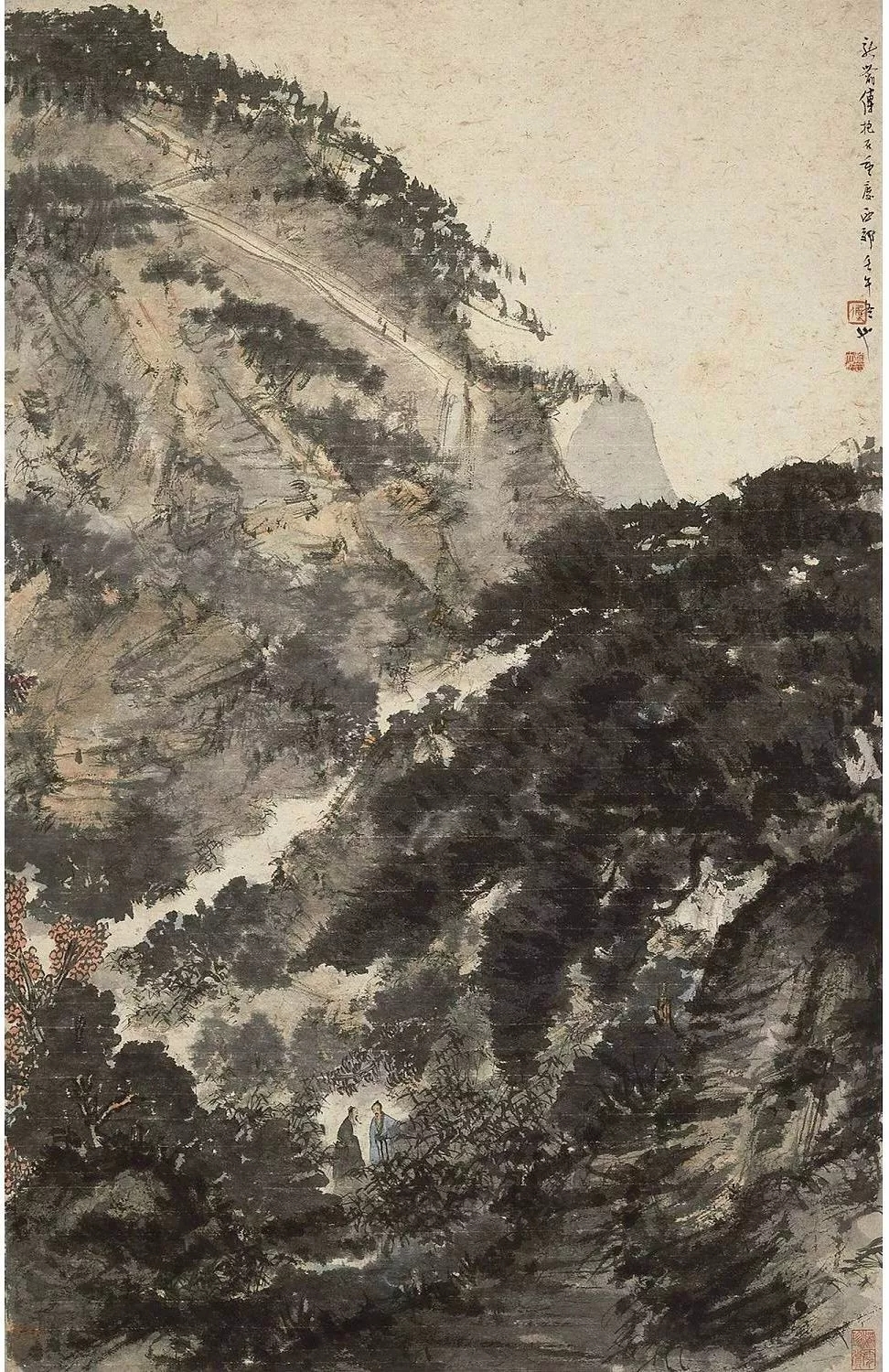

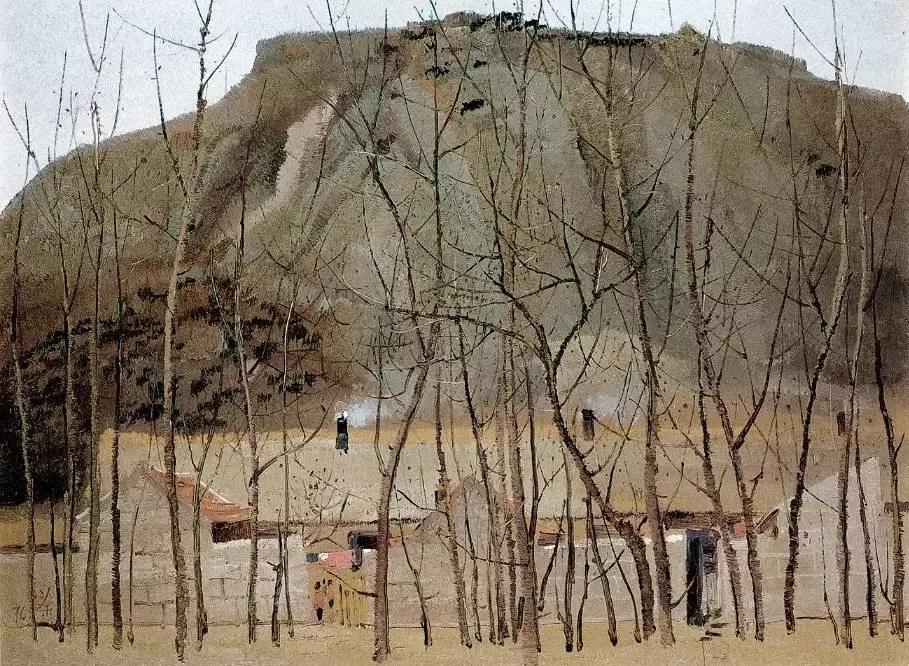

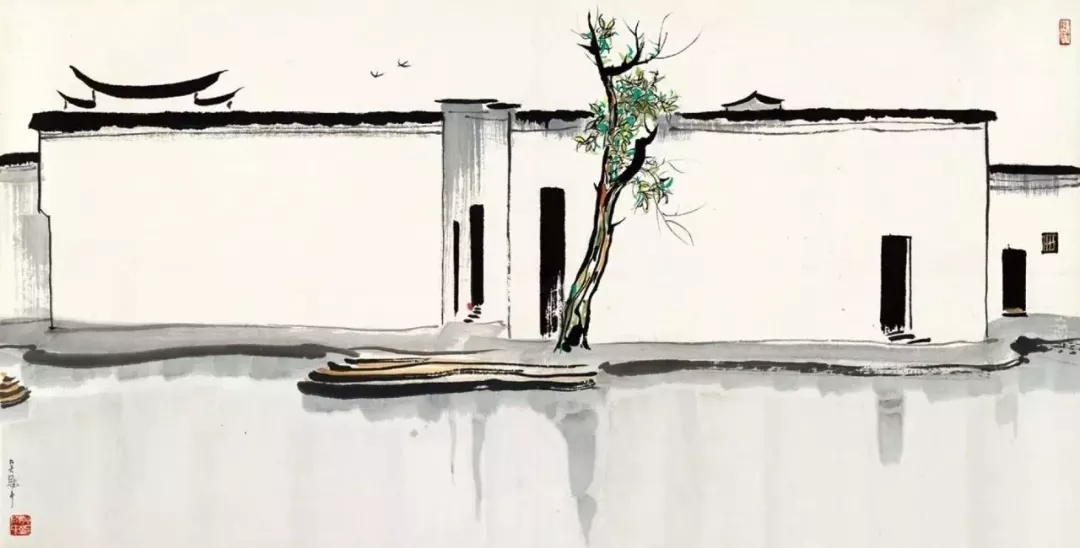

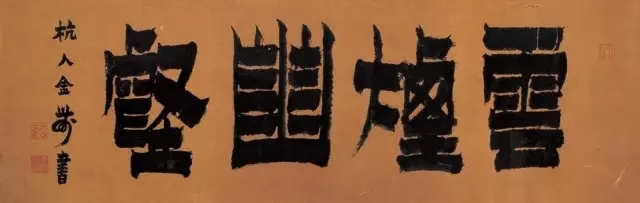

李双阳老师作品

我们可以把国展看成一个代表当代书法某种水平的窗口,从这个窗口中可以看见很多人的集体智慧,看到他们是如何努力的,朝什么方向努力,我们可以从这些方向上找到自己的努力目标。当然,书法中远不止国展一个窗口,集体智慧再大也比不上几千年积淀的书法传统,古人的集体智慧能给我们更大的视野和平台。我们不仅要站在国展的肩膀上,还要站在历史的肩膀上、世界的肩膀上,站在这门艺术的最前沿,才能创造出新的经典和传统。技近乎道,技术的娴熟虽然可以帮助我们更快地驾驭这门艺术,但任何艺术都不可能在艺术创造上定下什么标准。当我们的技术都完善的时候,希望更多的人注重凭借娴熟的技术表达自己心中的艺术理想,达到真正的创作,实现艺术的自由。

图文来自网络,如有侵权请联系及时删除