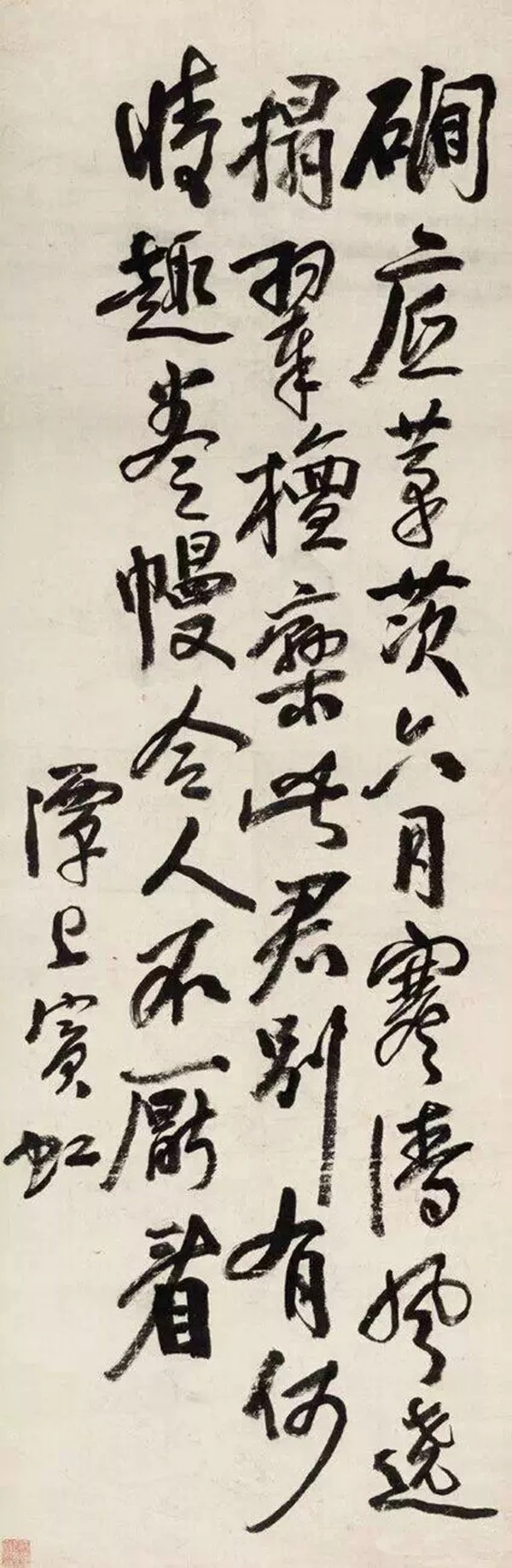

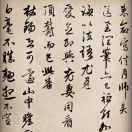

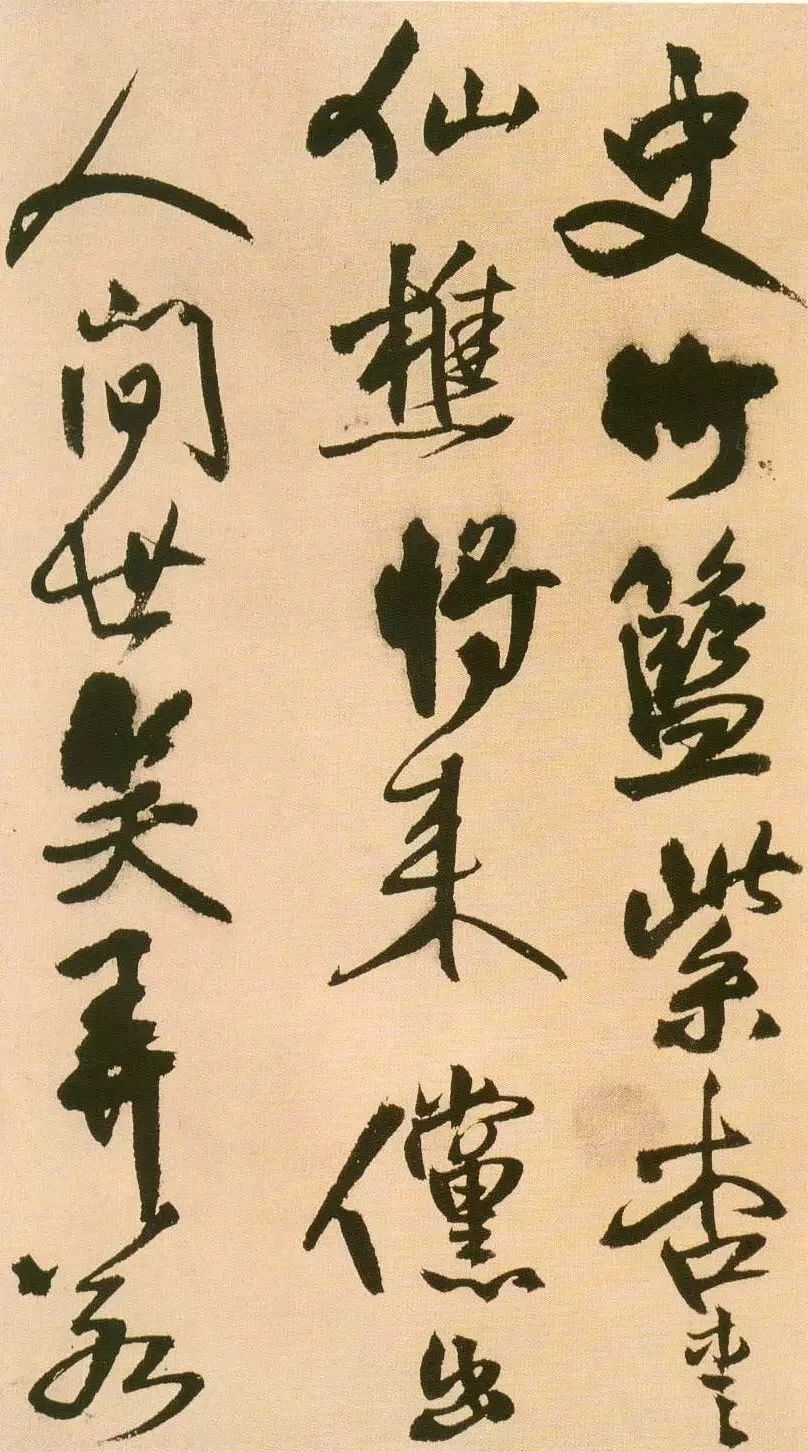

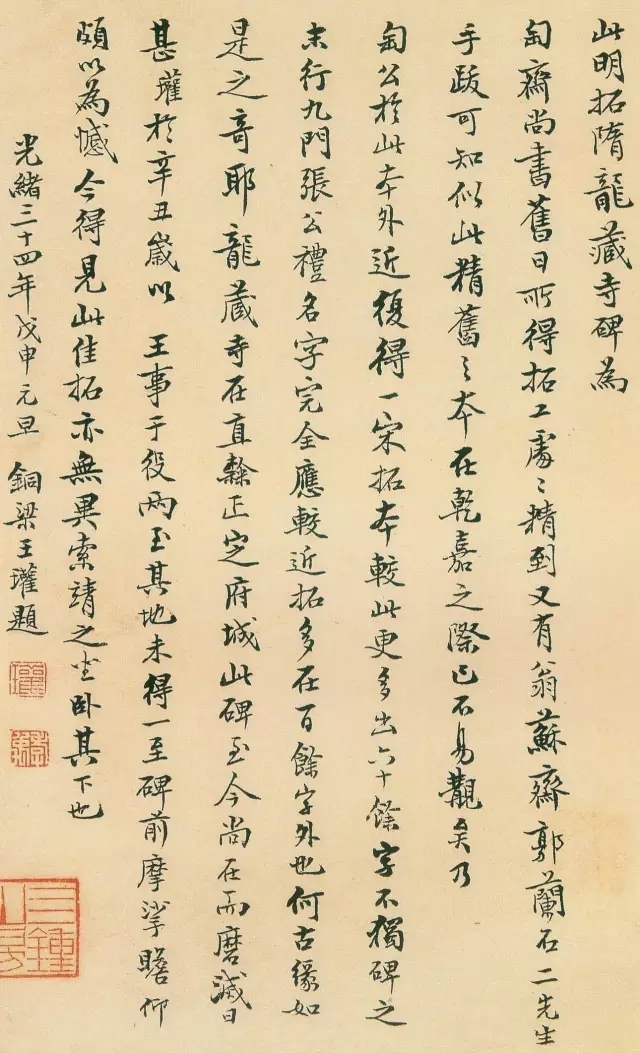

一、书法欣赏的三个境界

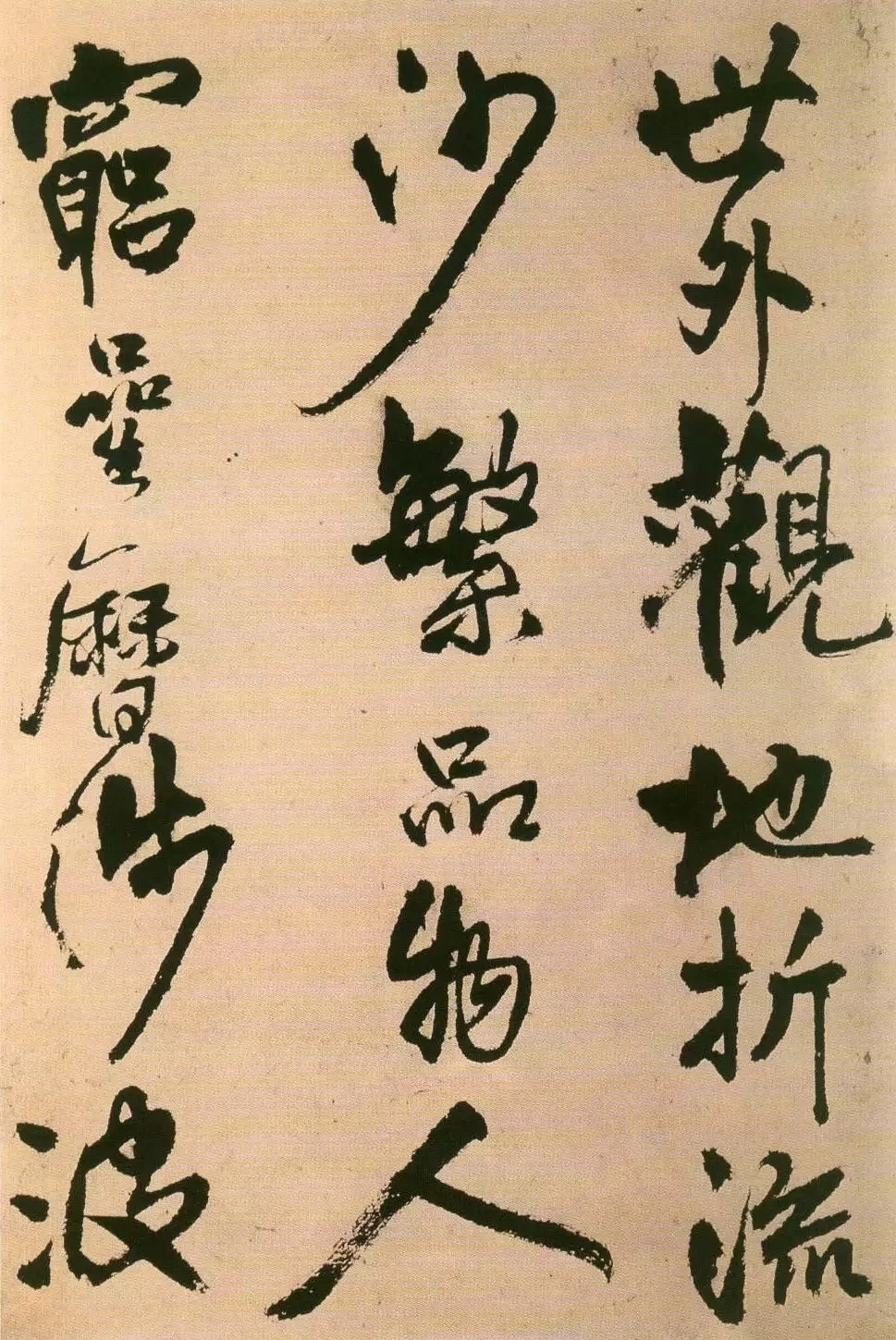

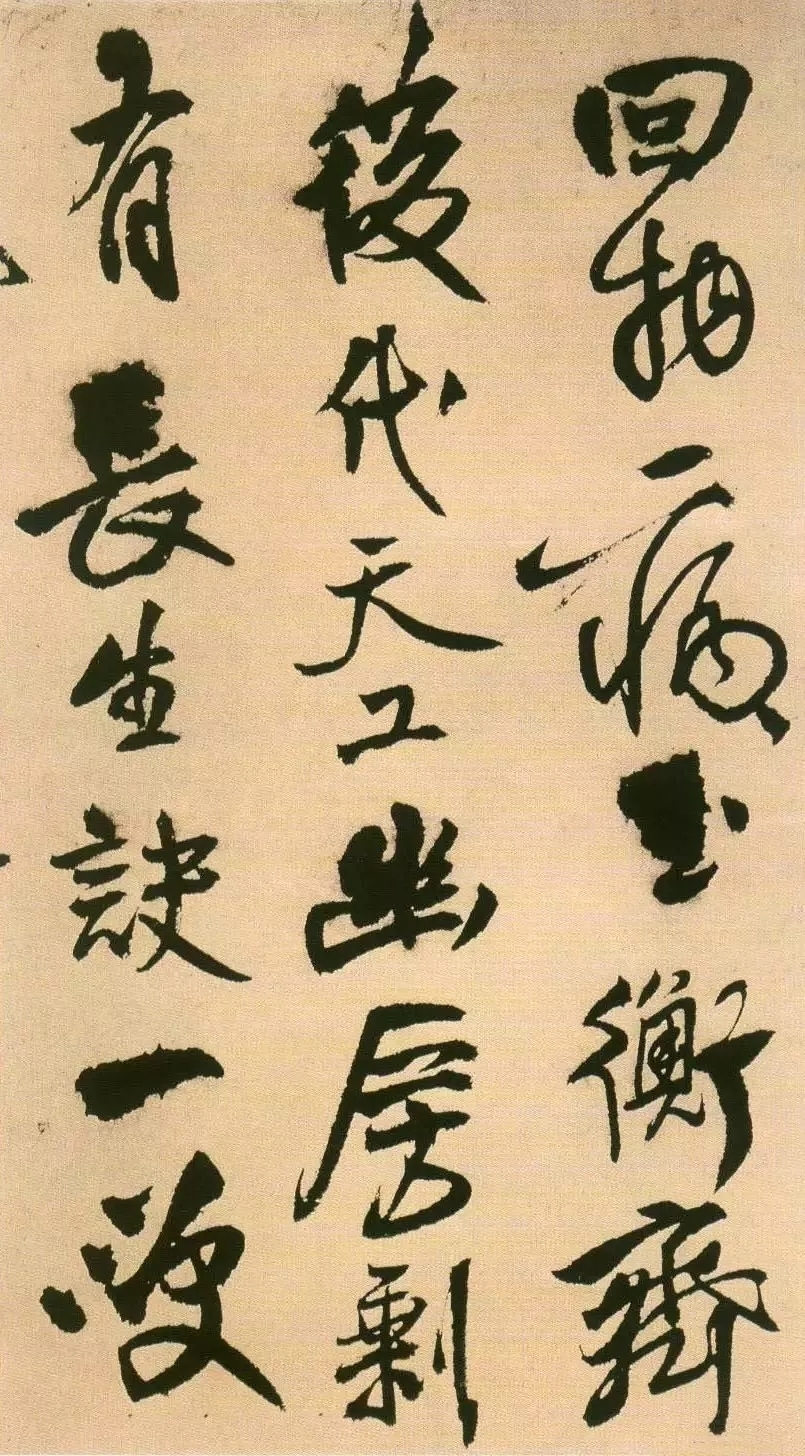

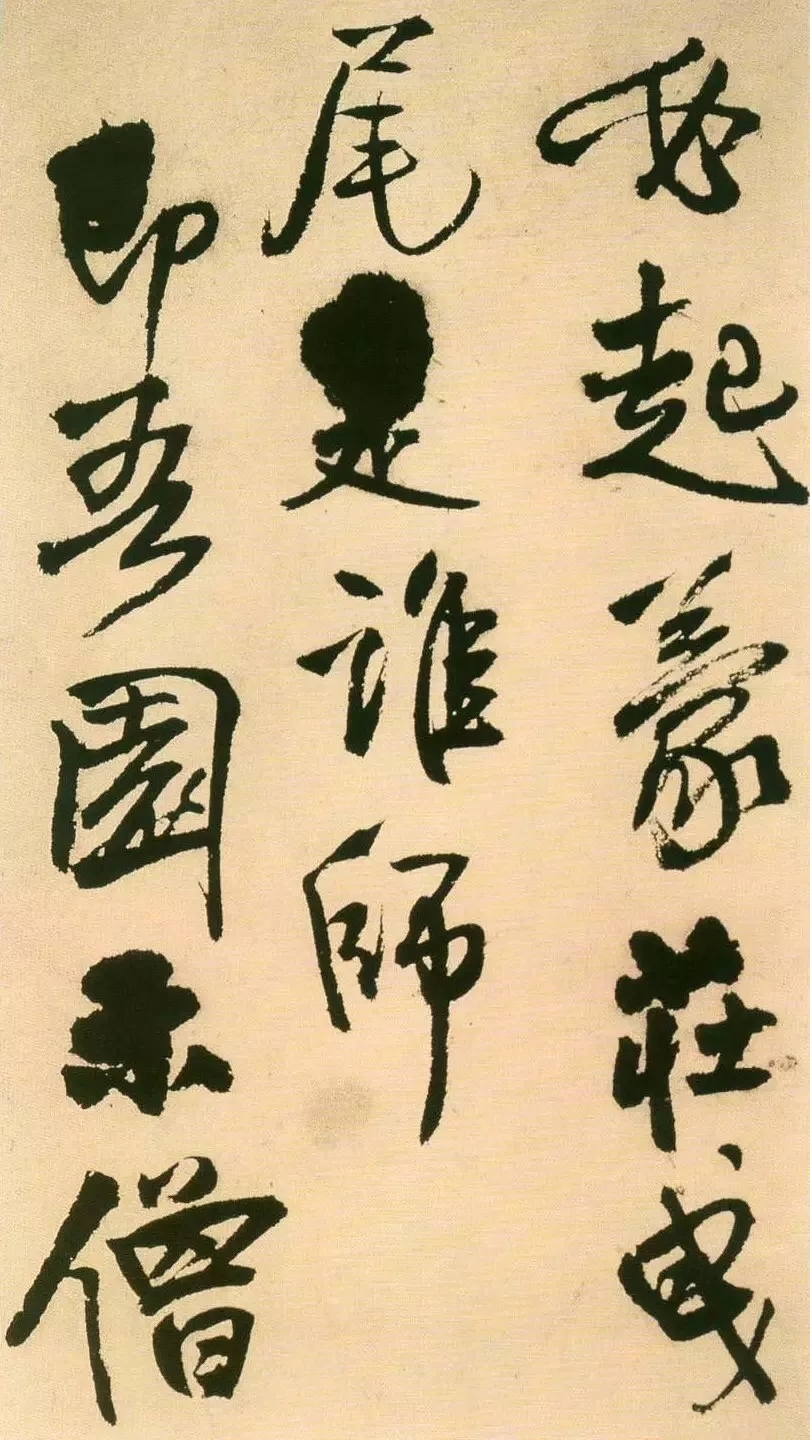

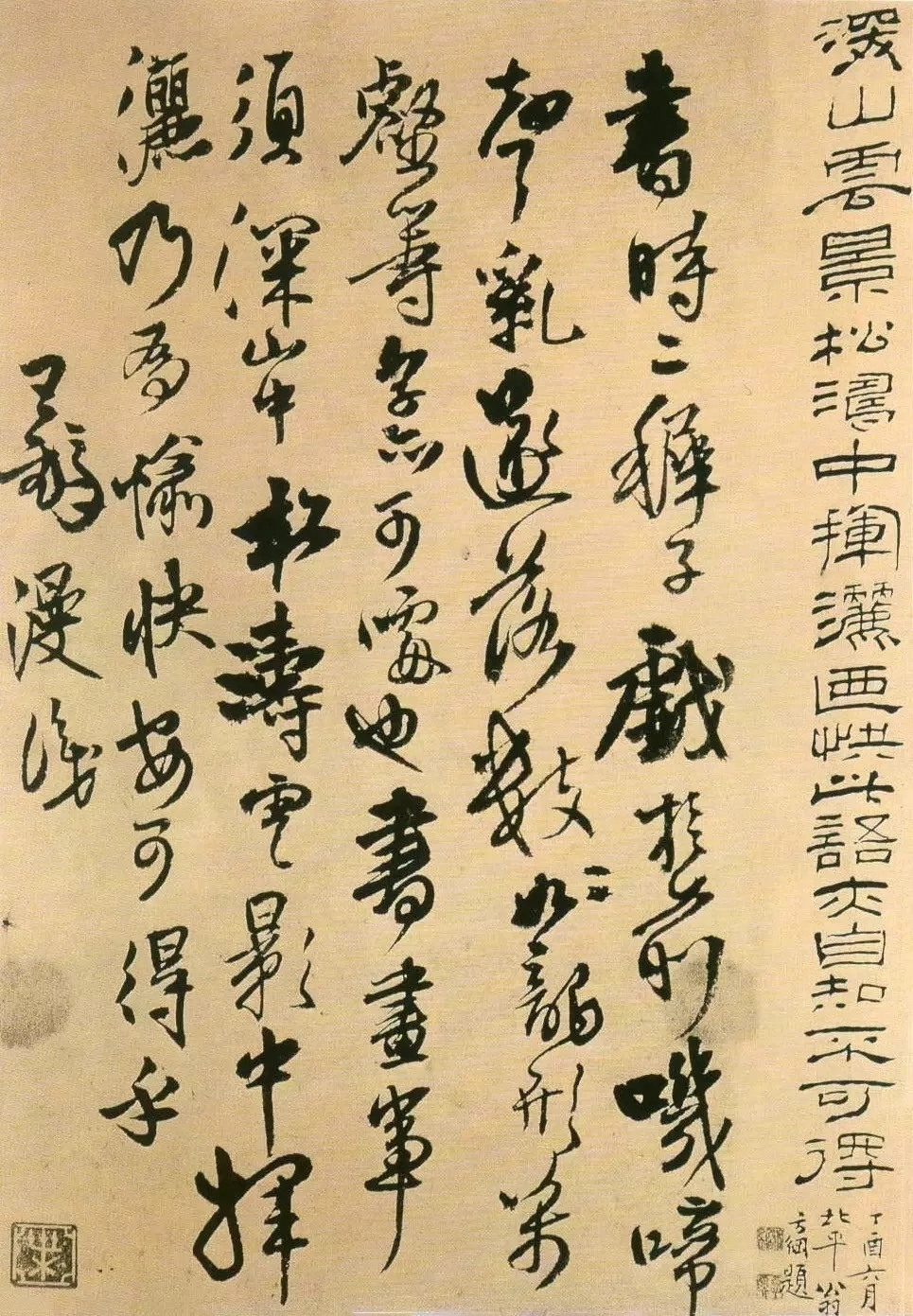

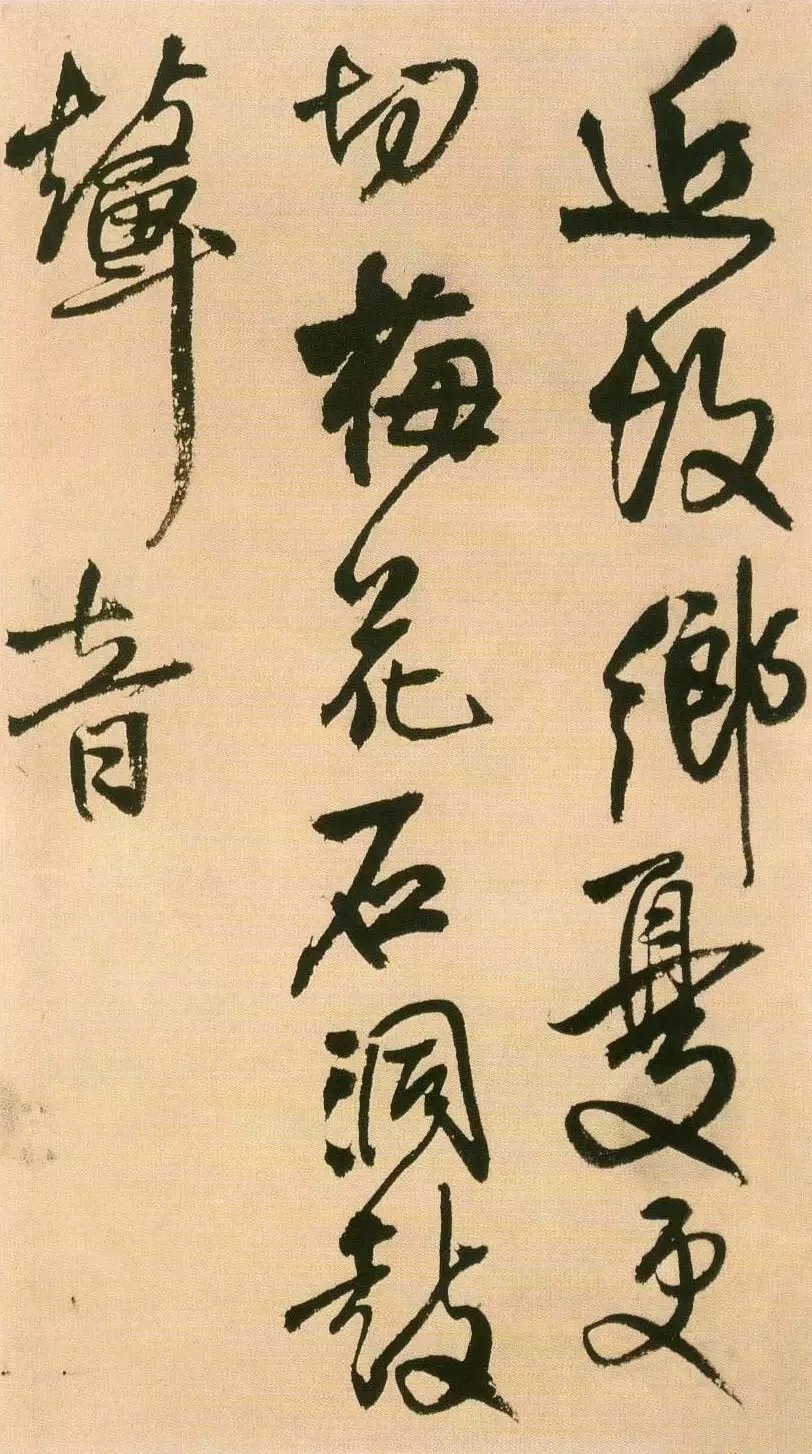

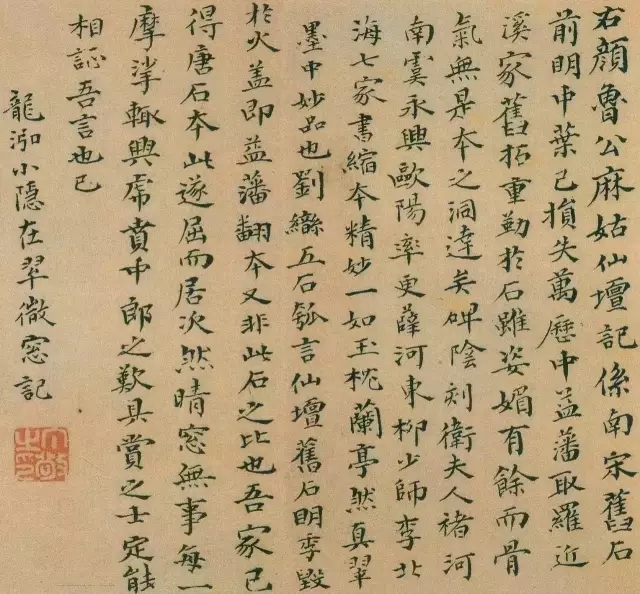

书法欣赏可谓“仁者见仁,智者见智”,不可一概而论,但书法欣赏仍有其基本规律可循,亦非“玄学”之术。笔者以为,欣赏书法是书法在人脑中“再创作”的过程,因此,必先“识形”,次而“赏质”,再而“寄情”,三步逐行,渐入佳境

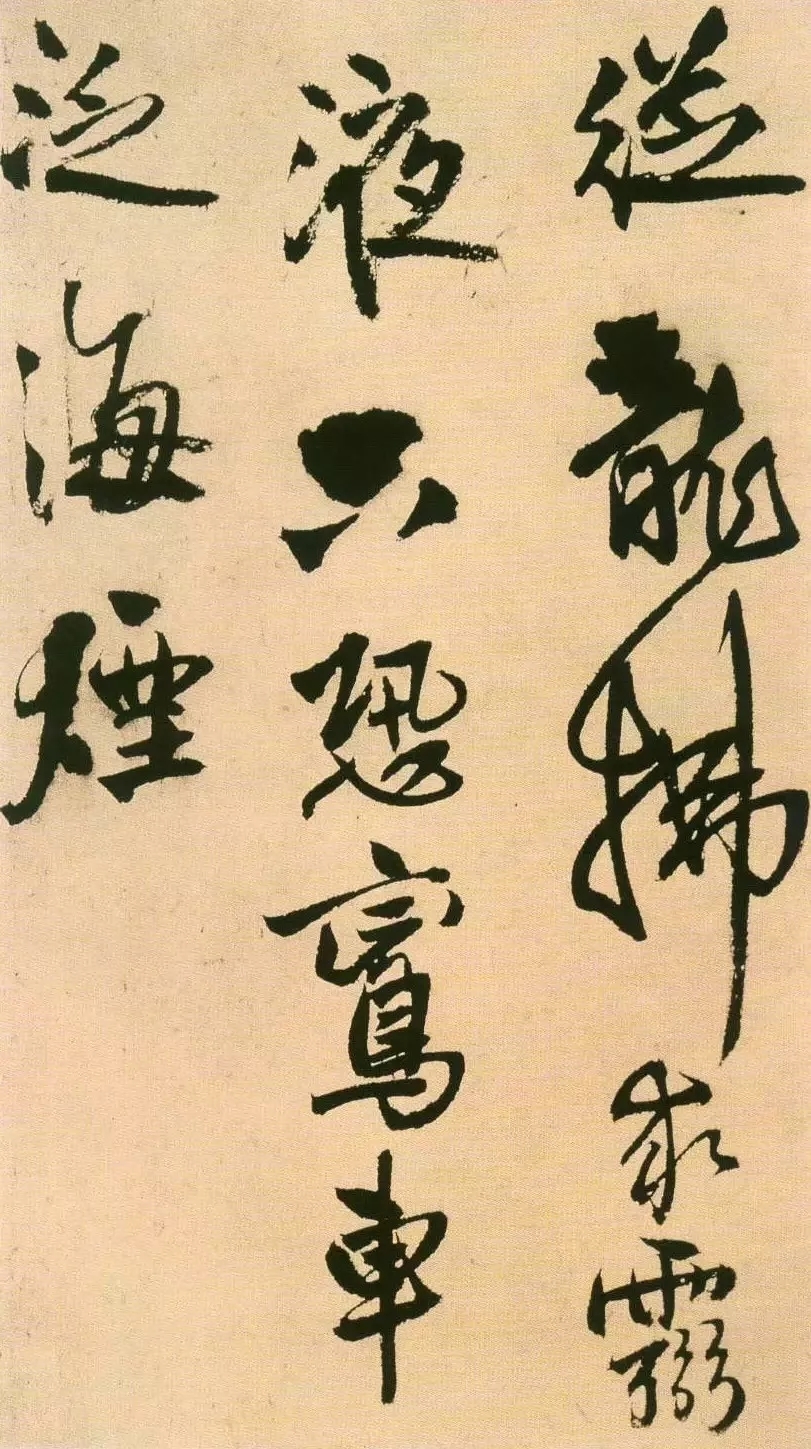

第一境识形

书法是线条形象的艺术,“形”有四要素。赏得“四要素”则入第一境。

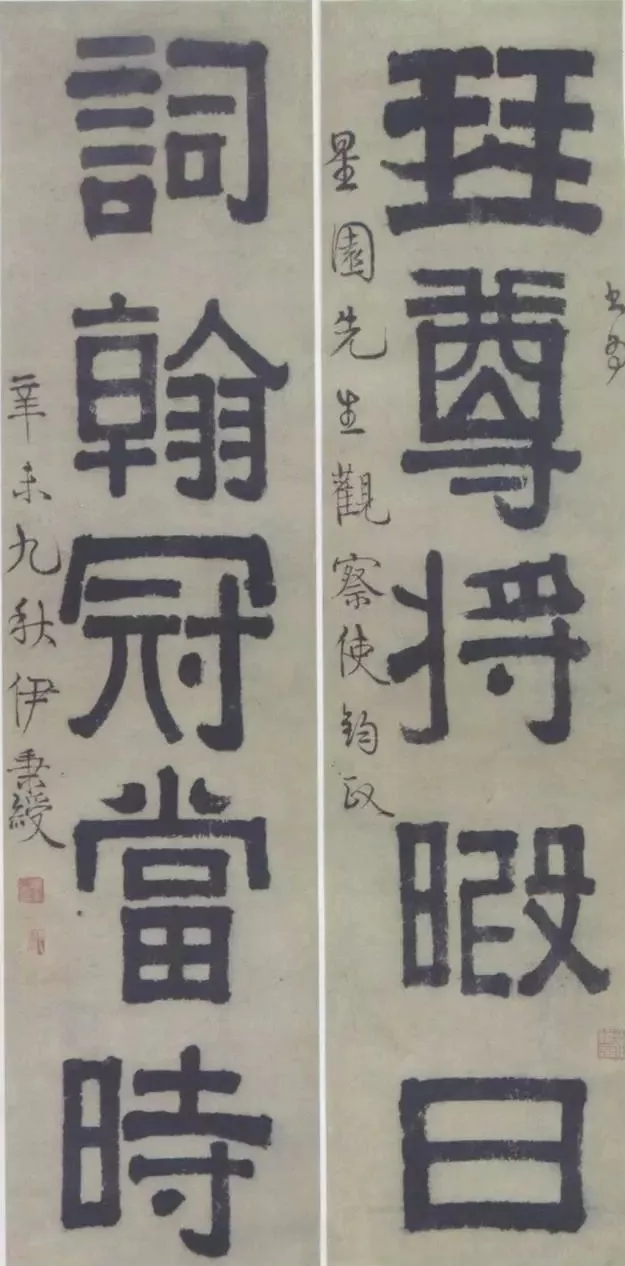

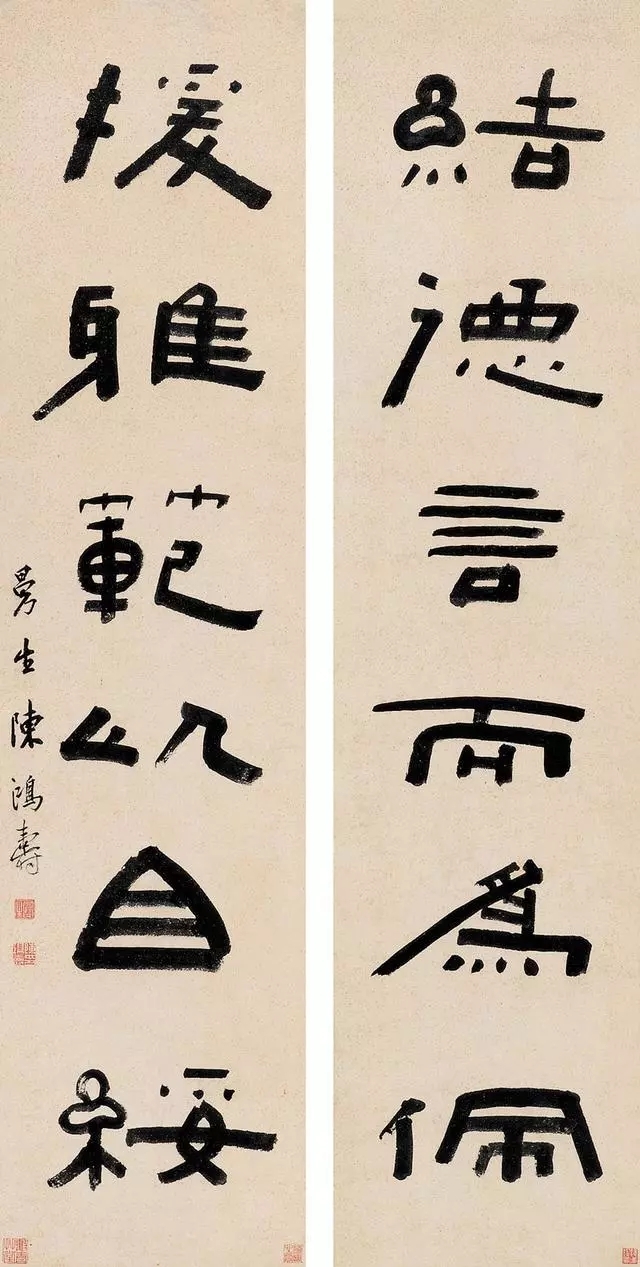

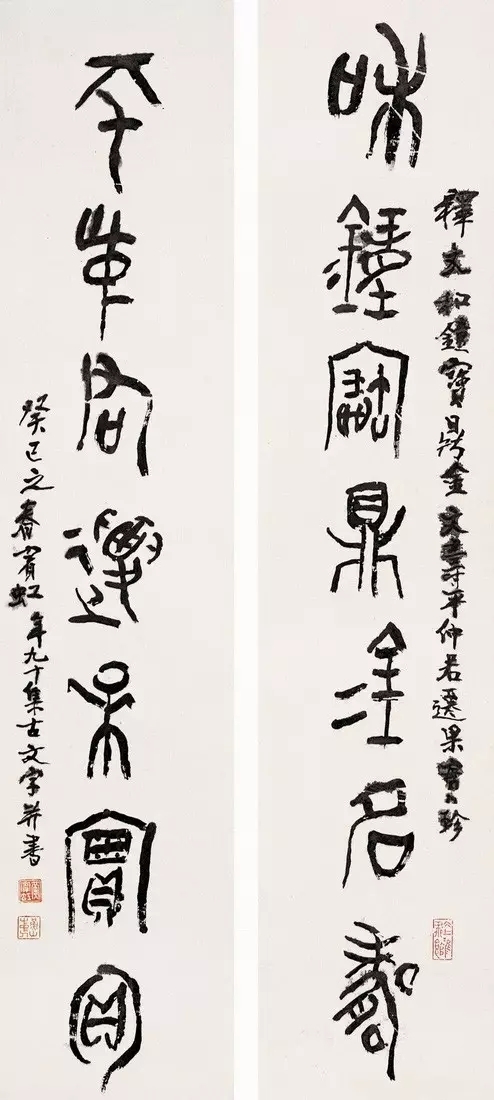

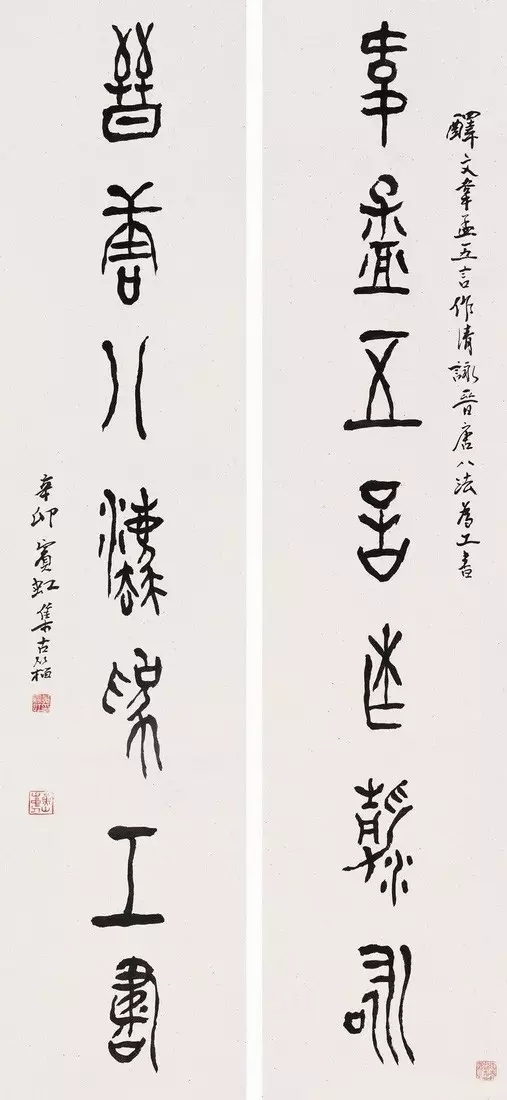

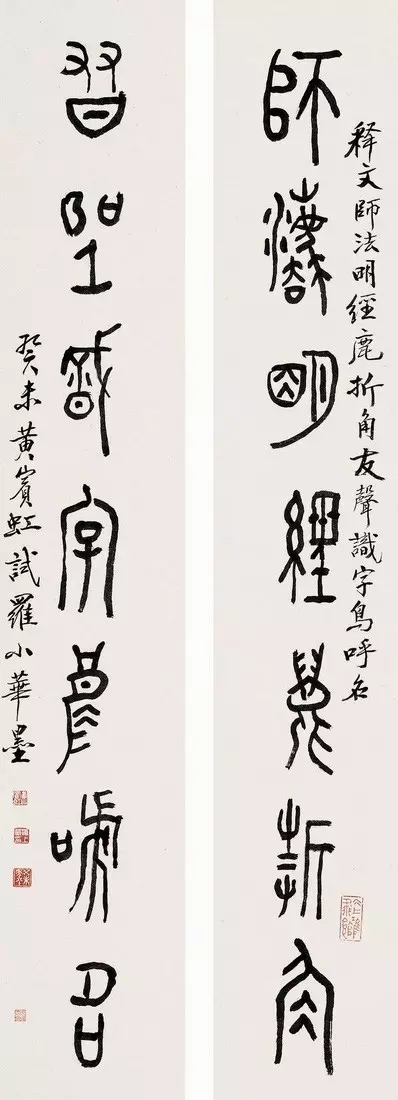

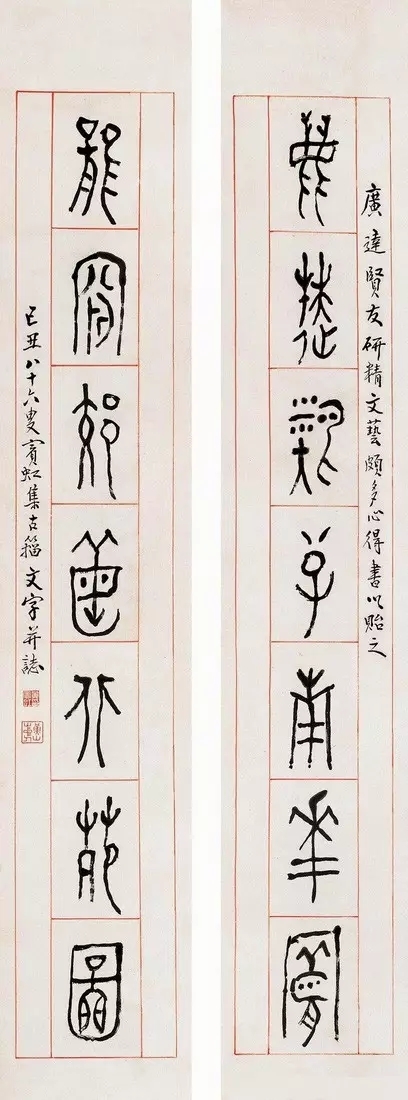

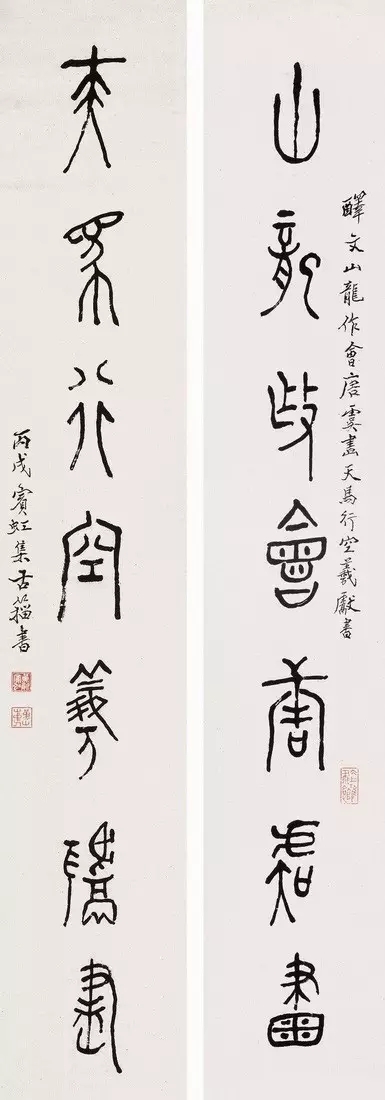

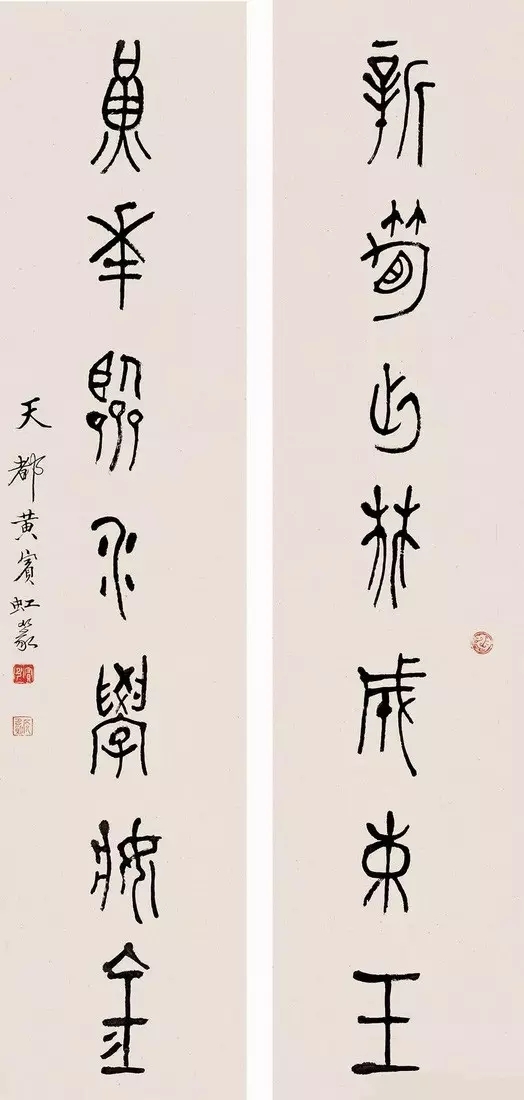

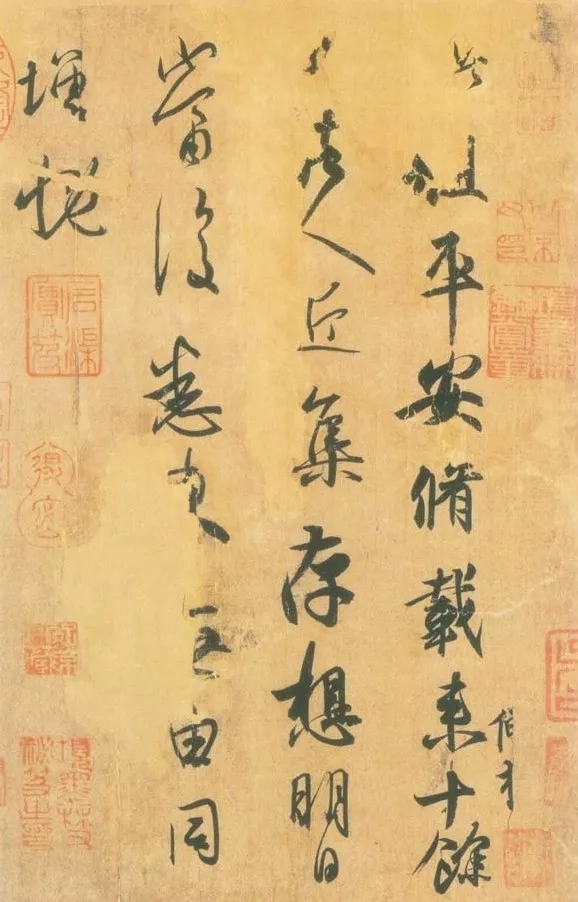

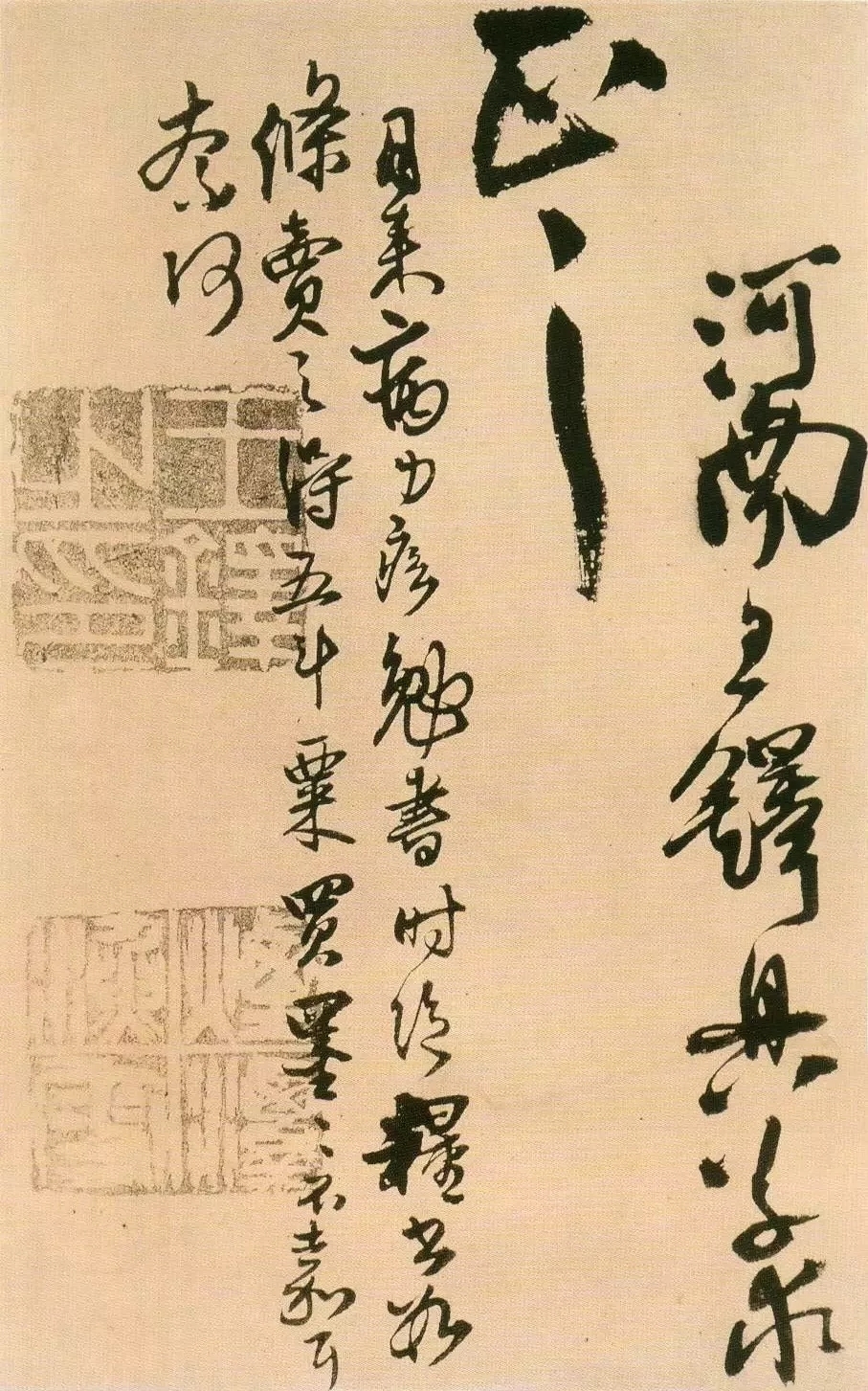

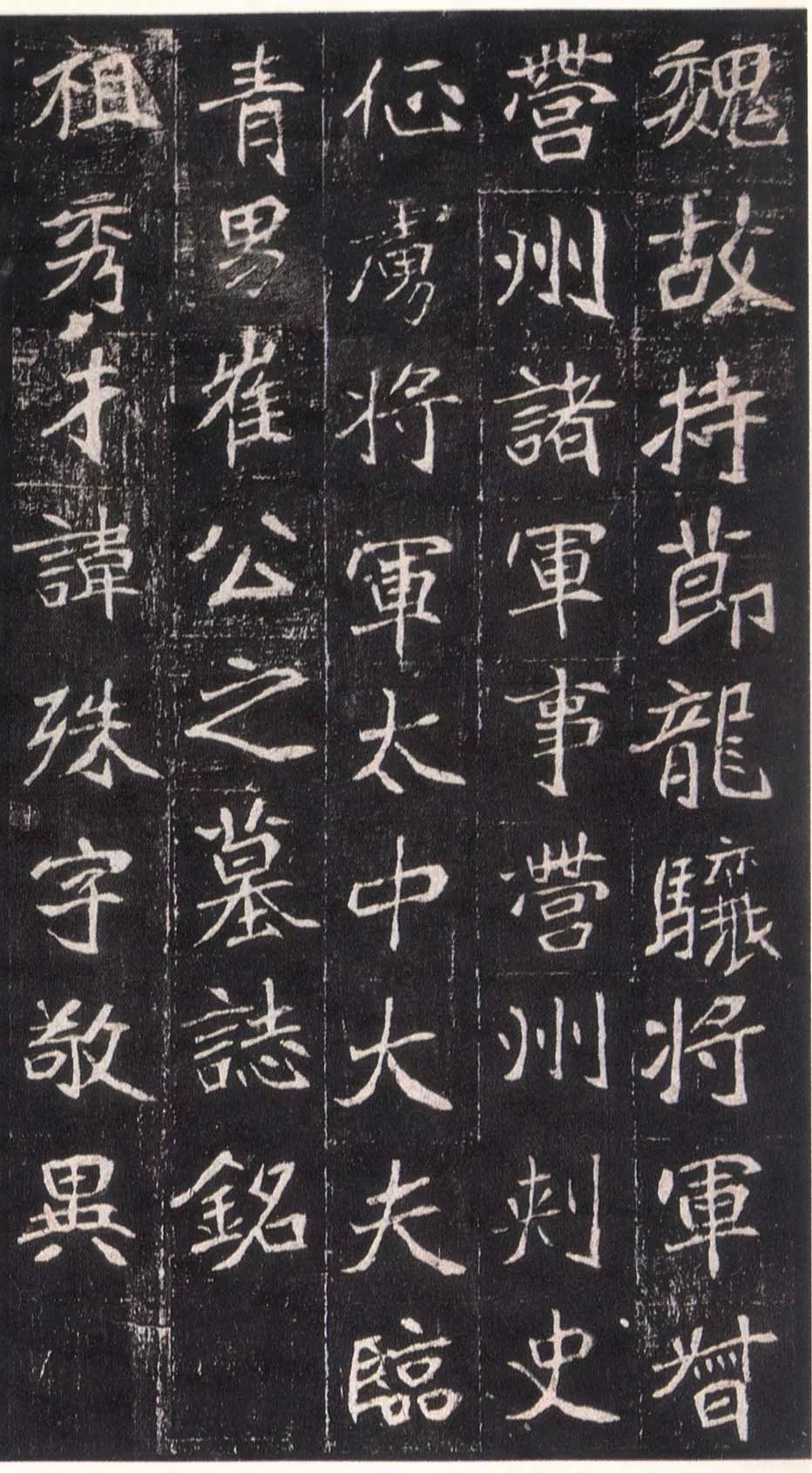

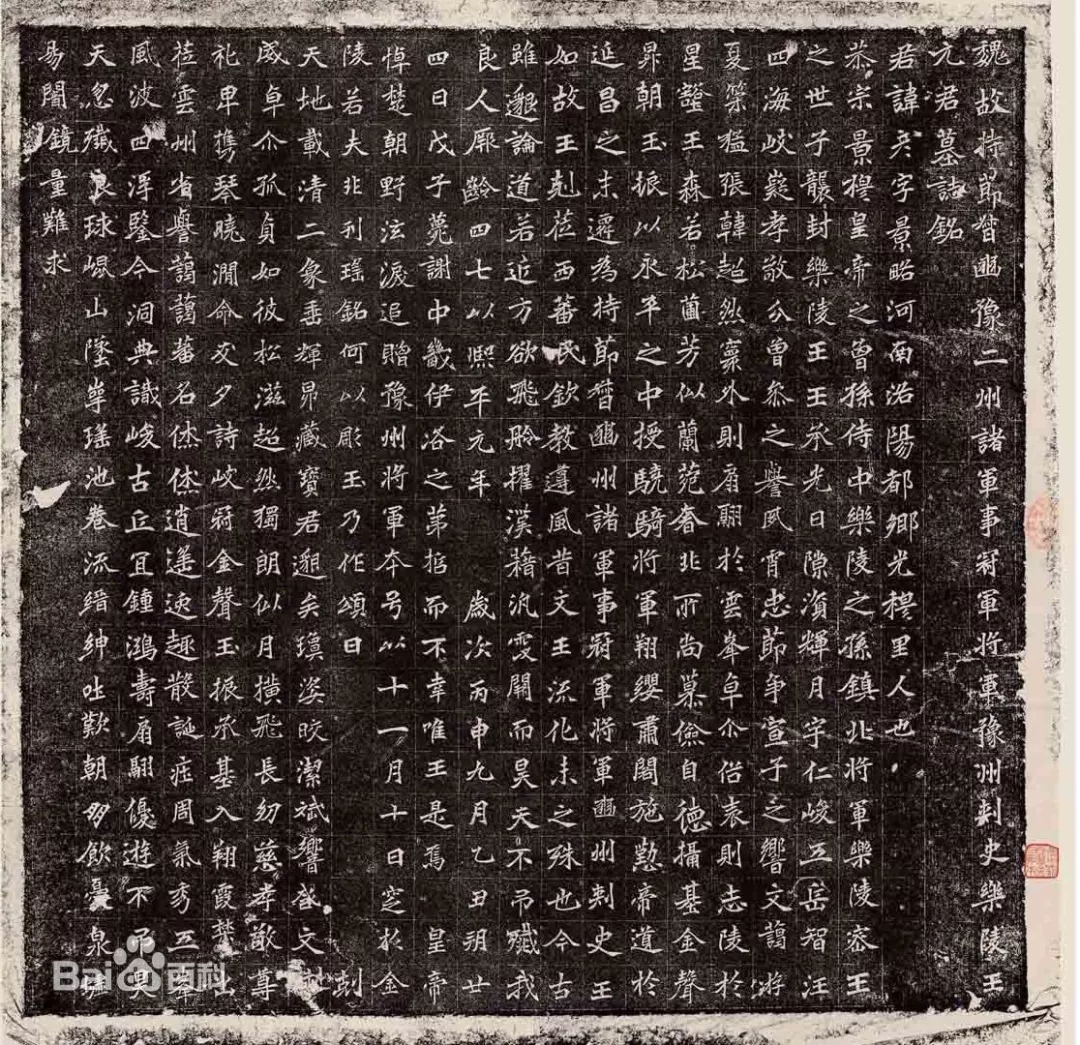

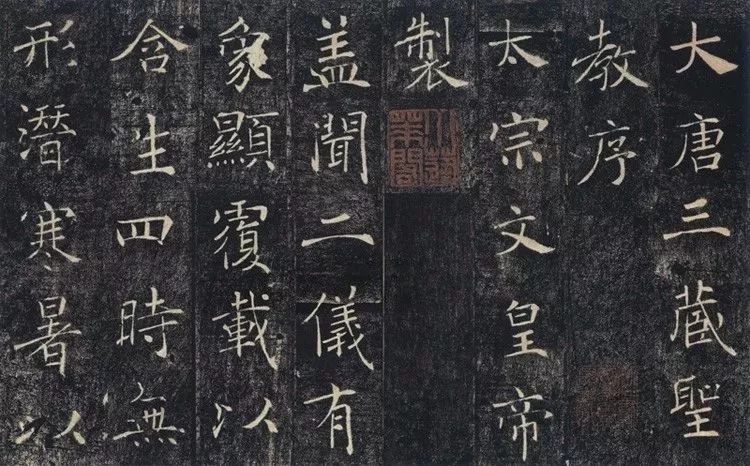

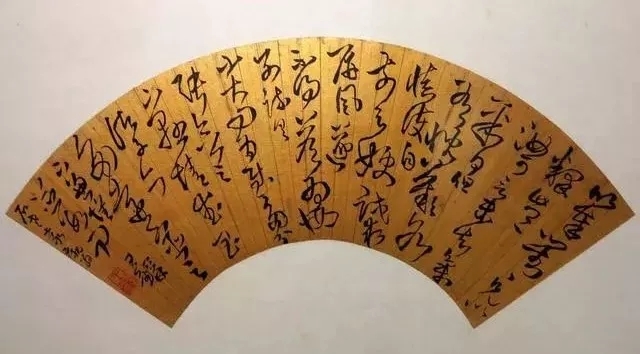

一曰格式。书法以条幅、中堂、横披、匾额、斗方、扇面、对联、尺牍、手卷、页册、题画等格式最为经典。

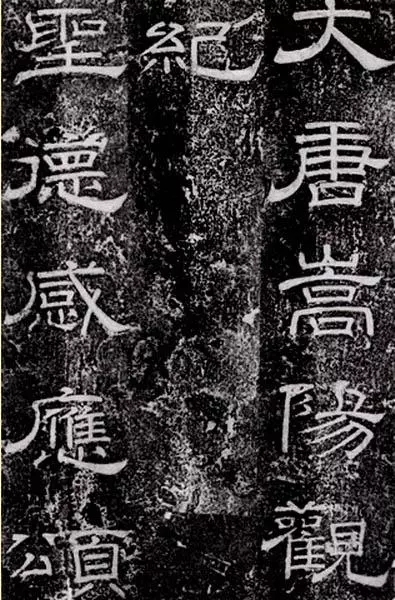

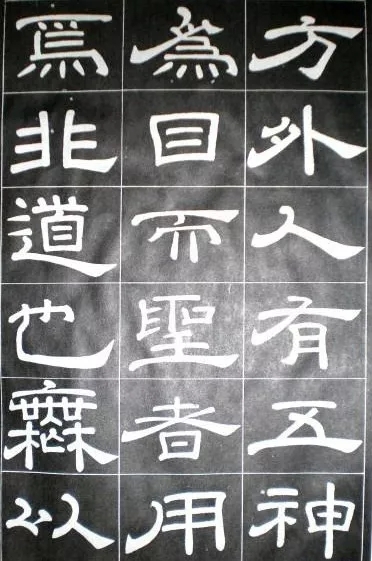

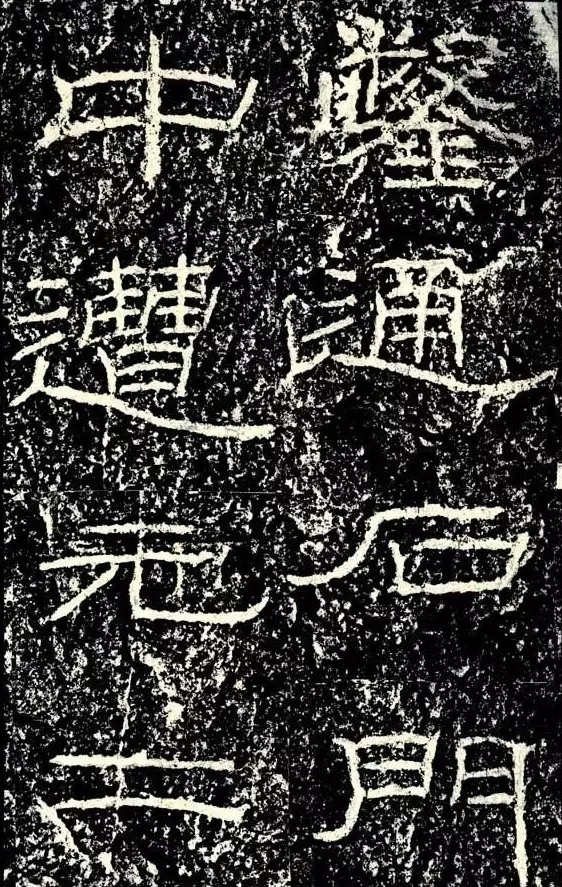

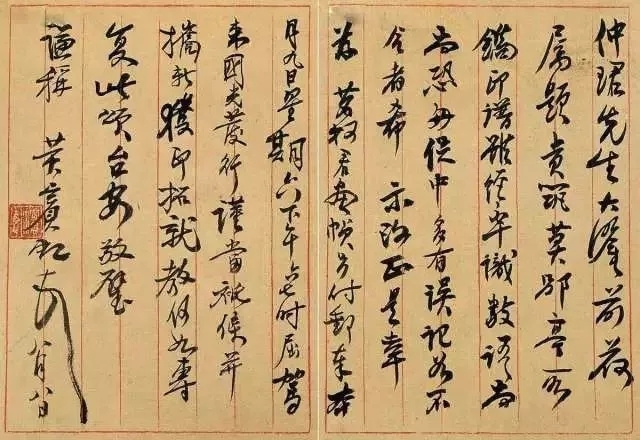

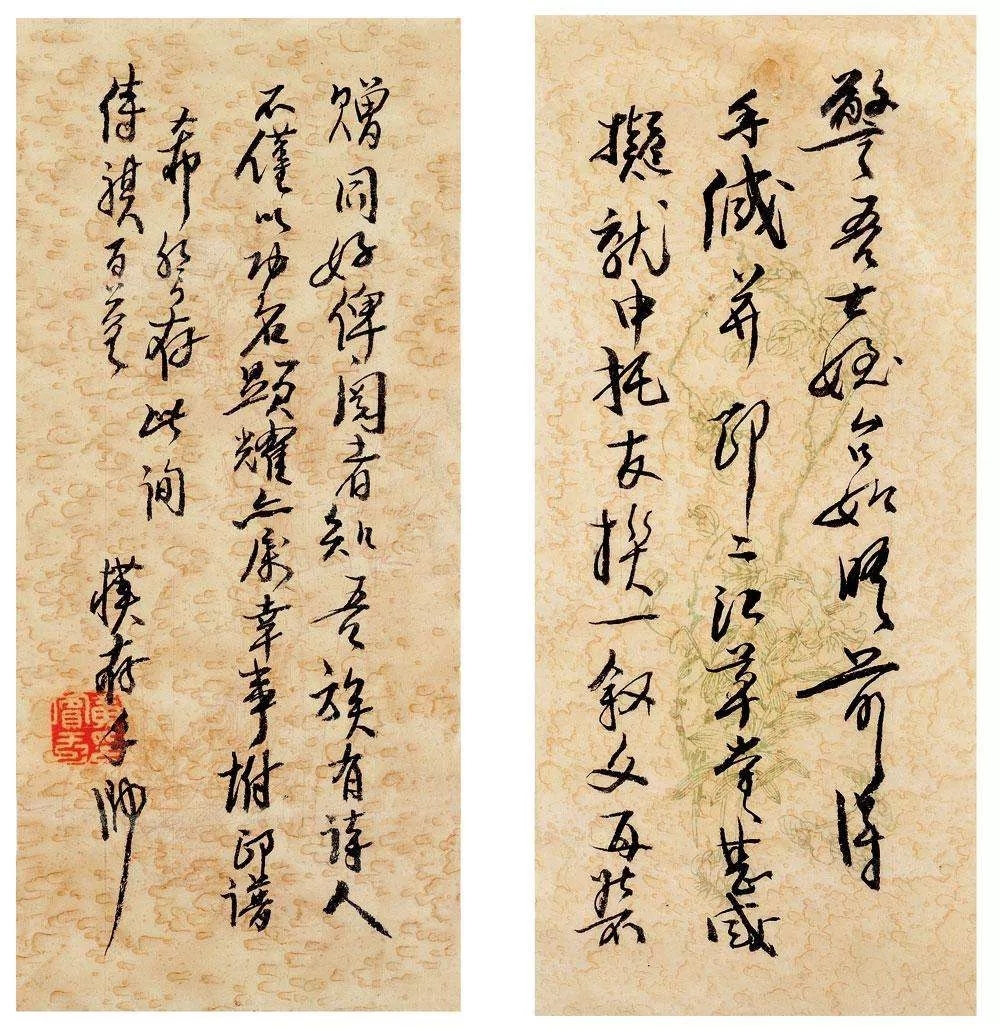

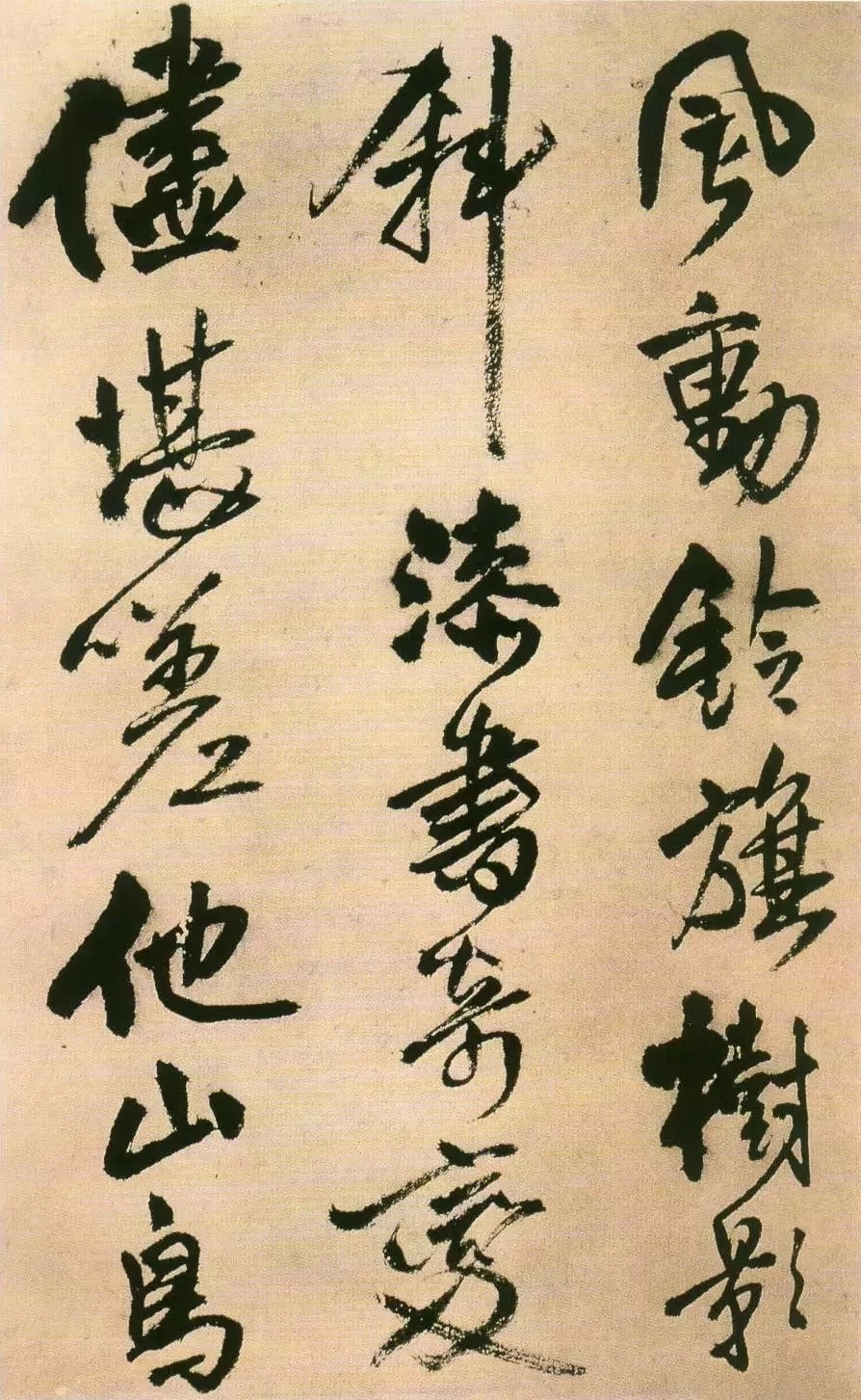

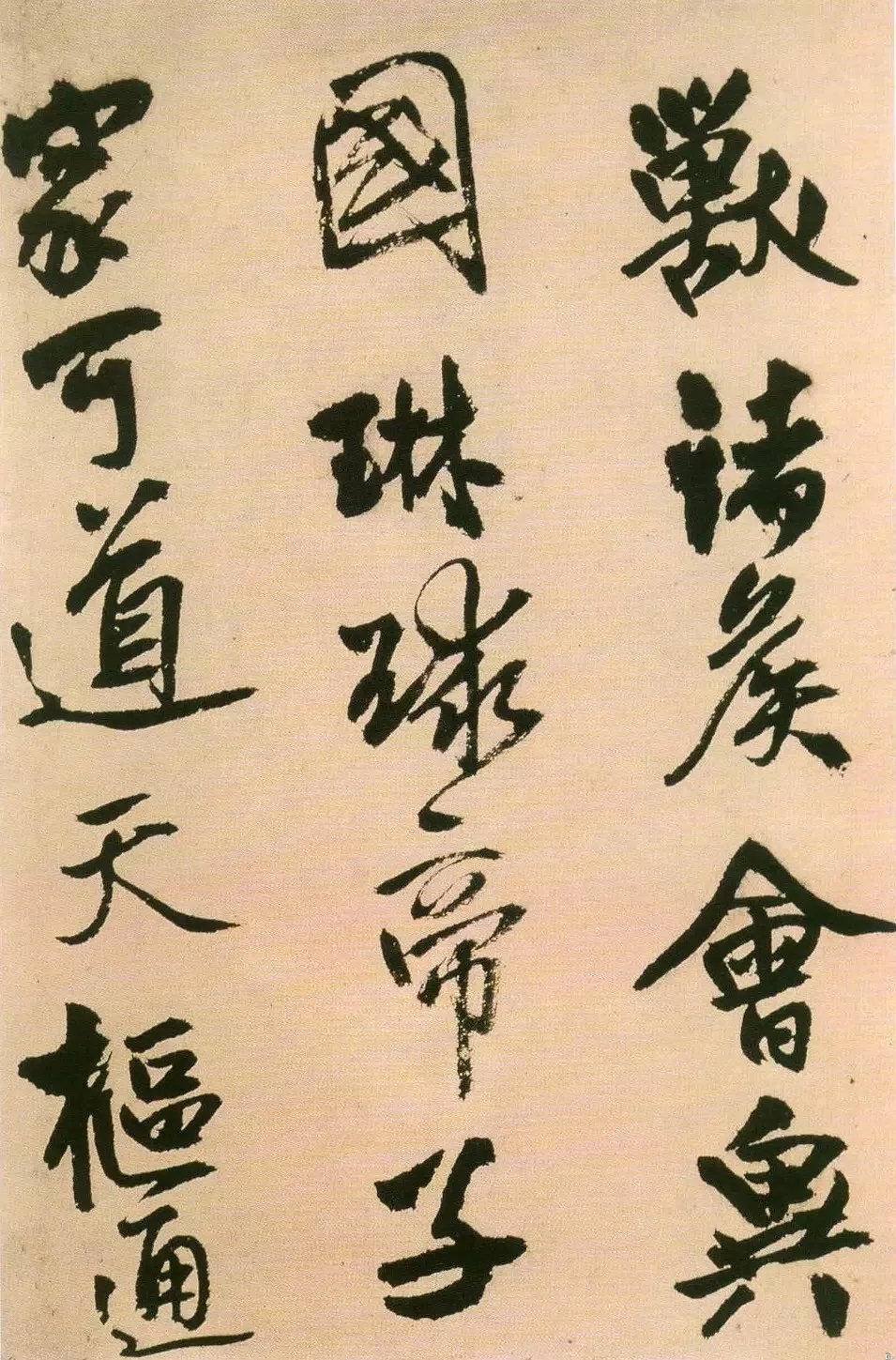

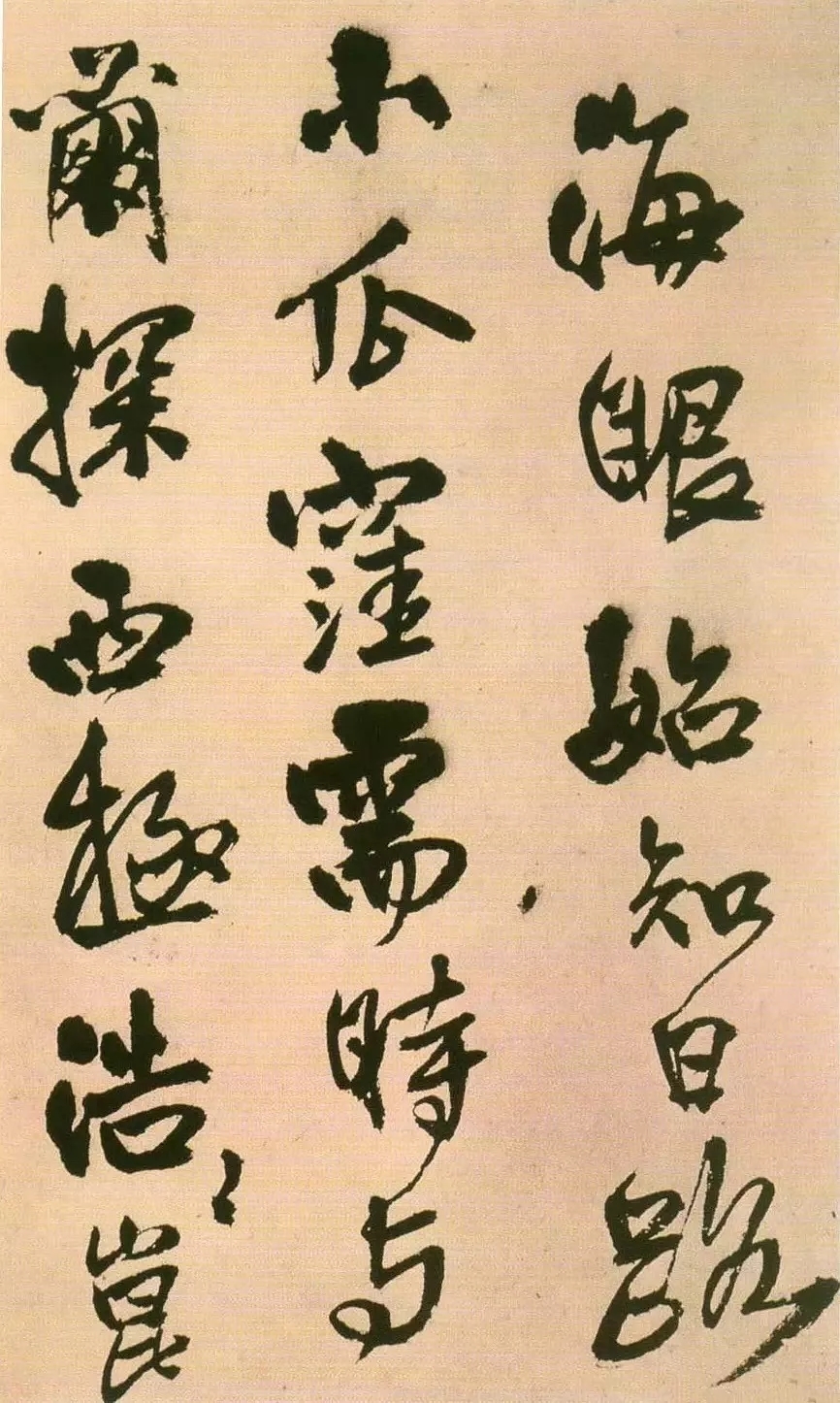

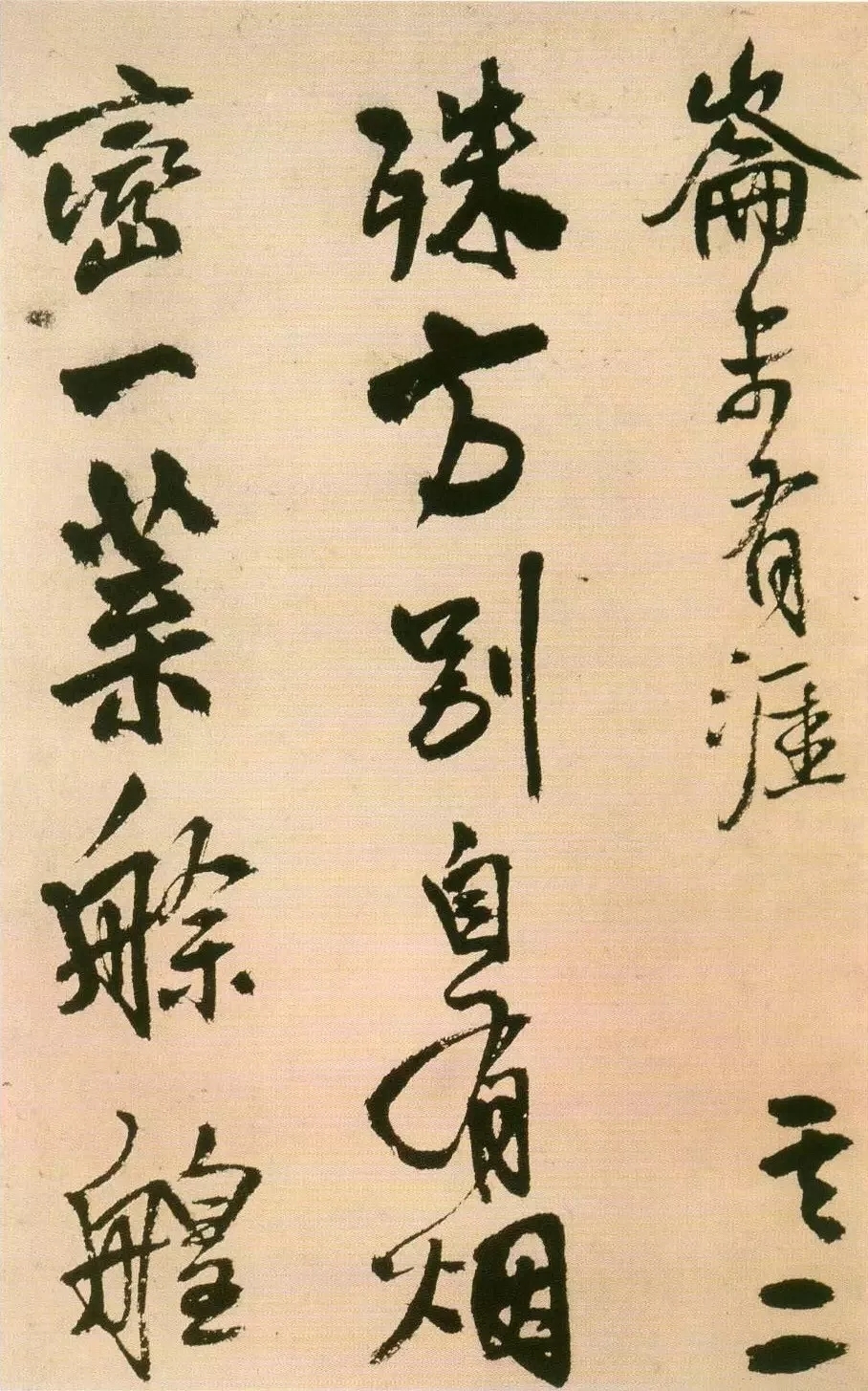

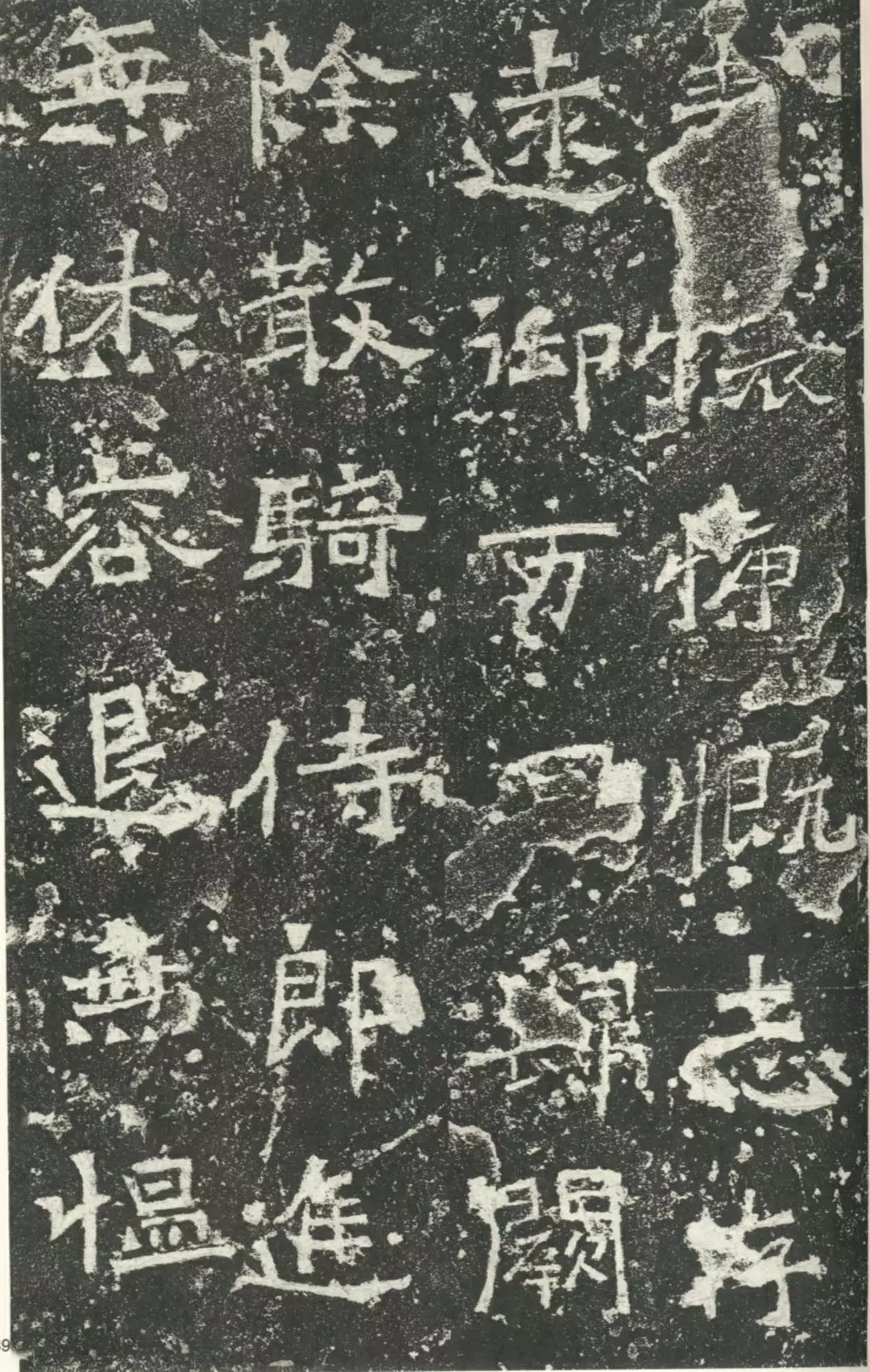

二曰书体。书体以篆书、隶书、楷书、行书、草书、魏体、章草、行草等最为常见。

三曰色彩。书法色彩以白纸、墨字、红印组合最为耐看。

四曰构成。一幅完整的书法作品以正文、题款、印章构成最为普遍。

第二境赏质

书法不同于写字。书法要讲究“法度”,“合法”才能“质美”。其“法”有四。赏得“四法”则入第二境。

一曰字法。字乃书法之根本。聚点画而成字,点画之间应当“平衡对称,对比和谐,主次得宜,疏密适度,多样统一。”

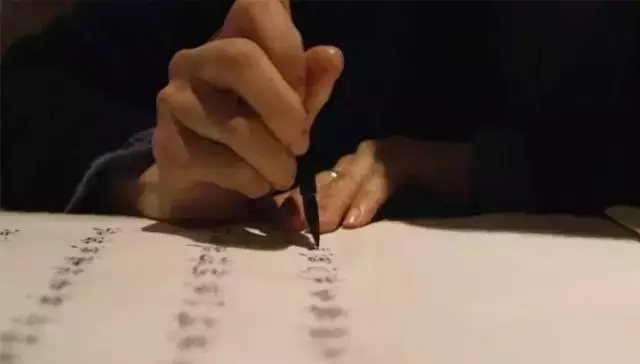

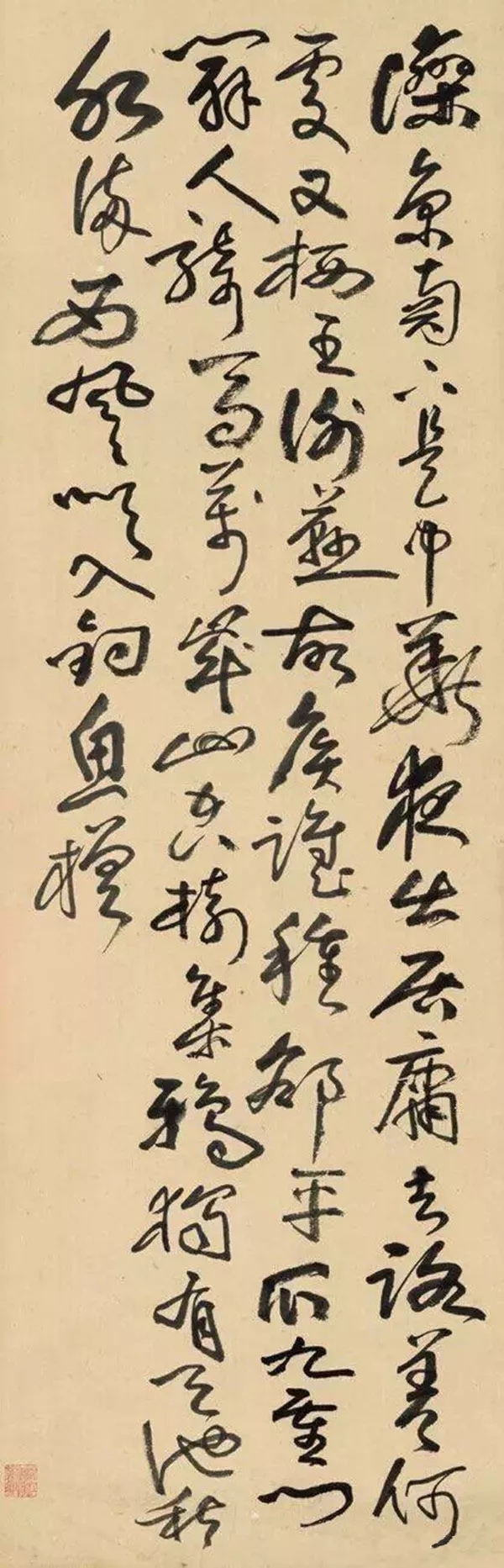

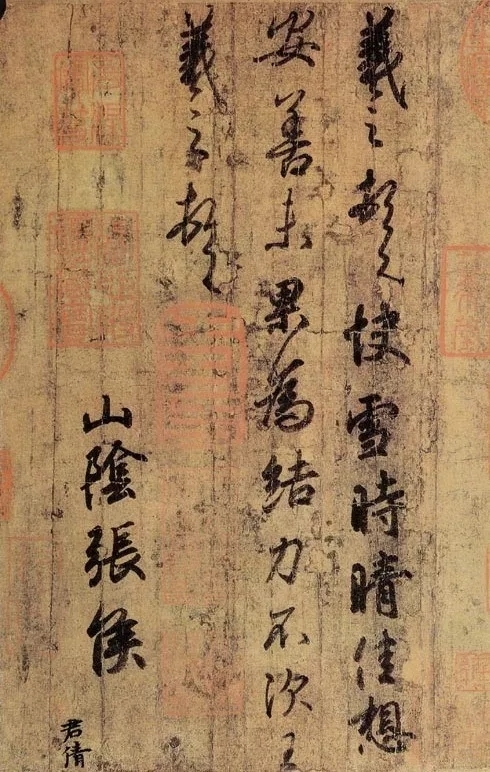

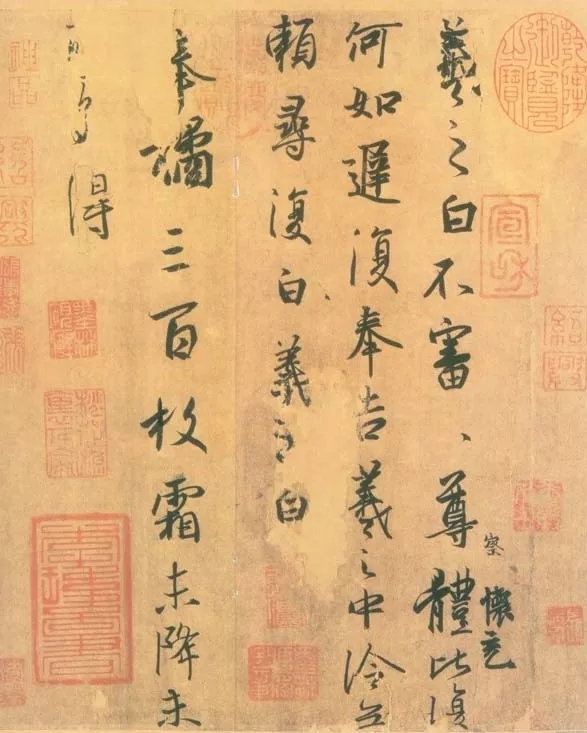

二曰笔法。用笔贵在因体而变、稳实丰富;中侧(锋)互换,法出有源;笔力遒劲、力透纸背。

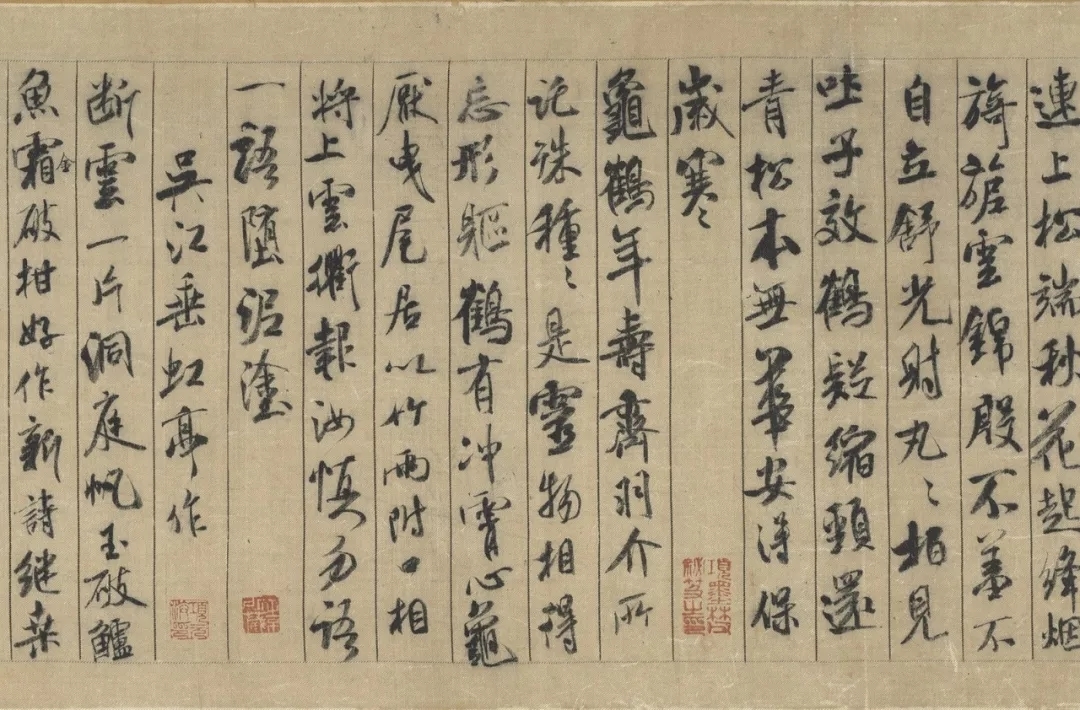

三曰章法。章法即整幅书法作品的“布白”。它讲究字与字、行与行之间以笔势连绵,气脉畅通、节奏分明,若如“行云流水”。即所谓“疏处可以走马,密处不使透风,计白当黑,奇趣乃出”。

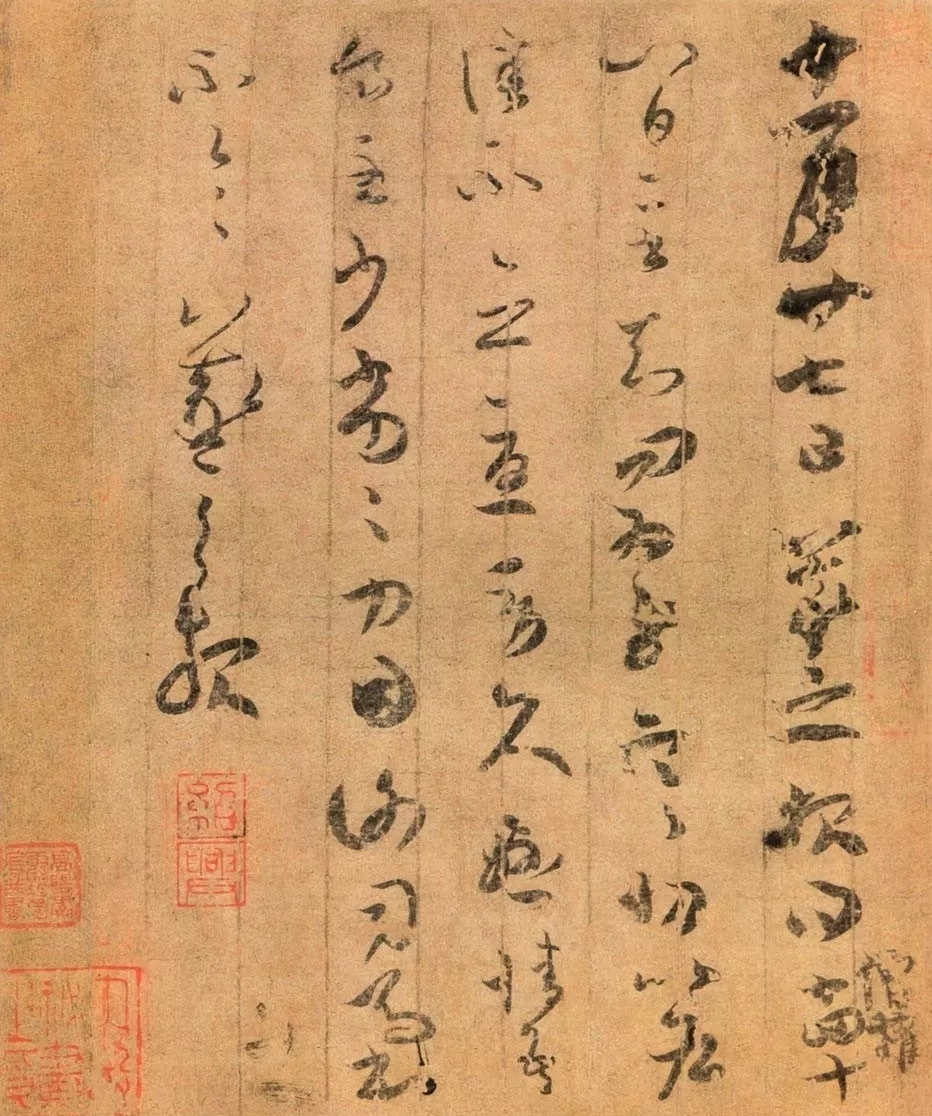

四曰墨法。墨有六彩之说,即“浓、淡,枯、湿,燥、润”。若能“带燥方润,将浓遂枯”,则可达到“无声而乐的和谐”,“五光十色的神采”,“洒笔以成酣歌,和墨以籍谈笑”的境地。

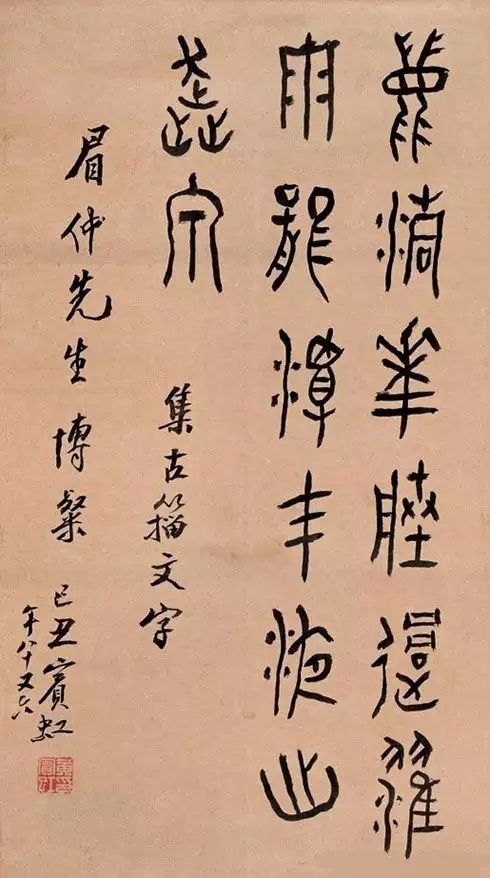

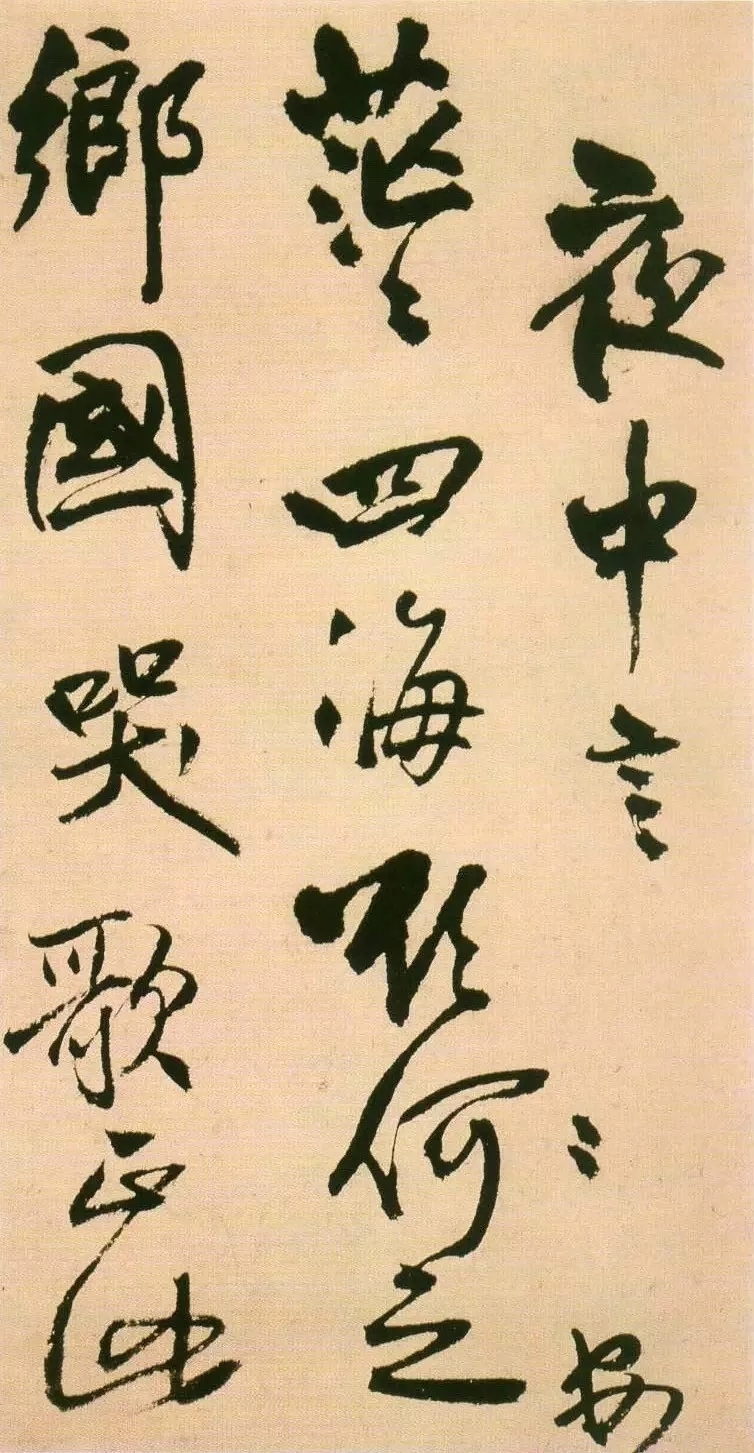

第三境寄情

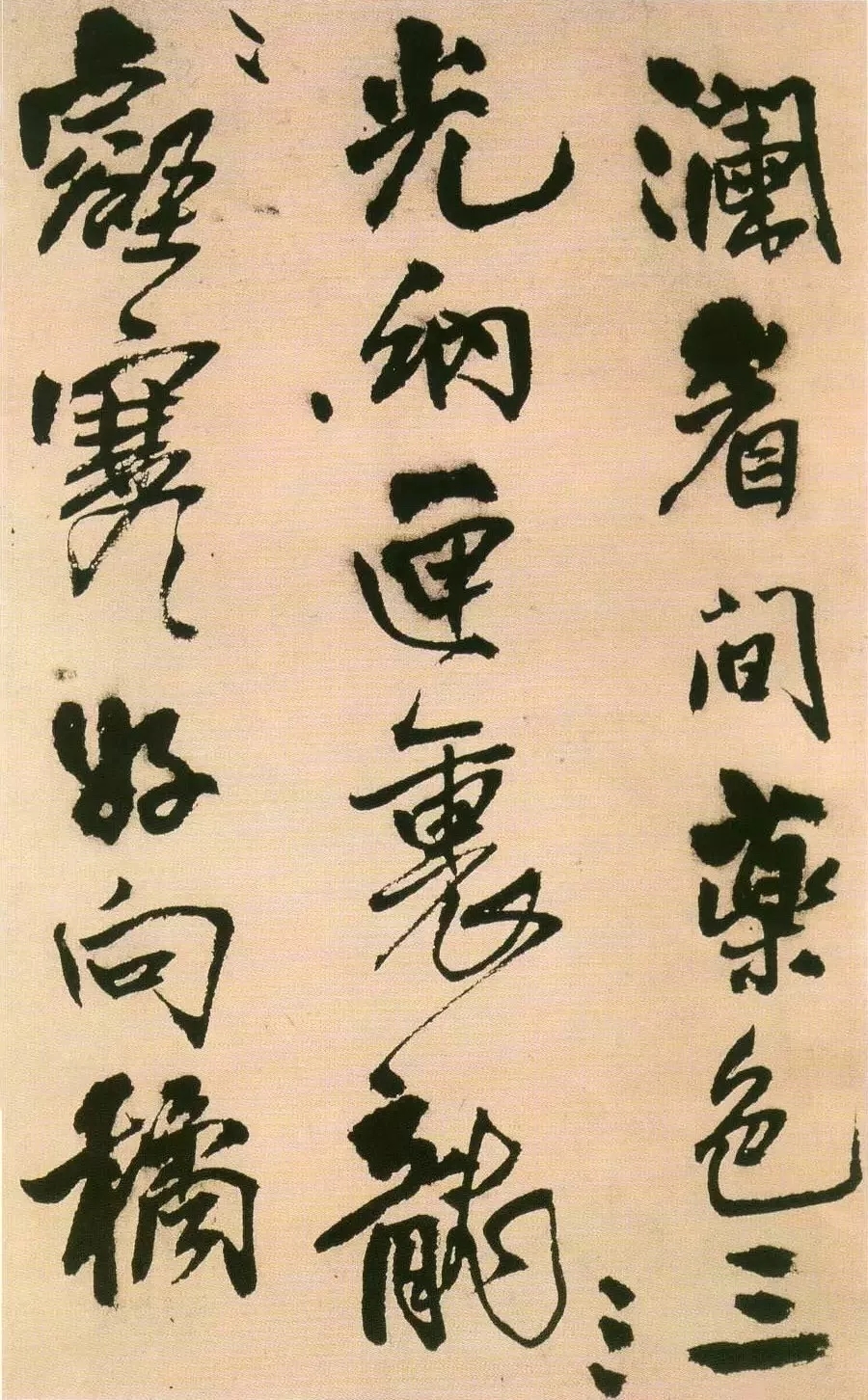

“书如也,如其学,如其才,如其志。总之曰,如其人而已”(刘熙载语)。书法的目的是“畅寄幽情”。书法艺术的最境界也就是人的精神,人的气质的一种抽象体现与表露。欣赏书法不仅仅是看功力的深厚,看点画、章法的精巧,而是要看作者的精神、胸襟、气质修养。因此,欣赏书法的最高境界是通过书法作品与书法家“对话,交流”。而赏得此境需要赏者“见智”、“见性”,悟得书法之“出法”、“意境”、“气质”之妙理。

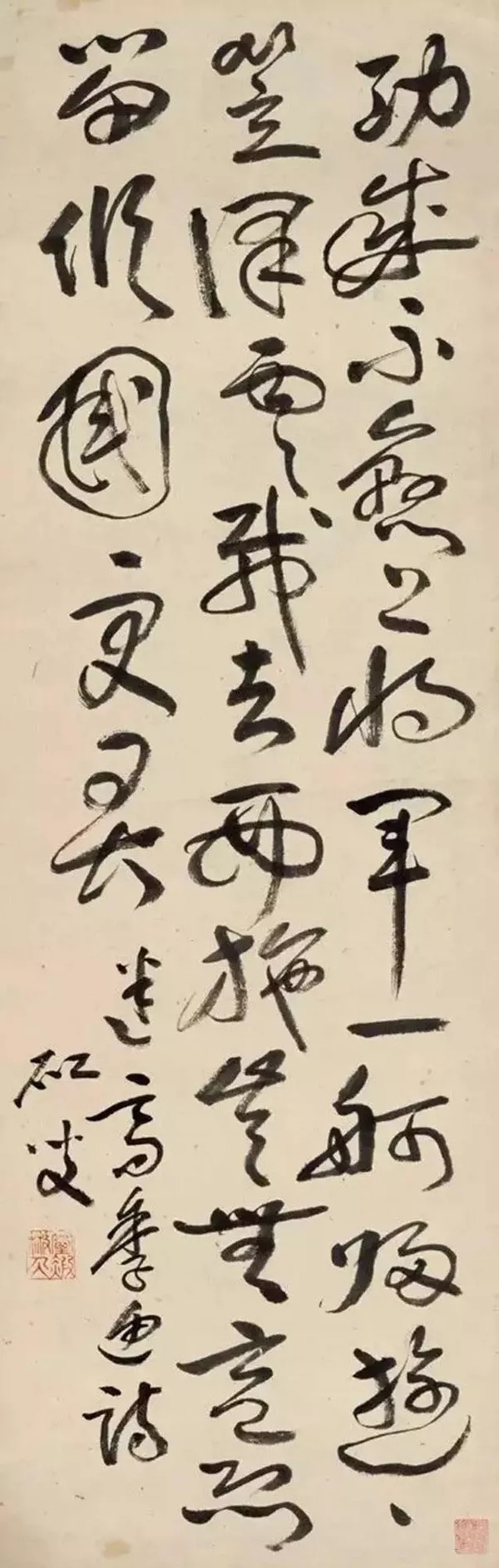

一曰出法。卓越的书法家总是善于在严格的法度之中自由驰骋并施展其创造才能因此,他们往往任情姿性,纵笔所如,使人看出他们的“无拘无束”,而又不流于“荒诞狂怪”;既有“先圣”的遗风,又有自己的“圣地”,即所谓“出新意于法度之中,寄妙理于放豪之外”。

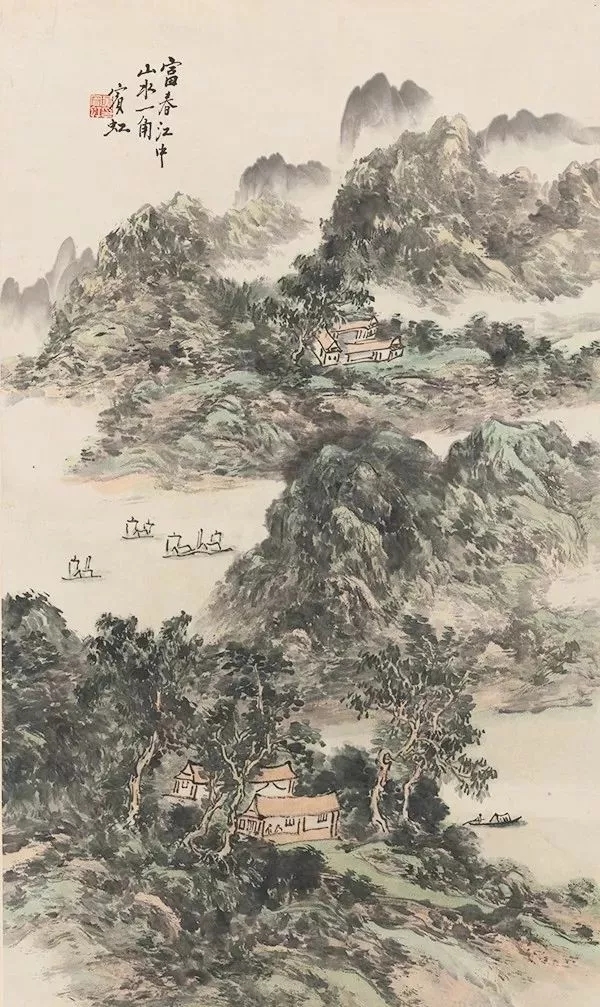

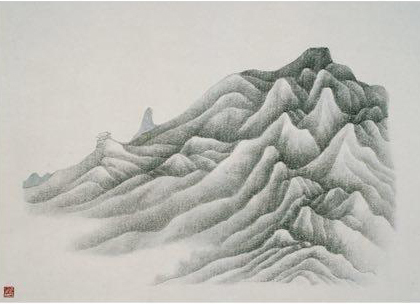

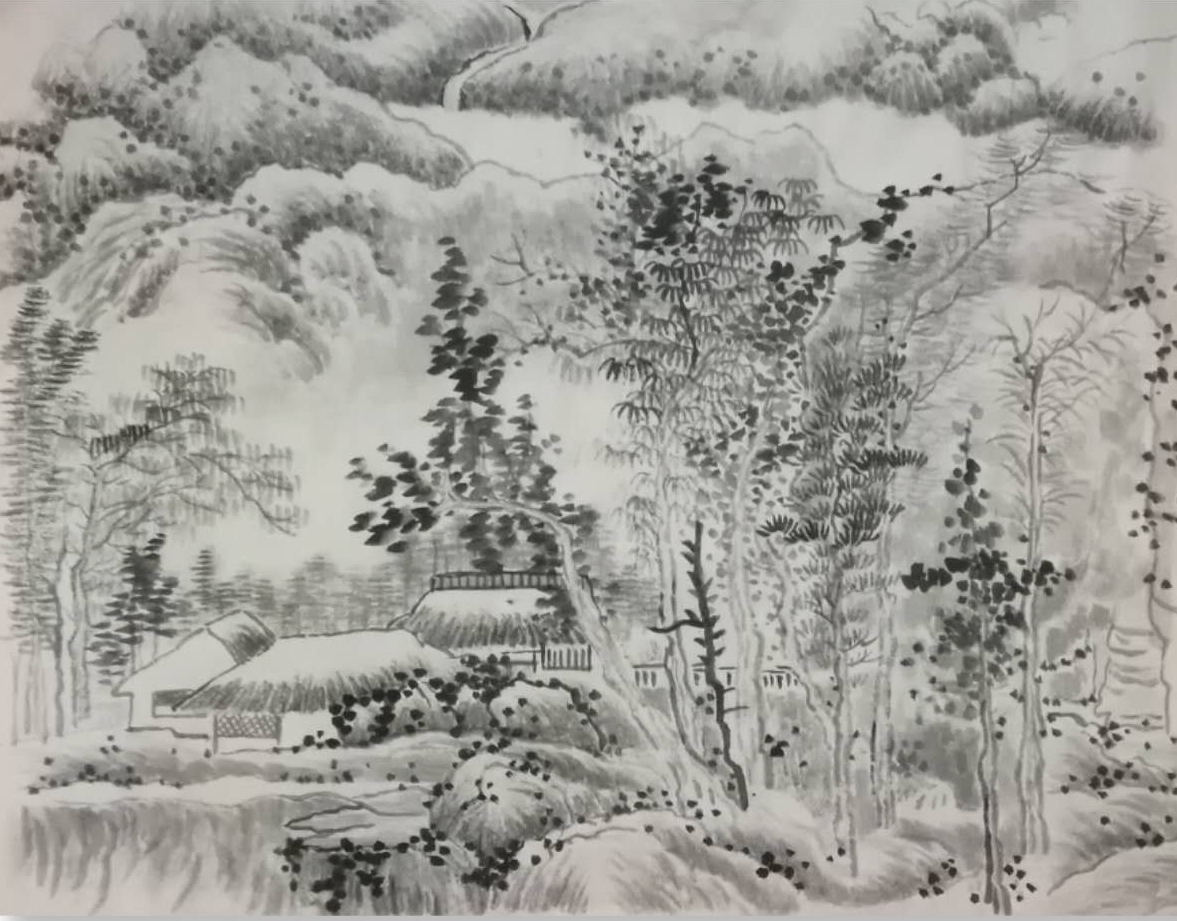

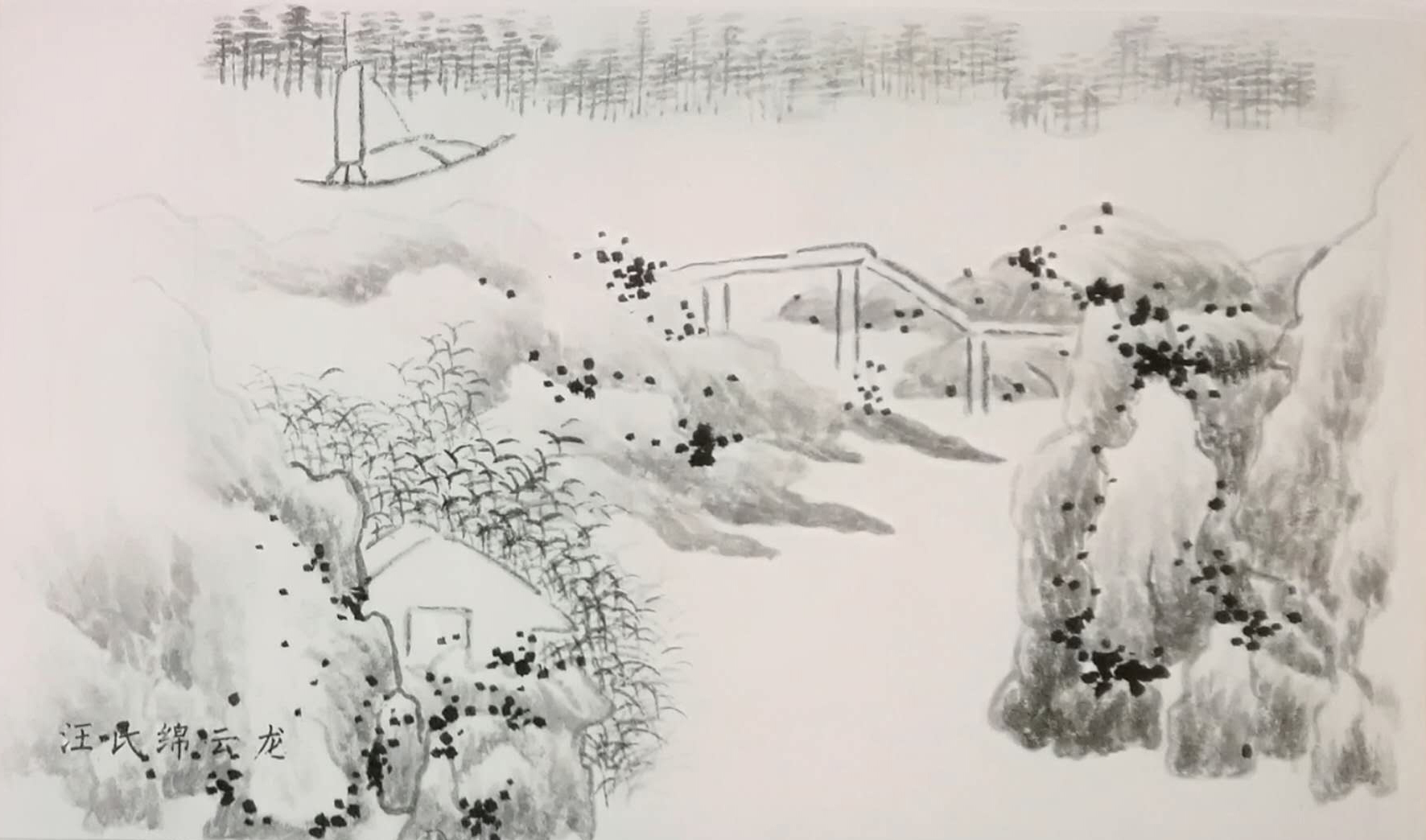

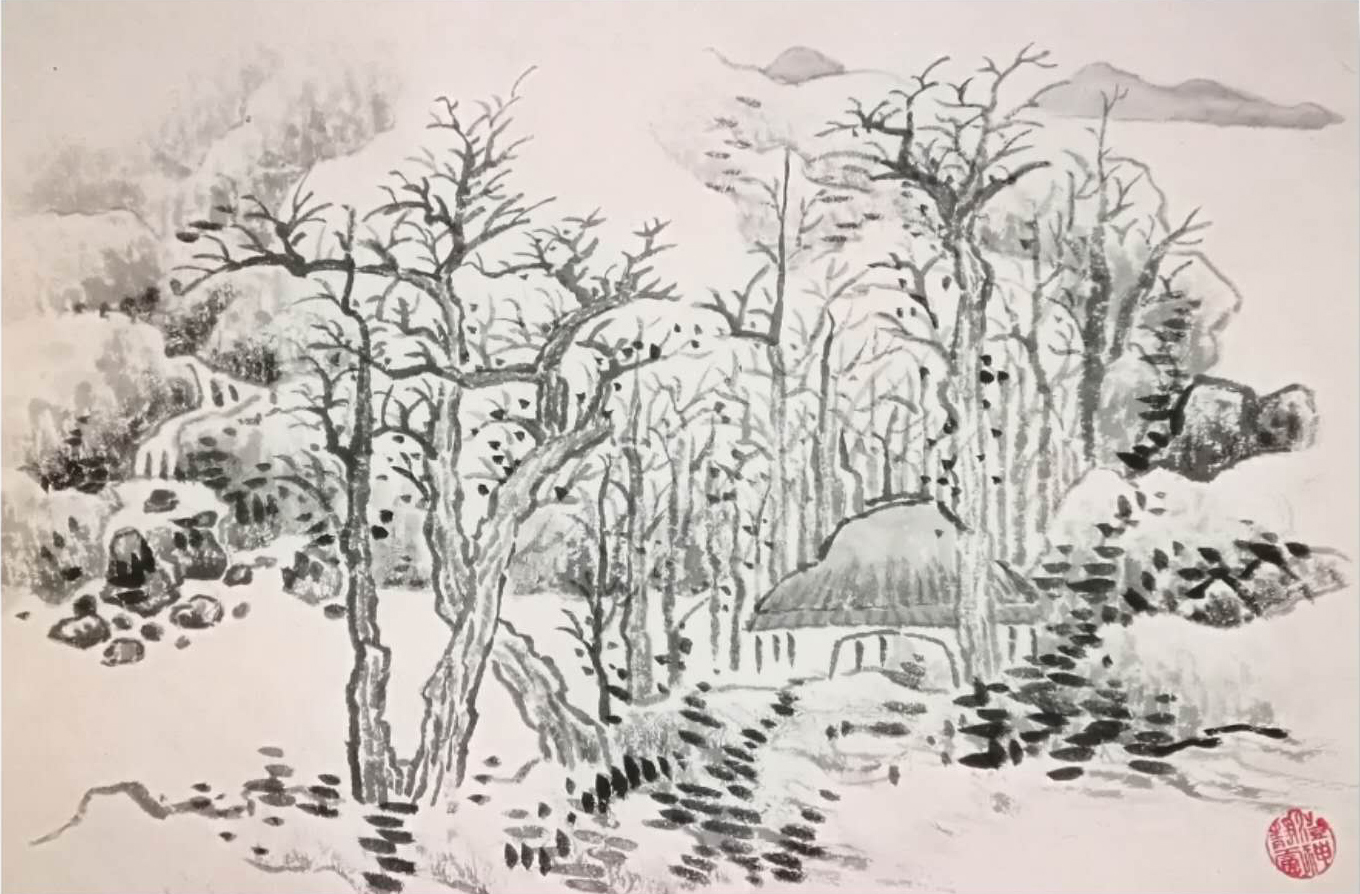

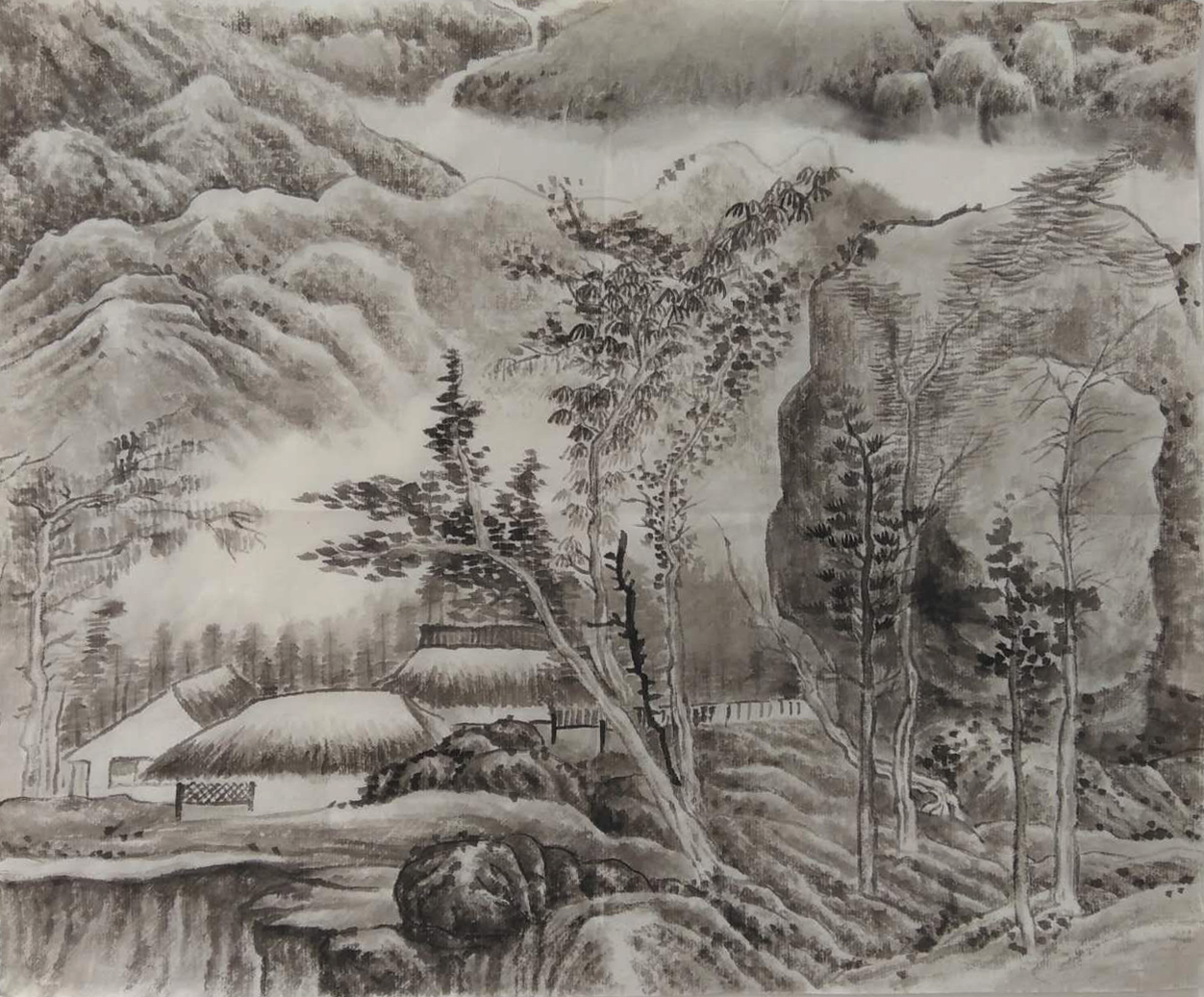

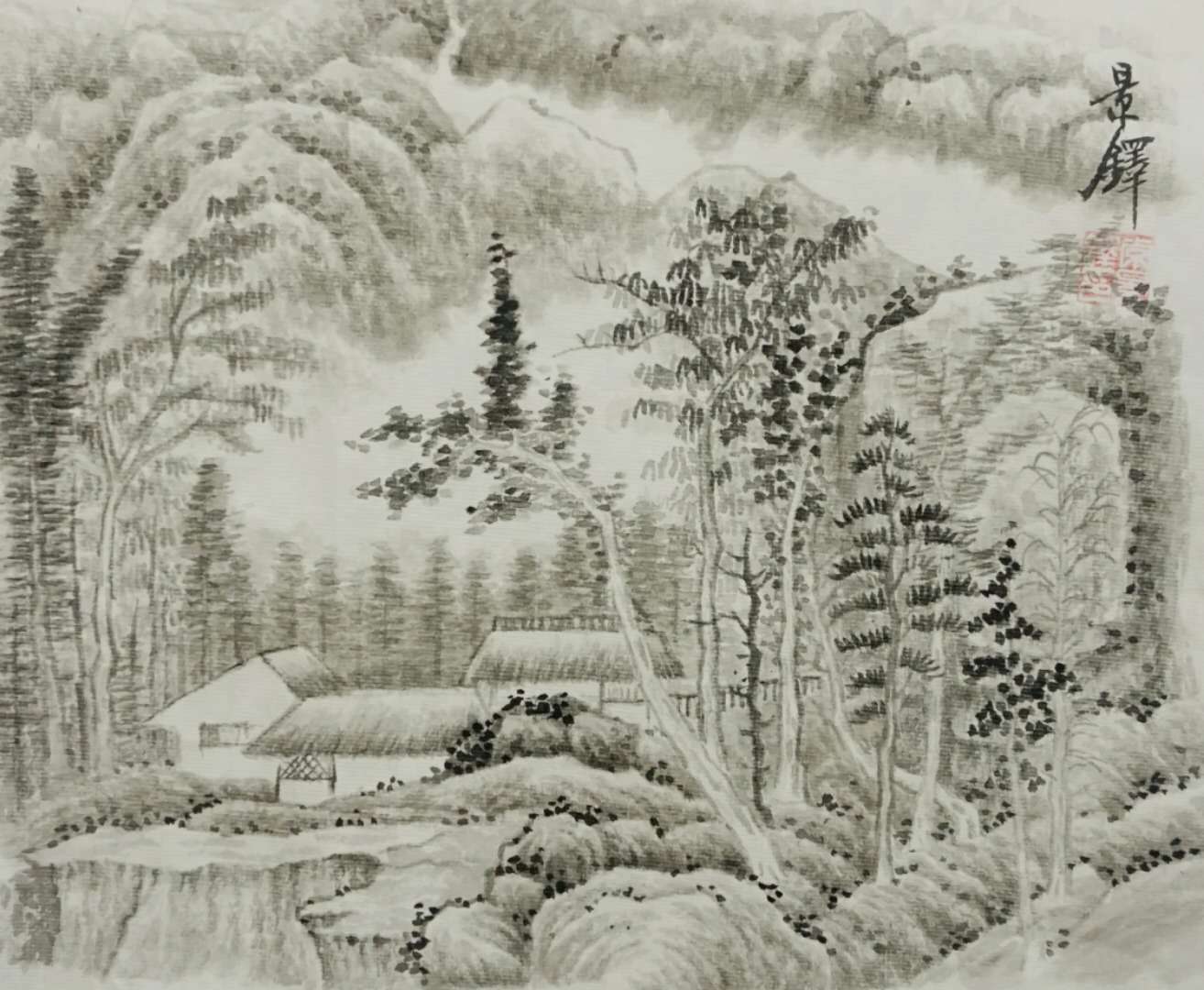

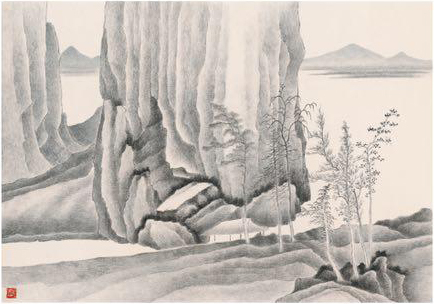

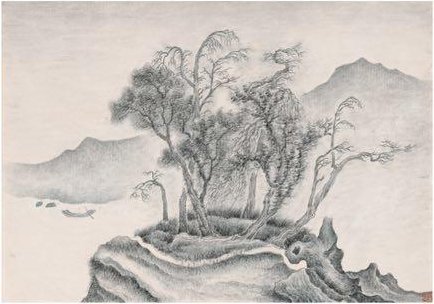

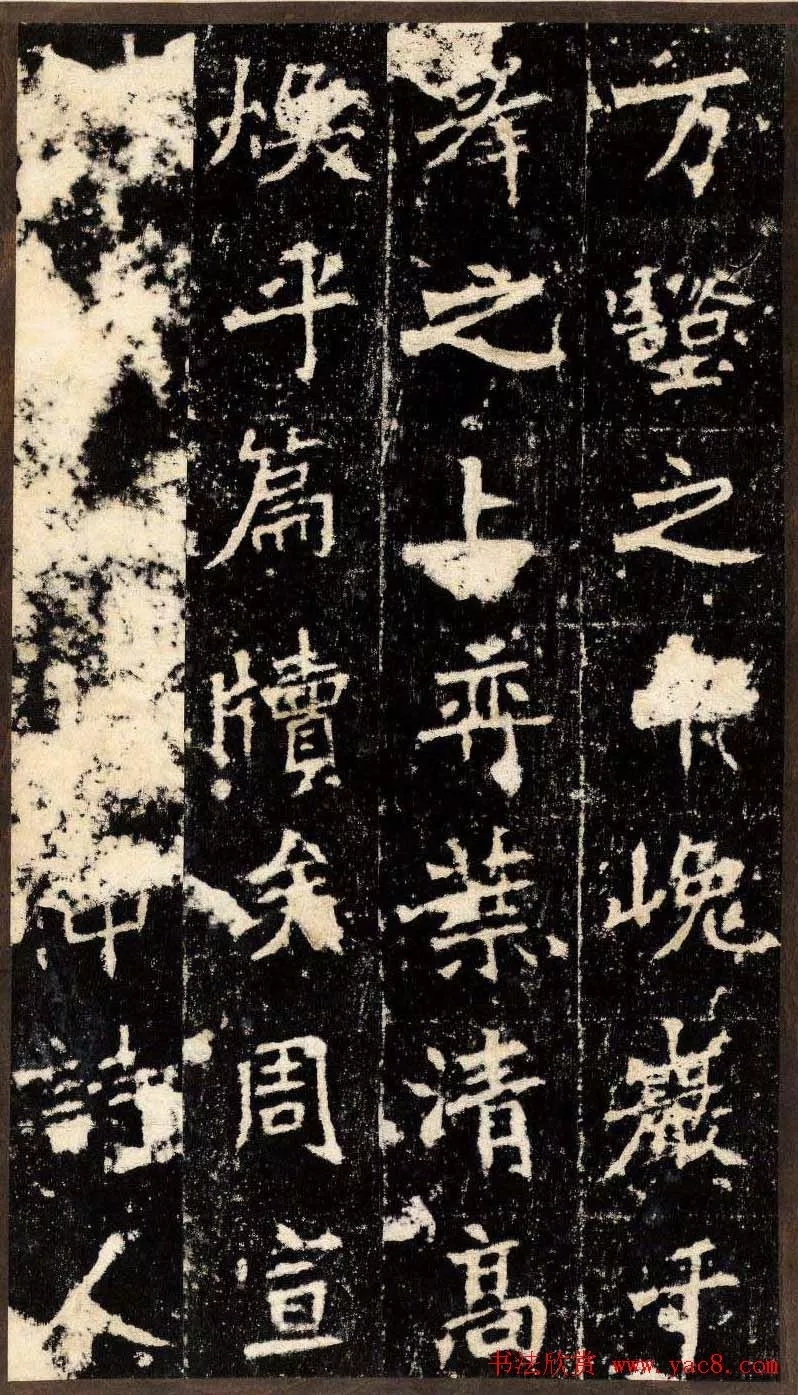

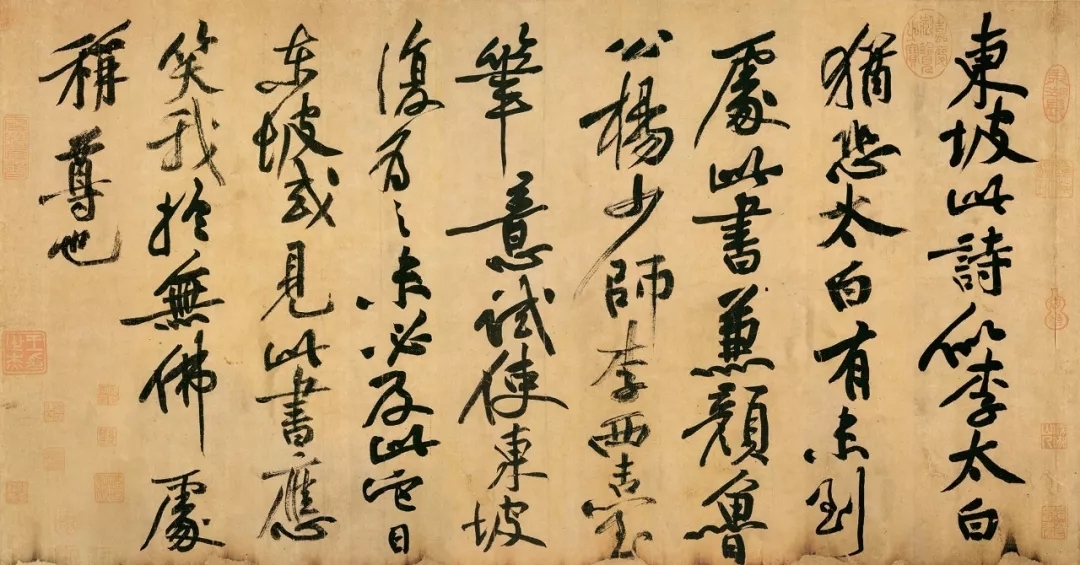

二曰意境。书法的意境是指于书法作品中流露出的精神内涵,则在生动的气韵、飞扬的神采以及空间余白所构成的幽深而旷远的意象。如,有的象行军布阵,旗帜飞扬,士马精研;有的象尺幅丹青,疏林远阜,错落有致;有的象江河大川,奔腾浩荡,一泻千里;有的象廻溪曲沼,春水繁花,清幽婉丽;有的象婀娜舞姿,素袖轻扬,一步一形;有的象悠扬乐曲,绕梁三日,牵人情思。这就是书法富于韵致,并且交织着生命节奏的意境。

三曰气质。常言道,“书为心画”,“字如其人”。书法是书法家抒情达意的特殊语言。如同作家之文,诗人之诗,歌者之声。因此,有独立性、创造精神的人,其书往往风格独具;依赖性强、唯唯喏喏的人,其书往往依傍门户、缺乏个性。性情豪爽英迈之人,其书往往气度恢宏;感情缠绵悱恻之夫,其书往往柔媚有余,劲健不足。志行高洁者,其书往往清气飘洒;格调低下者,其书往往俗气横流。心情恬淡者,其书往往气静端庄、淡泊旷达;追名逐利者,其书往往张牙舞爪、哗而取宠。

二、怎样评价与欣赏书法作品

一幅法作品,放在我们的面前,怎么评价、怎么读懂、怎么欣赏,是我们每个爱好书法的人尤其是业内人士应该知道的问题。

南朝书家王僧虔在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”。他所强调的是以形写神,形神兼备。我认为在读作品之前,心里首先要明确书法欣赏的审美标准,这是正确进行书法评价与欣赏的基础。其次是要掌握书法欣赏的方法,这是进行书法评价与欣赏的关键所在。

一、书法的审美标准

一般地说,“形”包括点画线条以及由此而产生的书法空间结构;“神”主要指书法的神采意味。

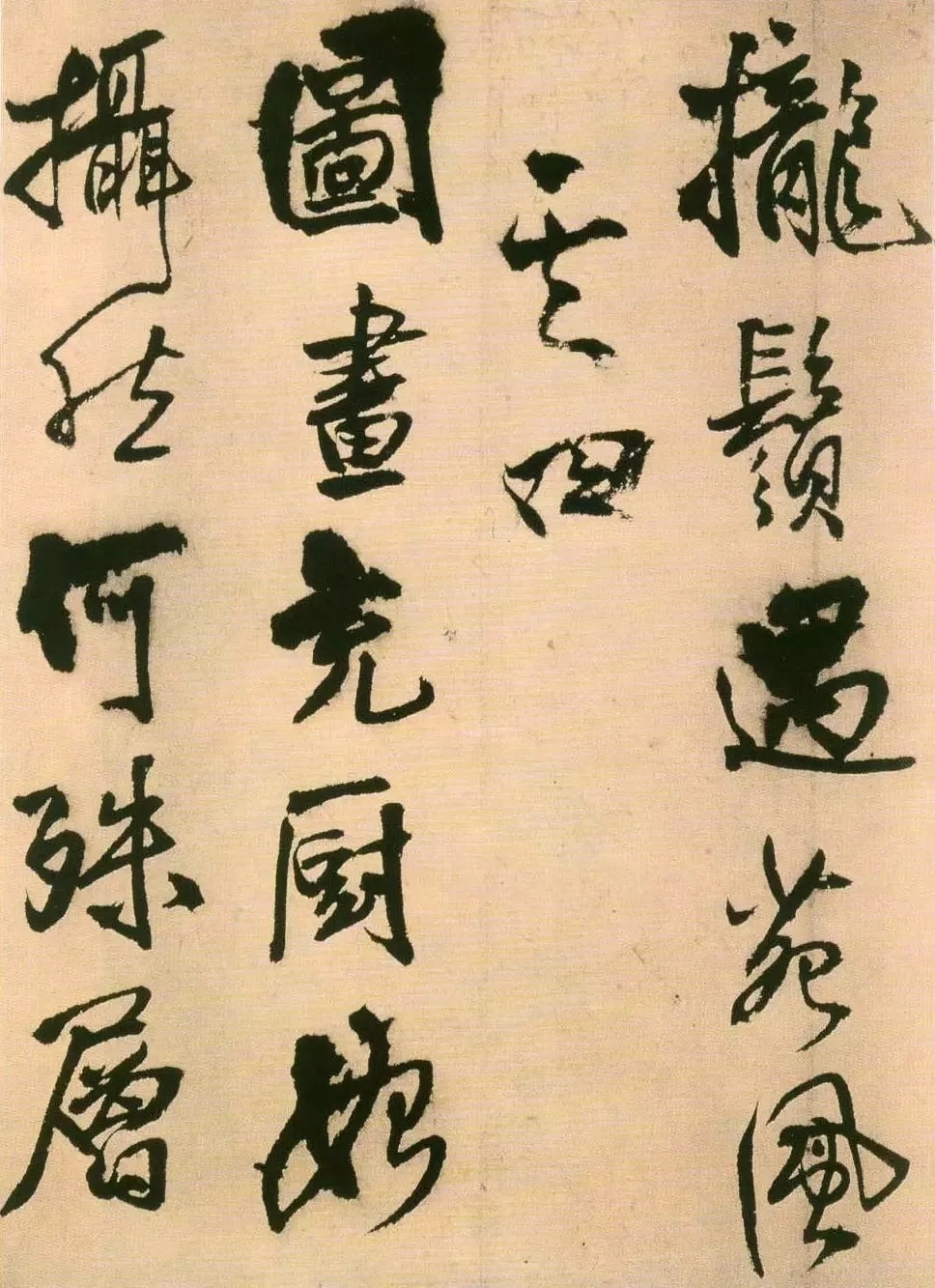

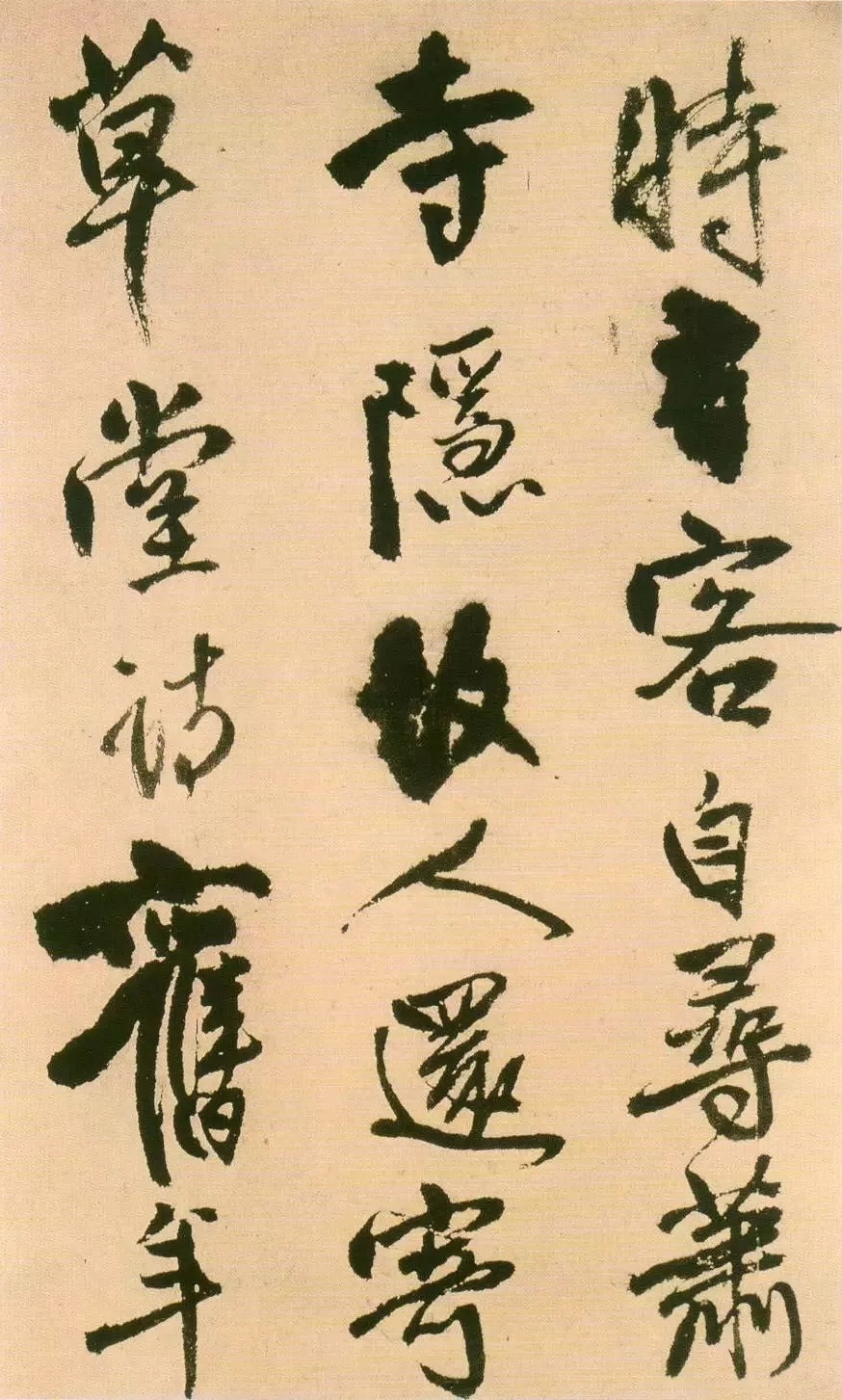

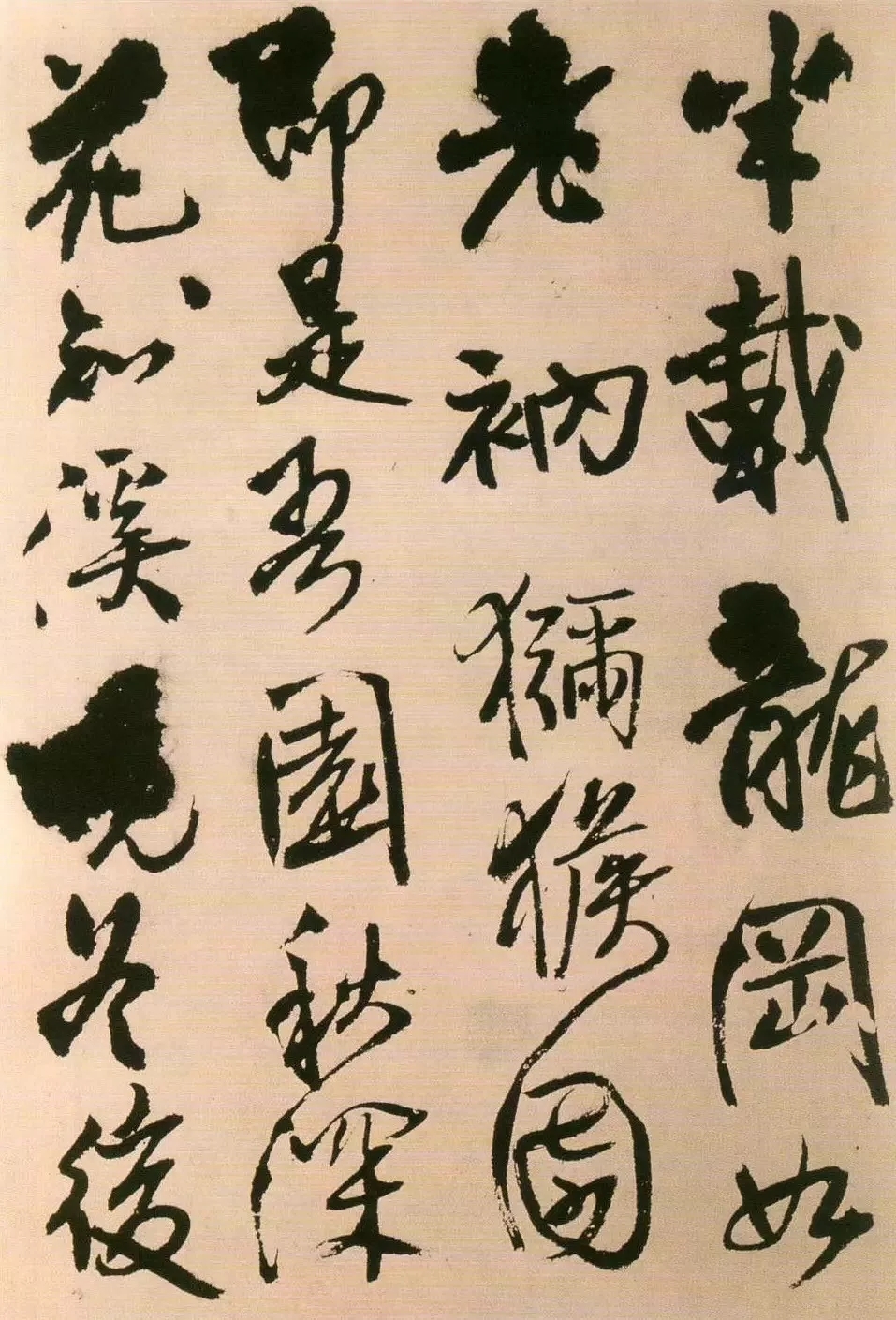

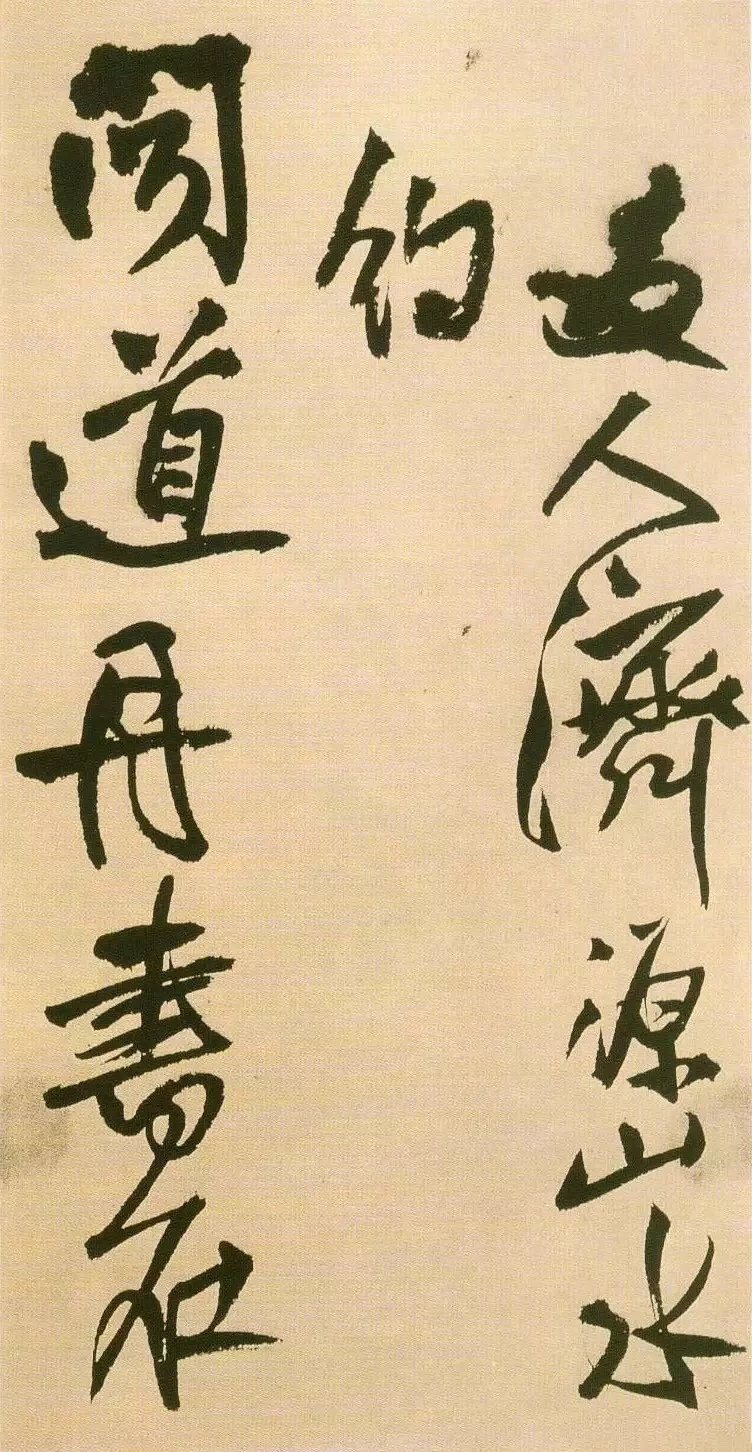

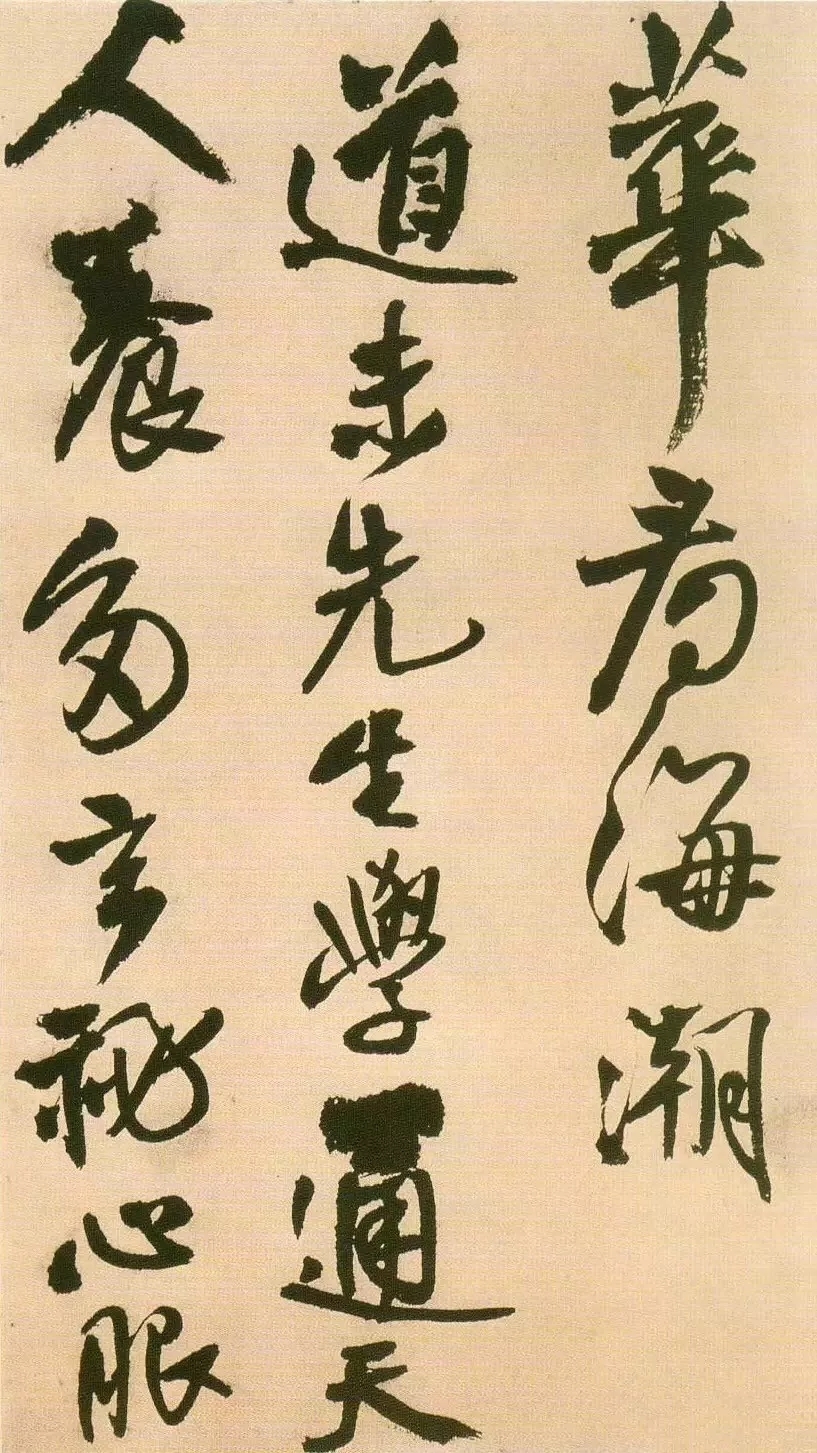

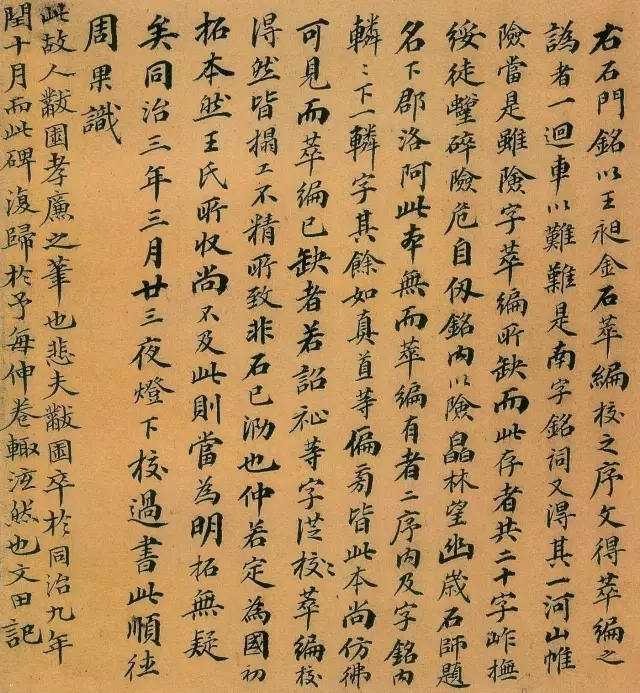

(一)书法的点画线条

书法的点画线条具有无限的表现力,它本身抽象,所构成的书法形象也无所确指,却要把全部美的特质包容其中。这样,对书法的点画线条就提出了特殊的要求。要求具有力量感、节奏感和立体感。

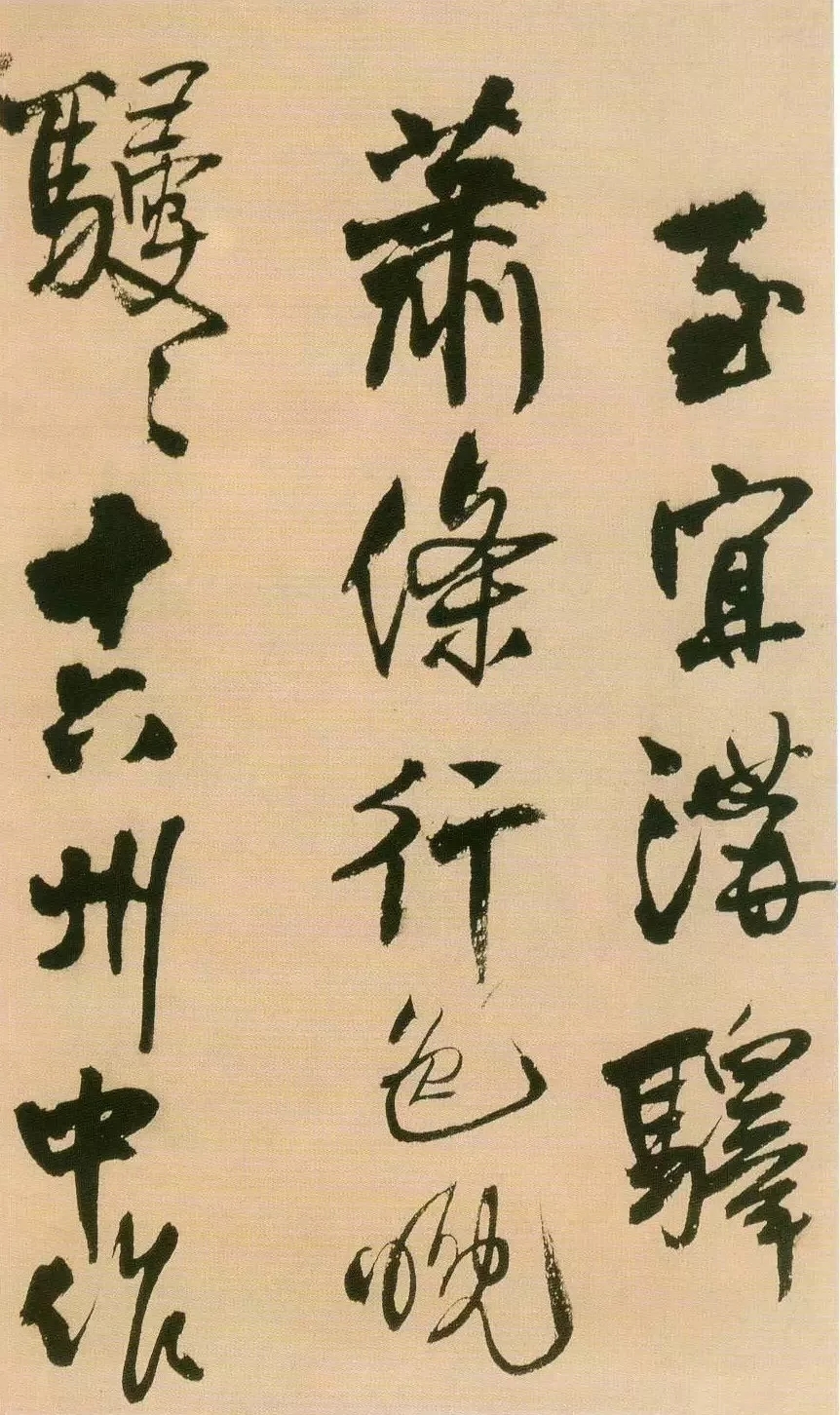

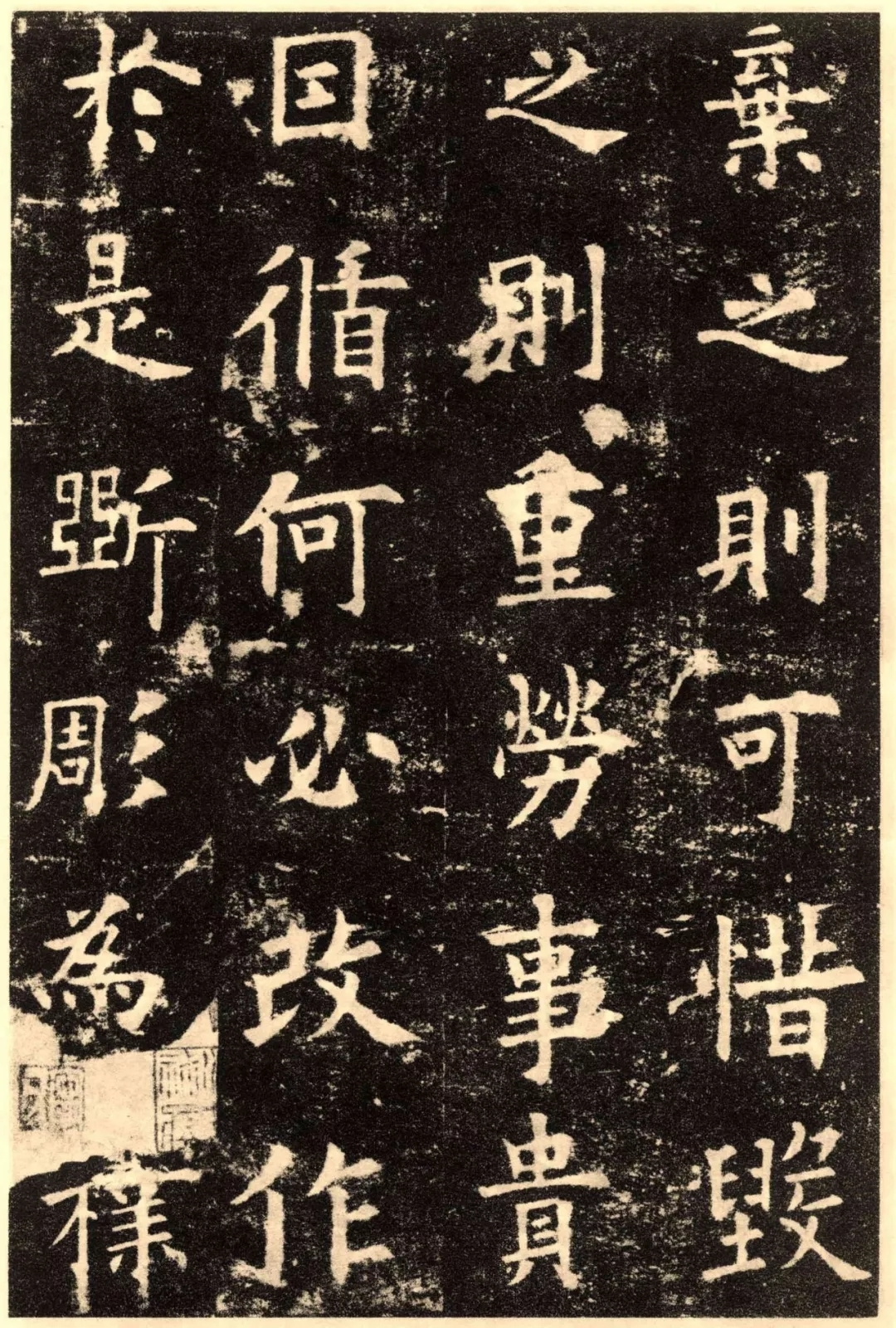

1、力量感

点画线条的力量感是线条美的要素之一。它是一种比喻,指画线条在人心中唤起的力的感觉。早在汉代,蔡邕《九势》就对点画线条作出了专门的研究,他指出“藏头护尾,力在字中”,“令笔心常在点画中行”,“点画势尽,力收之”。要求点画要深藏圭角,有往必收,有始有终,便于展示力度。需要注意的是,我们强调藏头护尾,不露圭角,并不是说可以忽略中间行笔。中间行笔必须取涩势中锋,以使点画线条浑圆淳和,温而不柔,力含其中。但是,点画线条的起止并非都是深藏圭角不露锋芒的大篆、小篆均须藏锋。书法中往往根据需要藏露结合,尤其在行草书中,千变万化。欣赏时,既要注意起止的承接和呼应,又要注意中段是否浮滑轻薄。

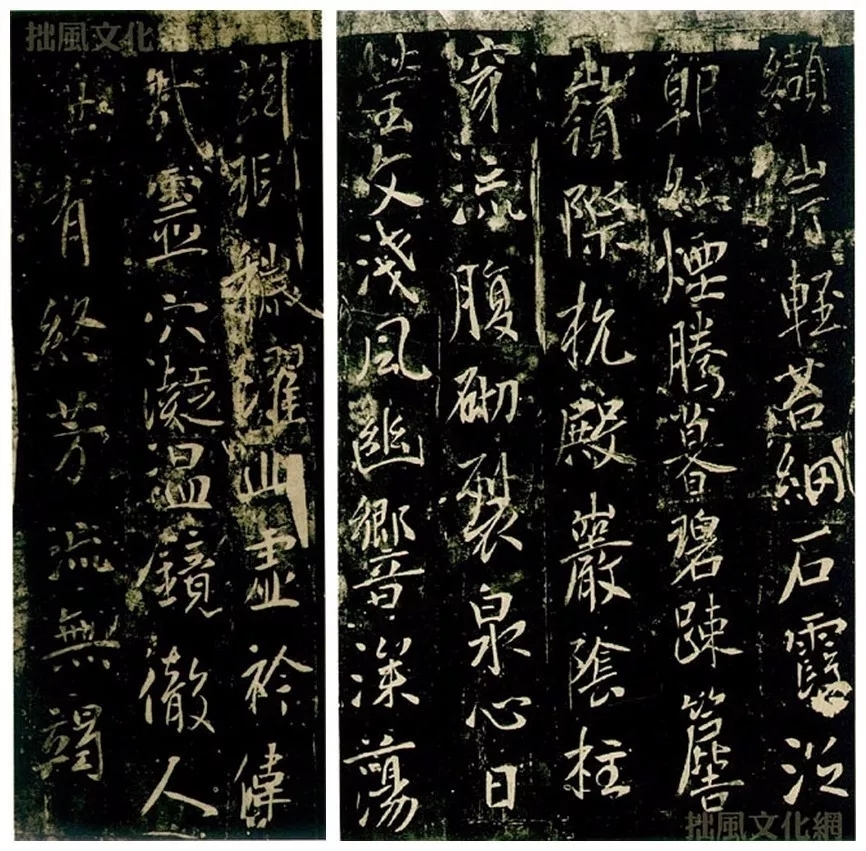

2、节奏感

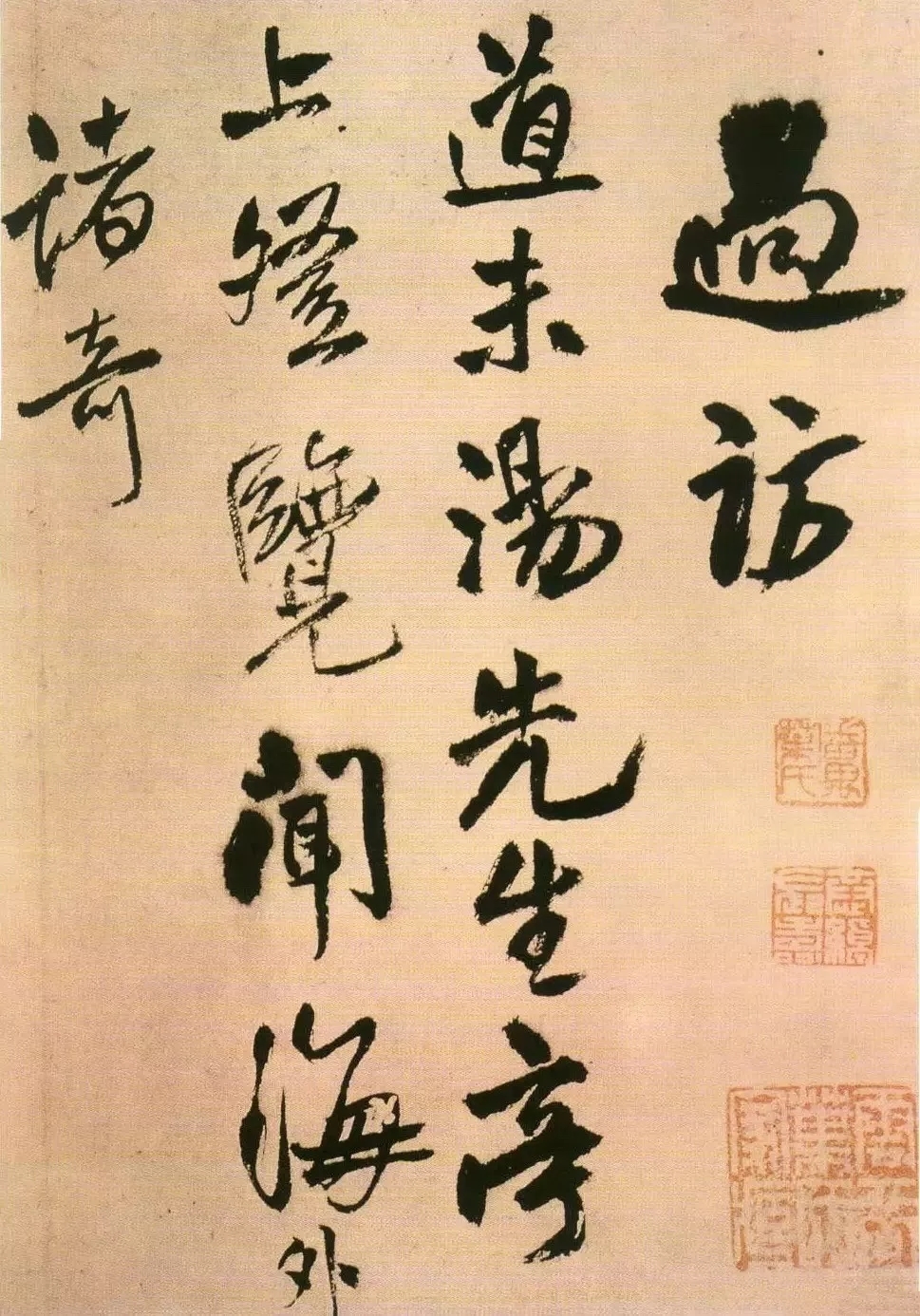

节奏本指音乐中音符有规律的高低、强弱、长短的变化。书法由于在创作过程中运笔用力大小以及速度快慢不同,产生了轻重、粗细、长短、大小等不同形态的有规律的交替变化,使书法的点画线条产生了节奏。汉字的笔画长短、大小不等,更加强了书法中点画线条的节奏感。一般而言,静态的书体如篆书、隶书、楷书节奏感较弱,动态的书体行书、草书节奏感较强,变化也较为丰富。

3、立体感

立体感是中锋用笔的结果。中锋写出的笔画,“映日视之,画之中心,有一缕浓墨,正当其中,至于折处,亦当中无有偏侧。”这样,点画条才能饱满圆实,浑厚圆润。因而,中锋用笔历来很受重视。但是,我们不难发现,在书法创作中侧锋用笔也随处可见。除小篆以外,其他书体都离不开侧锋。尤其是在行草书中,侧锋作为中锋的补充和陪衬,更是随处可见。

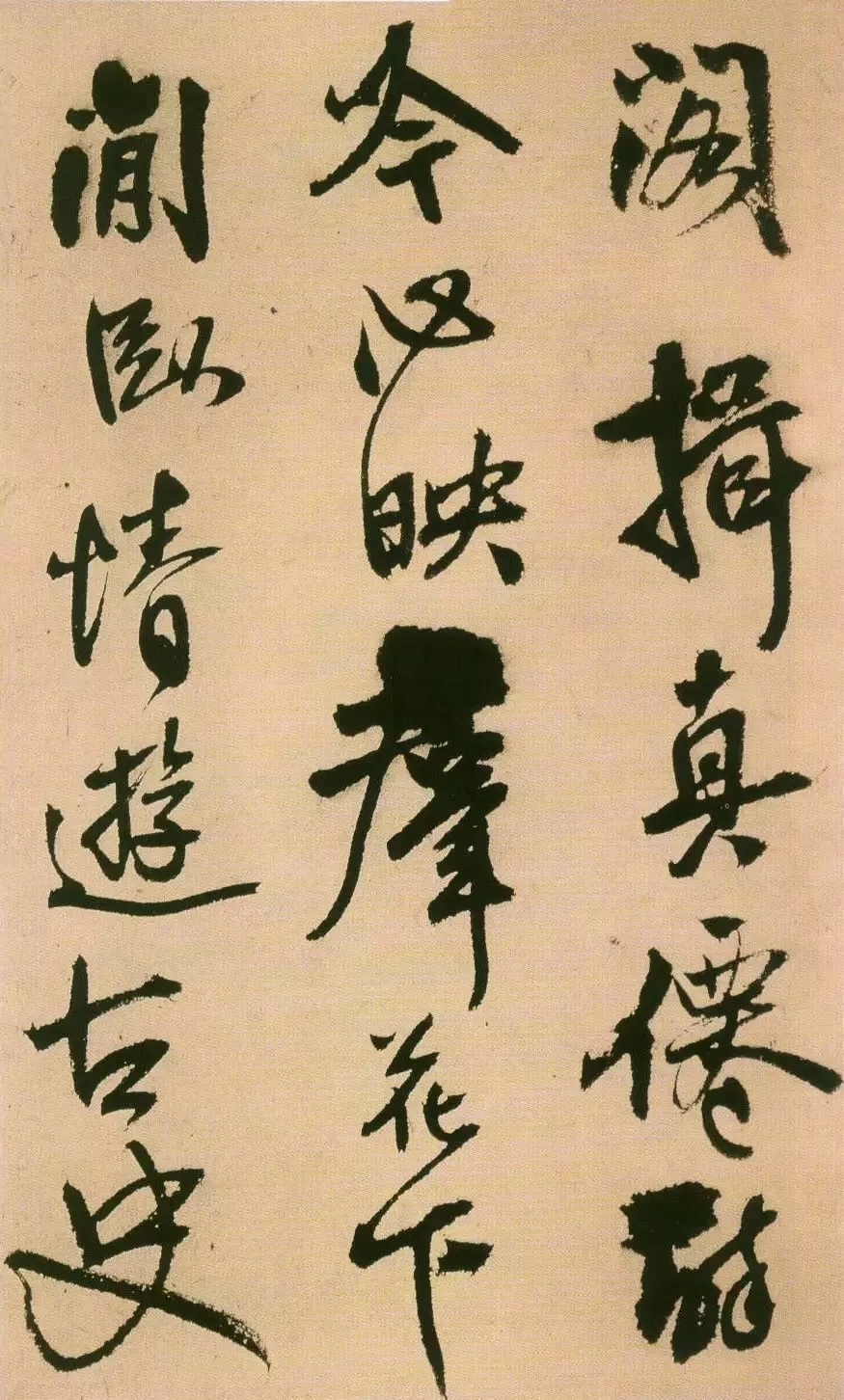

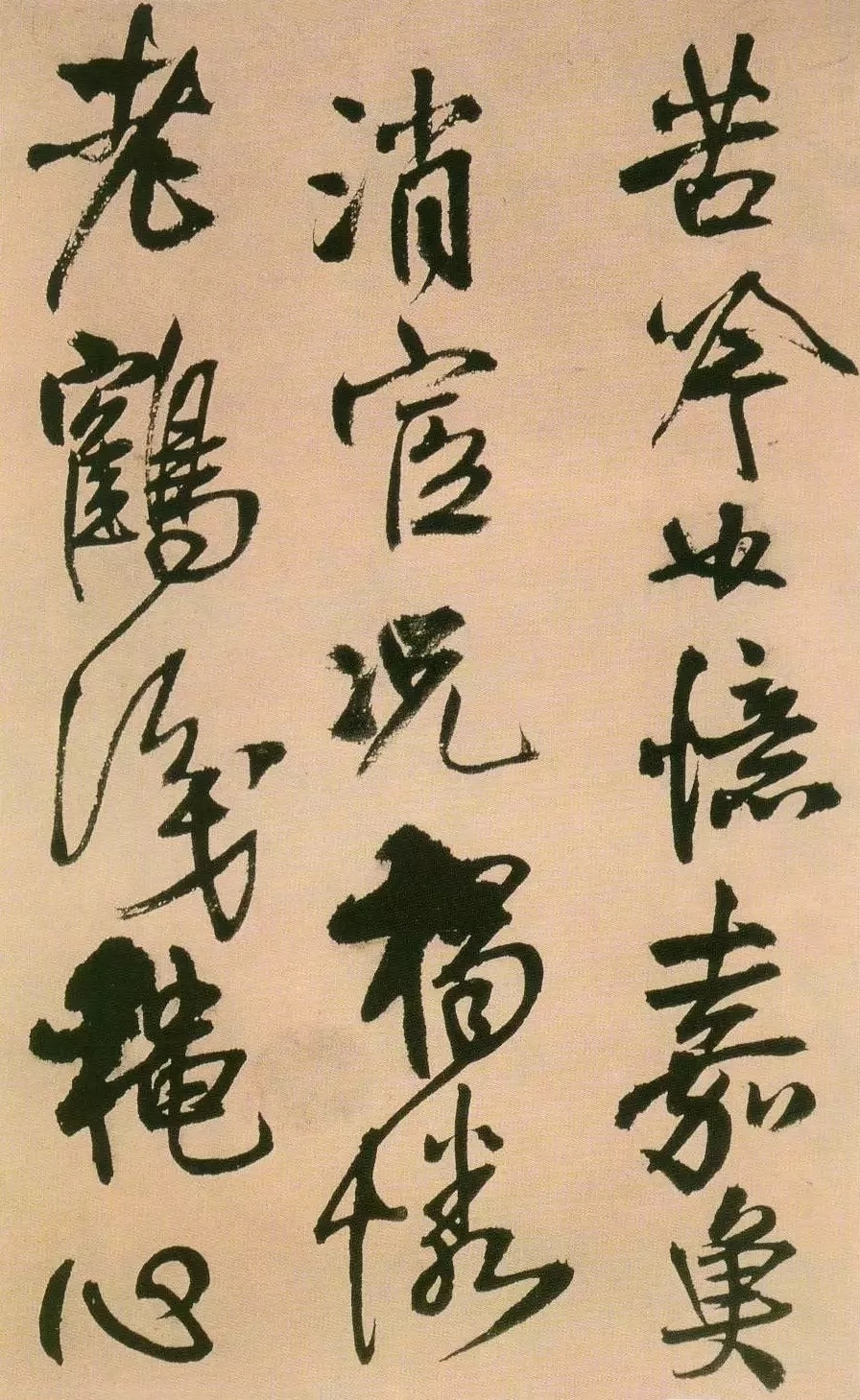

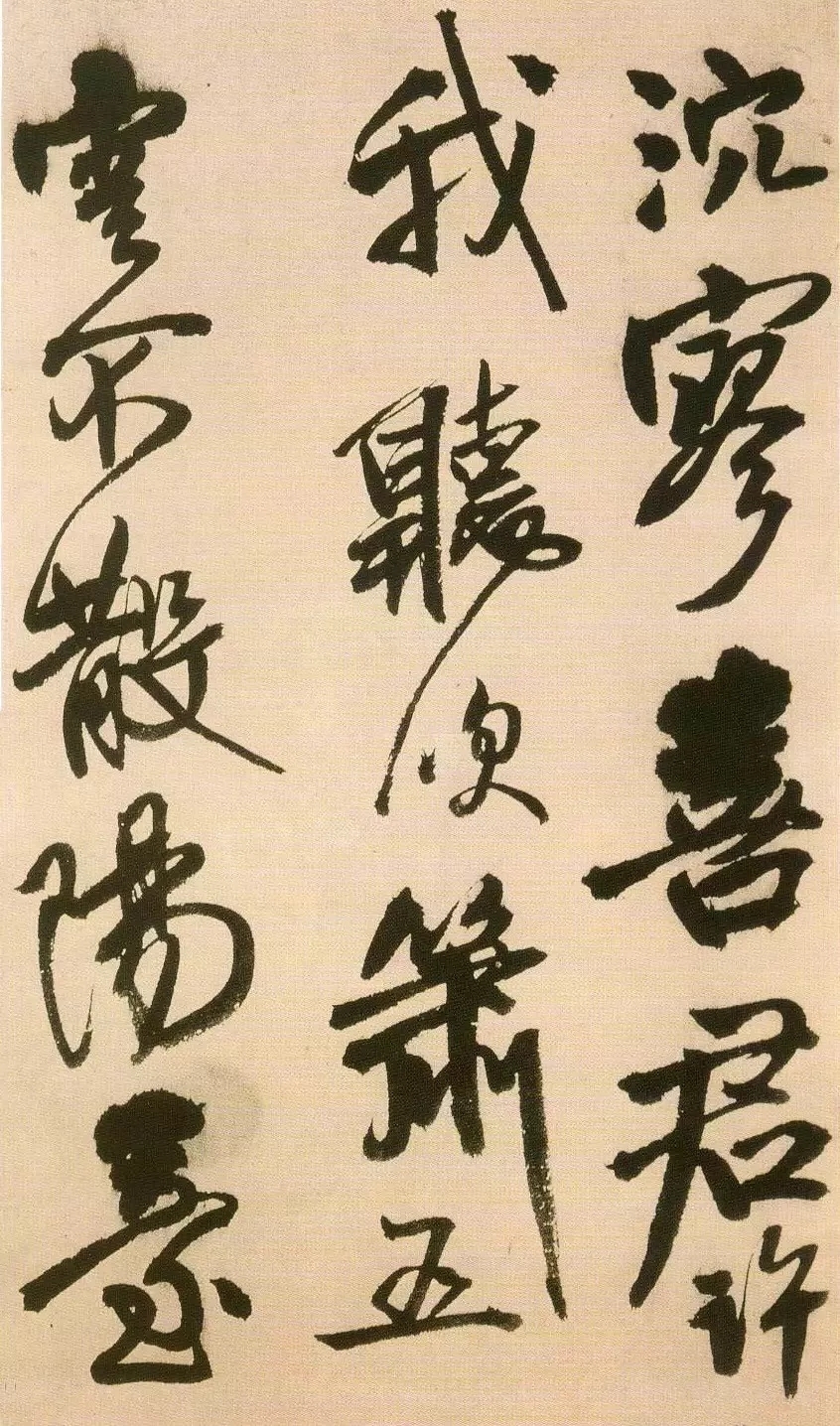

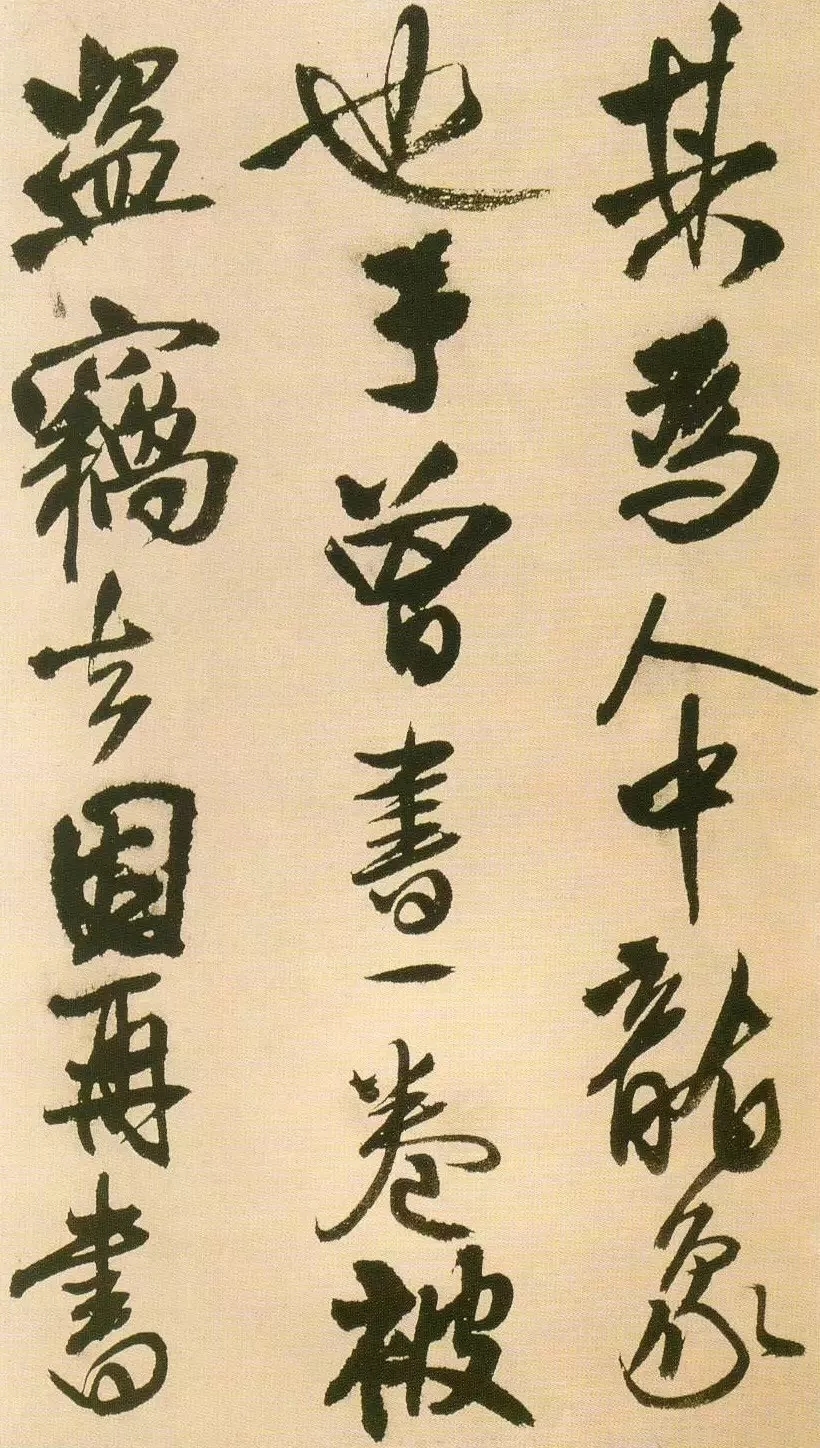

(二)书法的空间结构

书法的点画线条在遵循汉字的形体和笔顺原则的前提下交叉组合,分割空间,形成书法的空间结构。空间结构包括单字的结体、整行的行气和整体的布局三部分。

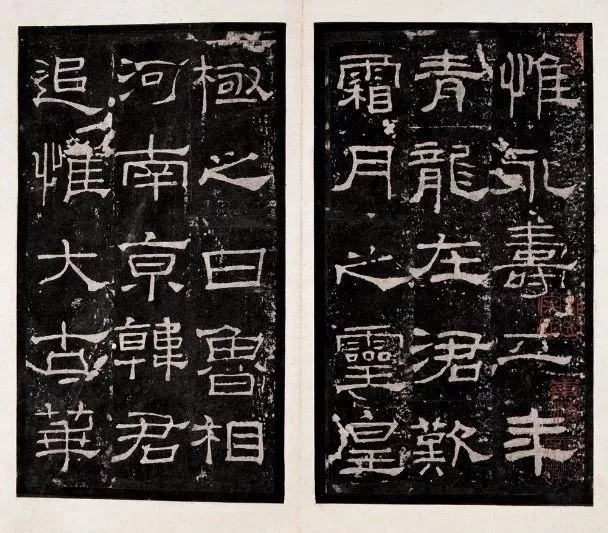

1、单字的结体

单字的结体要求整齐平正,长短合度,疏密均衡。这样,才能在平正的基础上注意正欹朽生,错综变化,形象自然,于平正中见险绝,险绝中求趣味。

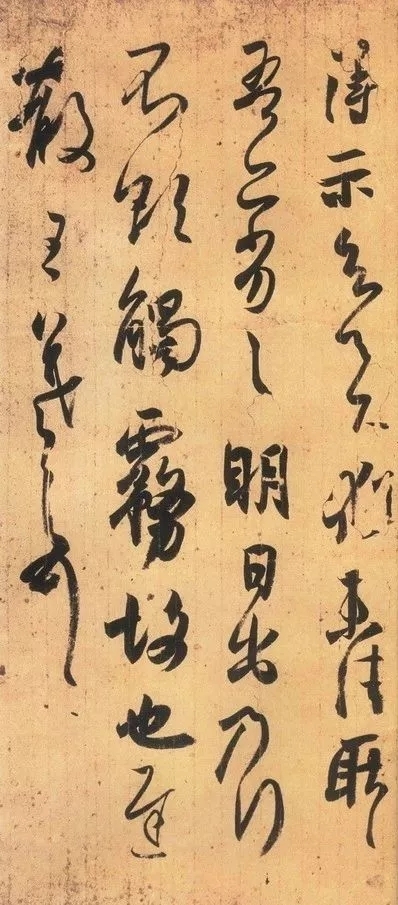

2、整行的行气

书法作品中字与字上下或前后相连,形成“连缀”,要求上下承接,呼应连贯。楷书、隶书、篆书等静态书体虽然字字独立,但笔断而意连。行书、草书等动态书体可字字连贯,游丝牵引。此外,整行的行气还应注意大小变化、欹正呼应、虚实对比,以及由此而产生的节奏感。这样,才能使行气自然连贯,血脉畅通。

3、整体的布局

书法作品中集点成字、连字成行、集行成章,构成了点画线条对空间的切割,并由此构成了书法作品的整体布局。要求字与字、行与行之间疏密得宜,计白当黑;平整均衡,欹正相生;参差错落,变化多姿。其中楷书、隶书、篆书等静态书体以平正均衡为主;行书、草书等动态书体变化错综,起伏跌宕。

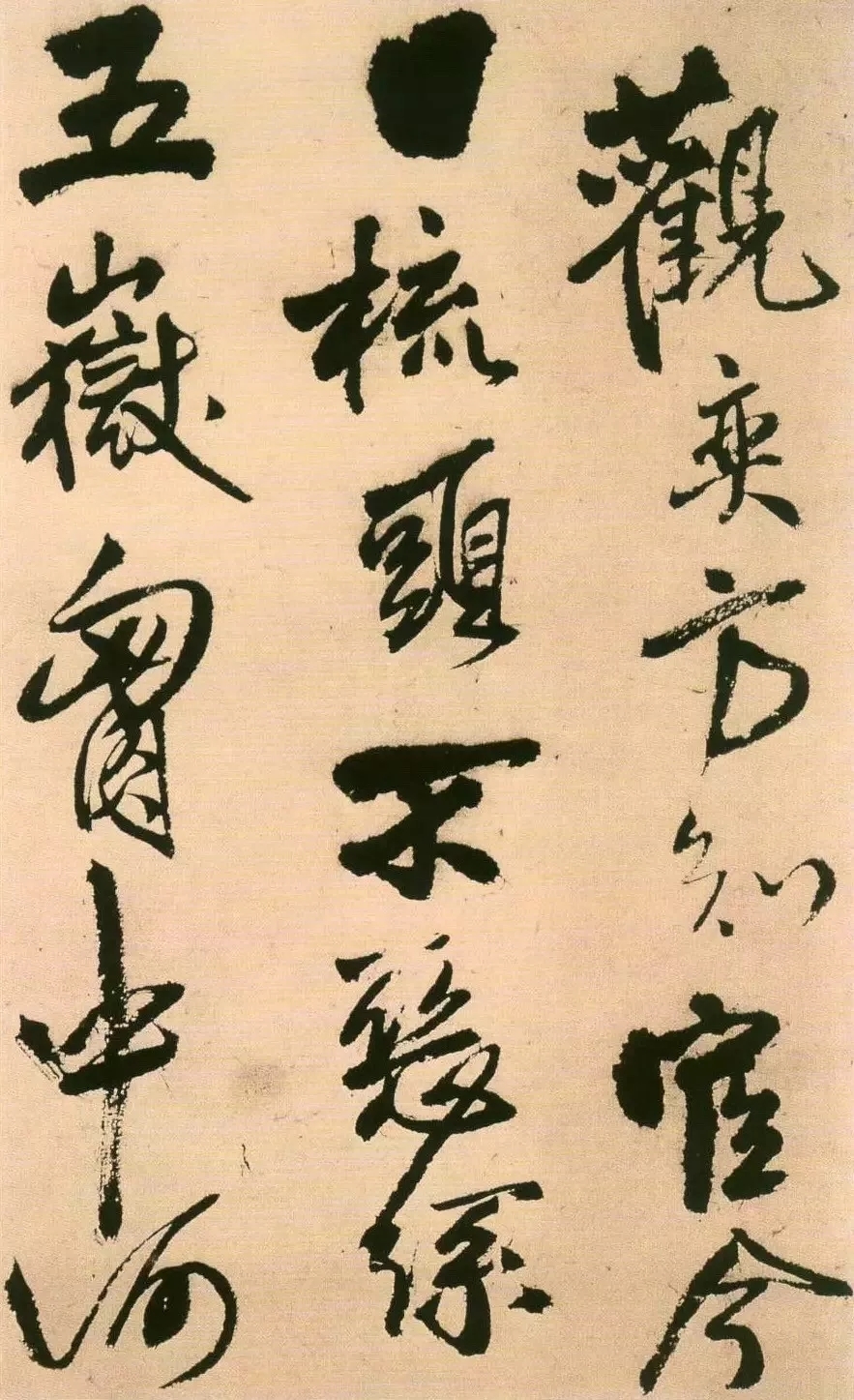

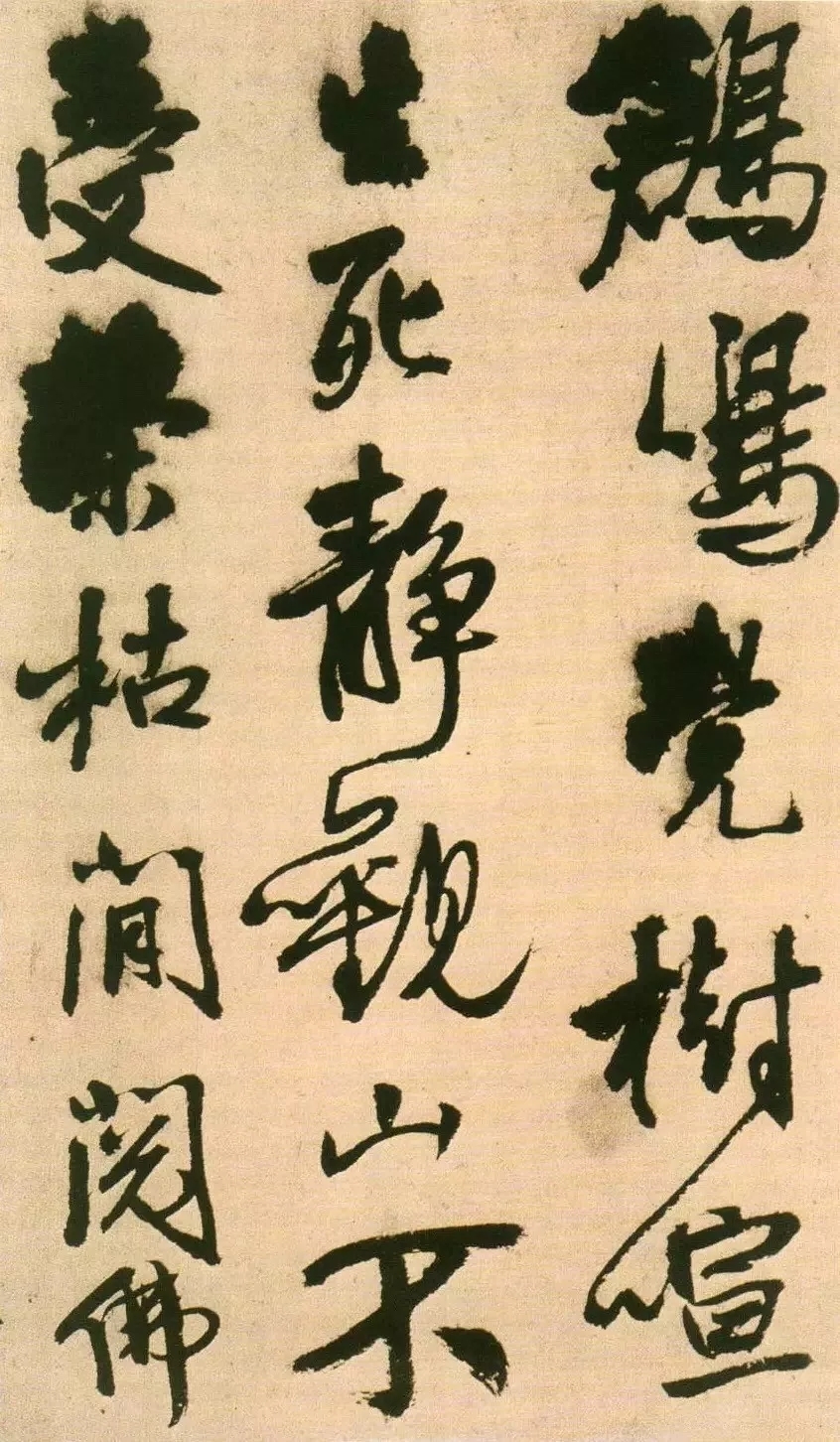

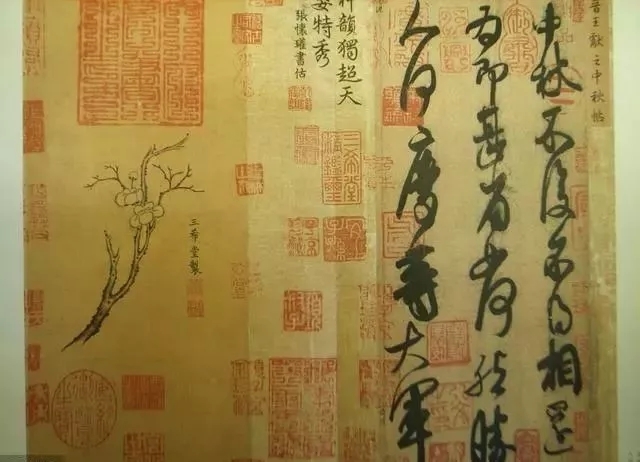

(三)书法的神采意味

神采本指人面部的神气和光采。书法中的神采是指点画线条及其结构组合中透出的精神、格调、气质、情趣和意味的统称。“神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”。说明神采高于“形质”点画线条及其结构布局的形态和外观,形质是神采赖以存在的前提和基础;因此,书法艺术神采的实质是点画线条及其空间组合的总体和谐。追求神采,抒写性灵始终是书法家孜孜以求的最高境界。

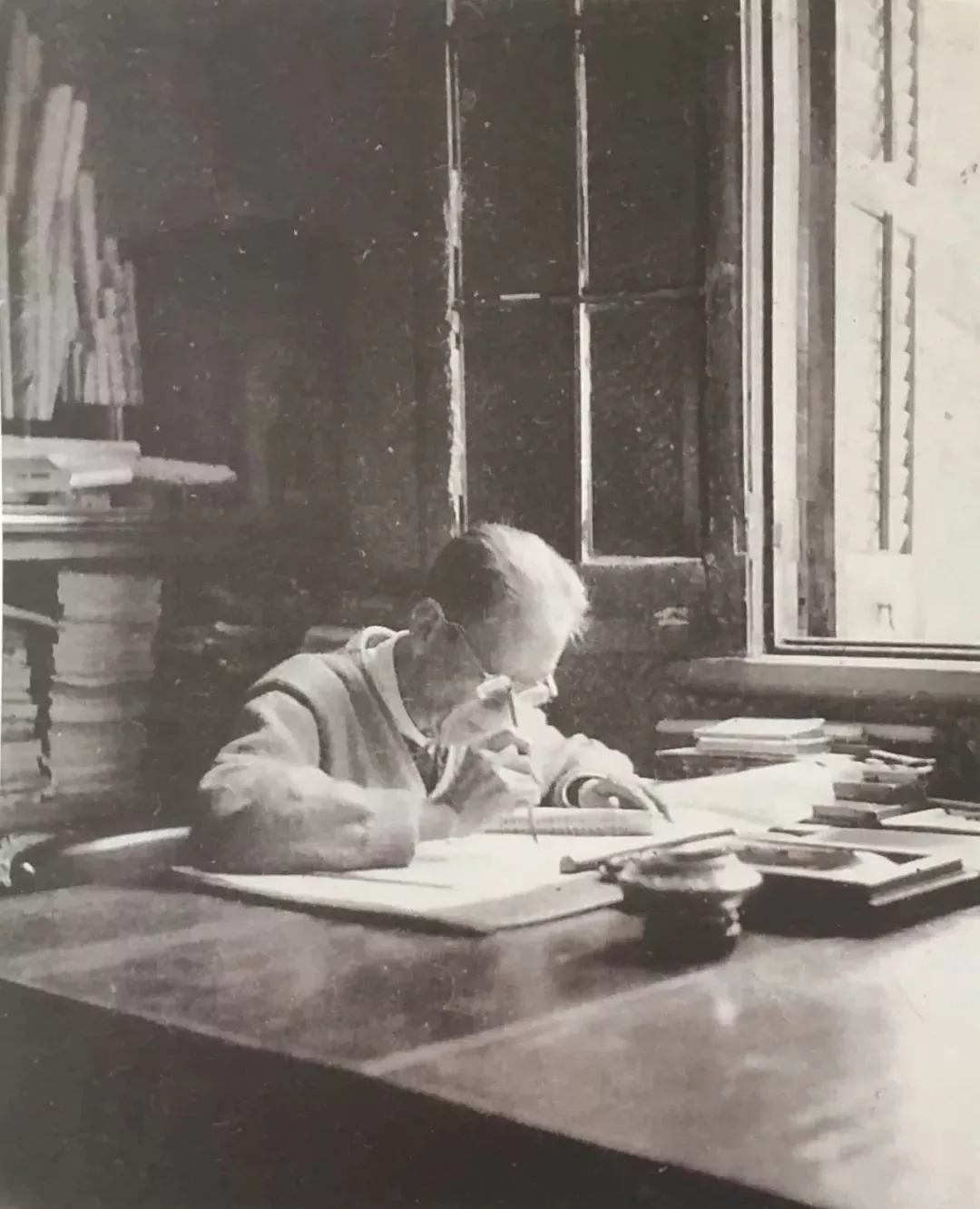

书法中神采的获得,一方面依赖于创作技巧的精熟,这是前提和基础;另一方面,只有创作心态恬淡自如,创作中心手双畅,物我两忘,才能写出真情至性,融进自己的知识修养和审美趣味。

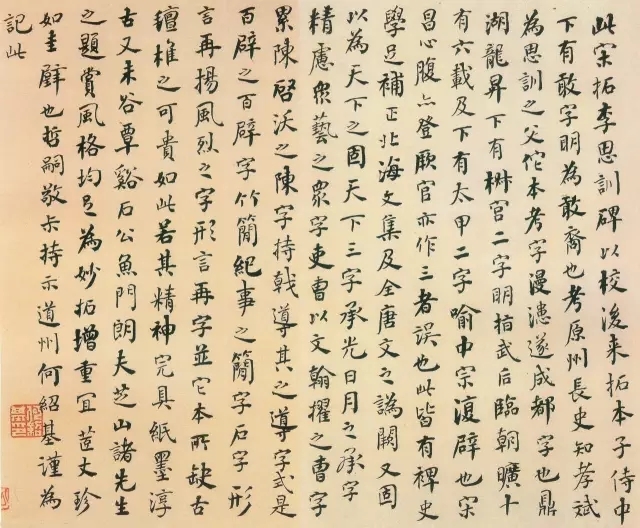

三、书法欣赏的方法

书法欣赏同其他艺术欣赏一致,需要遵循人类认识活动的一般规律。由于书法艺术的特殊性,又使书法欣赏在方法上表现出独特性。一般地说,我们可以从以下几个方面进行。

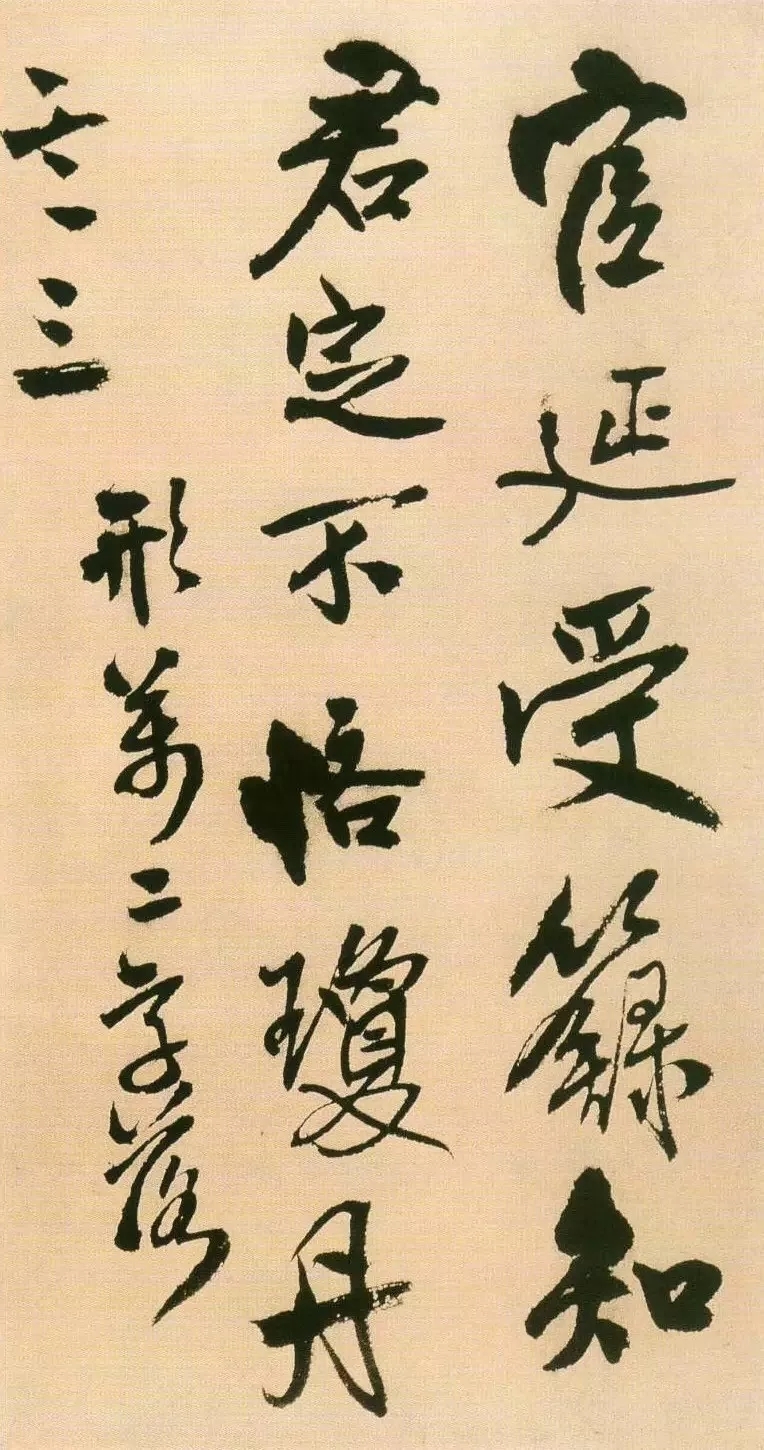

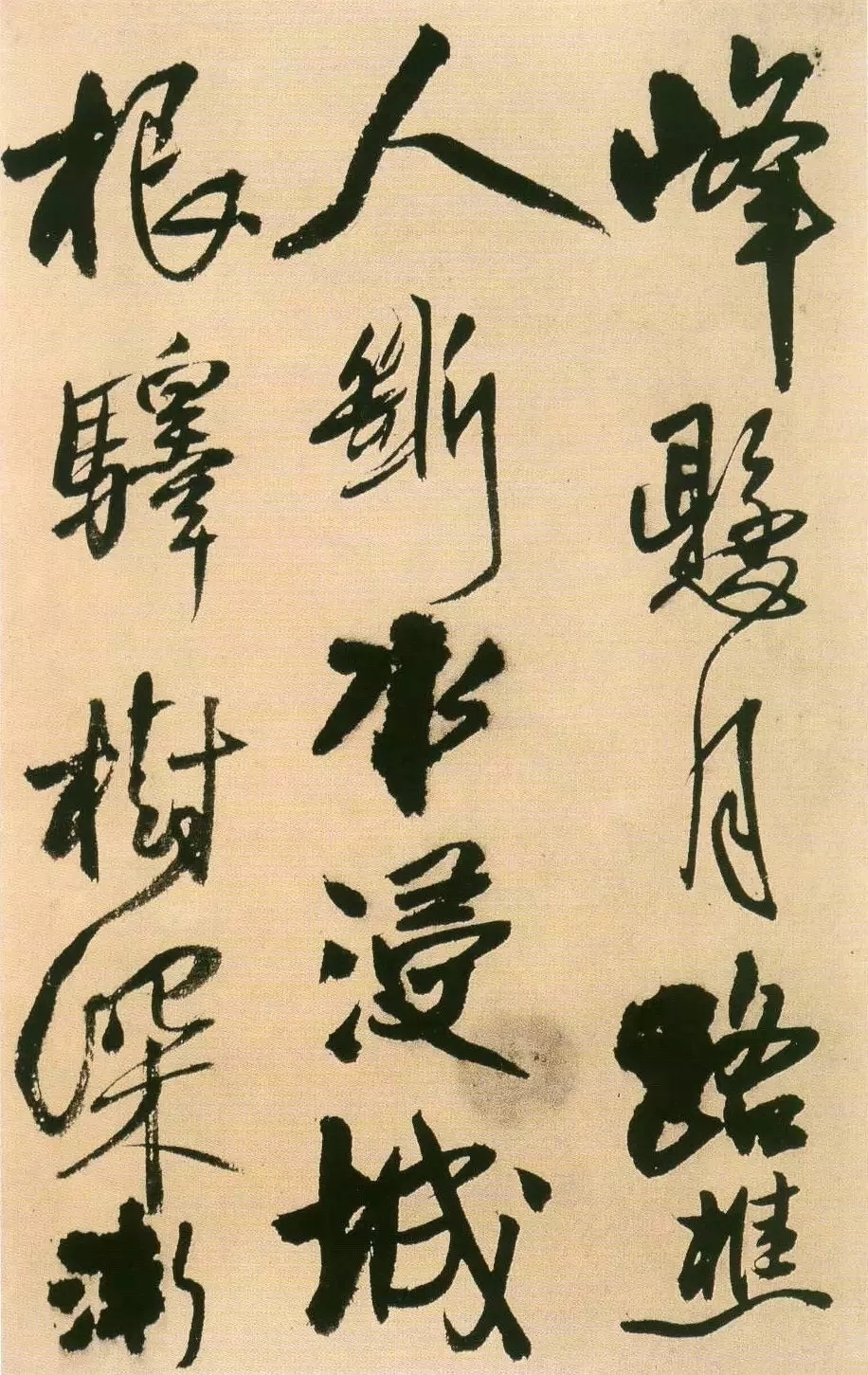

1、从整体到局部,再由局部到整体。

书法欣赏时,应首先统观全局,对其表现手法和艺术风格有一个大概的印象。进而注意用笔、结字、章法、墨韵等局部是否法意兼备,生动活泼。局部欣赏完毕后,再退立远处统观全局,校正首次观赏获得的“大概印象”,重新从理性的高度予以把握。注意艺术表现手法与术风格是否协调一致,作品何处精采、何处尚有不足,从宏观和微观充分地进行赏析。

2、把静止的形象还原为运动的过程。

书法作品作为创作结果是相对静止不动的。欣赏时应随作者的创作过程,采用“移动视线”的方法,依作品的前后语言、时间顺序,想象作者创作过程中用笔的节奏、力度以及作者感情的不同变化,将静止的形象还原为运动的过程。也就是摹拟作者的创作过程,正确把握作者的创作意图、情感变化等。

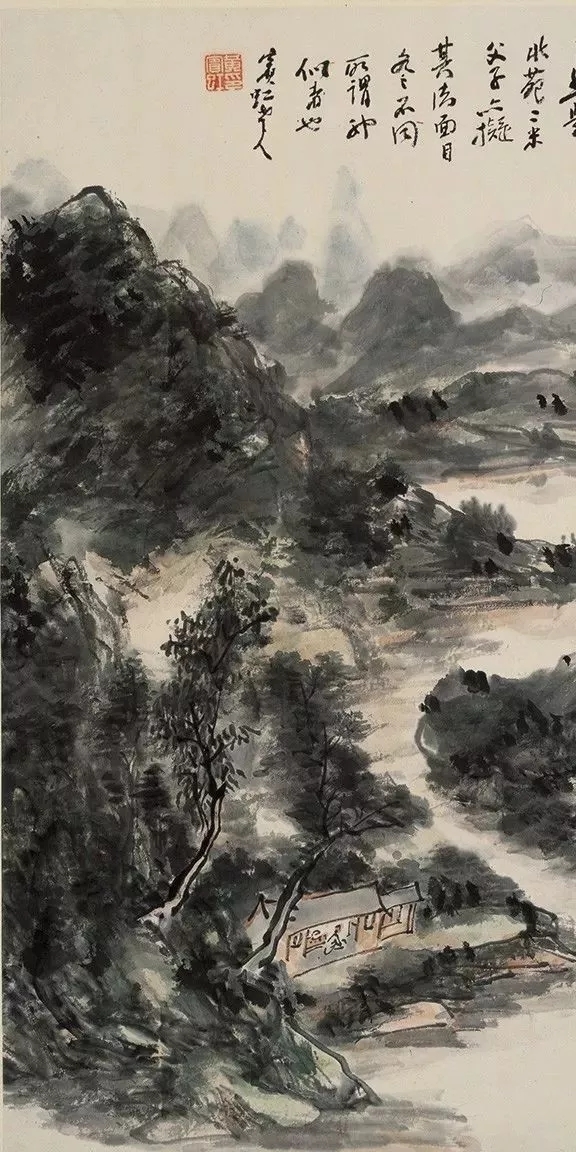

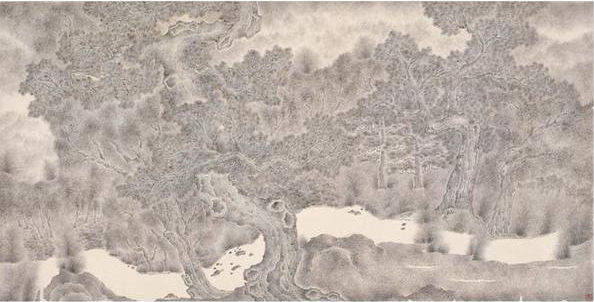

3、从书法形象到具体形象,正确领会作品意。

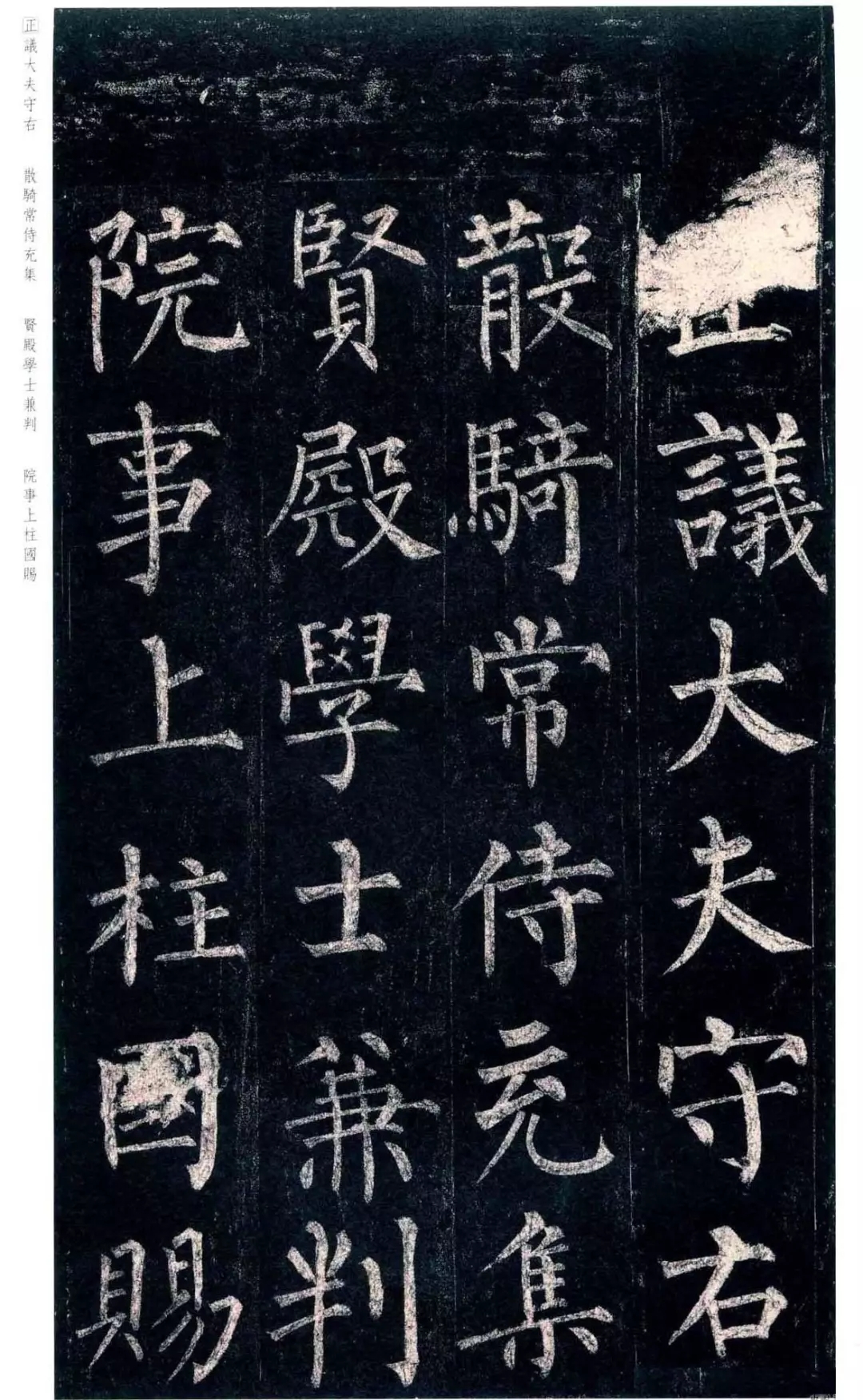

在书法欣赏过程中,将书法形象与现实生活中相类似的事物进行比较,使书法形象具体化。再由与书法形象相类似事物的审美特征,联想到作品的审美价值,从而领会作品意境。如欣赏颜真卿楷书,可将其书法形象与“荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚眩目,力士挥拳”等具体形象类比联想,从而可以得出:体格强健——有阳刚之气——富于英雄本色——端严不可侵犯的特征,由此联想到颜真卿楷书端庄雄伟的艺术风格。

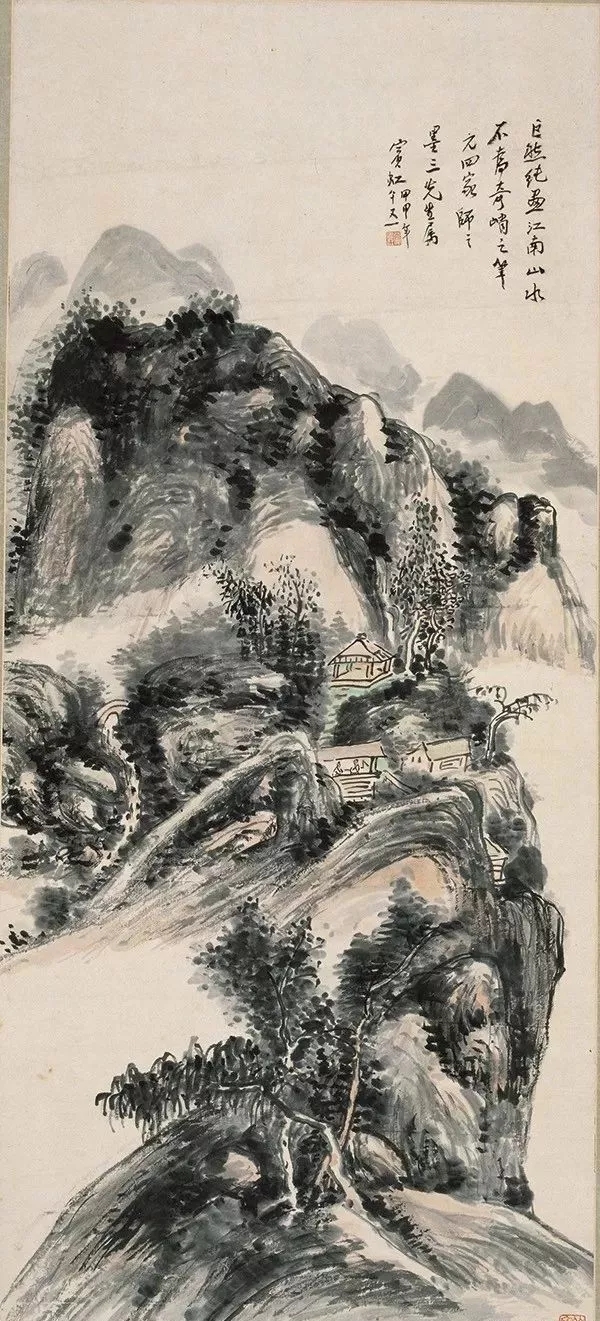

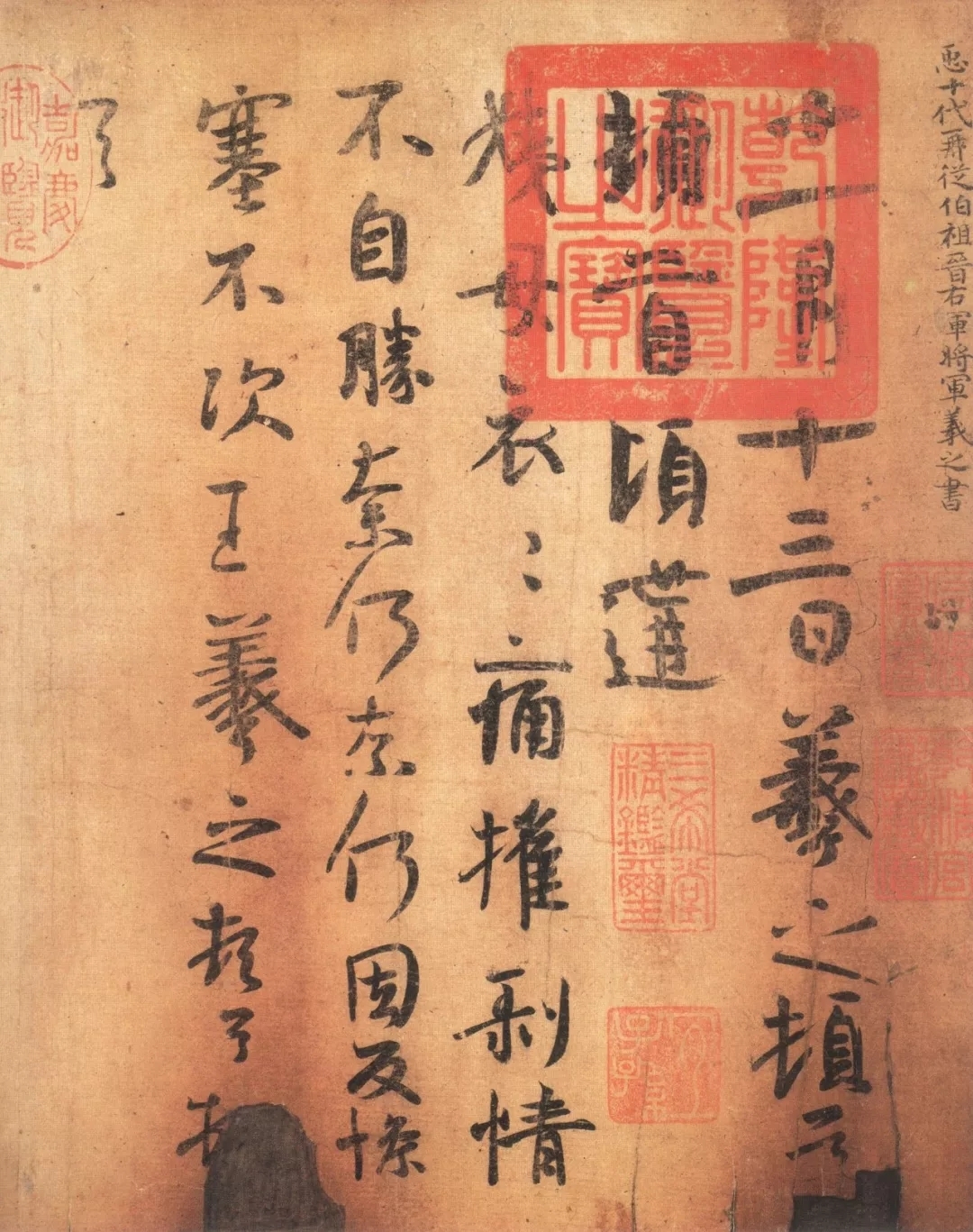

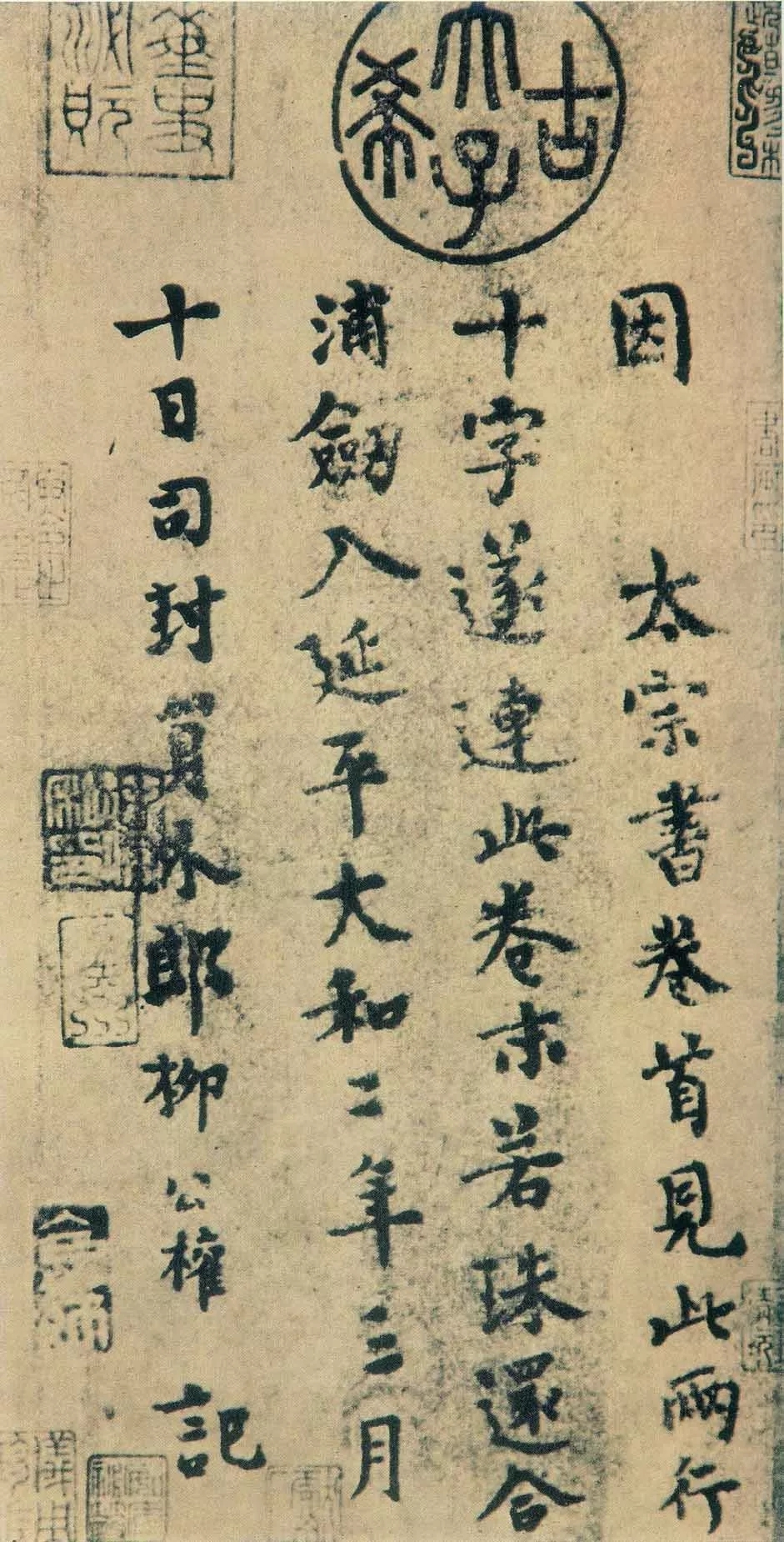

4、了解作品创作背景,正确把握作品的情调。

任何件书法作品都是某种文化、历史的积淀,,都是特定历史文化背景下的产物。因而,了解作品的创作背景包括创作环境,弄清作品中所蕴含的独特的文化气息和作者的人格修养、审美情趣、创作心境、创作目的等等,对于正确领会作者的创作意图,正确把握作品的情调大有裨益。清王澍《虚舟题跋·唐颜真卿告豪州伯父稿》云:“《祭季明稿》心肝抽裂,不自堪忍,故其书顿挫郁屈,不可控勒。此《告伯文》心气和平,故客夷婉畅,无复《祭侄》奇崛之气。所谓涉乐方笑,言哀已叹。情事不同,书法亦随而异,应感之理也。”可见,不论是作者的人格修养、创作心境,抑或是创作环境,都对作品情调有相当的影。向。加之书法作品受特定时代的书风和审美风尚的影响,更使书法作品折射出多元的文化气息。这无疑增加了书法欣赏的难度,同时更使书法欣赏妙趣横生。

总之,书法欣赏过程中受个性心理的影响,使欣赏的方法没有一个固定的模式。以上所述仅是书法欣赏的一种方法,欣赏过程中可以将几种方法交替使用。另外,欣赏过程中还必须综合运用各种书法技能、技巧和书法理论知识,极大限度地挖掘自己的审美评价能力,尽力按作者的创作意图体味作品的意境。努力做到赏中有评、评中有赏,并将作品放在特定的历史环境中去考察,对作品作出正确的欣赏和公正、客观的评价。当然,掌握了正确的欣赏方法以后,多进行欣赏,是提高欣赏能力的重要途径,扬雄谓,“能观千剑,而后能剑;能读千赋,而后能赋”,说的正是这个意思。

![640.webp (22)]()

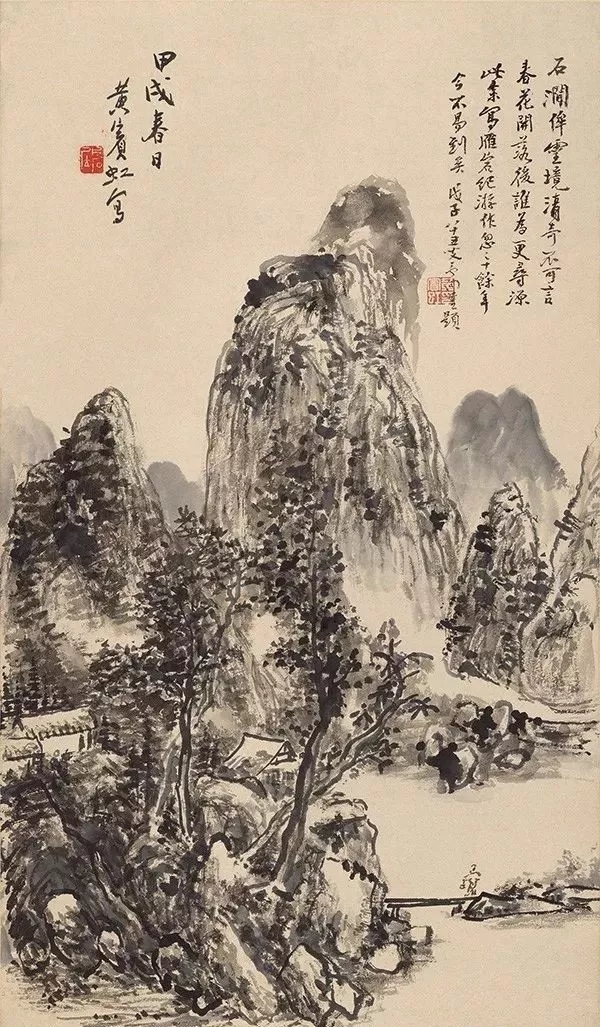

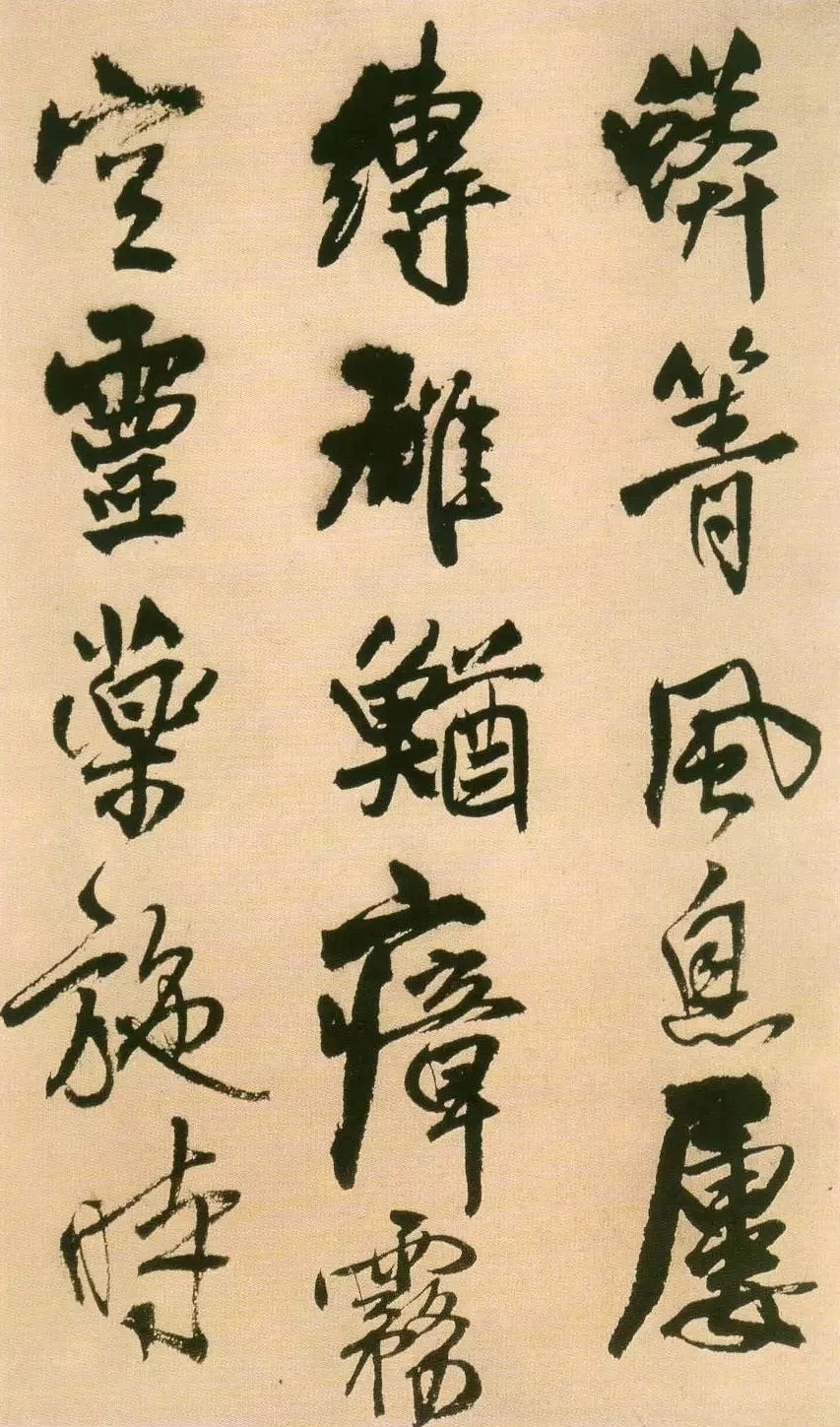

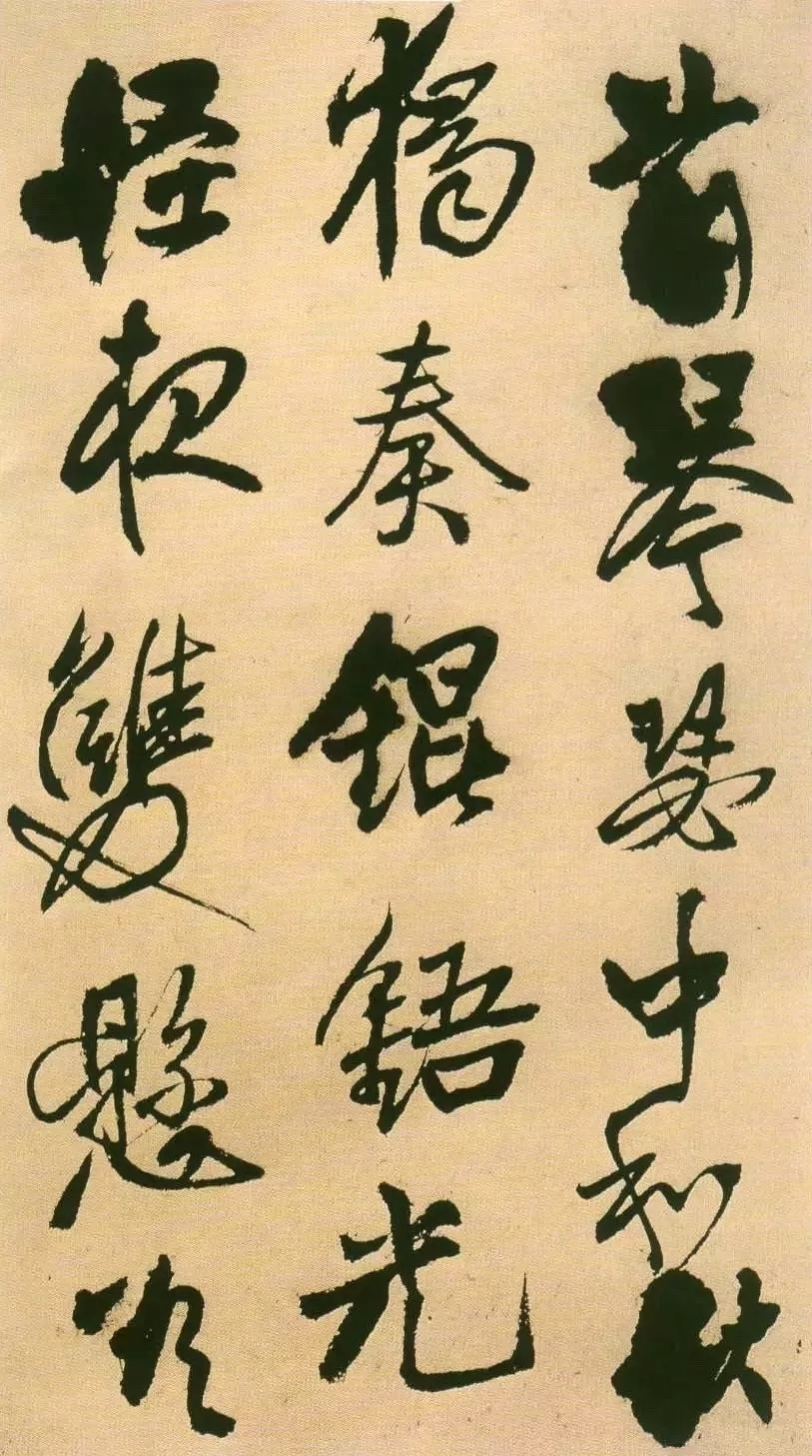

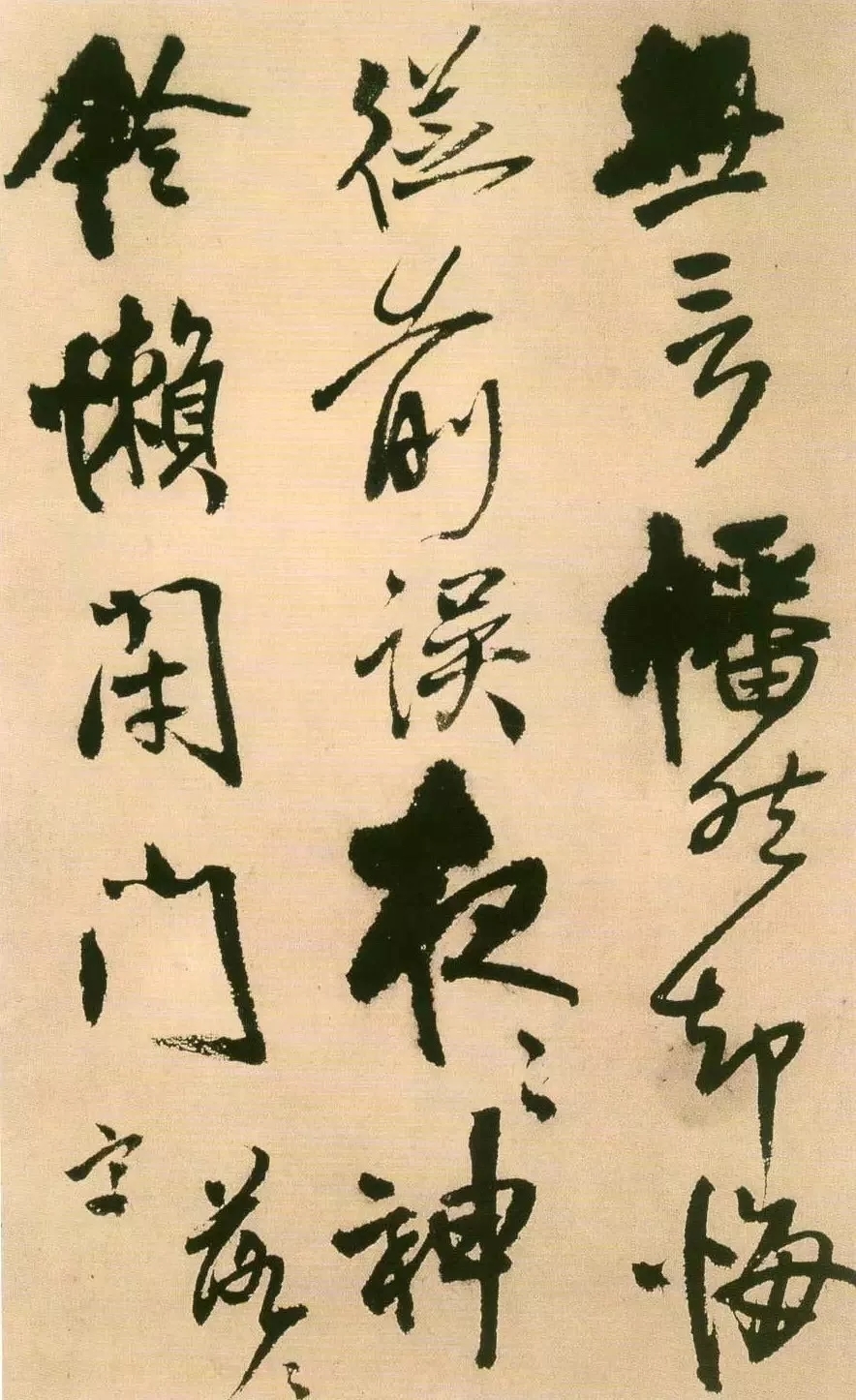

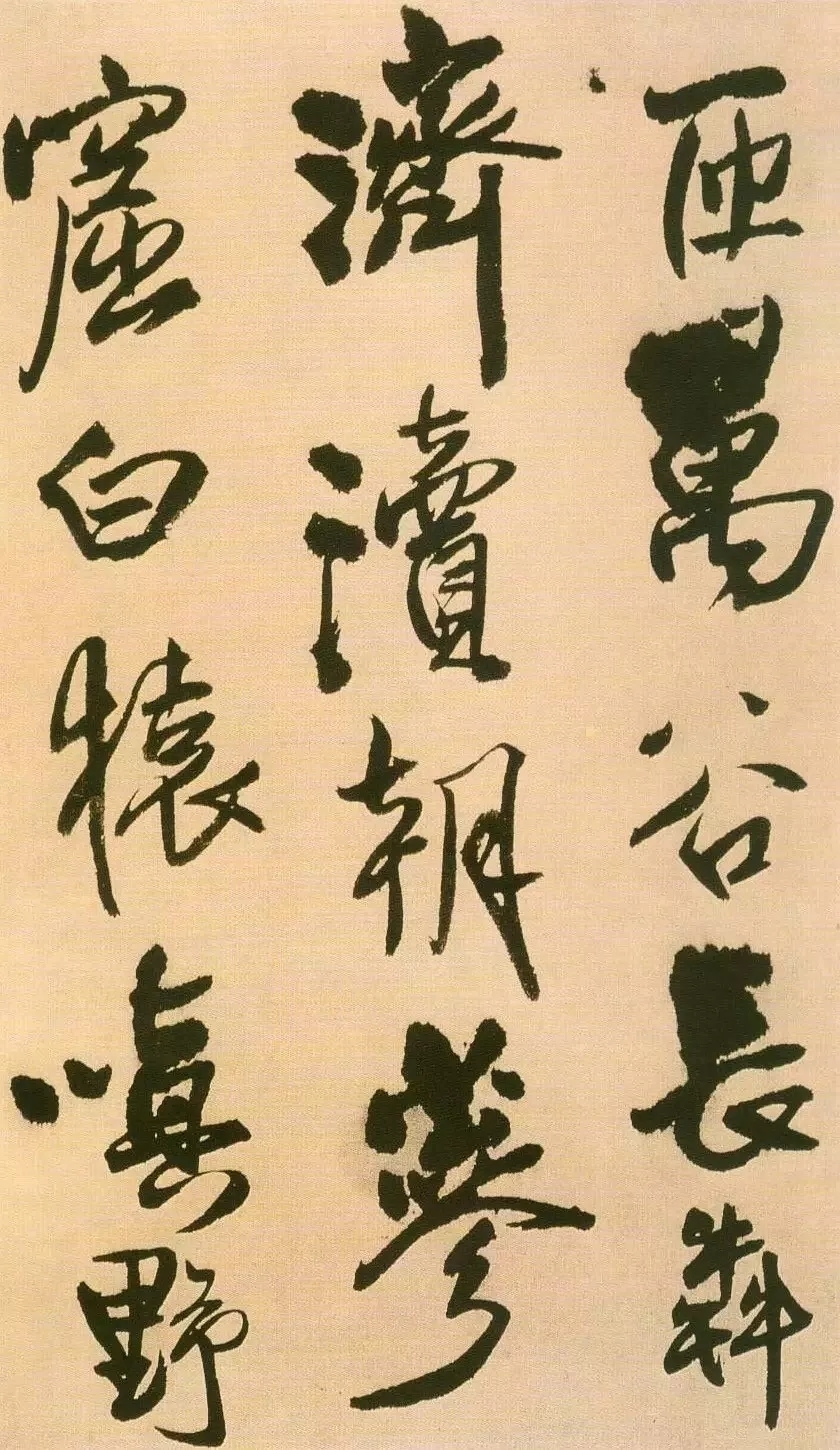

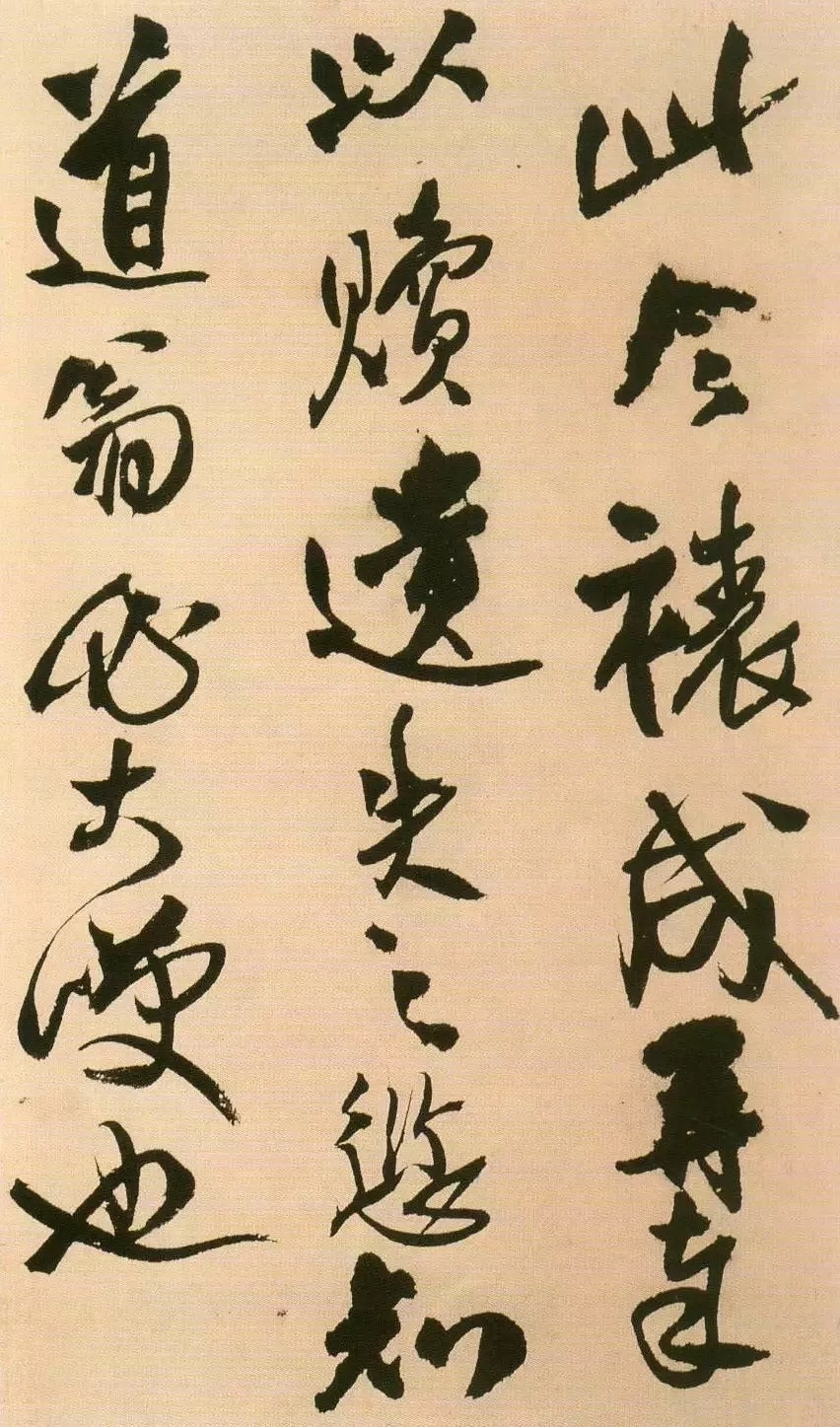

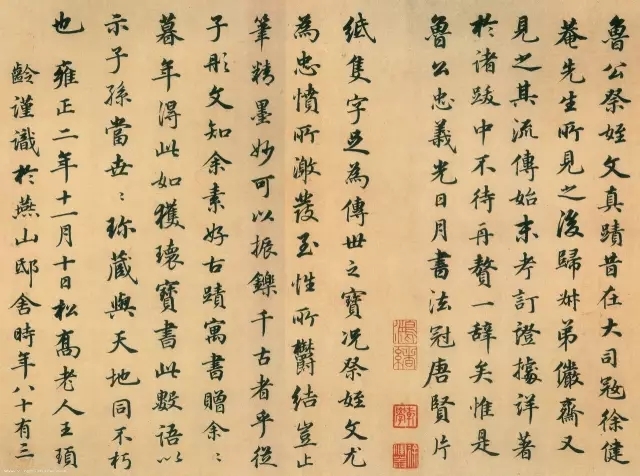

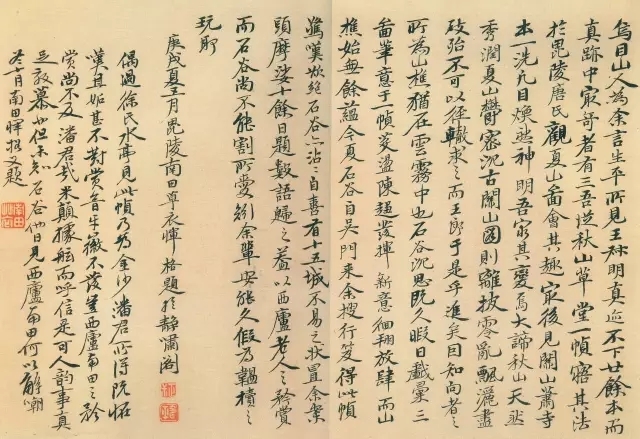

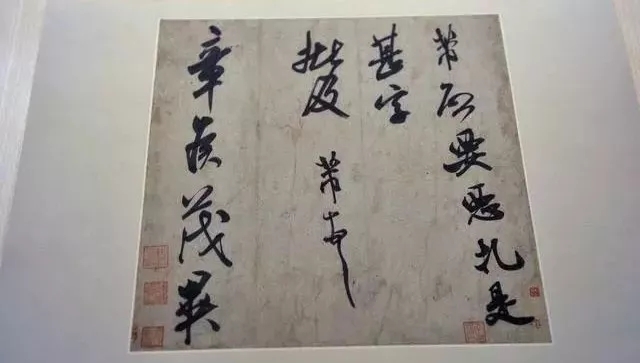

评审书法的好坏,是一件非常困难的事情,评论者的主观因素往往起决定作用。首先爱好不同,萝卜白菜各有所爱。有的人喜欢纤细秀美,有的人喜欢厚重粗狂;有的人偏爱端正静气的楷书,有的人偏爱生动流畅的行草。其次,文艺修养有深浅,审美趣味有高低。有的人追求写实,有的人追求写意;有的人推崇传统,有的人推崇创新。

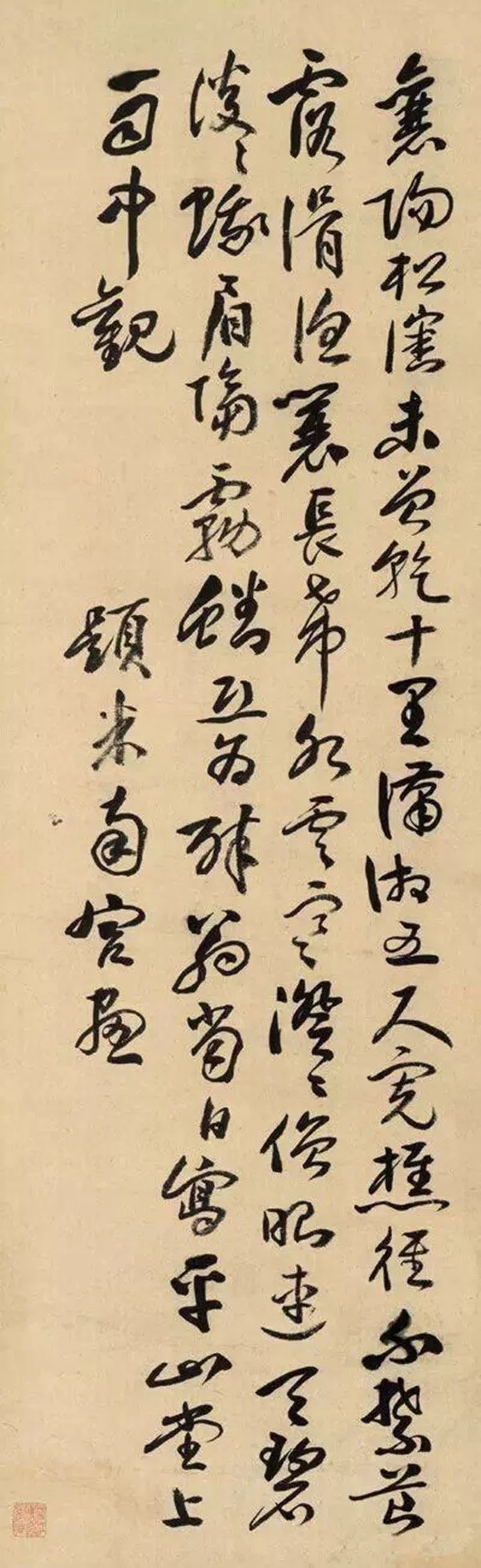

评审书法的一般方法是,先看整体布局、色泽等外形式是否统一协调,是否吸引人。书法本身最先入目的是总体布局(章法),整幅楷、隶、篆有些类似团体操,要求整齐;行书象列队便步走,要行气贯通;草书则是腾跃蹁跹的舞蹈,要求浑然一体,杂而不乱。一幅作品,使人首先受到感染的是它的色泽,纸墨、印泥、印章的质量不好,虽不决定字的好坏,但影响作品的效果。再看局部细节(笔画、结构、笔力、节奏等)是否有功力有变化,是否生动。点画是字的建筑材料,质量必须优良,写字不讲究基本笔画,等于随便捡些树枝石块,用烂泥堆房子一样。书法作品由单个汉字组成,单字由多种笔画构成,每一种笔画又有多种形状,组合几十种不同形状的线条,可以构成各种各样的画面。外形上有长短、粗细、方圆、曲直等,构成上有横竖、正斜、纵横、转折等,硬直而刚,软曲而柔,丰厚而腴,纤细而秀,圆润而温文,粗糙而狂放。每一笔画的完成,都分起、行、收三步,起笔有方圆尖和藏露变化,行笔的轨迹最好厚实而有立体感,收笔宜干净利落。结体的基本要求是:楷、行、隶、篆平中求险,不能写得过于平板,草书险不失正,不能写得于过于狂怪。同样一种字体,同样一个字,同样的笔画配合,一人写出来有一人的面貌,好比五官躯体都有一定的形状和一定的部位,并不妨碍人各有其独特的容貌和体态一样。看单个字是不是写得好,除笔画和间架外,还有一个重要的因素就是笔力,笔力强如人精力旺盛,笔力弱如人萎靡不振,力的表现有外露和含蓄两种,外露适宜表现开朗的内容,含蓄适宜表现深沉的内容。书写时,笔或提或按,或行或止,行笔速度时快时慢,由此而形成节奏,个字有一个字的节奏,一幅字有一幅字的节奏,形态美不美由笔画、间架、布局决定,神情如何由力度和节奏决定。

评审书法,还可以从其它不同的角度去评。任何艺术要讲究难度,书法作为艺术也要讲究难度。没有难度或难度不高的书法其实不能称为书法,只能说是写字。笔画一划而过,软弱无力,没有提按起伏变化,没有粗细、曲直、方圆、长短等对比,就不能说有难度。所以从某种角度来说,评价书法的好坏,只要看有没有难度。有难度的书法一般是好的,反之是坏的。

任何艺术要讲究基本功,书法作为艺术也要讲究基本功。如果某件书法连基本笔画也没有过关,结构均称也做不到,章法落款也有问题,那肯定是坏的。所以我们评定书法的好坏,可以先看其基本功有没有过关,然后再看其创新力度如何。

不懂书法的人经常问我,怎样的书法算好?那我只好用浅近易懂的方式来回答这个大问题。一般只要看其笔画有没有象圆柱体,如果其笔画扁、薄、毛糙,连基本的中锋用笔也写不好,那其书法肯定不行。篆、隶、楷书只要看其结构有没有均称,如果连结构也写不均称,那其他方面肯定有问题。行草书只要看其笔画有没有粗细变化,如果连笔画粗细意识也没有,那其肯定不会写行草书。

书法圈外的人们往往以是否好看来评价书法的好坏:笔画光滑清爽、结构站稳不斜字体秀美漂亮又能读懂叫什么书法,就说好。反之,笔画毛涩,结构险绝,字体质朴厚重,如篆书、草书等读不懂叫啥字时,就说不好。这就缺乏对书法传统的深入了解,缺乏必要的书法审美知识。其实,对学书法的人来说,做到笔画清爽、结构端正、字体漂亮等是最起码的要求,此时还是属于书法初学者,还是属于写字状态。如果再深学下去,就要追求枯湿、浓淡、正斜、粗细、方圆、曲直、断连、虚实等对比变化,要把书法看作一种文化,当成一种哲学,要悟出其中的阴阳之道,讲究“和而不同、违而不犯”,以至达到“天人合一”的境界。评篆书要有古文字学知识,评草书则要具备相当的艺术修养。只以好看难看为标准来评价书法,是非常初级、非常肤浅的。

![640.webp (21)]()

评审书法的好坏不能与人划等号。书法的好坏与作者的名气、身份、地位、学识、职务、级别等确实有联系,但不是绝对的。评定书法的好坏是评艺术,而不是评人。省书协会员比中国书协会员的书法好也是存在的,市书协会员的书法比省书协会员好也是有的。书协主席副主席的书法不一定最好,书协会员非会员的书法也不一定最坏。

评审书法的好坏不能以片概全。某件作品写得好不能代表其所有的作品都好,有人楷书写得很好,就认为他的行草书也肯定很好,有人行草书很出名,就认为他的篆隶书法等肯定也很厉害,那就不对了。我们知道,每种书体都写得很好的人是极少极少的,大多数书法家一般只有一二种特长书体写得好一些,一种书体写得很好只说明他在这种书体上达到了较高的水平,而不能代表他的其它书体都写的很好,再说,即使他最擅长的书体也不一定每幅都写得很好。

评审书法的好坏不能单纯以比赛成绩来决定。某某人的书法在全国书法大赛中入选、入展、获奖,就认为他的书法好,没有入选、入展、获奖,就认为他的书法不好。任何书法大赛所评出的入选、入展、获奖等,只能是相对的公正,不能做到绝对的公正,不同的评委班子、不同的评审角度就会出现不同的评审结果,其中还有运气、人情等不良因素。

总之,评审书法的好坏,要以艺术的标准去衡量,不能以个人的偏好而定,更不能如盲人摸象,道听途说。要从大处着眼,看整体的布局气势;从小处琢磨,看点画笔法的工夫;从间架结构看字型体态的美观;从字里行间看通幅的意境效果。