对于初学者来说,进行专门的用笔技术练习是至关重要的,有针对性的掌握这些技术,有助于我们快速的深入《书谱》,进入到其妙无穷的草书体系。

如前所言,《书谱》是书法入门者必须要用心研究的,它可以给我们提供丰富而扎实的基本技术训练,、连、方、圆、轻、重、曲、直、铺豪、聚豪等等。须知在书法史上,用笔此一环节,即使是对王羲之下了极大功夫的赵孟頫,也是不及孙过庭更接近王的。

一

二

三

四

五

六

七

八

九

汲古斋主人按:对于大字展的评审现在许多书友都很关注,关注他们如何评审的,昨天晚上我和胜凯兄聊评审很久一直到凌晨,感触很多。我也和胜凯兄谈了我对国展评审的一些看法和建议。得到胜凯兄授权,将他在评审期间写得评审掠影全文发出,让书友了解整个二届大字展的评审过程和细节。这是我见过最详实、客观、不浮夸的评审札记,我推荐。

全国第二届大字展评审掠影

文/陈胜凯

第一天(5月8号)

1.上午预备会,评审事项,宣布评委、监委、观察员。主办方镇江人民政府代表讲话,孙晓云主席讲话。

2.分组初评,共四组,每组四人,评出大约160左右件作品。

3.随着评审的深入,发现“任笔为体“的业余体数目惊人,看来全民普及书法不难,难在全民提高。

4.陈扶军发现有同一投稿作者两张作品风格截然不同,质疑作者有抄袭嫌疑,赵雁君评委笑称,那是纪检委的事。

5.隶书作品大量时人书风,有评委戏称隶书只剩下当代引领时风的几家了,以“大头”、“大肚子”等变形为能事,不变点形都不会写隶书了,越看到后面越烦。

6.欧阳荷庚的粉丝非常多,模仿他的作品占据了相当数量,还有罗小平、李良东、张胜伟等迅速成为新的流行书风。评委感慨:古人难学啊,而学时风三天就能上阵了。

7.“中国梦”、“圆梦”、“不忘初心”成为本届大字展出现频高的三大创作内容。

8.有新评委刚开始拘谨不敢发声,刘恒主任说每个评委都赋予一样权力,要大胆表达。

9.小字写法放大,褚遂良最典型,起笔小动作像挠痒痒,十分滑稽,还有把瘦金体铁线篆放大,我笑说这是新书体:大瘦字。

10.何绍基、好大王书风再一次肆虐大字展,还有赵之谦、黄庭坚等,二王后续无力,几成凋零。

11.评委为能担任此次大字展评审工作而感到高兴,主要因为大字展所有作品都在眼前展开,看得真切不费劲,尤其在后面审读时不会像小字那么吃力。

第二天(5月9号)

1.此次展览刘恒主任担任评审委员会秘书长,他不投票,就在现场四处来回巡视督看,赵雁君戏称他是包工头。

2.今天上午11点开始进入初评之交叉复议,速度之快如电光火石,果不其然,每个组都只从中选出一二十件“遗珠”。

3.每组评出的200多件作品全部张挂,共计600多件作品。每组从中再淘汰40件左右作品,在标签上注明“下”标识,然后再交叉复议,以组为单位在其它组“下”的作品中进行复议,如果有争议经表决,可以在“下”中注上“上”以备选。

4.监审委员从张挂的作品中挑选出近十件尺寸不符合评审要求的作品(不够或大部分字数不够15cm),经全体举手表决决定作品是否进入复评。

5.本人所在小组达成一致意见,凡属明显模仿时风作品,坚决拿下。

6.名为大字书法作品展,意为榜书或擘窠大字,待初评张挂起来,大字力量夺人眼目,极为震撼,展厅效果非常好!遗憾,真正意义上的大字作品即擘窠大字作品还是少,尤其大草类作品的把控能力还是捉襟见肘不够理想,大字作品以对联、隶书和行草书居多。

7.监委孙朝军在评审中,忽感不适,后来经测量血压增高,缺氧所致。原来朝军兄自空气指数最优的新疆来,封闭于偌大的体育馆内,空气流通不畅闷滞所致。

8.经过两天高强度的劳动,担任志愿者的镇江某高校学生已感到精疲力尽,疲惫不堪,能坐着就绝不站着了,一位瘦高个帅男生老喊腰酸,女生窃笑不已。

第三天(5月10号)

1.上午开始打票,每个人打至少300票,不多于320票。

2.整个评审过程监委全场介入,评委之间互不交谈各打各的,所有的外来讯息在这里都成为泡影,没有评委会为一个人徇私情而被中国书协记一个不良记录。

3.打分结束,共选出 256件作品进入审读(8票以上),其中篆书24件、隶书64件、楷书 44件、行草124件,又从7票的86件作品中选出23件。

4.再次审视张挂起来的近300件作品,篆书取法单一,技法没有突破,还是笼罩在可怜的几个如铁线放大、赵之谦等清篆书风下,秦简汉篆少见最新成果展示;隶书精彩作品,以对联为主,大字张扬释放,取法半古半今,极有视觉张力。而其他中堂条幅作品乏善可陈,大部分都有时风之嫌,严守古法而有独特体验的作品几乎没有。

5.魏碑作品是本届楷书集体沦落的大展示,可能是因为诸多高手不参与的原因,大部分方笔魏碑就是一种形态出现,感觉所有的方笔都是一个味儿,成为一种模式,是培训班训练出来的模式,看着像张猛龙的起止,又是龙门廿品的方切做作,少数几个圆笔魏碑,如郑文公石门铭等,笔法拘谨呆板,难得自己性情的加入和笔法的突破。令人可喜可贺眼睛为之一亮的是颜体大字楷书的突破,充满庙堂气又不失活泼灵动,是一次数十年唐楷沉寂没落后的一次集中反弹爆发,极为震撼,而其他经典唐楷书风作品却寥若星辰,偶尔一两件取法欧阳通的作品也很出跳。剩下的就是四不像,试图结合魏碑和唐楷,却是力不从心,救字无门。

6.发现两幅代笔疑似度极高的行书对联作品,立即汇报评审委员会,工作人员放在一起对比,绝大多数评委认为出自一人之手无疑,也有评委认为,可能两人走的很近,经常在一起,出现疑似度很高也是有可能的,暂时进入终评,刘主说得对,最后还有现场测试把两人一起叫来不就结了吗?姜还是老的辣,刘恒老师多年练就的火眼金睛,他的严谨细腻辨证果敢的学术操守和超高的正确判断率给整个评审过程建立了一个顺利的学术依据。

6.进入作品审读阶段,又挑出错字别字漏字擅改诗文抄袭集字临摹等明显错误硬伤作品达60多件,刘恒主任亲自主持,每件作品在全体评委面前一一验证,重新决定作品的去留。评委们各尽所能,大显身手,个个都练就一双火眼金睛,尽量不让一个瑕疵在眼前闪过。本人就发现两幅疑似代笔作品和一副擅改古代诗文为自作诗文作品,评委们一致认为极为恶劣,坚决果断拿下。

第天(5月11日)

1.上午七点半叫醒,八点半准时开评。

2.由于昨天审读淘汰的作品过多,剩下作品未达到入展数,因此要从91件7票得数的作品中,再挑选出6件作品。经刘恒主任提议全体表决通过先采取审读再打分的办法,经过这一轮下来,共挑出了66件作品。最后入选作品定格在266件。

全体评审监审委员鼓掌通过。

3.召开总结会,每位委员都发表感言。

4.评审圆满结束

5.午饭后陆续返程。

几点思考

1.从初评到交叉打捞,再到终评,最容易发生偏差的是哪一轮?相对来说,初评的速度最快,尤其对落选作品的交叉复议打捞,更可以用电光火石四字来形容,稍一犹豫即错过,尤其是大量的中性作品即可上可下的作品最易被略过。而进入终评,作品挂起来打票时,此时,细省作品的时间增多反倒不易错过好作品。

2.最后一轮要八票的作品中选出60余件作品的时候,先审读又淘汰了一批作品,当工作人员把这些审读有疑义的作品拉到评委面前时,很多评委诧,这些作品怎么能得8票?作品十分粗糙,败笔迭出。虽然这个环节,是审读的问题,但很多评委更希望趁这个机会,把写得差又有明显错字漏字或文法错误的作品拿掉。

2.小字方法写大字,有见拿谢无量简单放大,极为刻板。

3.二王书风再也不再风光无限,集体掩没在明清诸家及汉隶魏碑的海洋中。

4.书法普及已成燎原之势,但提高和精品意识还在路上,尤其对书法传统经典的深入研习远远不够。

5.中国书协倡导的十六字方针:“根植传统,艺文兼备,多样包容,鼓励创新”是当下书坛的指路明灯,各自对照找出差距才是目前急需要解决的问题,尤其艺文兼备这条“文的提高加强真是重中之重,要成为普遍共识。

6.评审中初评环节建议增加时间机制,评委中如果有一个共识,可上可下稍一犹豫时就上,这样可减少最大限度的遗珠之恨。

小结

本届大字展作品最大字为8尺整张写一单字,也进入终评,最终投票被拿下,而八尺整写两字的作品也有十数张,有十分精彩的,可窥见真正大字创作作者的才华,但当代书坛总体大字作品的创作存在诸多问题,如鼓努为力、纤巧无功、扭捏作态,任笔为大等弊病,确实大家致公认字是难度最大的书体,大字创作不是简单的小字放大,也不是笔大就能写大字,耗纸耗墨还在其次,对创作空间的视觉要求也好解决,最难还是在于对笔法和情性即“技与情”的最佳“度”的唤起和解决,毕竟历史留给我们可借鉴的大字资源并不多,即便“无过瘗鹤铭”的大字也在径尺之内,泰山经石峪金刚经算是所见体量最大数目的大字群了,字径50cm,清杨守敬说:“北齐《泰山经石峪》以径尺之大书,如作小楷,纡徐容与,绝无剑拔弩张之迹,擘窠大书,此为极则。”清人冯云鹏在《金石索》中盛赞:“如印泥画沙,草情篆韵,无所不备”,用笔安详从容,风神淡泊雍容大度,结体奇特斜欹相生,充满个性,被尊“大字鼻祖”和“榜书之宗”,而行书草书大字作品更是见,宋以前几乎没有,而宋代也就米芾几卷大字行书,真不敢想象把古诗四帖或自帖放大至径盈尺来创作,其难度之更大足让人却步。

关于“榜书”之难,早在康有为《广艺舟双楫》中就有专章论述,述其有五难:“一曰执笔不同,二曰运管不习,三曰立身骤变,四曰临仿难周,五曰笔毫难精。有是五者,虽有能书之人,熟精碑法,骤作榜书,多失故步,盖其势也。故能书之后,当复有事,以其别有门户也”。榜书由于所占空间较大等自身书体的特点,所以在材料、用笔、结字、心理、身体素质方面都有特殊要求,更需要书家具备从容的心态,广博的胸襟,需要精、气、神、功的高度协同,当然还需要相应的书写工具材料场地等等要求。据史载,擅写榜书者,古代自萧何、蔡邕、师宜官、安道壹而下代有作者,擅写大幅草书者,唐代亦不乏高手,如颠张之题壁,怀素之“粉长廊数十间兴来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,试想在数十间的长廊做书以致满壁纵横,该有多大的尺幅!李白有“一行数字大如斗”的描述,是讲字之大小要用斗来形容,可见作品之大。遗憾的是,唐人在粉壁之上所书之大作早已烟消云散,妙迹终皆不传,盖其迹多于门墙粉壁,难以久留也,无限遐思,只能由后人想象了。至于摩崖石壁,人迹罕至,又攀援不便,亦不常见之,故宋之黄山谷发出感慨:“大字无过《瘗鹤铭》,而置《泰山经石峪金刚经》等于不顾,良有以也”;晚明王铎、傅山、徐渭的巨轴行草以大尺幅作品见长,给这一时期的书家张扬个性提供了极好的舞台,此一变也。然明清巨轴制作,长亦不过丈二,而单字字径亦不足盈尺,因知古人书终受限于实用。又古来之榜书,遗迹能见者,字体多做楷隶,行草书极为罕见,长篇字数更是稀有;近现代公认写大字海内第一非沙老沙孟海莫属,阅读沙老一生的书法创作历程,就知道他写大字的成功是多少常人不敢想象不可企及的艰难,还有当代大字草书独步书坛如王冬龄教授屡创新高,不管在单字还是巨幅大草作品均为当代一个高峰,其大字草书诚如张爱国所言:“虽字大而不懈,虽体狂而不散;闪展腾挪随笔之所运, 手眼身法唯书之所势,是故其笔力之矫健、结字之奇变、章法之烂漫, 若书小字般擒纵自如,意到笔随,正所谓‘治大国若烹小鲜’是也”!

前辈之于大字书法的杰出巨献,为我们提供了一个坚强而美好的参照,唯有不懈努力攀登精研,方不负时代赋于我们的大、雅、正新书风,长江后浪推前浪,我们期待一个大字书法盛世的到来!

近日,由泰州学院、南京市书画院、南京大学东方古建筑研究所、鸡鸣寺书画院联合主办的“精骛八极•妙契自然——曹洋书法作品展”日前在千古名刹——南京鸡鸣寺书画院展出。原省人大常务副主任张卫国、副主任朱龙生为书展揭幕。

书法展现场

据悉,曹洋是泰州学院引进的高层次人才之一,国家一级美术师,中国书法家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中国书法院访问学者,南京大学客座教授,泰州学院书法学专业带头人,硕士生导师,文化部国家艺术基金专家库成员。曹洋不仅书法造诣深厚,独树一帜,而且,在文艺评论领域成果丰硕,迄今,已有20多万字的书法论文、书法研究、文艺评论发表在《读书》、《中国书法》、《光明日报》、《书法》等专业报刊。并著有《高二适书法的格调》、《天下一高——高二适的书法生活》、《曹洋书法作品选》等书籍。

7米长的手卷教案

据悉,曹洋是高二适研究专家,他积极实践、探索高二适先生的书法生活化书学思想。近30次参加中国书协举办的各类书法大赛,获书坛最高奖兰亭奖、行草书最高奖、最高学术研讨会提名奖。

本次展览展出的作品,是曹洋书法生活化为创作成果的尝试,近60件作品以信笺、对联为主要形式的书法作品,呈现出古气、文气和禅意的格调。其中一件7米长的手卷格外引人注目,这是今年7月曹洋给州学院15级绘画班上的《综合实训》课的教案。此教案无意于书,却又逸笔草草,情趣盎然,无不合书法法度与韵味。

开展当天,书画各界代表近200人参加了开幕式。

刘禹同副市长致辞

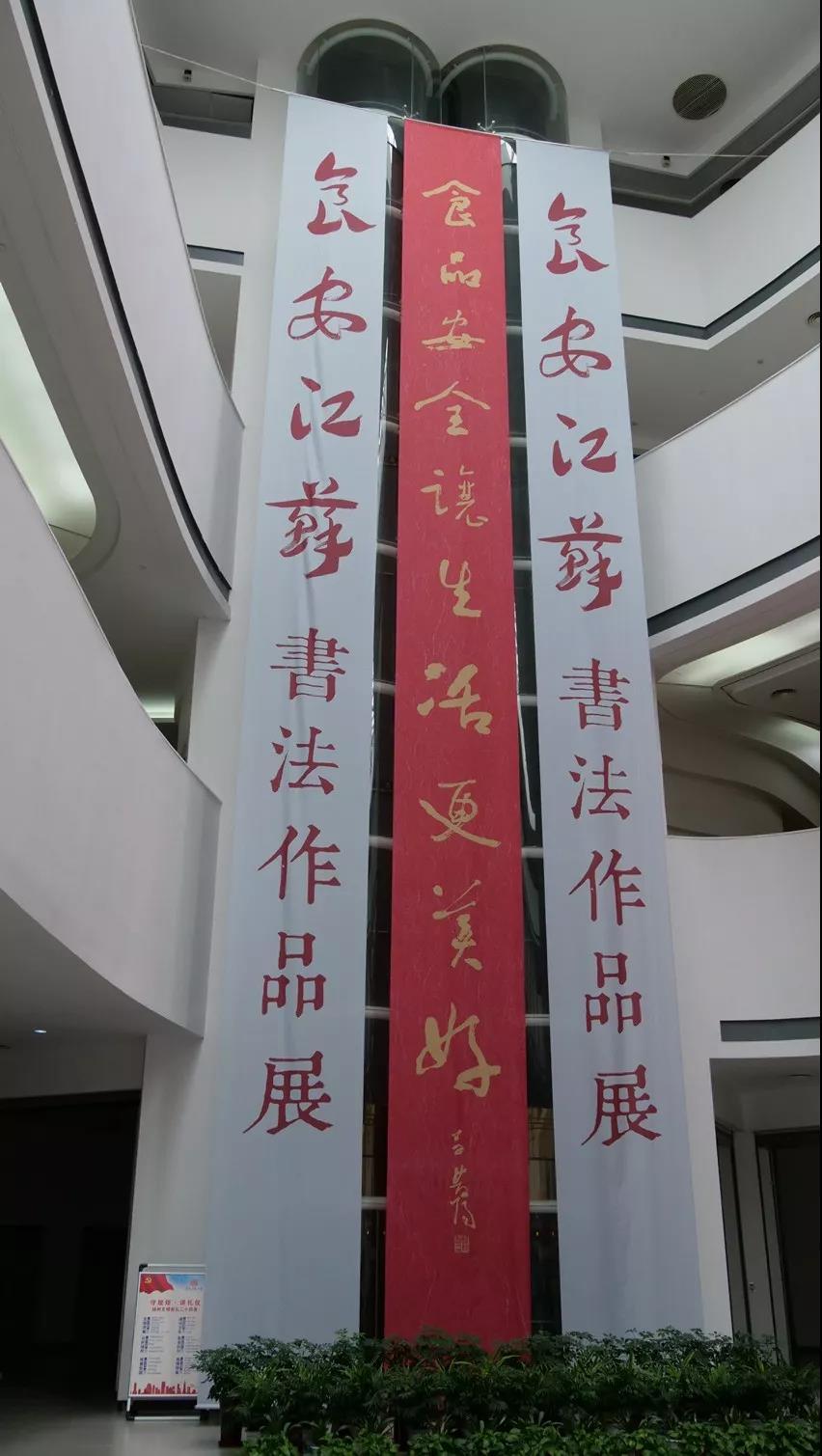

江苏省食药监局田丰总监充分肯定了扬州市食药监局近年来创新开展食品安全宣传工作取得的成效,他表示,“食安江苏”书法作品展用法这种特术形式宣传“食品安全让生活更美好”,提升公众对食品安全的关注度、参与度,这既是特别有意义的文化活动,更是食品安全宣传工作的创新、创优之举。

提名奖作品颁奖

获奖作品颁奖

李双阳主席致辞

江苏省青年书法家协会李双阳主席代表主办单位作了“食品安全遇上书法”的主题致辞,并对“食安江苏”书法作品展进行了专业点评。

获奖代表饶金龙发言

“食安江苏”书法作品展自5月16日征稿启事发布以来,组委会共收到投稿作品1210件。经江苏省青年书法家协会评审委员会严格评审,共有190件作品入选,其中获奖作品10件、提名奖作品20件、入展作品160件。

据悉,“食安江苏”书法作品展展至9月17日结束。

嘉宾参观展览

▼

请欣赏展览作品

特邀作品

评委作品

▼

监审作品

获奖作品

▼

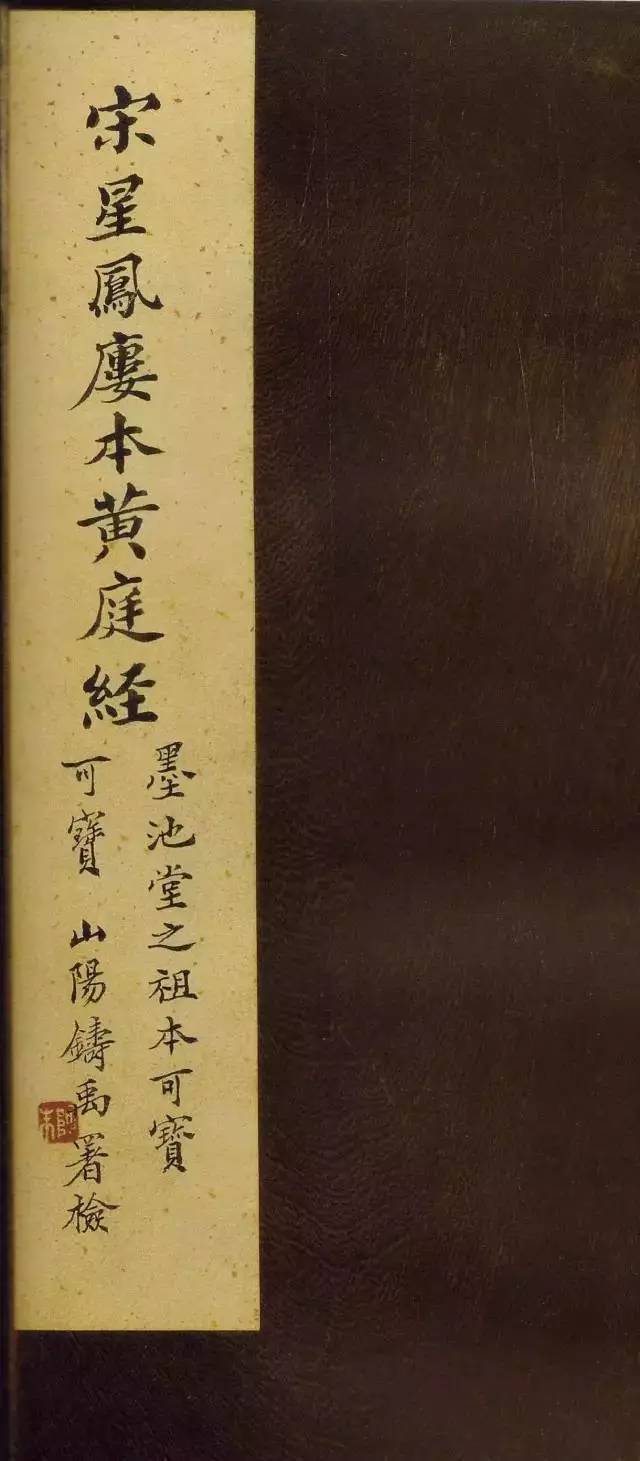

因此,《黄庭经》又俗称《换鹅帖》,无款,末署“永和十二年(356)五月”,现在留传的只是后世的摹刻本了。

《黄庭经》有诸多名家临本传世,如智永、欧阳询、虞世南、褚遂良、赵孟頫等,他们均从中探究王书的路数,得到美的启示。然而也有人认为小楷《黄庭经》笔法不类王羲之,因此亦有真伪之辨。

春的花,

秋的果,

耕的汗,

工笔的细,

写意的神,

笔墨的妙,

案几床榻,

插花茗茶,

生活的一隅,

雀鸟流连,

旅行中的插曲,

绕行云飞。

秋行至半,

风高云淡,

金桂飘香,

未名东方,

甘露清醇,

淡香袅袅,

金笺上,

挥豪洒墨,

看尽繁华,

展览开幕时间

戊戌年9月20日14:30

流程

开幕致词

作者现场即兴创作及创作思路分享

观画与互动时间

展期为45天

刘雨衢

中国美术家会员 湖南省郴州市美术家协会副秘书长,2002年毕业于广州美术学院著名画家周彦生研究生课程班、2016年在著名画家庄道静“静之堂”研修。深受中两位大师的传道。十分重视宋画的临摹和深度解读。无论是审美理念、构图特点、技法形式、造型方法,都能吸收前人的经验,使工笔画的富贵、华丽发扬光大。所作的花鸟形神兼备即写实又写意,即平面又立体,即具象又抽象。在艺术实践中秉承精研花鸟生理、格物致知、穷神达化的绘画精神;手摹心追的苦研,深思细虑的巧构,层叠交集的渲染,逐渐形成自己特有的图式风格。

作品收藏:《阳春》中国美术馆收藏,《丽日河博物馆收藏

出版情况«中国高等美术院校教学范本精选·刘雨衢工笔花鸟»、 «荣宝斋画谱·工笔花鸟部分·刘雨衢»、 «大家气象·刘雨衢作品»。

展览情况:

2016年:《小满》入选 工·在当代——第十届中国工笔画作品展 入会资格作品 中国美术馆展出 北京

2011年:《阳春Ⅱ》 入选第三届中国齐白石国际艺术节全国中国画作品展 白石纪念馆展出 湖南湘潭

2010年:《华如锦》第六届西部大地情中国画 油画展金奖 内蒙古鄂尔多斯市

2009年:《春华》选七届全国工笔画大展 北京

2007年:《生命流程》获得黎昌第 五届全国青年中国画展铜奖 中国美术馆展出 北京

2007年:《阳春》入选第三届全国中国画展,中国美术馆展出 北京

2007年:《晴日》入选第四届西部大地情展 亮宝楼展出 陕西

2006年:《花天》入选全国第六届工笔画展 中国美术馆 北京

2005年:《花似锦》 入选十六届国际艺术家协会代表大会美术特展 合肥

报名方式:

通过未名东方微信订阅号留言

或拨打电话:138-2616-4513

报名后需及时支付,确保坐席

地址:

广州市天河区五山大丰二街75-76

穗普科技创业基地首层—未名东方

交通方式:

1,地铁:搭乘地铁三号线至五山站下车,转乘公交 到汇景北路总站,下车直走进果树研究所,然后直行100米左转即到。

2,公交:搭乘41路197路498路、405路、266 路公交至汇景北路总站,下车直走进果树研究所,然后直行100米左转即到。

3,自驾:地图导航至汇景北路总站,继续往前开进果树研究所,距离100米即到。

《九疑山赋》是唐朝湖广第一位状元、道州延唐县沐唐村今宁远下灌村李郃撰文,唐朝状元、著名书法家柳公权书写,歌颂九疑山舜帝陵的“三绝”书法。柳公权书写的很多碑,都是邵建和镌刻的。《九疑山赋》最可贵的是柳公权在其作品最鼎盛时期所书。

▲九嶷山(又名苍梧山)

九嶷山,又名苍梧山。位于湖南省南部永州市宁远县境内,宁远县城南60里,属南岭山脉之萌渚岭,纵横2000余里,南接罗浮山,北连衡岳。这里峰峦叠峙,深邃幽奇,千米以上高峰有90多处,多为砂页岩、花岗岩、变质岩组成。素以独特的风光,奇异的溶洞,古老的文物,动人的传说,驰名中外,令人神往。《史记·五帝本纪》: “舜南巡崩于苍梧之野,葬于江南九嶷。”《水经注》云:”苍梧之野,峰秀数郡之间,罗岩九峰,各导一溪、岫壑负阻,异岭同势。游者疑焉,故曰:九嶷山。”

柳公权(778年-865年),字诚悬,汉族,唐朝京兆华原(今陕西耀县)人,著名书法家,808年中状元。柳公权幼年好学,善于辞赋,懂韵律。官至太子少师,世称“柳少师”。后柳公权封河东郡公,亦称“柳河东”。柳公权是颜真卿的后继者,但惟悬瘦笔法,自成一格;后世以“颜柳”并称,成为历代书法楷模。他的书法初学王羲之,后来遍观唐代名家书法,认为颜真卿、欧阳询的字最好,便吸取了颜、欧之长,在晋人劲媚和颜书雍容雄浑之间,形成了自己的柳体,以骨力劲健见长,后世有 “颜筋柳骨”的美誉。

然而由于明朝弘治版《永州府志》最早将此《九疑山赋》作者弄错,致以后历代修纂府志、县志均将作者弄错为宋代宁远人黄表卿。其实,《九疑山赋》作者乃湖第一李郃。

李郃(807—873),字子玄,号西贞,湖南永州宁远下灌村人,828年状元。837年,李郃从广西贺州荣调大唐都城长安,任吏部侍郎,与柳公权成为同事,相互交好。又拜柳公权为师,学习柳体书法。为宣传和弘扬家乡九疑的虞舜文化,李郃特撰《九疑山赋》,向师长柳公权求字。844年,柳公权67岁,其书法造旨达到巅峰时期,挥笔写成精品书法作品《九疑山赋》。后由柳公权最美鎸刻合作伙伴邵建和将其刻于珍贵硬木之上。李郃退休时,带回家乡下珍藏。

《九疑山赋》由邵建和镌刻,刀法自然,非常精微。柳公权书写的很多碑,都是邵建和镌刻的。《九疑山赋》最可贵的是柳公权在其作品最鼎盛时期所书!

临古的重要性对于书法学习而言毋庸多说,然临什么、怎么临等诸多问题,又是仁者见仁、智者见智。在此方面,何绍基既体现出了对一些固有规律的遵循,又在深入实践的基础上不断尝试,开拓出不同寻常的处理方法。

1,取法宽博,不囿时说

在临古时首先要面临的问题便是临什么的问题,这种选择的做出与临识见、审美、书学思想及其所处的时代等密切相关。何绍基的取法之广突破了当时书坛盛行的书分南北与碑帖之争的思想笼罩,对被划为南派与帖派的王羲之的《兰亭序》、《圣教序》与《黄庭经》等临习有加,显示出了超凡的胆识与眼光,马宗霍尝叹服其临作曰:“然余尝见其临《怀仁集圣教序》,风化韵流,直造山阴堂奥,始知大家无施不可。”

图/何绍基临《石门颂》

书法风格的不同表现在南北之间的差异,早在宋代,就已为书论家所关注,至清代中期,阮元在《南北书派论》中对南北书派进行了要言不繁的考察与分析,极力推崇南北分派之说。他说:“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识。而篆隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣。北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。而蔡邕、韦诞、邯郸淳、卫觊、张芝、杜度篆隶、八分、草书遗法,至隋末唐初犹有存者。”阮元在论述中不免有重北轻南之意,他的根据即“篆隶遗法”之存与不存。尔后,在包世臣等人的鼓吹下,南派书法更遭冷落,习北派之书即成时尚。

图/何绍基临《张黑女》

作为阮元的学生,何绍基也曾支持南北分派的观点,并属意北派。经过不断的研习,他愈加感受到南派的价值:“君看南北碑,均含篆籀理”;“南碑兼有北碑势”;“右军南派之宗,然而《曹娥》、《黄庭》则力足以兼北派”;“细观此帖及《定武兰亭》,知山阴实兼南北派书法之全”。何绍基对南北之说的改变并非来自他审美的变化,他对“篆隶遗法”的追求是一贯的,其改变是因为他的敏锐发现。

阮元在《北碑南帖论》中分析了碑帖的各自特点:“是故短长卷,态洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”他把碑与帖分开看待,并认为南帖中“字全变为真行草书,无复隶古遗意”;而北碑中则“古人遗法犹多存者”。阮元在对碑帖分析的同时也间接地表达了崇尚北碑的思想,尔后,碑与帖则发展成为书体流派的名称,学碑者被称为碑学派,学帖者被称为帖学派,两派相互攻击,竞自标榜,碑派则一领风骚,成为时代的宠儿。

何绍基对碑有着由衷的喜好和特别的感情,然透过其崇碑的表面,则会发现他崇碑的目的不是为了崇碑而崇碑,其根本是为了寻求碑中的“隶古遗意”。因此,何绍基所崇之碑并只不限于北碑,他对唐碑诸如颜真卿的《大唐中兴颂》、李邕的《李思训碑》、欧阳通的《道因法师碑》都厚爱有加。而对于帖中是凡含有“隶古遗意”的佳作,也成了他学习的对象:“我虽微尚在北碑,山阴棐几粗亦窥。”

我们从王羲之的学书历程即可看出,他是兼学南北的,将其划作南派是对王羲之价值的片面理解。王羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》》描述了自己学书的经历:“予少学卫夫人,将谓大能。及渡江北游名山,见李斯、喜等书,又之许下,见钟繇、梁鹄书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体书,又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。羲之遂改本师,于众碑学习焉。”

由此可知,王羲之对所谓“北”书及众“碑”均有师法。即便“帖学”、“南派”之说成立,作为“帖学”、“南派”始祖的王羲之,他的书法却多从“北”书及众“碑”中汲取营养,这一点是值得我们深思的。作为后人,我们不但要师王羲之,还要师其所师,师其精神,切不可因碑废帖、因北废南,也不可因帖废碑、因南废北,进而打破一切派别之见、门户之见,植身于广阔的传统之中。

2,篆分为本,诸体通会

从各种书体来看,何绍基临古中用功最多的当数篆分两种,特别是到晚年,更把临习各种金文、汉碑作为自己的日课。何绍基为何如此偏好篆分呢?这与其一贯秉持的书法观是相辅相成的。在其师阮元《南北书派论》与《北碑南帖论》中,有几个关键词被屡屡提及,即“篆隶遗法”、“篆隶、八分、草书遗法”、“隶古遗意”、“古人遗法”。与之大同小异,何绍基也把古意作为考量自己书法的标准。具体地说,他心目中的古意即篆分之意。在不断的探索中,何绍基越来越深刻地体会到篆分乃书法之源头和根本:“真行原自隶分波,根巨还求篆籀蝌。”因此,何绍基不仅大量地临习了前人的篆书、隶书,还独具慧眼从前人的楷书、行书汲取分之意。在何绍基看来,书法虽有多种字体之区别,但它们之间并非格格不入,篆分之意不仅存在于篆书、隶书中,还存在于楷书、行书、草书中。因而,他并非孤立地对待各体的学习,而是互相贯通。反过来,由于不断地贯通与整合,他手下的篆分也自然带有楷书、行书、草书的味道。

图/何绍基临《张迁碑》

《道因法师碑》是代非常成熟的楷书代表作法度森、险绝峻爽,虽在形体上具有一些分书之相,而其点画用笔则具有明显的楷书特征。何绍基牢牢地把握住了此帖所透漏出的分书信息,并肆意发挥,将篆分之意注入临习中。从其临作中,可以清晰地窥得:原碑中起笔收笔、钩、挑、捺等处华美锋利的风姿被他如绵裹铁般的篆分用笔淡化,篆分之意最大限度地化入楷书之中,原碑线条中偏锋、侧锋的扁薄感觉荡然无存,而代之以中锋,代之以凝劲,大有化百炼钢为绕指柔之意,人们常见的楷书特征被他巧妙地改造成了自己的符号语言。由篆分入楷,并非做表面特征上的杂糅,而是实现精神上的植入。这种植入,无迹可求,由内而外,实非赵之谦外在式的嫁接所能相提并论。

《毛公鼎》是西周著名的重器之一,铭文计498字,是现已发的有铭青铜器中字数最多者。铜器铭由是通过浇铸而成的,所以它的线条有着浑然化一、既凝重又流动的感觉。因年代久远,线条已被风化剥蚀得斑驳陆离,具有支离残断的感觉。与《毛公鼎》铭拓相较,何绍基的临作于笔法并非一味藏头护尾、圆起圆收,而是方圆互用,抑扬顿挫,在笔画的末端往往有牵丝连带。非常明显,何绍基是把楷书、行书的书写节奏感糅入了金文的临习中。

世人学习金文,多师其凝重朴厚,何绍基在临摹时并非亦亦趋,而是挖掘其中的某一点,依常法,偏其流动与斑驳,使之强化为属于自己的符号语言。取舍之间,足以看出何绍基的胆识与智慧。世之所贵,必贵其难,草书难于严重,真书难于飘扬。人皆避难趋易,何绍基却迎难而上,从而以非常之举得非常之果。

宋代书法家黄庭坚曾经这样论述:“书画以韵为主”,“书者能以韵观之,当得仿佛。”人们在欣赏一幅书法作品的时候,有时会赞美其有“韵味”。有“韵味”、“韵致”,这是一个很高的审美标准。但究竟什么是“韵”,很难下定义。因为“韵”本身似乎就是只能意会不可言传的东西。五代的荆浩在《笔法记》里云:“韵者隐迹之形,备遗不俗”,就是说“韵”的表现很隐晦,隐隐约约而不露痕迹,是暗示的而非和盘托出的。

中国的书、画、诗歌等艺术的追求目标,发展到唐代以后,逐渐从理论的探讨,到自觉的韵味的追求,使艺术产生了一次大的飞跃。就书法而言,早在晋代就有“尚韵”之说,六朝谢赫的《古画品录》,他提出品评人物画六条标准,称为“六法”,首先标出“一气韵生动是也。”将气韵视为六法之首。五代荆浩的《笔法论》中,又将“六法”分析整理成“六要”,在气韵中单独突出了“韵”,把书画艺术讲求“韵味”、“余味”和“象外”等审美追求突出了出来。

张旭《肚痛帖》,草书韵味看线条

书法艺术的这一追求与诗歌艺术的追求紧密相连。唐司空图着重从韵味谈诗,认为好的诗必须有“韵外之致”、“味外之旨”。要“超以象外,得其环中”,“不著一字,尽得风流”。此是说韵味必得从迹象以外的虚空处去求得,从不著一字处去领会韵外之致。宋严羽以禅喻诗,提出作诗当如“羚羊挂角,无迹可求,故其妙处莹彻玲珑……如空中之音、相中之色、水中之月、镜中之相,言有尽而意无穷”。这是说只有“空”和“虚灵”才能产生神韵。同时代的范温在他的《替溪诗眼》中,对“韵”作了探索性的解释:“有余意之谓韵”,“不足而有韵”,“行于平夷,不矜而韵自胜”。“韵”就是“有余意”。“不足”,“平夷”才能“韵自胜”。明代王世贞提倡神韵说,同样强调“镜中之相、水中之月……无迹可求,”“色相俱空”,强调“空”字,强调“清运”,是以唯“空灵”、“清远”乃有神韵。

由此可见,只有“虚”、“空”、“空灵”、“清远”方出现神韵,在“有余意”、“不足”、“平夷”中才能产生神韵。所以,“韵”是一种艺术审美标准,是经过“心随笔运、取象不惑”而取得的艺术效果,它空灵得如镜中之相、水中之花,虚幻得如羚羊挂角无迹可求。人们必须从“象外”、“环中”的空灵处去领悟“味外之味”、“象外之旨”,从“不足”、“余意”中去领悟“韵外之致”。一句话,“韵”是通过“虚”表现的。

小楷韵味,得于律动之气与结构之美

实际上,前人早有“虚以成韵”之说。庄子说:“虚室生白,唯道集虚”。笪重光:“虚实相生”。高旦甫:“即其笔墨所未到,亦有灵气空中行”。哲理的“道”集在虚的地方,令人咀嚼不尽。书画的“妙境”在无画的虚处,令人体味不尽。创作的“灵气”在笔墨未到的虚白处,令人遐想不尽。虚把想象的境界引向深邃。只有“虚”才使想象扎上翅膀。只有“虚才使浮想联翩,余味无穷,也只有“虚”才能使人咀嚼那神秘的言不尽的韵味,韵致。

章法中“计白当黑”之“韵”你应该懂得

书法的“虚”,就黑白的对比而言,是指章法中的空白。就实中之虚而言,又是指用笔上的虚锋和不着力处,同时包括萧散、天真、简淡、生拙的风格追求。笔笔中锋,处处实笔则字无生气,亦乏韵味。增加些侧锋、飞白等虚锋,书法的逸气顿生,带来韵致。米芾在给宋仁宗谈书法时曾说:“蔡京不得笔,蔡下得笔,而乏逸气,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣刷字。”米芾自言“刷字”,实际上是他大胆革新书法,以侧笔尽兴尽力去追求“刷”的虚灵,追求自然的逸趣。他还提出:“手心虚,振迅天真”,把别人勒、摆、描、画及妍媚等种种传统习俗一概打破。他的字多从侧、斜处取势,有魏晋的天真之气,故在虚锋中蕴蓄着韵致。他的新意出于法度之中,如果说蔡胜在度,苏胜有趣,黄胜在姿的话,则可以说米胜在韵。他成功地处理了沉着、飞翥的统一。

所谓“有余味”和“不足”,就是要避免处处用力,要有不着力处。如处处用力则伤于刻露。法国艺术家圣•佩韦曾说:“感染不等于劲头,某些作家臂力大于才力,有的只是一股劲,劲也并非完全不值得赞美,但他须是隐的,而非裸露的……美好的作品并不使你狂醉,而是让你迷恋。”用笔要“欲断还连”,其中有若不经意处,自有一番蕴蓄,耐人悬想回味。笔有未尽而意愈远愈深,则韵味自生。那种一味求工,线条过于凝重,使人感到刻露有过而内蕴不足,则乏韵味。

中国书法尚“韵”与此同理。太粗糙生硬的作品不属同类,“韵”就是精神性很强的寄寓,它必然追求行云流水般的节奏与挥洒之乐。工匠式的粗糙生硬缺少一种“士”文化的内涵,在书法上特别缺少书卷气,自然不能算有“韵”。当然,延伸为风格,则大抵雄浑、恣肆、质朴的美,也很难归入“韵”。还有太成熟圆到的也不属同类,因为韵偏重精神的抒泄,而不是技巧上的面面俱到。比如唐楷可以有法,但大概很少有人去从中寻求什么“”。赵孟頫的字不谓熟,却难有着意、巧饰之俏,熟则伤雅,熟则近俗。所以从明朝起即有不少人说赵书俗,甚至到清朝梁闻山也说“子昂书俗。”

神、气、韵三者经常联系在一起用。三者虽有共同的地方,却又不相同。既要计白当黑,又要知白守黑,这就是中国书法创作虚实结合而产生神韵的辩证法。

狂草的笔画与其他书体不同,它的起、行、收不是以一个笔画为单位的,而是以一个书写节奏为单位。《古诗四帖》作为狂草作品,连绵书写是其明显的特征。连绵书写产生的结果是,一条线可能写一个字,也可能写几个字。在这种情况下,构成文字的所有笔画都被融会到这条连绵的线里,而没有了自我,横、竖、撇、捺都没有了完整的起、行、收动作。因此,研究《古诗四帖》这样的狂草作品的笔画,不能像楷书、行书那样把横、竖、撇、捺一个笔画、一个笔画地分开去研究,而必须围绕这条贯穿整个字,甚至几个字的“大笔画”去研究。

“大笔画”和“小笔画”之间有什么区别?起、行、收的过程是一定要有的。那么,它在书写过程中遇到既要改变方向完成其他表述,又要连贯书写的情况该怎么办?为此,我们还必须去研究它的转换部位,这就增加了转和折的内容。

下面我们就从起、行、收、转、折五个方面分别讲述。

1.“起”,即起笔。《古诗四帖》中的起笔从大的类型可分为两种:一种是独立起笔,这样的起笔不受前面字和笔画的影响,自由选定下笔方向、角度和形态。另一种是顺势起笔,顺着前字收笔的笔势顺势下笔。

①独立起笔。在《古诗四帖》中,独立起笔一般都是一行开始一个字的第一笔起笔,或一行之中一个节奏结束,另一个节奏重新始时的起。立起笔一般用笔较重,动作清晰庄重,丰富而完整。独立起笔中还有藏、露之分。

②顺势起笔。顺势起笔是指行进中笔断意连的起笔。其笔势直接连接着前一字或前一笔的收笔。顺势起笔一般用笔较轻,强调衔接得自然完整。但书写中这是更加体现作者功力的地方,顺势而来、顺势而入,虽轻盈、自然,却不能失去笔意,这是难度很高的。顺势起笔也可分为两种,一种是较为简单的顺势,没有明显的再起笔动作;另一种是较为复杂的顺势,虽顺势而来,入纸后又进行了明显的再起笔动作。

此外,《古诗四帖》中的起笔还有反、正变化及简、筑变化等。斜角向内的起笔叫正向起笔;斜角向外的起笔叫反向起笔;简单的起笔是指起笔后直接前行的起笔,这样起笔笔意爽利而笔法清晰;筑锋起笔是指起笔后书写上有反复式挫笔动作,使起笔变得老辣而凝重。

2.“行”,即处于起笔和收笔之间,再除去转折部位的行笔阶段。行笔阶段是构成文字的主体,如在行笔阶段不讲究,就会更加清晰地表露出笔法单一的缺陷。《古诗四帖》中行笔过程的笔画有宽窄、薄厚、流涩、向背、曲直等诸多变化。前面我们讲到,《古诗四帖》是继承了纯正的魏晋古法的。古用笔有一个明显的特,就更加接近自然法则。所有行笔当中的变化皆从书写中笔锋的科学使运中来,皆从字法、笔意的原始对应中来。比如“北阙临丹水”中的“丹”字,不懂得古法的科学使运,绝难写出其盘曲线条的精彩变化。“上元酒”中的“酒”字,“三点水”后向上牵引的线为什么中段变粗?那是表达了横画的起笔。再比如“同来访蔡家”中的“同来”二字,“同”字右上角为什么弯曲?是楷书抱角笔法的延长。“来”字竖画起笔后为什么弯曲?那是起笔动作在行笔中完成。不懂得这些,任何行笔中的变化都是刻意和没有道理的。

①宽窄变化:笔画宽窄在古法中是使转的结果,而不是提按的结果。

②厚薄变化:中锋、侧锋是形成薄厚的最根本原因。

③流涩变化:速度、笔势和笔法都能产生流涩变化,快速易流,慢速能涩;顺势易流,逆势能涩;铺锋易流,绞锋能涩。

④向背变化:向背乃阴阳,有向背才有平衡。

⑤曲直变化:曲直变化要自然而有根据,应符合字法和笔意的要求。

3.“收”,即收笔。在行草书的书中,很多人都容易忽略收笔的完整性。收笔写不好属于“功败垂成”。《古诗四帖》虽属粗狂的狂草,但其收笔却十分细腻,有露锋收笔和藏锋收笔两种。

①露锋收笔:《古诗四帖》中的露锋收笔十分讲究,做到了露而不“漏”。出锋处均进行了调整处理,使之回环含蓄,很好地避免了直接、流滑和失控,做到了露锋而不漏气。

②藏锋收笔:藏锋收笔多有顿挫和回还动作,且都能做到兼顾点画形态。顿是下压,挫是压笔错动,回还是原路回收。这是通用的收笔方法,目的是使笔画更加完整而厚重。然而,懂得收笔是一种境界,能够把收笔做得富于形态、富于神采,则需要更高的表现能力。有了收笔,整个字才会完整。收笔活了,整个字才会通灵。

4.“转”,即转笔。书写中因文字造型变化要改变行进方向,在草书中可采用两种办法处理:一是转笔,二是折笔。转笔也称圆转,是草书中最常见的方向调整手段。转笔顾名思义是把笔转过去,这是问题的关键。既然是圆转,那么转的弯就要有圆的感觉。转笔时只有调整笔锋把笔转过去,笔画的弹力才会充分地体现出来;笔画的弹力出来了,转弯才会有圆的感觉。此外,圆转是丰富的。在《古诗四帖》中,有通的圆转,有带方的圆转,还有很多圆转是连续的,转成合围的,圆圈的。这些情况更加复杂,造型也更为丰富。这时需要注意的是,任何一个圆都不能是正圆形,而多为椭圆或带方的多边圆。

5.“折”,即折笔。折笔也称方折,写出来是方角。《古诗四帖》中的折笔有两种写法:一种是不改变执笔方式,直接改变行笔方向的折法;另一种是行笔至折笔位置,调整执笔方式、调整笔锋,再改行笔方向的折法。折笔的运用在狂草作品中非常重要,它是调整书写节奏的重要手段。怎样才能看出江河在流淌?因为我们发现了水流因树、石等阻隔而出现的漩涡。流淌是狂草的特点,但没有折笔作为阻隔,就会一味地流淌,书写就没有了节奏。这样一来,就会出现画面单调、欣赏乏味的现象。