一、 行书用笔的特点1.放松楷法,书写增速。行书兼有楷书的基本法则和草书流动的笔法,行书运笔虽比草书慢,但比楷书要快,而且具有强烈的节奏感。苏轼所言的:“真如立、行如行、草如走”的观点,说明了不同书体形态的不同,也说明了书写的速度和节奏的不同。研习楷书时,在笔法上要求建立楷法,即关于起笔、行笔和收笔的各种要求,概括地说,起、收须有交待,如露锋、回锋、折笔、顿笔等。而行书因为书写的便捷,将楷书行笔中的一些繁杂的笔法进行简化,省去了许多逆、回、顿、驻、转等楷书笔法。可是,放松楷法,并非意味着行书书写的容易,在用笔上的要求反而是更高了。它要在点画的表现上保持楷书所要达到的或基本遵循的艺术效果,笔画当重处还得重,当轻处还得轻,不能像硬笔写出的那样一般粗细,有弯无折。刘熙载《艺概》云:“书家于提按二字,有相合且无相离,故用笔重处正须提正、用笔轻处正须实按,始能免堕、飘二病。”这种功夫要从楷书中来,根据楷则进行放松,使行书行笔有节奏。在起笔、收笔时缓些,在中间行笔时快些,而在笔画之间交换过程中,笔势更迅疾些。总之,行笔既要不徐不疾,沉着从容;又要有疾有徐,态度自在。

2.露锋入纸、中侧互用。行书的起笔有用“逆势切入”的笔,这基本与楷书相同,由于行书行笔较快,故其逆势往往在空中完成,笔尖不着纸,称为“意逆”。而行书一般的起笔都是顺势落笔的,行书用逆锋起笔只是少数。行书的用笔是中锋与侧锋互用的。笔画无论方圆,以中锋为主,这是一个基本大法,可是行书在书写过程中,不断地起止转折,笔锋无时无刻不向侧锋方面转化,要熟练地运用中锋和侧锋,固非易事,关键在于调锋,笔锋要能随倒随起,能侧能中,就不会有僵卧之病。所谓中,即指笔运过程中,笔心常在点画中线上行走或万毫齐力的行笔;所谓侧锋的特点是笔尖偏于笔画之一方,铺毫用力有所偏重。

2.露锋入纸、中侧互用。行书的起笔有用“逆势切入”的笔,这基本与楷书相同,由于行书行笔较快,故其逆势往往在空中完成,笔尖不着纸,称为“意逆”。而行书一般的起笔都是顺势落笔的,行书用逆锋起笔只是少数。行书的用笔是中锋与侧锋互用的。笔画无论方圆,以中锋为主,这是一个基本大法,可是行书在书写过程中,不断地起止转折,笔锋无时无刻不向侧锋方面转化,要熟练地运用中锋和侧锋,固非易事,关键在于调锋,笔锋要能随倒随起,能侧能中,就不会有僵卧之病。所谓中,即指笔运过程中,笔心常在点画中线上行走或万毫齐力的行笔;所谓侧锋的特点是笔尖偏于笔画之一方,铺毫用力有所偏重。

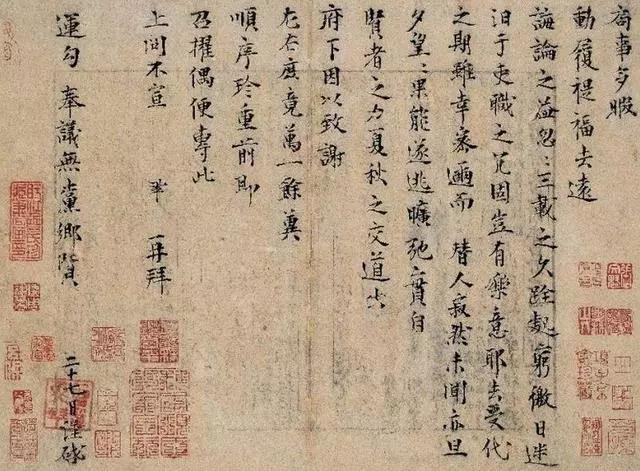

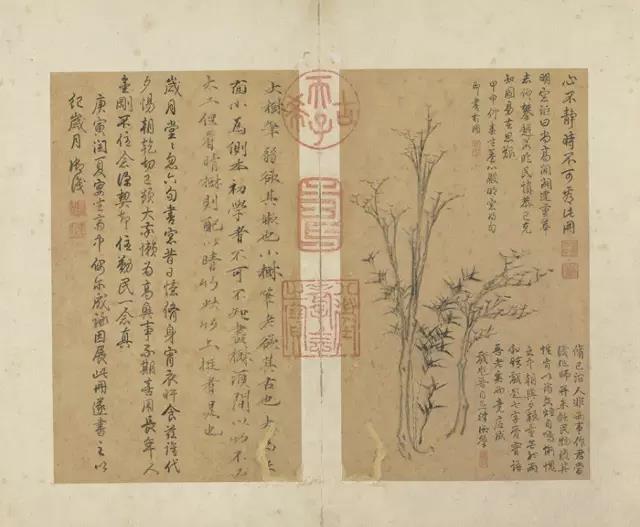

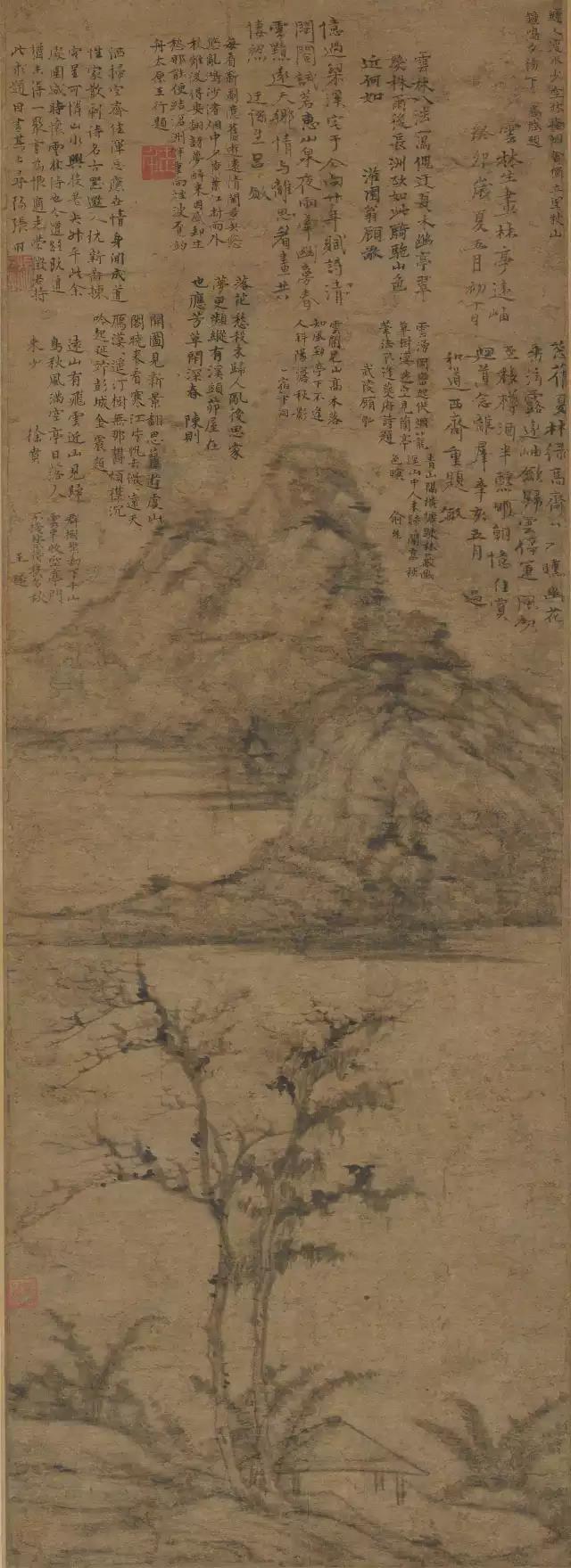

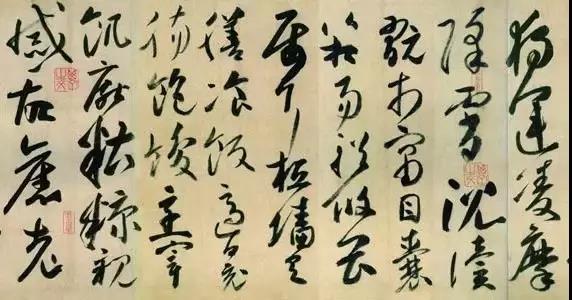

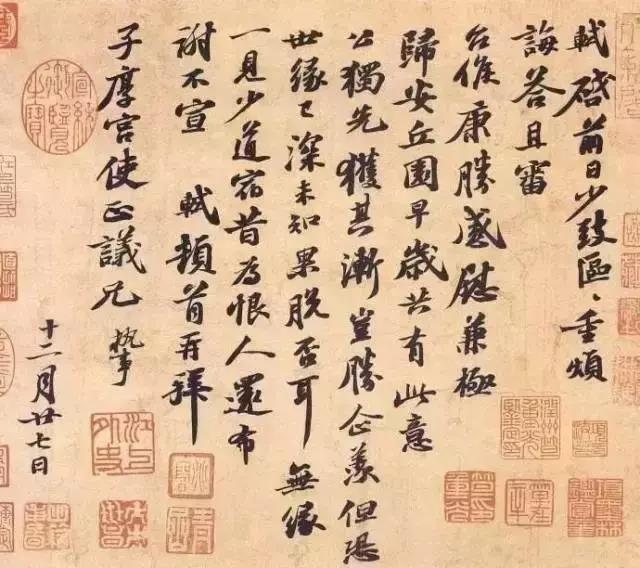

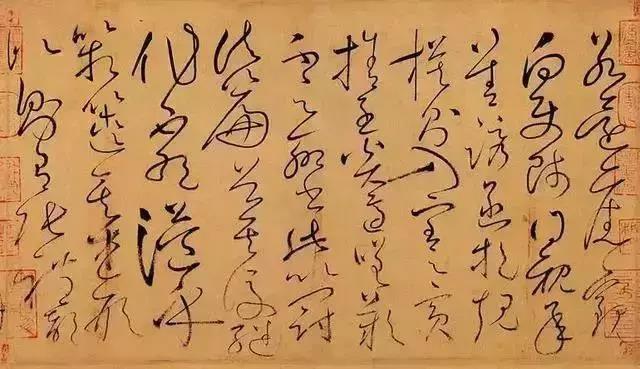

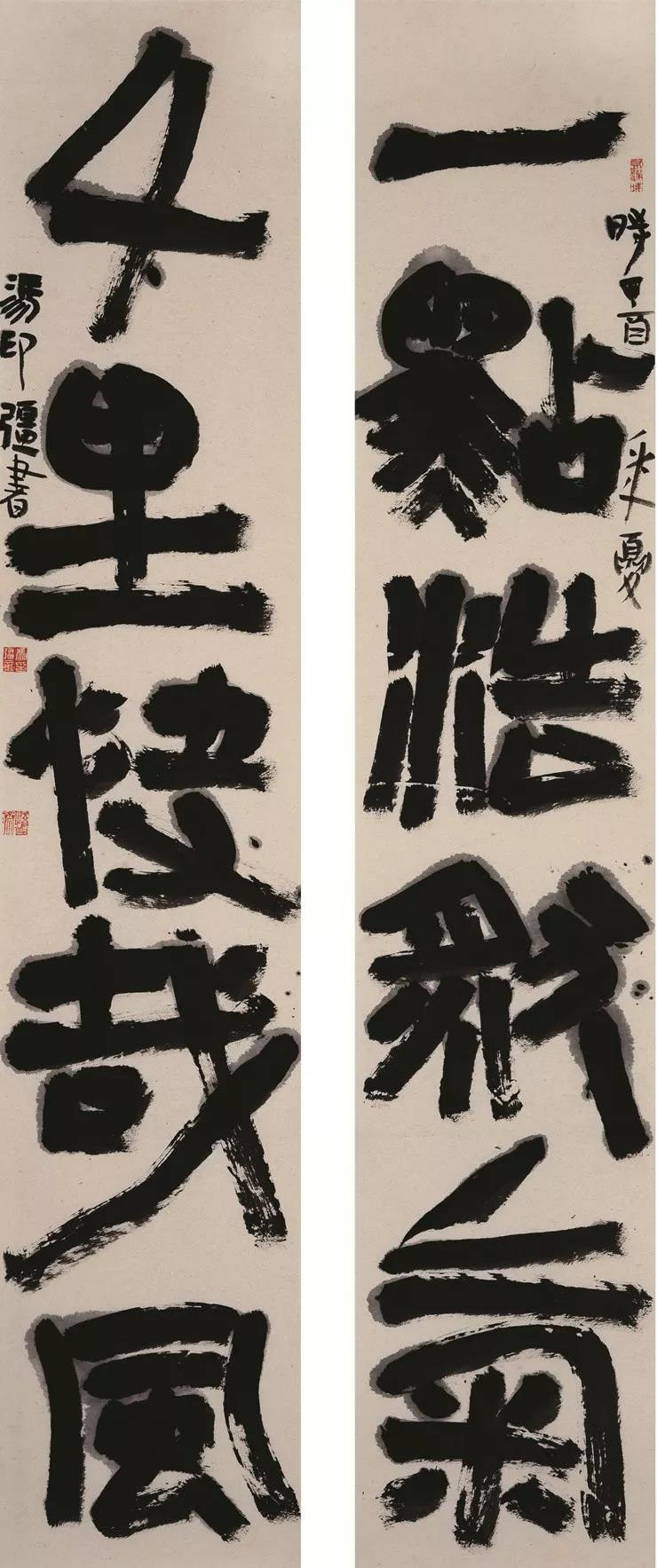

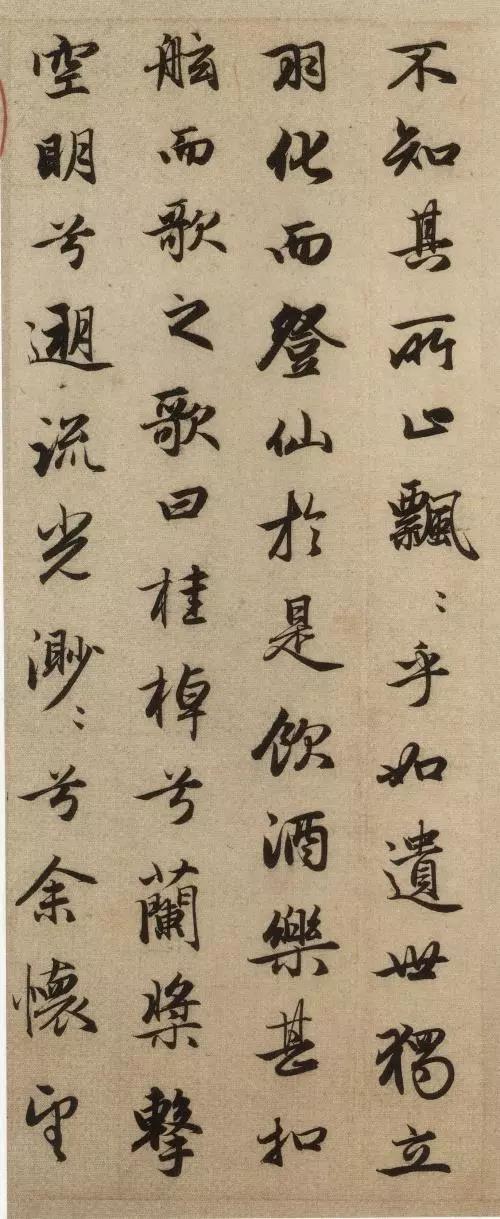

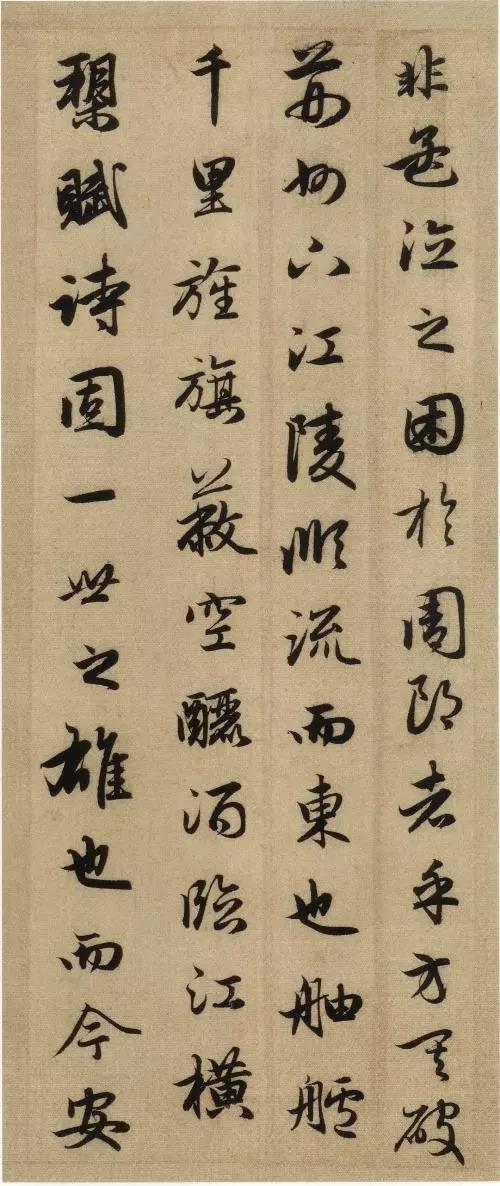

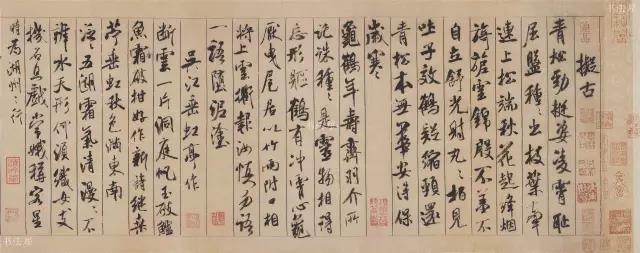

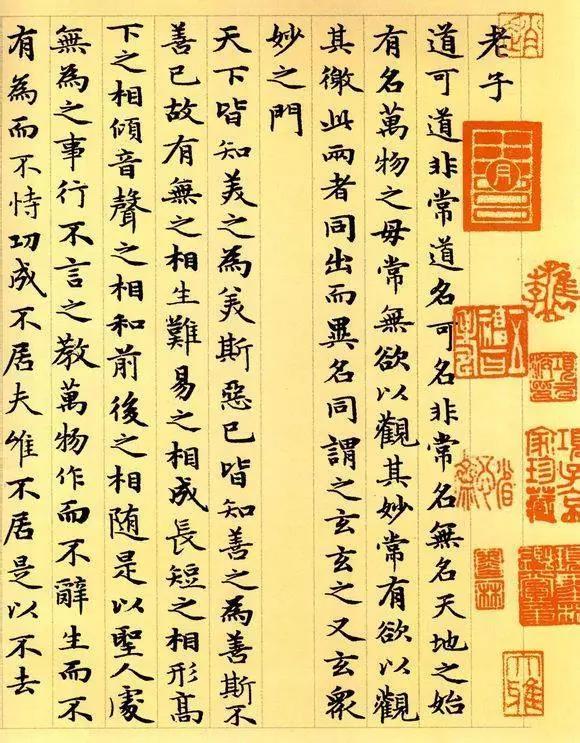

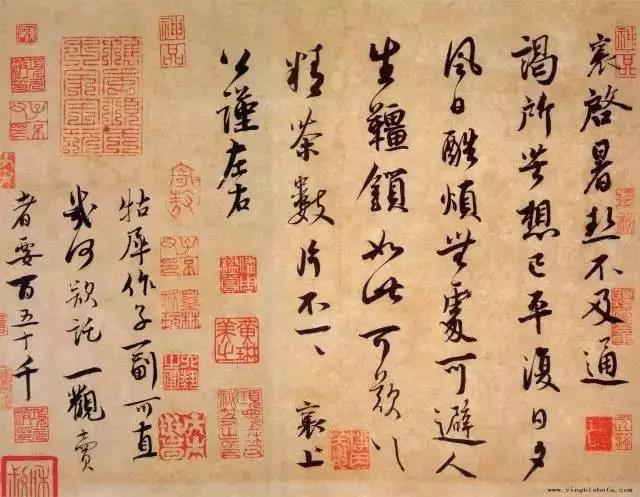

![微信图片_20180920170838]() 历观前贤名迹,古人作行书没有不兼用侧锋者,无不以“中锋取劲,侧锋取妍”为准的,此不能偏信笔笔中锋的说法。在行书名家中,就连以多用中锋著称的颜真卿,其名作《祭侄稿》亦时露侧锋之笔。行书的用笔特点,应是以中锋立骨,以侧锋取态,微露锋芒,而富生意,随着笔势的往来,翻腾起倒,笔意到处,则体势也就自然圆活,风骨也就自然劲健。

历观前贤名迹,古人作行书没有不兼用侧锋者,无不以“中锋取劲,侧锋取妍”为准的,此不能偏信笔笔中锋的说法。在行书名家中,就连以多用中锋著称的颜真卿,其名作《祭侄稿》亦时露侧锋之笔。行书的用笔特点,应是以中锋立骨,以侧锋取态,微露锋芒,而富生意,随着笔势的往来,翻腾起倒,笔意到处,则体势也就自然圆活,风骨也就自然劲健。

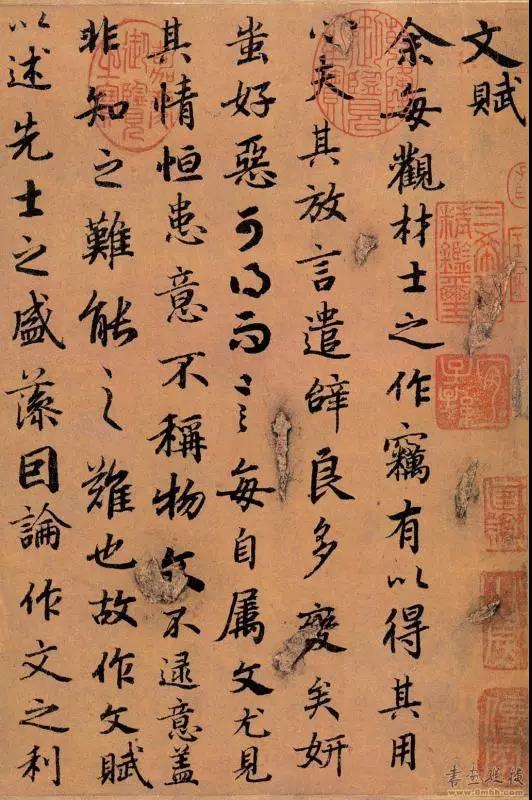

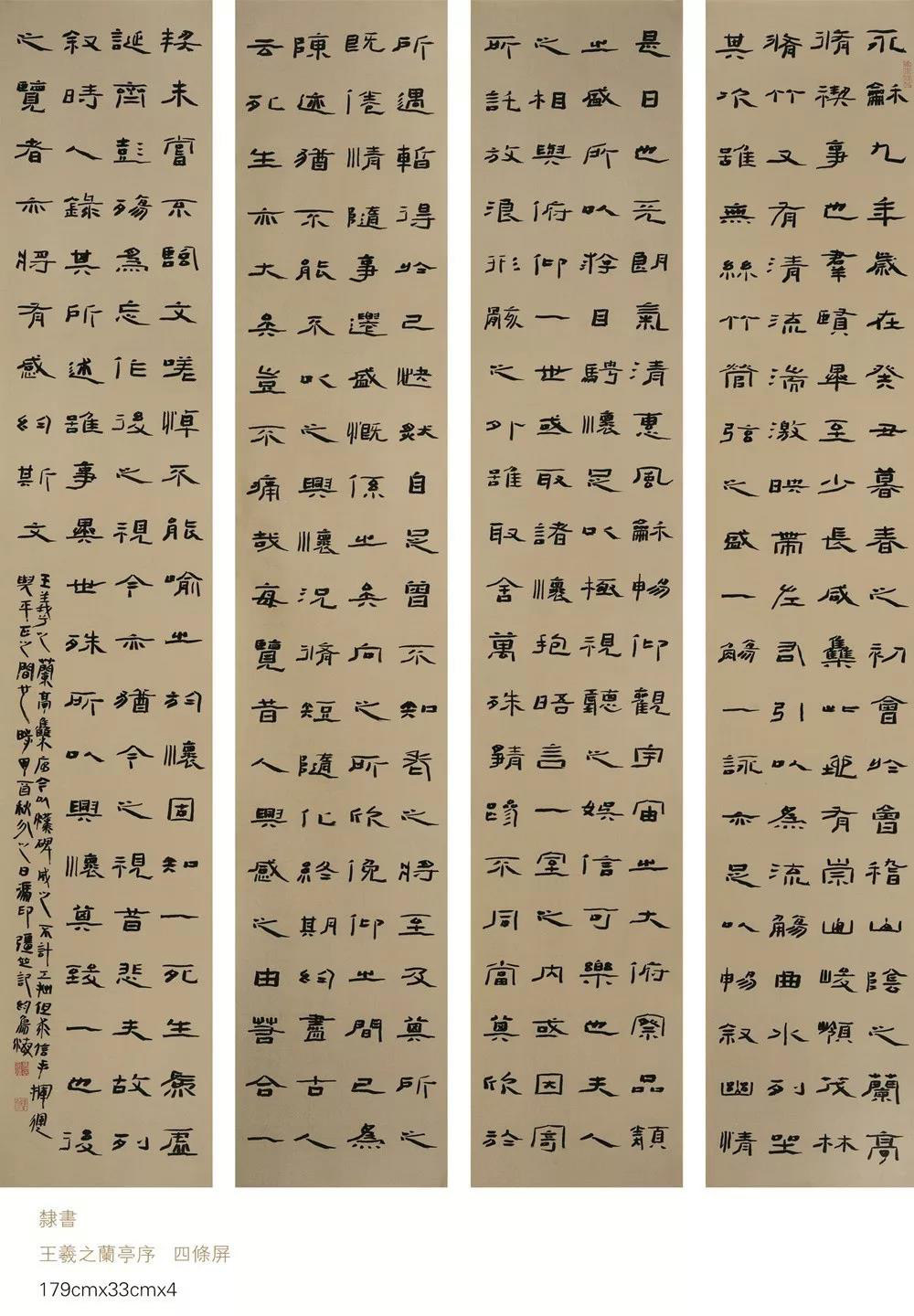

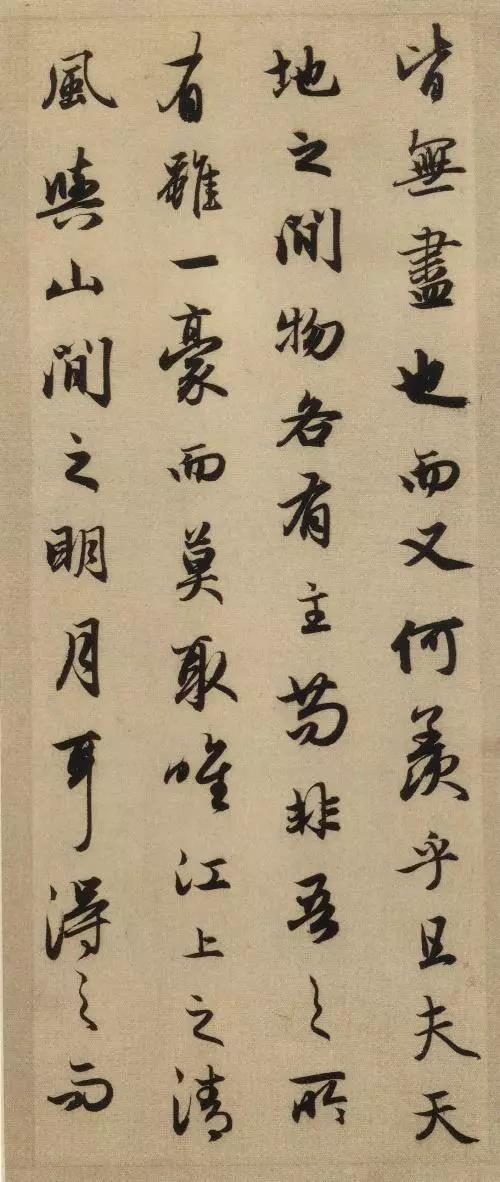

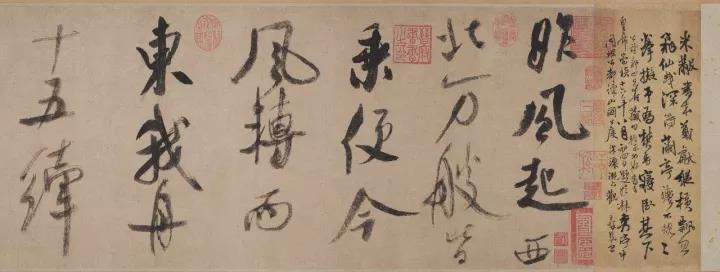

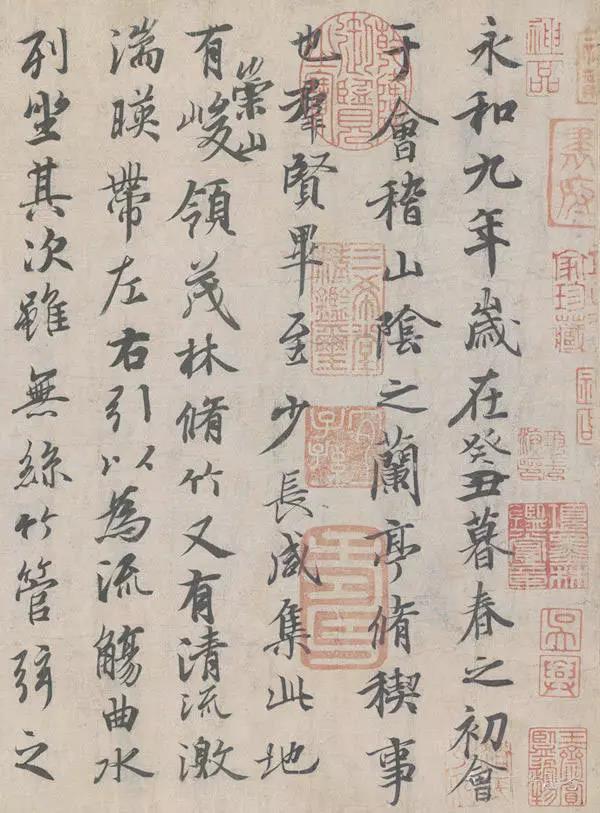

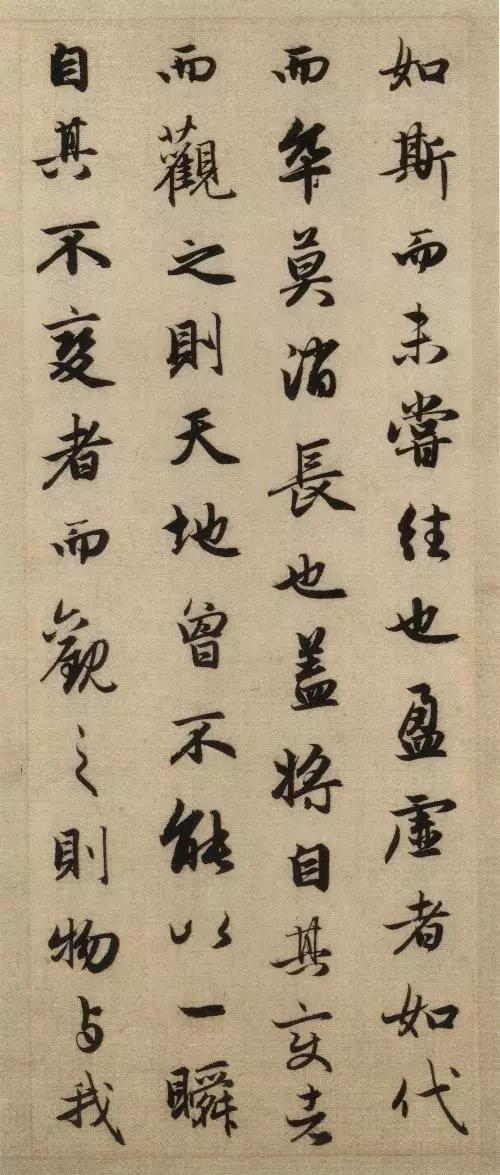

3.笔意萦带、牵丝往来。行书的点画之间,都是有一定联系的。所谓“笔意萦带”是为了行笔的简捷,求其收、起之间的方便,便用“牵丝”把他们联系起来,王羲之《兰亭序》帖及米芾《方圆庵记》帖中的“是”字是最能见出笔意的萦带。这个“是”字既省去了楷书行笔的繁杂,又增加了艺术的渲染。笔意萦带、牵丝往来的行书用笔特点,既是点画之间的联系,又是字与字、行与行之间的联系,在笔势上尤为显在字与字之间,上一字的收笔萦要带下一字的起笔,会形成一个小小的附钩,使字与字之间更为流畅活泼,互相映带照应,富有往来的流动感,笔致更为连贯。但是真正好的笔意萦带在于无形的连绵,如苏东坡的《渡海帖》,其书上授下承,尽在字势的神态之间溢出,眉目之间神驰意往。

4.圆转代方,点画简化。楷书中转折有两种:一种是方折;一种是圆折,这是风格上的区别。而行书很少用提按转折比较繁的方折笔,而是隐含折意的圆转。行书的圆转与楷书的圆转相比,速度要快,常常一带而过,没有楷书圆转那样略方的交角,常以浑圆的弧线出现,或者形成一个半环形,如米芾所书的“为”、“而”、“直”3字。行书中有些形似圆转的转折,却有显的方折的翻,这际上也是用方折法的快写,虽为圆形而微微有棱角,如“皆”、“物”字。然而行书圆转居多,是其一般的规律。由于书家的习性、风格的不同,其用笔也不同。因而王羲之的行书方折多些,颜真卿的行书圆转多些,苏轼的行书方折多些,米芾的行书圆转多些。

行书常常出现将分开的点画连起来写的现象,这就是点画简化。轻者由牵丝相连,使点画成串,重者把数笔写成一笔。如三点水旁可简化成两笔甚至一笔,四点底可用数笔或一笔代替。

行书这类连省简化的和法,近于草书,但与草书又有区别。草书的省连简化之法,多有定式,不可随便更,而行书则随心所欲,约束较小,这是行书用笔的特点。

![]()

![]()

二、 行书的用笔方法

行书的用笔方法很多,具有灵活性、伸缩性、多样性等特点。因此,掌握行书的用笔方法是至关重要的,用笔的熟练与否,直接关系到书写质量。

1.用毫得当。行书用笔,一般以只用毫之全锋的三分之一为度,最重的按笔也不宜超过二分之一。这样,行笔时即按得下,又提得起。当然,这并不绝对,喜用短锋笔和长锋笔作书的人,往往不受此限制,或用全锋、或用锋尖,只要掌握得当,做到梁 《评书帖》中所要求的那样:“用笔宜着实,又要跳得起,不可使笔死捺在纸上。”若用小毫写大字,就会捉襟见肘,形同枯槁。字的肥瘦,亦往往与用笔的大小、深浅有着密切的关系,用笔毫太过,则笔画就会刻板、扁平、薄而失天机。

2.行笔迟速得宜。行书行笔速度,不可一概而论,应该说或迟或速兼而有之,还须视通篇之需要,虽系一字,即可快疾如风,又可迟同逆舟。因而,行书行笔之迟速不可只以中速而论,更不可以加速急书为是,应静气平心,乘心遣毫,一抒情致为佳。清人《书法秘诀》中提出:“能用笔便是大家名家,必笔笔有活趣。”

3.笔笔送到。行书在用笔上必须作到“笔笔送到”,所谓笔笔送到,就是在一个笔画运行的过程中,要使笔锋到位,不能笔肚到了笔画末端,而笔尖才到中途即挑出或折出。这是行笔提起的关键,这笔笔送到的功夫来源于楷书笔法的功底,然送不到位,笔画质量就差。

4.欲横先竖、欲竖先横。横画、竖画的起笔不论藏露,都与楷则原理一致。横画中不承上画的露锋起笔,尤须注意,不使尖笔过多,以防笔画的单薄刻削,要使起笔处丰满厚实。竖画的落笔先要向右切入,再按转直入,以防过于尖刻之病。

5.牵丝不粗。姜夔在《续书谱》中提出:“是点画处皆重,非点画处,偶相引带,其笔皆轻。”如果画与画、字与字的萦带荦丝粗了,就会有喧宾夺主、连绵缠绕之嫌。

6.转锋如筋。转锋是以腕转动运笔,使锋毫环转写出不带棱角的线条,即“转以成圆”。如写“”、“”、“得”、“而”等字的主笔或钩笔,转锋要达到如筋环一样的效果,具有立体感。

7.纵笔展放。即要大胆濡墨落纸,尽情挥洒纵横,这样可收到气势奔放、笔姿灵动的艺术效果。古代祝允明、徐渭、陈道复及王铎、傅山、张瑞图等人善用此法。

8.搭锋变化。搭锋即上一字的尾笔紧接下一字首笔的笔画,要注意出锋的变化,一篇之中,尽量不能类同出现。搭锋在一幅行书作品中,能起着变换姿态、产生节奏增加变化的作用。

9.接笔轻捷。在字的结体布白中,各种笔画之间有的左右相接,有的上下相接,有的交叉相接,均具一定的“接缝”位置和写法,因为相接处不宜施重墨,多采用轻捷尖笔相接,所以又称“尖接”,用笔需轻捷灵巧。

10.围笔流畅。在书写某些字时,采用小盘绕和大回环的笔法,如“帝”、“带”写成大小回环,将“国”的外包围结构写成大回环形,都称作围笔或回笔。写此笔画均须掌握锋毫的顺行变换,以求收到线条劲健、畅达流便的效果,此法多用于行草书。

11.翻笔生动。就是运笔过程中,按照体形所需改变前进方向,采用翻转笔锋继续疾行一种动作。多用于方笔的转的处,并与折笔相互配合应用,以翻笔画出棱,避免出僵滞的笔病。翻笔法较难掌握,应多加练习、体会。

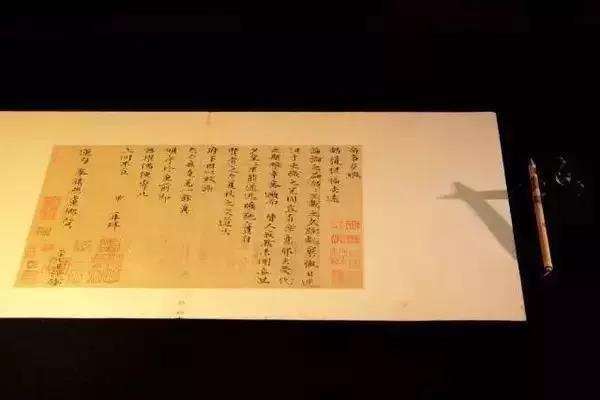

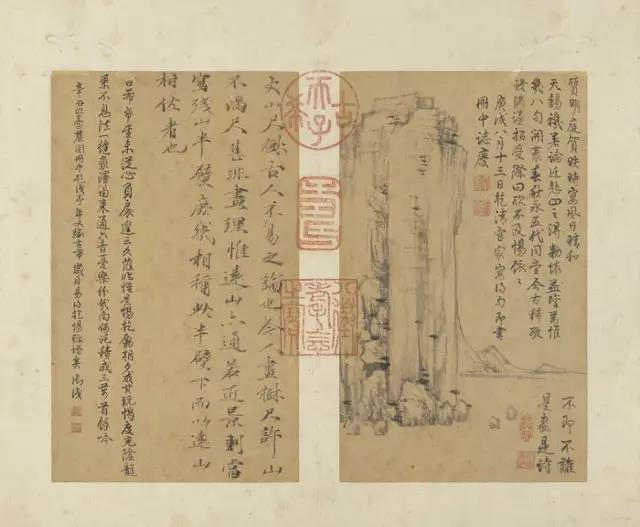

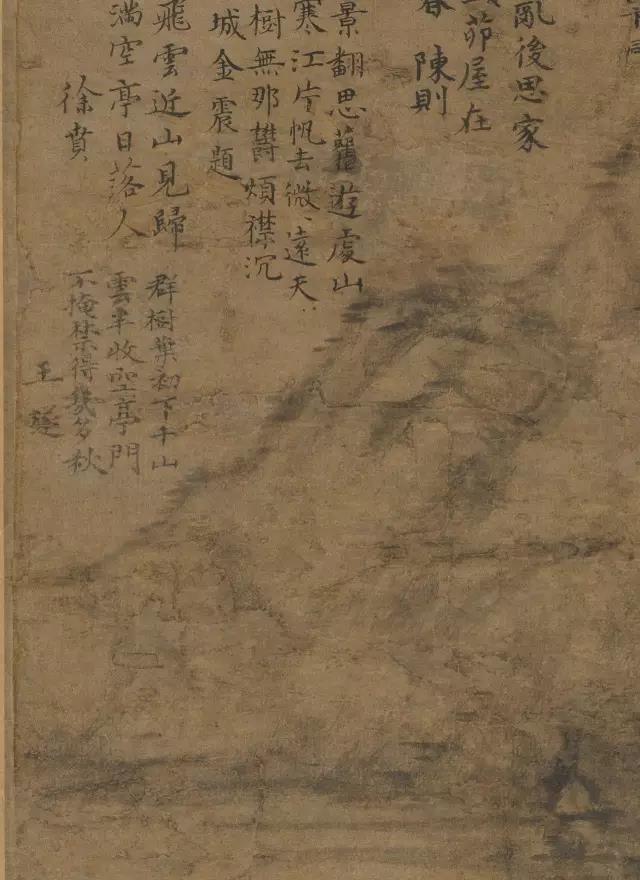

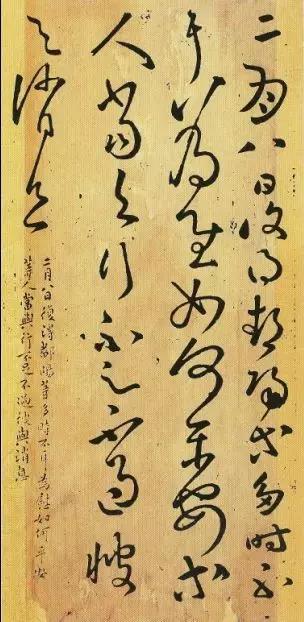

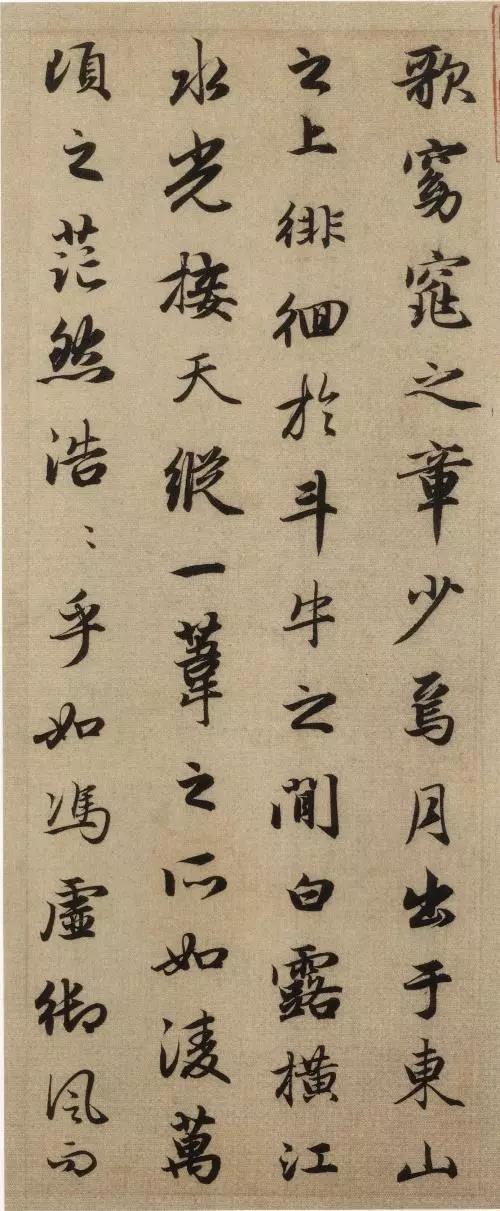

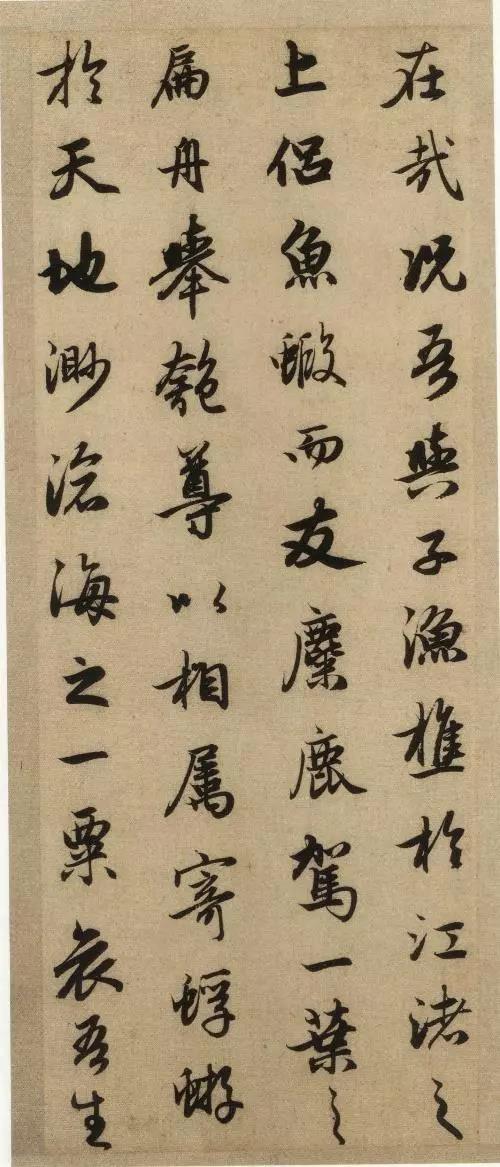

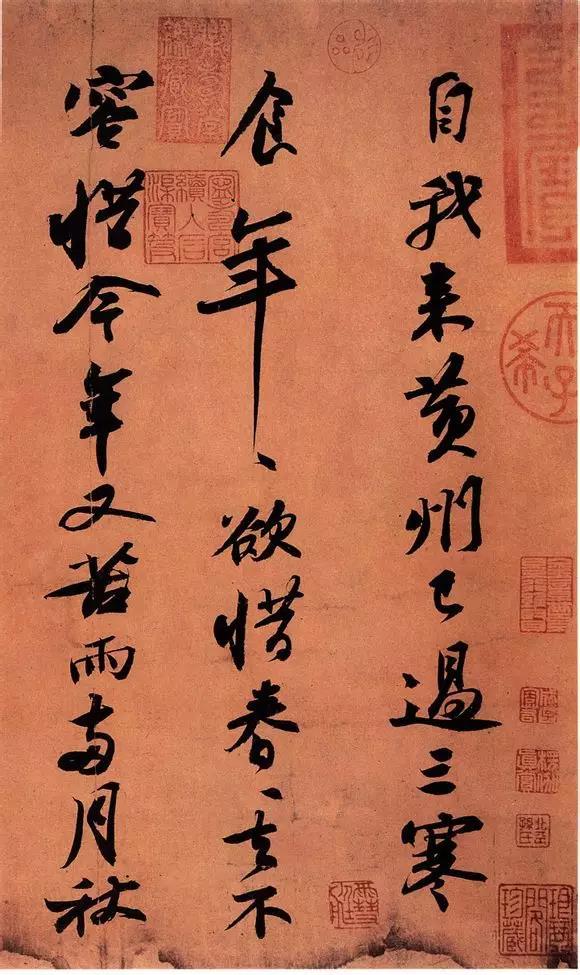

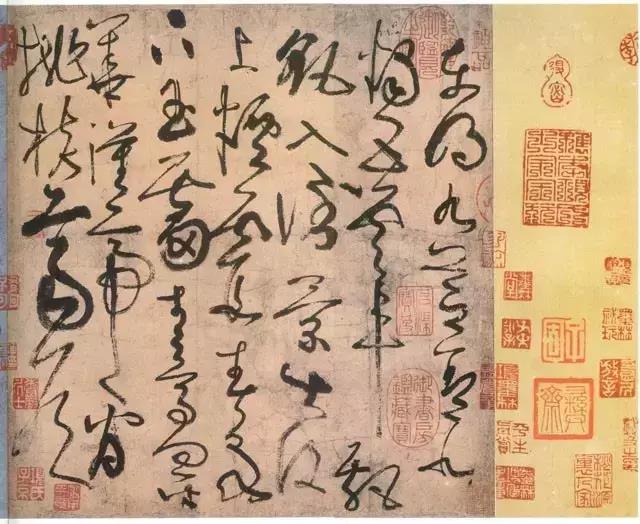

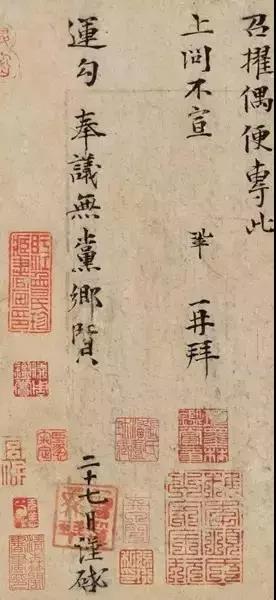

12.顺应自然。即用笔不能故作抖颤。书法的高妙在于人力使然中体现自然,这是一个很高的境界。自然就是人尽自己的本质力量顺应自然条件之性,所以技法运用的意义与价值正在于书法创造中体现的自然。用笔老辣,是“通会之际,人书俱老”的一种标志,并非故意造作可为。![微信图片_20180920170849]() 三、行书的基本点法

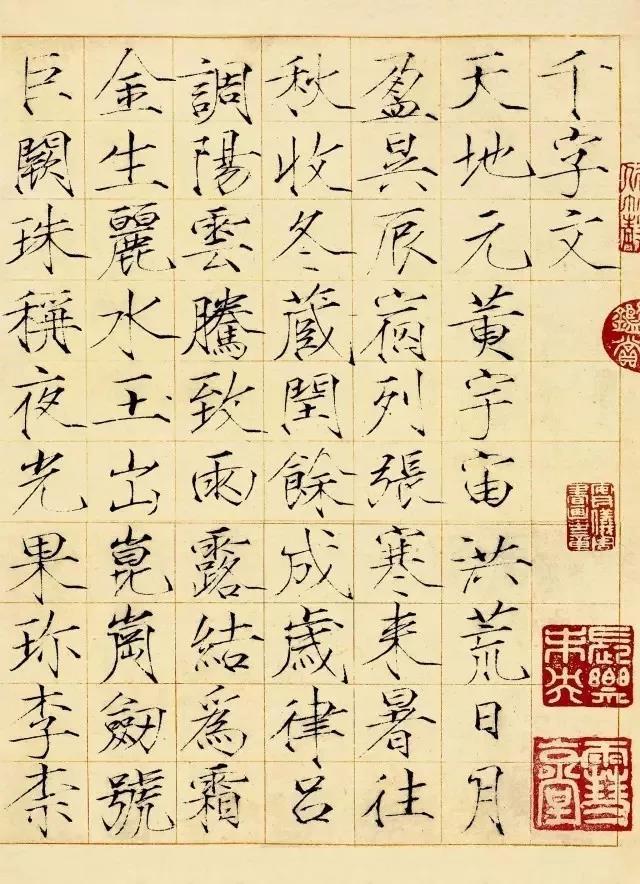

三、行书的基本点法

1.点法。作点,其势要重,要如“高山之坠石”。这个“势重”是指落笔时速度要快,落点后,迅速收毫铺开并取势趁机稍作挫动,然后又折而疾收。作点时,力要深入,如利钻之镂金,收笔时要圆润饱满,方有厚重之感,墨精暗坠之妙。行书点的落笔以露锋为多,尖锋入纸,顺势落笔,芒角外露,此法富有神采。收笔时以出锋点为多,锋贵由中而出,自然气韵生动,点画之间,又贵顾盼呼应。点法又贵于变化,或向或背、或俯或仰、时方时圆,随字异形,因势而作之。点的形态虽然极多,但一个笔法共性是贵于沉着而有份量,灵活而不呆滞,精到而不秽浊,虽一点微如粟米,却分向背、俯仰之势。以点乃字之眉目,一点若失,则如美人眇一目,可见古人视此极为重要。

2.横法。书写横画,运笔上要注意上下俯仰的萦带关系,注意横上接笔的上挑和横下接笔的引带,做到前后呼应。横画不写成水平,一般都向右上倾。

3.竖法。写竖的方法,应该于曲势中求直,或向或背、或背中有向、或弯弧而势曲,婀娜多姿。

4.撇法。撇要写得险劲,笔锋向左斜出,势微婉曲,劲健有力,出锋处有向右回顾之势。出锋时当以腕送,力到而匀。不可半途击出,以手指将笔剔出作虚尖飘忽之状。出锋宜尖锐而饱满。亦有要引带下一笔而不出锋的回锋撇和向上端带出的挑带上撇。

5.捺法。捺是行书中最重要的笔画,也最富于大幅度的变化,往往在一篇字幅中,多种捺法交互使用,增加作品的艺术感染力。捺的笔法很多,主要有反捺、回锋捺、圆捺、平捺、短捺等。长捺,势宜开张,一波三折,行笔抑扬顿挫。捺具有很大的伸缩性,或开或合、时敛时放、时方时圆,有的笔势向上,有的笔势往下,必须熟练地掌握。

6.挑法。行书的挑法除近似楷书的写法一种外,还有连接上一画的挑法,即用钩带起挑笔。挑法如鞭之策物,用力在策本,得力在策末,出锋易迅速于空中作收势。

7.钩法。由于行书书写的速度增快,与楷书相比,它的环转的笔势增多,带来了笔势变化的不同,适量地减少了横竖笔画,而增加了钩的笔画。作钩时,要力到锋端,钩法要饱满,不可虚尖怯露。钩在向左或向右曲钩钩出时,不能露出方折刻板的锋棱,要流畅丰满,显出精神。钩法在行书中形状很多,临帖时应多注意观察。

8.折法。折在行书中有方圆两种折法,方笔折法与楷书差别不大,圆折笔在行书中应用的范围较大。常见的方法是逢折都是提笔圆转而过,不再顿锋另起,更不露方折锋芒。许多笔画的穿针引线也靠这种圆折笔画传递折笔穿插在行书中起到灵活调度笔画的作用。

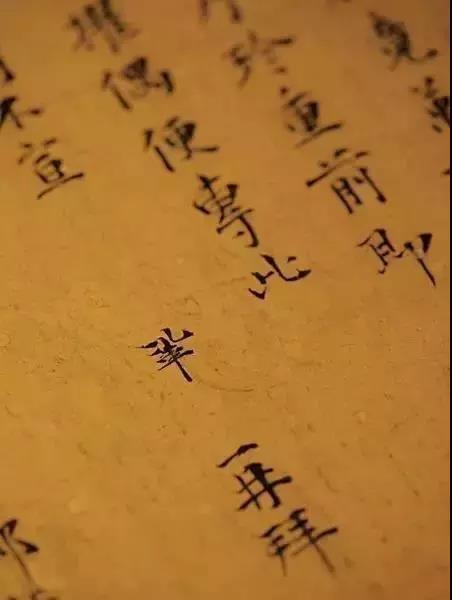

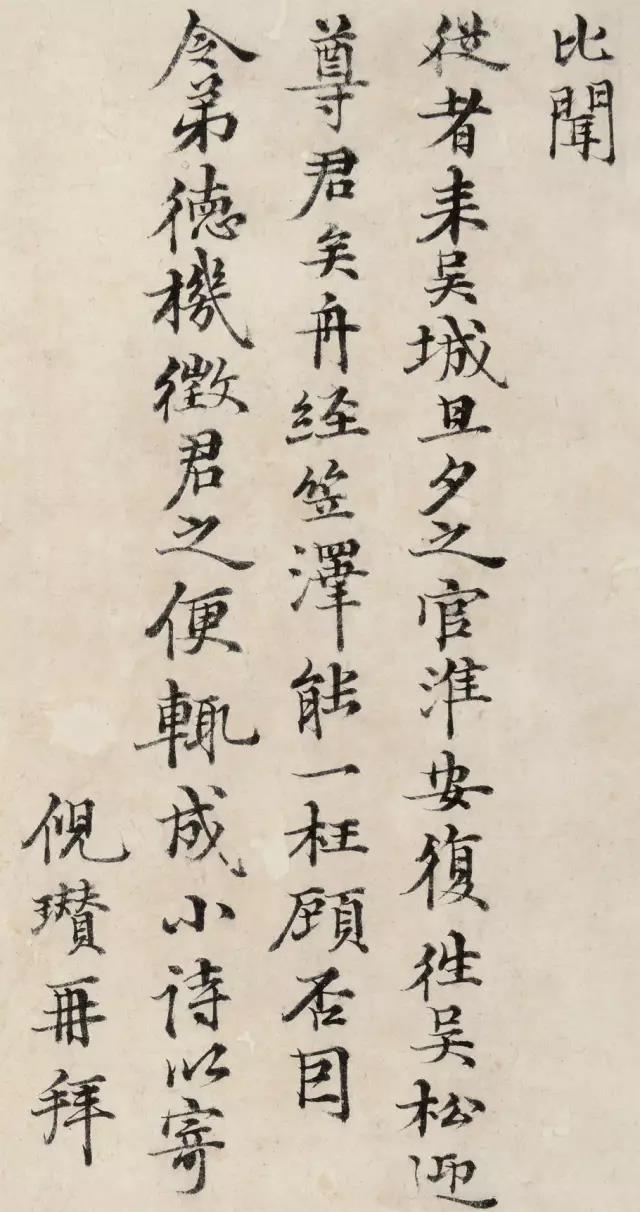

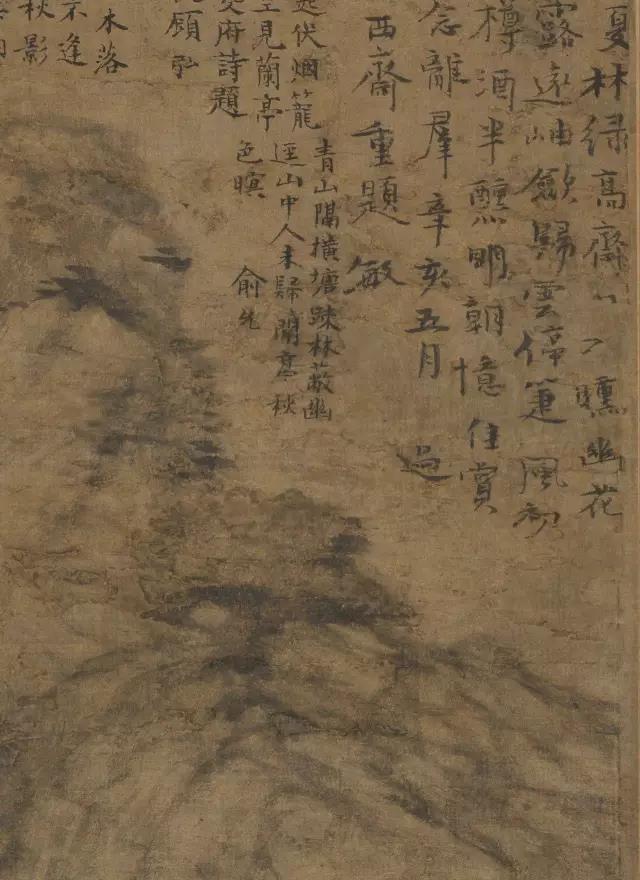

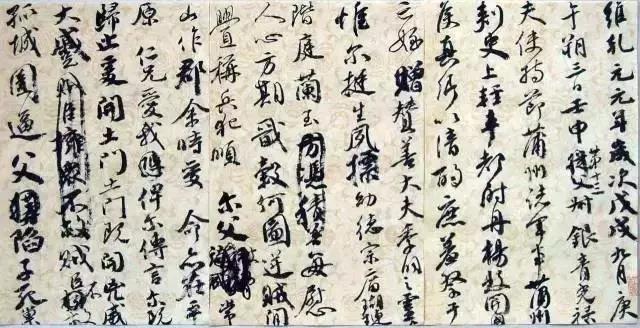

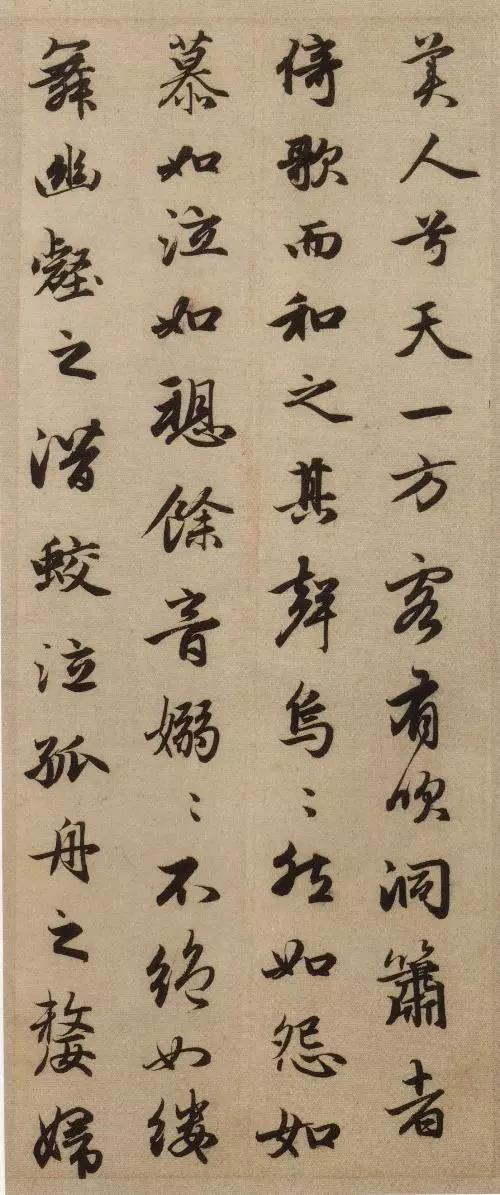

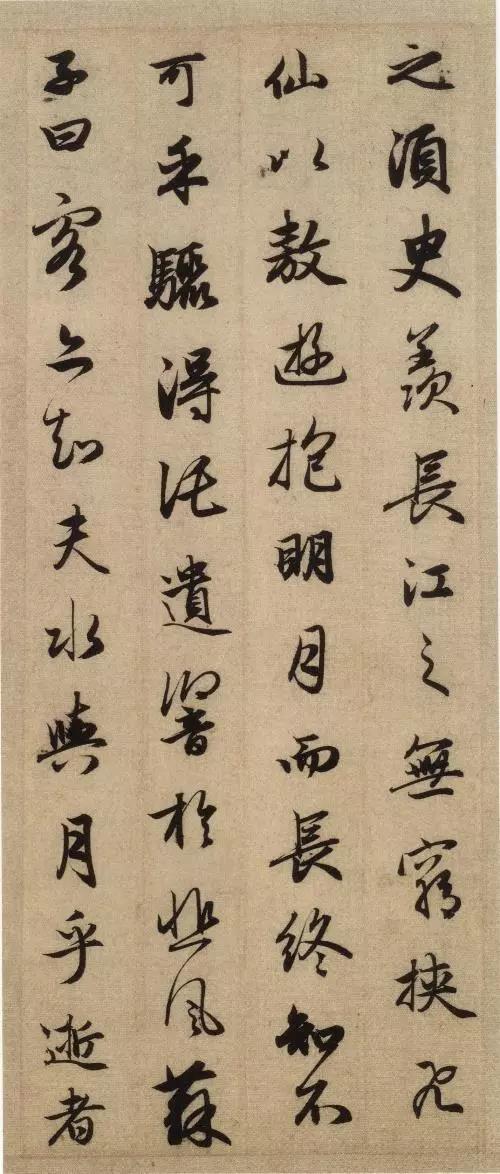

行书虽以粗、气、神为主,但最后还是要通过点画表现出来。黄伯思《东观余论》中说:“昔人运笔,侧、掠、努、趯皆有成规,若法度、礼度不可斯须离,及造微洞妙,则出没飞动,神会意及。然所谓成规者,初未尝失。”故学习行书,当以形求法,笔画精熟,方可入神化之境,亦即熟能生巧。虽运笔如飞,不致流于浮滑草率,而能于痛快淋漓中有沉着周到之精神。![微信图片_20180920170913]() 四、行书的结体特点

四、行书的结体特点

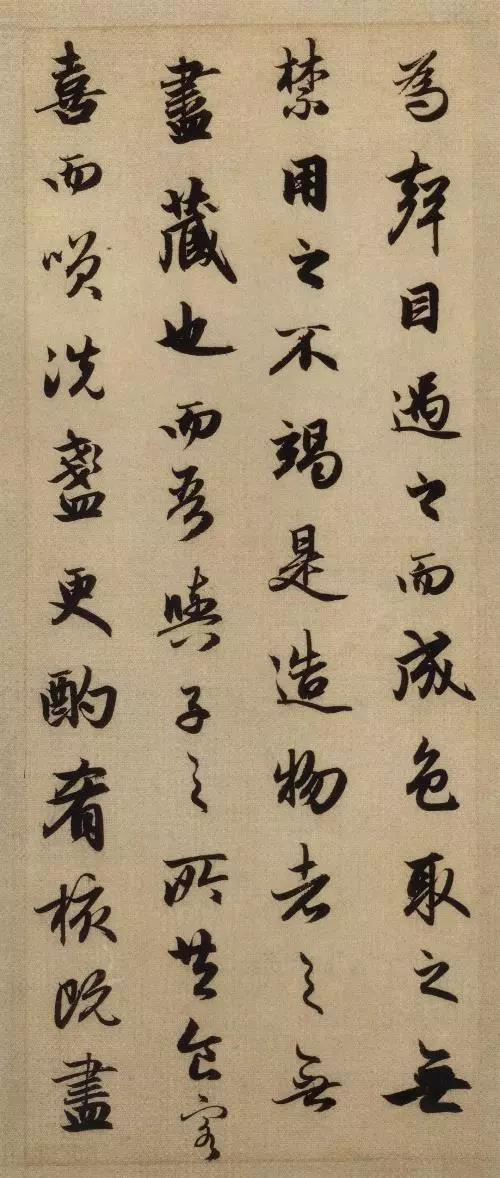

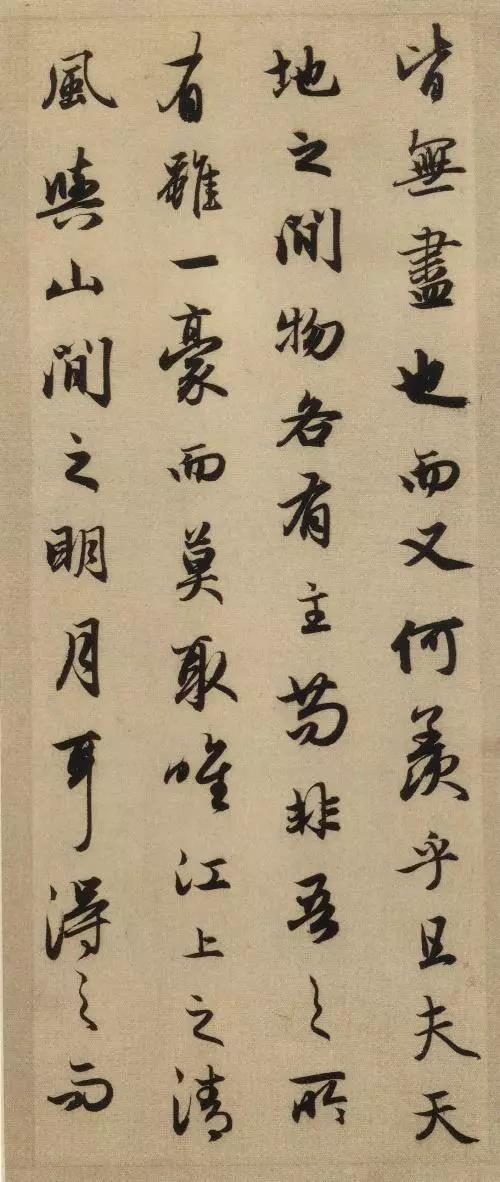

1.重心平稳,欹正相错。重心平稳是书法结体中最根本的一条规律。由于行书处于动势,不能象楷书、隶书、篆书那样求结构平稳,而是在一种相对的运动状态中使重心保持平稳,犹如人在跑步时,身体前倾而不倒。行书的体势有欹正之别。所谓“正”者,即体势端庄平直,疏密匀称,相互照应,其点画的长短、疏密都受到“法”的制约;所谓“欹”者,即体势欹侧、跌宕起伏,纵横参差,富有意趣,给人以一种豪放之感。行书的结字,应寓平于险,或寓险于平,亦即“势似奇而反正”。“奇”当从“正”来,然“正”绝非平直相似、上下齐平、状如算子的机械排列,而是下笔有源、结字深稳的自然之。“欹”即在平正的基础上,适当地挪动、改变、转换点画和偏旁部首的位置和角度,产生一种险绝的姿态。如苏轼的《渡海帖》中的“今”、“梦”、“得”等字。

2.开合伸缩、疏密得宜。“开合”、“疏密”是行书结构中点画与点画之间的布白方法。《绿荫亭集》中说:“字有疏密,密处紧腠理,疏处展丰神,语默动静、寒暑、生杀之机寓焉,非通乎人情,得乎天理,未可与于斯。”因而,疏密得宜则结字熨贴,在结体中通过用笔的长短、大小、肥瘦等开合伸缩的方法表现出来。凡独体字结体难于密,合体字结体难于疏,而重叠字忌过长,横叠字忌过阔,掌握好开合伸缩,那么结体就会疏密得宜,修短合度。

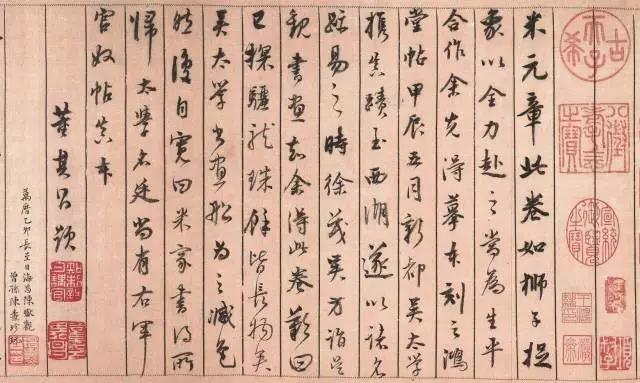

3.随形变化,同字异构。作行书贵能通变。变化的方法有两方面,一是变化形,二是变化型。这些变化不能脱离对比统一的基本规律,不能脱离“同中求异、异中求同”的基本法则。相同字或字形接近的字同时出现时,要形随势变,无有重复者,这是同字异构;而有些字形差异很大,因势而生,千变万化,不离法度,出乎自然,合乎情调,此乃异中求同。结构的变化要“从心所欲不逾矩”。王羲之《兰亭序》中共有二十余个“之”字,而这二十多个“之”字形状皆不相同,是最好的例子。

4.偏旁灵活,老妇挈幼。偏旁在行书结体中应用极广泛,偏旁使用得体与否,关系到字的造型是否有美感。行书的偏旁,来源于楷和草书,其灵活度甚大,可以将其写得正规一些或草化一些,也可将其写得长一些和短一些、宽一些或窄一些,要根据字形或通篇要求随意变化。一般来说,左右结构的字要写得左右参差,犹如“老妇挈幼”,既对比又协调,或左低右高,或右低左高,或左小右大,或左大右小,灵活掌握,使之生动。最忌左右相近,并列整齐。诚如包世臣所说:“大小颇相径庭,如老妇契幼”。

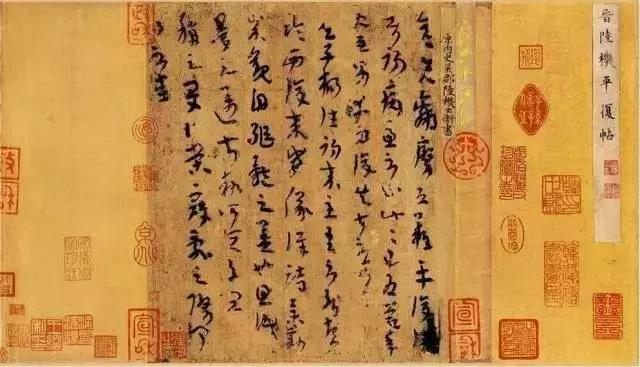

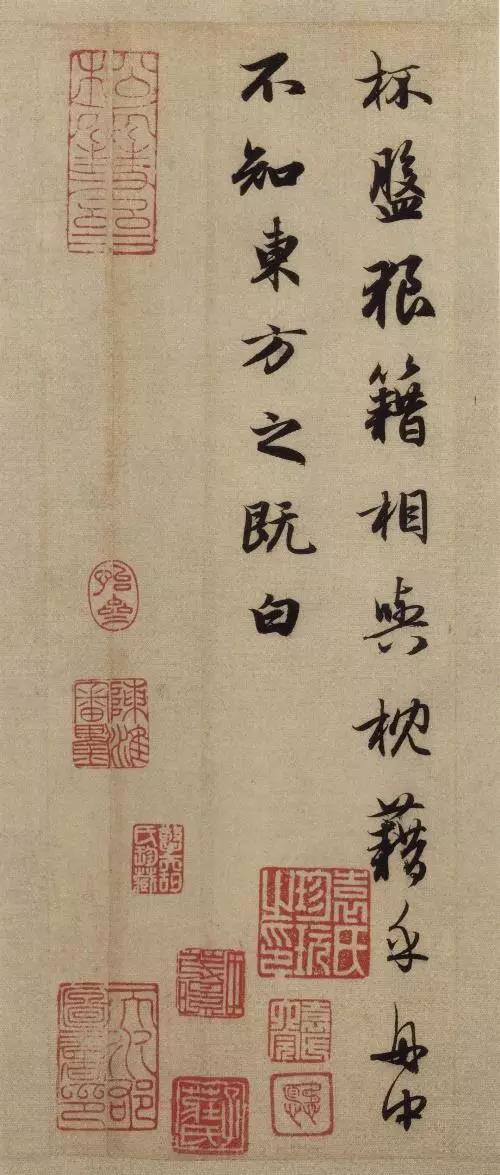

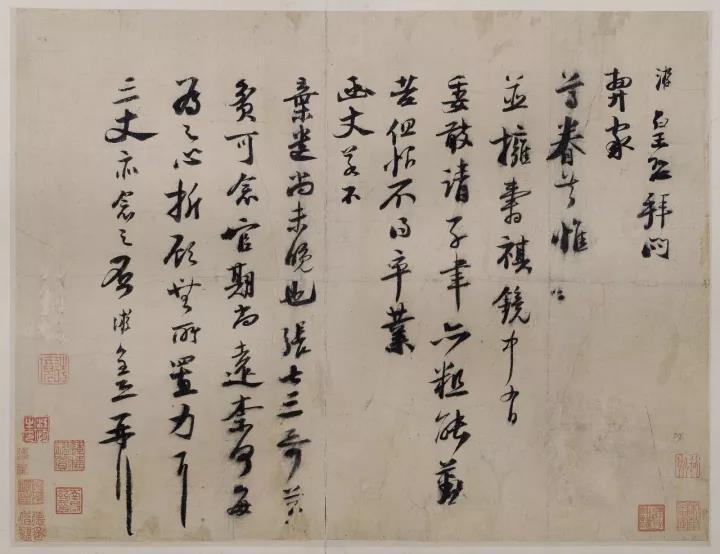

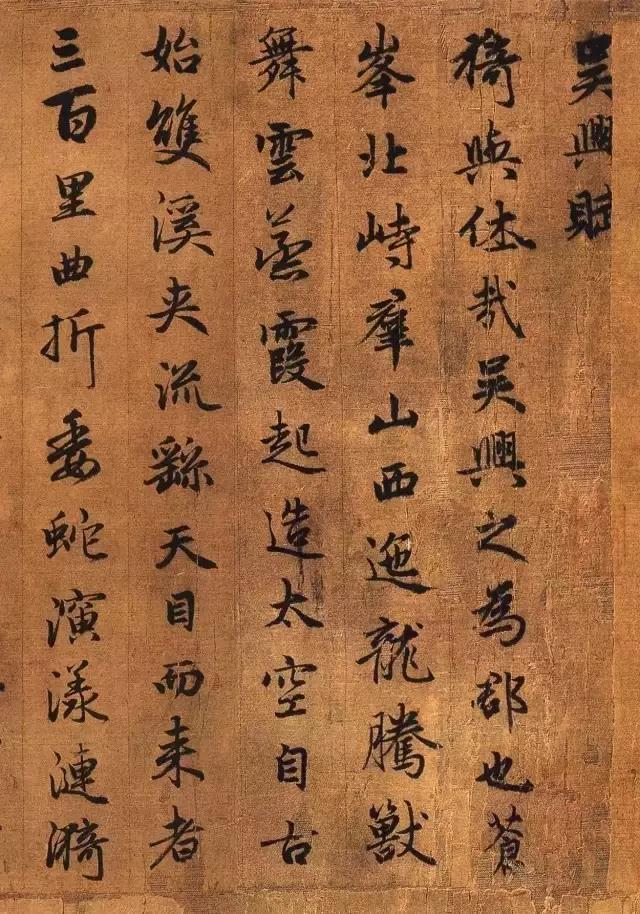

5.离合避让,大小变化。行书结体中,一个字如果是左右或上下部分结合的,那么左右上下要成为一个整体,或靠使转的牵曳而成有形的连笔,或由钩环挑剔的出锋生出无形的笔意连贯。总之要有避有让,有朝有辑,使背者靠之,离者合之。楷书结构的一大要领是布白匀称,行书若如此,则就显得平板。结体需大小变化,使字与字的大小形成错落,使字的纵横形成参差,以达到城府深邃、丘壑凹凸,左右自然、上下舒展的艺术境界。颜真卿的《湖州帖》达到了这个境界。

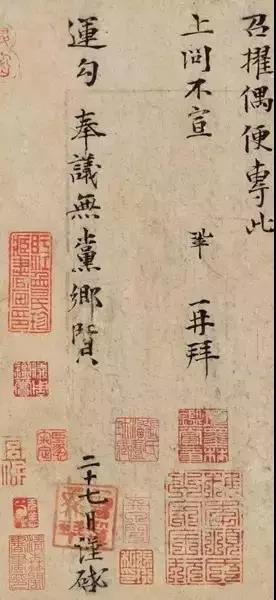

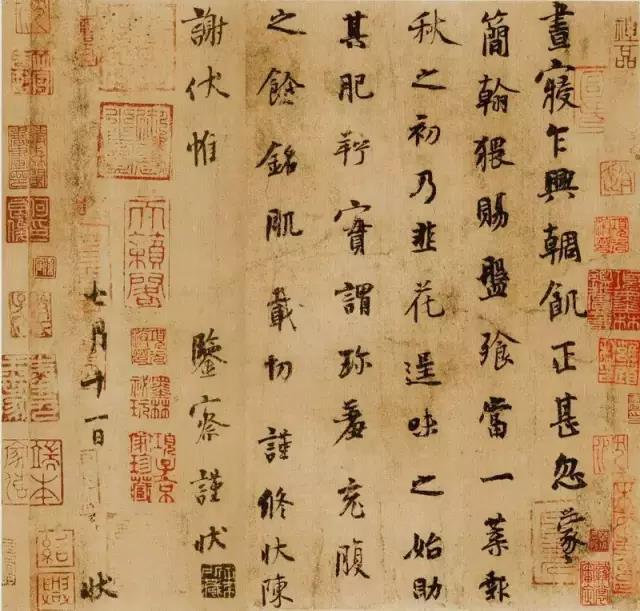

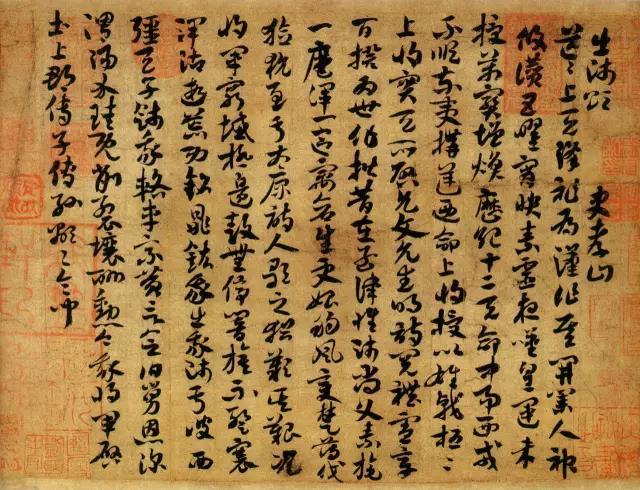

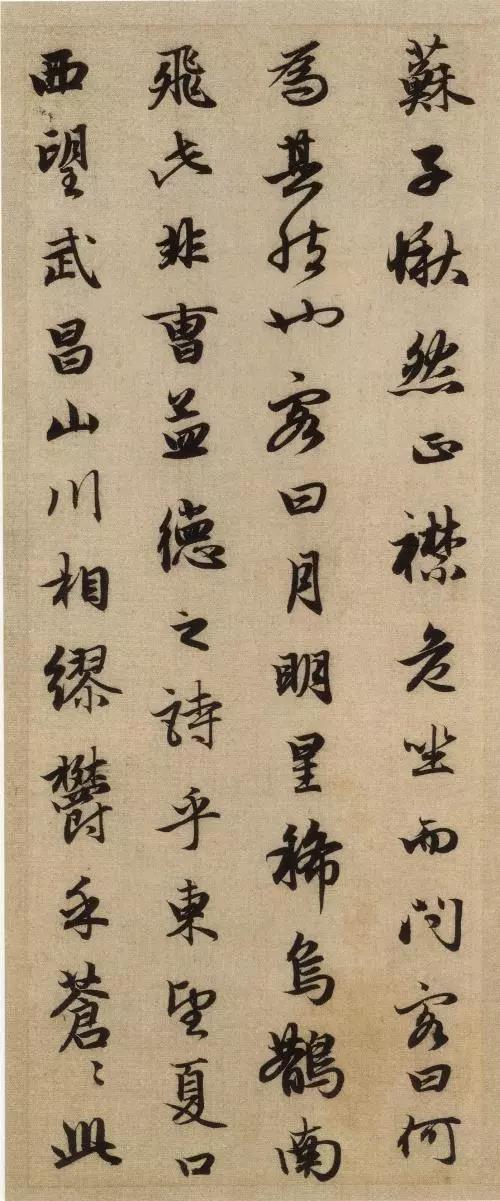

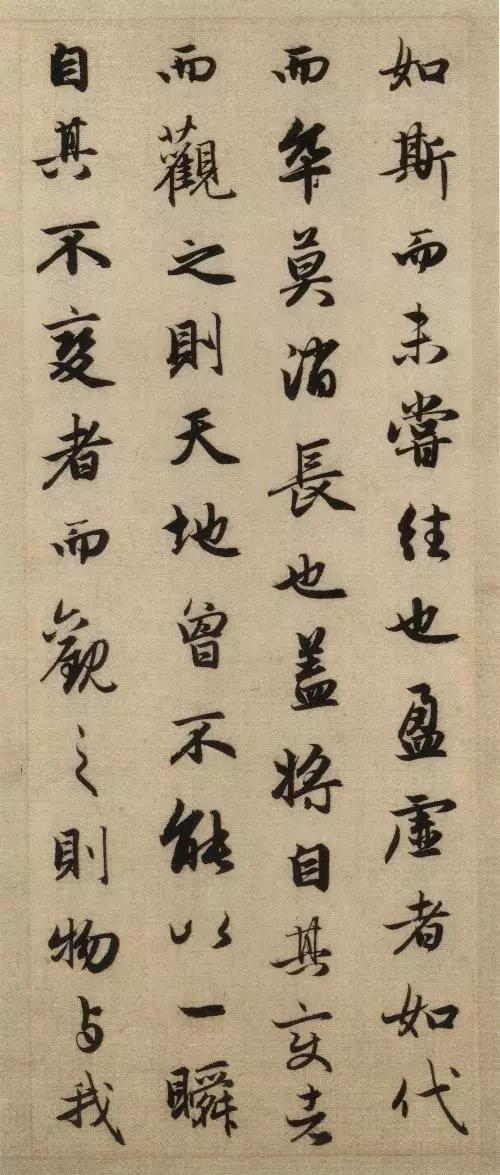

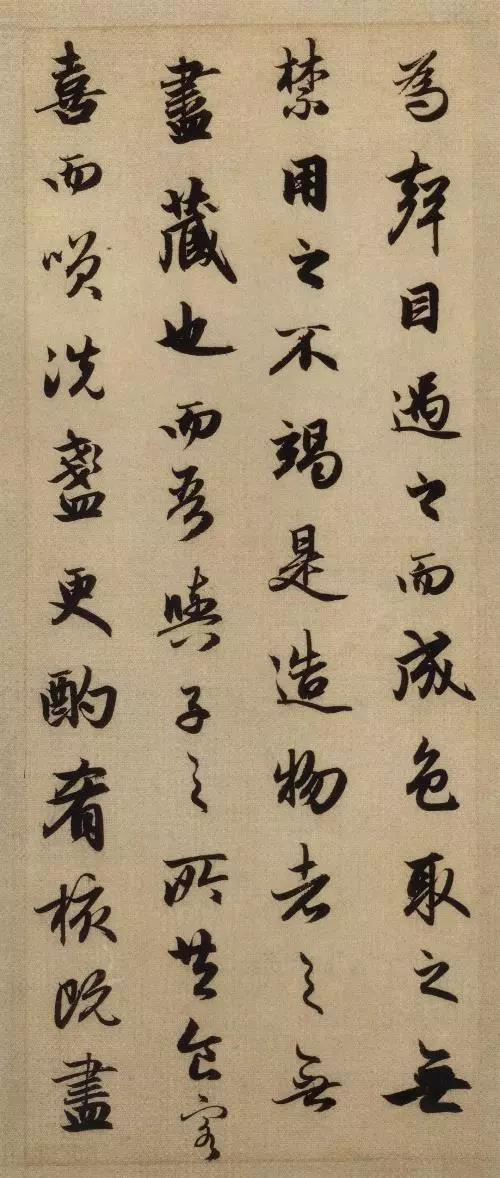

6.形忌相同,毋使重复。行书最大的特点是生动自然,所以最忌无变化。汉字中有不少字的形状接近或类同,对于这些类同字的结体要写得同而不同,同中有异,异中见趣,方为上乘。一篇行书之中,有些字会多次出现,形成重字,但重字不能重写。固然,一个字写多少遍都能形神如一,丝毫不爽,足以显示功力的浑厚,但在艺术上却显得贫乏,如能写出多种变化,则既丰富了作品的艺术表现力,又展示出书者的情趣之远和挥运之能。![微信图片_20180920170929]() 7.笔画变化,协调和和谐。在一个字中,对于相同的笔画必须加以变化,或一长一短,或一粗一细,或一仰一俯,而相互协调和谐。若把三横写得如同三根筷子,三坚画得犹如电杆,那么字的结构造型就显得刻板、单调、重复,就无艺术性、趣味性可言。行书中凡有横竖两个笔画相同的字,这横竖两个笔画最好不平行,平行了,虽然给人端正的感觉,但未免有点僵化,如同木偶,毕竟不生动灵活。因此,必须变化用之,打破平行,这在临摹碑帖中就要注意详细观察分析,善于领会,悟出其中变化的道理。

7.笔画变化,协调和和谐。在一个字中,对于相同的笔画必须加以变化,或一长一短,或一粗一细,或一仰一俯,而相互协调和谐。若把三横写得如同三根筷子,三坚画得犹如电杆,那么字的结构造型就显得刻板、单调、重复,就无艺术性、趣味性可言。行书中凡有横竖两个笔画相同的字,这横竖两个笔画最好不平行,平行了,虽然给人端正的感觉,但未免有点僵化,如同木偶,毕竟不生动灵活。因此,必须变化用之,打破平行,这在临摹碑帖中就要注意详细观察分析,善于领会,悟出其中变化的道理。

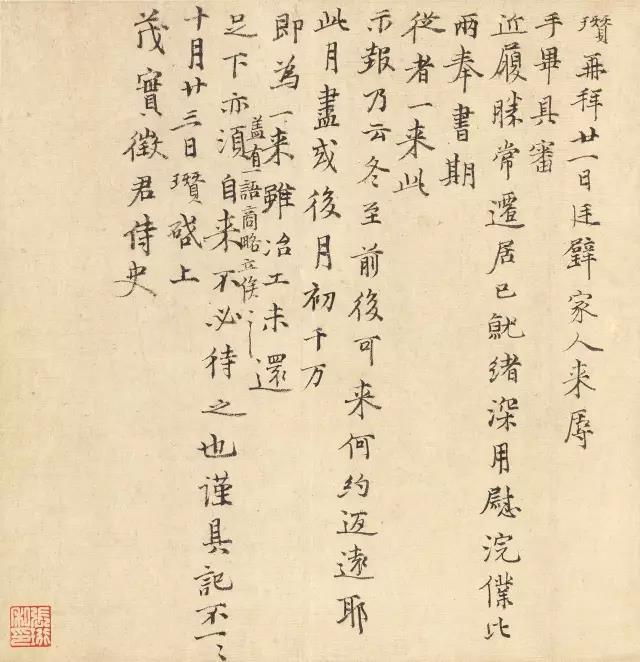

8.合理用“点”,恰到好处。行书的点千变万化,多姿多态,在结体上也是睛之笔。点在行在大体可分为三类:一是字的结构本身的点;二是由于行书字形变化而派生出来的点;三是本来结构中没有点,但是为了装饰和平衡结构而附加的点。一般来说,构成字之本身结构的点不能省却或随便改动,而对于后两者,却可以见机行事。用点必须恰到好处,才能收到点睛的效果。点在可要可不要时应该省却,只有在求得字之平衡,或加强呼应、协调时才加上一点。换言之,若乱用点,不但不会锦上添花,反而变成画蛇添足了。 9.变不怪异,力求自然。结体要达到丰富彩的效果,往往采夸张变形的艺术手法。但是,采用这种手法必须有胆有识。有些人写行书,一生谨严,循规守矩,不敢越雷池半步,则每为法度所缚,此乃无胆;有些人写行书,一味好奇,诡形怪状毕呈,此乃无识,不可不慎。所以,点画的收展,必须合乎情理,结构的移动不能违背规律,变化而不怪异,不能装腔作势、生拼硬凑、随心所欲地胡来。在结体时,不论正侧也好、长短也好、开合也好、参差也好、轻重也好,都要根据文字的结构以及书写的笔势,经意与不经意地进行处置,寓变化于法度之中,力求自然,对立而统一。

9.变不怪异,力求自然。结体要达到丰富彩的效果,往往采夸张变形的艺术手法。但是,采用这种手法必须有胆有识。有些人写行书,一生谨严,循规守矩,不敢越雷池半步,则每为法度所缚,此乃无胆;有些人写行书,一味好奇,诡形怪状毕呈,此乃无识,不可不慎。所以,点画的收展,必须合乎情理,结构的移动不能违背规律,变化而不怪异,不能装腔作势、生拼硬凑、随心所欲地胡来。在结体时,不论正侧也好、长短也好、开合也好、参差也好、轻重也好,都要根据文字的结构以及书写的笔势,经意与不经意地进行处置,寓变化于法度之中,力求自然,对立而统一。

![微信图片_20180920171040]()

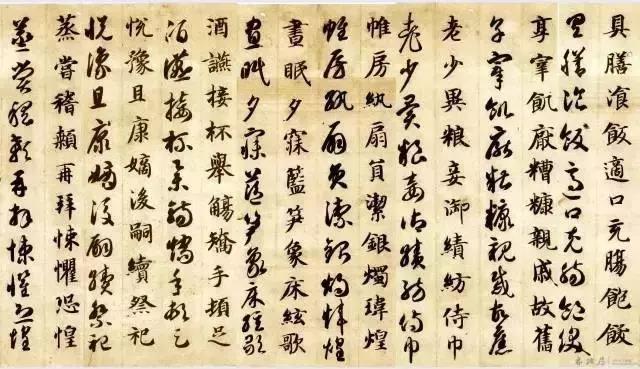

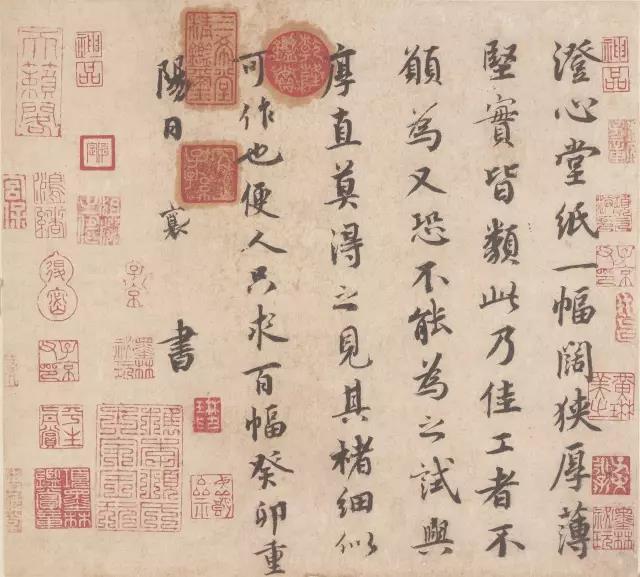

选择表面毛糙的纸,书写时会有轻微的“沙沙”声,说明笔毫运行时在克服阻力,写起来感觉非常过瘾。当然在过瘾的同时笔的寿命必受影响。试比较,如果拿一块表面光滑的玻璃,在上面书写又是什么感觉?感觉是滑,笔留不住,总之感觉很糟糕。那是因为它表面光滑且质地坚硬,笔毫与它的摩擦力极小,阻力微乎其微,笔力就无从谈起了。而如果拿一张表面光滑但很软的塑料纸书写,感觉比在玻璃上好许多。这又说明笔力同纸的密度也有密切关系。想想当年王羲之要是在玻璃上写字,他能入玻三分吗?反过来说,只要你用笔得法,你也能做到“入木三分”。

选择表面毛糙的纸,书写时会有轻微的“沙沙”声,说明笔毫运行时在克服阻力,写起来感觉非常过瘾。当然在过瘾的同时笔的寿命必受影响。试比较,如果拿一块表面光滑的玻璃,在上面书写又是什么感觉?感觉是滑,笔留不住,总之感觉很糟糕。那是因为它表面光滑且质地坚硬,笔毫与它的摩擦力极小,阻力微乎其微,笔力就无从谈起了。而如果拿一张表面光滑但很软的塑料纸书写,感觉比在玻璃上好许多。这又说明笔力同纸的密度也有密切关系。想想当年王羲之要是在玻璃上写字,他能入玻三分吗?反过来说,只要你用笔得法,你也能做到“入木三分”。