侧锋,是唐以前书法最主要的一种运笔方法,而在中国书法理论中,关于侧锋的阐述,却一直未有一个明确的答案,甚至还有人认为侧锋即偏锋。明清以后,人们在笔法上对中锋的认识,却是根深蒂固的,这也是中国书法走向衰弱的重要原因之一。

侧锋,是打开魏晋唐古典书法之门的金钥匙。

要知道唐以前书是使用侧锋,就必须明白究竟什么是侧锋。然而自古以来,不同的书家对侧锋有不同的阐释,其内涵甚至于完全不同者亦有之,因此大有澄清之必要。下面试从古今书论中摘录一些进行粗略的分析:

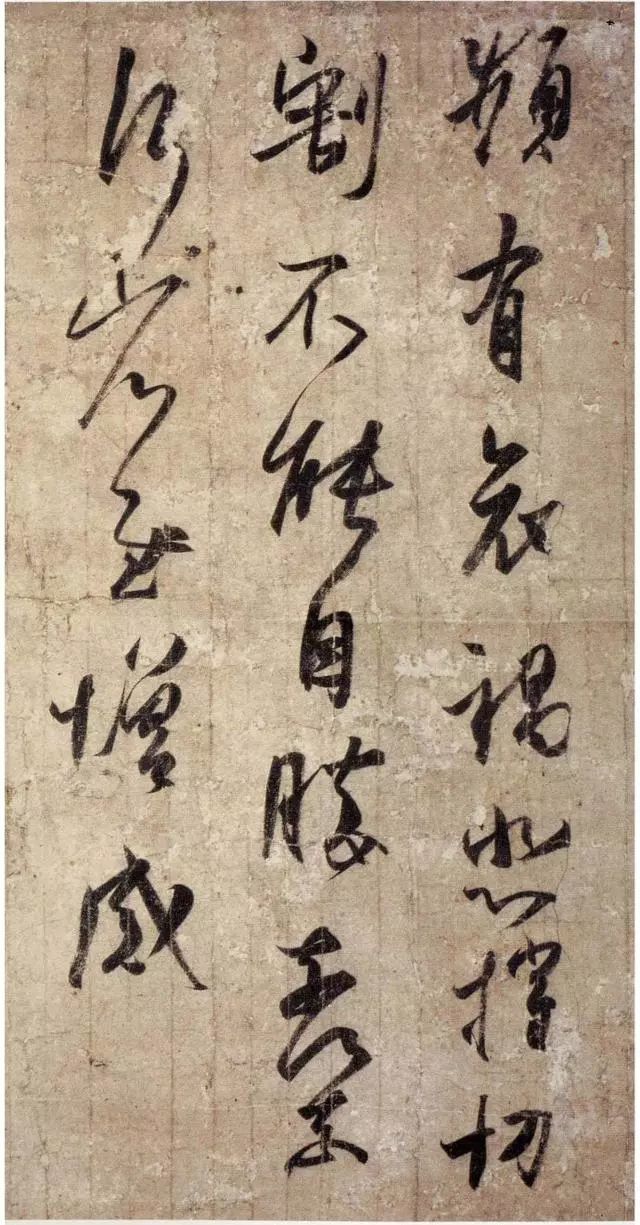

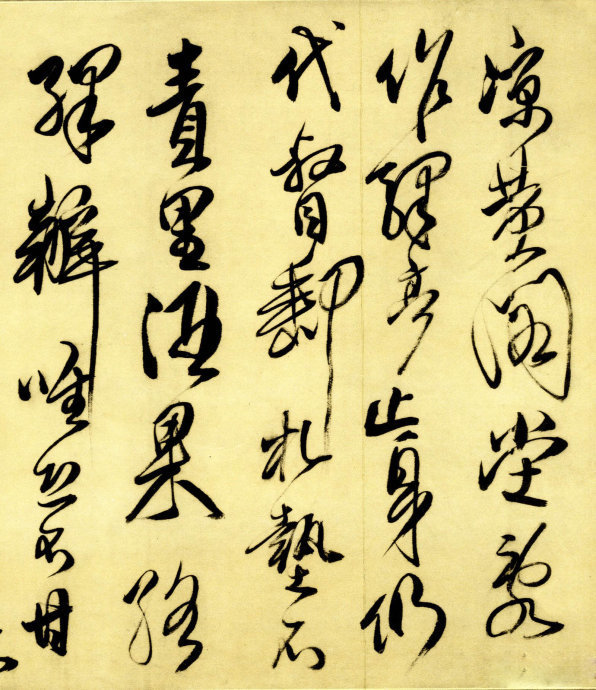

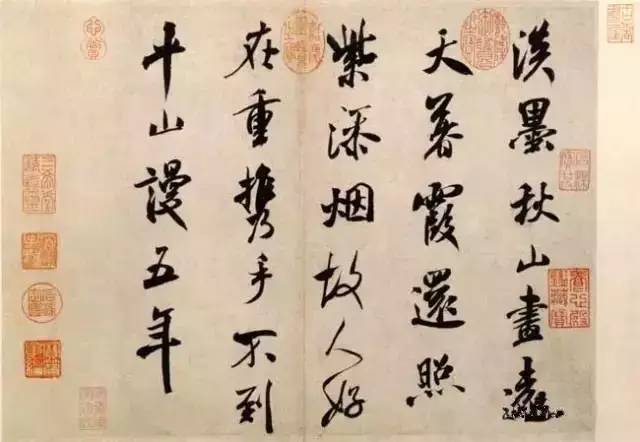

宋黄庭坚说:“学书端正,则窘于法度;侧笔取妍,往往工左而病右”。王羲之、王献之父子善用侧锋,但并未发现其“往往工左而病右”,显然这种对侧锋的理解有误,把偏锋当成了侧锋。

明王世贞说:“正锋、偏锋之说,古今无之。近来专欲攻祝京兆,故借此为谈耳。苏、黄全是偏锋,旭、素时有一二笔,即右军行草中亦不能尽废。盖正以立骨、偏以取态,自不容已也。”像苏东坡、黄山谷之类的大家,岂有“全是偏锋”的道理,显他把侧锋偏锋混为一谈了。

持此观点的人还有不少,有的甚至更加极端,如清冯武说:“今以侧笔取妍者,皆异端也。学书断断乎不可使邪魔外道盘踞胸中,使终身陷于妖俗而不自知也。戒之哉!戒之哉!”他把侧锋说成是歪门邪道,是学书者断然不能涉足的“异端”,这不仅将侧锋偏锋混为一谈,而且武断地认为侧锋即病笔,根本没理解侧锋是什么。

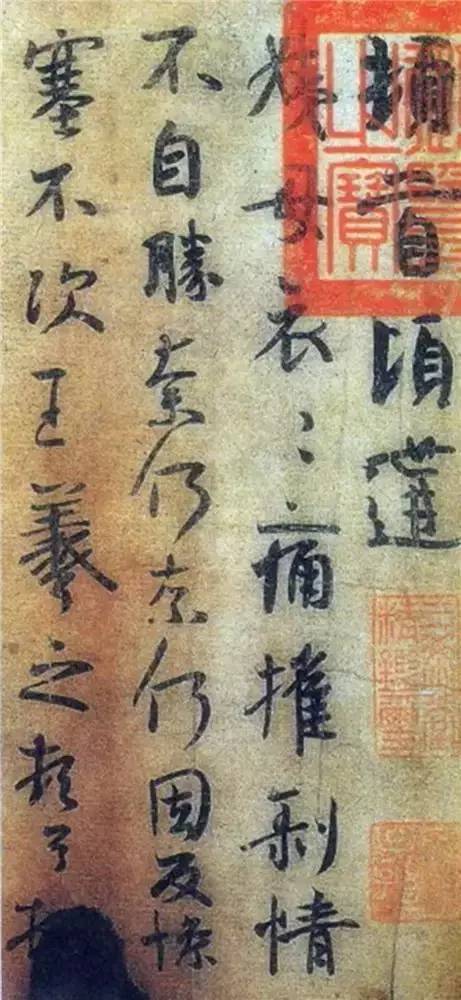

清朱和羹说:“正锋取劲,侧笔取妍。王羲之兰亭取妍处时带侧笔。”却不知侧锋一样能“取劲”,甚至超过了中锋。善用侧锋者,无论是“取劲”还是“取妍”,都能达到其他笔法无法比拟的效果。

胡问遂先生认为:“侧锋乃是和正锋相对的名词,即中锋包涵着正锋和侧锋二种形式。”“只是中锋的变化用笔而已” “侧锋并不神秘,相反,在实际书写中,我们都已在不知不觉地使用着。它和偏锋并不是一回事,而是中锋的一种形式。”虽然他意识到侧锋非病笔,认为侧锋是中锋的一种特殊形式,但并没意识到侧锋与中锋有着显著的区别。

茹桂先生则认为,侧锋即“笔毫尖端的锋芒不在点画中心运行,而偏向画一,因而又叫偏锋。其优点是锋棱较为清晰,能增加点画的生动感。但若用得不好,会导致枯脊扁薄,反而成了笔病。”陈振濂先生也说:“所谓‘侧锋’也就是‘偏锋’,这是与‘中锋’或‘正锋’对言的,相对于‘中’与‘正’,它是指锋尖偏侧在点画一边而不是锋尖居中的一种用笔法。”这两种观点也将侧锋与偏锋相混淆,没意识到侧锋与偏锋有着显著的区别。

王惠中先生说:“侧锋,一名侧笔。行笔时笔锋走在笔道的一侧即为侧锋。侧锋用笔往往用于取势,下笔时笔锋偏侧,落墨处即显出偏侧的势态,势成即转换成中锋,笔画线条仍呈立体感。书法用笔,历来强调‘中锋行笔,兼用侧锋’。中锋侧锋互用,可使写出的笔画线条方圆分明,生动多变,避免单调。锋用笔,如果让主锋和笔肚各走笔画的一边,而又‘正管顺抹’,顺笔刷行,写出的笔画就会漂浮无力,扁薄无厚度和韧劲,成为通常所说的‘偏锋病笔’,为书法所不取。”此说乍看似乎有些道理,其实还是将侧锋、中锋、偏锋相混淆。持这种观点的人,虽然看到了侧锋的价值,但把它与中锋相等同,并没看到它们之间的质的区别。

王冬龄先生认为:“侧锋是笔杆倾斜,更主要的是笔端偏向于笔画的一边,其线条一边齐一边毛,笔锋运行的一边实,笔毛中间部分运行的一边虚,其线条峻嶒多姿。”这种阐述其实也是指偏锋,持这种观点的人,侧锋只是倾斜笔杆偏锋书写而已,与侧锋是两码事,更没意识到侧锋的运用远没有倾斜笔杆这么简单。

通过以分析我们道,无论是古代书家还是现代书家,对侧锋的认识多有失偏颇。

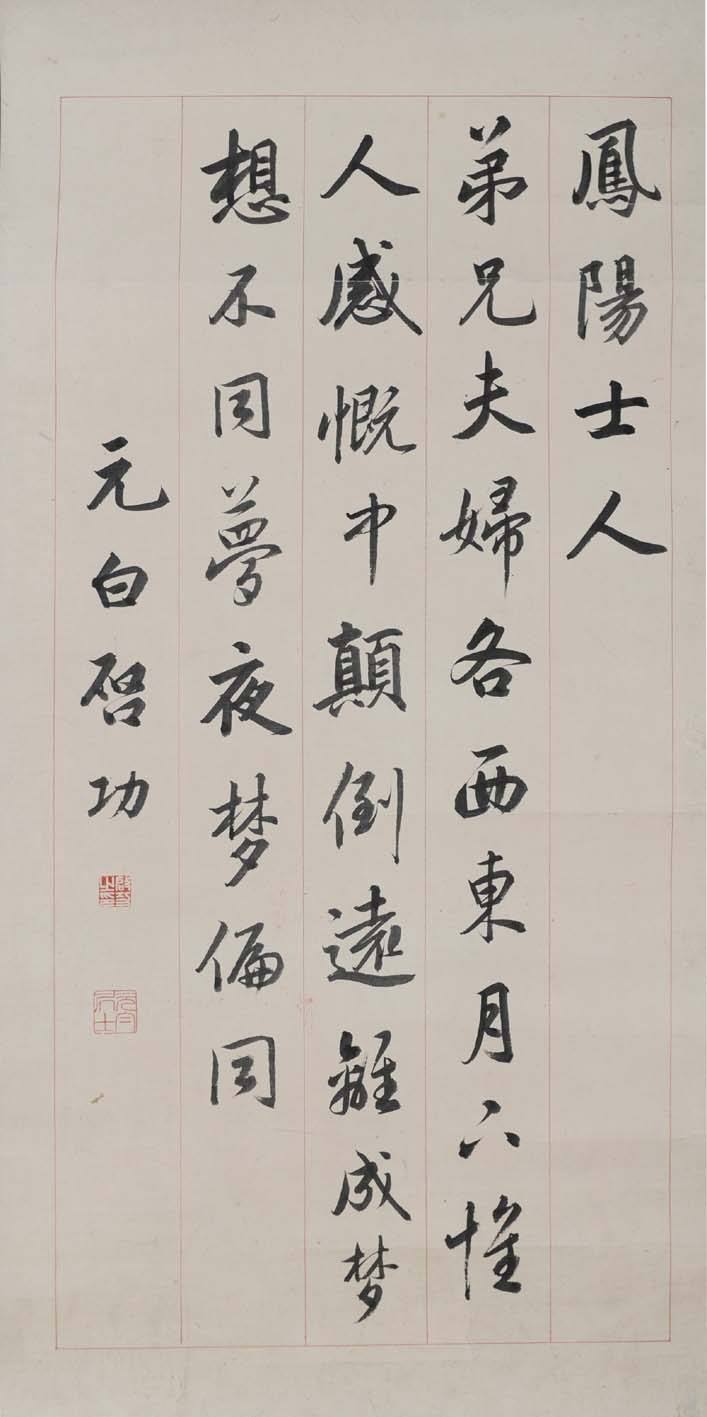

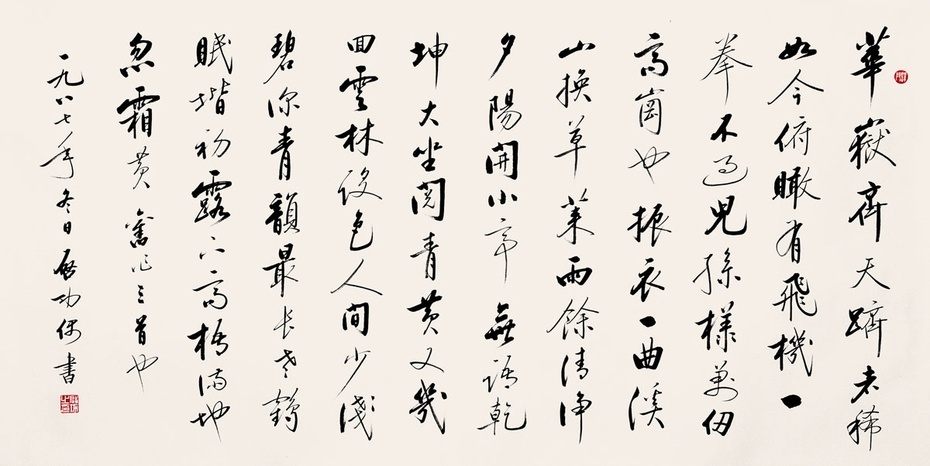

可贵的是,白蕉先生已看到侧锋技法的不同:“以偏锋解作侧锋,非也。侧锋之力,仍在画中。因势取妍,所以避直而失力。玩钟王帖,可悟此理,旭素草书,亦时有一二。”然而,他在世时也没有把侧锋领悟得更深,其所言“因势取妍,所以避直而失力”只能说明他用侧锋还欠了一些火候。

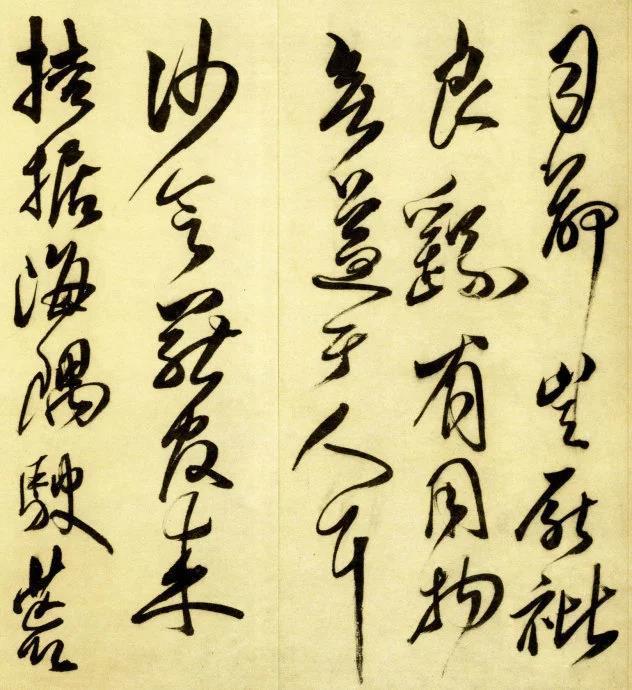

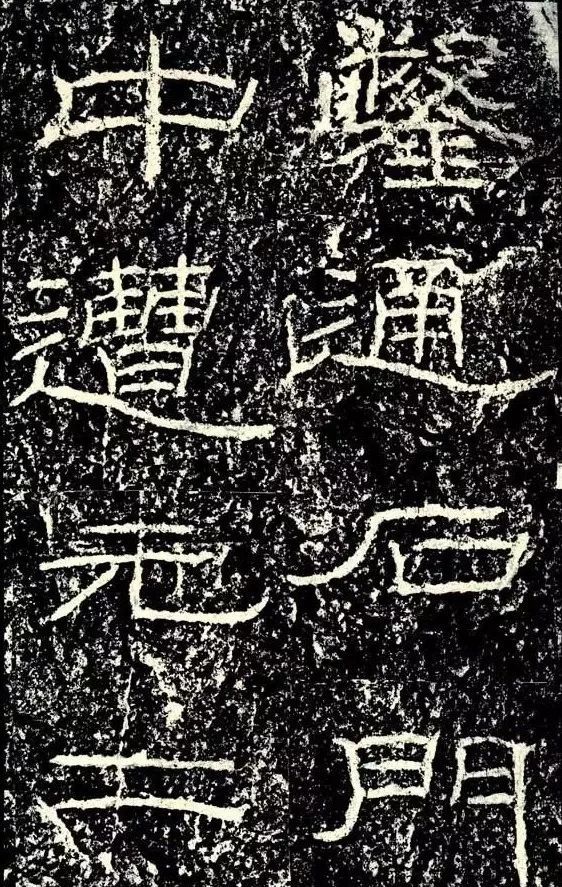

侧锋究竟是什么,这在唐以前,也许是一个不是问题的问题。因为当时普遍使用硬毫,笔法传承和席地而坐的书写习惯也相对稳定,所以整个大环境下笔法相对比较统一,人们几乎不知除了他们那种书写方法以外还有别的笔法,就像吃饭用筷那么简单。如果说家之间有什么区别,也仅仅是一种笔下点画量的好坏而已,所以当时的书法理论,对侧锋论述很少。

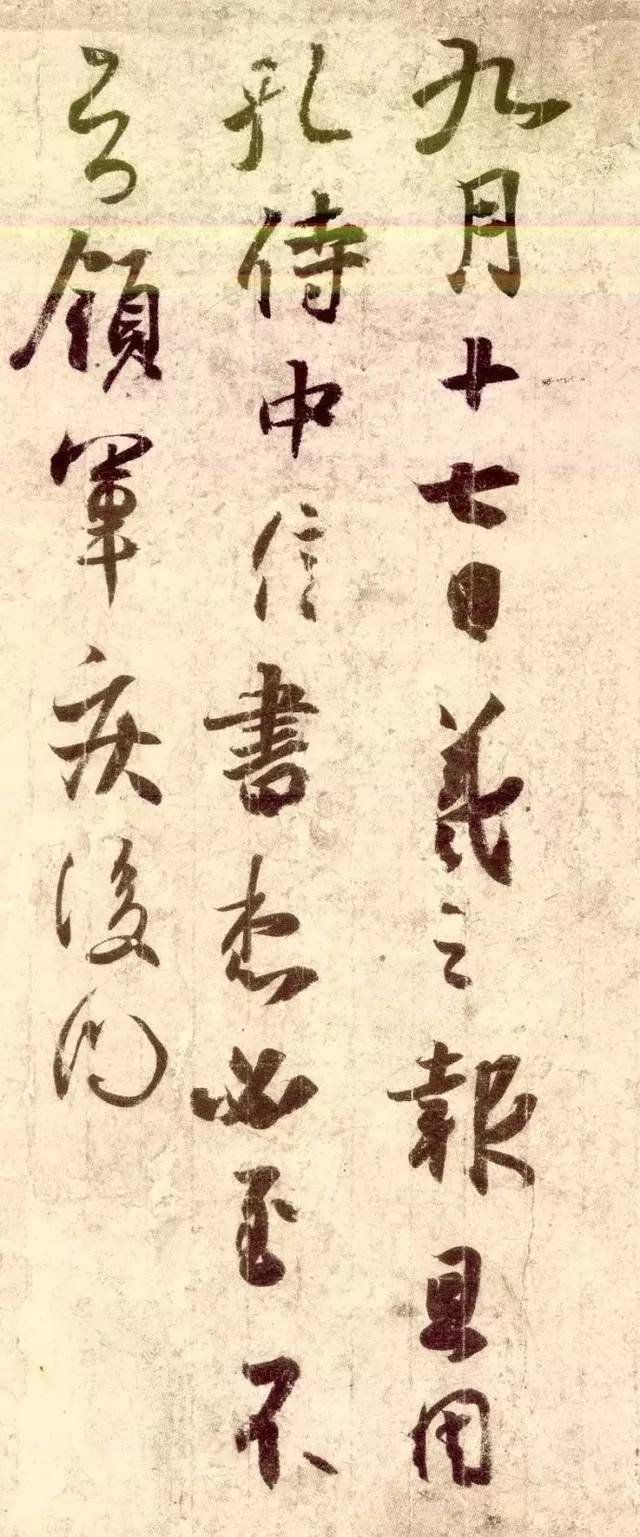

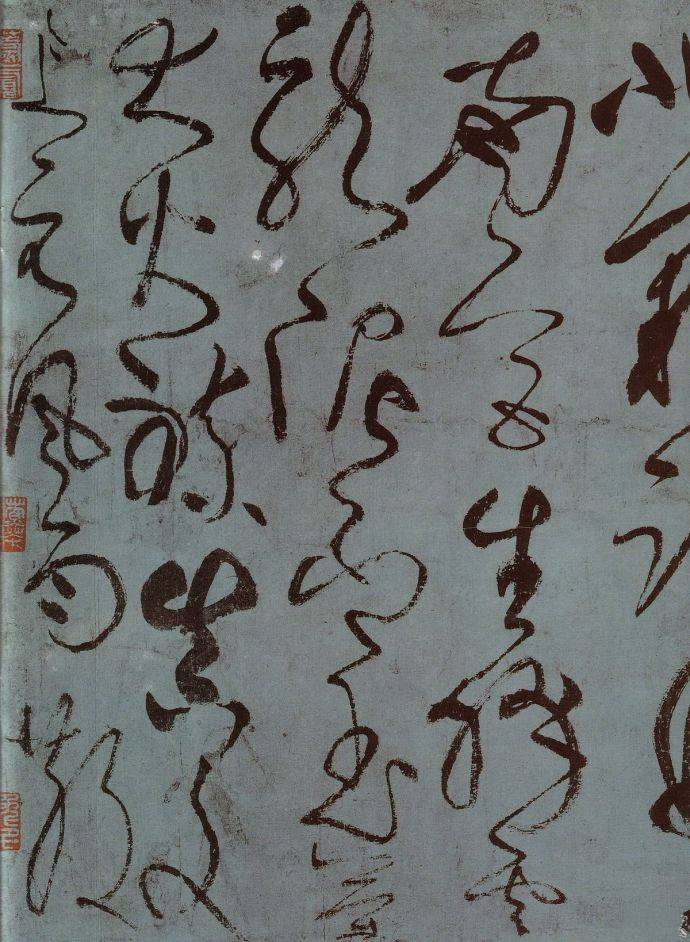

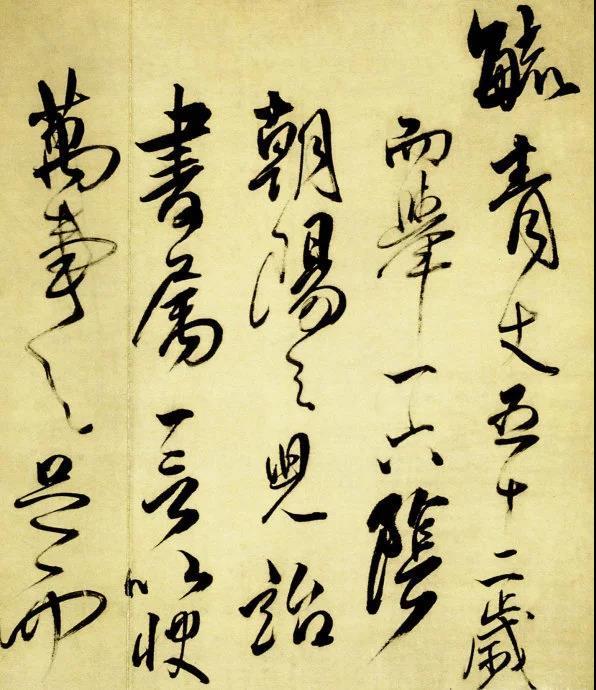

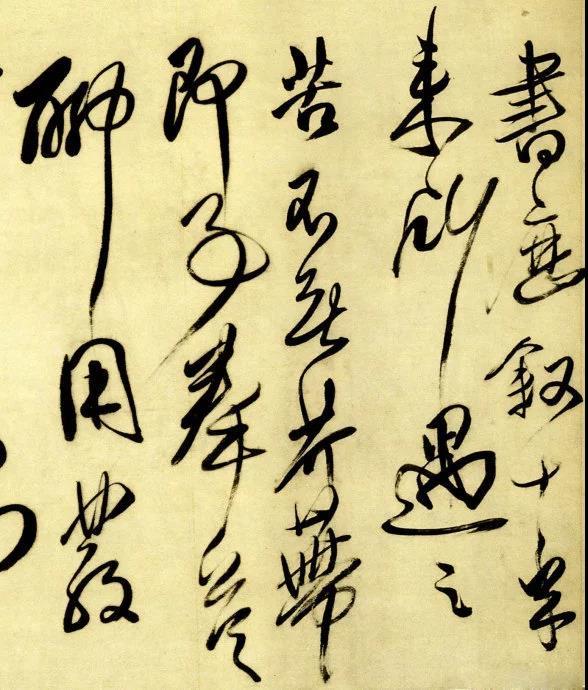

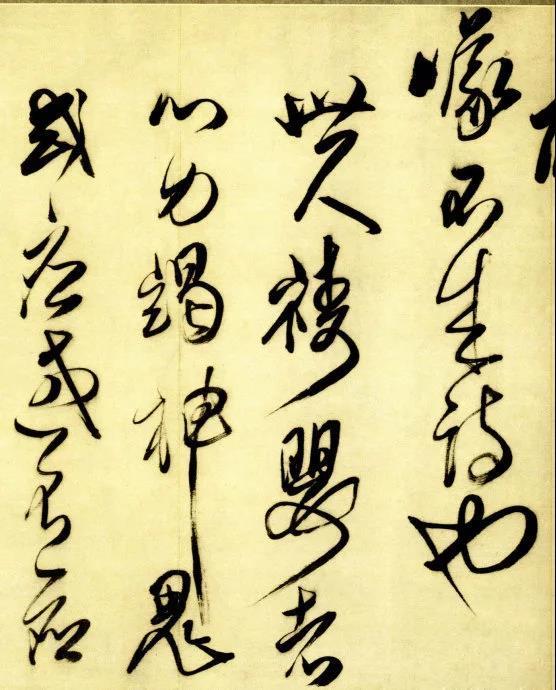

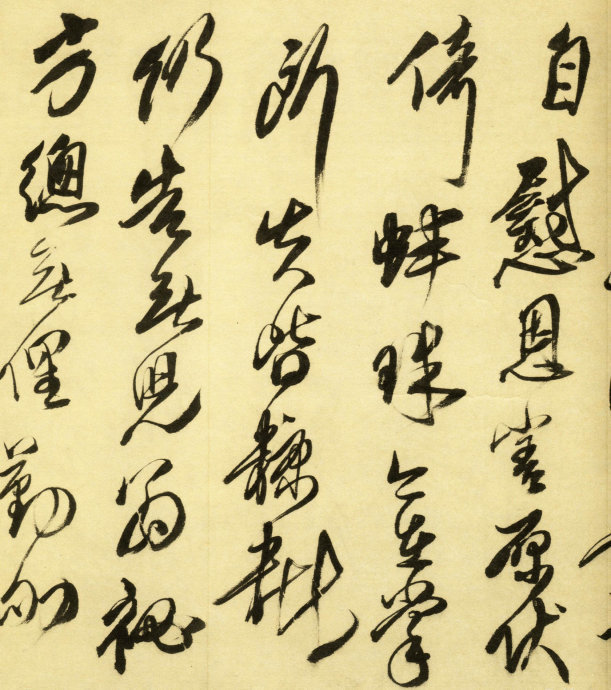

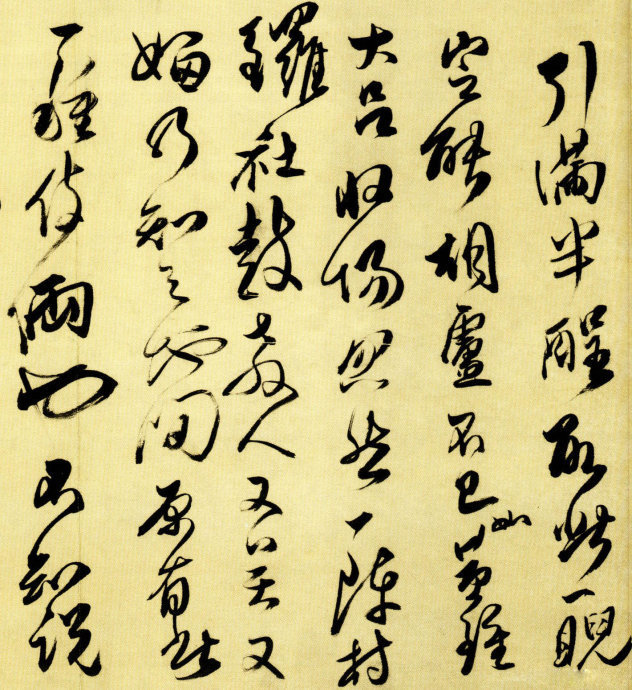

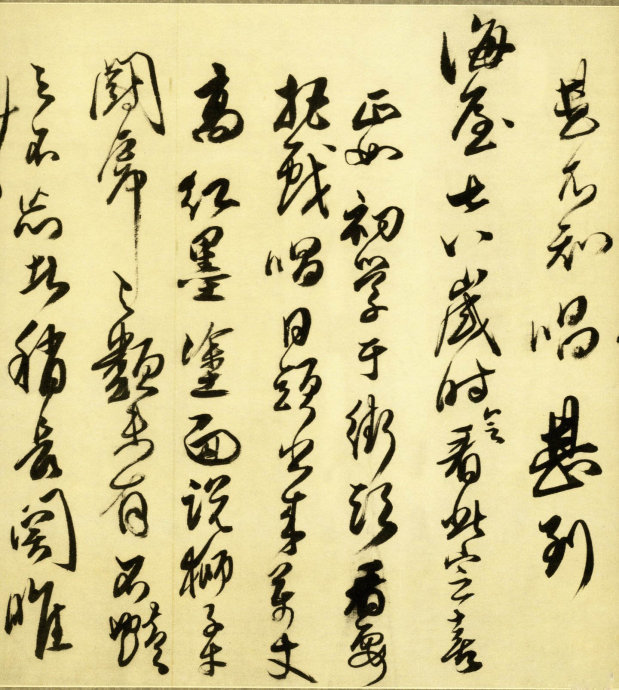

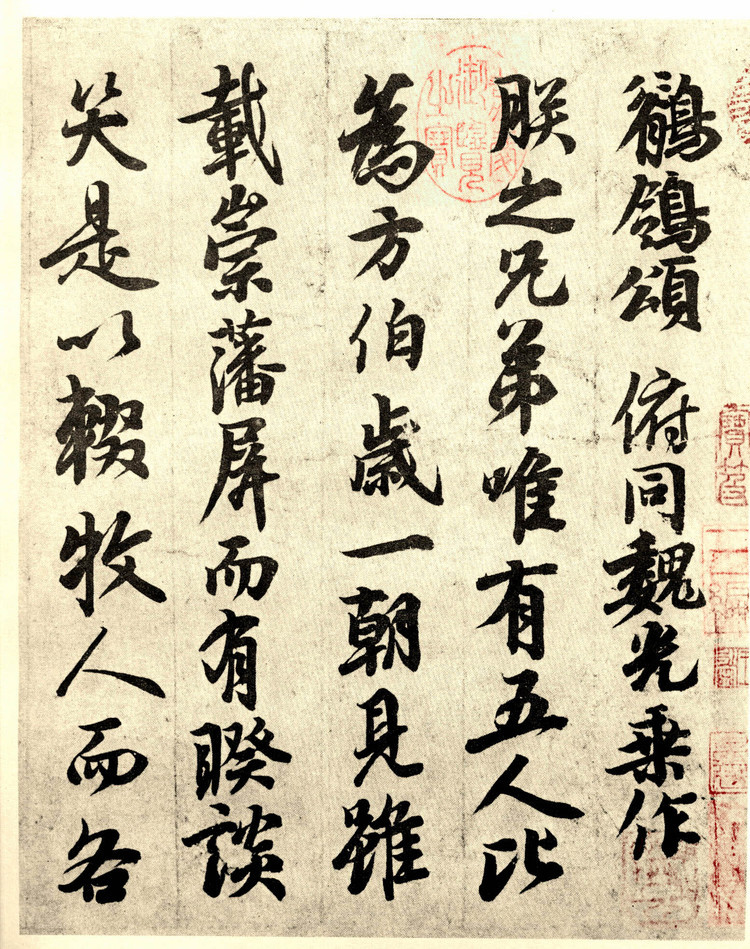

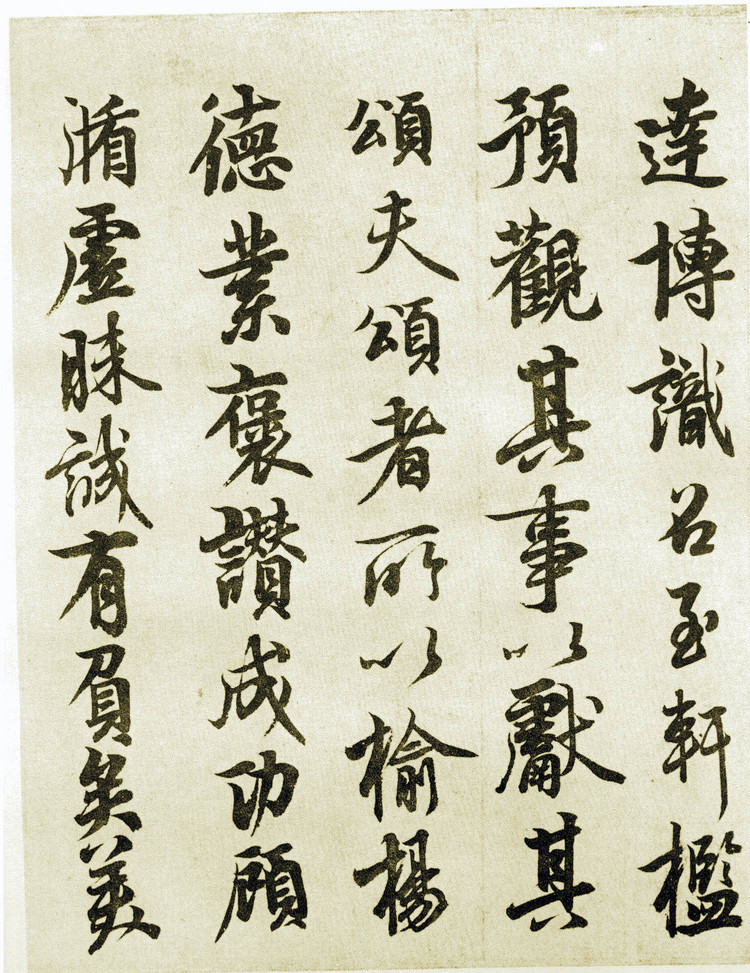

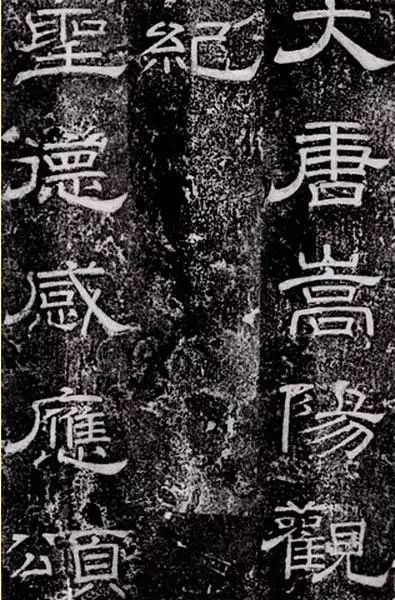

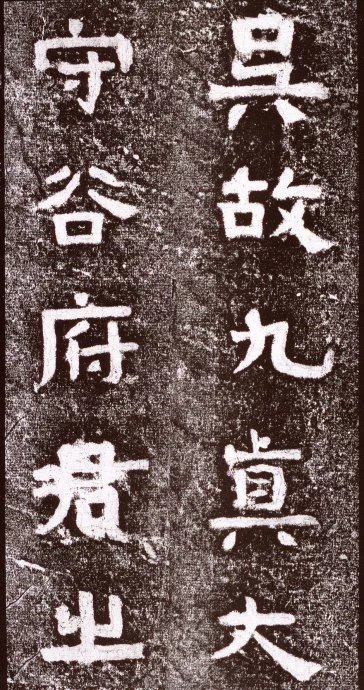

据我所考文献,最早明确谈到侧锋的是唐张怀瓘,他在论揭笔之法时说:“侧锋平发。[人][天]之脚是,如鸟爪形。”即说撇和捺都可用侧锋。实际上,晋王羲之已谈到了侧锋,他说:“若欲学草书,又有别法。须缓前急后,字体形势,状如龙蛇,相钩连不断,仍须棱侧起伏,用笔不得使齐平、大小一等。”其中“棱侧起伏”即是侧锋的效果。

而明清以来,善用侧锋进行书法创作的人越来越少,能把它阐述清楚的就更少。偏偏在这么一个时候,出于对唐以前笔法的神往,一些书家热衷于笔法的研究,但因为对唐以前书写习惯和工具缺乏深入的了解,这种对笔的研究也能是隔靴痒,得出的结论甚至是南辕北辙。

有人考证过,“中锋”一词论用笔,最早出现于明代永乐年间。也差不多是那个时候,还先后出现正锋、偏锋之说,至于什么是侧锋也有一些不同的说法。然而,理论上的混乱,对同一个词,不同的人有不同的理解,不同的论述,这为后世理解用笔设置了障碍甚至是误导。

我认,要了解什是侧锋,首必须明确什么是中锋,什么是偏锋。因为这毕竟是近数百年来影响最大,传播最广的书法技法,然后再来分清侧锋与它们之间的区别。

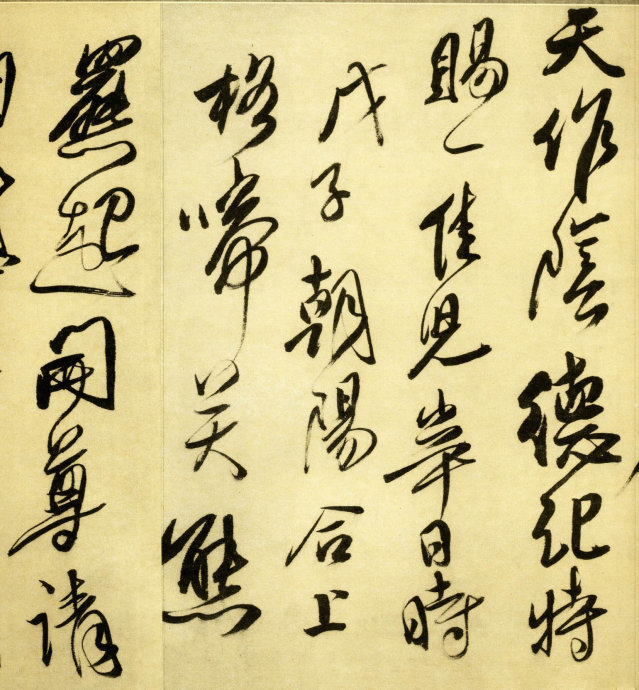

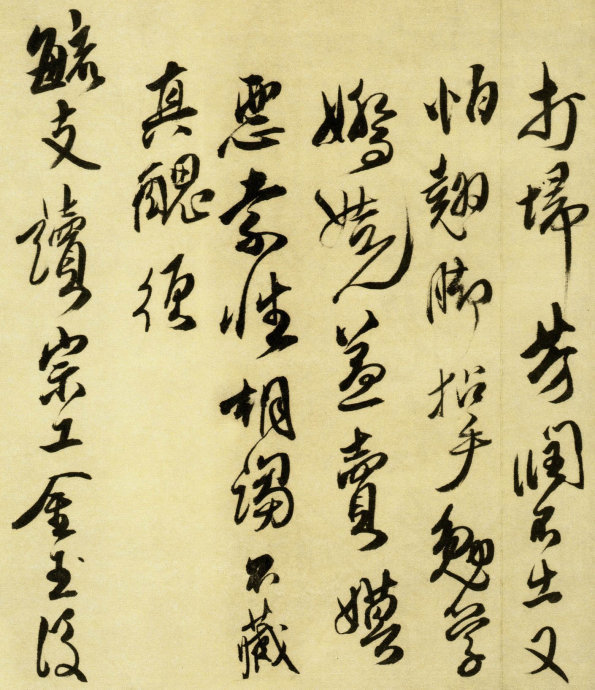

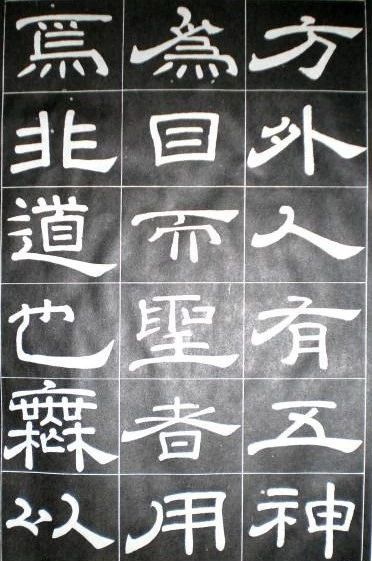

所谓中锋,是将笔锋保持在字画中间,笔锋方向与运笔方向基本一致的运笔方法。中锋的实际效果是,由于笔锋在点画正中线上运行,铺毫后受力平均,故运墨匀称,显得圆润而稳重。不足之处是,点笔的立体感稍差,尤其是写粗壮的线条笔锋不听使唤,锋难聚拢,易成墨猪断柴之相。

所谓偏锋,是指笔锋偏在点画一边,主要以一面笔锋接触纸面的运笔方法。偏锋的实际效果是,墨色容易一边厚一边薄,点画一边光滑而一边毛糙,甚至一边呈锯齿状。优点是能增加线质的变化,不足之处是线扁力怯,缺少圆润和沉稳。

无论是中锋还是偏锋,都是点画平动的书写状态,但是在线条质量上则有本质的区别。所以说中锋和偏锋是相对的两个概念。

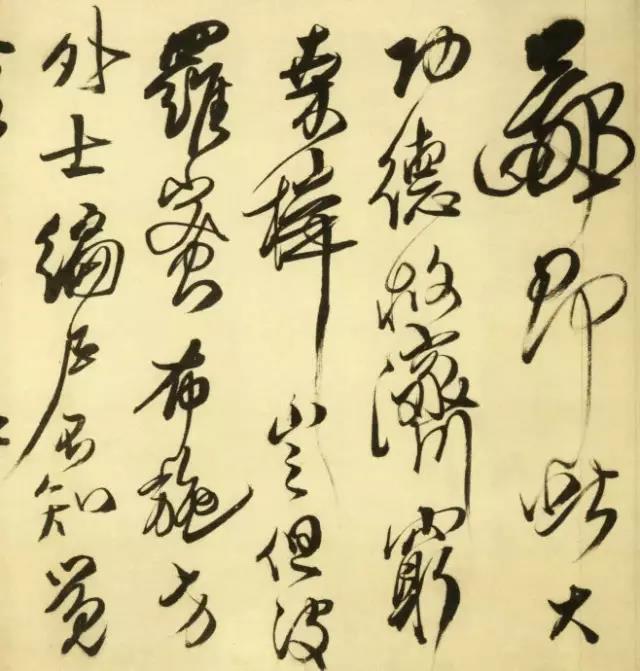

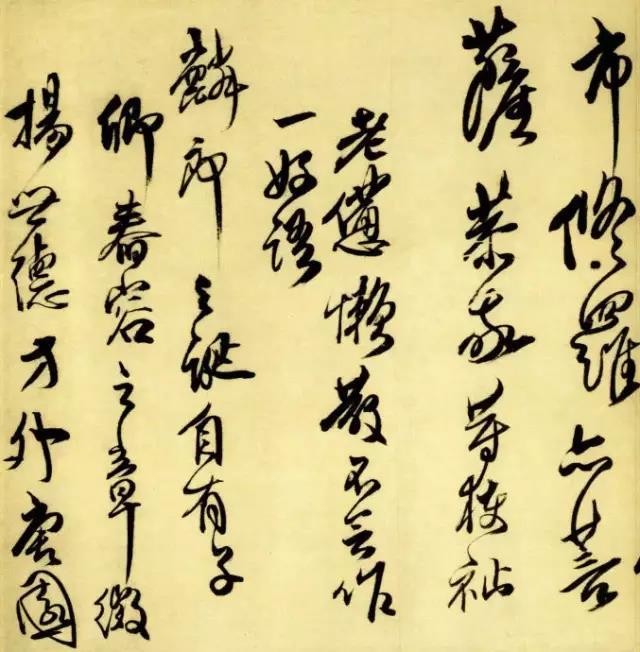

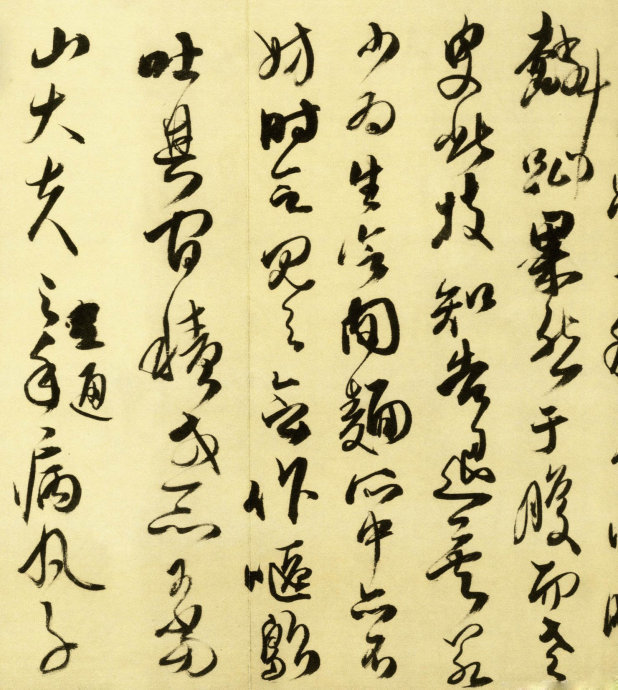

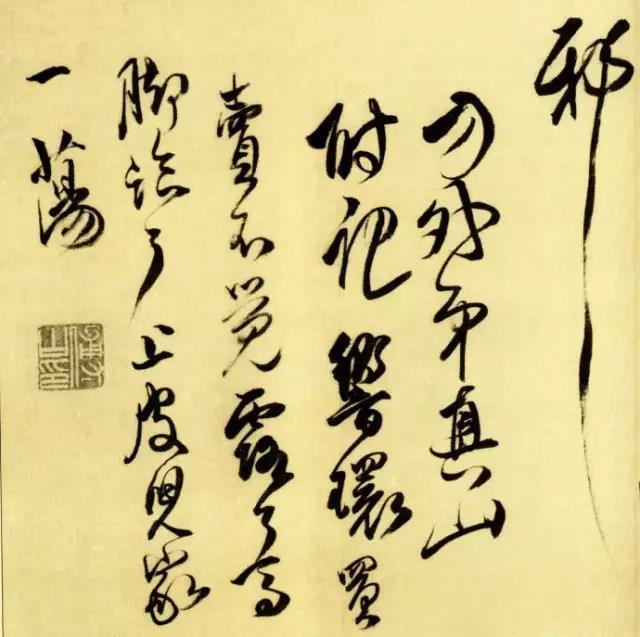

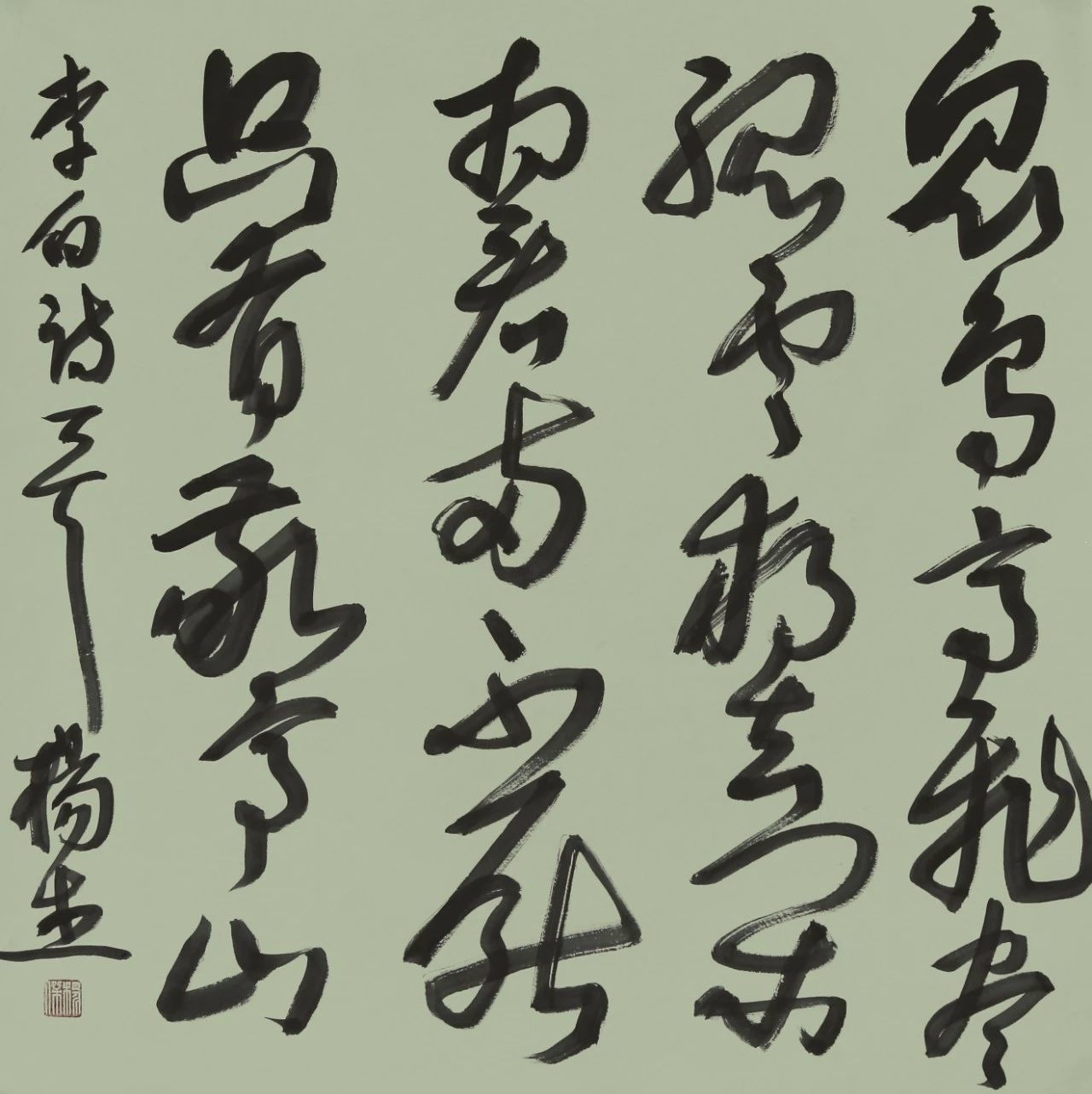

侧锋是相对独立的笔法系统,是采用硬毫书写的一种特殊运笔方法。它既不是偏锋也不是中锋,与倾斜笔杆也没有必然联系。所谓侧锋,是书写者在自然书写状态下,本人的运笔方式和笔的弹性相配合,运笔方向与铺在纸上的笔毫相交错而产生逆势绞转的一种运笔方式。换句话说,是运笔时锋侧一边,使主毫与副毫相交错而产生擫拓绞转的一种方式。实现这种运笔的最佳途径,是要求书写者运动大臂,如手推磨般进行书写。

学习侧锋的要领是:

第一,使用较硬的毛笔(建议用紫毫或比较硬的兼毫、山马、石獾、猪鬃毛笔);

第二,不运腕(初学时),不动指,运大臂;

第三,以侧势起笔、收笔,并贯穿始终;

第四,按锋有力又不按死。

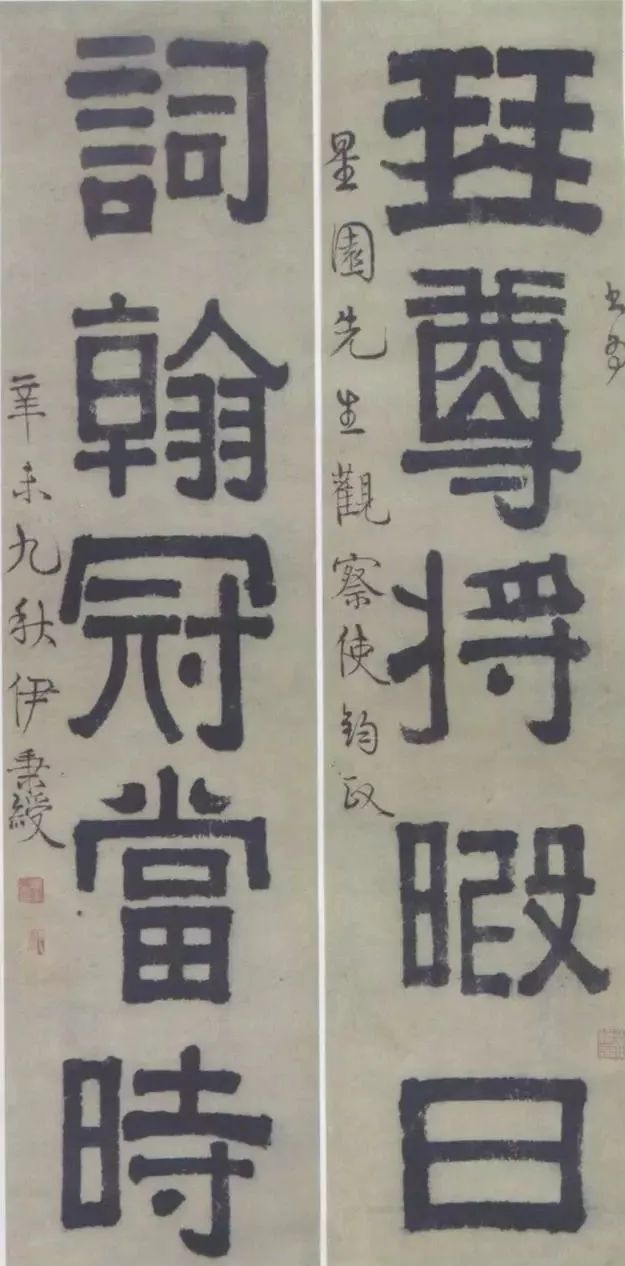

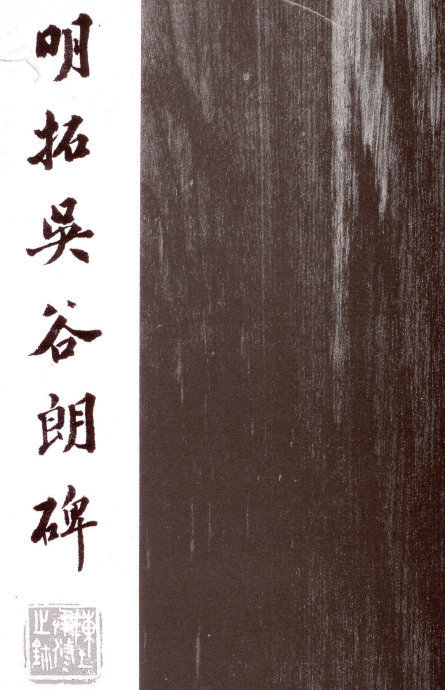

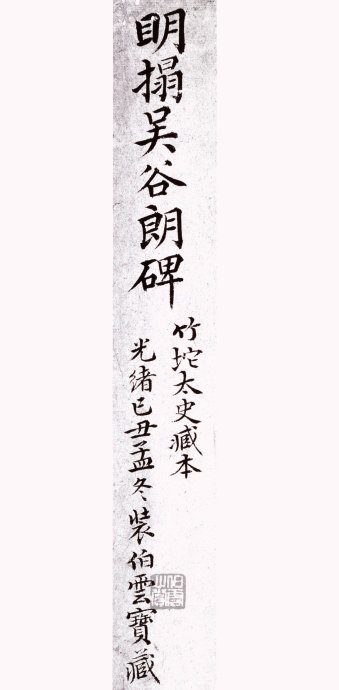

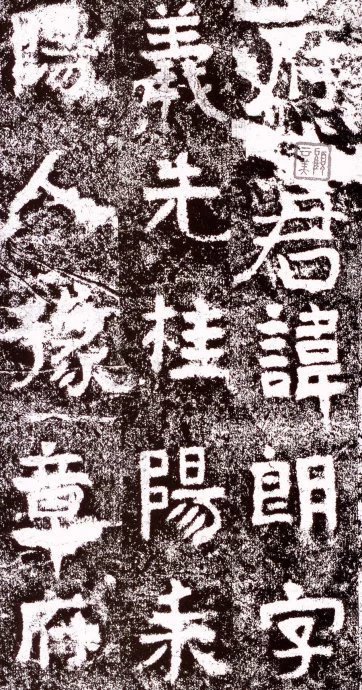

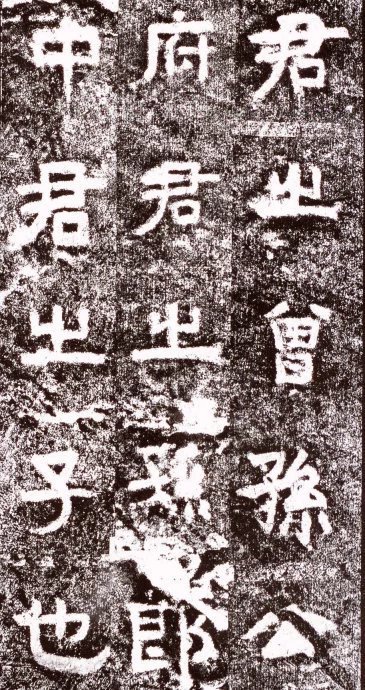

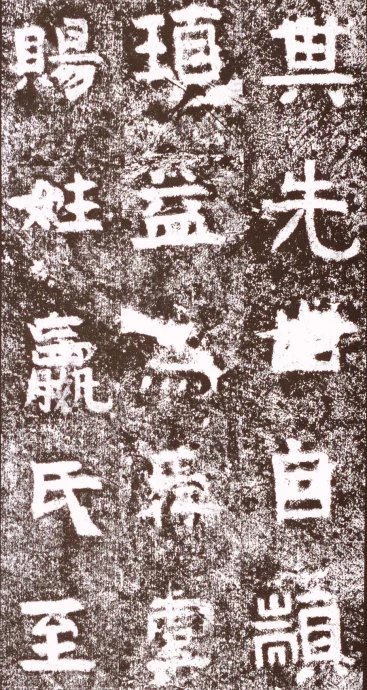

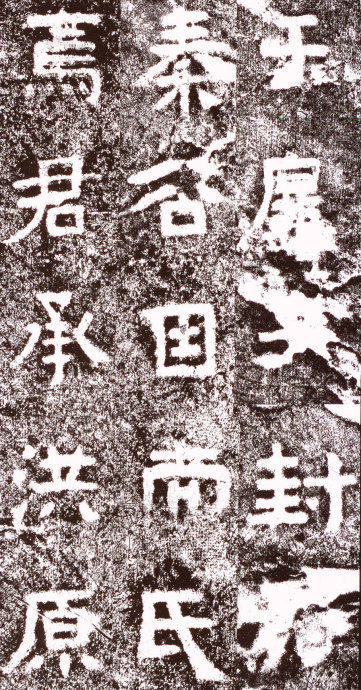

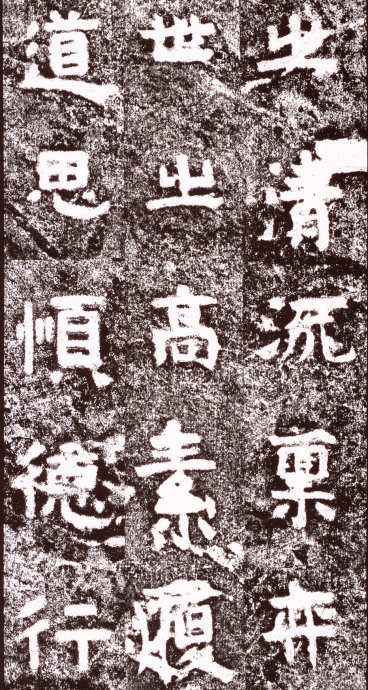

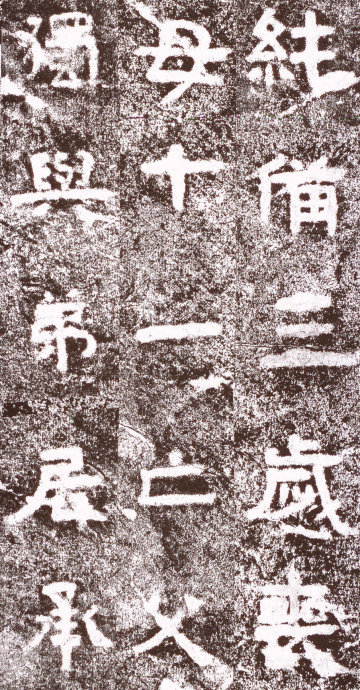

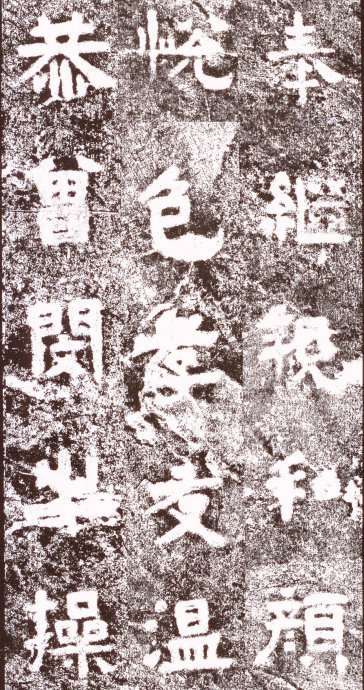

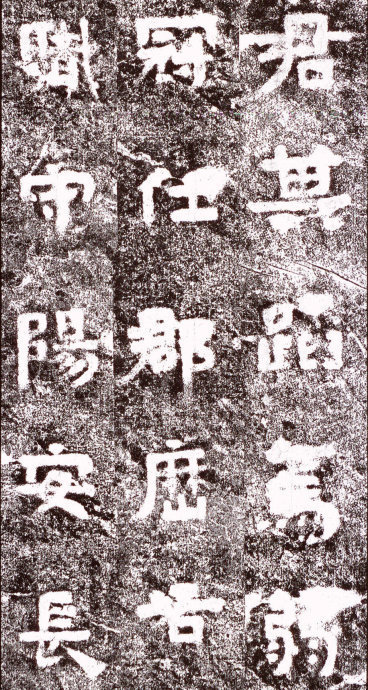

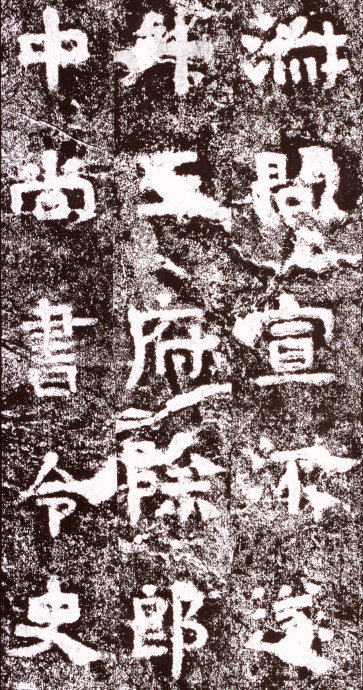

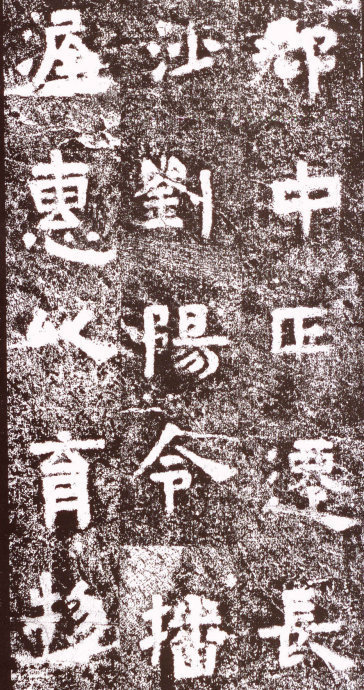

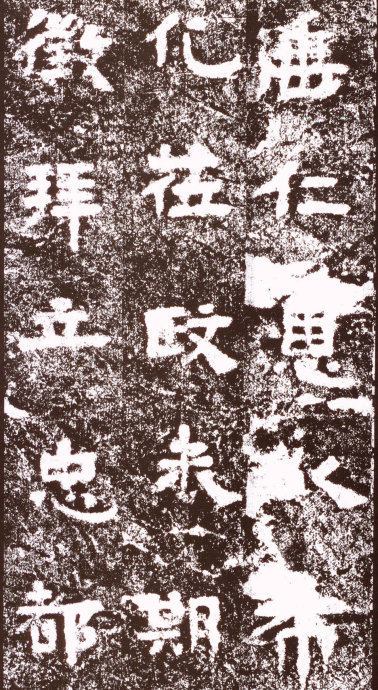

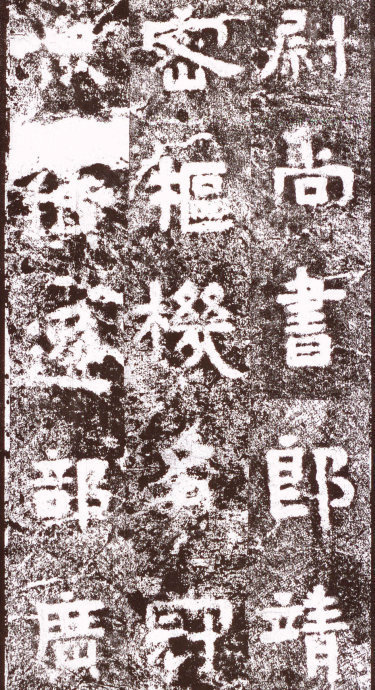

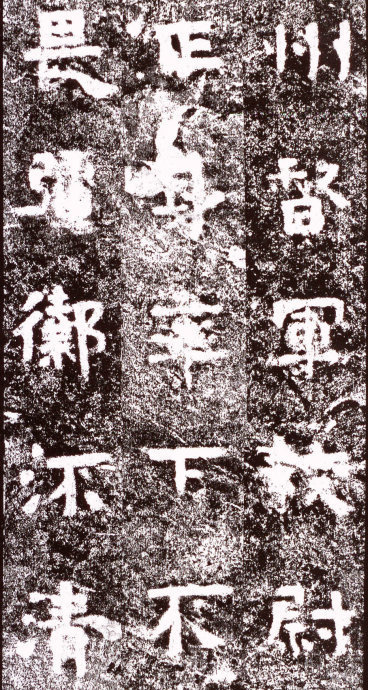

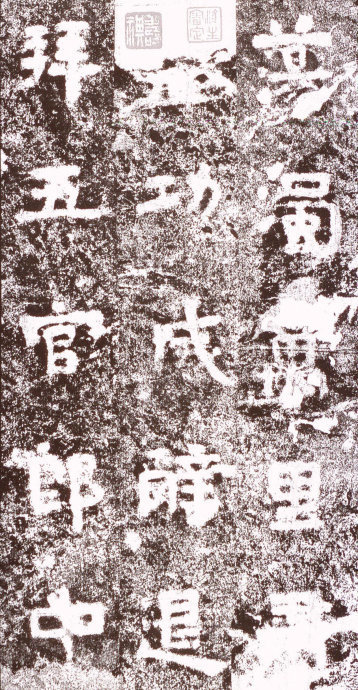

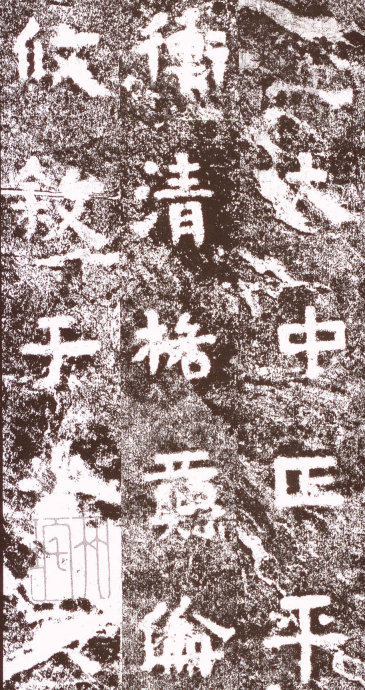

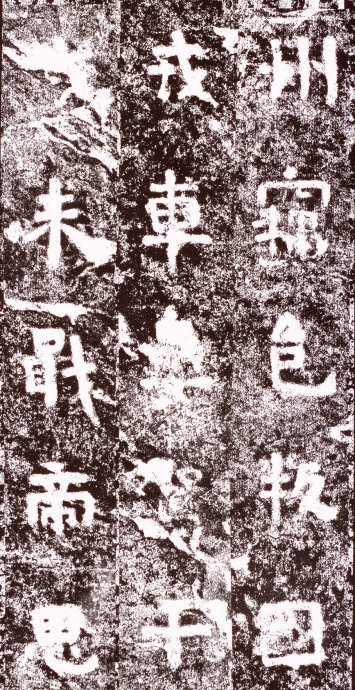

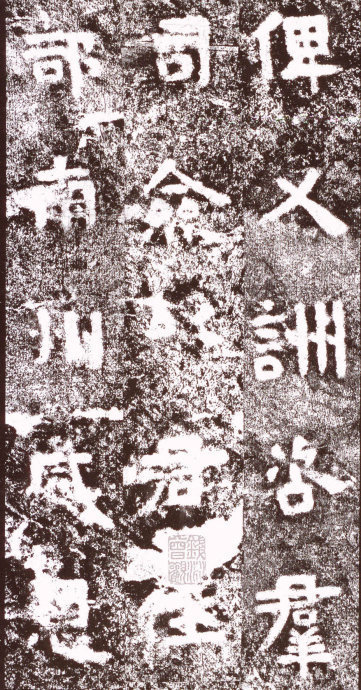

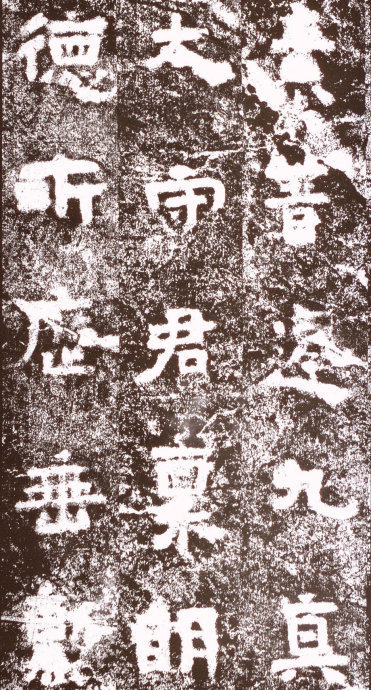

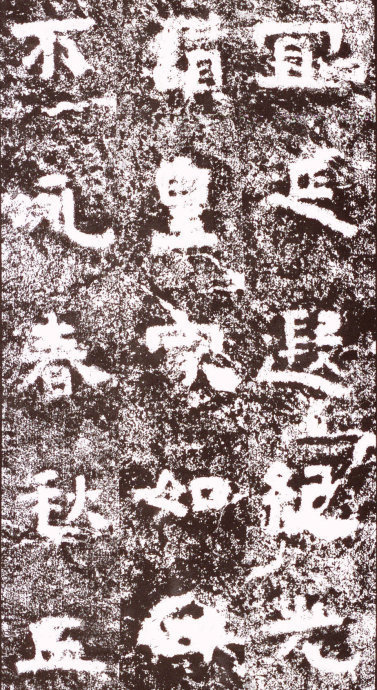

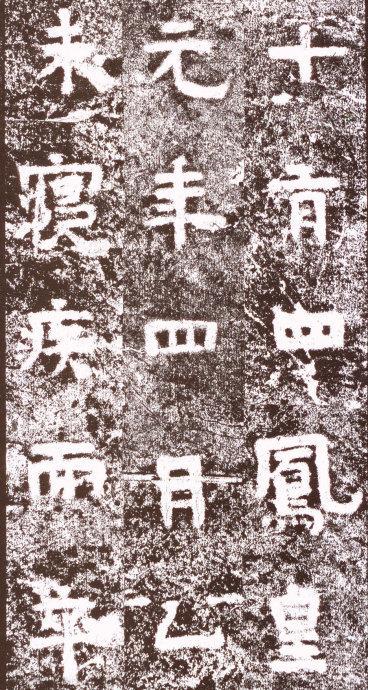

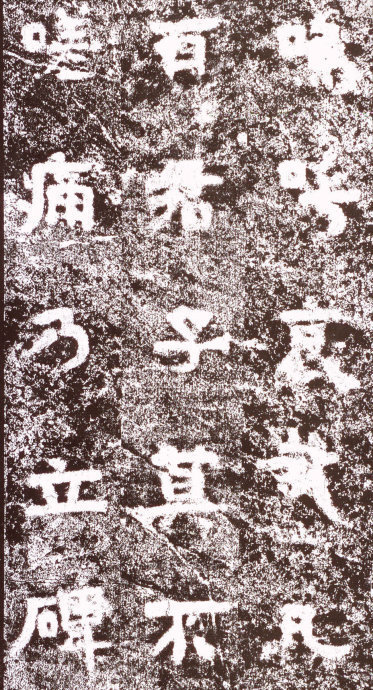

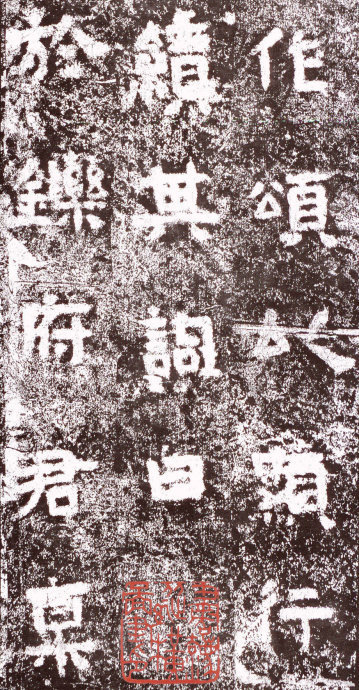

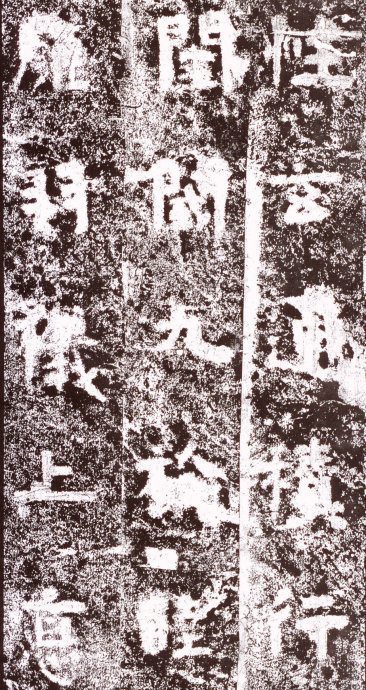

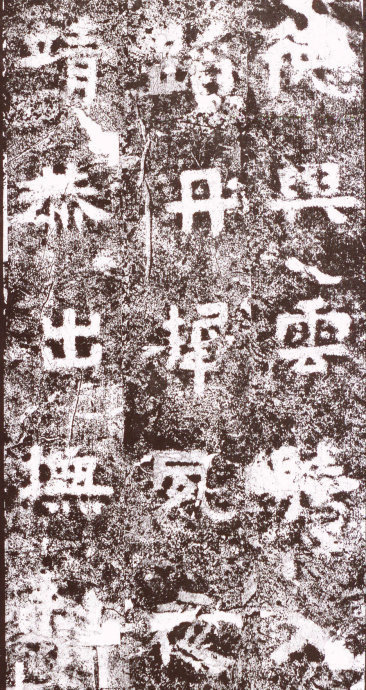

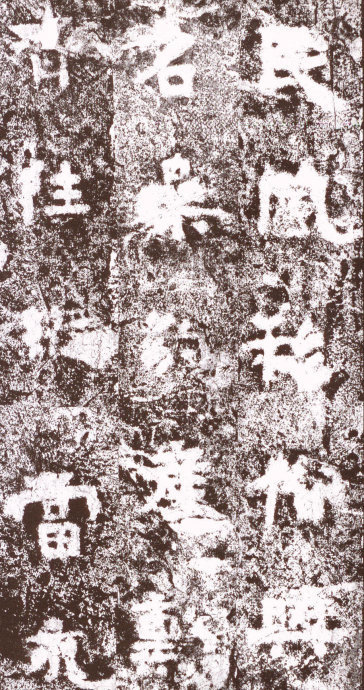

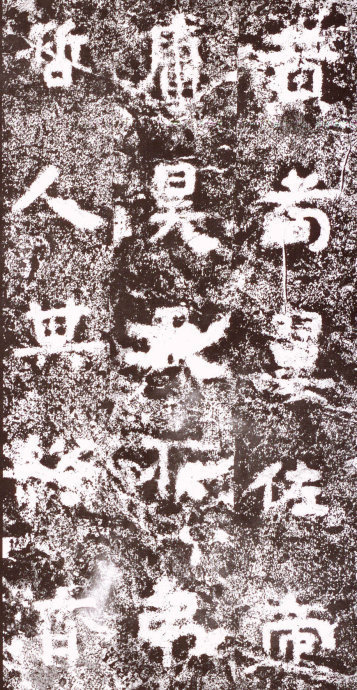

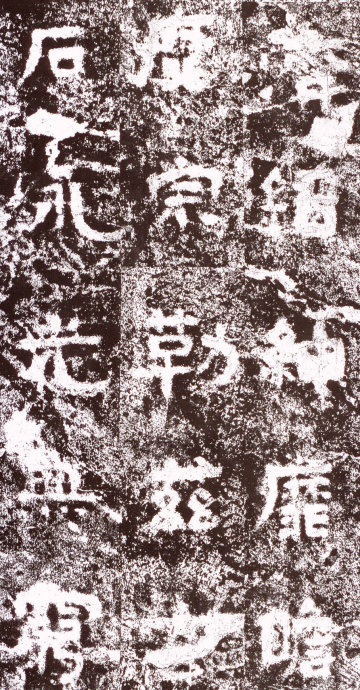

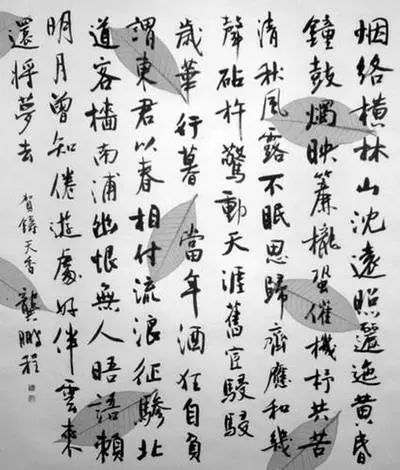

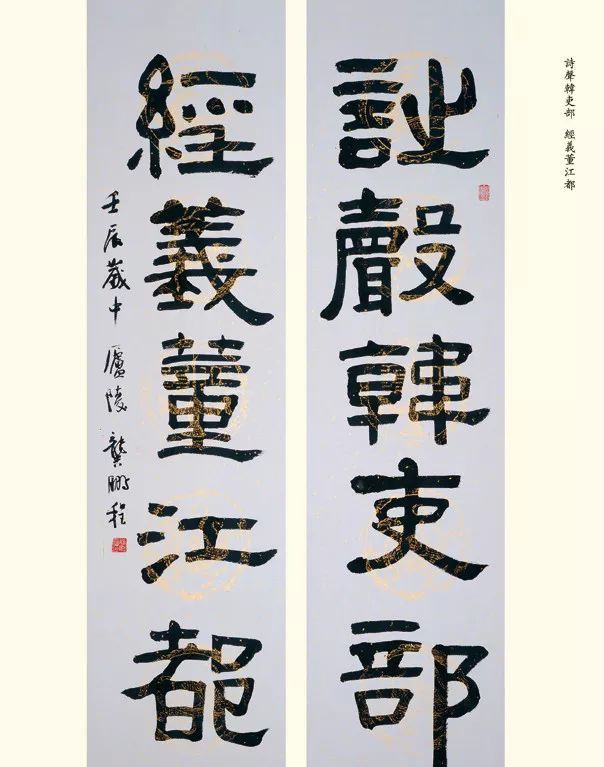

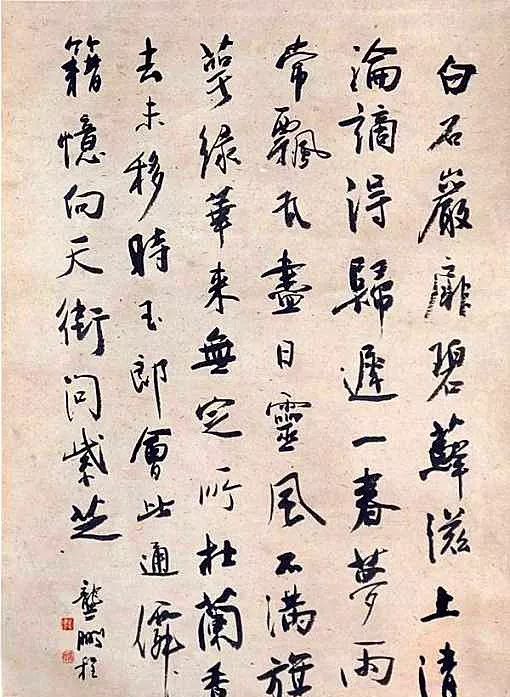

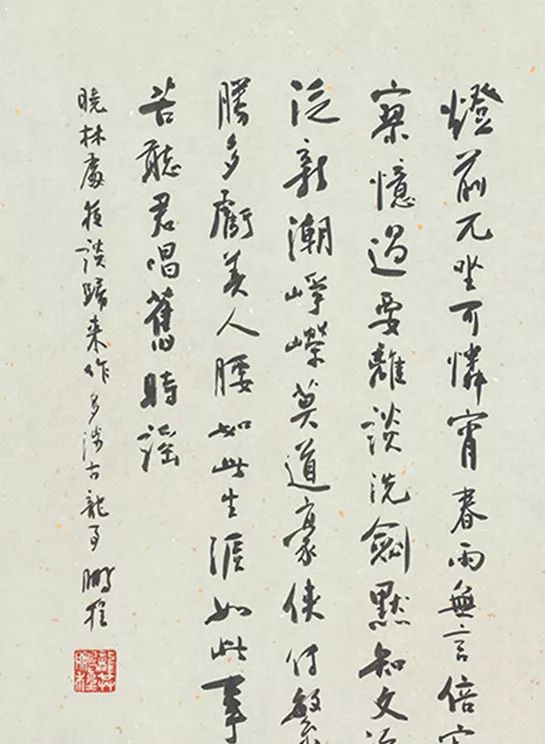

第五,多观摹晋唐名家碑帖,心摹手追,亦当受益。另外,若有条件可向会侧锋的书友当面交流。

根据我的经验,如果行笔中手能感觉到笔杆会不由自主的振颤,甚至能听到擦擦擦的声音,则表明方法正确,书写较大字时感觉尤其明显。

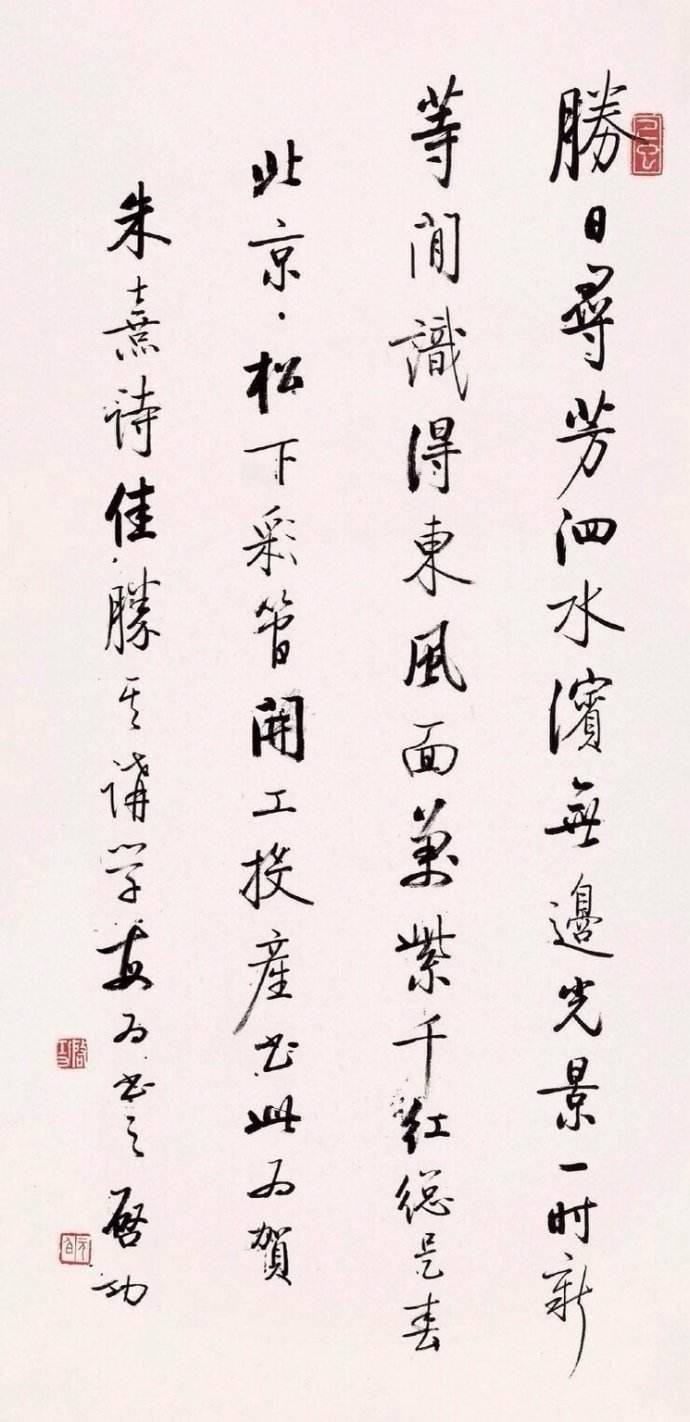

宋姜夔曾说:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。”他这里说的“点画振动”,正是侧锋运笔中的一种常见现象,非提按刻意所为之,但后世有的书家却把这种“点画振动”说成是提按,不擅运侧锋者又岂能明白其中的的玄机。

我多年的经验还证明,笔杆与纸面垂直不影响侧锋的使用,笔杆明显倾斜反而容易将线条写偏锋,所以,倾斜笔杆书写并非侧锋所必需。侧锋的使用与采用何种执笔法也无必然联系。因为侧锋运用之关键,在于笔锋在接触纸面瞬间的运动方式,也就是所谓“侧势”。“侧势”并非依靠倾斜笔杆来实现,而是空中取势。一定程度上说,侧锋其实就是“永字八法”中“侧”法的放大、延长或灵活运用。

我们知道,线条可以呈现出一种丰富的动人力量,线条具有独立的审美价值,而且可以表现出比我们感观更广阔的东西。

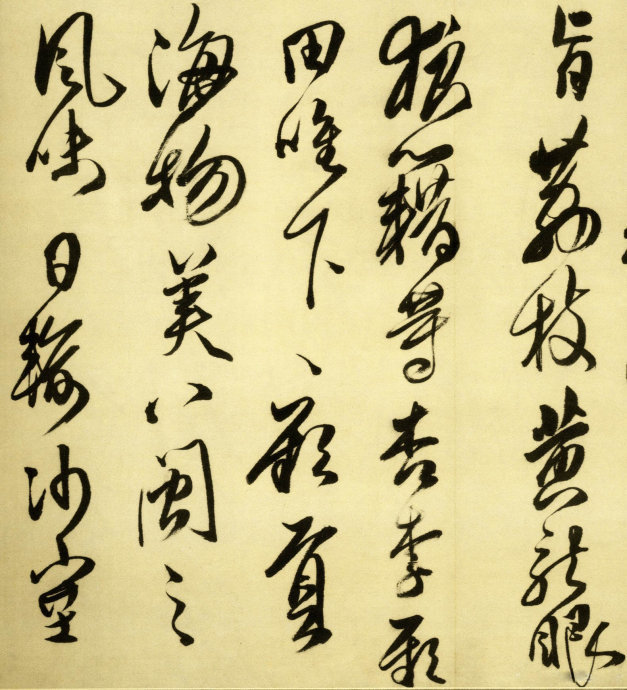

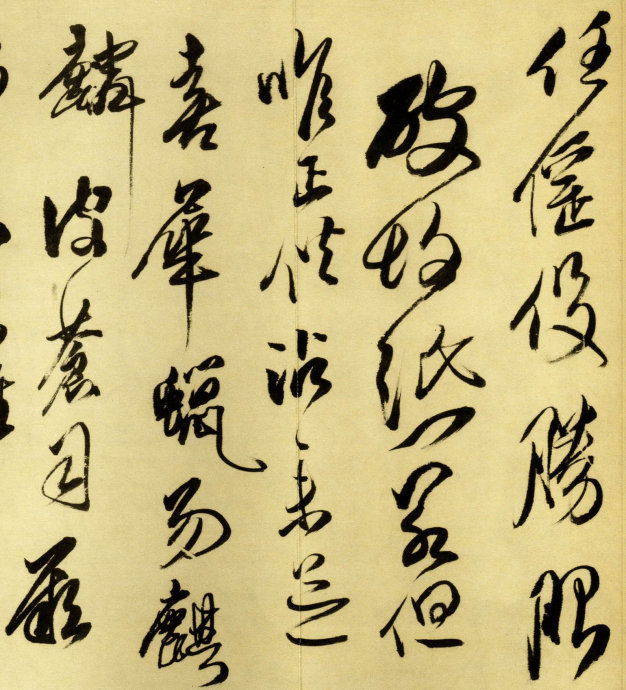

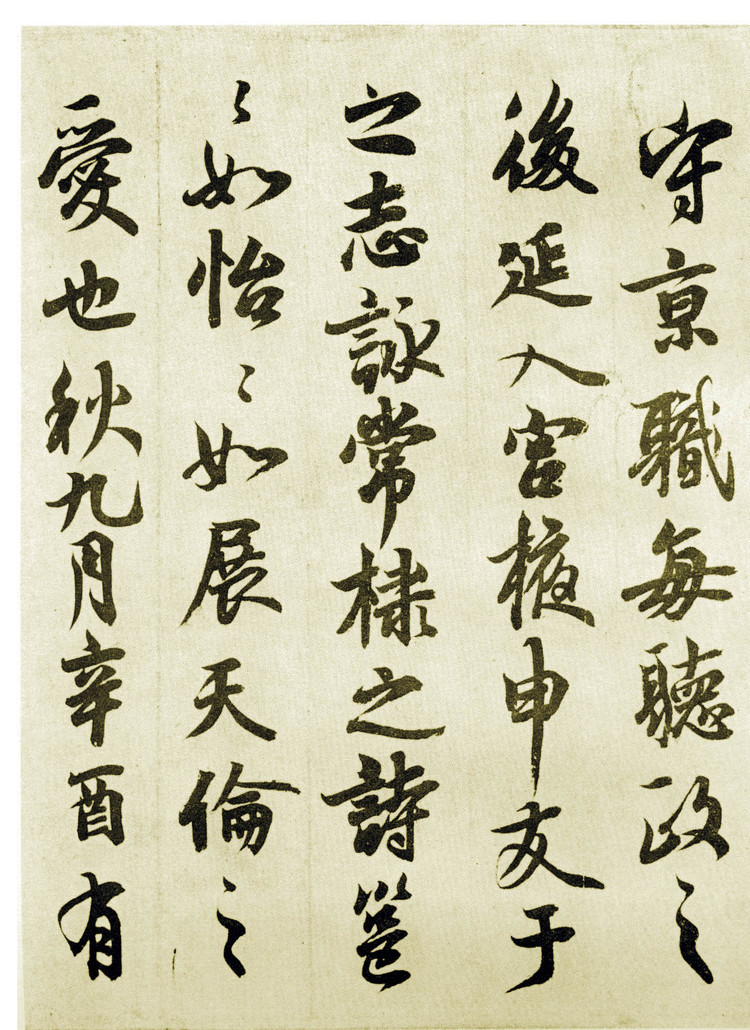

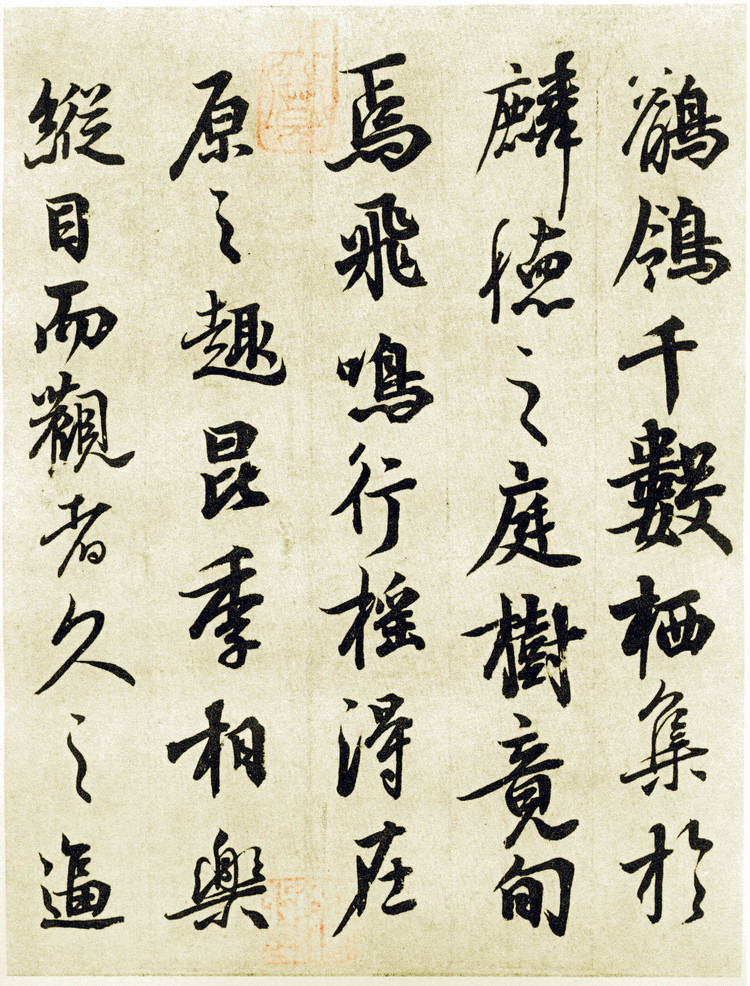

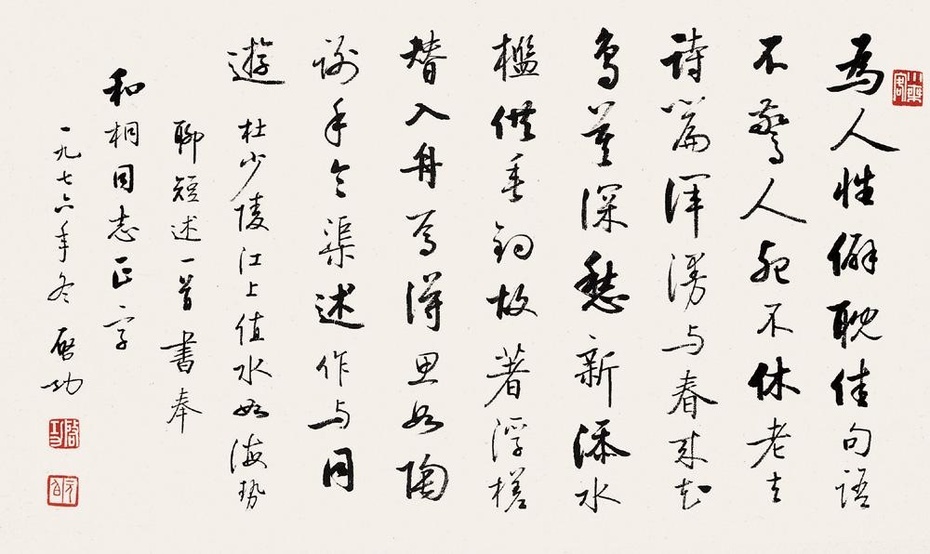

实现高质量线条的最佳方式,即侧锋自然运用中的擫拓使转。它与锋的提按和平动不一样,因为提按和平动写出的线条最多只能产生二维的视觉感受。侧锋的实际效果是,由于这种运笔方式使笔毫与纸面形成更大的摩擦力,笔毫行进过程中圆锥状的笔毫序接触纸面,循序离开纸面。这种锋毫依次与纸面摩擦的运动状态,有如搓麻绳一般,即锋毫在纸面呈顺时针或反时针方向的滚动,上面的锋毫不断压向纸面,纸面上的锋毫又不断卷出,其产生的线条有三维立体的质感,其笔画的内部有层次,边缘则略具毛涩感,也就是屋漏痕、锥画沙的效果。书写者能感觉到笔锋在抓纸的力道,即所谓万毫齐力,写出来的线条遒婉迟涩而极具张力。

显然,侧锋运笔所书写的笔画线条的质感既不同于中锋运笔,也不同于偏锋运笔。但不擅驾驭侧锋者,笔画的质感或接近于中锋效果,或接近于偏锋效果,更不能产生三维的视觉感受。

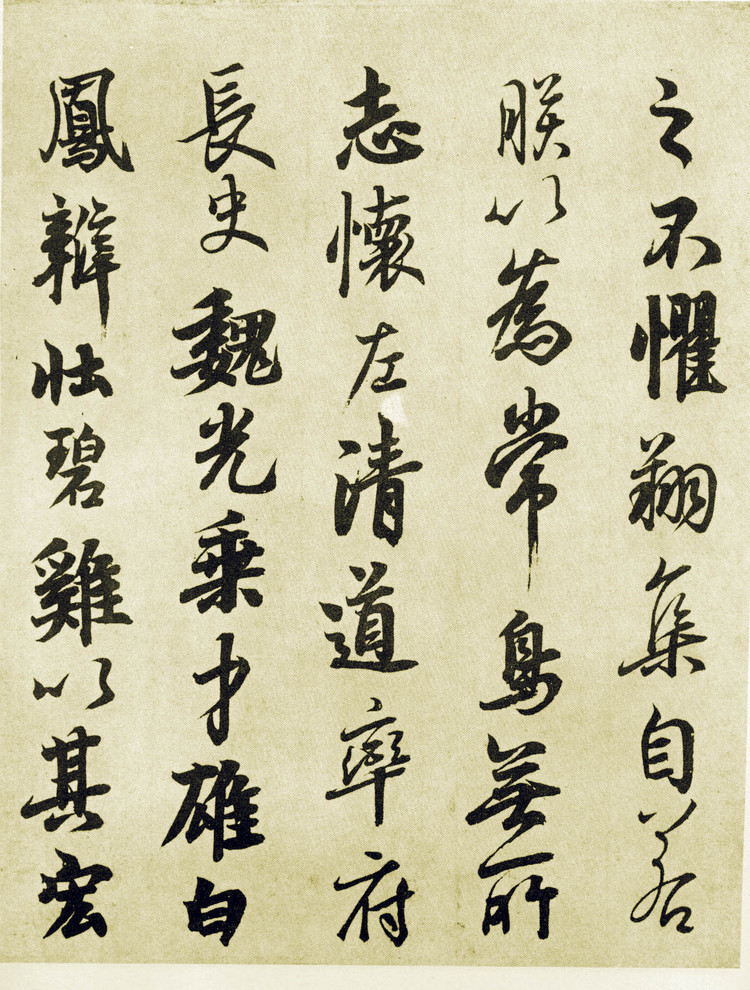

侧锋的运用与锋的绞转密不可分,当侧锋运用得较好时,笔锋运动绞转之势尤其明显。好的侧锋是不仅能“侧”,而且能“绞”。而且,由于侧锋铺毫开合宽窄随意,既能写出窄而秀美的线条,又能写出宽而厚重的线条,所以侧锋具有更强的表现线条的能力。

例如,汉简中那些宽博优美而又颇具张力的线条,如果不使用侧锋那根本无法实现。也许有人会说,汉简中有些笔画可以使用偏锋。诚然,偏锋能写出那样的外形,但却是扁而平的,缺少迟涩感和力量感,有形而神则相去远矣。

使用硬毫的人都知道,硬毫书写容易出现的最大毛病,就是“抛筋露骨”。“抛筋露骨”的主要原因是由于硬毫的弹性大,不容易控制,使转过程中容易跳锋。一些书家,为了防止跳锋,仅用笔的锋尖书写,这确实能有一些效果,但如果是写较大的字或魏晋风格的作品,仅用锋尖书写则有点勉为其难,运用侧锋才是克服硬毫跳锋的不二法门。