每个人都应该有完美的人生,

每个人都在寻找更好的自己。

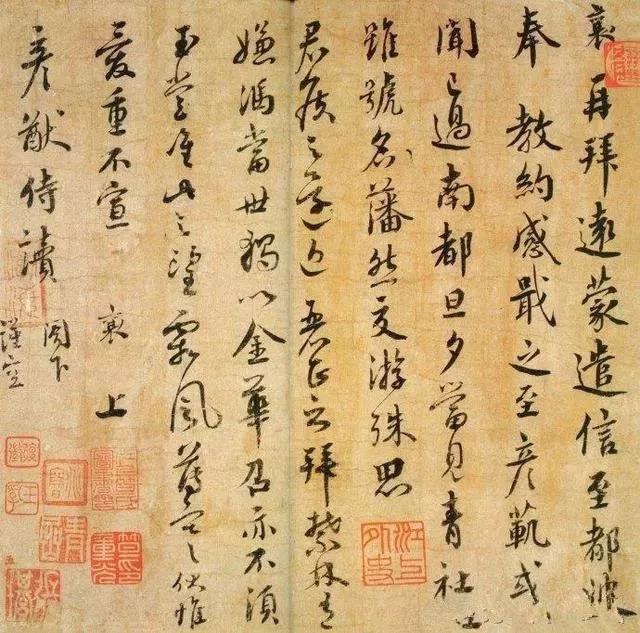

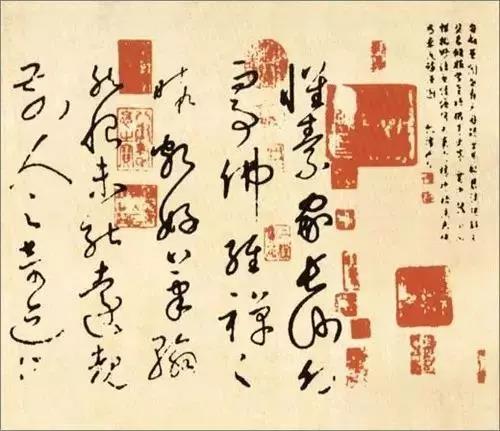

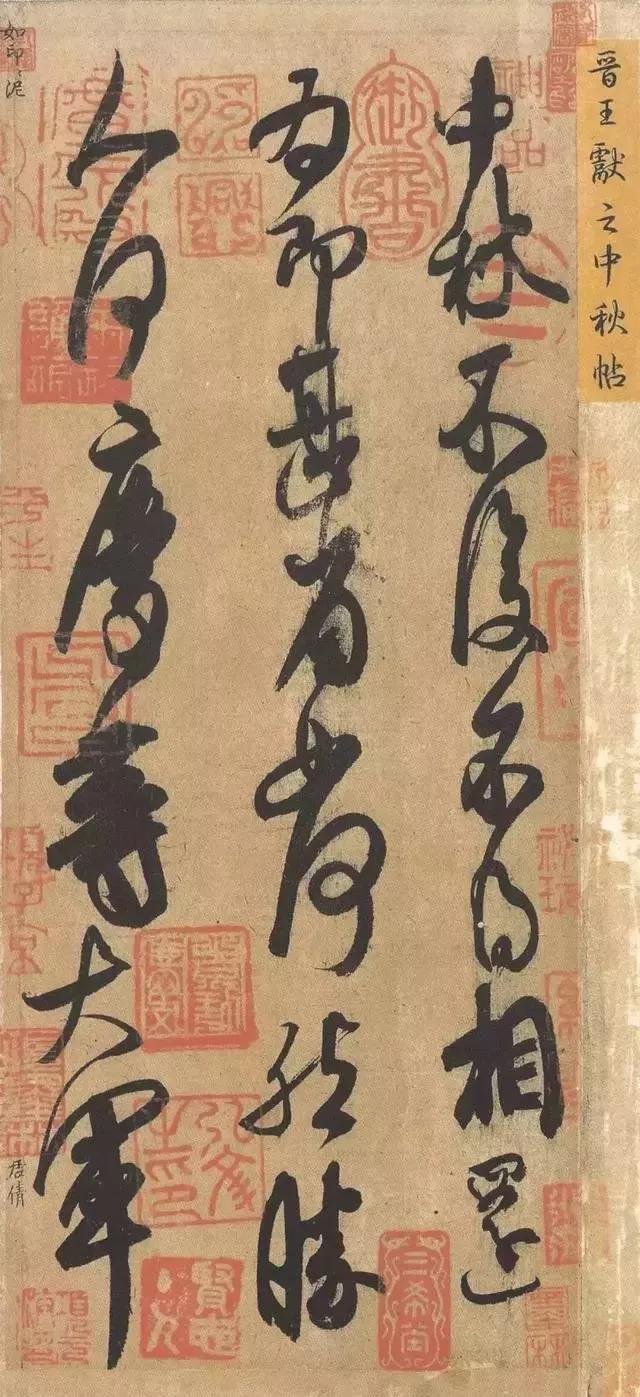

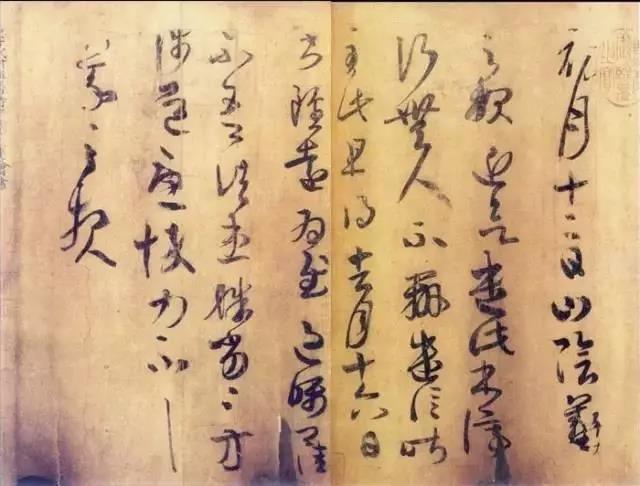

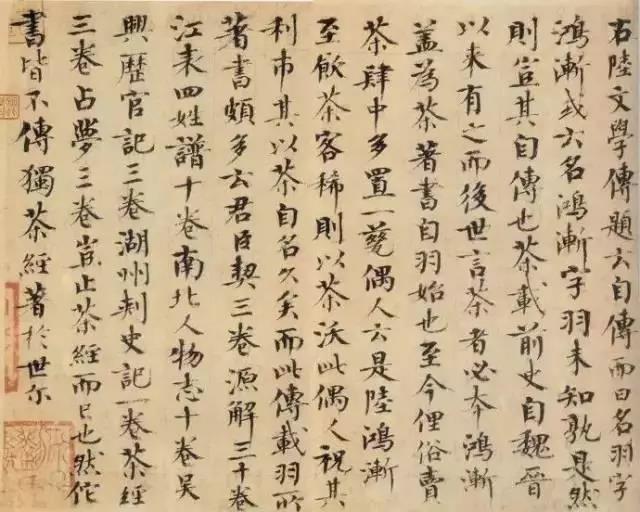

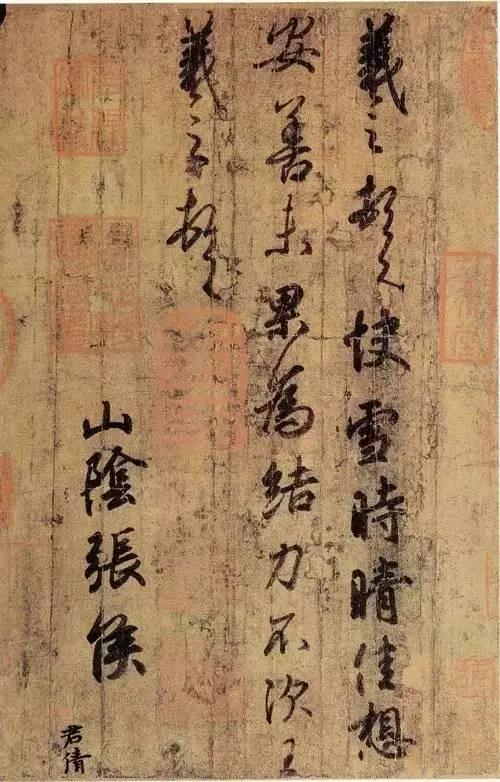

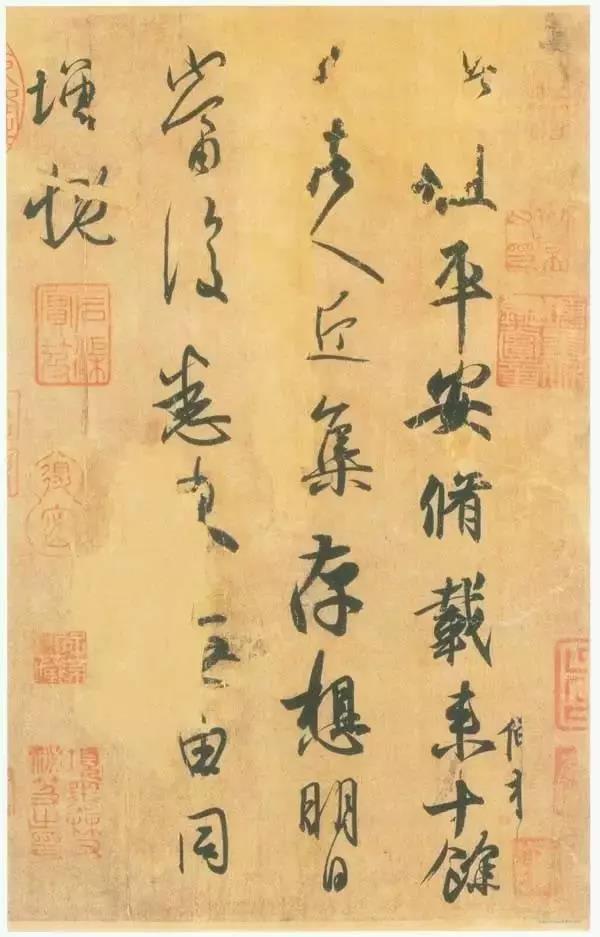

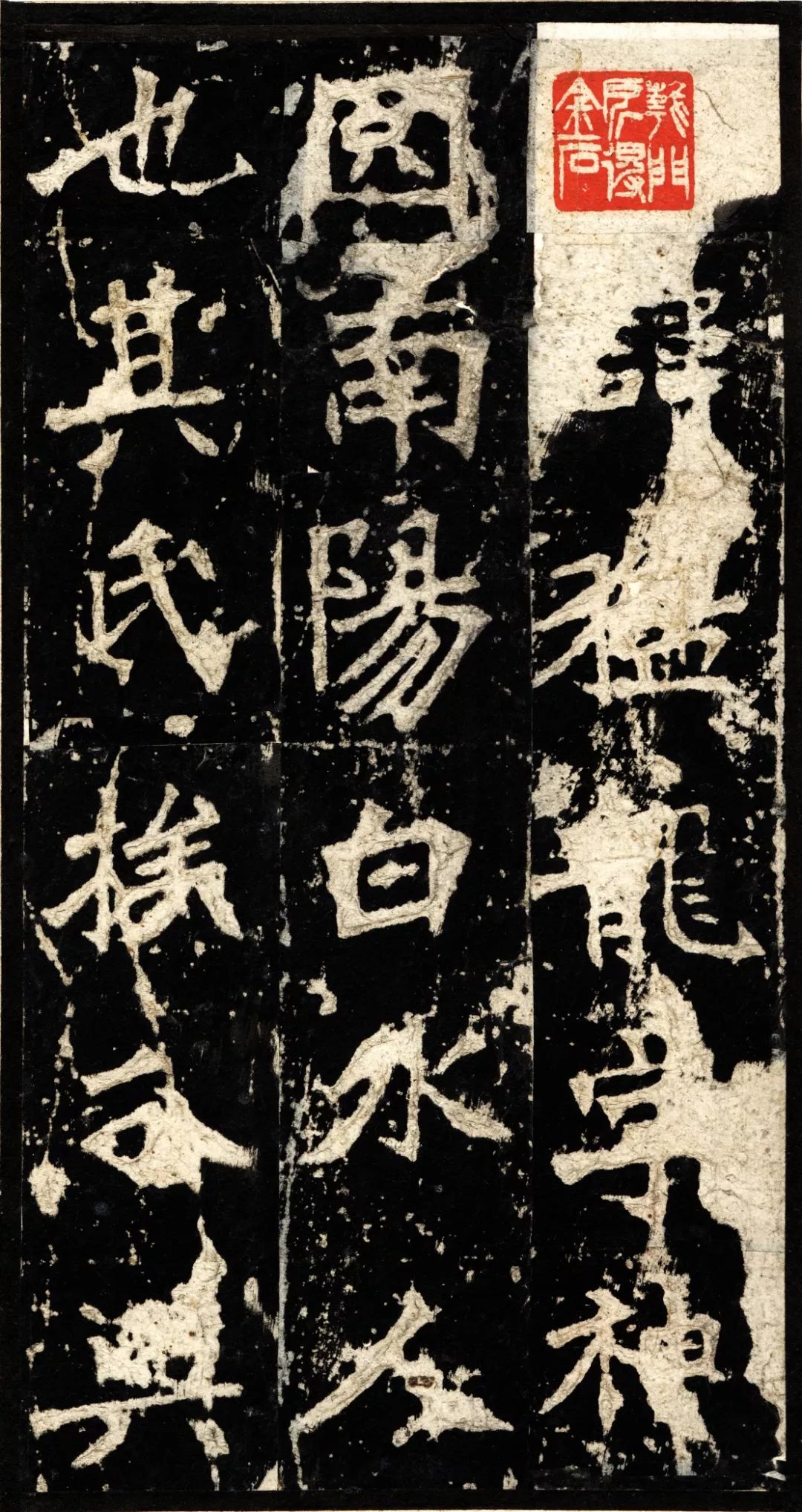

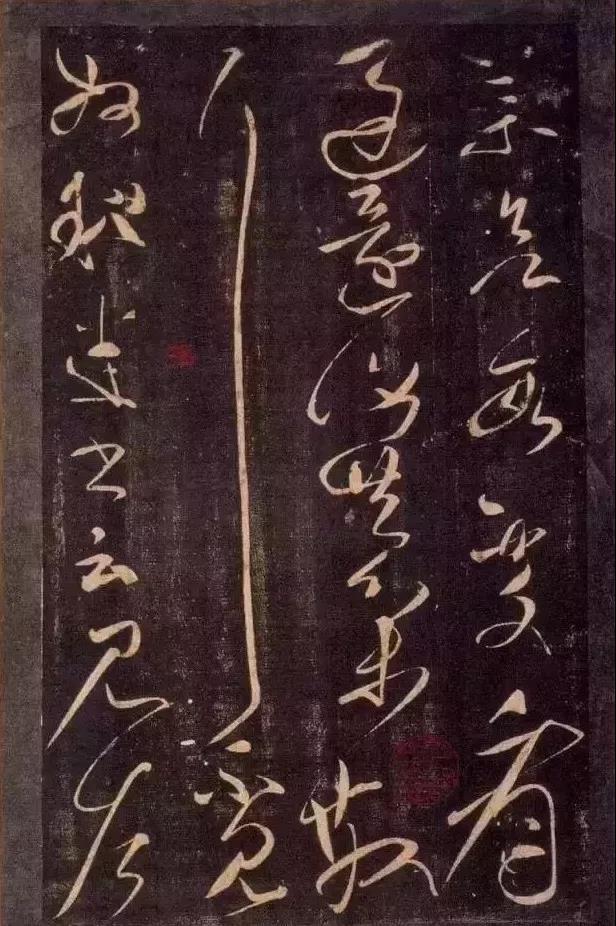

抄经,能让你寻找到更完美的自己。

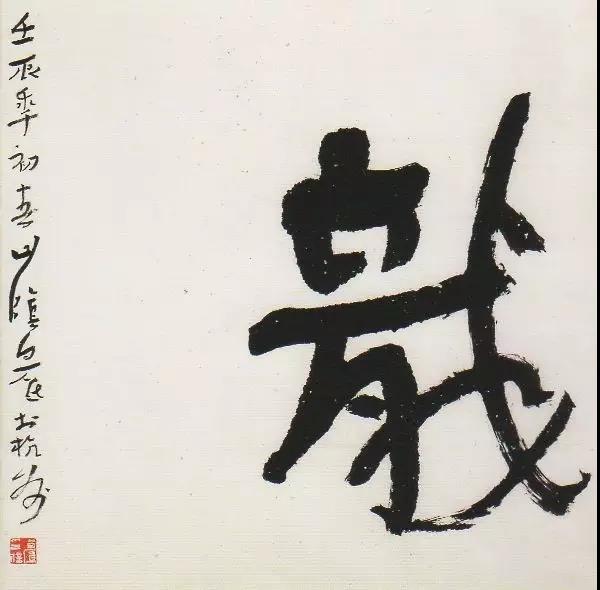

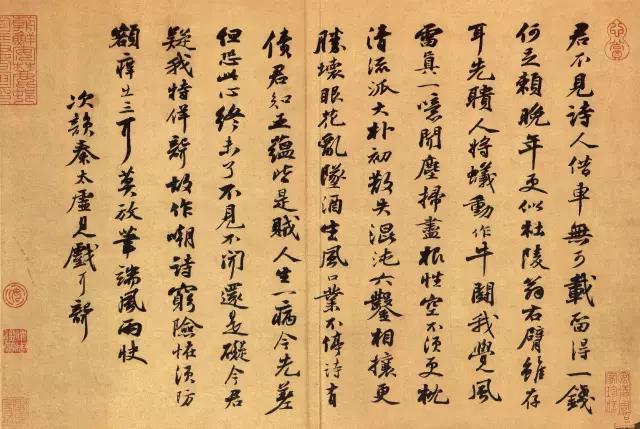

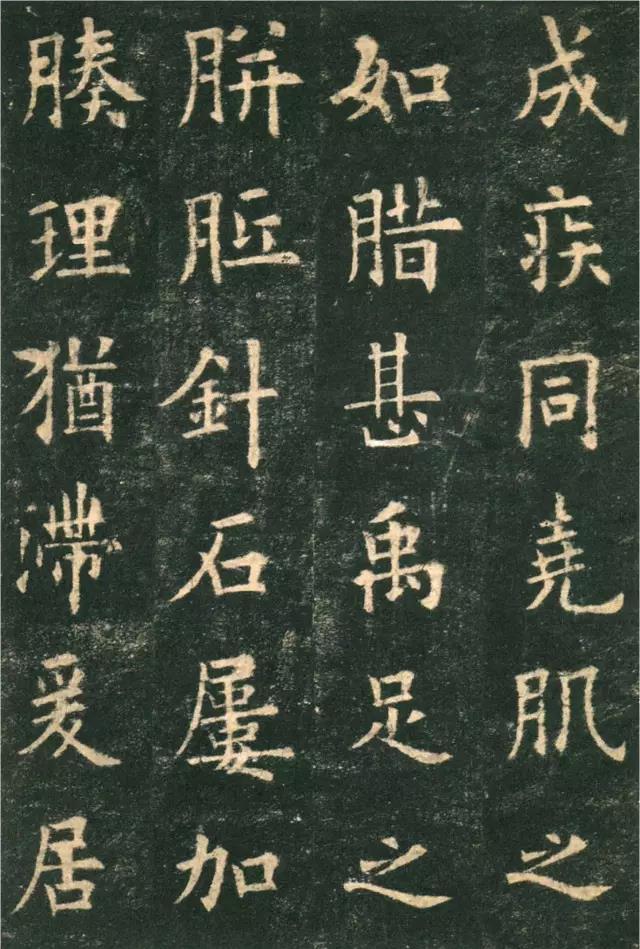

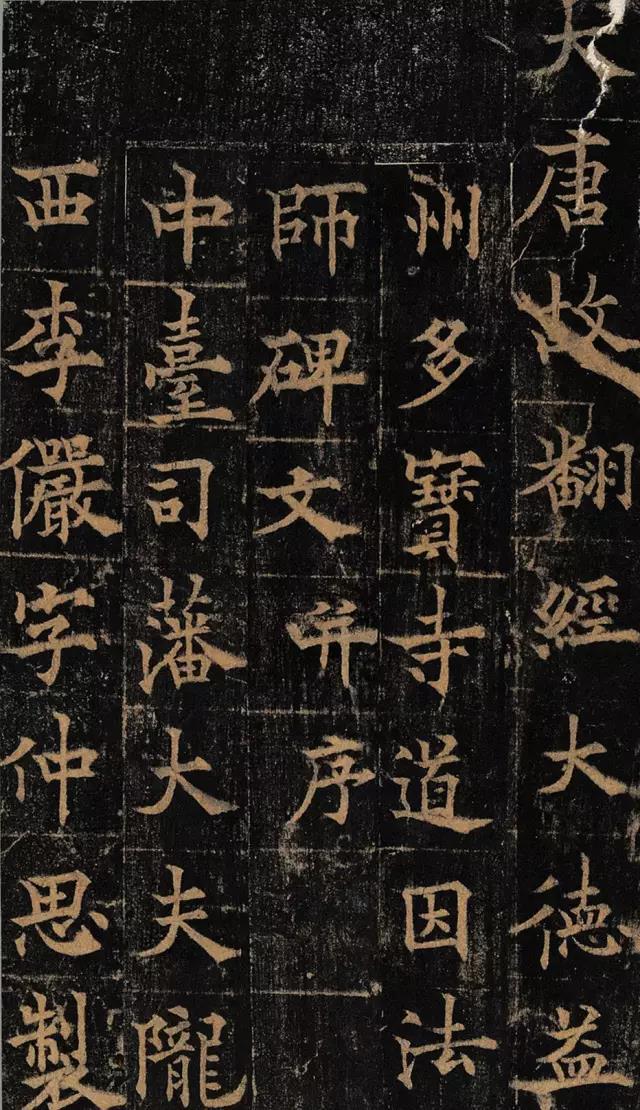

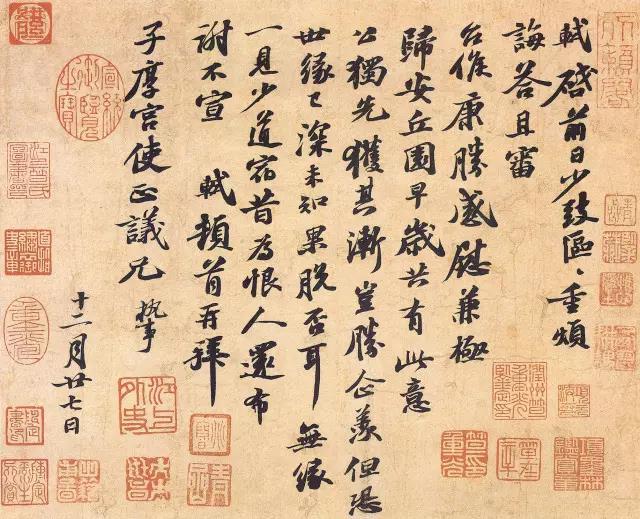

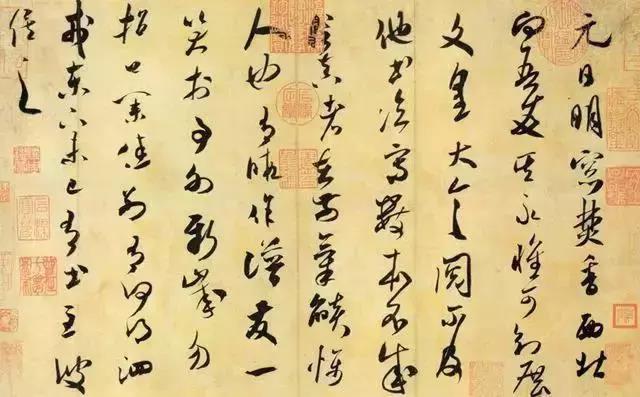

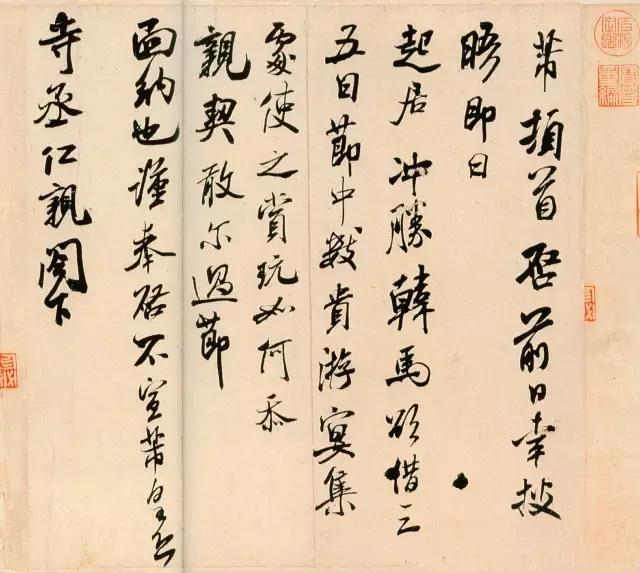

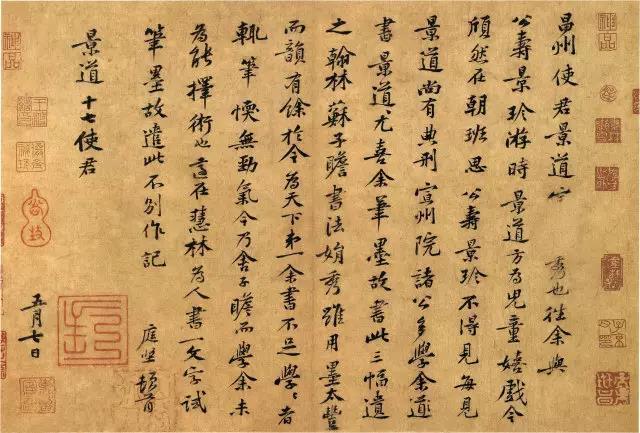

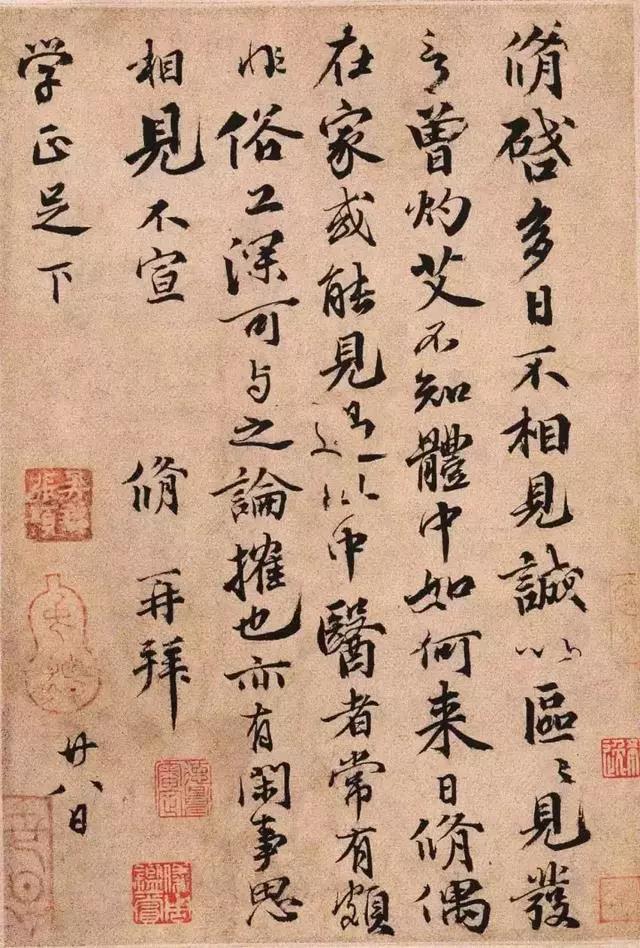

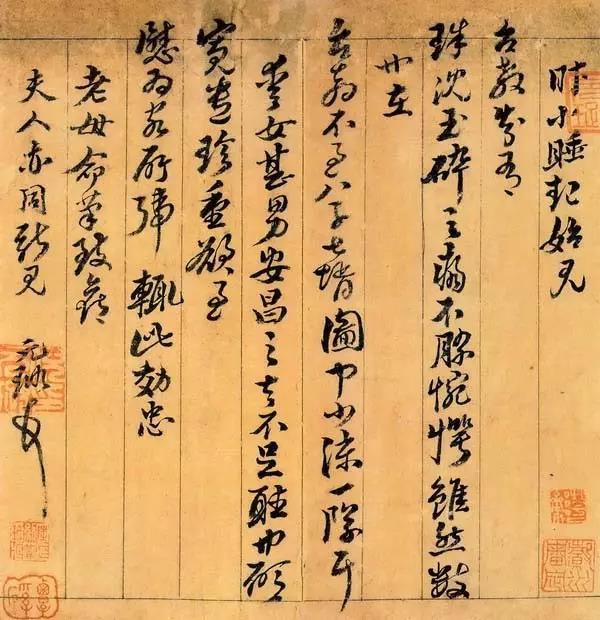

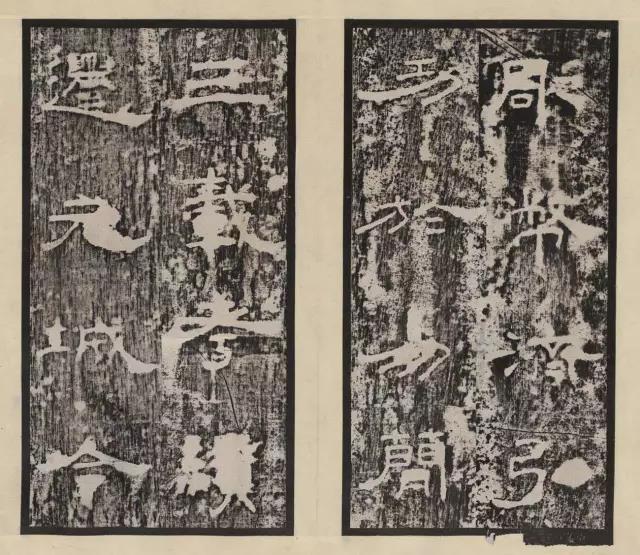

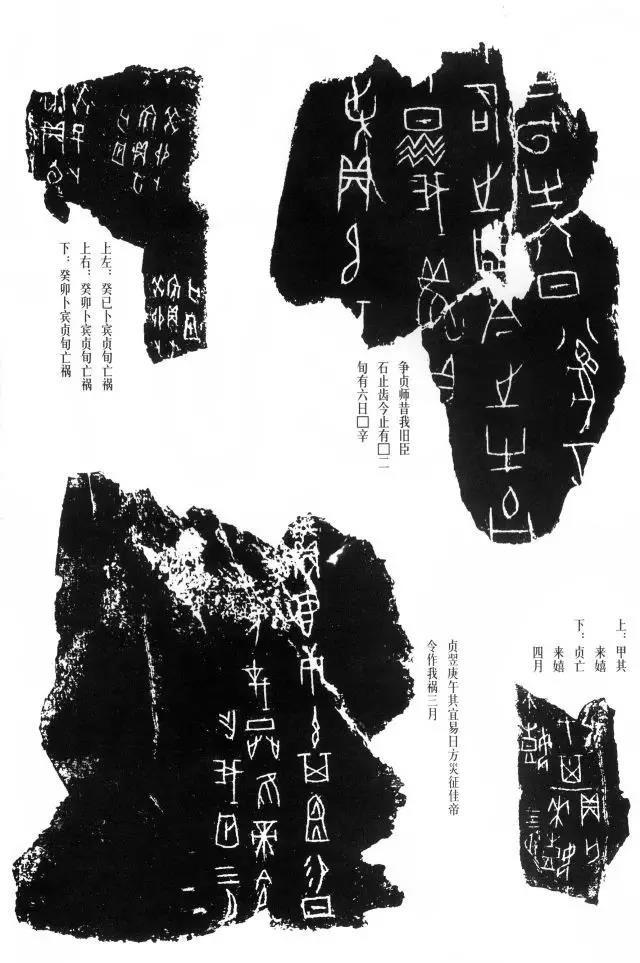

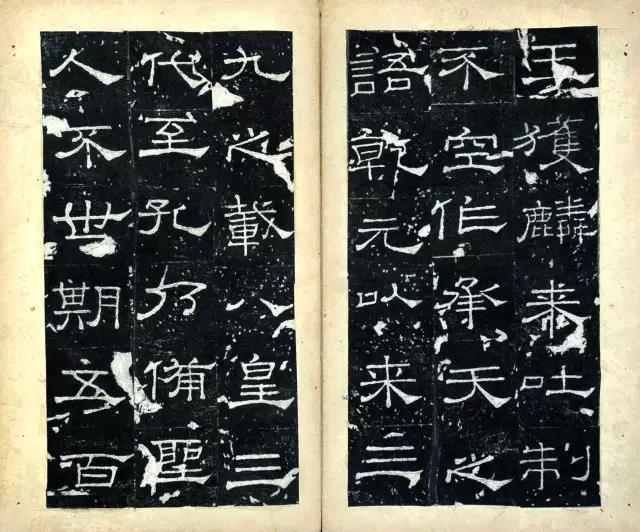

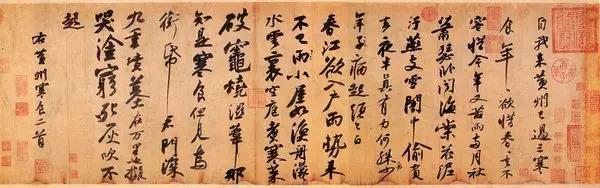

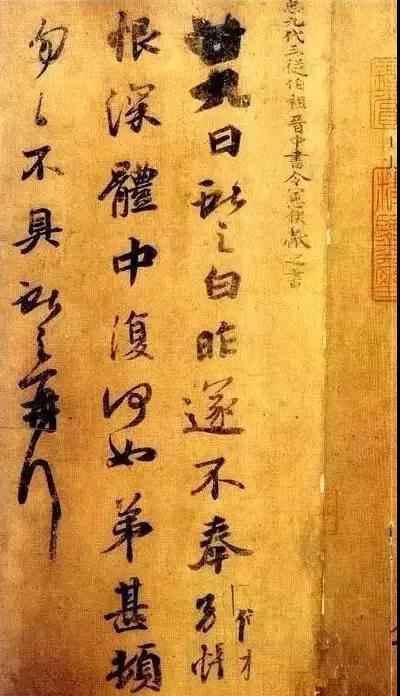

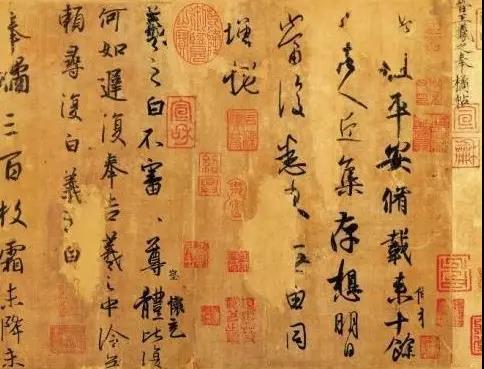

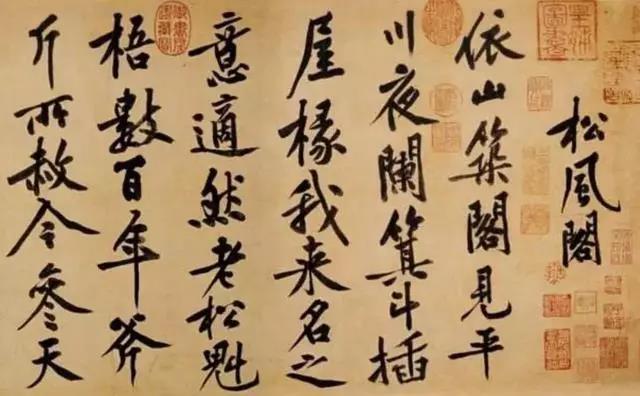

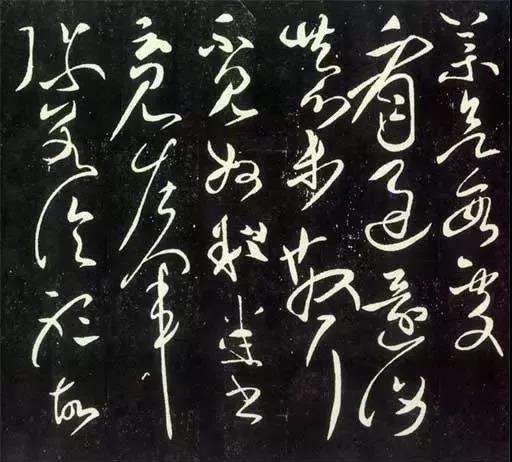

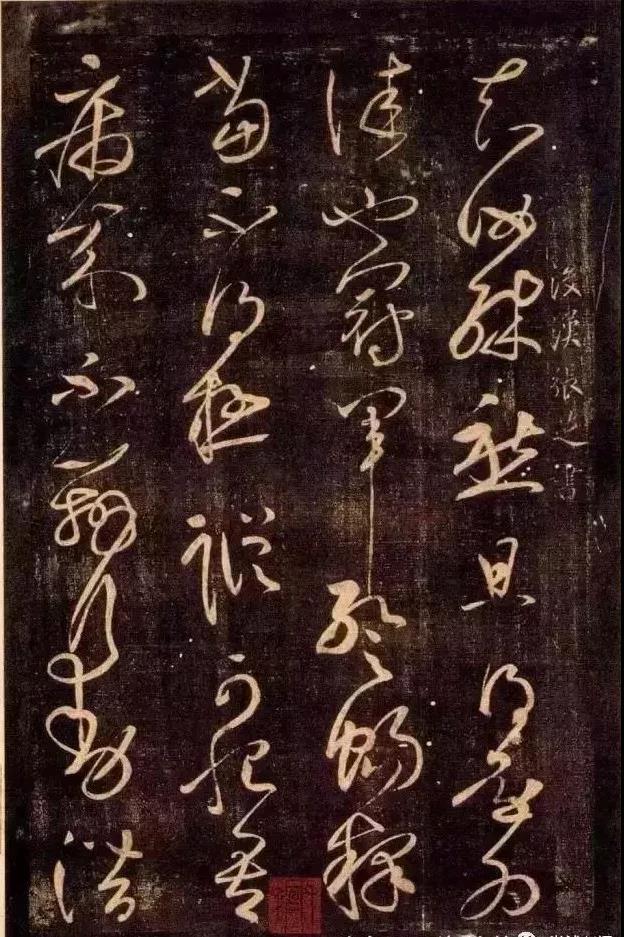

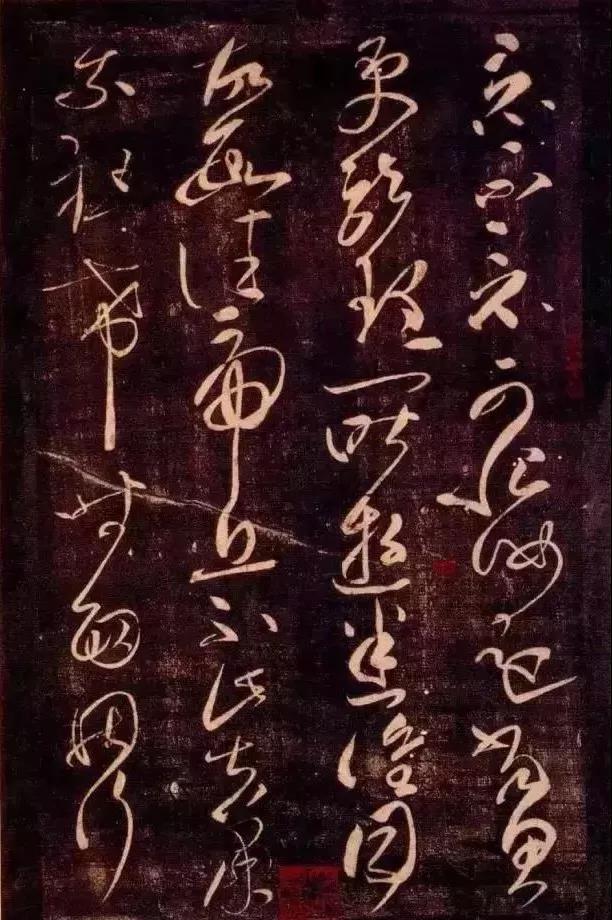

抄经,是找到另一种活法的契机。让书写更衬托你的气质。

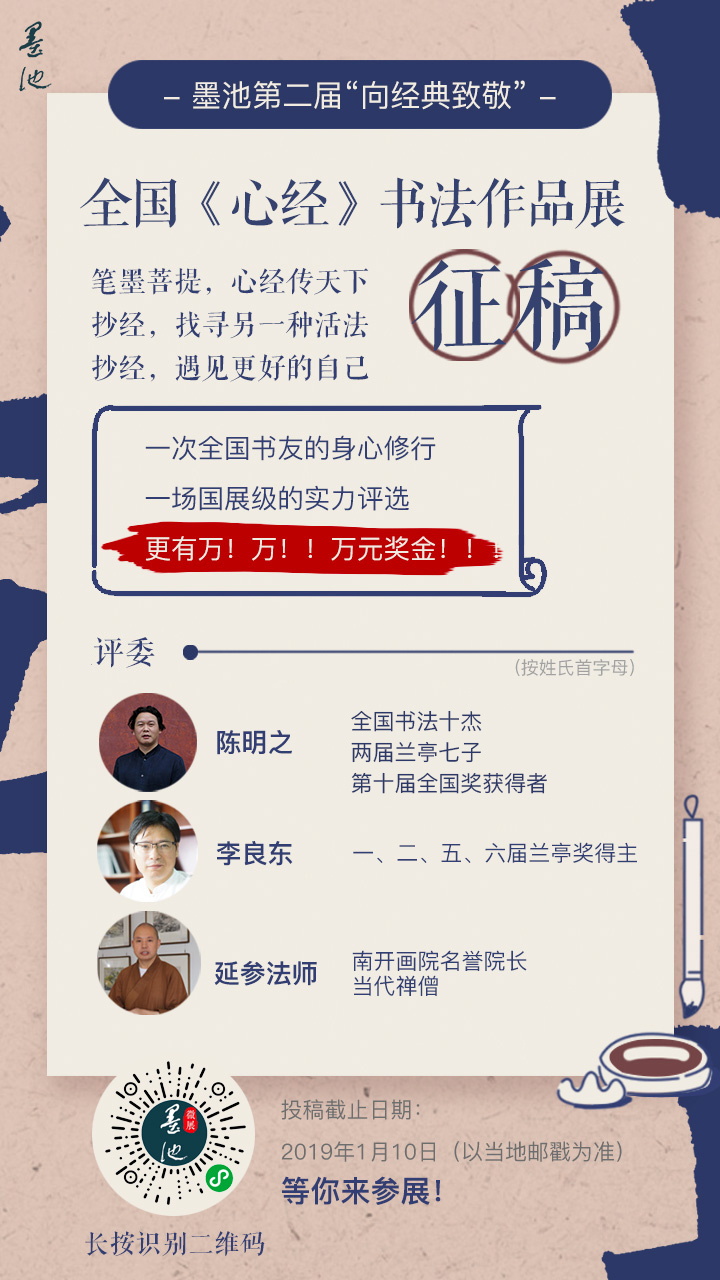

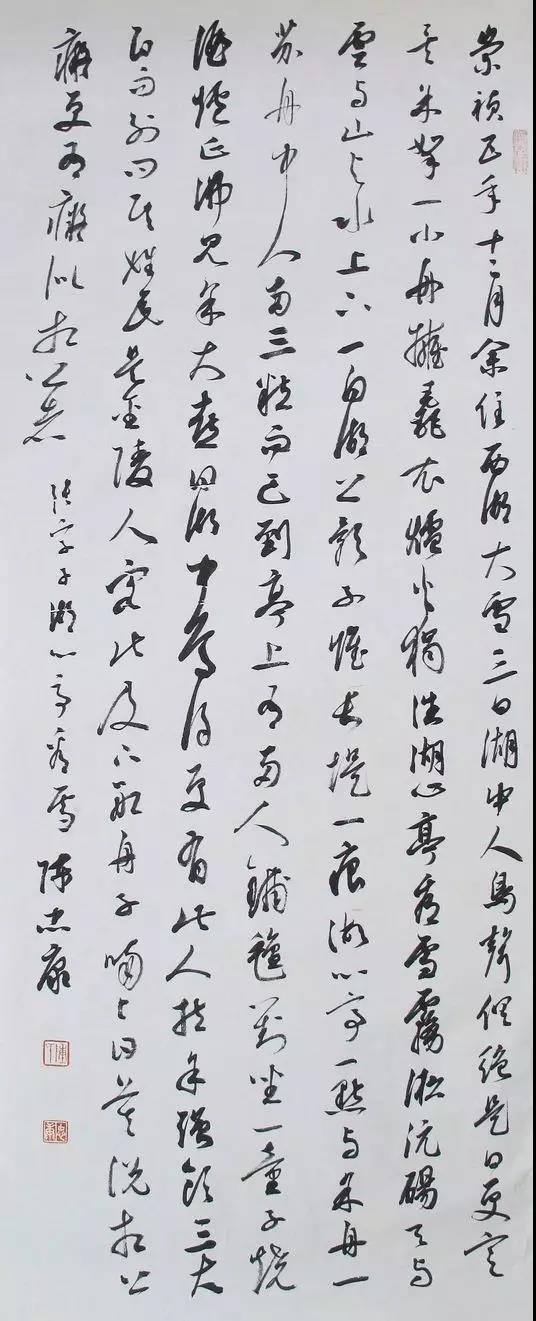

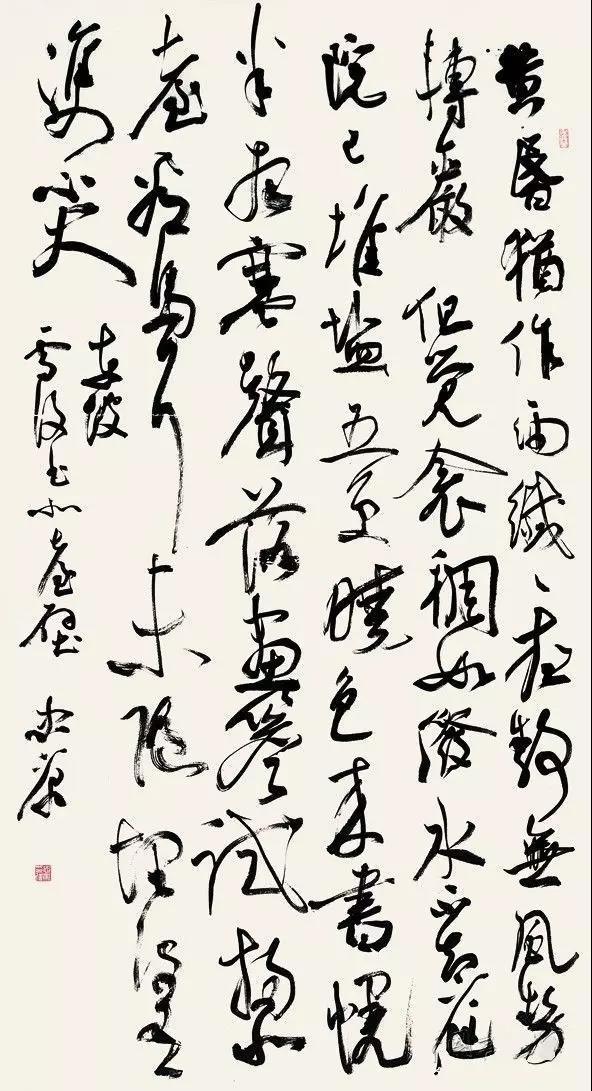

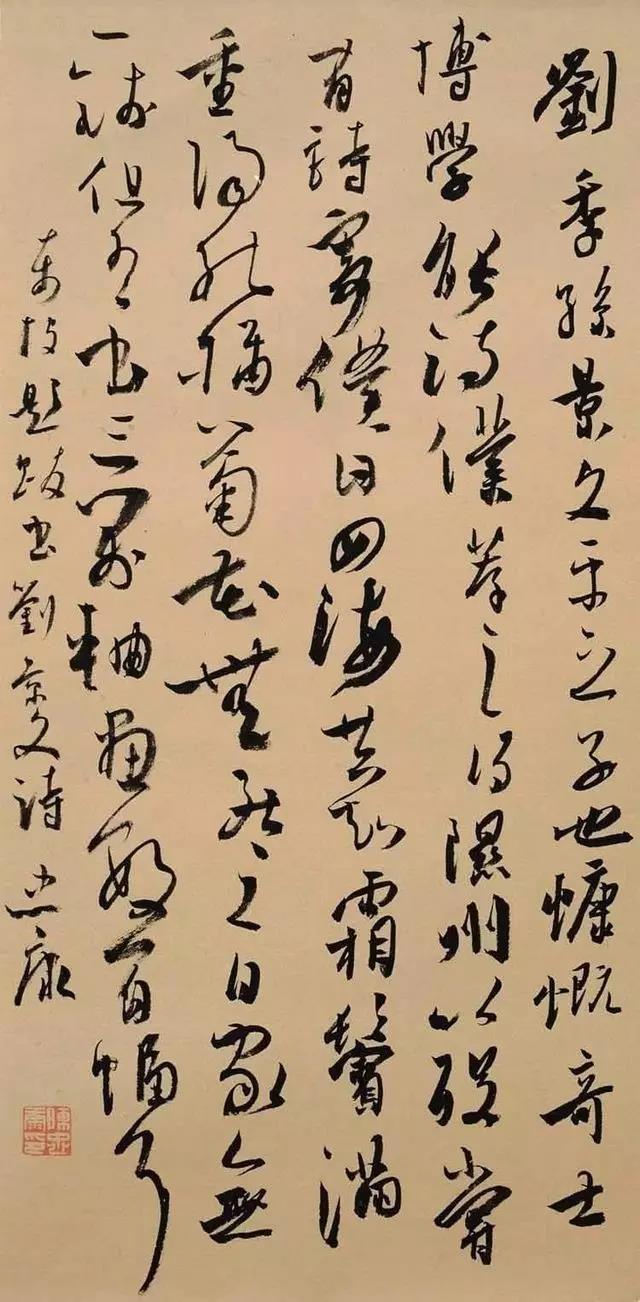

为弘扬传统文化,推动书法事业的蓬勃发展,繁荣佛教书法艺术创作,促进全国书法艺术的交流,以《心经》的智慧,书写更好的自己。墨池学院决定举办:墨池第二届“向经典致敬”——全国《心经》书法作品展。

主办单位:墨池学院

媒体支持:书法报、中国书法网、中国书法家论坛、书画微报、青少年书法报、书法屋

墨池第二届“向经典致敬”——全国《心经》书法作品展

现将大赛征稿启事通知如下:

奖项设置

评委评选奖品:

金奖1人:奖学金2万元

银奖2人:奖学金5千元

铜奖20人:奖学金500元

入展优秀奖:墨池10000金币

以上获奖、入展学员,均颁发3位评委一一亲笔签名的获奖/入展证书,并进行公示、制作举办网络展。

投票人气榜奖品:

第一名:李良东老师精品私人订制书房对一幅(价值3000元)

第二名:墨池文房任你选(【墨池商城】文房用品随意挑选,封顶1000元)

第三名:纯手工半生熟宣纸(一刀,价400元)

前10名均颁发3位评委一一亲笔签名的获奖证书,并进行公示、制作举办网络展。

前11-200名:墨池5888金币

作品规格

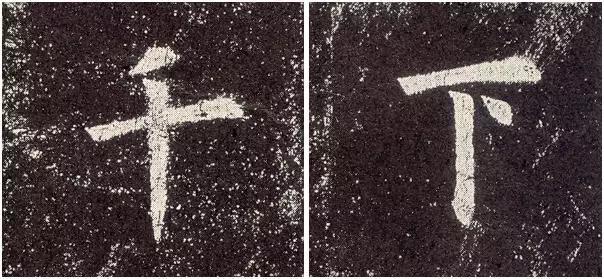

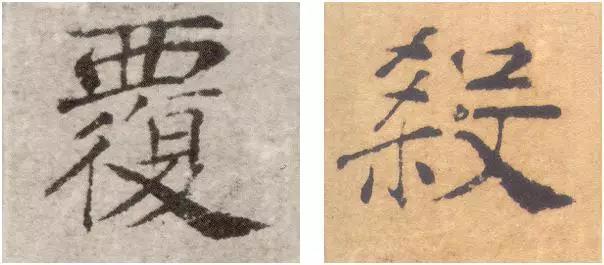

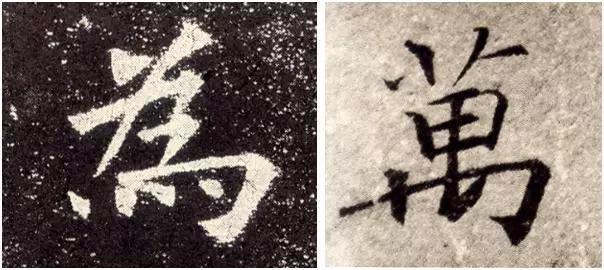

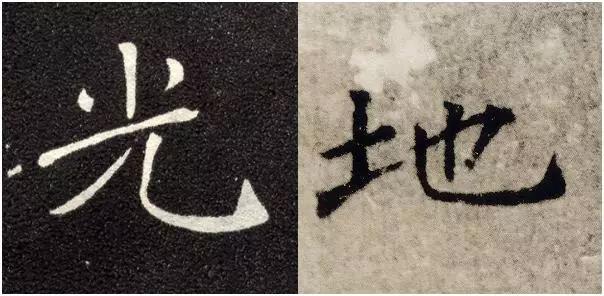

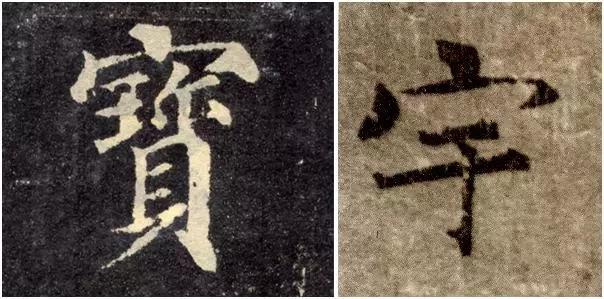

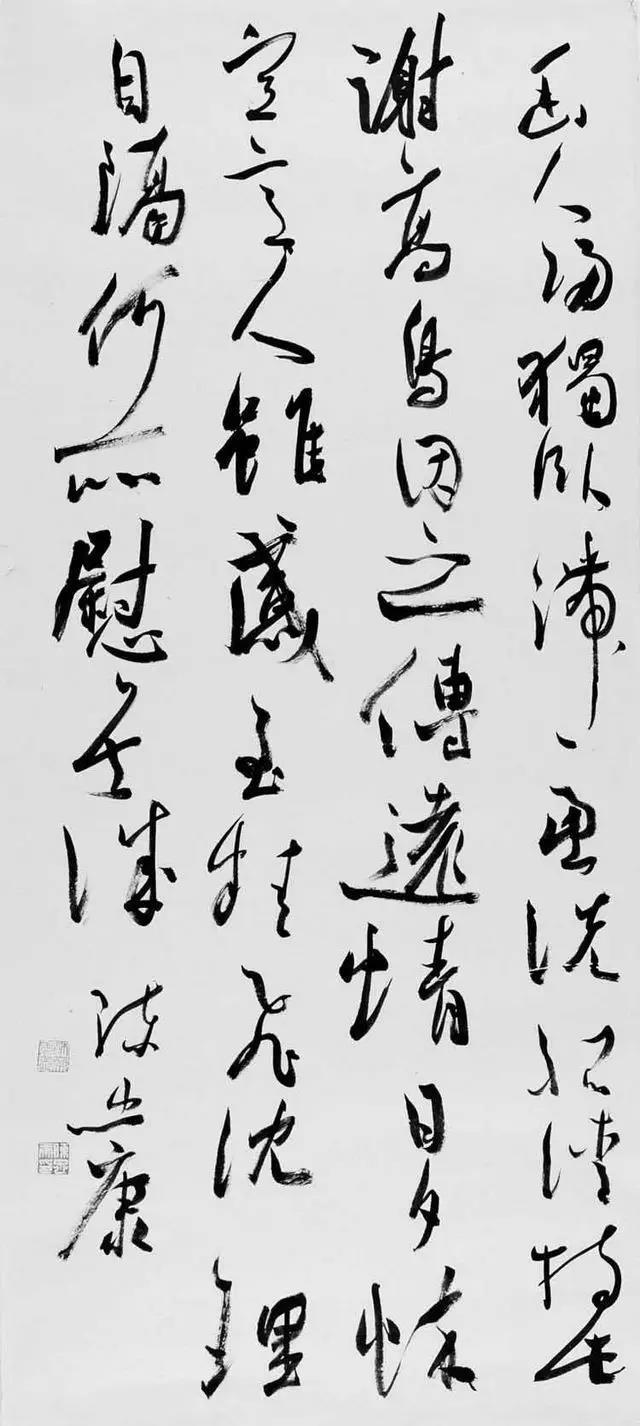

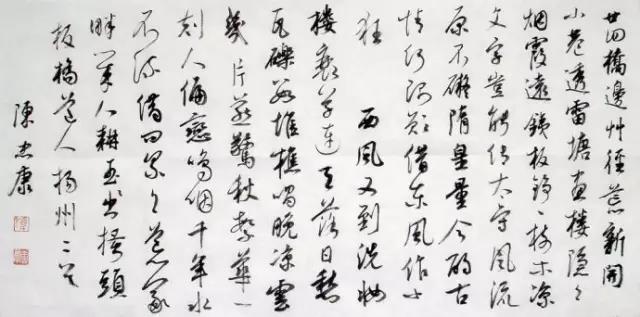

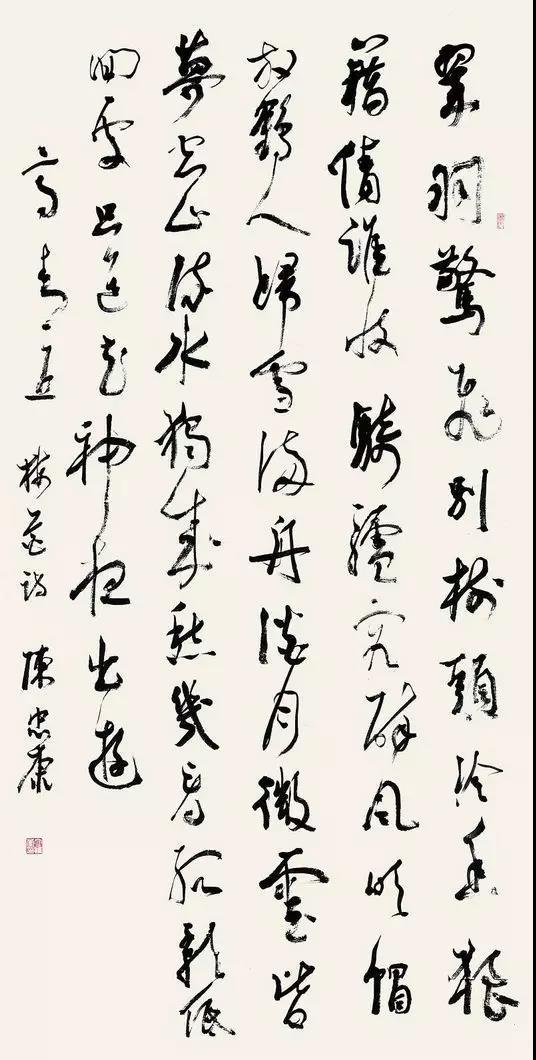

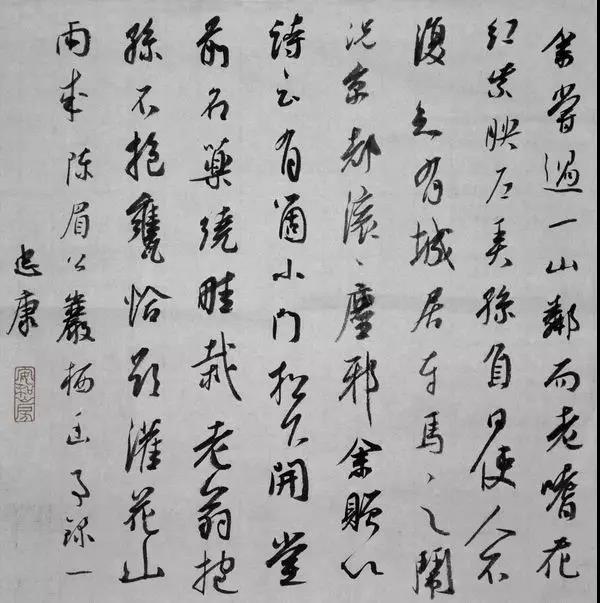

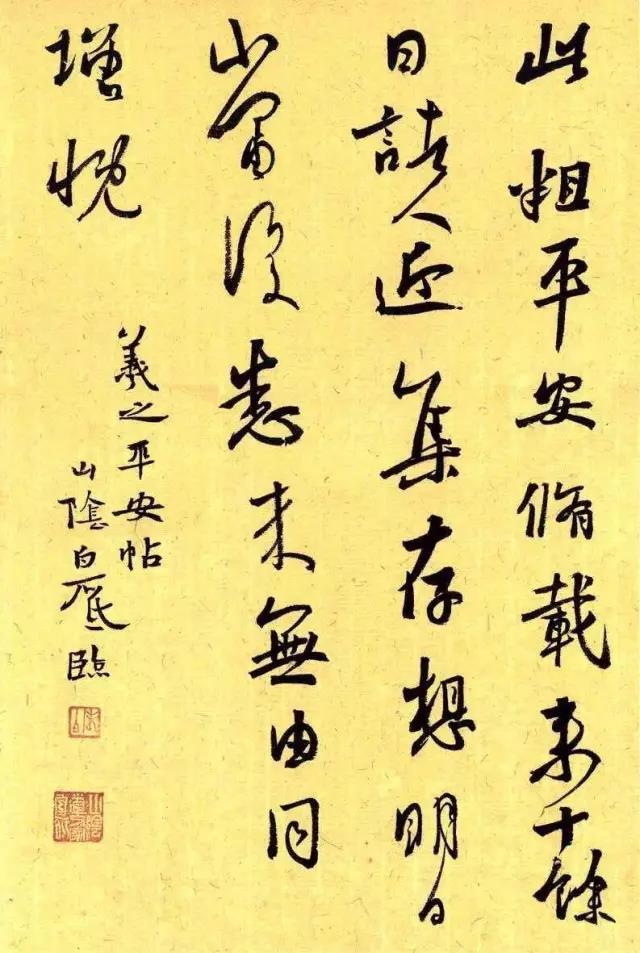

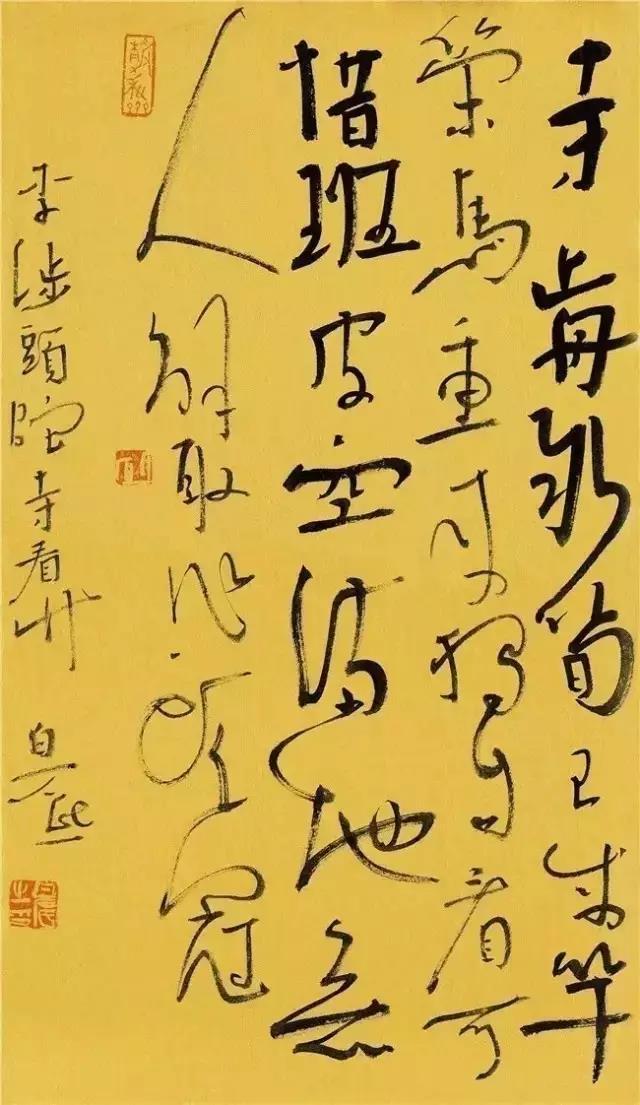

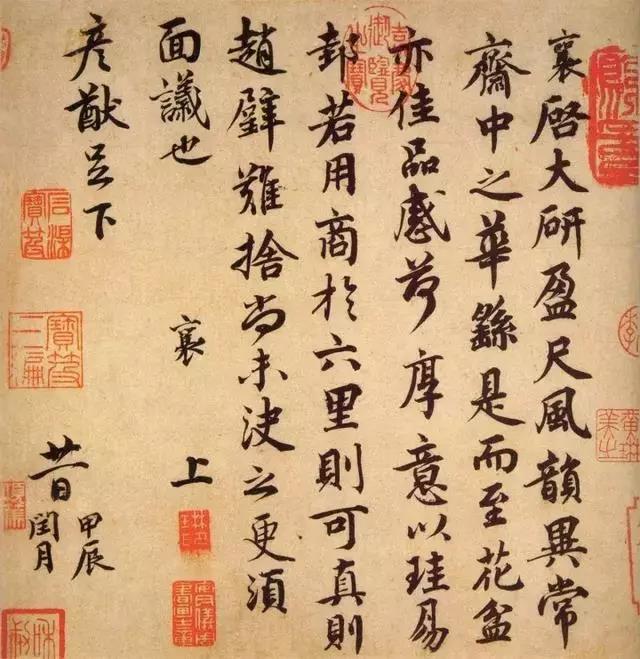

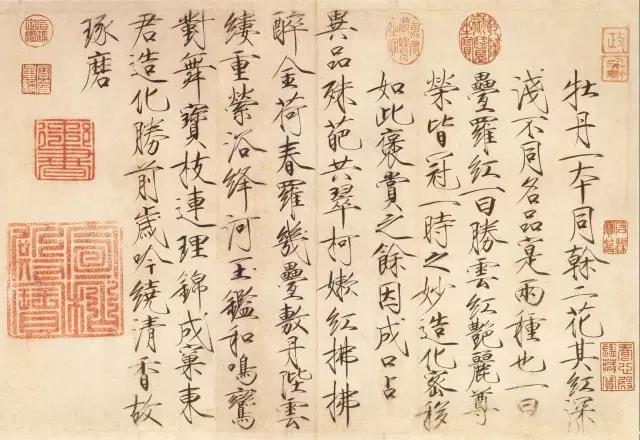

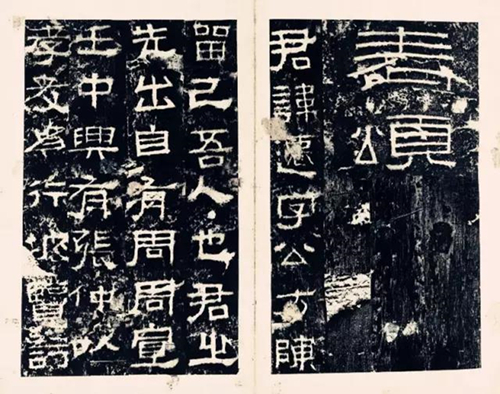

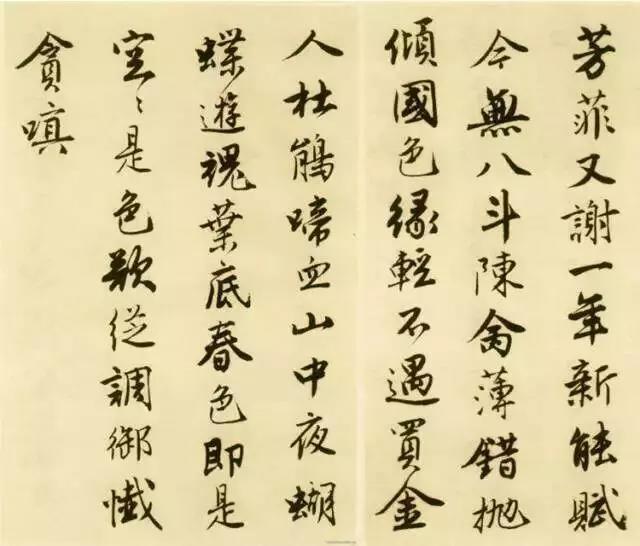

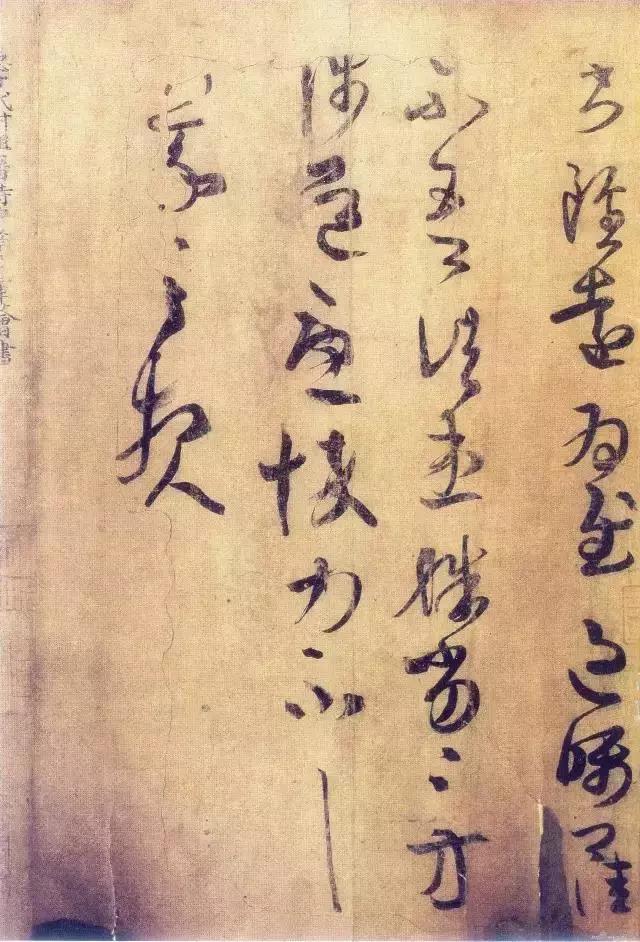

需通篇书写《般若波罗蜜多心经》全文,书体不限,风格不限。作品四尺以内,横幅或者竖幅皆可。需仔细校对原文,确保无丢字、错字,否则不予参评。

投稿流程

线上报名:

1.参赛作者年龄不限。微信关注公众号:【墨池】,回复关键词:心经展,通过提示上传作品高清大图,最多可上传1-3张,至少1张整体。

2.上传参赛作品图后,需及时邮寄参件,最多3幅。并在【我的作品】页填写快递单号。(若没及时寄出参赛作品,填写快递单号或作品内容不符合要求,将取消一切获奖资格)

(2)投稿数量:

书体不限,投稿总数最多3幅,作品一次性寄出,不接收第二次投寄作品。

(3)邮寄注意:

请务必在作品背面右下角或另附白纸用铅笔正楷注明作者真实姓名、性别、联系电话(固定电话、手机)、线上的作品编号。以便于准确登记,并及时联系获奖作者,作品拒收快递到付!

参赛说明

本次心经展活动投稿和网络投票截止2019年1月10日24:00。每人对每幅作品,最多可以投2票。

投票人气榜单独设置奖品,不影响本次展评委评选结果!

1月12日开始将邀请评委会进行评选并颁奖。本次心经展获奖、入展名单将于1月底公布,并举办网络展。

(所有奖品,一并于比赛结果名单公布后5-7个工作日发放。获奖人员可联系客服咨询)

征稿时间

即日起至2019年1月10日止,作品邮寄以当地邮戳为准。期间投票人气榜每日实时更新票数排行,每人对每幅作品,最多可以投2票。(投票不影响本次投展评委线下最终评选结果!)

评审流程

1.评审委员会(按姓氏首字母):

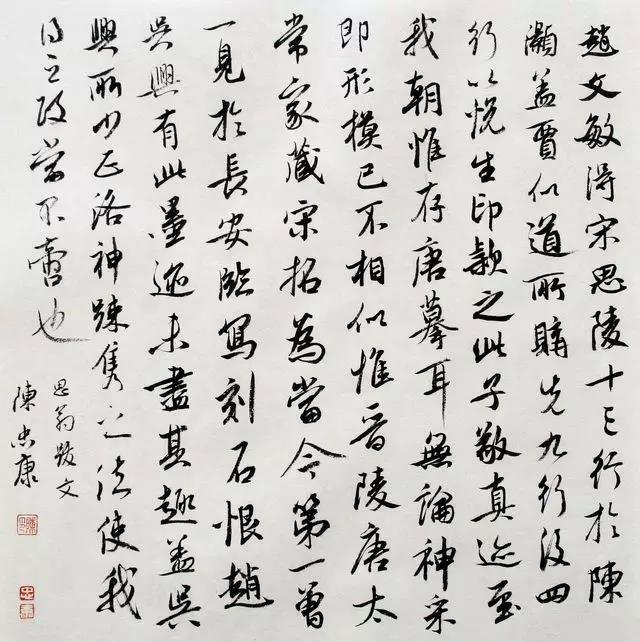

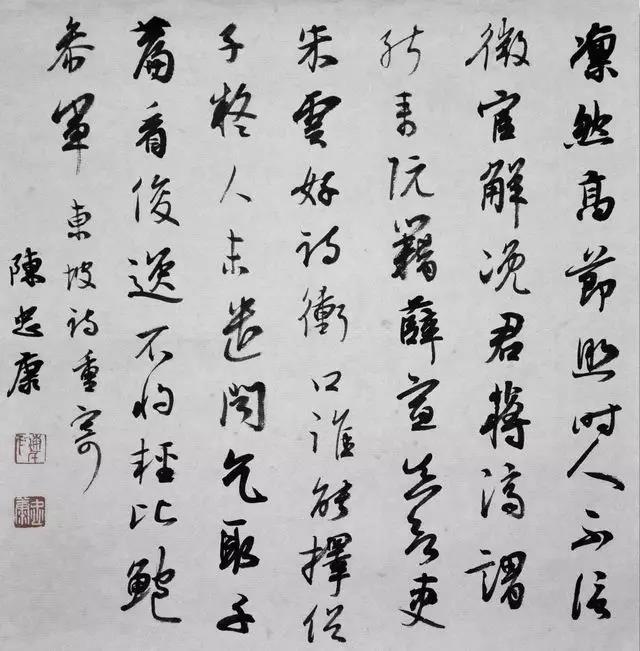

陈明之 全国书法十杰、两届兰亭七子、第十届全国奖获得者

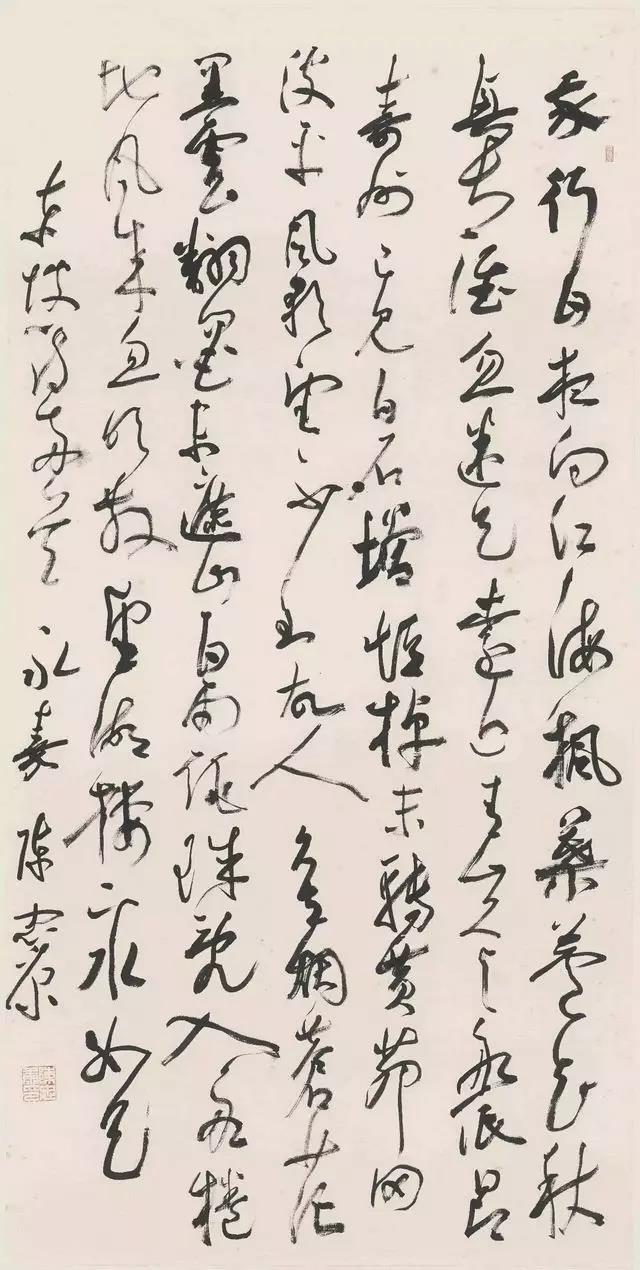

李良东 一、二、五、六届中国书法兰亭奖得主

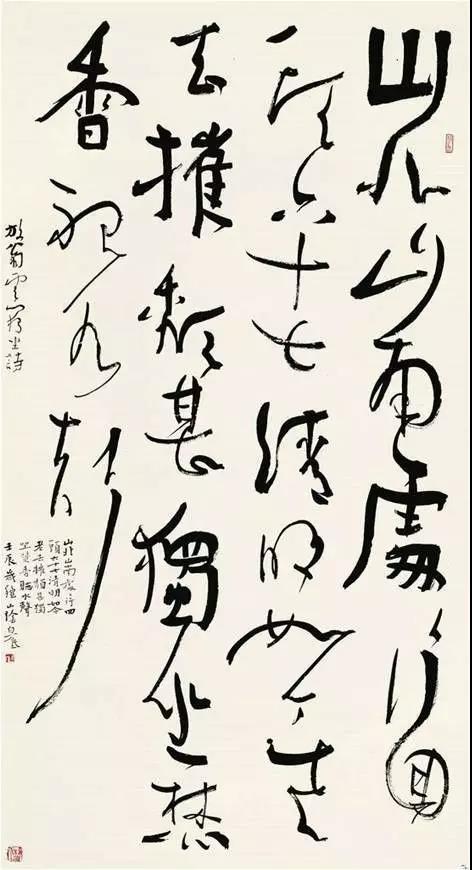

延参法师 南开画院名誉院长 、当代禅僧

由墨池学院设监审委、观察团

2.作品评审:

(一)大赛评审委员会制定评审细则,并依据评审细则,公平、公正地进行评审。

(二) 评审工作线下进行,分初评、复评、终评、公示四个环节,确定最终获奖名单。

费用

此次展览不收参评费。不退稿。

本着对每位作者负责的态度,我们会认真对待每件投稿作品。由于人力有限,无论是否获奖入展,不进行退稿。作者一经报名参加,视同认可本约定。

投稿地址:北京市东城区东四北大街107号科林大厦A座715

邮 编:100007 联系人:刘琪琦

电 话:15010499904

注意事项

1.投票人气榜单独设置奖品,不影响本次投展评委评选最终结果!每人对每幅作品,最多可以投2票。

2.为保证顺利颁发获奖证书与奖金,请于参赛报名时填写正确姓名、手机号。

3.参赛作品内容必须和《心经》内容一致,若没及时寄出参赛作品,则取消一切获奖资格。

微信扫一扫,报名参加心经展

本活动最终解释权归墨池所有