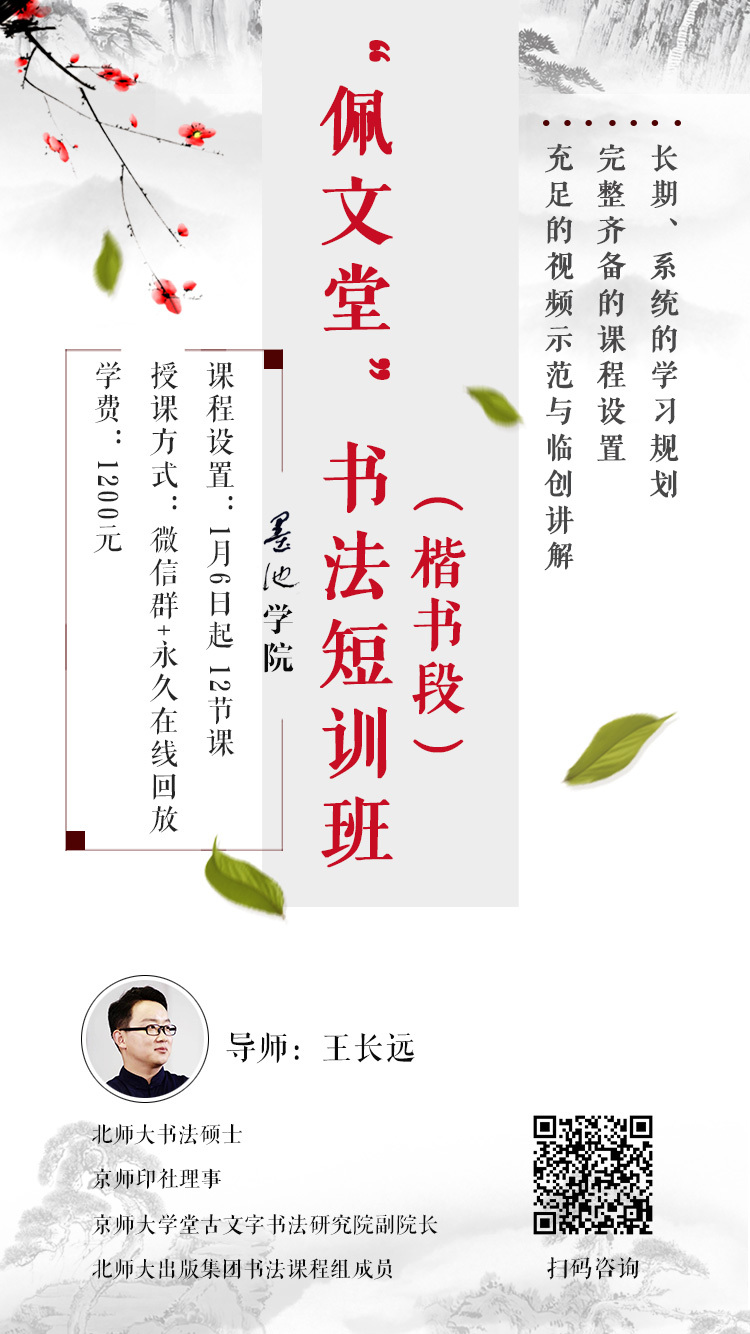

王长远老师隶书阶段的教学

马上告一段落了

在这三个月里,王老师继续他认真、细致的教学风格,每次课平均发送40个视频,教学时90分钟,尽可能地让学员听到要求,看到更多的细节。各位同学也按老师的要求,每周按时交作业、在群内热烈讨论、交流心得、互评作业、向老师请教,三个月下来,大家取得了超出预期的效果。可以说,隶书阶段又是收获满满。

老师点评到深夜,每周点评作业

三个月教学不够,老师还免费加两节课

同学们互相勉励、点评、交流

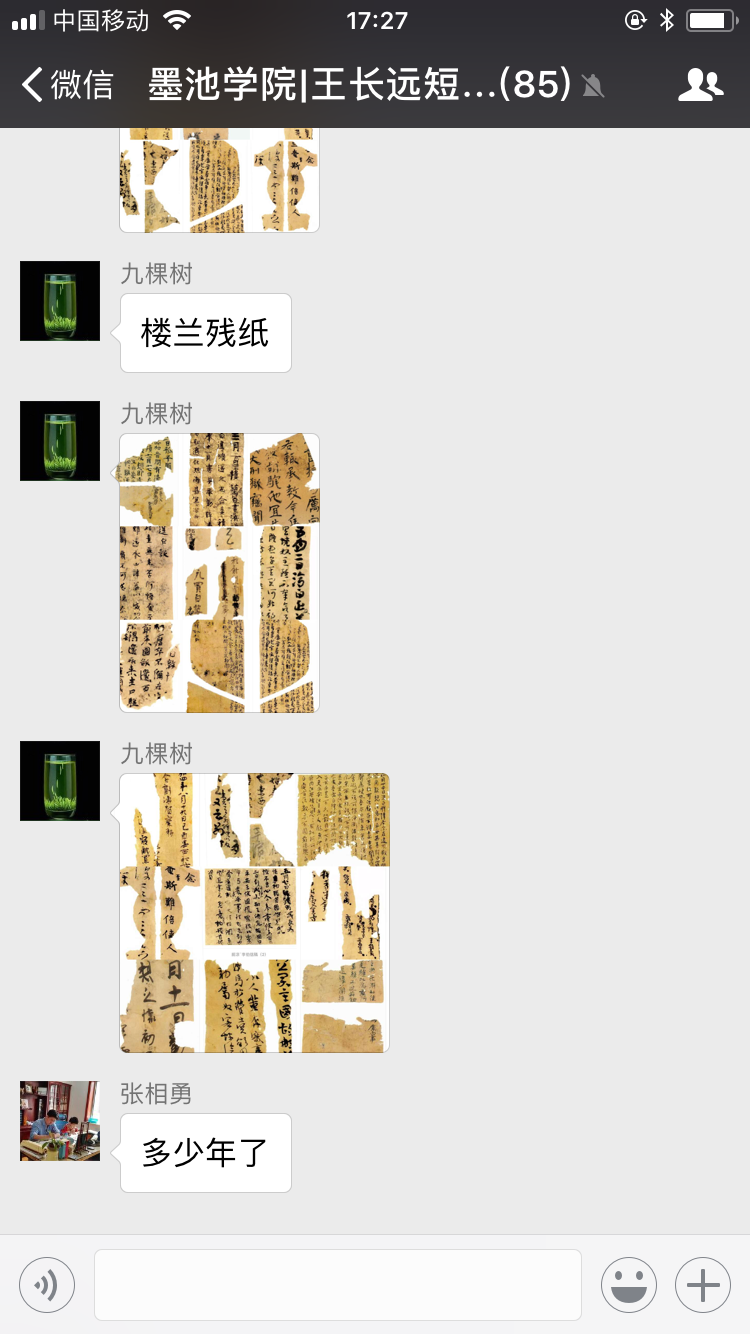

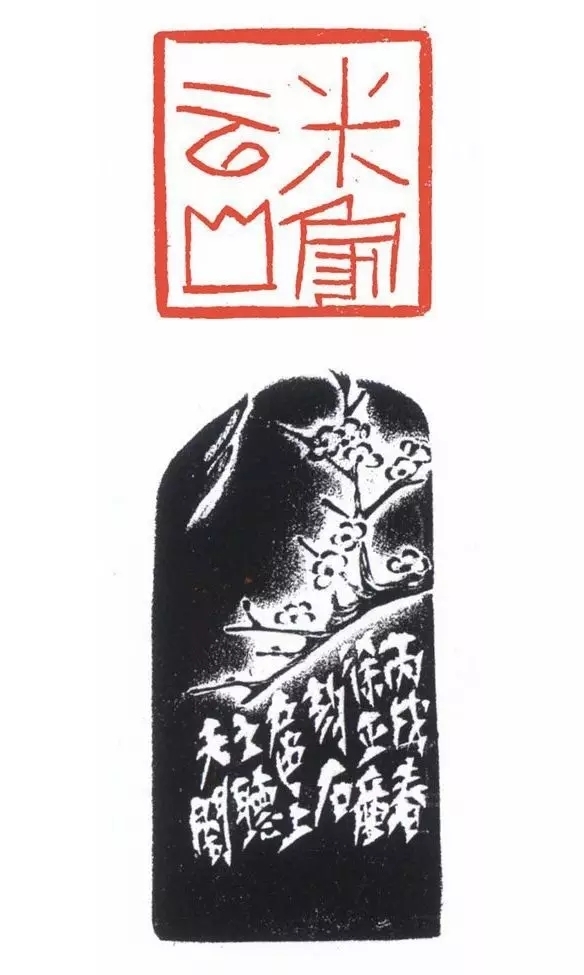

好的东西和资料分享

这是一个

认真、执着、踏实的

准专业书法学习群

也是一个融洽友爱的大家庭

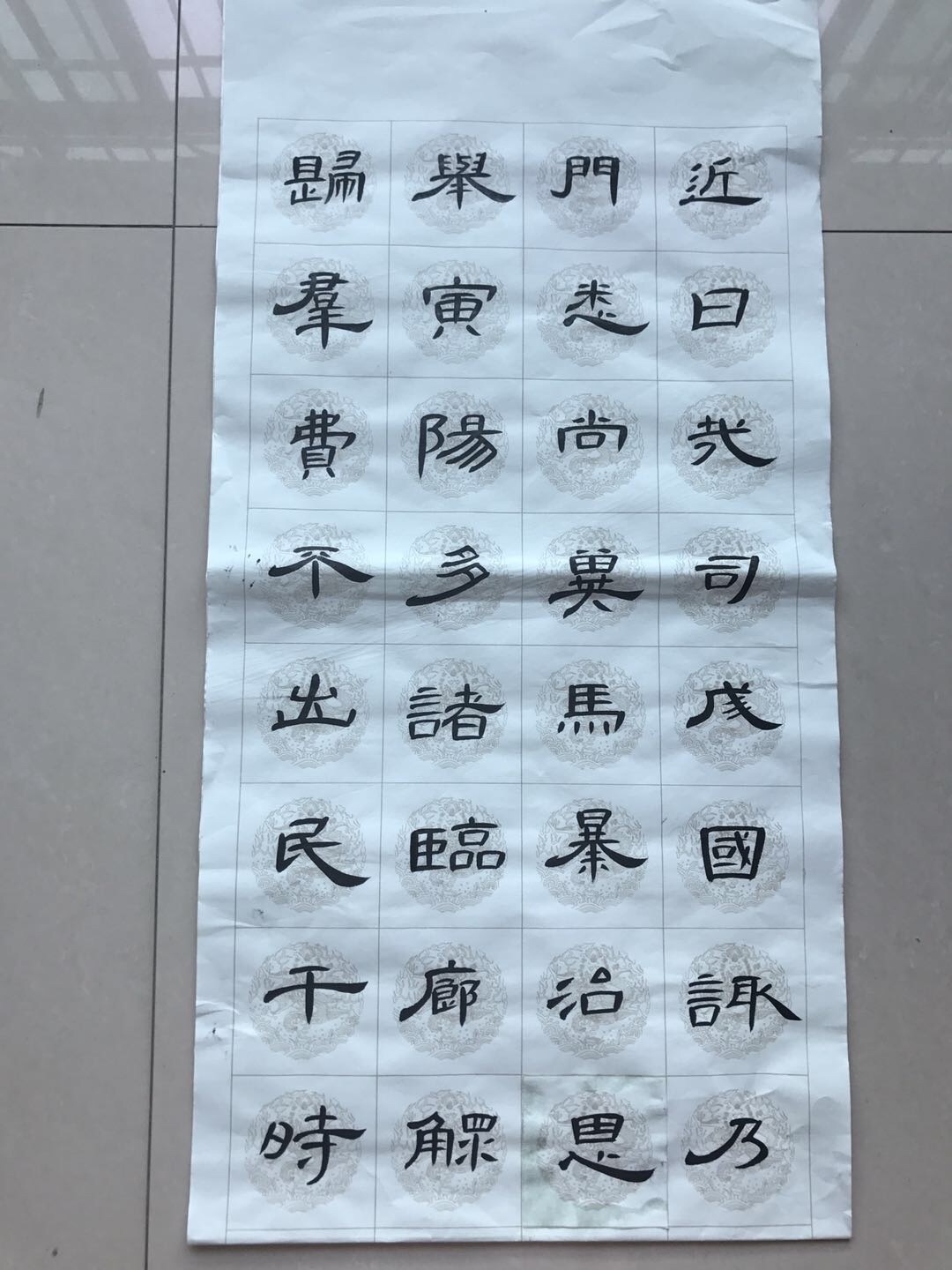

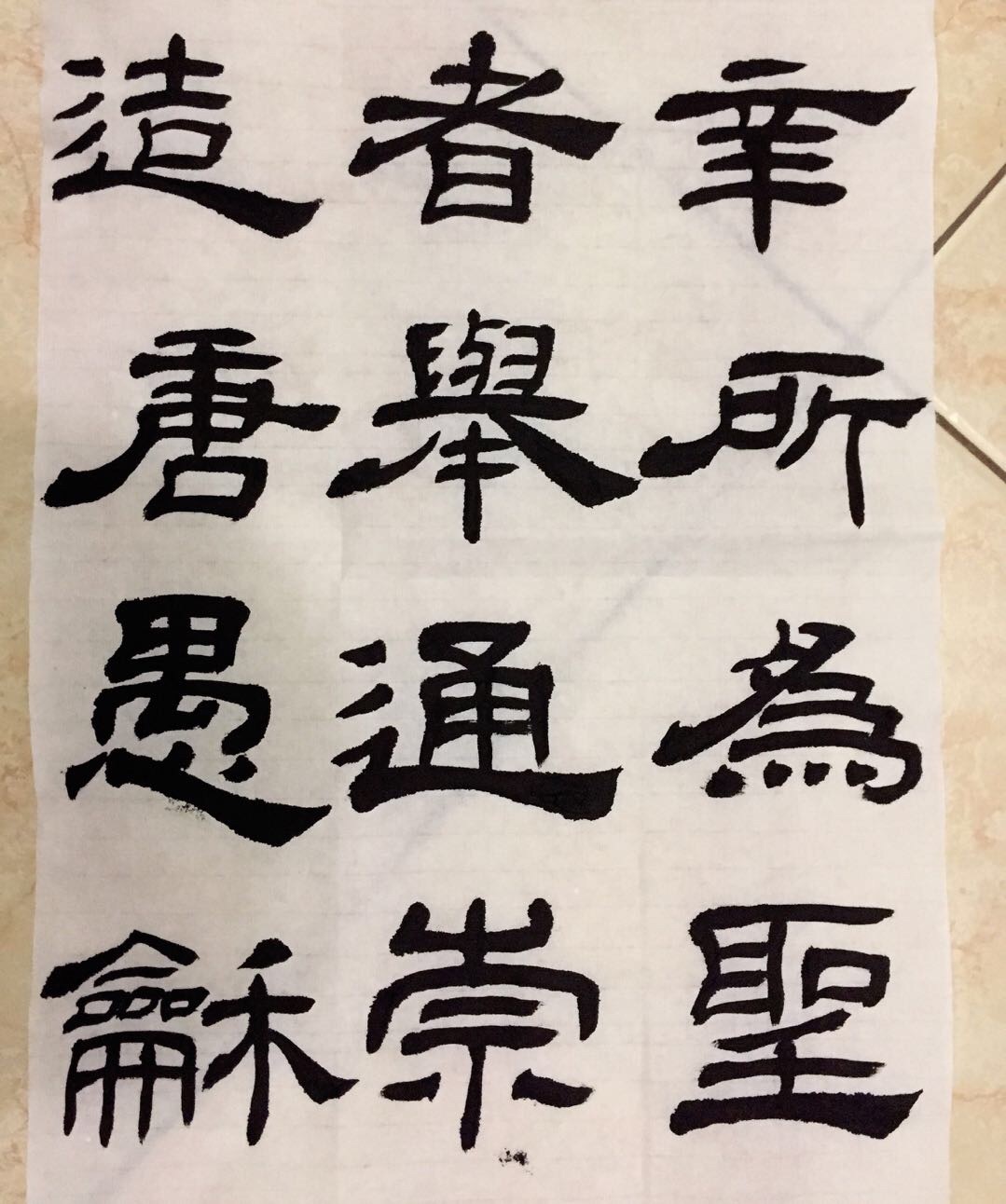

隶书阶段将于本月23日结束。经过一周的修整,王老师带着大家继续起航,1月6日开始进行楷书阶段的学习。

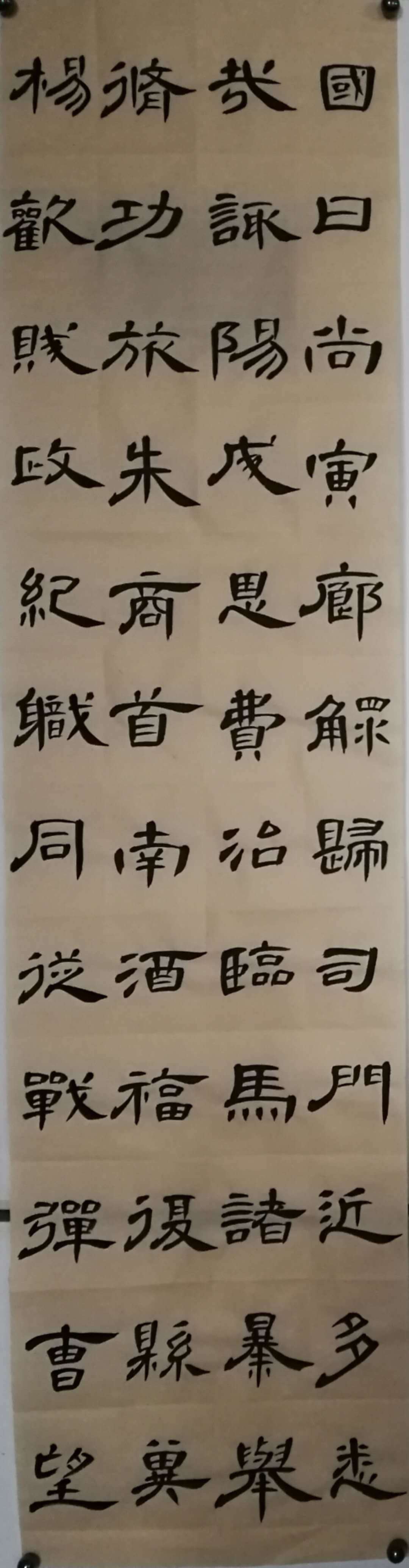

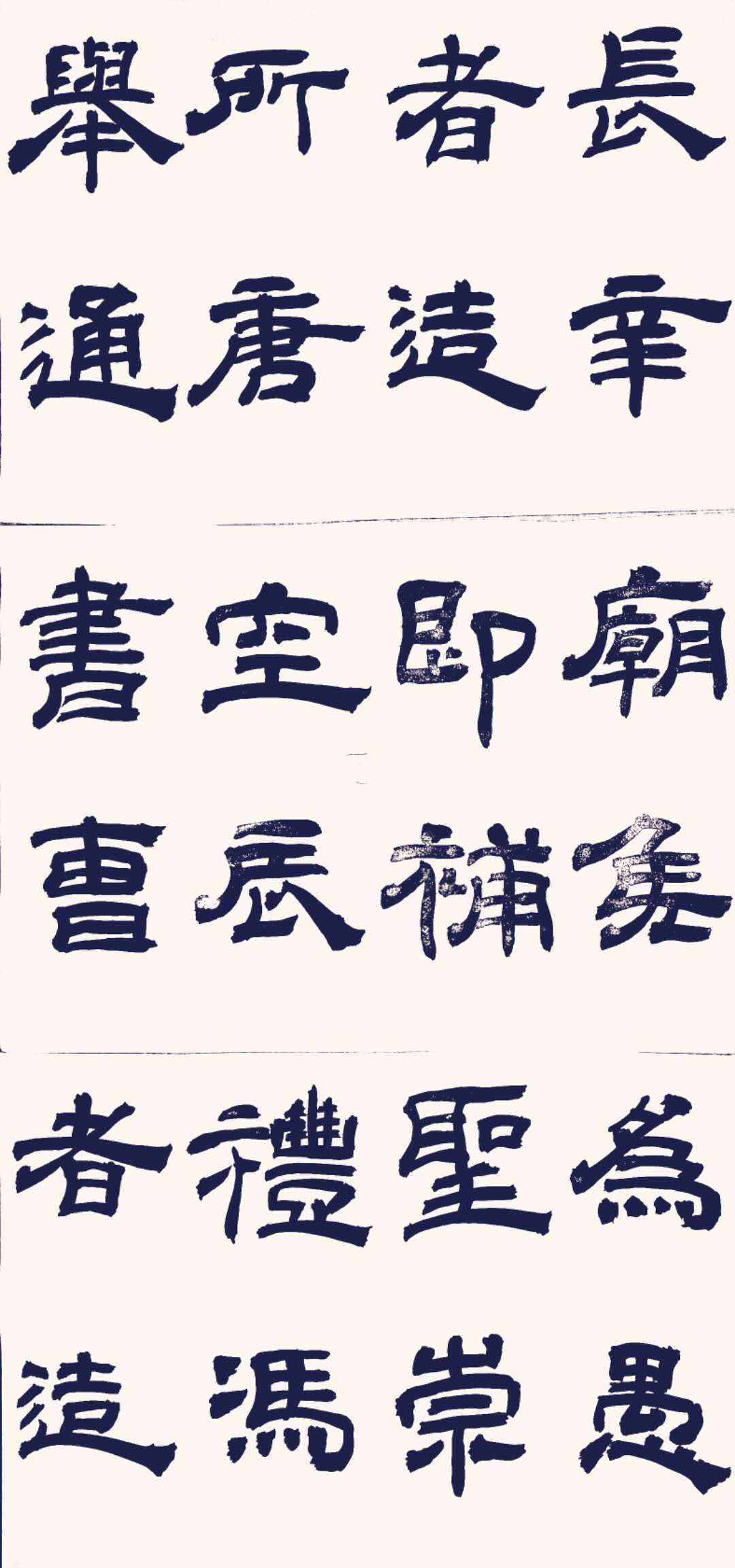

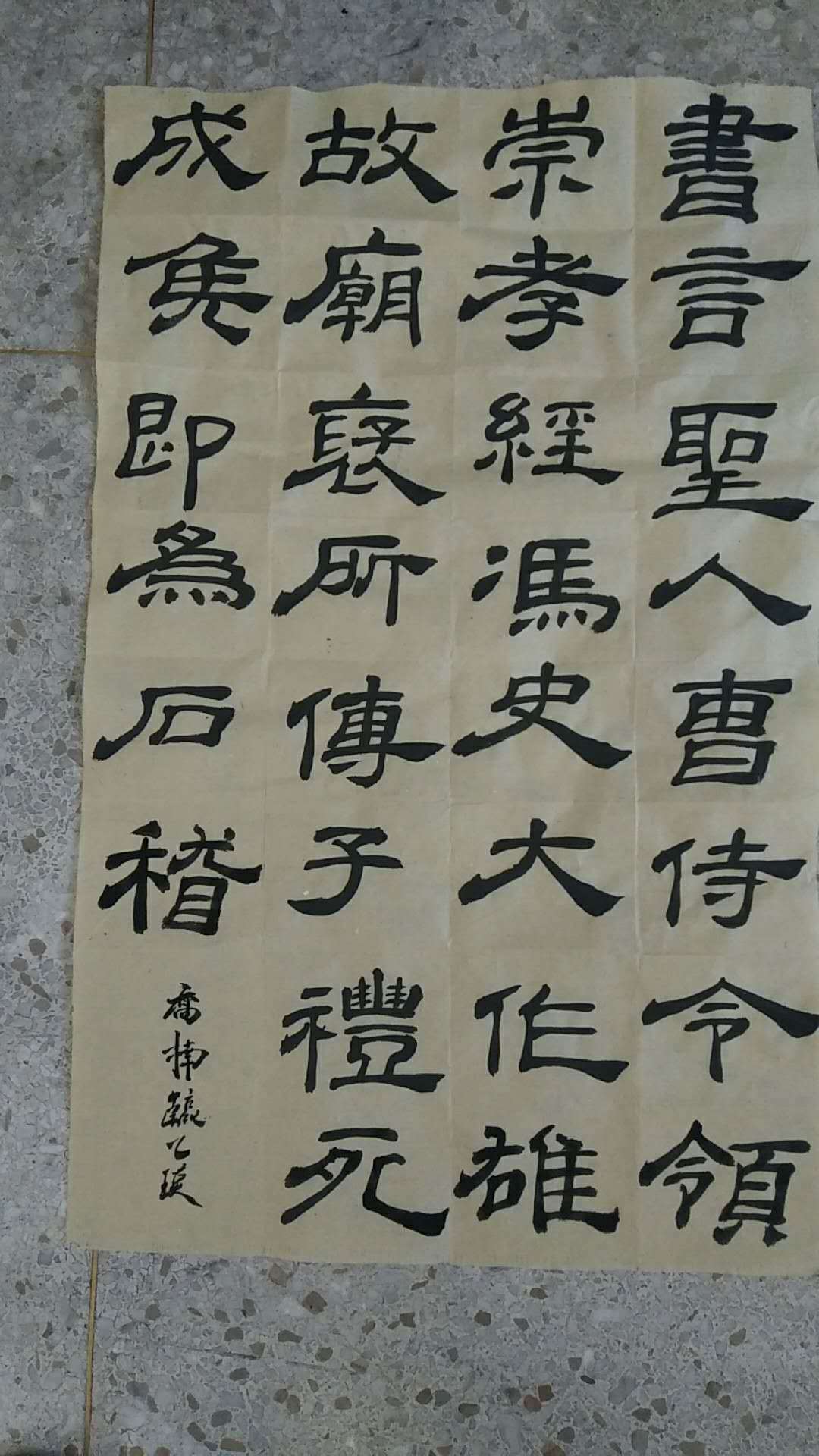

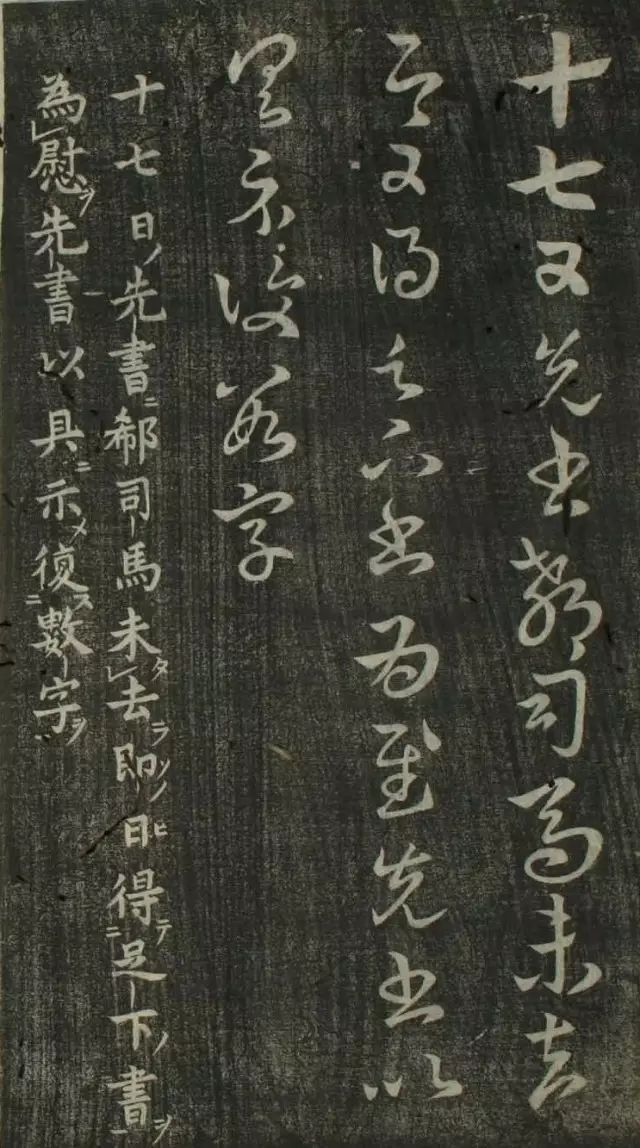

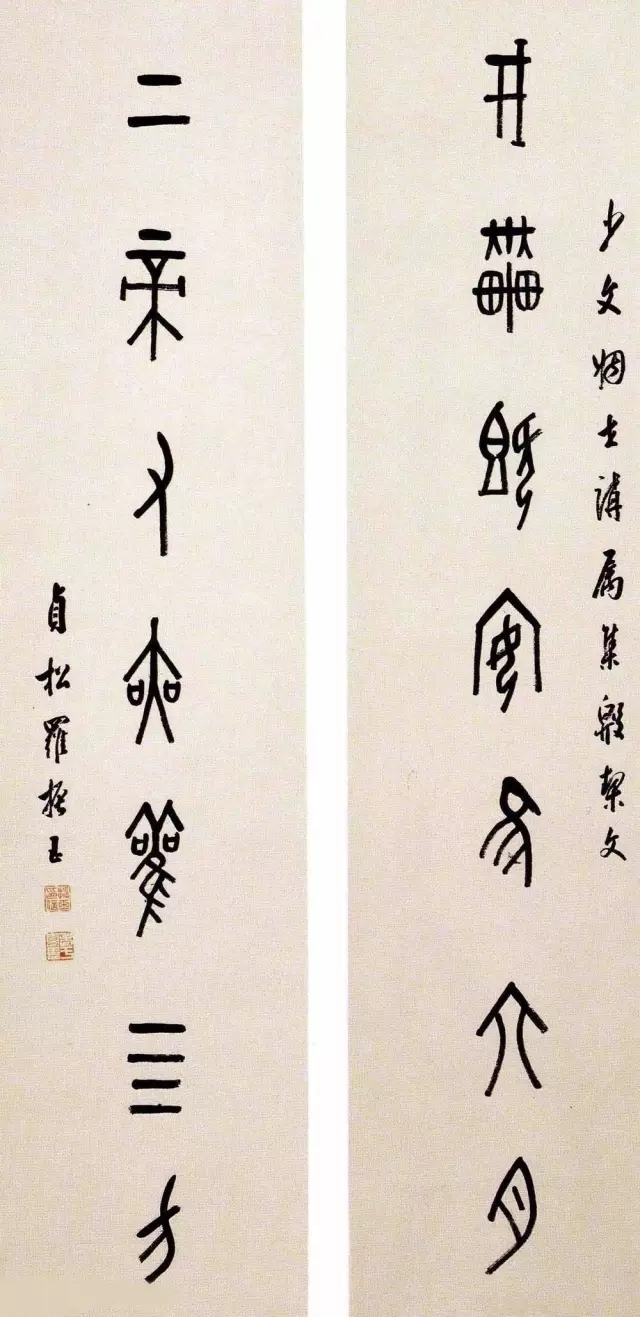

楷书段将以《张猛龙碑》、《雁塔圣教序》和《大字阴符经》为主轴,延续理论与技法相结合的教学理念,不只埋头苦练,还要寻根溯源、对比研究,摸清书体之间的联系。

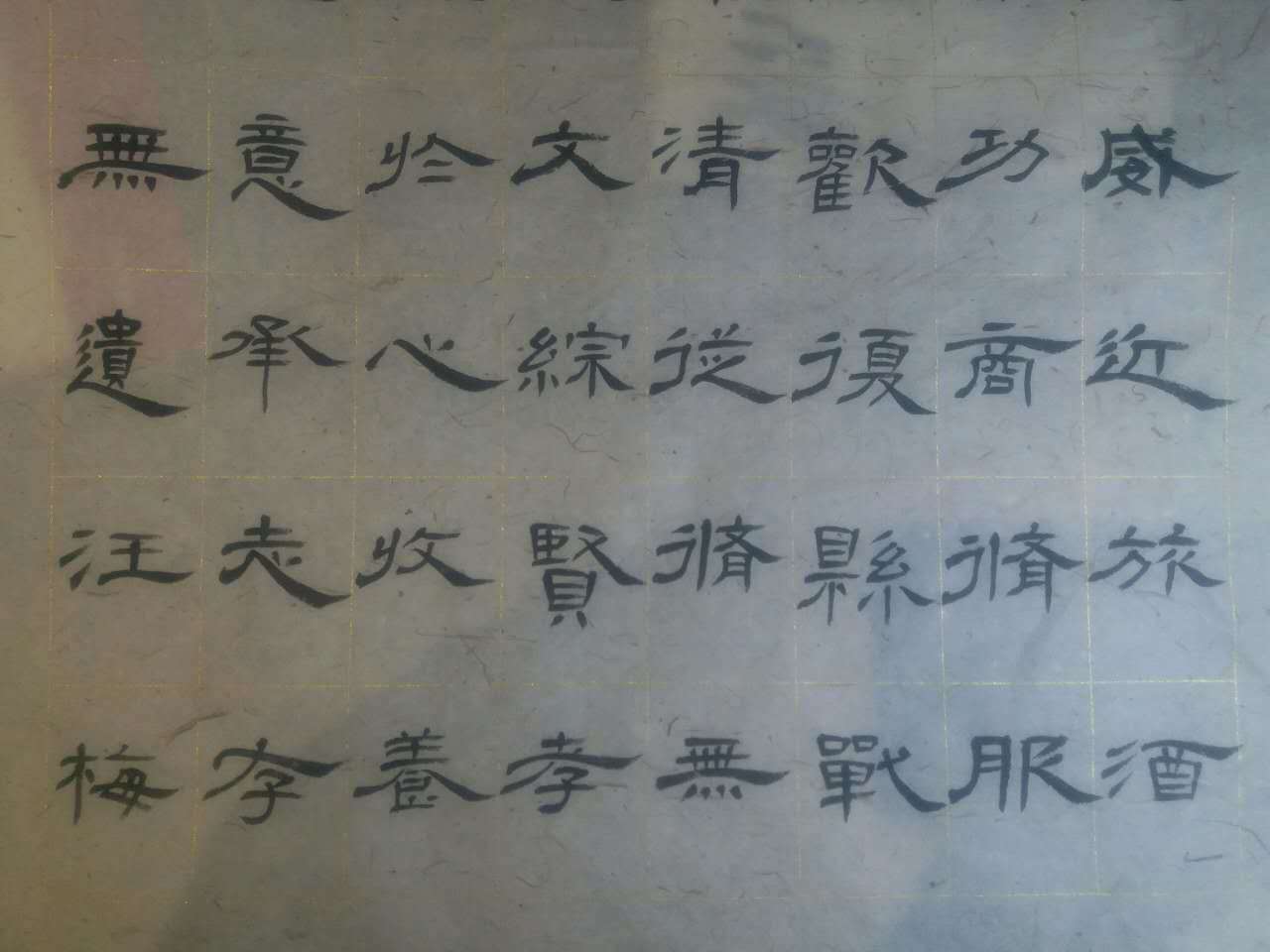

下面,来看看各位学员的成果吧

▽

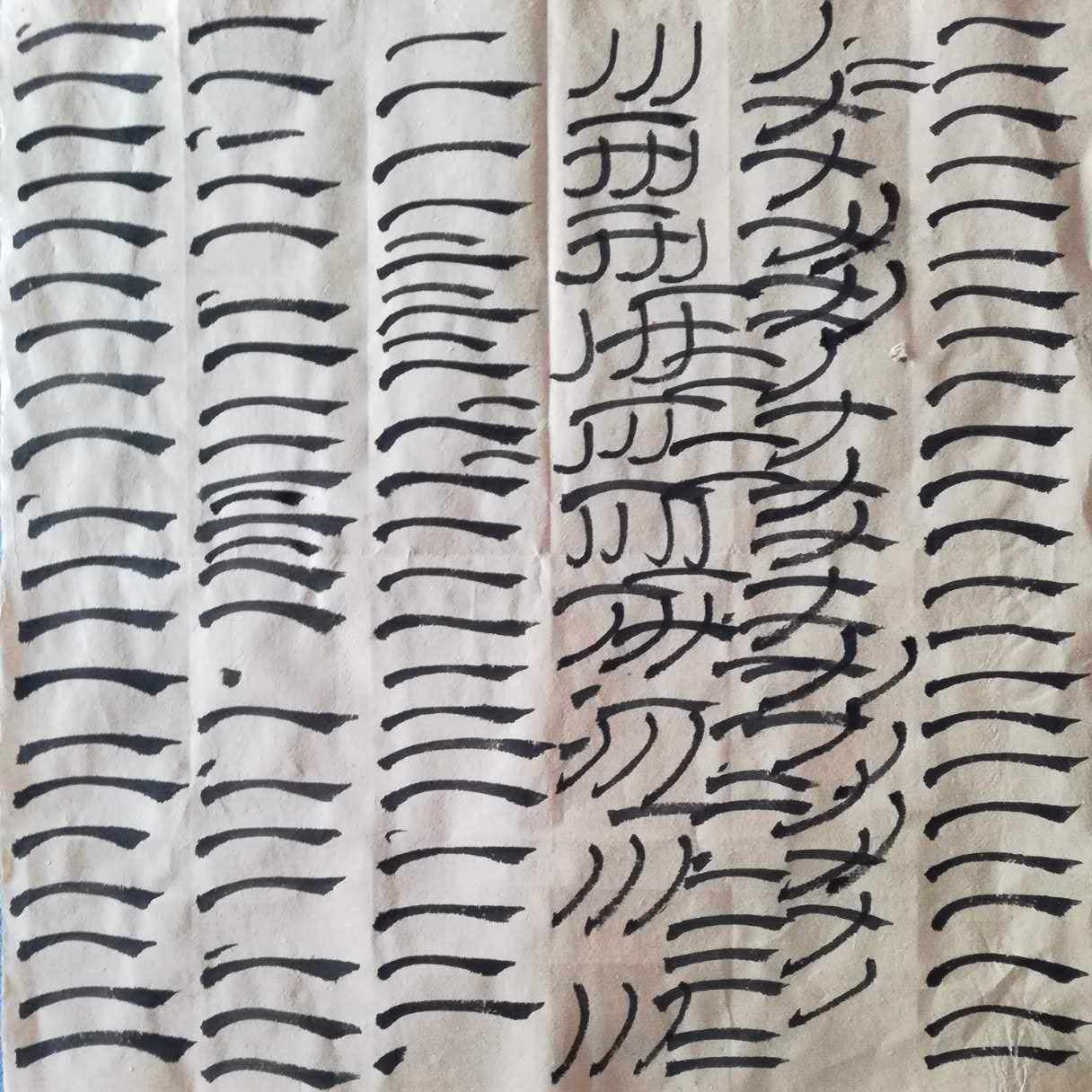

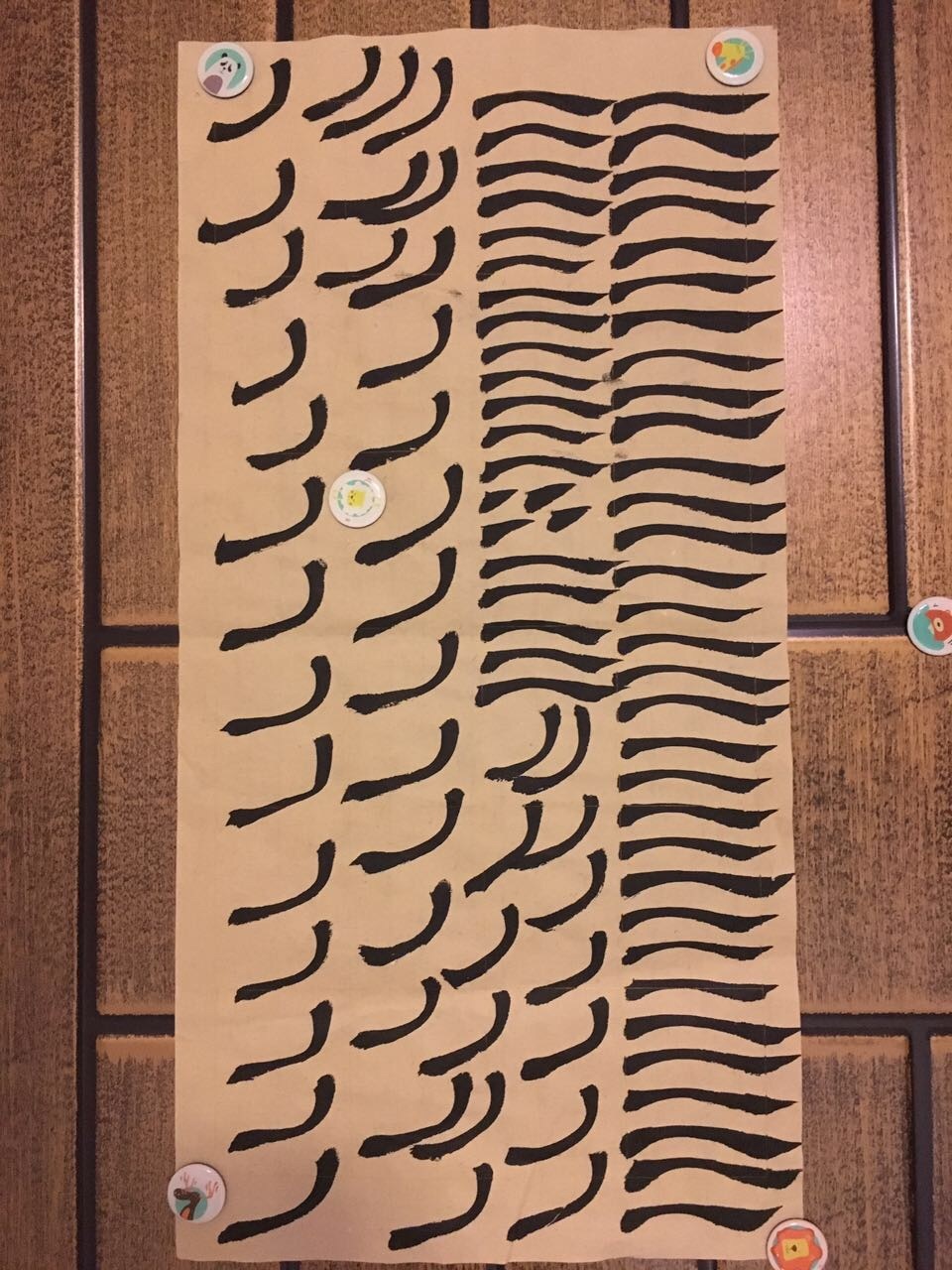

我们从最开始的小蝌蚪、小泥鳅:

到渐渐熟悉了笔画和结构

❖

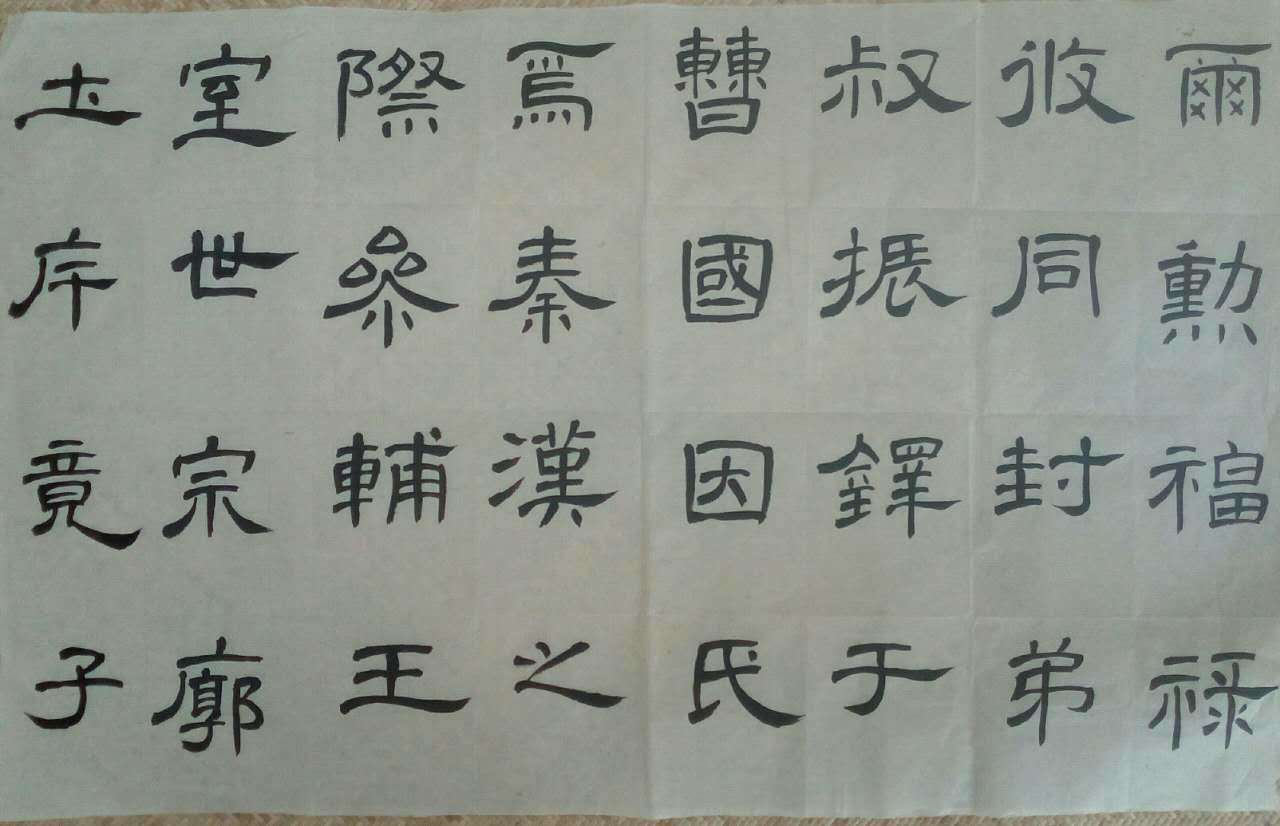

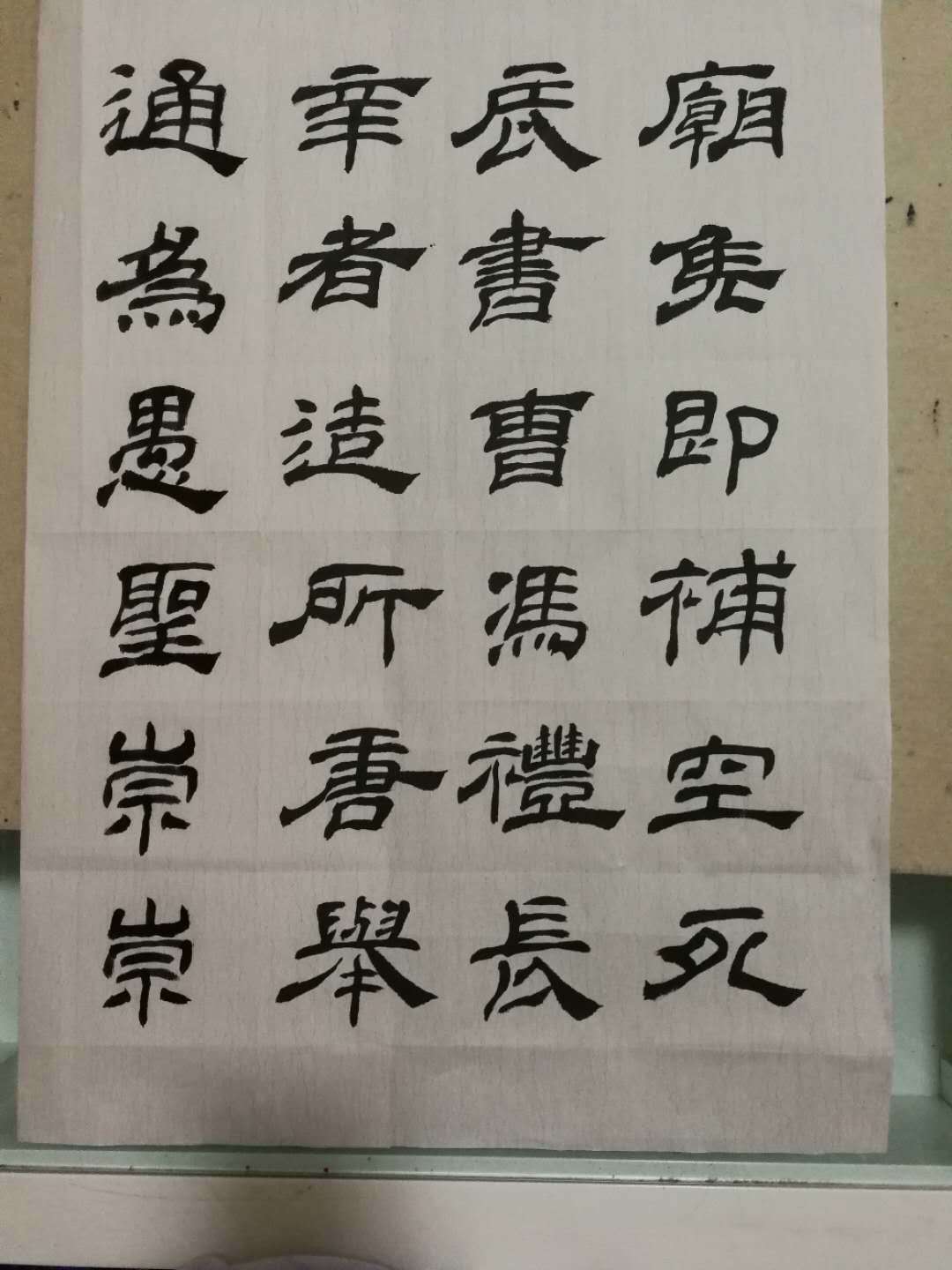

最终,我们的效果这样的

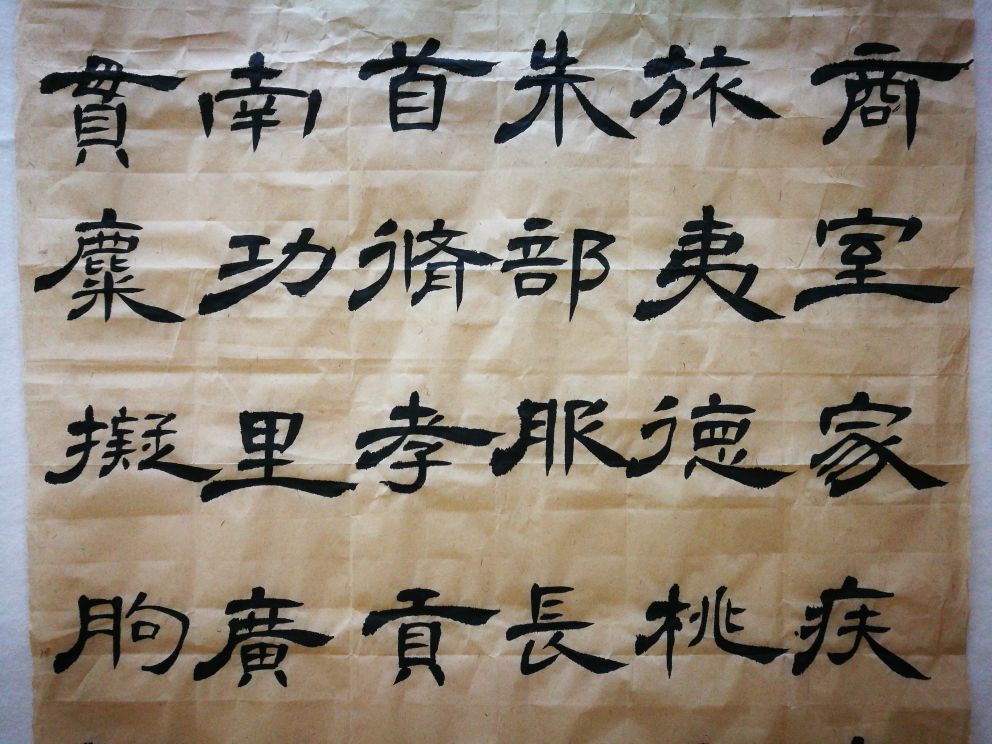

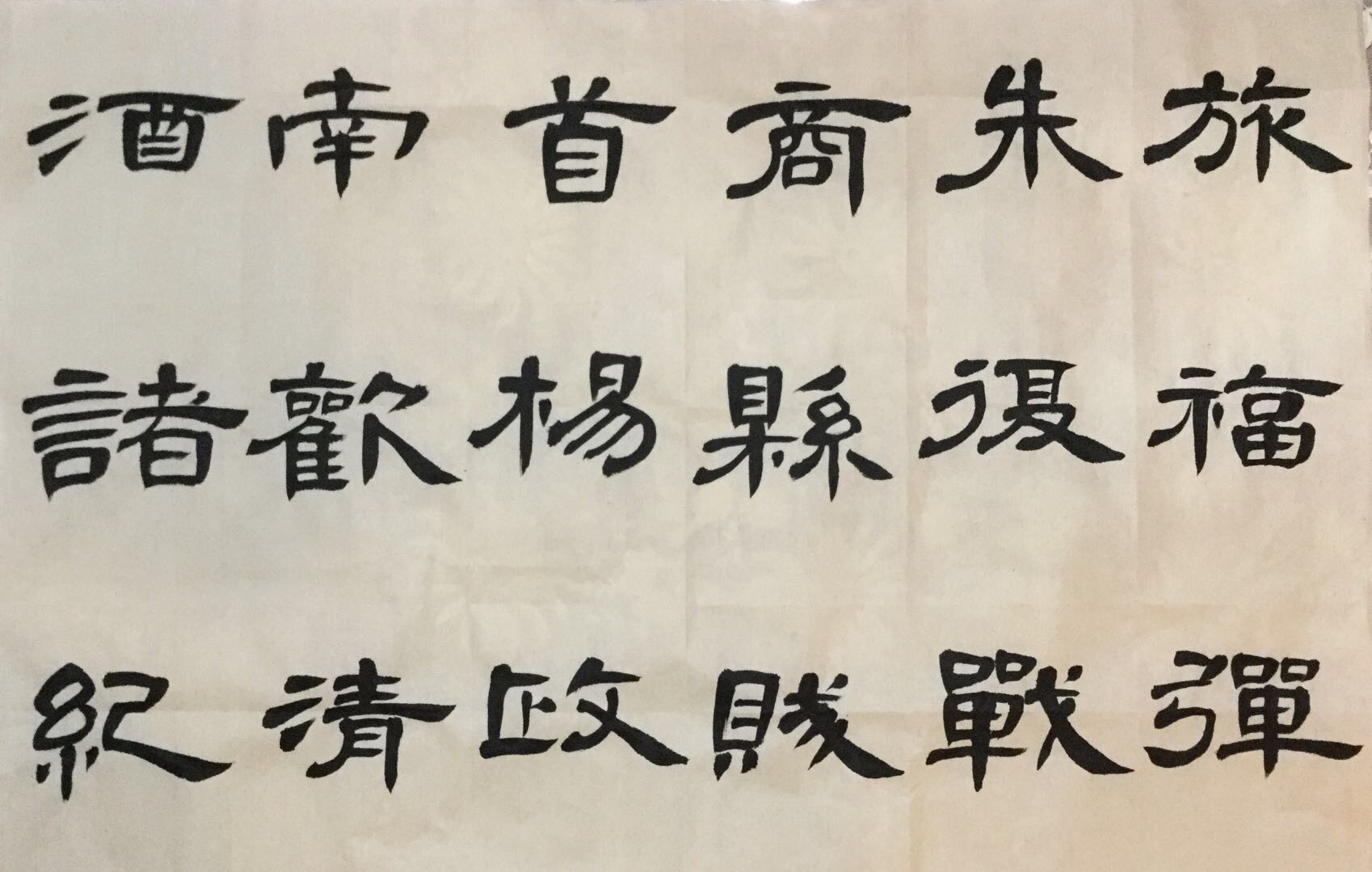

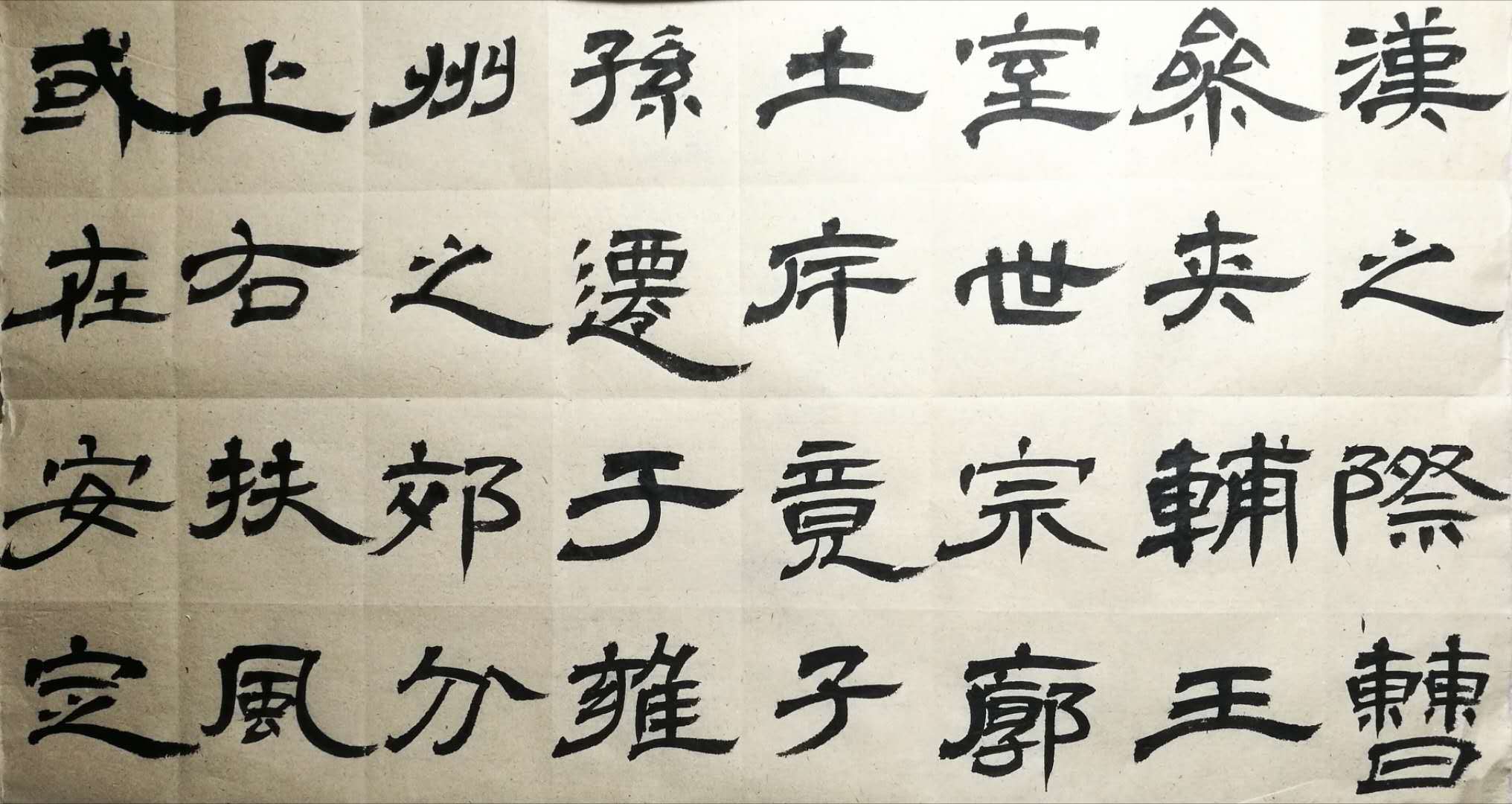

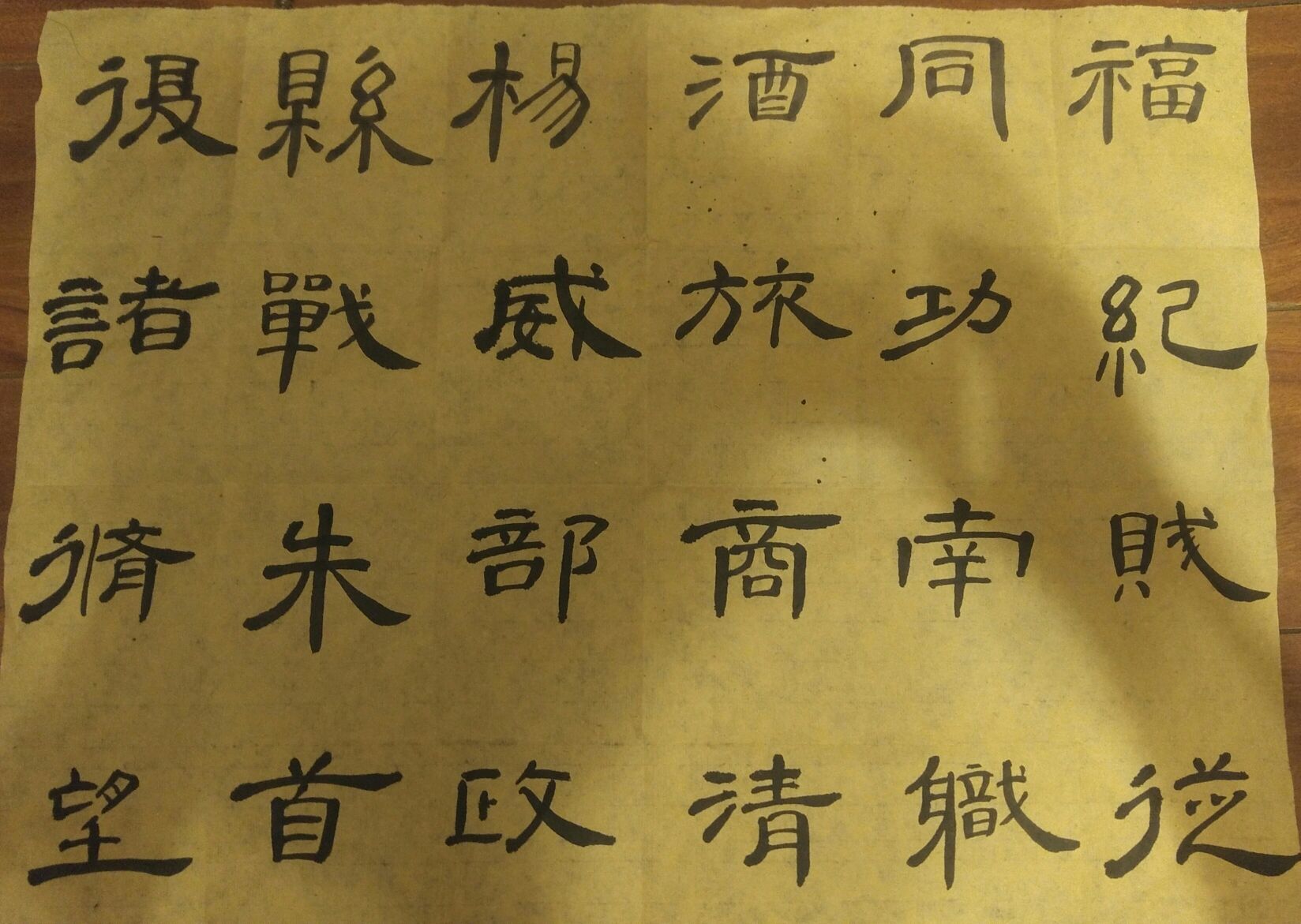

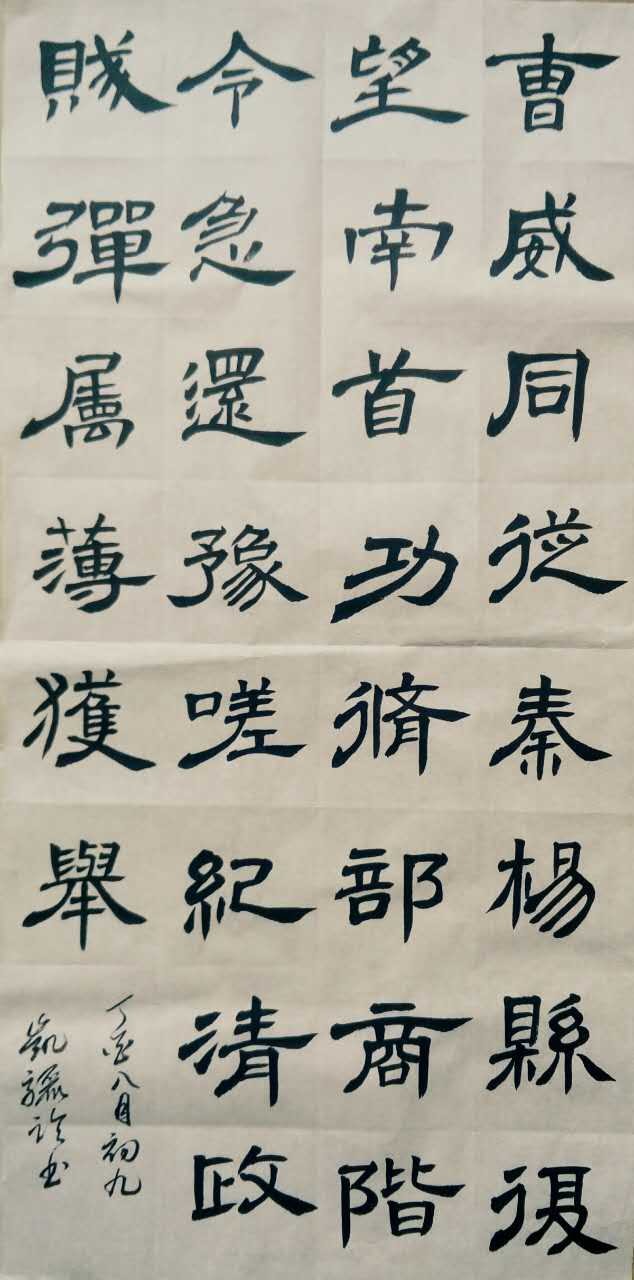

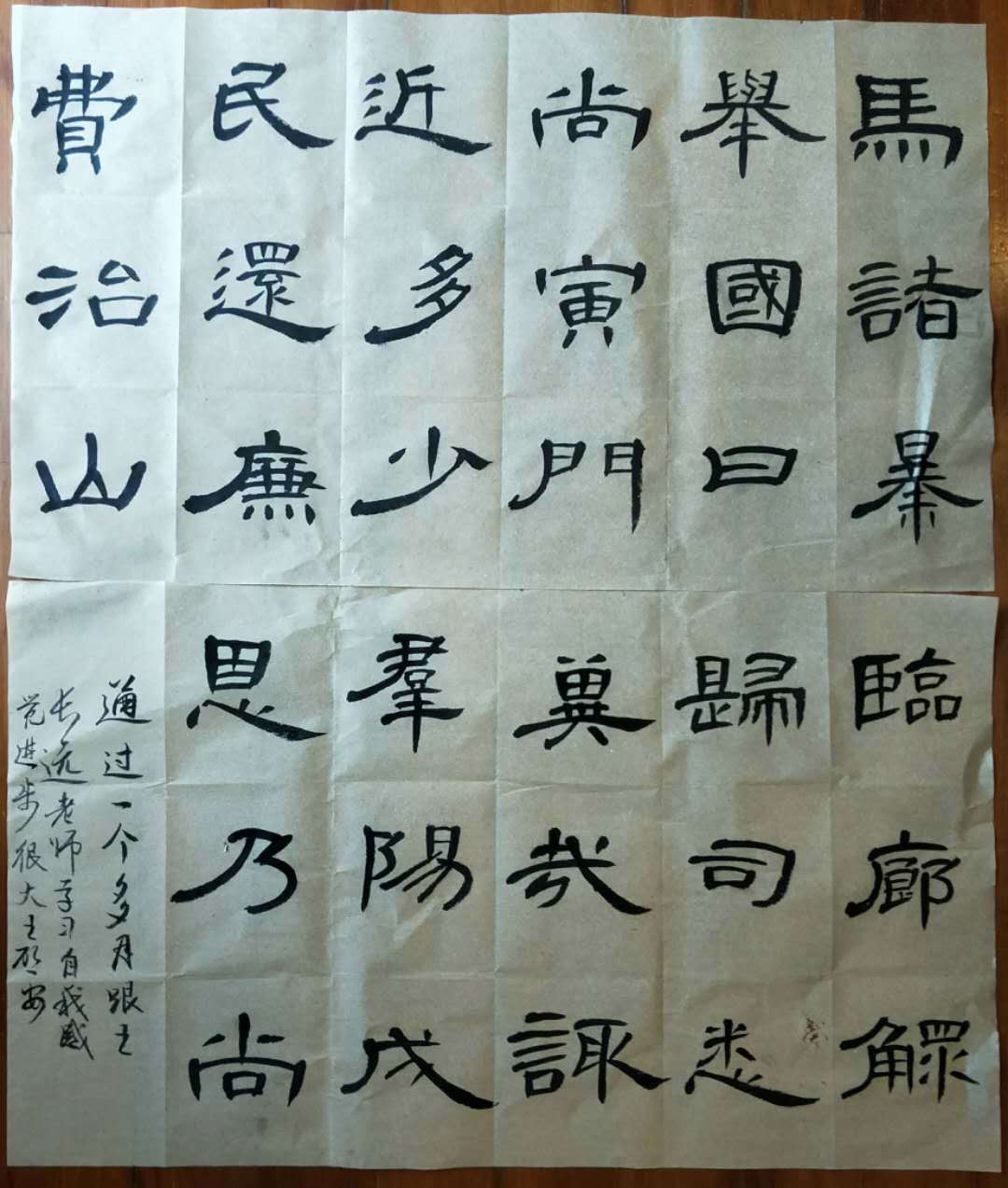

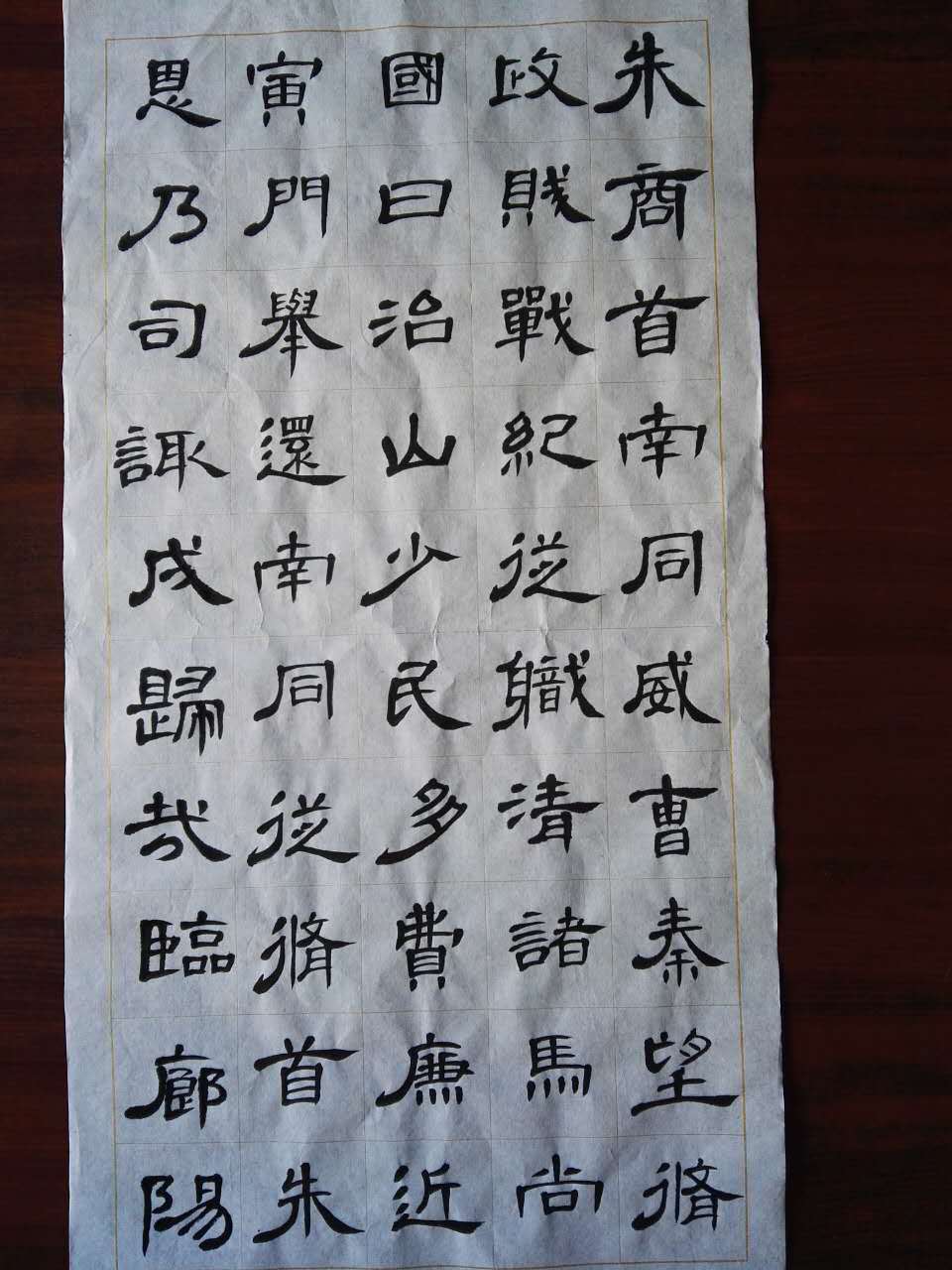

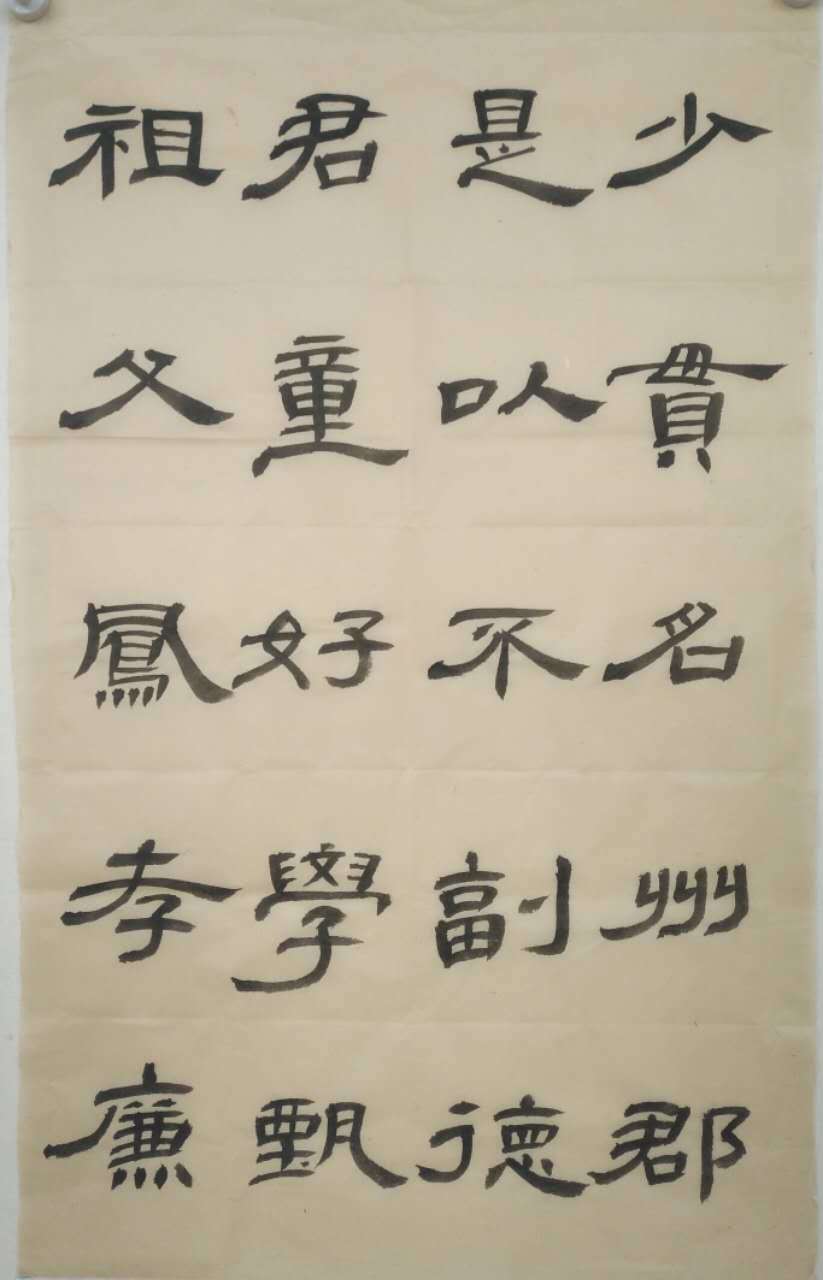

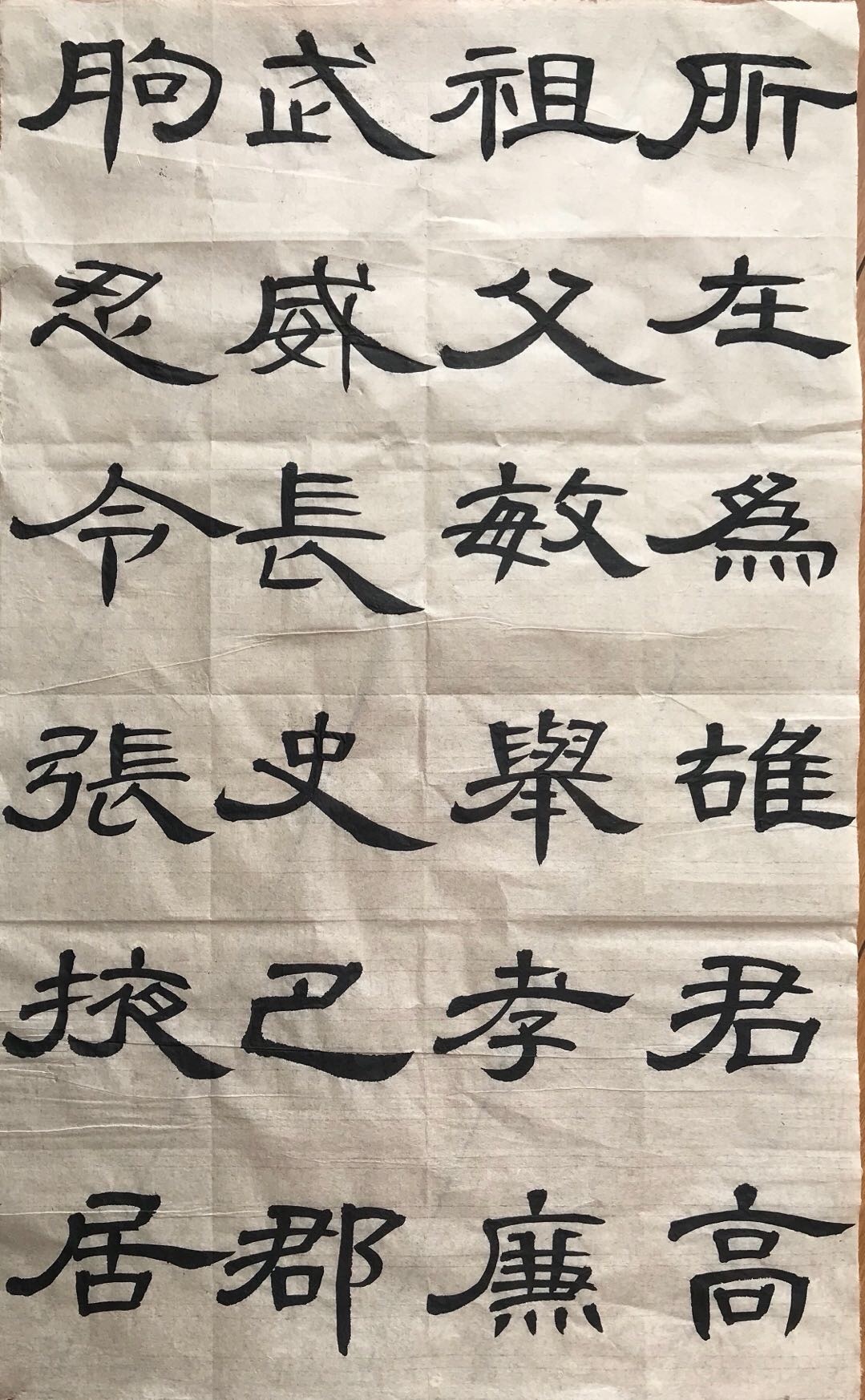

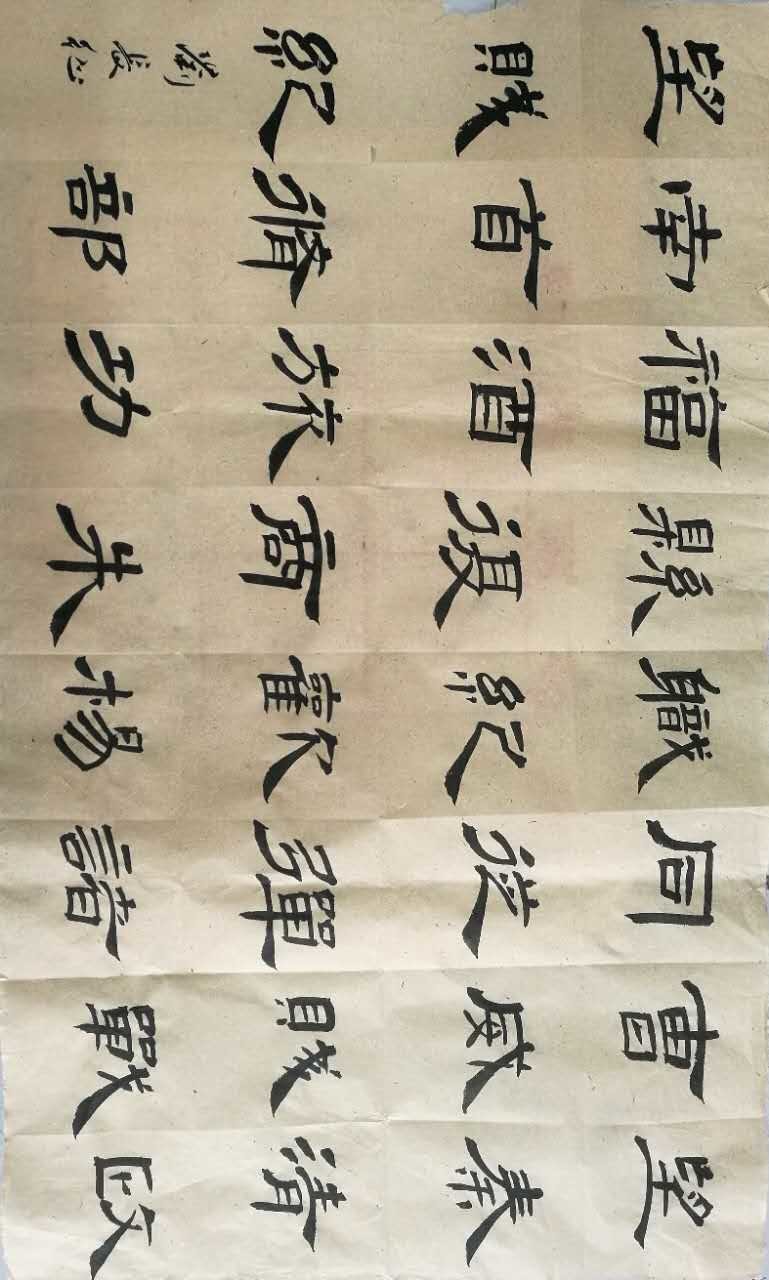

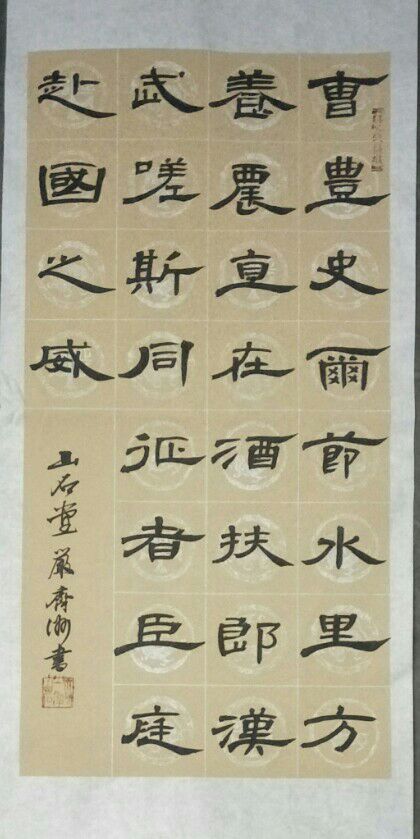

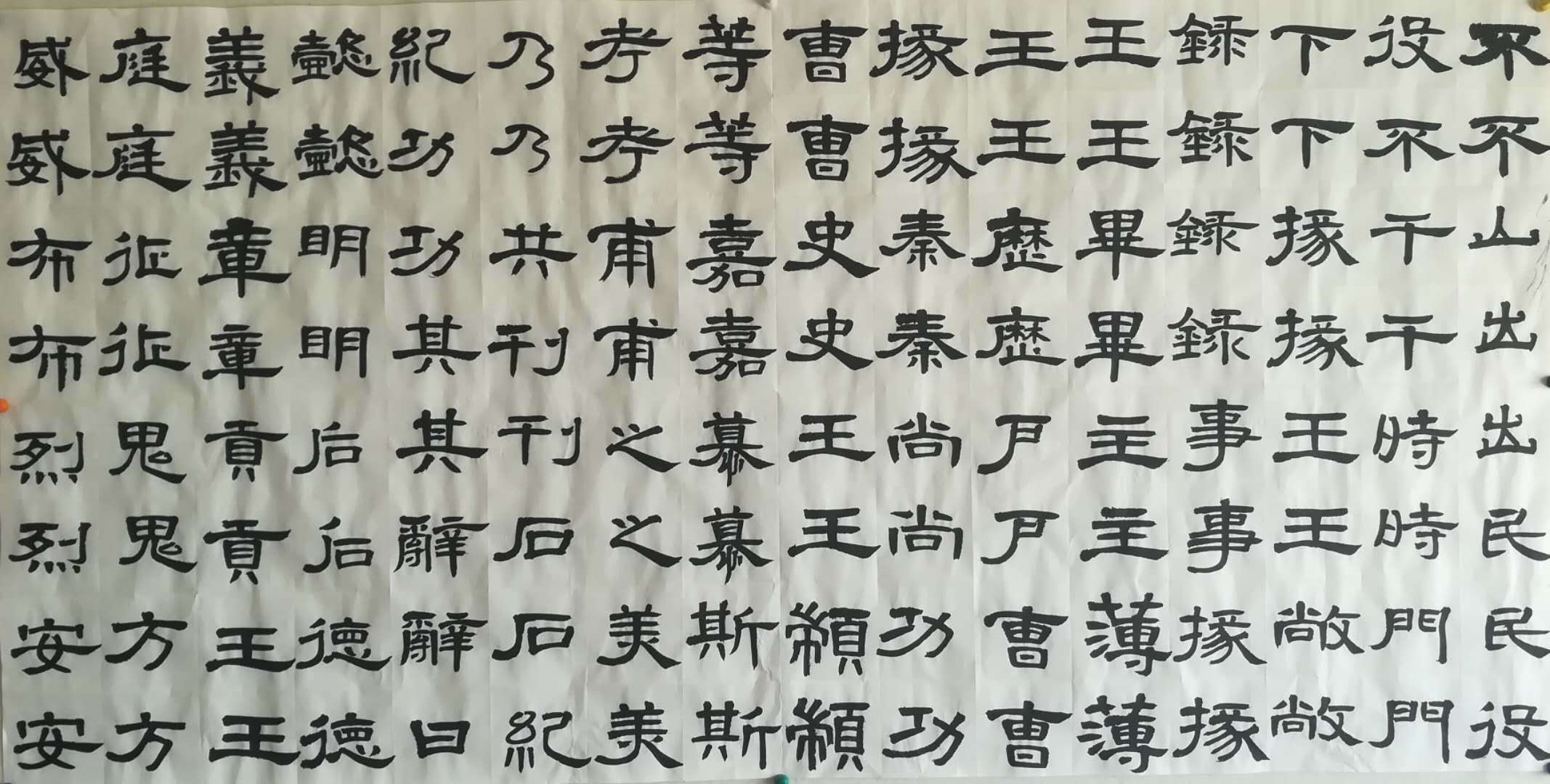

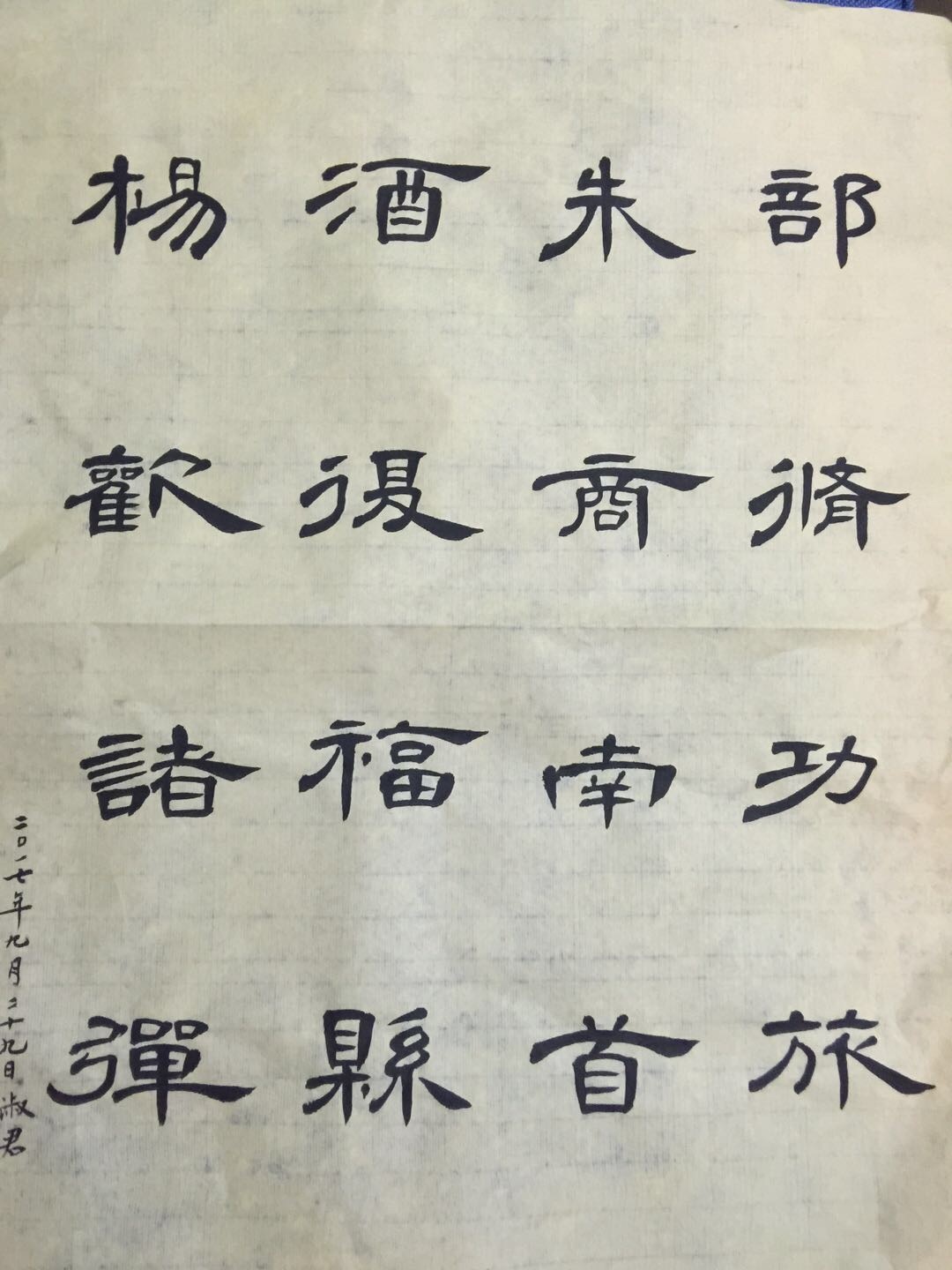

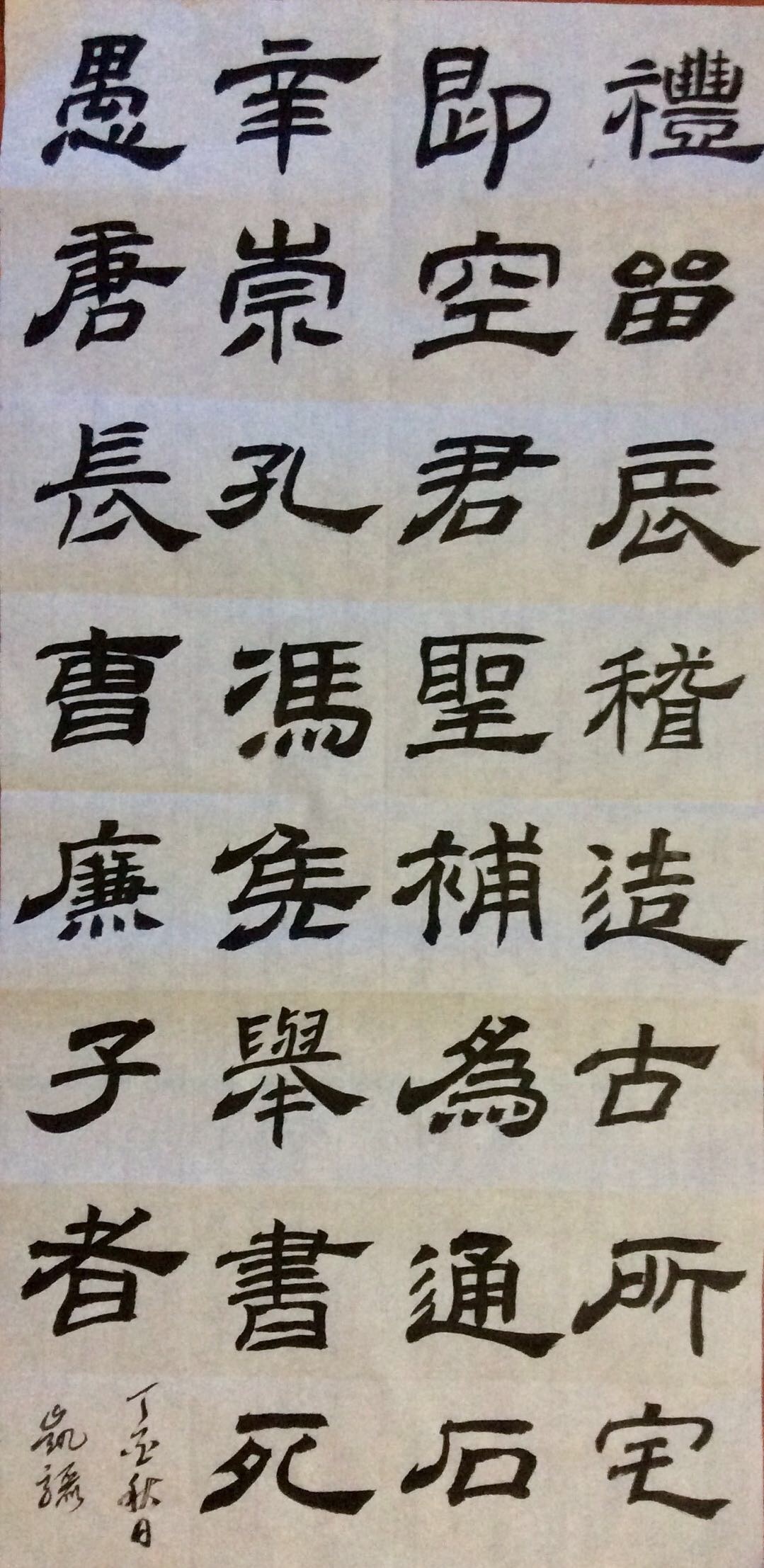

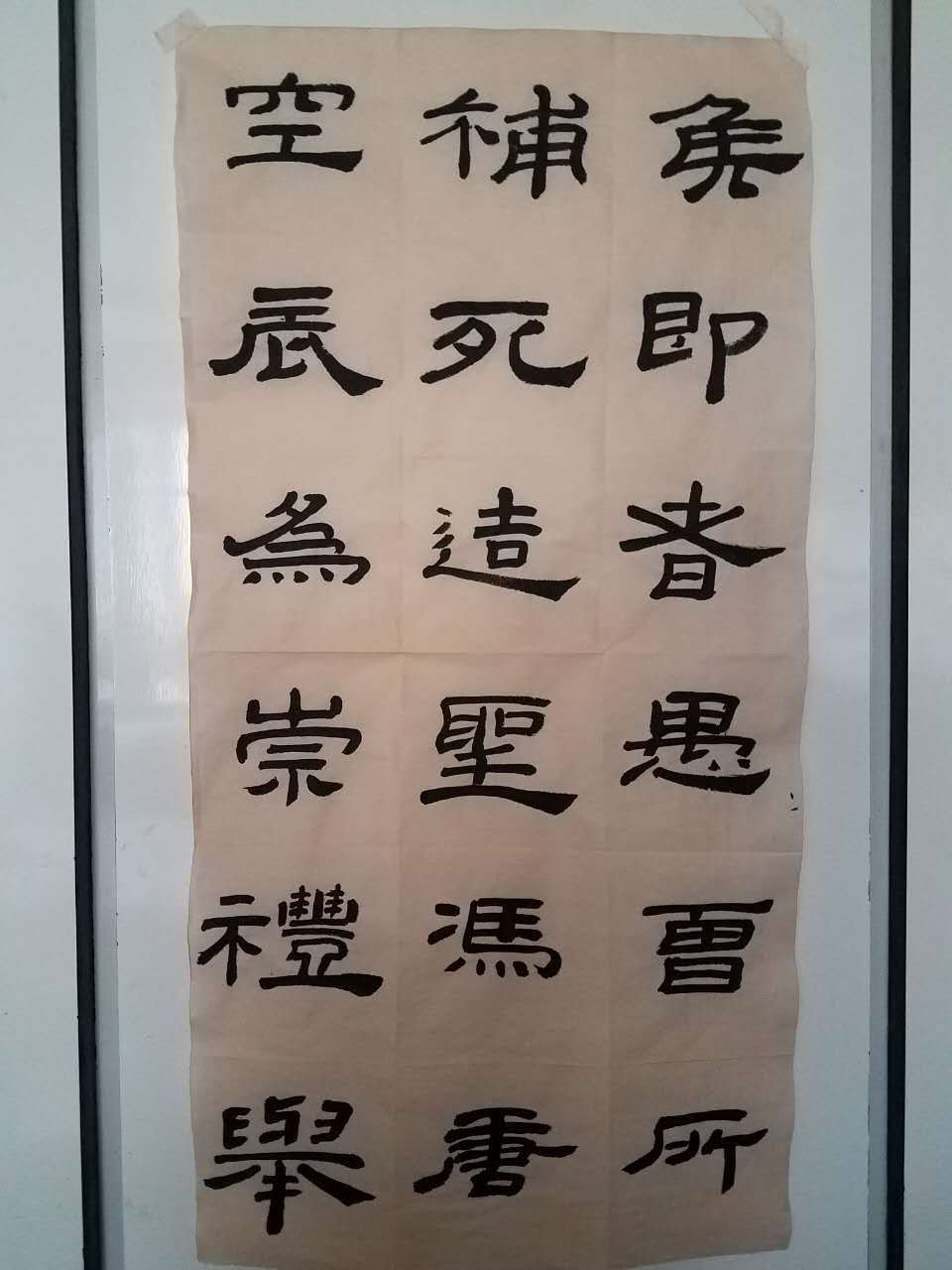

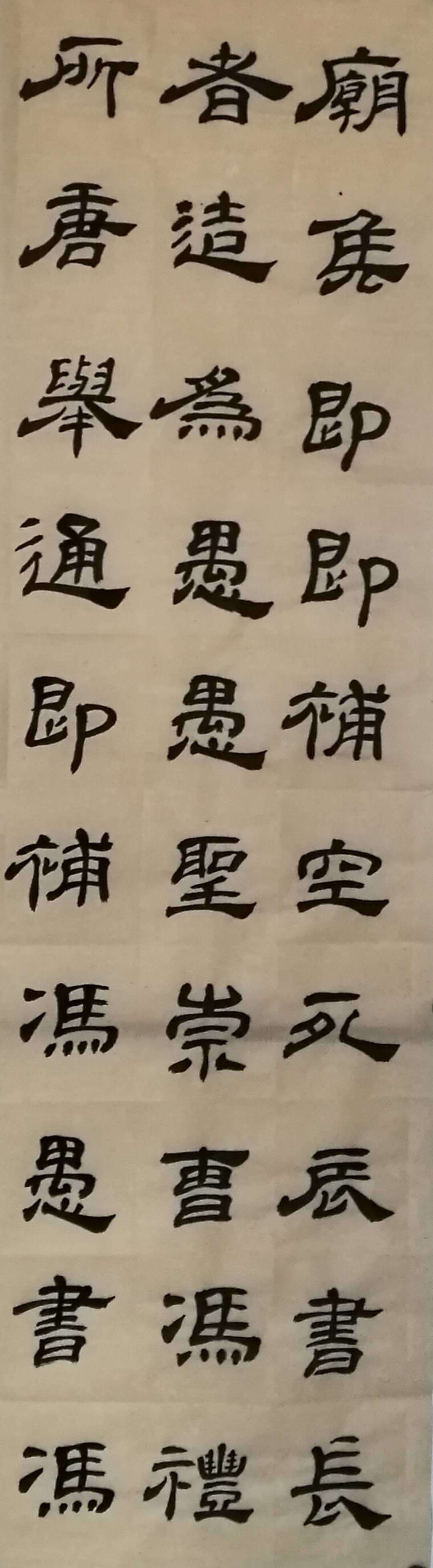

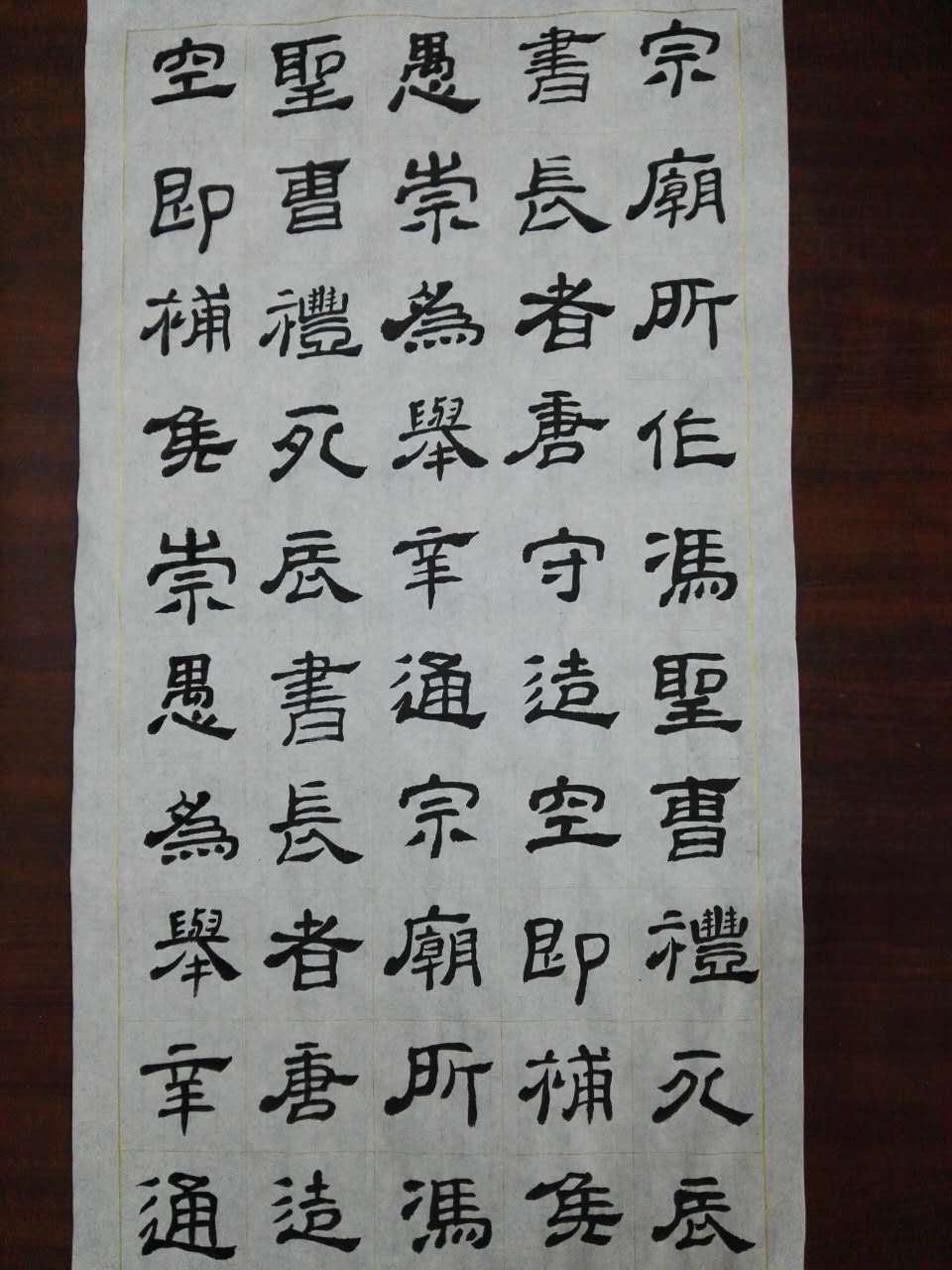

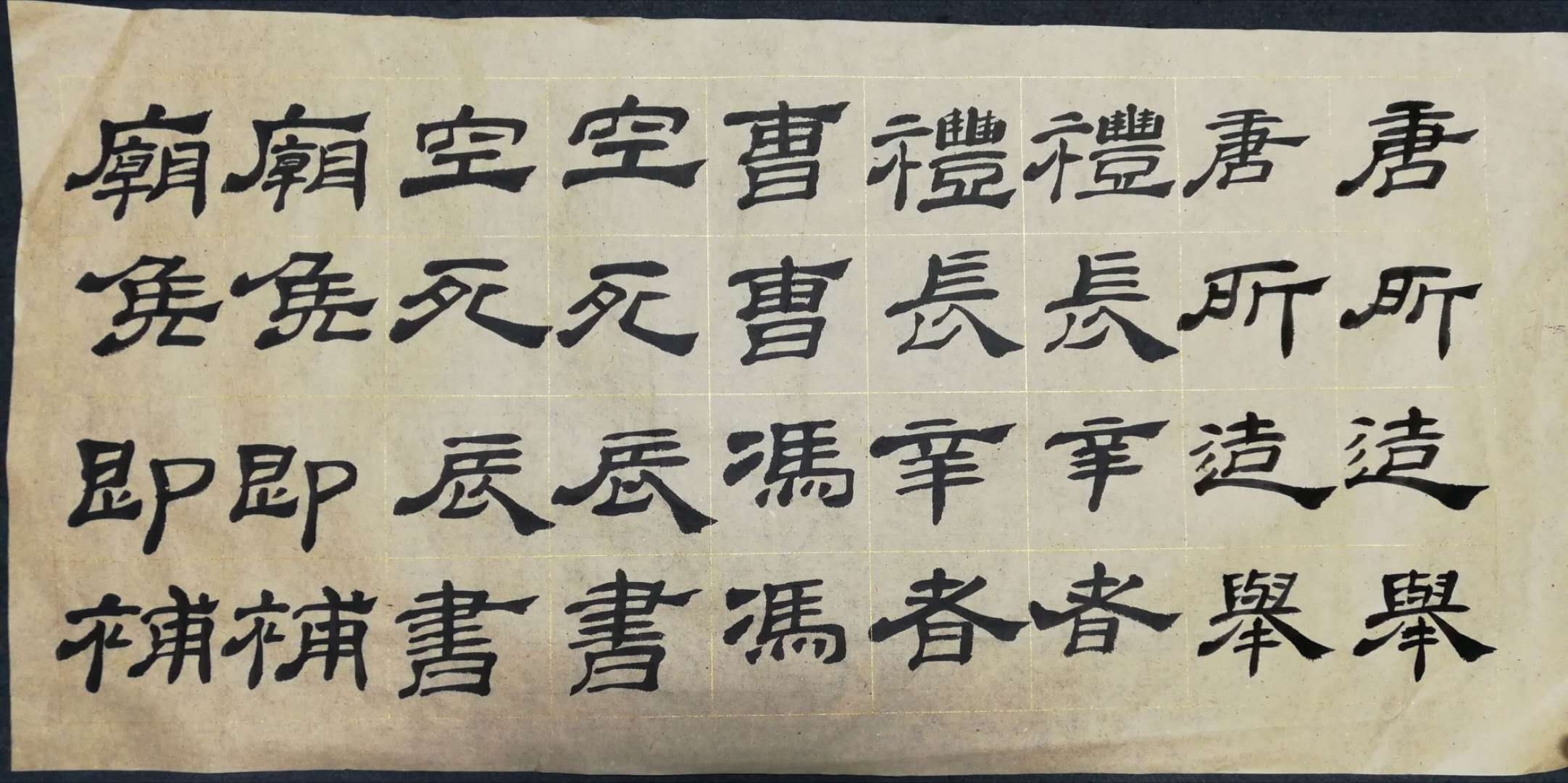

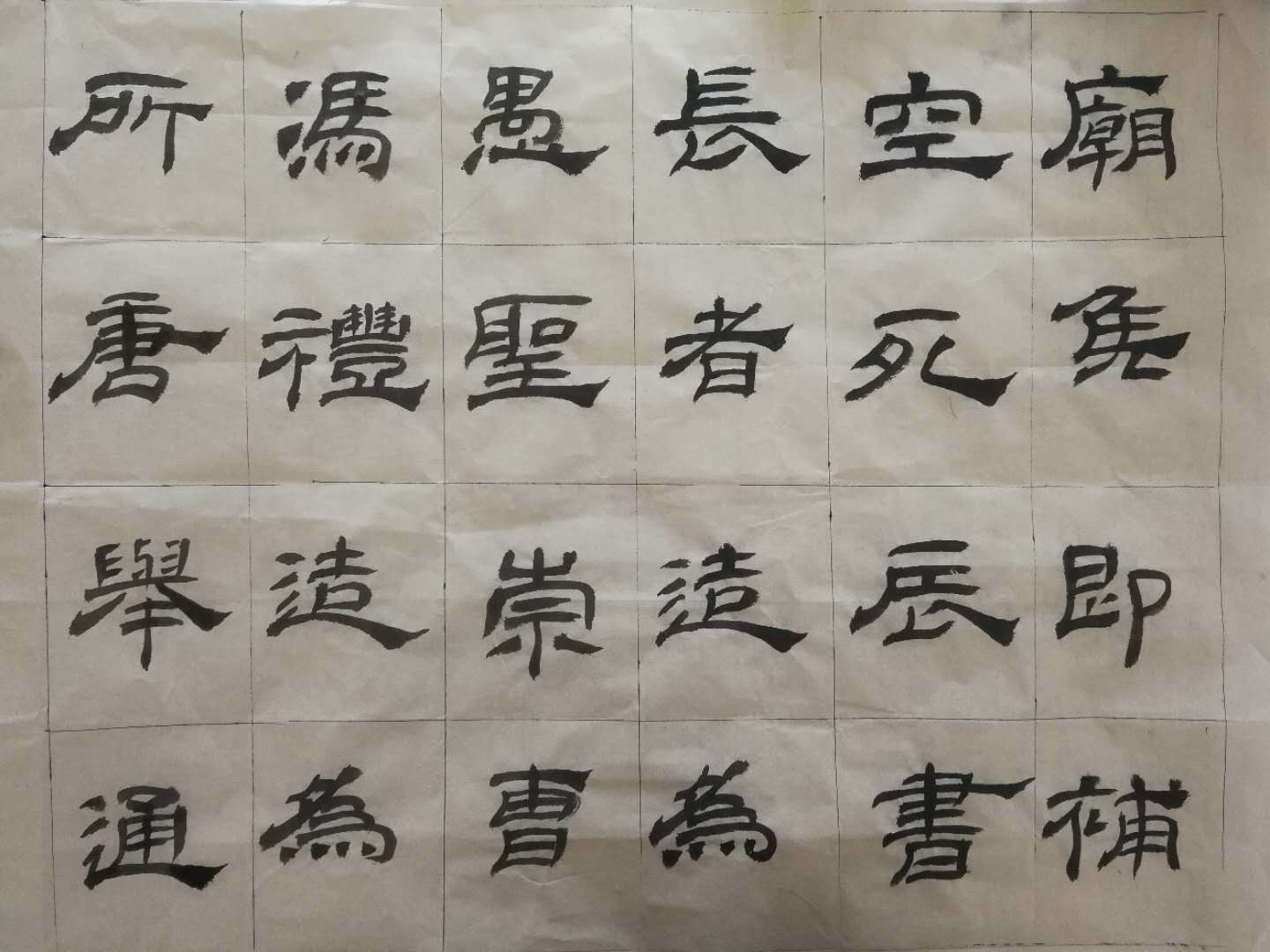

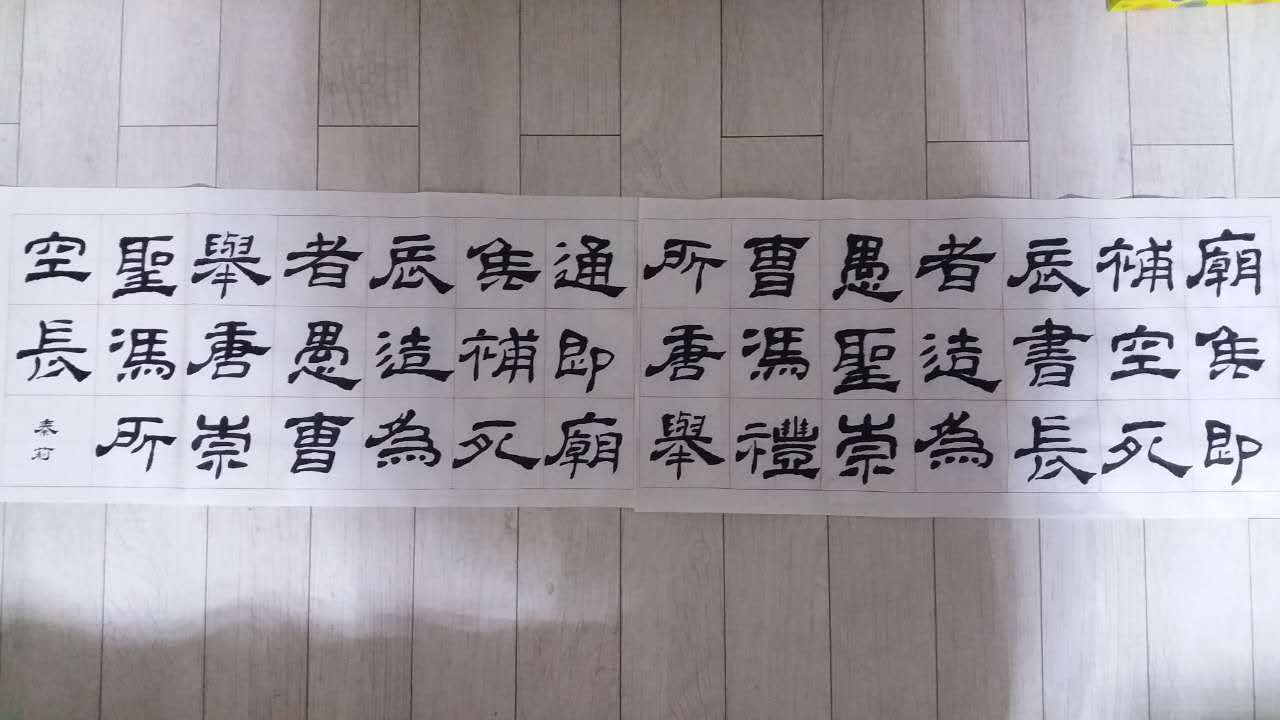

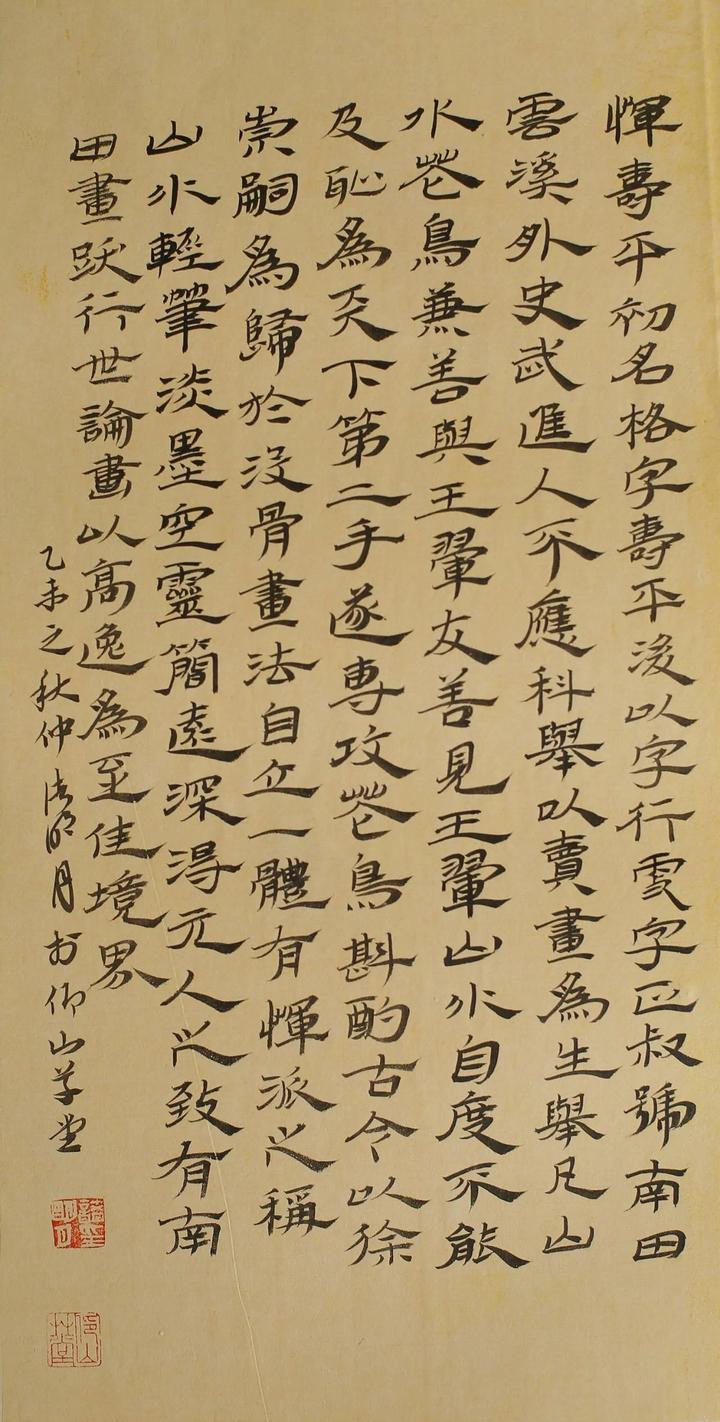

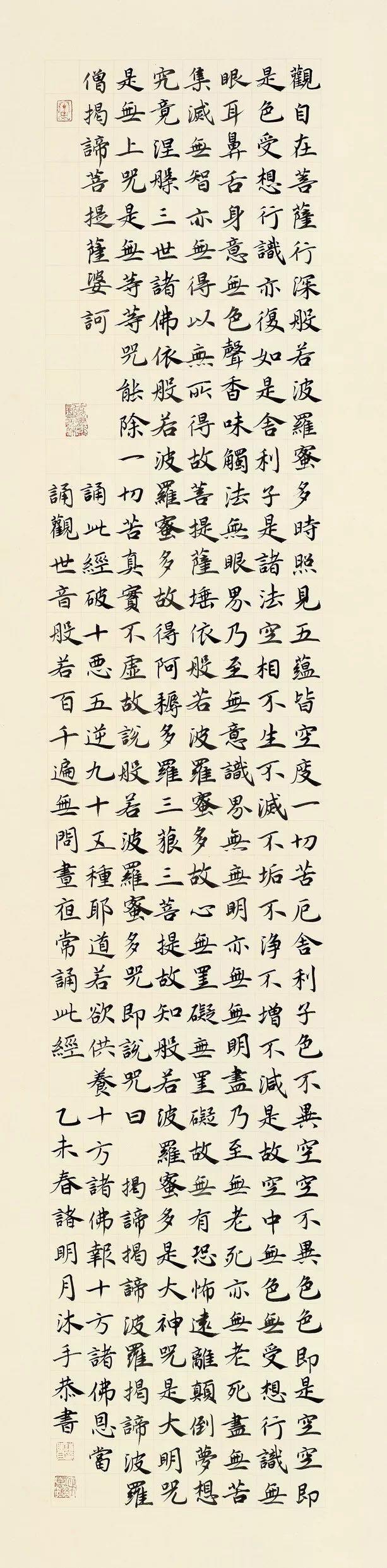

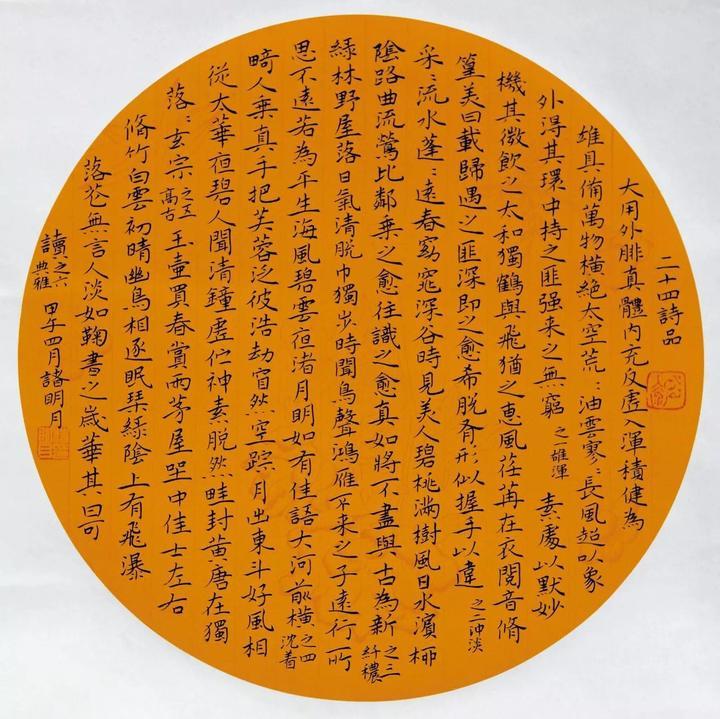

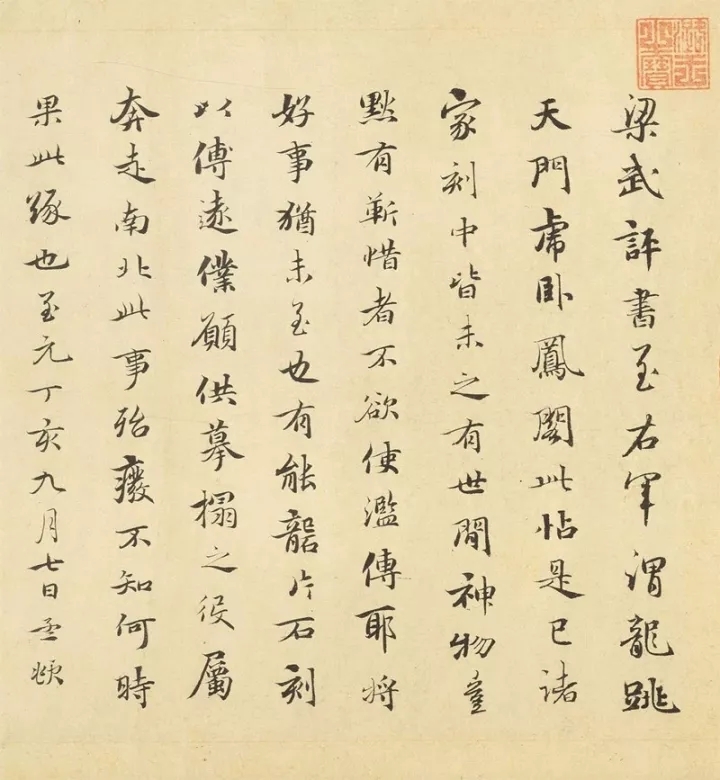

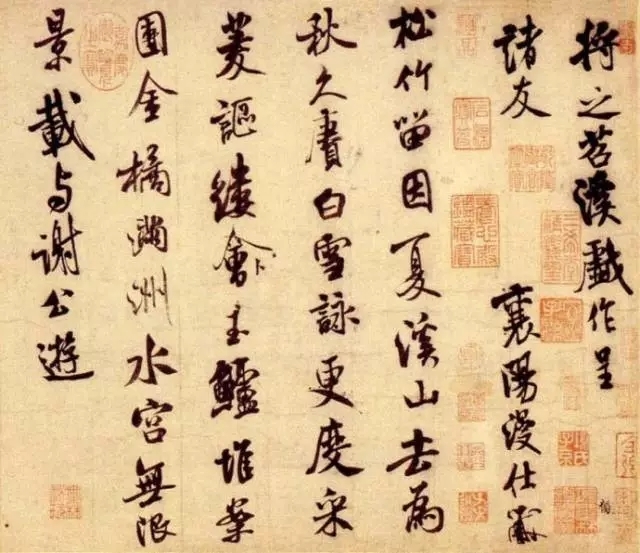

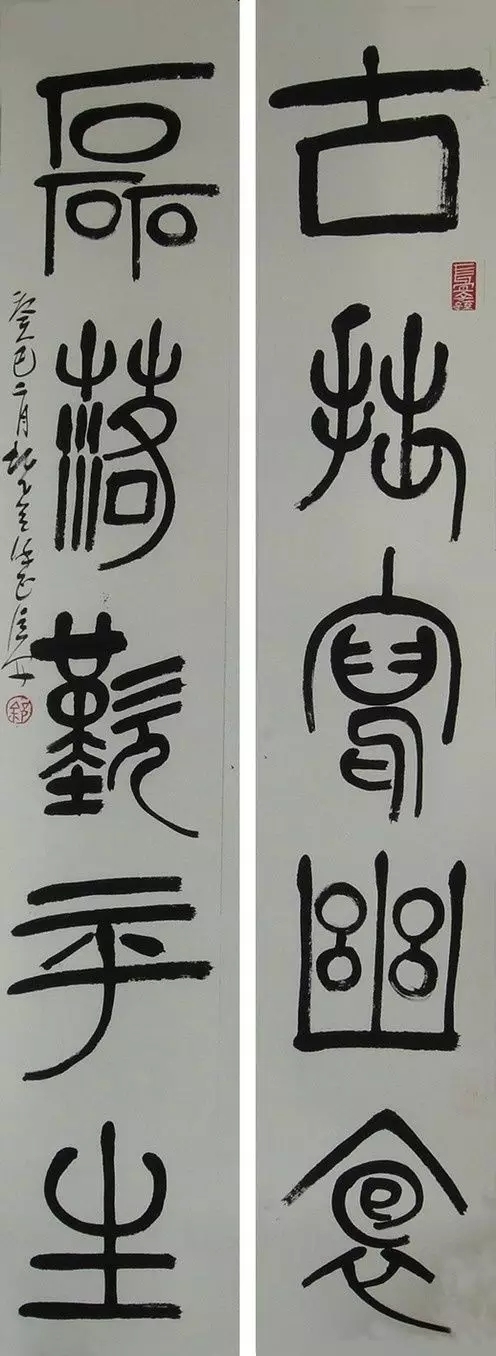

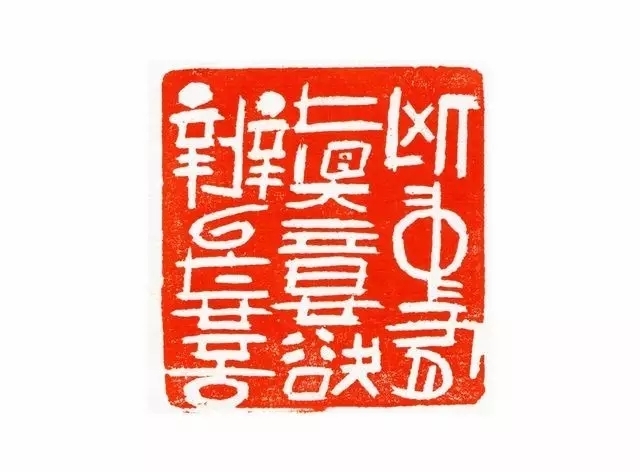

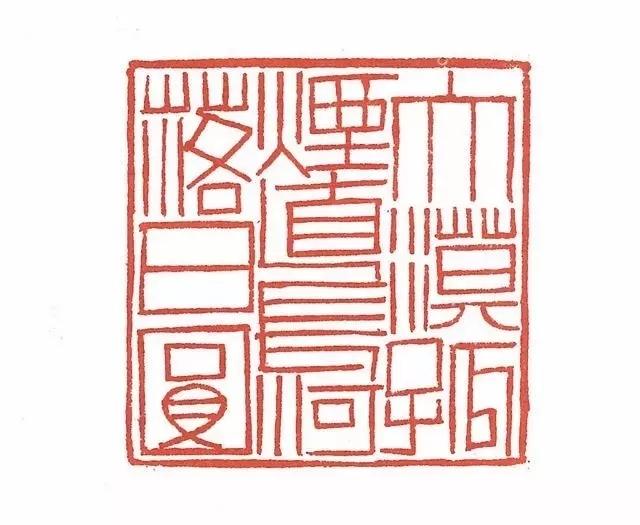

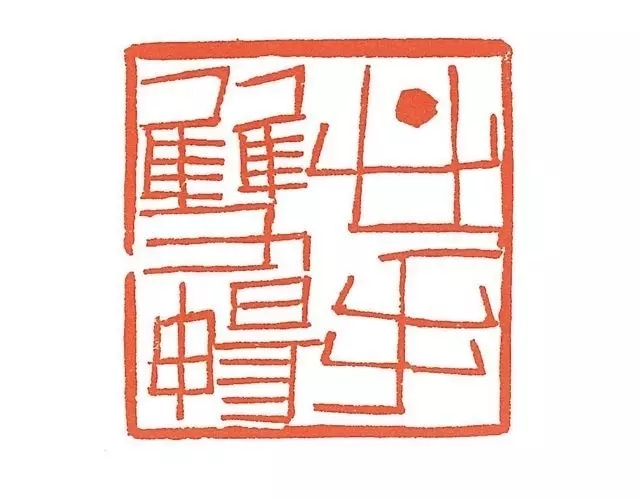

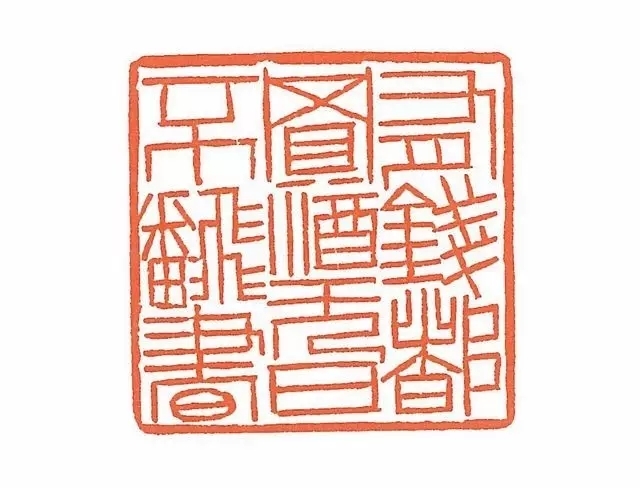

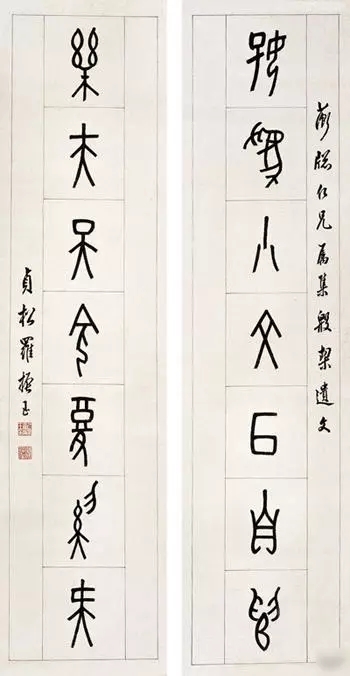

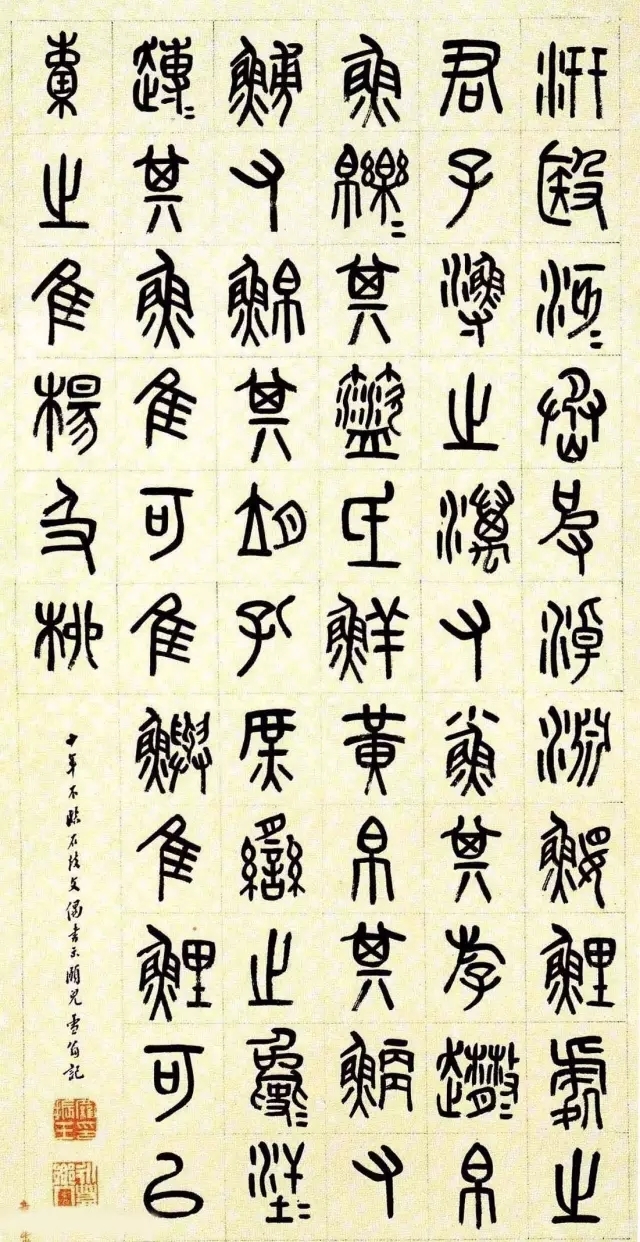

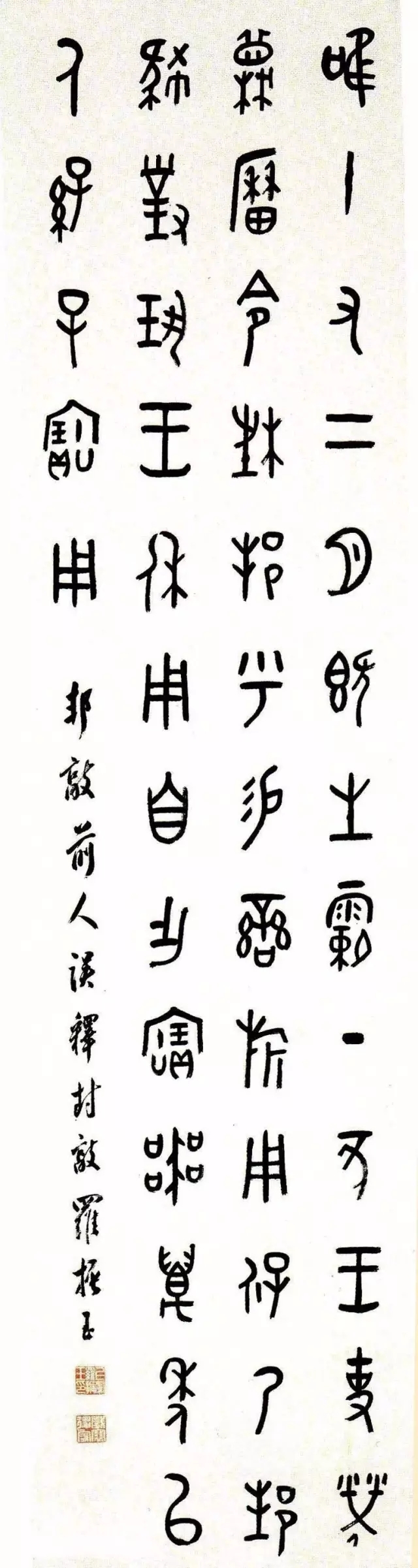

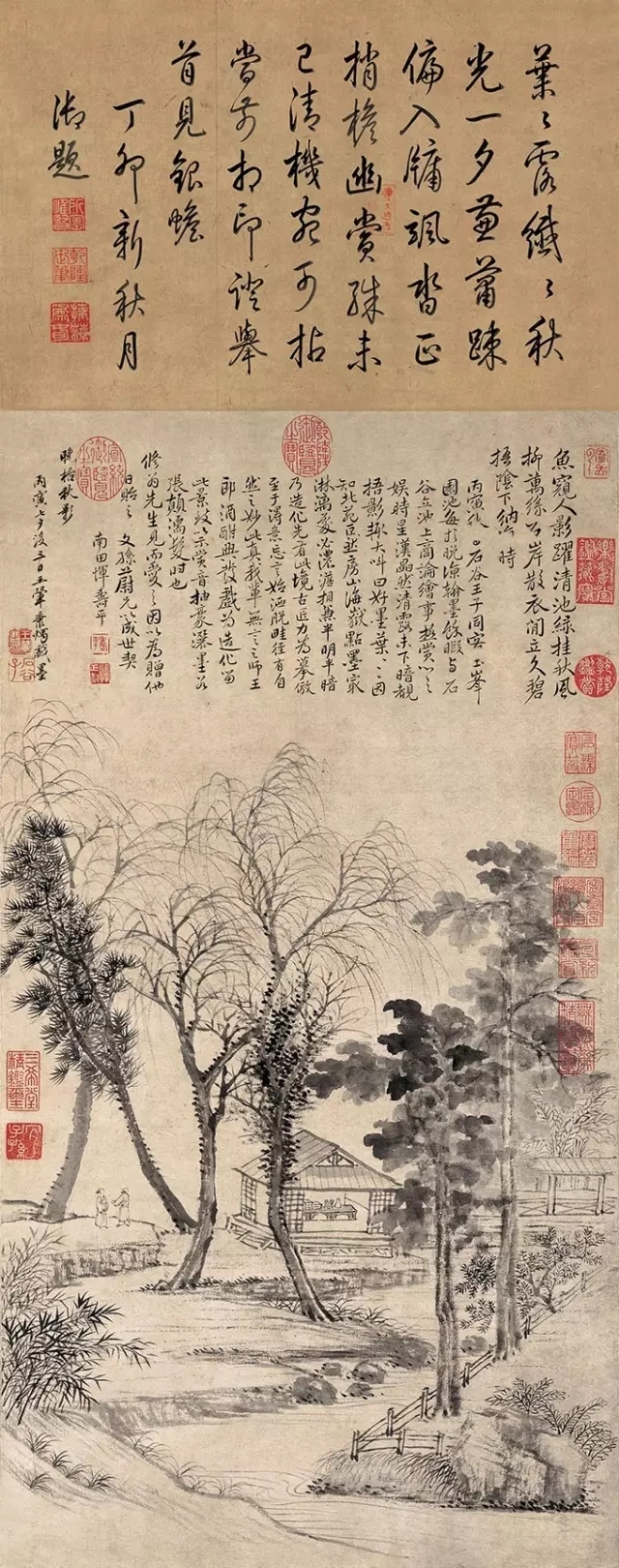

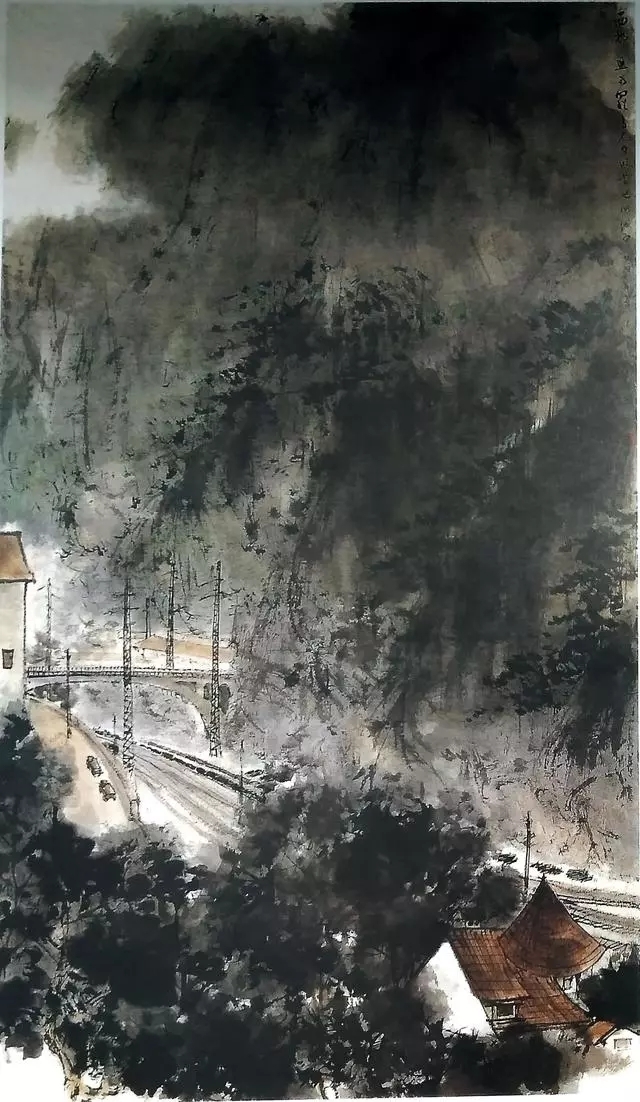

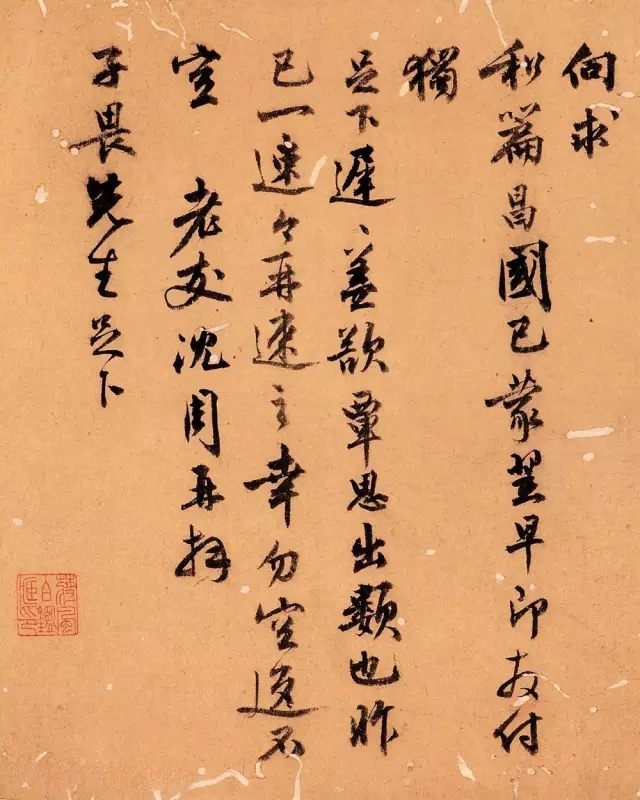

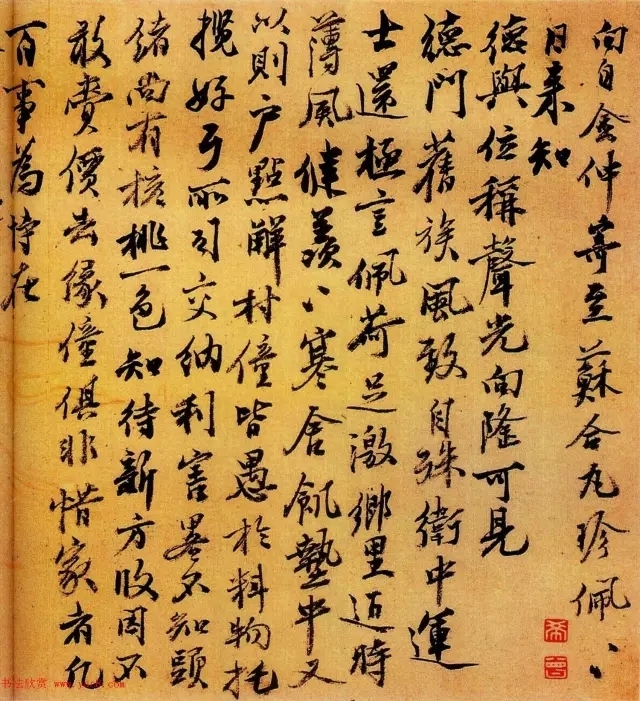

《曹全碑》学员作品图(节选)

▽

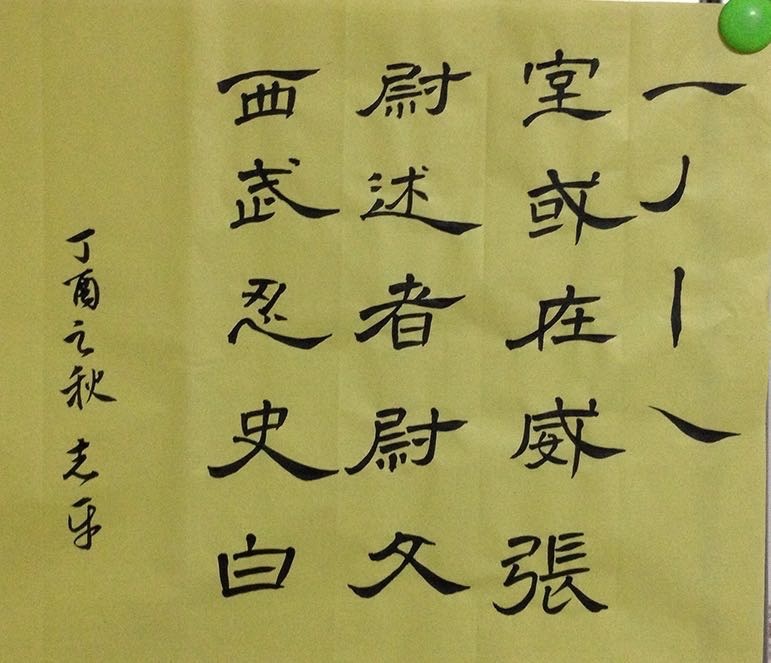

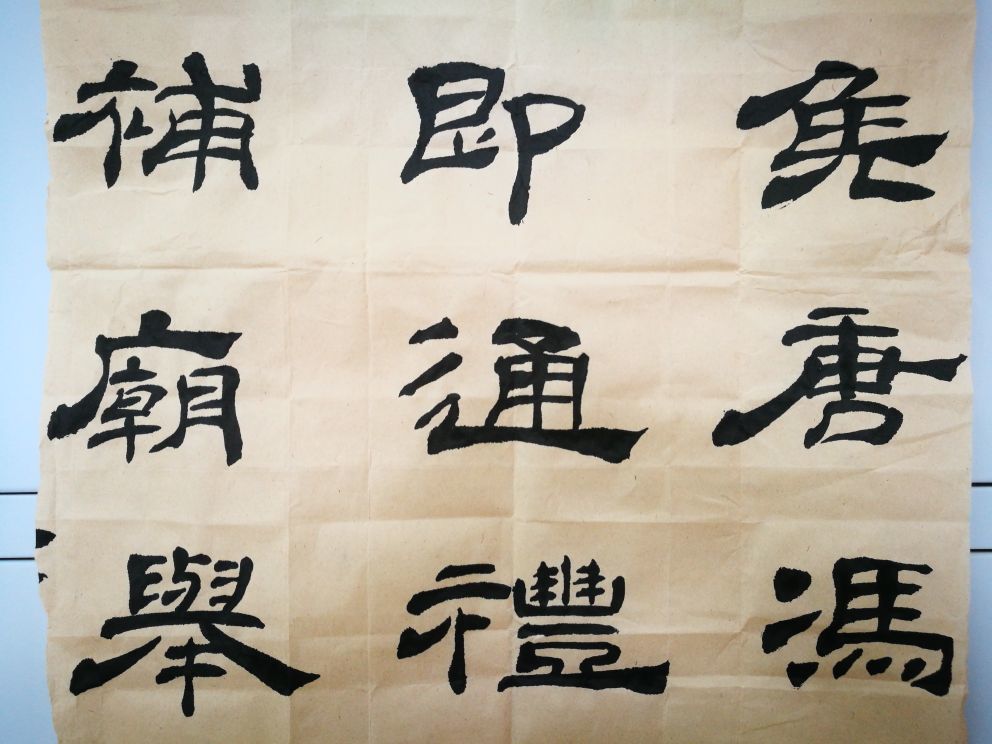

『晨昕 作品』

『byte 作品』

『崔鸿燕 作品』

『骆船长 作品』

『艺海无涯 作品』

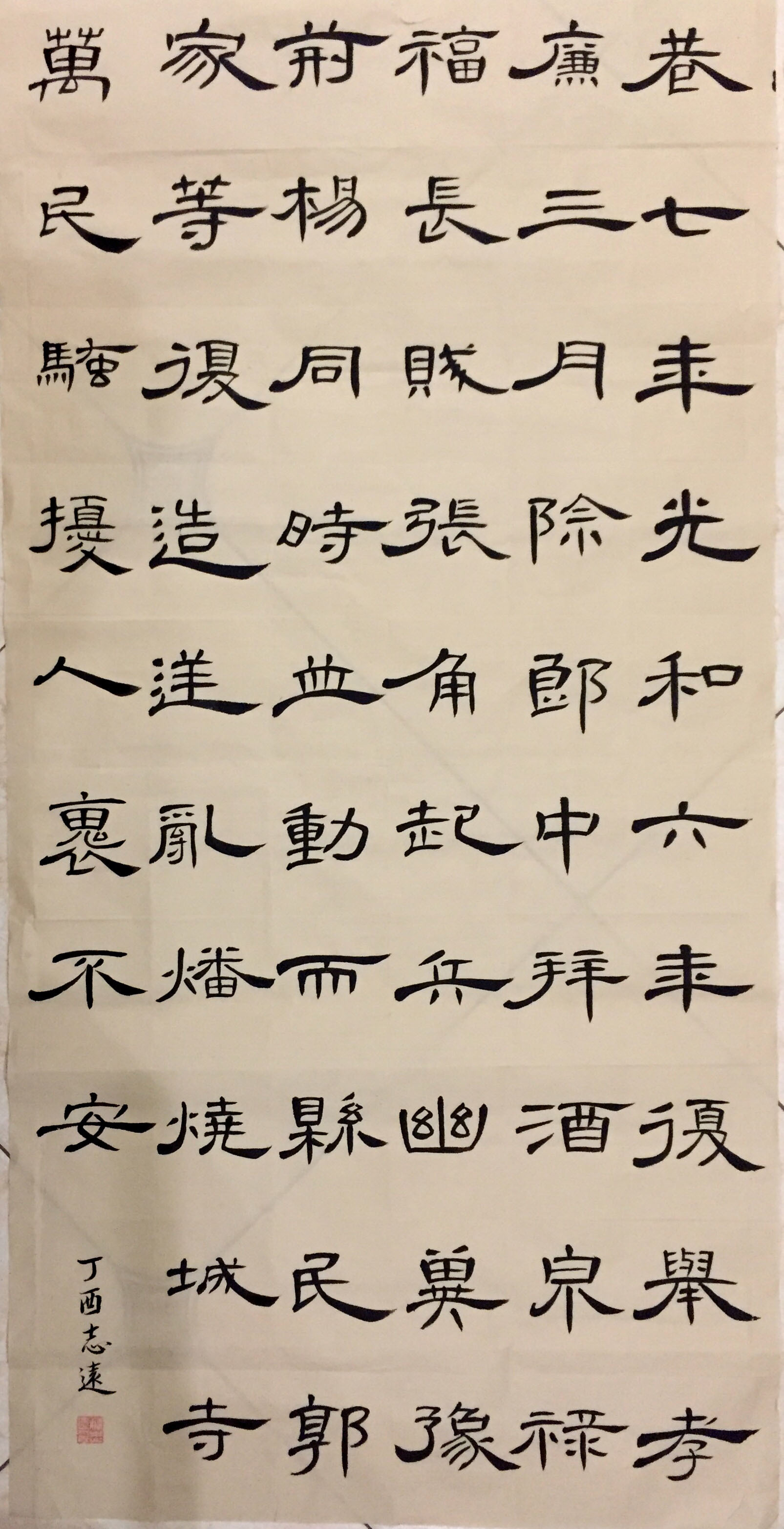

『志远 作品』

『Kevin 作品』

『拉布大林 作品』

『SSL 作品』

『阿甲 作品』

『安人 作品』

『笔耕砚田 作品』

『点墨兰 作品』

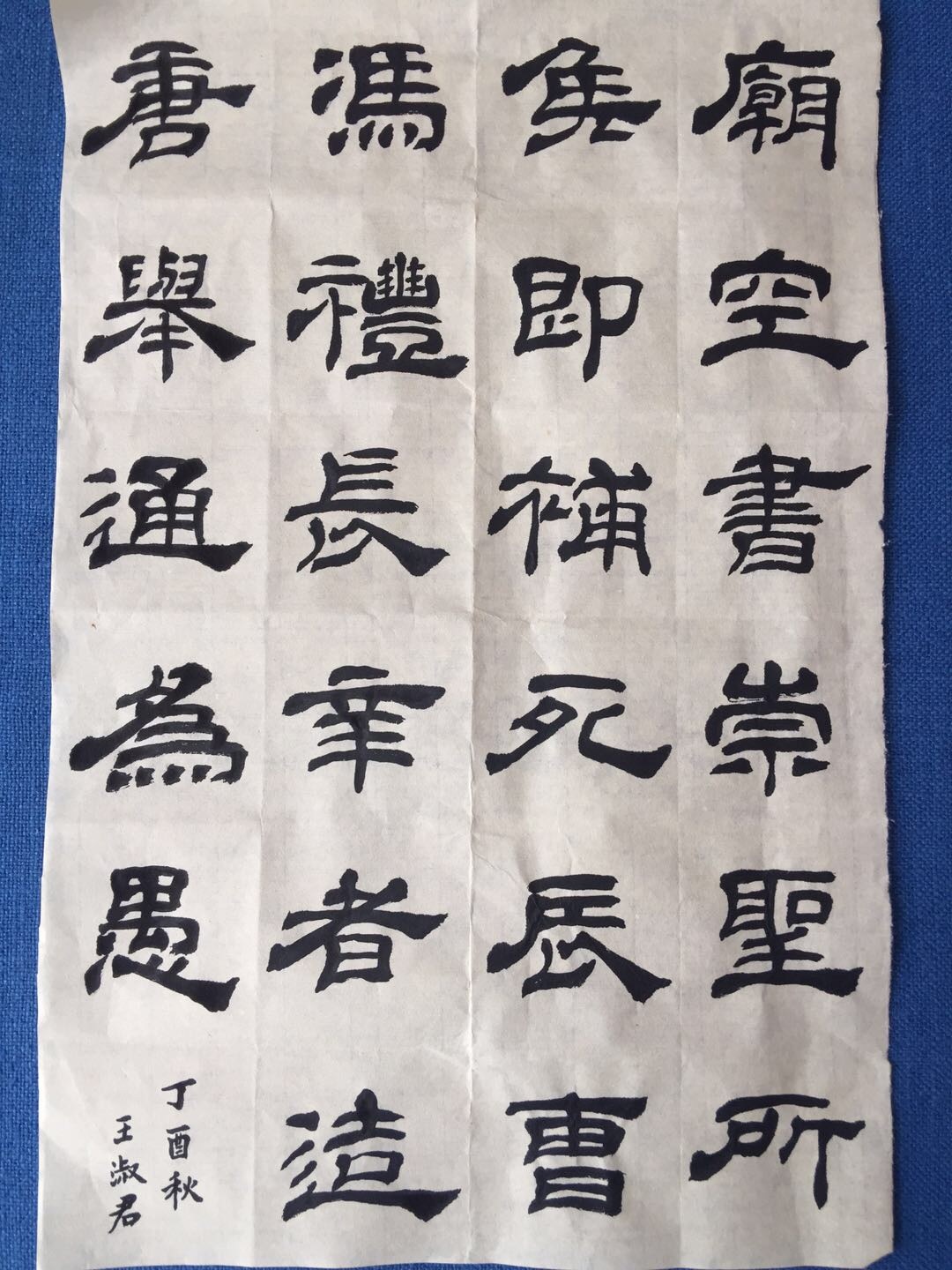

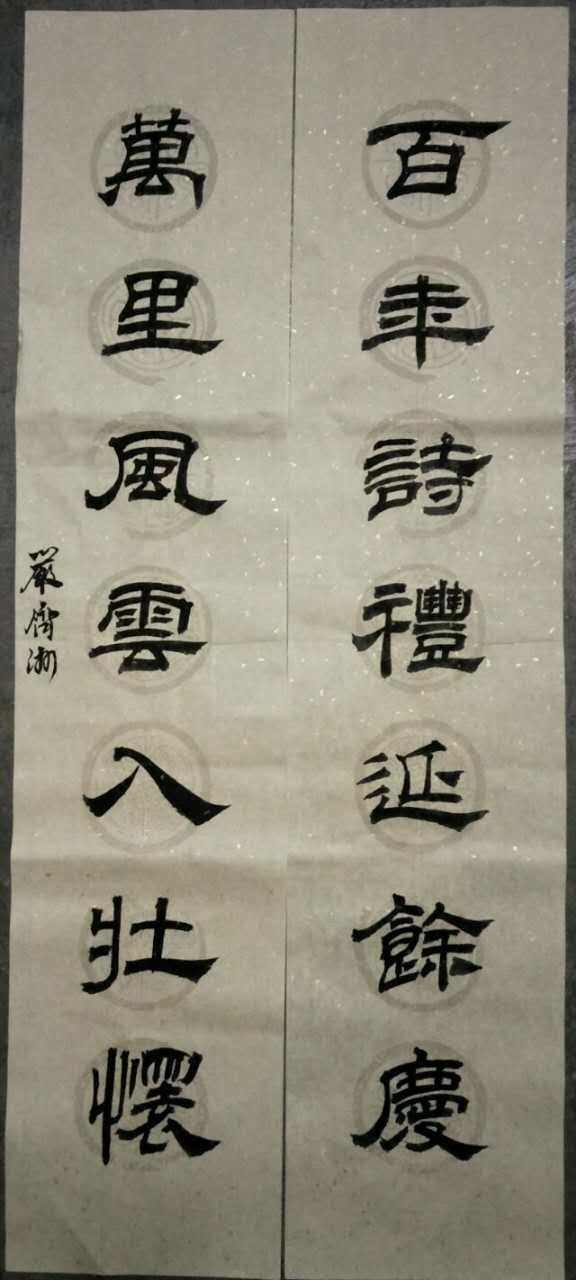

『顾宗漣 作品』

『鹤峰山人 作品』

『借海扬帆 作品』

『金金 作品』

『九棵树 作品』

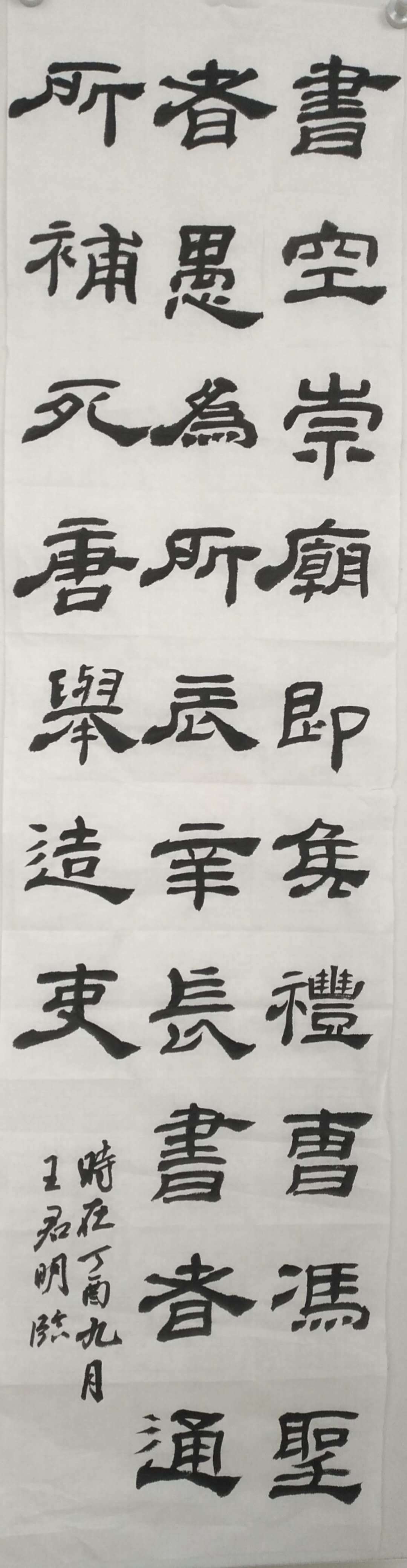

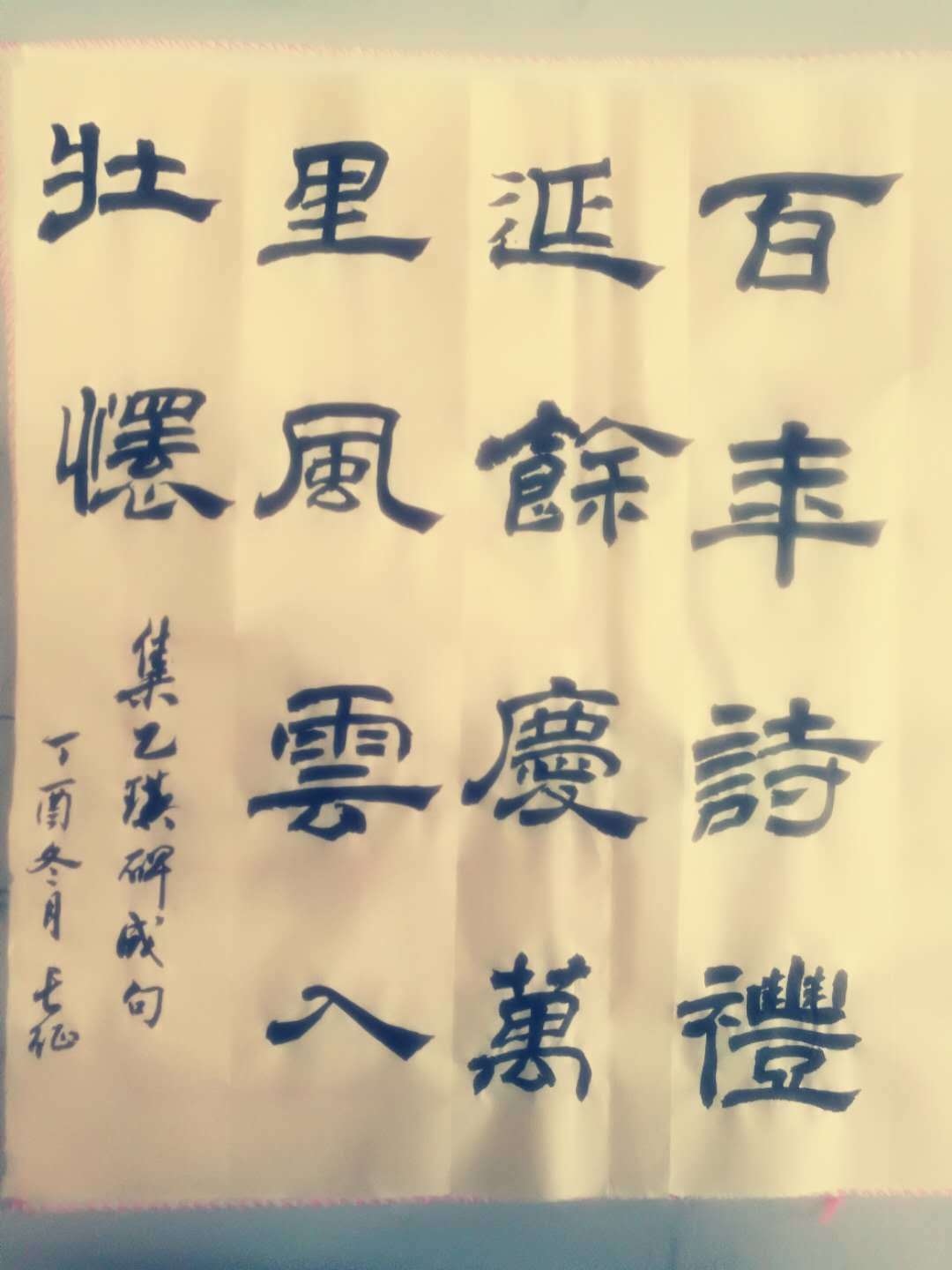

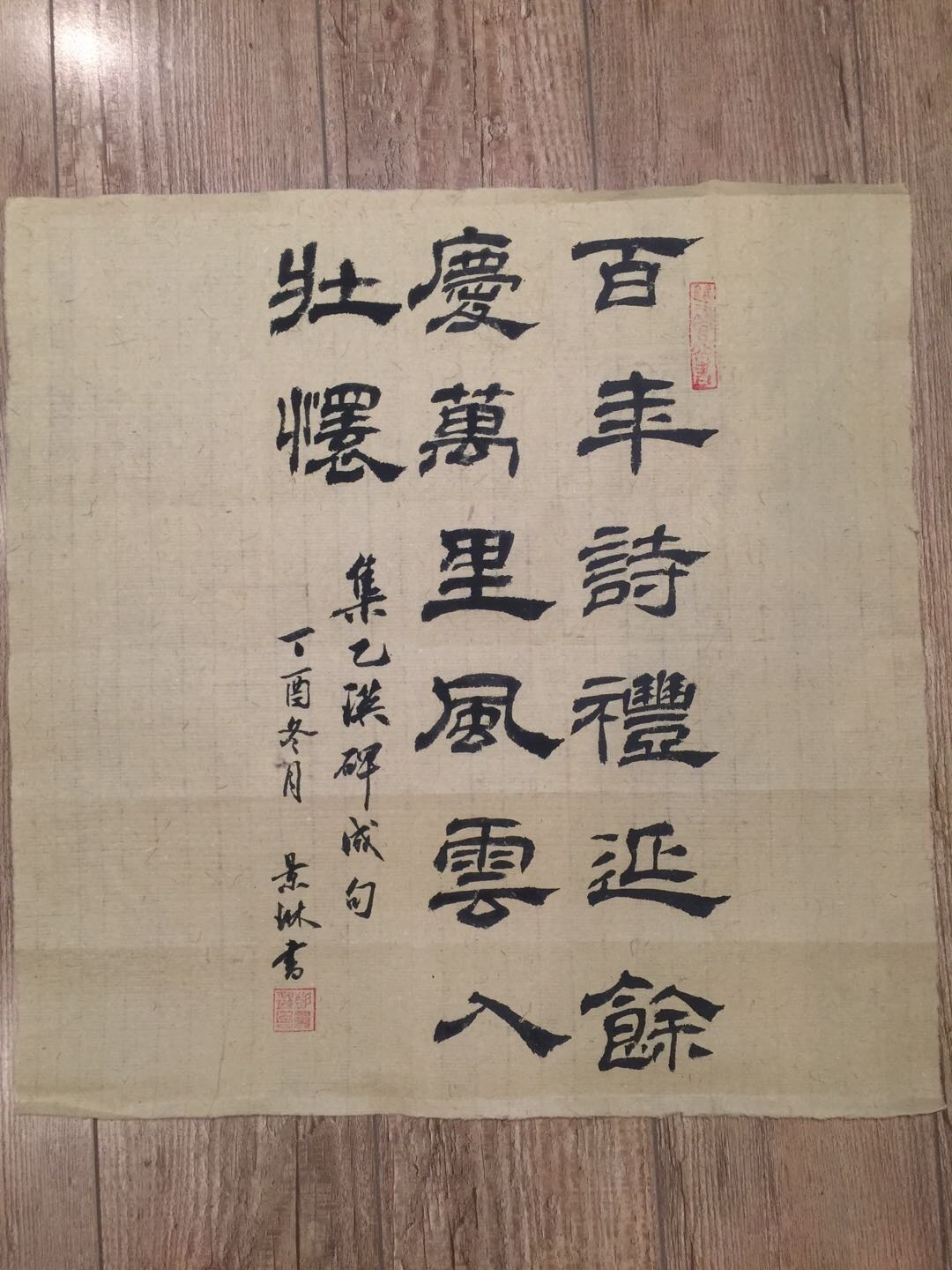

『君明 作品』

『乐山乐水 作品』

『梁积宏 作品』

『刘长征 作品』

『秦健 作品』

『清风明月 作品』

『如燕 作品』

『山石齐洲 作品』

『徐艳 作品』

『庸君 作品』

『悠悠 作品』

『张健 作品』

『紫玉 作品』

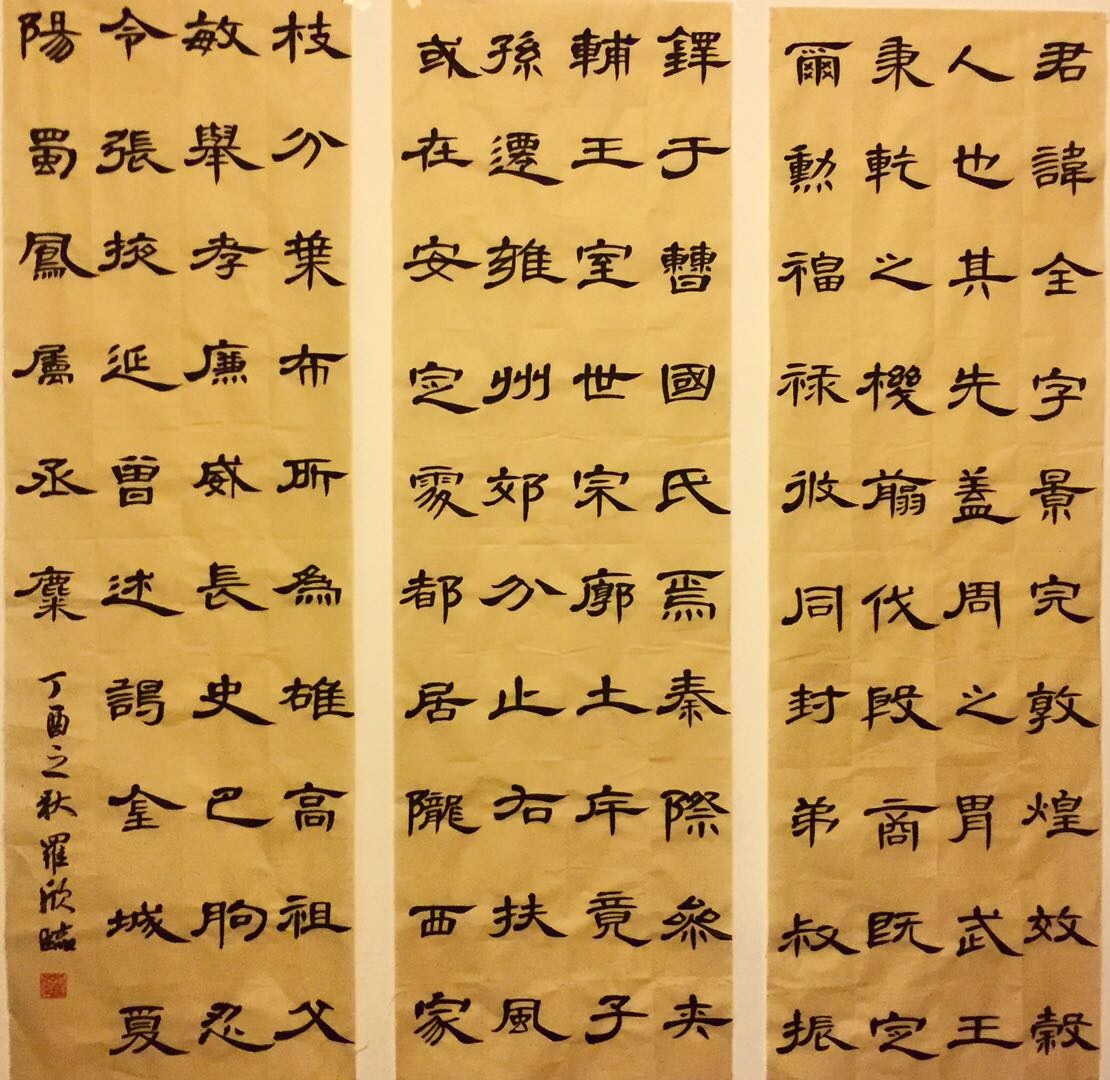

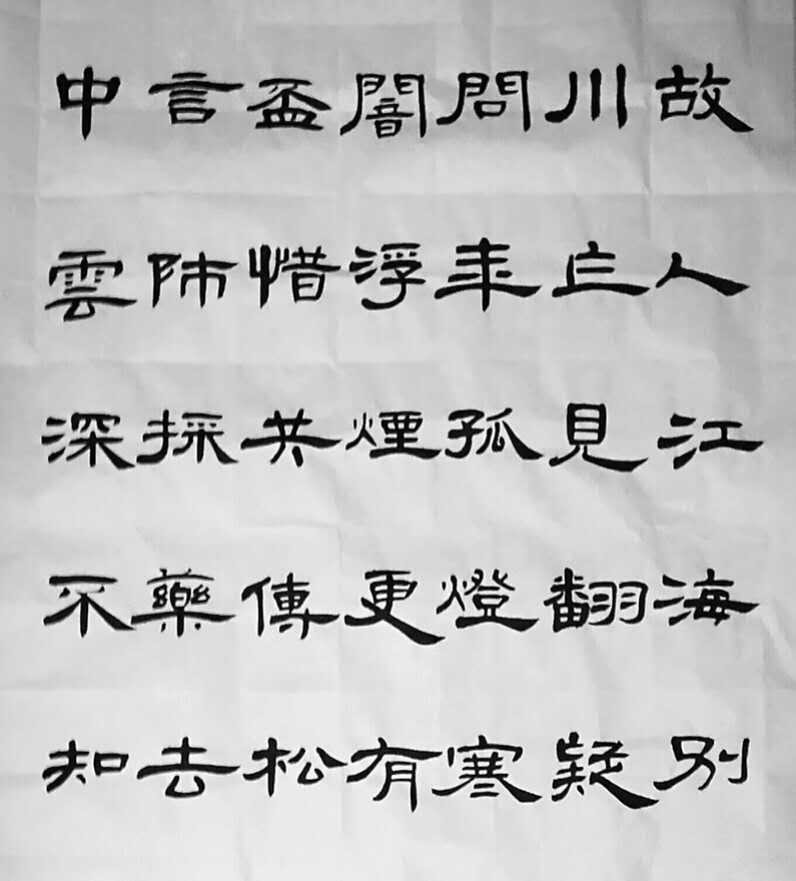

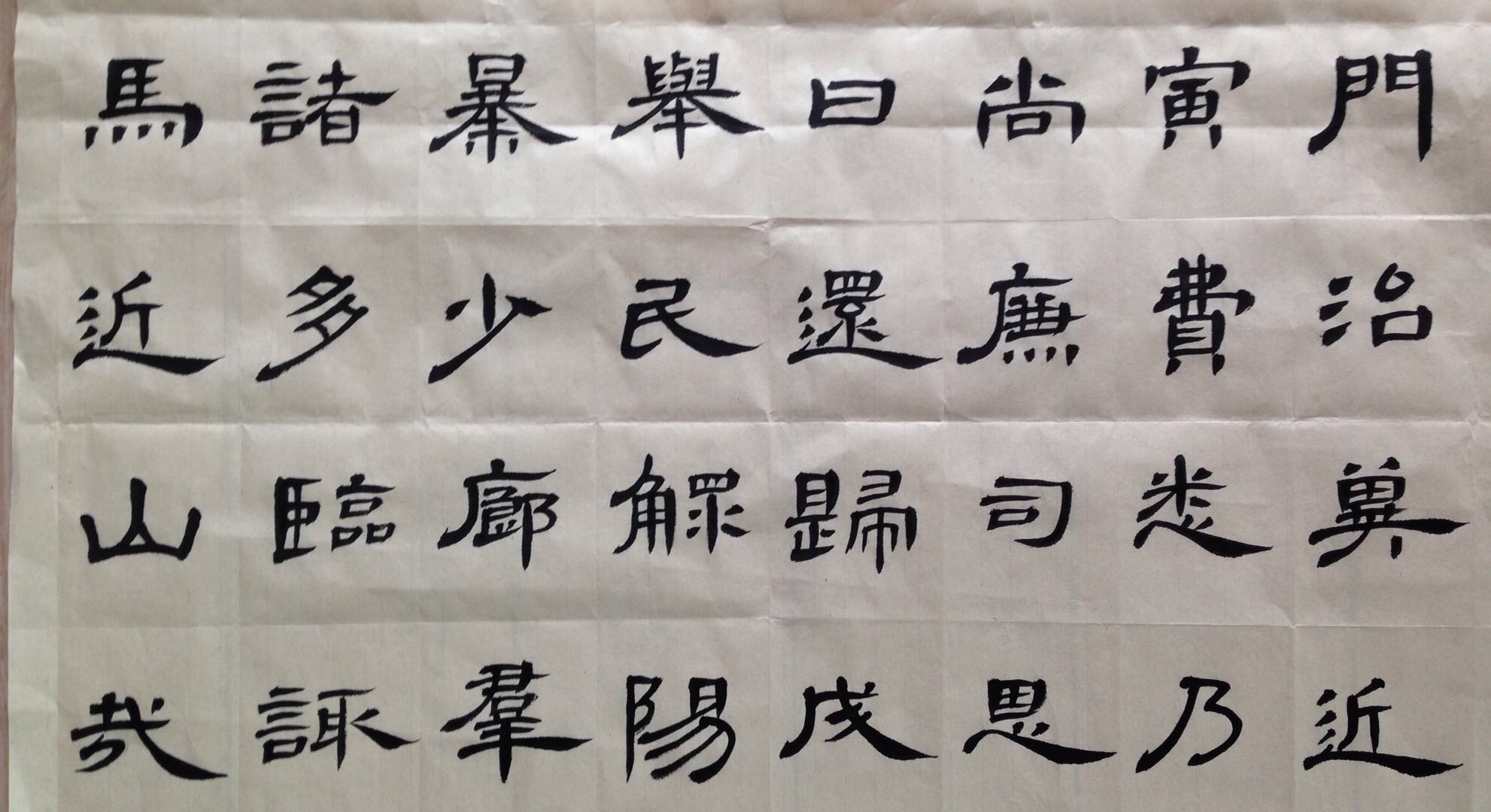

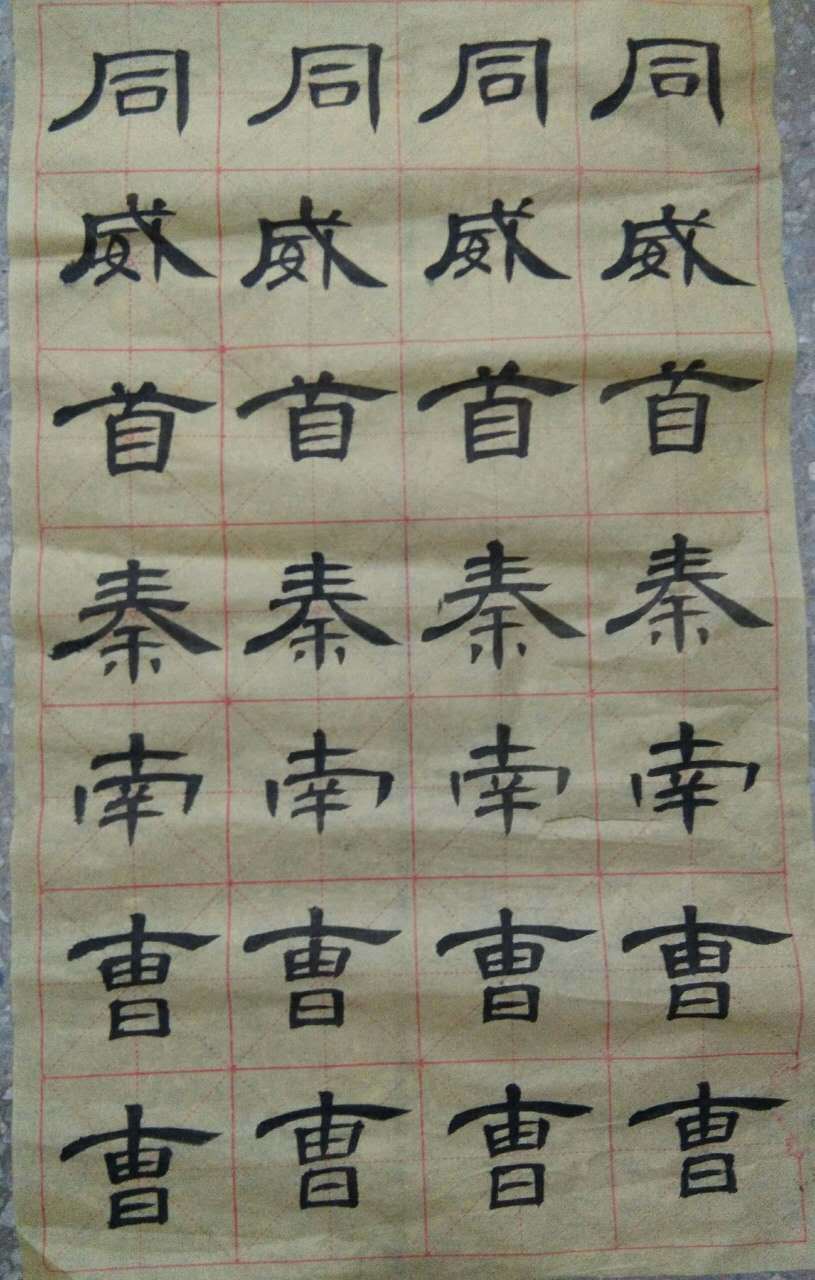

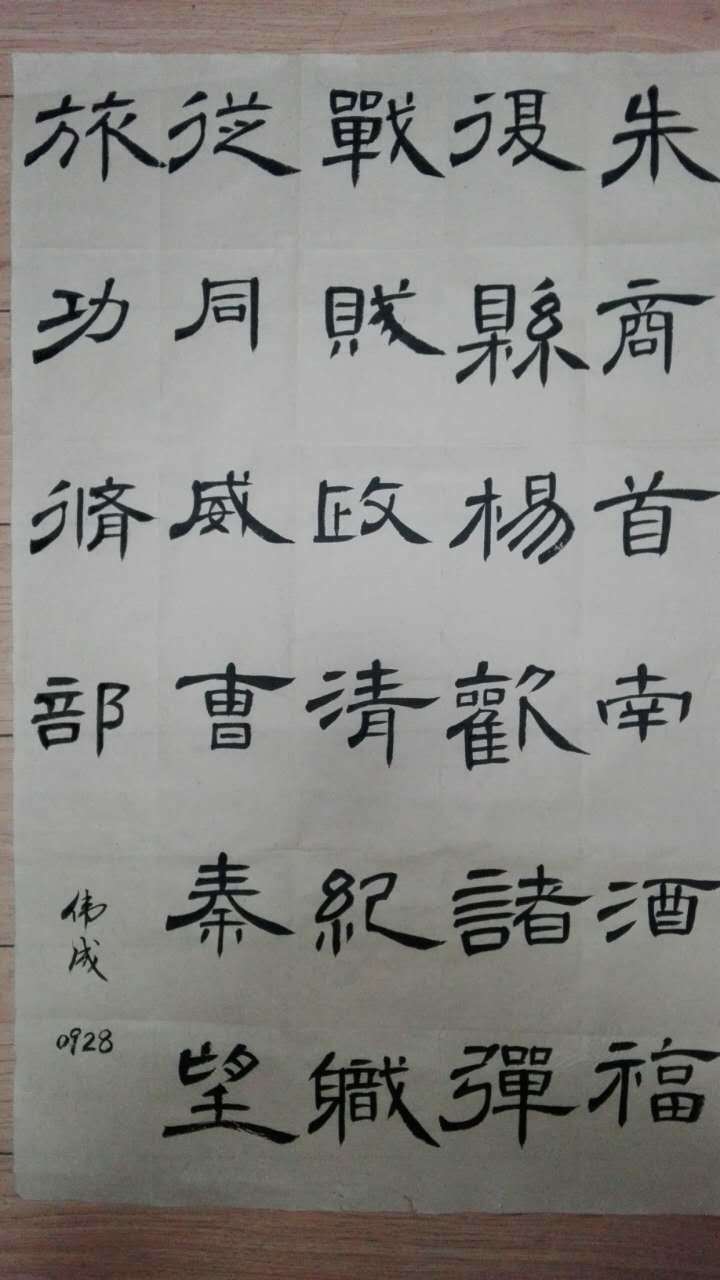

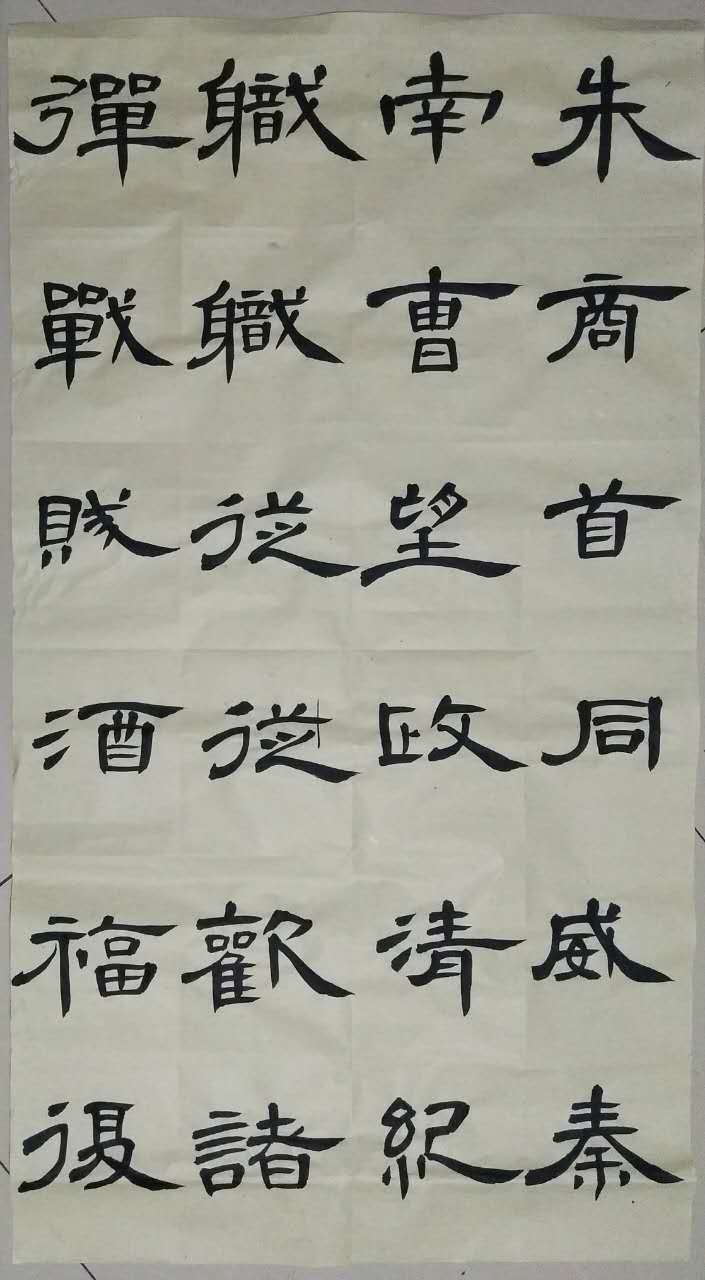

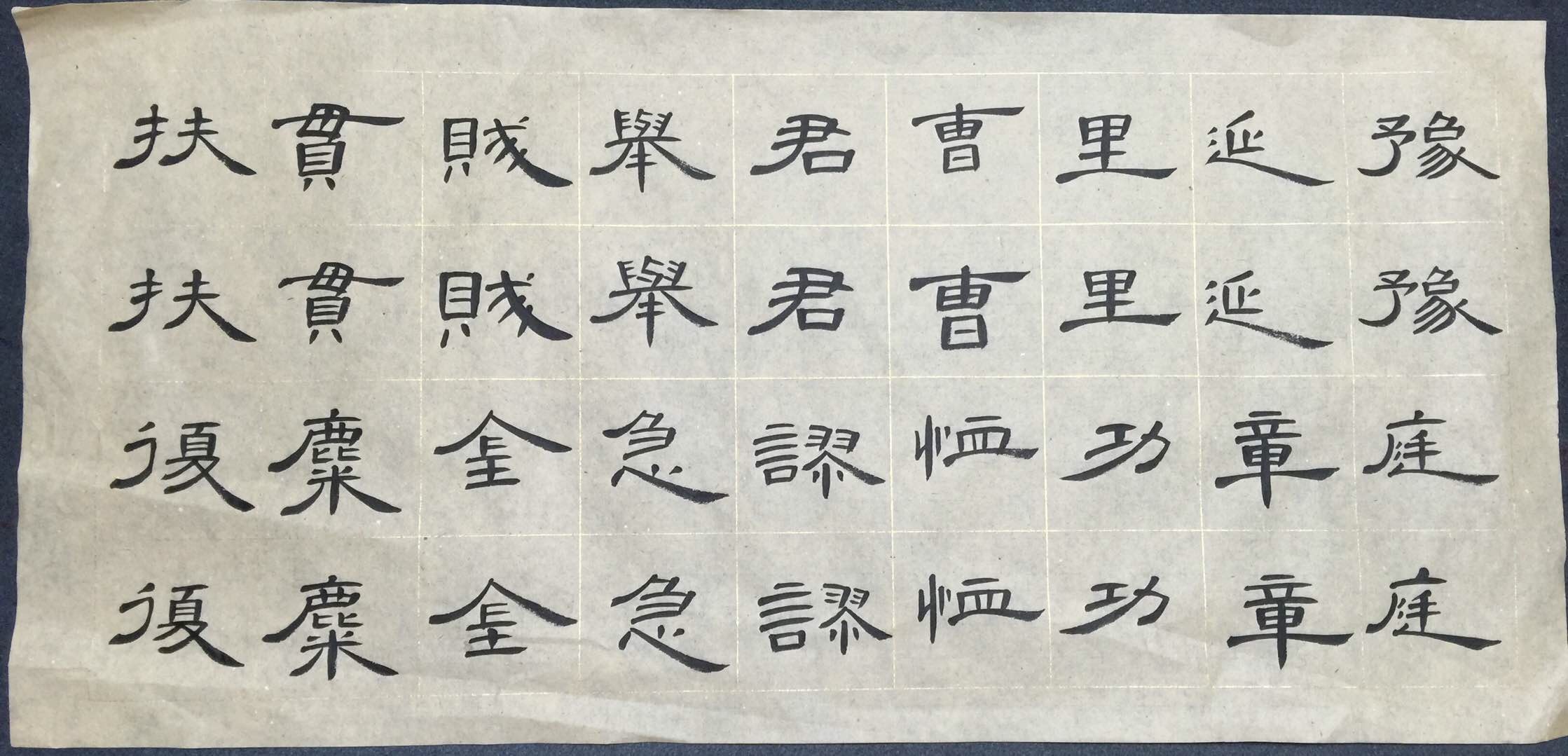

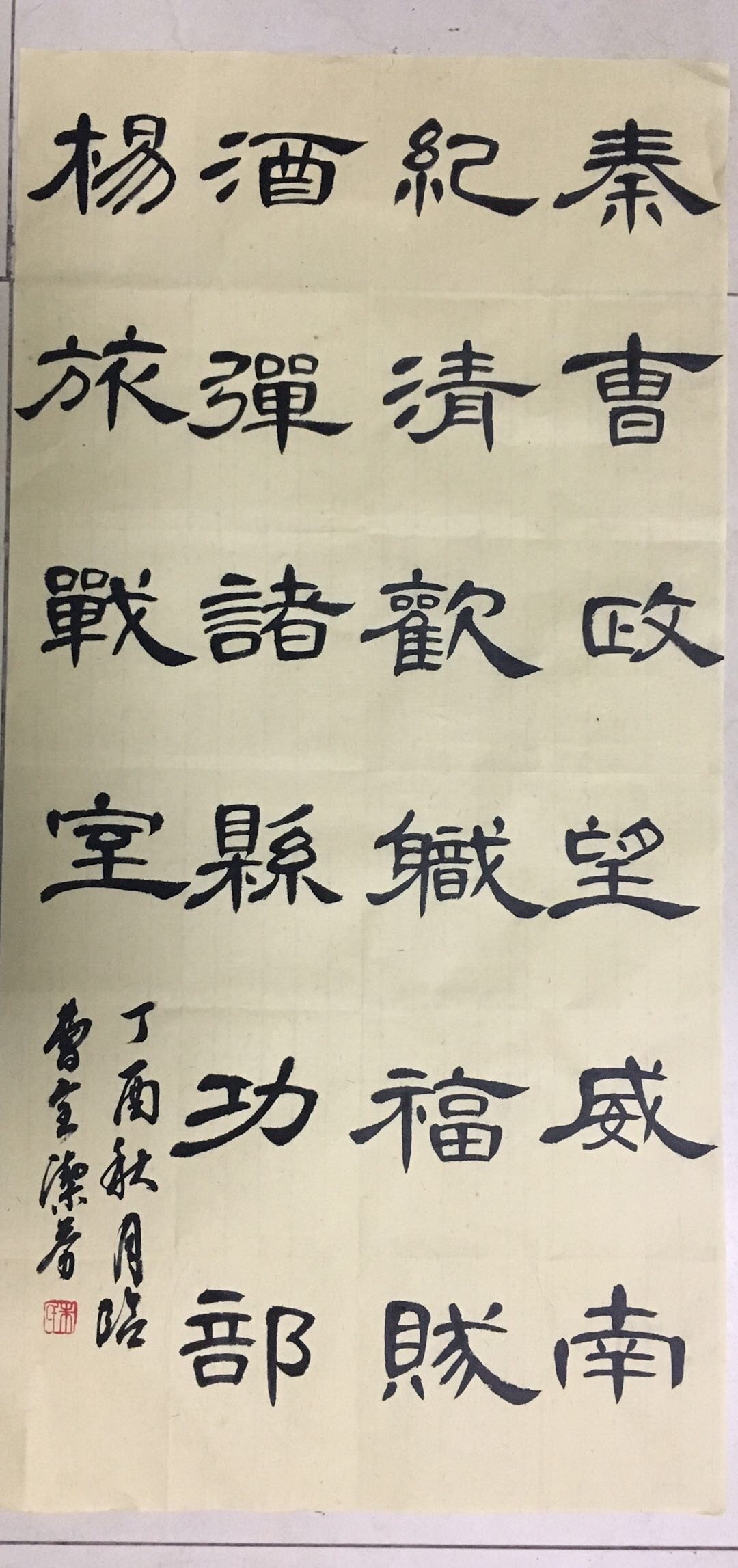

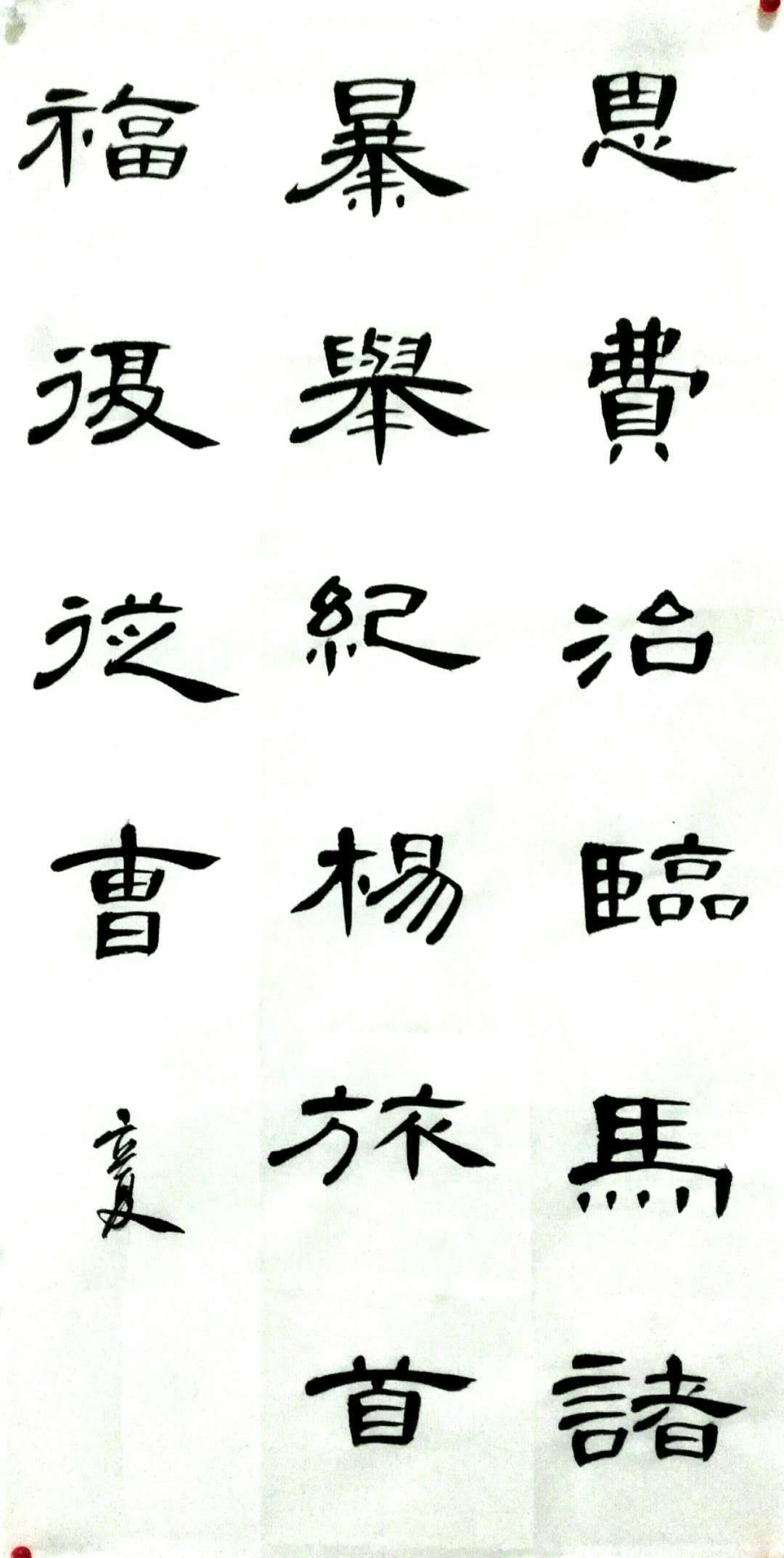

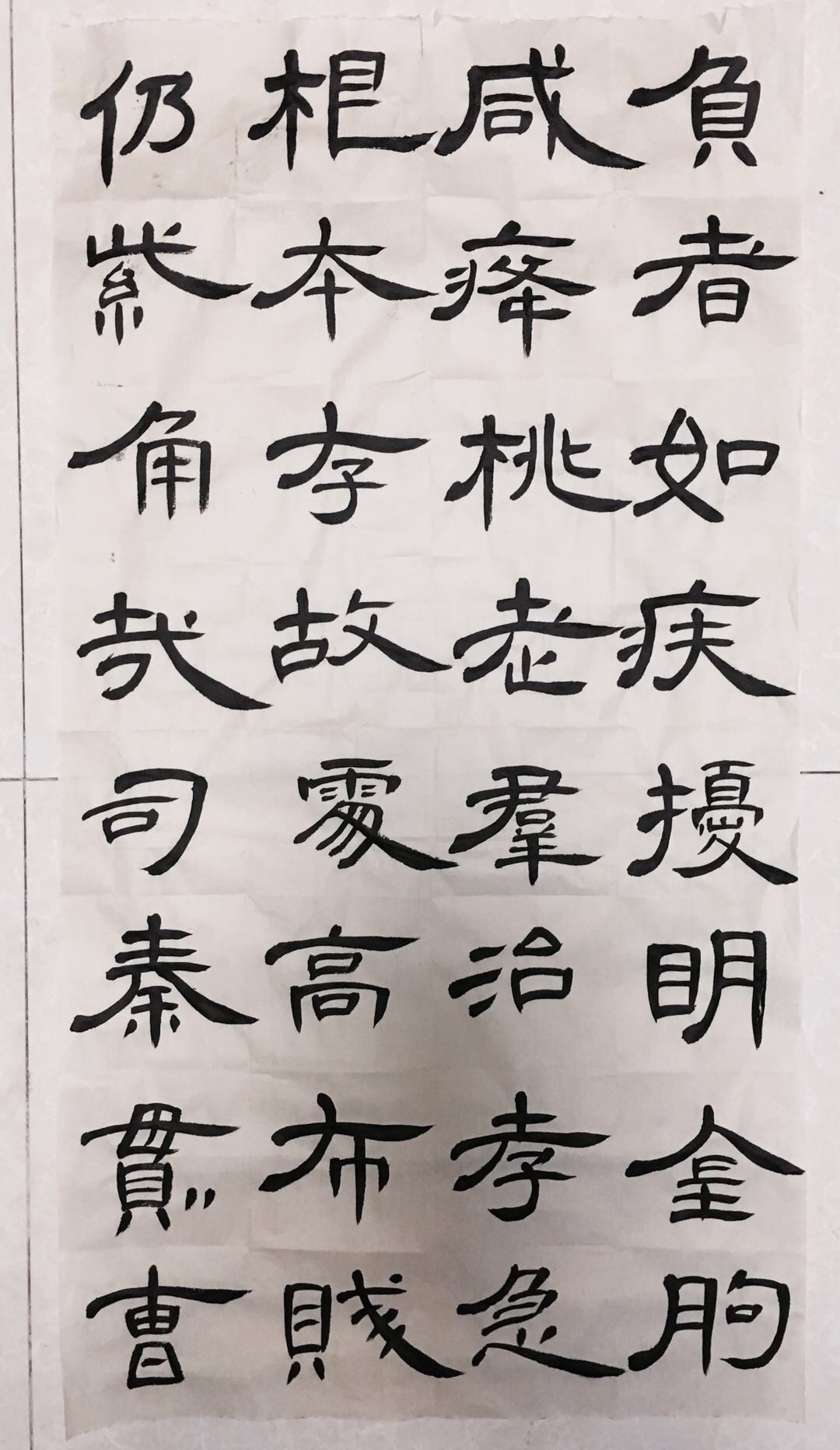

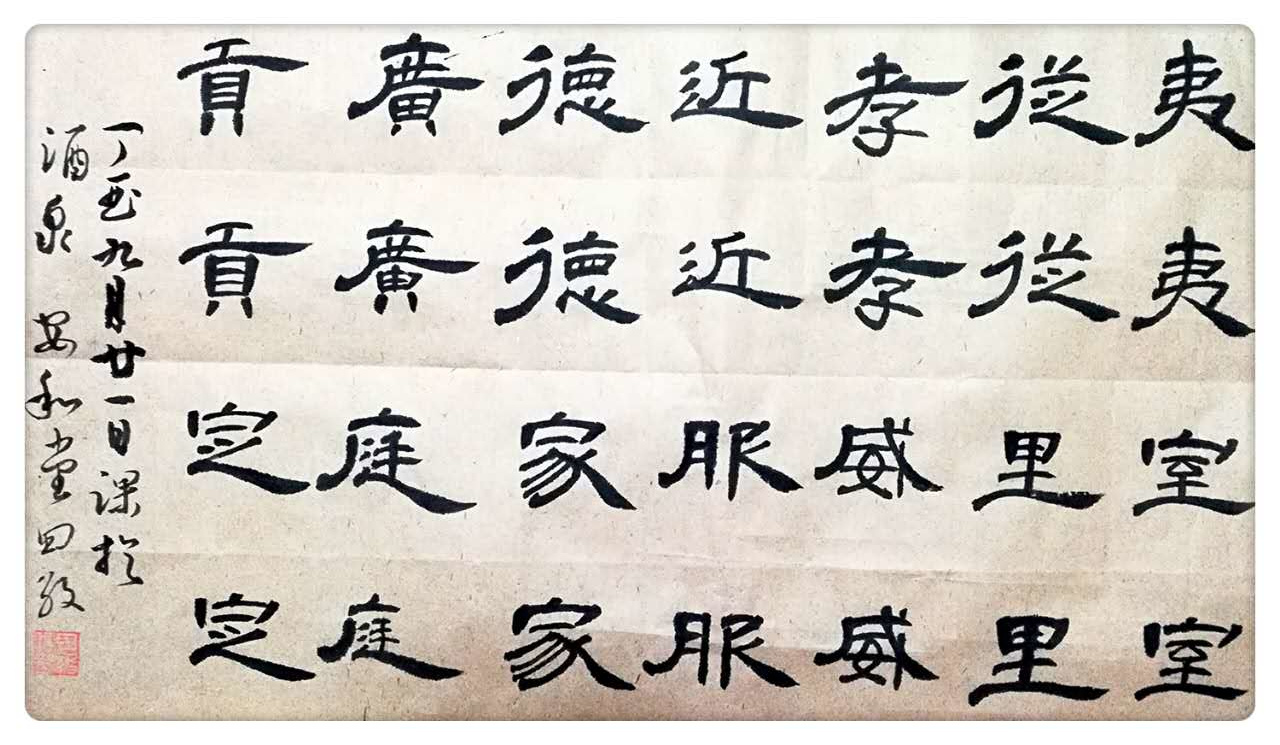

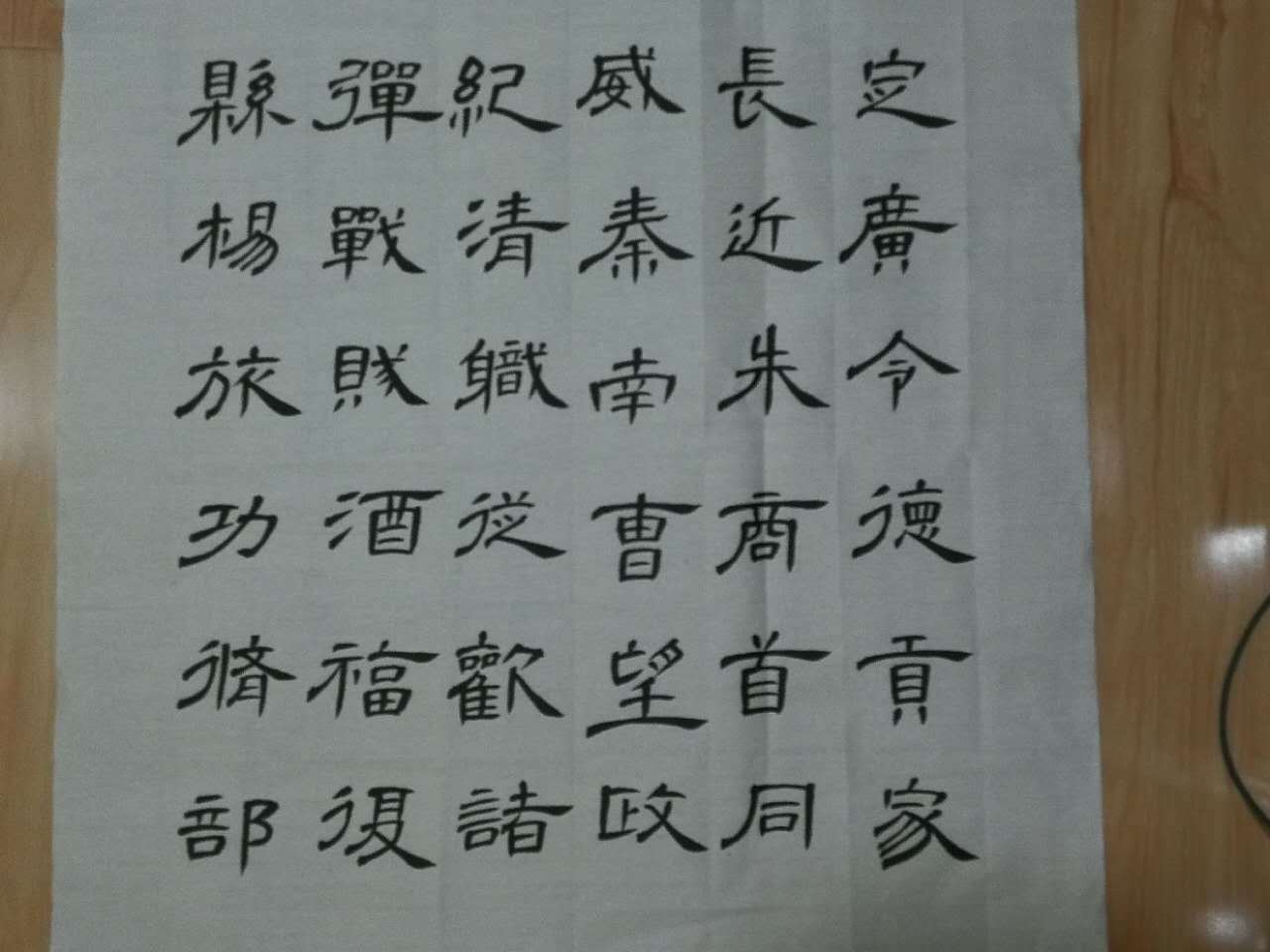

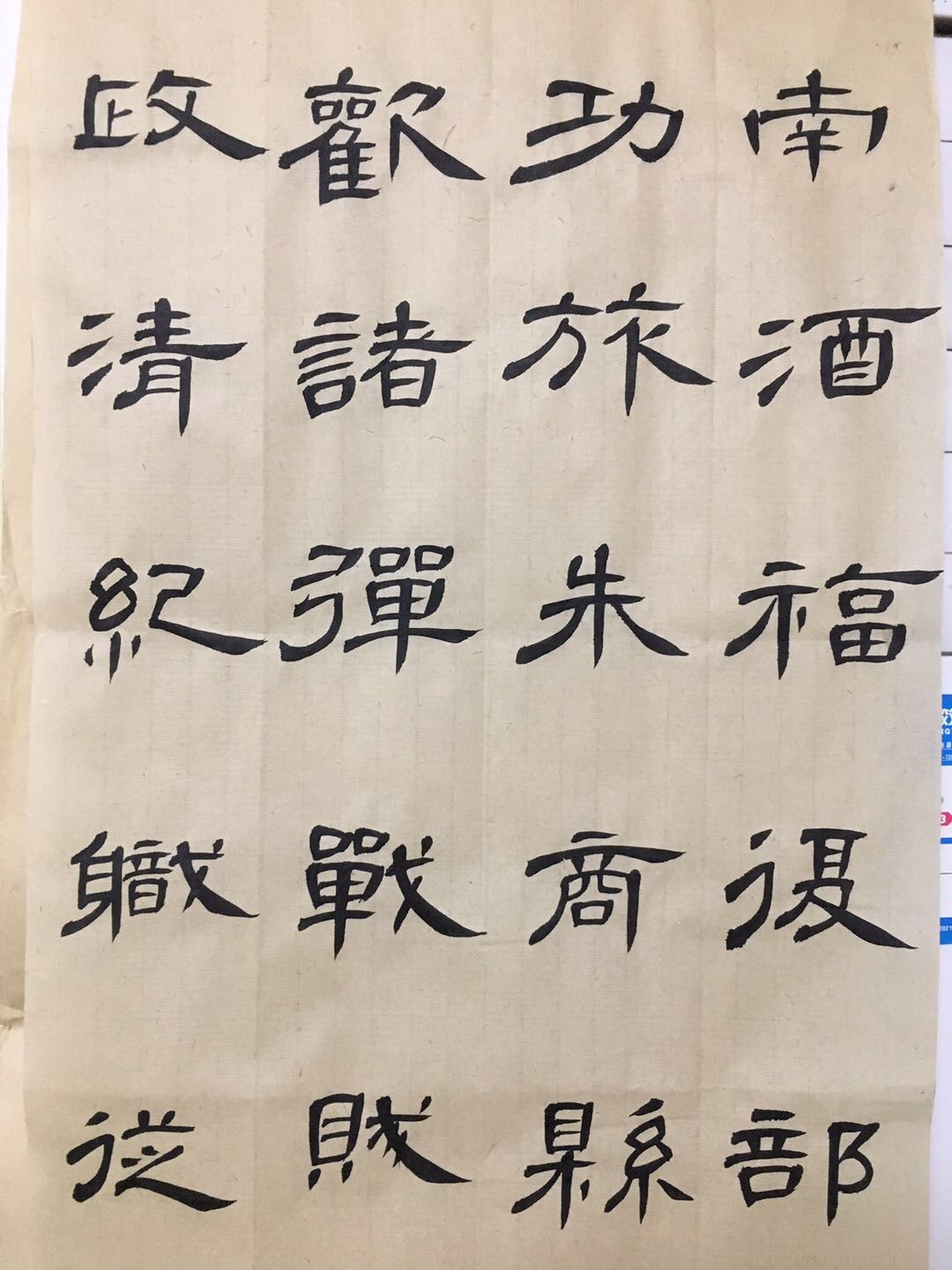

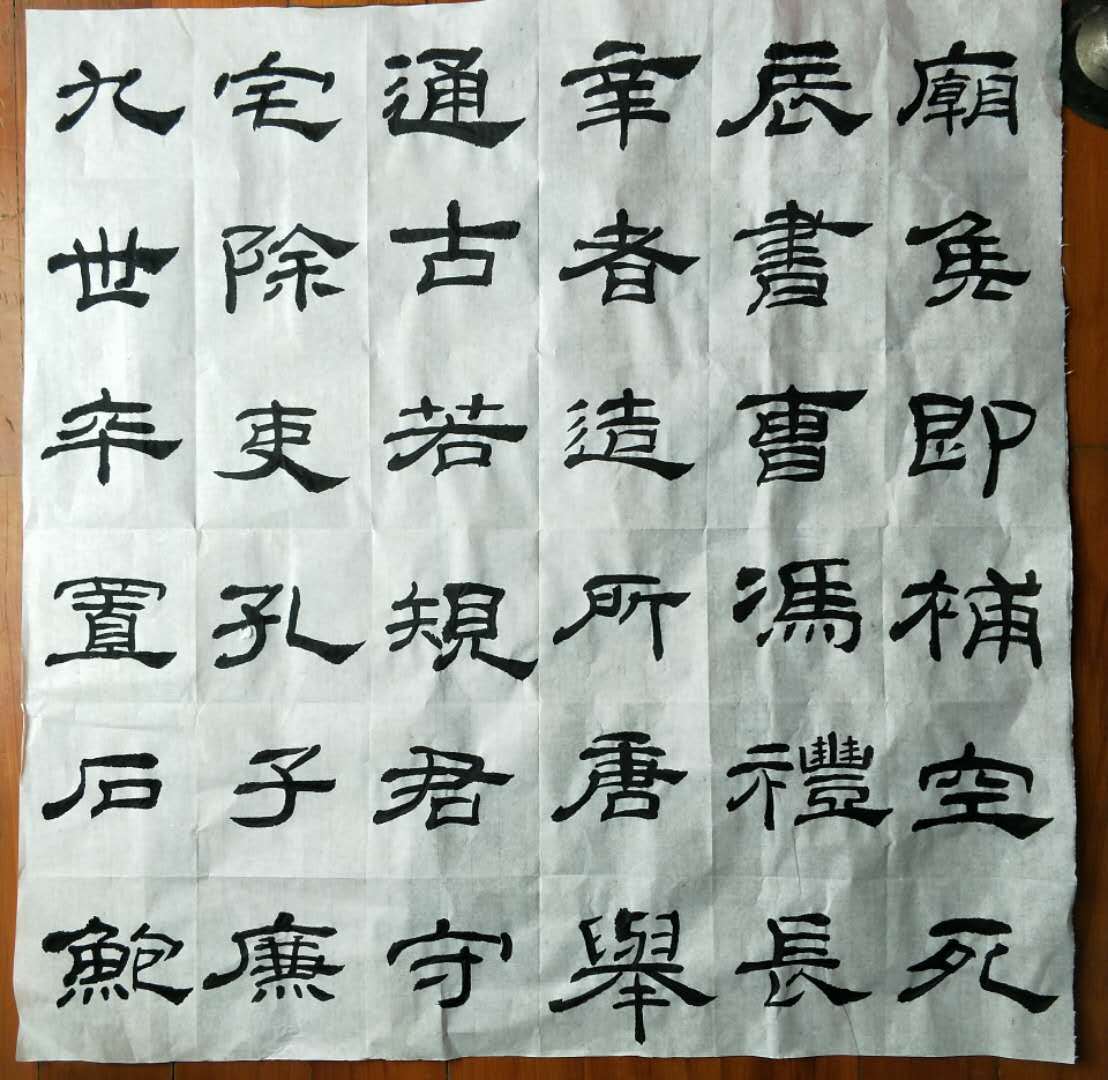

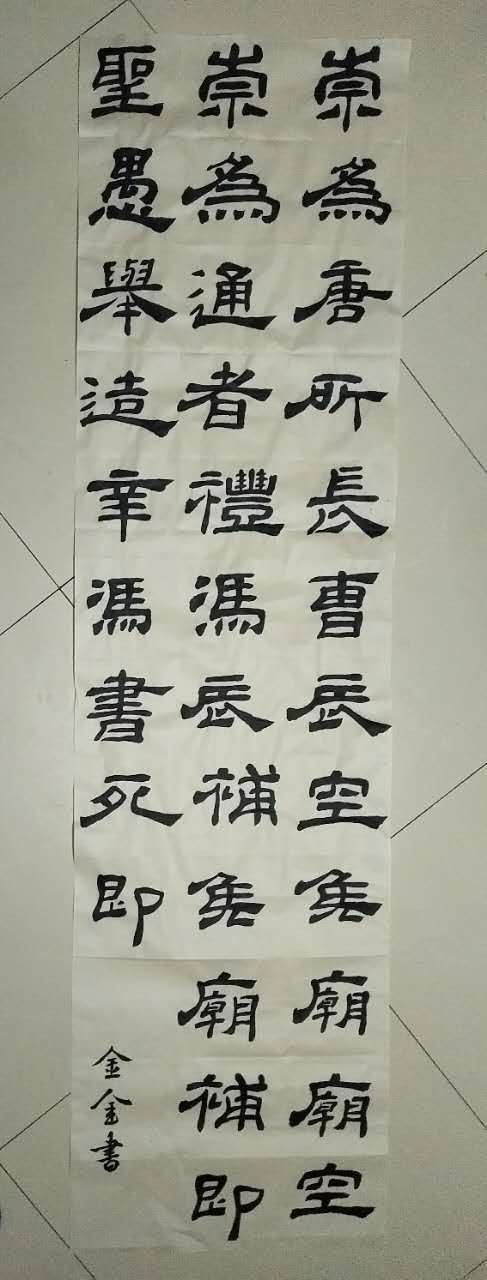

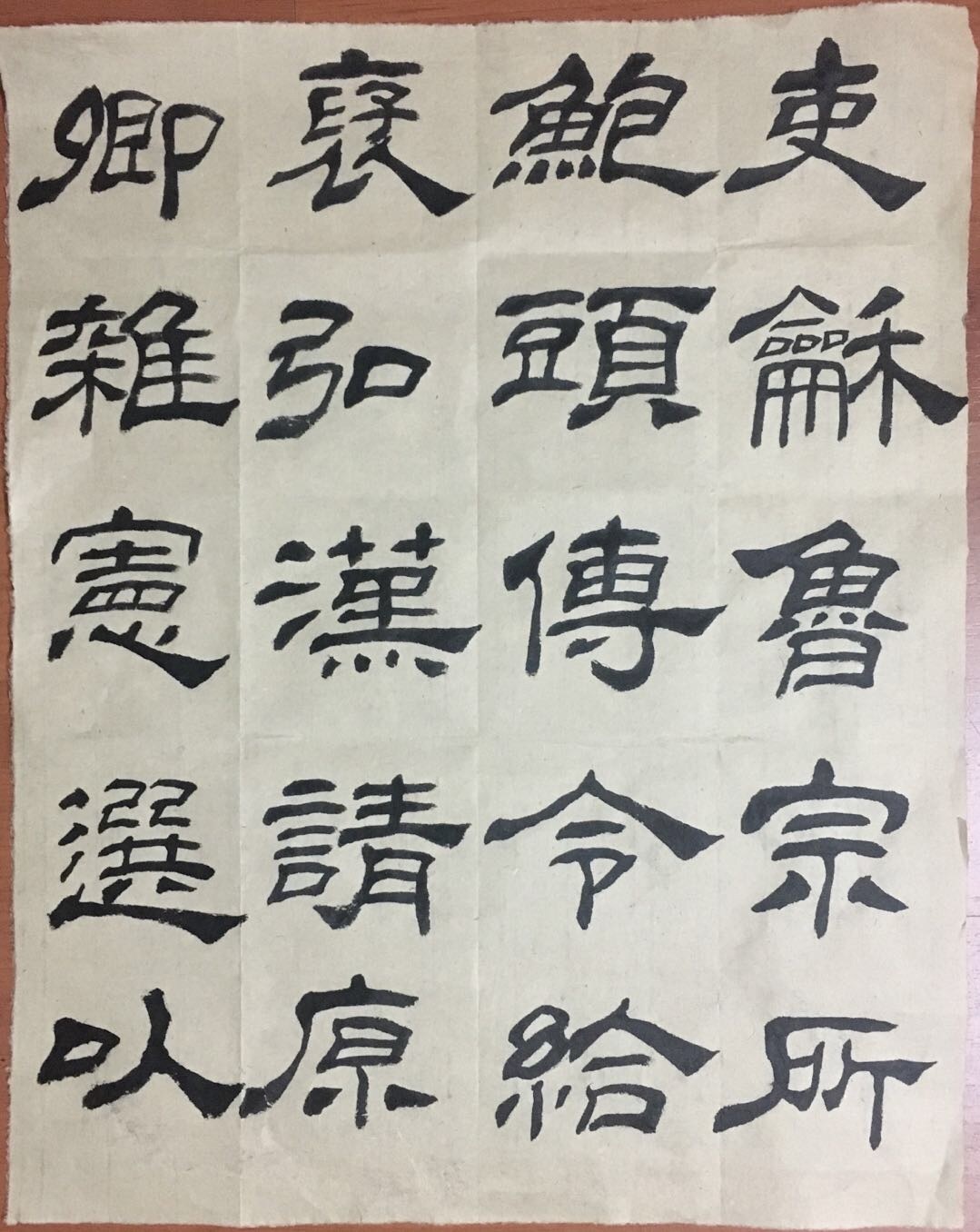

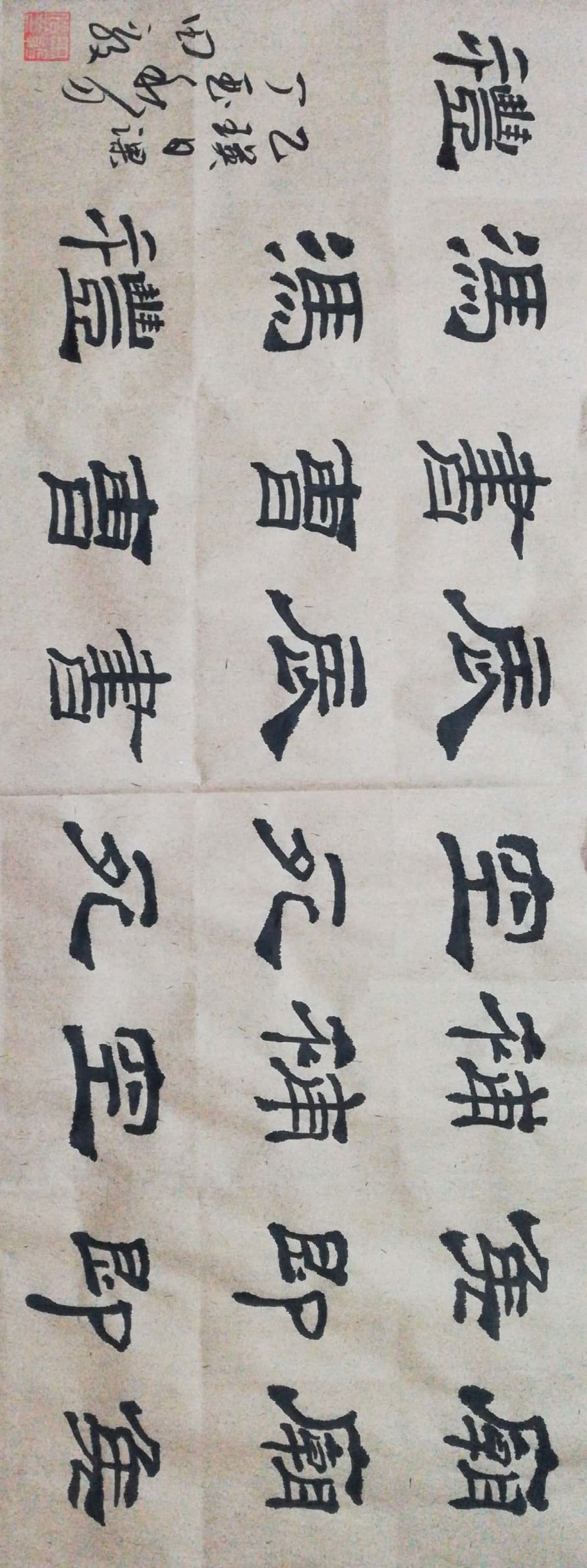

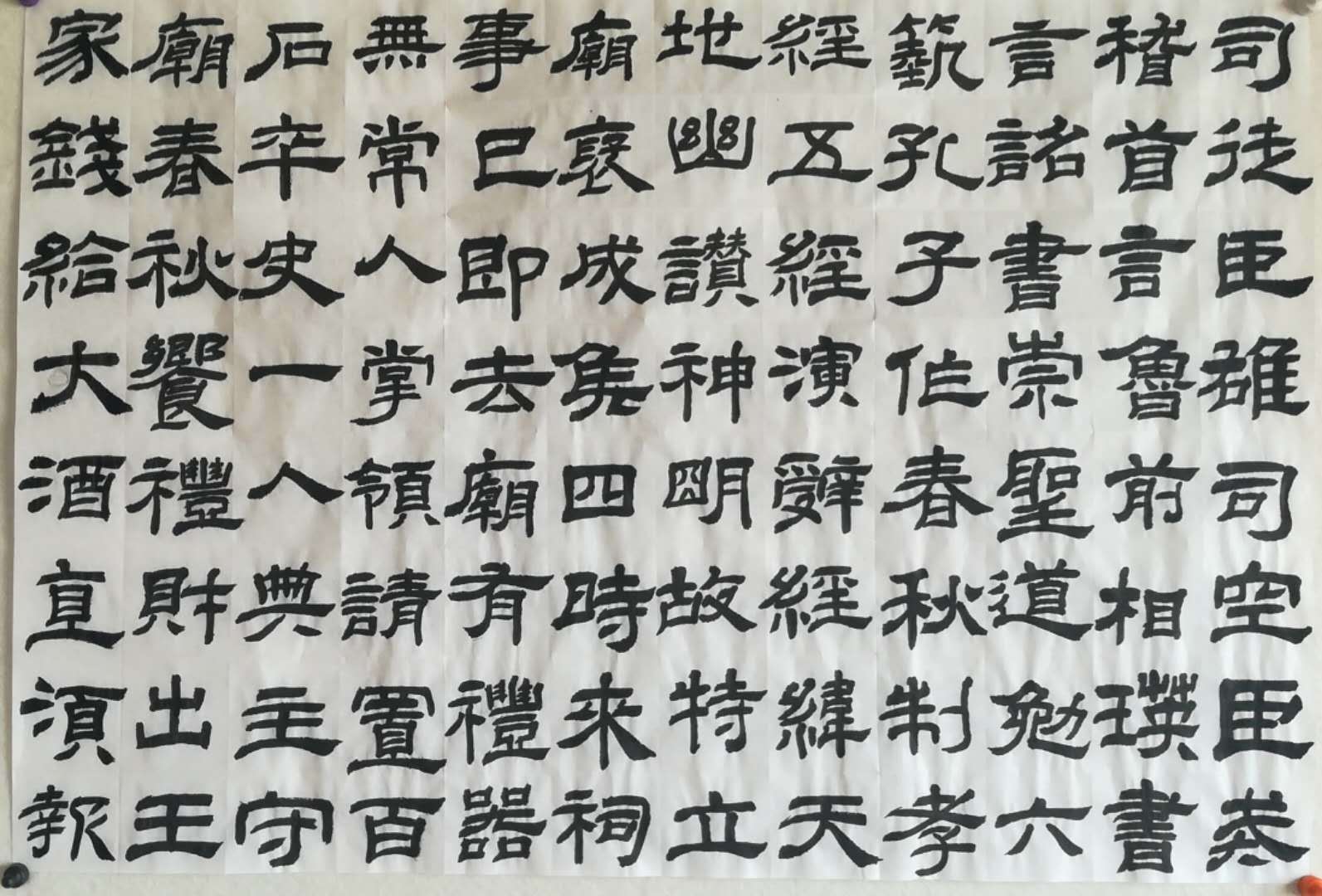

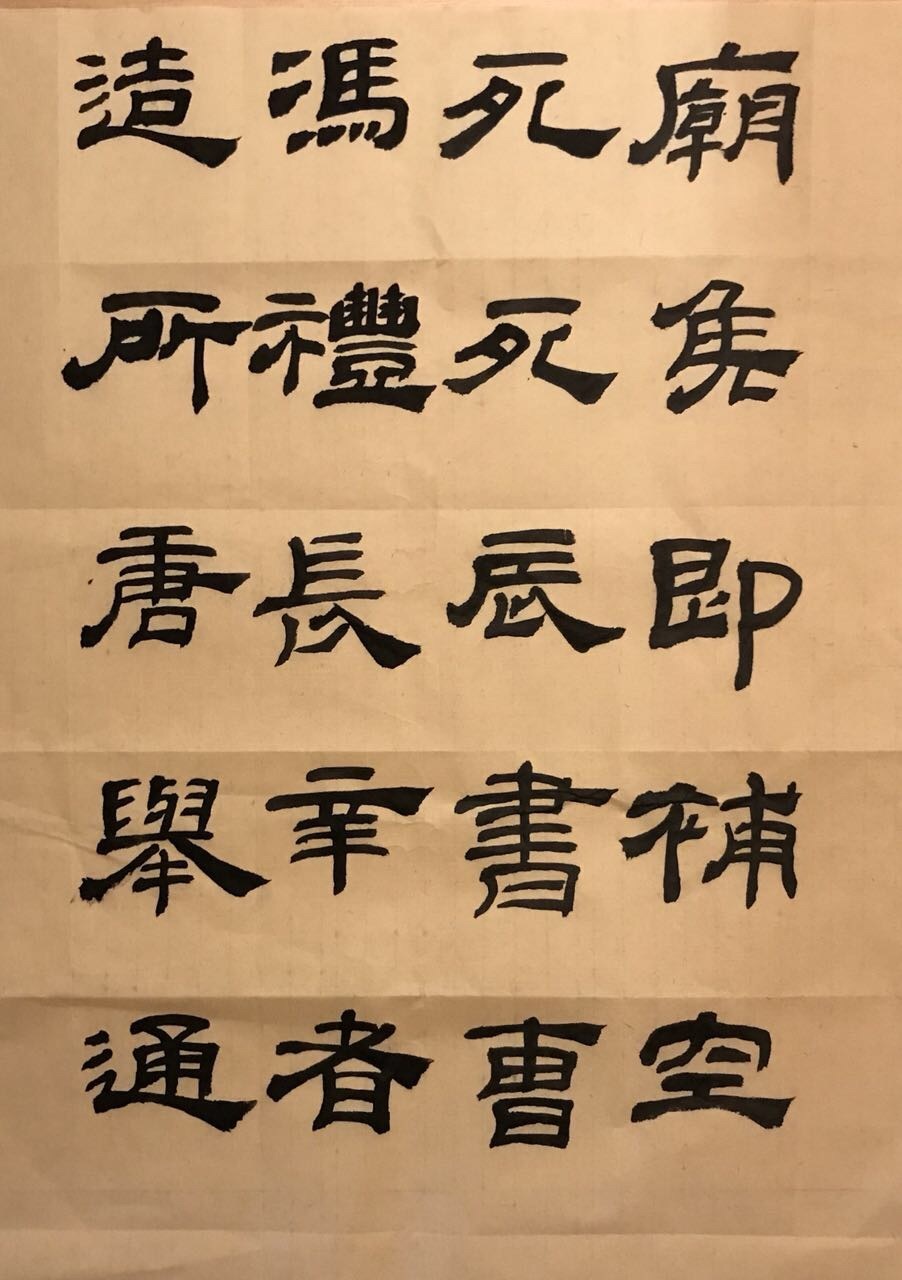

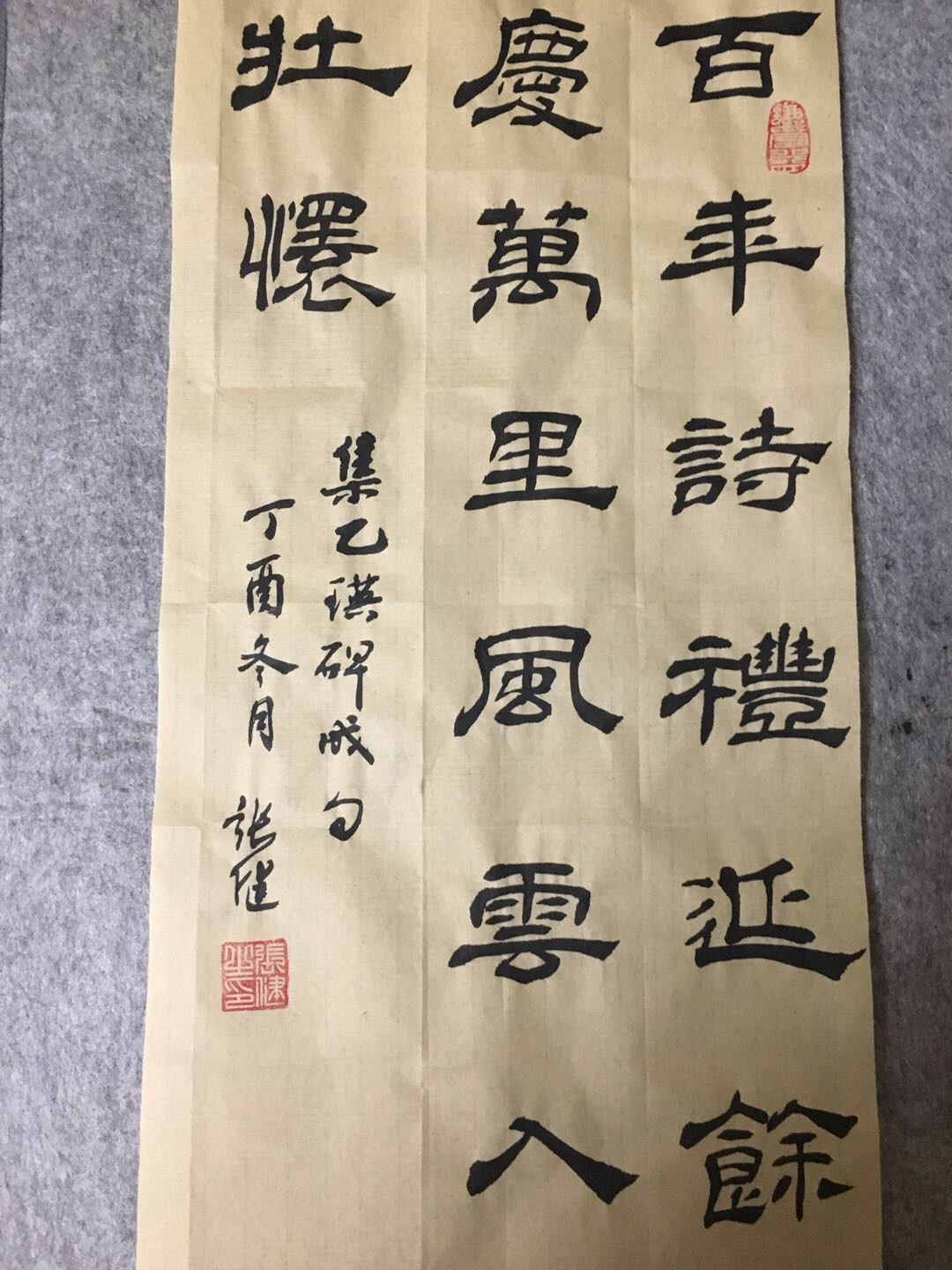

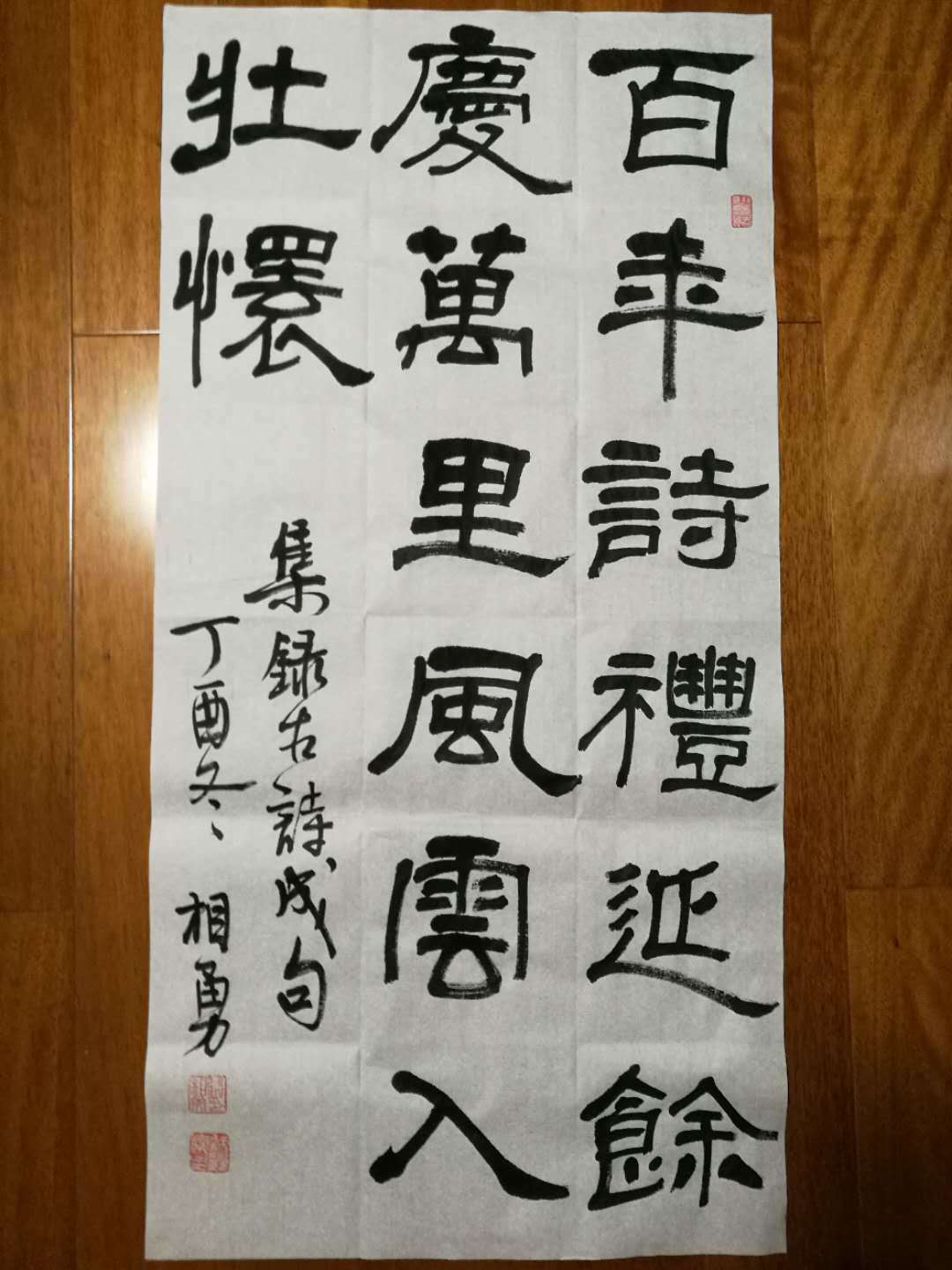

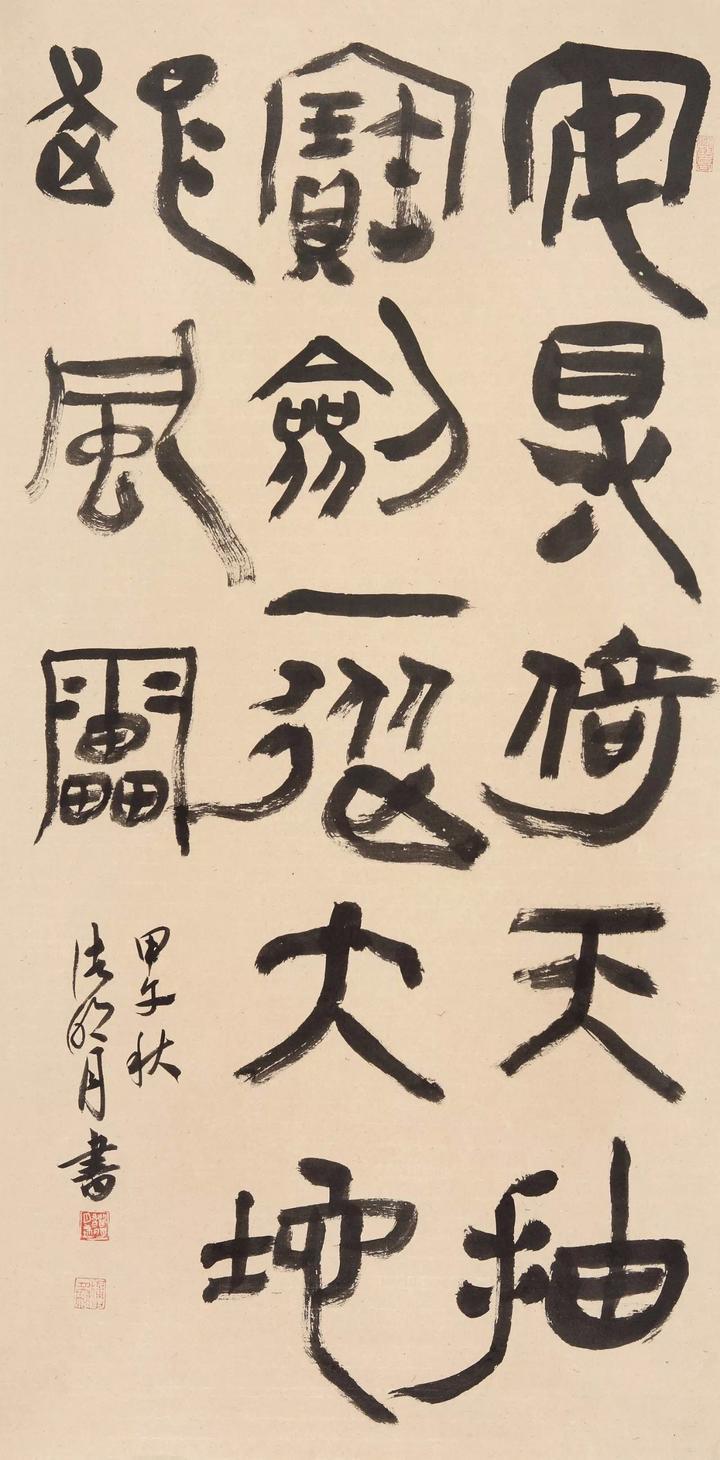

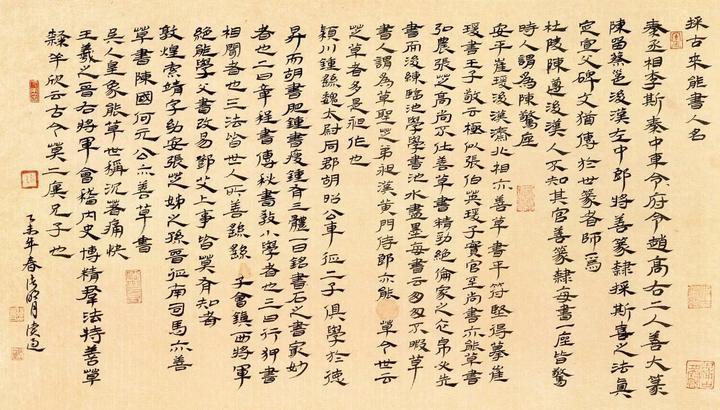

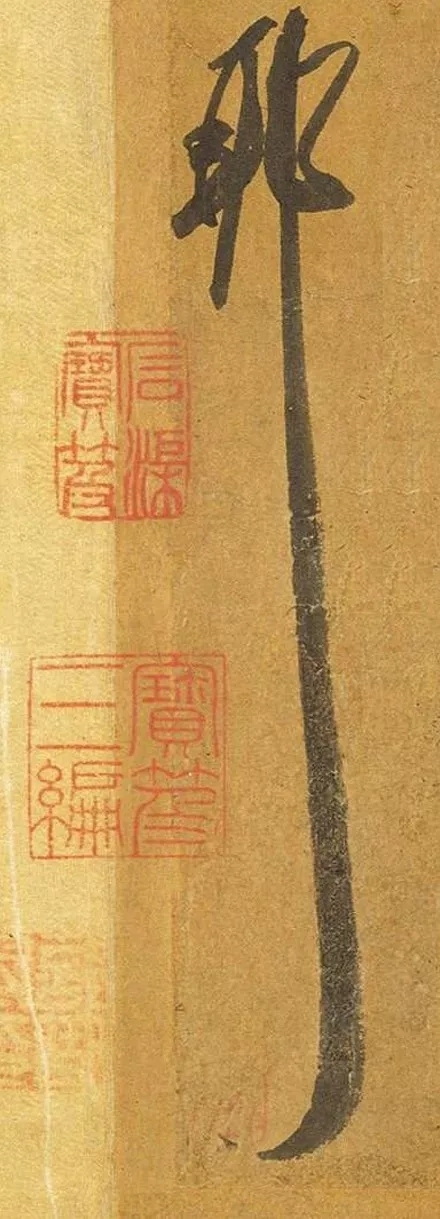

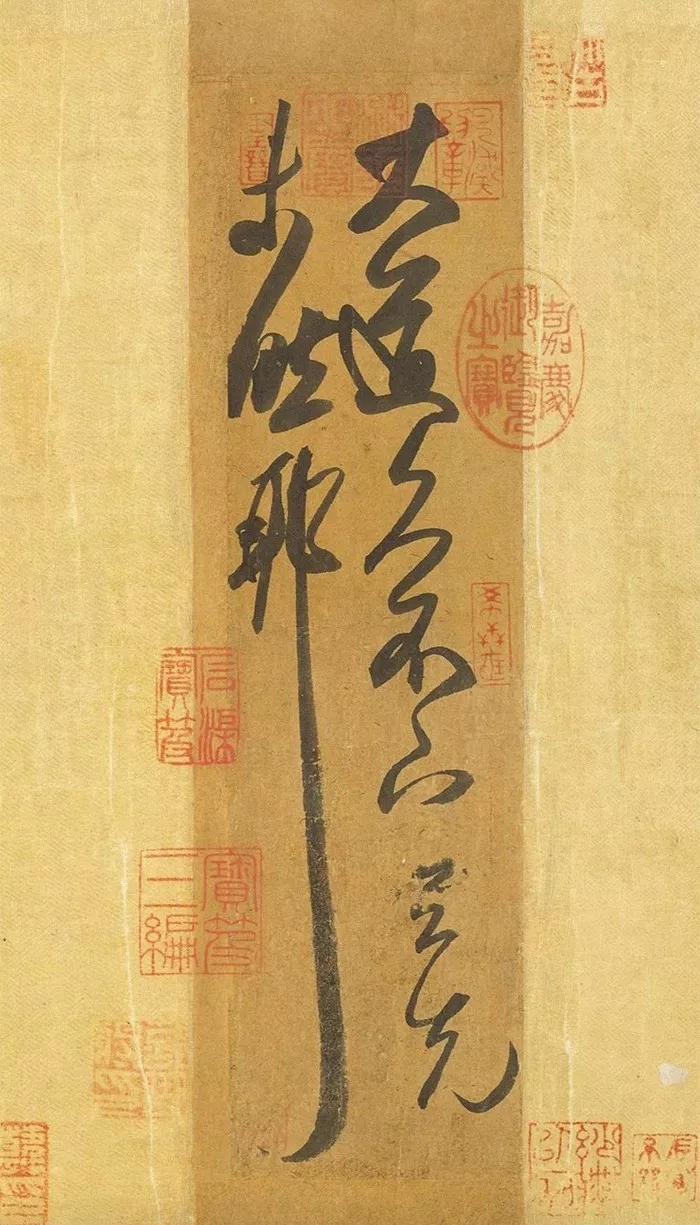

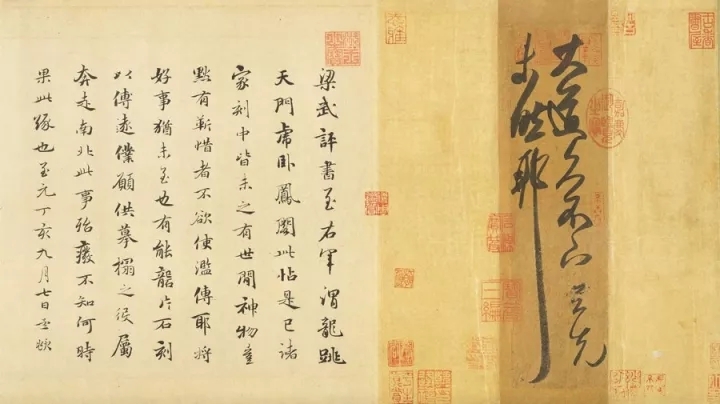

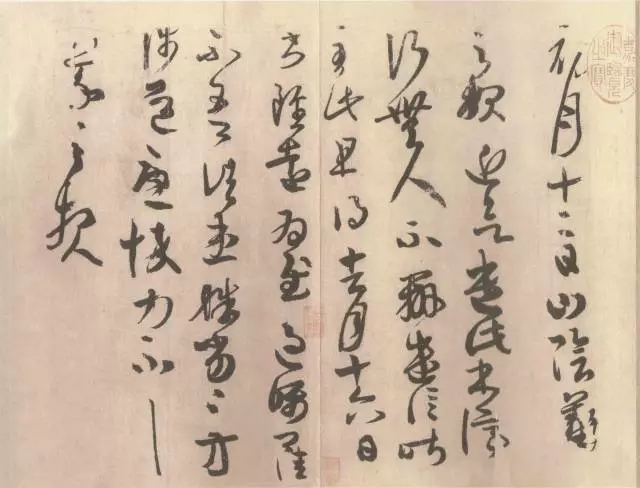

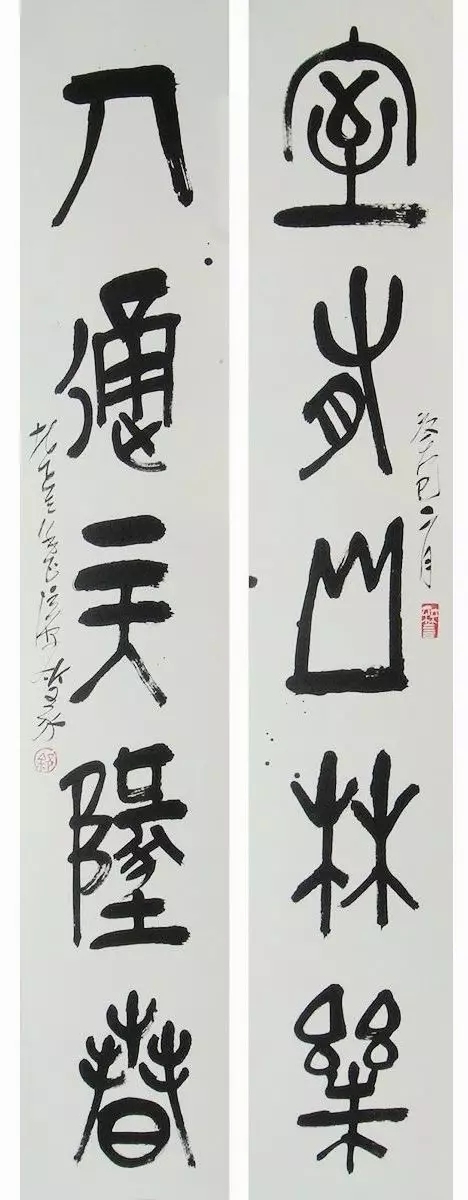

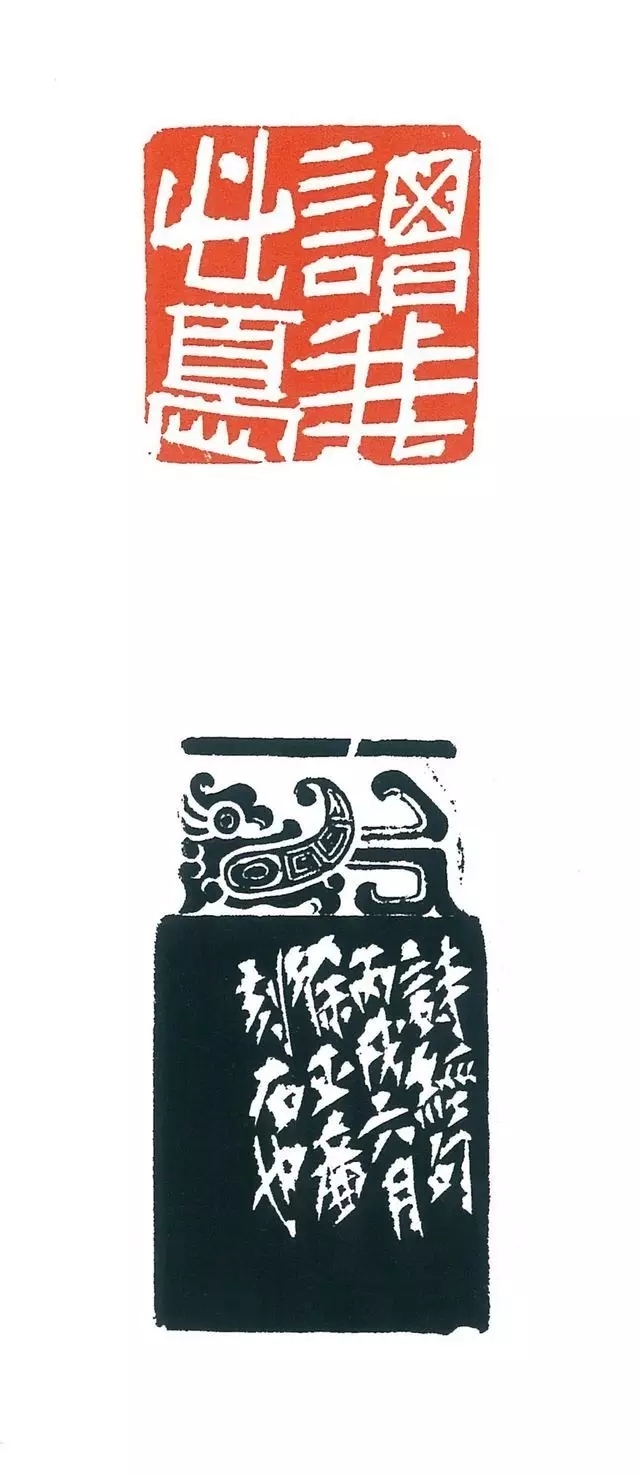

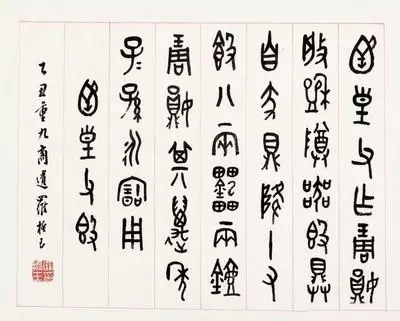

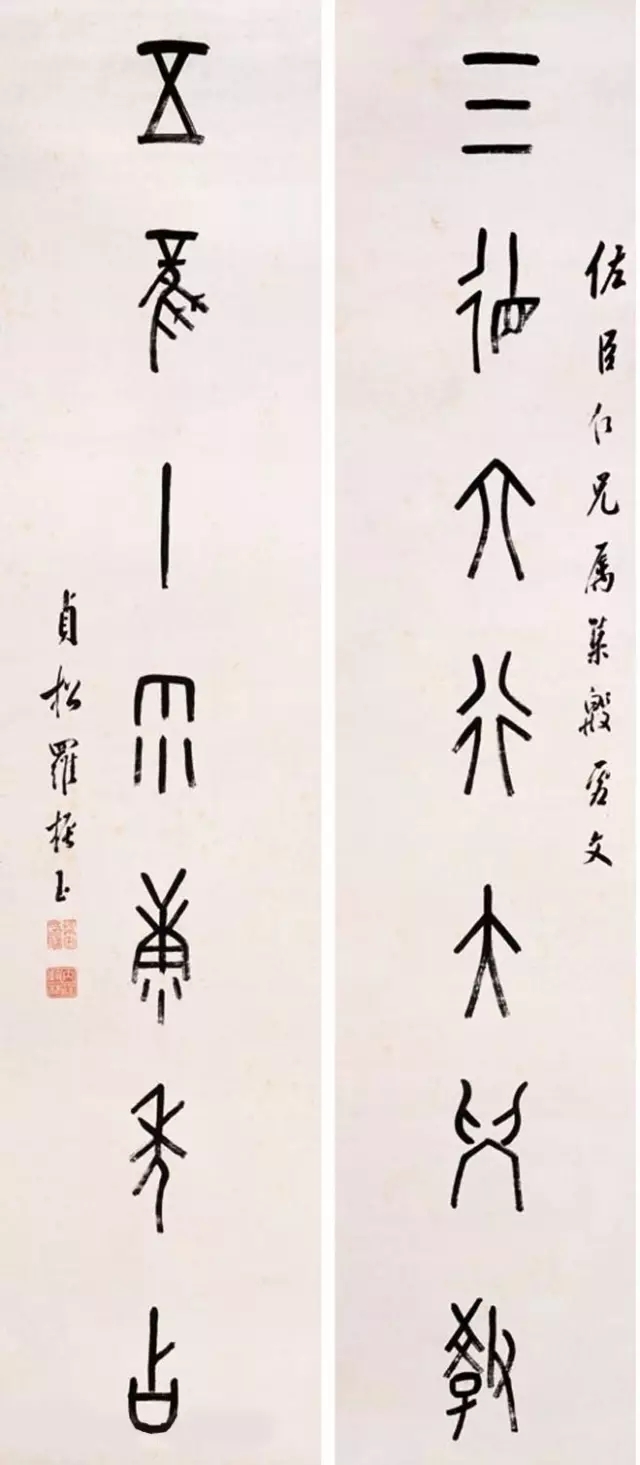

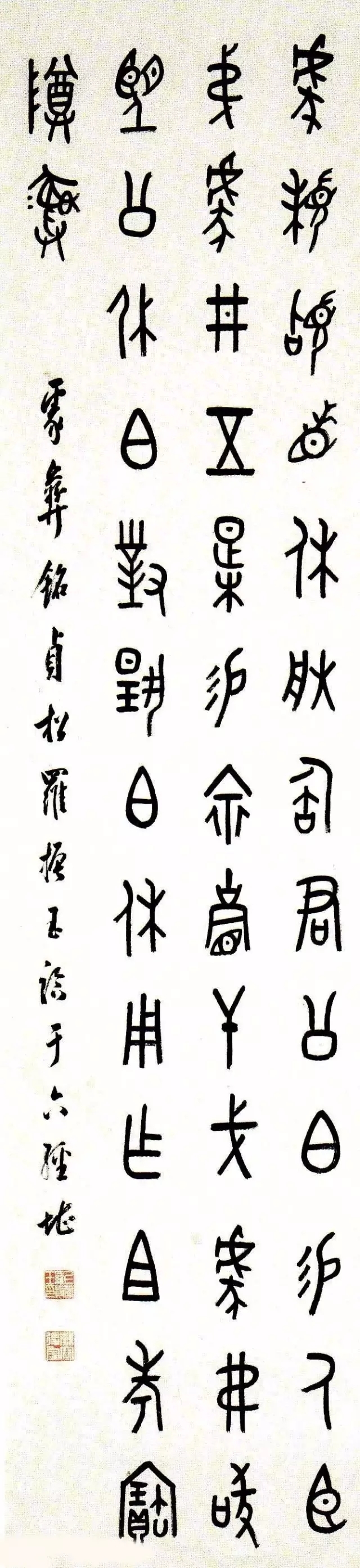

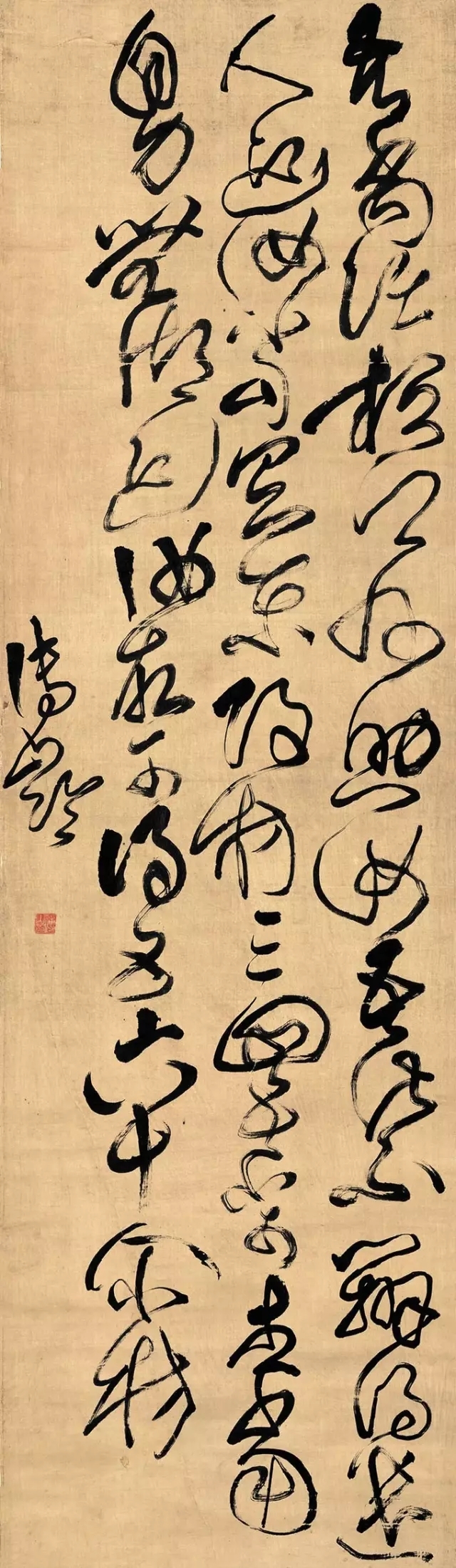

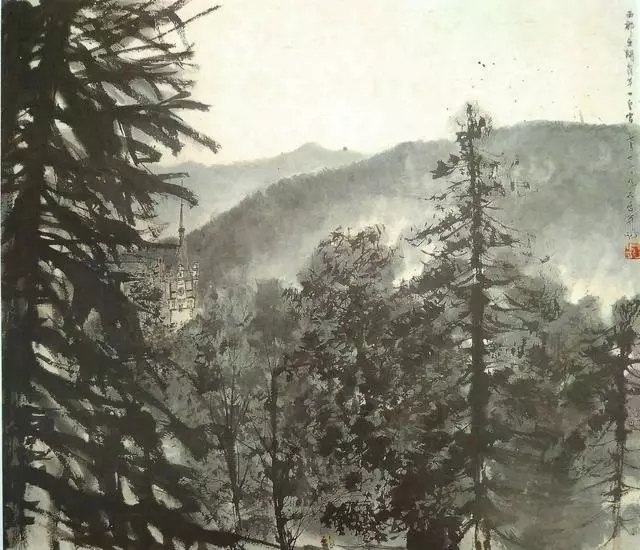

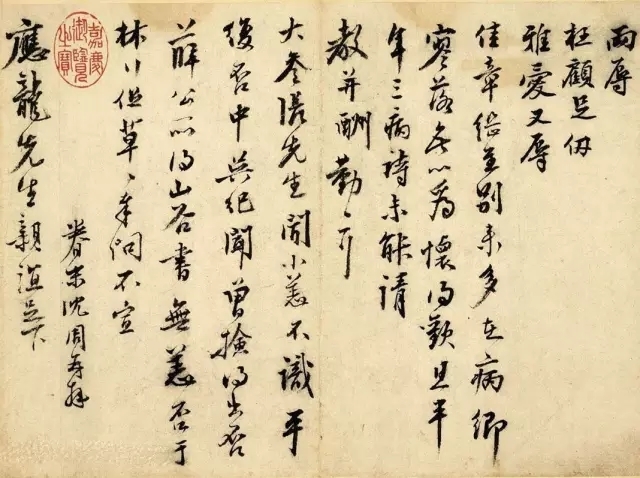

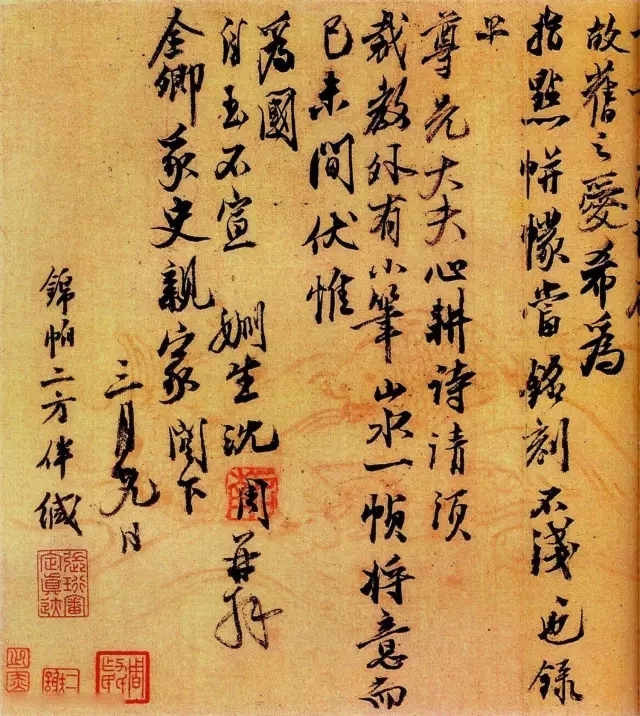

《乙瑛碑》学员作品图

▽

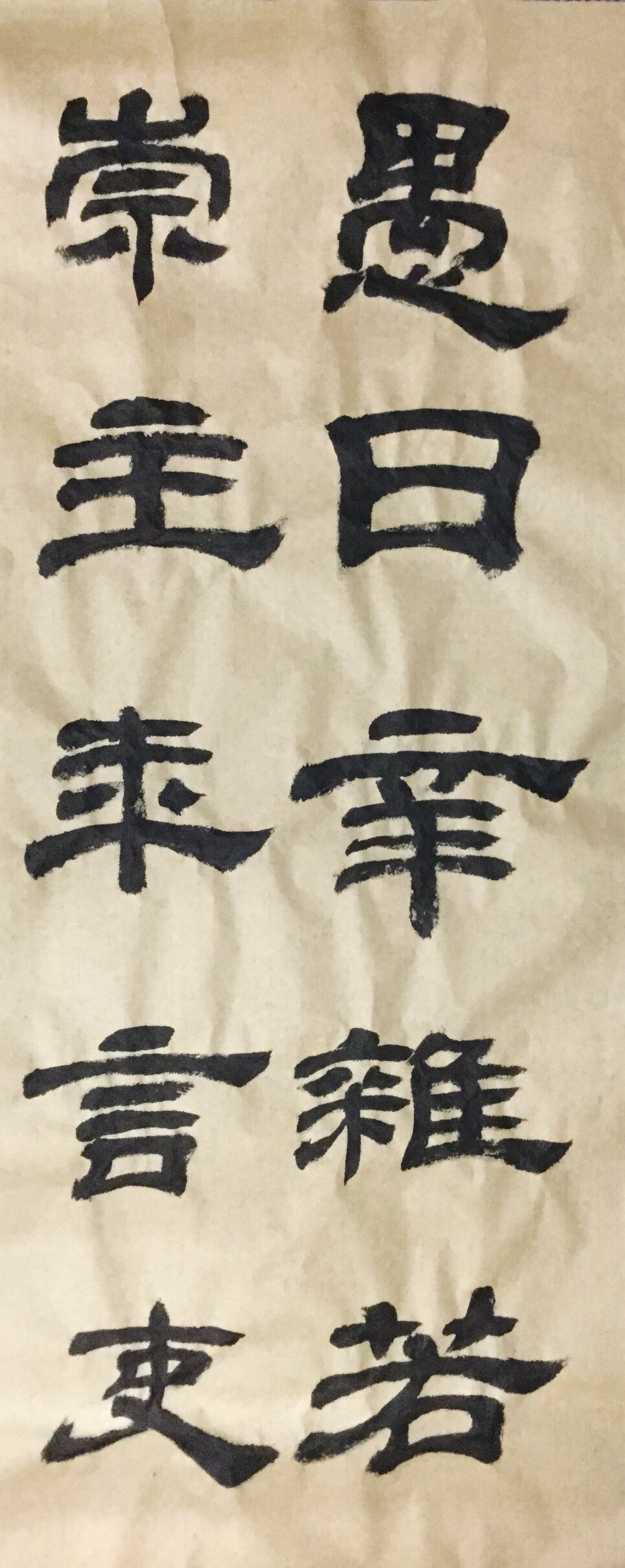

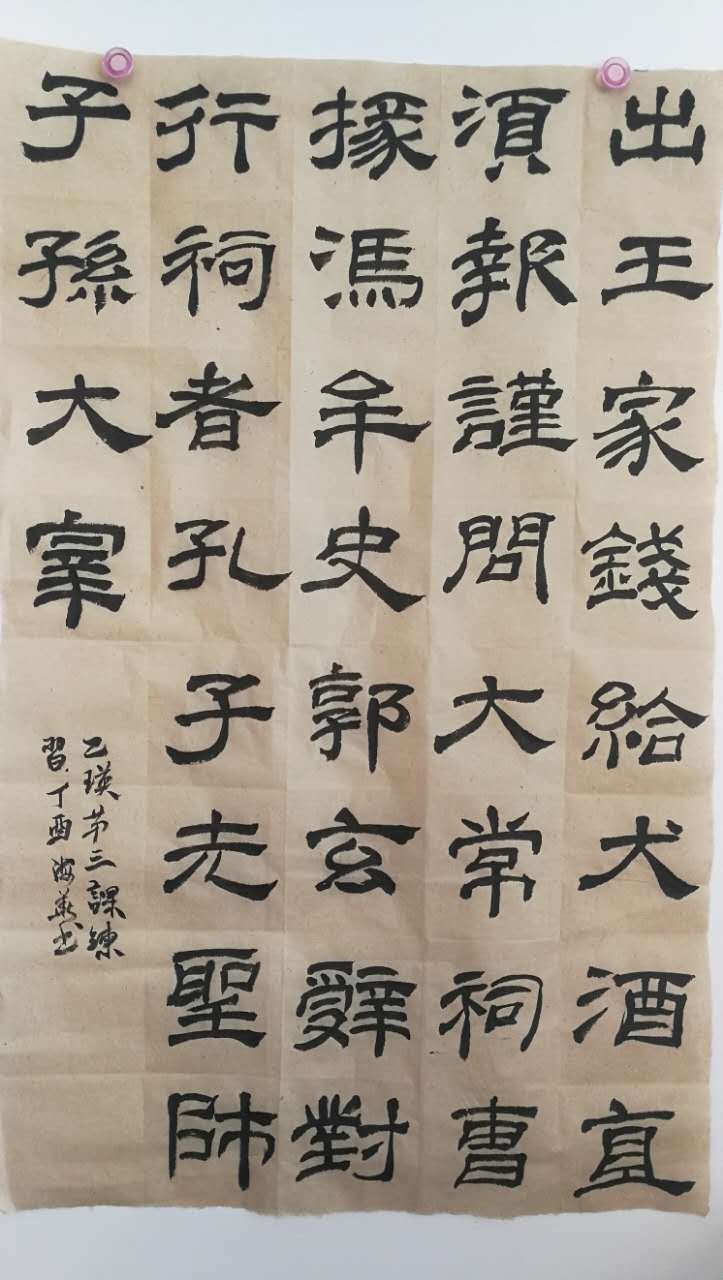

『zhiyuan 作品』

『崔鸿燕 作品』

『立夏 作品』

『艺海无涯 作品』

『byte 作品』

『Kevin 作品』

『阿甲 作品』

『安人 作品』

『高淑英 作品』

『顾宗涟 作品』

『鹤峰山人 作品』

『金金 作品』

『九棵树 作品』

『君明 作品』

『拉布大林 作品』

『乐山乐水 作品』

『骆船长 作品』

『楠 作品』

『情臻 作品』

『田毅 作品』

『徐艳 作品』

『庸君 作品』

『悠悠 作品』

『紫玉 作品』

『e 2 百年 作品』

『LIN 作品』

『山石齐洲 作品』

『瓦楞上的草 作品』

『张健 作品』

『张相勇 作品』

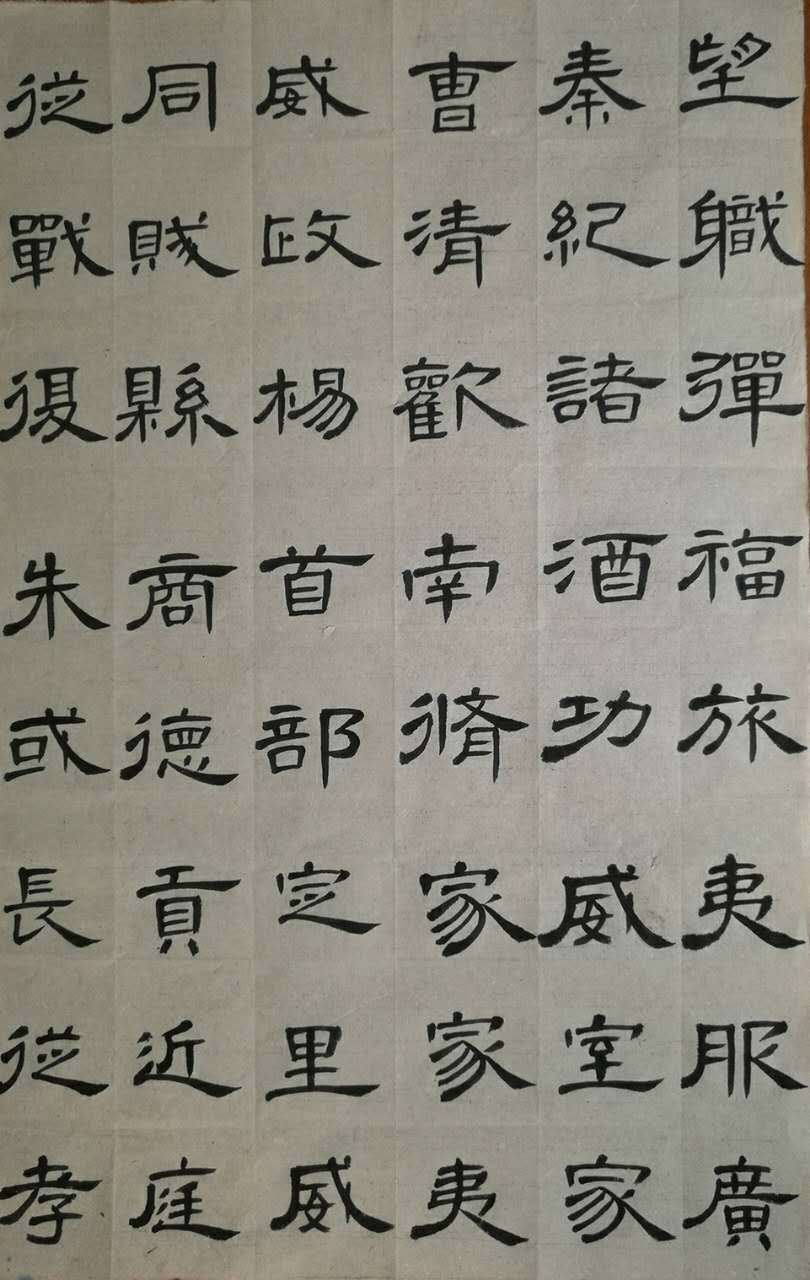

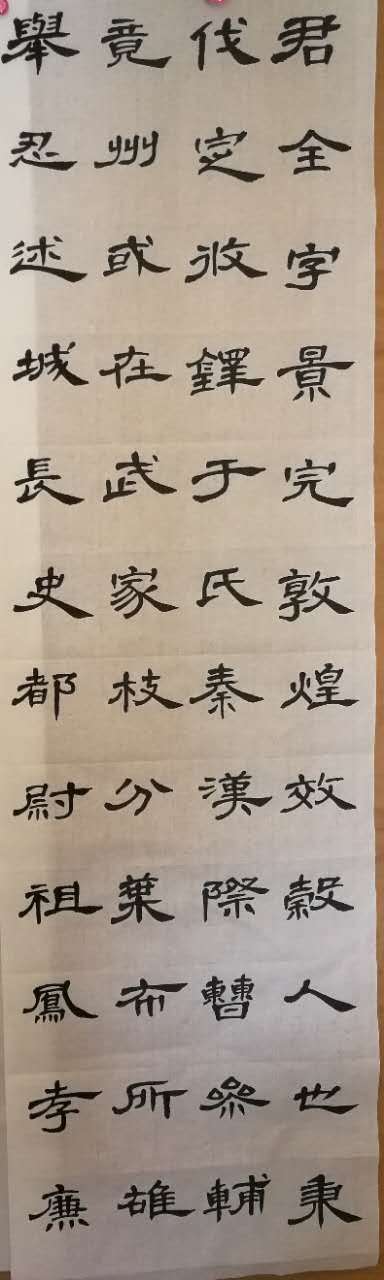

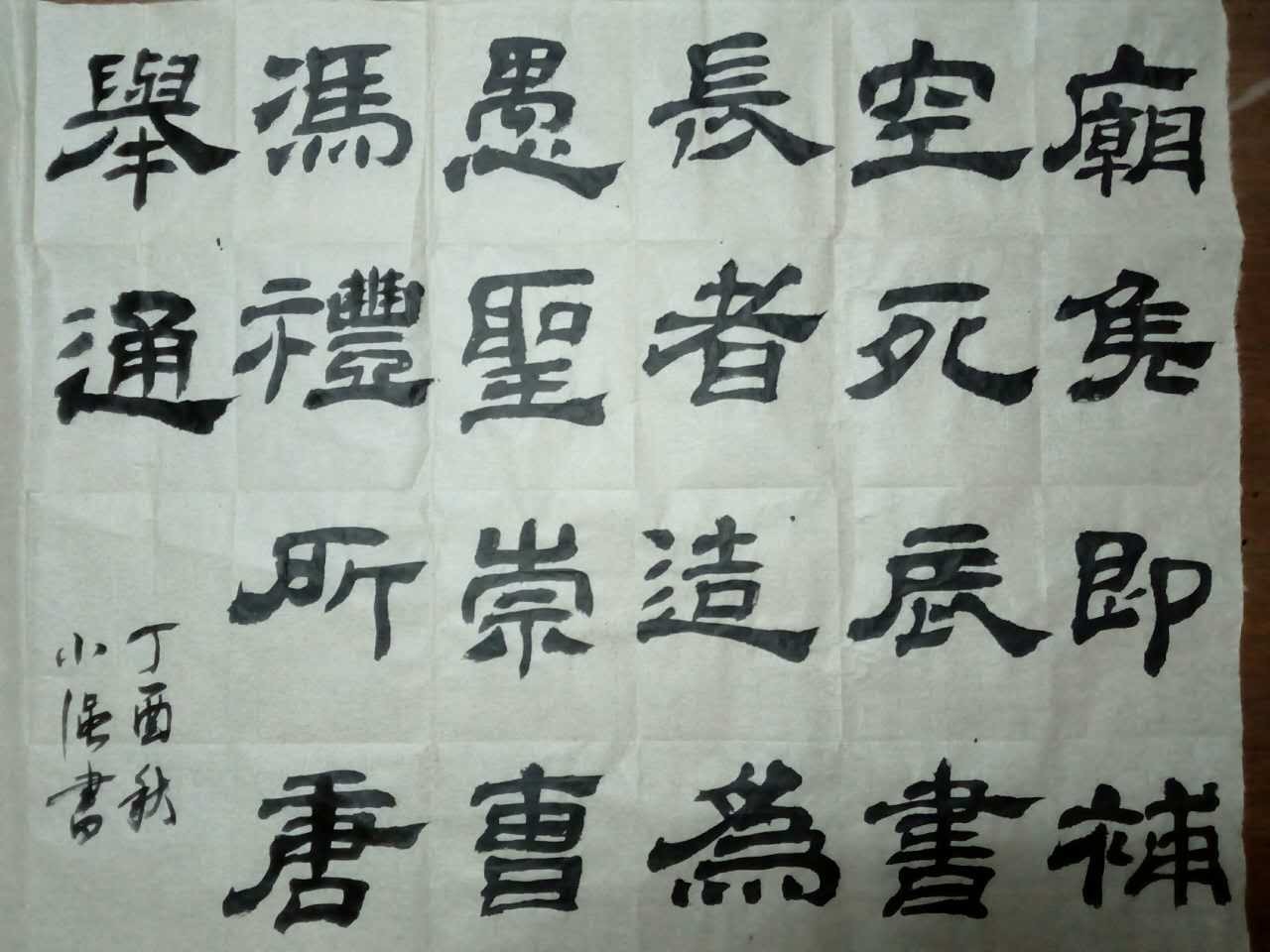

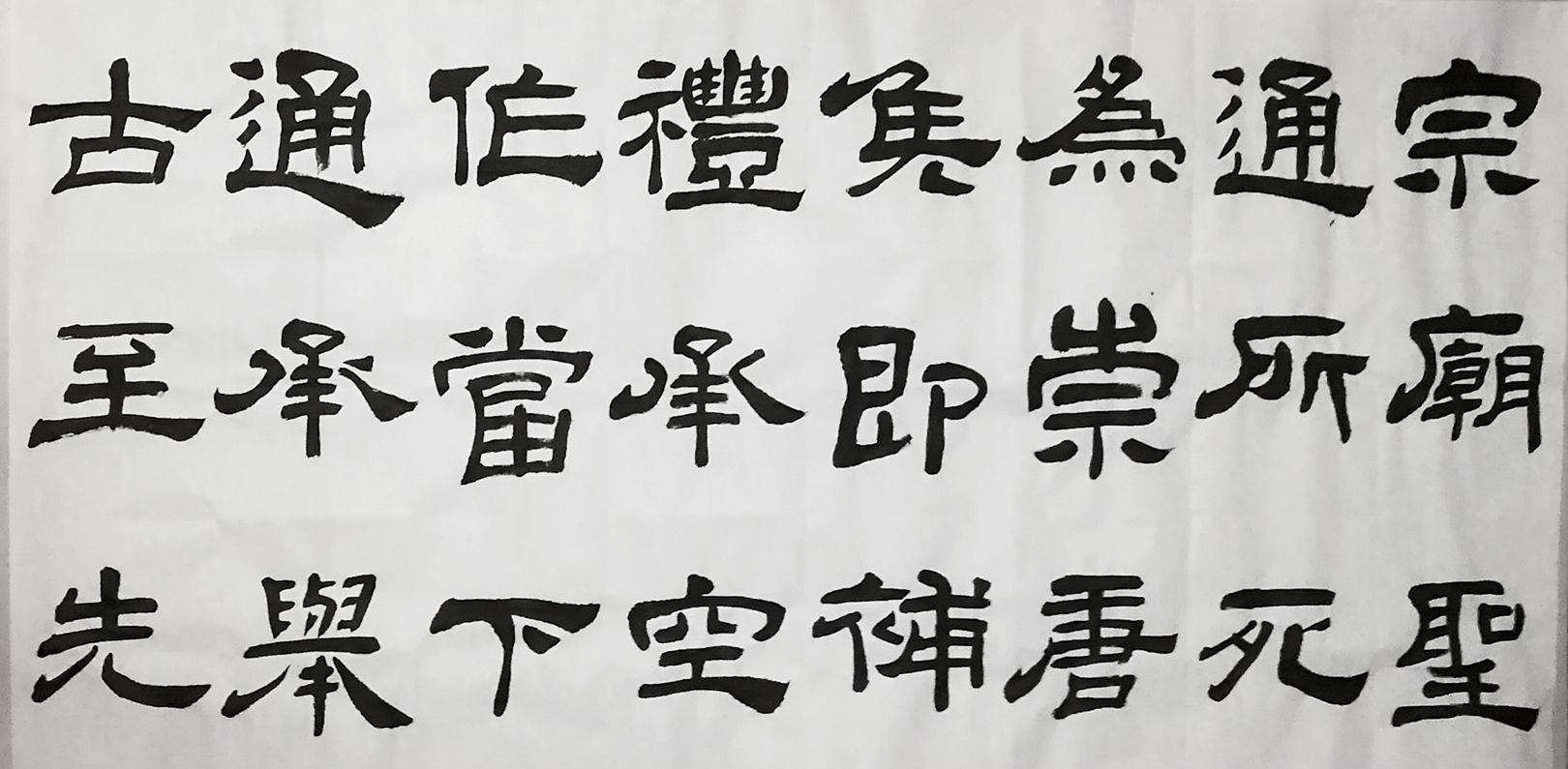

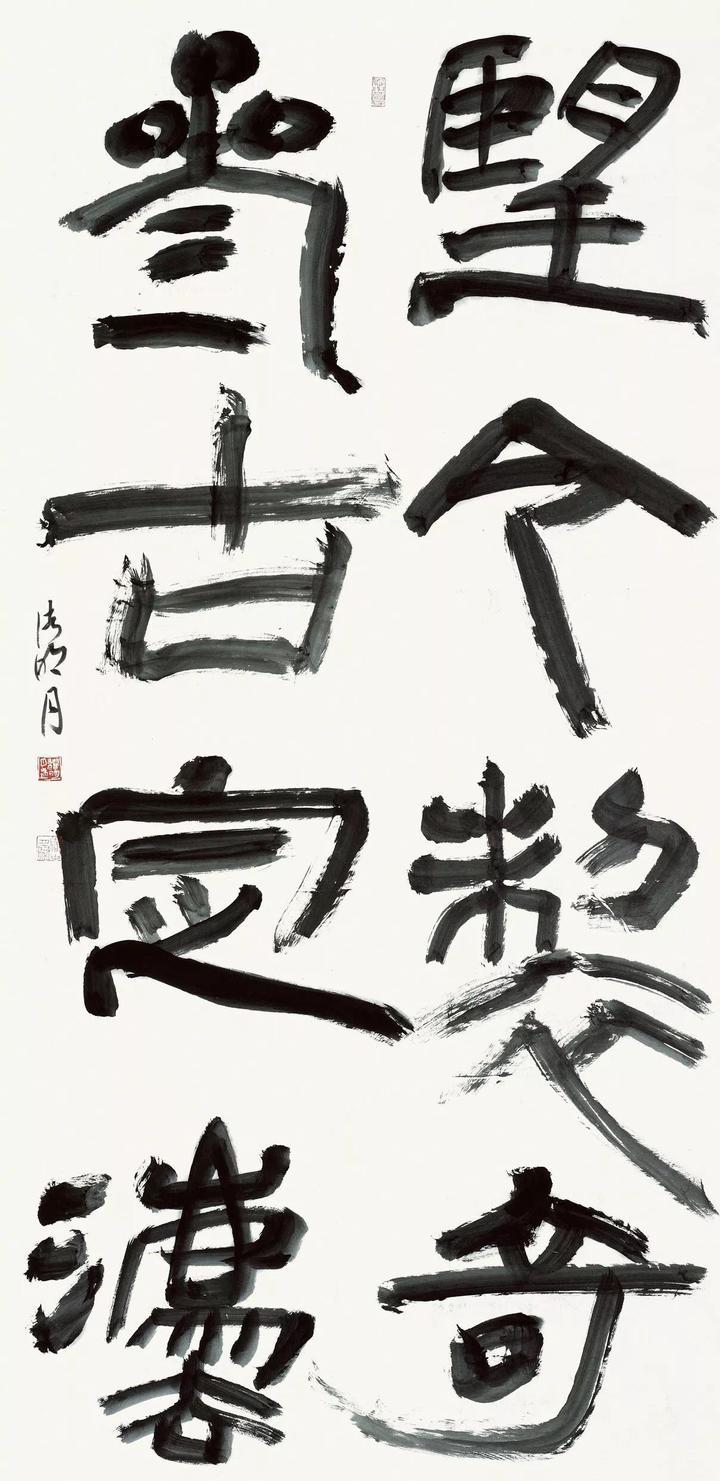

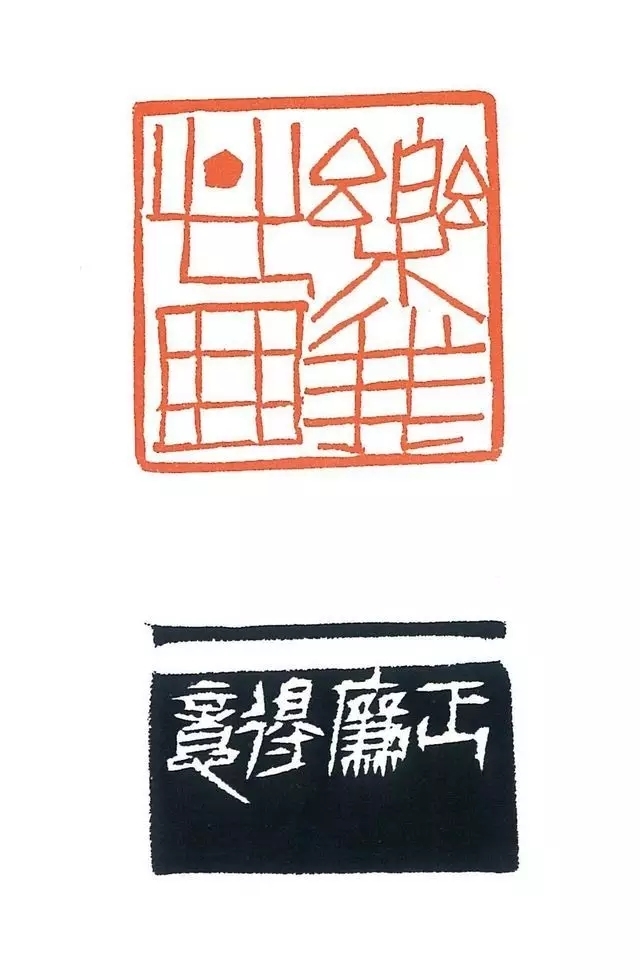

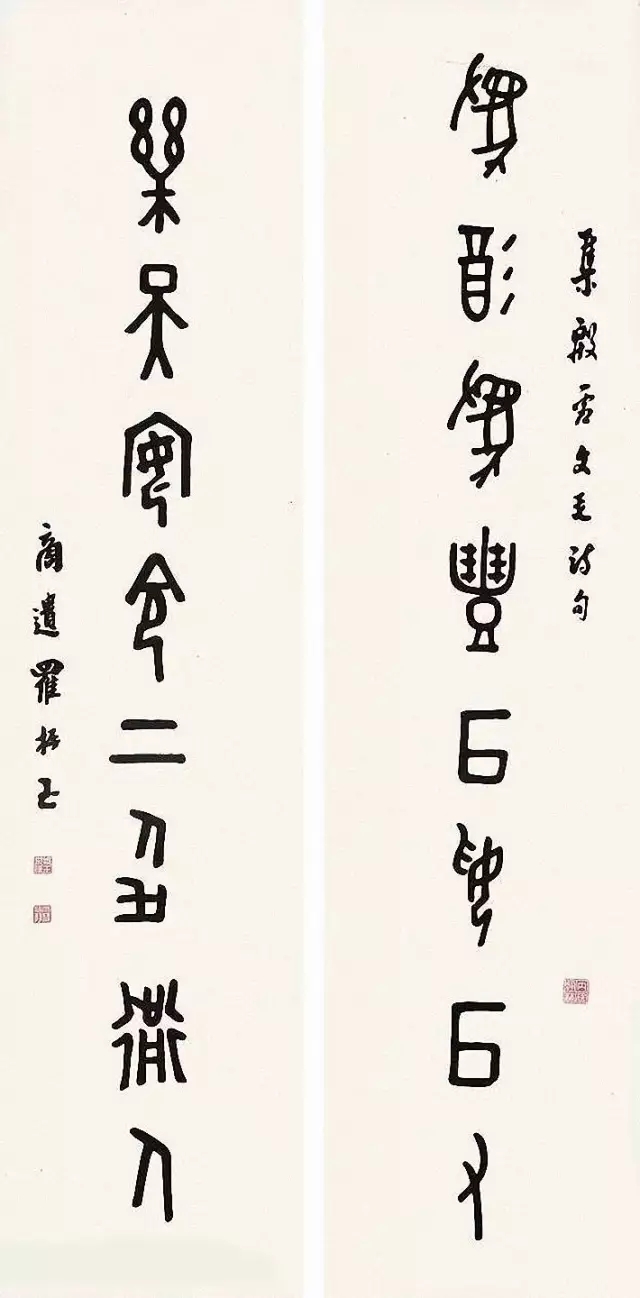

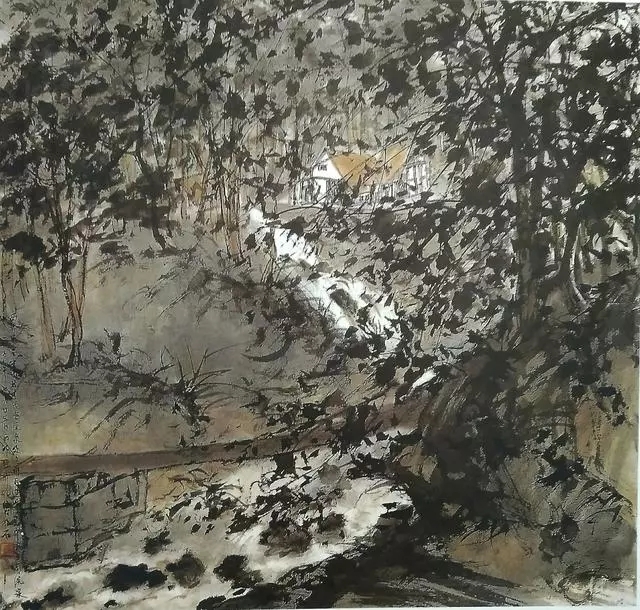

三个月时间写出这个效果

而且是每个学员都达到这个效果

学员们棒棒哒

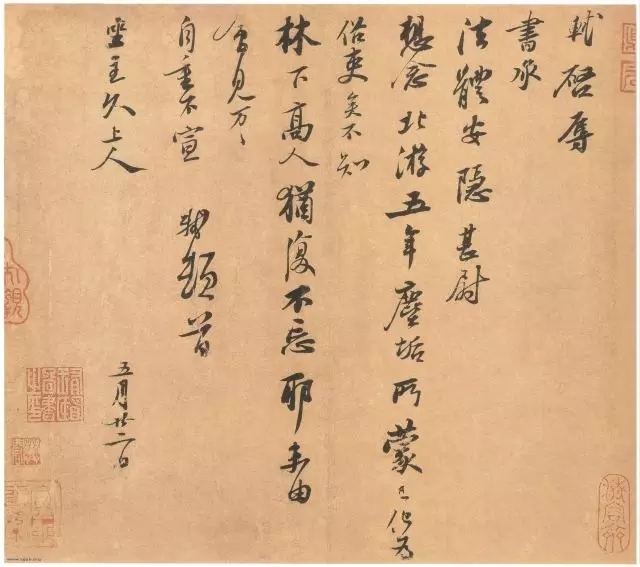

学员有话说

学习隶书的三个月转瞬到了尾声,王老师带我们跨入汉碑宝库的大门,领略到汉碑的魅力,燃起了学隶书的浓厚兴趣,感觉没学够。

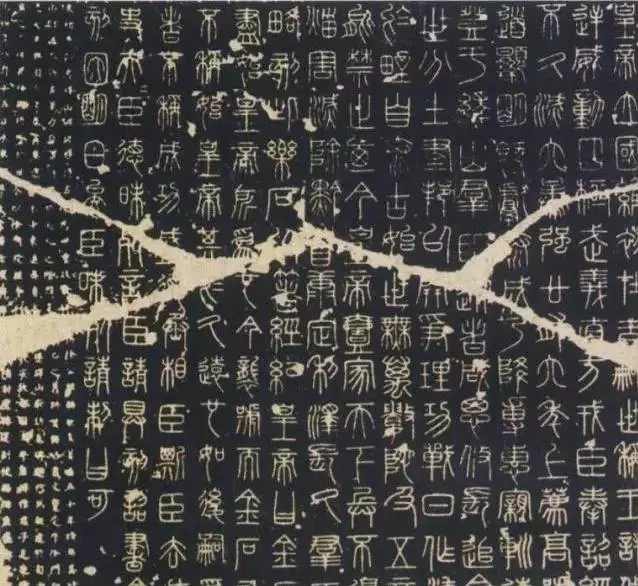

曹全、乙瑛、礼器、张迁、石门颂,老师精心选出这些由浅及深,各具特色的碑,系统的策划了课程。每节课几十个视频示范加理论分析,迅速让我们了解碑帖特点,能尽快把握住书写感觉。例如我原来惧怕写一《张迁碑》,不知道这样沉厚朴拙的线条怎样用笔和表现,没想到一节课下来,居然迫不急待的写了两篇,似乎有了实践和体验的信心!想来是前面参加了王老师篆书班,对线条有了历练的基础,而老师说张迁的用笔从篆书中来,所以找到些感觉,由衷感谢!

王老师的教学风格还有一点很具吸引力,就是“自然”,可以看出老师是精心备课的,但讲课时就像和同学们的自然交流,化繁为简,独辟蹊径,浅意默化中让我们学到了知识,体会到了书写特点。我想,这和老师一贯提倡的“自然书写”是相通的。

也再次感谢墨池提供了这么好的学习机会和环境,有优秀的老师和热情的同学,期待楷书班开课!

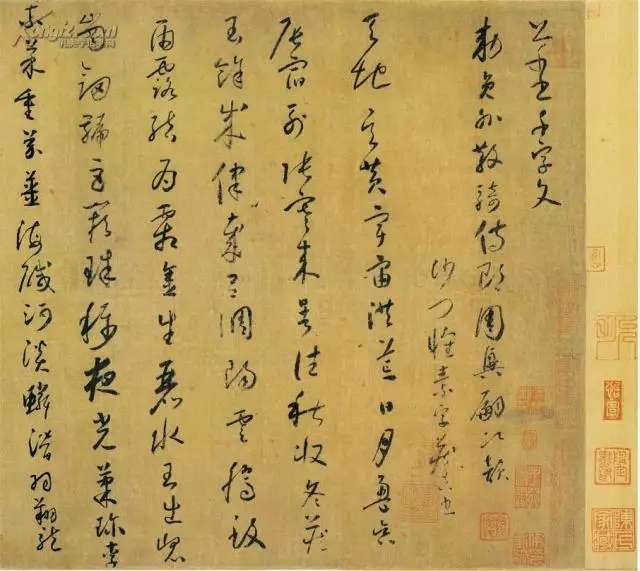

经过三个月篆书基础入门学习,继续跟着长远老师的课学习隶书。端庄典雅的庙堂气,拙朴开张的雄浑金石气,汉碑风格各异的美,璨若星辰,美不胜收,我却一直只能止步于远观,没有信心下笔落墨一写。

课程选的经典汉隶《曹全碑》《乙瑛碑》《礼器碑》和《张迁碑》《石门颂》,长远老师从秀逸干净的《曹全碑》的细腻秀逸入手,先训练同学们对隶书字形结构和审美基础,从篆之瘦长移情到隶之宽扁,从圓劲中和的中锋,指尖拈笔过渡到蚕头雁尾提按出波磔的柔媚。从结实的搭接到笔画之间有或散或连的疏朗变化。这个过渡,发现自己的手,居然有了惊喜赞叹的进步。

再是典重的《乙瑛碑》,从圆润的笔画到石料剥落的金石味线质,老师的运笔,开始有了丰富的变化,侧重细节特征的放大精讲和与《曹全碑》对照比较,使我们迅速地抓到乙瑛碑的书写特点,写出了乙瑛碑的庙堂气质。

再是瘦硬如铁的《礼器碑》和拙厚端方的《张迁碑》,虽然课程紧张浅尝则止,自己的练习量不多,但老师精心准备大量范字教学视频,几乎覆盖所有不同的结体和笔画特点,在墨池反复回看,加以自身足够练习和之前的基础,并不难以掌握。

看长远老师视频范字示范,爽利痛快得很。不同的碑书,老师书写的节奏,推提绞翻,有时矫若游龙惊鸿,翰逸神飞,有时拙厚滞涩若耄耋老者,蹀躞迟重,笔毫纸墨的洇化,同样一管笔一碟墨,透过刀锋看笔锋,在同学们眼前复现不同的原碑,气质迥异的审美内蕴。

三个月的课程快而充实紧凑,辛苦老师每堂课为我们准备至少四十个字的高清视频讲解,课后百忙之中为我们耐心仔细地改作业,正因为老师字字俱到的点评,所以我们的书写才有了日新月异的进步。学习一门雅致的爱好,也许需要穷尽一生的努力练习,见字观心,在书写中见天地,见自己。只要热爱,那就坚持。长远老师的楷书段课,约起~。

一直以来,我非常喜欢隶书,尤其喜欢曹全碑。但平时都仅凭字帖和书法书籍自学自写,以此为乐。没有进行系统的学习,所以进步缓慢。

一次偶然的机会发现了墨池并参加了一些试听课,也听过王老师的各种课程,觉得挺好,后来就报名了王老师的隶书课程,也正是自己在学习隶书过程所需要。

王老师的课通俗易懂,深入浅出,书写示范视频丰富到位,点评作业耐心细致。这样的学习机会对我来说如饥似渴,我珍惜每一次的课程讲解,珍惜每一次的作业点评。

转眼间,三个月的学习就要结束了。通过三个月的学习,使我获益良多,首先从理念上得到了提升,而且明确了学习方向;其次使我对隶书各体风格和笔法、章法有了更深的理解;第三,在书写技法上有了一定程度的进步,并对创作有了一个新的认识,也清楚了自己过去写字过程中的错误和不足。

在此,感谢王老师的辛勤付出和精心教导!为王老师的敬业精神点赞!同时感谢班长的辛勤付出!感恩和同学们相遇,共同学习,共同进步。

书法是一辈子的修行,只有把书法融入生活,人生才能其乐无穷。但愿大家学有所成,技艺精进。

在王老师这学习书法,需然只有短短的几个月,学完篆书和隶书的知识和练笔,我深感胜过我自已瞎练的两年,这主要是1,通过这样的系统学习,对书法有了更进一步的了解,更爱上了书法的学习和练笔;2,通过这段时间的练笔我最大的进步就是跟着王老师的视频示范,能一定的控笔在纸上行走,对线条的起笔,行笔,收笔都有一定的灵活,多变的撑控,3,以前自己瞎练的时候就是几笔呆板的笔划和框架,现在学了后什么才是书法,好像懂了一点点,也就是说每笔一个笔划每一个字的结构都是有一定的法度的,在写一个字的时候,知道了去怎样读贴。我想等把整个课程学完后,还有更多的收获。

——徐艳·北京

我是个初学者,原来认为隶书都一个样:扁平,有蚕头雁尾(都说是燕尾,学了才知道是雁尾),笔画粗细差不多,学三个月时间长点吧。

学起来才发现,隶书博大精深,三个月仅是浅尝而已,时间竟然不够用!

长远老师的教学深入浅出,笔法精炼,讲解到位,点评中肯。三个月让大家快速了解到了汉隶的不同风采,学到了实用的技法,俺也敢在朋友圈里发发临作了。

期待更精彩的下一阶段,不忘初心,甘苦与共,学有所成!

——秦健

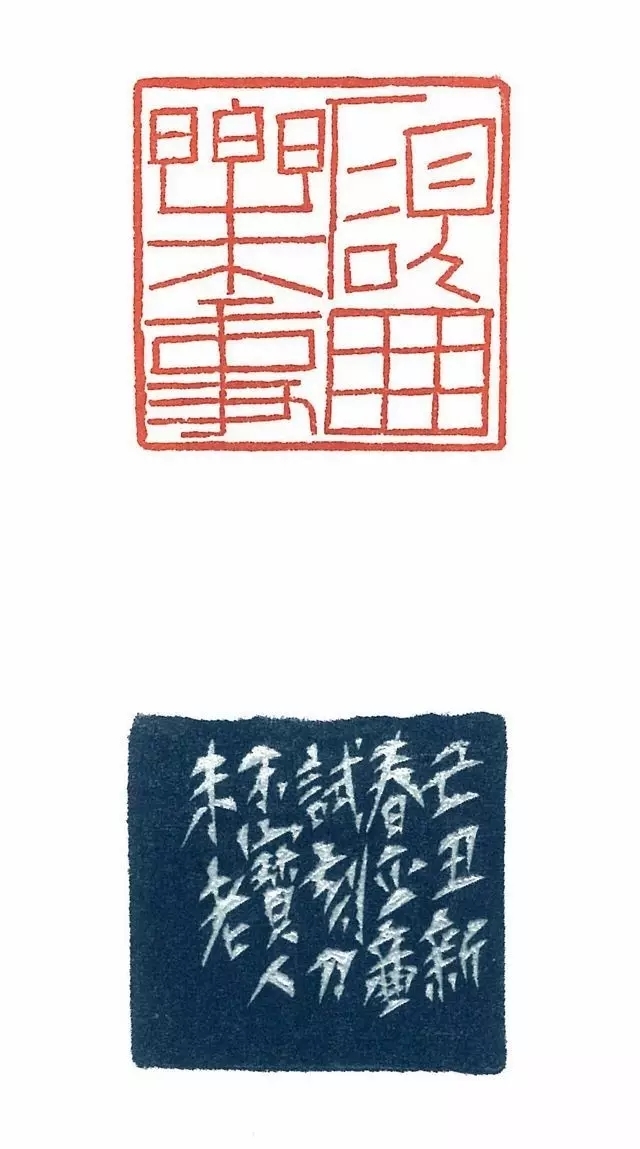

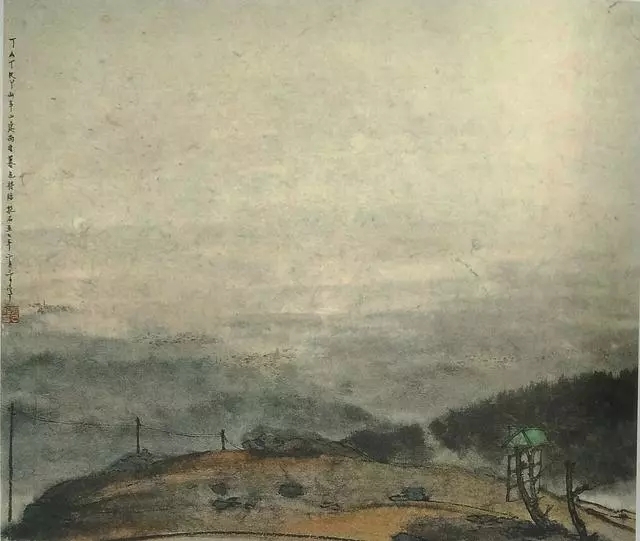

王老师的长期班

写得好的不是一两个人

可以说是全部!

优秀屡屡100%!

【 班 级 特 色 】

每周一次作业+语音点评

不定期的群内点评

每周一次时长1.5小时课程+40个左右清晰教学视频

免费增加理论知识串讲课

三个月12次课不够上,额外另加技法课

隶书阶段将于本月23日结束

经过一周的修整

王老师带着大家继续起航

•

扫

码

订

阅

点

击

来吧

笔墨纸砚

大干一场

让写字不再是孤单的修行

让我们一起期待

三个月后的又一次大丰收

——END——