![640.webp]()

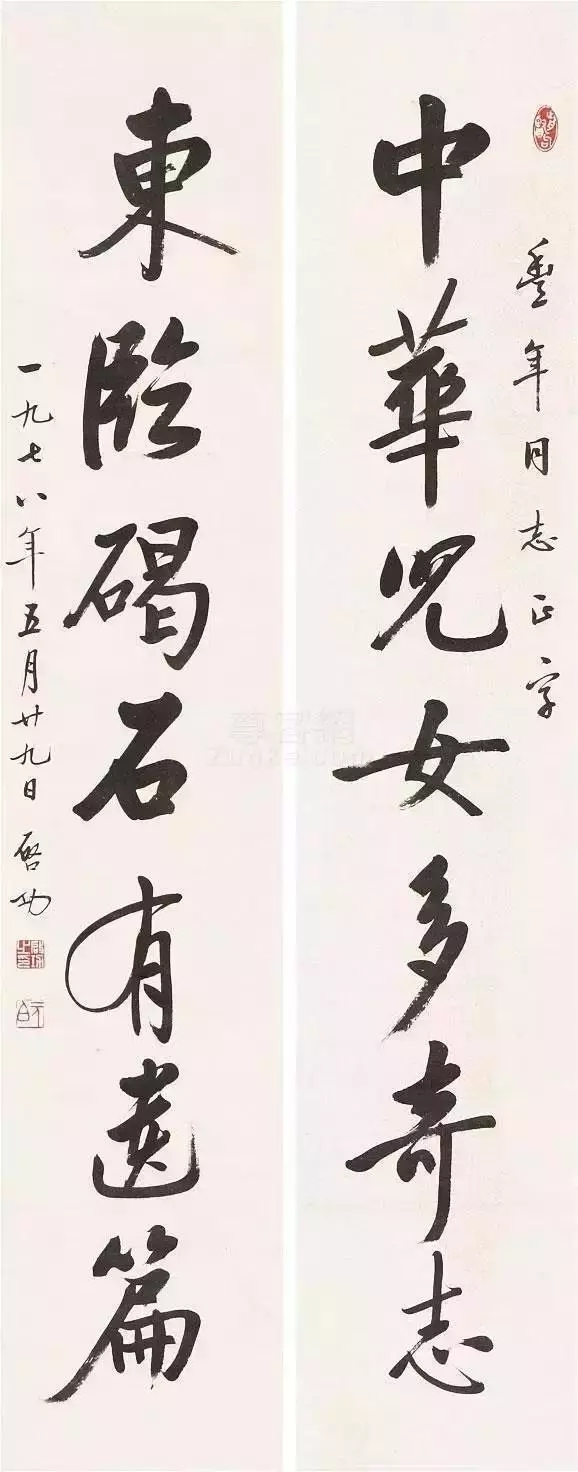

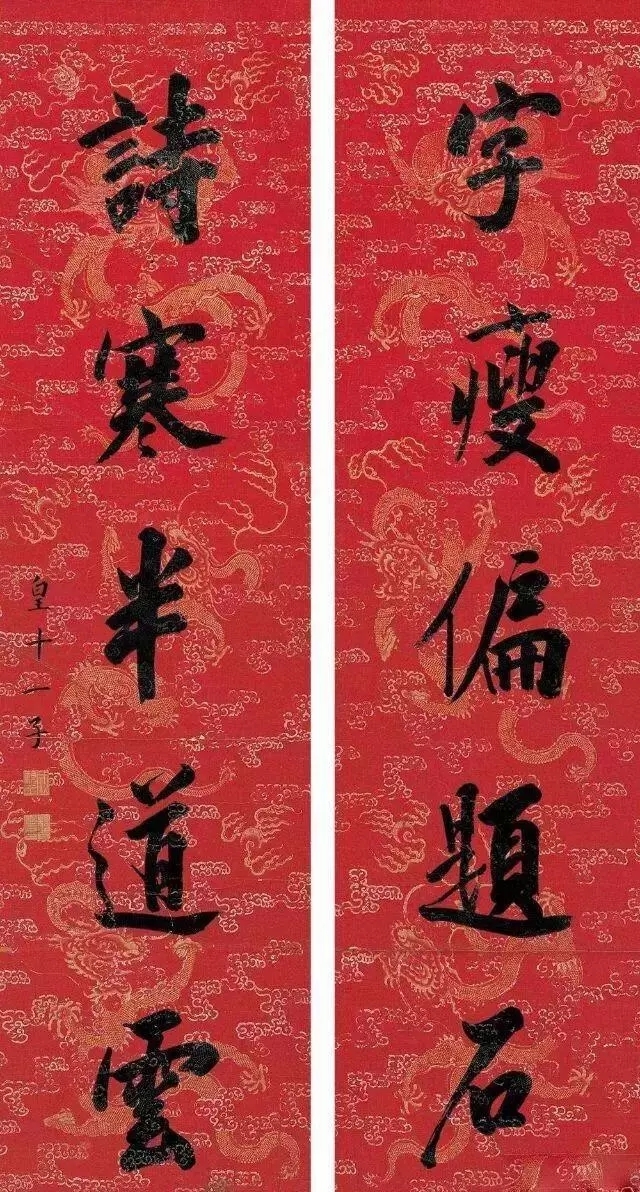

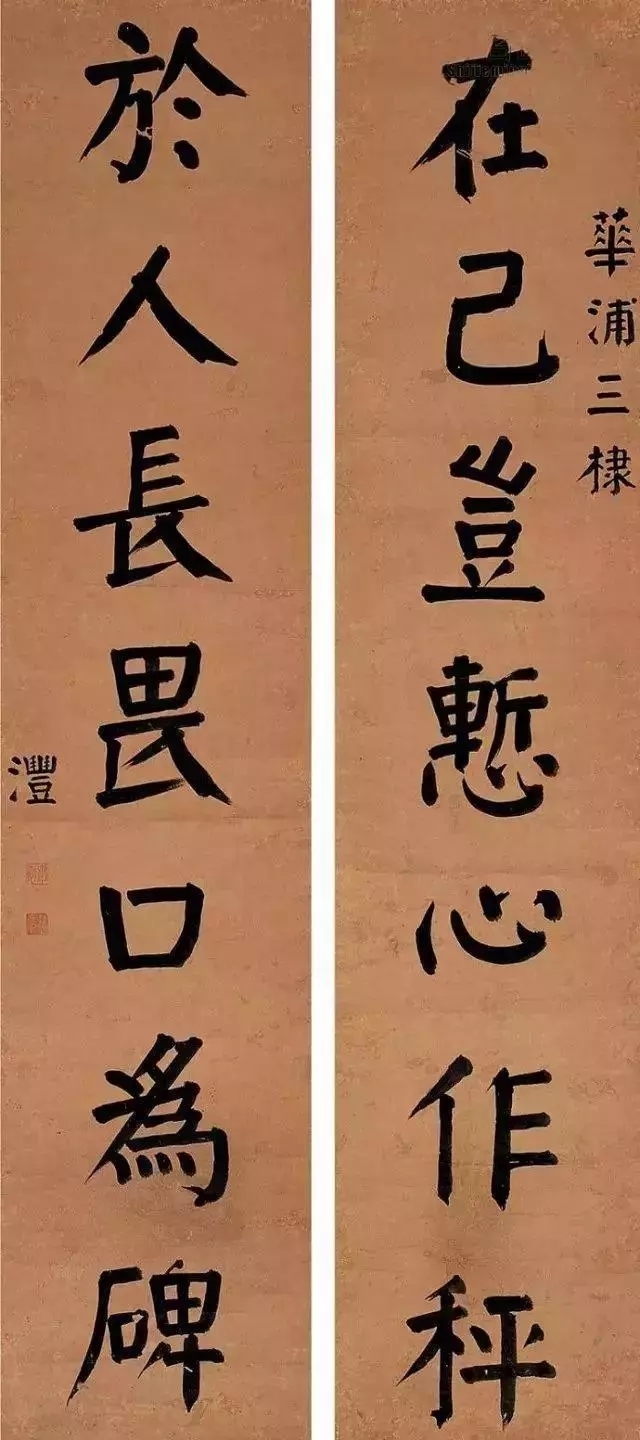

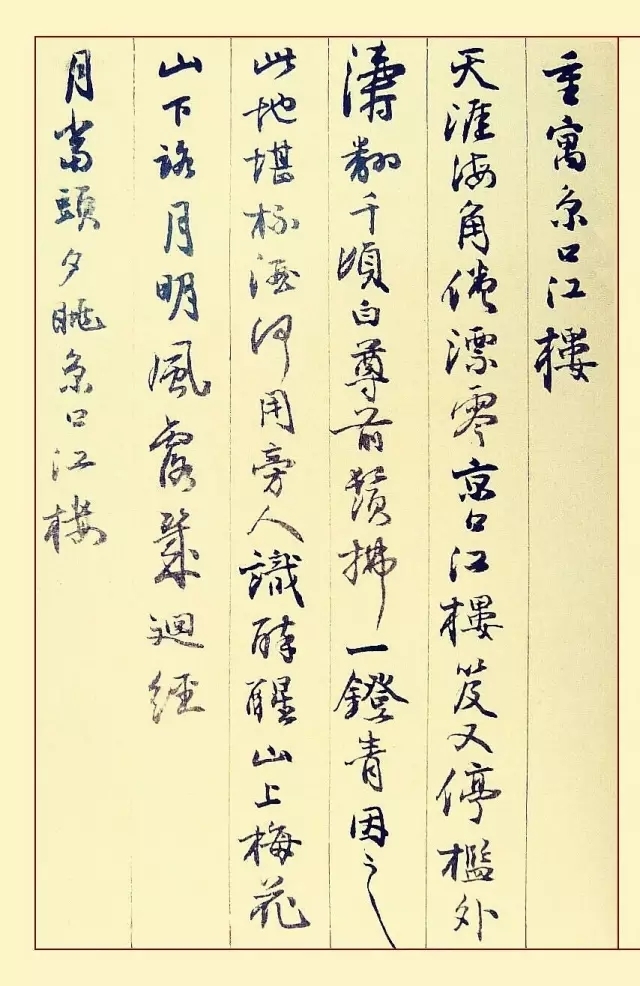

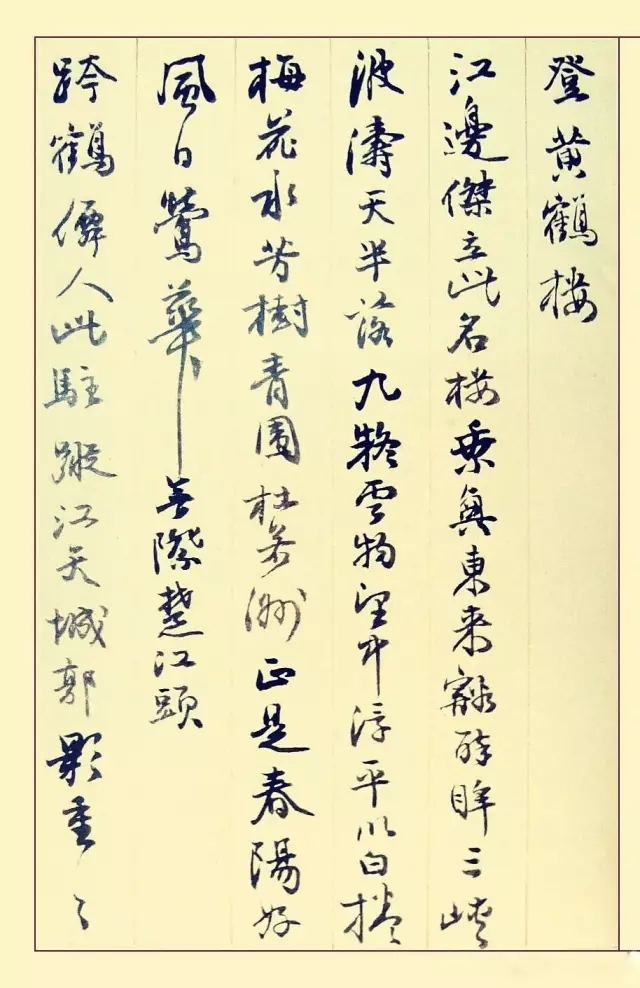

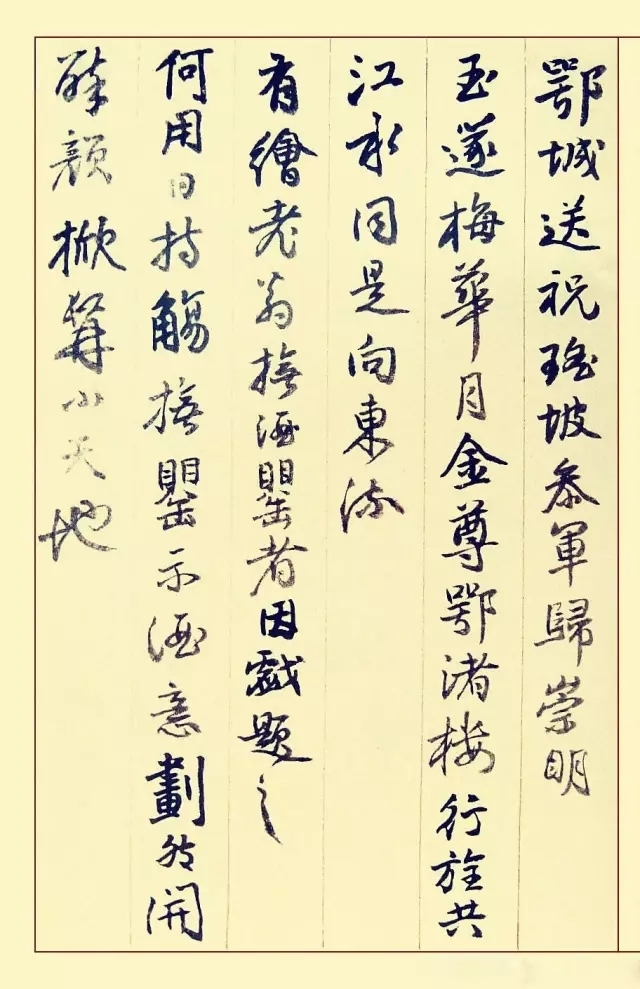

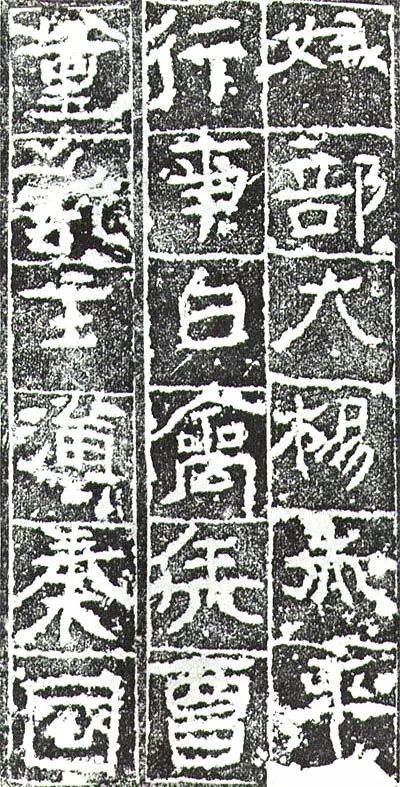

北宋山水画的布局代表了社会次序。高山堂堂,主山巍峨,象征着强有力的皇权。但到了南宋,却逐渐向“边角之境”发展,画风变得清淡。

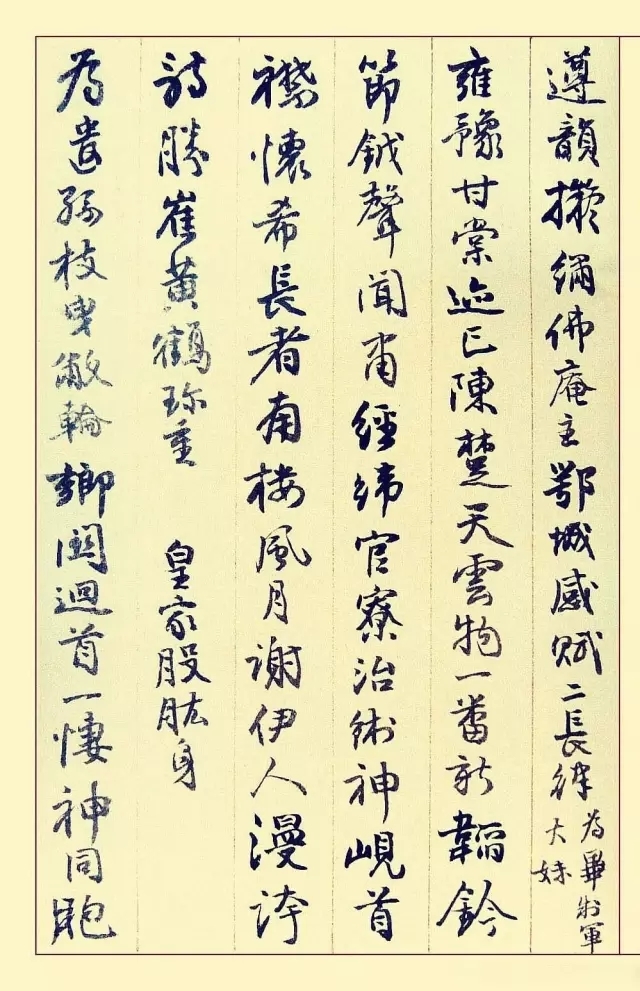

“五代、宋元是中国绘画确立典范风格、达到鼎盛的时期,明清时期的绘画风格基本上源于这个时代。”上海博物馆书画部主任单国霖在接受采访时说。而中国山水画也是在这400多年时间里,渐渐独立为一门画科,进而成为水墨精神的一根主脉。

【山水画科的建立】

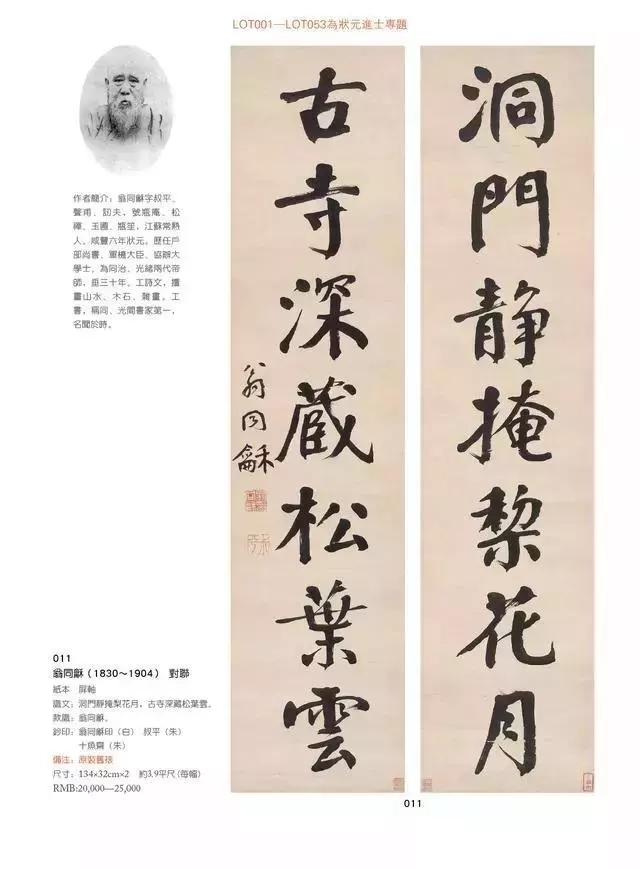

在唐代逐步走向衰败、五代长达半个世纪的动荡岁月中,李唐盛世已然逝去,帝国风雨飘摇的背影投射到了艺术领域。外在环境逐渐无法让人满足,那些曾经占据主流的历史叙事画与人物画也便从画者的眼中逐渐退去。如果说还有什么能够让当时文人画师借以安放心绪、彰显画意,那便是自然界的山川秀色、飞鸟走兽。“也正是在五代时期,山水画开始脱离人物画、宗教画中的叙事背景,开始成为一类独立画科。”单国霖告诉记者。

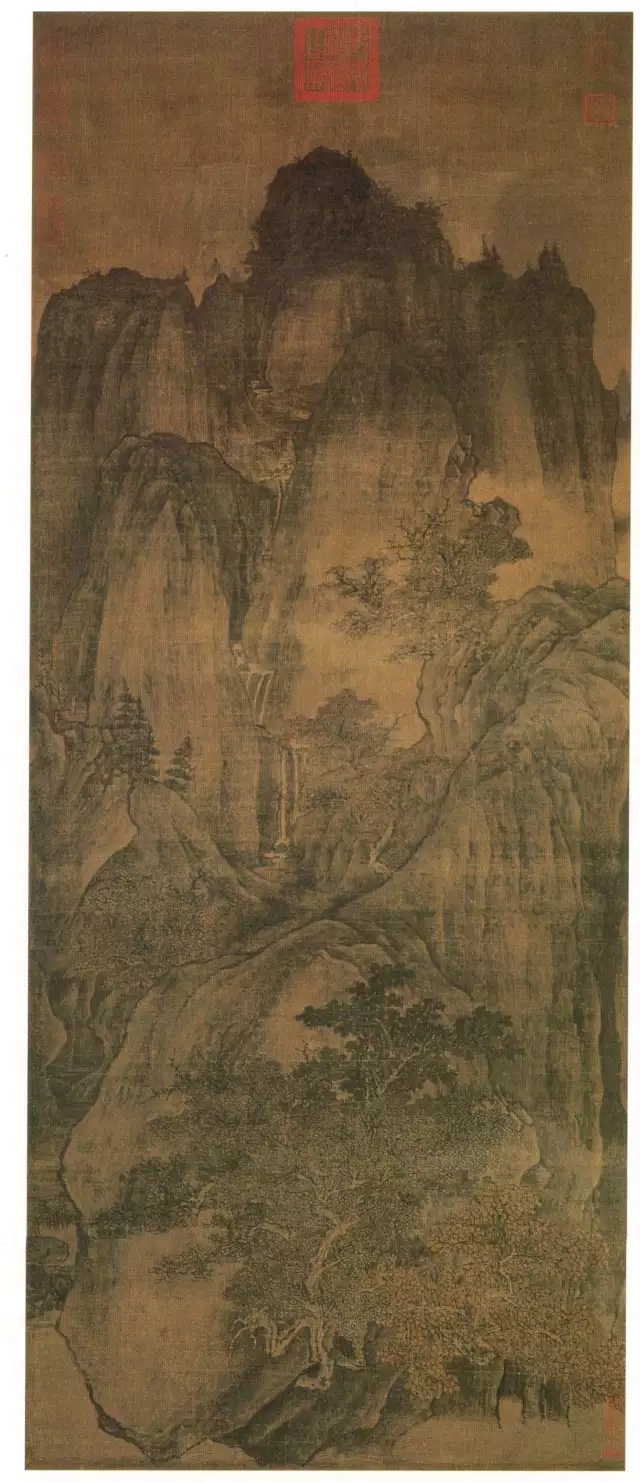

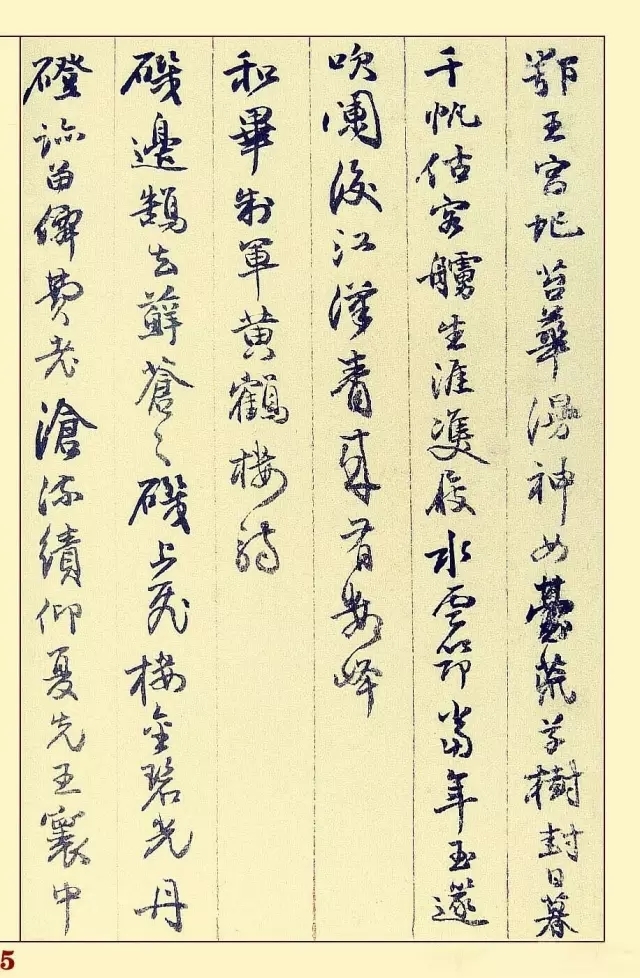

五代仅为半个世纪的岁月加之“纸寿千年”,使得存世五代绘画极罕。展览中,年代最早的作品即为《溪岸图》以及《夏山图》,两幅作品均出自五代画家董源。借此,人们可从1000多年前的人物手笔中探寻中国山水画初创时期的时代气韵。当时书画兴盛之地分布于四川、江南与华北,均是风景良秀、山青水明之处。

![640.webp (1)]()

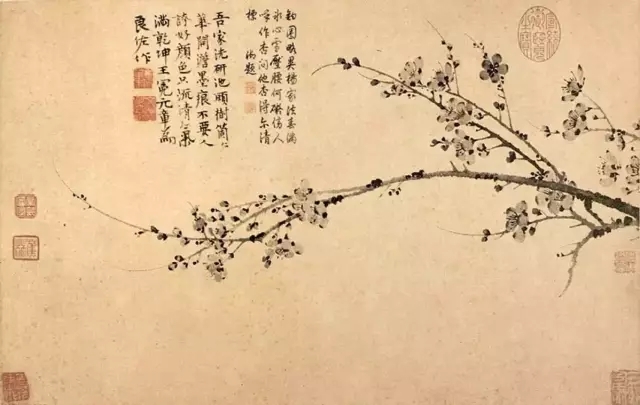

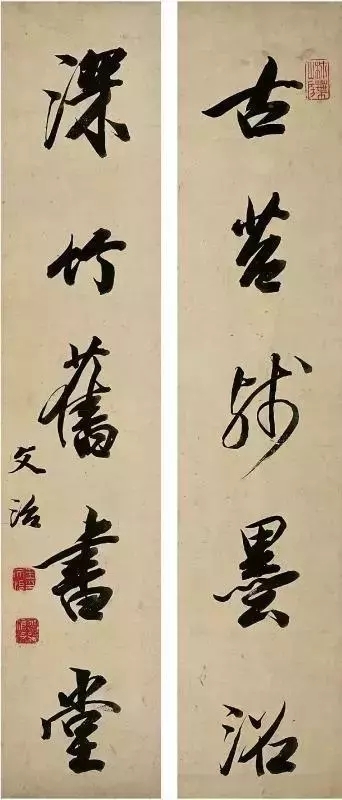

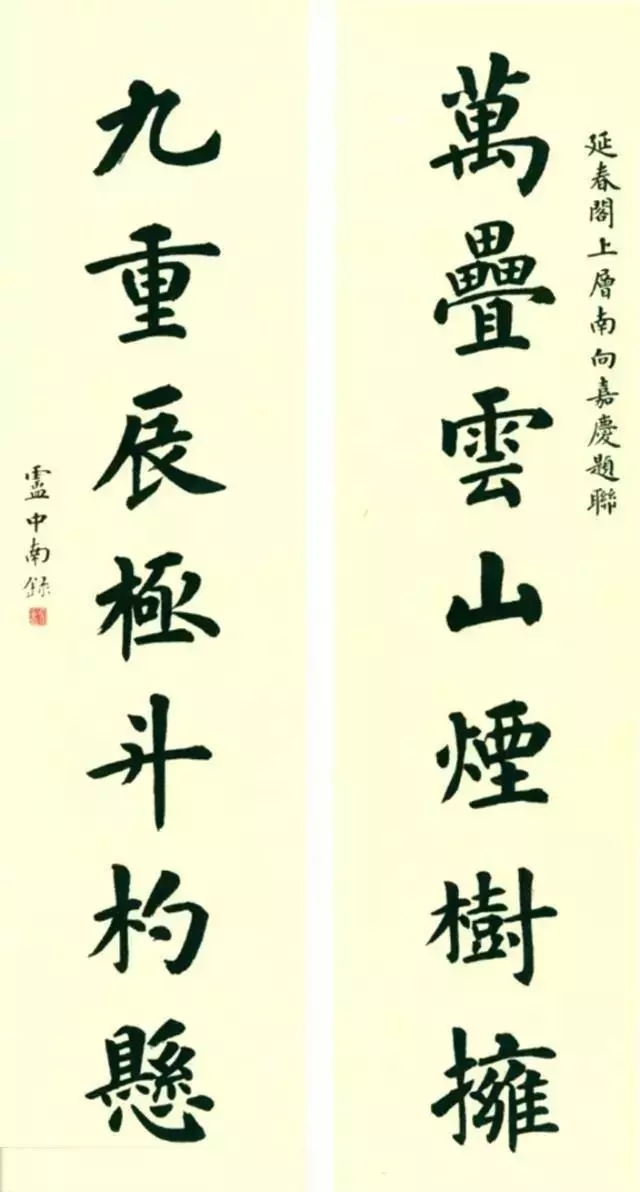

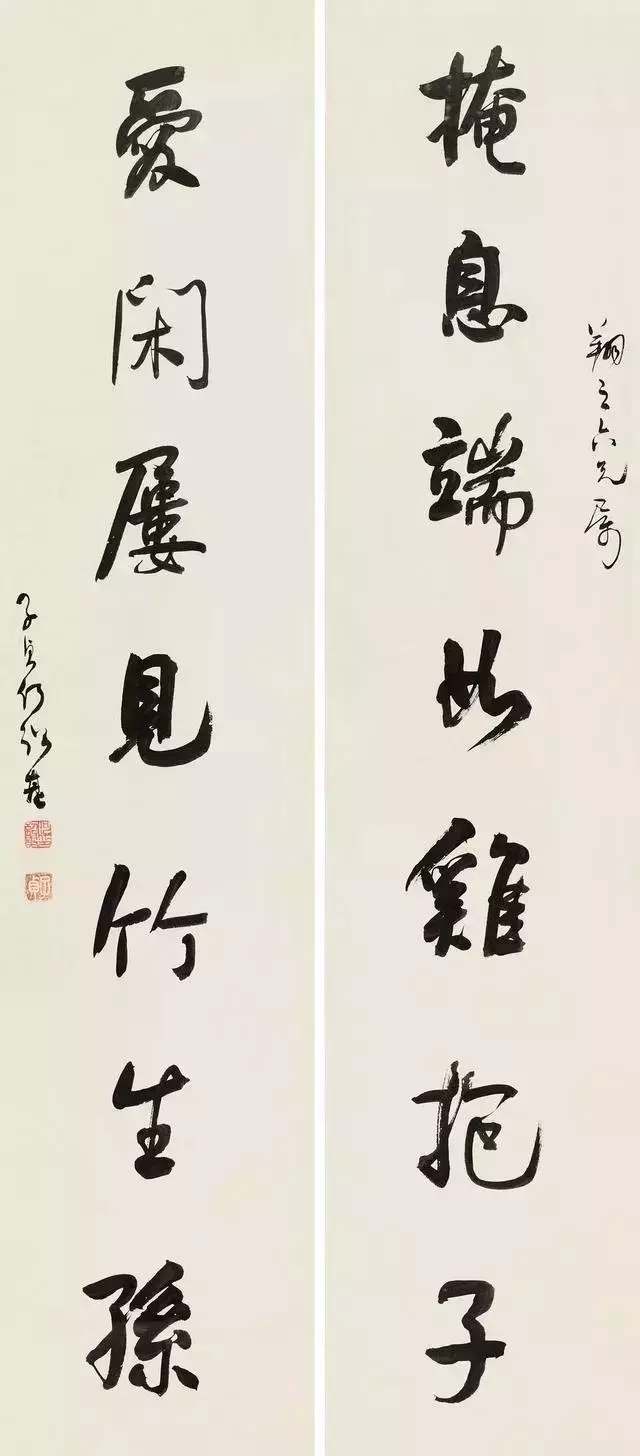

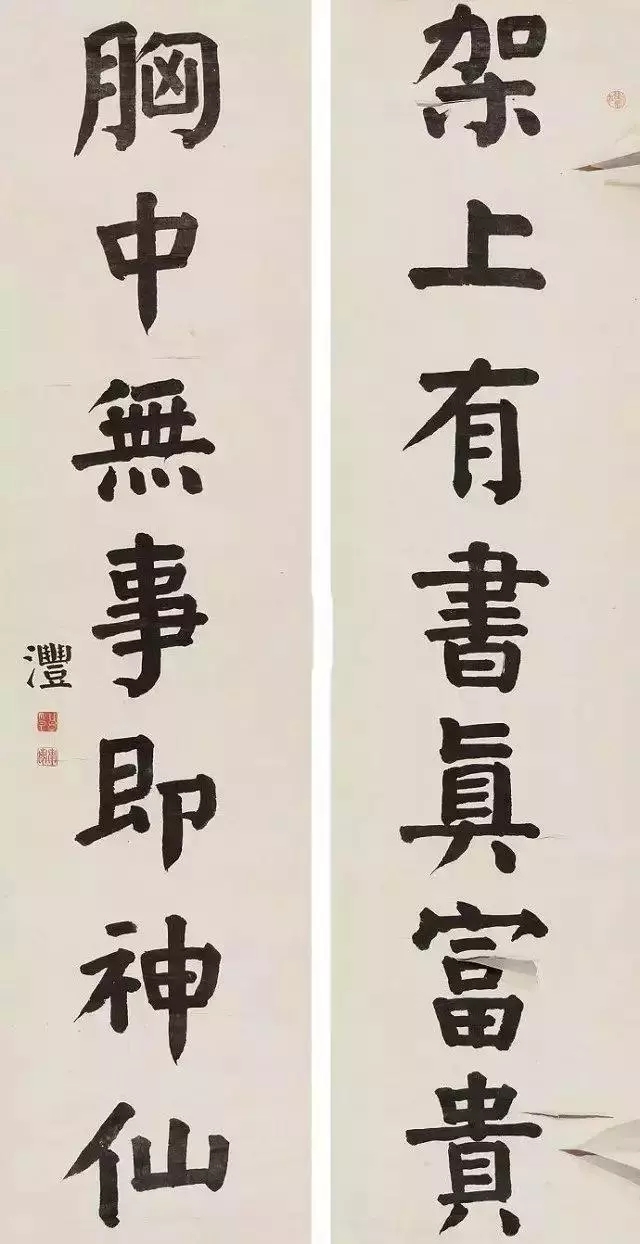

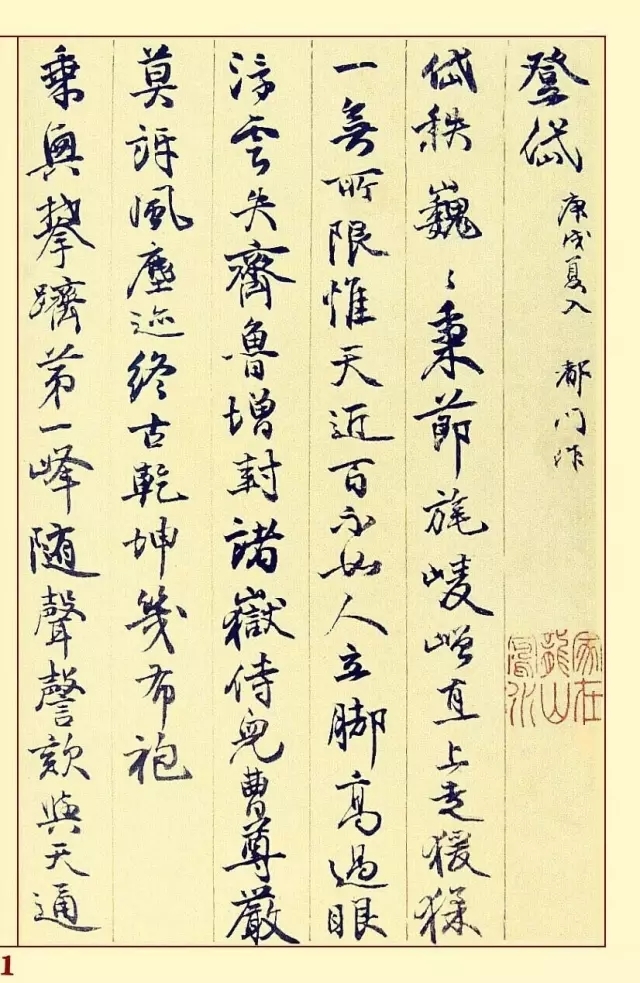

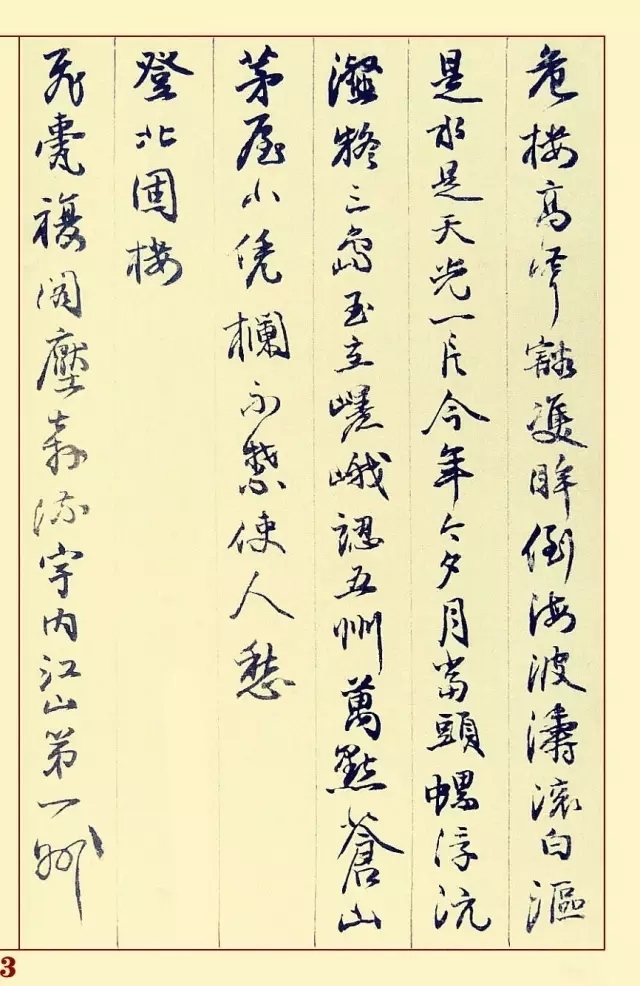

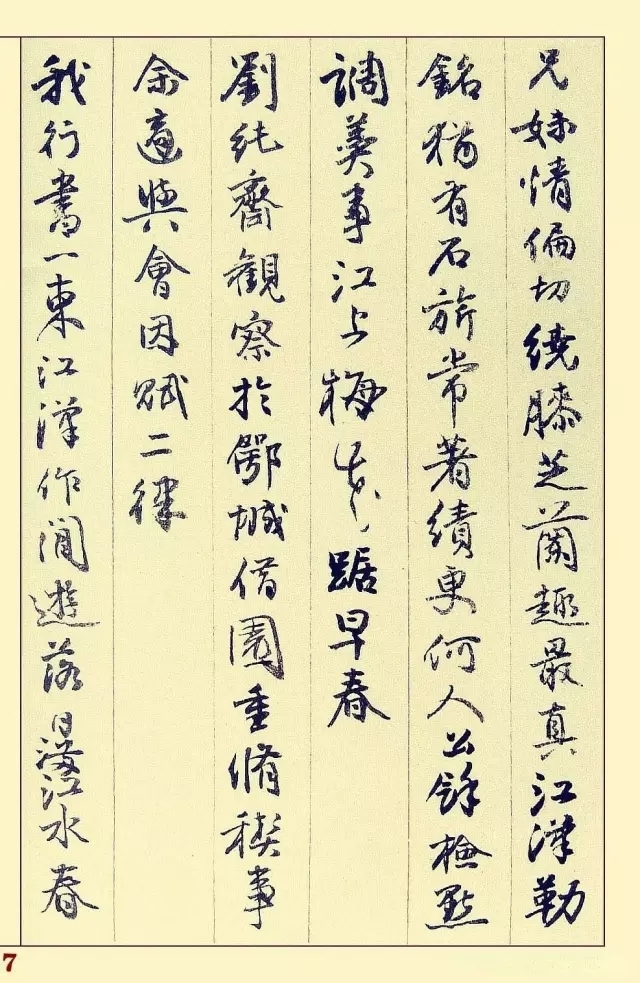

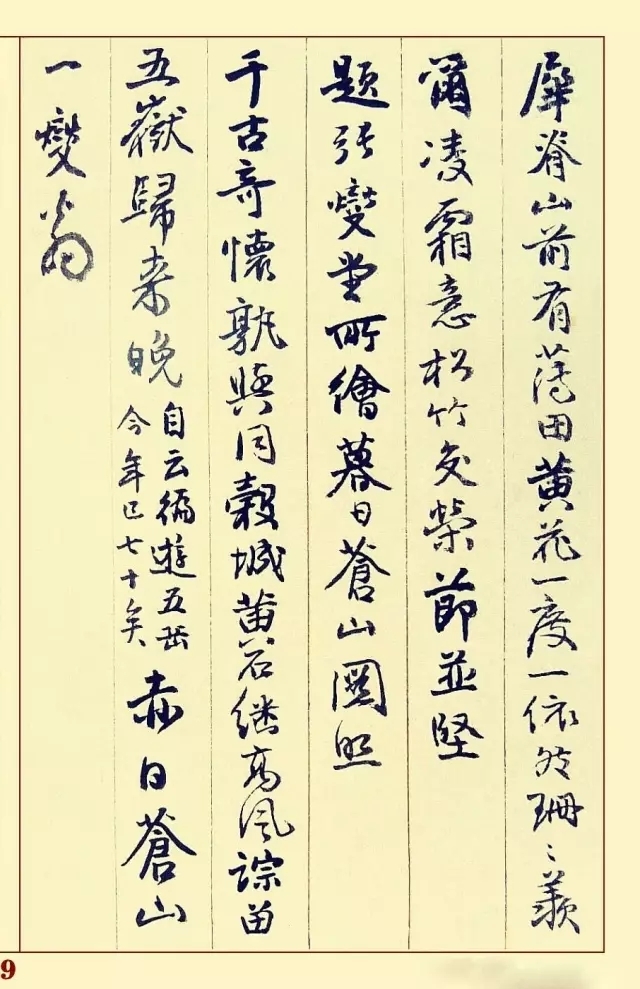

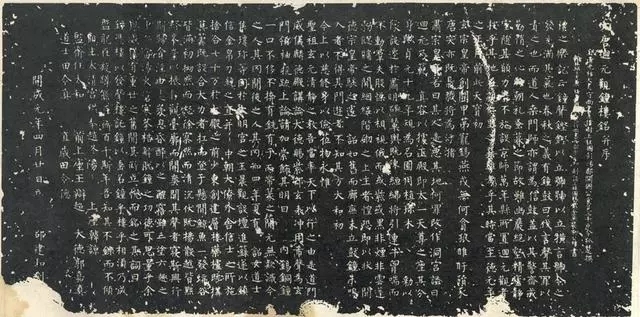

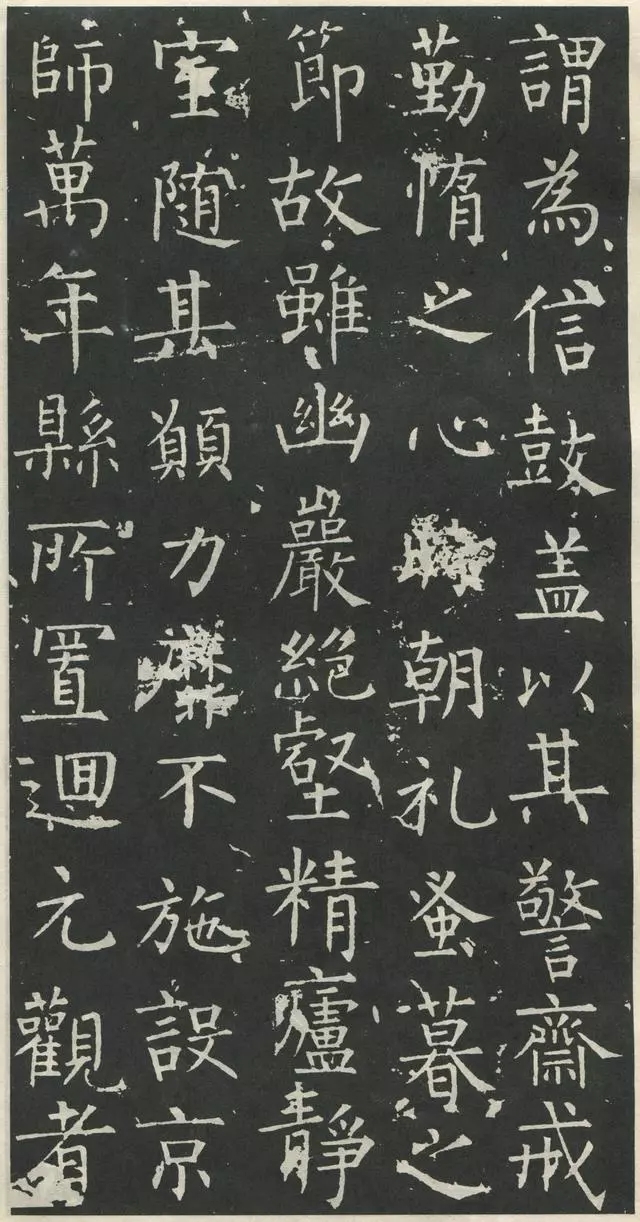

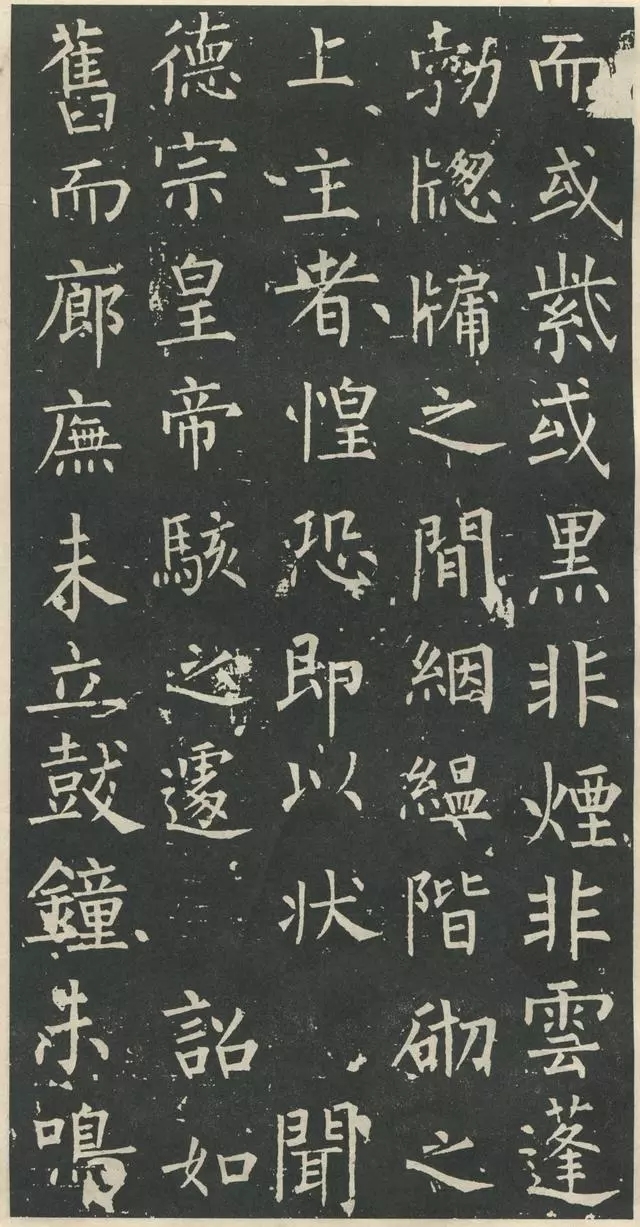

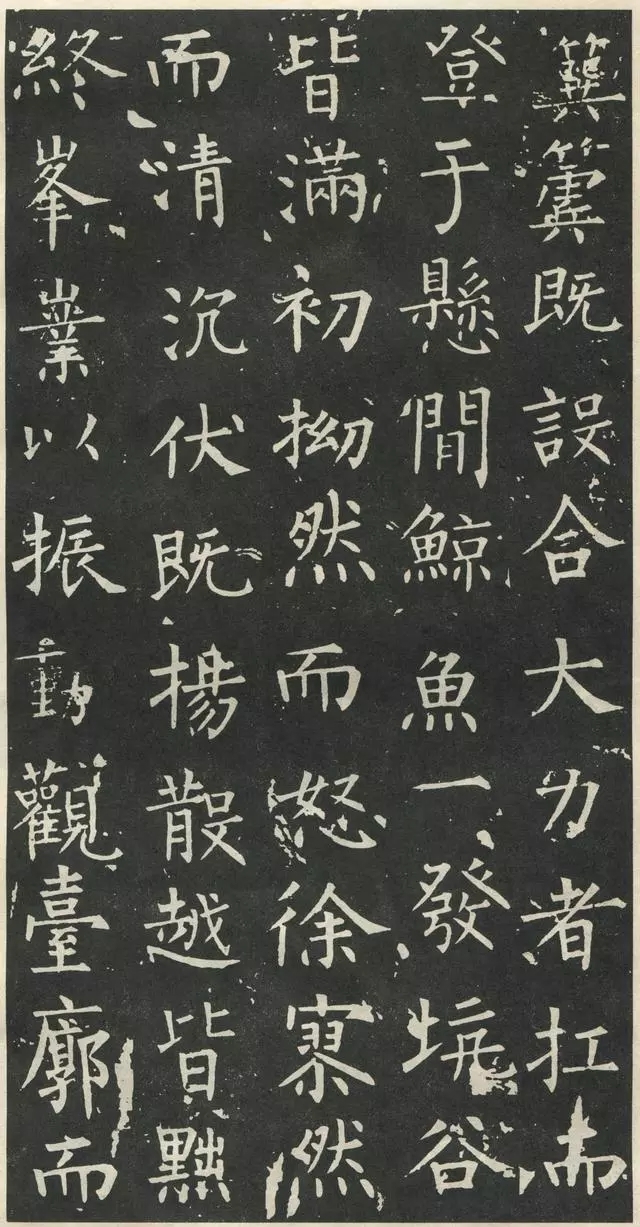

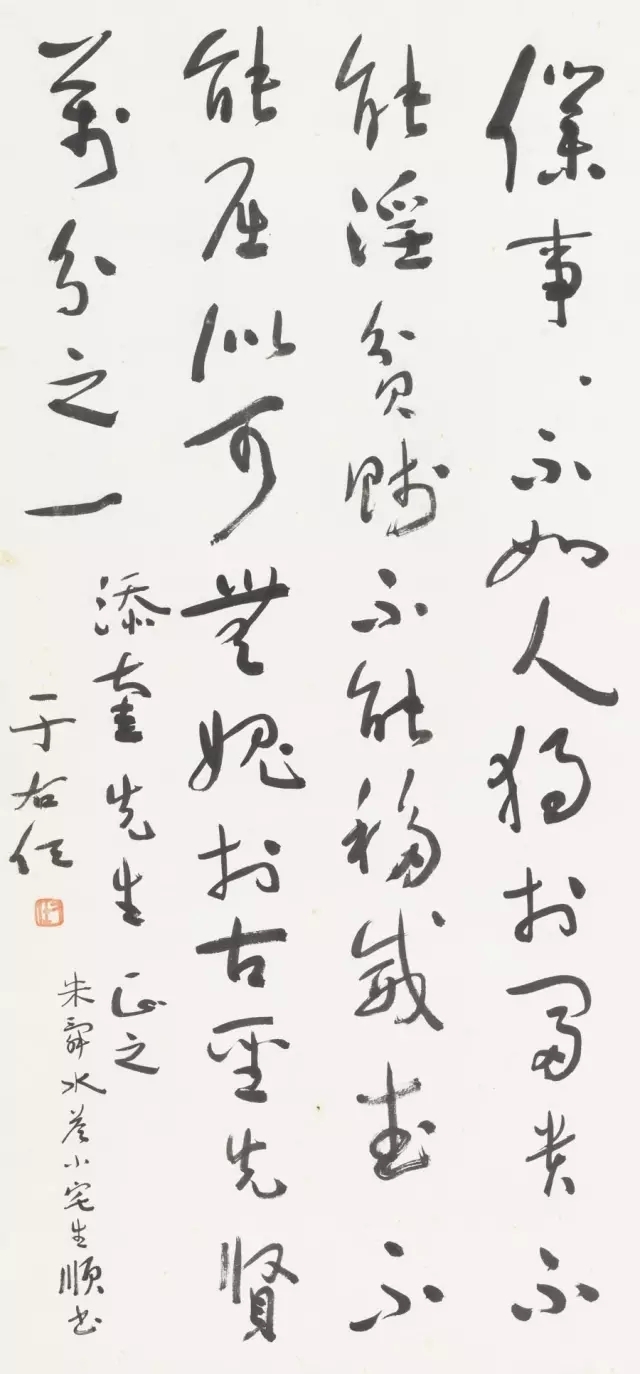

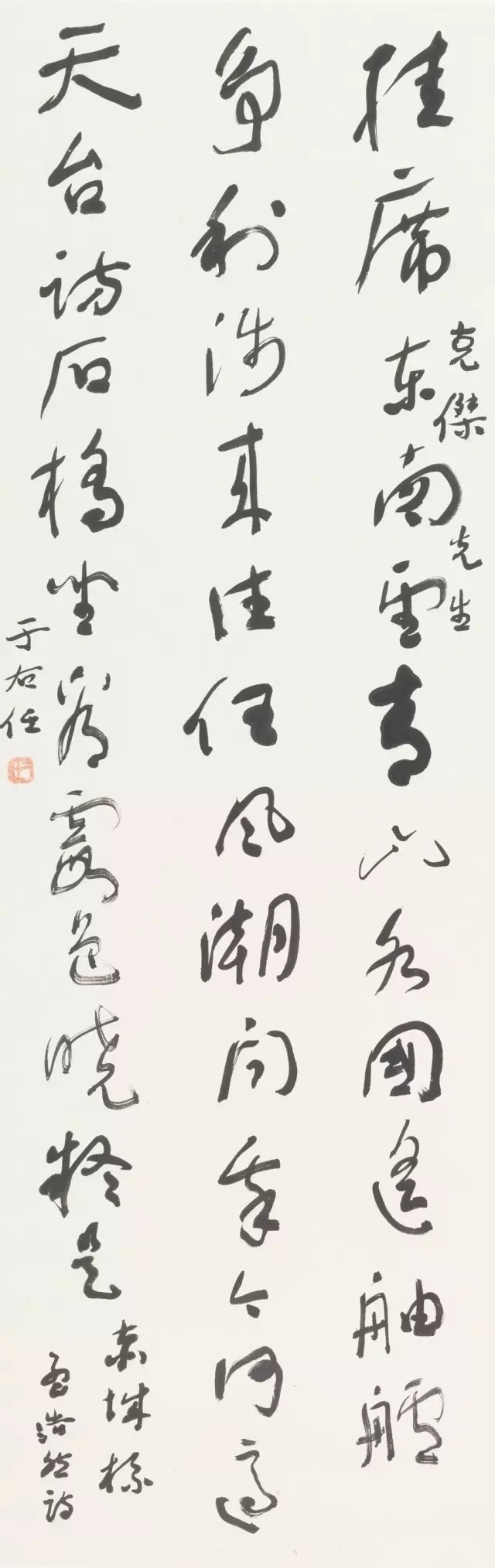

不同于北派“荆关山水”的峻伟峭拔,身居南方的董源笔墨秀润、山水舒卷。其早期作品《溪岸图》虽仍带有北方山水的余韵,却体现出江南特有的疏朗与温润。著名美术史家、普林斯顿大学教授方闻评论此作为“十世纪中叶洞悉自然的巅峰之作”。

被视为董源代表作的还有《寒林重汀图》,现藏于日本黑川古文化研究所。单国霖曾经向黑川古文化所提出希望借展上博,可惜未能成行。当时,他在这张画前凝神观看了足足一个小时,“这是董源晚期的一件代表性作品。《寒林重汀图》用了大量披麻皴(一种由董源首创的笔法)来描绘山势,墨染也很多,水波则用软硬穿插的线条来拉。《溪岸图》则连穿带插用很细密的鱼鳞纹来描绘水波”,单国霖对其用笔墨韵如数家珍。

于是,比之《溪岸图》,《寒林重汀图》更凸显了江南山水的空蒙、疏朗之气。在方闻看来,《溪岸图》与《寒林重汀图》是董源树立的两大标杆,前者传达的是一种描述大自然的信息,而后者则达到了一种讲求美学理念的意境。

虽然画法已趋“写意”,但五代的山水画仍保留了“写实”的部分。凑近琢磨《溪岸图》,在不起眼的角落仍可以看到房屋与人物活动,也证明了山水画初创时期对传统的延续。

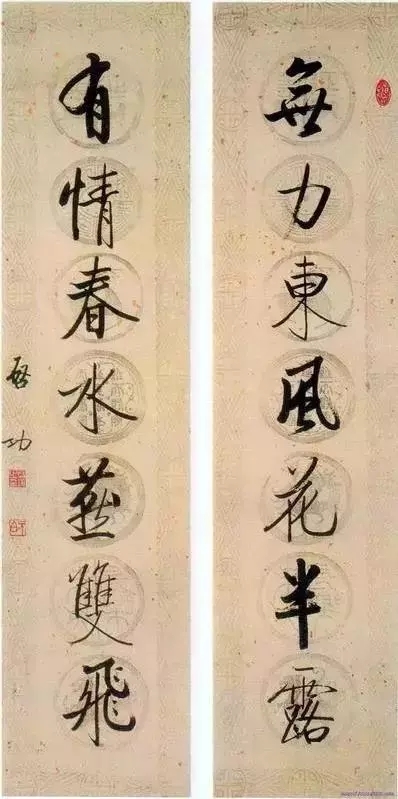

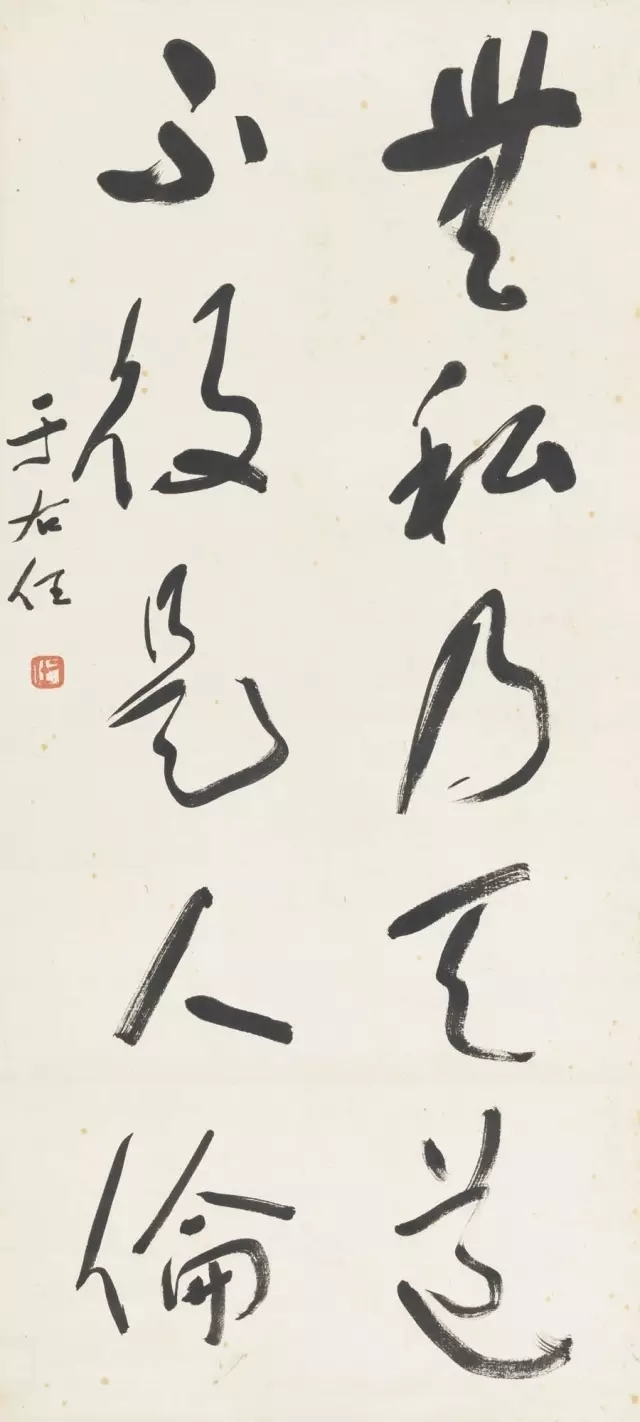

【走入“边角之境”】

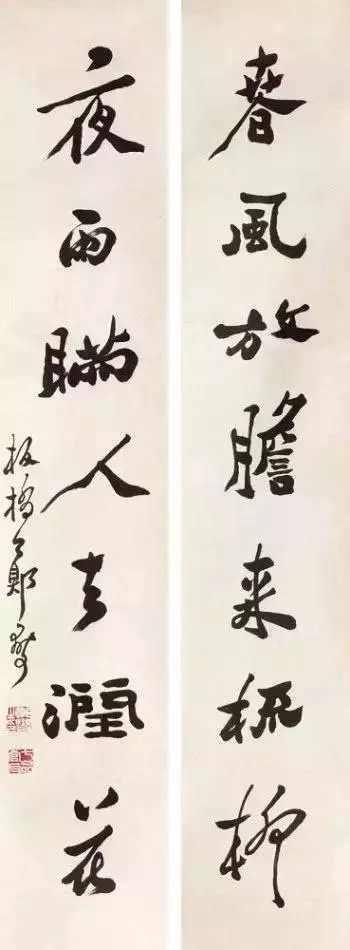

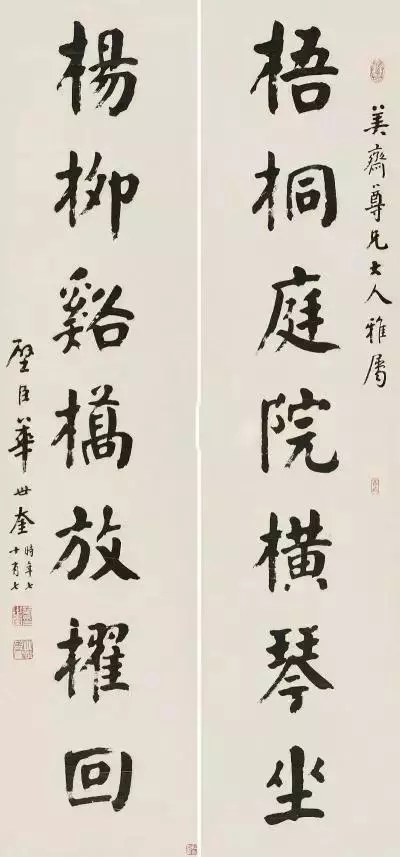

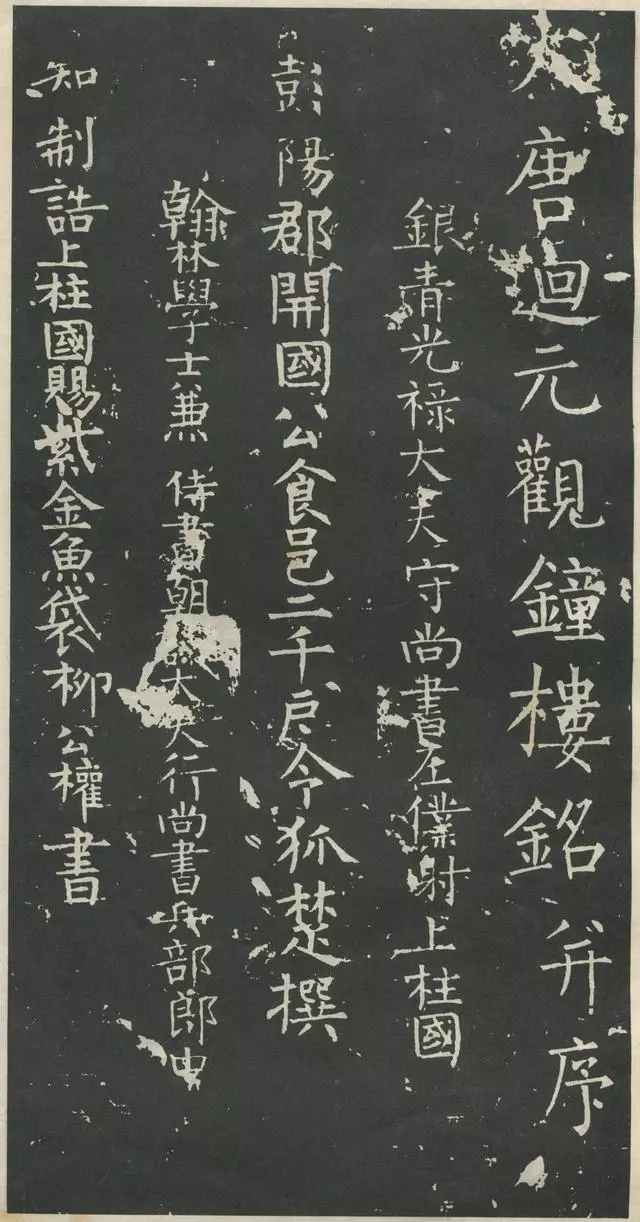

在两宋长达三个世纪的统治下,名家辈出、绘画题材无所不包,加之画院体制的重新建立,南宋皇帝对绘画的钟爱让绘画愈加繁盛。1074年,北宋著名绘画史学家郭若虚在《图画见闻志》中大致勾勒了北宋时期相较于前代的发展特征:“若论佛道人物仕女牛马,则近不及古;若论山水竹石花鸟禽鱼,则古不及近。”背对世事,师法自然,宋代画家似是找到了新的天空。

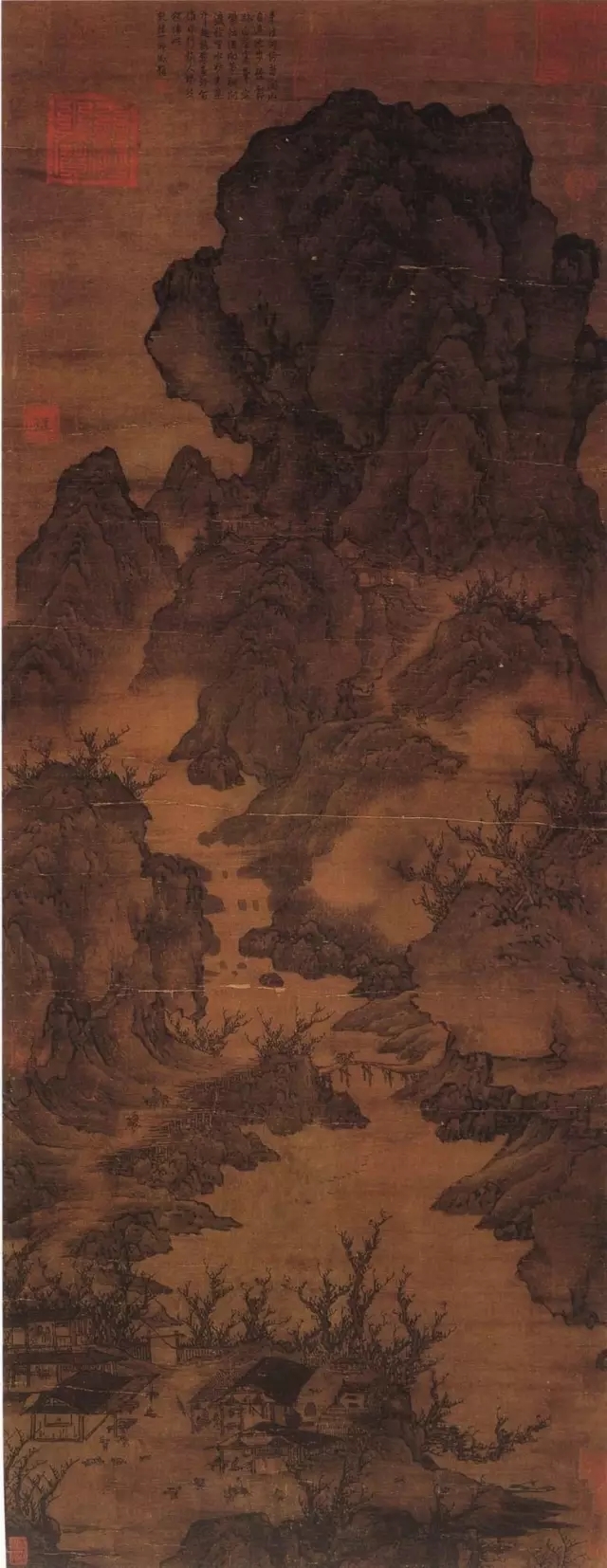

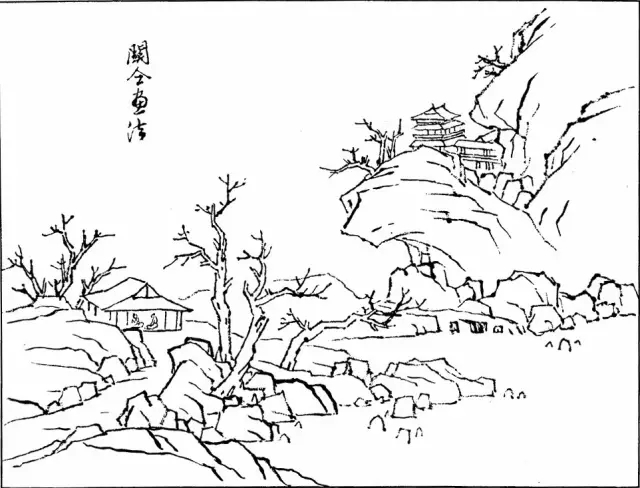

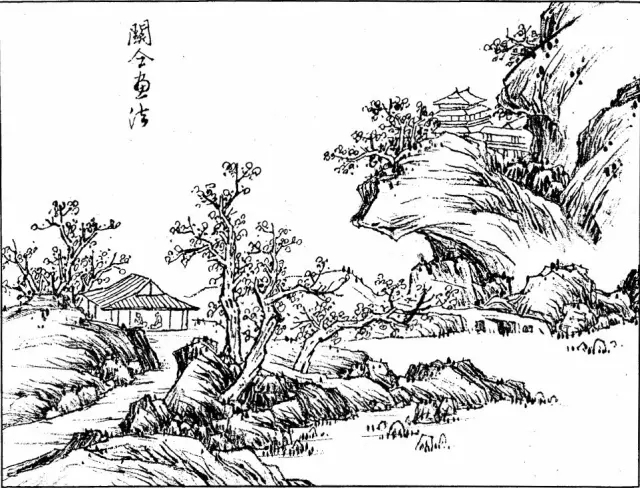

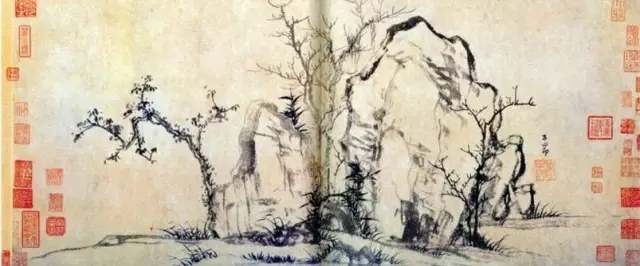

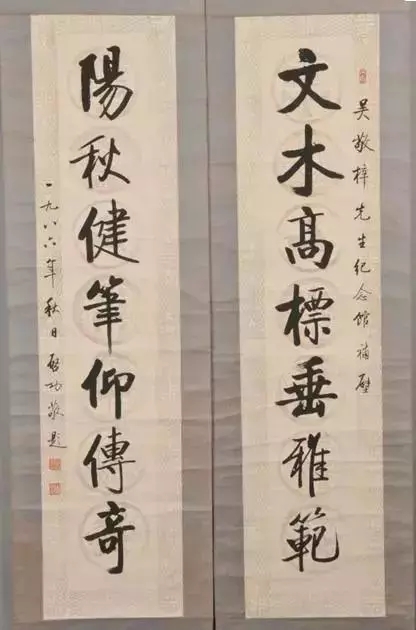

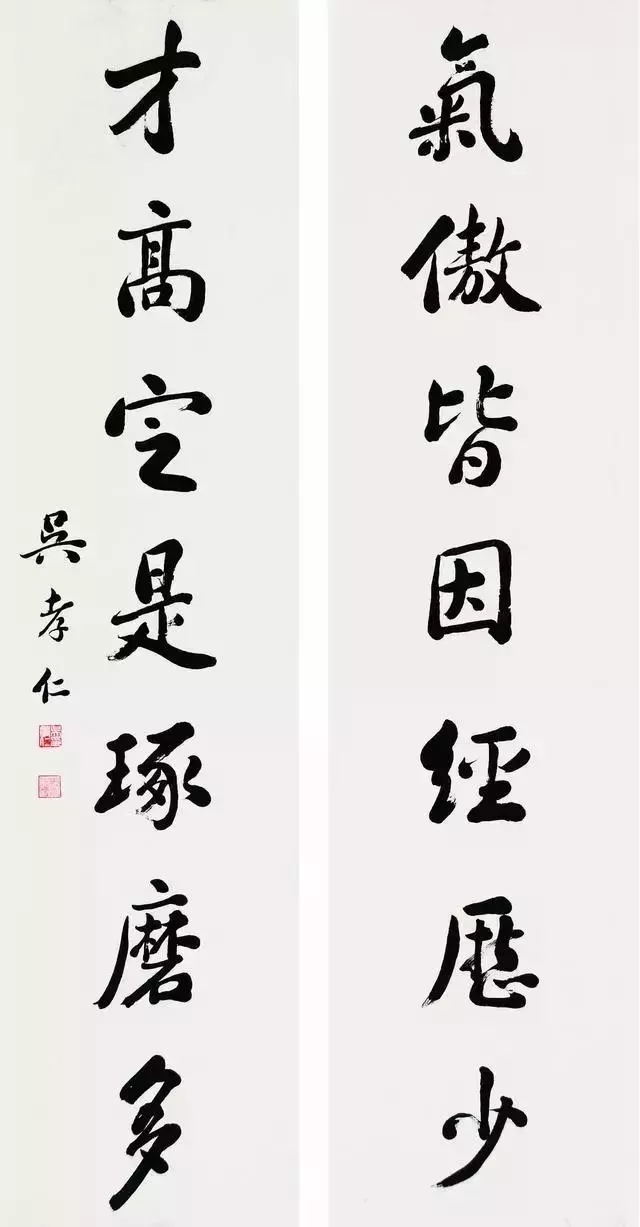

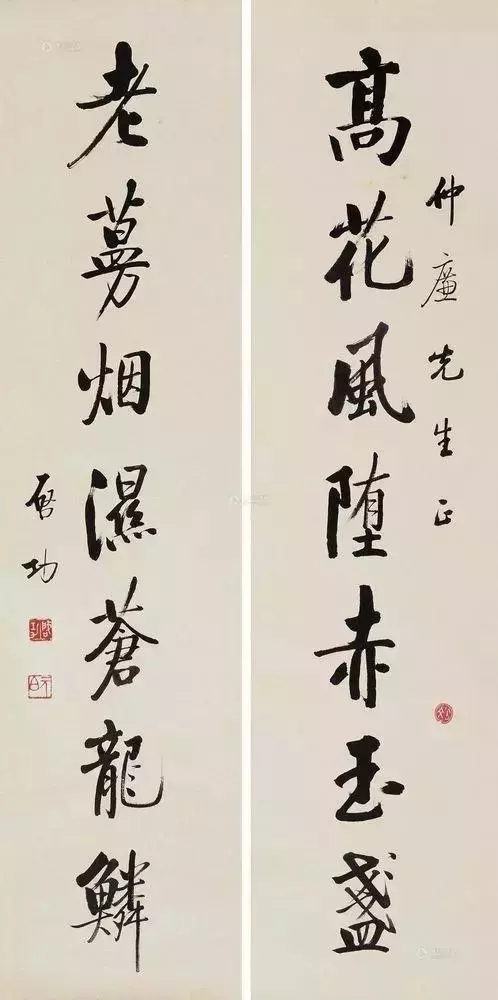

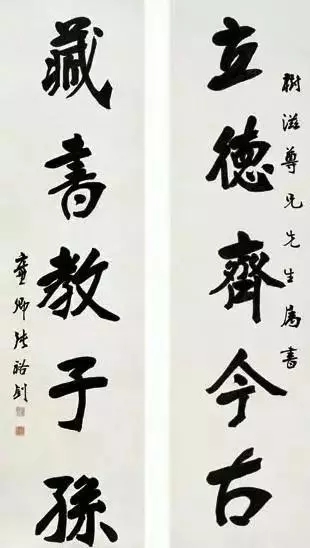

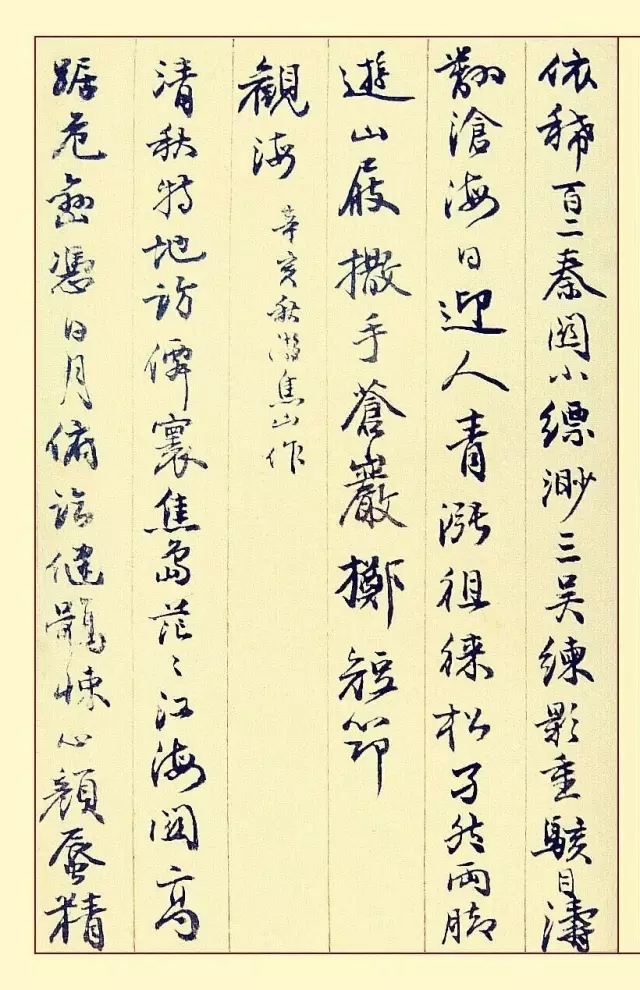

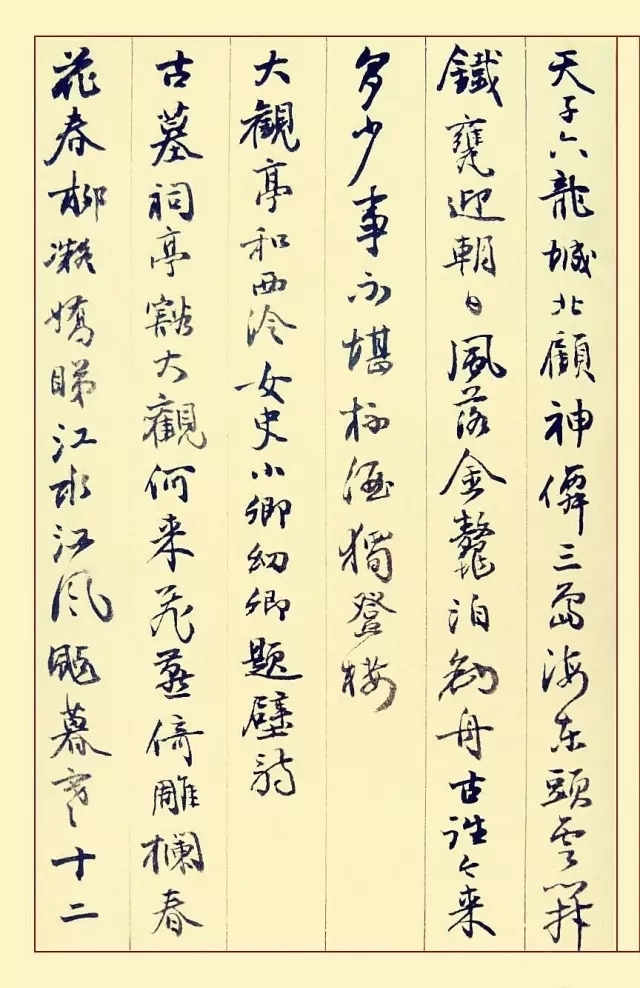

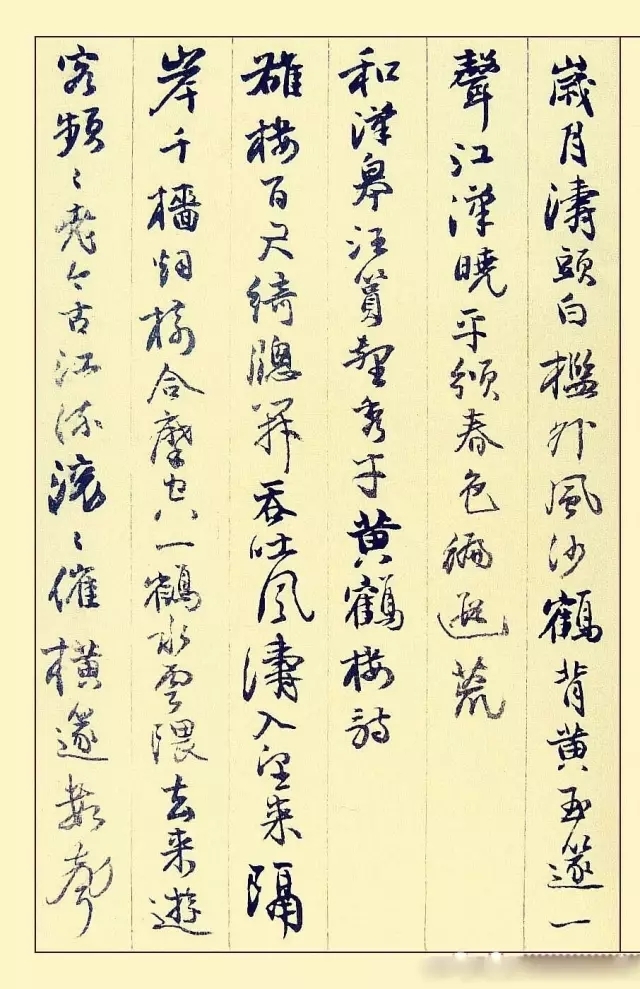

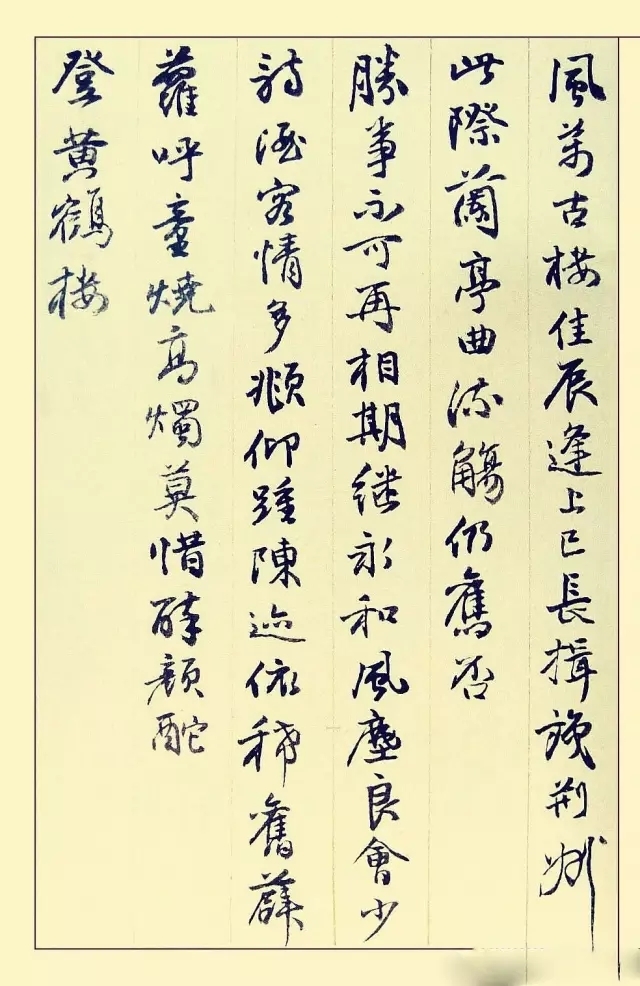

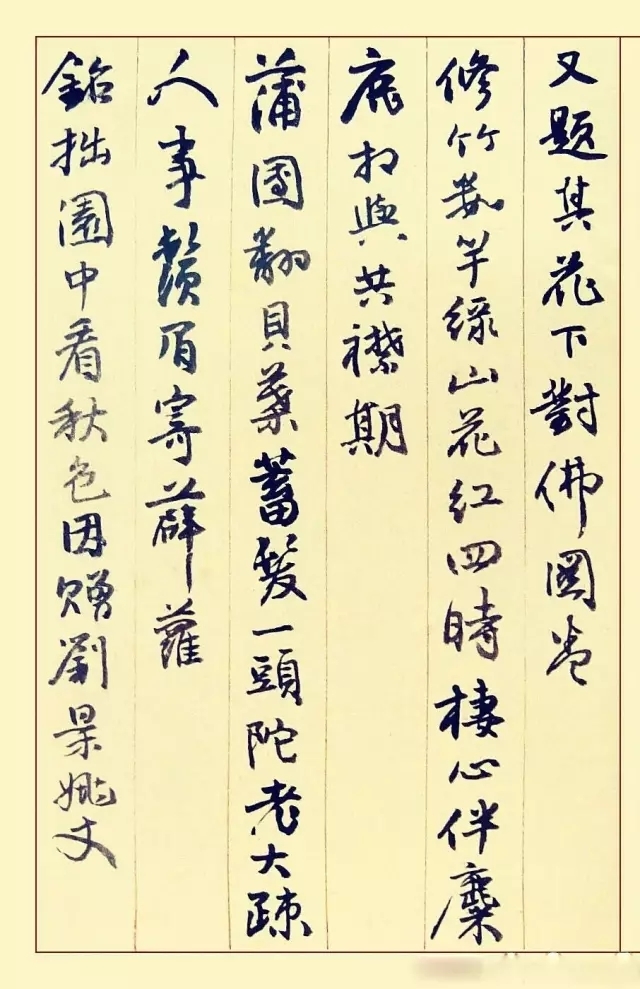

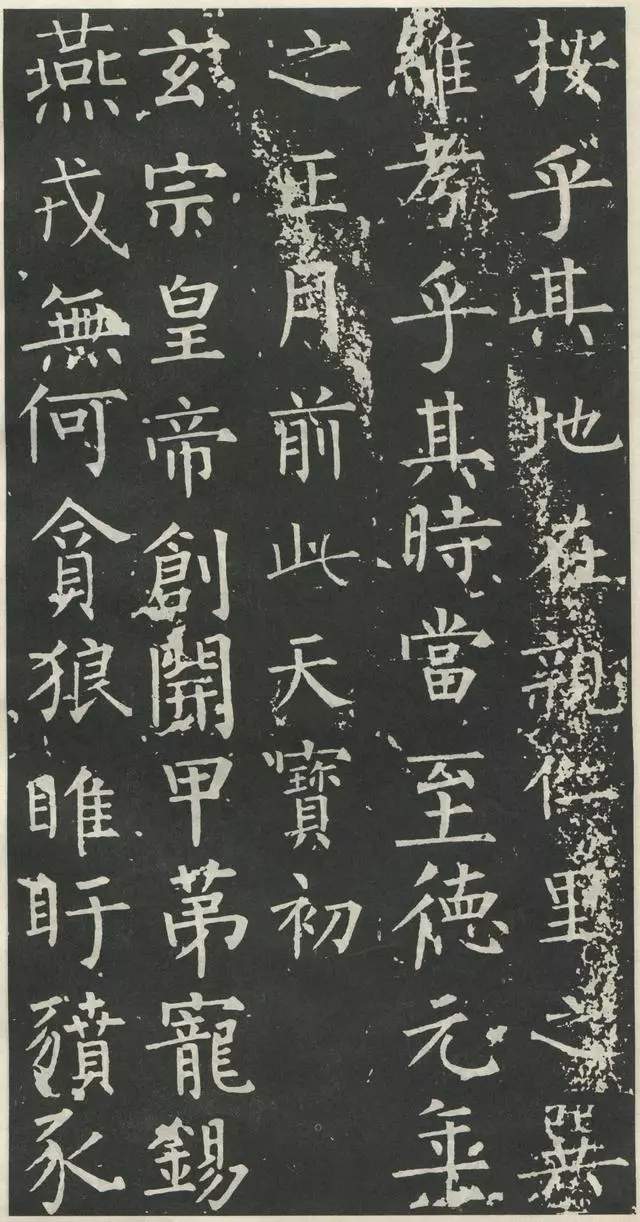

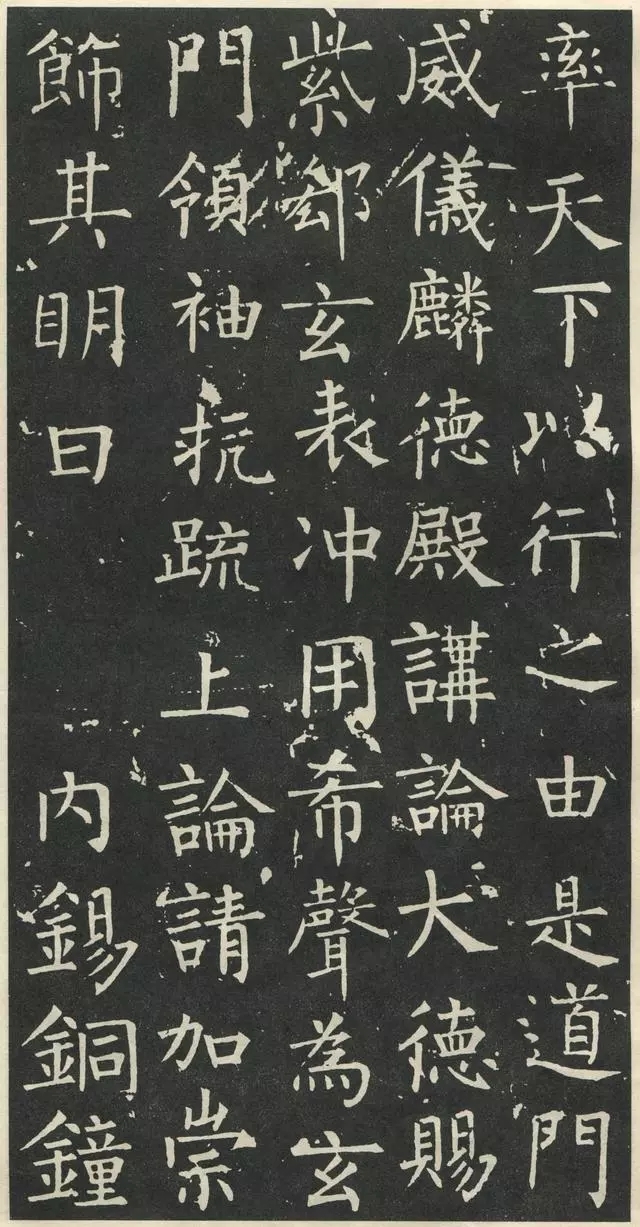

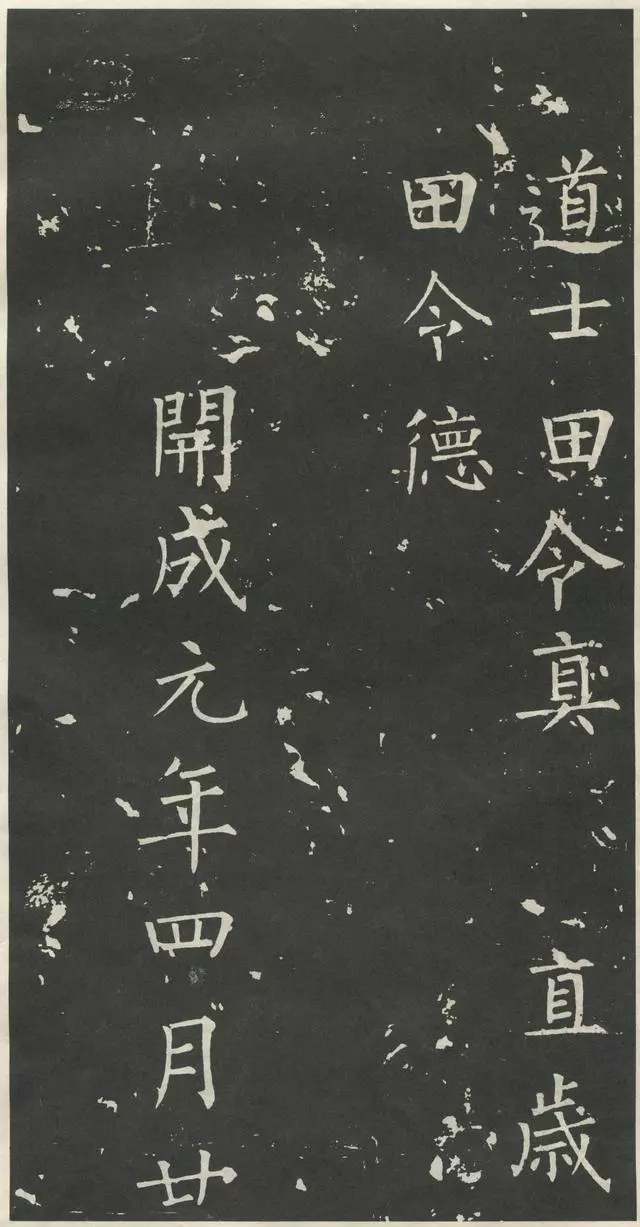

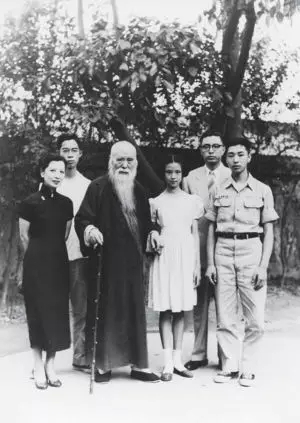

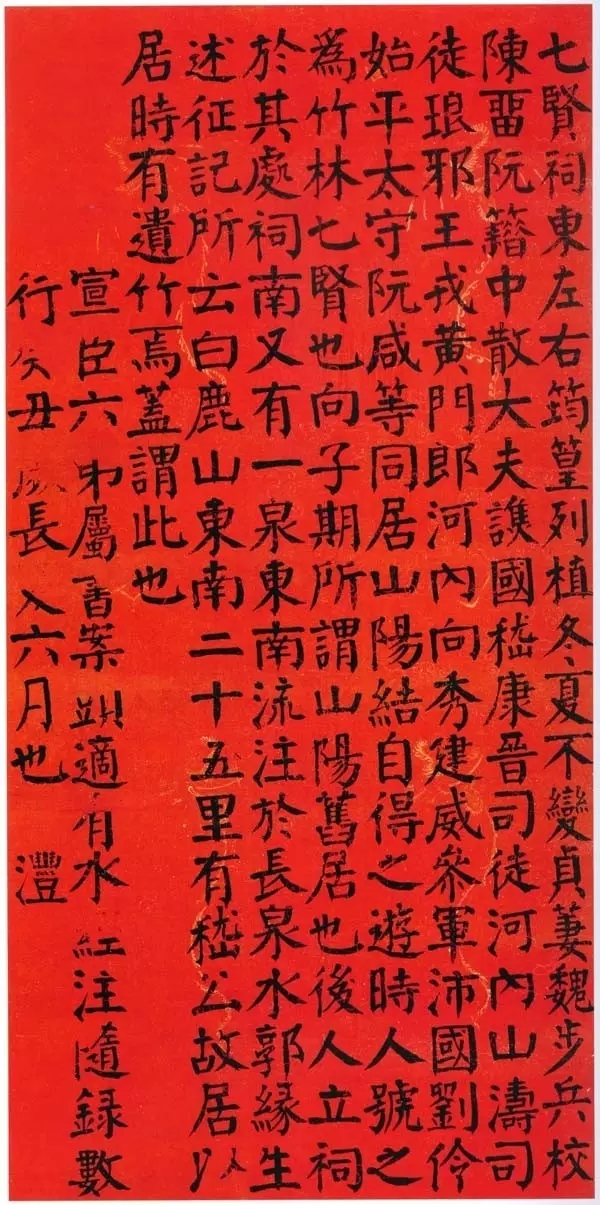

范宽(传)《雪山楼阁图》,千年光阴已将绢本上的墨迹冲淡,画作呈现出来的雄伟壮阔仍旧可感:迎面而来的主峰直入天空;远山之上曲径交错,山间树林茂密。这件画作描绘的是范宽老家关陕地区山势险峻之特征。另一件北宋名件李成《晴峦萧寺图》主峰迎面兀立,肃然有高山压顶之感。侧边的群山均匀环绕,另有枯木散枝点缀其间。范宽笔下的山水恍如一片井然有序、主次分明的梦幻世界,邀约观赏者进入其中云游一番。

![640.webp (2)]()

比起前朝,宋代的山水画多了一些“政治气象”。“郭熙在《林泉高致》中提到,北宋山水画的布局代表了社会次序。高山堂堂,主山巍峨,象征着强有力的皇权。侧峰代表群臣,而周围的荆棘乱草则代表一些小人。”单国霖对记者介绍,《林泉高致》是当时一篇占有主导地位的画论。如果说五代画作表现一种面向自然界中的心态,带有一种隐居的思想,那么北宋山水则带有一种回归社会次序的意味。

北宋主要特征是大山堂堂,构图饱满而充盈。但到了南宋,却逐渐向“边角之境”发展,画风变得清淡,主题也不再寄情庙堂,构图于视角的变化大概与偏安的心态有关。不过,上博另一位专家告诉记者:“从全景绘画到边角之境的转换并不能完全归于政局变幻,而应该看到艺术本身发展规律。当一个题材被充分挖掘之后,画家转向了另一片土壤。”

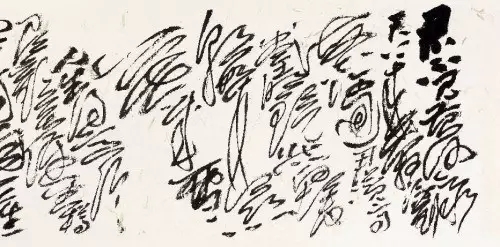

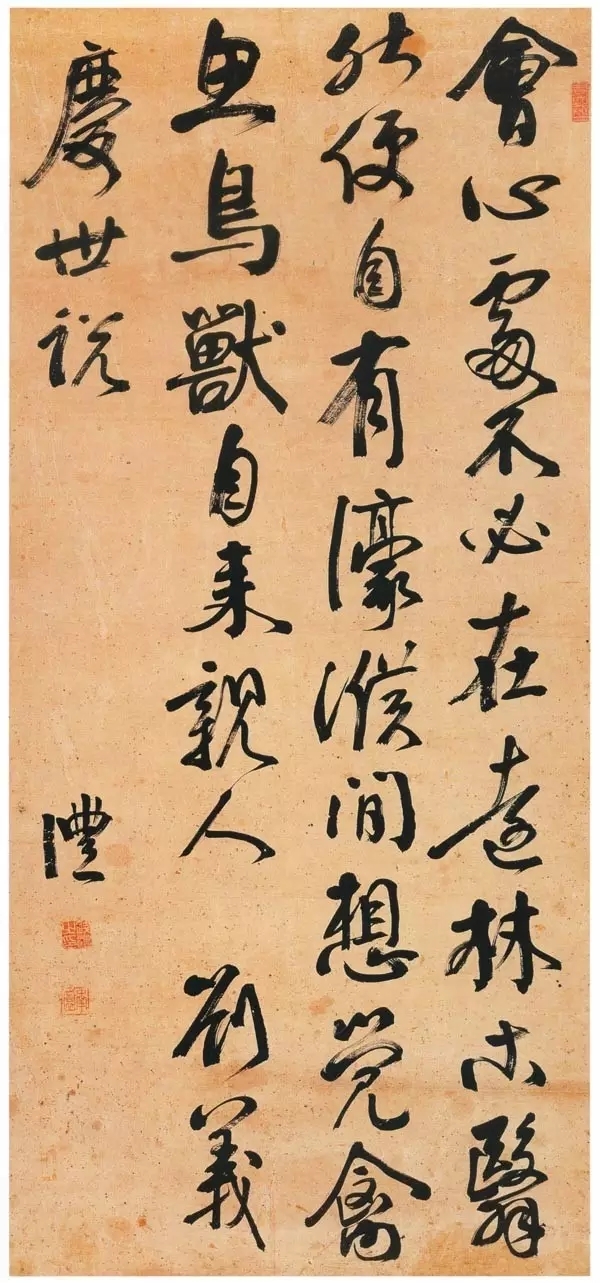

【抒发内心的文人画】

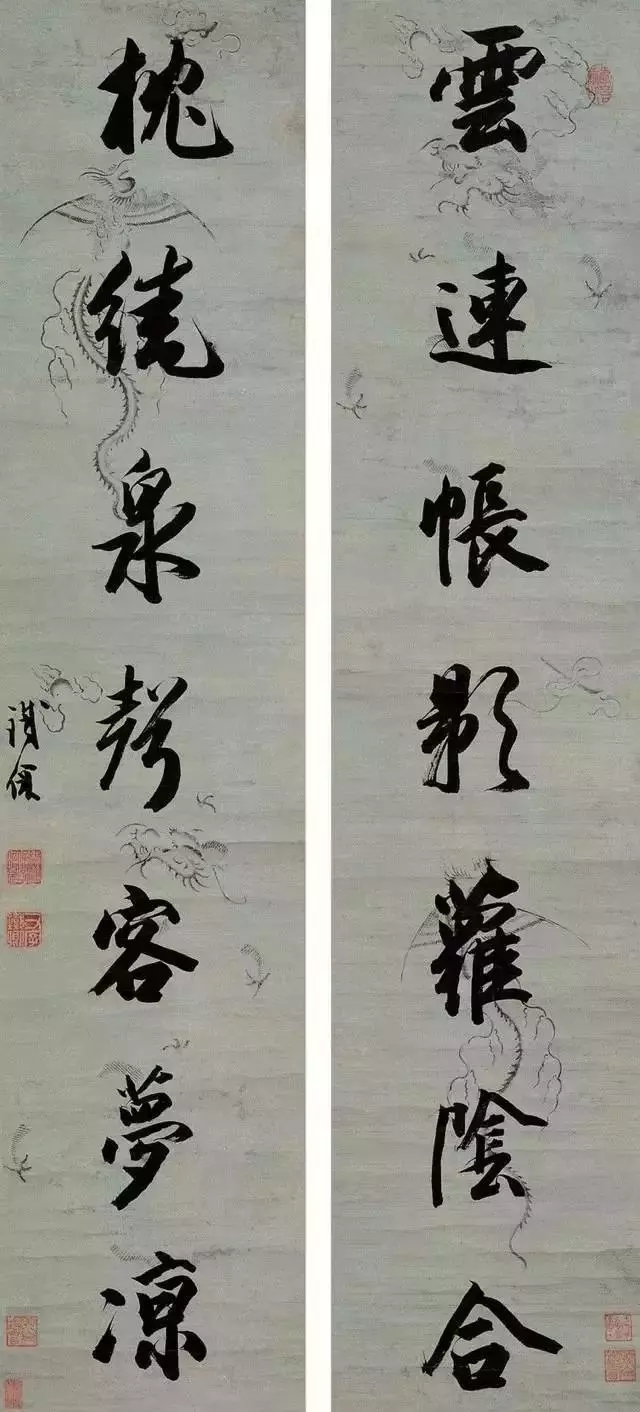

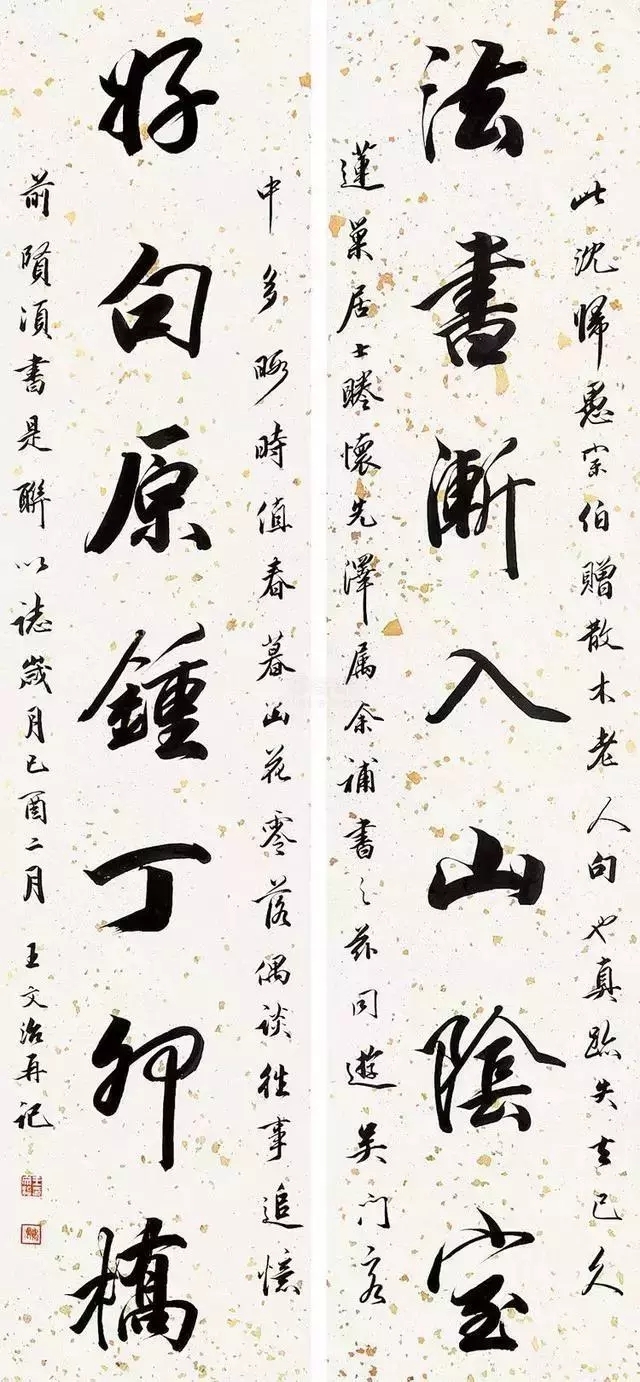

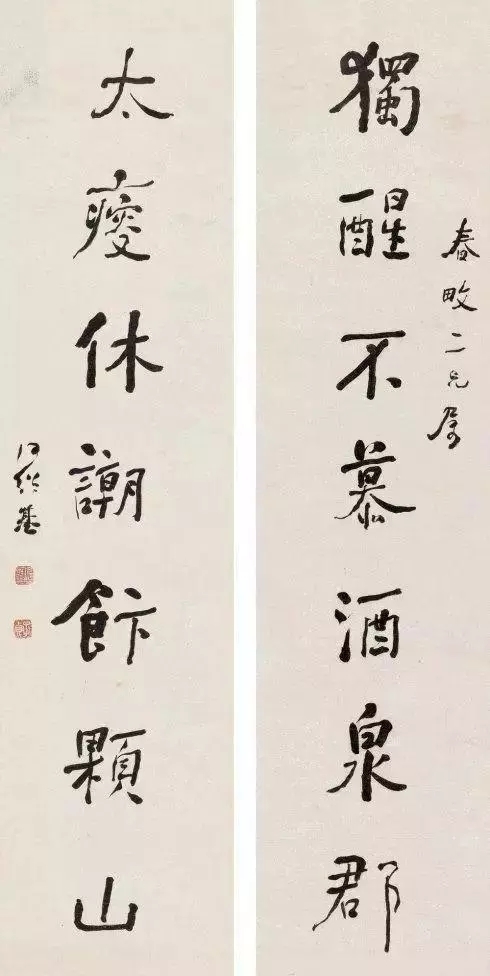

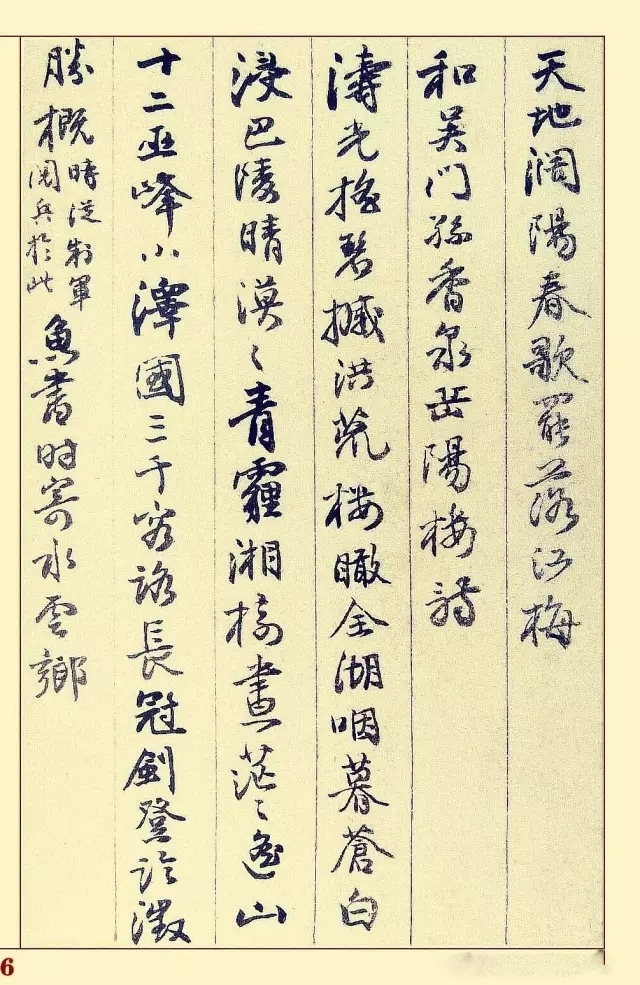

政治气候对于艺术风格的影响,从南宋延续到元代。蒙古族统治者在立国之初并不重用汉族知识分子,一向以文章致仕的文人备受冷落。于是,文人开始作画寄情。元代初年的山水画呈现出一种对于个人困境的内心写照,避世隐居成为元代山水的常见意象。在单国霖看来,元代时期的文人画兴盛缘于两点:其一,元代不设宫廷画院,绘画风格更为自由;其二,蒙古族统治者在文化管制上比较松弛,即便知识分子写诗攻击当政者,也不会遭到厄运。“而绘画依旧是朝廷官员往来酬和的重要方式,会画画也更容易升迁。”单国霖补充道。

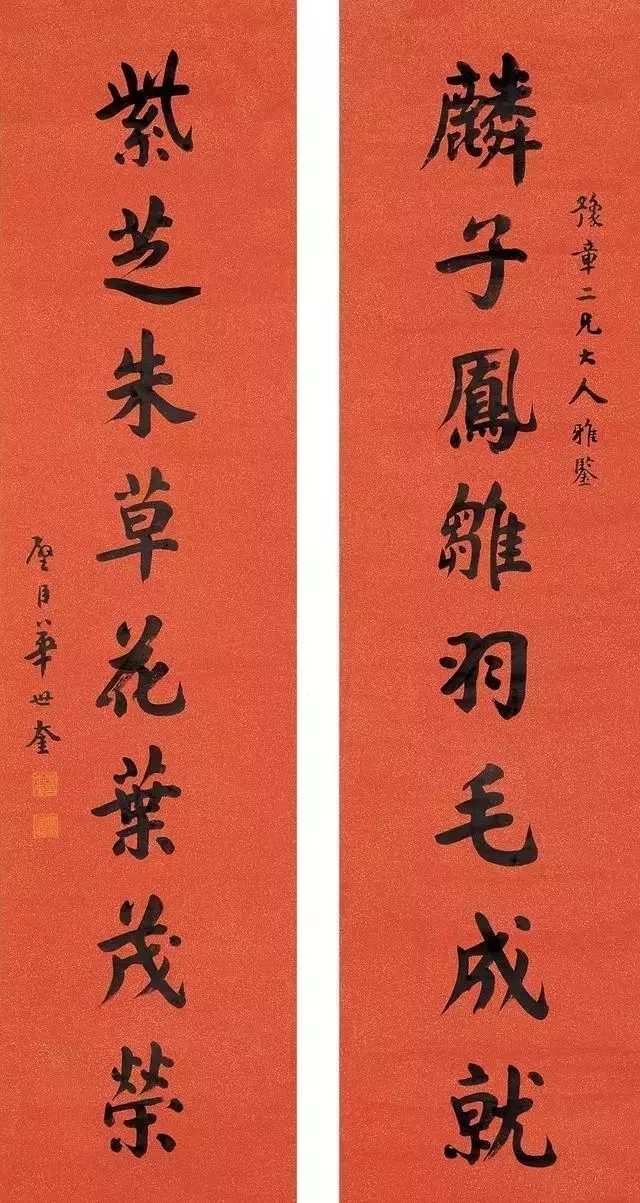

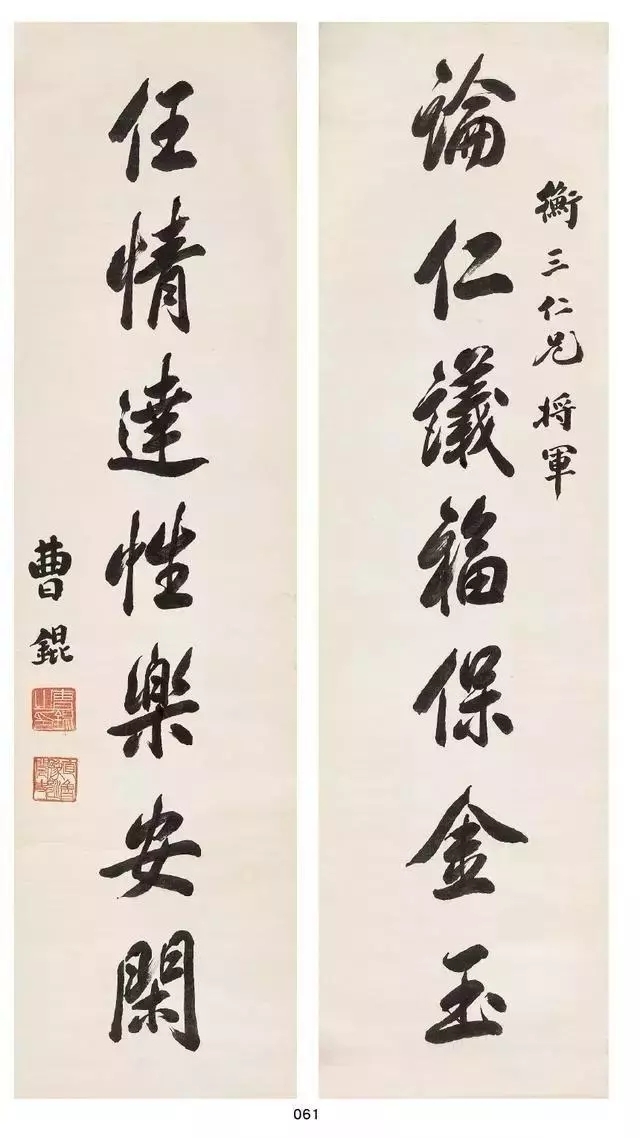

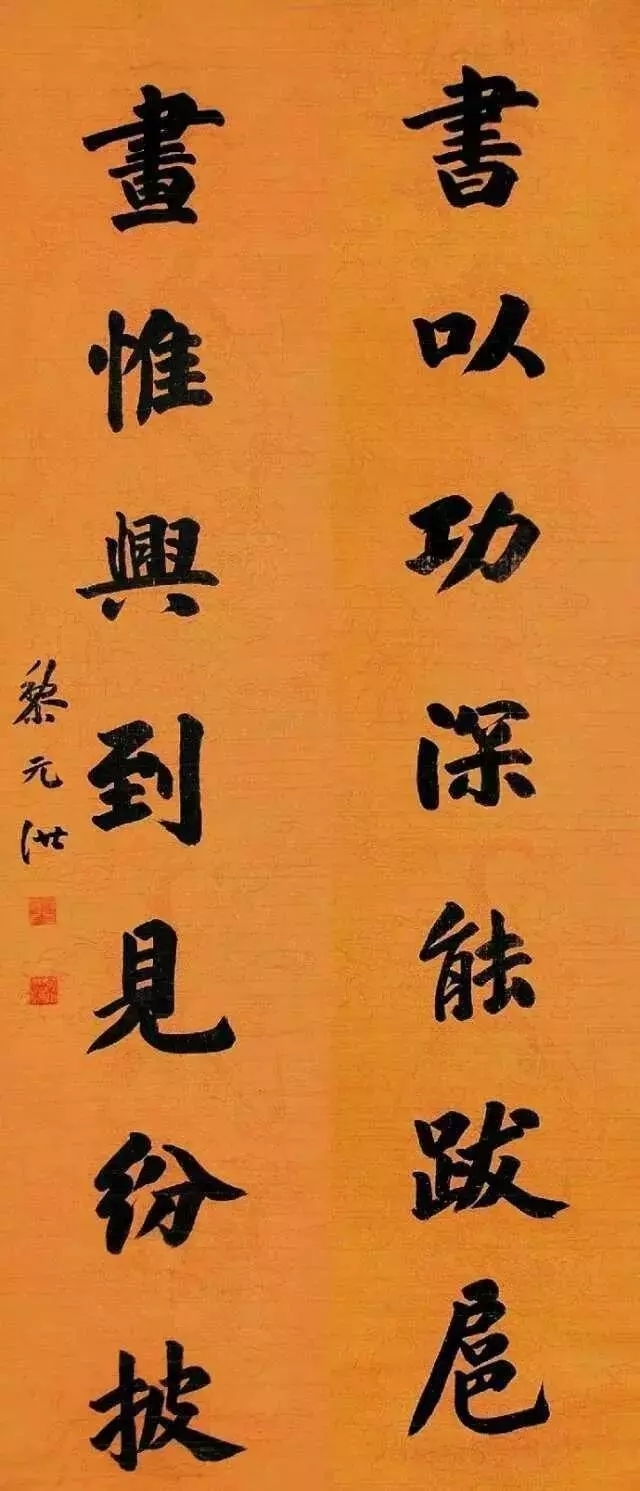

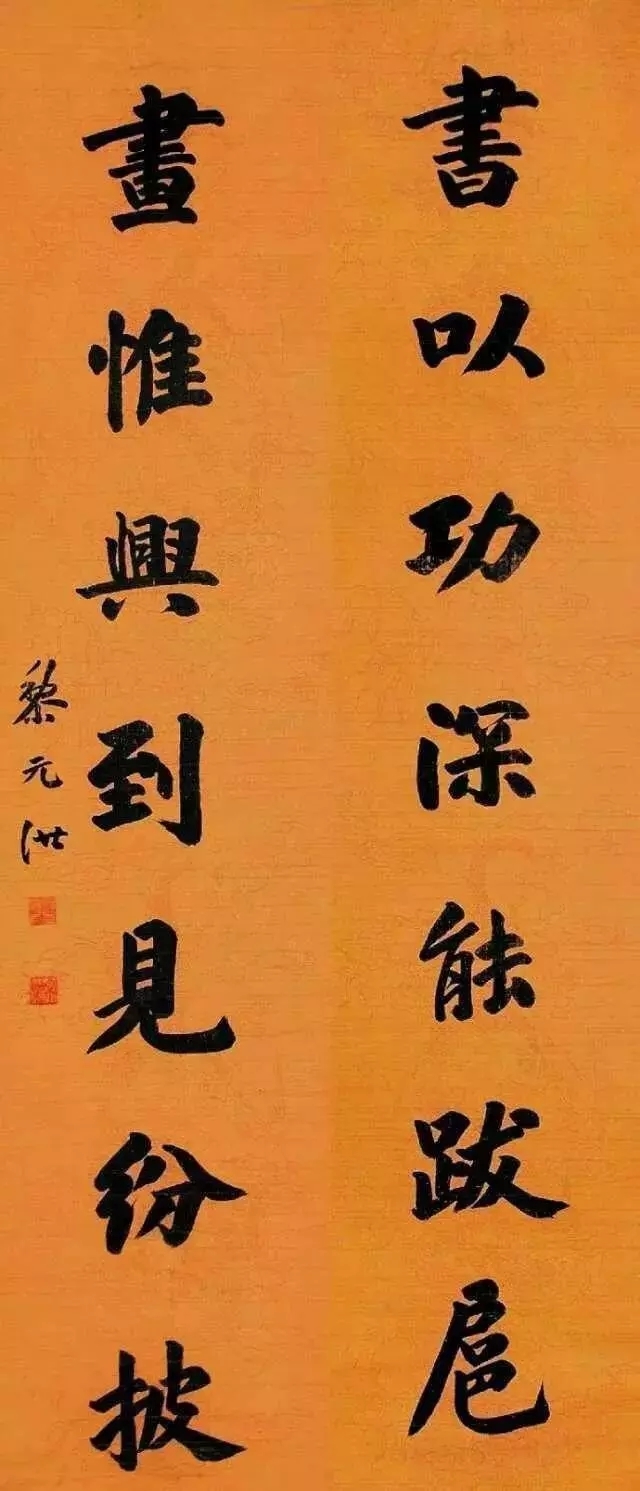

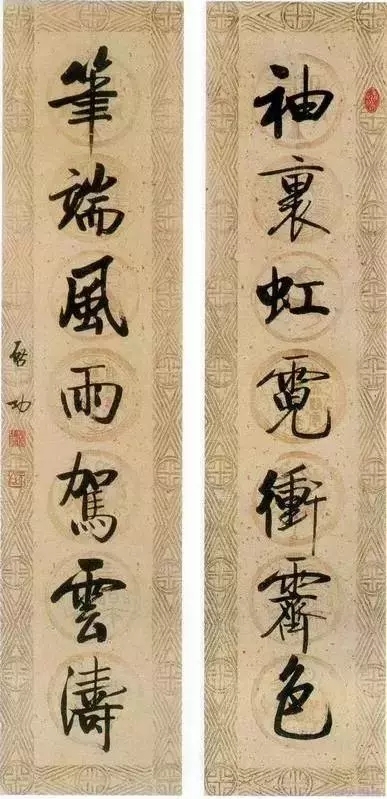

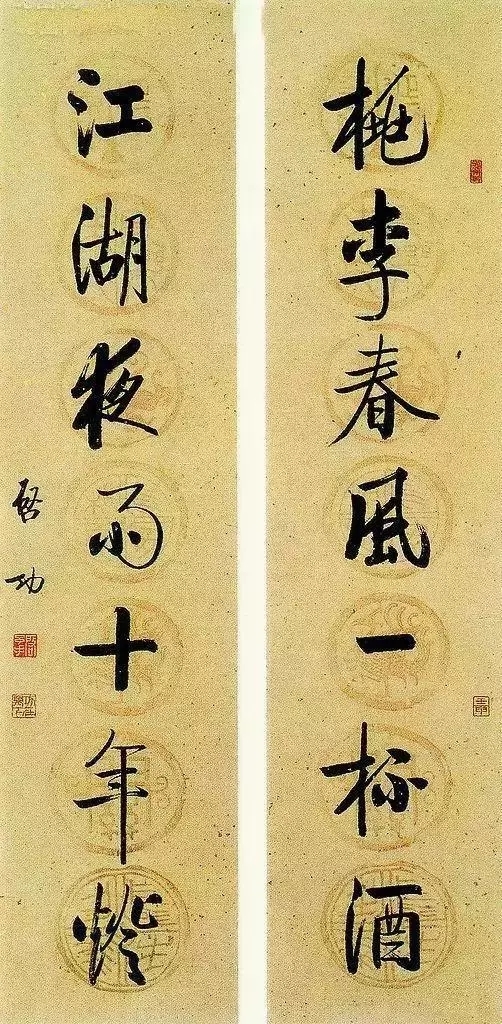

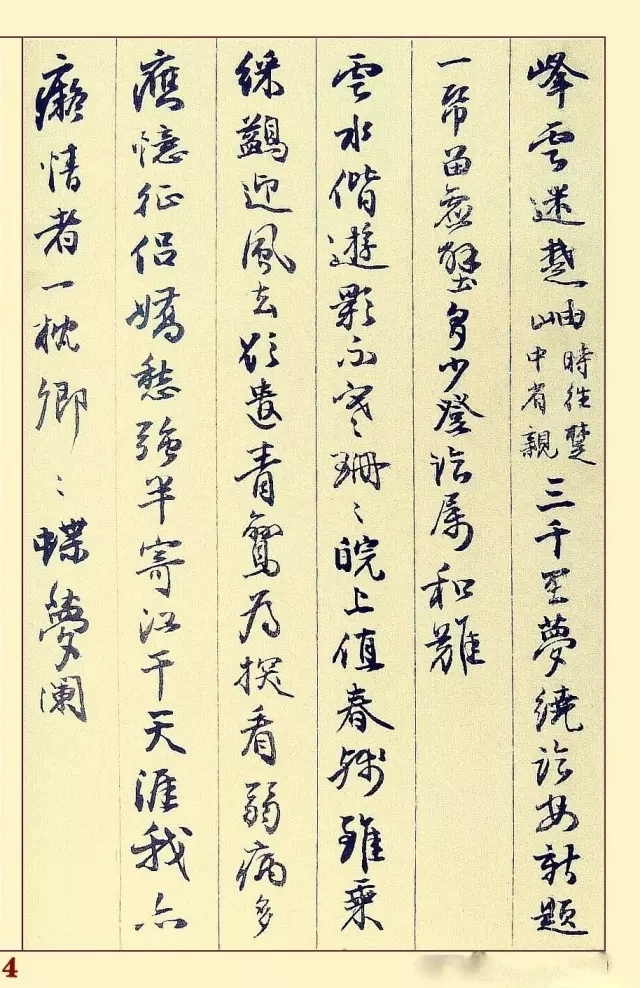

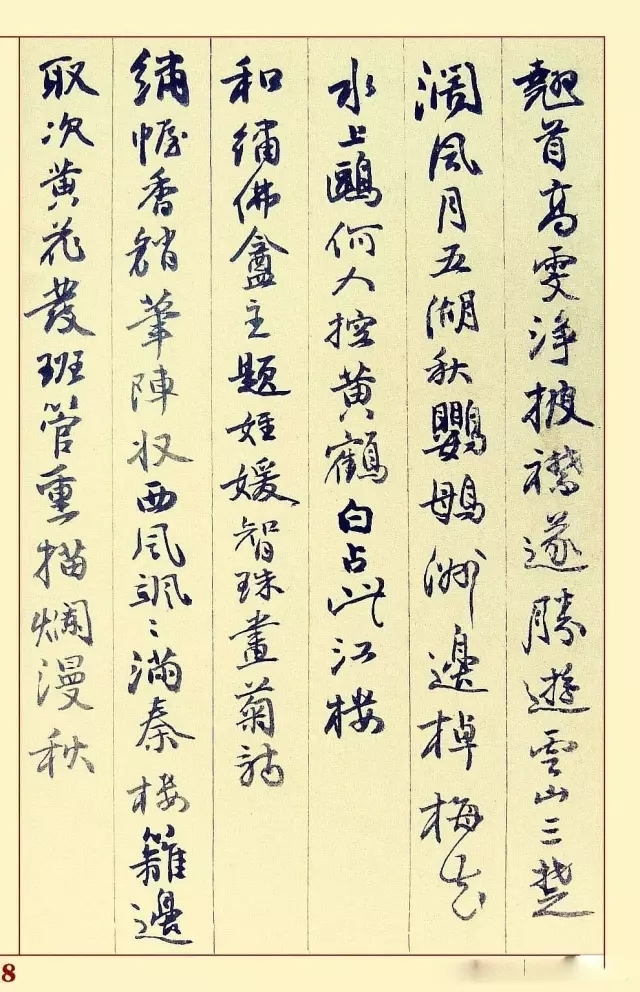

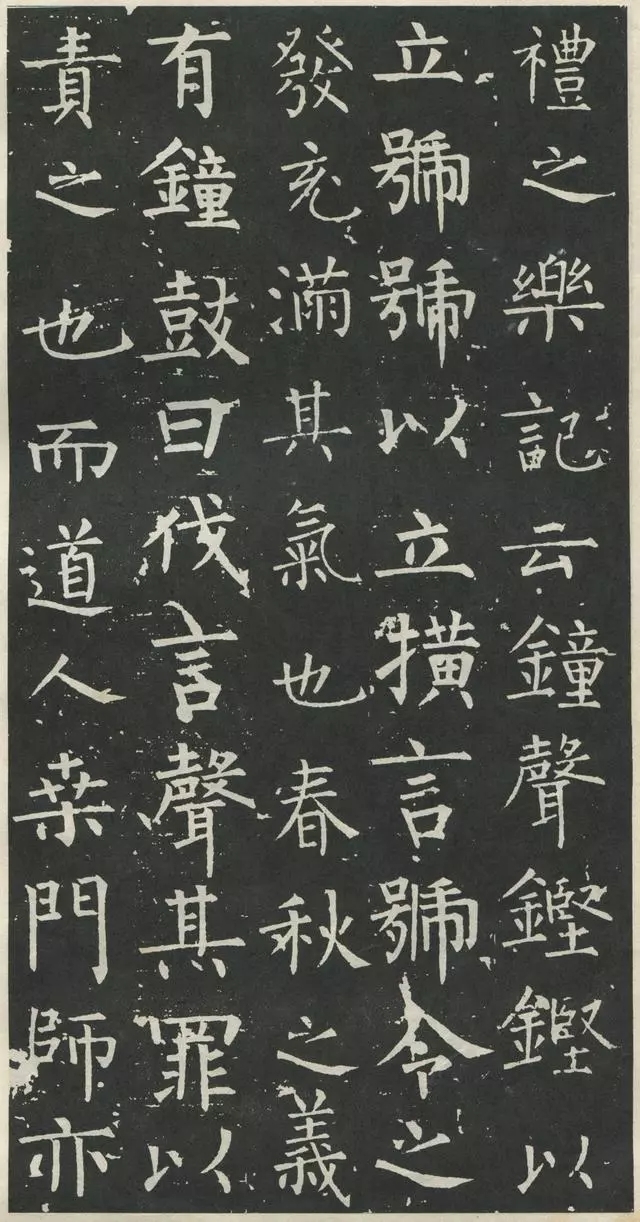

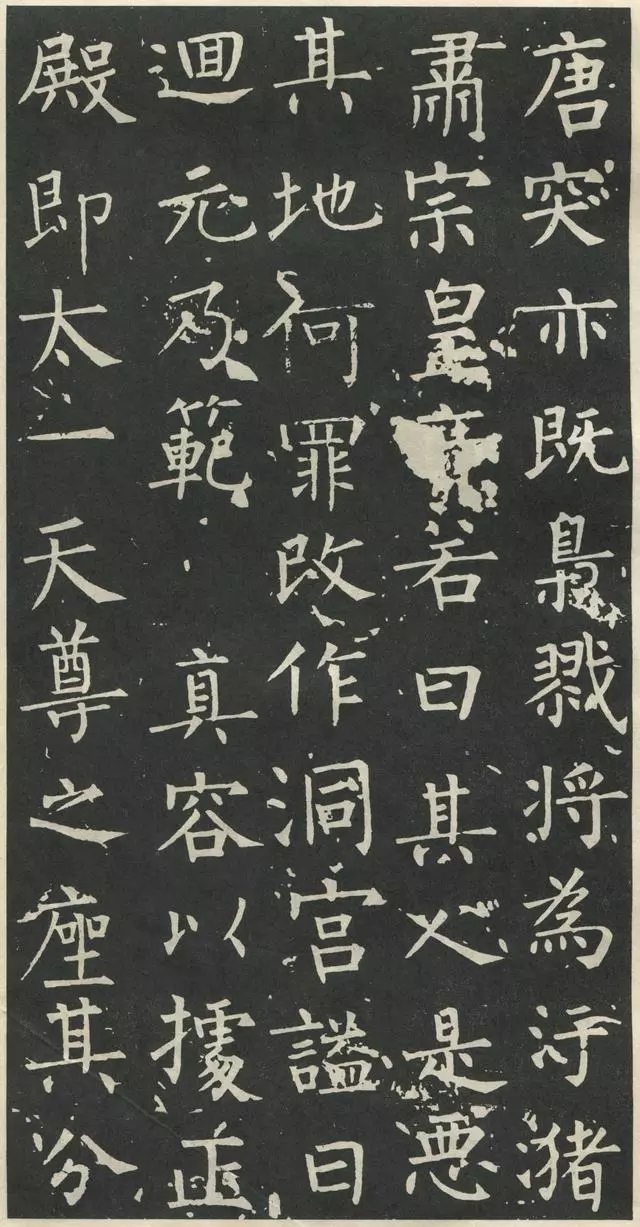

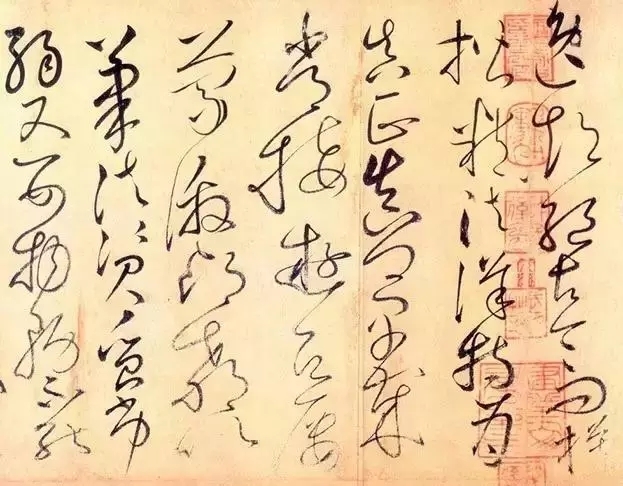

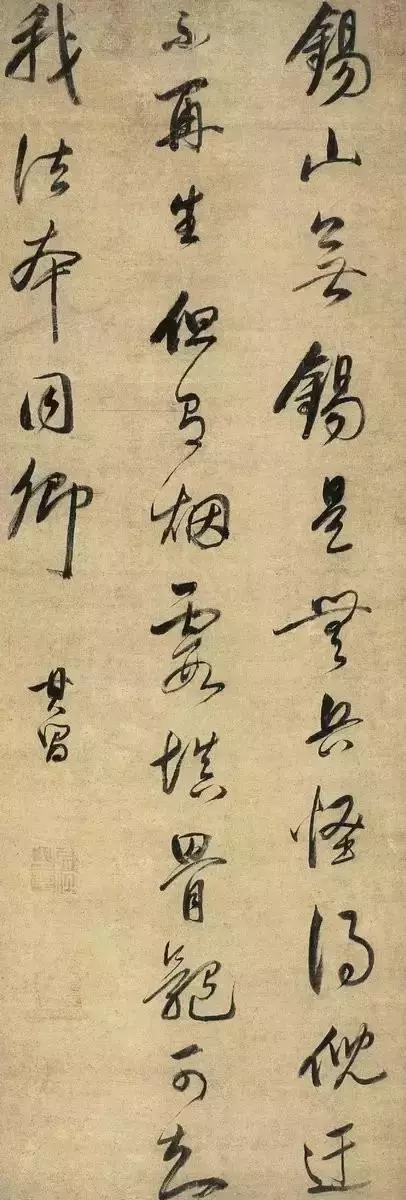

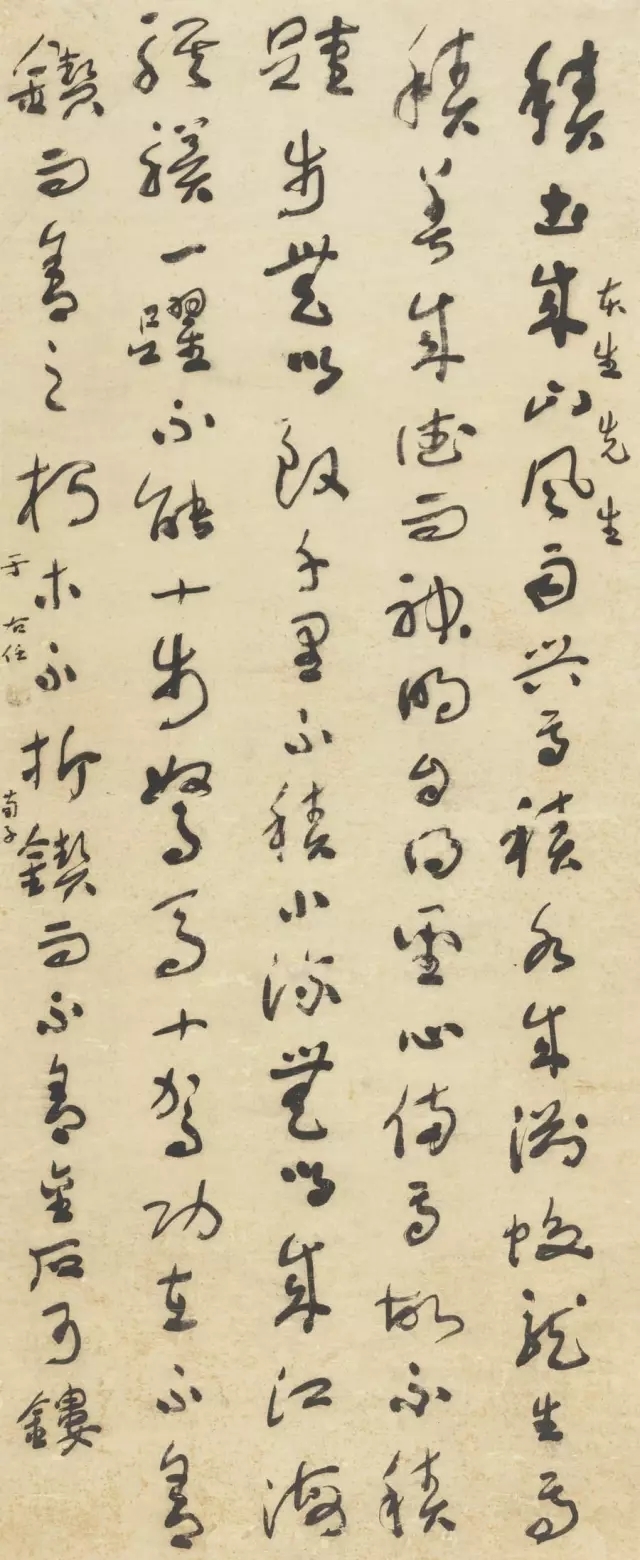

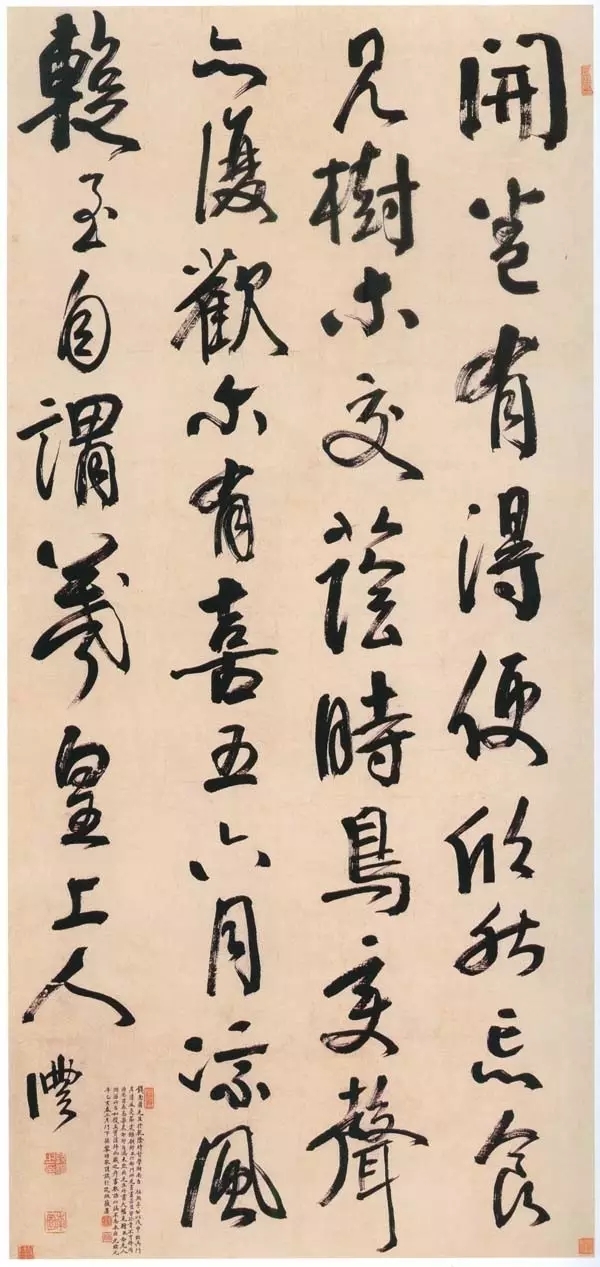

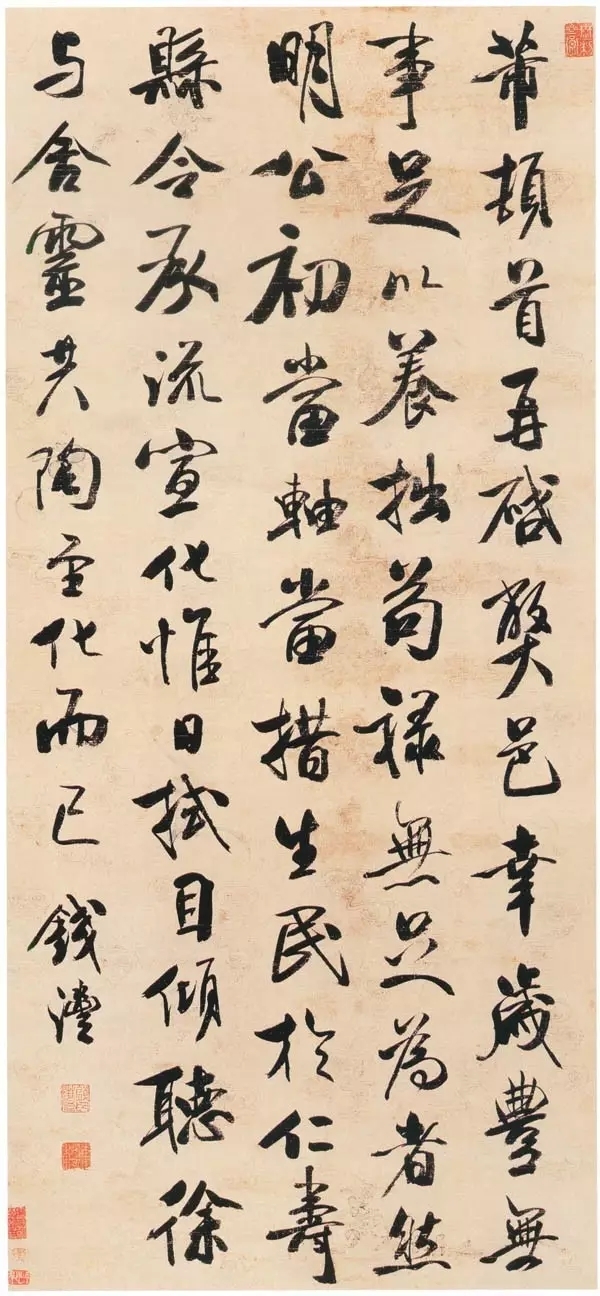

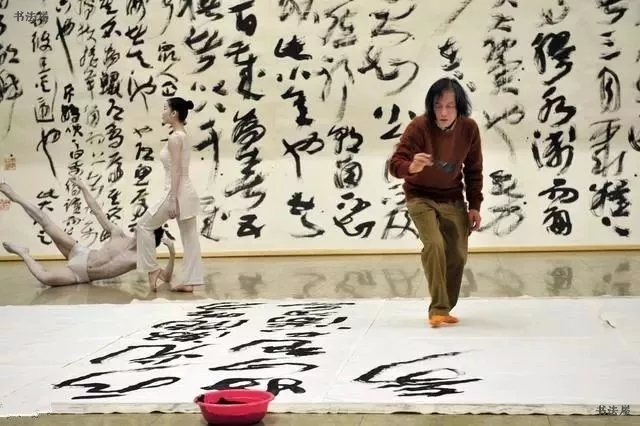

从元初大文人赵孟頫到后期“元四家”,士大夫画家对笔墨的强调,对诗、书、画融合的注重为元代山水平添更多写意色彩,成为文人抒发内心的媒介。“文人山水的兴起”,呈现元代文人画样貌,其中包括元四家中的三家之作:吴镇的《老松图轴》、倪瓒的《江渚枫林图轴》和《筠石桥柯图轴》以及王蒙的《丹山瀛海图卷》。

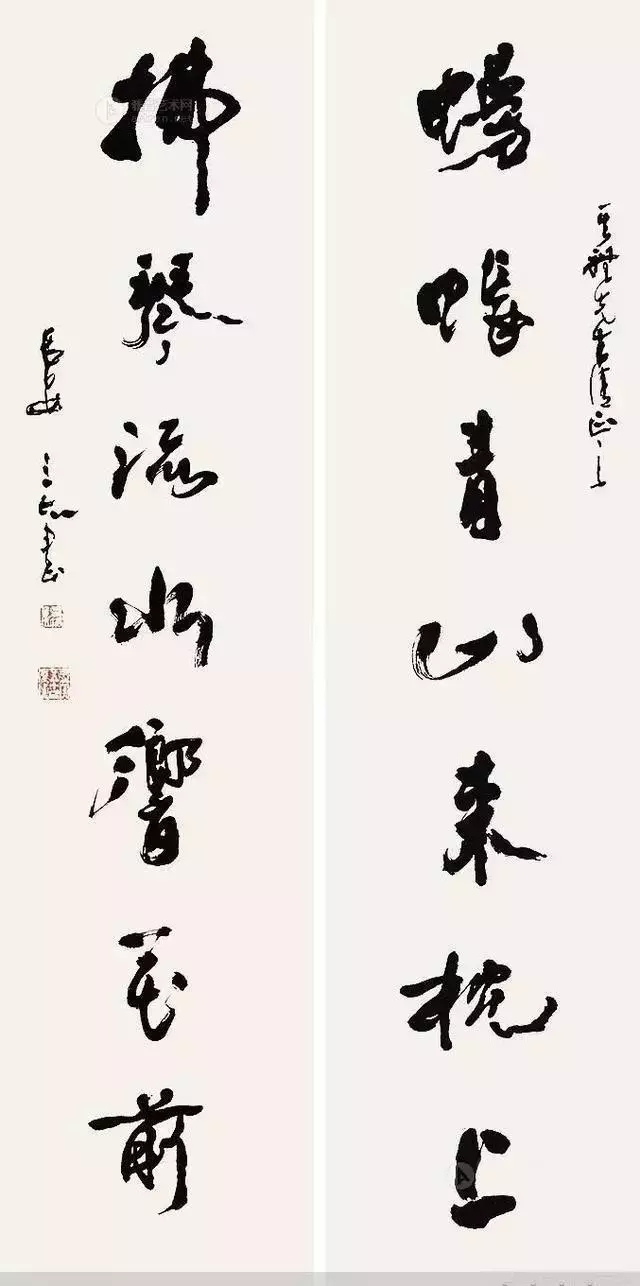

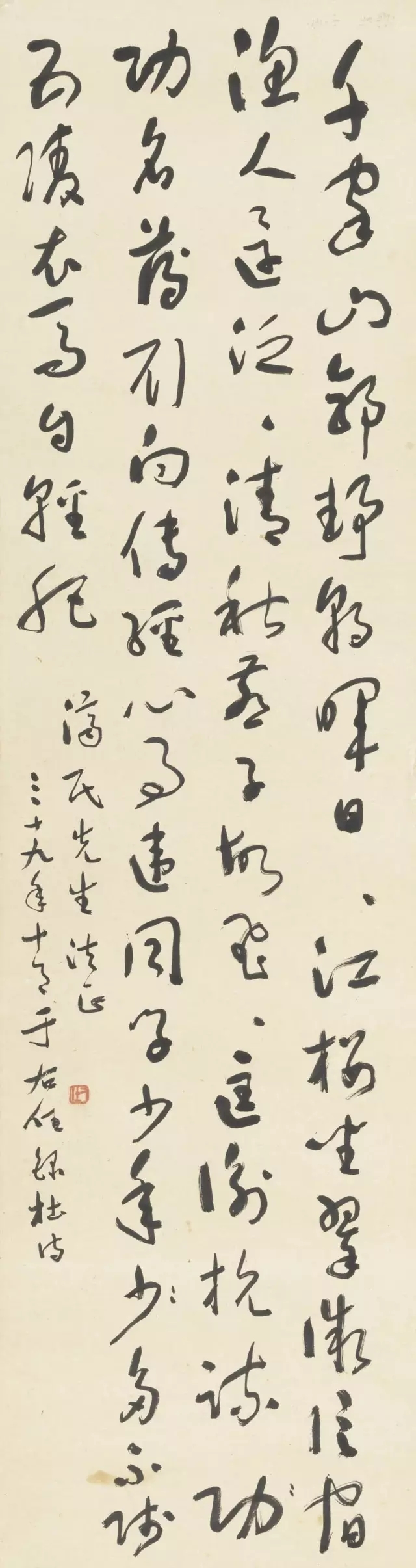

![640.webp (3)]()

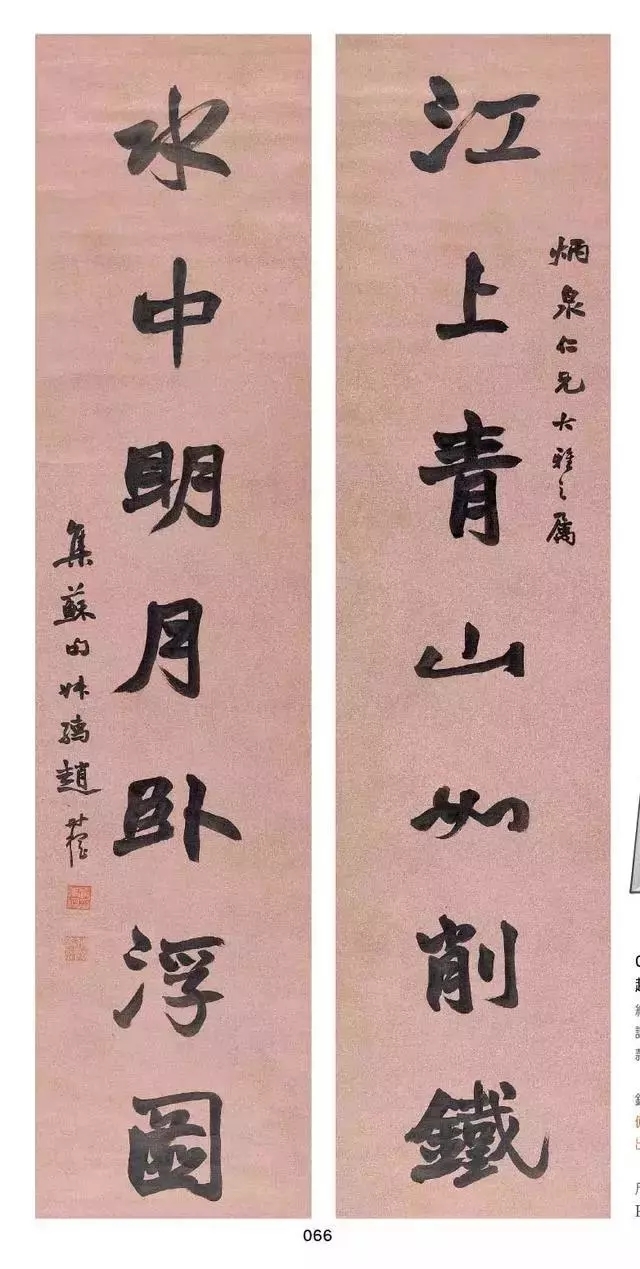

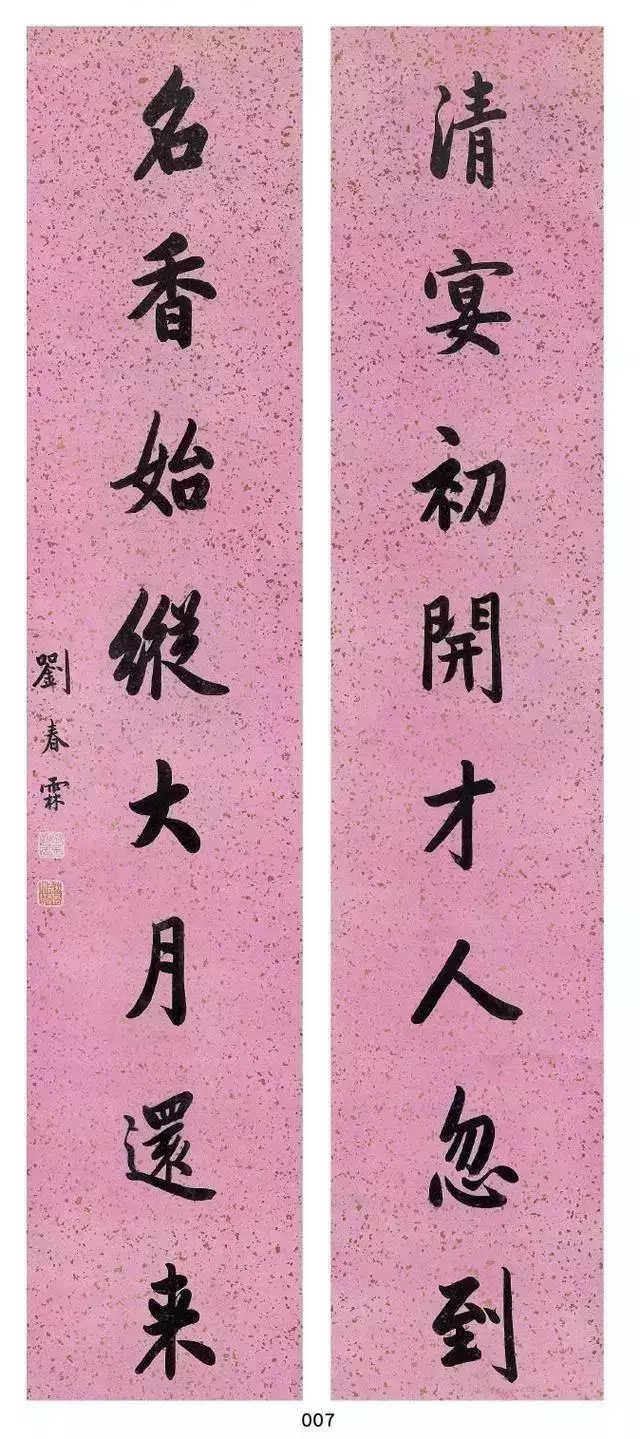

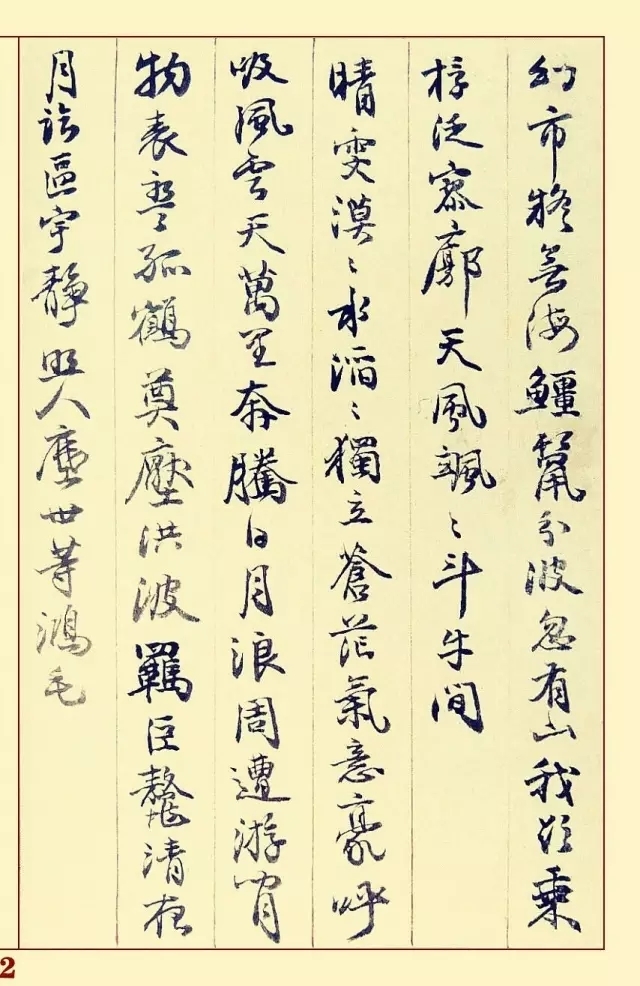

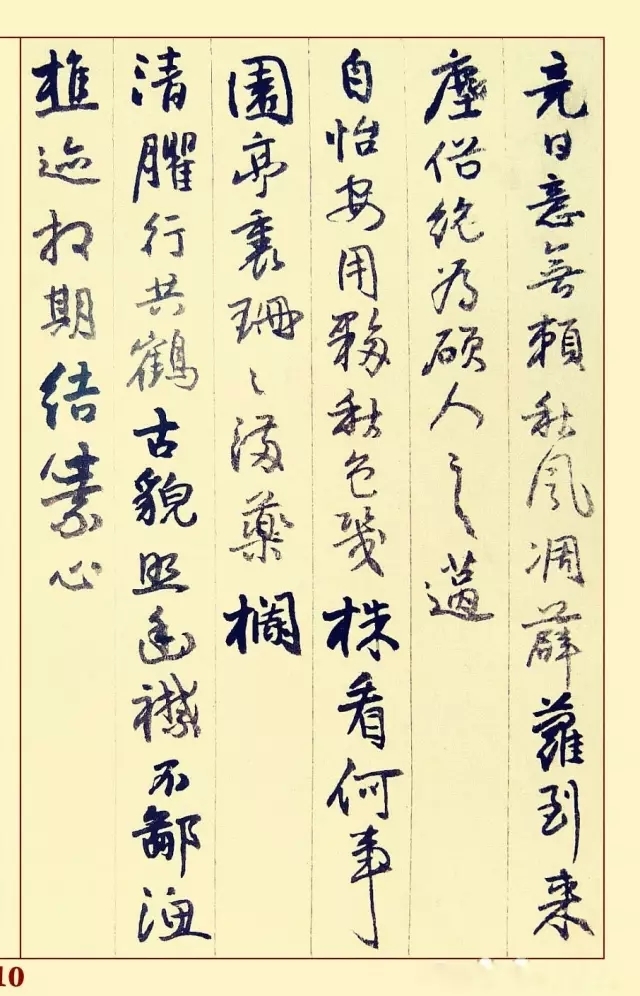

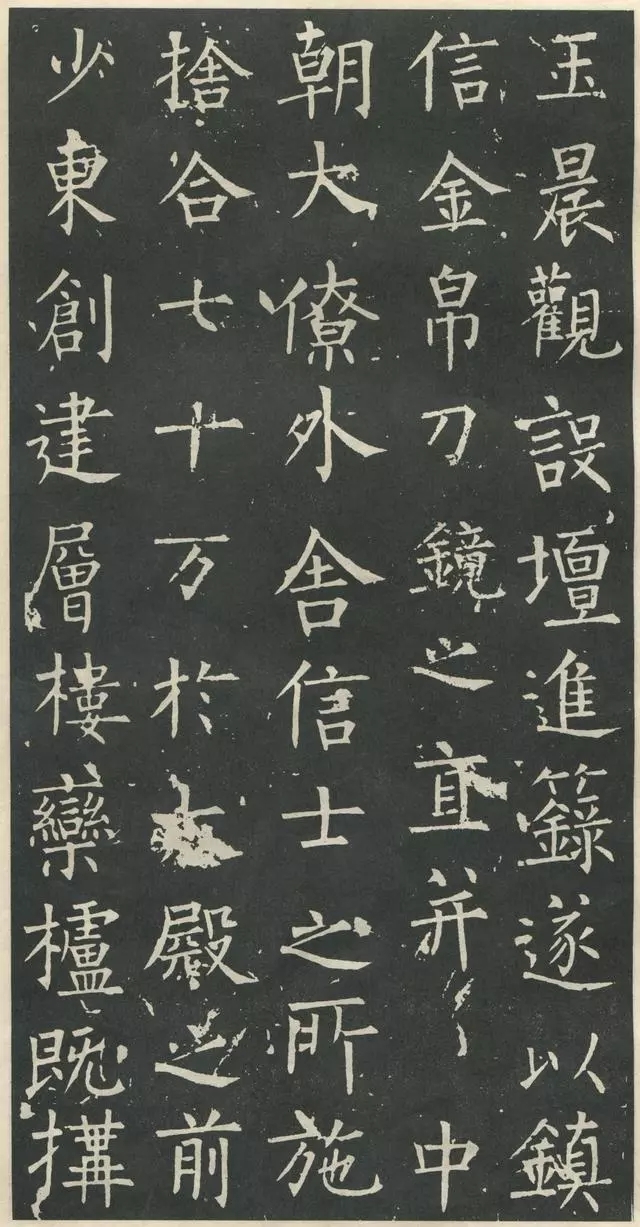

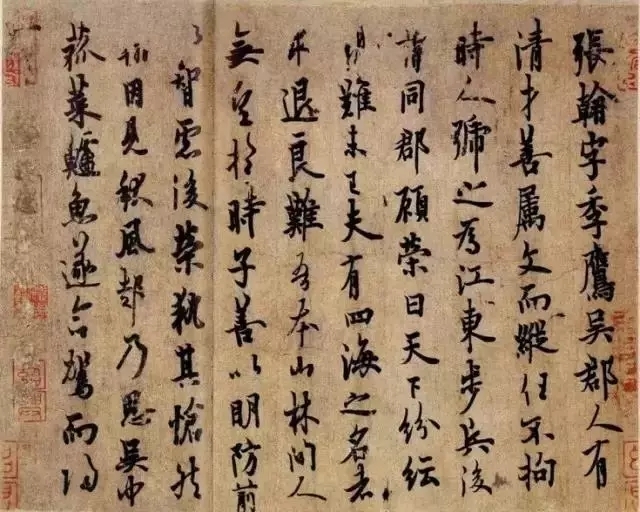

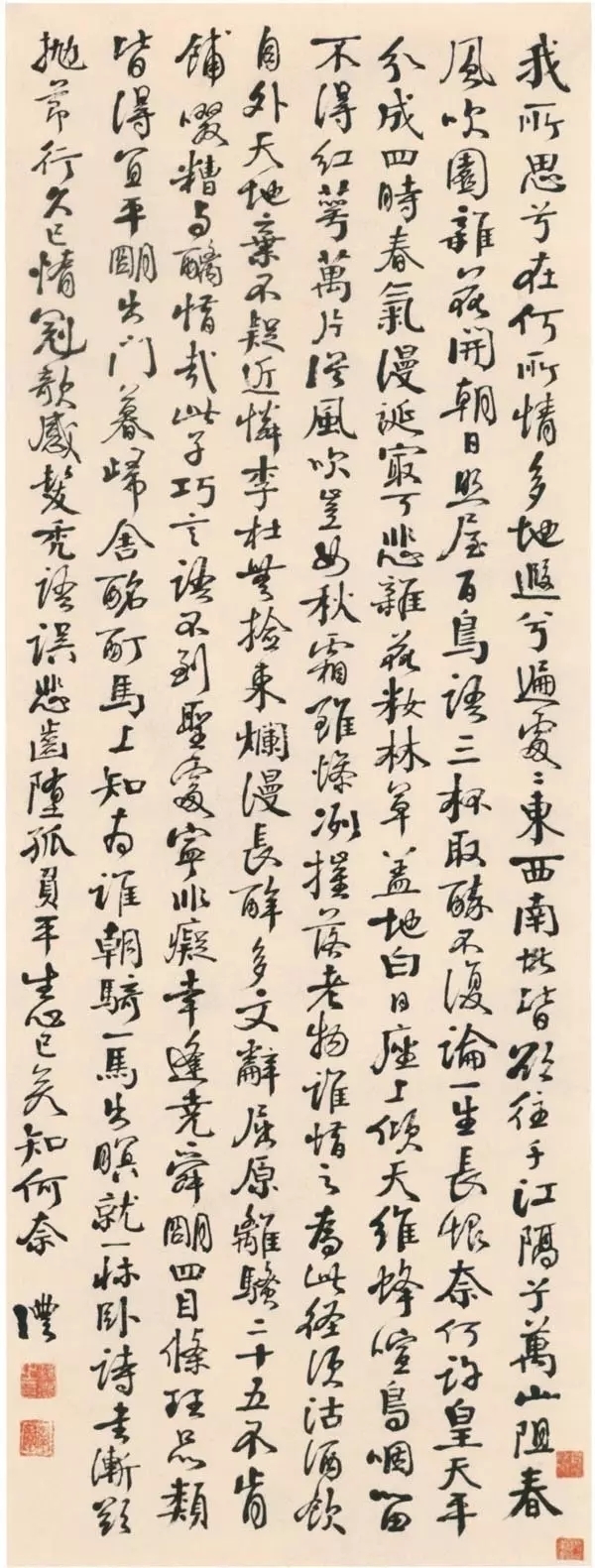

以元人赵孟頫为例,他是宋代皇族却又进入元朝为官,随后“荣际五朝,名满四海”,一度为南宋遗民所诟病。人们不难想象,这位大艺术家在家荣国恨间的心情,内心苦楚自是不言而喻。他的画作便表现出对退隐山林的向往,以及笔墨之间对古拙画风的追寻。

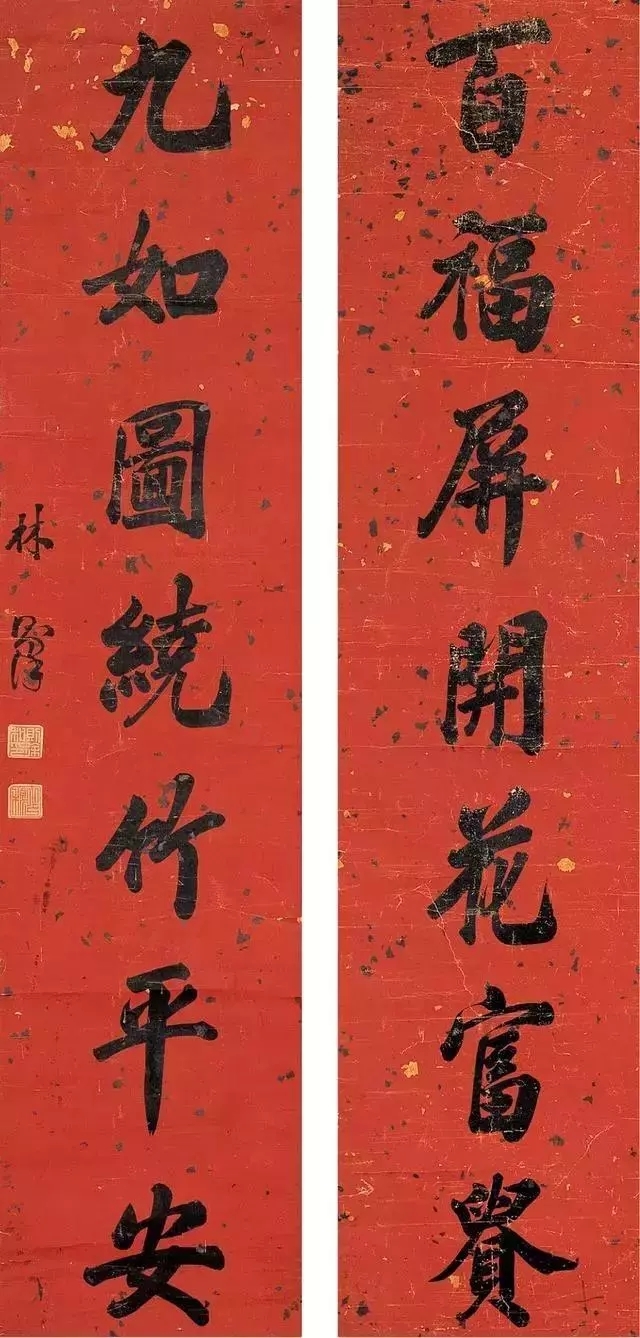

赵孟頫花鸟画《竹石幽兰图卷》则笔触潇洒,气韵秀逸,可以觅得其对“书画同源”理念的贯彻。“赵孟頫在山水画上回归了唐代和北宋的画风。他要远离的是南宋风格。”在单国霖看来,对南宋工巧画风的背离是此一时期文人的群体性特点。这种回避则来源于他们对前朝灭亡的反思:南宋重视文治,不重武功。画风精致柔美,洋溢着一股升平气象。不讲求实学的状态导致了政权的衰弱。

“赵孟頫的作品总显露一种贵族之气,而后来元四家的作品中,在野文人清雅散淡的意味则更为明显。”单国霖说。文人画发端于苏轼等宋代士大夫,经元代开拓,沿历史一路向下直到明清。华东师范大学历史系教授陈江在接受本报采访中说:“从整个绘画史脉络来看,文人画风的典范风格的确立是在元代,却一直为涓涓细流,一直到明朝,有了董其昌、文徵明和沈周才将文人画推进为绘画主脉。”

——END——