![640.webp (1)]()

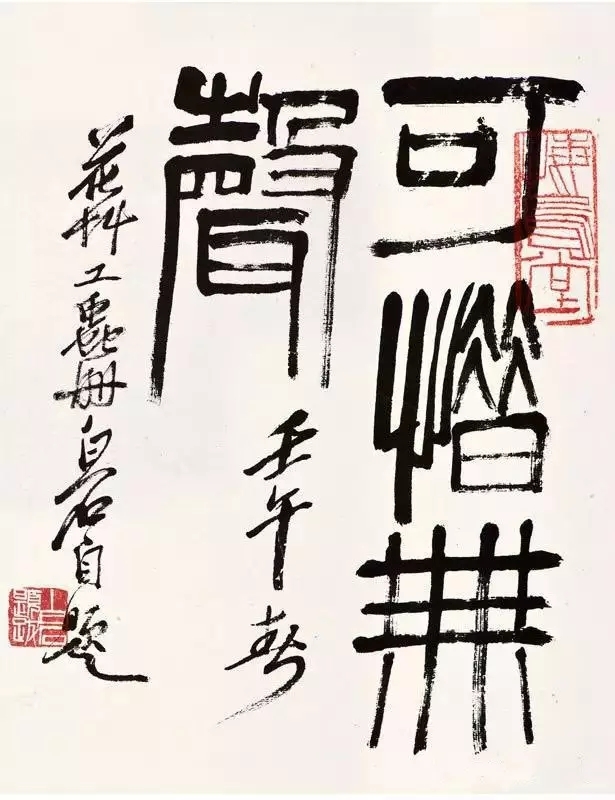

百福迎春。凡推荐2位学生(十课)全部报名学习并截图发微至张老师助手黄继毅,并附姓名地址电话,张老师将福字快递给您(落款盖章)!心动不如行动,敢快行动起来吧!!

时间截止2018年1月13日下午5点

联系方式:13671529767电话微信

![虚线]()

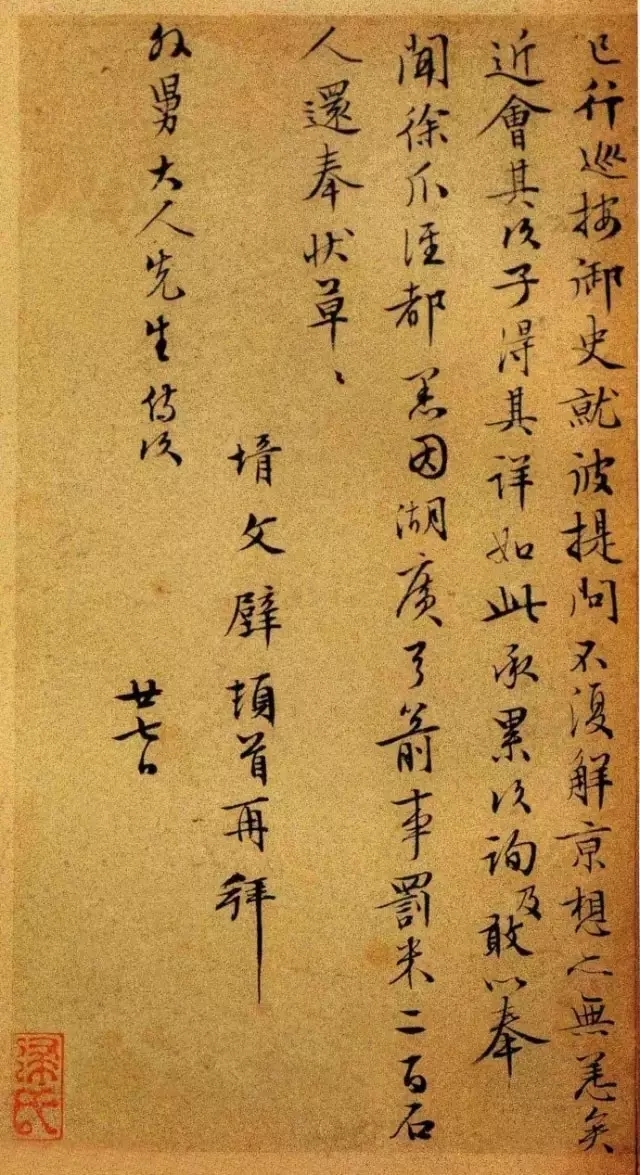

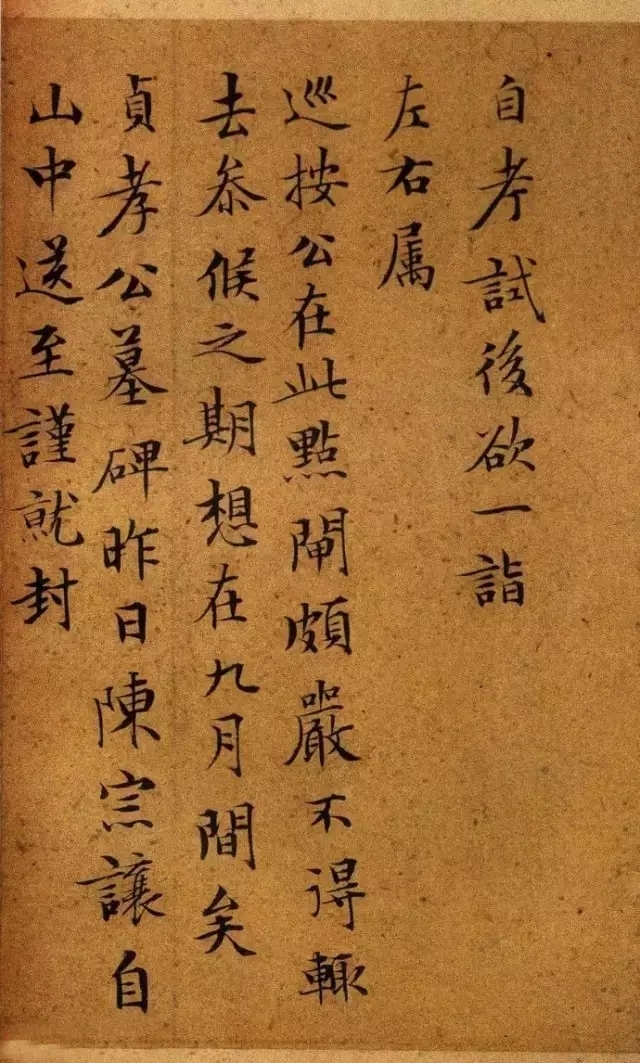

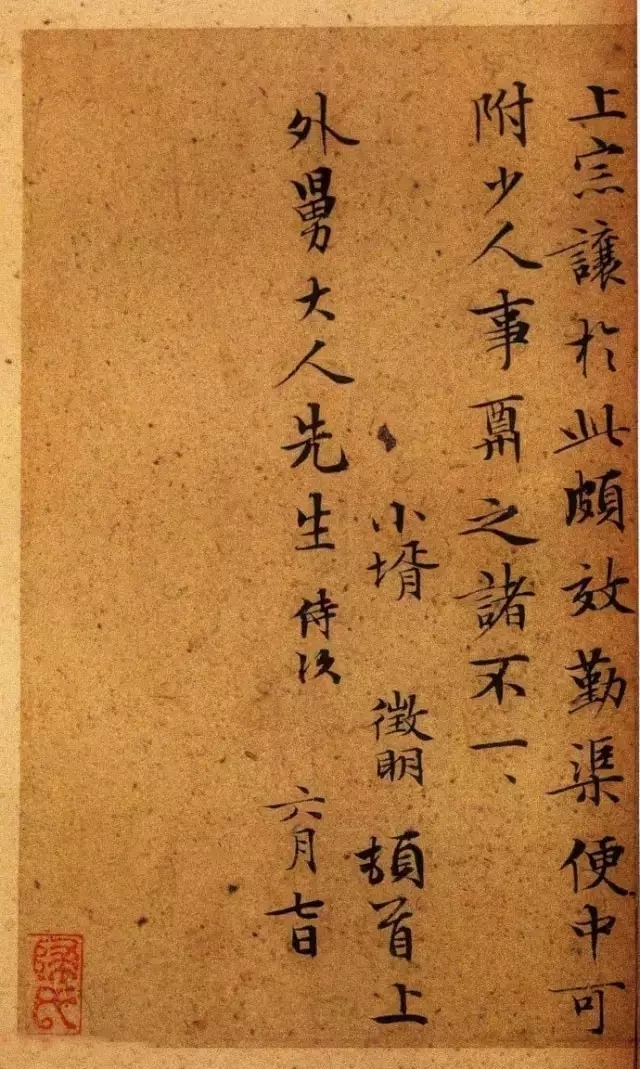

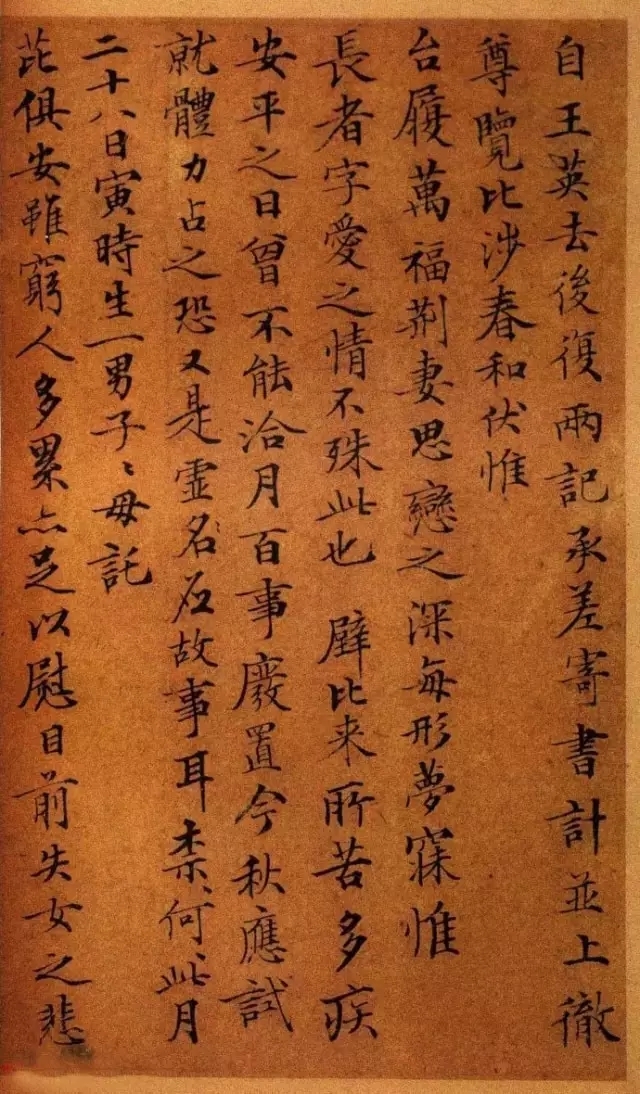

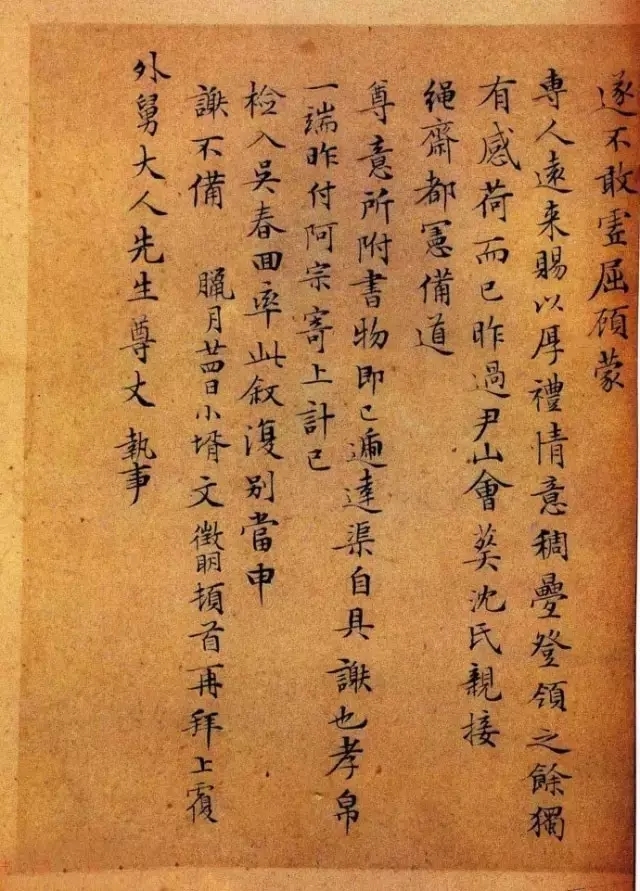

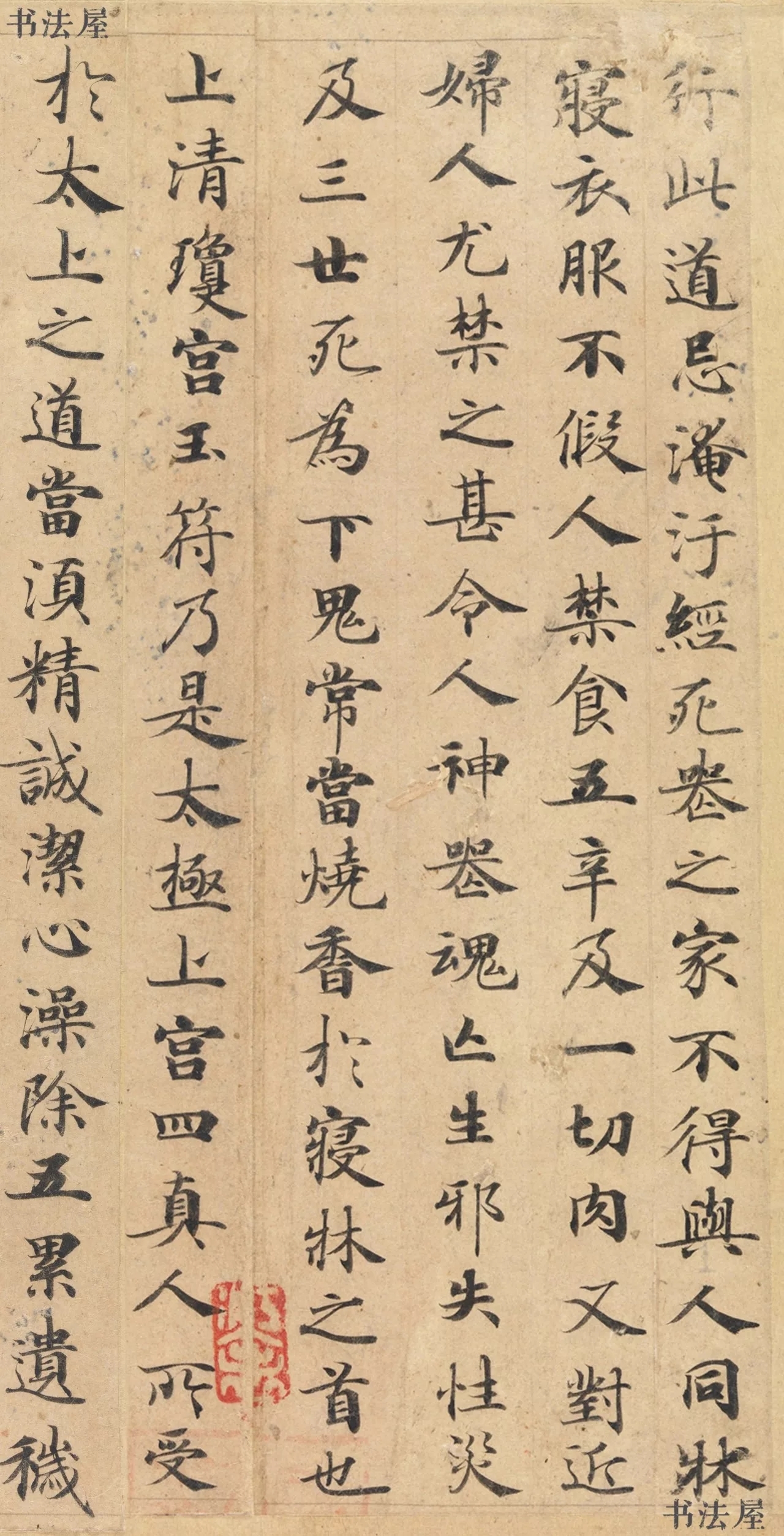

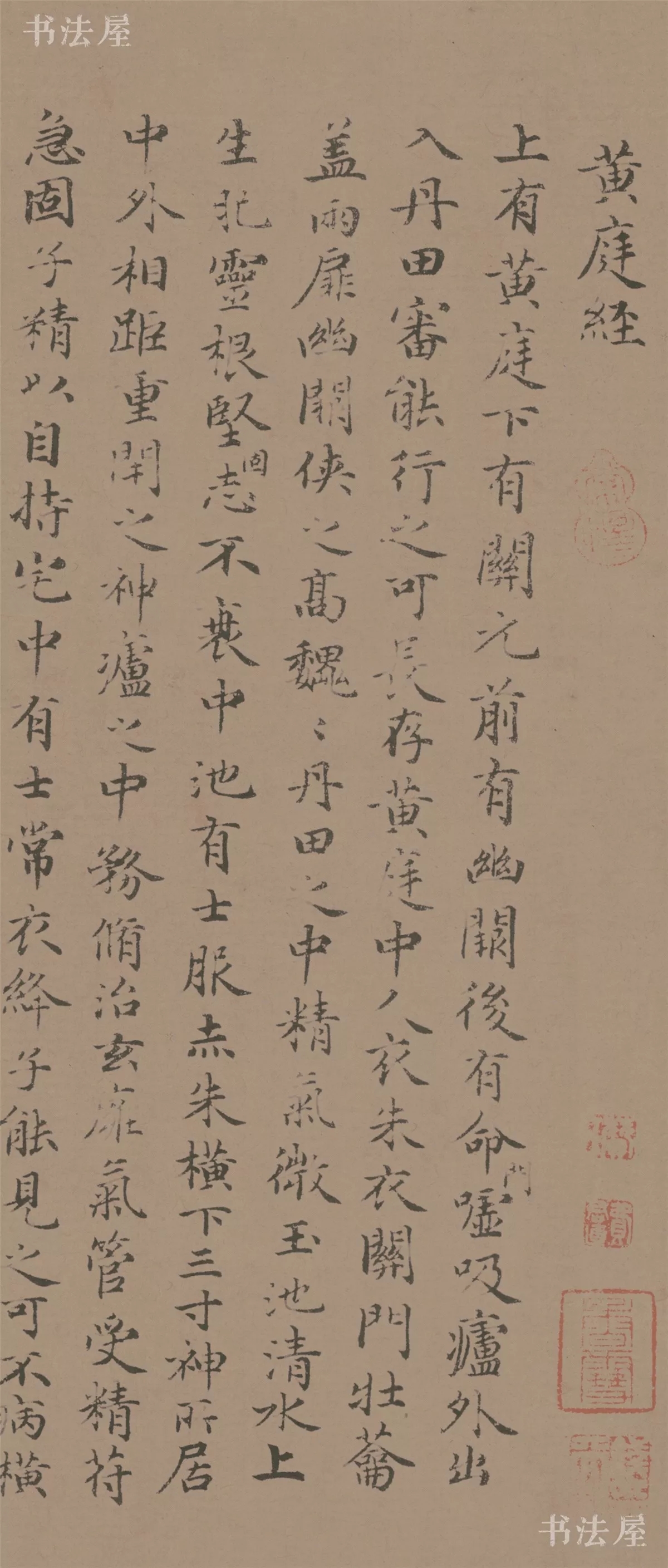

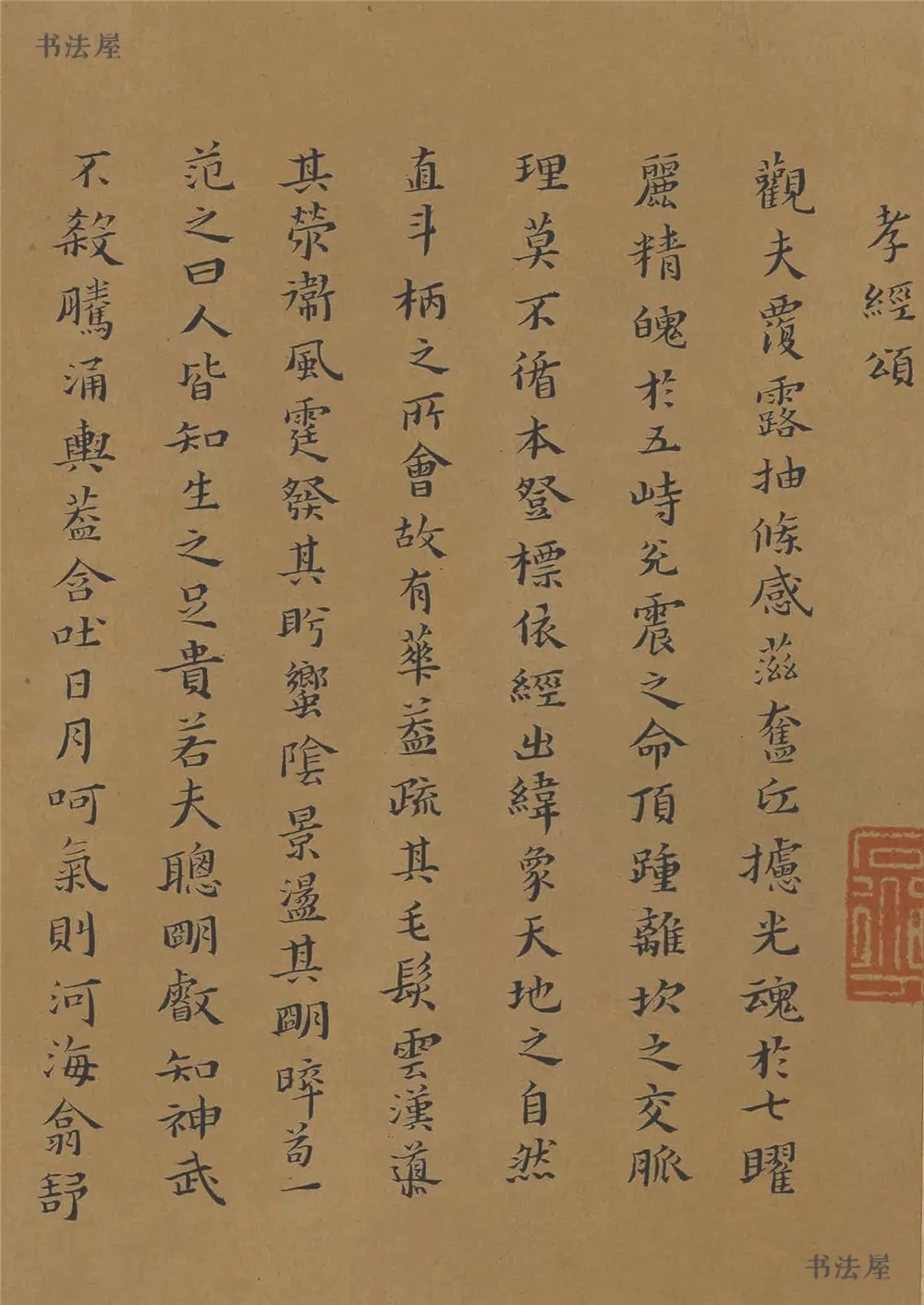

二王是帖学正脉,但二王墨迹存世仅仅十数种而已。这些珍贵的二王尺牍墨迹,是学习二王帖学笔法、探寻魏晋人士风度的最佳范本,是每一位书法爱好者不可忽视的必修课程。

真迹罕见 却可见微知著

行草书的入门往往是从《集字圣教序》开始,这件史上最著名的 “集字”作品,虽可解决单个字的笔法问题,却无法体现行草书应有的行气贯通、畅意爽快。还好,二王存世的手札可以解决这个问题,手札尺牍更能体现书写状态中流露出的书家情怀,是行草书本应有的贯通、流畅之美。

但是二王手札真迹罕见,仅存的这十数种也多有是唐人摹写,要如何从这简单的十几件手札中窥探二王笔法就成了问题,唯有寻一位在二王帖学中颇有建树的老师,可以为我们指出一条清晰的路子。否则我们“管中窥豹可见一斑”,在这些手札中只能略有所得而不能全面掌握二王精华。

大家都知道,墨池中张卫东老师是当代帖学名家,上次开设《十七帖》课程已有1600余人次听课,好评颇多。张老师屡屡斩获国展、兰亭奖,其中最主要的就是以二王一路行草入展。

因此,根据大家的需要我们再次邀请张卫东老师开设一次课程,专门讲授二王手札,选取10个经典尺牍作品,通过逐字实临讲解,让你把握二王行草的基本用笔方法与结体特征,感受“不激不厉,而风规自远”的二王帖学笔墨精神。

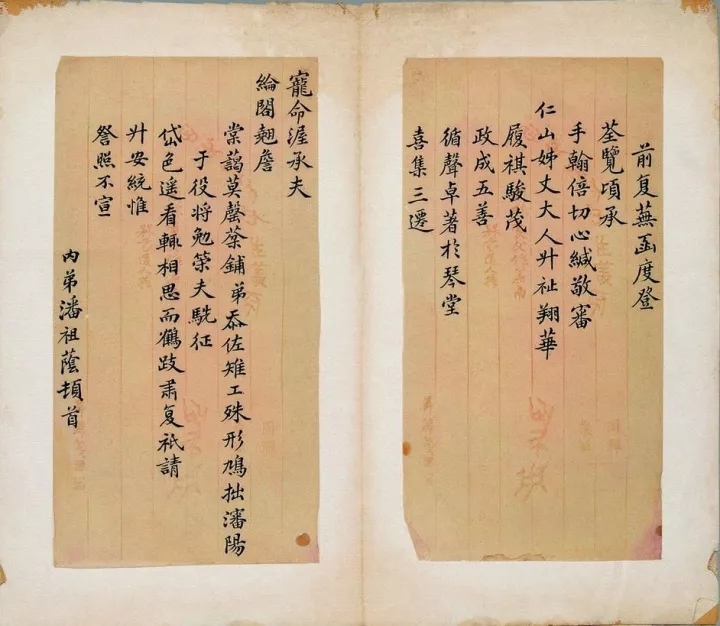

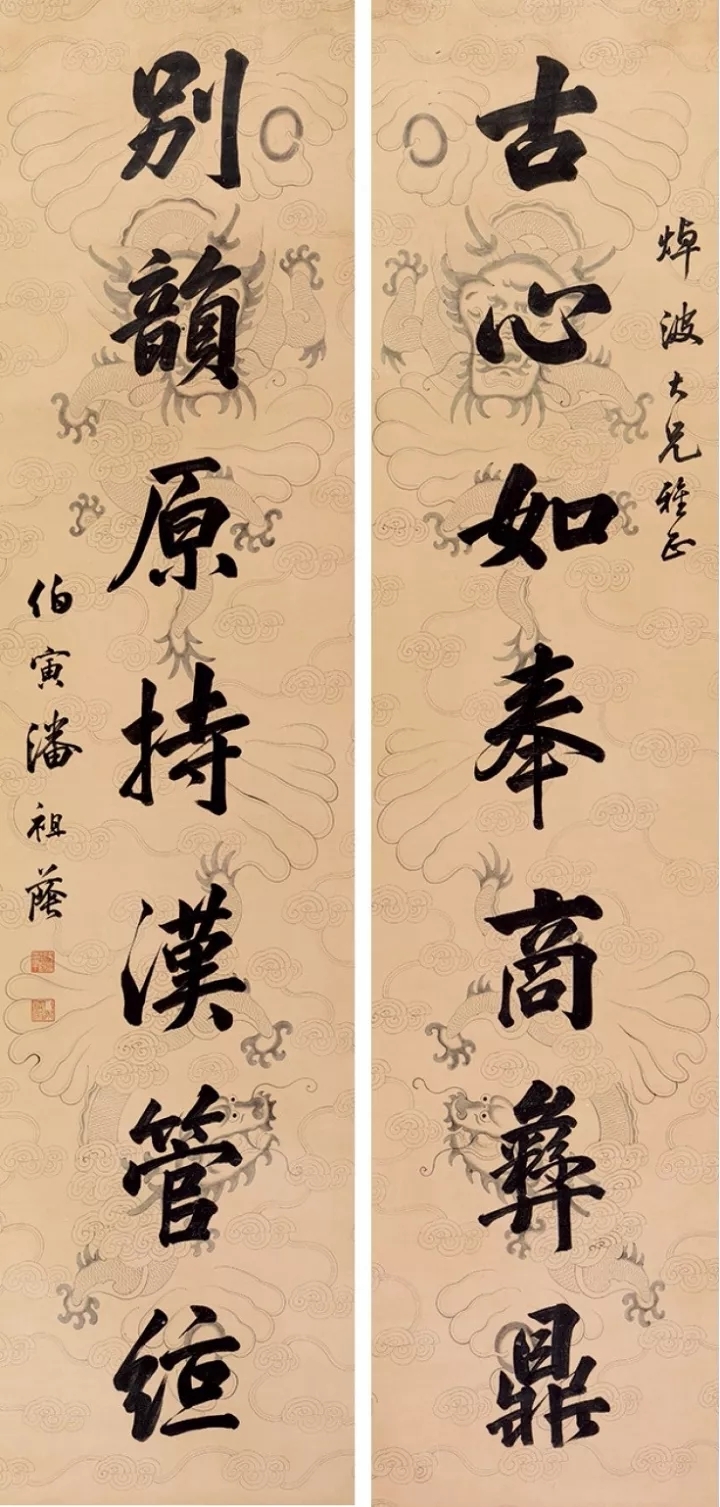

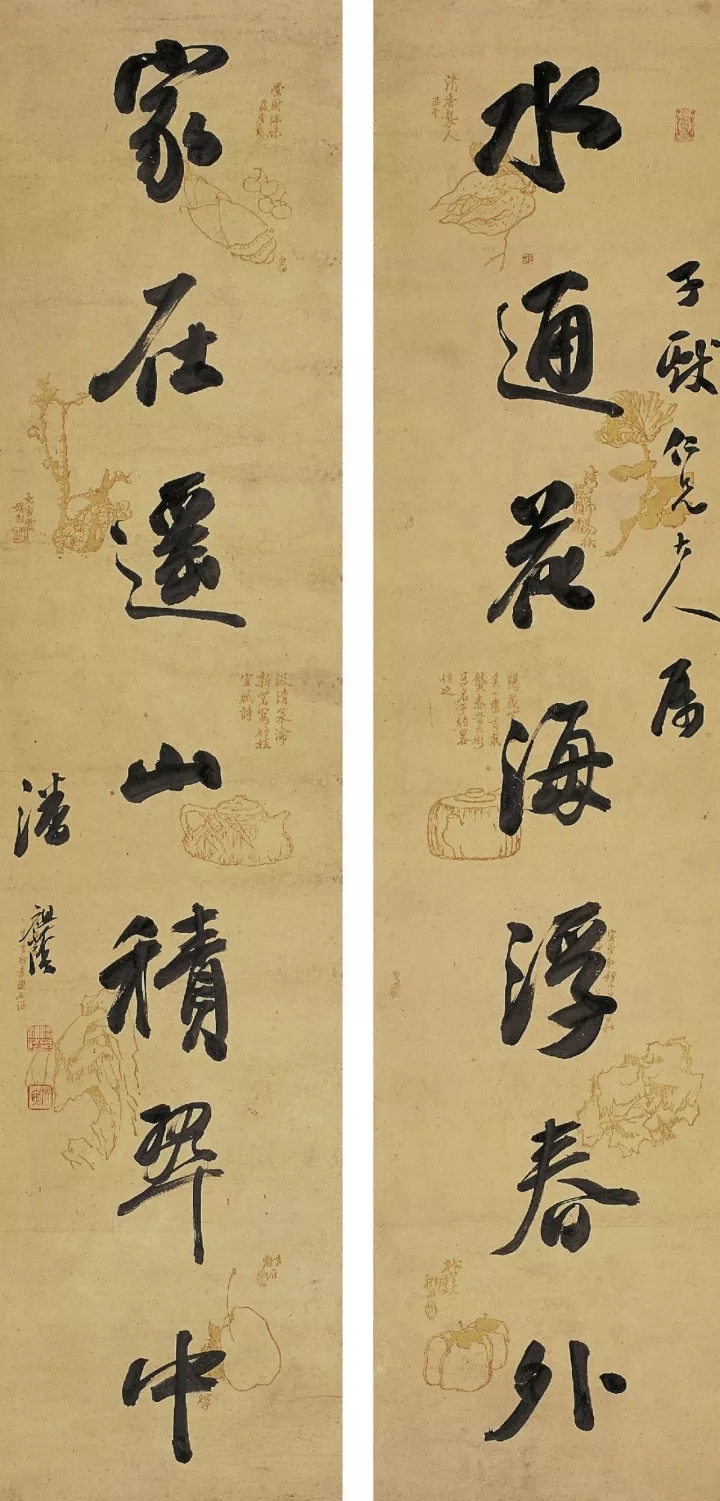

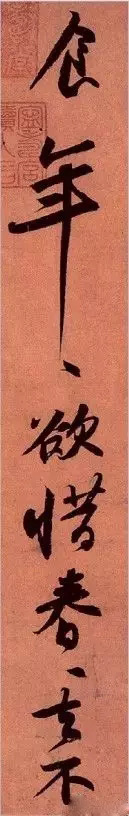

![360se_picture.webp (15)]()

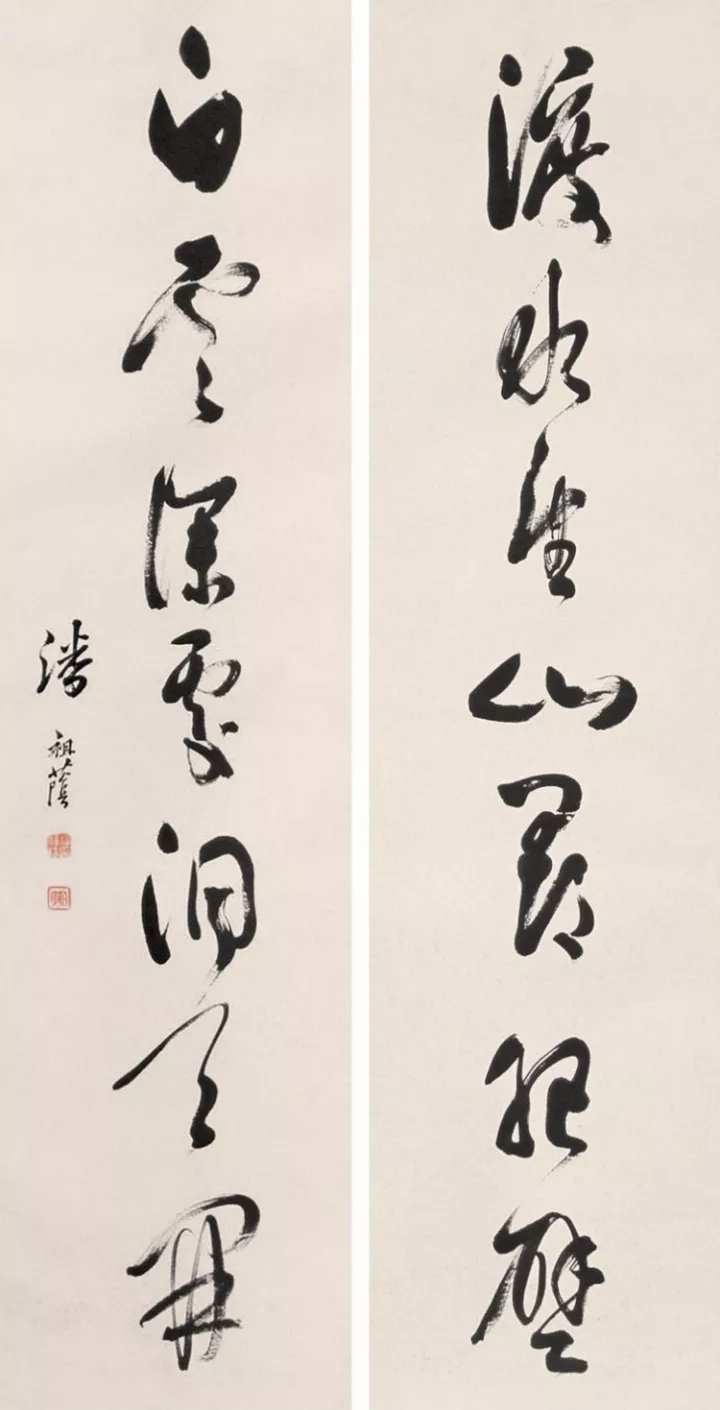

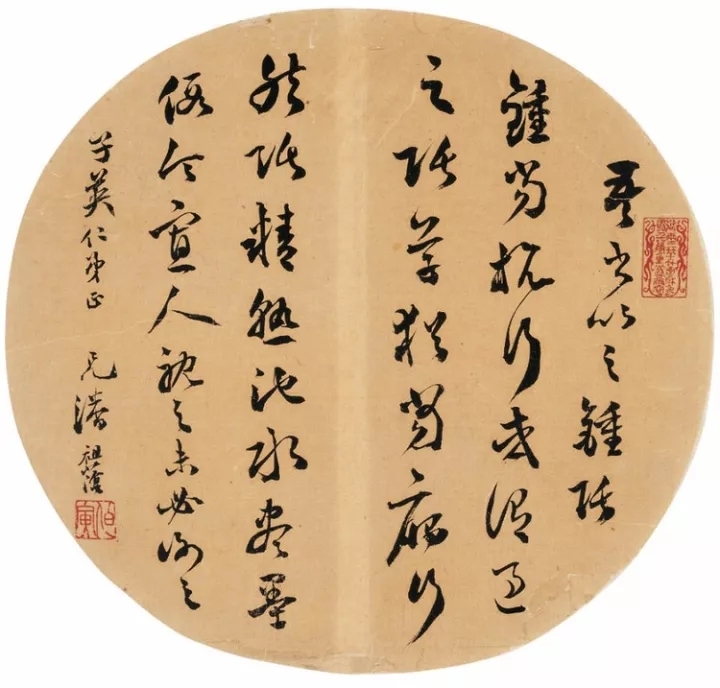

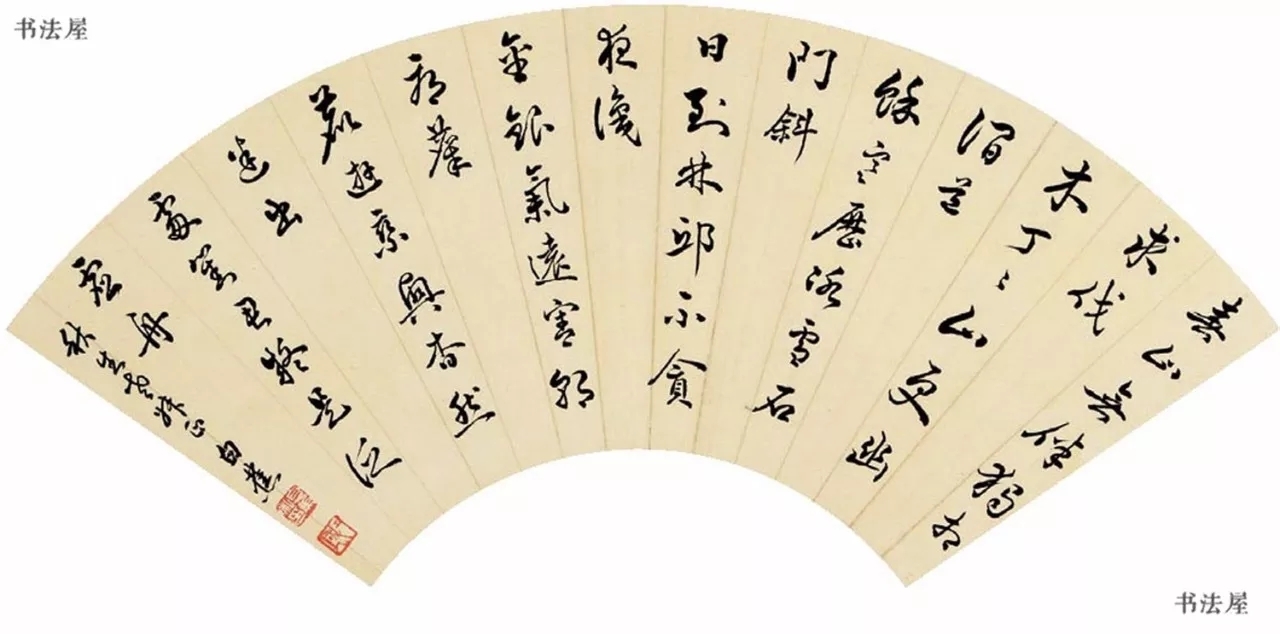

《张卫东课徒手稿册》局部——兰亭奖作品

导师全程指导 你要因才而学

此次二王尺牍课程持续3个月时间,精选了二王的10件精品法帖,从这些精品手札中,可以让你了解二王行草书的用笔和结字的基本特点,以及魏晋书法的时代特点。逐步领会二王手札轻快率意的书写状态,学会用笔方圆并举、结构收放自如、总体风格上的道劲流美。

张卫东老师会在课后布置作业并逐个点评,目的就是通过这样一个10节课的系列教学,进行全程的跟踪指导,让你彻底解开二王手札中蕴含的行草书密码,掌握二王一路行草书的临习和创作方法。

二王行草书中蕴含的能量是巨大的,在学习的时候要注意根据自身特点,缺什么补什么,对功力不足的同学,学二王手札的同时可以临习《集王圣教序》,二者互为补充,逐步深入,持之以恒,终将打开帖学经典的大门。

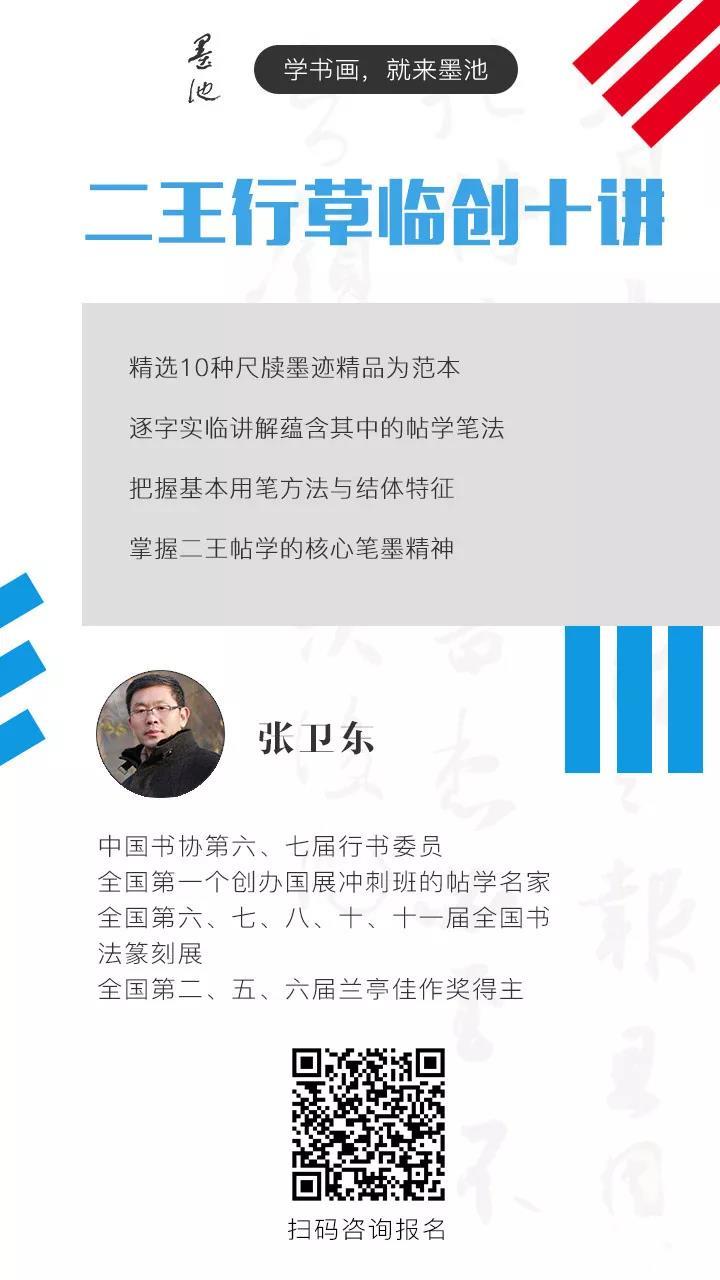

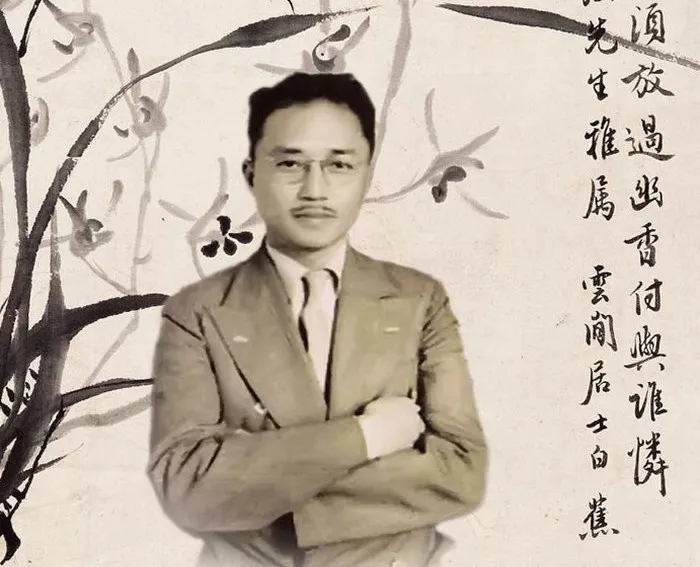

帖学名家张卫东

张卫东老师在书法上做了很多开创性工作:第一个国展冲刺班的创始人,第一本笔谈创作《国展获书家谈创作》主编,第一本从国展的角度、以毛笔评点75位学生的《师生集》作者,第一位策划当代中青年书法名家从临摹到创作DVD,等等……

如果说改革开放后当代书法发展了30年,那么张卫东老师经历了20多年,因为他从1995年至今22年,参加全国书协的比赛有近40次,比如全国第六、七、八、十、十一届全国书法篆刻展,全国第二、五、六届兰亭佳作奖。

张卫东老师的恩师刘小晴先生告诫他说:“聪明人要下笨工夫,要敢于下到十八层地狱到传统中去摸爬滚打。”于是,张老师牢记师训,从魏晋入手,沉浸在历代经典法书中,朝临暮写,最终获得了今日成就。

刘正成先生也曾经在《当代书法篆刻获奖者作品点评》(2004年)说张卫东是海上碑帖兼融的名家。

张卫东老师的全国冲刺班大概培训了178人,入过国展的在60人以上,获过奖的近30人。从2003年办全国第一个冲刺班到2005年开始办个人工作室,前后教过的学生有400人。如果按效果来说,也有15%-20%的学生出成绩,这个出成绩就是能在全国的专业比赛中入展。

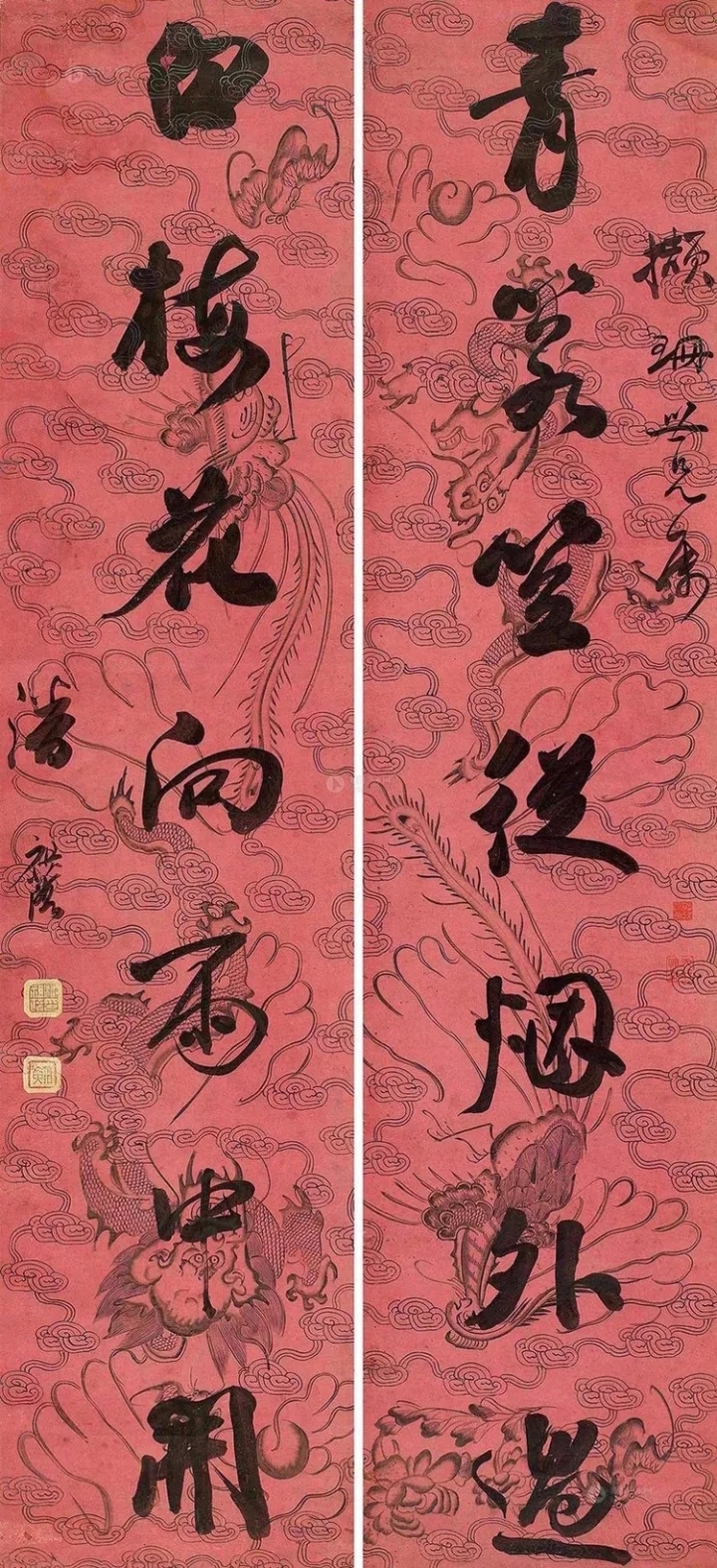

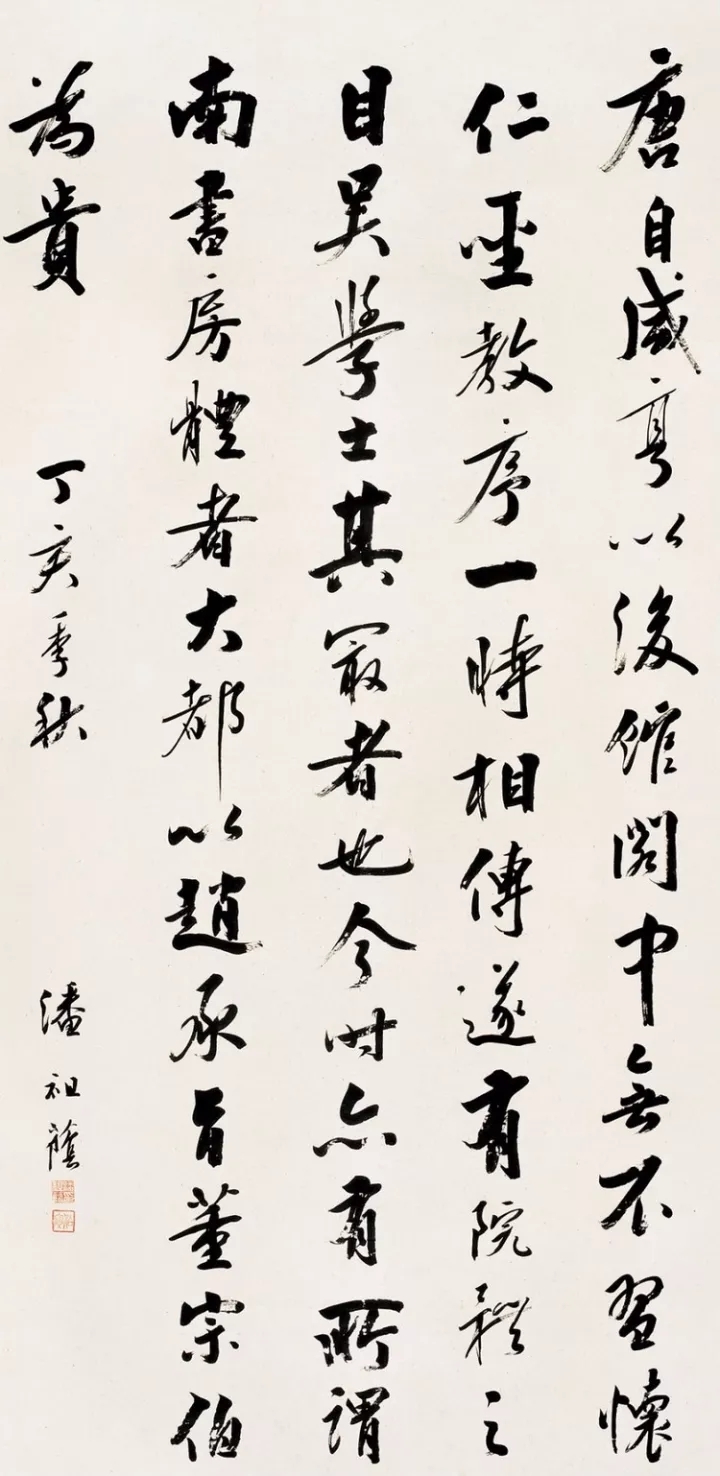

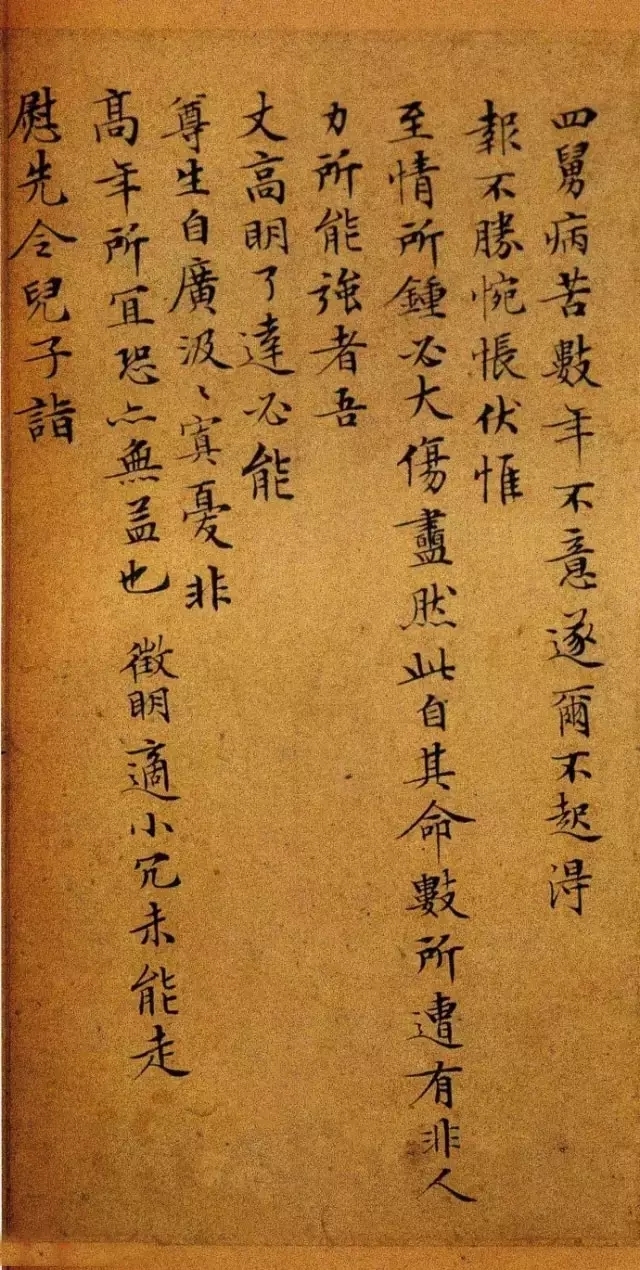

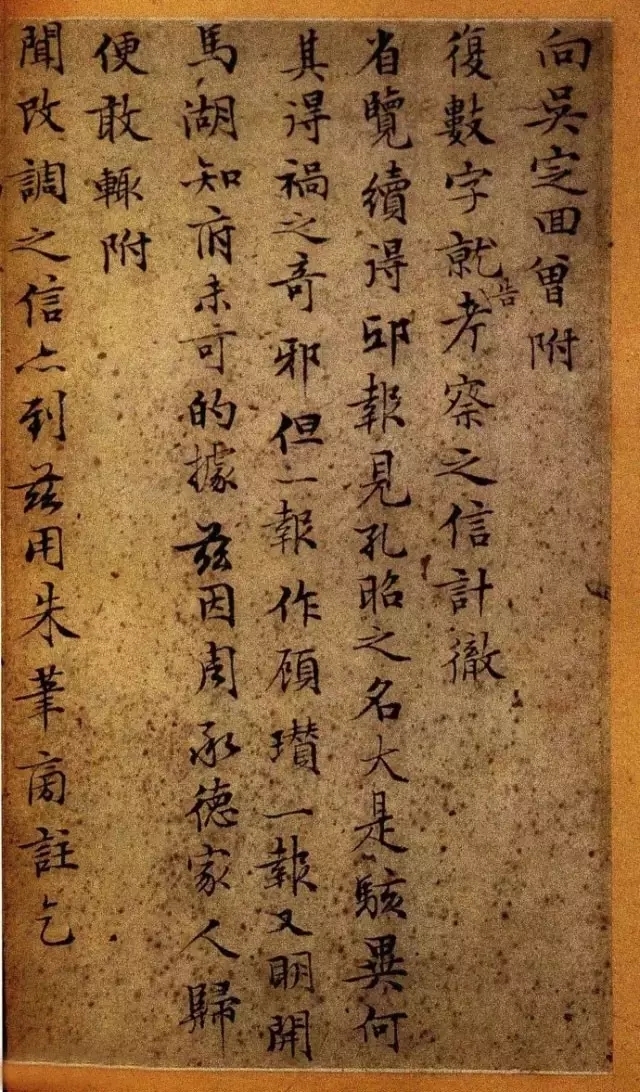

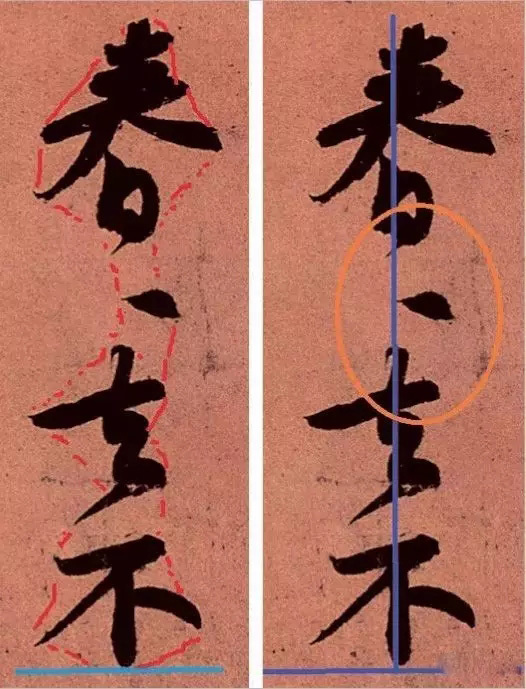

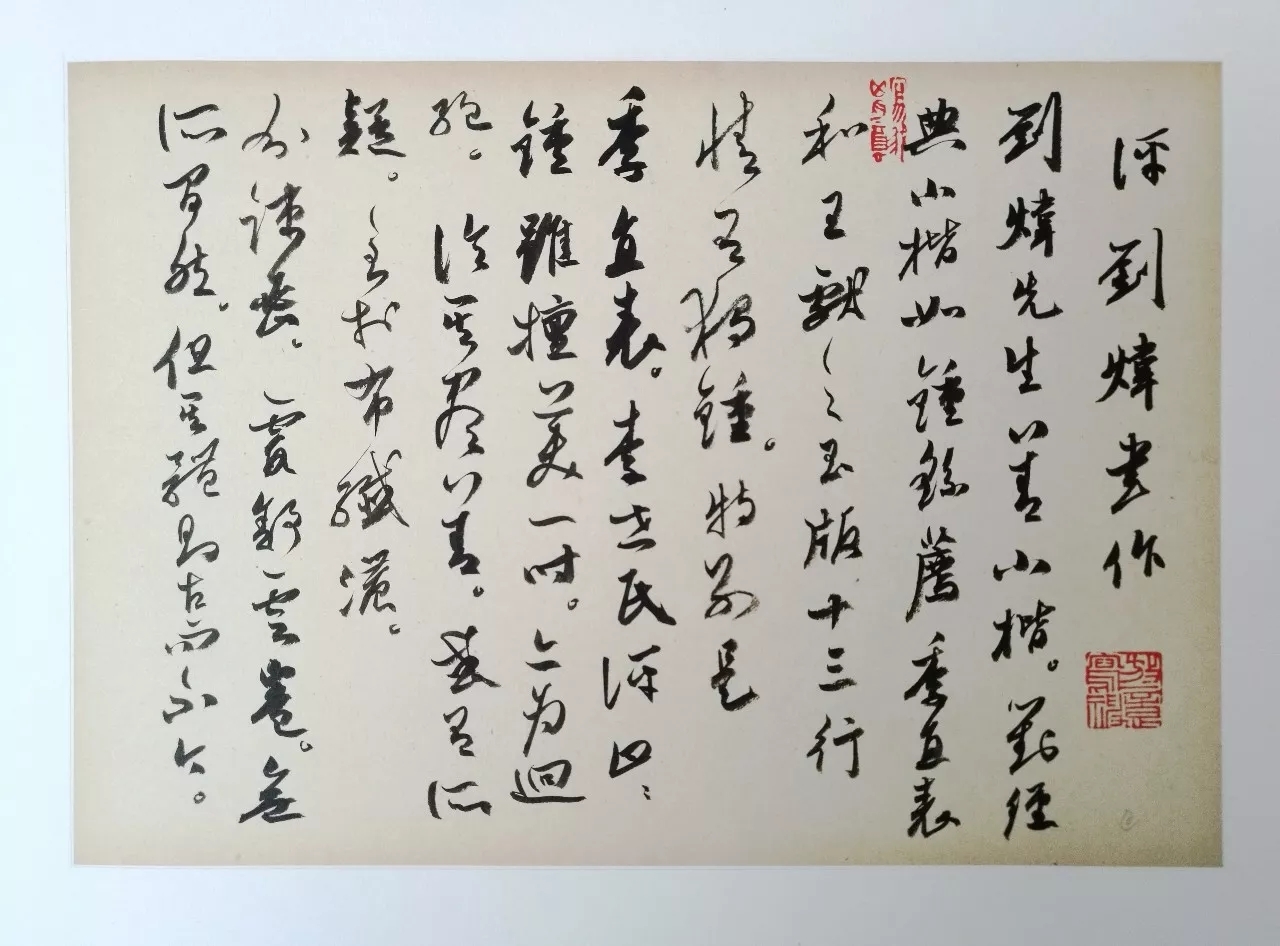

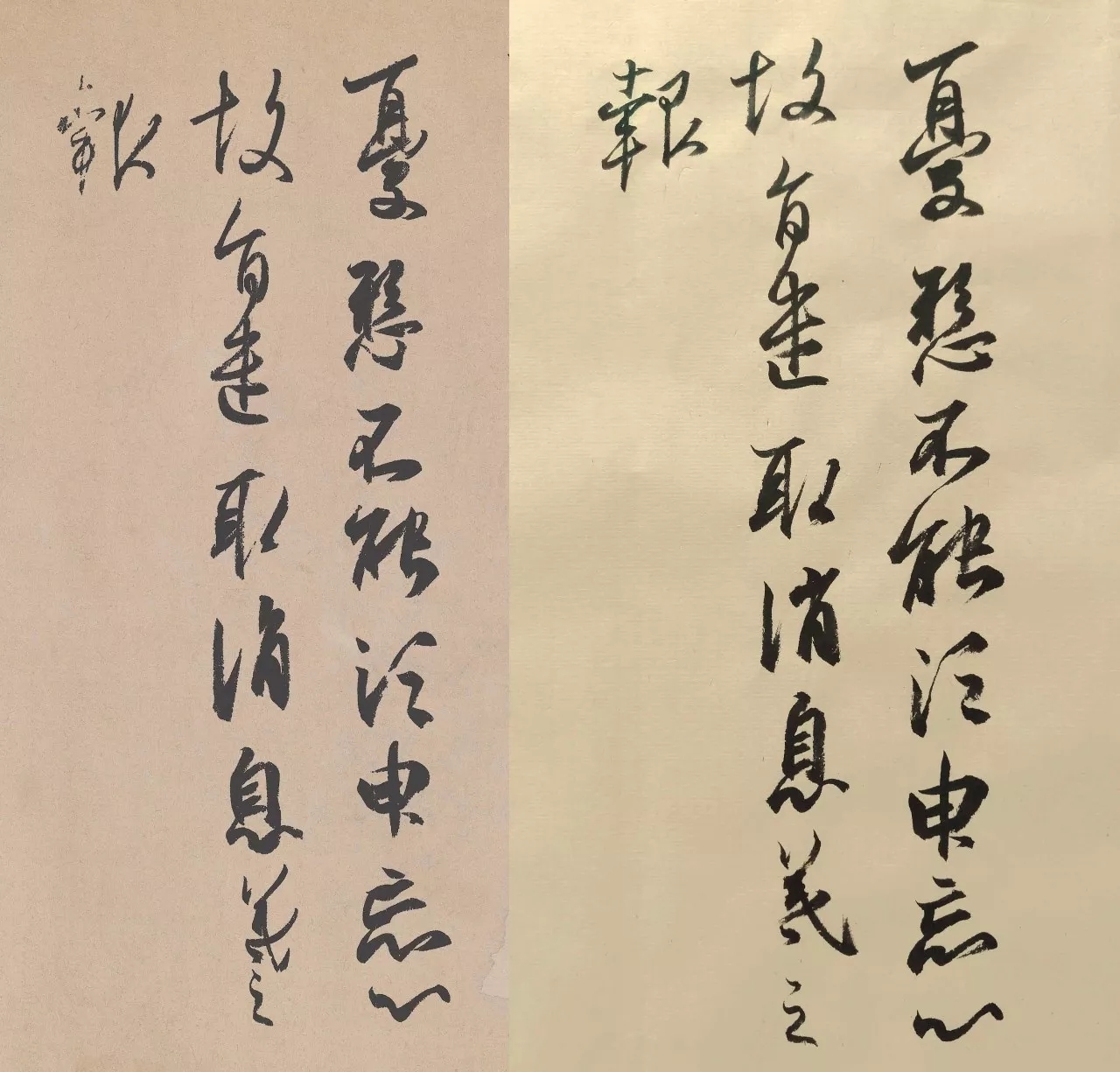

![360se_picture.webp (16)]()

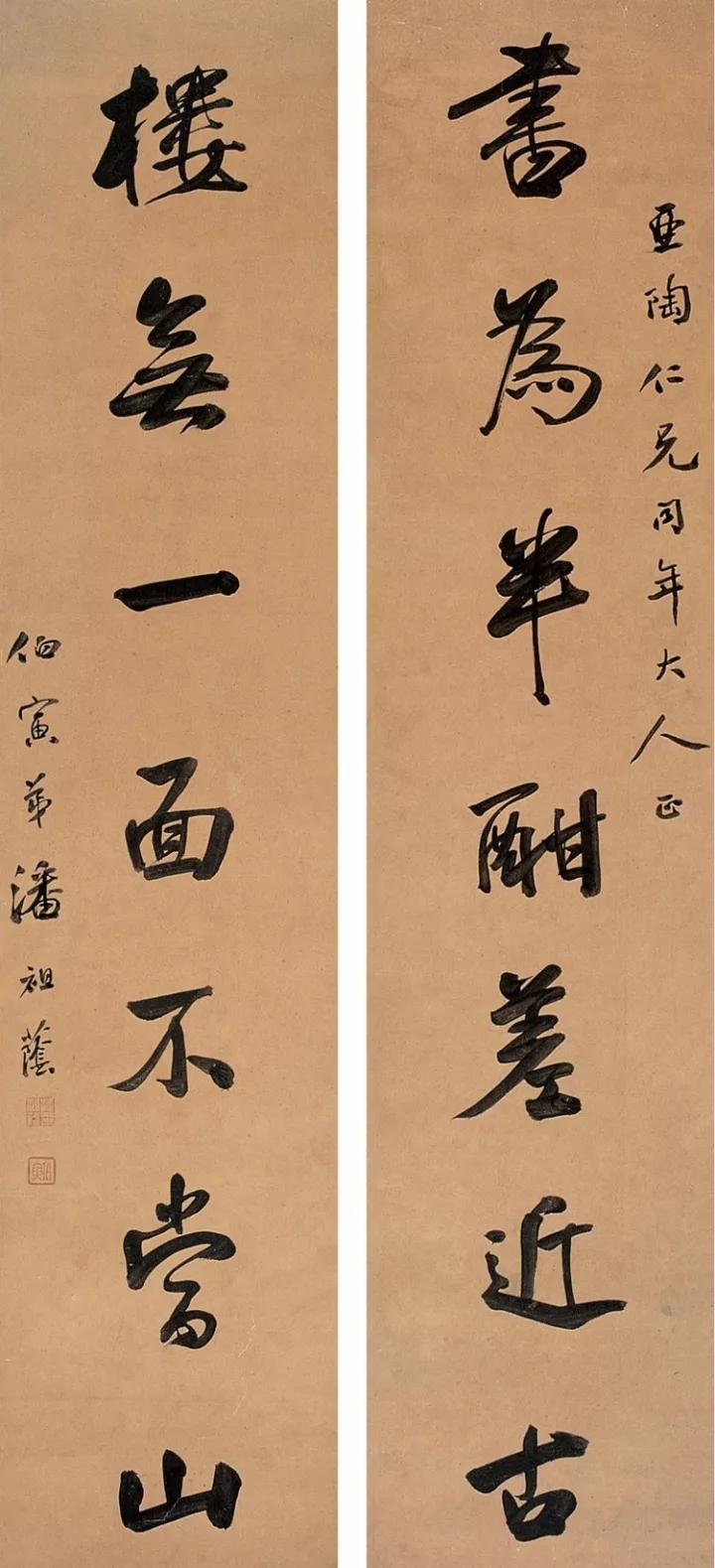

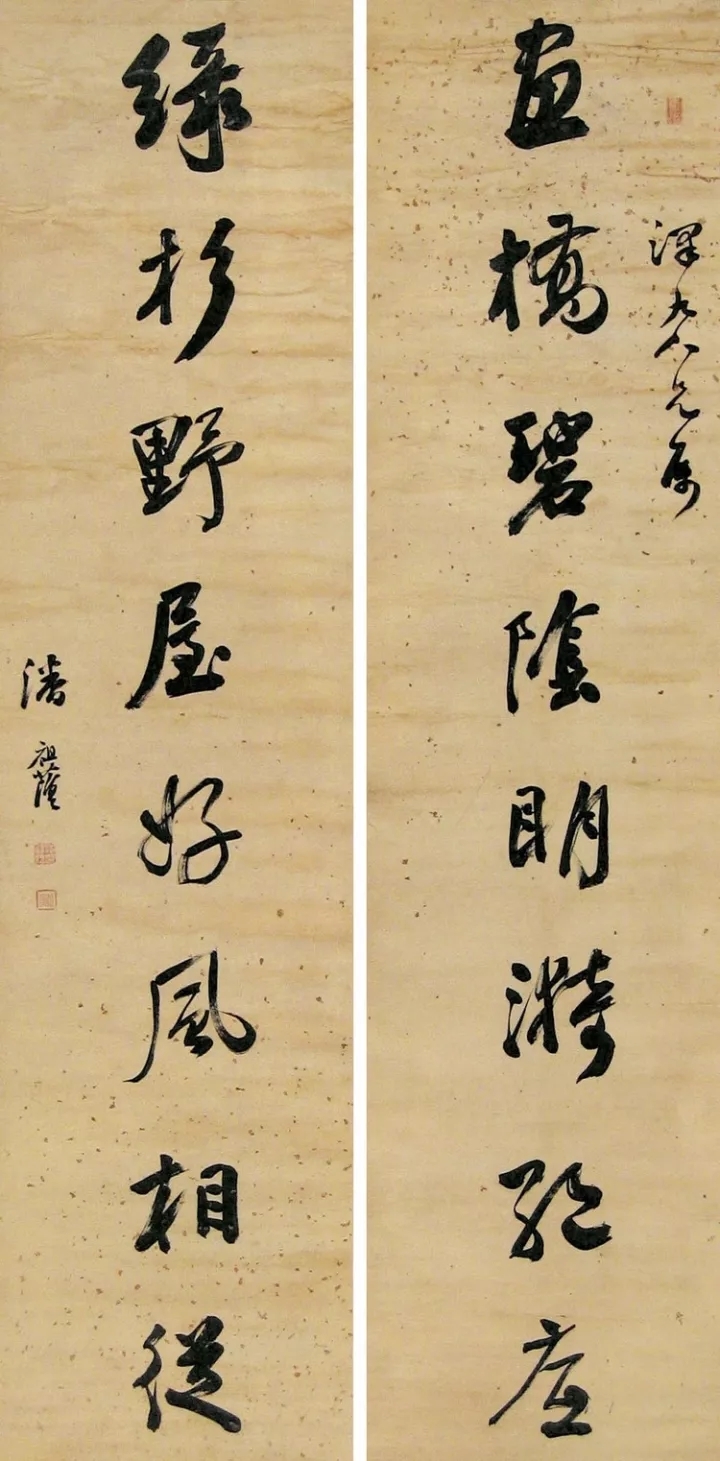

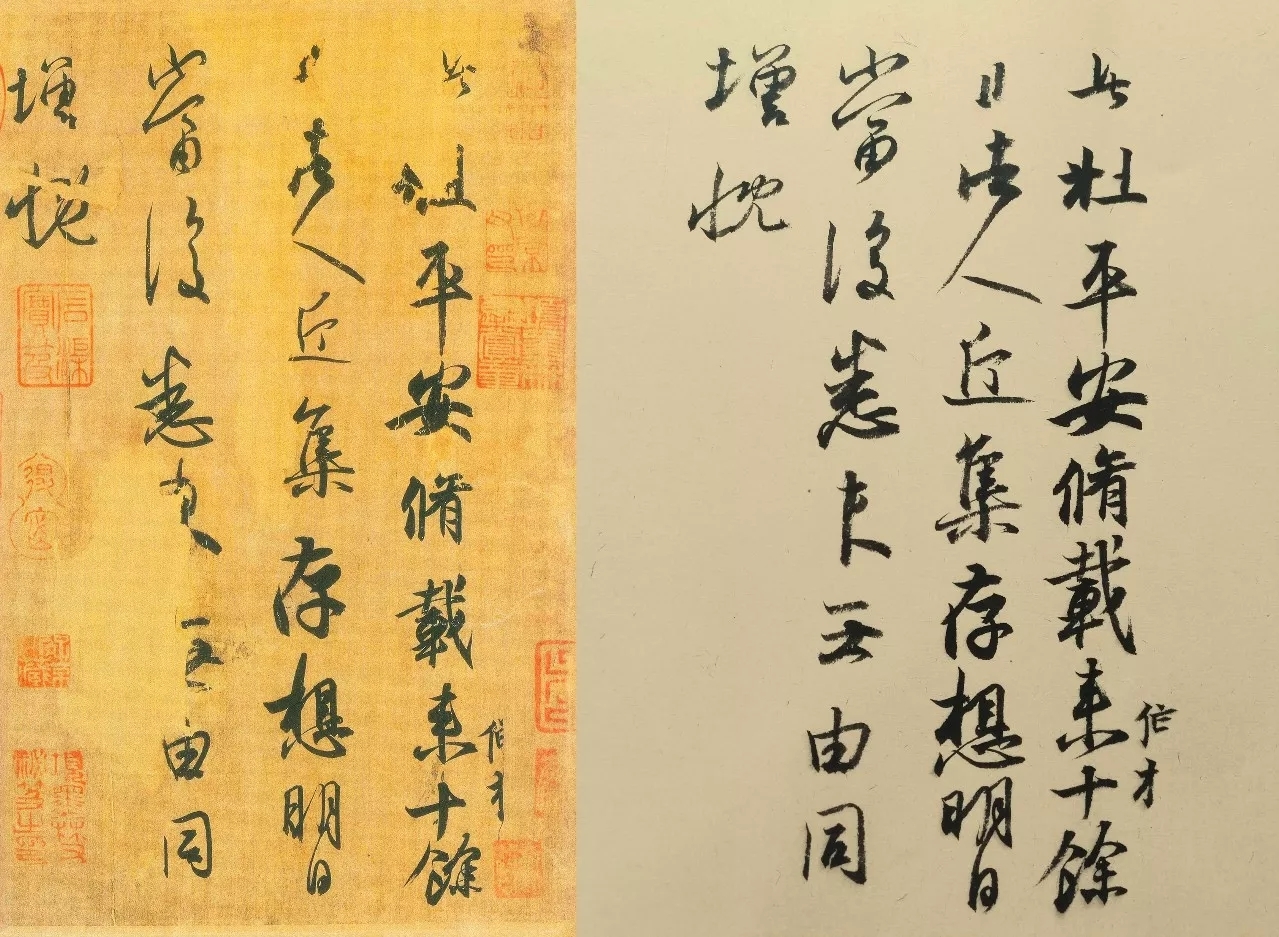

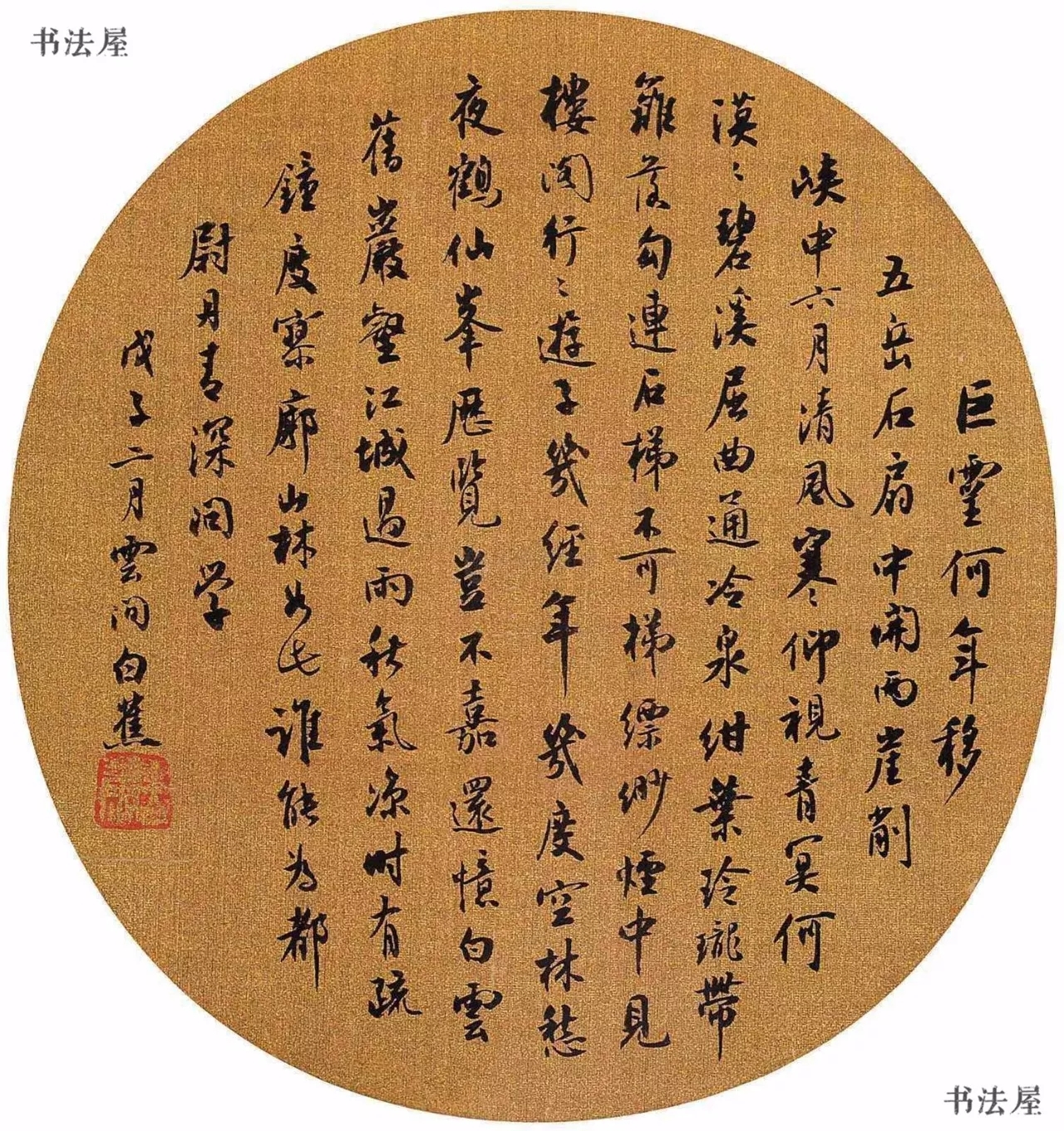

得示帖:左 王羲之原帖,右 张卫东临帖

张卫东老师在墨池开设的《十七帖》课程,也是颇受大家好评。

风生水起:感觉老师课前准备非常充分,课上语言清晰、流畅,讲解透彻,难点部分耐心细致,示范十分到位,对学员提出的问题解答清楚,态度和蔼。能真正学到东西,感觉比上一般的书法班,学到的更细,更具体。

集墨斋陈强:张老师教学精心准备,重点讲的很清楚,同学可以根据自己基础有目标的加以突破;难点分析透彻,有具体的分解练习将其逐步简单明了;从笔法、字法、章法、墨法全方位的讲解让我对十七帖及王之手札有进一步的认识和提高,为今后创作打下了坚实的基础。也深深体会到学习书法不只是笔墨工夫,分析、总结、归纳、应用才是更进一步提高书法水平的科学的方法。

秦燕:听了张老师讲解十七帖的课后,对临此帖很有帮助,注意到了十七帖的要领,赞!

梁积宏:张老师的讲解娓娓道来,有如春风化雨,不知不觉的把人带入十七帖的书写状态中。点拨讲解都是一语中的,使人易于抓住关键处。对作业的点评也是火眼金睛,看得很准,该肯定的充分肯定,该指出的问题一针见血!谢谢张老师。

课程说明

1. 本次课程3个月时间,2018年1月13日19:00第一节课,在微信群内以语音+图片+小视频的方式直播授课,每节课约90~120分钟。

2. 课程自1月13日起到3月31日止,持续3个月时间,共计10个课时,每周一节课。

3.课程均会整理回放,供学员反复观看,回放永久保存在公众号中。

4.第一节试听课1元,后续单节课50元,直接报名10节课可享8折优惠,优惠价10课时共计361元。

课程大纲

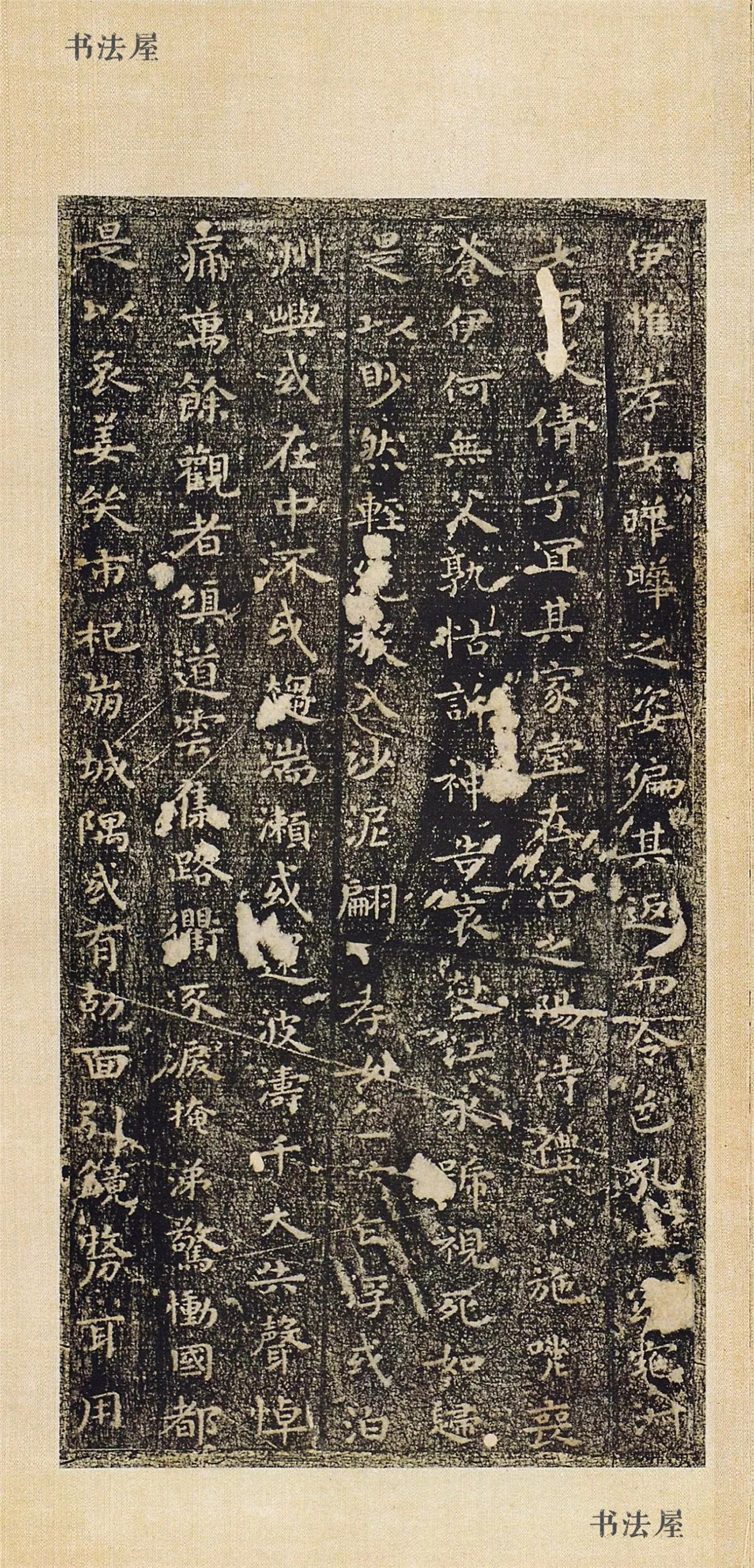

第一课时 王羲之《孔侍中帖》

第二课时 王羲之《丧乱帖》

第三课时 王羲之《游目帖》

第四课时 王羲之《二谢帖》

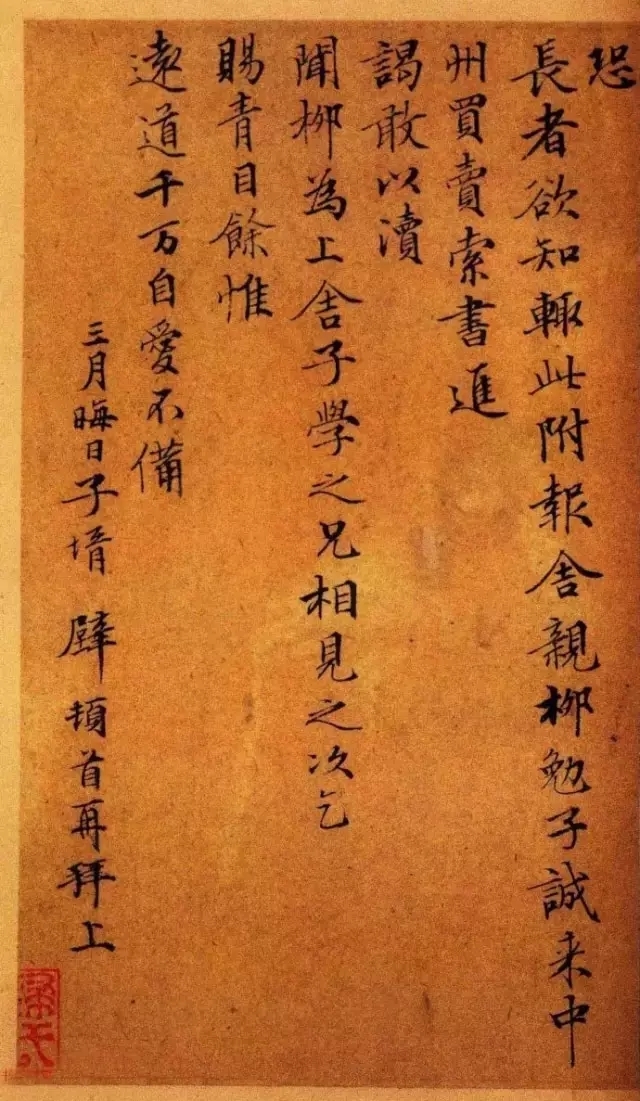

第五课时 王羲之《忧悬帖》

第六课时 王羲之《哀祸帖》

第七课时 王羲之《初月帖》

第八课时 王献之《中秋帖》

第九课时 王献之《地黄汤帖》

第十课时 王献之《廿九日帖》

导师简介

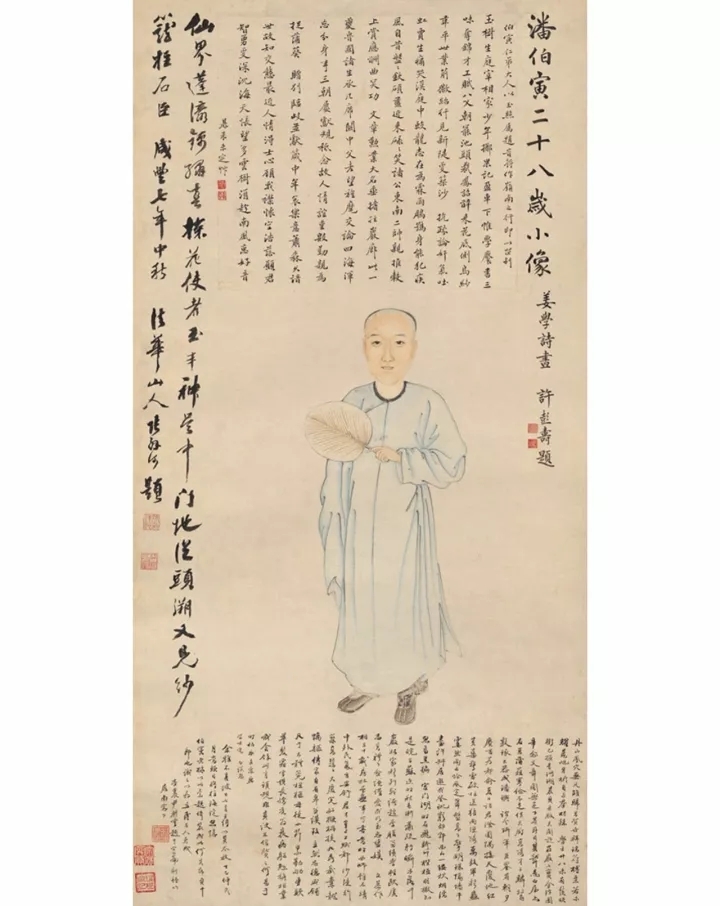

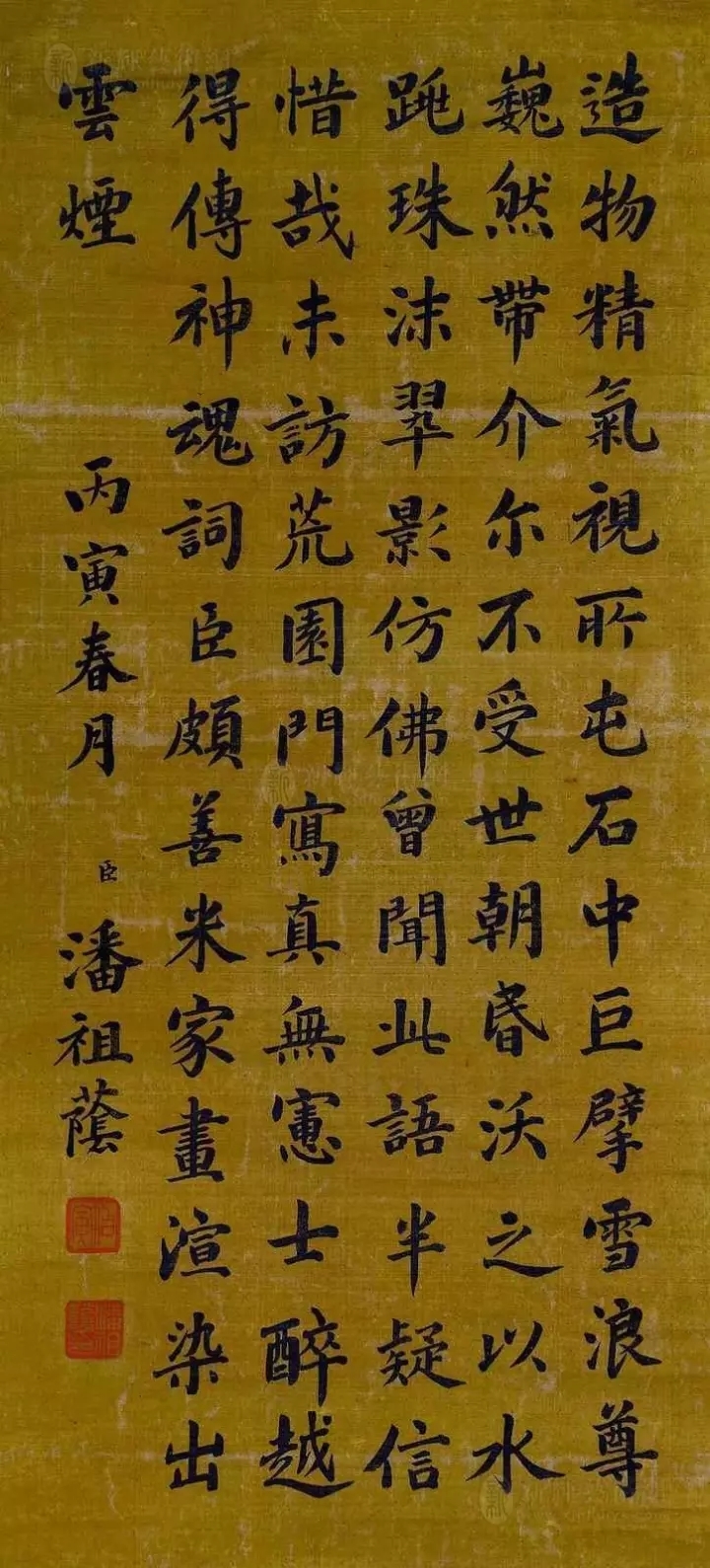

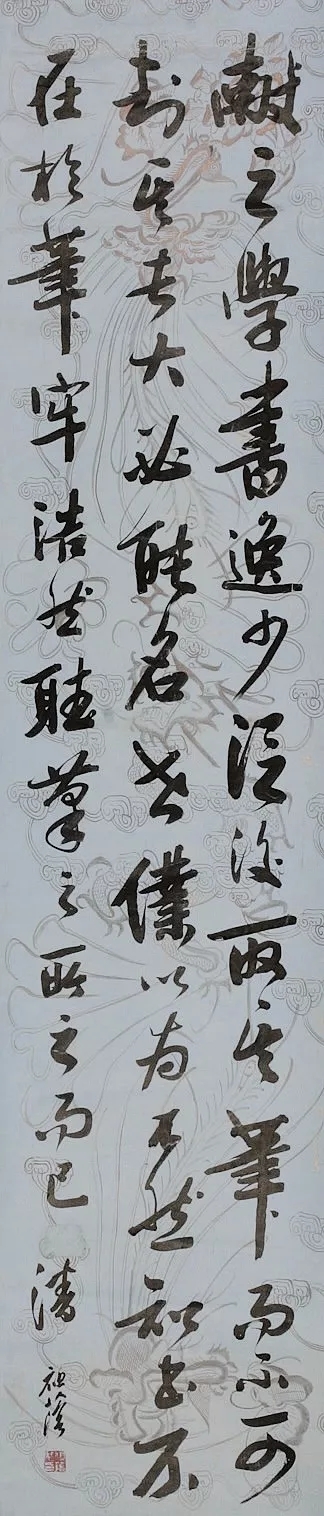

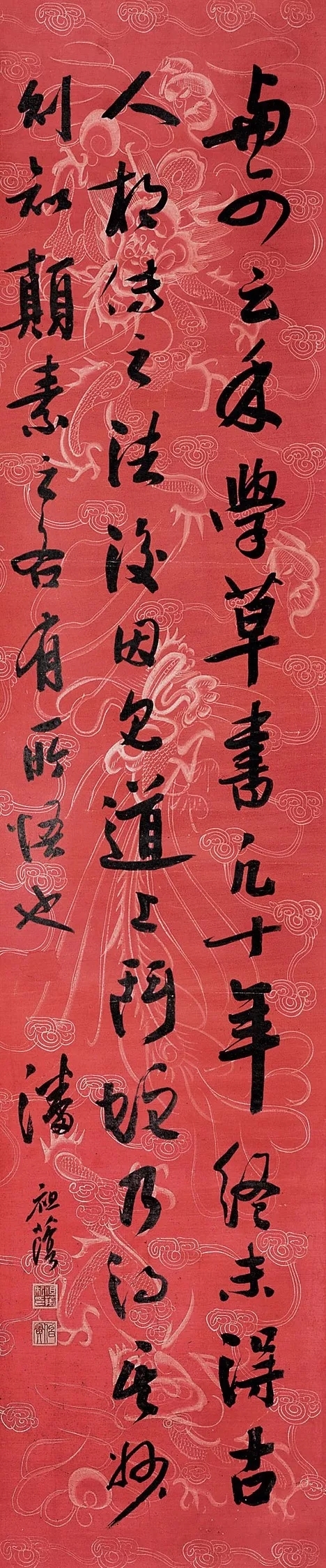

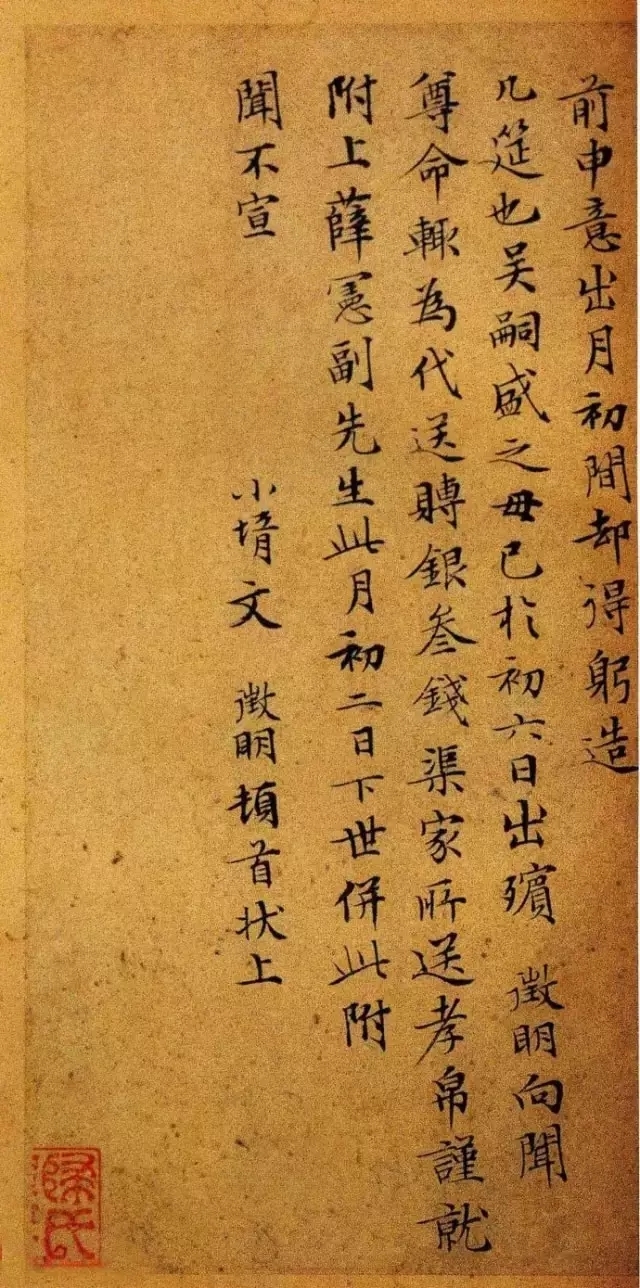

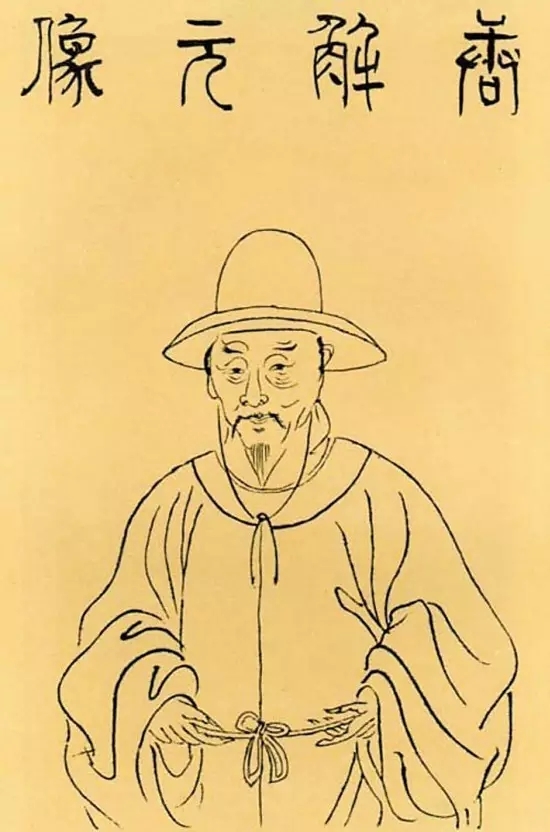

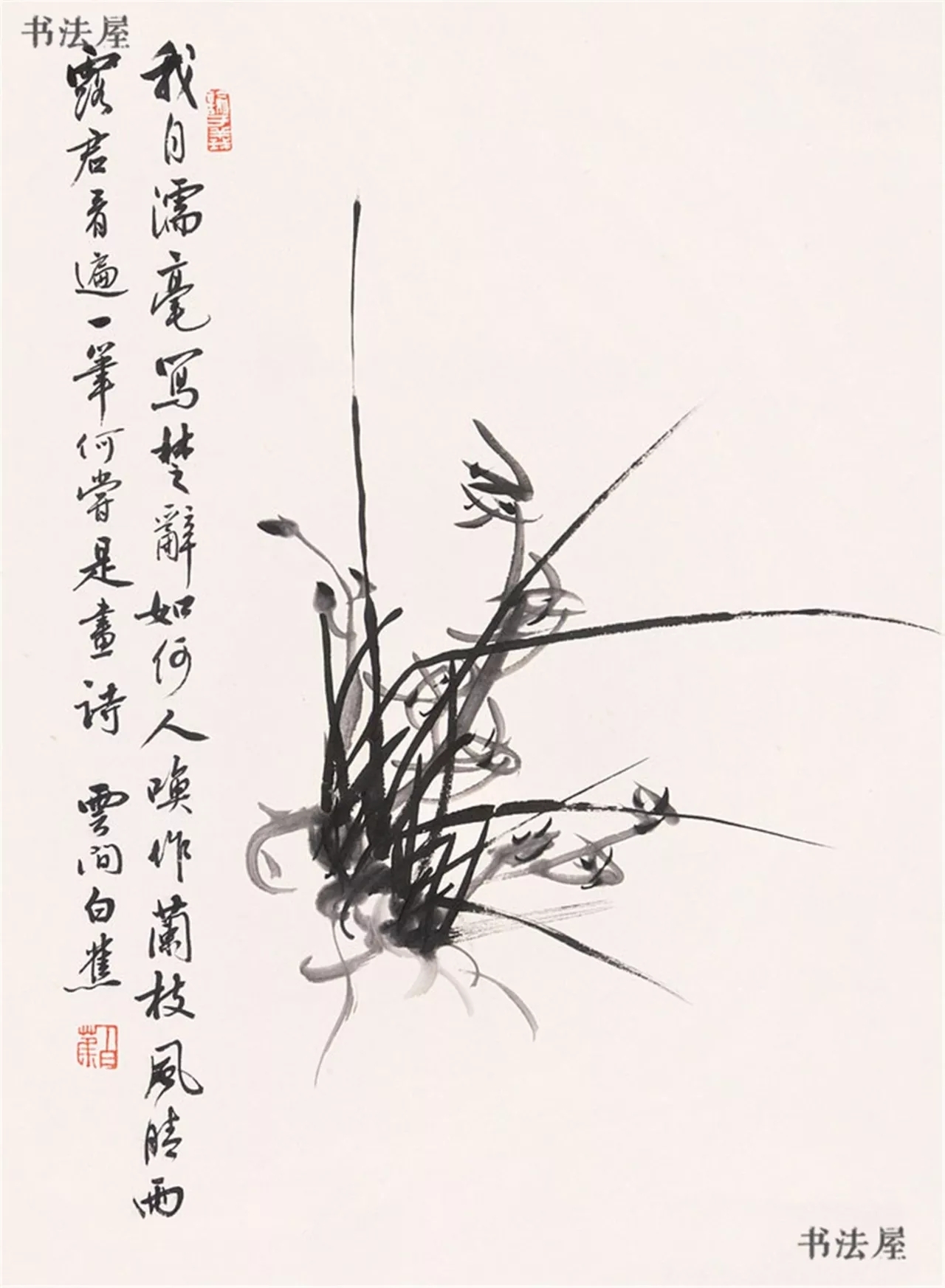

![360se_picture.webp (17)]()

张卫东

1968年生于江西高安。

中国书协第六,七届行书委员。

中国国家画院沈鹏书法精英班成员。

22年的国展参赛经历

上海书协行书、草书、教育专业委员会副主任。

书法作品入展:

全国第六、七、八、十、十一届全国书法篆刻展,全国第二、五、六届兰亭佳作奖

1995年获全国第一届行草能品奖

2000年获全国第八届中青展二等奖

2008年获全国第一届册页展二等奖等。入展中国书协楹联、册页、手卷,正书、扇面展等近40次

2004年获中华人民共和国文化部第十三届群星奖优秀奖

2007年获第十四届群星奖金奖。先后获上海书协:创作奖,教育奖,组织奖

1988年获上海空军政治学院书法一等奖

2008年获首届”观音山杯”书法特等奖

2008年获上海市民书法大赛一等奖

1989年担任上海第二军医大学书法评委,2017年担任“修羽杯”全国青年书法大赛评委(百强榜),并多次担任上海书协及青年书协书法评委。

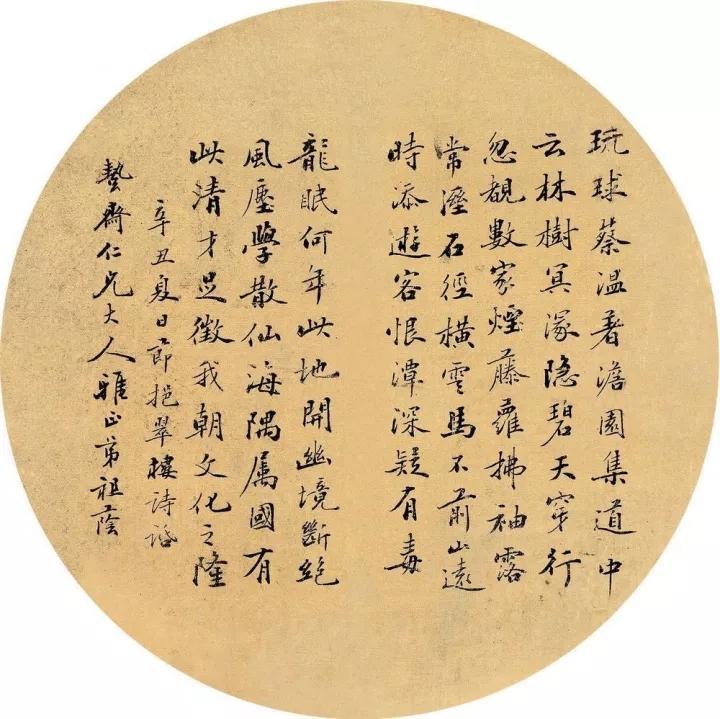

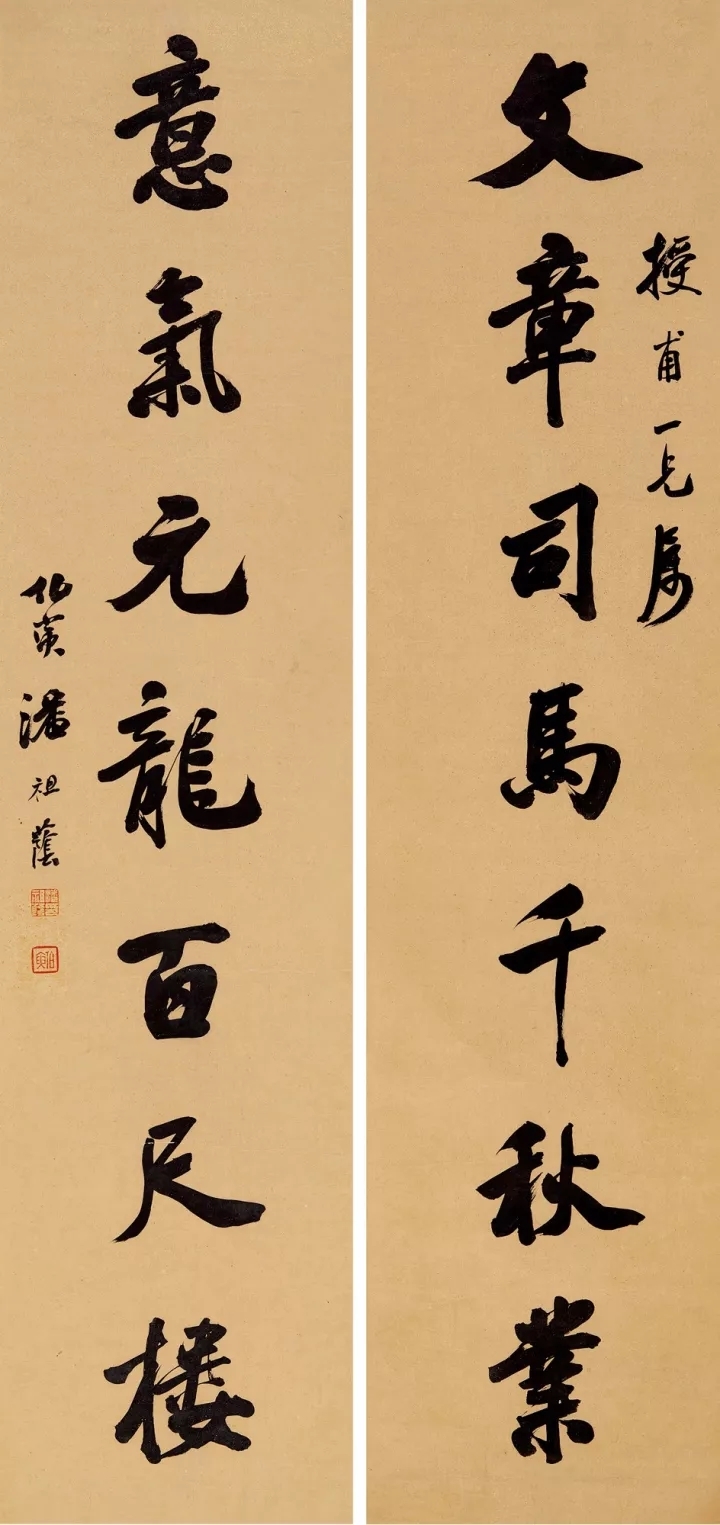

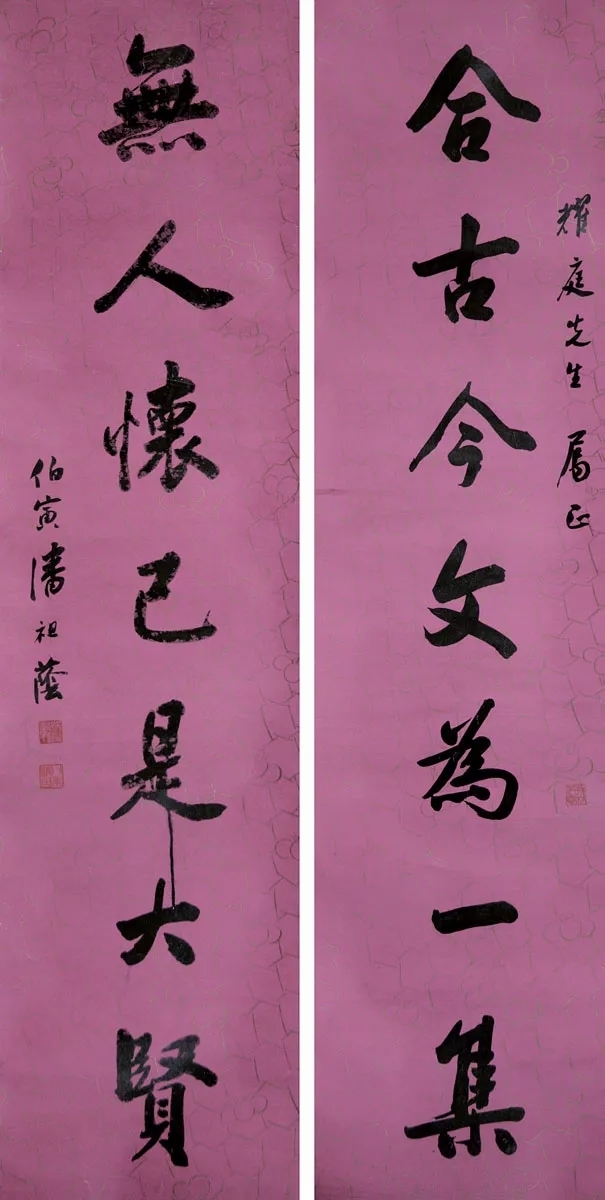

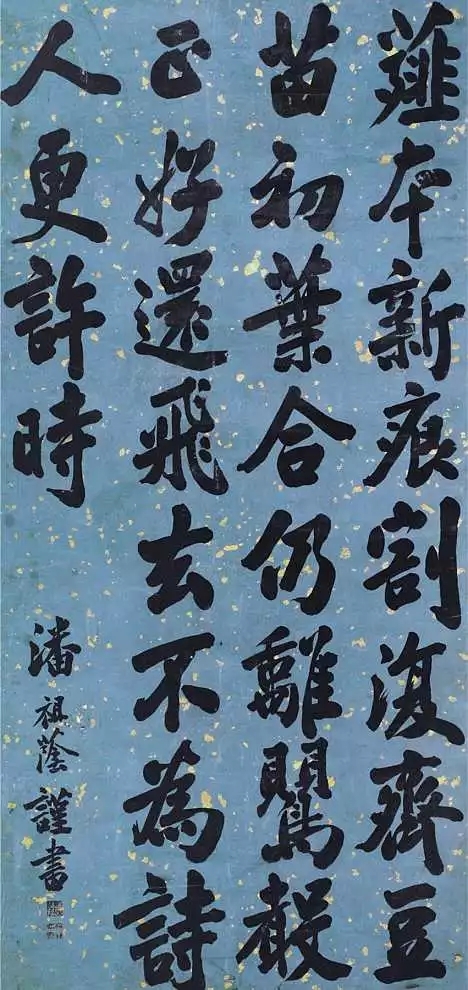

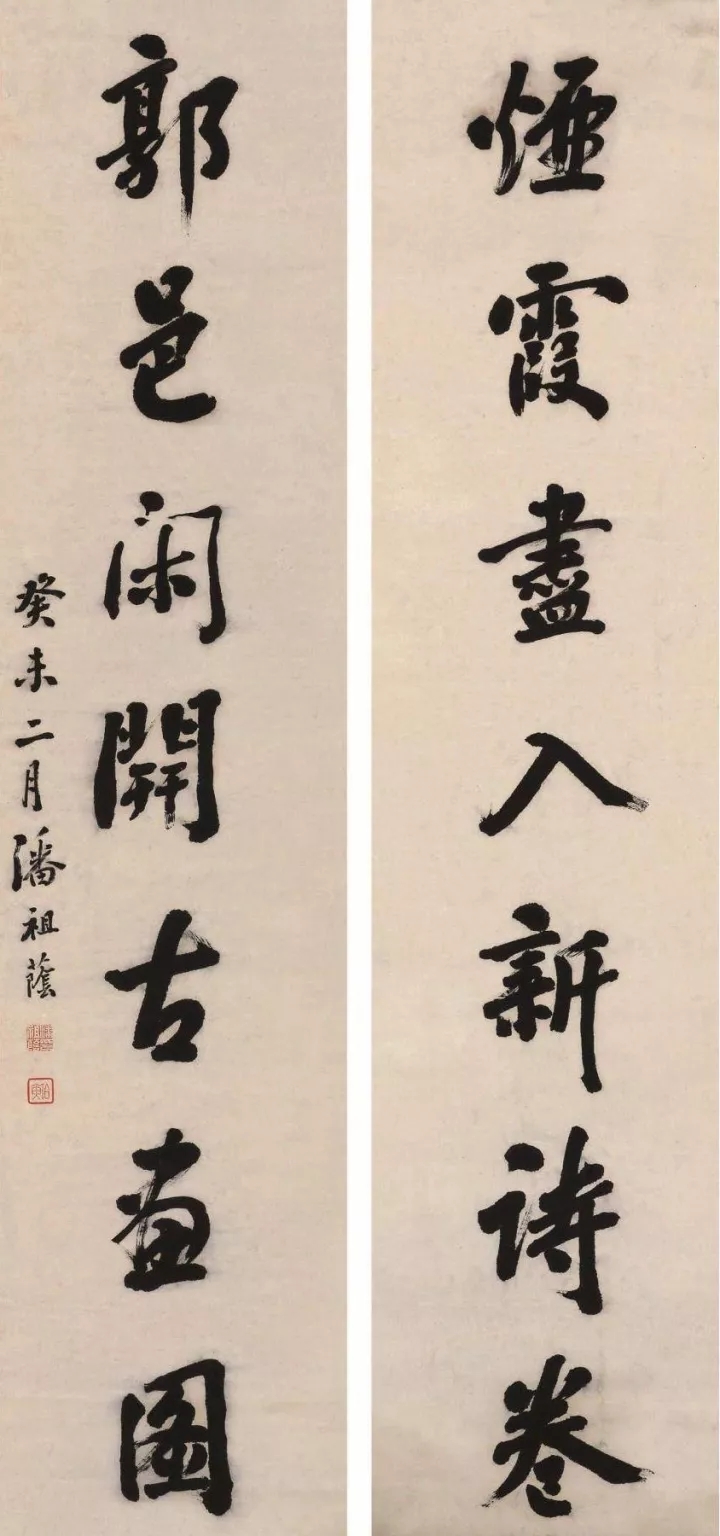

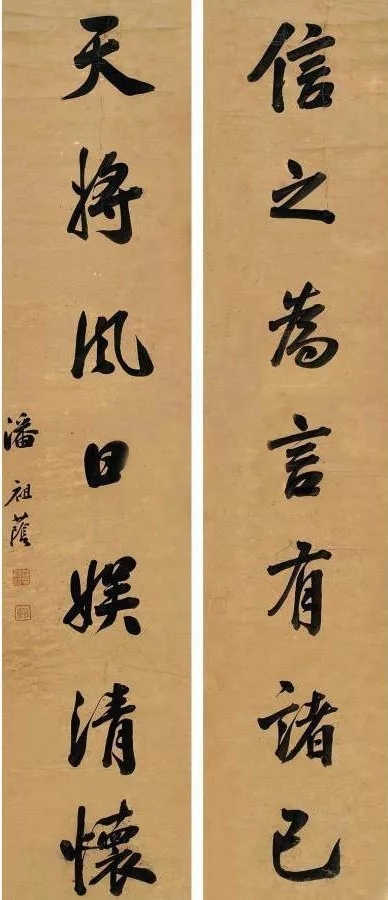

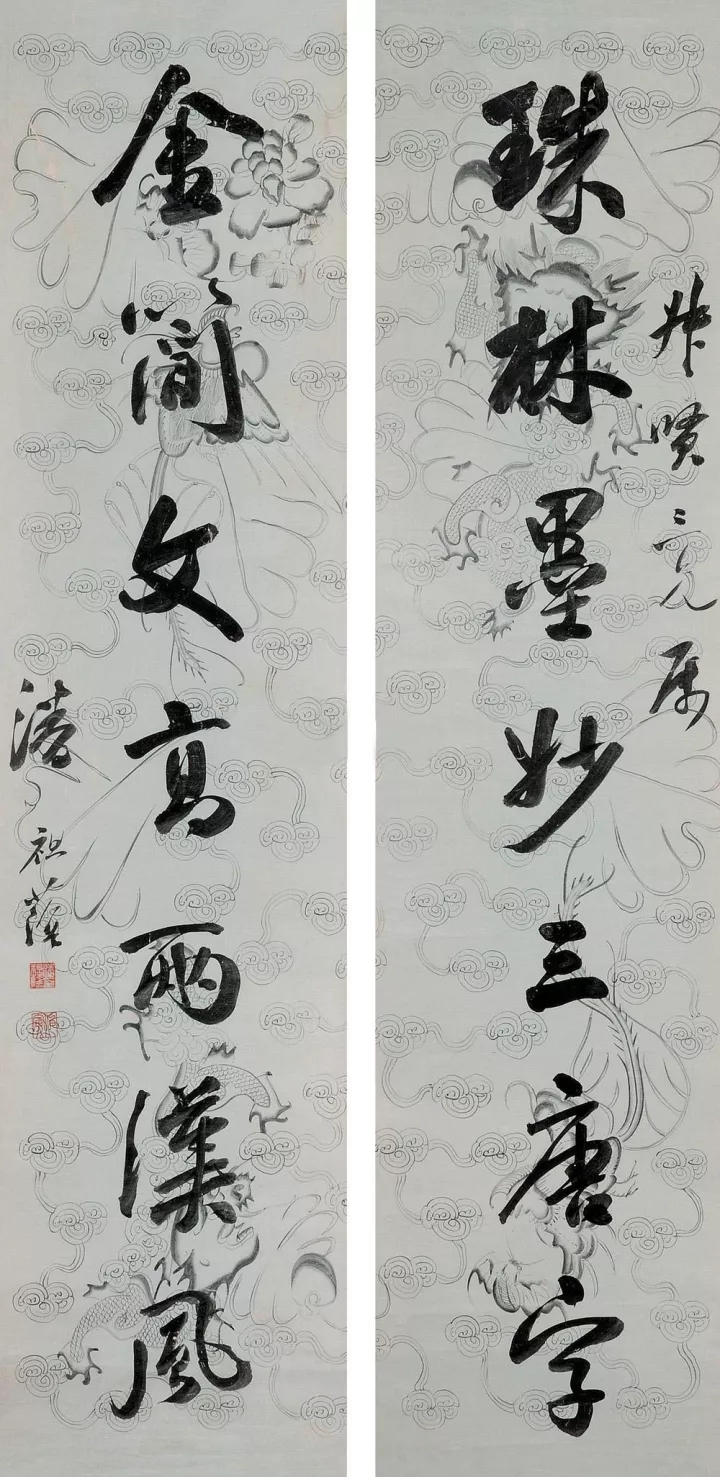

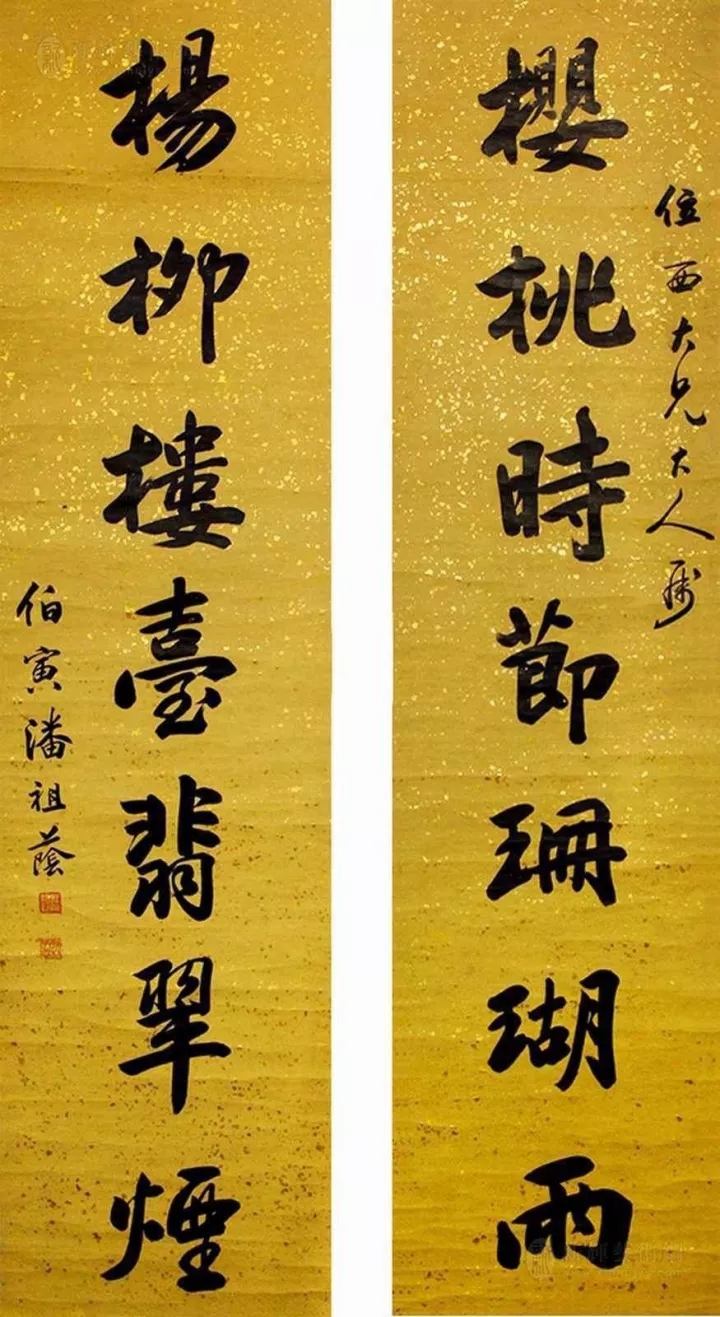

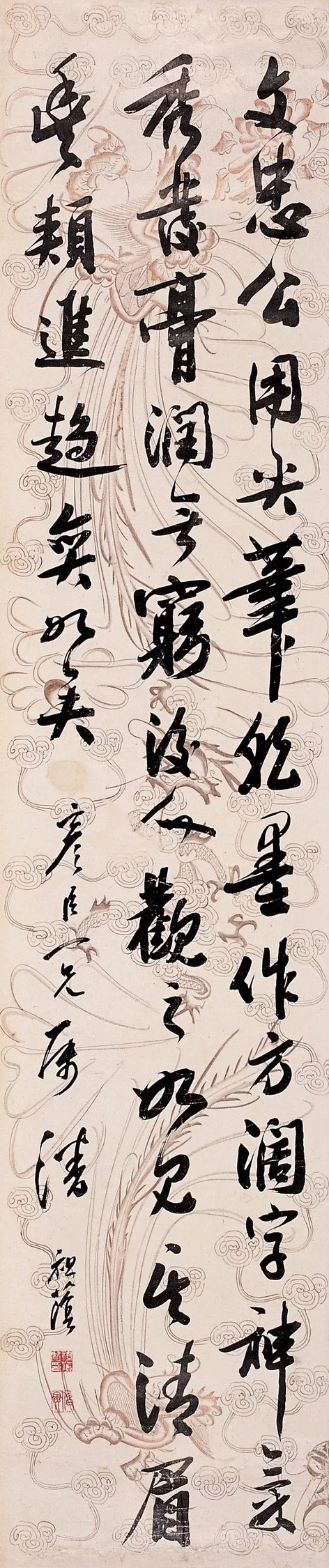

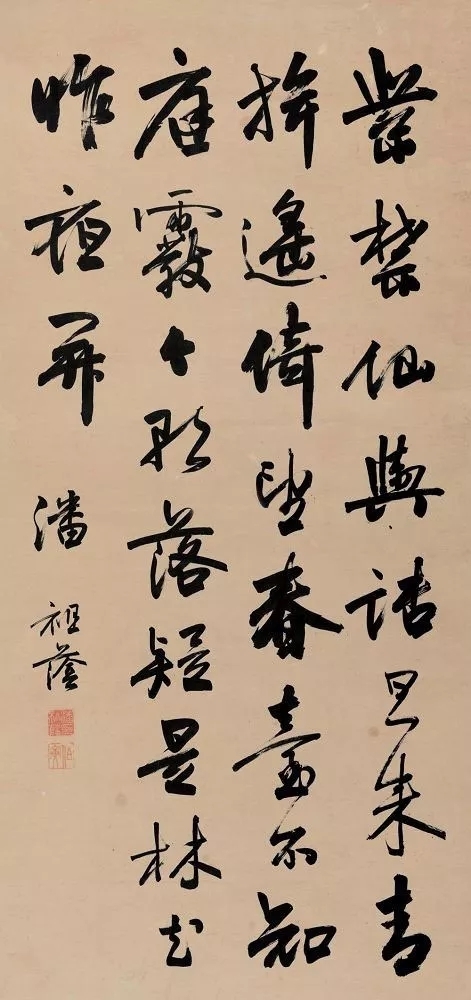

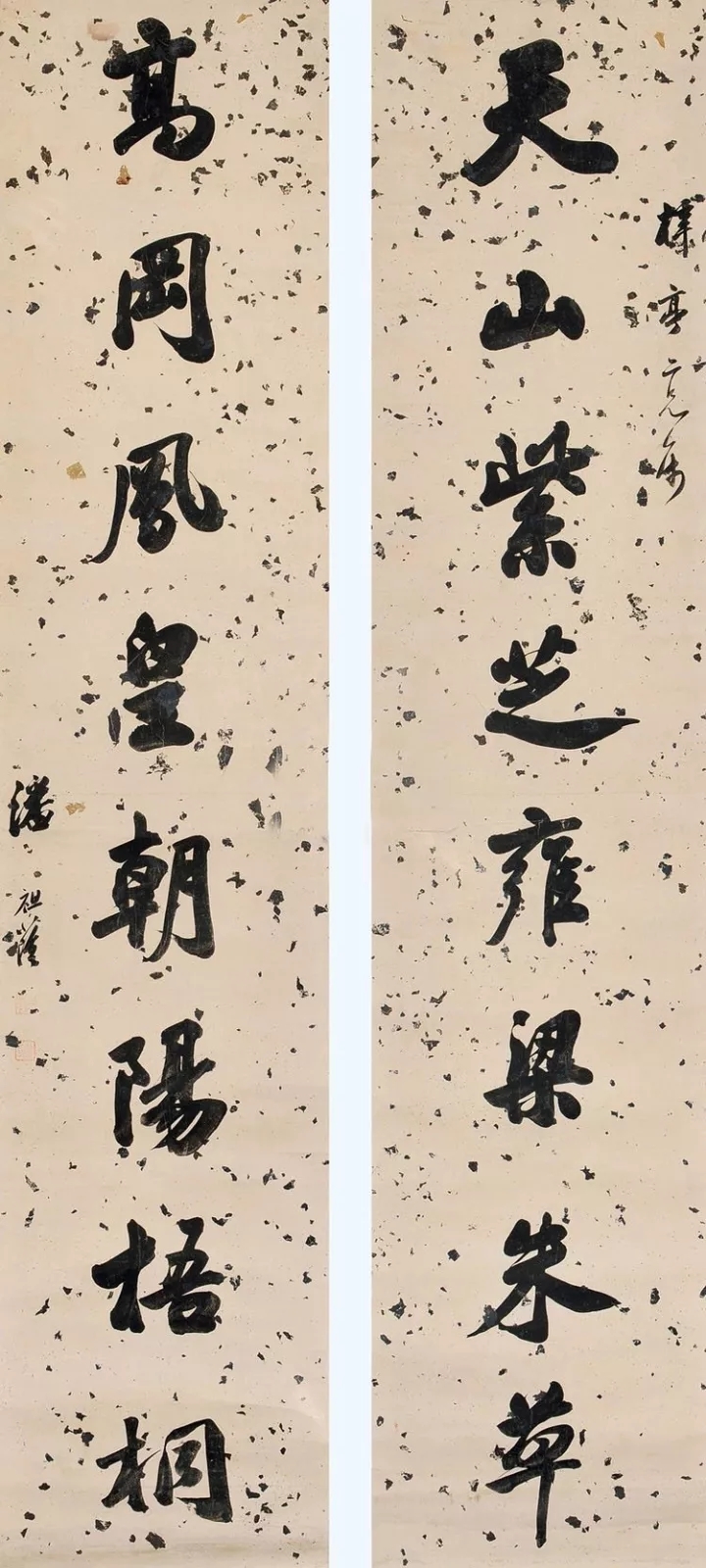

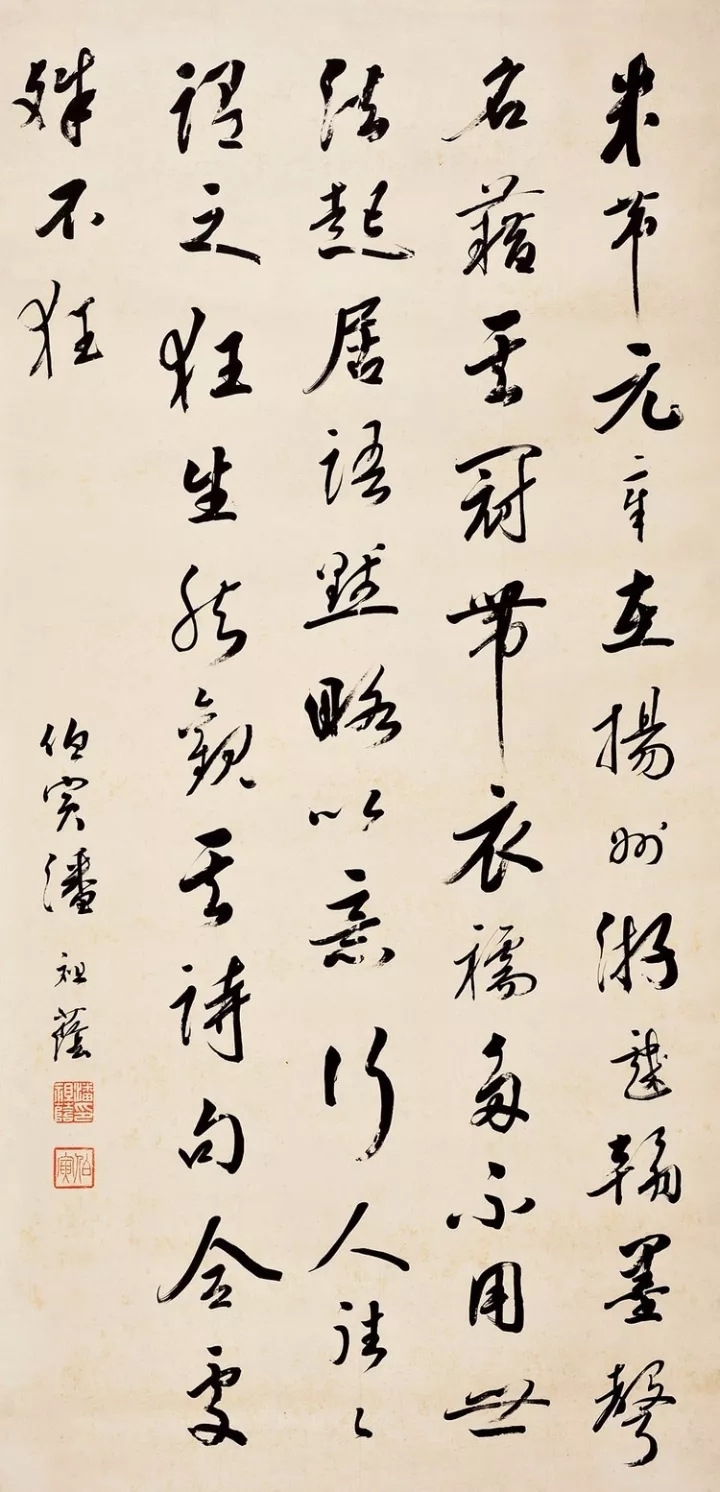

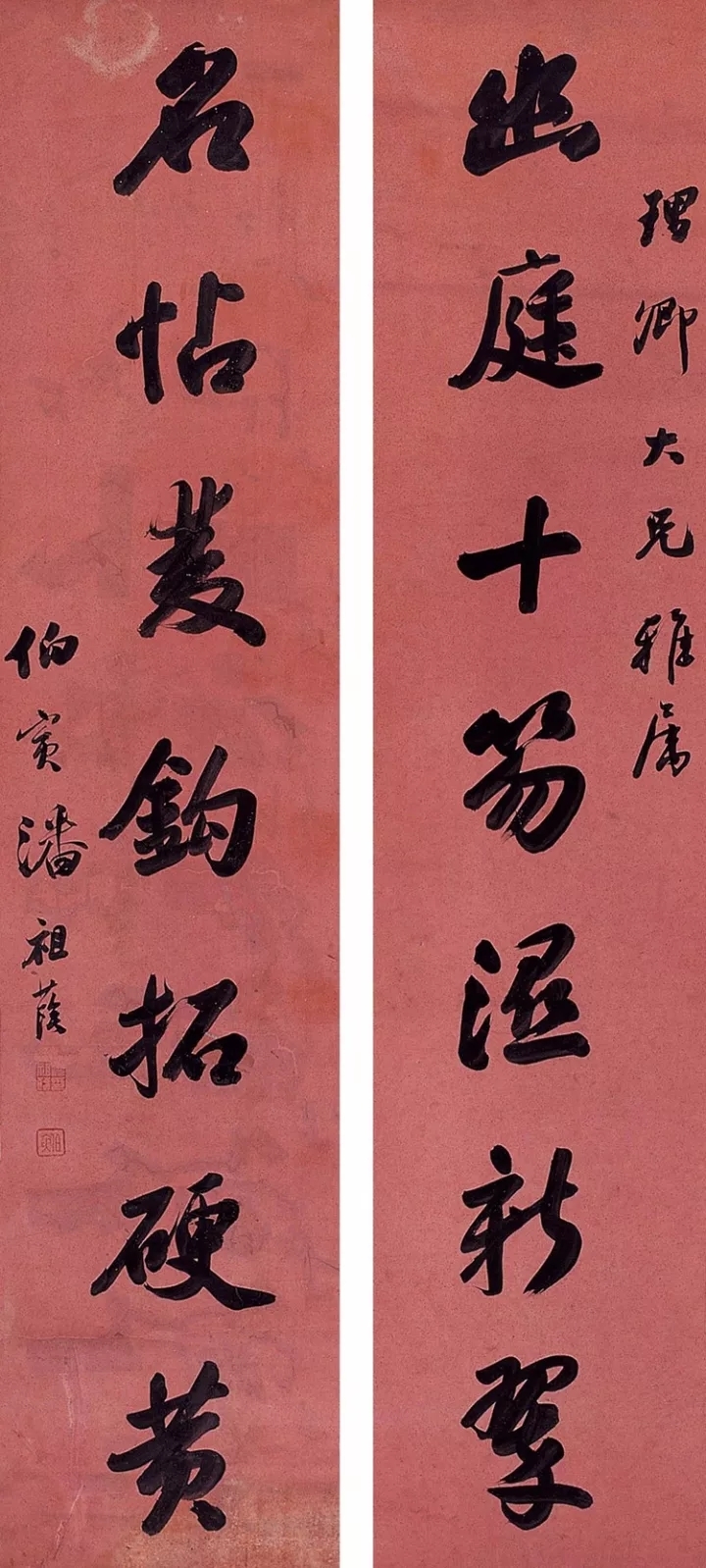

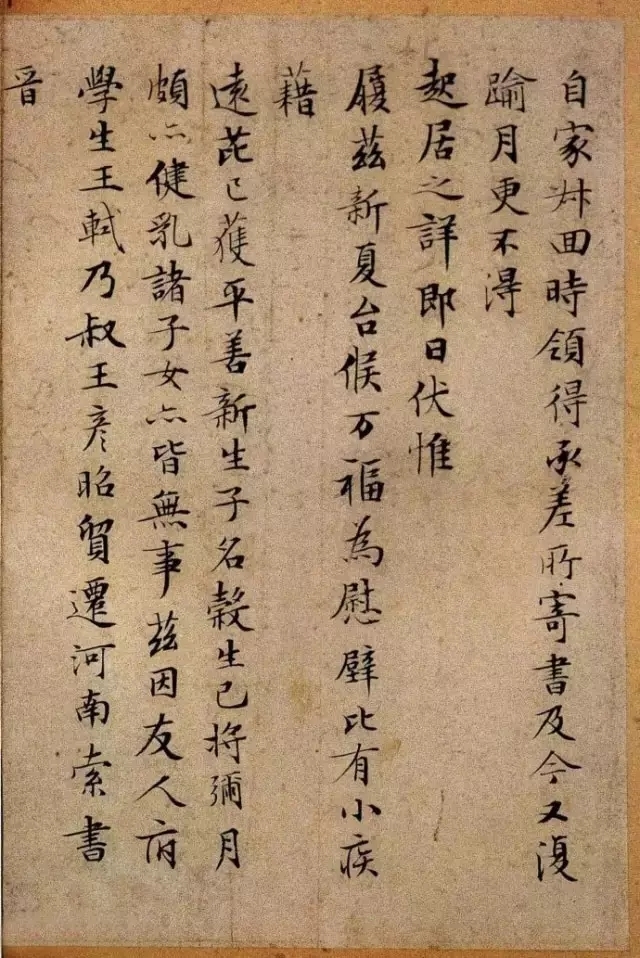

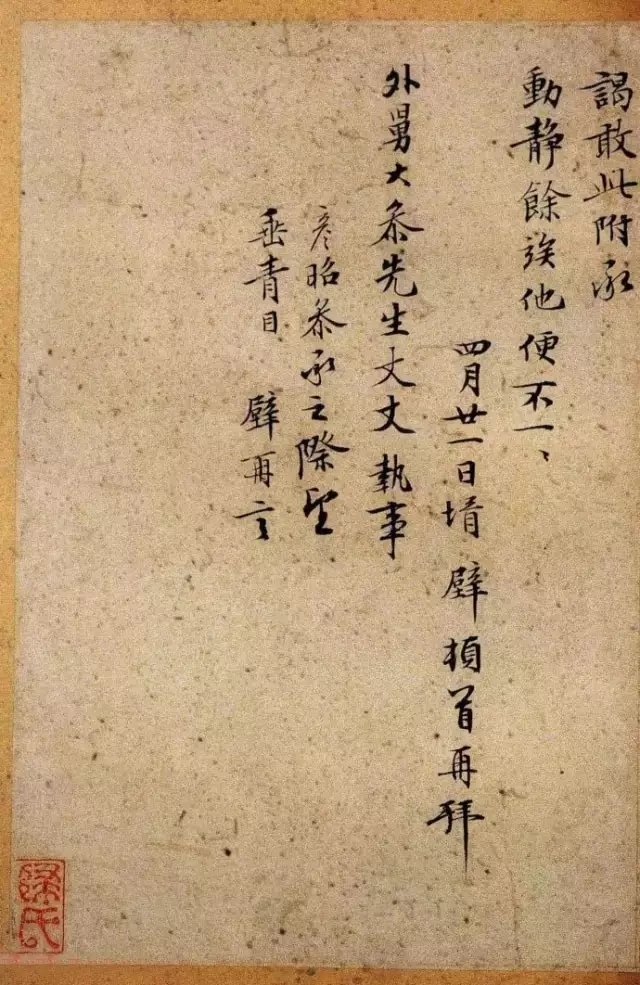

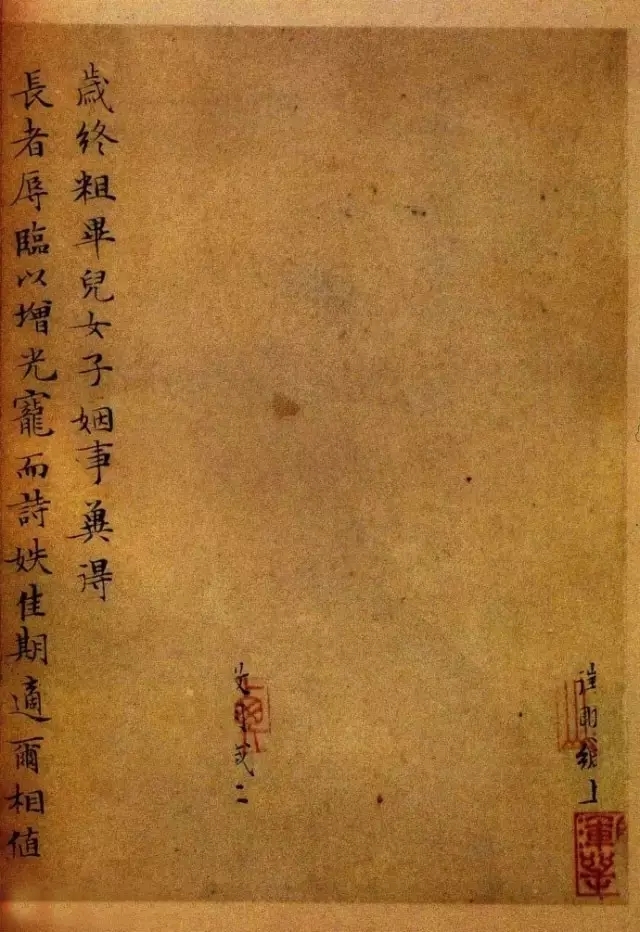

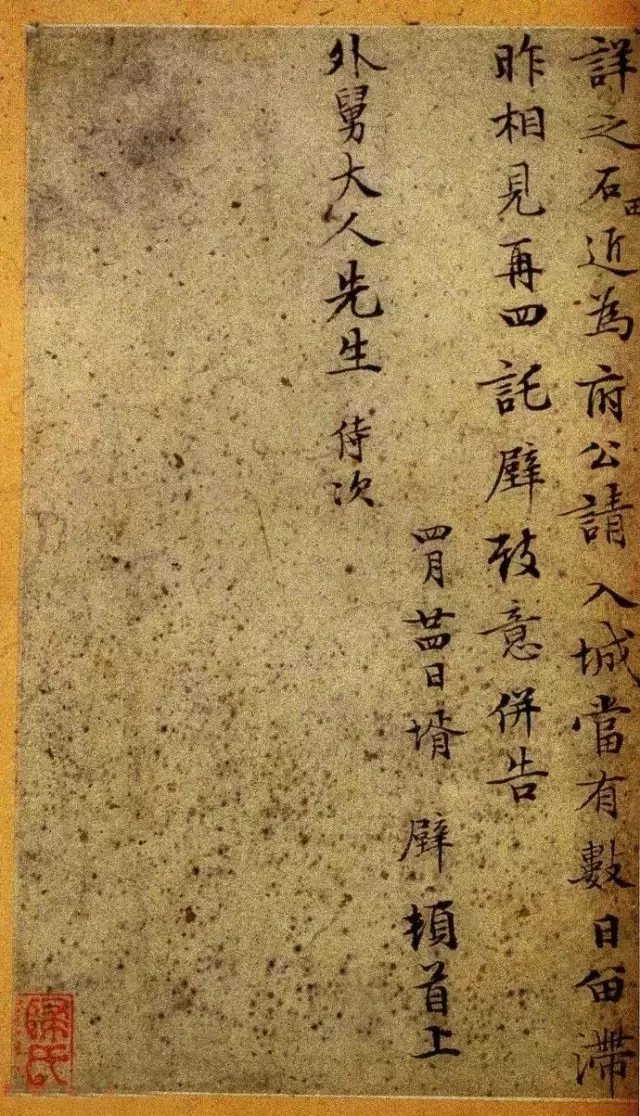

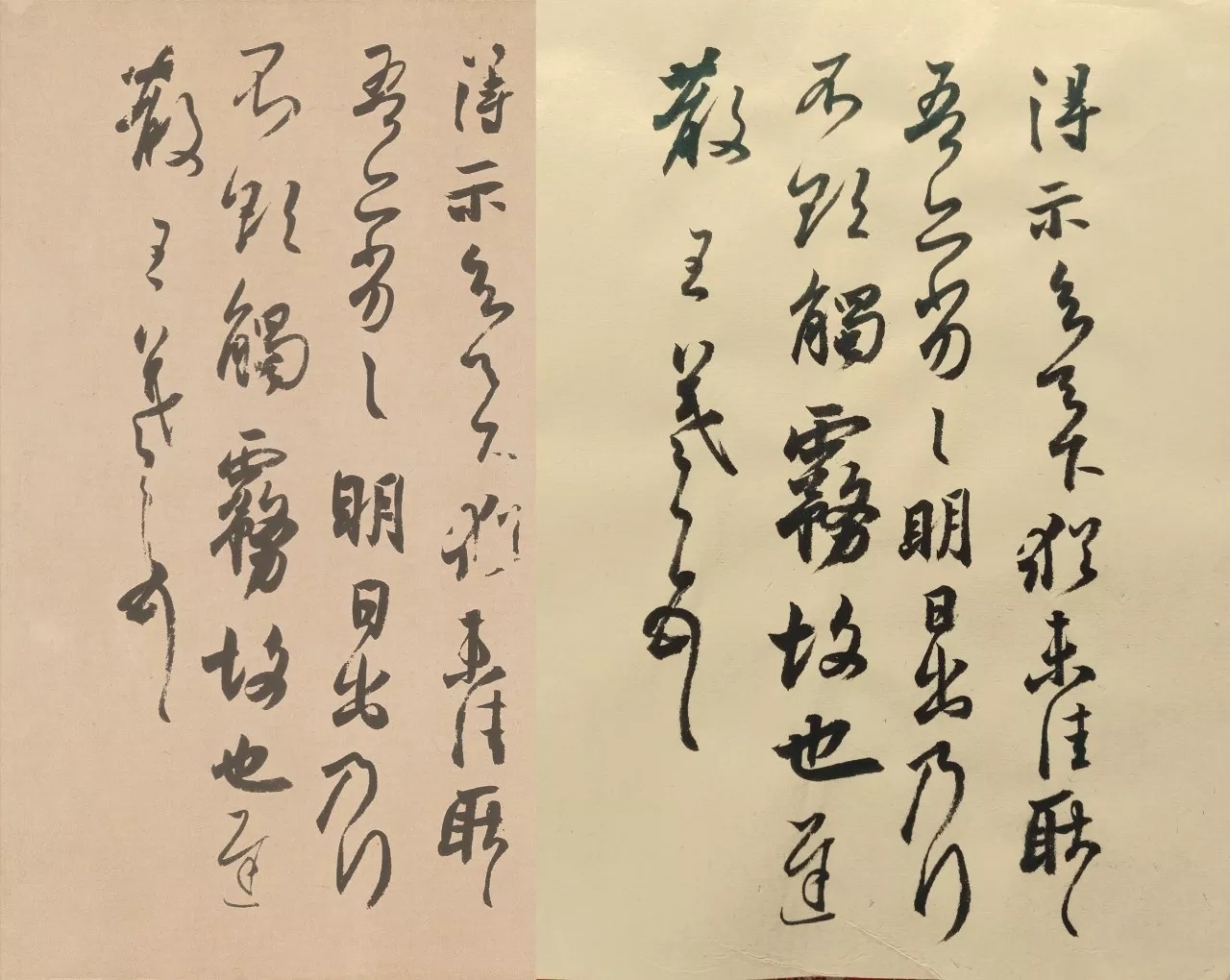

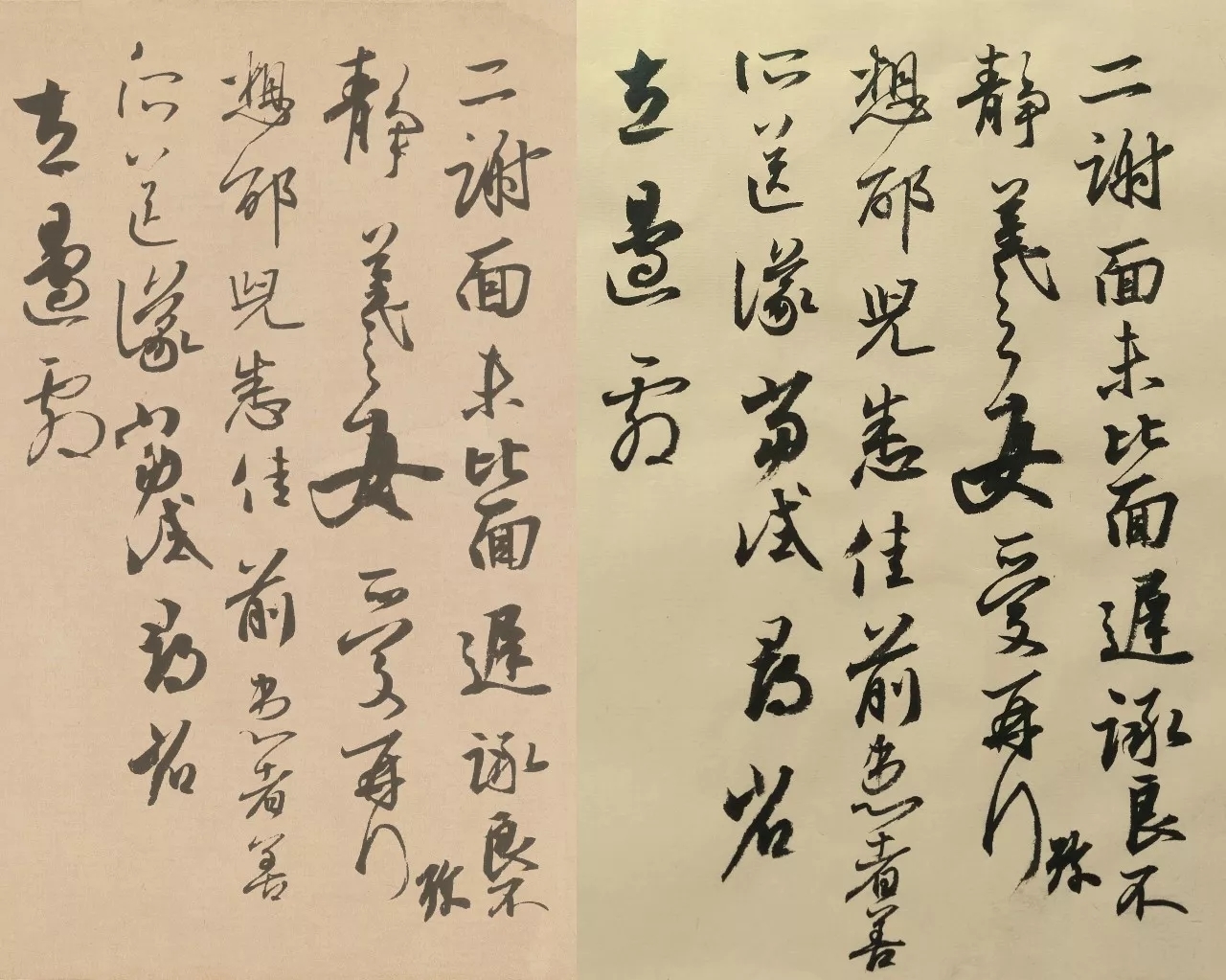

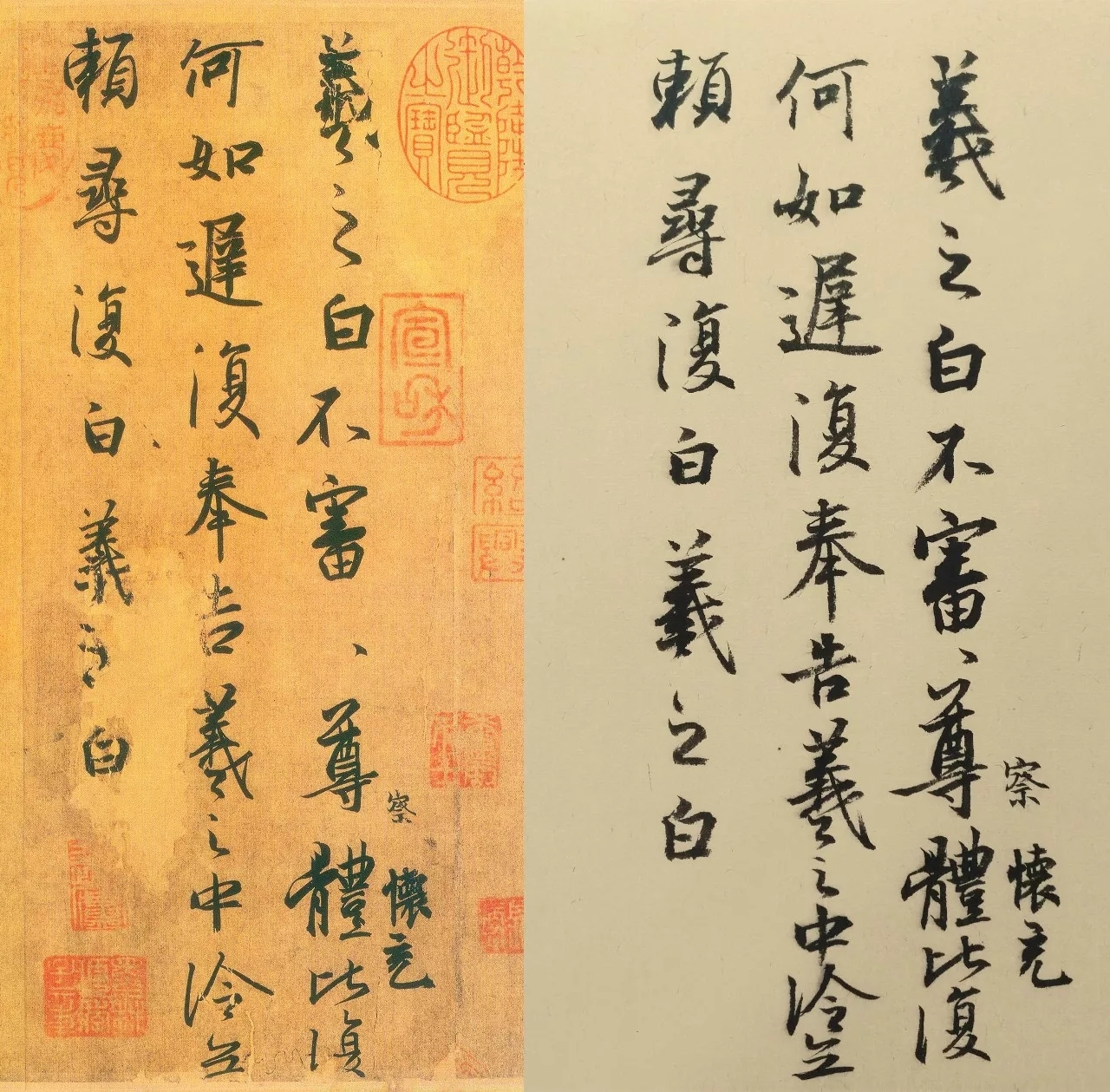

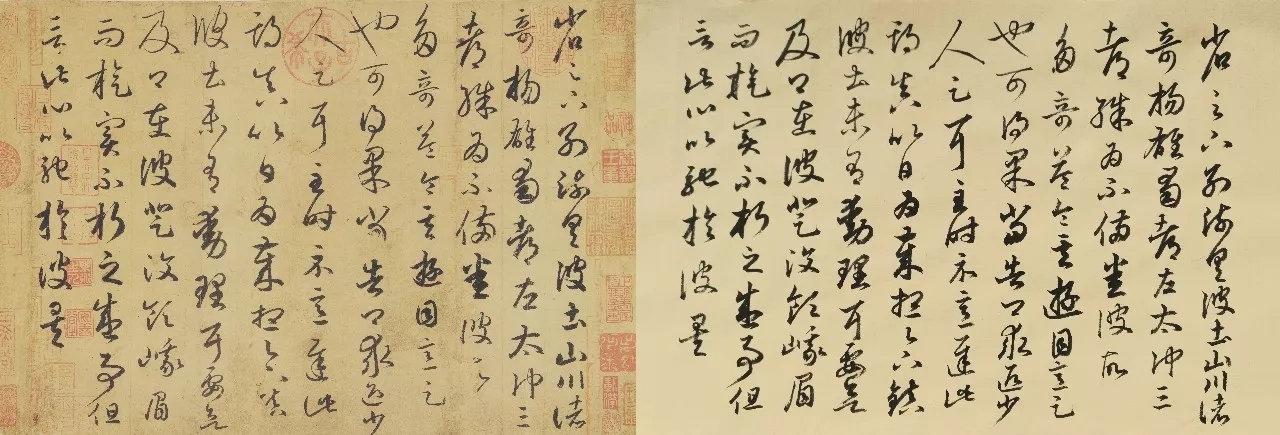

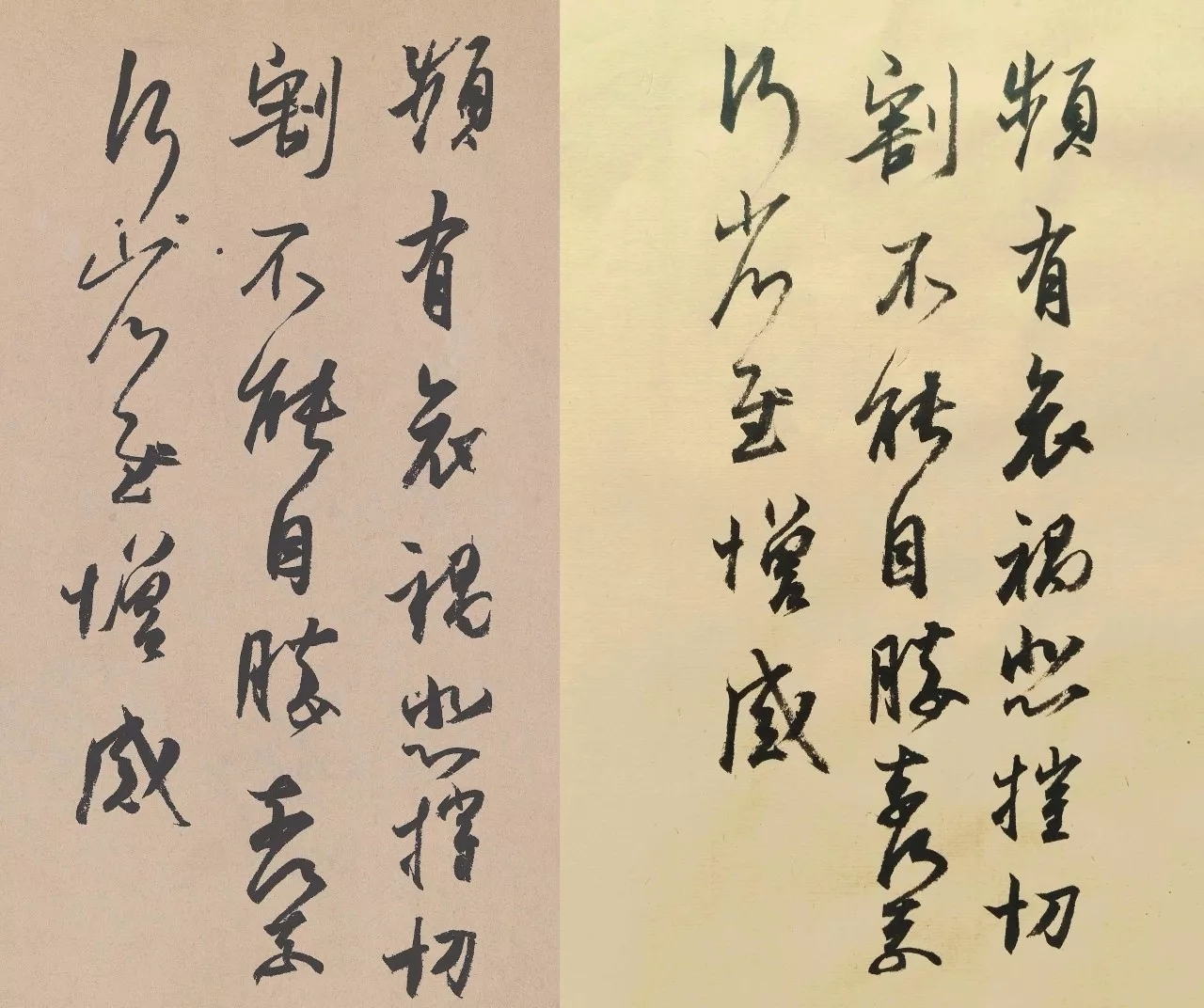

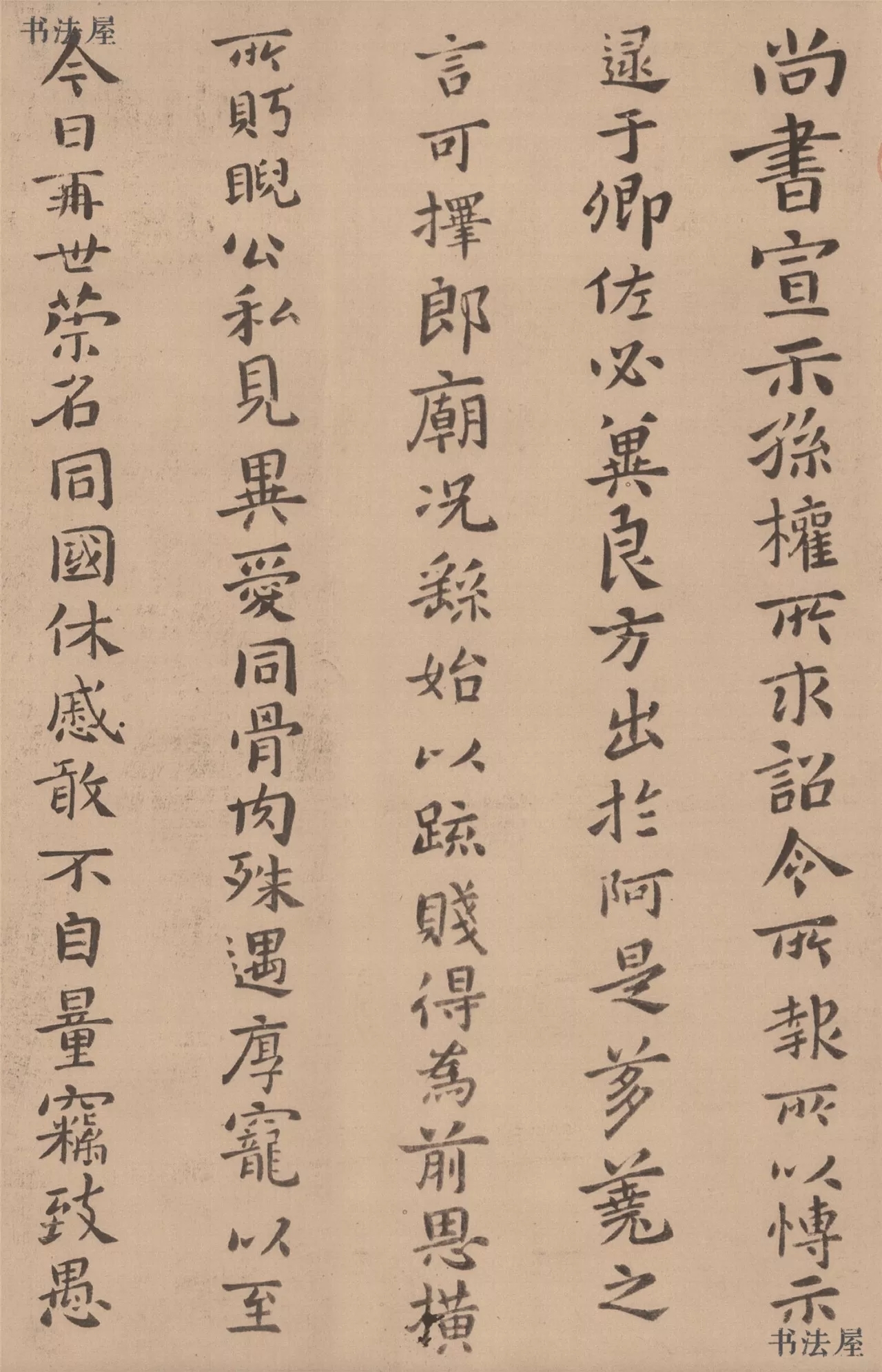

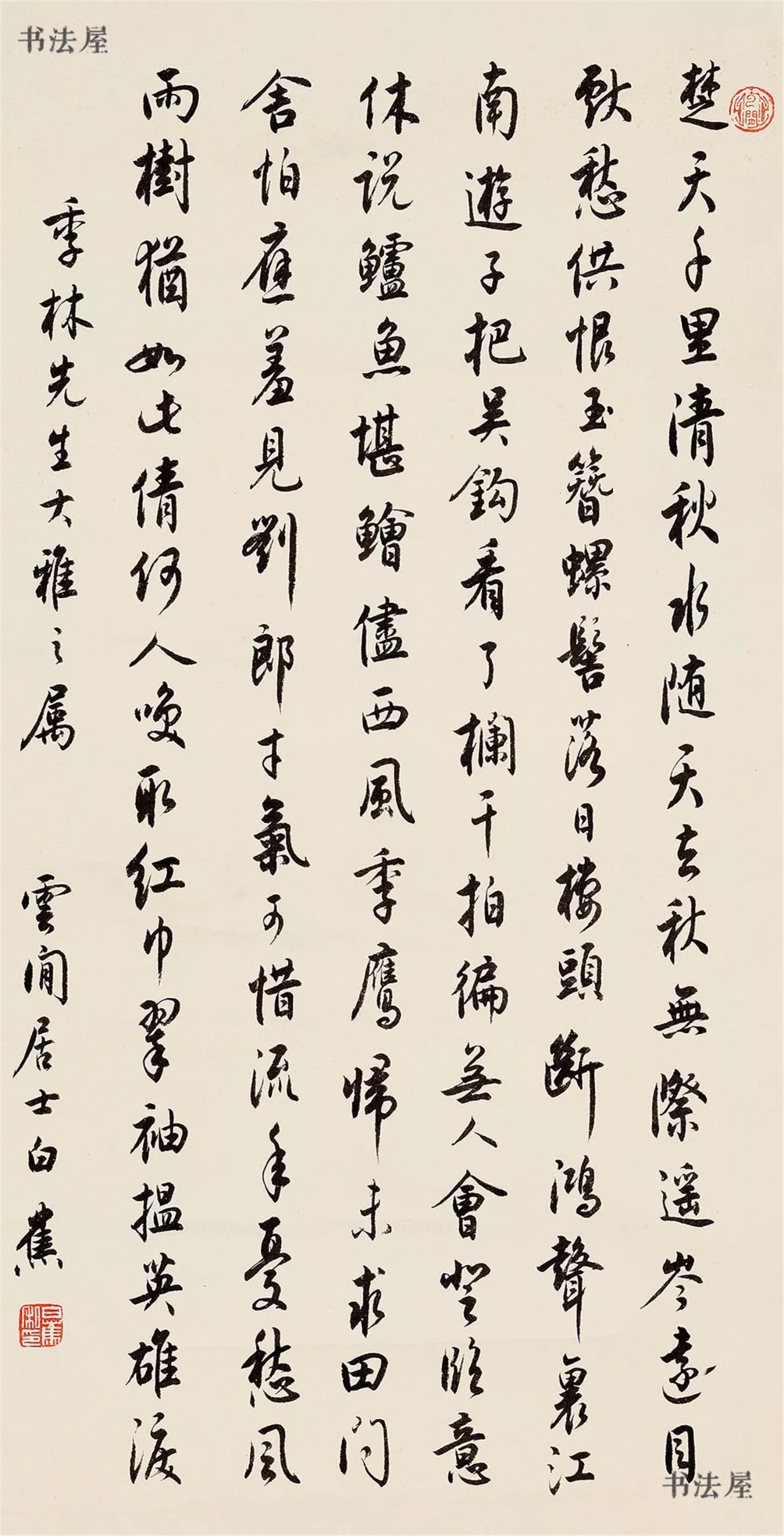

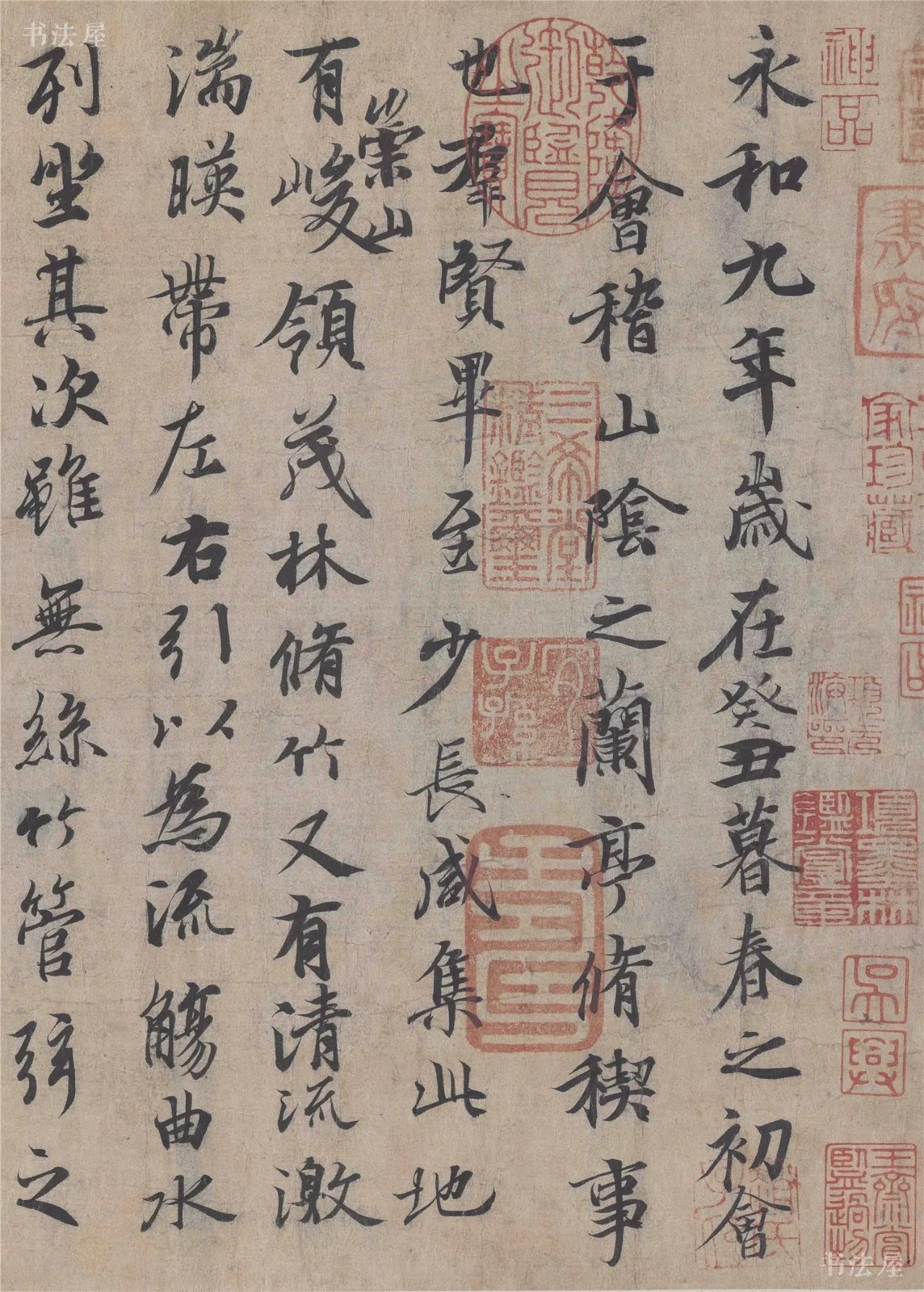

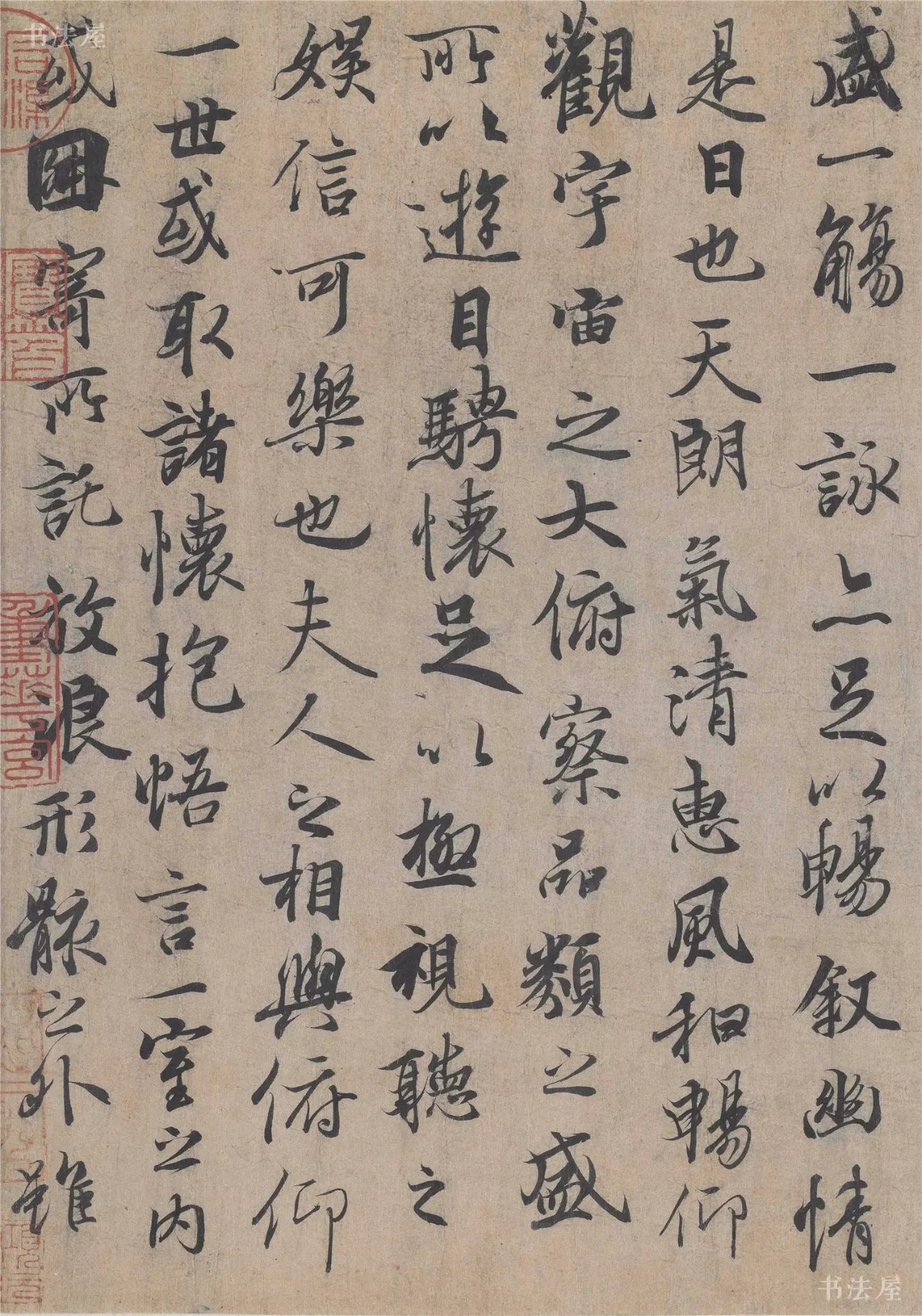

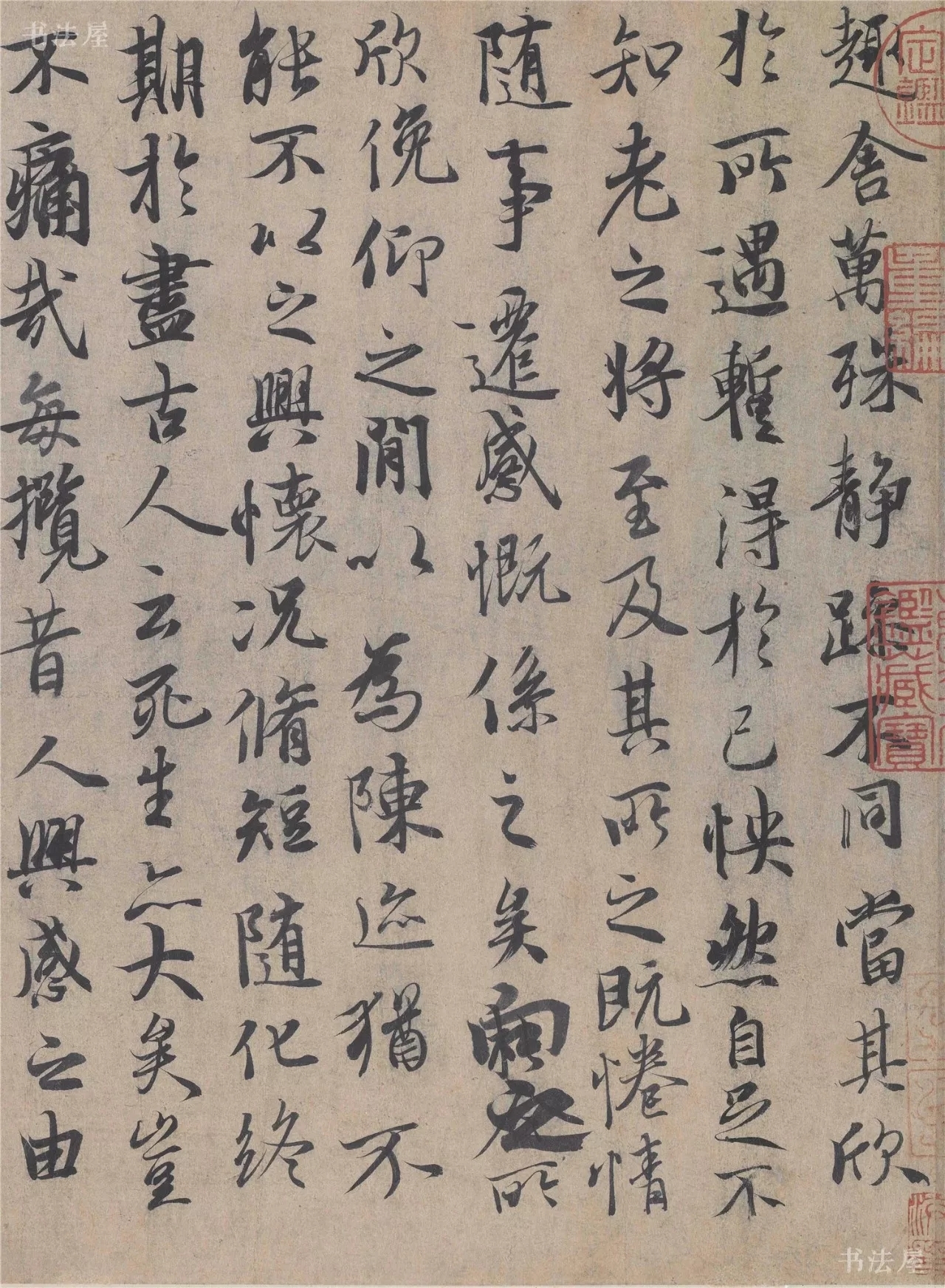

导师临作欣赏(均为课程所讲尺牍)

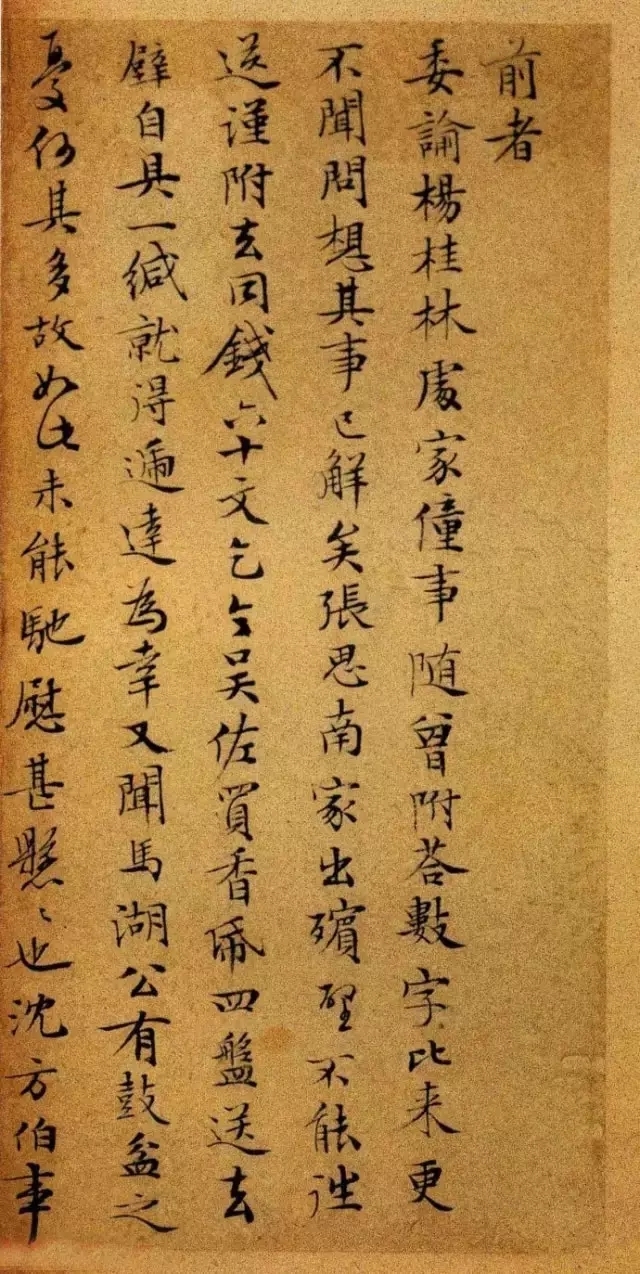

![360se_picture.webp (18)]()

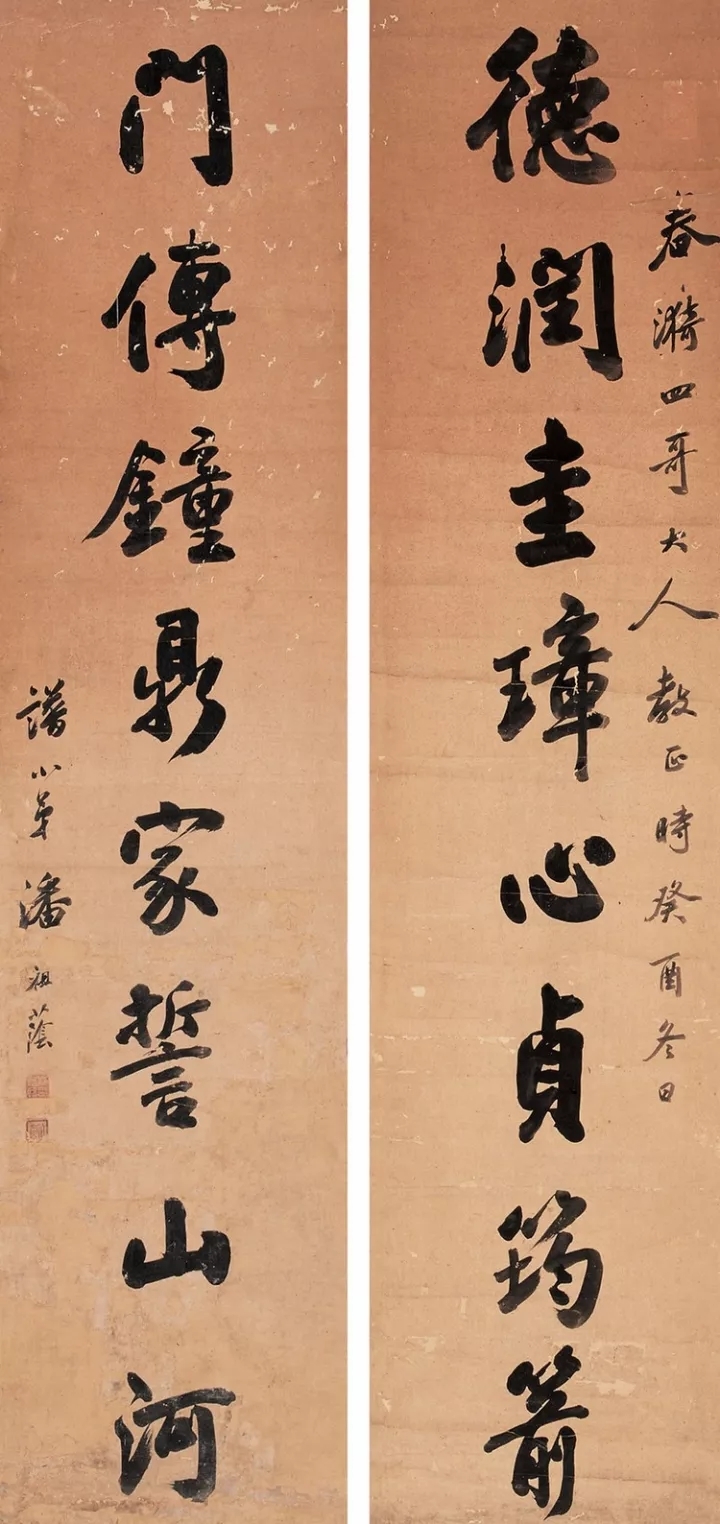

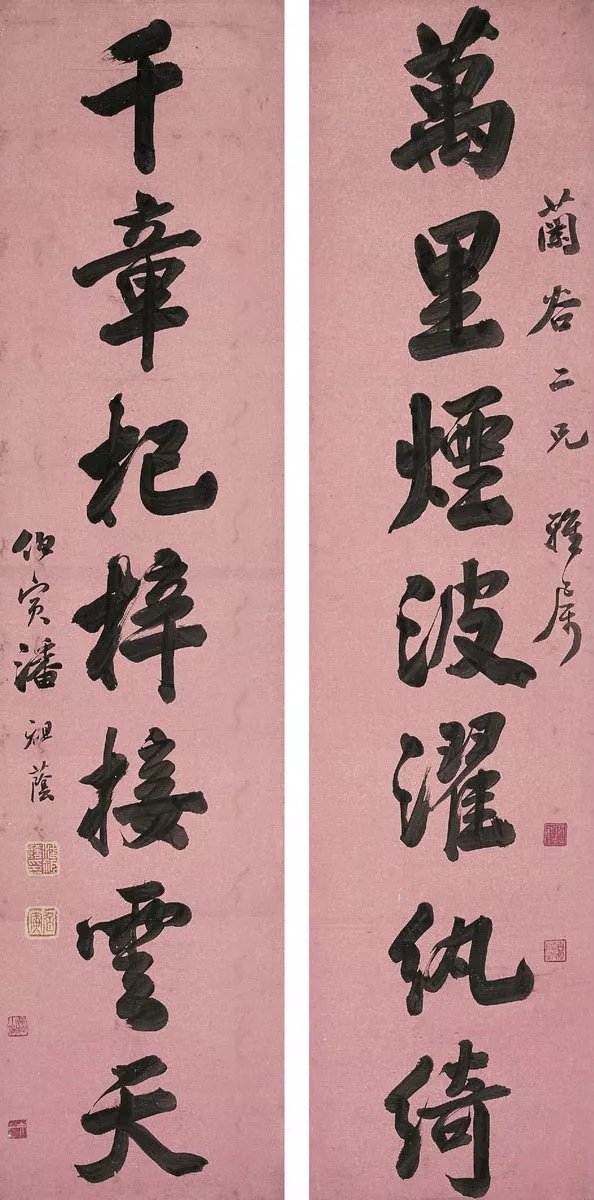

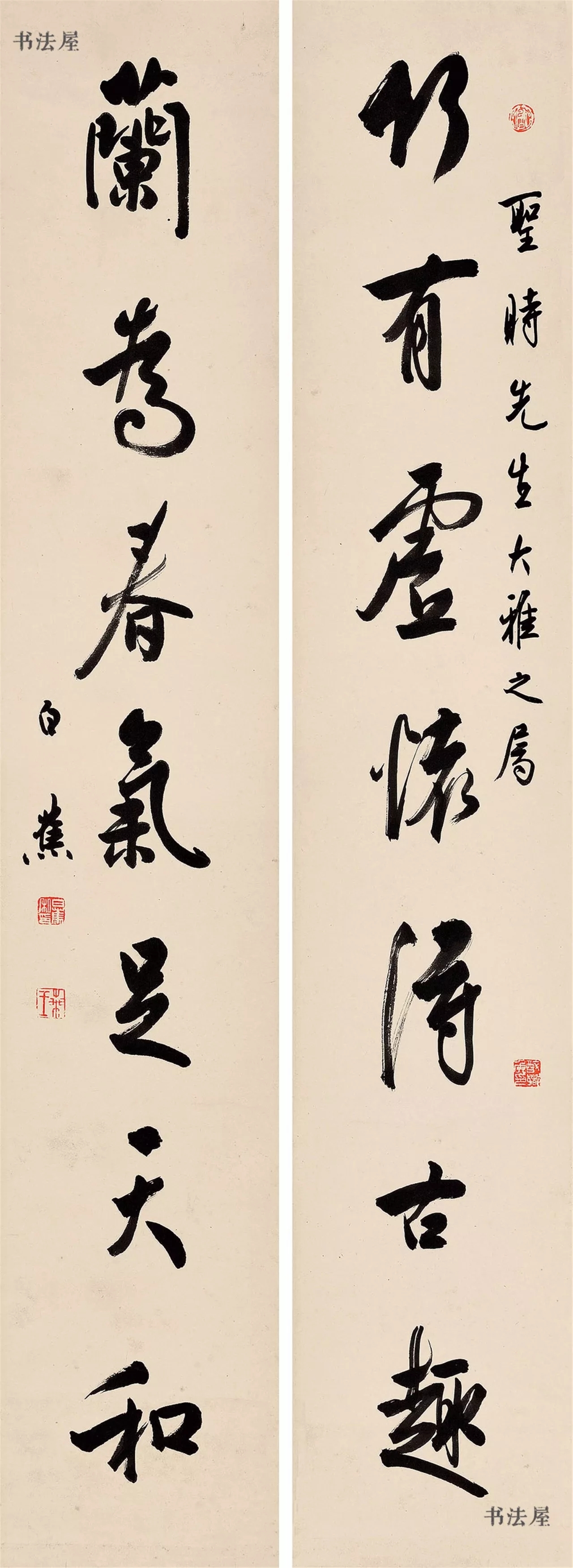

二谢帖:左 王羲之原帖,右 张卫东临帖

![360se_picture.webp (19)]()

何如帖:左 王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (20)]()

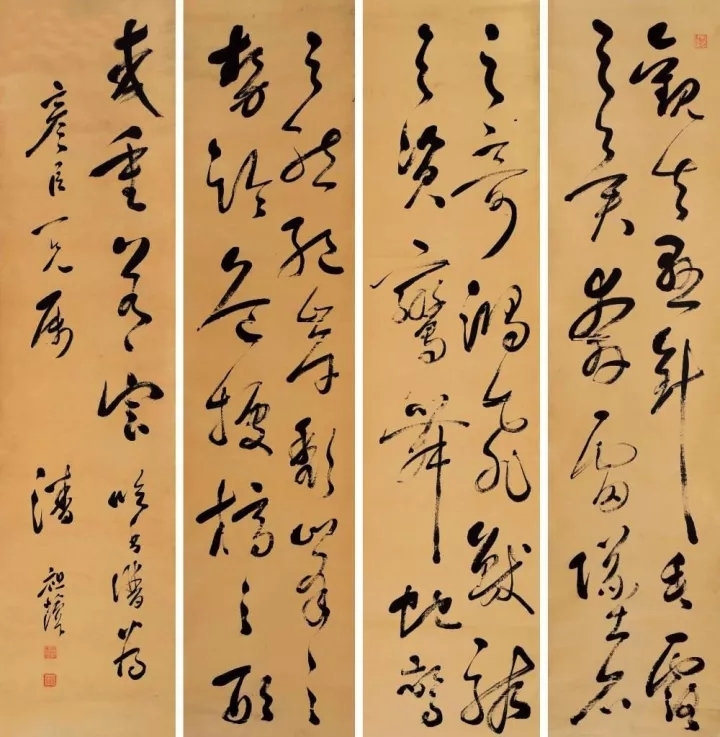

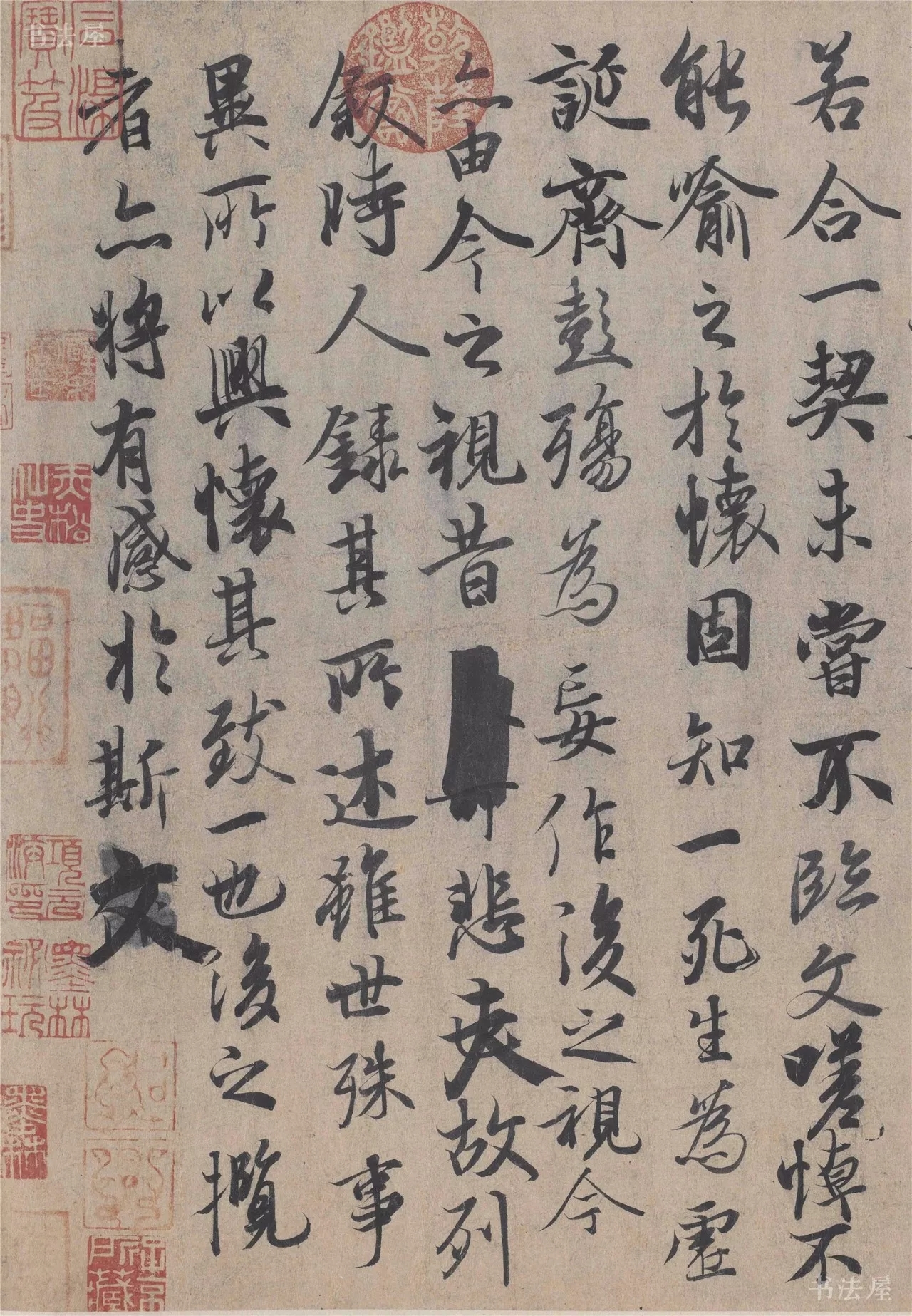

晋 王羲之 游目帖:左 王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (21)]()

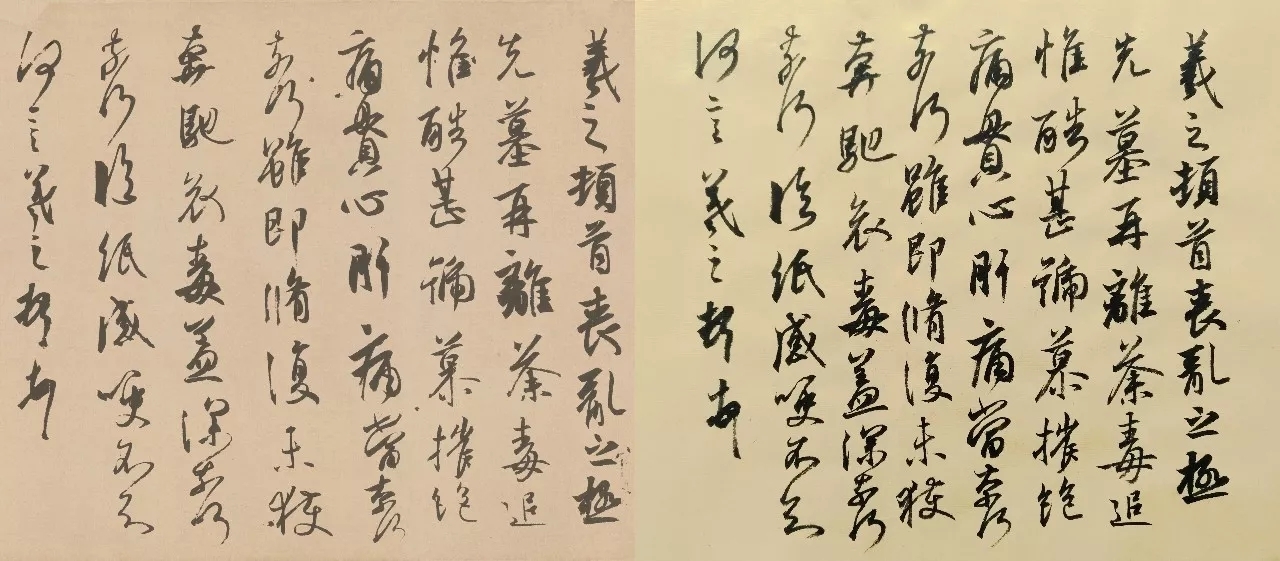

频有哀祸帖:左 王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (22)]()

平安贴:左 王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (23)]()

丧乱帖:左 王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (24)]()

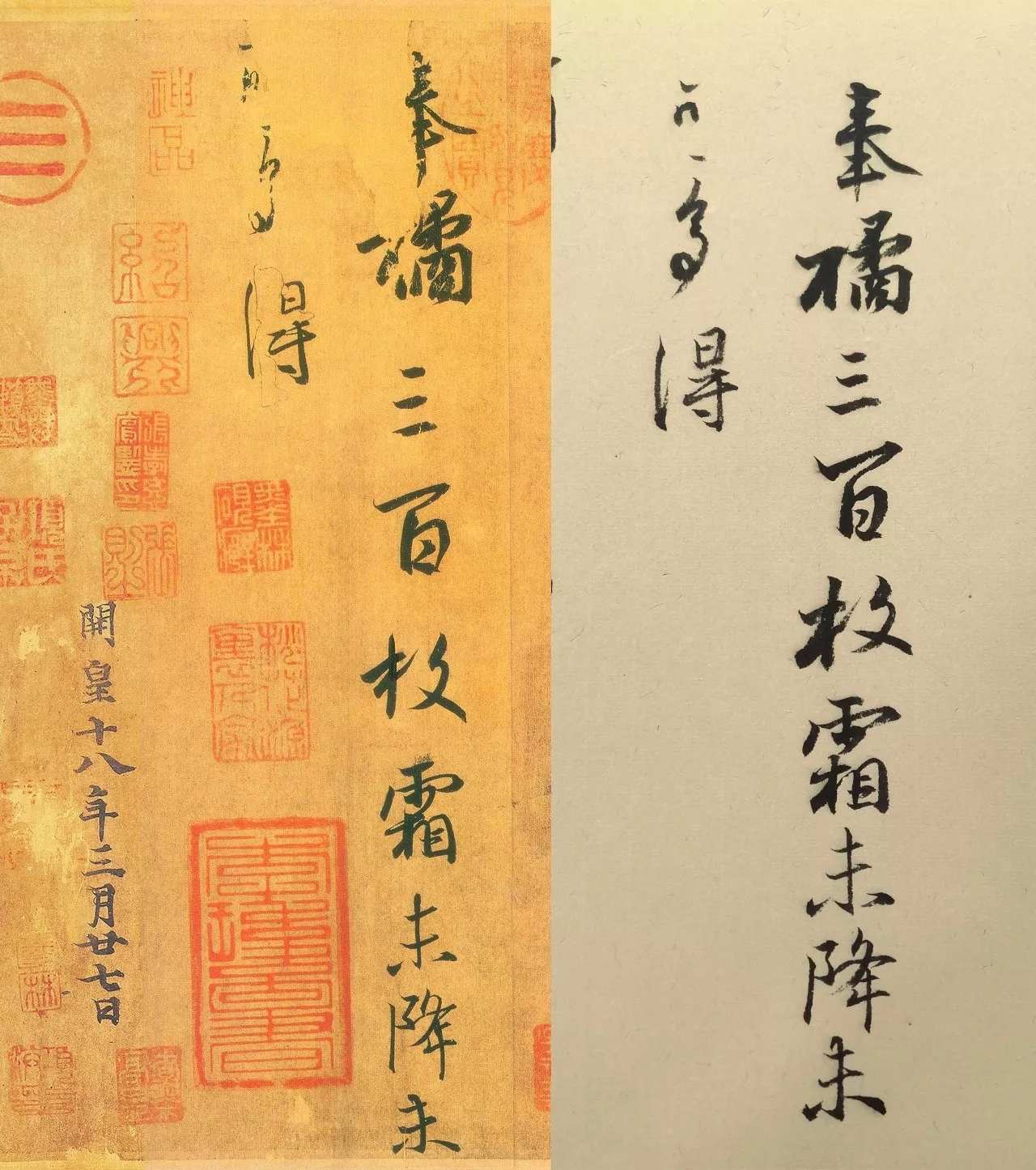

奉橘帖:王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (25)]()

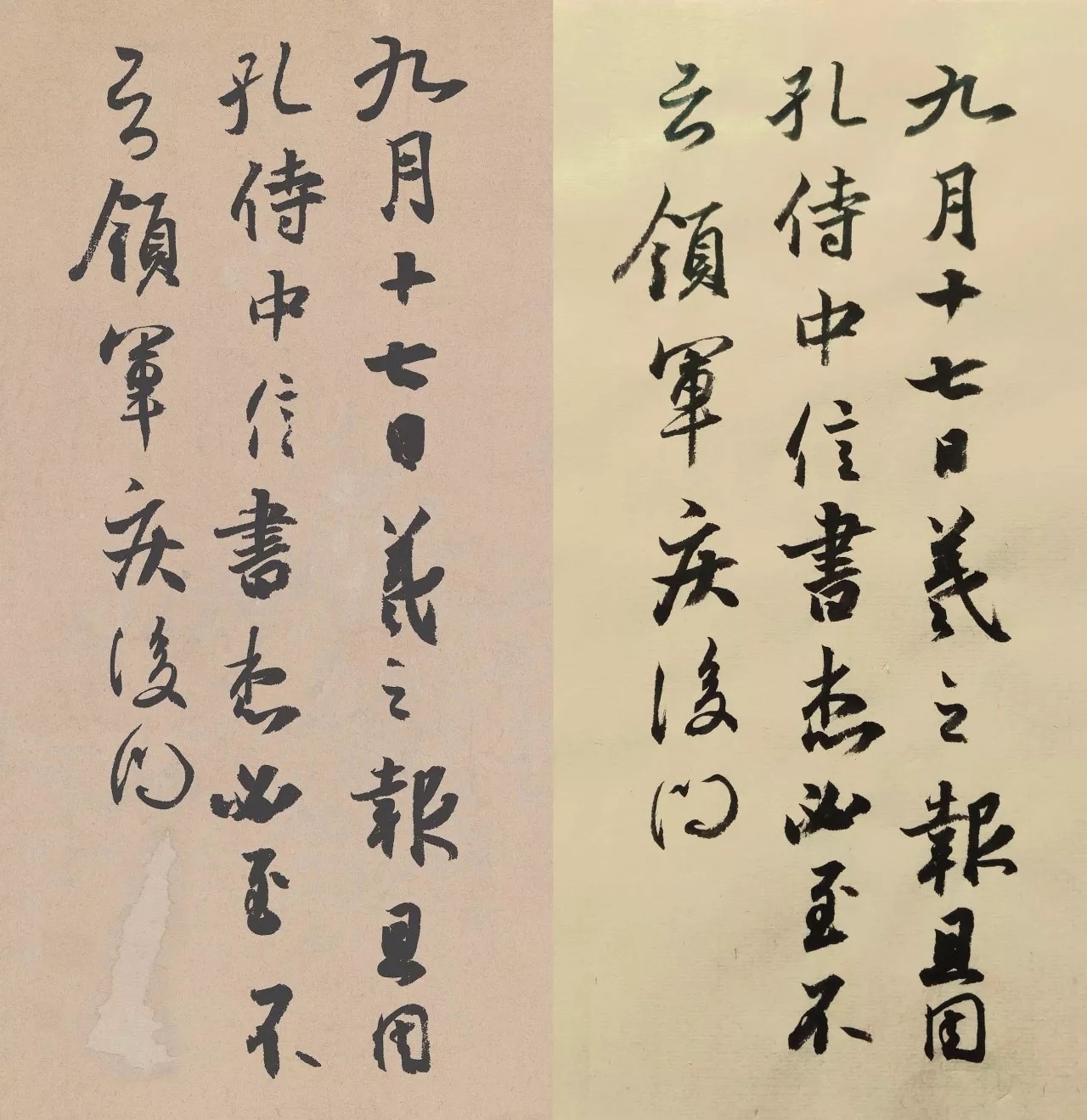

孔侍中帖:王羲之原帖,右张卫东临帖

![360se_picture.webp (26)]()

忧悬帖:王羲之原帖,右张卫东临帖

报名咨询入口

![下载.webp]()

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)

——END——