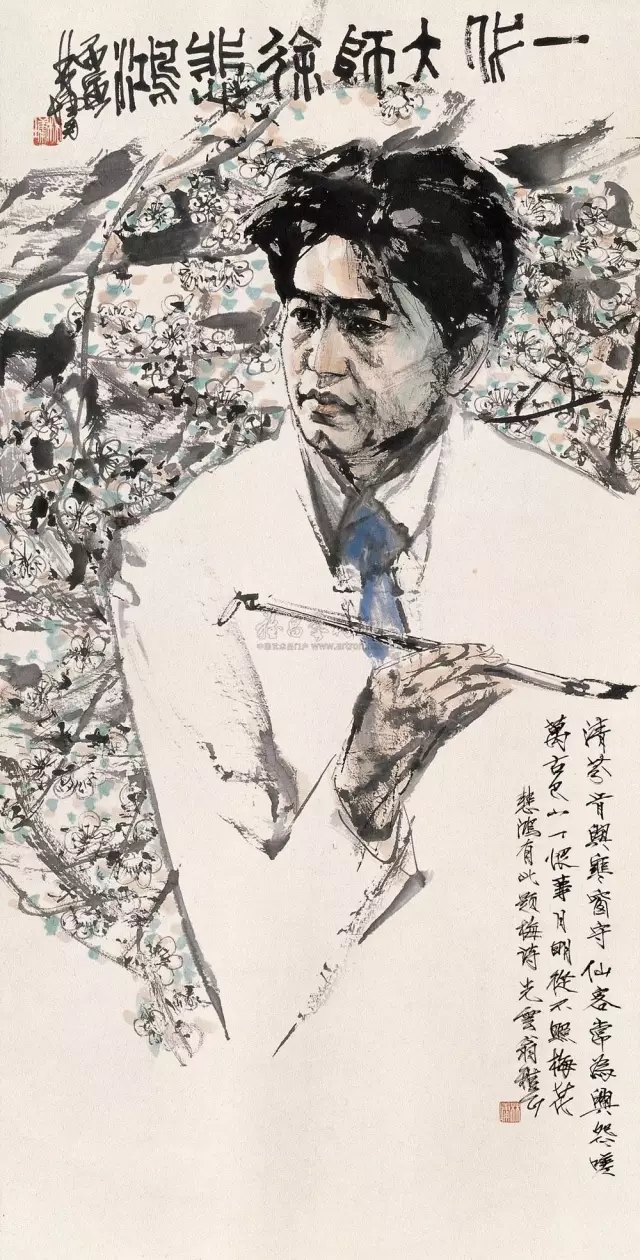

徐悲鸿(1895-1953)曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育。1949年后任中央美术学院院长。擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,对当时中国画坛影响甚大。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

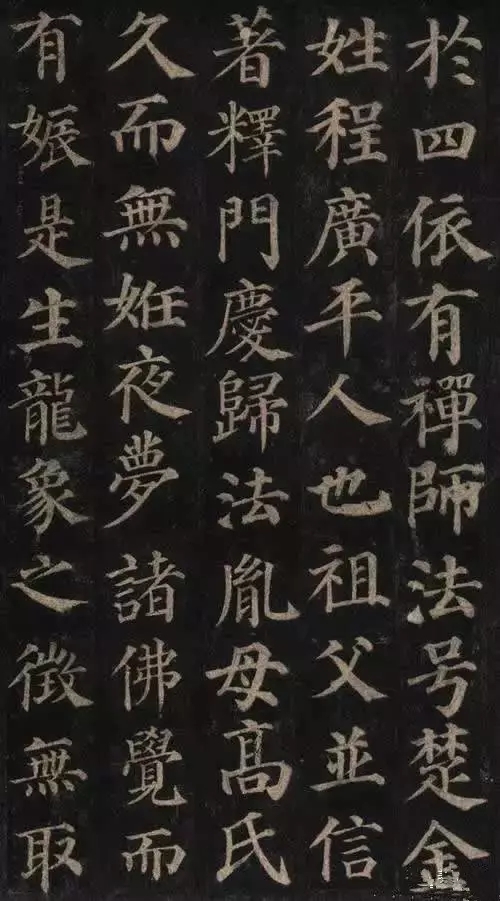

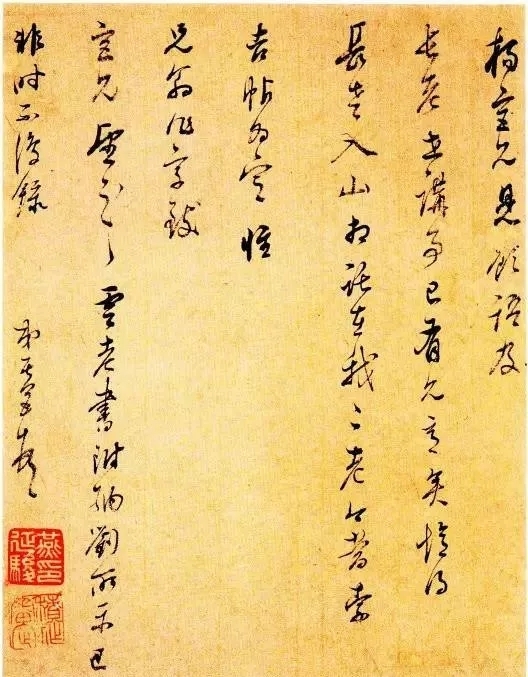

徐悲鸿(1895-1953)曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育。1949年后任中央美术学院院长。擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,对当时中国画坛影响甚大。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。![640.webp (2)]()

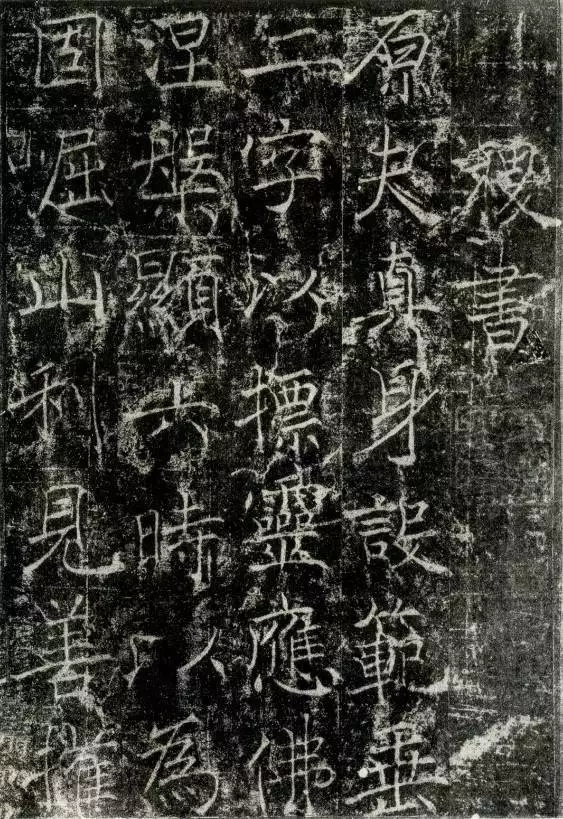

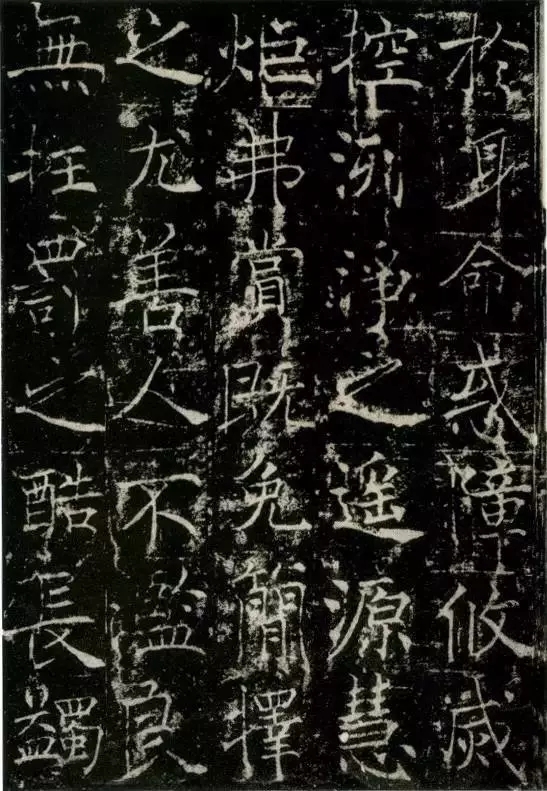

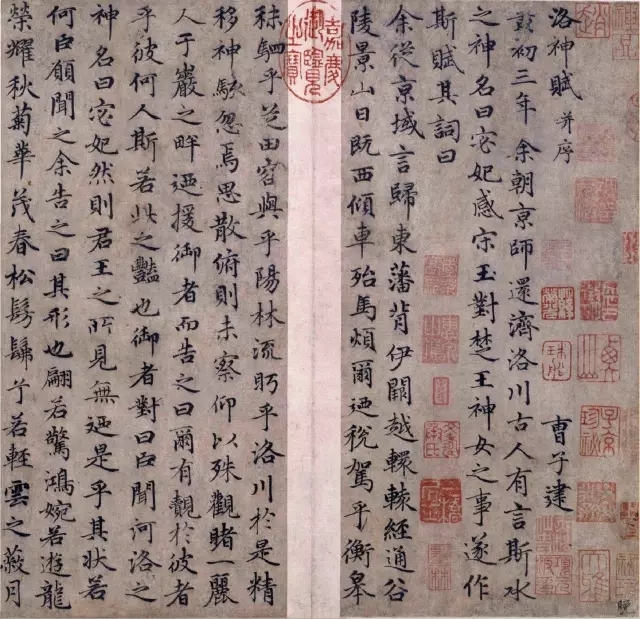

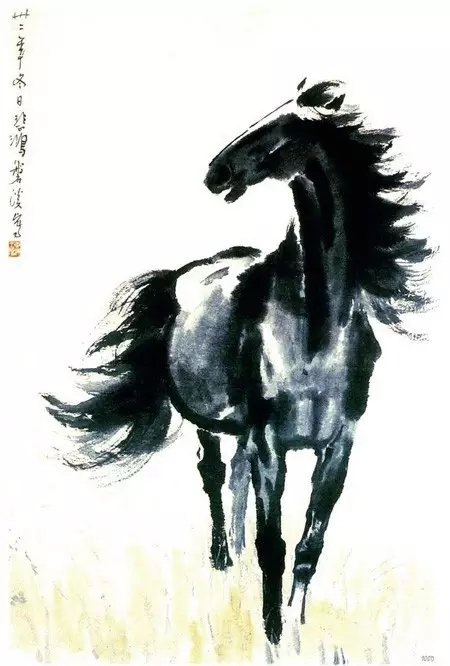

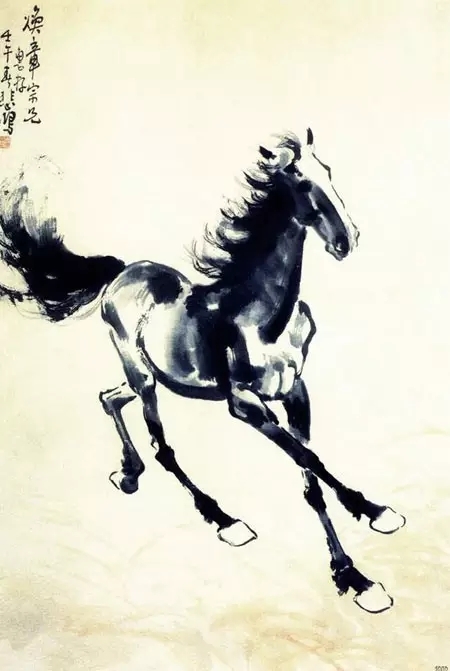

图/《前进》

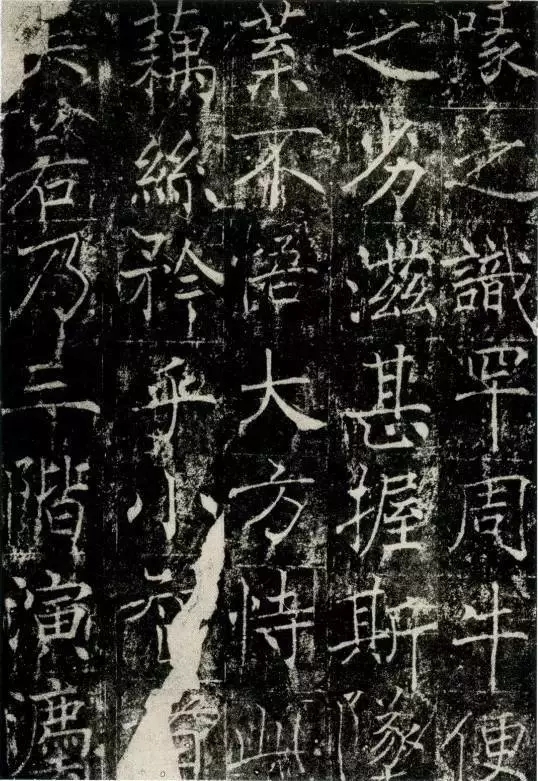

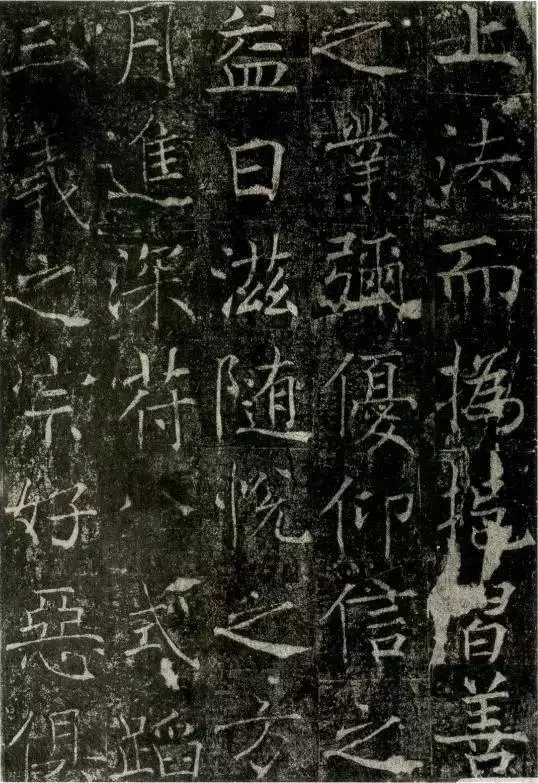

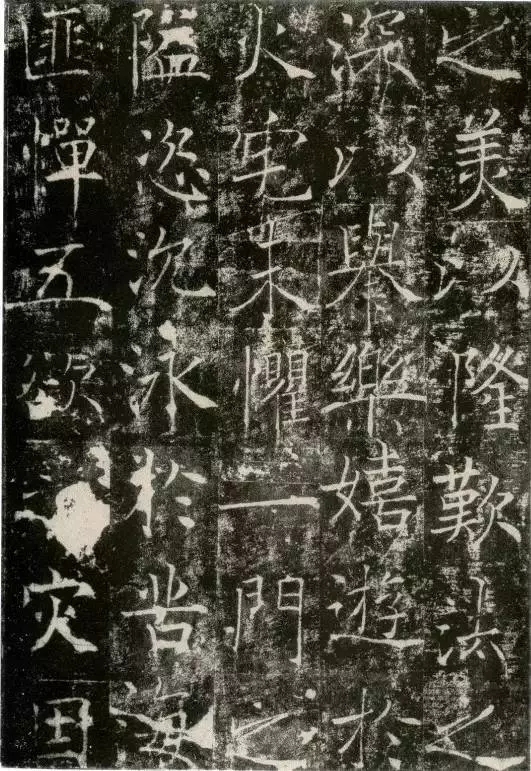

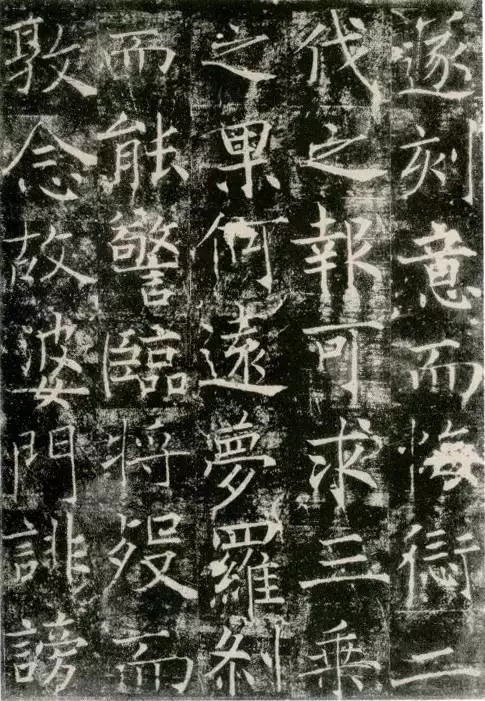

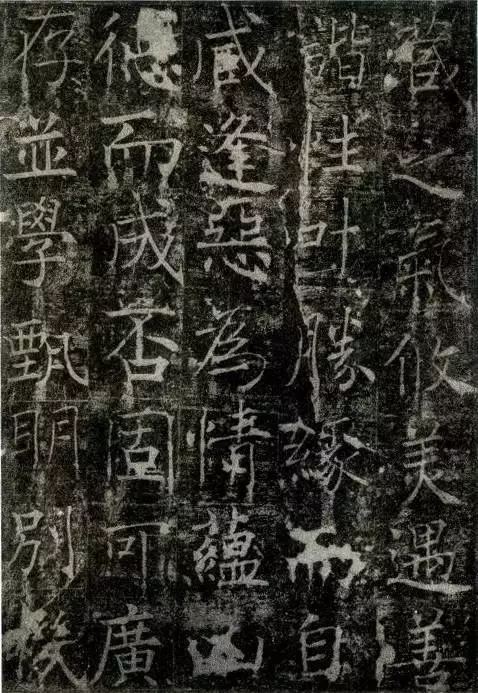

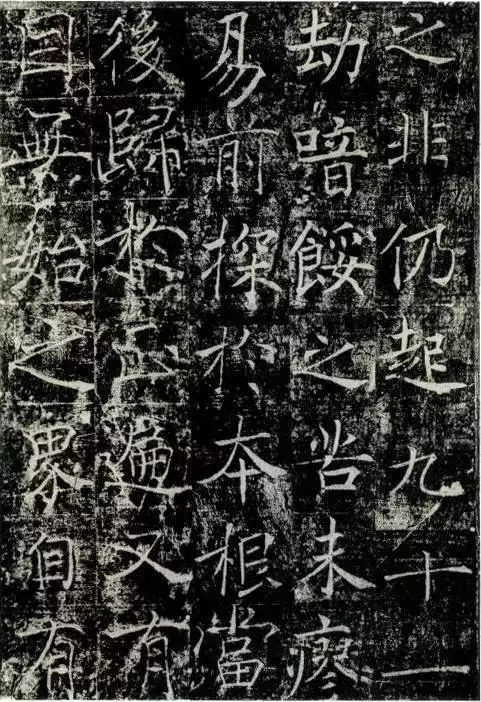

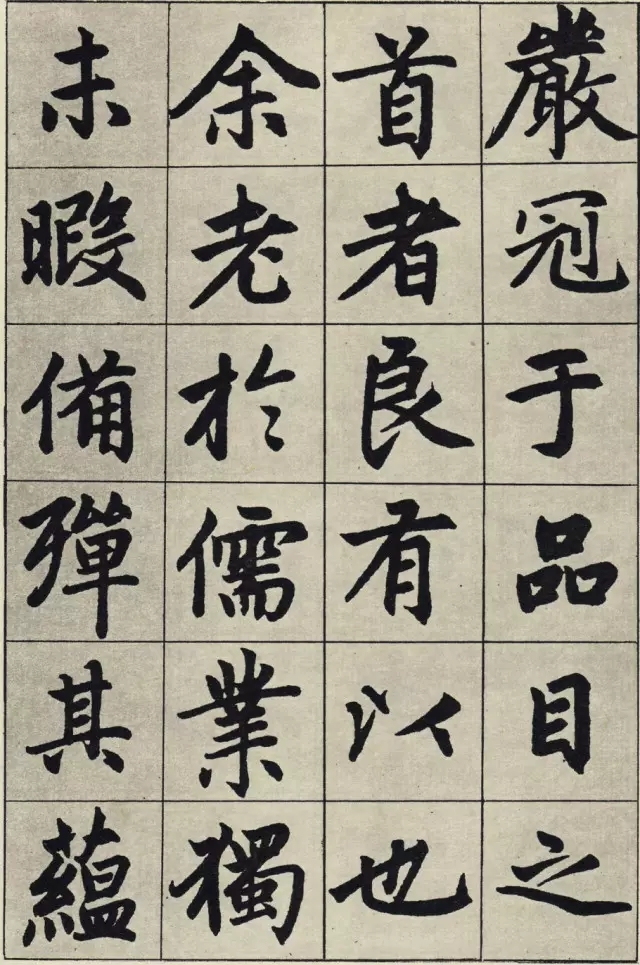

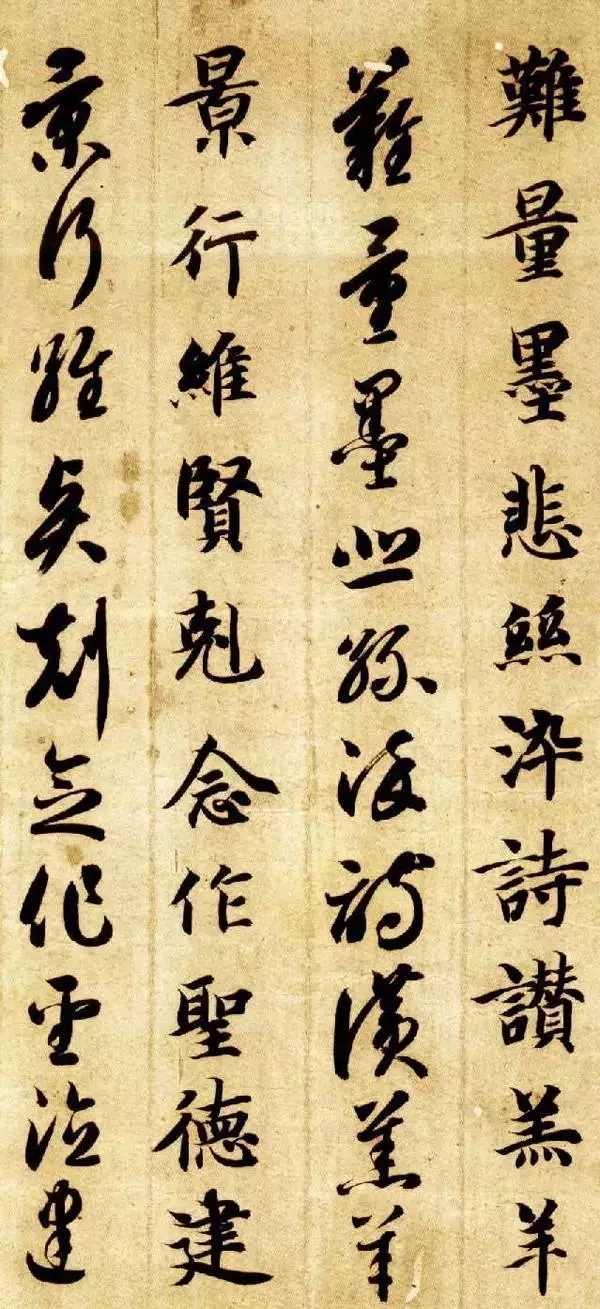

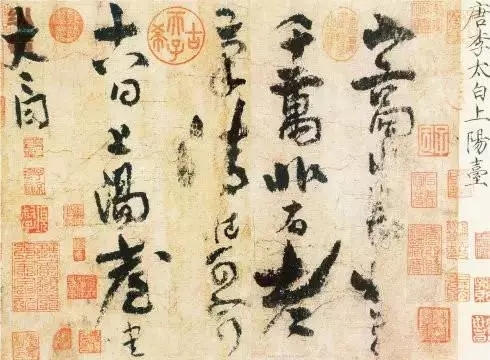

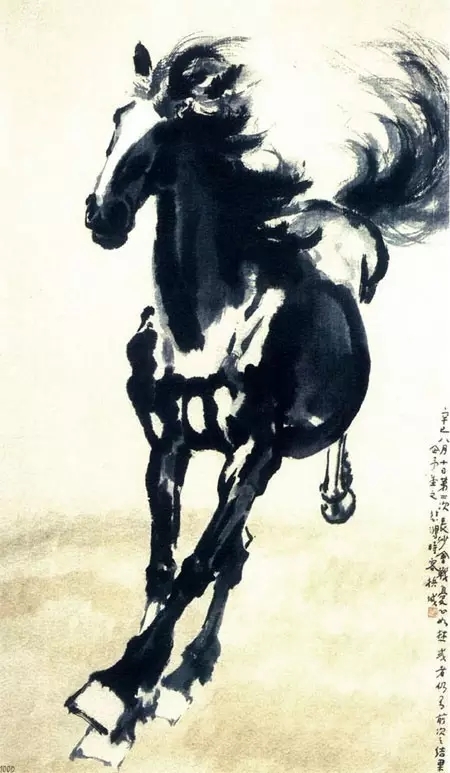

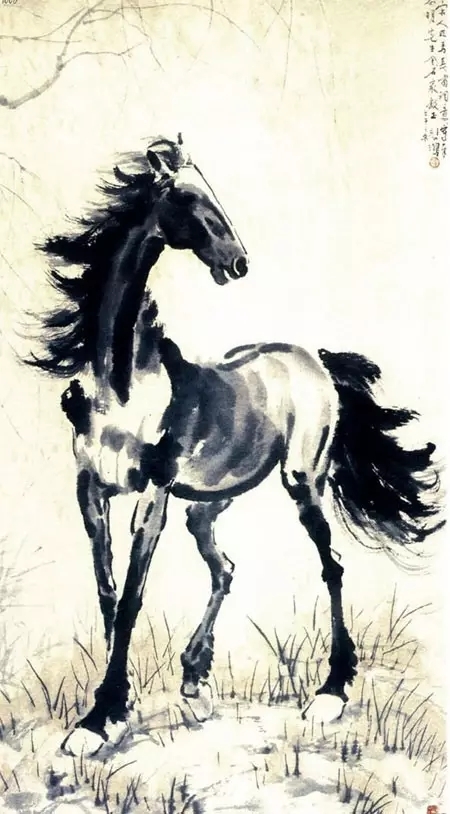

《前进》是徐悲鸿先生的代表作,有西方画的透视感,它是西方人眼中的中国画。中国画的马,从前都是平面的,从来没有这个动态的——就是迎面跑过来,这是徐悲鸿先生的独创。中国古人画马都是侧面,从唐代韩干开始画马一直到清代的宫廷画师郎世宁画马,都没有徐悲鸿画的马这样感染人。

徐悲鸿把西方画的写实和中国画传统笔墨意趣结合起来了,所以才有中西合璧的画法,这是划时代的开先锋的,在中国近代美术这一块,徐悲鸿的作品,他的马是标志性符号,可以说徐悲鸿的马家喻户晓,无人不知。

徐悲鸿画马的特点,首先就是准确,他把马的骨骼肌肉、真实结构表现的飞非常准确。第二个特点,徐悲鸿的作品非常有力。

它的两个前蹄伸出去这种力量,这是一般画家画不出来的,并且它的蹄子是夸张了的,变形了的,它和真马不一样,这是一种艺术马,不是完完全全写实的,他把一种精神画在里面,非常有力量,铁骨龙魂,神骏展龙蹄,风骨动九州,虎虎生风,咆哮而来。

![640.webp (3)]()

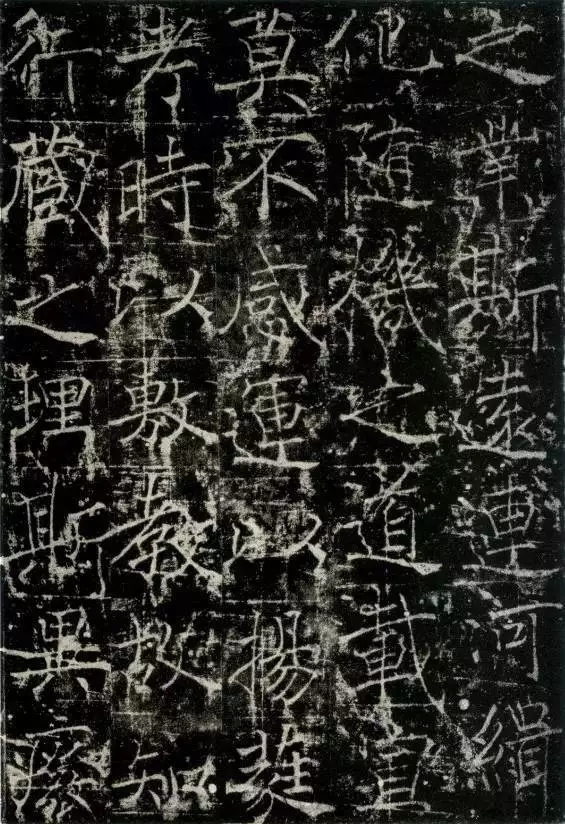

图/8

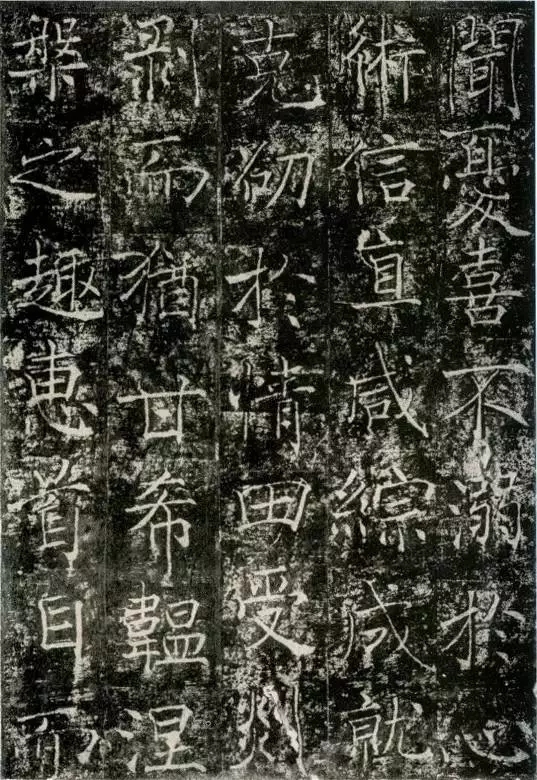

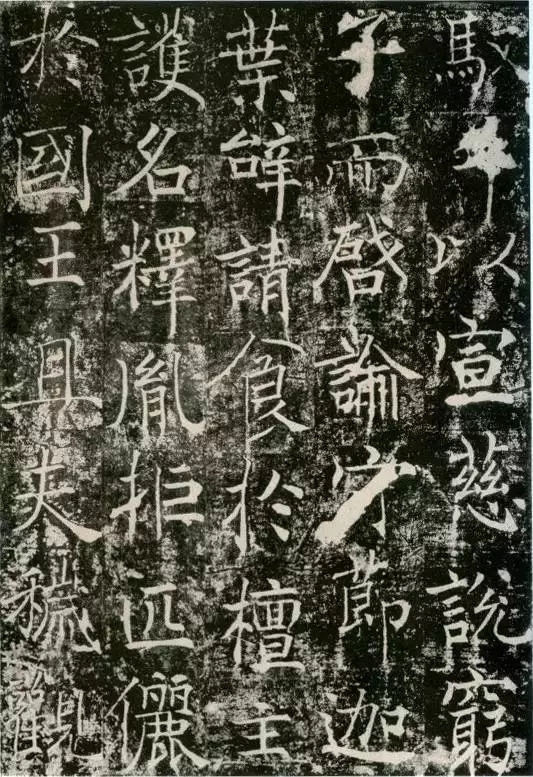

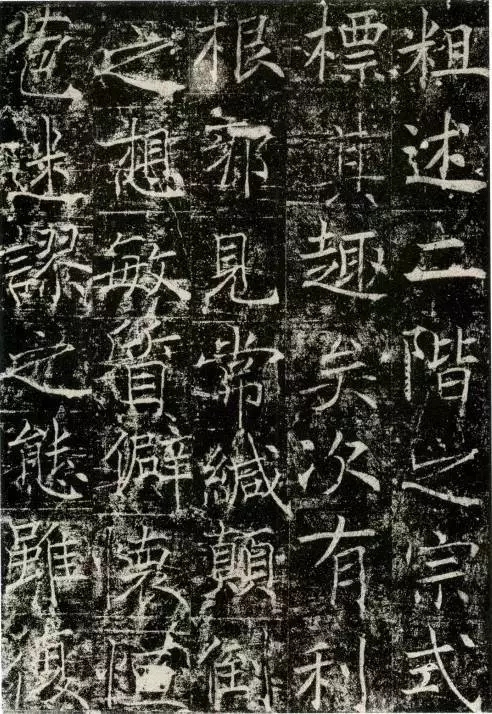

马,是徐悲鸿先生一生中最爱描绘的题材。他画的奔马,笔墨淋漓潇洒,带着时代的风雷驰骋在画坛上,给当时的中国画坛带来了清新、有力、刚劲的气息。他画的马,无论奔马、立马、走马、饮马、群马,都赋予了充沛的生命力。

其中有一幅徐氏早年画的水墨奔马图,原作纵六十八公分,横一百一十公分(见附图)。这匹马没有马鞍,没有缰绳,在宽广的原野上狂奔,从神态、气势看,是一匹骏马,神骏气昂,奋发感人。

画面简淡、高逸,用笔泼辣、凝重,穷紫酣畅,间参西法,均为徐悲鸿先生独到处。这件作品不仅从外形显出奔马的神骏和壮美,更重要的是从内在的精神本质来表现了奔马的驯良、坚毅、敏捷等性格特征,奔马,令人神思飞越,生发出朝气勃勃、奋发向上的力量。

在徐悲鸿先生的笔下,一匹匹奔马奋踪扬蹄,在广袤的土地上飞奔,骏马英姿,神态各异。有的腾空起飞,有的蹄下生烟。有的回首顾盼,有的一往直前,都仿佛要破纸而出。这一幅幅万马战犹酣的壮丽画卷,推动着中华民族的历史滚滚向前。

在“九一八”、“一二八”事变后,徐悲鸿先生在不少画中寄托着忧国忧民的思想感情。当时他在画马题诗中有“哀鸣思战斗,回立向苍苍”,“秋风万里频回首,认识当年旧战场”等句。抗日战争爆发后,徐悲鸿携带着自己的作品四次去南洋,先后在香港、新加坡、加尔各答、吉隆坡、摈榔屿,恰保等地举办个人画展,并将售画所得,全部捐献祖国救济难民,而他自己生活则非常俭朴。

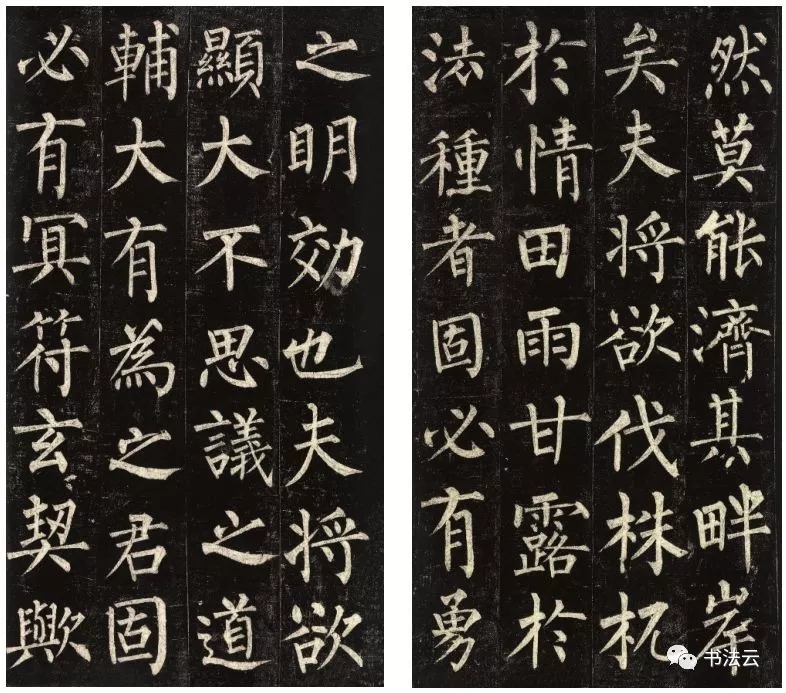

![640.webp (4)]()

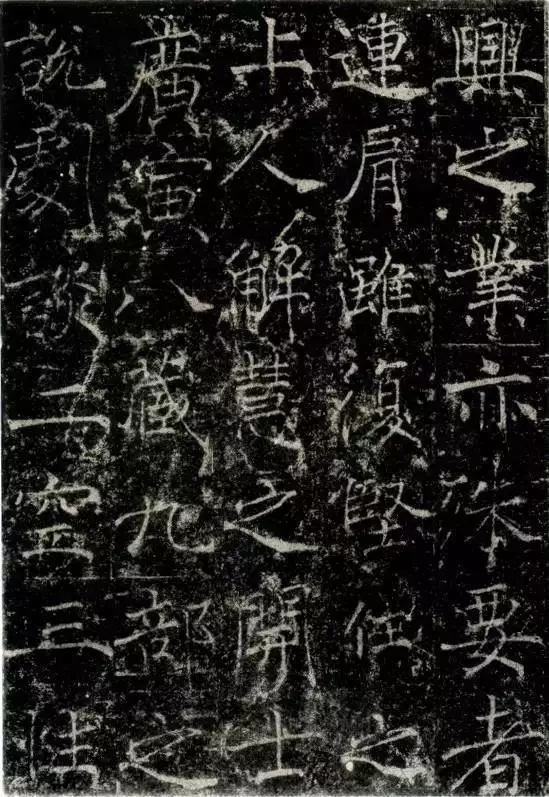

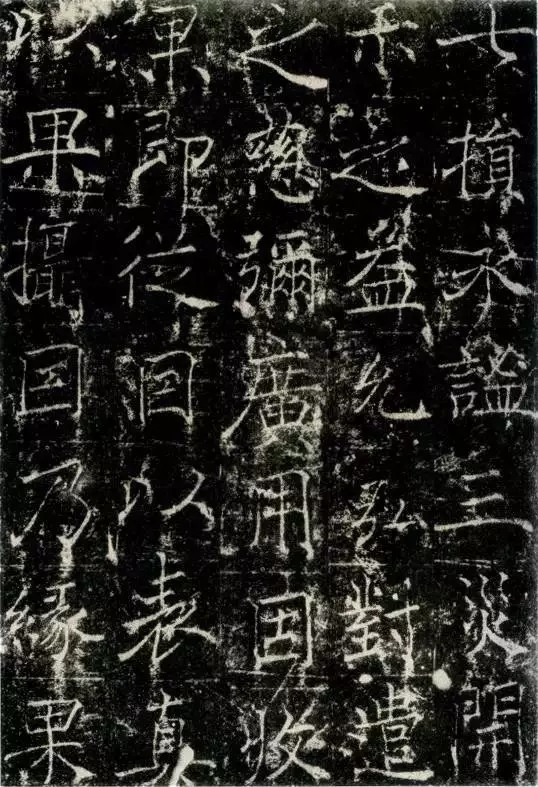

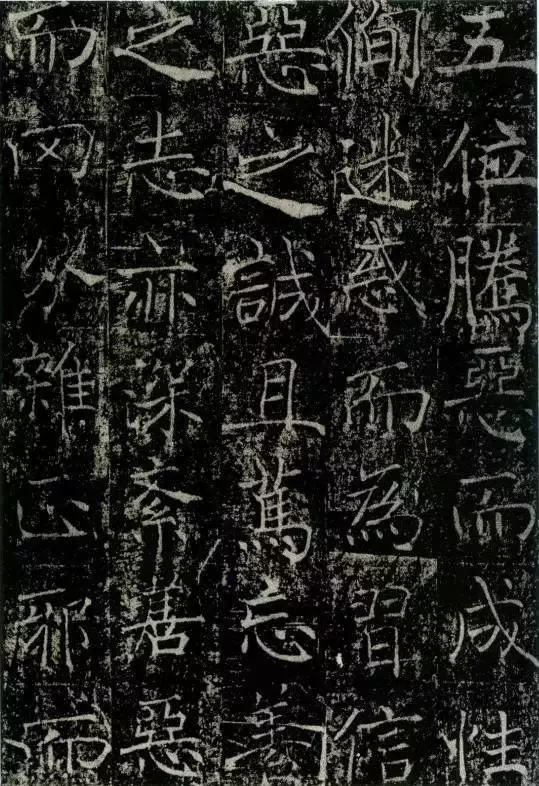

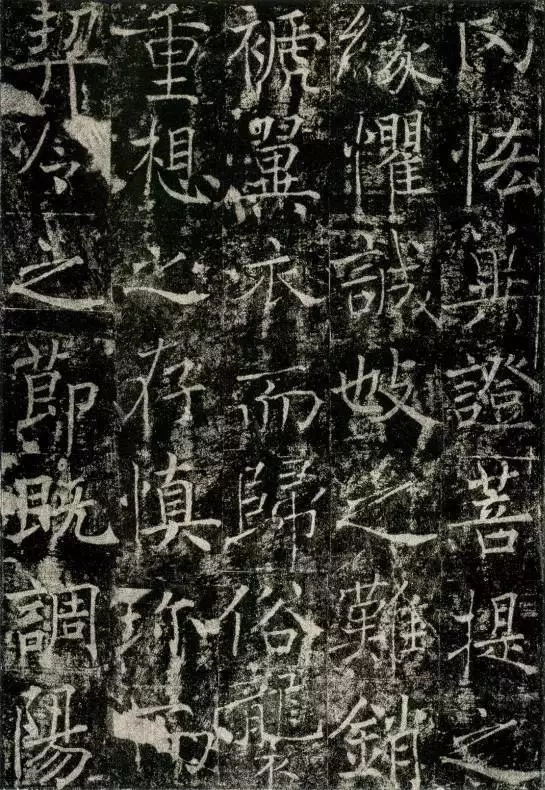

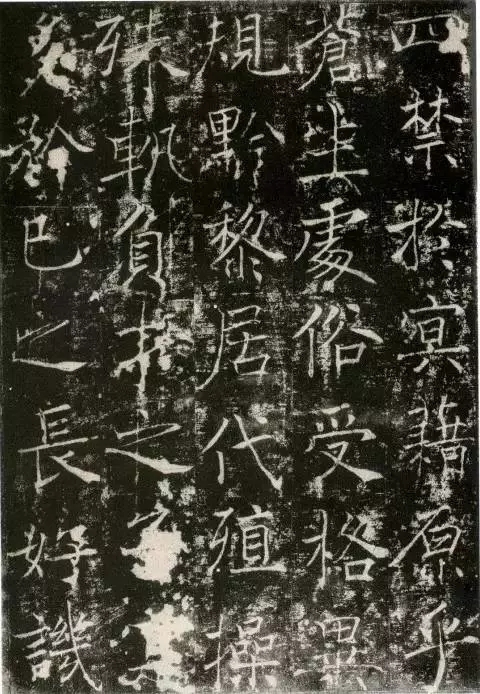

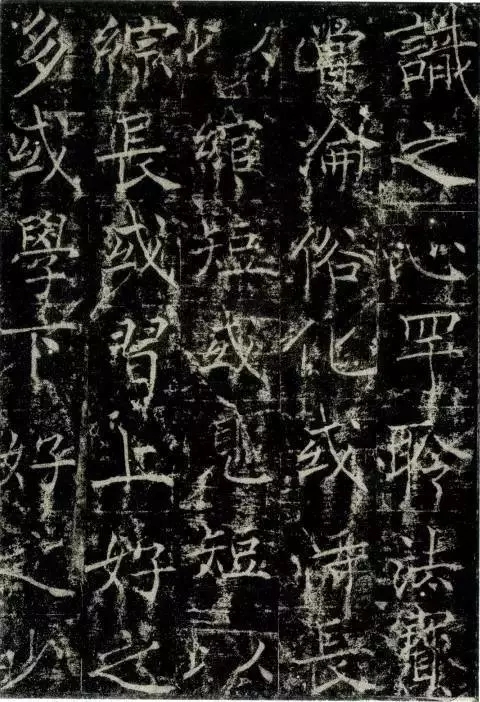

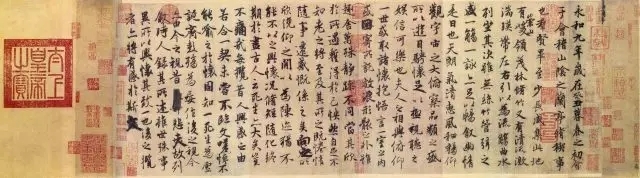

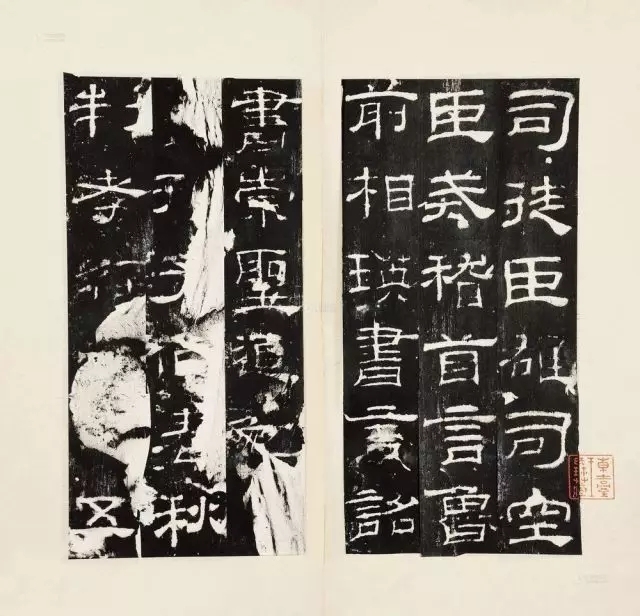

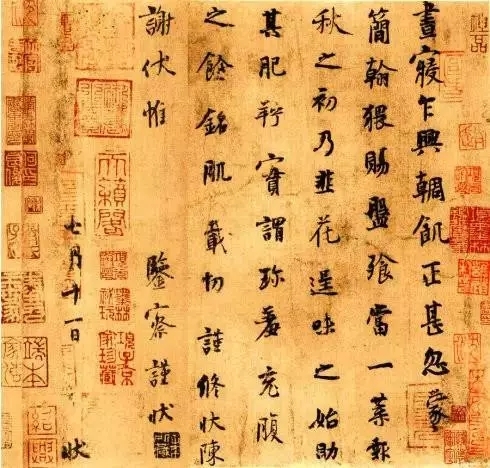

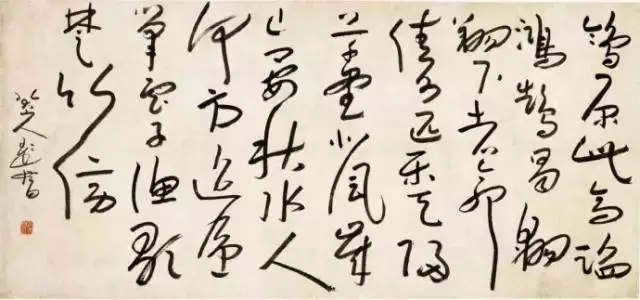

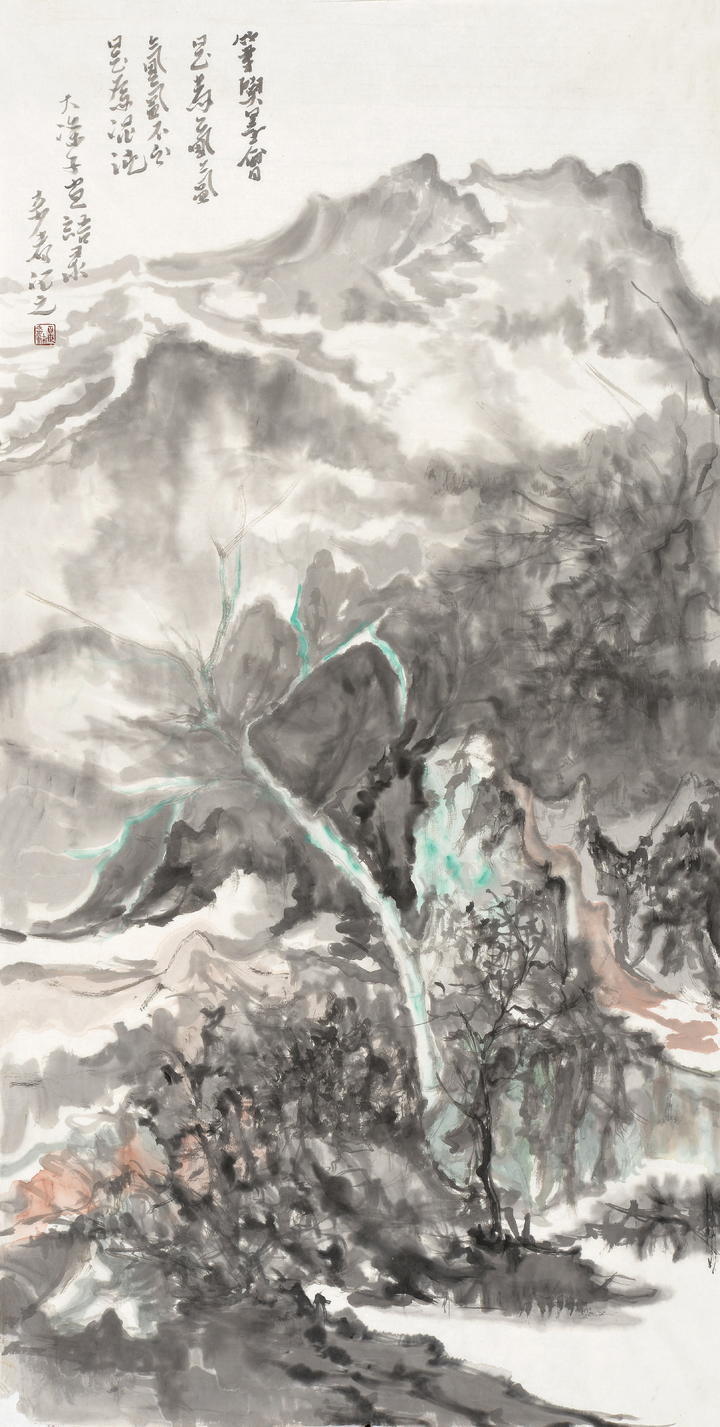

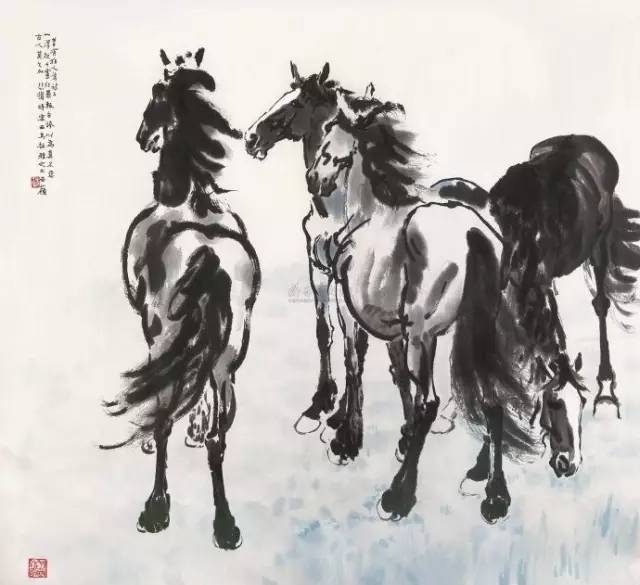

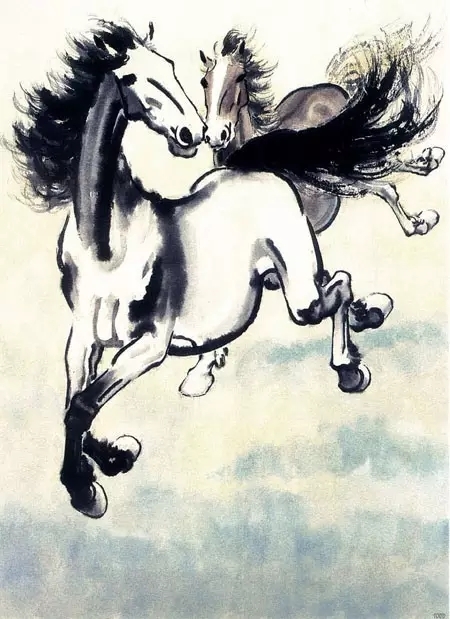

图/《群马图》

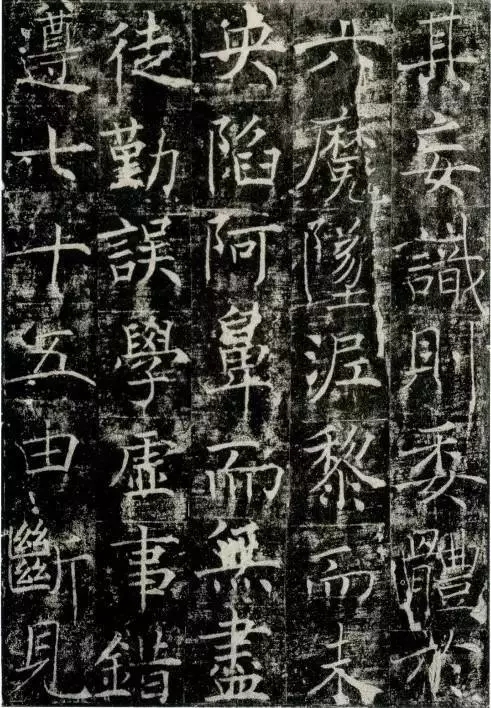

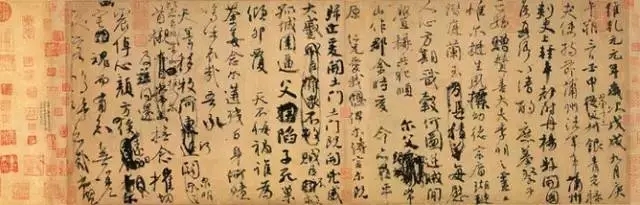

一九四0徐悲鸿在这幅群马图上题款曰:“昔有狂人为诗云,一得从千虑,狂愚辄自夸,以为真不恶,古人莫之加。悲鸿时客喜马拉雅山之大吉岭”。

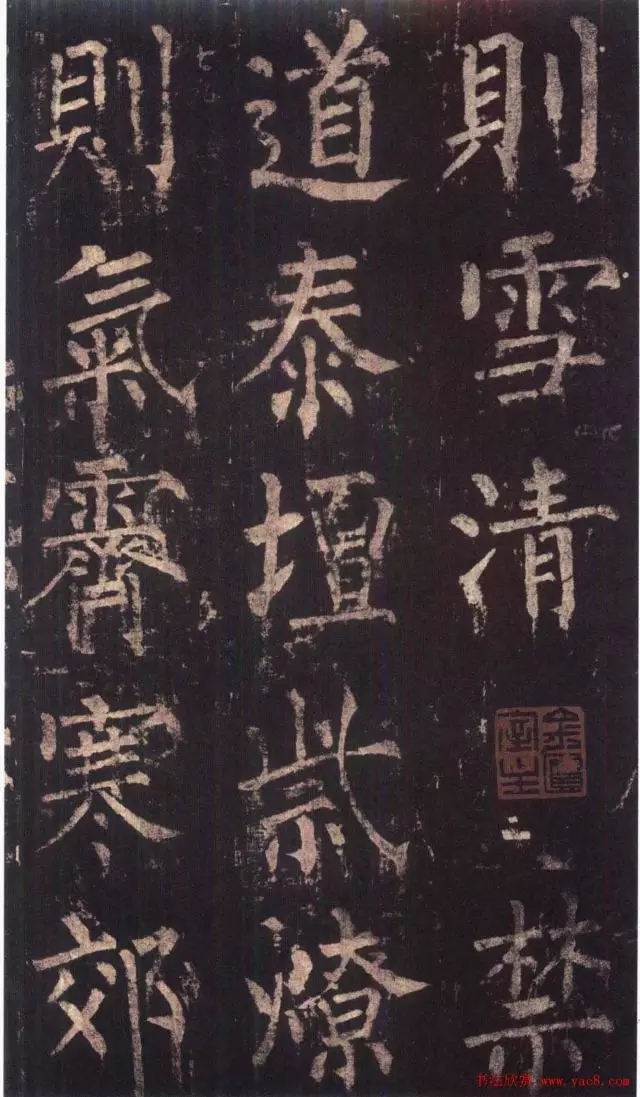

![640.webp (5)]()

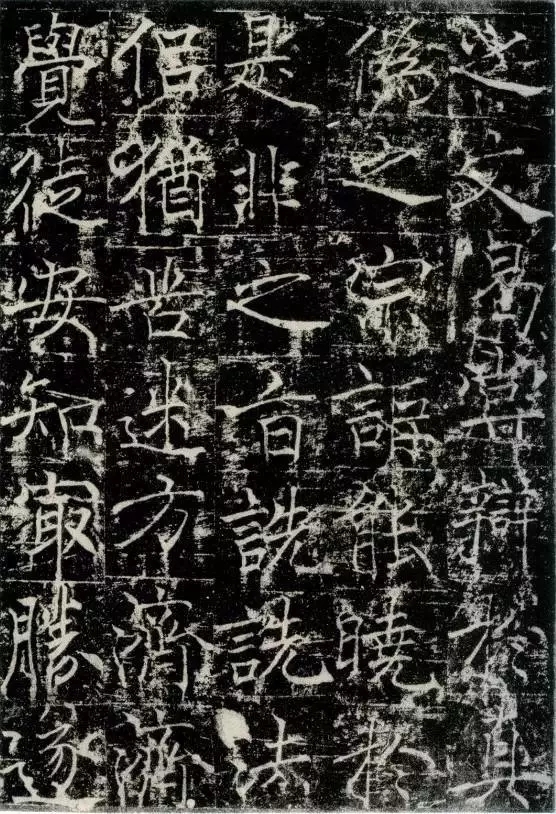

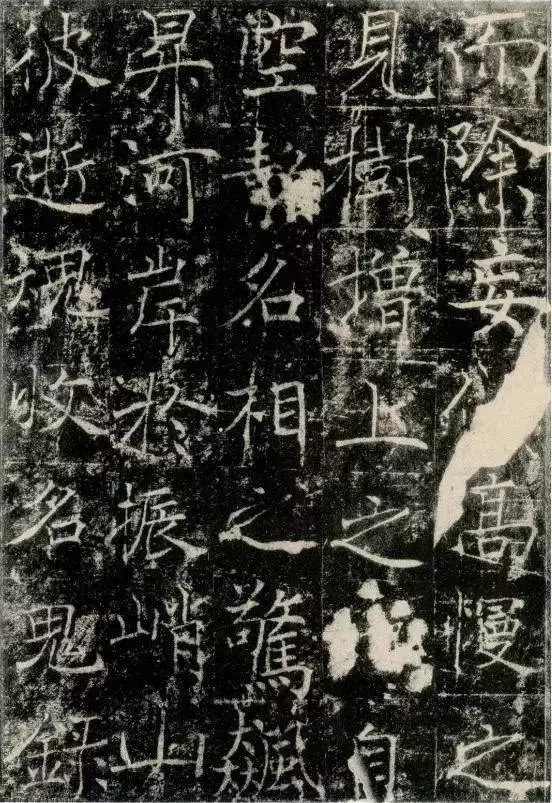

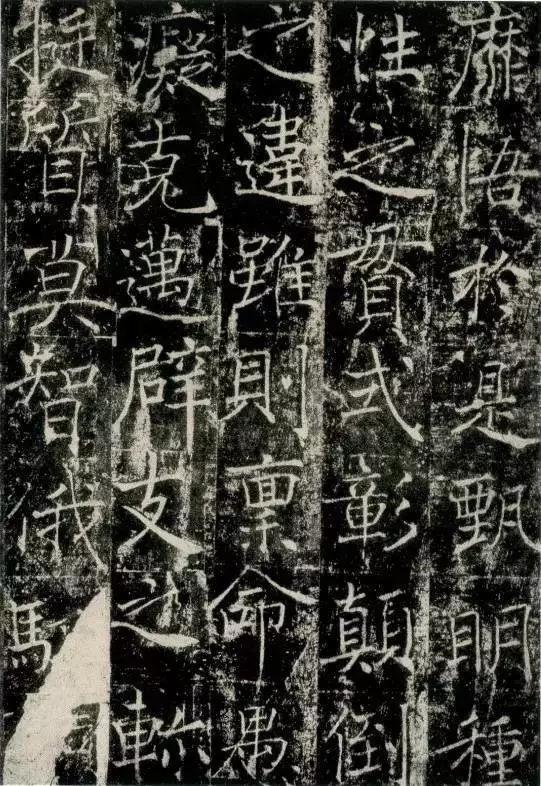

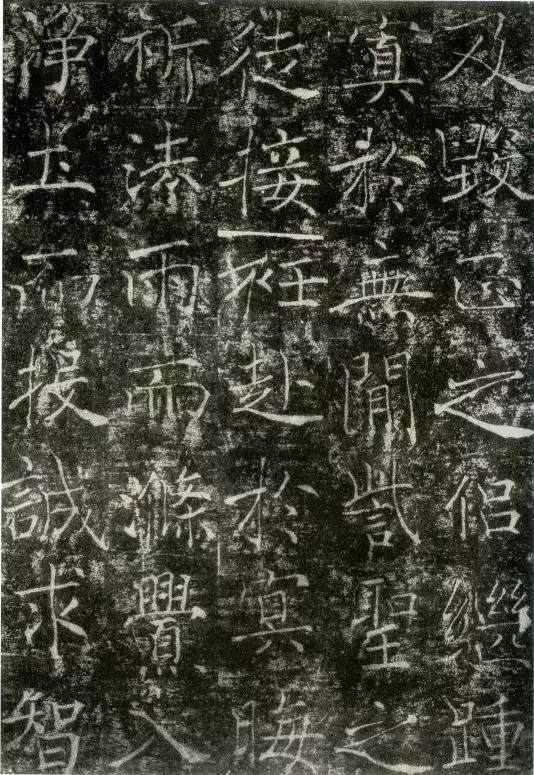

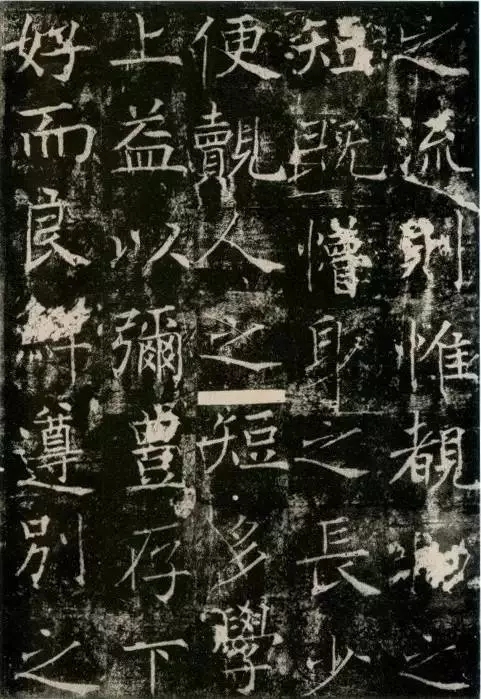

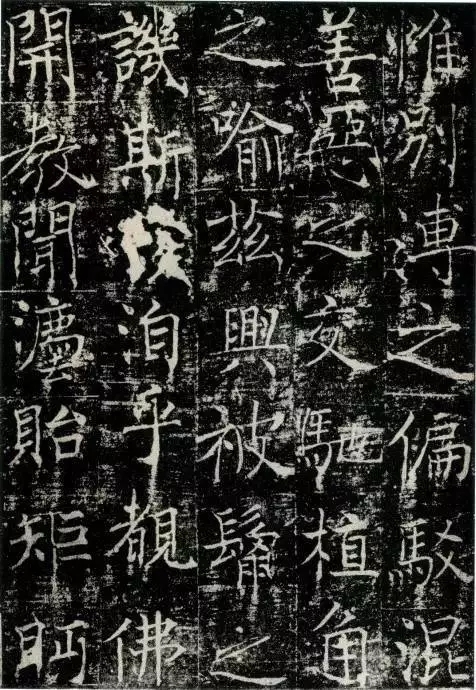

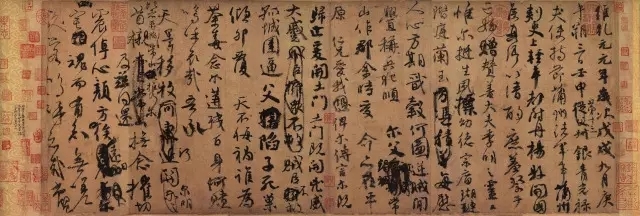

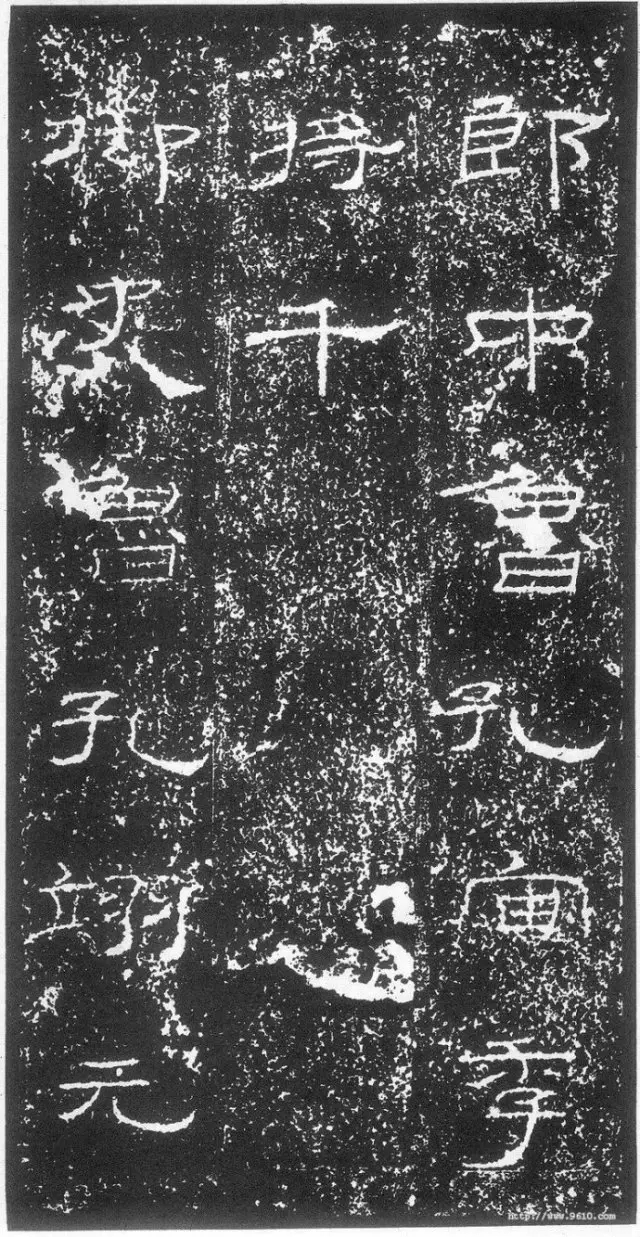

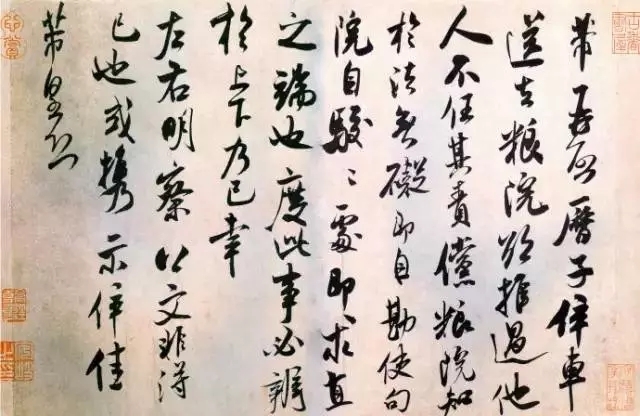

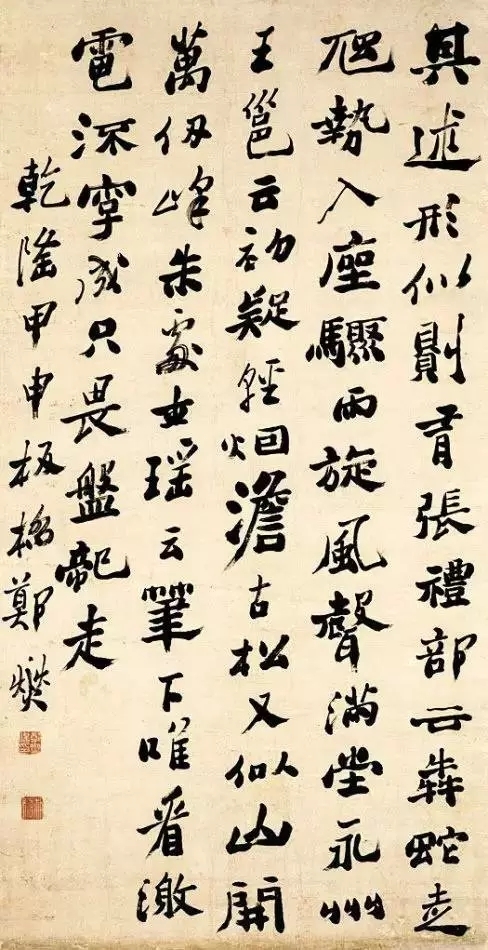

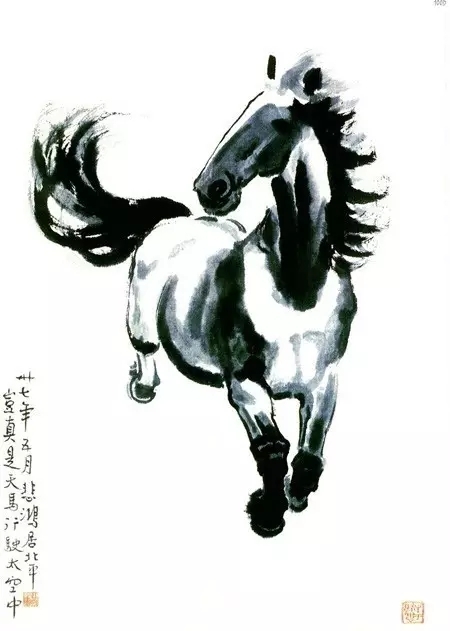

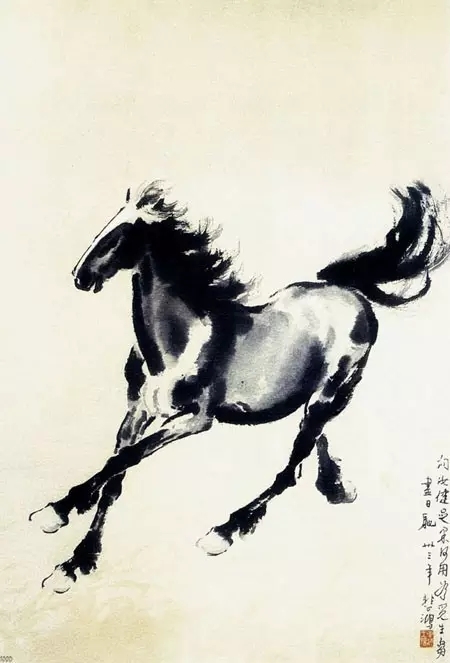

图/《奔马图》

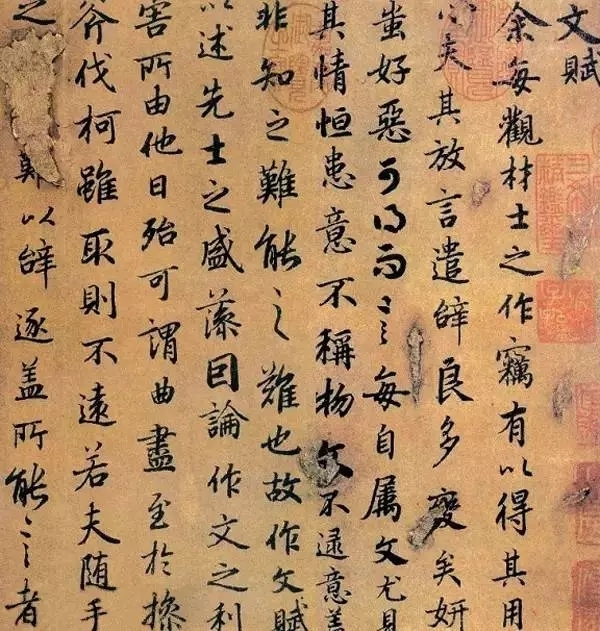

徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。徐悲鸿笔下的马是”一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

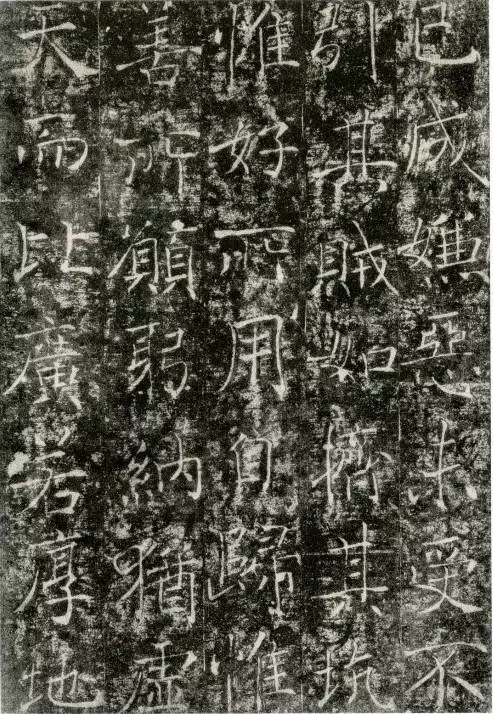

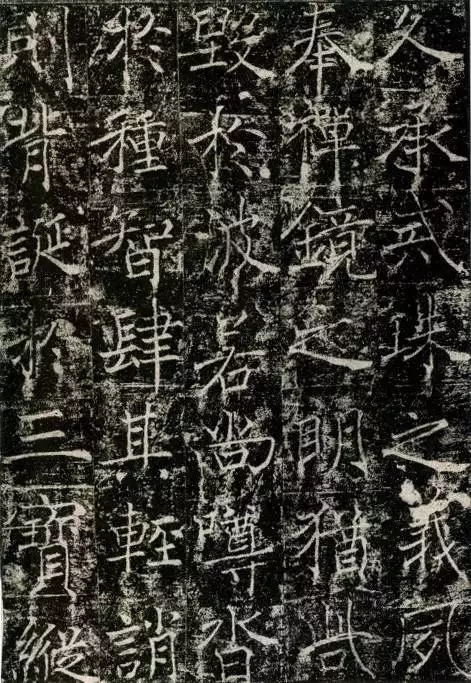

从这幅画的题跋上看,此《奔马图》作于1941年秋季第二次长沙会战期间。此时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,日军想在发动太平洋战争之前彻底打败中国,使国民党政府俯首称臣,故而他们倾尽全力屡次发动长沙会战,企图打通南北交通之咽喉重庆。二次会战中我方一度失利,长沙为日寇所占,正在马来西亚槟榔屿办艺展募捐的徐悲鸿听闻国难当头,心急如焚。他连夜画出《奔马图》以抒发自己的忧急之情。

在此幅画中,徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位,并以干笔扫出鬃尾,使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力,有如钢刀,力透纸背,而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性,富于动感。整体上看,画面前大后小,透视感较强,前伸的双腿和马头有很强的冲击力,似乎要冲破画面。

![640.webp (6)]()

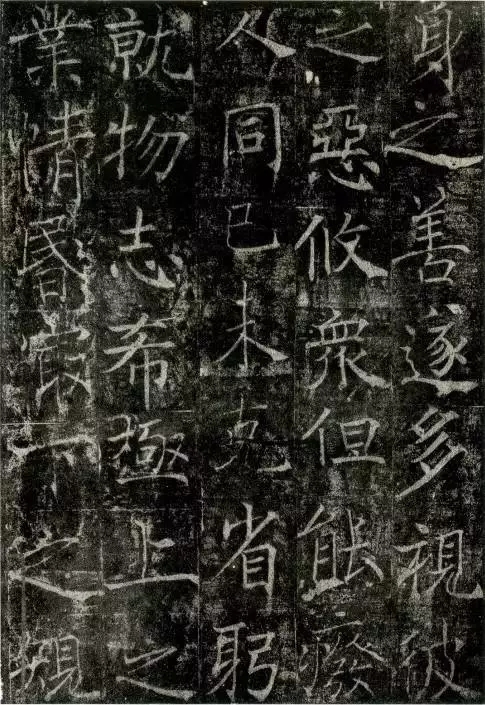

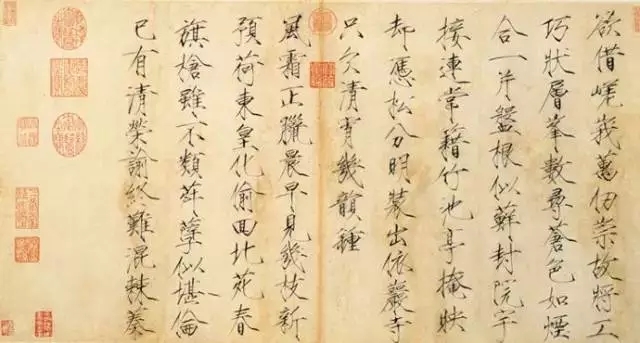

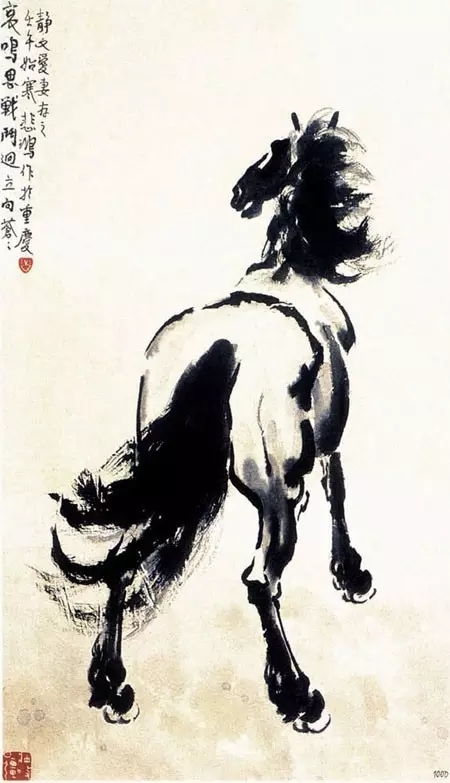

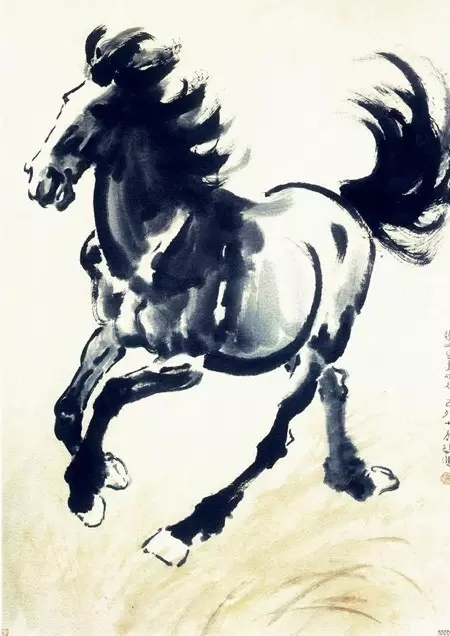

徐悲鸿早期的马颇有一种文人的淡然诗意,显出”踯躅回顾,萧然寡俦”之态。至抗战爆发后,徐悲鸿认识到艺术家不应局限于艺术的自我陶醉中,而应该与国家同呼吸共命运,将艺术创作投入到火热的生活中去,所以他的马成为正在觉醒的民族精神的象征。

而建国后,他的马又变”山河百战归民主,铲尽崎岖大道平”的象征,仍然是奔腾驰骋的样子,只是少了焦虑悲怆,多了欢快振奋。

![640.webp (7)]()

一九三九年,徐悲鸿先生应邀至印度国际大学讲学并举行画展。当时他还应印度大诗人泰戈尔邀请,游历了喜马拉雅山之大吉岭。在那里看到了许多罕见的高头、长腿、宽胸、皮毛闪光的骏马,他还经常骑着这样的骏马远游,更逐渐了解了马的骠悍、勇猛、驯良、耐劳、忠实的性格,终于成了马的知己。

访问期间,他对着骏马大量写生,进一步掌握了马的最美的神气和姿态。此后,他便更生动地画出了马的气质和活力,从而塑造出千姿百态的奔马,达到了“尽妙”的境界、为世人称道珍爱。

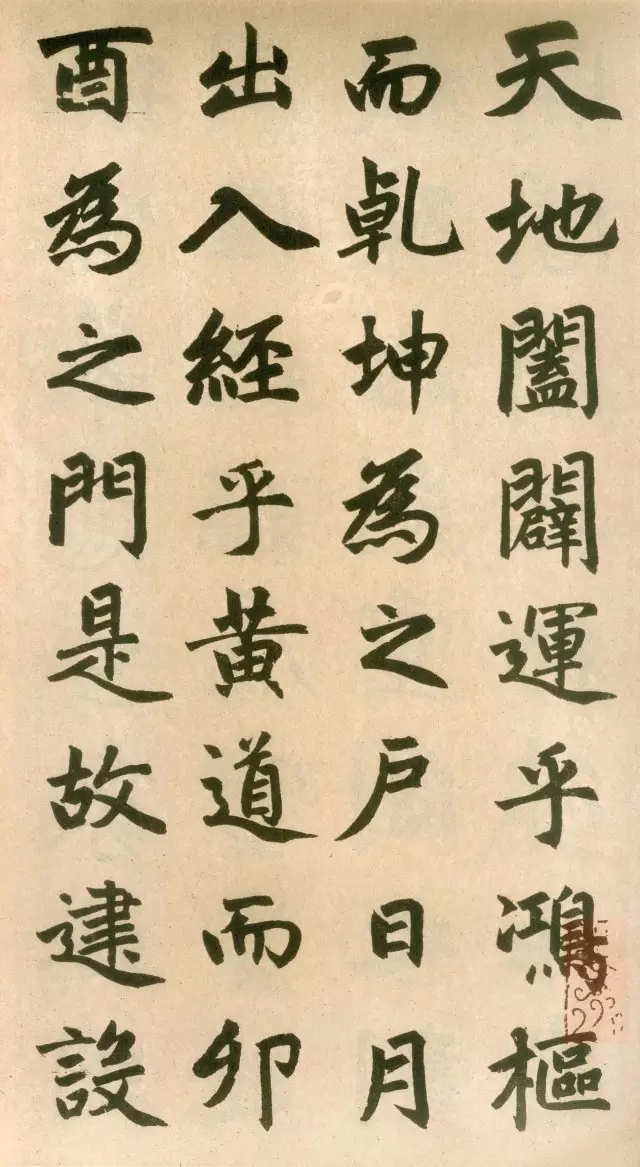

![640.webp (8)]()

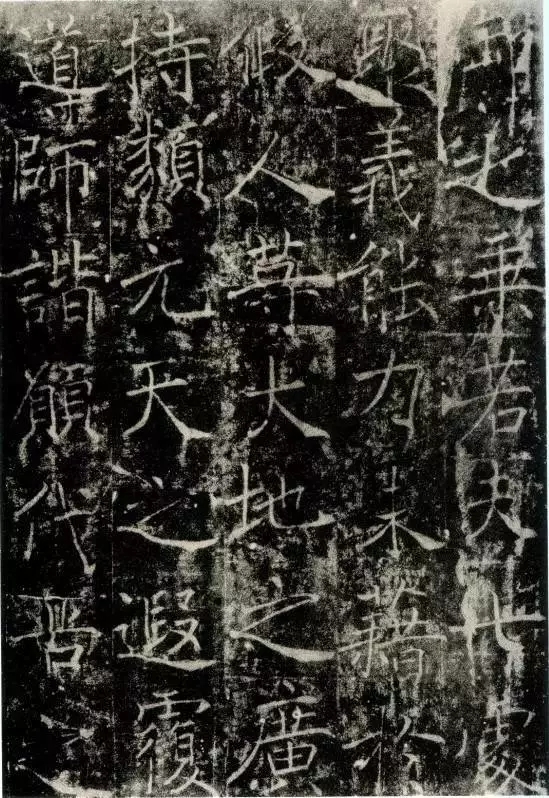

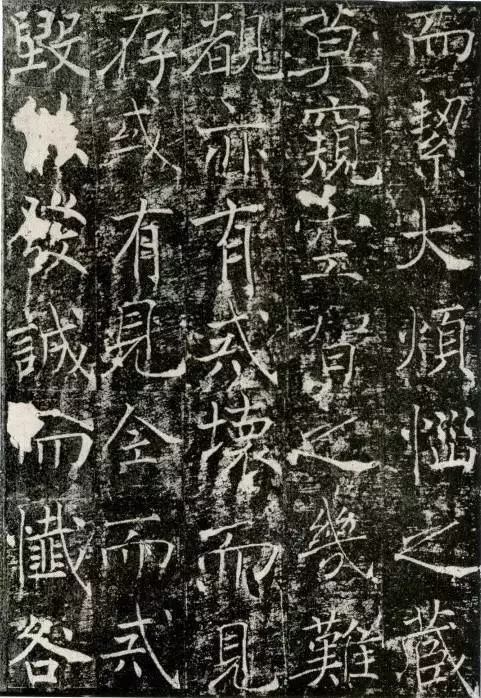

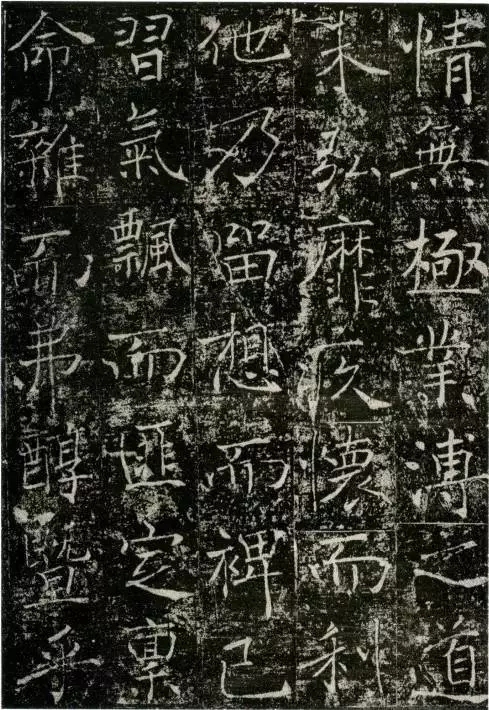

徐悲鸿先生总结说:“美术之大道,在追索自然”。“吾所法者,造物而已。碧云之松吾师也,栖霞之岩吾师也,田野牛马,篱外鸡犬、南京之驴,江北老妈子,亦皆吾所习师也”。悲鸿先生曾说过:“我很喜欢荷花,但我不敢画荷花。要画,就得给我二十刀宣纸,把这二十刀宣纸画完了,才可说会画荷花了”。

“我爱画动物,皆对实物用过极长时间的功。即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马的骨架、肌肉、组织。又然后详审其动态及神情,乃能有得”。

![640.webp (9)]()

徐悲鸿一生中确实画过数以千计的马的速写稿。他熟悉了马的气质、马的结构、马的日常活动,和在技巧上需要创造的独特的表现手法,塑造了那一洗万古凡空马的英姿骏马。这也就是作者追求理想,向往自由的象征。

![640.webp (10)]()

一九四二年从印度回国后,悲鸿先生在艺术界集有基础成就的画家,在四川磐溪建立中国美术家学院研究绘画。他那时画的马,则更加注意了结构,而又采用泼墨或工兼写意的表现手法,着重刻画马的神态和气质。

![640.webp (11)]()

据说徐悲鸿自己认为,他画马真正的成就,还是在一九四零年访问印度之后。一九四零年他在一幅群马图上题款曰:“昔有狂人为诗云,一得从千虑,狂愚辄自夸,以为真不恶,古人莫之加。悲鸿时客西马拉雅山之大吉岭”。

![640.webp (12)]()

他的原配蒋碧薇,是邑人蒋香谷之女,也是有名艺人,又是当时所谓的交际名花。一九三六年因双方意见不合而离婚。

一九四五年冬,徐悲鸿与廖静文女士在重庆结婚,证婚人为沈钧儒、郭沫若,到场观礼者一百多人。郭沫若贺诗云:“嘉陵江水碧如茶,松花青青胜似花,别具一番新气象,磐溪风月画人家”。

一九四五年在重庆,徐悲鸿不畏强暴,热心签名支持郭沫若倡导的民主运动,呼吁成立民主联合政府。

![640.webp (13)]()

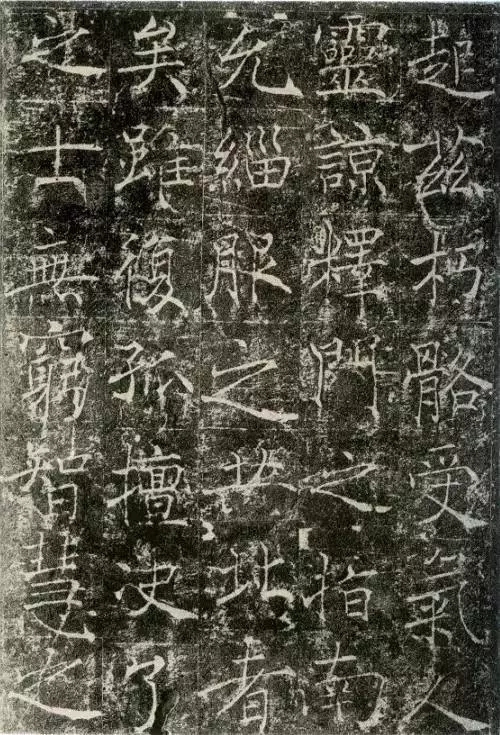

全国解放后,徐悲鸿先生以满腔热情迎接新中国的诞生。他是第一任中央美术学院院长、中华全国美术家协会主席。他带头替英雄模范人物画像。

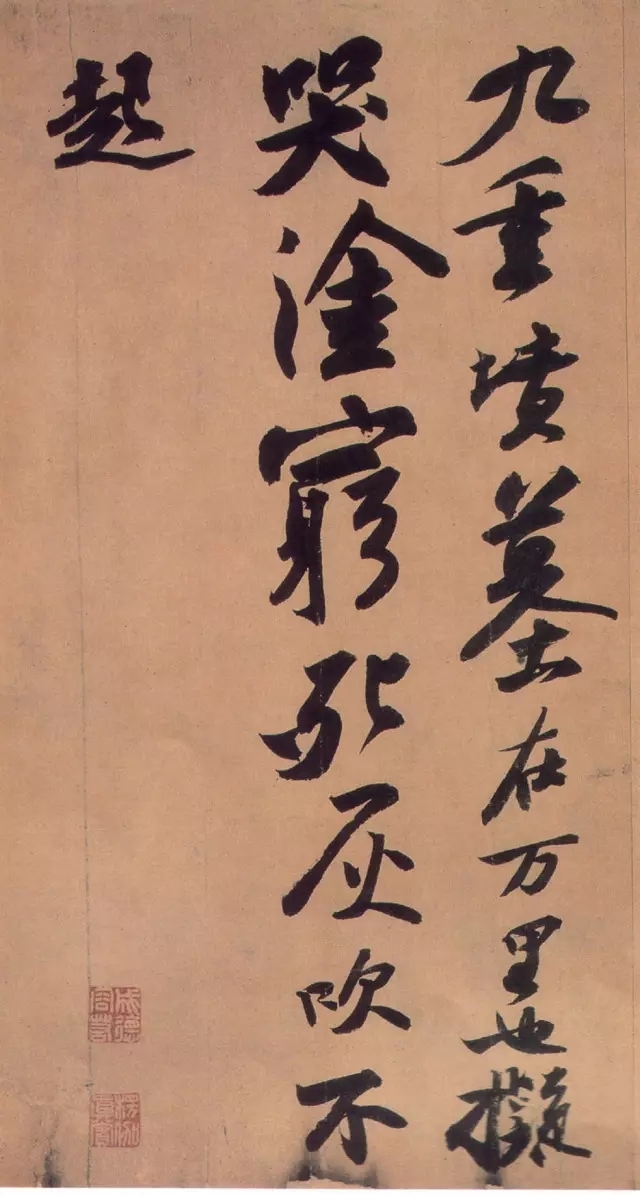

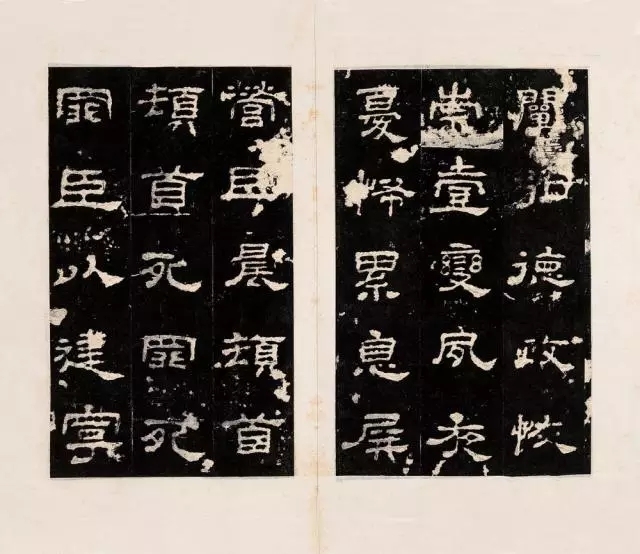

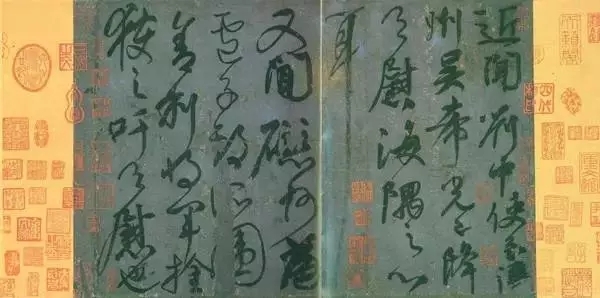

一九五0他赠中国人民志愿军战士的一幅奔马图上题诗日:“山河百战归民主,铲除崎岖大道平”。又题画马诗云:“百载沉菏终自起,首之瞻处即光明”。

他借马抒情,寄托了人民的爱憎,在它们驰骋的脚印上,烫着鲜明的时代烙印。徐悲鸿画的奔马图,还制成了邮票,全套十一枚,并在最佳邮票评选中,获最佳特种邮票奖。

![640.webp (14)]()

一九五三年九月二十六日,在第二届全国文艺工作者代表大会期间,徐悲鸿先生突然脑溢血,不幸过早地逝世了,享年五十八岁。

但他对人民艺术事业的卓越贡献却永远在史册上熠熠闪光;他的高风亮节也给后人留下了光辉的典范。

![640.webp (15)]()

![640.webp (16)]() ——END——

——END——