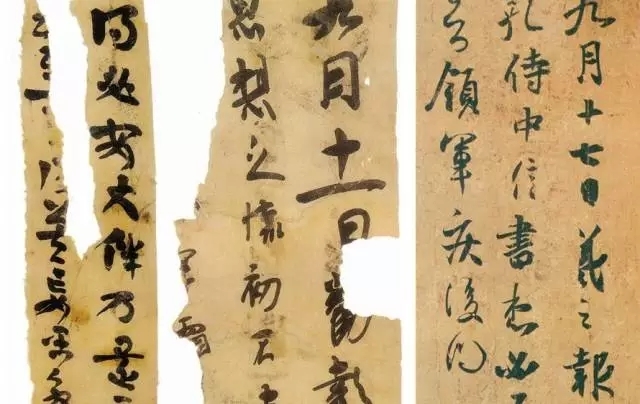

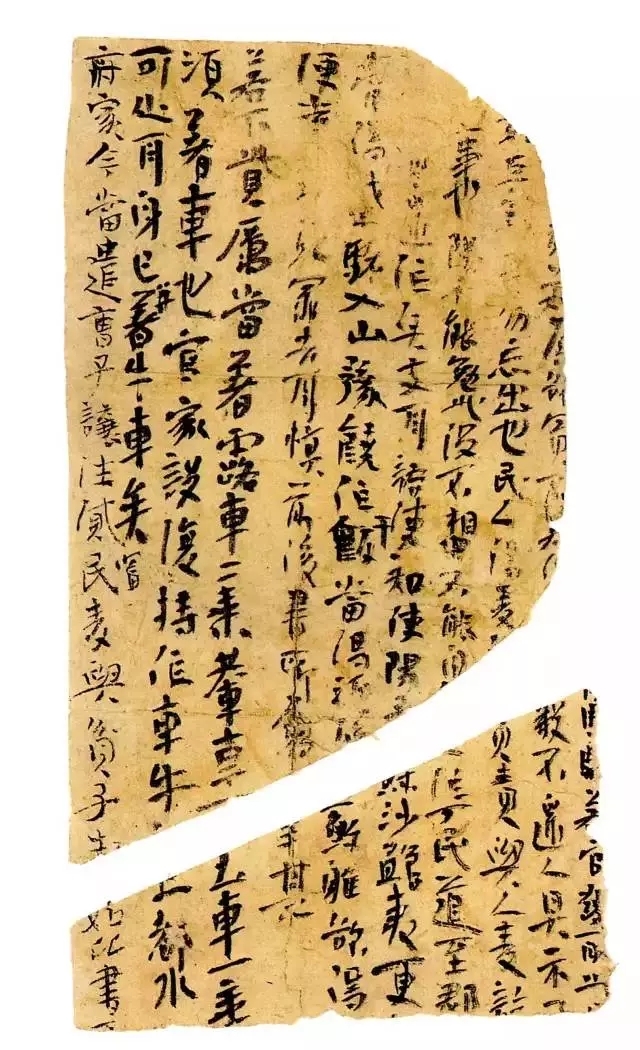

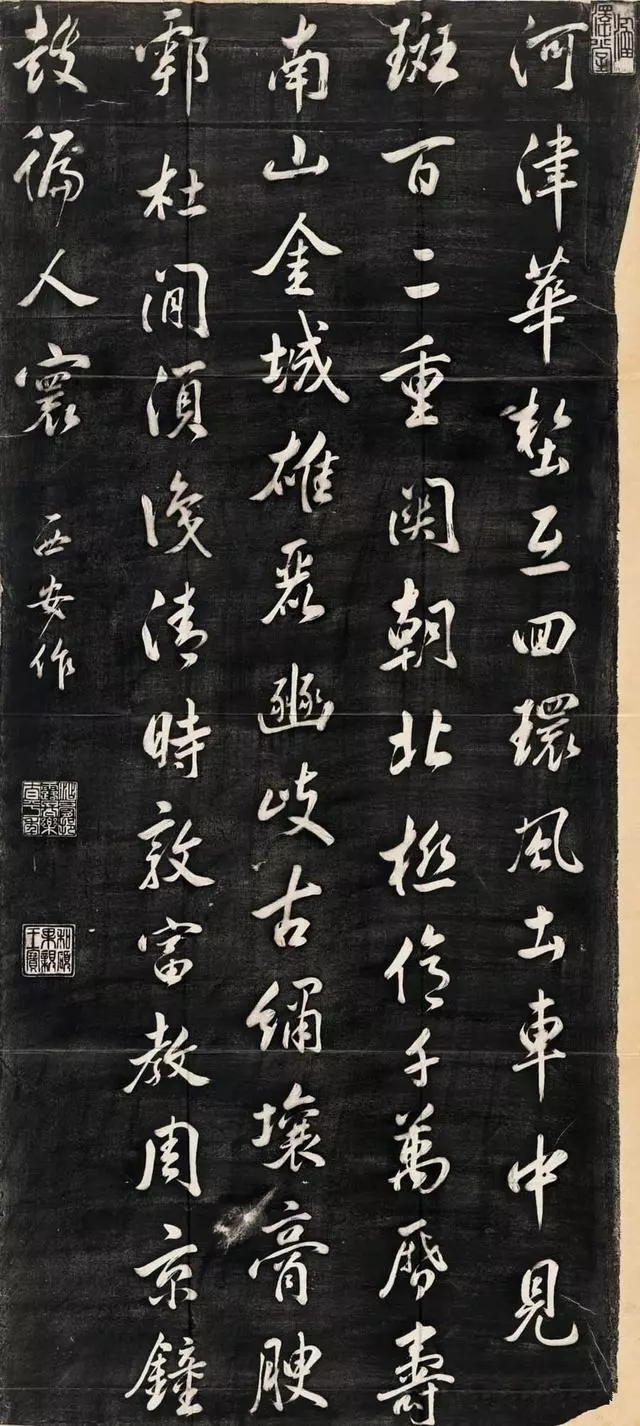

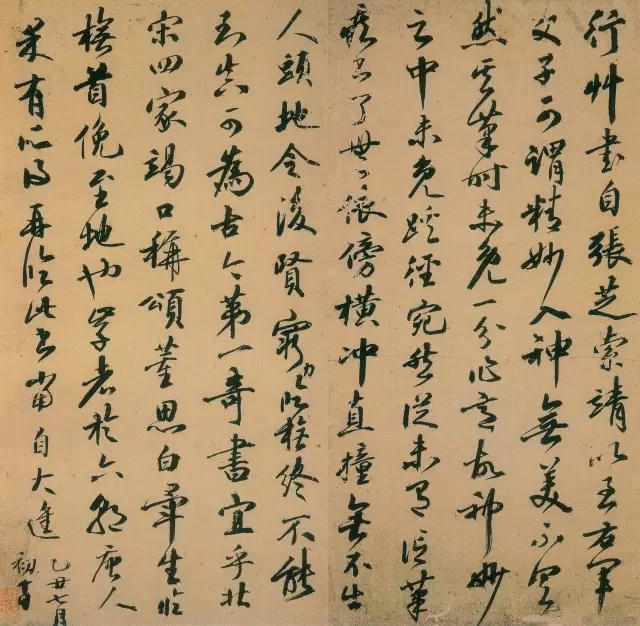

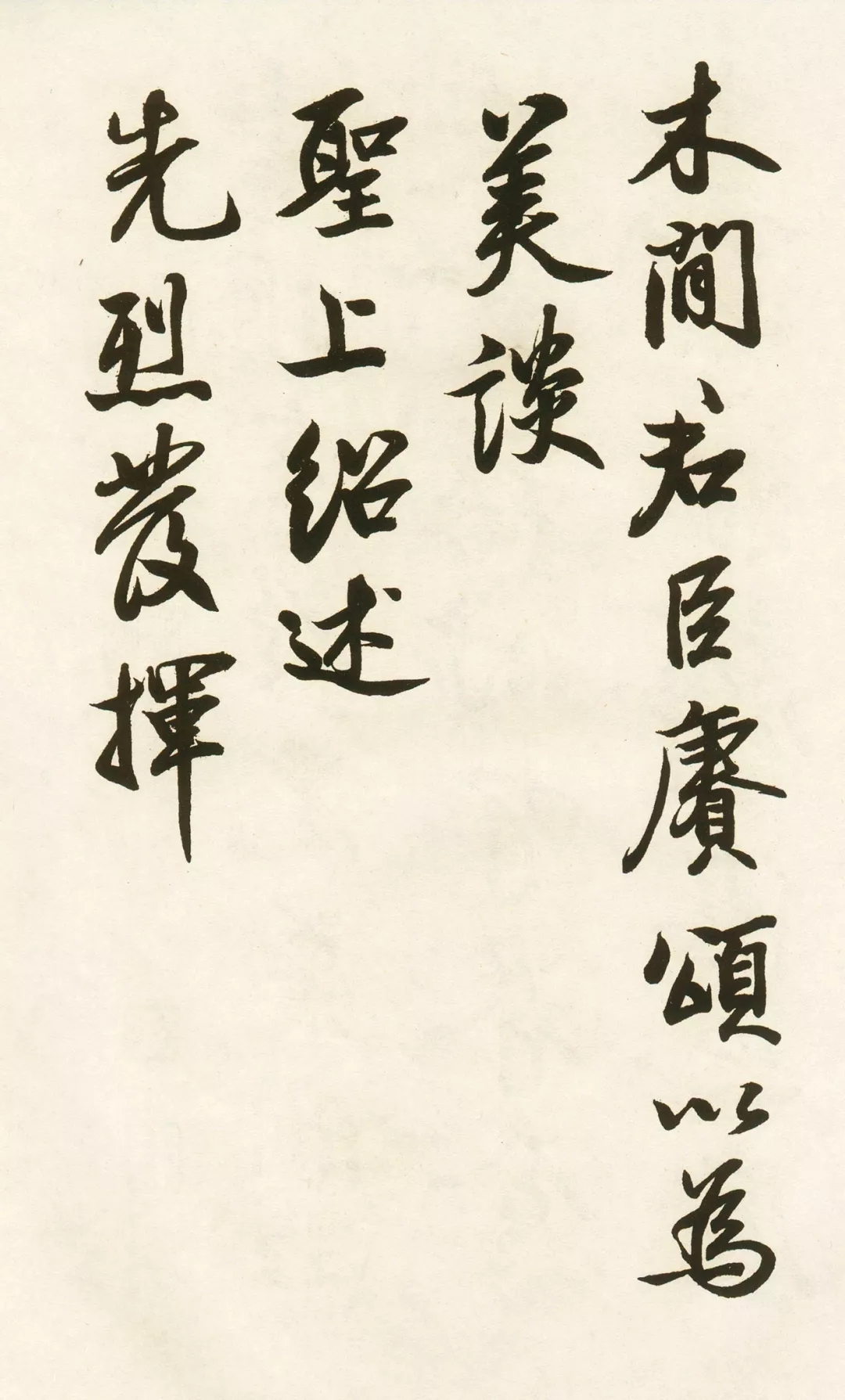

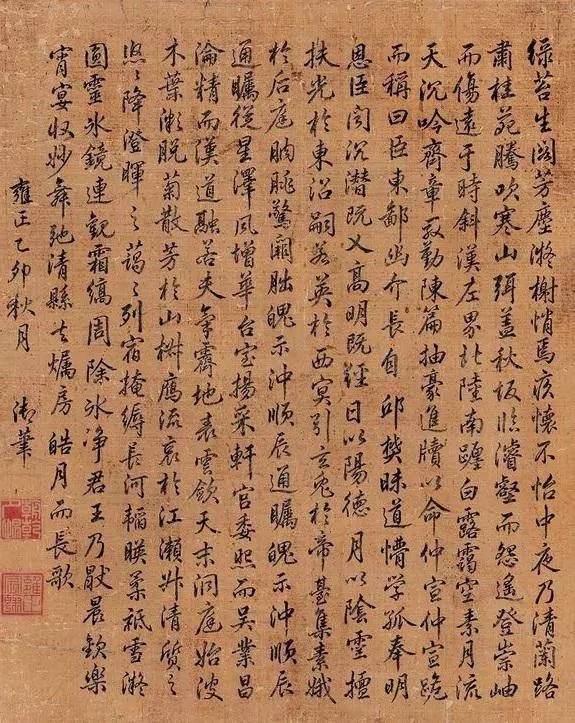

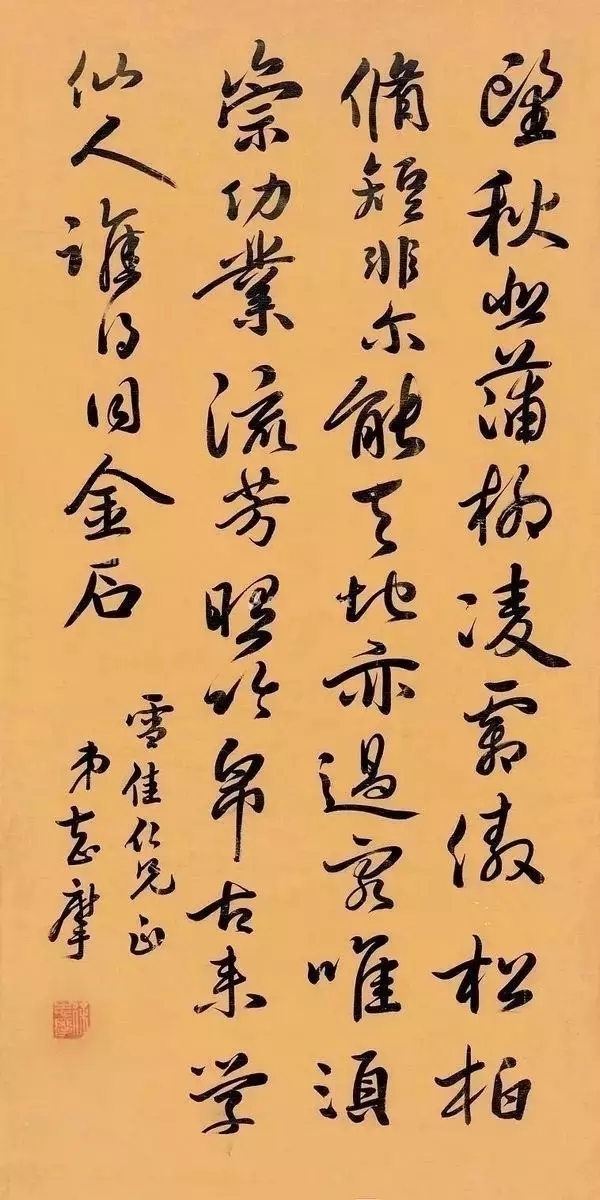

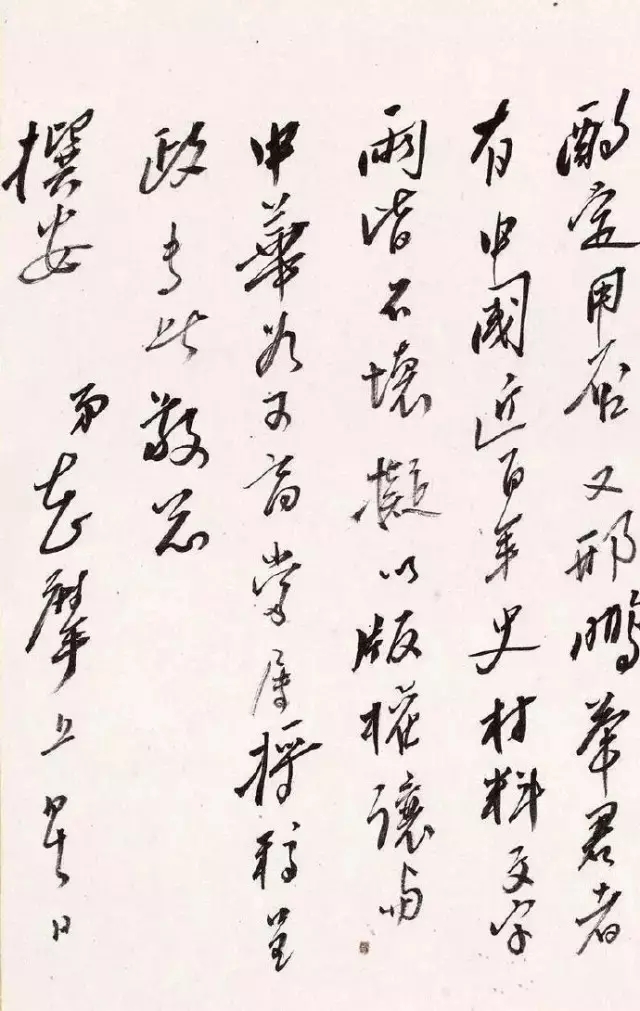

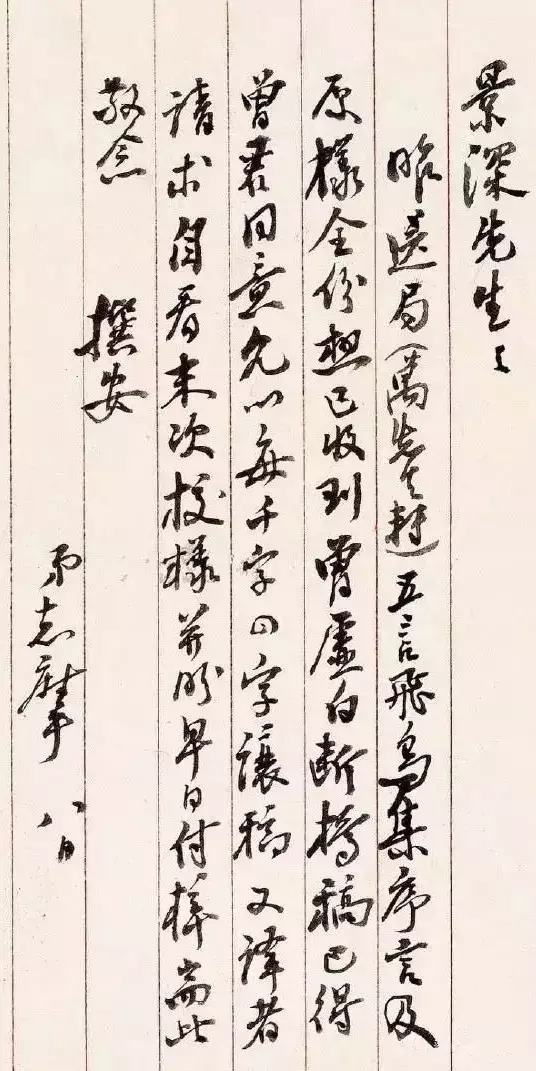

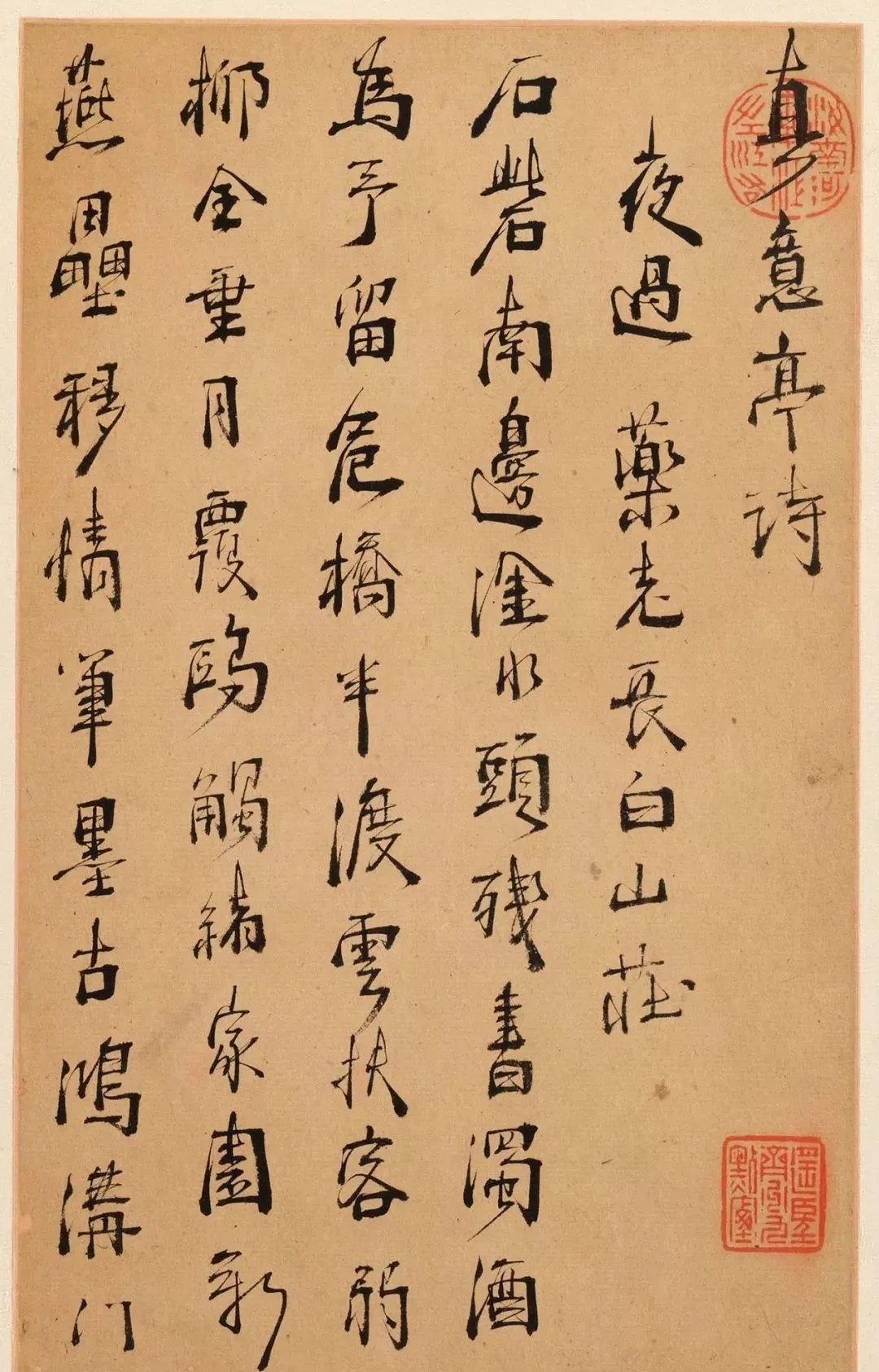

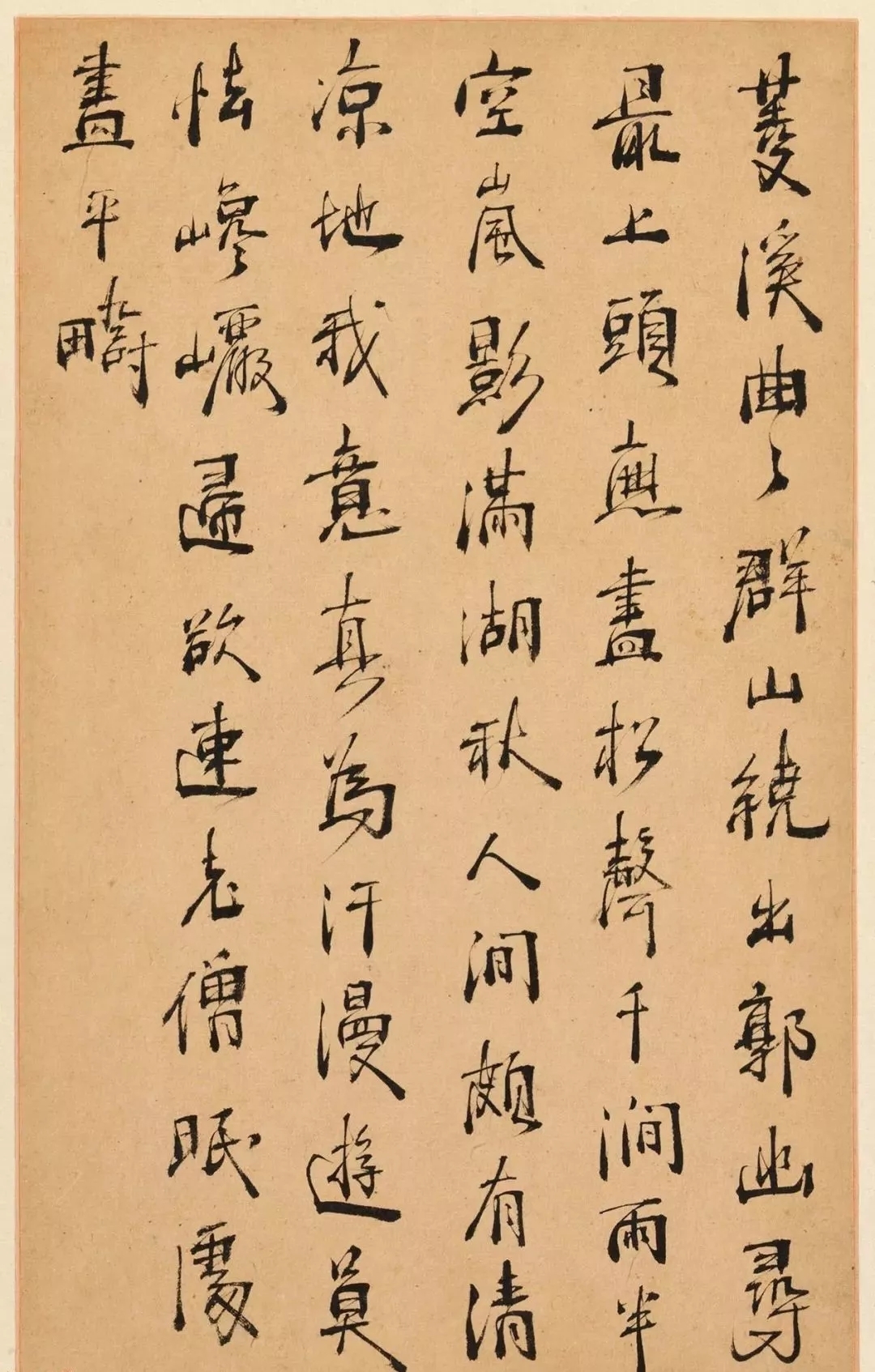

楼兰简纸是指在楼兰遗址发现的墨书的残纸和木简,残纸中有西晋永嘉元年(307)和永嘉四年的年号,这批残纸当是西晋至十六国的遗物,其内容除公文文书外,还有私人的信札和信札的草稿,书体除介乎隶楷之间的楷书外,还有行书和草书,这些残纸是研究魏、晋、十六国书法的宝贵资料,不但使我们得以窥见晋人的真实用笔,而且为研究当时书风的演化提供了实证。

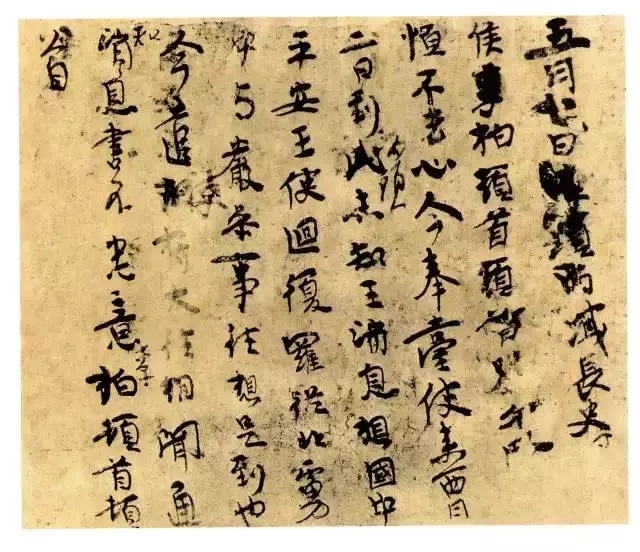

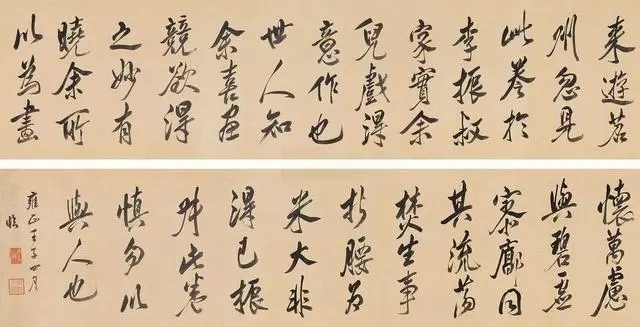

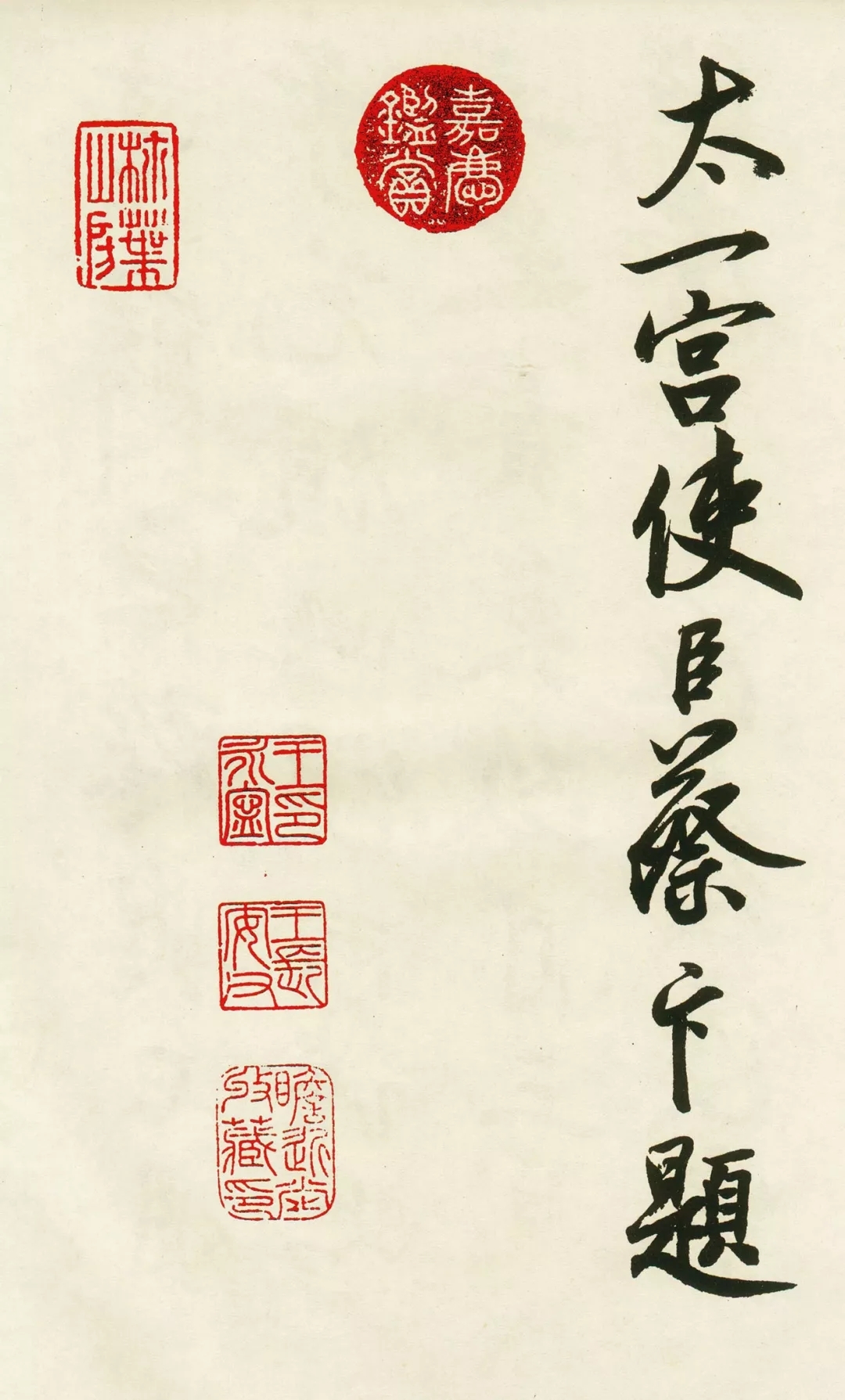

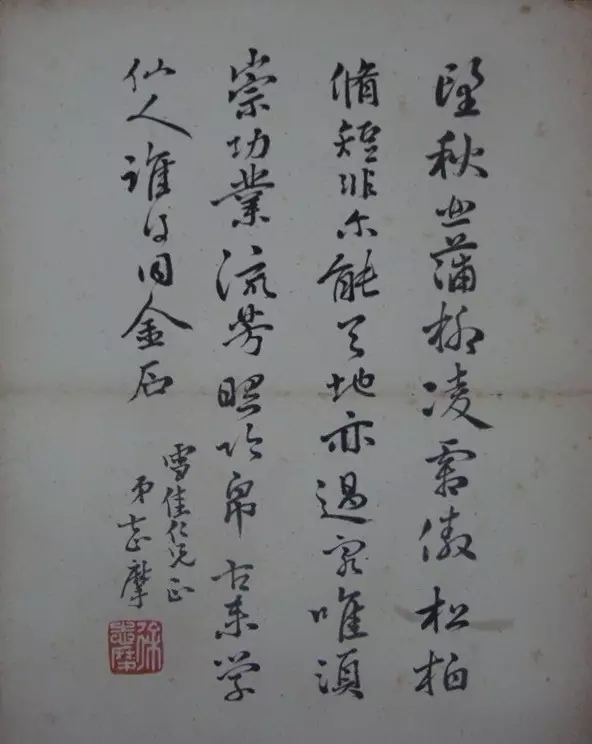

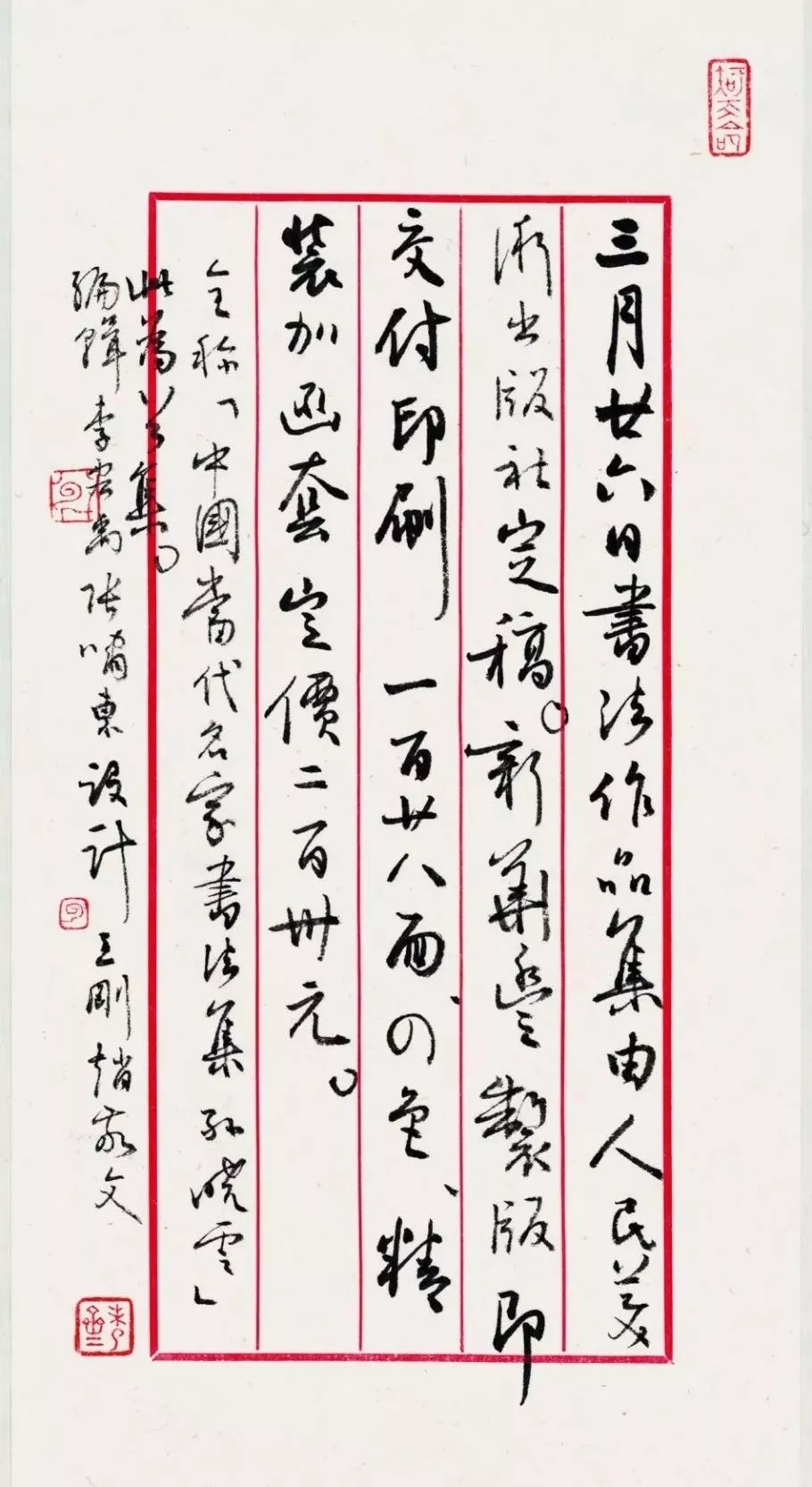

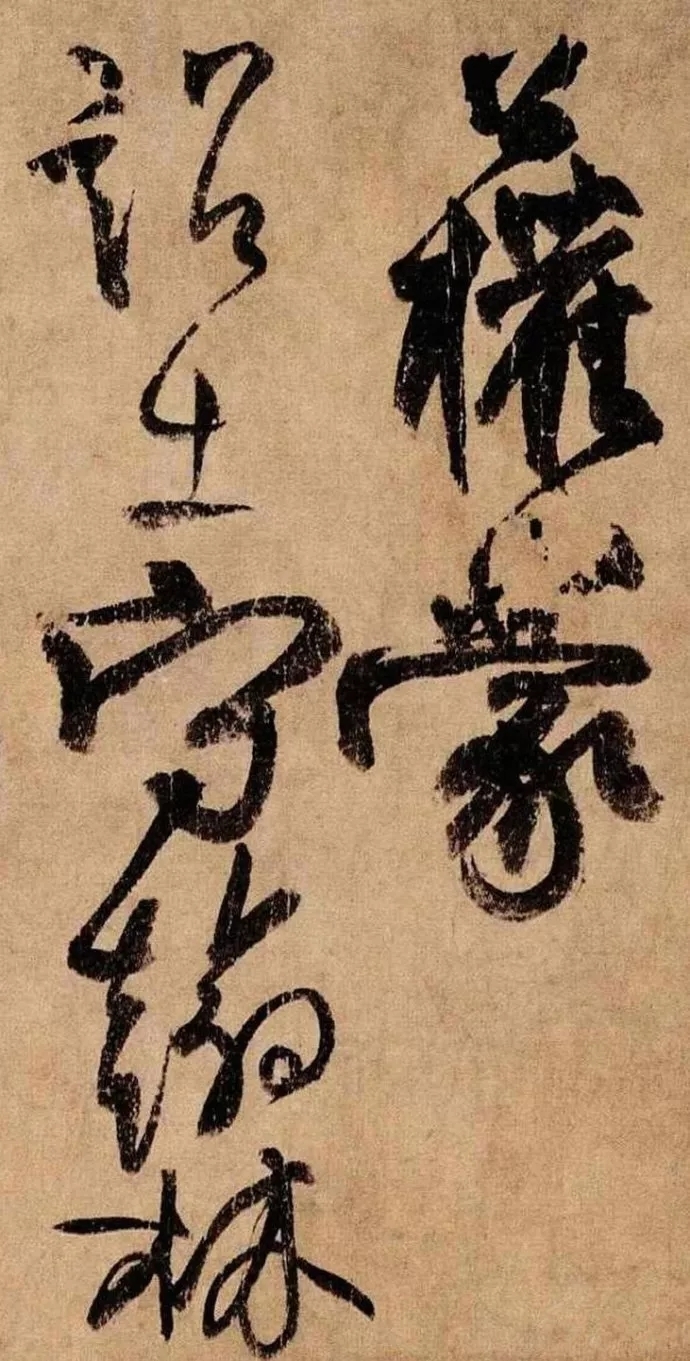

残纸与孔侍中帖比较▲

今天我们就借着楼兰的简纸来分析一下它所包含的书法历史的演变。

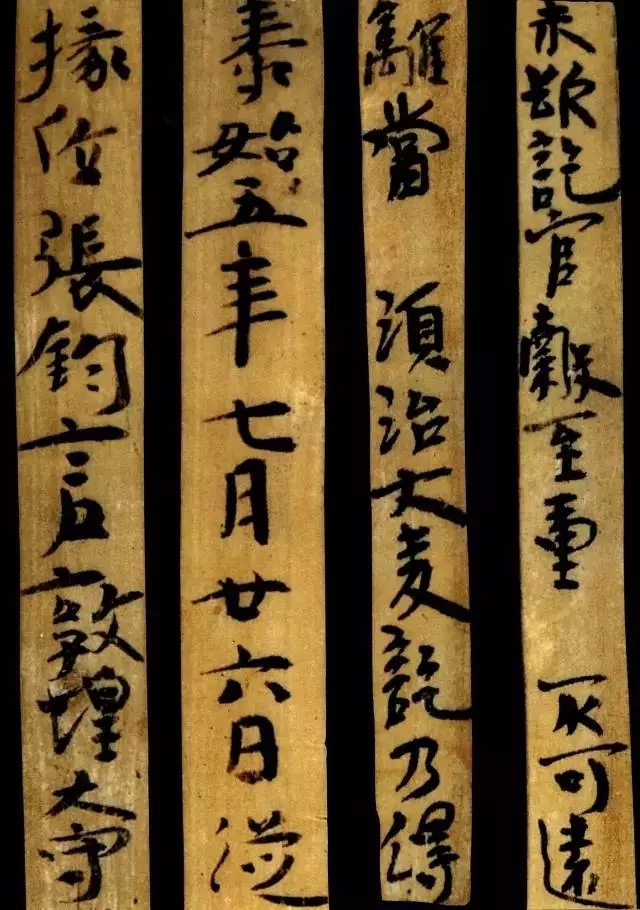

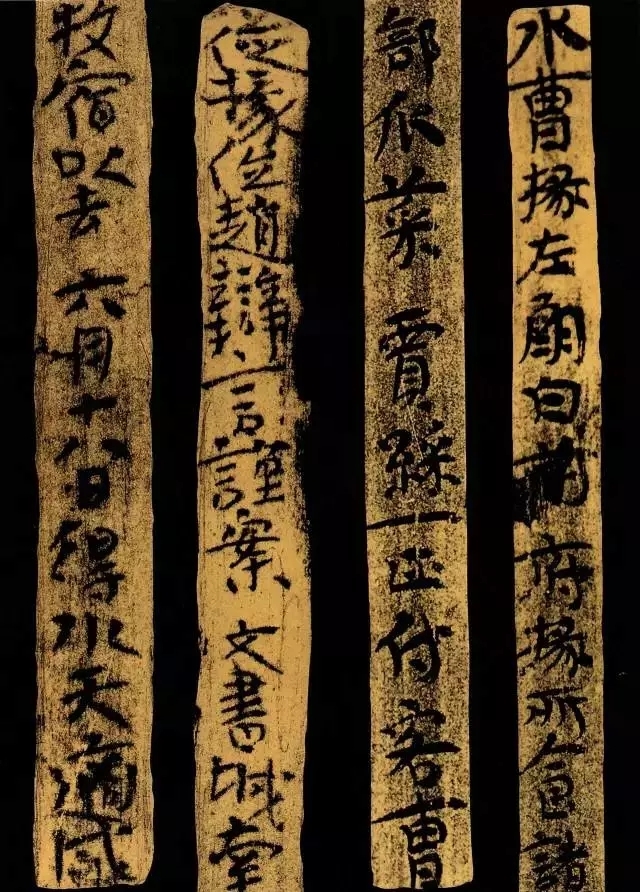

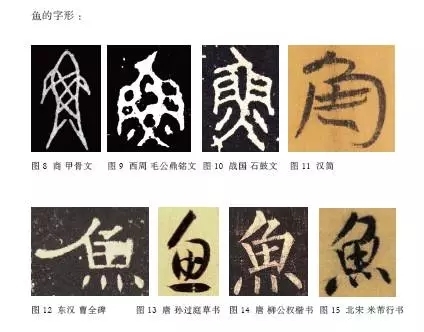

一、曹魏末期至西晋前期木简书迹

楼兰遗书含纪年的简纸有魏“景元、咸熙”、西晋“泰始”等年号。晋武帝司马炎265年末废魏改晋,年号“泰始”,边远的西北地区信息不畅,仍沿用曹魏“咸熙”年号,楼兰简纪“咸熙二年、三年”者,即西晋“泰始元年、二年”(265、266年);写有晋武帝年号的从“泰始二年”一直到“泰始六年”,另有少量西晋“永嘉”(307—313年)纪年残纸。

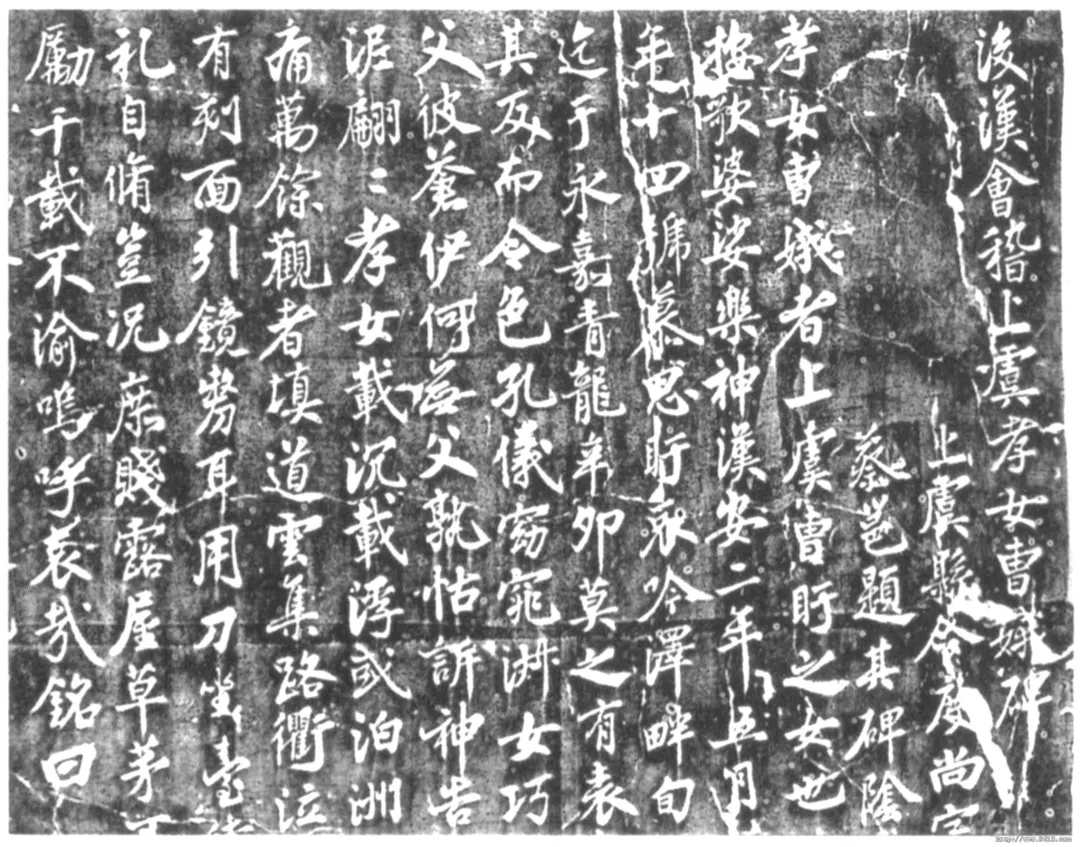

楼兰简纸文书里时代最早的木简之一——魏景元四年简(沙木738,263年)属较成型的行书字迹,其笔画较多规律性的行书化钩连,末笔具下引、牵发之姿,比如“景、索”下的“小”、“兼”下的“灬”连成“一”。其成熟的字形笔画等比稍晚几年的泰始年间简书并不逊色。

有“泰始”纪年的几件木简中,有些或出于一人手笔,如沙木725、728、729、735、736,孔木50、65等;纪年为“咸熙三年”的孔木51、64亦为同一人所书。这几件简书代表当时较典型的西北民间墨迹形态,它们走出早期楷、行书“多体混杂”的时代,其今楷、行书体态大致定型了,一望而知是行、楷书,而非东汉末那种既楷且隶的不成熟状态。

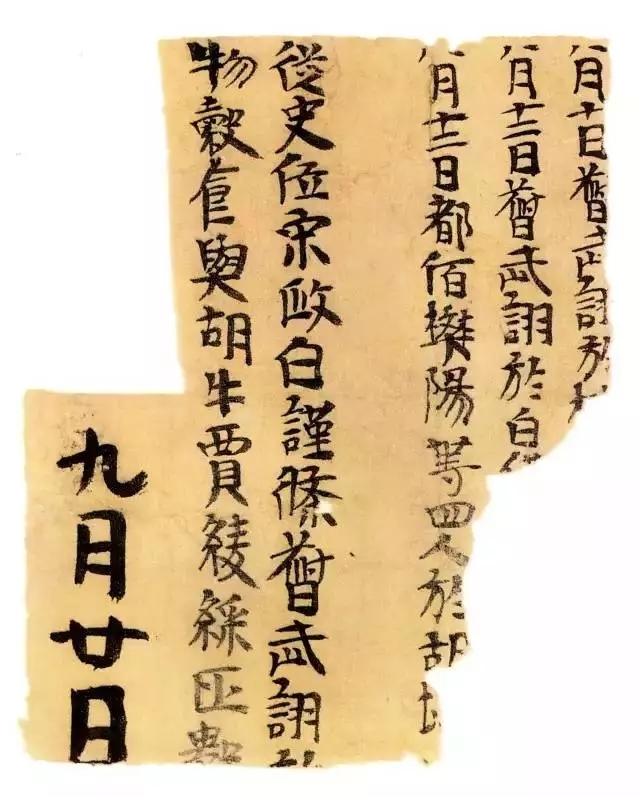

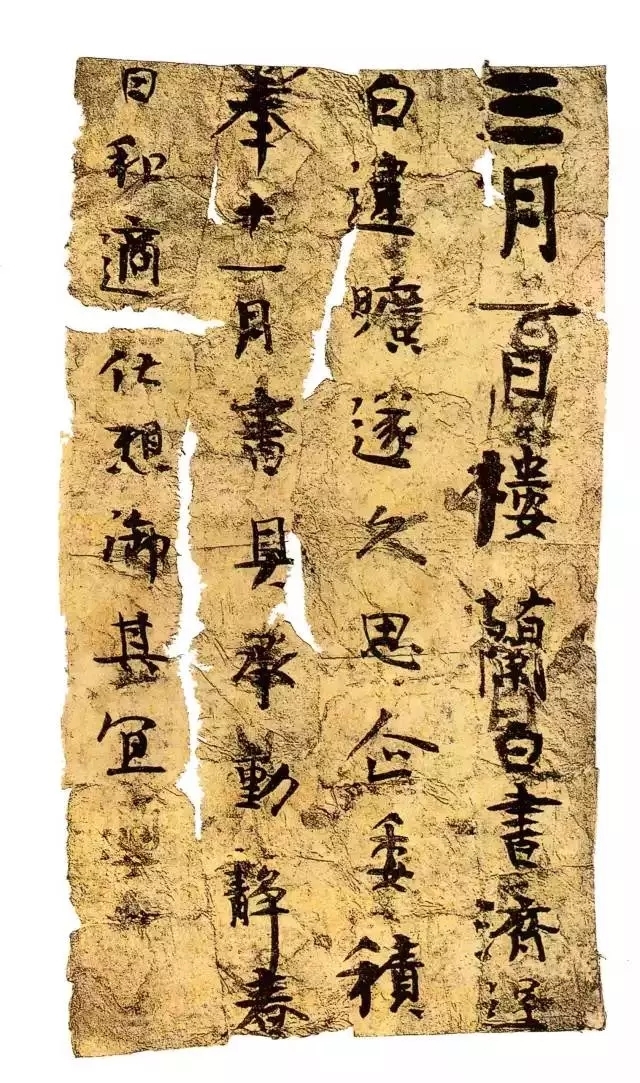

二、西晋后期残纸墨迹

自西晋初木简到西晋末残纸,仅越过40多年,但新体成熟脚步颇快,楷、行书构形的集体性转变大体完成。新体另一明显标志是字态一律左倾(单字左低右高)。西晋间另一个重要变化是书写材质变化:简牍日渐退出,纸质渐成主角,楼兰遗书中,木简大多属曹魏及西晋前期之物。

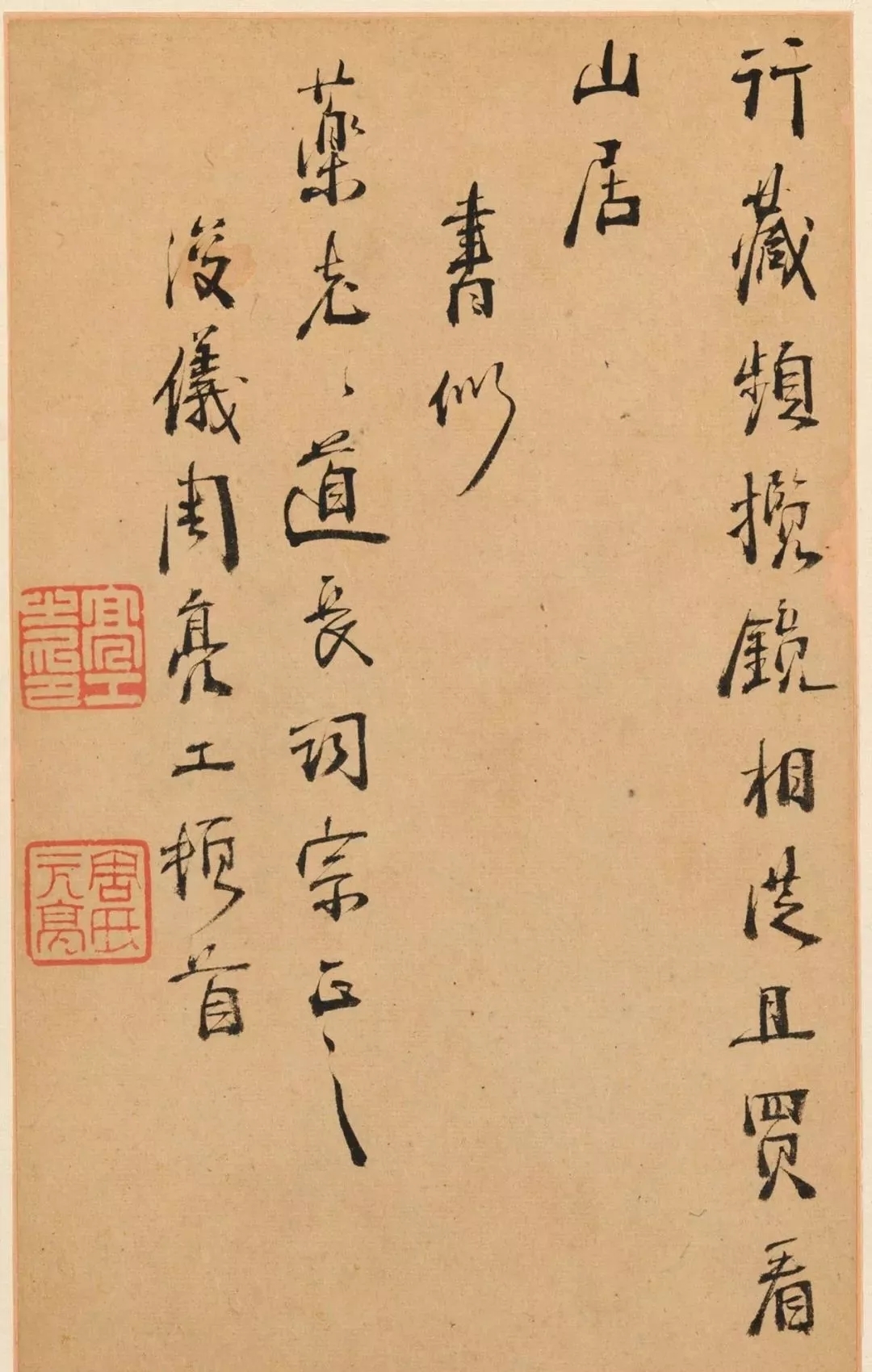

三、楼兰西晋简纸与郴州西晋简牍比较

湖南郴州出土的西晋简牍时间为西晋惠帝(290—307在位)时期,与西北楼兰西晋简纸处于同期。

郴州西晋简以楷书为主,楼兰西晋简纸以楷、行为主。拿郴州西晋简与楼兰木简比较,它们楷化进程大体相当。

笔触上,西部书迹显得厚重,秃钝型笔画较多,郴州简则秀逸端庄。

结字上西部墨字各式各样、良莠不齐,郴州晋简则工整规范、今楷技巧似更熟练——这并非地区性演进的差异,而应归于书写技术上。

两种墨迹一处西北,一处南方僻蛮之地,相距不啻万里,然而两者对新体楷、行的表现可谓殊“法”同归,在楷、行技术表现上大体一致。

西晋间中原士人尚未大举南迁,各地新体的普及,一方面来自三世纪前叶中原士人新写法(如锺繇等)的辐射影响,另一方面归于社会实用书写对新体的自觉推进、发展。西晋时期,大江南北新体的进展程度大体相当,至少在永嘉之乱前如此。

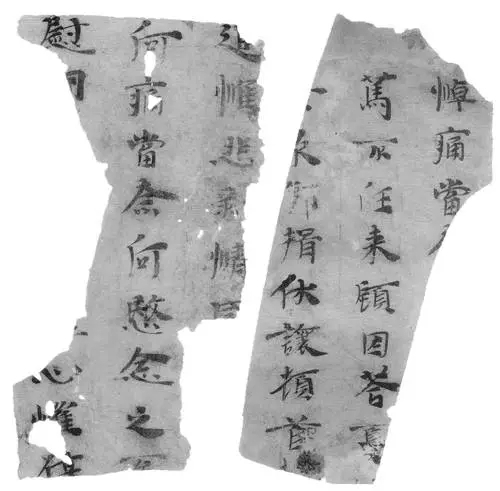

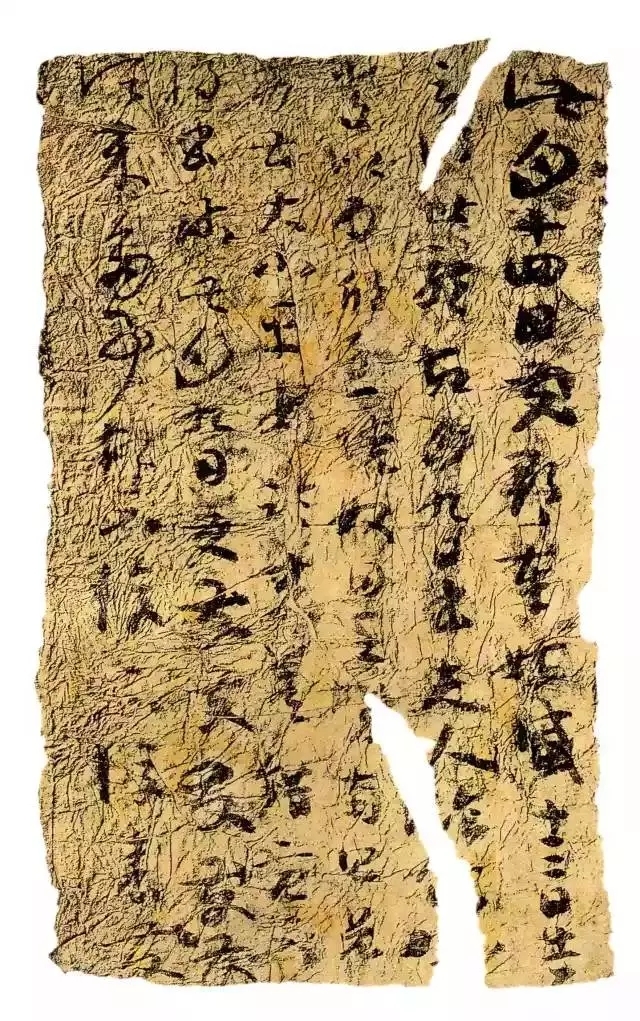

四、西部残纸中的十六国前期墨迹研究

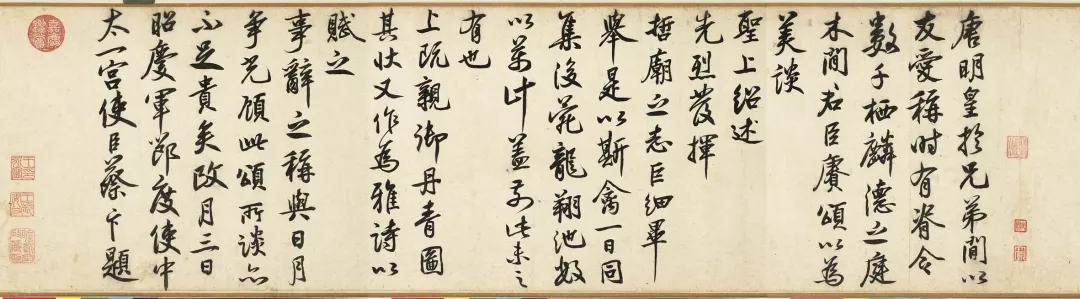

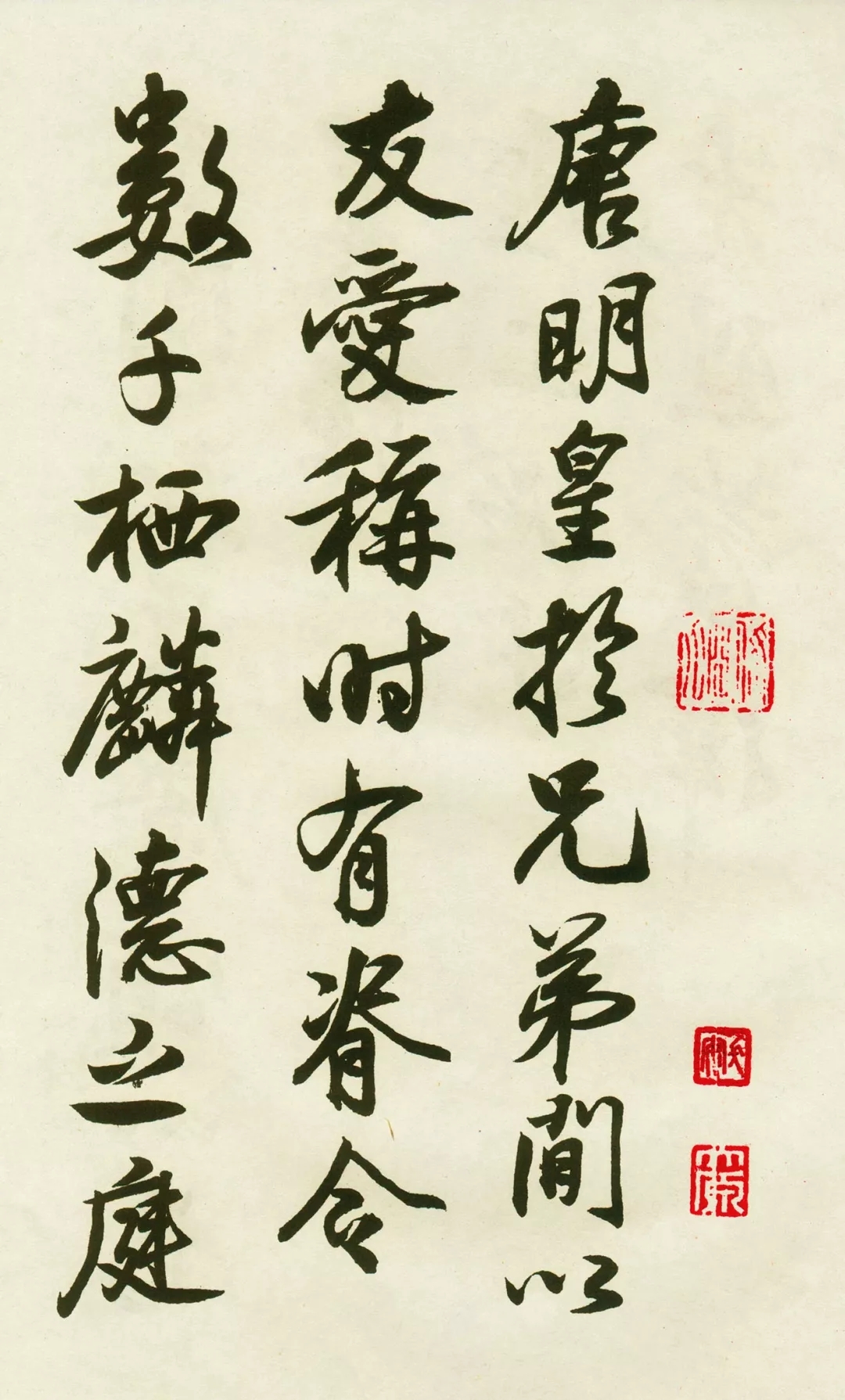

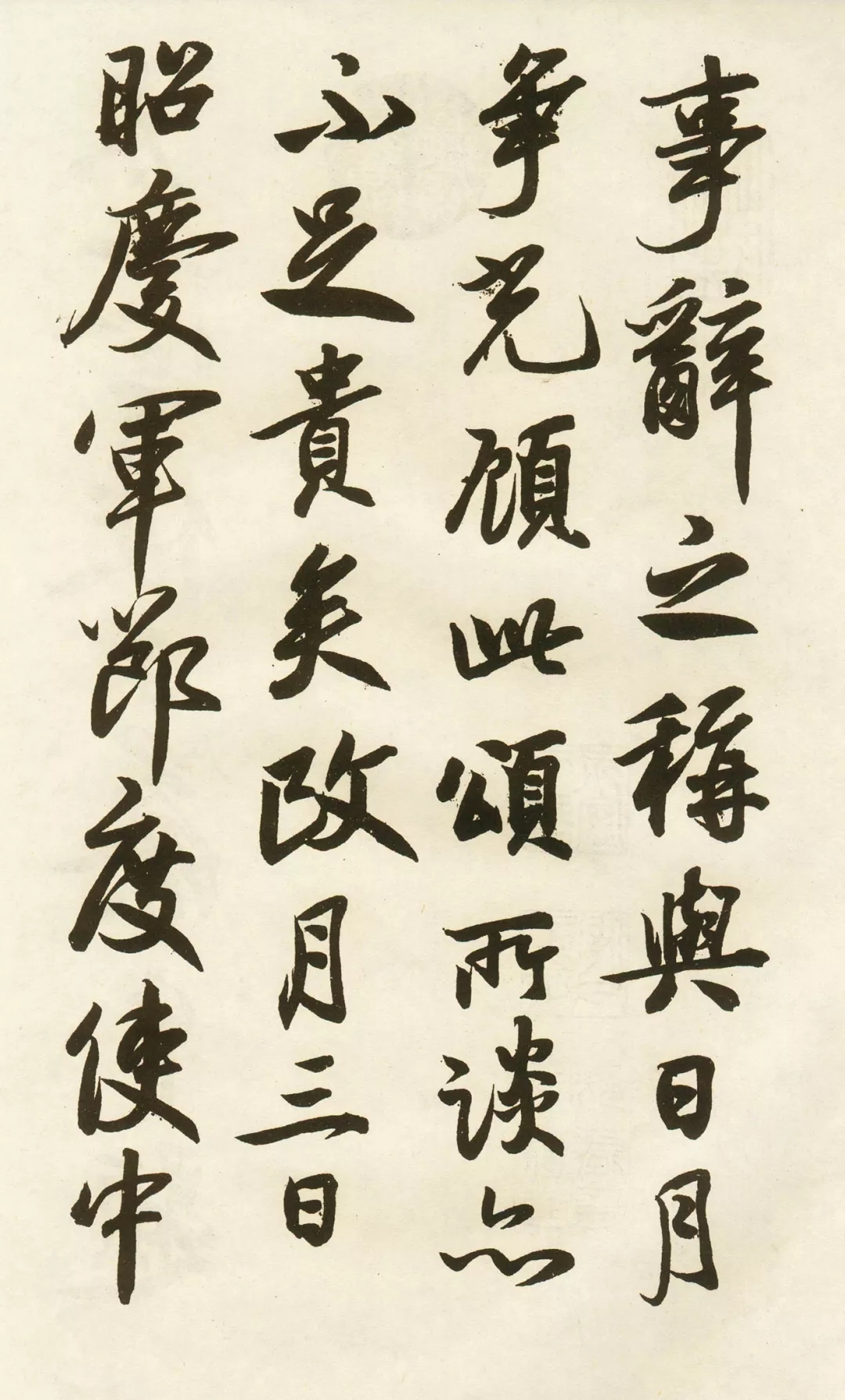

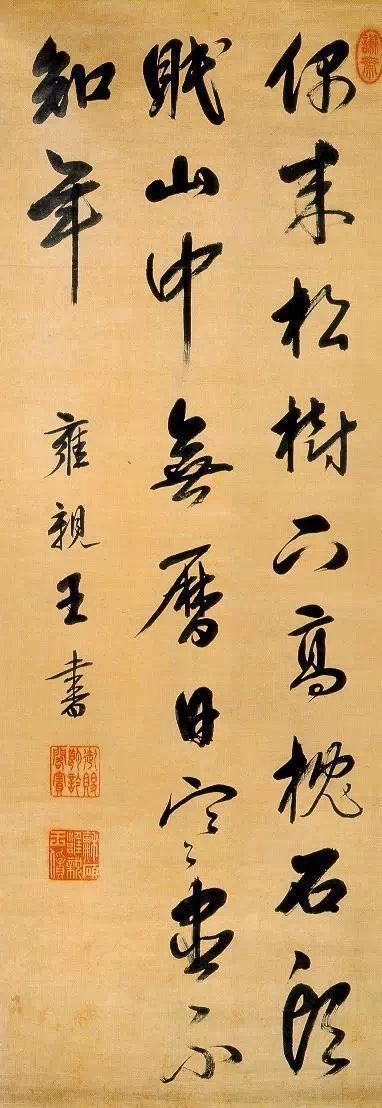

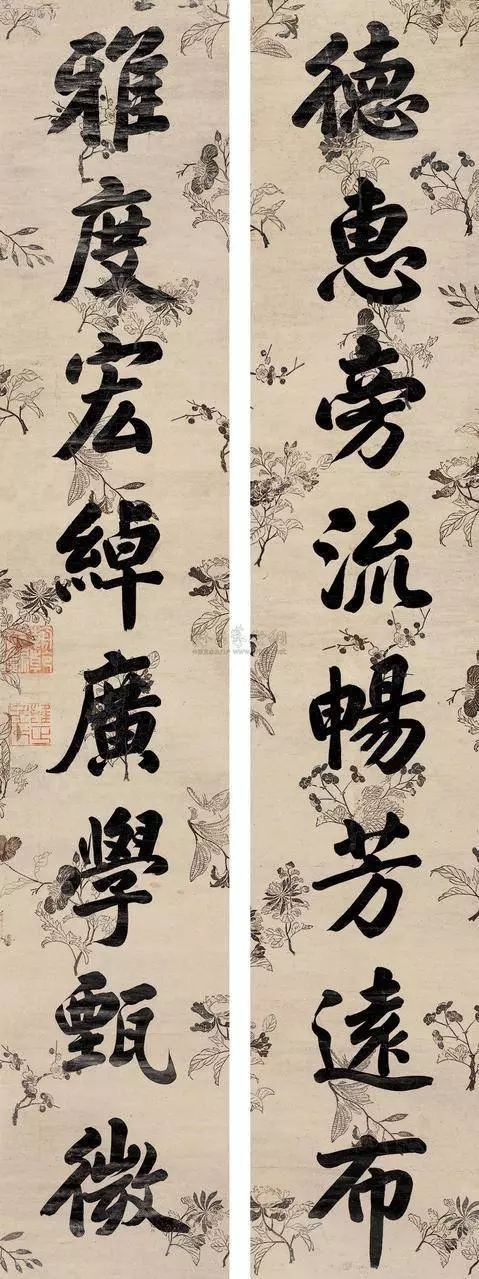

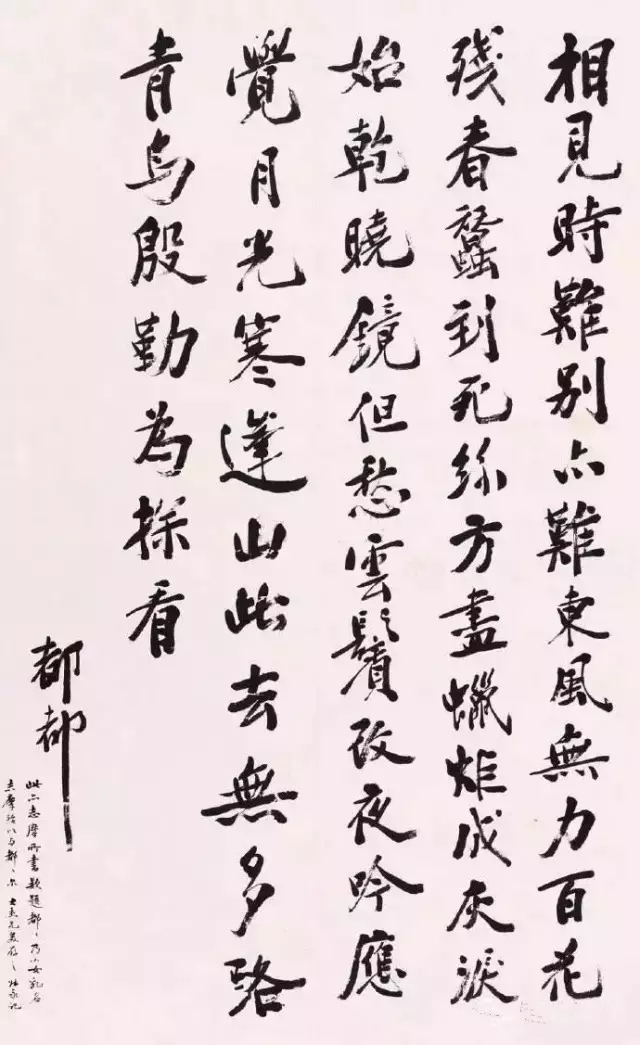

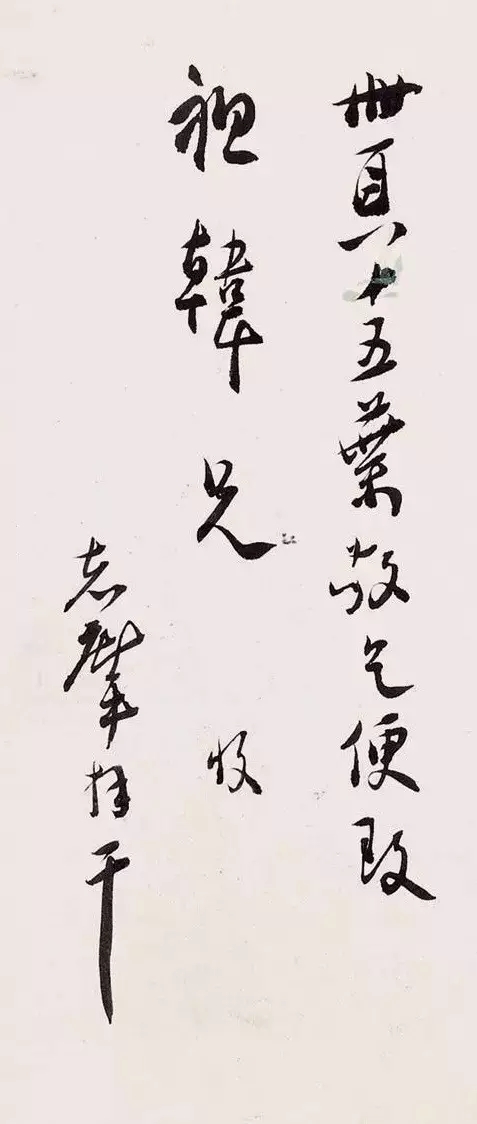

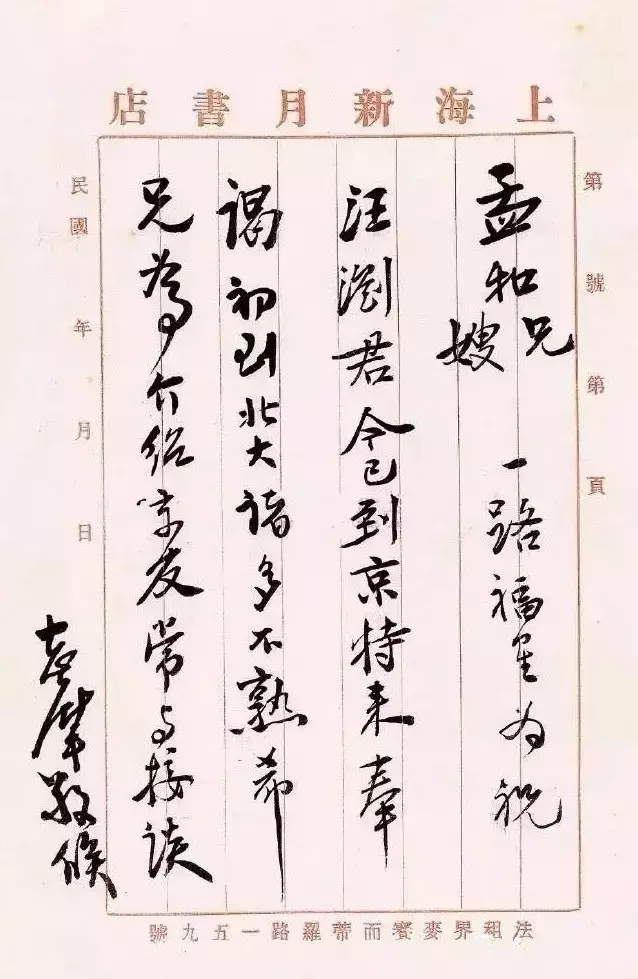

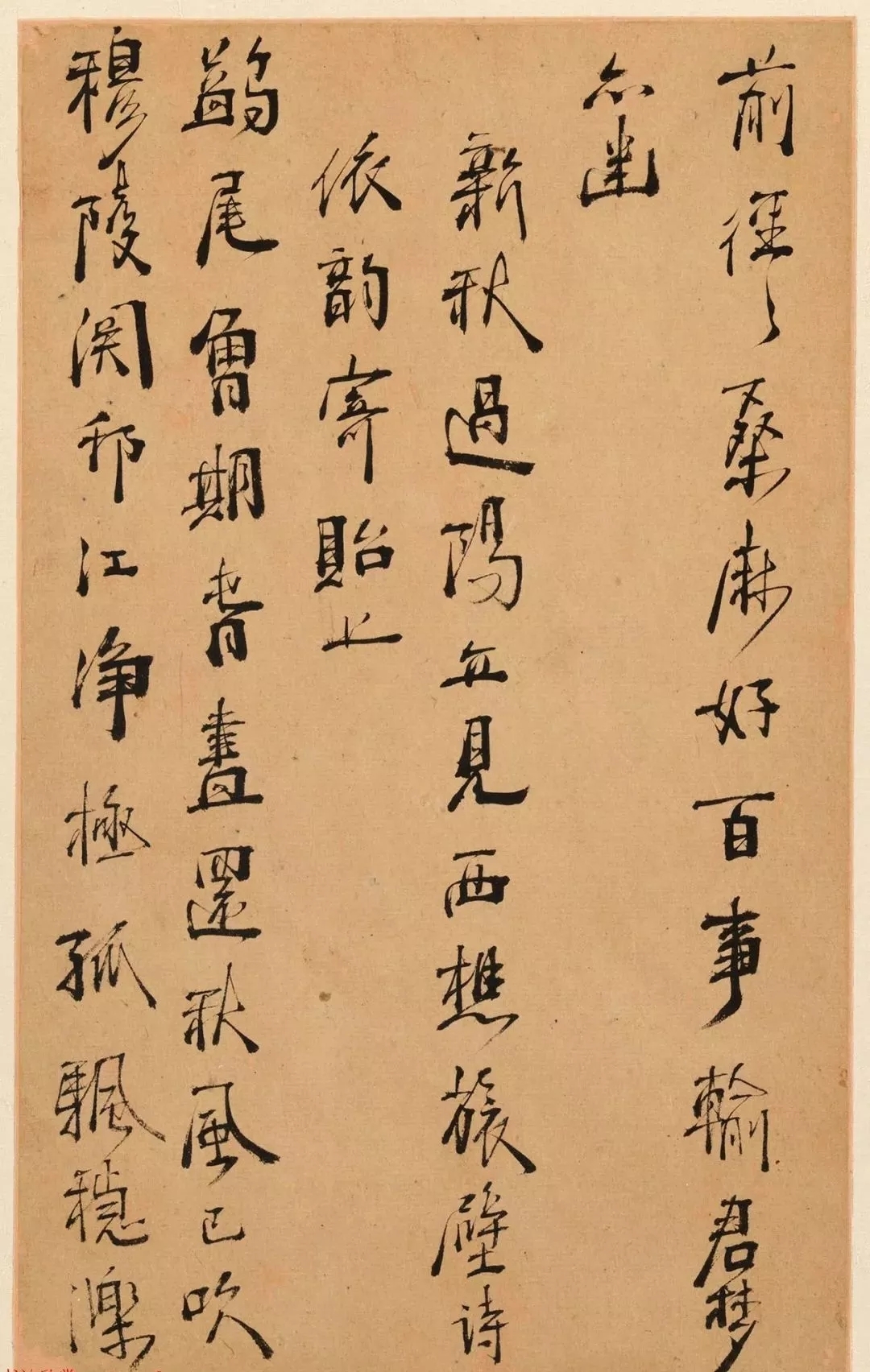

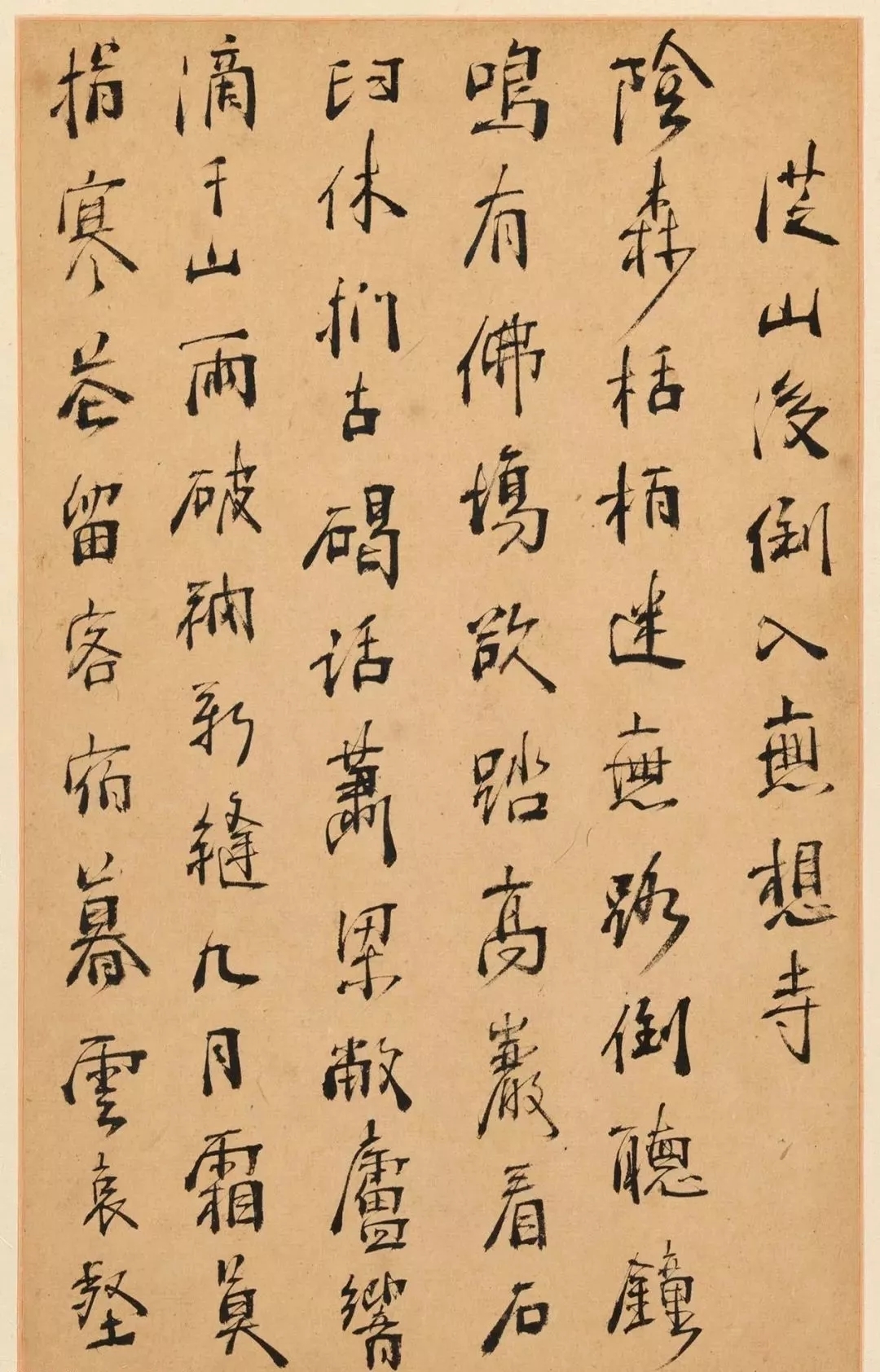

北方的十六国与江南的东晋处同一时空,东晋士人书法家的作品为后人津津乐道,庾、王、郗、谢氏等代表的晋人书法被后世追崇效仿,亦为帖学渊薮。

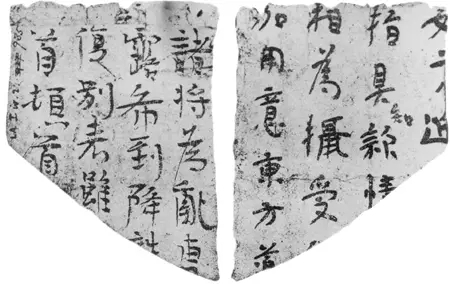

同时代的北方书写是什么样子?五胡乱华,战事频仍,国号变幻,十六国时期存留系统的、大宗的书迹较少,西北纸简书迹为我们提供了窥探北方书写的材料。

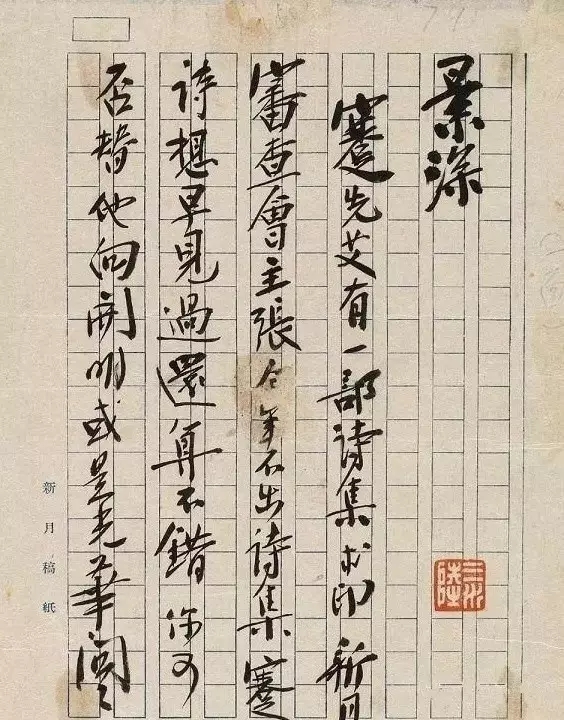

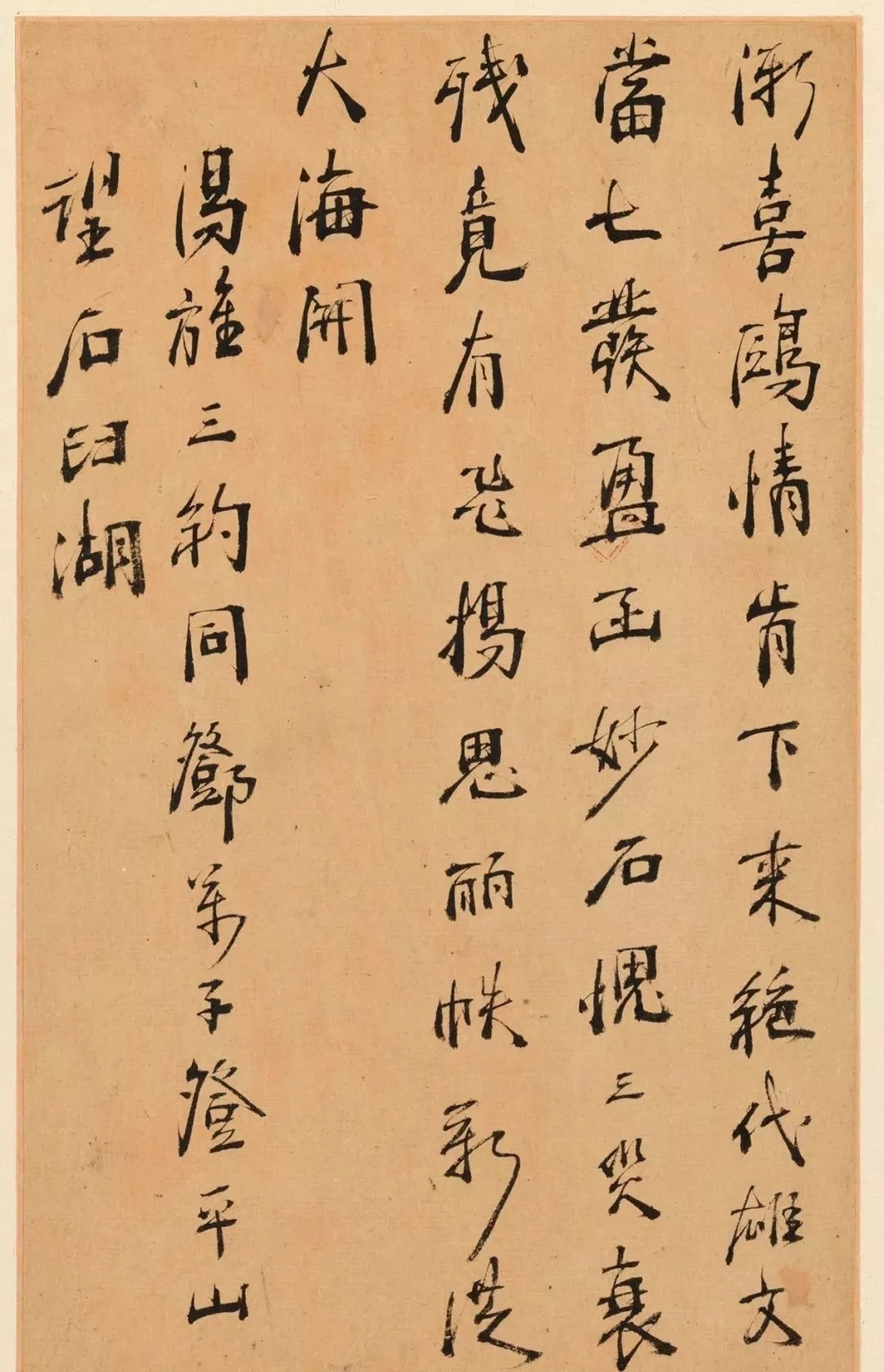

总起来看,楼兰纸文书展示的十六国前期墨迹,既有含有古意的写法,也有非常成熟的新体楷、行、草。将这些西北书迹和江南书法略加勘比后,我们可以做出以下思考:

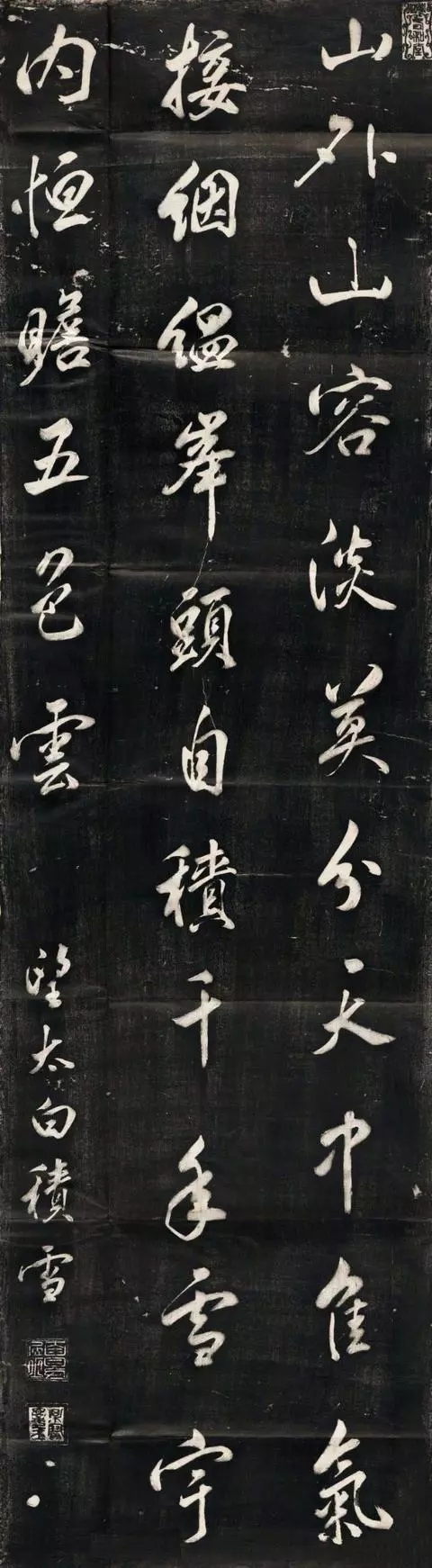

一是,南、北新体发展进程的一致性。此时期南北大分裂、大动荡,而字体演进仍然继续,南北各地文化乃至书写的流布互通并未真正中断。从东晋诸种墓志、二爨与北方碑铭的共通性,到敦煌遗书中数件王羲之《十七帖》临本(虽然时间较晚些),等等,表明南北书法的持续交融。

一般认为江左书体演进与书法行为依循常态、更代表主流和先进性,其实北中国未见得落后多少。

北方政权迭替频繁,似乎文事荒芜,但西北纸书墨迹告诉我们,这里书法发展同样持续不断,西北残纸与江左名家的诸多相似处足以证之,若得见十六国前期北方名家崔悦、卢谌(均活动于三世纪末到四世纪前叶)等,想必也是江北领新体风骚之属。如上所述,郴州、楼兰的西晋墨书何其相似,其楷、行的成熟度几近一致。新体的主导与古法的遗存,于南北各地都同样存在着,新体普及是大势。而铭石书系统属另一种情形,南、北方的铭刻完全承汉魏旧法,与手写体不能同日而语。

二是,时代风气大体一致,表现在构字、用笔、气息诸方面的一致性,这是书体演进历史与书写环境决定的,亦即说,在那个时代,不管是名门士人还是基层胥吏、平头百姓,他们笔下总含有近似的格调、情趣,包括笔墨技巧与作品气息。

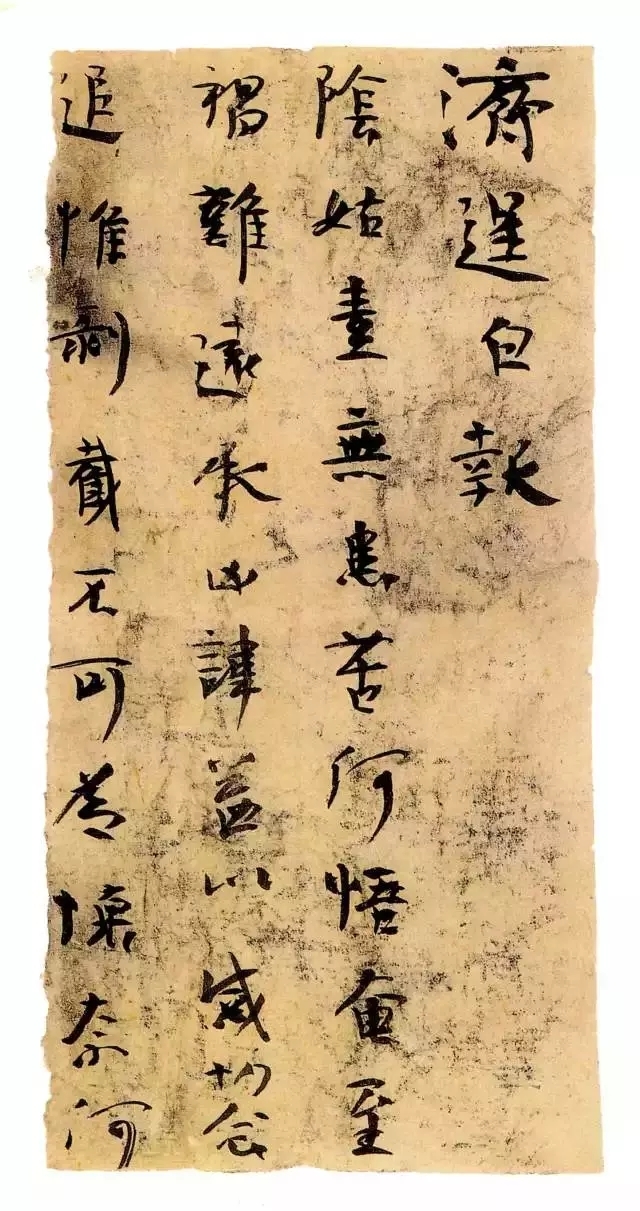

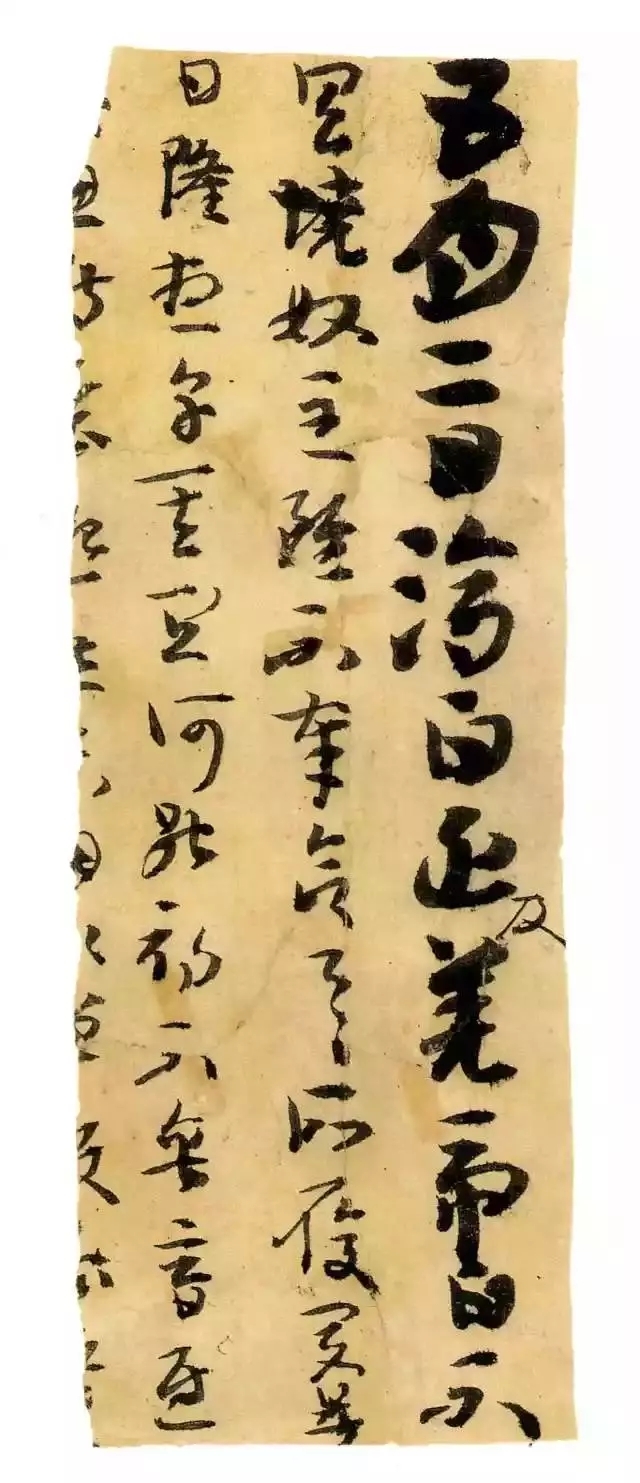

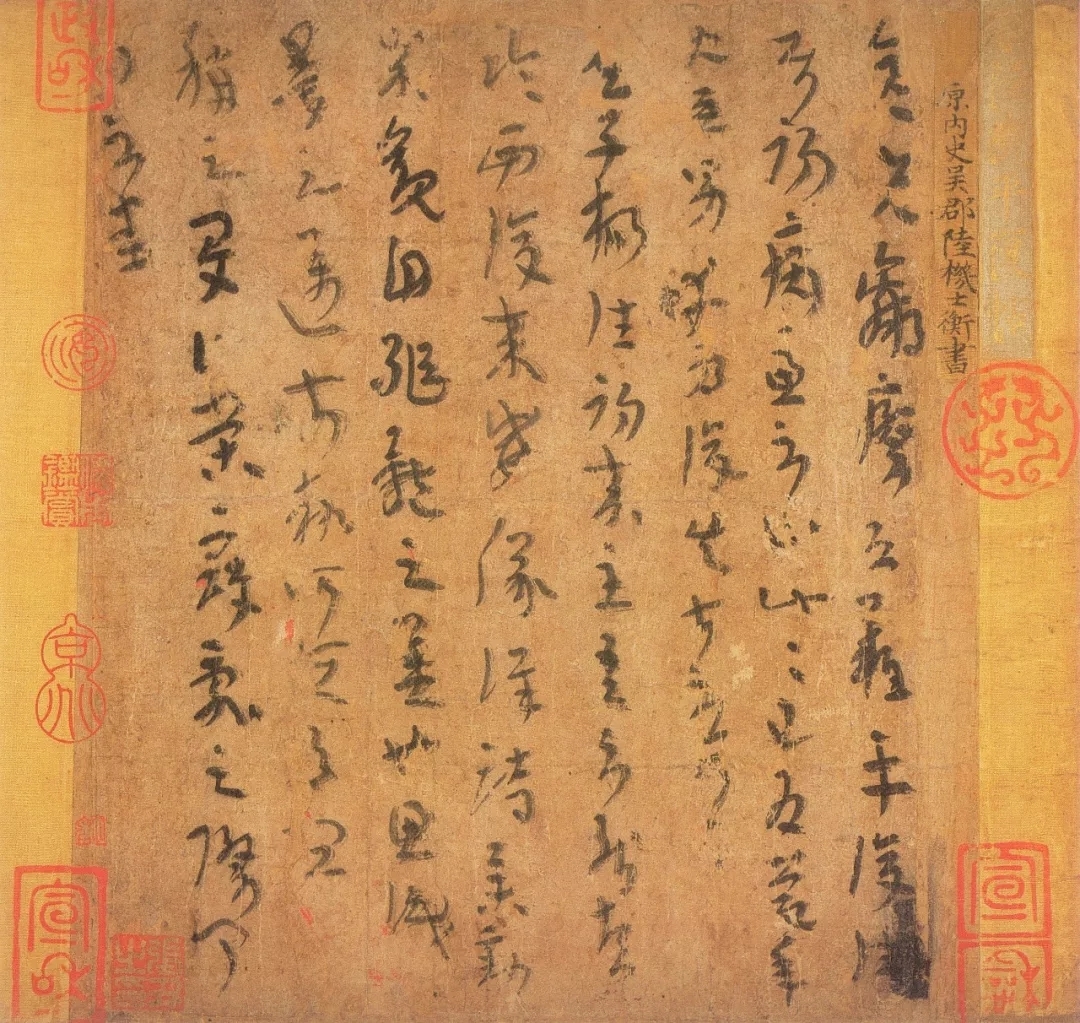

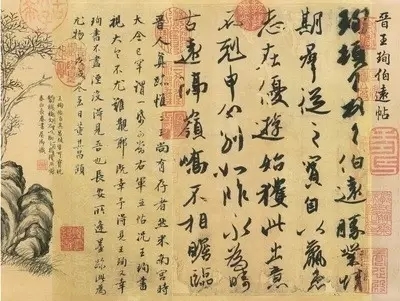

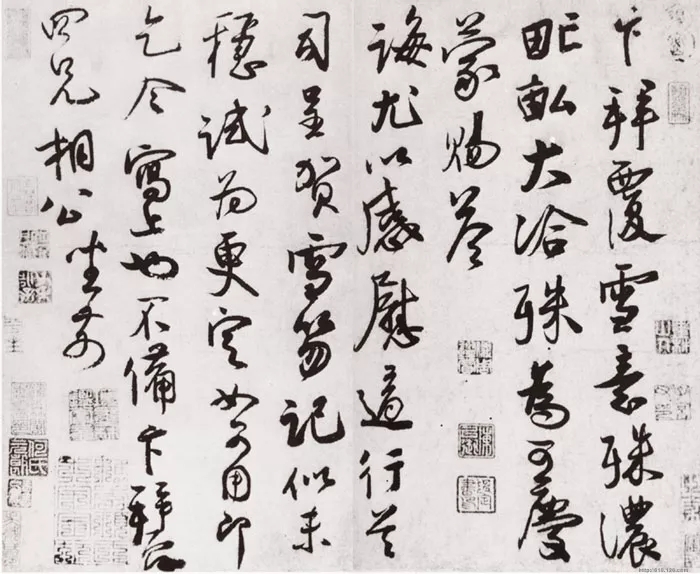

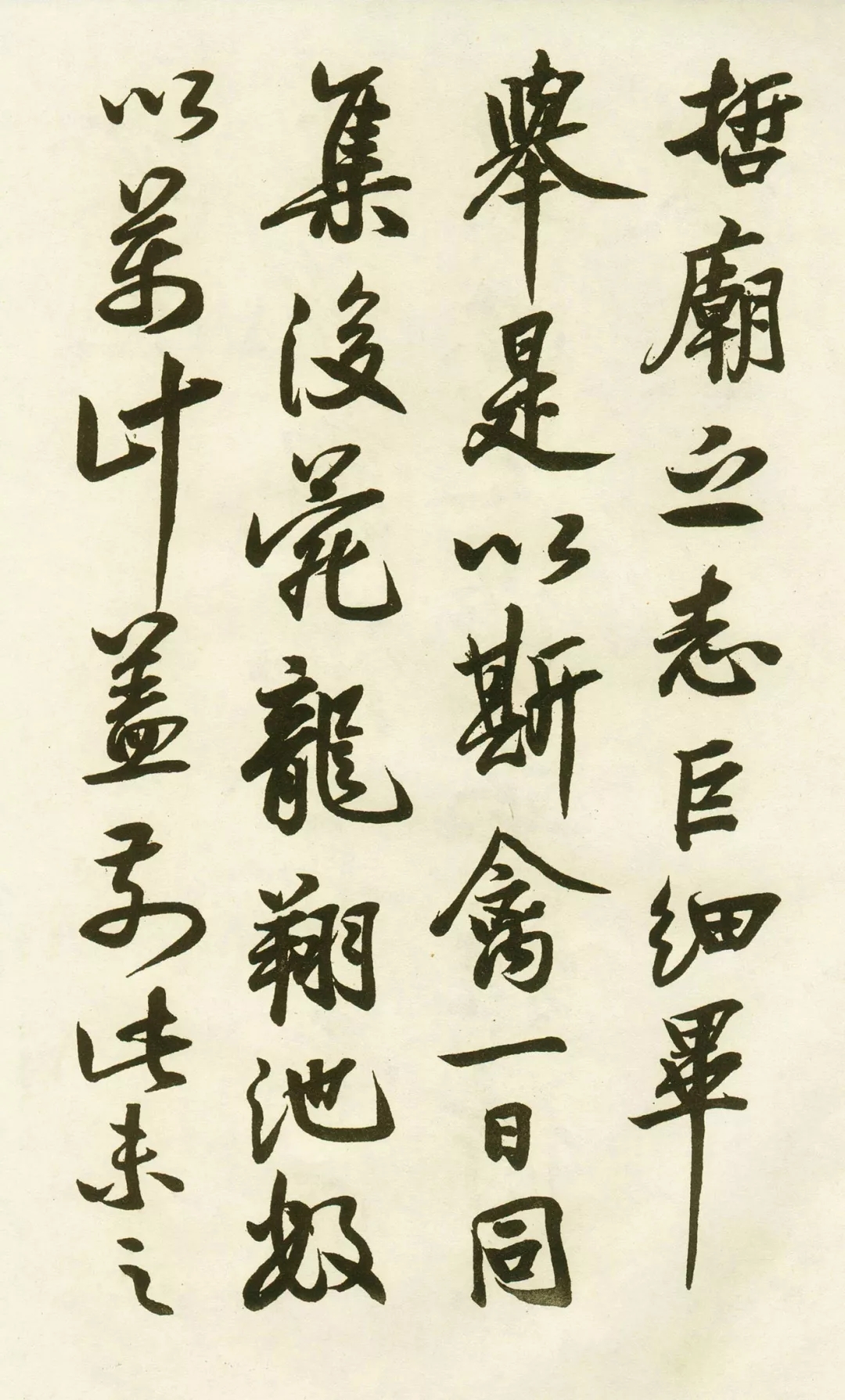

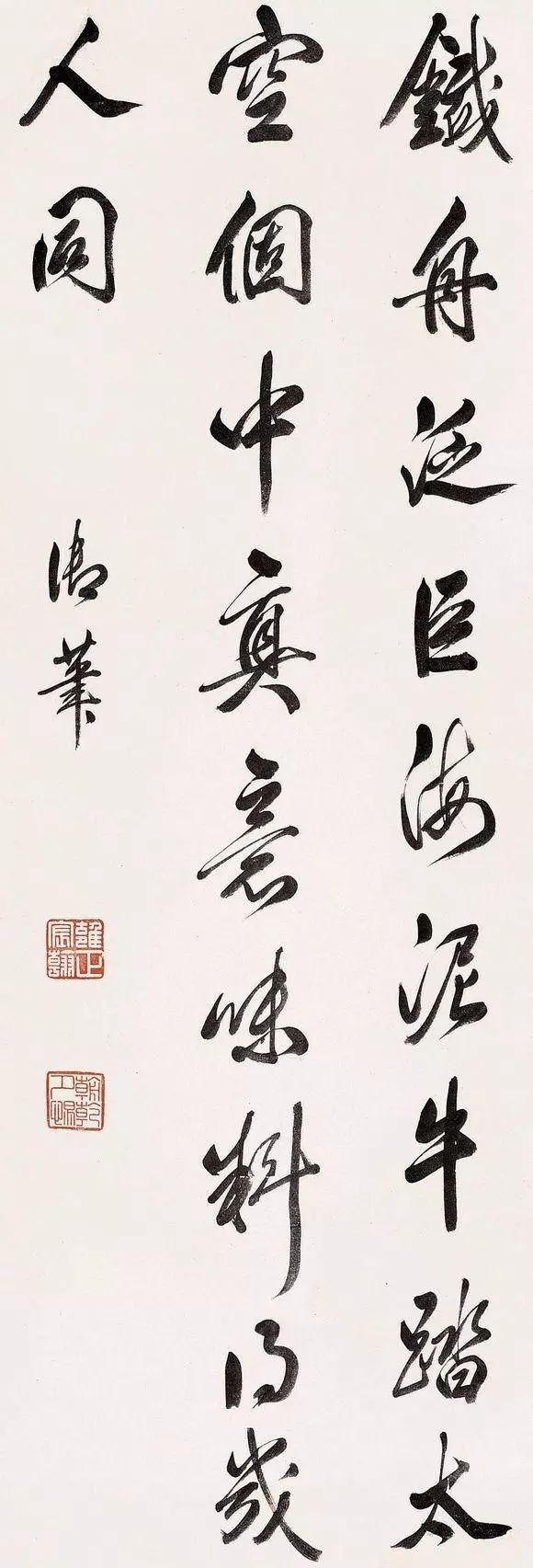

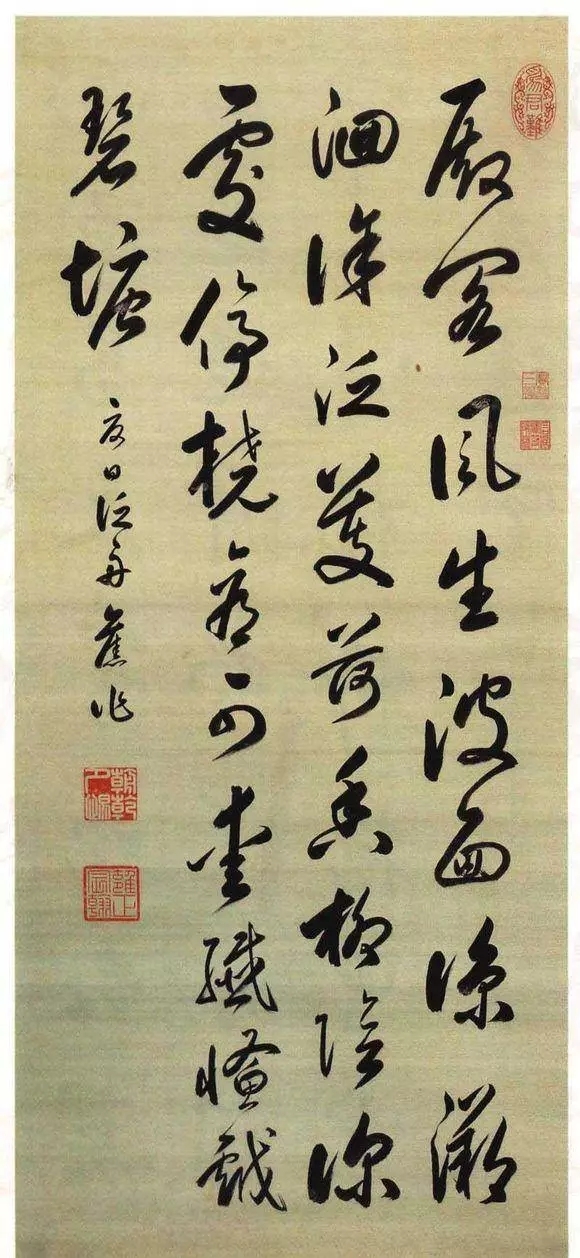

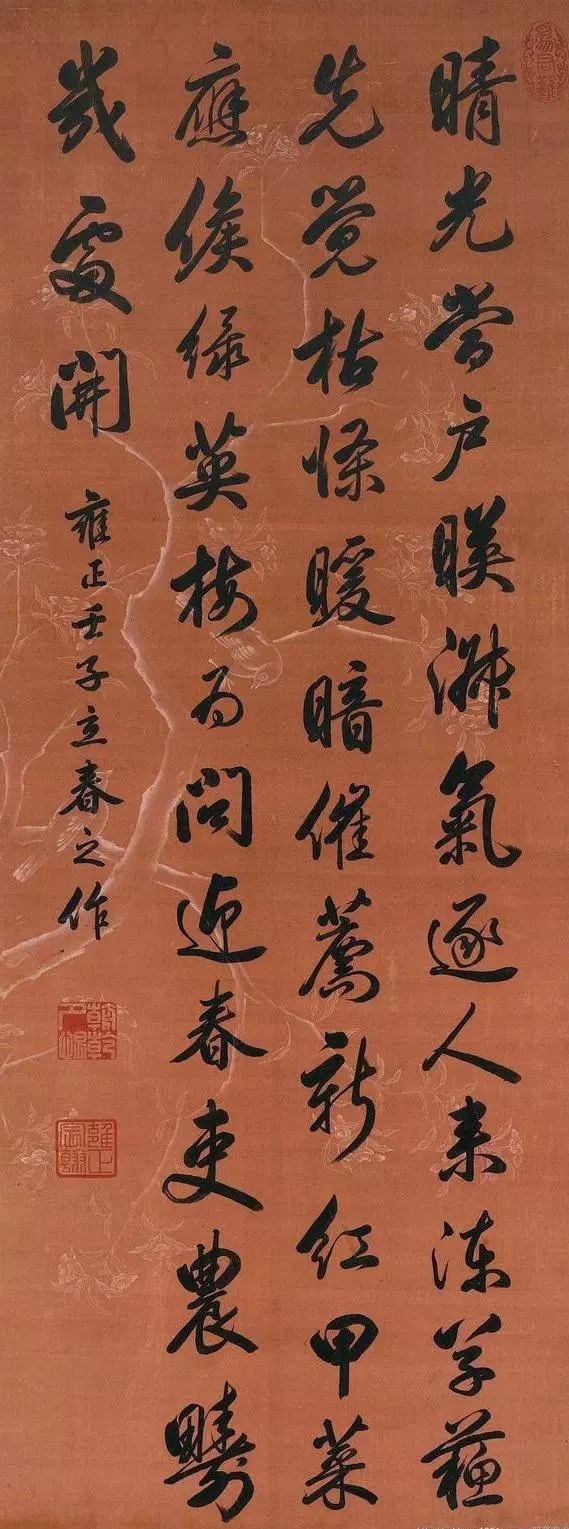

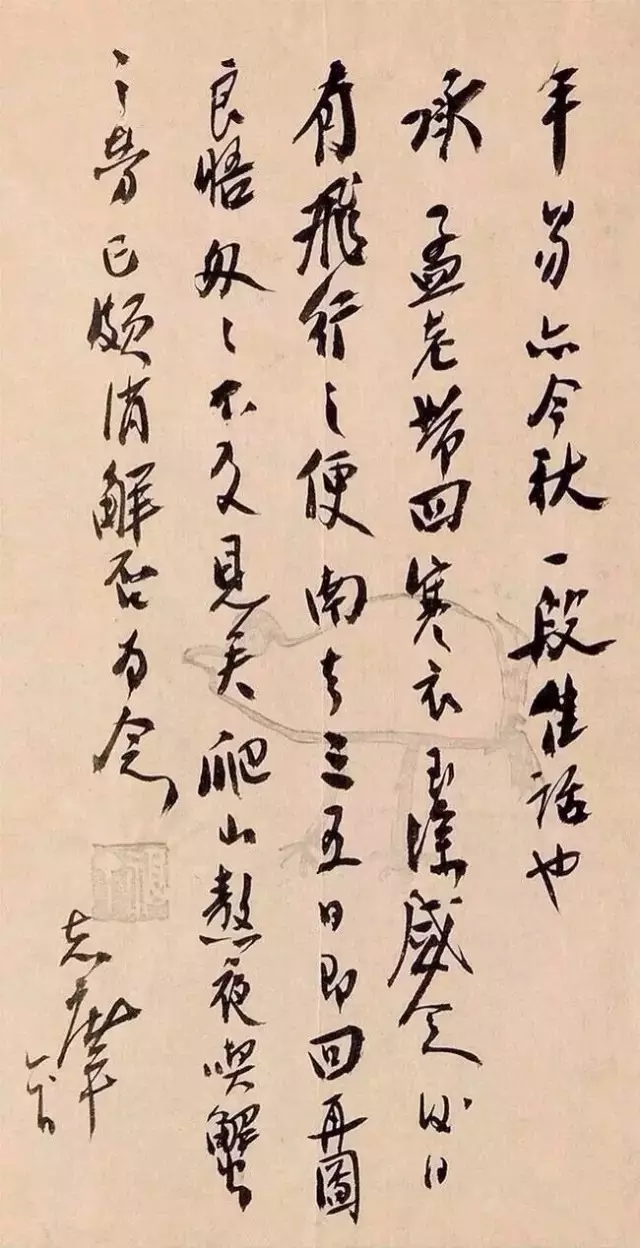

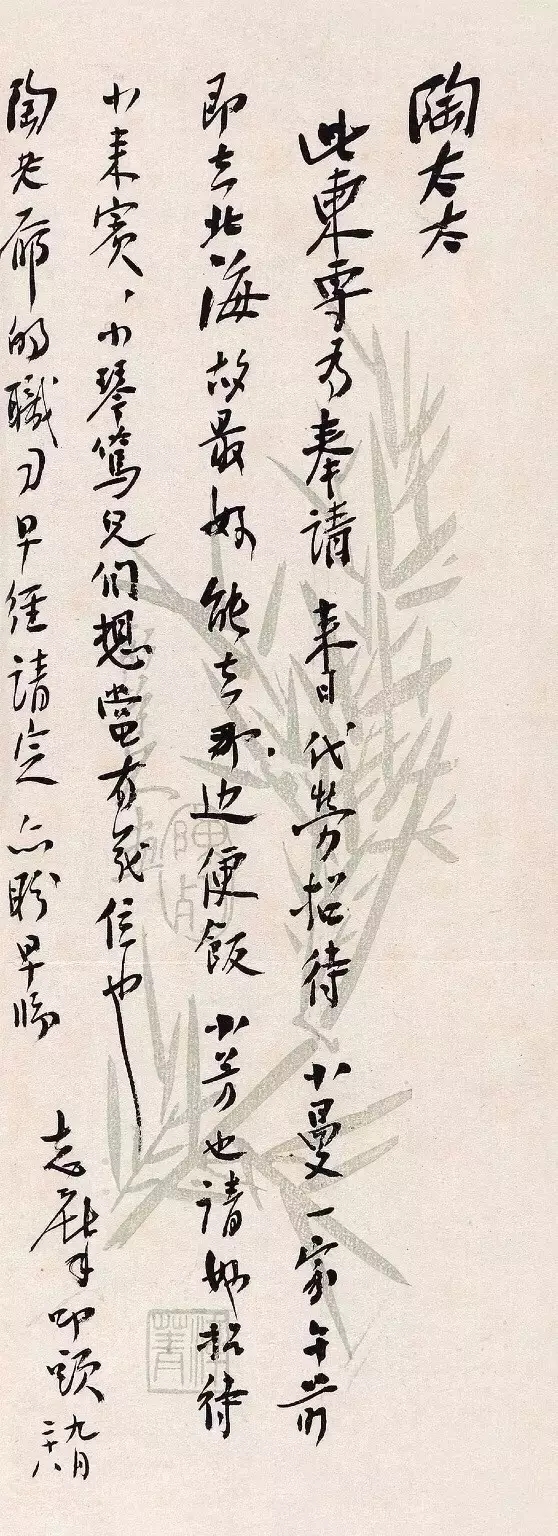

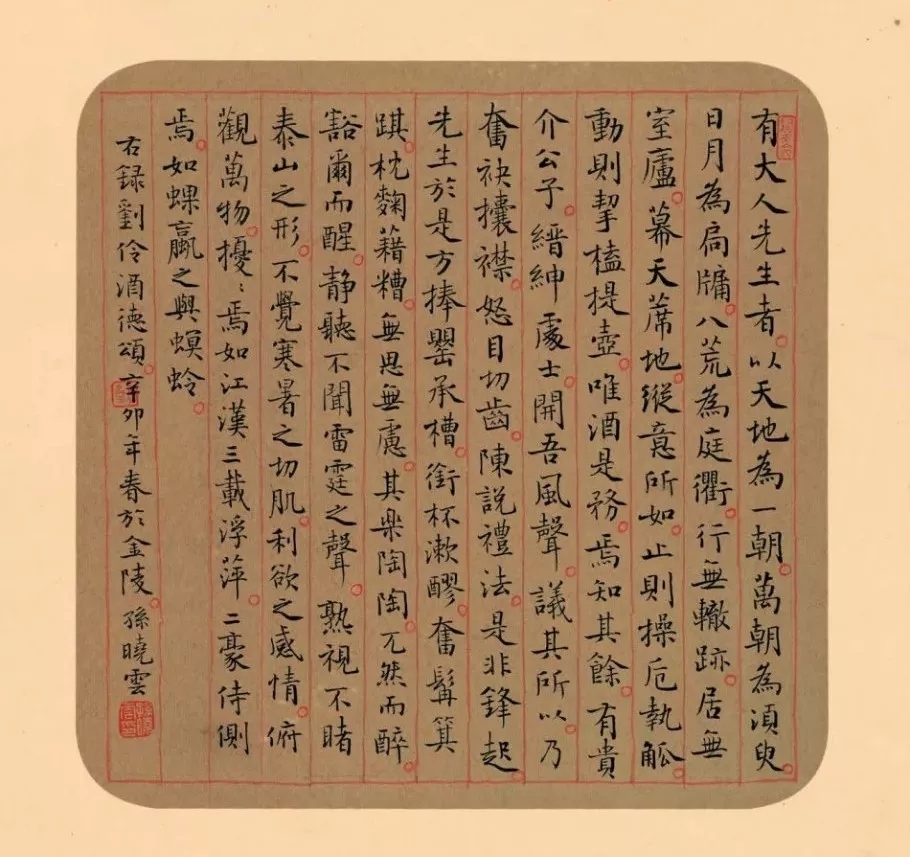

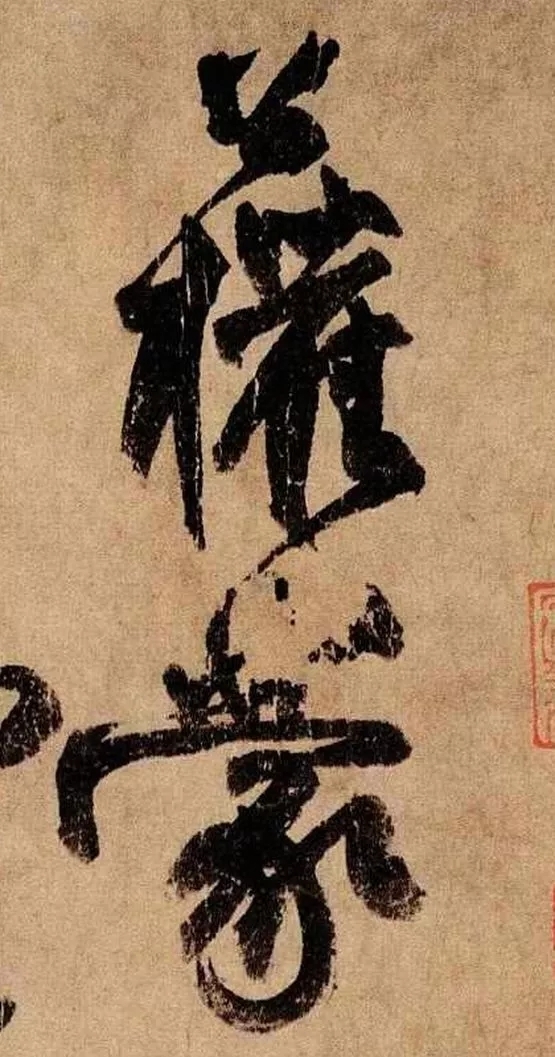

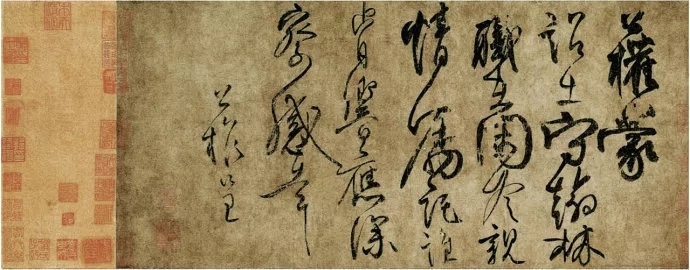

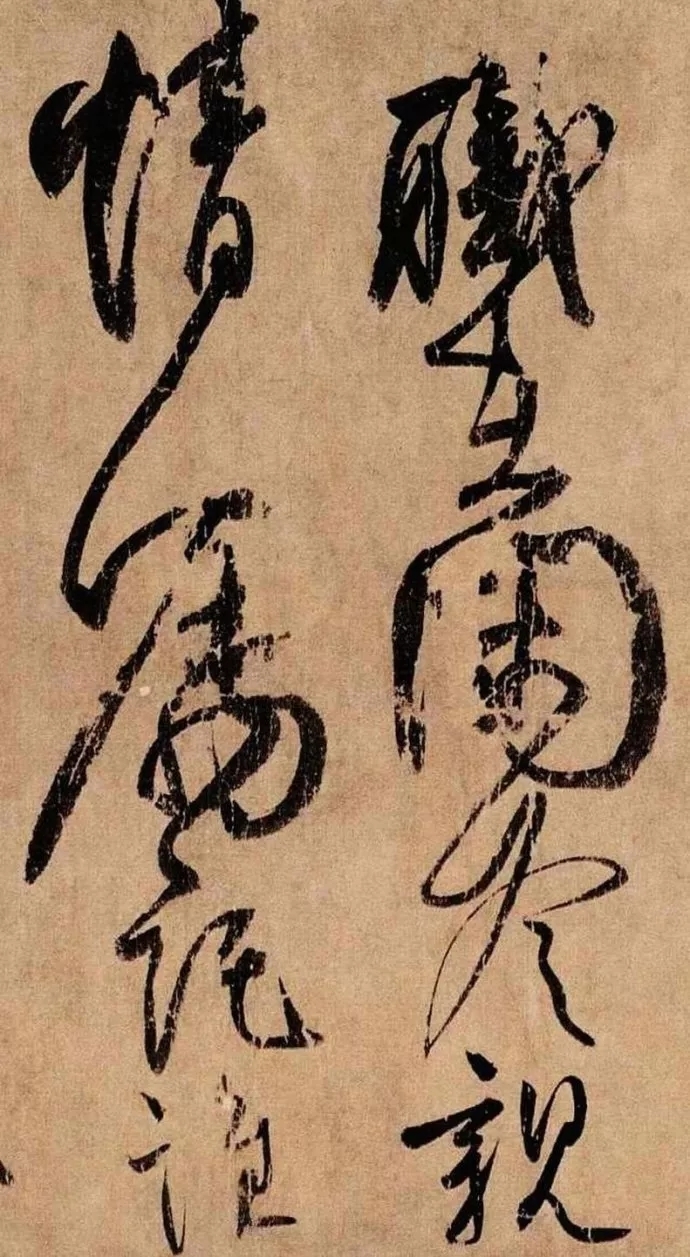

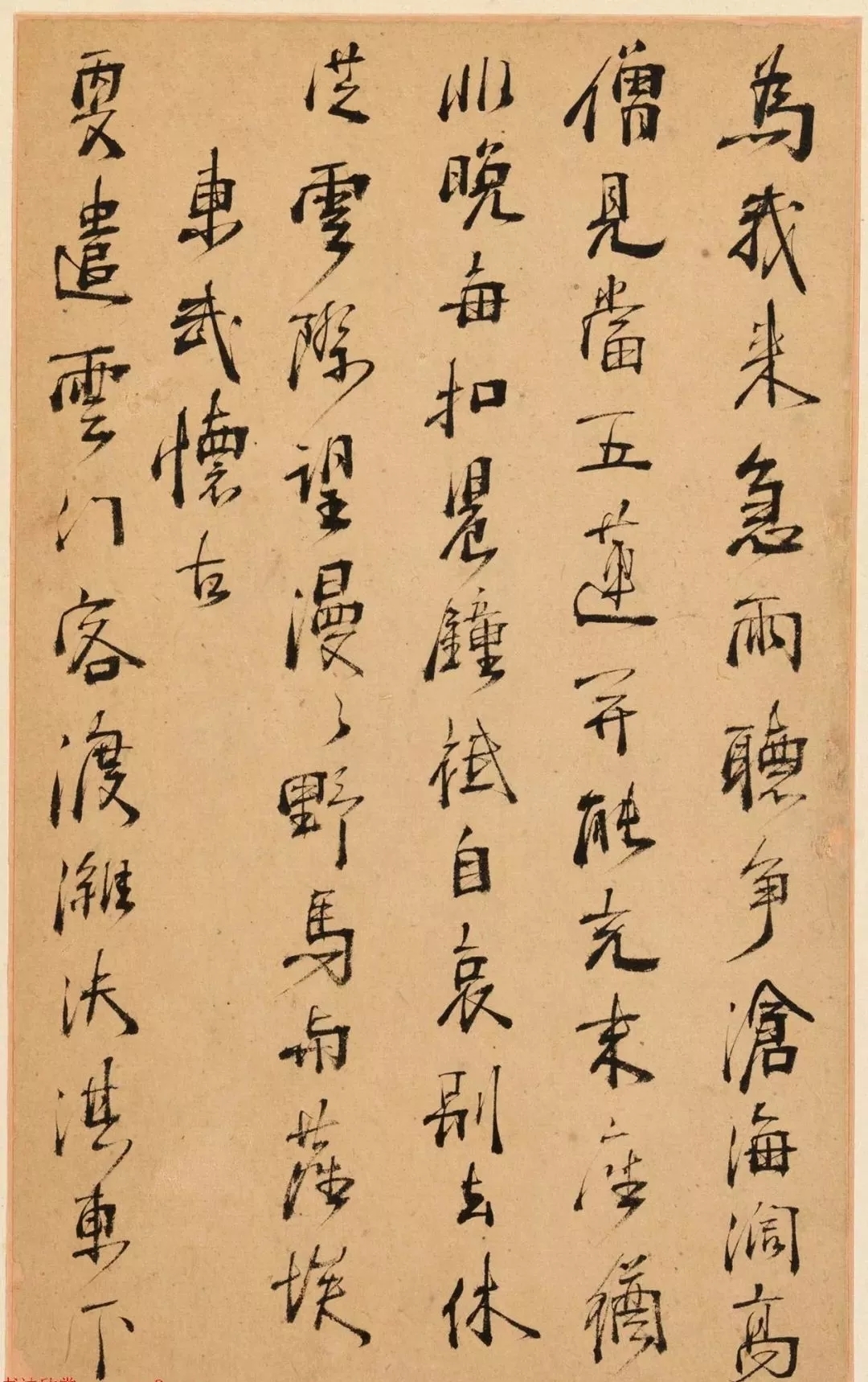

陆机《平复帖》在楼兰纸书中能找到不少类似的笔触表现;《九月十一日纸》与王右军手札何等相似;

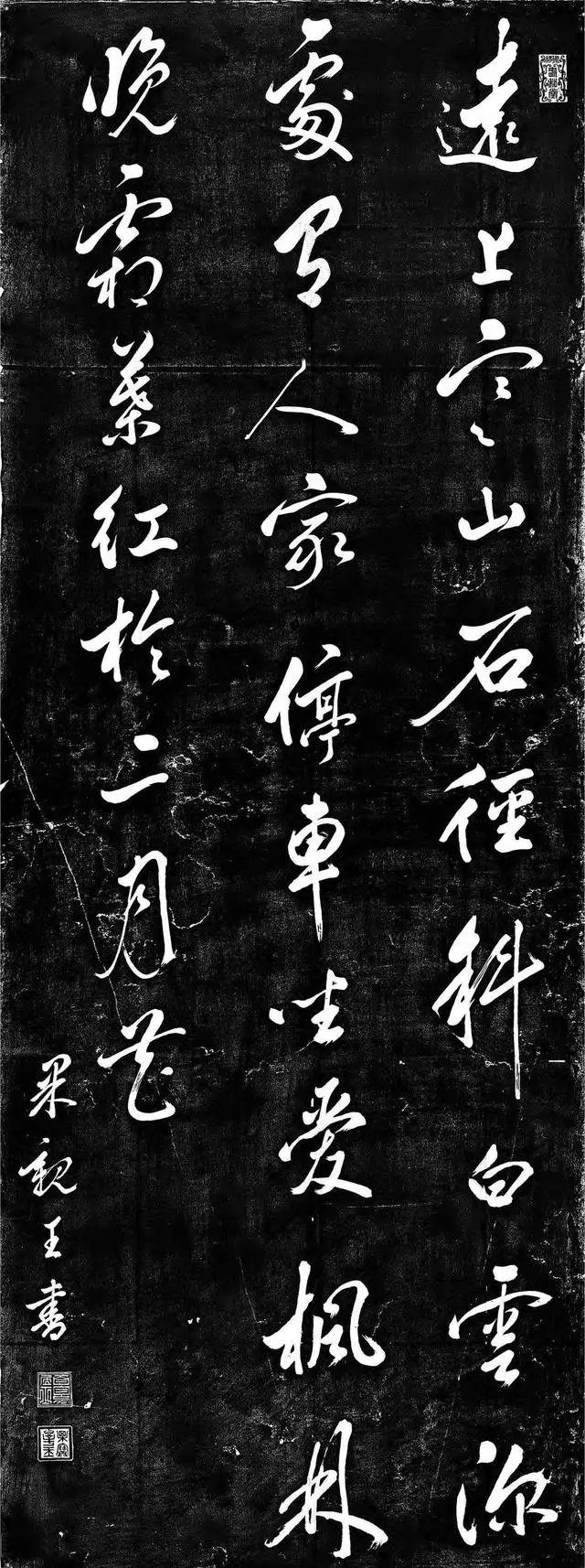

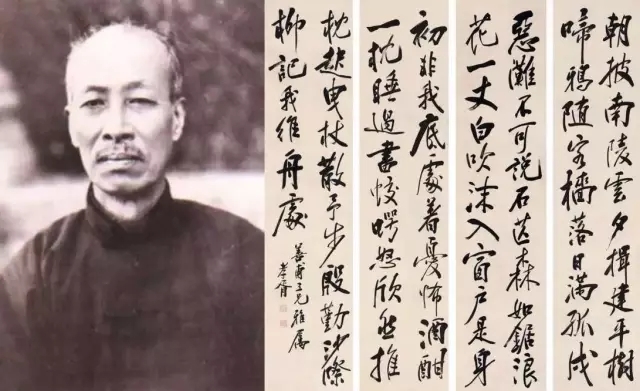

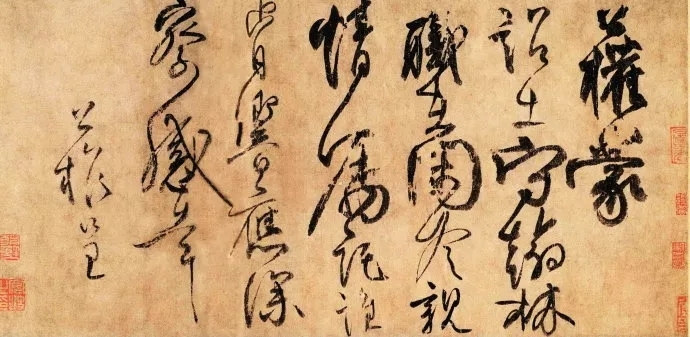

陆机《平复帖》

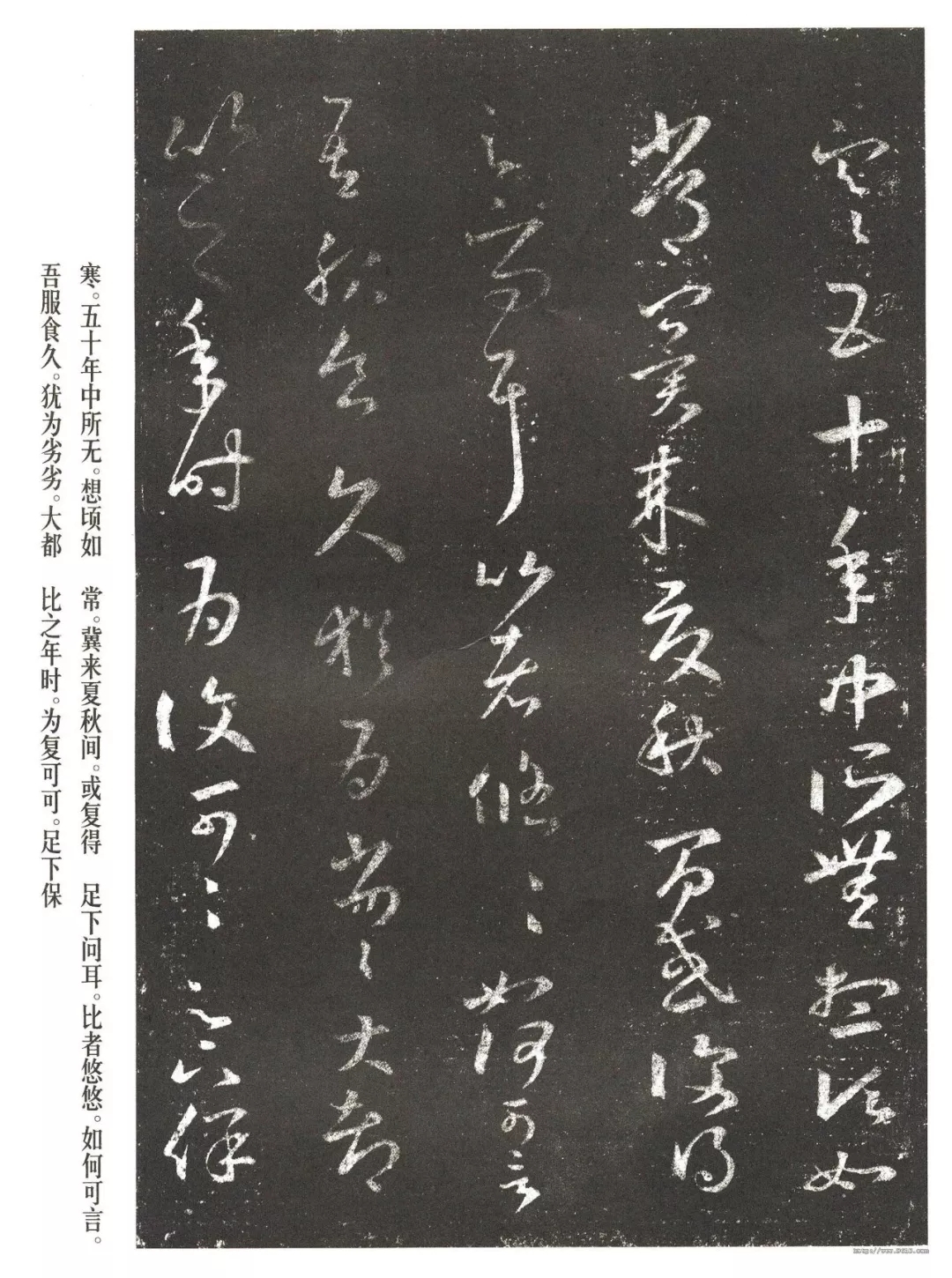

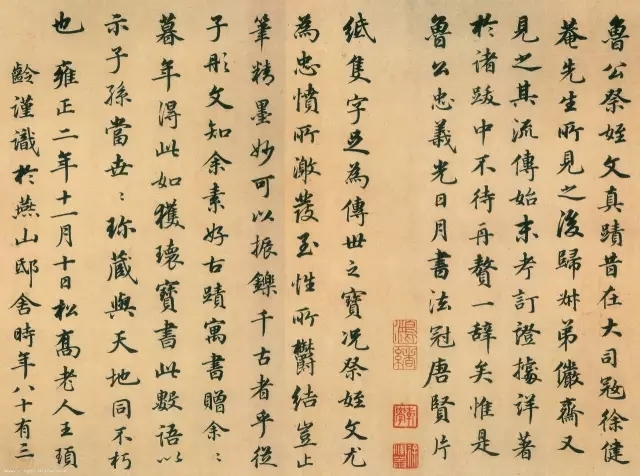

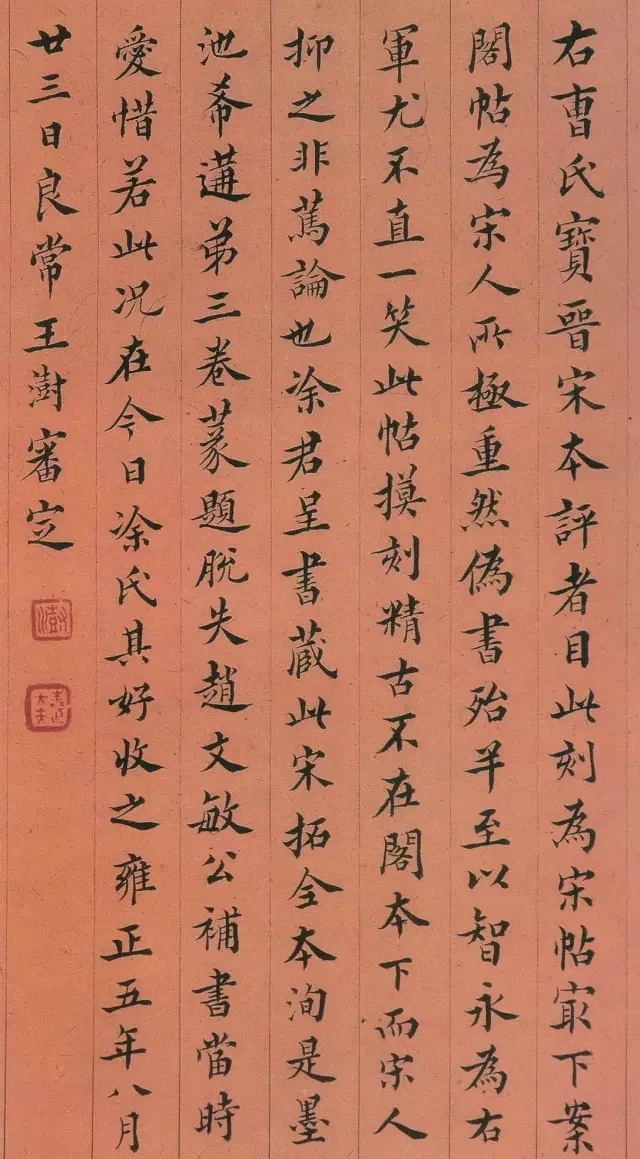

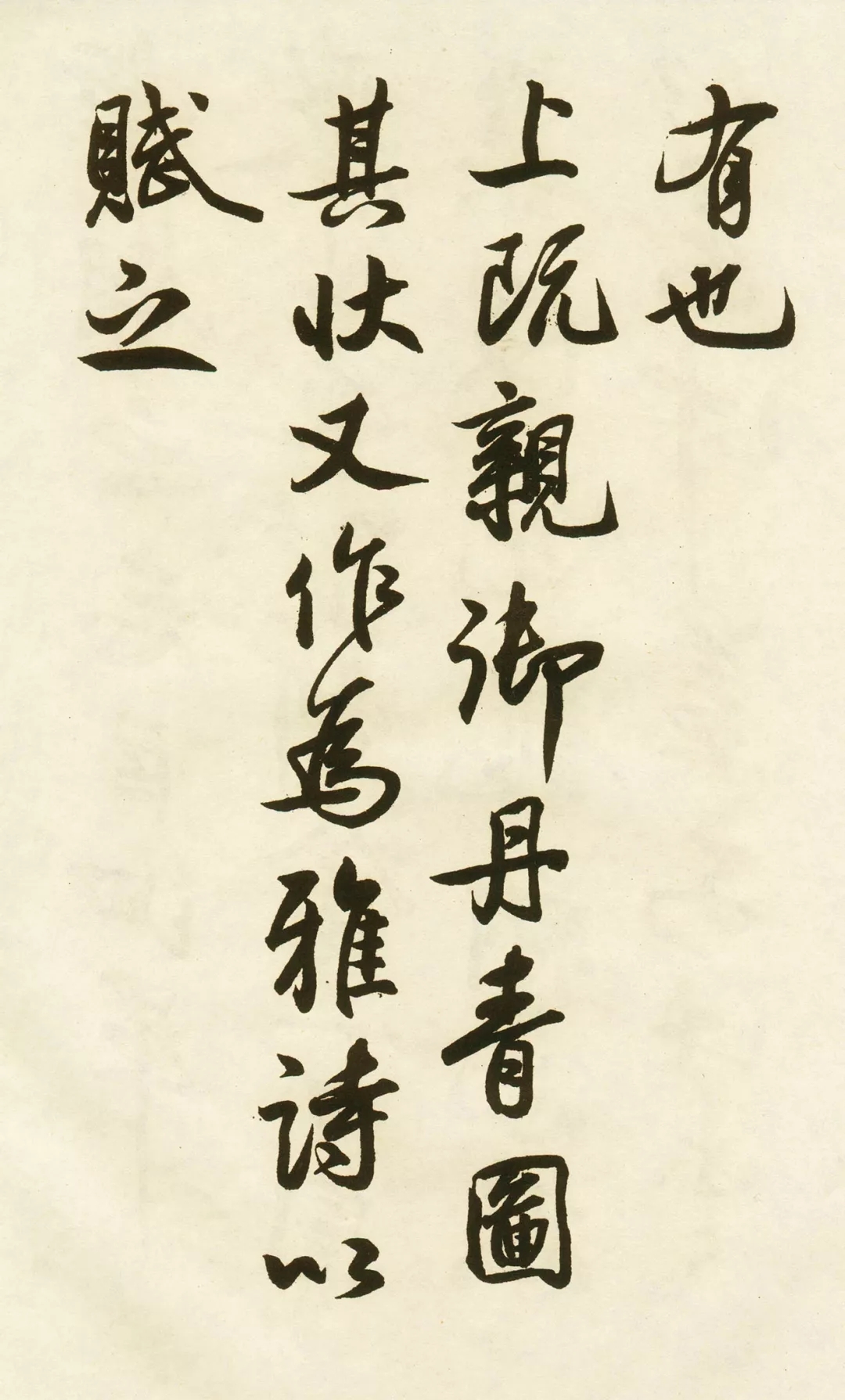

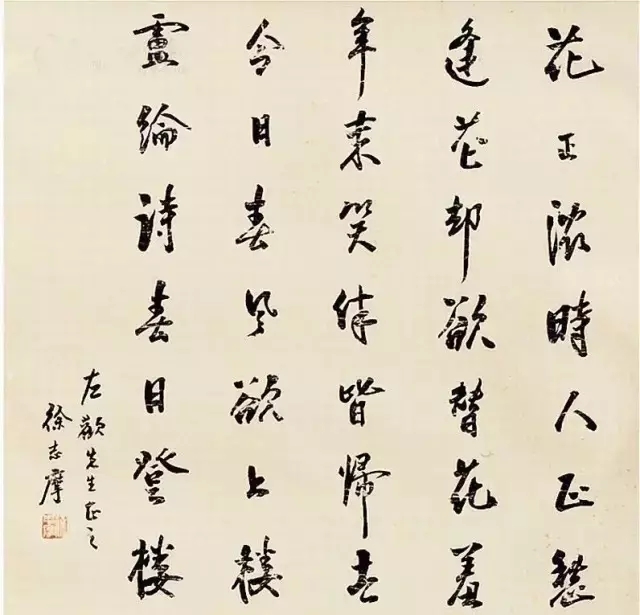

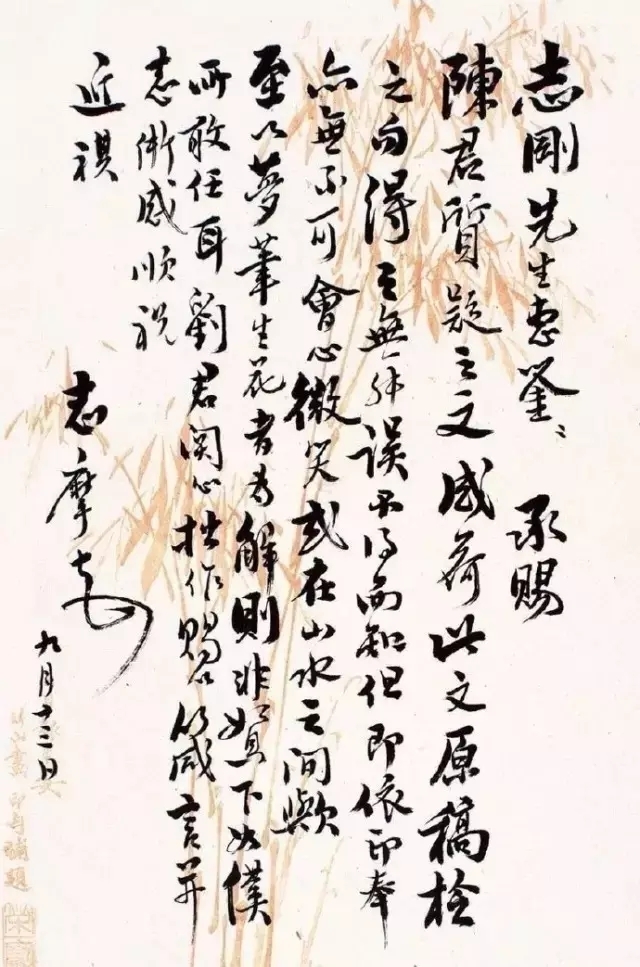

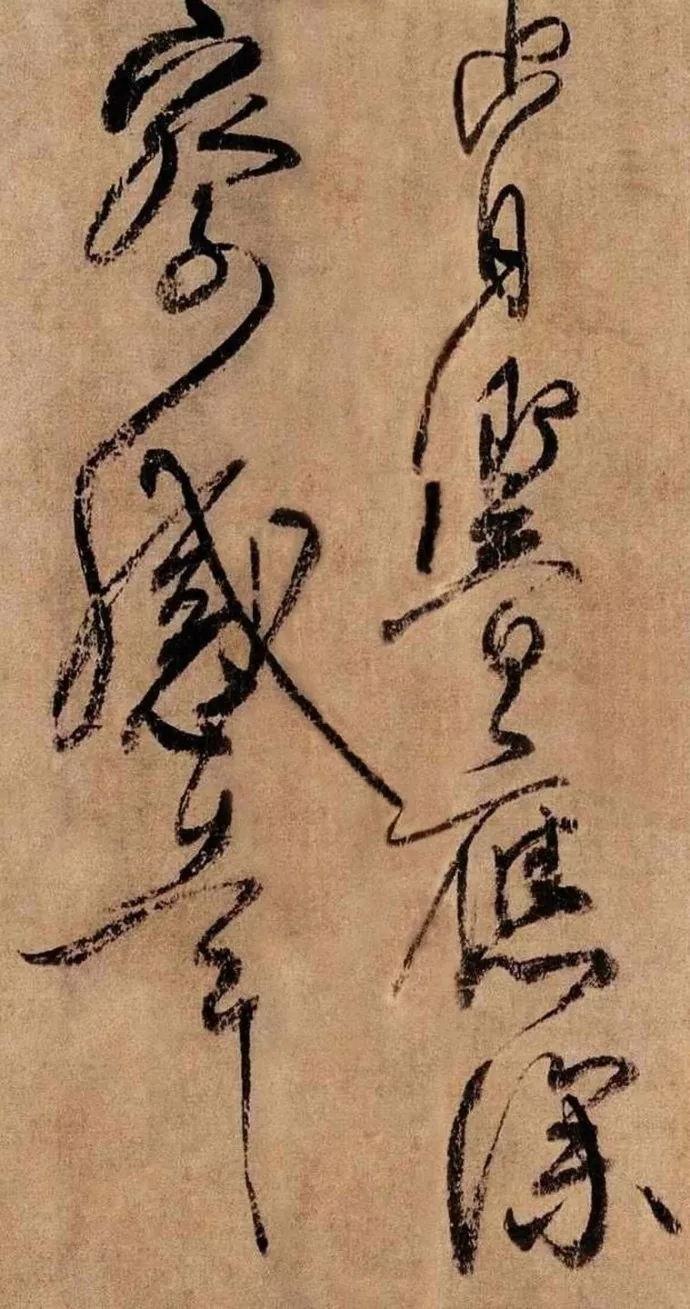

王右军《十七帖》,于沙纸929、孔纸31.8及一些习字纸中可找到近似草法;王珣《伯远帖》可以在《李柏文书》(橘纸538a)、《济逞白报》(孔纸7正)等作品中发现相似技法。

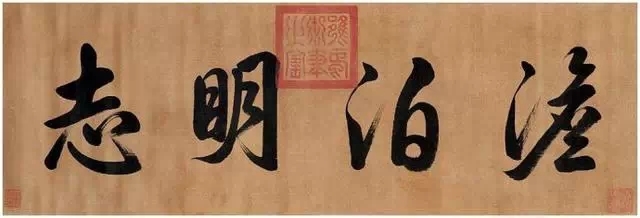

宋拓本《十七帖》

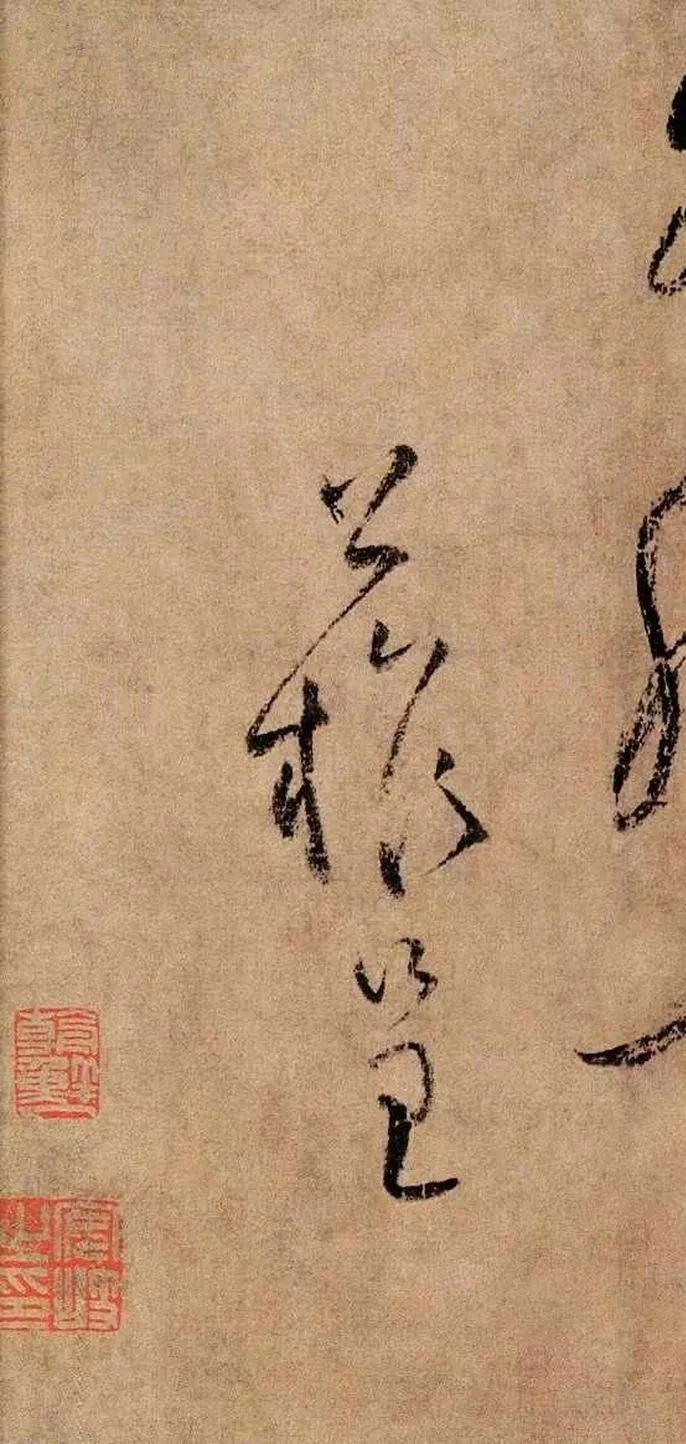

启功先生说:“至草书之奇者,如楼兰出土之《五月二日济白》一纸,与阁帖中刻索靖帖毫无二致,‘无缘展怀’一纸则绝似馆本十七帖。其余小纸,有绝似锺繇贺捷表者。”……后人所谓的“魏晋风度”,在魏晋南朝名家身上得以系统性体现,其实这种“风度”在西北残纸上亦能觅得,乃时代风气使然,与其说这是东晋名家书写艺术与精神品性的追求,不如说是文字书写特殊阶段历史规定性所决定的。

换言之,汉末魏晋字体演进的特殊情形,使新体逐步成熟,同时古体(篆隶等)并未彻底褪尽,新、旧元素并存于当时社会书写中,其特征反映在笔画和组构间,令字迹呈现着独特的气息。所以晋书“潇洒”韵致不止于士人名家,而具有时代性、普遍性,这在西北残纸中也嗅得出。

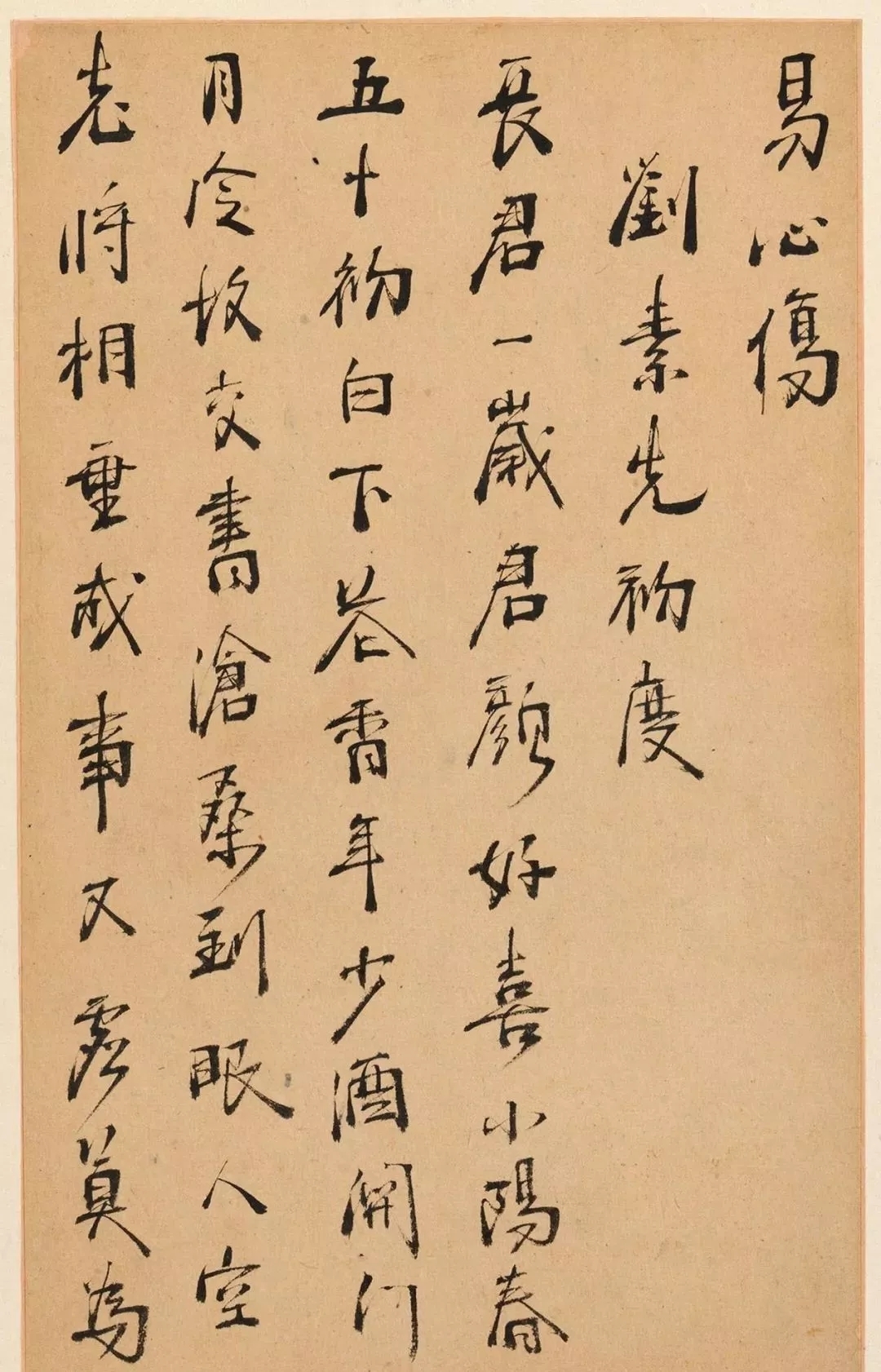

三是,名家的个性风格离不开社会基础。西北残纸显示了书写面貌的丰富多样性,其中不乏与东晋名家作品相近的样式——有的还早于江左名家时代。

名家技法与风格不是孤立突出的,他们一方面有其传承谱系,如锺、卫、王、羊等,另一方面不得忽略社会性书写的基础作用,如东汉末新体发展与同期刘德升、锺繇之间关系那样,个人与社会、名家与基层书写间相互影响、互为作用。

四是,社会书写间的差别,体现在用笔风格上(如粗厚笔触型,出锋显芒型,古朴型与雅逸型)、新旧体含量上、技术(高低)层面上等等。字体演进尚未彻底完成的历史阶段,不同书写群、不同写手笔下的墨书各不相同,因此也形成此期墨迹风格丰富多彩的局面。

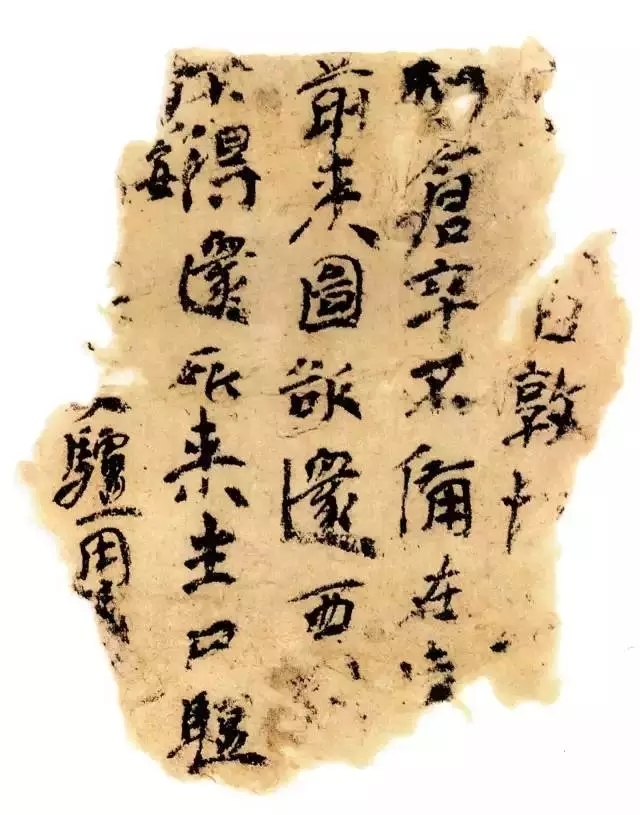

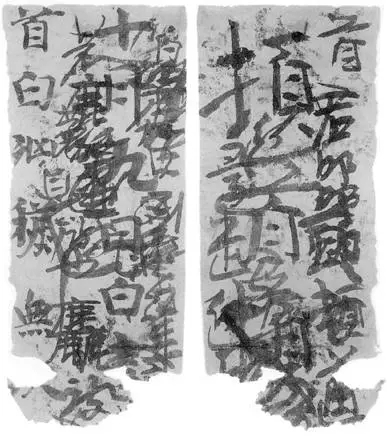

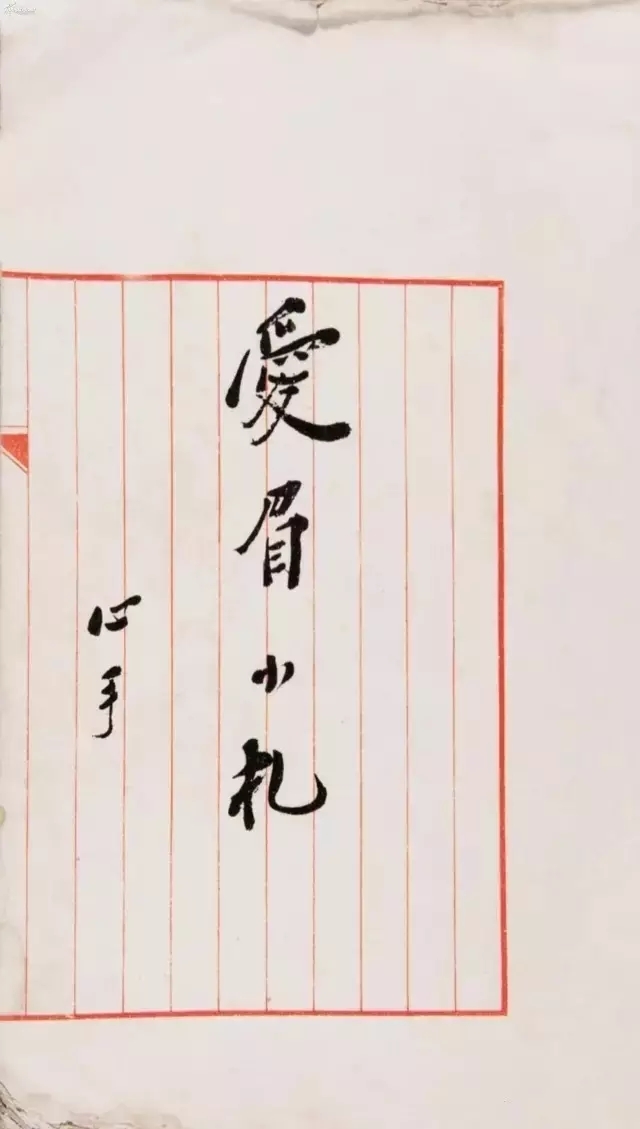

五、楼兰残纸中的练字纸

楼兰文书中的练字残纸不少,绝大多数为纸质,时间大多为十六国时期,我们将这些练字纸做简要书体统计,统计显示其书体集中于今草、行、楷,隶书、章草极少,草、行、楷三体比例大体持平。练字纸说明当时人们练书习字之风非常盛行,而且大家主要在苦练新体楷、行、今草,亦可佐证新体流行程度。

同近期字体“新旧”间的差异也在习字纸上反映出来,这些纸书大多为十六国前期之物,时间间隔并不大,这种“新旧”之别实属个人书写技巧与习惯上的。

——END——