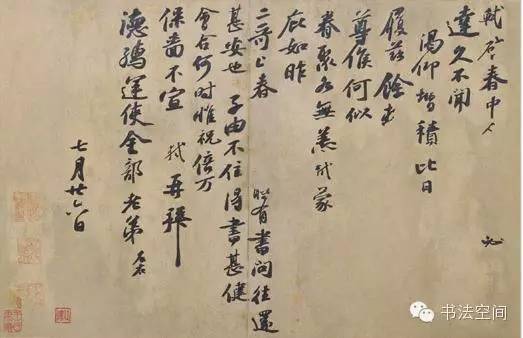

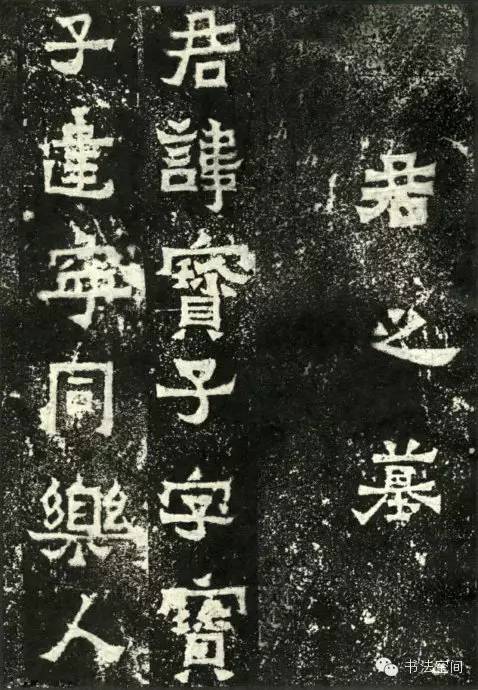

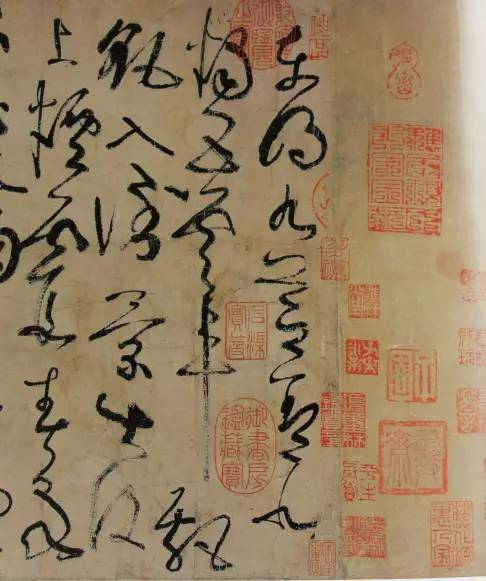

![1]() 《草书古诗四帖》辽宁省博物馆藏,墨迹本,五色笺,凡四十行,一百八十八字。传为张旭狂草之作,此贴雄强奇伟,笔势纵逸。董其昌评说:“有悬崖坠,急雨旋风之势。”极为珍贵。

《草书古诗四帖》辽宁省博物馆藏,墨迹本,五色笺,凡四十行,一百八十八字。传为张旭狂草之作,此贴雄强奇伟,笔势纵逸。董其昌评说:“有悬崖坠,急雨旋风之势。”极为珍贵。

大书法家张旭,唐开元、天宝(公元714—756年)间吴(今江苏苏州)人,书法功力深厚,并以精能之至的笔法和豪放不羁的性情,开创了狂草书风格的典范。

张旭以独特的狂草书体,在名贵的“五色笺”上,纵情挥写了南北朝时期两位文豪谢灵运与庾信的古诗四首。

作品落笔力顶千钧,倾势而下,通篇笔画丰满,绝无纤弱浮滑之笔。

行笔婉转自如,铁岩起伏,动静交错,有急有缓地荡漾在舒畅的韵律中。他的字奔放豪逸,笔画连绵不断,有着飞檐走壁之险,满纸如云烟缭绕,实乃草书巅峰之篇。

草书之美其实就在于信手即来,一气呵成,给人以痛快淋漓之感。

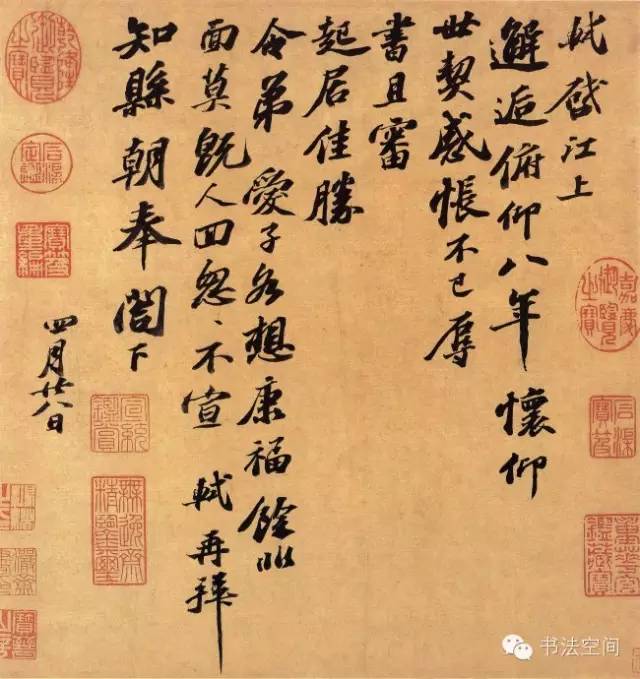

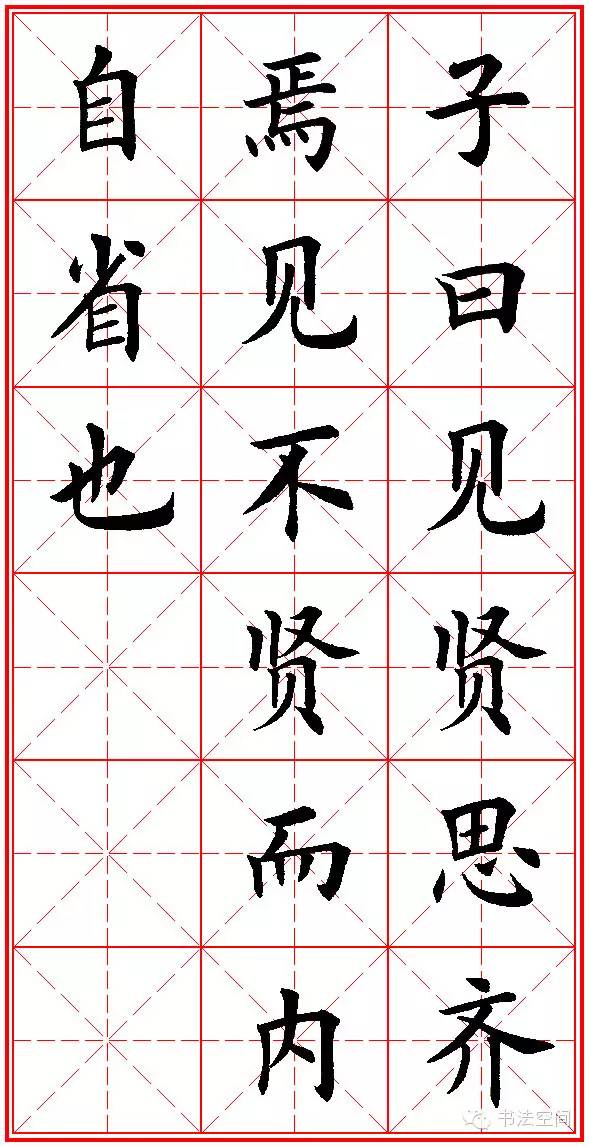

![3]() 〈古诗四帖〉释文

〈古诗四帖〉释文

东明九芝盖,北烛五云车。飘飖入倒景,出没上烟霞。春泉下玉霤,青鸟向金华。汉帝看桃核,齐侯问棘(原诗为枣)花。应逐上元酒,同来访蔡家。

北阙临丹水,南宫生绛云。龙泥印玉简(原诗为策),大火练真文。上元风雨散,中天哥(原诗为歌)吹分。虚(原诗为灵)驾千寻上,空香万里闻。

谢灵运王子晋赞

淑质非不丽,难之以万年。储宫非不贵,岂若上登天。王子复清旷,区中实譁嚣。喧既见浮丘公,与尔共纷繙(翻)。

岩下一老公四五少年赞

衡山采药人,路迷粮亦绝。过息岩下坐,正见相对说。一老四五少,仙隐不别可?其书非世教,其人必贤哲。

《古诗四帖》的艺术特点

下面从笔法、字法、章法和艺术风格四个方面分析介绍《古诗四帖》的艺术特点。

1、笔法特点

(1)侧笔中锋:这是张旭继承魏晋笔法最根本的内容。

(2)打开《古诗四帖》,第一眼看到的是奔放流畅。但细看每一个笔画,很多又都是迟涩而凝重的。张旭的狂草和王羲之的金草之间最大的区别在于创作风格变了。王羲之是典雅的,而张旭是浪漫的。典雅多理性,浪漫多感性。

(3)灵动多变。

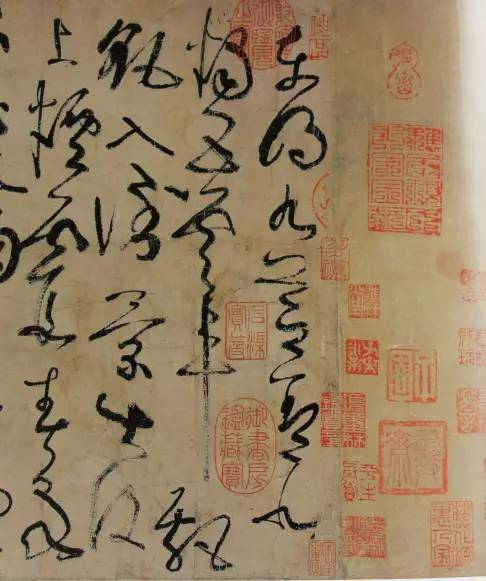

(4)奔放连绵:这是张旭狂草不同于前人的最明显的特征。狂草要突出“狂”字,“狂”是什么?狂草之“狂”不是狂乱、狂怪、狂妄和疯狂,而是作者心理上的一种雅逸、潇洒、奔放和豪迈。![5]()

2、字法特点

字法可以简单地解释为结字的方法。自古以来,字法有规范也有变化。规范之处有两点:一是从文字产生开始,每个字因笔画多少,象形,写意而形成的原始字形,这是此后两千多年字法的基础。二是字体演变过程中,受书写习惯,审美追求影响而形成的约定俗成的字形变化。这些往往是需要死记硬背的。

变化是书家创作风格形成的原因。在规范的基础上产生变化,比如说有人以写扁字为主,有人以写长字为主;有人喜欢写得紧凑,有人喜欢写得开张;有人习惯于右上取势,有人偏重于右下宽博。对于字法的研究,作为狂草作品的《古诗四帖》具有很强的代表性。

(1)草法精熟:草法精熟是狂草书家的共同特点,然而张旭草法的精熟又在古今众多狂草书家之上。以《古诗四帖》为例,首先,作品中所有文字均为纯正的草书,没有一个行书。清一色的草书很乏程度上增加了作品创作的难度,这一点古今草书家很少有人能做到。第二,此贴草法和书写的熟练程度以及表现上的写意程度也达到了前无古人的高度。沈鹏先生常说,写草书的人要进入狂草。什么是进入狂草?就是一定要写出纯正的草书的感觉。张旭的《古诗四帖》之所以感人,之所以能给人耳目一新的震撼,其根本原因就在于他写出了纯正的与所有金草作品都截然不同的狂草气息。

(2)结字高古:对于结字方面,张旭的成绩是惊人的。尽管他在写书之中任情挥洒,但我们仔细分析《古诗四帖》中的每一个字,无不合于古人结字之法。

(3)字体宽博:宽博才会大气,宽博才能雄浑。古人把高境界的书法作品成为“逸品”,象征魏晋风度的词叫“晋世清韵”,晋世清韵的核心内容是“雅逸”。什么是逸?逸是自由、散淡,是潇洒、随意。没有宽博就无所谓“逸”。张旭抓住了这个问题的根本。

(4)因势成形:在《古诗四帖》中,严格按照古法造字是张旭结字的基础,因势成形也是它的一个重要特色。狂草书写上的随机性和章法上的丰富性,增加了书写环境的复杂性,为结字提出了难题。在构字上既有创造矛盾、任情恣肆的自由,又有解决矛盾、填补均衡的无奈。因此,因势成形成为《故事四帖》重要的结字特点。

然而,谈到因势成形,有点一定要明确,那就是因势成形所成的“形”必须是美的,必须是字法上合乎规范的。长要长得合理,短要短得合法;正要正得出新,歪要歪得规范。在这个问题上许多学书者都有误区,认为草书创作是看大效果,单个字没写好是因为环境使然。这是大错特错的。任何章法环境都不能成为我们写不好一个字的理由。整体上看既变化丰富又和谐完整,单剪下每一个字又都要经得住推敲,经典耐看,甚至都能放到《草书打字典》中供专家研究,供后人摹写。这一点我们从《古诗四帖》中的到深刻的体验。

3、章法特点

(1)自然疏密,没有刻意雕琢。这是张旭书法的特点,也是几乎所有古代书家共同的特点。张旭不在章法刻意地经营空间,而是讲究自然书写,自然疏密,浑然天成。我认为最好的狂草作品不应该是设计出来的,而应该是“碰”出来的。没有设计吗,没有经营,只想表现一种感觉、一种思想。沿着这种感觉任情恣肆,完全靠下意识去写(平时的规范都化作了意识),而写出的结果却“嬉笑怒骂皆文章”。一切奇情迭出, 又一切合理合法。对于这一点,《古诗四帖》给了我们很好的印证。

(2)分区域、分段落有不同的风格韵律。《古诗四帖》虽然没有从空间上进行人为的设计,但并没有因此而减少它在章法上的丰富性。一个十分明显的特点就是,随着作品内容和作者创作情绪的延伸变化,而表现出成片的,丰富的风格韵律变化。这些由于线条质感,书写速度等因素形成的变化,是自然递变,浑然天成的。

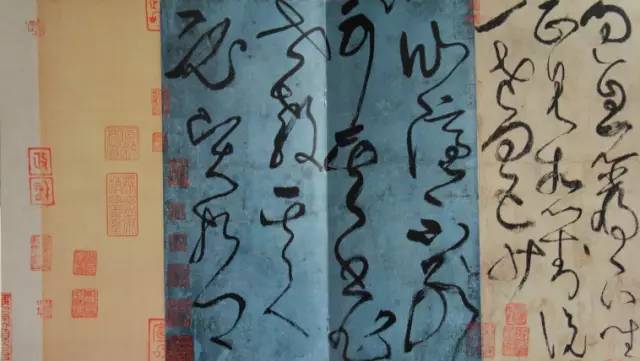

(3)拉近行距、实现“隔行通气”。大草作品更强调章法上的整体性,虽然仍以行为书写单位,但行与行之间没有联系的草书作品不能成为优秀的作品。如何使行与行之间相互关联,成为相互作用的整体,这是古今狂草书家都面临的一个难题。一幅狂草作品,如果说第一行可以随意写,第二行就不行了;第二行要观照这第一行来写,要努力做到两行之间既变化有和谐;而第三行不仅要看第二行,还要观照第一行;第四号要观照前三行。这就是为什么纵幅的书法作品大家多愿写三行、两行,而不愿意写多行的原因。为解决这个问题,《古诗四帖》用了一个极其巧妙的方法,那就是拉近距离,有些段落几乎到了横无行,竖无列的程度。![6]()

(4)上下错落,活跃氛围。在书法学习上,自古就有“五年上齐,十年下齐”之说。说的是写一篇字,要做到上边线齐和下边线齐是很不容易的。而过去人们写字多为小字楷书、行书,一页纸要写很多行,上下不齐就不能做到端庄精美。这一原则至今仍然是我们书写章法的基本准则。然而,在《古诗四帖》中,张旭打破了这一规范。在这一一幅不算太长的收卷中,出现了多处上下不齐的现象。这是为什么?原因是狂草这种书体具有不同个性。在狂草作品中,字形灵活多变,字体时大时小,字势欹正相间,动荡多变的章法局势使上下不齐成为了一种自然的必然。有了这几处错落,章法气势在规整之中多了几分活跃。反之,没有这几处错落,整件作品会立即显得生硬刻板。

4、风格特点

“正大气象”是《古诗四帖》风格上最大特点。

“正”是什么?“正”的重要含意是法度严谨。过去我们形容“正大气象”还有一个词语,叫做“庙堂气象”。“庙堂”代表皇家,代表国家。能够代表国家或者说具备国家级水平的东西,必须有严格的规范性,法度严谨才能传之四海,例如学习卷篆书,篆书碑帖就有皇家和民间之别,学习时必须有所区分。如果上手就写《散氏盘》等民间作品,写出的篆书就很难有规范性。

“大”的含意一是指气势雄壮,这一点很好理解;而是指占主流、走大路,风格上不偏不怪,符合审美的普遍性。艺术欣赏有一个概念,叫做“雅俗共赏”。什么是雅俗共赏?就是一个人的作品受众面很宽,大多数人都认为好,都能接受。这说明审美上存共性,也就是有些东西大家都认为好。书法家必须找到这个普遍性的东西,并写到自己的作品中去。只有这样,你的作品才会引起更多人的共鸣。壮阔的美、典雅的美、充实的美、都属于普遍性的美;枯槁的美、纤弱的美、残缺的美、荒诞的美、怪异的美、则都属于特殊的美。

《古诗四帖》虽属狂草作品,但它严格遵守了传统成法,从笔法到字法都与魏晋正统的草书一脉相承。而且从风格上它狂而不野,坚持正中求变,从而创造了自身艺术上以正大气象为特征的崇高品质。

对于书法有着实践经验的人都知道,坚持风格上的正大气象,同时还能写出作品的味道来是最难的,写歪一点,写怪一点,写出些趣味则要容易得多。正是因为这一原因,走正路、走大路,坚持正大气象的作品才更加被人们所看重。在历代碑帖中,《古诗四帖》是高难的,其原因一方面在于其技法的高超,另一方面也源于其坚持的正大气象。