章 法

章法又称谋篇布局。清代刘熙载《书概》云:书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形、相呼相应之妙……凡书,笔画要坚而浑,体势要奇而稳,章法要变而贯。以此而言则大章法既是通篇字与字、行与行、正文与落款及用印之间的关系谋划、布置等,它要求一幅作品的字里行间有呼应、顾盼,要协调通畅而有整体感。

章法的几个要素:①形制 ②正文 ③ 行款④钤印

落款

指书法作品中除正文内容以外的书写内容;包括:正文内容的出处、赠送对象、创作缘由、创作时间、作者姓名字号等。

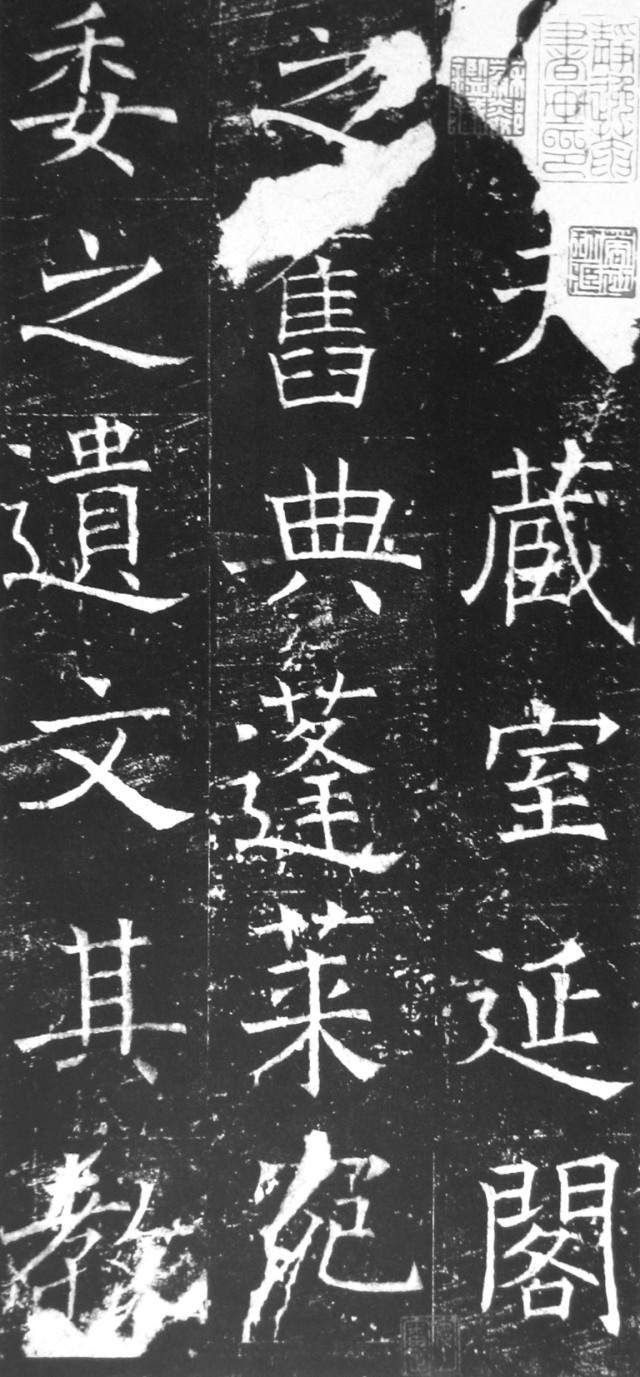

1、双款

双款是将书赠对象与书写者分别落在上方和下方,前者为上款,后者为下款。

![1]()

上款写明作品内容的名称、出处、受赠人的姓名;下款记述创作年月、创作地点、作者姓名等。上款:位置应比较高,以示尊敬之意,包括姓名、称呼、谦词。下款:写时间、地点、姓名、谦词。

2、单款

单款有长款、短款、穷款之分。长款即在正文出处书写时间、名号、地点前面再加上作者创作这幅作品的感想或缘由,文字应情真意长,使人玩味无穷。它不仅起能到调整作品重心的作用,也从中体现出作者的人品和修养。

![2]()

短款即只落正文出处、时间、名号、地点等其中几项。若作品空白较多或出于构图的需要,可以落长款;若作品内容占画面较满,则需要落短款或穷款。

如果余纸不多,留白太少,亦可只落作者的名号,谓之“穷款”。

落款的字体,一般是隶不用篆,楷不用隶,行草不用楷书。落款,一是“文古款今”“文正款活”。正文是甲骨文、金文、大小篆,落款就用篆书、章草、楷、行书;正文若是隶书、楷书、魏碑,落款可用楷书或行书;草书落款,除用于自身为草书外,因较难识别,一般不用于落款。实际运用最多的落款字体还是行书,既易识别,又显活泼。款字的大小应小于正文字体的大小,以使主次分明。

![3]()

以上落款形式,是针对竖幅作品而言的。对于横幅作品,一般只落下款而不落上款。与竖幅作品相同的是,落款的起头与结尾,都不能到达或超过作品正文的最上面和最下面的一个字。

一、记年份

书法作品记年采用的“干支”记年法。“干”是“天干”,“支”是“地支”。所谓“干支”是天干地支的简称。十天干就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。十二地支就是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。以十天干与十二地支搭配记年,就成了甲子、乙丑、丙寅……辛酉、壬戌、癸亥,六十年一个循环,俗称“六十年花甲子”。

参加下表:

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳

庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥

丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳

壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥

戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥

庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳

丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥

壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳

戊午 巳末 庚申 辛酉 壬戊 癸亥

二、记季节

旧历分春、夏、秋、冬四个季节,即旧历正、二、三月为春季,四、五、六月为夏季,七、八、九月为秋季,十、十一、十二月为冬季。

古时兄弟姐妹的排行,有孟、仲、季的次序,(孟为老大,仲为老二,季为三)孟为长,仲为次,季为三,根据这个,正、二、三月分别为孟春、仲春、季春,四、五、六月分别为孟夏、仲夏、季夏,七、八、九月分别为孟秋、仲秋、季秋;十、十一、十二月分别为孟冬、仲冬、季冬之称。

![4]()

季节还有一些别称,如春的别称有阳春、芳春、青阳、艳阳、阳中、三春、九春等。夏的别称有朱夏、朱明、昊天、长嬴、三夏、九夏。

秋的别称有素秋、金秋、商秋、商节、素商、素节,金天,高商、三秋,九秋,冬的别称有寒冬、安宁、玄英、三冬、九冬等。

三、记月份

旧历月的别称尤为复杂,而且有种种不同的来历。归纳起来,每个月的别称大略如下:

一月

正月、端月、初月、征月、早月、太月、扬月、陬(zōu)月、十三月、春阳、初阳、首阳、孟阳、孟陬、肇(zhào)春、端春、初春、早春、上春、新正、月正、开岁、发岁、肇岁、三之日、孟春、太簇、寅(yǐn)月等。

二月

如月、杏月、丽月、令月、仲阳、四之日,仲钟、大壮、酣春、仲春、夹钟、卯(mǎo)月等。

三月

蚕月、桃月、桃浪、花月、嘉月、夬(jué)月、禊(xì)月、桐月、三春、暮春、晚春、杪(miǎo)春、末春、雩(yú)风、季春、姑洗、辰(chén)月等。

四月

乏月、槐月、仲月、麦月、清和月、阴月、余月、槐夏、首夏、初夏、维夏、正阳、纯阳、麦候、孟夏、中吕、巳月等。

五月

蒲月、榴月、皋(gāo)月、恶月、郁蒸、小刑、鸣蜩(tiáo)、仲夏、午月等。

六月

且月、荷月、季月、暑月、伏月、焦月、三夏、暮夏、晚夏、杪夏、极暑、溽暑、溽月、精阳、季夏、林钟、未月等。

七月

巧月、瓜月、霜月、相月、凉月、初商、肇秋、初秋、首秋、早秋、新秋、上秋、孟秋、夷则、申月等。

![5]()

八月

壮月、桂月、获月、正秋、桂秋、仲商、仲秋、南吕、酉月等。

九月

玄月、菊月、咏月、朽月、暮秋、晚秋、杪秋、穷秋、凉秋、三秋、暮商、季商、杪商、霜序、季白、季秋、无射、戌月等。

十月

良月、吉月、阴月、露月、正阳月、坤月、小春月、小阳春、开冬、上冬、初冬、孟冬、应钟、亥月等。

十一月

辜月、葭(jiā)月、寒月、雪月、龙潜月、一之日、中冬、仲冬、黄钟、子月等。

十二月

冰月、腊月、嘉平月、严月、涂月、暮节、星回节、穷节、穷纪、暮岁、暮冬、穷冬、杪冬、严冬、残冬、末冬,二之日,腊冬、季冬、大吕、丑月等。

—— END ——