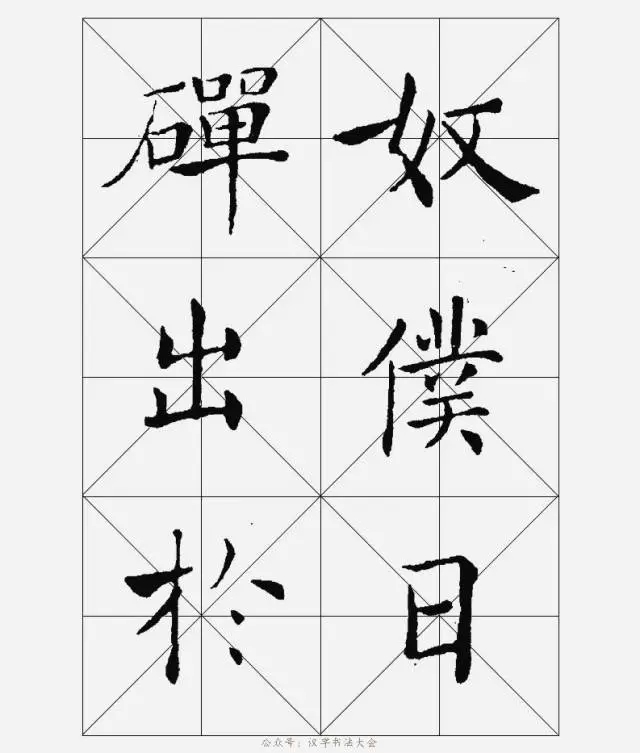

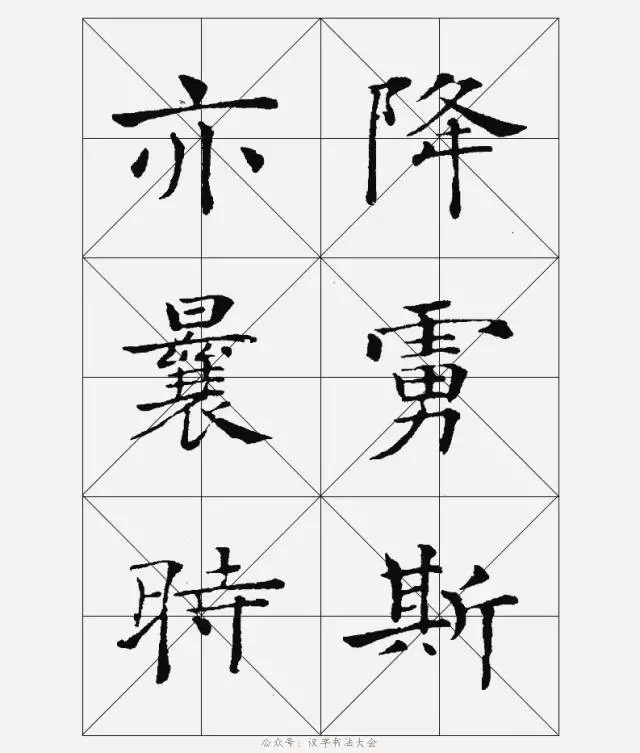

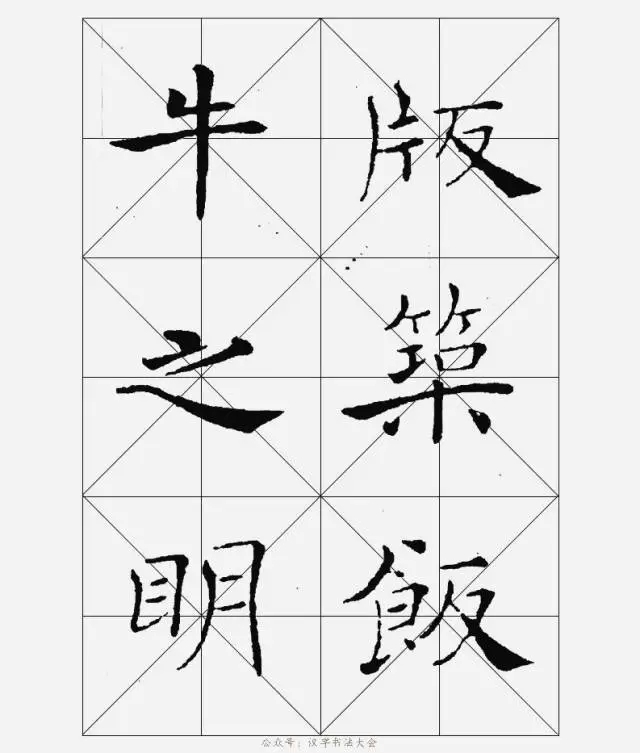

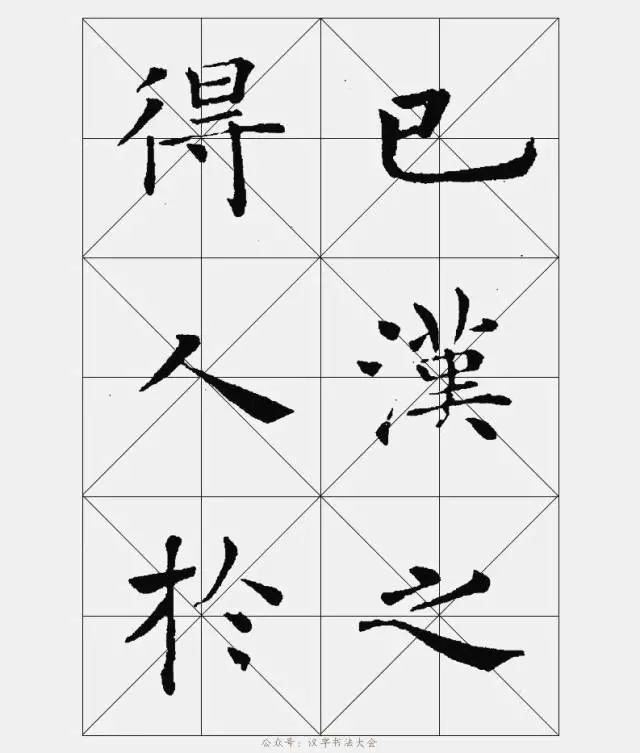

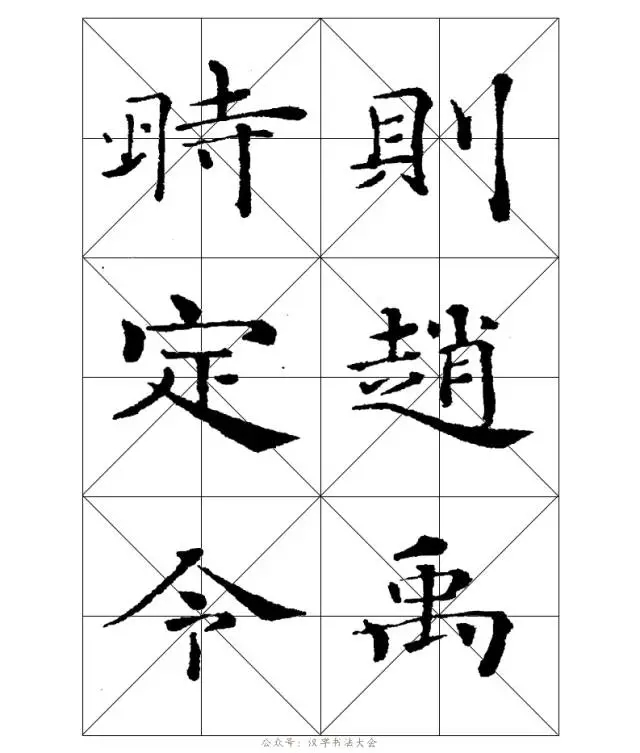

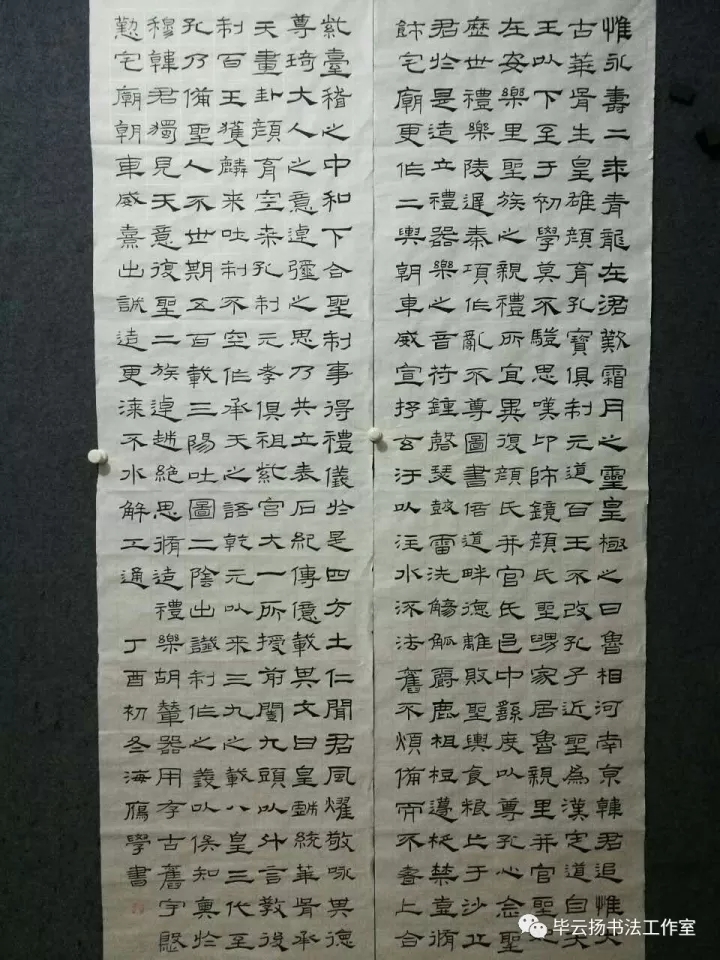

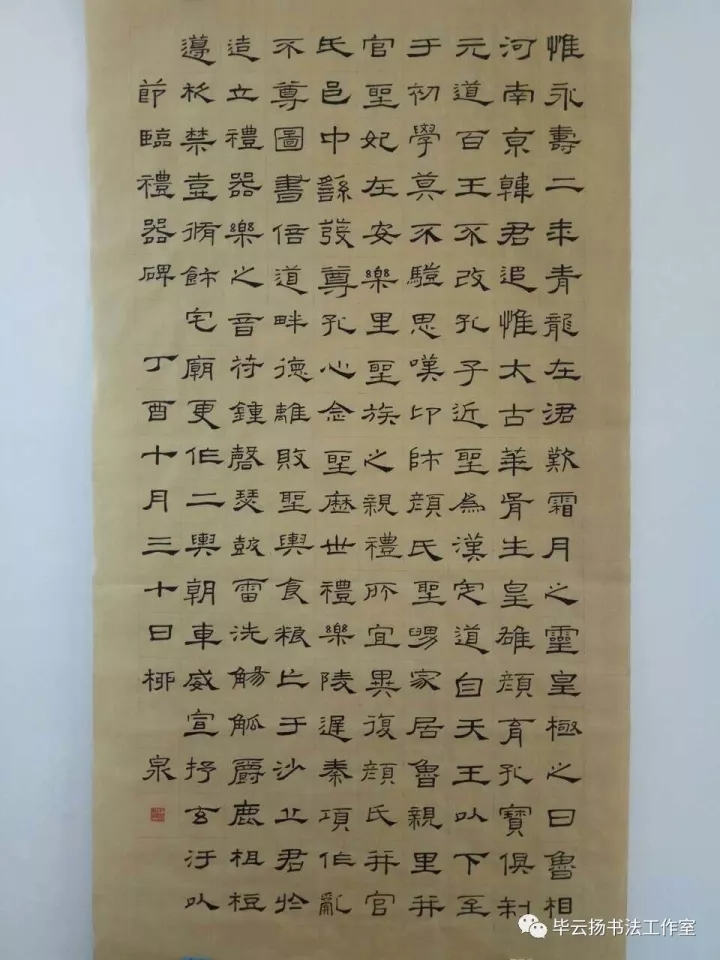

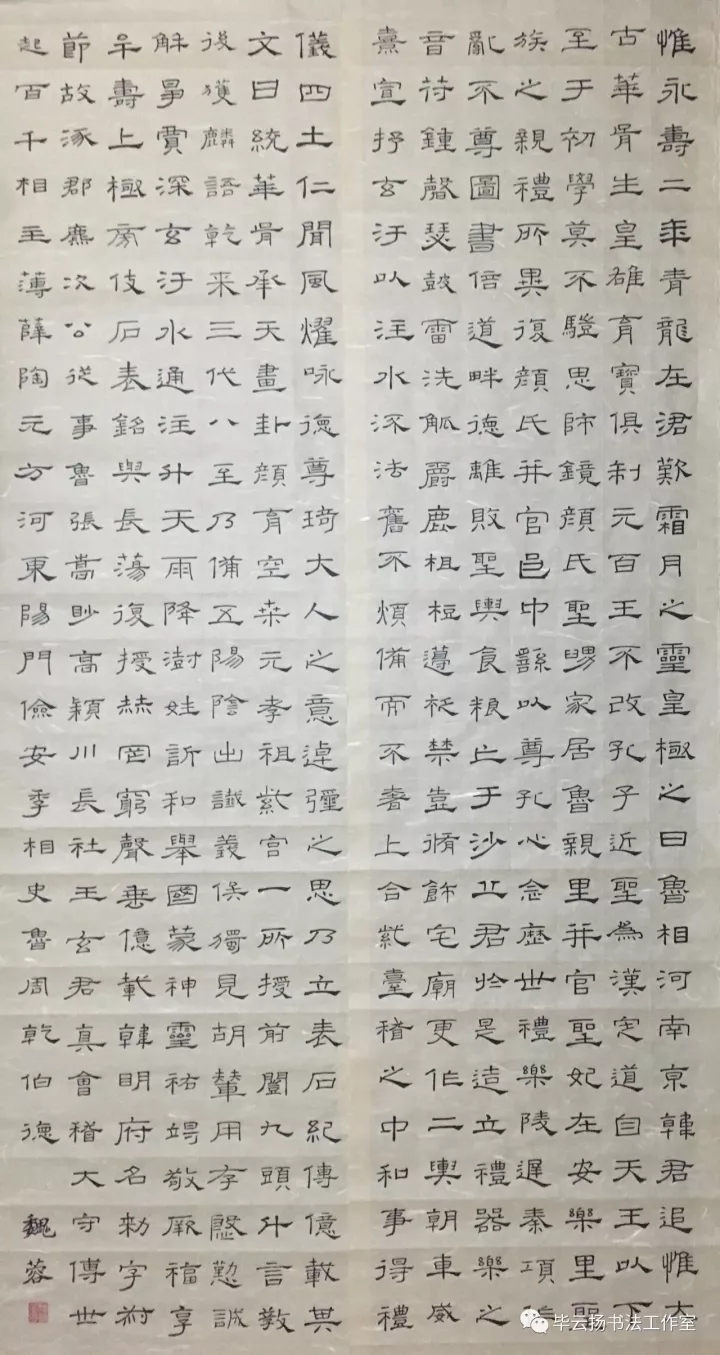

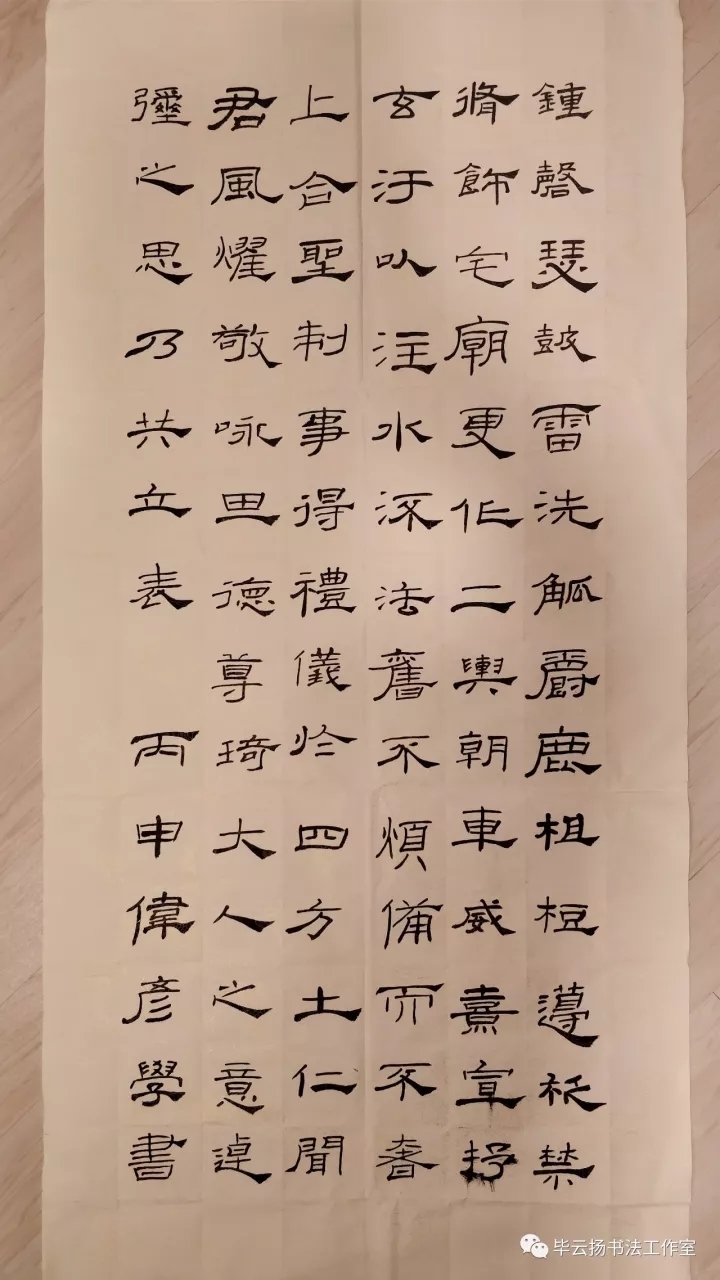

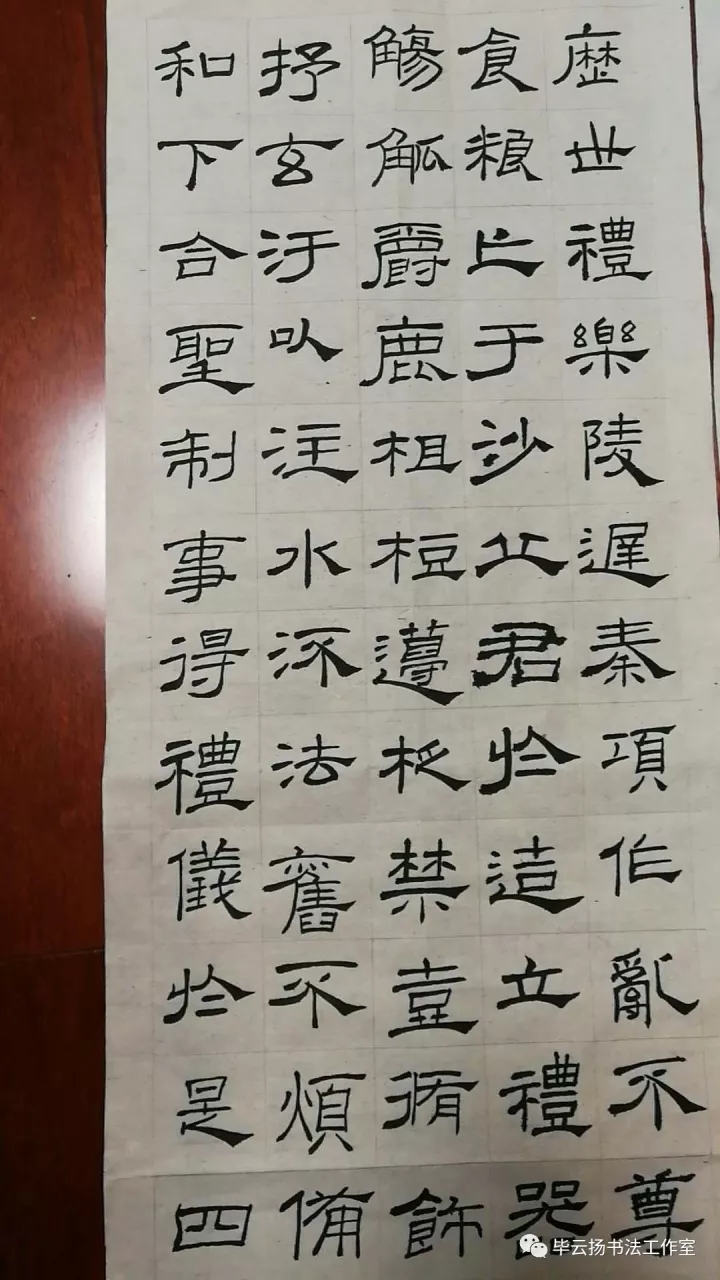

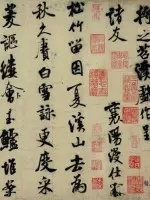

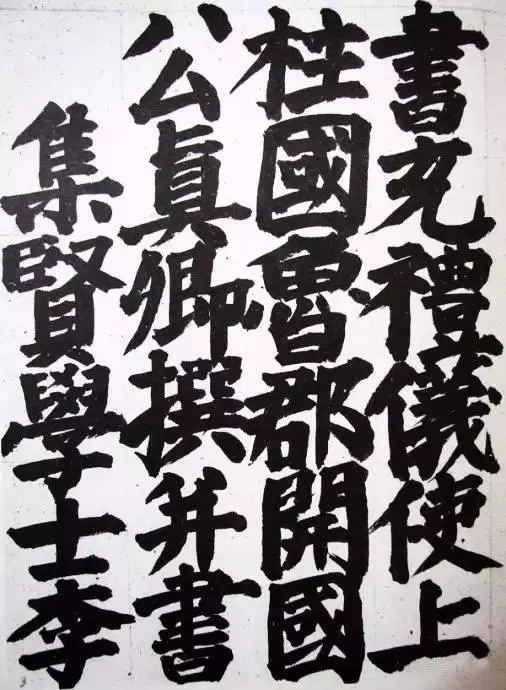

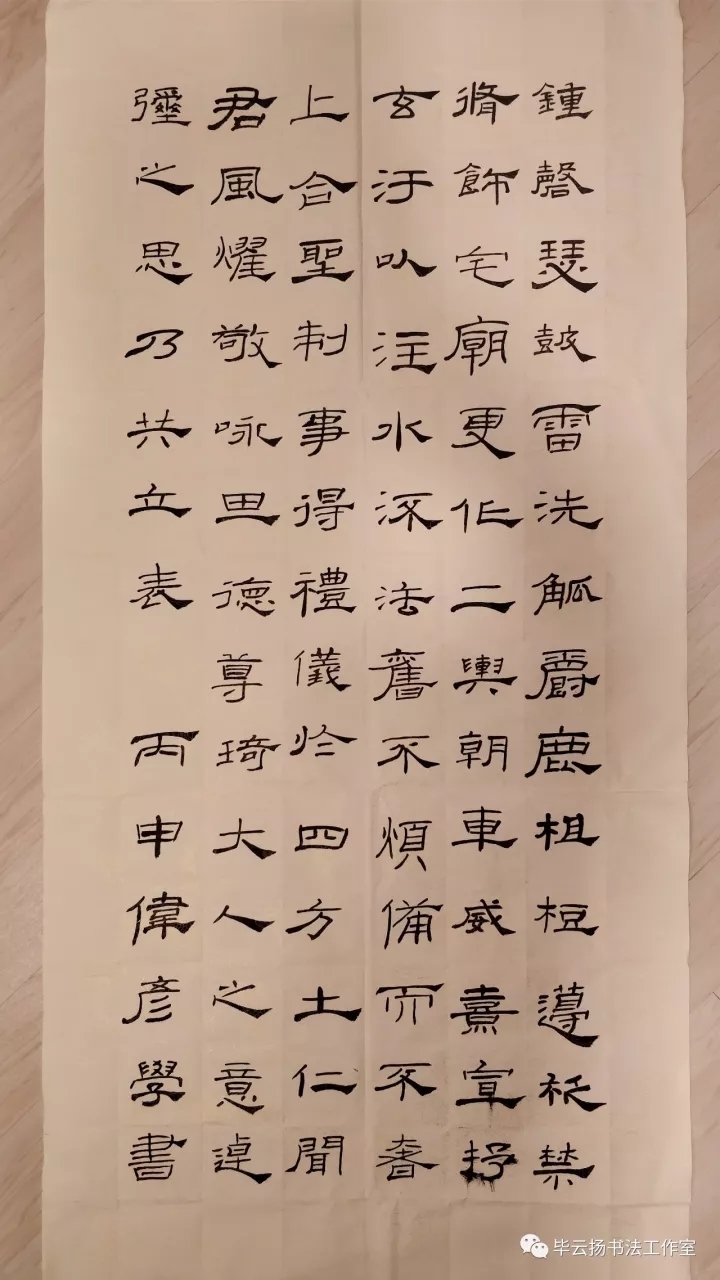

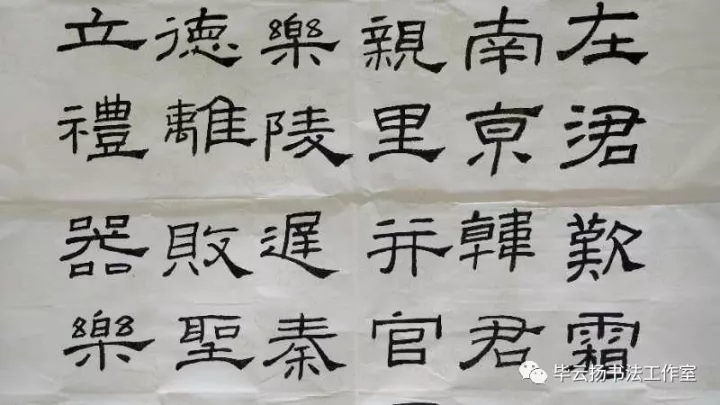

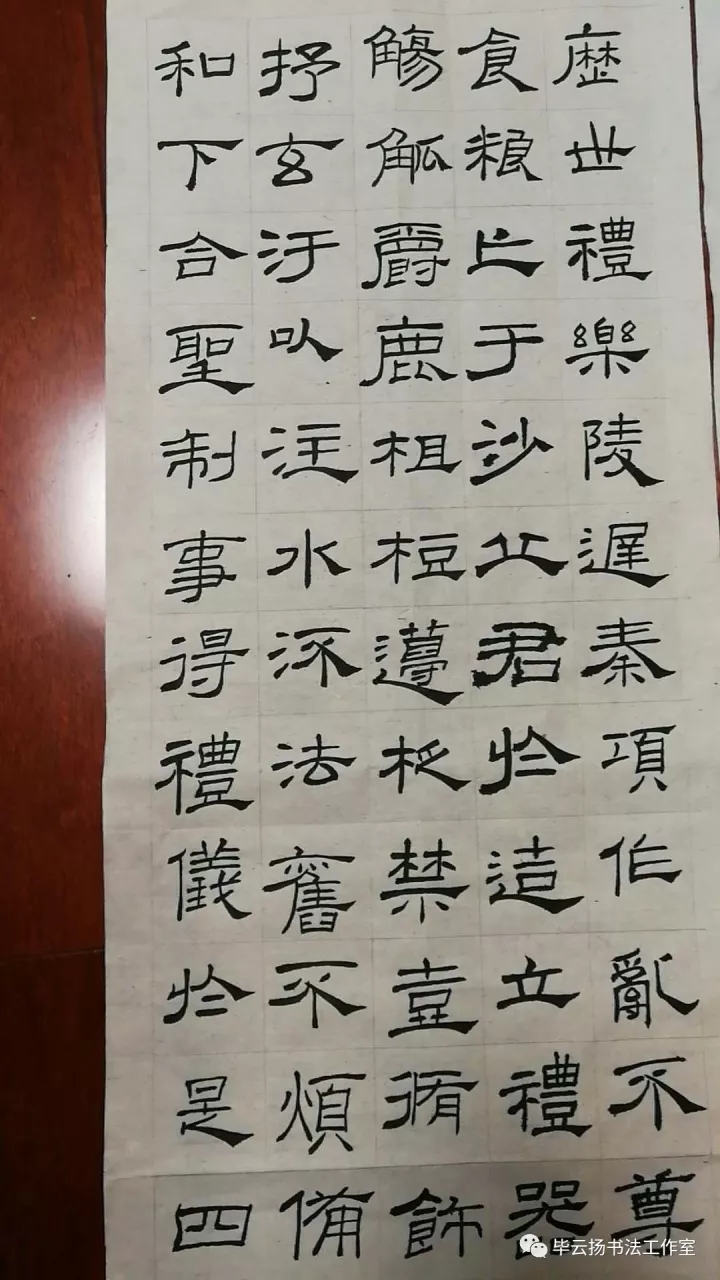

五体班学习完篆书邓石如《白氏草堂记》、吴昌硕《石鼓文》后,隶书部分主要学习《礼器碑》,现选取了部分书友的临《礼器碑》作品制作此次微展。

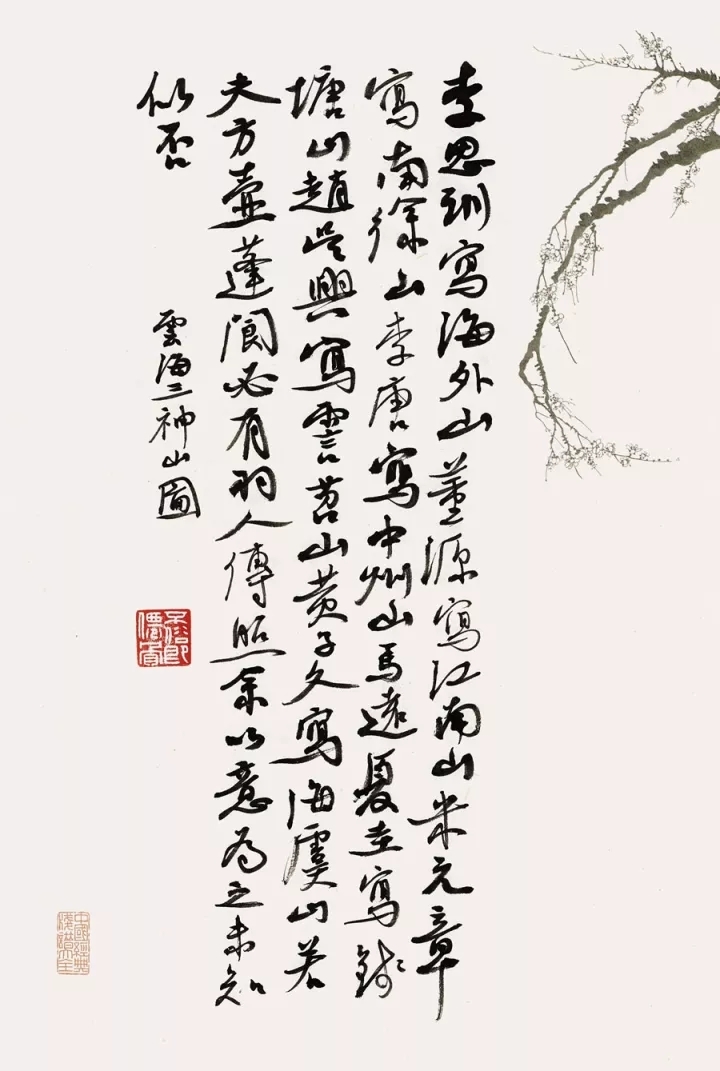

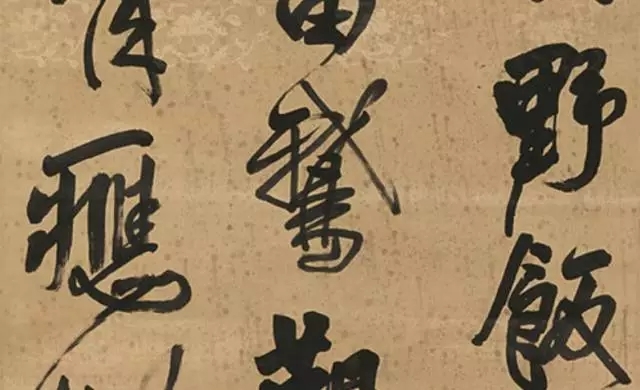

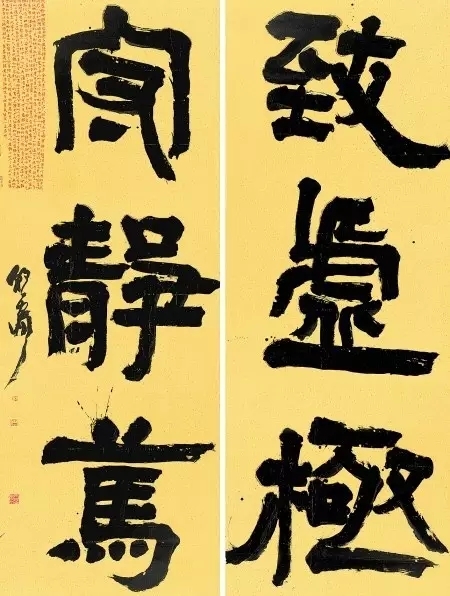

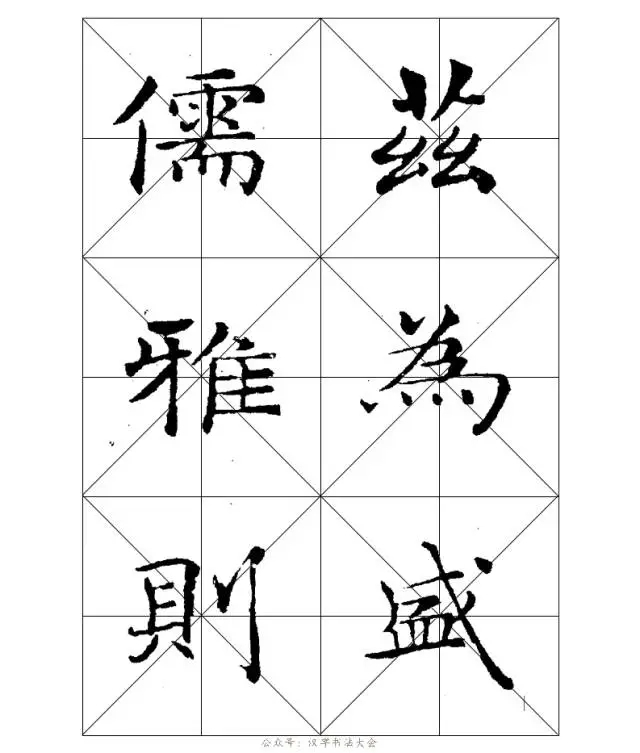

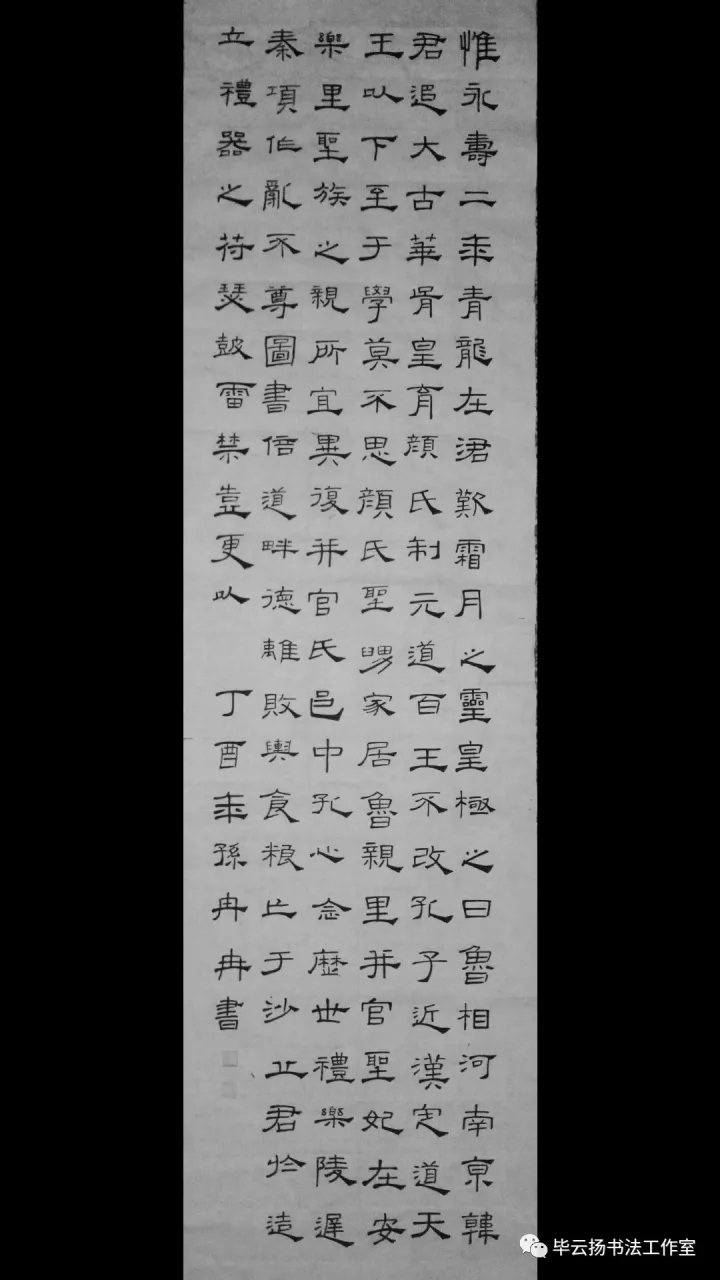

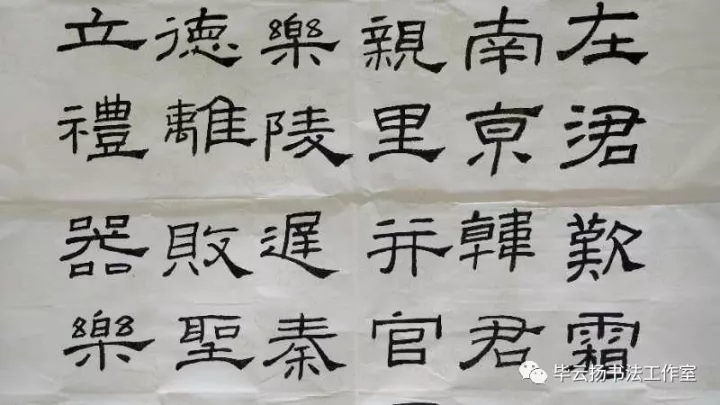

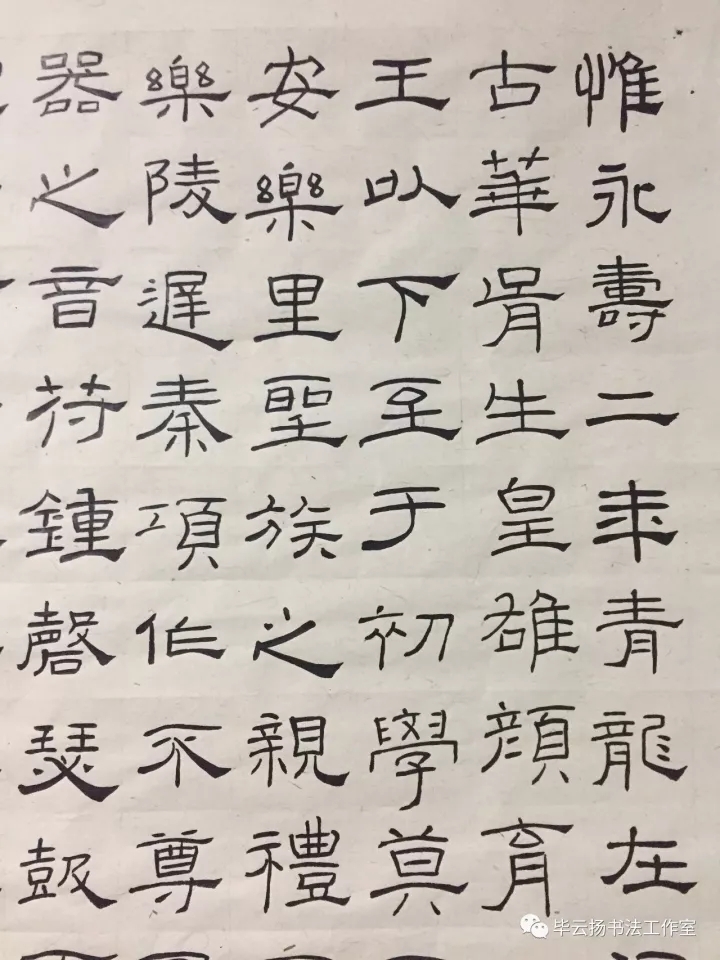

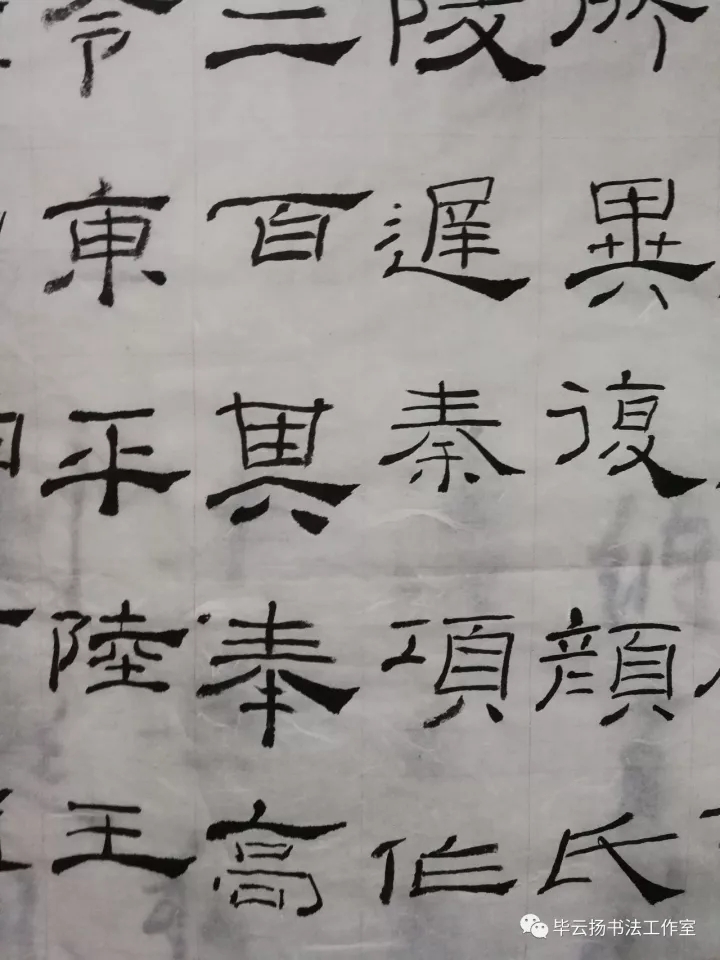

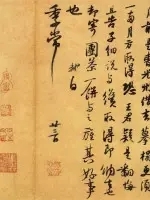

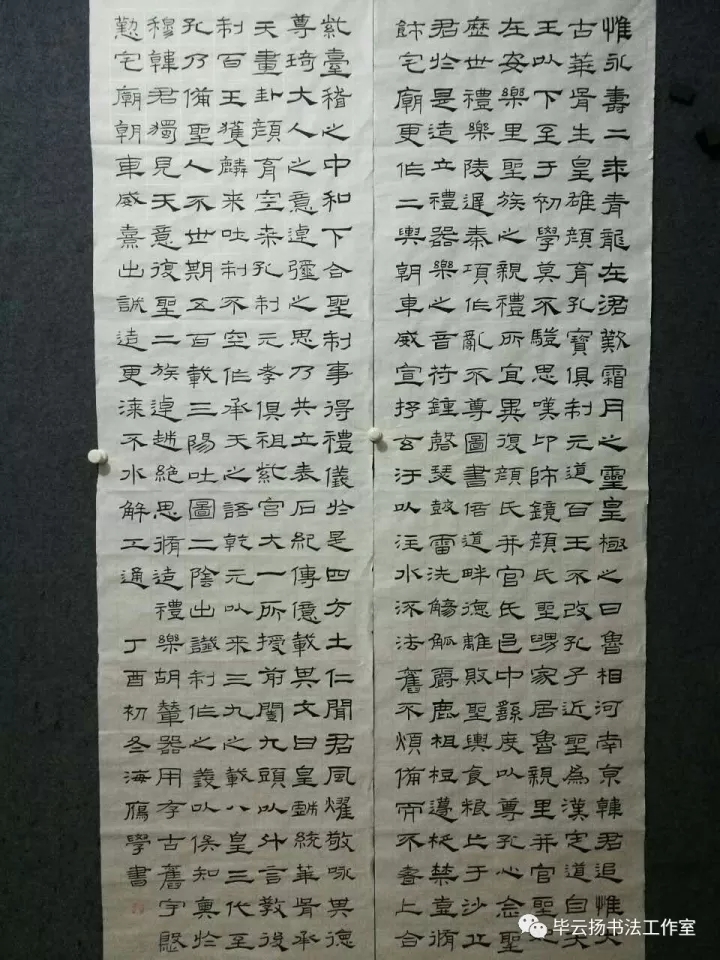

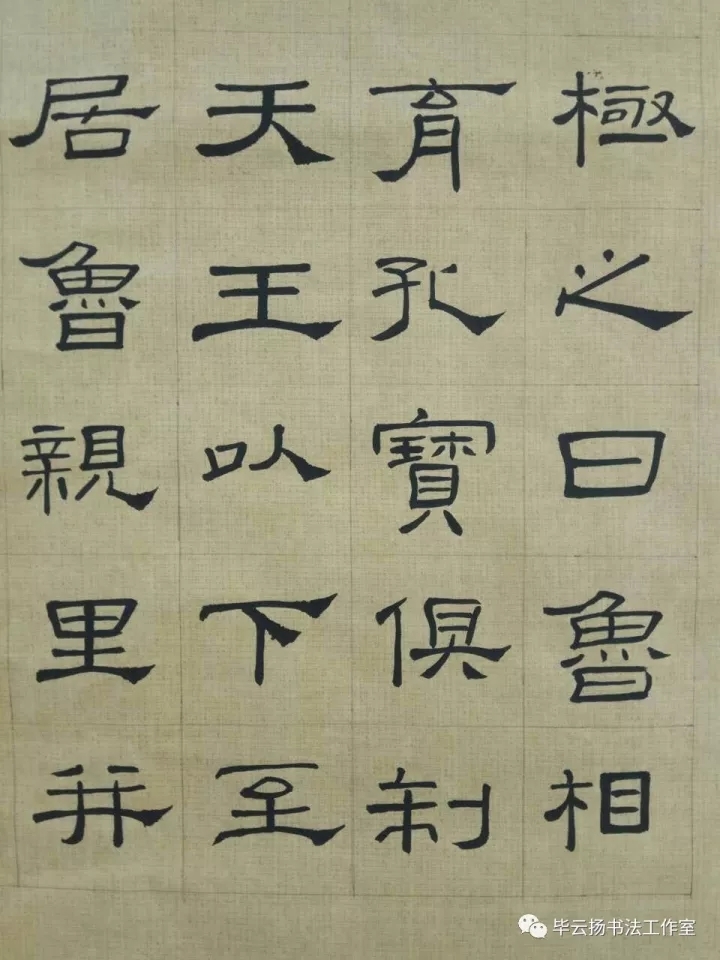

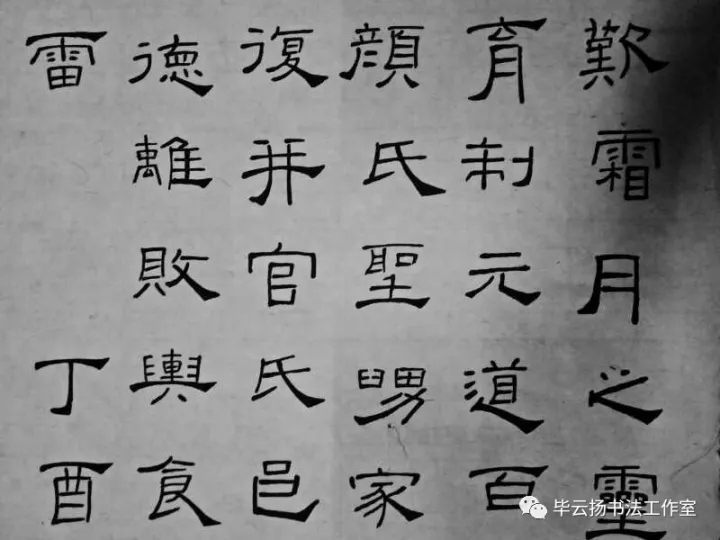

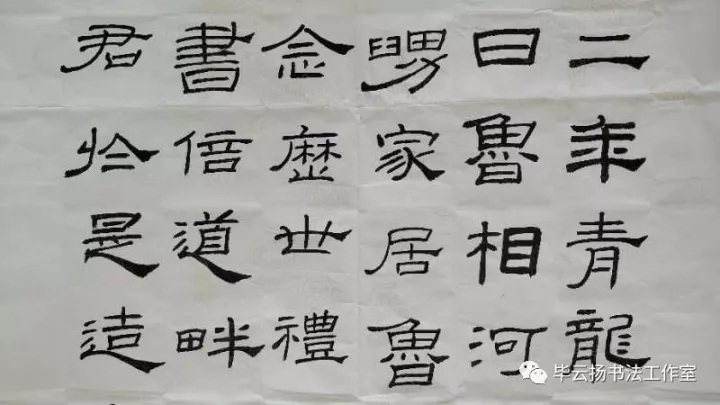

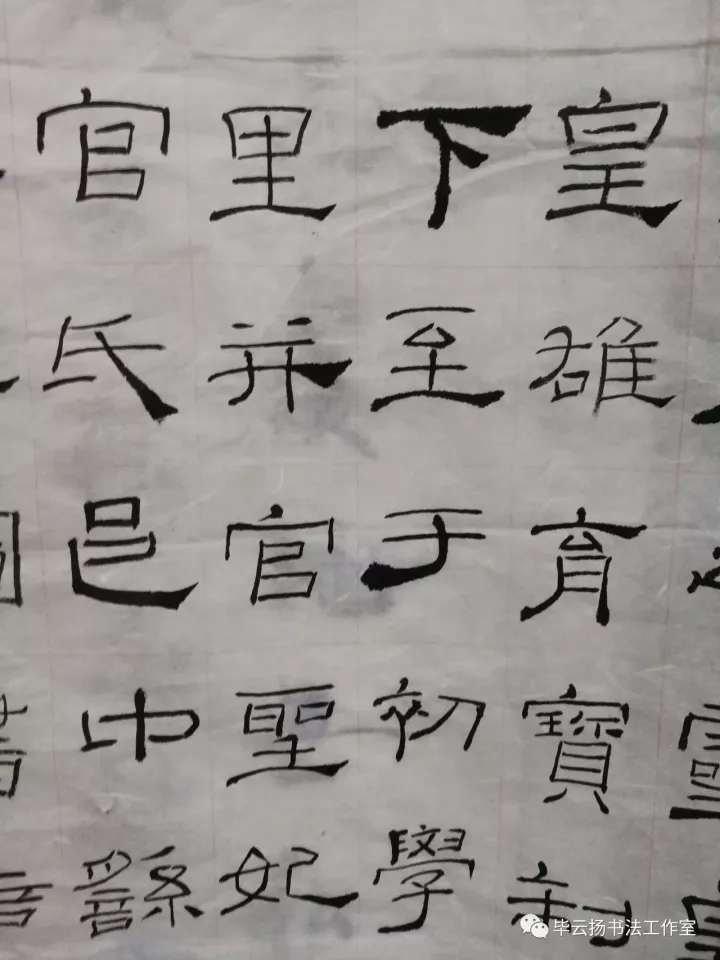

云南海雁

⇓

![640.webp (3)]()

学习心得:

毕老师行事严谨,做事一丝不苟,给我们上礼器课,依然是有条不紊,循序渐进。毕老师首先给我们讲解礼器碑的来历特点,然后从基本笔划给我们讲解示范,最后是笔法,结体,章法的分析讲解。短短两个月很快就过去,回想临写礼器碑的过程,极为艰难,练习笔划两周过去,有了篆书的基础,对线条的理解还能顺当走过,到了单字结体和章法,就不容易掌握,先是照着帖一笔一划,一个字一个字,一遍一遍的临习,到后来老师要求我们要用自己的理解临习,礼器碑的结体平正、变化、奇险、雄健、瘦劲,长、方、扁形,用笔点划仪态万千,捺划一波三折,轻落重按成方角收住,笔划的书写中,要注意撑握绞转,扭裹,笔笔中锋,像牵引露珠令笔锋在中线游走,章法气势恢宏,随心而运,不拘一格,排列无规则,汉简书意极浓。总之,临习礼器碑要注意大的气息,如字形、笔法,篇章、布局,整体要统一和谐。要注意对立统一的矛盾关系,如大小,长短,轻重,俯仰,平正,断连,曲直,奇险,开合,粗细,虚实,穿插,快慢,收放,提按,左右,上下,主次,松紧关系的变化。本人学识浅陋,到现在还有许多难以理解的地方,临习更是不尽人意,中途几次想放弃,但毕老师和助理经常指点鼓励,书友们互相点拨,取长补短,学习氛围极为浓厚,很庆幸能遇到这样德艺双馨的好老师和勤学互助的好书友,使自己又走过一段愉快的学书之路。

由于篇幅所限,只能把个人的粗浅体会,扼要与大家分享。

♦

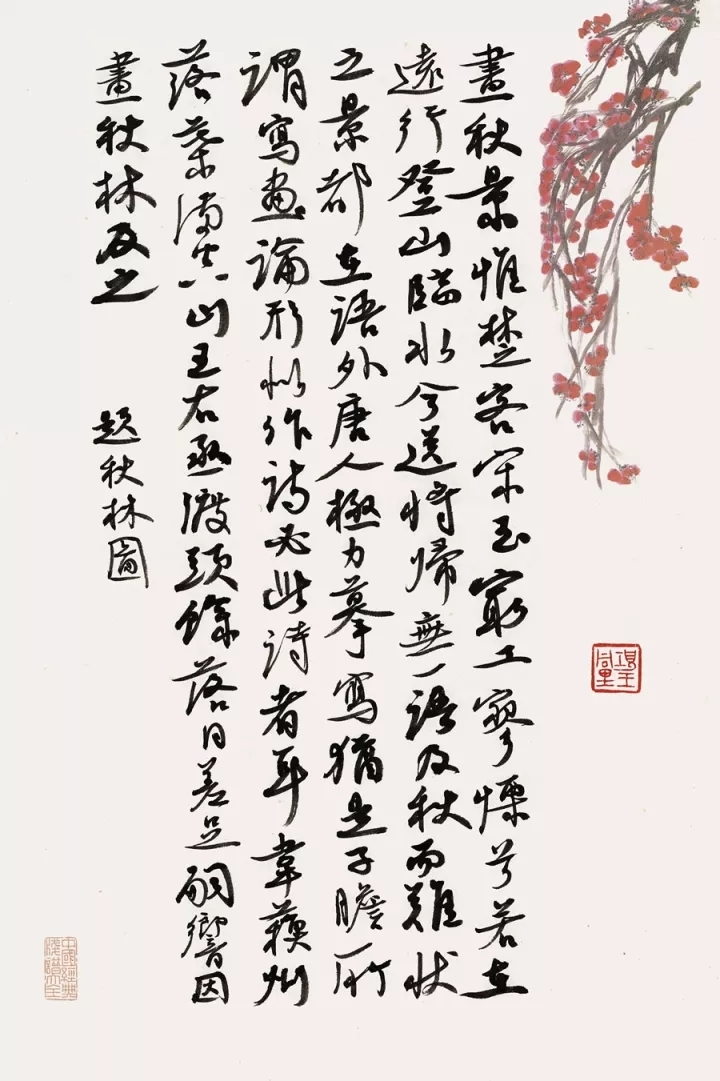

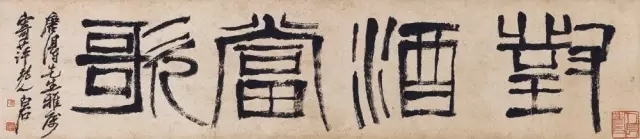

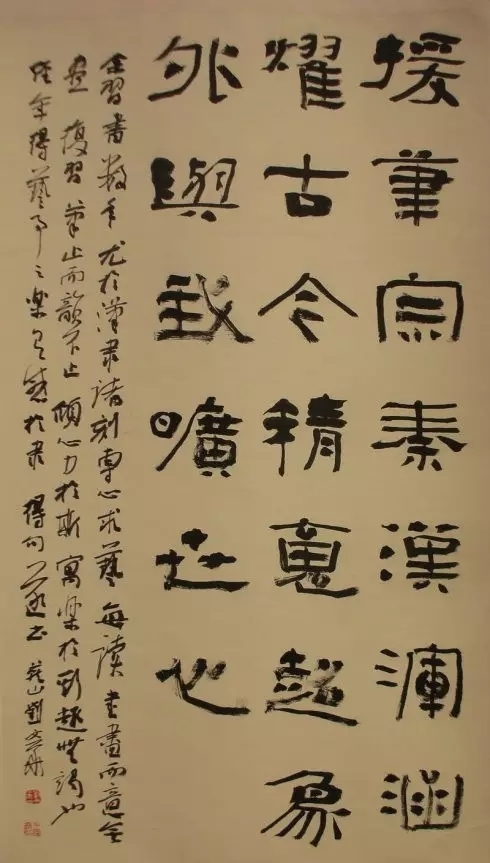

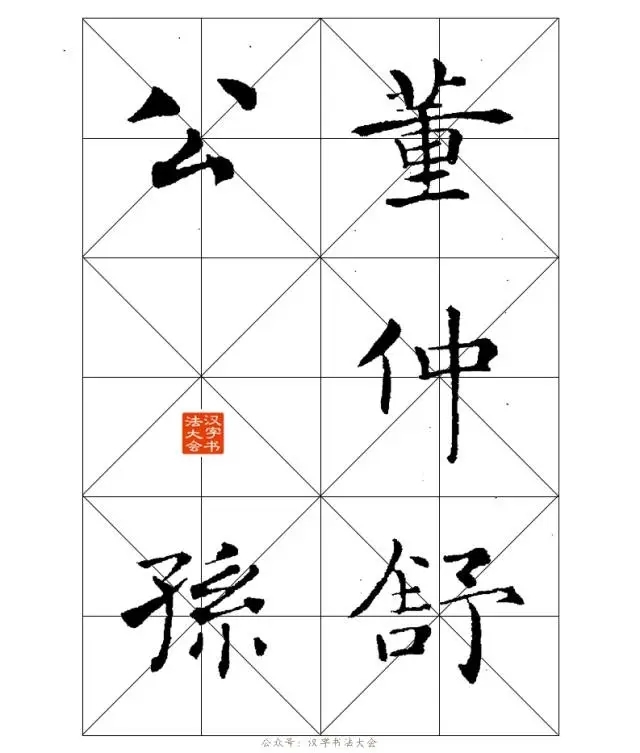

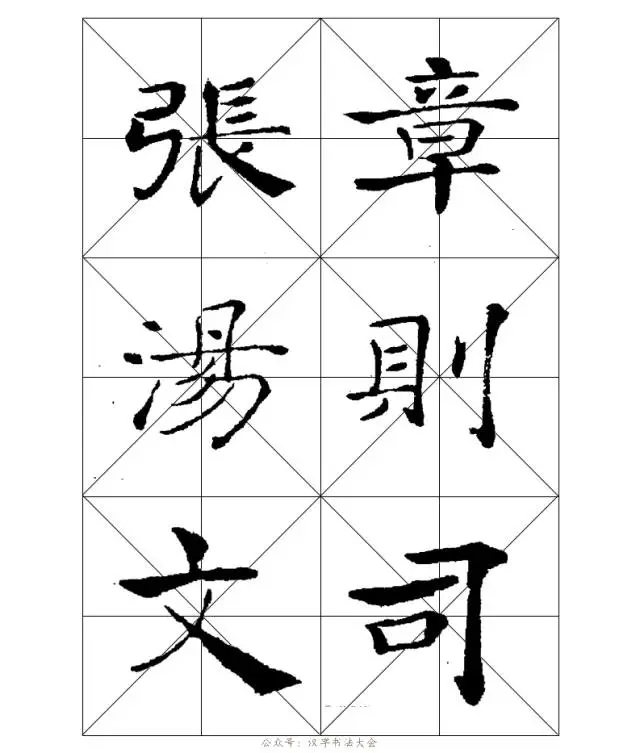

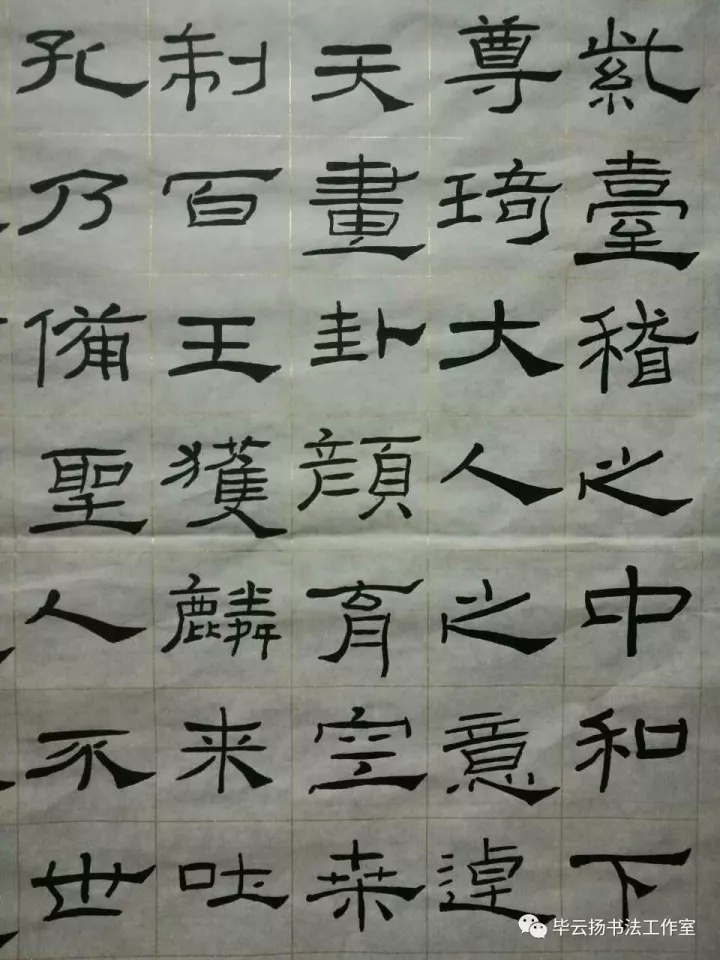

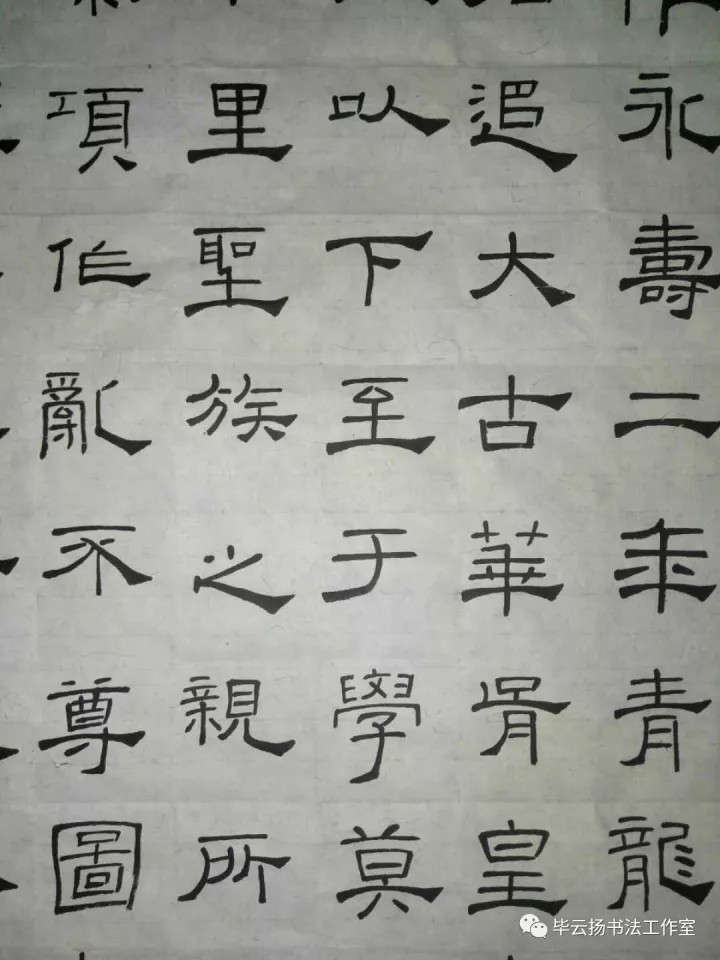

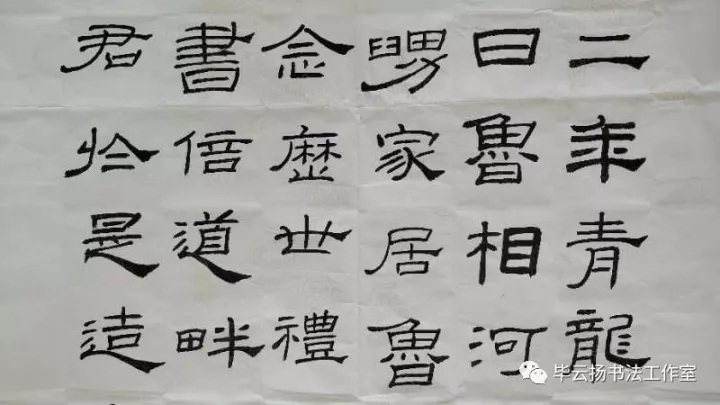

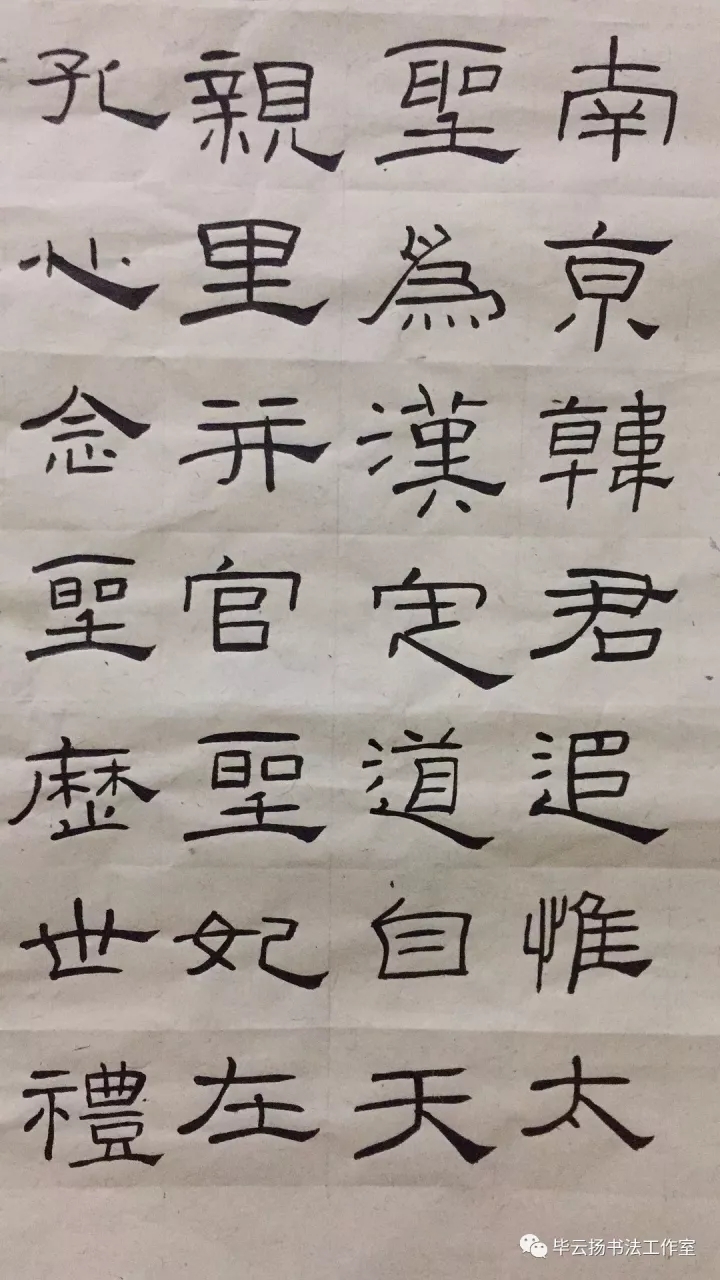

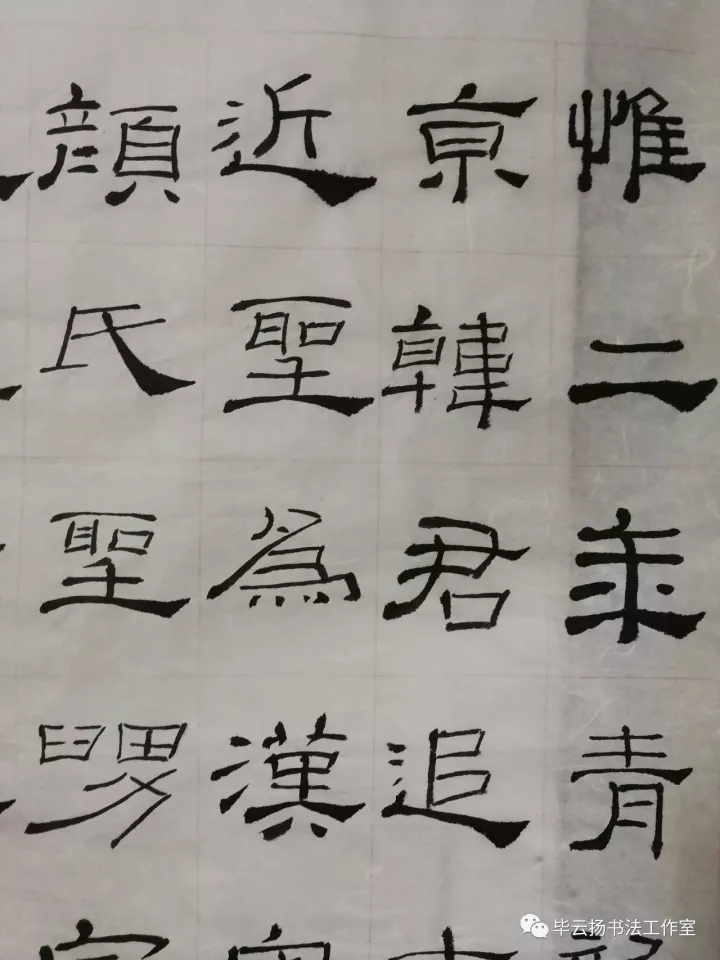

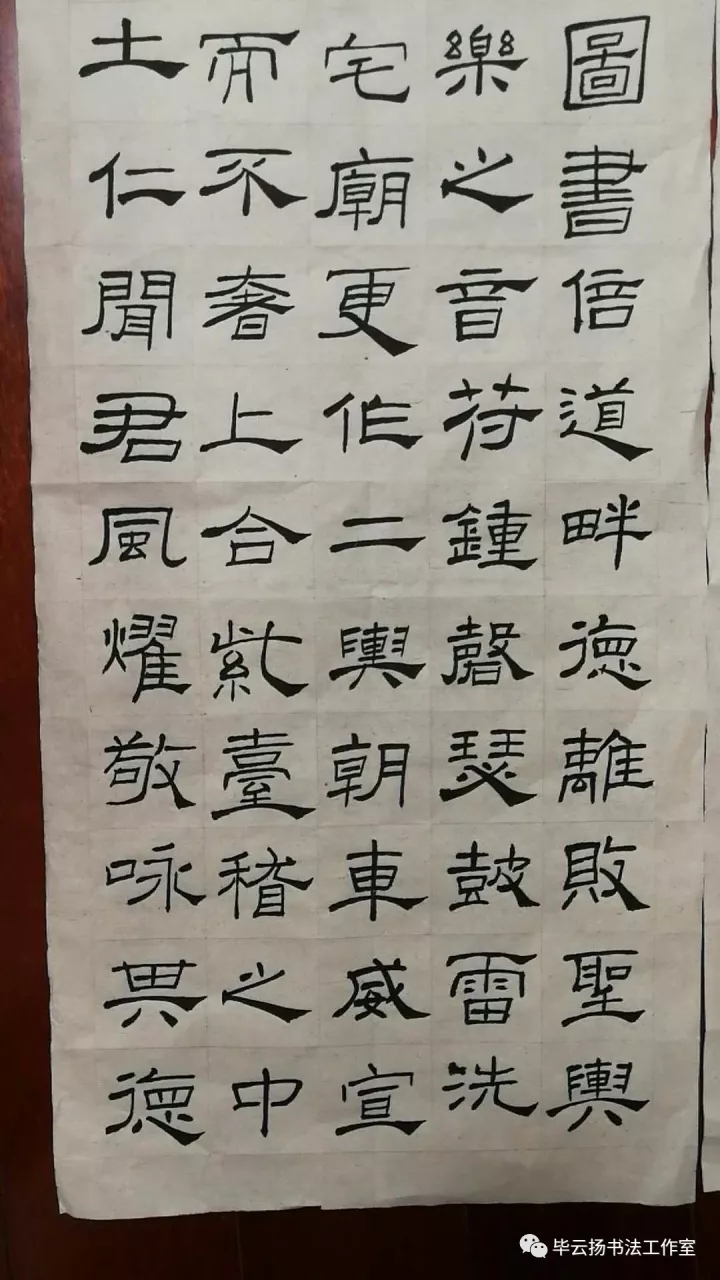

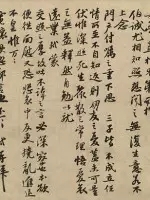

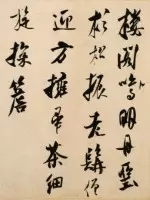

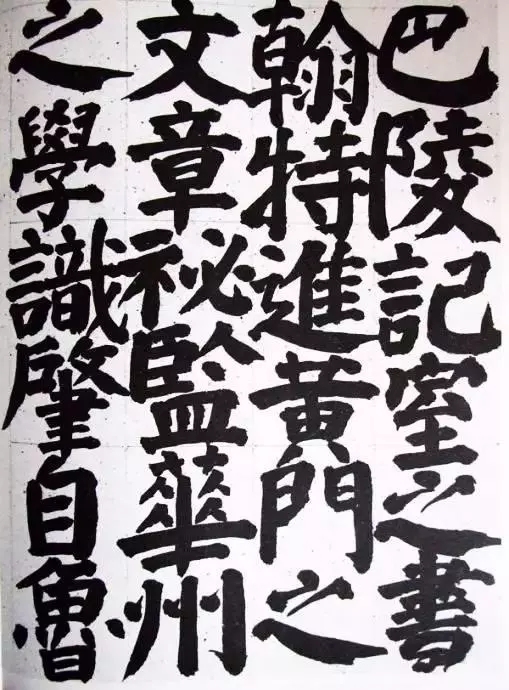

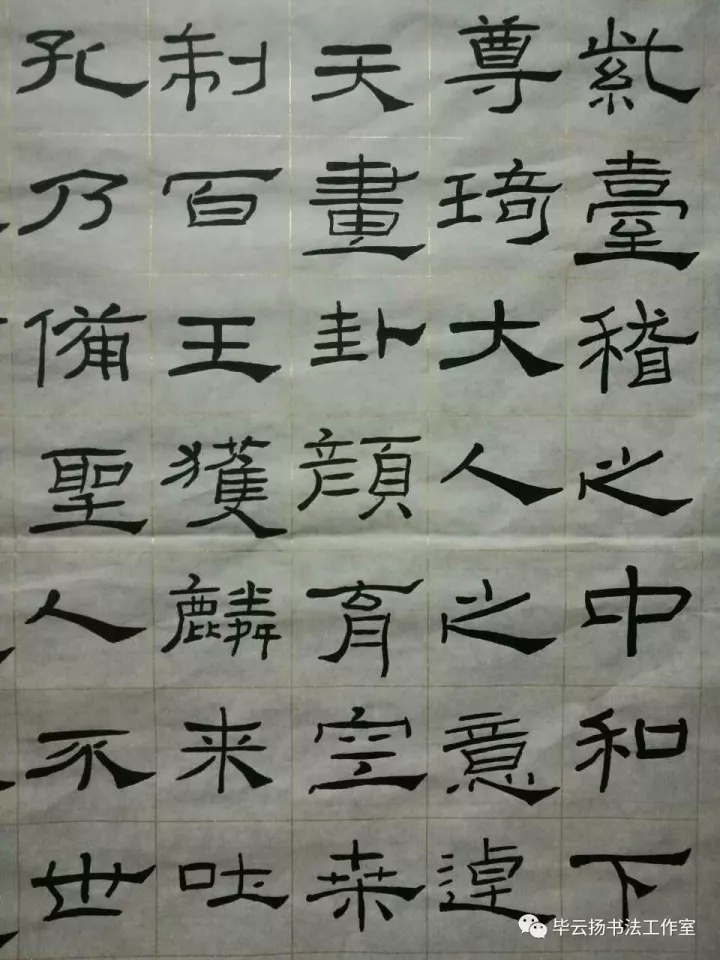

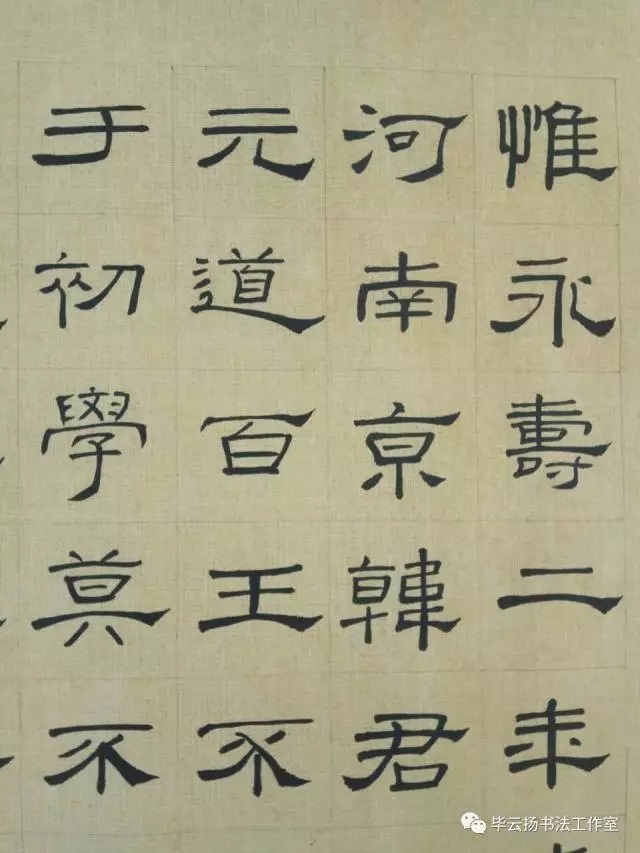

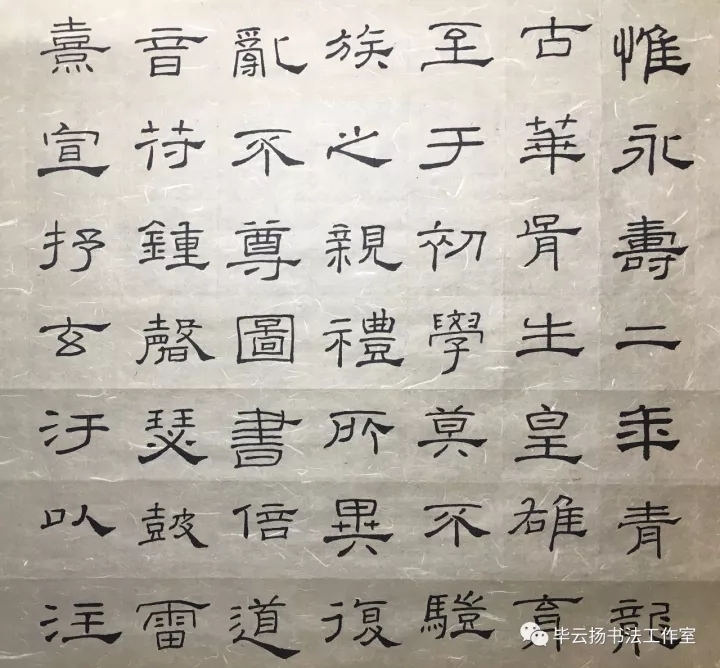

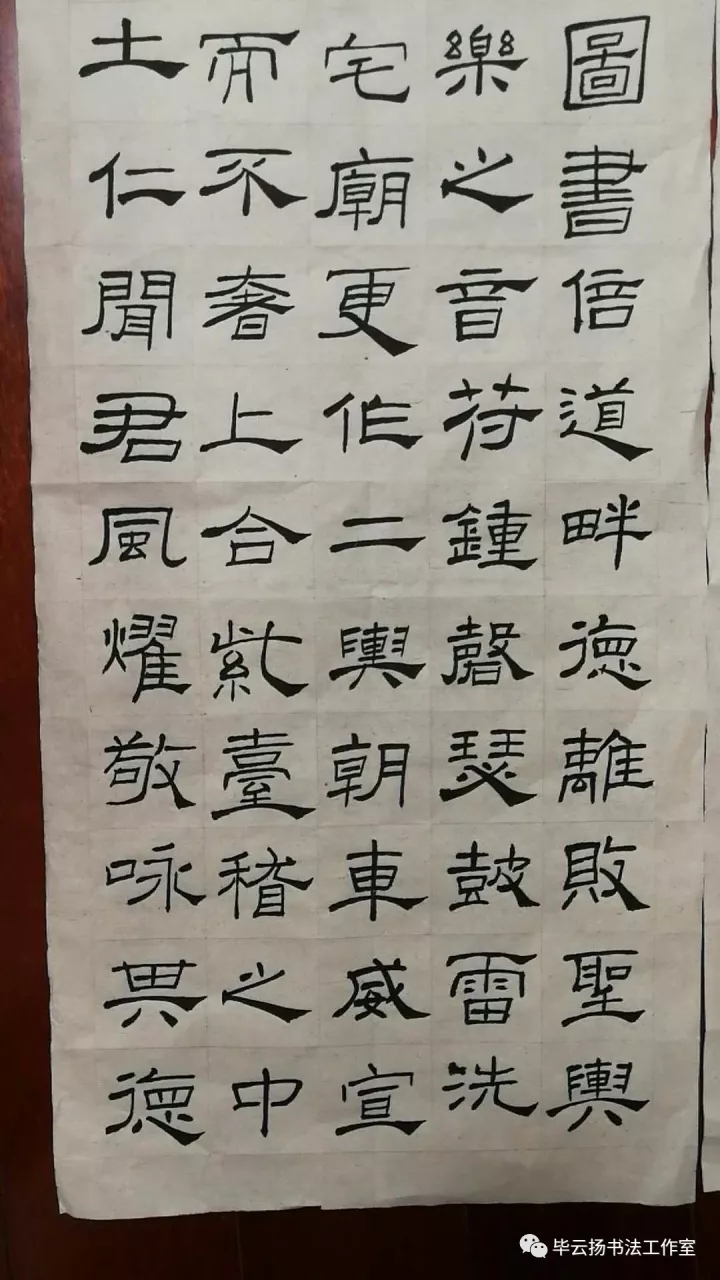

湖北柳泉

⇓

![640.webp]()

学习心得:

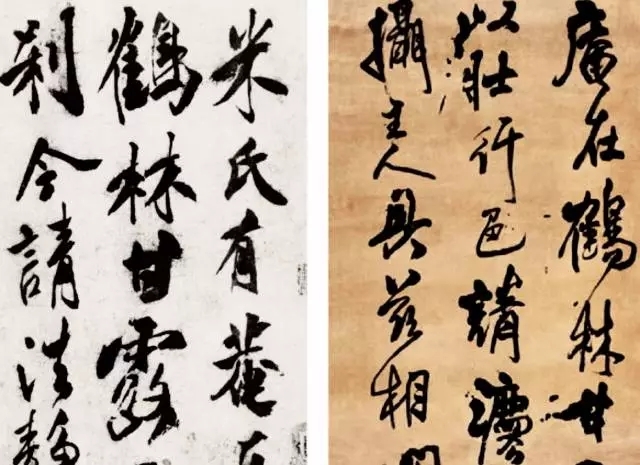

一、一定要准确理解与把握碑帖的风格。如果我们对一个碑帖的风格不能准确理解与把握的话,就不能准确表达碑帖的意趣,也就不能准确地运用笔法,写出来的字即使结构相似,但笔画与风格却大相径庭。对一个碑帖而言,每个人的理解与解读都不尽相同,所以写出来的风格也不尽相同。《礼器碑》有许多大家都临写过,如林散之、来楚生等等。他们写出来的风格与特点就很不相同。林散之写的偏硬挺,来楚生写的偏圆柔。虽然他们是书法大家,但他们临写的作品,我们只能作一个参考,不能直接拿来学习,因为那是他们个人的理解,也不一定就全面、准确、正确。我们要写出自己的理解与体会来。刚开始因为写了一段时间的《曹全碑》,对《礼器碑》的风格还没有完全理解与把握,在临写的过程中自觉不自觉地带有曹全碑的笔画特征,后来老师告诉我们,要写出《礼器碑》“清健”的风格,我的理解,“清”就是要“清雅、清脆”,“健”就是要“健挺、健劲”,要做到“清健”,就要多用方笔,少用圆笔。经过一段时间的重新体会与临习,我后来总算找到了一点感觉,逐渐去掉了《曹全碑》的一些圆润的笔画,增加了一些劲健的特点。虽然现在还是有些写的不是很到位,但总算有了进步。

二、运用想象临帖。有时候我们不能照着字帖死临,要发挥自己的想象力。启功先生说过,要“透过刀锋看笔锋”,碑上的字是古人刻在石头上的,加上漫长岁月的浸蚀,拓出来以后已经与书者的墨迹原稿有很大出入,所以我们要通过碑帖上的痕迹,想象古人书写的状态。

♦

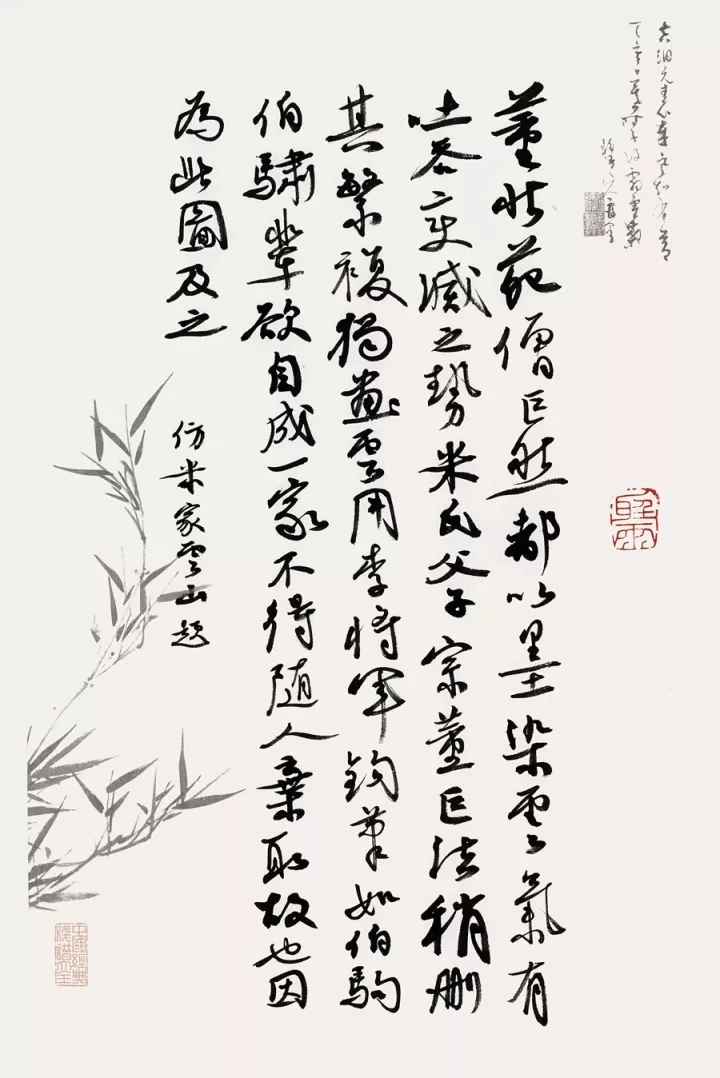

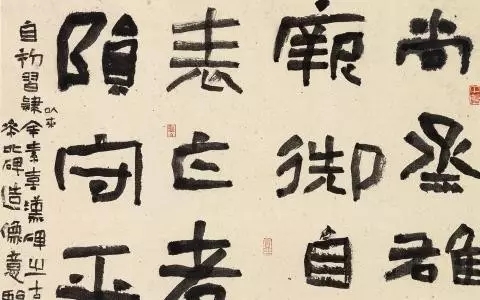

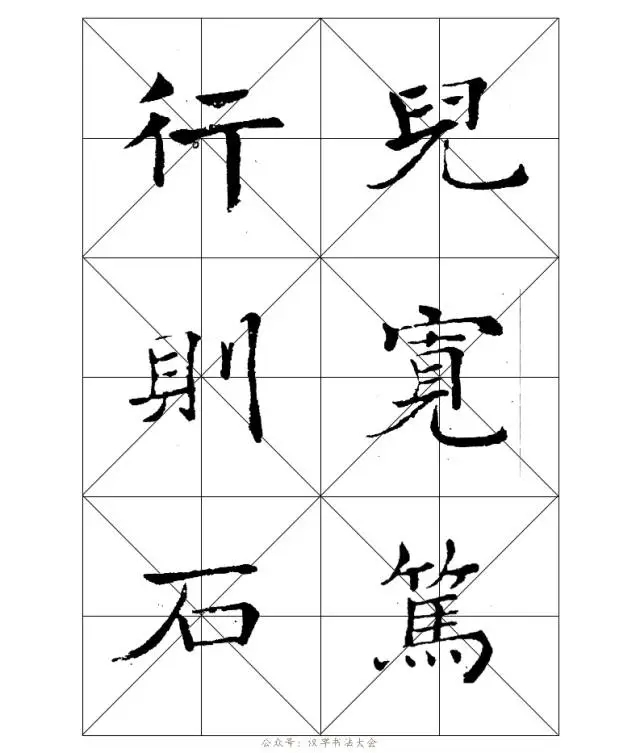

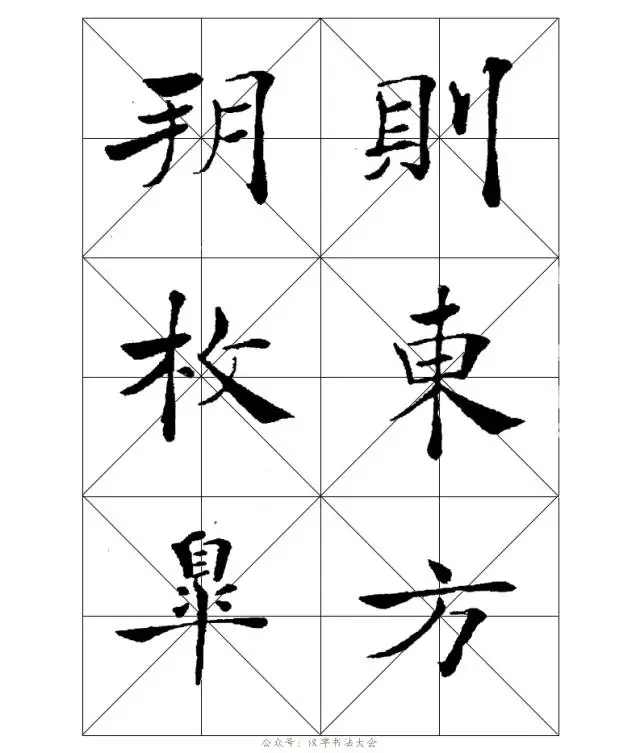

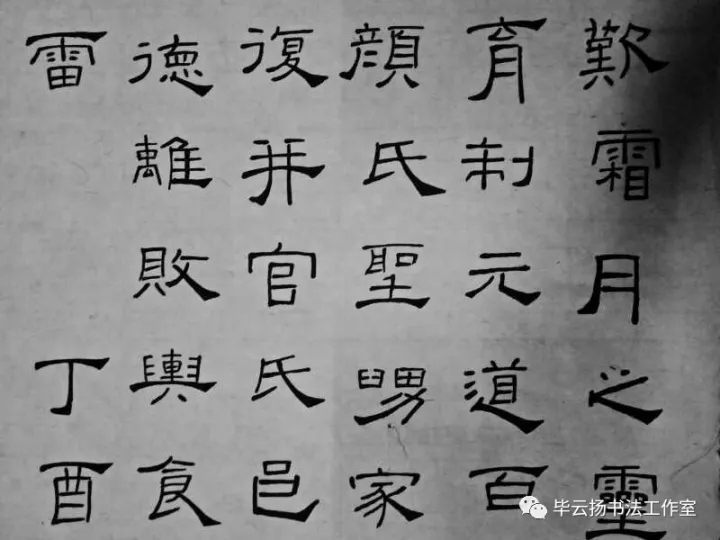

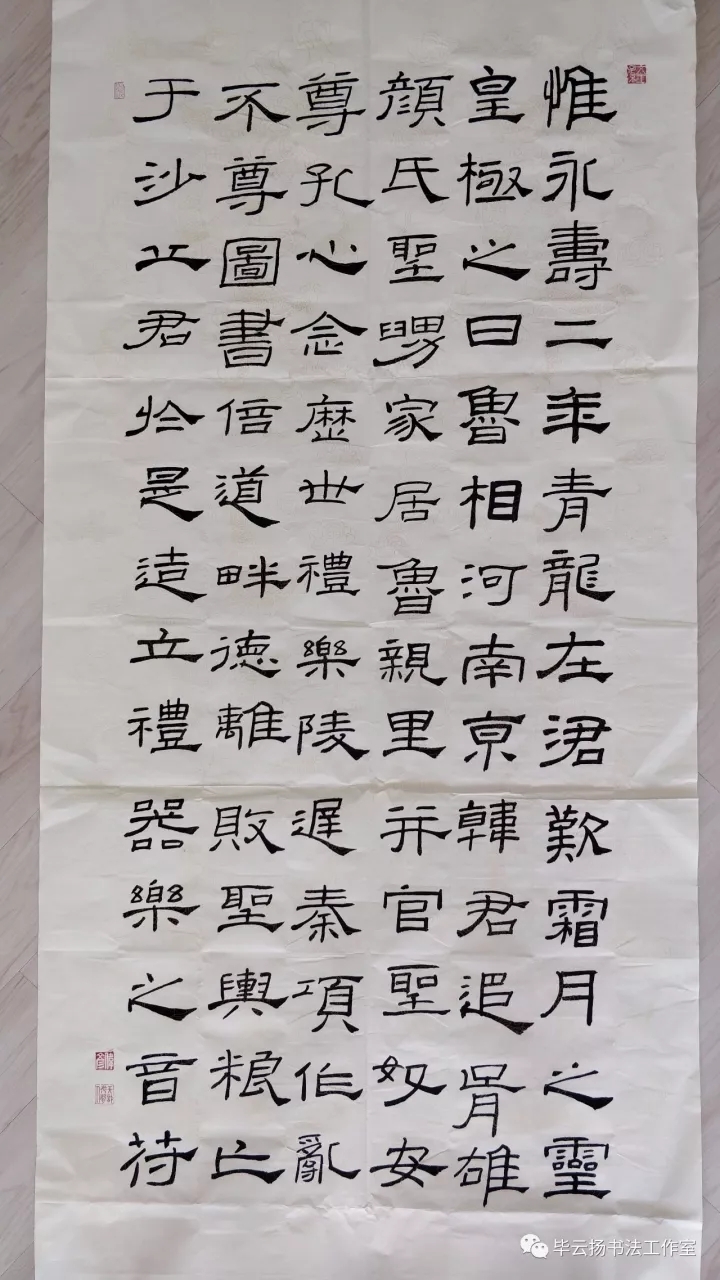

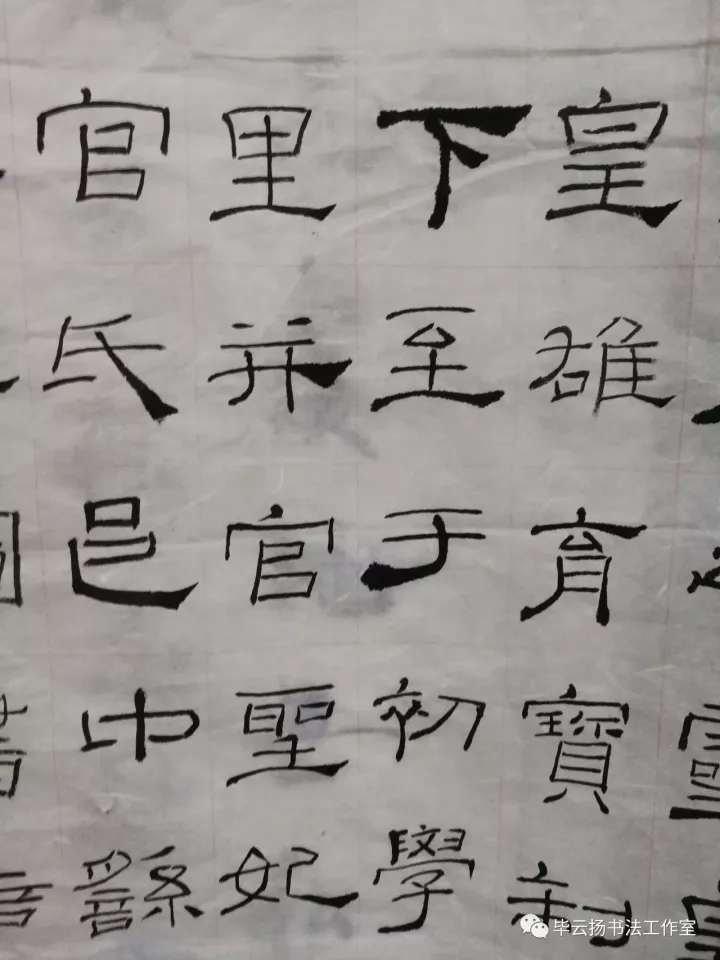

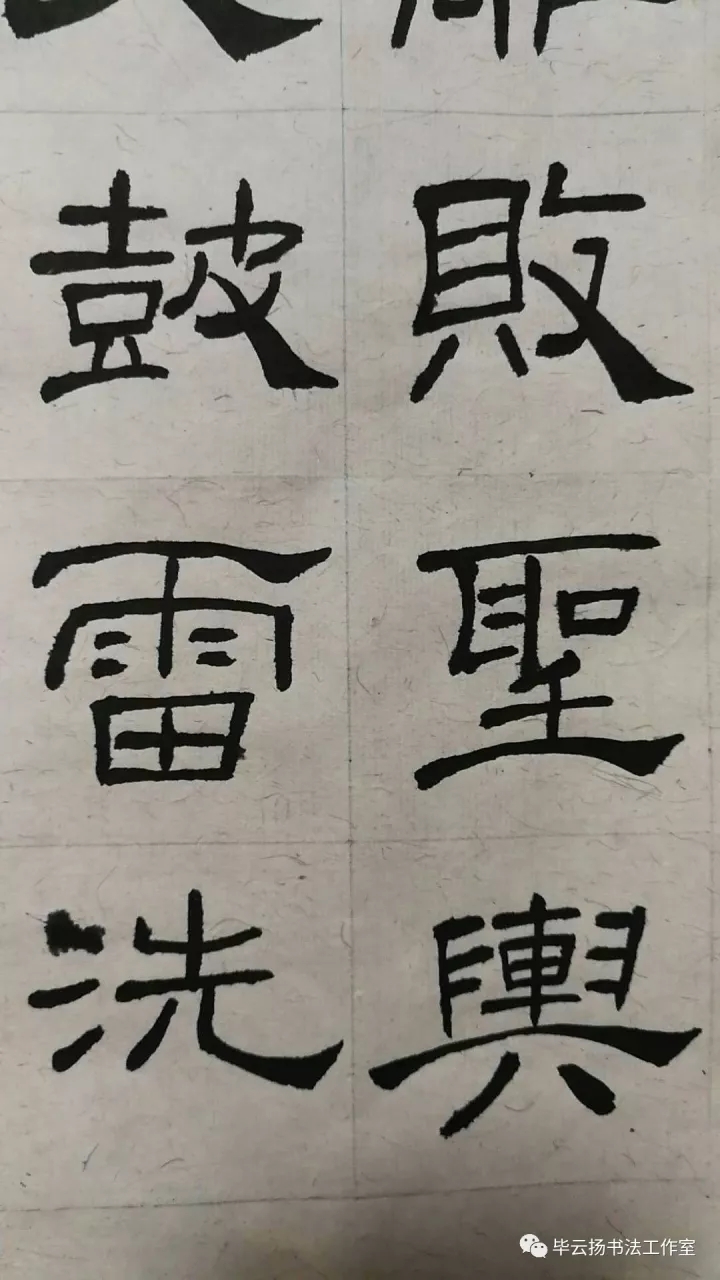

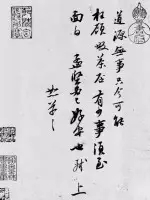

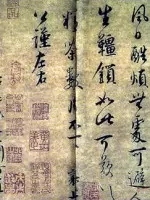

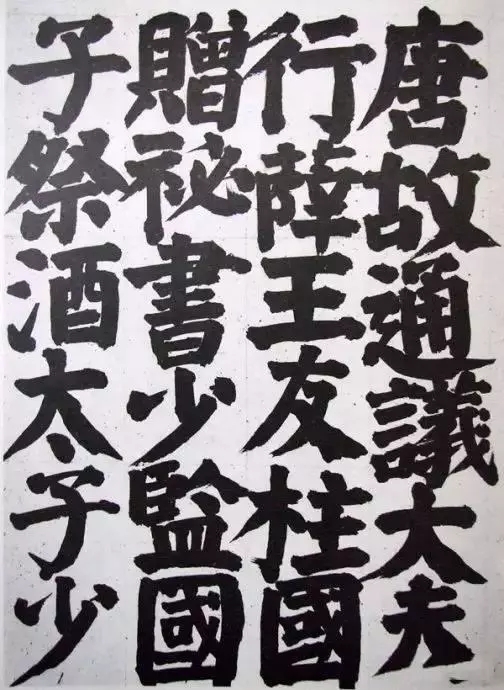

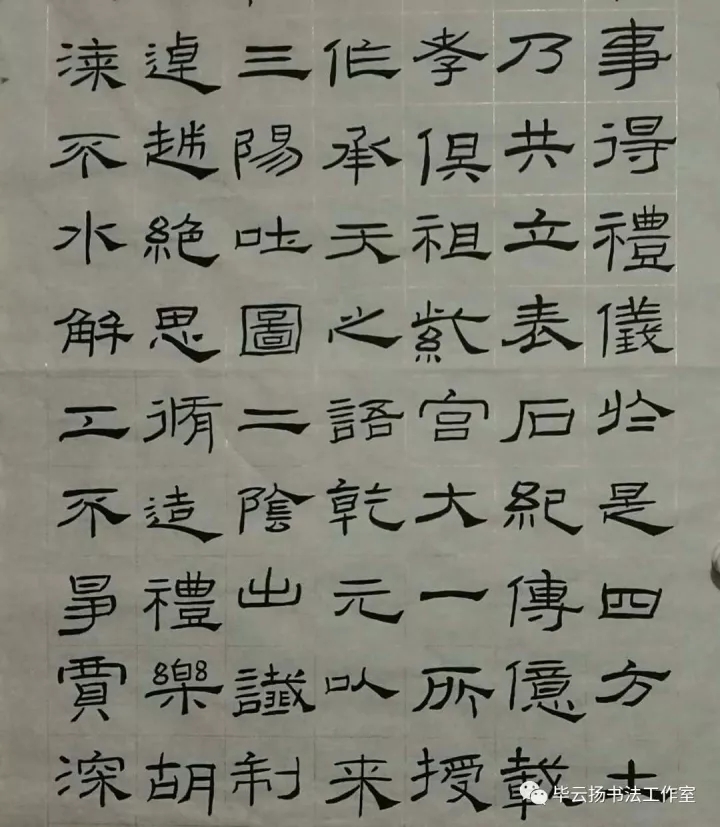

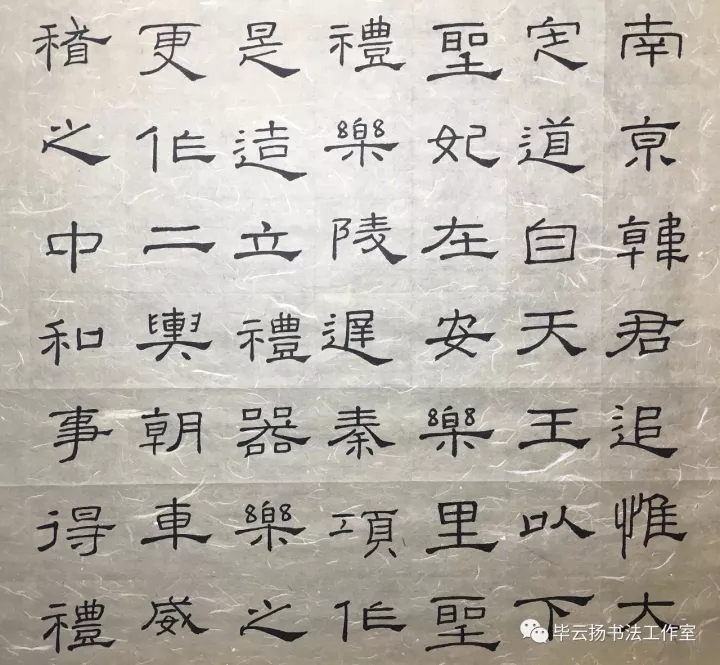

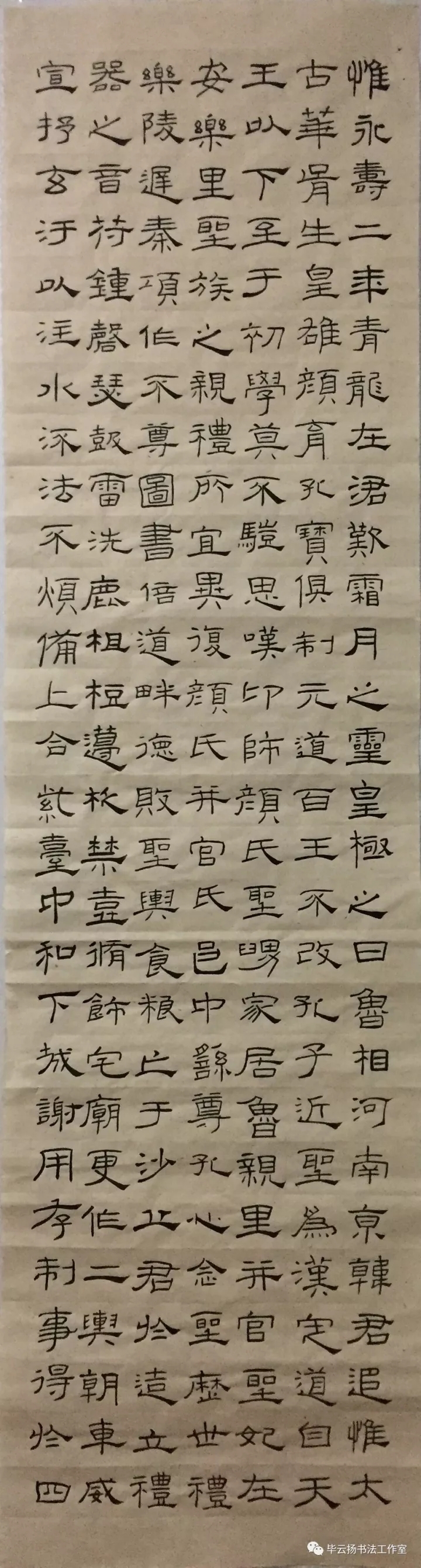

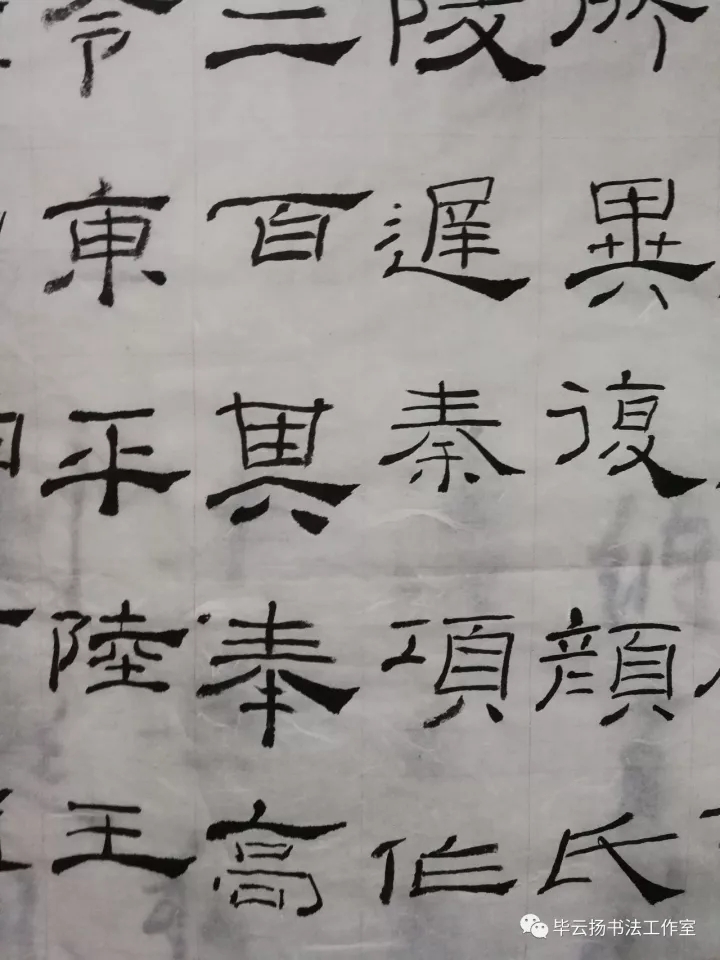

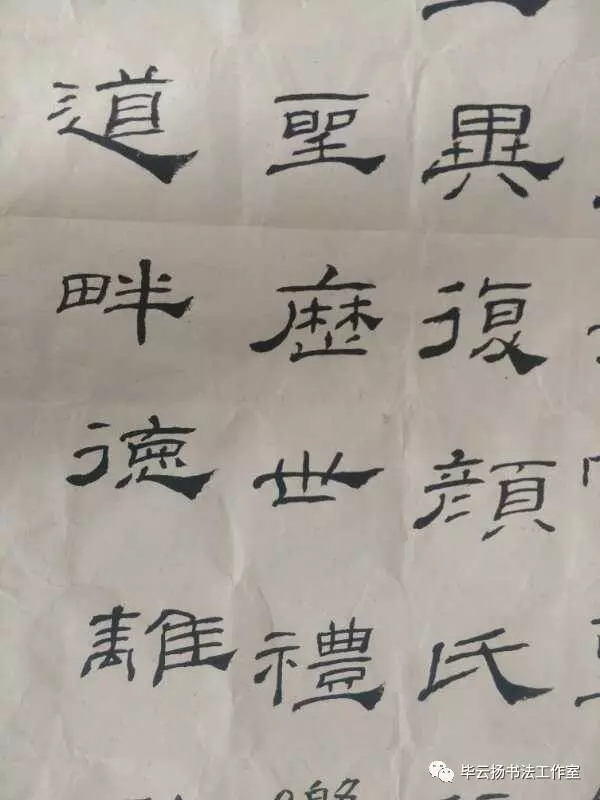

孙冉冉

⇓

![640.webp (7)]()

学书心得:

隶书是由篆书演变而来的,经历了化圆为方,化长为扁的过程。隶书加强了横势,收放关系也与篆书相反。而我们通过临习礼器碑也对隶书有了一些了解。以下是我临习礼器碑的感悟:

礼器碑给人的大感觉是朴茂,清健,奇险的,它旳审美讲究阴阳相克。所谓阴阳相克就是清浊、斜正、方圆、轻重,高低、虚实、曲直等的矛盾对比。

临习礼器碑的四大重点:

1、点画:

(1)中锋行笔时,点画往往在密集处。

(2)侧锋行笔时,点画处于空旷处。也是整个字中最出彩的一笔。

2、布白:

(1)笔画与笔画之间的布白是大致均匀的。

(2)字的间隙要注意留白。

3、块面空间:

(1)块面与块面的空间如搭积木,注意节奏。

(2)空间要注意对比,有反差,还要形成一种天然的关系。

(3)笔画多的字一般占的空间较小,笔画少的字占的空间较大。

4、脉络:

(1)找上下,左右的对应与联系。

(2)找呼应、顾盼关系。

(3)要看主笔的一种势

而平时在临帖时,我们也要注意,一定要先读贴在临帖。临帖的目的不是为了临的像,而是要通过临帖,学习它们的一些技法,并能够运用到将来的创作中。写完字后,一定要先检查是否有错别字。而避免有错别字,我们首先要了解这个字是什么字,了解他的结构,再去看贴。学习碑学,我们要有自己的理解,别人的临帖只能借鉴,因为每个人对每一种碑的感受都会不同。

以上是我通过临习礼器碑的一些浅显的认识。还有很多不足。

♦

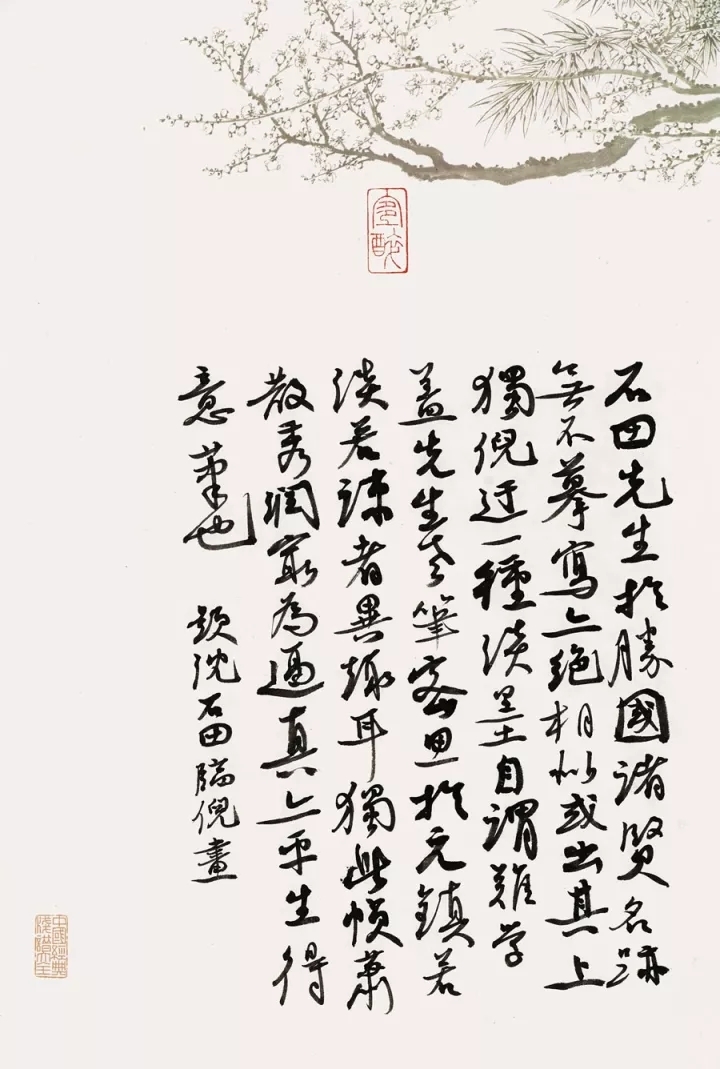

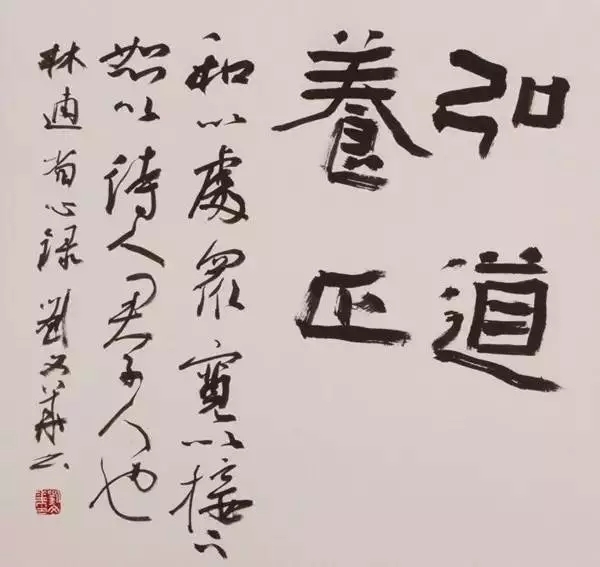

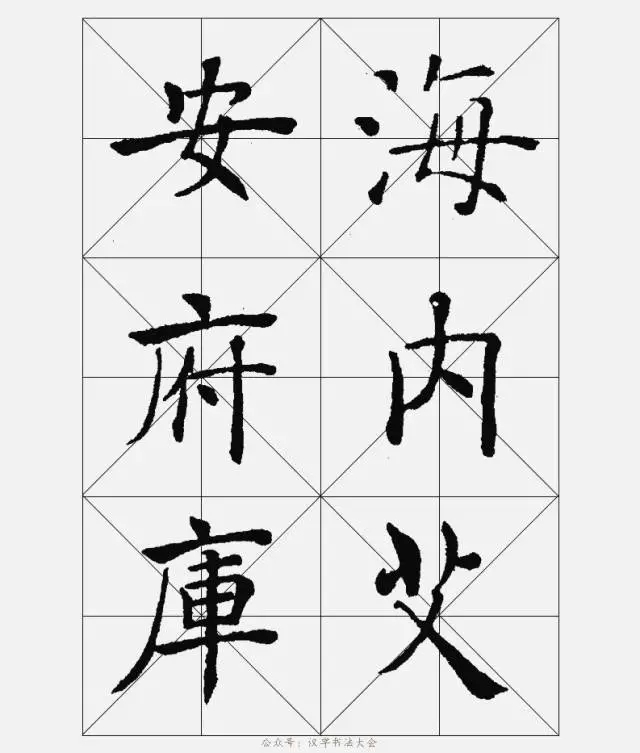

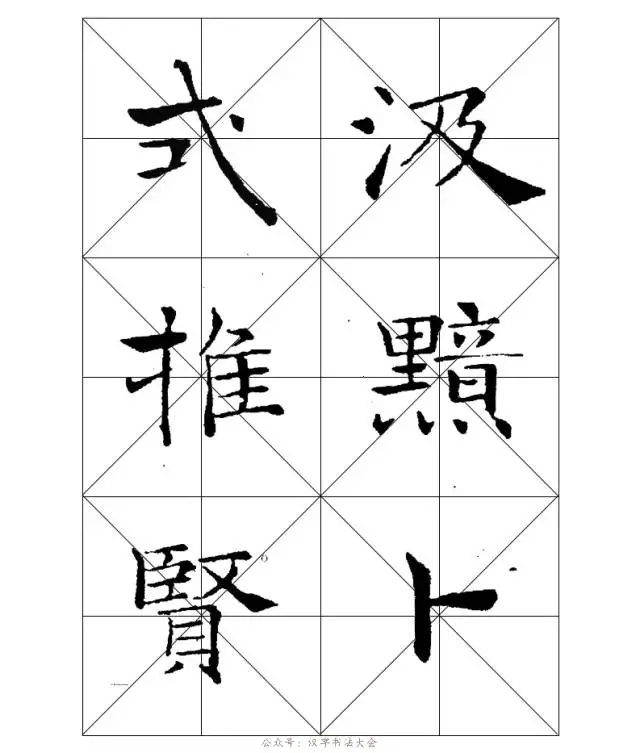

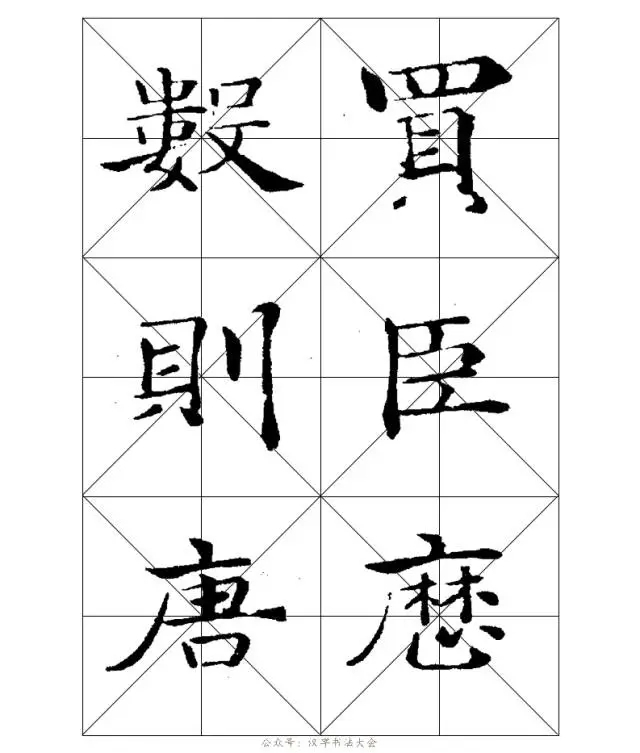

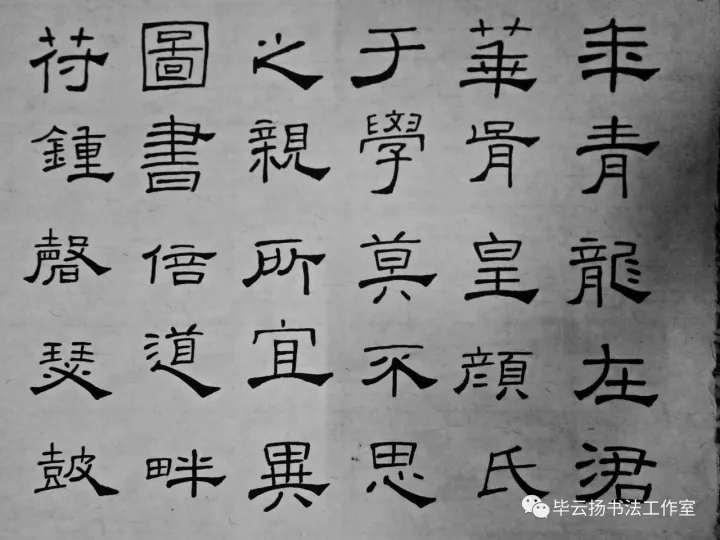

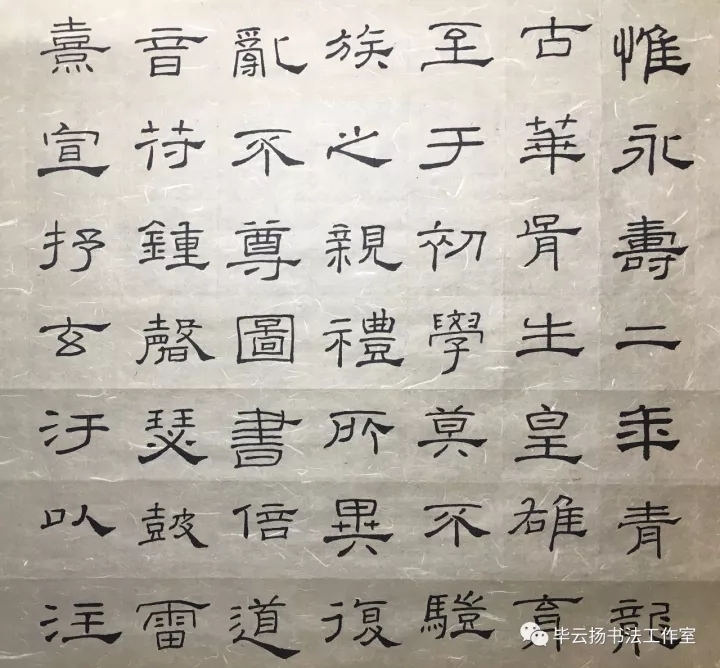

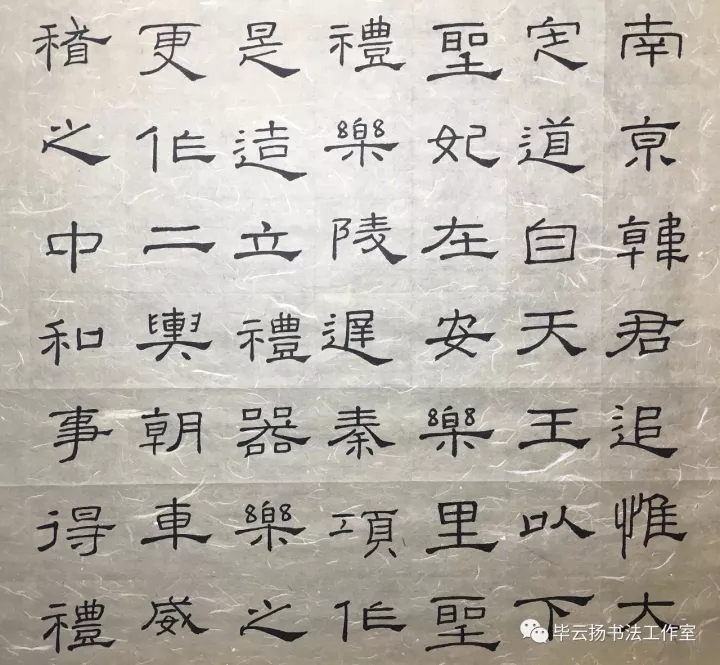

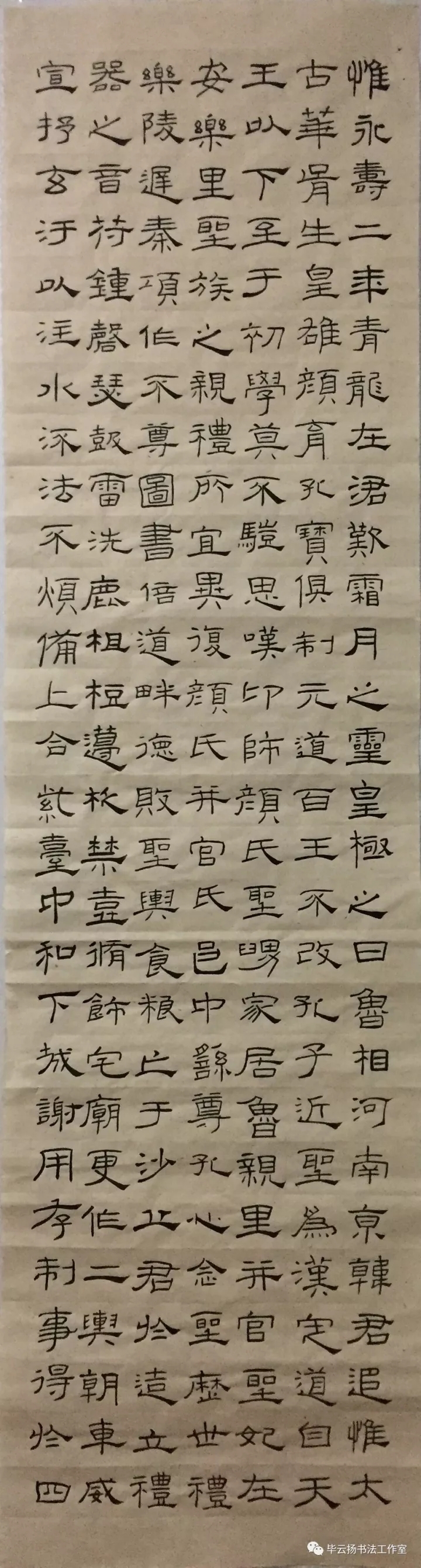

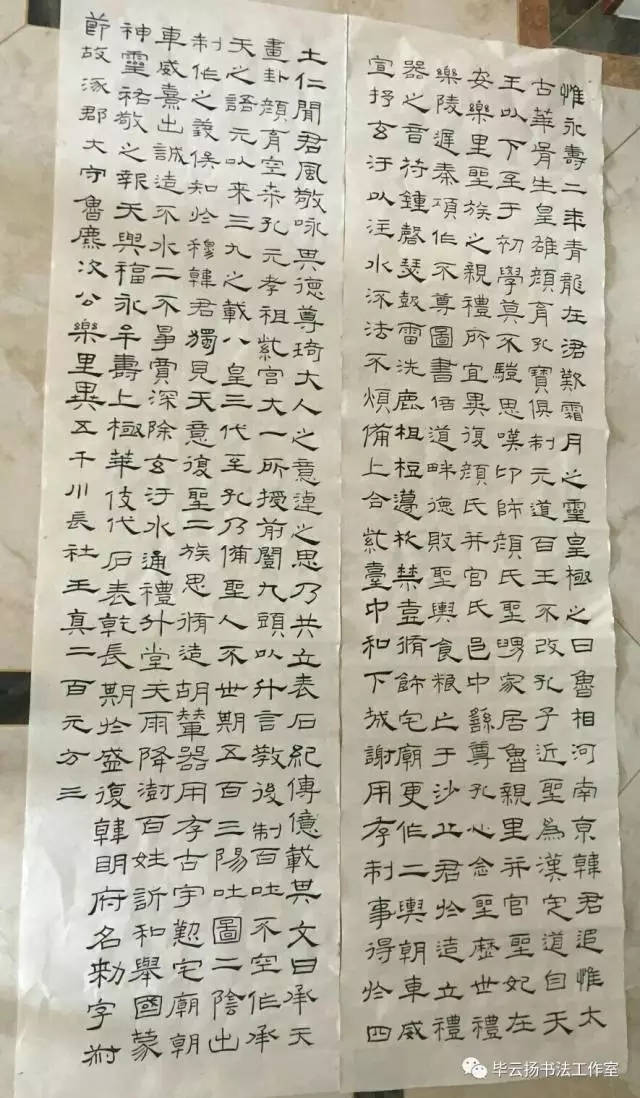

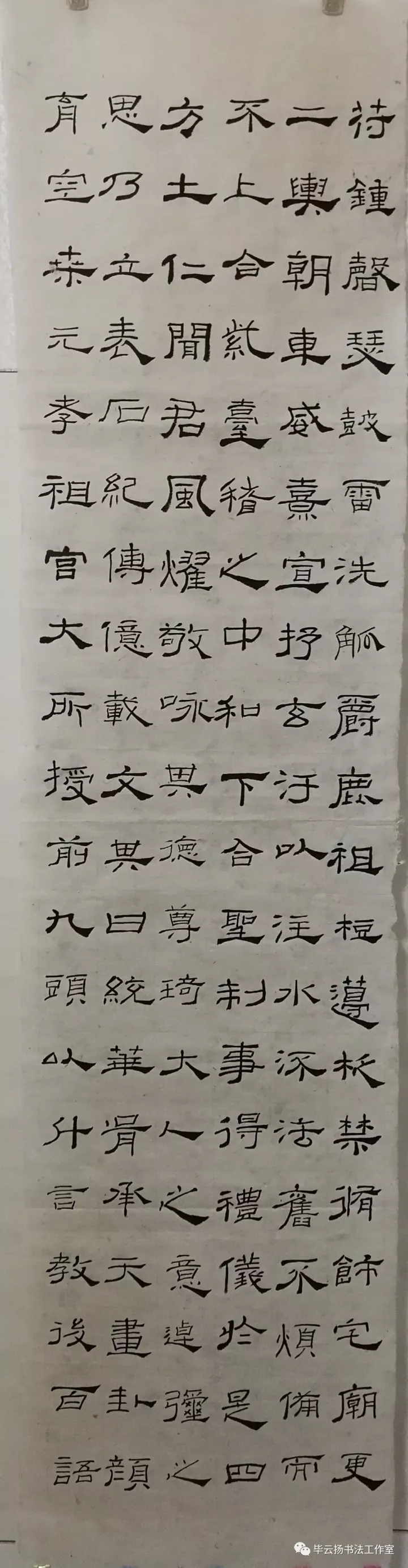

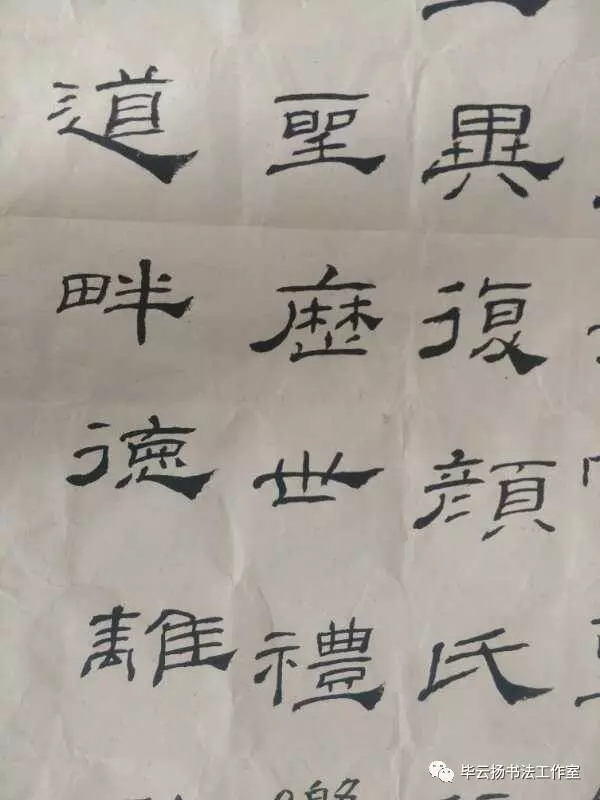

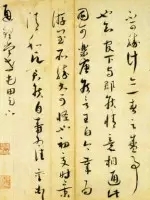

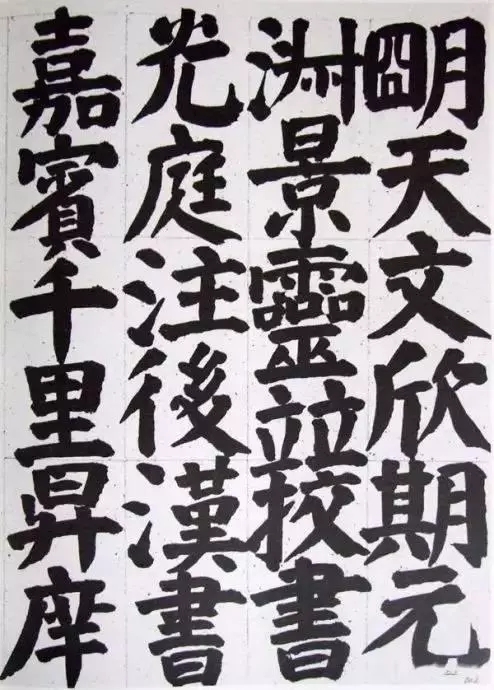

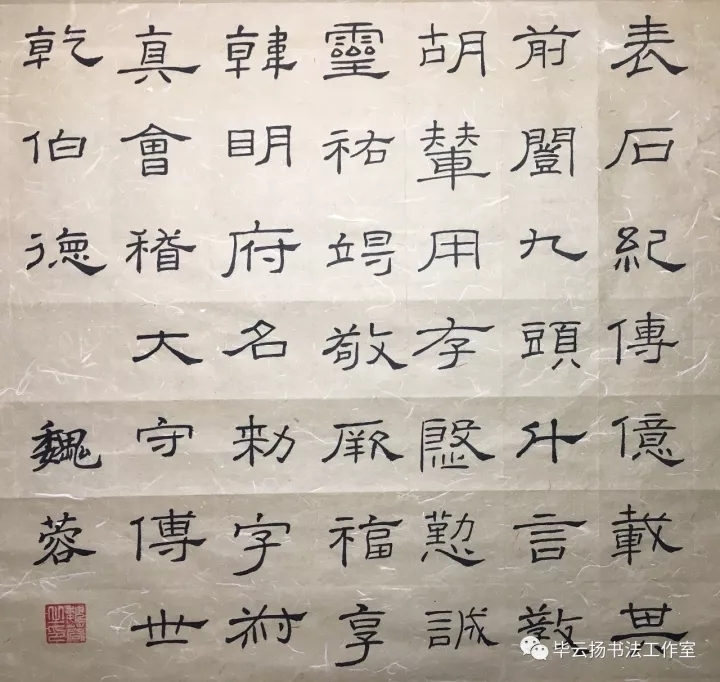

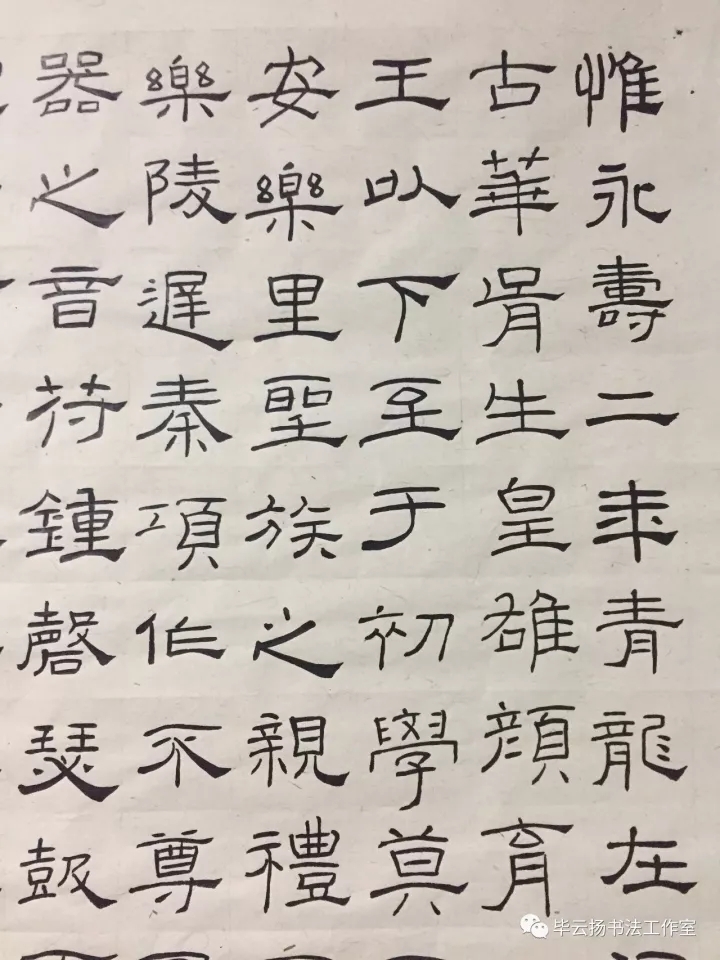

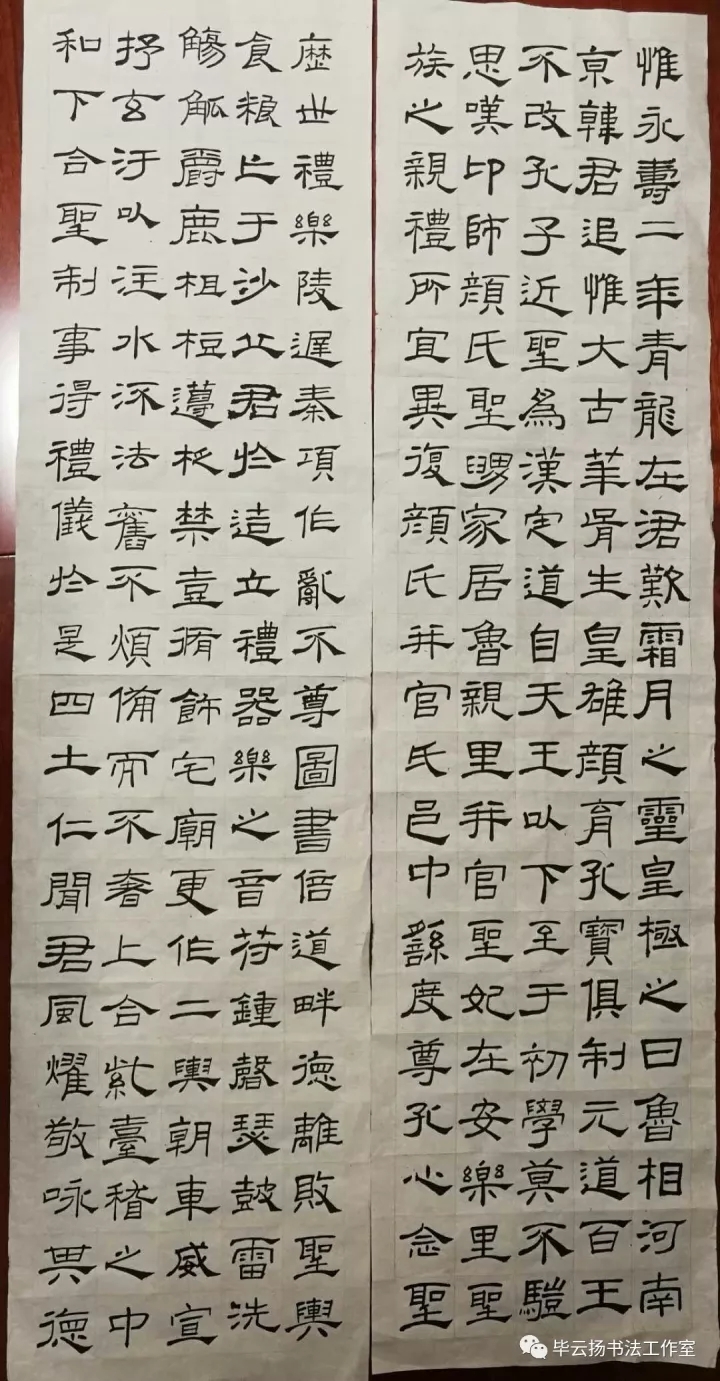

上海魏蓉

⇓

![640.webp]()

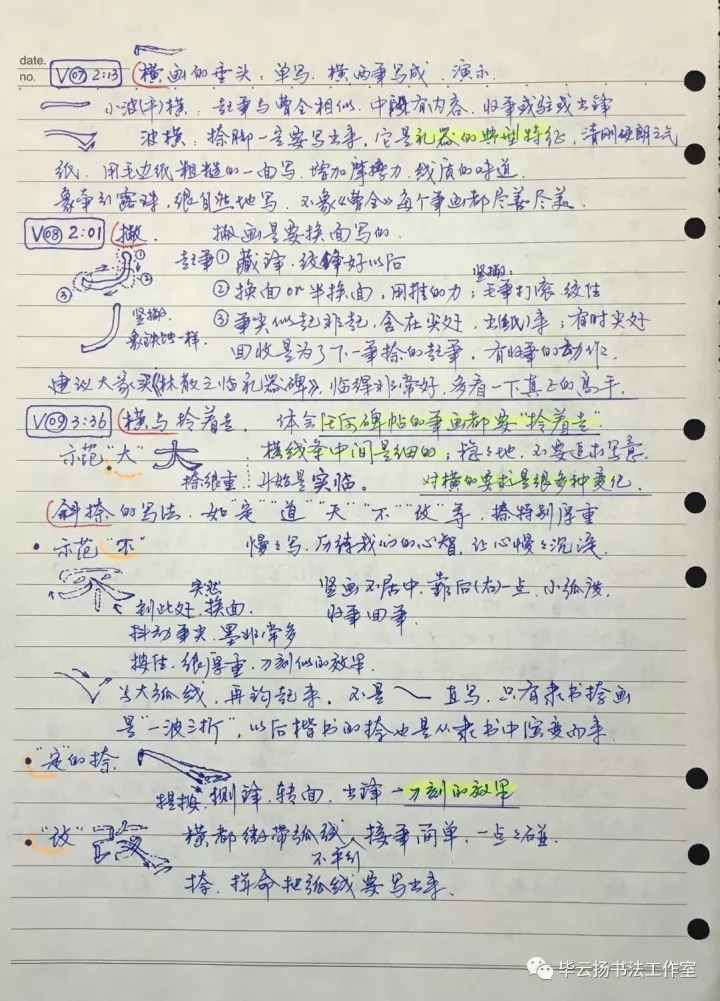

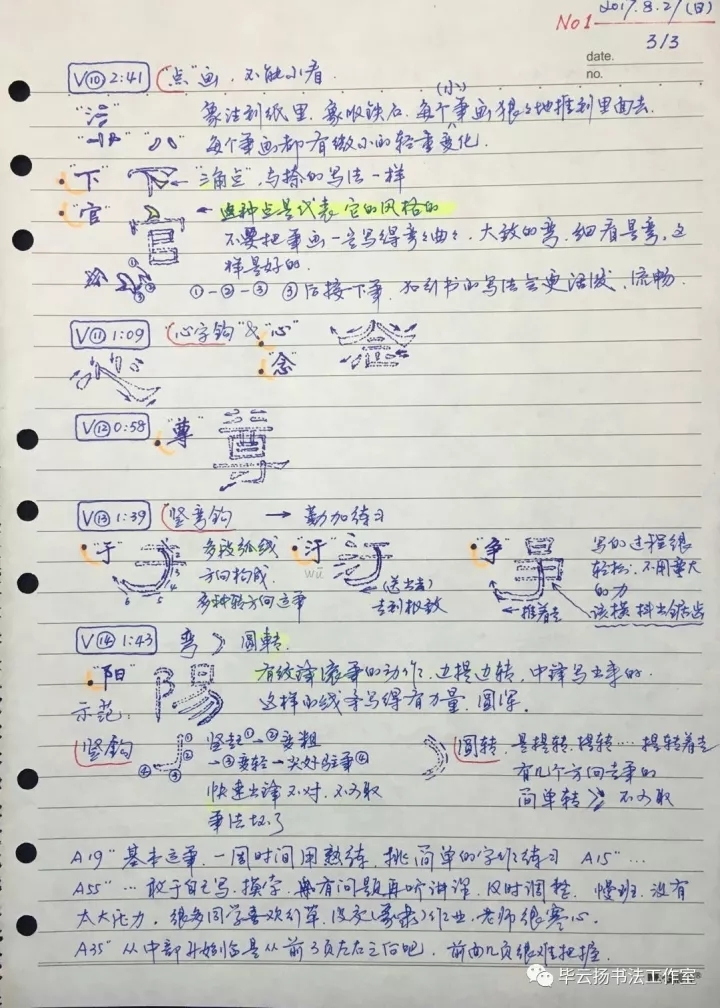

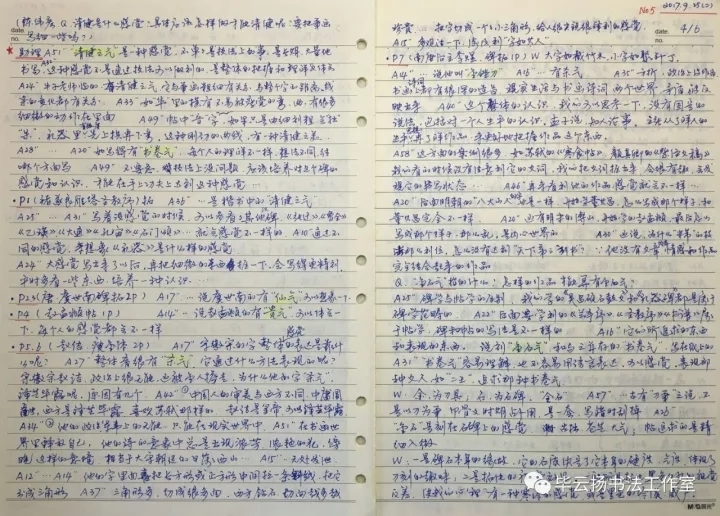

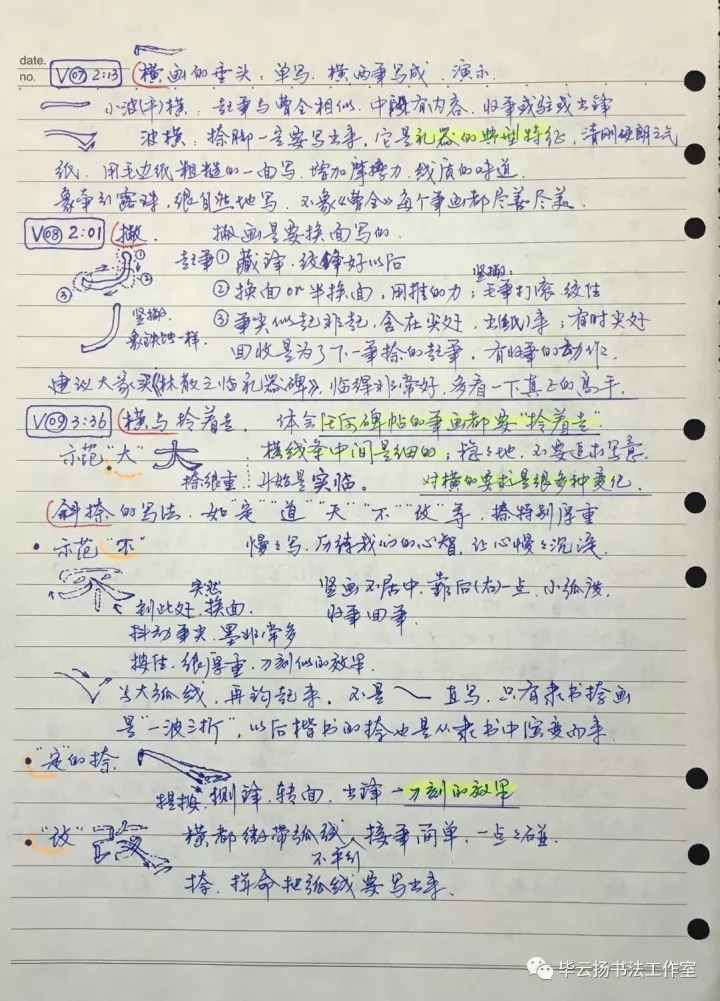

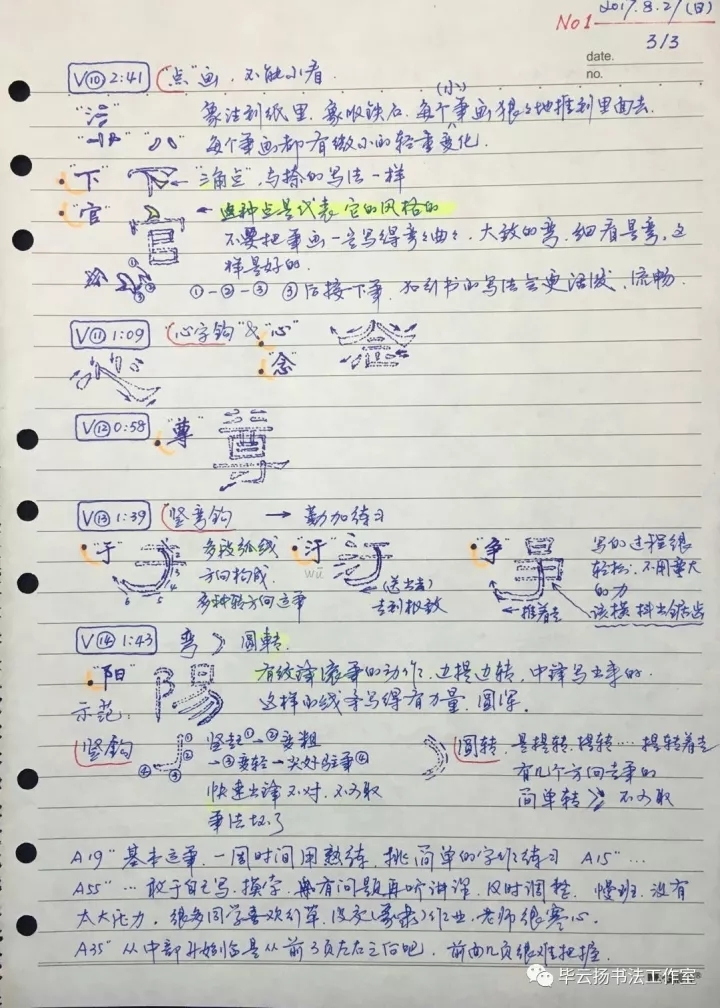

另附上魏蓉同学认真细致的笔记:

![640.webp]()

学习心得:

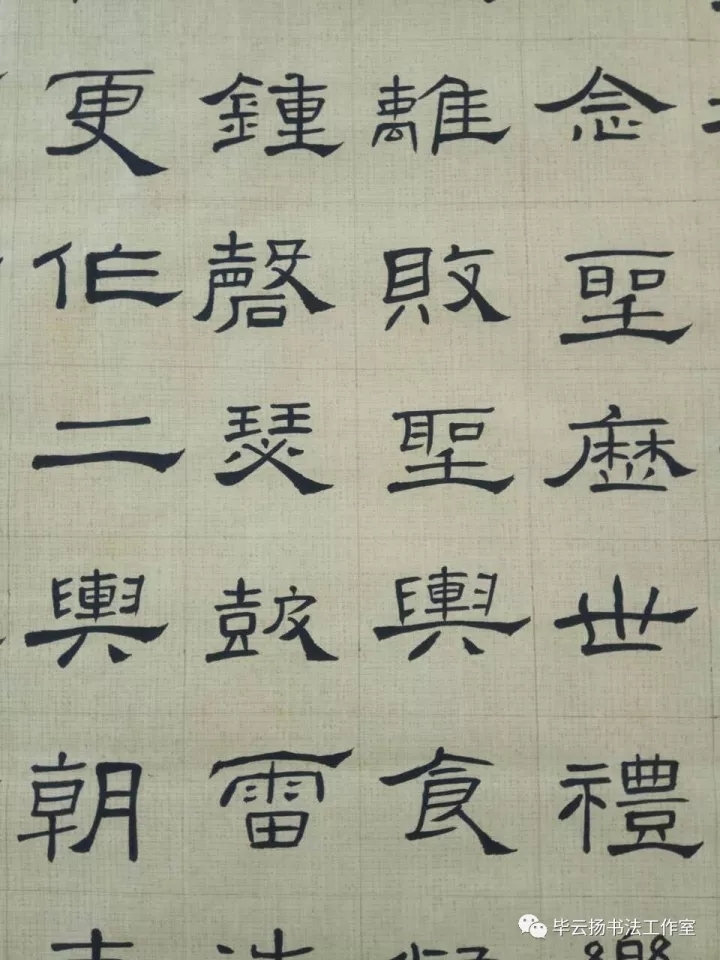

《礼器碑》作为庙堂之碑,书法史上历来被奉为圣典,为“无上神品”和“隶书极则”,必须认真学习,同时感觉难度大挑战性强,2个月学下来收获颇丰,心得体会颇多!

首先,明确这次学习《礼器碑》的目的是为了学会用笔尖写字,练习腕力,提炼如何写出细而不弱的笔画。我们通过之前的学习,从小篆《白氏草堂记》那里学习了中锋行笔、铺毫等技巧;大篆《吴昌硕临石鼓文》中学习了绞锋和如何写出老辣的线条;…只有掌握了各种笔法的技巧,才能为后面书体学习和创作打下基础。

学习过程中,了解隶书的发展历史,隶书的特征以及到底如何审美。汉隶名碑很多,“各出一奇,莫有同者”。《礼器碑》书风“细劲雄健、端严俊逸、方整秀丽;书法“瘦劲宽绰,笔画刚健,用笔力注笔端;结体“寓攲侧于平正之中,含疏秀于严密之中”;线质“铁画银钩”,细如发丝者瘦劲而不纤弱,波磔处笔意飞动,清新劲健。明确《礼器碑》是练内功的帖,可以写一辈子的。

第三,学习分析和临写《礼器》的方法,如何表现它的特质。掌握隶书的笔法:“屋漏痕”“牵引露珠”形象比喻慢行笔和力透纸背;掌握隶书的特征:点画及中侧锋的运用;布白间际的安排;块面之间“搭积木”在空间上形成对比反差;笔画之间的脉络关系。学习方法上,第一步就是学习制造矛盾解决矛盾,讲究阴阳相克、虚实相生、长短、粗细、方圆、曲直、高低、斜正、巧拙、轻重、缓急、快慢、松紧、清浊、俯仰、向背…;学习画“徒手线”…

第四,认真做笔记。老师讲的课精彩纷呈,听得心潮澎湃,但是领会消化需要时间来打磨;助理和助教老师的点评和分享,又为我们打开了视野,把这些知识点用笔记的方式写下来,便于复习和查阅。两个月下来我大约做了4万字左右的笔记,成为宝贵的学习资料,每次翻看都有新的关注点和收获。

最后和最想说的是,感谢毕老师的引领,避免了我在书法学习中走弯路;感谢助理陶老师、助教张老师不厌其烦给予的指导和鼓励;感谢我们班这些优秀和热心的学友,大家相扶相助、共勉同行。相聚是缘,写书路上让我们继续结伴前行!!!

♦

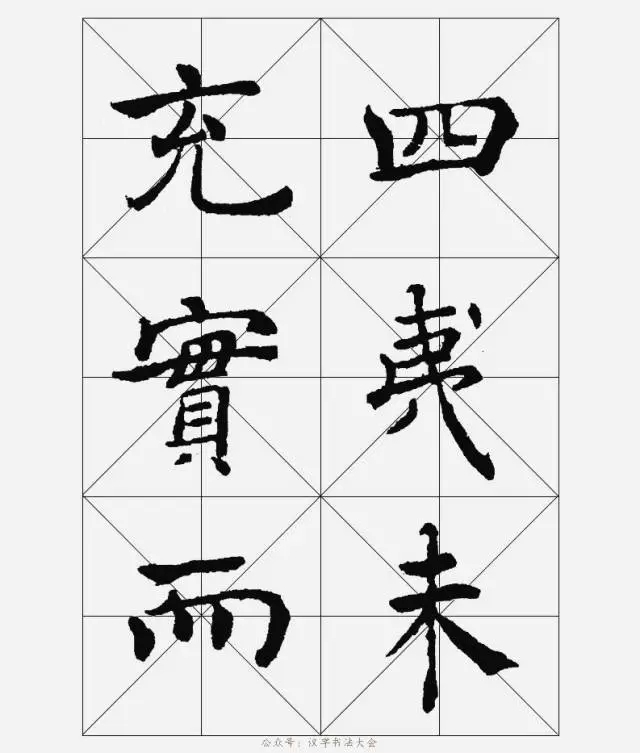

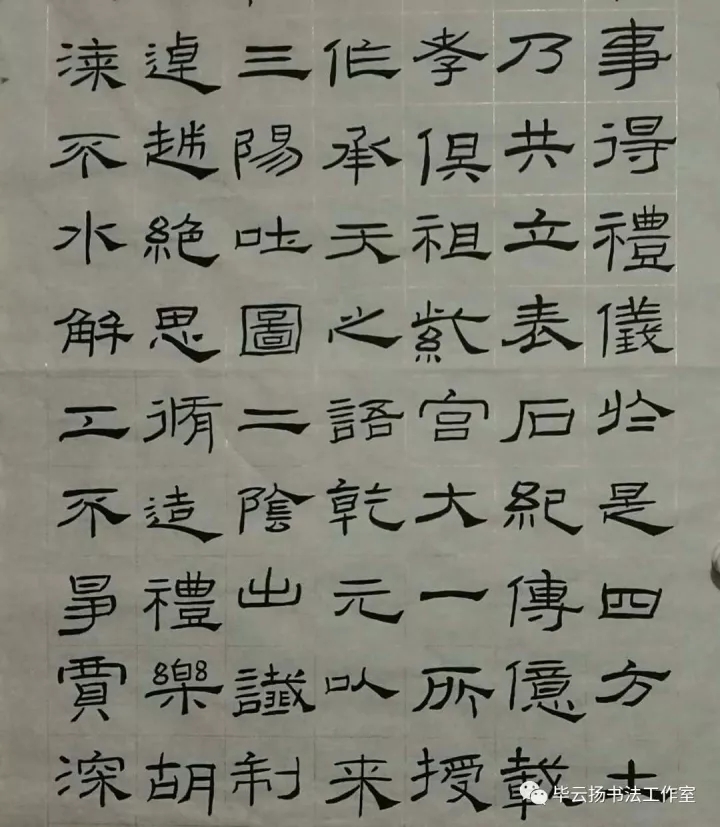

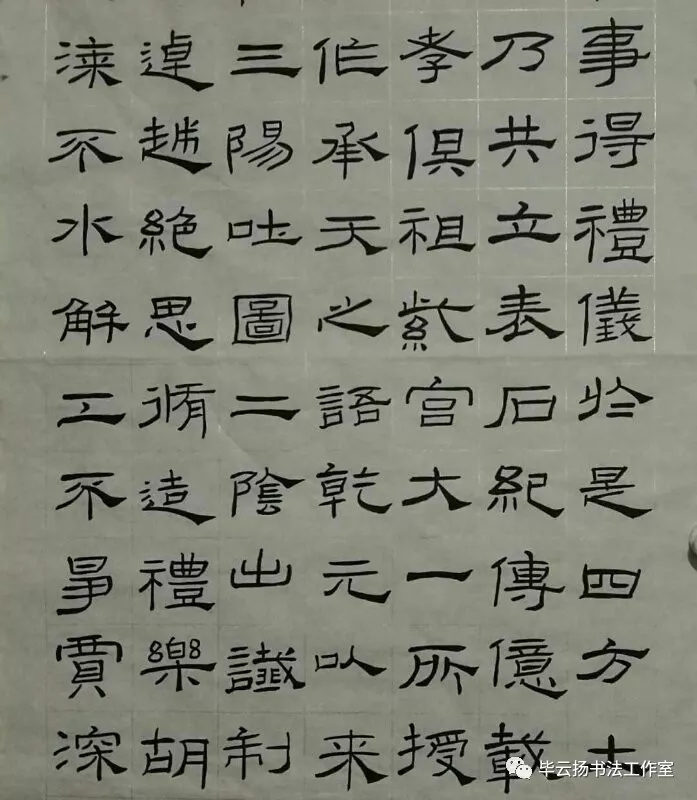

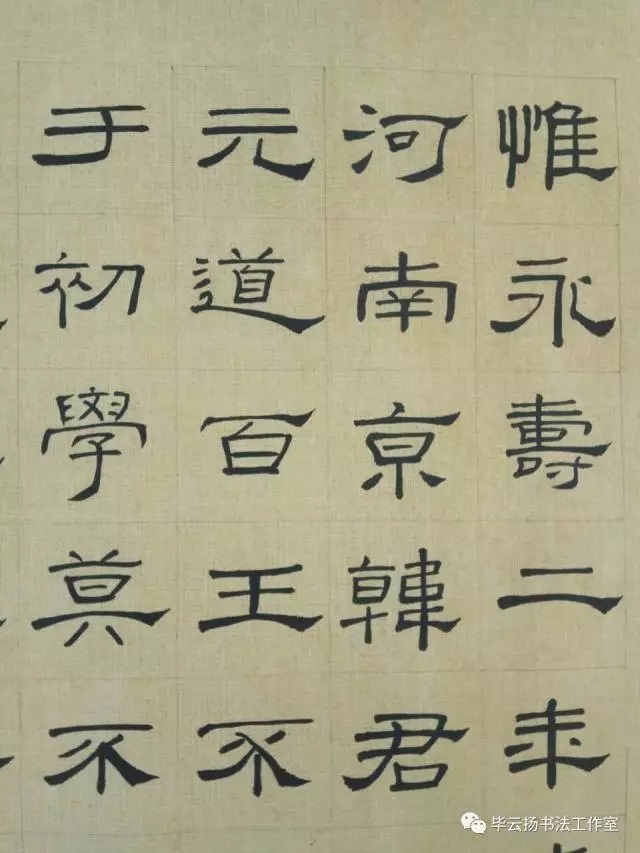

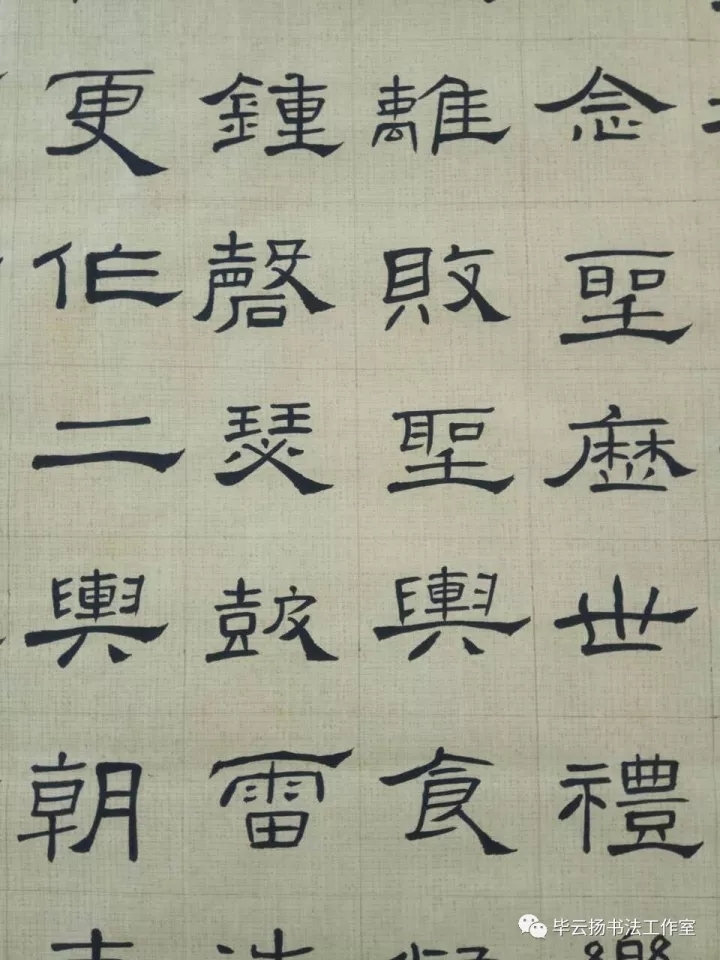

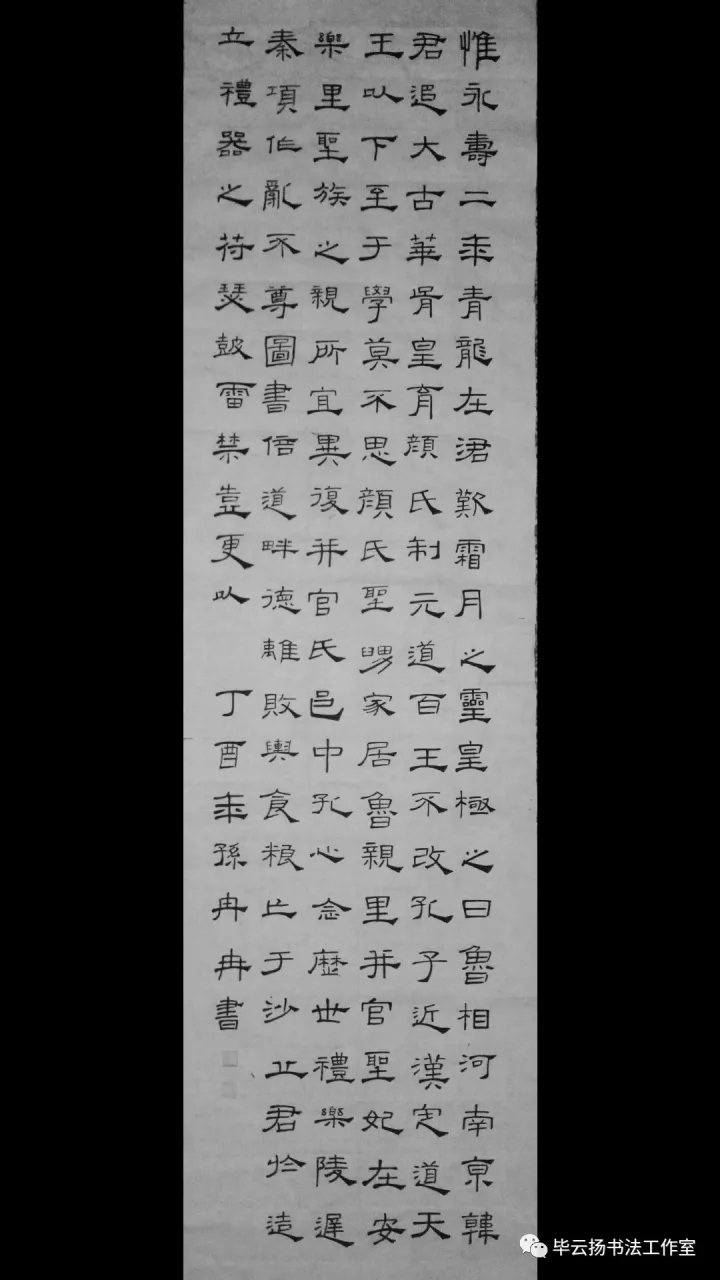

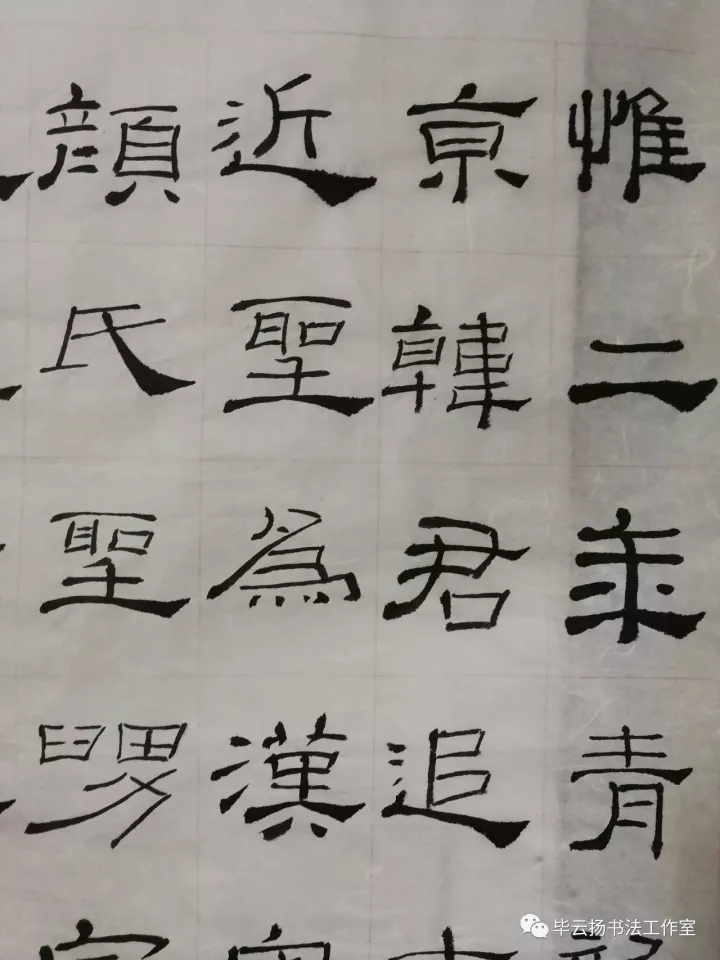

芝加哥陈伟彦

⇓

![640.webp]()

学习心得:

一、由篆入隶,最大的区别在于笔画更多变了:粗细的变化更明显,波磔和撇捺的写法更张扬,更有独特的姿态。原来篆书写大字,是站着提着肘系;现在隶书写六厘米见方,故而端坐着枕肘悬腕写。虽然是坐着写字,但是在写较长的波磔笔画时,我往往将手肘悬空,悬着手腕写。这样活动的空间更大,能做到这一点,和原来写篆书大字练习腕力打下的基础是分不开的。终于能体会到老师为我们设计由篆入隶的良苦用心。

二、学习礼器碑对我的书法审美是非常好的锤炼。礼器碑的整体气息是平正、古朴、端庄的。然而,平正的艺术效果并不是通过平整的笔画,均匀的结构,整齐的章法。相反,平整的艺术效果是通过笔画粗细收放,结构崎侧疏密,章法错落有致,在矛盾中找平衡,在对比处得均匀而得来的。毫无疑问,礼器碑让我大开眼界,让我对书法的理解又深了一点。

三、通过学习礼器碑,我也领会了碑帖的不同学习方法。学碑就应该从整体入手,不拘泥于笔法细节,小心分辨残损之处,重要的是把握整体气息风貌。

最后胡诌一首小诗,聊表心迹:笔随刀斧迹,墨染金石音。书技虽小道,道通古人心。

♦

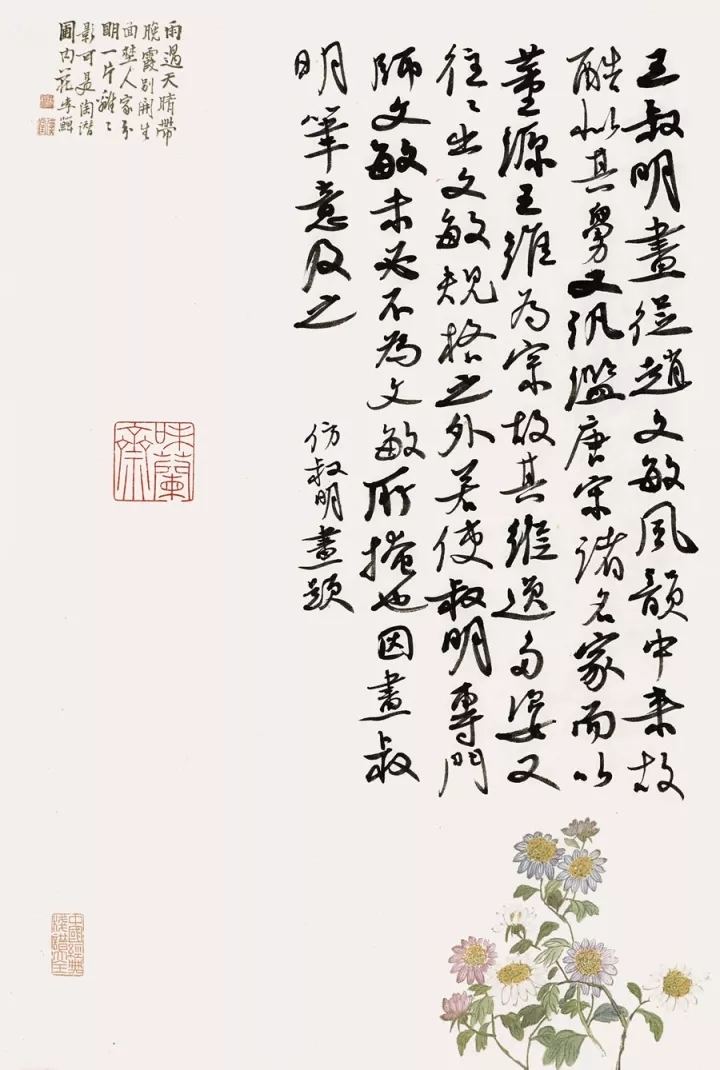

荆州陈菁

⇓

![640.webp]()

学习心得:

念念不忘必有回想

这次的礼器碑课程虽然在今年8月的面授班已经上过了,但是事隔一个多月后再写已经不在状态了。慢慢的一点点重拾起来,每天坚持写一张,开始的毛病是总会写大,而且整体感不协调,写了一段时间后,才稍有改善。慢慢回想毕老师的上课内容,慢慢行笔,方圆结合,笔断意连,虚实相生等等,以及要有轻重、大小变化,雁尾有些地方要压的重、狠。

上课时毕老师说过礼器碑练好了对我们会有很大的帮助,也向我们展示和讲解了大家林散之临礼器碑的特点及不足。这次课程让我学习到了很多,犹记得毕老师说的凡是对称的要想一切不对称的手段,感觉太有哲理,还在慢慢体会中,或许还可以运用到我们的生活中。

学习的过程是充实而又让人兴奋的,繁忙工作、生活之余跟着毕老师学习书法,心满意足,这次的作业是第一次写这么多字,很希望这种美好而充实的感觉可以一直延续下去。

念念不忘,必有回响。每天想着的这件事情,希望可以把它做好。

♦

河北王菊

⇓

![640.webp]()

学习心得:

礼器碑是汉隶名碑,其用筆刚劲秀健,结构姿态生功、落落大方,有汉隶庙堂之气。

1,学习此碑,老师讲笔锋如牵引露珠,极具启发性,要细细体悟。

2,该碑用筆变化丰富,粗细差距极大,具有很高的艺术性,一定要着重加以表现。

3,老师讲筆画的搭接处耍生动,不要写死,是写好结构的要领。

4,林散之临本虽然功力深厚,但把该碑简单化,只能参考,不可学。

5,我对该碑的理解可概括为:拎得起,压得下,交接处,写得活,多背势,宜疏朗。

♦

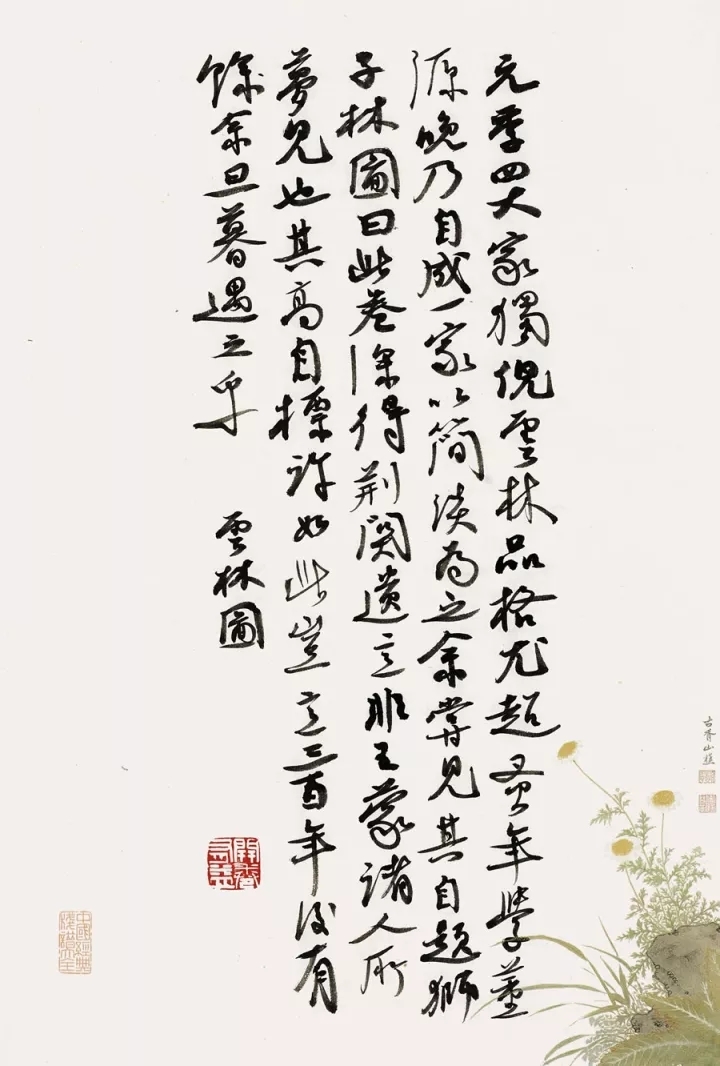

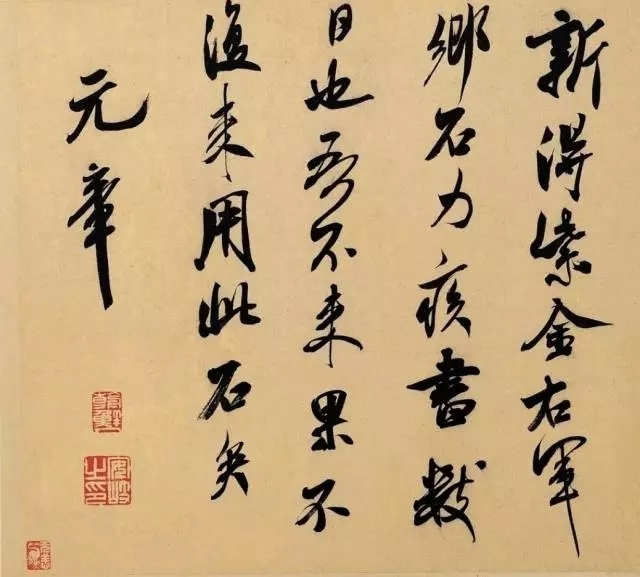

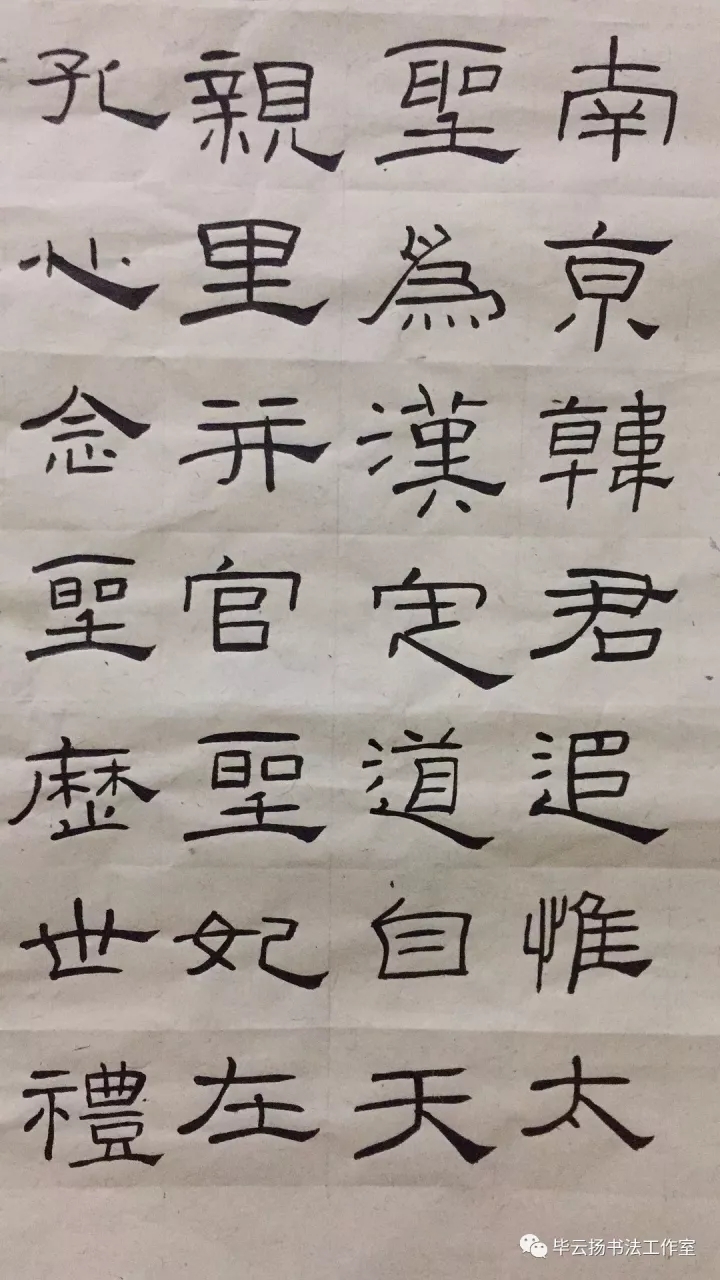

江苏梅祖琴

⇓

![640.webp (7)]()

♦

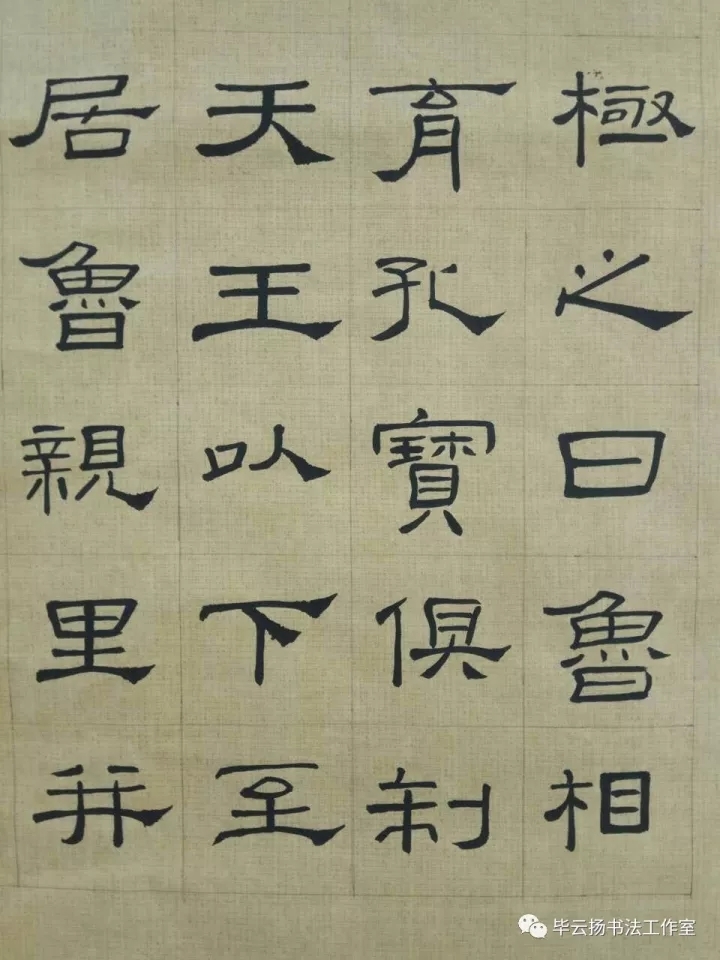

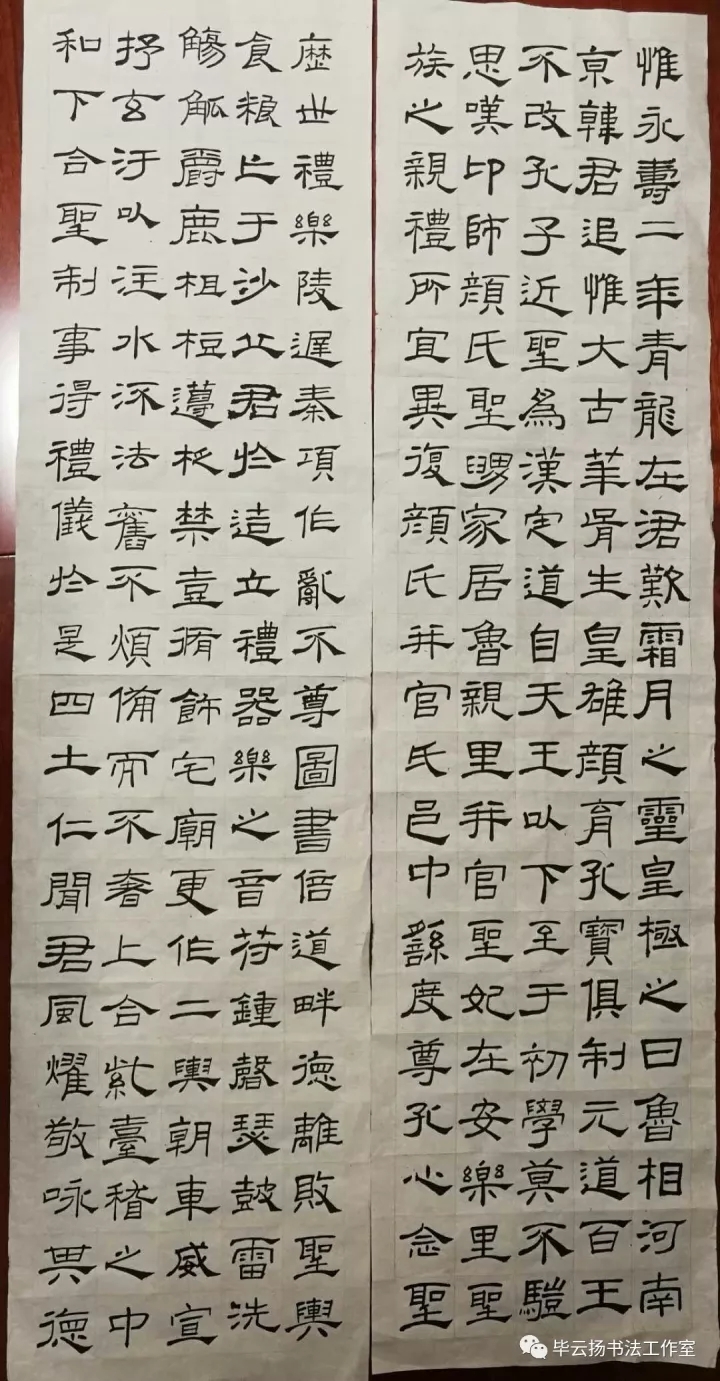

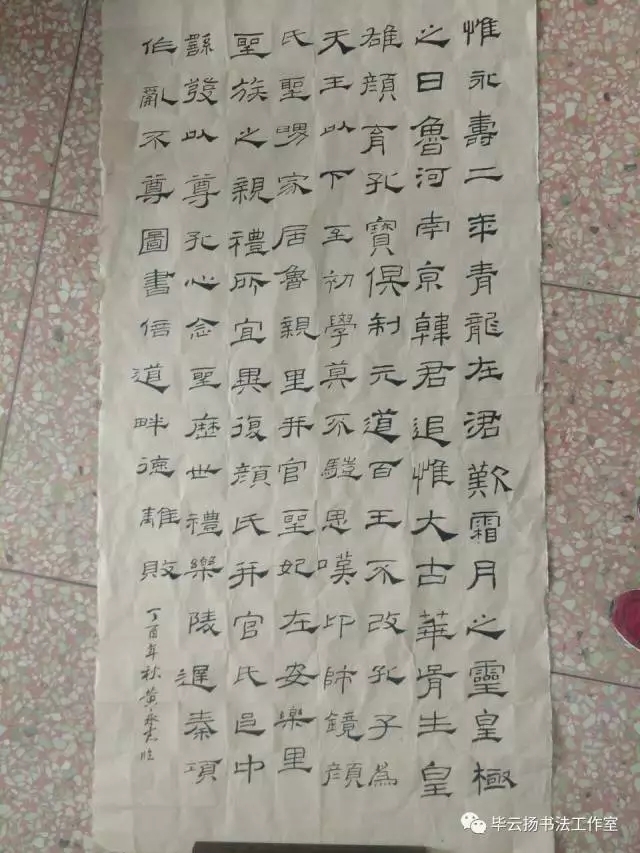

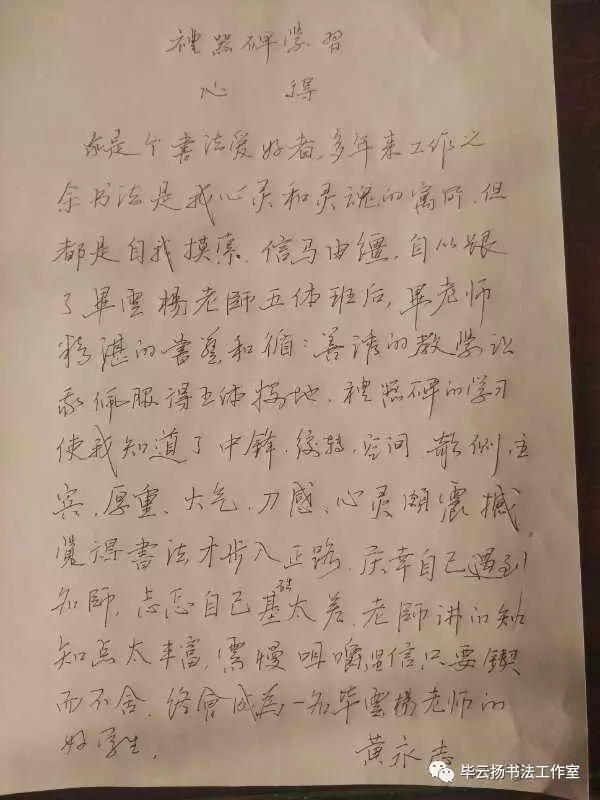

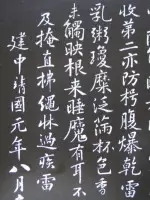

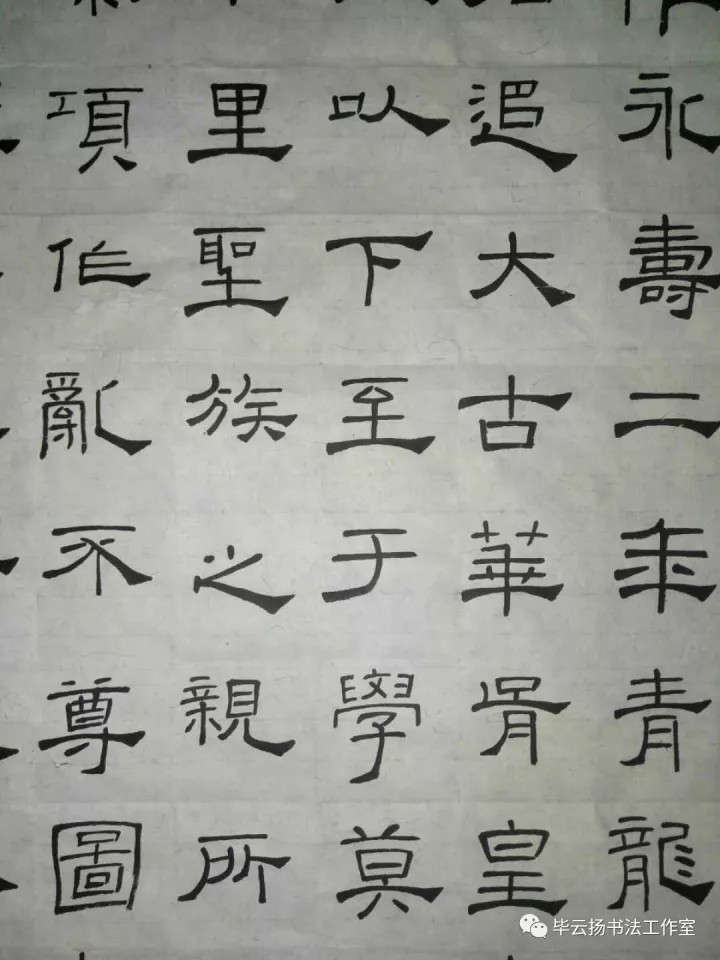

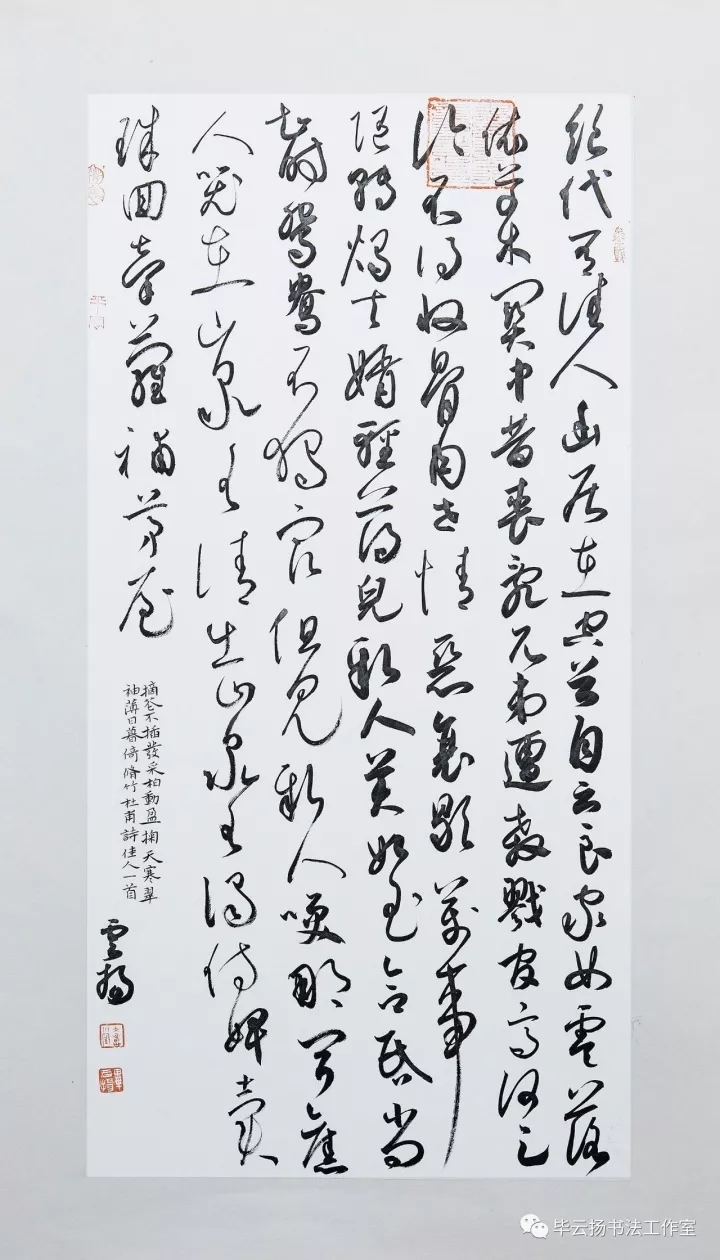

河南黄永志

⇓

![640.webp]()

手写心得美美哒:

![640.webp (2)]()

♦

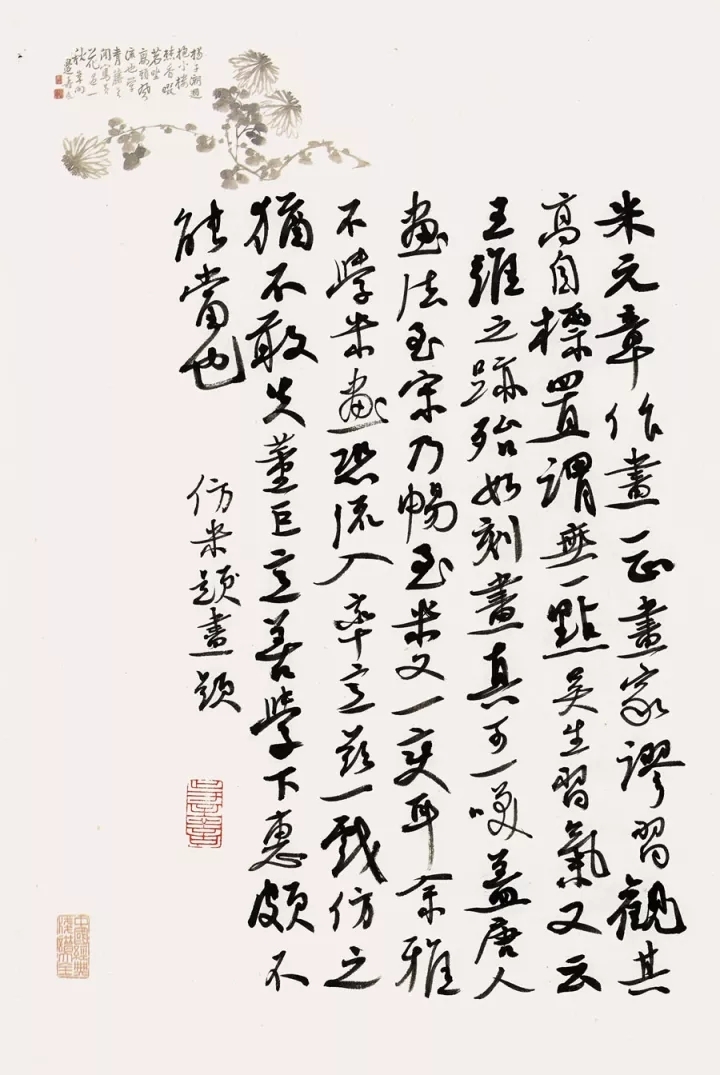

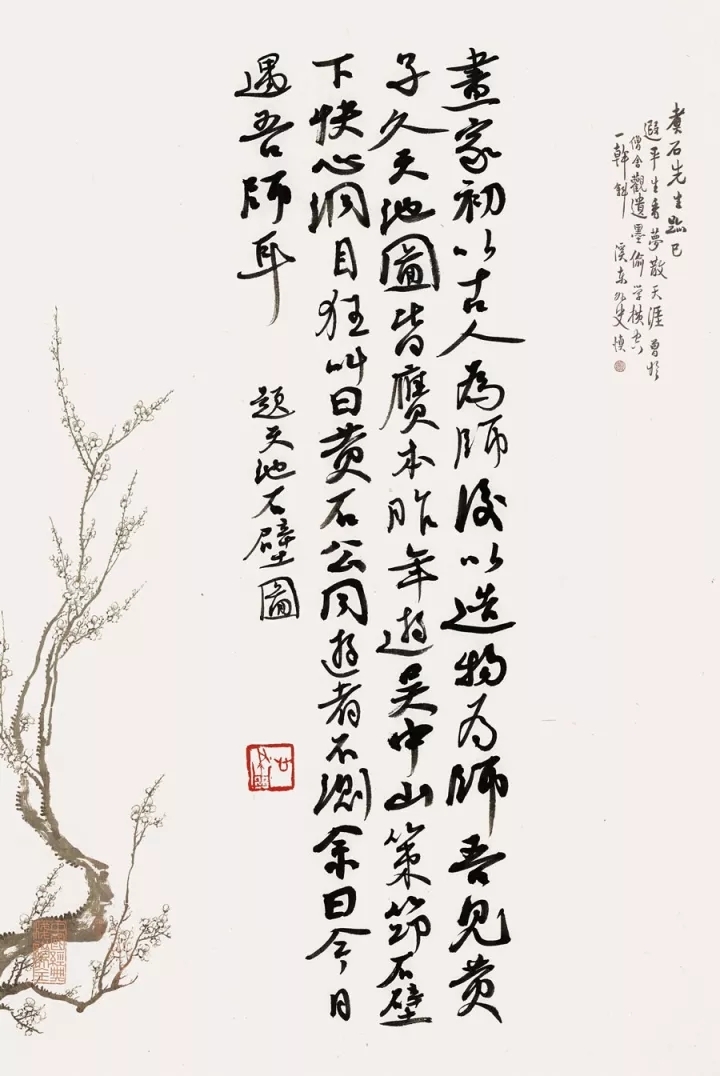

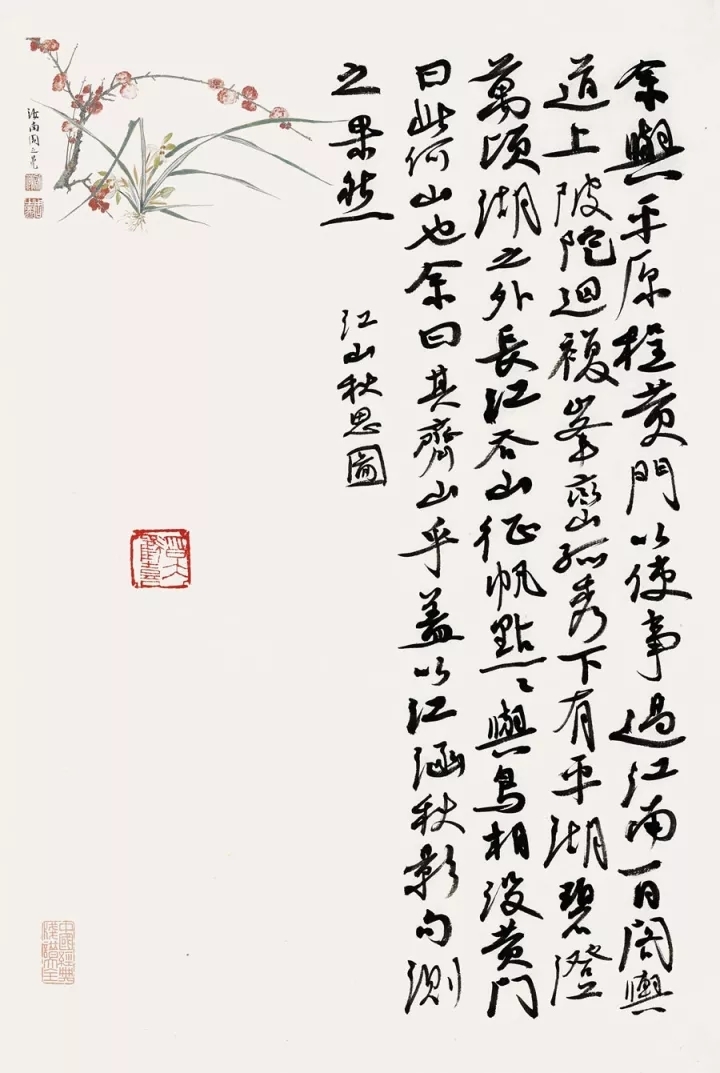

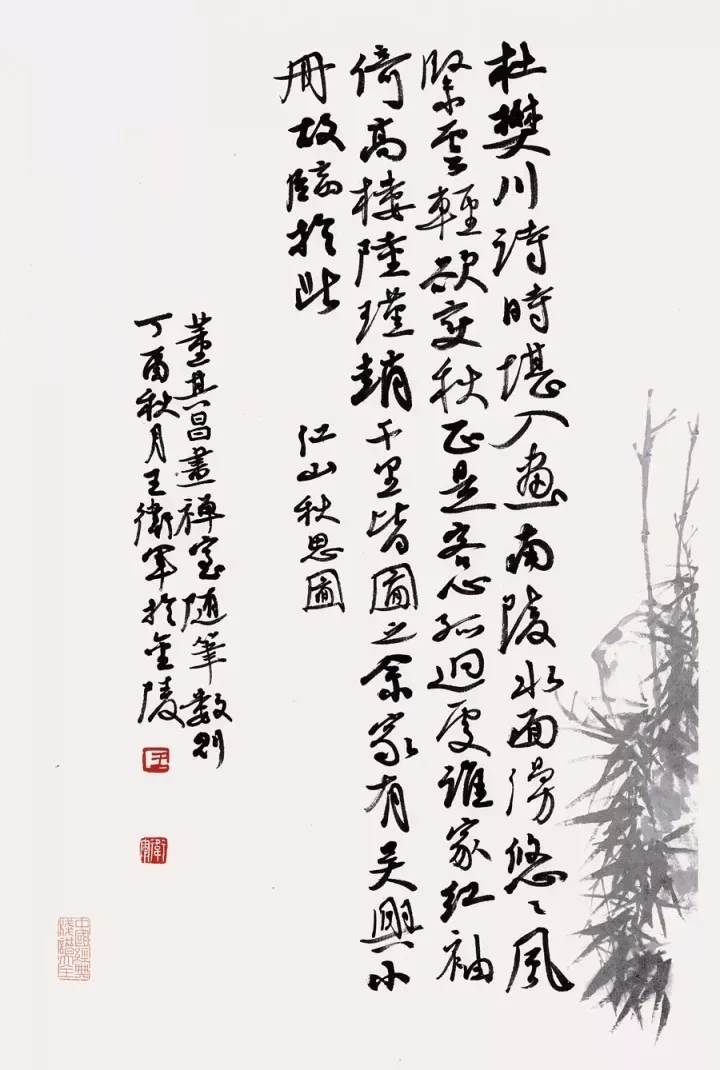

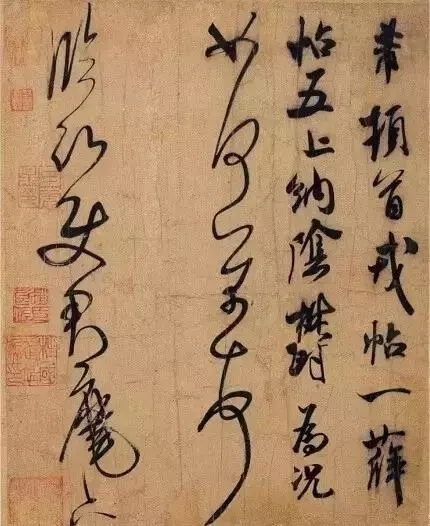

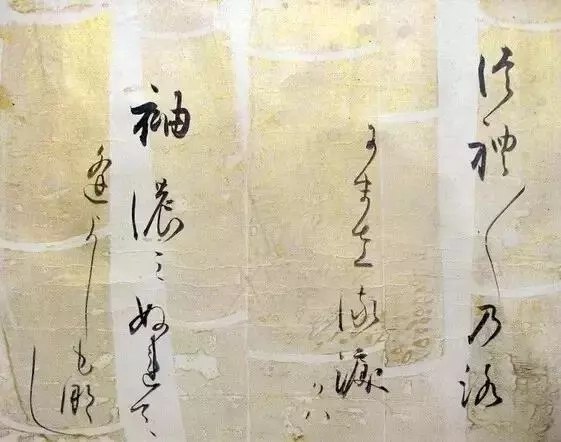

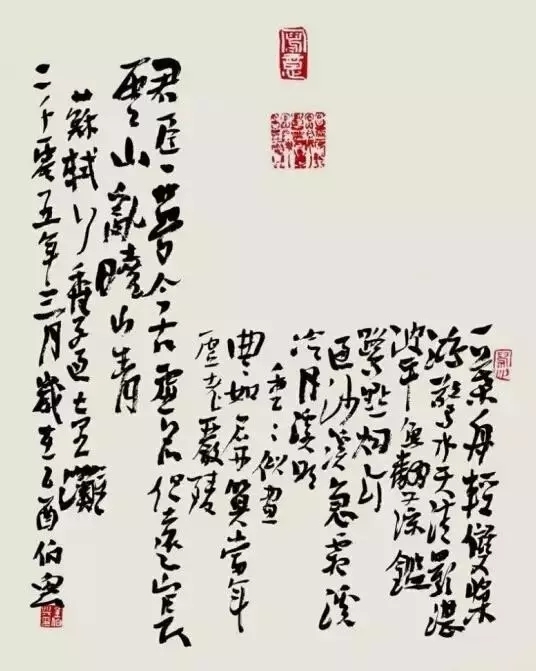

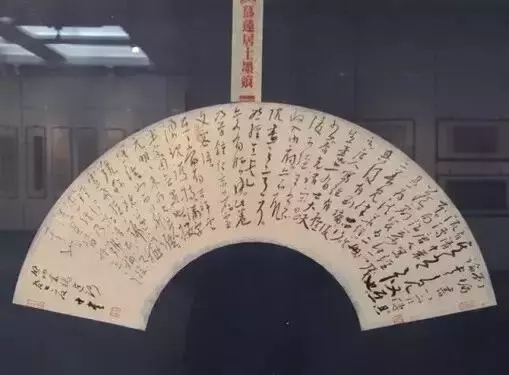

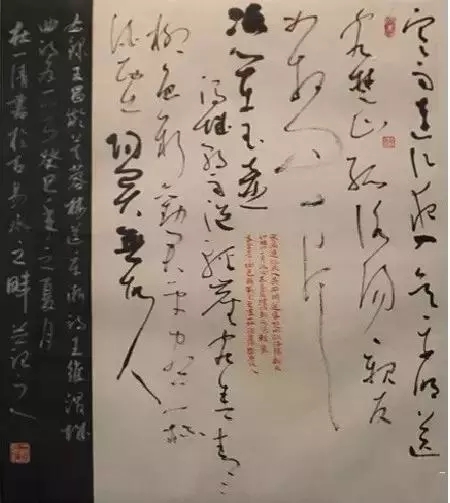

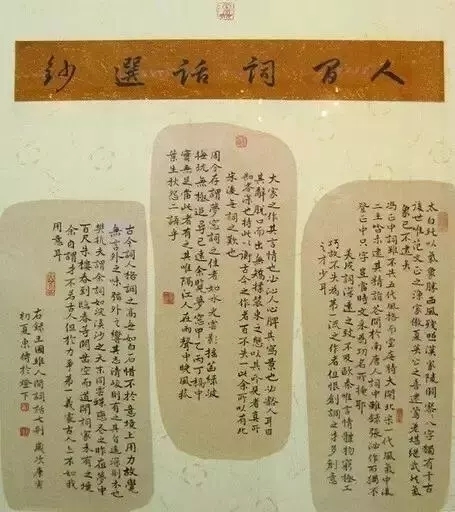

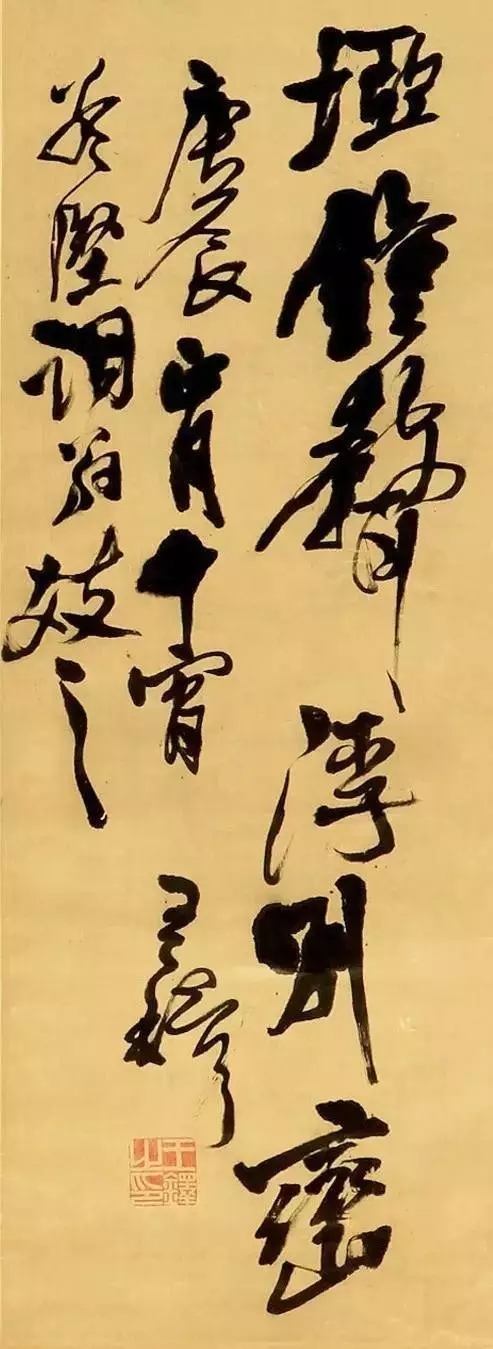

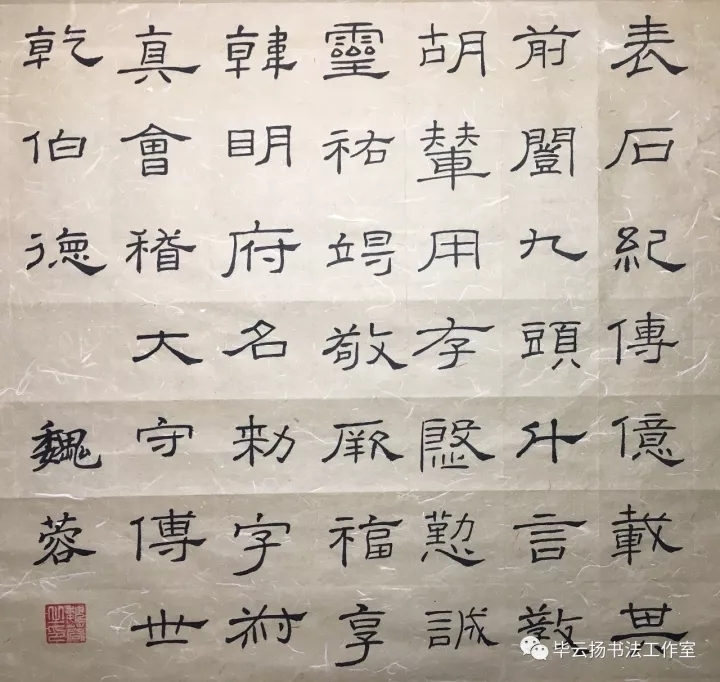

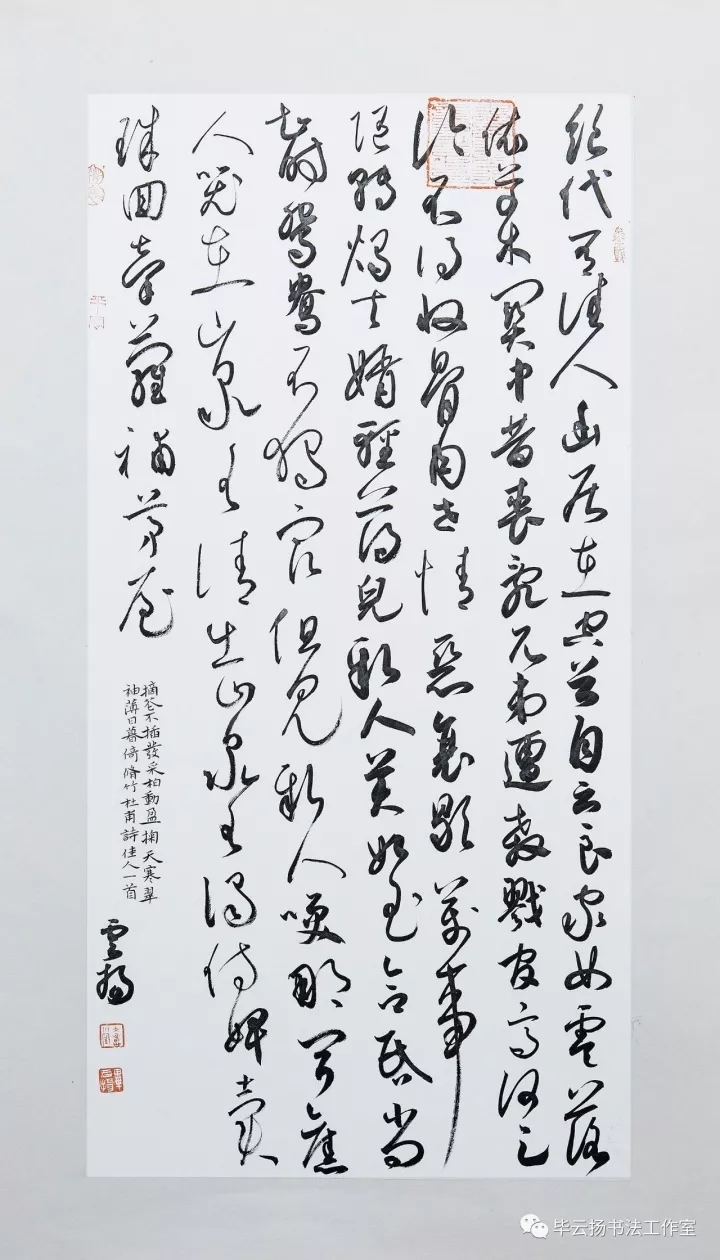

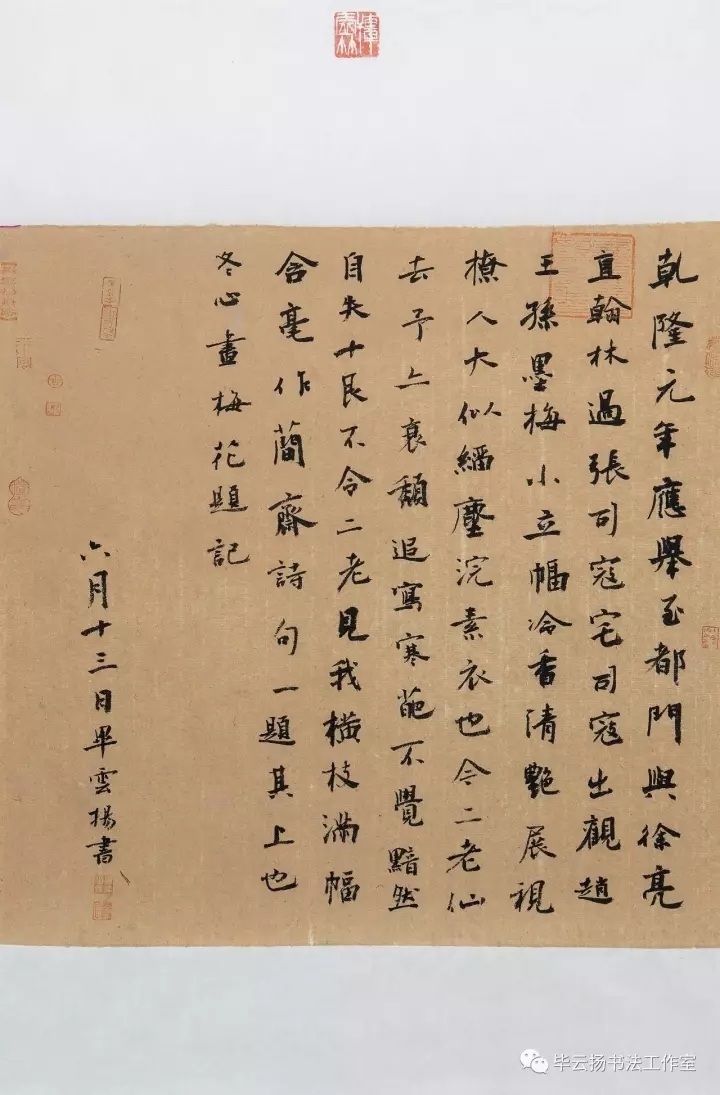

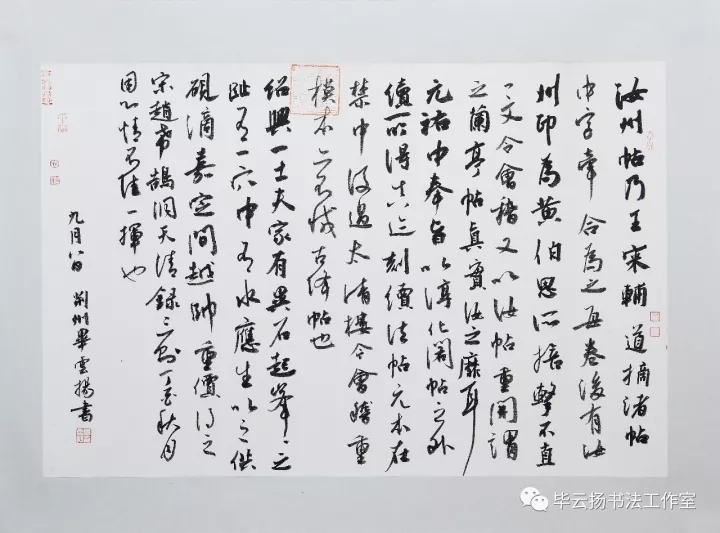

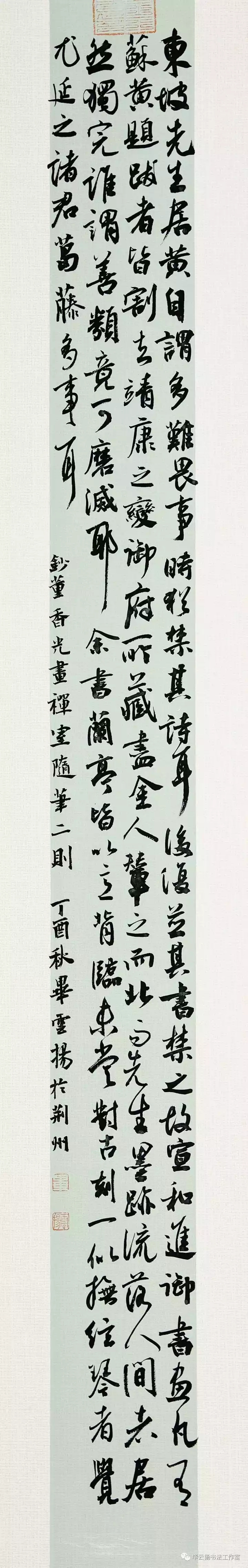

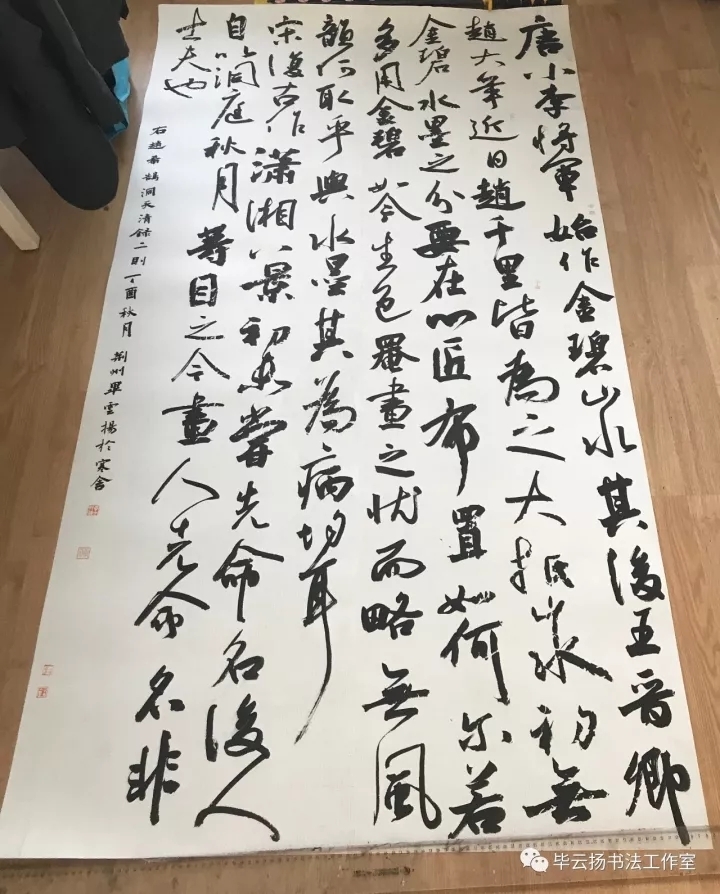

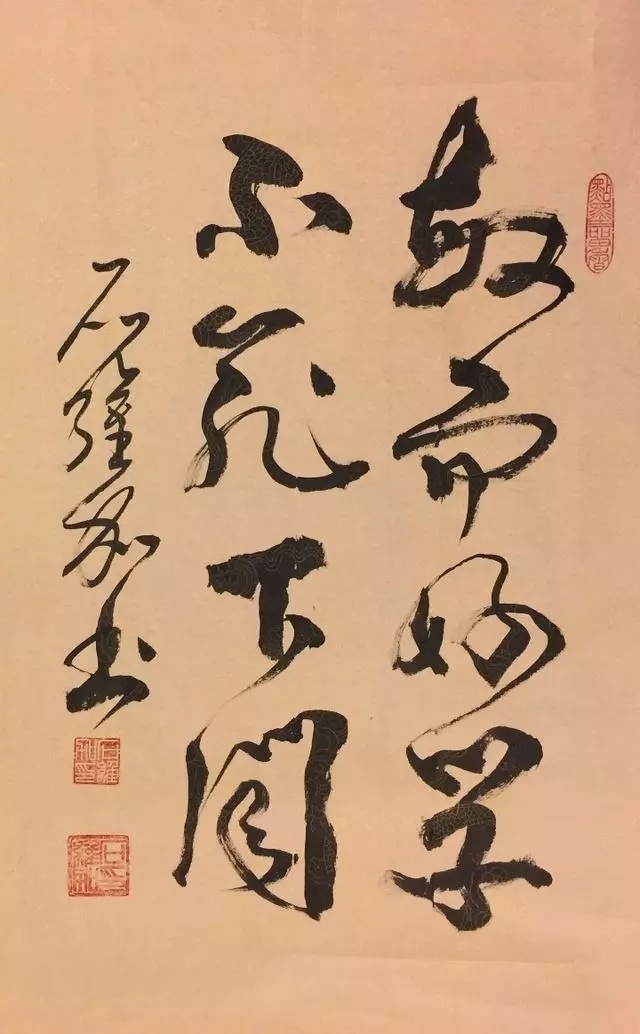

毕

云

阳

简

介

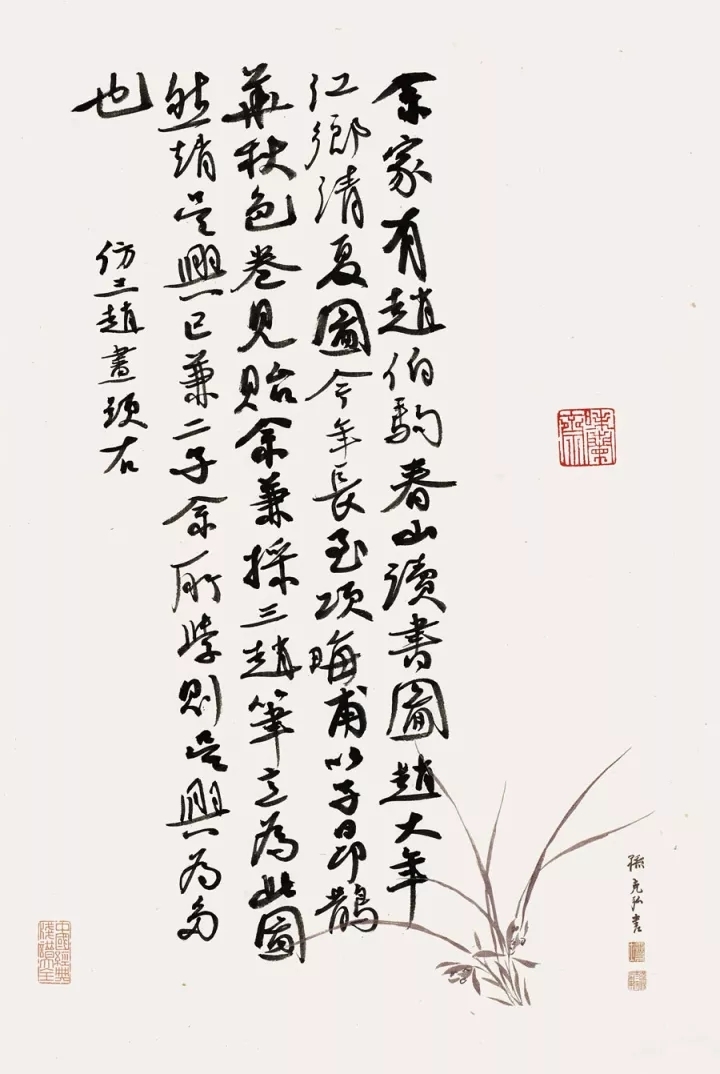

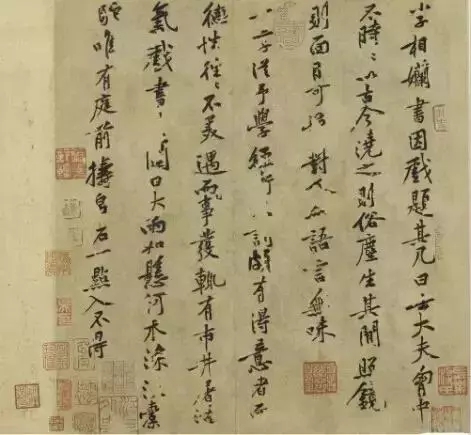

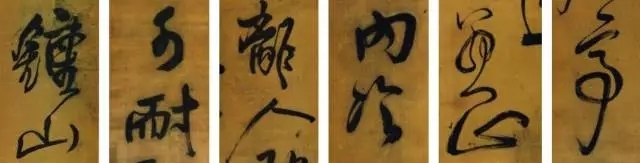

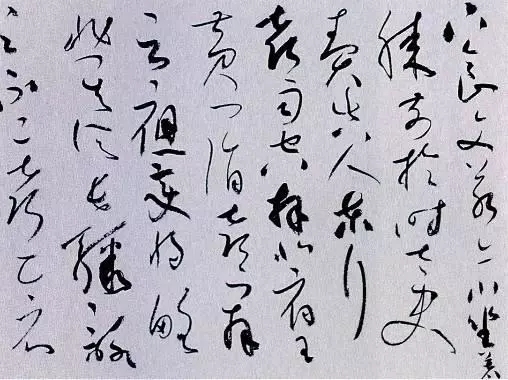

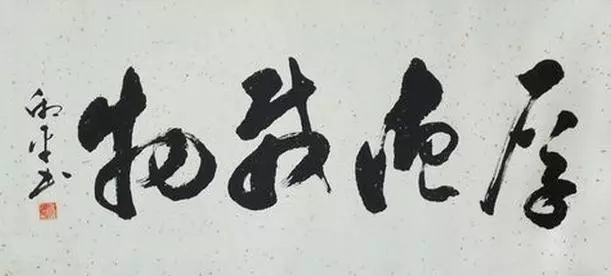

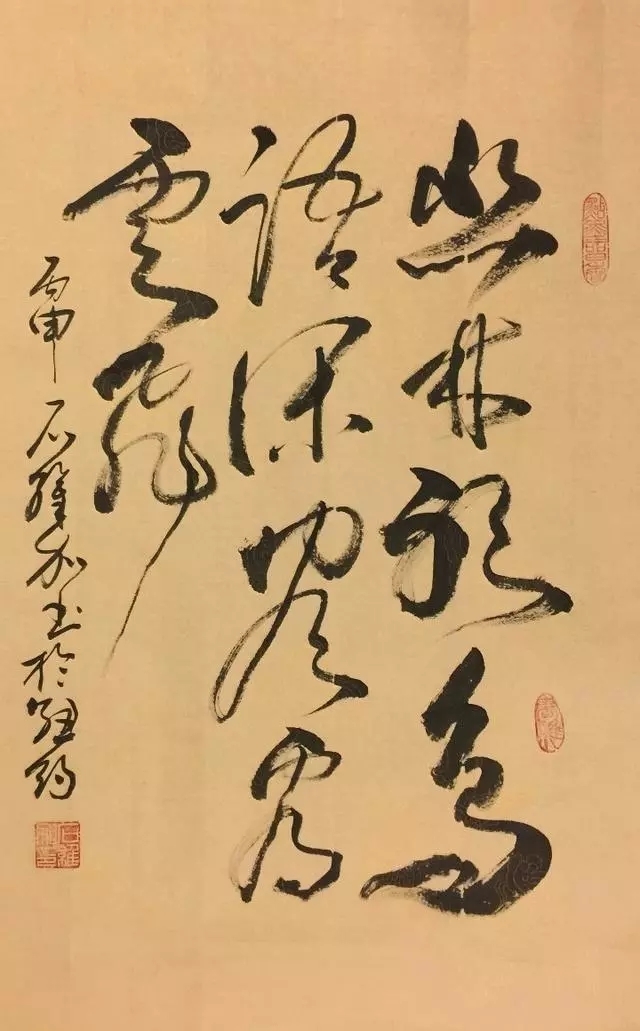

![640.webp]()

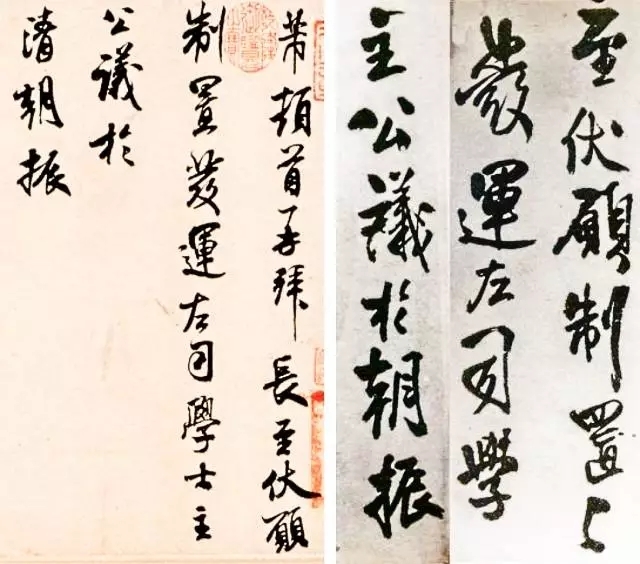

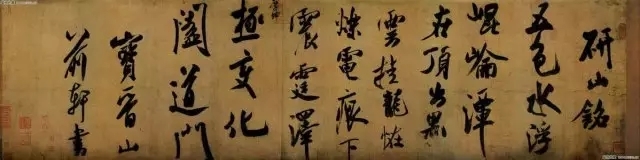

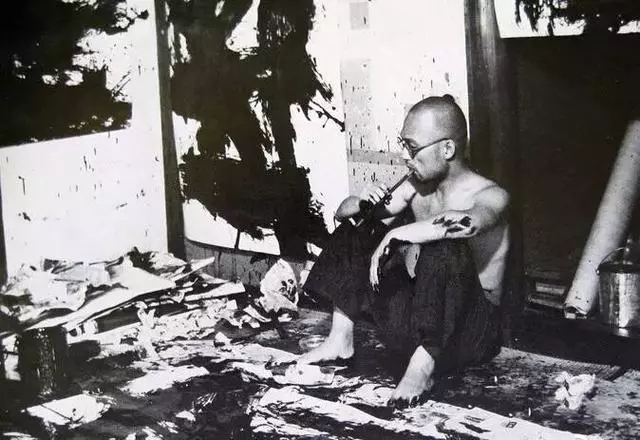

畢雲揚,号逸楚堂,湖北荆州人,现为中国书法家协会会员,创立逸楚书院。弘堂书社社员,南吴门书社社员,荆州市书法家协会副秘书长,墨池学院特聘导师,湖北省文联中青年优秀文艺人才库成员,被“书法报”评为全国优秀书法教师。书从篆隶入手,于峄山、礼器、石门、北碑等均有临习,行草用功于唐宋,上溯二王手札、《大观阁帖》,兼习小楷取其静气。以篆隶养笔,得其朴厚、方整。拓而为大,不规规于摹拟,得其风韵,散逸。偶有参展,只为一记。唯有久久为功之日课,为求索经典之上上法。

![640.webp (5)]()

![640.webp (6)]()

欲观看更多精彩视频,请扫上面二维码关注本公众号。

![640.webp (7)]()

助理微信

- end -