在清代的书法史上,吴大澂的大篆独树一帜,是一个重要的里程碑。吴大澂生活在收藏和研究商周青铜器最为活跃的时期,收藏者之间存在着非常好的学术交流关系,使吴大澂得以见到大量的青铜器铭文和其他各种出土文字的拓片,为他研习篆书提供了良好的条件;加上早年书写玉筯篆和多年研究文字学的经验,吴大澂创造出古雅清穆的大篆书风。

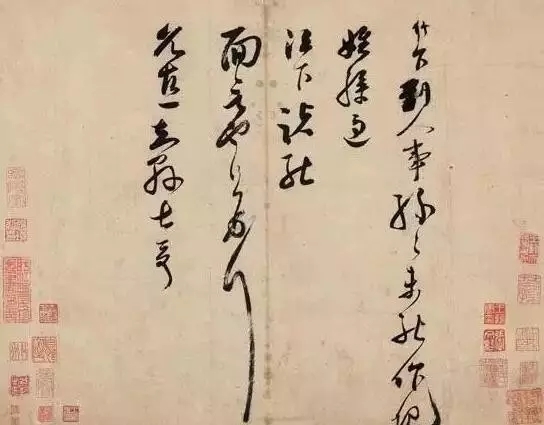

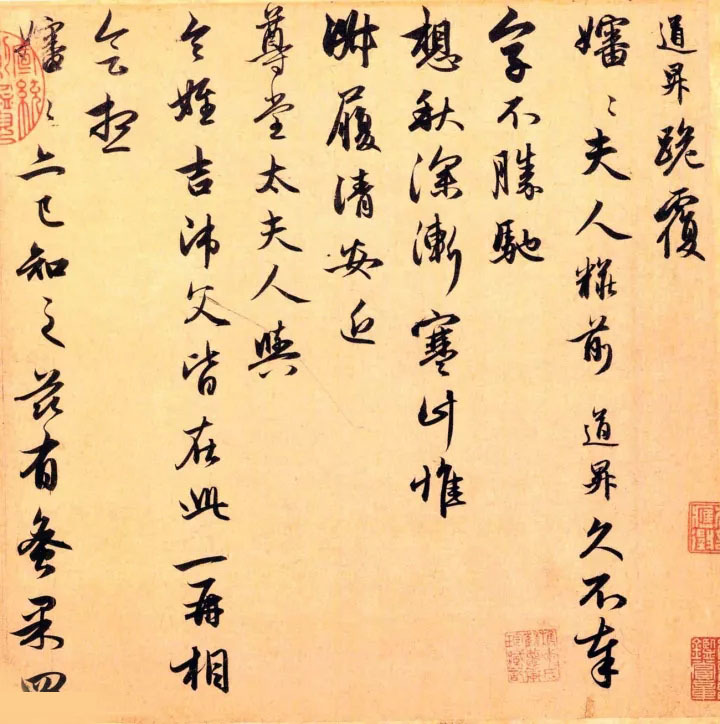

![640.webp (3)]() 图注:吴大澂

图注:吴大澂

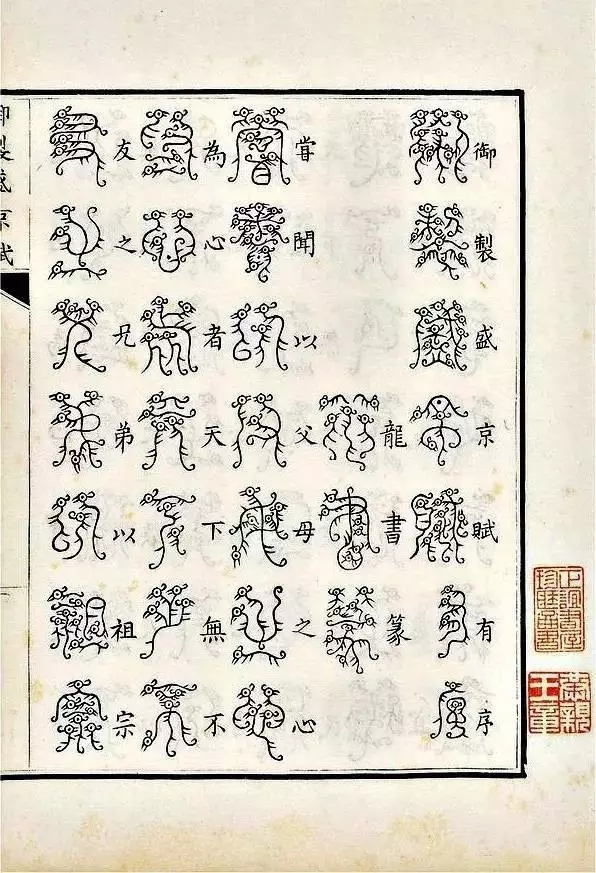

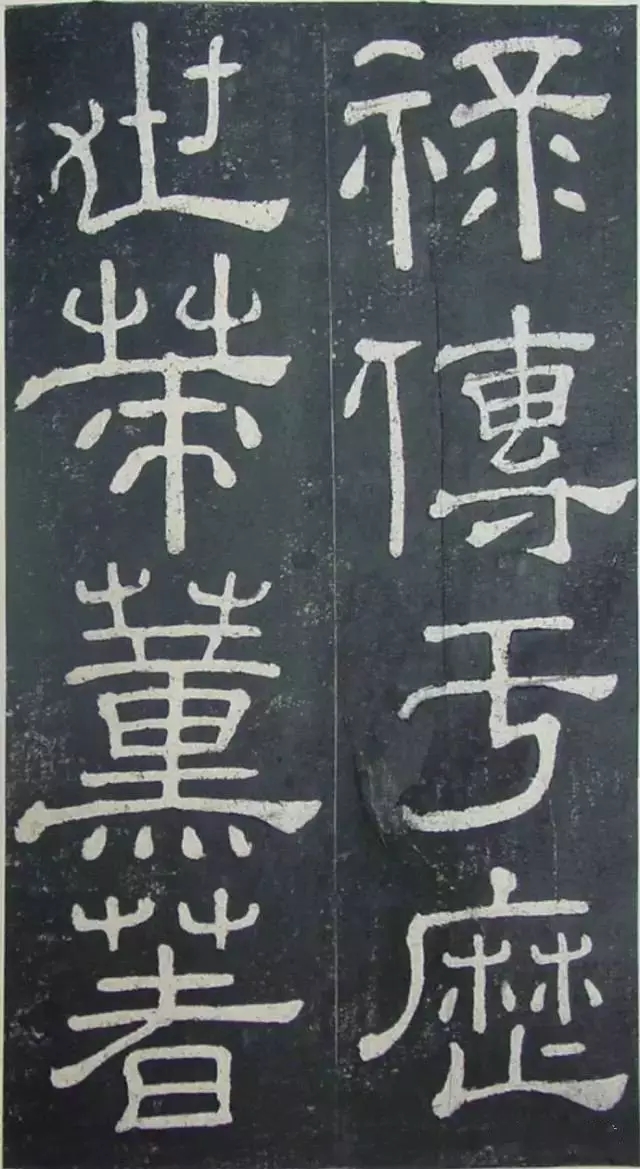

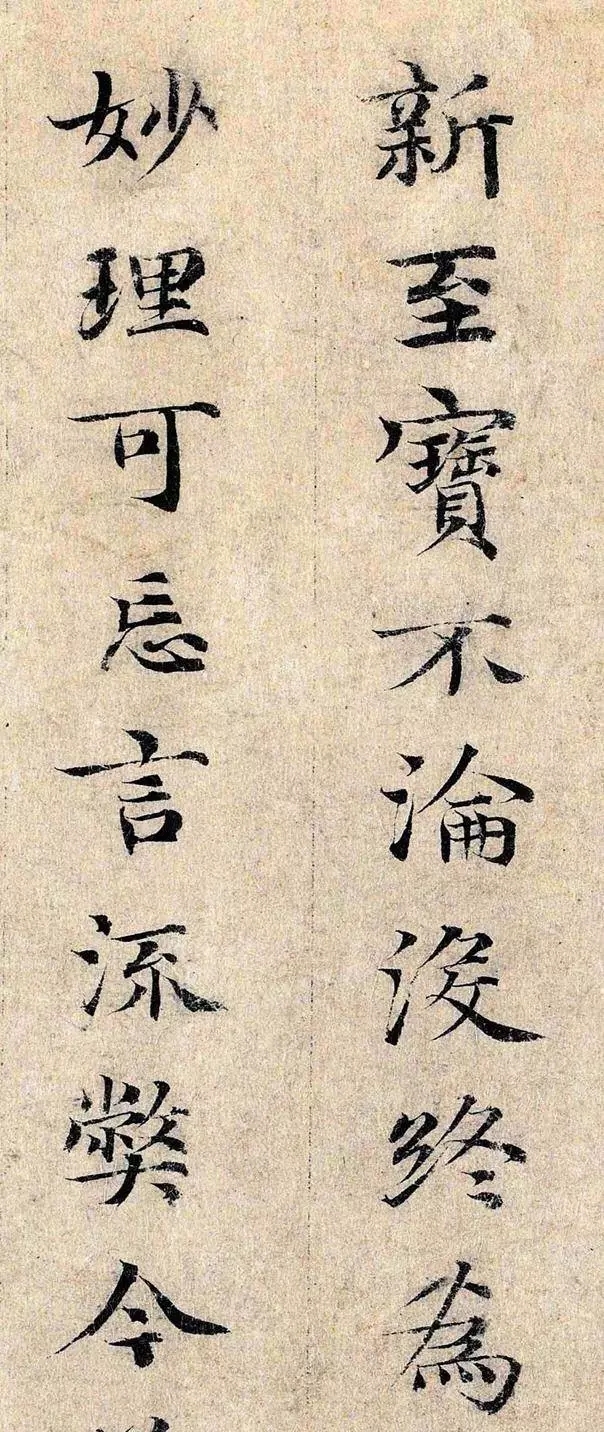

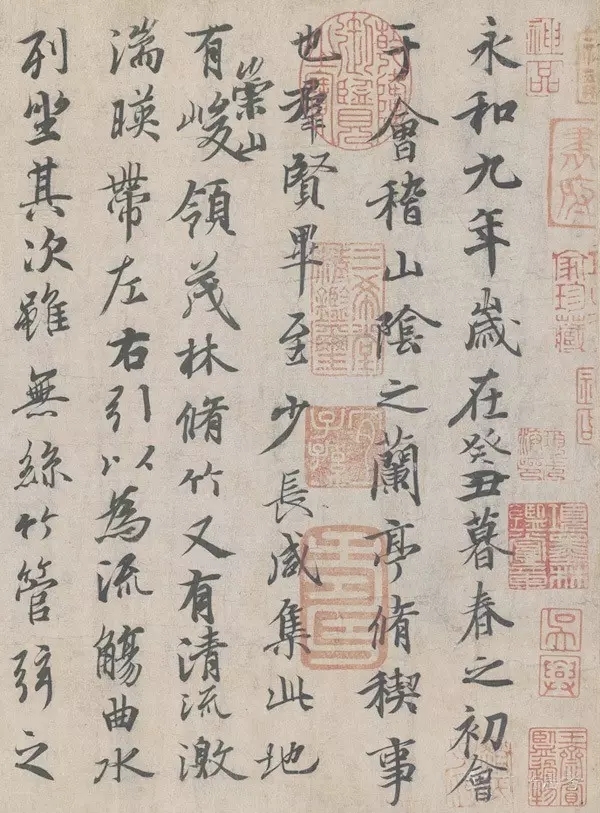

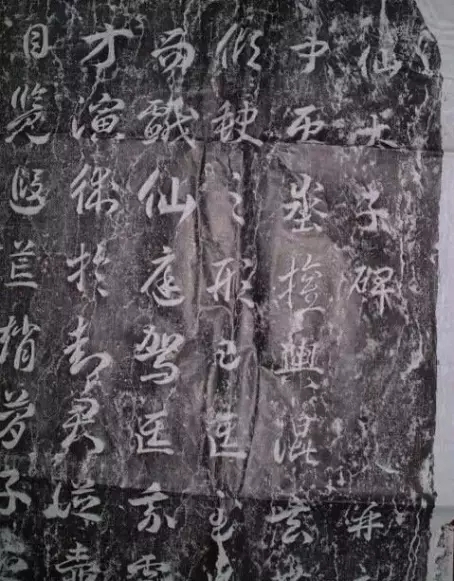

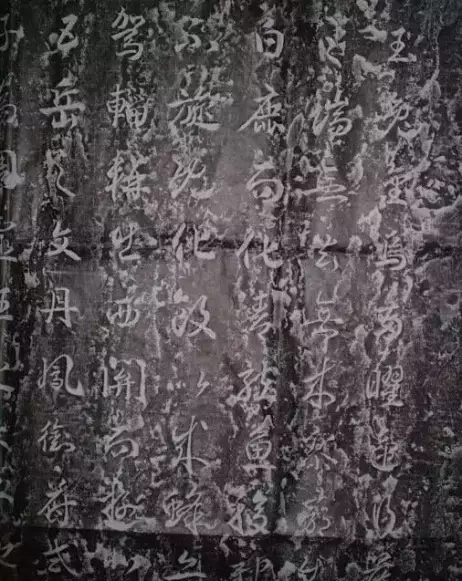

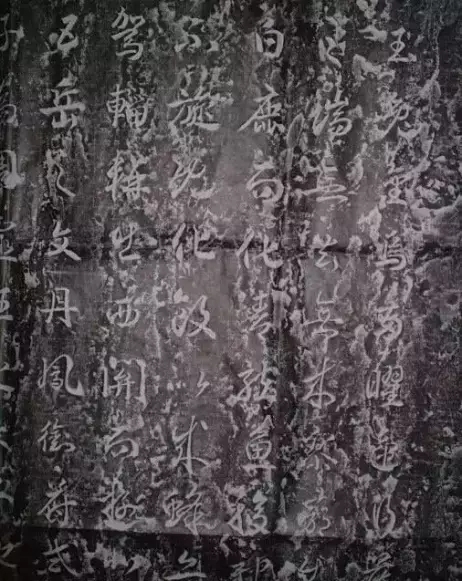

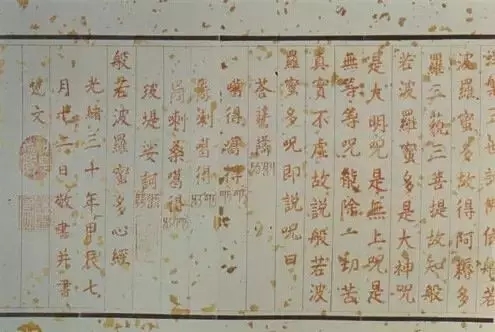

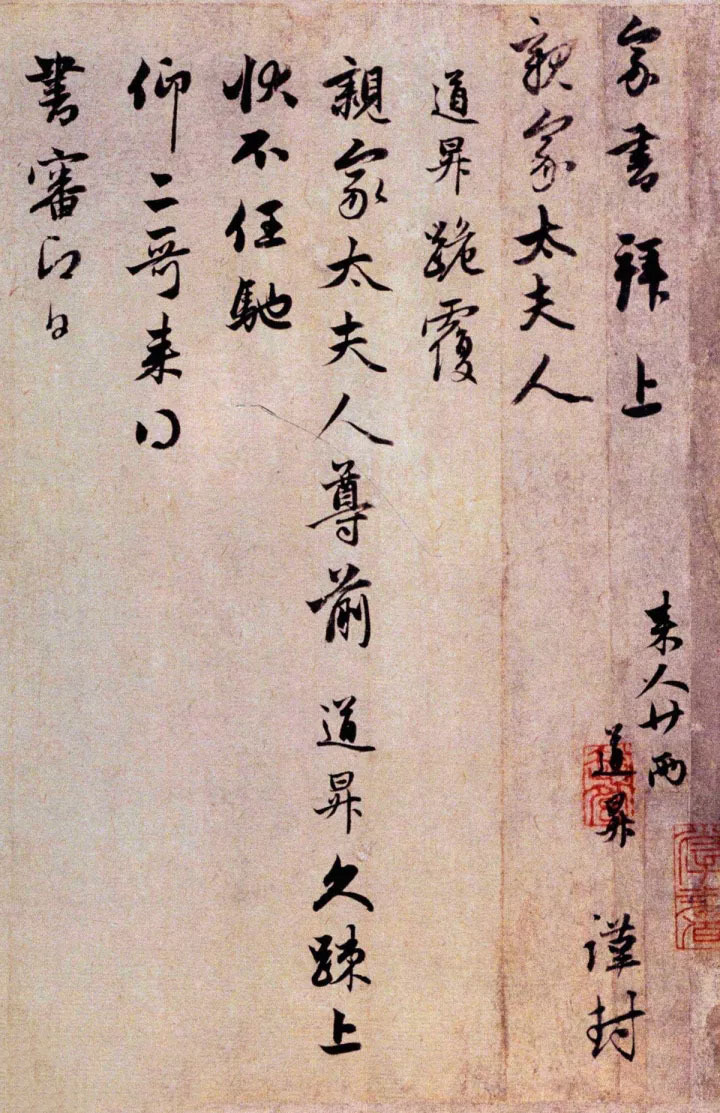

![640.webp (4)]() (图注:吴大澂于1862年在上海避难时,应李嘉福之嘱,在晚明吴门女画家文俶所画扇面的背面上用玉筯篆书写的文俶小传。)

(图注:吴大澂于1862年在上海避难时,应李嘉福之嘱,在晚明吴门女画家文俶所画扇面的背面上用玉筯篆书写的文俶小传。)

吴大澂(原名大淳,1835-1902),字清卿,号恒轩、愙斋,苏州吴县人。吴大澂于同治七年(1868)中进士后,曾入李鸿章幕,后授翰林院编修、陕甘学政、河南河北道员,又曾两赴吉林,屯边、练兵、勘界,1887年后任广东巡抚、河东河道总督、湖南巡抚,宦踪遍及东西南北。吴大澂又是晚清著名的学者、收藏家、艺术家,而在其艺术实践中,又以书法的成就最高。(注:本文中西年份只是大致对应,有时中历的岁尾应是西历下一年的年初,但为方便起见,本文仍以通常的中西对应年分系之,而不系于西历下一年。文中的中文月份,皆农历月份,故不用阿拉伯数字。)

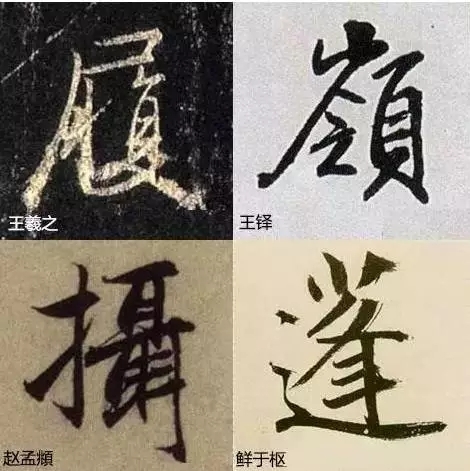

在晚近的吴大澂书法研究中,研究者大都关注他在篆书方面的成就。顾廷龙先生曾这样概括吴大澂的篆书在不同阶段的特点:“写字则初作玉筯体,后学杨沂孙,再作金文。”顾先生是吴大澂研究的开拓者,和吴大澂的一些后人、门生都有直接的交往,他的概括自然有其依据,但稍显简略。近年来,国内外的公私收藏都越来越开放,艺术出版物增多,拍卖市场也非常活跃,大量的吴大澂篆书作品得以面世,为我们的研究工作提供了前所未有的便利条件。本文便依据新近见到的一些作品,结合传世文献,参考他人的学术成果,对吴大澂篆书的发展变化作一描述分析。

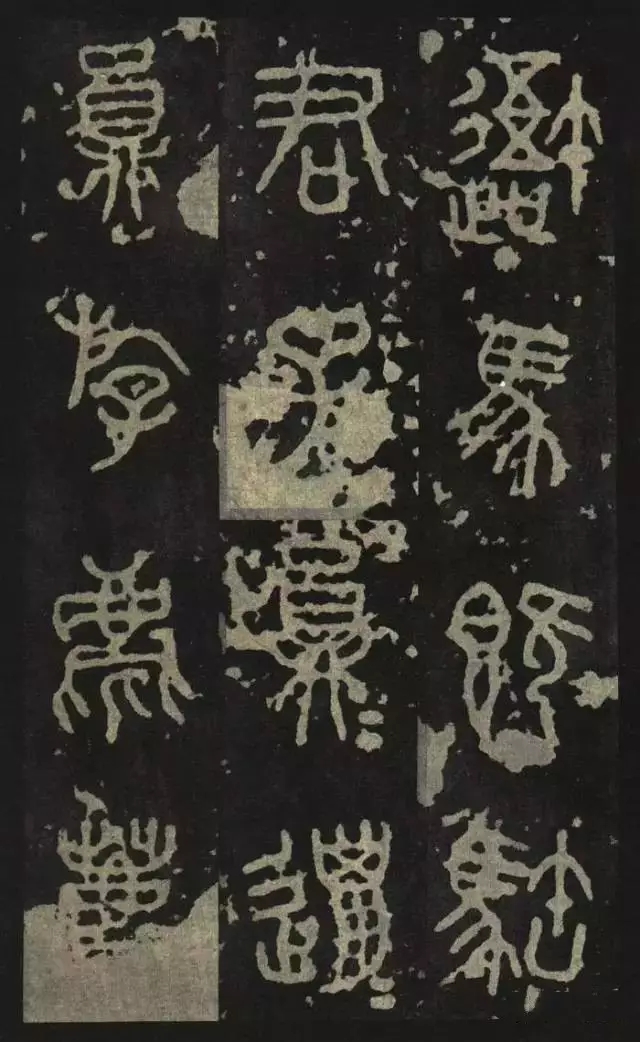

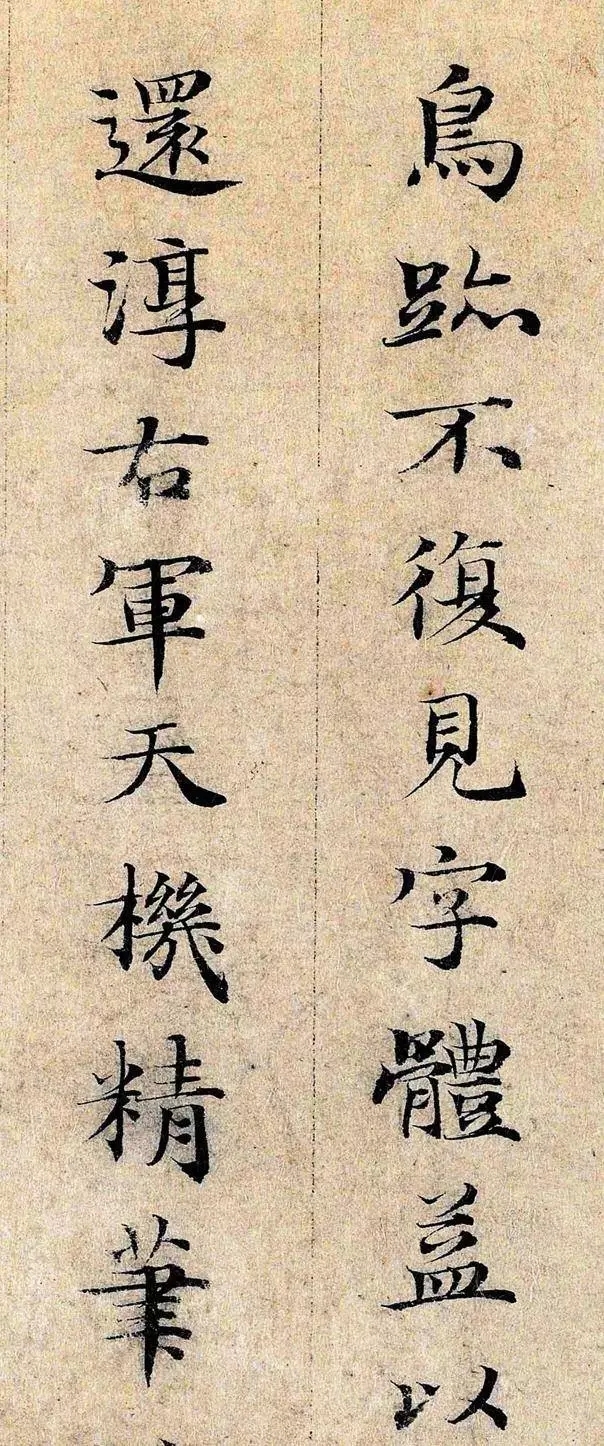

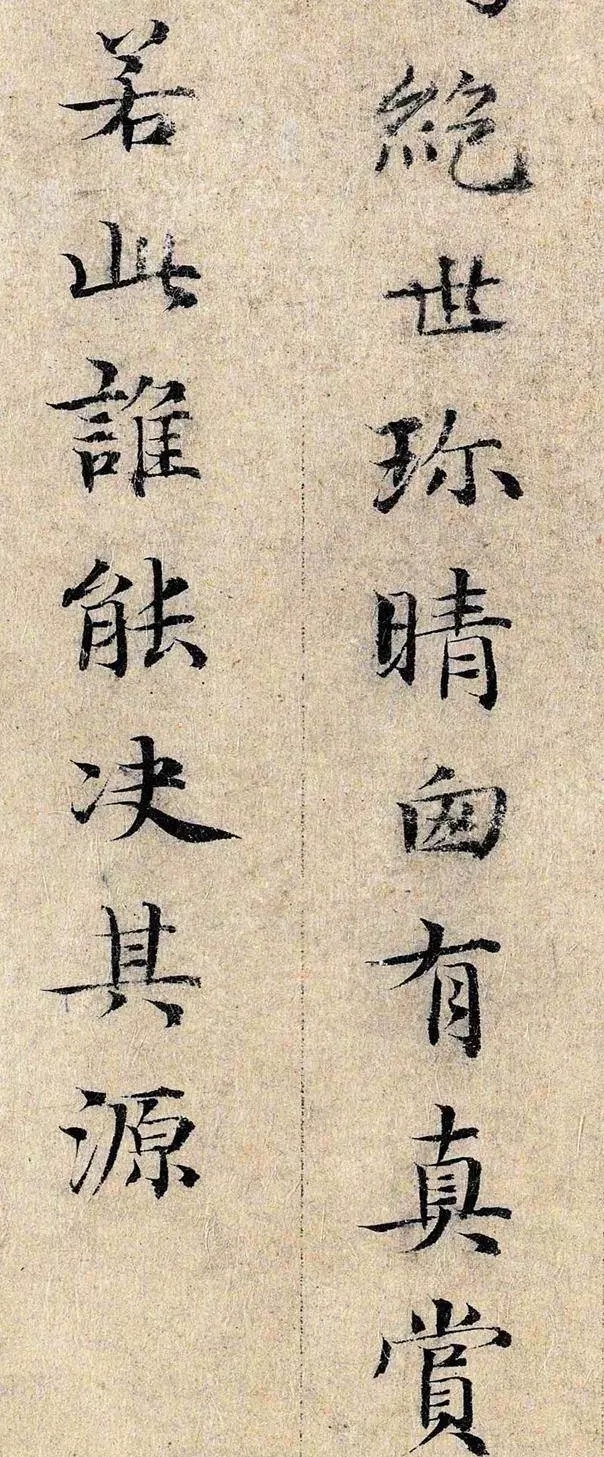

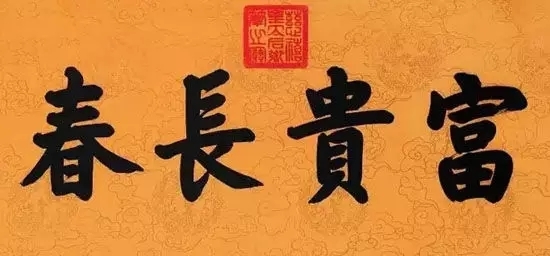

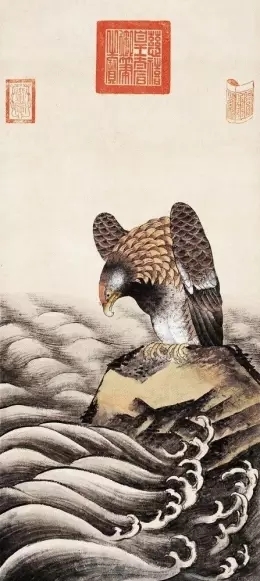

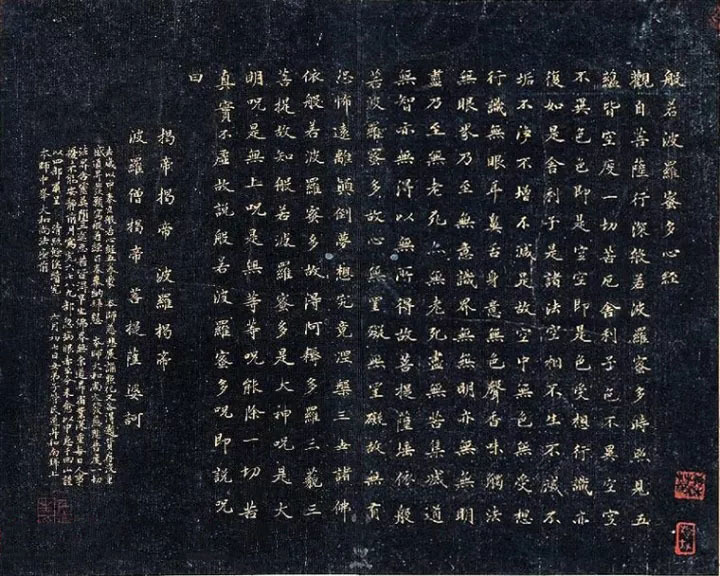

![640.webp (5)]()

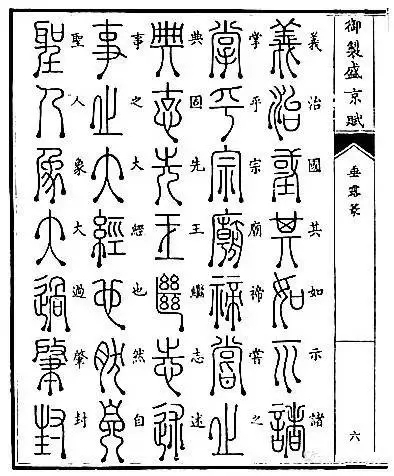

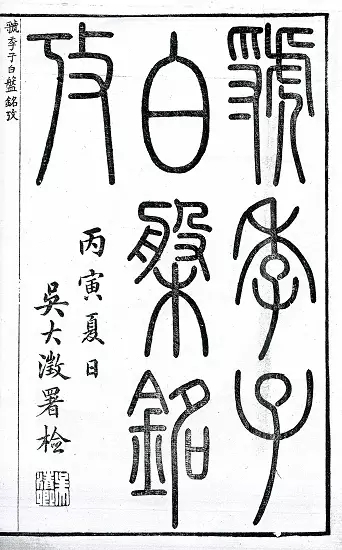

吴大澂1866年为吴云所著《虢季子白盘铭考》题耑

一

我们今天能见到最早的吴大澂的篆书,大概是他在咸丰五年(1855)为其外祖父韩崇(字履卿,1783-1860)所编印的《三节合编》题写的书名和牌记“咸丰五年正月宝铁斋韩氏刊”。此时,吴大澂年仅21岁。韩崇出身苏州世家,兄韩崶(1758-1834)官至兵部尚书,他本人曾任山东雒口批验所大使。韩崇喜收藏,在当时的收藏界和金石学研究圈甚是活跃。从韩崇命年轻的吴大澂为自己编印的书籍题写书名来看,他对这位外孙十分欣赏。这一书名和牌记的字用的是缪篆,这种篆书在古代多用于刻印,因为要均匀地填满方形的印面,形体平方匀整,笔画屈曲缠绕。吴大澂书写这种篆书,很可能与他早年学习刻印有关。吴大澂何时开始治印,史料阙如。1860年,太平军攻陷苏州,吴大澂流寓上海,在残存的吴大澂咸丰十一年(1861)七十多天的日记中,有很多为人刻印的记载,说明此时他已经研习篆刻多年并在友朋圈中有了名声。所以,吴大澂最初接触篆书,很可能是从刻印开始。缪篆的设计成分重于书写,吴大澂题写的书名被均匀地安排在特定的空间中,看不出多少结字和运笔的功力。

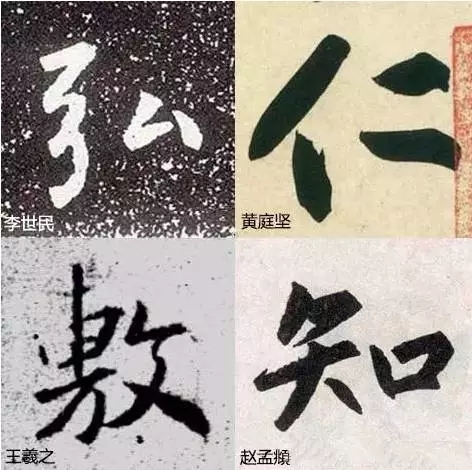

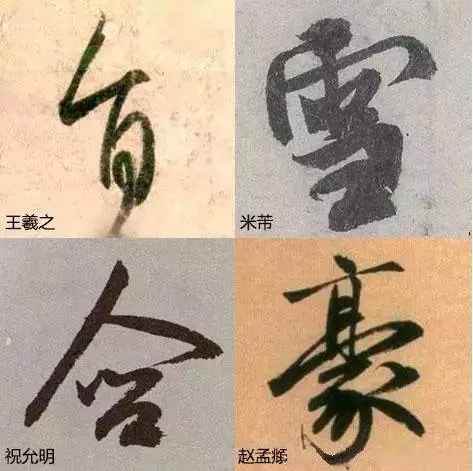

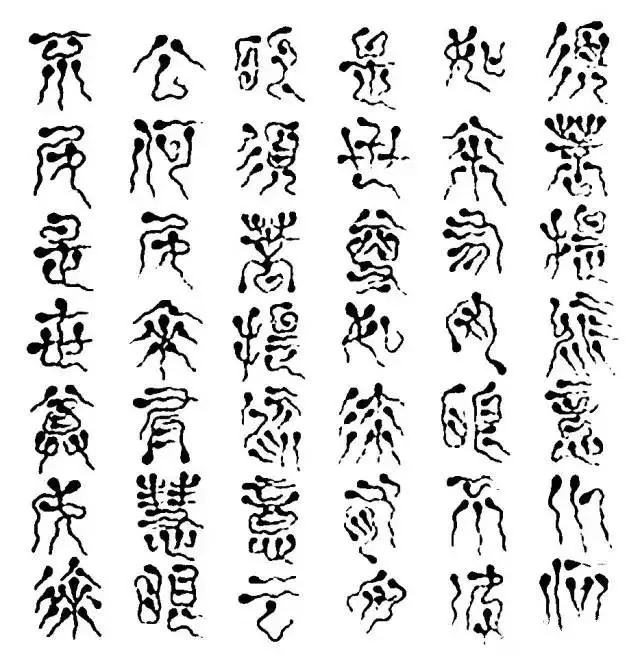

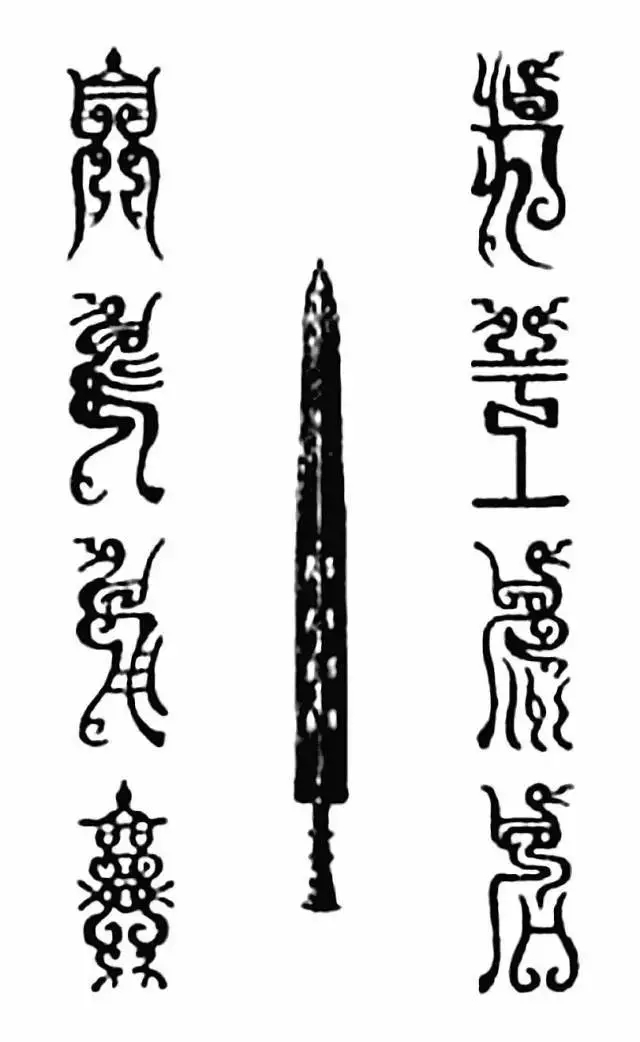

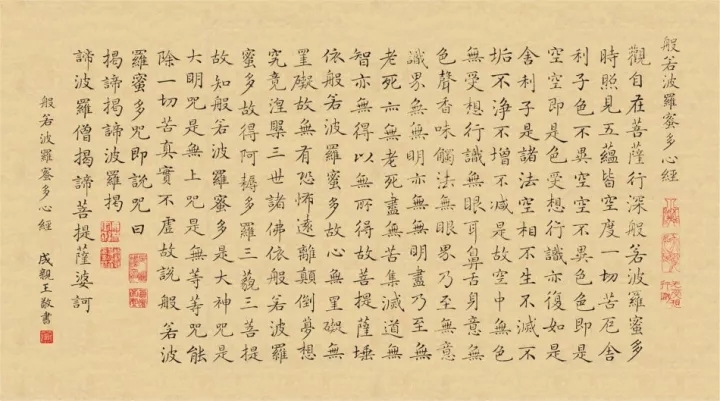

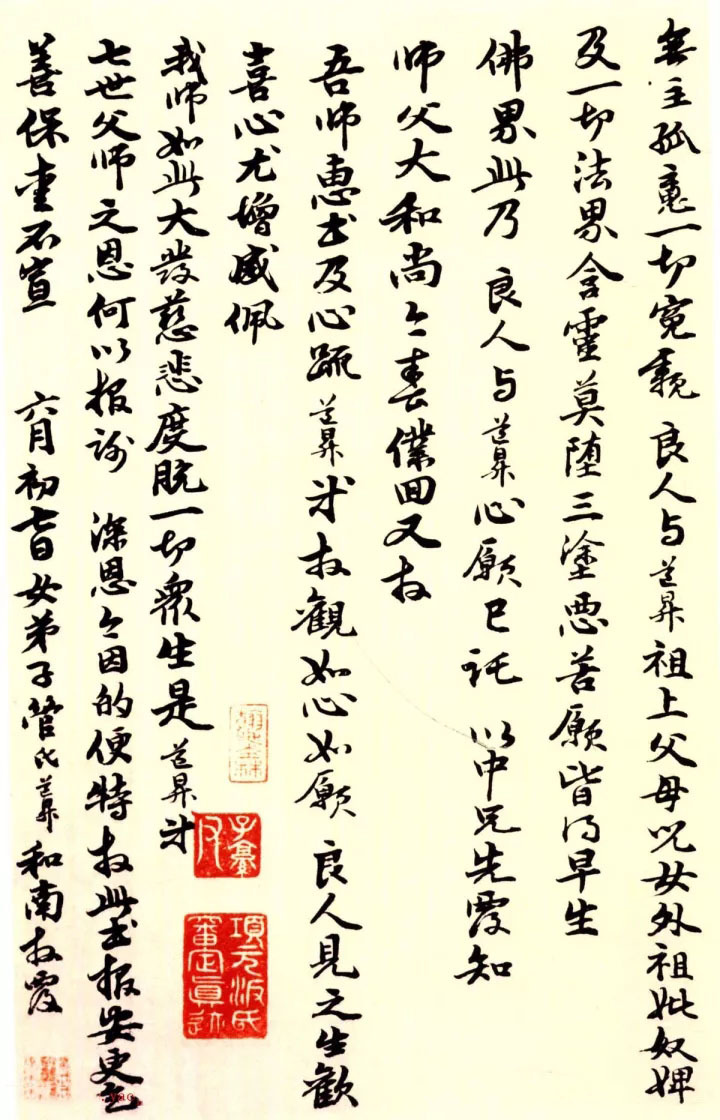

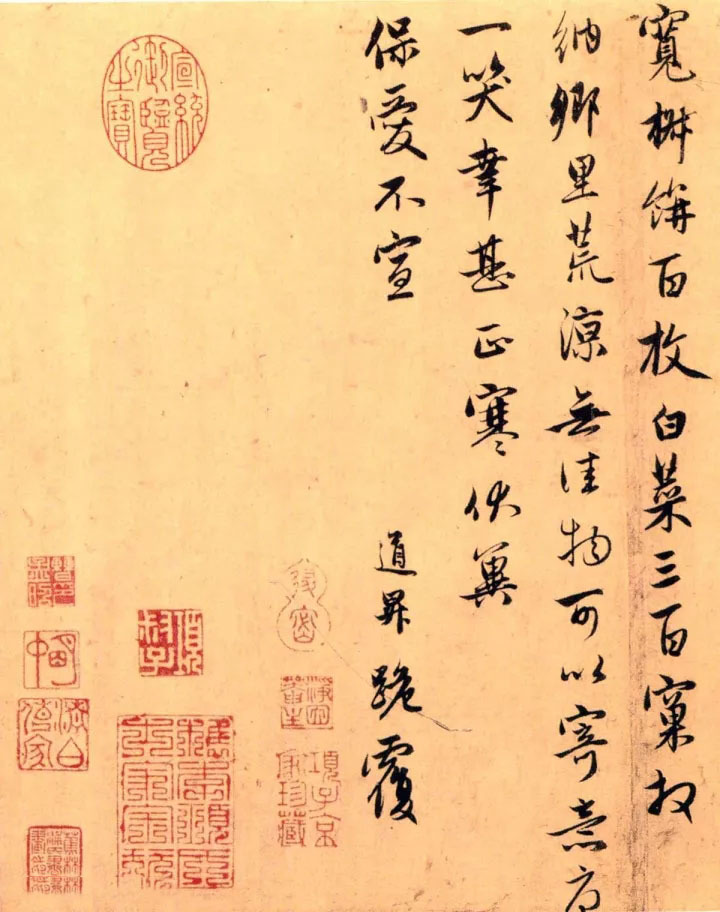

也就在为外祖父题写书名的次年,亦即咸丰六年(1856),吴大澂成为陈奂(字倬云,号硕甫,1786-1863)的学生,《愙斋自订年谱》咸丰六年条云:“陈硕甫先生教以段注《说文》,每日读二三十页,因就问业焉。”这对他日后研究和书写篆书至关重要。陈奂是乾嘉时期研究《说文解字》最重要的学者段玉裁(1735-1815)的入室弟子。段玉裁虽为金坛人,但晚年一直住在苏州,加之苏州自晚明以来一直有研究《说文解字》的传统,使得中晚清的苏州成为研究文字学的重镇。《说文解字》的篆书基本是小篆,吴大澂师从陈奂后,十多年中的篆书作品多在小篆系统,他的玉筯篆也不例外。玉筯篆的特点是,书写时用笔无轻重变化,线条粗细均一,竖笔无垂脚,结字修长。人们通常把秦代李斯、唐代李阳冰的石刻作为玉筯篆的典范。我们今天能见到的吴大澂较早的玉筯篆,是1862年他在上海避难时,应李嘉福(笙鱼,1829-1894)之嘱,在一张晚明吴门女画家文俶(1595-1634)所画扇面的背面上用玉筯篆书写的文俶小传。此时,吴大澂师从陈奂研究《说文解字》已有六年,对小篆系统的文字已经相当熟悉。此作总的来说用笔流畅,结字工稳。但也有少数字的结体稍欠安妥,或因在扇面上作篆书不易所致。

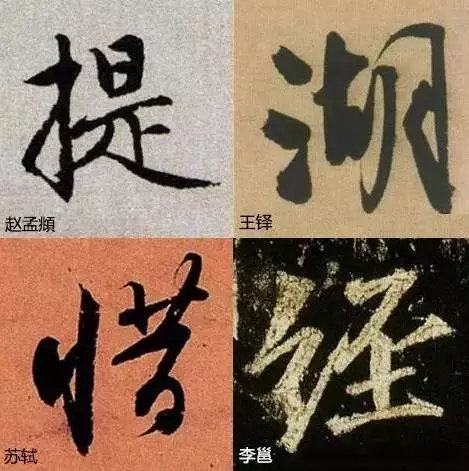

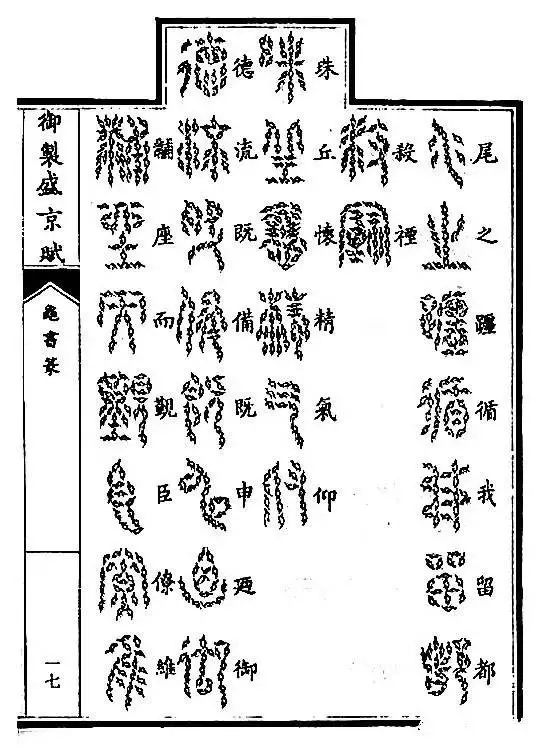

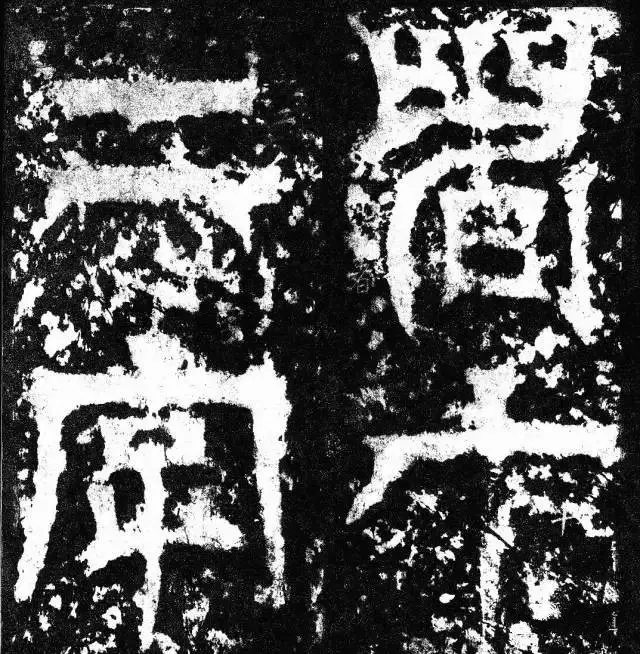

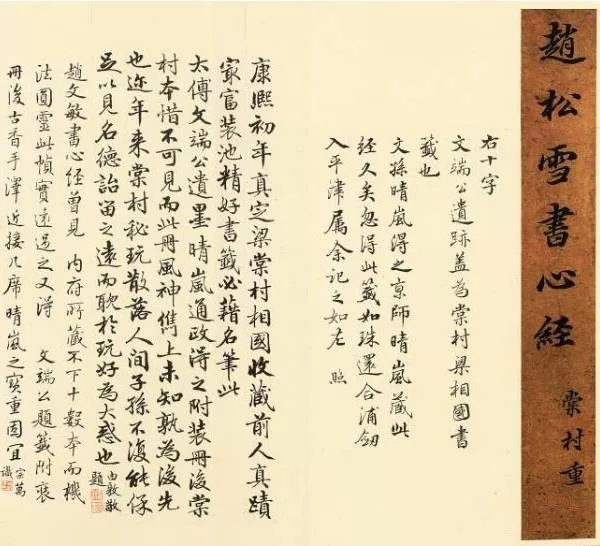

吴大澂更为成熟的玉筯篆见于他1866年为吴云所著《虢季子白盘铭考》题耑。这一书名写得十分精彩,笔画转向时,线条保持粗细一致,收笔处没有加重后出锋,结字和用笔都非常均匀流畅。吴大澂的这种玉筯篆书风一直延续到1870年左右。1870年春,吴大澂在湖北入李鸿章幕,并随李鸿章的淮军入陕,在华山的莲花峰留下了两个大字“莲峰”,也是标准的玉筯篆。

不过,前此数年,吴大澂就已在书写玉筯篆的同时,开始了新的探索。如作于1867年《节录徐鼎臣说文解字叙一则》篆书条屏,就带有清代中期的篆书大家邓石如(1743-1805)书风,只是显得有些生硬,不够成熟。

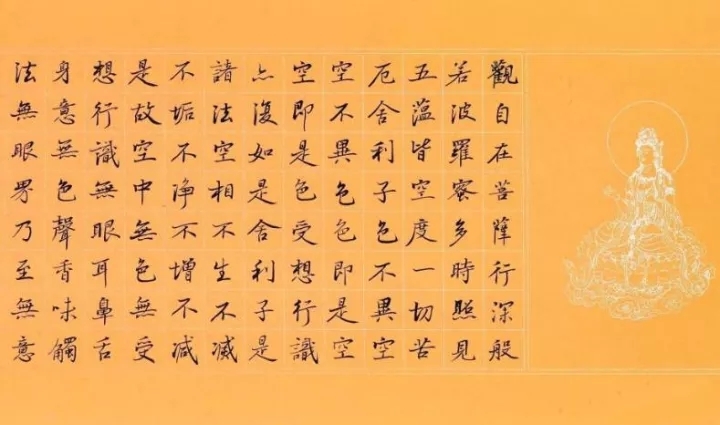

今天我们能见到吴大澂的篆书,作于1869年(己巳)的数量相当可观,其中又以扇面和对联居多。在此前一年(1868),吴大澂考中进士,钦点翰林院庶吉士,可是他在京师并未久留,八月告假回苏。在他次年(1869)的日记中,记载了不少书法活动:如五月初四日:“写篆书扇二、条幅一、篆书对三、行书对三。予向不作行书对,是日见对纸四联,系亲戚从上海寄来者,心厌其多,以行书杂之,字多草率,殊愧程子‘即此是学’一语。”同月初五日:“画扇二柄、写篆书扇面三、写篆书对三。近来索书扇对者,愈积愈多,延搁日久,亲友未免见怪。因定每日早晚必书数件,以当陶公运甓之意。”类似的书写篆书扇对的记载在同年的其他月份的记载中也不少。如九月二十二日的日记记载:“写对五副、条幅一纸”;同月二十七日:“写对十余副、条幅二纸”。同月二十九日和三十日都有“灯下写篆书条幅”的记载。上述记载说明,吴大澂为人所作书,多用篆字。偶尔作行书联,还会为自己的草率而感惭愧。

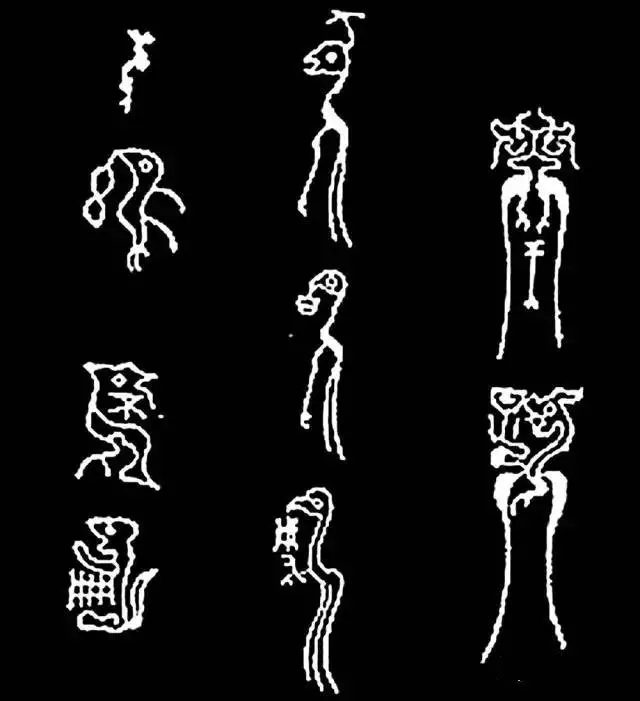

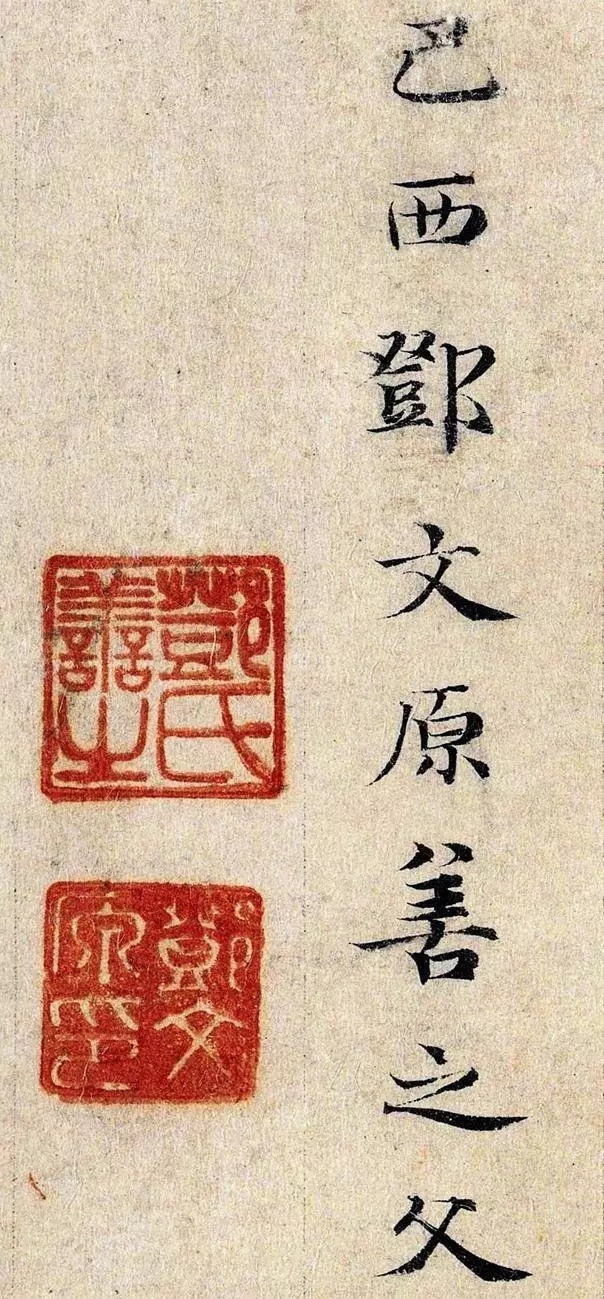

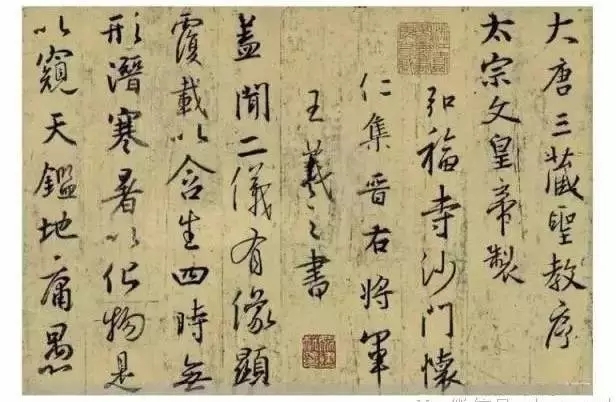

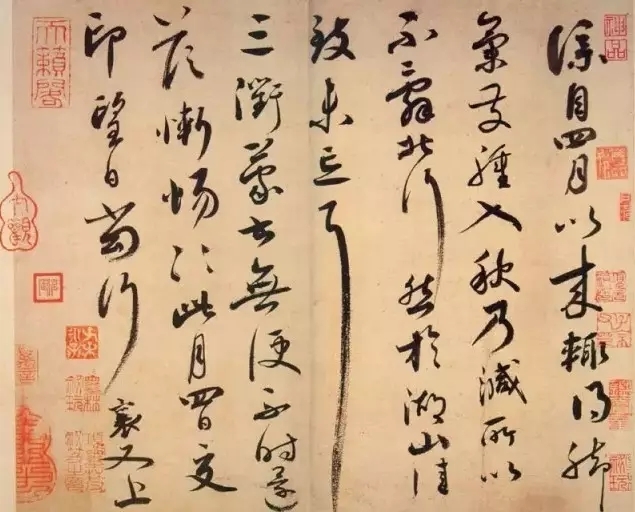

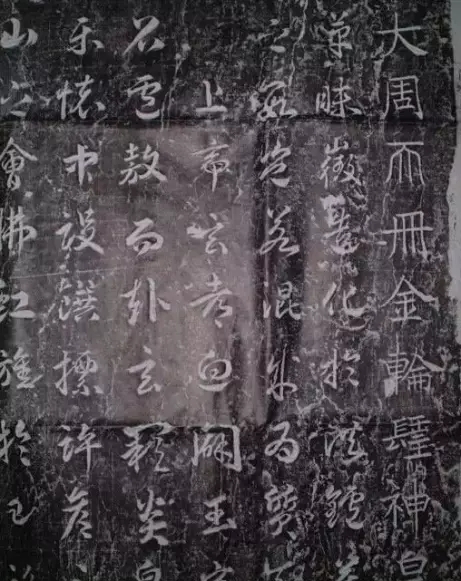

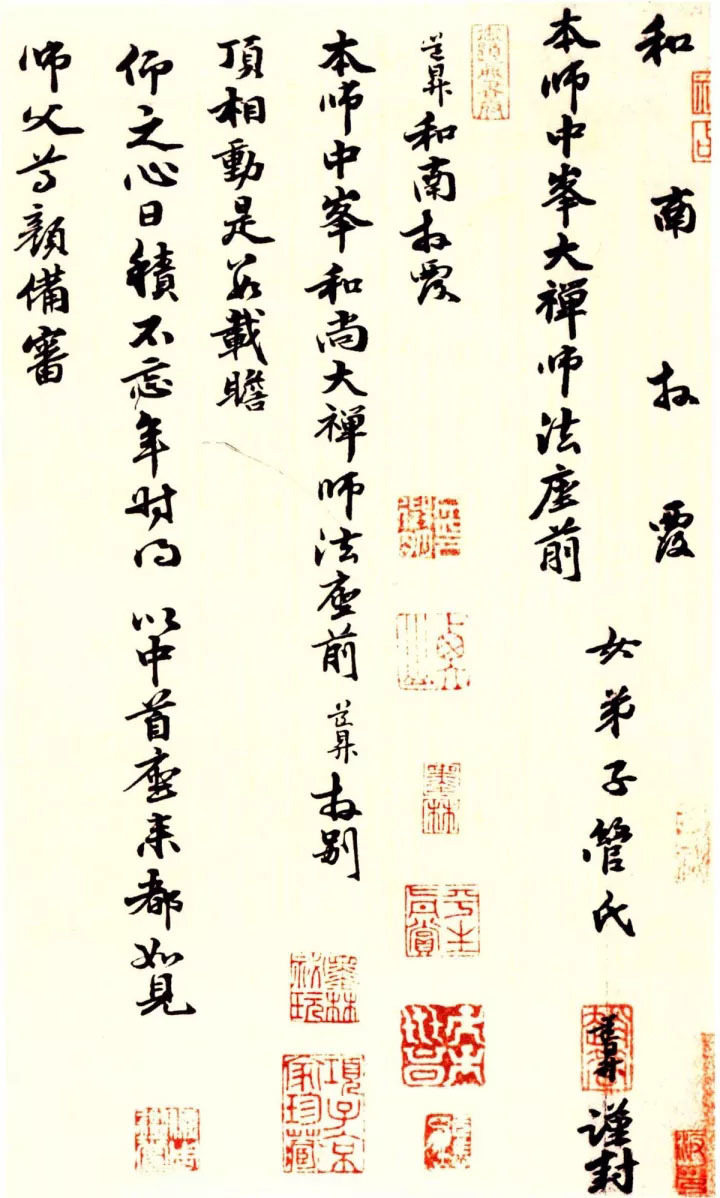

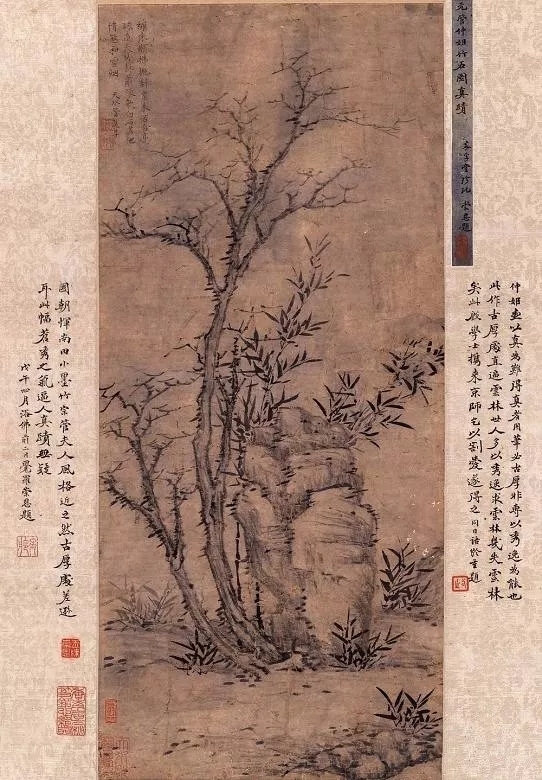

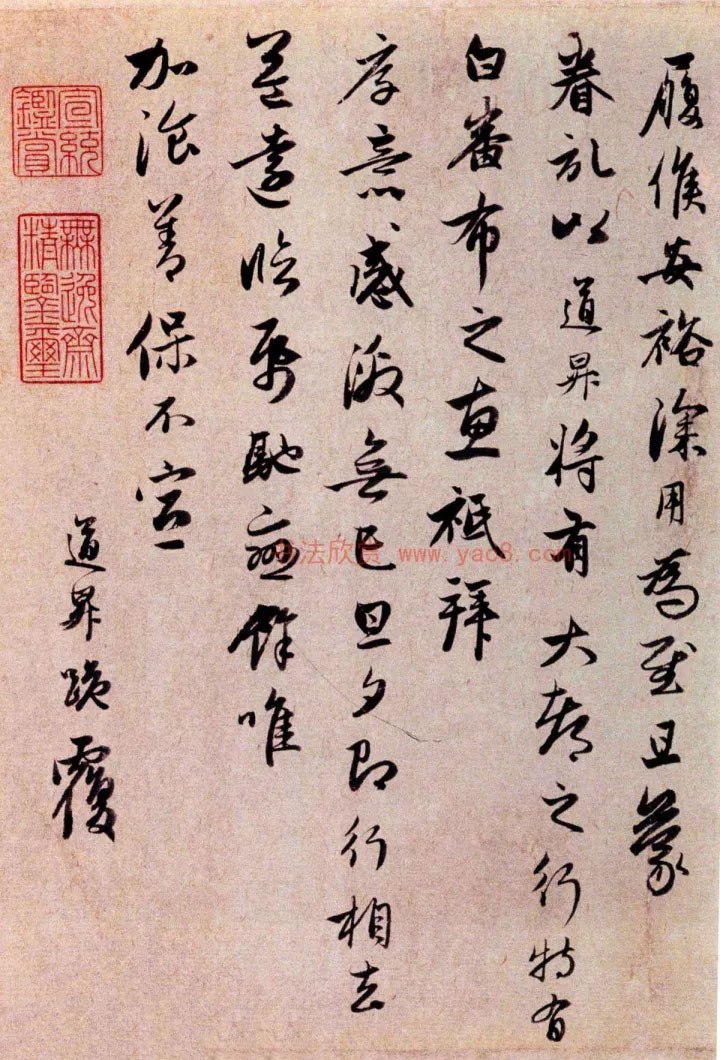

存世己巳年(1869)款的作品说明,吴大澂所作邓石如书风的篆字已相当成熟。如在这一年的暮春为镜如所书篆书对联,起笔不再藏锋逆入,而是有一从上向下的运笔动作,起笔的分量加重,转折处不再像玉筯篆那样均匀地行笔,而出现了方折的转向,并有了粗细的变化。这就充分利用了毛笔本身的弹性,在点画圆实的基础之上,增加了书写的节奏感,减少了玉筯篆的装饰性。这种运笔方法正是邓石如对小篆书法的贡献。

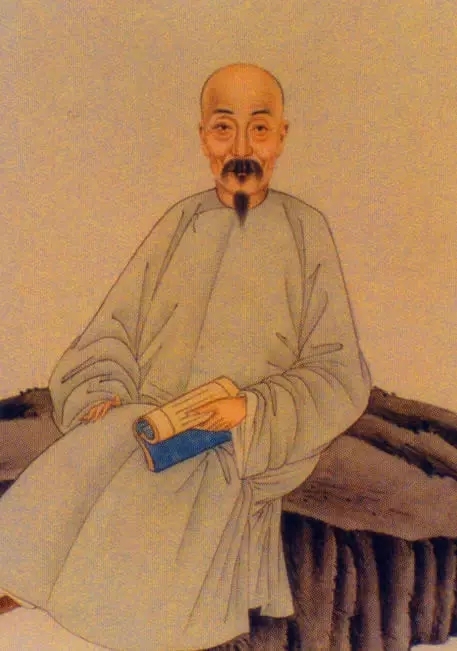

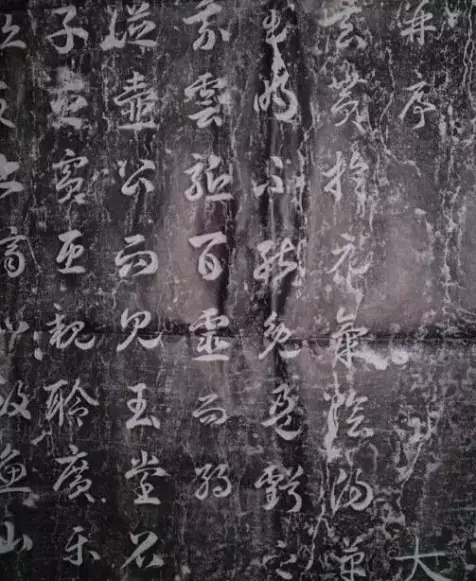

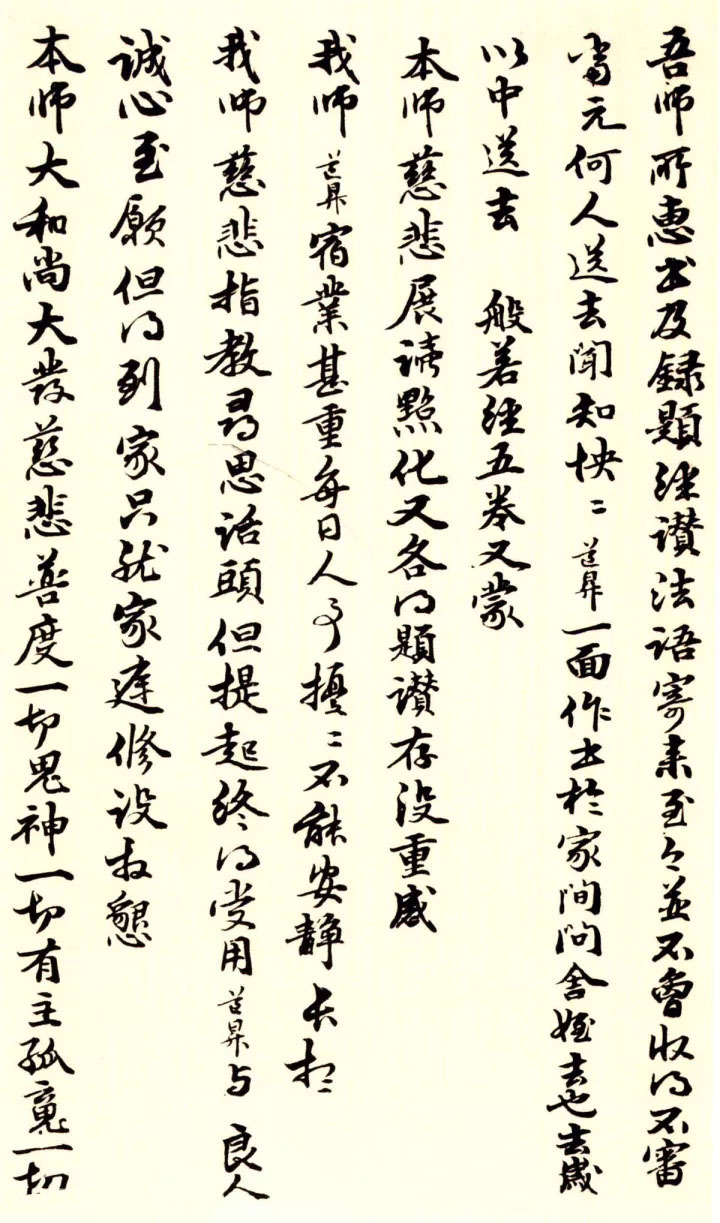

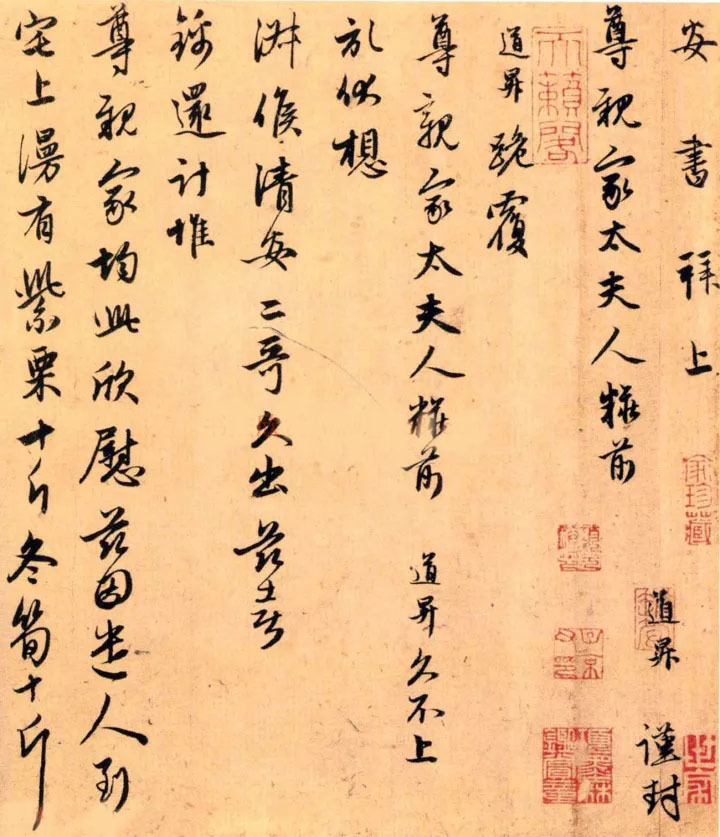

在下一年(庚午,1870)为友人、苏州文物商徐熙所书的对联中,起笔明显地加重,书写横画先下压,形成方折的锐角,点画的粗细变化明显,增加了运笔的韵律。我们不妨将此联中的“对”字和为吴云的《虢季子白盘铭考》封面所书玉筯篆相比,不难看出两者在用笔上的区别。

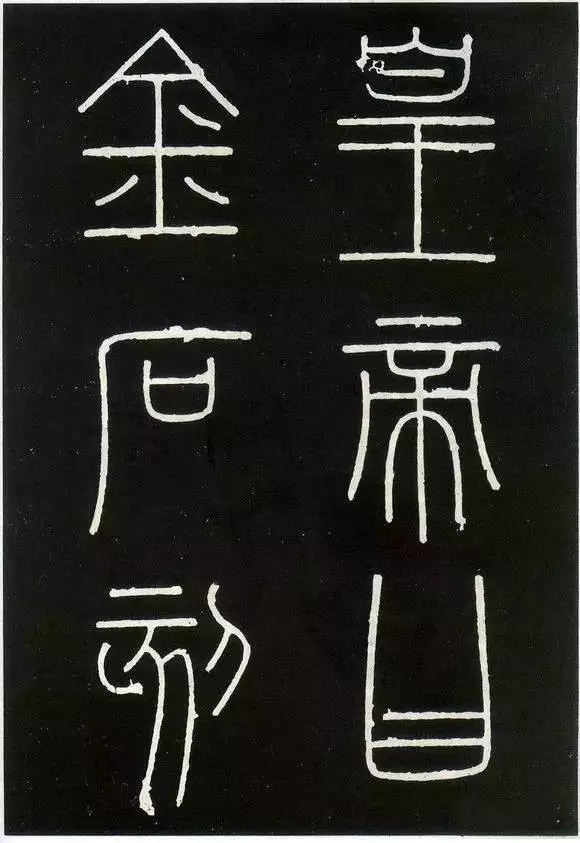

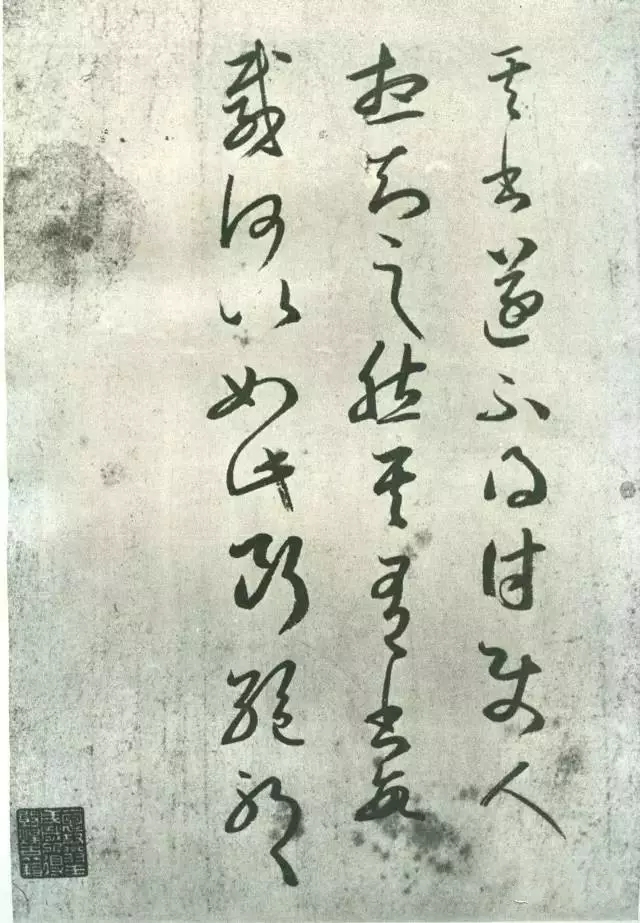

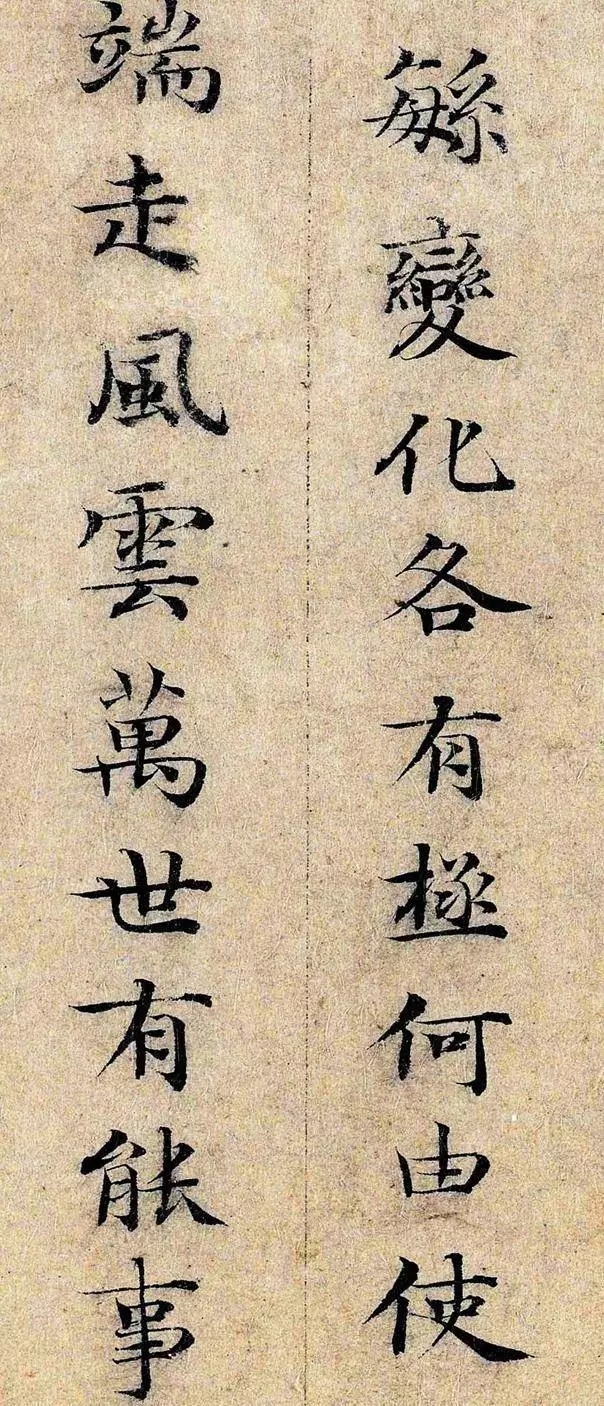

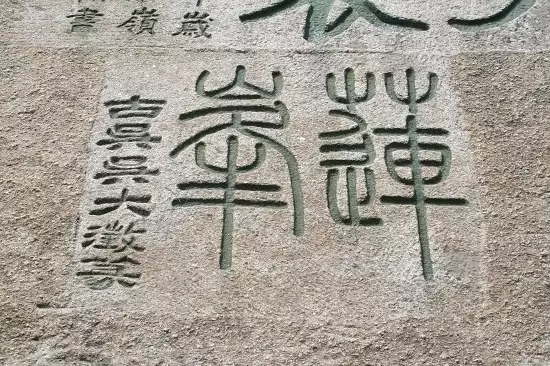

![640.webp (6)]() 吴大澂于华山莲花峰题“莲峰”

吴大澂于华山莲花峰题“莲峰”

二

在吴大澂生活的时代,邓石如的影响非常大,吴大澂及其友人经常提到这位“完白山人”。在吴大澂的前辈中,更有一位邓派篆书的代表人物吴熙载(1799-1870),他是吴大澂老师吴云(1811-1883)的好友。吴大澂有一方“吴大澂”白文小印,结字、刀法很像吴熙载的印风。指出这些,并不是说,吴大澂直接地受到了吴熙载的影响,而是要说明,在吴大澂的时代,玉筯篆并不如邓石如的篆书那样流行,吴大澂有很多机会见到邓石如和吴熙载这一流派的篆书。

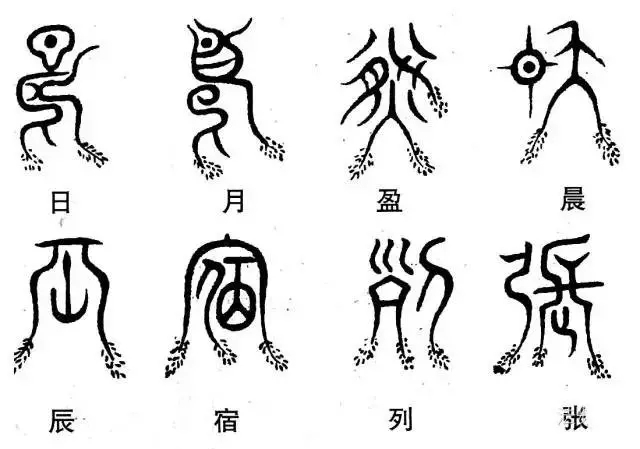

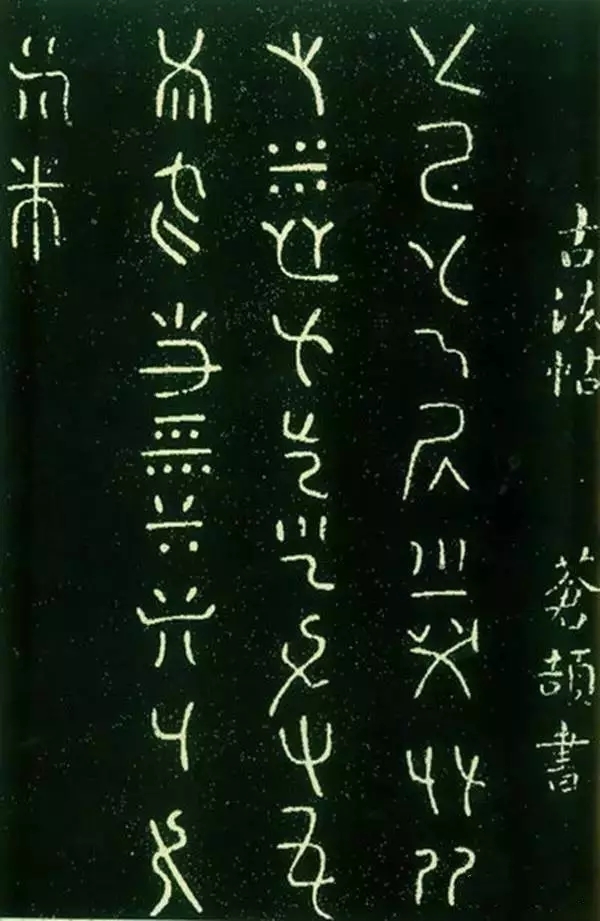

但是,吴大澂对篆书的兴趣很快地转向了金文。1870年腊月,吴大澂回到北京翰林院,次年参加考试,顺利通过,列一等第三,授职编修。也就在北京翰林院任职期间,吴大澂开始收集吉金文字。他曾这样地自述:“余弱冠喜习绘事,不能工。洎官翰林,好古吉金文字,有所见辄手摹之,或图其形存于箧。积久得百数十器,遂付剞劂氏,拟分为二集,以所见、所藏标其目,略仿《长安获古编》例,而不为一家言。其不注某氏器者,皆潘伯寅师所藏。此同治壬申(1872)、癸酉(1873)间所刻也。”(吴大澂《恒轩所见所藏吉金录》序。顾廷龙先生撰《吴愙斋先生年谱》,根据序中所说“洎官翰林,好古吉金文字”,因此将吴大澂开始喜好吉金文字的时间订于1868年吴大澂被任命为翰林庶吉士的时间。但吴大澂这一年在京师逗留时间甚短,而在1871年初返回北京任职翰林院前,鲜有收藏吉金的记录。潘祖荫在为吴大澂的《说文古籀补》所撰叙中说:“同治辛未、壬申间官农曹,以所得俸入尽以购彝器及书。彼时日相商榷者,则清卿姻丈、廉生太史、香涛中丞、周孟伯丈、胡石查大令,无日不以考订为事,得一器必相传观,致足乐也。忽忽十余年矣。”可知,潘祖荫开始有规模地收藏青铜器在1871至1872年间,吴大澂开始关注吉金文字似乎也在此时。)

吴大澂在入仕以前,已有机会接触到青铜器。吴大澂少年时是在外祖父韩崇的影响下走上金石收藏和研究的道路的,但是从韩崇编撰的《宝铁斋金石跋尾》不难发现,韩崇的收藏以石刻文字为主,吉金极少。吴大澂的老师吴云,是晚清重要的青铜器收藏家。但是,吴大澂在任职翰林院之前,或在上海避难,或是忙于准备科举考试,本人并没有机会和财力来收藏吉金文字。入仕之后,吴大澂有了稳定的收入,虽说京官俸禄不高,但是尚有余力购买些小件的青铜器。

而此时的北京,吴大澂的同乡、时任户部左侍郎的潘祖荫(1830-1890)正在广收青铜器,并编辑《攀古楼彝器款识》。由于吴大澂擅长绘图和篆书,潘祖荫嘱吴大澂为之绘图摹款,然后刻版刷印。在苏州博物馆藏顾廷抄录的《潘文勤公致吴愙斋书札》中,就可以看到潘祖荫多次请吴大澂绘图摹款。如潘祖荫在1872年致吴大澂的信中说,“摹刻款识及图,吾弟既肯俯任其事,固妙矣。但明年执事必有试差、学差,谁肯继其役耶?”

由于吴大澂有坚实的玉筯篆功夫,所以他在摹金文时,结体准确,用笔肯定流畅。正是广泛地观览青铜器拓片,摹写铭文,并得以时时观摩吉金原器,吴大澂对篆书的兴趣转向大篆书法。不过,吴大澂还是经常书写小篆,如1872年十一月应潘祖荫之邀跋其所藏沙南侯获碑拓本(现藏上海图书馆),写的依然是结字瘦长的小篆。

1873年,吴大澂出任陕西学政。俸禄之外,另有养廉银、出棚费、结余的公费等,收入大增,陕西周代青铜器出土最多,吴大澂开始大规模地收藏青铜器、汉瓦、碑拓等,他在继续书写小篆的同时,对大篆系统的文字和其他出土文字也多有留意。光绪元年(1875)吴大澂在致陈介祺信提到汉瓦当:“其一种朴茂之气则不可模仿,即无字,各种神妙变化,一圈一点皆与古籀相通,尝论篆法当以汉画像参之,画法当以钟鼎文参之,皆可骎骎入古。”[注:吴大澂,《吴愙斋(大澂)尺牍》(台北:文海出版社1972年影印本),页53。]在同年致陈介祺的另一通信札中,吴大澂说:“所寄秦金石拓并素册五十六幅,斯相书如此富有,前人所未见。展玩十余日,自觉篆书亦稍进。”从这两通信札来看,在1870年代,吴大澂虽以商周金文为主要的临摹对象,但也广泛地从秦诏版文字、甚至汉瓦文字和图案中汲取营养。

吴大澂在光绪二年(1876)五月四日致陈介祺的信中说:“藏器之精、笔墨之良,前无古人,后无来者。然非好之,真不知拓之贵,亦不知精拓之难。大澂寝馈其中,近于古文字,大有领会。窃谓李阳冰坐卧于碧落碑下,殊为可笑。完白山人亦仅得力于汉碑额而未窥籀斯之藩。大约商周盛时,文字多雄浑,能敛能散,不拘一格。世风渐薄,则渐趋于柔媚。”在吴大澂看来,商周金文雄浑且收放自如,高于小篆,而邓石如虽为一代篆书大家,“亦仅得力于汉碑额而未窥籀斯之藩”。这正是吴大澂专攻大篆的审美观念基础。

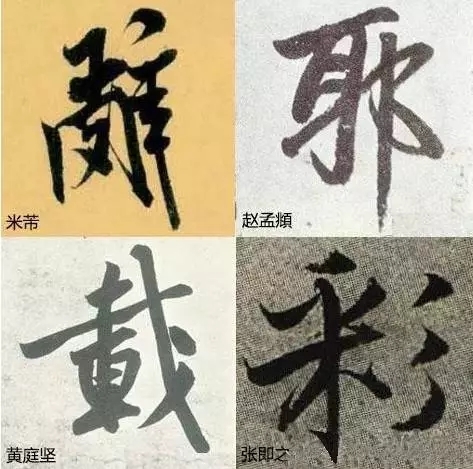

1876年吴大澂从陕甘学政卸任,次年返回京师,此时他的大篆书法已经有了长足的进步。潘祖荫在1877-1878年致吴大澂信札中多通信札中,对吴大澂的大篆书法推崇备至,如:“释文大篆精妙无比,頫首下拜。必传,必传。吾不能也。”“手书已装一册,来时可题之。以中多考证,且近来大篆,国朝无及之者也。阁下大篆,在荄甫、益甫之上,而赵、胡又在李少温之上,若农则在少温之次矣。”“吾弟近来篆书,迥然时人所能梦见。寿卿云,钟鼎文字,以王朝书为最。兄以为鲁国尚有王朝遗意,而略逊之。今吾弟篆书直是春秋时王朝也。本朝二百年,篆书无及之者,盖皆不用功于款识中求之耳。”潘祖荫还在与其他的友人的信札中对吴大澂的大篆书法大加揄扬。如在致吴云的信中这样写道:“清卿大篆之工,国朝二百年无及之者,可传无疑。至篆隶一道,前明已绝,至不足道。近人如何子贞辈皆郭林宗一囗中,清卿造诣至此,真奇才也。”

佩服之余,潘祖荫放下身段,虚心向吴大澂请教如何书写大篆。他连发三信向吴大澂询问:“兄欲学大篆,当从何入手为是?”“大篆应从何入手?便中示及,好学之意甚殷,其如岁莫何其又无暇也。”“吾弟从前作篆从何入手?若始作篆而即从钟鼎临摹,似难措手也。散盘曾临百本,能临一本见惠乎?”不久,吴大澂将自己所临散氏盘送给潘祖荫,潘祖荫在致吴大澂信札中说:“惠临散盘,感谢,感谢。”散氏盘铭文长达三百余字,以三日临一通的话,临百通也要历时一年左右,可见吴大澂此时已经在大篆上下过很多功夫。[注:吴大澂一直临《散氏盘》。如他在1886年五月在吉林时,曾临一通。苏州图书馆藏有吴大澂在光绪丁亥除夕(公元1888年初)所临散盘一通。在近年的拍卖市场上,不时能见到吴大澂所临《散氏盘》铭文,可知他一直用心《散氏盘》。]

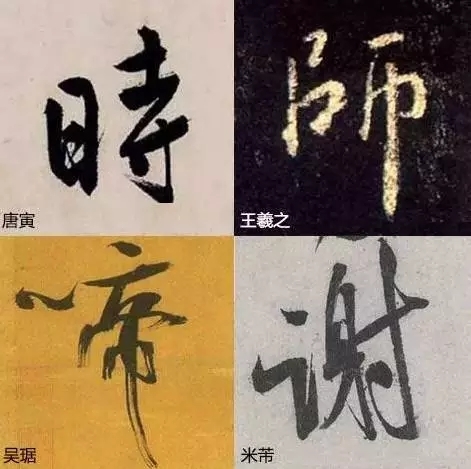

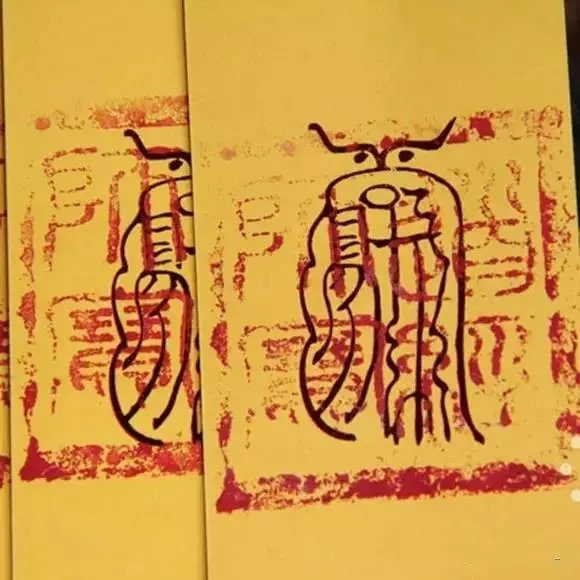

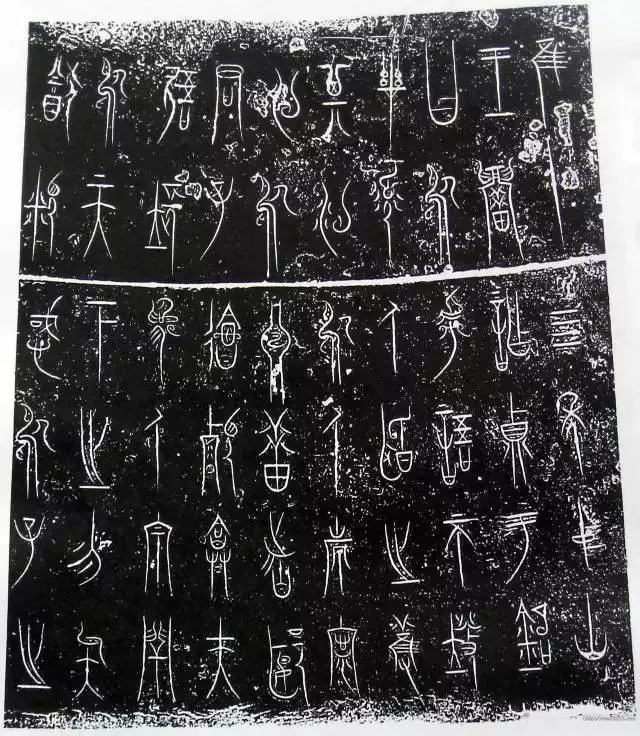

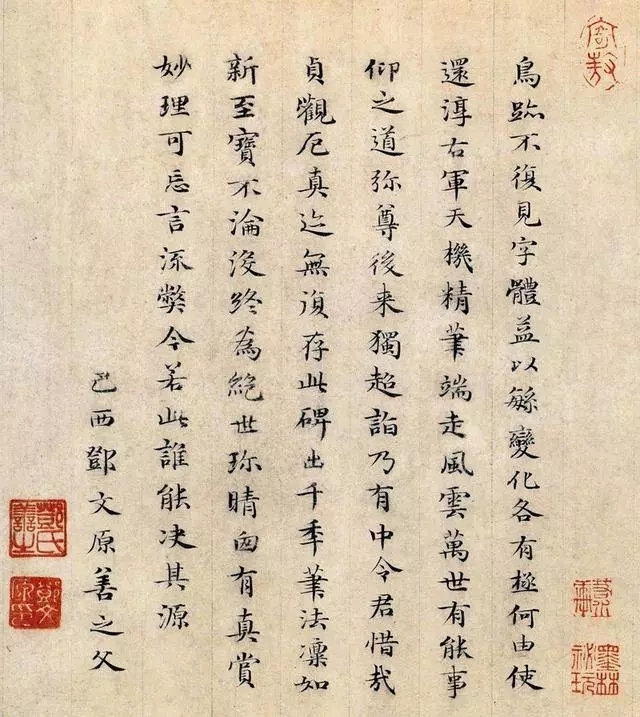

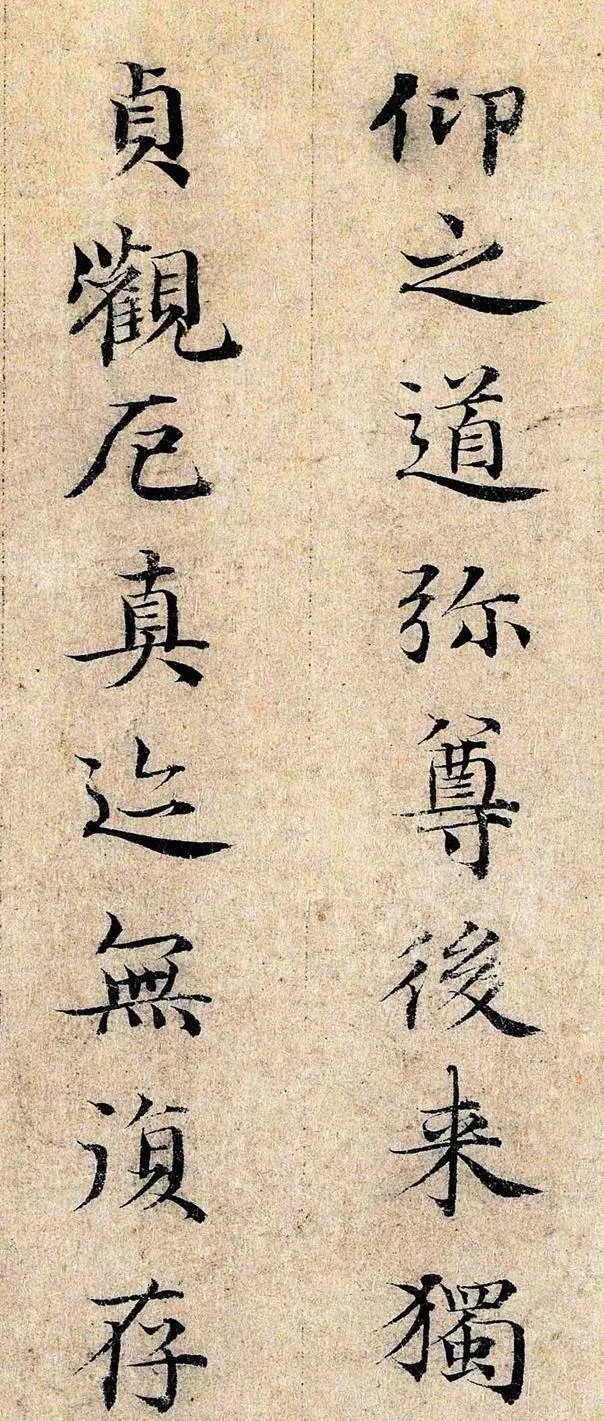

![640.webp (7)]()

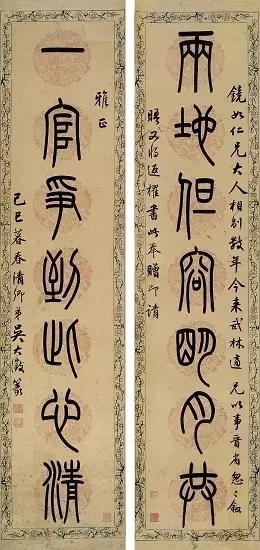

1869年暮春,吴大澂为镜如所书篆书对联,为邓石如书风的篆字

三

本文在一开始便援引了顾廷龙先生对吴大澂篆书发展的简要概括:“写字则初作玉筯体,后学杨沂孙,再作金文。”行文至此,尚未对“后学杨沂孙”作一分析。关于杨沂孙(1813-1881)和吴大澂篆书的关系,今人喜欢引用以下几条材料。其一,《愙斋自订年谱》所记,光绪三年(1877)三月“游虞山访杨咏春先生沂孙,纵谈古籀文之学。先生劝余专学大篆,可一振汉唐以后篆学委靡之习。”其二,吴大澂曾在光绪四年十一月临杨沂孙《说文建首》。其三,在同年十二月,临杨沂孙篆书《夏小正》,并作跋曰:“常熟杨咏春先生所书《夏小正》,参用大篆,意趣古雅,与俗书不同。安圃同年屡索拙书,临此奉赠,时余将有大梁之行,藉以留别。”这些资料说明两点:其一,在吴大澂已经摹写、临习、研究大篆数年并取得一定成绩之后,杨沂孙鼓励吴大澂专攻大篆,以期在这方面取得更大的成绩。其二,杨沂孙的篆书参用大小篆,给予吴大澂启发。

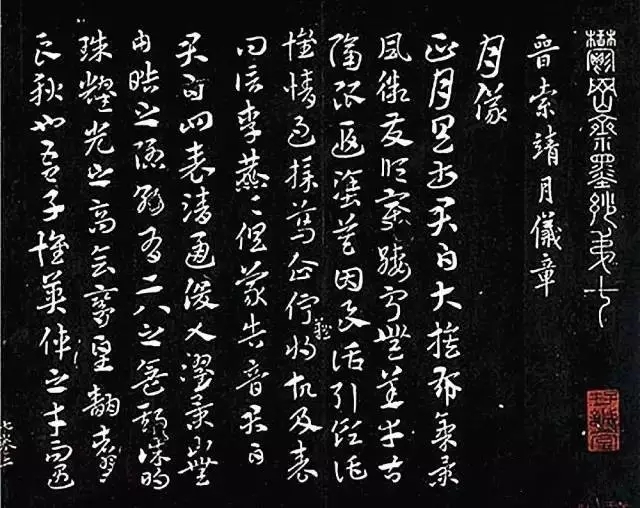

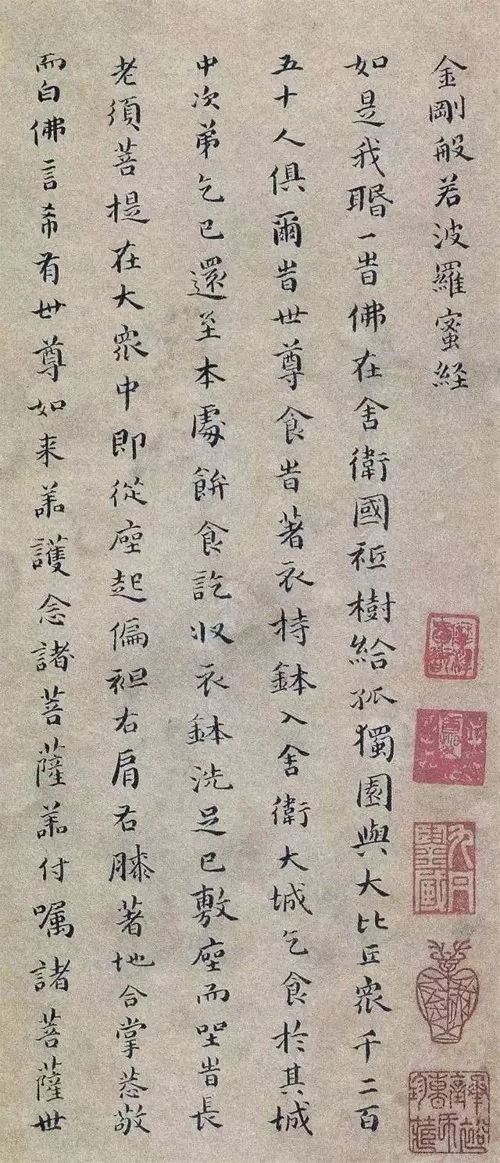

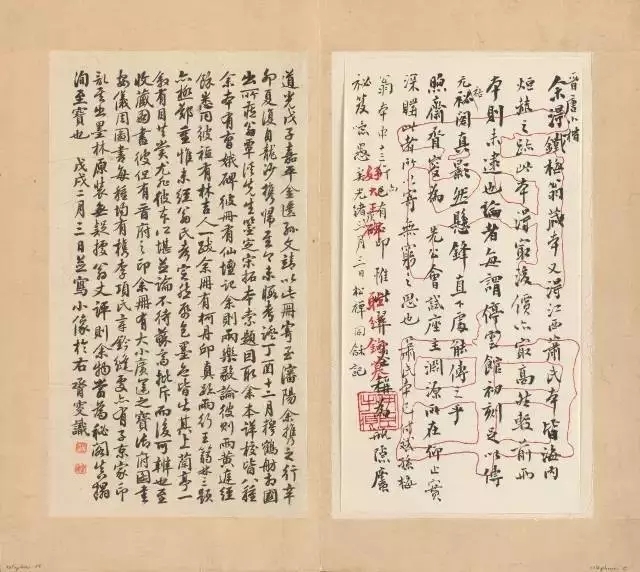

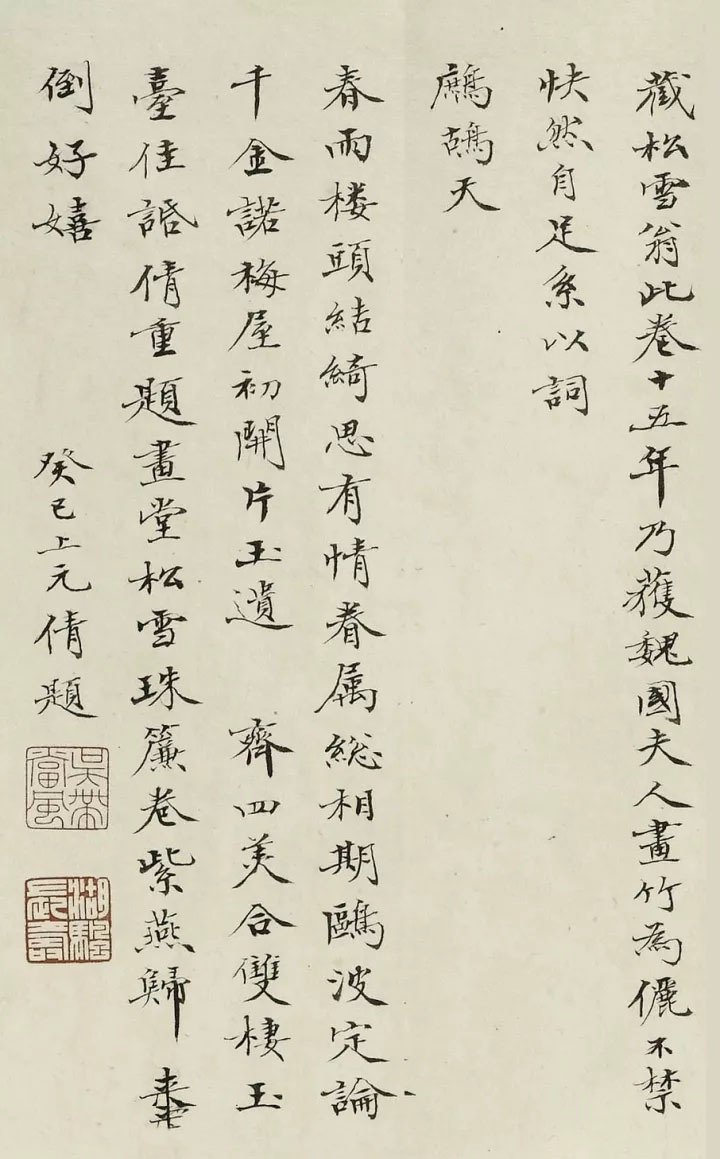

如果我们进一步从吴大澂和杨沂孙的传世作品入手来观察两者的关系,便可仔细地区分两者的似与不似。先谈两者似的一面。杨沂孙的有些作品虽参用大篆,但以书体的基本形态而言,应该归入小篆书法。虽然杨沂孙鼓励吴大澂专攻大篆,但是,吴大澂在专注大篆之后,从未中断过小篆的书写,今天还有不少在1880年以后书写的小篆书法存世。和1860年代的作品相比,吴大澂拜访杨沂孙以后,有些小篆作品确实可以见到他的影响。在1860年代,吴大澂的作品结字修长,宝盖头和类似木的撇捺的写法,通常下垂,类似竖画。而杨沂孙的篆书则偏方圆,写宝盖头、和类似木的撇捺时,由上向下外撇,角度相当大。吴大澂书于光绪十三年(1887)的《说文解字建首》就和1860年代的小篆不同了,虽说用笔和杨沂孙并不完全相同,但结字偏方扁圆,确实可见杨沂孙的影响。

但是,我们也应该看到两者的不似。杨沂孙常用颤笔,笔画的边缘并不整齐,这在他的名作《说文部首》和《在昔篇》中都相当的明显。而吴大澂篆书的笔画,从他写玉筯篆时起,就很光洁,不刻意以颤抖来追求古朴。吴大澂曾长期临《散氏盘》,《散氏盘》铭文的笔画是不光洁的,即便如此,吴大澂在写《散氏盘》一路的大篆时,笔画会稍有颤动,造成点画的边缘不是很光洁,但颤动的幅度并不是很大。杨沂孙用笔显得多变和活泼,而吴大澂的篆书则圆润、简静、清穆。

需要指出的是,吴大澂的篆书面貌很多,有时在同一时期书写的篆书,也会出现不同的风格。这是因为商周金文的时间跨度长达一千年左右,加上地域的差别,商周青铜器铭文的书风本来就多种多样。潘祖荫在1878年左右致吴大澂的一通信札中,有专论金文书风的一段文字值得我们重视:“散盘奇崛,南鼎古质,自在石鼓上。毛公鼎中和之品。左珩右璜约是中兴以后之书也,(颂史颂之类,皆是文极渐弱时,其在将及春秋乎?趩尊、师遽尊亦是同时)以为如何?楚书雄而齐书霸,鲁书近周而散漫,较之小国之书,自远甚。(惜晋器不见,必有可观。)”潘祖荫对商周金文书风的概括说明,当时一些学者在研究青铜器铭文时,也已注意到其时代和地域书风的差异。而在小篆的领域,在吴大澂之前和同时代,有很多书法家发展出了自己独特的小篆风格。所以,无论是大篆还是小篆,吴大澂可以临摹和借鉴的对象都是非常广泛的。存世的吴大澂篆书作品,也证明了这一点。他为陈介祺所书的对联,以体势而论是小篆,但糅入了汉砖和汉铜镜铭文的一些方折的特点。而他在1886年吉林勘界时在中俄边境所立铜柱书写的铭文则是散盘风格,古朴浑厚。

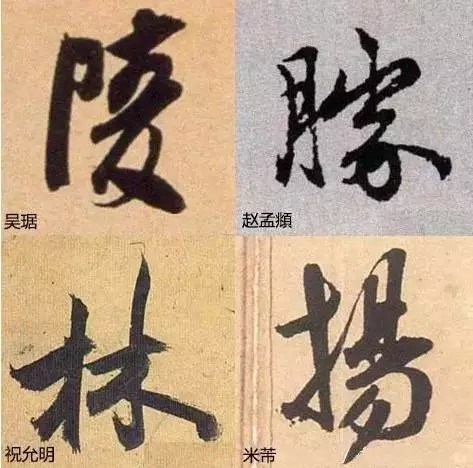

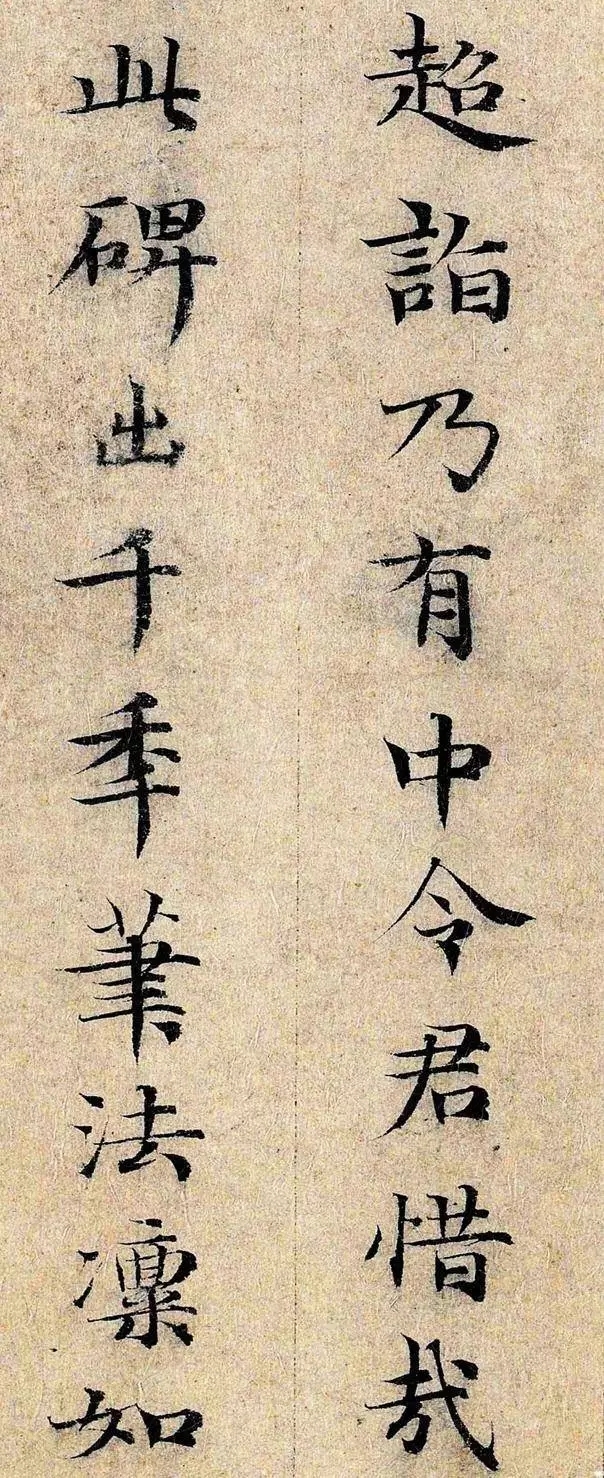

![640.webp (8)]()

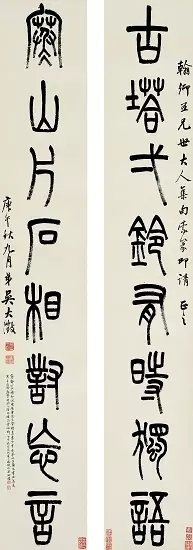

1870年,吴大澂为友人、苏州文物商徐熙所书的对联

四

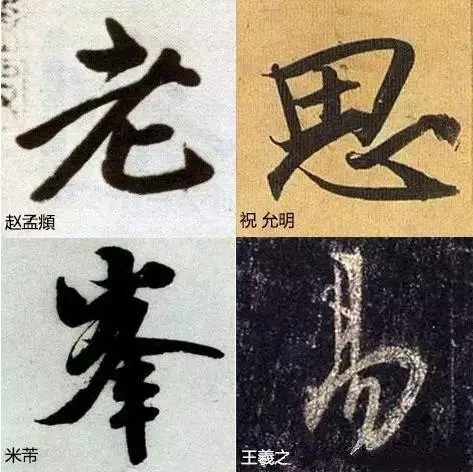

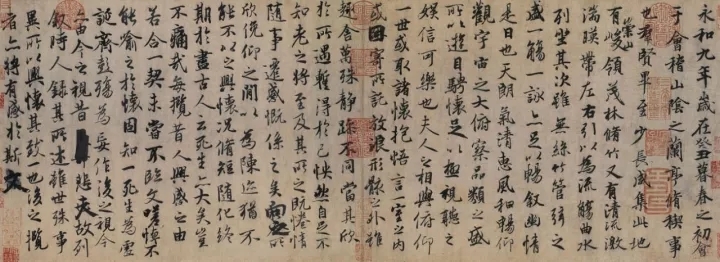

此次上海交通大学出版社影印的吴大澂篆书《孝经》和《论语》,作于1885至1886年。《孝经》册页于光绪十一年(1885)五月完成,由同文书局石印出版。也就在吴大澂将大篆《孝经》交付同文书局石印不久,他在六月初六日写信给他的至交、吴云的儿子吴承潞(广庵,1835-1898),说他正在等着前往吉林和俄国官员会勘边界的启程日期,“因此不能他往,在津静候,公牍甚简,专心大篆之学,三十年来从无此嫥壹,自疑所诣突过完白山人矣。”七年前,潘祖荫就已认为吴大澂的篆书已经超过了前辈完白山人邓石如,不过那是师友的赞誉。而1885年吴大澂的自评说明,经过十余年的努力,吴大澂对自己在大篆方面的造诣已经相当自信。

在完成了《孝经》之后,吴大澂开始书写大篆《论语》。这本册页始于他赴吉林和俄国官员勘界之前的1885年七月,得空时便每日写十余行。由于许慎的《说文解字》引用了汉代壁中所出古文《论语》,所以吴大澂的篆书《论语》还附录了《说文解字》所引《论语》,因此,它并不是一本简单的篆书书法集,也和文字学相关。

同文书局石印出版的《论语》,书牌记为光绪十一年(1885),而实际的完成日期却是光绪十二年初(1886)。存世的吴大澂于光绪十二年二月四日致尹元鼐(伯圜,卒于1892年)的信札有如下文字:“伯圜大兄阁下,别后半月有余。途中书《论语》十四叶,后序二叶,已函寄上海补印。又将《说文》所引《论语》三十六条,间有辨正之处,附录于篆文《论语》之后,约计此书月内必可印齐矣。”

吴大澂的大篆《孝经》、《论语》是他自认为“所诣突过完白山人”时期的作品,交同文书局石印出版,当是认为这两件作品可以传世。今天看来,这两件作品的书写时间仅隔数月,但风格上已略有差异,但整饬谨严、庄重典雅的气息却是一致的。

1886年,吴大澂在吉林和俄国官员勘界完毕后不久,被任命为广东巡抚,次年(1887)二月到任。此时的吴大澂在书法上的兴趣已经转向黄庭坚的行书。此后,吴大澂的收藏兴趣也转向没有铭文的古玉。1890年,吴大澂因丧母在苏州守制两年多,在此期间,他花了很多精力在绘画上,留下了不少画作。虽然他从未间断过书写篆书,但不似从前那样专注。

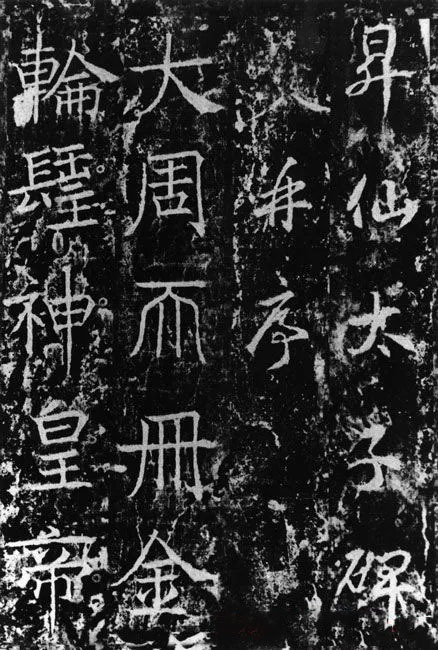

1894年,中日甲午战争爆发。次年,时任湖南巡抚的吴大澂主动请缨率湘军出关,在东北和日军作战。战败后,回到湖南。那一年六月,吴大澂用小篆撰写了《敕封广济宣威灵感真人李公庙碑》、《宋周真人庙碑》,这是我们今天能见到的他在健康状态下撰写的最晚的篆书作品,笔力仍然相当挺拔劲健。

乙未秋,吴大澂罢官回籍。在故乡他虽和友人以书画诗酒自娱,但壮志未酬、身败名裂的苦闷可想而知。丙申年(1896)正月,吴大澂右臂受风,不能举。吴大澂的篆书向以精准著称,从此一去不复返。其姪吴讷士在丙申岁末(1897年初)为人书对联一副,联句的两侧有吴大澂的跋语:“蓉伯表弟大人属讷士姪书此联句,见者多疑为拙作。然病后腕弱,鄙人已无此笔力矣。书此以誌喜。丙申除夕,天意欲雪,未知能慰三农之望否?”此后,吴大澂的身体状况一直不佳。在农历的下一年(丁酉,1897)七月,吴大澂勉力为积余临金文三种,点画粗细不一,满纸衰飒之气。

![640.webp (9)]()

吴大澂书于1887年的《说文解字建首》

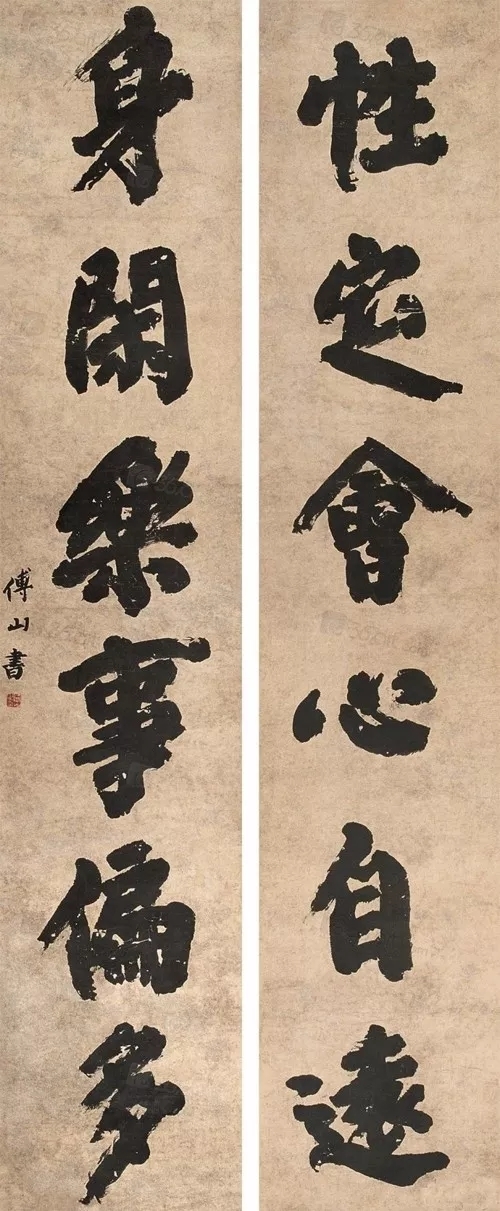

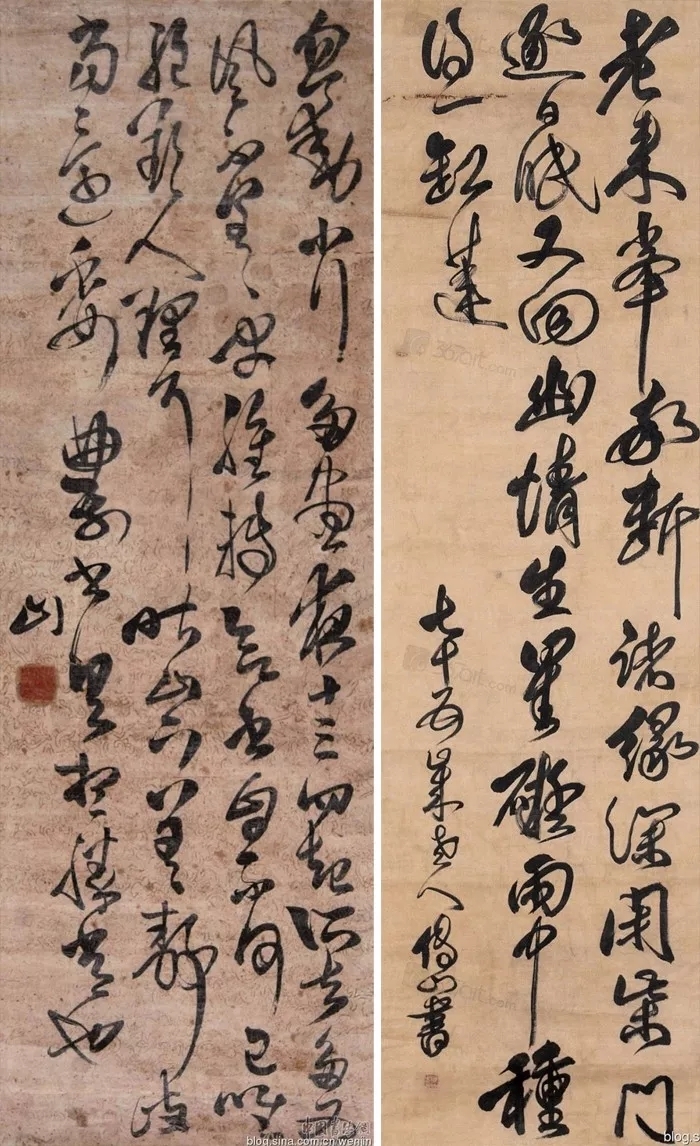

在清代的书法史上,吴大澂的大篆独树一帜,是一个重要的里程碑。在吴大澂之前,也有书家好写大篆,如清初的傅山(1607-1685)写大篆,多取传世字书中的古文加以发挥,虽然恣肆豪放,但颇多臆造成分;晚清书法大家何绍基(1799-1873)间有大篆书作,但刻意以颤笔追求青铜器铭文剥蚀的效果,多少显得做作。而吴大澂生活在收藏和研究商周青铜器最为活跃的时期,由于这一时期的主要青铜器收藏者之间存在着非常好的学术交流关系,拓片制作的水平也空前提高,大规模地制作和交换青铜器铭文拓片,使得吴大澂得以见到大量的青铜器铭文和其他各种出土文字的拓片,为他研习篆书提供了良好的条件;加上早年书写玉筯篆和多年研究文字学的经验,吴大澂创造出古雅清穆的大篆书风。他的两位幕僚吴昌硕(1844-1927)和黄士陵(1849-1909),也都以大篆入书入印,将晚清书写大篆的风气延续至二十世纪。

——END——