在中国古代,小楷是文人士大夫科举从政、治学为文的基本手段,也是一种最为常用和实用的字体,因此,历代书家多能写小楷,尤善小楷的大家也不少。小楷就像百花丛中争妍斗艳的小花,又似天幕之中闪闪烁烁的繁星,点缀着中国书法的长河。今之来看,小楷的格调古、雅、幽、静……,虽然各有侧重,但品之均可获得一番韵味,给我们带来了难以言语的审美愉悦。

汉晋南北朝

![640.webp]()

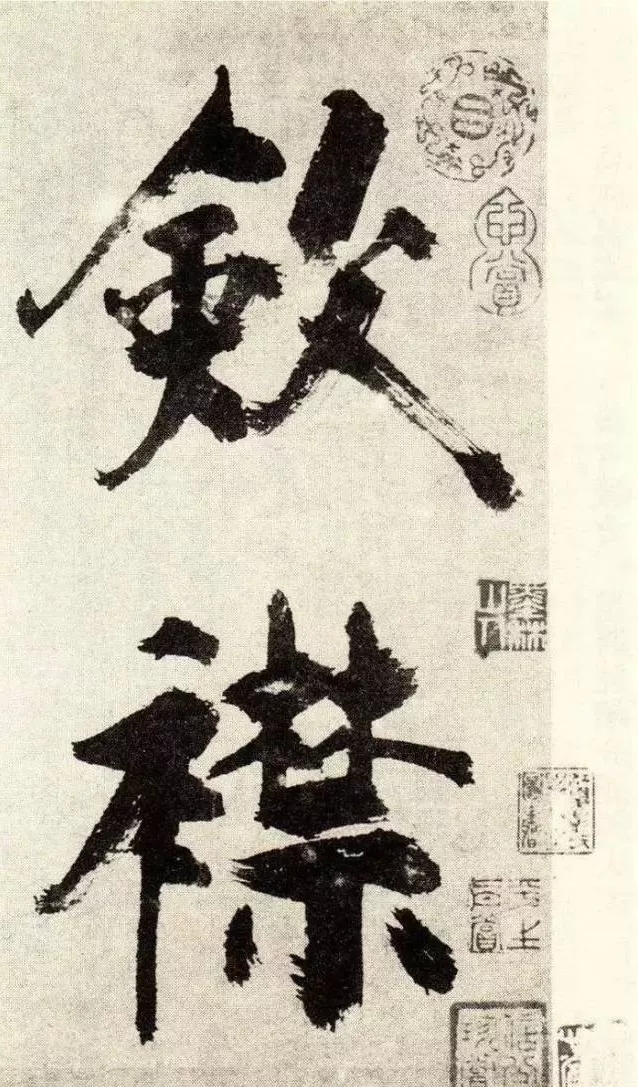

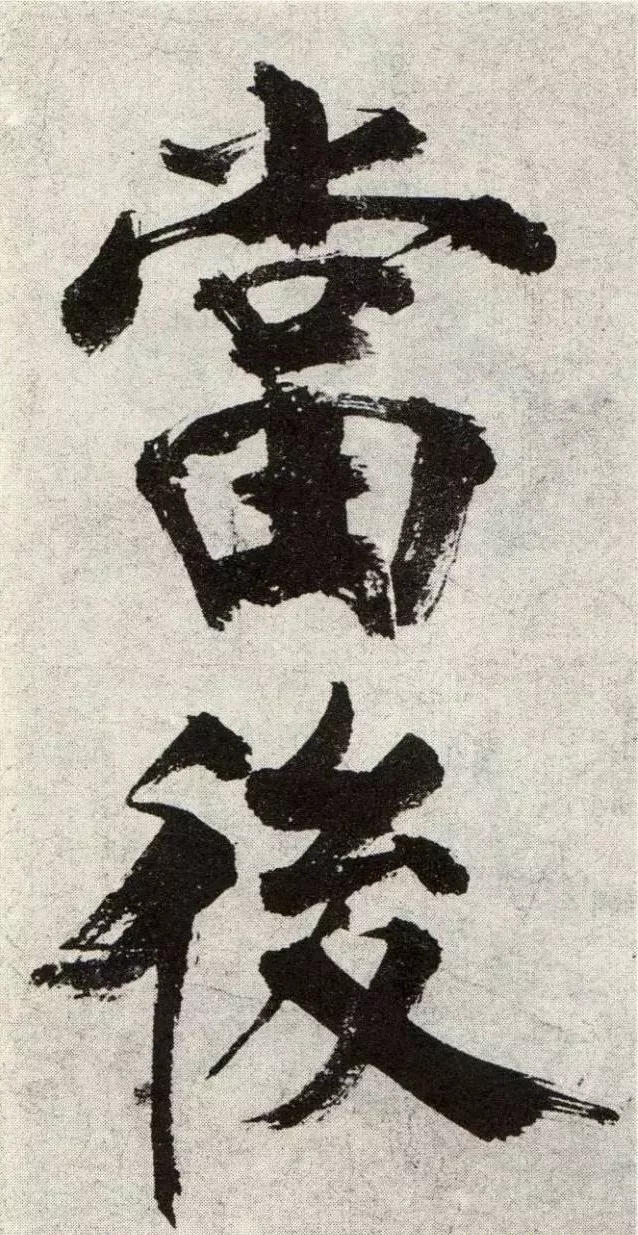

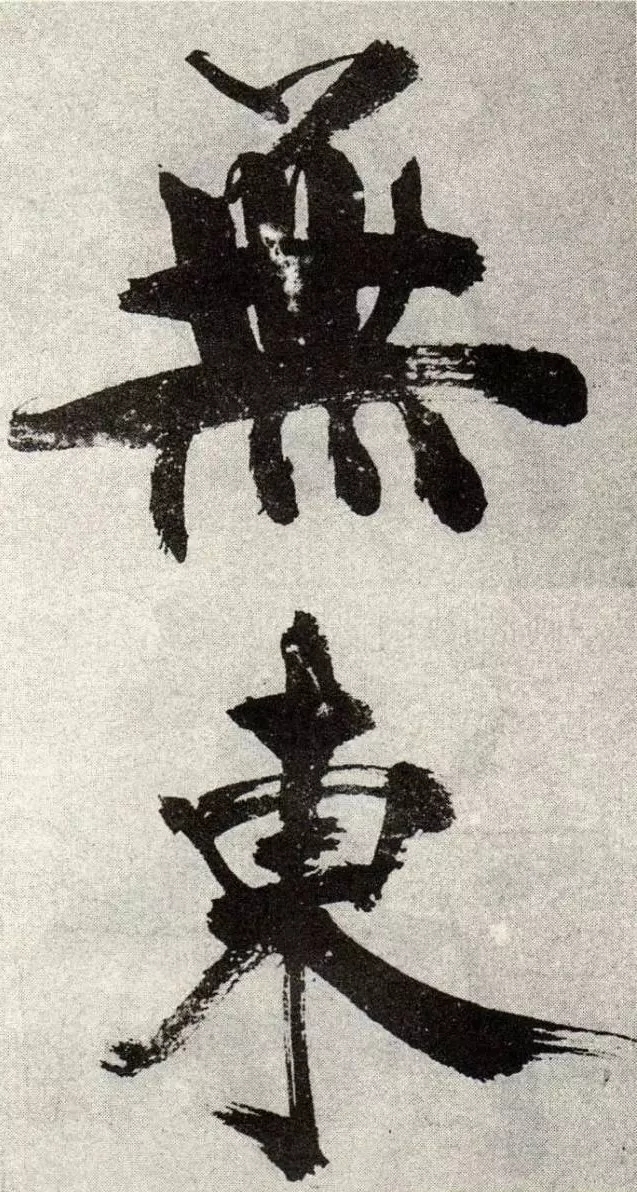

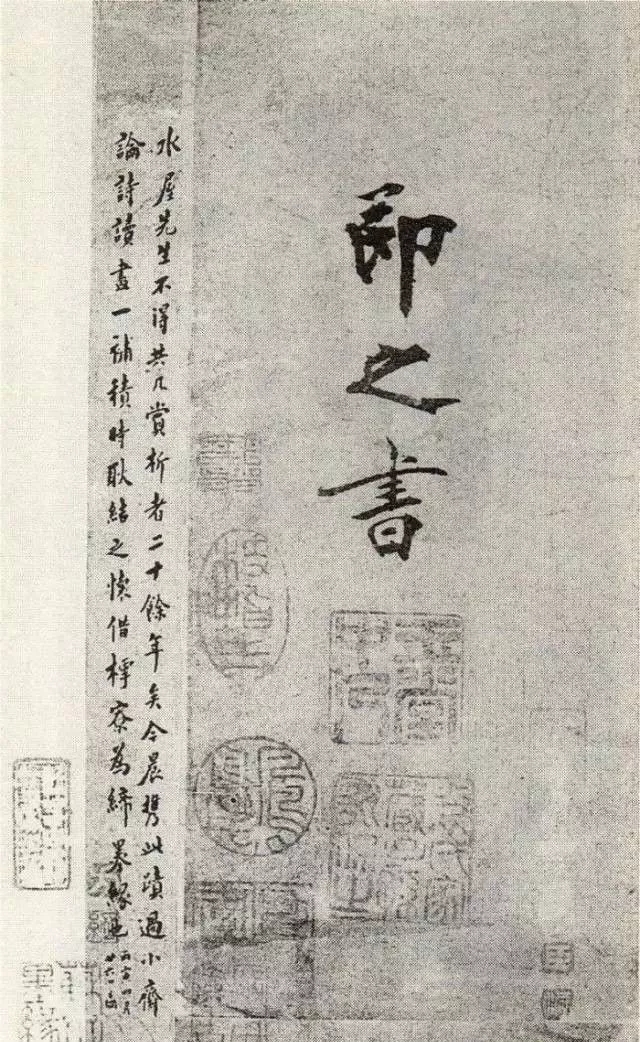

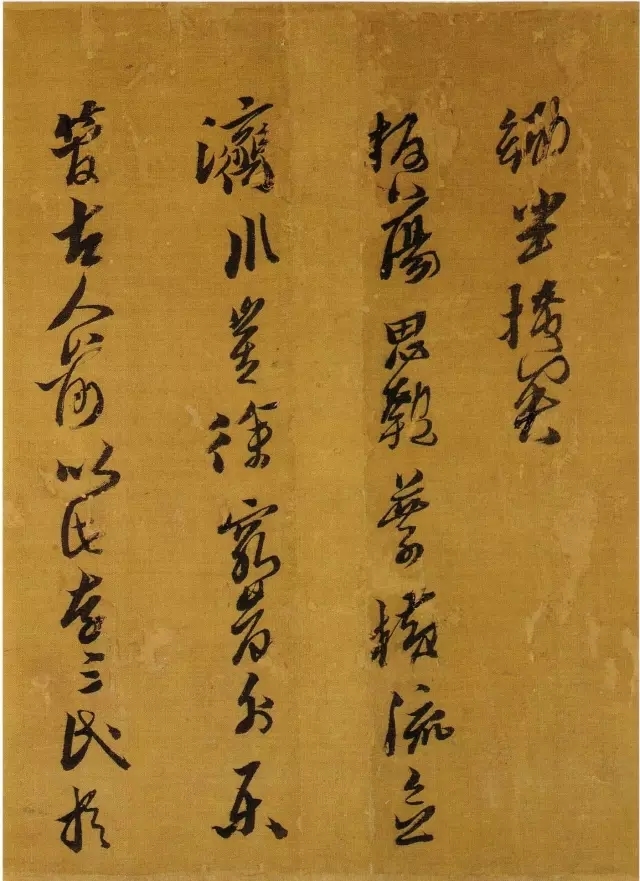

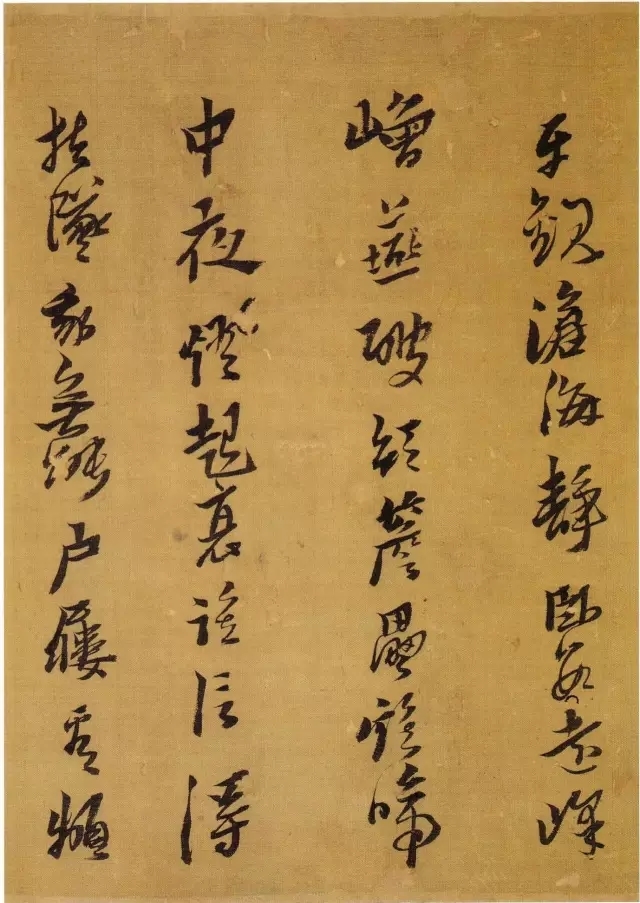

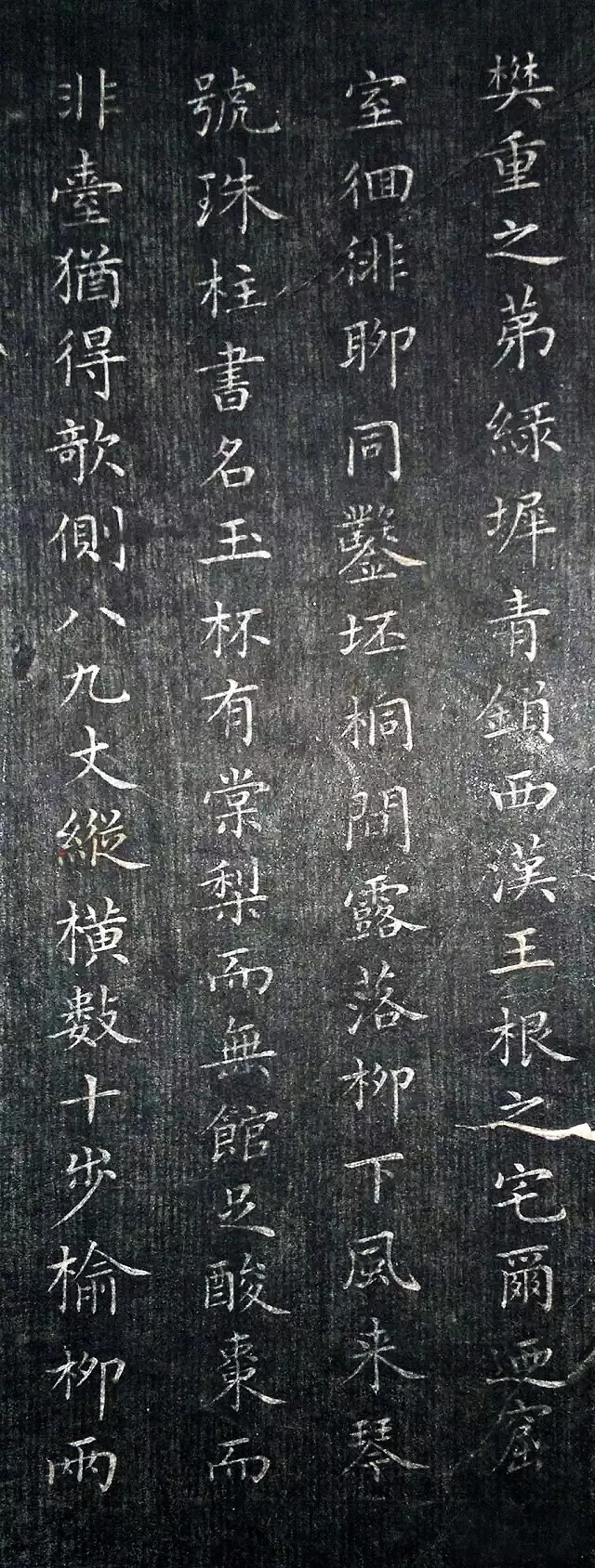

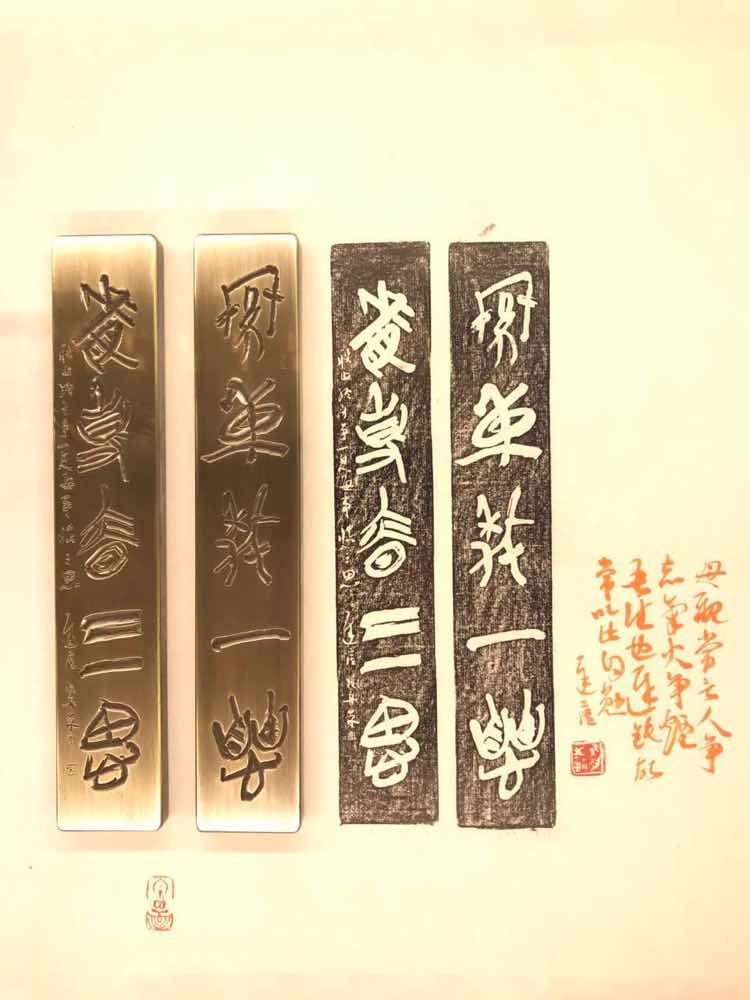

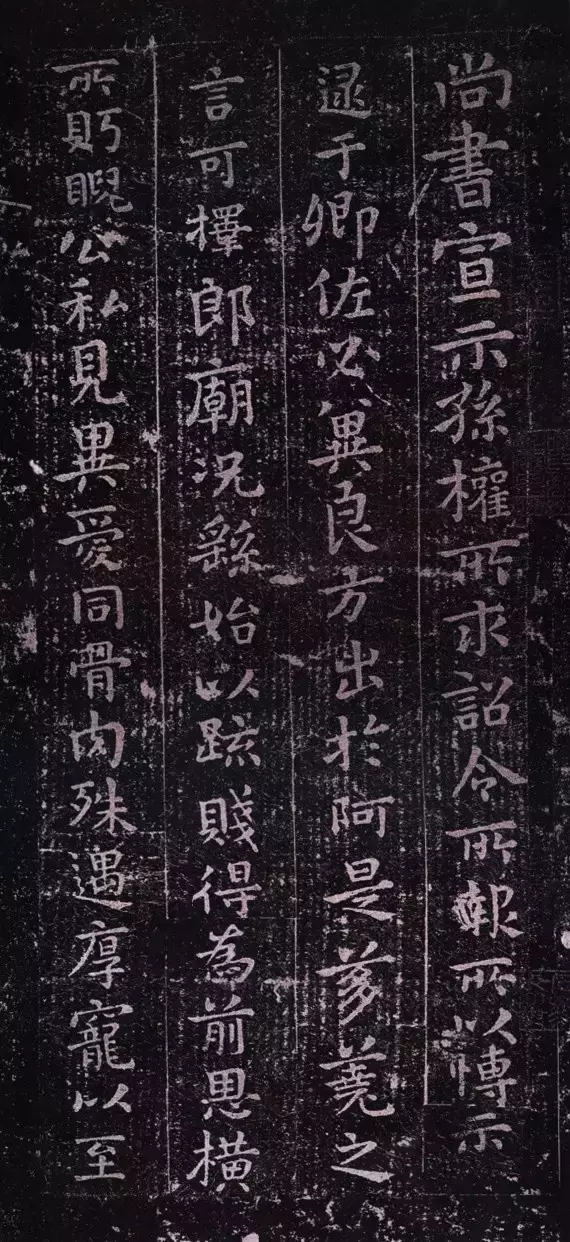

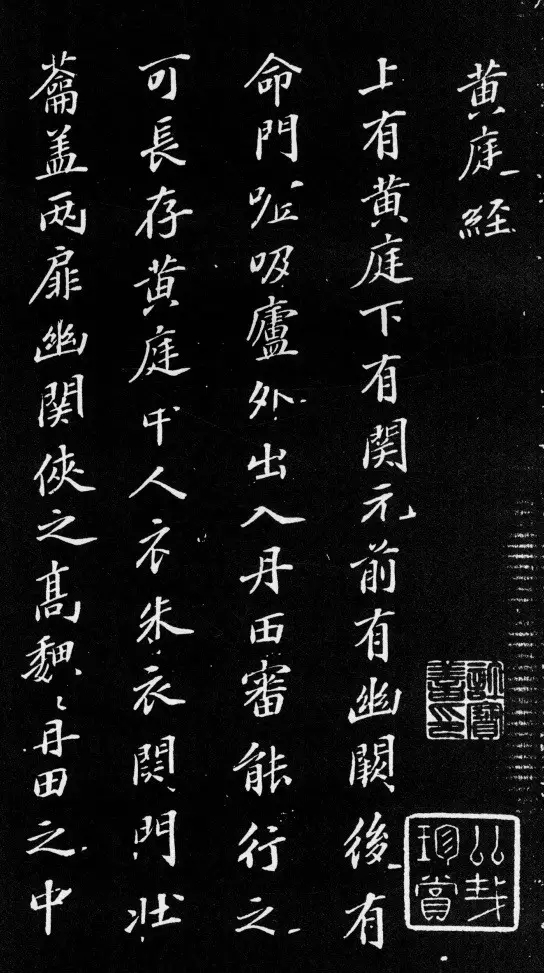

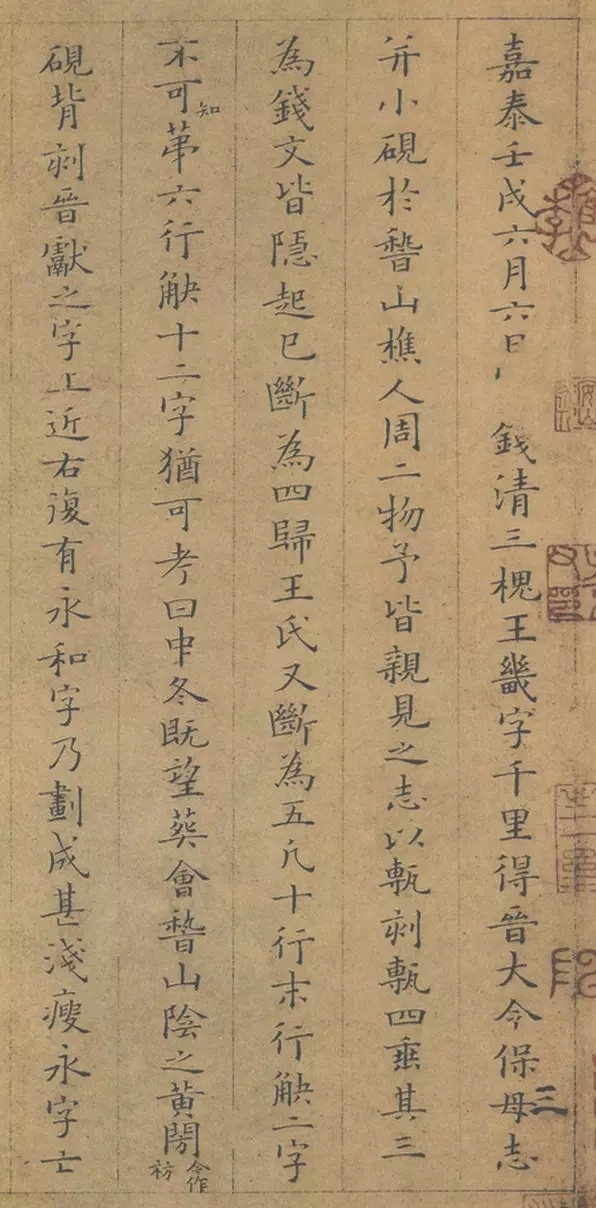

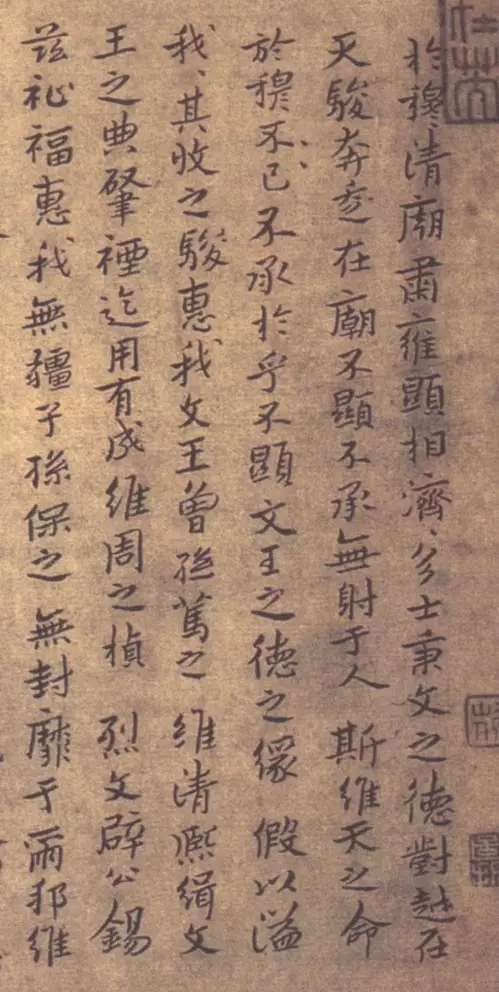

钟繇《宣示表》

钟繇(151—230),字元常,颍川长社(今河南省长葛县)人,出生于汉末名士之家,官至太傅。他同汉末张芝、东晋王羲之、王献之合称书中“四贤”。书法各体兼备,完成了古隶向楷书的转变,创立了楷书这一新的书体,在书法史上享有很高的地位。作品中尤以《宣示表》最能体现其小楷的风格,对后世影响深远。

此帖章法纵紧横疏,气势开阔,每行字的大小、轻重、正欹、宽窄,错落有致,极尽自然之趣,体现出一种雄浑厚朴、沉着高古的艺术风格。

![640.webp (1) - 副本]()

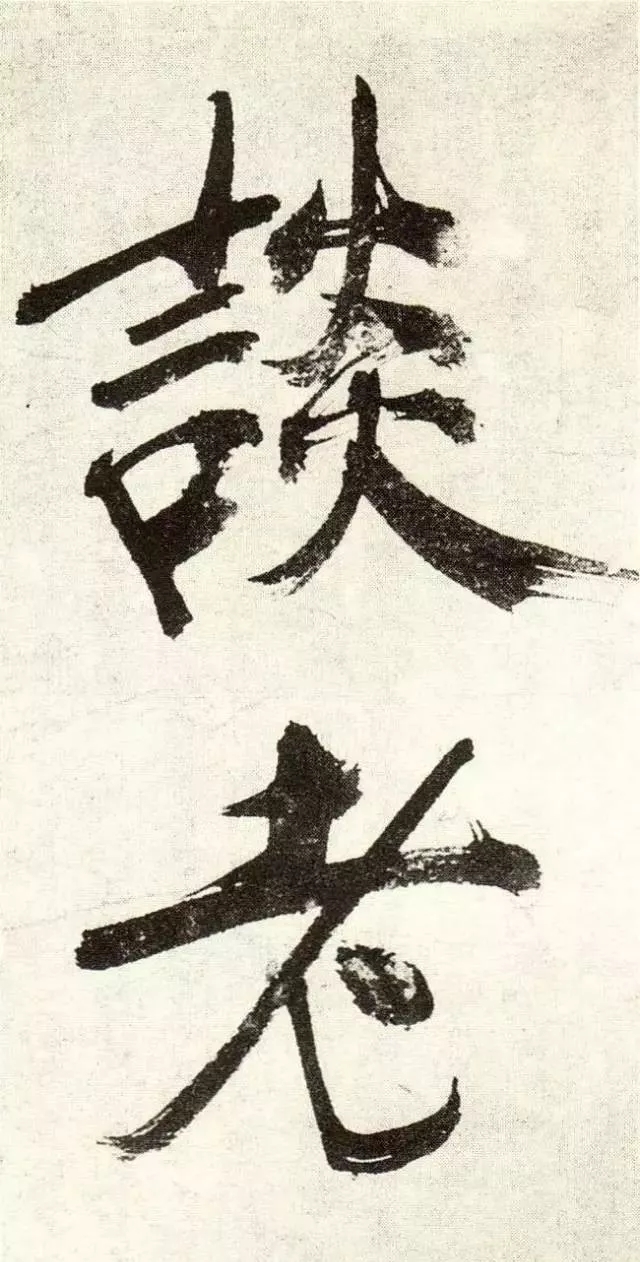

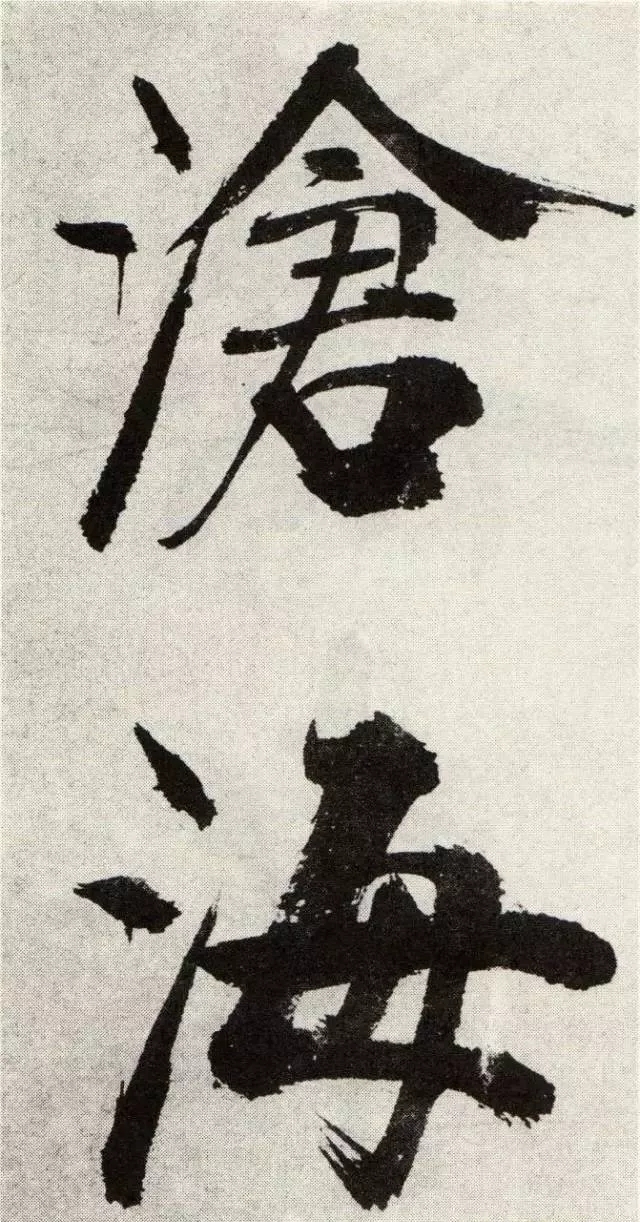

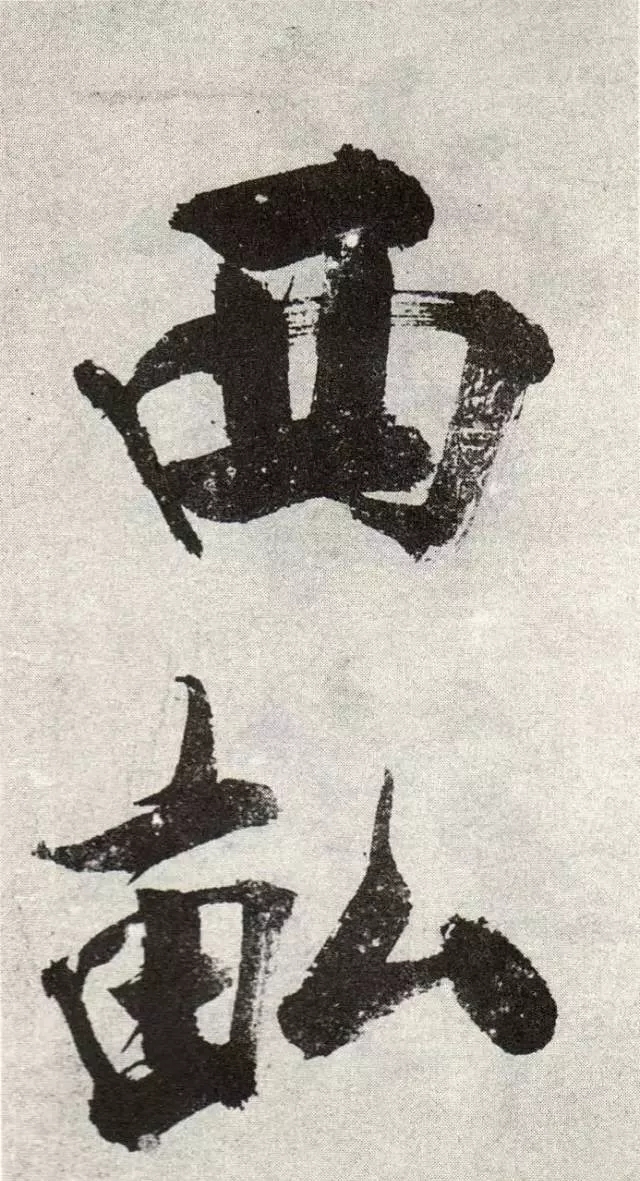

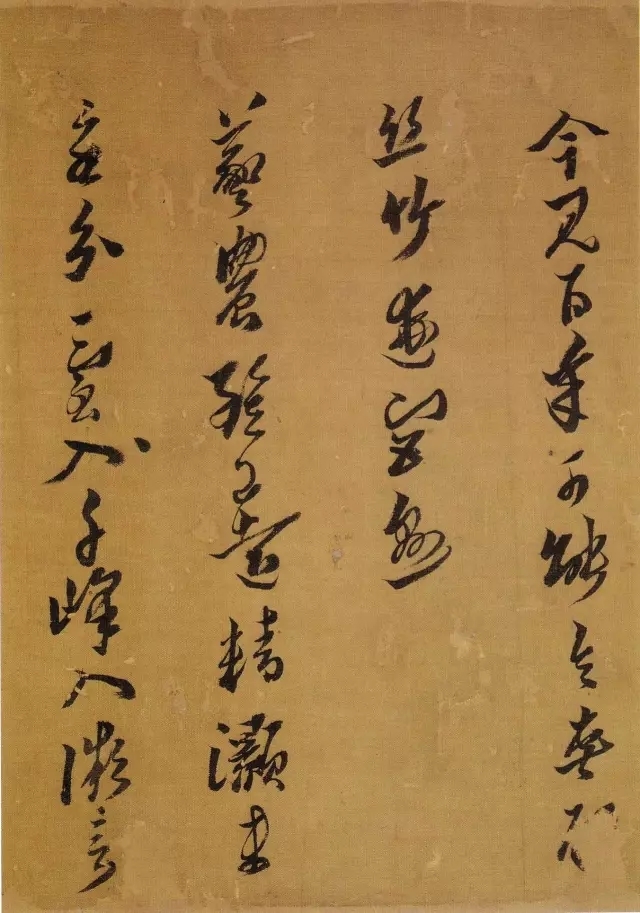

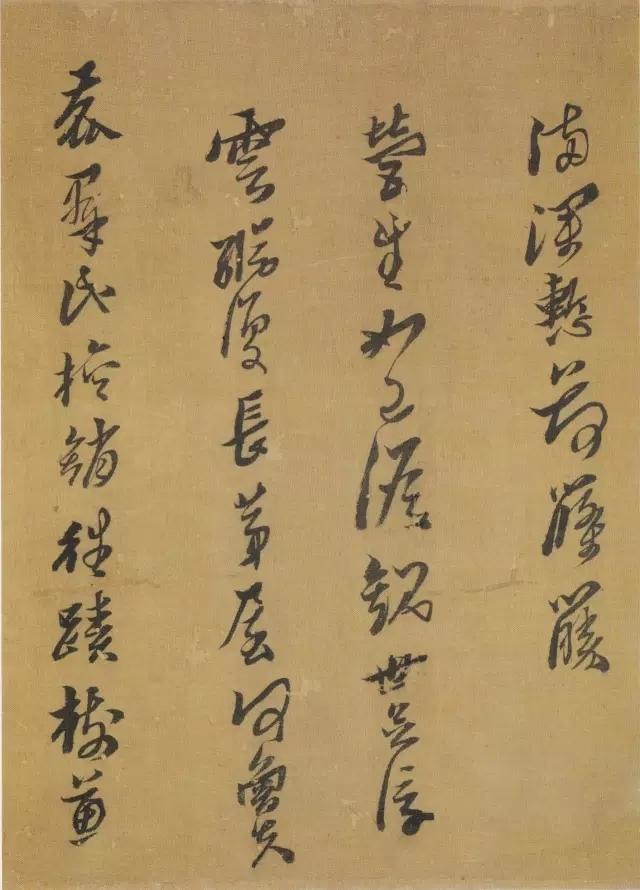

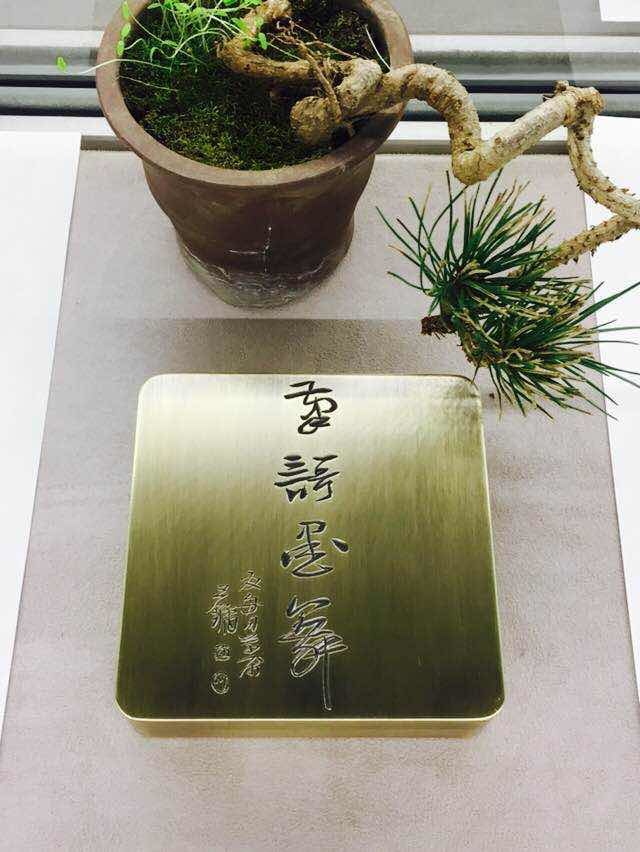

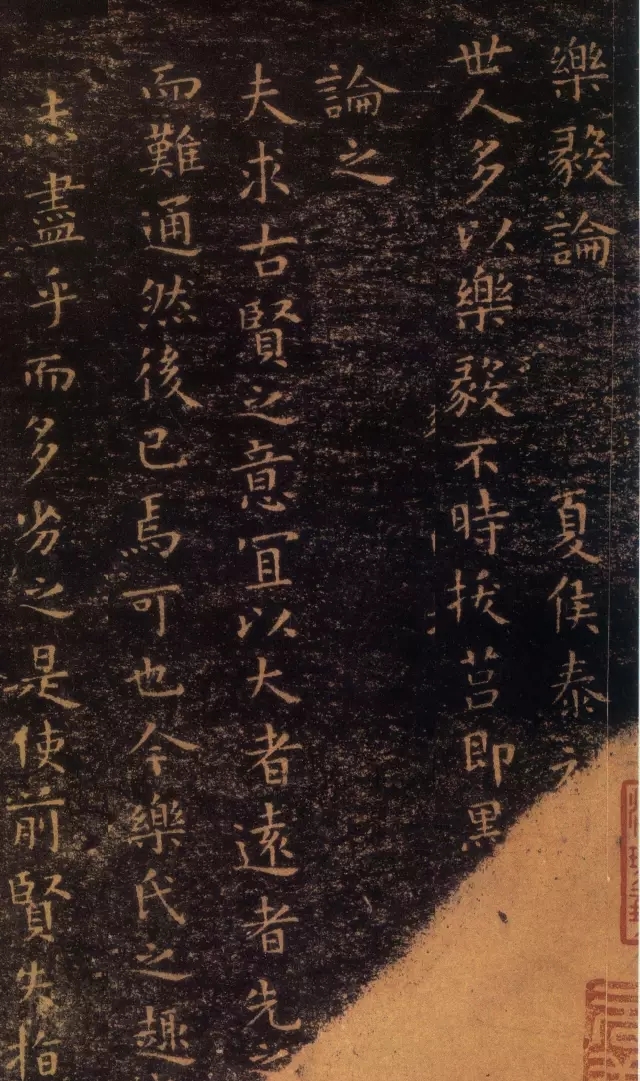

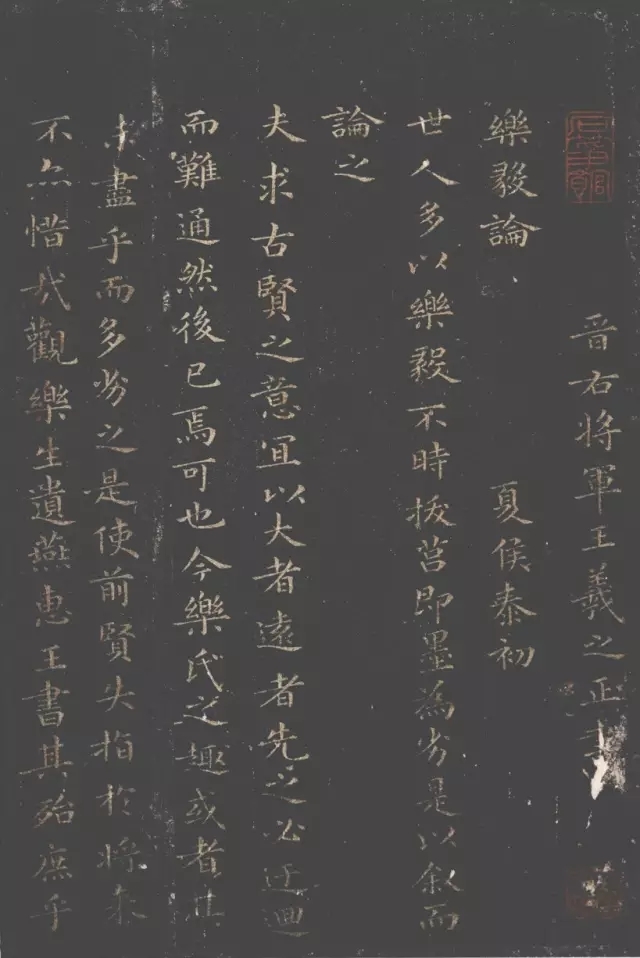

王羲之《乐毅论》

王羲之(303—361),字逸少,东晋大书法家,官至右军将军,世称王右军。其小楷主要取法钟繇,而在完善楷书、丰富笔法、美化字形等方面又取得了新的成就,其代表作有《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画像赞》《孝女曹娥碑》等。

《乐毅论》基本摆脱了隶书的痕迹,具备了完备的楷书法则。用笔沉着内敛,扎实劲健;点的姿态生动,细腻圆润。在整体风格上呈现出端庄沉着、圆润峻拔、动静有致的中和之美、雍容之美。

![640.webp (2) - 副本]()

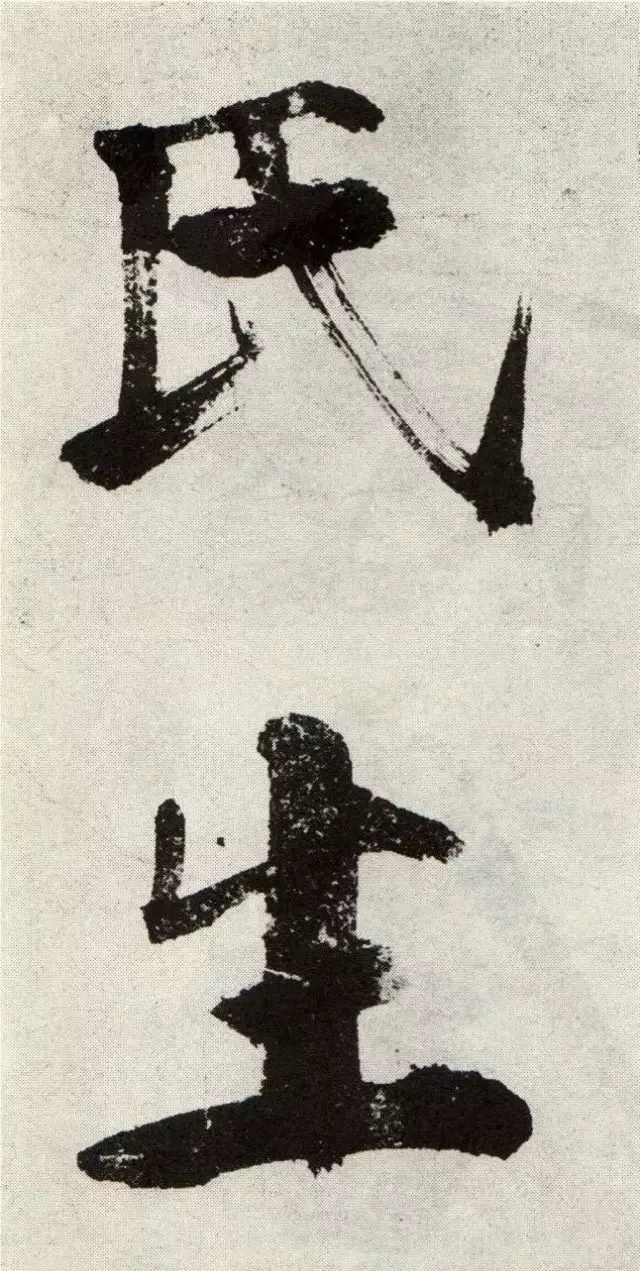

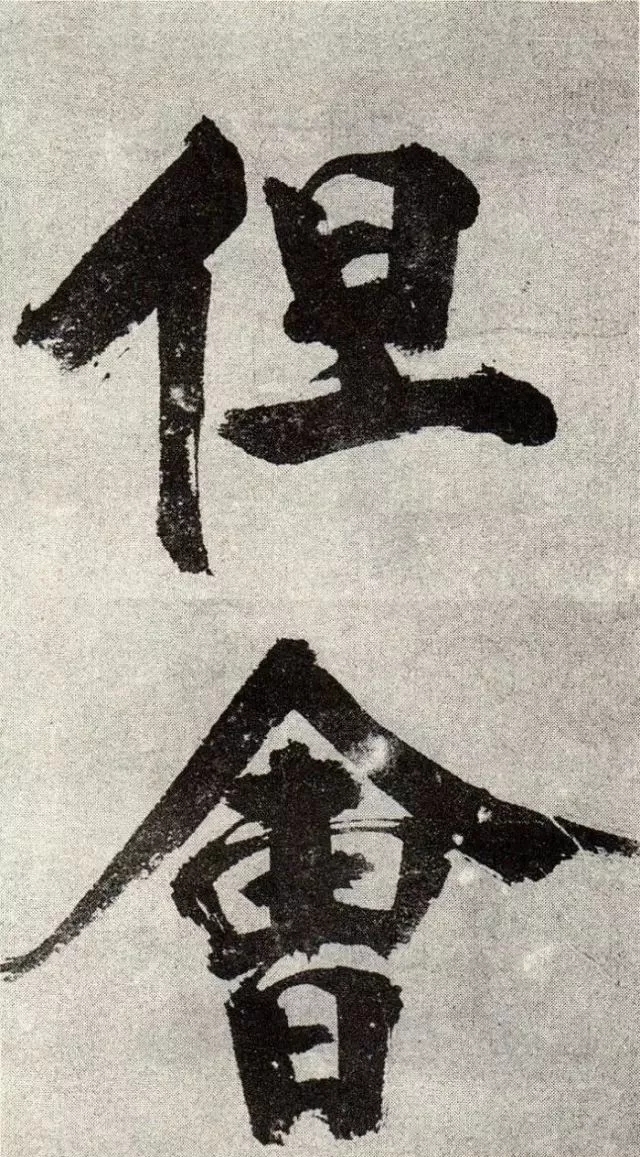

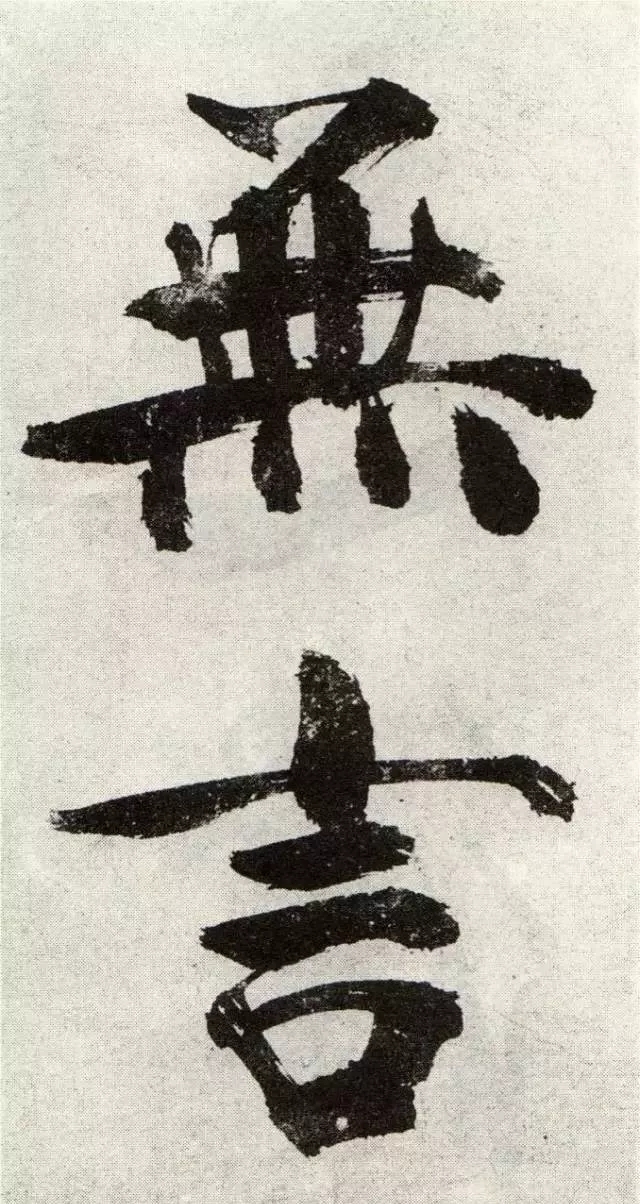

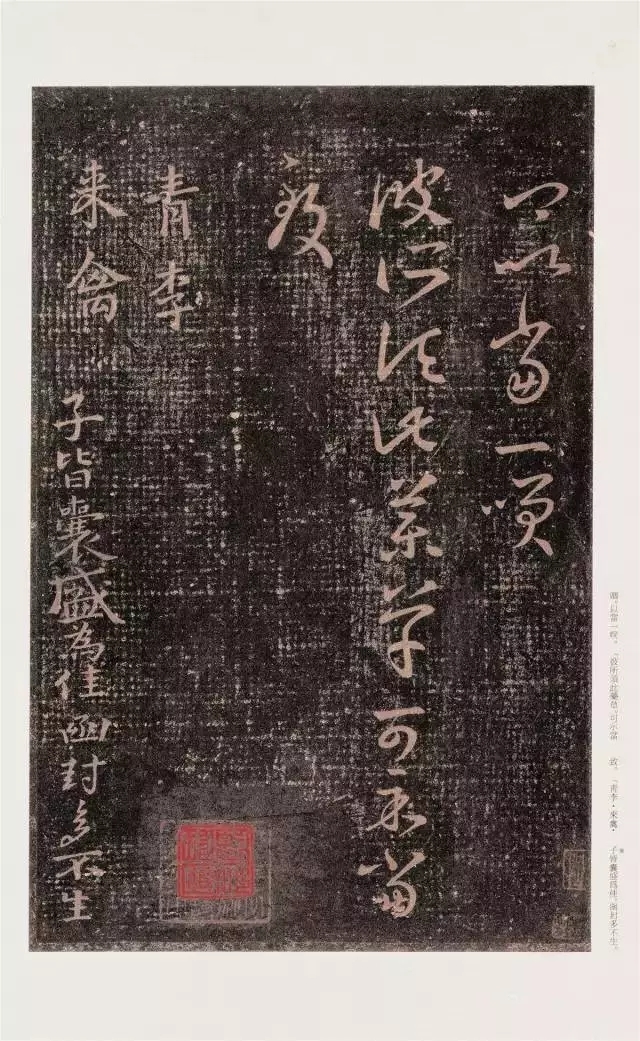

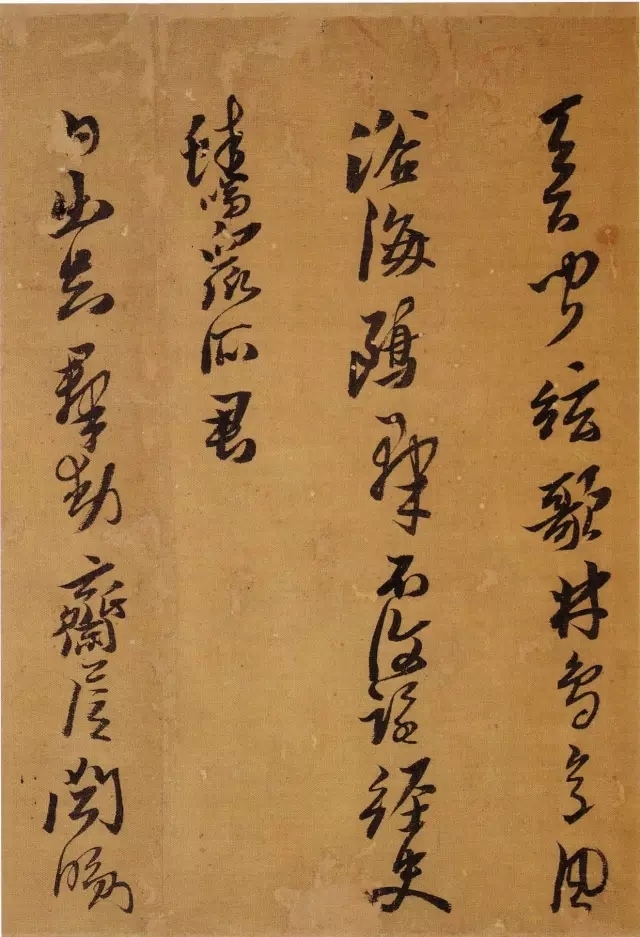

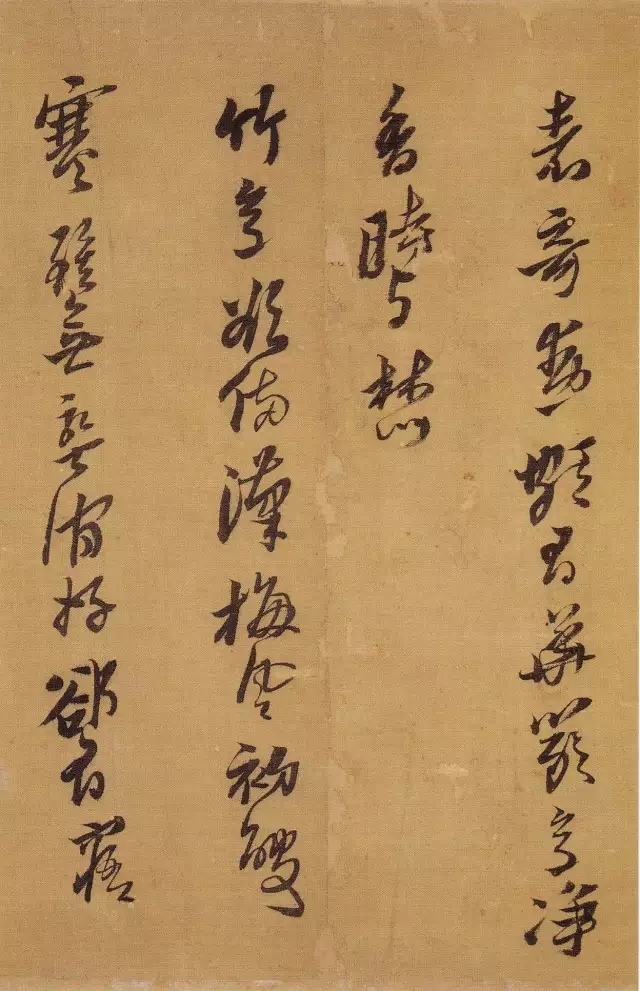

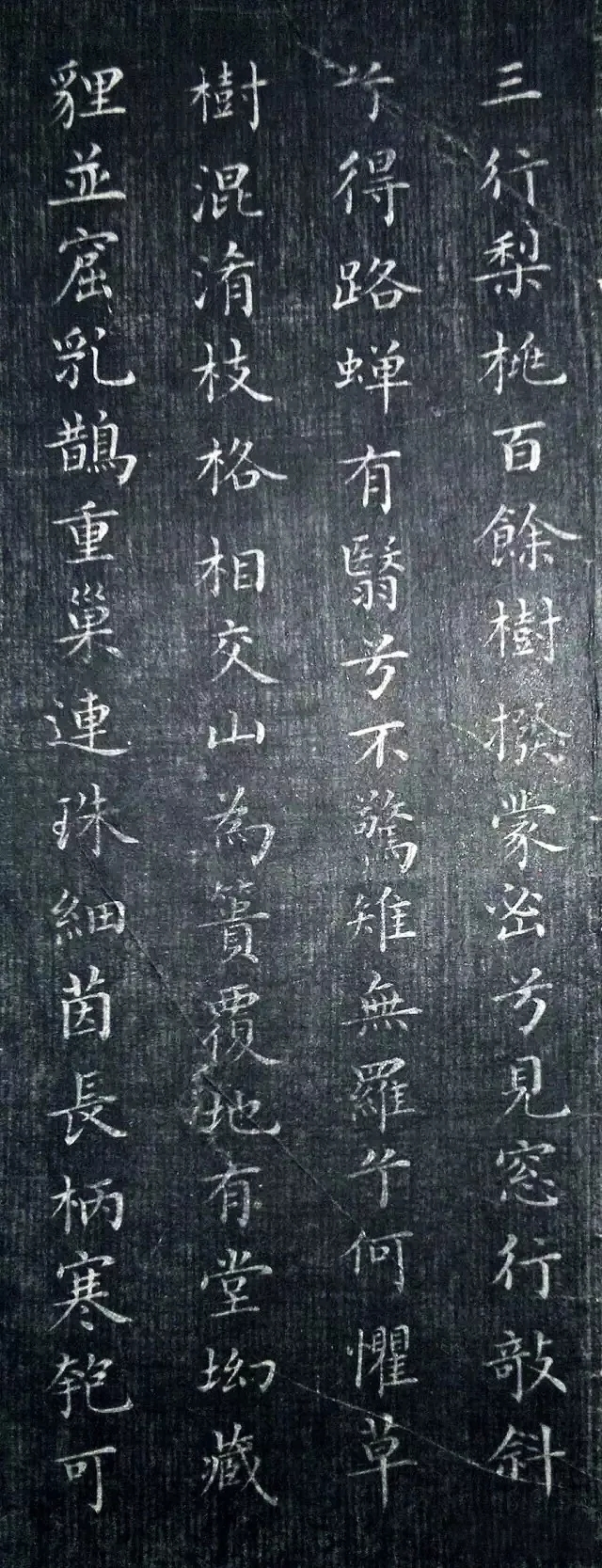

王献之《洛神赋十三行》

王献之(344—386),字子敬,王羲之第七子,善书又与其父一脉相承,并称“二王”,有小楷作品《洛神赋十三行》传世。

王献之的《洛神赋》将楷书艺术推向一个新高峰,被后世尊称为“天下小楷第一”“小楷极则”,标志着楷书艺术的完全成熟。从温润细腻、峻拔流美的气格来看,《洛神赋》颇得其父心法要诀,但又灵性颖出,创变有成,更讲求作品的遒丽、峻逸、疏朗之美,已经是完全成熟的楷书之作。

隋唐

![640.webp (3) - 副本]()

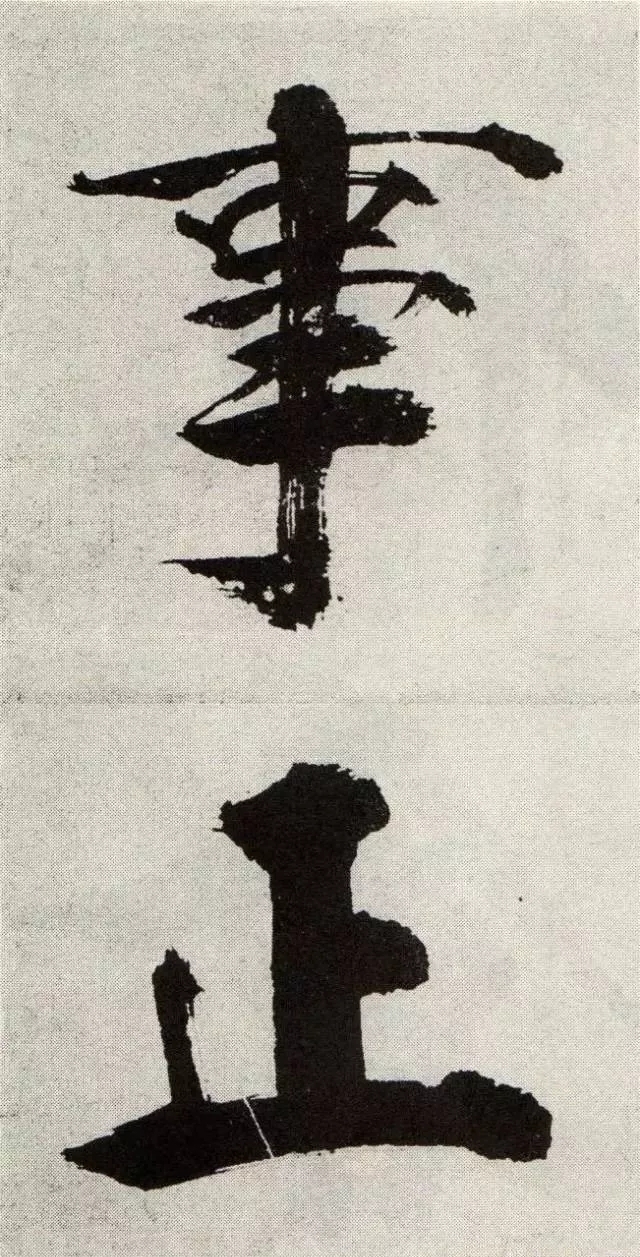

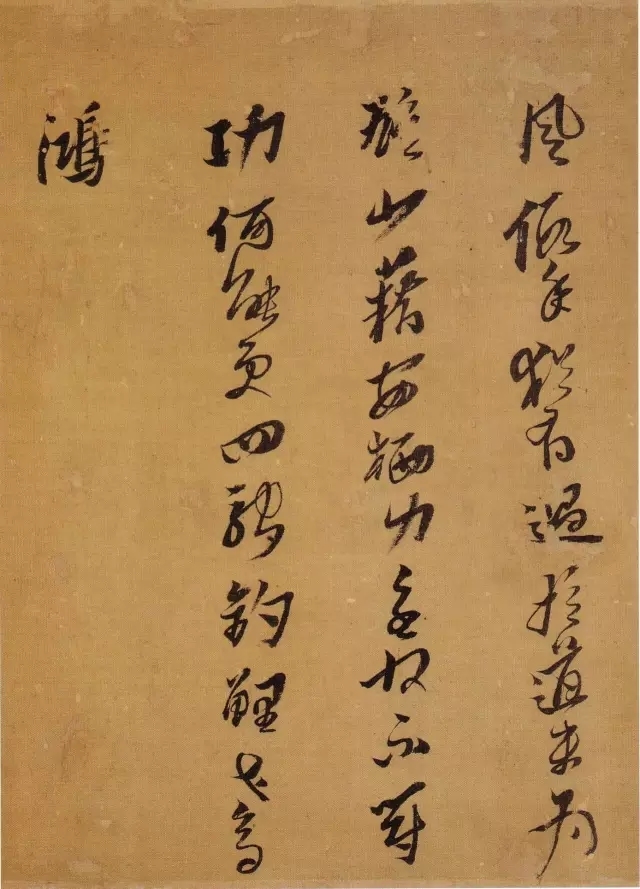

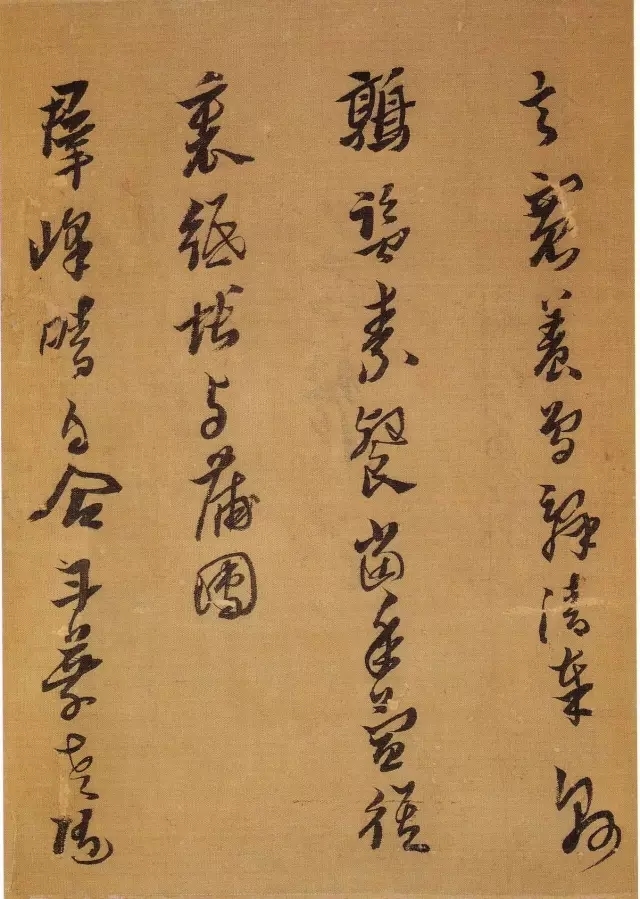

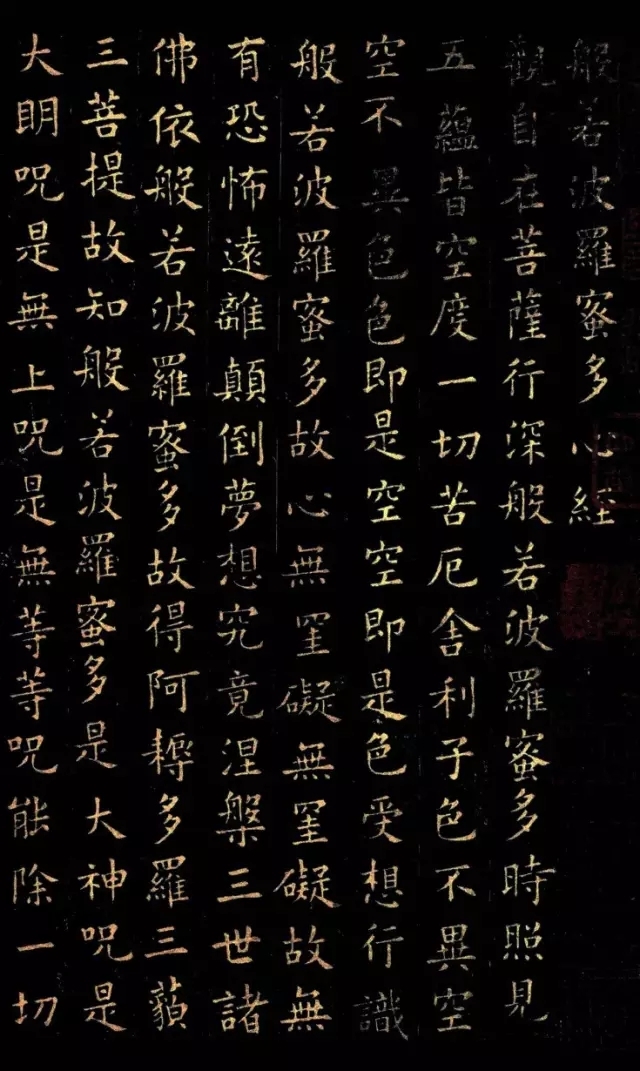

欧阳询《心经》

欧阳询(557—641),字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人。初学二王,又远承魏、晋、六朝隶书、楷书的特点,用笔险劲,法度严谨,独树一格,被誉为欧体。他与虞世南、褚遂良、薛稷并称为初唐四家。楷书发展到唐代,已经达到完美境地,成为后世学习的楷模,欧阳询为楷书最早的代表。

《心经》是欧阳询小楷代表作,用笔犀利,刚柔相济,字字严整端庄,理法兼备。

![640.webp (4) - 副本]()

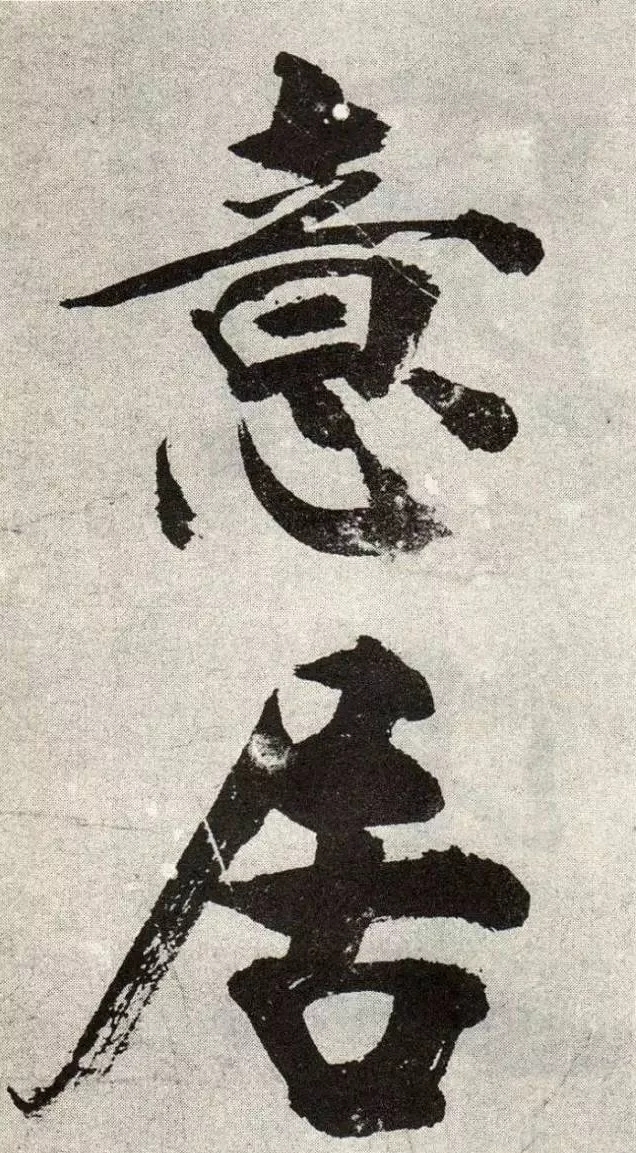

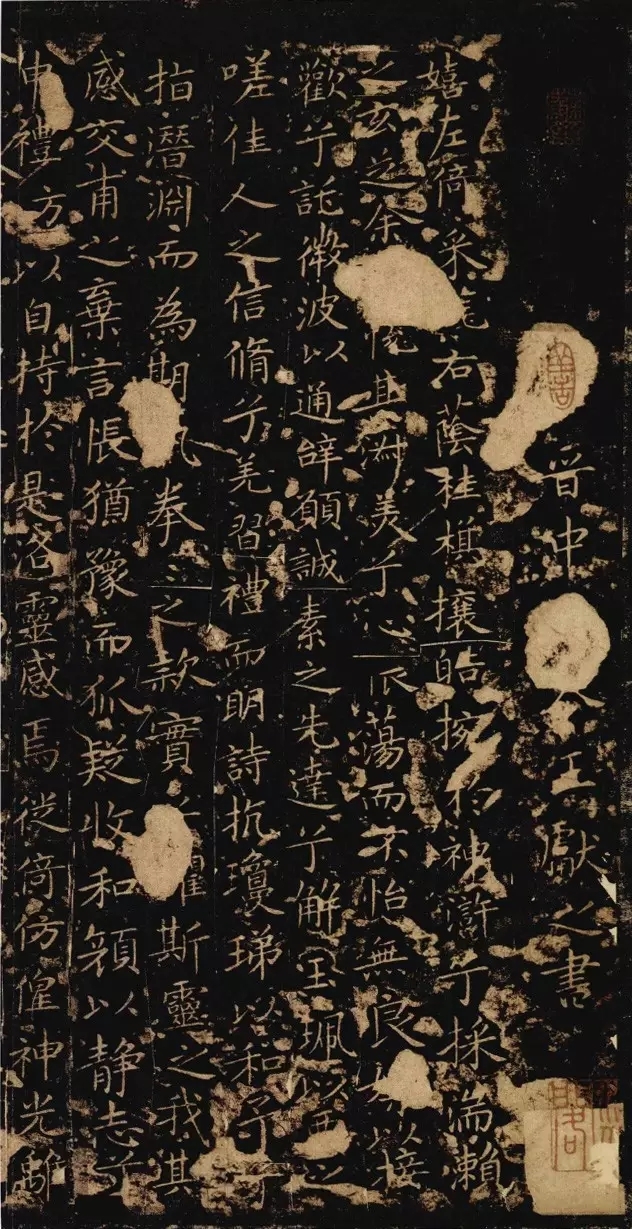

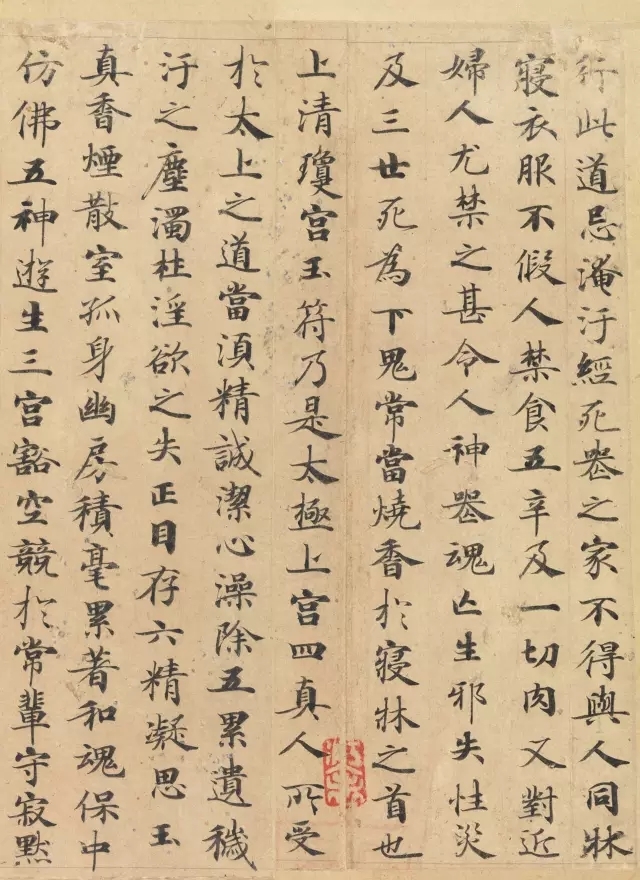

虞世南《破邪论序》

虞世南(558—638),字伯施,越州余姚(今浙江)人,赐封永兴县子,故世称“虞永兴”。他是由隋人唐的书法大家,与欧阳询、褚遂良、薛稷合称“初唐四家”。其书法遒丽和雅,格调极高。

《破邪论序》为虞世南小楷代表之作。用笔丰润圆融,方圆兼备,柔中有刚,以韵取胜。尤其值得一提的是,该碑在章法上形成了行距宽于字距的布局体系,给人以心旷神怡的艺术享受。这种章法特点到了五代杨凝式、宋代林逋那里越发夸张,一股萧散之气扑面而来,旷淡之情改变了有唐以来楷书章法森严茂密的气氛。

![640.webp (5) - 副本]()

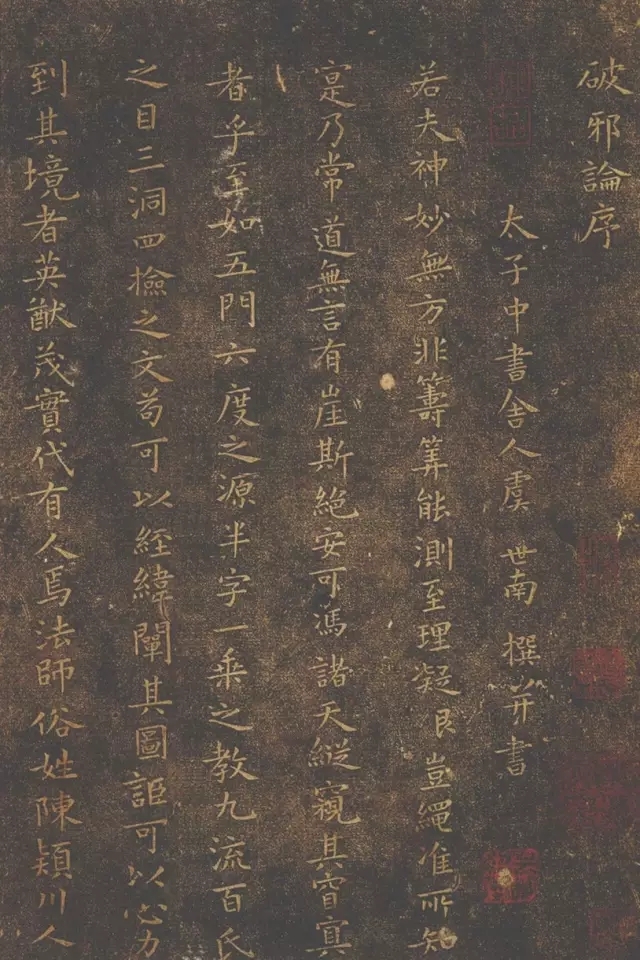

褚遂良《摹王羲之乐毅论》

褚遂良(596—659),字登善,浙江钱塘(今杭州市)人。博通文史,精于书法。褚遂良的书法初宗“二王”,后受欧阳询、虞世南的影响,博采众家所长融为一体,遂自成家。书法方圆兼备,楷书结体略方,在“二王”书法秀逸道劲的基础上,将欧书的峭拔、虞书的媚丽合二为一,形成多力丰筋、瘦硬通神的独特书风。

![640.webp (6) - 副本]()

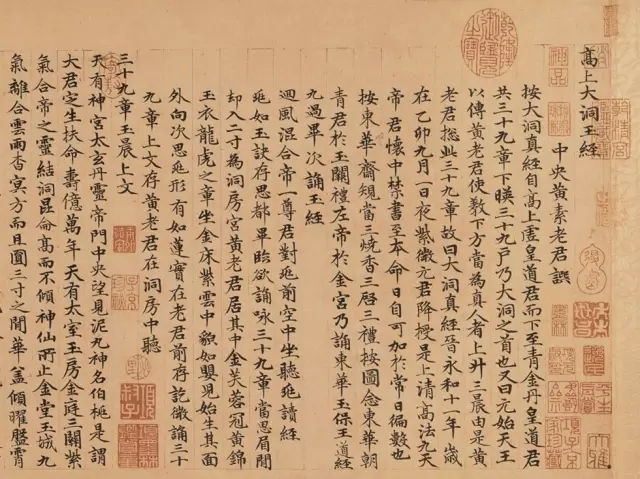

钟绍京《灵飞经》

钟绍京(659—746),唐虔州赣(今江西赣州)人,字可大,与钟繇并称“大钟”“小钟”。书学二王、褚、薛稷。传世书迹有《灵飞经》等。

《灵飞经》深得“二王”遗法,笔势劲健,结字精美,气韵生动,形神俱佳,为后代学习小楷的经典范本。其风格能于秀媚中含古趣,结体能在舒展中有团聚,用笔善于在平易中显变化,以逆锋起笔,中锋行笔,回锋收笔,将唐人书法的特色表现无余。

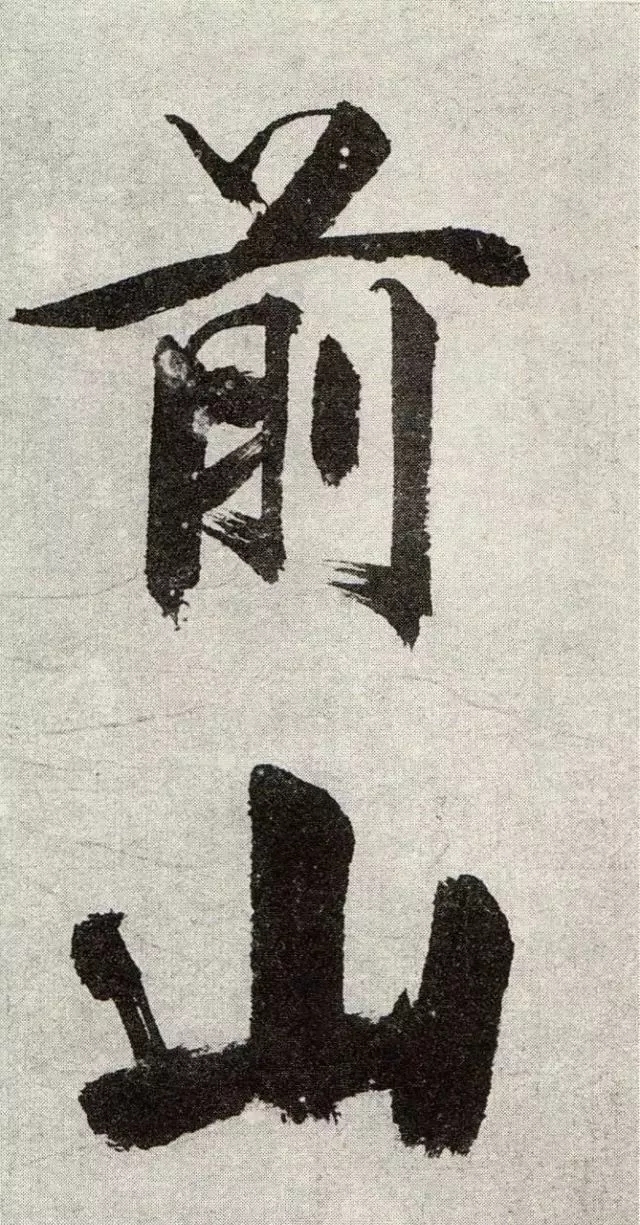

![640.webp (7)]()

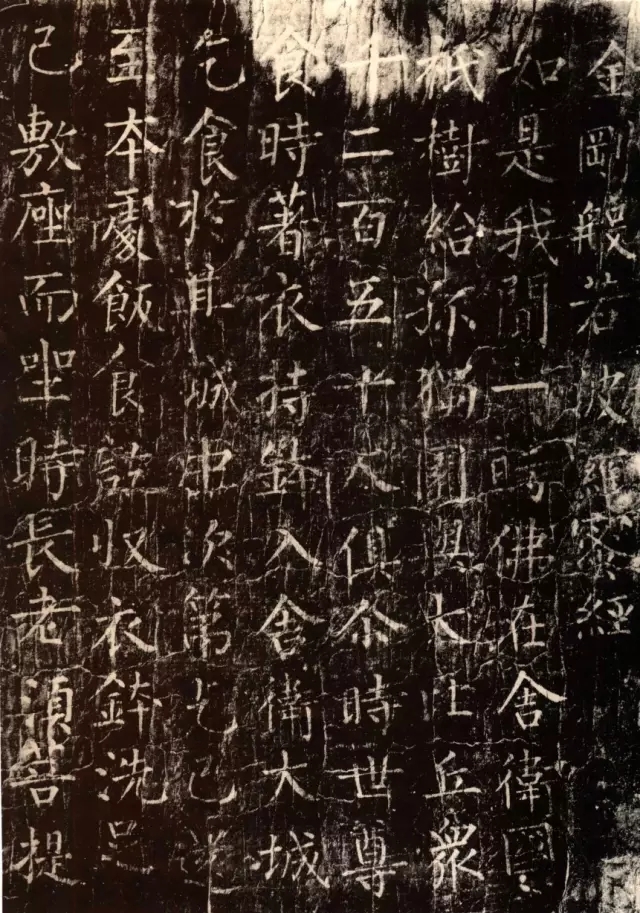

柳公权《金刚经》

柳公权(778—865),字诚悬,陕西耀县人。书法擅长篆、草,真、行,而对楷书致力尤深,是晚唐最著名的大书法家,和颜真卿并称为“颜柳”,范仲淹称誉为“颜筋柳骨”。书碑很多,以大楷《玄秘塔碑》《神策军碑》,小楷《金刚经》《归林寺》等最为有名。

《金刚经》为柳公权早期作品,字不大但用笔灵巧劲健,虽近颜法,但明显地摒弃了“蚕头雁尾”的用笔,而多融入魏晋及初唐楷意,并掺之以北碑的骨力,所以表面看上去感觉平常,有剑拔弩张之势,但仔细观察则富于变化,方劲中有清灵通秀之气,节奏明快,极富动感,整体法度森严而富庙堂气象。

宋

![640.webp (8) - 副本]()

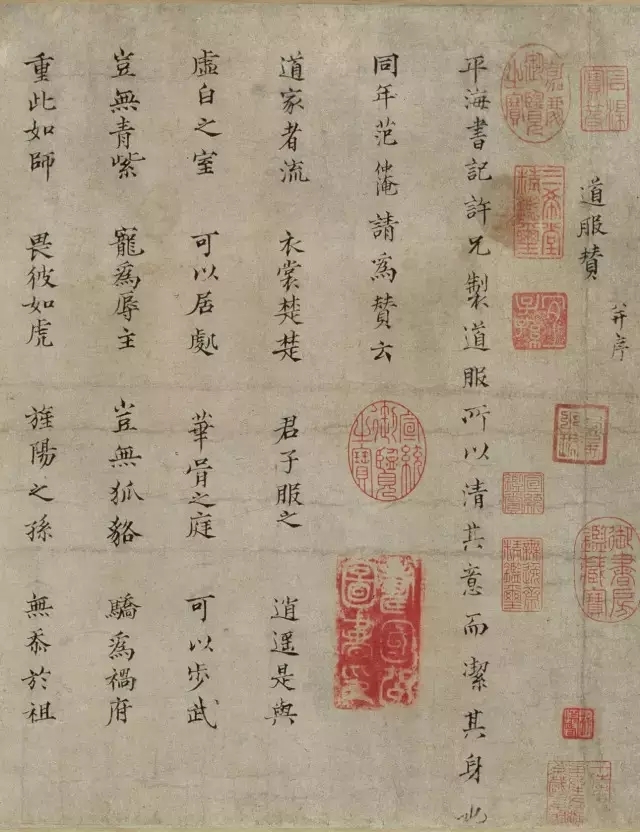

范仲淹《道服赞》

范仲淹(989—1052),字希文,北宋初年著名的政治家、文学家。擅长辞赋文章,还善书法,主张与其政治革新的要求相一致。

《道服赞》用笔劲健而清整,笔触坚实,绝无浮掠懈怠处。此帖在清劲中有法度,但少肉,结字方正端谨,风骨峭拔,得王羲之《乐毅论》的笔意,这正是范氏书作的特点,时人称其“文醇笔劲,既美且箴”。

![640.webp (9) - 副本]()

苏轼《小楷黄庭经》

苏轼(1037—1101),北宋著名文学家、书画家,字子瞻,号东坡居士,为唐宋八大家之一。他长于行书、楷书,笔法肉丰骨劲,跌宕自然,有一股汪洋浩荡的气息,具“古槎怪石之形”的艺术美感。其书法成就,后人赞誉颇高。《小楷黄庭经》为苏轼64岁时所作,是其小字中的精品。

![640.webp (10) - 副本]()

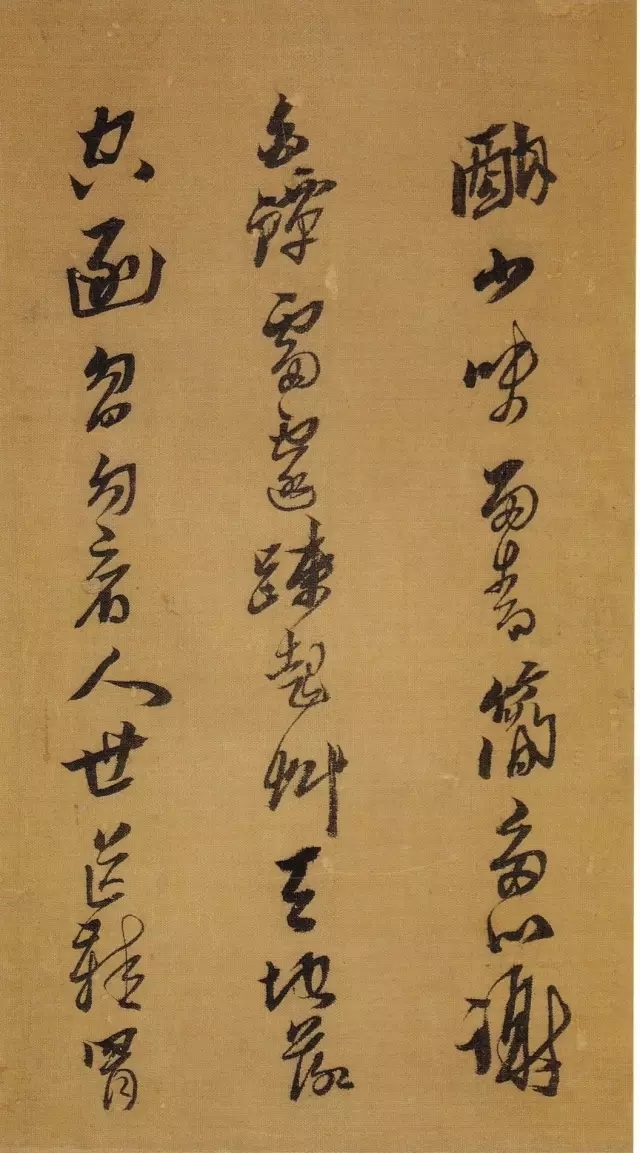

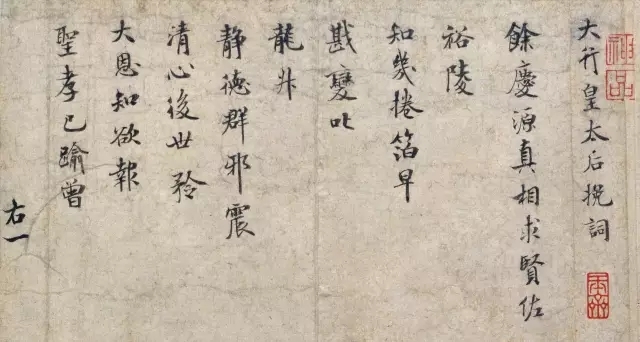

米芾《向太后挽词》

米芾(1051—1107),字元章,号襄阳漫士等。祖居太原,后迁襄阳,定居润州。宣和年间,迁礼部员外郎,人称“米南宫”。能诗文,擅书画,精鉴别,好收藏,书得王献之笔意,书迹传世甚多。

此词书法以行写楷,用笔极精,不仅笔圆锋中,而且笔致灵动,故笔画道劲,意态活泼,但绝不似唐楷的规矩端严,可谓宋代小楷之绝。

![640.webp (11) - 副本]()

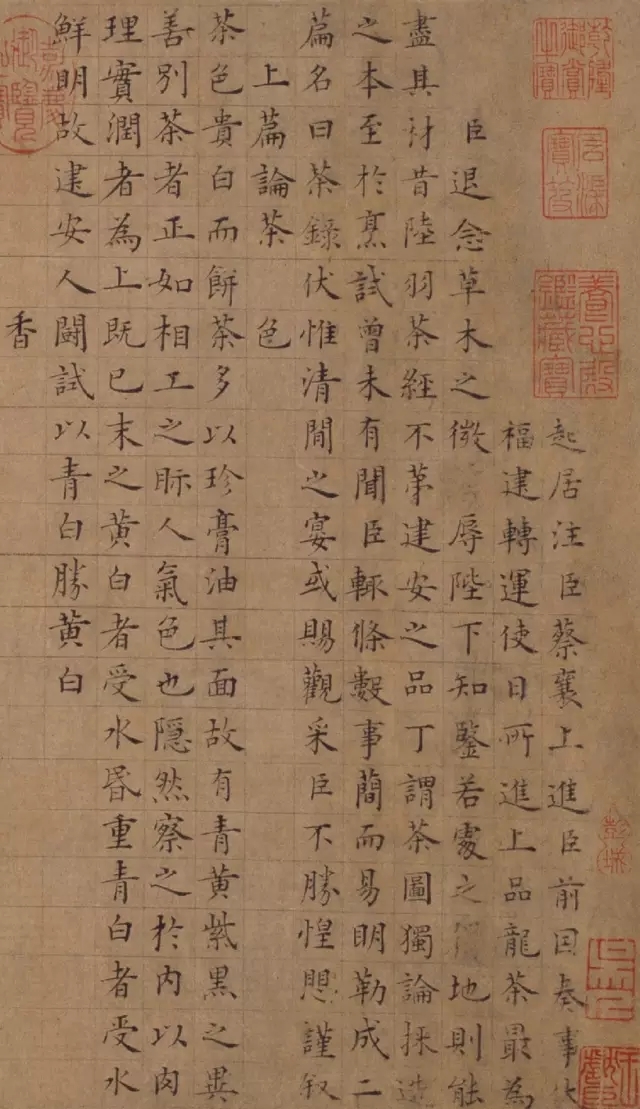

蔡襄《茶录》

蔡襄(1012—1067),字君谟,宋代著名的书法家,与苏轼、黄庭坚、米芾齐名,后世称为宋朝四大书法家。蔡襄书法艺术较全面,行、草、楷都很有造诣,正楷端重沉着,行书温淳婉媚,草书参用飞白法,尤以小楷为上乘。苏轼说:“君谟小字,愈小俞妙”,朱熹称他的小字为宋朝第一。

此书小楷有千余字,但纵观全帖无一倦笔,颇有二王楷法。字字劲实端严,横逸飘发,既灵活又沉着,是蔡襄书法艺术的杰出代表作。

![640.webp (12)]()

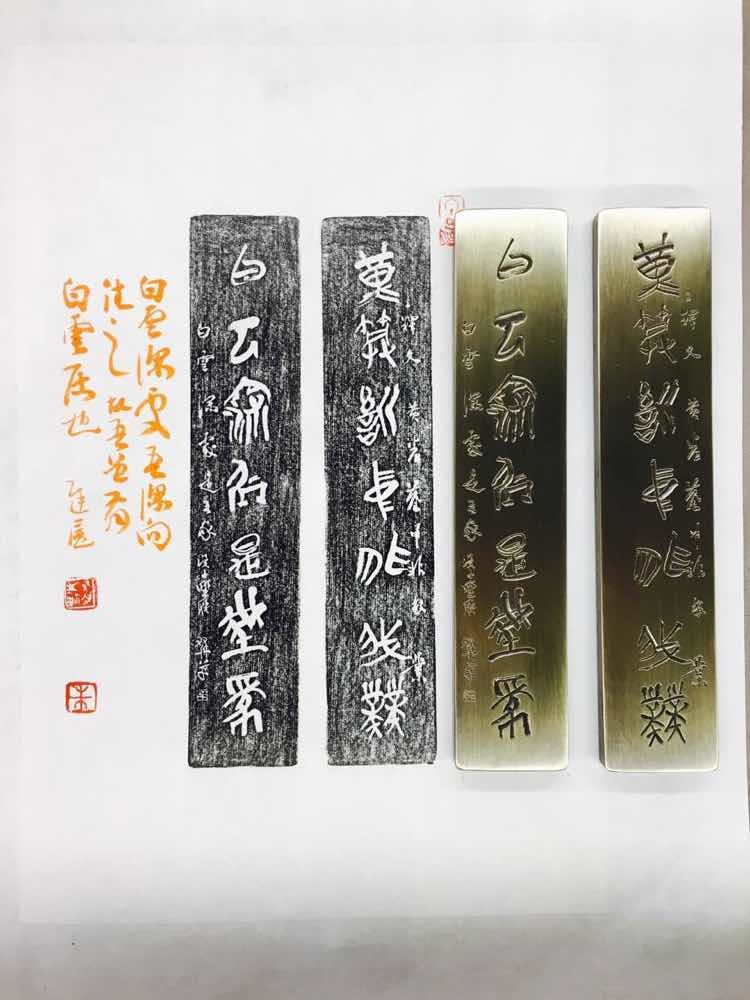

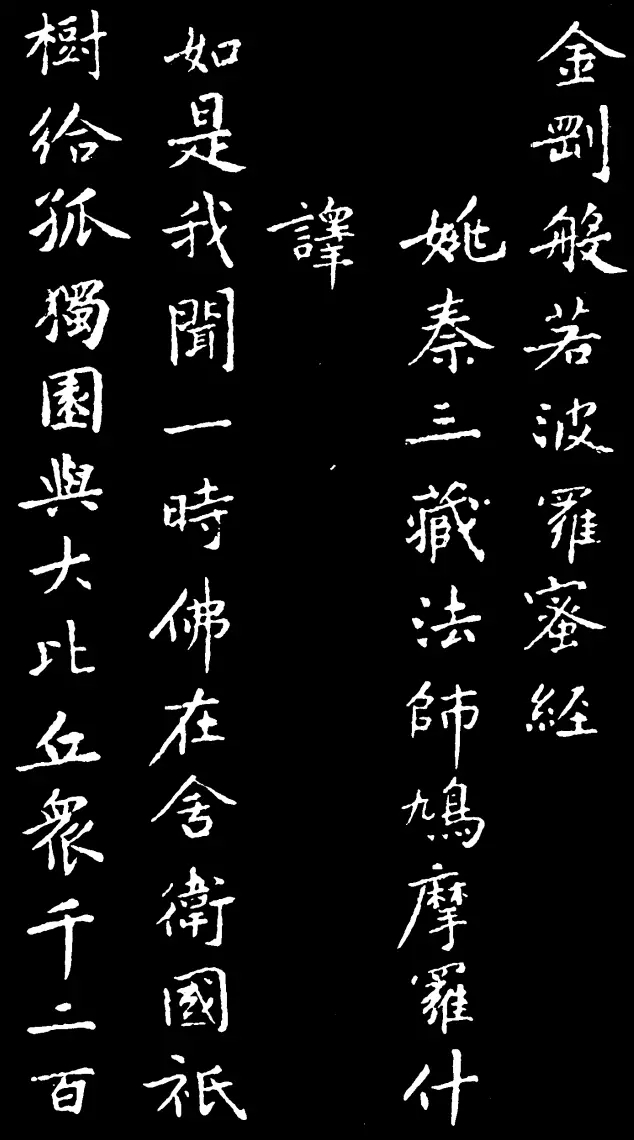

黄庭坚《金刚经》

黄庭坚(1045—1105),字鲁直,号山谷道人,又号涪翁,“苏门四学士”之一。黄庭坚工于文章、善诗词、工书法,其书取法《瘗鹤铭》和唐楷余绪,最大特点是重“韵”,持重风度,写来疏朗有致,如朗月清风,书韵自高。

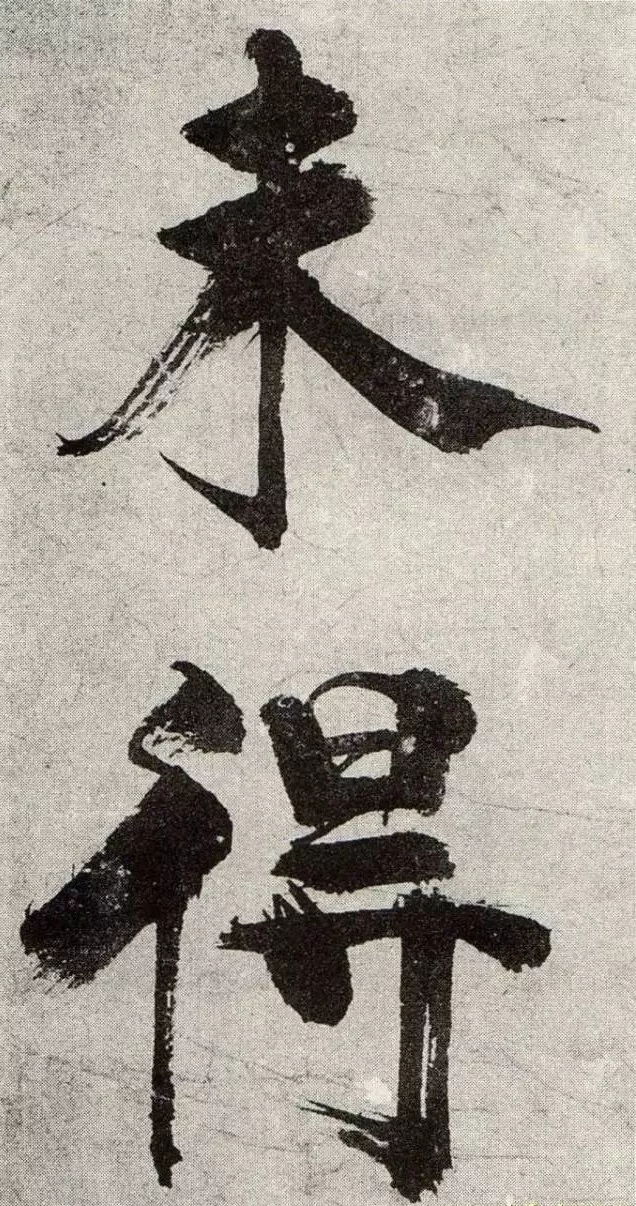

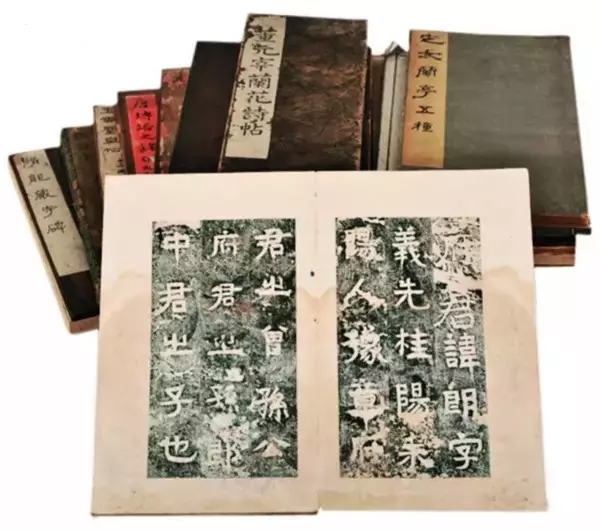

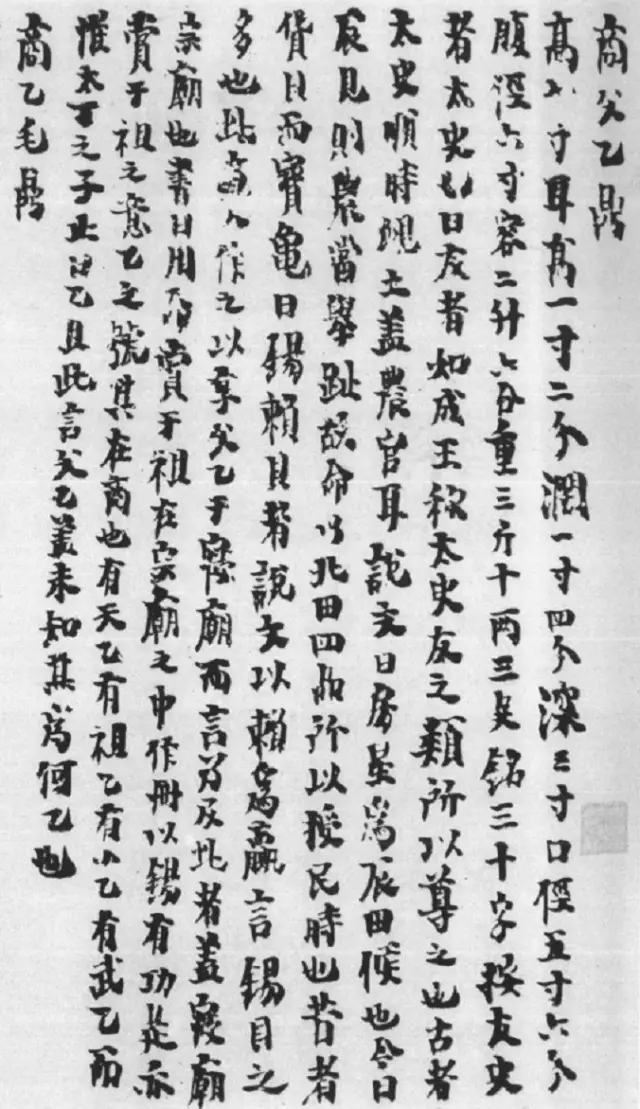

![640.webp (13)]()

姜夔《跋王献之保姆帖》

姜夔(1163—1203),字尧章,号白石道人。江西鄱阳人,终身不仕,博学多才,无所不通。精于乐律,尤工诗词。工书,得魏、晋笔法,运笔道劲,波澜老成,一洗尘俗。

姜夔的书法作品极为罕见,《跋王献之保母帖》为其代表作。全文楷法谨严,又具潇洒秀雅之态。

![640.webp (14)]()

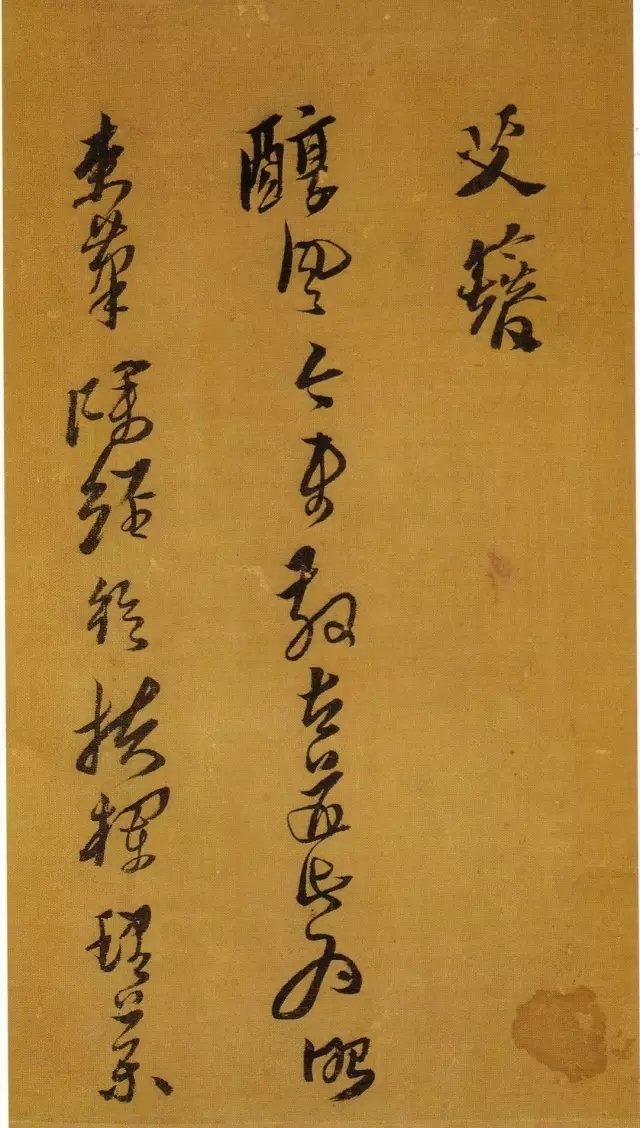

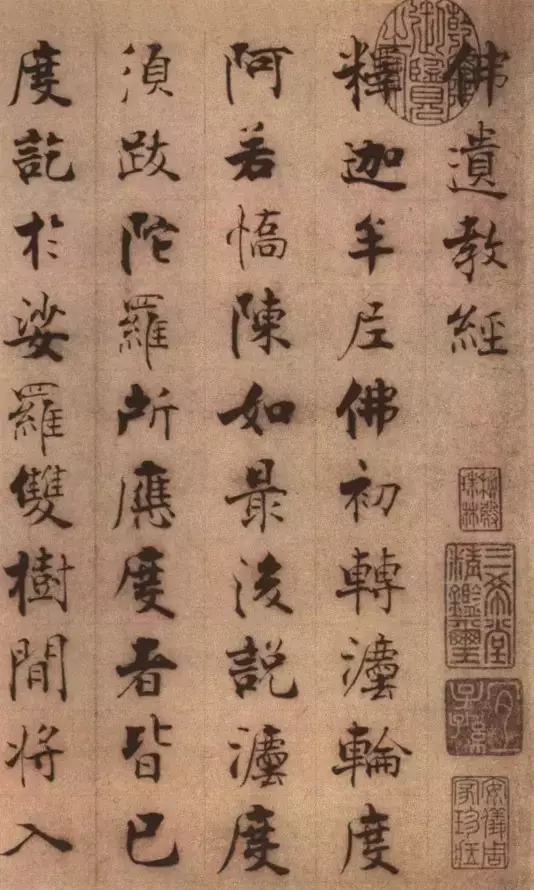

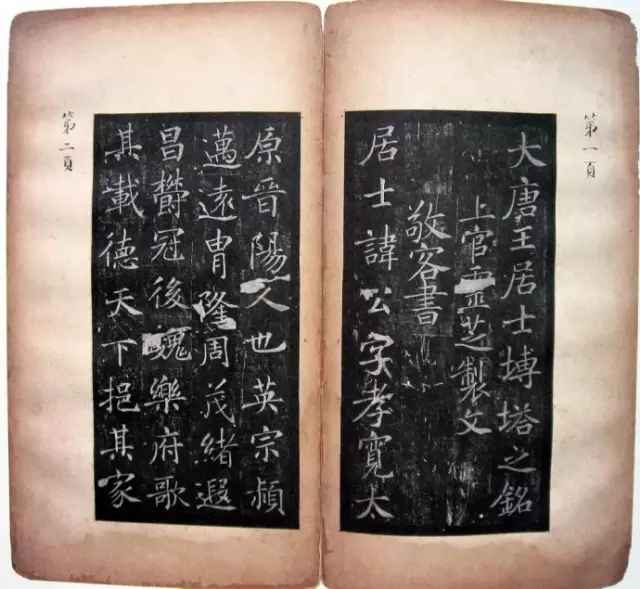

张即之《佛遗教经》卷

张即之(1186一1263),字温夫,历阳(今安徽和县)人,爱国词人张孝祥之侄。官至司农寺丞。其书法在南宋末饮誉天下,连当时北方的金人都不惜重金来求购。其书学欧阳询、褚遂良,晚师米芾,遂自成名家,善写大字,作匾额如作小楷。其行、楷则清劲绝人。张即之的楷书作品用笔清劲,结构精严,通篇雅而劲、谨而厚,极具匠心。

此《佛遗教经》便是一篇著名小楷,远宗晋唐人写经,以骨力取胜,善用侧锋,灵动平和,风姿雅秀。前人说此作“如矮松偃盖,婆娑可爱”。

元

![640.webp (15)]()

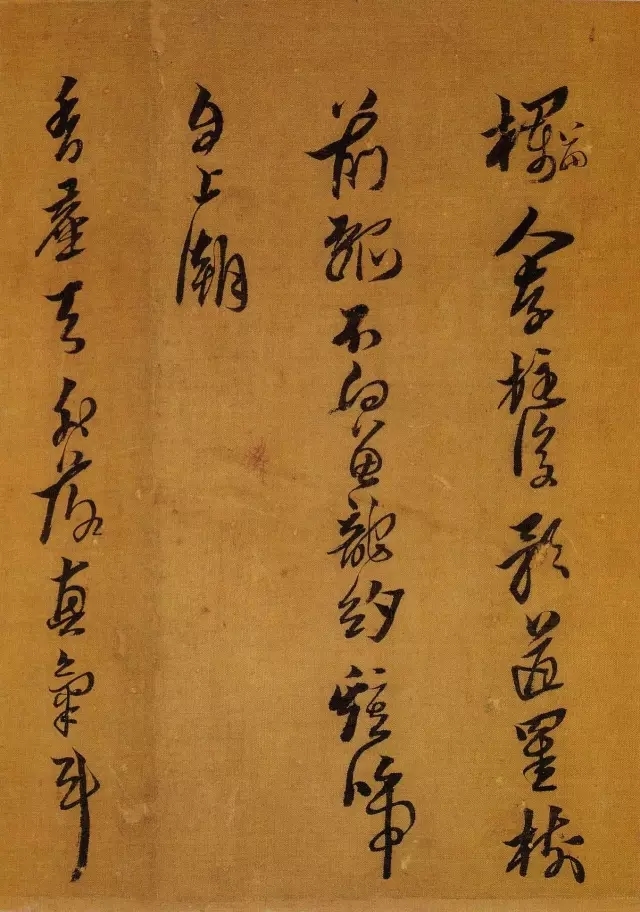

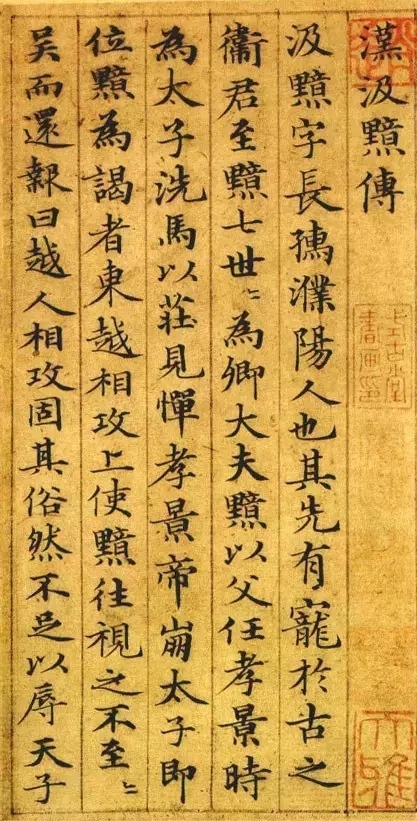

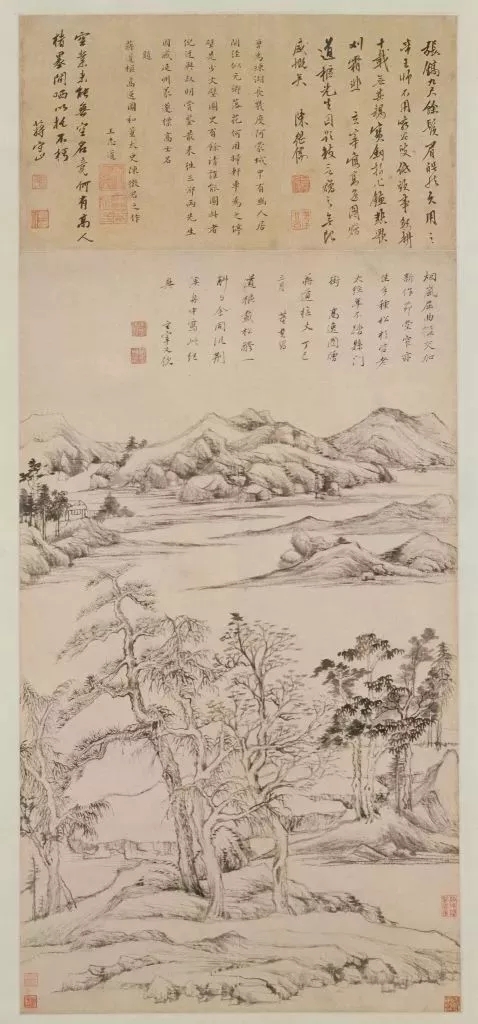

赵孟頫《汲黯传》

赵孟頫(1254—1322),元代著名书画家。善各体书,无不精妙。他楷书的成就很高,与颜、柳、欧并称楷书四大家。他的小楷《道德经》《汲黯传》,恬静秀丽,是学习小楷的好范本。

《汲黯传》楷法精绝,峭丽峻拔,清逸出尘,颇有晋唐遗风。笔法劲健圆润,结字大小随形,采取竖有行、横无列的传统小楷章法,错落有致,形笔飘逸,使人欣赏时不觉有呆板局促之感。

![640.webp (16)]()

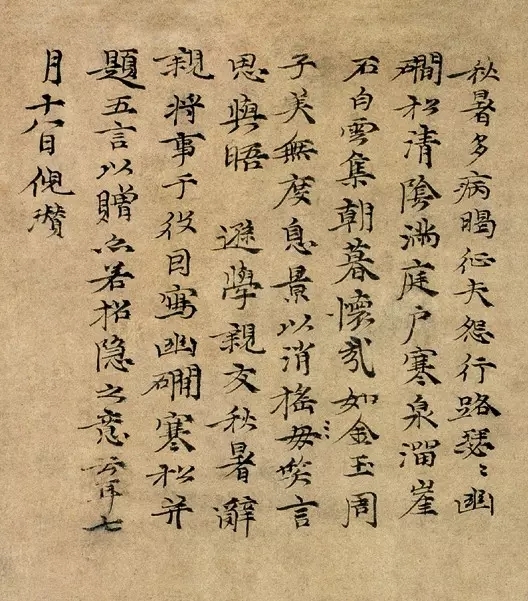

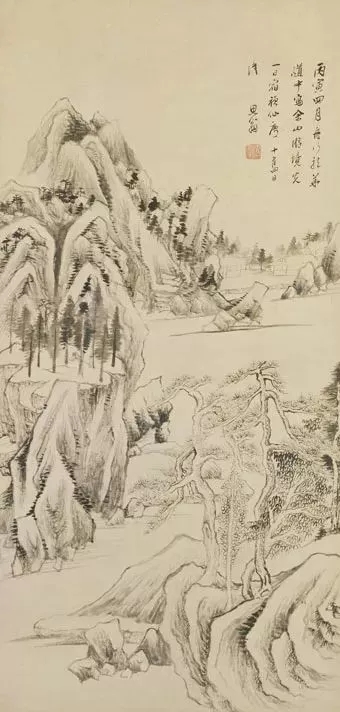

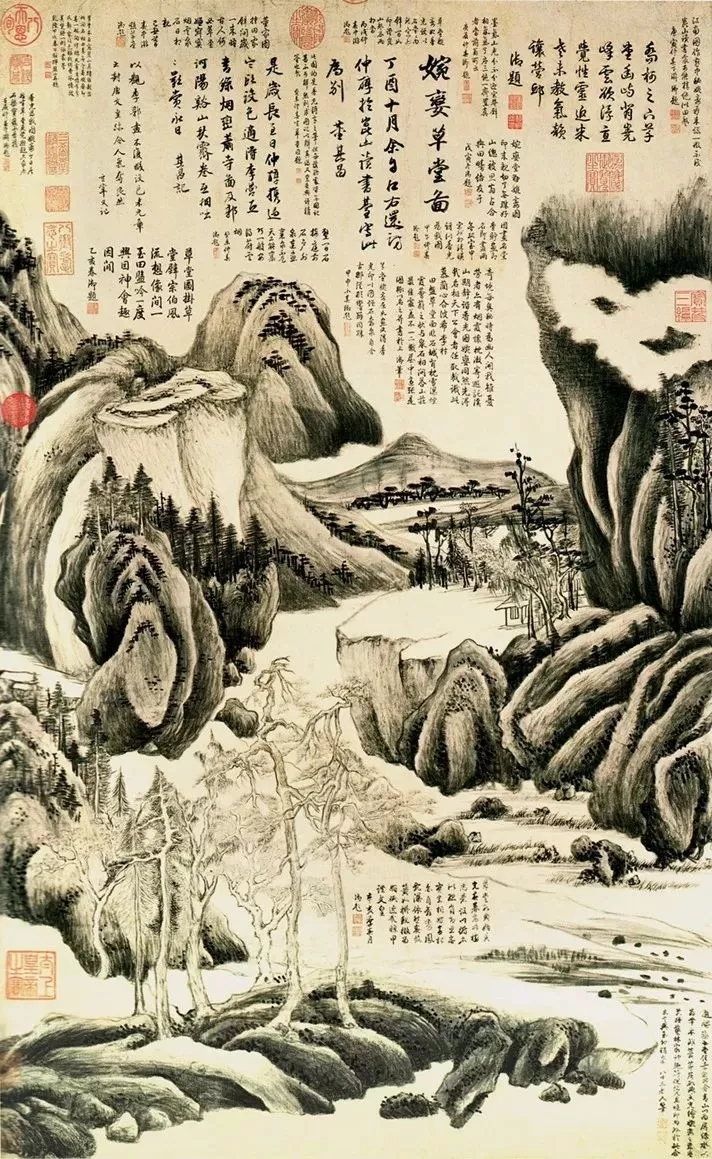

倪瓒《幽涧寒松图》款识

倪瓒(1301—1374),字元镇,号云林,江苏无锡人。他是元末著名画家,与黄公望、吴镇、王蒙合称“元四家”,影响极大。倪瓒的书法,早期学王献之,继之学钟繇,其书迹主要在他的绘画题跋等中,且以小楷居多,古淡天真,活泼流畅,神韵飘逸,可谓“不食人间烟火而登仙者矣”。

《幽涧寒松图》作于1374年,画中款识小楷极为精彩,笔力清劲,简略冲淡,字的用笔极随意,有大有小,游弋于法度之外。通篇严谨蕴藉、端庄稳重,显示出作者旷逸清淡的情怀,同时又与幽涧寒松的画境相得益彰。

明

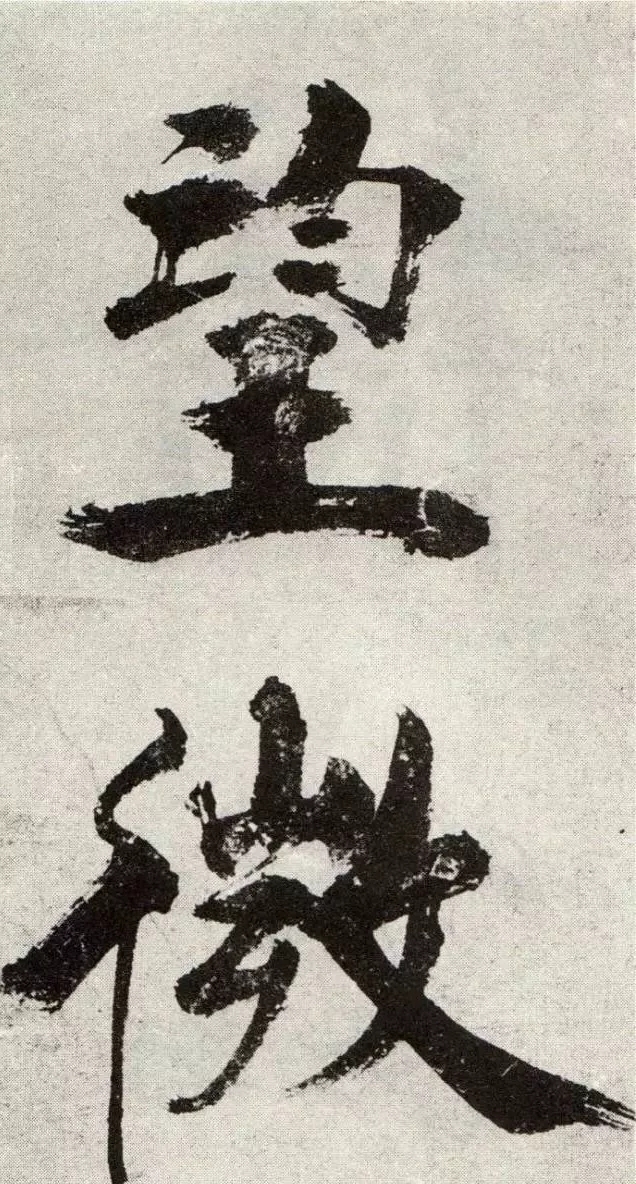

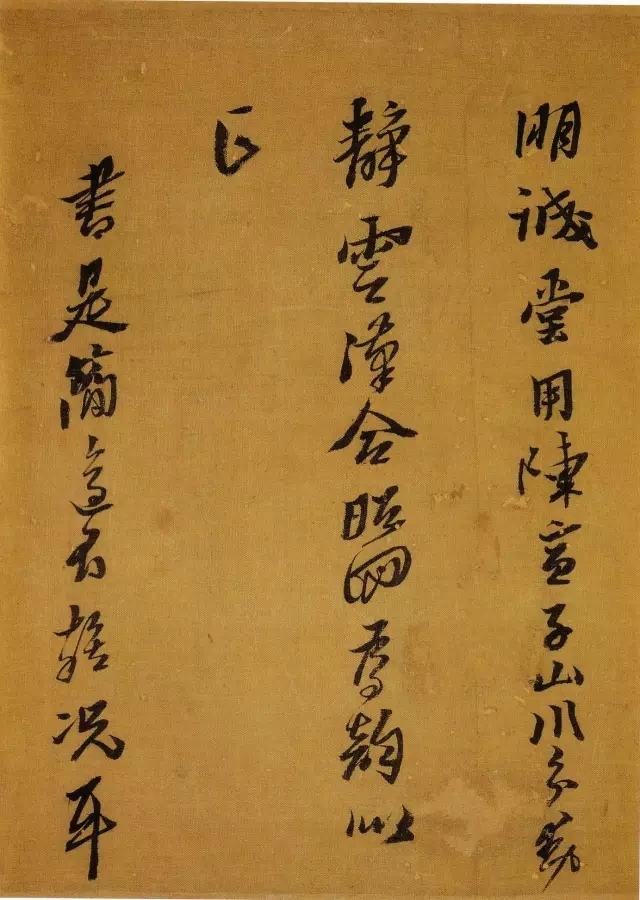

![640.webp (17)]()

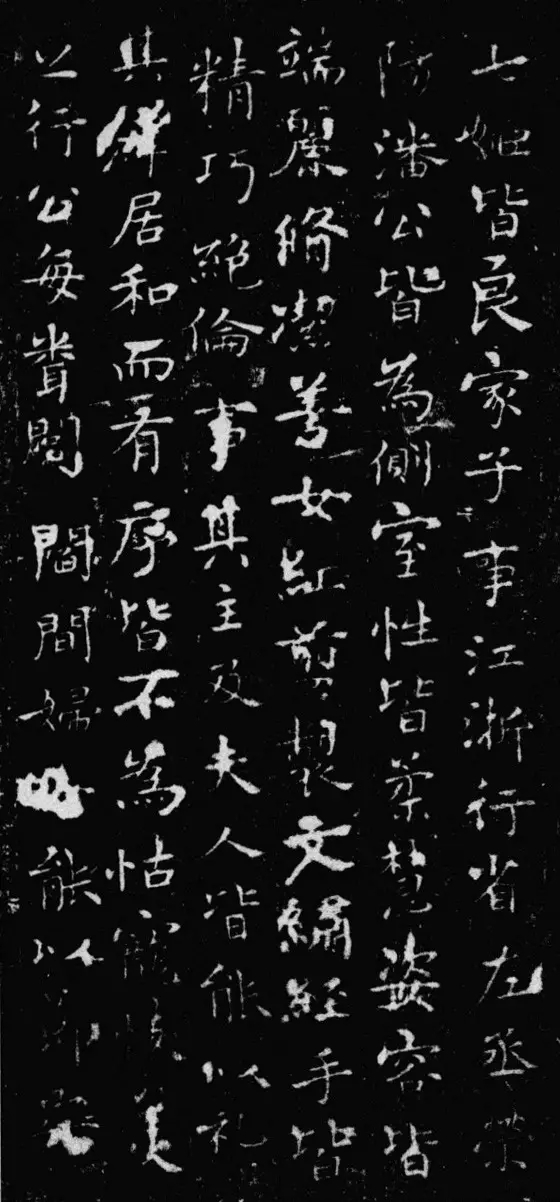

宋克《七姬志》

宋克(1327—1387),字仲温,号南宫,长洲(今江苏吴县)人。时与宋广、宋燧并称“三宋”。善章草,草书当时被誉为“国朝第一”;工小楷,不为时尚赵孟頫所囿。

明代书家擅长小楷者不知凡几,最负盛名的莫过于宋克所书《七姬志》,其小楷能上窥晋唐,书风古雅,变化随意,一扫平板之气,启明朝小楷之先河。

![640.webp (18)]()

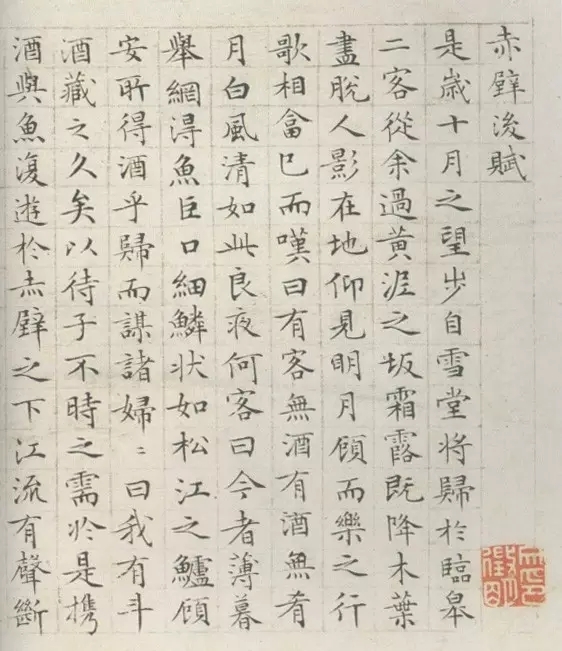

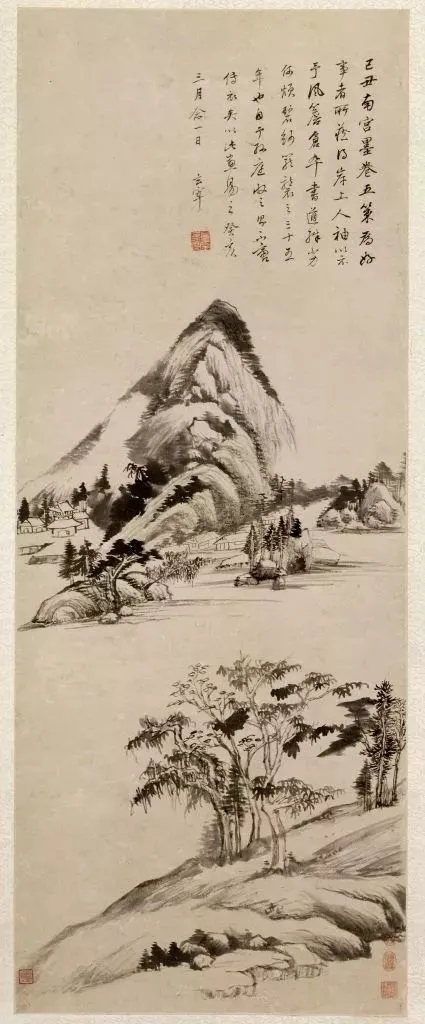

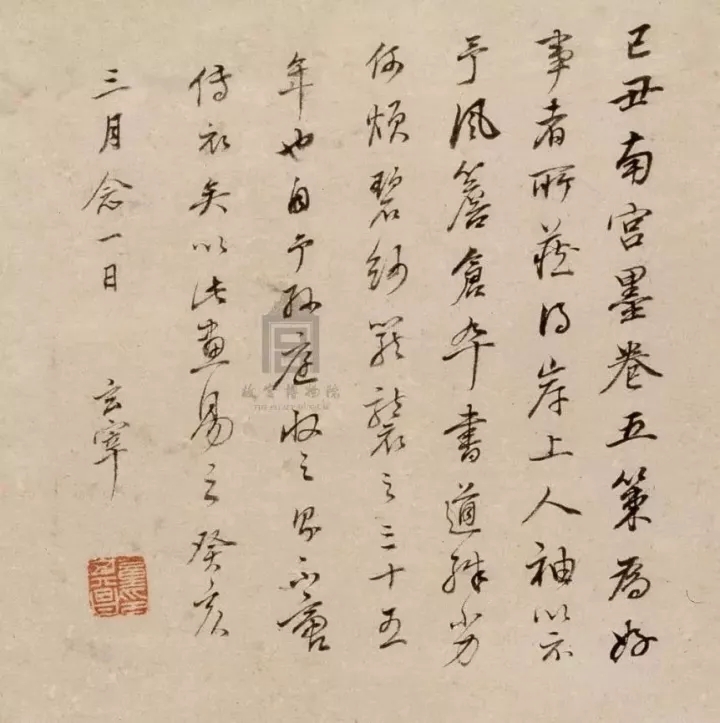

文徵明《后赤壁赋》

文徵明(1470—1559),名璧,字文明,号衡山居土,明代著名书画家。在书法方面与祝允明、王宠并称“吴中三家”。文徵明在书法史上以兼善诸体闻名,尤擅长行书和小楷。其小楷笔颖清丽,节奏冲和,结体矫健,与其画风谐和。相传他80岁仍写蝇头小楷,后世称其小楷“有明第一”,传世小楷作品很多,有《离骚经》《老子列传》《前后赤壁赋》《出师表》《草唐十志》《千字文》等。

此卷结体秀密,用笔精意,一丝不苟。笔法极其精熟,锋芒所到,神气活现。静心观赏每个字的体势,无不具有玉质仙骨之体态、超尘出世之风神。

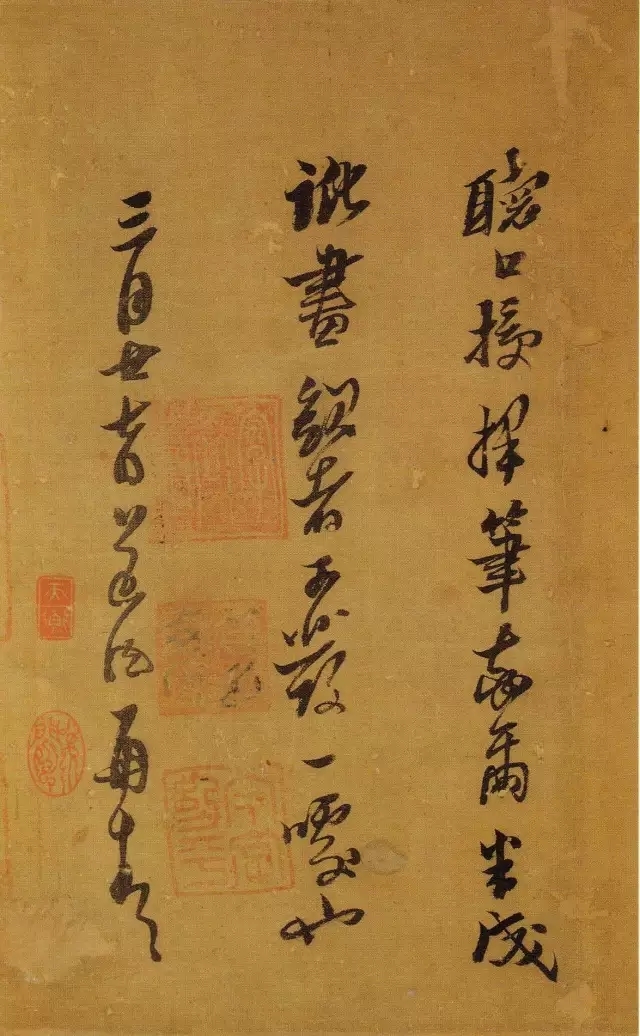

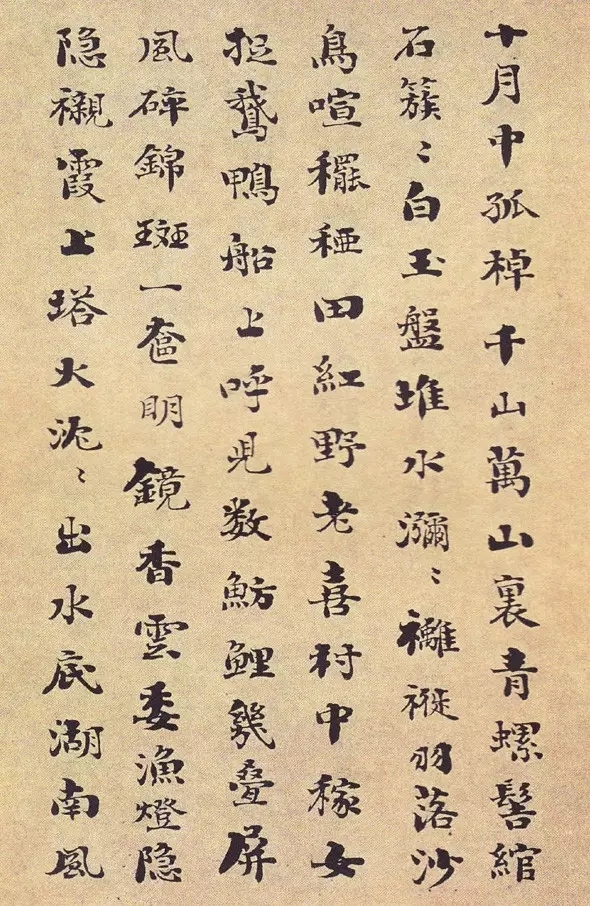

![640.webp (19)]()

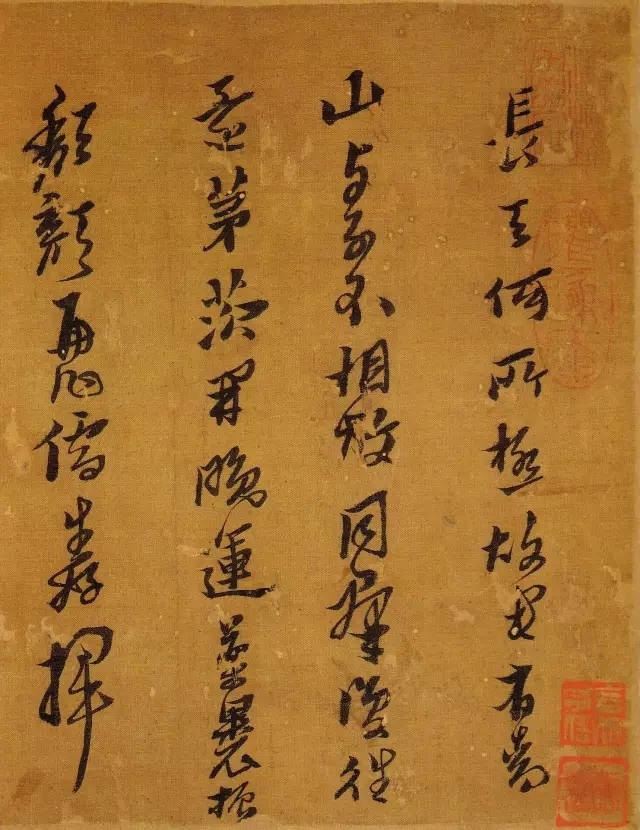

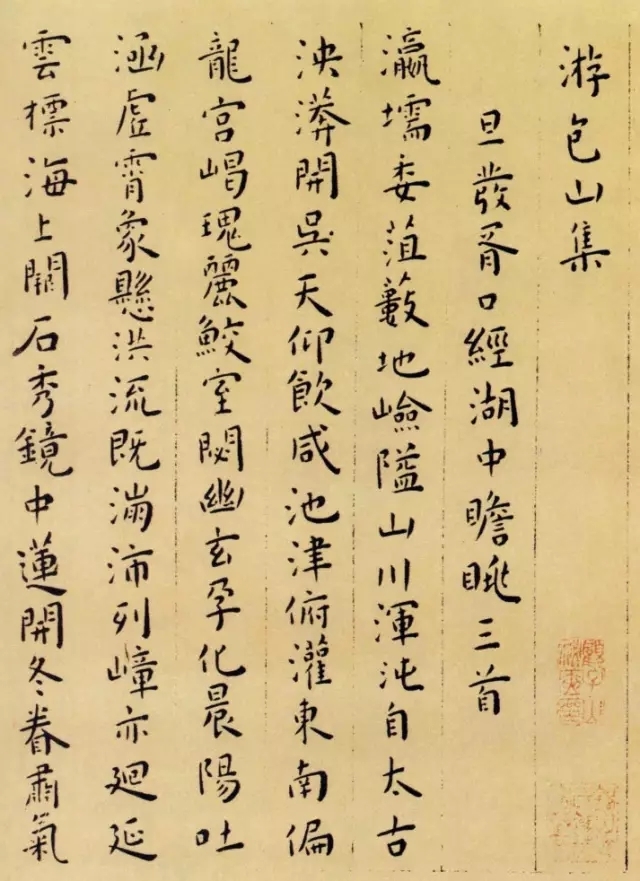

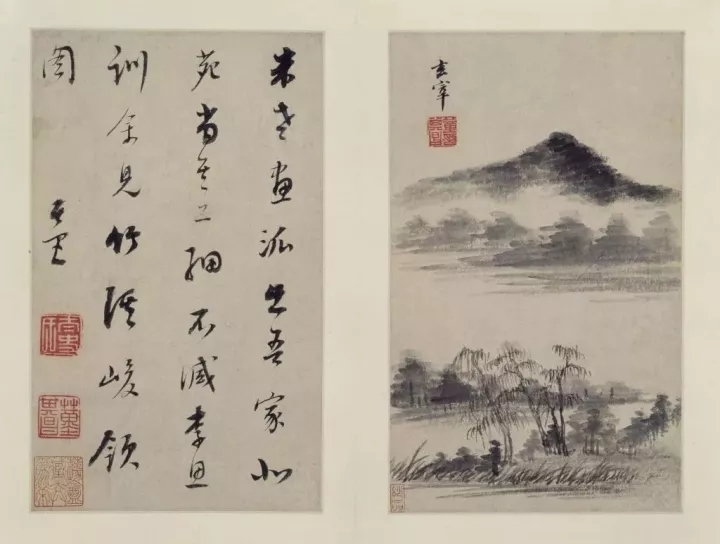

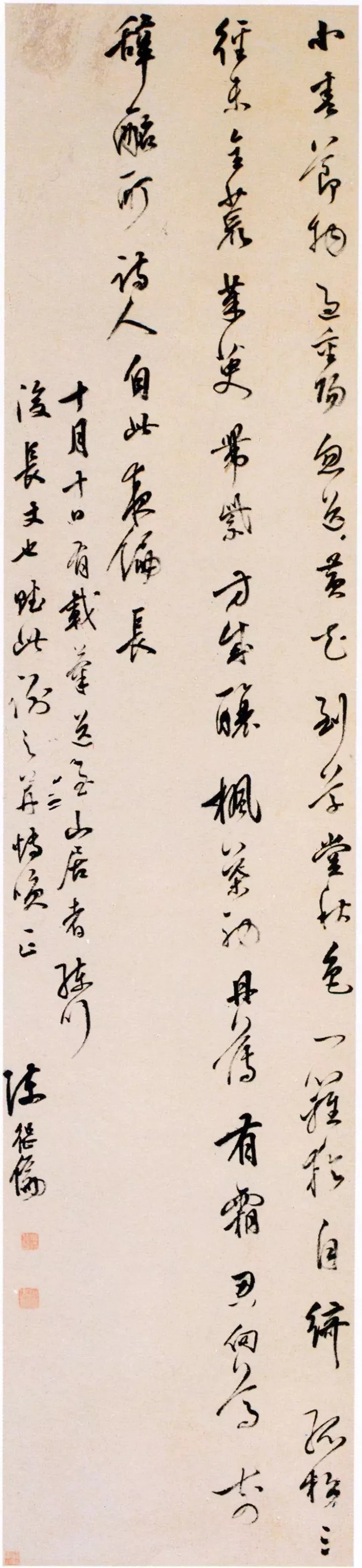

王宠《游包山集》

王宠(1494—1533),江苏苏州人,初字履仁,后改履吉,号玄微子、雅宜山人等。他的书法以楷书尤其是小楷最为精彩,主要得力于虞世南。他把这种温润含蓄的笔法用到古雅朴拙的小楷中去,形成了一种特殊的面貌,给人以空灵简远,静穆超逸的感觉。

此作为他的小楷代表作,气息高古,格调雅致,是其融会晋唐各家楷书之后摆脱唐法,趋向魏晋高古风韵的表现。

![640.webp (20)]()

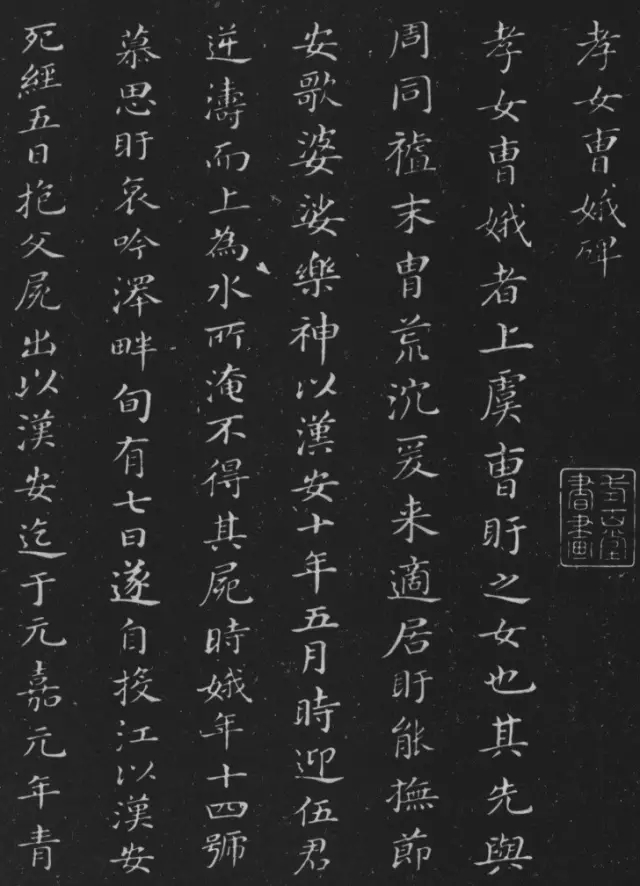

董其昌《孝女曹娥碑》

董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、香光居士,上海松江人,是晚明影响最大、最为杰出的书画家。董其昌的书法以行草书造诣最高,他对自己的楷书,特别是小楷也相当自负。其书风飘逸空灵,风华自足。笔画圆劲秀逸,平淡古朴。书法至董其昌,可以说是集古法之大成。

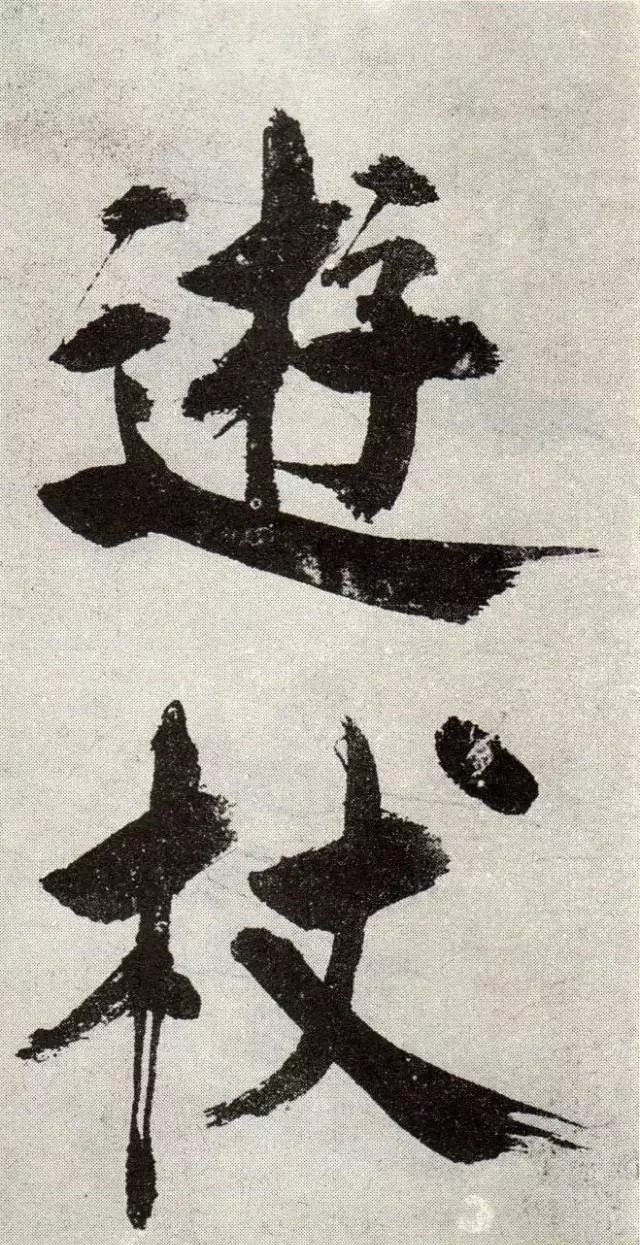

![640.webp (21)]()

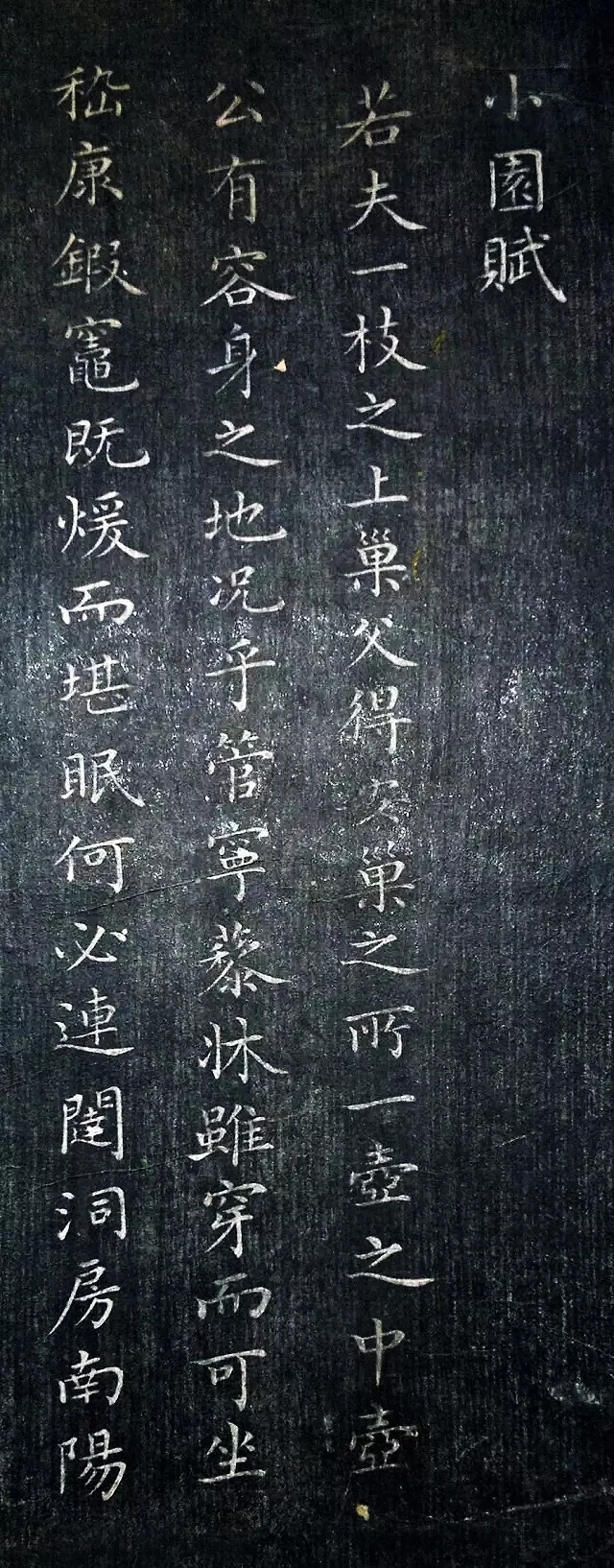

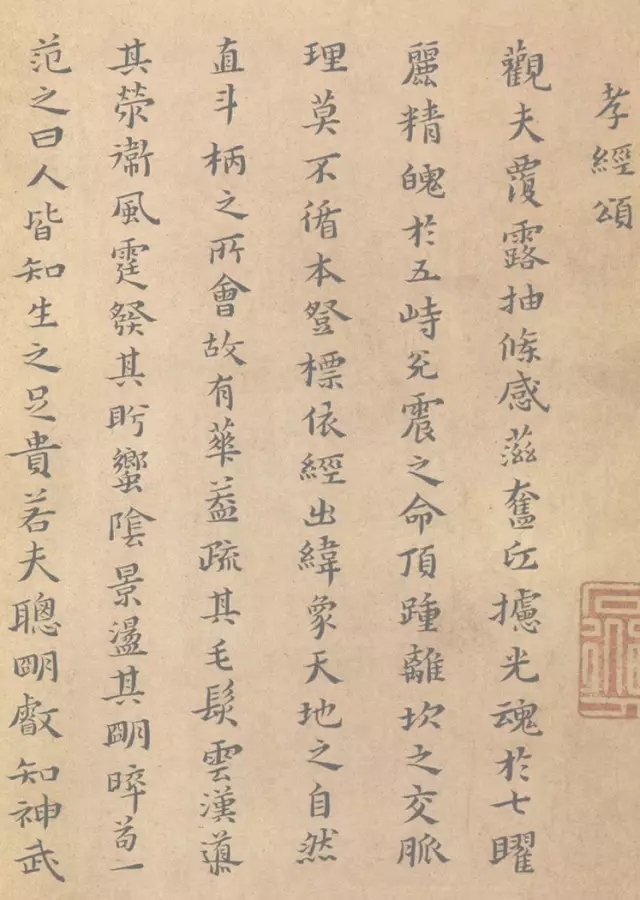

黄道周《孝经》

黄道周(1585—1646),字玄度,更字幼平,福建漳浦人,人称石斋先生。学贯古今.精天文历数,著述更富,以文章风节高天下。黄道周的书法以小楷和行草名世,小楷书独具一格,笔法简洁明快,于清劲中见腴。王文治评其“楷格道媚,直逼钟王”。代表作品有《孝经》《后死吟》《诗翰册》《曹远思推府文治论册》等。

此小楷《孝经》用笔简洁,结字宽博,气势舒缓,于凝重中见姿媚。

![640.webp (22)]()

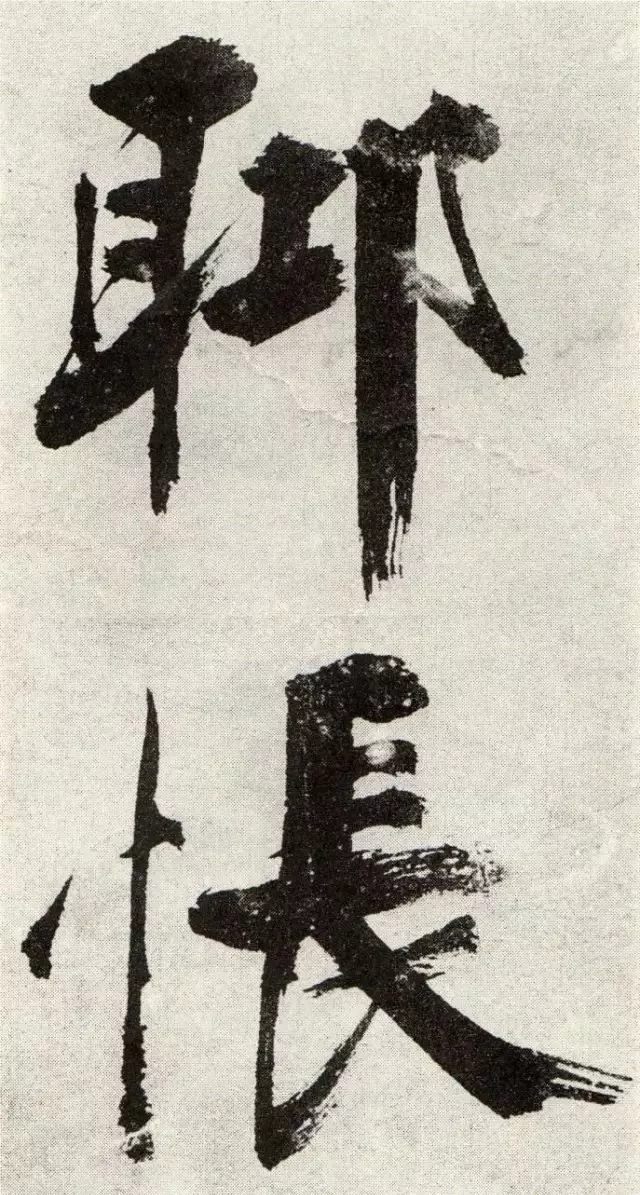

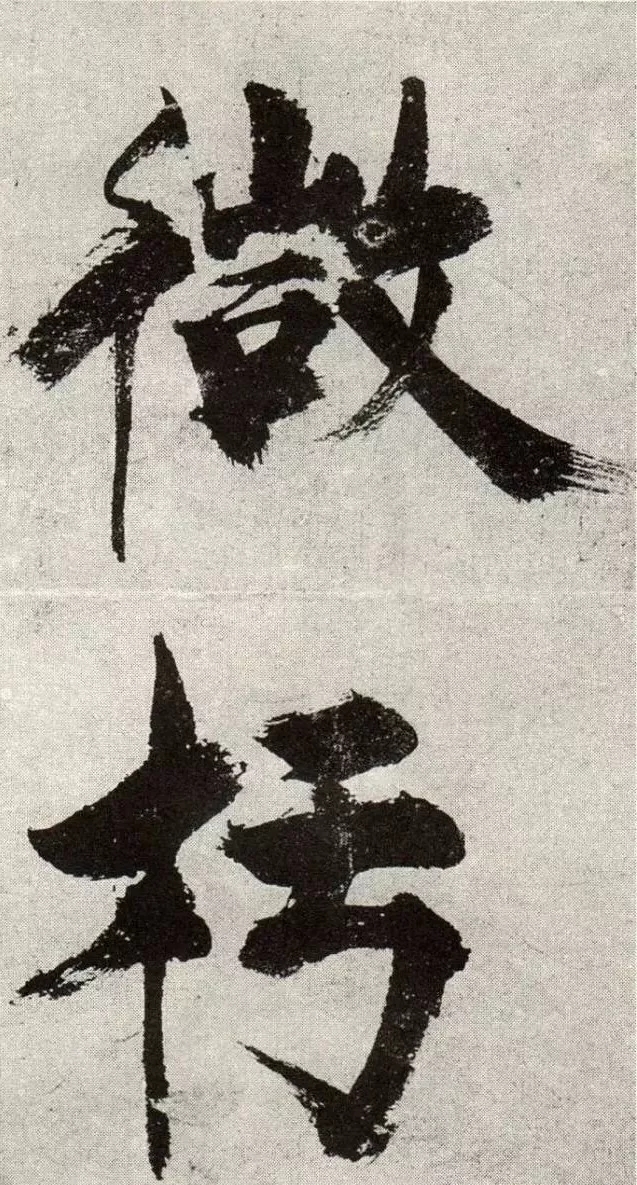

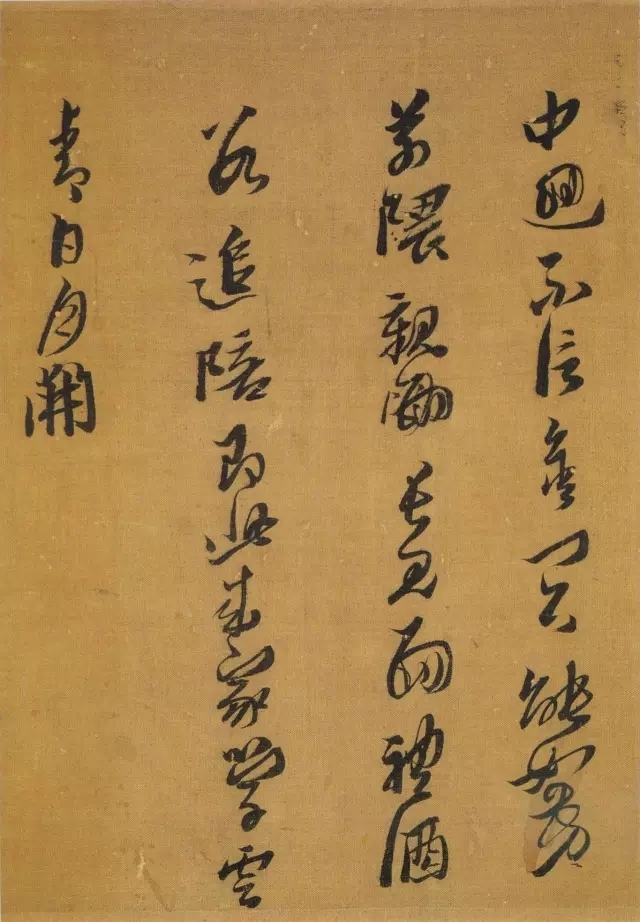

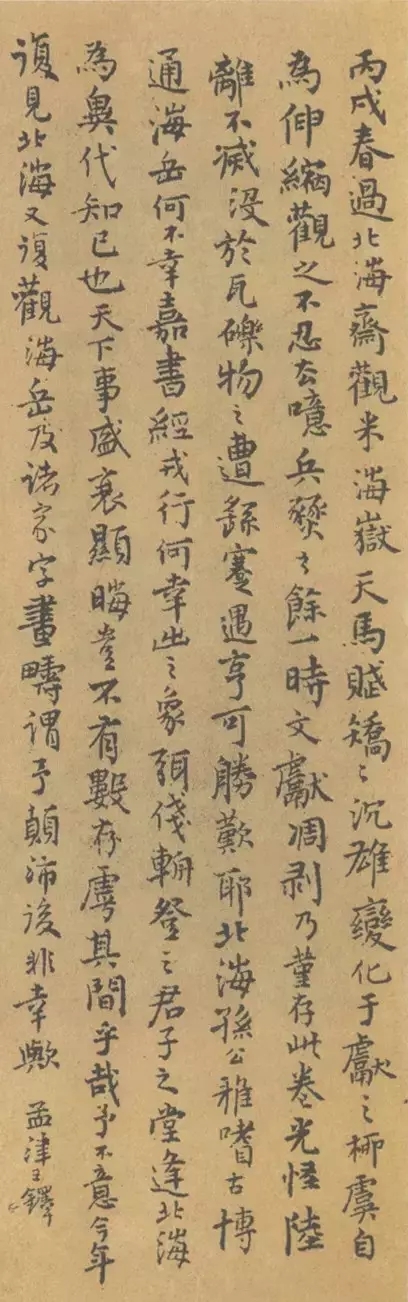

王铎《跋米芾行书天马赋》

王铎(1592—1652)字觉斯,一字觉之。好古博学,诗文书画皆有成就,尤其以书法见称,世称“神笔王铎”。他的书法与董其昌齐名,明末有“南董北王”之称。王铎擅长行草,笔法大气,劲健洒脱,淋漓痛快。其小楷用笔险劲沉着,结体欹侧,章法变化,在苍劲老辣中又写出古朴来.不愧为大手笔。

此书中字就写得长,整体看来,字位散散落落,如满天繁星,极富书者个性。

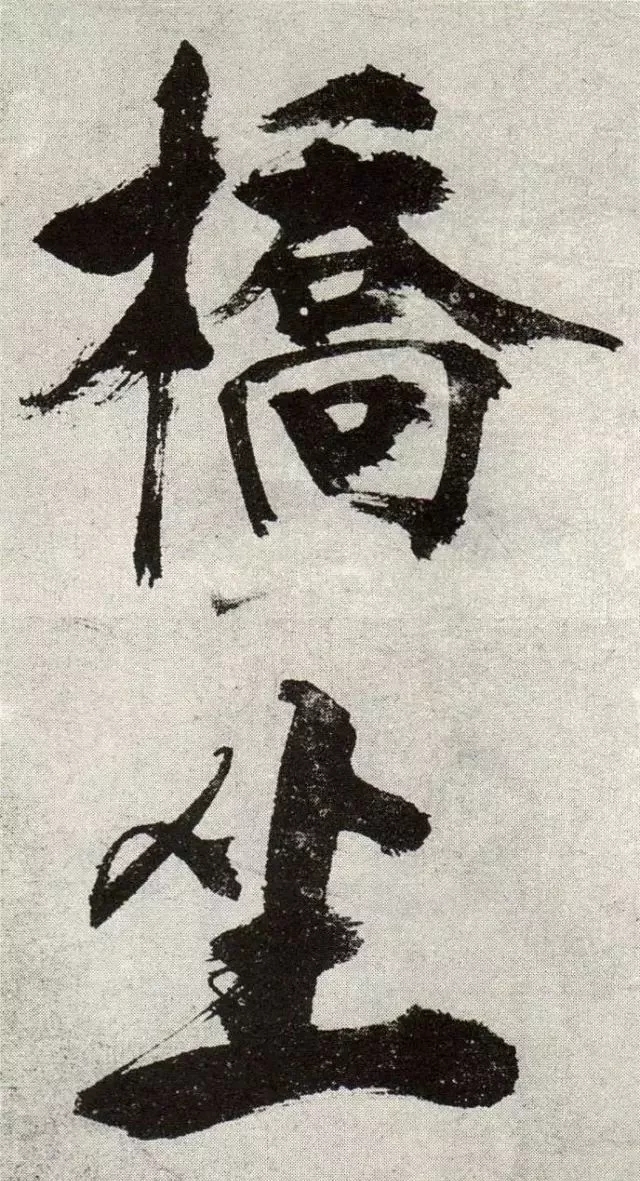

![640.webp (23)]()

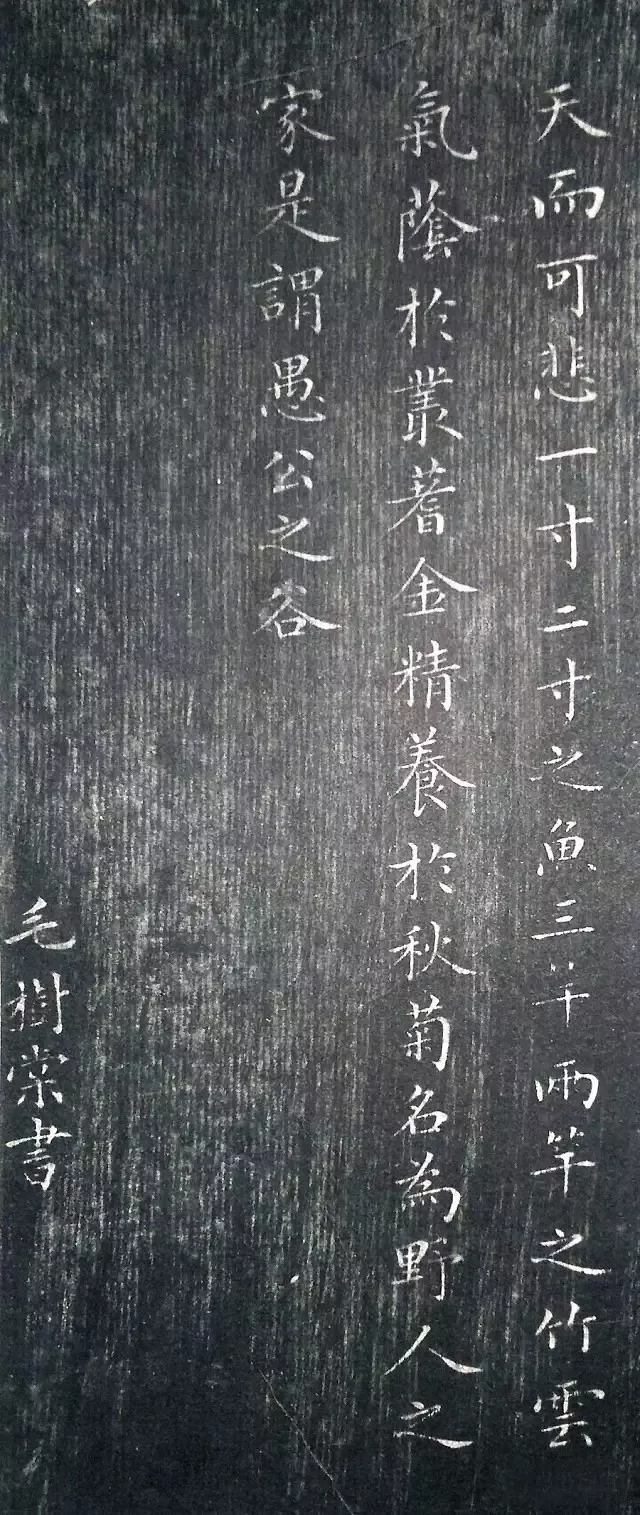

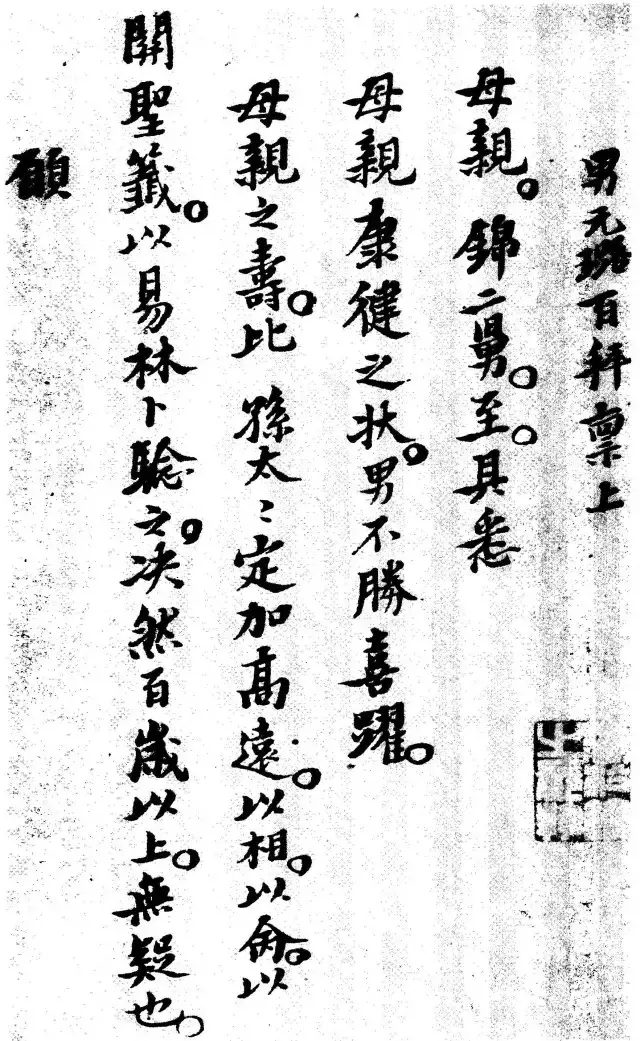

倪元璐《家书》

倪元璐(1593—1644),字玉汝,号鸿宝,浙江上虞人。能诗文,工书画。擅长行草,小楷亦精,其书理法俱备,形质相偕,有“三奇”“三足”之称,即笔奇、字奇、格奇,韵足、势足、意足。其小楷传世作品较为罕见,《家书》为其代表,用笔厚重质朴,直窥晋唐,功力之深.非同一般。

清

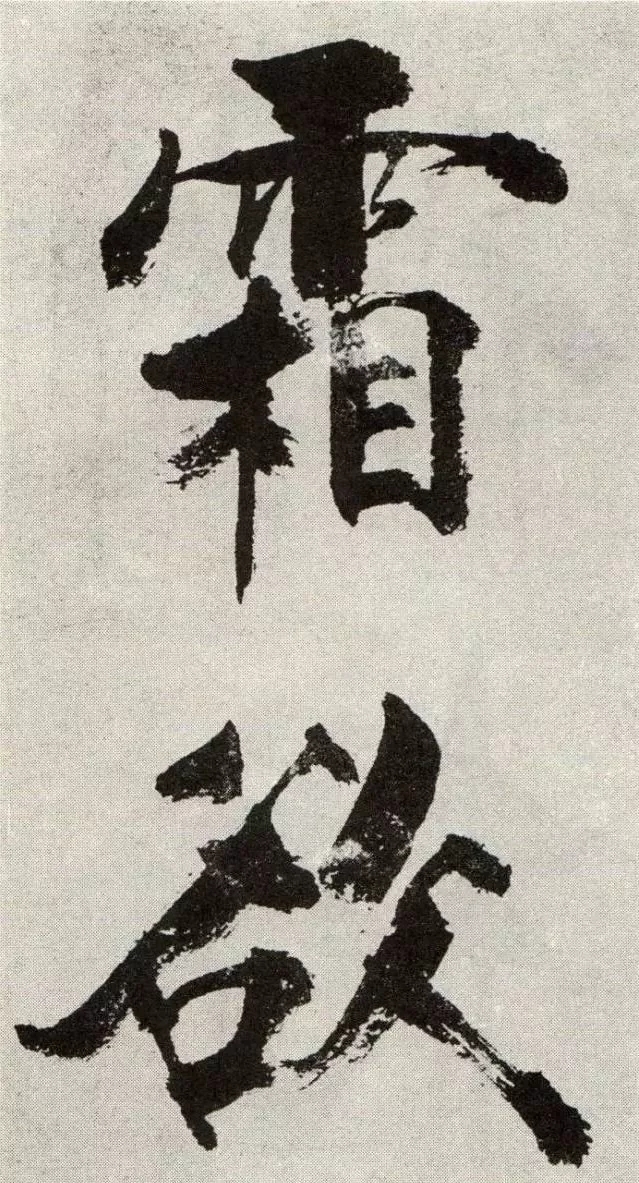

![640.webp (24)]()

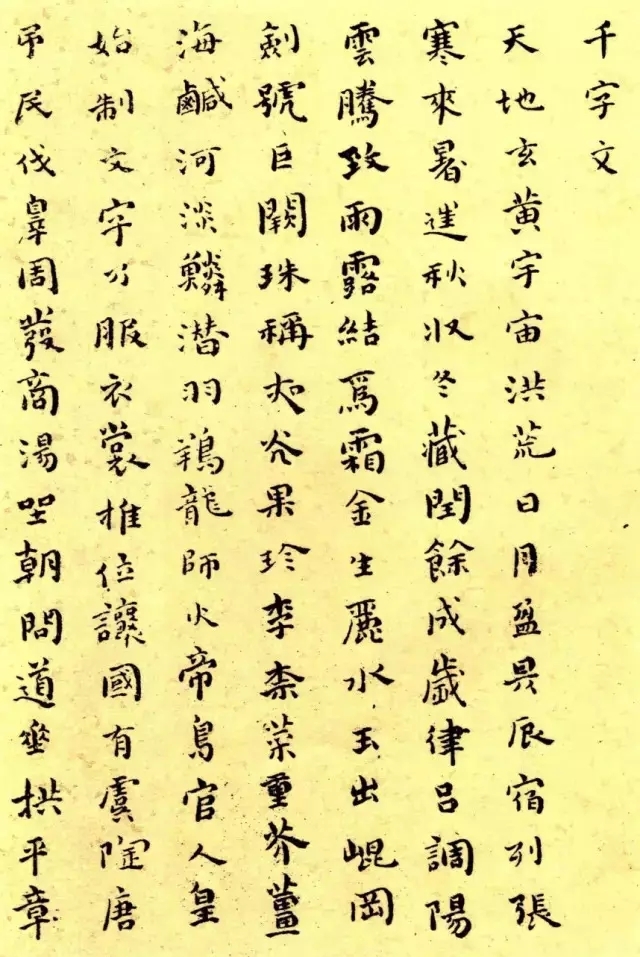

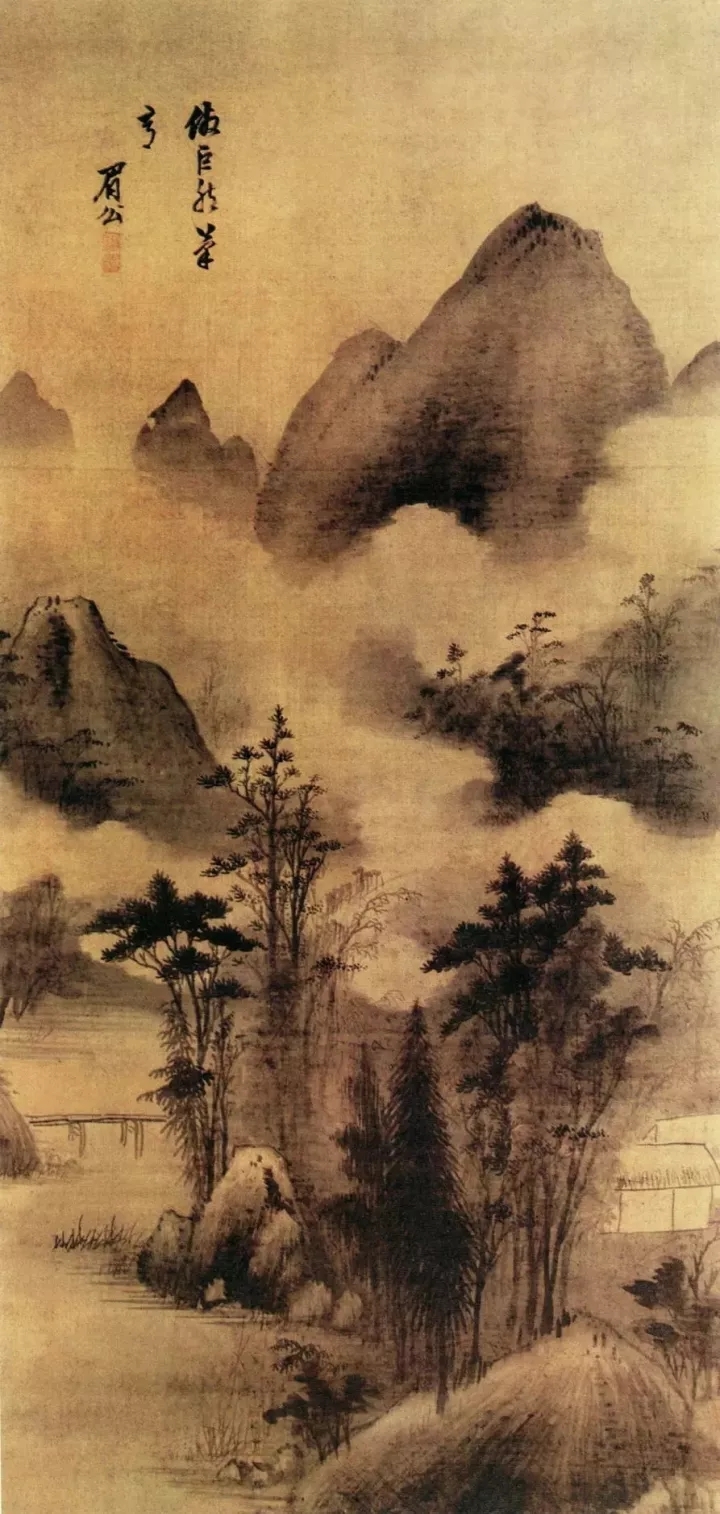

傅山《小楷千字文》

傅山(1607一1684),明末学者、诗人、书画家,书法广涉诸家和各体,最擅行、草书,特色也最鲜明,尤其所创“连绵草”,更富新意。傅山的行、楷书,则多体现笔锋凝重、点画披离、结体欹侧、章法错落,以及拙中藏巧、动中寓静、刚中含柔等特色。《小楷千字文》系49岁所书,直追钟、王,朴实古拙。

![640.webp (25)]()

八大山人《临蔡邕小楷》

八大山人(1626—1705),清初著名书画家。他的书法没有固定师承,广采博取,无不涉猎。楷书有晋唐之风采,行书又有王羲之父子的书风,并参入自己修悟的禅理,作品超尘脱俗,气象万千。

![640.webp (26)]()

金农《楷书吉金录稿册》

金农(1687一1763),字寿门,又字吉金,号冬心,浙江仁和人。博学多才,善诗词,精鉴赏,喜收藏,工书画,用笔方扁,号为“漆书”。金农从篆书中取其神,变其形,又从金石文字中广泛吸收,形成了带有篆书气质和金石昧的隶书。其楷书又从隶书中来,以重为巧,以拙为妍,醇古方整。

此小楷册墨浓笔畅,字字圆润厚重,且见起伏,古朴典雅,有一股奇气。

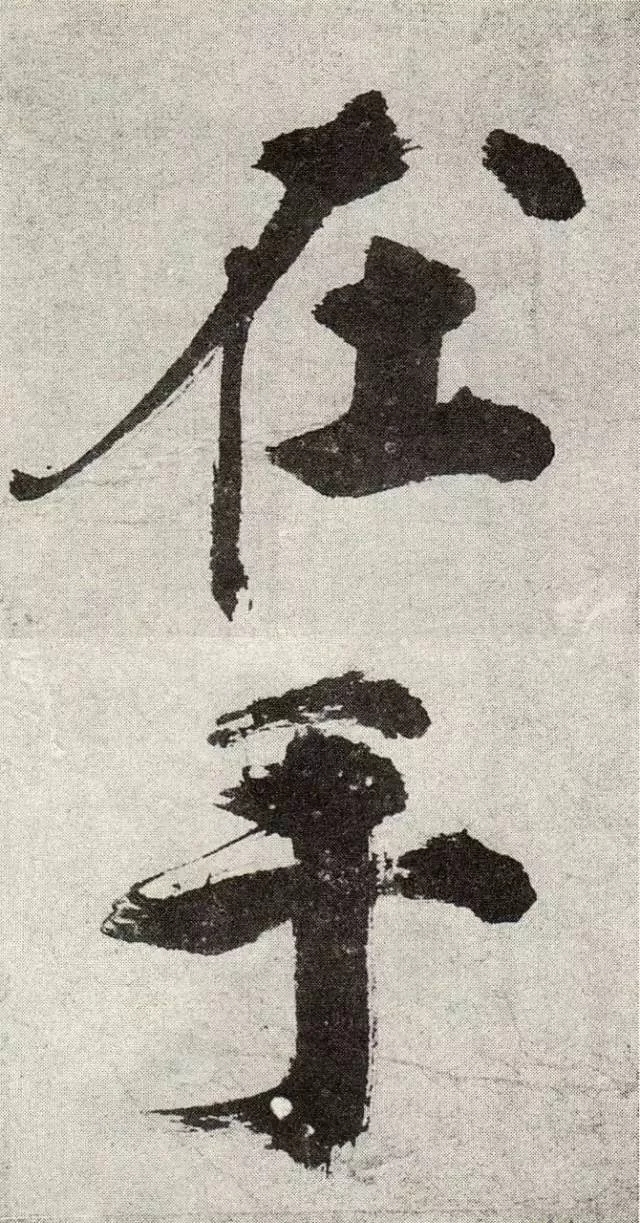

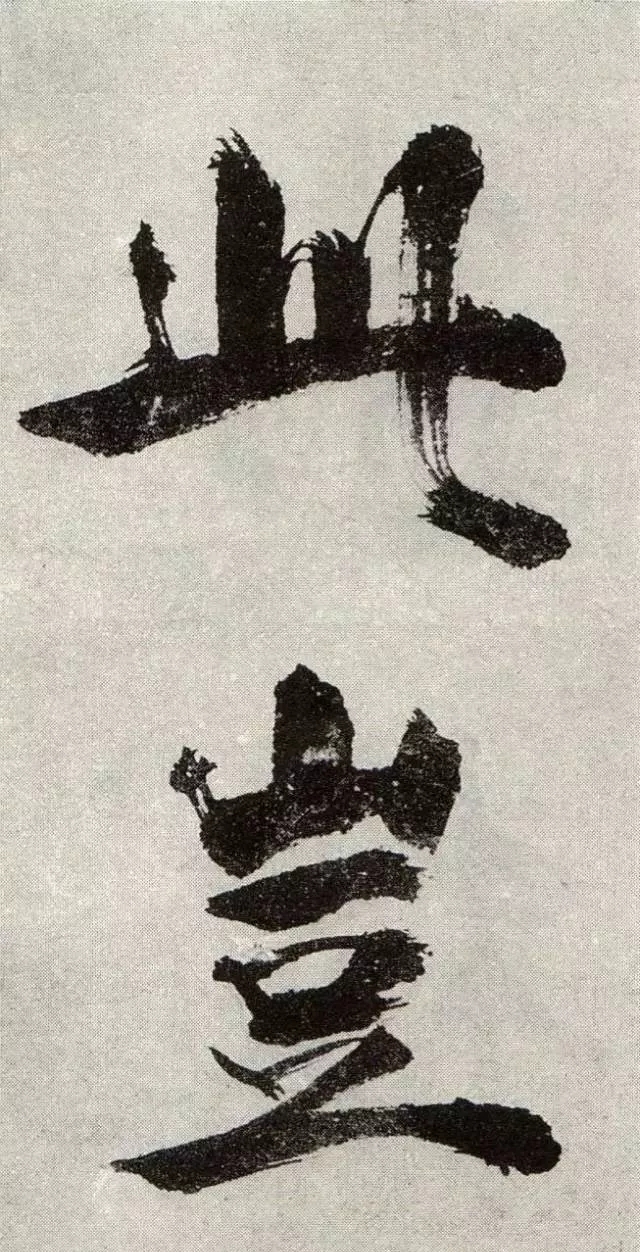

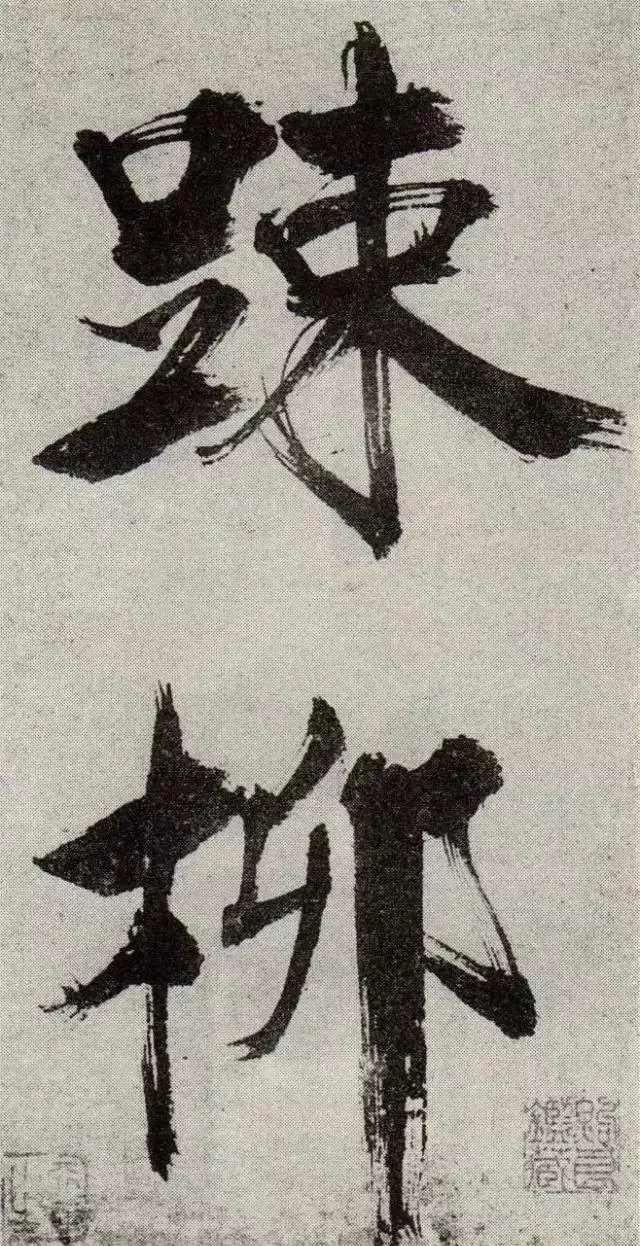

![640.webp (27)]()

刘墉《小楷七言诗》

刘墉(1719—1804),清代书法家,字崇如,号石庵。在乾隆之际享誉书坛,当时人们称翁方纲、梁同书、王文治、刘墉为“四大家”,而以刘墉成就最高。刘墉的书法,初看圆润软滑,若团团棉花,细审则骨络分明,内含刚劲。又精于小楷,其蝇头小楷具有擘窠大字的恢宏气象。后世人们称许他的小楷不仅有钟繇、王羲之、颜真卿、苏轼的法度,还深得魏、晋小楷风致。

此册为刘墉78岁时所书。书法朴实沉厚,结体圆整,不难看出刘墉晚年书法吸收了北碑的某些特点,在原来圆润遒媚的书法风格中融入方硬刚健的笔法。此册可以代表刘墉晚年小楷的艺术水平。

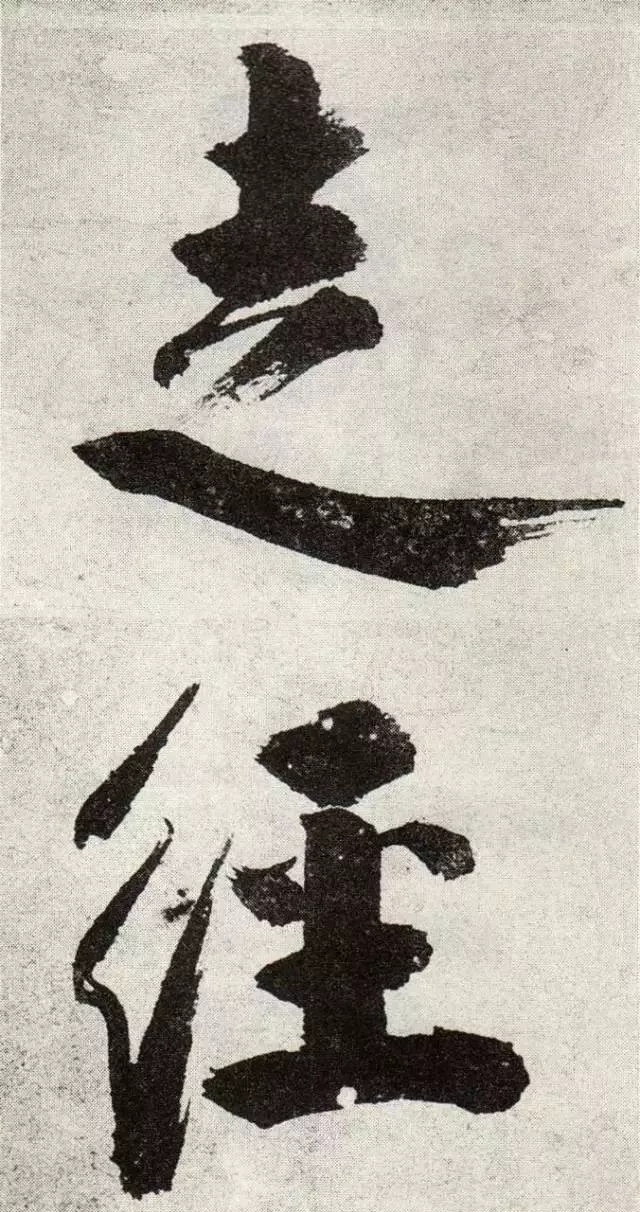

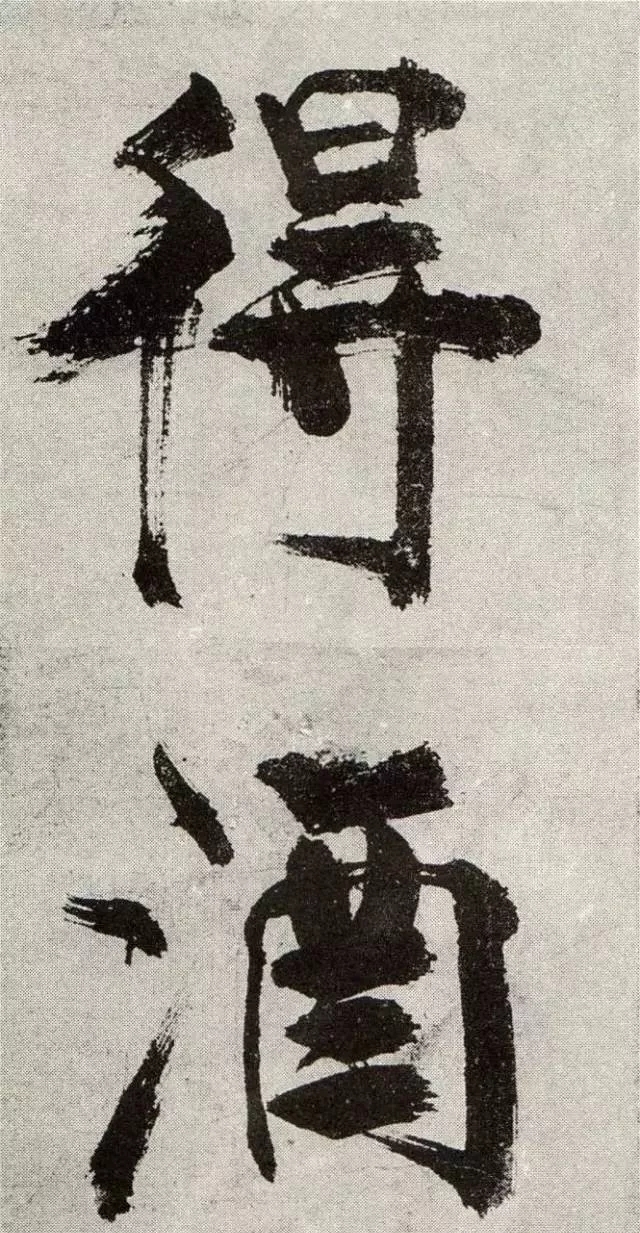

![640.webp (28)]()

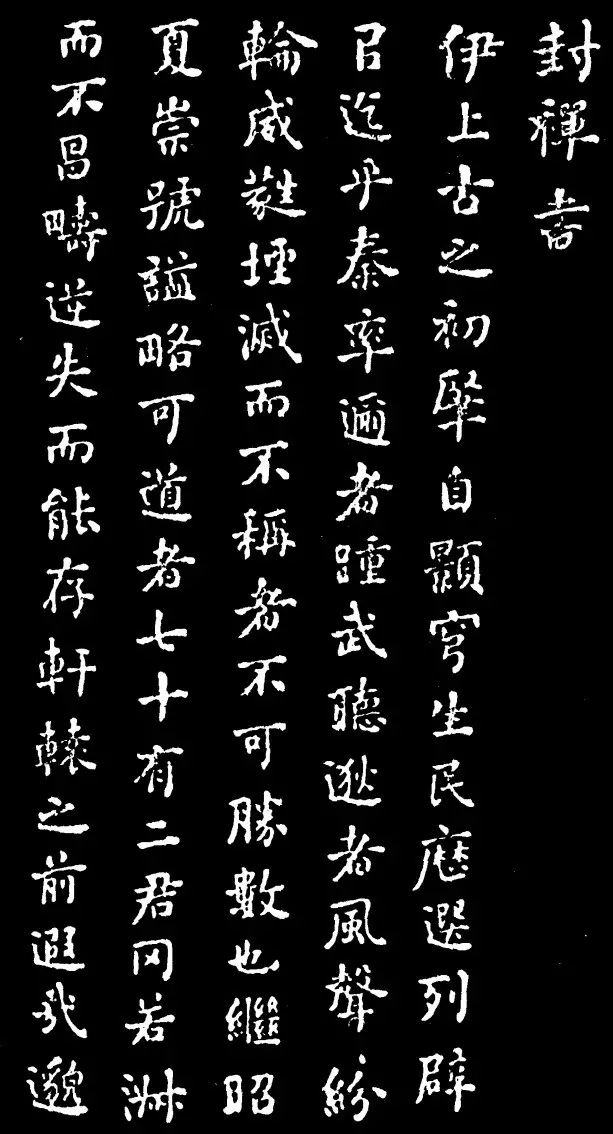

何绍基《封禅书》

何绍基(1799—1873),字子贞,号媛叟,湖南道州(今道县)人。书法早年学颜,中年刻意北碑,尤得力于《张黑女墓志》。其著名小楷墨迹有《册封琉球赋》《黄庭经》《黄孝子传》《李广传》《石渠随笔》《封禅书》等。

此小楷《封禅书》用笔法度灌严,藏头护尾,笔笔沉纸,但又灵动潇洒,质朴中含劲秀,绝无馆阁气。

——END——