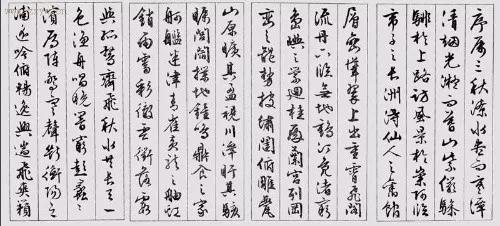

唐太宗李世民《论笔法》说:“大凡学书,指欲实,掌欲虚,管欲直,心欲圆。又曰:腕竖则锋正,锋正则四面势全。次指实,指实则筋骨均平。次掌虚,掌虚则运用便易”指出了执笔的正确方法及其意义,今人沈尹默先生精研笔法,总结出“擫、压、钩、格、抵”的五字执笔法,其要旨在于指实、掌虚、腕平、掌竖。

因此,对一个初学者来说,我们认为应该掌握好“五字执笔法”,执笔时还有一个要注意的问题就是力度与高度的把握。一般而言,执笔太松则不稳,过紧则僵硬,总的原则是执稳而能运用灵活。但对于初习小楷者来说,因为点画细腻,难以控制,执笔可紧一点,等掌握到一定程度时再放松些。

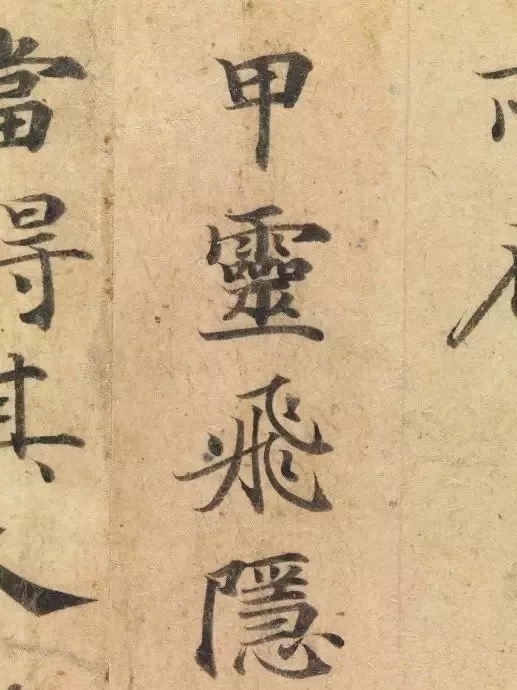

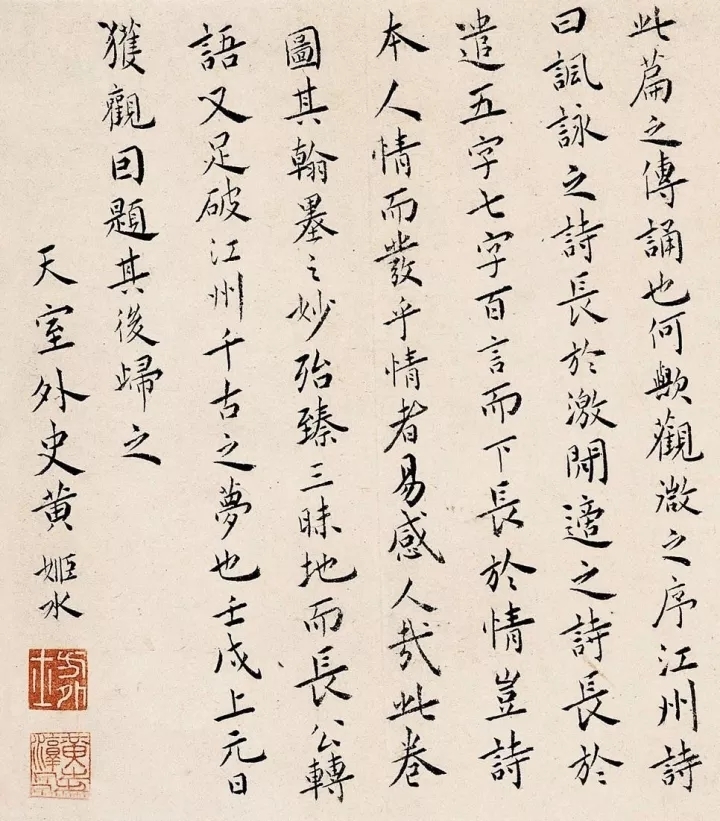

执笔的高低常视书体大小的不同而变,对临习《灵飞经》这样的小揩,执笔以偏低为宜,其目的是为了运用稳健,便于控制。

关于腕法

运笔法从广义上说要求指、腕、肘、臂、腰乃至脚及全身的协调,即古人所谓的全身力到,这一点在写榜书时体现得最充分。写小楷,重点注意运腕,个别小局部用指也无妨,再加上坐姿端正就可以了。

腕法有枕肮、提腕、悬腕三种,写小楷用枕腕即可。其方法是把左手手背垫在右手手腕下。当然,从高要求而言,我们还是提倡提腕甚至悬腕,因为这样写出来的点画更生动。运腕的正确方法是:在腕平的前提下,手腕能够在同一平面上左右摆动,这一动作在写横画时尤为常用,是必须下功夫掌握的。

运腕时切忌以小臂为轴心旋转(这一毛病主要反映在写撇画时,写出的笔画常飘忽乏力)或者把竖起的手掌放平下压(这一毛病表现在写竖画上,写出的点画多怯弱疲软)造成上述弊病的关键是肘、肩僵硬,全身关节不灵活。可见,要真正写好小楷,同样要注意全身力到,因此,历代经验丰富的书法家们都提倡写小揩要像写大楷一样对待。

关于点画

点画用笔是笔法的最终实现和具体反映,故而人们常把笔法归结为用笔。古人曾说道:学书贵用笔,用笔贵用锋。确实,一千多年来书家总结出来的用笔方法都是围绕如何用好锋而展开的。古人总结的用笔法至多至繁,还时时夹杂一些神秘色彩。

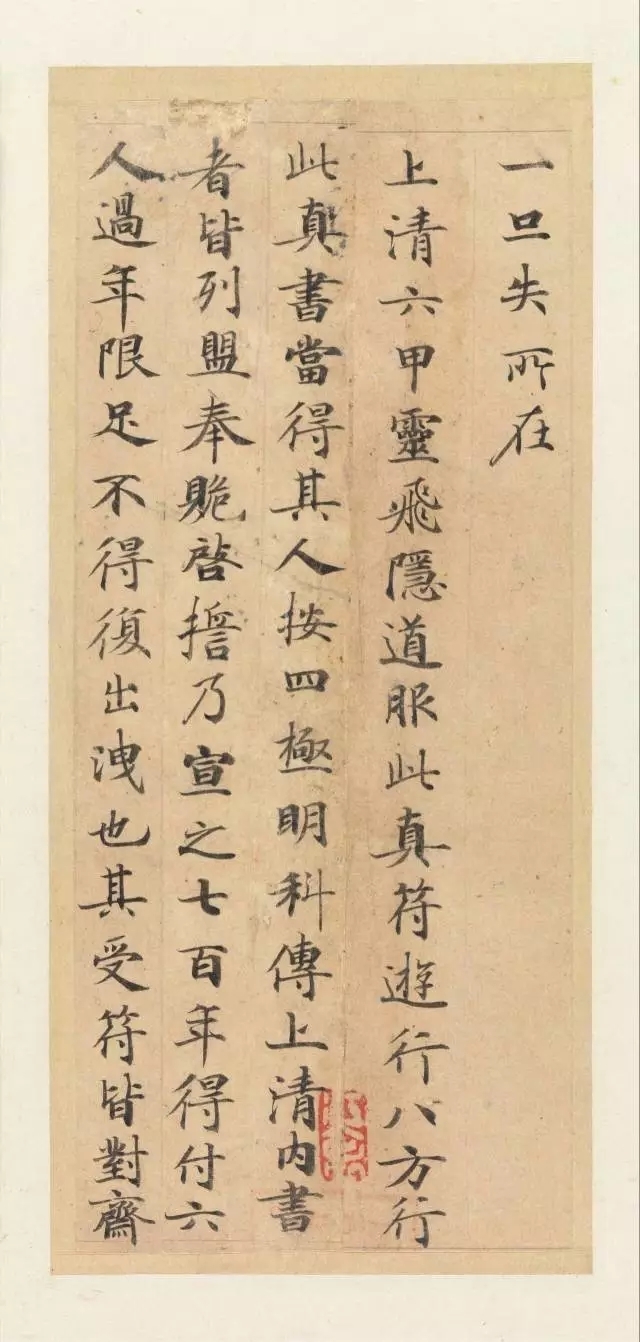

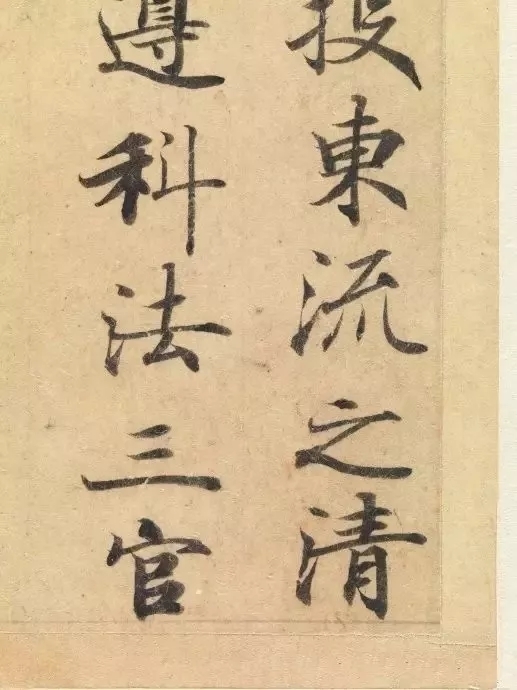

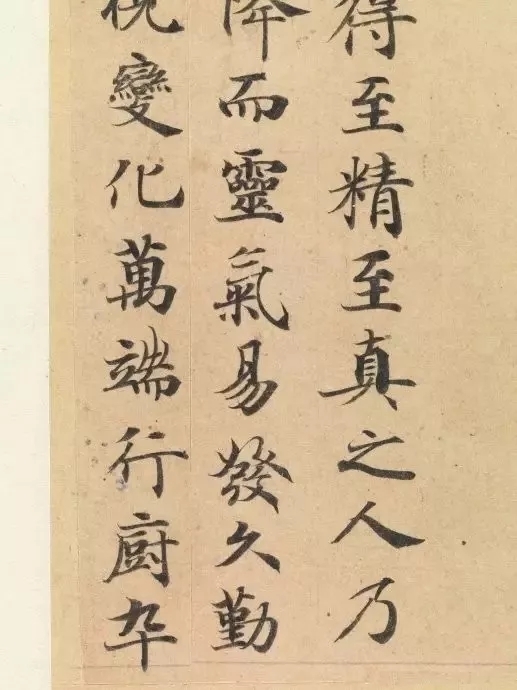

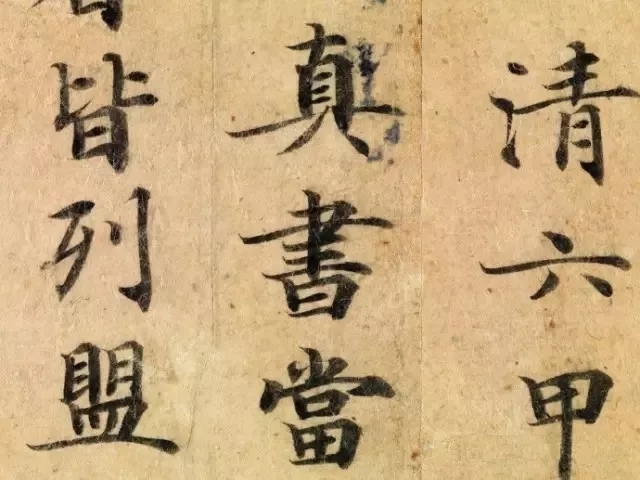

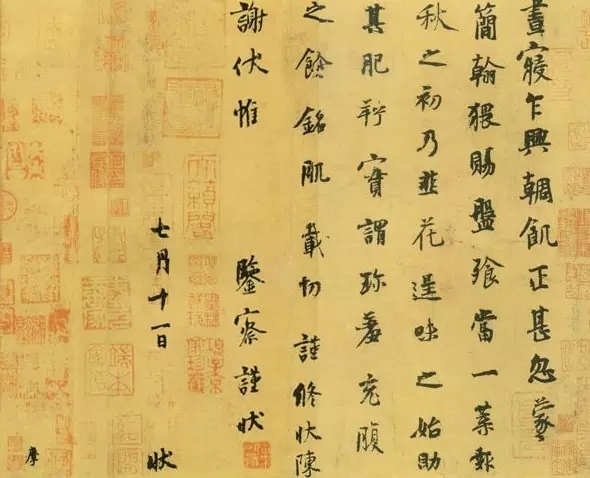

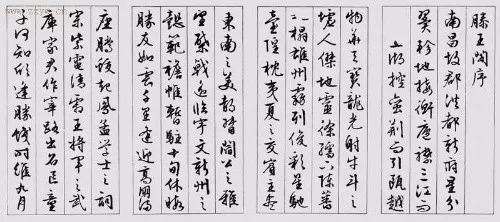

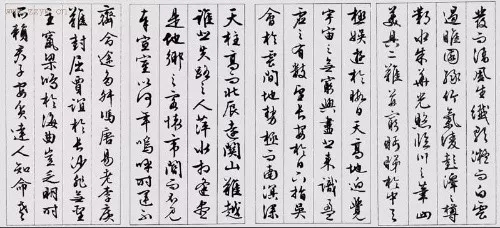

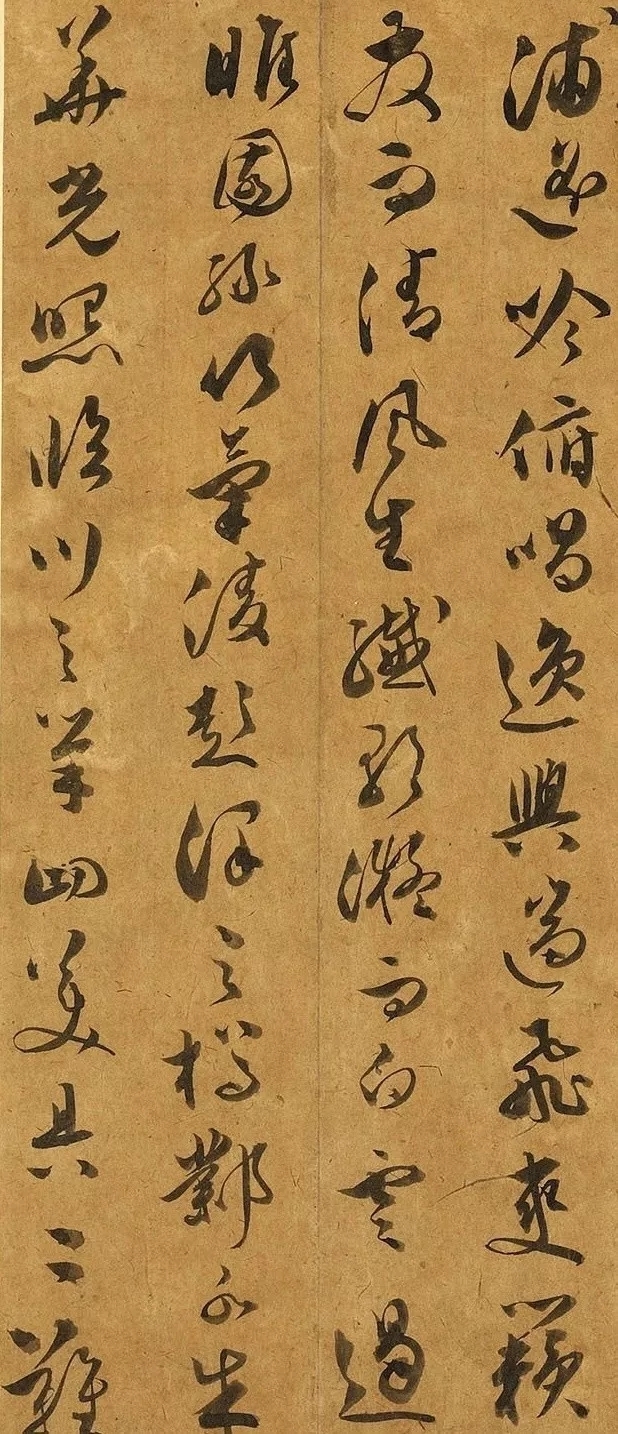

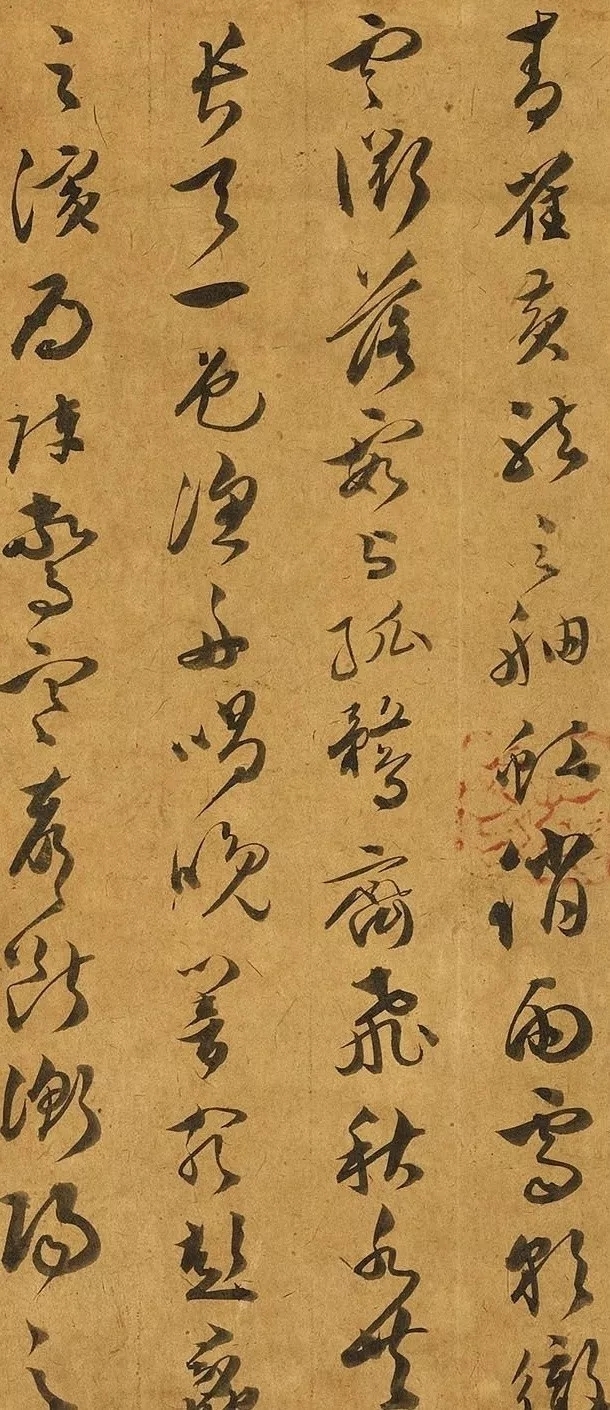

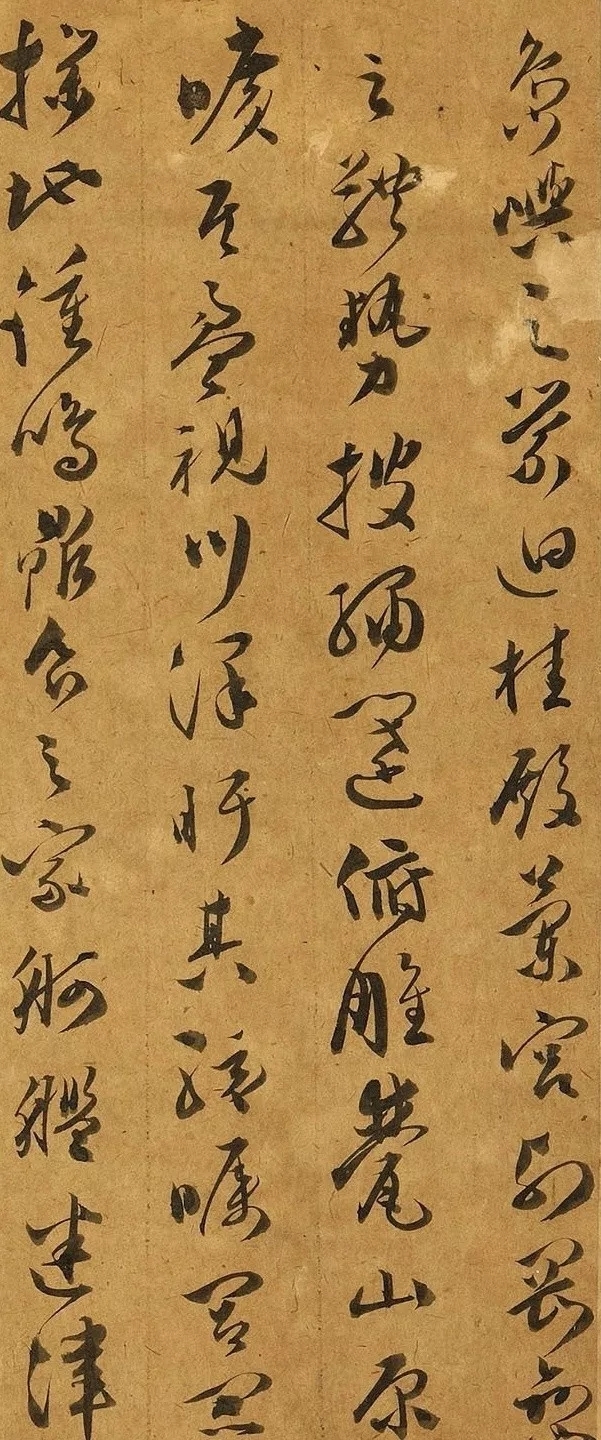

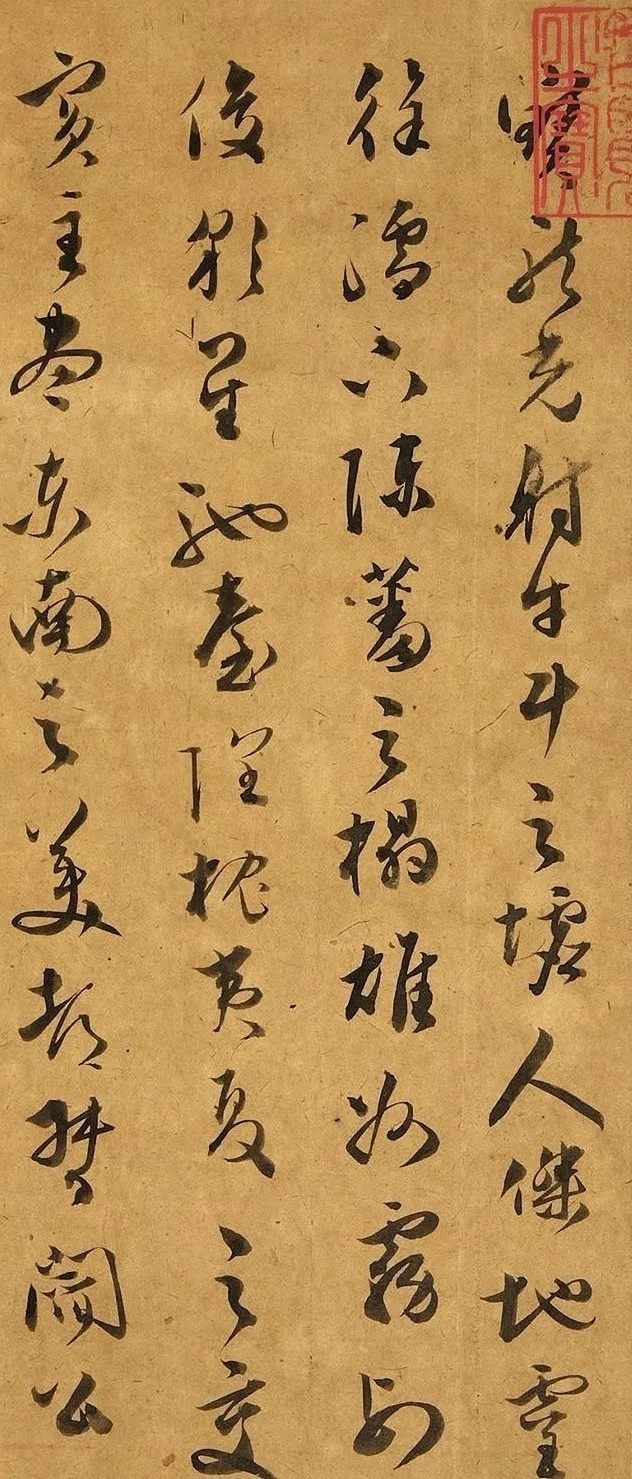

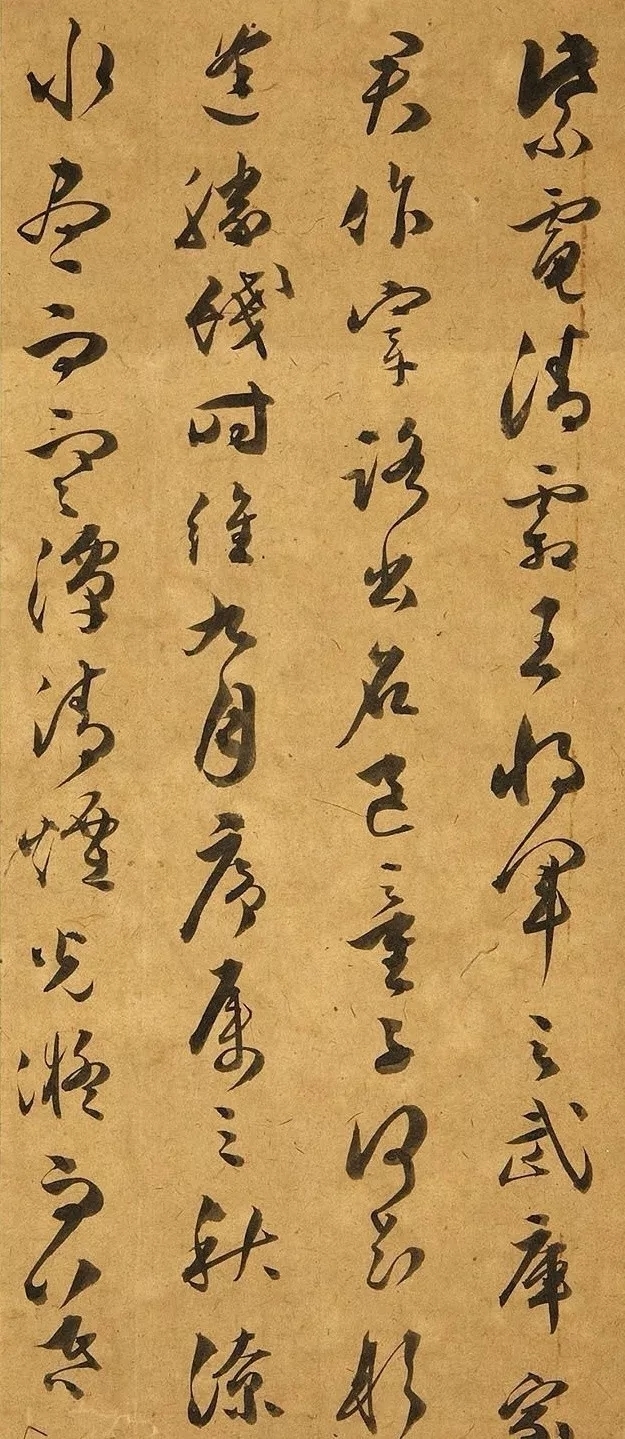

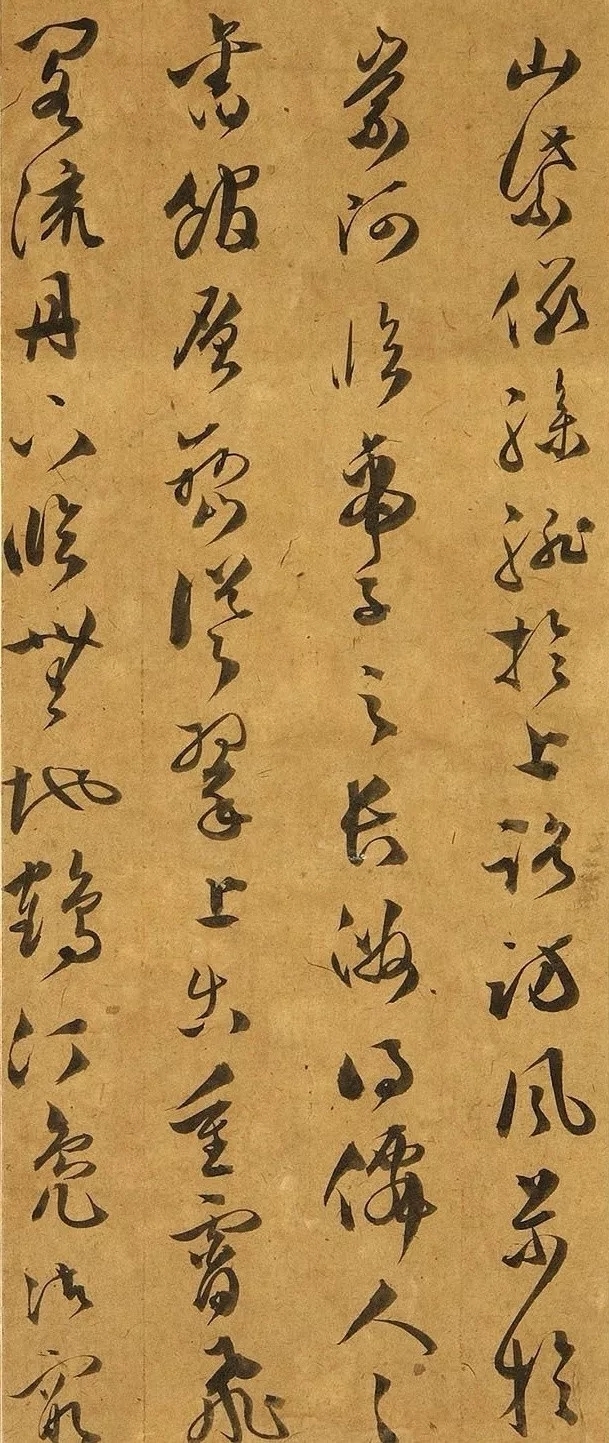

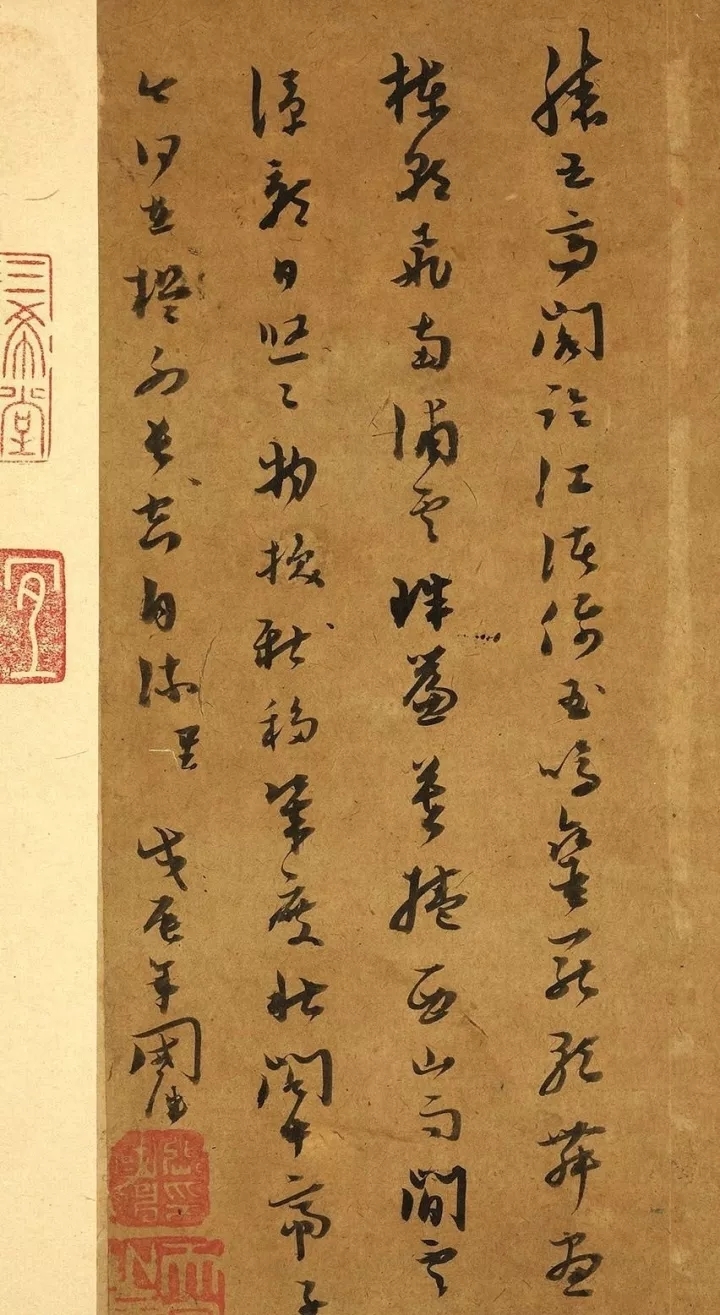

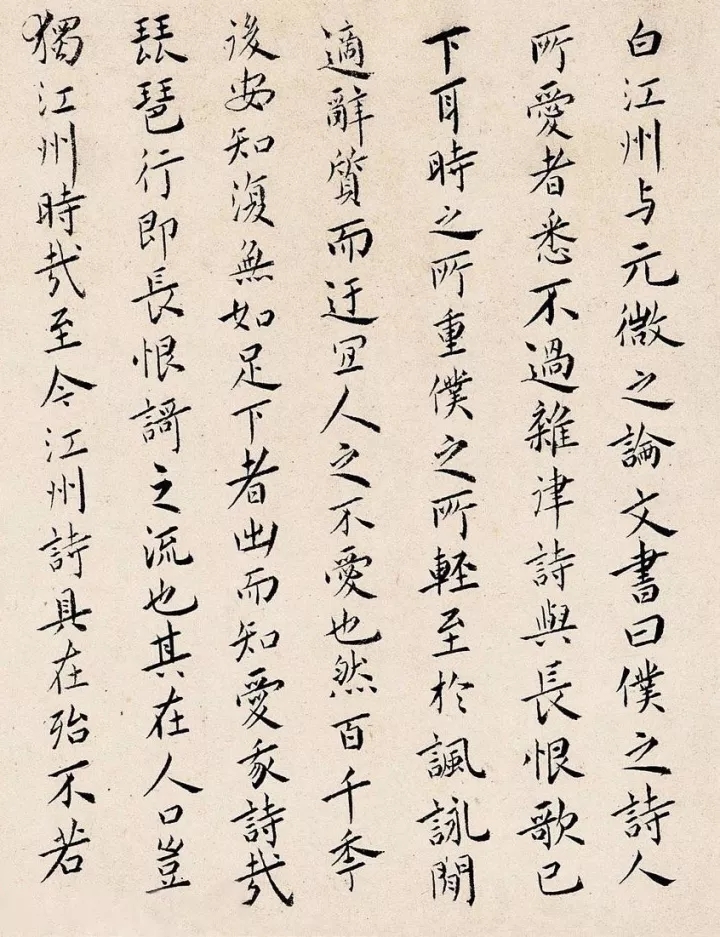

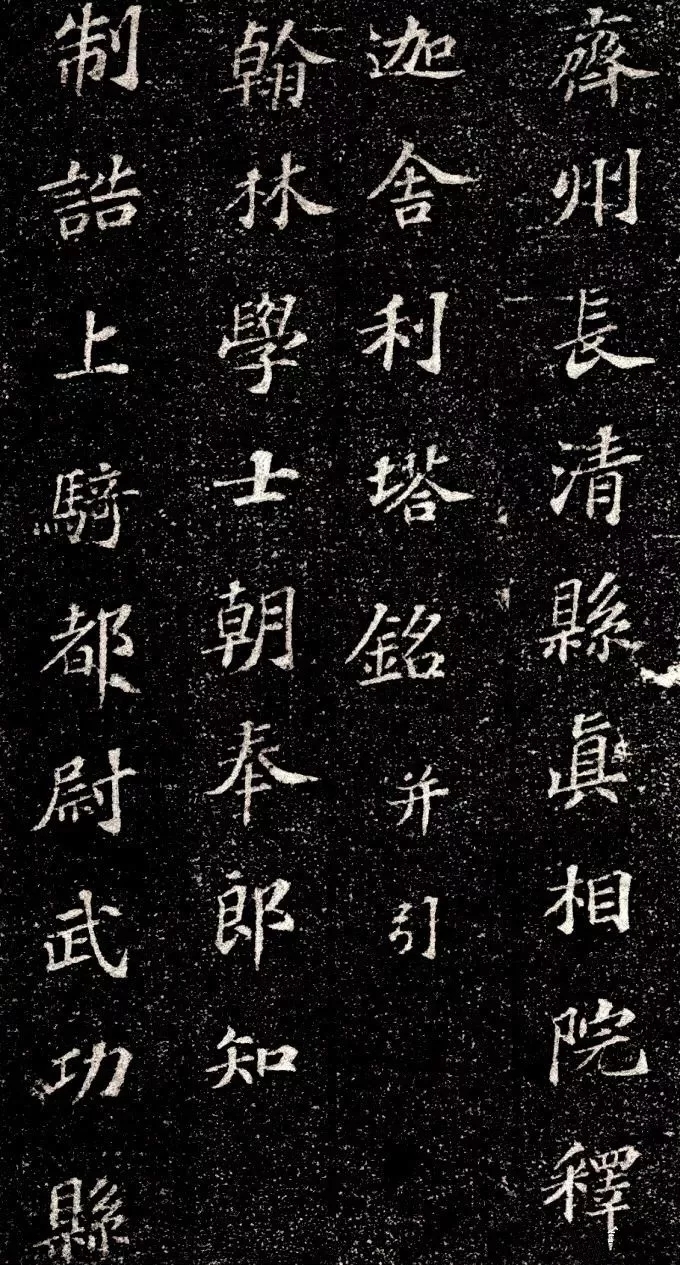

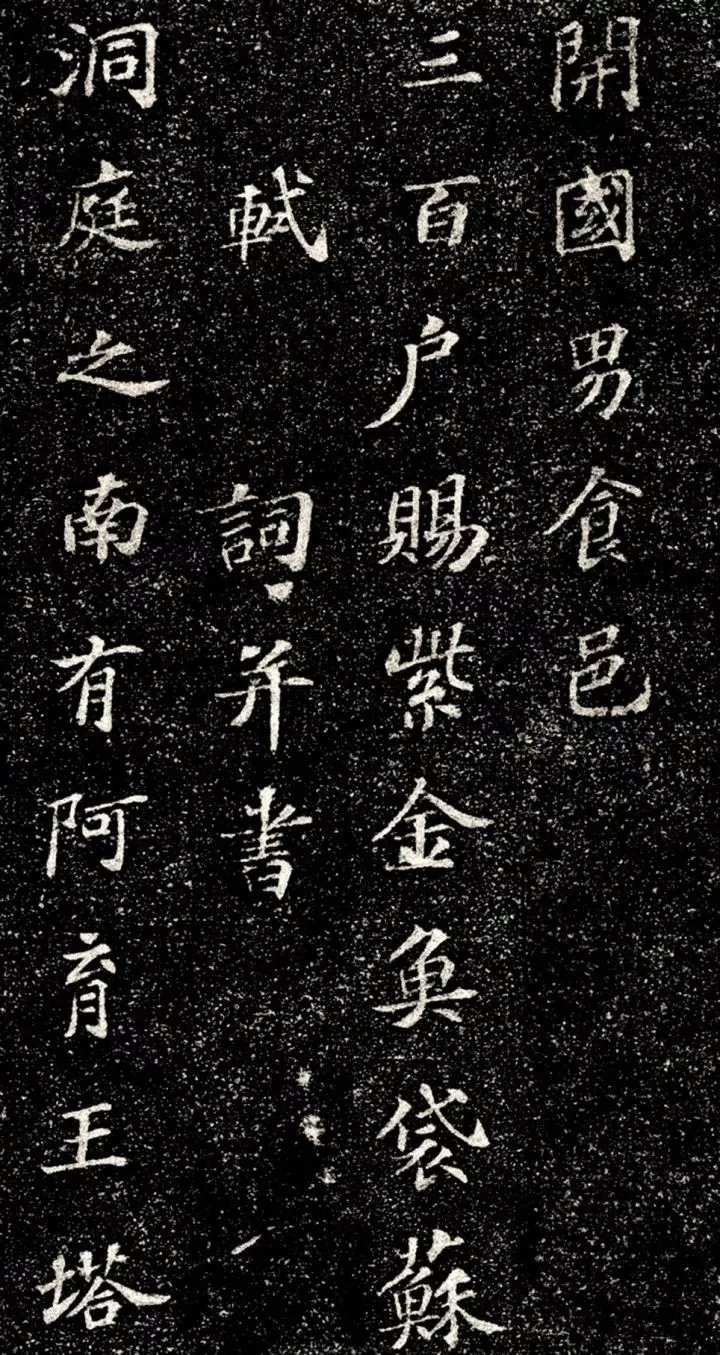

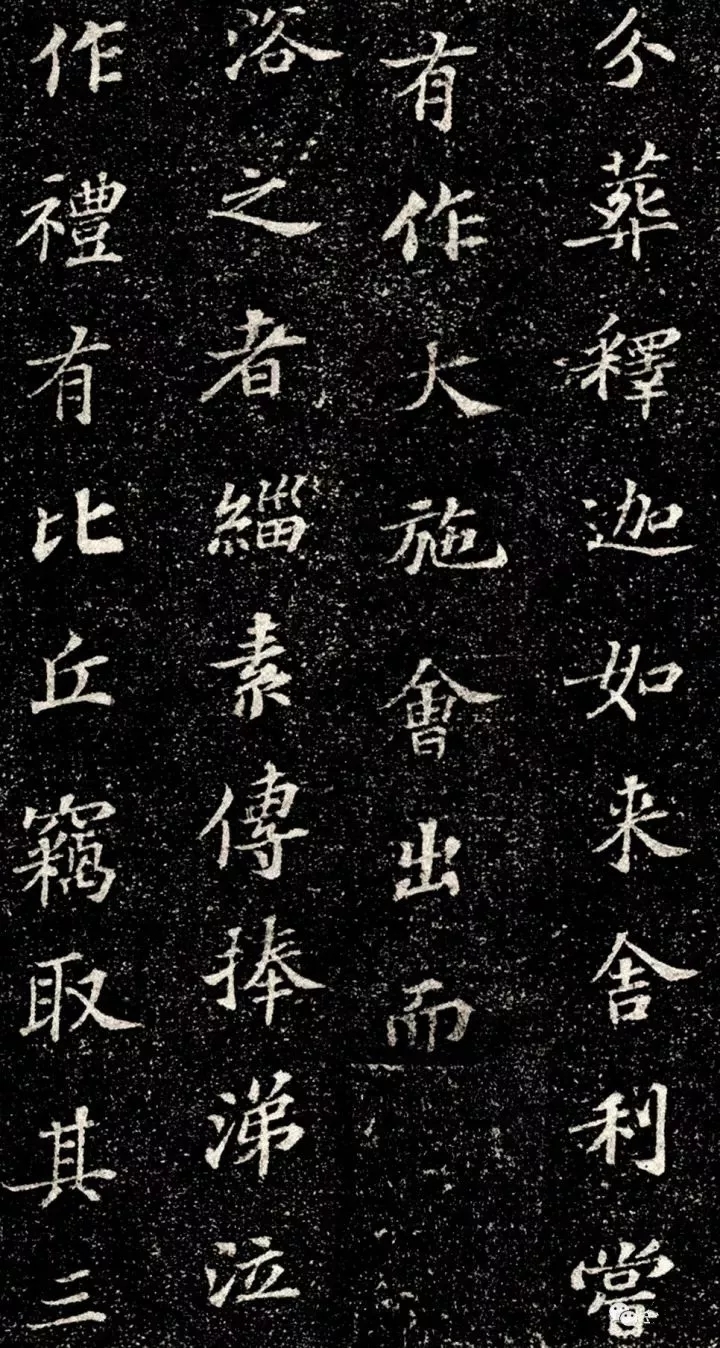

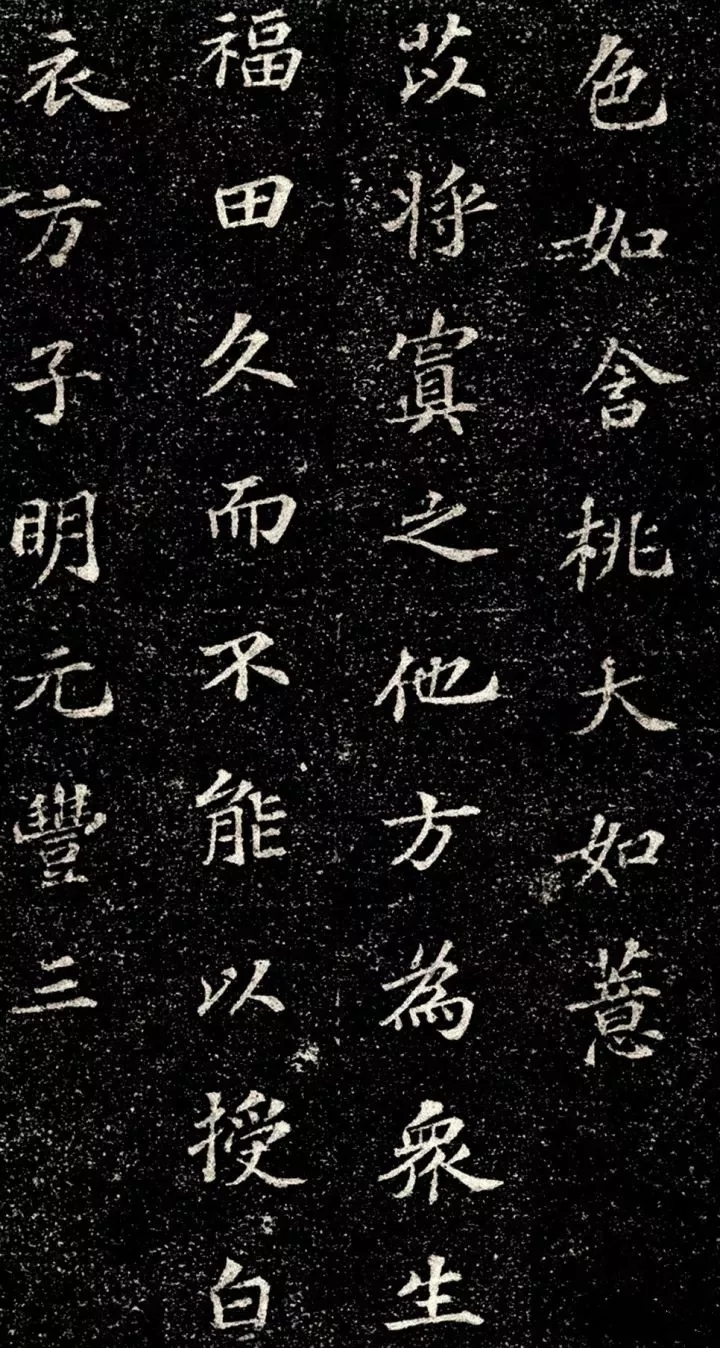

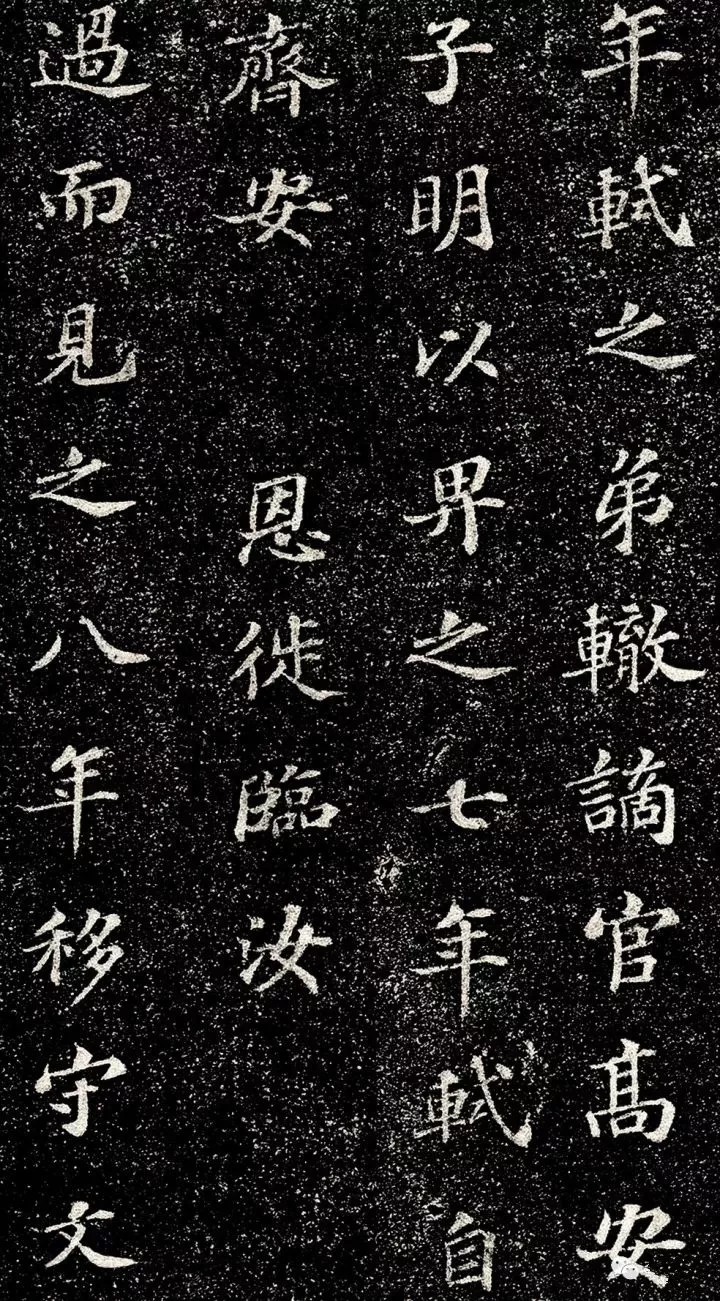

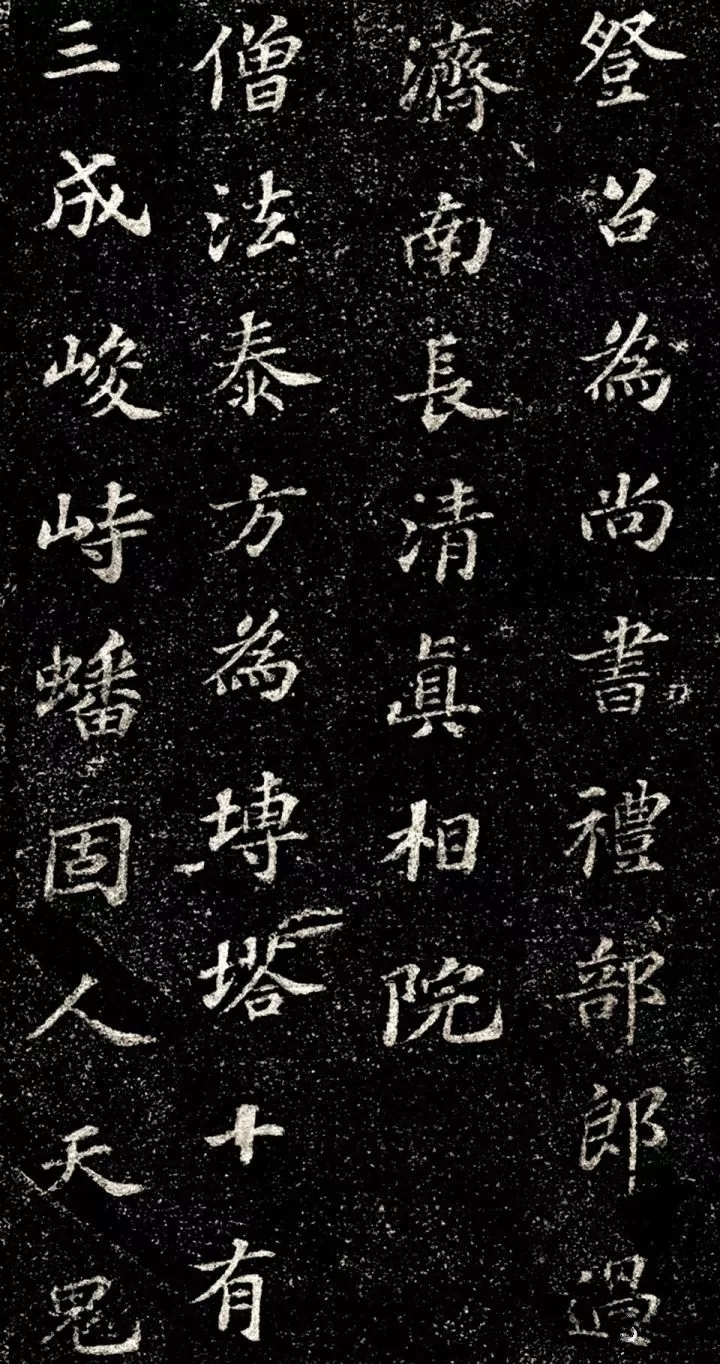

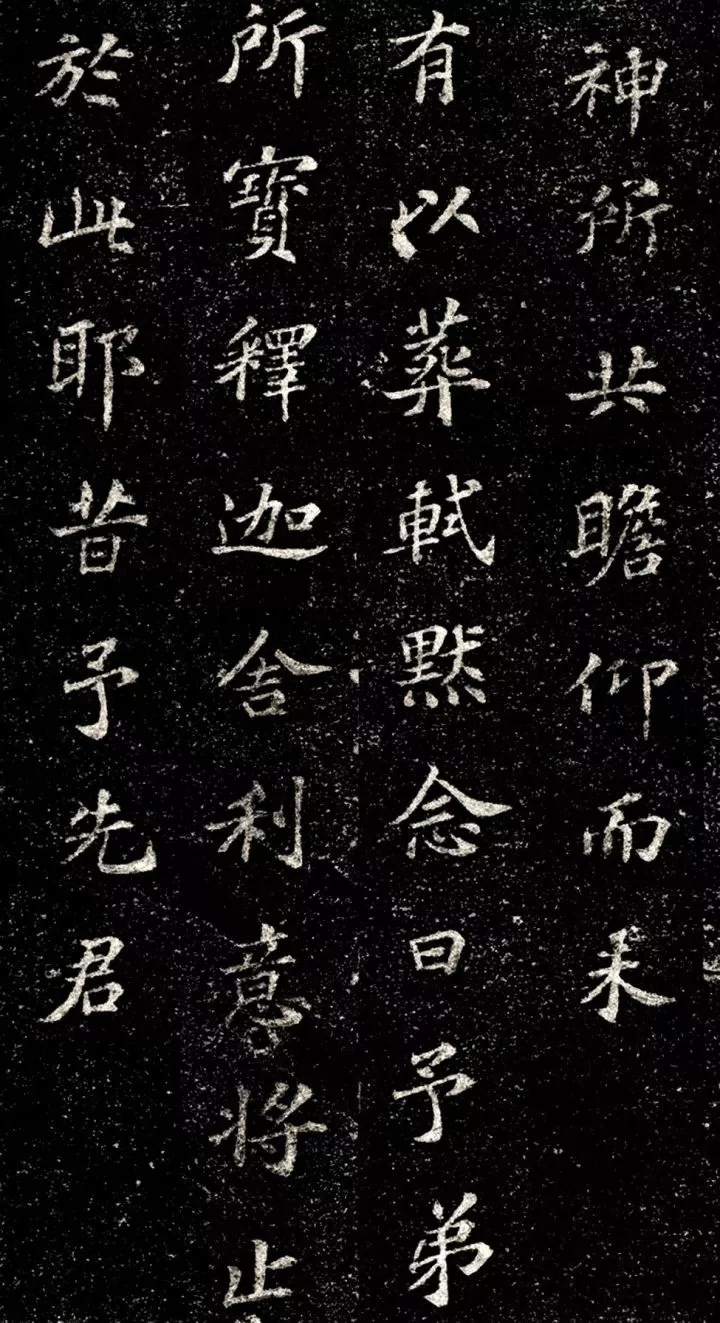

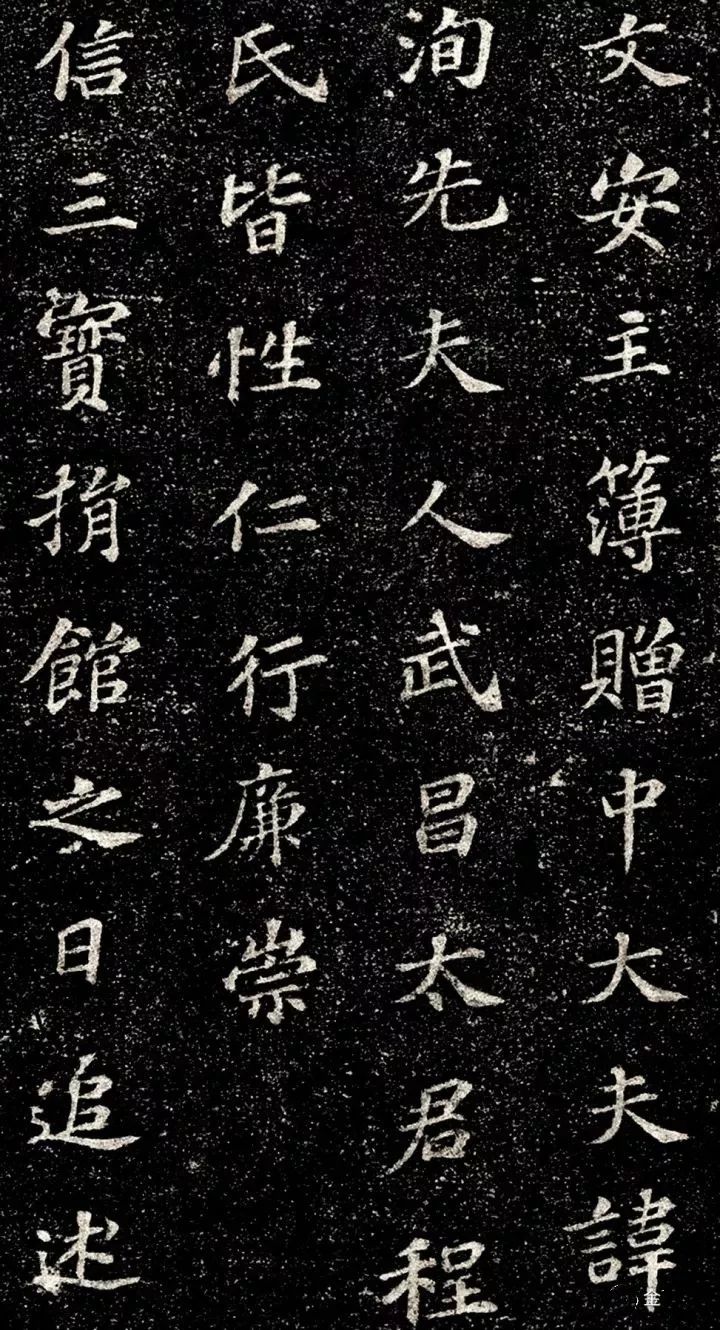

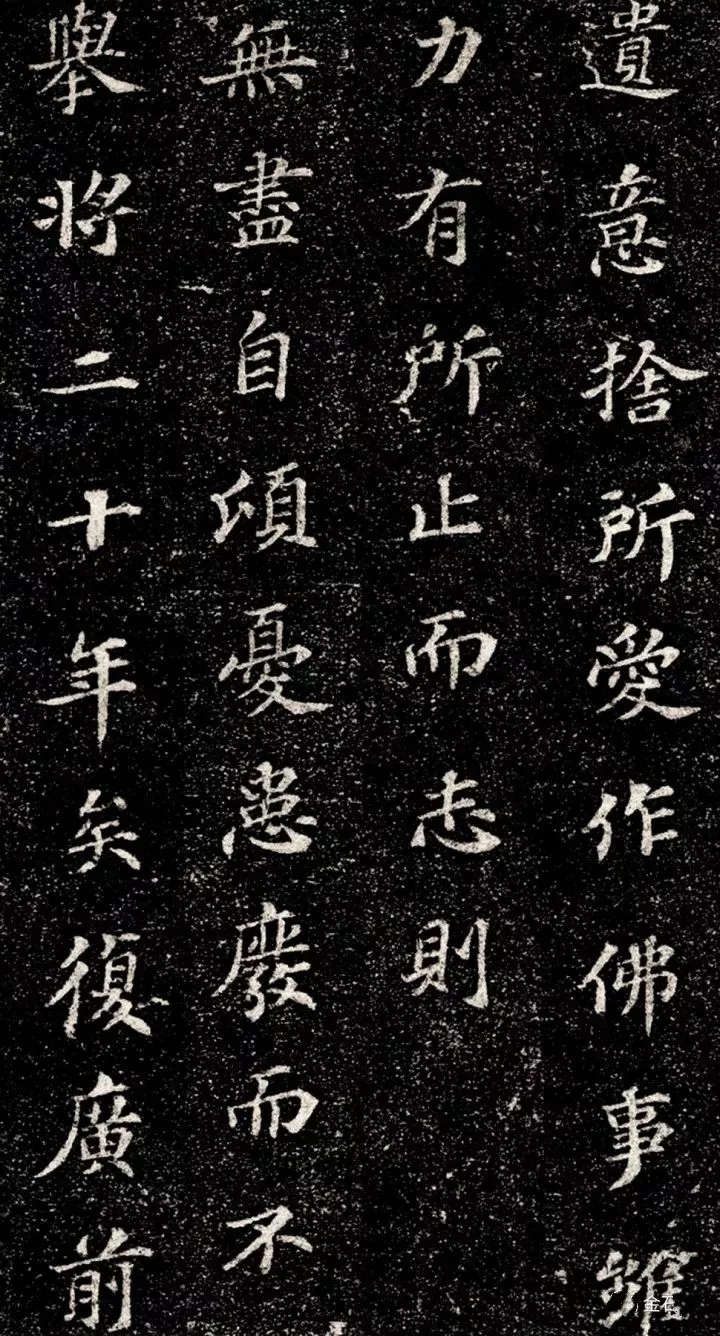

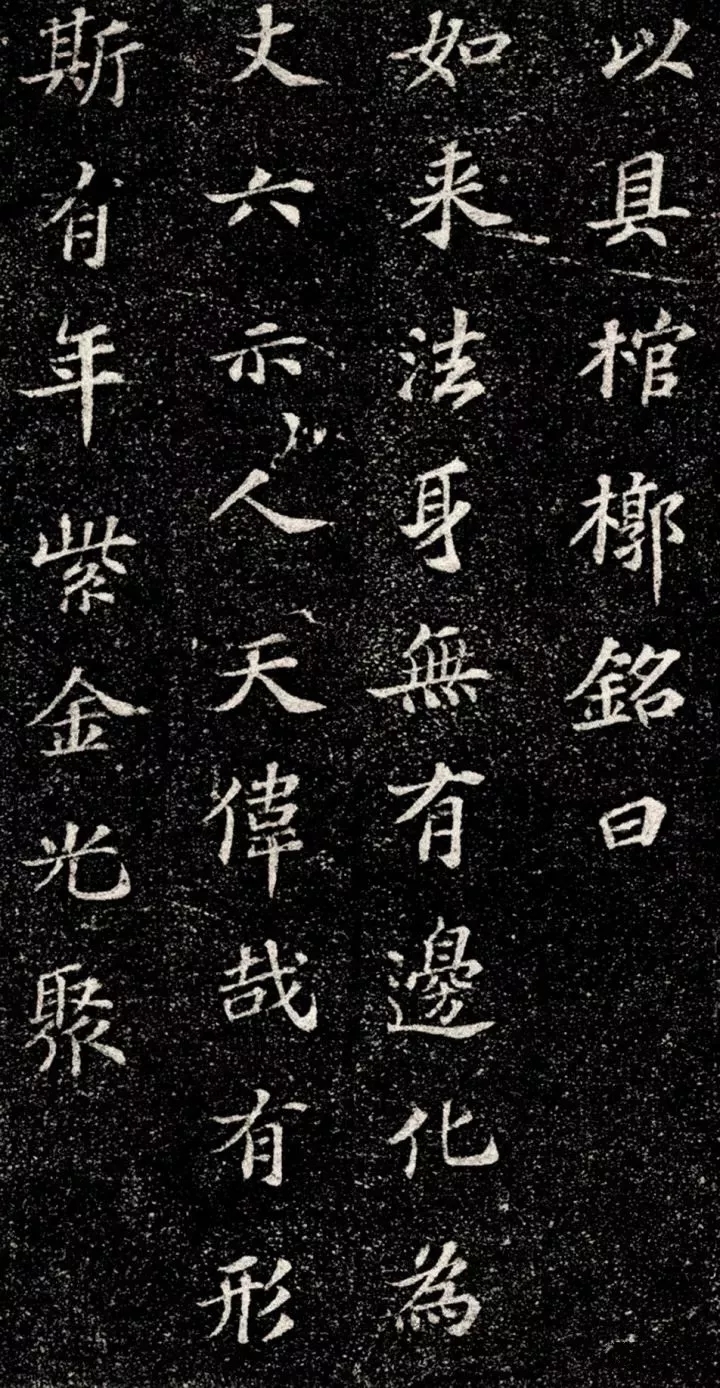

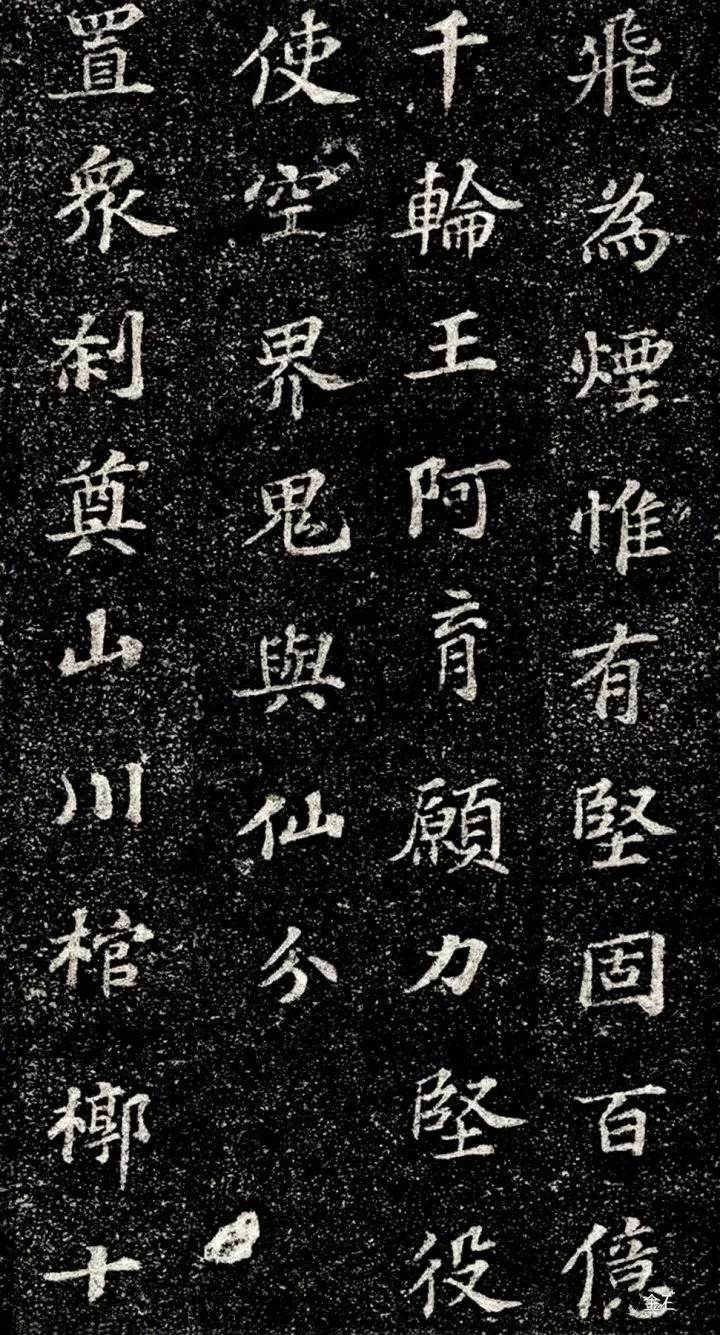

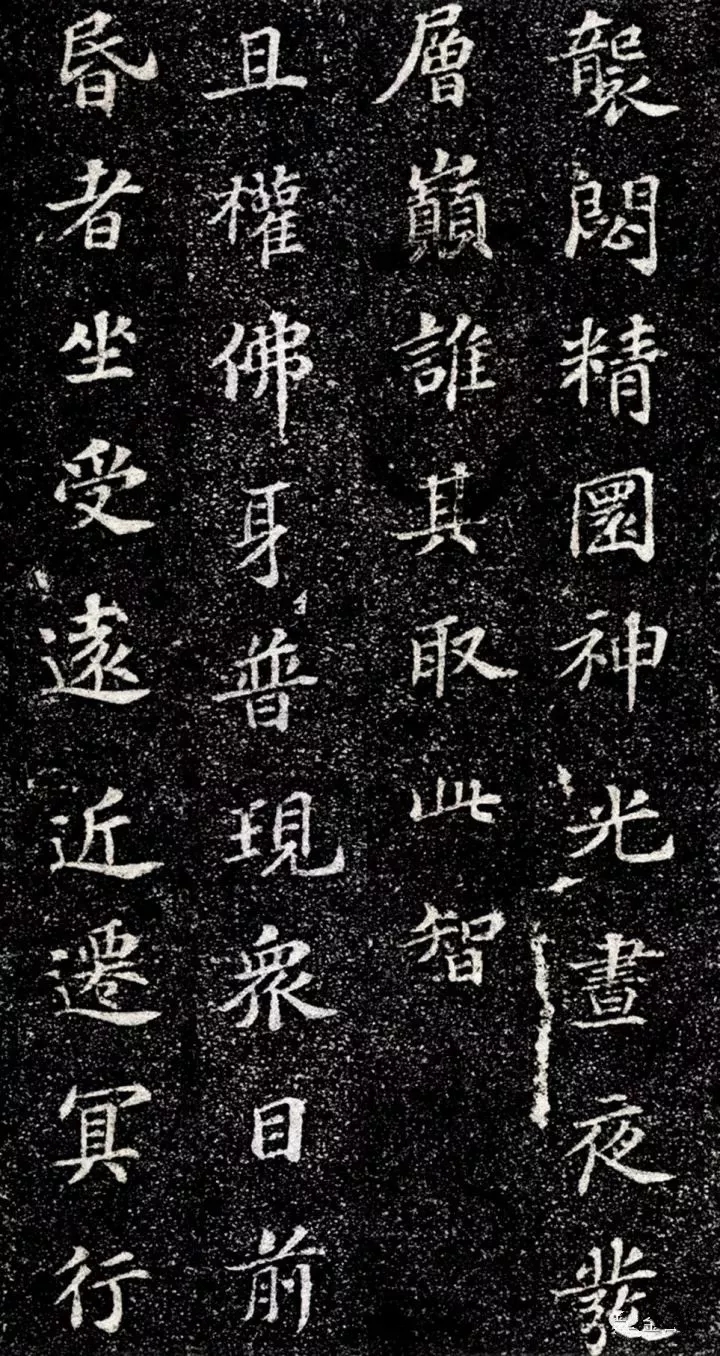

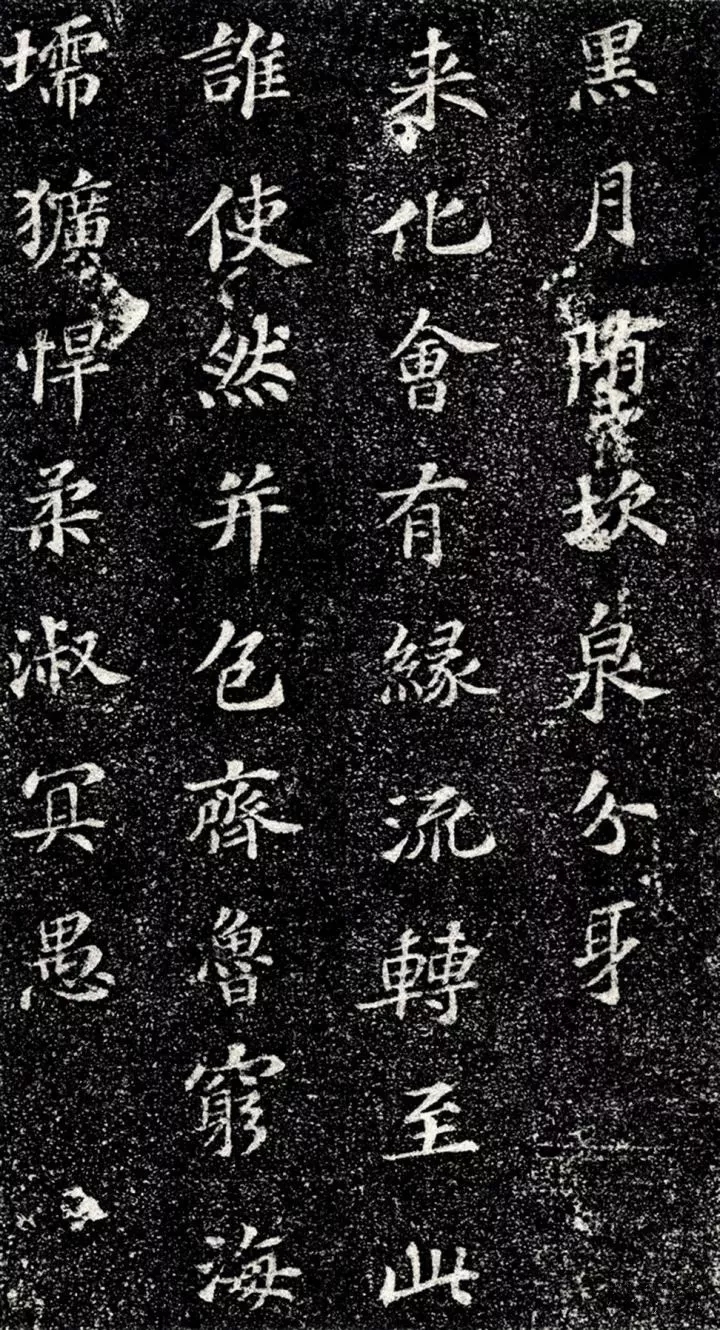

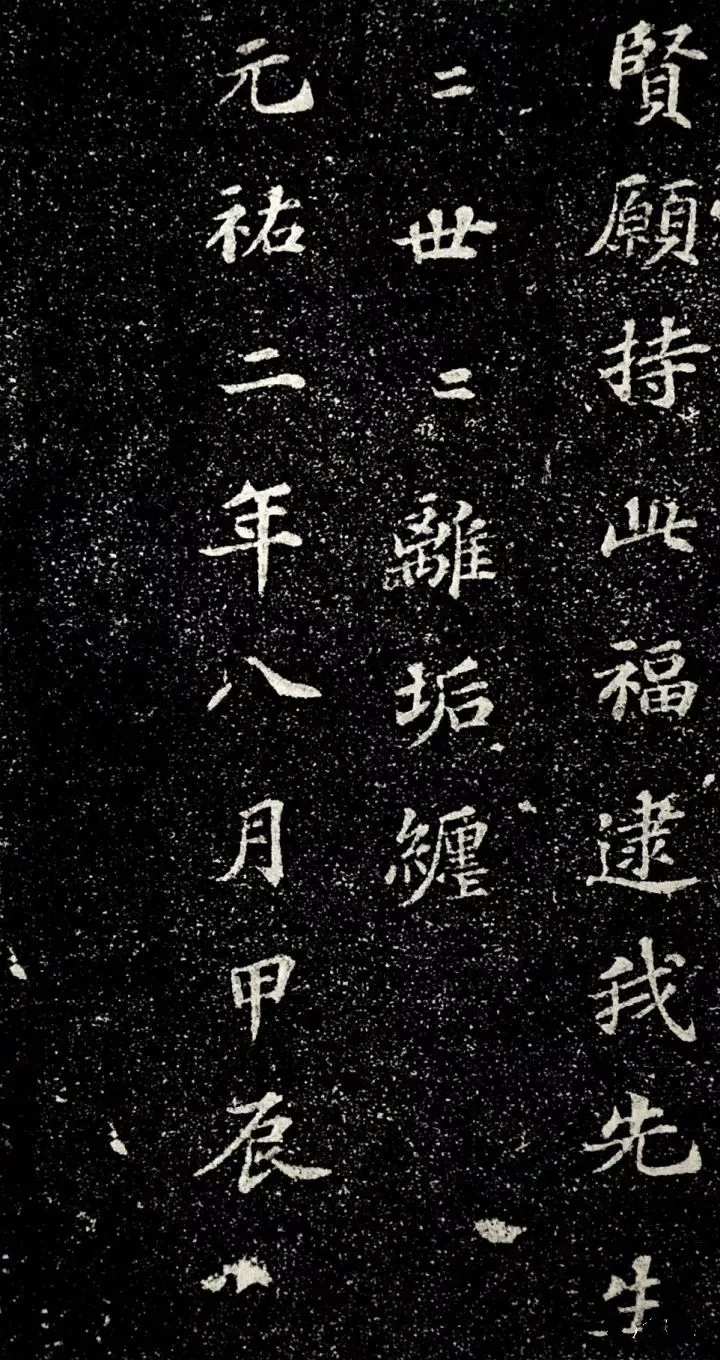

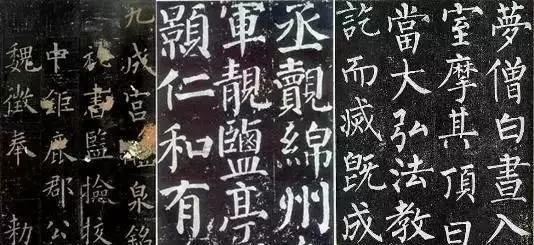

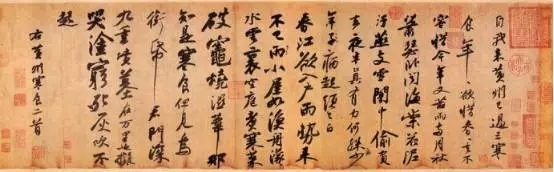

下面选取部分重要的用笔法,结合《灵飞经》作一简明剖析。顺便提醒读者,这部分是该书的中心,建议把这里选取的范字(作了放大)作为主要临习对象,以便深入学习《灵飞经》或其它小揩字帖。 点画指书法中每一笔画的起笔、行笔和收笔。唐代孙过庭在其《书谱》中说:真以点画为形质,使转为情性。“真”即楷,以点画作为基本形质,要求每一笔的起、行、收都笔笔到位,干净利落。

起笔的关键是如何发笔,发笔的关键是迅速落笔、折锋、铺毫,整个过程要一气呵成,要求是达到把聚拢的笔毫铺开,万毫齐力。行笔过程中,一要继续铺毫,二要有提按,三要用逆势,即“无往不收,无垂不缩”,收笔时要求笔笔送到,具体有送到即止和送到后一顿作结或启动下一笔两种方法,前者常用于短笔画的收笔,后者多用于长笔画的收尾。

关于使转

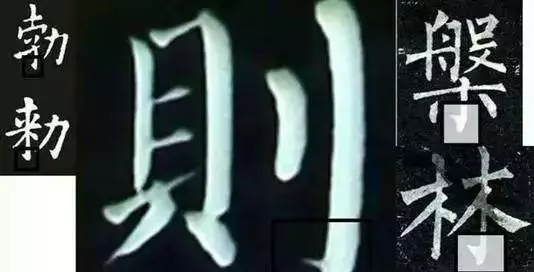

使转即笔画间的映带关系,是楷书作品中表情达意的手段,是楷书作品稳中有变的前提。楷书和行草书不同,笔画间的使转常表现在笔画间断开的地方,即所谓的“笔断意连”,清代桃配中认为:〔真用盘纤(使转)于虚,其行也速〕意思是说,楷书的使转用在看不见的地方,为了前后连贯,使转处的运行要快。

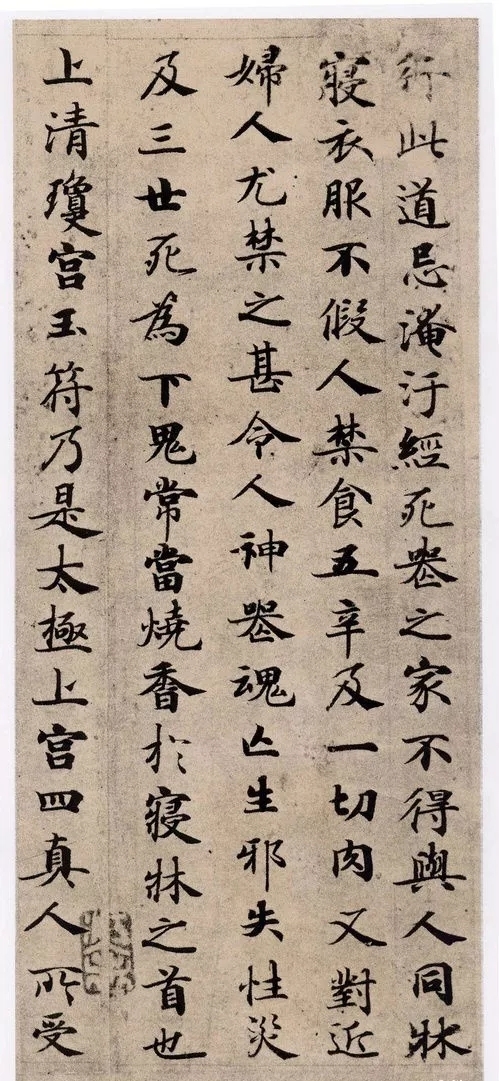

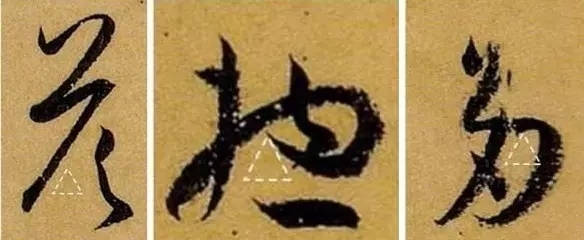

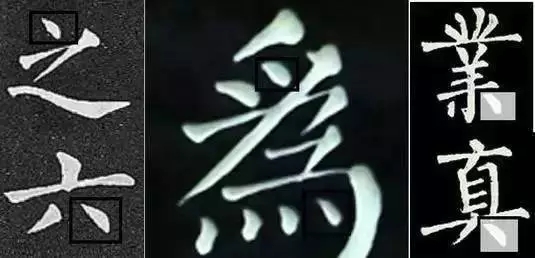

这就要求我们在读帖时必须深入体味每个点画间的往来关系,在临习中把笔势写出来《灵飞经》中小部分字,如“为”有行书笔意,容易看出其使转过程,但大多数字的使转关系还须读者细心观察才能体会得到。

关于提按

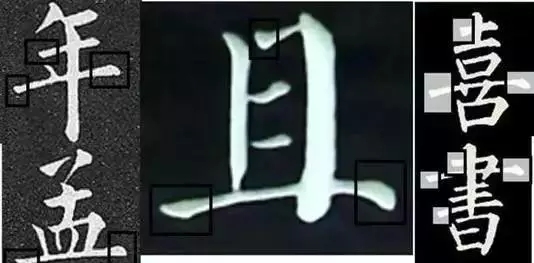

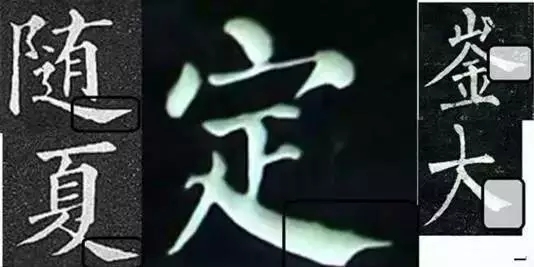

对提按一法,要从两方面去理解,简言之,即‘提按二者,可分而不可分’(沈尹默语)所谓‘可分’即一般所说的要写细一点时就提,写粗一点就按。如“神”字笔画粗细悬殊,就是依靠提按的不断转换而实现的。但仅仅如此理解提按是浮浅的,我们还要看到双方‘不可分’的一面。

清代刘熙载《书概》指出:书家于提、按二字,有相合而无相离。故用笔重处正须飞提,用笔轻处正须实按,姑能免堕、飘二病。他不但点明了用笔按时须提,按中有提,提时须按,提中有按,这一提按之大义,还指出了提按结合才能避免死板或轻飘的笔病。因此,我们必须细心体味提按“不可分”的道理,把它贯彻到学习书法的整个过程中。

可以这么说,明乎提按,于书法思已过半。《灵飞经》点画灵动而遒劲,提按自如,为我们树立了良好的榜样。

关于顿挫

顿挫主要用在笔画的转折处,是调整笔锋过程中的动作。在笔画转换行走方向时,通过对笔锋快速、短促、有力的提按转向,有加刀挫一般,使点画转折处既有骨力,又气脉通畅,好比一个人的关节一样。顿挫法隶属于调锋法,因其重要性,故单独列出。

关于调锋

初学书法者常常因为动辄写出软弱扁薄的偏锋而伤脑筋,束手无策。 其实原因很简单,是由于他不懂得调锋所致。调锋法主要在笔画行走转向时使用,如竖弯、横折等笔画的转折处。以横折为例,我们知道,写横画时,笔向右行,锋却朝左。写接下来的竖画时,笔向下行,从中锋这一要求来说,锋必须完全朝上。

这就需要我们在横竖交接的转折点调换。调锋的方法很简单,只要在写横画的过程中,笔锋送足,再轻轻一提,使笔锋挺直,在纸平面上没有任何方向,再下按写竖画,笔锋在这时通过“朝左→无方向→朝上”的转换便顺利地调整到位了(如图)。陈簠斋在《习字诀》中所说的“转折即同另起一笔,不是断开,只是换法”就是这个道理。

我们常说书法要“八面出锋”才能变化无穷“八面出锋”的关键是每一次转换都要把笔锋调整到没有任何方向。

关于铺毫

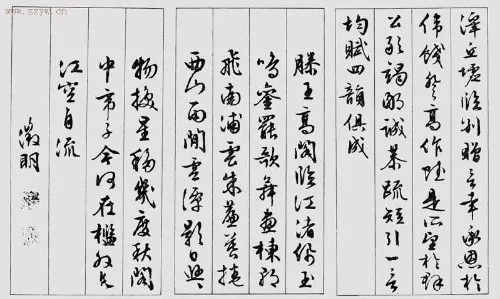

铺毫的目的是为了能万毫齐力,点画骨肉相称。能提按顿挫,能调锋,才能毫铺纸面而不至裹束僵弱。铺毫一法,在书写《灵飞经》之类的小楷时尤其显得重要。许多人以为小谐笔画细,仅用笔尖描画就能奏效。

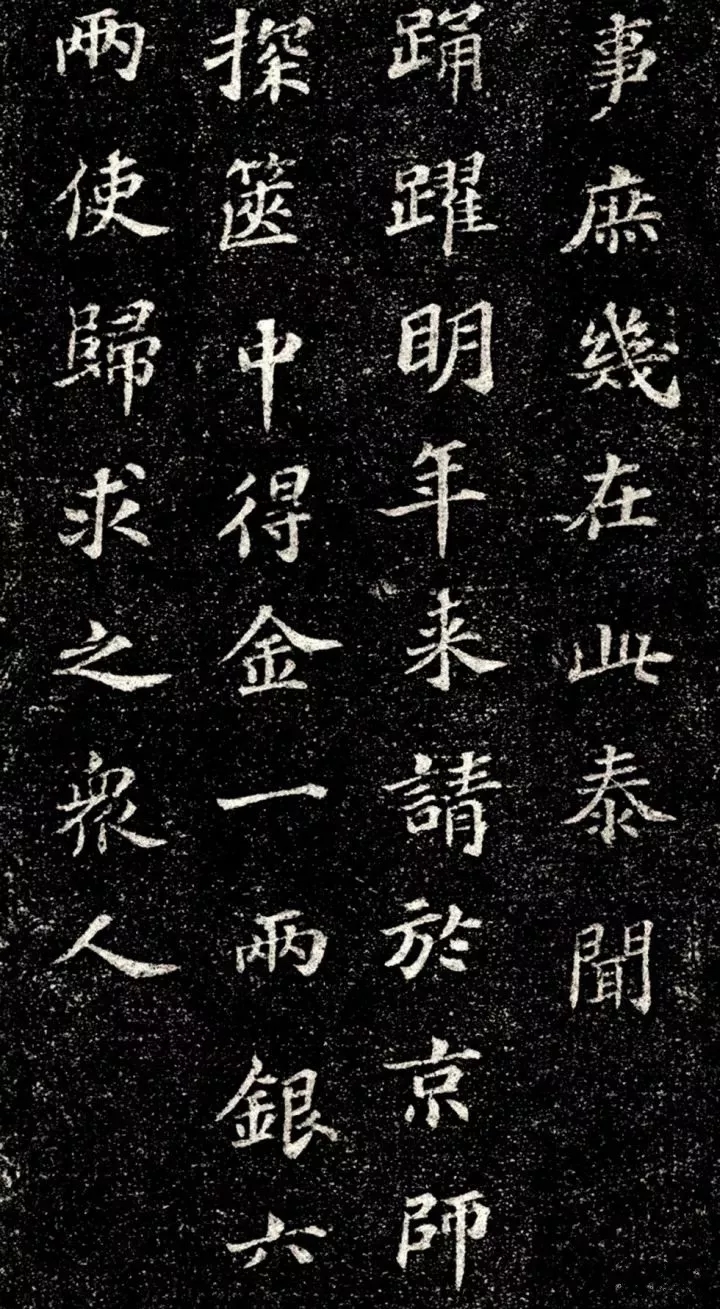

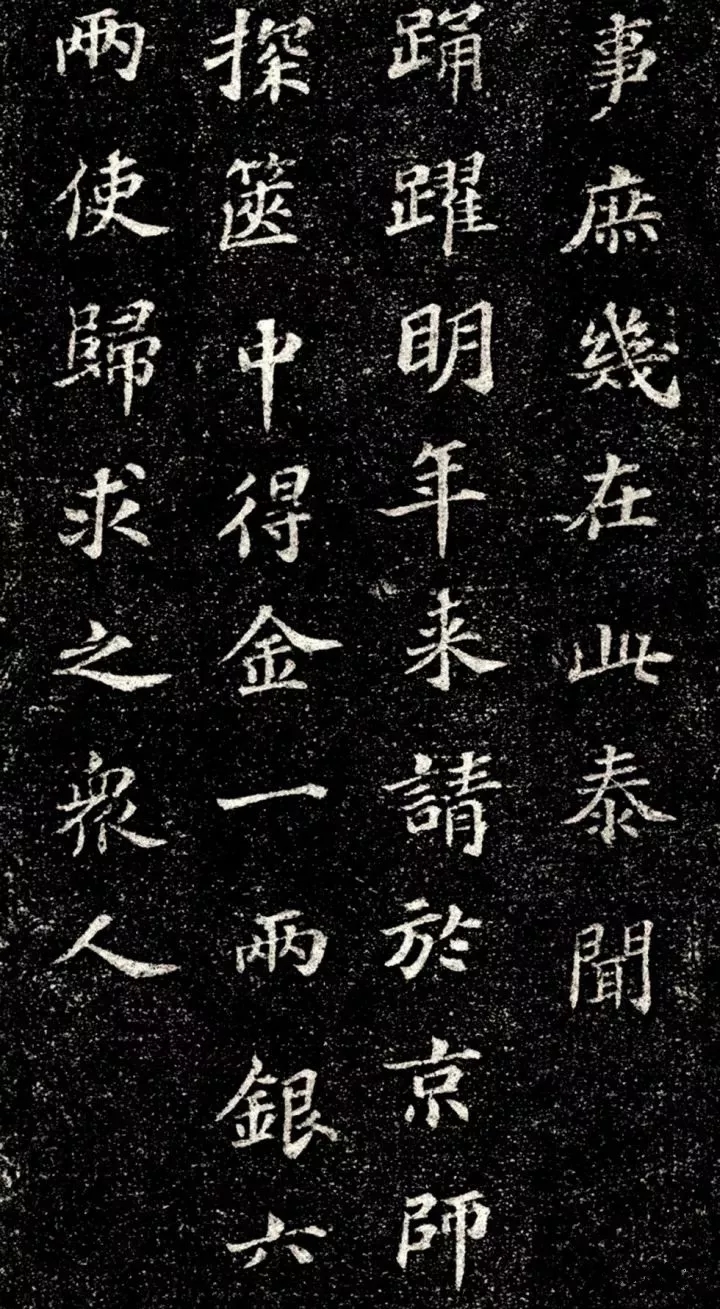

事实上,这样写出来的小楷常会干枯而无血肉,骨气荡然无存。正确的写法应该力求笔锋着纸的每一根毫芒都能起到作用,逆涩而行,不但较粗的点画一如“不、子”要这样,较细的点画如“券”的前五笔也要丰满圆润。

关于迟速

唐代欧阳询说:凡书字最不可忙,忙则失势,次不可缓,缓则骨痴见《传授诀》一般地讲,行笔慢的好处是点画凝重浑厚,缺点是容易写得痴迷迟钝;行笔快能使点画明利爽健,而易带来的弊病则是轻薄浮滑。

因此,单方面地强调“迟”或“速”都是有失偏颇的,应该根据自己的熟练程度,二者结合。正如刘熙载《书概》所云:行笔不论迟速,期于备法,善书者虽速而法备,不善书者虽迟而法遗。是否能完备地表现出各种用笔法则,是衡量行笔迟速是否得当的标准。

对初学《灵飞经》的人来说,特别须注意以下三点:一、宁迟毋速。二、切忌以为小楷易写而匆忙落笔。三、既要随着熟练程度适当地加快整体书写速度以求神采,又要时刻注意每一字之内、每一行之间的迟速变比,以求生动。

关于藏锋

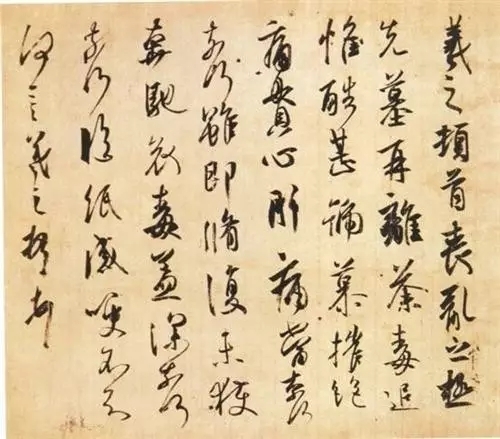

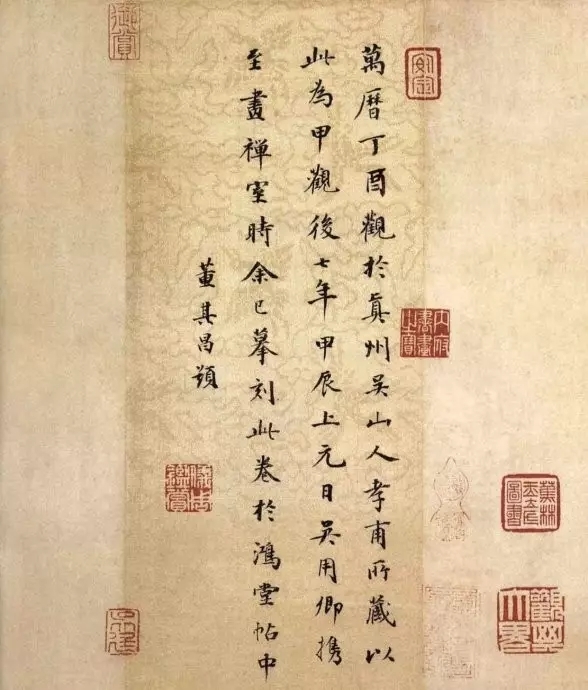

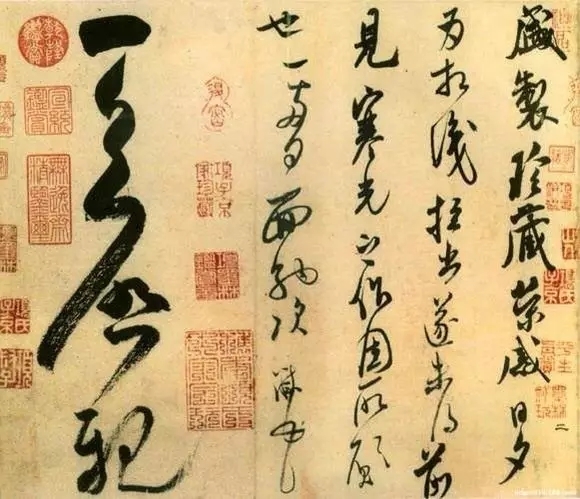

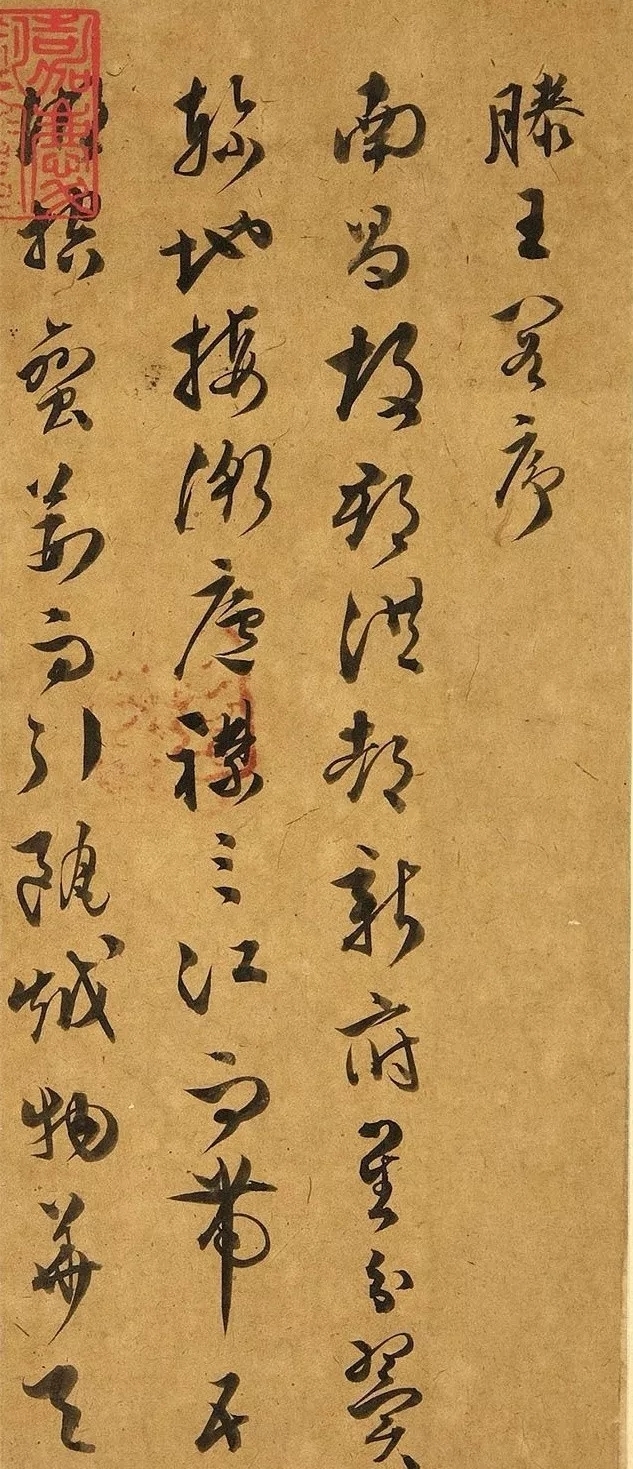

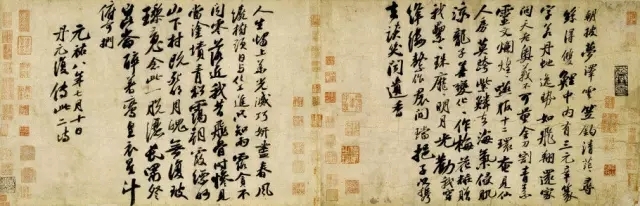

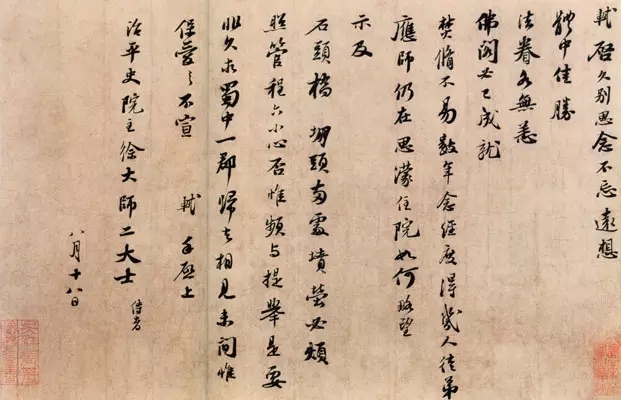

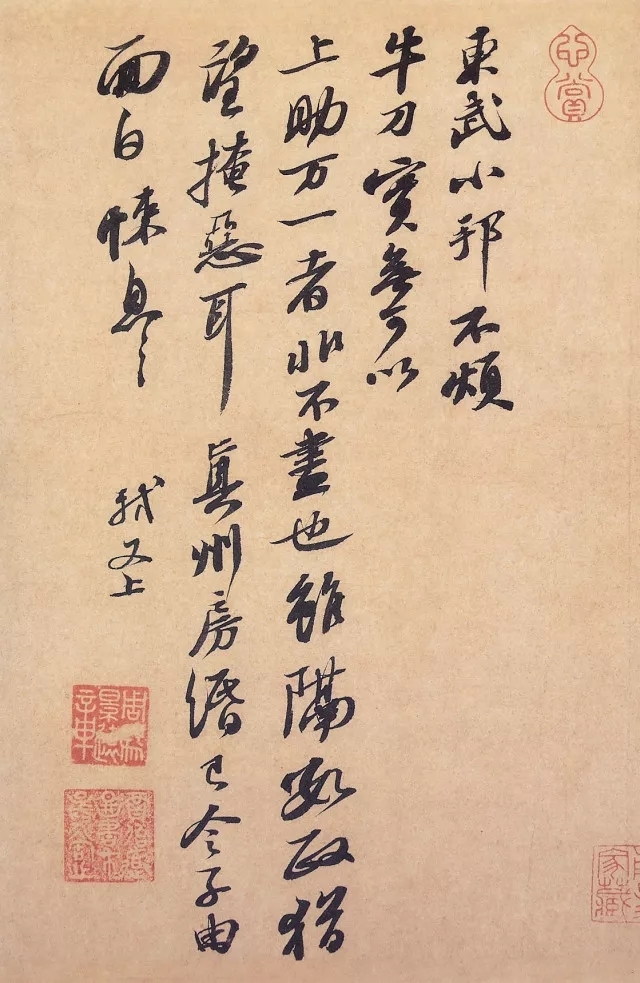

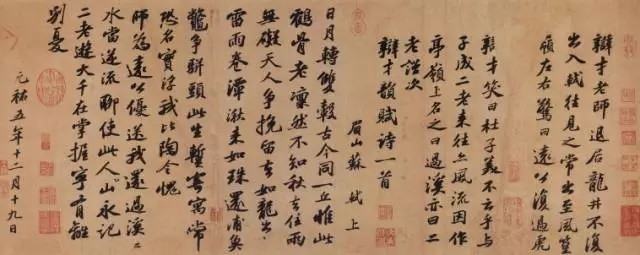

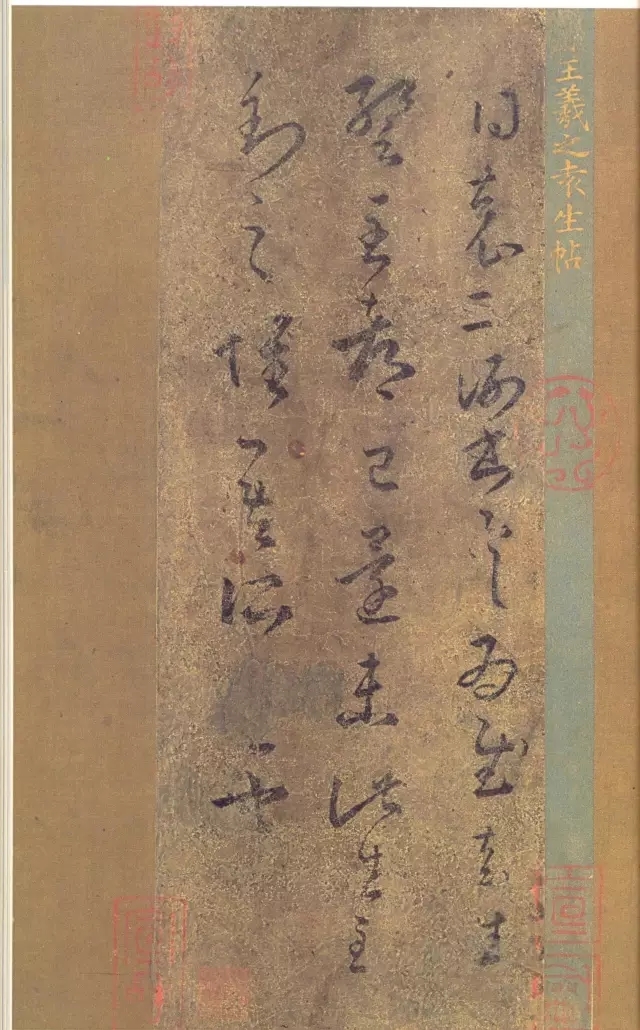

落笔是否该藏锋?这是已困扰书法界很久的问题了。历来众说纷坛,互不用让。实际上这是一个相当简单的问题,只要拿历代留传下来的大量墨迹作依据即可找出答案。从晋、唐、宋、元、明的名家作品及民间遗墨来看,几乎没有哪笔点画的起笔不是露锋的,刻工精良的《灵飞经》也证明了这一事实。

再看最早提出“藏”的东汉蔡邕的《九势》:藏头,因笔属纸,令笔心常在点画中行。这句话并无把点画起笔写成圆头圆脑之意,而是说要中锋行笔。认为要把起笔写成不露锋芒的人,一方面是受镌刻不精见已模糊不清的碑刻的影响,另方面是对蔡邕《九势》所谓“欲左先右”的错误理解所致,“欲左先右”是对笔势的要求。

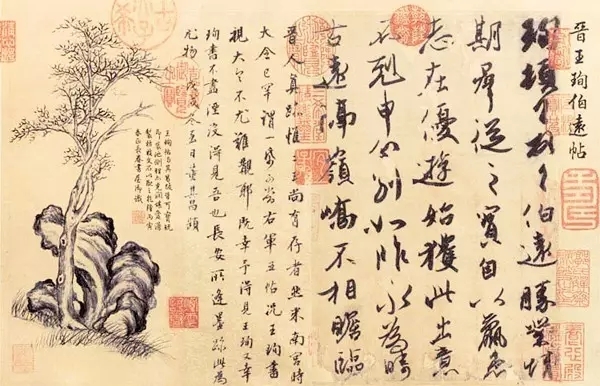

弄清这个问题对临习《灵飞经》乃至整个书法学习有至关重要的意义。小揩点画细小,每一笔都应直落而下,所追求的应是下笔方向的千变万化。当然《灵飞经》中不乏像“之”字撇画起首处看似不露锋芒的点画,但若联系起来看,它仅是一个转折处,和横画只是形式上的断开,书写时仍是一笔贯串的,其道理恰如第四画捺的起首一样。

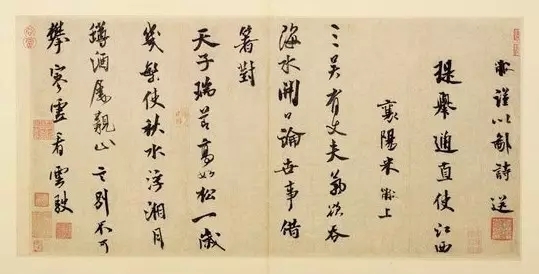

内擫与外拓

内擫与外拓是两种效果相反的用笔方法,常常引发出完全不同的结体特征。如欧阳询书法用笔以内擫为主,故神采外曜,精神挺拔;颜真卿书法用笔以外拓为主,故元气内敛。一般而言,内擫用笔易得骨,结字体势外射;外拓用笔易得筋,字势内收。

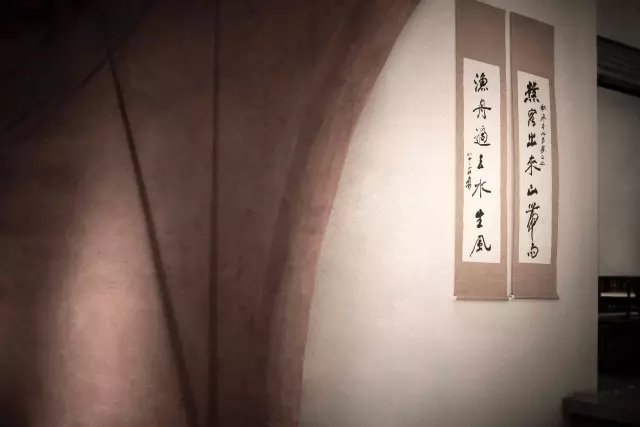

在书法史上,用笔纯内擫或纯外拓的书家极少,大部分都是二者结合,或以内擫为主,外拓为辅,或反之。《灵飞经》用笔亦不外乎此,通览全帖,则内擫居多,如“洁”字右上角横折钩之竖画;外拓辅之,如“通”字‘用’的左右一竖。

——END——