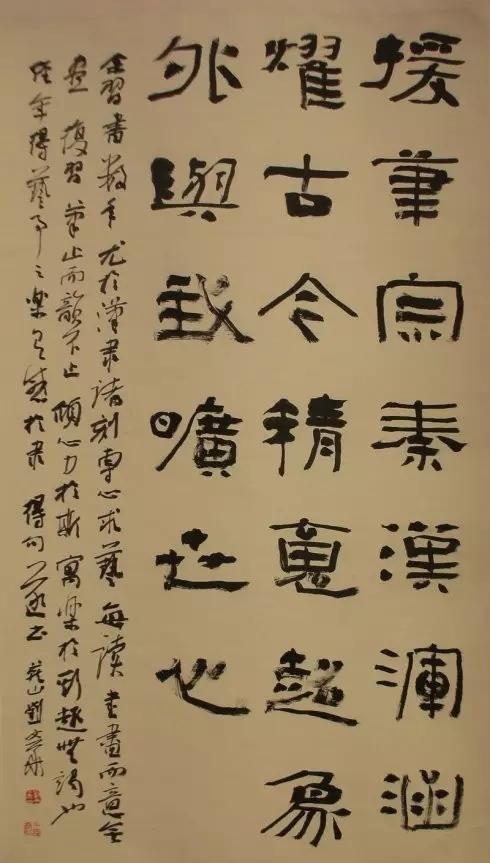

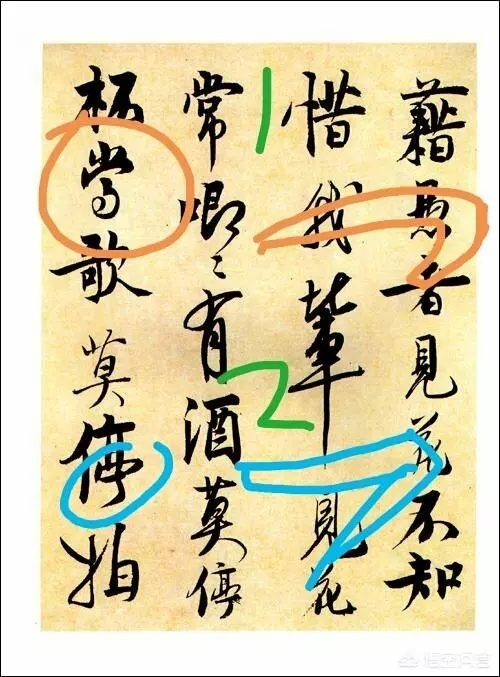

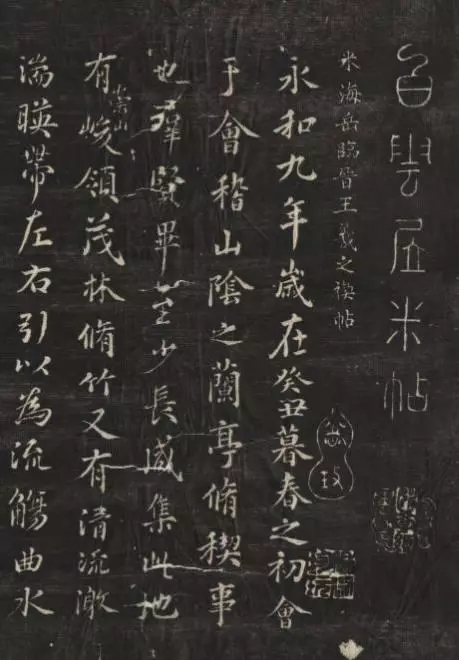

《兰亭序》自唐代以来,一直是被作为王羲之的传世真迹而受到代代供奉的。虽然关于他的种种传说神乎其神,轶事秩闻不断出现,但在古代,也有少数书学家对它的真实性提出过质疑。当然,在《兰亭序》被钦定为真迹的情况下,历代文人对它无不大肆膜拜,奉若神明,则这种微弱的质疑没有也不可能引起多大反响。

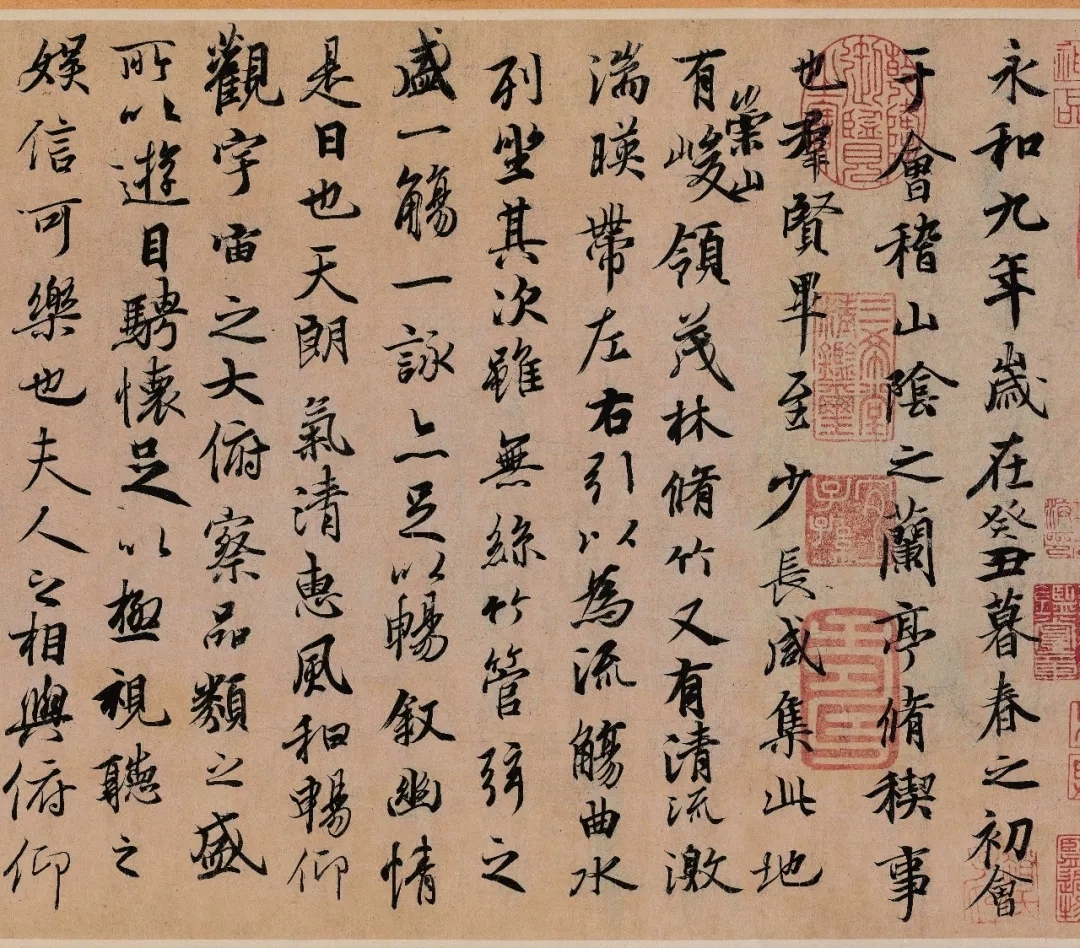

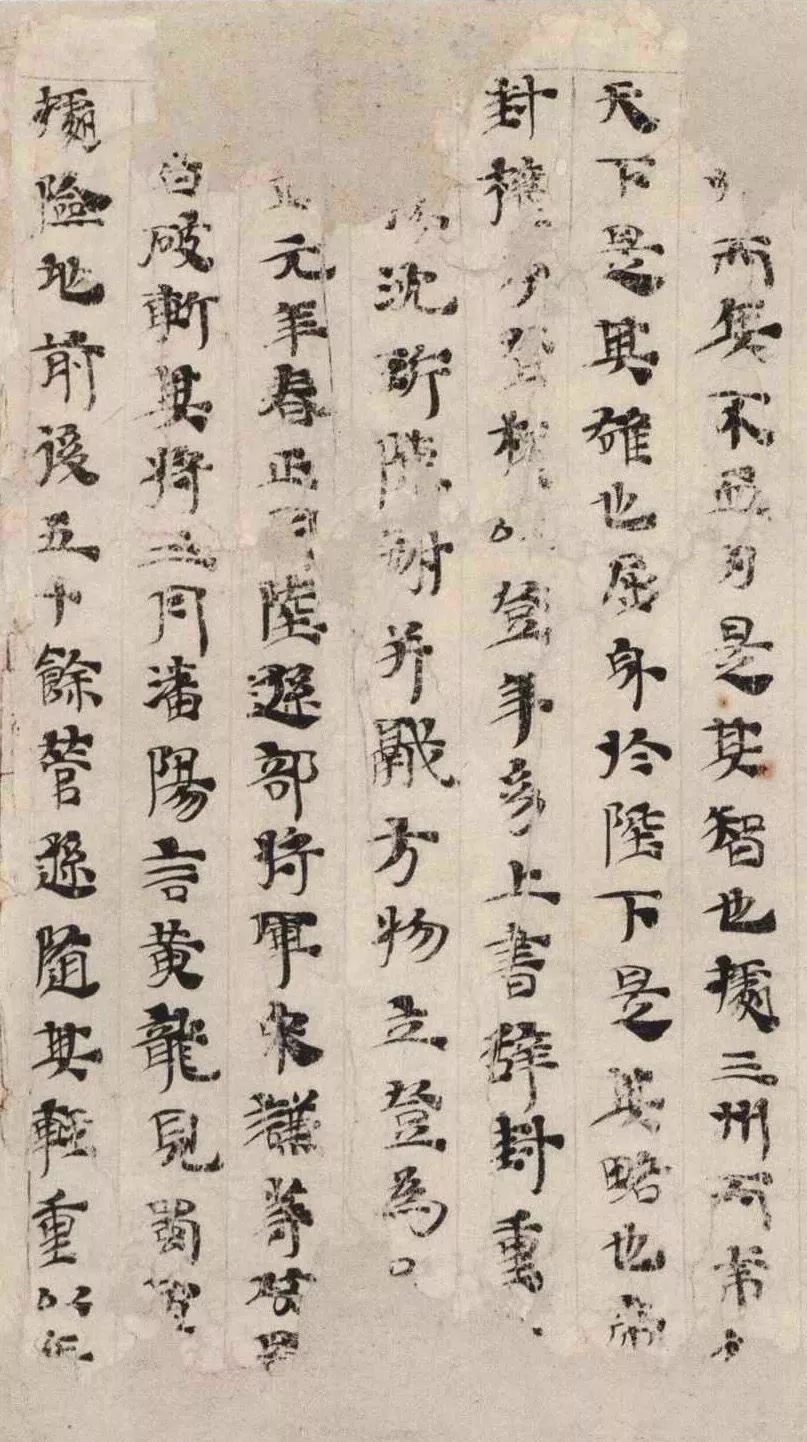

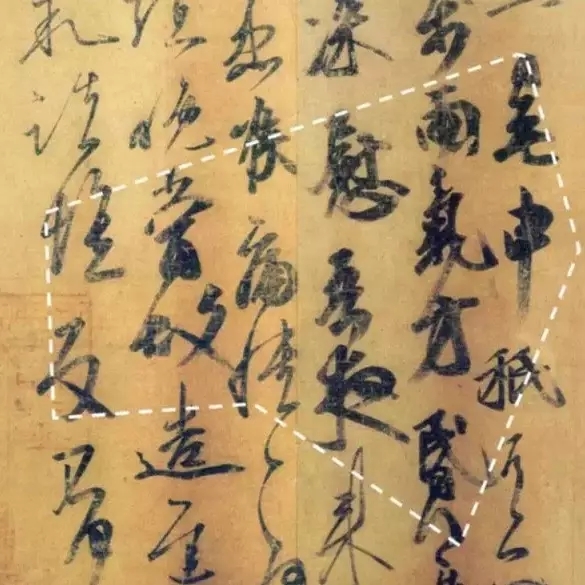

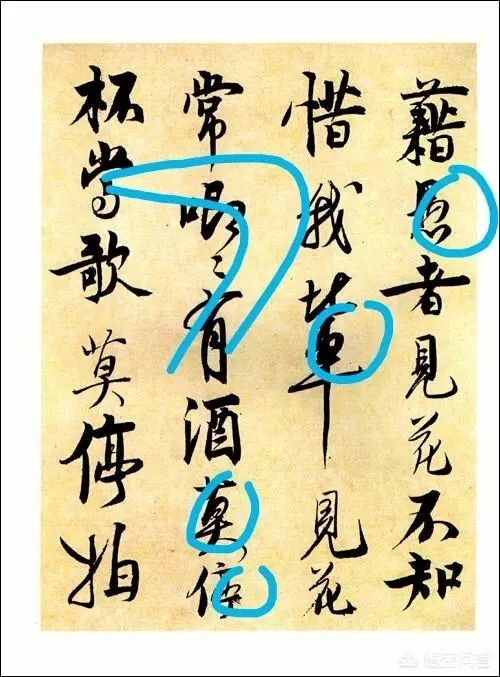

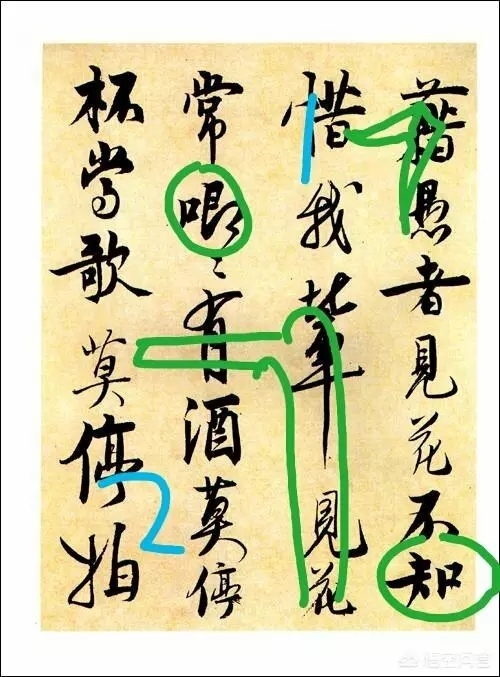

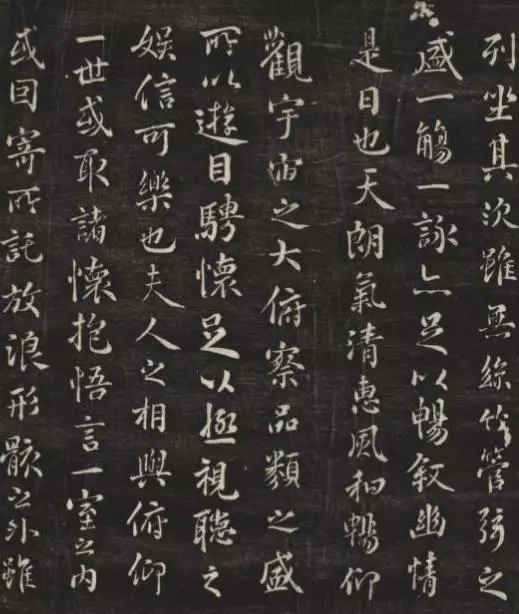

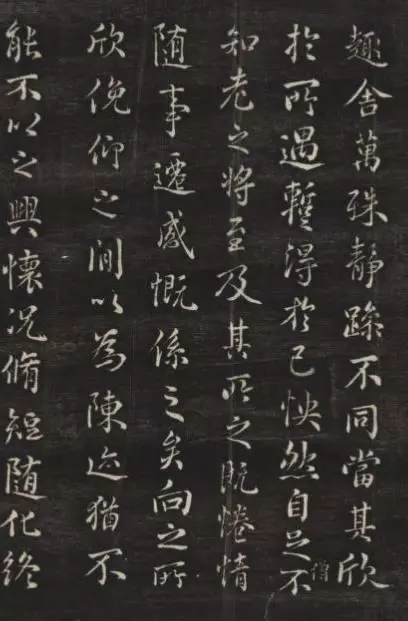

冯承素摹《兰亭序》

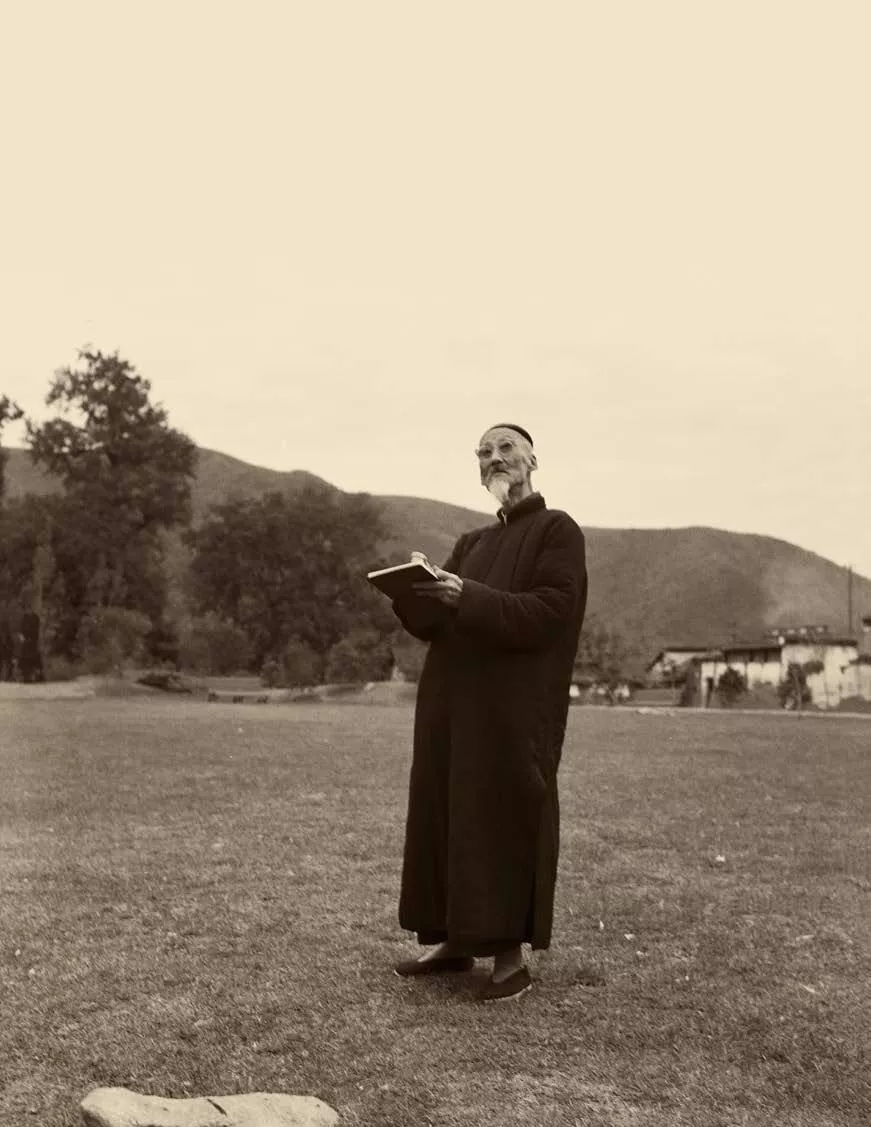

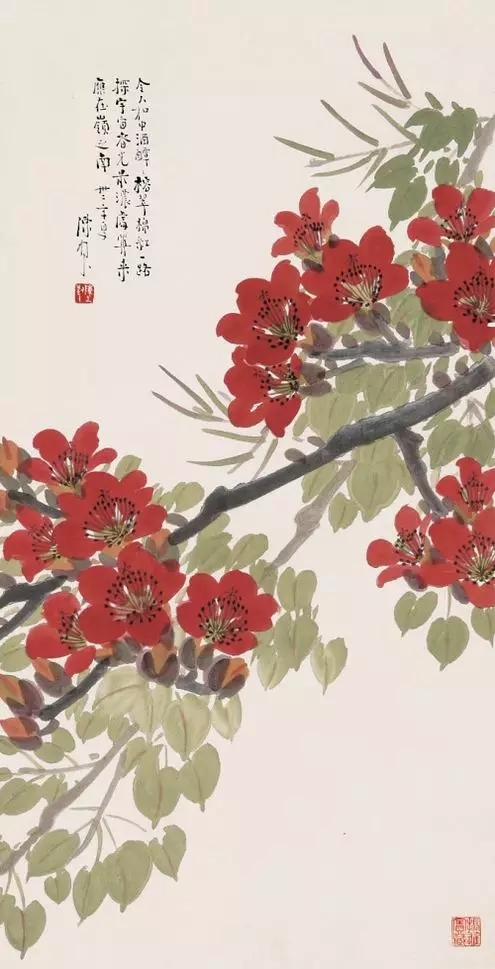

表面上看,对《兰亭序》持怀疑态度的,是郭沫若。他的《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》发表于《文物》1965年第6期后,引起了轩然大波,导致了连续七八个回合的反复辩难,因此,学术界公认郭沫若是倡起兰亭论辩的第一人。

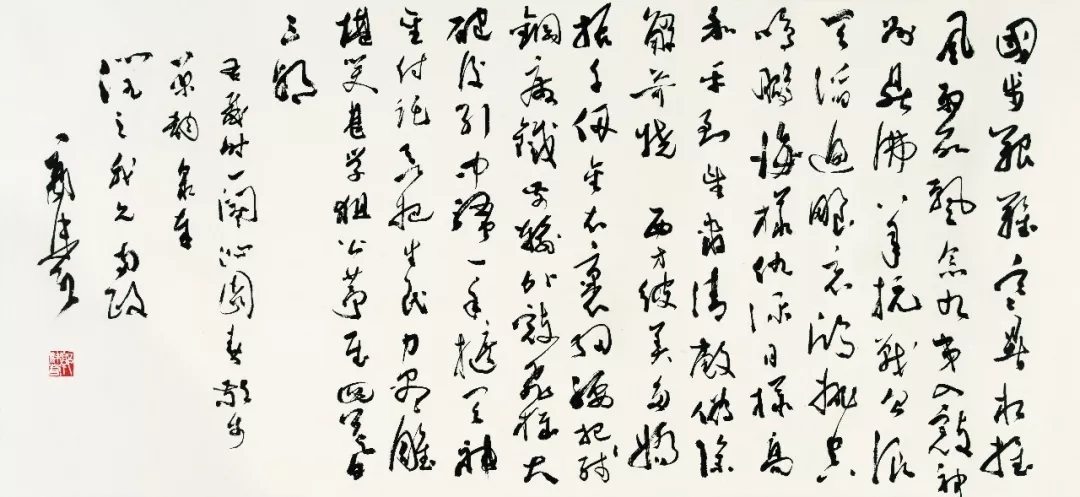

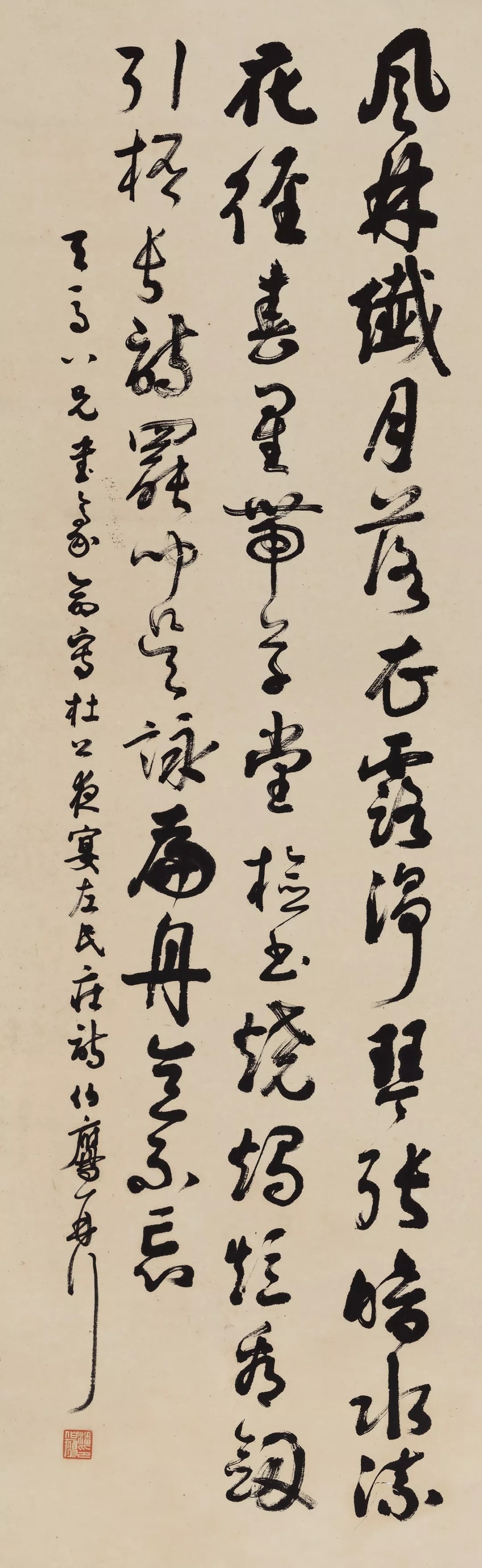

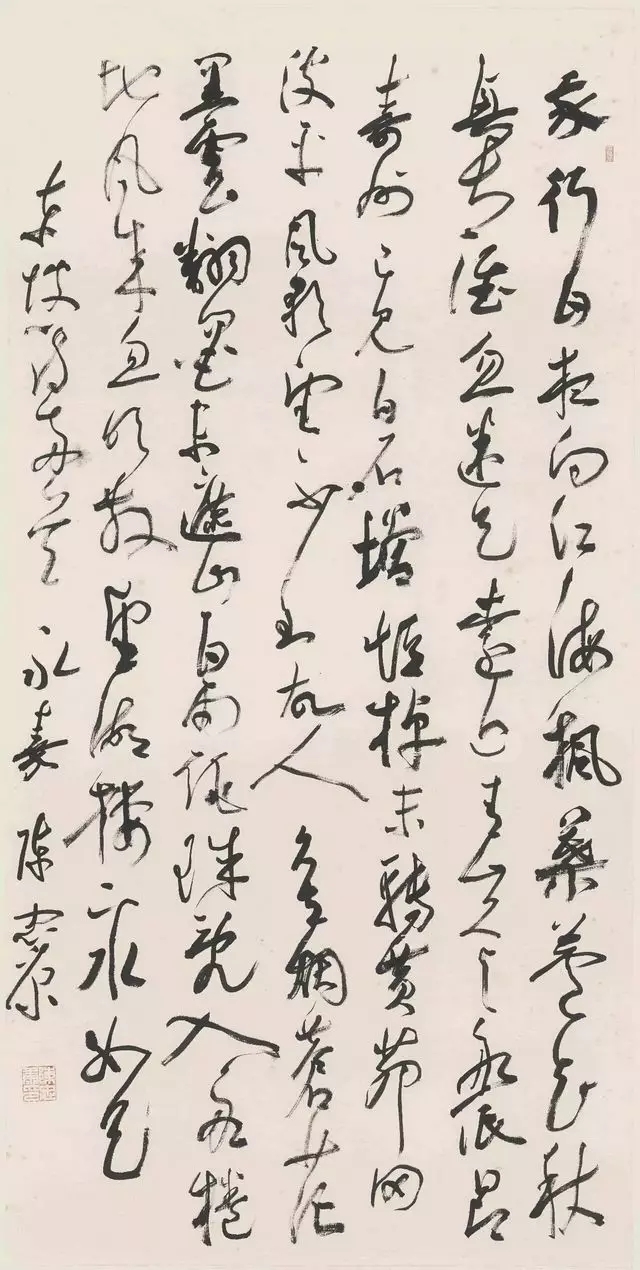

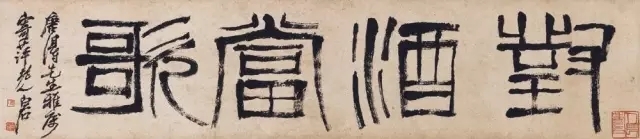

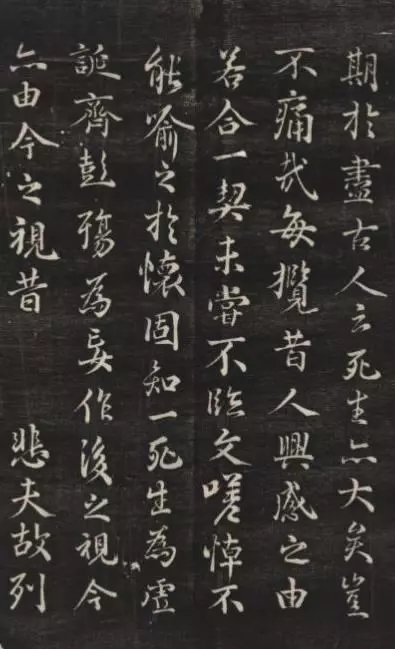

郭沫若作品

但对于《兰亭序》的杯疑,其实历来皆有之。唐代何延之、刘乡对《兰序序》流传途径的记载的不同,引出南宋姜夔怀疑“然考梁武收右军二百七十余轴,当时言《黄庭》,《乐毅》,《告誓》,何为不及《兰亭》?“这是较早的疑问。

郭沫若作品

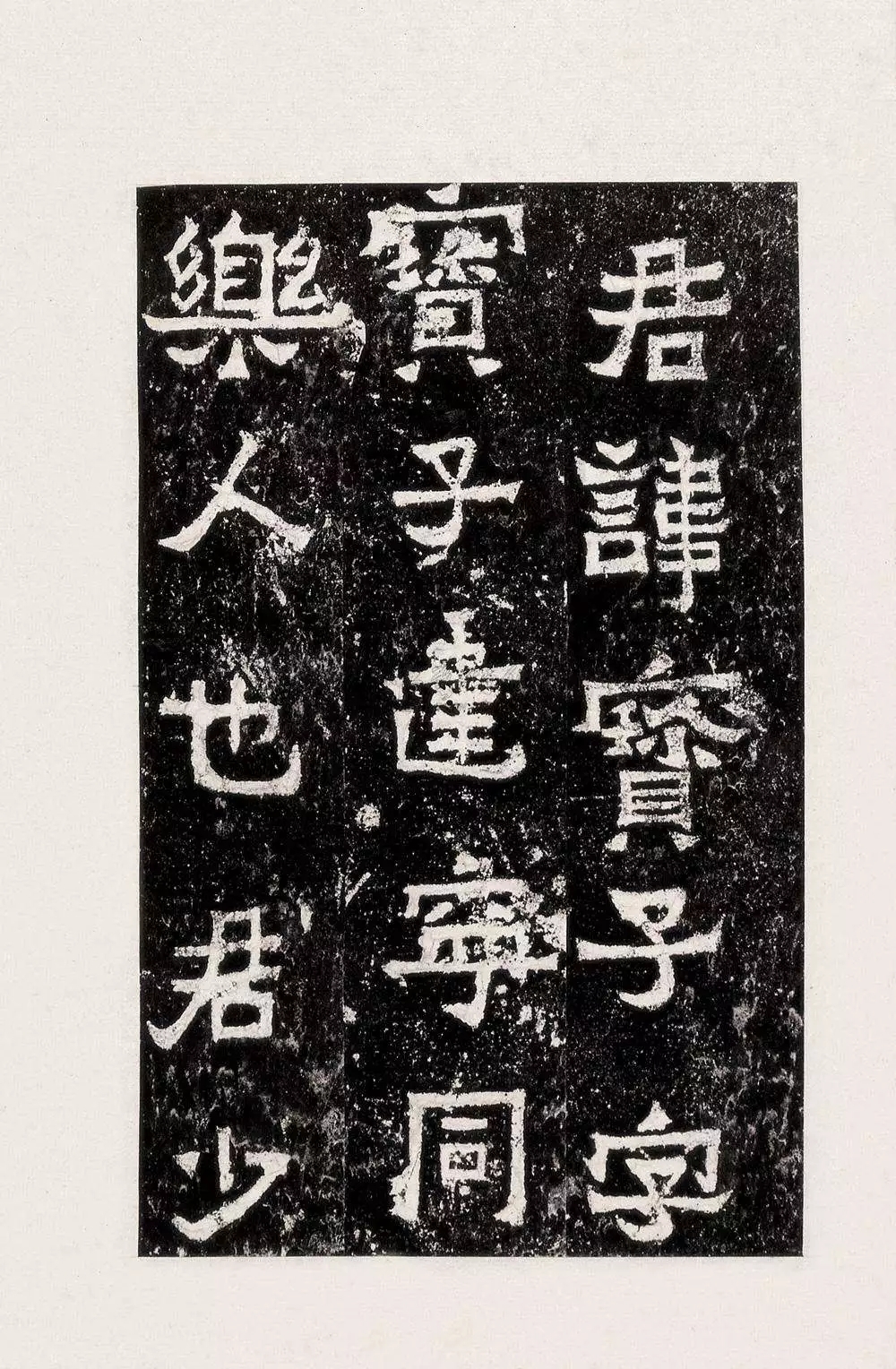

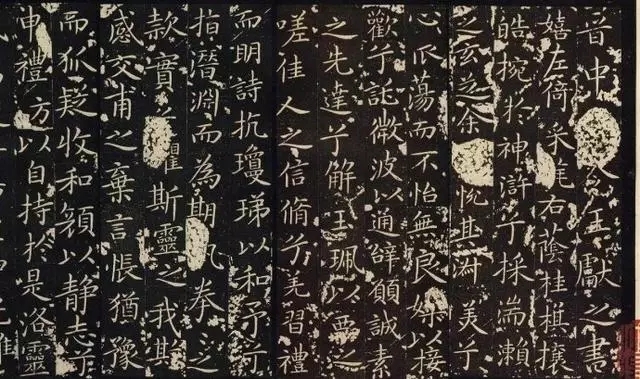

至清代,李文田在《汪中本定武兰亭》时干脆否定《兰亭序》是王羲之所作,“是隋唐间人知晋人喜述老庄而妄增之”。“故世无右军之书则已。苟或有之,必其与《爨宝子》,《爨龙颜》相近而后可”。这是公开否定《兰亭序》为王羲之的第一篇明确的表态。

《爨宝子碑》

但令人困感的是,郭沫若的论文在书坛引起轩然大波。我想。这可能是基于以下几个原因:

第一,郭沫若在当代中国文艺界有着最高的成望;

第二,郭沫若又有较好的论述技巧;

第三,他的论文是发表在全国发行几十万份的《文物》杂志上。

然而,还应该有深层观念上的原因。

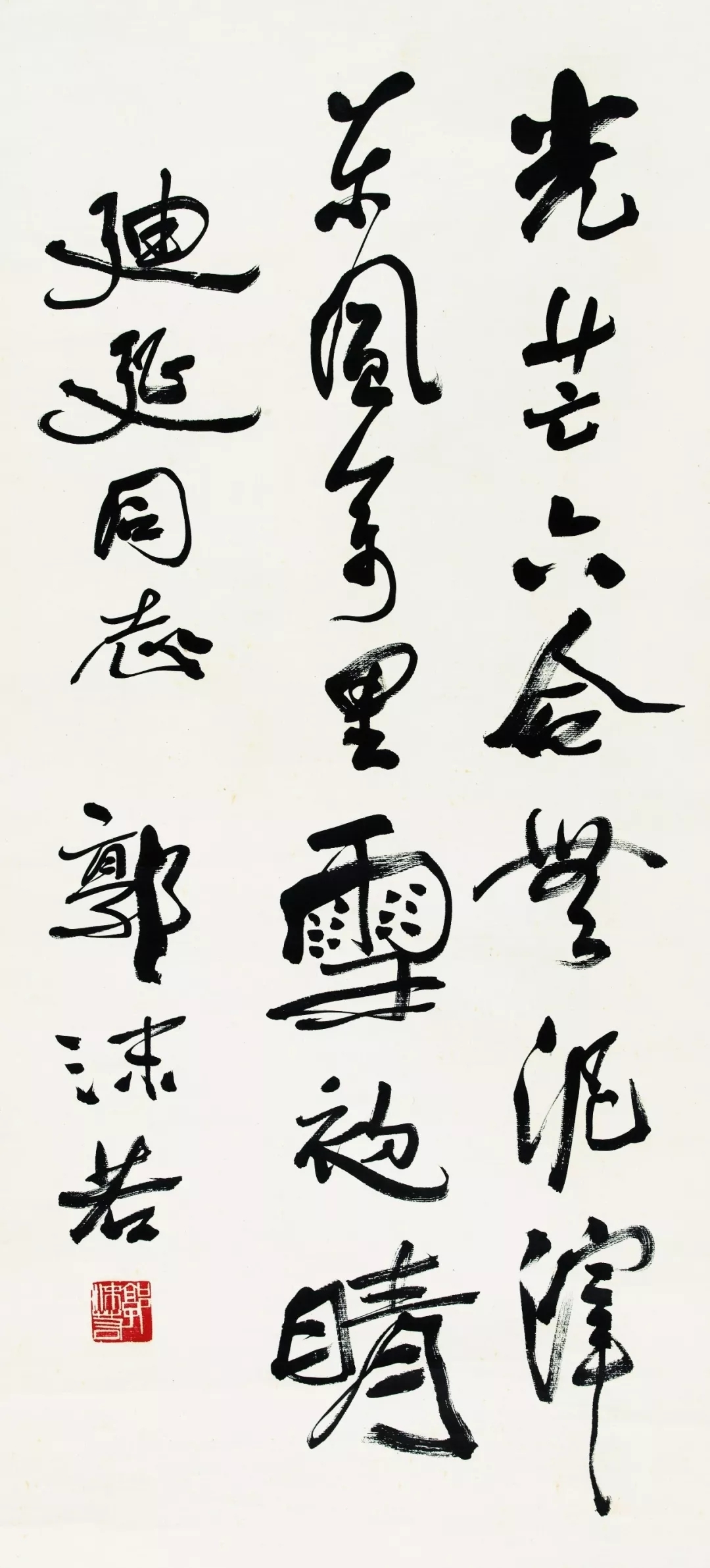

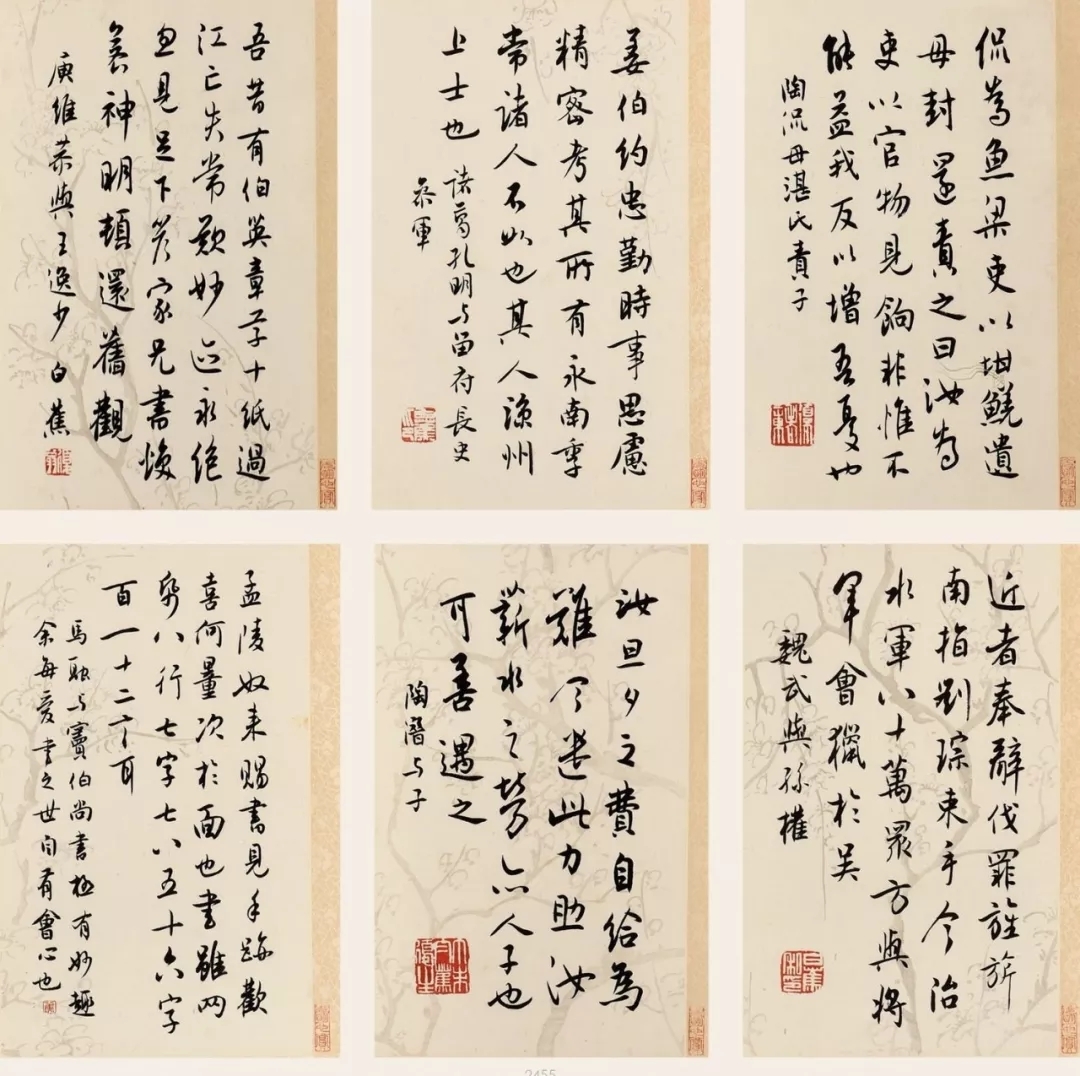

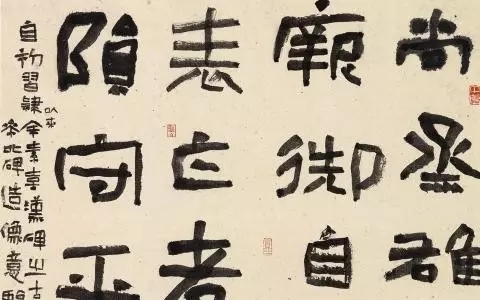

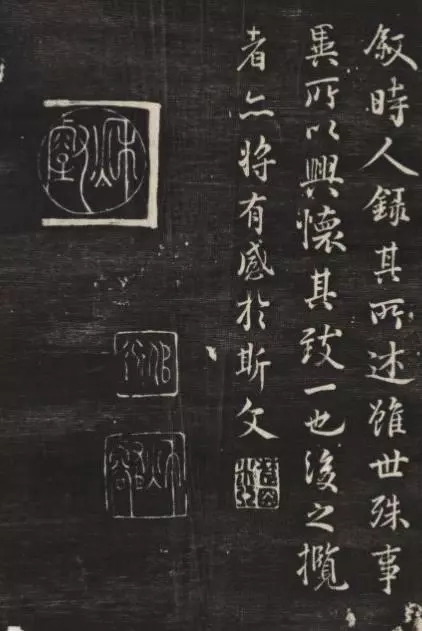

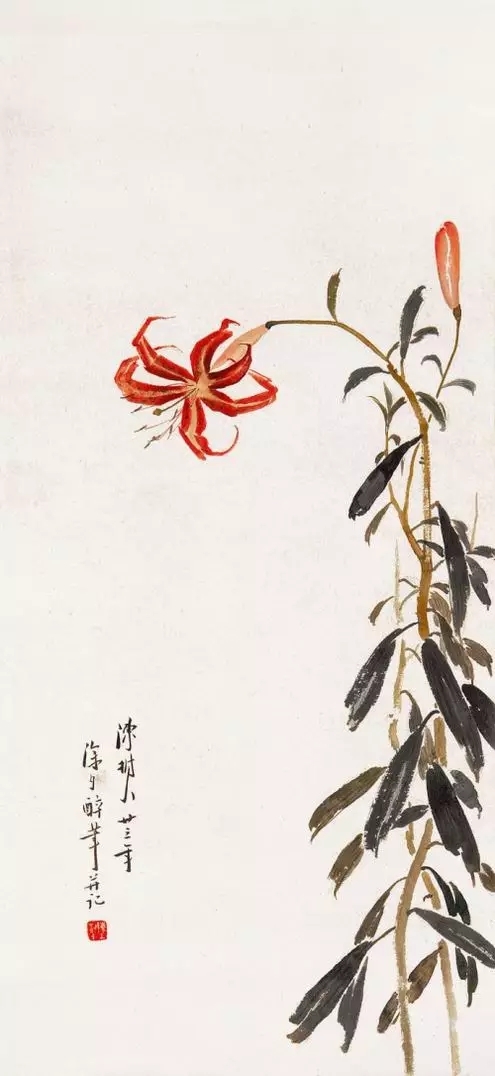

潘伯鹰作品

郭沫若提出《兰亭序》为唐人伪作之时,中国书坛正处在沈尹默时代的笼罩之下,南方有潘伯鹰、白蕉,北方有吴玉如,都是二王的忠实继承者。现在指《兰亭序》是伪作,岂不从根本上动摇了二王一系的信仰,破坏了书家们一直奉若神明的偶像?有趣的是,除了沈尹默有过几首诗之外,其他二王系统中人并未有文章参与论辩并为《兰亭序》辩护。以潘伯鹰、白蕉的理论,可以编史作述,但却不擅长辩论。特别是在面对郭沫若这样极有辩才又资格很老的对象时,他们都自觉不是对手。这是二王系统注重技巧不重理论的结果。

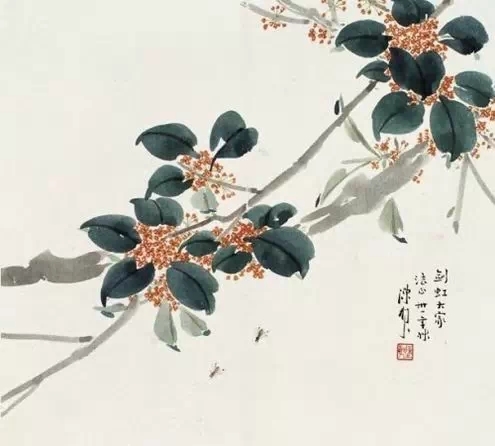

白蕉作品

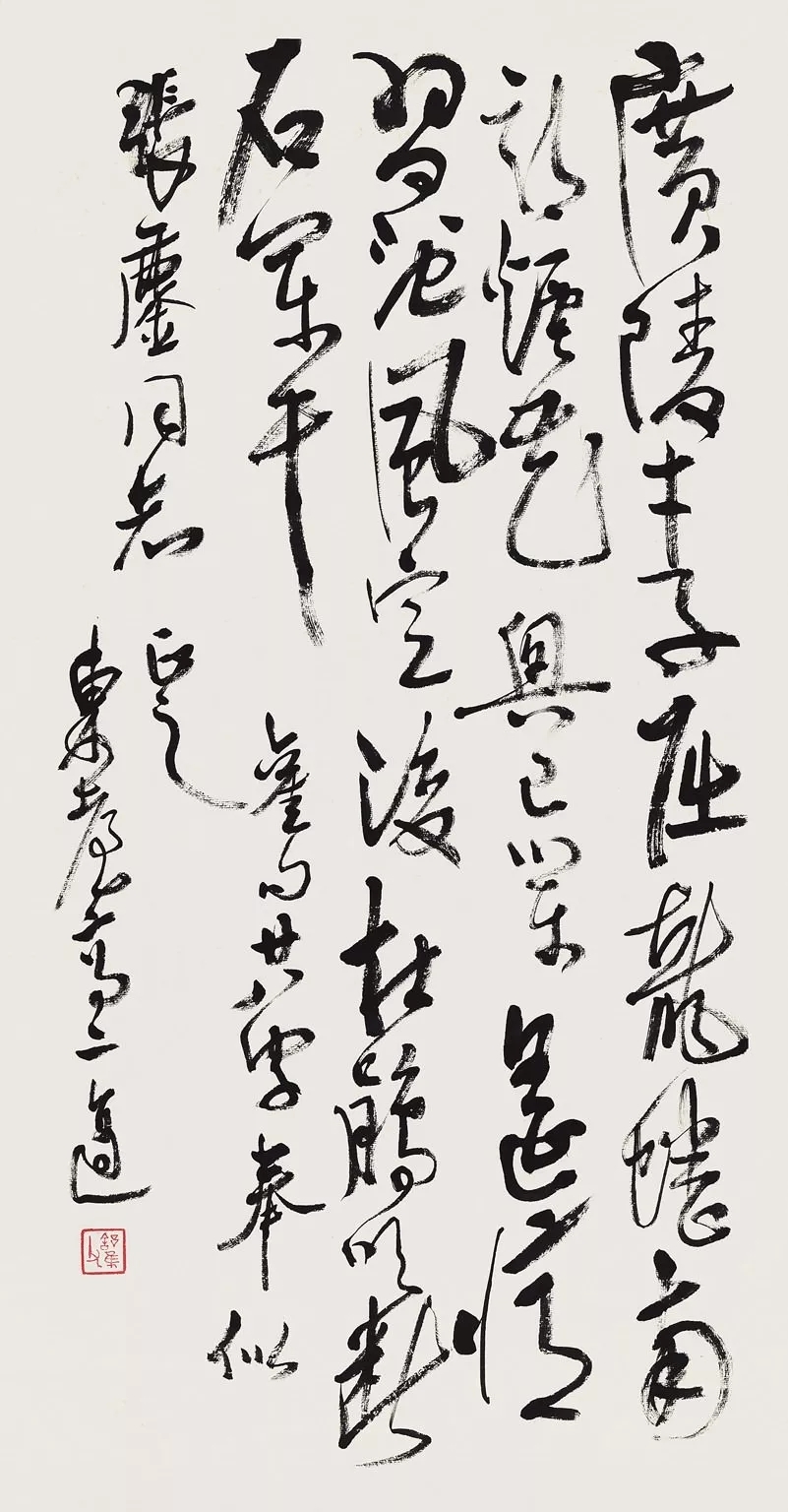

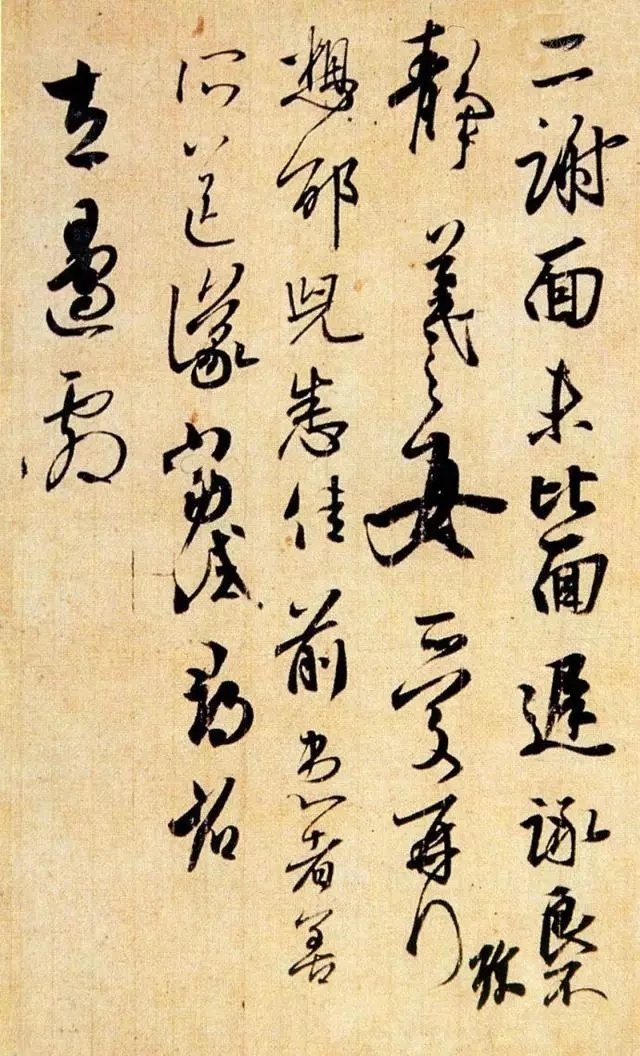

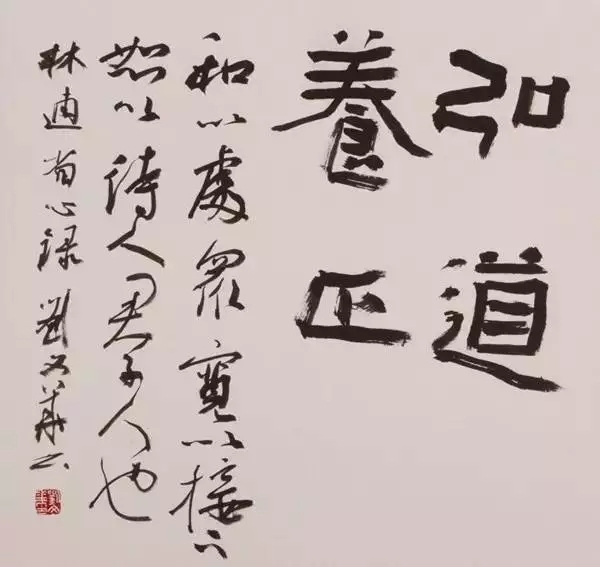

辩论的对手不是二王系统中人,但他们认为传统的书法史定论不宜妄加推测与翻案。章士钊、高二适、商承祚作为主要的辩论对手,尤其是高二适作为主要的辩难者,简直成为一种微妙的象征。

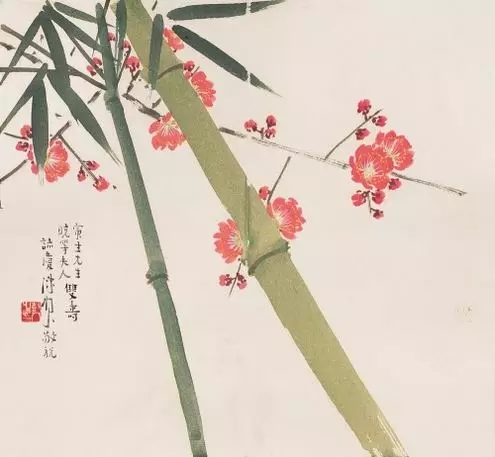

高二适作品

关于兰亭论辩各家观点的交锋、驳难、发展的情况,因篇幅有限,我们不作太详细的介绍,只将一些最基本的观点略加排比,勾画出一个最简单的论辩轮廓,以作为我们对它评价的出发点。

1965年,东晋《王兴之夫妇墓志》、《谢鲲墓志》在南京附近出土。郭沫若得见之后,即以此为基点撰文指出,《兰亭序》不合这些地下出土文物在书风上的规定,因此它应该是伪作。并且进一步认为“《兰亭序》不仅在书法上来讲是有问题的,就是从文章上来讲也有问题”,肯定了“文章根本就是伪托的,墨迹就不用说也是假的了”。

郭沫若的论文在《光明日报》上记载之后,高二适第一个作出了反响。他的《兰亭序真伪驳议》发表于1965年7月23日《光明日报》,针对郭沫若引为依据的李文田跋进行了辩驳,并且兼及了康生与启功。

高二适作品

以后的讨论大致围绕文章与书法两个中心展开:一是文章的问题。不过辩难者认为王羲之思想本身就应该允许有矛盾、事实上也有矛盾的实例,不足为怪;二是书法的问题辩难者指出用一些边远或冷僻的民间墓志刻工的水平去衡量一代书圣王羲之的水平,显然是不妥当的。王羲之之所以伟大,正因为他超越了时代,提倡了新风气。因此这种否定也不合情理。

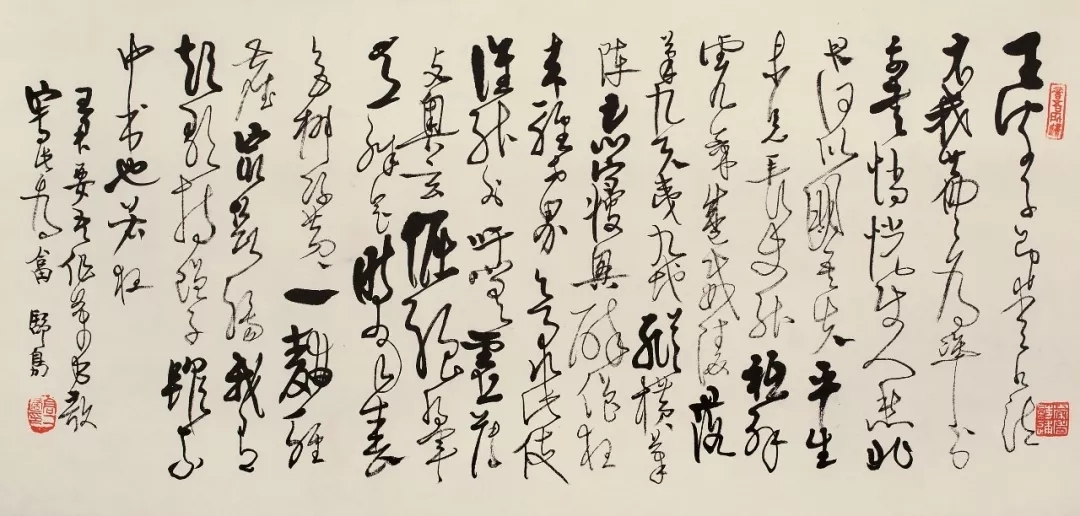

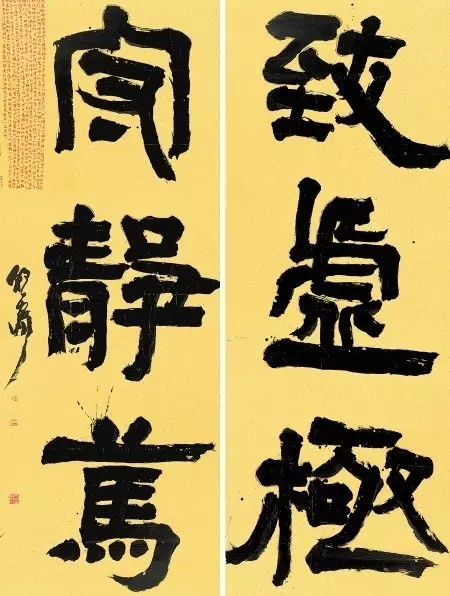

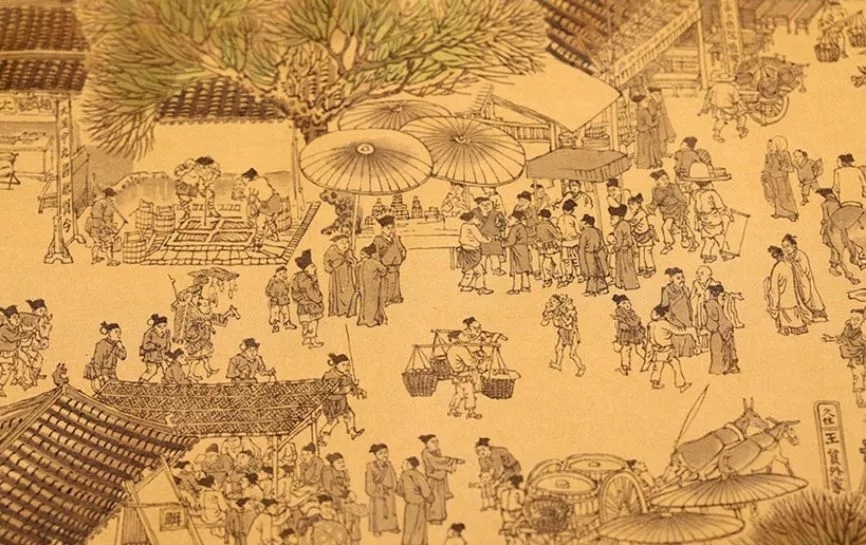

《三国志》残纸

1972年8月号《文物》杂志上,郭沫若又发表《新疆出土的晋人写本<三国志>残卷》,他认为,关于兰亭序的问题“七八年前曾经热烈地辩论过,在我看来,是已经解决了。不仅帖是伪造,连序文也是掺了假的”,这个结论其实并不正确,因为“兰亭论辩”并非是因为已经有了公认的结论才偃旗息鼓的,而是因为文化大革命运动的冲击。事实上,辩论的双方谁也没有说服谁,只不过郭沫若一派的观点掺入了某种政治背景,又有人多势众的优势,使人产生了这样的感觉而已。

——选自陈振濂《中国现代书法史》