![9D6AF4E4-1EA4-4610-B6B7-05879E86D5A8]()

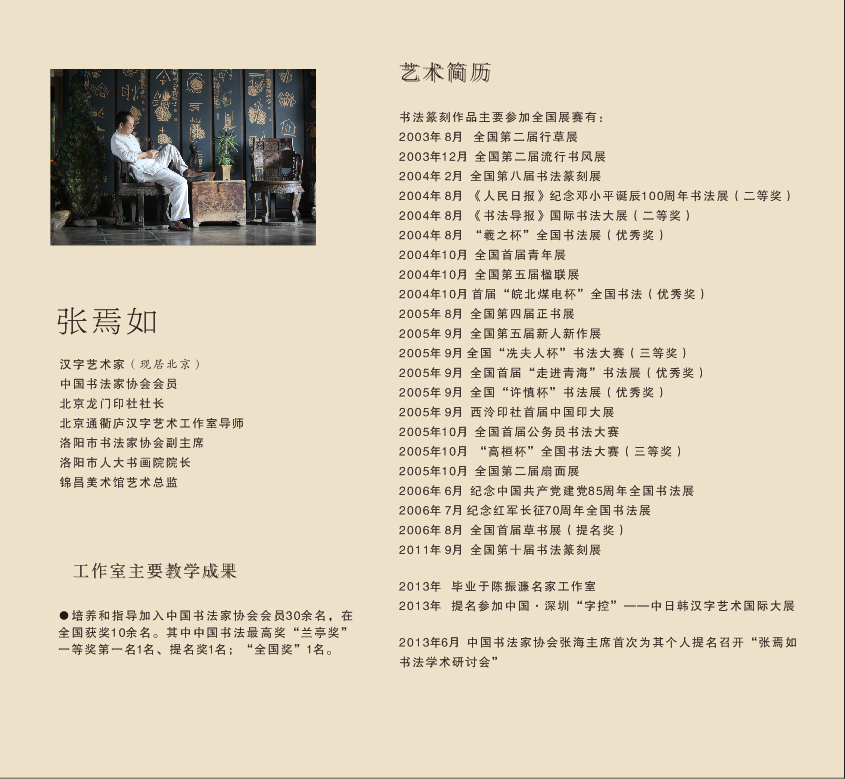

世上只有一种成功,就是用你喜欢的方式度过一生。不泯然于众,只遵从内心真实的感受,欣然向前。

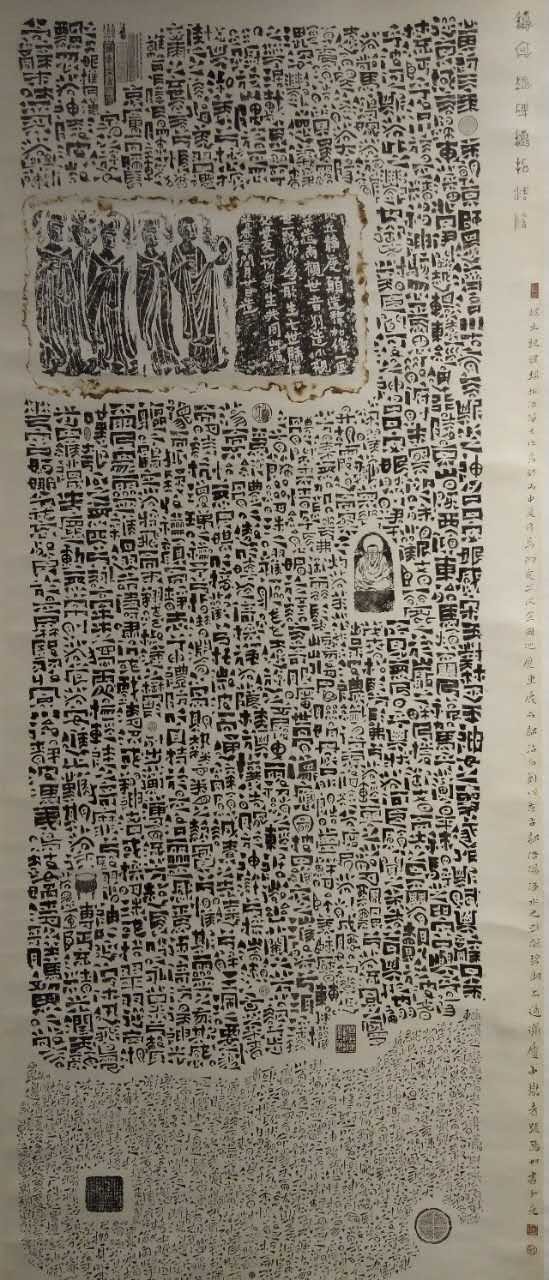

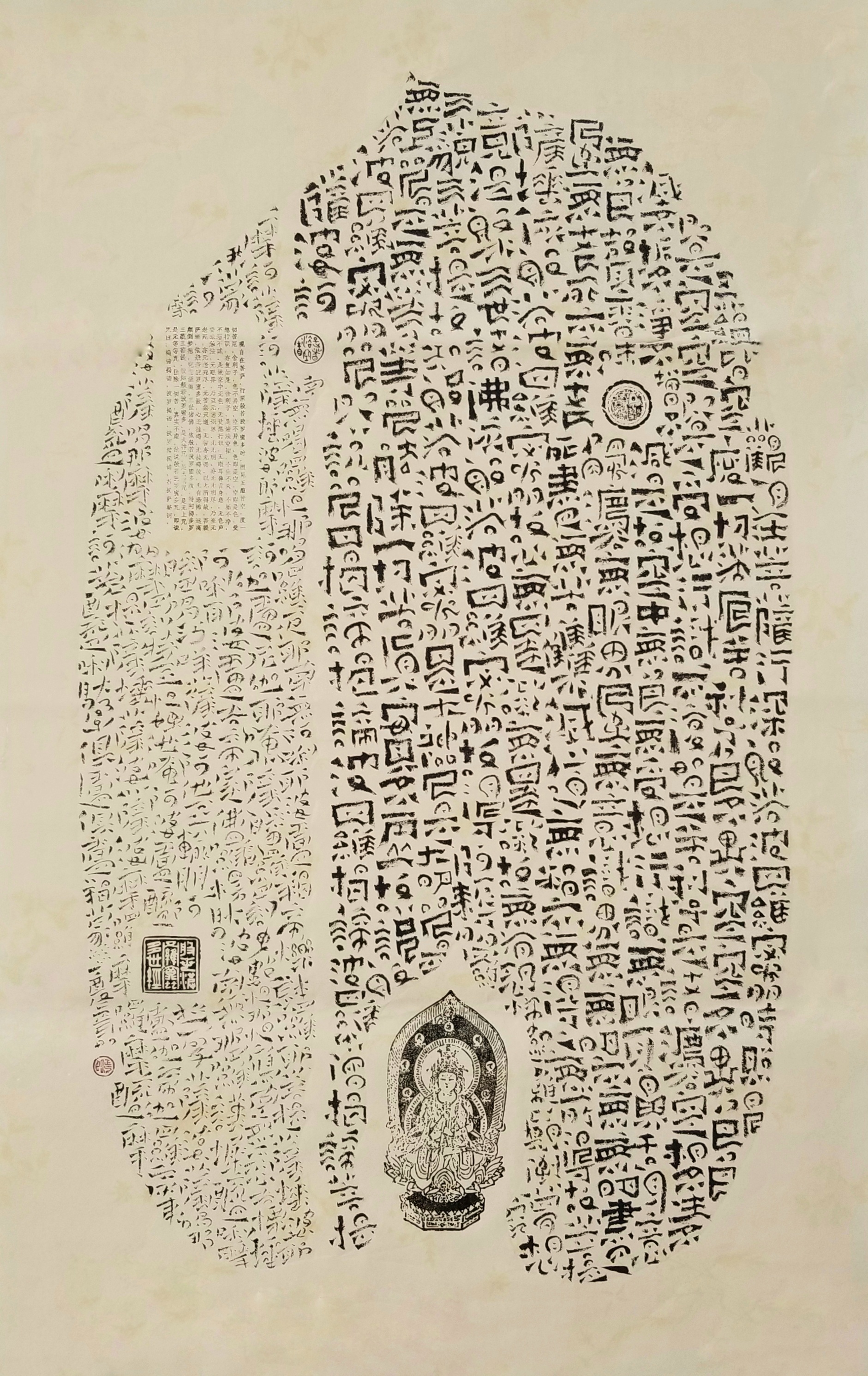

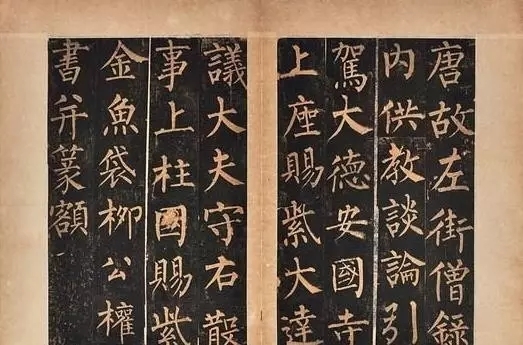

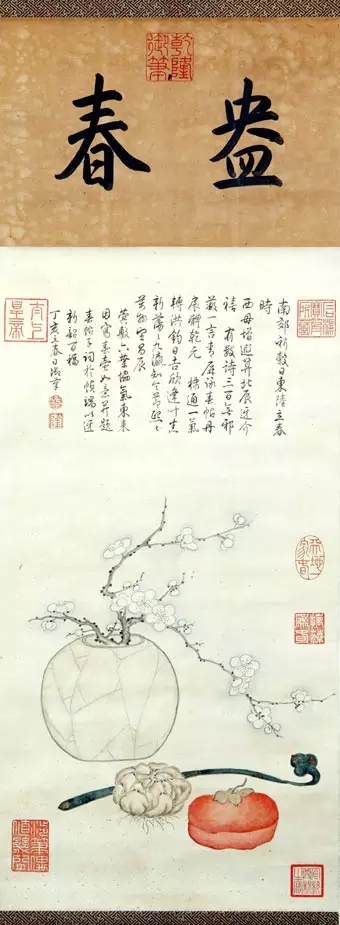

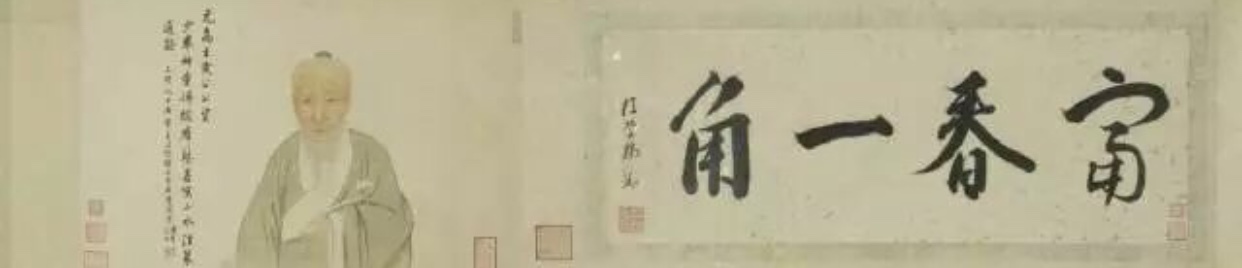

明末年间,有一副画传到了著名的收藏家吴洪裕手上,他把这副画看得比命还重。去世前,跟家里人说了句:

这幅画我得带走,你们把它烧了吧。

家人看着吴洪裕死前最后一口气都咽不下去,只好当他的面开始烧这幅叫《富春山居图》的画,侄子吴静庵赶到,一把将画从火盆里夺出。

画烧成两截,前半截为《剩山图》,后半截为《无用师卷》。

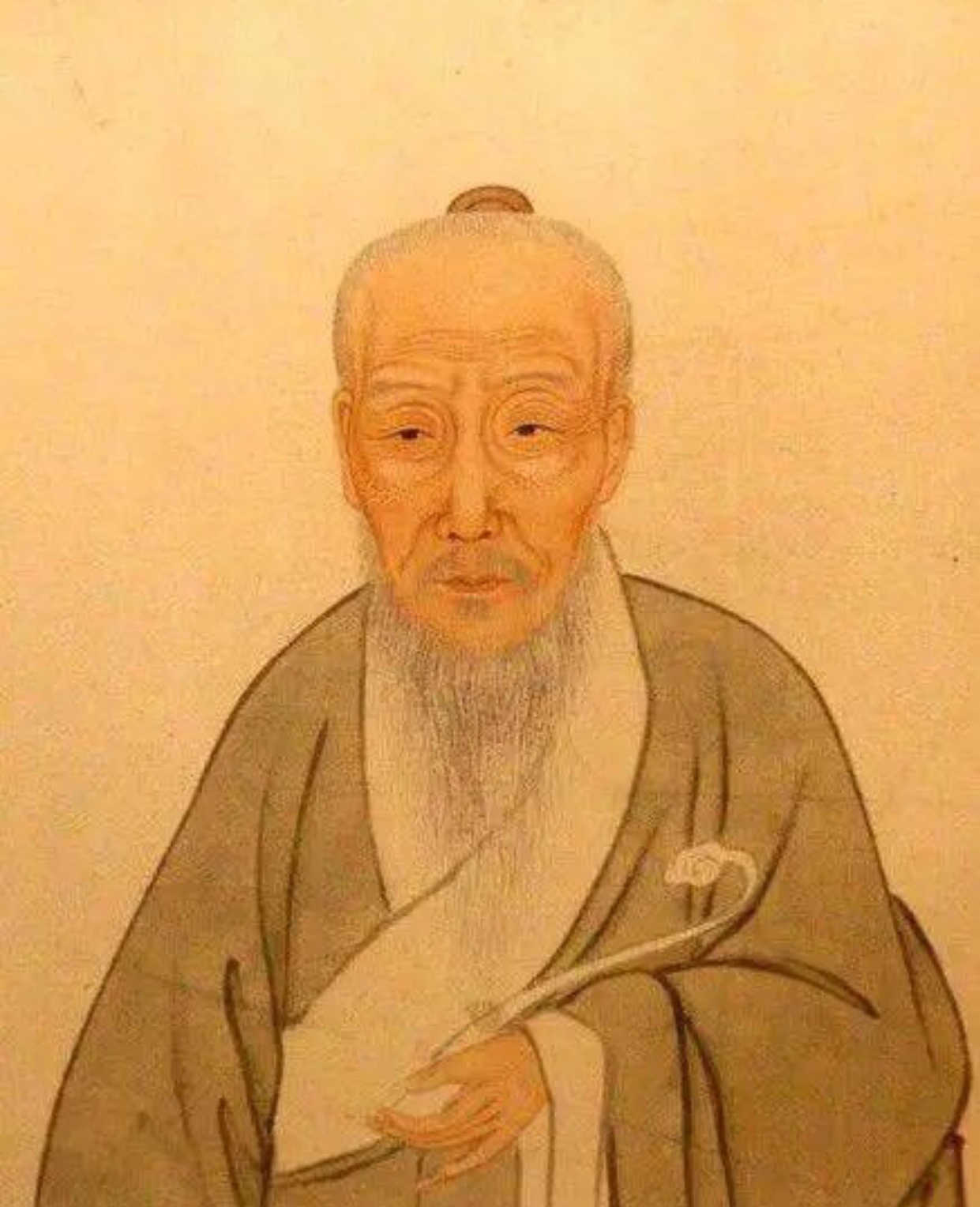

画这副画的人是一个元朝人,叫黄公望。

生活里,我们翻山越岭,登舟涉水,山一程、水一程,有时候走着走着,顿觉一生一事无成,便开始抱怨自己碌碌无为。

人生若觉无作为,我推荐你读读黄公望。

01

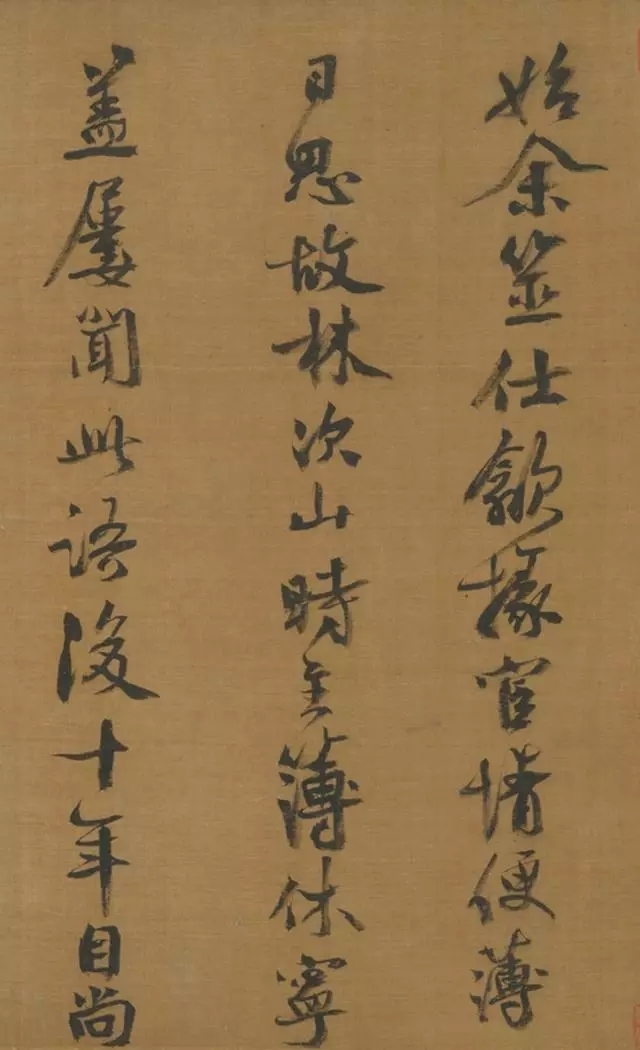

黄公望他是那个时代最大的loser,从小读遍四书五经,考科举,到了45岁,才在浙西廉访司当了一名书吏。

官还没做几天,他的上司张闾,因贪污舞弊掠夺田产逼死了九条人命,朝廷抓了张闾,顺道把黄公望也抓了。

等黄公望出狱时,已经过了五十岁。想想这一生,也快走到了尽头。

他拂身而去,从此浪迹天涯。不再讨好谁,也不再将时间浪费在无聊的人、无聊的事上,他过极简的生活,并有乘风破浪的气势。

一个人真正的成熟,是从懂得认识自我开始的。

在古代,50岁已是人生暮年,也许等待黄公望的除了死亡,也就剩下死亡了。

可死亡从来不是人生最可怕的事情,人生最可怕的事是人未老,心已死,心死了,时间也会跟着死了。

对于黄公望来说,他的人生盛宴才仅仅是刚刚开始!

02

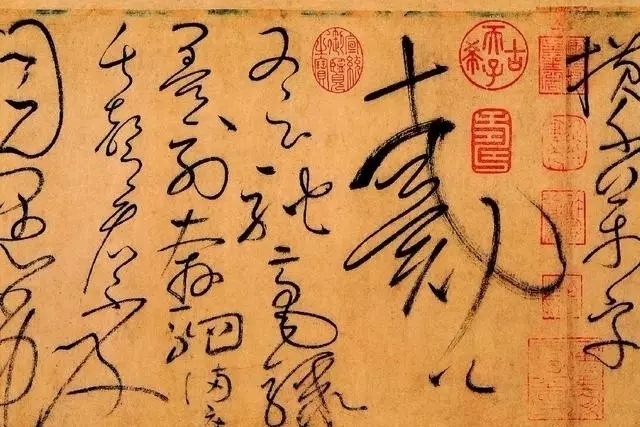

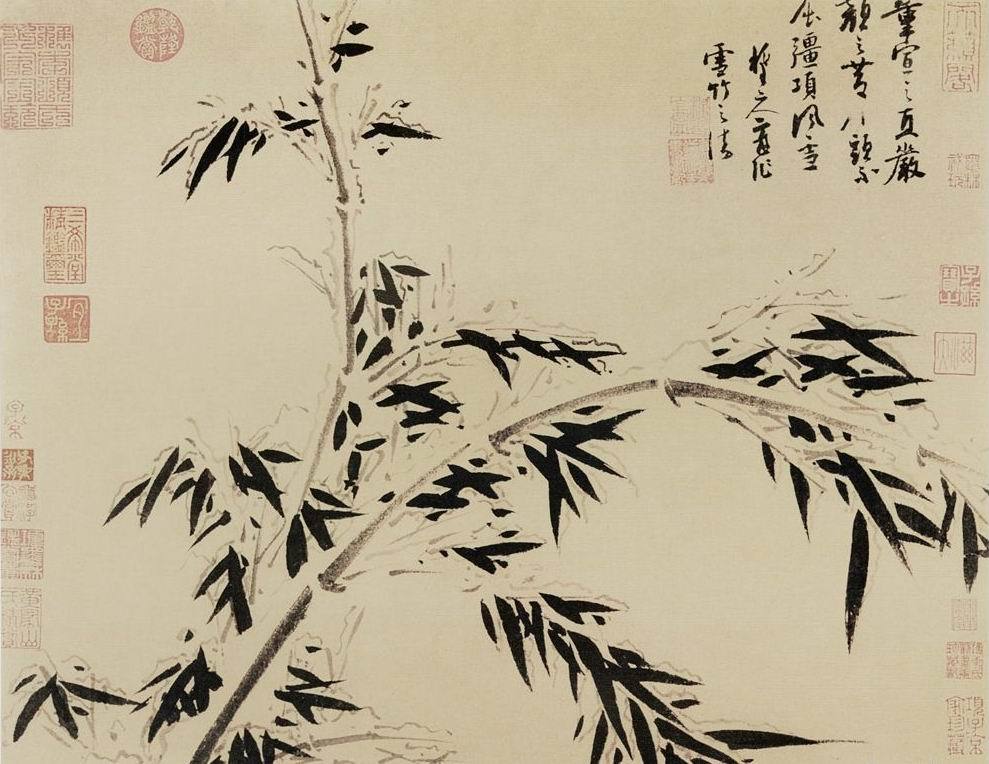

黄公望学画画,想到了就立马去学。

他来到大画家王蒙那里,王蒙是大画家赵孟頫的外甥,弃官隐居于浙江余杭的黄鹤山。王蒙一看黄公望都年过半百了。

就摆手说:你都五十了,还学什么呢?太晚了,回去吧!

黄公望并不在意,闷头就学,在任何人看来,这都是不可能完成的事。

之后的29年里,黄公望走遍山川,游历大江,走哪看哪,极度专注,没有人知道他去过哪里,好像他的行踪是一个永恒的谜。

但是只要他安静下来,整个世界好像都是和他无关的。

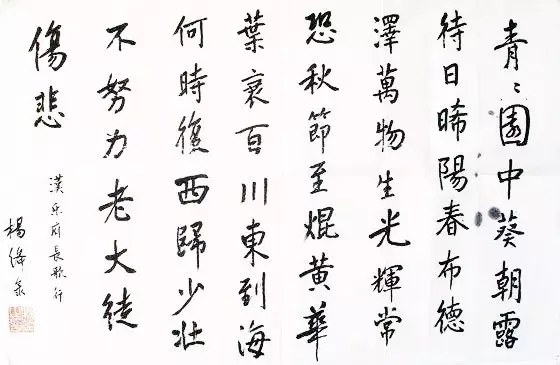

![A16A68BD-DCD9-42B9-BF63-F002358D5C16]()

03

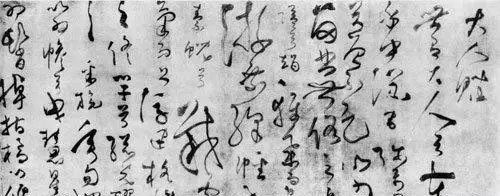

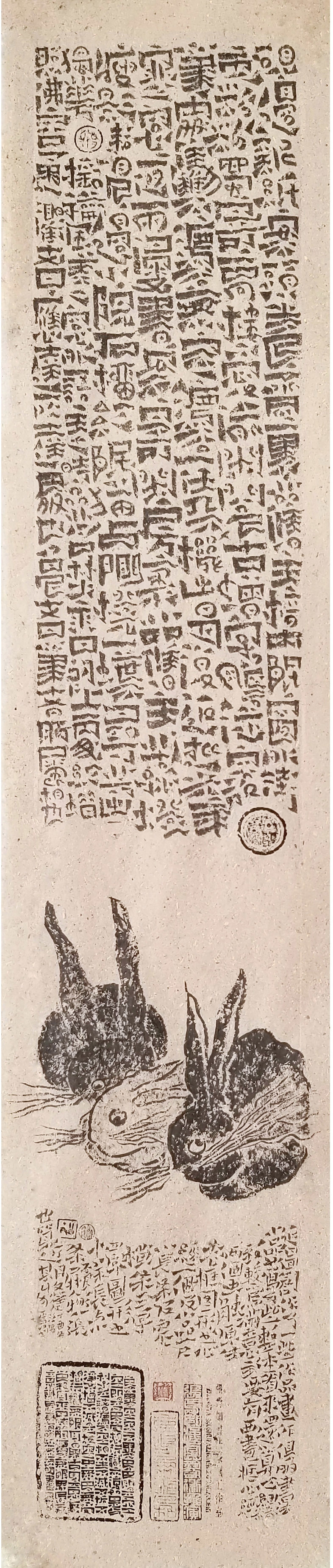

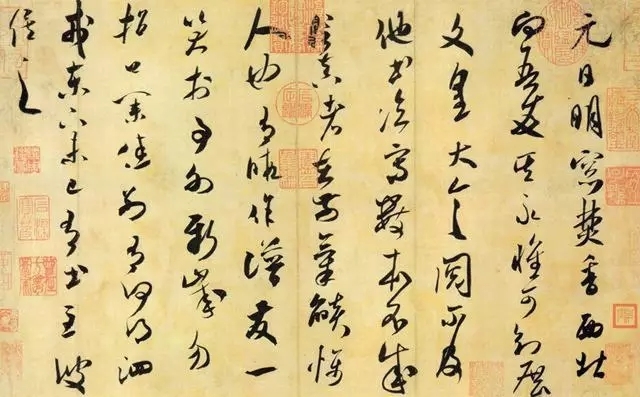

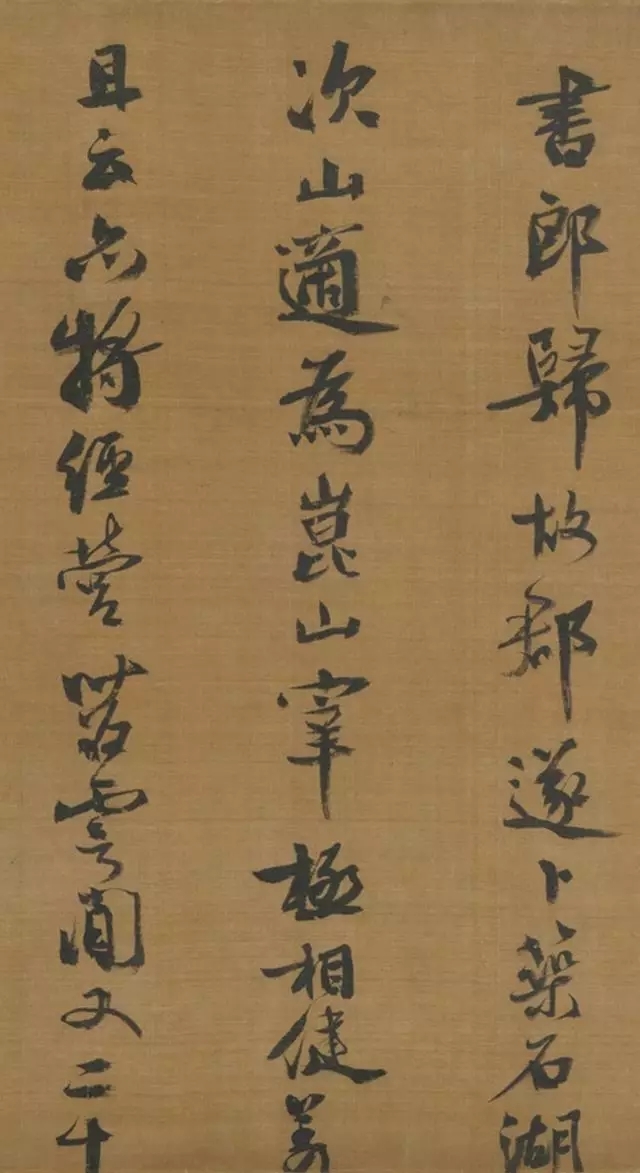

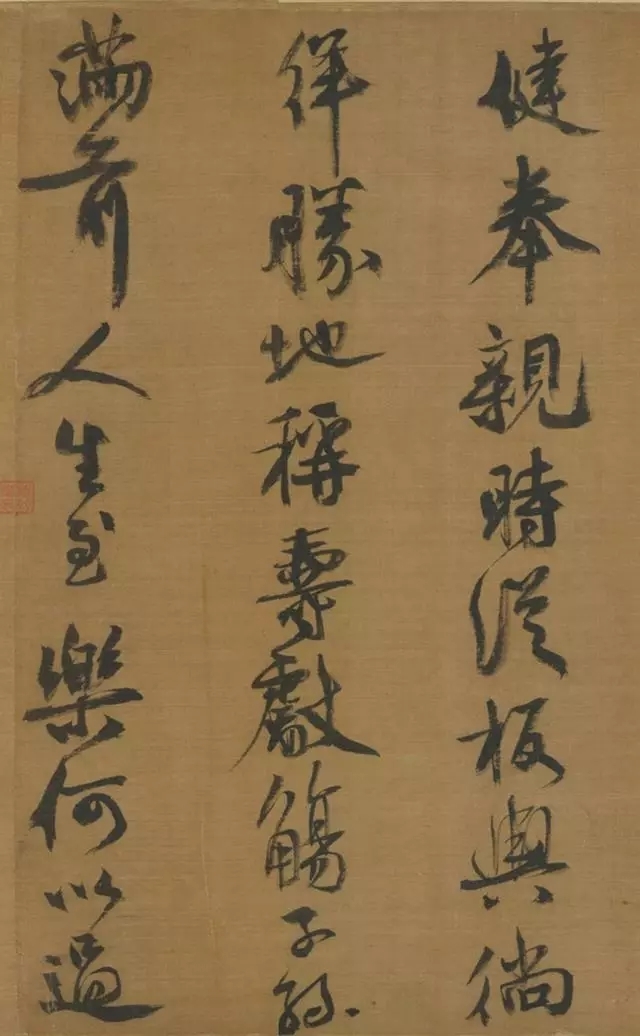

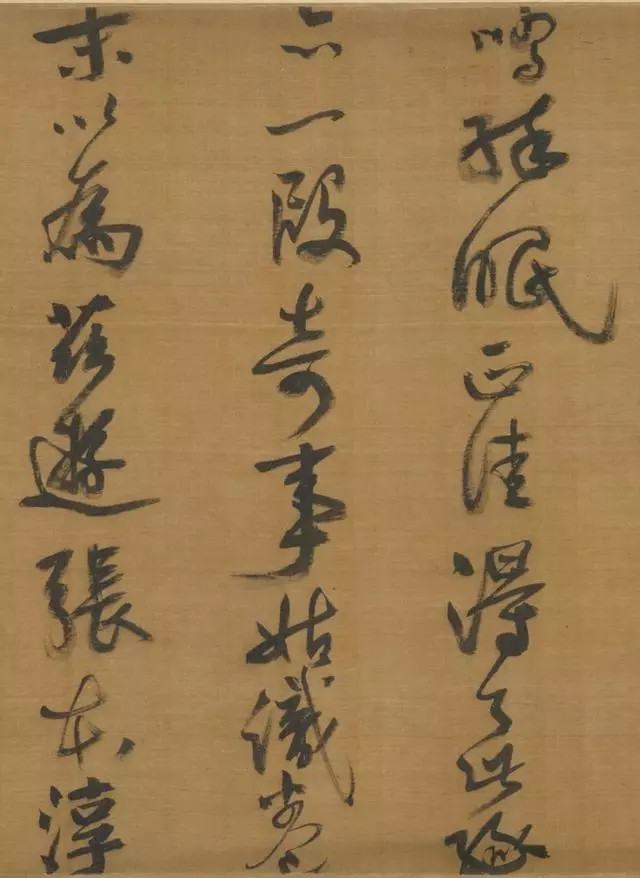

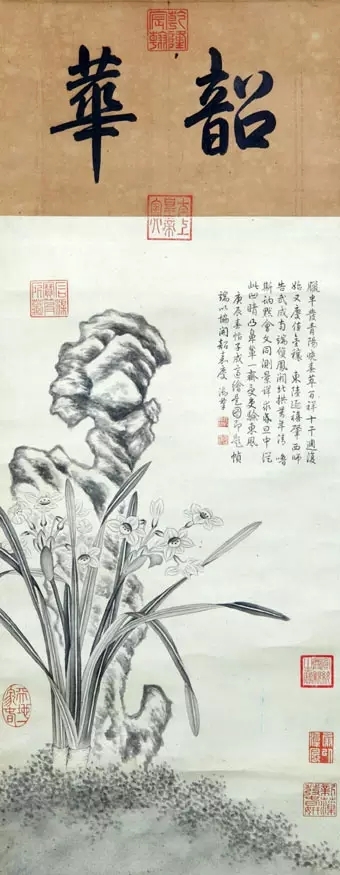

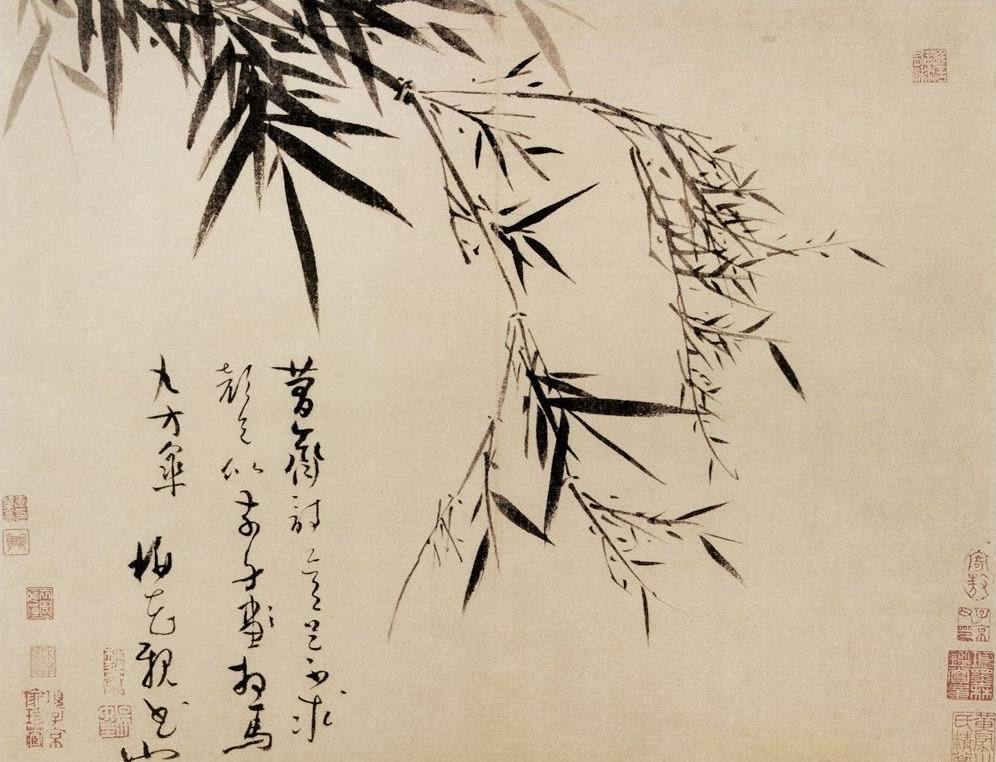

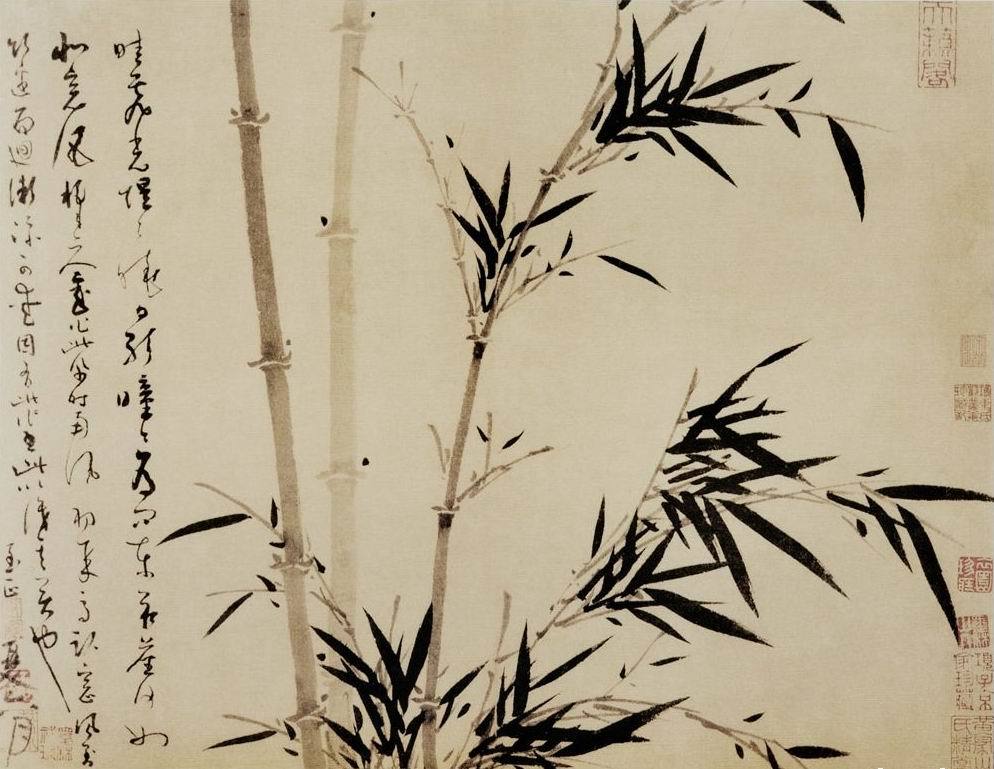

那是一个秋天,落叶缤纷。黄公望和师弟无用,从松江游历到浙江富阳。

79岁的黄公望在富阳住下,每天都是一个人,孤零零地到富春江边看山看水。

一天中午,黄公望来到城东面的鹳山矶头,坐在富春江边的礁石上,拿出纸笔,对着江岸开始作画。突然背后有人一把将他推入江中。

推他的人是黄公望以前的上司张闾的外甥汪其达。

当年黄公望在监狱里供出了张闾的罪行,汪其达怀恨在心,这恨一装心里便是30年。查到黄公望的行踪后,就偷偷下了毒手,要致黄公望于死地。

黄公望掉进江里,差点没命,这时正好有一个樵夫路过,扔了担子跳入江中,把黄公望救了起来。

樵夫古道热肠,跟他说:既然有人要害你,你这么大年龄了,又不能自保,我家住在江边的山上,你住我家吧。

黄公望步履蹒跚,跟着樵夫踏上了沿江而下的驿道,走了不到十里路,来到一个叫庙山坞的山沟里。当登上一道山梁,眼前出现了一片凸起的平地,零星住着七八户人家。

此处三面环山,一面临江,酷似一只淘米的竹编筲箕。黄公望举目四望,此处山峦起伏,林木葱笼,江水如练。整个富春江尽收眼底,景致奇美!

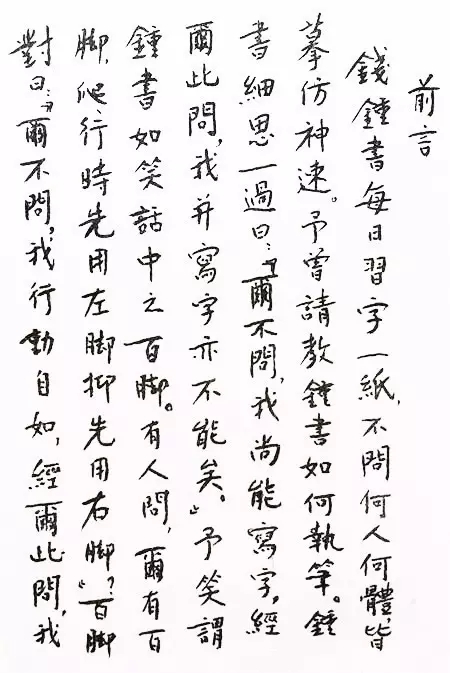

![D2981C27-2C39-43ED-BBCC-D5F2E55128B4]()

04

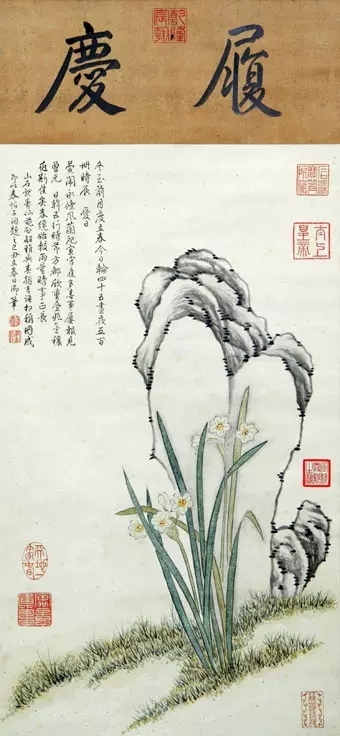

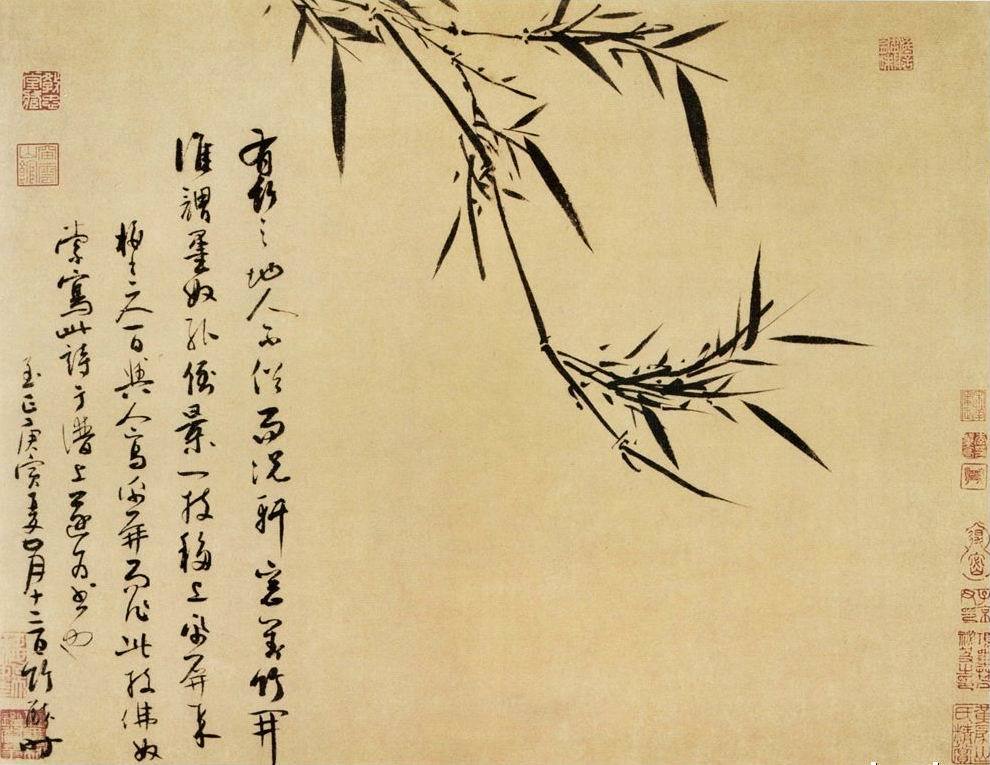

黄公望就此住下,一住就是四年。这四年里,天一亮,黄公望就戴着竹笠,穿着芒鞋出门,沿江走数十里,风雨无阻。

遇到好景就停下来画,心随念走,身随缘走,在他删繁就简的人生里,所到之处皆为风景。

人真正的成熟,就是明白每天发生在我们身边的99%的事情,对于我们和别人而言,都是毫无意义的。

黄公望就是这样的人,他只把全部的精力放在自己关心、倾注的1%的美好事物上。

除了画画,黄公望常常接济村里人。

有一次,他拿出一幅画,落款“大痴道人”,让樵夫带到城里去卖,并嘱咐:没有十两银子不要出手。

樵夫一听,这张皱巴巴的纸要卖十两银子,觉得这老人准是想钱想疯了。当他来到集市,铺开那张纸。立马有买家过来,掏出十两银子,买了就走。

樵夫很吃惊,自己就是砍一年的柴,也挣不到十两银子啊。

这以后,黄公望每两三个月就让樵夫去卖一幅,卖画所得全部接济村民。这个村被黄公望的画生生包养成了小康之村。

05

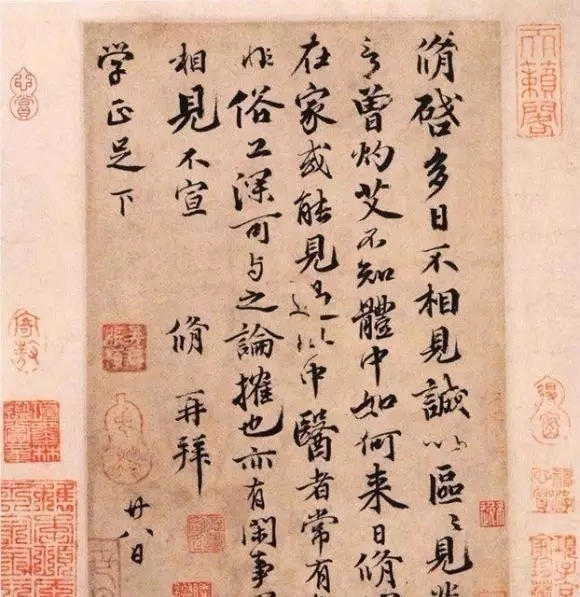

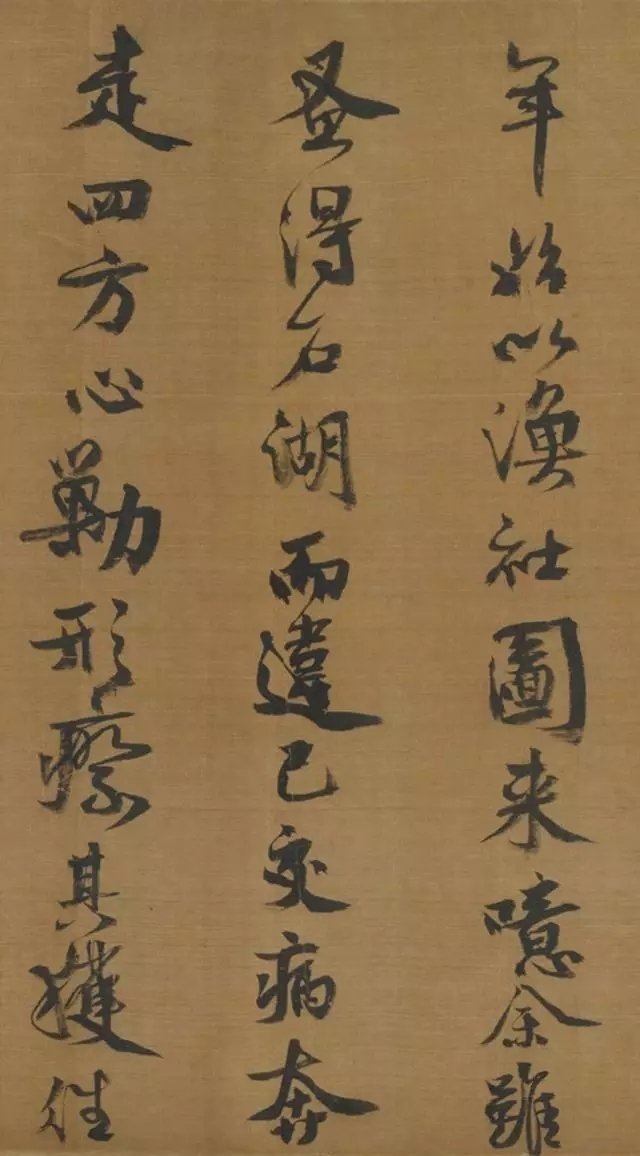

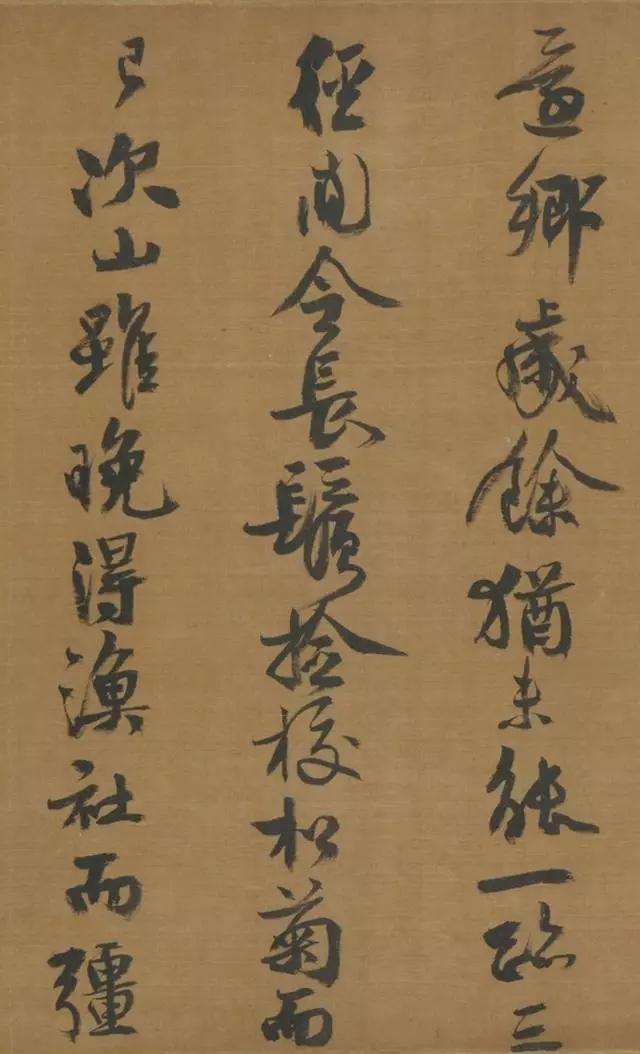

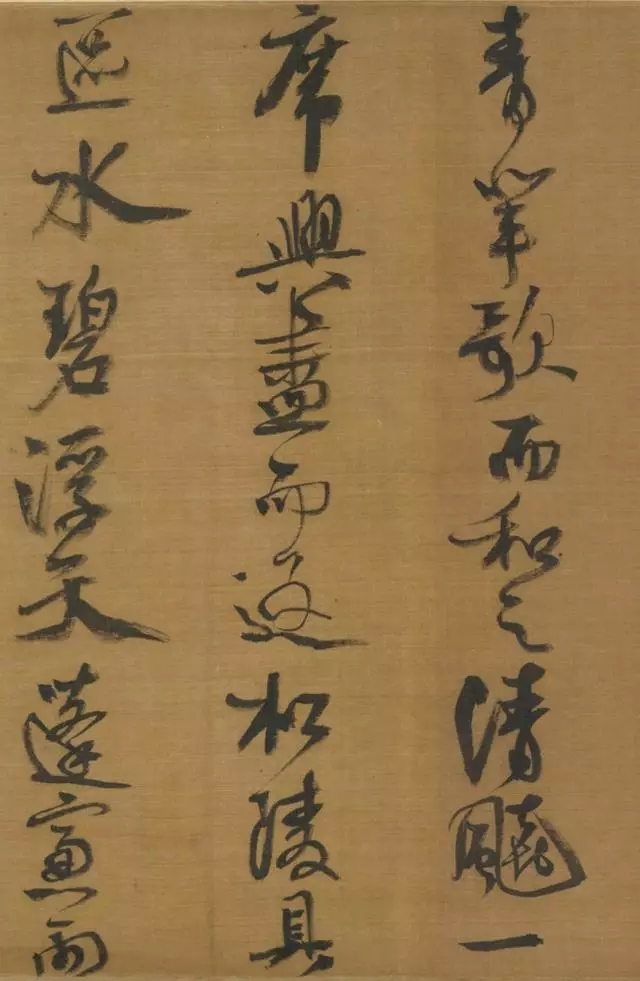

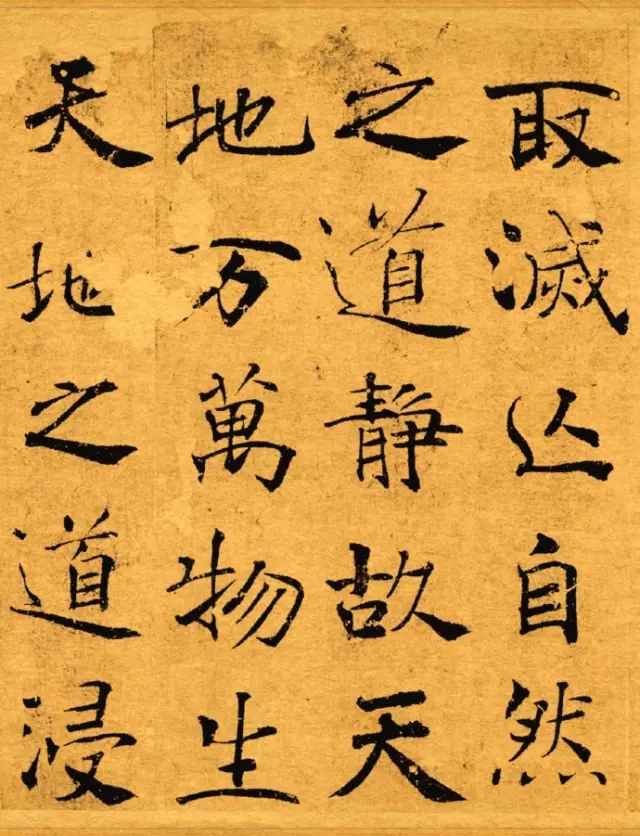

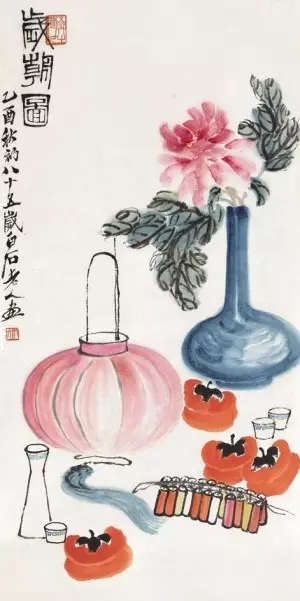

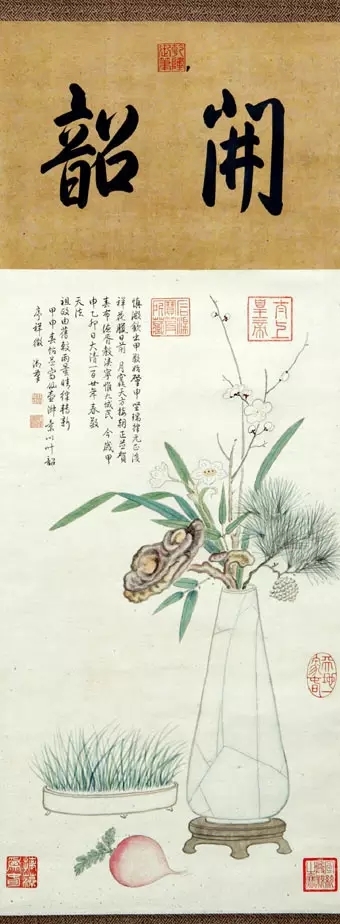

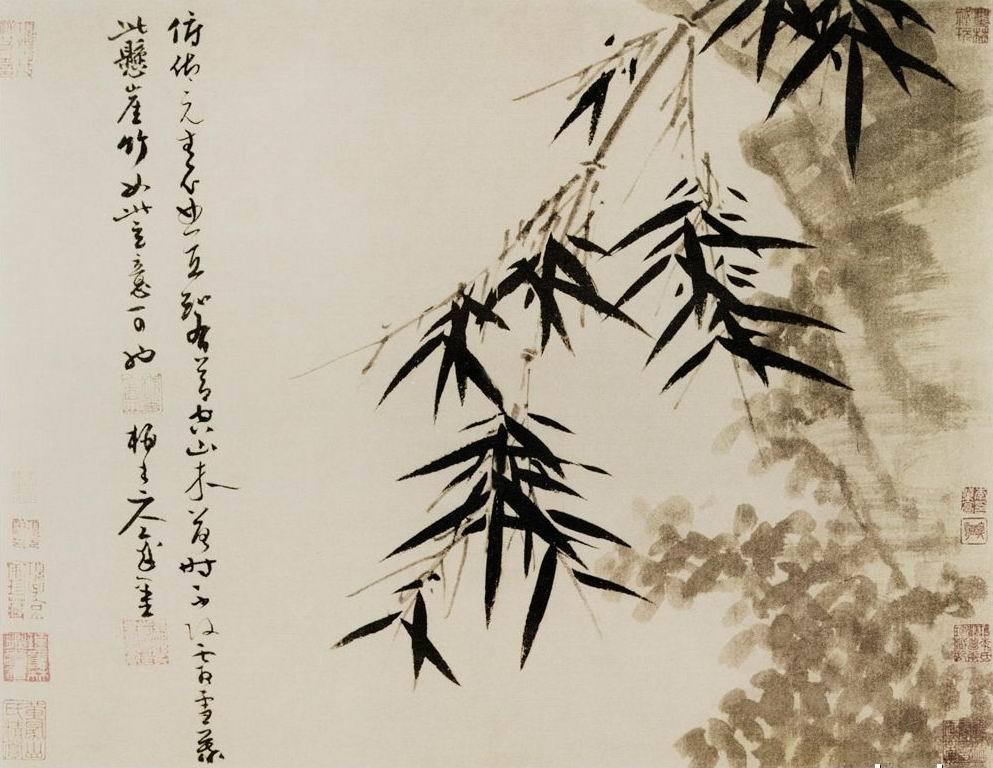

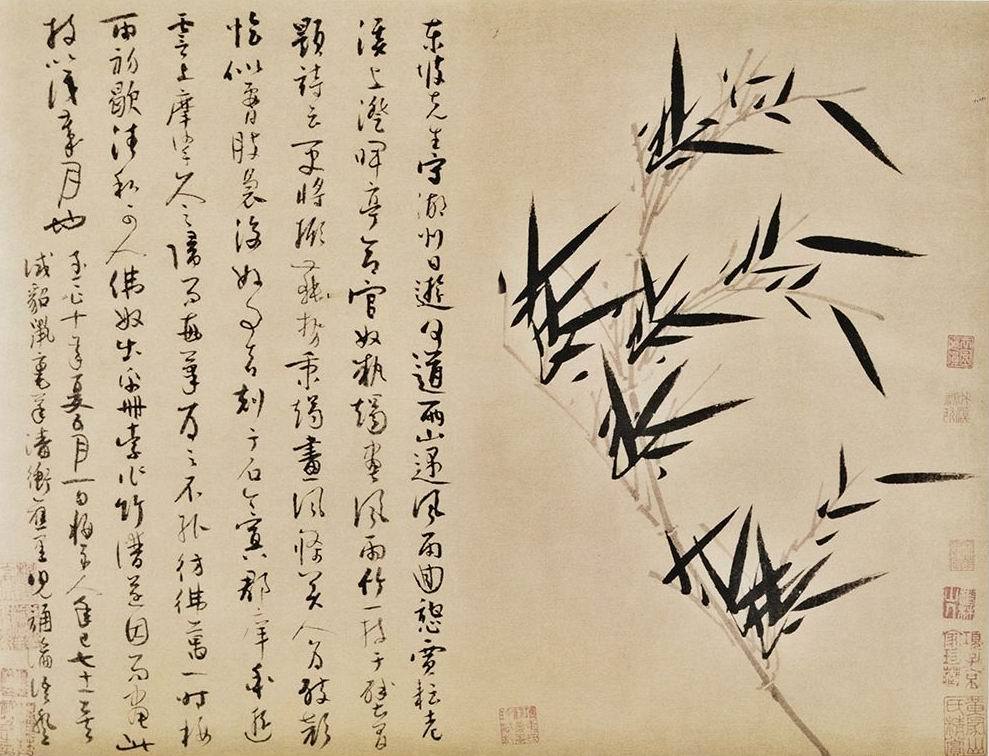

黄公望80岁那年,开始正式画《富春山居图》。

他要在这副画中讲述一条河流的一生,他要在这幅画中,讲述时代和人类的悲喜。

富春江的四面,有十座山峰,峰峰形状不同,几百棵树木,棵棵姿态迥异。

黄公望踏遍了富春江两岸,背着画卷带着干粮一路前行。渔舟唱晚,樵夫晚归,山林寂静,流水无痕都变成了他人生的注脚。

在中国历史上,从来没有一个人用了四年,和河流真正的对话。对话中,可以说富春江读懂了黄公望,黄公望也读懂了富春江。

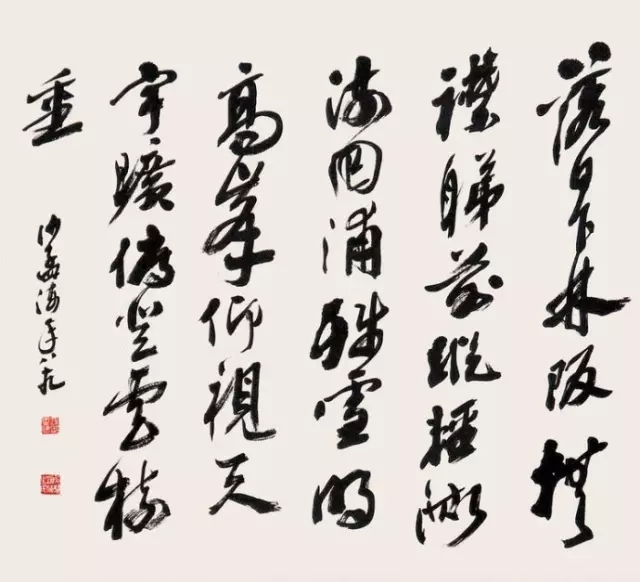

![C35F0297-BBC2-40EA-A48B-8FD762CE7AA6]()

![04A20640-2240-4F2C-9462-C3704A88AA9C]()

06

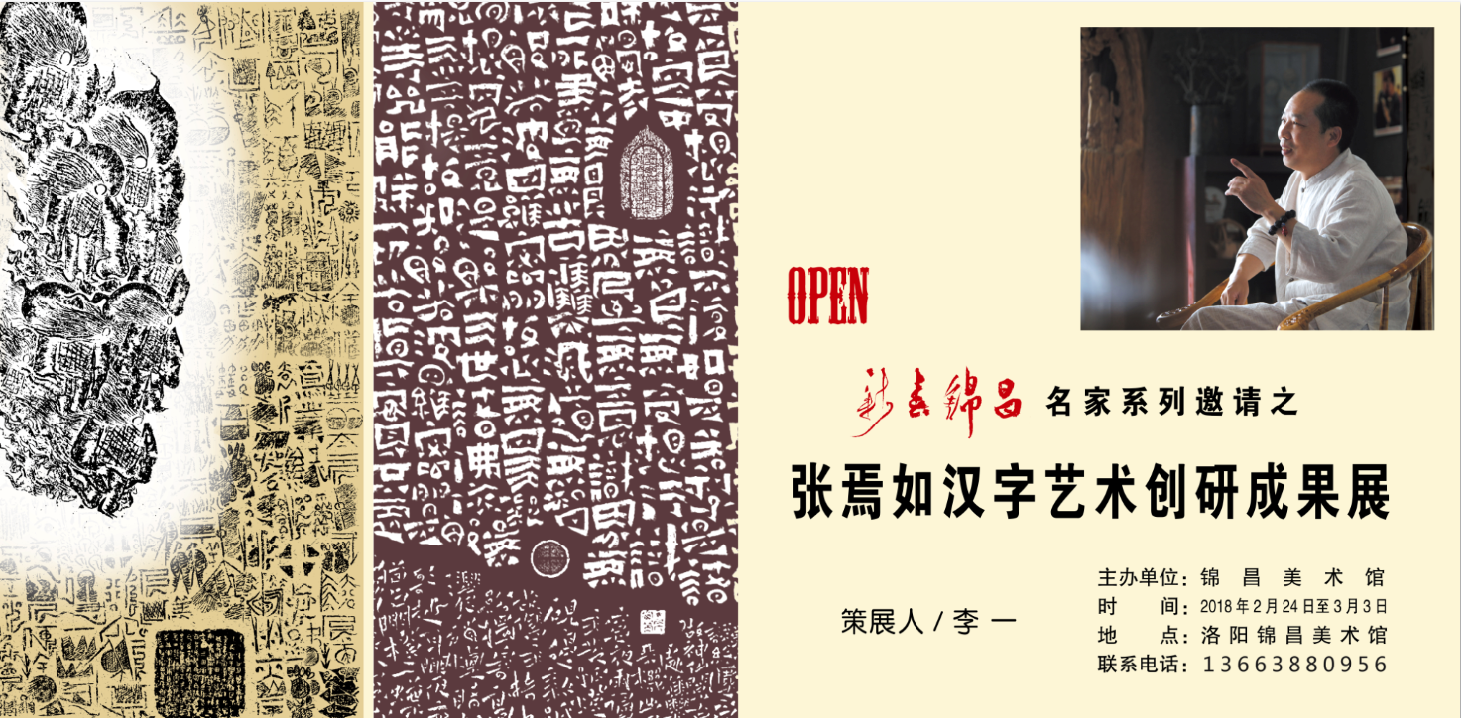

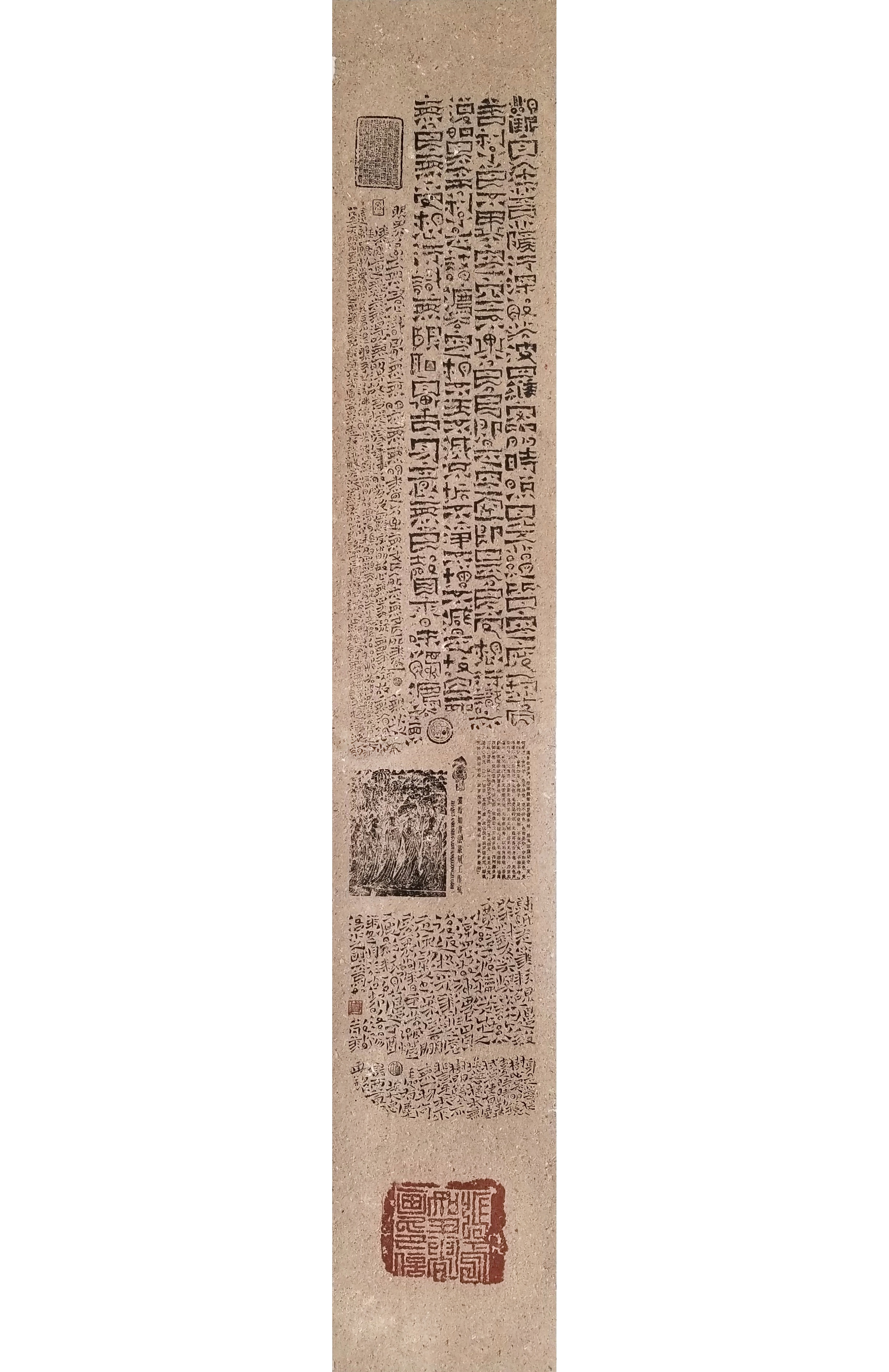

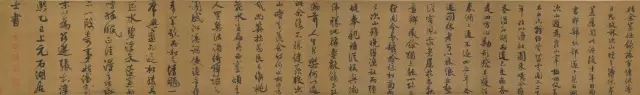

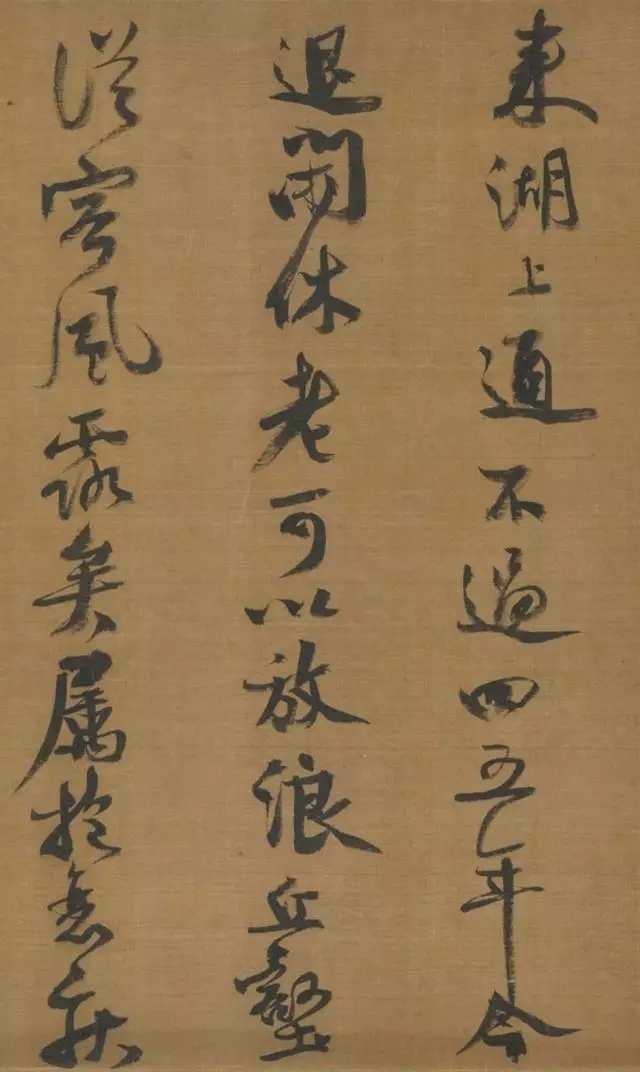

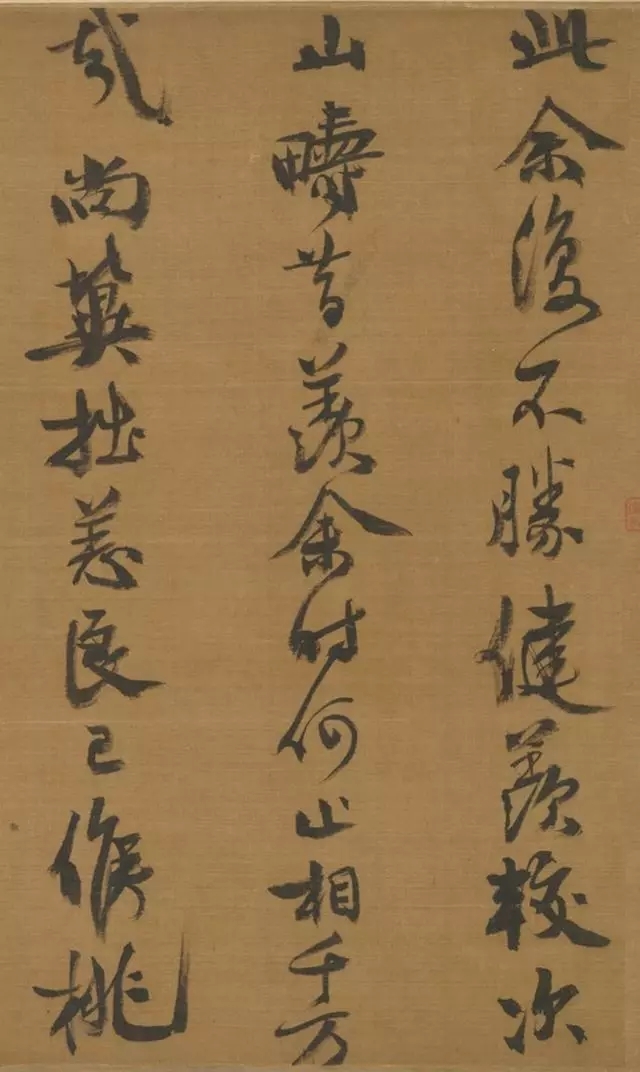

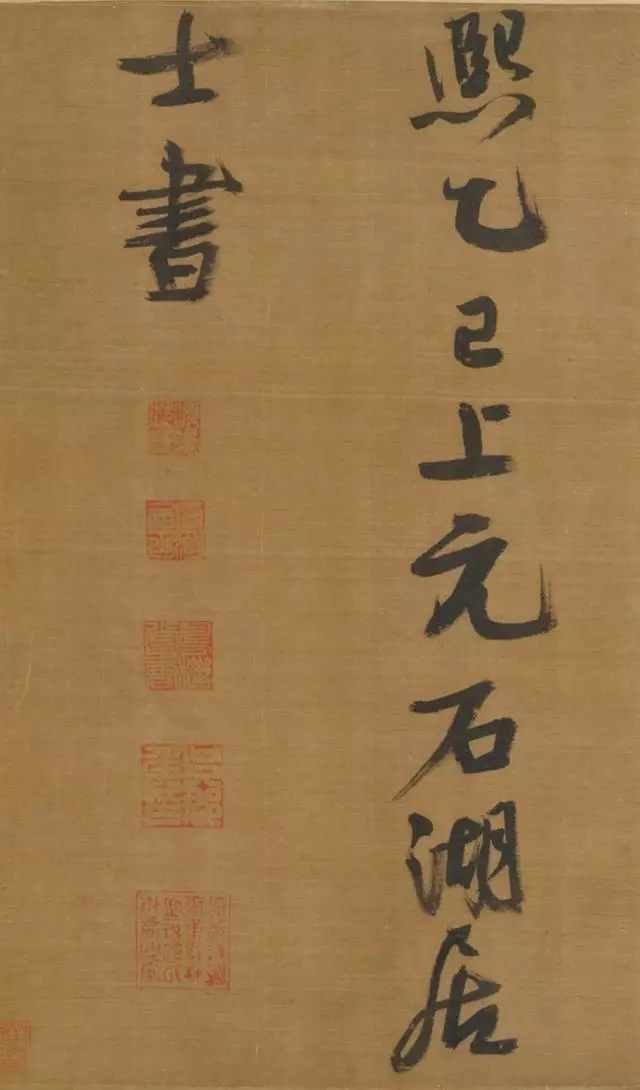

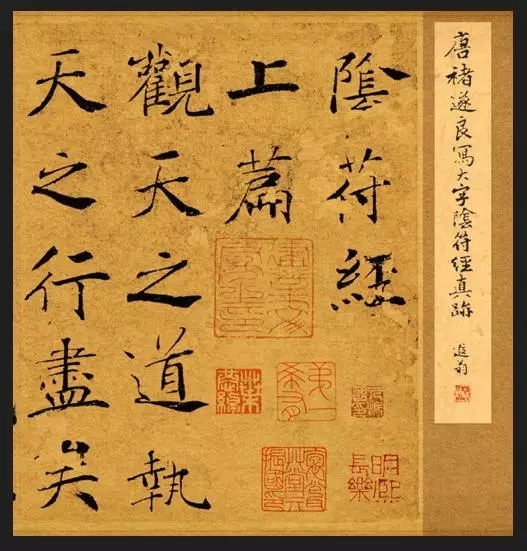

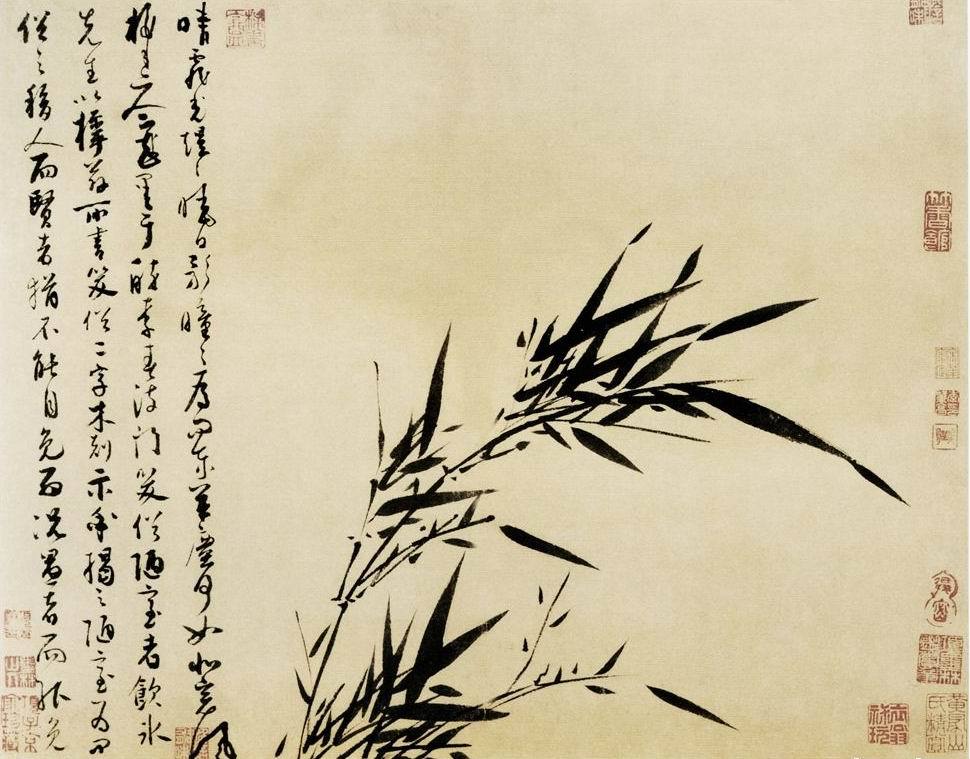

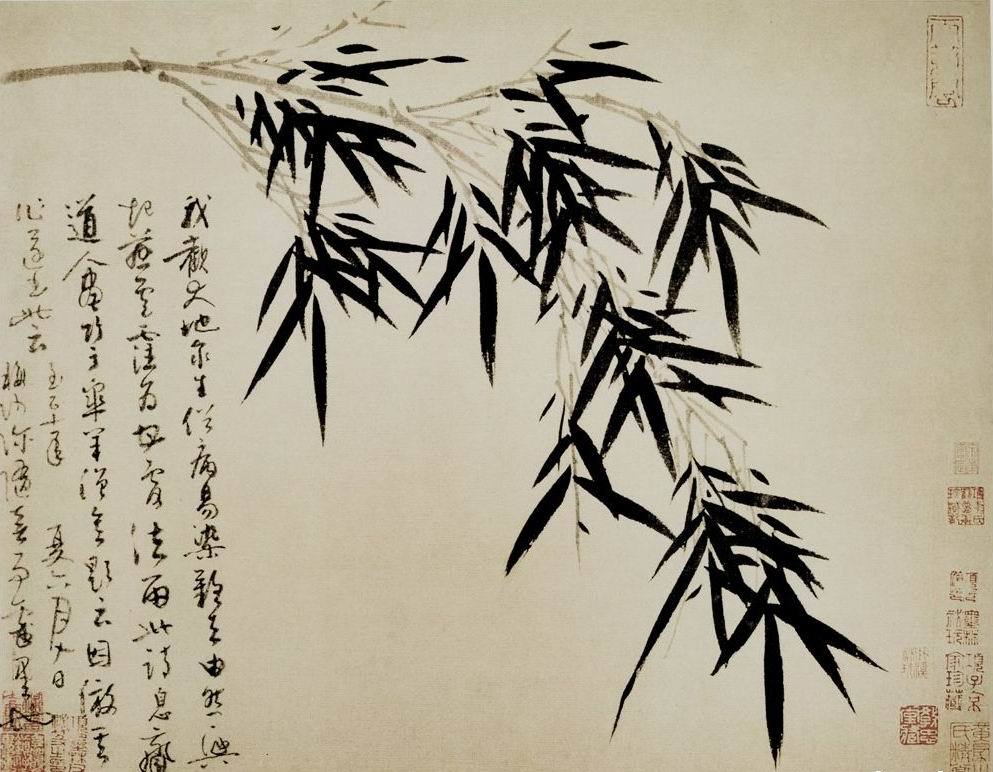

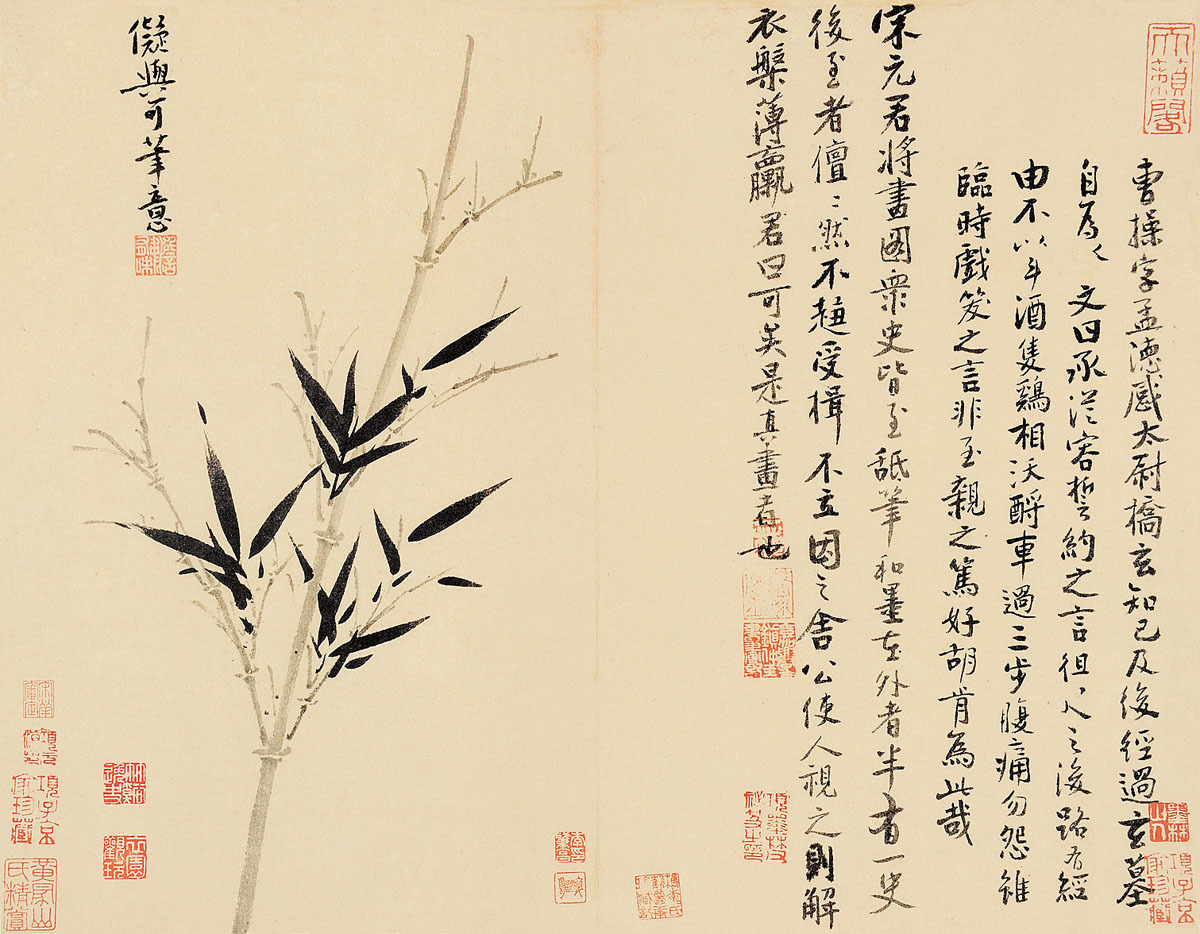

四年之后,黄公望84岁,被后世称为”中国十大传世名画”之一的《富春山居图》全部完成。

在这幅画里,有苏东坡想看的“远山长、云山乱、晓山青”也有屈原想看到的沧浪之水,可以濯吾缨。黄公望仿佛听到河流喜悦的声音。也听到了河流哭泣的声音,听到自己科考时的得意,也同样听到了他46岁时坐牢的痛苦。

画中,黄公望把人藏在山水之中,画里有8个人,一般的人只能找到5个。在黄公望看来,人在山水之中,不需要被别人看到,领悟与回顾,人的一生,其实就是也无风雨也无晴。

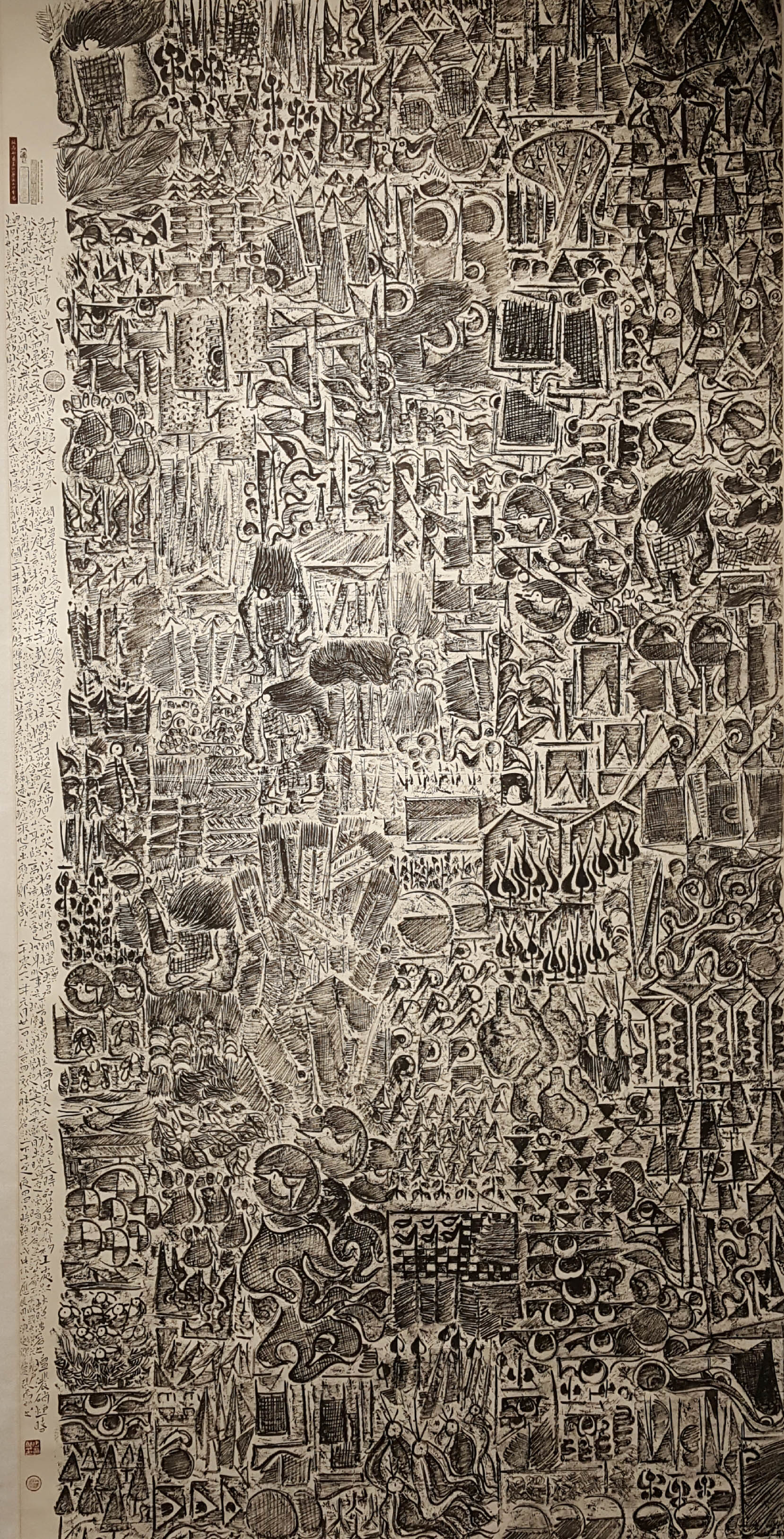

600多年前,80岁的黄公望用了一生只做了一件事,就是完成自我。

和我们普通人相比,黄公望也许是苦闷的,没有灯红酒绿,也没有推杯换盏的声色犬马,而人的生命中最承受不起的不是劳苦、不是疲惫,而是轻浮,轻浮得没有生命的重量、没有生命的价值。

黄公望也是幸福的,在这副“远山长、云山乱、晓山青”的画里,他找到了整个世界。

现实生活里,我们常常听别人说自己年龄大了,无法前行。

其实真正牵绊自己前行的原因不是年龄大了,而是懒惰和怀疑。真正要出发的人,随时出发,便会海阔天空。

作家三毛说:“等待和犹豫是这个世界上最无情的杀手。”你一直在等一个最合适的时机做你想做的事,然后又一直在犹豫中虚度时光。

试想一下,当我们在80岁的时候,还有没有勇气为自己准备新的追求,还有没有勇气做选择,还能不能真的坚持做一件“不死不休”的事儿?

![D1FAD438-6D2D-41AC-B2C3-9EEEAD76549C]()

07

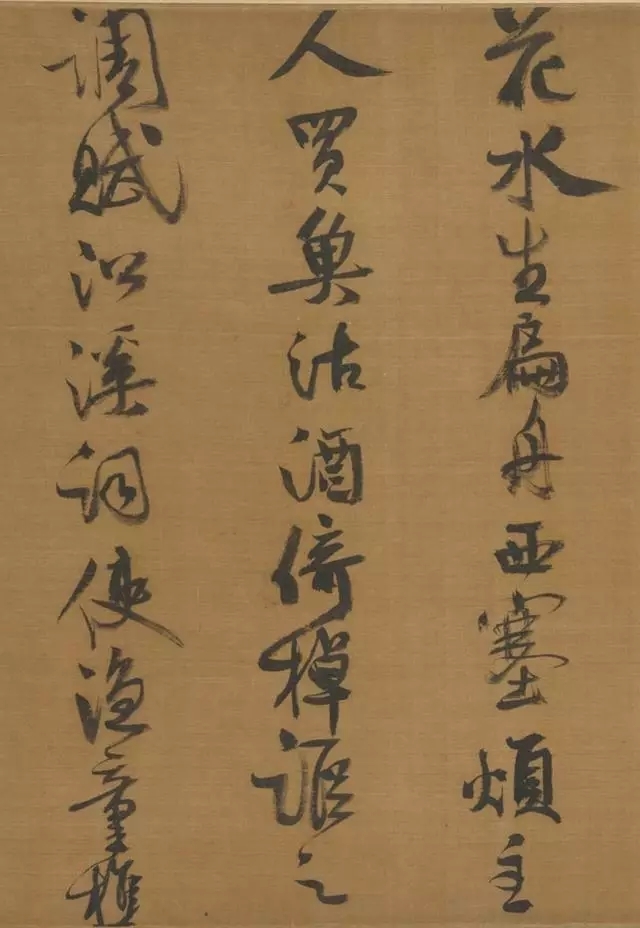

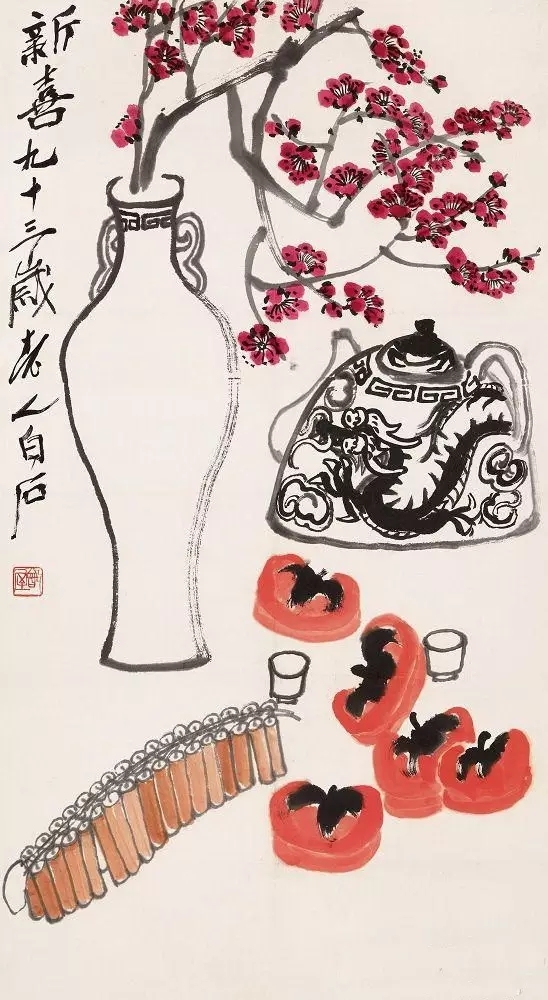

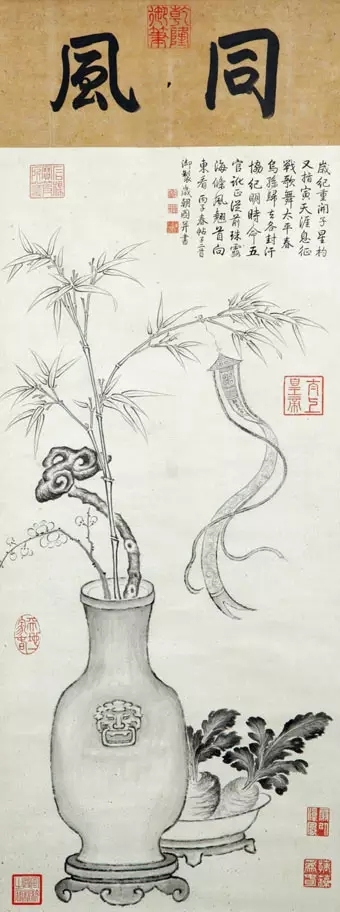

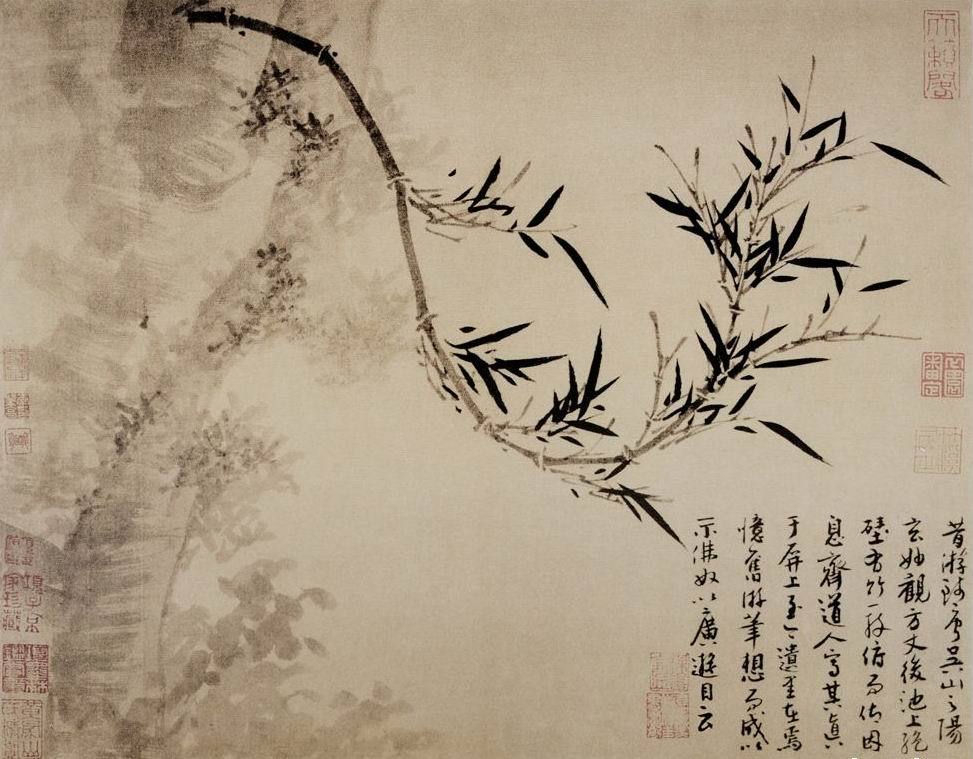

当黄公望将《富川山居图》画完,他长舒一口气,重重将笔扔入江中,长吁这一生,我完成了。

黄公望不发一言,悄然在画卷题字,举手将自己用了全部生命完成的《富春山居图》,赠予无用师弟。

四年的呕心沥血,黄公望毫不在意,与其获取浮名,不如一场君子之交。

与现在的人相比,黄公望才是真的洒脱,也是真的旷达,他像是一个种花的人,种下、施肥、然后用数年之久等待花开,花开一瞬,他却将花摘下,举手赠予他人。

真正的旷达就是享受追求的过程,而从不在意结果的得失。

真正的洒脱是广厦万间,我夜眠不过七尺,良田千顷,我日食不过三餐。我想要的很少,心满意足,这就足够了。

一年后,黄公望长笑而逝。至今依然可以想到,663年前,一位元朝的老人离世,在离世时,脸上一定无比安详,面带微笑。

他的一生毫无遗憾地走了!

08

黄公望离世之后,这副画的经历更加离奇。

明朝的某年某月,这幅画到了江南四大才子沈周手里,沈周视为珍宝,可在一个深夜,画作竟不翼而飞,然后就在历史上彻底消失了。

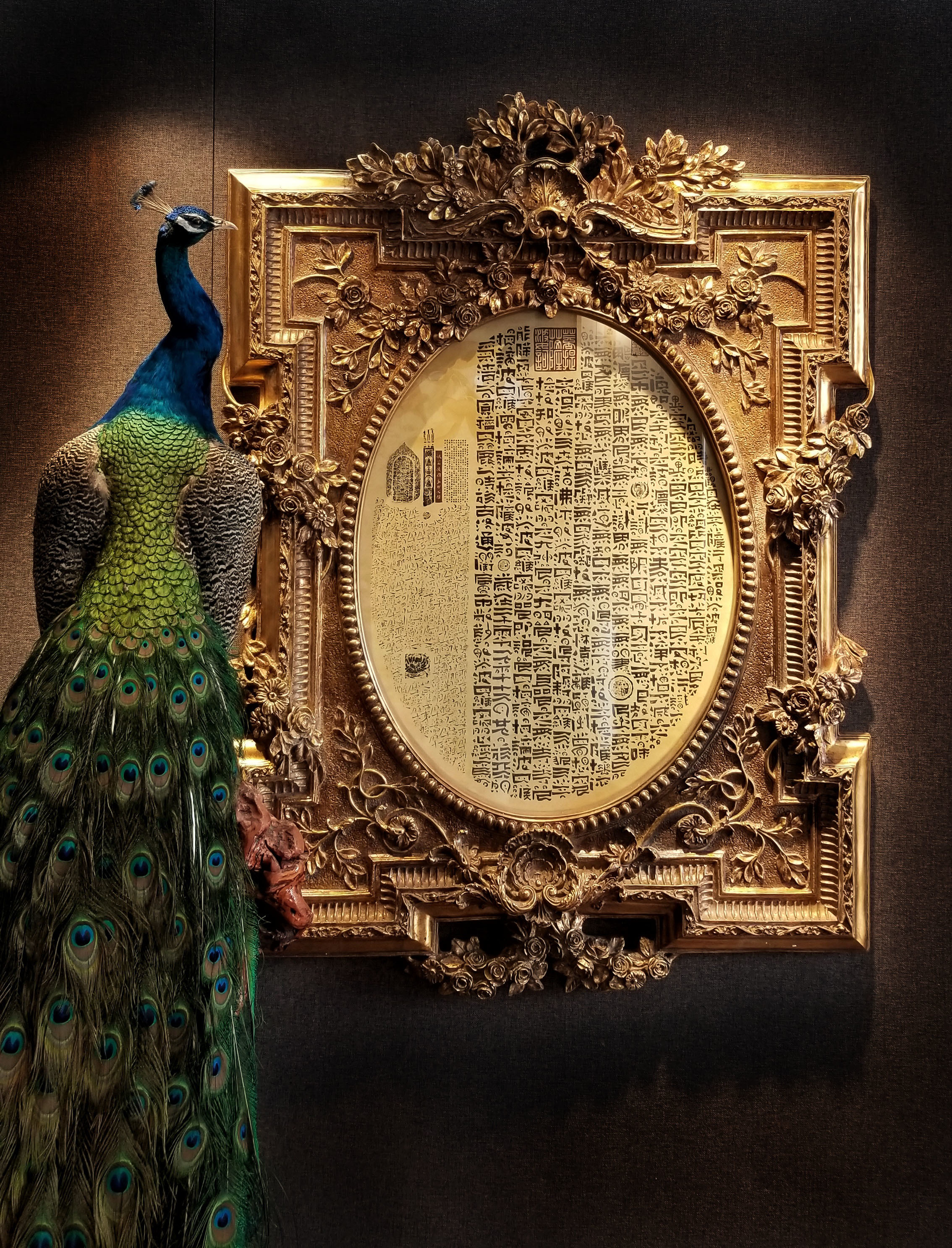

又过了一百五十年,顺治七年(1650年),《富春山居图》突然出现在著名收藏家吴洪裕手上,在他收藏上万件藏品中,唯独只爱《富春山居图》。把画看得比命还重。

病逝之前,奄奄一息的吴洪裕躺在床上,吃力地向家人吐出一个字:

“烧!”

家人看着吴洪裕最后一口气都咽不下去,只好当他的面开始烧《富春山居图》,就在画投入火盆的时候,侄子吴静庵赶到,一把画将画从火盆中拽了出来。

可惜这幅画已被烧成两截,前半截,称之为《剩山图》,后半截称之为《无用师卷》。

两幅画辗转多位藏家手中,岁月沉浮,在民间若隐若现。

1938年,《剩山图》进入浙江博物馆,1948年,《无用师卷》辗转到达台湾。从此《富春山居图》前后两截分隔两地。

2011年6月1日,距离吴洪裕烧画那一年,整整过去了361年。

《富春山居图》的两截,《无用师卷》和《剩山图》才在分别之后,正式在台北故宫博物院重新遇见。两岸的文化人说这叫:

“山水合璧”!

这一切,就像一个人的命运,生死别离,天涯断肠,就如杜甫诗:人生不相见,动如参与商。

故事到此讲完了,讲故事的人最有心,听故事的人总动情。

09

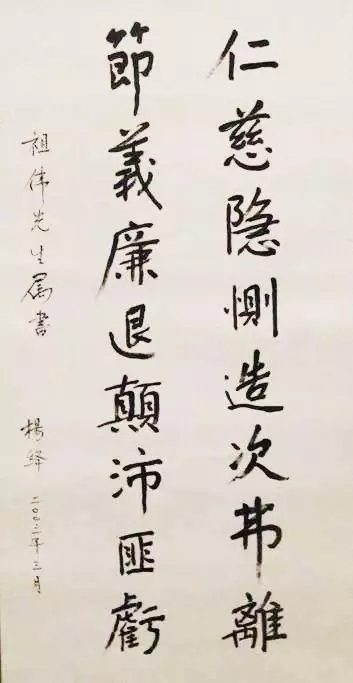

今天,学会了如何生存的我们,却远没有学会如何生活。我们迷失在了手段里,却忘了不论多大的事业,真正的目的是为了生活。

如何才能找到自己,其实答案就在黄公望的《富春山居图》里。

今天我们学习黄公望,是学习选择。

生活有两条路,一条是社会要求我们走的,一条是我们自己想走的,你只有坚定内心的选择,并奔赴向前,才能活出真正的那个自己。

今天我们学习黄公望,是学习等待。

在匆忙的生活中,试着放缓自己的脚步,让等待变成一种心态,一种态度,只有坦荡如水时,你才能看到最美的东西。

今天我们学习黄公望,是学习洒脱。

让自己洒脱地安静下来,聆听自己的心跳与呼吸,我相信,只有这样,你的生命走出去时才不会慌张。

今天我们学习黄公望,是学习寻觅。

若你还算年轻,你还敢不敢沸腾一下血液,绑紧鞋带重新上路,敢不敢勇敢一点儿面对自己,去寻觅那些能让自己内心强大的力量?

然后,此生无憾!