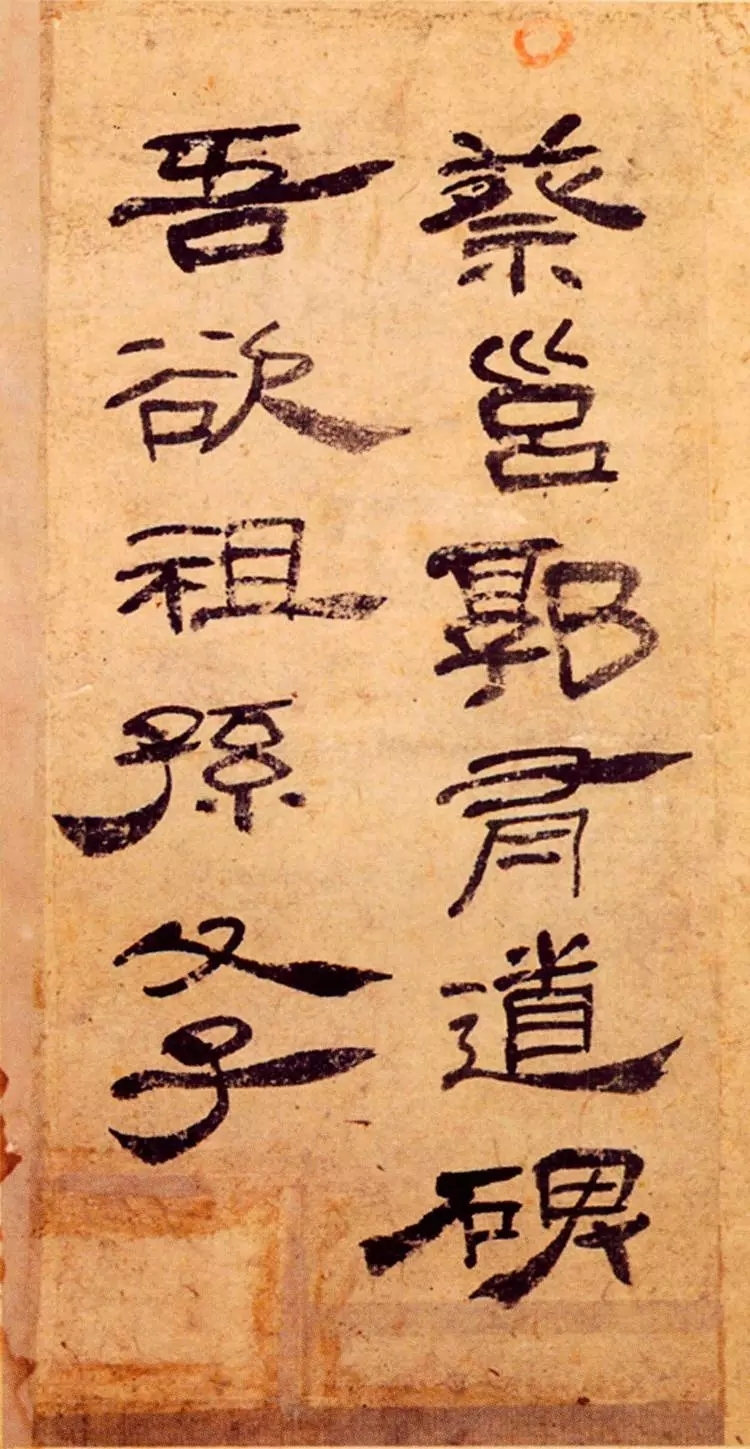

纪昀(1724-1805),著名学者,政治人物,字晓岚,一字春帆,晚号石云,道号观弈道人。历雍正、乾隆、嘉庆三朝,享年八十二岁。其死后,嘉庆帝御赐碑文“敏而好学可为文,授之以政无不达”,谥号文达,乡里世称文达公。

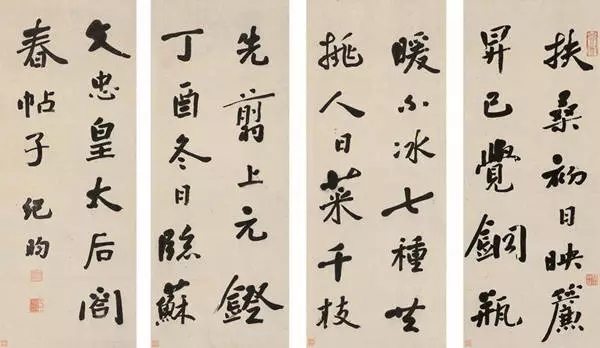

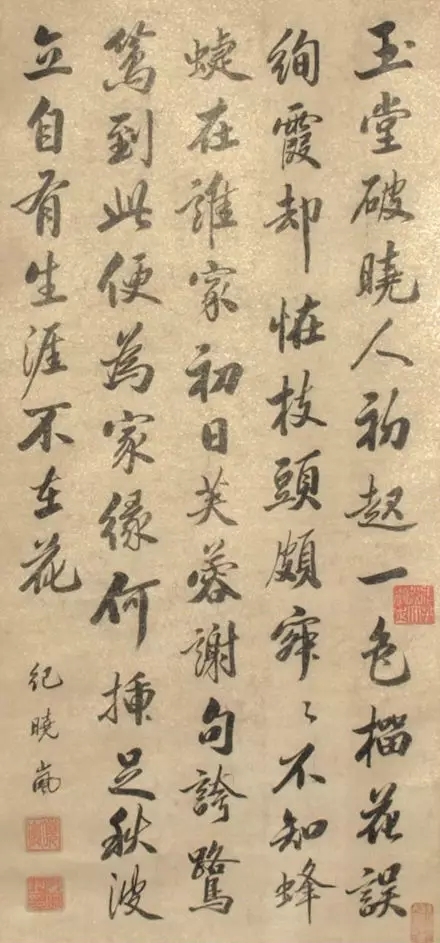

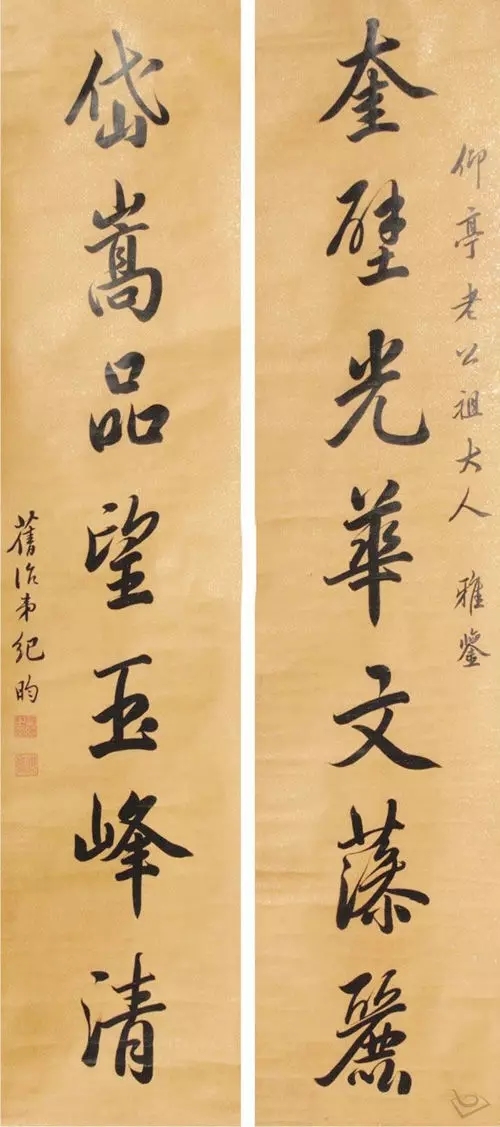

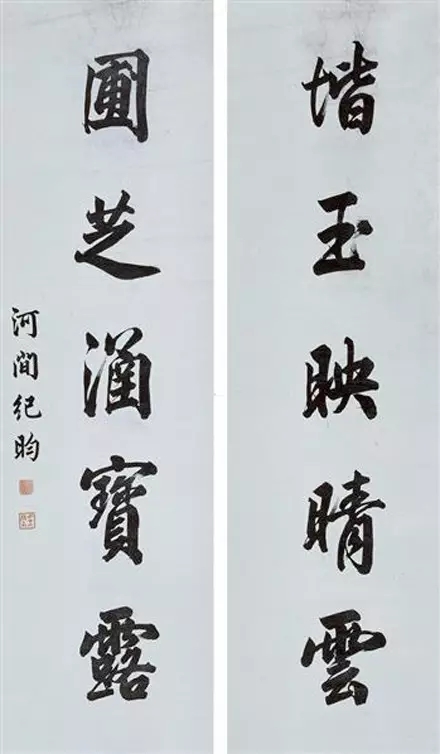

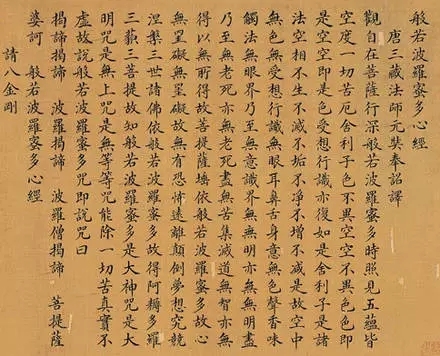

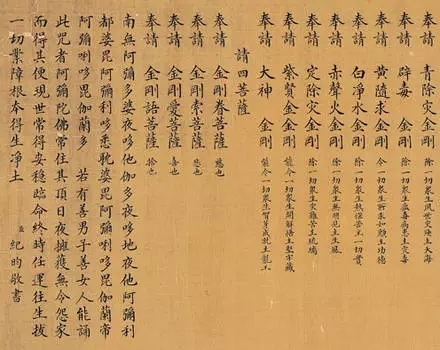

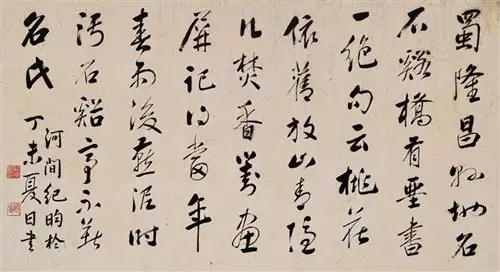

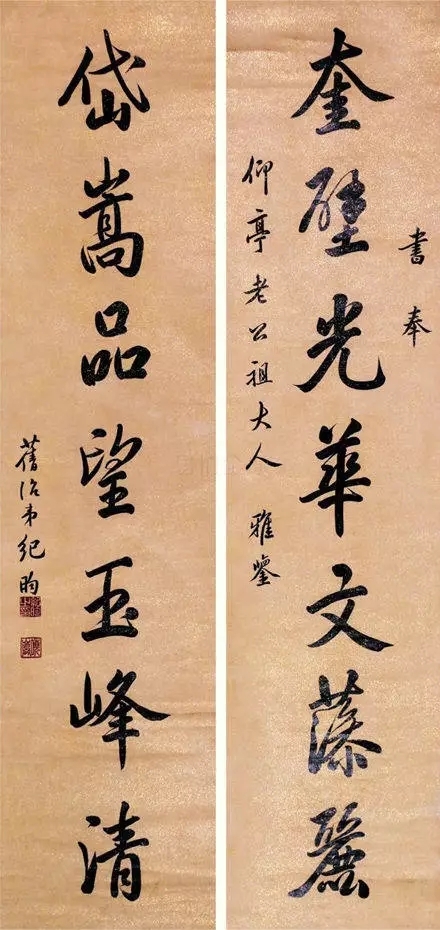

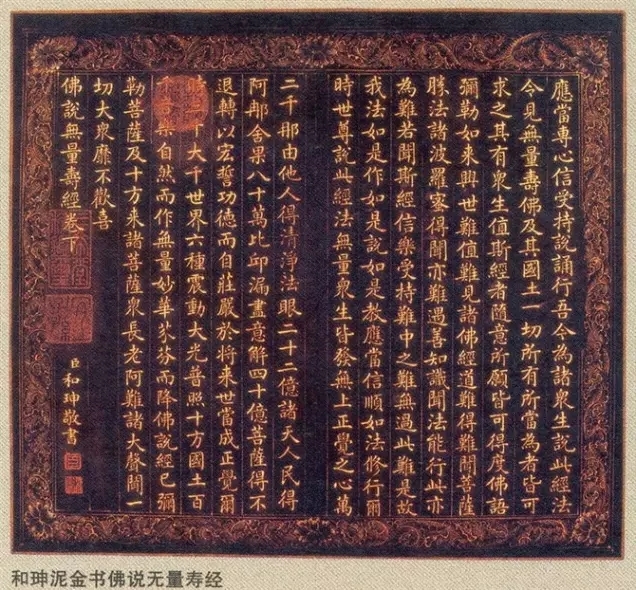

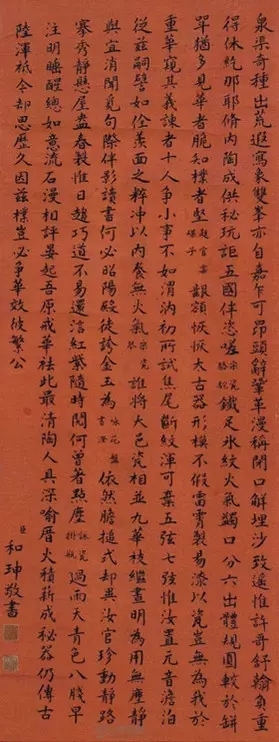

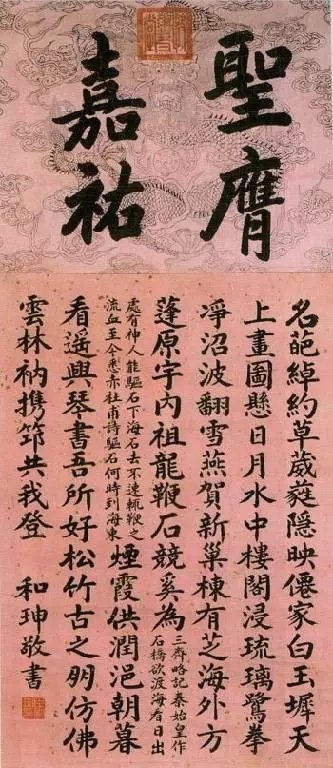

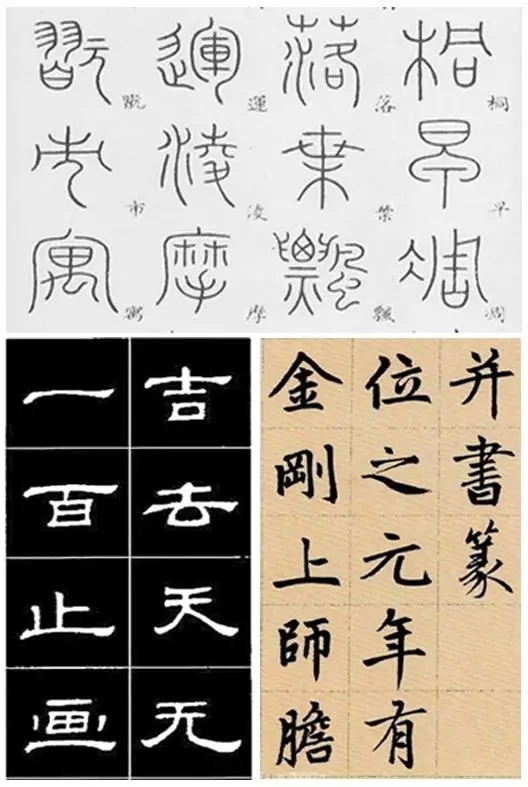

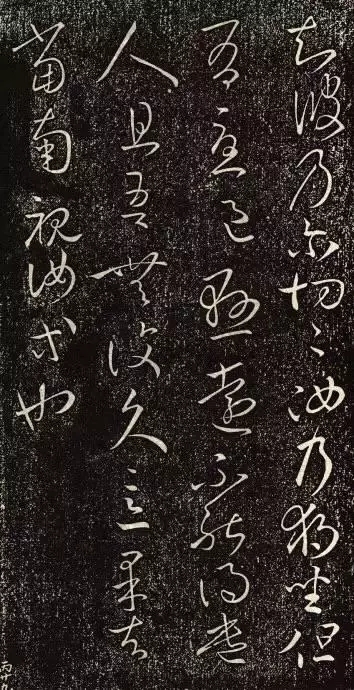

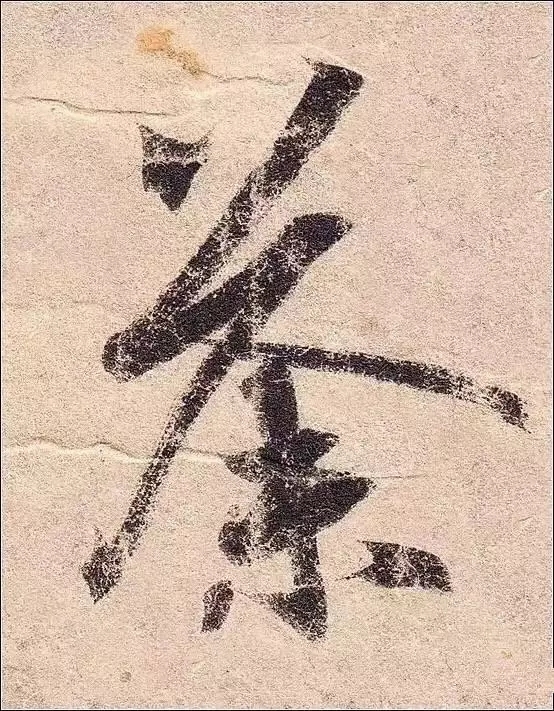

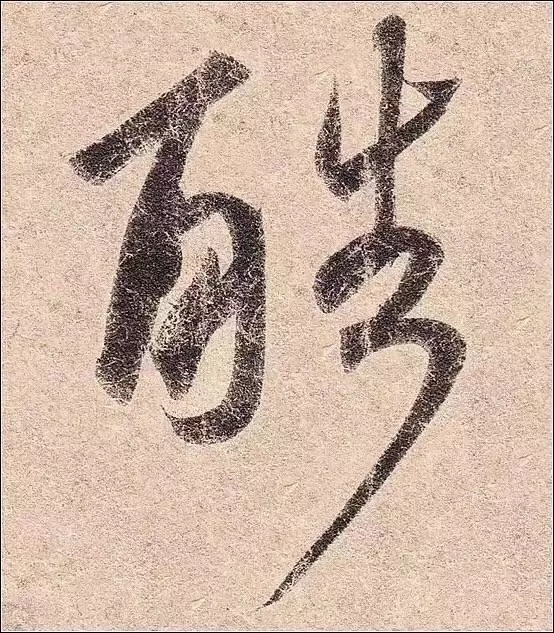

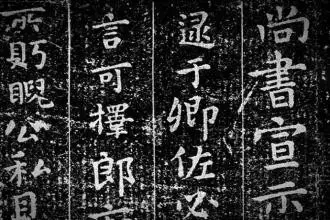

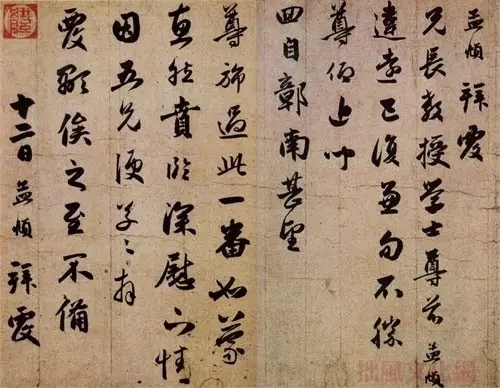

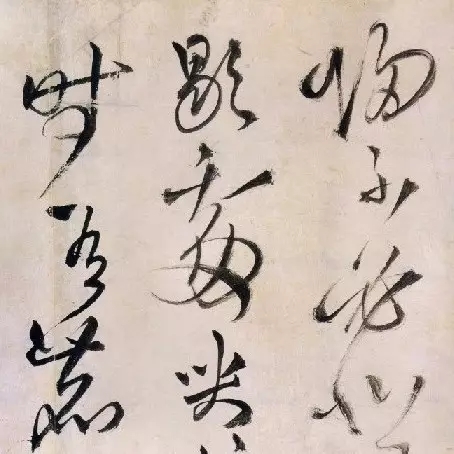

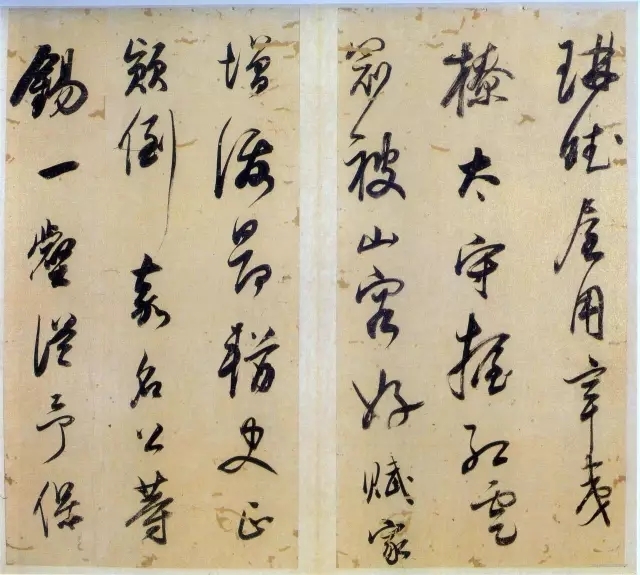

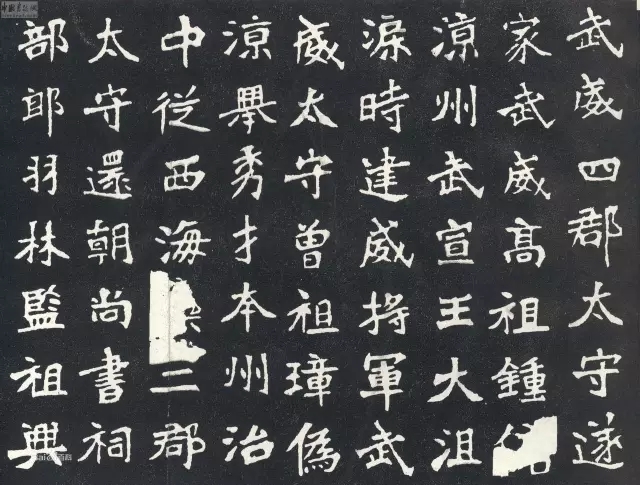

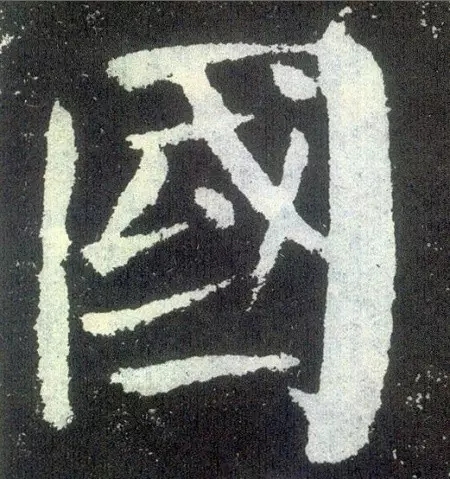

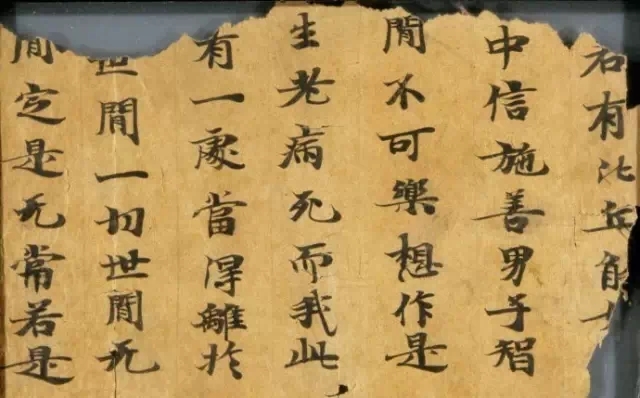

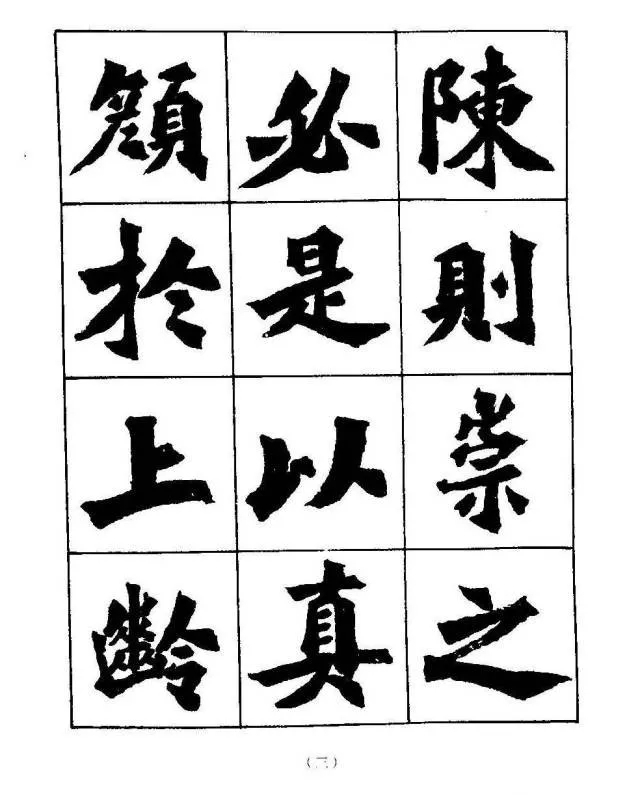

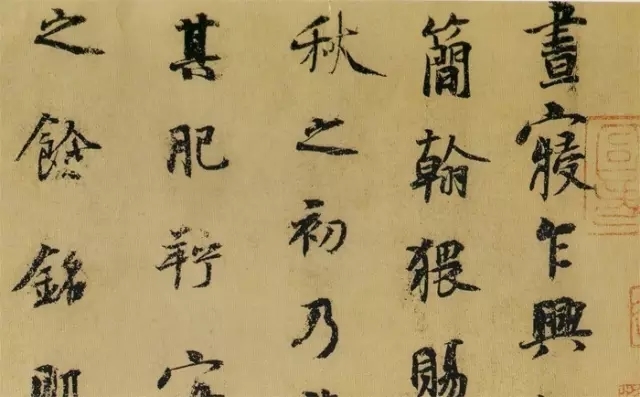

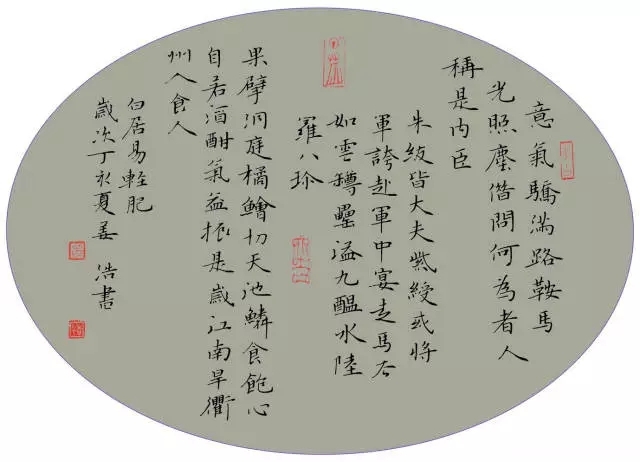

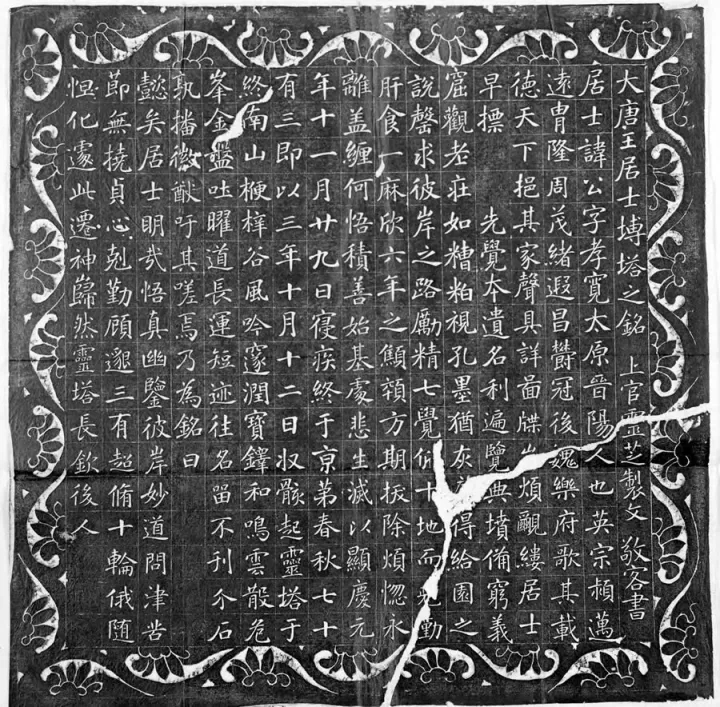

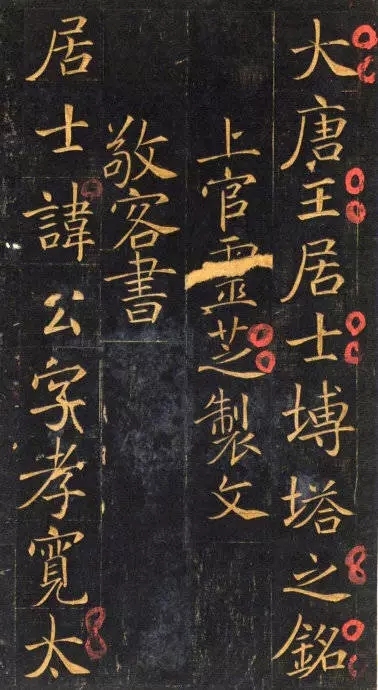

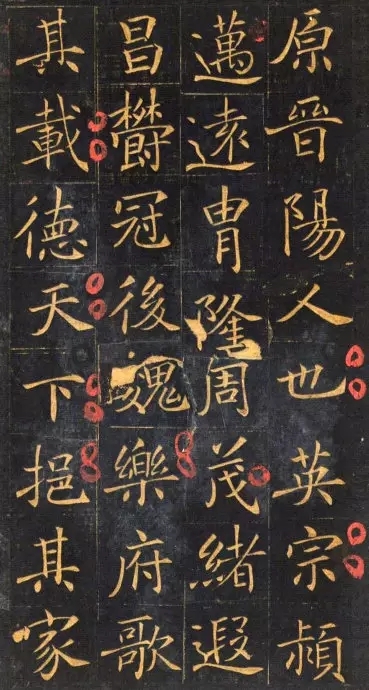

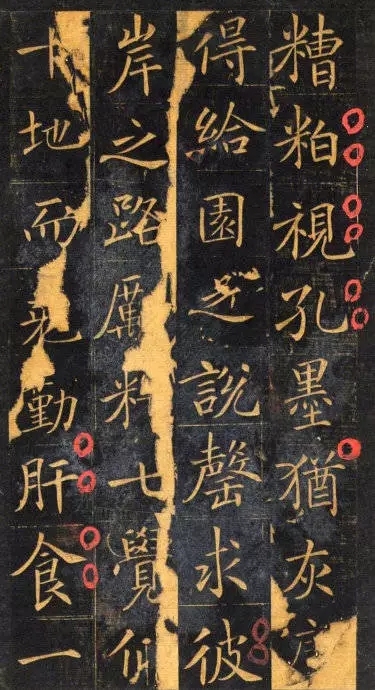

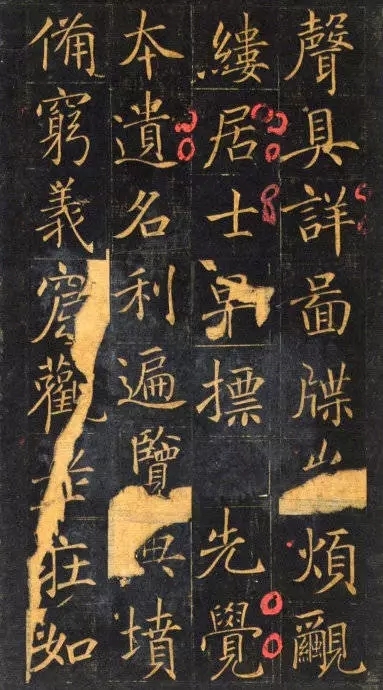

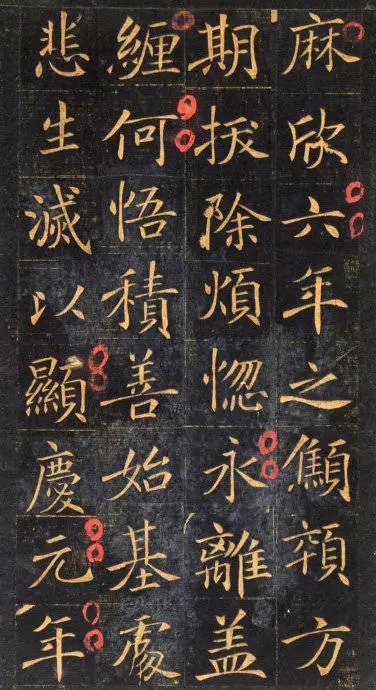

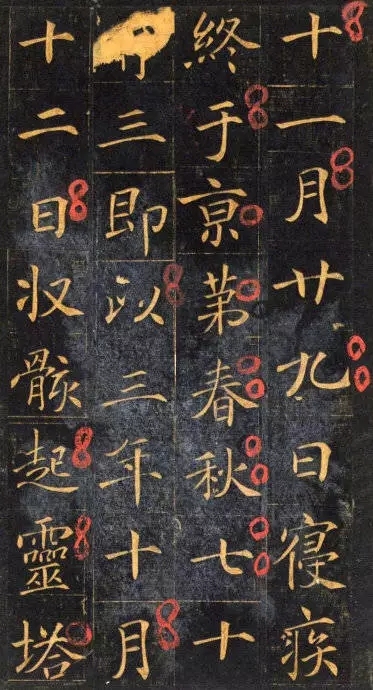

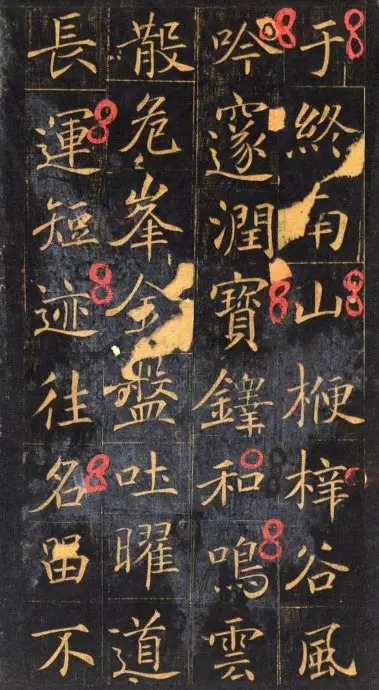

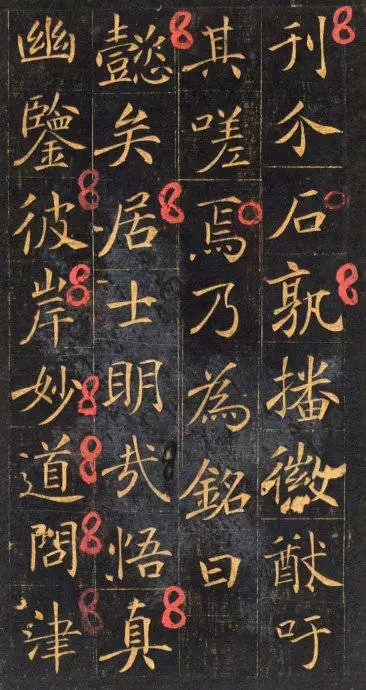

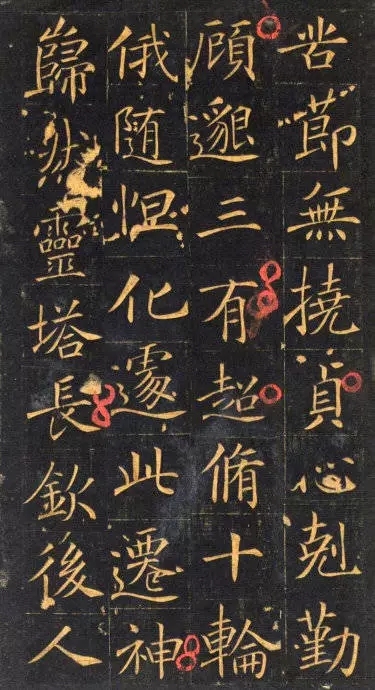

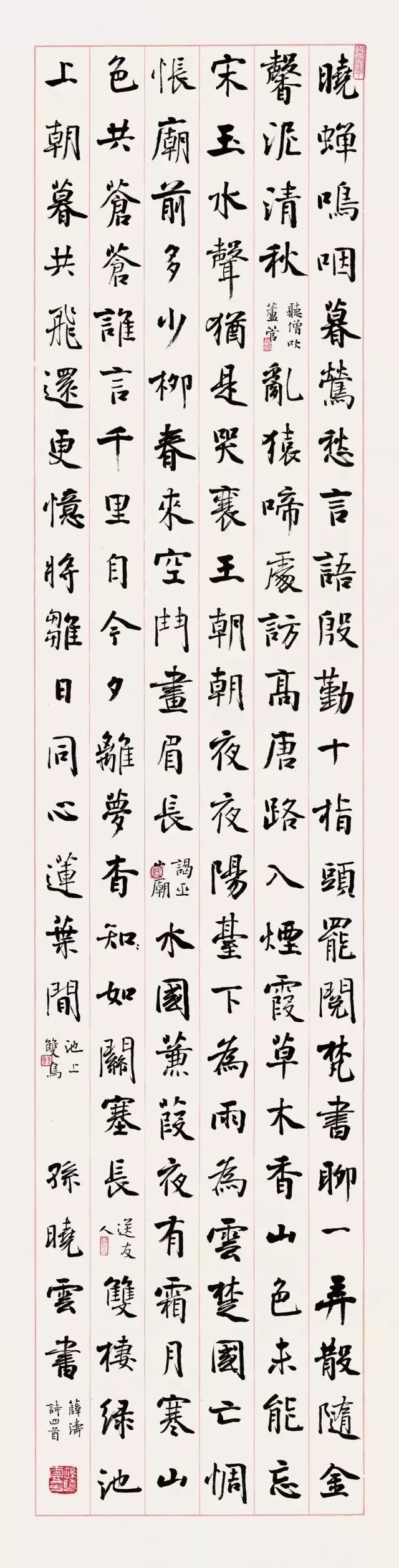

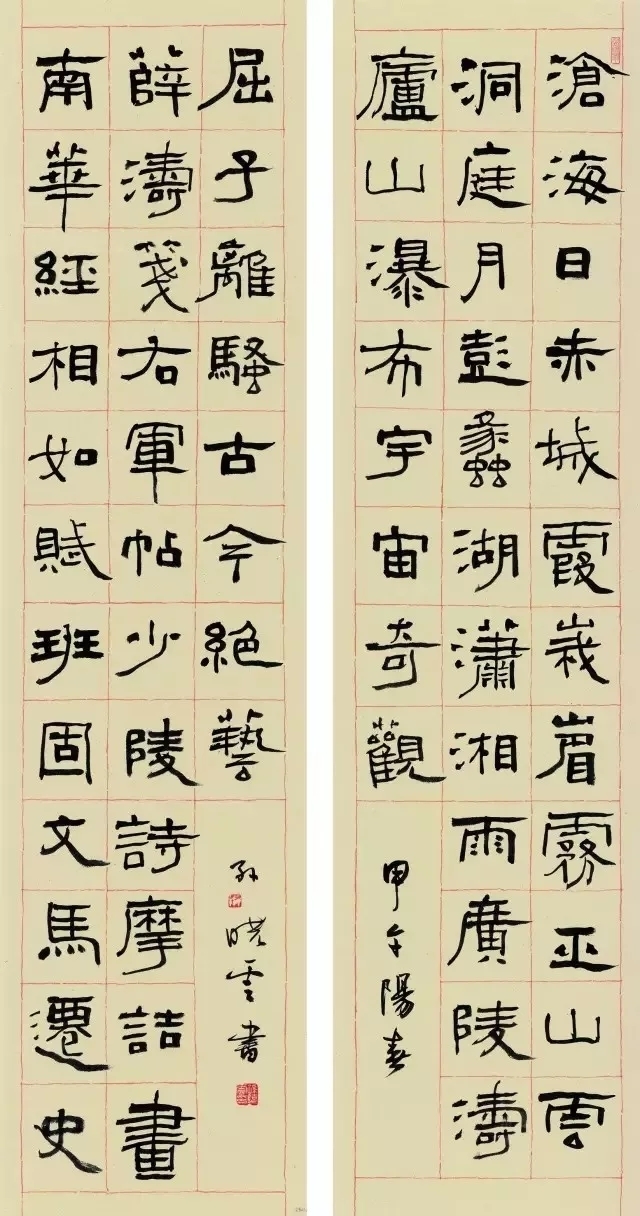

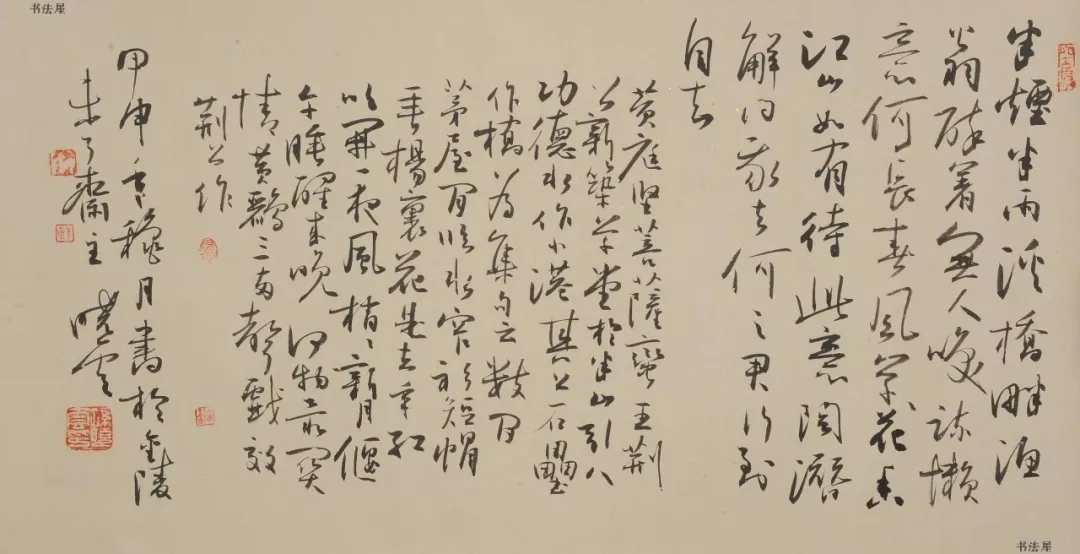

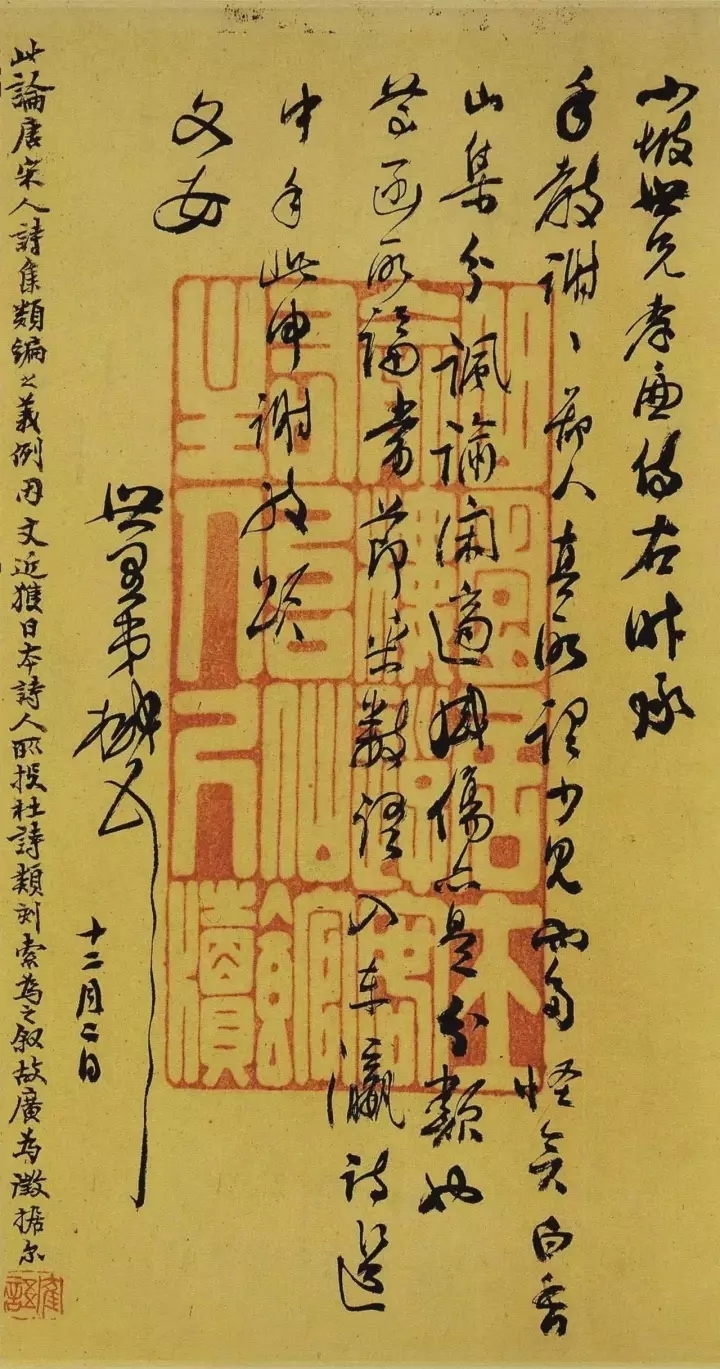

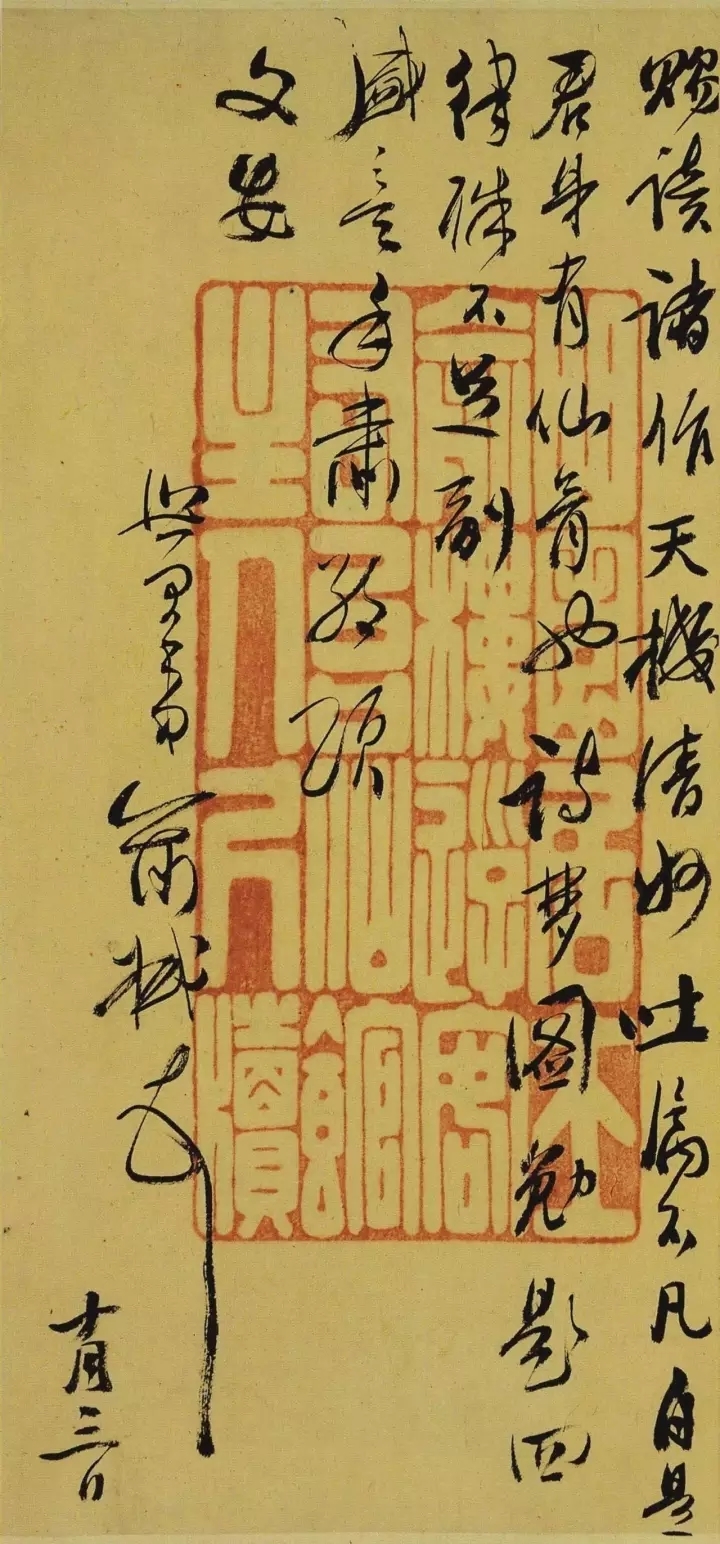

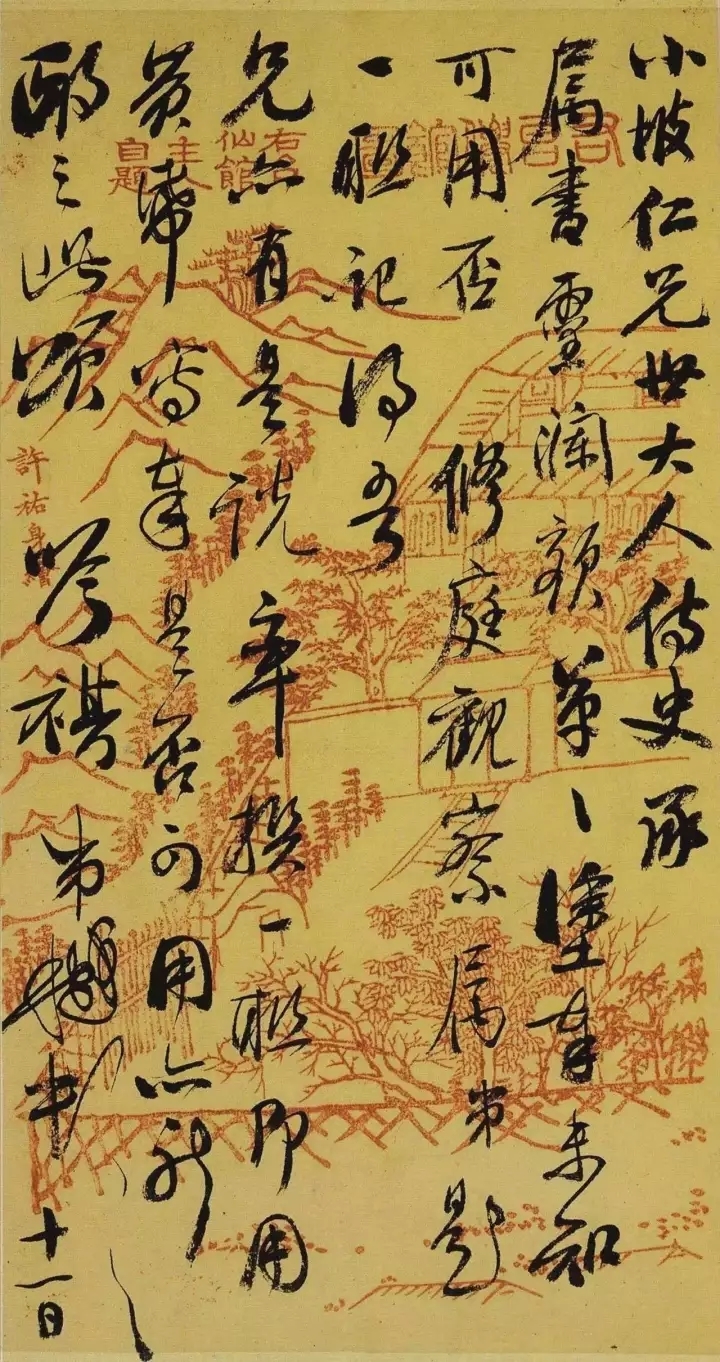

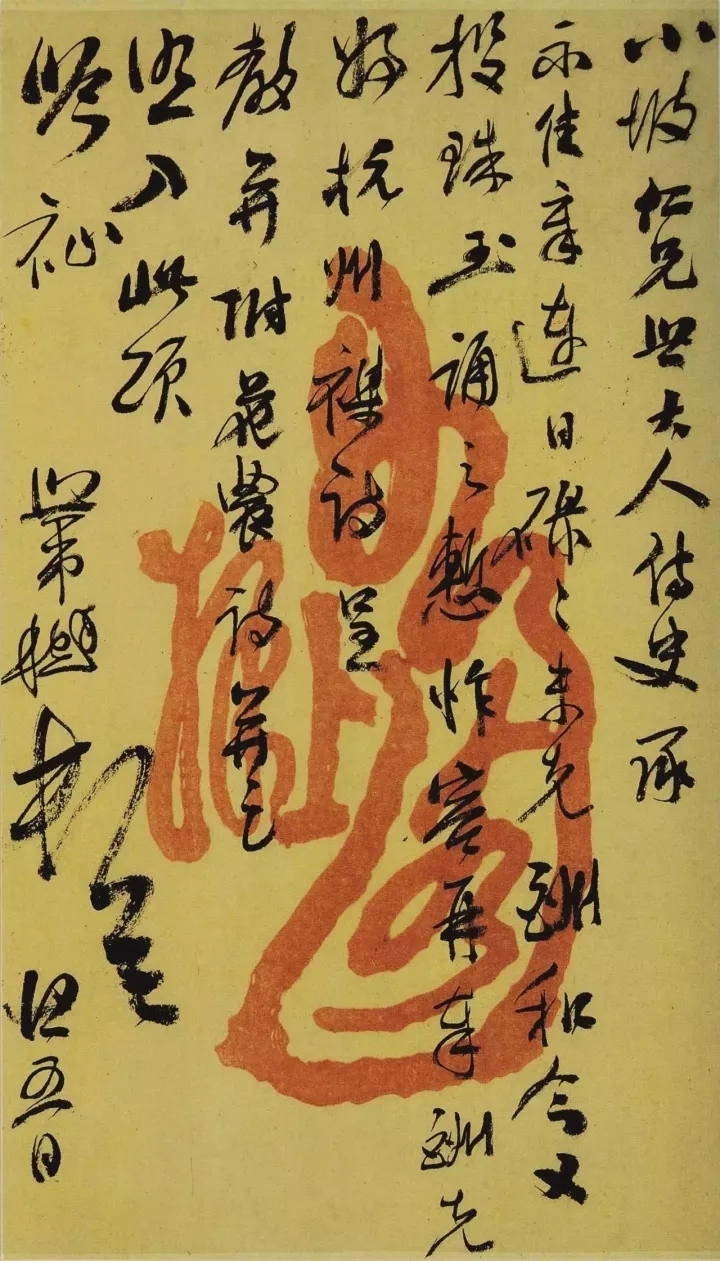

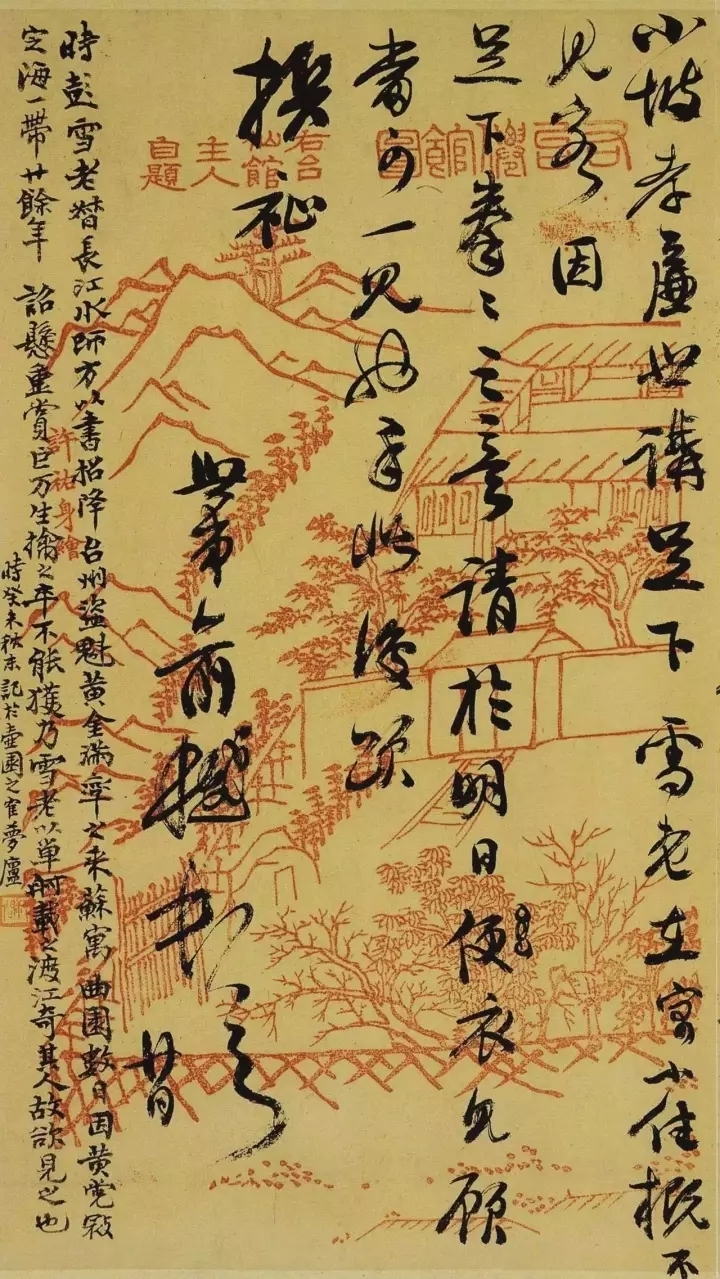

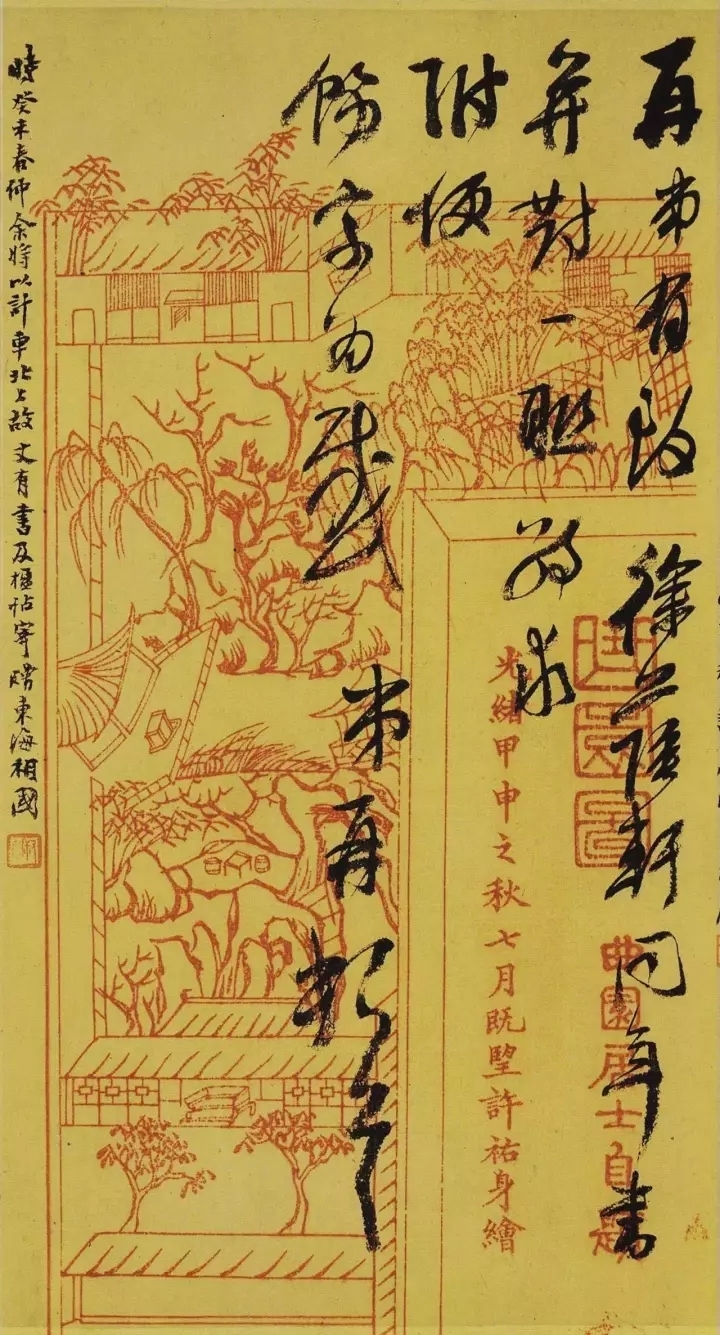

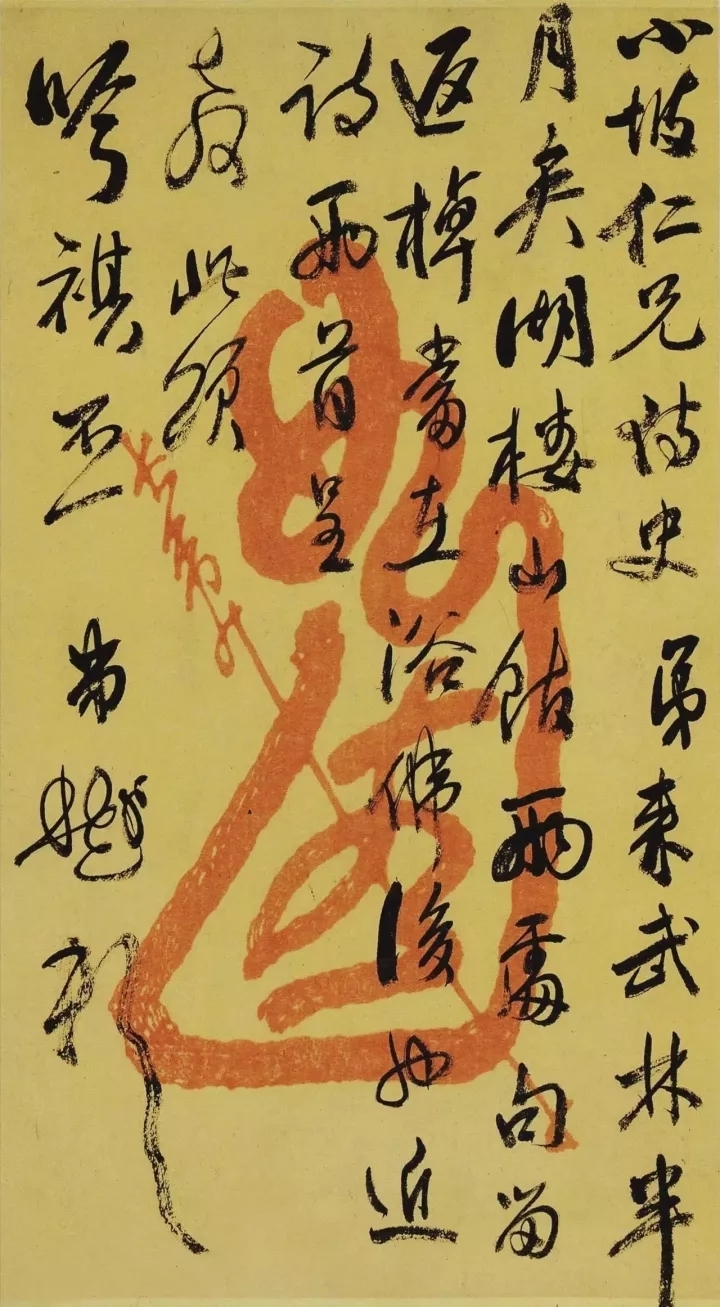

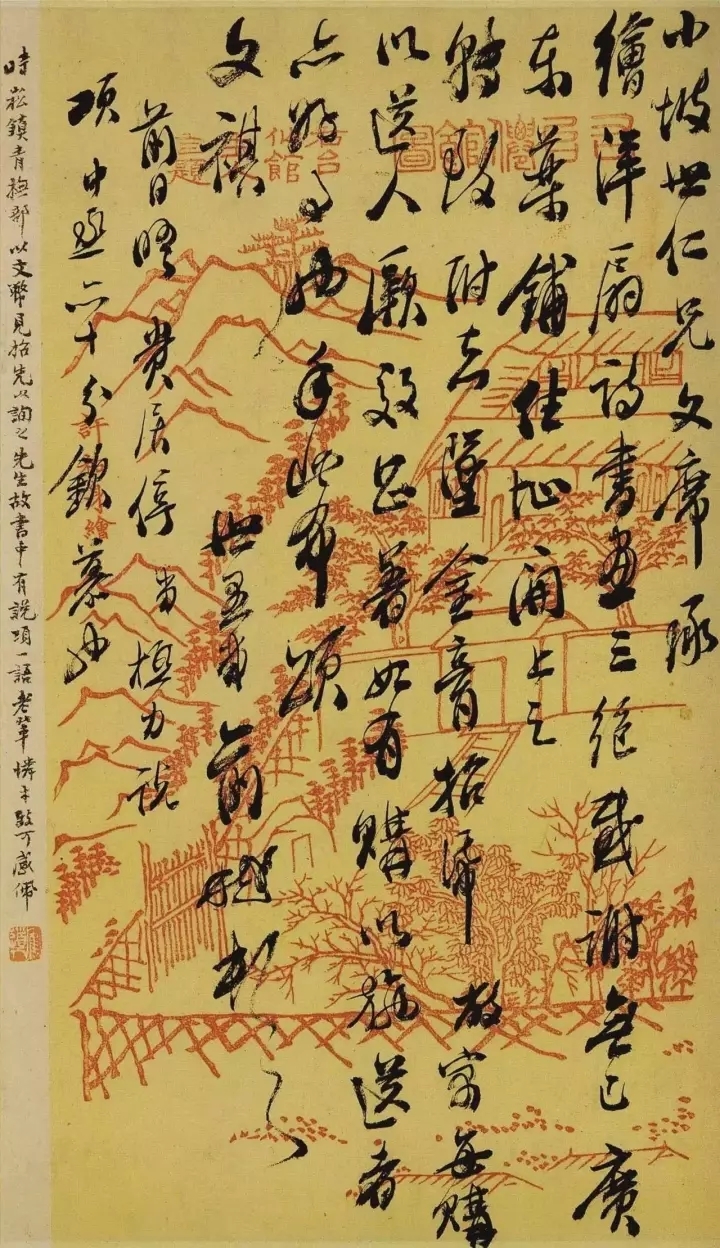

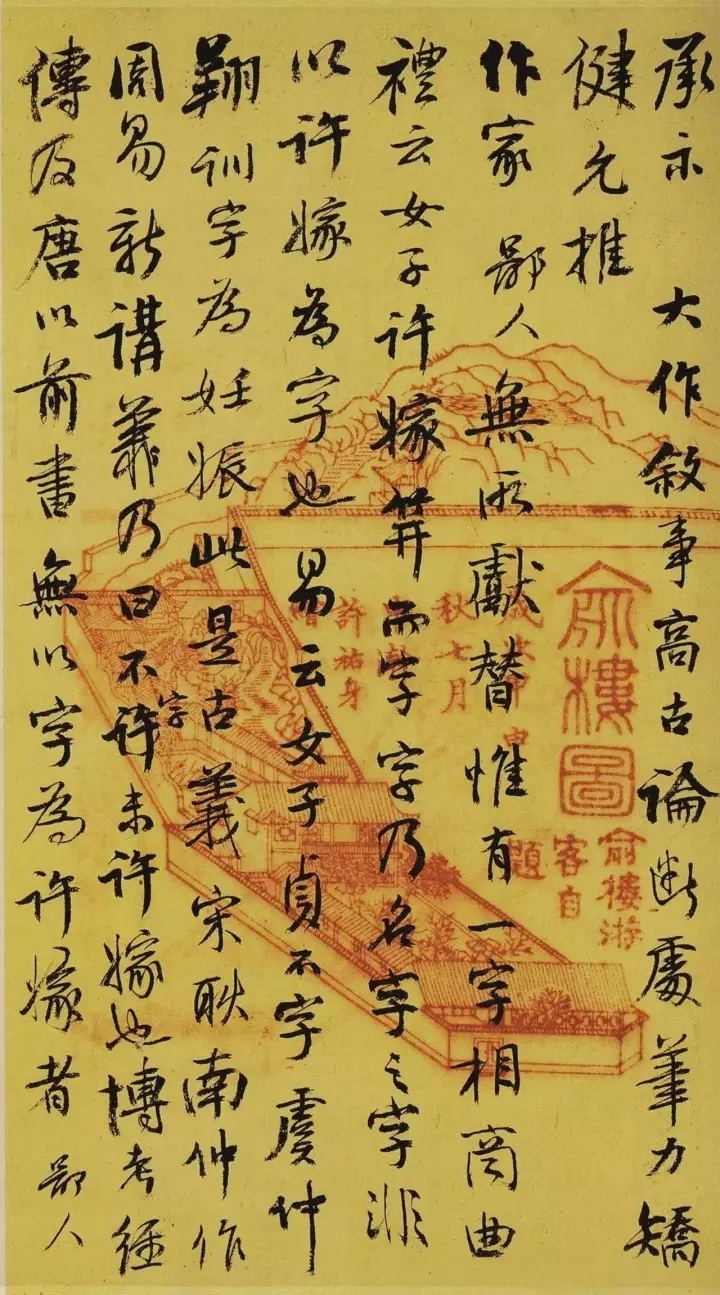

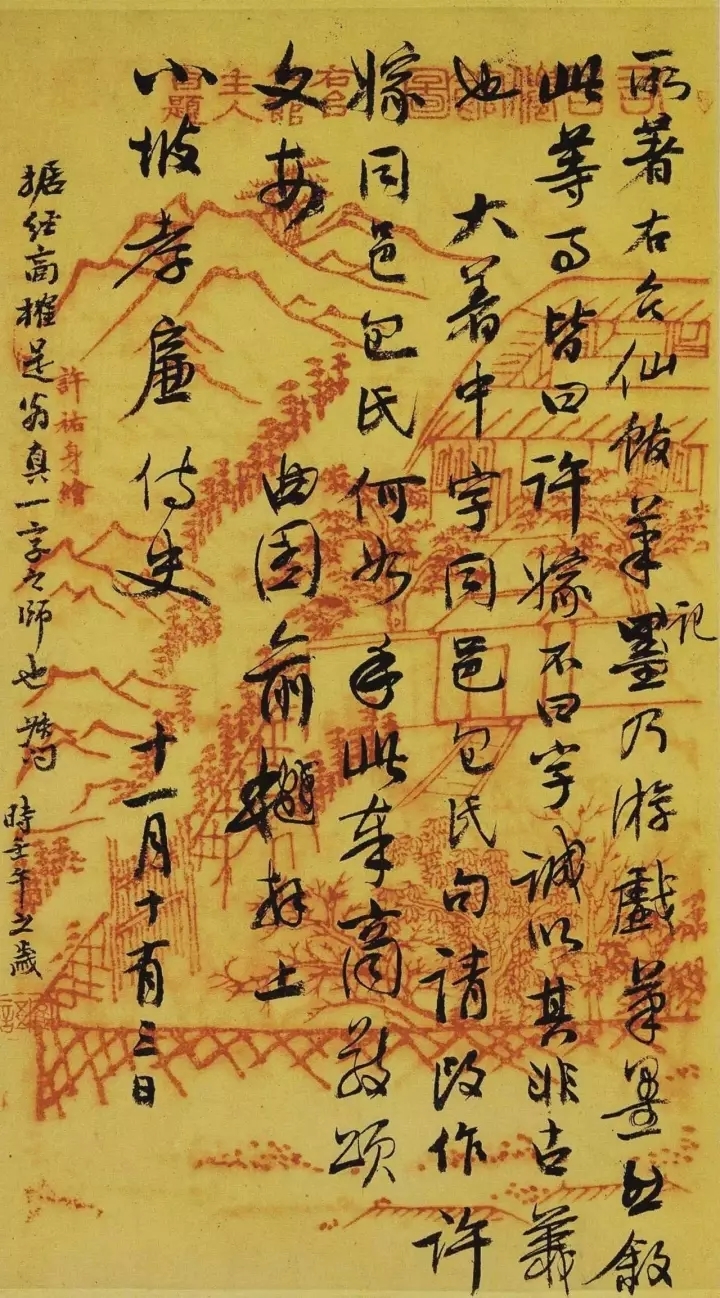

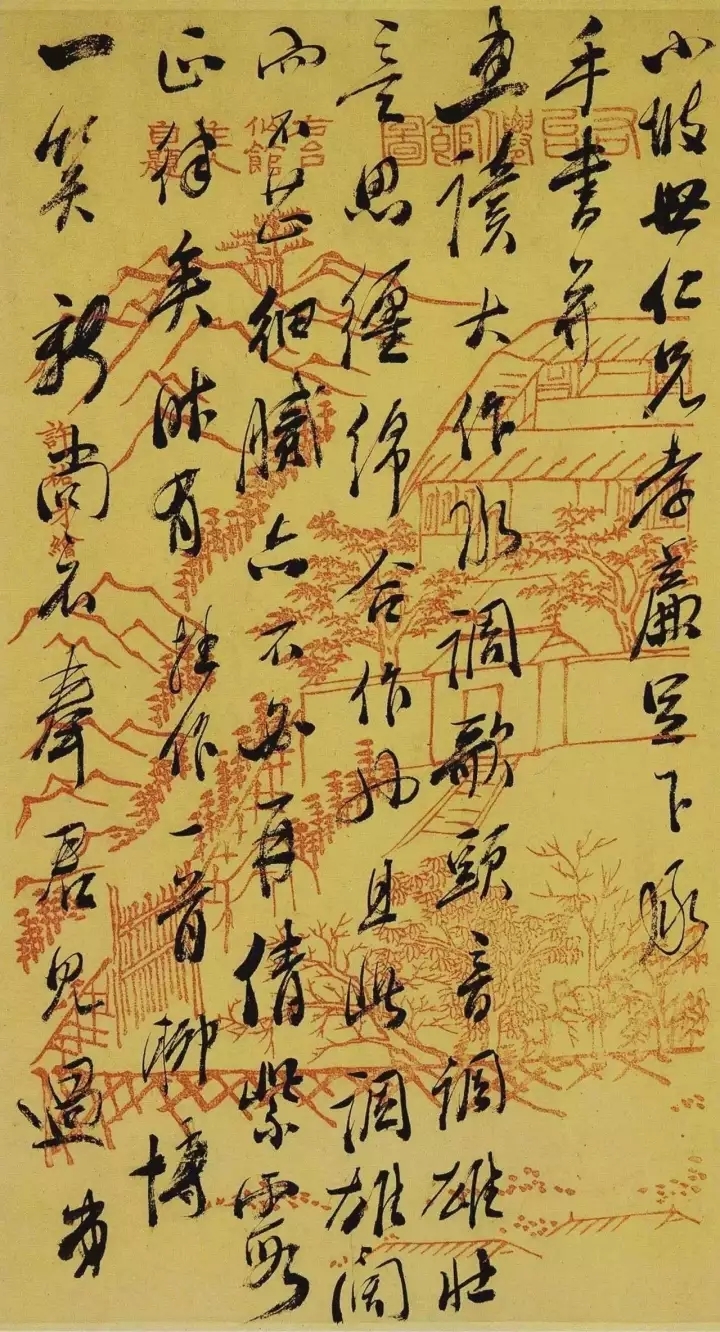

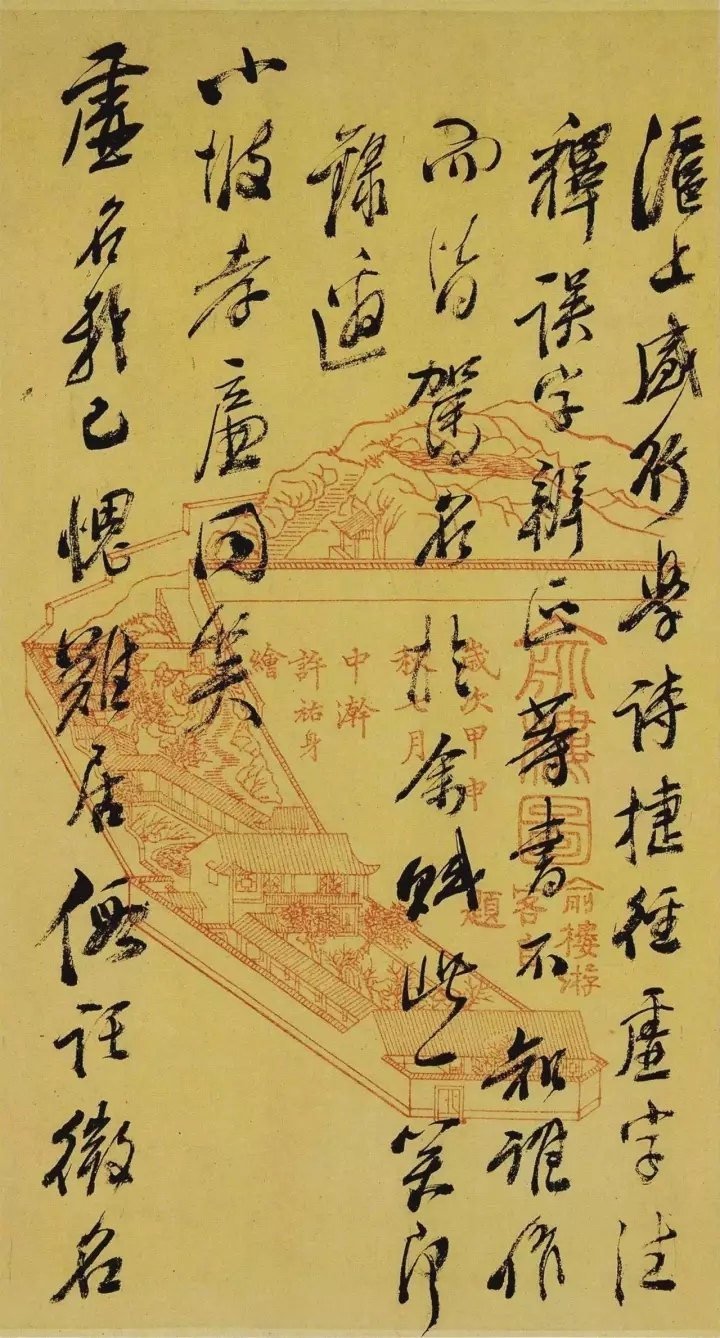

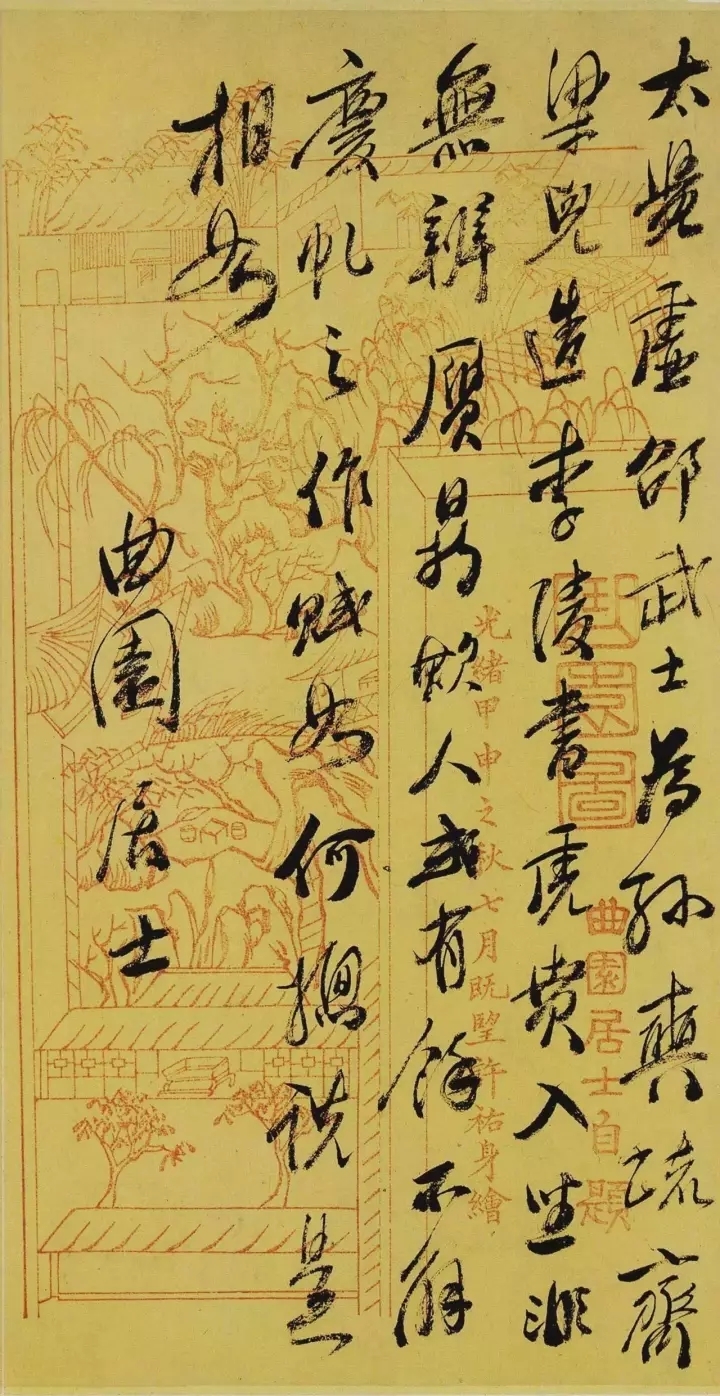

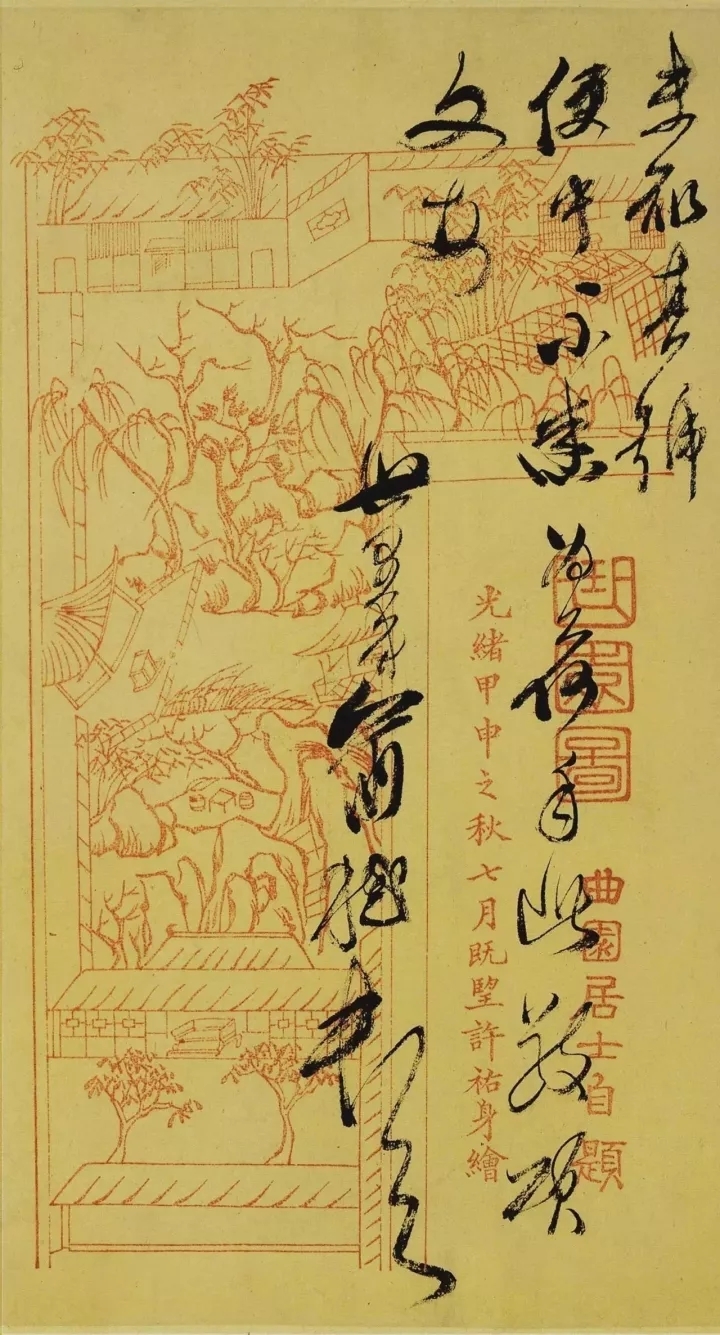

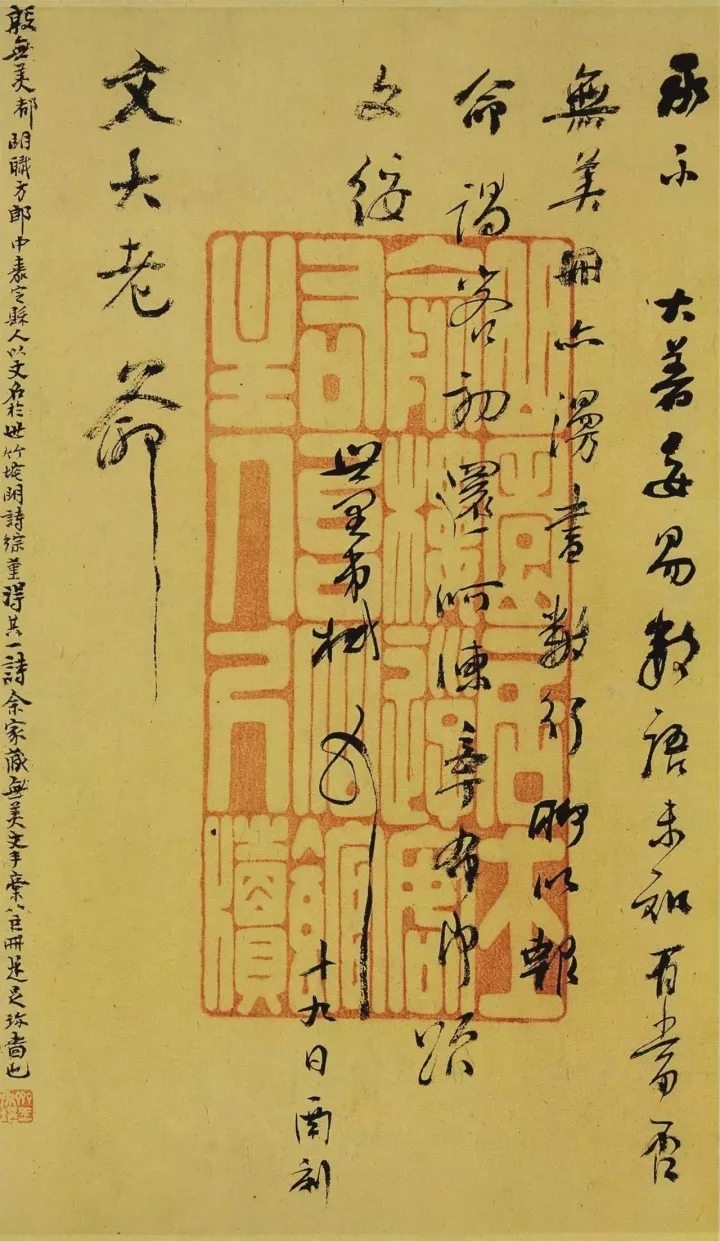

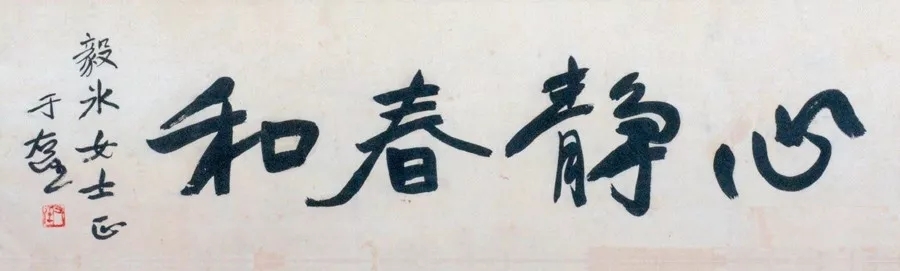

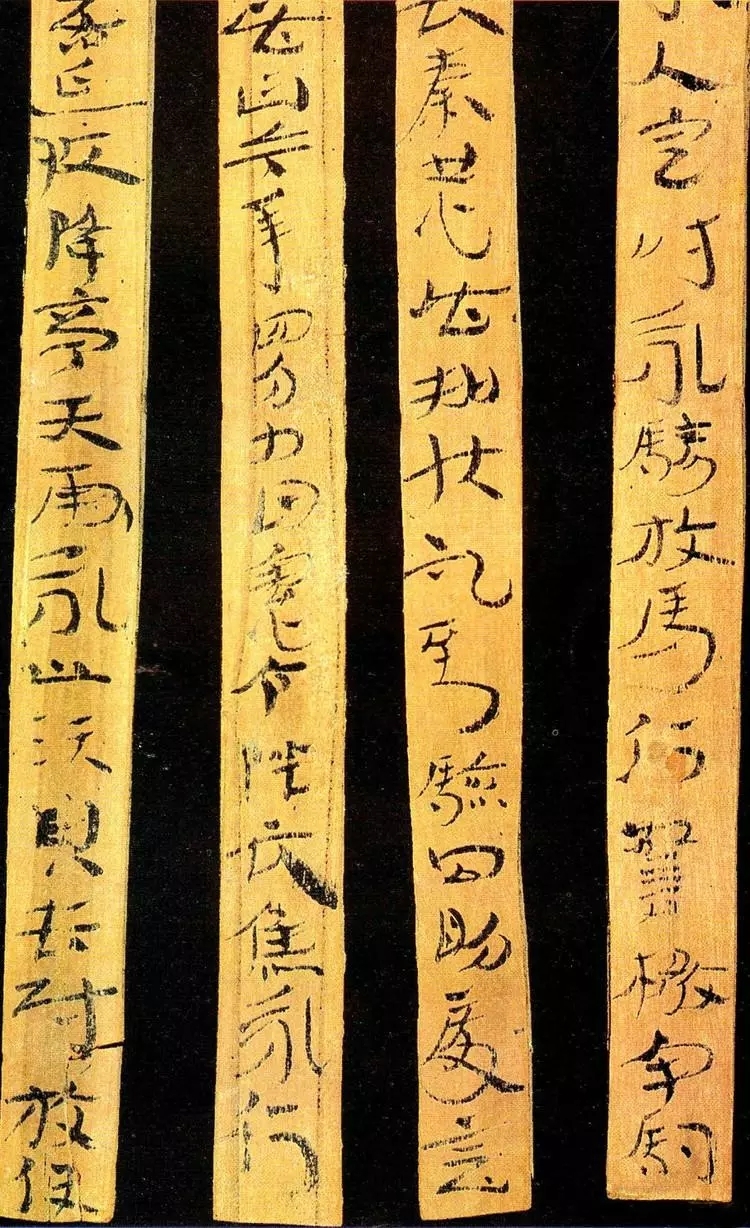

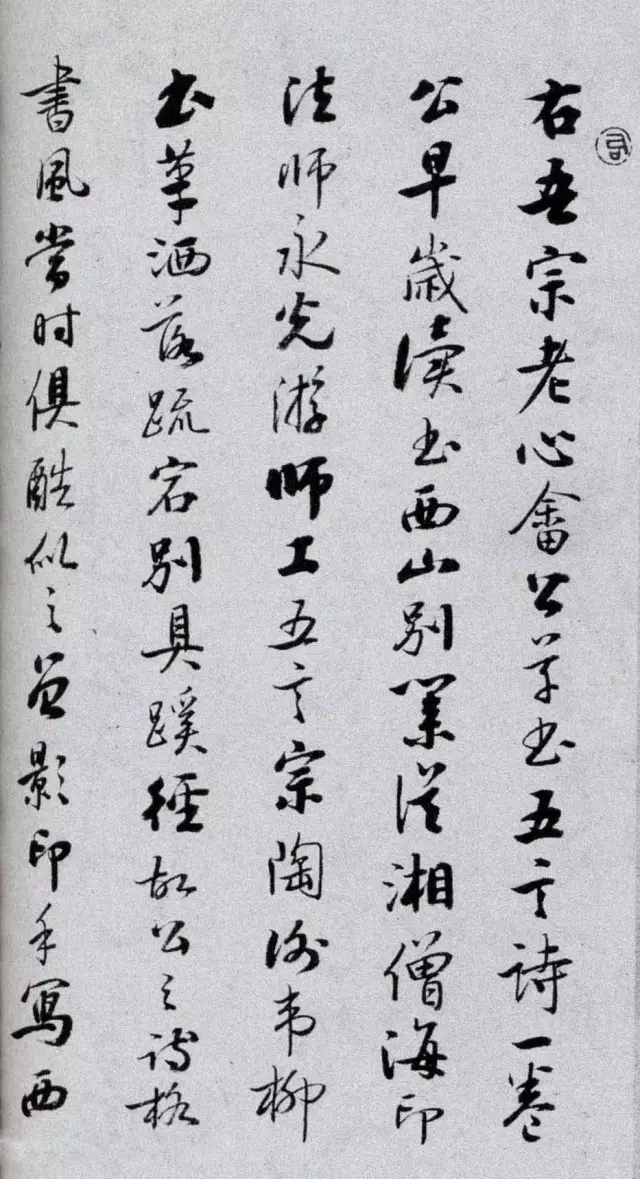

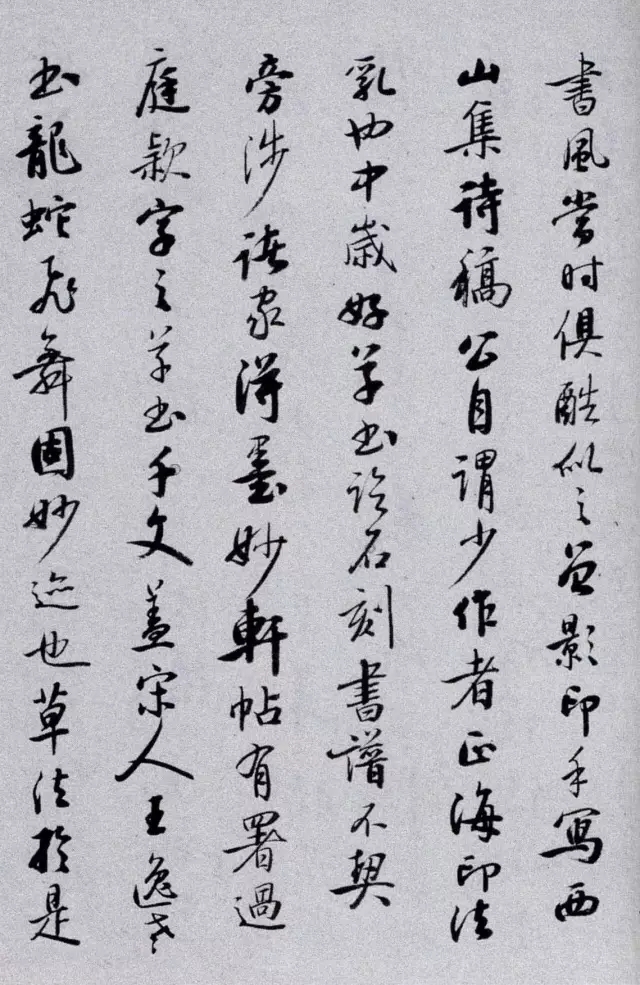

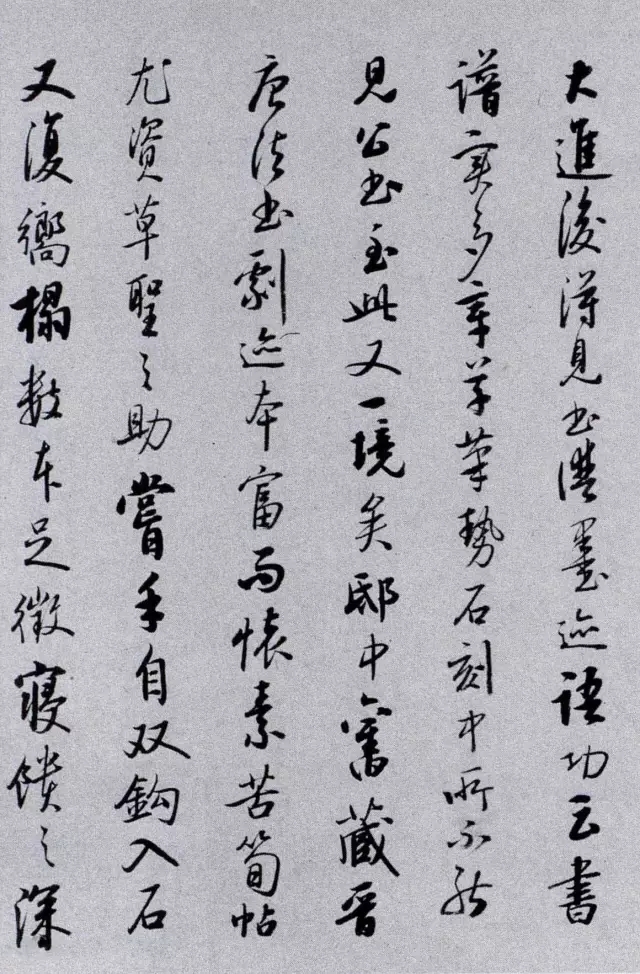

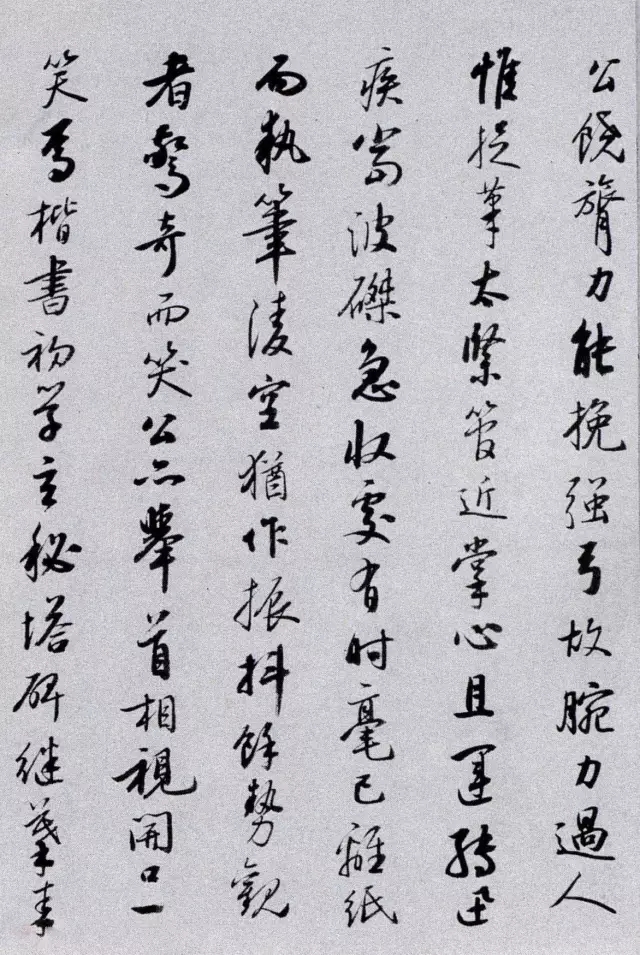

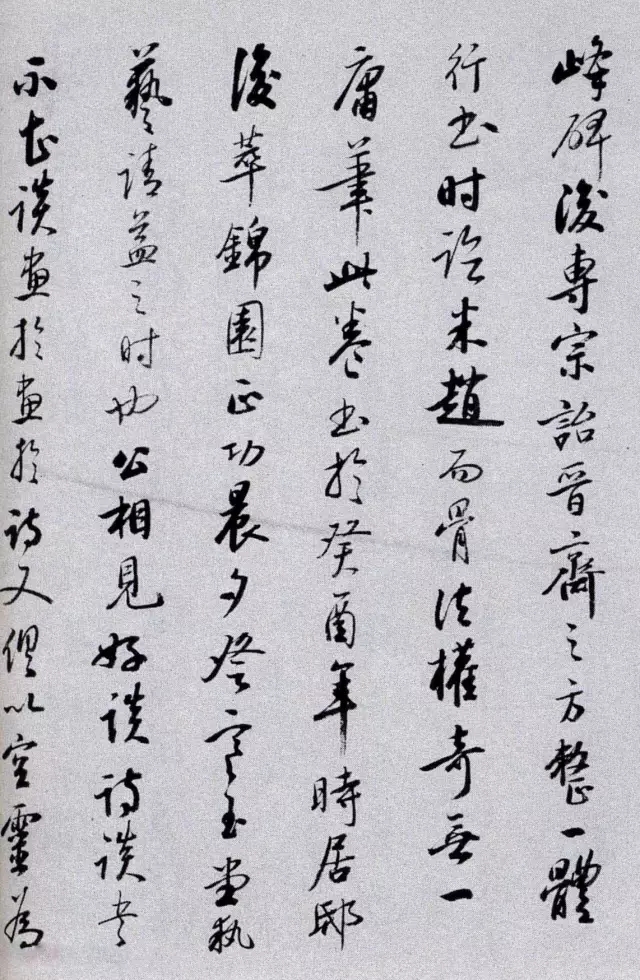

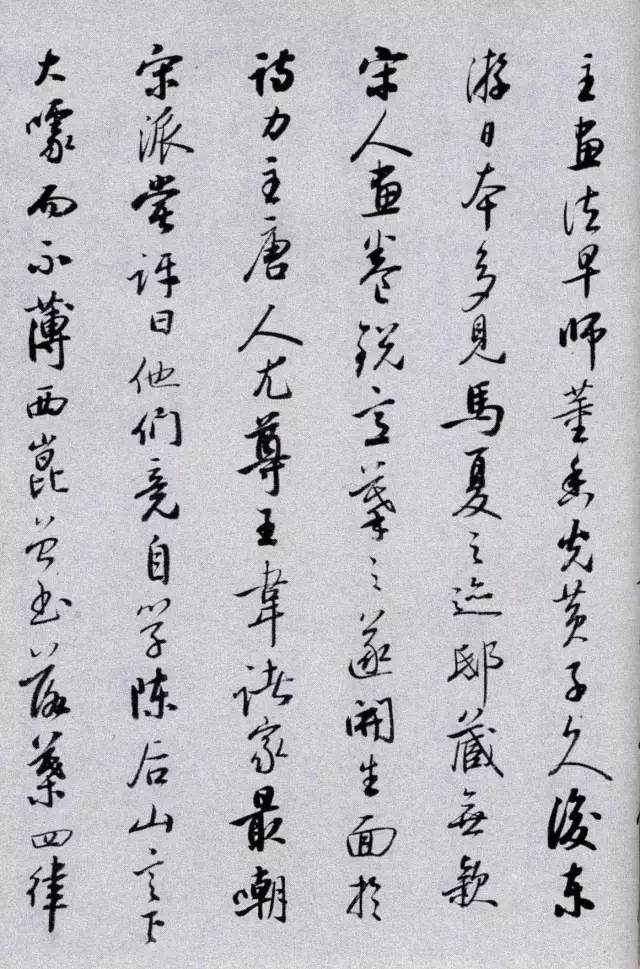

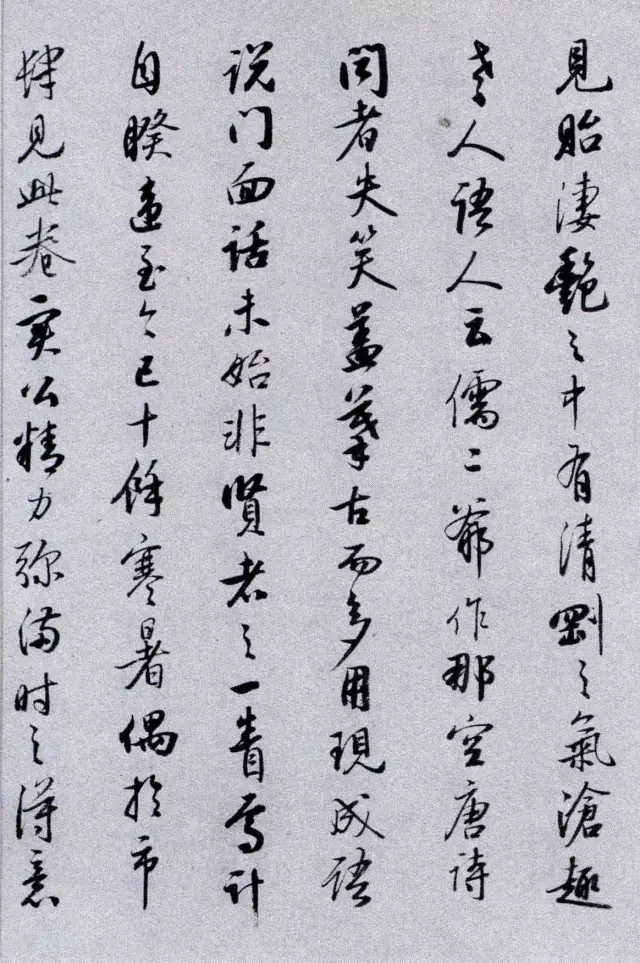

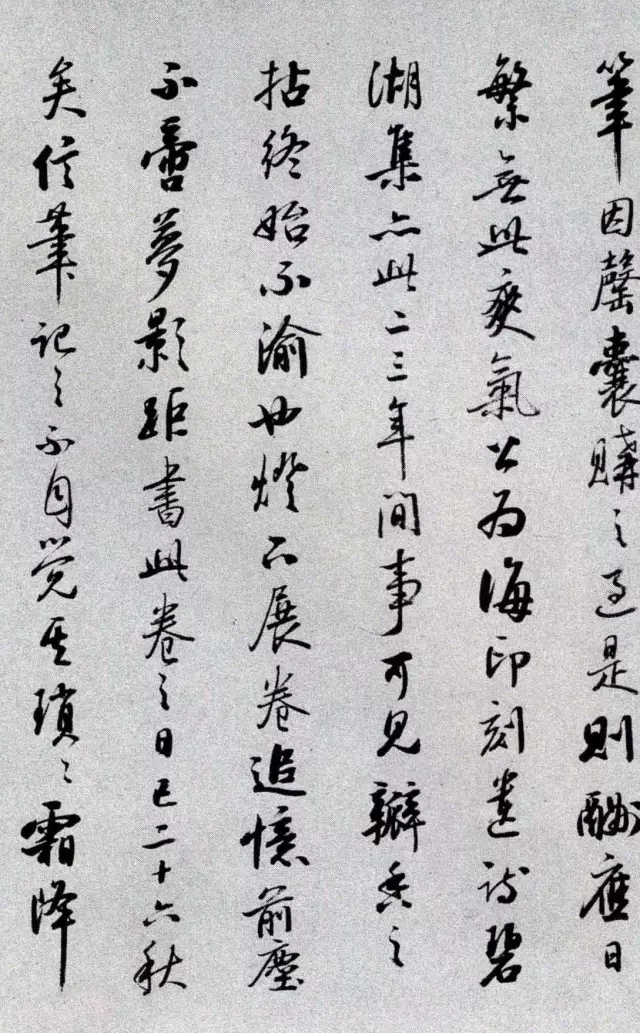

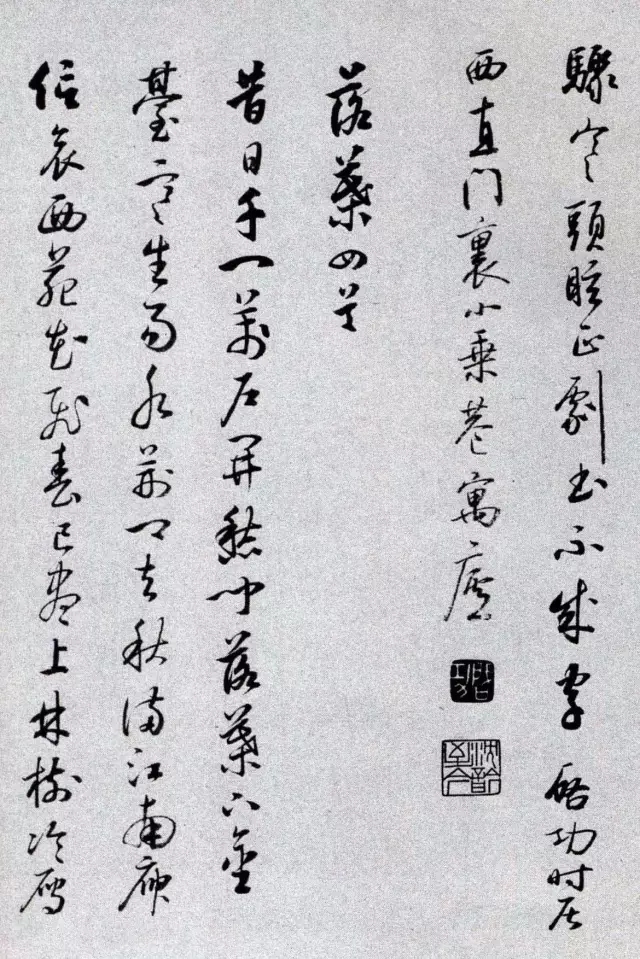

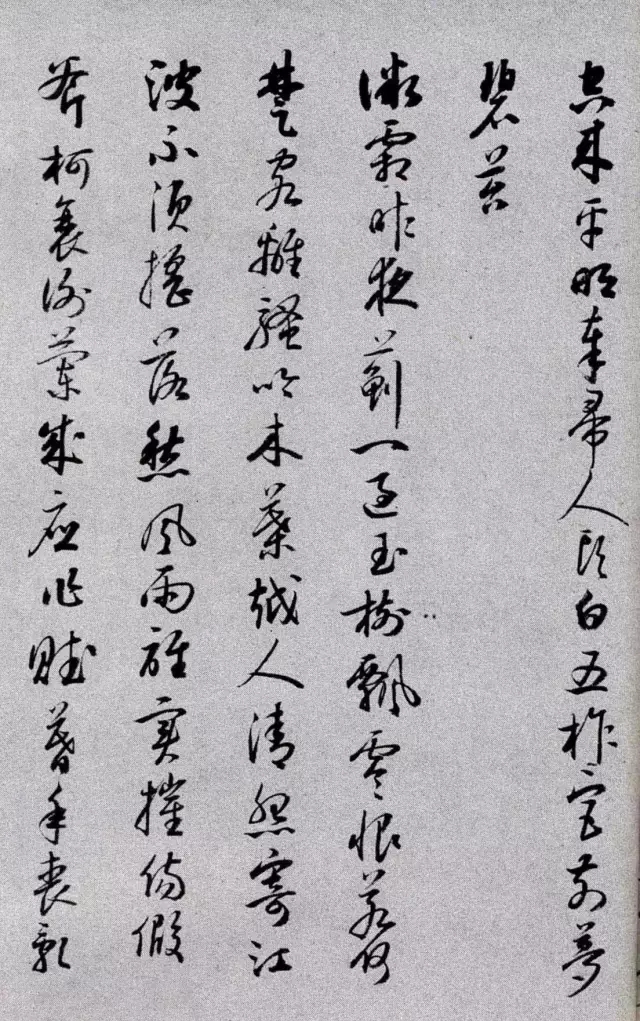

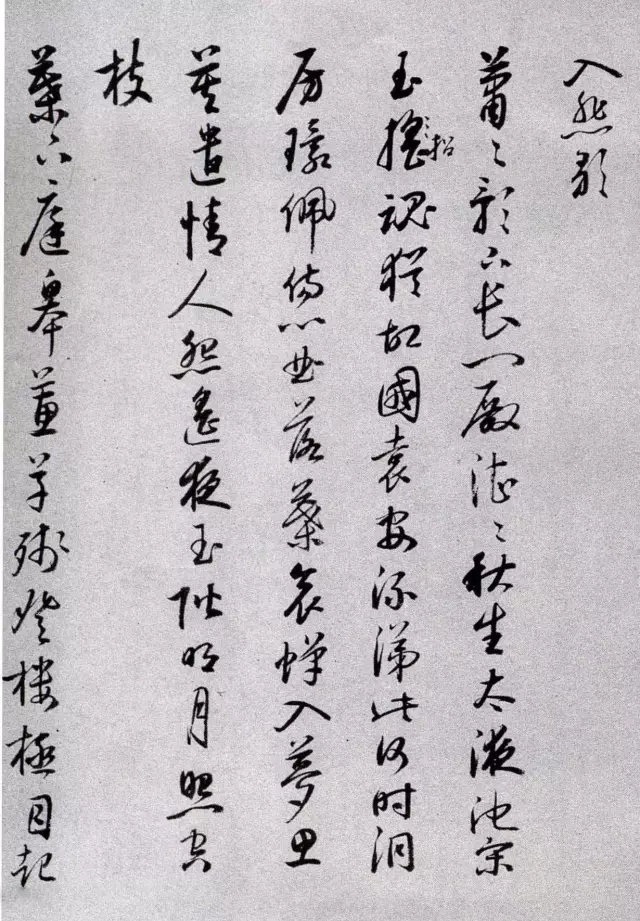

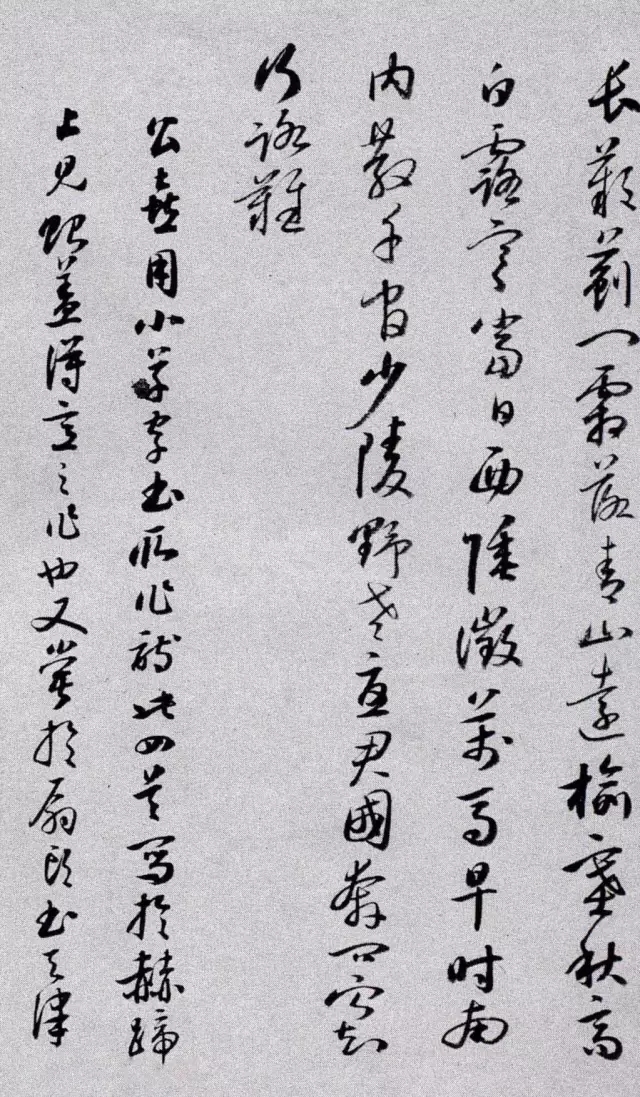

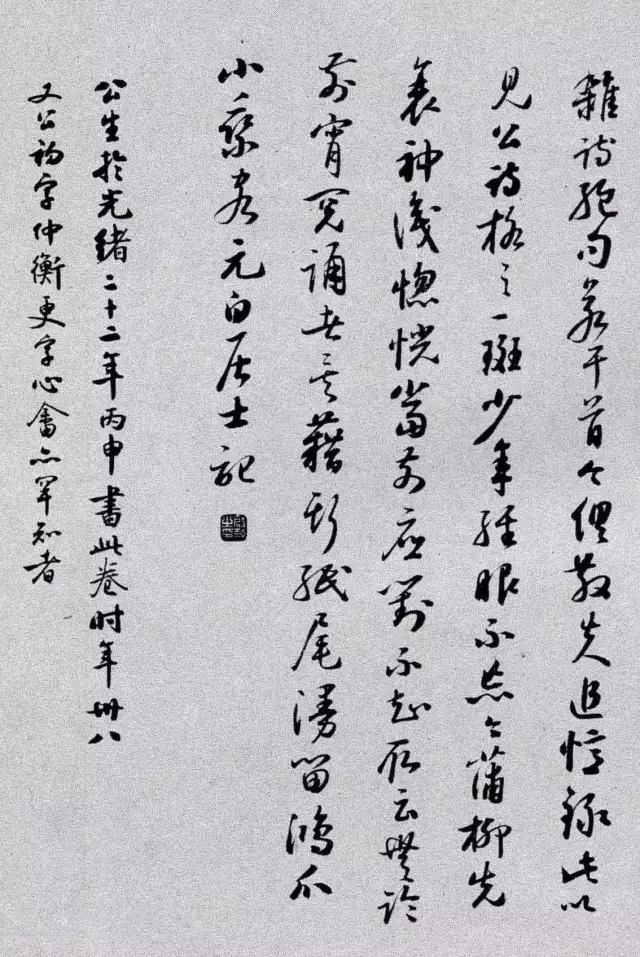

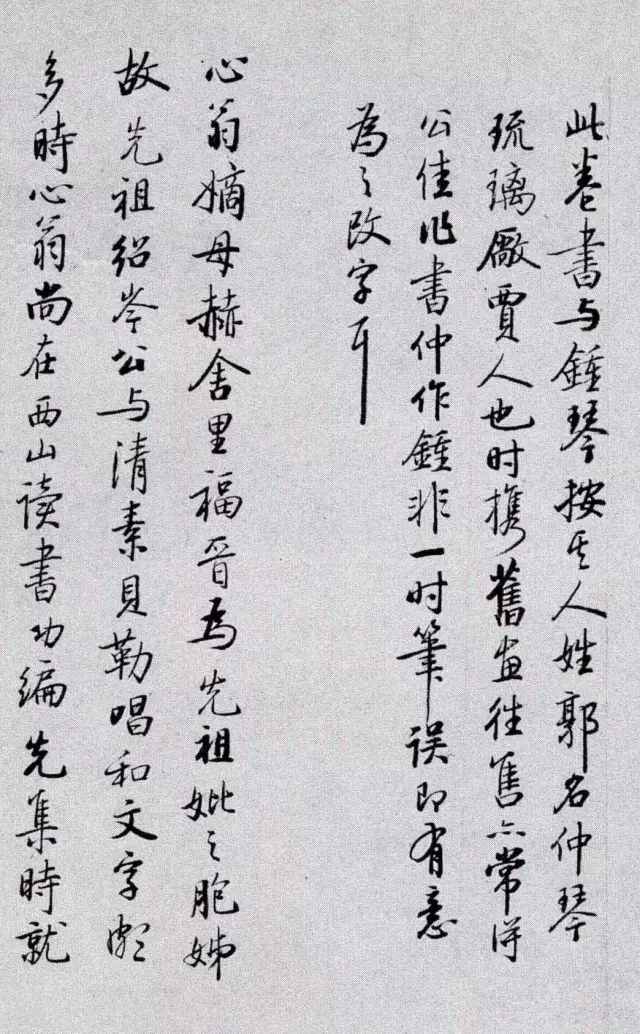

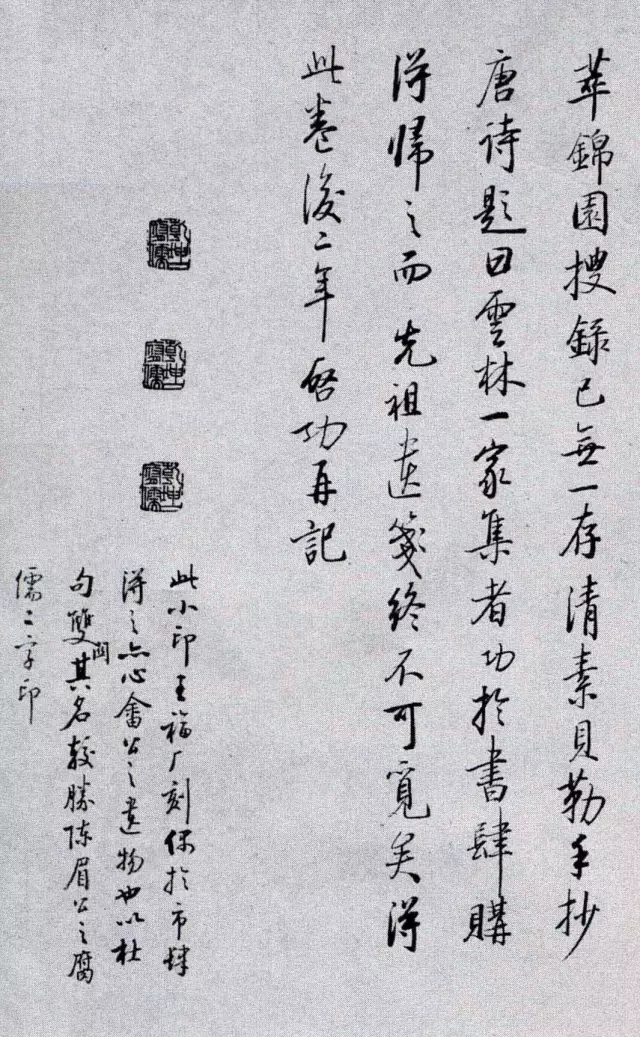

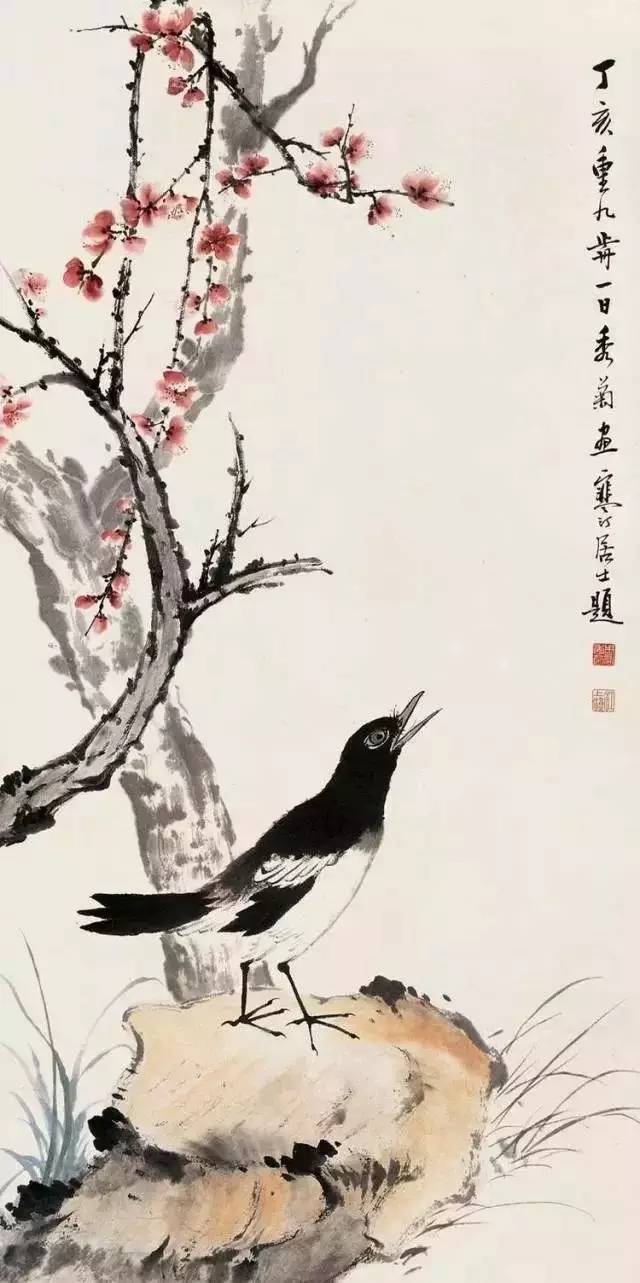

纪晓岚书法作品,受当时书法风格影响,有着圆融,雍容华贵的特点,书法大小相兼,苍劲多姿,也是实用性和艺术性的完美结合。纪晓岚是我国现存最大的一部官修丛书《四库全书》的总纂官。

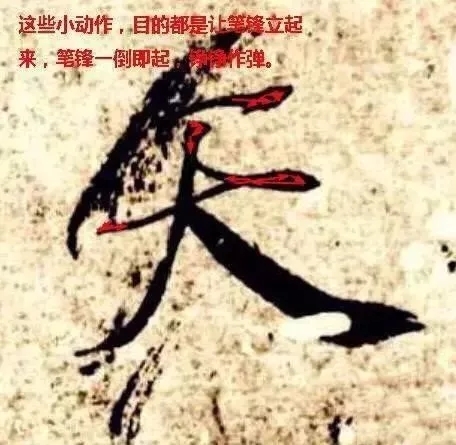

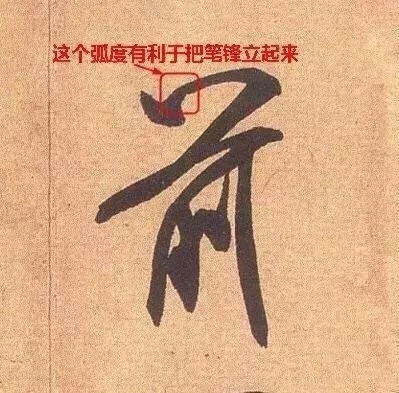

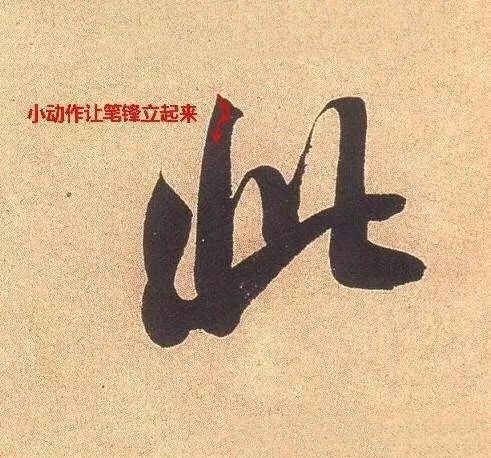

清初书法,由于康熙、乾隆等人的倡导赵孟頫、董其昌书法,当代大部分书法家也是受这氛围所影响,纪昀也跟随着当代的潮流,也在当代占有一席之地,其书法书写流利,有着圆融的特点,有着雍容华贵气质,书法大小相兼,收放结合,疏密得体,苍劲多姿,可以说是实用性和艺术性的完美结合。

纪晓岚书法作品欣赏

纪昀这个名字对大家也所有所生疏,但是纪晓岚这个名字更为所人熟知。其一生,在文化事业上做了两件大事情,一是编纂了《四库全书》,二是写了《阅微草堂笔记》。纪晓岚在整个中国文化史上所做的贡献应该给予充分肯定。

纪晓岚在文化上,很重视文学作品的艺术效果,风格主张质朴简淡,自然妙远;内容上主张不夹杂私怨,不乖于风教。除开其阶级局限外,其在文风、文德上的主张,今天仍不失其借鉴价值。纪晓岚以才名世,号称“河间才子”。

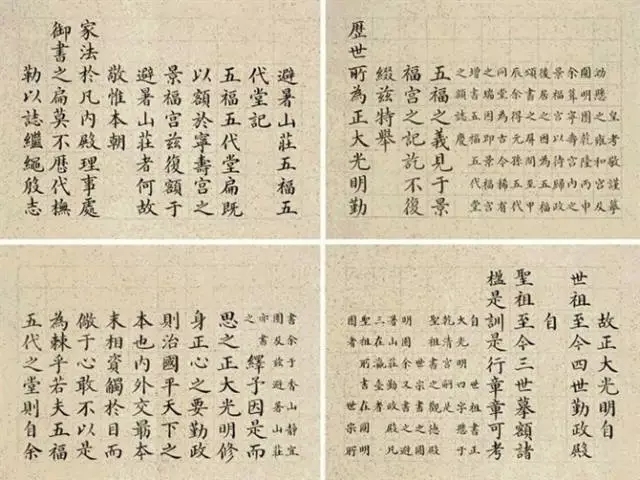

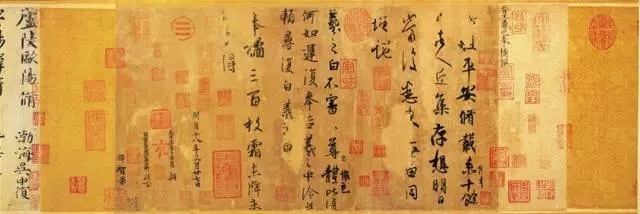

也是因为纪晓岚得才气,乾隆才命他编纂《四库全书》。在乾隆三十七年(1772年)十一月,安徽学政朱筠提出《永乐大典》的辑佚问题,得到乾隆皇帝的认可,接着便诏令将所辑佚书与“各省所采及武英殿所有官刻诸书”,汇编在一起,《四库全书》也就应运而生。《四库全书》是我国现存最大的一部官修丛书,是清乾隆皇帝诏谕编修的我国乃至世界最大的文化工程。全书几乎囊括了清代中期以前传世的经典文献,是对中国有文字记载以来所存文献的最大集结与总汇。

在清乾隆编纂四库全书时销毁了对满清不利的书籍总数,据统计为一万三千六百卷,还篡改了大批文献。在这也有不同的声音:有人认为修书为了总结及保存中国文化、为自己建功立业,对保存及传播中华传统文化有贡献;有人认为乾隆以修书为名,主要目的是为了束缚及禁锢士子思想,也有人指乾隆以修书为名,禁锢思想为实。

《四库全书》突出了儒家文献和反映清朝统治者“文治武功”的文献,把儒家著作放在突出的位置,也许这也只是皇帝统治的思想工具罢了。比如鲁迅先生在《病后杂谈之余》里曾经讲:雍正乾隆两朝对于中国人的著作,不仅全毁,抽毁,剜去,更阴险的是篡改了原书的内容。乾隆朝对原书纂修后的《四库全书》不但藏之内廷,还颁之文风较盛处,让天下士子阅读,使他们永不会觉得,中国的作者里面,也曾经有过很有些骨气的人。”还有吴晗曾言:“清人纂修《四库全书》而古书亡矣!”

《四库全书》完成至今的两百年间,饱经沧桑,多份抄本在战火中被毁。其中文源阁本在1860年英法联军攻占北京,火烧圆明园时被焚毁,文宗、文汇阁本在太平天国运动期间被毁;杭州文澜阁藏书楼1861年在太平军第二次攻占杭州时倒塌,所藏《四库全书》散落民间,后由藏书家丁氏兄弟收拾、整理、补抄,才抢救回原书的四分之一。

纪晓岚著写的《阅微草堂笔记》为清朝文言短篇志怪小说,是其以笔记形式所编写成的。书中主要搜辑当时代前后的各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等之流传的乡野怪谭,或则亲身所听闻的奇情轶事;在空间地域上,范围则遍及全中国远至乌鲁木齐、伊宁,南至滇黔等地。

《阅微草堂笔记》中每则故事之后,大多有一二语来总结其理事;以明因果、以理事非。内容上记述若真若假,其借由这些志怪的描写而来折射出当时官场腐朽昏暗堕落之百态,进而反对宋儒的空谈性理疏于实践之理气哲学。尖锐地揭露了当时的社会矛盾,揭穿了道学家的虚伪面目。也表达对人民的悲惨遭遇寄予同情,对人民的勤劳智慧予以赞美,对当时社会上习以为常的许多不情之论,大胆地发表了自己的看法和主张,所以其可以说是一部有很高思想价值和学术价值的书籍。

当时纪晓岚的小说每脱一稿,即在社会上广为传抄,同曹雪芹之《红楼梦》、蒲松龄之《聊斋志异》并行海内,经久不衰,至今仍拥有广大读者。鲁迅《中国小说史略》对纪晓岚的笔记小说的艺术风格做了评价,说其“隽思妙语,时足解颐,间杂考辨,亦有灼见。叙述复雍容淡雅,天趣盎然,故后来无人能夺其席”给予很高的评价。

纪晓岚的部诗文总集《纪文达公遗集》,其中包括诗、文各十六卷,为人作的墓志铭、碑文、祭文、序跋、书后等,都在其中。此外还包括应子孙科举之需的馆课诗《我法集》,总之多系应酬之作。另外,二十岁以前,在京治考证之学,遍读史籍,举其扼要,尚著有《史通削繁》多卷,为学者掌握和熟悉中国史典提供了方便。

有些清朝野史所说的纪晓岚好色,但是纪晓岚一生的主要精力都用在了编纂《四库全书》这项工作上,这书在中国版本目录学研究史上的学术价值是极高的,因此仅从该书就可看出纪昀是一位大学者,绝不是一个荒淫无度的大色魔。

张维屏在《国朝诗人征略》说纪晓岚少年颖异“目逾万卷,心有千秋”二十四岁时在顺天乡试考中解元,但是后来科考不顺直到三十一岁,1755年也就是乾隆十九年才考上进士,先是进入翰林院,历任乡试考官(州县级考试产生秀才),会试同考官(省级考试产生举人),后破格提拔为侍读学士(陪皇帝读书),其间曾因学政泄密案,被贬官乌鲁木齐三年后遇大赦回京。即乾隆三十八年,任四库全书观总纂官,后累迁到礼部尚书,协办大学士,加太子太保衔。

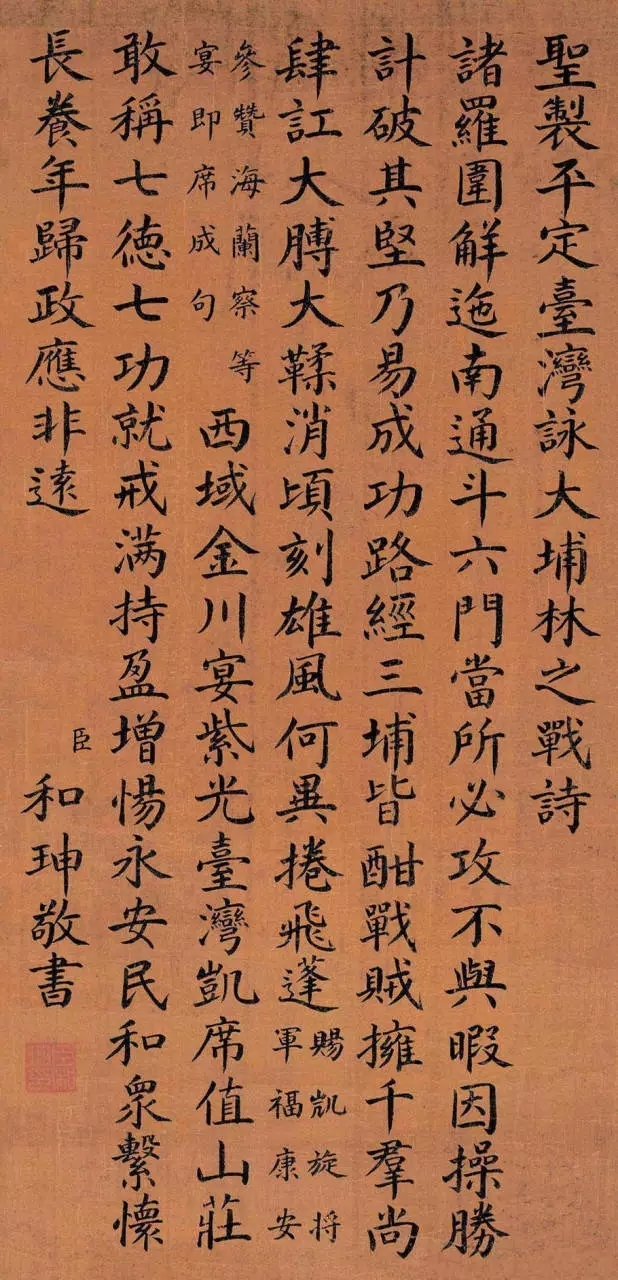

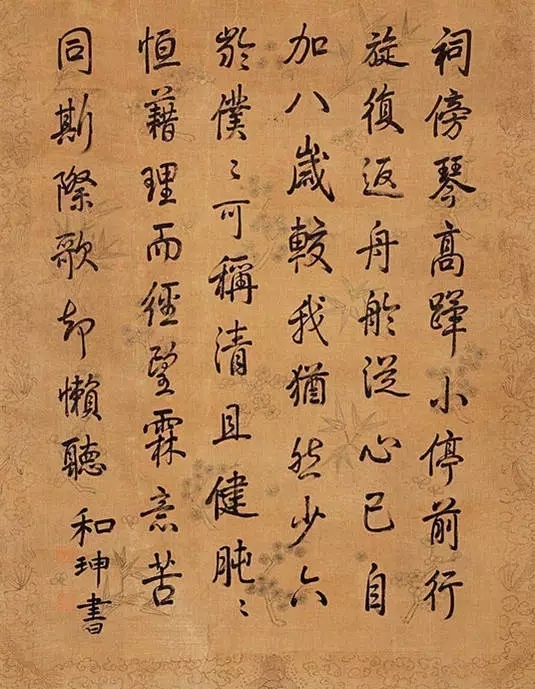

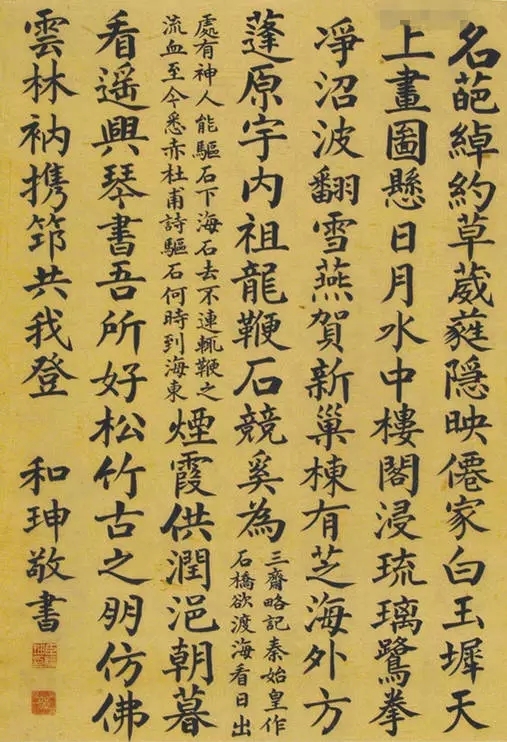

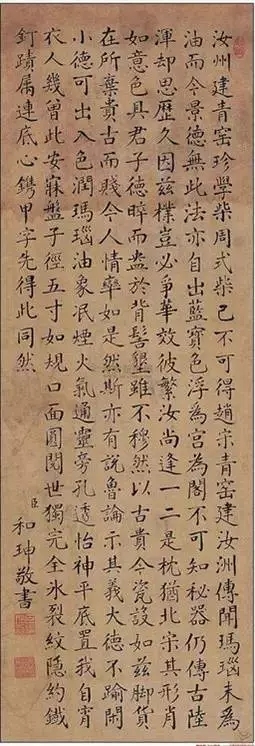

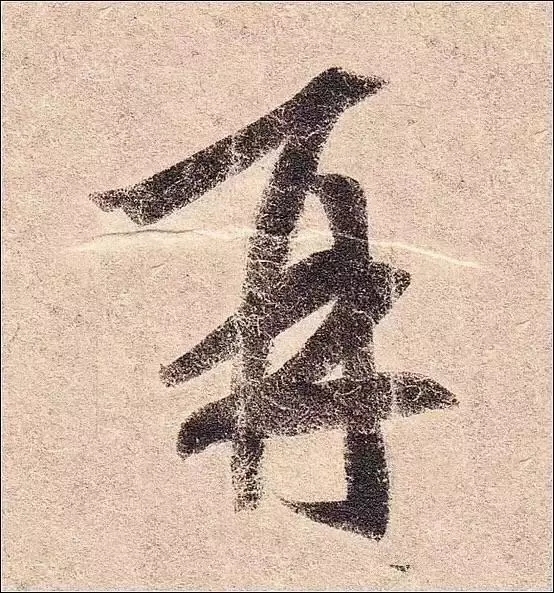

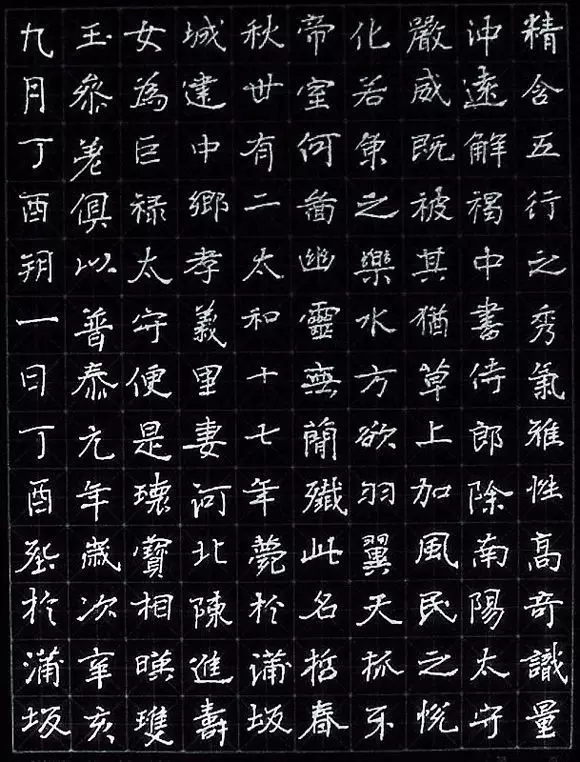

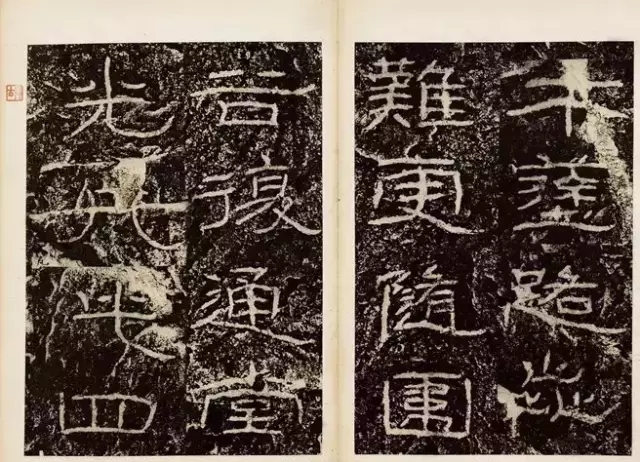

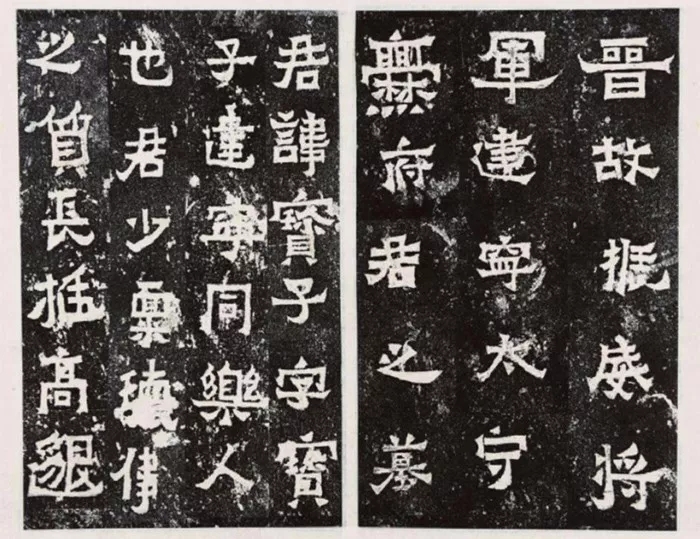

和珅在书法、诗文上有很高造诣,他的字和乾隆相似到了以假乱真的地步。其实和珅很有才华,聪明过人,精明权术,擅长笼络人心,讨的皇上欢心,他位高权重,长期贪婪狂妄,是个性心理畸形发展的必然结局,这个人很值得研究。

据《和珅列传》记载,和珅的记忆力惊人、聪明决断、办事利索、多才多艺。乾隆在《平定廓尔喀十五功臣图赞》中特别提到和珅精通满、汉、蒙古、西藏四种文字。乾隆爱书法,和珅刻意摹仿乾隆的书法,他写的字酷似乾隆的御笔,乾隆后期有些诗匾题字,干脆交由和珅代笔,从中可以看出和珅书法之造诣。

图文整理自网络