胡抗美君敢于在狂草上下功夫,是很值得肯定的。处于沉稳的抗美,在书法中表现为放荡不羁,也许可以说正是他内心炽热的一种外观。而他对笔法的认识,应归于理性思考。我以为符合中国书法的本质特征。草书的变化多端,追本溯源仍在“一画”。

——沈鹏

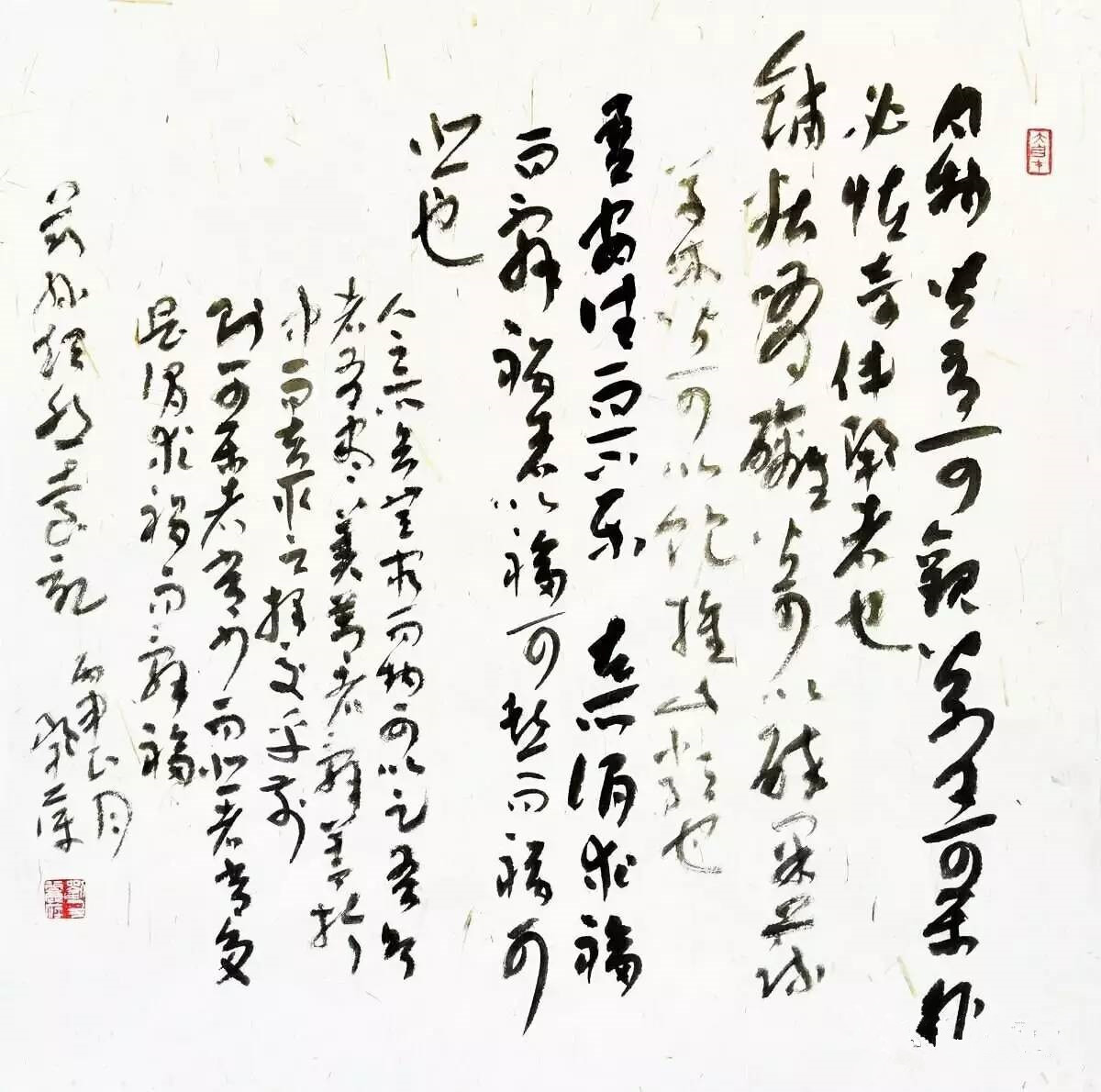

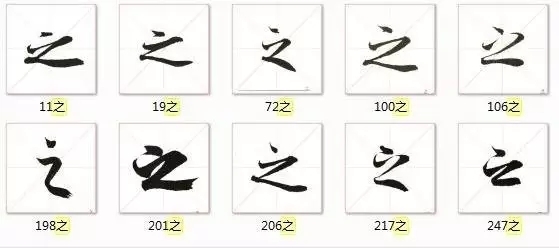

![640.webp (51)]()

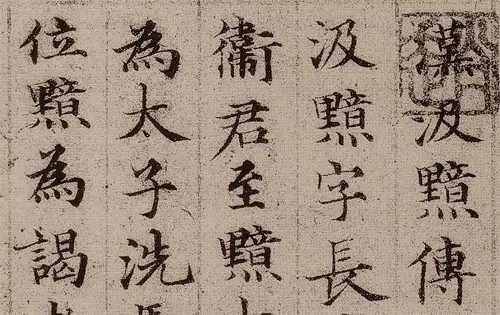

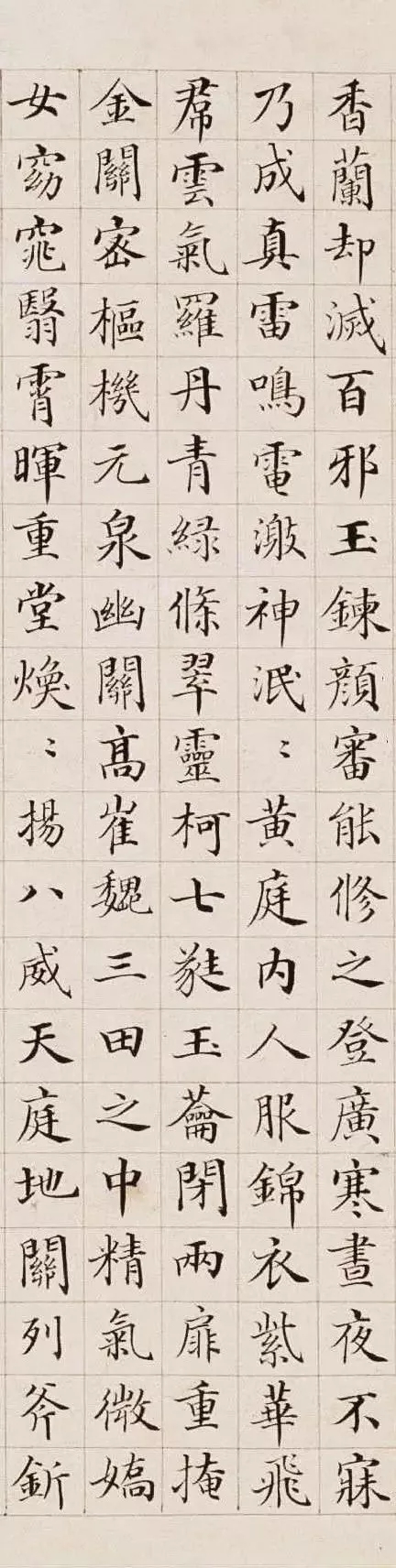

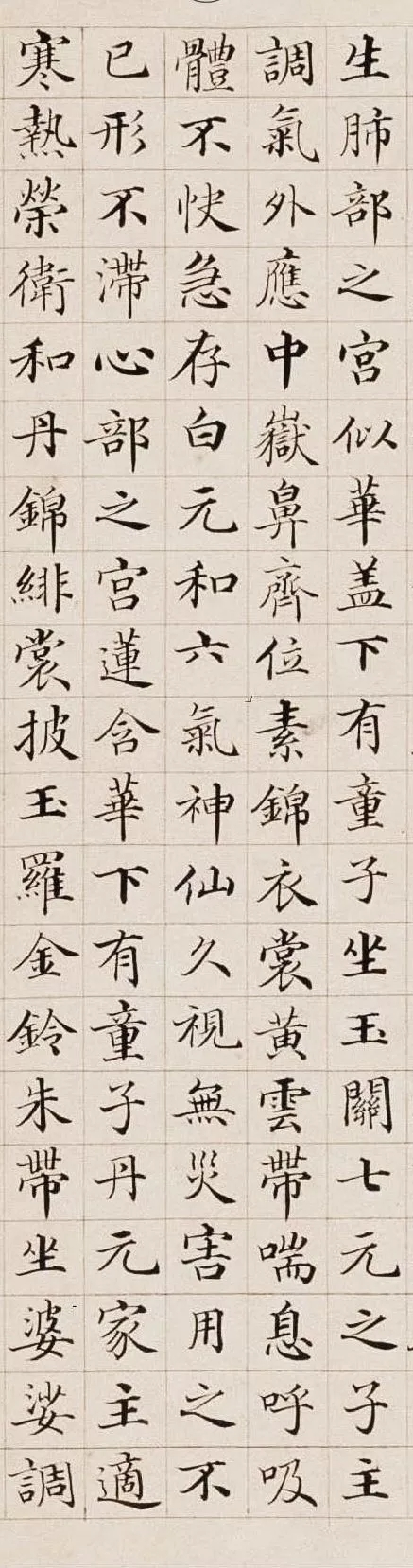

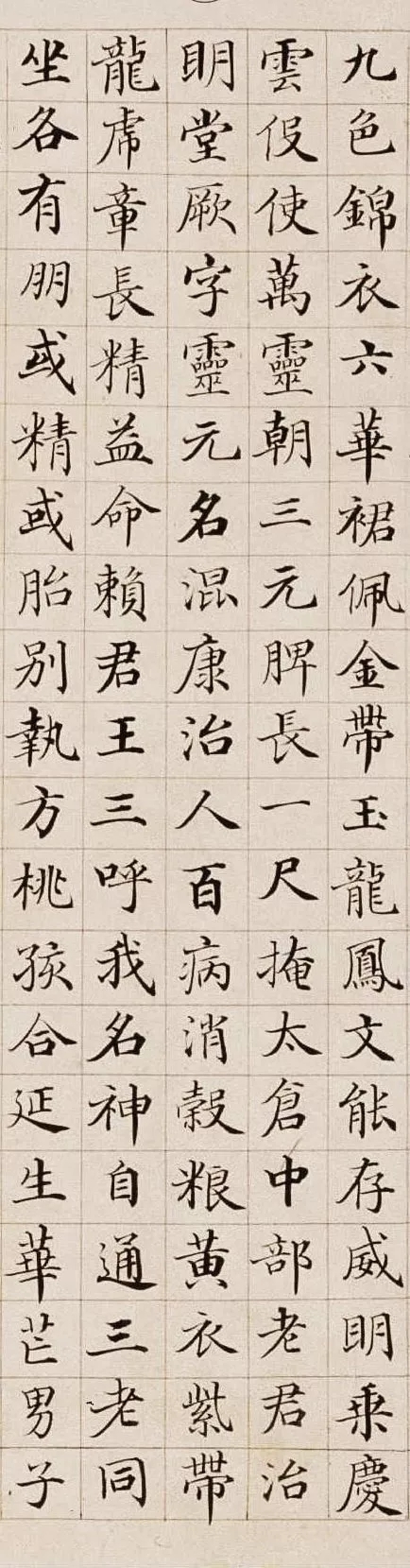

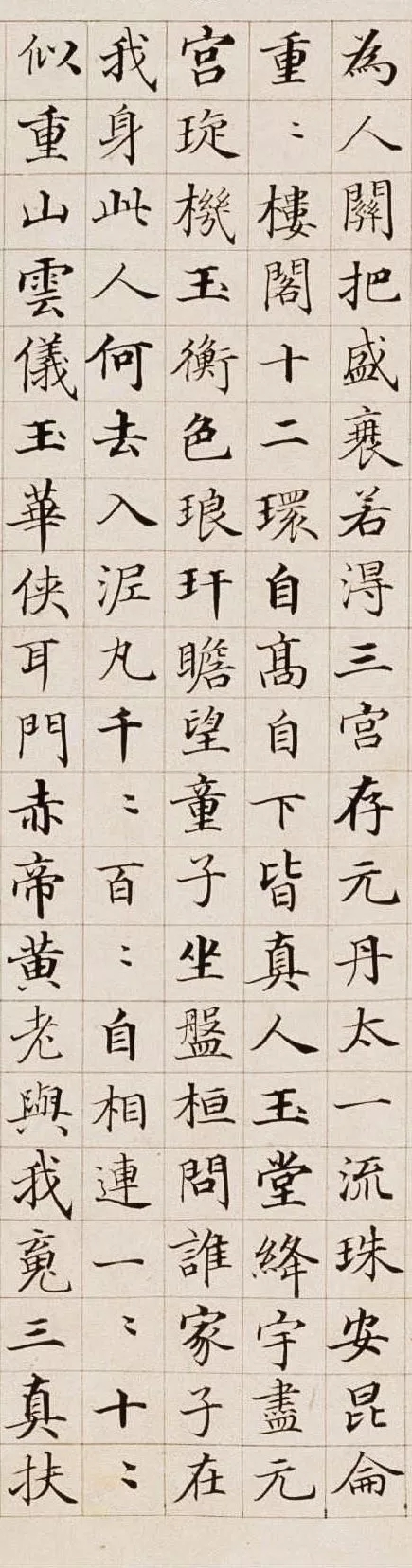

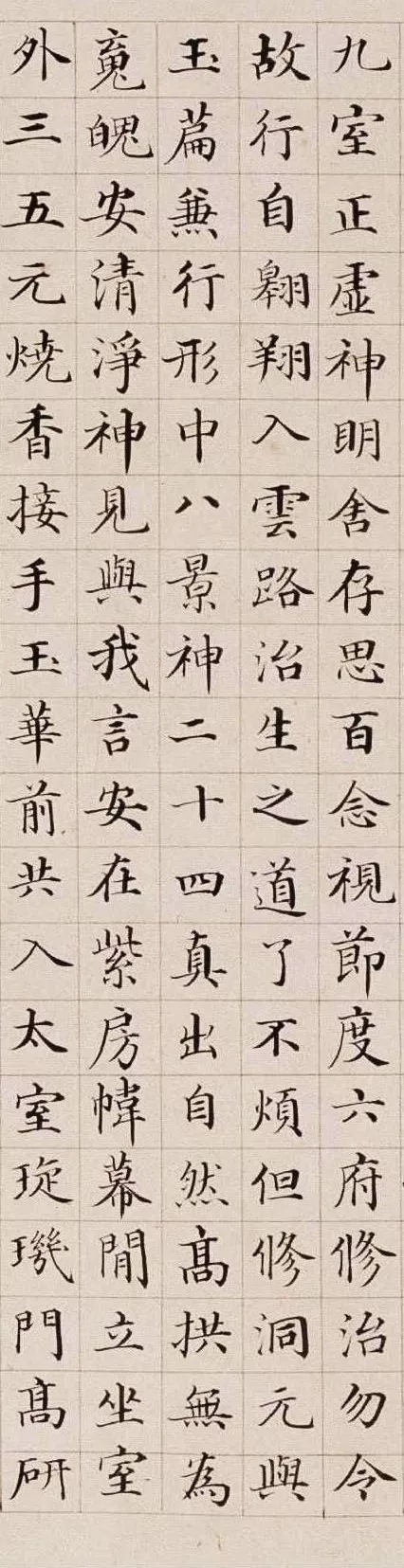

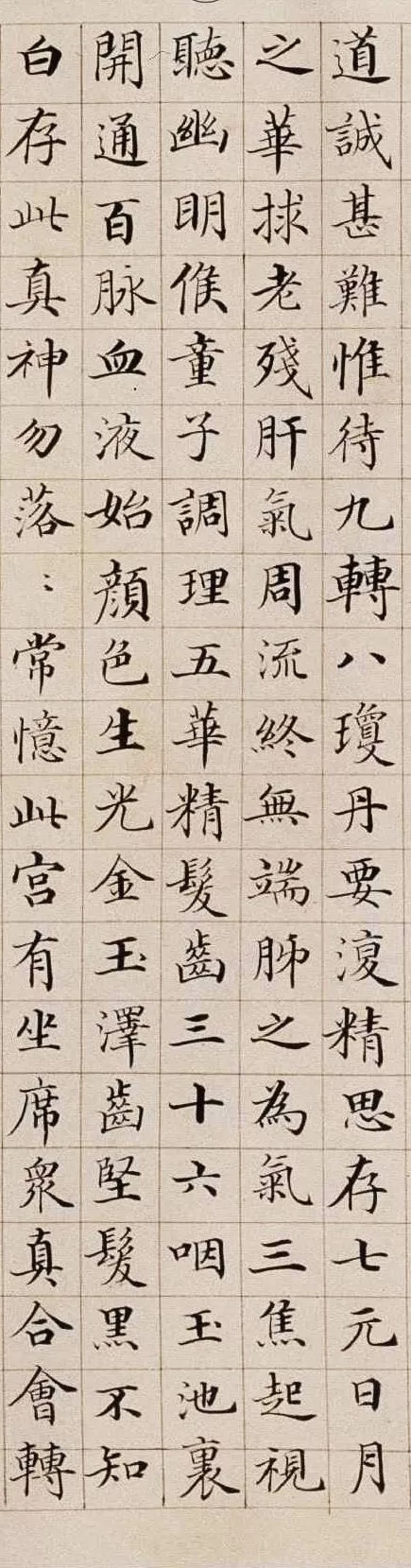

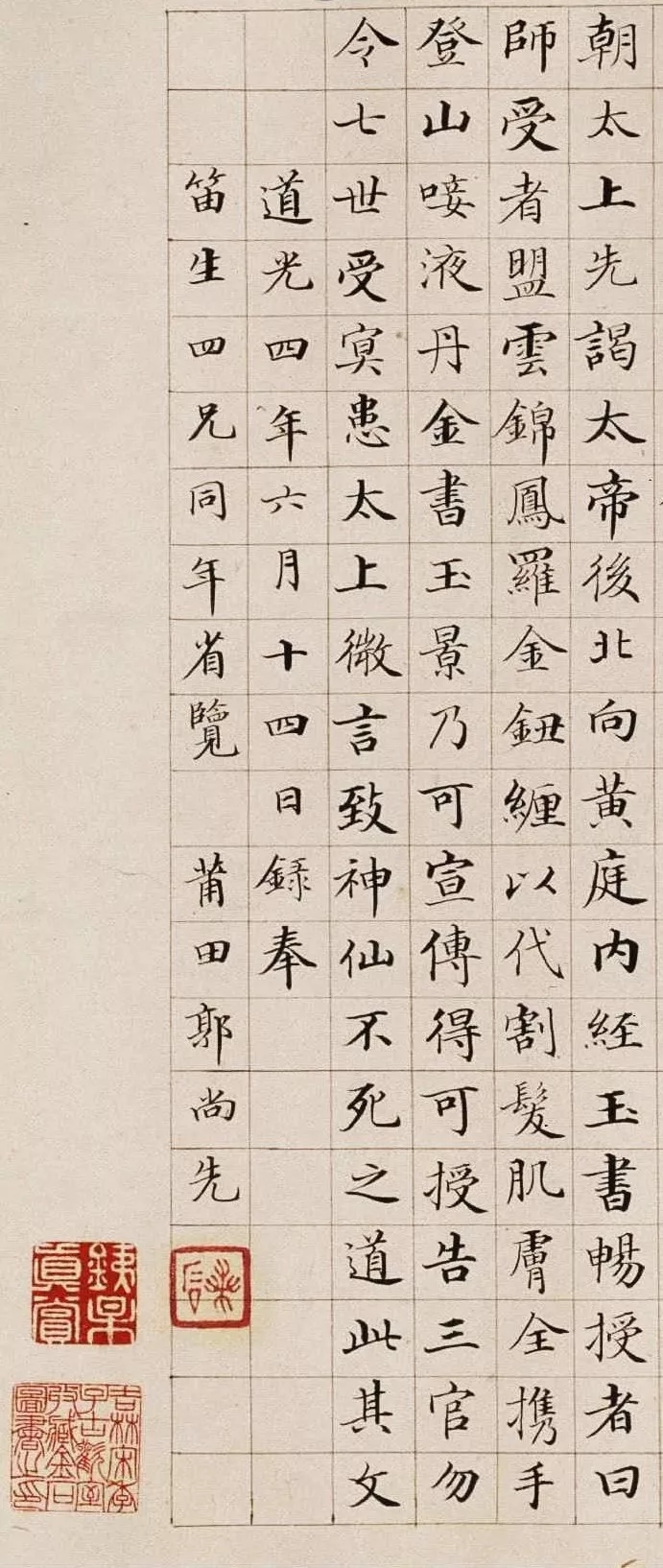

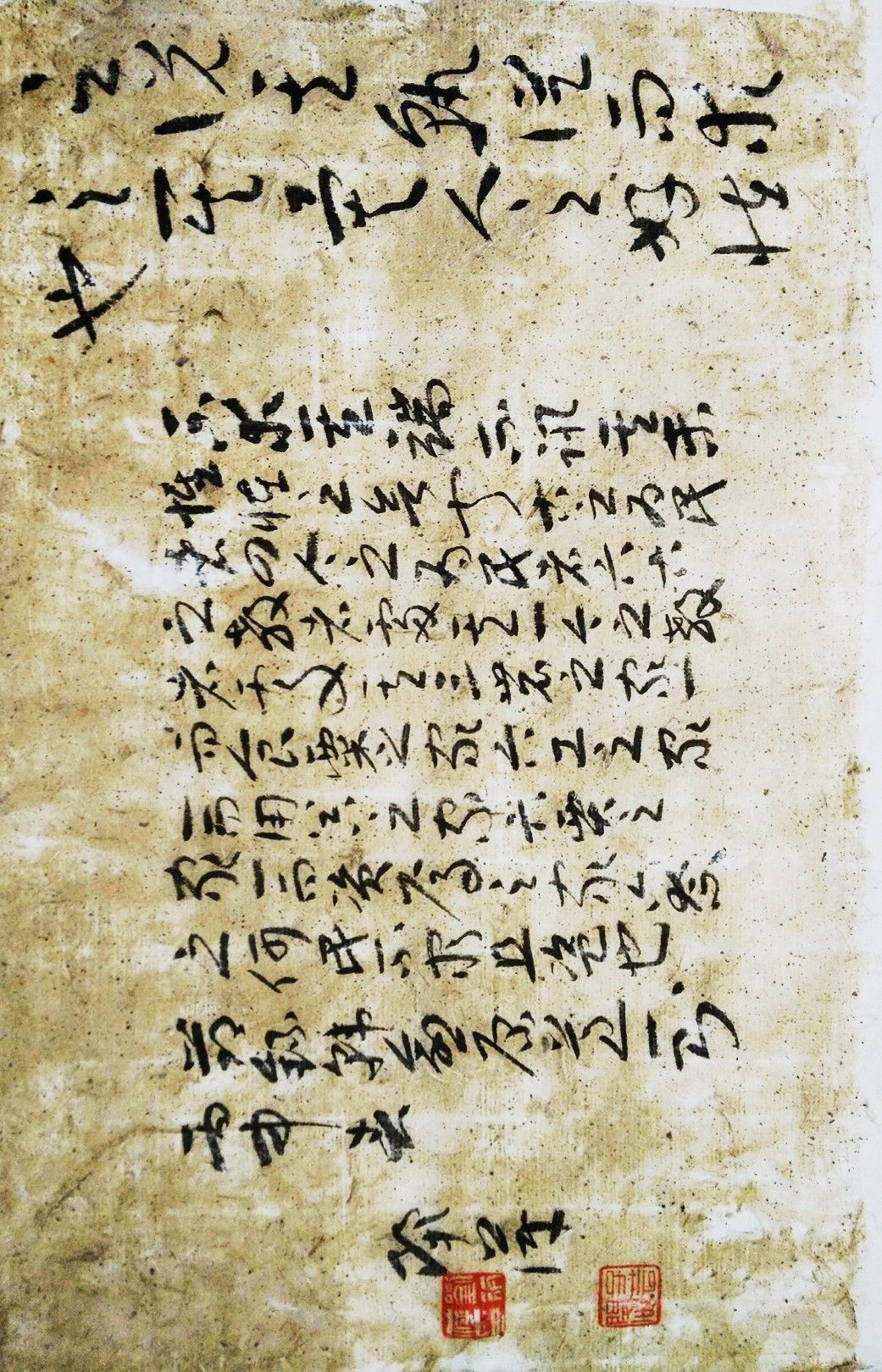

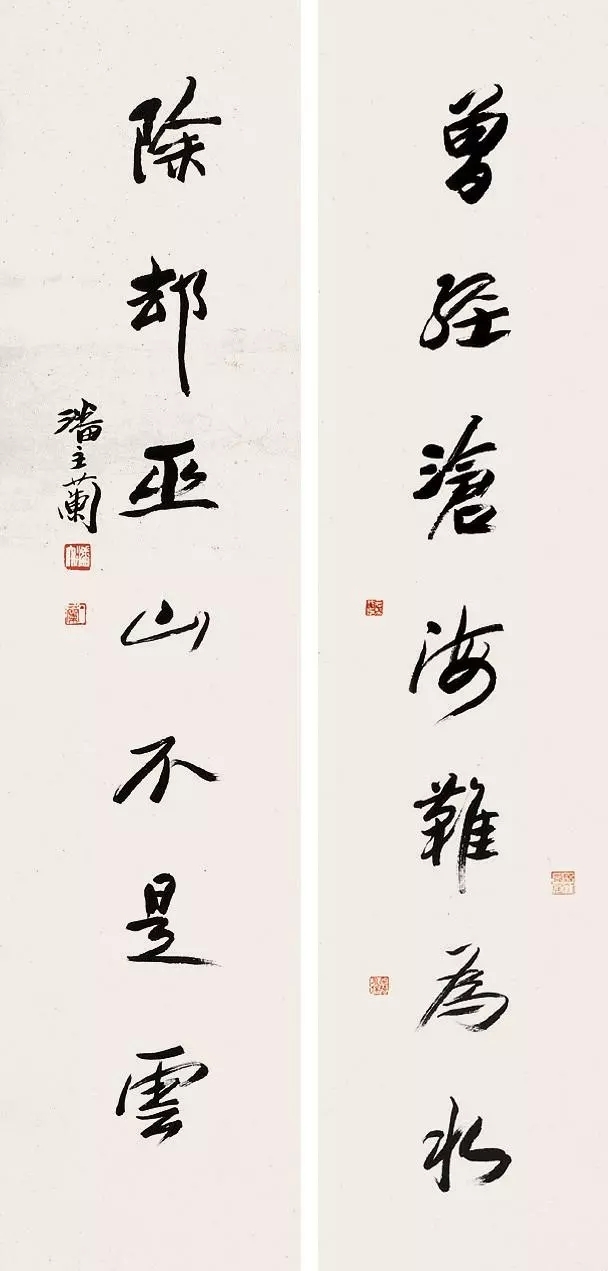

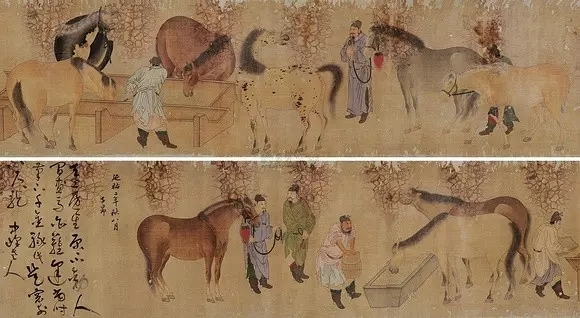

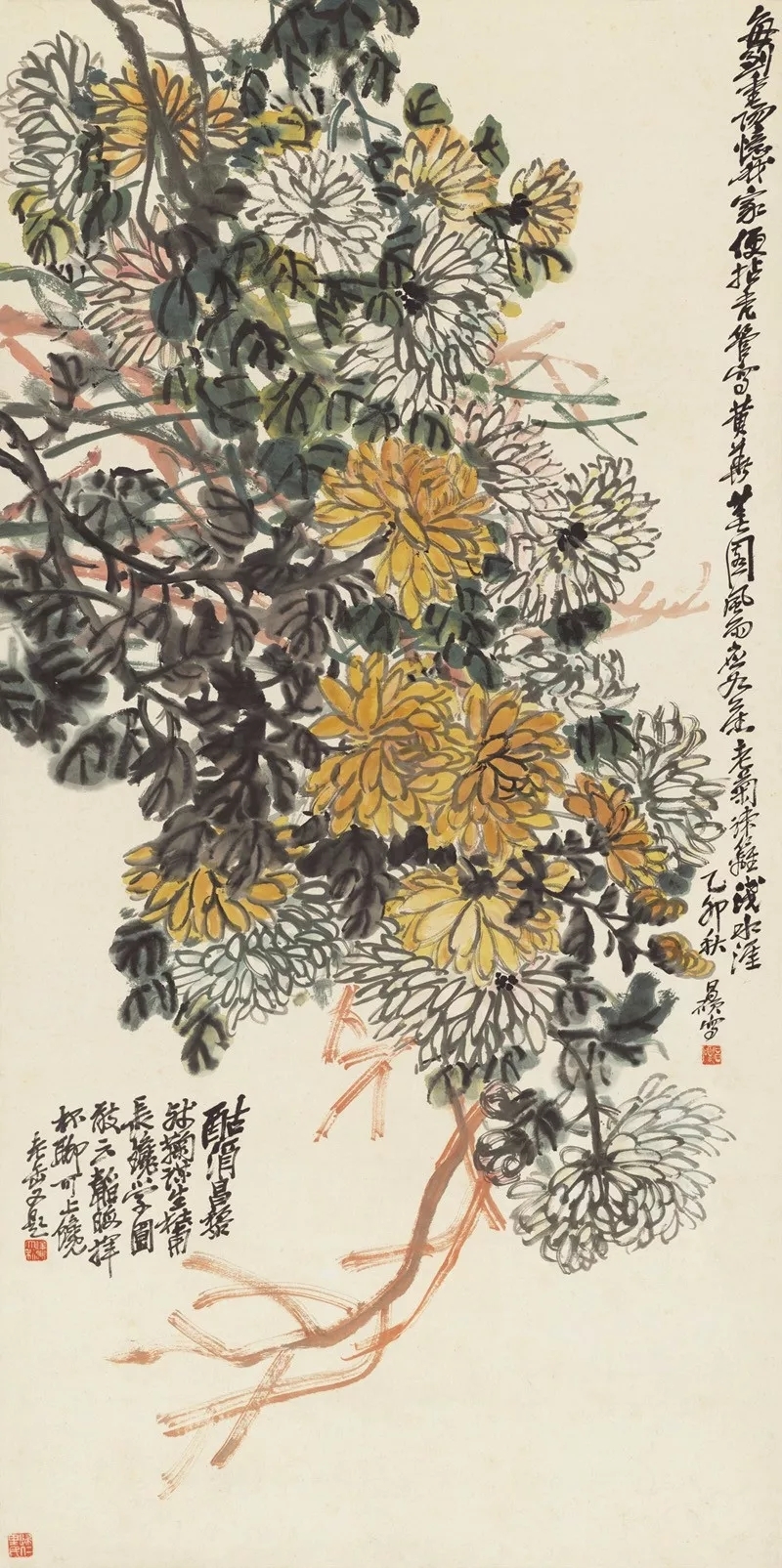

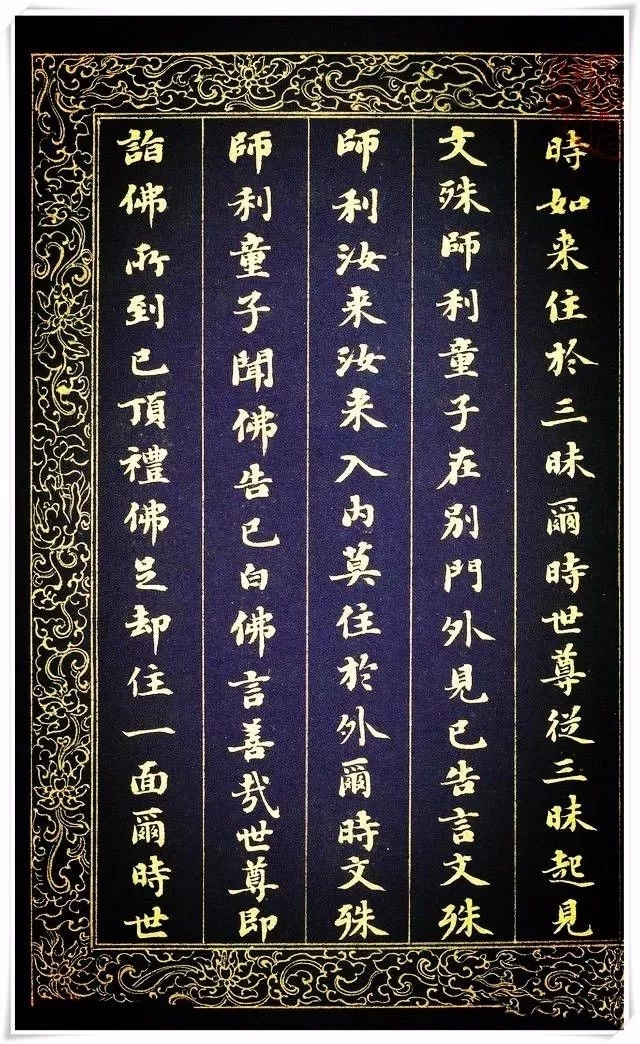

胡抗美

当今,人们对书法有诸多误解,比如说把没有经过任何书法训练的写字当成书法艺术来看,或者因为各种原因,譬如社会地位、官位等原因,把这些能提起笔来写字的人都当成书法家。书法是我们的国宝,我们怎么来维护它的艺术性和尊严,这是每一个有良知和责任感的书法人都应该关心的。把书法混同为提起毛笔写字,那么书法的博大精深到哪里去了?书法作为国学之一种,地位到哪里去了?

书法的本体建设,关系到中国的审美哲学和精神底色。林语堂曾说,书法是中国美学的基础。这是林语堂作为民国时期文学家对书法的认识,给我们提出了很多值得反思的问题。

在民国,不仅仅是林语堂有这样的看法,梁启超、王国维、蔡元培、鲁迅等人对书法本体也是有共识的。可现在,关于书法本体的认识却成了问题,这在民国是不可思议的。我曾说过,没有经过严格训练的书法作品不成其为书法艺术,曾引起很大争议。这也表明现在书法的生存环境发生了变化。

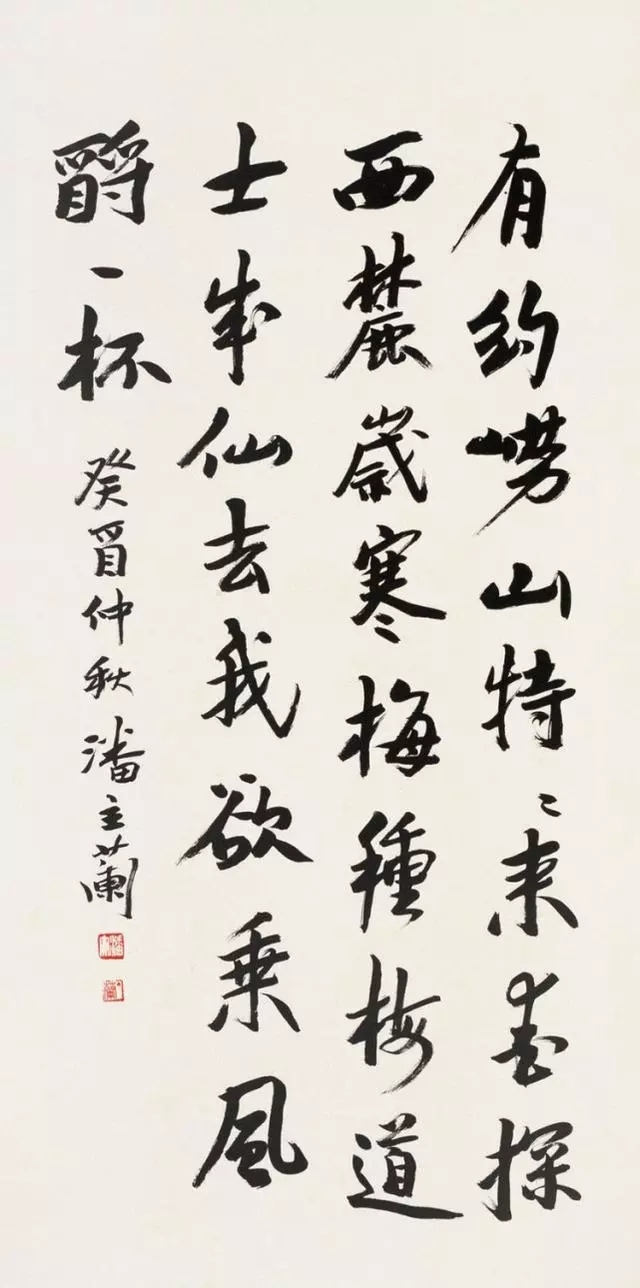

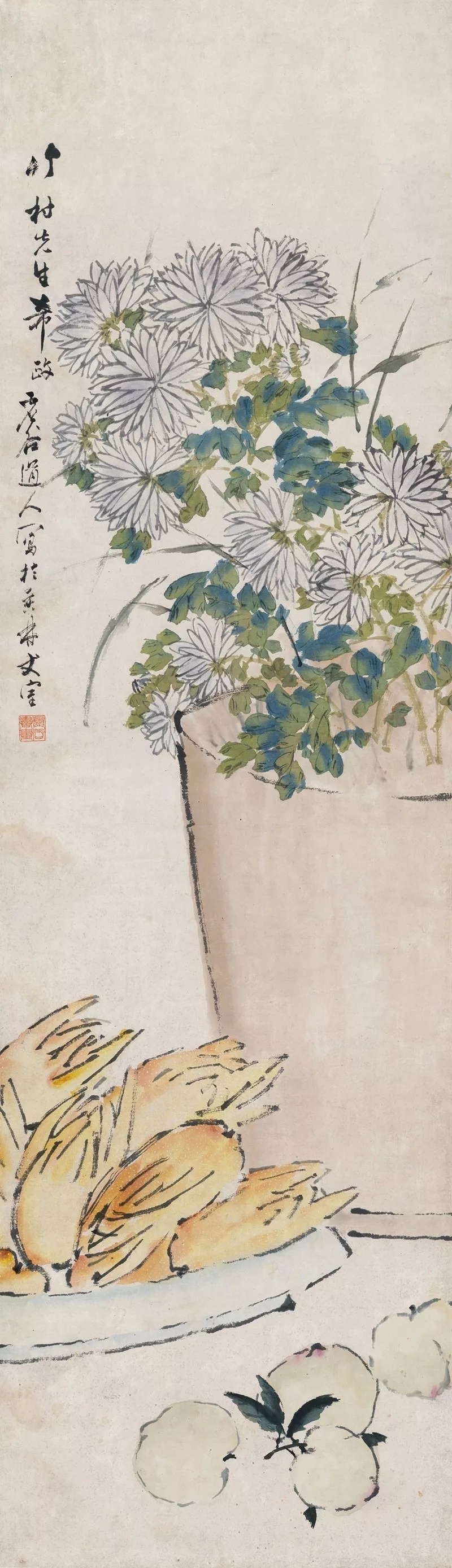

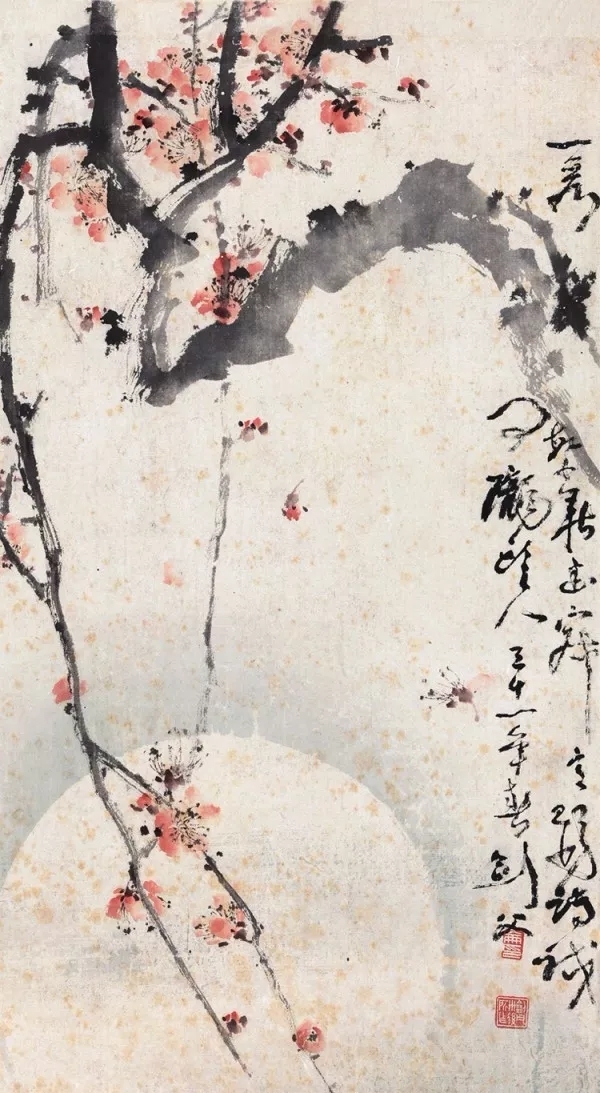

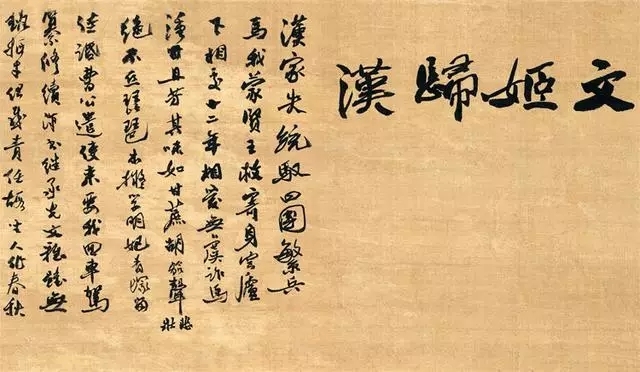

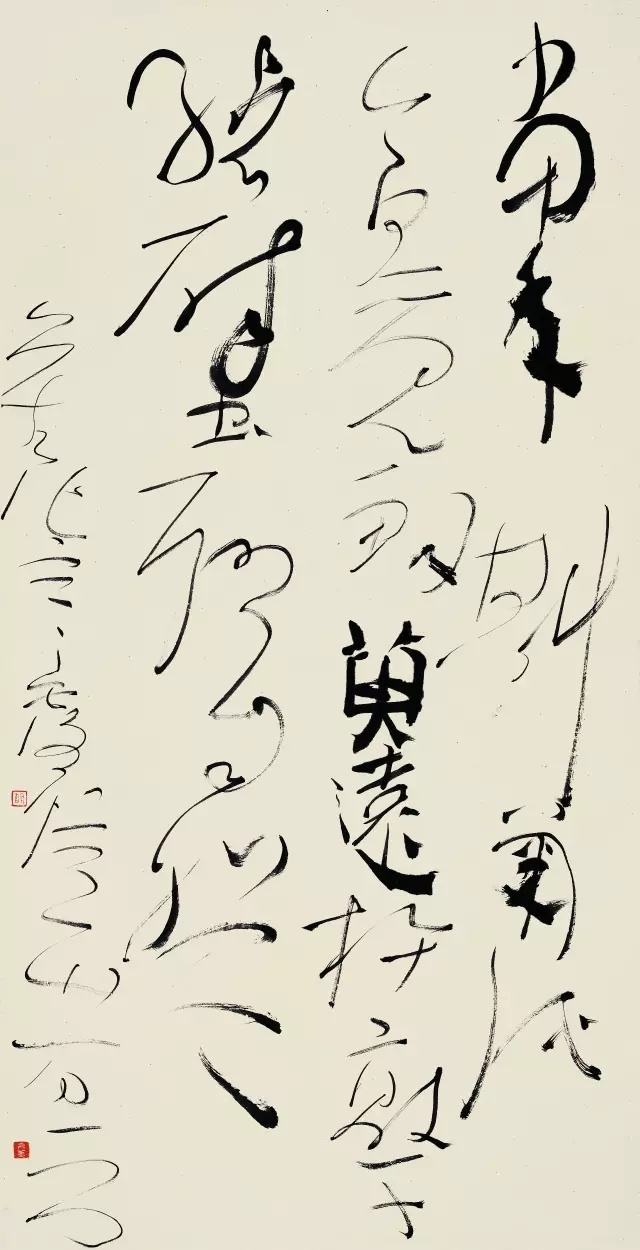

![640.webp (52)]()

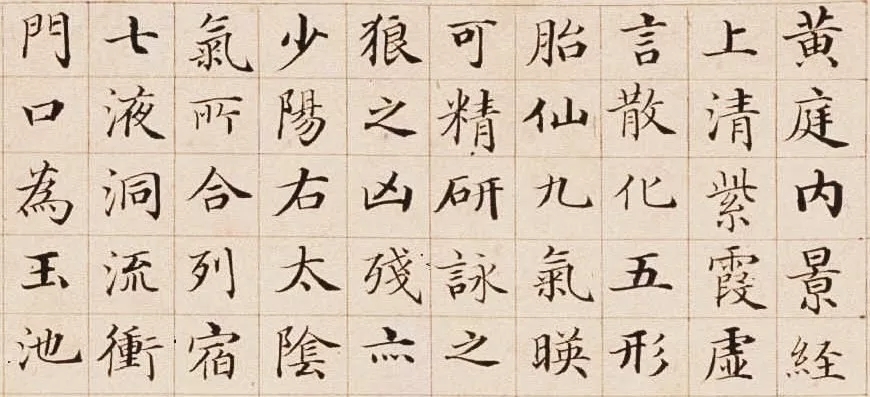

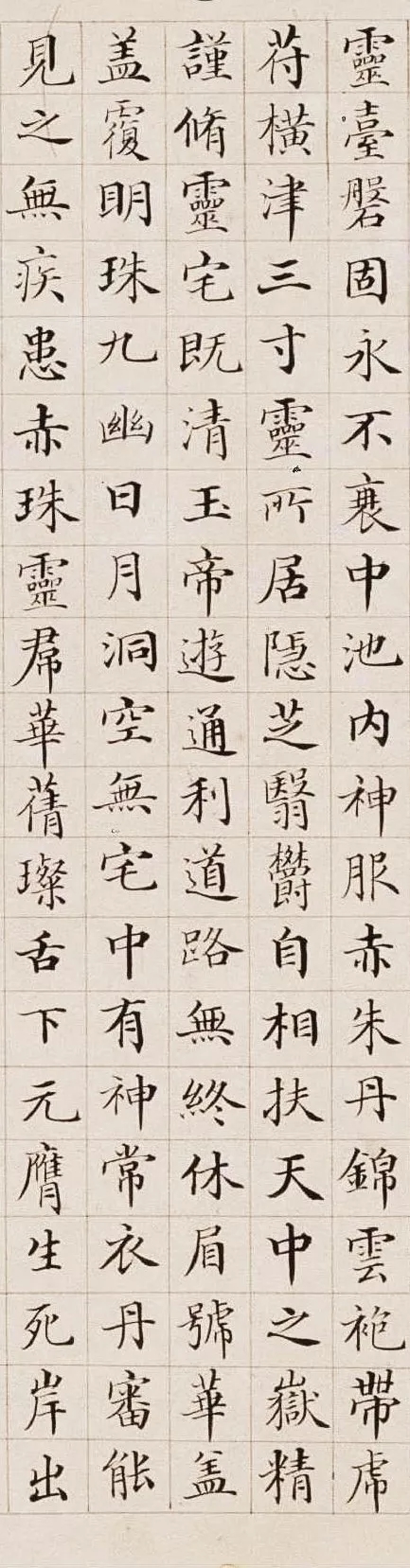

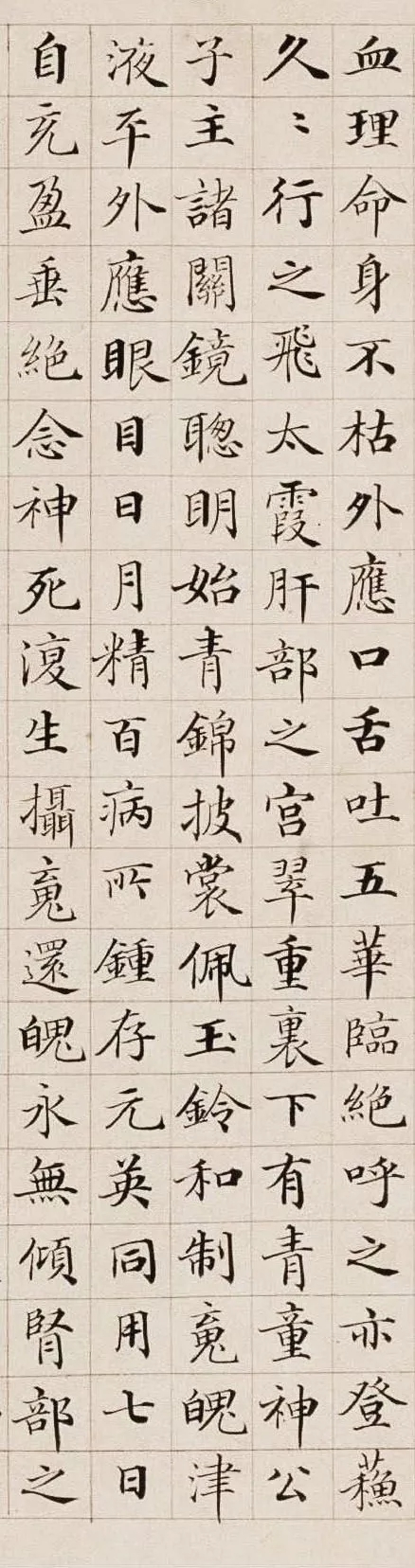

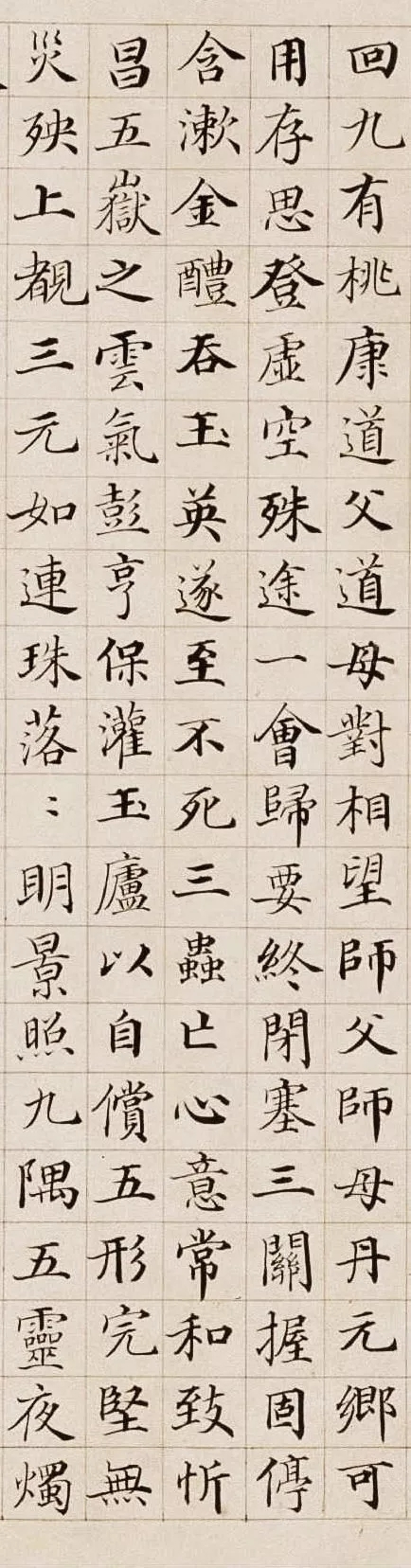

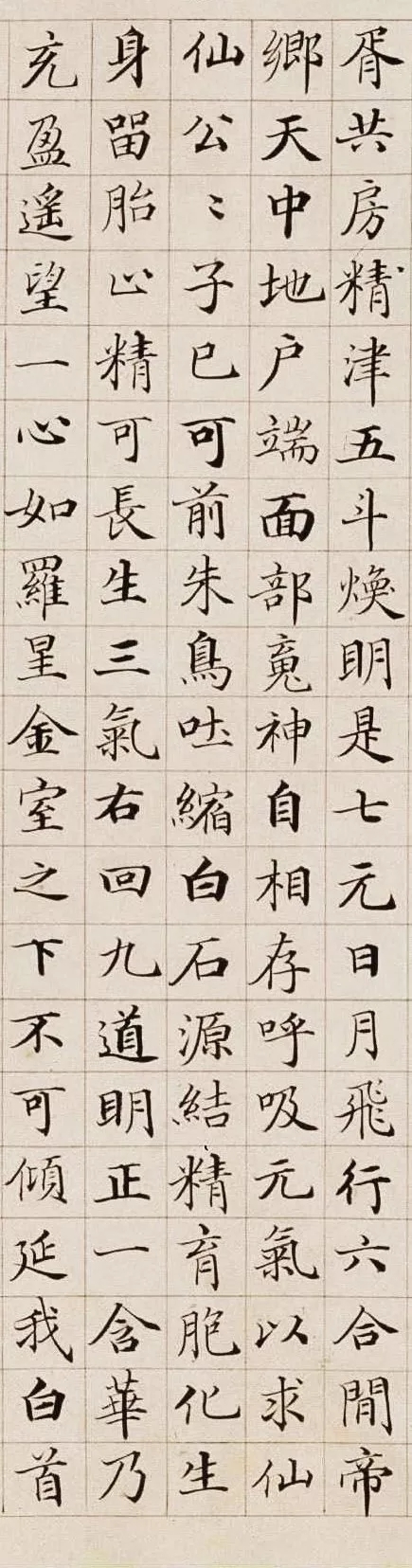

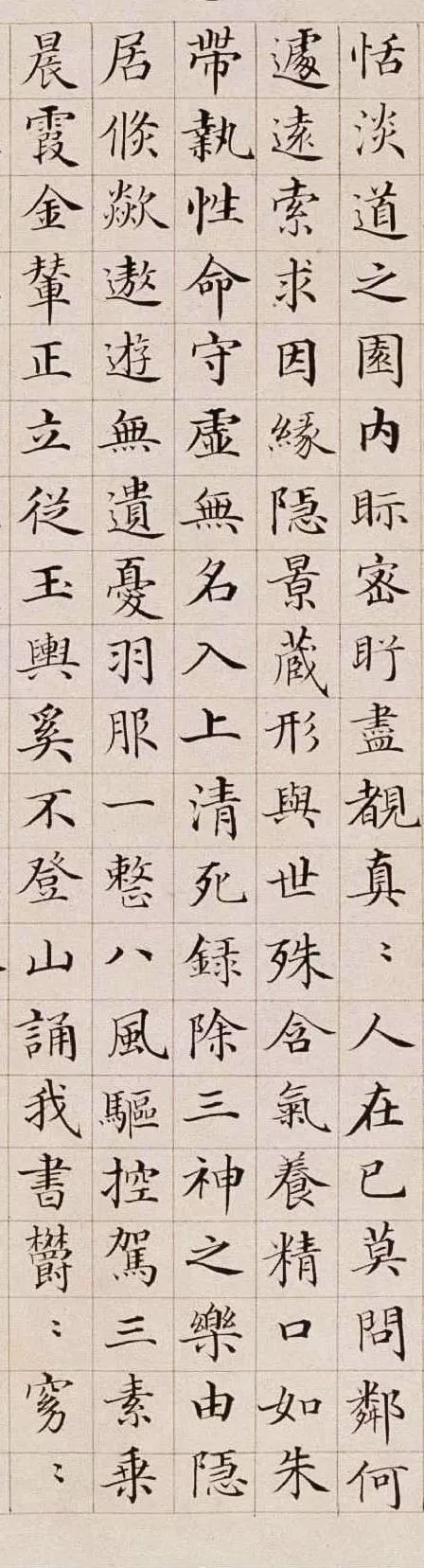

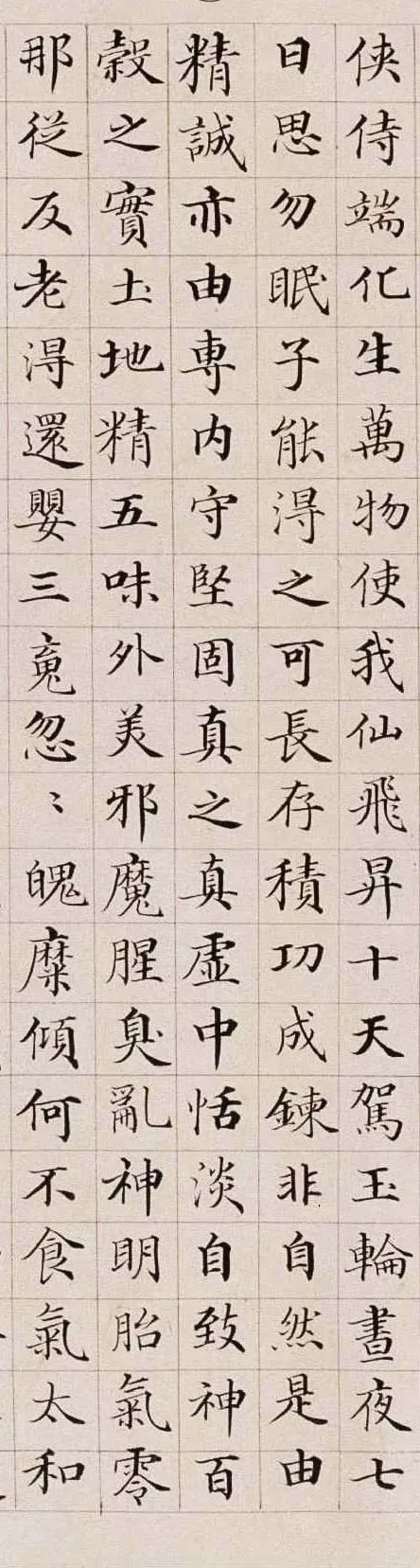

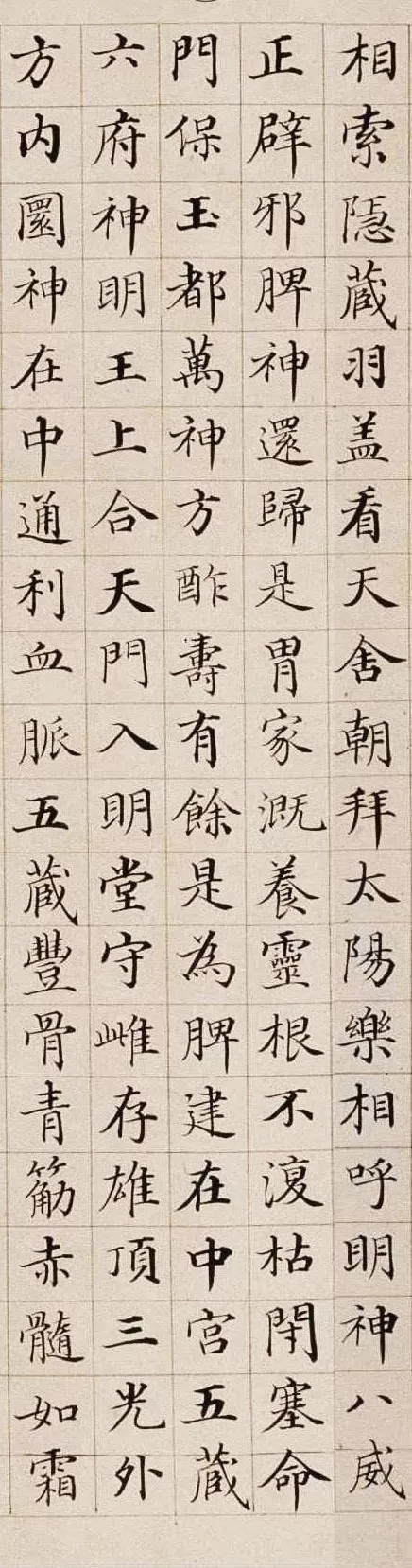

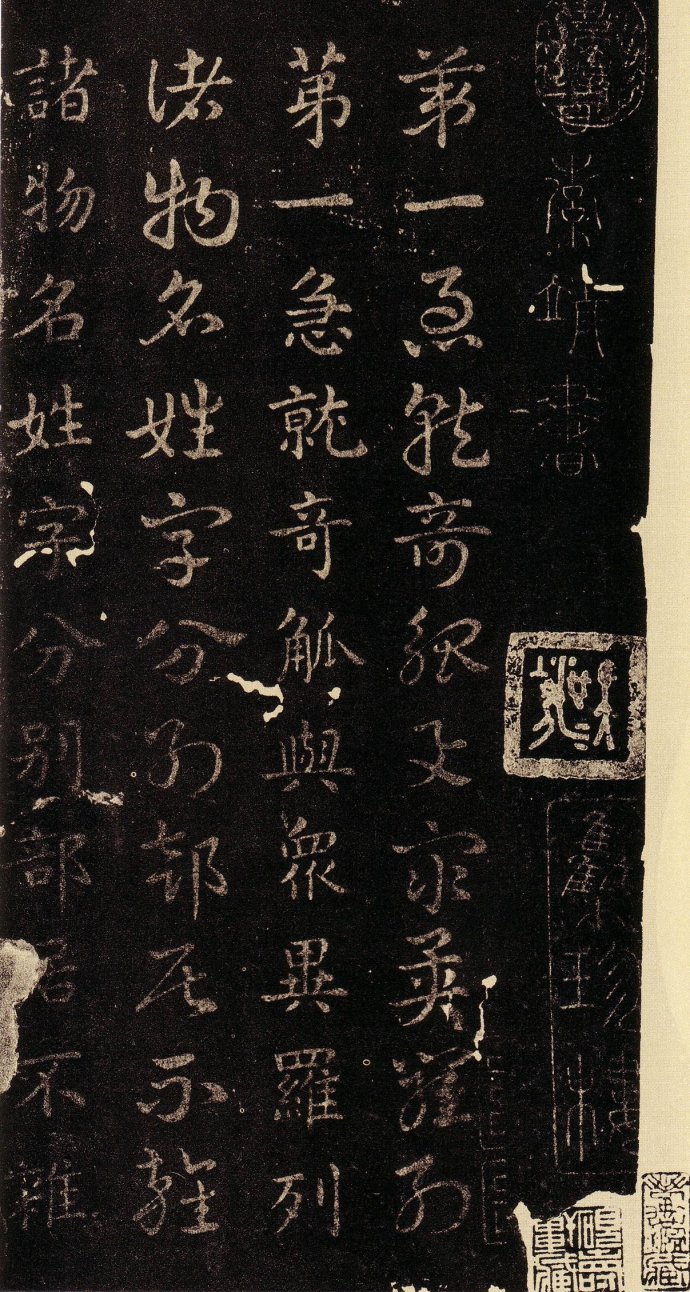

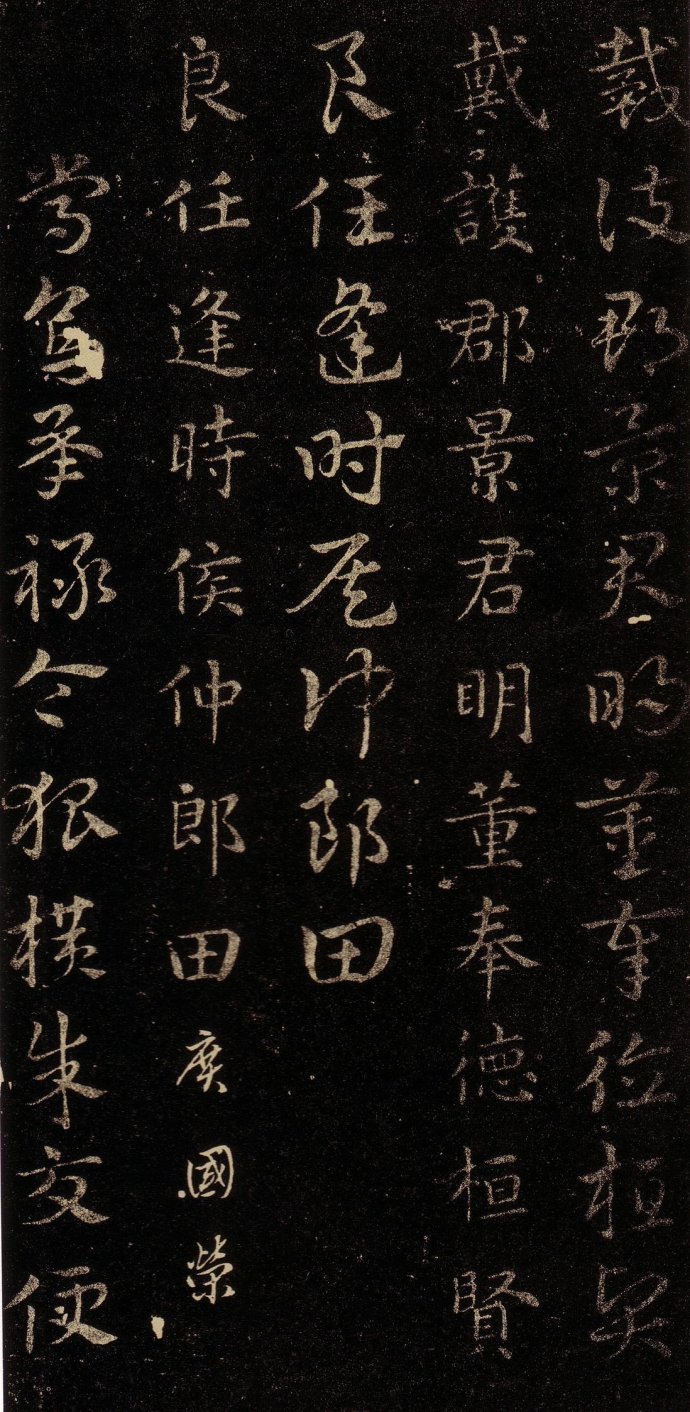

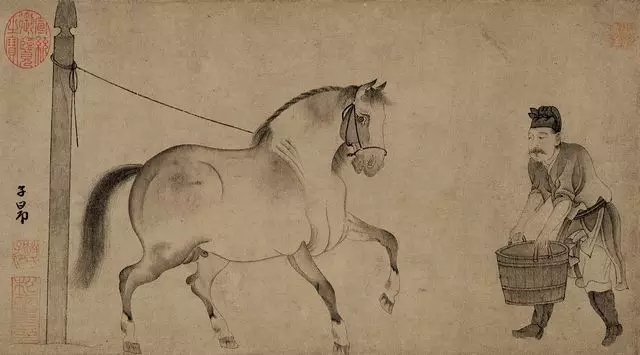

胡抗美 旧作寒露忆昔一首 136 x69cm 2012

当年斟菊酒,今日觅鲜萸。远杵敲千绪,醉虫聊自娱。

为艺先做人,这是中国传统文化中很精彩的部分。如果说人做不好,想做好艺术几乎是不可能的。一代一代的书法家和理论家都遵循这个标准。

总体而言,为艺和做人是一致的,这不光在中国,在全世界也是一样的。作为一个书法家,要创作精品佳构,不是一个单纯的技术问题,而是需要综合素养,尤其是人文关怀的。

另外,作为艺术家要有责任担当,为艺术负责,为时代负责,这应该是一个真正的艺术家所应该具备的,而这些都是靠修养得来的。这不单是技能的表现,更是综合素质的表现。如果光是天天写字,我觉得是写不好的,要运用各个方面的知识和素养支持你的艺术和审美。“书外功”不是可有可无的,书法家必须要有很高的综合素养,有自觉的人文关怀,绝对不是一个只会把字写好的人。

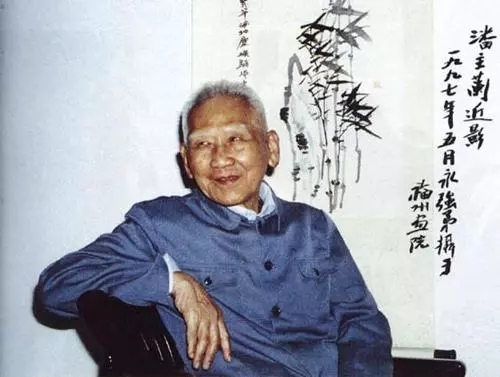

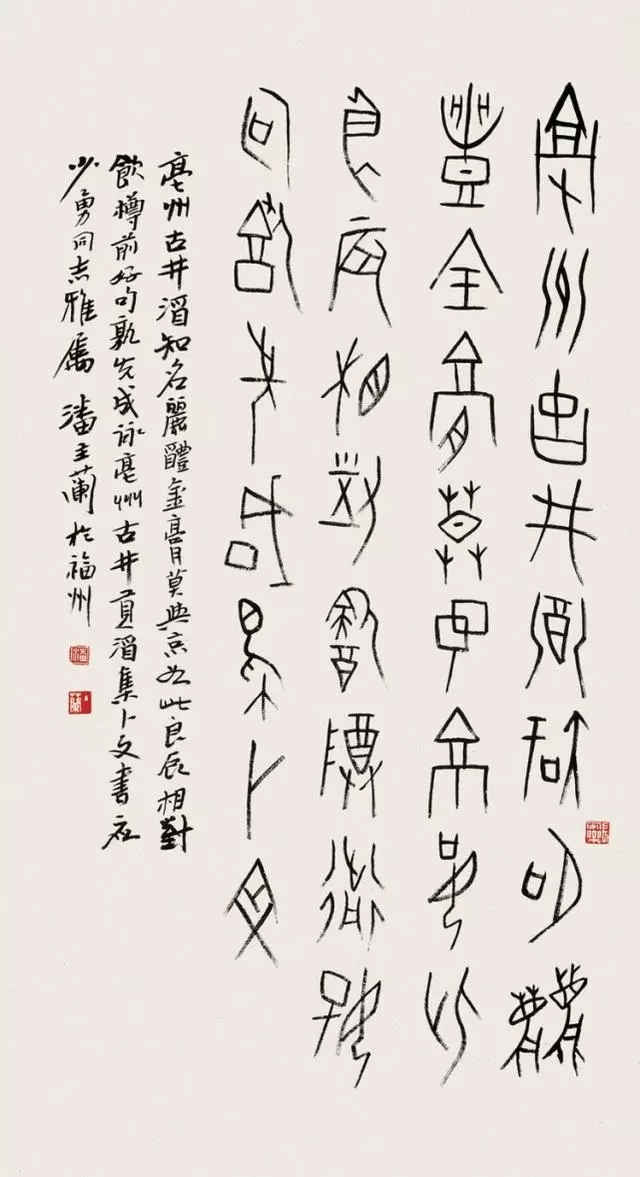

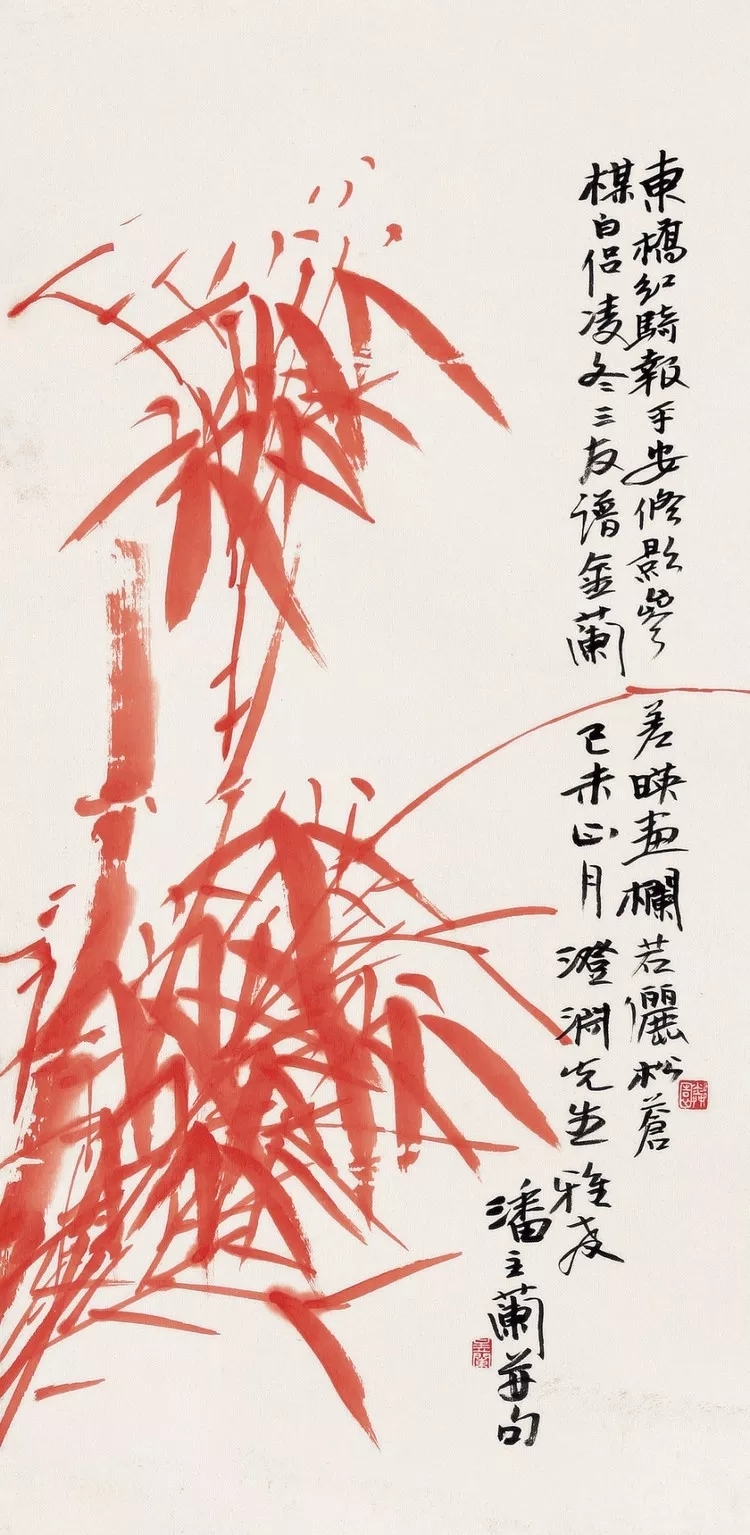

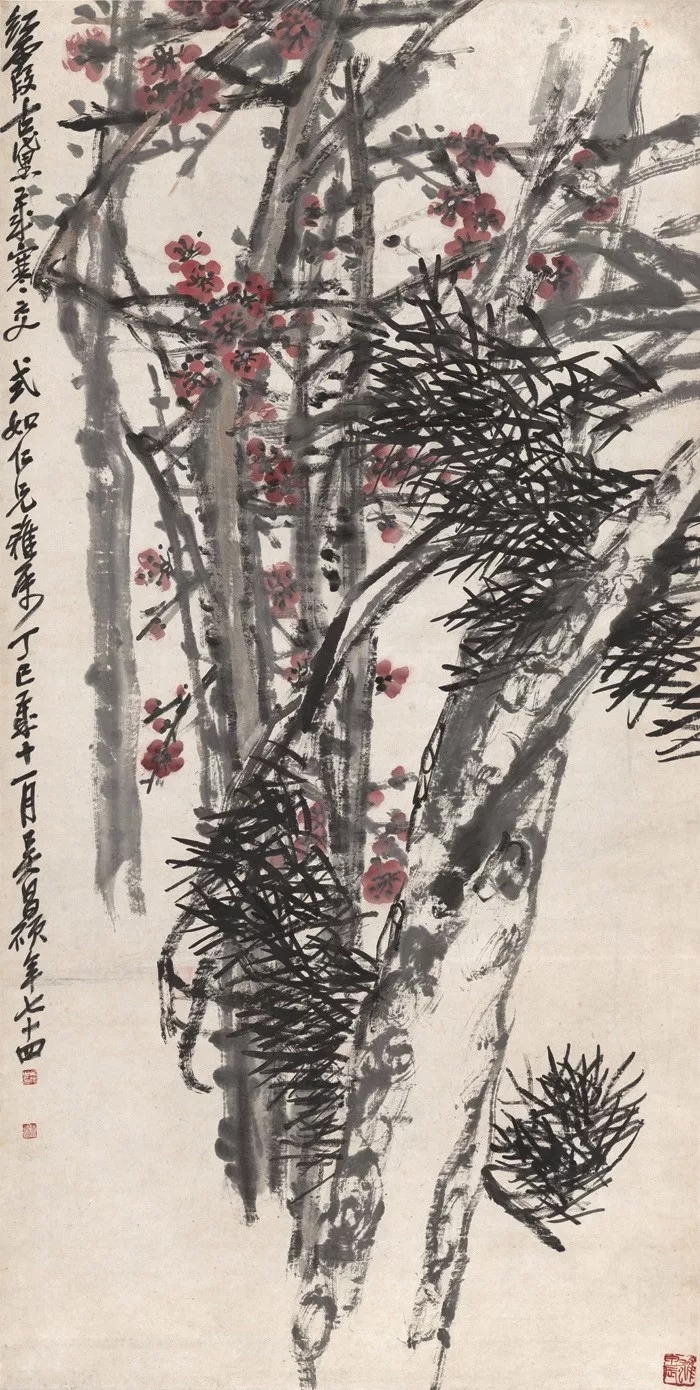

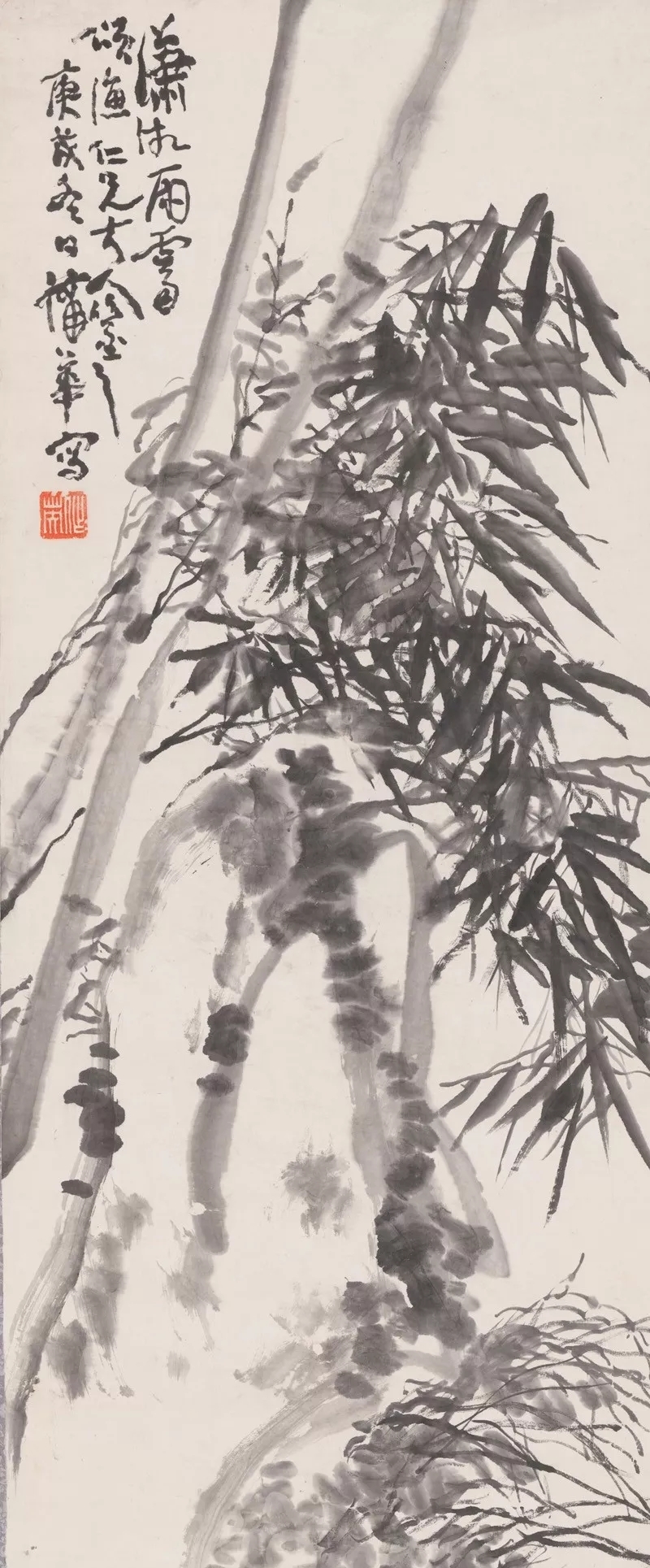

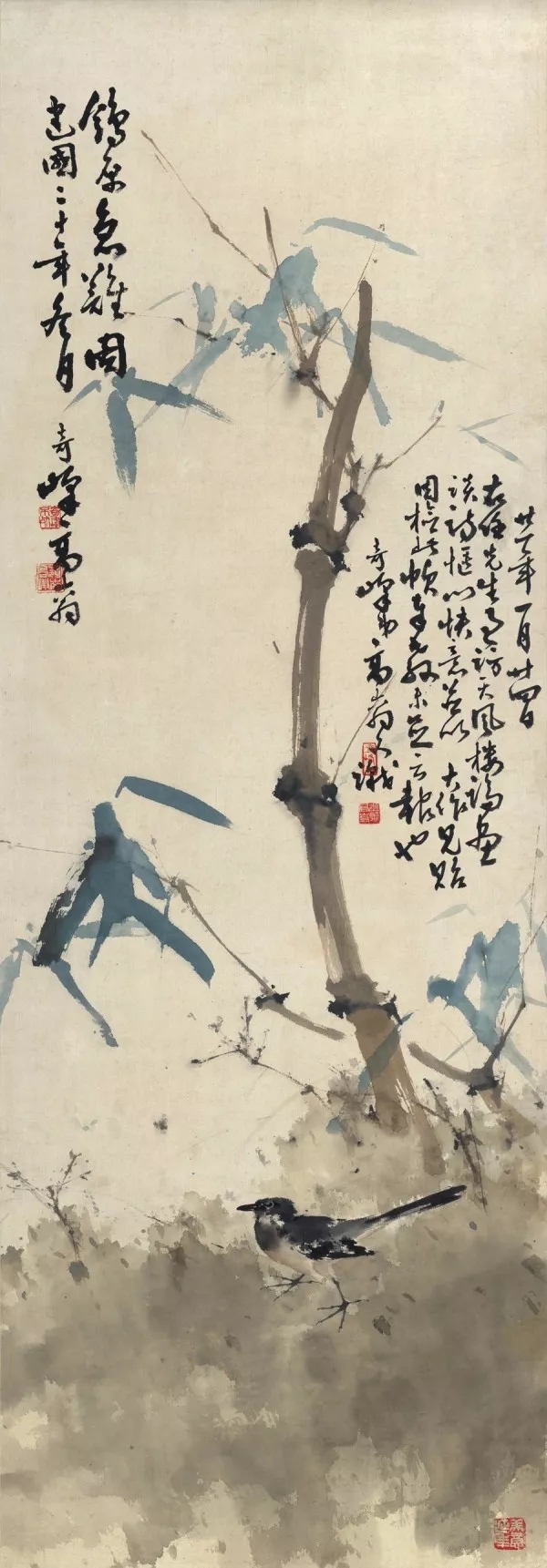

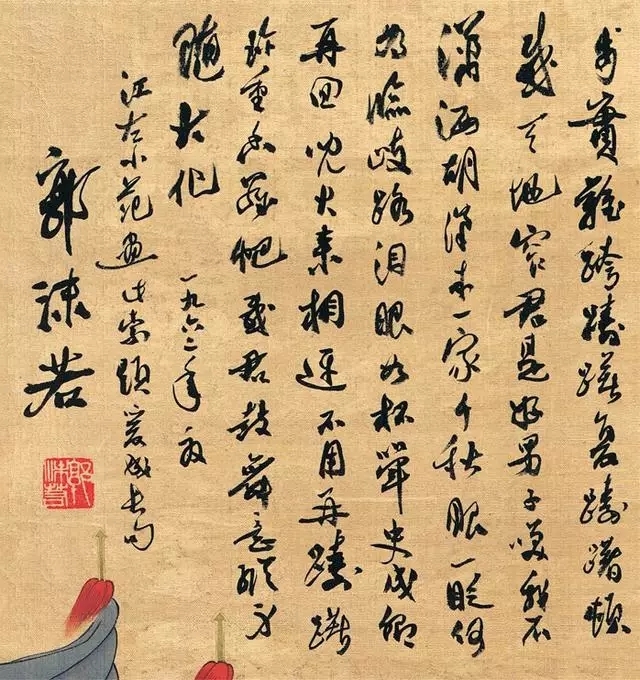

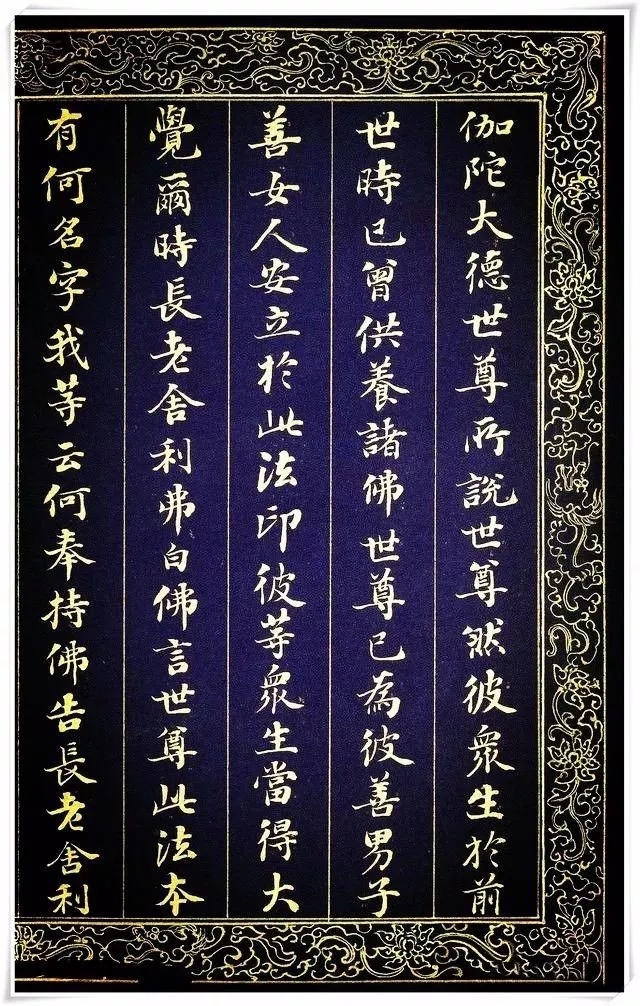

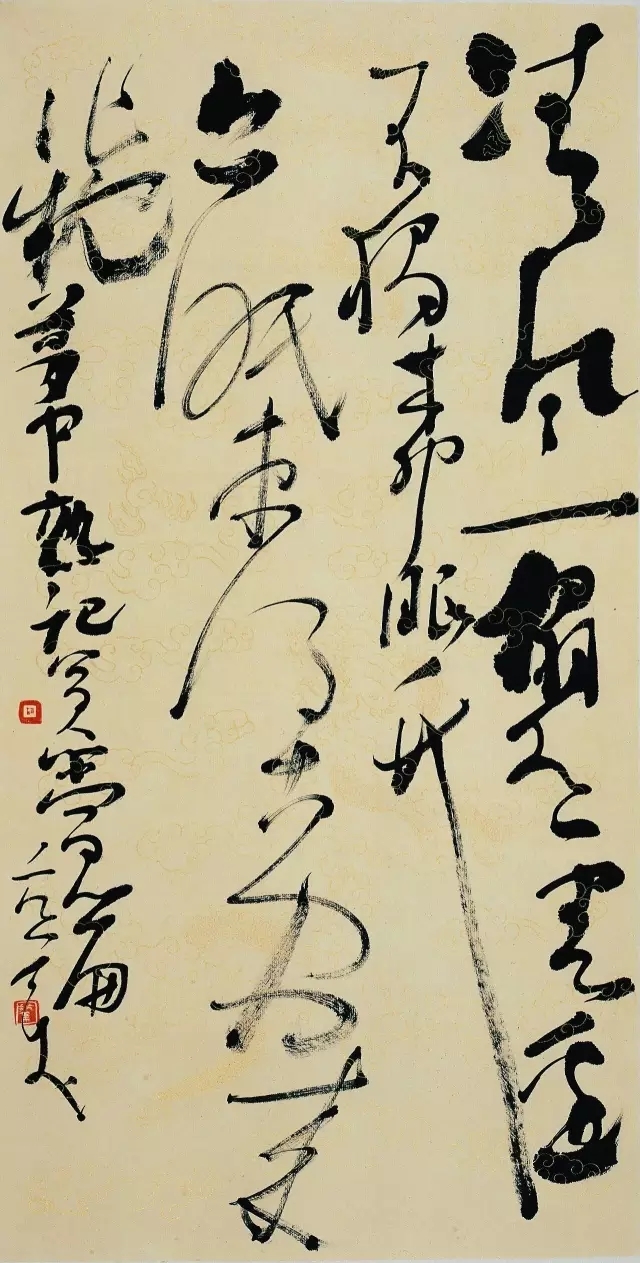

![640.webp (53)]()

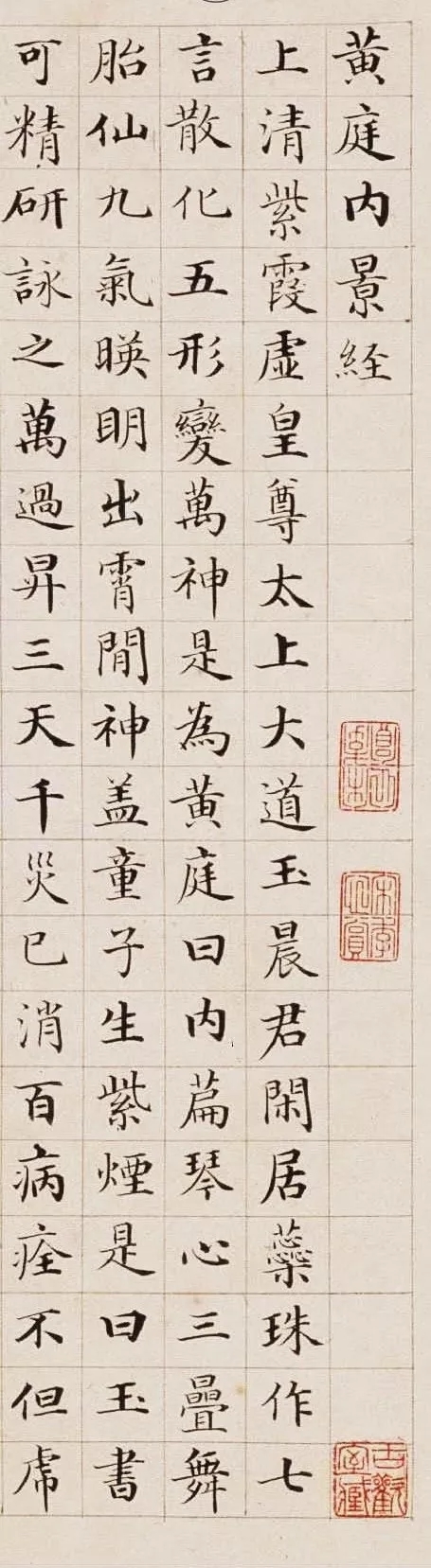

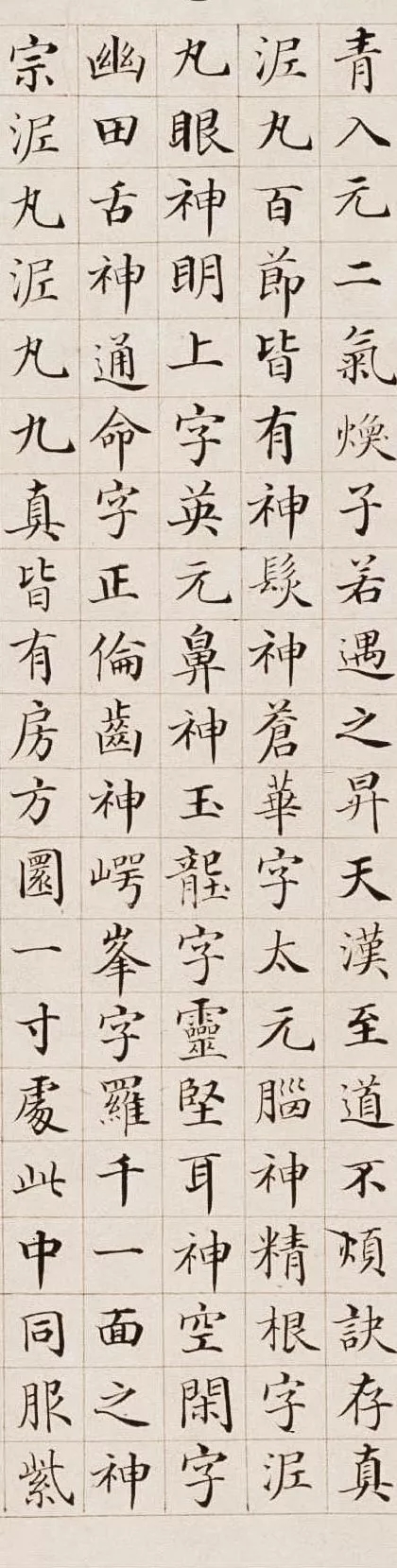

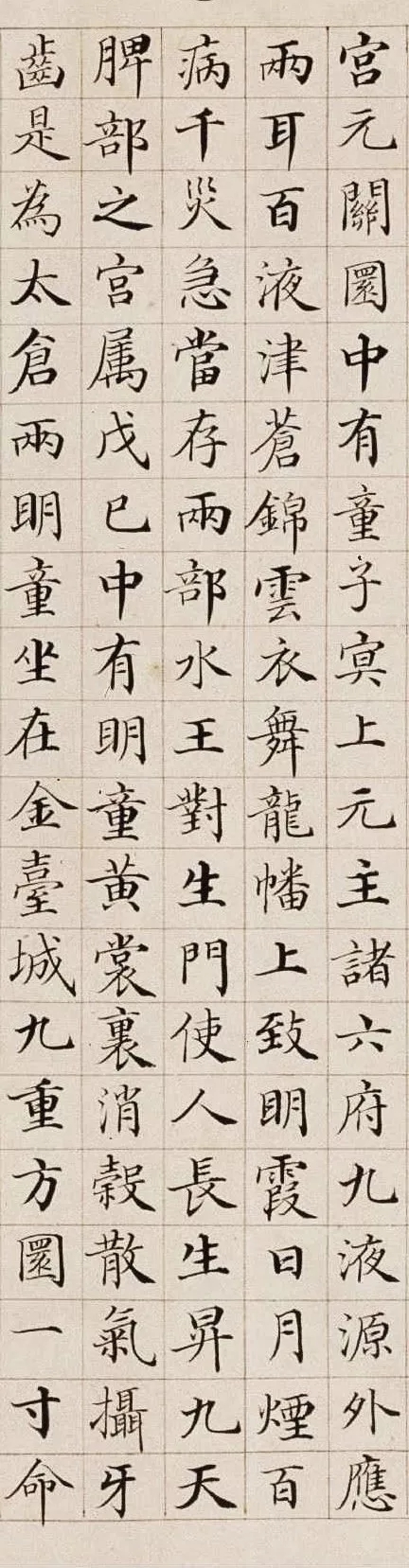

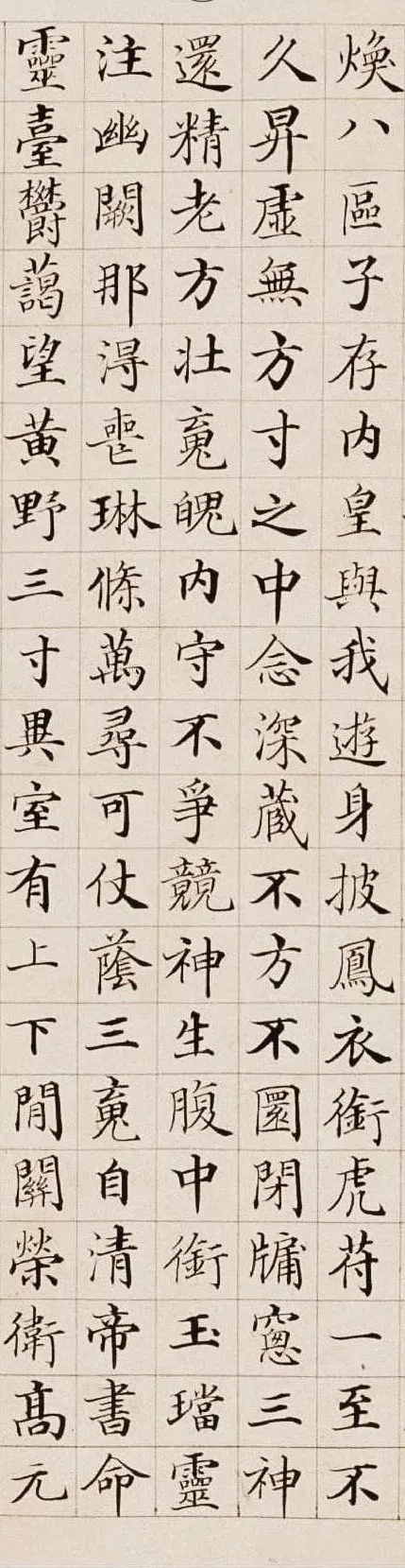

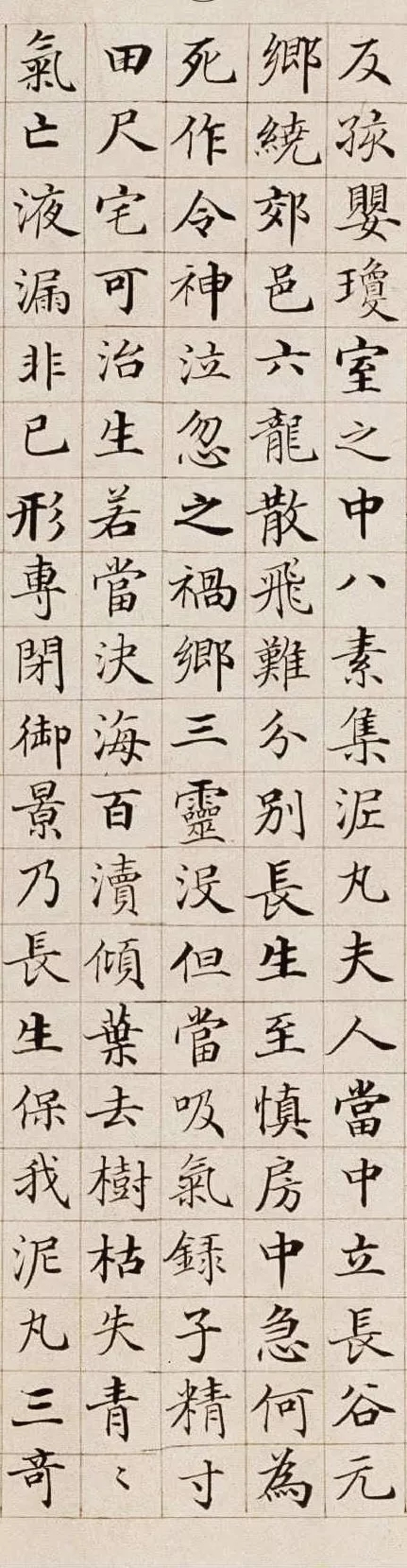

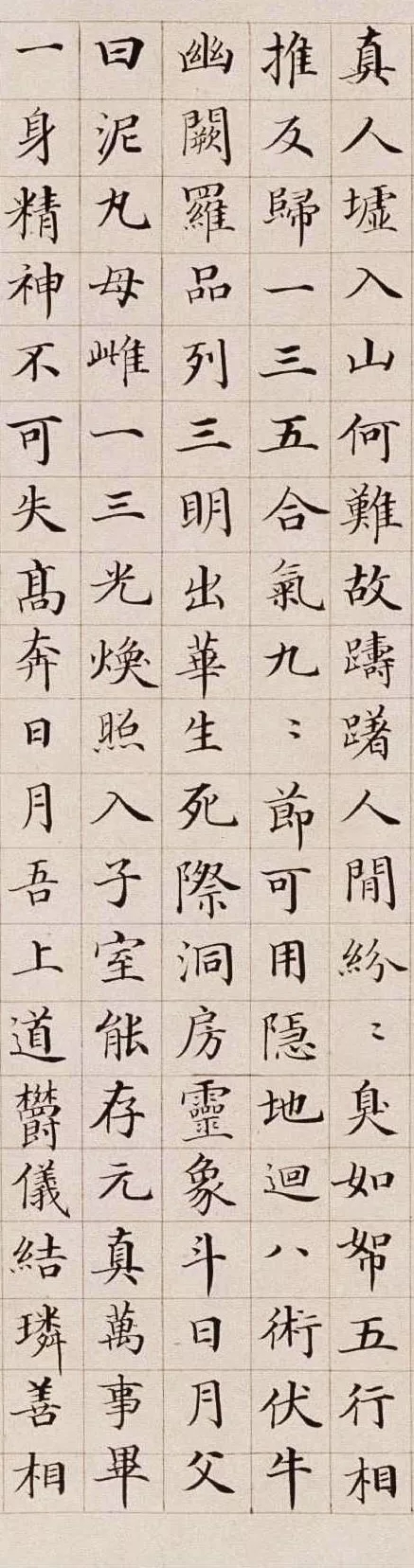

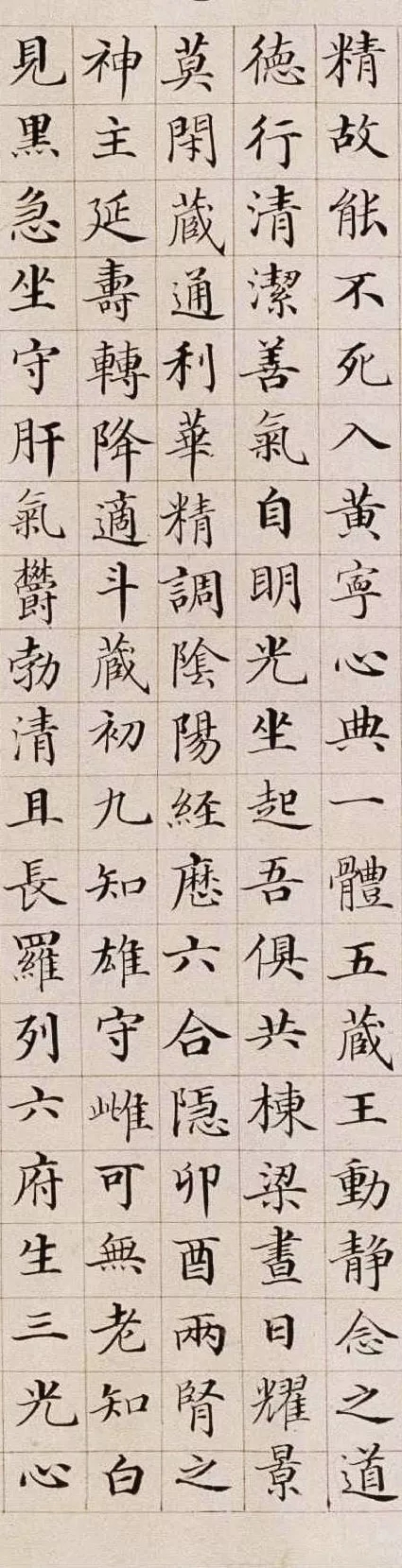

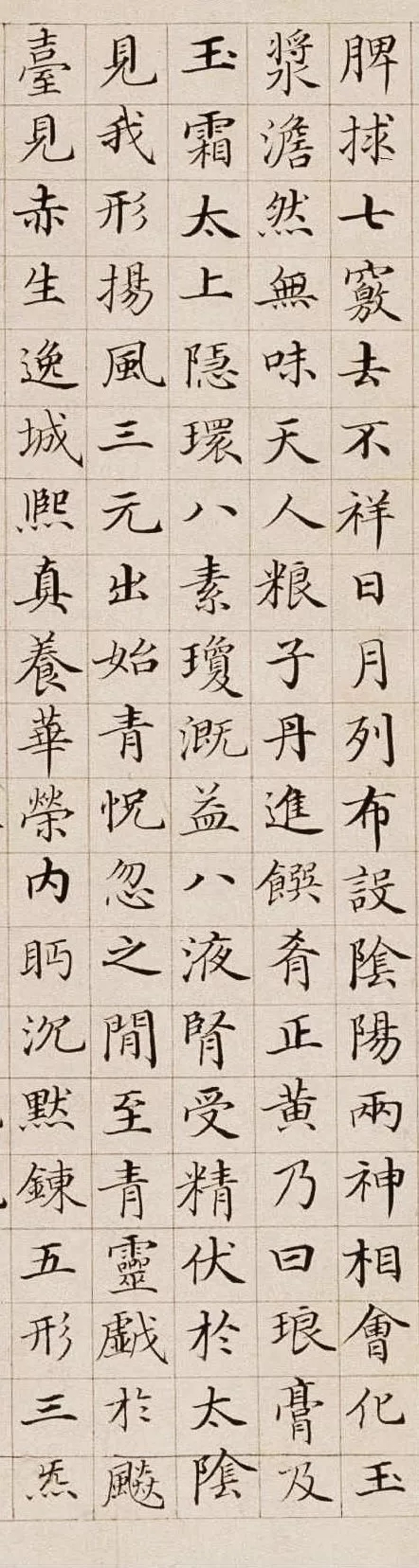

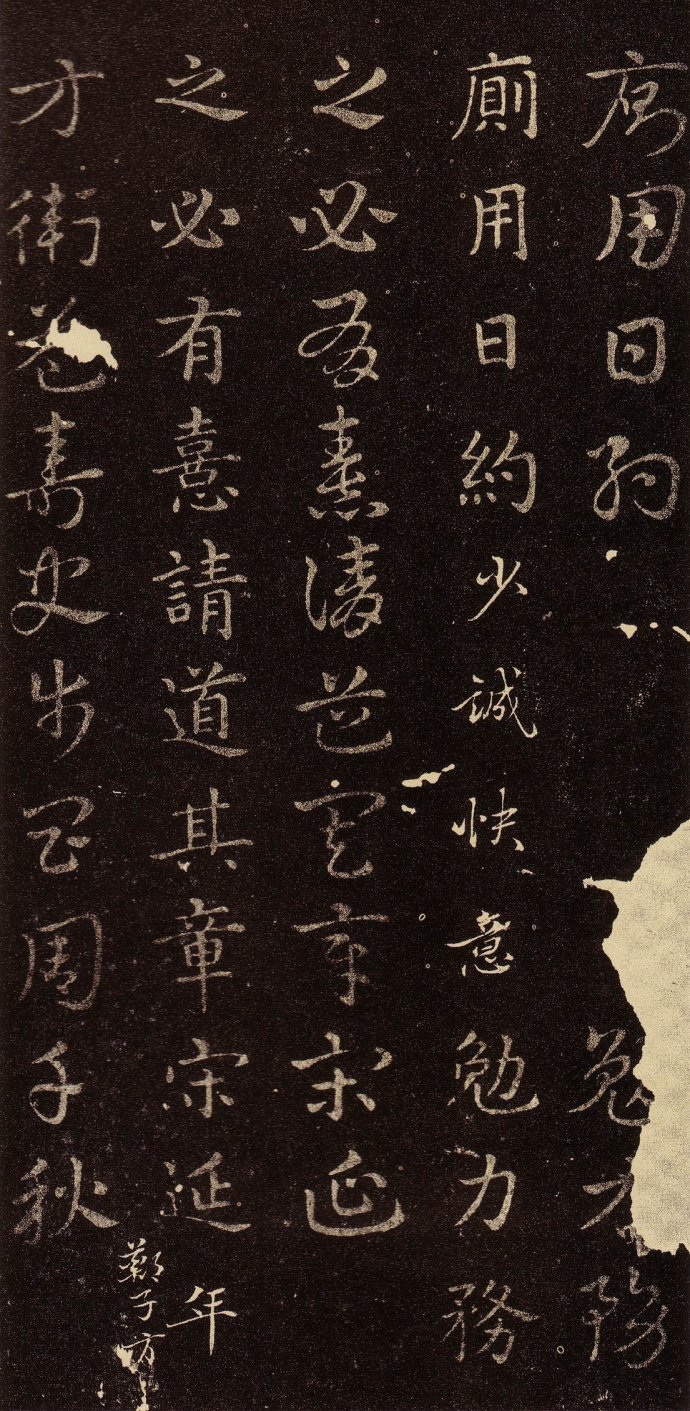

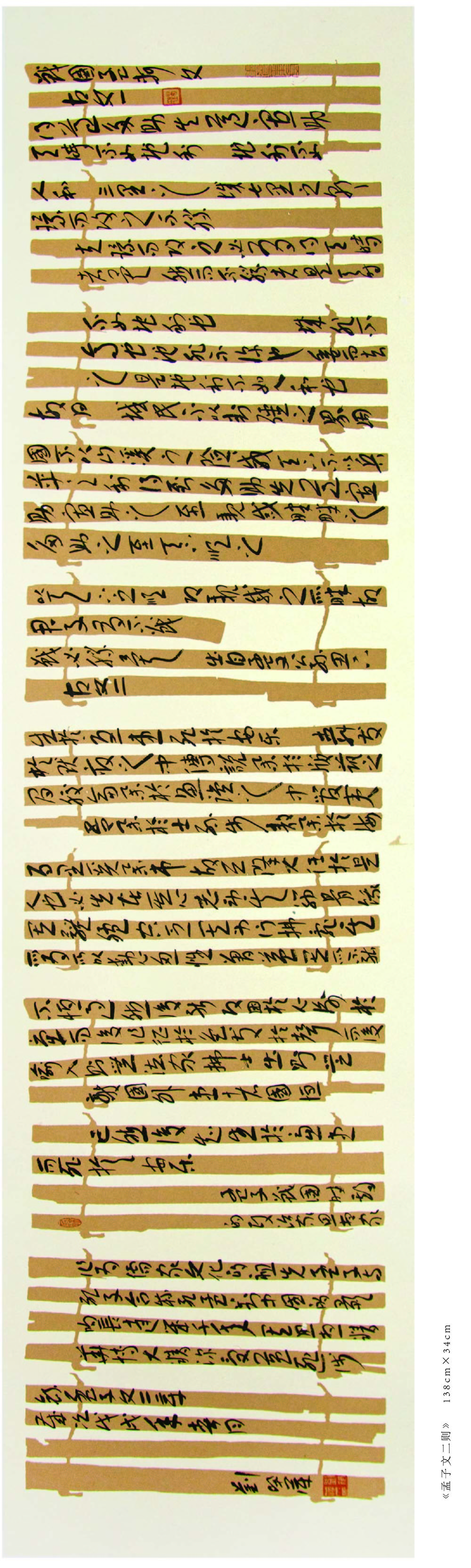

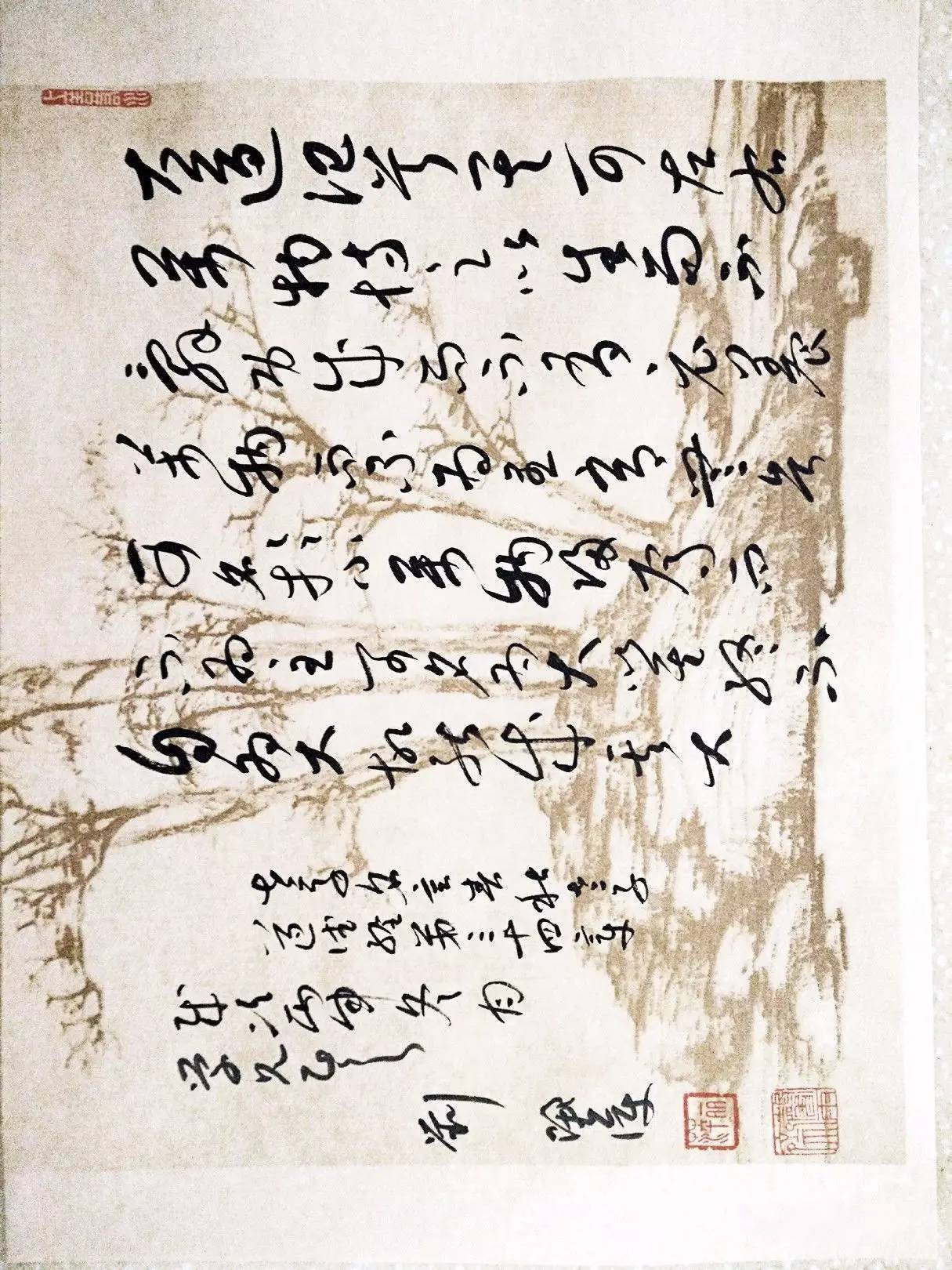

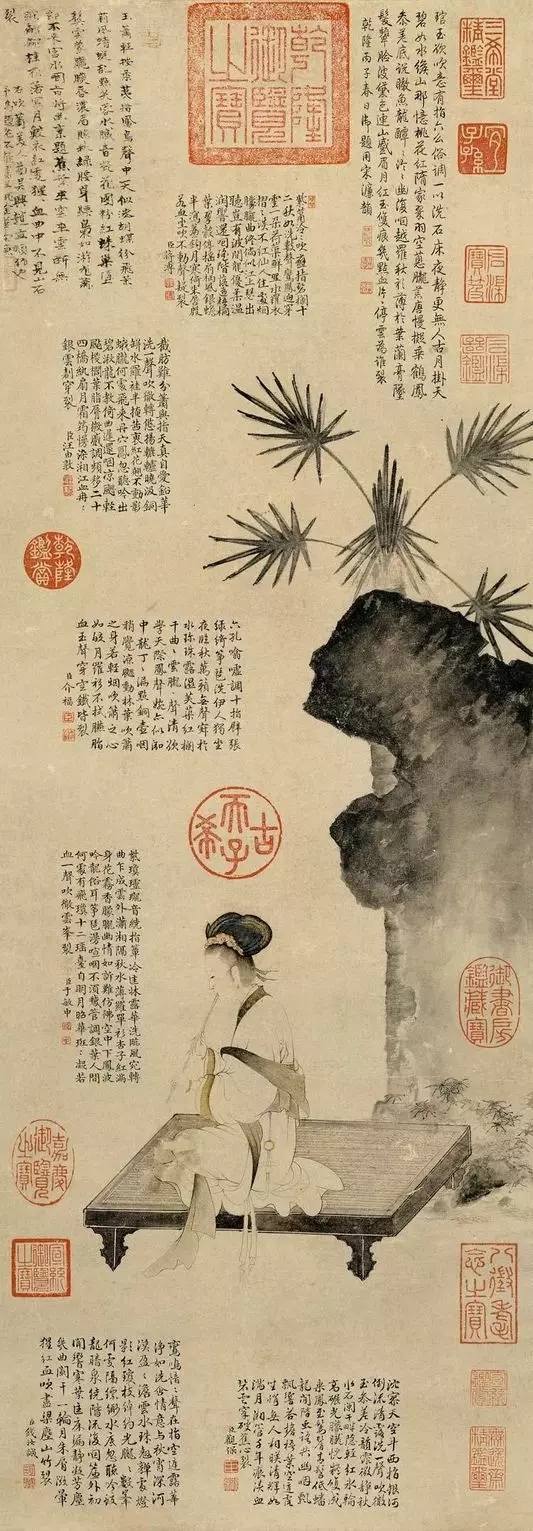

胡抗美 李日华《竹》69x40cm 2012

清风一榻水云边,不独柳眠竹亦眠。束得古书来作枕,梦中熟记筼筜篇。

中国书法实际上是一种宏观的、整体的把握能力,这是中国书法的一个特点。

书法家和写字匠的区别在于他的宏观思维,在书法创作当中,怎么做到“曲径通幽”,怎么处理好局部和整体的关系,是非常重要的。

说到担当,就眼下来讲,看你是注重市场、迎合低俗还是坚持本体、创造高峰?作为一个书法家,如果只想到卖钱,市场也许会做得很大;但如果想搞创新、做探索,那么你对艺术的思考,一时半会儿也许没有被接受的可能,这样就没有市场,也没名没利。

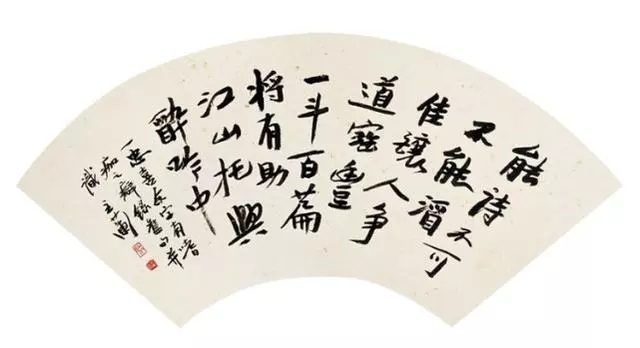

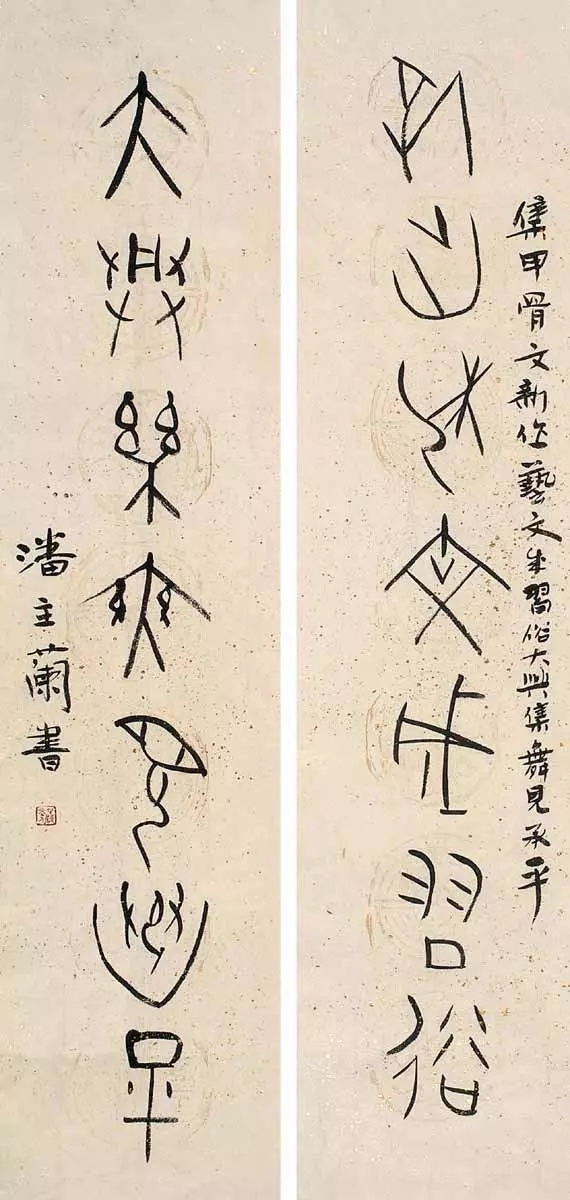

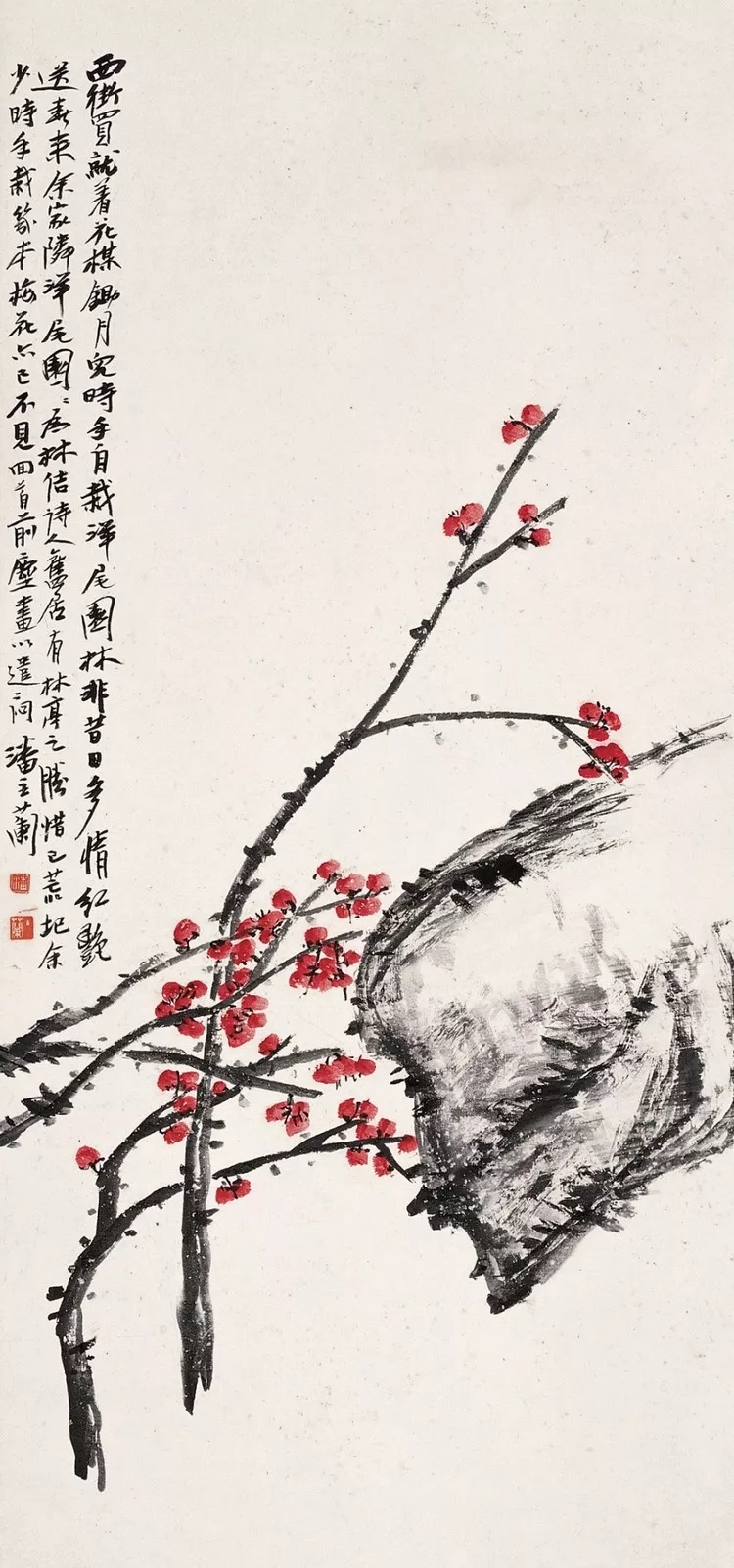

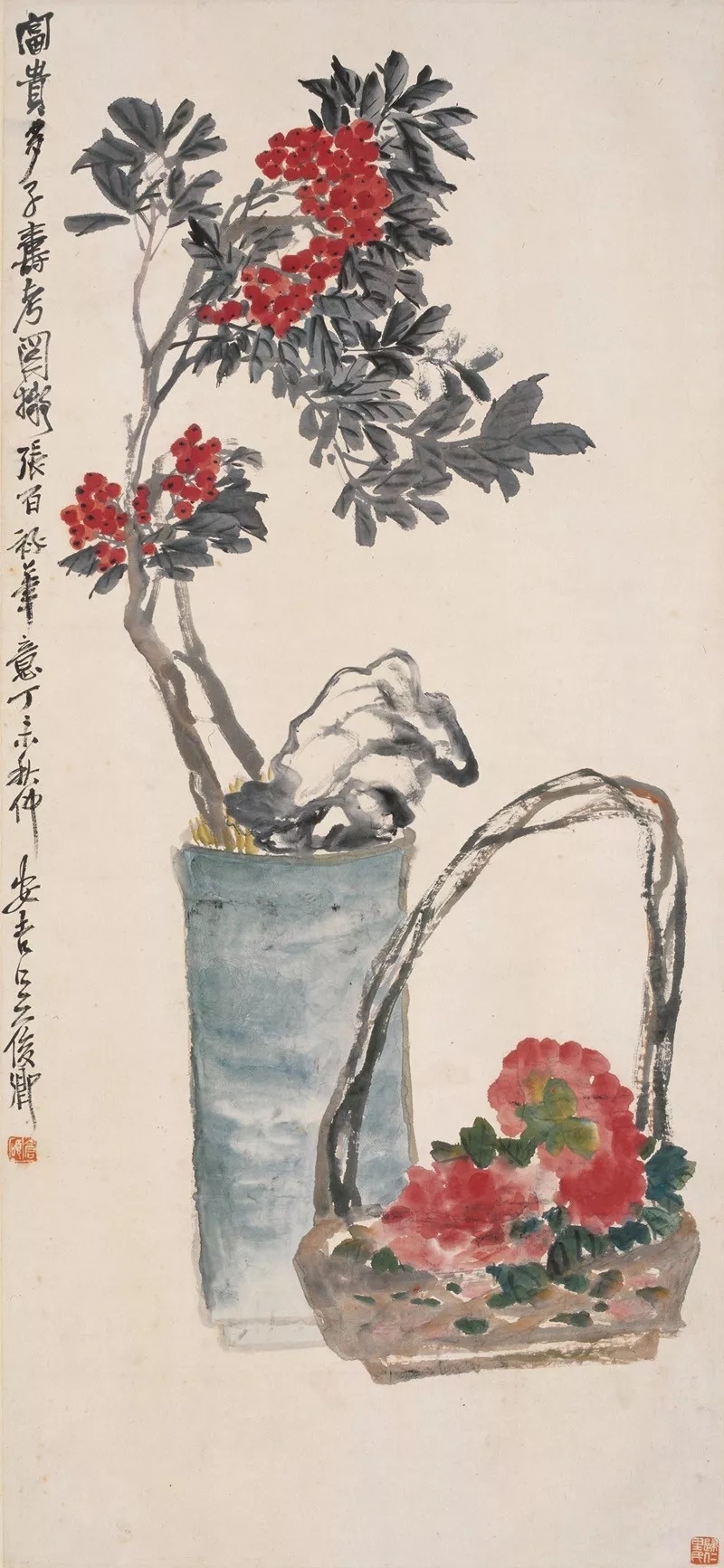

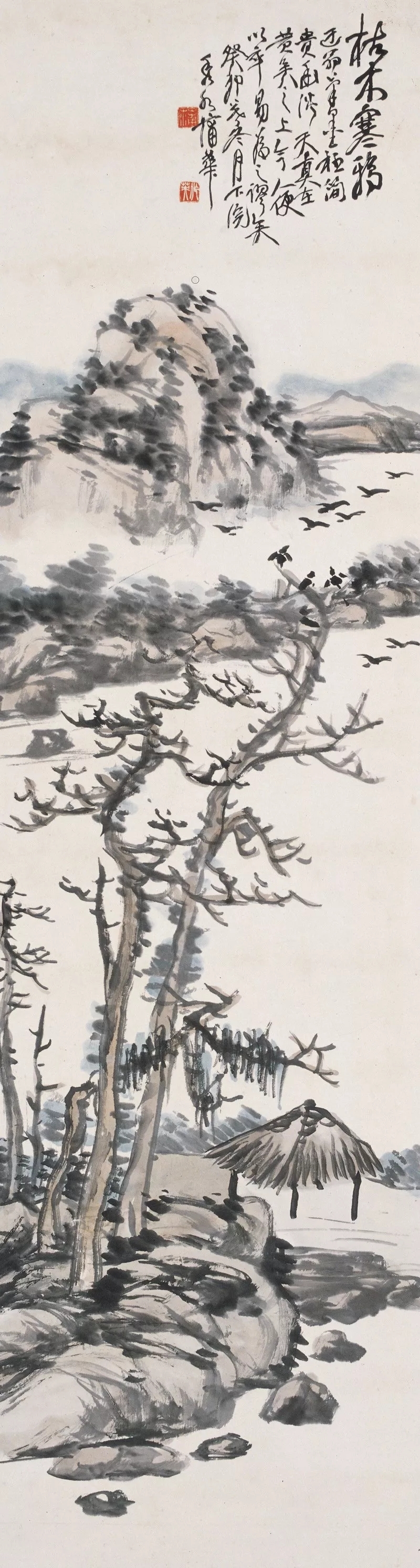

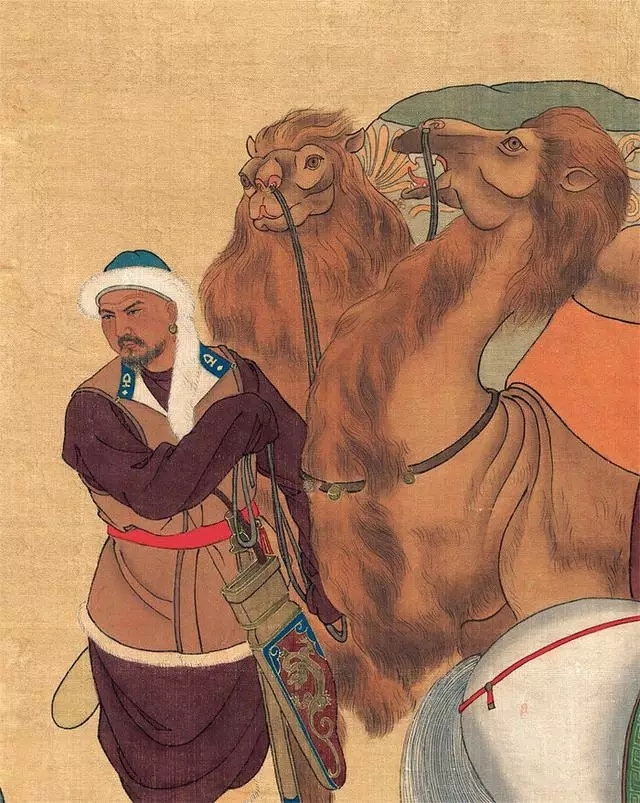

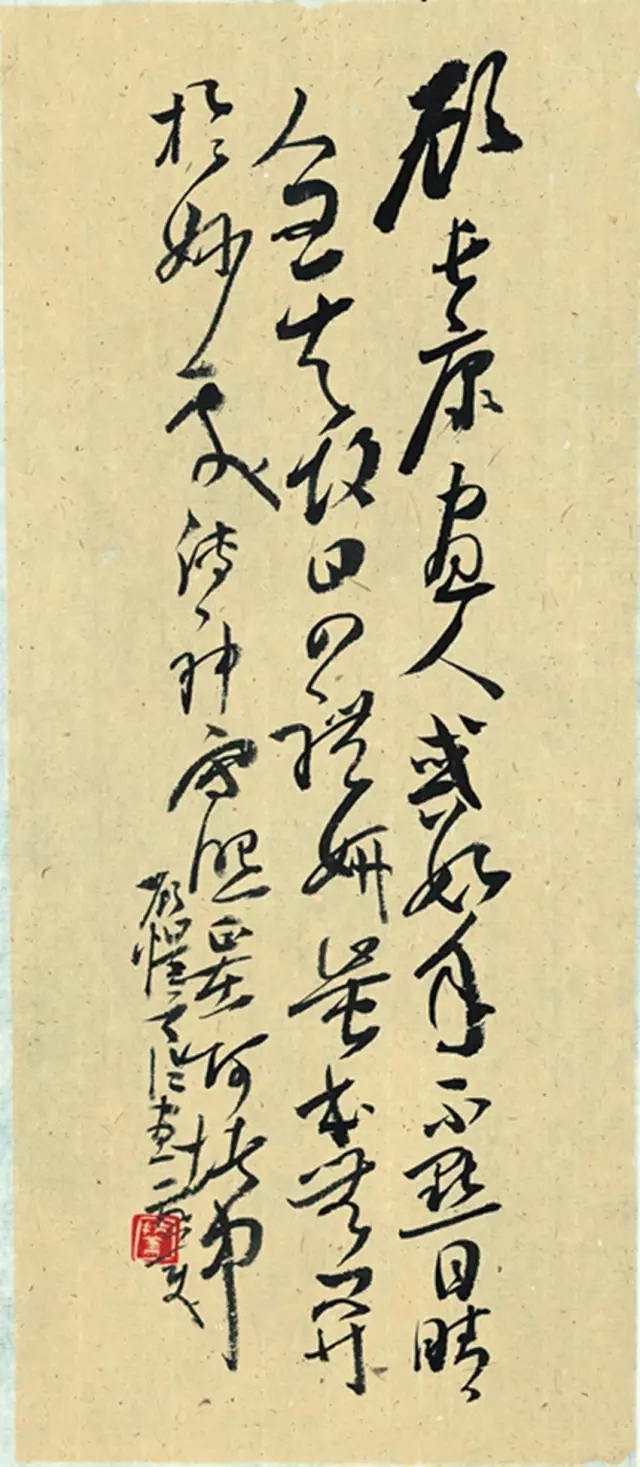

![640.webp (54)]()

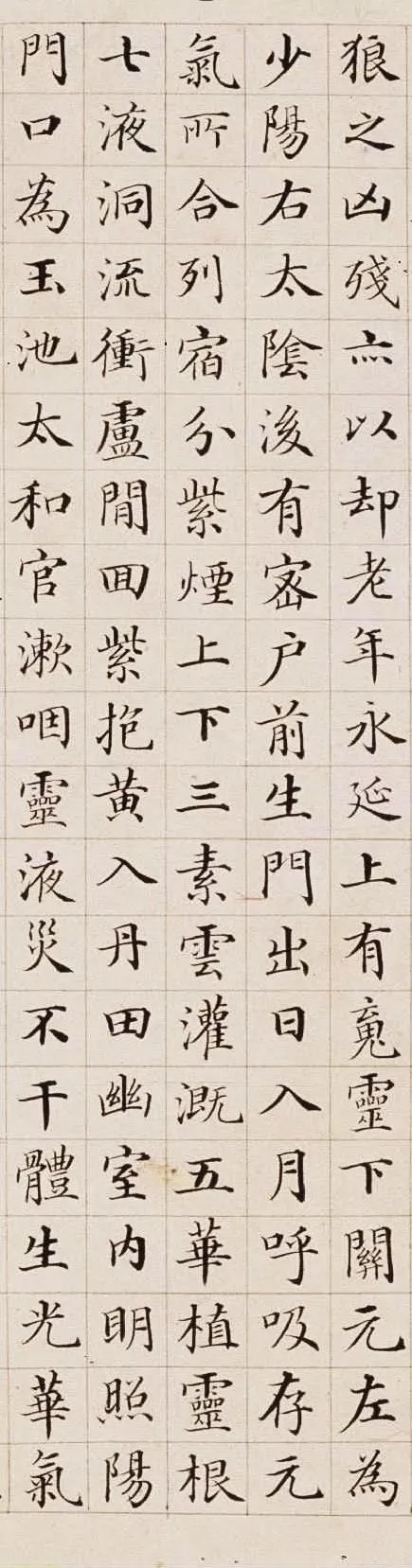

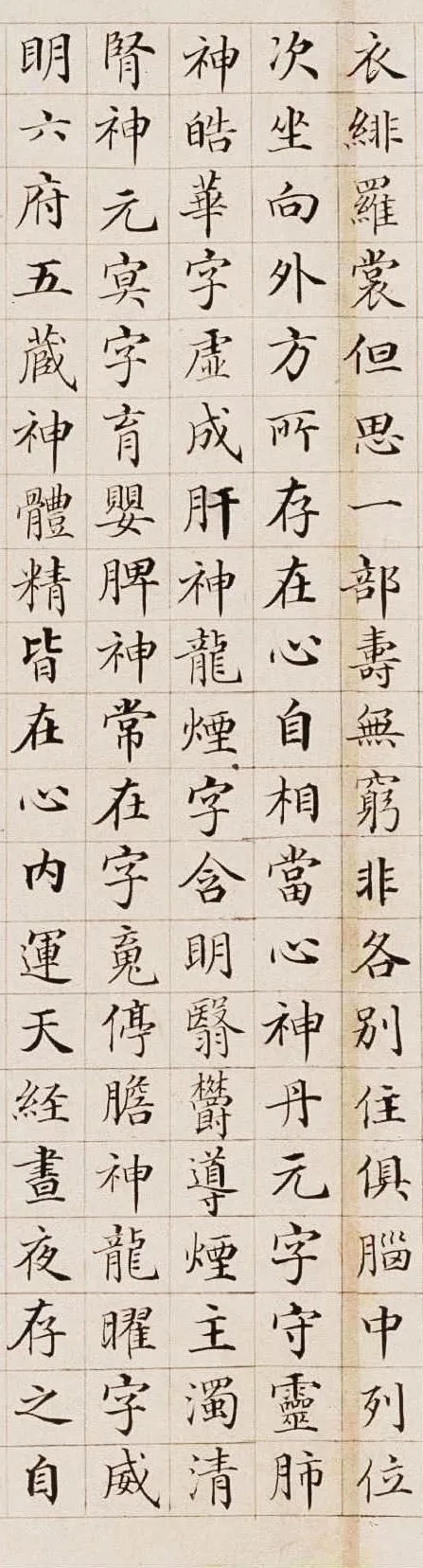

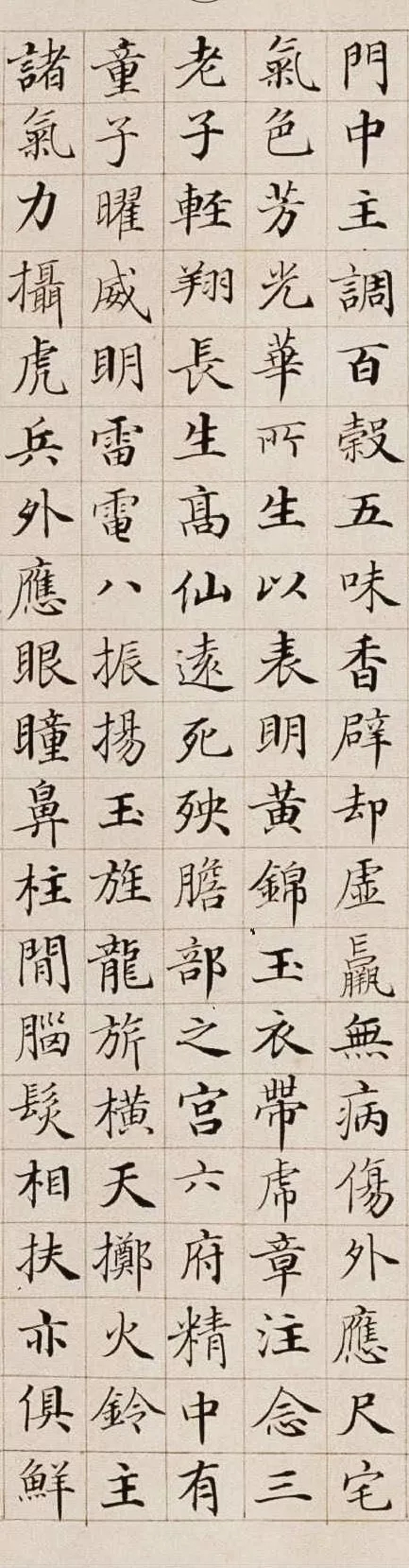

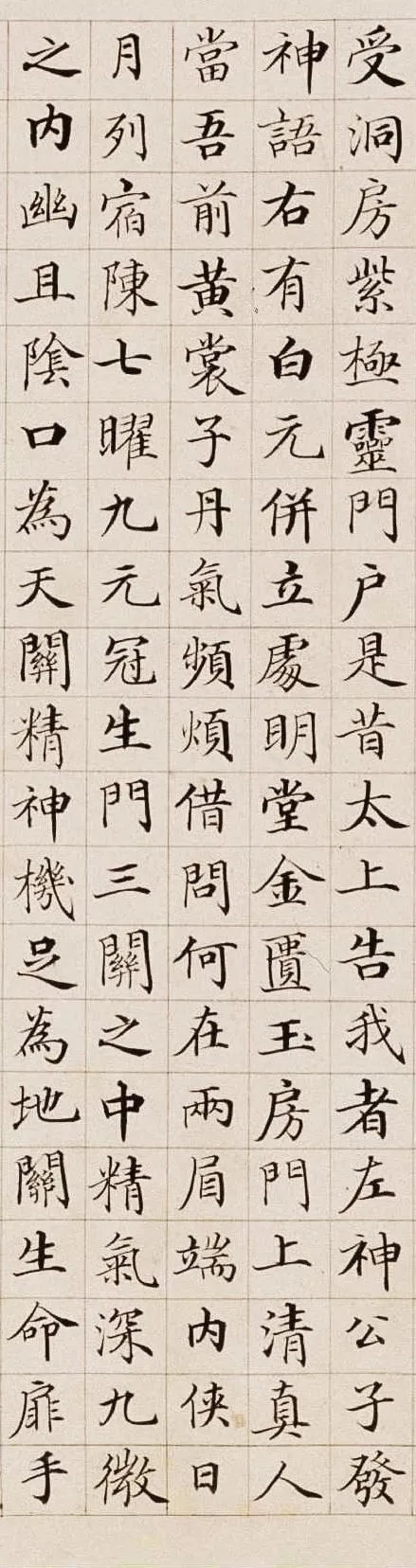

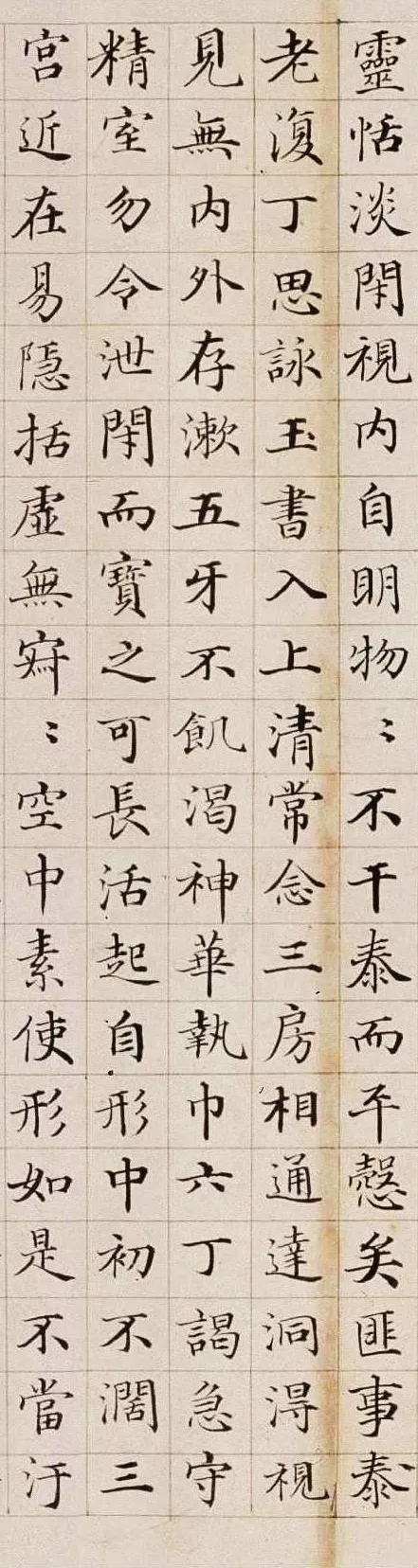

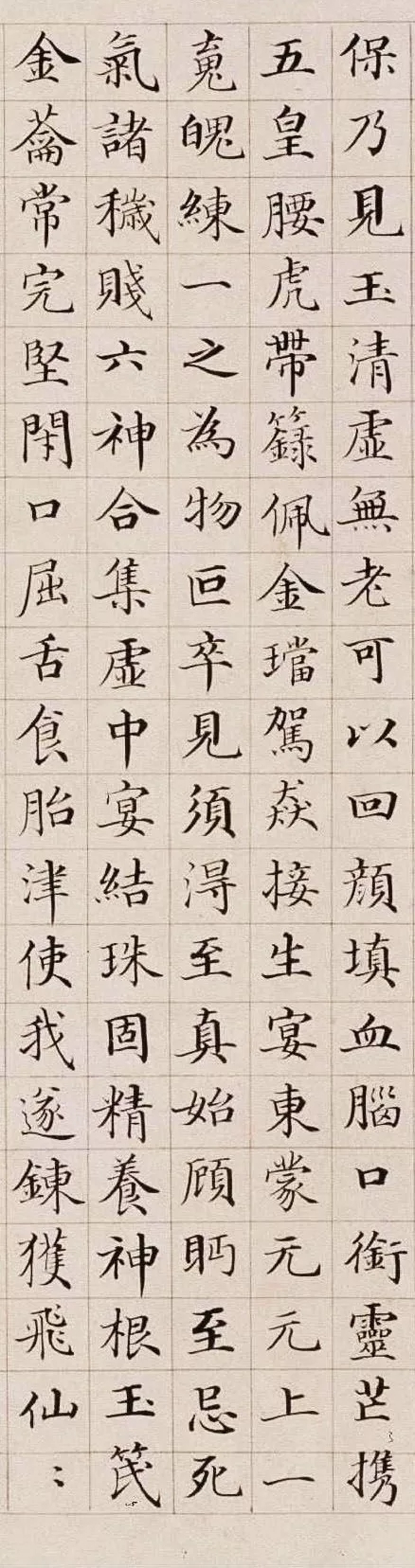

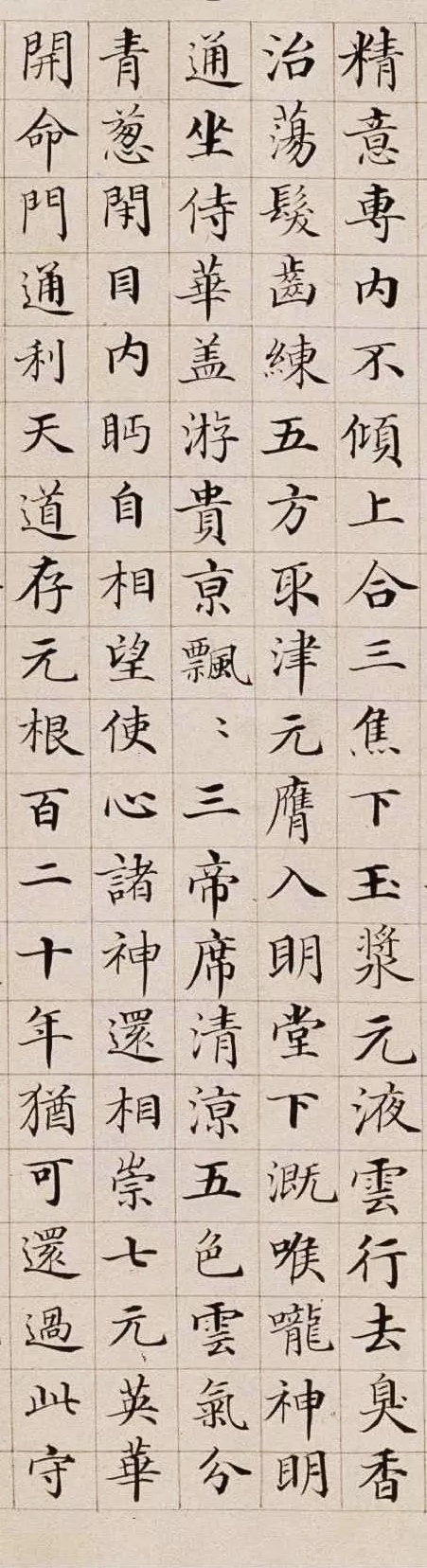

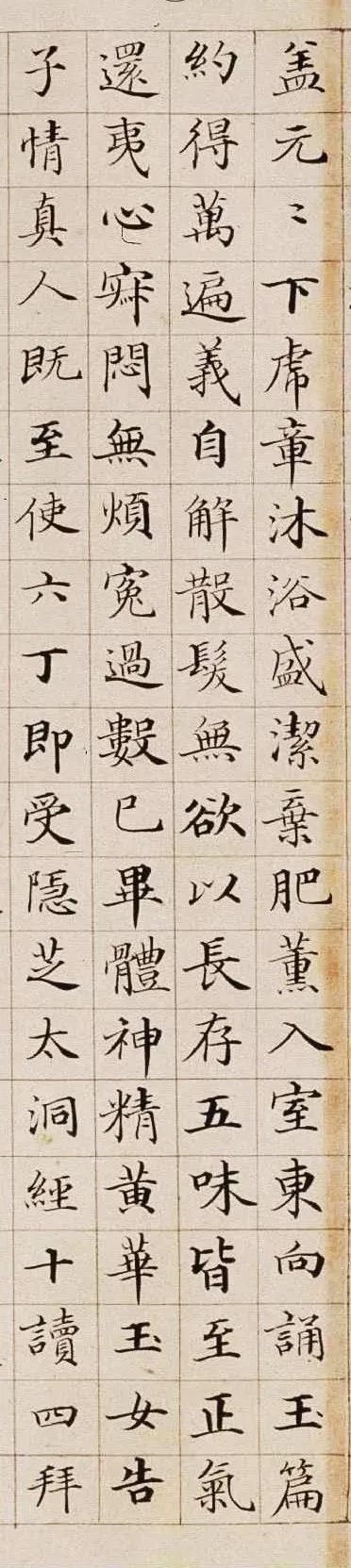

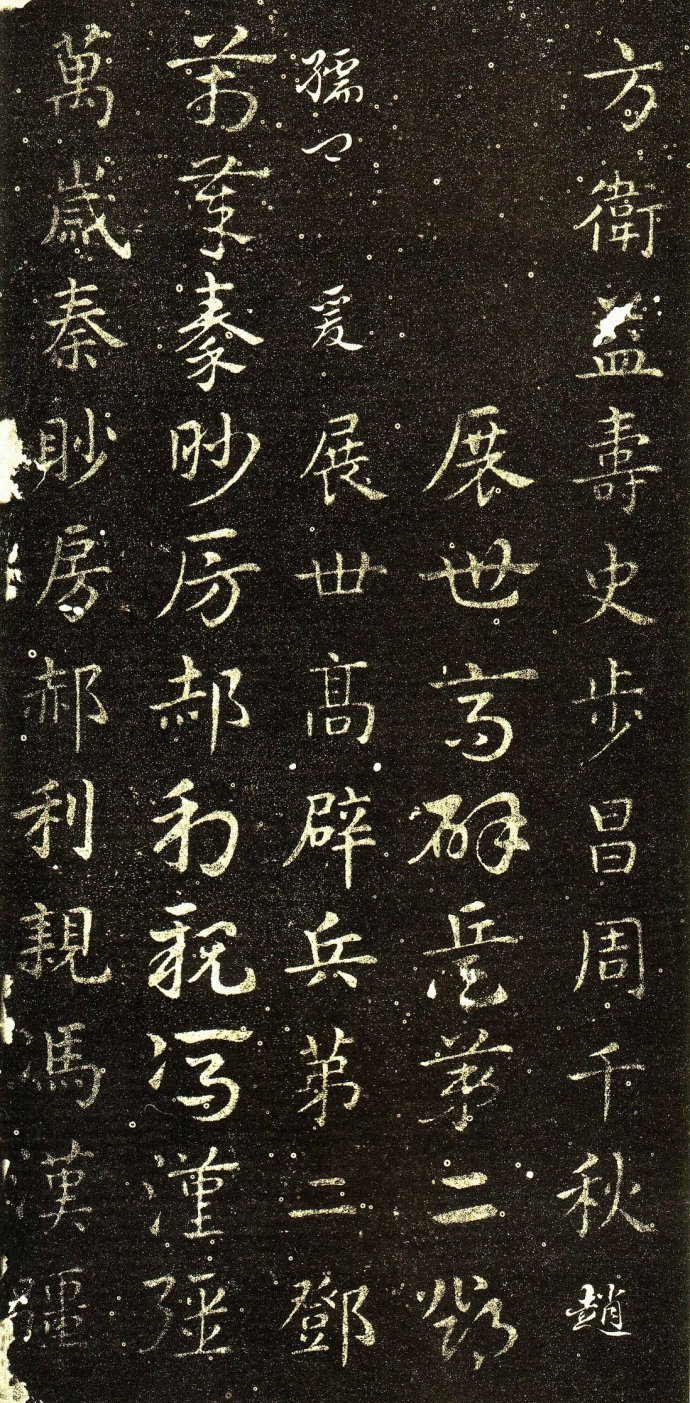

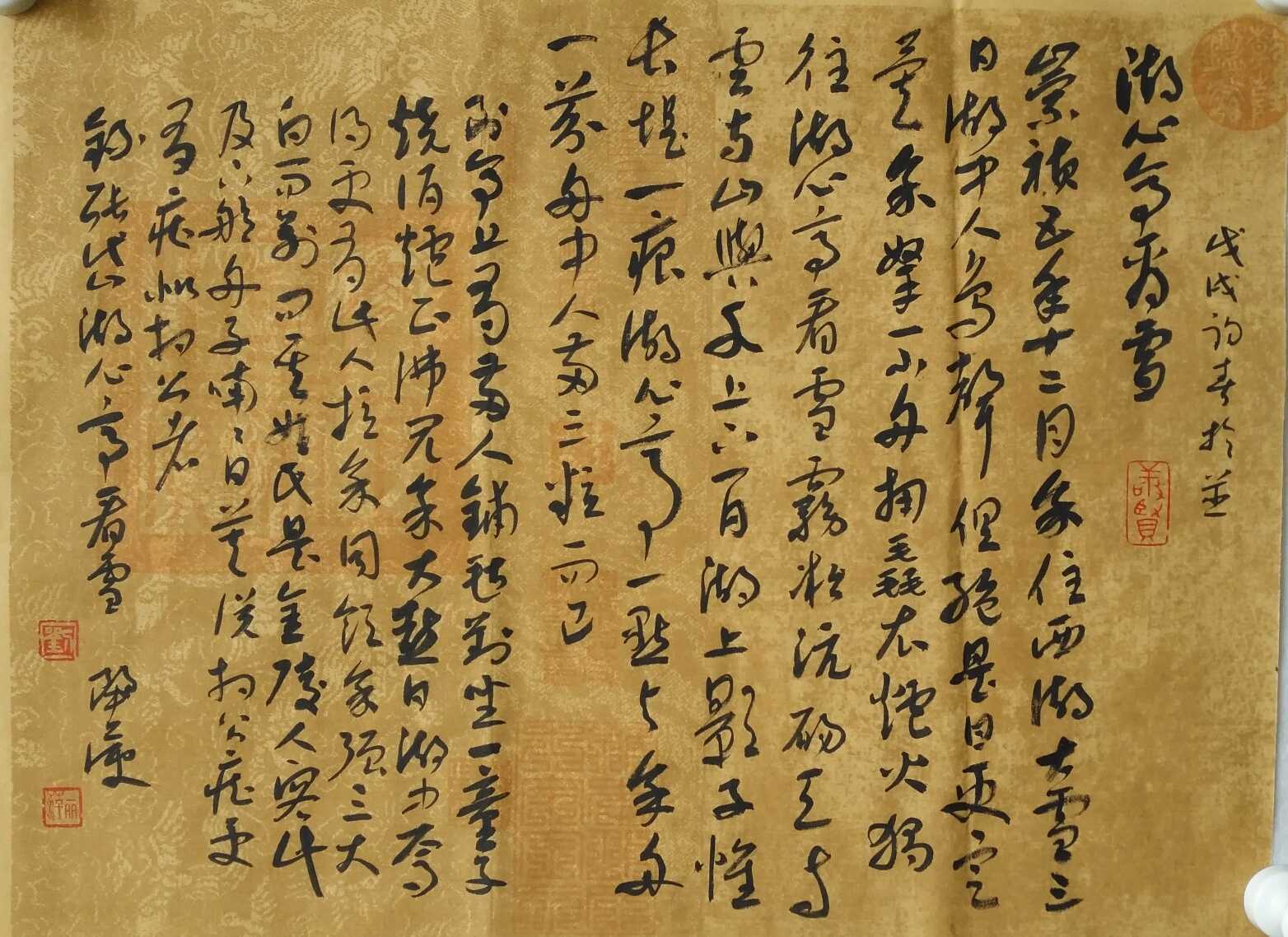

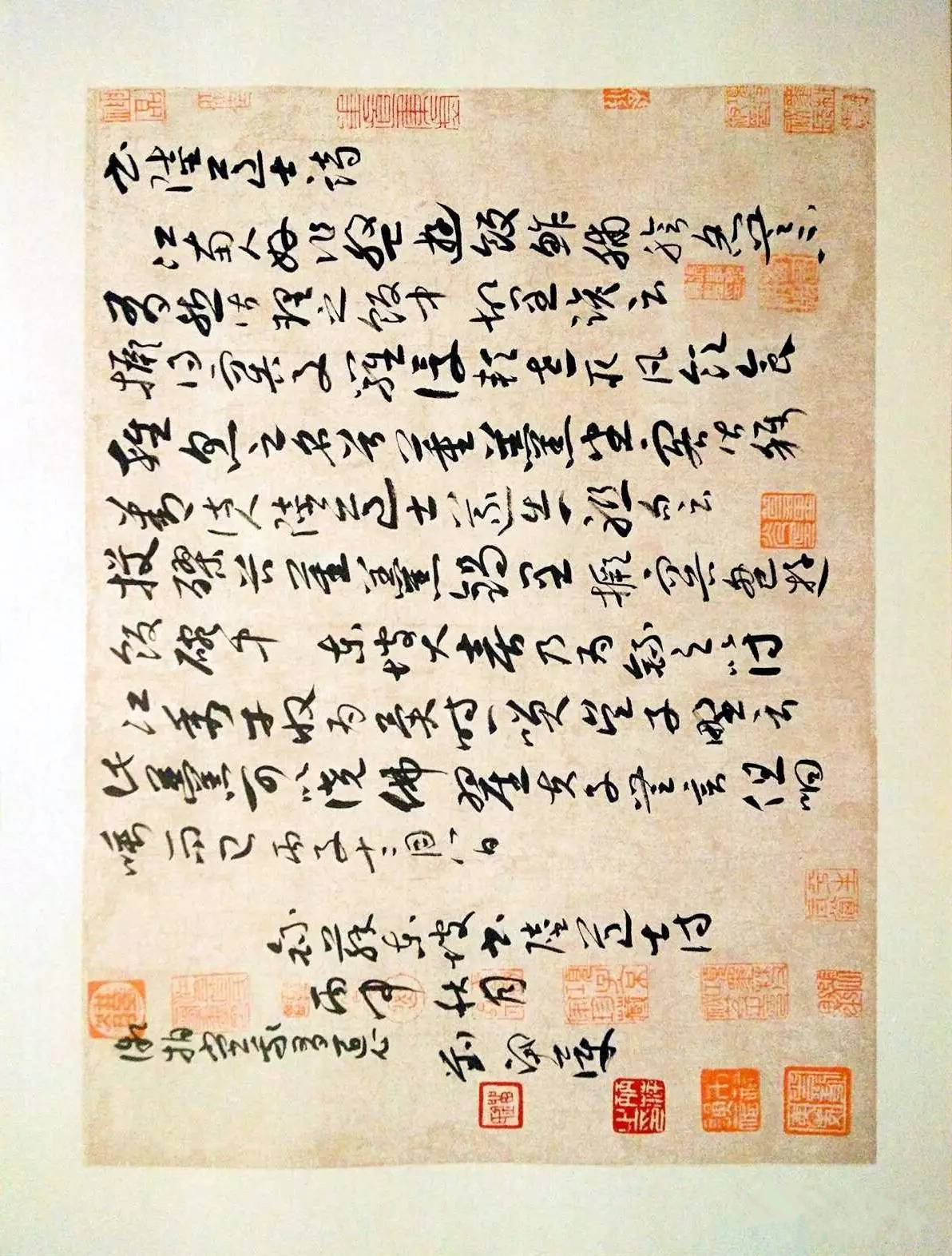

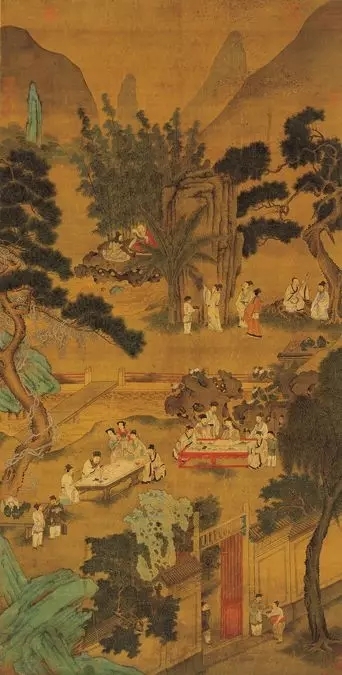

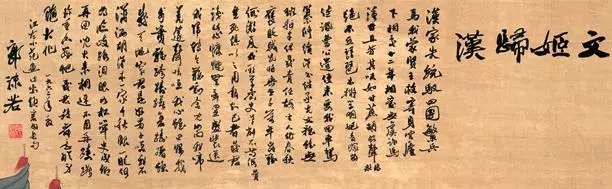

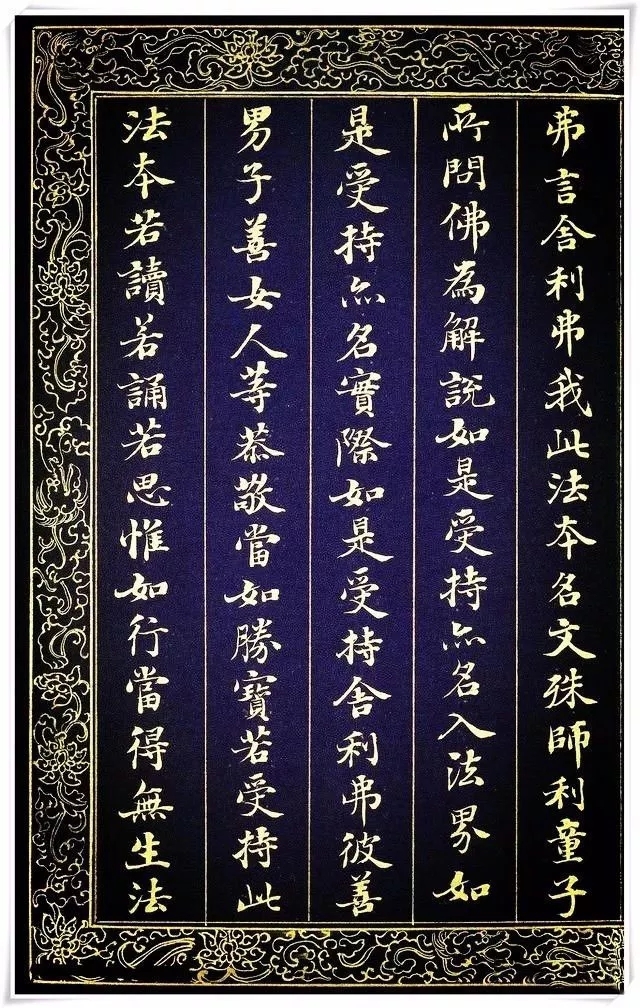

胡抗美 顾恺之论画 20x7cm 2012

顾长康画人或数年不点目睛,人问其故,

曰:四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。

现在有些人的作品市场很好,但有些是经不起历史选择的。将来历史选择的是什么,是那些有探索和创新的东西,而不是现在最流行的这些。

我探索的最大目标还是书法的本体,通过我的书法实践以及教学等活动,解答一些书法本体的具体问题。书法是艺术,可书法的艺术性表现在哪些方面,很多人并不明白。

比如说,古代讲得最多的“锥画沙、屋漏痕”,这是古代前贤在书法创作中的经验积累,也是一种很形象的比喻,对此,我们要在审美上给以思辨性的回答。

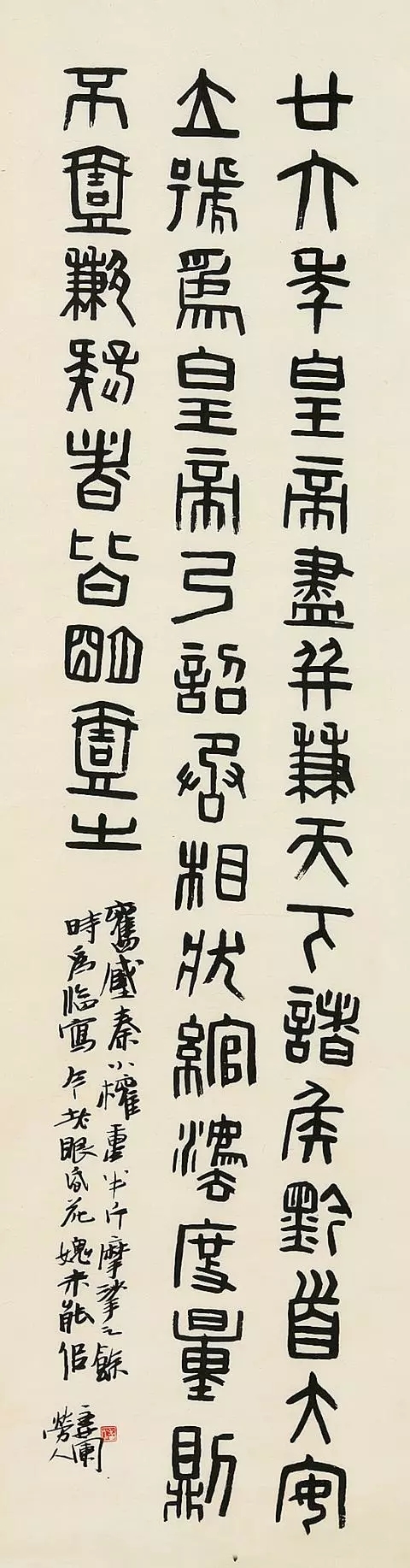

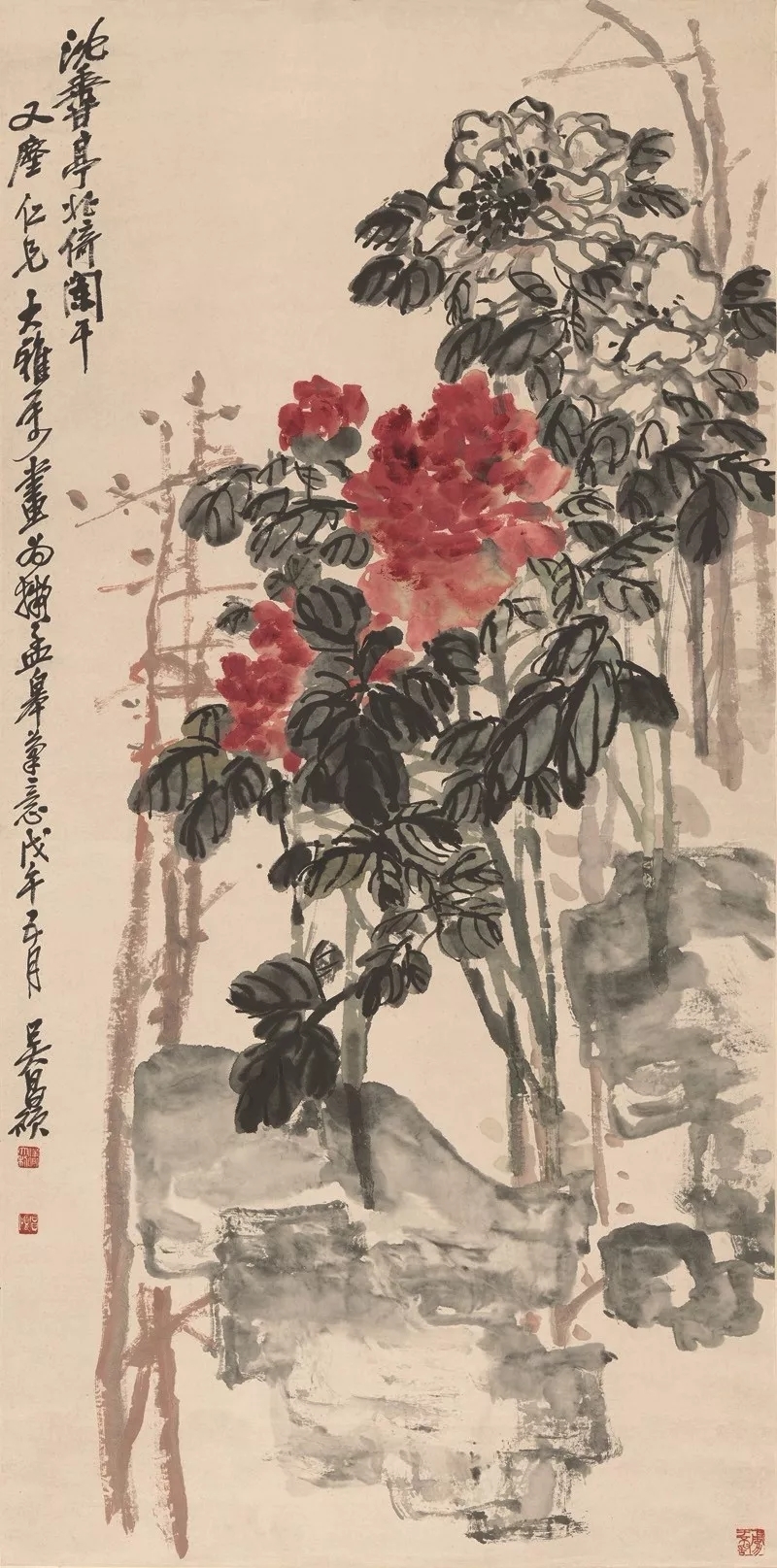

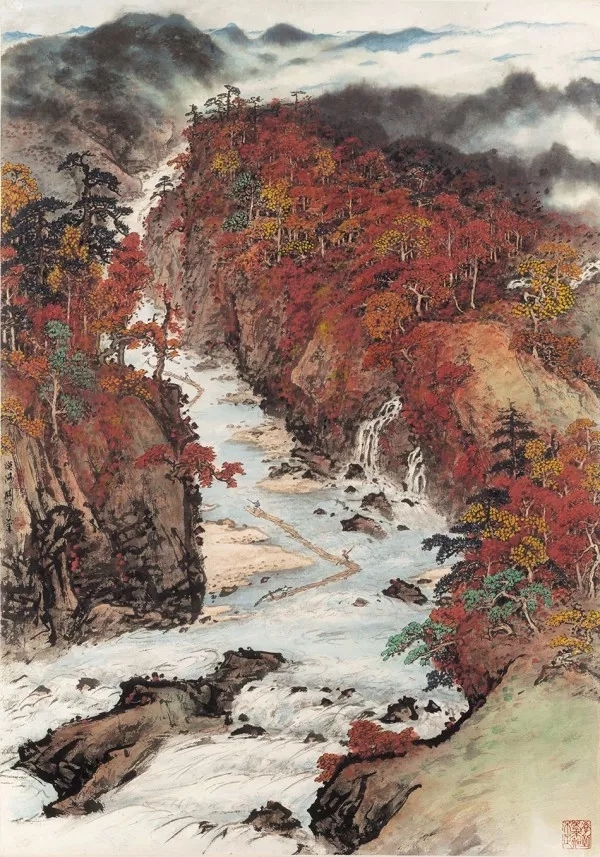

![640.webp (55)]()

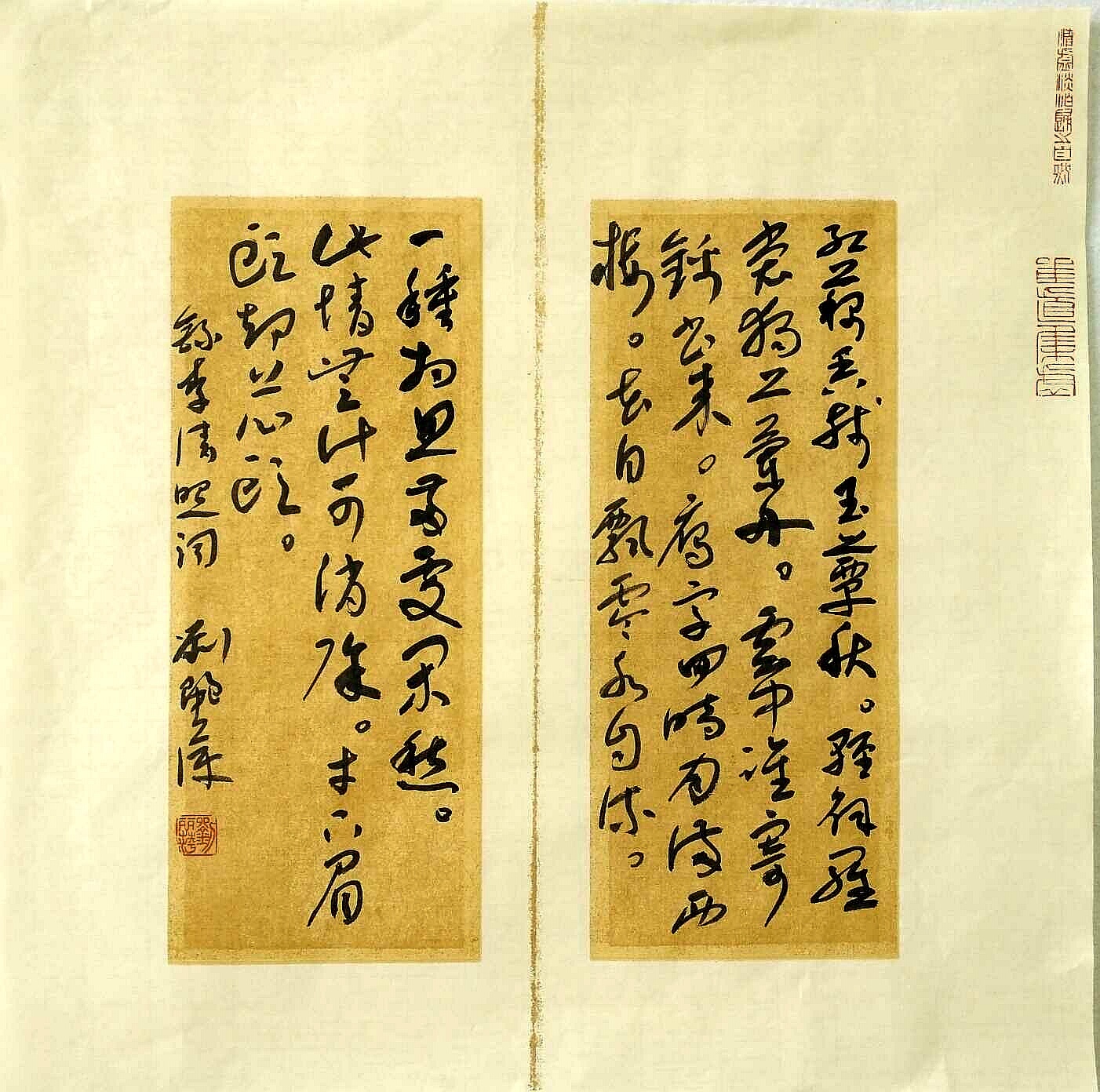

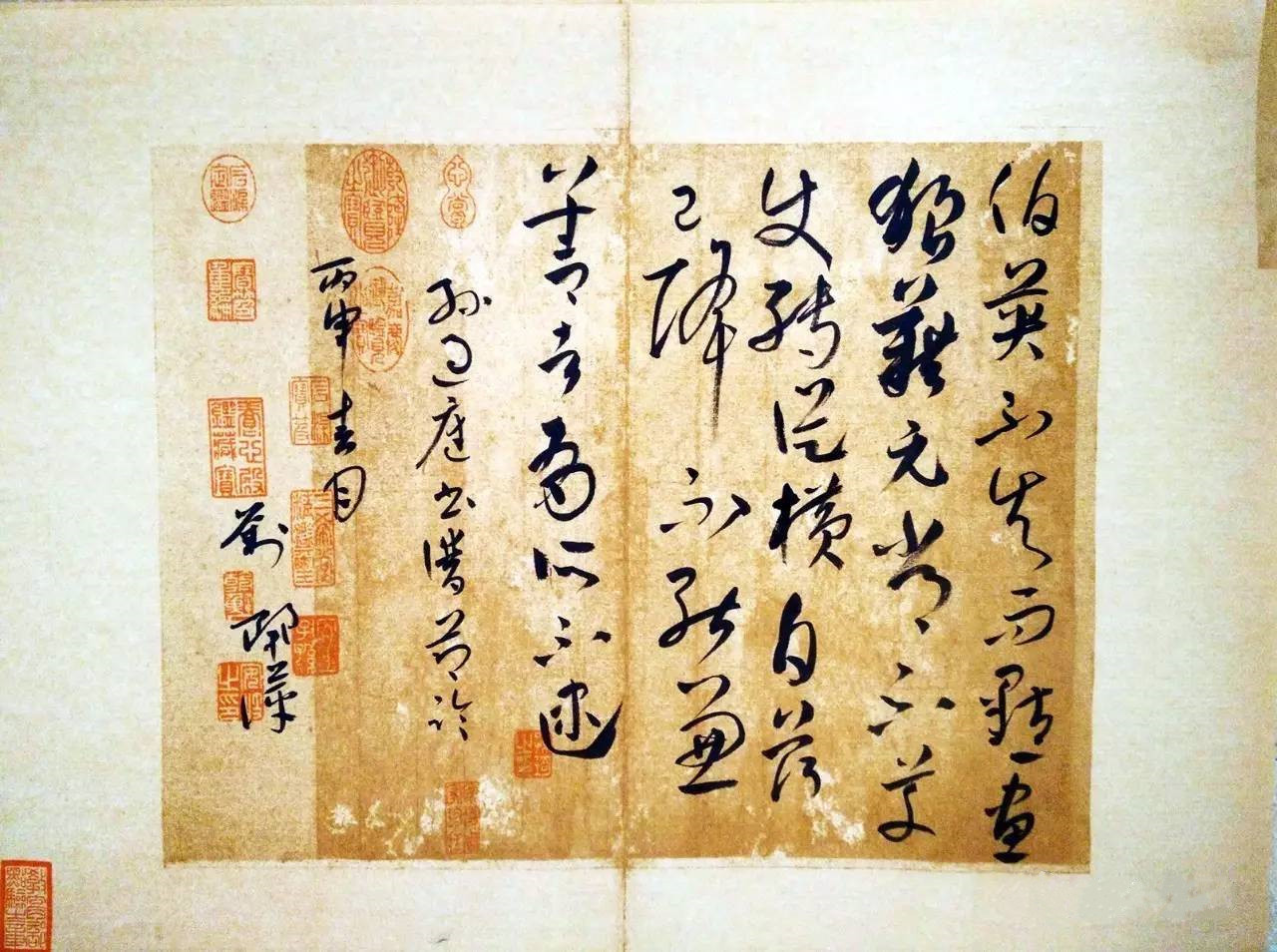

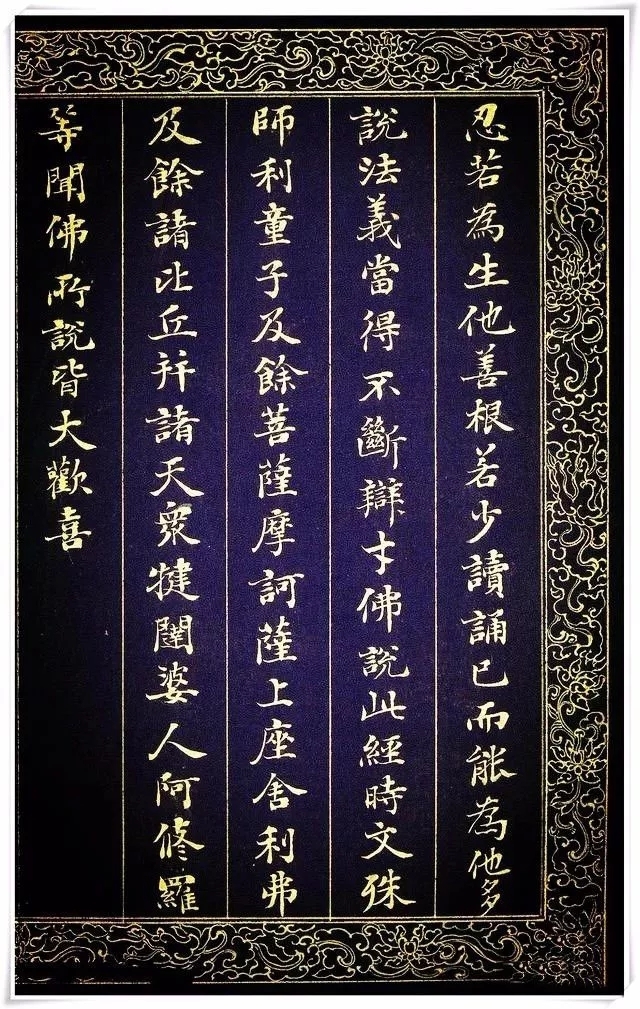

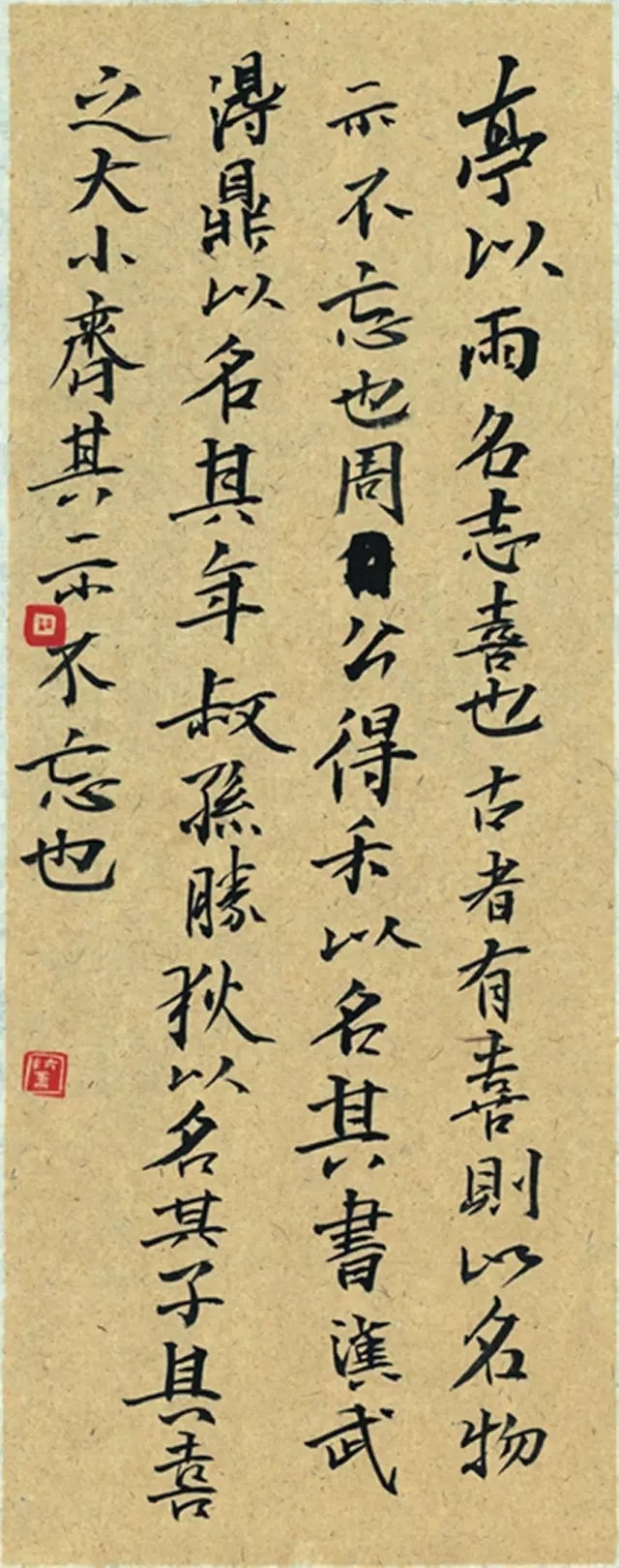

胡抗美 《喜雨亭记》句 50x20cm 2012

亭以雨名志,喜也。古者有喜则以名物,示不忘也。周公得禾以名其书,汉武得鼎以名其年,叔孙胜敌,以名其子。其喜之大小齐,其示不忘也。

我对此句的理解是,它是一个力的表现,有一种动感,表现出的是视觉冲击力和笔墨的张力。在章法上还讲“疏可跑马、密不透风”,也是很形象的比喻,体现的是中国人的一种空间意识。此句说的是在处理疏密关系的时候要有大的胸怀,要用美学上的空间感表现出来。

中国人的空间感特别伟大、智慧,王维讲“江流天地外,山色有无中”,他的这种空间感让人惊叹,却不感到飘渺。中国哲学把天地万物归纳成两个字:阴阳。我觉得这种空间感是书法艺术的基础。沈鹏先生曾讲,书法作品的虚实关系中虚比实更重要。

![640.webp (56)]()

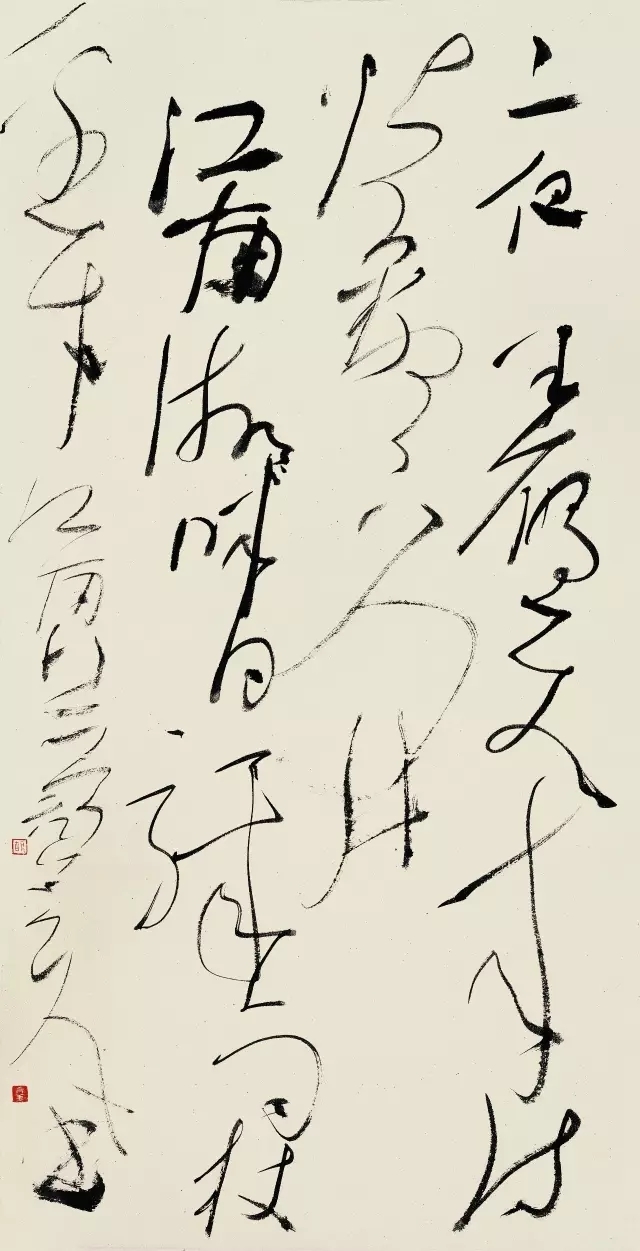

胡抗美 旧作江南行一首 136x69cm 2012

夜半雁飞来,诗怀柳下开。江南湖畔月,骤雨杖边才。

我们的探索是传统的理性回归,探索必须从传统内探索,在传统内找到自己的发展空间,找到时代特点,我探索的立足点就在这里,既要表现时代,又要体现书法的特殊性。所以我说,没有传统,就没有高度。

当前确实存在一种书法泛化现象,譬如有些人到国外教书法,字还没写工整就教中国书法,给外国人的感觉好像这就是中国书法,看起来是在给书法贴金,实际上在亵渎书法。

如果我们真正注重书法本体的问题,就不会做这些伤害书法本体的事情。书法是有门槛的,也必须有门槛,书法既然是国宝,就不是那么轻而易举能掌握的。