![640.webp (26)]()

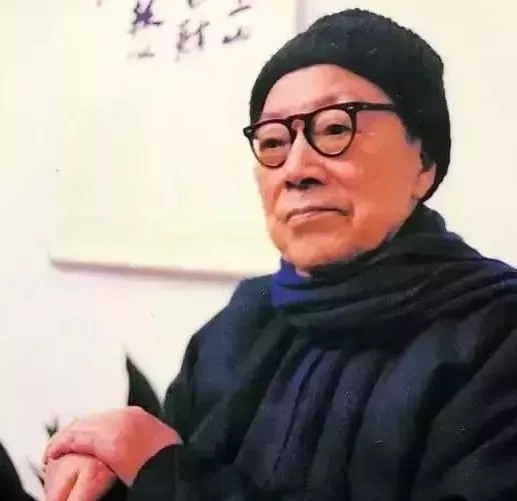

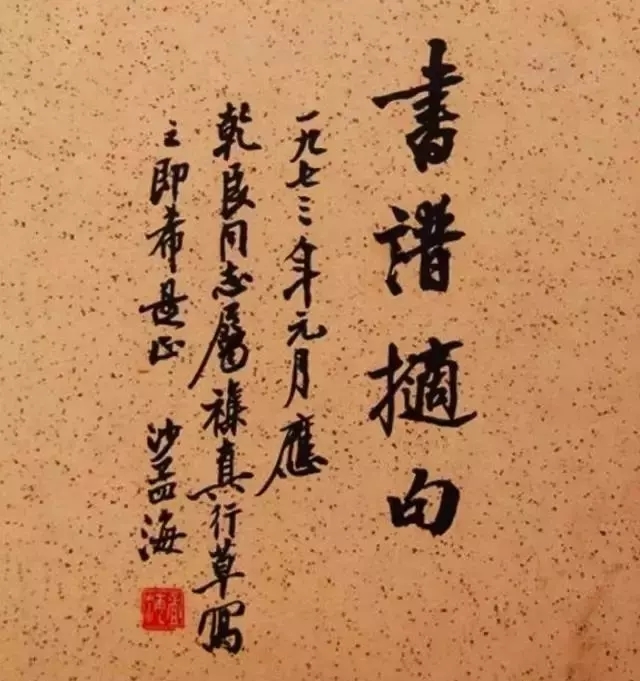

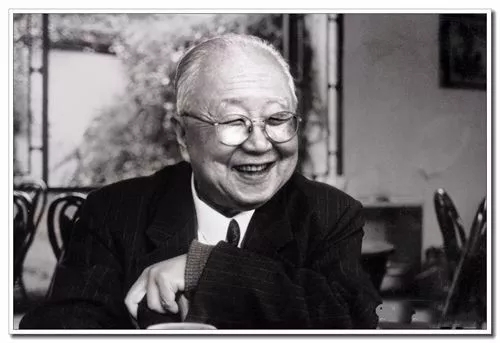

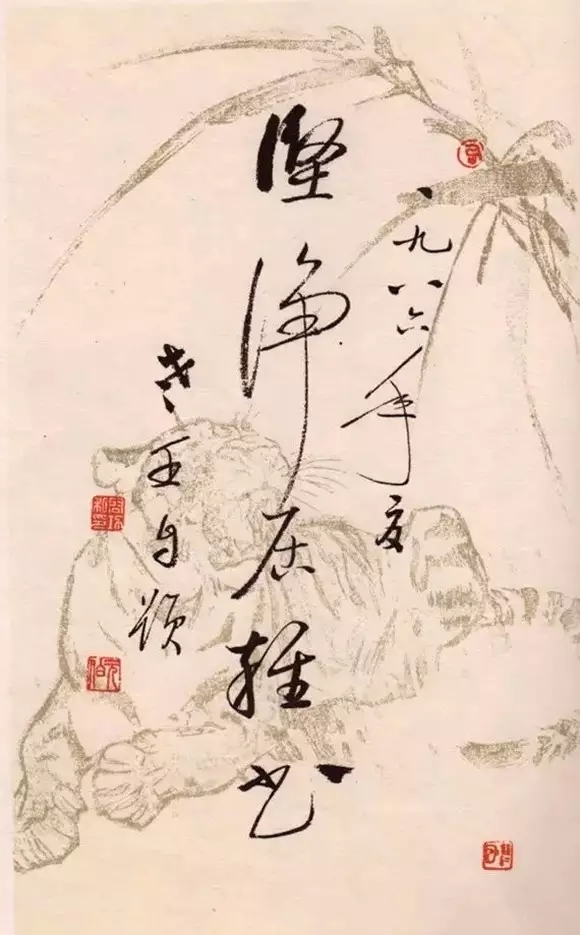

沙孟海

1900年生于浙江鄞县。二十世纪书坛泰斗。于语言文字、文史、考古、书法、篆刻等均深有研究。毕业于浙东第四师范学校。曾任浙江大学中文系教授、浙江美术学院教授、西泠印社社长、西泠书画院院长、浙江省博物馆名誉馆长、中国书法家协会副主席。

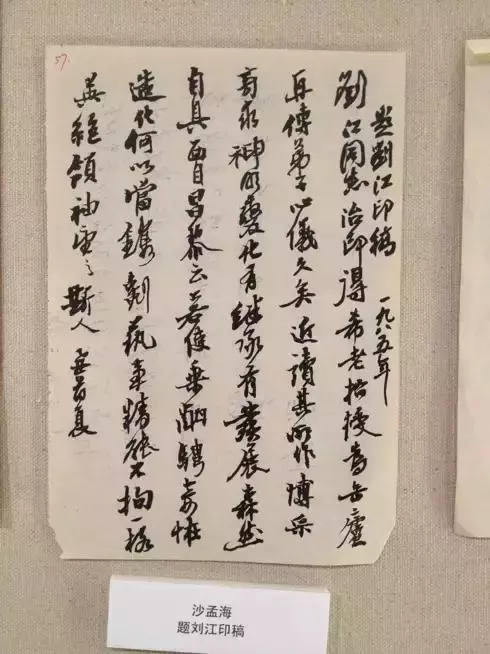

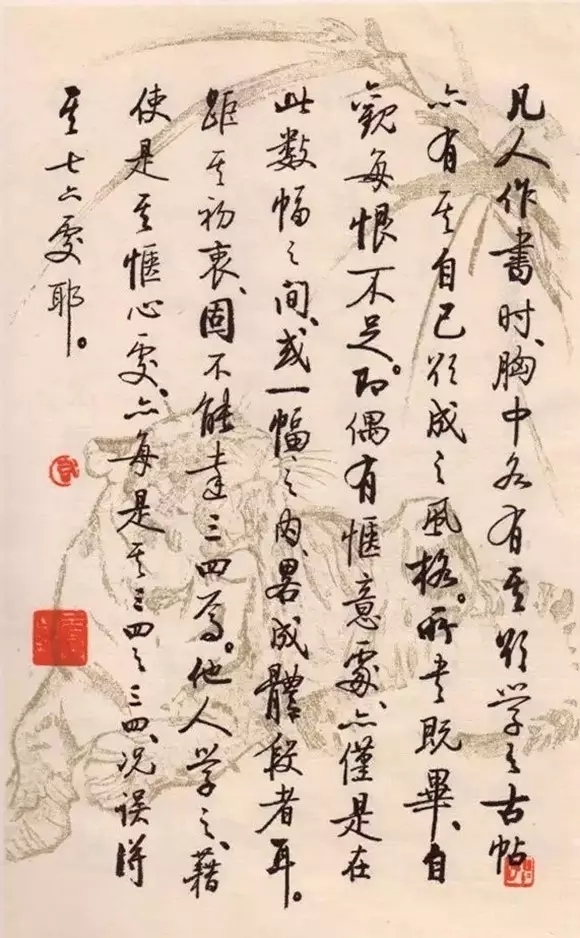

沙孟海曾在上个世纪七十年代给刘江先生写过一封信,信中所谈几点书法学习的意见,对我们现在还是很有启示和警示意义的。(大约在1978—1979年)。

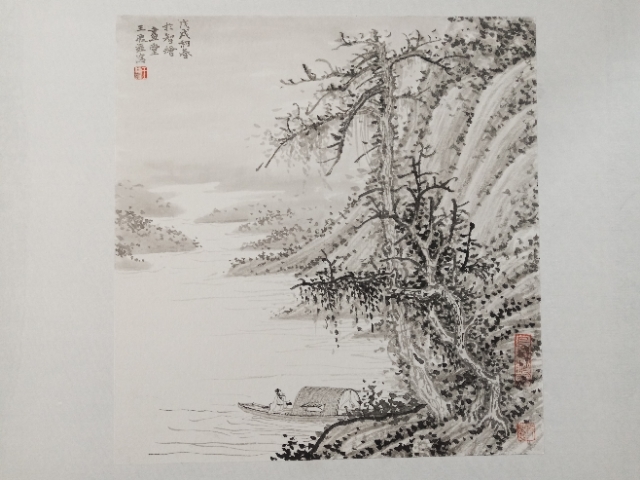

![640.webp (27)]()

沙孟海先生(左三)、刘江先生(左五)及首届书法研究生班部分同学合影(1983年)

![640.webp (28)]()

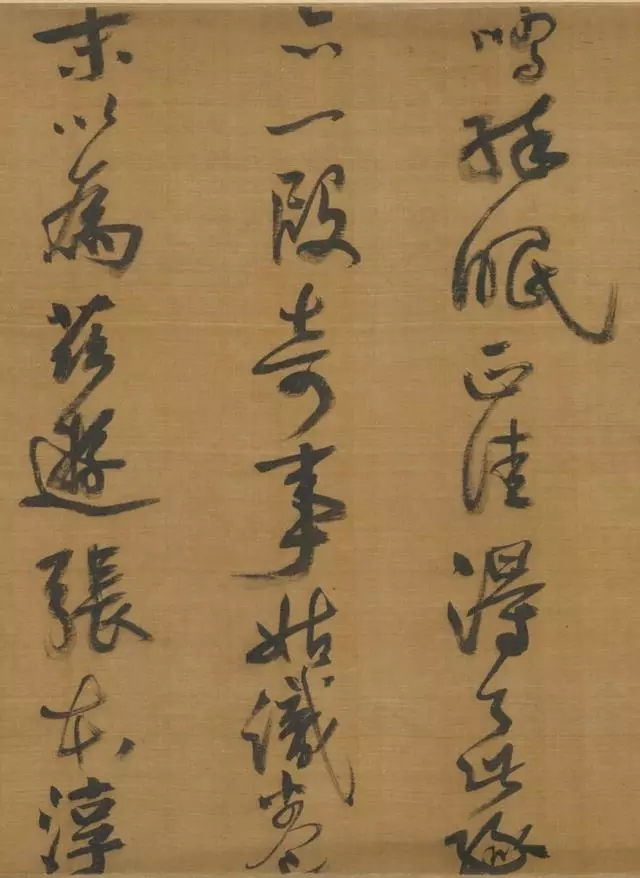

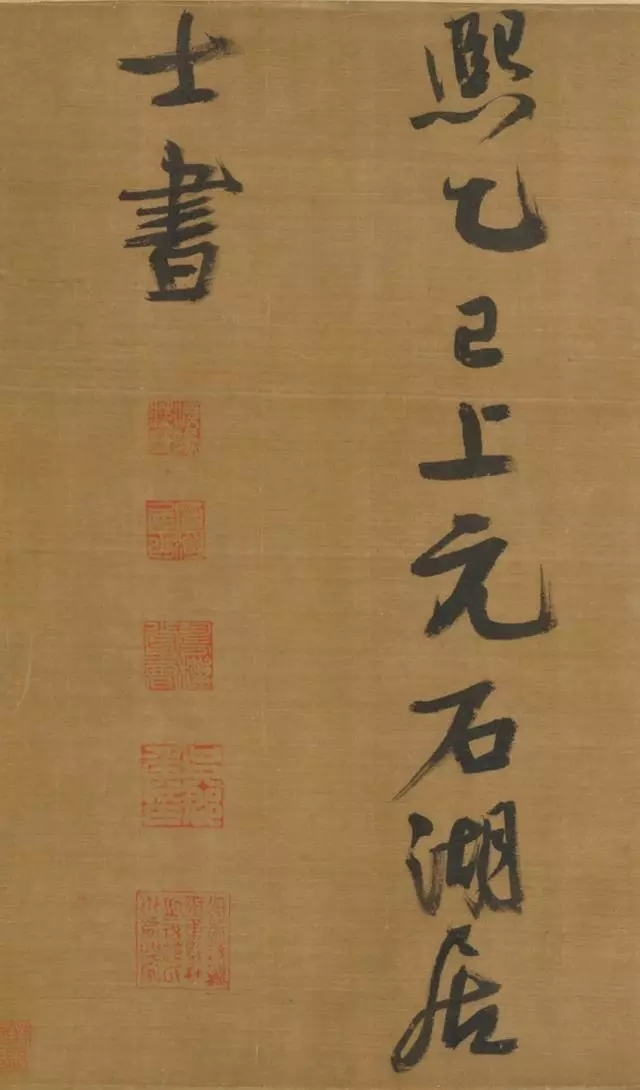

刘江同志:

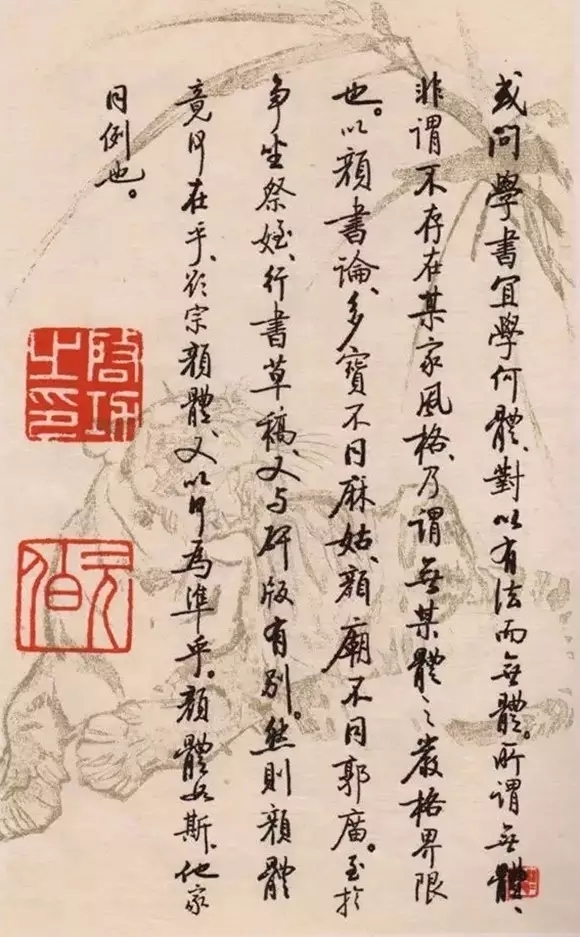

各位想可回校,行万里路,收获一定很多。我因患膀胱癌来北京就首都医院诊治,估计暑假前不能回校,深为抱歉,鉴于此次全国书展于座谈会的倾向,书法篆刻应重视传统,这与我们平日主张是符合的,说明群众意见是正确的。现在我对五位同学(注:朱关田,王冬龄,祝遂之,邱振中,陈振濂)学习研究上想到几点小意见:

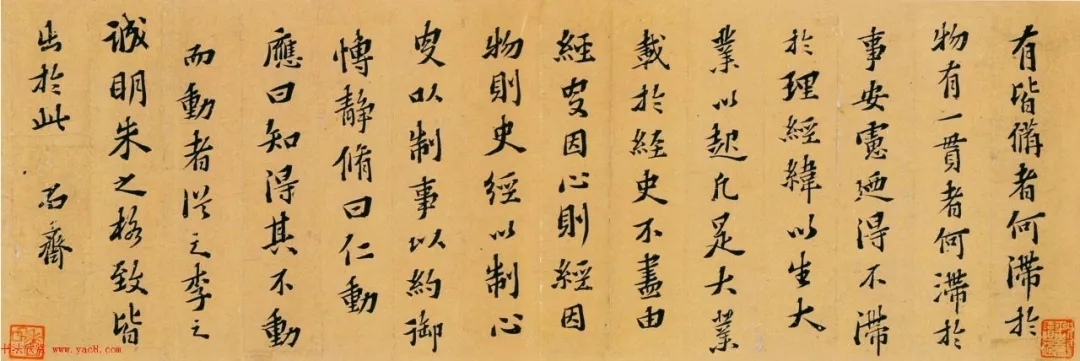

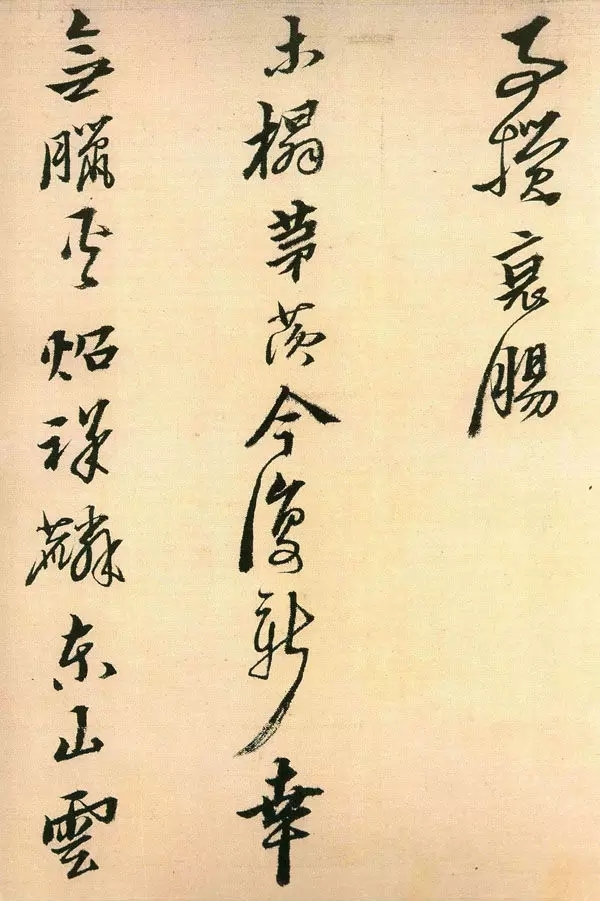

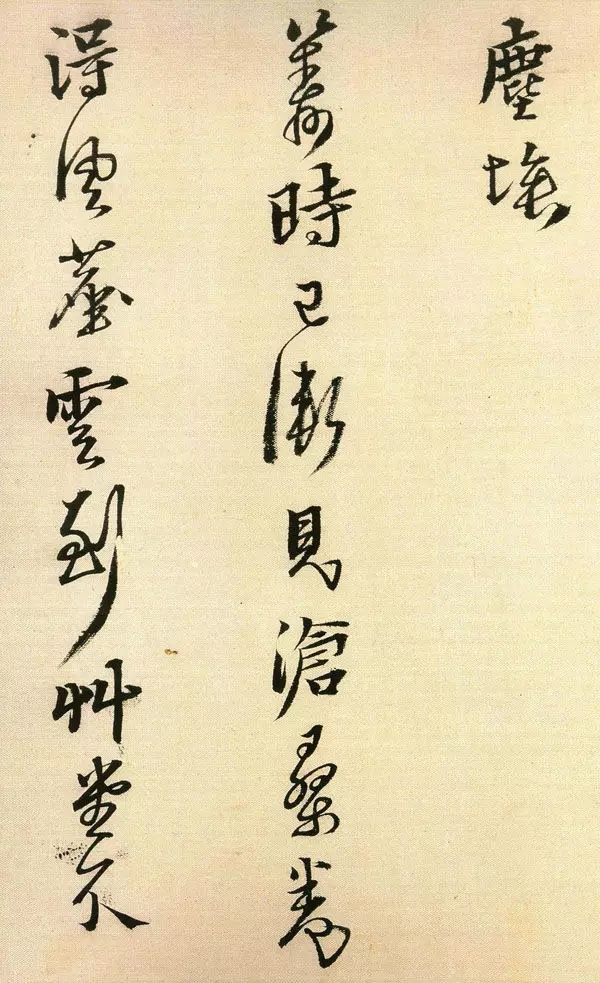

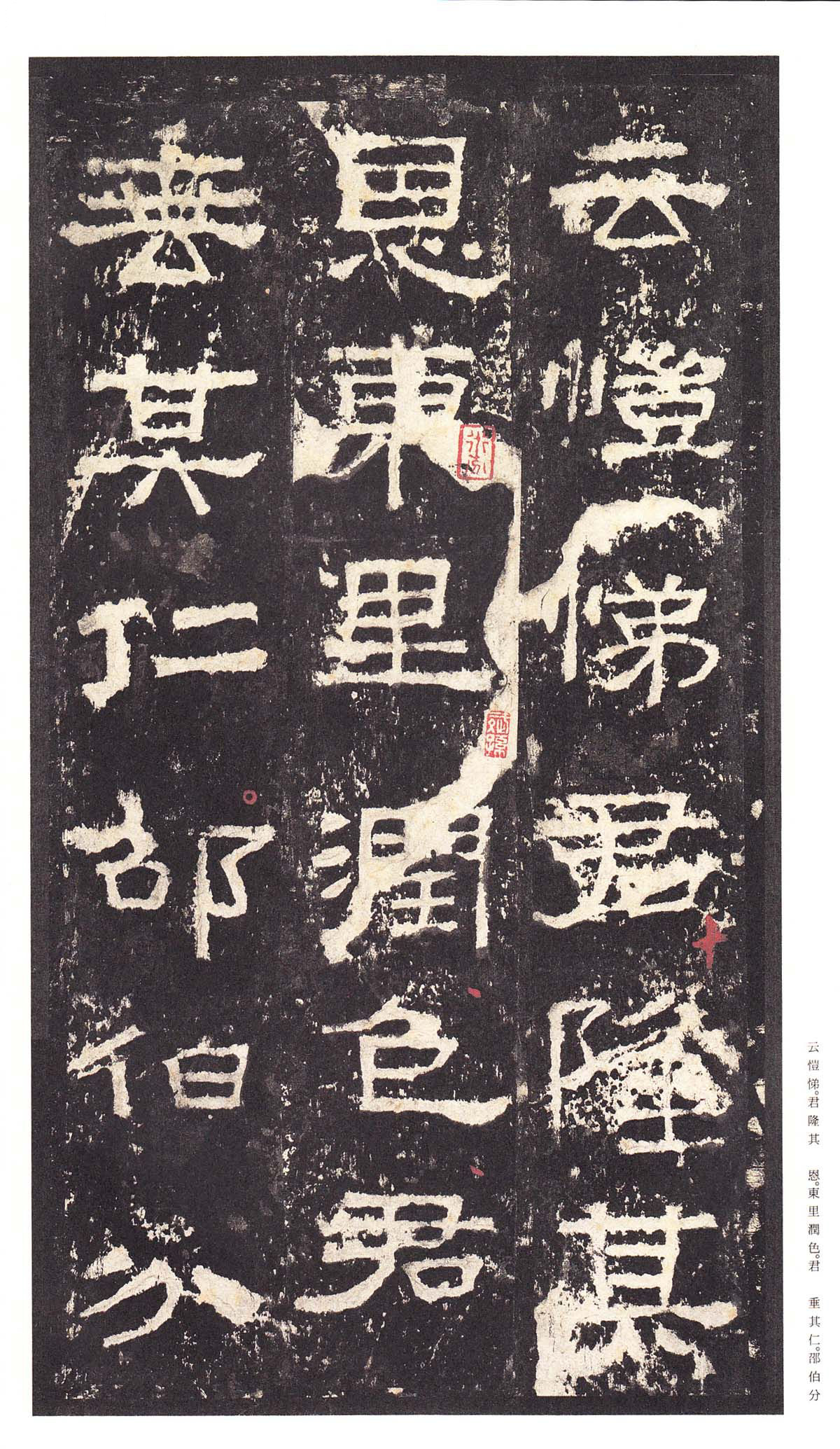

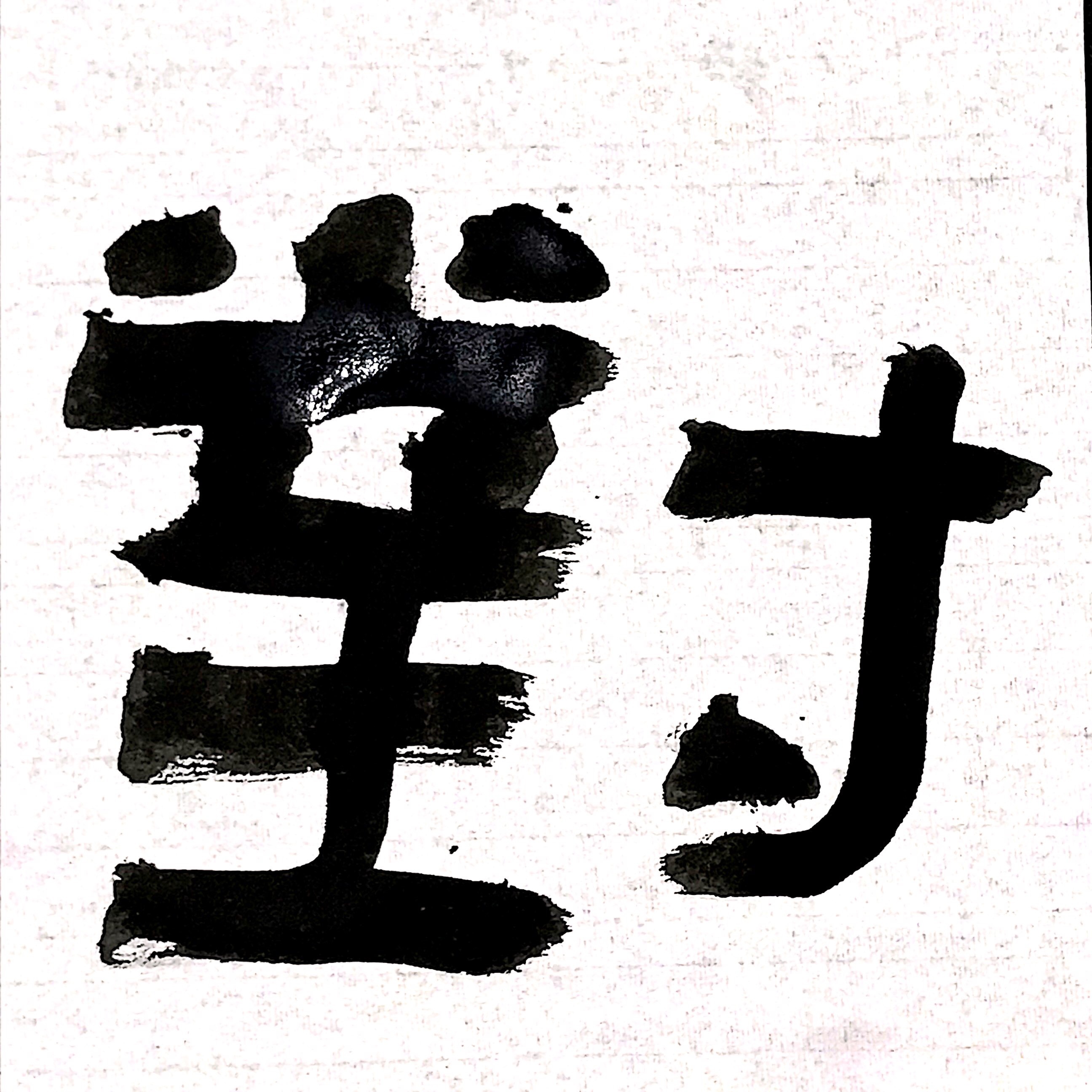

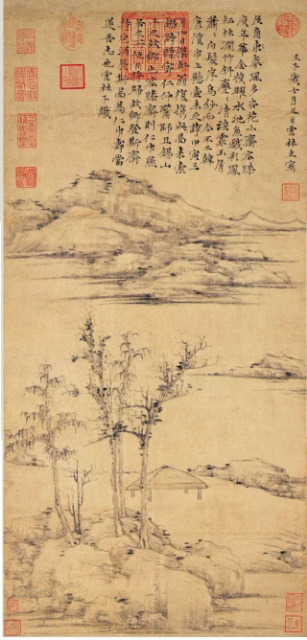

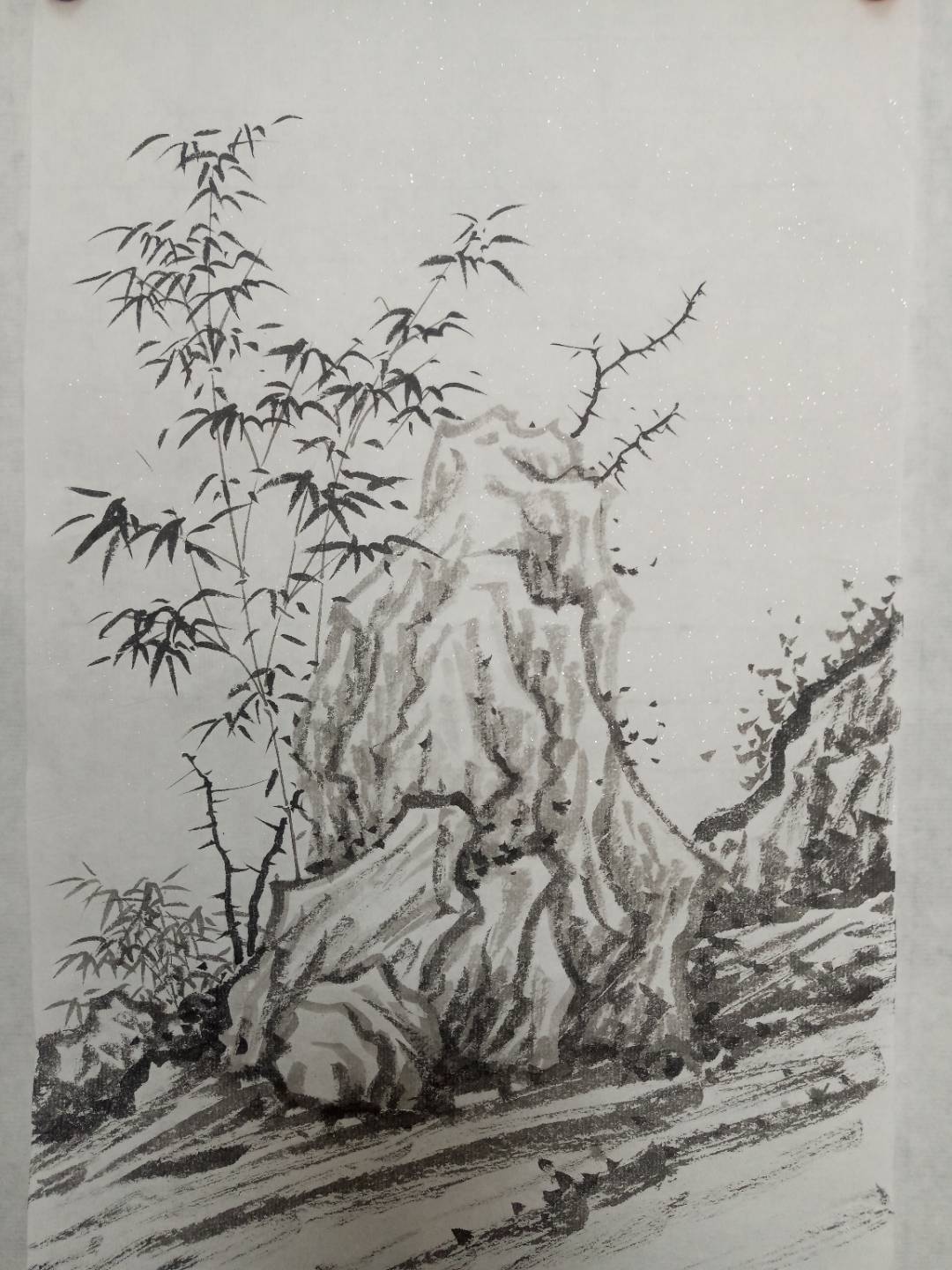

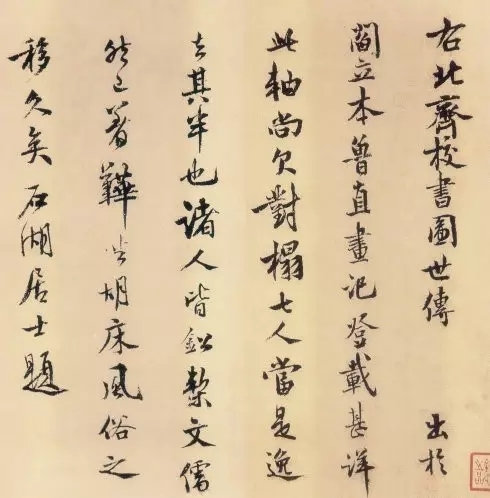

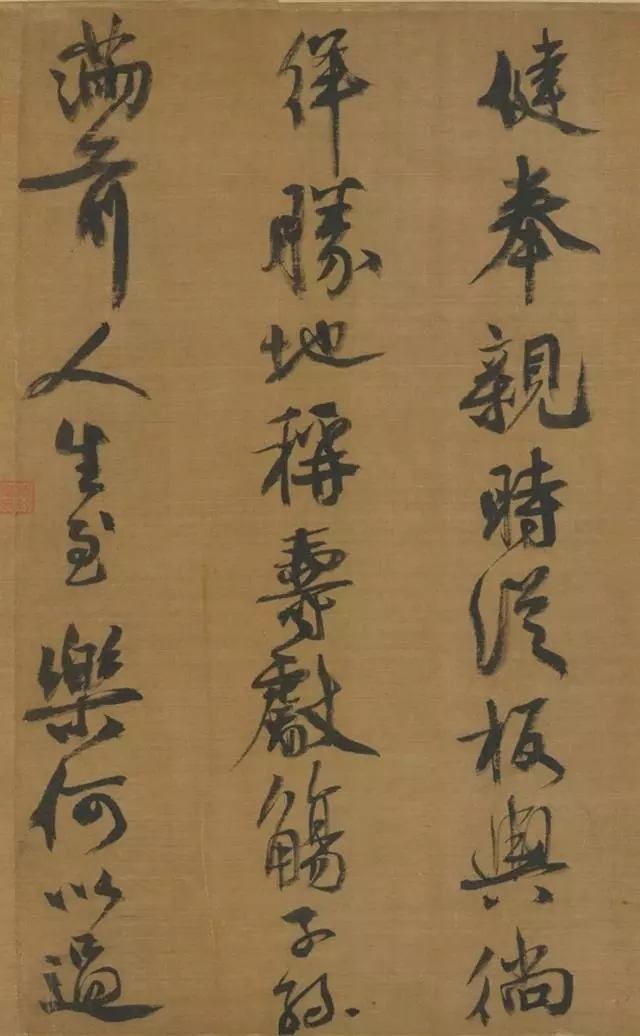

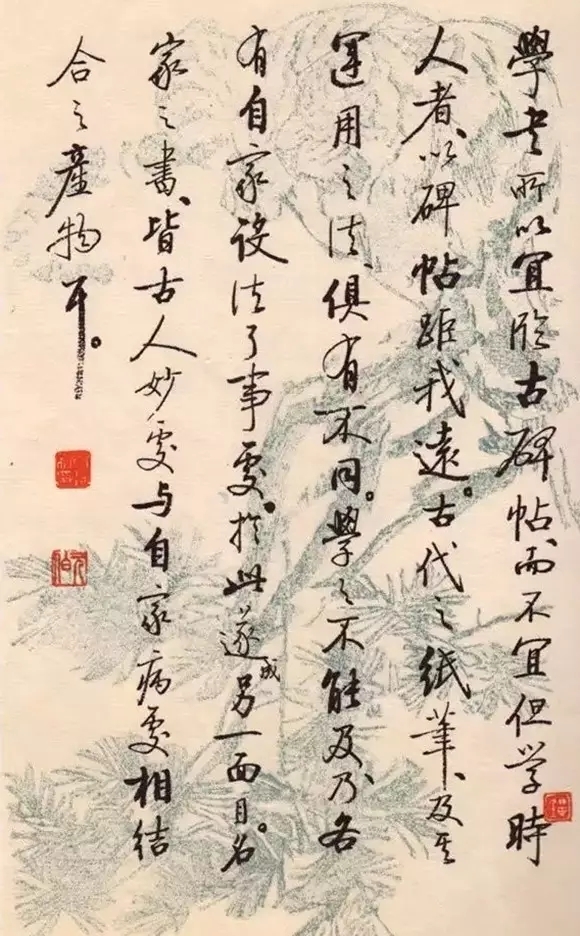

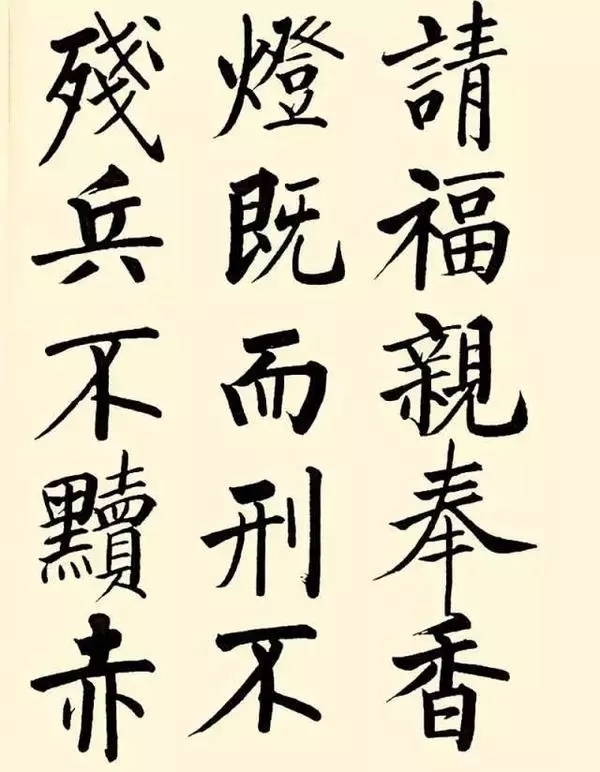

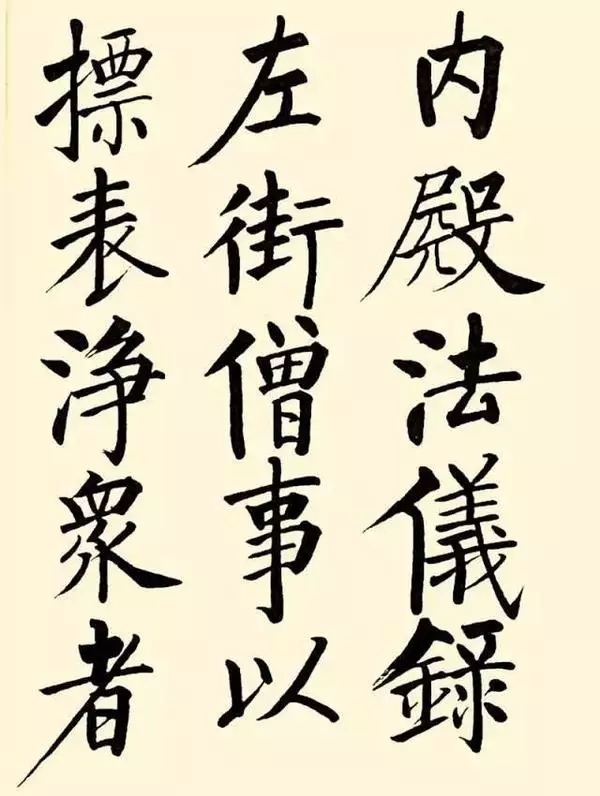

![640.webp (29)]()

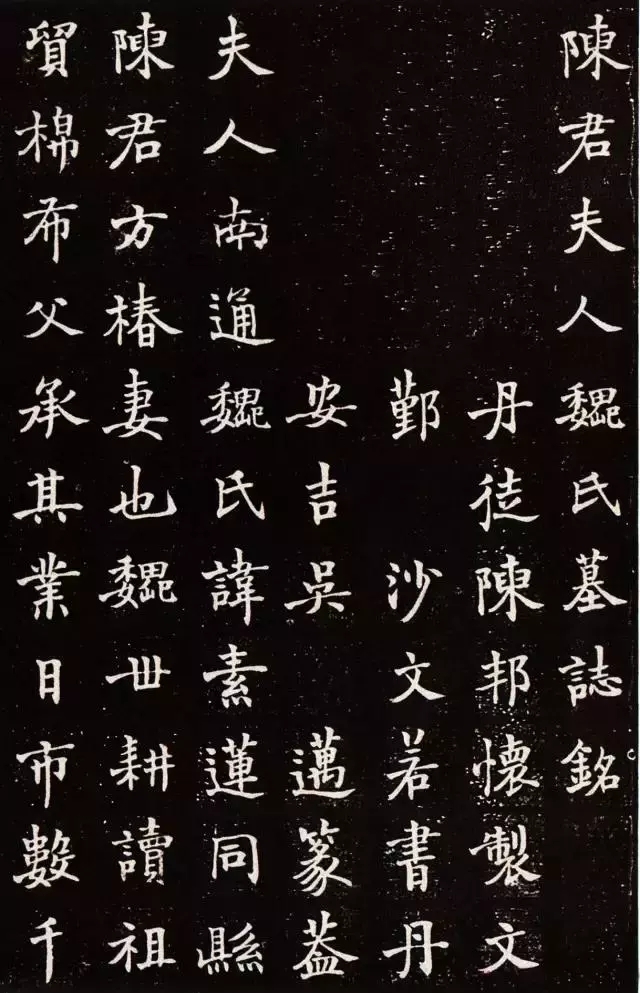

陈君夫人墓志

1:全国书展评选上注重篆体的正伪,这是对的,古文籀篆变化繁多,我们学习,主要应抓小篆。对小篆的形体结构,必须加一番切实功夫,及早打好基础。我上次建议做《篆诀》注释,或可着手进行。五人同往或逐段分工,可商量一下,这工作可包括暑期在内。

2:听说全国书展正楷极少,我们对正楷功夫应加以重视,是否各人就魏晋南北朝隋唐时代典型作品中选取一﹑二种经常临习,这也是基础。所谓典型作品,应将刻手不佳的碑版除外。刻手不佳的碑版非无可以取法之处,但只供参考,不作为正式临习对象。这也许是我的偏见。

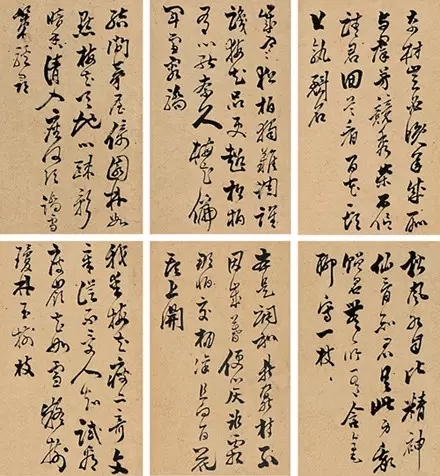

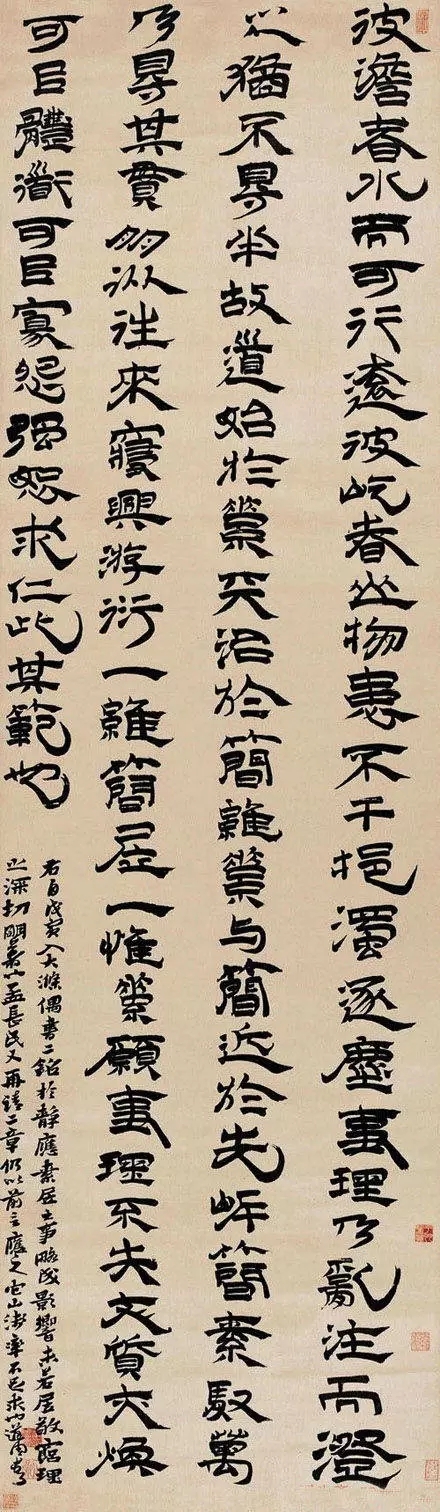

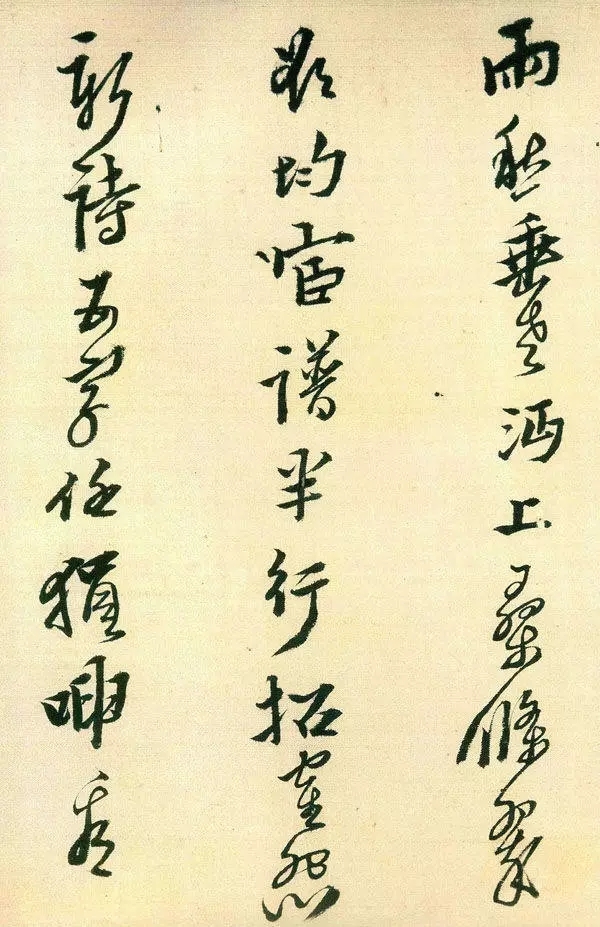

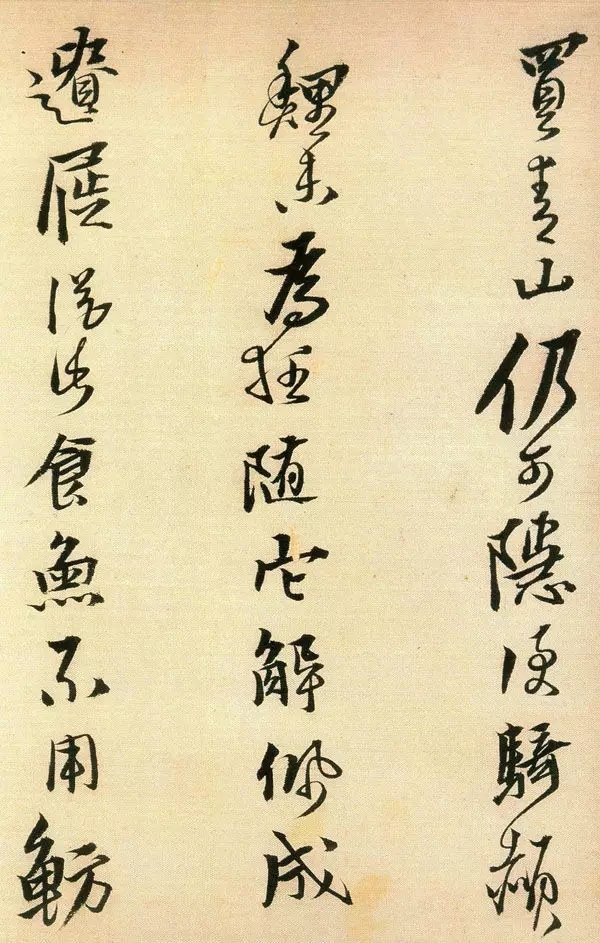

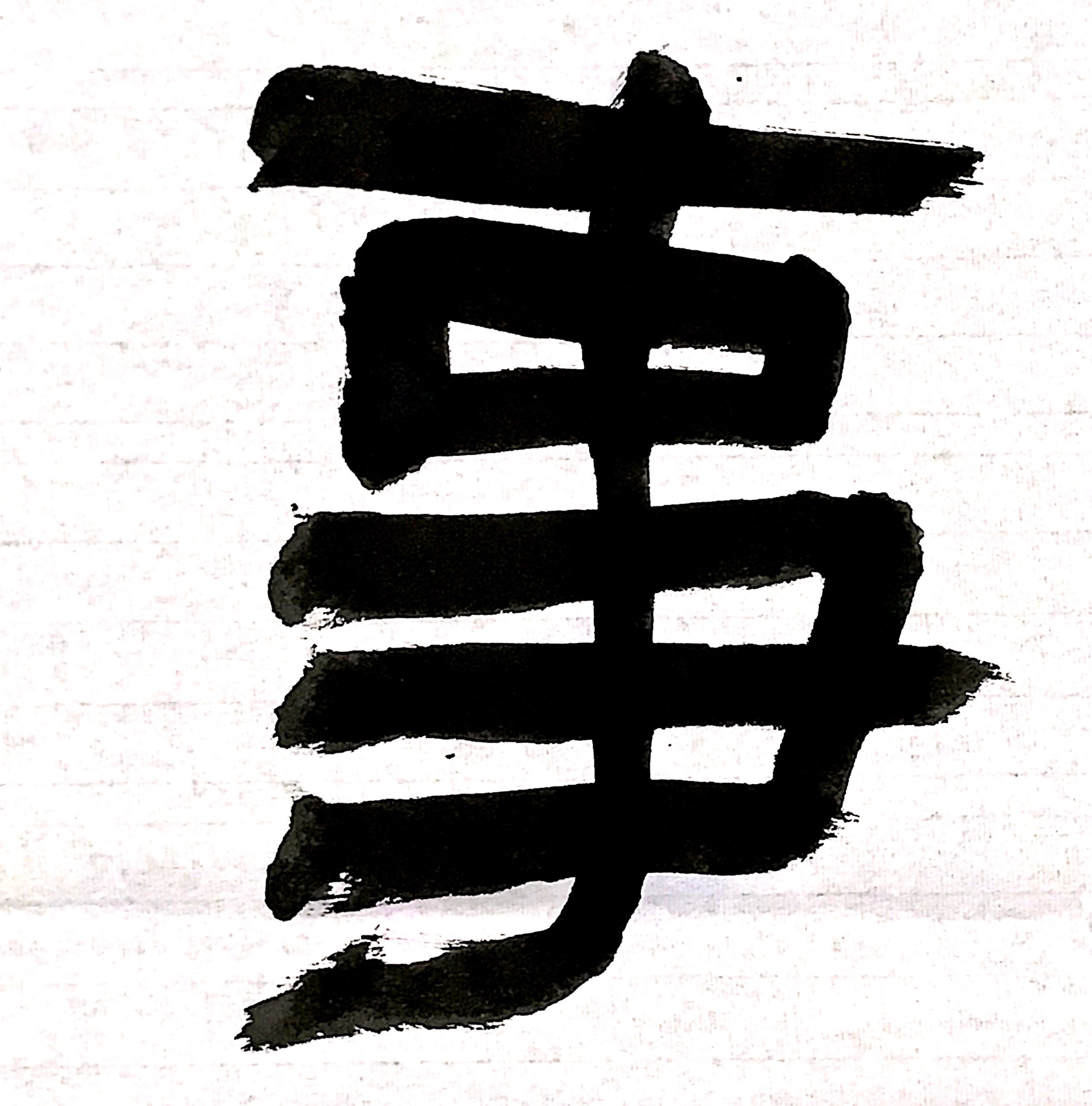

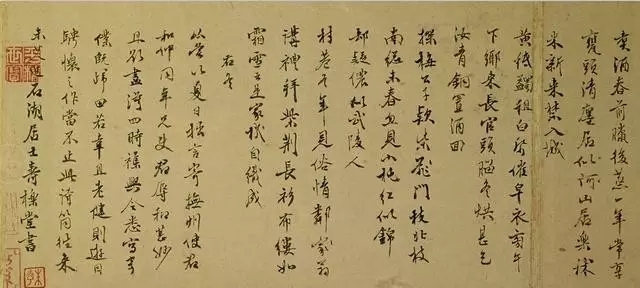

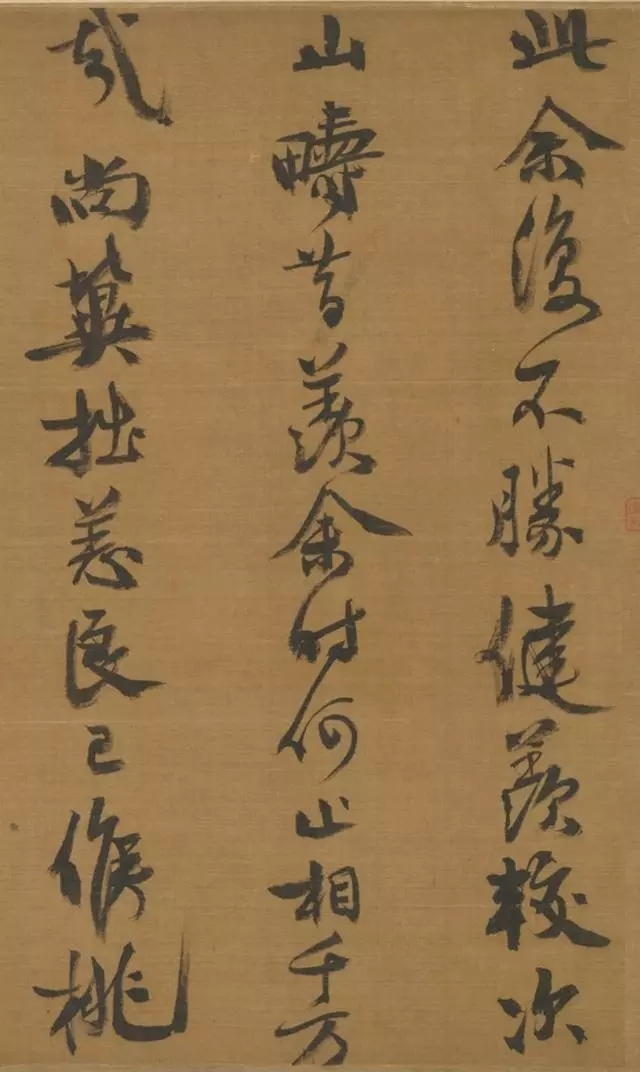

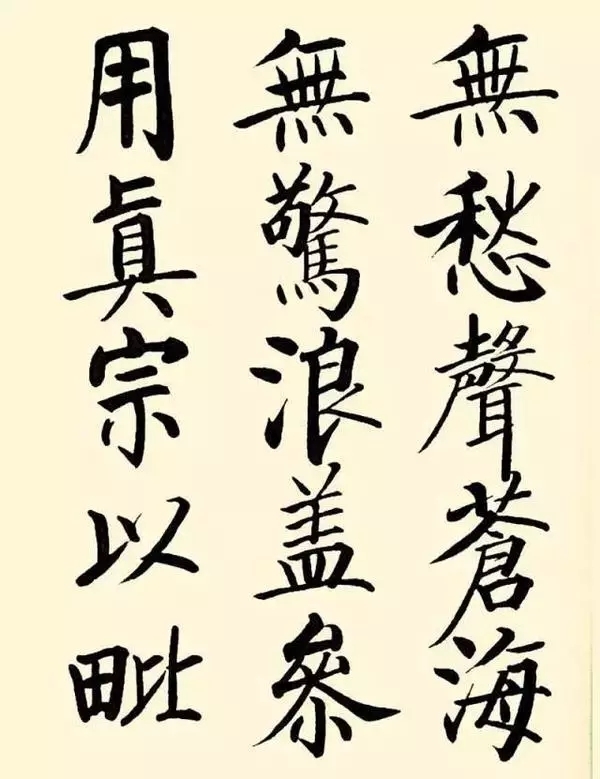

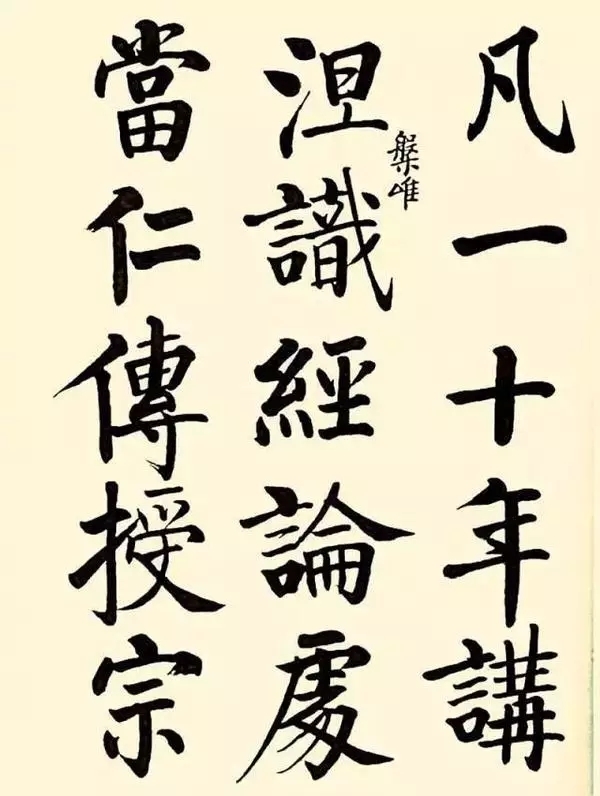

![640.webp (30)]()

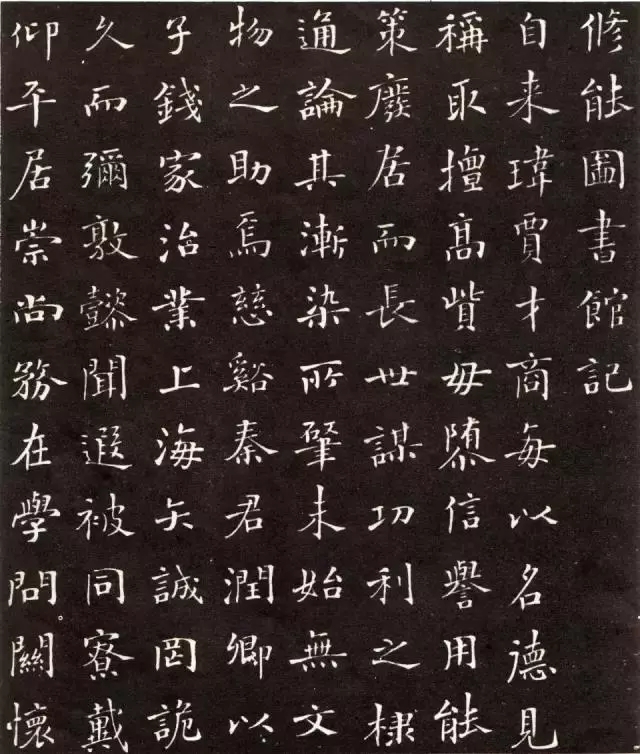

修能图书馆记

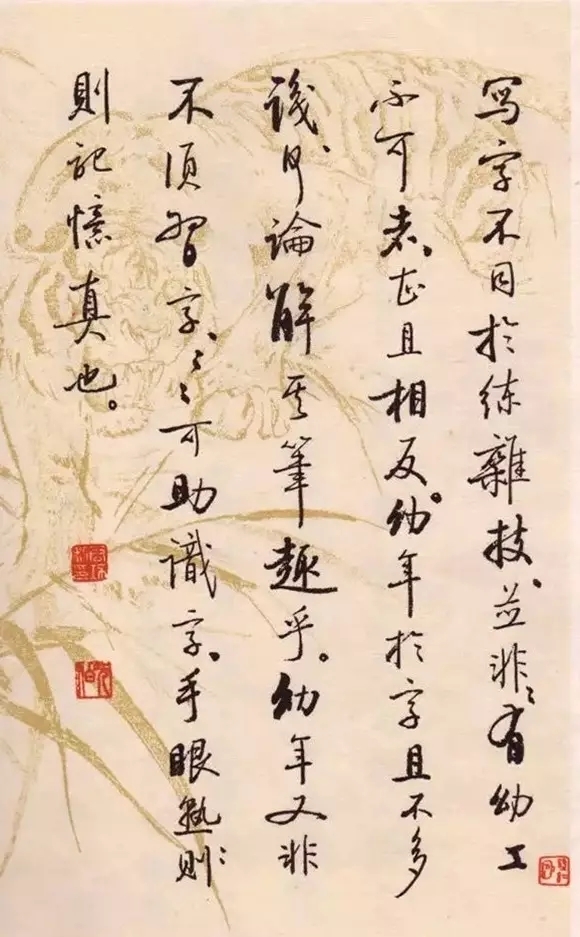

3:一般书人,学好一种碑帖,也能站得住。作为专业书家,要求应更高些。就是除技法外必须有一门学问做基础,或是文学,或是哲理,或是史章传记,或是金石考古,……当前书法界主张不一,无所折中,但如启功先生有学问基础,一致推崇,颠扑不破。回顾二十年代,三十年代上海滩上轰动一时的人,技法上未始不好,后来声名寂然,仅是缺少学问基础之故。这点我们要注意。

4:学问是终生之事。学校规定研究时间只短短两年,希望在两年中打好坚实基础。一方面多看多写,充分了解字体原委变迁,博取约守,丰富自己创作的源泉。另一方面还必须及早学会阅读古书能力,查考古书能力。这里所谓古书,不仅仅限于直接有关书法的书。阅读能力,请听听章祖安先生的意见。查考能力,我感到最好注意“目录学”。康南海勉励后生做学问,先看看张之洞《书目答问》(此书标名张之洞,实是缪荃孙代笔)。各位如有兴趣,也不妨看看《书目问答》,全面了解古书类目,对今后做学问有不少帮助。

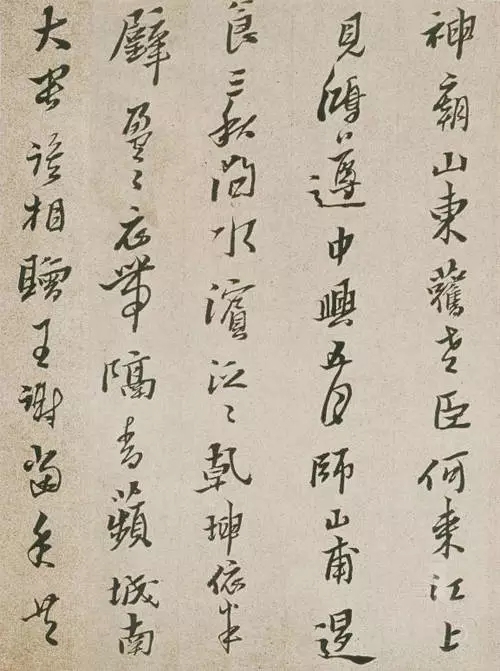

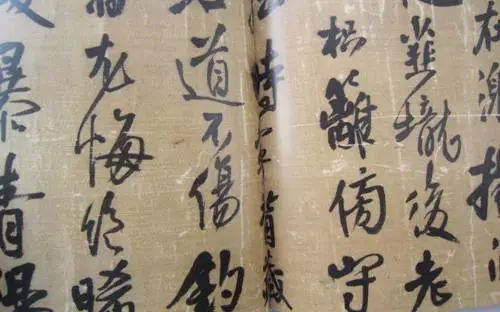

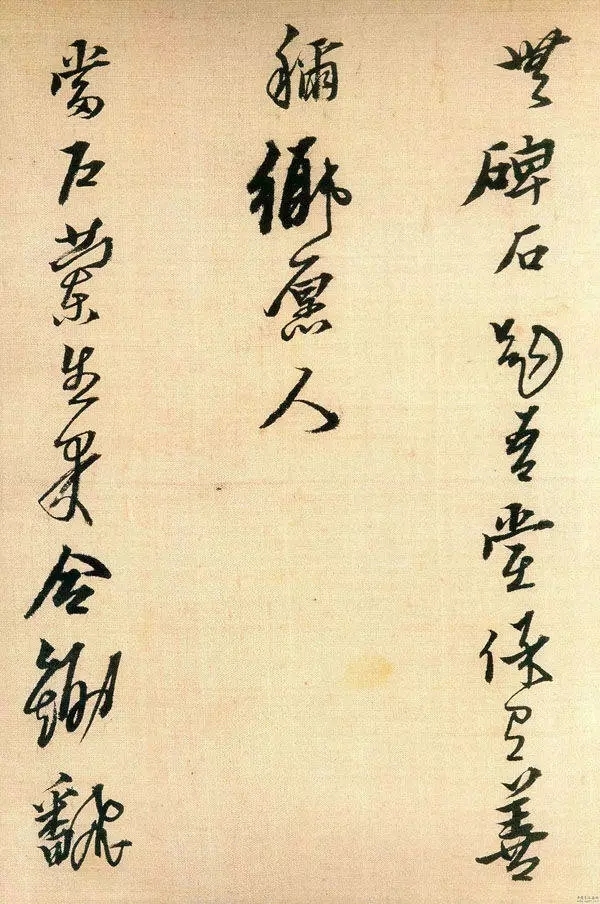

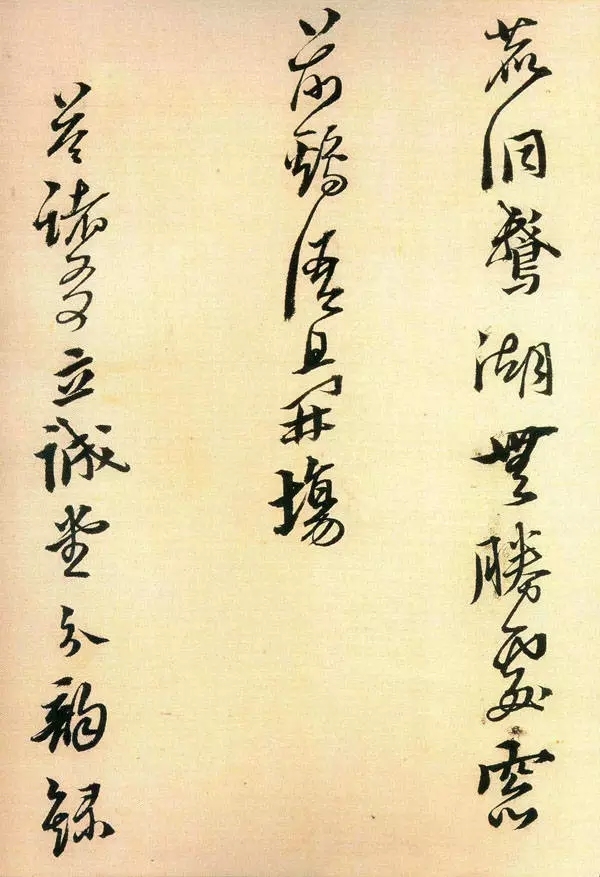

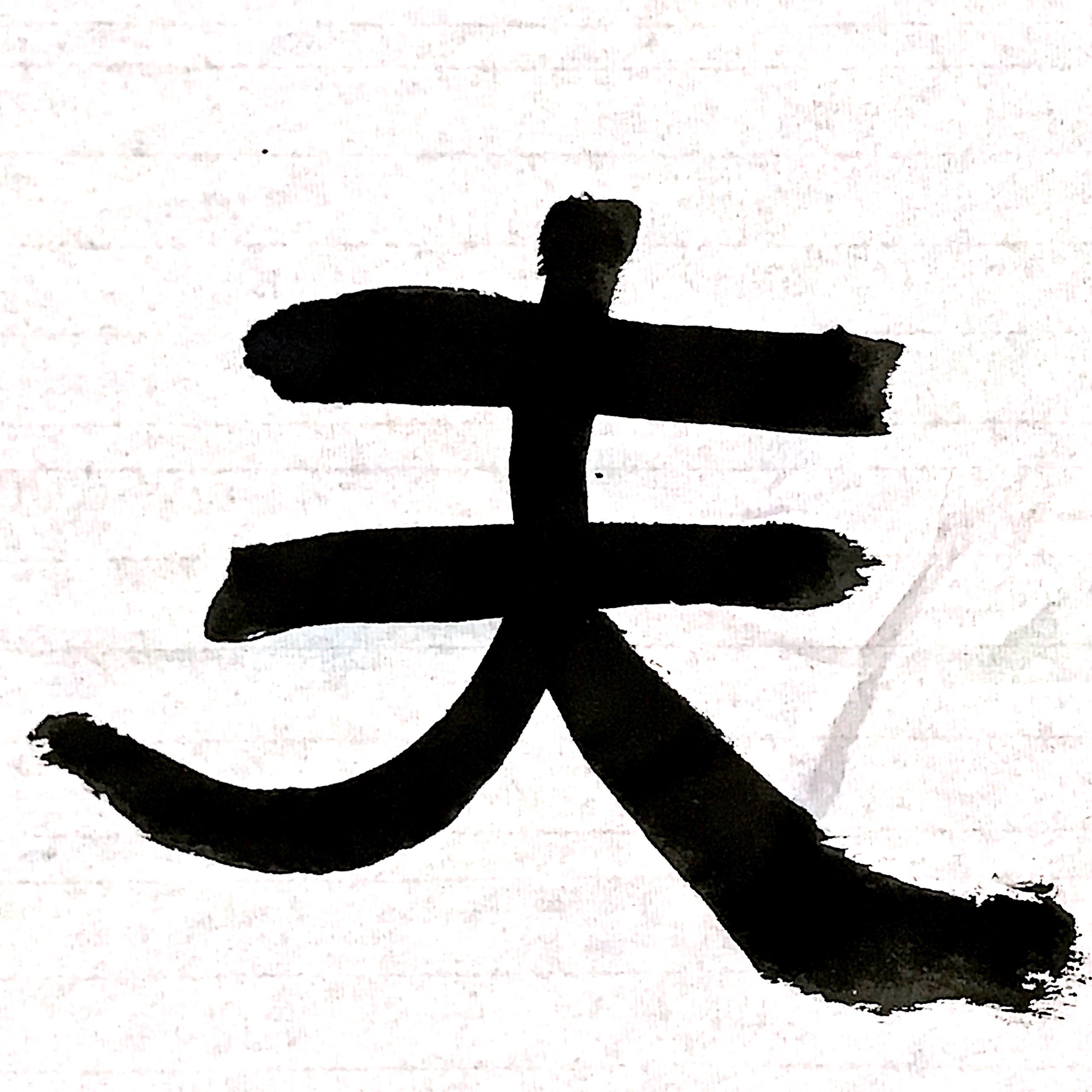

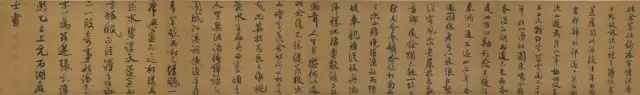

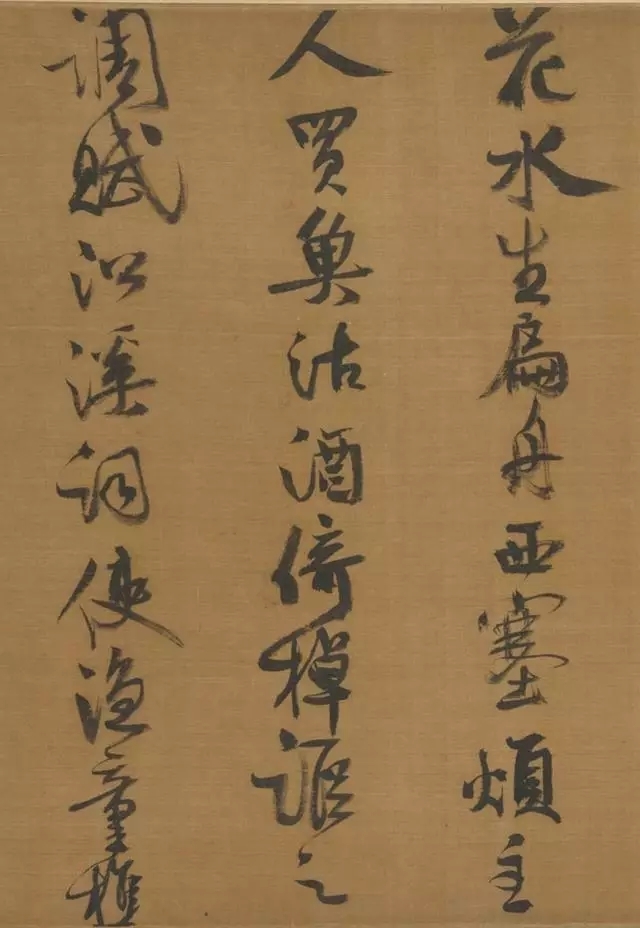

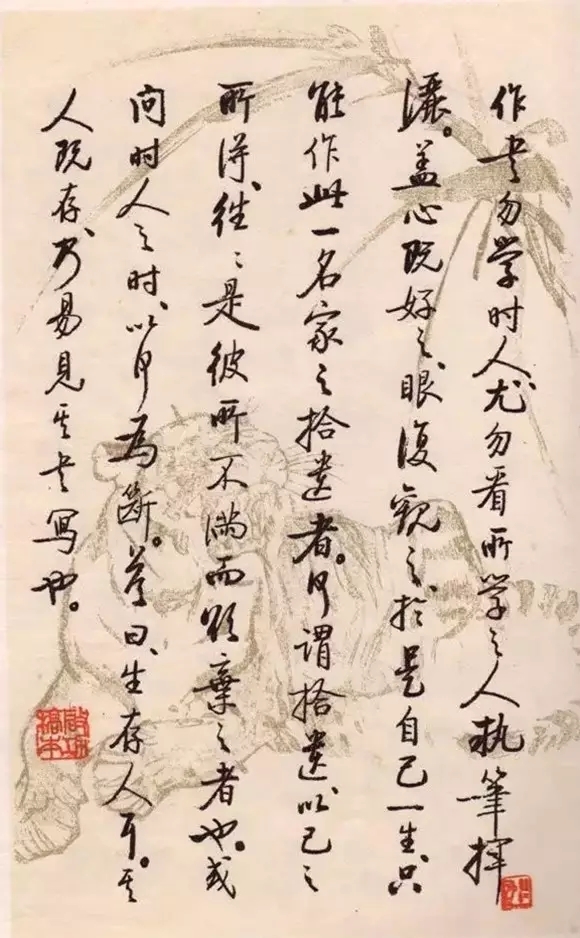

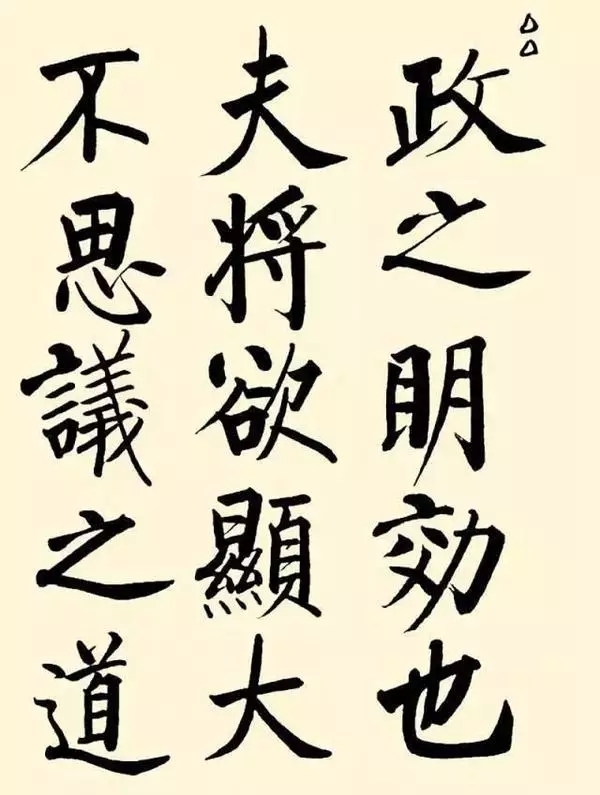

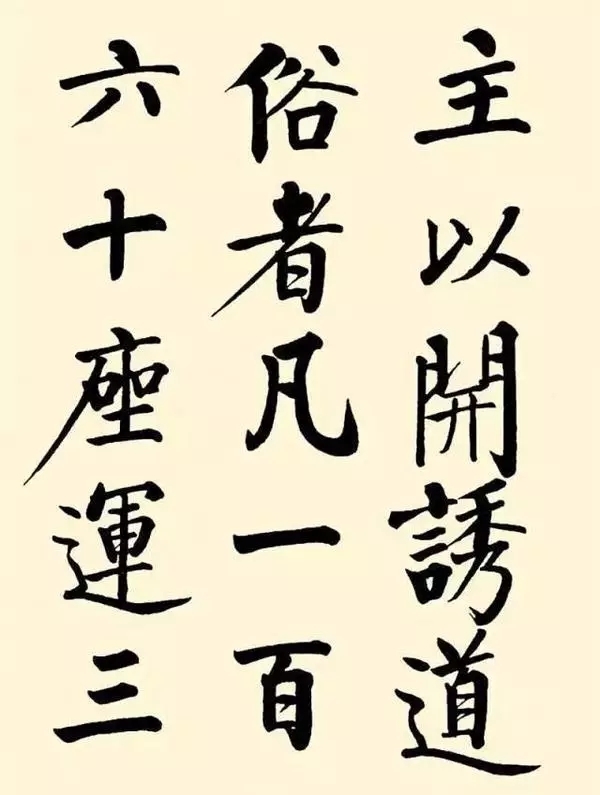

![640.webp (31)]()

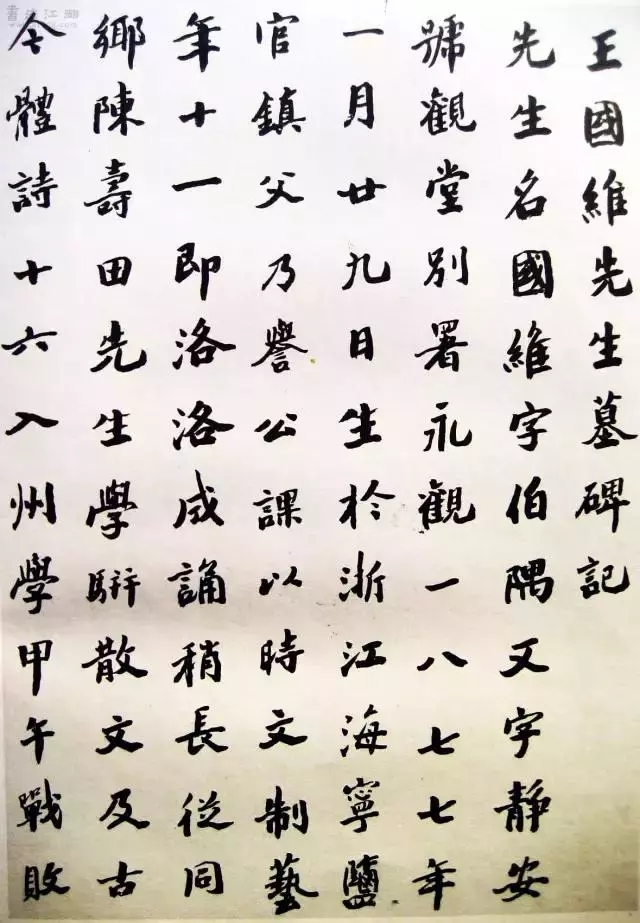

王国维先生墓碑记

5:凡为学问,贵在“转益多师”。各位研究学习,第一要虚心。我们几个人多少有一日之长,趁现在集处一堂,可以共同研讨,同学之间也各有短长,可以互相切磋。第二要有大志。常言道“抗志希古”(古是指古人的长处),各位不但要赶上老一辈,胜过老一辈,还要与古代名家争先后。潘,陆二先生创办这个专业,有远大的理想,可惜他们已不在人间。现在书法专业只我们一校,国家赋予的任务甚重,我们要特别珍重。

以上意见是否存当,请你和诸,章,诸先生指正!

我因病床还未补上,在家等待,大约明后天可住入。驰想南天,家书代面,信手拾牋,只供参考。

此问各位先生各位同学近好!

沙孟海

6月15日

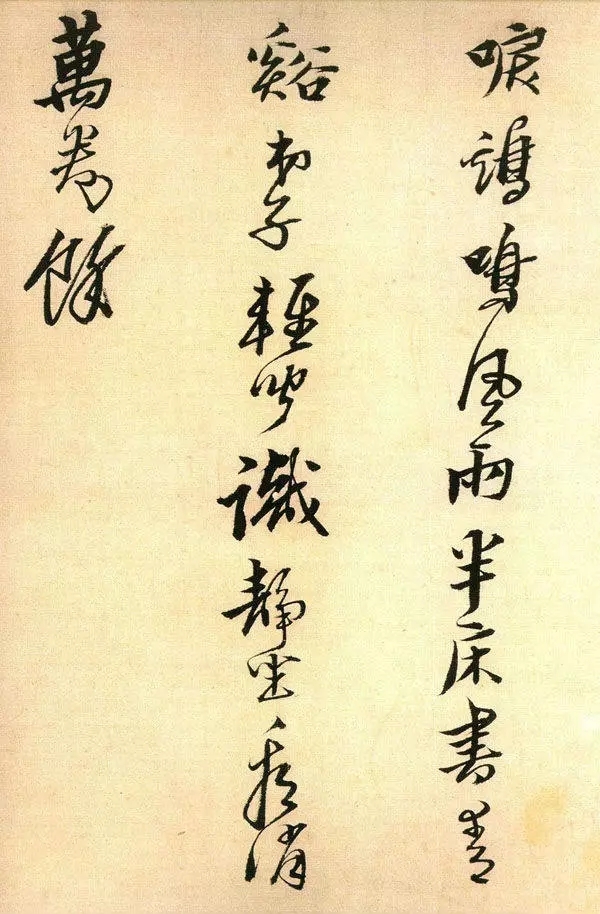

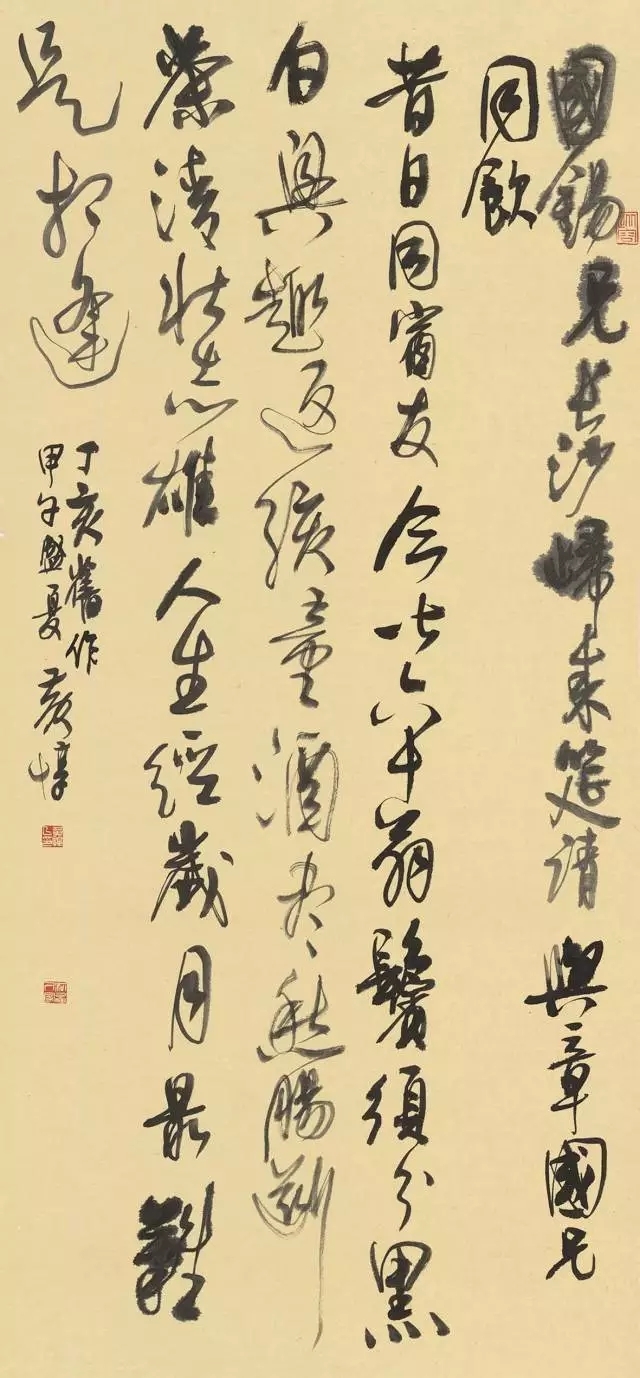

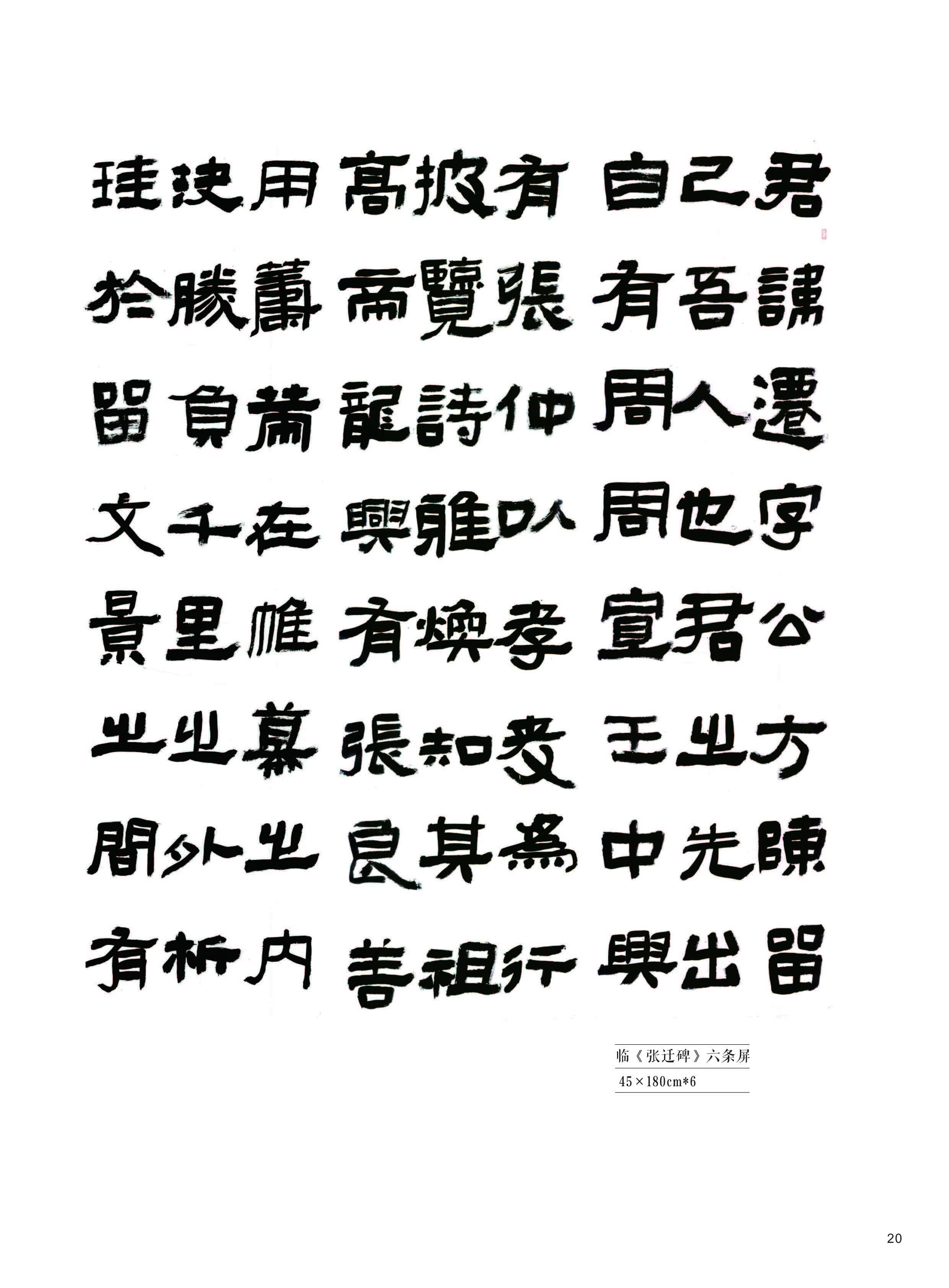

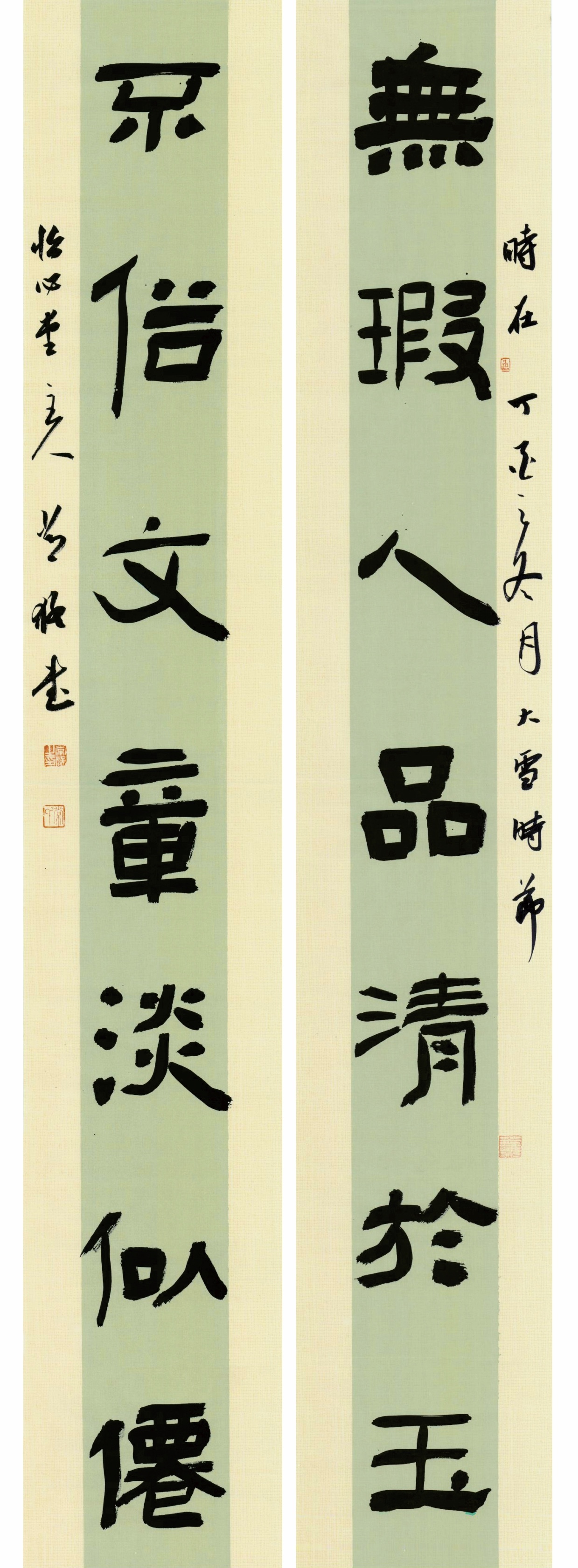

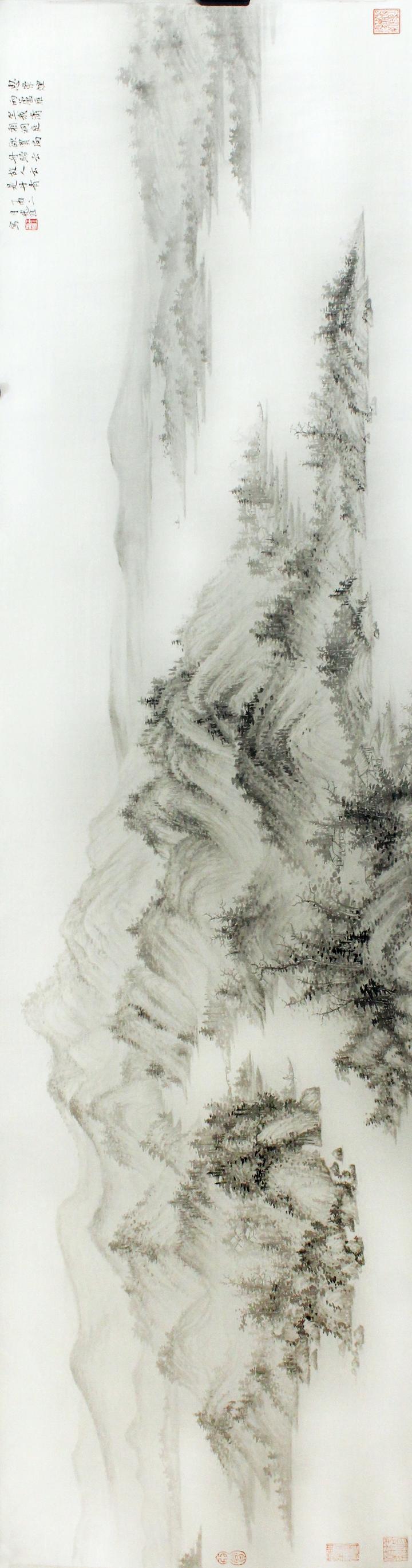

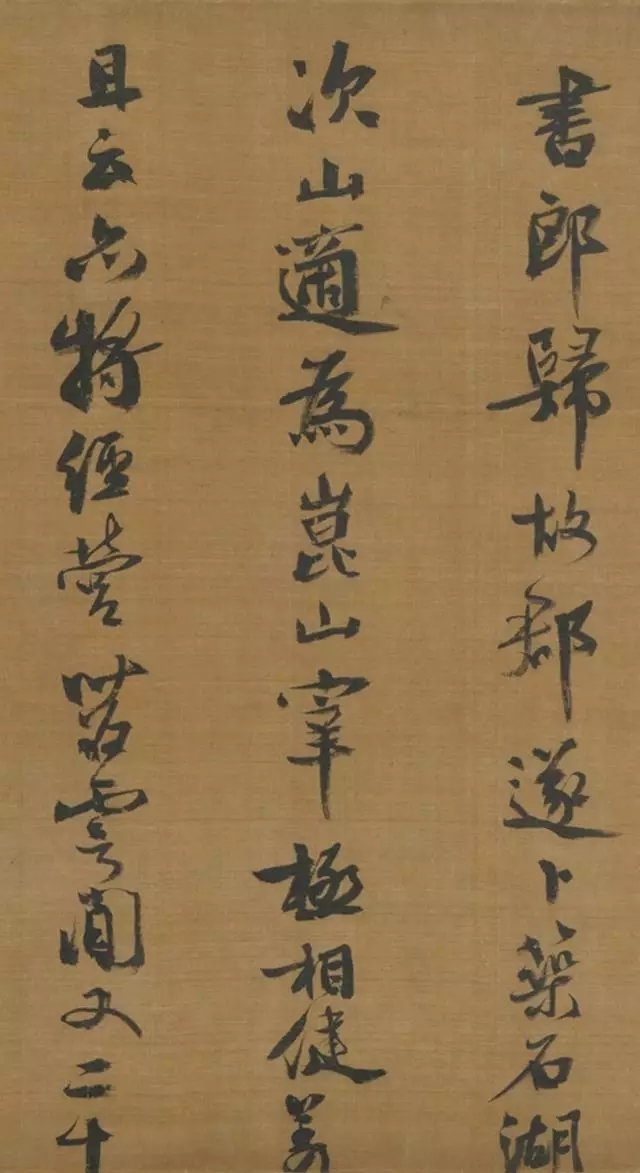

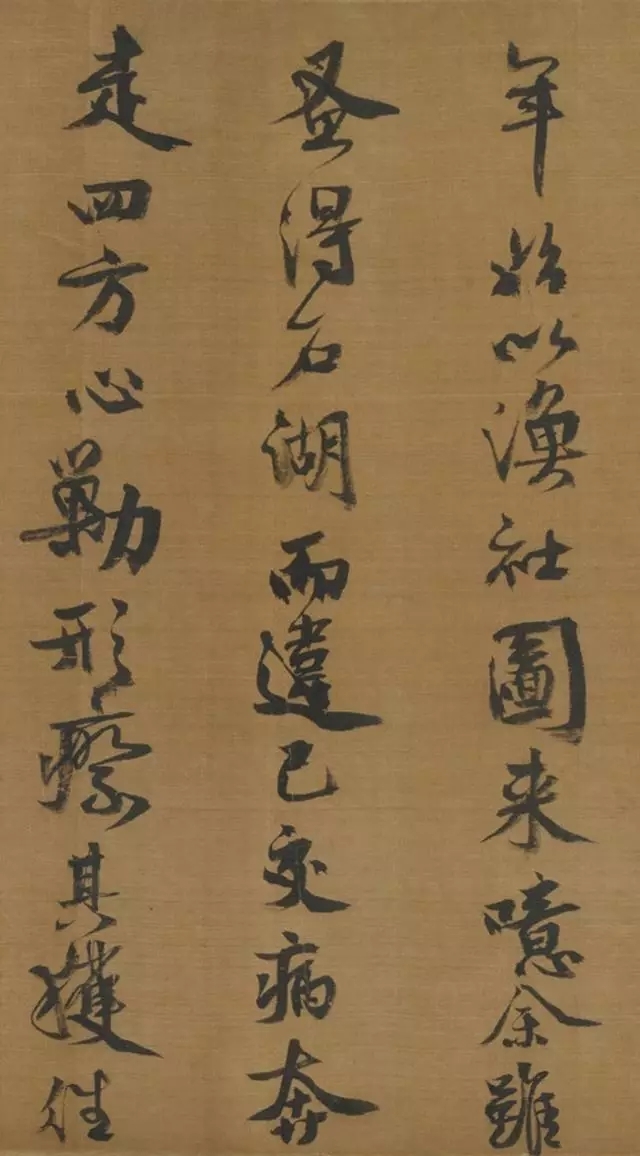

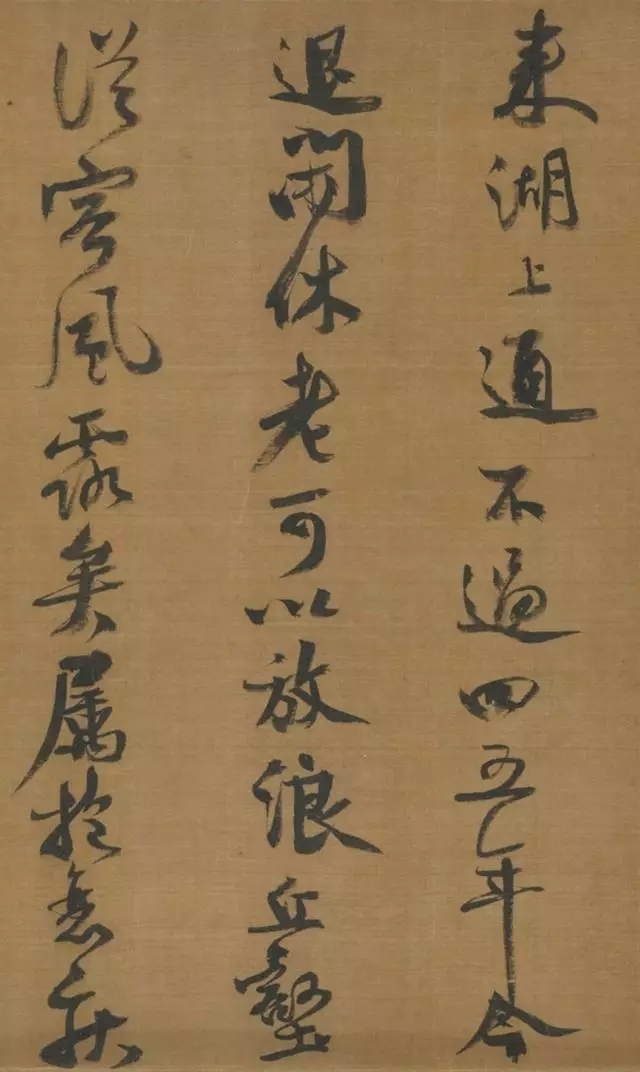

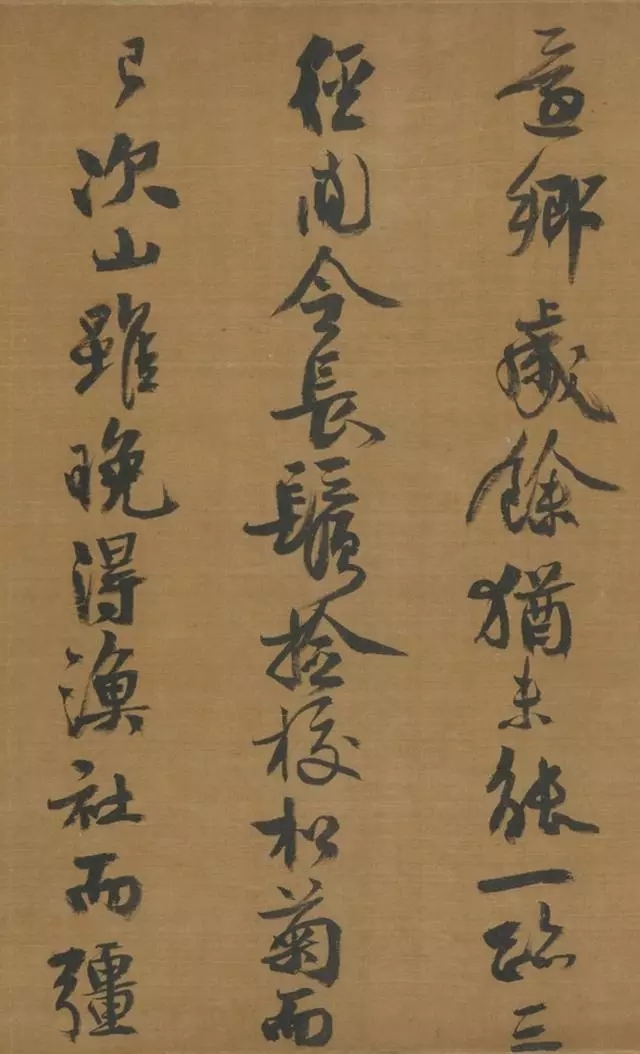

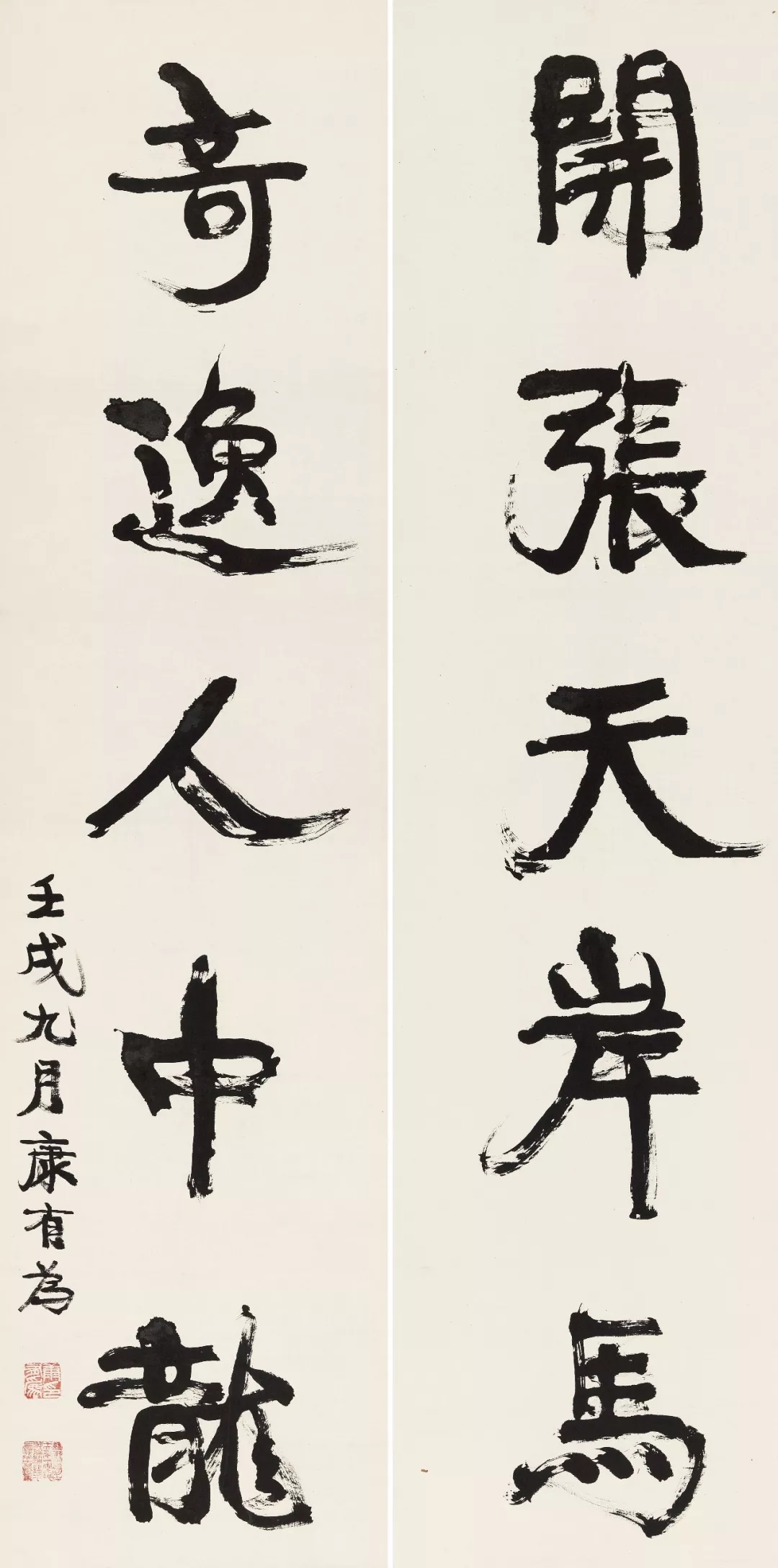

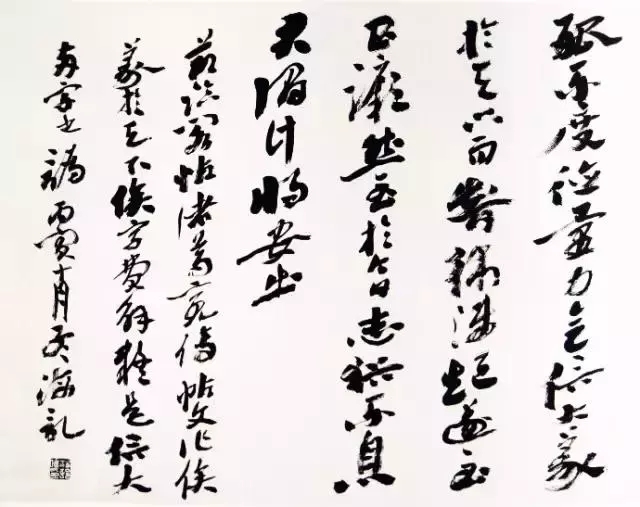

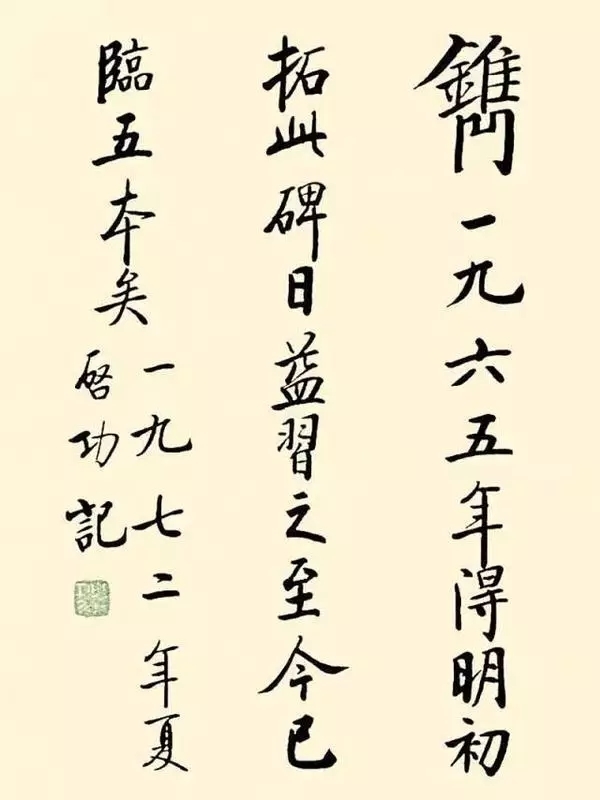

![640.webp (32)]()

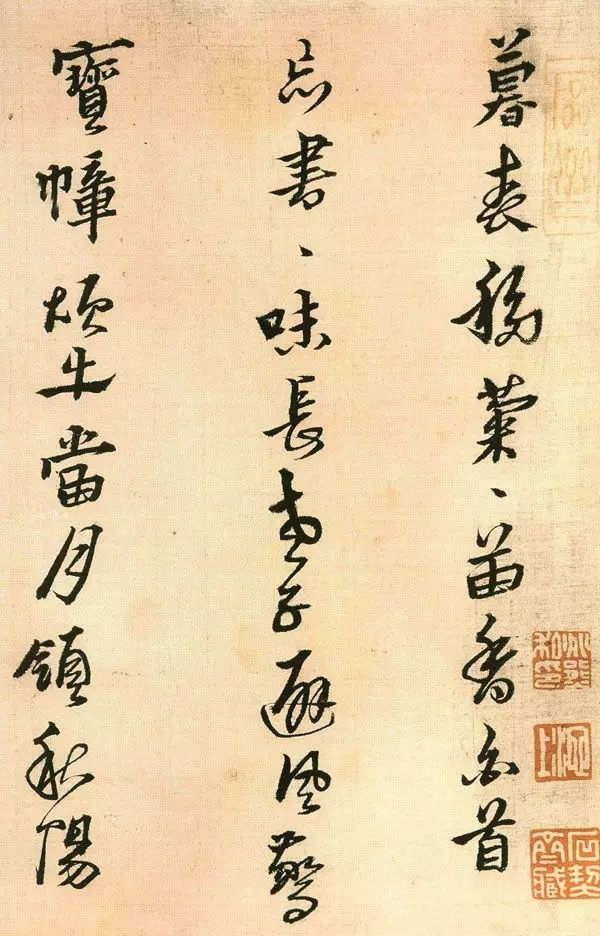

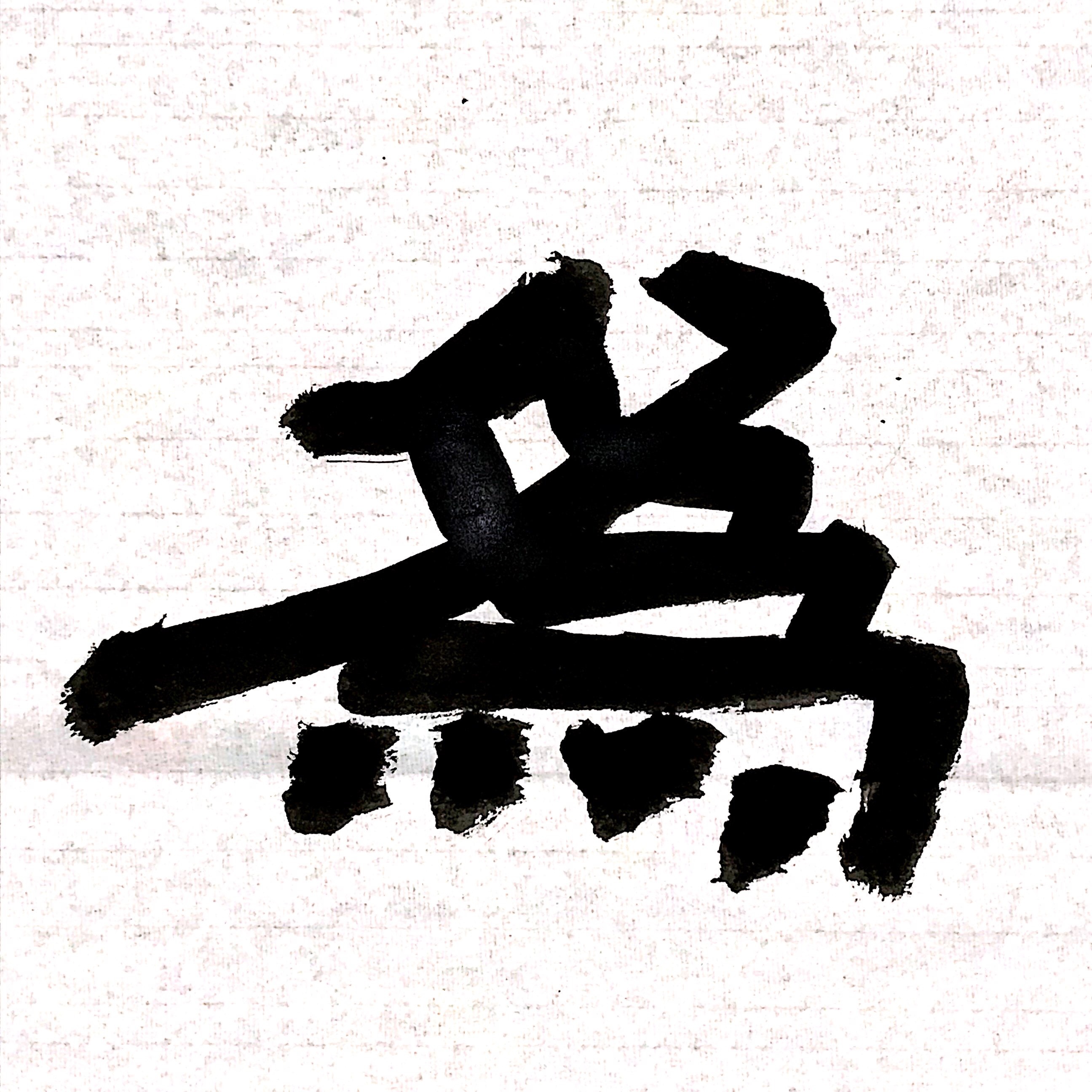

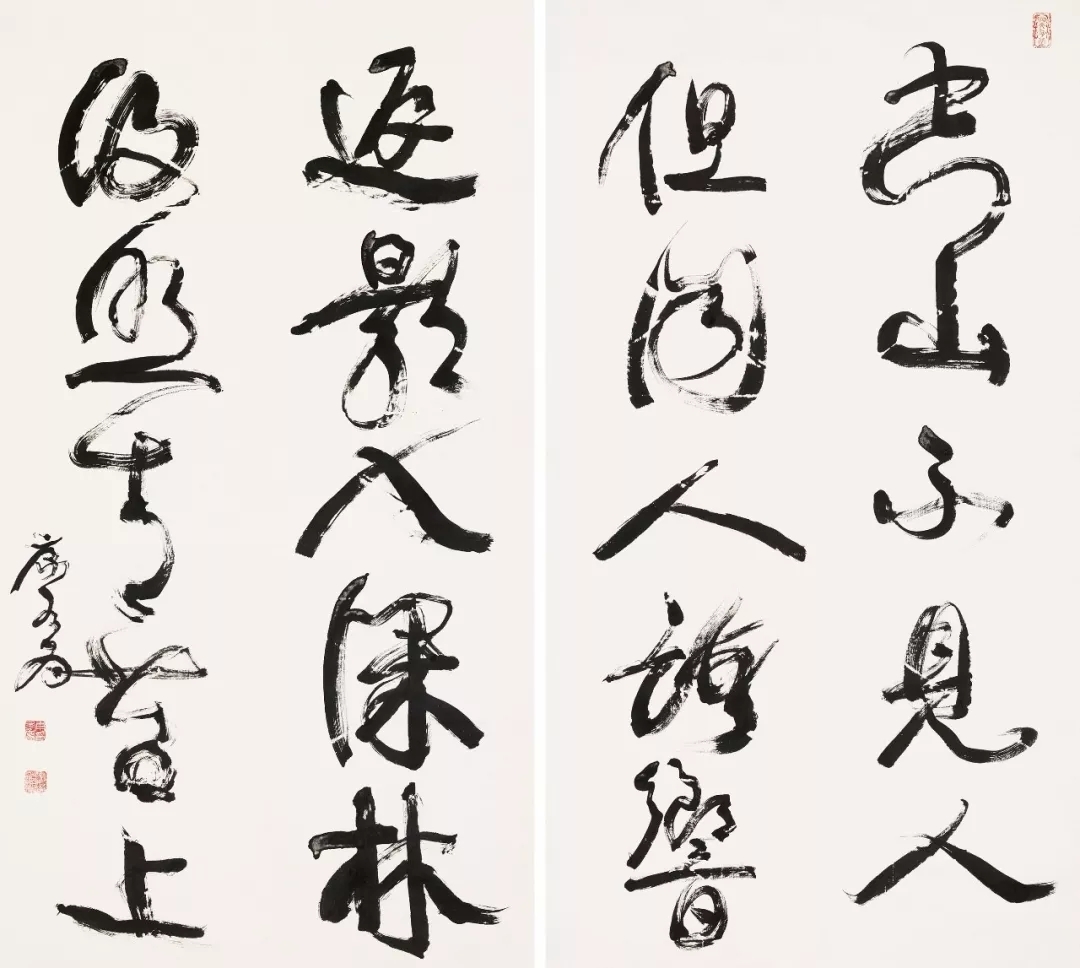

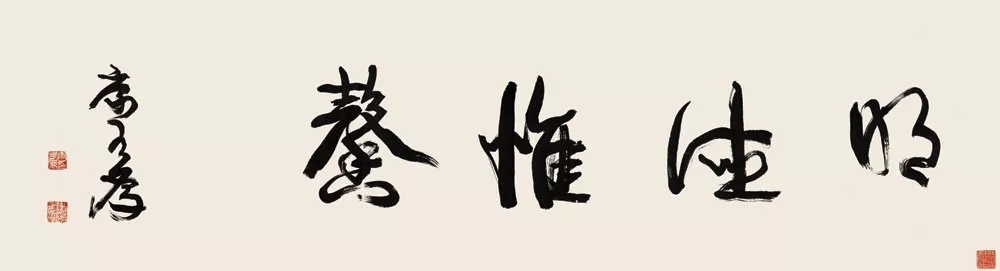

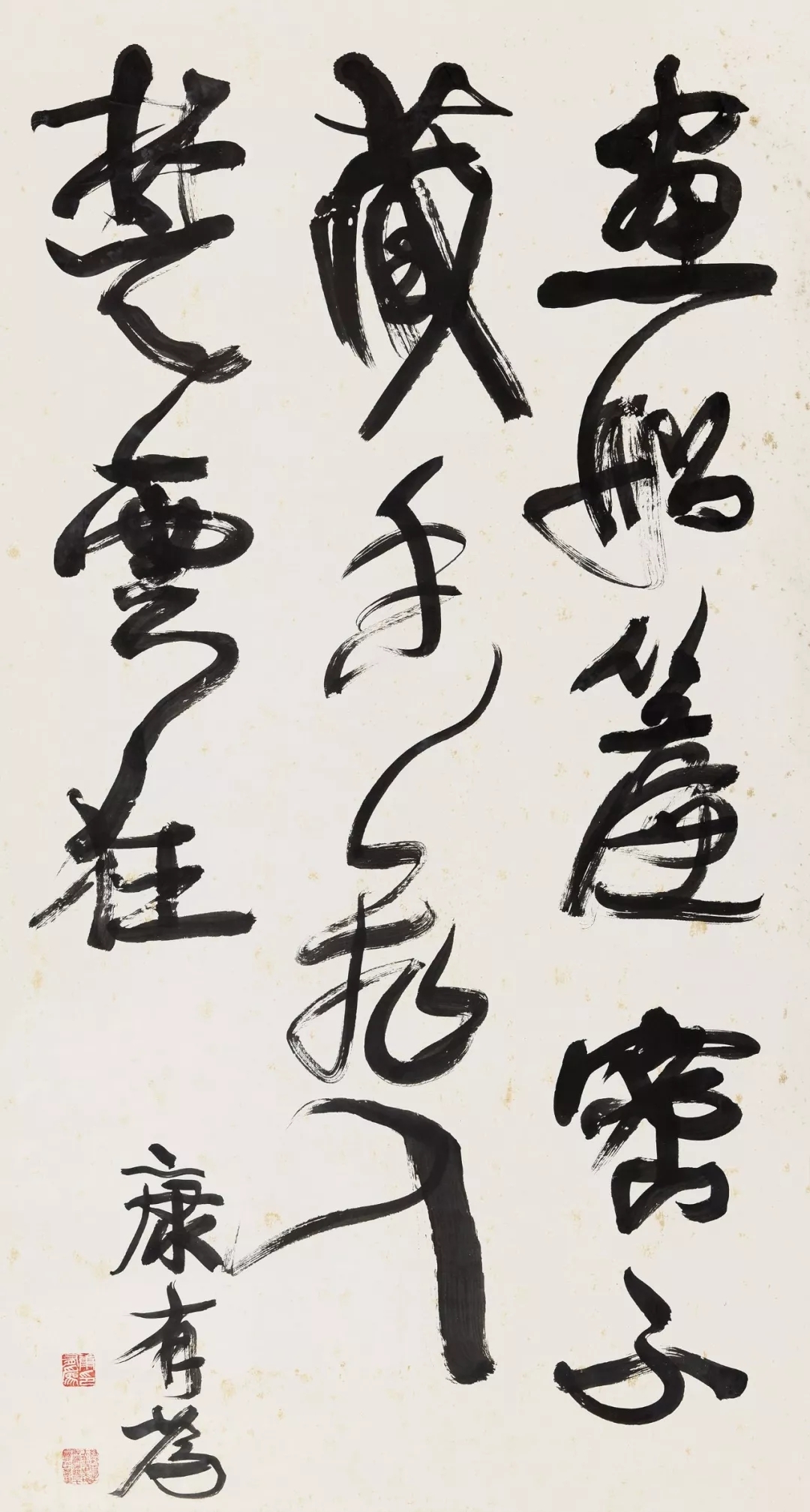

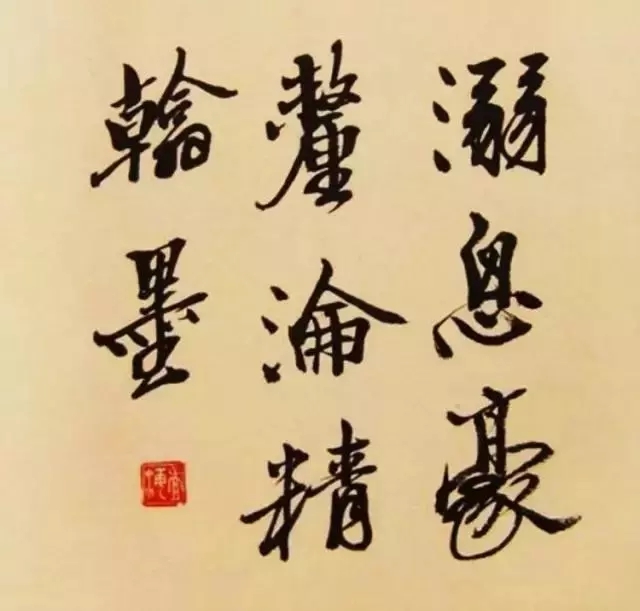

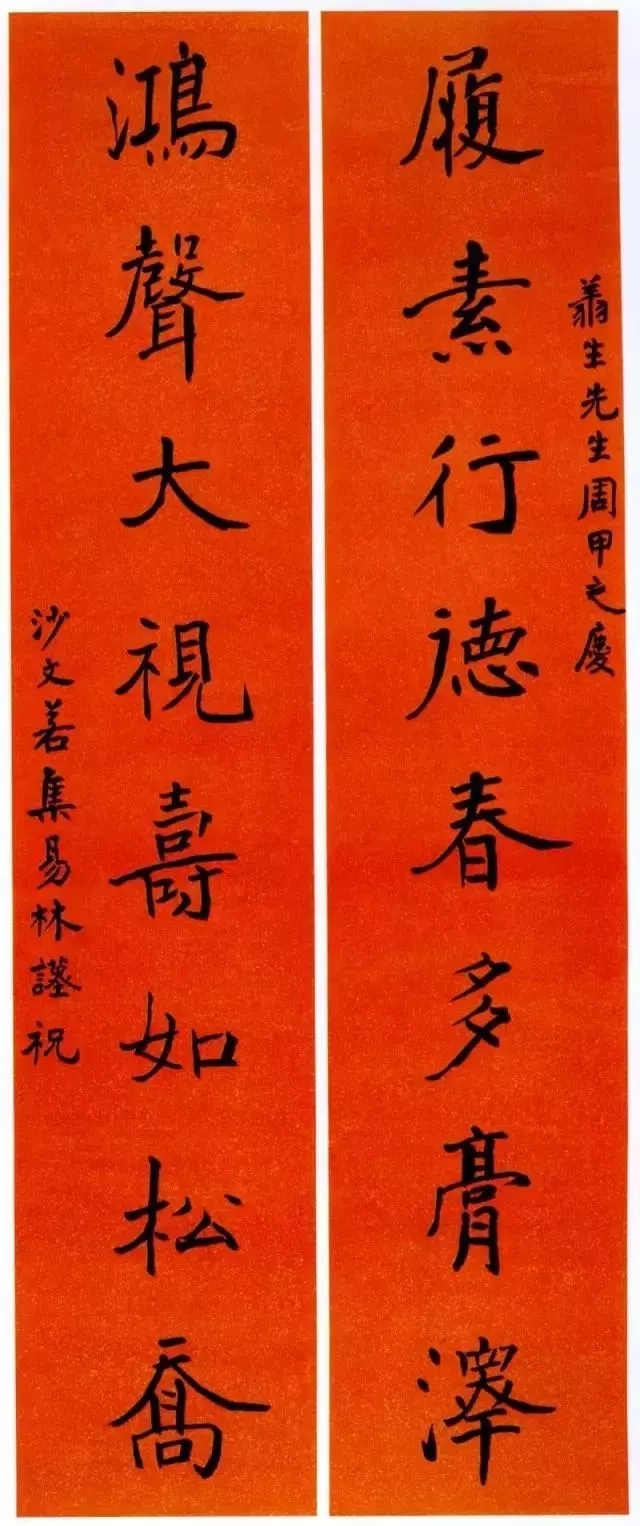

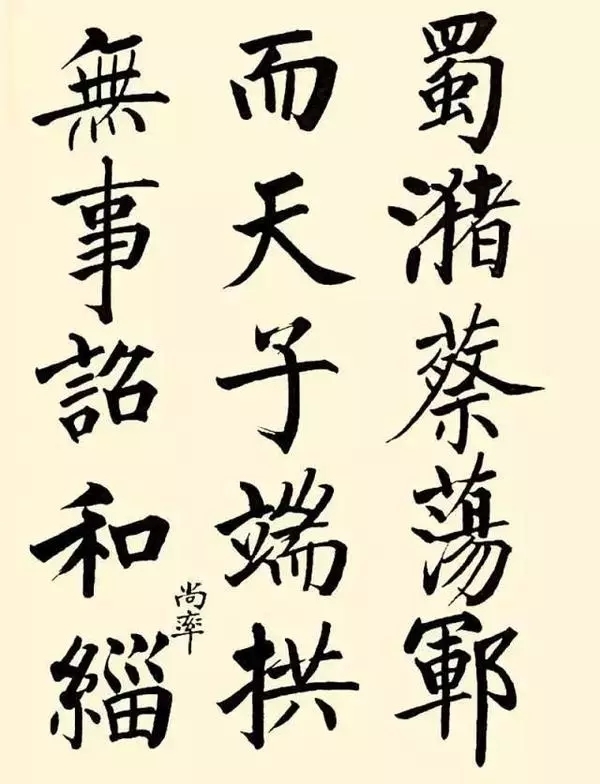

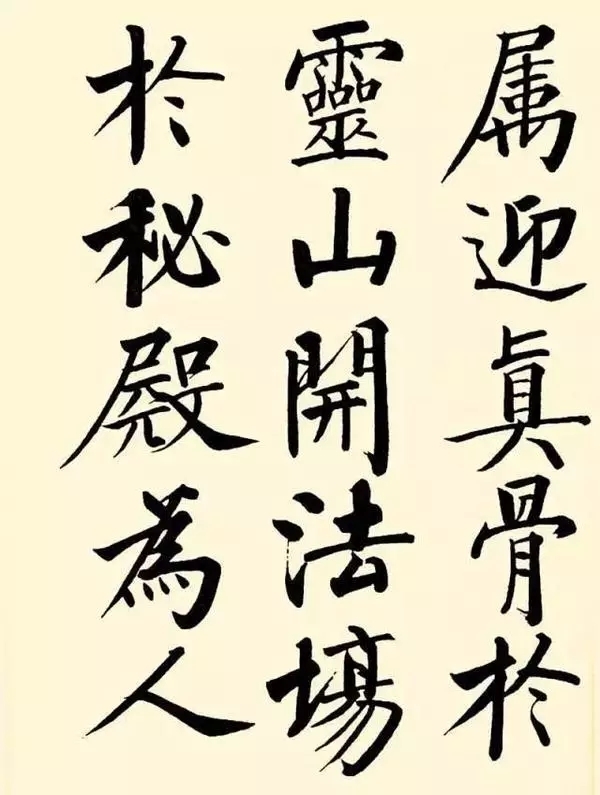

沙孟海先生书法

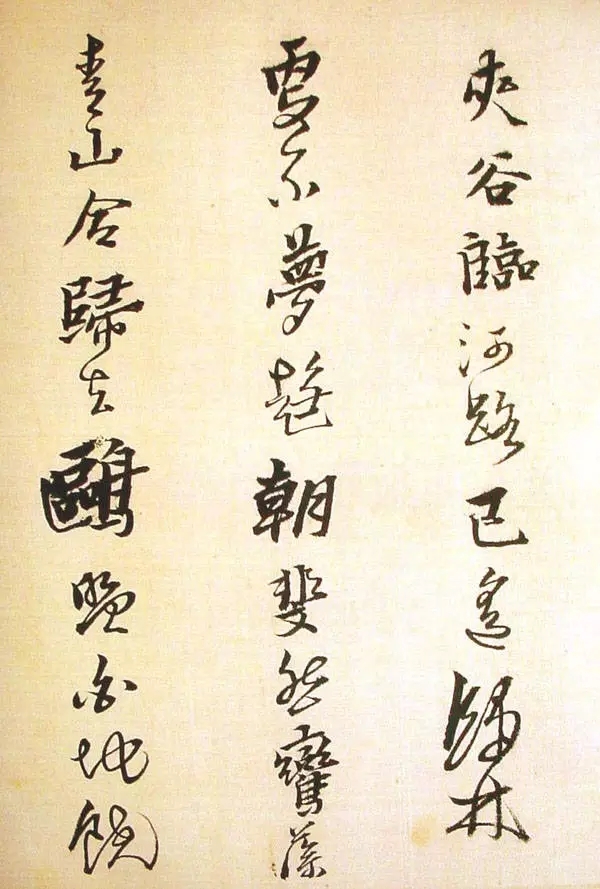

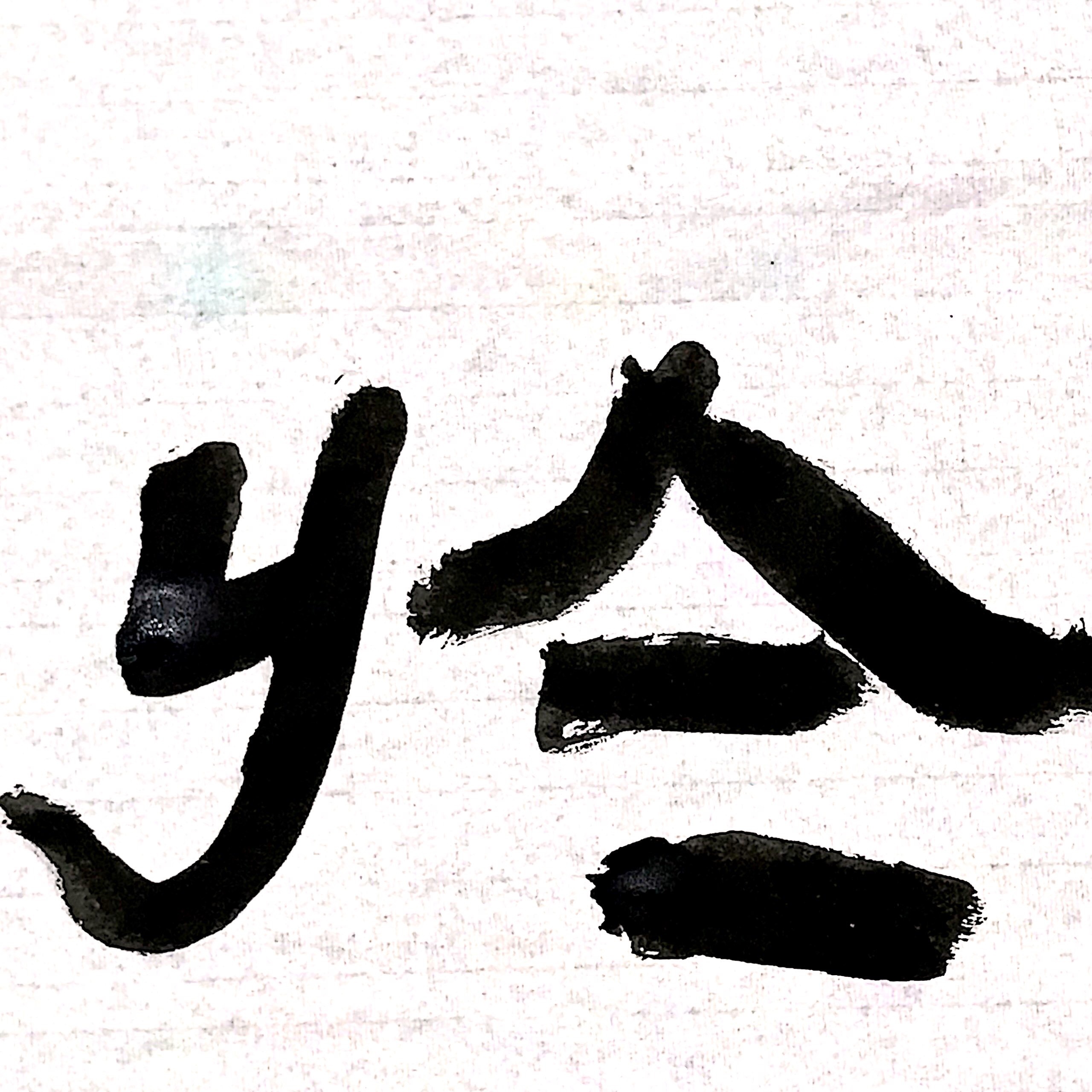

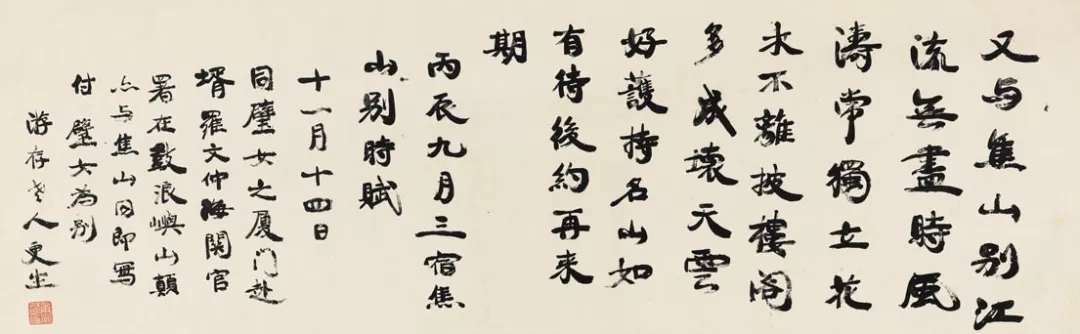

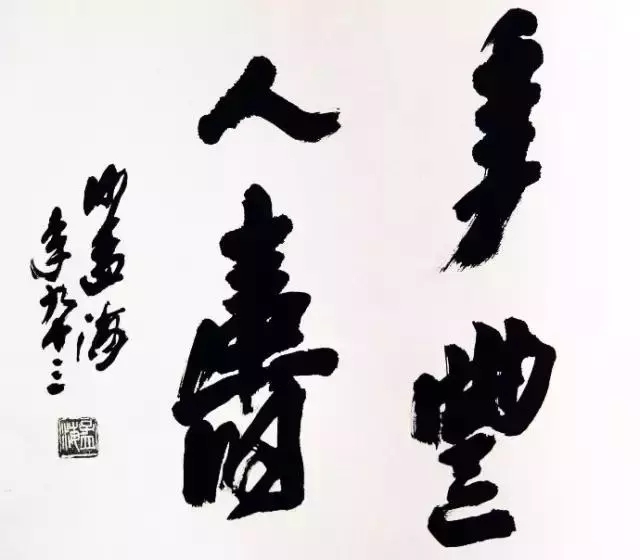

![640.webp (33)]()

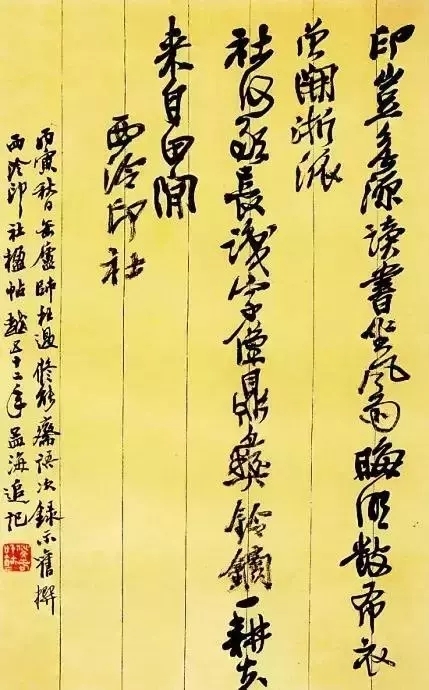

沙孟海先生书法

对于沙孟海先生信中的体悟:

1、 全国书展评选上注重篆体的正伪,这是对的,古文籀篆变化繁多,我们学习,主要应抓小篆。对小篆的形体结构,必须加一番切实功夫,及早打好基础。

现在的书画家,若不是专攻的话,识别小篆都有问题,遑论古文、籀书、甲金之类。欲学者又不得其门,连小篆《说文》是文字学的入门功夫都不知道,不能识,不能写小篆不奇怪了。

2、 全国书展正楷极少,我们对正楷功夫应加以重视

现在这种情况还是没有改变。出书辄是一手“飘逸”行草书者多,楷书则实不敢恭维,我实在不知道其行草书从哪里来。现在还有人大言,草书不一定要多好才可以写草书,我就可以教没有多少楷书功夫的学生写出好的草书来。这样无知的言论,最主要是不知道什么叫“好的草书”了,无怪他这么自信。我以为楷书不行,行草无绝无可观。当今时代最要命的就是不重视基本功。

3、 刻手不佳的碑版非无可以取法之处,但只供参考

没有必要争论学问、学养和艺术的关系了。没有基本的知识和见解,连什么是好的帖子都分不出来,怎么学书法,你还要怀疑学问和书法的关系吗??现在还有人以《爨宝子》为师法,下功夫临写,欲成一体,立一家者,可悲可叹。此帖正是沙老说的写和刻俱劣的碑。当然这样的人一定会红着脖子和你争论。我的态度是不去争论,你且去写上三十年再看看吧。

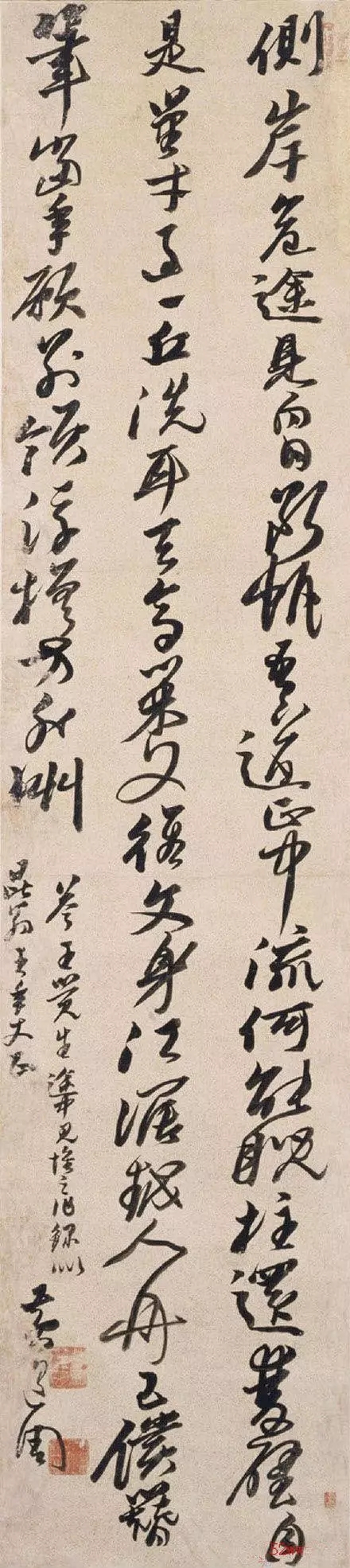

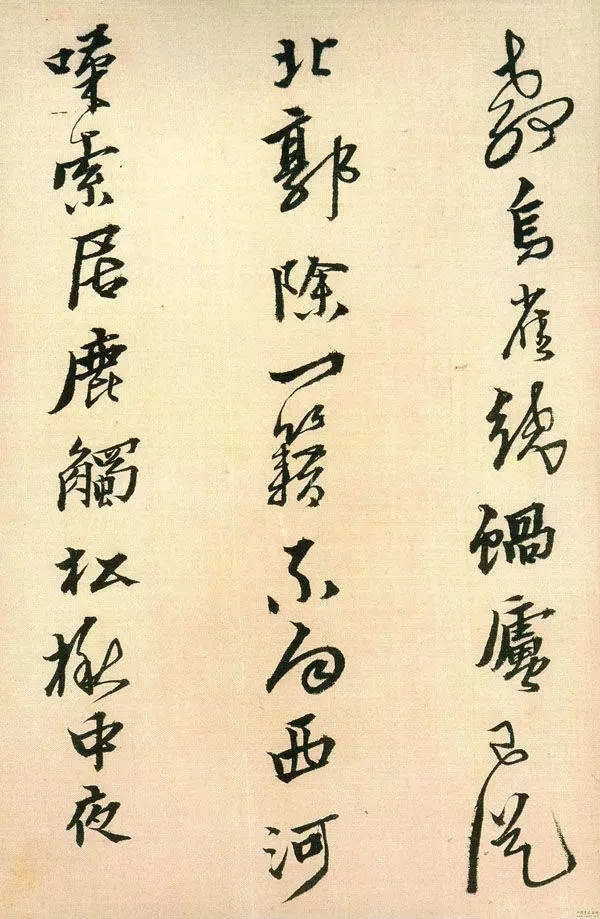

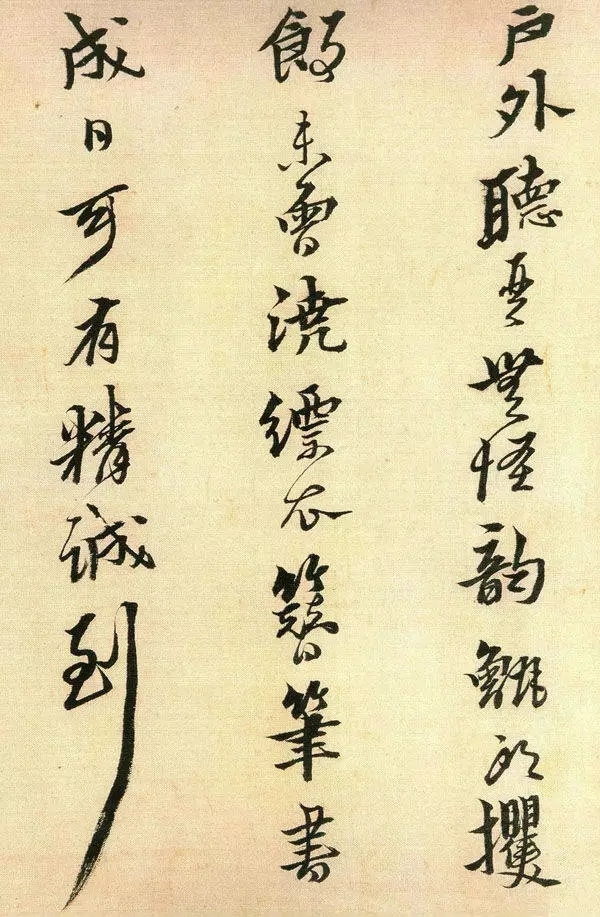

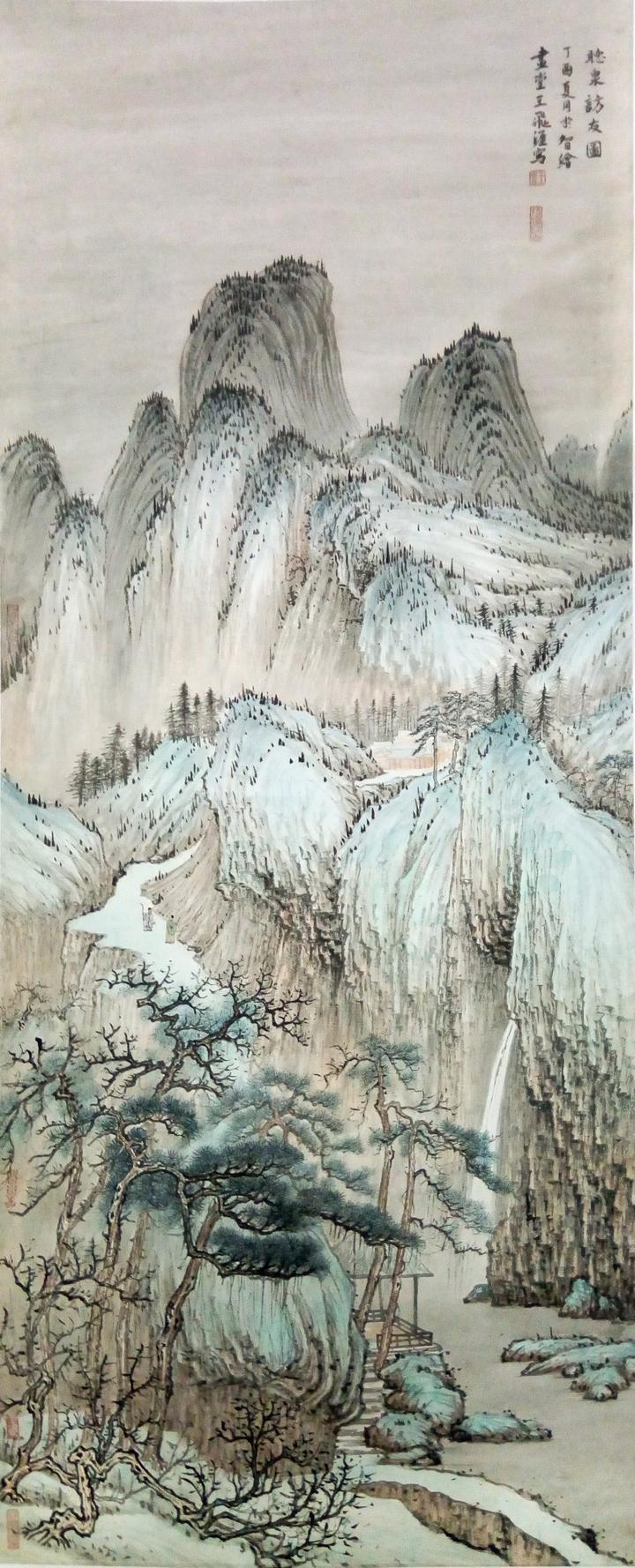

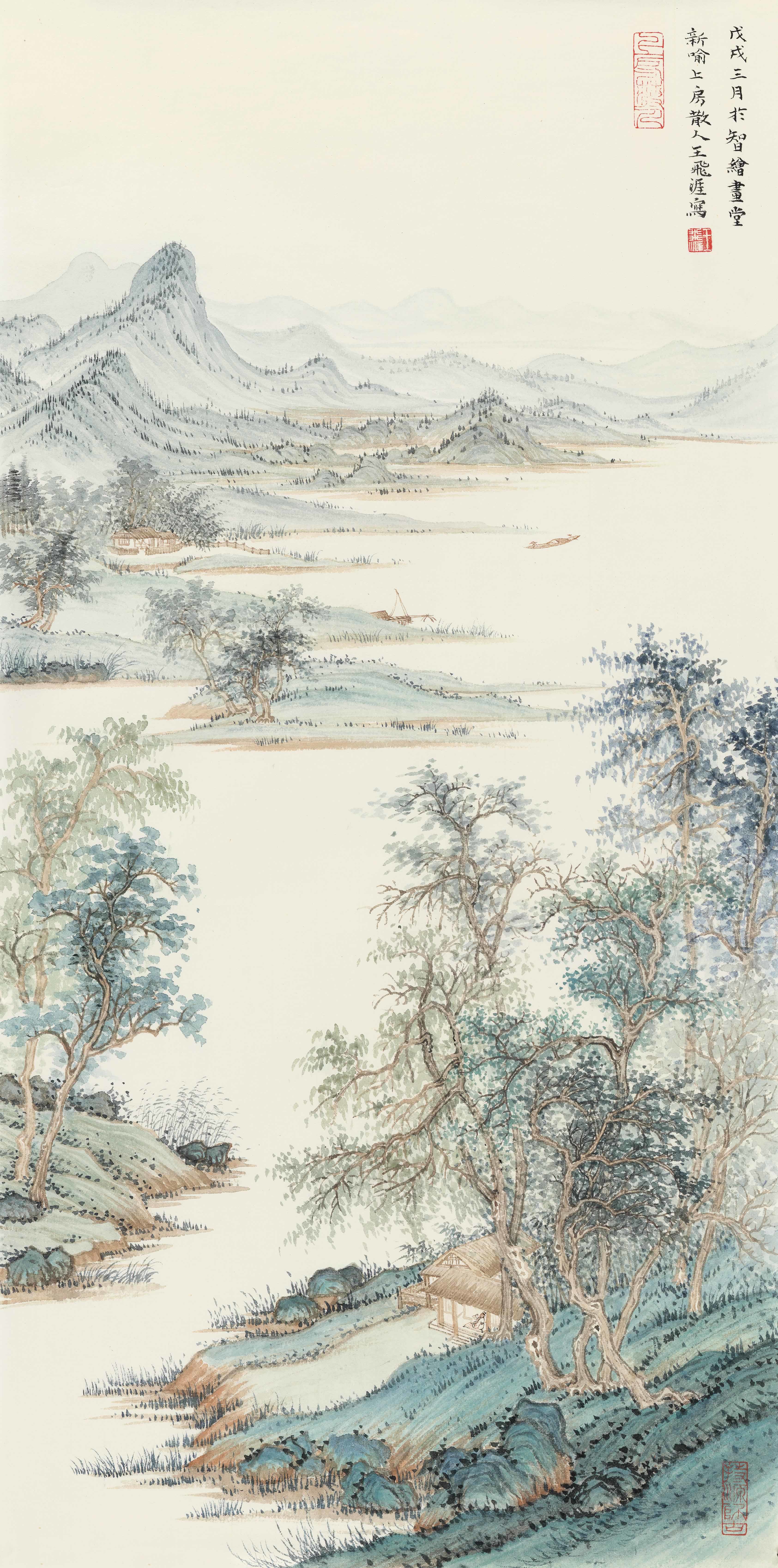

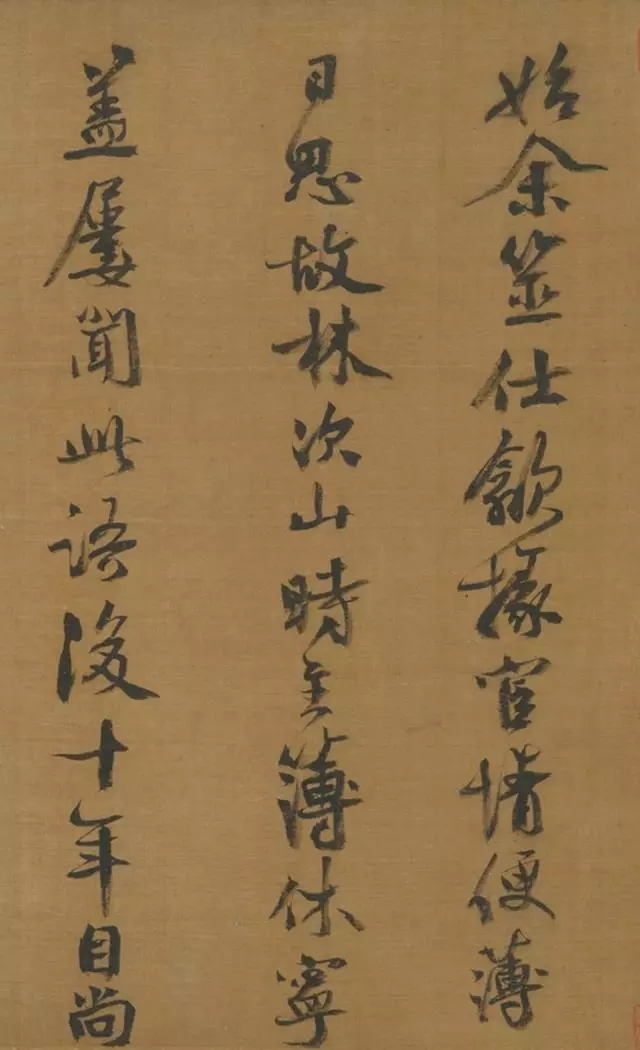

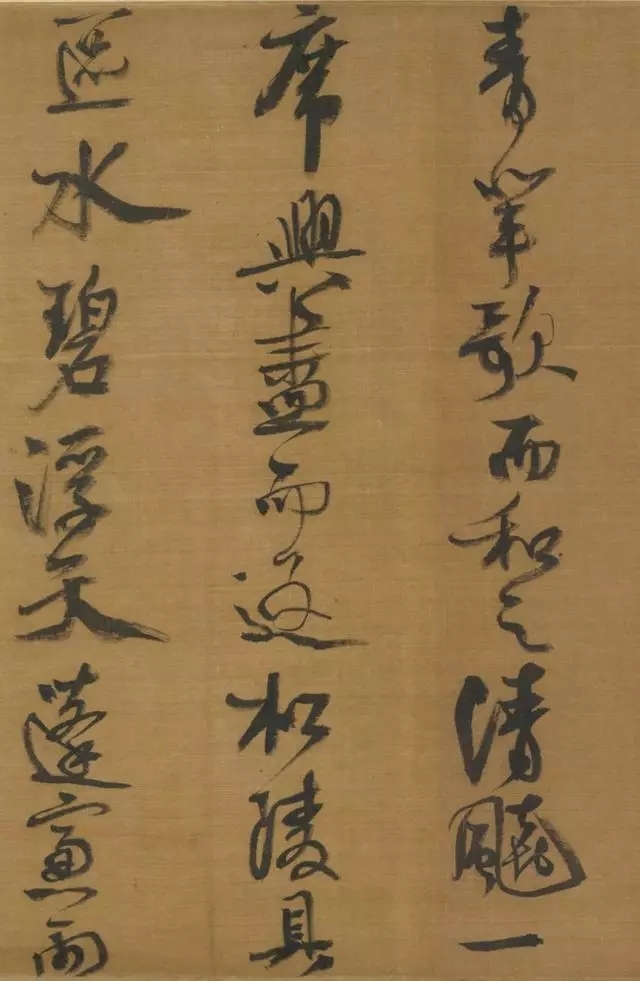

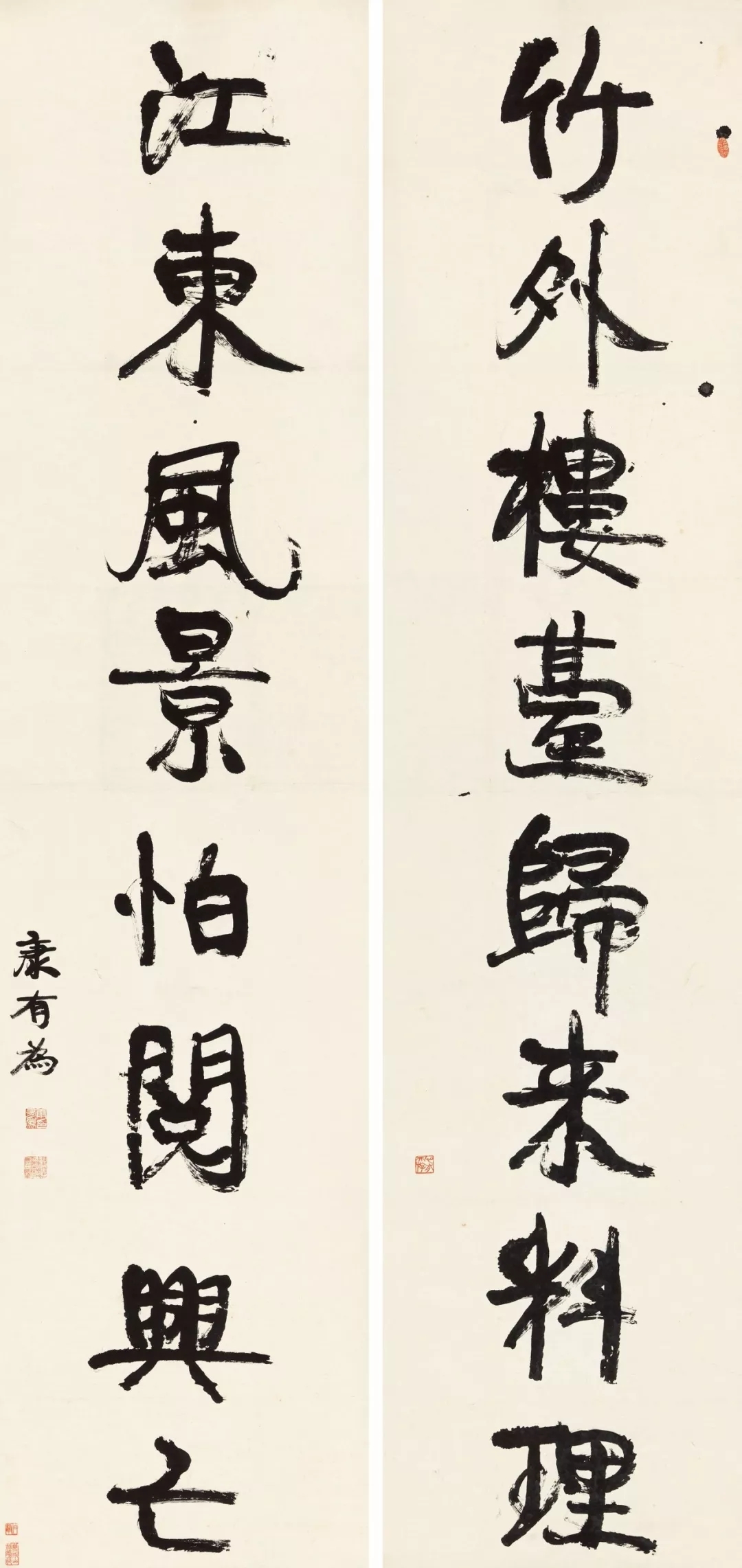

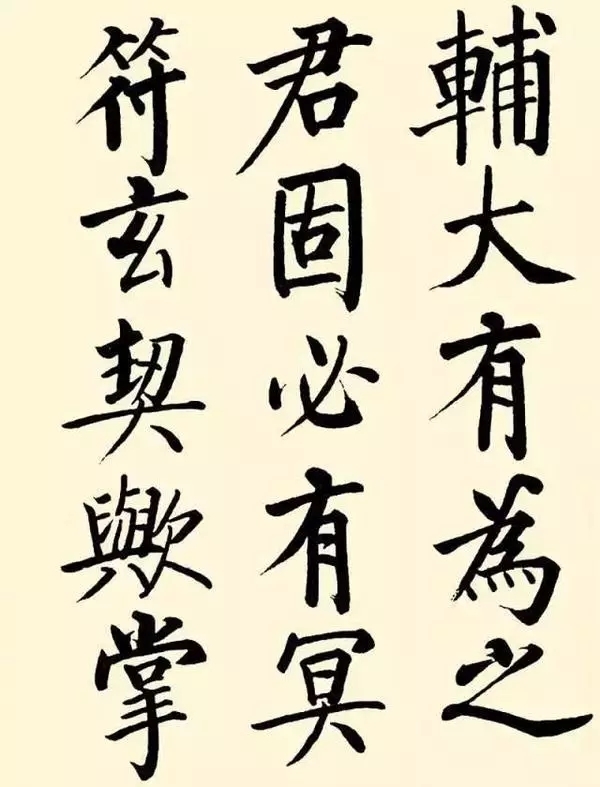

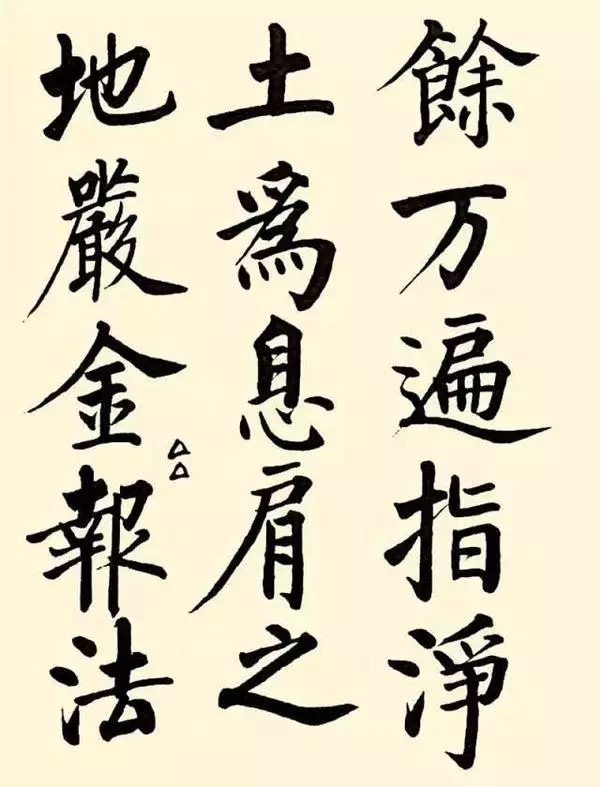

![640.webp (34)]()

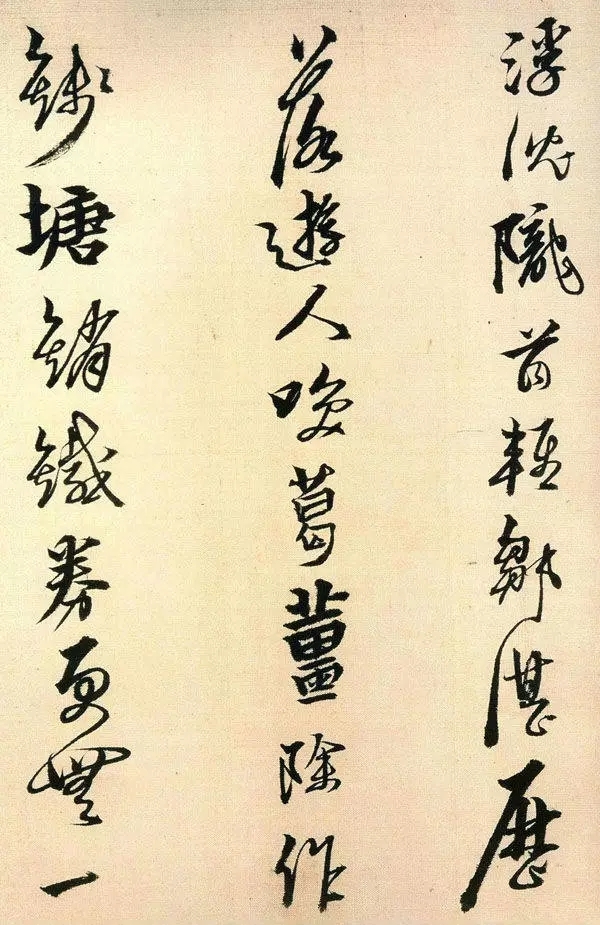

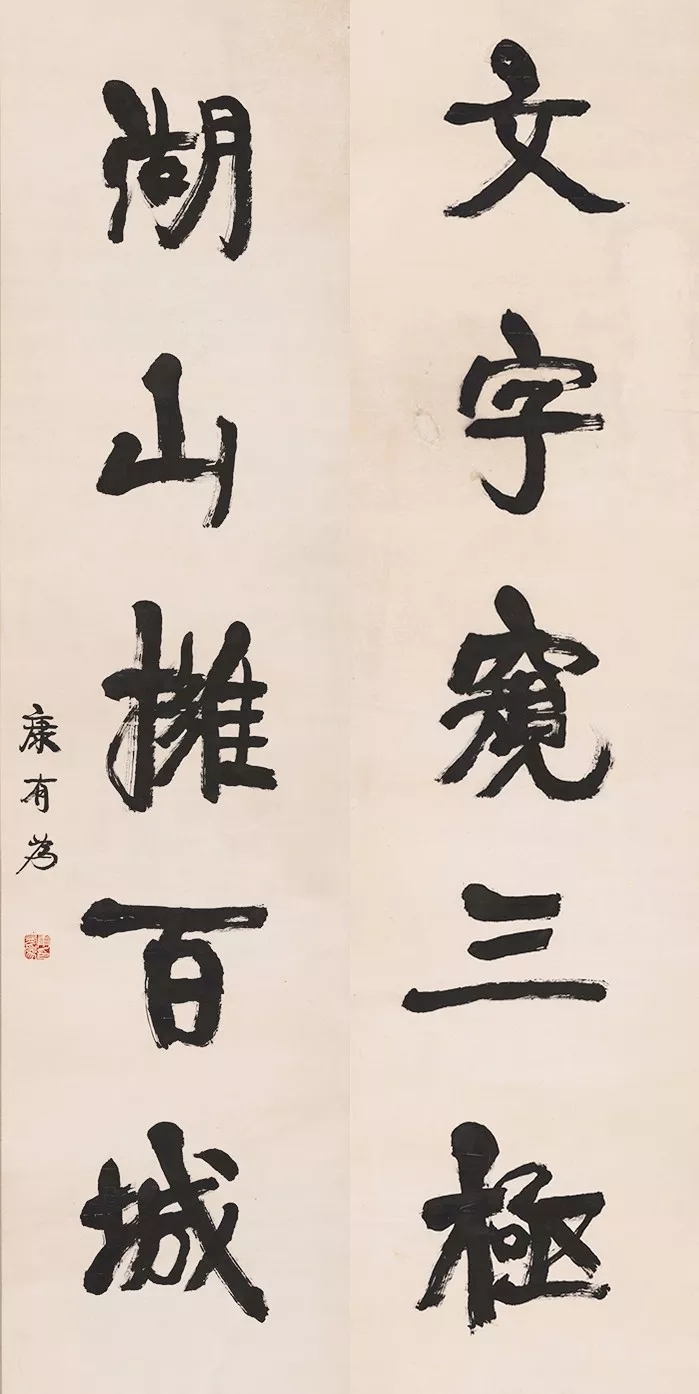

沙孟海《楷书集易林八言联 》纸本 158×34cm×2 1949年 沙孟海书学院藏

4、 作为专业书家,要求应更高些。就是除技法外必须有一门学问做基础,或是文学,或是哲理,或是史章传记,或是金石考古,……当前书法界主张不一,无所折中,但如启功先生有学问基础,一致推崇,颠扑不破。回顾二十年代,三十年代上海滩上轰动一时的人,技法上未始不好,后来声名寂然,仅是缺少学问基础之故。这点我们要注意。学问是终生之事。

书法说白了就是好字,很好的字,叹为观止的字。苏东坡说了,没有学养就不能穷其极。也就是说写字,你没有学问,你可以写,可是你永远写不好,写不出味,写不到很高的水平,所谓“穷其极”。更不说书以人传者多,人以书传者少。这是社会学的问题了。

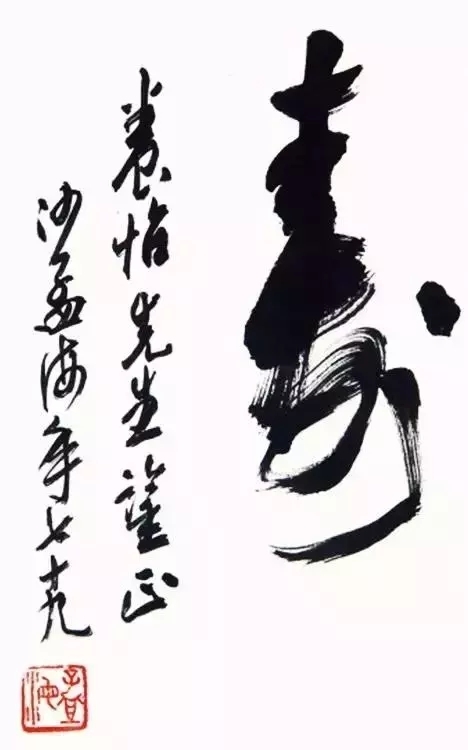

5、 第二要有大志。常言道“抗志希古”(古是指古人的长处)。

中国的文化艺术传统很深厚,这样就往往容易厚古薄今。书法这种古典艺术,更是觉得永远超不过古人。只持这样种观点的人显然就是没文化。“古之视昔,犹昔之视今”。清人的篆隶书就超过了六朝隋唐宋元明,为什么就说简单地说今天超不过古人呢。可见还是不读书不明理之过,或者只读书,不明理。诚可叹也。艺术上万病好病,唯俗病难医,医俗之药,正在读书通理。

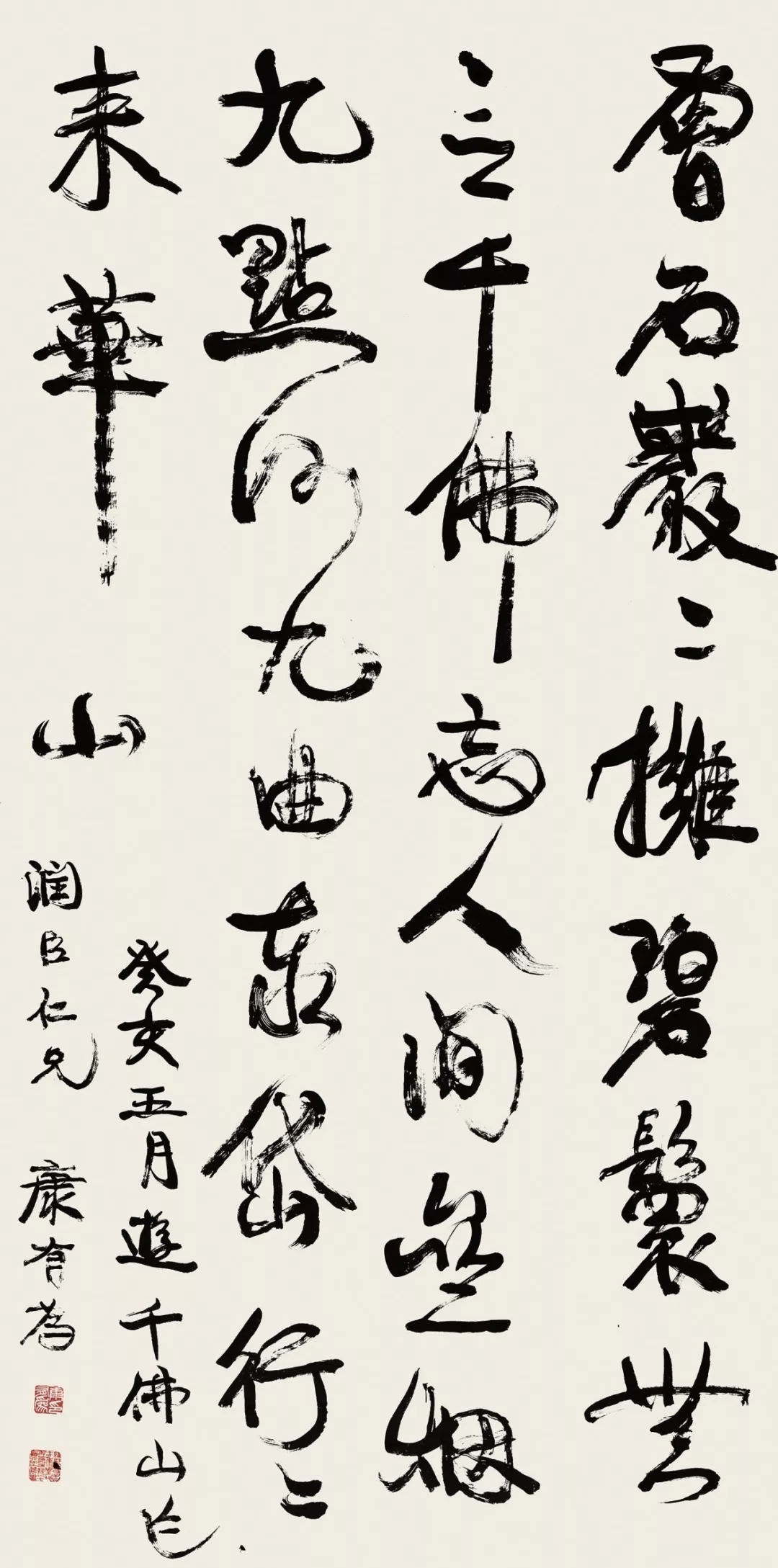

![640.webp (35)]()

![640.webp (36)]()

![640.webp (37)]()

![640.webp (38)]()

![640.webp (39)]()

![640.webp (40)]()

![640.webp (41)]()