冯预,生卒不祥,宋朝书法名家,尤以楷书著名,有《佛说了知经》传世。

此册页作于北宋熙宁元年(1068年),字体笔划横细竖粗,侧峰运笔,结实厚重。系宋人写经之代表、之精品。曾由明代王府、清代汪士鋐递藏。

中国书法史上的经典碑帖,我虽不能尽详其美,但绝大多数都是见了顿生欢喜心的。有一个人的作品例外。他就是元人杨维桢。说实话,有很长时间我费尽心力,苦思冥想,却怎么也无法从他的书法中,读出几多美感来。

如果那时候,有“丑书”的说法,我一定会毫不犹豫地把一顶大帽子,“咣当”一声扣在他的头上。

可随着书法实践与审美阅历的提升,我开始欣赏秀美的同时,也渐渐喜欢起古拙老辣来。世界上并不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。我这双眼睛竟然也开始发现出杨维桢的“丑书”之美来了。

杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 局部

小时候,家境不好,吃粗粮的时候多,因此看别人拿着白面馒头都馋得咽唾沫。如今,白面馒头吃久了,回老家能吃一顿高梁米饭,都激动得差点儿热泪盈眶。其实,哪有什么粗粮细粮之分别呢?论营养,粗茶淡饭更养人。只是世俗的眼光过早地贴好了标签,只注重颜值和口感,大米白面自然受宠。当我悟出粗粮也一样是上天恩赐的珍贵粮食时,年纪也步入了中年。

读懂杨维桢,也是人到中年。

好的书法不外乎技法纯熟,格调高雅,气韵生动,特色鲜明。

书法如人。年轻时识人,多重外表,中年以后识人,更重内心。

秀外慧中固然人见人爱,而外丑内美的的高人却非常人能识。

杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 局部

在元朝,赵子昂就是秀外慧中的书风代表,他以一人之力横扫南北,一统书坛。言必谈王羲之的时代,杨维桢以一笔“丑”字异军突起,竟然也牢牢地占据了书法史一席之地,岂不怪哉!

其实说怪也不怪。苦、辣、酸、甜、麻,各种口味的美食都有人喜爱,甚至还有人专门喜欢吃臭臭的榴莲和臭豆腐呢。

有个歌手叫龚琳娜,学院派的民族唱法得了那么多奖,可是知道的人只限圈内。有一天,她“自毁形象”唱了个神曲《忐忑》,惊讶了无数人的耳朵,于是,她开始红了。好好唱、唱得好的人太多了,不好好唱却唱得好的人就没有几个了。特色才是艺术的生命。

赵孟頫《秋深帖》

元朝只有一种赵孟頫的二王复古书风,显得过于单调,没有杨维桢的搅局,元代的书坛就不完整。

在唐代司空图《二十四诗品》中,有豪放,就有含蓄;有冲淡,就有纤秾;有绮丽,就有自然,等等。这说明,艺术的美,从来不是只有一条标准。

杨维桢显然走的不是寻常路。他以无招之招,无法之法,一支秃笔,左刷右抹,终于把自己炼成了一代宗师。

他哪来的这么大胆子?细细地帮杨维桢捋一捋,他竟然如此底气十足。

杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 局部

杨维桢的老家在今天的绍兴诸暨,父亲在铁崖山上建了个万卷藏书楼,杨维桢少年时,他父亲把他送上藏书楼后去掉梯子,用辘轳送饭,如此读书五年。加上他小时候就颖悟过人,能“日记文章千言”,五年之后,杨维桢自然已是满腹经纶的了。

有学问充其量当个学者,可杨维桢还是个大作家,在诗、文、戏曲方面多有建树。他的古乐府诗,既婉丽动人,又雄迈自然,史称“铁崖体”,极为历代文人所推崇。有称其为“一代诗宗”“文章巨公”。基本是泰山北斗式的人物了。顾瑛的玉山草堂雅集五十多次,杨维桢一直是主盟人物。

杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 局部

杨维桢的才华不止如此。材料记载,在音律方面,杨维桢造诣也极其深厚。特别是善吹铁笛,其“铁笛道人”的别号即因此而来。铁笛可是大有来头,相传古来隐者、高士善吹此笛,笛音响亮非凡,有穿云裂石之声。古人有诗云:“铁笛一声吹雪散,碧云飞过岳阳楼 。”

杨维桢个性倔强,不逐时流。住在松江时候(今属上海市),筑园圃蓬台。门上写着榜文:“客至不下楼,恕老懒;见客不答礼,恕老病;客问事不对,恕老默;发言无所避,恕老迂;饮酒不辍车,恕老狂。”

人们经常看见杨维桢清晨披着鹤氅,戴着铁冠,坐在他的小蓬台上,客人来了,他既不请上楼,自己也不下来。好事者与他遥相高谈,有人拿出桃核杯请他喝酒,喝得高兴了,他就取出铁笛,为人生长短弄,旁若无人。

杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 局部

他虽然颇有个性,却对出身贫贱而有才德的人,礼之如师父;同样对无才德的人,则即使是王公也白眼相对。势力极大的张士诚占据吴中之后,江南名士竞相投靠,只有杨维桢请都不去。杨维桢一次去苏州,让张士诚知道了,拿出御酒专门款待杨维桢,酒喝一半,杨维桢赋诗一首:“山中岁岁烽烟起,海上年年御酒来。如此烽烟如此酒,老夫怀抱几时开。”张士诚知道强扭的瓜不甜,最后放他走人。

这般真性情之人,和大多数才子一样,喜欢寄情于诗酒声色。元末世事纷乱,文人大多如此,聊以解忧。杨维桢虽不酷爱喝酒,却喜欢参与酒局。出门必有歌童舞女相从,优游必置酒畅饮,作诗必有侍妾端砚。有一次,杨维桢与倪瓒在一朋友家喝酒,杨维桢突发奇想,脱了妓女的鞋子,扔到酒杯里,让大家传饮,美其名曰“金莲杯”。倪瓒洁癖是出了名的,当时大怒,拍案而起,扬长而去。

所以,如此才华横溢底蕴深厚而又放浪形骸的杨维桢,笔下的书法如他为人一般,形成奇崛峭拔、狷狂不羁的独特风格,还有什么奇怪吗?

杨维桢《真镜庵募缘疏卷》 局部

因此,观杨维桢的书法,不能以寻常的书法标准来衡量,他的字就是他的人,人奇字亦奇,有一股奇气鼓荡,这“丑书”还丑么?何况古来就不曾有过丑书之说。只有雅与俗,没有美与丑。

杨维桢的书法就如一碗酸辣汤。在世俗的杨维桢“丑书”中,我能读出一股名士派头儿,一位学富五车,诗情万丈的文宗,如何的倔强而又可爱。

爱谁谁!杨维桢使笔如使刀,东砍西杀,不知他写字时叫了没有,就是哇哇叫了,也会如他的铁笛一般入耳吧!

杨维祯书法以行草最工,笔势岩开,有“大将班师,三军奏凯,破斧缺牖,例载而归”之势,传世作品有楷书《周上卿墓志铭》,行书《张氏通波阡表》《真镜庵募缘疏卷》,草书《梦游海棠城诗卷》等,其余墨迹则多见于书札及书画题跋之中。

本文作者:王百会,来源:书法日课

周教授现为中国上海交通大学-南加州大学文化创意产业学院“中国书法文化国际传播研究所”所长。在讲座中,周教授推出以二十四节气作为核心内容的书法国际教材:《风调雨顺》。周教授解释说,因为2016年“二十四气”被正式列入“联合国教科文组织人类非物质文化遗产”名录,以他多年从事书法教育的经验让他意识到,如果要让中国书法“走出去”,单纯的技法教学已无法适合当前世界的需求,尤其是海外青少年。因此,他希望以二十四节气作为主轴线,将书法教学和文化教学结合起来,同时还可以把西方的星座文化和中国的二十四节气进行融合。

周斌,1964年11月生于上海,文学博士,浙江大学人文学院书法文献学、心理学出站博士后,1990年起在华东师范大学任教,2006年被聘为教授,先后在美术学系、传播学系担任博士生导师,现为上海交通大学文创学院教授、博士生导师、中国书法文化国际传播研究所所长。2011-2012年被国家留学基金委派往纽约大学从事书法跨文化心理访问研究,期间在哥伦比亚大学、联合国等重要机构讲学,教授联合国秘书长潘基文先生中国书法。

周斌教授现场挥毫写下墨宝赠于【世文联】畄念

全场观众听得如痴如醉

【世界文化艺术联合总会】宴请周斌教授时合影畄念

——END——

曲修诚,字曲直,号秋之,结业于中国艺术研究院中国书法院首届硕士研究生课程班。中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,山东省书协创作委员会委员。山东印社社员,山东艺术家(书画专业)学术委员会委员。山东山青画院副院长。中国国家画院张志民导师工作室画家。畅宝斋美术名誉馆长。被中国美协·中国书协·收藏杂志,中国艺术市场等权威机构评为中国最具升值潜质十大书法家之一。

参展经历

◎第一届中国书法兰亭奖——获奖;

◎第二届中国书法兰亭奖——获奖;

◎第三届中国书法兰亭奖——入展;

◎全国第八届书法篆刻展——获奖提名;

◎全国首届青年书法篆刻展——入展;

◎全国第一届大字书法艺术展——入展;

◎全国纪念邓小平诞辰100周年书画展——获奖;

◎全国首届“小榄杯”书法大展——获奖;

◎全国纪念邓小平诞辰100周年书法大展——入展;

◎全国第四届正书大展——入展;

◎全国“走进青海”书法展——入展;

◎全国首届“高恒杯”书法大展——获奖;

◎全国第五届篆刻展——入展;

◎全国第六届篆刻展——入展;

◎当代篆刻艺术大展——入展;

◎全国纪念红军长征胜利七十周年书画展——获奖;

◎山东省纪念邓小平诞辰100周年书法展——获奖;

◎山东省第六届青年书法篆刻展——获奖;

◎山东省书法创作贡献奖——获奖;

◎山东省政府泰山文艺奖——获奖;

◎全国首届册页书法展——入展;

◎全国第九届书法篆刻展——入展;

◎当代名家工程千人千作展——入展;

◎当代名家工程五百人展——入展;

◎中国书法家协会优秀会员作品展——入展;

◎全国第四届线描展——入展;

◎重温经典“娄东太仓”全国中国画展——入展;

◎第三届造型艺术新人展——入展;

◎第八届民族百花奖——全国中国画作品展——优秀奖;

◎《吉祥草原·丹青鹿城—2014全国中国画作品展》——入展;

◎《2014“万年浦江”全国中国画作品展》——入展。

◎第一届中国书法兰亭奖——获奖;

◎第二届中国书法兰亭奖——获奖;

石阡行记

龙井乡炕家岩村写生作品:

国荣乡楼上古寨、高桥村写生作品:

龙塘镇大园子村归园田居写生作品:

坪山乡尧上村、佛顶山村居写生作品:

石固乡蒲草堂村写生作品:

北塔临江写生作品:

县委常委、宣传部长杨玲看望书画家:

在龙塘大园子村题词:

特刊 ▌《中国印林 ● 印林名家篇》第十六期

小楷

虽说是一种书体,

从书法风格上看,

却是

环肥燕瘦各不同,

淡妆浓抹总相宜

天下小楷分3种

你写哪种?

还请爱小楷的你

细细品来

1

朴拙家族

厚重,而不轻佻,

强烈,而不腻滞,

朴素,而不浓艳,

深沉,而不恣狂,

含蓄,而不诙奇。

代表人:

钟 繇

传承人:

范仲淹、柯九思、倪瓒、王宠、

黄道周、朱耷、吴昌硕、弘一等

钟繇《宣示表》

章法疏朗,結構平穩,帖中上下字間距緊湊,大小錯落;

用筆輕巧而不失遒勁,點畫厚實飽滿,橫勢強烈。

隸意殆盡,有行書筆意顯現。

钟繇贴近民间新体的变化,对其进行整理、完善。其小楷的纵向笔画往往短促,横向笔画相对舒展,横势感极强。整体看来结构虽并不完美,却更有一股朴拙天真韵味。

范仲淹《道服赞》

卷後文同、柳貫、吳寬、王世貞等跋。

書法方勁,落筆痛快沈著。

柯九思 跋《马图》

用筆精到謹嚴,壹絲不茍;

章法錯落有致,富有變化;

結字險勁而富有張力,為柯九思存世著名的三跋之一。

倪瓒 题《幽涧寒松图轴》

用筆率意遒勁,結體古意十足,

通過長短點畫的伸縮變化,形成結構的不齊之齊,

格調極高,與其山水畫壹脈相承,即使『逸筆草草』,仍別有情趣。

王宠 临钟繇《宣示表》

紙本,書風豐腴飽滿,渾厚圓融,簡遠空疏形神兼得,又有自家風貌。

黄道周《孝经》

黃道周晚年之作,

筆法簡直,行筆方硬整飭,結字多有奇趣。

朱耷 千字文

瀟灑秀健,風韻天成,

是朱耷不可多得的佳作。

吴昌硕 楷书自作书笺

結體方扁,用筆圓渾遒勁。

在鐘太傅筆意中又融入了唐人寫經的韻味。

弘一 心经

自成一體,沖淡樸野,溫婉清拔,

充滿了超凡的寧靜和雲鶴般的淡遠。

沙孟海 水经注

浑厚、质朴,书风温和厚实。

2

秀美系家族

或温润柔美,

或险峻谨严,

或精于法度,

或劲挺遒媚,

但用笔结字无不衍化于『二王』,

是为“秀美”家族。

代表人:

王羲之、王献之

传承人:

虞世南、柳公权、钟邵京、赵孟頫等

王羲之虽取法钟繇,但自出新貌。经他删繁就简,丰富字形的纵横变化,复杂使转的提按之后,小楷结体越发优美。王献之再在法度之外,增加了潇散、天然之意趣,对后世产生了极大的影响。

王羲之《乐毅论》

評論戰國時代燕國名將樂毅及其征討各國之事。

縱有行,橫無列,氣韻生動,用筆健挺,結字穩健,排布錯落有致,法度嚴謹。

智永評此作曰:『梁世模出,天下珍之。自蕭、阮之流,莫不臨學。』

王献之 玉版十三行

被譽為『小楷極則』。

風格遒美秀逸,用筆健挺灑脫,

結字舒展外拓,章法錯落自然,顧盼有致,盛名千年不衰。

虞世南 破邪论序

用筆吸收『二王』以來名帖之長,

結體疏朗而不失緊密,秀雅靜和,直接晉唐小楷之正脈。

柳公权 太上老君常清静经

此作曾著錄於《宣和書譜》《金薤琳瑯》《學書邇言》,

端正挺拔,肅嚴莊重,結體遒勁,字字嚴謹不茍。

钟邵京《灵飞经》

紙本墨跡,唐代著名小楷之壹。

縱有行,橫無列,筆勢飛動,字體精妙。

點畫映帶關聯緊密,通篇文字渾然一體,英秀之氣備顯。

姜夔 跋王献之《保母帖》

紙本,在宋人小楷中的精品,氣息清新古雅,用筆精到,

結字穩重端莊,以輕巧之筆表現出遒健之氣。

赵孟頫《汉汲黯传》

朱絲欄紙本,俊邁秀逸,健挺遒勁,骨多肉少,較為硬朗。

松雪自稱其得唐人筆風遺意,確是不凡。

赵孟頫《洛神赋》

豐腴盈潤,筆法謹嚴,兼有行意,結字研媚,章法空靈,頗具韻味,

提按分明,既見清勁,又見豐腴,華美而又莊重。

文徵明 落花诗帖

用筆幹凈爽利,字形大小不一、錯落有致,

是文氏小楷中精品之作。

3

丰腴型家族

特立独行

自成一格

雍容肥美

古朴浑润

密集饱满

代表人:

颜真卿

传承人:

刘墉、翁同龢、王国维、欧阳修、祝允明、傅山等

颜真卿《麻姑仙坛记》

古樸渾潤,章法密集飽滿,自成壹格。

清王澍評曰:“顏魯公書,大者無過《中興頌》,小者無過《麻姑壇》。”

欧阳修 集古录跋尾

用筆凝練爽利,多出以尖筆;

結字寬博,有顏魯公遺意,通篇神采奕奕,給人險勁之感。

祝允明 千字文

祝氏傳世早期墨跡之壹,

書風古拙瀟散、結體皆成扁形,字字潤澤憨厚。

傅山《金刚经》

氣息安靜,用筆精到,古意盎然,

從首至尾,無壹懈怠處,是傅山小楷精品之一。

刘墉 小楷逸品册

為劉墉書古文辭賦及自撰詩文,

書風肥而不腫,字勢扁而不失勢態。

翁同龢 瓶庐杂稿

紙本,書風雋雅溫潤。

王国维 人间词

書風敦睦厚實,用筆精謹細致,

是體現王國維小楷端莊書風的代表作之一。

——END——

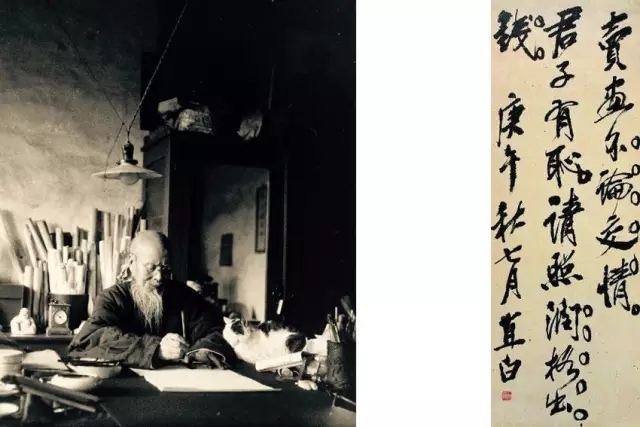

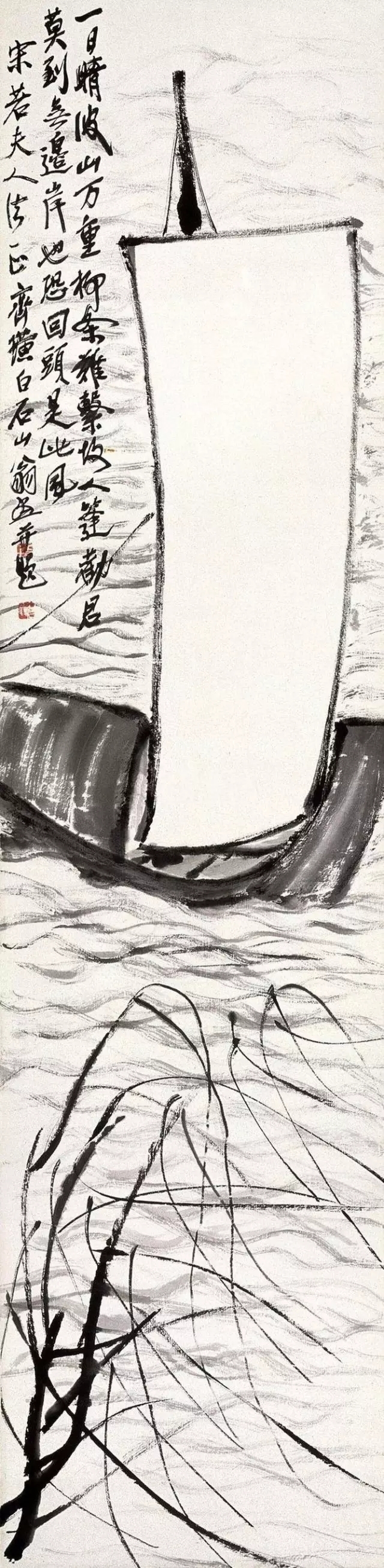

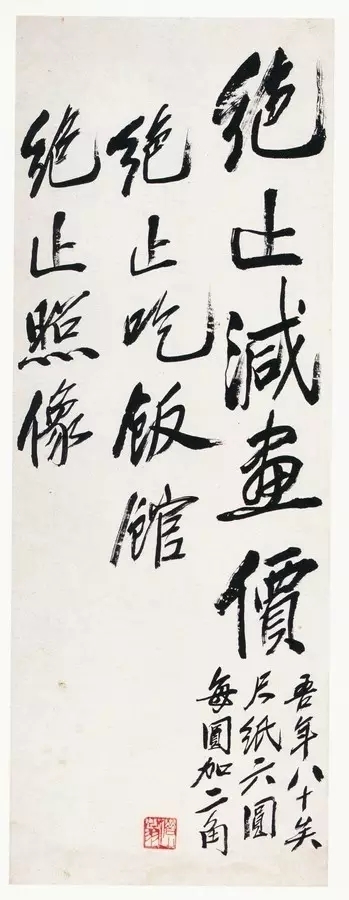

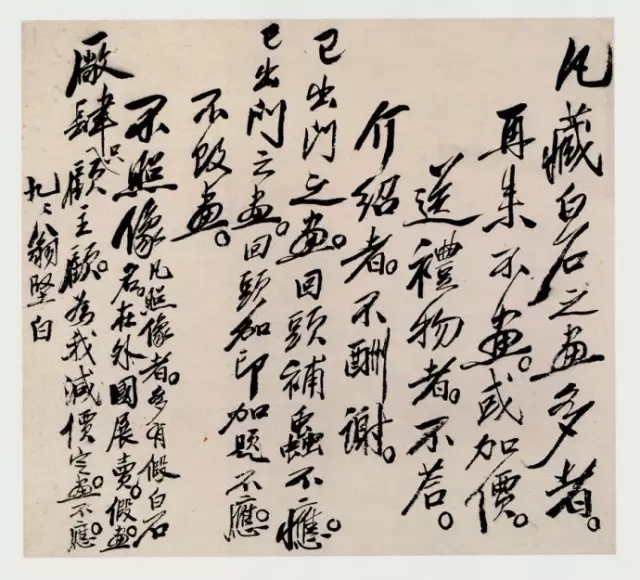

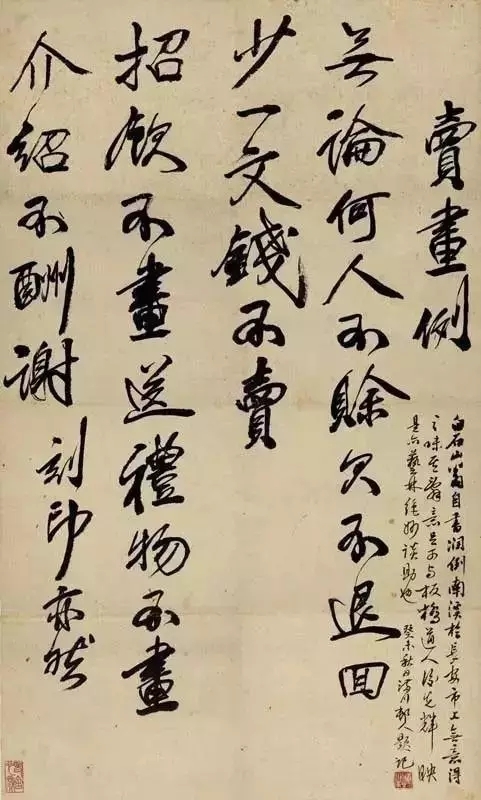

从做木匠的时候起,齐白石就靠手艺吃饭,所以他卖画卖印从不耻于要钱。迄今所知,白石最早的润格是1902年樊樊山给他定的篆刻润例:“常用名印,每字三金,石广以汉尺为度,石大照加。石小二分,字若黍粒,每字十金。”这张润格在远游十年中一直使用。再往后是吴昌硕为他定的润格:四尺12元,五尺18元,六尺24元,八尺30元,册页摺扇每件6元。

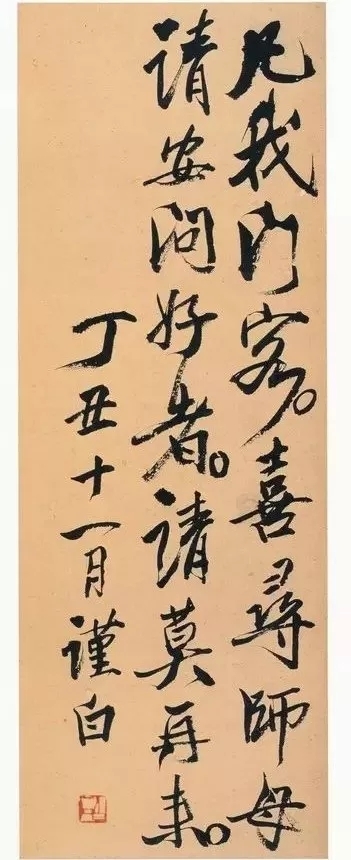

定居北京后,齐白石多自定润格,在他客厅里,有一张告白条:“花卉加虫鸟,每一只加10元,藤萝加蜜蜂,每只加20元。减价者,亏人利己,余不乐见。庚申正月除十日。”齐白石卖画卖印,从不讲情面,除极个别亲友外,不论是谁,都要照价付酬,不能赊,不能减。他托人办事,或受人以惠,大多以送画为报,他把这视为人情与物值的交换,如果他感觉不合算,下次就不进行这类交换了。

1935年夏,周维善通过王森然赠白石画像,白石以一画相报;后王森然又领郑景康为白石拍照,并将所拍12张照片相赠,白石又报以画,但不久,白石在客厅挂了一张告白,说双方不合算,以后再有人照像画像一概不应酬。齐白石有时请别人(如樊樊山、林纾等)写序文、题辞或纪念文章,也都依照对方的润例付酬,所谓“好朋友,明算帐”,一点也不含糊。

齐白石也决不为钱而放弃自己的艺术追求。初到北京、还租住在法源寺时候,就写过这样一个告白:“余年来神倦,目力尤衰。作画刻印,只可任意为之,不敢应人示……。作画不为者:像不画,工细不画,着色不画,非其人不画,促迫不画。刻印不为者:水晶、玉石、牙骨不刻,字小不刻。印语俗不刻,不合用印之人不刻,石丑不刻,偶然戏索者不刻。贪画者不归纸,贪印者不归石,明语奉告。濒生启。” 这段告白显示了齐白石孤傲不同流俗的一面,像“作画刻印只可任意为之” ,“非其人不画” 、“印语俗不刻,不合用印之人不刻”等等,很有点像郑板桥一类很有个性,画要卖钱,但不丧失基本的自由,不能被人驱使;顾主选择他,他也要选择顾主。

齐白石卖画及篆刻规例中,也有类似声明,如“用绵料之料半生宣纸,他纸板厚不画” ,“指名图绘,久已拒绝” ,“一石刻一字者不刻,金属玉属牙属不刻”等。诚然,为了挣钱,他有时也不得不迁就顾主,但正是靠了对艺术自由、个人志趣和独立人格的追求,才成就了他的杰出艺术。

在20世纪画家中,齐白石不像王一亭、陈师曾、金城、吴湖帆那样有生活源,可以一心一意追求自己的艺术目标或自由的游戏笔墨,也不像某些以扒分、逐名为唯一目的,趋时迎合、卖掉才华、丧失艺术追求的“明星” 。他兼取两者,获得了两方面的成功。齐白石的成功原因是多方面的,其中两条最重要,一是他没有膨胀的物质欲望,生活节俭,自足于温饱小康,有充分的精力与闲暇进行艺术探索;二是他始终保持着人格与创造的自由,用自己的艺术创造市场,而不是被市场牵着鼻子走。

当然,卖画卖印对齐白石的艺术也有负面作用,这主要是卖画数量过多,为了卖画之需,即便没有兴致也画,不想画的也画,不免出现气力疲乏、技巧不精和大量重复之作。在历代中国画家中,这种现象是很难避免的。

送儿子上书法课的,大多是妈妈。为了让孩子学好书法,很多妈妈还会陪孩子一起写。

今天如此,古时亦然。当我们梳理书法史,就会惊奇地发现,许多伟大的书法家,他们的成功来自方方面面,但有一个不可或缺的共性,他们都有一个有爱,贤惠,聪明的好妈妈……

王羲之(母亲卫氏?)

王羲之的父亲叫王旷,是宰相王导的弟弟。王家几代皆善书,据说王羲之小时候读父亲《笔论》,又跟叔叔王廙习书,七岁即有善书之名。年纪稍长,便由母亲带着,四处走亲访友,拜师学艺。

电视剧中王羲之母亲形象

王羲之的母亲是谁,至今没有定论,有说姓夏侯的,有说姓诸葛的,还有说姓卫的。只有一处说她姓卫,算是孤证,但恰是这个孤证,也许最靠谱。

因为我们知道,王羲之小时候还跟卫夫人学书法,而且学得十分密切和深入。这时候,王母也许就在旁边陪着,听“高山坠石”,看“万岁枯藤”。她和卫夫人同出河东安邑(山西夏县),是本家姐妹。请自家好姐妹来给儿子上书法课,自己放心,王家人也放心。

这是王羲之著名的《姨母帖》,有人考证,帖中哀悼的姨母正是卫夫人。如果此论成立,那么王羲之的母亲姓卫就毫无疑问了。

王羲之的母亲带着他四处学艺,这有点像今天的妈妈们带着孩子上各种培训班,不辞辛苦,只为了孩子的美好前程。

王献之(母亲郗璇)

王献之的奶奶不好考证,但他的妈妈却板上钉钉,就是东晋太傅郗鉴的女儿郗璇(繁体为璿)。

一切都源于他爸爸王羲之20岁那年,太傅郗鉴要来王家选女婿的事。听说太傅要派人来,王导的子侄辈都兴奋不已,一个个搔首弄姿,整装待审,只有王羲之跟没事人一样,衣衫不整,侧卧东床。据说郗鉴听了特使汇报,当场就定了这个吊儿郎当的小伙子。

电视剧中郗璇形象

王羲之做了东床快婿,郗璇就成了二王最亲密的女人。

郗璇在电视剧中必须是美女,但在历史上,她只要是个才女就够了。她也写得一手好字,外号“女中笔仙”。

王献之《新妇地黄汤》

当然在传说中,郗璇以眼毒著称:他儿子献之为了追赶父亲,用光了研墨的三缸水,然后写了一个“大”,拿去给父亲看,父亲二话没说,加了一笔,成了“太”,让他拿给母亲。母亲看了半天,叹了一句:我儿用尽三缸墨,唯有一点像羲之。

这传说一定不是真的,但是对于练字的人来说,很励志。

欧阳通(母亲徐氏)

欧阳询的卒年与欧阳通的生年,至今不可考。但有一点是毫无疑问的,欧阳询死的时候,欧阳通年纪太小,因此爷俩虽然见过面,可惜无缘交流书法。

欧阳通学书法,榜样是父亲,但是背后的力量,来自母亲。

欧阳通《道因法师碑》

欧阳通的母亲姓徐,我们不清楚她是欧阳询的继室,还是小妾,总之她和欧阳询是老夫少妻。也正因为此,她才有精力将年幼的欧阳通抚养成人。

徐氏一定是崇拜欧阳询的,因为她叫欧阳通只学父字。欧阳询的字大多散在民间,徐氏就变卖家产,陆续买回来让儿子朝夕临摹。每次给儿子钱,她都不忘说一句:“这钱都够买你爸爸一张字了。”

欧阳通《泉男生墓志》

欧阳通是个上进的人,再加上母亲的督促,书艺大进,官也越当越大,一直当到宰相。

欧阳通也深知母亲这辈子不容易,母亲死后,欧阳通“居丧尽哀”。当时有人评价说,有唐60年来,从没见过这么孝顺的儿子。

颜真卿(母亲殷氏)

颜真卿人正大,字正大,我们看他写过的碑,知其祖先荣耀,他自己也官场如意,位列国公。但我们很少了解的是,颜真卿是苦孩子出身。

颜真卿出生时,他父亲已经四十岁,三年后,父亲病故,颜真卿成了孤儿。母亲殷氏只好带他去投奔舅舅殷践猷,舅舅是个当官的,虽然官不大,但还算安稳。

颜真卿《颜勤礼碑》

颜真卿和母亲在舅舅家生活了十年,十三岁那年,舅舅去世,娘俩又失去了依靠,只好寄居到苏州外公家里去了。

母亲知书达理,颜真卿也懂事,因此娘俩在外公家习书学文,日子过得比较太平。在此期间,有个传说是,颜真卿家贫买不起墨纸,就用笔蘸黄泥浆在墙上练字。

颜真卿《颜家庙碑》

这个传说其实是可信的,因为如果想让黄泥浆在墙壁上留下痕迹,就必须很浓,浓的话写起来就要用力提按——写颜体楷书的朋友,一定都体会过“用力”的感觉吧?

颜真卿三十岁时,母亲去世,这时他已经高中进士,在长安任校书郎,算是成材了。寄人篱下二十几年,颜真卿居然顺风顺水,这与母亲殷氏的悉心照料密不可分——假如她的家庭差劲一点,她稍微放松一点,那么一个天才,也许就毁掉了。

苏东坡(母亲程氏)

苏东坡的父亲苏洵27岁才发奋读书,他一发奋,对儿子们也就照顾不周了。于是,培养两个儿子的任务,就落在了夫人程氏的身上。

苏家兄弟天资是极高的。有一天王安石跟苏洵吹牛,说自己的儿子特别聪明,过目不忘。结果苏老泉回了一句:谁家孩子背书还看两遍啊!

苏轼苏辙兄弟

据说男孩的智力,全部来自妈妈。果真如此,程氏的天资倒推可知。她不仅聪慧,而且贤惠,苏洵出门游学赶考,她就在家里,亲自教两个孩子读书。

在宋史苏东坡的传记,以及苏辙为母亲写的碑文里,都提到程氏教他们读《后汉书》的情形。在读到《范滂传》,听到这个英勇正直的青年慷慨赴死,而范滂的母亲称他死的光荣时,年幼的苏东坡问妈妈:“如果我长大后做范滂这样的人,您愿意吗?”妈妈立刻回答:“如果你能做范滂,难道我不能做范滂的母亲吗?”

苏东坡《渡海帖》

这个故事,初看平平,越想越让人感动。这其实才是真正的教育,看似不经意,但一问一答间,已经融入人间大义。试想,假如一个孩子问出那样天真的话,而妈妈的回答是:“呸,乌鸦嘴,你给我好好活着!”

用天津话说,介可就崴了泥了。

黄庭坚(母亲李氏)

黄庭坚也是个苦命孩子。

他十三岁那年,父亲死在地方官任上,一家人顿时陷入窘境。他家兄妹十个,加上其余人口,足有四十来人。母亲本事再大,也不可能带上这么多人去投奔亲戚。

于是十三岁的黄庭坚面临两个选择,要么贩卖草药,辍学养家;要么专心学业,远走他乡。

黄庭坚《苦笋赋》

我们知道,黄庭坚没有进入医药界。因为母亲为他请来了舅舅,这个舅舅比颜真卿的舅舅能量大得多——他有才,当官,还是苏东坡的好朋友……

舅舅叫李常,字公择,苏东坡被贬黄州第二年,李常前去看望,苏东坡的《新岁展庆帖》,说的就是这件事。当然黄庭坚拜师苏东坡,也是他的关系。

送黄庭坚走,这是母亲李氏的决定。她是位大家闺秀,曾是闻名乡里的美女,而且识文断字,能诗善词,她不想让儿子毁于家庭琐事,便忍痛将十三岁的黄庭坚推向了远方。

黄庭坚《松风阁诗》

据记载,母子临别时,李氏将自作的一首《浣溪沙》抄下,放入黄庭坚的行囊,给儿子留个念想。那词写得美极了:“无力蔷薇带雨低,多情蝴蝶趁花飞。流水飘香乳燕啼。南浦魂销春不管,东阳衣减镜仙知。小楼今夜月依依。”

米芾(母亲阎氏)

在历代大书家的母亲当中,米芾的母亲阎氏是最特别的。

米芾的家庭也很特别,他的祖上世代都是武官,其父当过左武卫将军。但不知何种关系,米芾的母亲阎氏得以登堂入室,服侍宋英宗宣仁皇后,成了后来宋神宗的乳母。

米芾《来戏帖》

米芾十八岁那年,宋神宗念及乳母旧情,就让和他吃过同样的奶的米芾当了官,职务是秘书省校书郎。虽然官不大,但这对米芾本人和米家是个重大转机,米芾进入文官队伍,而米家也一扫武官的门风。

米芾是有真才实学的人,但他走的是上层路线。他一方面沾了母亲的光,一方面又对此耿耿于怀——虽然有了官当,但这官怎么当的大家都清楚,于是他再有才华,也难逃“门子货”的待遇,向上爬是没戏了。

米芾《珊瑚帖》

有人推断,米芾的行为怪诞,与桀骜不驯,和他的出身以及经历有着莫大关系。试想,假如没有母亲阎氏的“门路”,米芾会不会是另一个样子?

李叔同(母亲王氏)

从北宋一下跳到近代,因为李叔同太有名,也因为他和生母王氏的故事,太荡气回肠了。

1880年,李叔同生在天津的富贵之家。父亲李筱楼中过进士,当过吏部主事,后又下海经商,盐业、银行业都做得很成功,挣得老大一份家业。与此同时,他也挣得了不少姨太太。

李叔同故居

李叔同的母亲王氏,就是第五房姨太太。她原是丫鬟,但聪明伶俐,识文断字,李老爷很是喜欢,便收为侧室。生李叔同那年,王氏年仅十九岁,而李筱楼已经六十八了。

李叔同五岁时,父亲去世,作为年纪最小的姨太太,王氏的辛苦可想而知。好在李家男丁极少,李叔同地位很高,母亲便邀请各路名师,对儿子悉心培养。

李叔同书法

1898年,戊戌变法失败,李叔同一冲动,刻了一方“南海康梁是我师”的印章,事情传出去,天津没法呆了,李叔同和母亲到了上海。

六年后,王氏病逝于上海。扶柩回到天津,二十五岁的李叔同在《大公报》刊登“哀启”一则,还为母亲办了一场新式葬礼——他一边弹着钢琴,一边唱写给妈妈的歌……

母爱的伟大在于,她给孩子的,除了爱,还有方向。

向伟大的母亲致敬,祝天下的母亲安康!

文字来自书法日课公众号,作者南村

论丑书与传统

王义军

我曾经打过一个比方,假使我和齐白石一起作画,彼此都正常地发挥了自己的水平,我画了一个美丽的仕女,而齐白石画了一个破落的乞丐。在有一定欣赏能力的人们眼里,优劣当是一目了然,但总有一些人,会更喜欢我的作品。画作表面(题材)的“漂亮”让我占了些便宜,而我们能不能把这些尴尬的便宜当真,来证明我的水平呢?

王义军临帖

但也有些人对齐白石的欣赏,并不是因为真懂。他们生怕自己不能说出对于“漂亮”的厌恶,而显得趣味太低级,于是便每每对眼中越是丑拙越是粗陋的作品,越是无限称颂。这当然是可悲的,这不仅仅没能使他们获得欣赏的能力,甚至连一点真诚也弄丢了。比如反过来我画一个破落乞丐,齐白石画一个美丽仕女,这些人还是一见乞丐的破落,便大家赞赏,哪怕他们眼里并不真的能够看出些笔墨的意趣。能说什么呢?这无疑是又一次的尴尬。

王义军临帖

我们对于书法的欣赏也有着类似的情况。“二王”和“丑书”或许也都因为这些定向的审美,得到过广泛的赞誉和追从。然而这样的赞誉追从,都不过增其热闹罢了,皆于书法无所相关。于书法的相关,在于书写的深度,不在于作品的面目。当欣赏只结缘于“漂亮”和“丑拙”的外衣时,对于书写是很难有深层触动的。生活的常识告诉我们不能以貌取人,书法又何尝不是如此。个人书写的面目,多取决于取法和师承,而性情却有待于书者长期的滋养。滋养过程中的取舍,才见出真正的追求,这些追求既迷人又难为人,往往比表面的风格样式要有意味得多,也让人难于理解得多。

王义军作品

我有时候很怕人说我是写“二王”的,这不真实,也太过偏颇武断。我不过是学习了一点传统帖学,然而,就连这一点,也可能只是“碰巧”的偶然机缘。个人主动地选择,并不在这个层面。如果在学书之初,我碰巧接受了“丑书” 的理念(这并不是很困难),也可能就在“身份”上归属了那个群体。但这样的身份划分,本与书法无干,况且,没有人的书写身份有那么简单的归属。深层的选择,才是自主的,也是唯一可以自主的。雄与秀,清与浊,原不是商品标签,更不为任何一流派所专有。在这一点上,有和而不同,也有同而不和。譬如我们看《兰亭序》,与《祭侄稿》之间面目迥异,而内在一致,褚遂良与薛稷之间面目接近,而实质悬殊。

王义军作品

我听说有一位著名的书家,在面对赵孟頫的作品时说:“这也是书法吗?”其偏颇是显而易见的,然而同样的,我们也有时候会听到“只有这样才是书法”的武断。多情的我们,妄自评说,古人却不因此而有所增损,只留下我们的偏见,始终存在。但生活在当下的人们就很难对所有意见无动于衷。往往越是个性强烈的书者,越是方向坚定,对于书写,这品质自是难能可贵。但同时,在审美上,他们也更容易把偏见变成坚持,久之成见深厚,便成为一种“观点”,一种“艺术见解”,理直气壮地以此行使评判,恐难免流于一偏。向往浑朴,便拒绝秀逸,追求典雅,就很难容忍乱头粗服。若要在欣赏上有所深入,只有放弃欣赏时的风格期待,直面作品,直面书写,直面点画。但这又谈何容易!

王义军作品

所以有时候我们会说“如鱼饮水,冷暖自知”,但又时候,我们很强烈地希望被认同、被关注。这是一对矛盾,如果可以调和,便少些寂寞。但现实中,我们不能奢望观者都看到深度。往往是越广泛的认同,背后越是寂寞,所貌似的调和,多是我们的妥协和自欺。我不相信有那么多人真的看懂了二王的好,我也不相信有那么多人真的喜欢丑书,二王和丑书,都一样是寂寞的。

沃兴华作品

有时候人们对同一件作品的“欣赏”,赞叹之词如出一辙,眼里所看到的却完全不是同一回事,其间有着很大的层次差别。据说在希特勒和墨索里尼同时见到维纳斯雕像的时候,希特勒更多地注视着维纳斯的眼睛,而墨索里尼的目光则聚焦在维纳斯的胸部。从这个意义上说,所谓的“雅俗共赏”其实并不存在,雅俗在共赏一物时,总是同床异梦的。我们如果不能从表层面目的美丑脱离开来,就势必与偏见和浅俗同流,很难超越胸部审美的阶段。

王义军作品

我无意于对俗表示不屑,事实上,我们都在俗中,这一点,并没有多么难于承认。我们仅有的那么一点品位,也多半从附庸风雅开始,只是这附庸应该引领我们从俗脱开,走向更深的层次。

书法之美,同于大河之壮阔,加之茂林修竹而增奇秀,加之荒漠乱岗而见苍凉,要在各得其宜,其壮阔原不曾因此而有所增损。河水蜿蜒,周遭景致变换,以证书法之美富。而河流一贯,足见书史之汇通。我们有时候也和旅行团里的游客一样,以好异尚奇之心在书史里寻幽探盛,惊叹于外在的种种景致,随波流徙,应接不暇,而于汇通无所留心。却不知千载之下,谜面更替而谜底恒常。也有时候,我们只知顺舟直下,虽免于循流而忘源,面对周遭变幻却全然无所触动,不知谜底虽旧,而谜面故当常新。

王义军作品

书者不断出谜,读者不断猜评。只愿大河之势永不消歇,我辈虽各有途辙,或能各得其宜,一任装点。若河非故道,或泛滥难收,汇通顿失,所美所富,必零乱无所归属,又将与他处景致有何分别!赞扬的声音,多指向景致面目,对于一个人的书写,并无补益。汇通之处,各自用心,或者,为时不晚。

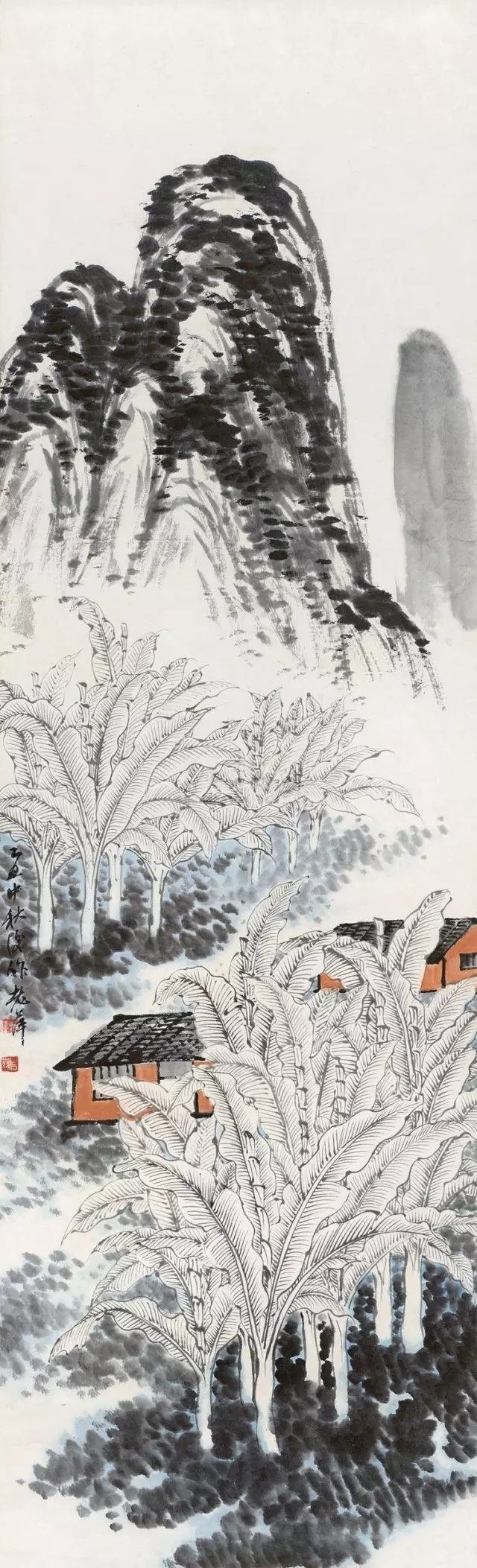

如果把黄宾虹作为分水岭,将以前的老派山水画和现代山水画混杂在一起观赏,尽管现代山水很争奇斗艳,有现代情趣,但和古画相比,还是有一种强烈的、说不出 的今不如昔之感。例如:现代山水也热衷画亭台楼榭老房子、画古装的老大爷和小书童,可看上去怎么都觉得画的很做作、很扭捏。再例如:“苔点”,古代山水也 喜欢画许多苔点,可一到现代山水画家的手中,怎么看起来就象布满画面的麻子,麻得令人可笑。

其原因是当代山水存在着三大错误:一是现代山水信奉了“笔墨当随时代”的传言;二是现代山水引进了素描视觉;三是现代山水过分强调写生。

先说“笔墨当随时代”

清代画家石涛和尚的出世境界仍有些不彻底,所以他的一番“笔墨当随时代”感慨,在百年后就被现代的社会功利主义观念所大肆利用,成了几乎所有山水画家的一个自欺欺人的至理名言。

在“笔墨当随时代”口号的指引下,在大跃进的人定胜天时代,山水画也随之高峡出平湖、一桥架南北、稻田碧绿、万山红遍、山河如锦绣。

而后,黑色风格的山水画在文革时代被批为“阴暗”、“黑画”,随政权变更又被推崇为“深沉、厚重”之楷模。

再后来,在那与世界接轨的改革开放时代,山水画也都追求着印象派光感朦胧;借鉴着点彩大师们的点状墨与色分离聚合的笔法;效仿着现代之父塞尚的立体结构,甚至在今天的一些所谓传统山水派佼佼者的“潇洒笔墨”背后,也依稀能看到对梵高笔触的崇拜。

就拿山水画中的“点”来说吧:明代始多,到石涛笔下显得更多。但是苔点真的“随上时代”步伐,还是“洋务”、“五四”之后,由黄宾虹大胆地把“点”和所有 景物进融为一体,使山水画在失笔墨本色的亲体下,更接近了从素描眼中所看到的世界映象。七十年代随着中日邦交正常化,东山魁夷作品来了,山水画中的“点” 变成了“皴”,画得更加细密,变成了十分贴切于山丘的肌理。黄秋园突然被发现,正好美国的符号学理论也来了,山水画中的“点”一下子又成了十分耀眼的中国 元素。于是,趋之若骛,如鸡皮疙瘩一般密密麻麻的“麻点山水”,竟然十分奇怪地成为当时以至现在中国山水画风格的主流。

现在,中国进入了经济崛起时代,山水画家也“随时代”开始在抛弃文化自卑,纷纷寻找起民俗情趣、追思起古迹先人影象、捍卫起“笔墨”法宝,争当着正宗本土品牌。

唐宋明清那些事我不太清楚,只看到电视上的现代山水画家们,尽管表情淡定、语速迟缓、张口闭口都很超逸,但风格的脚步却变得很快,很随时代。

最可恨的是“以成败论英雄”的成功学的普及,老师们又将“笔墨当随时代”领会成了“变被动入世为主动入世”成功的秘诀,传给了无数的后生……

真不知这是该喜还是该悲。

再说“素描”

我一直在说现当代中国山水画实际上已经是嫁接在素描基础上的山水了,很多人不接受。也难怪,至今没有证据证明中国的现当代山水画家中究竟有多少人是“先学的素描而后才学的山水”,但我猜想其人数比例不会低于98%。

——现当代中国山水画已经是嫁接在素描基础上的山水了。经过长期以来强制推行的全面素描教育,素描程序已经深深地嵌入到了山水画的体系中,彻底地改写了中国山水画的历史,改写了中国画的视觉传统。

“先学素描而后学山水”,山水画就会呈现出只有经过长期素描训练后才会产生的一种与古山水不同的“特殊美感”,例如:整体感、立体感、空间感、质感,准确 而适度的层次明度,以及对肌理的明确追求。没经过素描训练的古人,画的山、石、树木包括点、线等相对都保持着各自独立的状态,而经过素描训练的视觉会本能 地将山、石、树木以及点、线都看成和画成为一个整体。

经过长期素描训练的手,在皴法上,会带上一种永远抹不掉的“排线”习惯,即使通过后来更长期的书法训练,也仍然难以改变。这种手迹习惯只要对古代山水笔法 稍有点经验,一眼就能看出来。尤其是仔细观察一下“40后”的那些山水画家的做画录象,注意看一下他们执笔的方式以及起笔落笔的节奏,都流露着一种很明显 的画素描时留下的笔法控制习惯。

因为素描更接近日常视觉经验,所以山水画自从嫁接在素描基础上以后,比以前看上去更舒服。经过素描训练过的眼睛会在第一时间提炼出对象特征,所以现在的山 水画看上去比古画更传统:在画面上方题字成为了集体无意识的永恒格式、墨迹一定要有湮润模糊外延、线条崇尚飞白曲折古拙、密密麻麻无节制繁衍的苔点成为了 山水画主要语言……

不得不承认,今天的山水画家艺术视觉成型之前,“素描”早就先入为主了。

也 许我们还是不愿意接受这样的说法。好,现在的电脑图像分析手段十分发达,我们可以抽取排名前100位的现当代山水画家,把他们的作品逐一放大,细看笔触; 再将图像缩小,略看构图。从这些山水画的笔触、构图、技法以及他们所体现出来的知识结构、艺术取向等要素,从他们以往的艺术学习课程,从他们每幅作品的形 成过程,逐一去与古画和古代画家做对比、与素描作品和素描理论做对比……其结果就是一部震惊耳目的《素描是怎样改变中国山水画的》历史画卷!

最后说说“写生”

1954年中国首次举办了李可染等三人的山水写生画展,中国的山水画从此翻开了新的一页,写生开始正式添加到了山水画序列中。翻开所有介绍50年代以后山水画的文章,都有很长的一段描述作者艰辛写生过程的记录。

写生虽然拓宽了山水的视野,拉近了与生活的距离,但也改变了山水画视觉的出发点,造成了当代与古代山水艺术取向的南辕北辙。尤其是画家在少年时期,形成了写生本能之后,审美眼光会自然而然地趋向日常观察经验。

写生给山水画带来了科学观察方法,把“皴法”看成是“山石纹理”,由此造成了有个时期,山水画家纷纷学着地质工作者的样子,争先恐后地奔赴那些带有典型性的地质带中,去发现“地貌和纹理”,开发出了具有地方特征的“个性化皴法”。

从那时起到现在,山水画家在旅游的时候手就不再闲着了,一定要拿着笔和纸对着风景勾画着,还要拿相机拍照。于是,山水画家们开始竞相挖掘着大自然所赋予的 各种魅力,雨雾、冰雪、云海、夕阳、夜色乃至宇宙奇观等等,一个个的成为了山水画的新亮点。尤其是光感,一种象舞台追光灯效果一样“万黑丛中一点亮”的画 法一直沿用至今。

是写生把山水画领进了死胡同,将山水画变得象“宣纸上的旅游景点”,不断地画着名山大川;画着着西北风、民俗村;画着突出着“重文化品味”的寻古梦游,画面上多了些象庙会导游一样的穿古装的人。

因为经验更多的是直接来自于对自然山水的写生观察,而不是只来自于对古人平面画作的长期临摹,所以视觉很难跳出焦点透视的本能,于是有人便想出了把几个焦 点透视组合在一起的“散点透视”说法,将“散点透视”和“构图”取代了传统山水的“章法”。于是现在山水画果真就变成了只有散点透视构图而没有章法的山水 画了。

截止至今,山水画家的艺术思考程序早已被彻底打乱了,99.99%的山水画家甚至已经达到了“不写生就不会画画”的境界了,山水画家群体呈现出一种“不可逆变的进化症”。

我认为:山水画艺术应当象一棵自然生长的树,始终按其自己的生长规律,到该分叉的时候分叉,到其该终结的时候终结。因环境冲击可能会留下的痕迹,但它们不 会主动地去嫁接其他树种,一会嫁接钻天杨,一会又嫁接红酸枝。当然,在今天高度信息化的时代,在艺术快速城市化进程中,想要做一个不随时代的“钉子户”, 比古人难,所以要自觉长期坚守三点:

一、画不参展。

举办山水画展是个坏主意,它把山水画艺术变成了奥林匹克竞技,变成了诱蛾飞火大赛。为了出众,为了“打远”,山水画纷纷一改以往的从容,变得接近现实、变得更接近日常生活中的视觉经验、变得有了整体感、变得有了视觉冲击力、杀伤力……变得面目全非。

二、眼不看展。

画展是一个把艺术削成“随时代”的机器,它生产出产品的也都是既成范式的榜样。

榜样的影响力是巨大的,连当今庞大的科学体系,都要靠一些“榜样”的解释,紧紧统一着科学家们的理念,艺术更何不如此呢。一个山水画家在不停地同自己的视 觉本能对抗,来就已不易,再孤身前往敌手众多阵营用眼睛去与他们肉搏,除非是抱着故意挑刺的心态,否则很难不被异化。

三、耳不听讲。

讲座就是布道。一个学术主张往往要靠讲座去征服别人,扩充认同者的队伍。所以听讲座就是参加缴械典礼。尤其是一些讲座,无论是讲古人还是讲自己,总是从成 功学的角度去分析其中的奥秘,所用尽是经典的成功学原理。尽管讲演者大都是正襟危坐,娓娓道来,但听上去还是很象“正在零售着传统”的电视股评家。

其实,作为山水画家的个体来说,学学素描、画画写生、追随一下时代,开创出一个个新的画种,并无大碍,甚至是好事。只是今天整整一代山水画家,几乎百分之百地都是先学素描、热衷写生、追随时代,无一例外。此,才是中国山水画之最错!