用柔软的毛笔,把汉字各种字体的点画写得规范而精美,符合书法艺术的要求,确实是非常困难的事情。如果执笔不得法,是绝对做不到的。关于执笔的技法,《书谱》指出:“执,谓深浅长短之类是也。”“深浅长短之类”当然是对执笔技法的概释。

1,执笔要稳不宜紧

前人常说“执笔在乎便稳”,把笔掌稳当了,就能使笔管端正,“笔正则锋正”,便于中锋和中侧锋结合运笔。但执笔不能过紧,一紧就死板,写出来的笔画就泥滞不流畅。“执笔欲死,运笔欲活”的说法,是不符合逻辑的;“牢牢紧握,从背后突然拔不掉”的说法是不科学、不可信的。深知笔法的米带在《海岳名言》中说:“学书贵弄翰,谓把笔轻,自然手心虚.振迅天真,出于意外。”书法难以学好,古人多半与执笔过紧有关,而今人则多与执笔不稳有关。

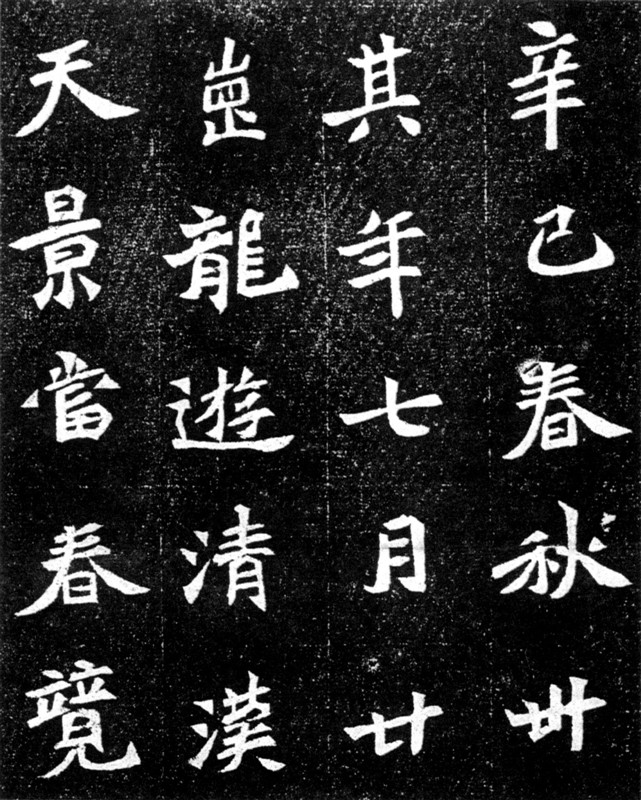

![1]() 2,指实掌虚要适度

2,指实掌虚要适度

执笔的“指实”,就是五指执笔都要做到实在、坚实,以便用笔得力;“掌虚”,就是手掌要保持空虚,不能曲指塞掌,做到所谓“掌能容卵”。这样,运笔就能既稳实,又灵活,容易把字写得健美。但是,这都要做到适度为好,不能一味求实求虚,如果超出了限度,就会造成僵而不活,影响运笔。例如,用过于“虚掌”的所谓“龙眼法”,写出来的大字无力,写的小字也不活脱。其实,“虚掌”便于以指运笔(即运指),如不运指或妨碍运指,“虚掌”的作用也就不大了。

3,执笔高低要适当

执笔的高低要讲究,其标准是根据字体的类别、大小和笔管的长短而定,不能一概而论。虞世南说:“笔长不过六寸,捉管不过三寸,真一、行二、草三”。这是根据笔管的长度和字体的类别说的。从字体的大小和笔管的长短来说,写小字执笔低一些,写大字执笔高一些;笔管长要执高一些,笔管短要执低一些。但总的说来,执笔低些更得力。梁峨在《执笔诊》中指出:“执笔低则沉着,执笔高则飘逸。”这样的说法是正确的。

4,注意锤炼无名指

五指执笔能否做好,主要是看无名指是否得力。无名指因为平时用得少,形成了既笨又弱的缺陷,在执笔时,尽管有小指辅助,但仍然难以起到“格”笔的作用,以致常常影响书写的笔力。如逆笔欠逆趣,勒笔缺涩势,钩、挑、撇等笔画不劲健等,都与无名指“格”得不灵活有关。因此,尽量锤炼无名指,同时加强小指的助力,使之真正起到“格”笔(含拒、揭、托、挑等运作)的作用,确实是执笔的一个诀窍。

5,运腕也要运指、肘

古人论书,常有片面性的缺陷,如说“死指活腕”,“当使腕运而指不知”,“不可以指运笔,当以腕运笔”等。其实,写一寸以下的字,只要运指就行了;写一寸以上的字,要运腕结合运指;写盈尺的大字,不仅要运腕,还得运肘;要写更大的字,主要靠肘和肩关节的活动.郑构在《衍极》中说:“寸以内,法在掌指;寸以外,法兼肘腕。掌指法之常也,肘腕法之变也。魏、晋间帖,掌指书也”。郑构此论,说到了书法的要害。书法“不可言传”的微妙,多在指法方面,因此“非手授不得其精”。“书法中绝”,主要是由于运指法失传,所以欧阳修慨叹“字法中绝”的同时,即指出运指的重要作用。这也就是越强调“死指活腕”,背离魏、晋法帖越远,以至于陷于“欲换凡骨无金丹”的困境的重要原因。

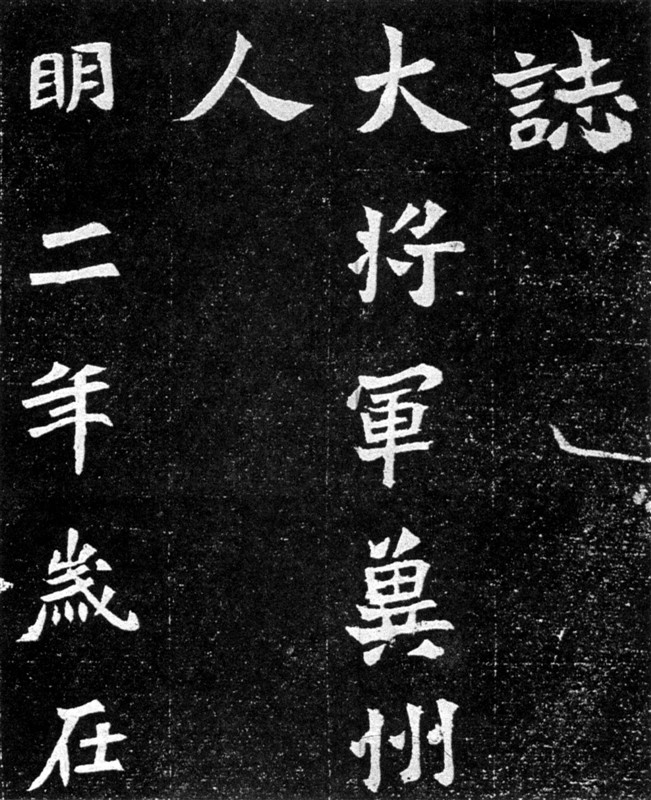

![2]() 6,悬腕悬肘要苦练

6,悬腕悬肘要苦练

写好大字的关键,是要悬腕悬肘。但要练好这一高难技巧,只能循序而进:第一步先把腕提离桌面,让衣袖挨桌面作依托(不同于垫枕的“枕腕法”);第二步用肘作支架,把腕悬起;第三步既悬腕,又提肘;然后渐渐提高,作到高悬肘.同时可以兼用“回腕法”,把手向身子靠近些;也可以把座位垫高一些,以便容易悬腕悬肘。还可以用黑板或涂黑几张废纸,用旧笔蘸清水挥习。经过勤学苦练,达到心手相应,就可以挥毫自如了。否则,眼巧手拙,“腕下有鬼”,是不可能成为名副其实的书法家的。

7,区别大小笔执法

由于写小楷与写榜书的笔法很不相同,所以需要注意区别大、小笔的执法。例如,用碴笔写榜书,要五指摄管,不能用“五指执笔法”;用斗笔写盈尺的大字,“掌虚”也不如“掌实”更得力。张旭说:“往往兴来,五指包管”。当然,这只有挥毫自如的人才能这样用笔。

8,执笔与书风关系

由于执笔方法与运笔书写有直接关系,所以能影响书品的风格。这道理虽然很简单,但是一般人还是不太理解的。例如,用“鹅头法”和“扭臂法”,就很难写出超逸流美的作品。用笔单调的人,其书风肯定是较为单调的。那些漠视笔法的人,其作品的笔画,篆隶不分,隶楷无别,状如枯木死蛇,或似破笛烂绳,就是明证。因此,即使能够挥毫自如的人,也需要多学会几种执笔方法,结合运用,以丰富作品的风格。

9,发扬执笔的古法

自三指、四指和五指执笔法被混淆以后,人们虽然知道居高临下作书,或举笔书壁,宜用三指或四指执笔,但是遗忘了三指执笔的“拨橙法”是写篆书最适用的方法,也忽略了隶书和魏碑的侧锋用笔,秉笔不宜管直锋正,而应有所敬侧。这样的“古今阻绝”,也就成了后人难以写好篆、隶和魏碑的重要原因。因此,发扬执笔的古法,既便于掌握不同字体的用笔方法,又易于把一些书体写好。

10,注意执笔的身法

古人很强调“心正”与“笔正”的关系,其实“身正”与“笔正”的关系也很密切。

书法是实用和审美二重性高级艺术,具有“学者如牛毛,成者如麟角”的奇妙特征,既须有正确的学习态度,又须下艰苦的临摹功夫。如果坐、站不端正,不仅会直接影响执笔运笔的效果,而且会妨害身体健康。青少年正在发育成长,老年人需要加强保健,都应该注意写字的身法,要正身而书,以便正确用笔,从而有利于青少年健康成长,有利于老年人益寿延年。

至于那些不通用或不常用的执笔方法,需要结合具体情况作解释,就不在这里说明了。总之,执笔是笔法的基础,只有执笔得法,运笔千变万化的灵活性才能充分地发挥出来,从而创作出完美的书艺作品。同时,执笔也要遵循“有法必有化”的法则,做到法中求化,以促进笔法的健康发展。

—结束语—

握笔,是个比较原始的话题,但不管您是初学,还是高手,都可以参考上面10大要点自检握笔方法、认识握笔与笔法的关系,理清基本要点、准则,确保不走偏路、少走弯路。