书法是一种文化,靠的是深厚文化底蕴去吸引人们视线,打动人们心灵,任何人为炒作都会事与愿违。

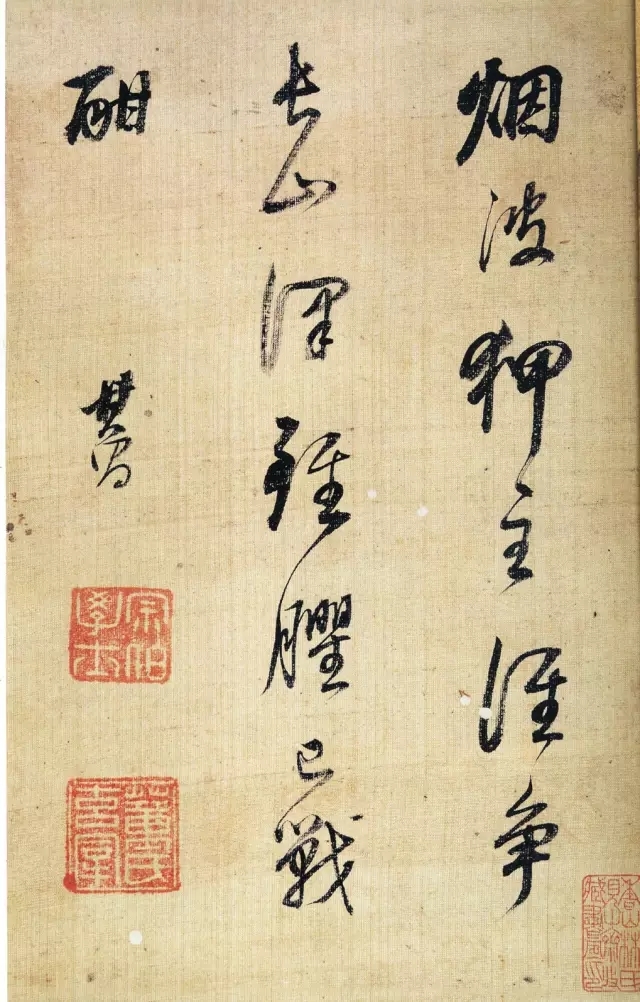

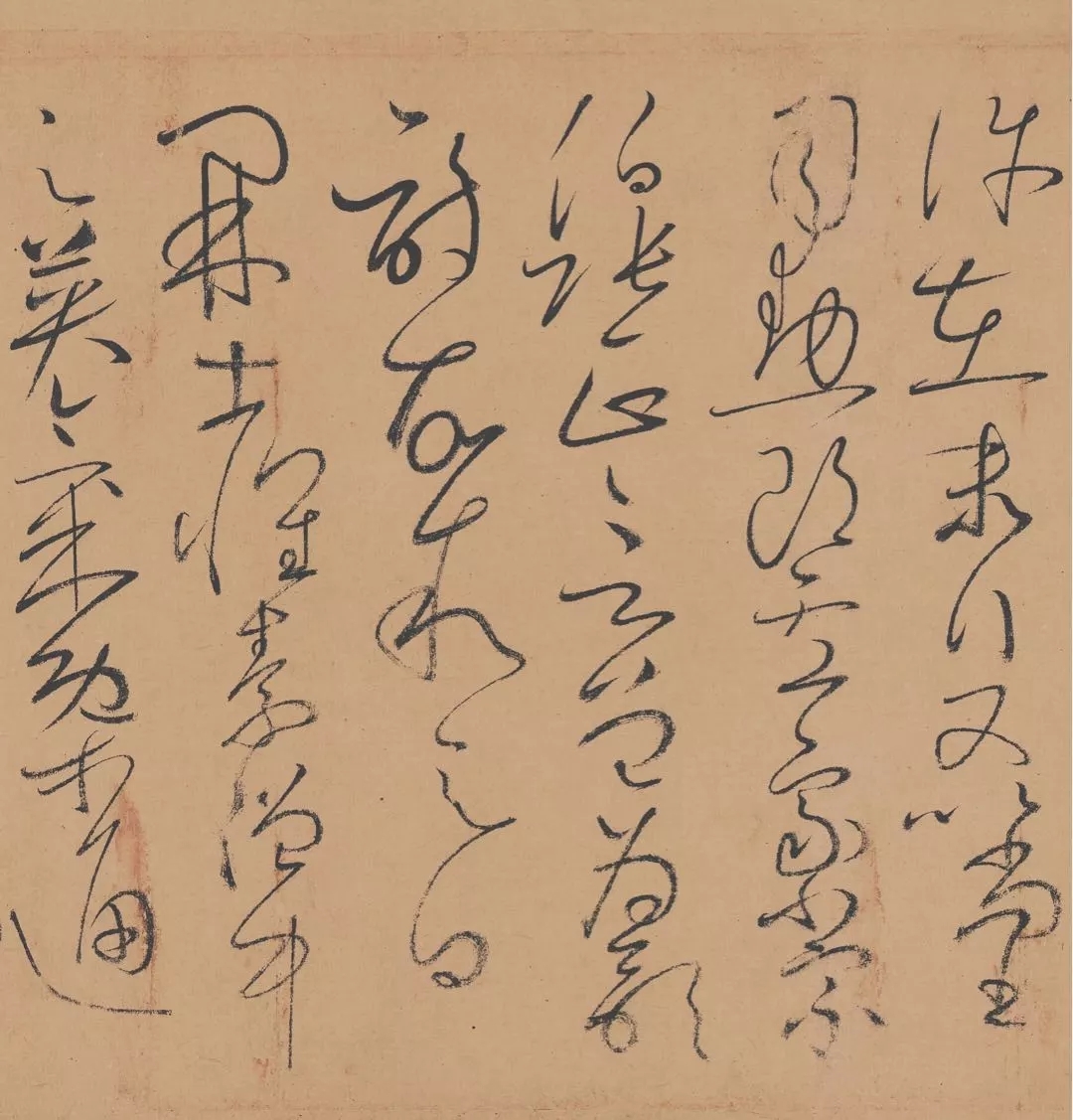

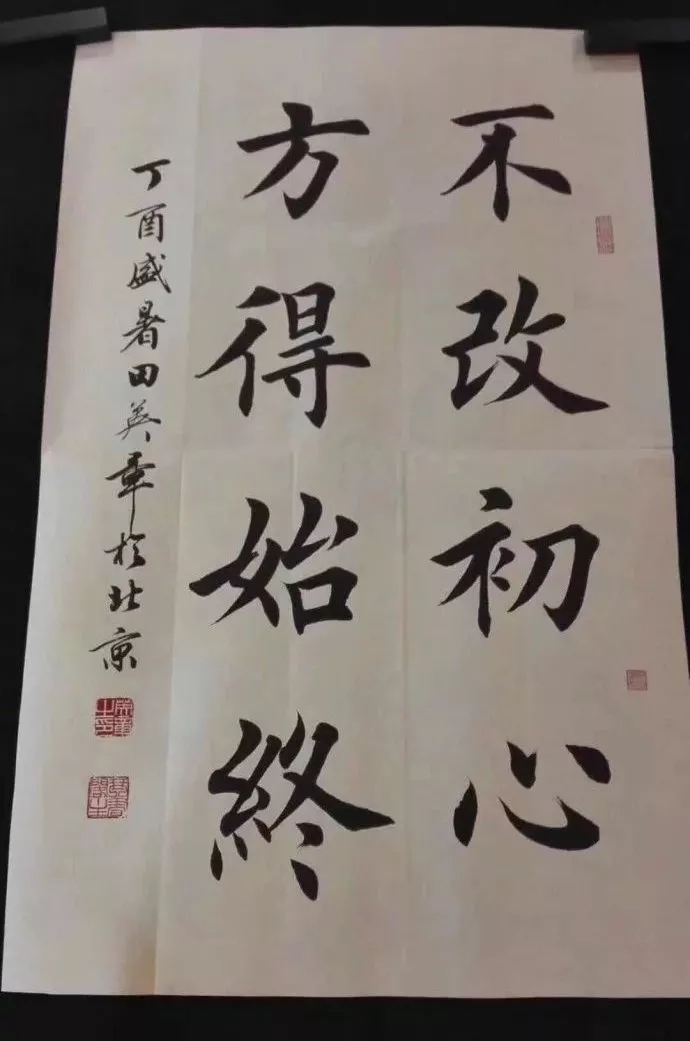

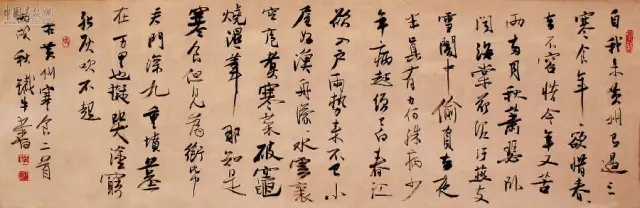

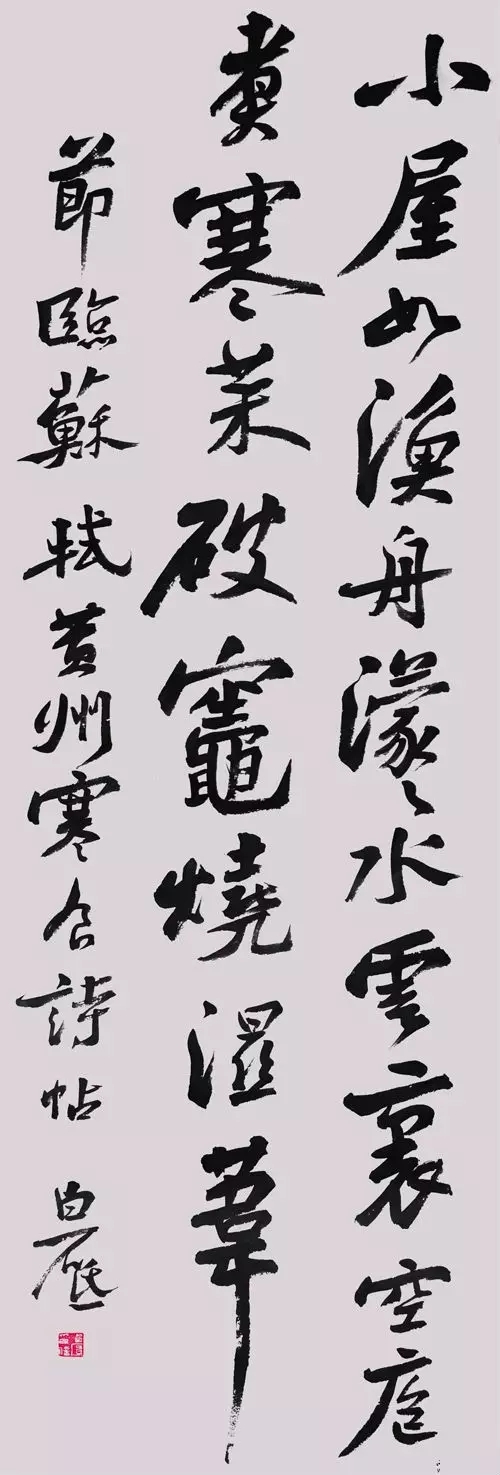

书法,如果静不心来刻苦临帖,只是忙于展览,忙于发表,忙于应酬,而品质数年一贯制,本想早日成名,结果弄巧成拙。任何艺术家,当然包括书法家,都要坐得起冷板凳,十年二十年在所不惜。假如为利益驱动,不在临帖上下功夫,而在宣传上打主意;不在理论上下功夫,而在关系上打主意。到头来,只能成为“社会活动家”,而不是书法家。钢铁是练出来的,美酒是酿出来的,书法是写出来的。 耐住寂寞写自己的字吧,研究一辈子书法,假如历史能够宽容大度地给你留下一幅字,甚至一个字,就胜过一百次展览,对已对人都很负责,今生足矣!

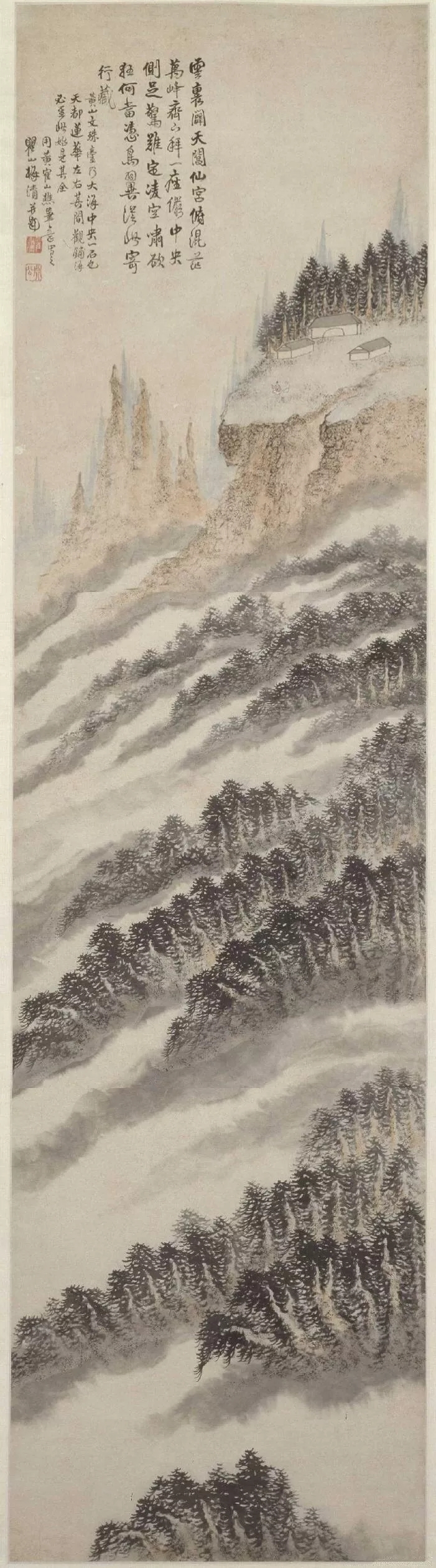

当今书坛,各种思潮、各种现象,各种希奇的流派,各种莫名的称谓,光怪陆离。在这种种“现象”面前,我们要保持清醒头脑,经得住诱惑,让自己的书法始终植根于传统,取法于经典。

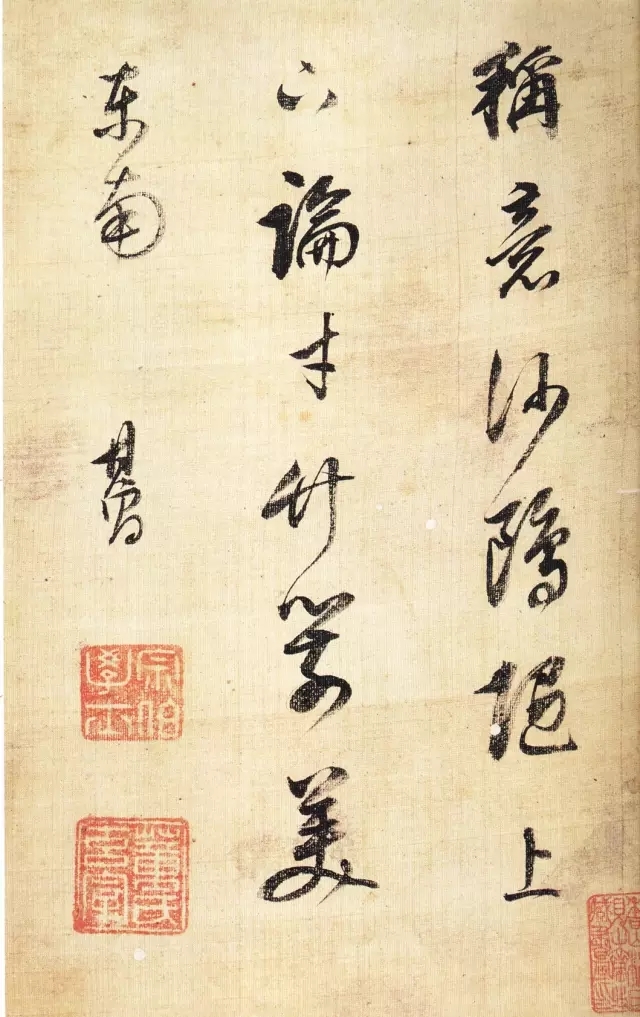

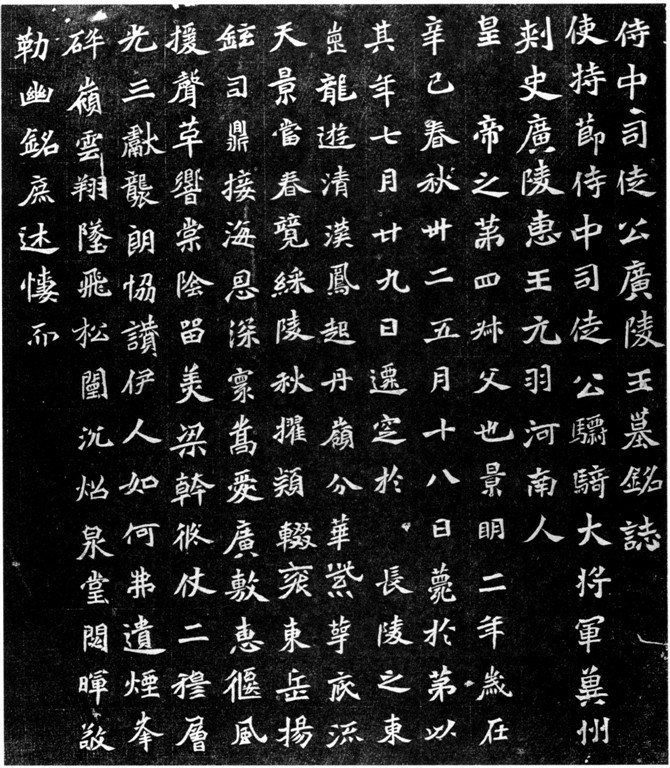

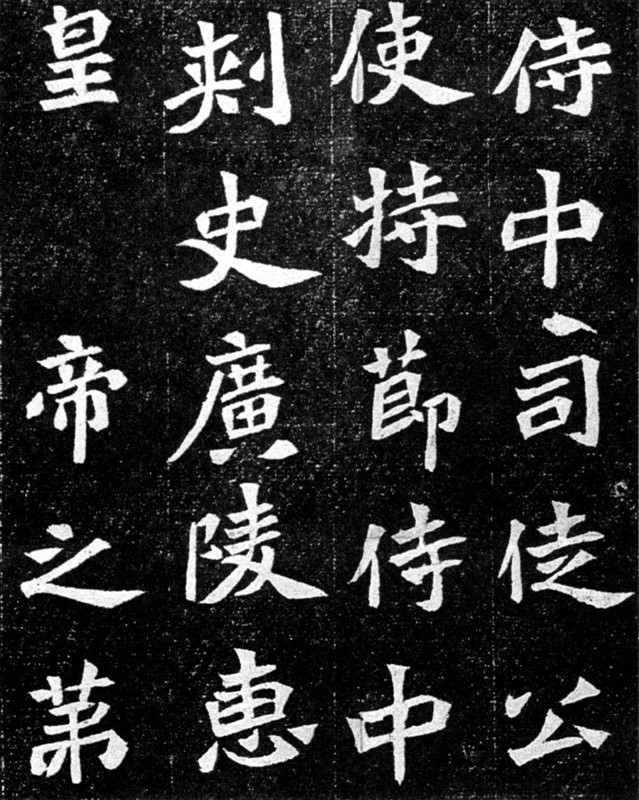

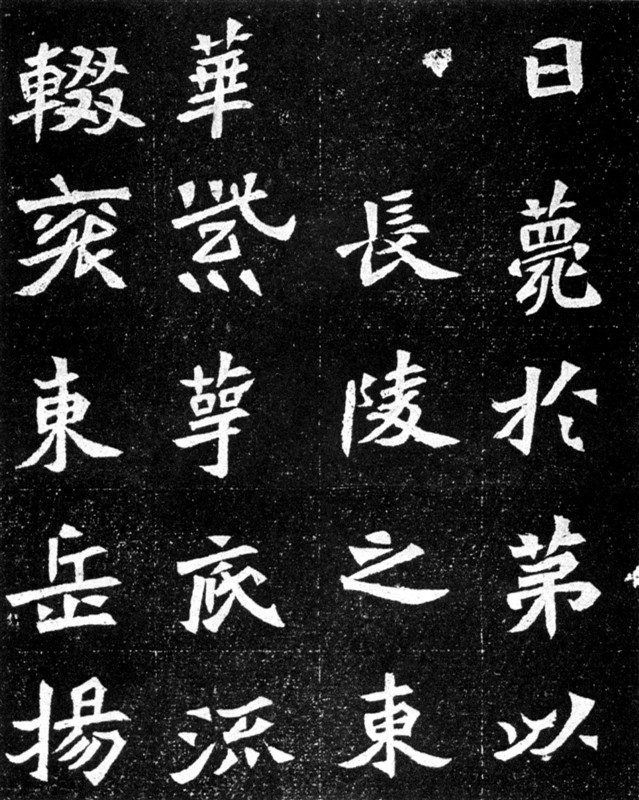

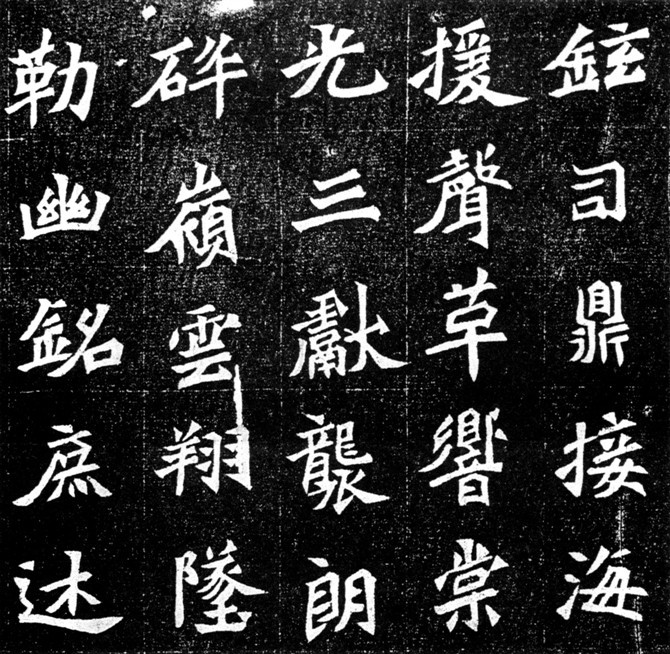

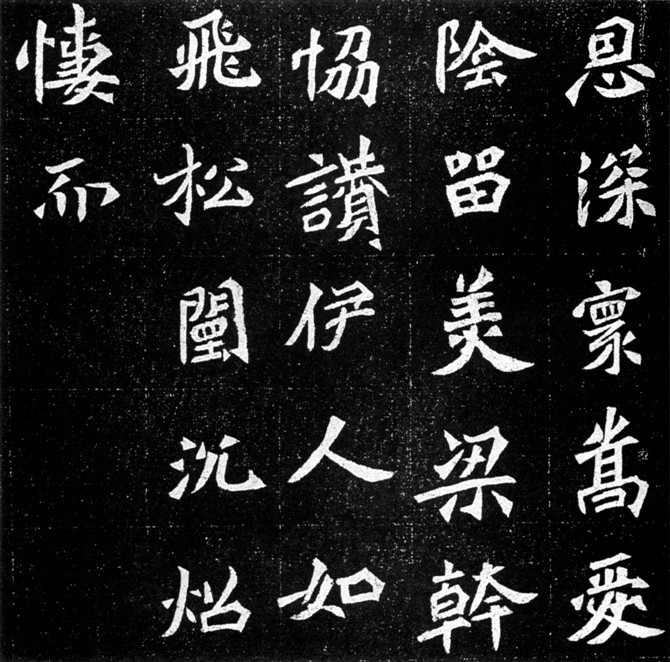

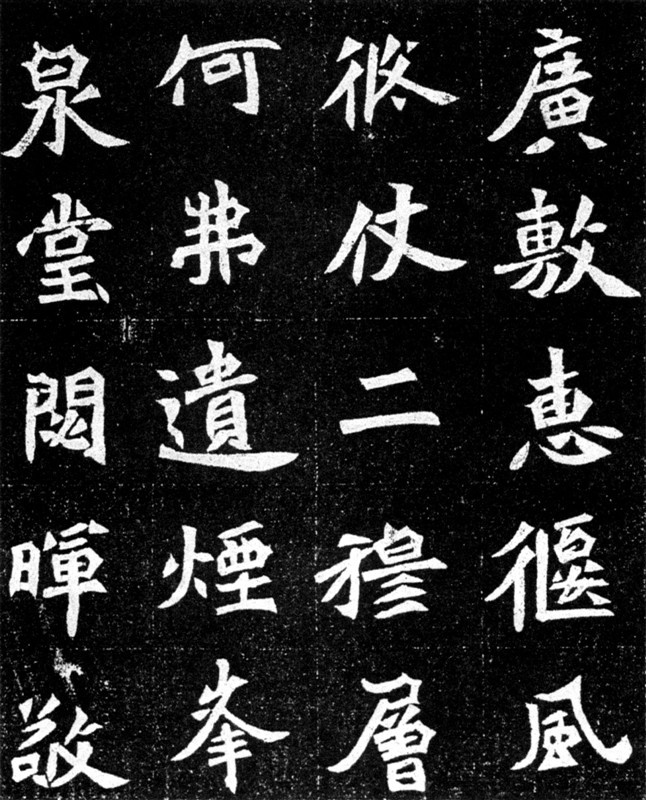

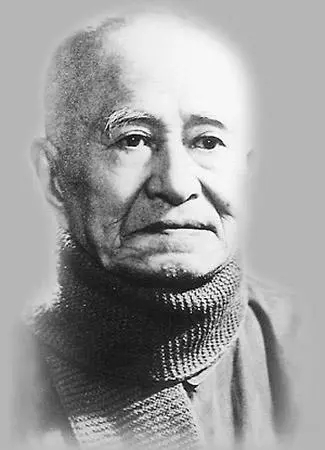

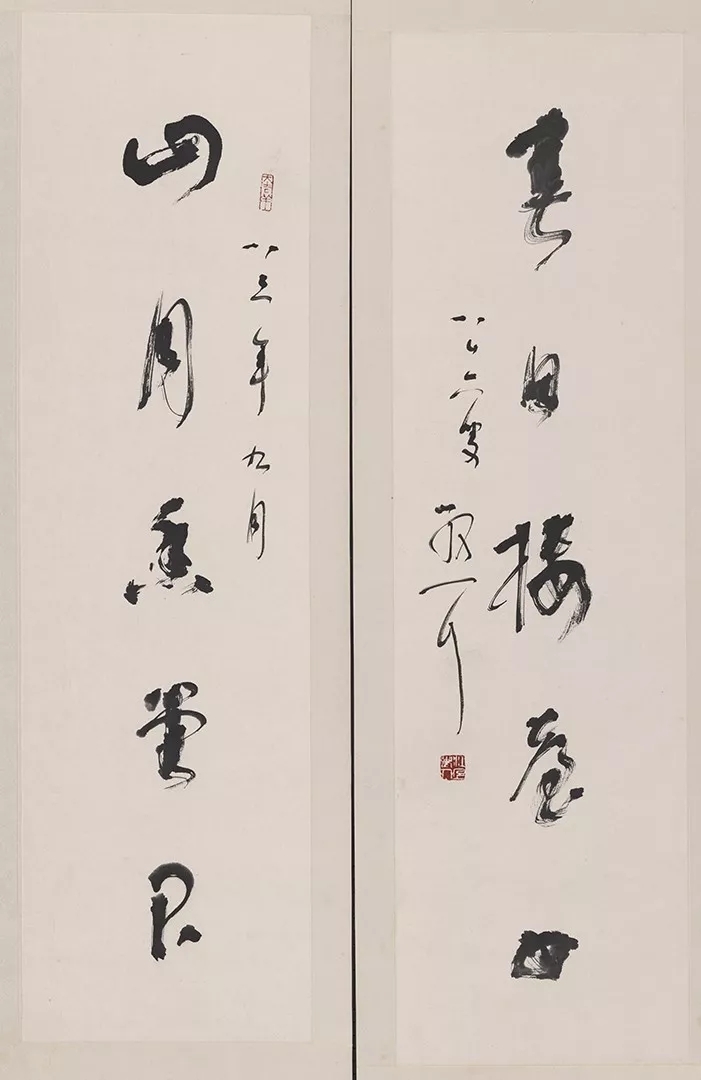

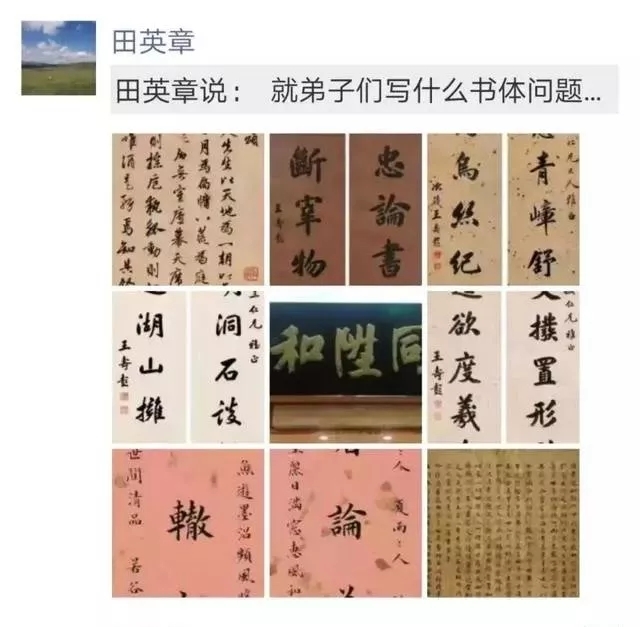

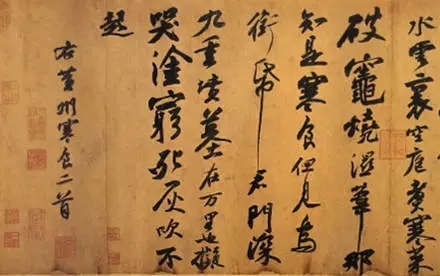

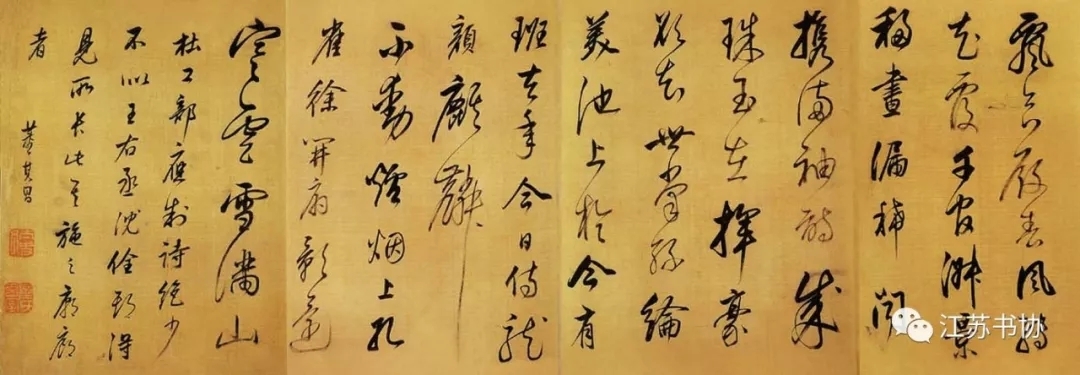

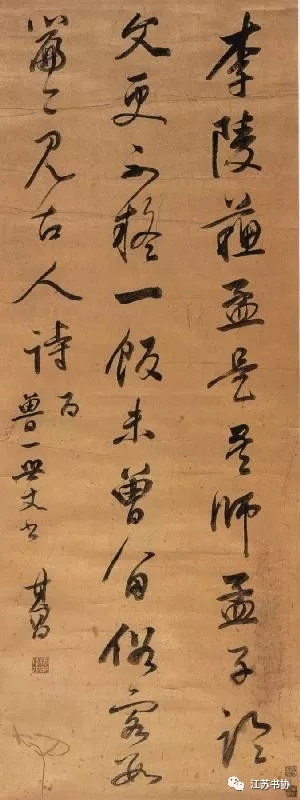

现在书法界确实存在一种反常现象,假如你写一手传统的“颜柳欧赵”,也许真的获不了奖,参不了展,我觉得参展和获奖都不重要,我们学习书法不是为参展、获奖而学,一切有志于书法学习的战友,一定不要为了获奖、参展去扭曲自己的审美理想,审美趣味,跟着流行书体左右摇摆。“颜柳欧赵”等等这类传统的书法永远不会过时,学习这类经典书法永远不会错。把中国传统这棵千年大树连根拔起去新栽一棵是得不偿失的事。 我们提倡书法的儒雅书风,提倡书法的“中和之美”。历览古今书坛,古有王羲之、米芾父子,今有启功、林散之、沙孟海等等,个个都是儒雅之人,儒雅之字。

同时,我们也不反对百花齐放,百家登台,各种流派,共存共荣,异彩纷呈。但无论那一种流派,那一种创造,都必然出于真功夫,“功”从何来?传统为师,“勤”字当先!所谓“功到自然成”。努力吧,朋友们,用你们的勤劳和聪明写一手大众喜欢又高雅的漂亮书法吧。

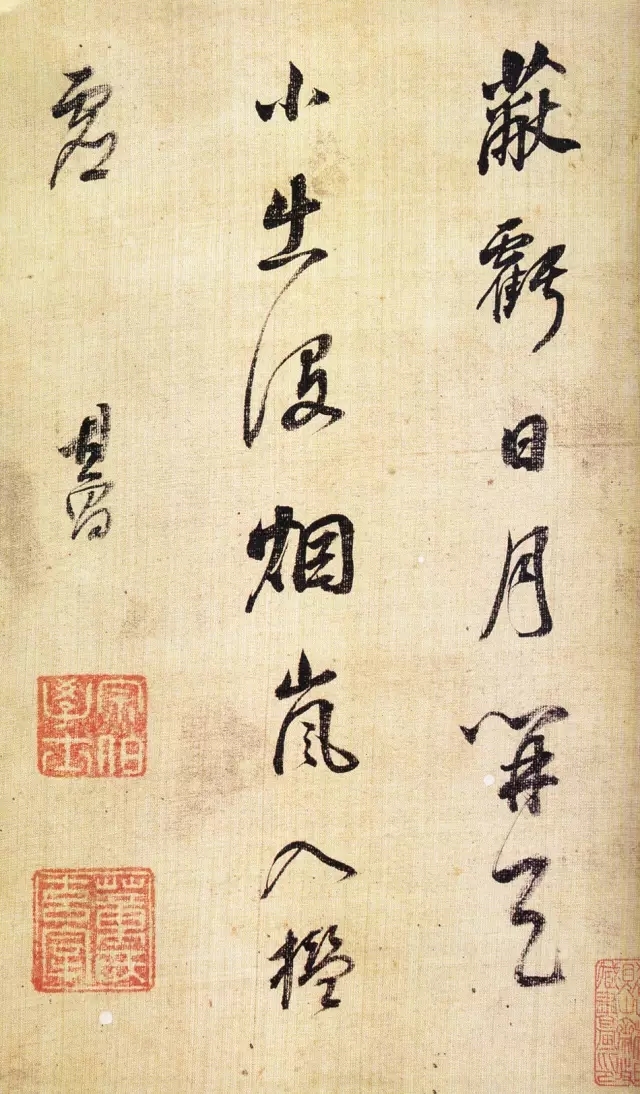

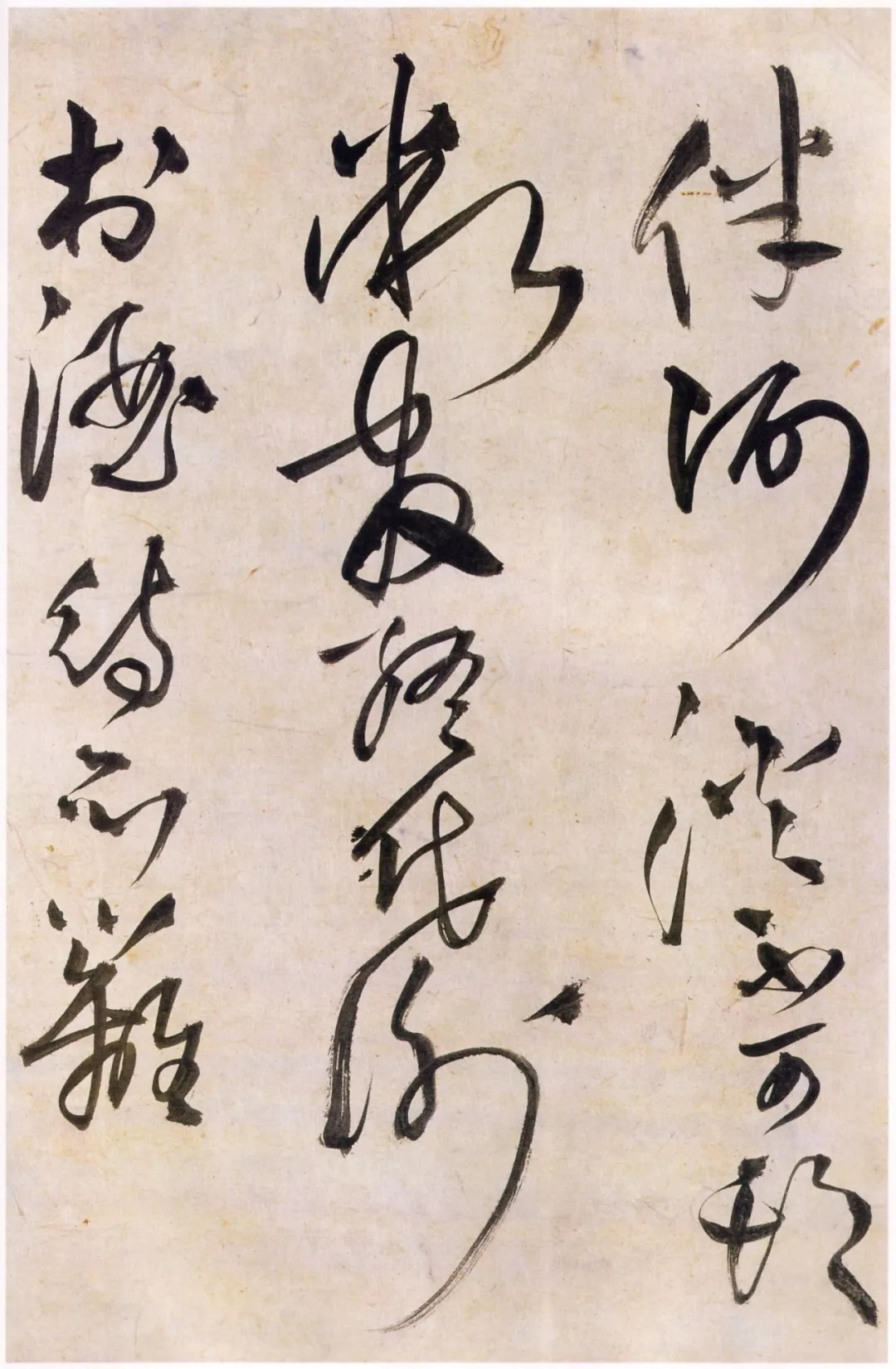

1976年2月,沙老说:“书为心画,心灵不美怎么能写出美的字来?”西汉学者杨雄说:“书为心画”。柳公权有闻名的“心正则笔正”之说。明末清初书法大家傅山也说,作字先作人,假如人格不高,字格就媚俗。杨守敬说:书法家“一要品高,品高则下笔妍雅,不落尘俗;一要学富,胸罗万有,书卷之气自然溢于行间。古之大家,莫不备此,断未有胸无点墨,而能超轶等伦者也”。朱和羹在他的《临池心解》一书中说:“书学不过一技耳,然立品是第一关头。

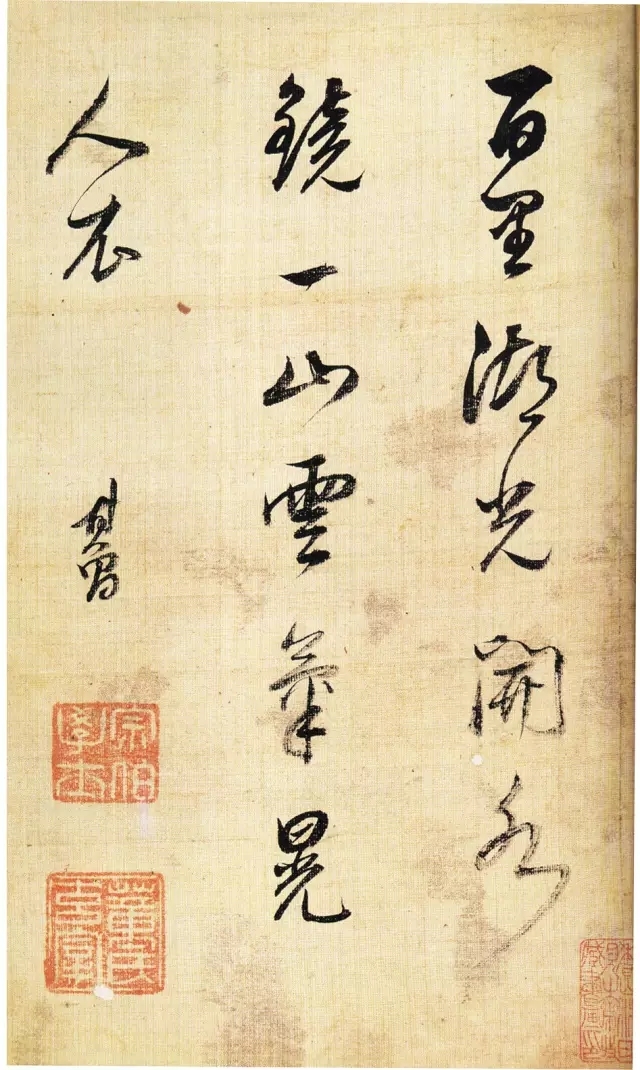

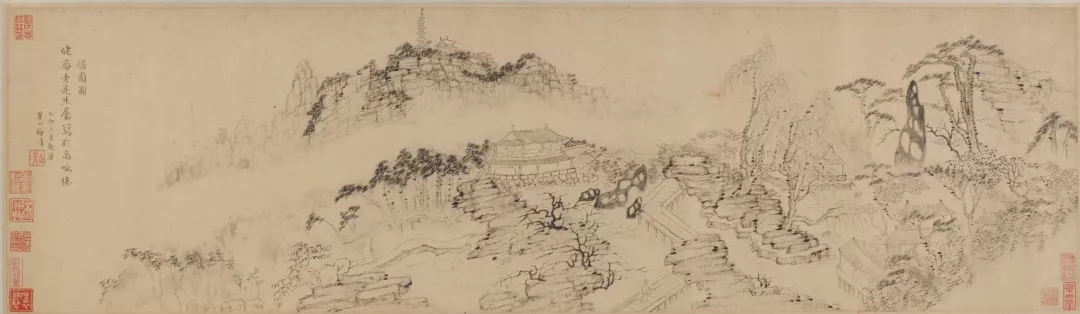

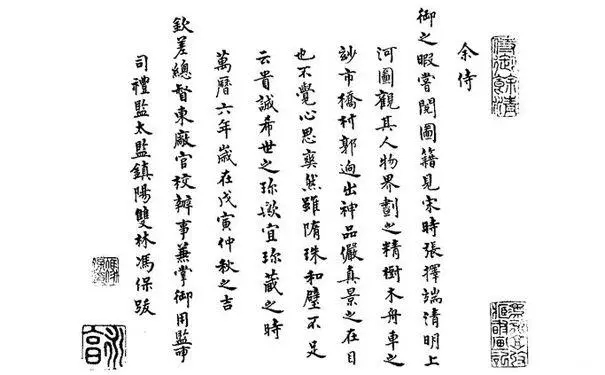

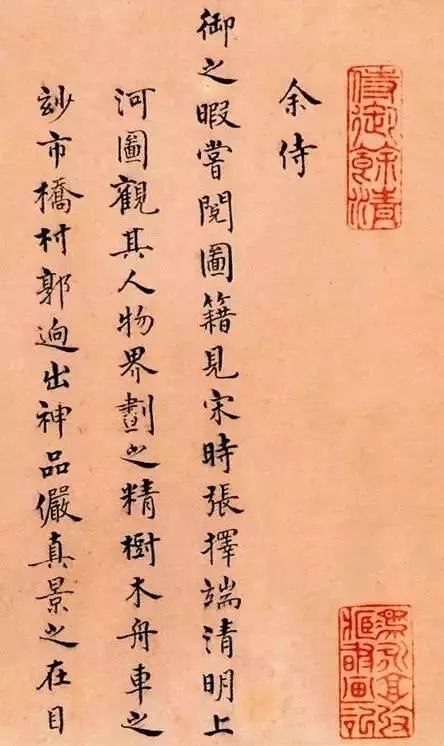

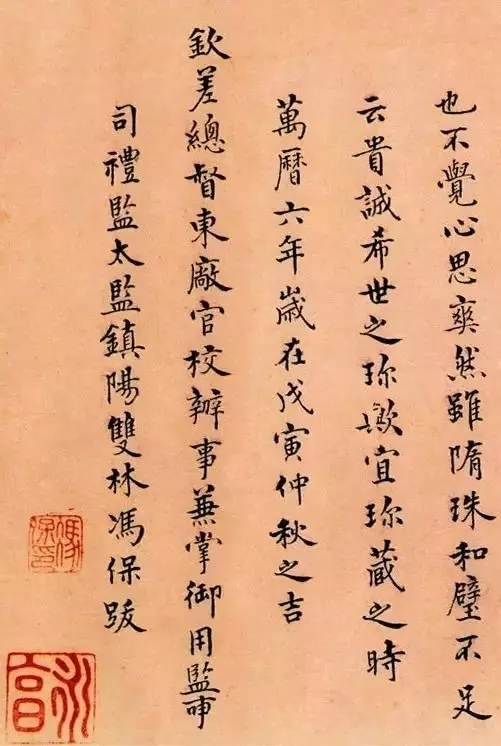

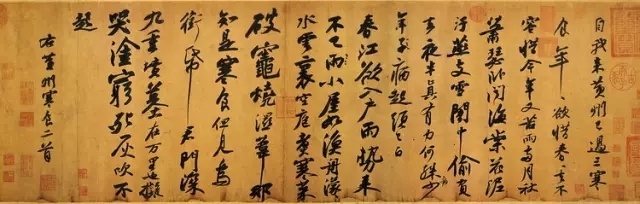

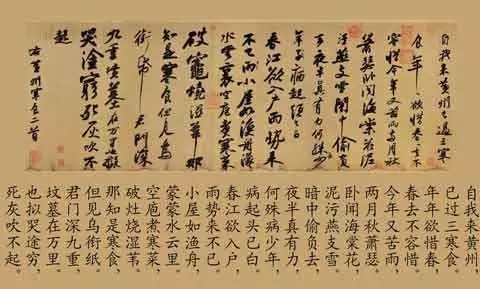

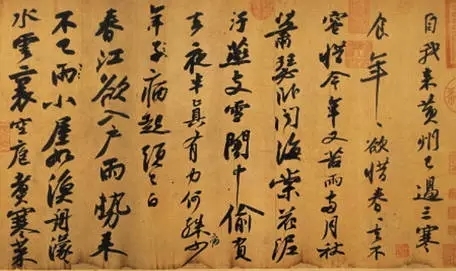

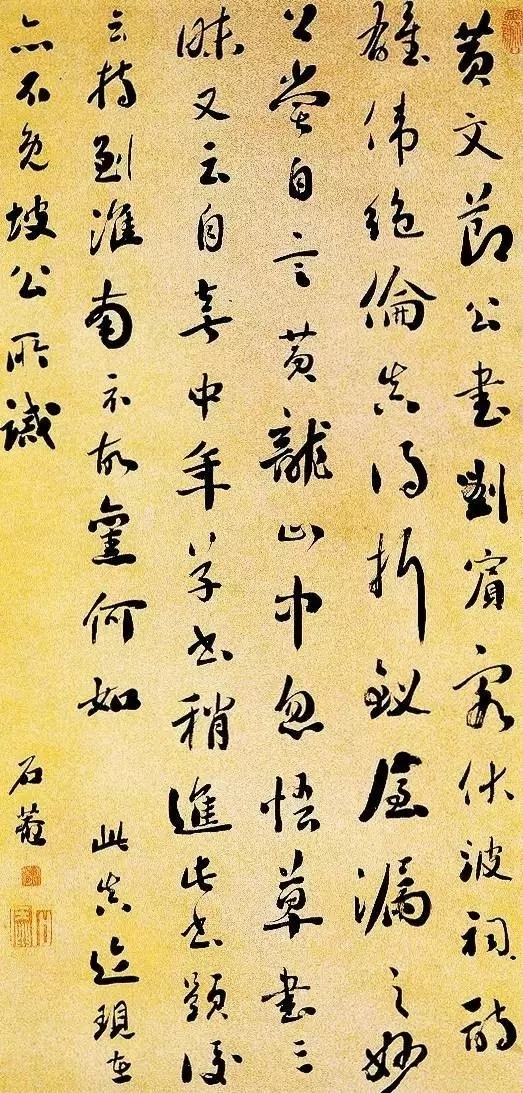

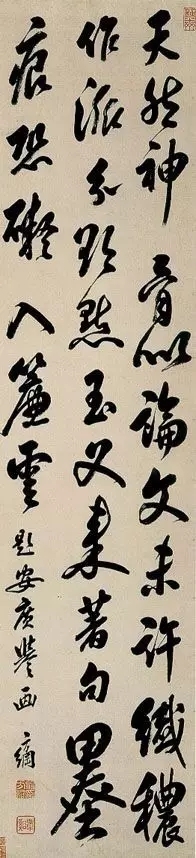

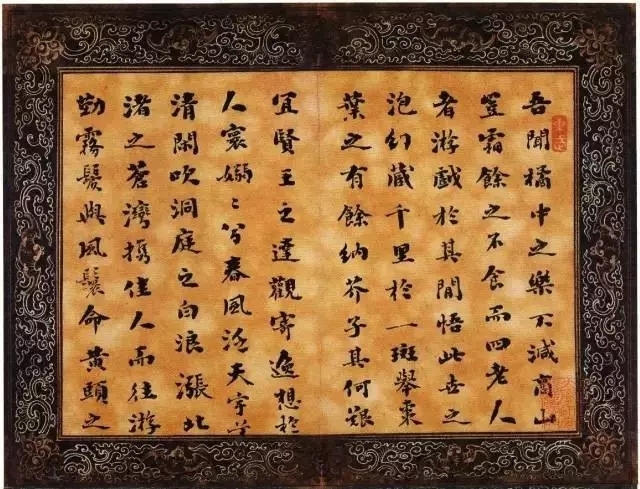

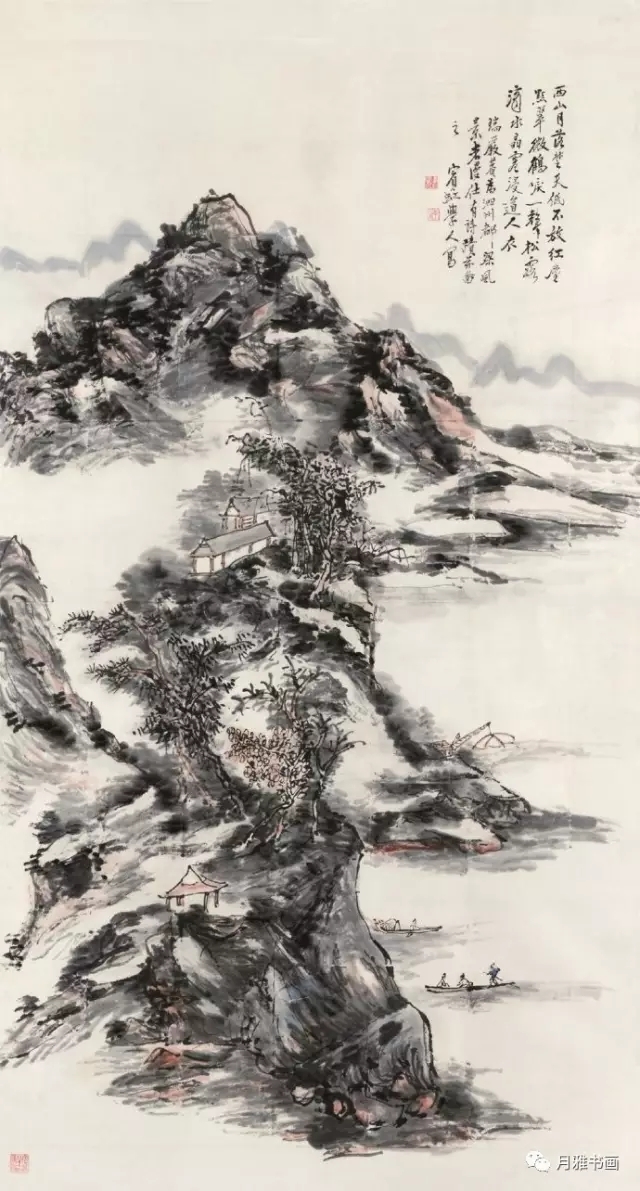

品高者,一点一画,自有清刚雅正之气,品下者,虽激昂顿挫,俨然可观,而纵横刚暴,未免流露楮外”我们翻开中国书法史册,别的暂且不论,仅就宋代四大家来说,无论是苏(轼)字的天真安闲,还是黄(庭坚)字的纵横奇崛,无论是米字(芾)的迭宕多姿,还是蔡字(襄)的温厚敦实都与他们的人品和性格有着惊人的巧合,于是后人并有了“字如其人”之说。这些说法都为当今众多艺术家所接受。书法作为书法作者从心灵流淌出的琼浆玉液,他必须有一个美的心境,美的“场”。灿烂千余年的天下第一行书《兰亭序》,当年王羲之假如不是在天朗气清、惠风和畅的美丽环境和文人雅集、曲水和觞的和谐心境,而是在血雨腥风的战场,就不可能写出那样精妙绝伦、流传千古的佳构。征之以书法史,古代大书法家王羲之、颜真卿、苏轼等等,有英雄、有忠烈、有贤臣,人品书品俱高者比比皆是。

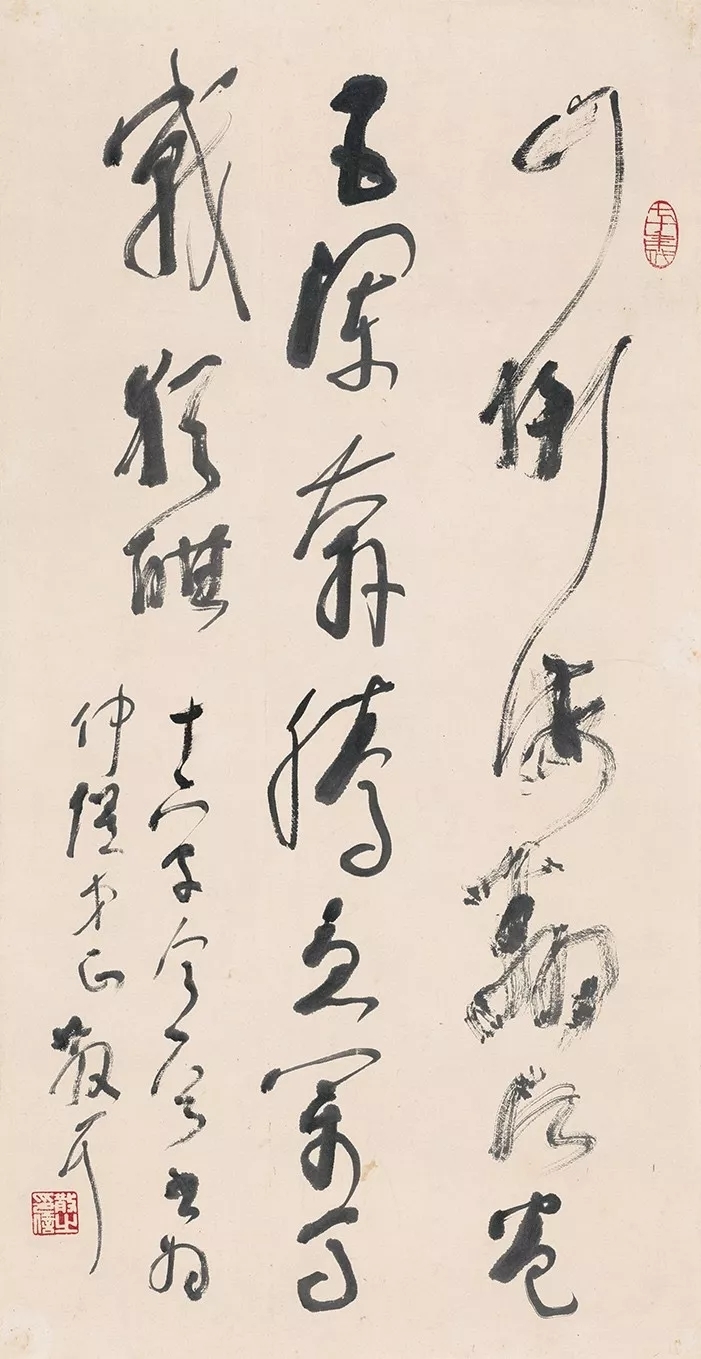

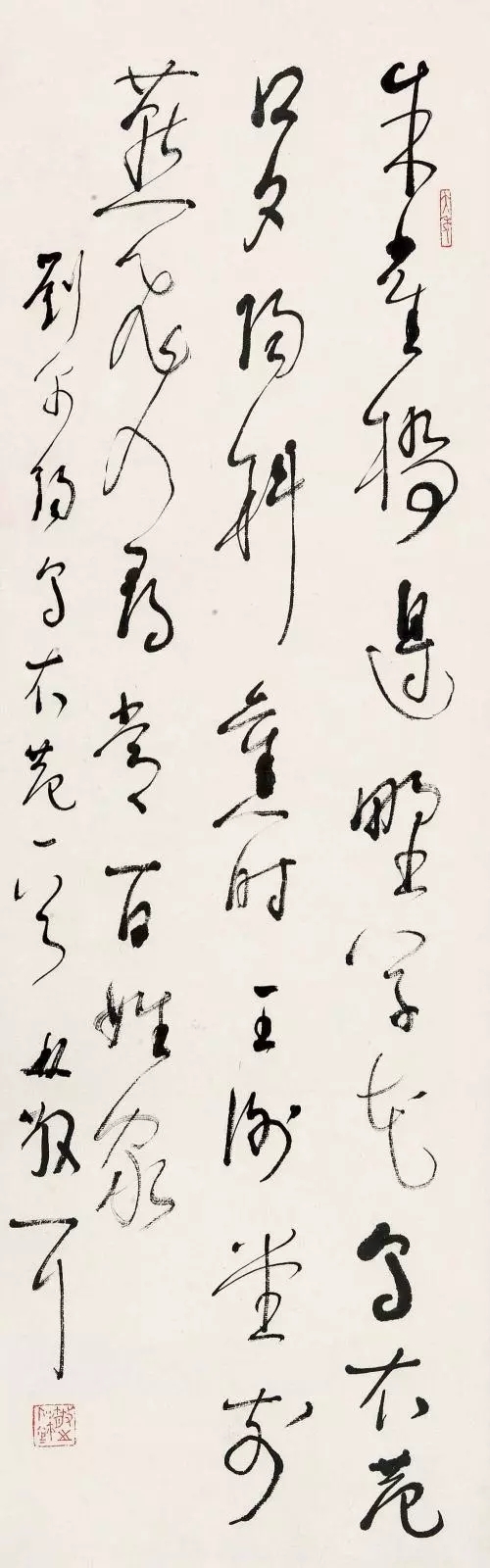

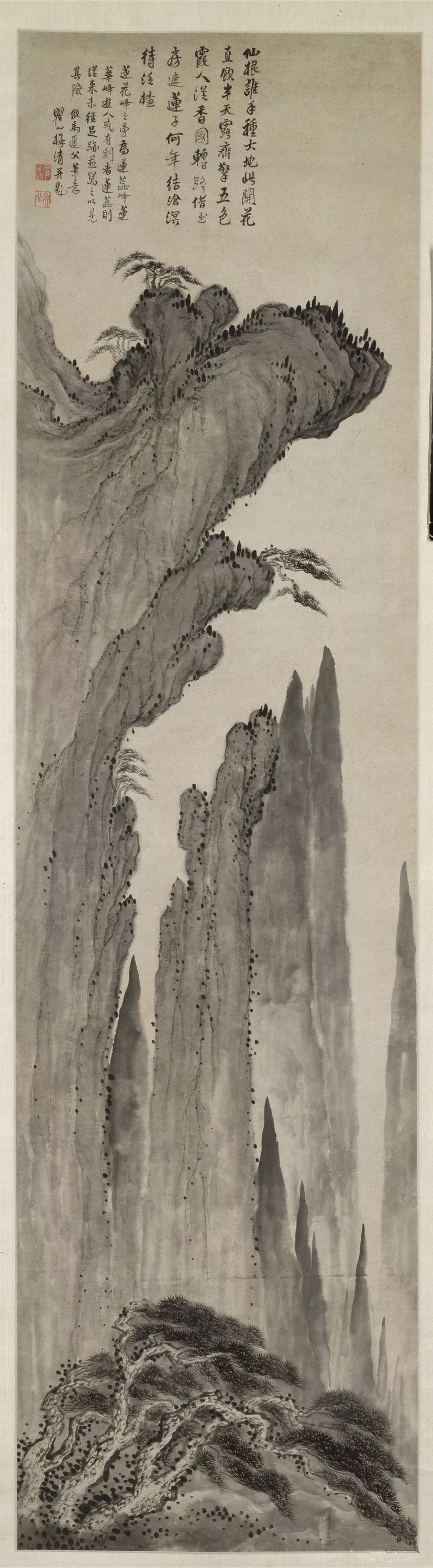

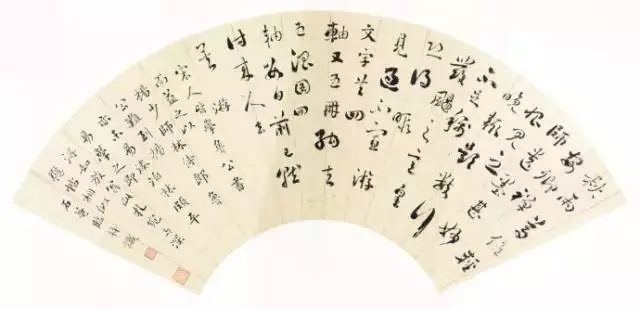

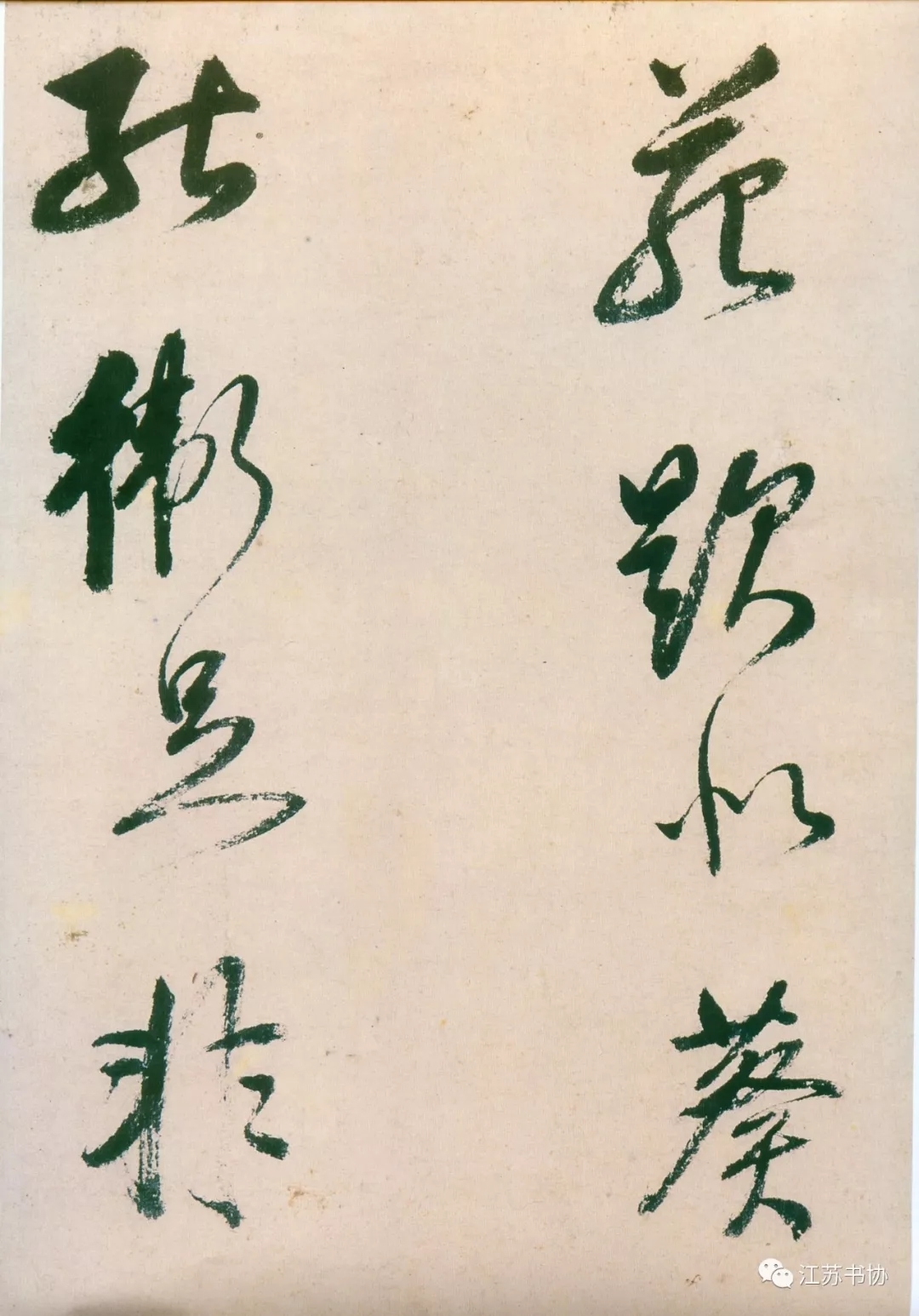

书法创作,不仅仅写古人法帖中我们所能见到的世界,而是写我们心灵中所感受到的世界。毕加索有句名言“我不是画猫的本身,我画它的微笑”。猫的本身多么单调乏味,猫的微笑却是可以画出的千变万化的艺术感受。写心灵的情感,在中国并不生疏,所谓“胸有成竹”、“心中要有千山万壑”。“胸中之竹”和“心中的千山万壑”都是心灵之物,都是情感之物。古代的西方艺术家大都注重写实,在“形”上做文章,很难成就大业。到了二十世纪这一百年,西方艺术家为什么创造了那么的重要流派,产生了那么多的艺术大师,一个重要原因就是他们追求到了表现心灵的感受,展示情感的世界,而不是一味地强调形似、强调客观世界的再现,而是重在表现艺术家内心的主观世界。

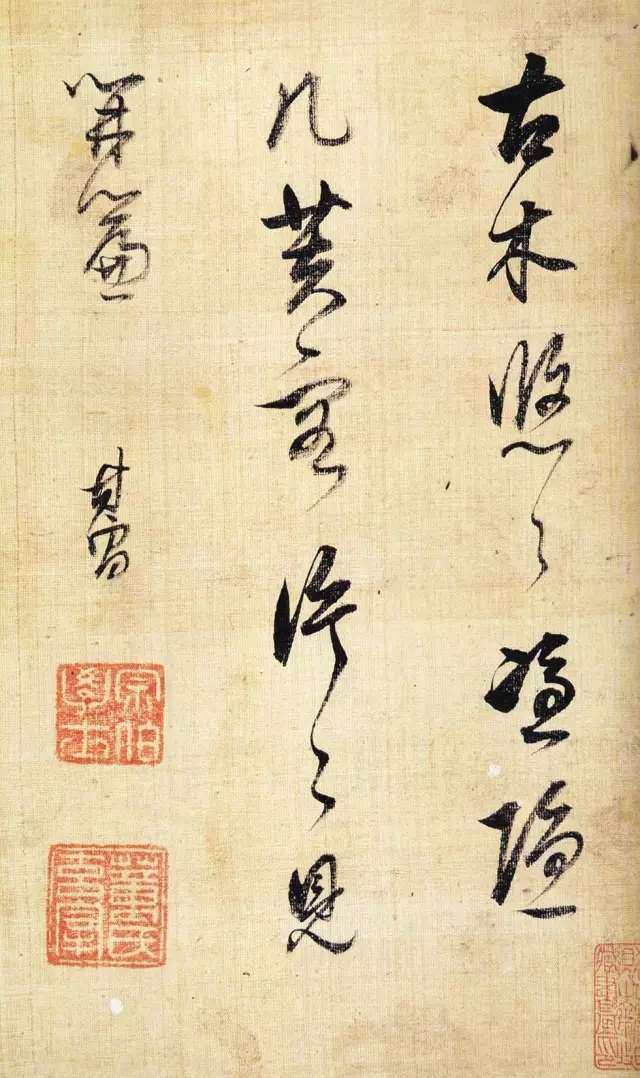

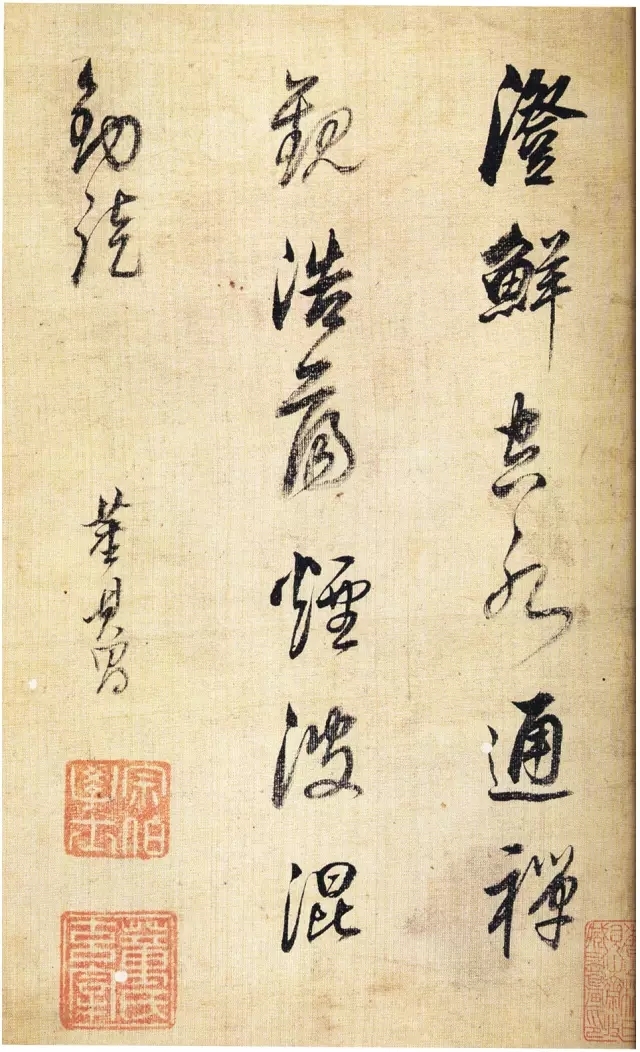

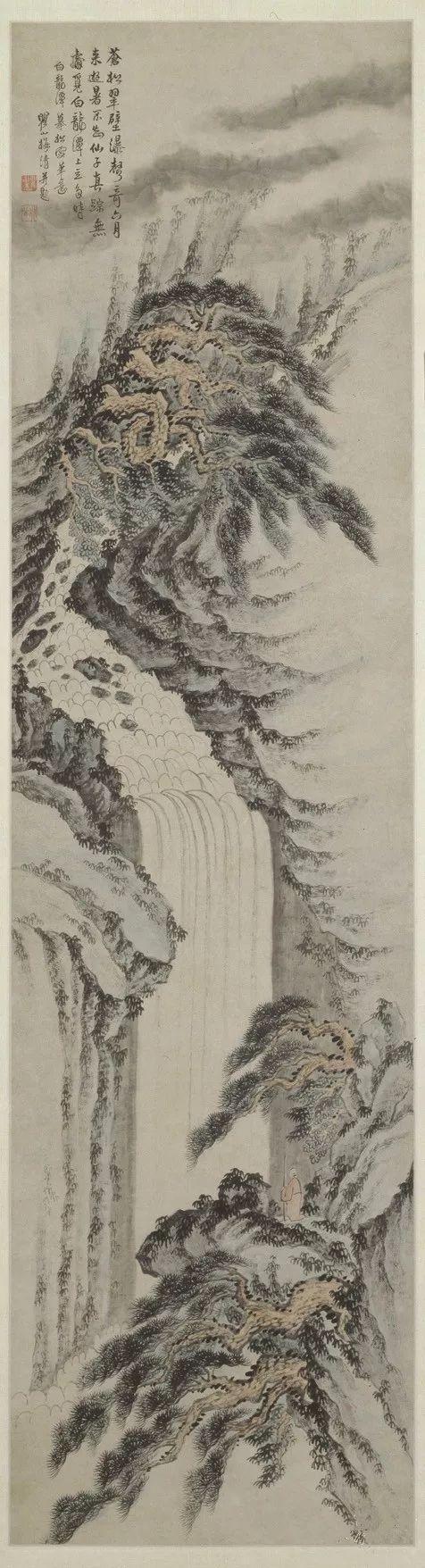

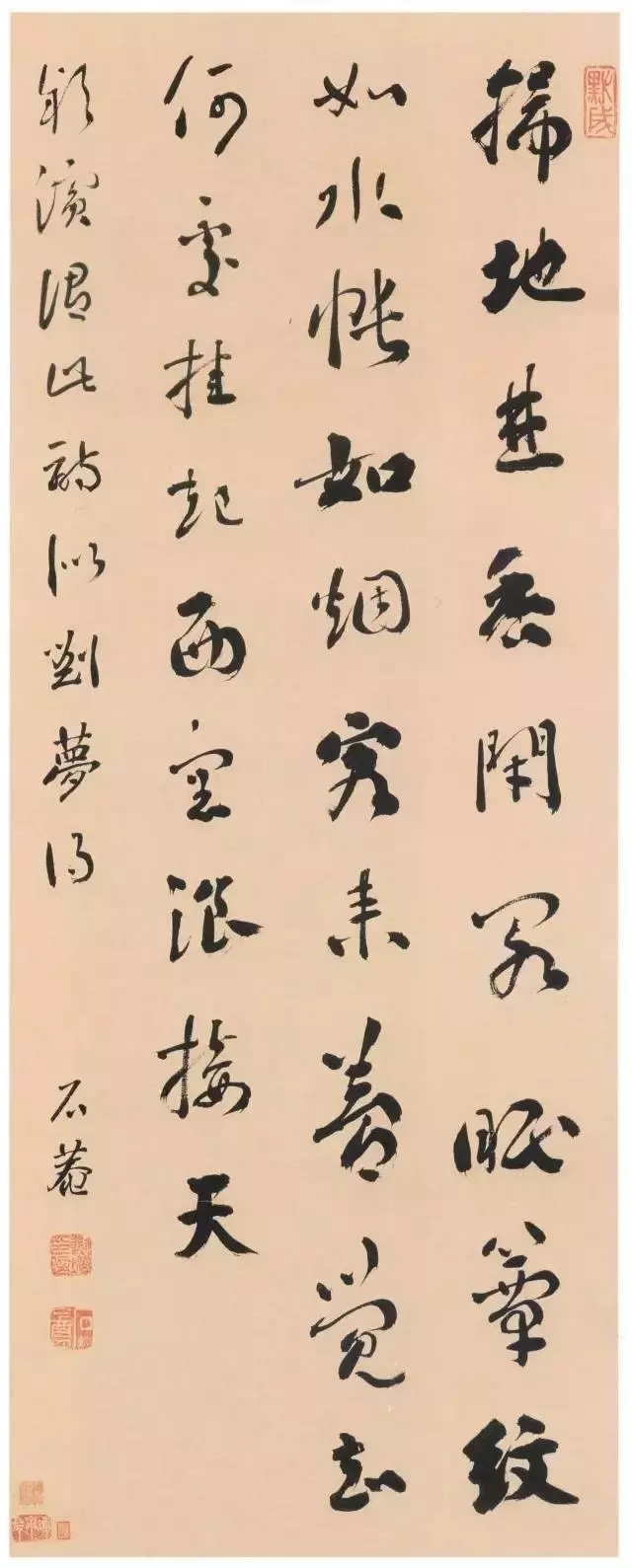

书法作品是书法家心灵的构置件。书法意境的创造带有书法家浓重的感情色彩。只有在作品中倾注感情,点画线条才有生命力,才能流美传神,才能驾起作者与欣赏者之间的感情桥梁。 书法创作有时能让我发狂。拿起毛笔,一个个字,飞恕般地以各种形态飘散在我的脑际。有时像不明飞行物一样,呼啸而来,闪着奇异的光线,变幻着各种形态,让你有一丝惧怕,满腔惊喜。意境是书法的灵魂,感情是意境的灵魂。只有用吟诗作词、放声高歌的昂扬激情,让情感掀起波涛,撞击心灵,涌向笔端,才能创作出外形润美,内寓刚劲、意境超逸的作品,绵延数千年的中国书法,正因为情随人异,情随地异,书法才有了千种风流,万般意境。书苑才出现了波诡云谲,变化莫测的笔墨品类和千古流芳的翰墨丰碑。

——END——