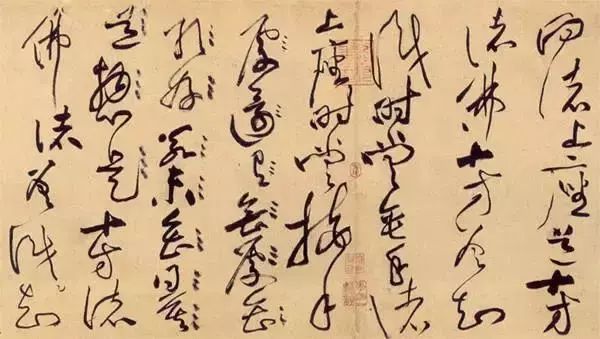

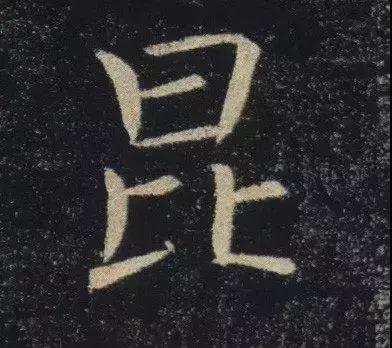

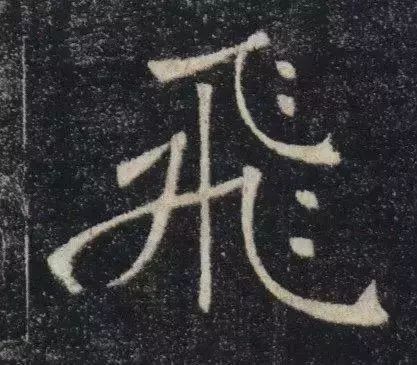

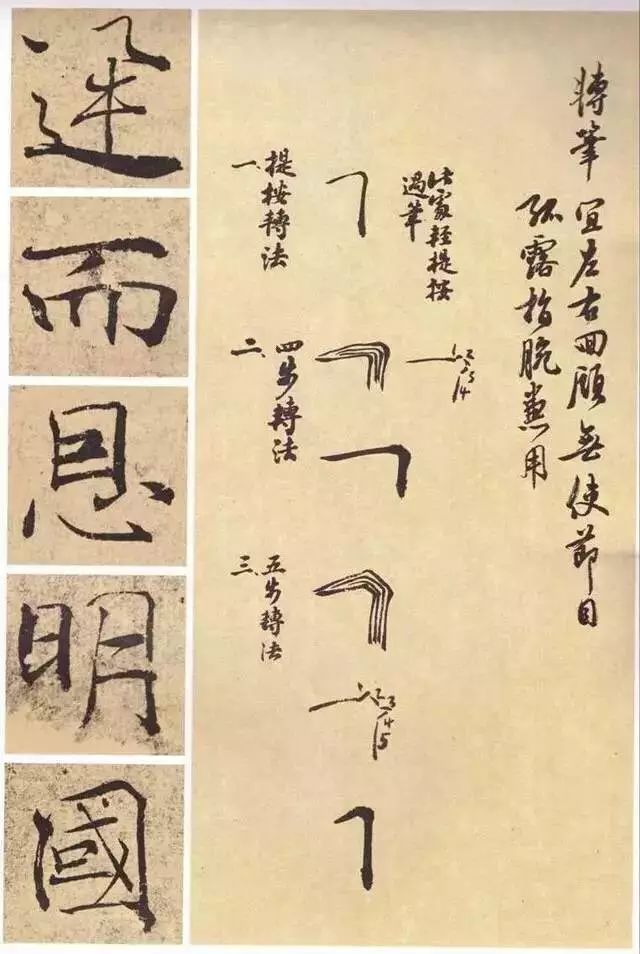

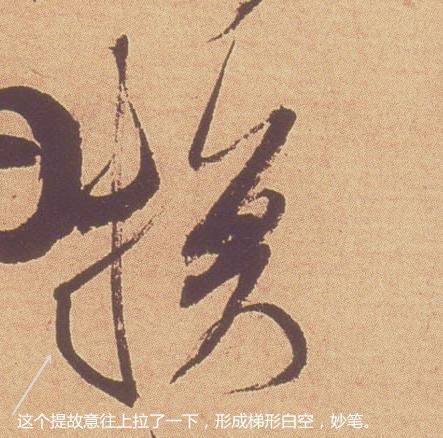

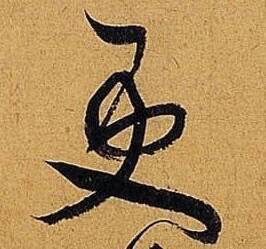

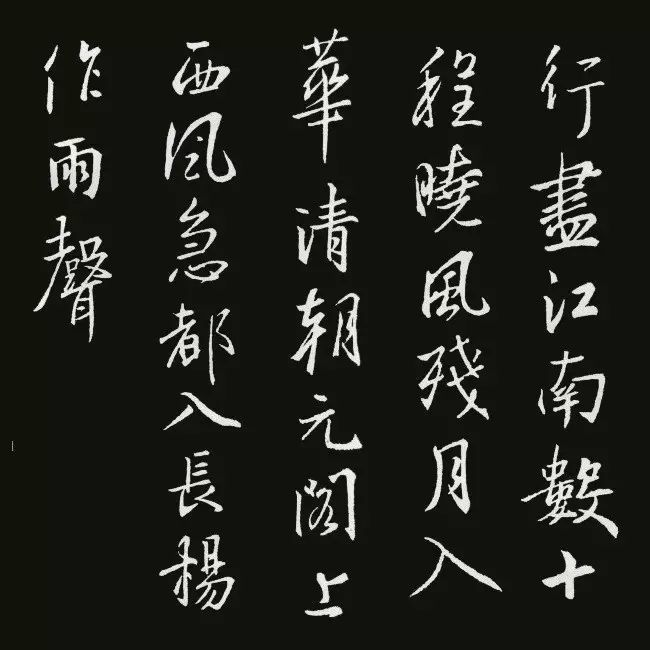

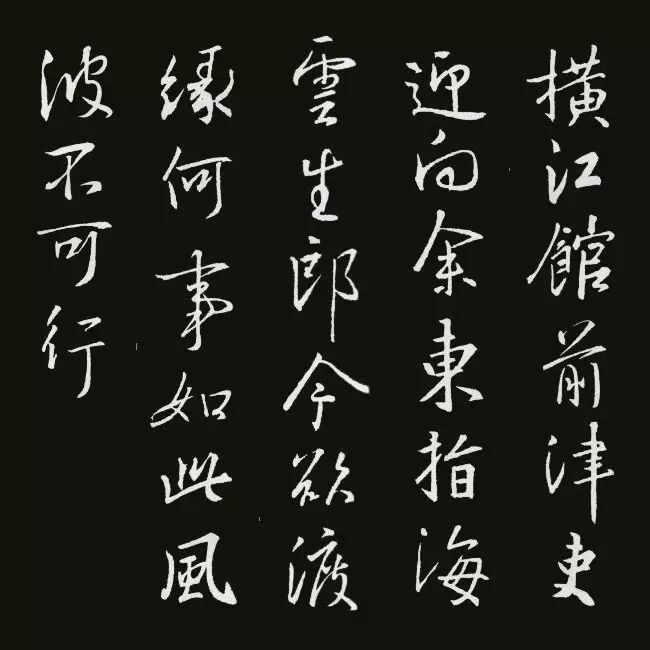

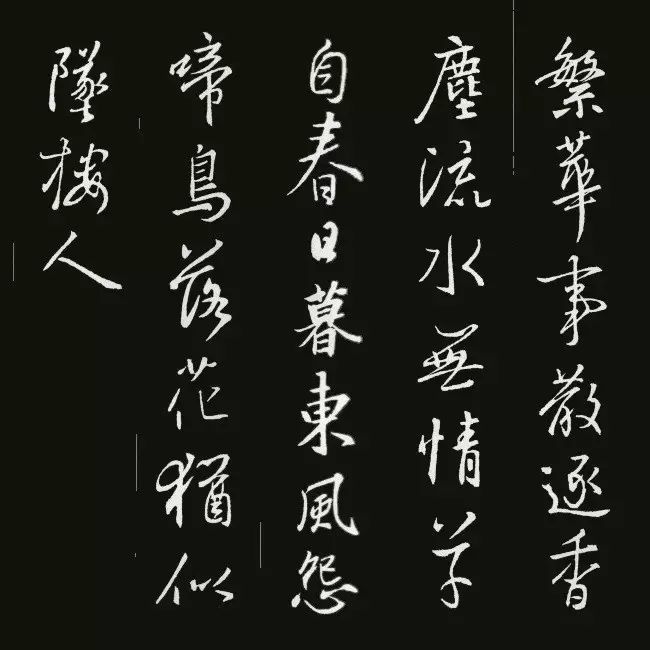

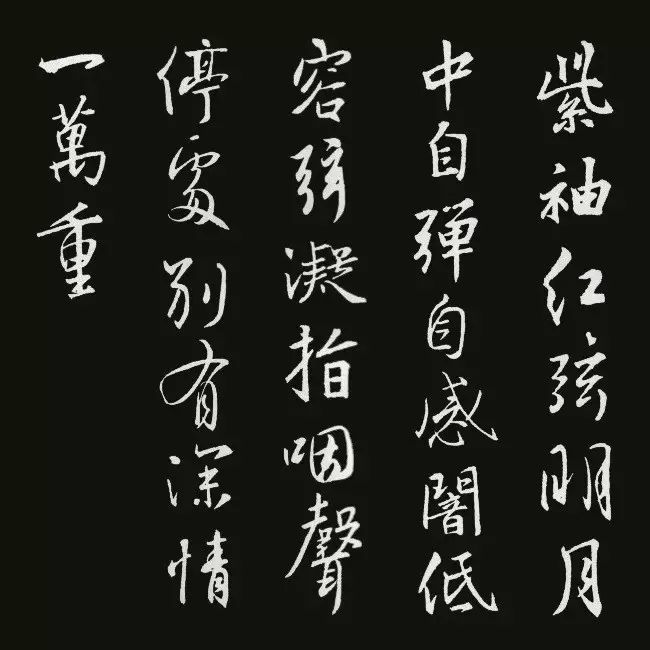

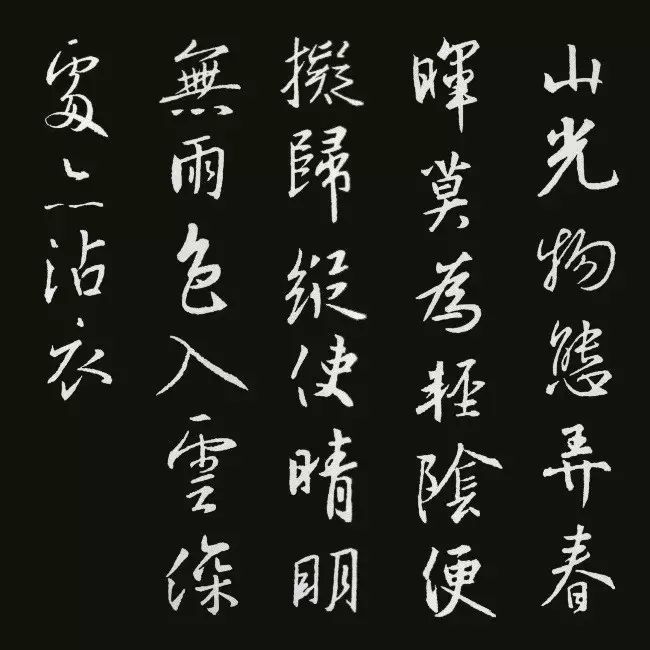

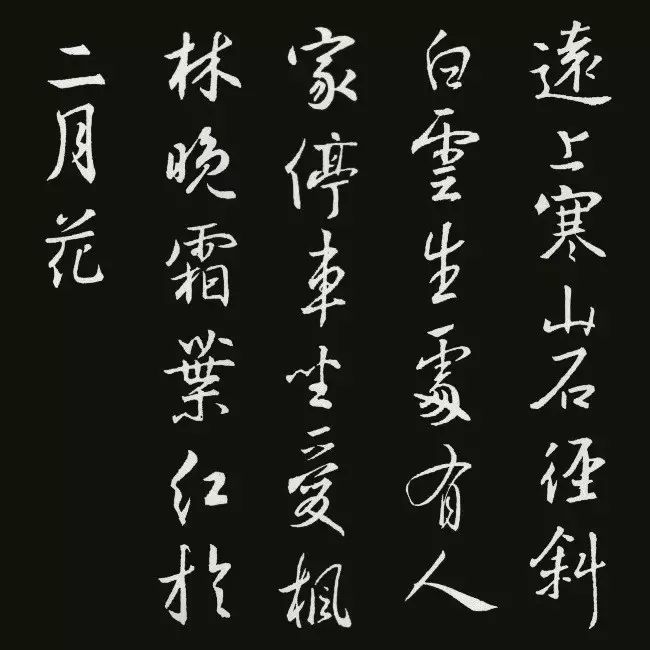

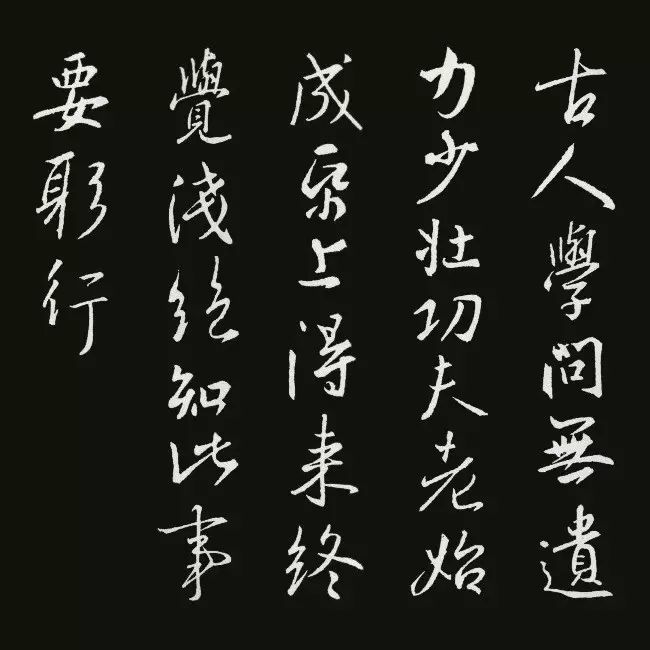

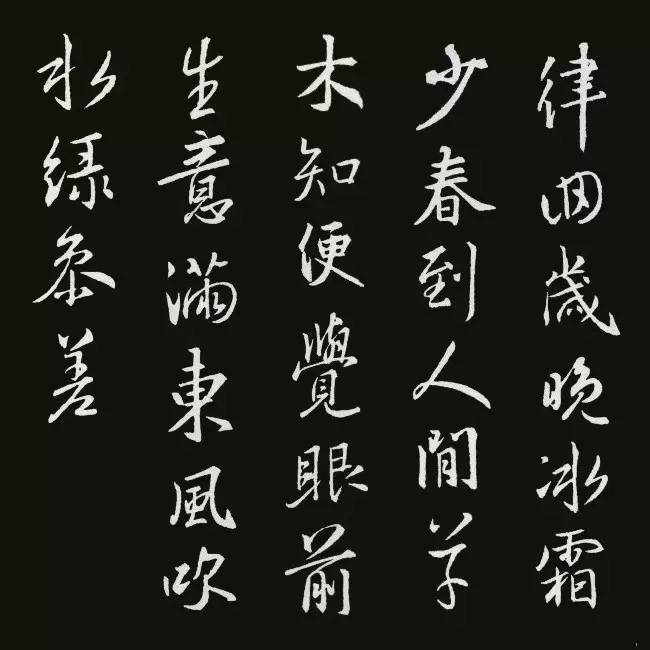

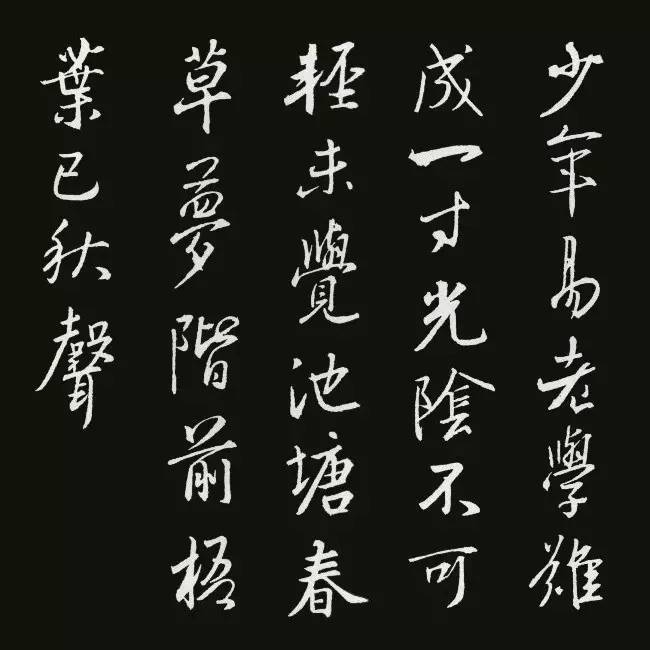

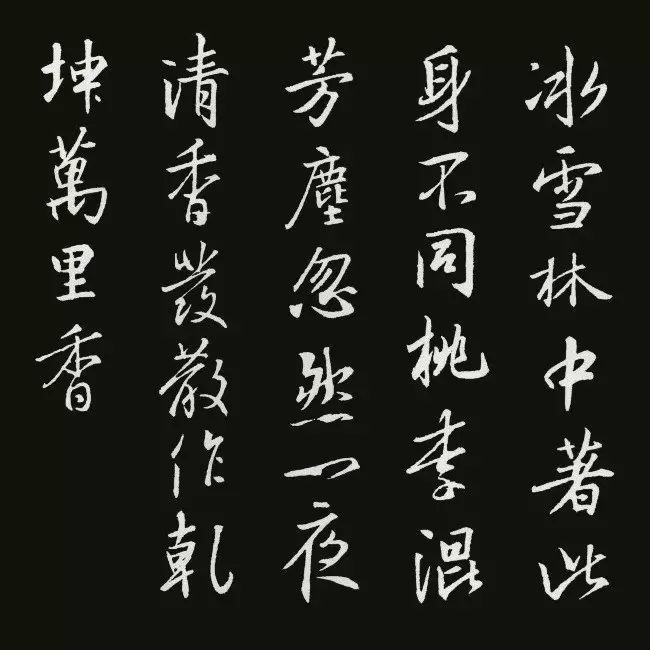

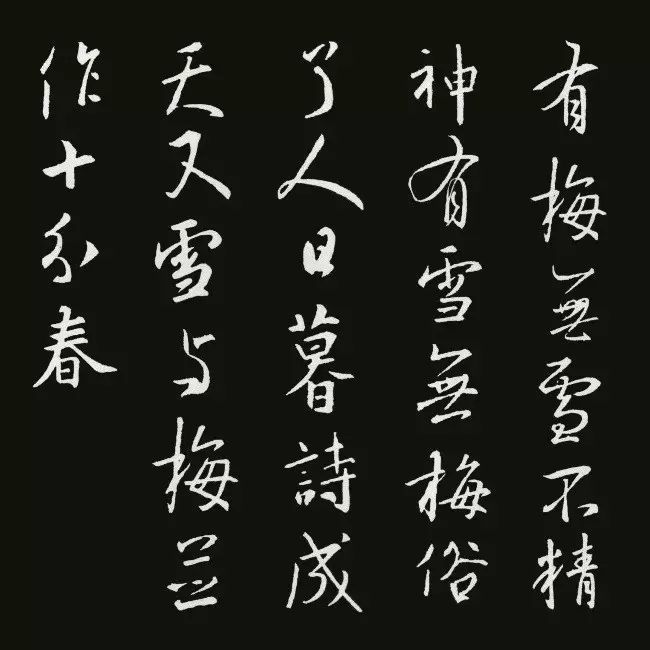

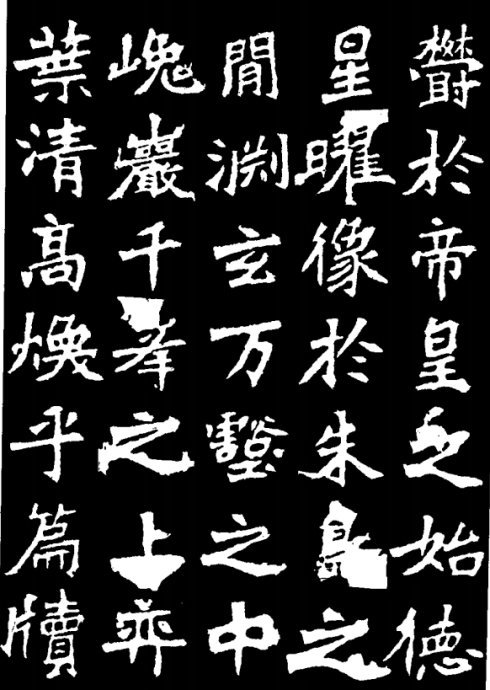

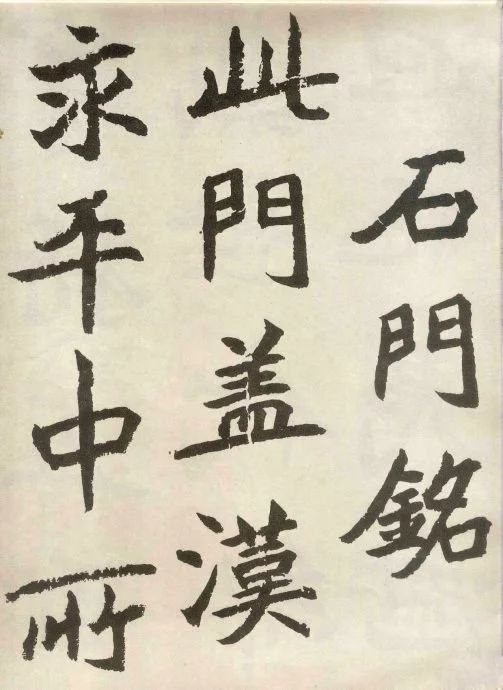

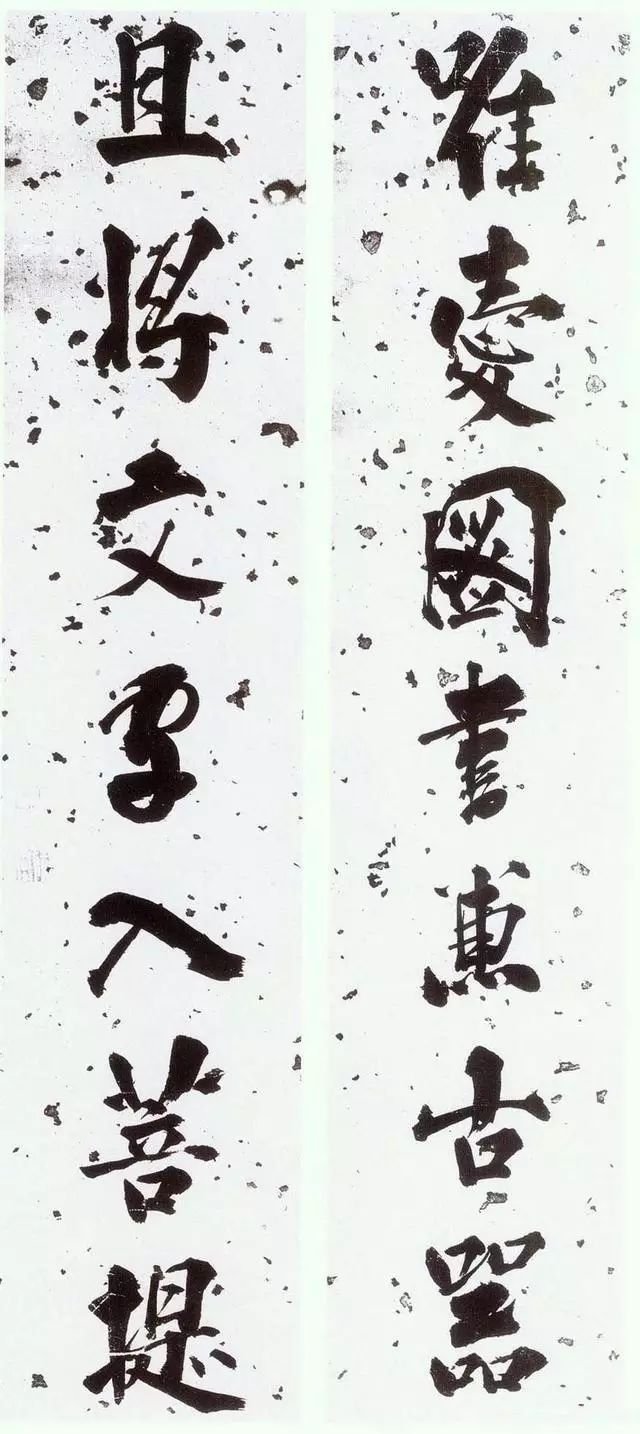

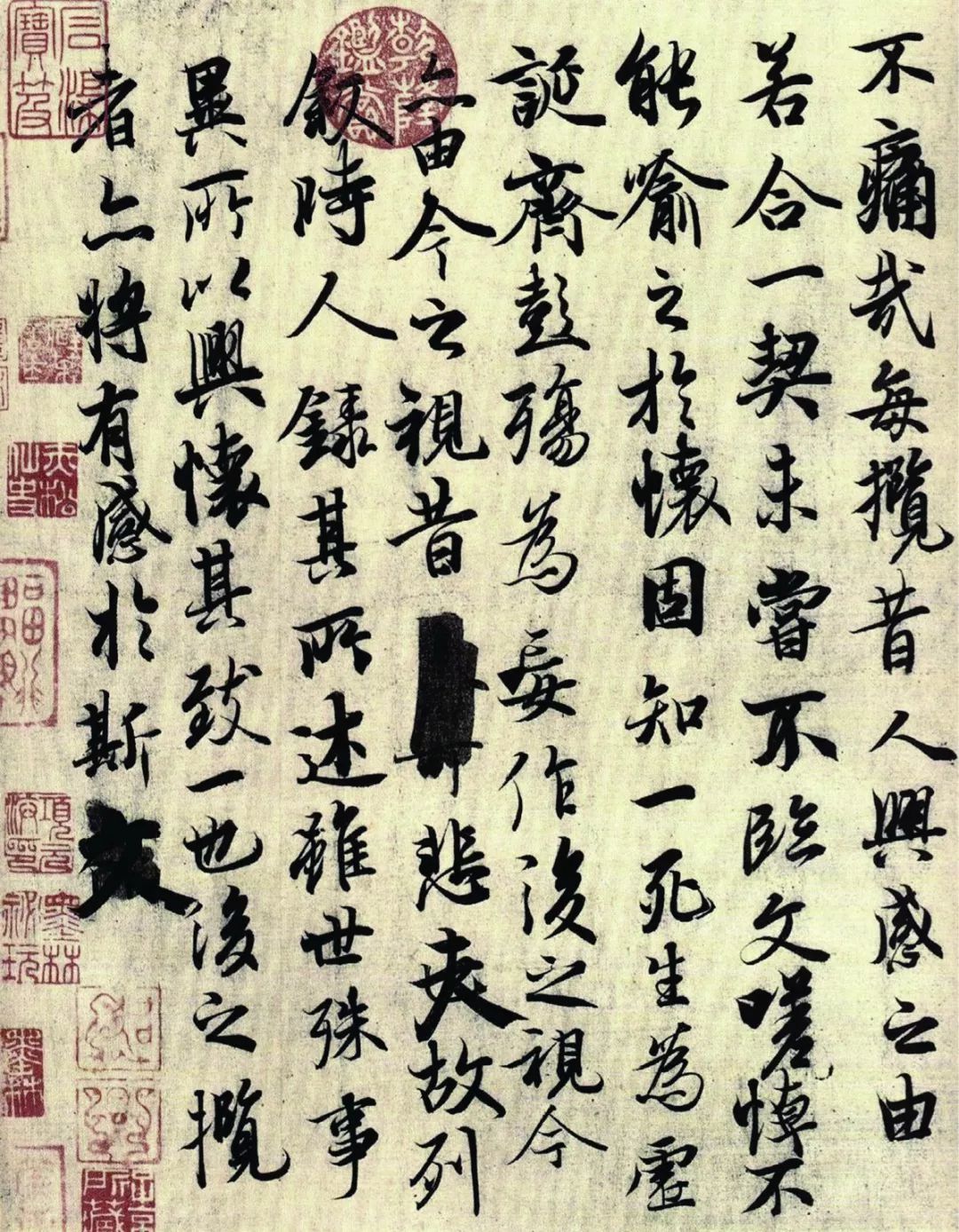

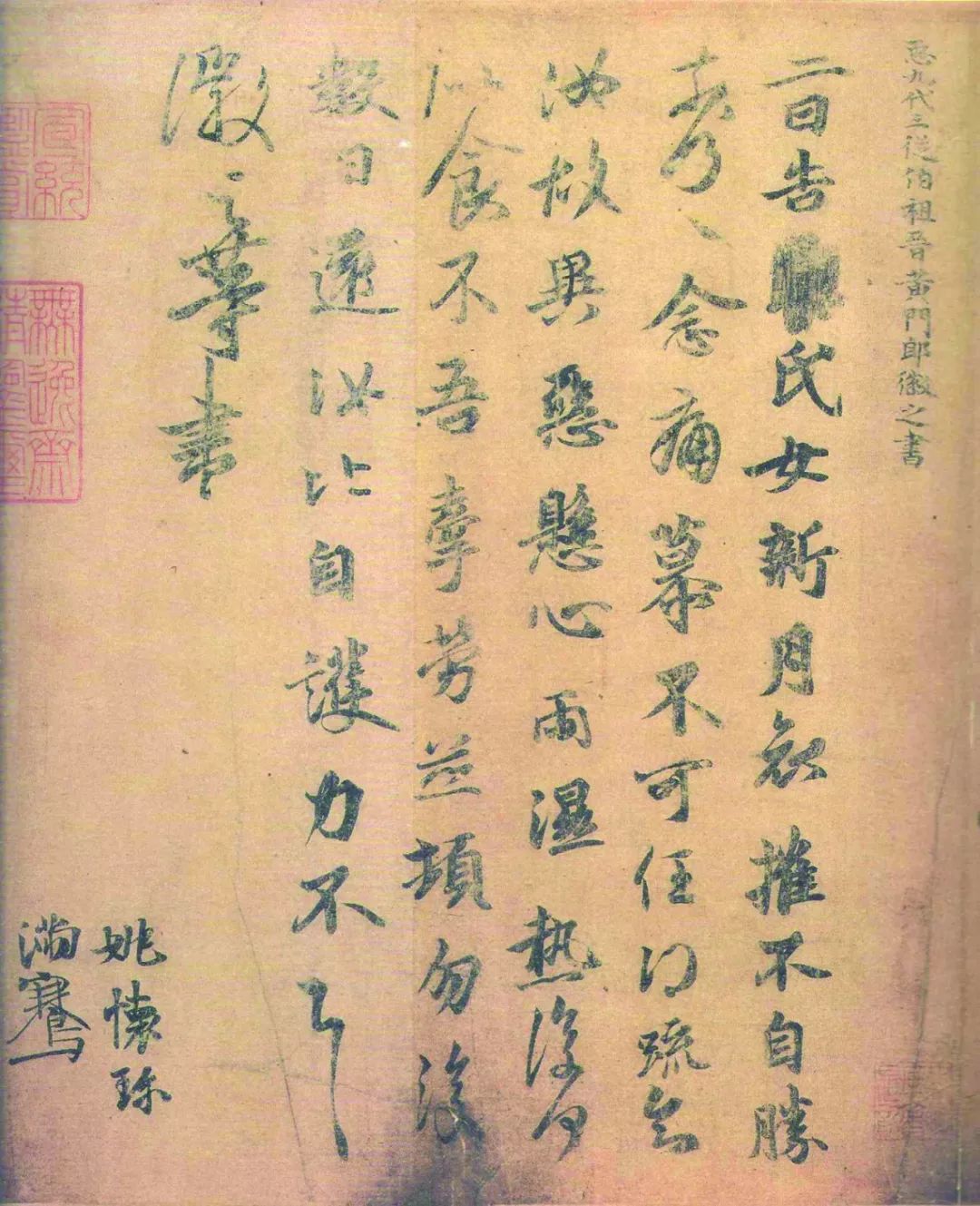

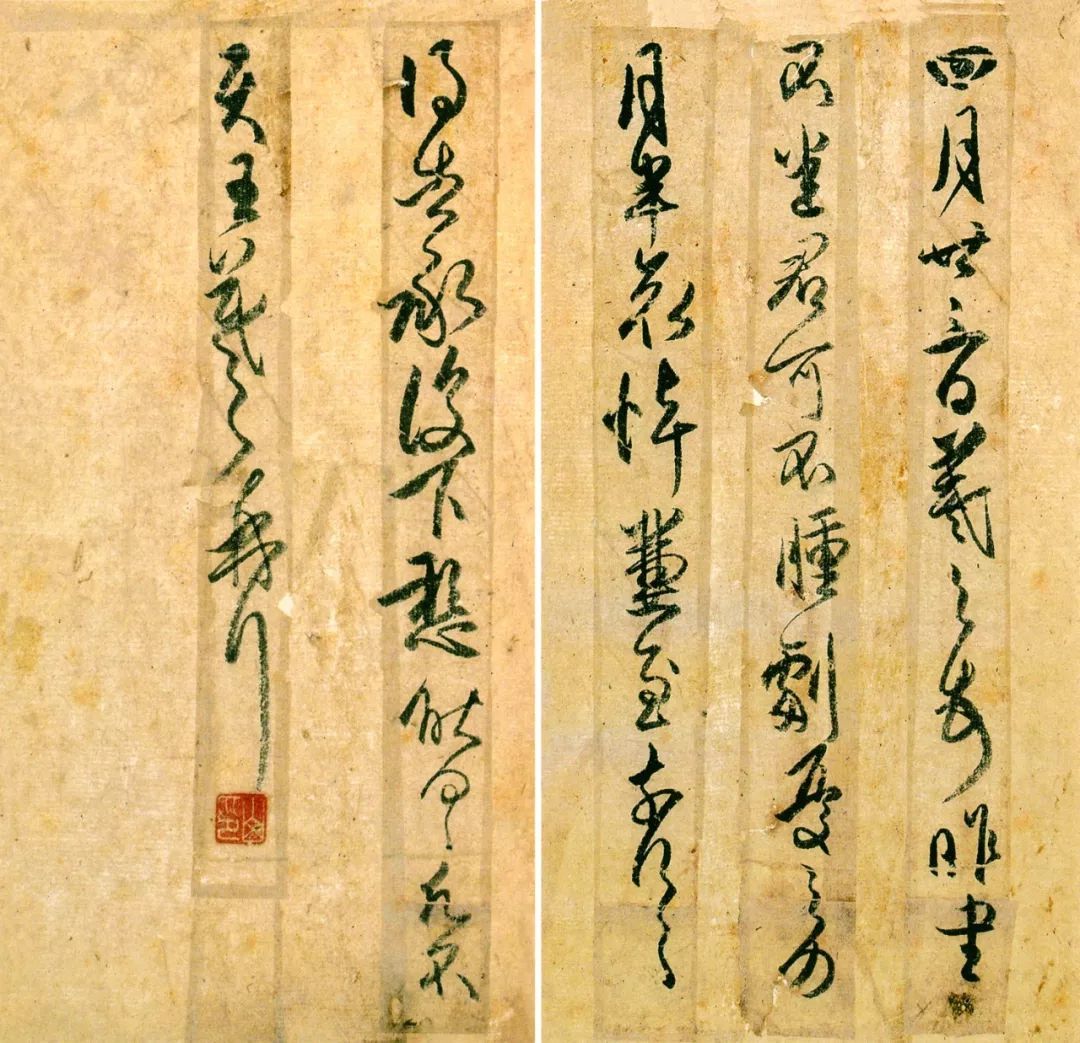

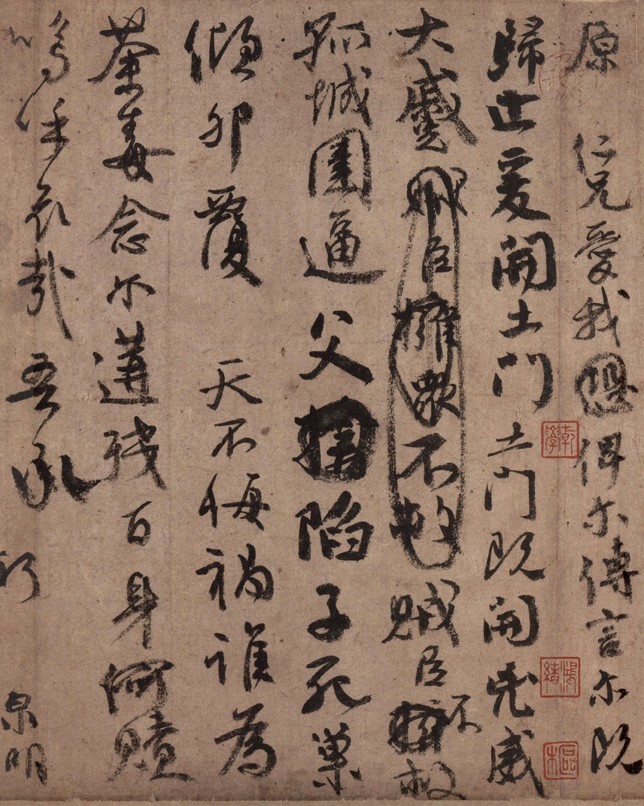

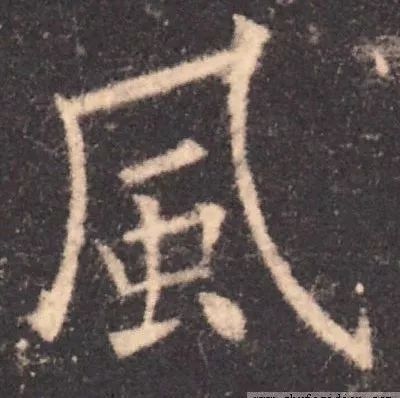

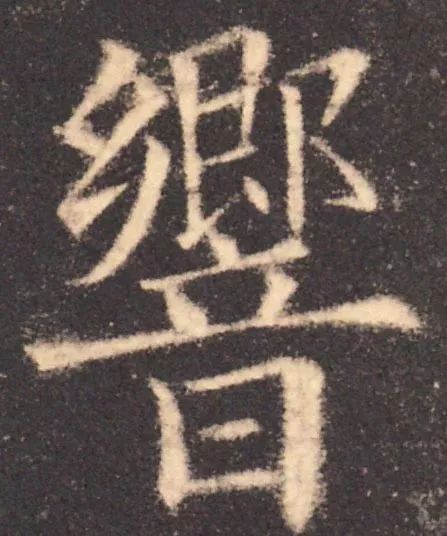

唐代孙过庭的《书谱》,不仅是书法理论的重要文献,亦是当代书法家临帖取法的至爱。

临摹古人的经典之作,从传统碑帖中汲取精华,已然成为书家在书法之路上需要用一生来修炼的基本功,看似简单的临帖,实则其中奥秘甚多,正所谓“外行看热闹,内行看门道”。近日,记者就书法临帖的相关问题从不同角度、不同方面采访了几位著名书法家,从中不难发现真正的书法大家从不敢小觑临帖的重要性。

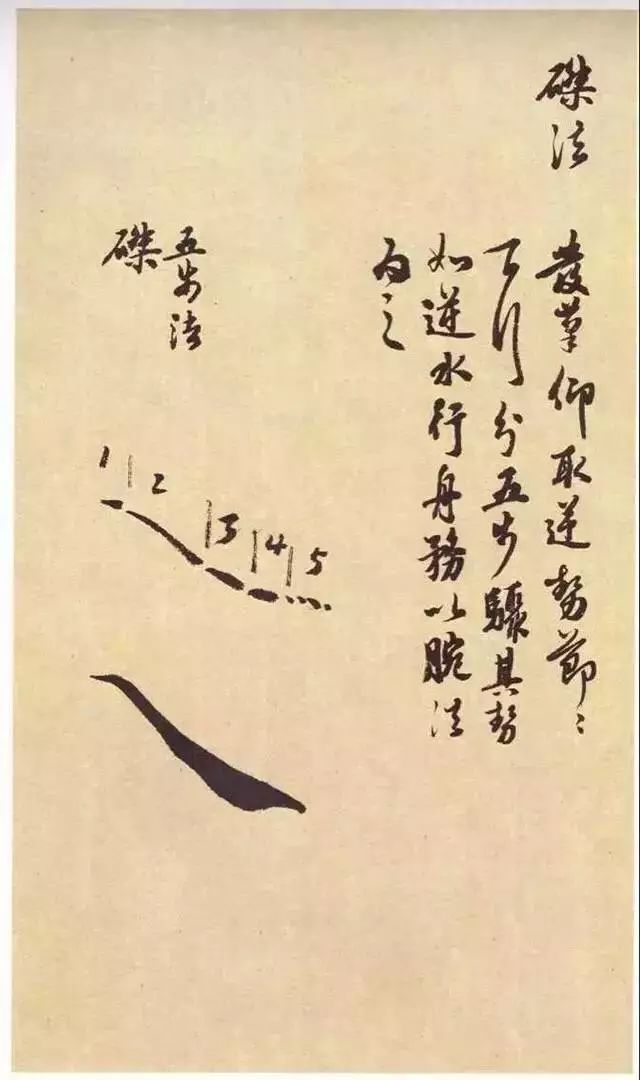

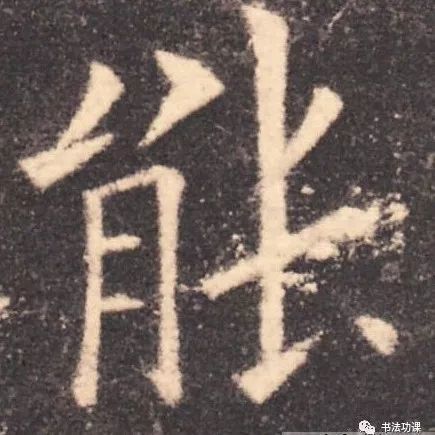

一 、临帖取法乃书家共识

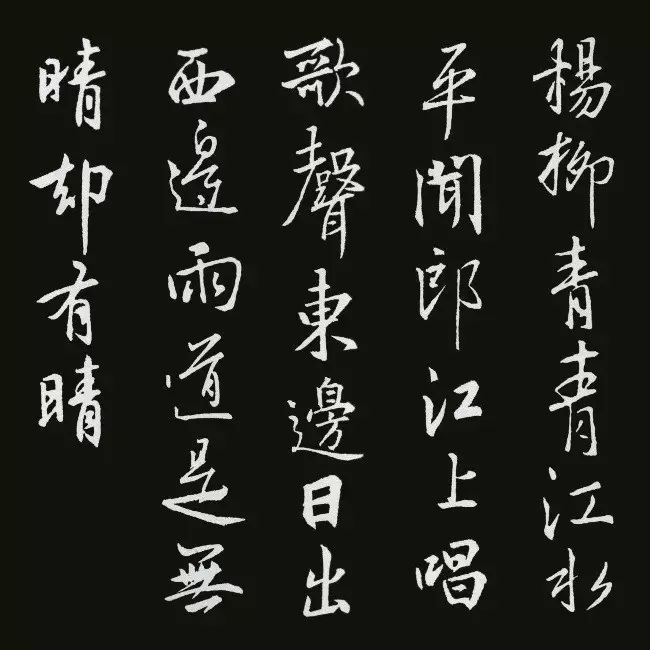

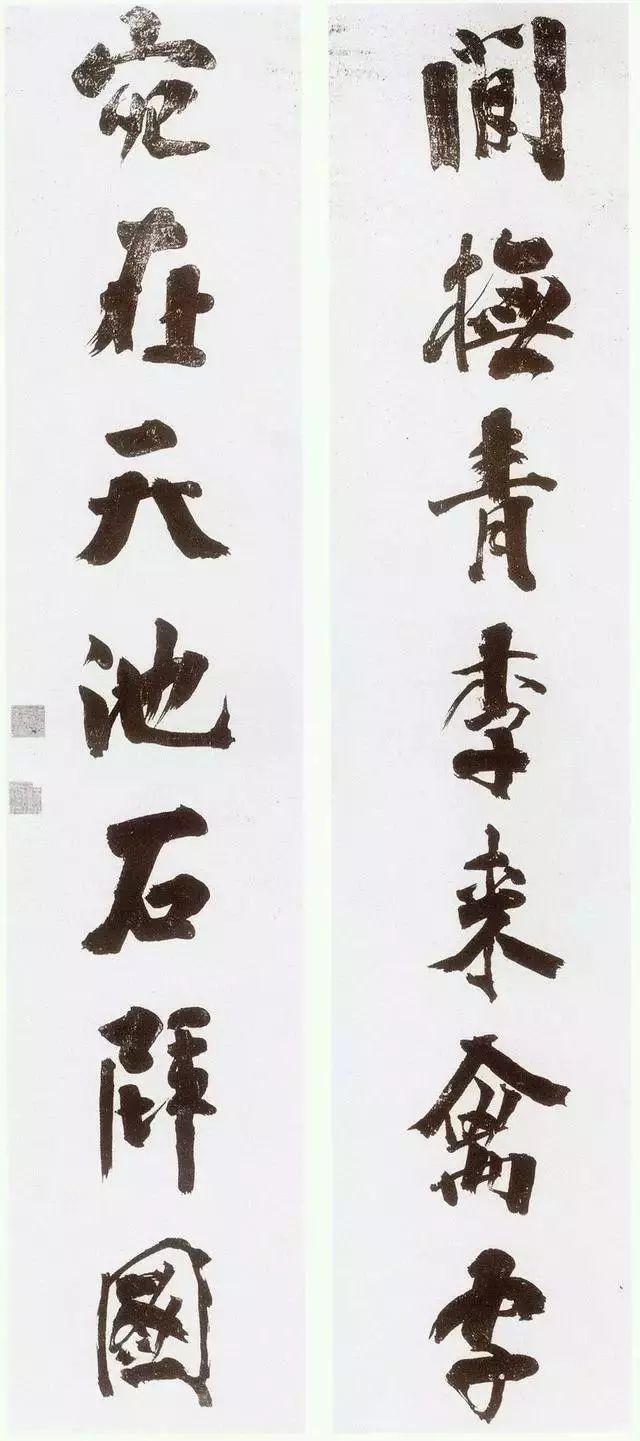

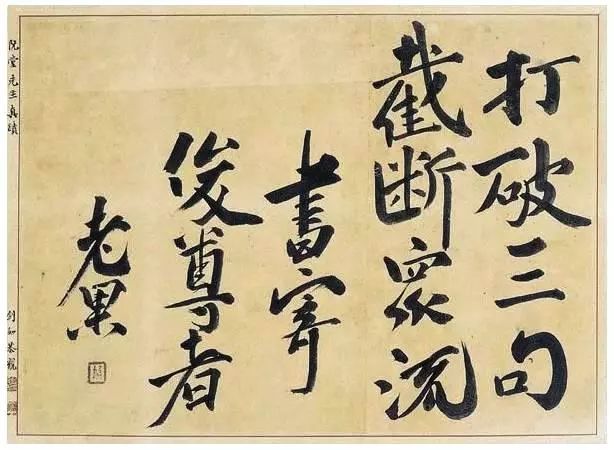

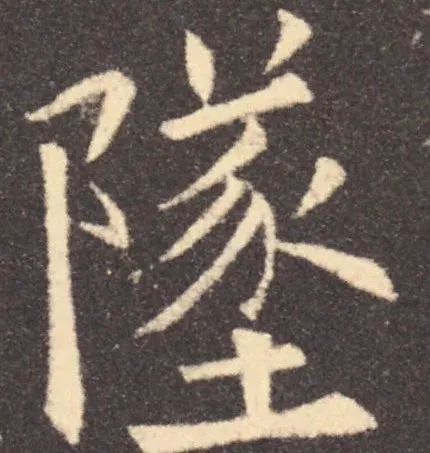

时代大背景下的书法创作,不乏很多书家“不法古”而以当今流行时尚为追捧元素,追求形式美以达到吸引眼球的目的,没有了传统书法的纯粹与静谧,多了些许浮躁与功利的气息。难有大雅之美,也就少有大雅之作。而临帖,如一座灯塔时时指引正确的航路,不仅可复归传统,从中感受古人经典之作的笔锋笔势、章法结构,还能从中磨练性情,让心沉静下来。“真正的书家,一定是有系统的临帖经历的,而没有经过临帖写得一手好字的人,只能称为’善书者’”,中国书协副主席陈振濂这样告诉记者。由此可见,临帖取法,已然成为真正书家们的共识。

![信片_20190214164504]()

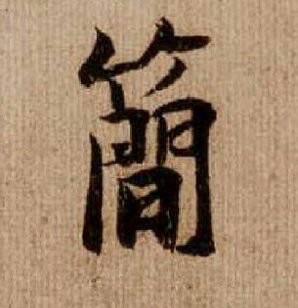

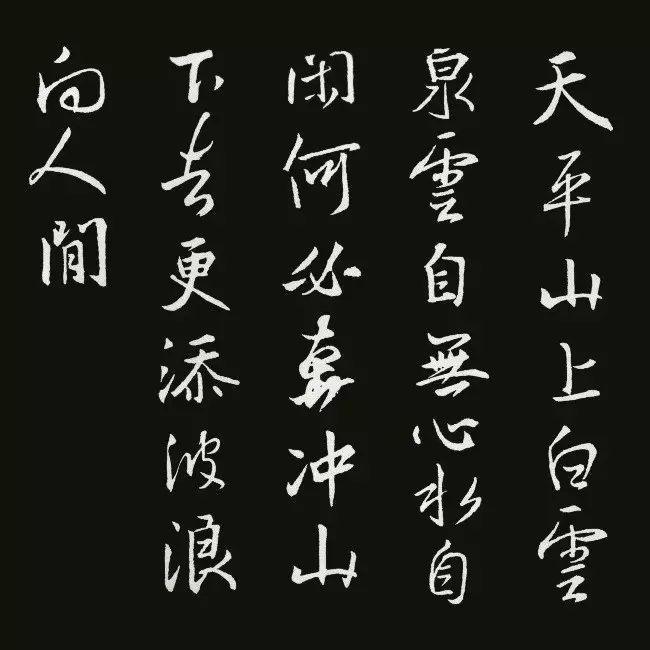

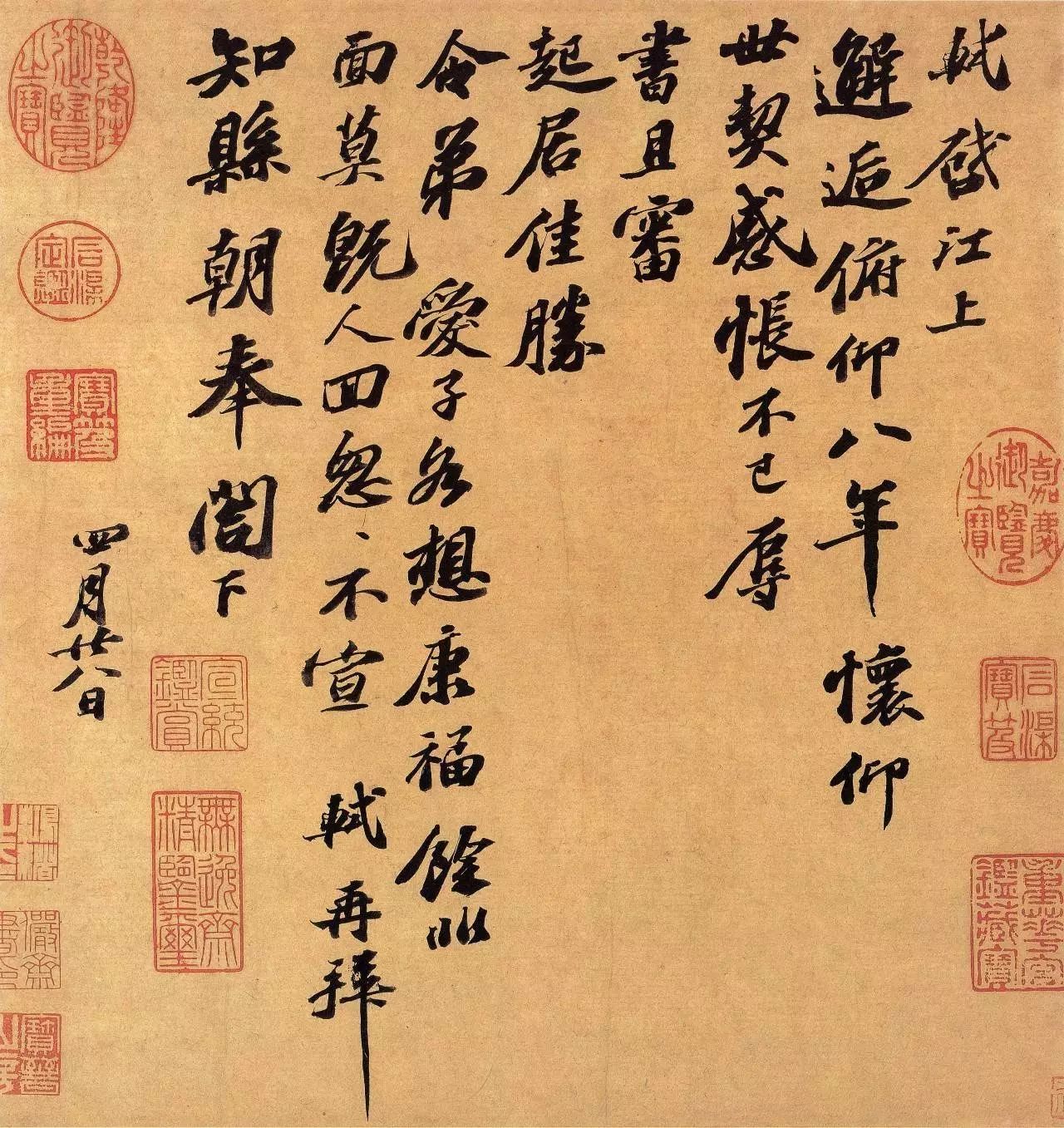

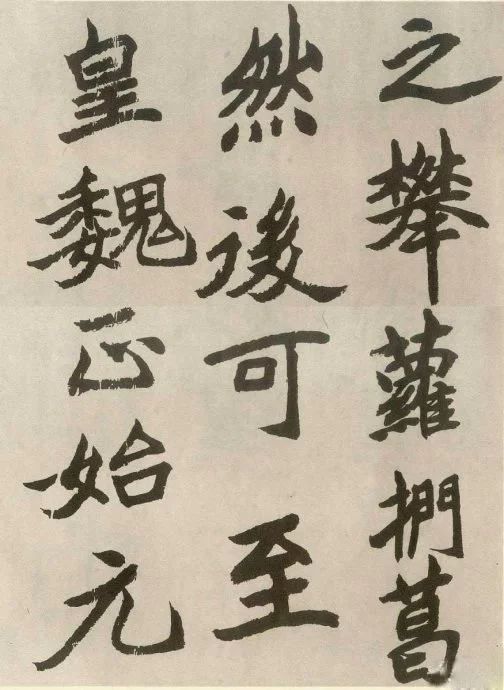

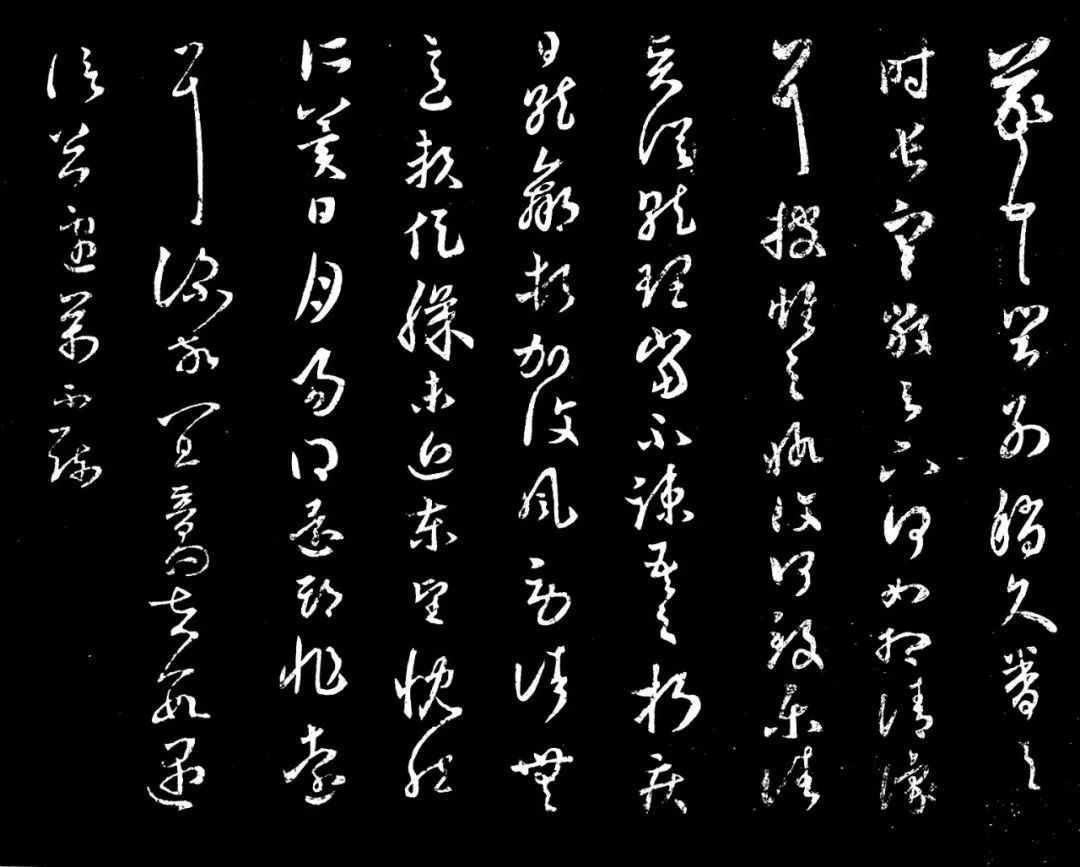

中国艺术研究院研究生院博士生导师张荣庆说:“任何人拿起毛笔来都能写字,关键是看你能不能写好,这就要求临帖,临古人的经典好帖,通过临帖学习古人技法,这是任何人想要学习书法最基本的入门手段。”而中国书协理事张公者更是言简意赅地总结了临帖的重要性——“临帖,是学习书法的必由之路,任何一个书法家都无法也不能离开临帖这一过程”。“只有经过临帖才有可能入门,入门后要实现和传统持久深入地融通,临帖是终身可靠的基本方式和途径。”中国书协理事、首都师范大学教授叶培贵将临帖视为要跟随书家一生的宝贵财富。明代大书法家王铎更是以“一日临书,一日应索请”为训,坚持一日临帖,一日为别人写字,以此来保持自己对传统书法的驾驭能力。可说,古往今来临帖几乎成为真正书家们的共识,通过临帖把基础打牢固,才能求得变通,否则便是纸上谈兵,无果而终。

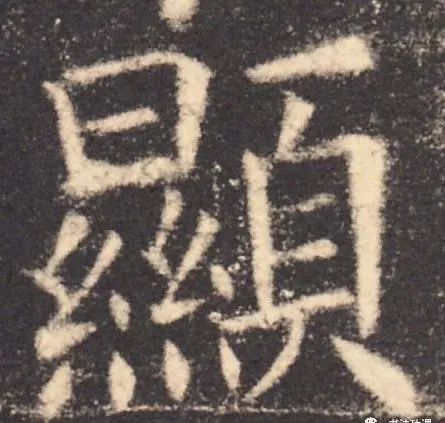

二、选帖很重要

选择什么帖子来临?书家们认为因人而异,可因爱好择取,但有一些基本的原则是应被遵循的。

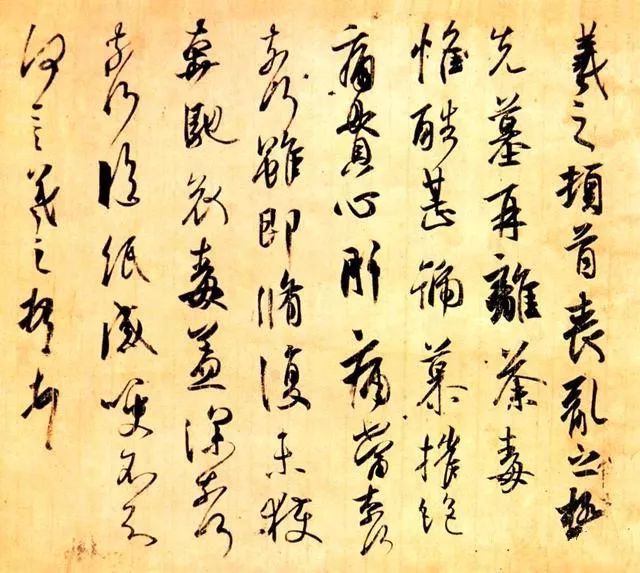

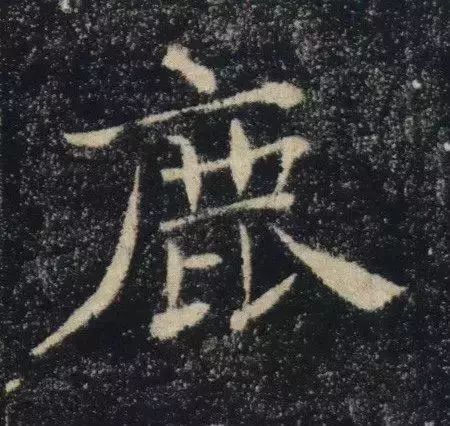

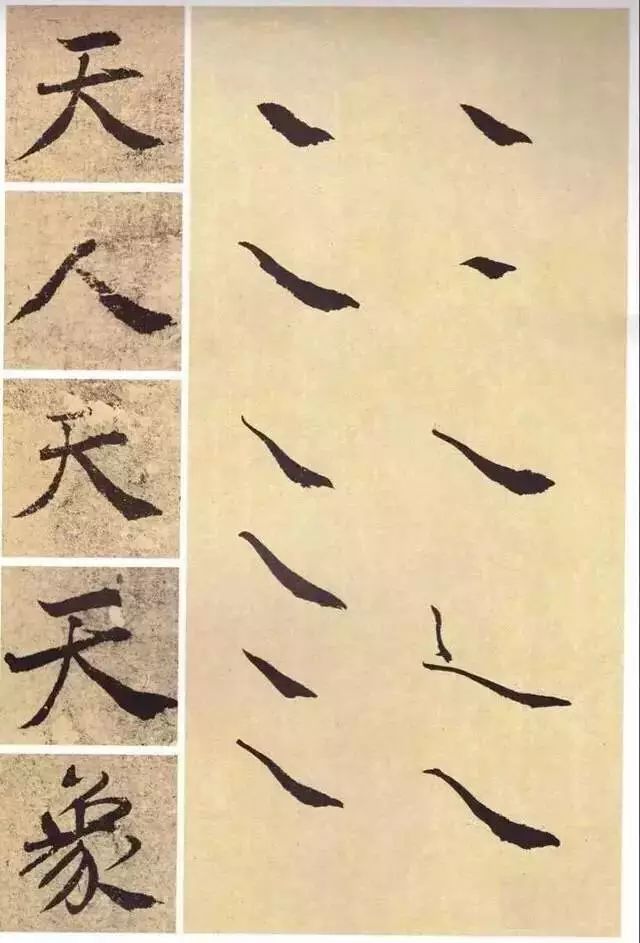

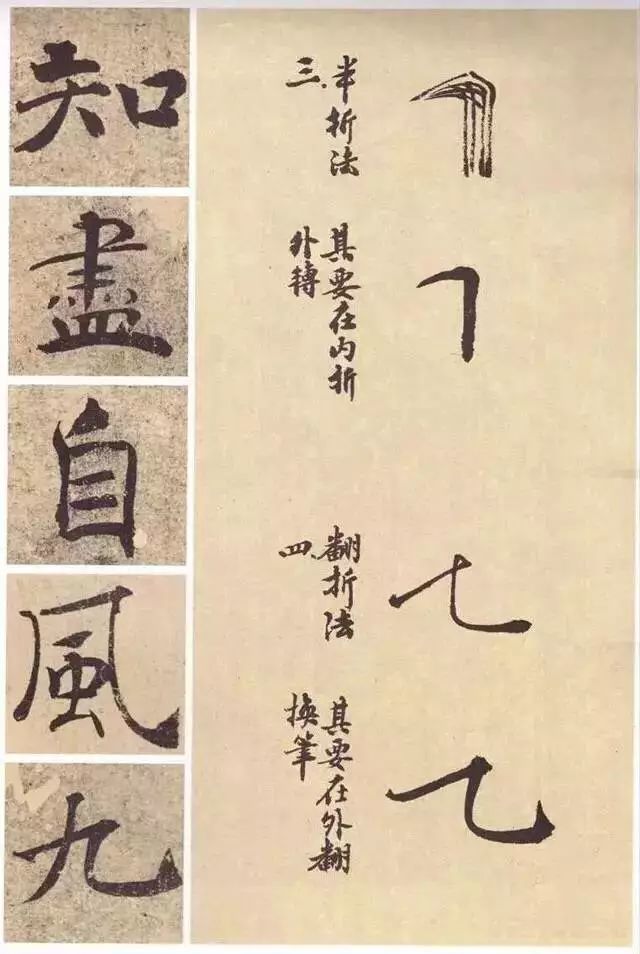

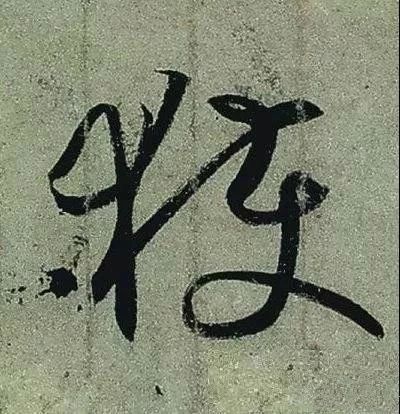

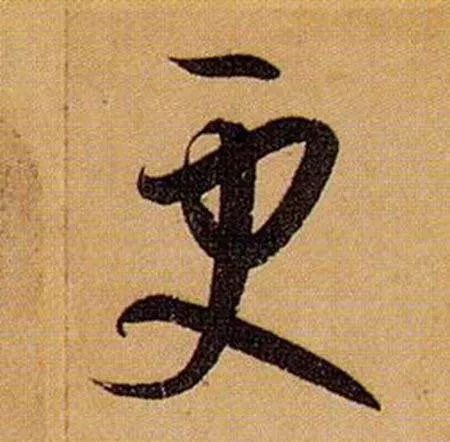

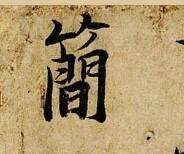

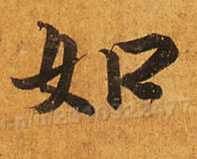

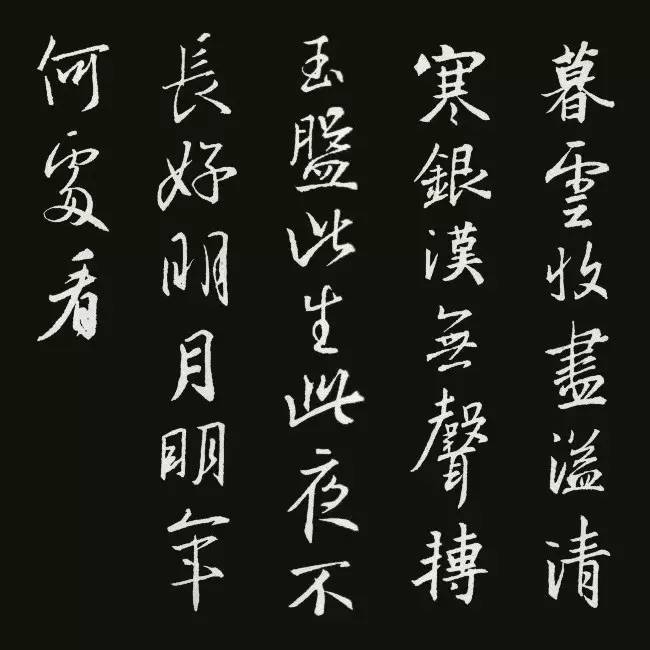

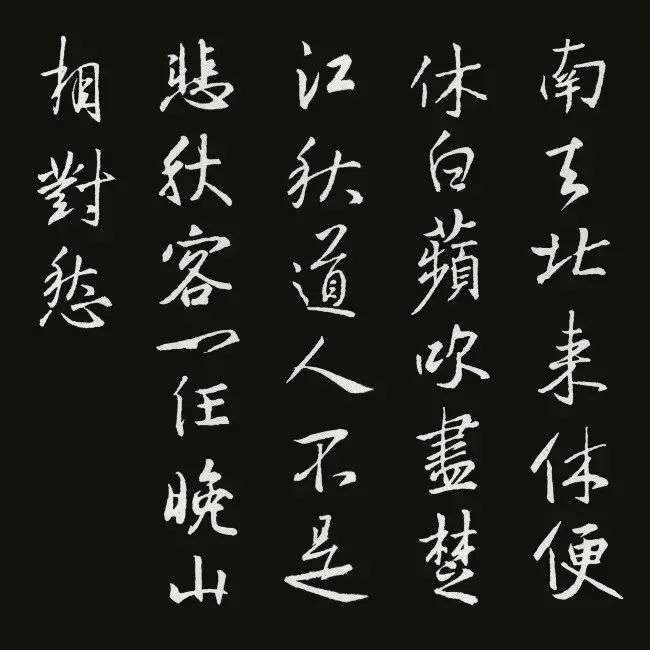

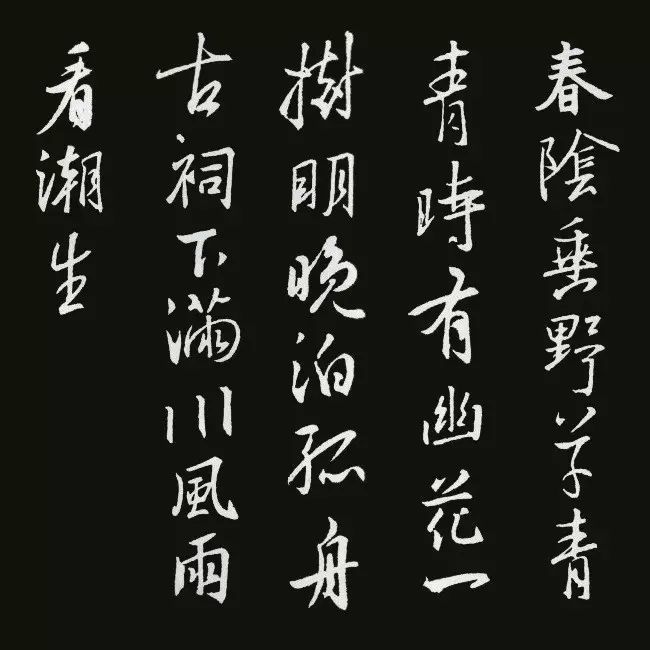

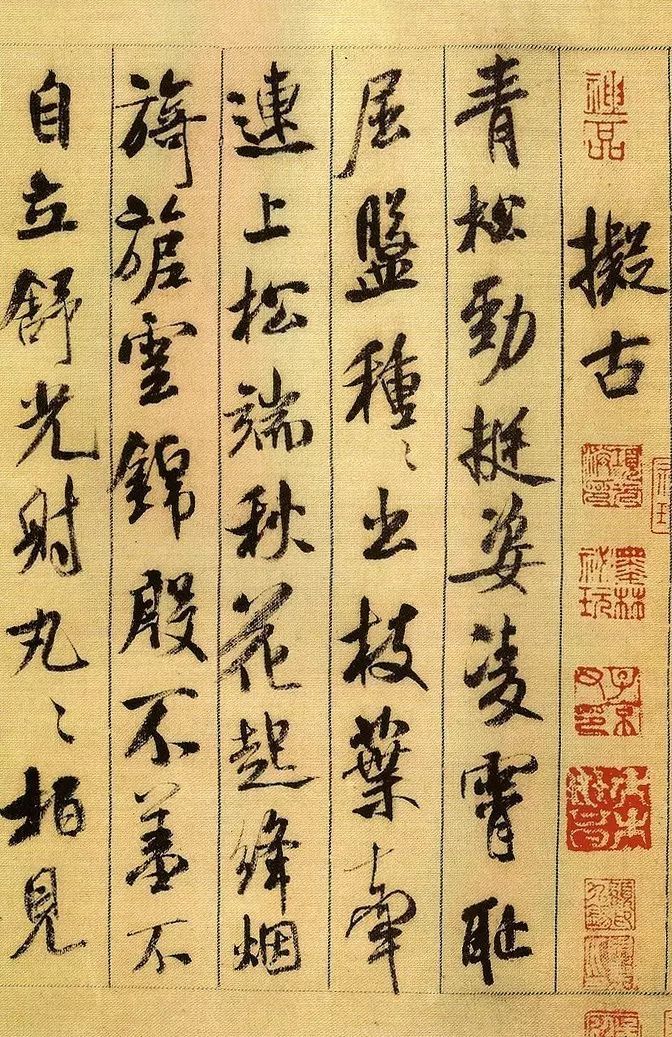

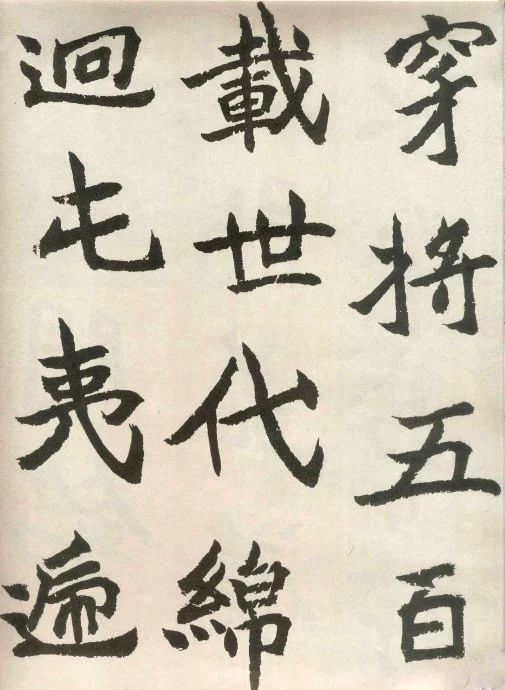

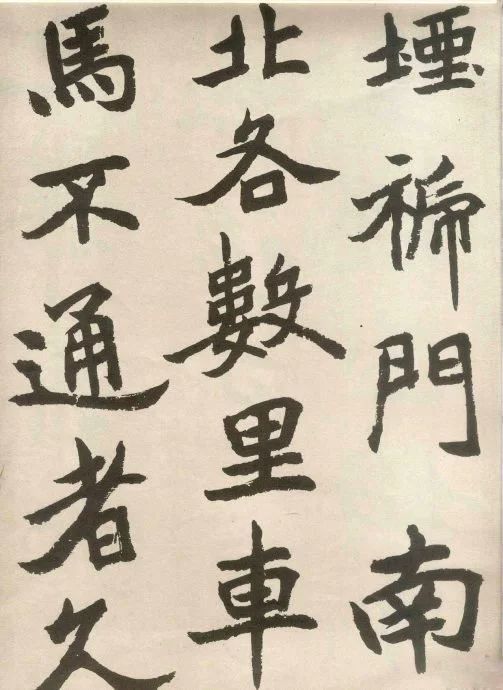

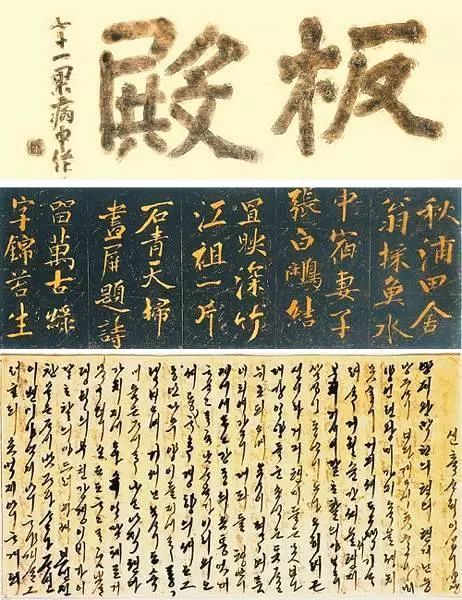

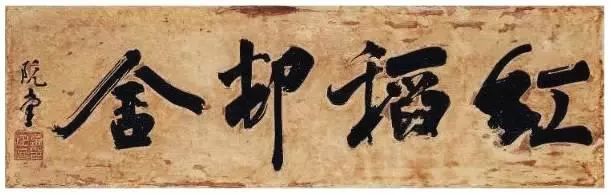

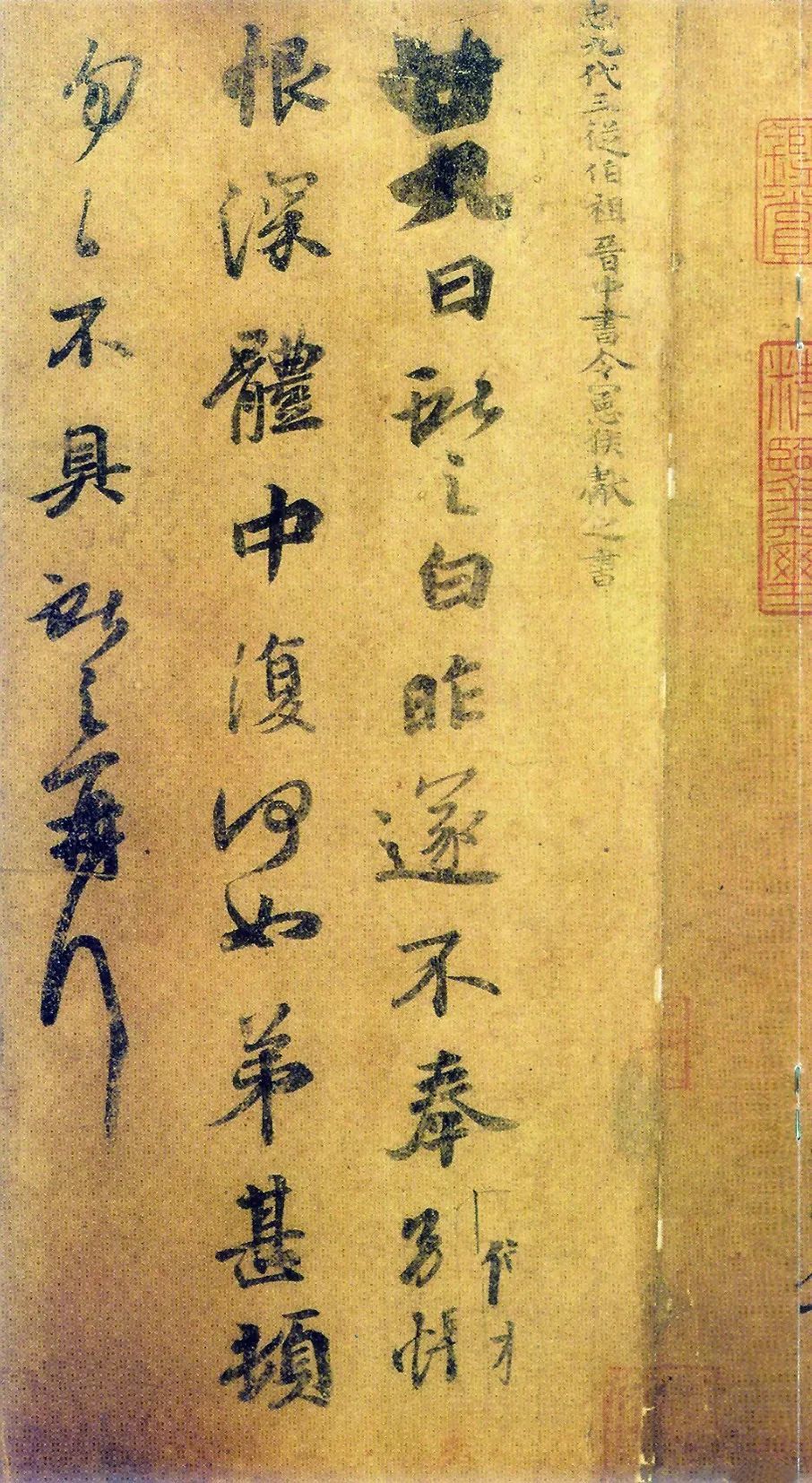

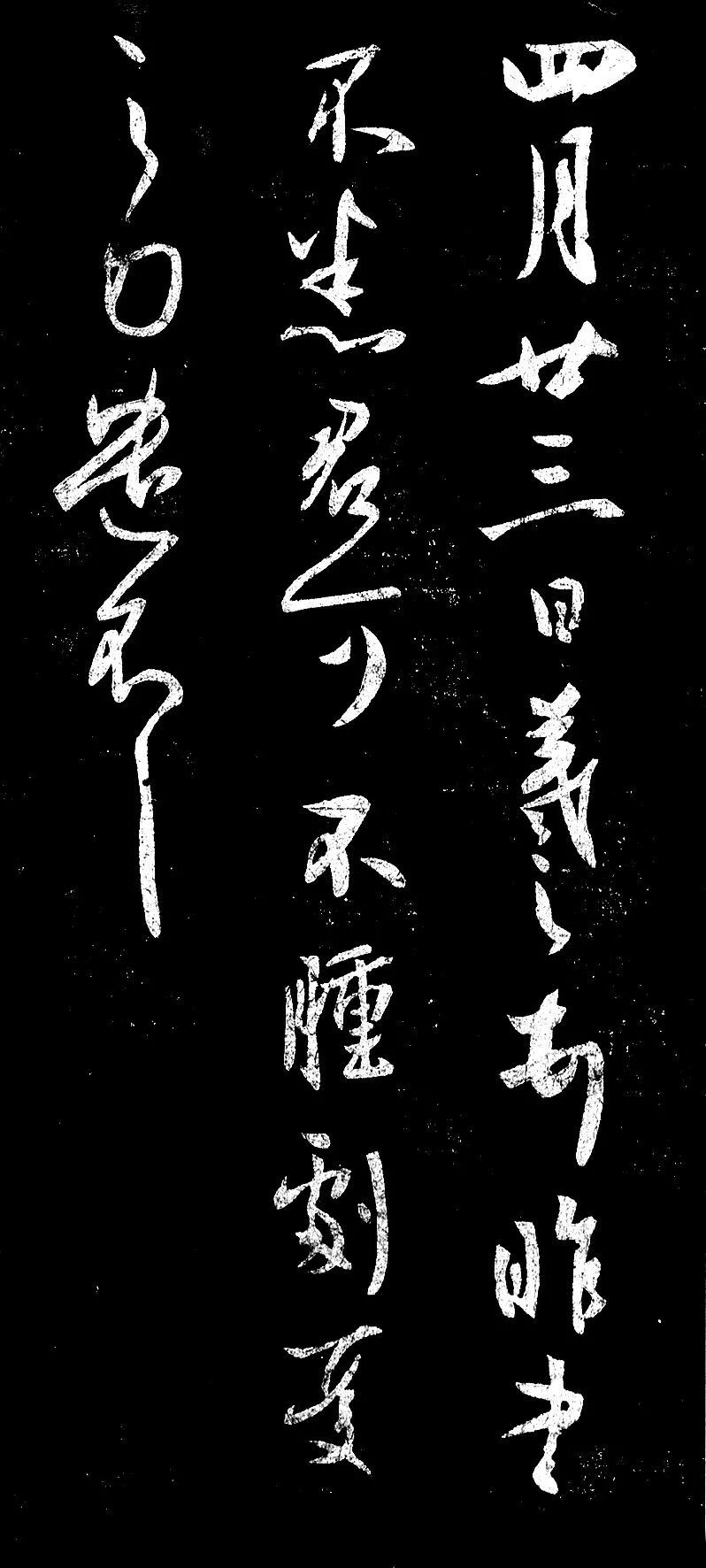

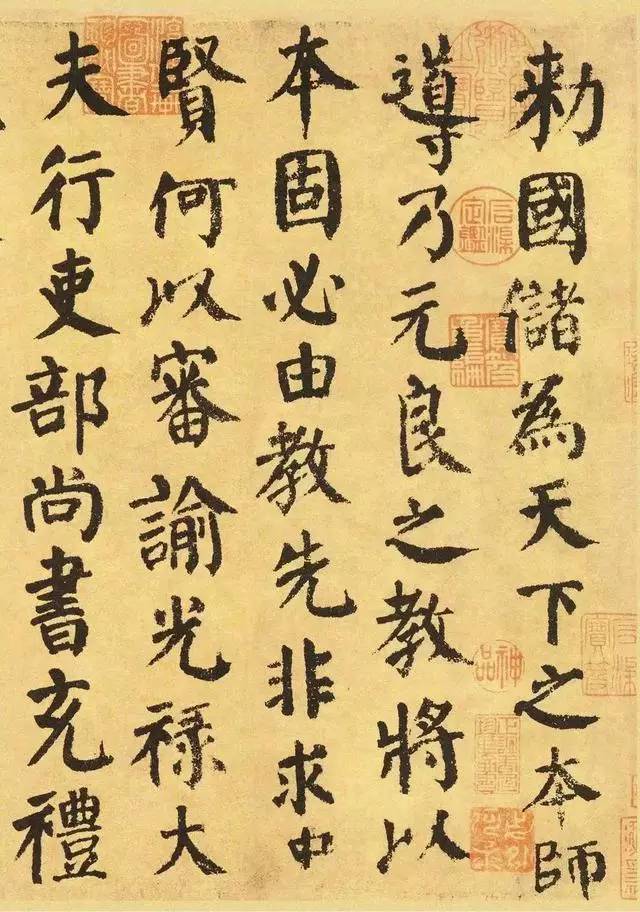

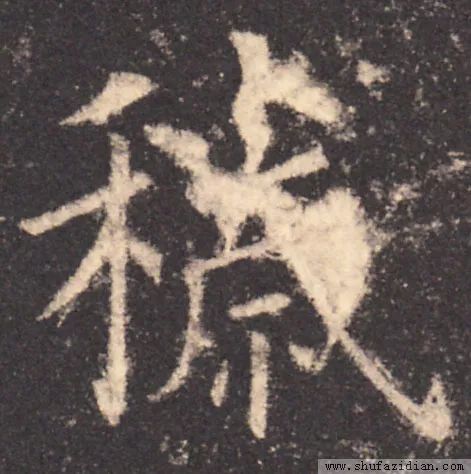

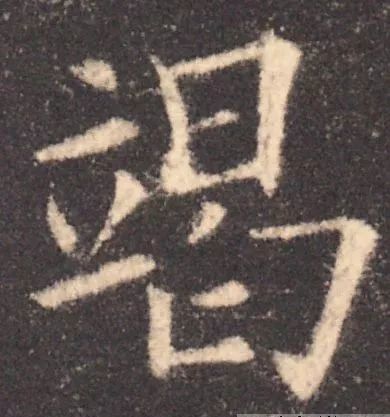

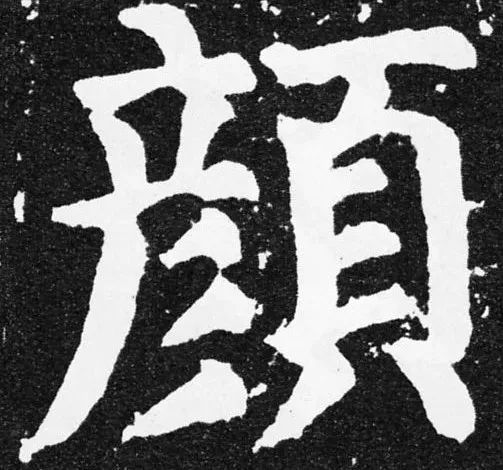

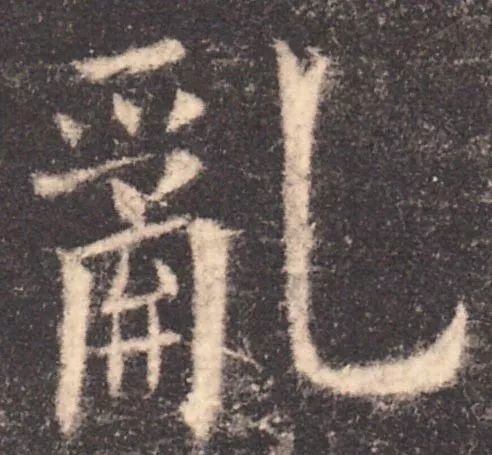

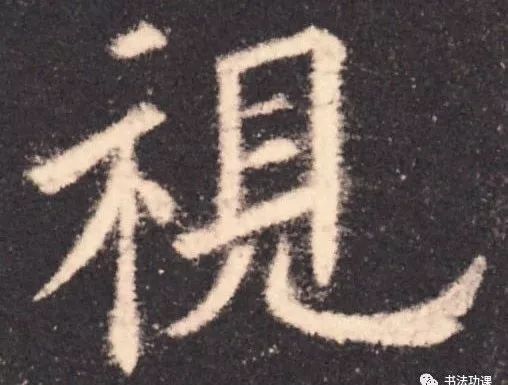

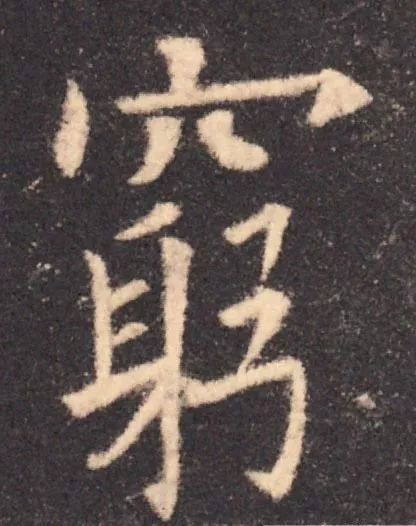

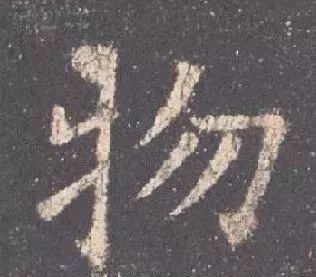

首先书家一致认为,临帖不能盲目乱临,古代流传下来的碑帖纷繁复杂,要临优秀的、经典的、经得起时间考验的碑帖。据北京大学艺术学院教授李松统计,在全国首届书法临帖作品展中,行草部分临帖来稿比较集中的法帖有:《兰亭序》《书谱》《圣教序》《祭侄稿》《寒食帖》等,而王羲之的《兰亭序》和孙过庭的《书谱》二帖又是其中更为集中的,可见经典法帖还是最受书家的喜爱和追捧。此外,隶书中《张迁》《礼器》、欧颜柳赵的唐楷也是颇受书家青睐的临帖经典。

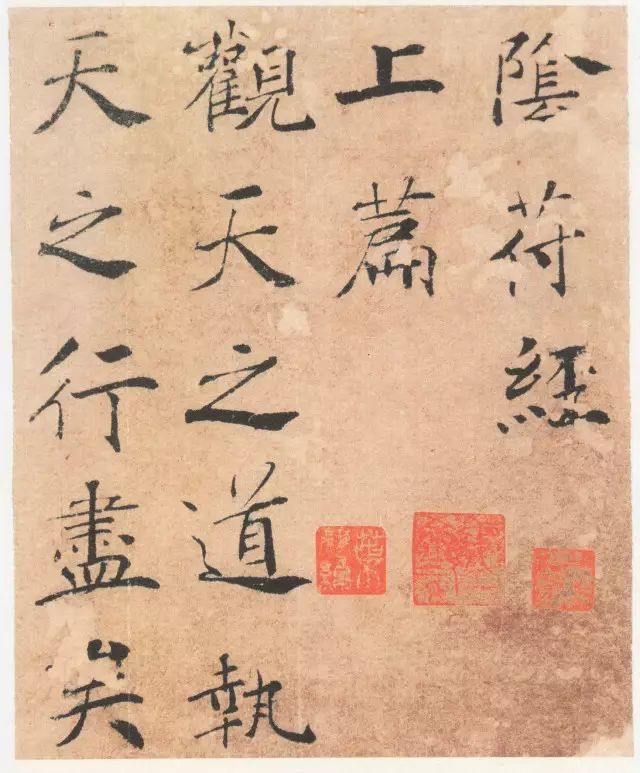

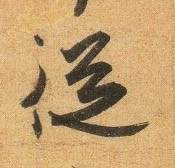

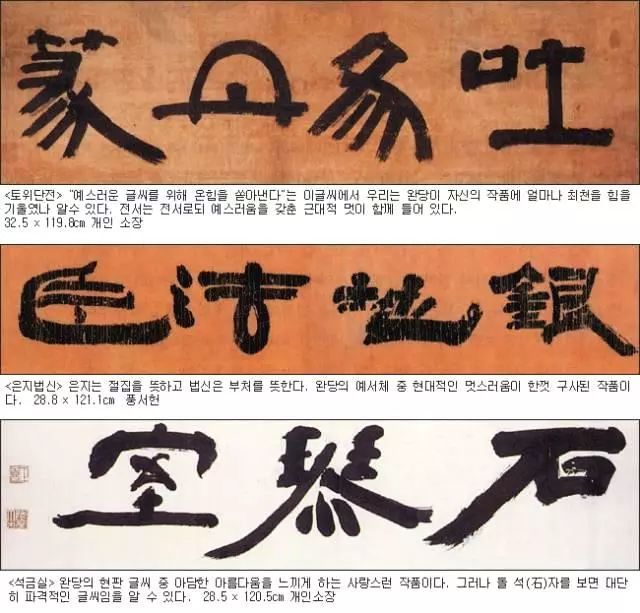

![微信图片_20190214164507]()

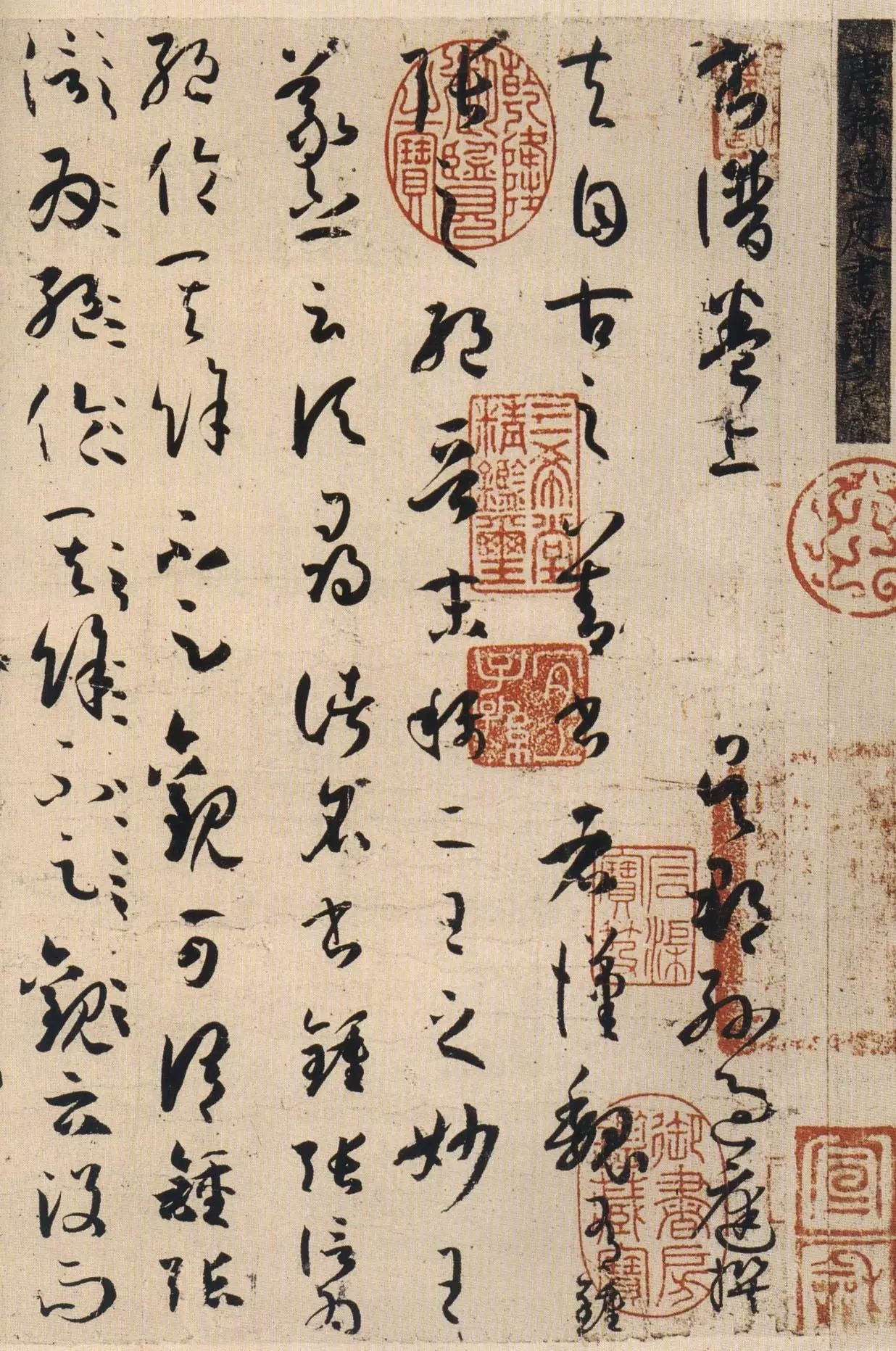

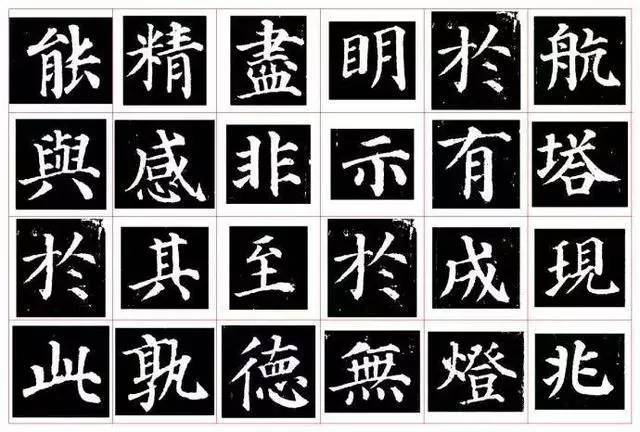

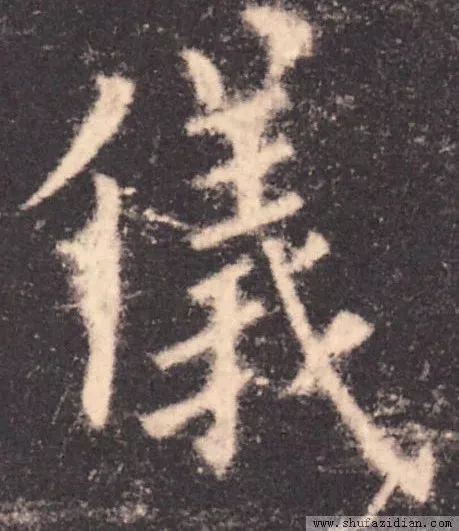

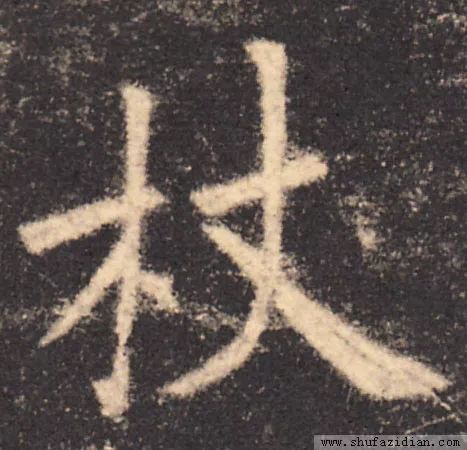

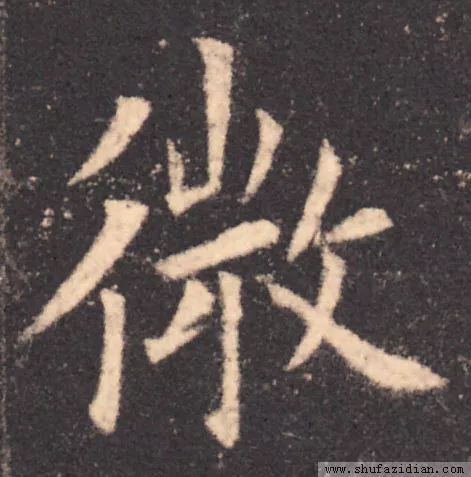

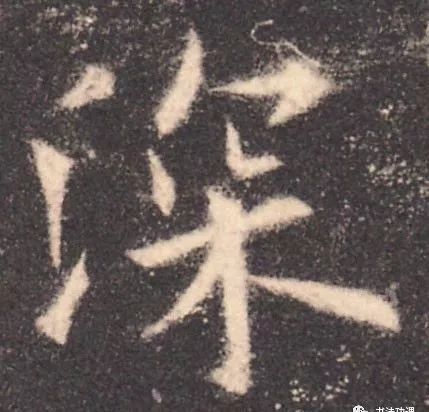

“初学者尽量临墨迹本,不推荐临碑及刻帖。”张公者选帖有着自己独到的见解。“帖,也不全是墨迹本,比如王羲之的《十七帖》等。帖,是把墨迹经复制刻在木质等媒介上面,复制时失真一遍,拓的时候又失真一遍,这样下来已经跟原来的墨迹本相差很远了。”他强调还有些虽很经典,例如《张猛龙碑》这样的名碑等,但如初学者要临摹的话,也一定要在内行人的指导下,将碑刻还原为墨迹,正如启功先生所说“透过刀锋看笔锋”。对于隶书来说,唐宋元明时期少见高手之作,到了清朝才有一些优秀作品问世这种情况下,汉代隶的高,经作品很多,但是由于多年风化腐蚀,即便是宋代、明代的拓片,也存在风化现象,这就要求在内行人的指导下进行临摹,或者先临摹一些清代隶书佳作,熟悉以后,再过渡到对汉碑的临摹,切不可盲目地照“原样”临摹。

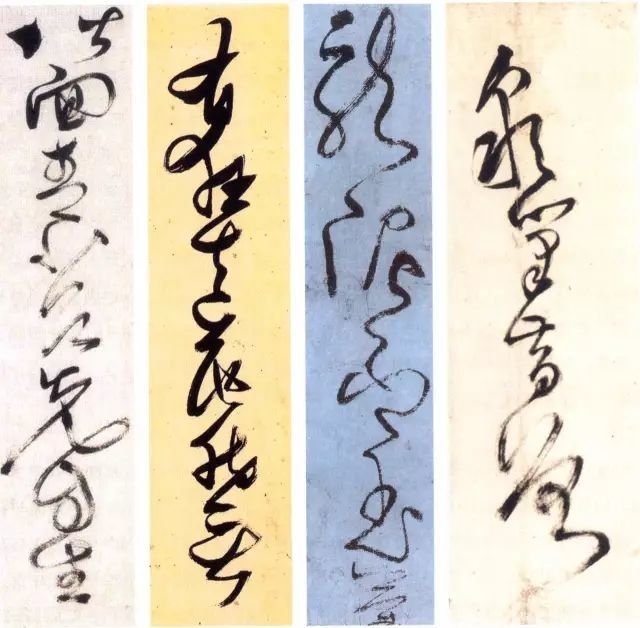

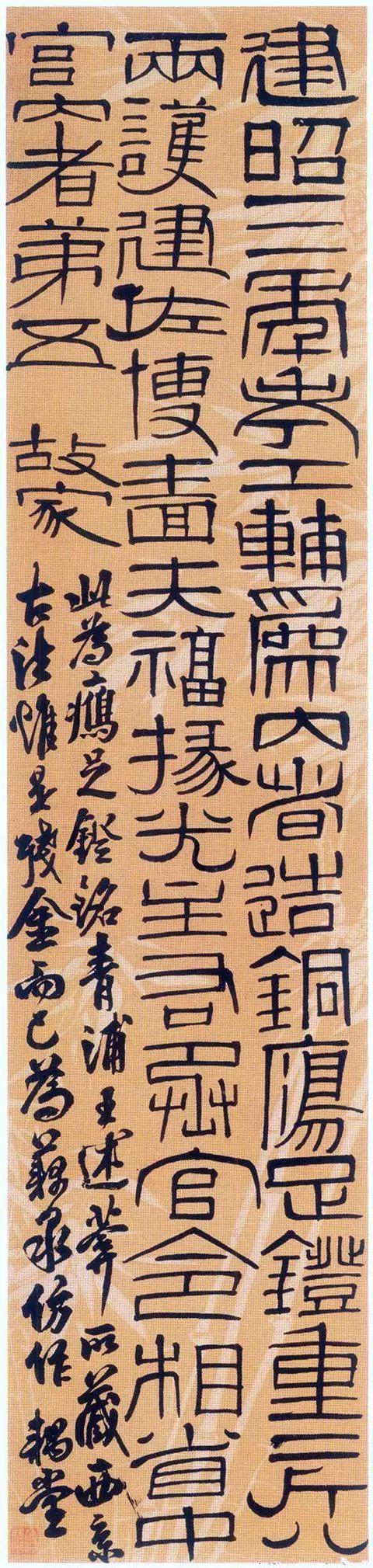

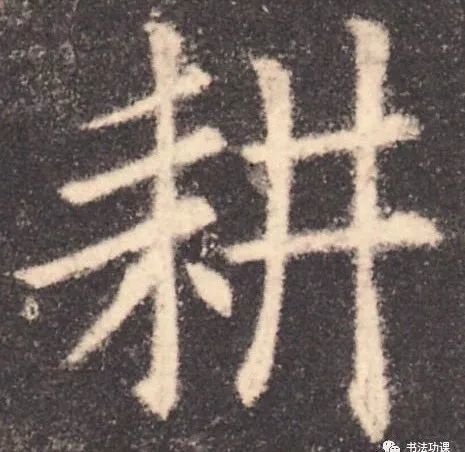

陈振濂将临帖分为3个阶段,且侧重点不同。“对于临帖的初学者,要以获取基本技法和基本规则为目标,所以初学者要临经典的、个性不要太强的法帖。对于已经掌握一定技法后的人来说,法帖便不再是描摹的对象,而相当于一个能触发创作灵感的激发点,引发书家的创作欲望,使他不至于还跟在法帖后边,亦步亦趋。这时候,在选帖上便可灵活应对,随心所欲一些。对于有经验的老书家来说,风韵神采和格调成为其追求的最高境界,技法纯熟的他们也可以更自由地选择自己喜好的法帖来临,都能得心应手游刃有余。”

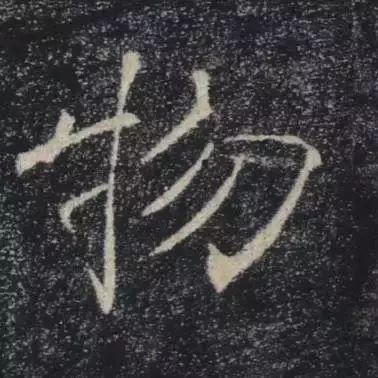

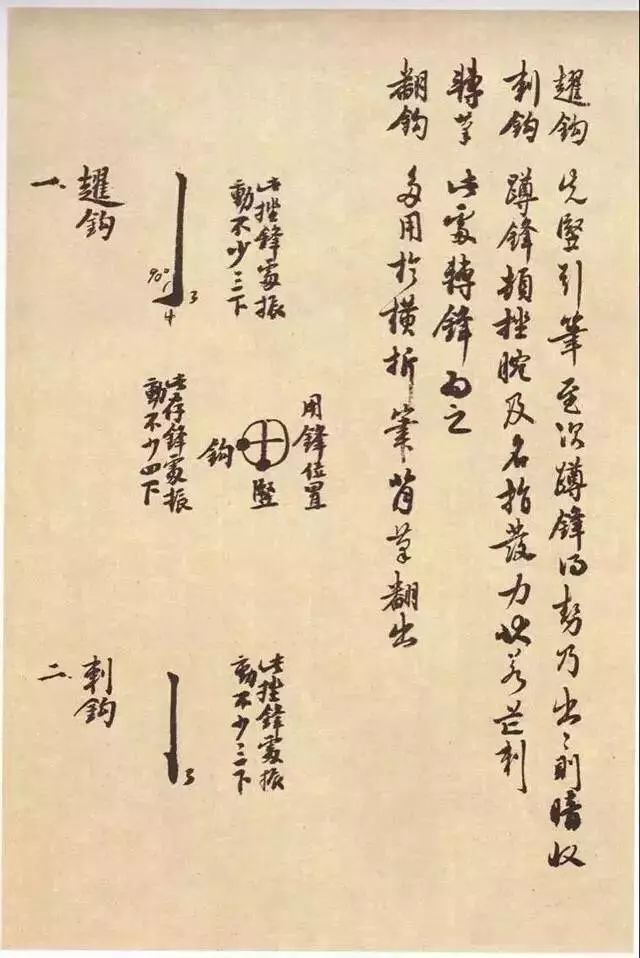

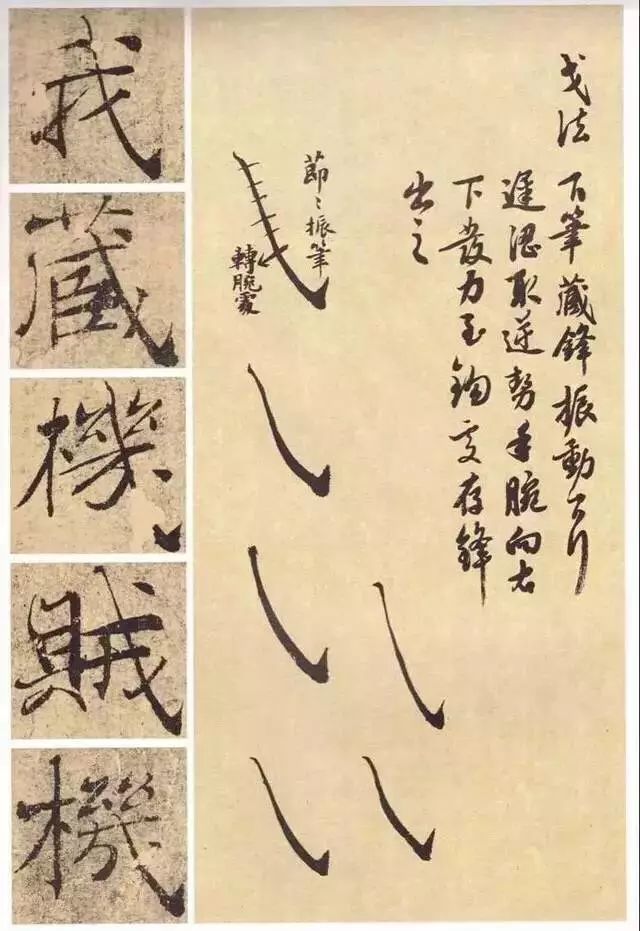

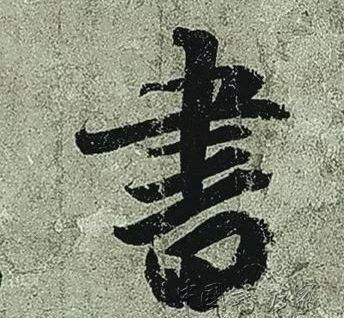

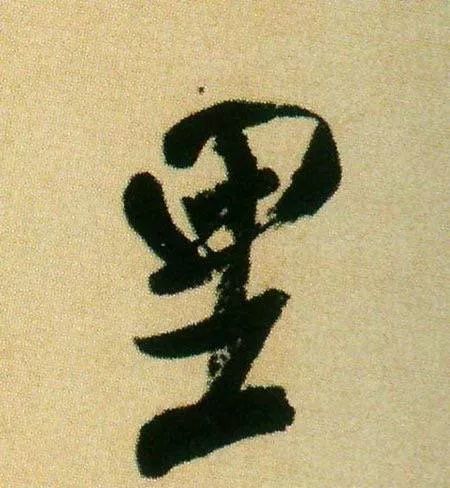

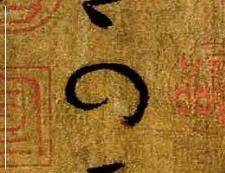

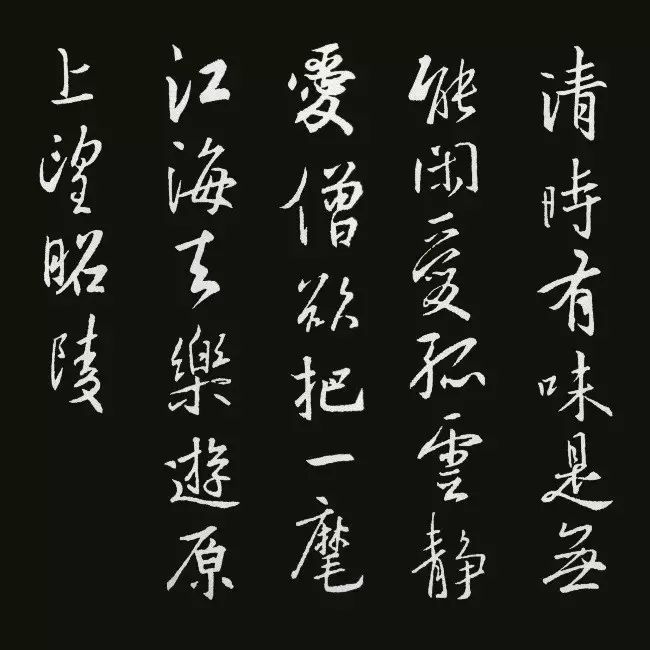

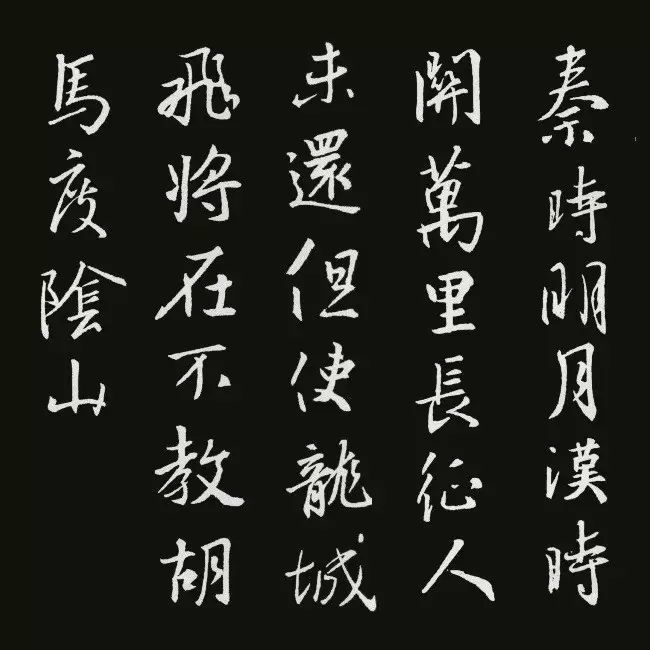

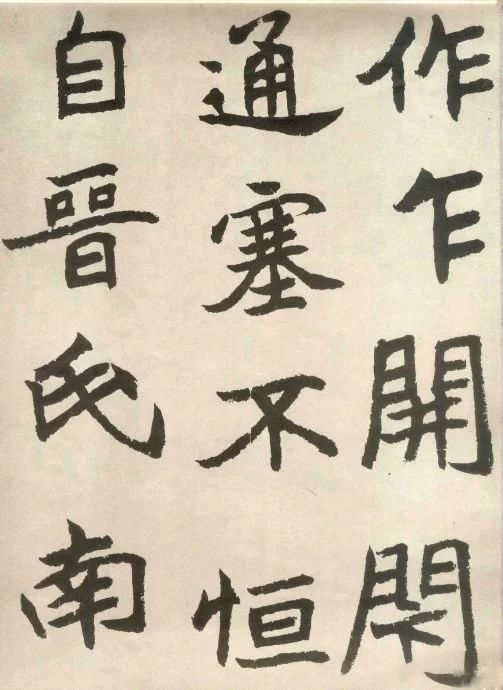

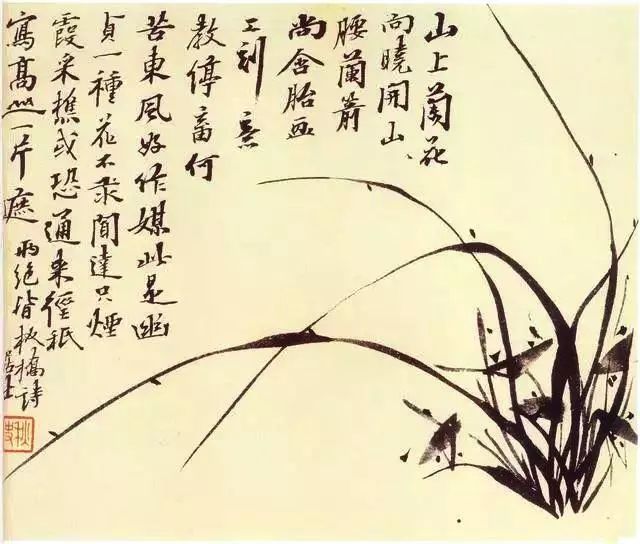

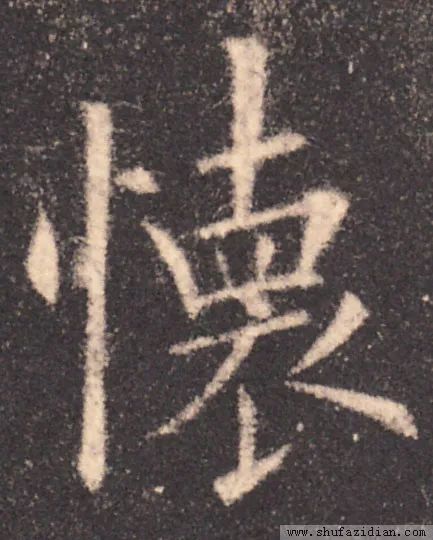

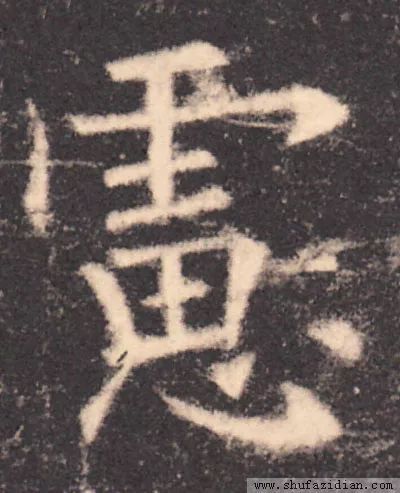

、学以用最关

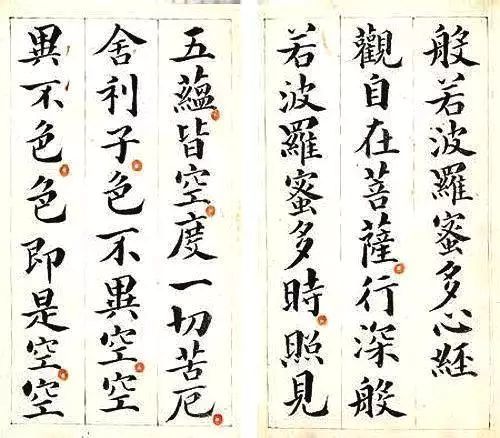

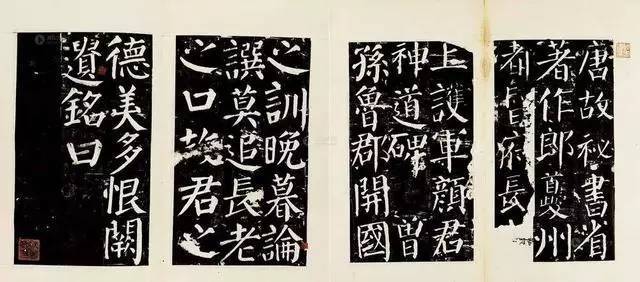

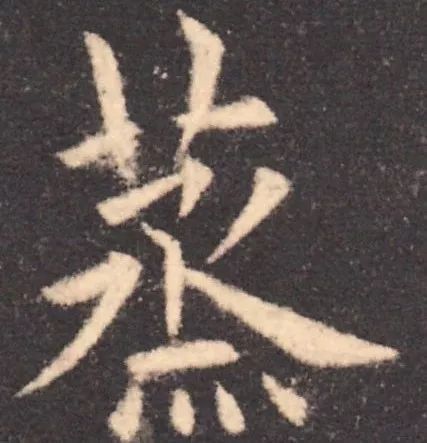

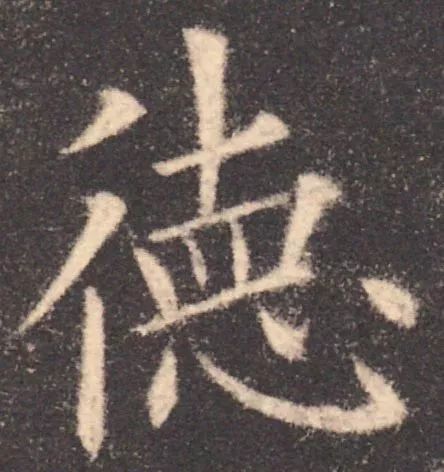

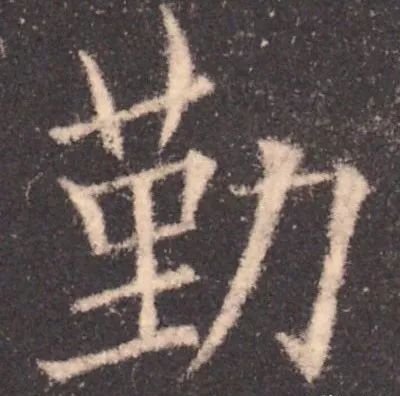

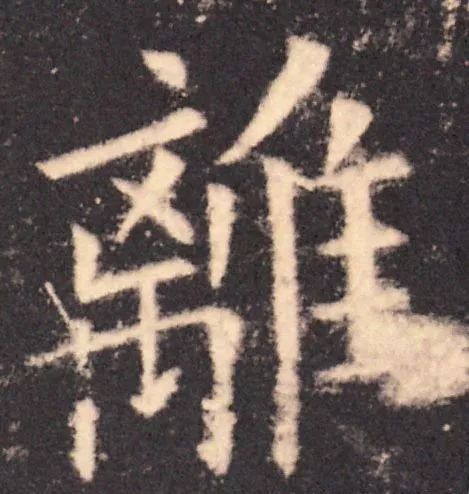

缶翁吴昌硕所言“今人但奢摹古昔,古昔以上谁所宗?书画有真意,贵能深造求其通”一语破的,阐释了书法临帖的最终目的,即贯通古今、学以致用。临摹不是目的,只是一种手段,如何将临摹过程中学到的技法、章法很好地运用到自己的创作实践中去,才是最终所要达到的效果。有些人临帖临摹得很好,但是自己创作的时候完全不能将临帖时学到的技法运用其中,究其原因,归结起来主要有三:其一,对所临法帖的规律研究不够;其二,临帖方法不正确;其三,没有真正理解临帖的意义。

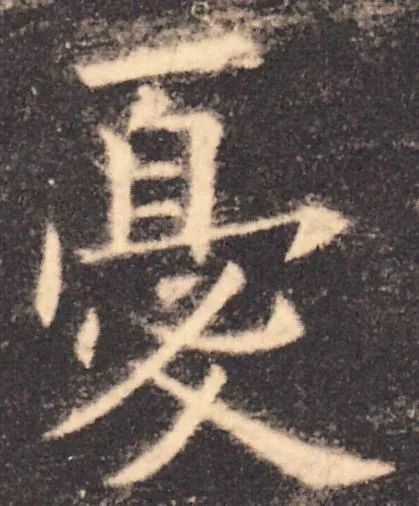

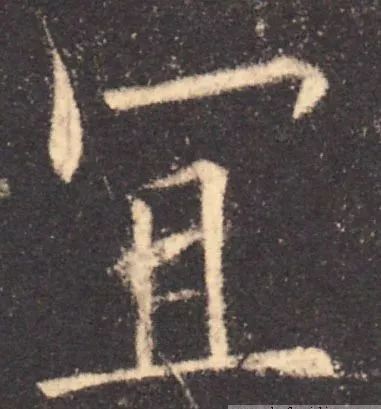

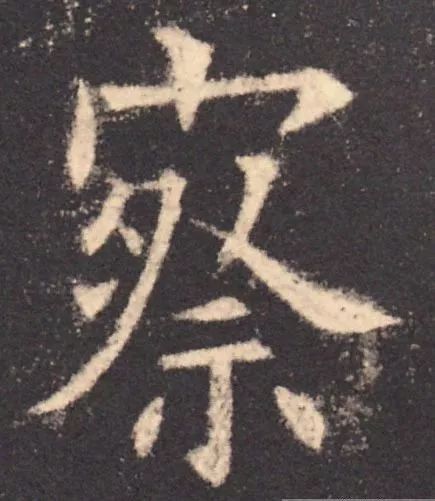

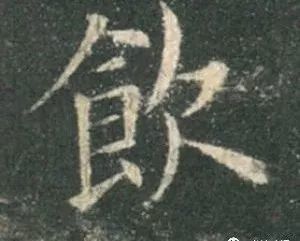

张荣庆回忆说:“我有一个朋友,说自己对临《兰亭序》上百遍,背临也有几百遍了,但是我从他的创作中丝毫看不到一点临摹过《兰亭序》的影子。”这就是没有将临摹与创作很好地结合起来。“临摹要讲究方法,你临多少不重要,关键看效。”张荣告诉记者“临帖要入进去,还要能出来,学习古人用笔、用墨、章法等,然后还要能将所学很好地和自己日后的创作相结合,不能入进去出不来”。此外,张荣庆还告诉记者,学书法要多看名碑名帖,即孙过庭所谓的“察之者尚精”,对法帖中字的用笔、结构、章法要详察细审,如姜夔所说:“夫临摹之际,毫发失真则神情顿异,所贵详谨。”

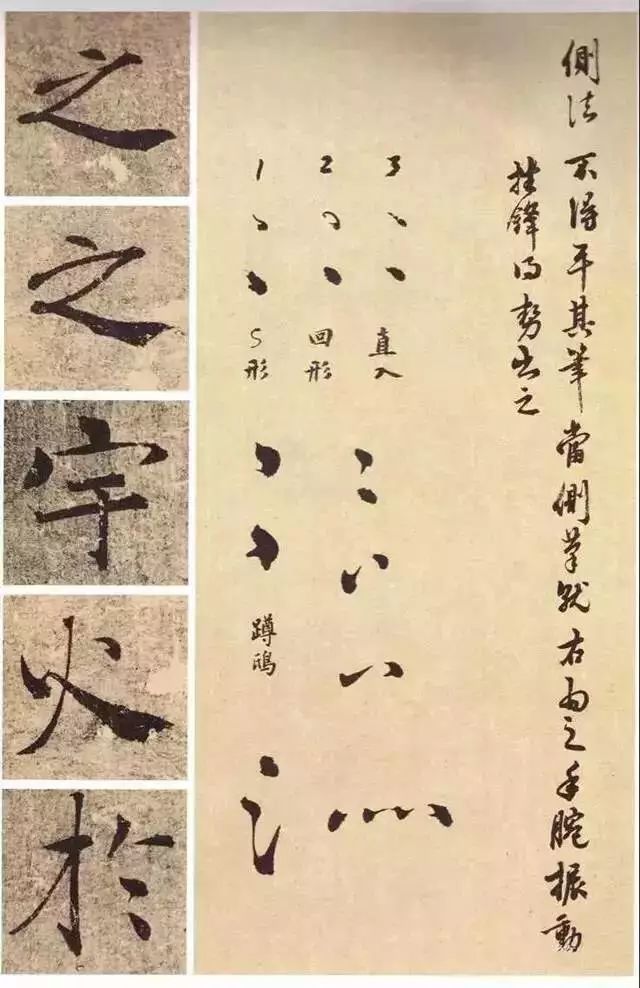

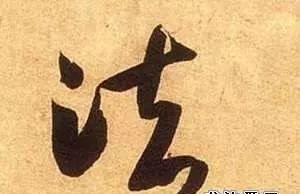

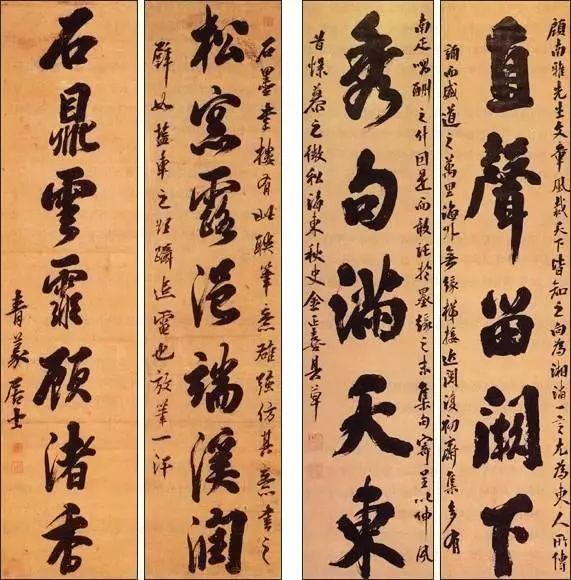

![微信图片_20190214164508]()

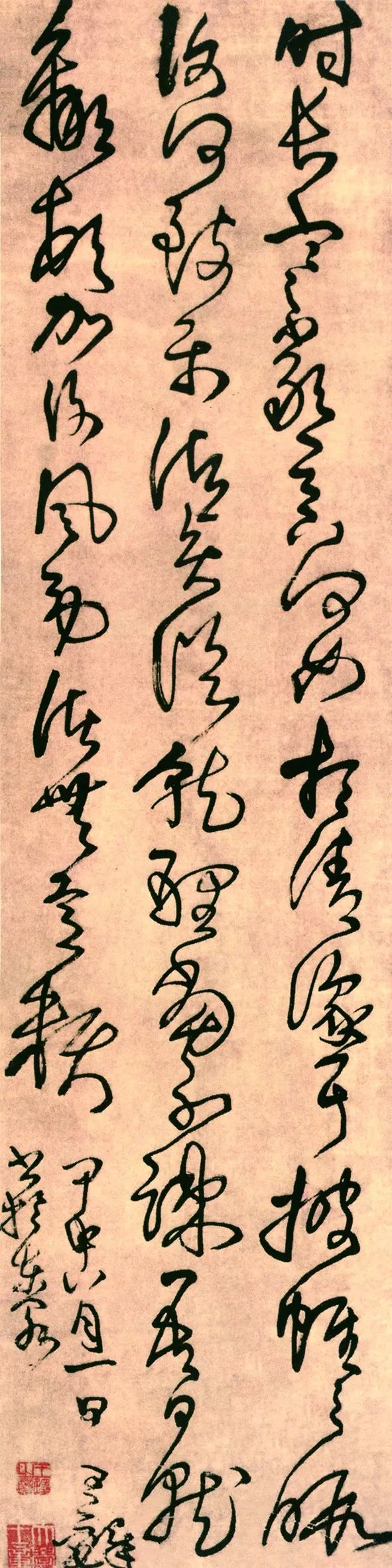

“临帖时,要有一个出发点,就一个字’用’。如同一个足球运动员苦练各种球技,是要在未来足球比赛中应对其他运动员一样,临帖不是临着玩,而是要学以致用,跟自己日后的创作结合起来。”叶培贵认为,即便一个人在临帖中积累了相当丰富的经验,也要经常回到经典中去与经典进行更深入的交流,这样循环往复,才能真正悟到古人经典之作的精髓。

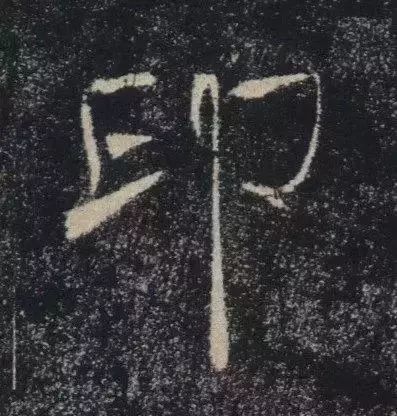

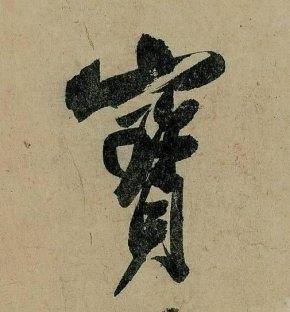

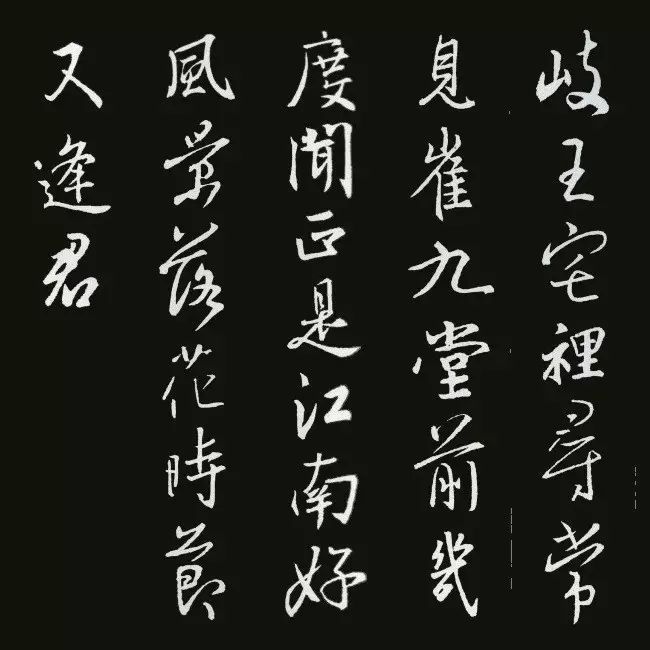

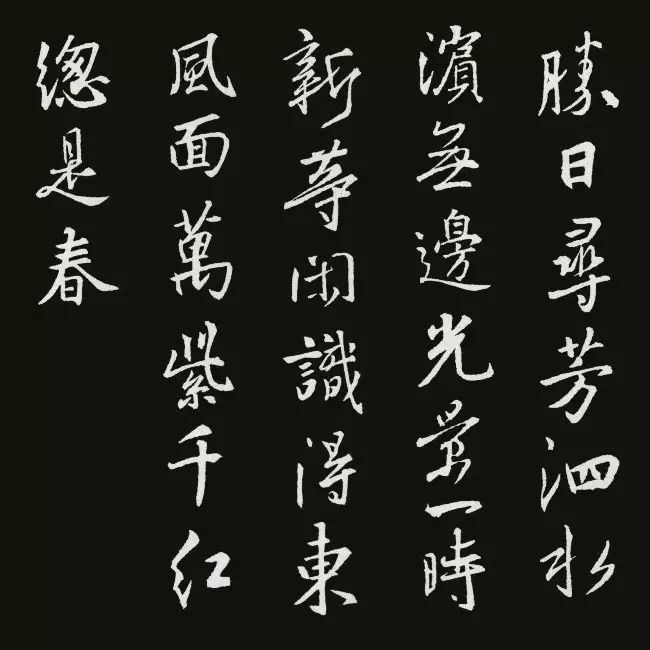

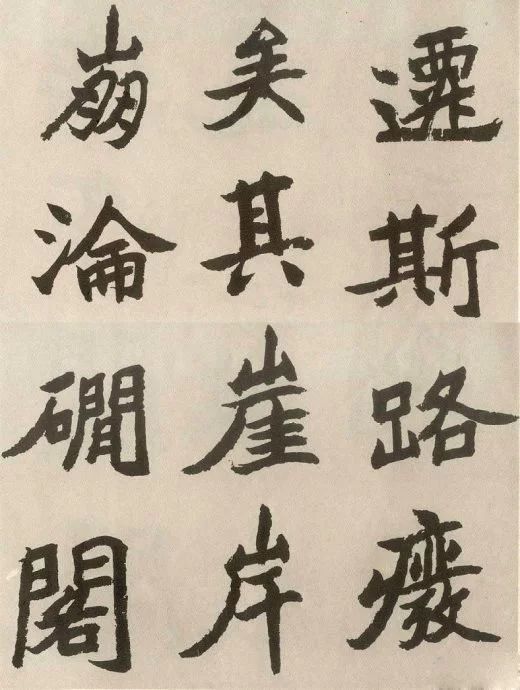

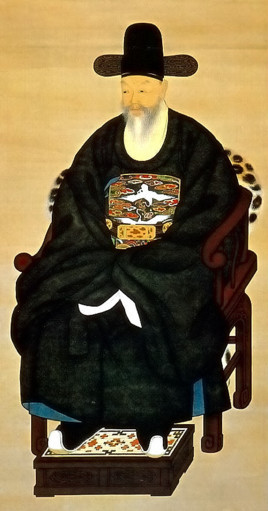

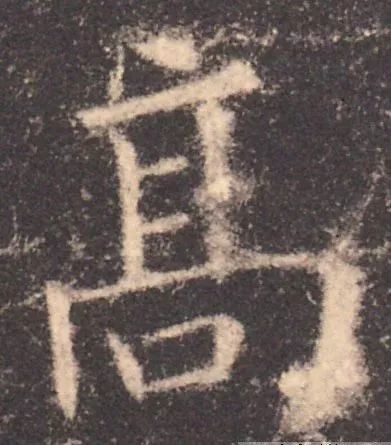

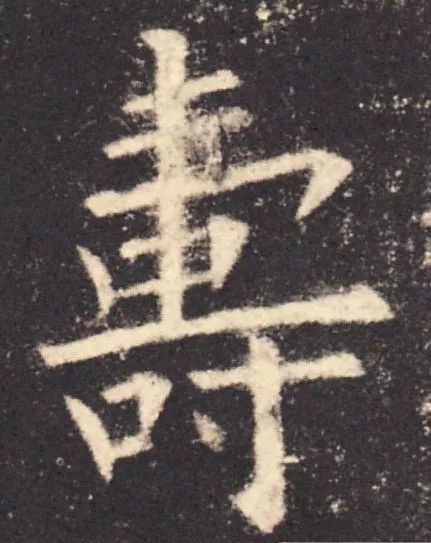

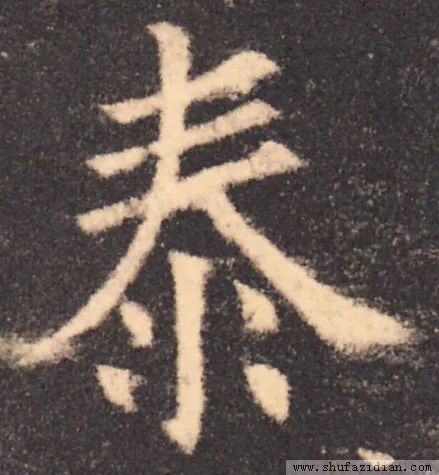

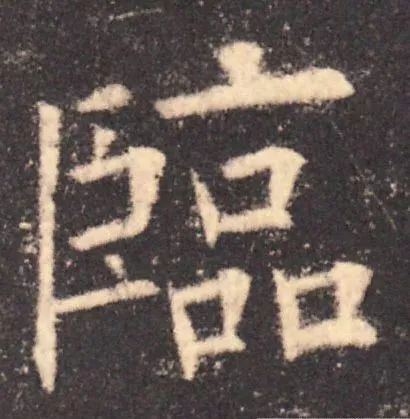

与今人颇多功利不同,对于古代书家来说,书法是其修身养性的重要途径和方式,因此,他们的书法文人气息浓厚、纯粹,读之自在、观来怡情,可以说是用了心的,临古人之帖,不仅是对技法的临摹,更重要的是在此基础上对古人心性的体味与思考。书法临帖,实现了对传统的复归,是对古老神圣的书法艺术新的敬畏。

唐代孙过庭的《书谱》,不仅是书法理论的重要文献,亦是当代书法家临帖取法的至爱。

临摹古人的经典之作,从传统碑帖中汲取精华,已然成为书家在书法之路上需要用一生来炼的基本功,看似简单的临帖,实则其奥秘甚,正所谓“行看热闹,行看门道”。近日,记者就书法临帖的相关问题从不同角度、不同方面采访了几位著名书法家,从中不难发现真正的书法大家从不敢小觑临帖的重要性。

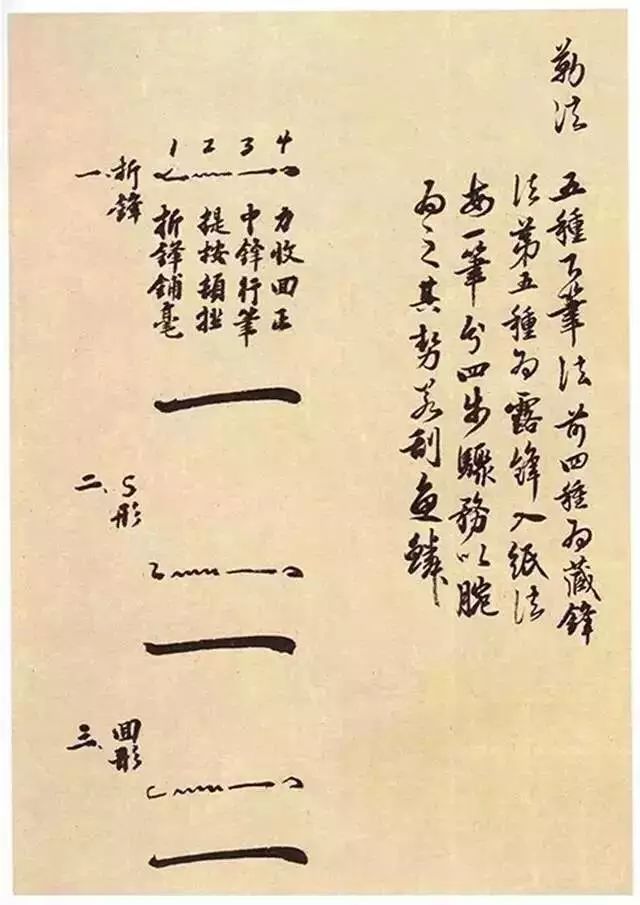

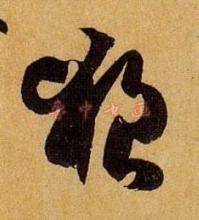

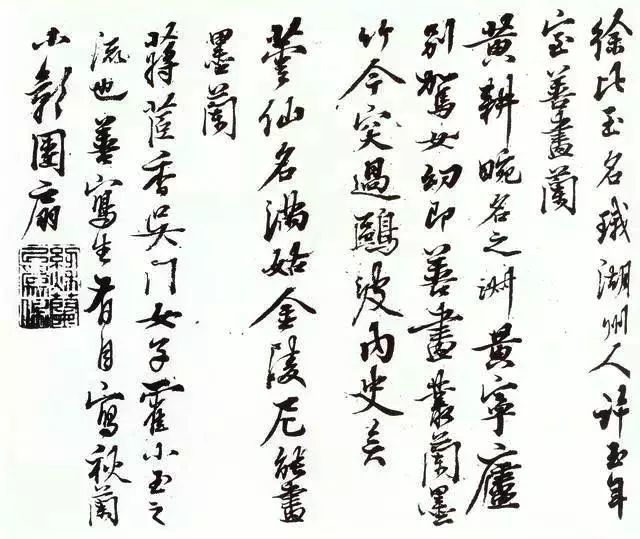

![微信图片_20190214164510]()

四、临帖取法乃书家共识

处于展览时代大背景下的书法创作,不乏很多书家“不法古”而以当今流行时尚为追捧元素,追求形式美以达到吸引眼球的目的,没有了传统书法的纯粹与静谧,多了些许浮躁与功利的气息。难有大雅之美,也少有大雅之作。而临帖,如一座灯塔时时指引正确的航路,不仅可复归传统,从中感受古人经典之作的笔锋笔势、章法结构,还能从中磨练性情,让心沉静下来。“真正的书家,一定是有系统的临帖经历的,而没有经过临帖写得一手好字的人,只能称为’善书者’”,中国书协副主席陈振濂这样告诉记者。由此可见,临帖取法,已然成为真正书家们的共识。

中国艺术研究院研究生院博士生导师张荣庆说:“任何人拿起毛笔来都能写字,关键是看你能不能写好,这就要求临帖,临古人的经典好帖,通过临帖学习古人技法,这是任何人想要学习书法最基本的入门手段。”而中国书协理事张公者更是言简意赅地总结了临帖的重要性——“临帖,是学习书法的必由之路,任何一个书法家都无法也不能离开临帖这一过程”。“只有经过临帖才有可能入门,入门后要实现和传统持久深入地融通,临帖是终身可靠的基本方式途径。”国书协理事、都师范大学教叶培贵将临帖视为要跟随书家一生的宝贵财富。明代大书法家王铎更是以“一日临书,一日应索请”为训,坚持一日临帖,一日为别人写字,以此来保持自己对传统书法的驾驭能力。可以说,古往今来临帖几乎成为真正书家们的共识,通过临帖把基础打牢固,才能求得变通,否则便是纸上谈兵,无果而终。

五、选帖很重要

选择什么帖子来临?书家们认为因人而异,可因爱好择取,但有一些基本的原则是应被遵循的。

首先书家一致认为,临帖不能盲目乱临,古代流传下来的碑帖纷繁复杂,要临优秀的、经典的、经得起时间考验的碑帖。据北京大学艺术学院教授李松统计,在全国首届书法临帖作品展中,行草部分临帖来稿比较集中的法帖有:《兰序》《书谱》《圣教序》《祭侄稿》《寒食帖》等,而王羲之的《兰亭序》和孙过庭的《书谱》二帖又是其中更为集中的,可见经典法帖还是最受书家的喜爱和追捧。此外,隶书中《张迁》《礼器》、欧颜柳赵的唐楷也是颇受书家青睐的临帖经典。

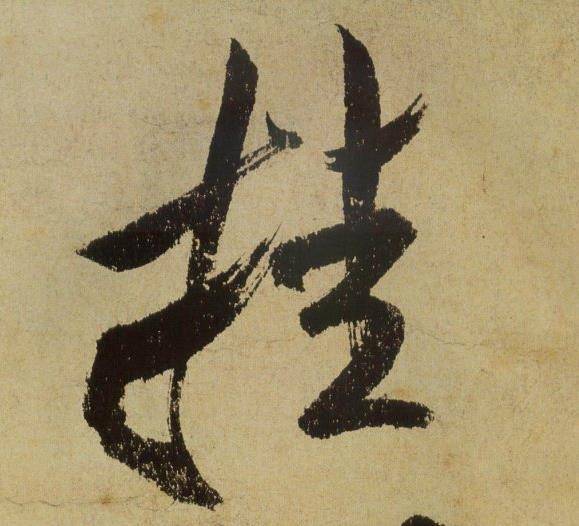

![微信图片_20190214164512]()

“初学者尽量临墨迹本,不推荐临碑及刻帖。”张公者选帖有着自己独到的见解。“帖,也不全是墨迹本,比如王羲之的《十七帖》等。帖,是把墨迹经复制刻在木质等媒介上面,复制时失真一遍,拓的时候又失真一遍,这样下来已经跟原来墨迹本相差很远了。”他强调还有些虽很经典,例如《张猛龙碑》这样的名碑等,但如初学者要临摹的话,也一定要在内行人的指导下,将碑刻还原为墨迹,正如启功先生所说“透过刀锋看笔锋”。对于隶书来说,唐宋元明时期少见高手之作,到了清朝才有一些优秀作品问世。这种情况下,汉代是隶书的高峰,经典作品很多,但是由于多年风化腐蚀,即便是宋代、明代的拓片,也存在风化现象,这就要求在内行人的指导下进行临摹,或者先临摹一些清代隶书佳作,熟悉以后,再过渡到对汉碑的临摹,切不可盲目地照“原样”临摹。

陈振濂将临帖分为三个阶段,且侧重点不同。“对于临帖的初学者,要以获取基本技法和基本规则为目标,所以初学者要临经典的、个性不要太强的法帖。对于已经掌握一定技法后的人来说,法帖便不再是描摹的对象,而相当于一个能发创作灵感的激发点,引发书家的创作欲望,使他不至于还跟法帖后边,步亦趋。这时候在选帖上便可灵应对,随心所欲一些。对于有经验的老书家来说,风韵神采和格调成为其追求的最高境界,技法纯熟的他们也可以更自由地选择自己喜好的法帖来临,都能得心应手、游刃有余。”

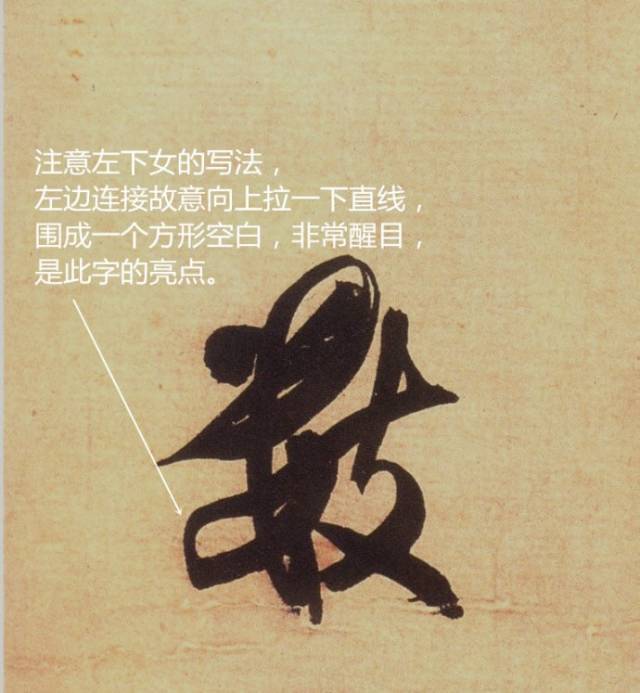

![微信图片_20190214164514]()

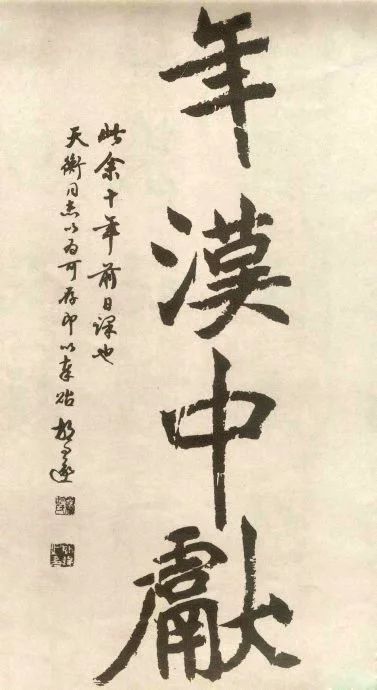

六、学以致用最关键

缶翁吴昌硕所言“今人但奢摹古昔,古昔以上谁所宗?书画有真意,贵能深造求其通”一语破的,阐释了书法临帖的最终目的,即贯通古今、学以致。临摹不是目的,只是一种手段,如何将临摹过程中学到的技法、章法很好地运用到自己的创作实践中去,才是最终所要达到的效果。有些人临帖临摹得很好,但是自己创作的时候完全不能将临帖时学到的技法运用其中,究其原因,归结起来主要有三:其一,对所临法帖的规律研究不够;其二,临帖方法不正确;其三,没有真正理解临帖的意义。

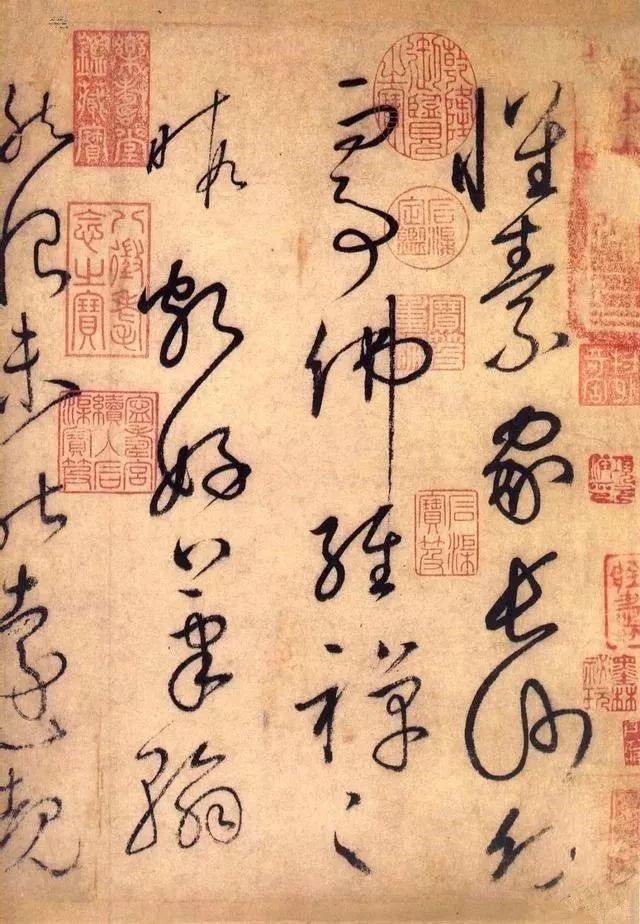

张荣庆回忆说:“我有一个朋友,说自己对临《兰亭序》上百遍,背临也有几百遍了,但是我从他的创作中丝毫看不到一点临摹过《兰亭序》的影子。”这就是没有将临摹与创作很好地结合起来。“临摹要讲究方法,你临多少不重要,关键是看效果。”张荣庆告诉记者,“临帖要入进去,还要能出来,学习古人用笔、用墨、章法等,然后还要能将所学很好地和自己日后的创作相结合,不能入进去出不来”。此外,张荣庆告诉记者,学书法要多看名碑名帖,即孙过庭所谓的“察之者尚精”,对帖中字的用笔结构、章法要详察审,如姜夔所说:夫临摹之际,毫发失真则神情顿异,所贵详谨。”

“临帖时,要有一个出发点,就一个字’用’。如同一个足球运动员苦练各种球技,是要在未来的足球比赛中应对其他运动员一样,临帖不是临着玩,而是要学以致用,跟自己日后的创作结合起来。”叶培贵认为,即便一个人在临帖中积累了相当丰富的经验,也要经常回到经典中去与经典进行更深入的交流,这样循环往复,才能真正悟到古人经典之作的精髓。

![微信图片_20190214164516]()

与今人颇多功利不同,于古代书家来说书法是其修身养性的要途径和方式,因此他们的书法文人气息浓厚、纯粹,读之自在、观来怡情,可以说是用了心的,临古人之帖,不仅是对技法的临摹,更重要的是在此基础上对古人心性的体味与思考。书法临帖,实现了对传统的复归,是对古老神圣的书法艺术新的敬畏。