书札文化,是一种生活方式

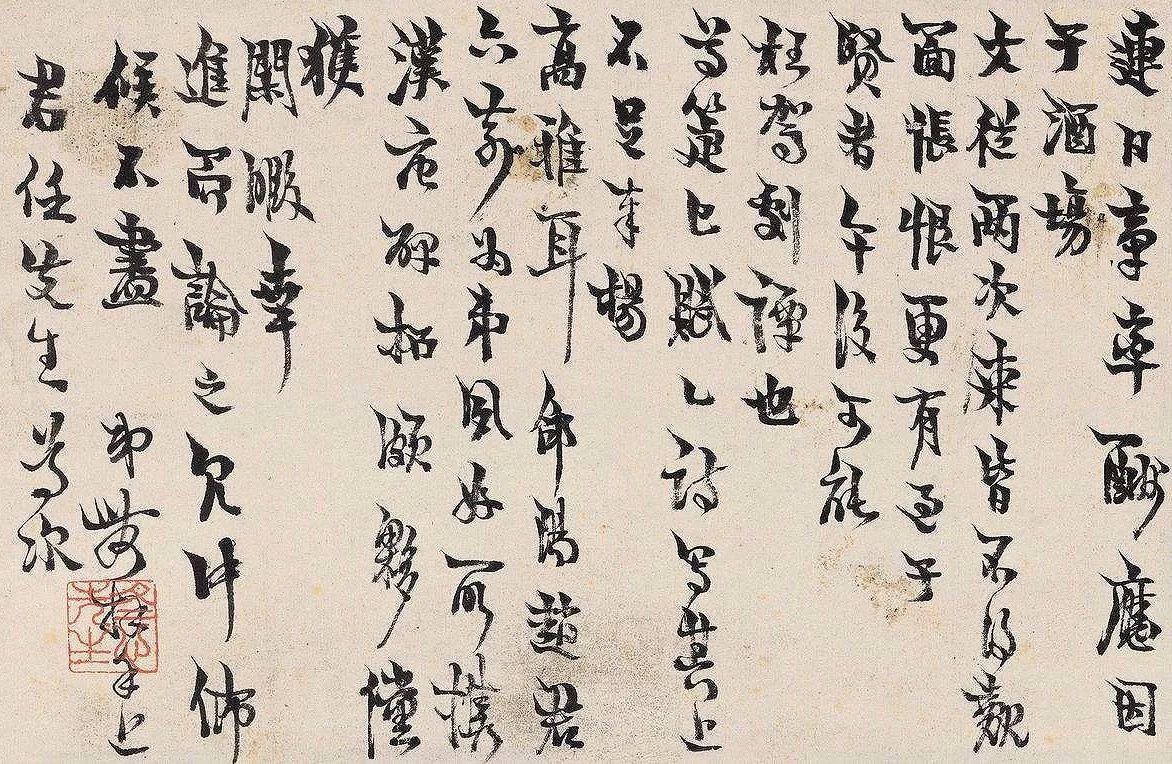

前不久,一场规模不大,但相当特别的清代书札展览在琉璃厂亮相,这些书札里,有晚清词人、画家之间帮忙买盆栽的信,有道光翰林和珍妃祖父的彩色信笺,还有“戊戌六君子”之一杨锐向友人求借美国小说的信……从中,不仅让观者看到书法和笺纸的艺术之美,更让人窥见古的人文风怀。

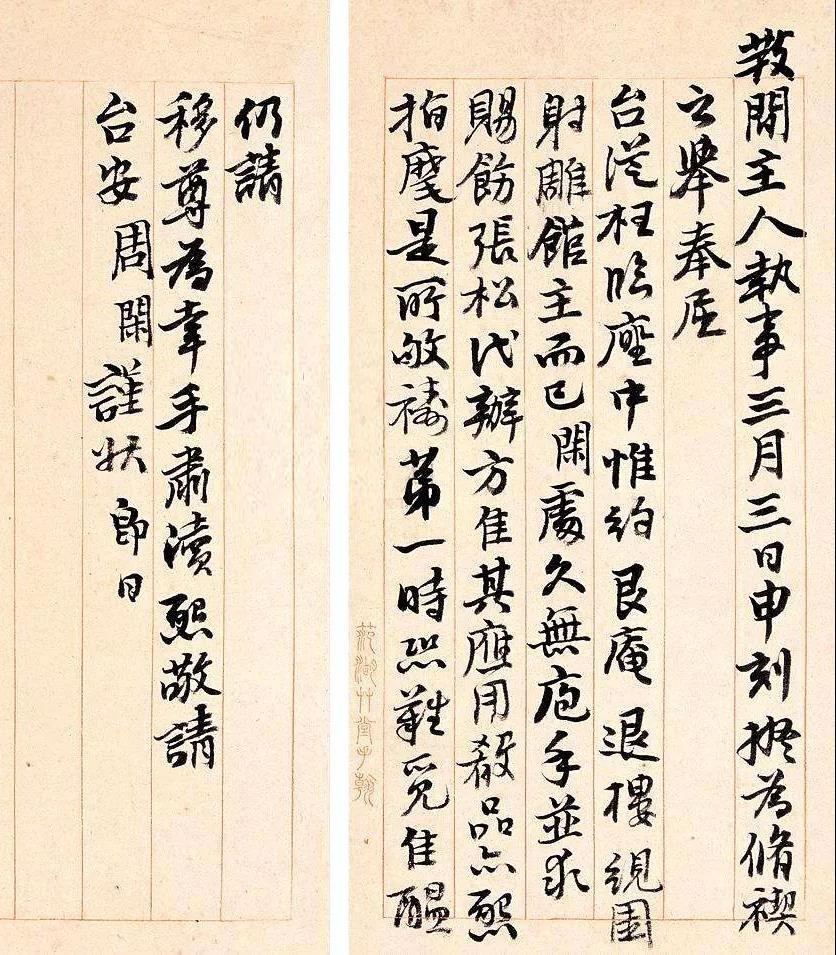

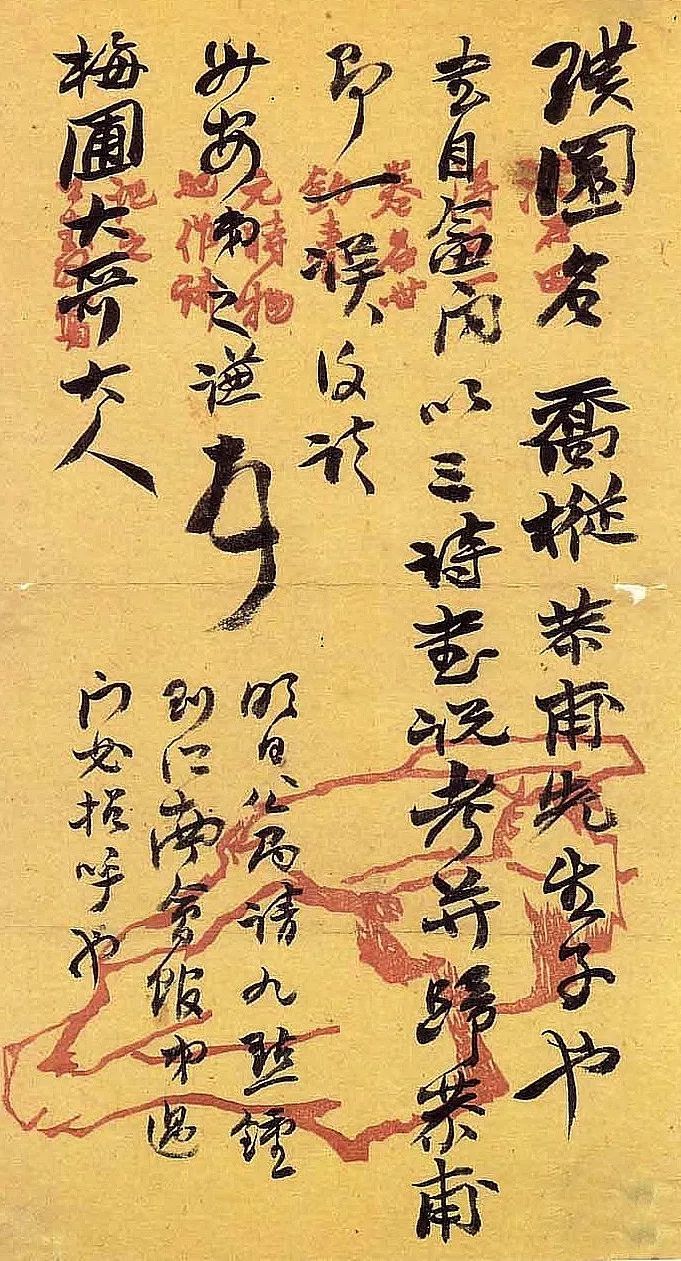

一百余年前,晚清词人、海派画家周闲在信中托朋友吴云(清代书画家,晚号退云主人)帮忙买盆栽,顺手分享自己生活的雅趣:“昨有吴兴友人做东洋生意者谈及花卉,轮船不能携带沪城。”

周娴手札

笔搁一半,周闲聊得不尽兴,他还在行间用小字加注,“鬼面摆物,必须入舱,舱中货物堆叠,易于压折,且无水浇灌,舱中蒸闷容易受伤,虽托鬼子代购,不皆如此。”从周和友人的对话中可以想见,古人的日常活动是何等闲适。通过这封信我们还知道一点,原来海外代购在清末就已蔚然成风。

信笺之美,来自文人的悦目

书札不仅内容优雅,就连信纸本身也很赏心悦目。古代的信纸叫信笺,三四寸余,一拃多长,和今天一张普通信封差不多大。所谓笺,就是小而华贵的纸张,唐代元和年间,就有了最早的私人定制。

一位名叫薛涛的歌伎好制小诗,不但要求纸质细腻、融墨合意,还要有色彩、有花纹。薛涛雇工匠办起了造纸作坊,因为染笺时使用成都的浣花溪水,她的笺纸又名“浣花笺”。

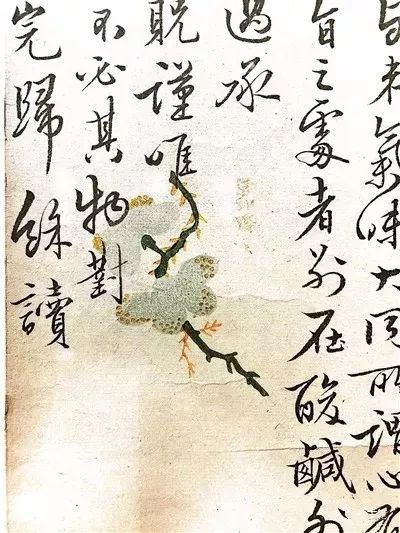

五代有一种叫“砑光小本”的纸张,所谓“小本”,就是小幅的笺纸。在沉香木上用细线阳刻出人物、山水、鸟兽的图样,而后铺纸于上,用生蜡碾磨,这样线纹处就变得光滑明亮,形成图画。这种砑光笺后来发展成了凹凸印刷(古代称“拱花”),工艺一直沿用到清代。

宋元之后,随着活字印刷术的发明,古人用传统的雕版印刷方法,在宣纸上印出精美、浅淡的图饰,作为文人雅士传抄诗作或书札往来的纸张。小小的一张纸上能印什么呢?大多是标注着当年的年号和干支,也有一些是某些文人的专用笺纸,所以上面印的也很可能是某个艺术家自己的斋号甚至官衔等。为了使得笺纸更加美观,这些字不是随随便便写的,每一个都从唐碑中精挑细选。看似简单,造笺人为了集字要研究不少书法碑帖。

明朝以来,随着雕版、印刷技术的再次改进,文人开始自己设计、或请画家帮忙,在笺纸上绘制一些简单的图案,在上面题诗或者把诗抄在上面请别人唱和,开始做到视觉和听觉的双重享受了。明万历朝,木版水印笺纸开始流行,人们在笺纸上印上花卉鸟兽、山水人物,甚至天文象纬和服饰彩章等,穷工极妍、美妙绝伦。同时期,描金工艺传出宫廷,在士大夫阶层中也快速普及。这时期的每一枚笺纸,堪称一幅微型画作,不可谓不精致。

书札,别只看书法

书札若以今的美光看,更多人在意识形态里不自觉地把它赋予了书画的意义,实则信札对每个人来说感受都不尽同;书法家看书法,篆刻家看印章,史学家看文本……把信笺作为一个整体,也许它才是真实的完美,才意义更大,价值更长远。

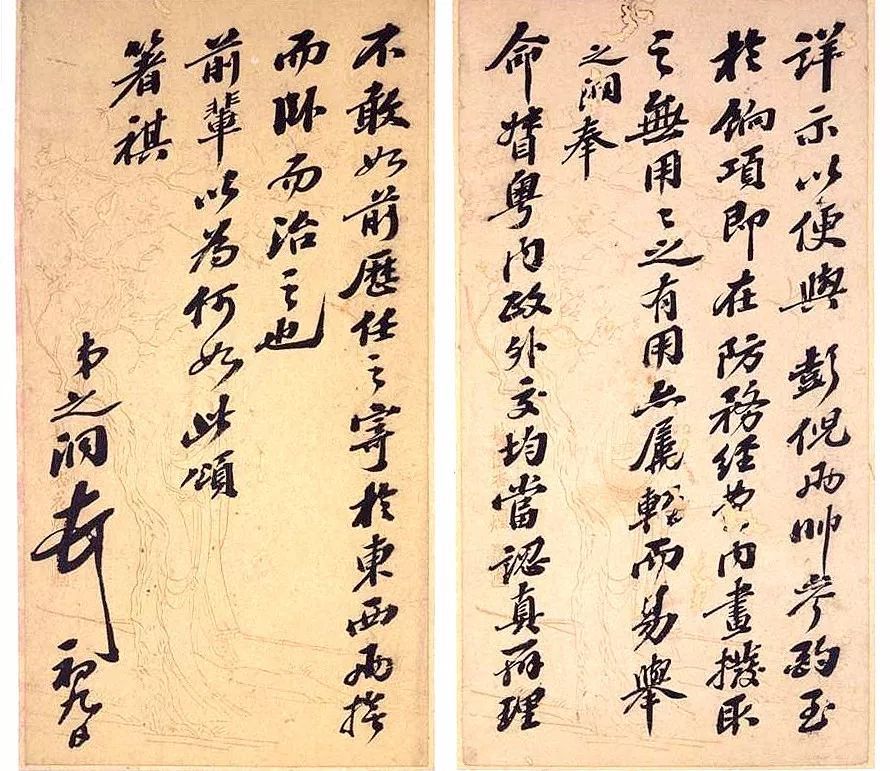

例如下面这则清末封疆大吏王之春的一通信札,就非常具有史料和学术价值

其人历任山西、安徽、广西巡抚,还曾出访过日俄德法四国做外事活动。八国联军攻占北京以后,慈禧出逃西安,扔下一个烂摊子,等大臣们割地赔款以后才“回銮”。王巡抚的书信中就透露出一个历史细节:“因筹赔巨款,皖中虽地瘠,民穷不能不稍急以难,而民生凋敝,比户罄悬,又未便遇事征求,惟节啬一切斯于少助,消埃已耳。综计各国共赔款四百五十兆以四厘行息,兹摊作四十年分……计项九百余兆,岁增二千余万出款……宫殿正在修葺,回銮已定七月十九日由陕州至正定,一路新政之行……废诗赋小楷,经济特科亦仍举行。”原来回銮之时,慈禧和光绪就一路上颁布新政,引入西方学科、废除科举考试。这反映了一段很重要的历史,清王朝虽然不能扭转自己倾覆的命运,但统治者在执政的最后,还是进行了力挽狂澜的尝试。

当然,这里需要指出,并非所有的手札内容都具有较好的史料和学术性,在明清官员中间,许多高官互贺节令、寿喜升迁的来往应酬信,都有师爷、幕僚代笔的现象。古代代笔主要是用馆阁体小楷书写,这种原本为科举考试和官府文牒设计的手写体工整严密,但匠气十足。相比较宋元时期的手札,清代的书法和信笺的审美价值,显然没有超越文献范畴之外更高的意义。

没有书写的年代,历史不会给文化留下太多痕迹

在精美的笺纸上用毛笔书写信札,是东方独有的文化。古人行文中的礼节和思维,处处体现着国人“卑己尊人”的处世哲学,从称谓语、提称语到正文,从思慕语、祝愿语到署名,书信中的每一个环节都有自己的规则。

例如,很多回信开头会写“接诵”,这是指接到对方来信,已经用心捧读的意思;在文章结束,祝词也很有讲究,要和收信人的身份相适应。“顺颂勋绥”是祝愿对方早日升官,“顺颂商绥”是祝愿对方生意兴隆,“顺颂道安”是祝福老师的教育事业越来越好……在信中,上款不能对人直呼其名,都是称其字号。行文中也不出现“你”“我”“他”之类的代词,而是使用“尊兄”“愚弟”“大人”等敬语。正文中出现自己,不论是写“弟”或是自己名字,字体都要比其他文字小一号,表现自己的谦卑。

我们现在看这些东西,觉得套路很多,但是你要想想,古人的通信没有我们频繁,加上双方可远隔里、久未,一定有很多的心情要表达,这些‘套路’正是把人的心情,用一种相对固定和体面的方式书面化,以不至于人在文字上失态。

在古代,尺牍之学是人基本交流的工具,这些体例古人从小学、时常用,就像现代人使用电脑和手机一样,是他们的基本技能。我们只是距离他们的知识结构太过遥远,面对一个陌生的书信体系如盲人摸象,其实书札文化在当时并不高深莫测。

中国传统的书信文化是在不断发展的,总趋势是体例变得复杂高深。汉代司马迁写的书信就比较随意,东晋王羲之的便笺就已经出现了些规矩;到了明清以后,书信的规矩达到了顶峰。其中,官场书信走了极端,不但要遵循前代规定,还发展出了用于恭维他人的骈文套话,几乎每一种用途的书札都形成了一种标准文本。而那时的标准,恰好被今人偷而用之,这就是我们今天看到的中国公文。

程式化会扼杀书信的真意。古人即便是用白话文,也可以写得很好。尤其是家书当中,白话文反而流露出更深刻的感情,文笔丝毫不输文言文。

新文化运动以,白话文全面发展;但到了今天,我们的日常通都用不写信了连短信很少用。当代通信语言和口语在文字上已经没有差异。这样的微信时代,大约不会在文化史上留下太多痕迹。而古代的书信能留下这样的东西给人欣赏,这对今天的我们来说莫不是一种财富。