书法艺术的线条没有绝对的直。直只是一种感觉,一种势向,在具体的应用中书者必须追求的是曲中之直,一种径直而富有运动感的势向,因此如何用“曲”,便是书法艺术线条中的一个重要问题。

其实“曲”并不一定便是圆,由于势向的变化,“曲”同样可以给人造就方的感觉。比如,笔画势向的相向、相背,就可以产生一圆一方的不同变化。

姜夔《续书谱》“向背”条称:“求之古人,右军盖为独步。”王羲之确实是自古以来最善于运用向背以求变化的第一大家。即使是同样的字,向背之势不同,以至方圆互别,有时会至在同一作品中,右军都能随意使用向背,毫无牵强之感,足见其对字形变化的运用,已臻极度自然的境地。

同样的字,右军在向背之间自

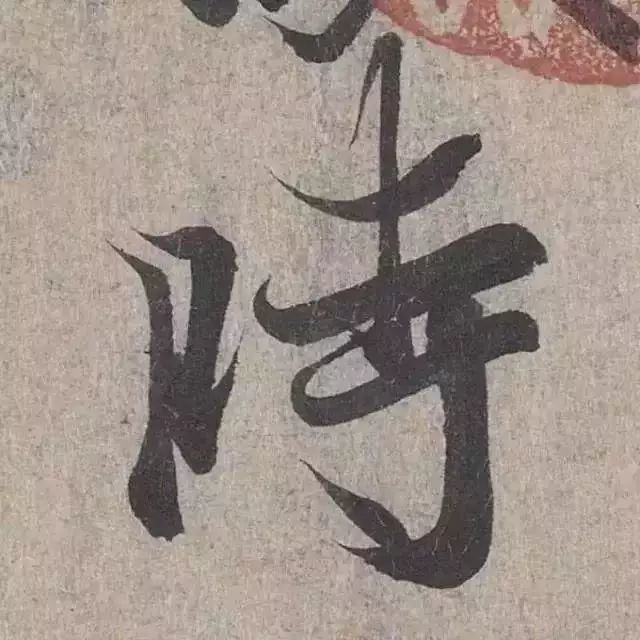

右军在同一字中还可采用向背变化,如“时”字,“日”旁相背,而“寺”旁又采用圆势,成字的最终效果究竟是方还是圆,怕是很难明言的。

又如“兰”字,外相背而内相向,“简”字则外相向而内相背。

“明”字左相向右相背。“觞”字左相背右相向。

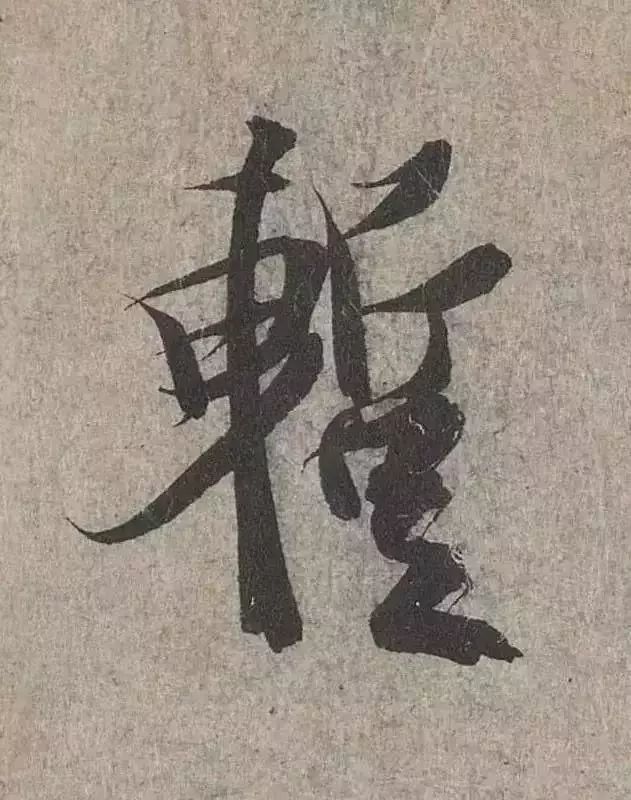

“耶”则使用的是左右偏旁的相背之势。

“彭”、“湍”、“ 怀”三字是竖相向而横里采用相背之势。

“暂”字更有趣,两个偏竟然大胆地写成“((”之形,实在是非相向又非相背。

整体说来,右军书法的向背之势比任何人都用得多,用得鲜明而又复杂,向中有背,背中有向,从而就绝不能简单地以向背概述其方圆。右军法书总的给人的感觉是,循规蹈矩而又出人意外,这正是右军技艺的最高明处。

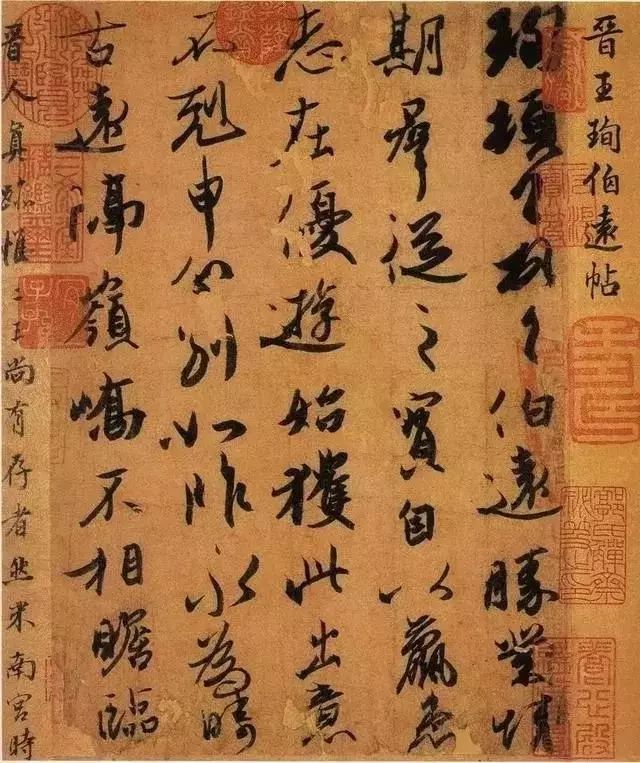

启明注:《伯远帖》,是东晋著名书法家王珣给亲友伯远书写的一封信,《伯远帖》与王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》并称“三希”。

其实,何止右军,晋人法书,如王珣《伯远帖》等,都具有这种变化特点,其主要原因是因为晋代楷书尚未被规则化,最少清规戒律,故最显自然生动,随意洒脱。米芾曾曰:“草书若不入晋人格,聊徒成下品。”正是看到这一点而引以发议的,而右军正是诸多晋代杰出书家的代表人物。

晋以后情况就不同了,尤其在唐法凝固之后。

虞、褚多用相向。(上为虞字,下为褚字。)

颜真卿几乎净用相向,而李邕《云麾将军李思训碑》又几平全用相背。(左为颜字,右为李字。)

他们都将相向或相背作为自己的一种典型书貌来使用,风格固然强烈了,但也因之而带来了习气。

不过应该说明,行书作书,使用相向之势者远远超过相背之势者。

比如宋四家中,唯东坡向背兼用米、黄二家,都以相向为主。赵孟頫行楷步踵李邕,故尚势而字行书则明显偏圆。明代文、祝多圆,董其昌自称“破方为圆”,自然更重圆势。唯晚明张瑞图,相背露锋,则是一味注意方势的,这在整个书法史上也是颇为少见的。

尤须指出的是五代的杨凝式,尽管他尽得鲁公心法,他的行书作品《卢鸿草堂十志图跋》极似颜真卿书,净用圆势;而他的《韭花帖》与前者相比,几乎判若两人,笔触清健,以方势为重,显然深得二王意韵而又不失自家风貌,足见其善学善用。无怪宋诸名家对他推崇备至。(左为《韭花帖》,右为《草堂十志图跋》。)

总之,在行草书的书写过程中,向背之势都不可缺少,自然变化、合理安排、始臻上乘。