康有为论尊碑曰:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑。欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。尊之者非以其古也,笔画完好,精神流露,易于临摹,一也;可以考隶楷之变,二也;可以考后世之源流,三也;唐言结构、宋尚意态、六朝碑各体毕备,四也;笔法舒长刻入,雄奇角出,迎接不暇,实为唐宋之所无有,五也。有是五者,不亦宜于尊乎?”

自康有为“尊魏卑唐”论出于碑学帖学优劣之论争,虽绵延百余年,然皆有曲解康、包之本意也,以绝对的二元对立思维强分优劣,实际陷入一种阶级斗争学说的怪圈,终非的论!另,康氏言尊碑,乃因临六朝碑版可以考隶楷之变,各体皆备,此非唐碑所能及也。考隶楷之变,又体现了康氏典型的变法思想,此深契吾意焉。是故,书法之佳妙处乃在于变,唯以变方可统摄笔法之万端。以书体的定型化作为艺术成熟的最高标准,是一种僵化的思维,故以余观之,若以字体论,尚有合契处,若以书体论,当为不妥。

一部书法史,当是一部书体演变史,然若津津于隶变、楷化、草化之概念,则仍陷于书体之纠葛也,去书法本质远矣。既然隶书,又如何变化?既然言变化,又何必纠缠于隶书之概念?篆隶书概念的产生,源于汉代古文经学,用康有为的话来说,是汉代古文经学家刘歆伪造的概念。当然,若全依康氏之言,则不免极端,但即便言隶,也不必完全将其作为一种定型化的书体。书之成体,则必定型化。书与书体,非可以等同视之矣。

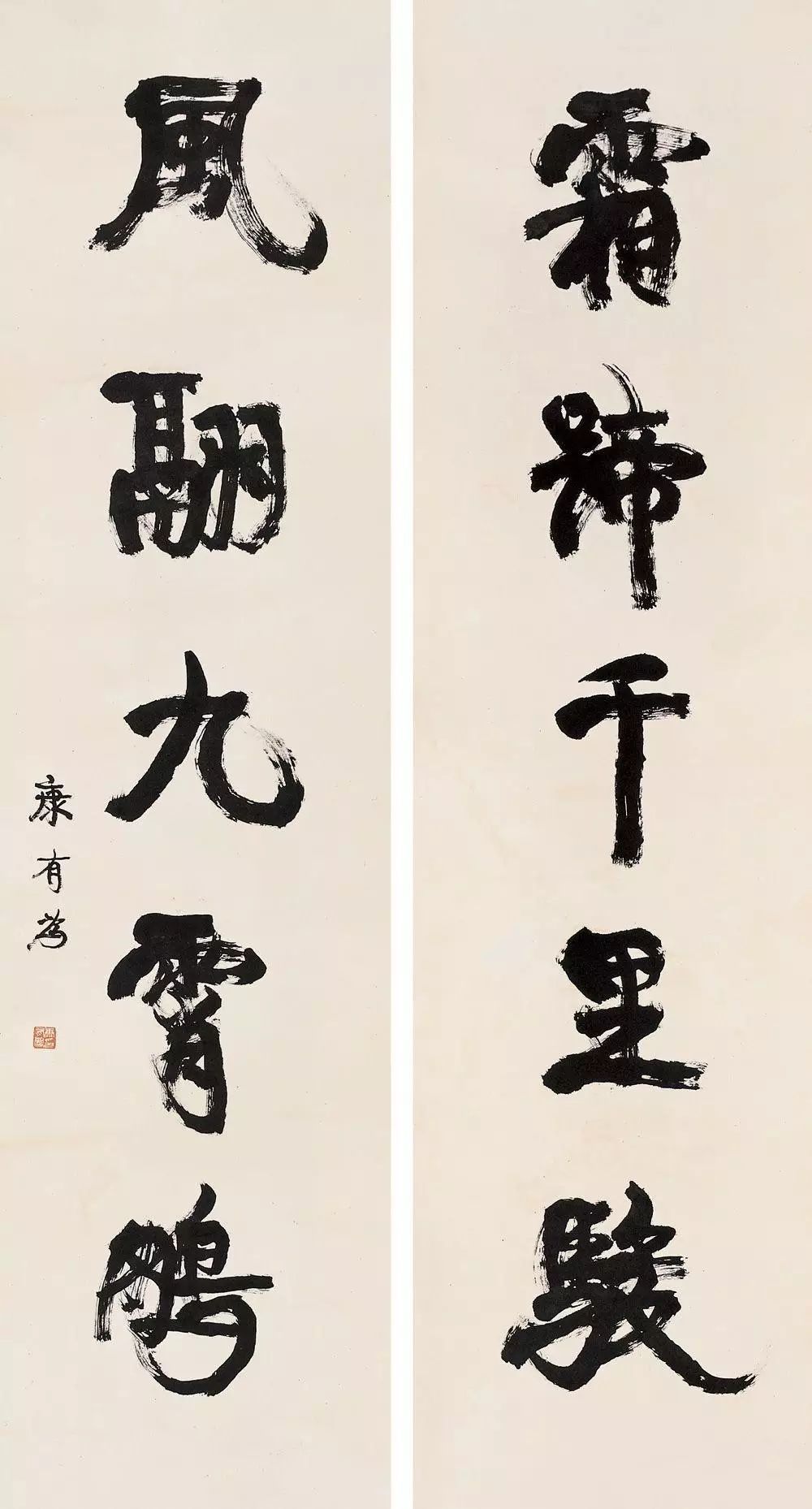

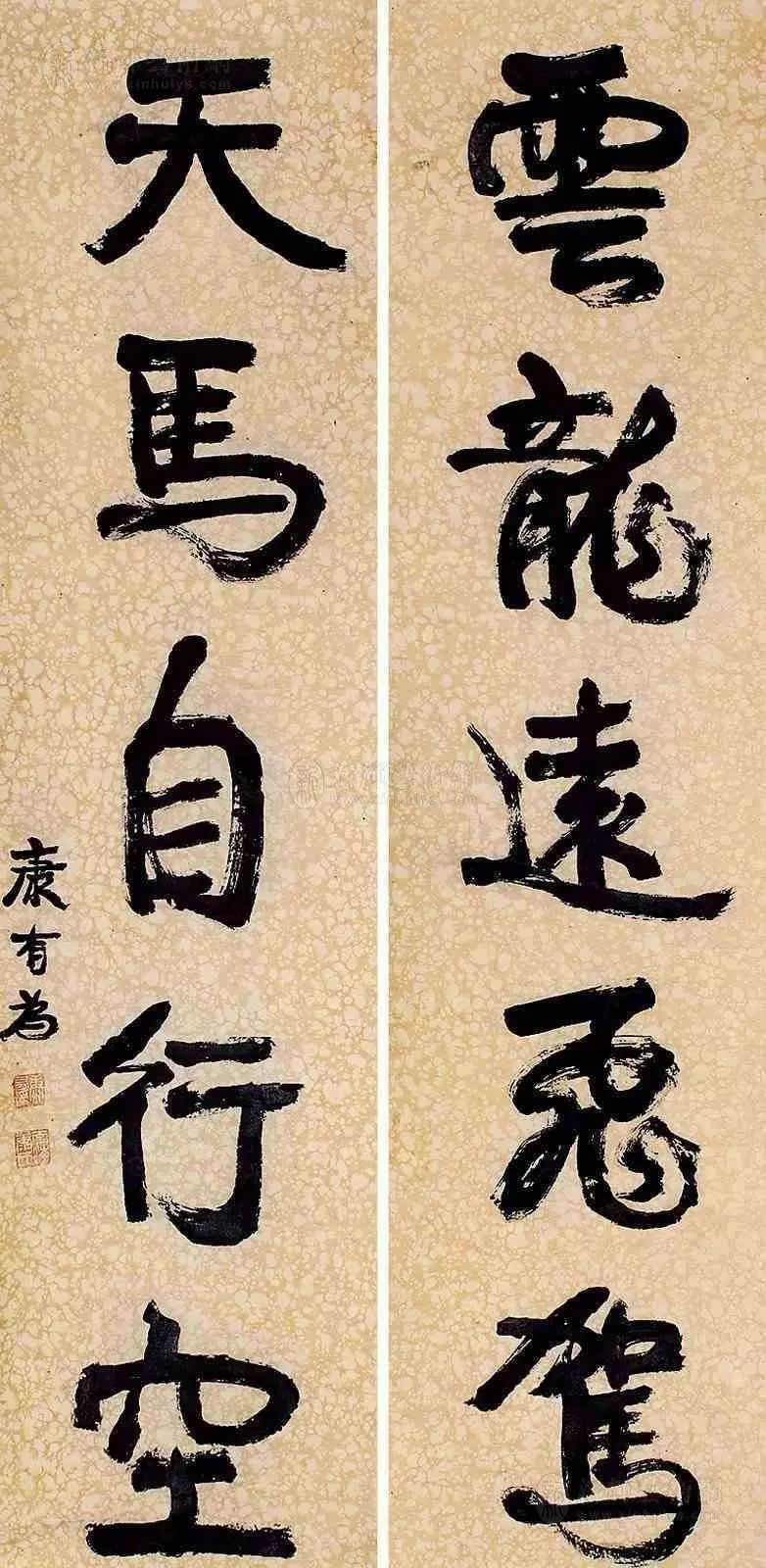

碑学被认为是康有为一大理论贡献,且康有为尊碑几已成后世学界一大共识。然后世对康有为误读太多,康有为尊碑为实,然言其抑帖则决不属实。康氏推崇王羲之和帖学不下于尊碑。如《广艺舟双楫》本汉篇中曾言“右军惟善学古人,而变其面目,后世师右军面目而失其神理,杨少师变右军面目而神理自得,盖以分作草,故能奇宕也。”

康有为这句话说得十分明确,他之推崇王右军,乃因其师古法而又变古法,此古法即指汉人法。也就是说,康有为并未贬低帖学,贬低王羲之,但其推崇王羲之,乃在于推崇王羲之之所学所师之迹,而非羲本。是康有为书论的吊诡之处。康有为本意其实并未言碑学帖学之高下优劣,而真正意图是本汉!他说尽管王羲之很不错,但后世学王仅得其院体之貌,唯有杨少师能以汉分作草,实乃高妙!

我们再看看王右军自己的言说:“予少学卫夫人书,将谓大能。及渡江,北游名山,见李斯、曹喜等书,又之许下,见锺繇、梁鹄书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体,又于从兄处见张昶《华岳碑》,改本,于碑学焉。”

王羲之所学,绝不是平地起风雷,而恰恰是以汉人为师,李斯、曹喜、蔡邕、张芝、锺繇、梁鹄等,篆籀、汉隶、分书、真书、章草都是他取法的对象,故王羲之书也绝不仅仅是一个帖学的概念所能囊括的,只不过王羲之书多以帖本墨迹流传而已。帖学的概念到了宋代《淳化阁帖》的出现才开始滥觞。然强以碑帖之别而分之并强论其高下,实已入二元对立僵化之思维泥淖!

其实,魏晋之际,岂止北碑师法汉人迹,南朝诸碑,皆莫不有汉分笔意!若《谷朗》、《爨宝子》、《爨龙颜》、《吊比干文》等,皆莫不有分书意,此碑耶?帖耶?故后世强以碑帖分界,并言其用笔之别,实人为割裂二者之有机整体,碑帖用笔非有大别,实碑笔近于真,帖之笔于行草故碑帖无别,真书与行草之别也。

然真书与行草果有别乎?曰,有别又无别。若言有别,实书体进化之别,此有别,实又无别也,真书与行草皆由汉分进化而来,故其有体态之别,但其迹则同根,故无用笔本质之别,若强言其别,实强言人类与人类、男人与男人、女人与女人、父子与兄弟人种之别也!体质之别焉能等同于人种之别乎?

康有为说:“右军所采之博,所师之古如此。今人未尝师右军之所师,岂能步趋右军也?”诚哉斯言!今之津津于右军者,岂非康氏所言之书奴乎?