一、“学霸”于右任

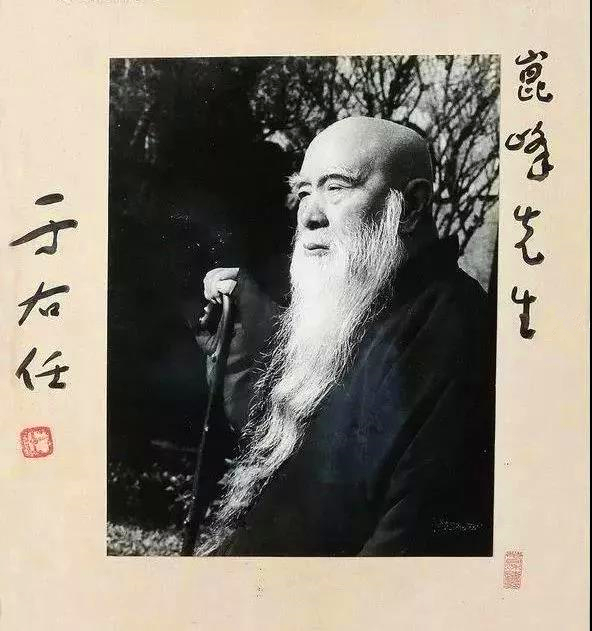

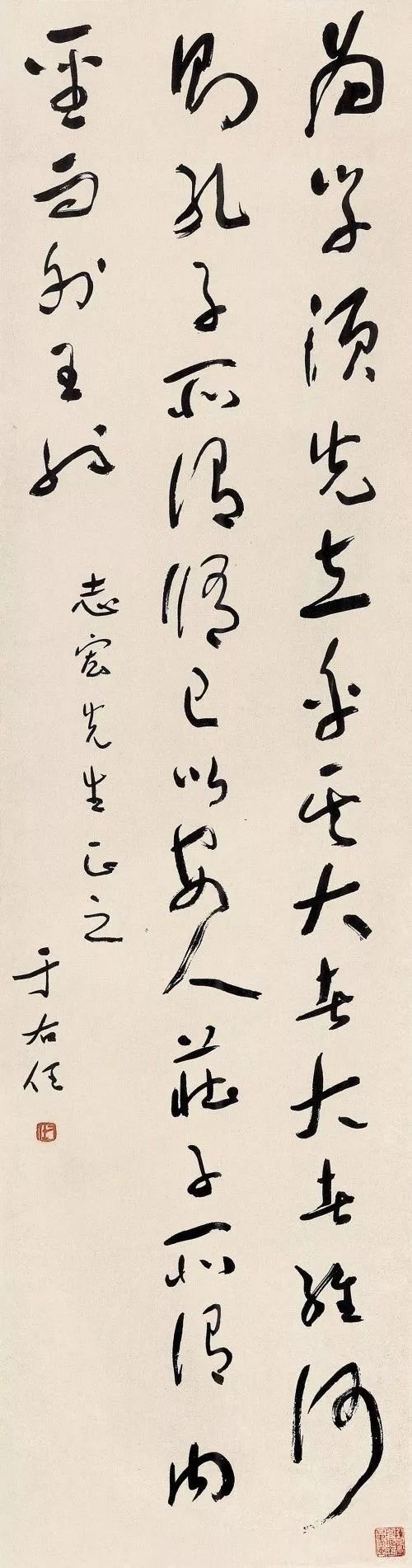

于右任是陕西省三原人,生于1879年,其自少时即饱读四书五经,熟谙文史,深受中国传统文化洗礼。他曾以第一名成绩考入县学,成为秀才。与吴宓、张季鸾并称为“关学”余脉。1898年(清光绪二十四年),参加岁试,又以第一名成绩补廪膳生,被陕西提督学政叶尔恺誉为“西北奇才”,可见其传统文化积淀之深。其于诗文学养之厚,时人亦重之。

任何一个成功的论天资多高,如果没有“退笔成冢”“池水尽墨”,殚精竭虑、力耕砚田的辛劳,想取得卓越的成就无疑是痴人说梦。

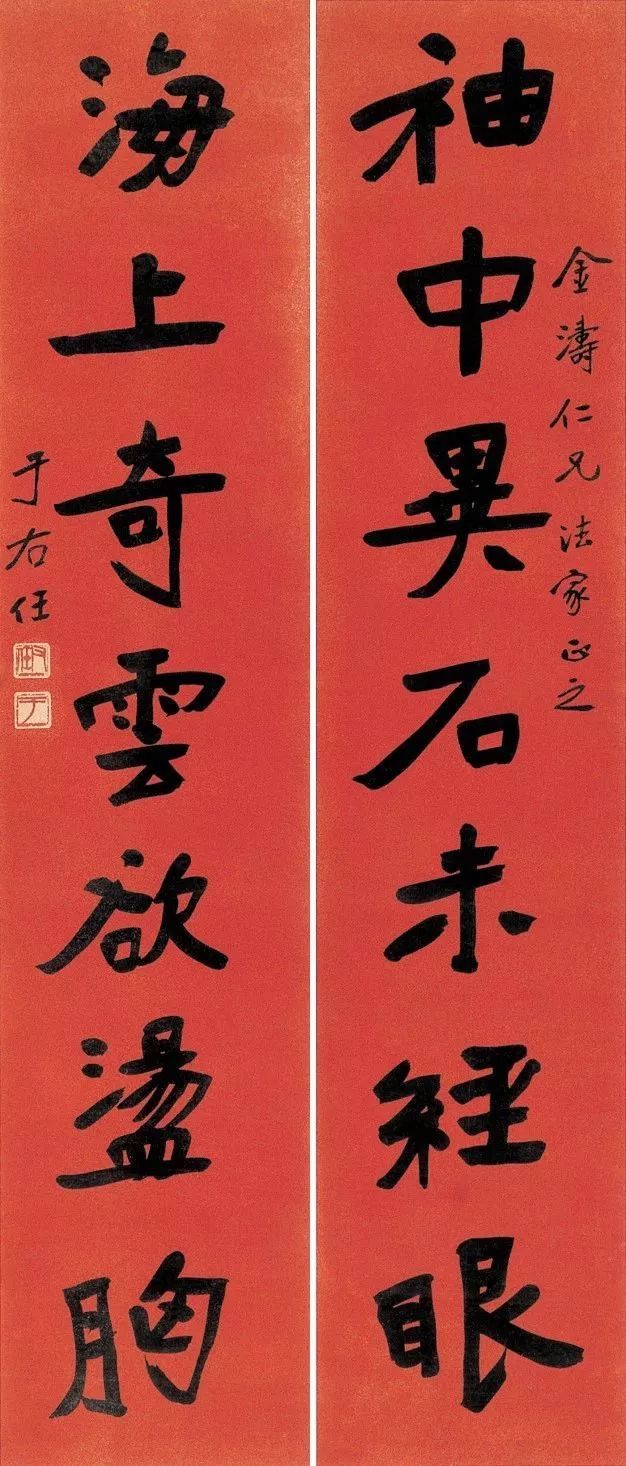

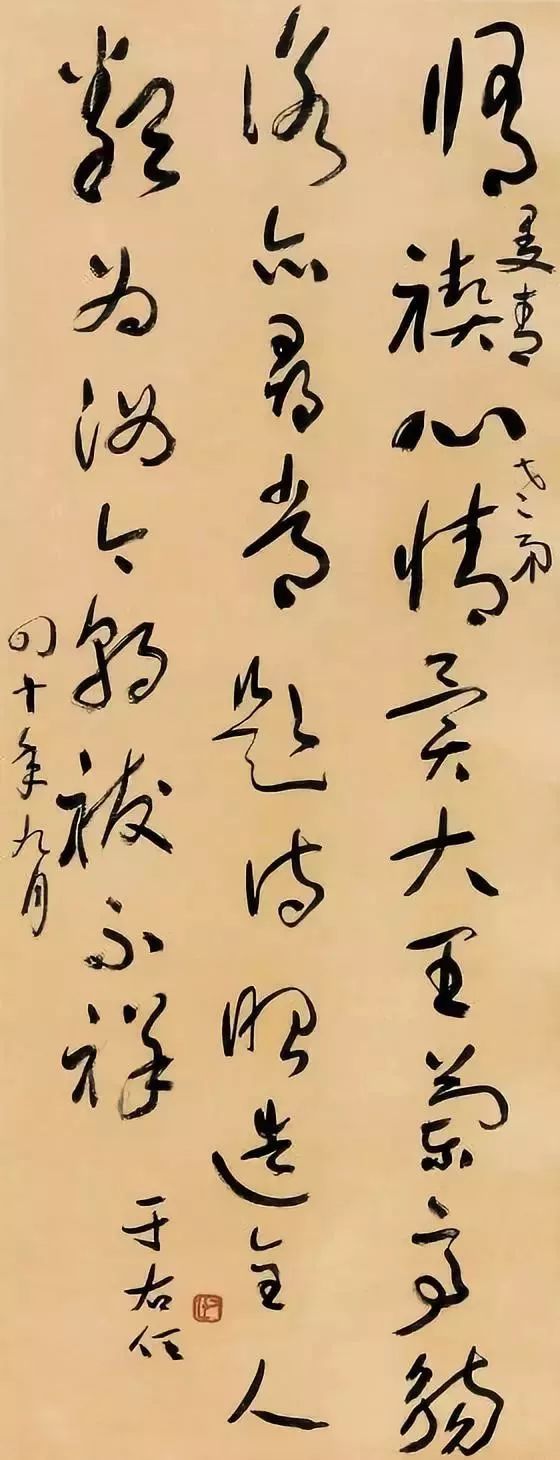

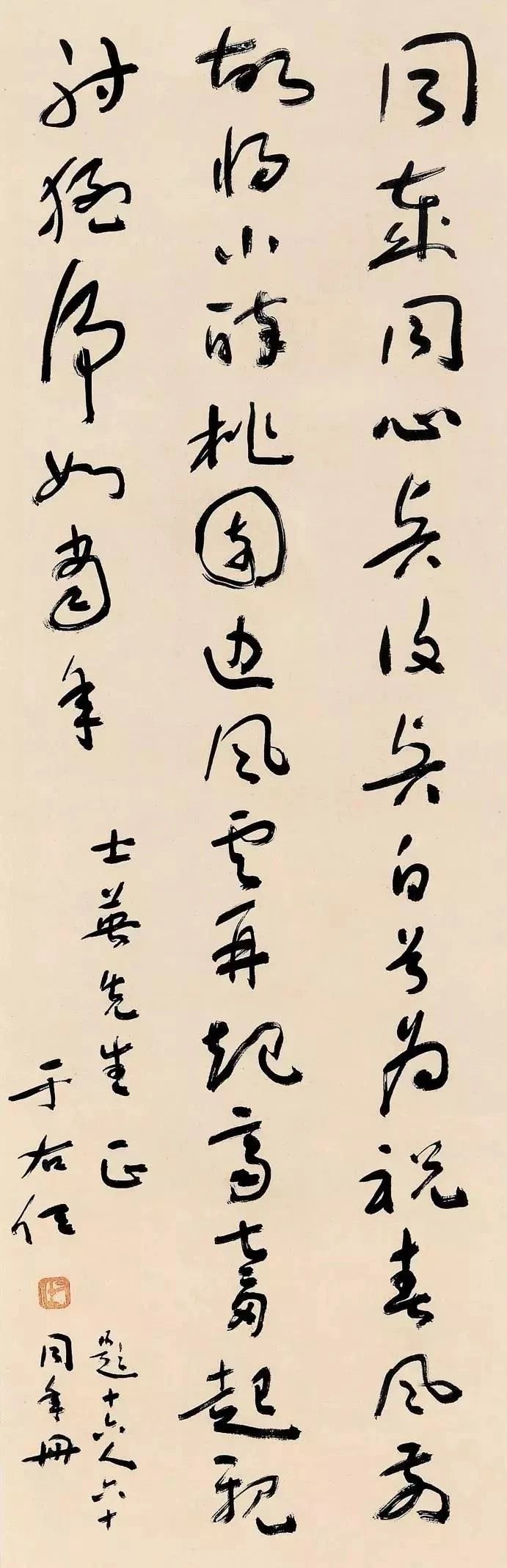

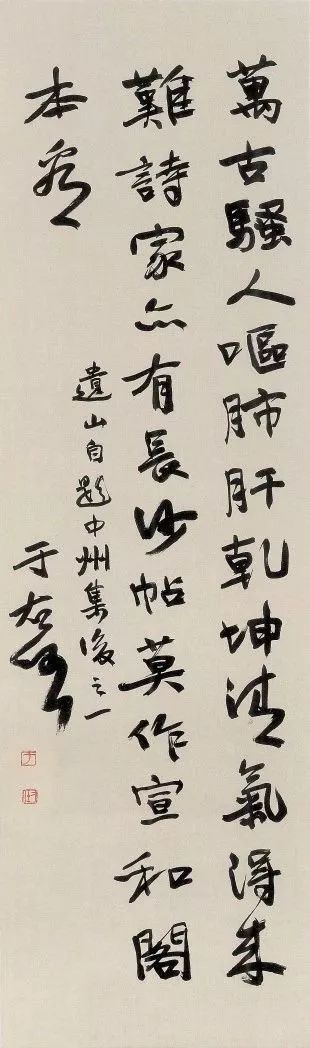

于右任先生曾自述学书:

朝临石门铭,暮写二十品。

辛苦集为联,夜夜泪湿枕。

可见其在艺术追求的道路上所用心之多。

二、主张和平与民主

于右任1906年在日本加入孙中山的同盟会,从此追随孙中山先生,拥护孙中山的联俄联共和扶助工农三大政策,组织靖国军,进行护法战役,反对军阀统治。先后任国民党政府委员、审计院院长、最高国防委员会委员和监察院院长等职,长期以来,于老为诚恳,作风平易近人。老贯张主和平,同共产党合作,反对打内战,同周恩来及民主人士有些来往,开起会来,要么一言不发,要么就提出国共要和衷共济、停止内战等等。所以蒋介石一直让于右任担任有职无权的院长,表面上是担任要职,实际上同坐冷板凳也差不多,所以20年也未更换。

于右任还是老报人、诗人、书法家和教育家。1927年开始研究中国历代草书;1931年创办草研究会,以后编著出版了《标准草书》、《草书字典》等专著。1905年,他协助马相伯创办复旦公学,这就是今天的复旦大学,到2005年正好是100周年。1907年以后,他先后创办《神州日报》、《民呼日报》、《民吁日报》和《民立报》,在报上撰文反帝反清,提倡民主思想,介绍苏联十月革命经验。

三、重点“护送”赴台对象之一

1949年4月20日,是于老在南京最后的一天。国民党有关方面专门负责“护送”于老去台湾的。国民党蒋介石集团,早就作计划,部署特工对一些“靠不住”的高官,要防止他们投向中共,要分别妥善“护送”去台。当然,“护送”就是“挟持”,不过好听一点而已。

在人生的道路上,有时候跨出一步,会影响他以后的命运。几天前,于老差点,有机会去了北平,就会留在大陆。4中旬国民政府总统李宗仁,想利用于老的声望,派于老去北平协助和谈。可惜决定的太晚,当时于老已作好准备,专机已待命起飞,北平和谈已到了最后阶段。4月20日,国民党政府党政人员开会,否决了这个草案,李宗仁不敢在协议上签字。因此,人民解放军于21日凌晨大举过江,于老已被挟持去了,再也无法留在大陆。于老这一步未迈出去,以至在台湾住闲,日夜处于乡愁抑郁中,15年后怅然辞世。

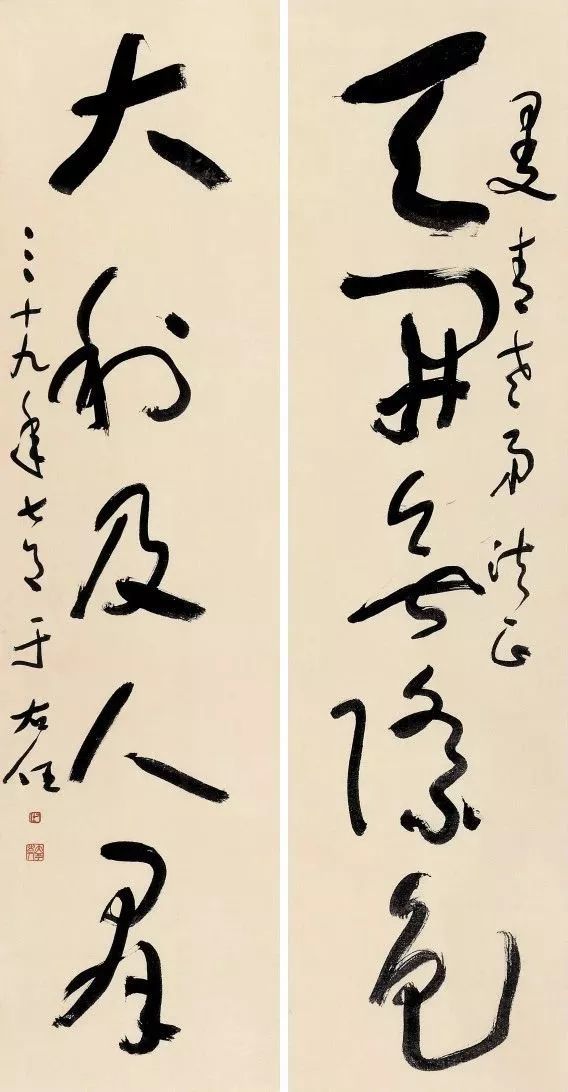

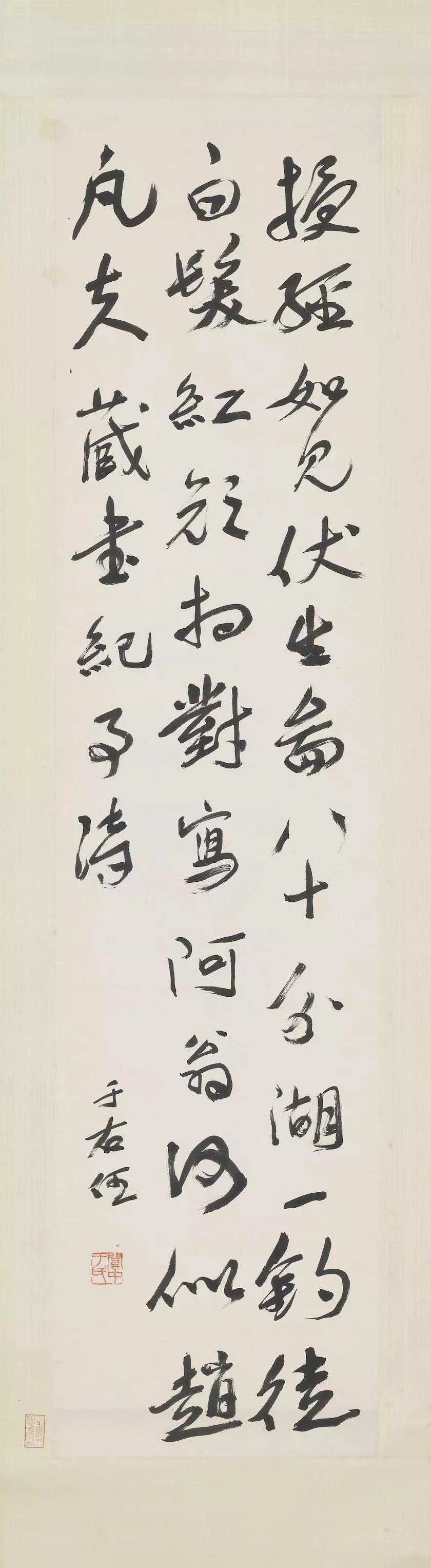

可惜,于老的愿望,最终还是破灭了,北平也没有去成。 于老到台湾后,已不再担任监察院院长。平时无事可作,写写字,偶尔写点小诗,常倚杖站立,眼看西北方,那边“有我大陆,有我故乡”。1969年,于老80周岁,有老友倡议为于老庆寿,他心情凄苦,摇头拒绝;他说在此乱世,还做什么寿,于是吟诗曰:“平生只愿看到太平时”。在台十几年,度日如年。郁郁终日,到83岁时去世。离世前作《望大陆》,诗曰:

葬我于高山之上兮,望我大陆;

大陆不可见兮,有痛哭!

葬我于高山之上兮,望我故乡;

故乡不可见兮,永不能忘。

读了此诗,令人鼻酸。

于老至死,还一心盼望祖国统一,期盼能重返故里。但他在绝望中含泪而别,只能魂归故里了。