中国传统书法的人文本质这个话题,在中国无产阶级文化大革命以前原本是一个可谈可不谈的话题。拨乱反正后三十余年来,伴随着改革开放的大潮,中国传统文化日益复兴,举国史无前例的大规模群众书法运动形成了滚滚洪流,针对漂浮在浪尖上的朽叶和泡沫,一些有识之士开始忧虑、反思和批评。

一、令人担忧的现状

2008年5月由中央文史馆主办,上海文史馆承办的“中华传统诗词研讨会”在上海宾馆举行,来自北京文史馆的一位老先生以某市书协的一位副主席将唐人韩君平“寒食”诗中的“日暮汉宫传蜡烛”[1]句,写成“日暮汉宫吹蜡烛”为例,对当今书法界一些人疏于学养储备,忙于由习字到写字;由获奖成名到取得书坛的一官半职,在实现他的理想后,以书法大家雄踞一方,名利双收的“终南捷径”[2],进行了一个较长时间、耐人深思的发言。于此,使我想起了自20世纪的九十年代中叶以来,书画作品的市场悄然兴起,很多的书法爱好者把入选中国书法家协会主办的各项展览,看成是跻身于中国书法名家行列的唯一通道,于是乎每到全国大展截稿前夕,好多地方就有人邀请权威,大办展前集训,甚至公开喊出“备战”、“冲刺”的口号。此间八仙过海,各显神。点的向权威一边请教,一边感情靠拢;老实一点的在废寝忘食、夜以继日的拼命设计和复制同一内容的作品;似乎前些年还出现过为上展览而心力憔悴,殉身于写字台前的“英雄”。基于此状,中国书法大展中出现了:鲜有原创的美文好诗、妙词佳句;重复同一内容的抄誊;书写风格大有同范所铸之嫌;繁简字体混用、随意杜撰文字、语句不通、错别字等低级遗憾的作品,亦属必然。面对这样的“光前裕后”,责任在谁?无疑是有权有威的评委。评委的资质姑且不论,但是一想到数量有限的他们,要面对几万甚至几十万件等待评审的作品,如果对每件认真考评,需要花费多长时间?的确是一件令人头昏脑胀的事情。特别是早在上个世纪五十年代中叶,中华大陆开始推广简体汉字,目前年届天命、花甲之人自入学到工作,一直使用的文字是标准简化体,甚将届古稀之人早在初小时期亦复如此。当冷清了几十年的书法活动突然时兴起来,日益高涨的热潮将这三代人中的善书者,自然地推向了风口浪尖,他们中间的一部分以弄潮儿的身份,闪亮登场,风光无限。然而其中个别昏昏然者忽略了严谨学风,导致其书法作品出现了那些不该出现的不明白文辞内容而盲目抄写所出现的以讹传讹;不懂装懂的使用繁体字而造成用字不当等失误,但不能不承认这其中也有文字改革后有些人盲目复古的原因。再加之评审过程中仁者见仁、智者见智和感情因素,虽然书法展览中的个别作品文化内涵不足,不过猛一看,那“鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯”[3]的艺术气息,着实让久旱逢甘霖的观赏者也在展厅盲目地高兴了一阵子,当大家静下来认真一品读,发现了那些带着瑕疵的作品,不禁倒吸一口凉气,好像面前一盘佳肴上落着几个苍蝇似一!

二、正本清源的思考

书法毕竟在传统文化中属于文事门类,是文事就得讲学术,在学术面前,只有严谨,没有随意,一切强辩和自我原谅,都不是正道的理由。但是话说回来,不管当今书法界是否需要或者正在调整展览的评选机制,仅就全国书法作品展览中展出的作品而言,其笔墨技能的高度还是在不断地提升,中国书法家协会和各省市地方书法家协会功不可没。

世间万事的发展,各有利弊。中国书法其所有空前的文化魅力,皆缘于空前的群众基础。当今空前的中国书法群众运动,无疑是社会进步的标志、文艺复兴的现象。中国书法这一门学术性很强,高投入、见效慢的艺术既然形成了众运动,必然会衍化出众多的艺术倾向:有的人主张追寻正统高层文人状态、借笔以散怀抱,抛开功利、不计工拙、直抒胸臆、自娱自乐;有的人主张把她当作一门专业艺术来研究、弘扬和广大;有的人把她理解成以好认易识、追求甜美的抄誊艺术;有的人主张把她先作为文化,后变成交游的媒介;有的人主张把她彻底和抽象艺术结合起来,甚至设想干脆脱离汉字;有的人主张把她通过制作、炒作,直接进入产业化;有的人则把她当成装点自己文化形象而附庸风雅的工具等等。

三、不可忽视的人文本质

对于中国书法,不管您怎样理解和主张(非传统的勿须赘言),只要想让她继续健康而又长寿地生息,那就得认真地反思她的人文本质与文化属性、生繁衍与修养环境。稍有一点中国书法史常识的人都知道,书法是毛,文字是皮,“皮之不存,毛之焉附。”[4]再深究一点,文字是皮,语言自然是血肉;语言既是血肉,思想本是骨骼;思想既是骨骼,文脉即为灵魂。回过头来看,如果一个躯体没有灵魂,那是什么?一个骨骼、血肉和皮俱失,仅剩之毛若漫天飘舞、那又是什么?这不是耸人听闻,纵观中华五千年的文明史,完全是依赖博大精深而又坚实的传统文化作支撑,进入书法史册之中的每一位书法家和书法作品,无一不是备受历代人们敬仰且身怀笔墨绝技的大文豪暨没有任何功利性、且具有很强艺术震撼力的妙造天然之迹。

中国前贤们的人生基本上恪守的是:“穷则独善其身,达则兼济天下”[5]的修齐治平;情怀遵循的是:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐[6]处世讲求的是:种树如种德,作文先做人;历史使命是:为天地立心,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平[7];社会责任是:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君[6]。正是历代前贤以这种高尚的人生价值取向,塑造起一个个流芳千古、高山仰止的光辉形象,镌铸成了一座座义参天地,道冠古今的时代丰碑。为我辈树立起永不磨灭的人格榜样。忠于国家、热爱人民,为坚持正义而文死谏、武死战,宁为玉碎不为瓦全,视死如归的传统气节和操行荣辱观,集中起来就是忠孝仁爱、礼义廉耻八个大字,这正是中国传统文化之魂,也是中国书法深层面的根本文脉。

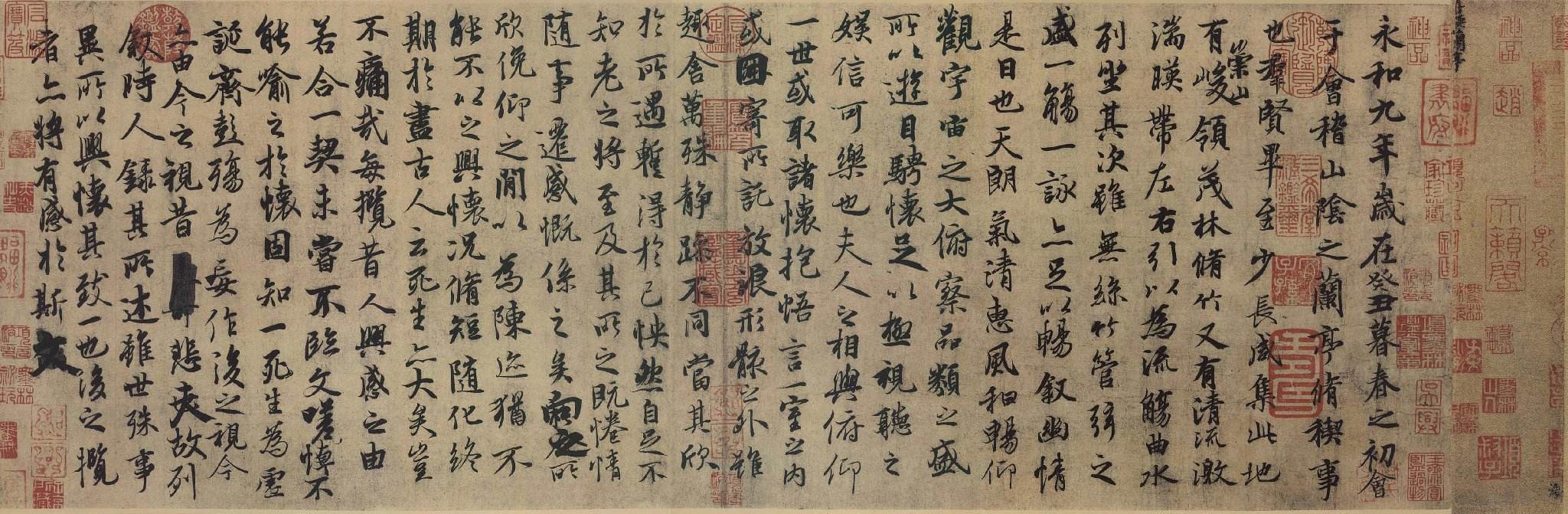

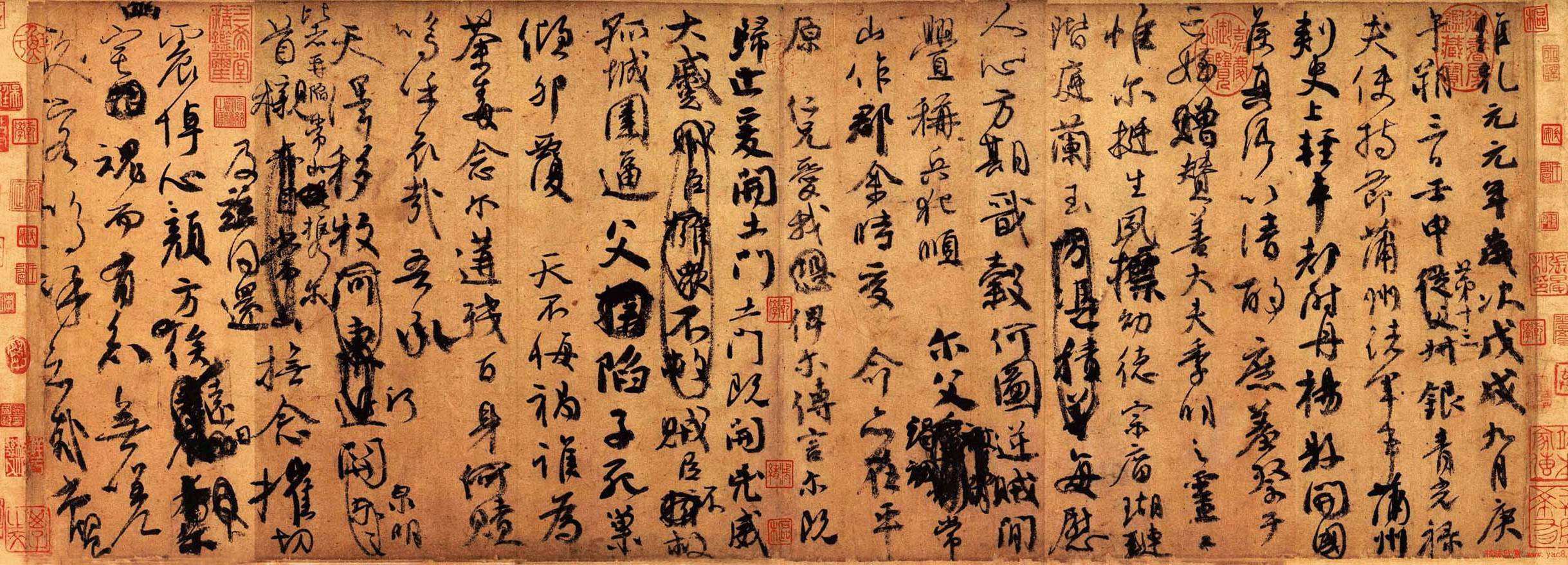

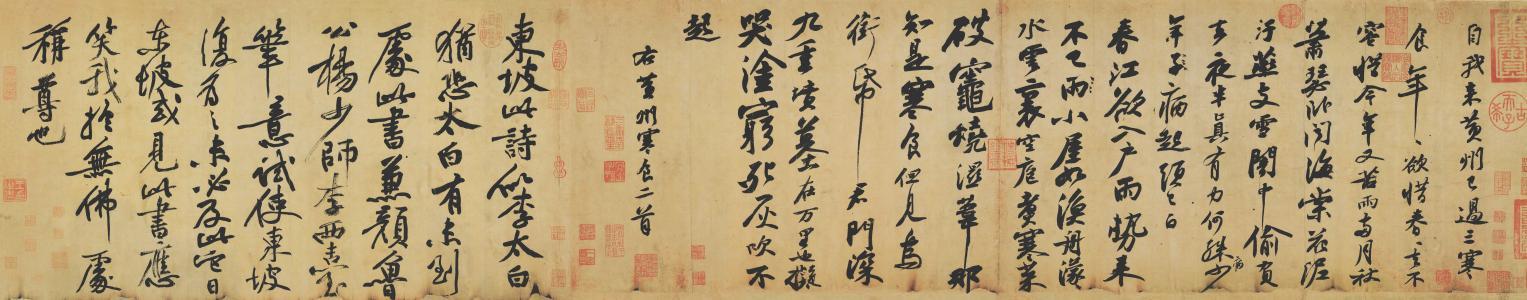

中国传统文化是在不断地提升、完善国民道德素养暨人口素质的基础上,更加注重全民的文化教育,一代又一代前贤们以非凡的智慧为中华文明宝库填充了多领域、极广博的精神和物质财富,谱写出了中华五千年的辉煌篇章,中国书法在技术层面反馈出了前贤们藏在肺腑的心声。那发黄而又残损了的绢帛素楮文书、漫漶斑驳锈迹下的金石铭刻和深瘞地下重见天日的竹木简牍墨迹,无不折射出前贤们思想的光芒。在浩如烟海的书法宝库中,试以文坛书界中众所熟谙的三件行书神品为例:其一,尽管书圣王羲之的“兰亭集序手稿”除了有过激烈的真伪之辩外,而人们所见到最佳者的仍然是唐人冯承素摹本,序文在记述游乐盛况的同时,也流露着感慨的气氛,对时下那些士大夫崇尚清谈、喜好剽窃老庄唾余的“一死生”“齐彭殇”的观点,以“虚诞”“妄作”给予了尖锐的批评,让历代读者对他这篇敢于“不合时宜”、犀利洒脱的文风而敬仰有加,梓于《古文观止》而千秋流芳。于此同时,当人们再品读其书法,那以遒劲健的书风,“字势雄逸如龙天门虎卧凤阁” [8]的气象,给人以灵魂深处的启迪;其以“超以象外、得其寰中” [9]的文脉心境,自然让人有一个永恒的遐思。其二,每当大家看到顔鲁公“祭侄季明文稿”时,那忠义之感溢于字里行间;悲愤之情尽皆跃然纸上,目之所及犹闻阿炳琴中之“二泉印月”,不禁使人潸然泪下。其坦白真率、不计工拙、无拘无束、随心所欲的书写状态,将自己内心的忧伤以笔墨抒发出来,已成为后来者书法创作的典范。其三,苏子瞻的确在当今文化人心目中是最具份量的历史人物。“黄州寒食诗帖”是他四十六岁因乌台诗案遭贬黄州期间所写的作品,代表了其行草书的最高成就,至今仍被书家奉为圭臬。诗中“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。”“也拟哭途穷,死灰吹不起。”足见其凄苦心情。但表现在书法上则是奔放不羁、坚利劲健、洋洋洒洒、一气呵成,又潜在地表达了他不管风吹浪打,胜似闲庭信步的超然境界。综上所述,此三件书法神品,完全都是脱离了尘俗、名利和宠辱,集文化、思想、学养、书艺为一体的原创性作品。这才是中国书法的人文本质之所在。

在当今,群众书法活动高潮迭起,参与的人数绝对空前,以书法名家自居者不计其数。然而当一翻开中国书法史,以此为鉴,大凡能名入书史者,尽皆是具有崇高人格魅力、富有社会责任感和传统文人道德荣辱观的社会贤达;是具有高深文化素养、在某文化领域很有建树或参与过某重大历史、文化事件的主要人物;具有精湛笔墨技巧,其书法作品曾得到过众多名公巨卿、俊彦硕儒褒扬者,这三条在古代书法名家的传记中无一不完备。

古代书名家作品欣赏:

《兰亭序》是东晋右军将军王羲之51岁时的得意之笔,记述了他与当朝众多达官显贵、文人墨客雅集兰亭、修稧事也的壮观景象,抒发了他对人之生死、修短随化的感叹。崇山峻岭之下,茂林修竹之边,乘带酒意,挥毫泼墨,为众人诗赋草成序文,文章清新优美,书法遒健飘逸,被历代书界奉为极品,宋代书法大家米芾称其为“中行书第一帖”,王羲之因此也被后尊为“圣”。人在研究其书法艺术时赞誉颇多:“点画秀美,行气流畅”,“清风出袖,明月入怀”,“飘若浮云,矫若惊龙”,“遒媚劲健,绝代所无”,“贵越群品,古今莫二”。确实如此,传说王羲之以后也曾再书《兰亭序》,但均逊色于原作,所以《兰亭序》原稿一直为王羲之视为传家之宝,为王氏后代收藏,传至王羲之第七代时被唐太宗李世民“骗”入朝廷,唐太宗得《兰亭序》后,曾诏名手赵模、冯承素、虞世南、褚遂良等人钩摹数个乱真副本,分赐亲贵近臣,之后民间也广为临摹,但无一胜过王羲之的原作,所以《兰亭序》真迹被唐太宗视为稀世珍品而最终殉葬,这更让后世对《兰亭序》原作崇敬不已,冠以中国书法第一帖的美名实在无可争议。千百年来,《兰亭序》有多个版本在世间流传,最受推崇的是于北京故宫博物院的冯承素摹本《兰序》,《本》为唐内府栩书官冯承素摹写,因其卷引首处钤有“神龙”二字的左半小印,后世又称其为“神龙本”,因使用“双钩”摹法,为唐人摹本中最接近兰亭真迹者。此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,公认为是最好的摹本。

颜真卿50岁时书的《祭侄文稿》全名《祭侄赠赞善大夫季明》,原作纸本,纵28.8厘米,横75.5厘米,共234字(另有涂抹字30余个),现藏台北故宫博物院。唐玄宗天宝十二载(公元753年),颜真卿为杨国忠排挤,出为平原(今山东德州)太守。天宝十四载(公元755年),安禄山、史思明在范阳(今北京南)起兵,著名的安史之乱开始。一时河北诸郡迅速瓦解,惟颜真卿的平原郡高举义旗,起兵讨叛,被推为义军首领,时颜真卿的从兄常山(今河北正定)太守颜杲卿派其第三子颜季明与真卿联系,联合反叛,颜杲卿与长史袁履谦设计杀死安禄山党羽、镇守土门(今河北井泾)要塞的李钦凑,夺回土门,一时形势好转,颜杲卿派长子颜泉明押送俘虏到长安报捷群请求救兵,不料路经太原时为太原节度使王承业截留,王想冒功,拥兵不救,安禄山闻河北有变,派史思明回兵常山。颜杲卿孤军奋战,苦战三日,粮尽矢绝,城破被俘,颜季明等被杀头,颜氏家族死者三十人,颜杲卿押解至洛阳英勇不屈,先被断一足,凌迟处死,直到乾元元年(公元758年)五月,颜杲卿才被朝廷追赠太子太保,溢“忠节”,颜真卿时任蒲州太守,听到这个消息以后,即派杲卿长于颜泉明到常山、洛阳寻找季明、杲卿遗骸,只得到季明头部和杲卿部分尸骨,为了暂时安葬这些尸骨,颜真卿写下了这篇祭侄文草稿,因为此稿是在极度悲愤的情绪下书写,顾不得笔墨的工拙,故字随书家情绪起伏,纯是精神和平时工力的自然流露,这在整个书法史上都是不多见的。可以说,《祭侄文稿》是极具史料价值和艺术价值的墨迹原作之一,至为宝贵。

《寒食帖》又名《黄州寒食诗帖》或《黄州寒食帖》,是苏轼行书的代表作,这是一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹,诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。元丰三年(1080)二月,苏轼四十五岁,因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥,贬谪黄州(今湖北黄冈)团练副使,在精神上感到寂寞,郁郁不得志,生活上穷愁潦倒,第三年四月,也就是宋神宗元丰五年(公元1082年)作此两首寒食诗,书写此卷的时间大约在翌年,或元丰七年离开黄州以后,此诗的书法也正是在这种心情和境况,有感而出的通篇书法起伏宕,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔,《黄州寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”,也是苏轼书法作品中的上乘。