在武清高村镇兰城村东南约1公里处,有一片老坟地,村民称之为“苏家坟”,面积达100余亩,这里分布着大大小小的坟头和横七竖八的土岗子。从1964年开始,村民整平土地,谁家盖房取土、垒猪圈用砖头、拉垫脚积肥,都去苏家坟取。1973年5月,村民张俊岭去此处拉土时,无意中掘到一块大石头,挖出来一看是一块大石碑,两面均刻有文字。上面的字可辨认:“汉故雁门太守鲜于君碑”,才知道是一块墓碑,便告知村支书,村支书告知了公社相关人,公社又报告给县文化馆,县文化馆又将这一情况报告天津市文物管理处,并很快派张新生和文物研究所的赵地等三名同志前来考察。

为了保护文物,村里当即派民兵看守。同时,市文管处带墓碑拓片到北京,经国家文物局进一步鉴定,一致认为这是新中国考古工作的一项重大发现。

1974年2月,市文管处、县文教局、县文化馆和高村公社党委的负责人参加了在兰城村召开的社员大会,大会向保护文物有功的单位和个人赠送了锦旗和农具。同年5月,鲜于璜墓碑移交给天津市历史博物馆保存(至今)。

据知情人介绍,该碑在运抵天津市历史博物馆前,先期进行了两项保护工作:一是加固,二是拓片。由于墓碑在地下沉睡近两千年,石质发生变化,表面剥蚀,内部有的地方也已成了“千层饼”,敲击时发出“噗噗”的声音。于是,从北京请来专家往碑内注射环氧树脂,以达加固的目的。为了让更多人欣赏到墓碑的书法艺术并了解碑文,特从北京故宫博物院请来老师进行传拓。

《鲜于璜碑》中的鲜于璜,到底是什么人?

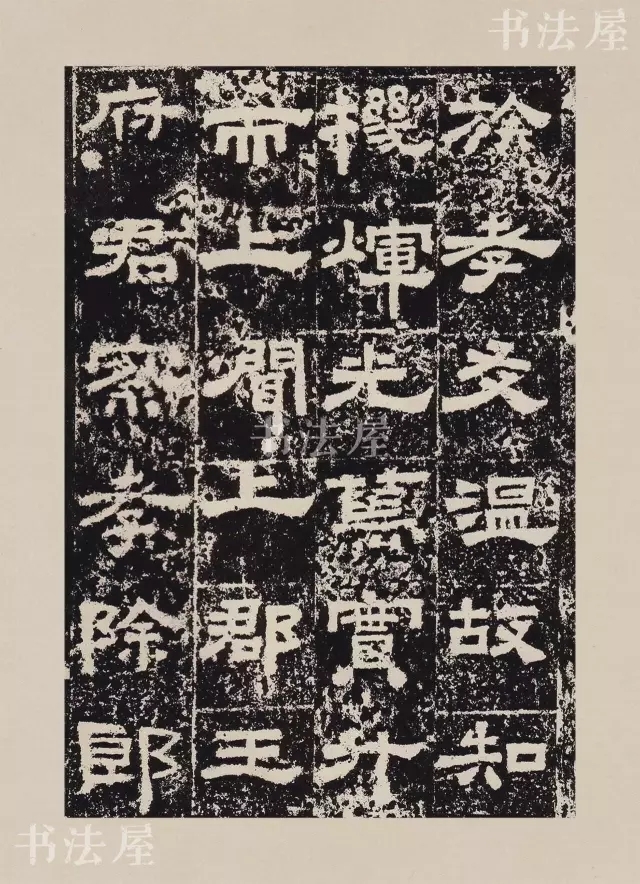

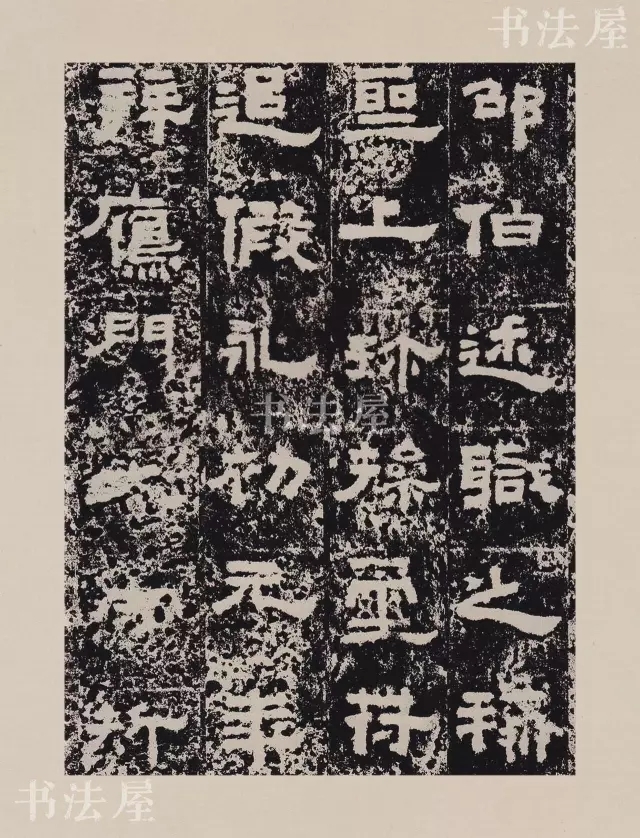

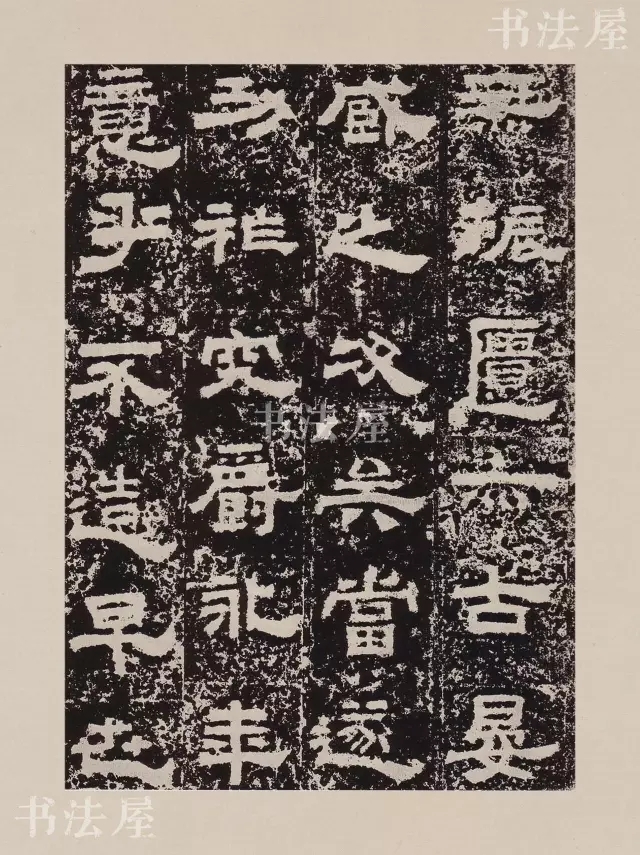

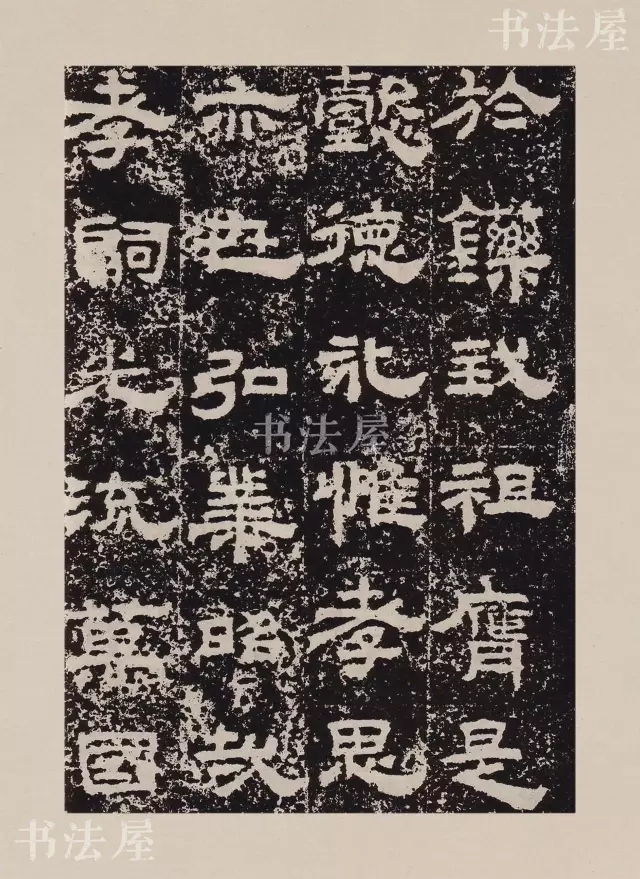

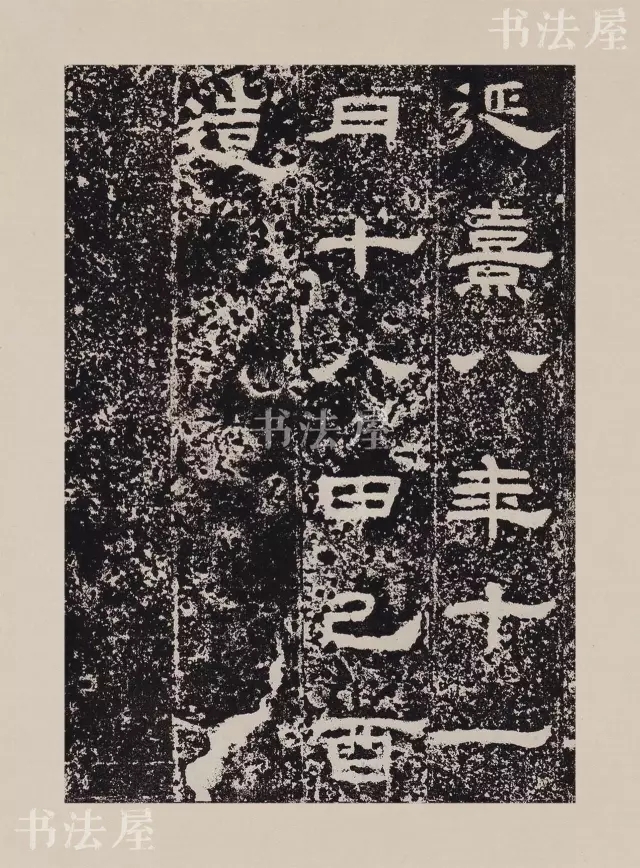

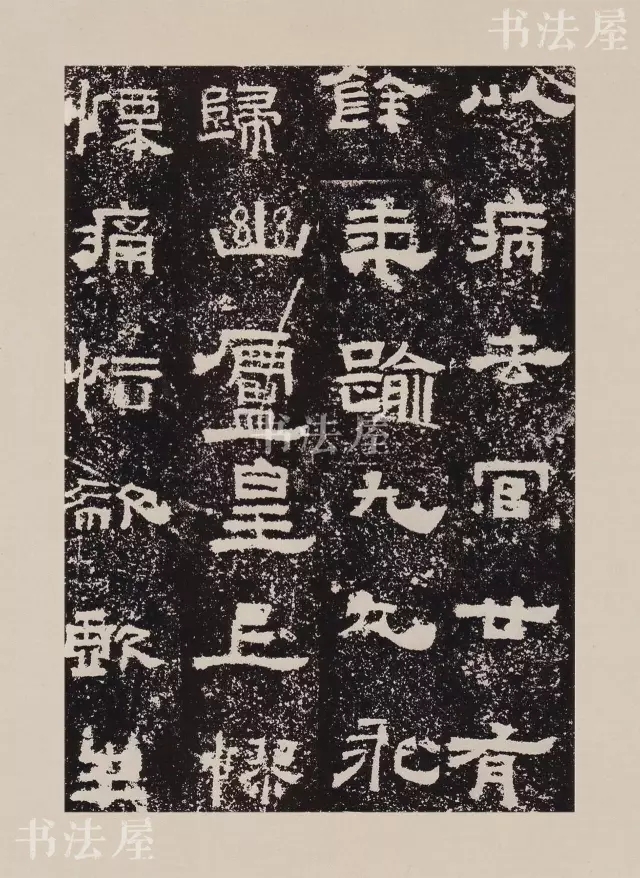

鲜于璜,字伯谦,为东汉渔阳郡雍奴县(现武清区)人,生于公元45年,卒于125年,终年81岁。鲜于璜在东汉安帝初年官至雁门太守,食俸2000石,是天津见证记载最早的历史人物。曾治《小戴礼记》记载 :“察孝廉,任郎中。升度辽右部司马,参加窦宪北击匈奴之役。迁赣榆县(江苏赣榆县青北口)令。父丧离职。服丧后任太尉府西曹尉。汉殇帝延平元年(106)迁安边节使,主管幽州、冀州事宜。汉安帝永初元年(107),又迁雁门郡(山西代县西北)太守。在官以德政教化人民,不施刑治,声誉颇高,因病辞官。延光四年(125)六月卒,葬于武清兰城村。延熹八年(165)十一月八日璜孙于舫立《汉故雁门太守鲜于君碑》。”

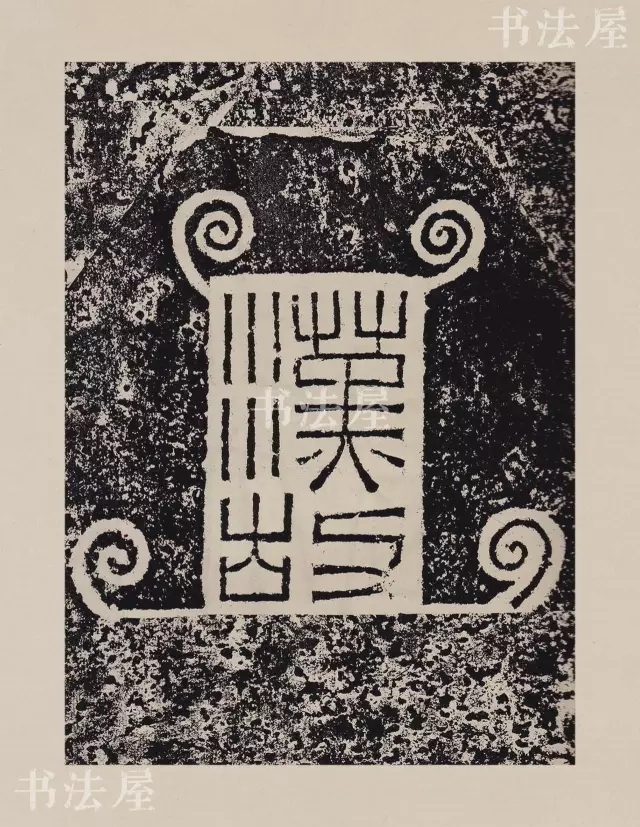

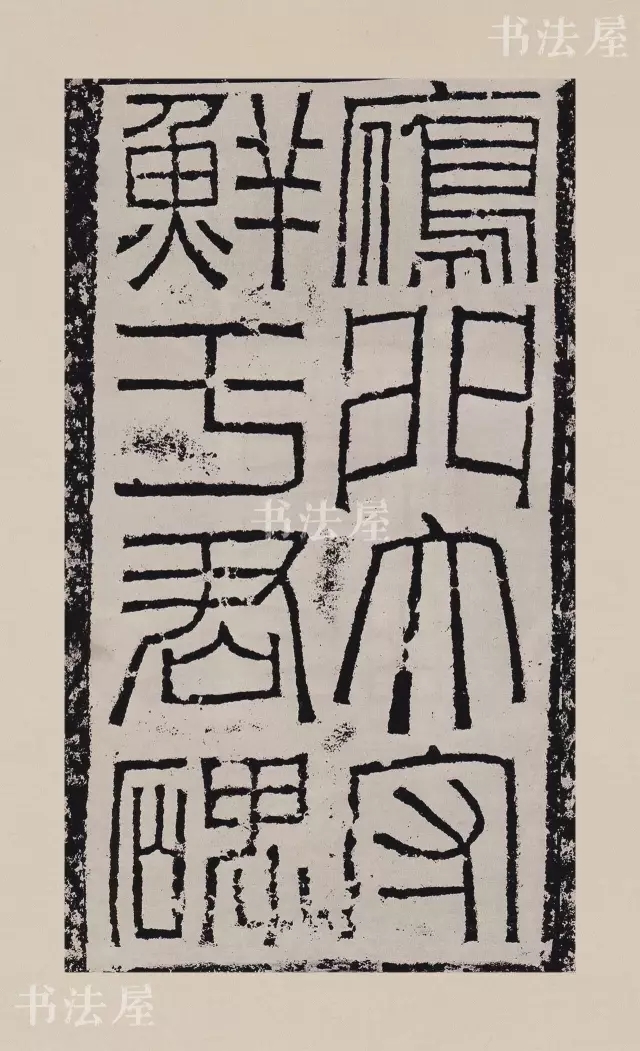

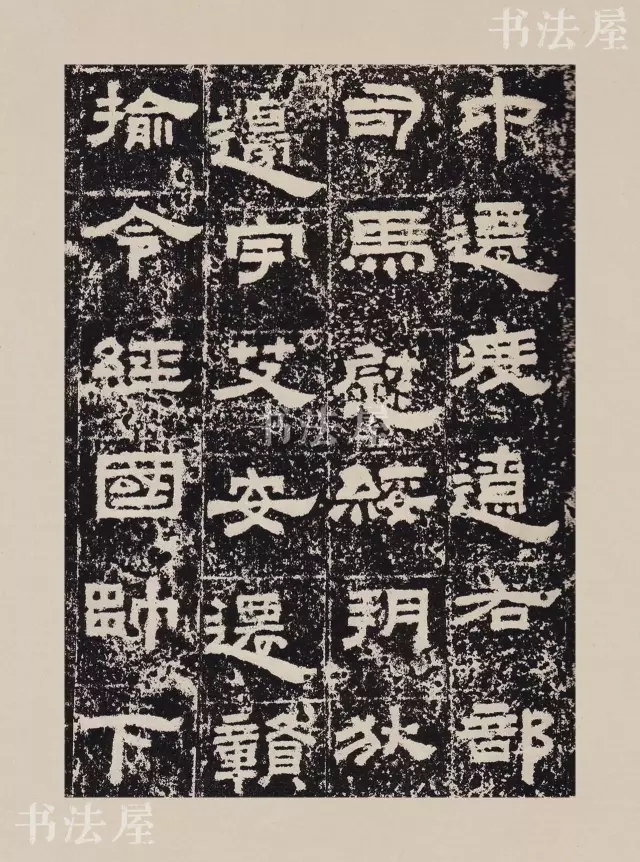

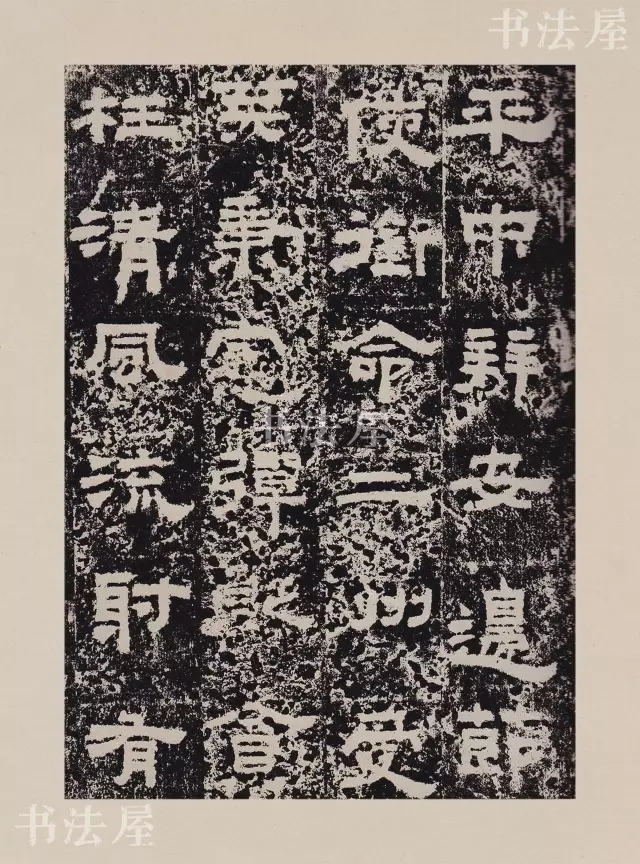

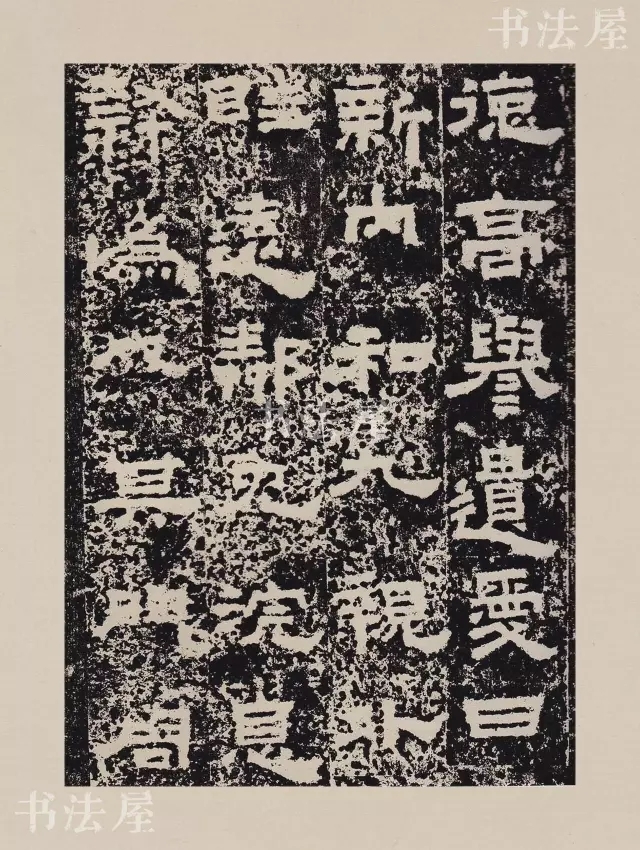

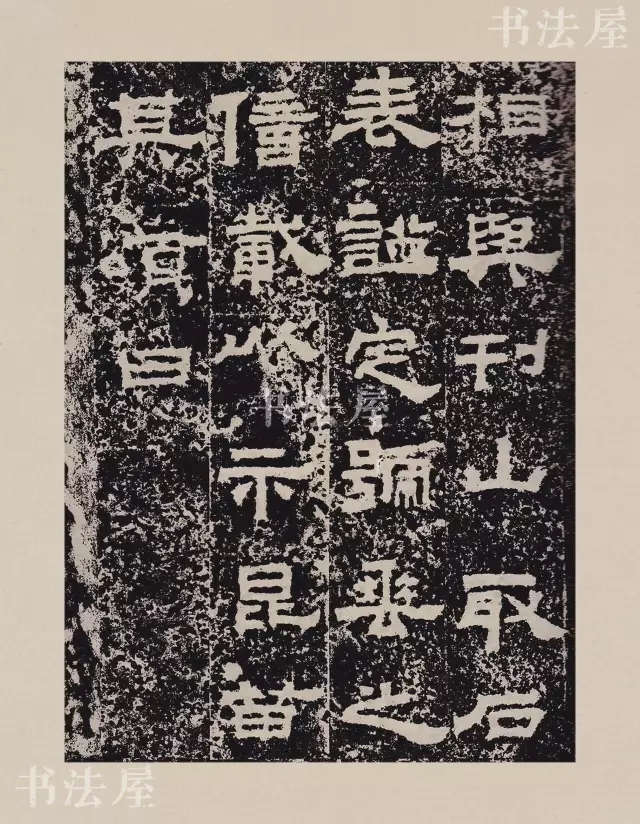

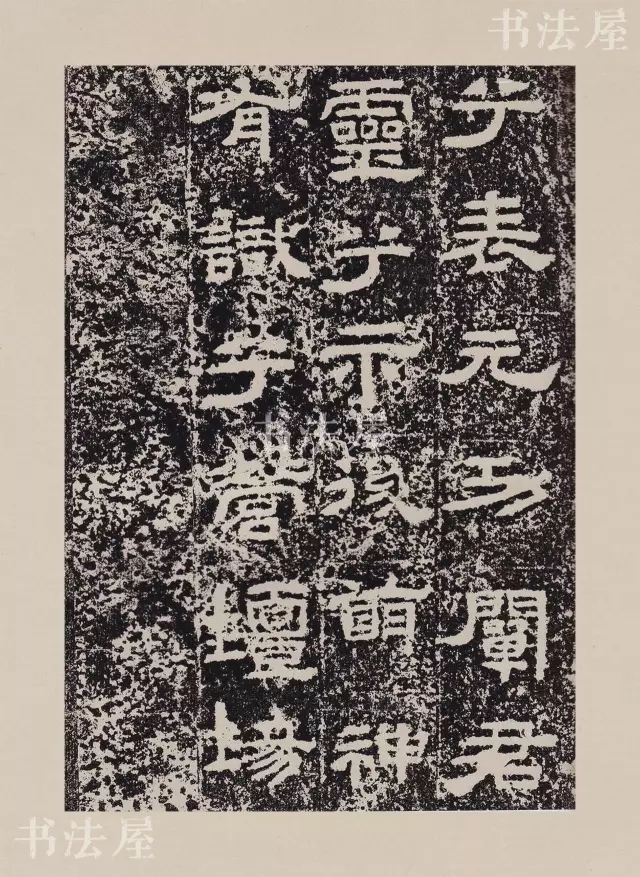

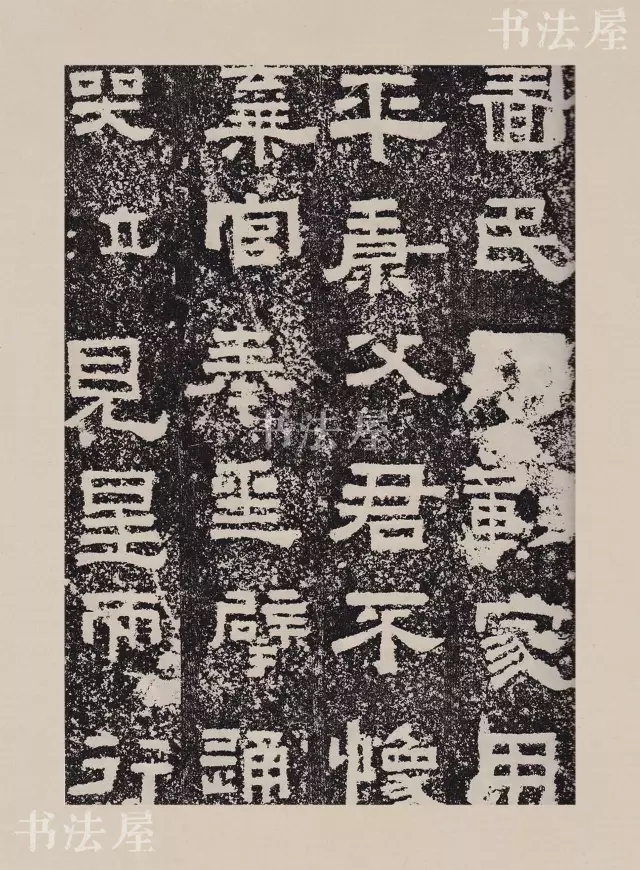

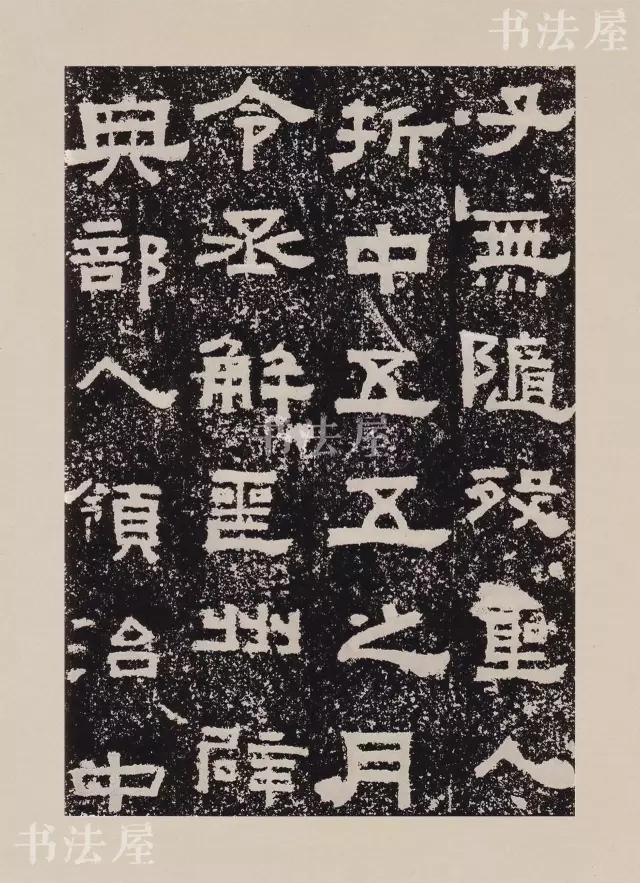

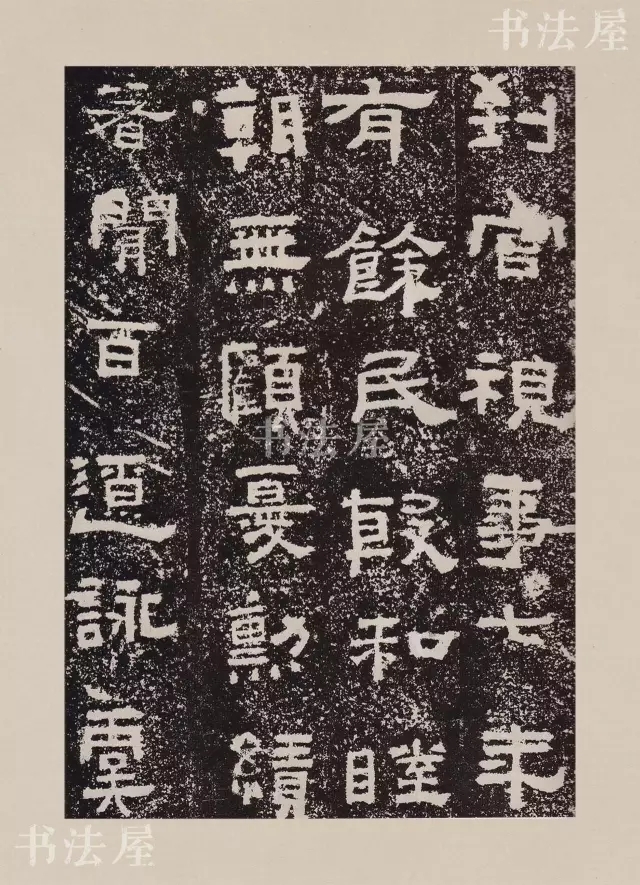

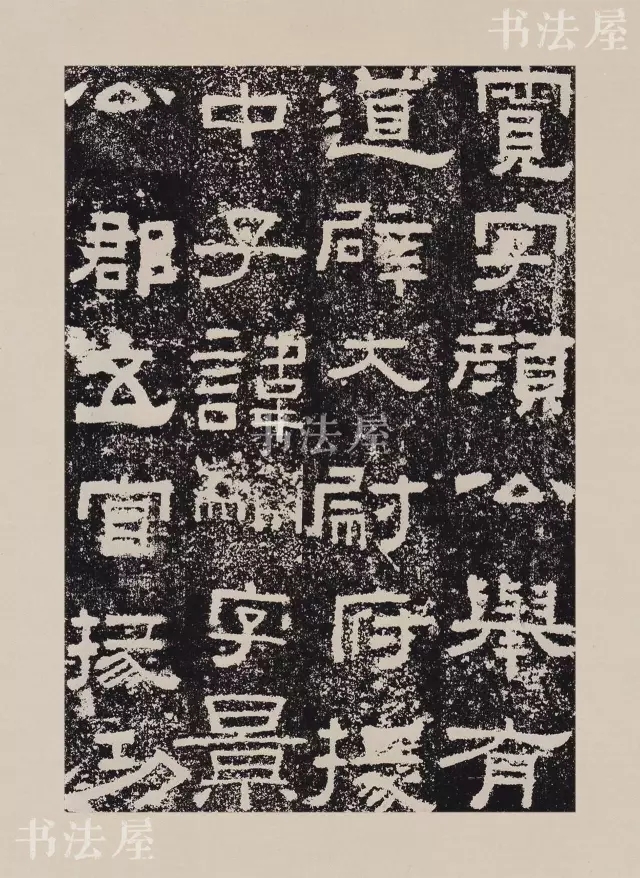

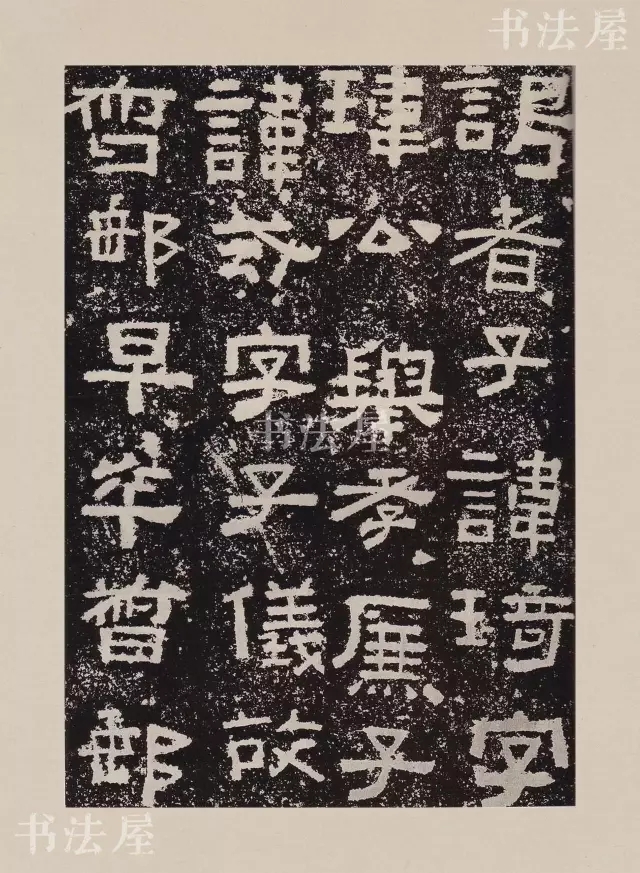

《鲜于璜碑》,全碑包括碑座与碑身两部分。碑座为长方覆斗形,长 1.2米,宽0.73米,高0.25米。座上有长方形榫槽。碑身为圭形,上锐下方,高2.42米,宽0.81至0.83米,厚0.12米。碑首阳面中部为“凸”字形碑额,阳文篆书碑名。碑额两侧刻青龙、白虎额下为一直径11.3厘米的圆穿碑首阴面刻朱雀。这种以“四神”图象作为碑额装饰的现象,在汉碑中较罕见。碑身两面刻文,碑阳17行,满行35字,碑阴15行,满行25字,总计 827字。绝大部分保存完好。碑文主要叙述鲜于璜的祖先世系及其生平仕历。鲜于璜初举上郡孝廉后,曾为度辽右部司马、赣榆令、太尉西曹、安边节使等,终官雁门太守。卒年80岁。碑阴铭文颂扬死者功德,并记录了鲜于一家的世系。碑阴记载的世系与碑阳有所不同,可能二者并非同一人撰写。

《鲜于璜碑》碑文在颂扬鲜于璜“勋绩著闻”的同时,也为我们提供了东汉的察举征辟制度、官职设置、政府与匈奴及乌桓等少数民族的关系、封建门阀的形成和发展等极其珍贵的资料,反映了当时人们“内和九亲,外睦远邻”的良好愿望,对正史的记载也是一个有力的印证和补充。

《鲜于璜碑》是新中国成立以来发现的保存完整、字数最多的一通汉碑。1979年文物出版社首次出版了由天津市历史博物馆保存的“首拓本”,一下子轰动了书法界,并被认为是明代出土《张迁碑》以来,唯一可相媲美的汉碑。

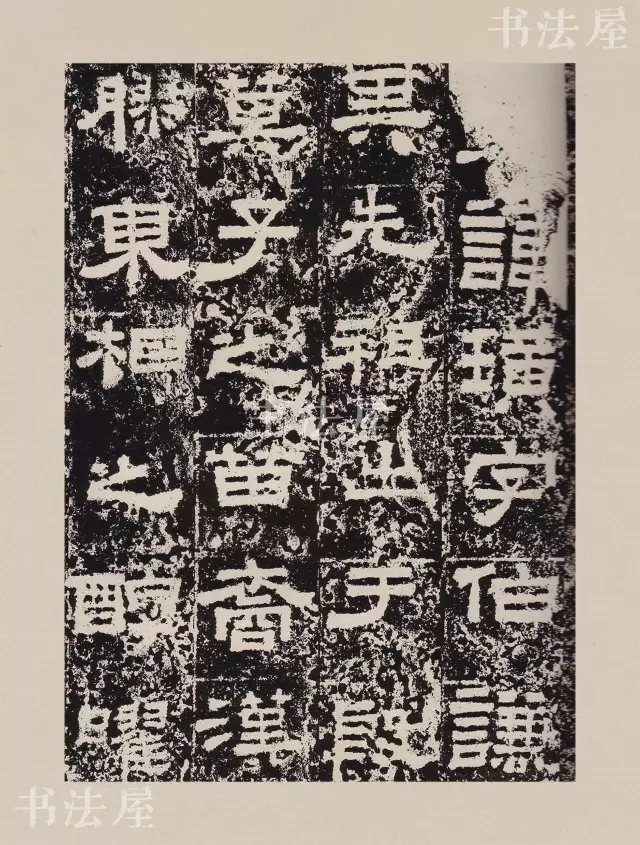

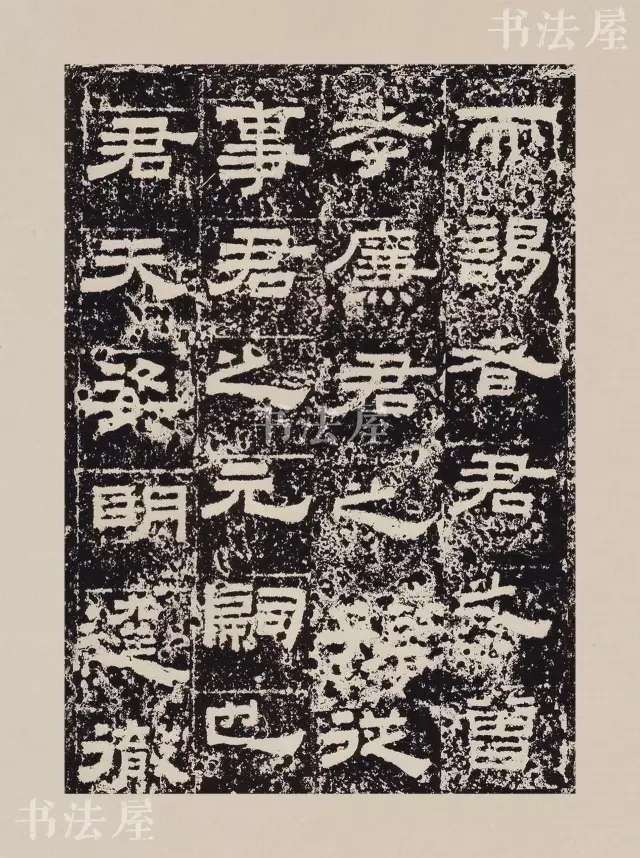

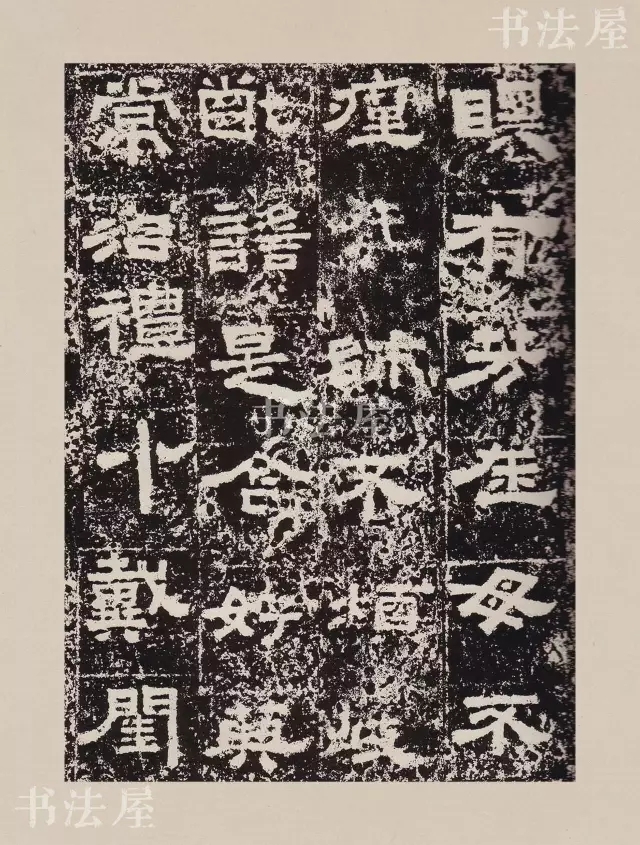

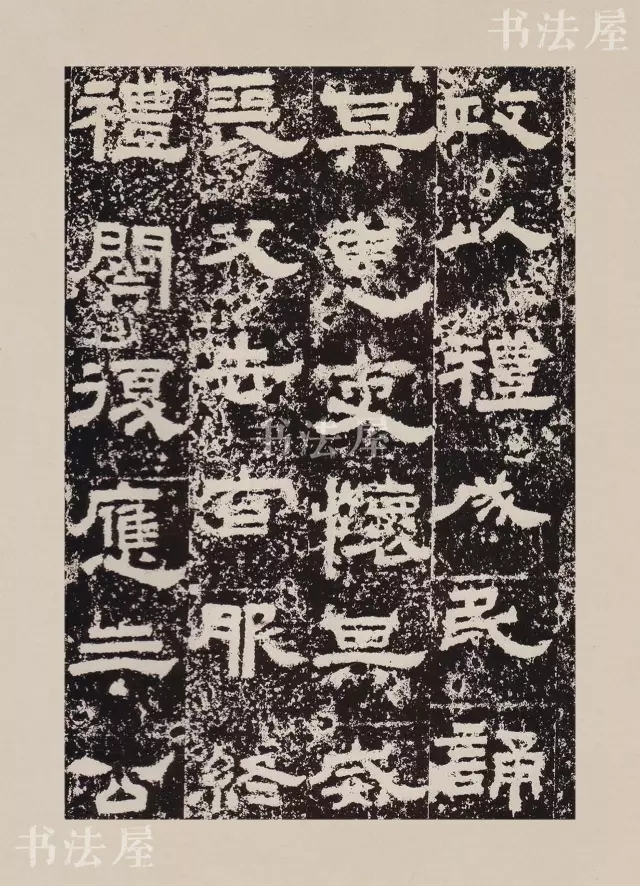

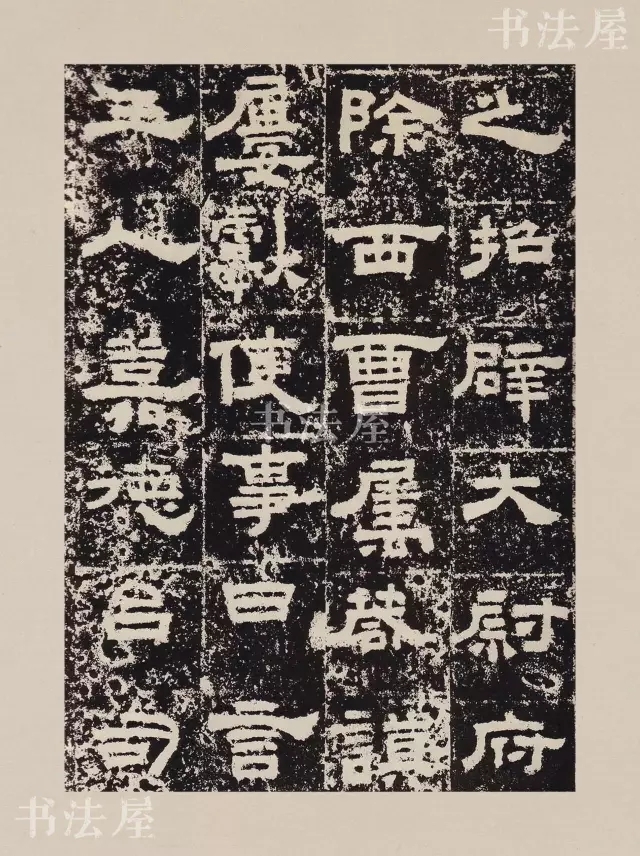

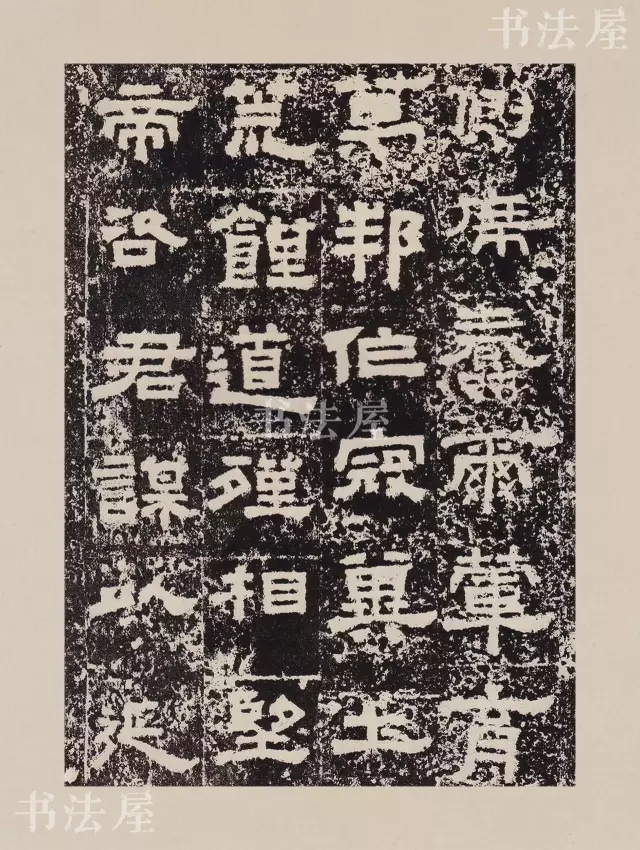

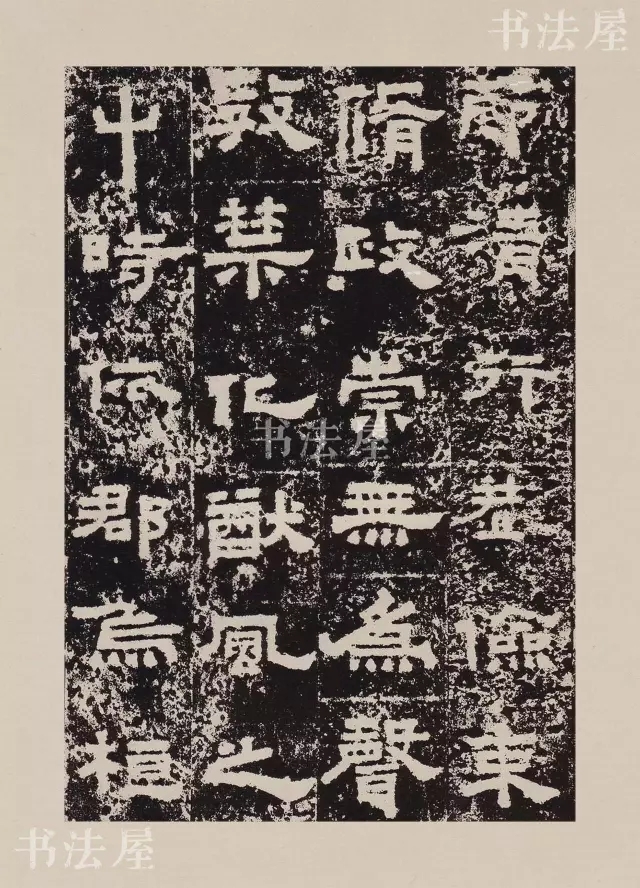

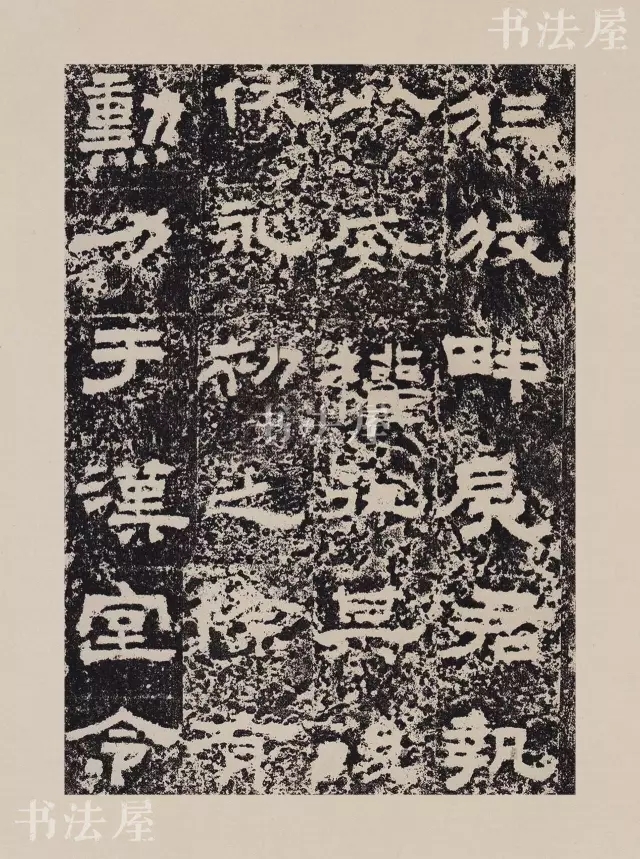

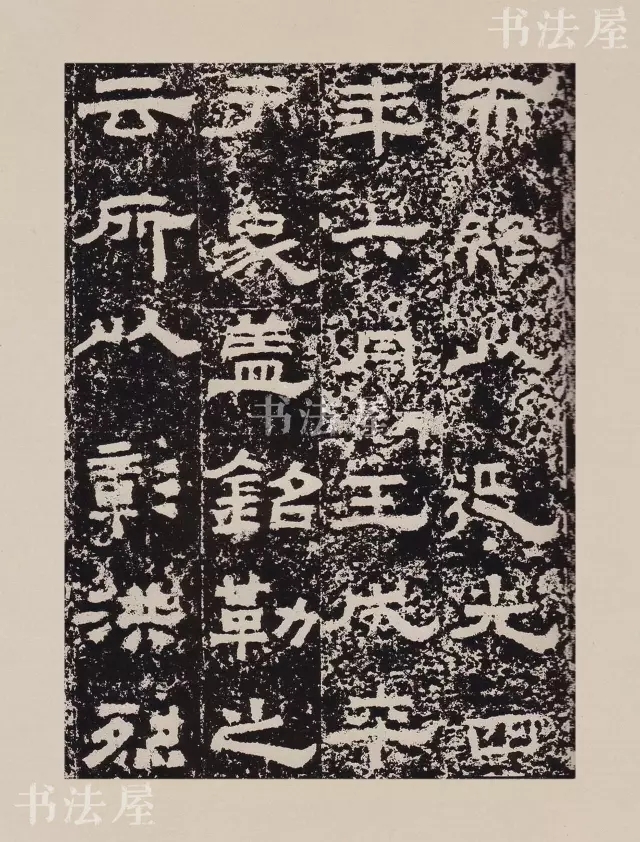

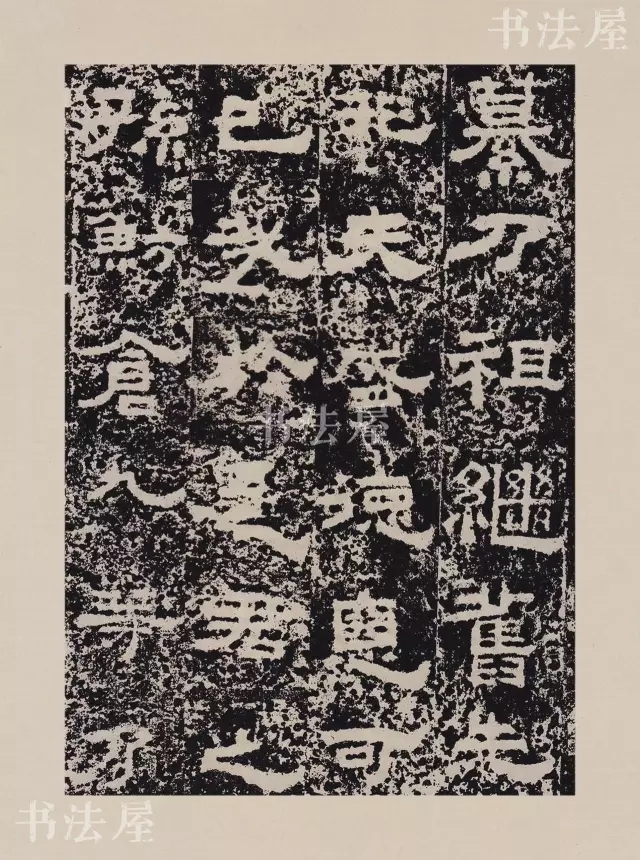

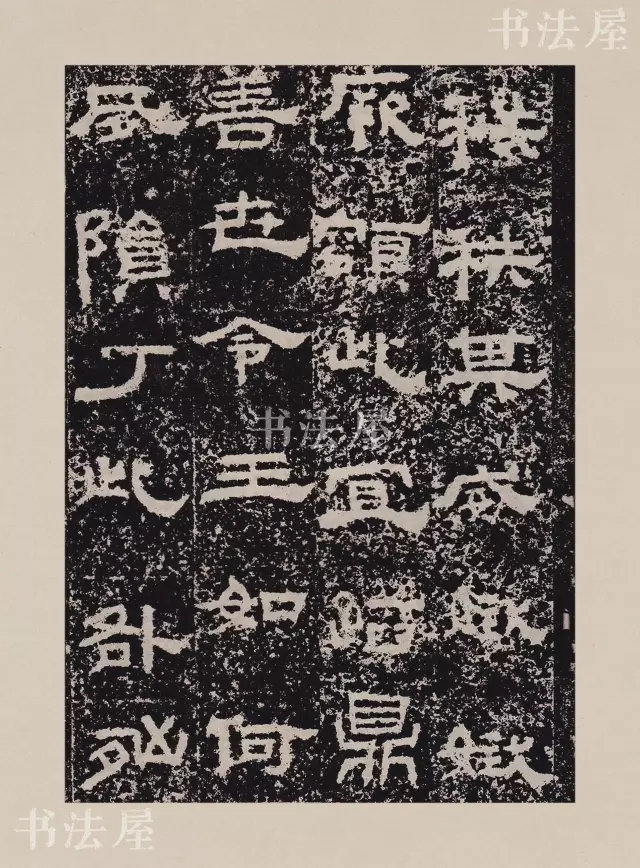

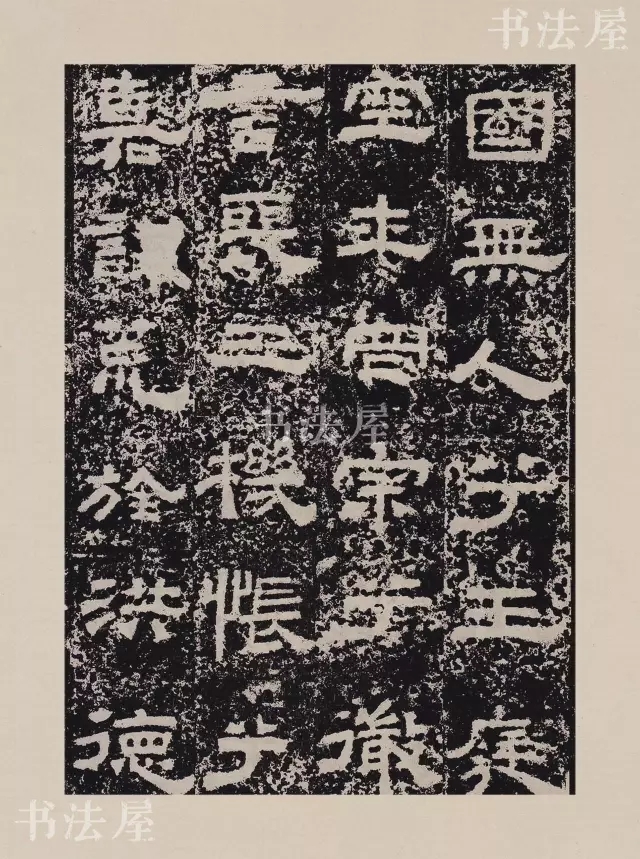

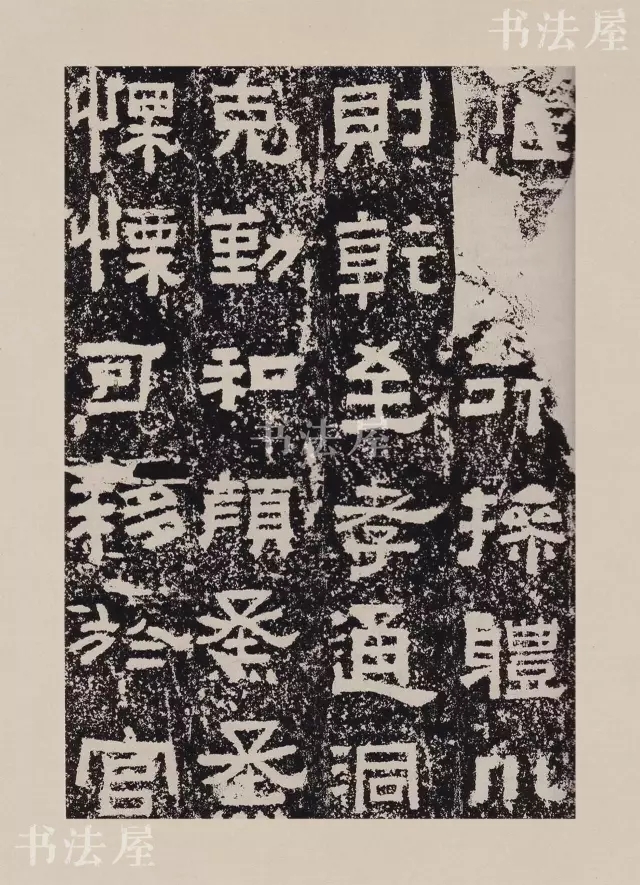

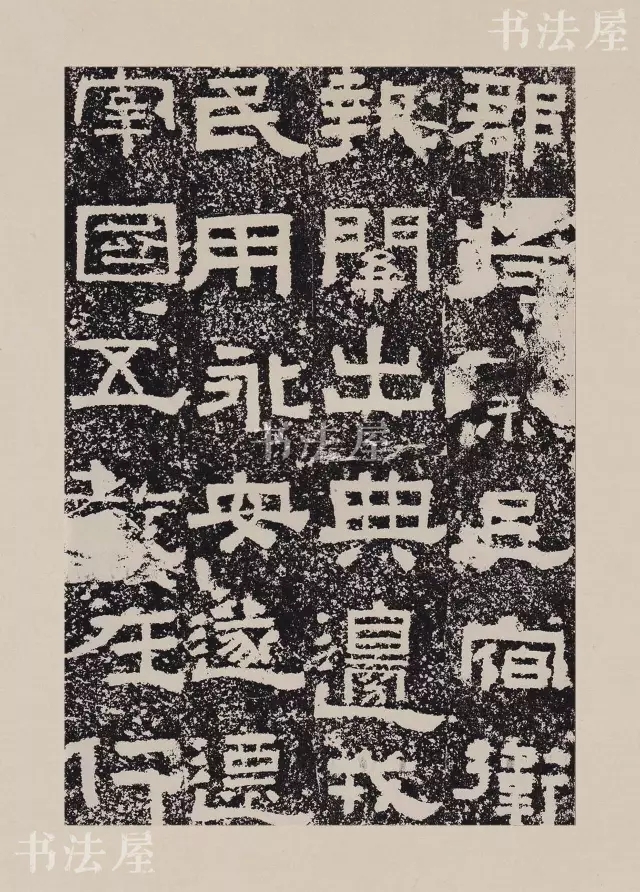

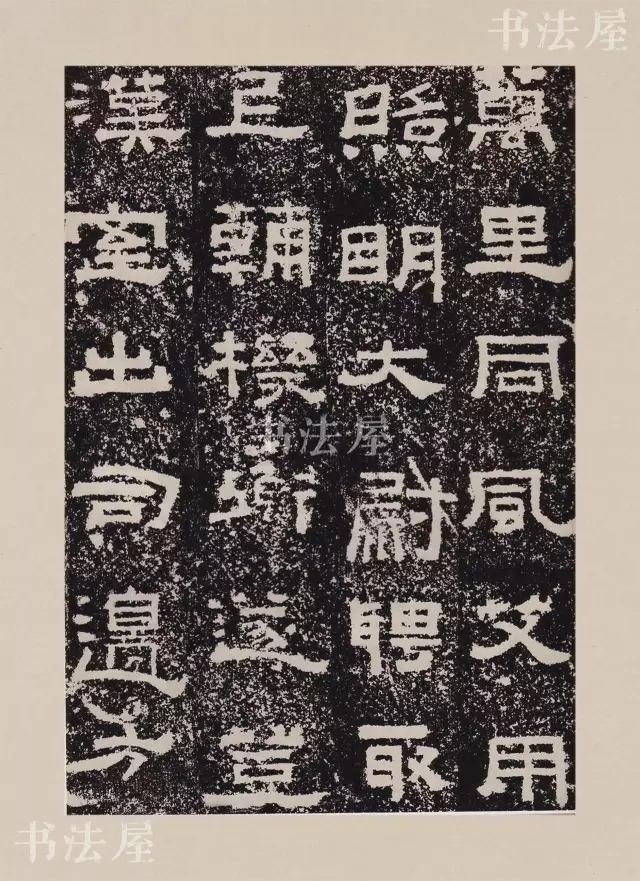

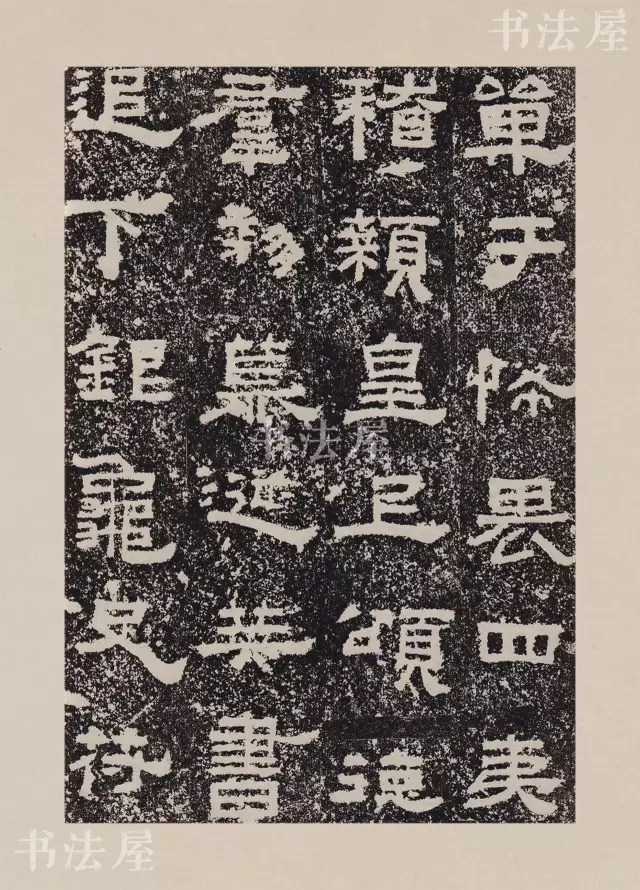

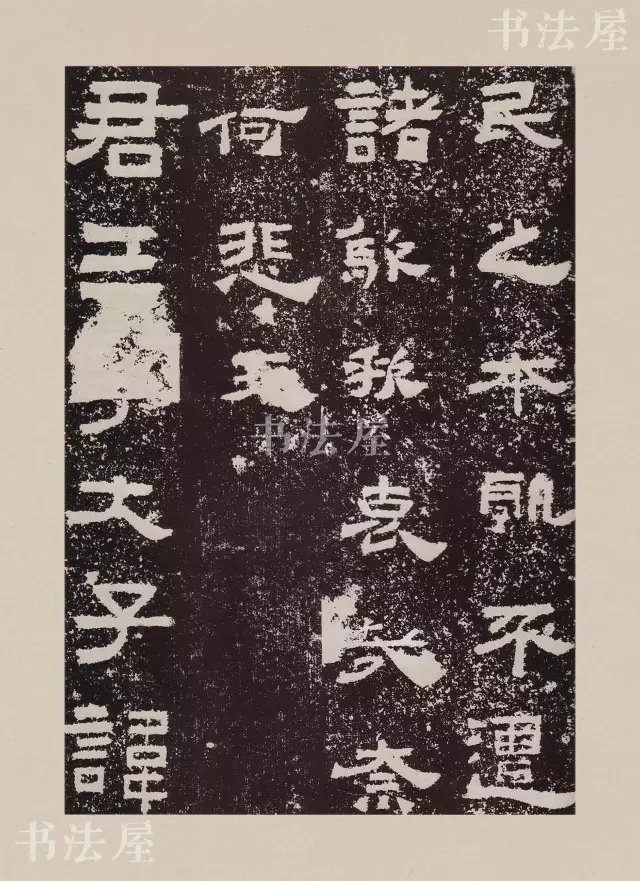

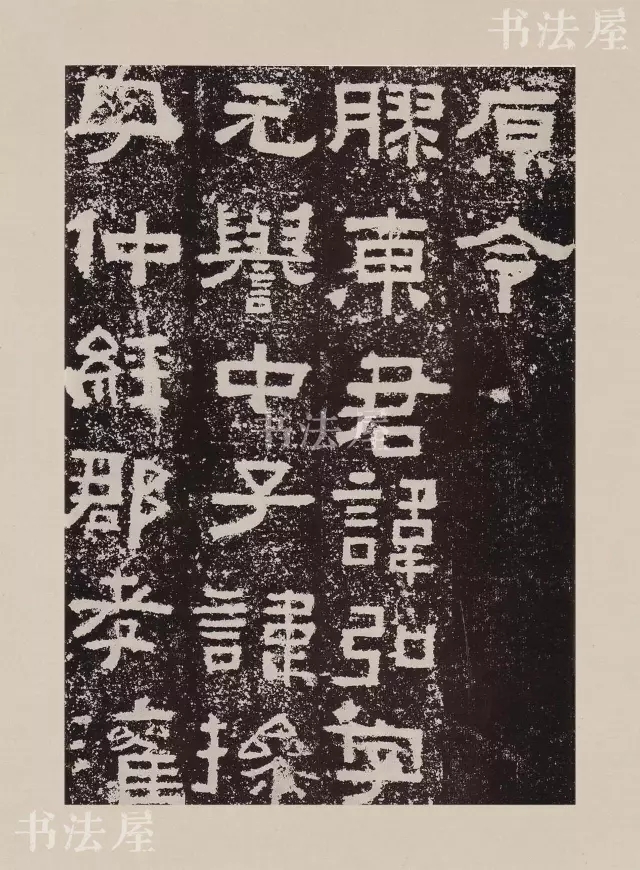

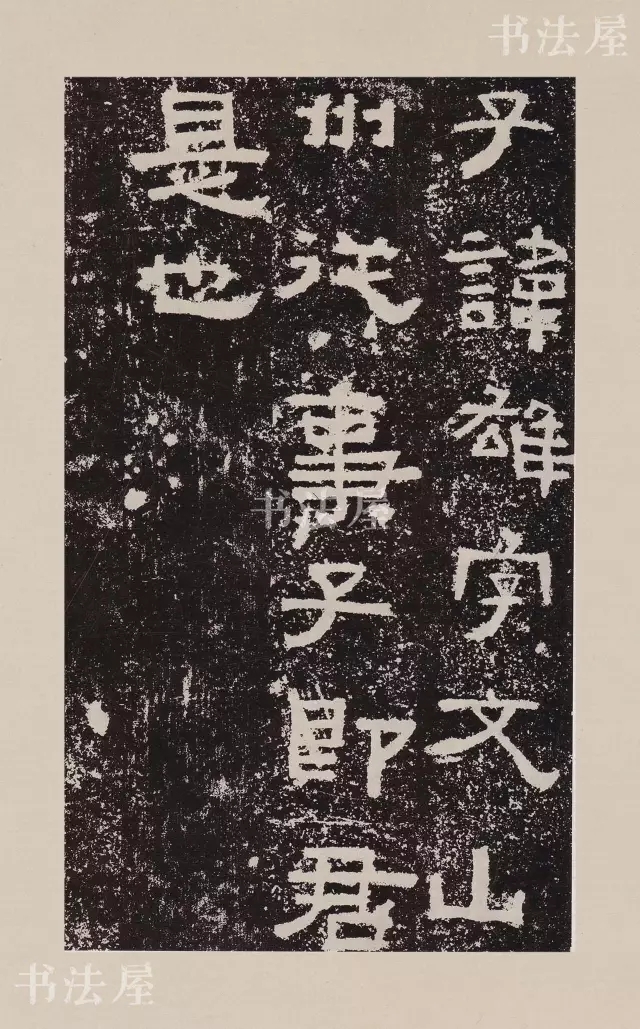

《鲜于璜碑》书风古朴雄健,浑厚凝重。其用笔以方为主,方整内敛,遒劲端庄,浑厚有力,斩截爽利,如佩刀贯甲的大汉将军,颇具阳刚之壮美(尤其是碑阴)。其结字宽扁丰厚,整齐划一,法度谨严,含蓄沉着,紧凑匀称,点画灵动,浑朴苍劲。于法度之中洋溢着一种典雅恢宏之美(尤其是碑阳)。其章法竖成行,横成列,排列整齐又略显参差,其碑石有界格,每个字都靠界格的上沿,上齐下不齐,字的大小、长短不求一律,方扁兼用,疏密得体,错落有致,各尽其势,自由发挥。因而显得既严谨又不板滞,犹如列队严整的武士,雄强剽悍而又有礼法。

如果说碑阳之刻更细腻、更完美,那么,碑阴则更显潇洒粗放,自然朴厚。通篇不加修饰,一以贯之,一气呵成。前人或称《乙瑛碑》为“汉隶之最”,或赞《礼器碑》为“汉人隶书第一”,今人评价《鲜于璜碑》的书法艺术地位,可谓上承秦汉,下启魏晋,在汉隶中独树一帜,古朴、雄壮、稚拙于一炉,堪称书兼众美。

《鲜于璜碑》的存在,丰富了汉碑的审美多样性。汉代碑刻中虽然与《鲜于璜碑》同一类型的作品占了汉碑相当数量,但与其它汉碑相比较就会发现它与众不同的独特审美价值。如同类的《张迁碑》《衡方碑》《孔宙碑》等等。它所体现出来的是一种相对的自由与率性。随着时代的不断发展、生活节奏的不断加快,人们的审美要求也发生相应的变化,而《鲜于璜碑》朴实率真,个性突出的独特风格刚好契合了时代的审美并成为汉碑审美的主流风格。

《鲜于璜碑》也为当今书法界提供了书法研究创作的空间,它的发现,为深入研究古代碑刻文化及中国书法发展史又增添了一份珍贵资料。同时,对研究汉隶的书法工作者和爱好者来说又增加了一个取之不尽的艺术宝库。这座距今已经1845年的历史名碑,当今大放异彩,广受关注。