谈超越清人

行草书我十几年来写的很多,这是我希望追溯源头,以自己的微薄之力,找回晚清以来失去的传统。记得在都江堰全国第二届书学讨论会上,我讲过当代书法要有新成就,就要能超越清代,超越前辈,超越自我,归根到底是超越清人。因为我们的前辈在书法观念上多数是受清人笼罩的。二十世纪书家中的大部分人是从这样的环境中起步的。在八十年代中期以前的展览会上象样一点的行草都找不到。一张很一般的临摹《张迁》碑的作品,则可以堂而皇之地挂在展览会并且被人欣赏,很多青年人甚至不知王觉斯、张瑞图,根本不要说“赵、董”了。

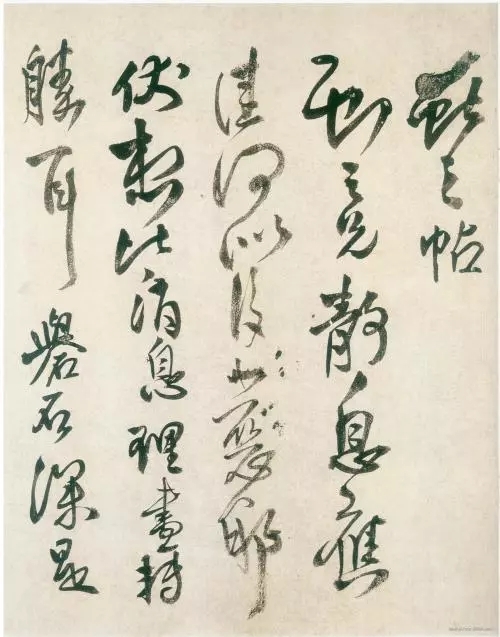

王铎临阁帖

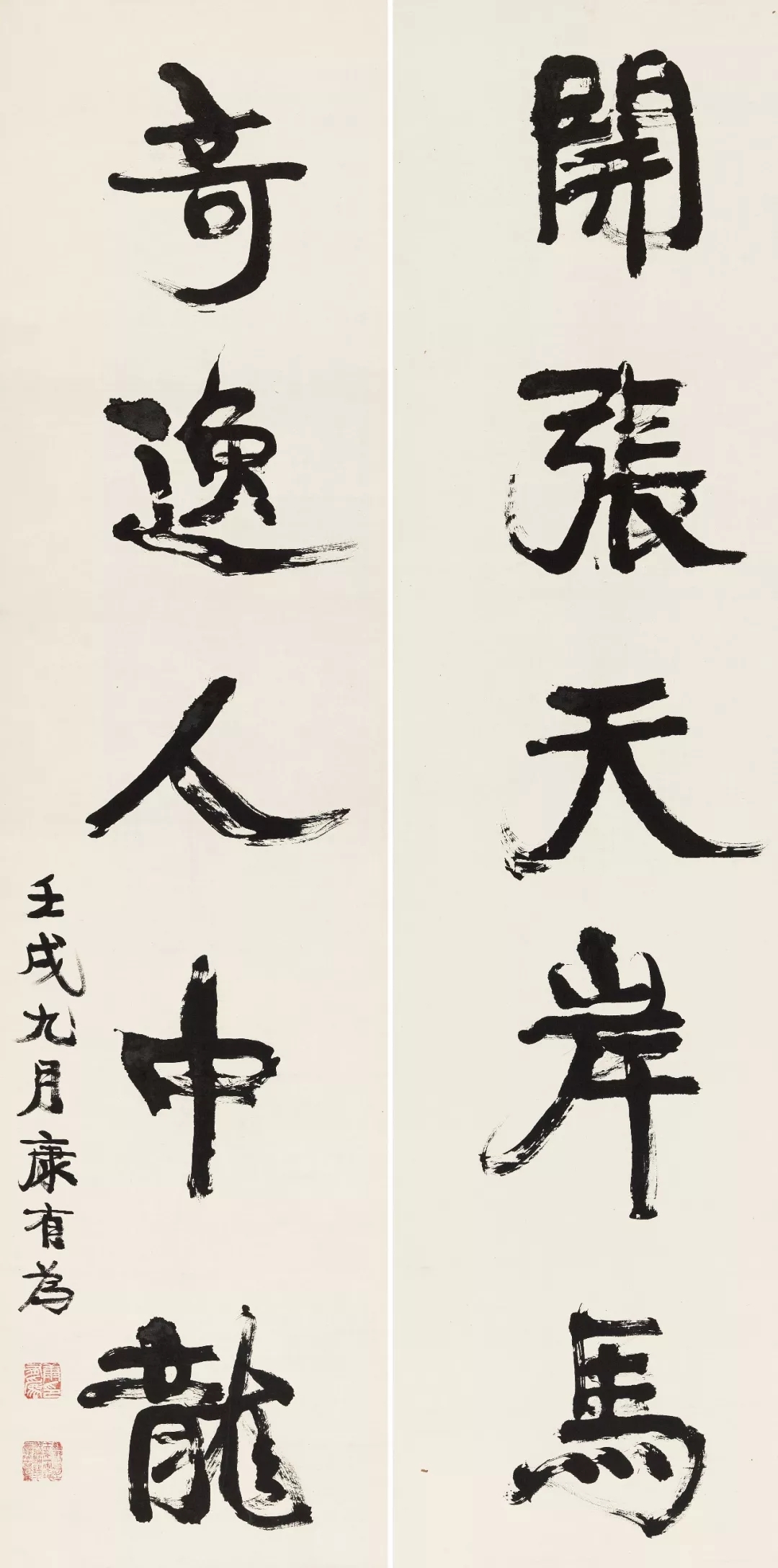

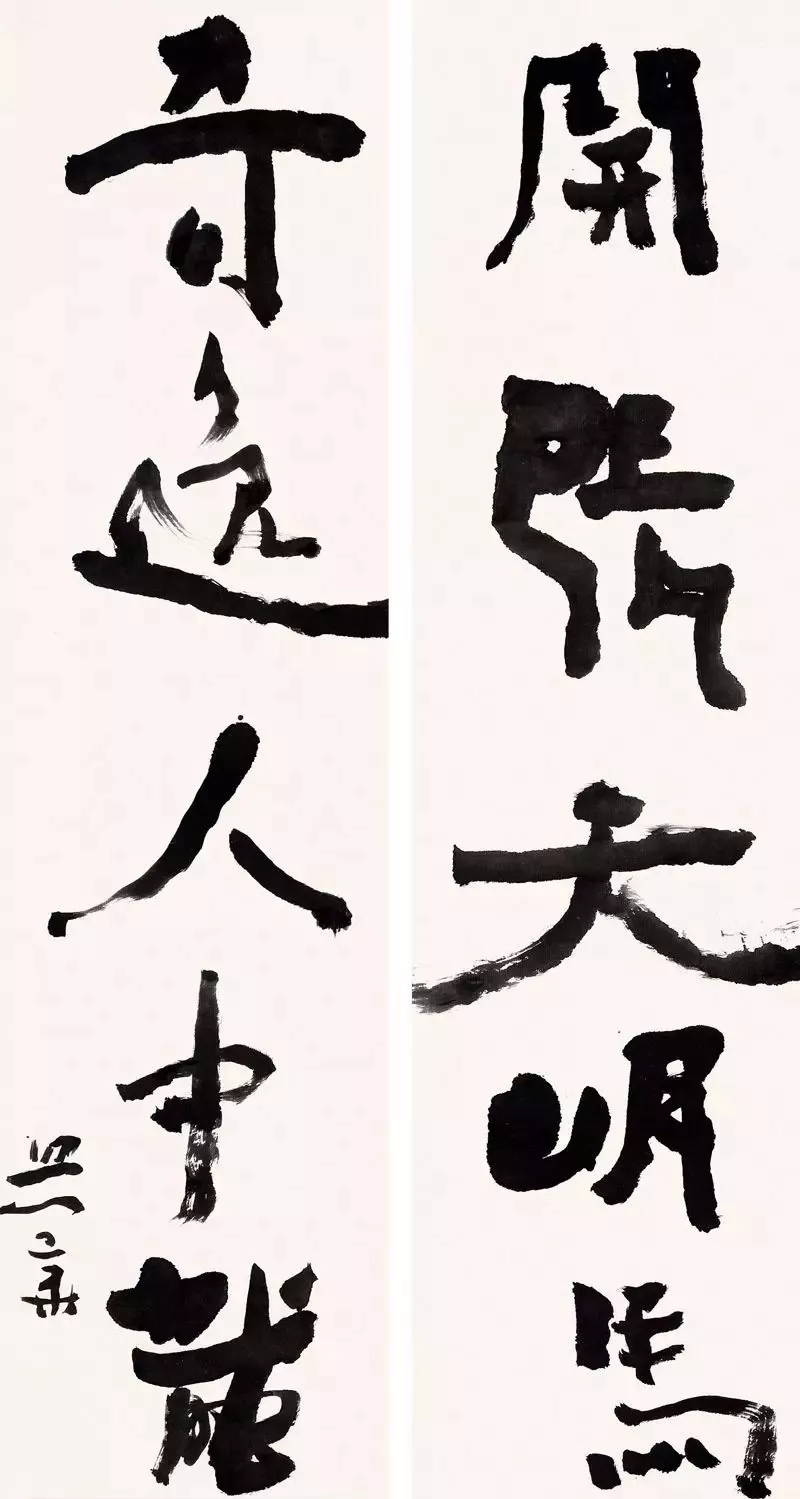

八十年代初日本二十人书展在中国展出的时候,人们看到日本人学王觉斯的很多,才开始了对王觉斯的认识,这种信息倒流反馈说明当时的青年书家对书法史知识荒疏到了极点。这固然有“文化大革命”的原因,也说明书法专业队伍与专业知识的严重匮乏。回头想想,当时大学里没有书法专业,只有几个人是七十年代底开始招收的研究生。除此之外,还有历史的因素:清代以后,尤其清末到民国时期,碑派的笼罩,一如康有为所言“草书既绝灭”,“三尺之童,十尺之社,莫不口北碑,习魏体。”历史上的优秀书法传统也因此受到了传统上的阻隔。

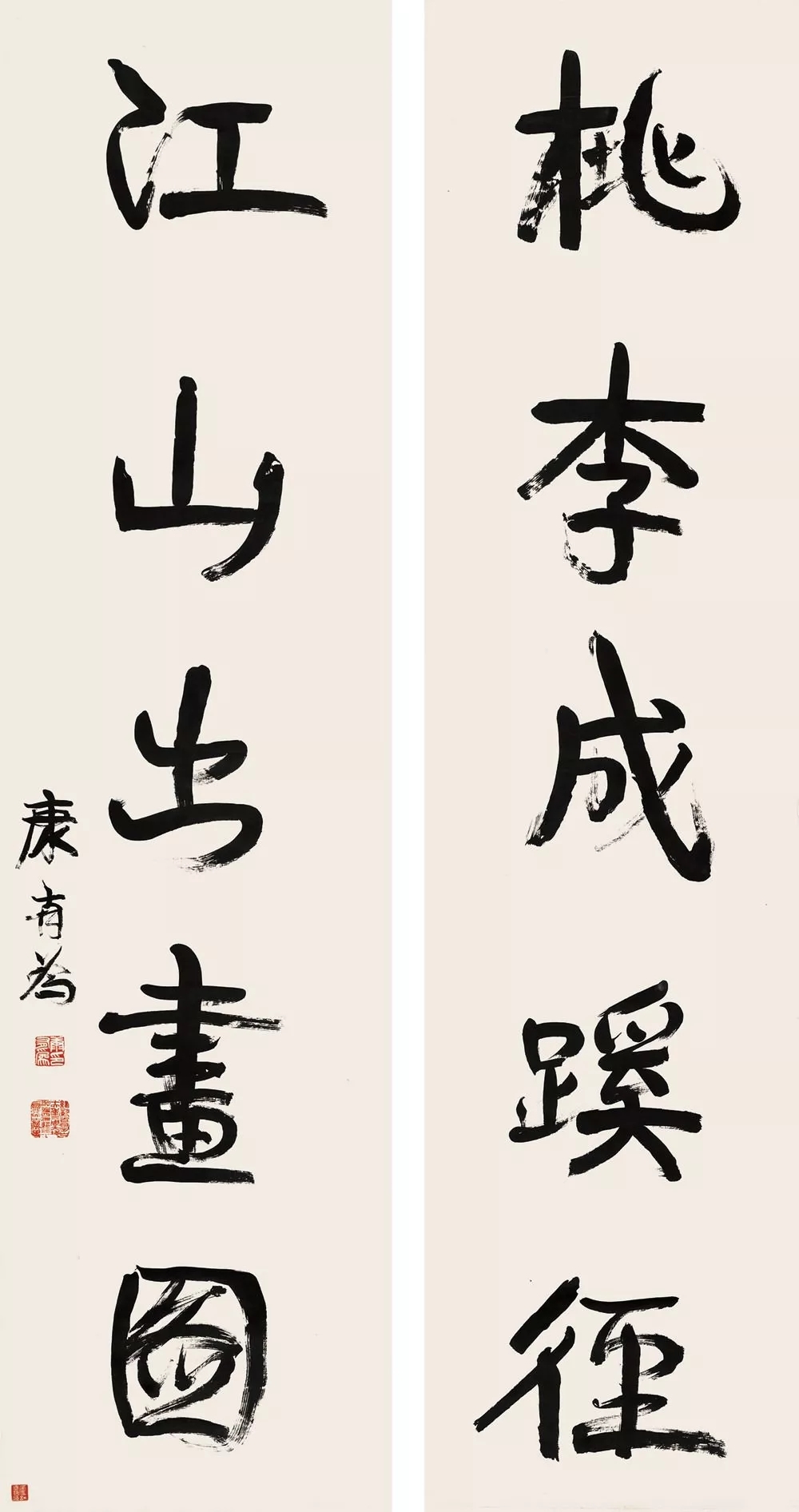

康有为书法

这种书法现象我很早就感到不满。为什么不满?道理很简单,因为在晚清之前,中国有几千年的优秀传统,我们怎么能视而不见呢?从历史上看,唐代受南北朝时期影响,宋代前期受唐朝影响,明朝时期受元朝影响,清朝前期受明朝影响。民国因为比较短,清朝的书法大家到民国初中期才退出历史舞台,所以我们这个时代被清朝笼罩是正常的事情。但是我也注意到,每一朝代都有杰出的书法家出来,勇于突破这种笼罩。

谈古人笔法

我虽然学习传统的“二王”、“苏米”一路,但起初我并没有想到要成为帖派,这是后来别人在文章中写出来的。而且我从来没有否认清代碑派在中国书法史上的地位和意义。他们开辟了一条帖学没有开辟或者说曾经有过,但他们把它做得更好的路子,也涌现了很多优秀作品和书家。问题在于是否“惟碑是美”?有人说我们从来没有说“惟碑是美”,但是他们对书法的审美却总是拿碑作标准来判断的。

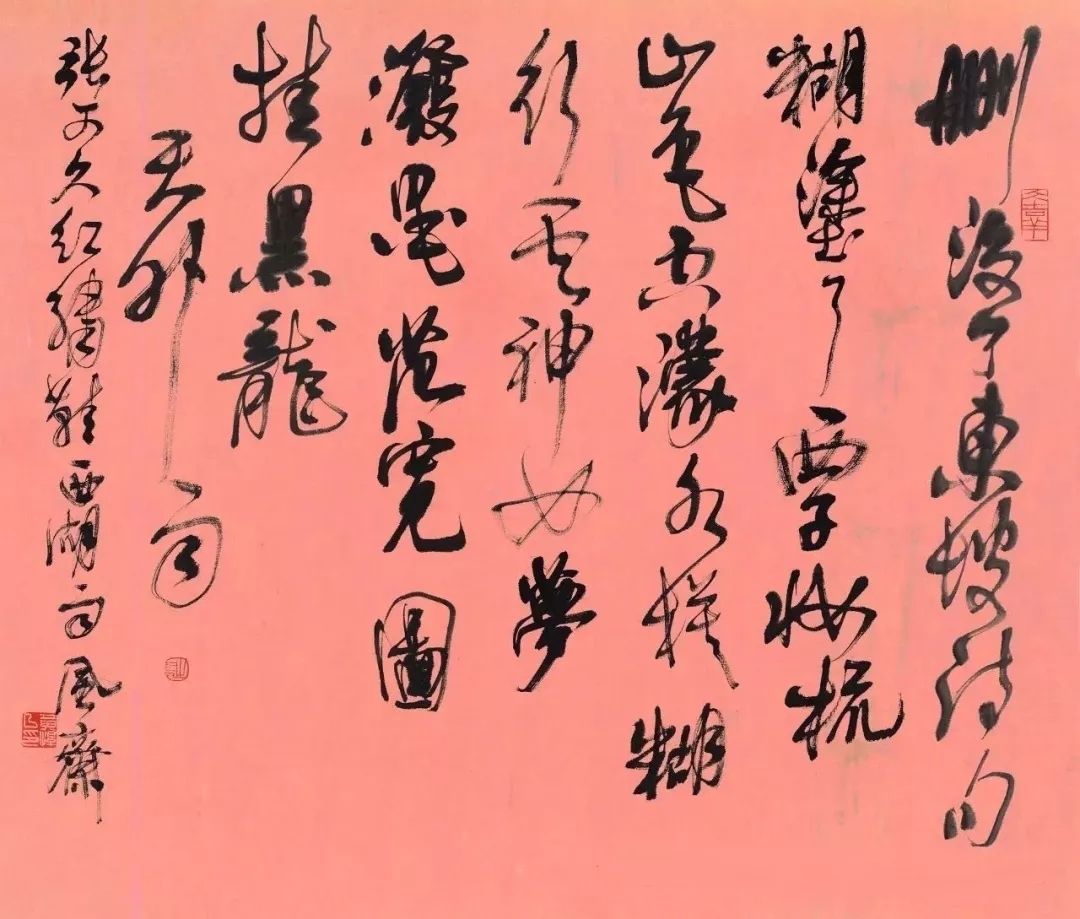

黄惇作品

比如包世臣反对中怯,提倡中实,那是因为篆、隶书必须中实,但是,如果拿这个标准衡量清代以前的行草书,那就要出“人命”了。行草书都是以快捷的手法写成的,加上笔法远比篆书丰富得多,怎么可能笔笔中实呢?我们去看二王、老米、唐以下书法家的行草作品,这中间的道理不言而喻。但是这种碑派审美观从清代中期以后一代代地培养到人们这一代,大家都用这样的观点去评书法,于是就出了问题。问题还不仅是某一个人写什么作品或被别人怎么评价,重要的是许多人因习惯了看碑的方法,看不懂古代帖学书法作品的美,不知道美和不美,好和不好。这其中一个重要的原因是对笔法的认识发生了异化,看不懂古人的笔法。

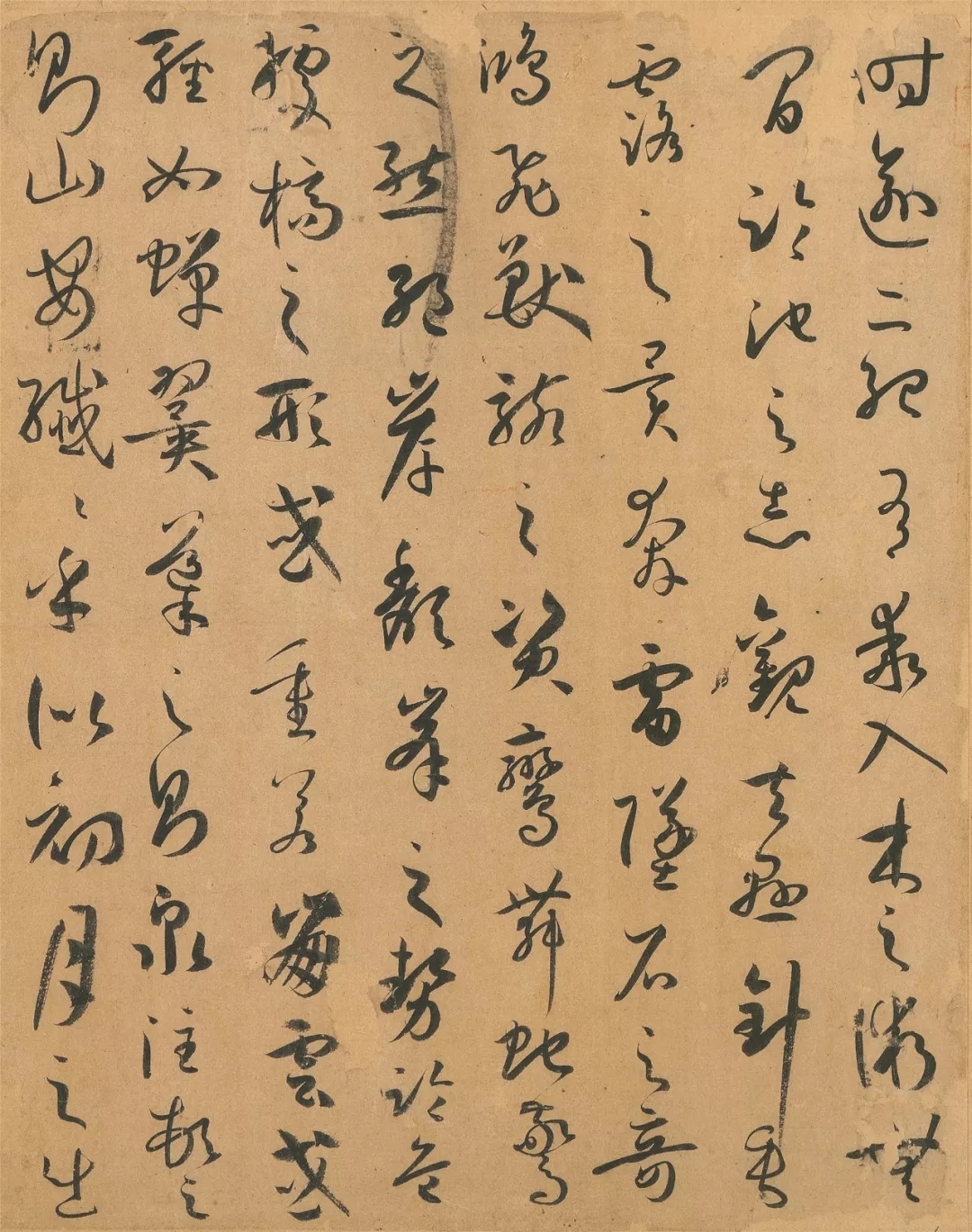

孙过庭《书谱》

有人讲中国画的灵魂是笔墨,也就是说,无笔无墨不成中国画。这是中国艺术非常了不起的事情,世界上没有一个国家的绘画艺术能象国画那样精微到笔墨,思想、情感、意境都能通过它来表现。中国书法也一样,没有笔法就没有中国书法。没有笔法,只能称为“字”,而不能谓之“书法”——因为它无法上升到艺术层面。所以我后来提出了“笔法核心论”。我为什么要提出“笔法核心论”呢?因为我们这个时代不仅要面对碑派书法观念的影响,还要面对八十年代以后受西洋冲击而出现的“现代书法”,现代派的艺术家当然也有高手,也有搞得好的,但许多所谓的“现代书法”(包括日本)完全抛弃笔法。我个人认为实在是一种倒退,而不是现代,书法几千年抽象出来的那一点点高级的东西,怎么一现代就把它扔掉了呢?技不如人,还要说自己技高一筹,说技高一筹就真的高了吗?哪有那么好的事。

(日本)井上有一作品

我在中央电视台《百家讲坛》看钱绍武先生谈艺术,他讲了一个故事,说一个人吃四个馒头才能吃饱,于是就有人说我就要吃那第四个馒头。这是一个很有趣的故事,意味深长。那前三个馒头能省吗?搞艺术是一个艰难的道路,想超前、想投机取巧,其结果只能产生垃圾和泡沫,在我们这个充满“泡沫文化”的时代,我们每个人不能不保持一分清醒。

谈书法格调

艺术总有品格,所以要谈“雅”,所谓“化野为文”、“去粗存精”、“化俗为雅”。创新是一种理念,但新的不一定是优秀的,只有经过提炼、经过“化”,这个“新”才有价值。最近,我的朋友白谦慎在《书法报》上发表了一篇《王小二与普通人书法》的故事,发人深省。这个“王小二”是当代人,故事也涉及许多现代观念,不过这些观念由来已久,只是在现代离我们的距离更近罢了。我很早就想过,康有为提倡的“穷乡儿女造像”是古代的,现代的“穷乡儿女造像”不仍然到处都有吗?怎么没有人去学呢?因此,观念的混淆从清代就开始了。

康有为作品

我在写北朝书法史的时候,曾经指出:碑派高潮时,大力提倡北碑,自此,书法的观念已相当程度地混乱了,其中有四个不分:一、文化层次不分;二、雅俗不分;三、写刻不分;四、有法之书与无法之字不分。现代有些人更不分,一锅煮。把古时候小孩练字的字也当书法作品临摹,还激动得不得了地去分析它如何美,就连低级和高级都不分了。你自己有兴趣可以去“雅化”,把你“雅化”以后的高级东西展示给世人,但大可不必把那些“王小二”普通人的书法当作经典吹给别人听,艺术家应该有社会责任感,而不能信口雌黄。不然的话,先进文化与落后文化有什么差别?

沃兴华作品

新近读《新美术》杂志,上面有一幅油画作品,整幅作品只有“王小二”所写的几个大字-——“下车吃饭”,我不知道作者的动机,不过我想,这幅油画,已和“王小二”的作品差不多了。如果说“王小二”的作品与王羲之的作品具有相同的美学价值,那书法艺术的价值如何体现?书法家的价值又如何体现?

谈书家学养

现在书法家不做学问的很多,而学者不会用毛笔的也很多,要互补,书家应多读书,修养很重要啊!有些二十几岁的青年,艺术天赋很强,也很用功,可却越写越差,而且跟时风,什么原因?胸无点墨嘛。过去常听老一辈的人告诫我们,你不能不读书啊,否则将来要成写字匠哦!实际上,在历史上,写字的人只有两种,一种是文人书法家,一种是字匠。

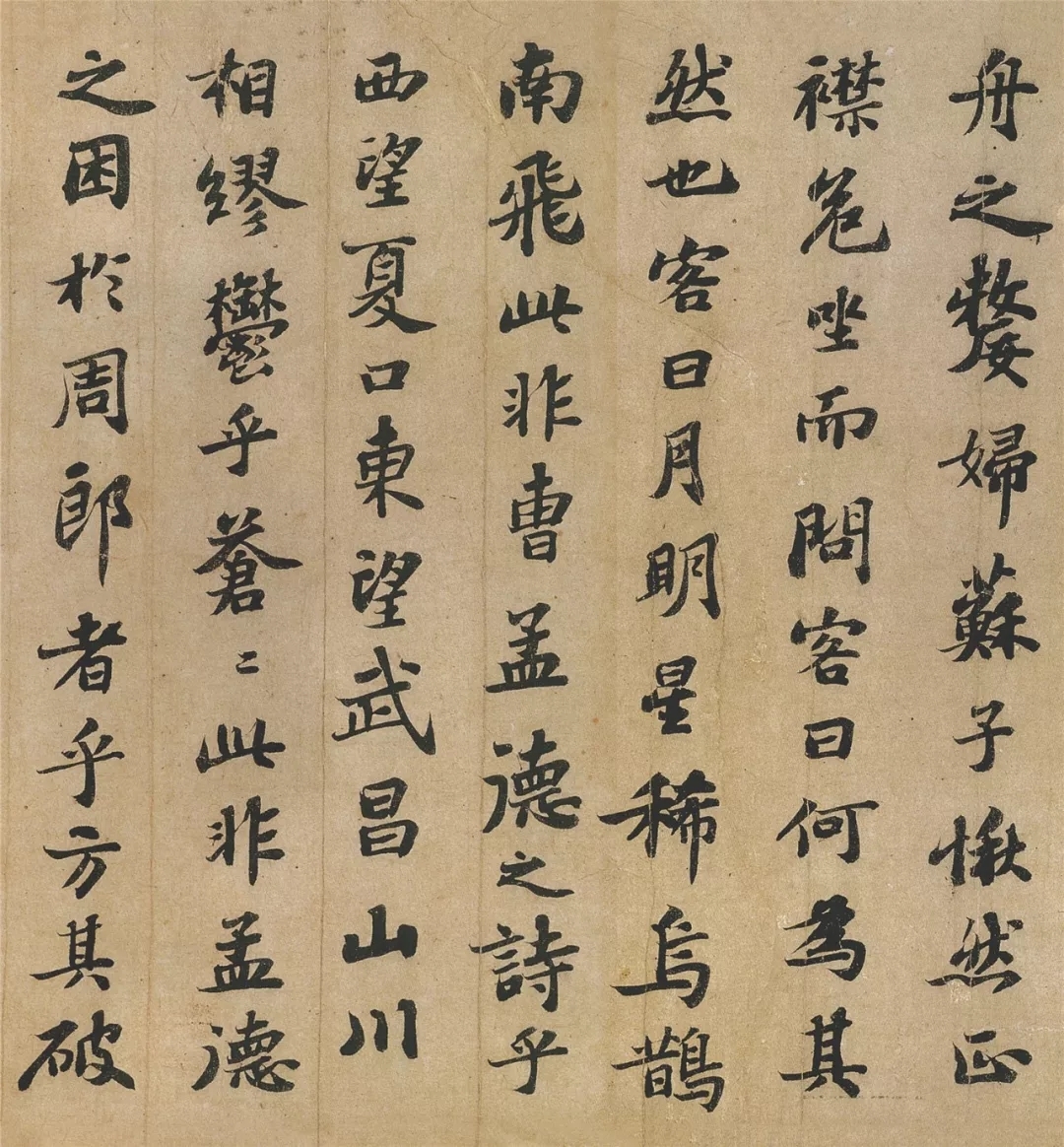

苏轼《赤壁赋》

今天时代变了,要不要提学者型书家,我管不了。但希望自己是书法家的人,总不希望人叫他写字匠。古代那么多人拿毛笔写字,是不是人人都是书法家?肯定不是。会用毛笔写字,不一定都是书法家。今天则不同,只要提得起毛笔,个个都敢称书法家,这是非常荒谬的事情。再加上书法社会团体,定名为书法家协会,但是不是书法家协会会员都是书法家呢?我想大家都明白,用不着我多罗嗦。