杨频

故宫博物院副研究馆员。北京师范大学博士,中国书法家协会会员。

书学论文获“第九届全国书学讨论会”一等奖,博士论文获北京师范大学“2015年度优秀博士论文”奖。

——————————————————-

首先非常感谢胡老师给大家提供这样一个交流的平台。我个人觉得这个学习交流的机会很难得,因为它涉及到三个不断提升的层面,一是文本的细读,二是各种观点的交流与碰撞,三是反思自我观点并整理成文。

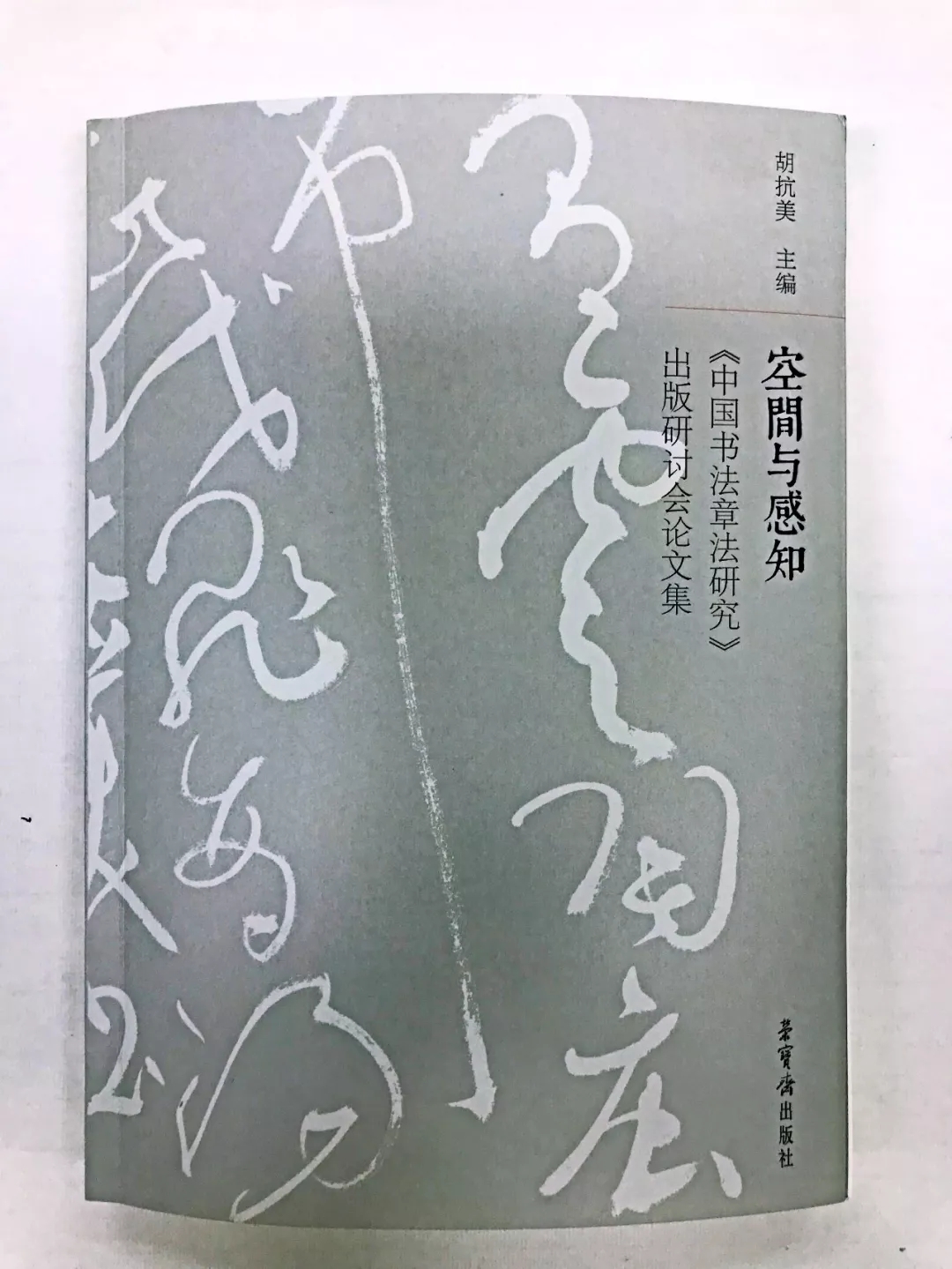

听到前面大家提到很多对这本书的细读与赞誉,我就开始思考一个问题,就是这本书为什么会出来,它基于一个什么样的问题意识,然后它是不是正好承担了一定的使命。我觉得通读这本书的话,能够明显地感觉到,胡老师这本书是基于一个很明确的问题意识,就是对传统已有模式和理论的不满足,因此当下可以做点什么有价值的事情。

那么,什么样的人会对传统不满足呢?我觉得是那些感觉敏锐、功力精湛,思想深刻的人,每个时代的这种人对以往的传统肯定是不满足的。他们当然首先是尊重传统,重视已有的智慧,然后希望自己能够有所行动、添砖加瓦。如果没有这些人的行动和推动的话,一个门类可能会因为满足而慢慢地停滞、萎缩、消亡。正因为有这些不满足的人的推动,一个门类、一个领域不断焕发新的光彩。最近故宫博物院正在展出的明末清初的五家,都有各自的“新理异态”,他们就是对之前已有风格或路数的不满足,所以他们才会有新的东西出来。看《章法研究》这本书的架构、体系,包括他的前言、绪论、后记,我们会自然感受到胡老师文字中所体现出来的使命感,就是作为一个书法家,作为一个艺术家,活在当代,那我们应该做点什么事情?我们是不是重复古人的模式就可以?显然不是的。所以我觉得他是带有一种使命来做这个事情,就是要为当代的东西,包括理论思考、实践探索,做一点推动、做一点梳理、做一点贡献。优秀的学者、艺术家,其实都有这样的一个自觉意识,就是我们在当下,我们要做什么事情对得起当下这个阶段,我们要让后人感受到,我们对已有的传统有所拓展,有所贡献,哪怕只有一点点,也是值得欣慰的。这是我作为观察者的一个看法。

我们这个时代确确实实已经从文本逐渐进入到图像,这是一个无法逆转的历史潮流。一般而言,知识分子难得去翻永乐大典这样的类书了,也不太容易去从头到尾通读二十四史。这是没办法的事情,因为信息太多,要处理的事情太多,可能微博、微信就可以满足我们很多人空闲时的阅读需求。其中大量的图文信息,包括视频,差不多能够应付我们对世界的好奇。所以对于当代文化的走向和发展的趋势,我认为胡老师是站在前沿的,因为这本书立足于当代图像文化语境,秉持书法形式自律的现代立场,着眼于书法首先作为“观看”而非“阅读”的视觉性与艺术性,揭示出章法问题对于当代书法形式研究与开拓的首要的战略意义。在这个高度上,本书梳理了传统章法图式的嬗变,从哲学层面探究了章法构成的形式原理及其时空性质,细致讨论了章法的构成元素,并结合自身创作实践,展示了当代书法创作中章法探索的丰富可能性。

现在书籍的出版是海量的,选书和判断越来越重要。我在看书的时候,判断一本书它的经典性质,我会想这本书它出来之后,它会不会对这个领域造成一些改变或者改善,如果这本书有可能影响这个领域,促之改变或者改善,那这本书就可能是经典的,至少是重要的。现在《章法研究》这本书才刚出来两年,已经开始显露出它的某种经典属性了。奖项都是外在的。核心原因是因为书中有大量的干货,包括点画造型、结体造型、空白造型甚至墨色造型、区域造型等等,怎么认识,怎么操作,以及怎么处理组合与对比的关系,怎么起承转合,包括落款等等,都有很具体的讨论和示范,有一种教科书式的引导作用,这个当然是很可贵的。那么有这样一本书,我觉得,将来的书法的整体艺术状态就可能会有一些推进,因为很多人可以根据这些探索去感悟、去思索、去实验,这本书提供了一个很系统很全面的引导。

而且我在想,后之视今,再过五十年,再过一百年两百年,人们在谈到这个年代的书法理论和比较系统的探索,他们会提到哪些著作,又会提到哪些创作、作品。尽管后人比我们今天要挑剔百倍,但是两相比较,从系统的探索和引导这个角度来看的话,我感觉,有这本《中国书法章法研究》和没有这本书,对于今后的影响还是很不一样的。

我在这里想顺便提一下在章法研究领域做出重要贡献的另外两位代表学者及其著作。先说邱振中老师,和他的代表性著作《书法的形态与阐释》。邱老师对于书法理论的贡献可以说是全方位的,尤其对于很多以前模糊的现象、词汇、概念,进行了比较清晰的现代的术语表达,其意义不亚于一场学术话语与方法的革命。《书法的形态与阐释》初版于1993年,其中收入《章法的构成》一文写成于1985年,这个在当时绝对是超前的,很多人读完这篇文章兴奋的不得了,有人甚至手抄全文。后来像石开先生这样傲气的艺术家,也很动感情地谈到这篇文章带给他的震撼,认为这是20世纪最杰出的一篇,因为“邱先生用最独特的视角,来揭示一个大家都说不明白的问题,而且说得非常明白”,比如揭示甲骨文的奇异连接,“这个工作不是前人可以做的,哪怕孙过庭再世,康有为再世都无法胜任,这是要用一种特殊的眼睛去发现的”。他还感叹说:“用技术性的语言来阐述中国非常模糊的理论,看似很简单,但做起来非常不容易。我觉得中国艺术要是都能用技术性的手法来阐述的话,那我就觉得中国这个艺术就昭然若揭,但是艺术女神就会在暗地里哭泣、悲哀,因为她的神秘被人家揭示了,显得丧失了魅力。”

客观来看,这篇文章用严谨的逻辑和分类,将空间划分为字内空间、字间空间、行间空间,并用轴线原理与轴线图,将一系列空间进行模型化和定量分析,从而对表述神秘的“行气”等传统概念展开术语清晰的描述。在此坚实的基点上,文章对书法章法史作了纵贯式的考察,这样一来,我们对各时期代表书家章法处理的个性特征与时代贡献,就有了相对清晰的把握。当然,直到今天,他的轴线图模型与分析方法,你尽管也可以否认,可以批判或者争议,但是你已经没办法避开这种方法带给我们感知上的微妙影响了。

在上世纪八十年代,这篇文章已经开始从两个系统的层面讨论章法问题,一是线结构构成的历史发展,二是创作时线结构的建构过程。邱老师提出,从创作过程来看,一件作品的章法构成有这样一些环节:点画——单字结构——单字连缀——邻行承应。作品中,所有线段的形状、位置、尺度,都可以看作章法构成的基础。与之相应,作为章法构成的有机成分,任一线段的出现与变动,都应该照顾到其与作品整体各个环节之间的联系,而传统理论主要关照单字结构,在这一方面是有些局限的。

《书法的形态与阐释》一书的出版,既有对书法形式构成的系统研究,也有对书法有关现象的深刻阐释,最重要的是为书法的形式构成建立了一套新的分析工具,并运用它对笔法史、章法史、书法与绘画基本性质的比较等等重要课题进行深入剖析,因此可以看作当代书法章法研究的里程碑式著作。在这本书2005年再版的封底,正好有沃兴华先生的一句评语:“近二十年来关于书法本体研究最杰出的论著。”而接下来我要提到章法研究的第二位代表学者,就是沃兴华先生。

如果说邱老师研究章法主要讨论黑线(实)的空间规律的话,沃先生则更多发展了白空(虚)的各种变化与处理,传统书法中一直深藏未露的各种章法潜质、可能性,至此基本浮出水面,当代书法创作的空间感知由此日趋精微、深入和全面。

沃先生对章法的思考始终伴随着临古与创新的艺术探索过程,因此,他的章法研究体现出两个特点:一是相关理念不断演进、调整、深化,二是以吉光片羽为主,散见于多本著述中,服务于不同时期的书法创作主题。但其理论关怀的核心,似可以总结为“形式构成”四个字。

2002年沃先生出版《书法构成研究》,书中认为,“书法构成的关键是空间分割,核心是对比关系”,并将构成的形式分为两个大类:时间节奏和空间造形,其中,时间节奏注重笔势(连绵),空间造形注重体势(呼应),共同营造一种贯通音乐与绘画的艺术效果。这一追求,对于习惯于传统写字思维的书家而言,不仅显得前卫,而且更像是一种挑衅和反叛。也因此,那些与其学术理念血肉相连的创作探索,被很多人贴上“丑书”的标签,不堪者甚至谩骂诋毁,群而攻之。靠着学养积淀以及独立不迁的求索意志,沃先生在自己认定的方向上不断深入思考、调整、试验,并赢得了越来越多具有现代意识和共同艺术理想与追求的同道者。

2014年,《论书法的形式构成——书法创作论之四》出版,书中专门辟出一章讨论“形式构成的定义与发展的可能性”。作者相信,形式构成是一种正确的创作方法,在表现形式上与传统相同,包括各种阴阳对比关系以及形和势两大类型,属于继承;同时,因为强调组合关系,加强了组与组、行与行、笔墨与余白的构成,“大大突破了传统书法主要局限在点画和结体内的构成,使书法艺术从文本式的转变为图式的,提高了视觉效果,符合时代文化,属于是与时俱进的创新。”

在《形势衍——书法创作论之二》一书中,沃先生谈到传统文本式创作的局限,“它强调点画结体,对章法关心不够,没有将书法艺术的表现性充分展示出来”,相对而言,图式的创作“在点画结体之上,进一步强调章法,强调笔墨和余白的造形及其组合形式,将笔势内涵扩大为时间节奏,将体势内涵扩大为空间造形,丰富了书法的表现性,因此可以比较自由地写出各种不同的风格面貌,充分和灵活地表现各种书法内容,使之与文字内容相结合。”

这段自白式的总结,其实很好地回应了1985年邱老师《章法的构成》一文中的一段理想预设:“线结构方面的创造才能,是指通过对杰作的学习,建立内心感受与各种构成的联系,创作时再根据心境而创造出各种新的构成。从原则上来说,任何特定的心境,都必须以特定的运动节奏和特定的结构来表现。”“这种境界,只有在对章法构成所有环节的融会贯通之上才可能达到。”

在这个意义上,可以认为,“图式创作不仅没有否定文字内容,而且继承古人书文合一的传统,通过提高书法的表现性,更加有效地实现了这一传统。”对比那些处变不惊、风格雷同的抄书式书写,这本书结合丰富的创作实践,强调图式、章法、视觉效果的不同探索努力,确实对于文本式书写的传统有所超越,将汉字造形技法和文字内容的丰富风格表现能力,推向了一个新的时代高度。

沃先生书中提到的余白,就是点画黑墨之外的纸上空白,包括枯笔内、字、组、行、篇乃至纸边等多个层次,这种余白的理论也是很现代的。胡老师在这些吉光片羽的基础上梳理整合,增删改定,形成体系,他和沃先生就像并肩作战的战友,一起努力把这个领域不断推向前方,我觉得这点是挺让人感佩的。我看到的是他们坚持探索的精神,以及对于传统章法实践的超越信念。其实,传统不是不可能被超越的,如果没有超越,传统完全可能就在某个地方停止,没有办法发展下去了,说句玩笑话,可能我们今天还在慢悠悠地进行甲骨契刻,不知有汉,无论魏晋。当然在今天,或许这些讨论还有有争议的地方,但再过几十年,上百年,它也可能成为后人眼中更大传统的一部分。

就章法研究领域而言,三位先生前后积淀起来的贡献,对已有的传统已经是做到了一个拓展,如今我们对书法的理解,就不再仅仅是抄写几篇诗文那种文本式的理解,空间意识已经被拓展和深化了。我觉得这一点上,三位前辈他们的功劳是很大的,就是拓展了我们书法领域对空间的那种精微的感知。

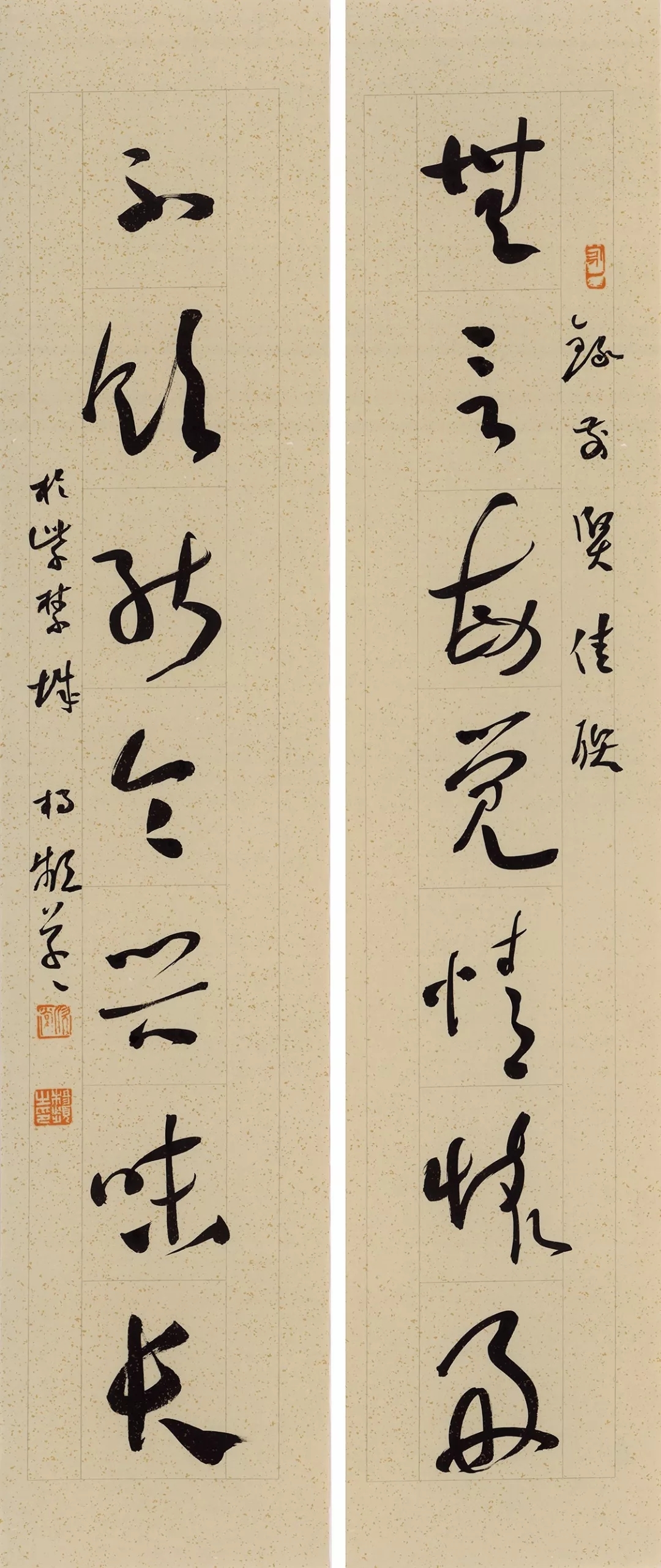

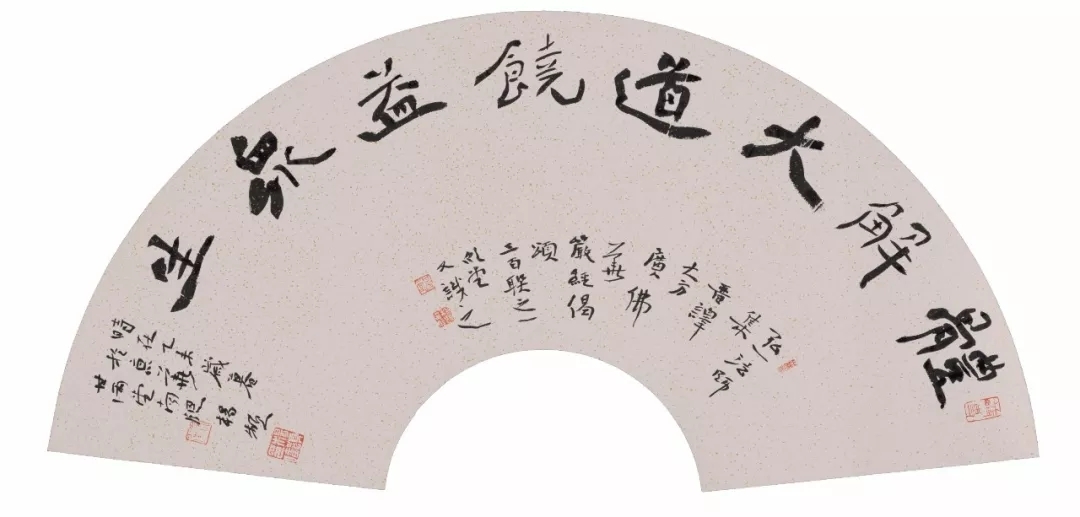

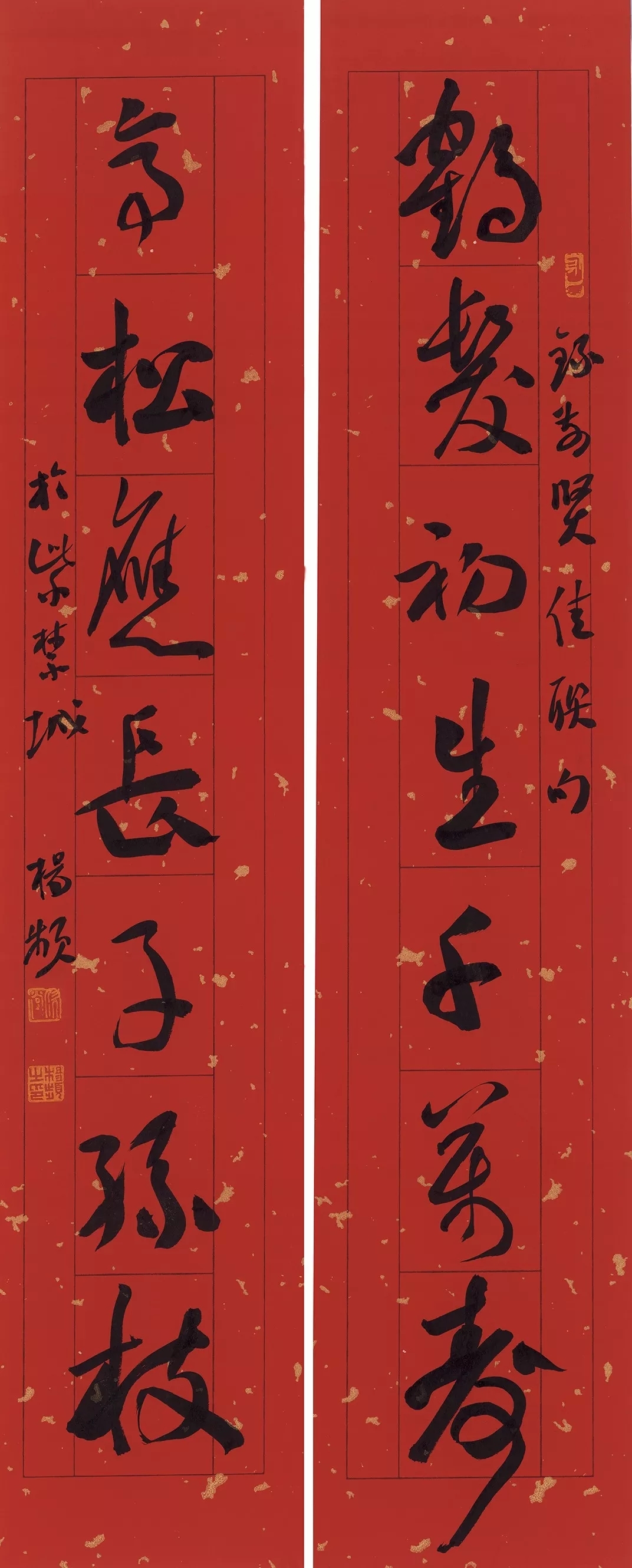

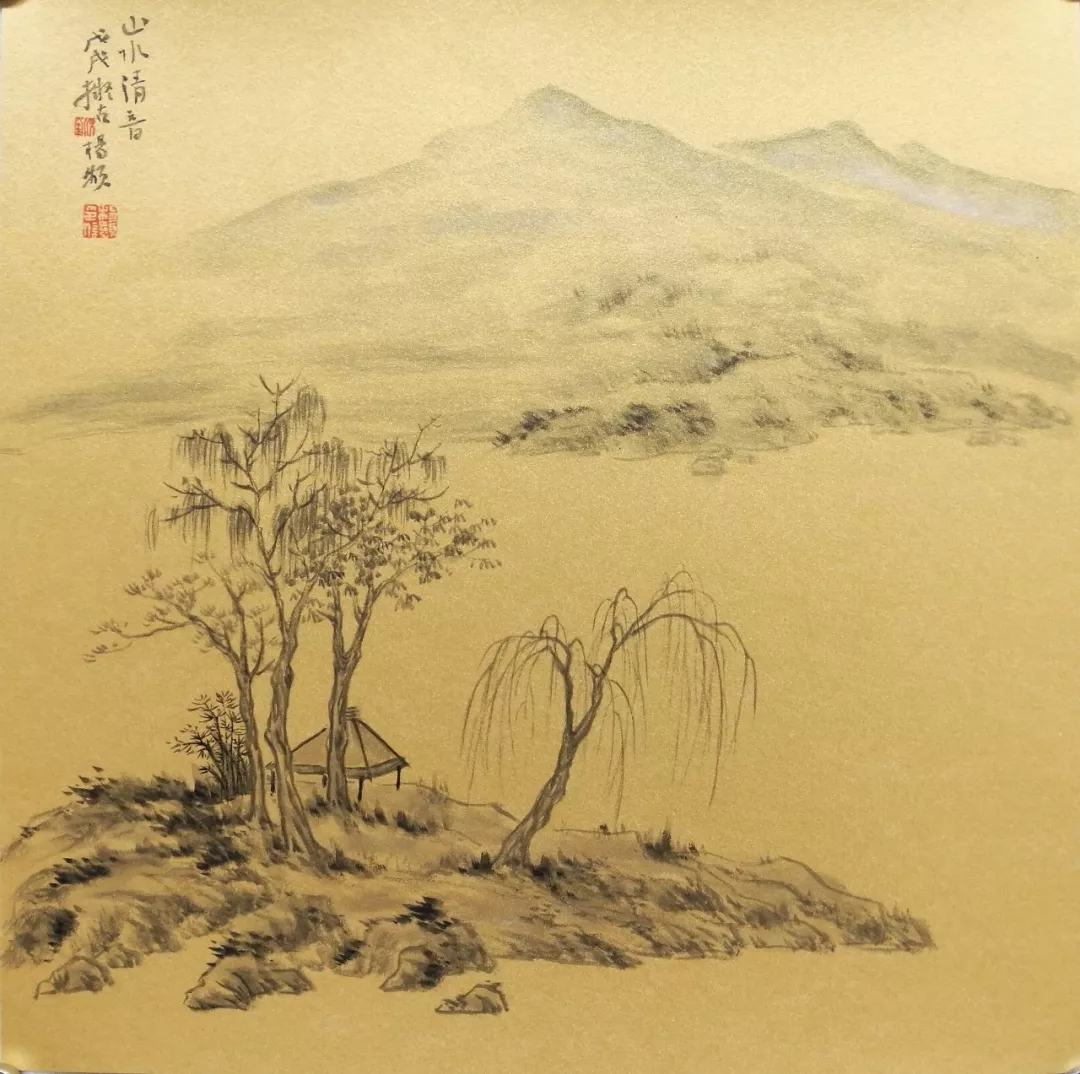

因为时间原因,我再简单说几句对这本书出版印刷的感想。因为胡老师本人也研究哲学,所以他的文字很干净。我发现好的写作者似乎都少不了一个哲学的阅读背景,这样他思考的问题比较系统,逻辑很清楚,语言文字很中肯很干练。同时这本书的印刷很朴素,图片很精美。大概十多年前,包括更早,中国大陆本土艺术理论类图书,做的不够讲究,可能和印刷技术有关系,也可能是意识还没到位,图片的质量很不高。后来我看到巫鸿先生的几本书,还有高居翰的那一套书出来,他们每一张配图都非常的精美,可以看到清楚的细节并且加以讨论,当时真是非常感慨。这些年大陆情况慢慢好起来了,我看到胡老师这本书的每一张配图也都很精美,很用心。应该说这是我们艺术研究领域的一个进步,就是学术著作印刷的时候,图片的质量很高,对图片的使用很讲究,再不像八十年代九十年代,很多图片印得焦糊糊的,没有学术意义,也没有细节和美感可言。现在书里可以看到很多精微的细节,这个我觉得是非常棒的,无愧于这个图像时代的发达技术与学术水准,也看得出荣宝斋确实是在用心做书。

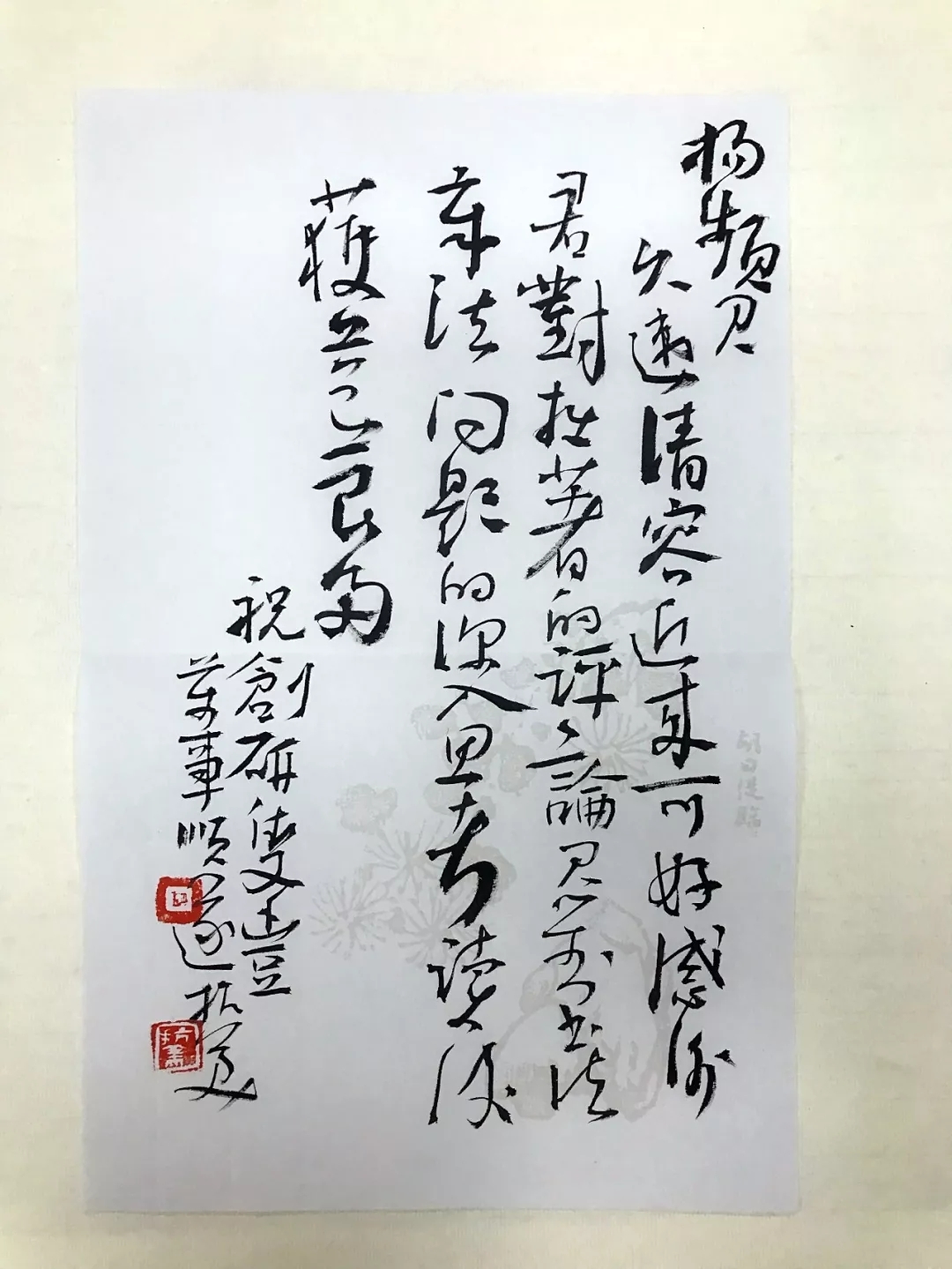

杨频君

久违清容,近来可好,感谢君对拙著的评论,

君对书法章法问题的深入思考读后获益良多。

祝创研双丰

万事顺遂

抗美

——————————————————-