魏晋南北朝在我国书法艺术发展史上是一个承上启下的辉煌时代。尽管这个时期大部分处于战乱不已,分裂割据的状态,但书法艺术却没有因此停滞不前,楷、行、草、隶各体同步发展,风格多样而臻于精美。晋代出现了中国书法史上的“书圣”王羲之与“小圣”王献之。笔墨当随时代。因此,晋代的精神气候也决定其书法艺术的特征,风神疏逸与姿致萧朗,达到了一种蕴秀简静、自然洒脱的审美境界,王羲之的书法艺术成就典型地体现了这种时代风尚。

南北朝的分裂局面,要待隋朝统一南北方才得以结束。过去有一种认识,总以为既然南北分裂,因此文化也是一种完全分裂的状况,其实不然,南北之间通过人员的来往、战争的争夺,始终不曾间断过文化的交流,尽管较之和平时代要削弱了许多,但我们仍然从这一时期的文学、绘画、建筑、音乐、宗教等多方面,看到南北间的相互影响。

南方自东晋始,将汉魏以来的中原文化中心转移到了南方。以书法为例,这种文化中心的转移,使魏晋书法新风在江南得以迅速发展。

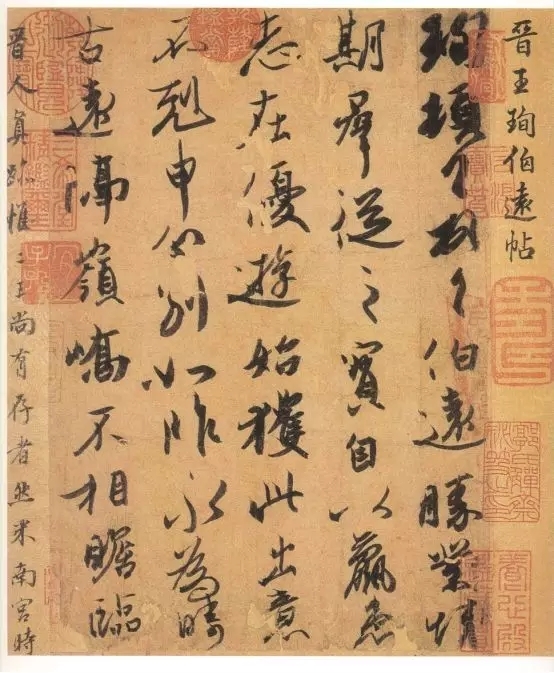

王珣《伯远帖》

至南朝,不仅延伸了东晋以来二王的书法流派,使之成为后世书法的最高典范,也使整个南朝成为书法理论的重大发展期,书法作为社会的普遍崇尚,已形成一种艺术的精神,深入到朝野的每一个角落。北方则不然,由于各阶段统治者多为游牧民族,文化相对落后,因此就南北文化的交流而言,在这一时期表现出向南指向的特征。

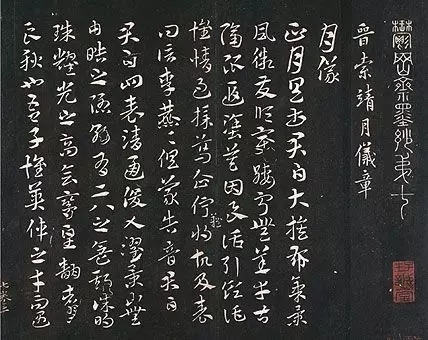

索靖《月仪帖》

书法作为文化艺术的重要方面,也反映出落后一方向先进一方学习、靠拢的历史发展轨迹。北朝历史上曾出现过两次北书南学的转型,第一次是北魏后期孝文帝自平城迁都洛阳后,全盘推行汉化政策,向南方学习,从而使北魏铭石楷书迅速成熟。

《孔羡碑》

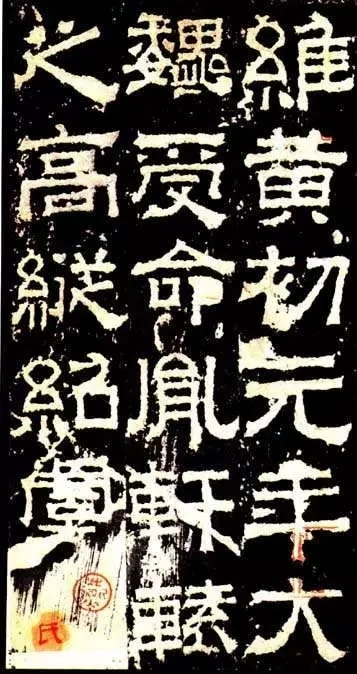

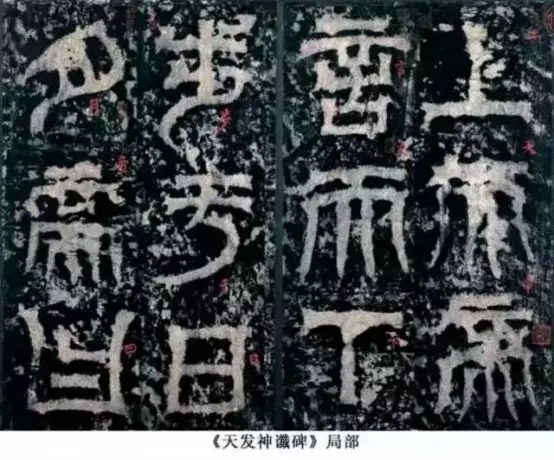

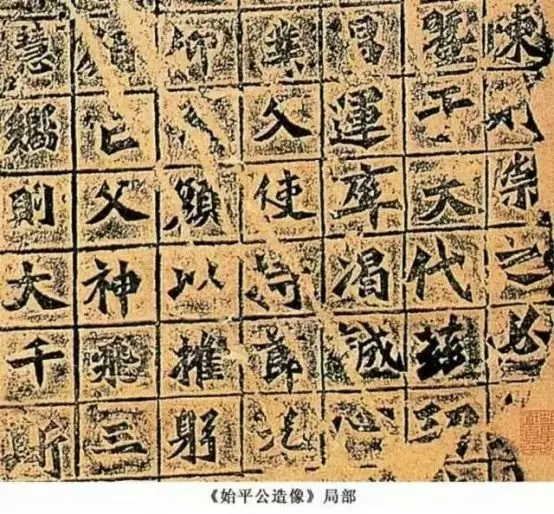

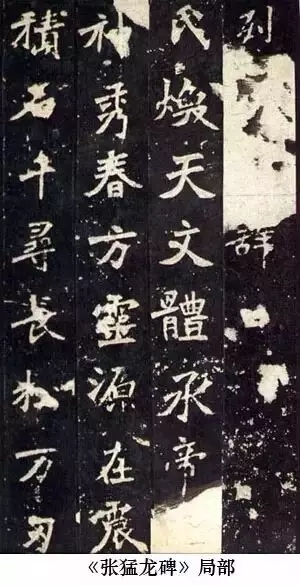

南北朝时代的书法就其艺术价值与历史地位来讲,北碑显得颇为重要,而北碑又以魏碑为代表。魏碑的书法风格独特,它在汉隶的基础上演变,笔法厚重刚健,结构宽博严谨,气度高逸宕放,具有鲜明的美学标志。魏碑作为一种书体的形式,决不是少数人书风所致,而是北魏时代的社会产物。魏碑书法兴盛的历史原因大致有三,这即是北魏前书法的演变,北魏各民族的融合及审美心理的相互渗透,北魏佛教造像及碑记镌刻的蔚然成风。

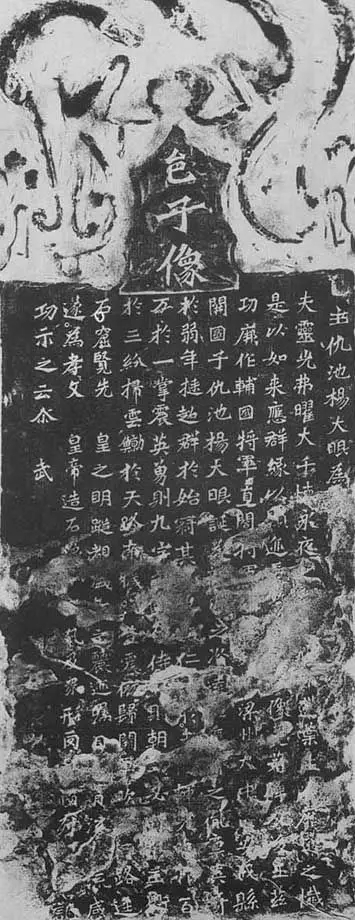

《杨大眼造像记》

魏晋书法魏晋书法承汉之余绪,又极富创造活力,是书法史上的里程碑,奠定了中国书法艺术的发展方向。魏晋书法规隋唐之法,开两宋之意,启元明之态,促清民(国)之朴,深刻地影响了历代书法并影响着当代书法的发展。

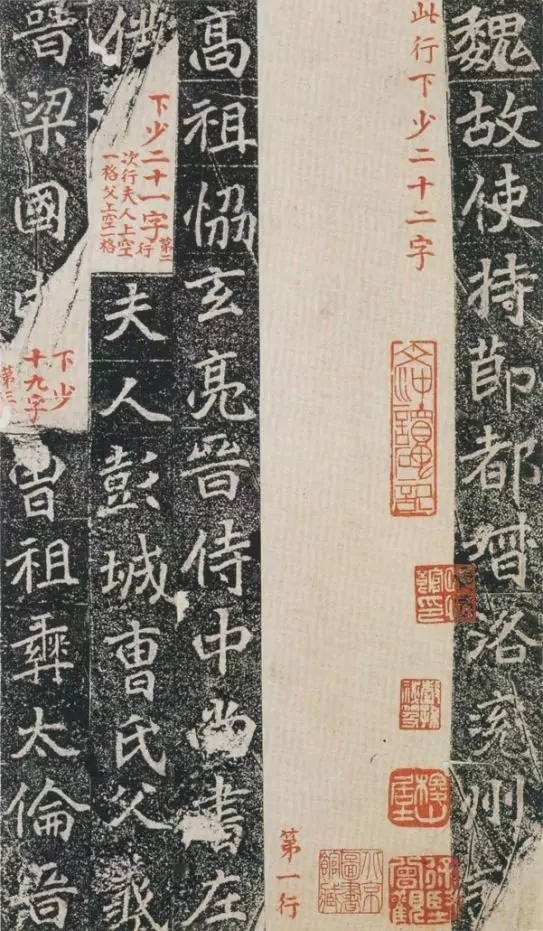

《刁遵墓志》

这时期的书法发展,大约可以这样来描述:三国为过渡时期;两晋(尤其是东晋)为鼎盛时期。

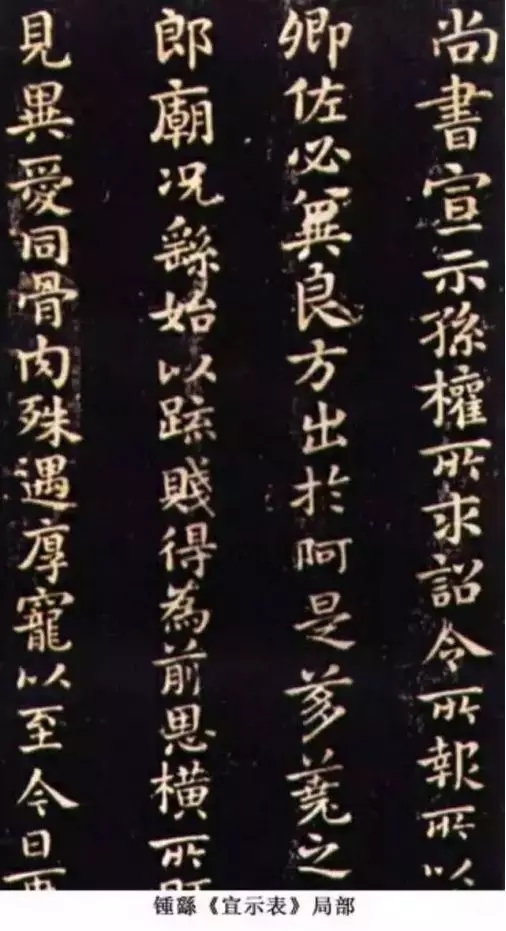

三国时期,隶书开始由汉代的高峰地位降落衍变出楷书,楷书成为书法艺术的又一主体。楷书又名正书、真书,由钟繇所创。正是在三国时期,楷书进入刻石的历史。三国(魏)时期的 《荐季直表》。《宣示表》等成了雄视百代的珍品。

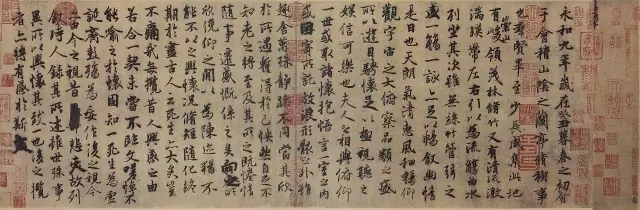

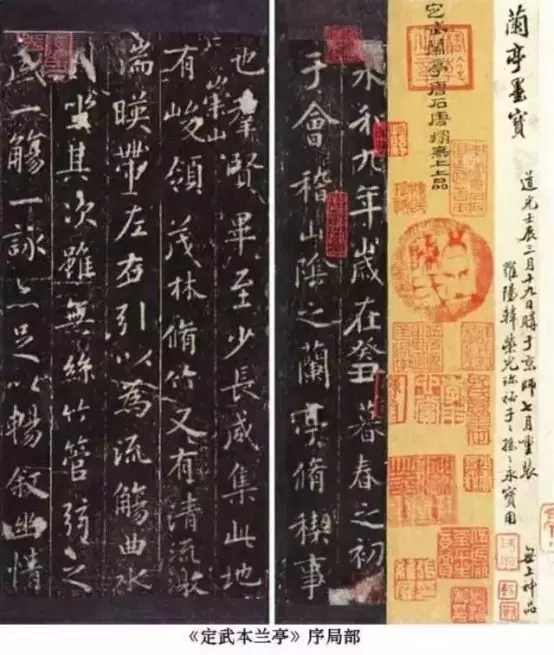

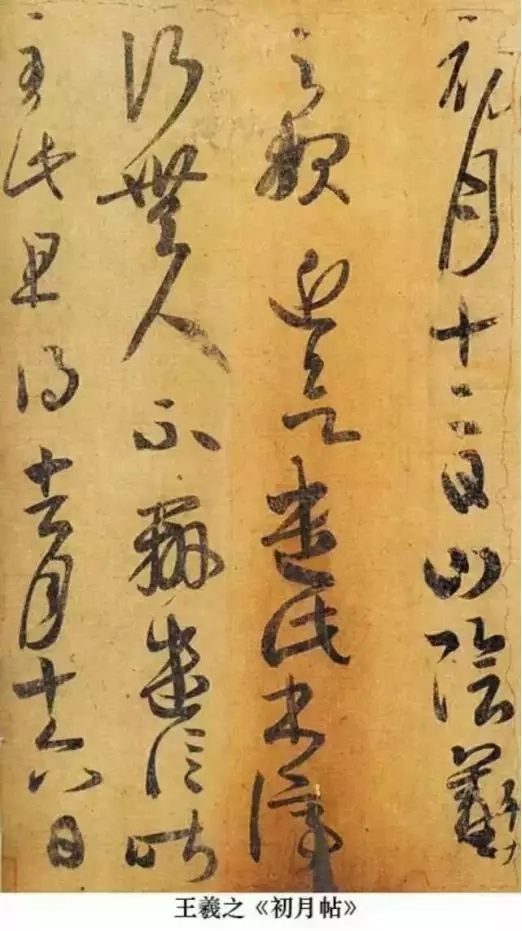

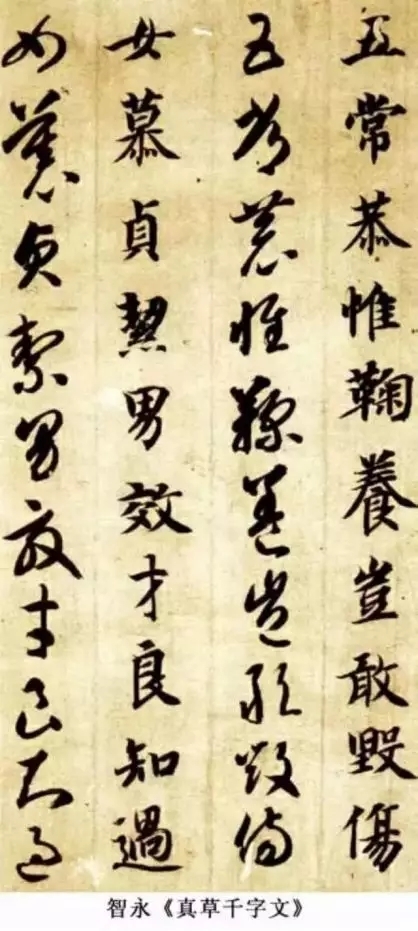

晋时,在生活处事上倡导’雅量”品目’艺术上追求中和居淡之美,书法大家辈出,简牍 为多二王(王羲之。王献之)妍放疏妙的艺术品味迎合了士大夫们的要求,人们愈发认识到,书 写文字,还有一种审美价值。最能代表魏晋精神、在书法史上最具影响力的书法家当属王羲之, 人称”书圣”。王羲之的行书《兰亭序》被誉为’天下第一行书’论者称其笔势以为飘若浮云,矫 若惊龙,其子王献之的《洛神赋》字法端劲,所创’破体’与”一笔书’为书法史一大贡献。加 以陆机、卫瑾、索靖、王导、谢安、 鉴 亮、等书法世家之烘托,南派书法相当繁荣。南朝宋之羊欣、齐之王僧虔、梁之萧子云、陈之智永皆步其后尘。

两晋书法最盛时,主要表现在行书上,行书是介于草书和楷书之间的一种字体。其代表作” 三希”,即《伯远帖》《快雪时晴帖》《中秋帖》。

文章整合自网络