今人学书,多欠专注。古今碑帖临遍,未有一帖深入者,朝三暮四,朝秦暮楚,无所适从。古人一帖在手,浸淫多年,故能出入自由。古今相较,古人更具效率耳。一帖入,则百帖通,专一无他,捷径也。今科技发达,印刷精良,为优势也,然纷繁缭乱,耳目无定,反为弊端。时风浮躁,声色犬马,诱惑难抵,多是移情别恋,终无正果。

——琢庐夜话

编者按:

十二年前的一个秋天,他负笈北上,游学北京;他屡获兰亭奖,全国奖,却虚心自励,不断前行。无论是隽永优雅的小楷,或是体态开张的大楷,还是隐逸散淡的行草都以扎实的功底,古雅的格调,鲜明的面目引领潮流。这些都基于他对艺术的执着与虔诚,对传统经典的孜孜以求。面对不断而来的成绩,他选择的却是不断找寻,沉潜其中,渐悟渐进,不断生发。——这就是李明先生的艺术状态。

现将李明先生近期的部分作品加以整理,分期发出,与读者分享。在我们共同见证他探寻、演绎之旅的同时,希望从中获得一些启发和触动。

李明近照

李明,字明之,1971年生于安徽怀远。斋号寻常斋、琢庐。中国国家画院研究员,中国书法家协会楷书专业委员会委员,中书协培训中心教授、工作室导师,全国第二届楷书展评委。中国画创作院书法篆刻院副院长,清华大学美术学院特聘教授,北京林业大学MBA国学艺术中心副秘书长。 2007年结业于中国艺术研究院中国书法院硕士研究生班,中国国家画院沈鹏书法课题班、精英班成员,国书会副会长,沈门七子之一。全国第十届文代会代表,中央数字电视台书画频道《名家临碑帖》节目主讲导师,曾主讲赵孟頫行书《洛神赋》32讲。

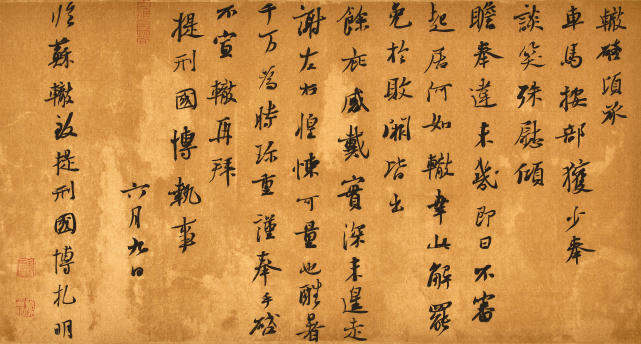

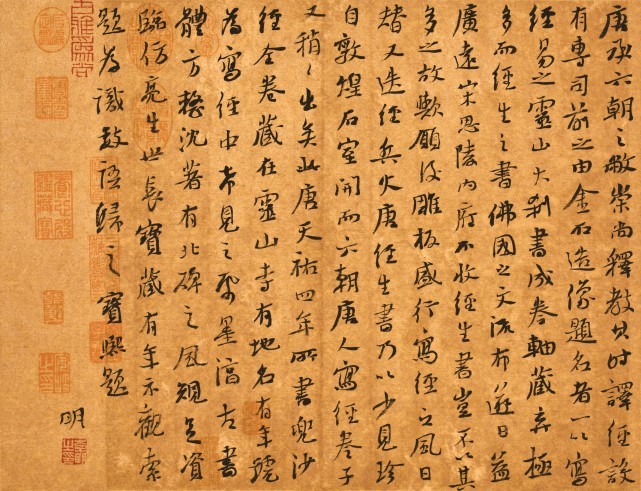

临苏辙致提刑国博札

案置碑帖,如晤对古人,提笔展纸,颇有思接千载之感。吾每临此时,心灵忽尔沉静,古人须眉表情亦恍若眼前。故下笔点画似有由来,如放矢有的,纵马有缰。烦杂之虑亦化为乌有,身心顿作物外之游。(李明/琢庐夜话节选)

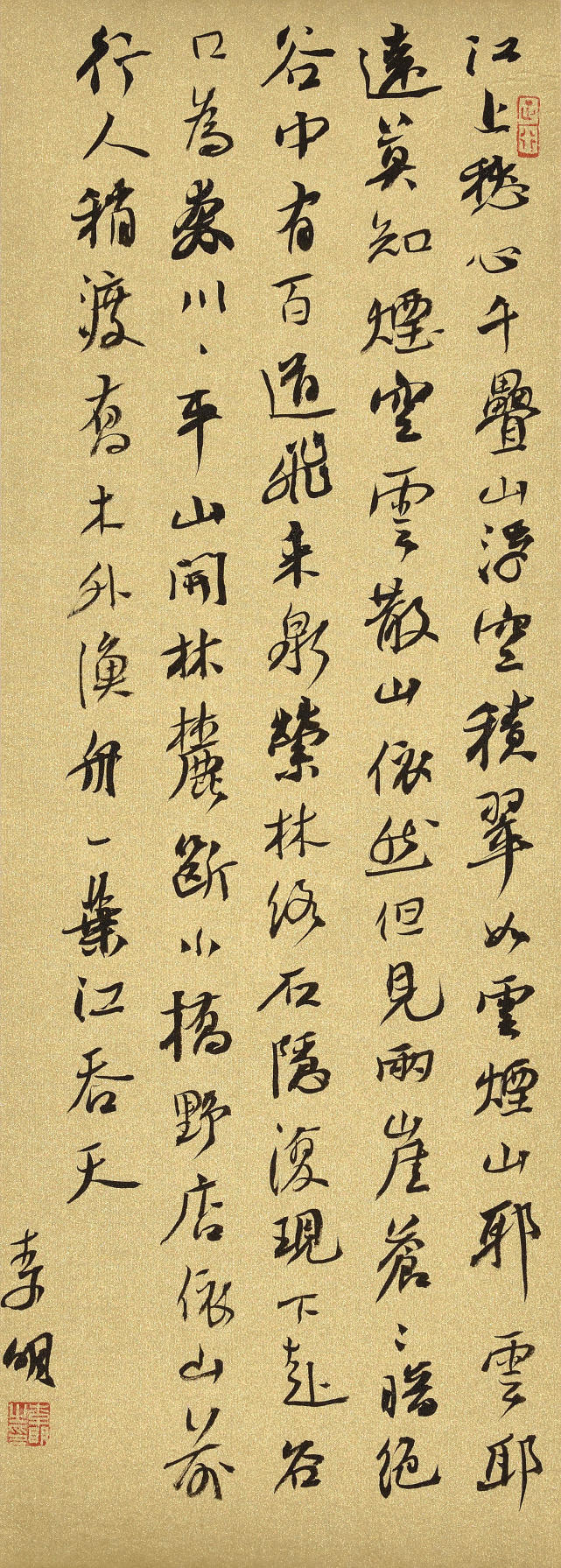

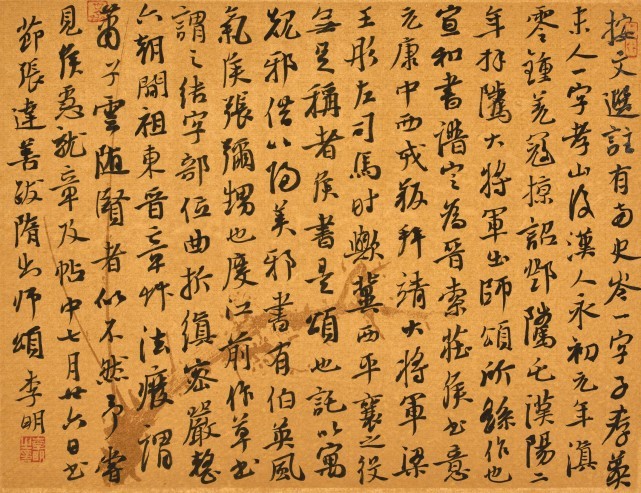

苏轼《书王定国所藏烟江叠嶂图》

书中之妙,如最美之弦音,魂灵之舞也。高山流水,行云见月,惟有沉静方能感知。沉香渐起,尘埃拭去,唯留心绪于笔墨中流淌。看古今一事,块垒愁肠,尽情泼洒于素纸之上。(李明/琢庐夜话节选)

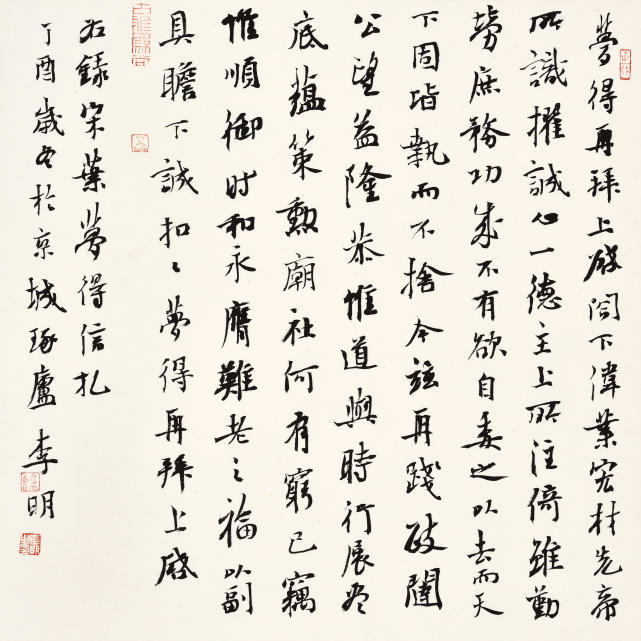

宋 叶梦得信札

吾读古今书论,唯重书家书论。书家论书,言之有物,言简而意赅,每能发人深省,启人心智。书之道,言未能尽,传之以意。未有体验者而言意,犹隔靴而搔痒。虞永兴《笔髓论》、苏东坡《论书》、孙过庭《书谱》、米元章《海岳名言》诸篇,皆可谓至论也。(李明/琢庐夜话节选)

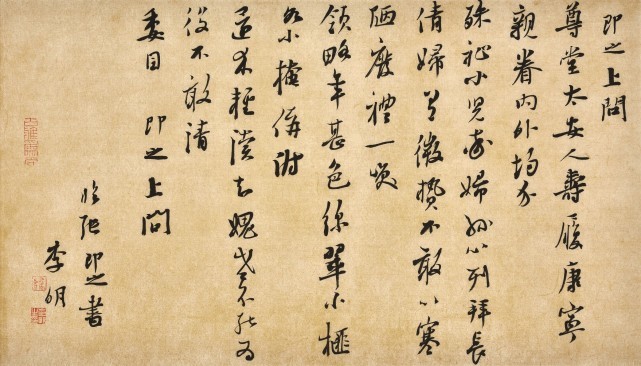

临子固

书法为写心之艺术,思想者之行为,故书中须有我之心性所在。意从己出,不于人同,自有风骨;盲目跟风,随人作计,终为后尘!(李明/琢庐夜话节选)

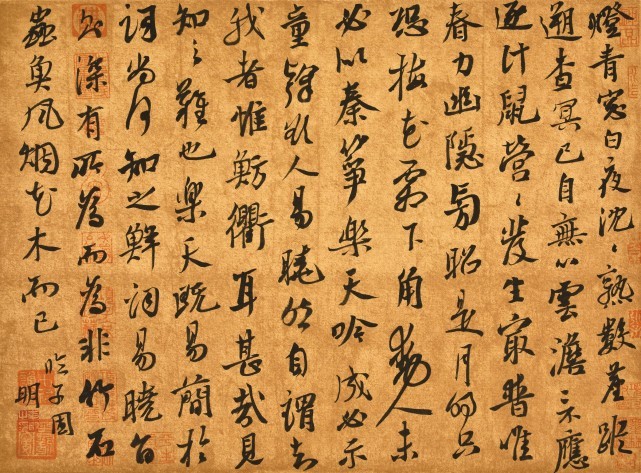

宝熙题跋

书法以用笔为上,用笔贵在用锋,古人有此论也。吾以为用笔须重过程,落笔不可仓促,起收铺毫,勿令草率。观古人书,笔画丝丝入扣,无不谨严,不惟真、行,草书亦然。尝见今人作书,疾风骤雨,点画狼藉,自鸣得意。然究其点画过程慌率不堪,笔不入纸,强使意气,故满纸浮躁,足可戒也!“十年学一慢”,此中深意,自可寻思也。(李明/琢庐夜话节选)

节张违善跋隋出师颂

笔画须有表情,有情方得趣。然不可造作,最恨装腔作势,摆弄姿态。宜下笔干净,果断从容,自然书写,功性兼备。稳健而不失灵动,飞动而不失沉静,最喜东坡居士“刚健含婀娜”句,恰如其分。(李明/琢庐夜话节选)

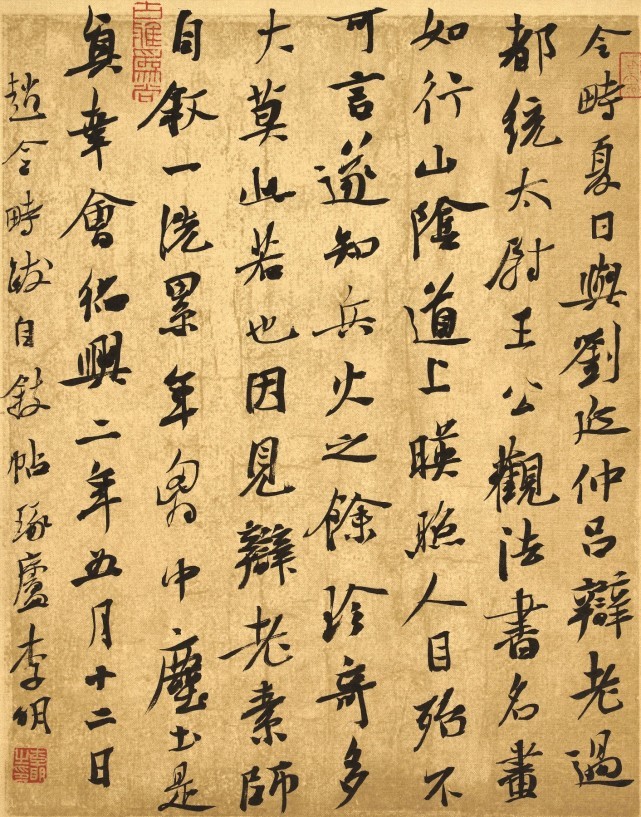

临张即之书

结字之法须藉积累之功。平素临书创作,贵能因字而变,随势生发,为其要也。法无定式,不可千篇一律,最忌雷同。形势贵于平衡完备,勿使阙漏。先求平正,务追险绝,终能险中求正,正中寓险为旨归,平中见奇尤难。(李明/琢庐夜话节选)

赵令畤跋自叙帖

一笔而下,墨色氤氲,界出了黑白时空。柔翰轻腕,往来聚散,分割出三千世界。(李明/琢庐夜话节选)

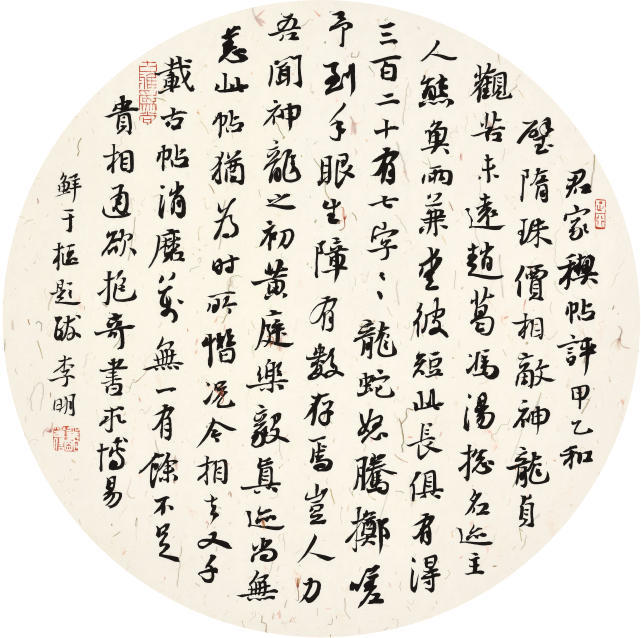

鲜于枢题跋

人生百年,俯仰之间,须臾或为永恒。书中乾坤,梦里家山,皆成精神之守望。而于书者,终将是洗尽铅华,问其由来,已然却顾所来径 ,苍苍横翠微。(李明/琢庐夜话节选)