芝兰生于幽谷,不以无人而不芳;君子修道立德,不为穷困而改节。在近代风云变幻的大变局中,难能可贵的是还有这么一位谦谦君子、江南才子,他风流倜傥、卓尔不群,他典雅飘逸、风骨凛然,他站在兰花丛中,脸上挂着自得的笑意,看着芸芸众生的万千气象:喏,我就是我,我是云间白蕉。

青年时期的白蕉

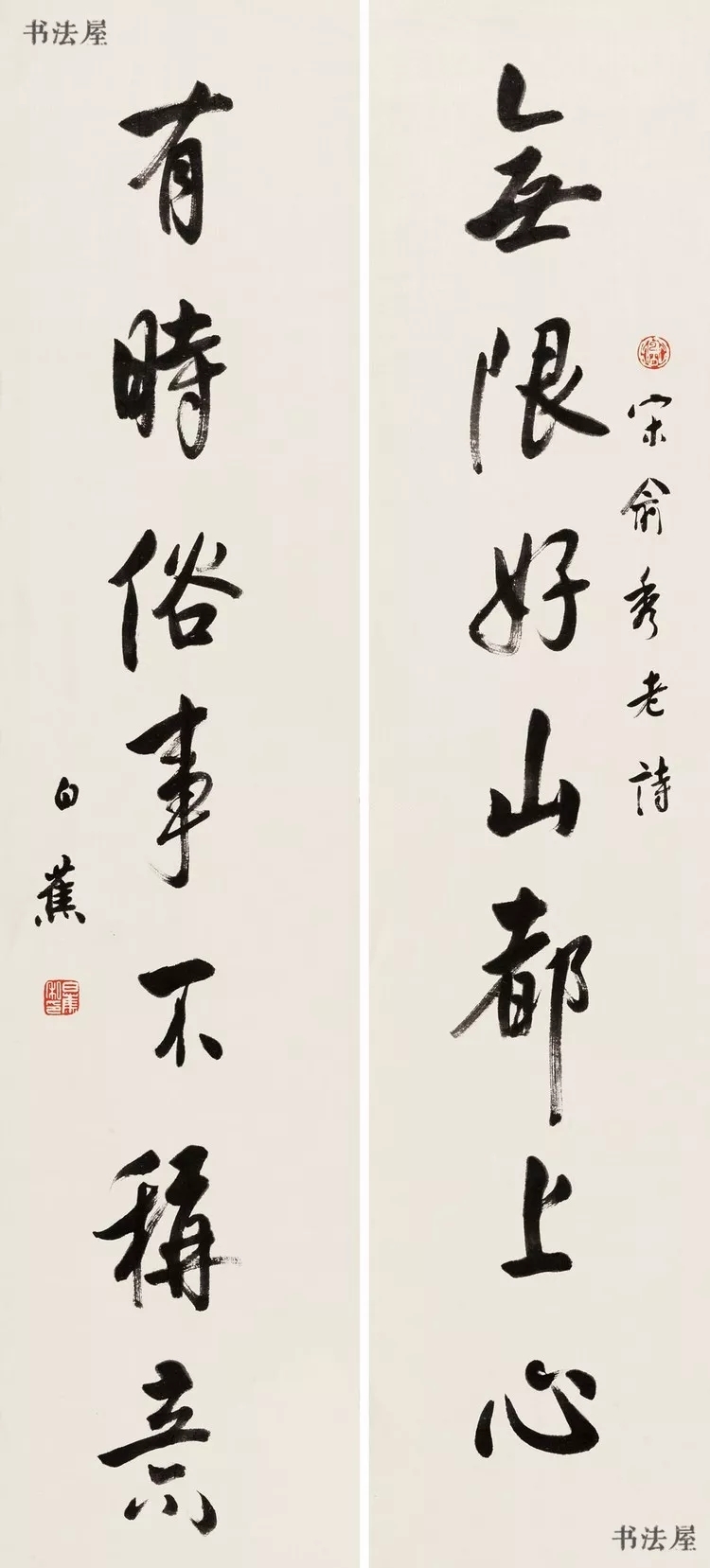

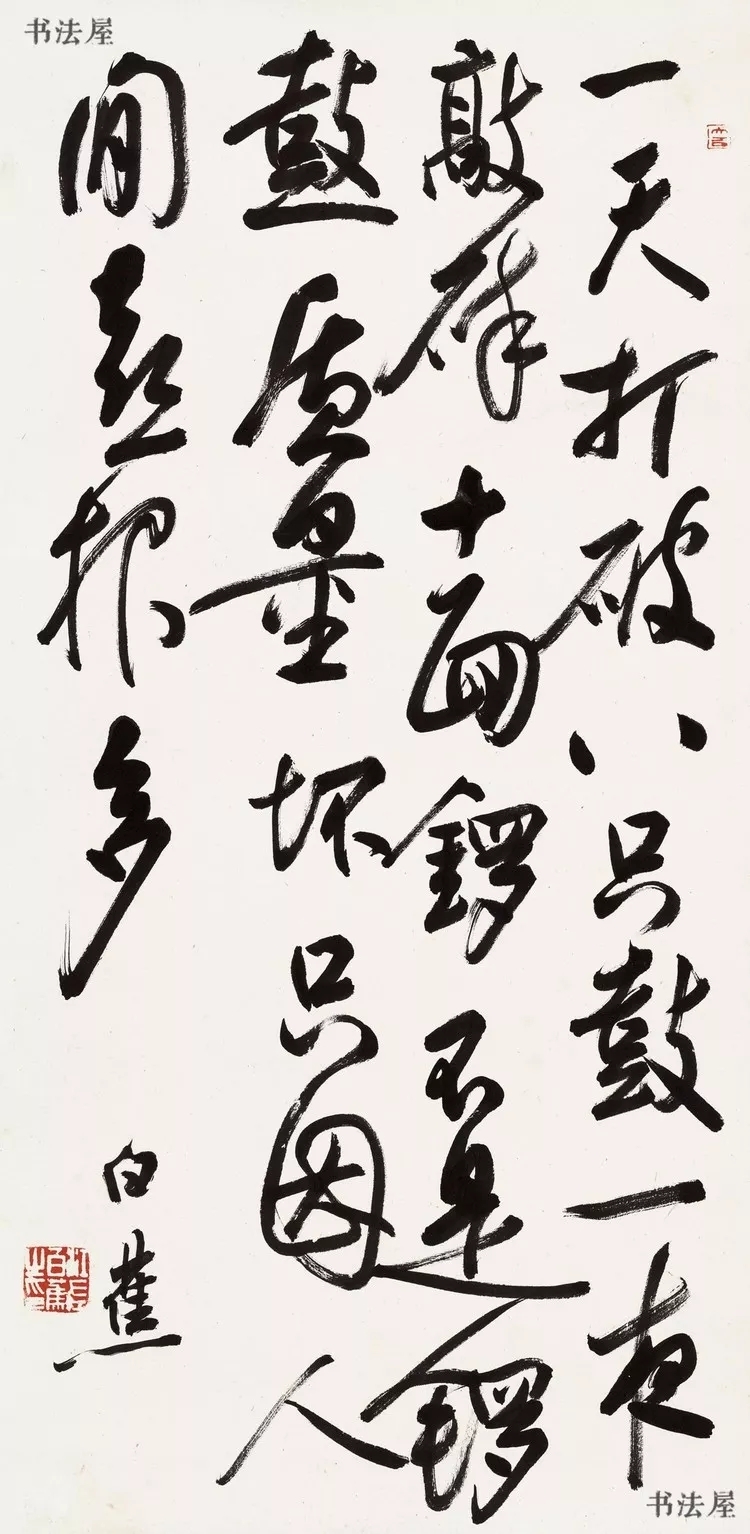

金学仪先生在《忆白蕉》文中如此写道:“书法和画兰,他都下过苦功,差不多每夜都要用掉一二杯子的墨,尤其是写大字时,用的更多了……他常常通宵达旦,精神健旺。一夜下来,狼藉满地,满壁龙蛇飞舞……”。据说白蕉从小就给自己立了一个规矩,练字倒墨,“墨不尽不休”,到老都不曾改变。因为在其胸中,始终秉着一个信条:“倍加工学临写,书法当自悟尔。”(唐代张旭语)。

白蕉学书,走的是苦学派的路子。和绝大多数人一样,也是从楷书启蒙。早年的白蕉,学习唐代的欧阳询、虞世南、褚遂良,亦临摹东汉锺繇《荐季直表》、《宣示帖》等。他刻苦勤奋,一步一脚印,尤其在欧阳询的书体上用功最深。据说白蕉少年时临写欧阳询《九成宫醴泉铭》,曾将完成后的临本和宋代的原拓对着太阳比照,竟能不差毫厘地重合起来,一丝不走,观者无不啧啧称奇。

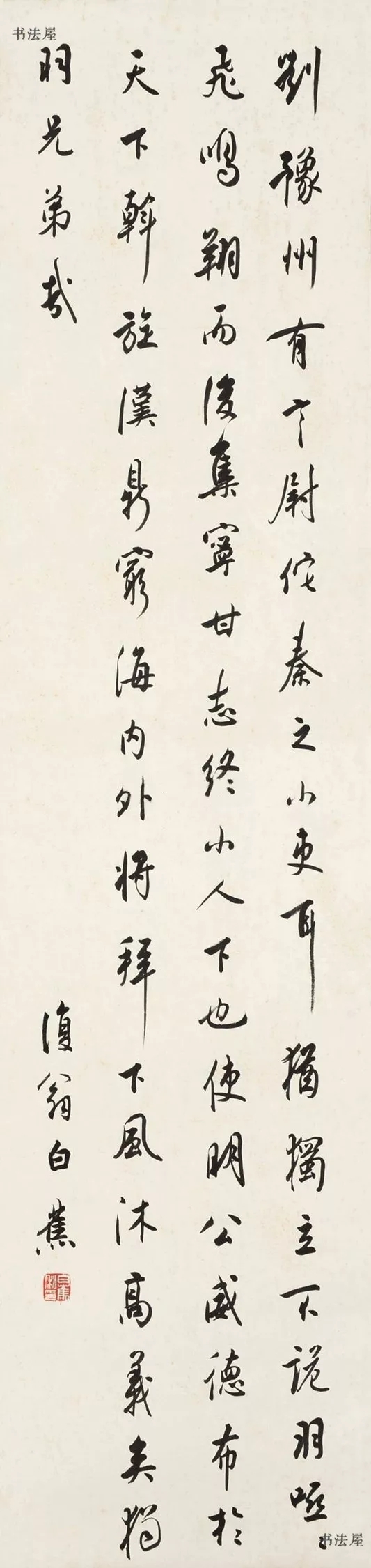

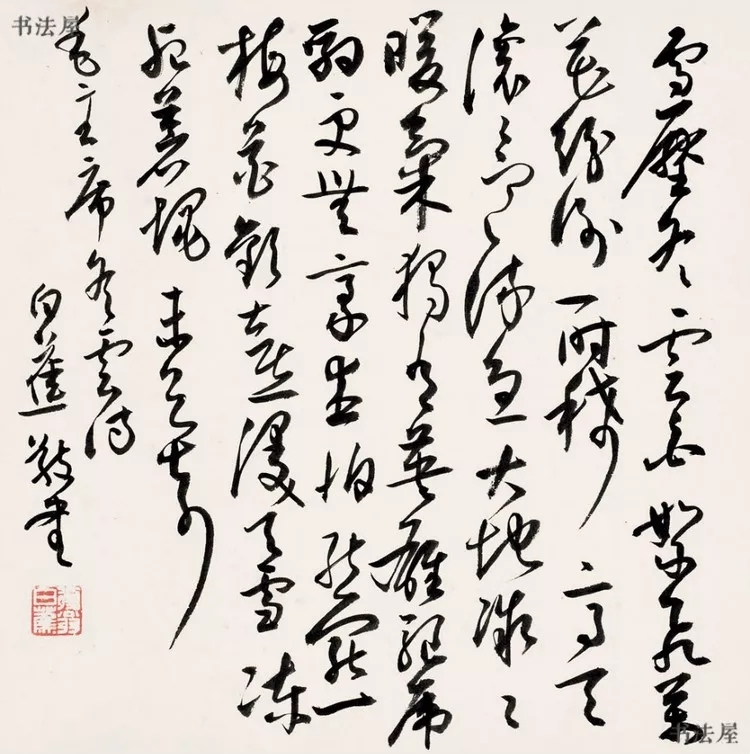

白蕉自己曾回忆说:“我初学王羲之书,久久徘徊于门外,后得《丧乱》、《二谢》等唐摹本照片习之,稍得其意,又选《阁帖》上的王字放大至盈尺,朝夕观摹,遂能得其神趣。”他对自己的严格几近苛刻,常常把写好的字贴在墙上,近看三日,远观又三日,反复审视推敲,或征求同道意见,作品往往十纸撕其九,又弃其一;一切着意在“纯出于人之气度涵养”的晋人风韵。心追手摹,使得白蕉不仅对晋韵的理解十分准确,而且基于早年师法欧、虞两家的经验,也将晋韵唐法做到了很好的结合。晋人妙处在乎用笔使转,于笔画的流走中产生运动之美;而唐人贵在起止、转折处的用心,笔画厚实、结构严谨,得端庄之态。

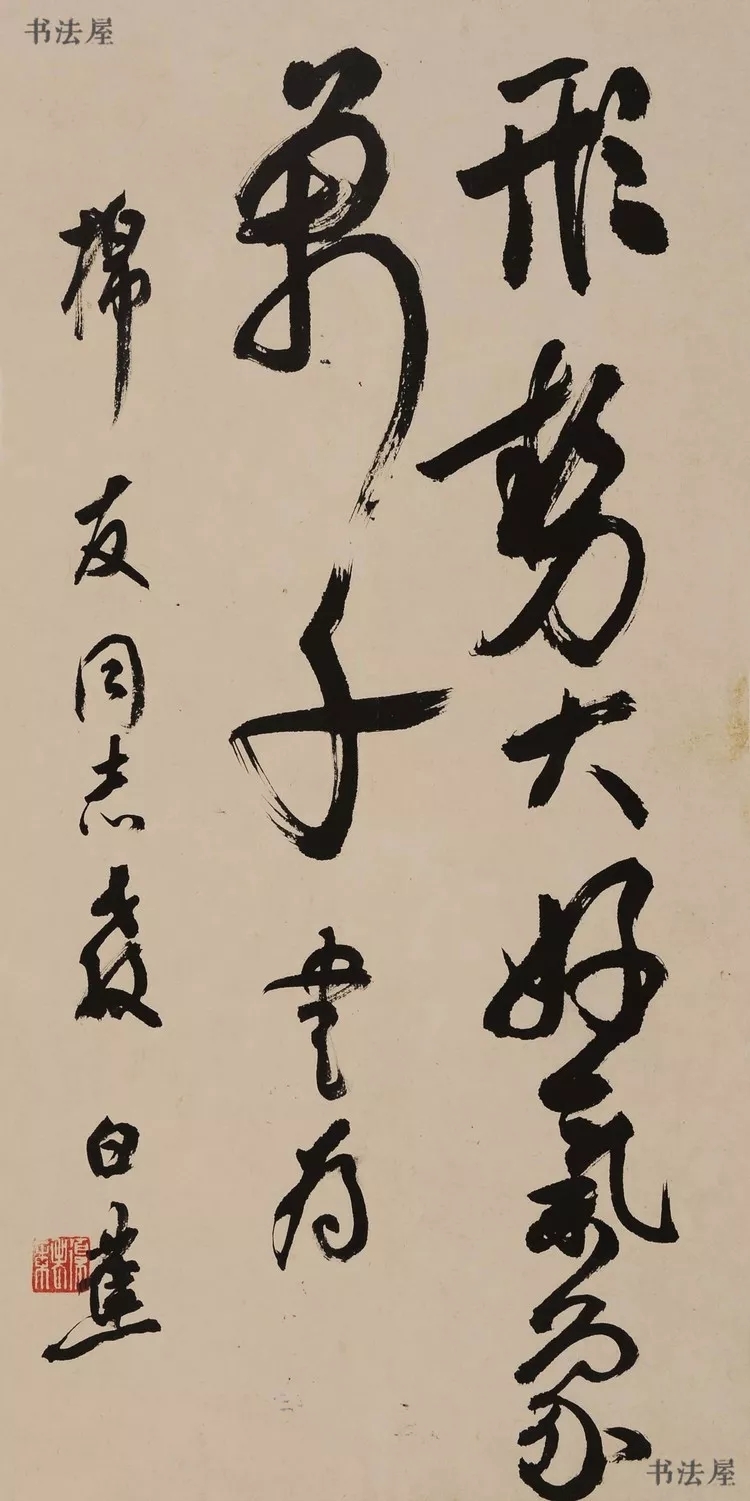

因此,白蕉的行书并非一味再现“二王”的面貌,而是更追求用笔的起落无痕、结字求简,把“二王”的艺术语言化为自家血肉,融晋韵、唐法、宋意、元明之态于一炉,甚至兼用了一些现代笔墨的技巧。虽书出于“二王”,竟大有独造之妙,所书作品纵横有气,隽逸潇洒,随意为之而法度自在,确有晋人遗风。

白蕉先生的书法成就很高,尤以行书为最,他的行书以“二王”为宗,且专情如一,终生以“二王”帖学为自己研习的目标。尤其钟爱“大王”,认为王羲之的书法“英毅卓荦、恬和典雅”,因而推崇备至 。

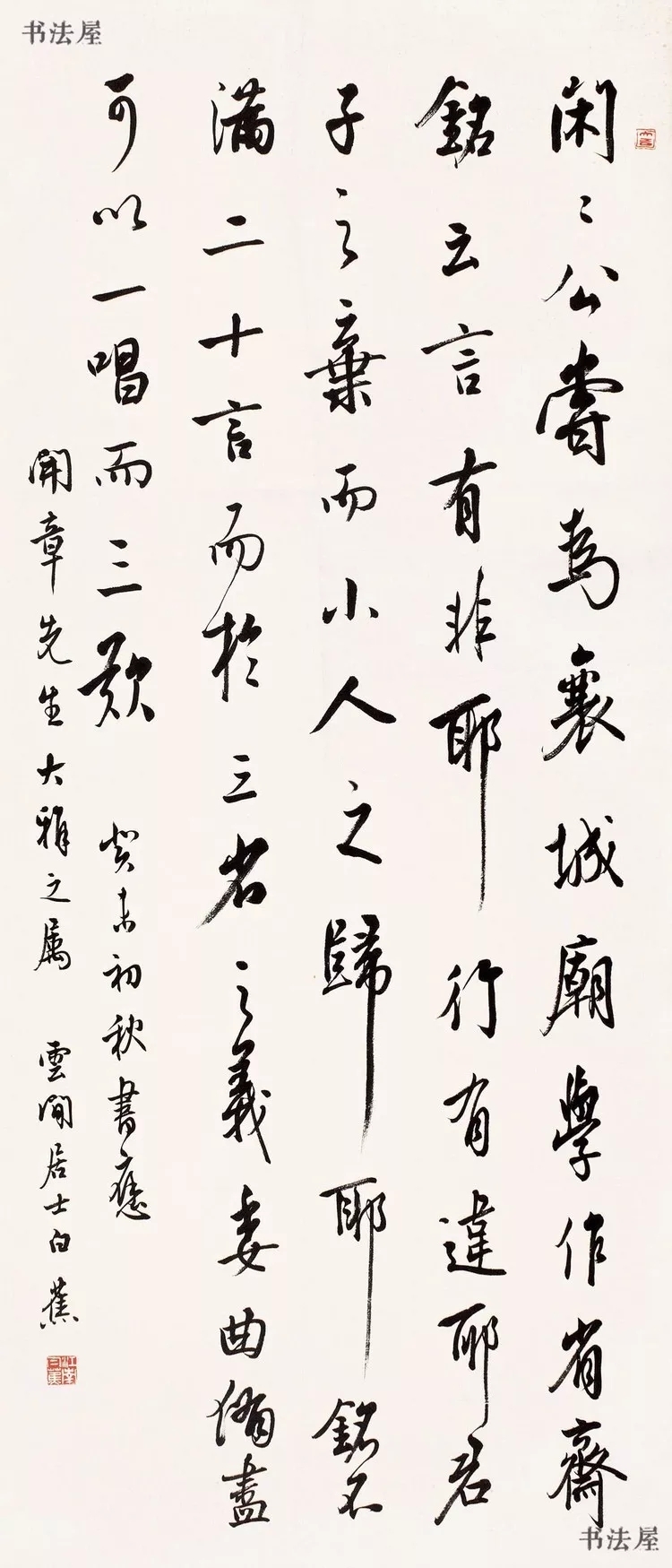

不过,对于前人诸书家,白蕉的点评有时也老实不客气。他评论包世臣的草书用笔,“一路翻滚,大似卖膏药好汉表演花拳绣腿模样……”又评论康有为“本是狂士,好作大言欺俗,其书颇似一根烂绳索”。

白蕉曾在赠与友人的一柄扇面上,留下了这样一段话:“人生有二难,登天难,求人更难;有二苦,黄连苦,贫穷更苦;有二薄,春冰薄,人情更薄;有二险,江湖险,人心更险;知其难,守其苦,耐其薄,测其险,则可以处世矣。”这是属于他自己的人生“心经”。

——END——