吴 行

自小至今,爱看丰碑大碣,喜弄残石片瓦,无论金石朽木,见有文字,便情不自禁,把玩品读。每遇碑刻辄驻足不前,远观近瞻,久而久之,由嗜好变积习,顽于心中。

在冰冷的石刻上,摩挲体味文字的温度,在字里行间穿行,与前人扣石相询,如同生理上的神经质和心理上的偏执症。钟情于斯,为之痴迷,也正因为如斯之癖,每于书斋呆上几日,便会作一次访碑之行。

出生于豫西,洛阳一代历史遗留的,为数众多的石刻题记、历代志石,为我提供了取之不尽的访碑资源。记得早年入伊川万安山,拜谒范文正公墓园。一入山中,便会看到依山势伫立的大大小小的石碑,在高下不平的田埂上错落棋布。高大的青石经风沐雨,如同一个个挺立的古代雕像,使人忍不住走上前去,与之远近相对,注目品读。而今,万安山中道路纵横,一眼望去,昔日众多的石刻仿佛一夜之中,没了踪影,星辰寥落,屈指可数……

说起李景让,历史上可谓有大名,字后己,山西文水人,一代诗人名贤,历任御史大夫、西川节度使。关于他的传说故事很多,为人刚正方毅有守,是唐代著名的书法家和书法理论家;而其所以有大名,除政绩清明外,与他的母亲郑氏分不开。李氏少孤,郑氏含辛茹苦,守寡养其兄弟三人,虽穷困于洛阳,但仍训勉诸子,言动以礼。

某日,阴雨连绵,西墙倾圮,墙中现一船形木槽,内满金银无数,郑氏见之告诉景让兄弟“我听说不劳而获得此钱财如同灾难临近,如上苍假我故去丈夫的福泽而惠及后代,不若让他们自强自立,当官进爵以俸禄养我。不义之财,虽穷不取。”令人将木船原封不动,放回原处。天佑苦心母,正是在郑氏的教育下,兄弟三人皆进士擢第。并有重名,位及方镇。

郑氏不仅教育有方,而且颇有智慧,李景让作浙西观察使时,部下犯大错为其所不容,盛怒之下竟将其杖责至死,因处置过重,部下军吏愤而不平,眼见大乱将生,郑氏从后室走于前庭之上,大声呵斥景让,处事不能服众,辜负朝廷厚望,如此行径,使祖宗蒙羞,说毕,按倒景让,杖责其过,手下被郑氏之举感动,皆出劝解,天理人情之下,将一场即生哗变以智慧化解,史上传为佳话。

李景让除刚直不阿、治政声隆外,在唐一代颇有书名。宣和画谱上有其著名的法书论云:“前人法帖墨宝,并非都是以其人书法而名世的,然而后人之所以珍若拱壁的原因是因为除书法之外,人格成就了艺格。”此议讲清了人书合一的道理,为后世引为至论。他的书法名重当时,行书被当世认为可以追配古人而流传千秋者。

十月高秋,与诸弟同去孟津考察会盟镇扣马小学书法教室捐助事宜。老城访碑,也成了此行的主要任务之一。于是亚明嘱铭石山房主人,学生王五军,先行前去清理经幢,进行墨拓。相约次日出发,前往会盟镇。

孟津所以为中州名县,是其设县至今已有四千年历史,夏孟涂氏封国设津,故名。此地为河图之源,人文之根,是河洛文化发祥之地。八百诸侯会盟伐纣,伯夷叔齐扣马而谏,许多历史故事曾在这里发生。洛阳十三朝,六朝在此定都。古人云,生在苏杭、葬在北邙。此地皇天厚土,埋葬了成千上万从皇帝至官宦士子的各色人等。前朝历代,层层叠叠,卧牛无地。形成了此地古今不衰的盗墓风气,也因此风,历代碑刻志石亦能得见天日、层出不穷。

车入老城,穿行在街市巷陌,不时引入眼帘的是许多门户正墙上鲜红一片的张张喜对,街头巷尾红团簇簇,很是壮观,与豫西其它地方风俗不同。问及亚明,言说此风自古有之,谁家喜事临门,张灯结彩,街坊邻里,不必重礼,只一副小小喜对送至家里,主人便欢喜不尽,张于墙、炫于世,如同一张张喜事公告,将吉祥喜讯传播乡里,成就了这文脉厚重孟津的独特景致,因此这里自古而今,爱纸敬字,蔚然成风。

老城是王觉斯的故里,这里有他的故居、拟山园法帖、再芝园。神笔王铎的故事在这里妇孺皆知。王孟津的少年和老年都在这里度过,在这老城纵横的巷陌里,处处留下了他的足迹。几百年过去,孟津人喜谈字、爱书法,王铎这个中国书法史上的大人物,成了老城人堪为骄傲的谈资。

考察完扣马小学,便驱车在亚明的指引下,前去他少时就读的小学,做访碑之游。临近校门,巷子里人忽然多了起来,老老少少,十数人等在门前相迎。下车方知街坊有知我来寻访经幢,相约等候于此,热情之至,如见故人。

未及进校门,先被迎进了学校对门老城高中的老校长王姓老人家。院落简洁整齐,照壁和东墙上镶嵌着老人喜欢的书法作品,青石刻字,文雅之风扑面而来。长幼有序,客厅落座,沏茶倒水,侃侃而谈。席间,老人早已准备好纸张、笔墨,约我和孟津的书协主席李风暴君,各写福寿二字以作留念,并将此经幢保存的经过讲与我等。

老人讲经幢于此久置,文革期间将其镶于墙中,只留一面在外,方得以保持,向外一面,历久摩挲,已字迹模糊,其中一面造像,不知何时被人切去,不复旧观。

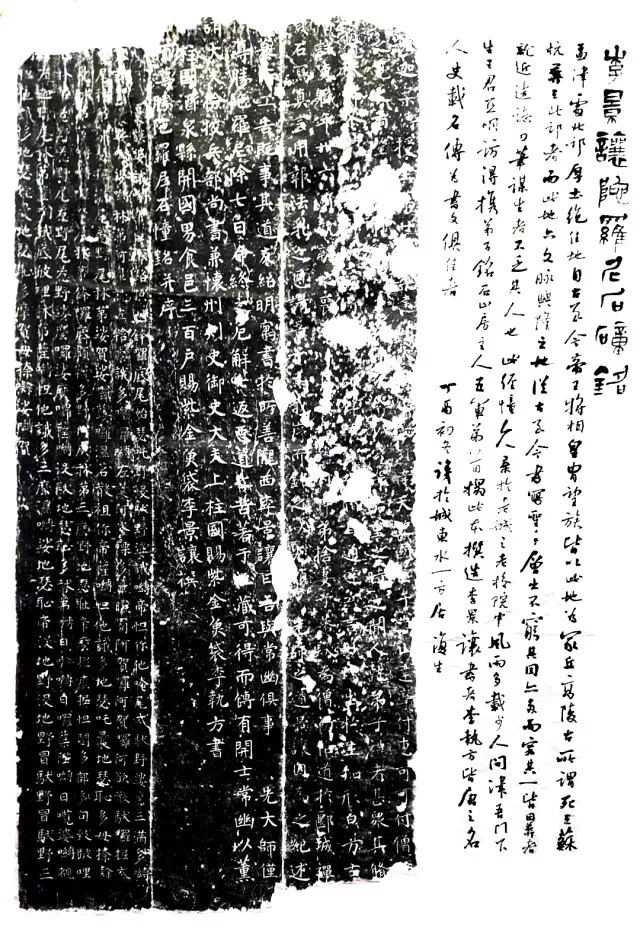

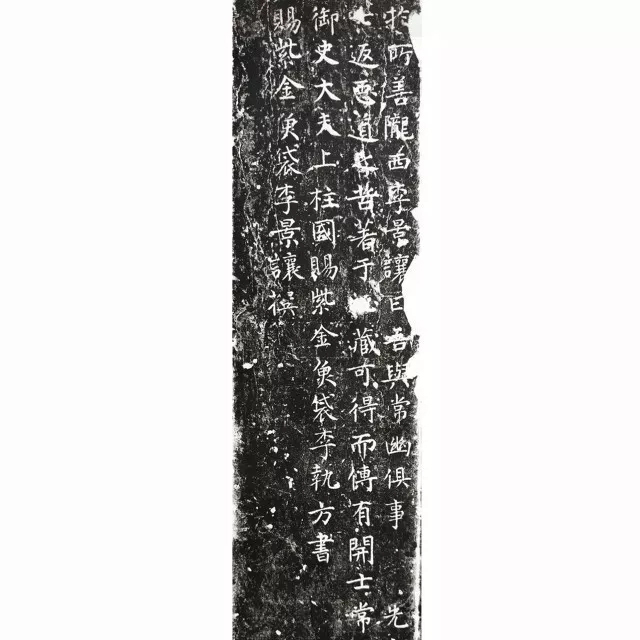

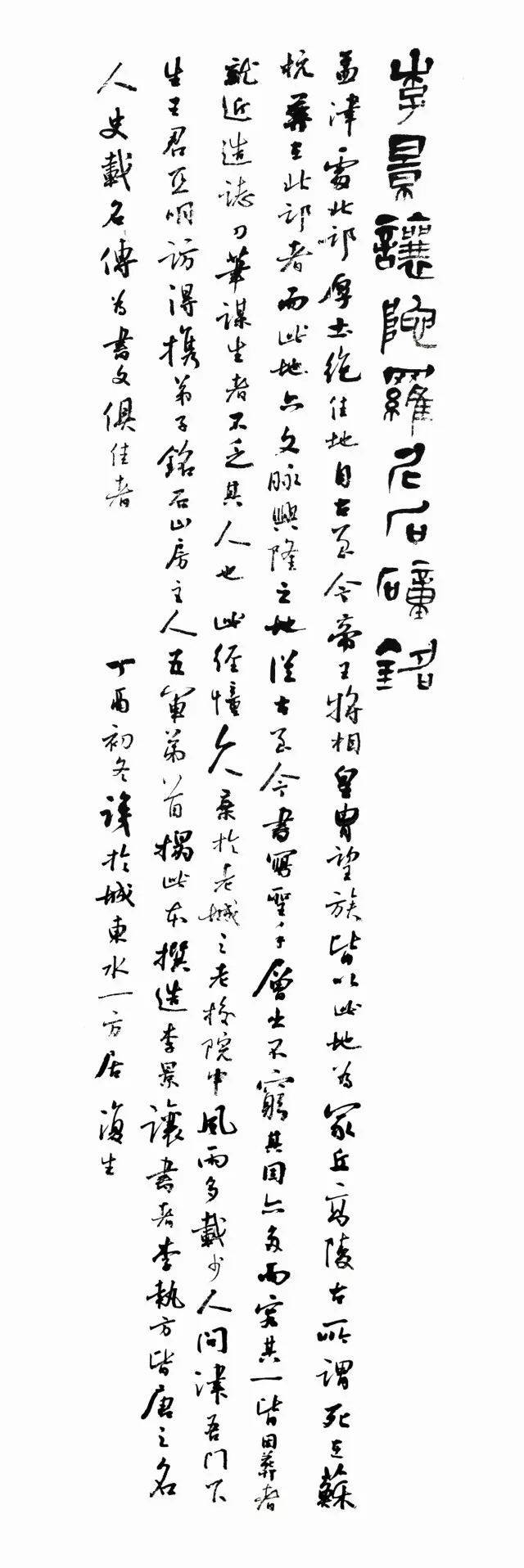

出院门,进校门,五军已将经幢置于空旷地中,清洗干净,覆纸墨拓,已在进行中,近前细读方知是李景让撰,李执方所书者。

经幢作六面,每面宽尺余,为李景让所撰陀罗尼石幢铭并序,是为其母所作祈愿文。面存楷书五至七行不等,行存十二至三十六字亦不等,今仅存三面,一面石泑,磨损不清;另二面清晰可读,读之为铭序部分和陀罗尼经文,顶部及其他三面皆被谋利者切割,当是精美造像及题记。

书写者李执方,为兵部尚书,怀州刺史,执方为执金吾出身,属乃文乃武之吏,其楷书上承欧、虞,气象高古,温润工稳,雍容挺拔。由此经幢来看,有唐一代;当是圣手。此书结体寓方整之内,点画在规矩之中,法度谨严,尽显唐楷规模。

五军弟常年生活于孟津,终日醉心书画,以写字刻石聊以生计,安贫乐道,留心墨拓。平日有暇,游走于乡野村落之中,见残石片字,便拓以研读。近年来虽诸多好古者往此搜罗古迹,但留意者仍可见散于农舍田野间的碑刻残石。黄肠题凑、汉砖瓦当、唐宋志石,时有见之,故常以墨拓示我。闻有新出土者,便寻而求拓,故此,凡孟津新出者,我多能先睹为快。

今所见经幢是我见洛阳出土,发现之李景让所撰的文志三中之第三石,李之行书虽史有名望,惜只纸片石,至今未见,引为憾事。

近闻千唐志斋博物馆长,好友陈君花容告我,新见农舍壁上有宋诗人晁补之所书志石一片,闻之大喜,余闲有日,亦可有一睹之幸。

丁酉十月二十九日于羊城拾翠山房

——END——