冯小刚的电影《芳华》,又在媒体圈里刷了一回热点。

有人看到战争,有人看到乱政。

我看到的,却是至今难得的,无雕琢的美。

上世纪七十到八十年代,全国最美丽的女孩子,在部队文工团。

没有漂亮衣服,没有脂粉。

只有日复一日的舞蹈练习,枯燥中的纯粹。

清一色的绿军装,清瘦骨架也能撑起来的年轻气盛。

玩水是仅有的几件乐事之一。

如日光洗练的少年少女,乌黑的发和健壮的身体。

这些,

都是放在现在,也绝无仅有的,绝代风华。

我们在怀念什么呢?

那时候人们风骨纯粹,一心只有一两件事所寄。

我们总说那时的人们好看,那时的人们风雅。

我们怀念以前的文人墨客,怀念旗袍和匠人手艺。

我们想念的那些。

对于他们来说,又是什么呢?

我想说一些,值得我们怀念的事。

张大千先生,手下一笔漂亮的荷花。

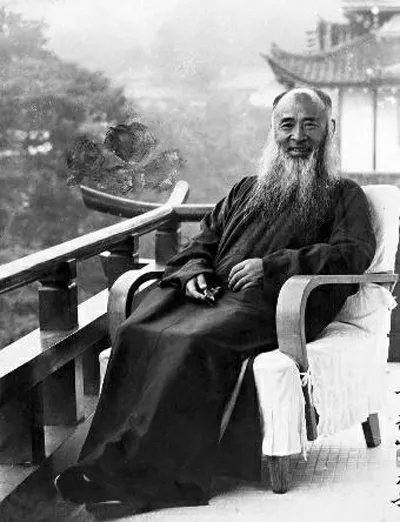

长年一席长袍和一缕美须,身上仙风道骨得来他早年遁入佛门的经历,那时他被赐号大千。

那样一个本该与世隔绝的人,却是一个爱玩的画家。

他爱吃如命,擅长做美食,画了很多萝卜白菜。

在这幅画着萝卜白菜的作品里,张大千写了一首石涛的七绝:

“冷淡生涯本业儒,家贫休厌食无鱼。菜根切莫多油煮,留点清灯教子书。”

在萝卜白菜里,能看出对着残烛读书的性质,此种人间烟火的诗意,在今日,谁还会记得?

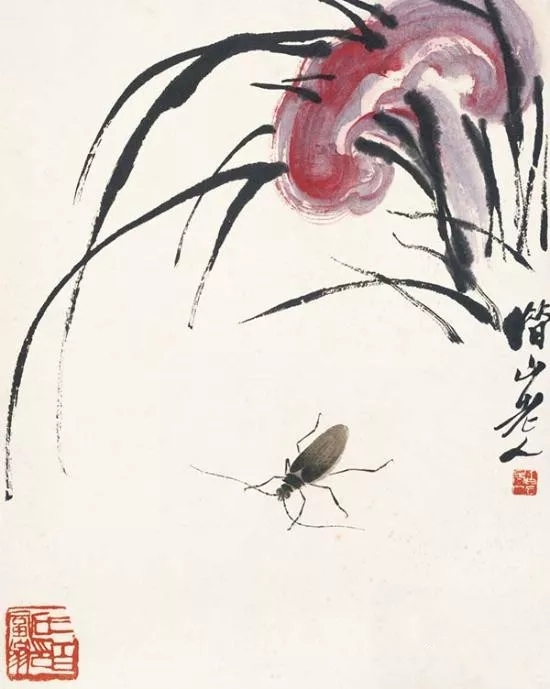

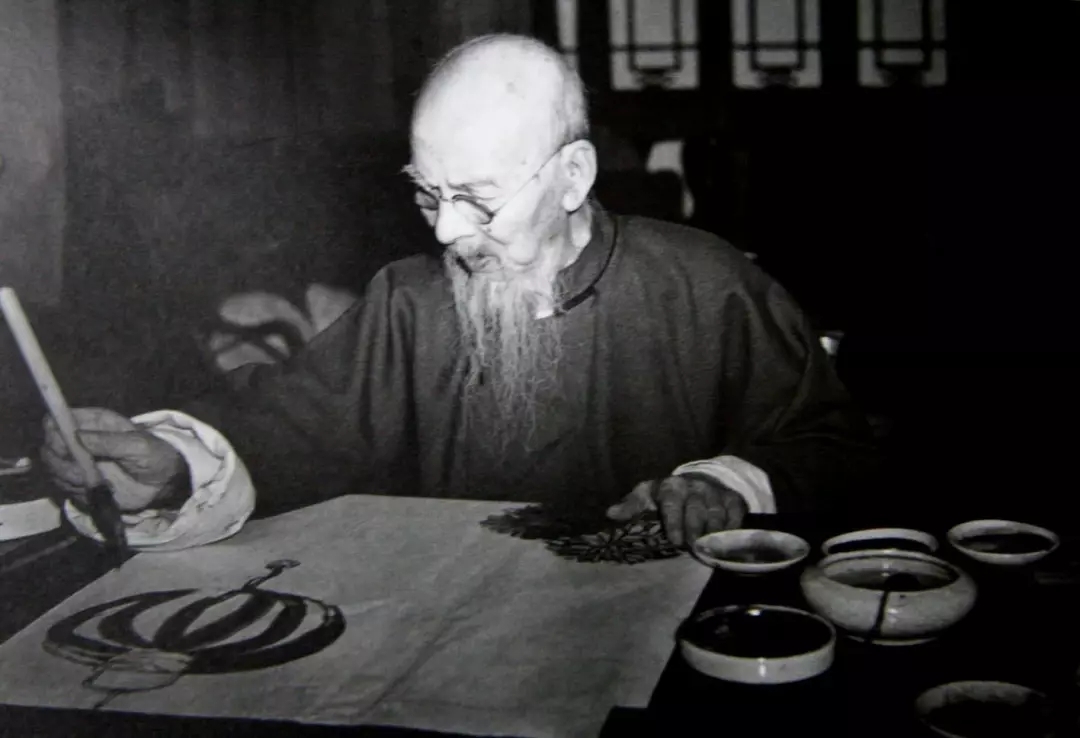

齐白石的虫子,比其他任何画精细,是众所皆知的。

有一次,他看娄师白画螳螂。

问他:“你数过螳螂翅上的细筋有多少根?仔细看过螳螂臂上的大刺吗?”

“螳螂捕食全靠两臂上的刺来钳住小虫,但是你这大刺画的不是地方,它不但不能捕虫,相反还会刺伤自己的小臂。”

这般固执的精细,源自童年时的山村生活。

那时生活苦闷,父母无暇顾及,齐白石还被称为阿芝,他只能漫山遍野地寻找虫子玩。

他观察蛐蛐打架,观察蚂蚱的触角。

不论他成为多大的名家,他心里住着的,还是那个漫山遍野和虫子逗乐的小男孩。

他知道,一虫一世界,这才是永远的活色生香所在。

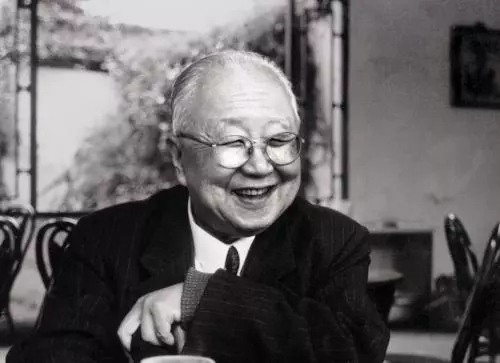

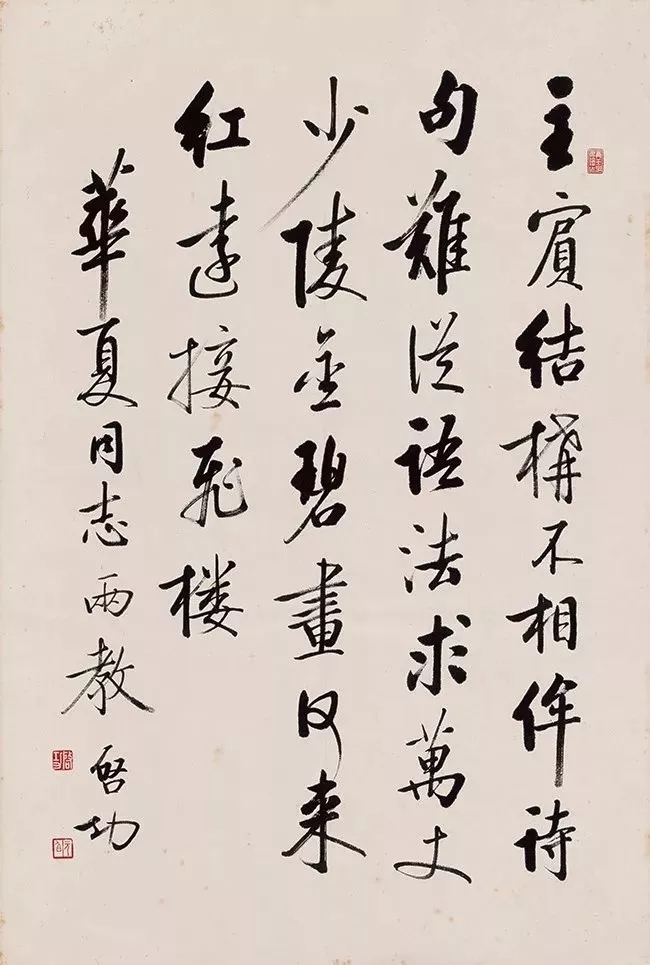

启功是国学大家,但生活中却像个爱开玩笑的老头。

他收藏布娃娃,喜欢和小孩子打交道,人们几乎看不出功名在他身上发生的变化。

他一朋友黄苗子,上年纪后吃多了油腻,脚患痛风住院期间,因为只有素食可吃,因此向启功诉苦。

启功抓着机会,和诗戏答曰:“口里淡出鸟,皆因患痛风。寻常太饕餮,半月不轻松。摄为心如死,医疗地对空。明朝一出院,狂赛马拉松。”

黄苗子出院后,启功又作诗云:“口里淡出鸟,昂然万劫身。飞来天外句,划出世间文。眼比冰川冷,心逾炭火春。娲皇造才气,可妒不平均。”

短短几句诗里,皆是典故神话,就这样稀松平常地做成了打油诗,这种接地气的趣味,实是他内心的一种广阔。

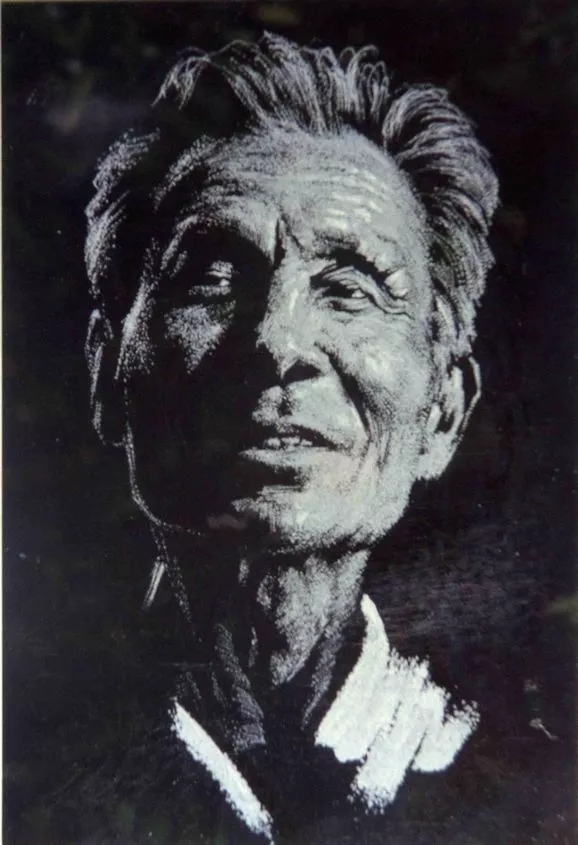

再来说说吴冠中。

谁都知道这个衣衫破旧的老人,是个大画家。

一日,他朋友笑说:“有消息称,你的一幅画又拍了4000多万元,创下新的纪录……”

吴冠中笑笑:“与我无关。”

卖煎饼的妇女和剃头师傅都和他熟络,问他生活里的愿望,他说:“想吃煎饼,但咬不动了。”

他坐在路边摩挲印章,卖煎饼的妇女走过去问他:“你这是做什么?”

他说:“把我的名字磨掉。”

“这么好的东西你磨它……”

他说:“不画了,用不着了,谁也别想拿去乱盖。”

多么贵重的物件啊!为防范赝品,吴冠中破釜沉舟。

但这样形貌单薄的他,却曾写过:

我本不想学丹青,一心想学鲁迅,这是我一生的心愿。固然,形象能够表现内涵,但文字表现得更生动,以文字抒难抒之情,是艺术的灵魂。愈到晚年,我愈感到技术并不重要,重要的是内涵,是数千年千姿百态的坎坷生命,是令子孙后代肃然起敬的民族壮景,所以,我敢狂妄地说:‘一百个齐白石抵不过一个鲁迅。少一个鲁迅中国的脊梁骨会软很多,少一个画家则不然。

原来他们的火焰,都是在内心深处燃烧的。

粗布简食,实是把功夫都放到了对万物的至情中去。

美食里有世界,虫子里有世界,文字里有世界。

我们看《芳华》,觉得那些素颜姑娘和军人小伙惊艳,也许正是粗布简食将他们身上的气质剥离干净。

让我们又再次,看到了人们专注于一两件事时,身上所绽放的风雅和光华吧。