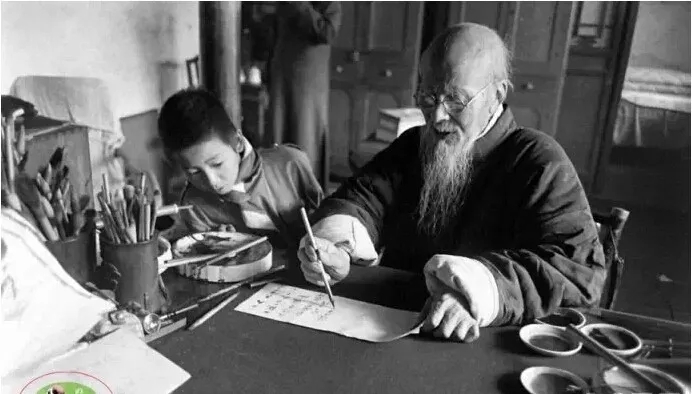

如果时光能倒流,你是选择跟马云喝酒拜把子,还是去找齐白石?

1

要是搁以前,必须选马云啊。

你找到当时还在杭州师范大学的英语老师马云,带他喝酒吹牛泡妹纸,洗洗桑拿吃龙虾。啥话不多说,啥条件也不提,就撂这一句:马云兄弟,大哥带你玩!要是能放低身段,反过来叫马云哥哥那敢情更好,至不济也要拜个干爹。啥?觉得自己亏了?跟财神爷结拜,谁还能争辈份哪?!

这是网上有名的一个段子。

可现在,这个选择题有了新答案。

2

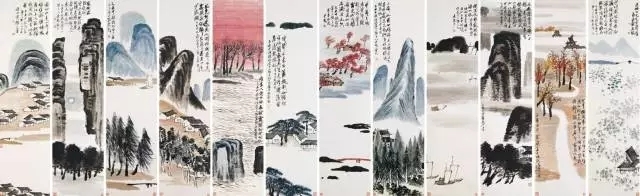

就在上周末,北京保利十二周年秋拍,齐白石《山水十二条屏》再次刷新全球中国艺术品的拍卖纪录:

9.3亿元人民币!

这是什么概念?

这套《山水十二条屏》创作于1925年,是送给名医陈子林的寿礼。当时,齐老的润格约在每尺1-3元之间,这样的十二条屏,合起来能卖几十元。(注:上世纪二十年代,以齐白石画作的润格,2元可买2尺扇面。即使到三十年代,进入艺术全盛期的齐白石,价格大涨,一尺画的润格也就在6元左右)

也就是说,这套画的行情涨了近2000万倍!(未计算通胀)

3

如果时光能够倒流,赶紧去找齐白石!

揣着几百块钱去见齐老,你可以面含微笑,轻轻地吐出这样几个字:

“这样的十二条屏,给我来一打!”

回到今天,这一打条屏,值好几十个亿。

如果选择到杭州找那个叫马云的小兄弟,就算管他叫爷,顶多也就混一口好饭吃。

可要是在正确的时候遇到齐白石,你就是他老人家的衣食父母,你现在兜里揣着几十个亿,你还是腰杆挺直的爷!

你怎么选?

4

八卦讲完了,咱说说书画上的事。

不得不感叹,中国人的钱实在是太多了!

历数近年的拍卖市场,王羲之《平安帖》拍出3.08亿,黄庭坚《砥柱铭》拍出了4.36亿,苏轼的《功甫帖》拍出5000万,曾巩《局事帖》拍出2.07亿,宋徽宗拍出《临唐怀素圣母帖》(港元),赵孟頫的《心经》拍出1.9亿元。

如果说,中国文化是一片广阔高远的星空,数不清的的繁星在夜空里眨着眼睛。在那些忽明忽暗的星星里,有那么几十颗发着闪闪的金光,在这些自带发光属性的星星里,又有那么几颗最璀璨的超级明星!王羲之、黄庭坚、苏轼、宋徵宗、赵孟頫,哪一位不是掰着一只手也能数着的大神?平安帖、砥柱铭、心经,哪一篇作品不是在古代经典的殿堂里挂着号?

这些最伟大的艺术家的最经典作品,拍出过亿的天价,咱们也就认了。毕竟那是千百年大浪淘沙留下来的珍品,每一件都是艺术上最高水准的体现,每一件都历经了千年岁月的侵蚀,每一件都是无价之宝。

可近代书画,也频频爆出天价,这就有些费解了:

说真的,以上这些拍出天价的作品,有哪一件真正算得上是艺术家的代表之作?

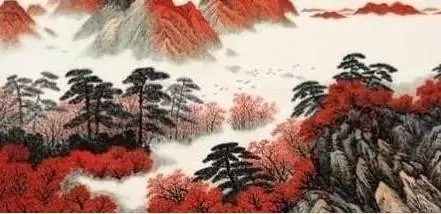

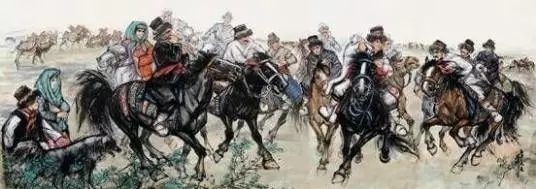

《万山红遍》,李可染一共画过七幅,典型的应制之作,跟你老板让写好挂墙上的“大展宏图”一样的生产流程。啥?王老板也要,那再搞一幅;齐白石的《松柏高立图与篆书四言联》,无论是画还是字,都跟齐老的瓜果草虫系列不可同日而论,那些才是他的神作啊;吴冠中最好的画都给了江南的水乡,相较之下《长江万里图》简直就是给某开业典礼草作的巨型背景布!—— 不是说吴老态度不认真,而是因为这篇作品根本就不是他擅长的风格!若以寥寥几笔勾勒青瓦白砖小桥流水意境全出,那他是顶级的,可这幅《长江万里图》涂涂抹抹脏兮兮的,虚不能虚、实写不实,远远望去,万里长江简直是科幻片里经受过核爆的废墟地!

真不是我刻薄,皇帝的新装,说句老实话而已。

怕自己无知者胡说,我还专门读了这几幅作品的创作记录。事实证明,它们都算不上艺术家精心孤诣的巨制,都不是艺术家最擅长的风格里最好的作品。

而且,这几位也不一定是中国这几千年里,最伟大的艺术家。哪能这么巧啊,中国艺术史上最顶级的艺术家,都挤这短短几十年里了,以前一千多年的人都白活了?

论书有欧虞颜柳宋四大家赵文祝王,论画前推赵黄王倪,后有董沈文唐八大山人清初四王(元人以前张择端、王希孟们就不说了,他们的大作在故宫,你买不到,每一件都无价)。他们才是千百年来,最伟大的艺术家。他们的艺术水准经受了时间的考验,他们传世的书画精品,有一些也才值几百万。

拿《万山红遍》、《欢腾的草原》、《鹰石山花之图》、《长江万里图》跟古代艺术家的经典作品相比,简直是不能看。

但是,凭什么它们就可以拍出几个亿的天价?

哪里来的底气啊!

5

你以为是人多钱傻?

资本是精明的。

商人都不笨,没谁会掏几个亿,买几张不值钱的纸。

但是,商人又有赌徒心理。

卖花生瓜子矿泉水稳赚不赔,到顶了一年赚几万元。倒腾车子房子天天喊风险,可一年只用做几单,就有机会赚到几千万。如果不缺钱,你是卖花生瓜子,还是卖房子?

标的物售价越高,商业的利润越丰厚。

十几年前,收藏界发生过这样一件事:某公司老总自制了一件“金缕玉衣”,请原故宫副院长杨柏达、国内文物鉴定业内泰斗史树青等专家鉴定后,作价24亿元。老总为每位鉴定专家各奉上了几十万元的评估费,靠这一纸鉴定,拿到了建行几个亿的贷款。

都说收藏水太深,就是因为套路多啊。

作品处于什么样的艺术水准、实值什么价,以为搞书画专业的人真的心里没个数? 但这些都不重要。重要的是创作的这个人要有名,要是热门的大IP,要自带流量,你是齐白石、李可染、潘天寿、吴冠中、范曾就行,甭管你的创作是应景之作也好,流水化作业也罢,哪怕你是用抹布擦出来的一幅画,也给你捧成经典巨制、旷世之作。买家一轮轮地往上抬,价格推得越高,拍卖行佣金拿得越多,然后买家又成为卖家,又开始新一轮的抬价,拍卖行又一次抽取巨额的佣金。哪怕你明知吃了个闷亏,手一哆嗦拍到了一张废纸,也要硬着头皮说太划算了,然后瞅机会卖给下一个“傻子”……

艺术品就这样水涨船高,越来越脱离作品价值。

游戏就是这么玩,大伙谁也不捅破,心照不宣。

很多热门的艺术大IP,是大玩家与拍卖行联合抬价炒起来的。为什么要捧近现代名家呢? 因为这些艺术家名气尚在,流量激活的成本低;留存的作品多,价格往上拉一次,带动的是全部作品的价格,利润空间大。但这只能是早已布局的大玩家套路。留给普通投资人的局面是:头部虚高,后继乏力;急功近利,短视盲抢。通投资人置身其中,最多也就是短线玩票,算不上收藏。

现在的艺术品市场,说白了拍电影一样:几个小鲜肉IP火了,各大影视制作公司就一窝蜂涌上去抢。至于表演水准、故事的内核这些真正最有价值的东西却被放在了一边,耗资上亿拍电影电视剧,就算搞出的是一坨屎,也得捏着鼻子说它香。对这样的出品方,各大卫视、视频网站第一次斥巨资买了你,下一次是不是得掂量再掂量?

这样的市场是不健康的。

当下热得发烫的几个艺术大咖,有几幅作品经得起历史的考验?急火烤起来的东西,冷却起来也很快,随着时间的推移,一些艺术价值缺位的作品,会冷成一堆煤渣,这是必然的趋势。谁也保不准哪一次“天价”之后,就是漫漫无期的下坡路。

前些年火到一纸难求的范曾,在经历了流水线作业风波和中央政策收紧的趋势之下,在拍卖会上屡屡流拍,就是前车之鉴。

你怎么知道,自己不是最后一个接盘侠?

6

有没有更好的投资策略呢?

我想,应该有。

你有钱,你有兴趣投资艺术品市场,你再勤奋一些,你提升对艺术品水准的鉴赏能力,你寻找、支持有潜力的艺术家,添到你的收藏名单里。

你找到他,递上一张银行卡,微笑着对他说:

这样的字画,给我再来一打!

也许你眼前的瘦弱青年,在时光里缓缓转过一个身,就成了一个人:

齐白石。

有些事,谁知道呢?

黄胄《欢腾的草原》,1.288亿元人民币

黄胄《欢腾的草原》,1.288亿元人民币 潘天寿《鹰石山花之图》,2.79亿元人民币

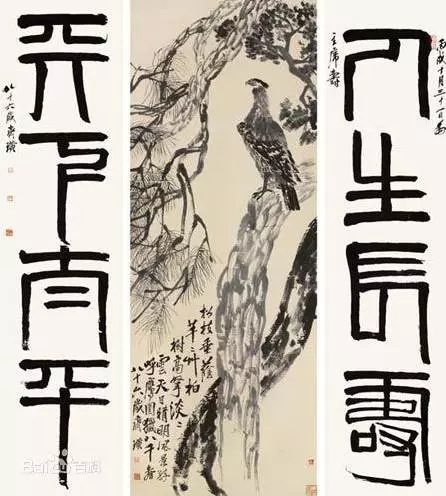

潘天寿《鹰石山花之图》,2.79亿元人民币 齐白石《松柏高立图·篆书四言联》,4.255亿元人民币

齐白石《松柏高立图·篆书四言联》,4.255亿元人民币