日本现代书法的问世,是借助于《每日书道展》《日展》的展览交流途径。最早引起轰动的是1945年上田桑鸠的《爱》、手岛右卿的《崩坏》。

▲ 日本 上田桑鸠《爱》

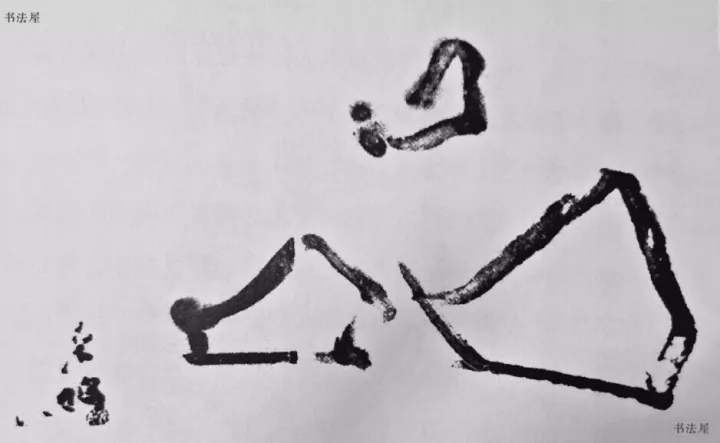

▲ 日本 手岛右卿《崩坏》

战后的日本,一是想借用书法将本来就有的民族亲和力凝聚起来,二是想书法能走向世界。因此,他们们不自觉地关注和融入西方抽象艺术,强调书法的视觉感受、视觉冲击,并对视觉范围内的装被、纸色、镜框、质料以及悬挂的环境都予以安排。再加上“每日新闻社”的参与,书法的各种风格、各种流派得以大规模地展览和比较。

当年,日本的“新”“旧”书法流派进行大规模的研讨,西川宁将上田、手岛的现代书法归于“表现主义””。现代书法的理论就此产生,起初是以线条为主表现对象,强调造型与抒情。

这种理论似乎何其相似,其实是来源于当时的后期印象派绘画的理论。如果我们记得,20世纪80年代,我国流行过一本美学书,是英国人克菜夫・贝尔的《艺术》,作于1913年。他在书中将除了内容以外的打动人视觉的东西,称为“有意味的形式”。他的理论被认为是现代派艺术理论的柱石。

日本书法在现代绘画的大气候下,很快也取消了汉字结构即内容,出现了墨象”派“前卫”书法。“有意味的形式”,立刻可以作为现代书法最有力的理论依据。此时,西方抽象派绘画的理论与现代书法的理论融为一体。

瞧人家,已经将后期印象派、抽象派绘画的理论说得一清二楚。书法如果像绘画,真的只剩下视觉的感受,克莱夫·贝尔的理论真的适用于书法,其汉字结构是可以不必要了嘛。古言道:“皮之不存,毛将焉附?”

不觉得吗?问题大了!

何谓绘画?何谓书法?

“墨象派”书法与“抽象派”绘画,区别在何处?是不是仅仅一是用油彩、画布,一是用墨、宣纸?观念上已融为一体,是否在于材料的不同?若在宣纸上喷油彩、在帆布上洒墨汁,孰画孰书?孰是孰非?

看来这一刀是切不下去了。

——(文:孙晓云)

——END——