开幕时间

12月12日(周二)下午2点

展览地址

上海市普陀区刘海粟美术馆分馆(普陀区铜川路)

主办单位

上海市普陀区文联

承办单位

刘海粟美术馆分馆

杭州子瞻文化

墨池、遥襟艺术、书法频道

学术支持

上海市书法家协会

支持单位

南京盛德文化

媒体支持

《中国书画》《书法》

《书法赏评》《书画世界》《书法报》

《羲之书画报》《青少年书法报》《大美术》

网媒支持

中国在线艺术网

策展人

诸明月 张雅媛

展览统筹

叶邦建 冯 错 邹立孟 吴杰峰

参展书家:(按照年龄排序)

张其凤、杨疾超、丁正、查律、林书杰、杜鹏飞、吴晓懿、刘春、邱才桢、方建勋、柯小刚、卢培钊、顾琴、崔树强、刘东芹、于钟华、吴国宝、杜胜苏、李吾铭、倪旭前、燕凯、杨勇

前 言

文/柯小刚

书法本来是读书人日常生活的内容——既是日常实用的技艺,也是日常修养的工夫。而如今即使读书人日常也不再使用毛笔书写。书法日益脱离读书人的平常生活而蜕变为纯粹艺术。而普通书家又大多不怎么读书,学者一般来说不怎么写字。写作通过键盘敲击的机械动作进行,笔墨不再滋养学者的心灵。写字通过专业化的机制生产,文化不再滋养笔墨。于是,学问越来越缺少手泽的温度和柔毫的善感,笔墨也越来越缺乏文化的底蕴和书卷的淹博。书法与学术分途,两者都很受伤。今天,无论从学术界还是从书法界,受伤的人们走到了一起,开始互相学习,互相疗救,携手回归书法和学术生活的本来状态:作为读书人日常生活方式的书写。

“书”既是书本,也是书写;既是名词,也是动词。整全的书法应该是整全的文化、整全的生活,绝不能抽掉内容,降低为单纯的形式。为什么古代法书墨迹总是那么感人至深?因为古人的书写连带着全部的生活和文化生命。书法写的是文字,文字承载的是文化,文化所化的是天人之际的感通、人我之间的感怀。书法是纸笔对话、心手对话,更是古今对话、天人对话。譬如《兰亭集序》的写作,起兴于“天朗气清、惠风和畅”的天人相与,继之以“信可乐也”“岂不痛哉”的生命感怀,终之于“后之览者,亦将有感于斯文”的文化生命,正是一场弘大的对话。只有这场弘大的天人对话、文化对话才能为书写时的纸笔对话提供生命底蕴、笔墨生机。

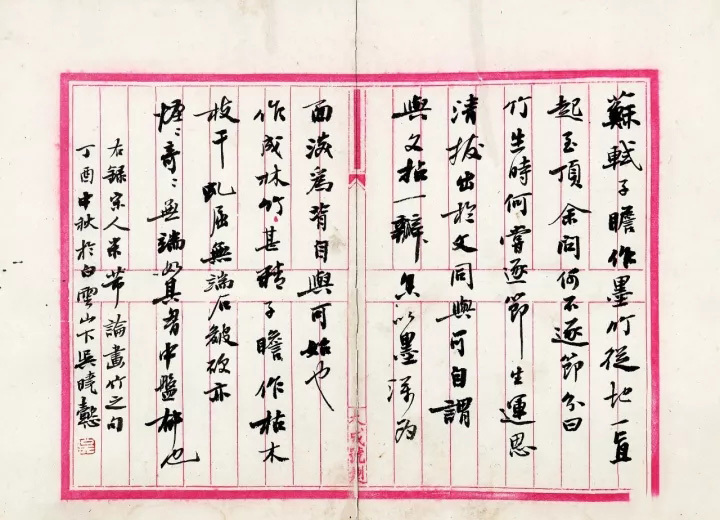

书法本来是应机而作的日常工夫,不是形式构成的设计安排。读书论学,命笔辄书,便是最自然不过的书法。这次展览的作品并非“作”出来的作品,而是参展学者日常读书写作时自然写出来的笔札。通过这样的日常书写,学术生活和艺术生命融为一体,共同构成工夫修养的日常生活。无论时代如何变化,自我修养的要求不会消失。越是喧嚣的时代,修养的需求越迫切。在书法已丧失实用性的今天,回归“无用之用”的工夫修养有可能成为书法重新日常化的生长点。日常性并不等同于实用性,正如日常生活不可化约为有用事物的总和。无用的工夫修养支撑着生活中有用的部分,正如无用的大地支撑着脚下那块有用的容足之地(参《庄子·外物》)。无用的书写默默滋养着无用的思想,手机时代的学术或许还有希望?在这些学者笔札的无言墨迹中,是否还可以听见一点大道的消息?敬待观众朋友鉴赏批评。

参 展 书 法 家

吴晓懿

华南师范大学国际文化学院副教授、硕士研究生导师,清华大学美术学院博士后,中山大学博士,现任中国书法家协会翰墨薪传工程专家、中国古文字研究会会员、广东书法评论家协会副主席、广东高校书法学术委员会委员、岭南印社副社长、广东语言文字工作室主持人。

五十余篇论文发表于《中国书法》《美术观察》《中国国家博物馆馆刊》《美术与设计》《古文字论坛》《中国历史文物》《中国美术教育》《书画世界》《文化遗产》等刊物;六十多幅作品登载于《中国书法》《书画世界》《美术大观》《江苏画刊》等杂志,部分作品被清华大学艺术博物馆、广州美术学院美术馆、石家庄美术馆和河北省人大文博馆等艺术机构收藏。编写书法教材三种。出版专著有《战国官名新探》 《文心之寄》 《广东历代书家研究丛书·邹鲁》等。曾获第四届全国“康有为奖”书法评展“中国书法岭南论坛”优秀论文奖。

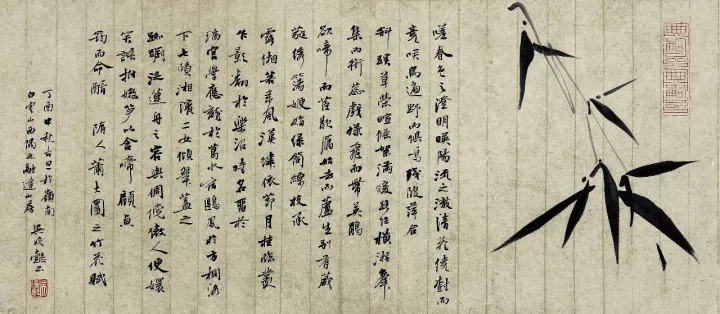

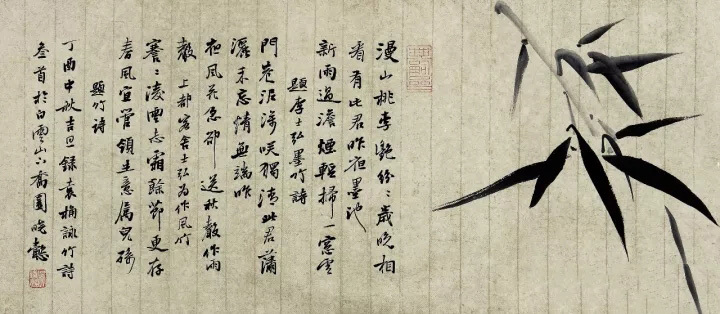

作 品 欣 赏

战国书法研究

文/吴晓懿

华南师范大学国际文化学院

二十世纪五十年代以来,战国时期简帛文、铭文的资料不断出土,为书法艺术研究提供了大量珍贵的实物材料,使得战国文字书法成为继研究殷周的甲骨文和金文之后,另一个崭新的书法学术研究领域。战国文字在多种材料上,所作的书写与契刻尝试,为秦汉魏晋之间诸多书体之诞生作了前期的准备。商承祚先生《石刻篆文编·自序》:“至于战国时期文字,亦属宝贵遗产之一:如玺文、货布文、陶文,以及近年出土的帛书与竹简等丰富的材料,足够我们爬梳钻研。表面看来,这些不同国家的文字形体,似乎是各自分歧发展的,若上溯商周古文,下逮秦嬴的小篆来作全面观察,则六国文字是承先启后起桥梁的作用,值得我们搜集、类别予以整理。”【1】战国文字书法所包涵的艺术形态多样,流行的字体众多,同字异形的情况十分普遍,为古文字演进最剧烈的阶段,从而产生林林总总的书法现象,是一个非常值得研究的课题。

目前出土的战国文字资料浩如烟海,包含着丰富的书法艺术形态,书写类的有竹简、木牍和帛书;铭刻类的有玺印、权量、符节、兵器、货币、陶器、石刻和玉器等。许多学者运用古文字学的断代、分域和构形等方法整理了散落于各种器物上的文字,并按国别、材质编辑成各类文字编,为书法家提供了丰富而翔实的书法资料。

早期编写出土文献的战国文字编时,没有现代科学技术的介入,采集字形主要是依靠书法家在古文字学家释读文字的研究基础上描摹出来。如郭若愚整理的《战国楚简文字编》、商承祚整理的《战国楚竹简汇编·字表》,曾宪通整理的《长沙楚帛书文字编》、张守中整理的《中山王器文字编》等。这些书法家除了具有良好的书法功底之外,还有较深古文字学的修养,或是集书法学和古文字学成就于一身之大学者。这类文字编,虽然有某些字形在描摹过程中容易产生讹误,但从总体上看,描摹者基本上把战国文字形体结构的穿插连带、笔画的前后顺序和用笔的提按徐疾等都交待得比较清楚,是一部部很好的书法工具书,有利用研习者的学习与借鉴。

上个世纪九十年代以来,大量的战国文字资料被公布。这些资料不仅字数多、篇幅长,而且地域性的书法风格比较明显。战国文字研究进入空前繁盛时期,很多文字的释读都有了定论,汤余惠先生带领学生所编著的《战国文字编》是当时集大成的经典之作,是对战国文字研究的现有成果作一次归纳总结,具有很高的书法学术价值。

近年战国文字的分域问题成为学术研究的新视点而变得十分重要,学者们纷纷按地域特点撰写文字编,使战国文字书法的分域研究也走向一个崭新的发展阶段。如滕壬生的《楚系简帛书文字编》,李守奎的《楚文字编》,方勇的《秦简牍文字汇编》,汤志彪的《三晋文字编》孙刚的《齐文字编》王爱民的《燕文字编》等。这个时期所撰写的文字编,大多是运用现代编辑图片的手段来截图采集字形的,与传统描摹的文字编相比较,这不仅大大地提高了工作效率,还有效保持文字图象的原貌。但这种整理文字的方法,也存在不足的地方,例如有某些文字图象本来就残泐不堪,字形笔画不清晰,对于没有受古文字学训练的书法家来说,无法辨析文字的结构与笔顺,难以借鉴和参考。

总而言之,经过古文字学家的多年努力,以结集成文字编的方式展示了各系文字整理与研究的成果,为书法艺术研究奠定了坚实的基础。

二

近年战国秦、楚两地的简牍大量出土及公布,展现了丰富多彩的战国墨迹材料,弥补了先秦书法史上墨书匮乏的遗憾,引发了对楚秦简牍书法艺术的讨论。不少古文字专家及书法学者还专门撰文讨论楚简帛书法笔墨的艺术价值及影响。

迄今楚地出土的竹简材料最多,涌现大量的俗体字,书手的抄写水平不一,不同时期的书风迥异。从楚简的墨迹上看,由于当时社会随着时代发展,书写量的不断增大,原来复杂笔画构成的汉字进行简化处理势在必行,简单快迅地书写必然成为追求的目标,在这过程中许多笔法出现方折的技巧解。除了上述的共性之外,楚系各简的用笔差异较大。如曾侯乙墓简的笔画平直,弯笔为弧线,起笔重落,收笔轻提,出现了“钉头鼠尾”的特征。包山简、新蔡简的用笔方法与曾侯乙墓简不同,运笔以圆转为主,偶见方折。

曾宪通在《战国楚地简帛文字书法浅析》一文中,指出楚简书法用笔的变化大致有三个阶段:早期楚简的笔画匀称而形体修长,结体圆转流丽,富于变化而不失整齐美观,手写体与铸刻文字差别不大。中期楚简的手写体逐渐占主导地位,由于手写文字草率急就的特性导致用笔和结体产生了明显的变化,导致俗体字大量流行起来,并直接影响了铜器铭刻。晚期文字体势渐趋简略,字形扁平,甚至出现波磔挑法,成为后世隶书的滥觞。总体而言,楚简书法用笔有以下特点:①起笔重而收笔轻,笔道富有弹性。②用笔方圆兼备,灵活多变。③结体不平,内圆外方。④波势挑法已见端倪。 【2】

李松儒在《战国简帛字迹研究——以上博简为中心》的论文中,利用了现代笔迹学和艺术学的研究成果,总结出一套通过对楚简字迹特征的图象分析来研究用笔技巧的方法,为研究抄手群用笔的共性特征和抄手个体化用笔特征提供了一个新视角。因为同一书手在同一时间内书写出的字迹墨色应大致相近,墨色的浓淡变化也可以考察字迹用笔的先后。另外,还介绍上博簡的各种用笔特点,如上博四《相邦之道》中出现的撇画、挑画的笔法;上博六《季子见孔子》中笔画书写急速、呼应粘连的写法;郭店简《六德》、《成之闻之》、《尊德义》、《性自命出》四篇中的连笔现象及上下两字出现的呼应关系,类似后世行书的章法,并且文字笔画有意的装饰应是墨书“蝌蚪文”的实例。【3】

丛文俊对云梦睡虎地秦简的笔法作了系统分析,认为大致可分为四类:第一种是笔势短促快捷,体现着隶变之书写性简化的特点,书写虽快一丝不苟;第二种是字势纵长,用笔稳健,时出斜向拖长笔画,并含楚书恣肆纵逸的特点;第三种是用笔草率,有一种随意自如、轻松明快的书写节奏:第四种是比较常见的一种类型,其字势往往左向或右向倾斜,倾斜的意义在于能对工稳平正的篆书体态、点线形成冲击、破坏,并促进隶变的发进。【4】

王晓光的《秦简牍书法研究》【5】一书,从笔墨细节入手,考察简牍书法的艺术风格,通过分析墨迹的运笔用锋,系统陈述了秦简的用笔特征、点画形态、字形特点、文字演变等,填补战国至秦代之间简牍墨迹用笔研究的缺环。通过与楚简书法用笔的对比,他发现放马滩秦简《日书》的用笔特色是起笔粗圆、收笔锐利尖。起笔点仍是逆锋裹毫入,但这一动作被极大地夸张,加笔力并略做停驻,以致形粗大的圆头,如此夸张动作秦隶里亦不多见。楚简墨书笔亦有重笔处,但往往呈三形——这是楚书不太讲究藏锋起笔所致。

胡平生、李天虹《长江流域出土简牍与研究》较中肯地归纳了秦简书法用笔的三个特点:一是笔画自左至右向下倾斜,与睡虎地秦简部分简文(如《编年己》)笔画自左至右向上技斜,恰成鲜明对照。二是很大程度上摆脱了书的结构与笔意,表现出较多的隶书风格,如横书起笔重顿,收笔轻轻挑出,是蚕头雁尾之象,撩笔多饱满道劲,饶有波澜意载韵。三是字形较长大,用笔简率圆熟,笔法流畅自由,不少写法颇具草意。【6】

三

春秋时期的文字已经脱胎于西周金文,到了战国时期已走上自由式的发展道路。七国的文字在自身发展过程中,出现了大量的“异体字”,偏旁位置的不固定和形体的讹变,是导致战国书法的艺术形态纷繁迥异的主要原因。字形的不稳定和地域书写风格的多样性是战国书法艺术的一大特点。许慎《说文解字·叙》:“其后诸侯力政,不统于王,恶礼乐之害己而皆去其典籍,分为七国,田畴异亩,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”

何琳仪的《战国文字通论》,是对战国文字进行综合整理的通论性著作,该书在第四章中总结了战国文字形体演变的五种规律,即简化、繁化、异化、同化、特殊符号,这五种规律至今依被奉为研究战国文字形体演变的圭臬。同时,也是书法学者研究战国文字形体结体所采用的重要方法。【7】

陈伟武的《战国秦汉同形字论纲》对战国文字的构形系统进行了深入研究,集中罗列了战国文字中的同形字。其所列的同形字绝大多数是由于形体混同造成的,详细分析了这些同形字产生的原因,并对形体混同的现象作了举例说明,是一部研究战国文字书法的字形结构,常备的参考书。【8】

魏宜辉的《楚系简帛文字形体讹变分析》,对楚系简帛文字形体讹变定义、类别、作用、产生原因都进行了深入的探讨。用大量字例论证了字形结体中笔势变化讹变、简省讹变、增繁讹变、易构讹变、类化讹变、音化讹变等六种类型的讹变现象,还探讨了讹变现象的特点、成因及意义。【9】

张啸东在《二十世纪新出土简牍暨简牍书署制度综论》中指出,已有的材料表明,战国这一时期的文字比较庞杂、混乱。虽然战国文字仍然存遵循“六书”的普遍规律,但表现在文字结构方面,则多出现笔画多变、结构歧异现象,而且还涌现诸多为当时诸侯国家所仅有的特殊字形。【10】

四

自从1975年出士的《云梦睡虎地秦简》和1980年发掘的《青川木牍》两批秦简牍被公布之后,书法界开始掀起一股研习秦简书法的热潮,对小篆与隶书起源问题也有了新的认识。

对于小篆与隶书字体起源问题,历史上众说纷纭。最早有文献记载的是东汉许慎的《说文解字序》:“秦灭经书,涤除旧典,官狱务繁,初有隶书,以趋约易。” 尔后,晋代卫恒《四体书势》,唐代张怀灌《书断》都因袭旧说,认为隶书的产生晚于小篆,小篆是古文字的终结,隶书是今文字的开始,把隶书的创制归功于秦始皇时期的程邈。并且解释其产生的原因是秦代由于下层官吏为了便捷处理法律刑狱等诸多事务,去繁就简而形成的,又因为涉及徒隶之事,故名为“隶书”。康有为在《广艺舟双楫》云:“刘歆伪撰古文,欲黜今学,故以徒之书比之,以重辱之。”其认为隶书之名实不符。早在北魏时期,郦道元就对隶书起源问题提出质疑,在《水经·谷水注》中提到隶书并非始创于秦朝,认为秦的隶书要比小篆字体更早,是直接从金文字形变化过来的。

吴白匋《从出土秦简帛书看秦汉早期隶》论及隶书时,指出:“隶书既然起于始皇之前,当然不是小篆演变,简化而成的,而是从秦国一贯使用的文字演变,简化而成的。秦隶和小篆的关系,是同出于一祖先的兄弟关系,都是周篆体文字不断简化的结果。” 【11】钟鸣天和左德承《从云梦秦简看秦隶》。【12】

裘锡圭《文字学概要》中论及隶书的起源时,认为:“隶书在战国晚期已经基本形成了。隶书显然是在战国时代秦国文字俗体的基础上逐渐形成的,而不是秦始皇让某一个人创造出来的。”【13】

丛文俊从秦简的出土分布,书写特征,文字演变等不同角度讨论隶书起源的问题时,指出其学术意义和价值在于:第一,揭示出隶变的早期特征;第二,隶变在秦国常手写体中发生,它以独特的书写性简化为基础,与六国文字的潦草率有别;第三,澄清了以往关于隶变和隶书体的种种误解,表明至迟战国中期,隶变即已开始。【14】

余 论

战国时期不同国家的文字形体各自分歧,书写风格迥异,曾出现紊乱散漫发展的现象,又由于竹简的残泐和书写的随意性,字形结构的辨析变得十分复杂,给书法研究者带来一定的难度,造成过去对于战国书法艺术的研究相对薄弱。

随着睡虎地秦简、放马滩秦简、包山楚简、郭店楚简、望山楚简、九店楚简等文字编陆继刊行,许多未识之字得以破解,为研究战国书法艺术提供了有利条件。目前许多书法家从艺术学角度出发,整理战国文字书法资料,试图运用书法形态学的原理,对简牍墨迹笔法的起承转收、笔势的圆转纵伸、笔意的率直稚趣进行具体分析,深入探讨字形与字体演变的规律,揭示了战国早期至秦统一六国,书法艺术发展的动向。

注释:

【1】商承祚:《石刻篆文编》,北京:中华书局,1996年。

【2】曾宪通:《战国楚地简帛文字书法浅析》,《古文字与出土文献丛考》,广州:中山大学出版社,2005年。

【3】李松儒:《战国简帛字迹研究——以上博简为中心》,吉林大学博士论文,2012年。

【4】丛文俊:《中国书法史·先秦秦代卷》,南京:江苏教育出版社,2002年,350页。

【5】王晓光:《秦简牍书法研究》,北京:荣宝斋出版社,2010年。

【6】胡平生、李天虹:《长江流域出土简牍与研究》,武汉:湖北教育出版社,2004年,288页。

【7】何仪琳:《战国文字通论》,南京:江苏教育出版社,2003年。

【8】陈伟武:《战国秦汉同形字论纲》,《于省吾教授百年诞辰纪念文集》,长春:吉林大学出版社,1996年,228-232页。

【9】魏宜辉:《楚系简帛文字形体讹变分析》,南京大学博士论文,2003年。

【10】张啸东:《二十世纪新出土简牍暨简牍书署制度综论》,北京:荣宝斋出版社,2009年,18页。

【11】钟鸣天、左德承:《从云梦秦简看秦隶》,

【12】吴白匋:《从出土秦简帛书看秦汉早期隶》,《文物》1978年第2期。

【13】裘锡圭:《文字学概要》,北京:商务印书馆,1988年,69页。

【14】丛文俊:《中国书法史·先秦秦代卷》,南京:江苏教育出版社,2009年,340页。

——END——