开幕时间

12月12日(周二)下午2点

展览地址

上海市普陀区刘海粟美术馆分馆(普陀区铜川路)

主办单位

上海市普陀区文联

承办单位

刘海粟美术馆分馆

杭州子瞻文化

墨池、遥襟艺术、书法频道

学术支持

上海市书法家协会

支持单位

南京盛德文化

媒体支持

《中国书画》《书法》

《书法赏评》《书画世界》《书法报》

《羲之书法报》《青少年书法报》《大美术》

网媒支持

西湖画会、中国在线艺术网

策展人

诸明月 钟经纬 张雅媛

展览统筹

叶邦建 冯 错 邹立孟 吴杰峰

参展书家:(按照年龄排序)

张其凤、杨疾超、丁正、查律、林书杰、杜鹏飞、吴晓懿、刘春、邱才桢、方建勋、柯小刚、卢培钊、顾琴、崔树强、刘东芹、于钟华、吴国宝、杜胜苏、李吾铭、倪旭前、燕凯、杨勇

前 言

文/柯小刚

书写归于读书人的日常生活范畴——既是日常实用的技艺,也是日常修养的工夫。而如今即使读书人日常也不再使用毛笔书写。书写日益脱离读书人的平常生活而蜕变为纯粹艺术。而普通书家又大多不怎么读书,学者一般来说不怎么写字。写作通过键盘敲击的机械动作进行,笔墨不再滋养学者的心灵。写字通过专业化的机制生产,文化不再滋养笔墨。于是,学问越来越缺少手泽的温度和柔毫的善感,笔墨也越来越缺乏文化的底蕴和书卷的淹博。书法与学术分途,两者都很受伤。今天,无论从学术界还是从书法界,受伤的人们走到了一起,开始互相学习,互相疗救,携手回归书法和学术生活的本来状态:作为读书人日常生活方式的书写。

“书”既是书本,也是书写;既是名词,也是动词。整全的书法应该是整全的文化、整全的生活,绝不能抽掉内容,降低为单纯的形式。为什么古代法书墨迹总是那么感人至深?因为古人的书写连带着全部的生活和文化生命。书法写的是文字,文字承载的是文化,文化所化的是天人之际的感通、人我之间的感怀。书法是纸笔对话、心手对话,更是古今对话、天人对话。譬如《兰亭集序》的写作,起兴于“天朗气清、惠风和畅”的天人相与,继之以“信可乐也”“岂不痛哉”的生命感怀,终之于“后之览者,亦将有感于斯文”的文化生命,正是一场弘大的对话。只有这场弘大的天人对话、文化对话才能为书写时的纸笔对话提供生命底蕴、笔墨生机。

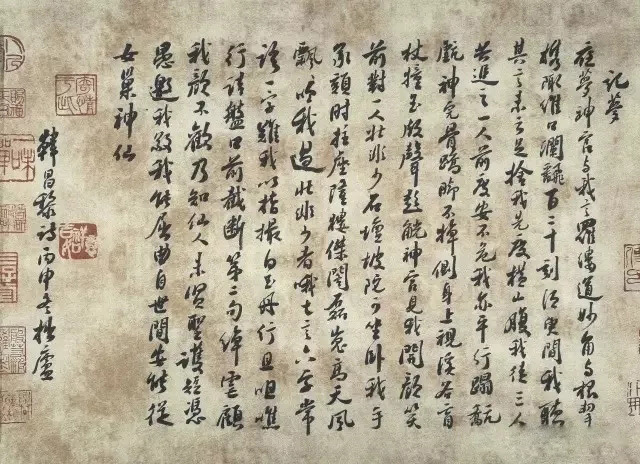

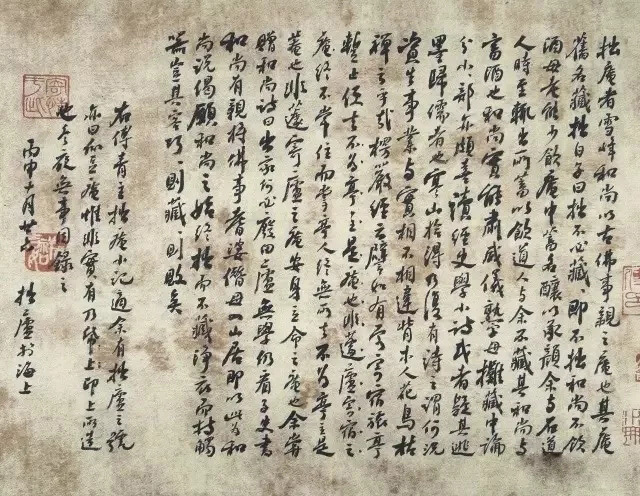

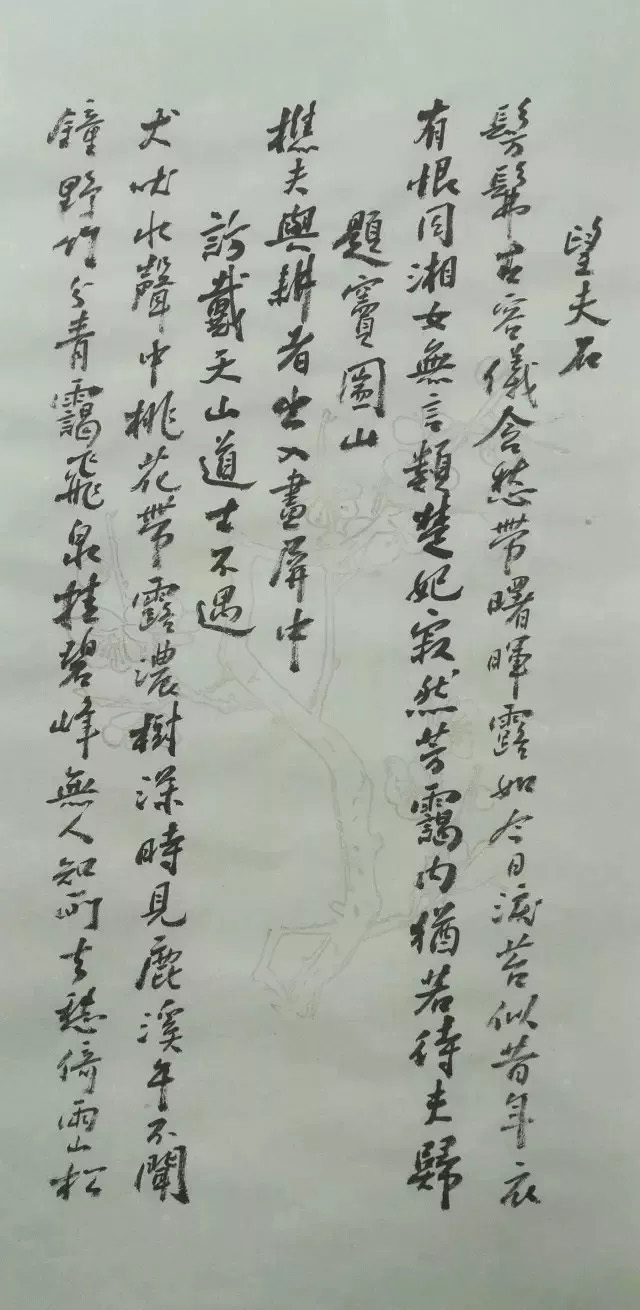

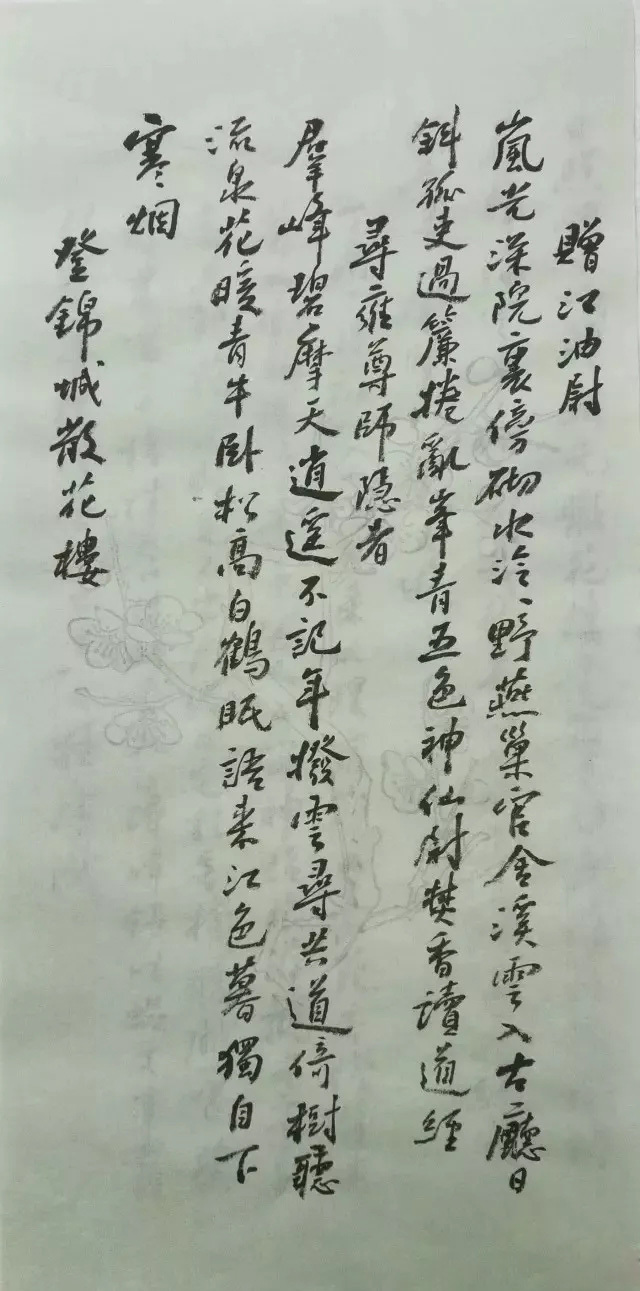

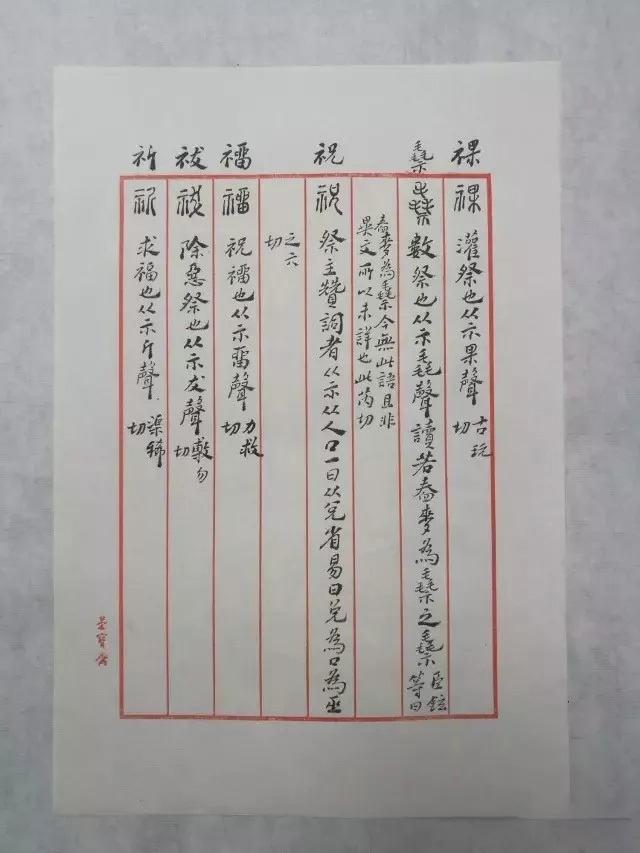

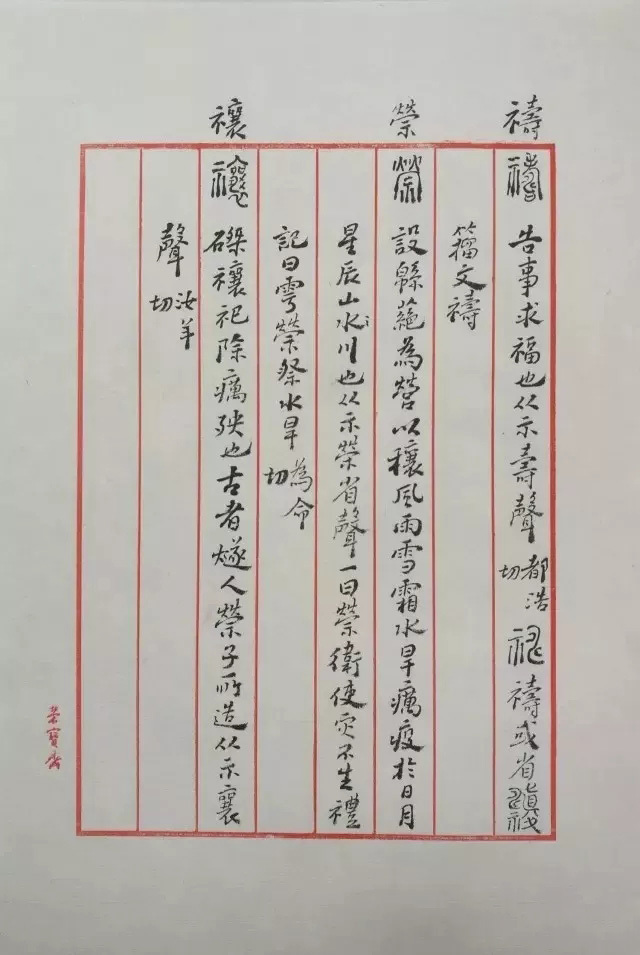

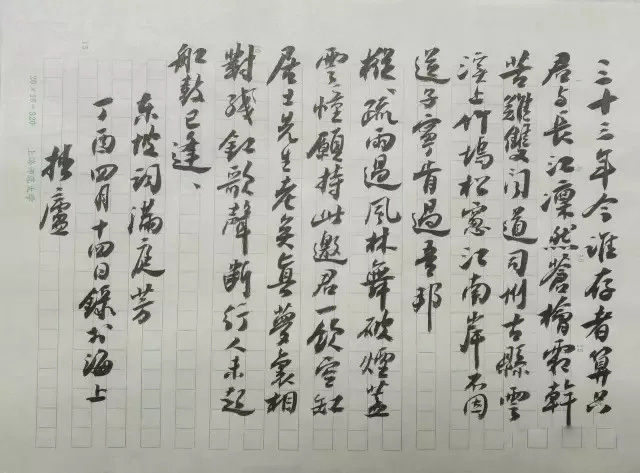

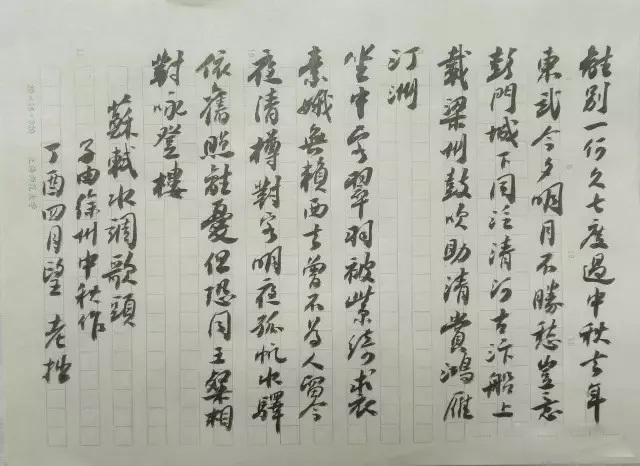

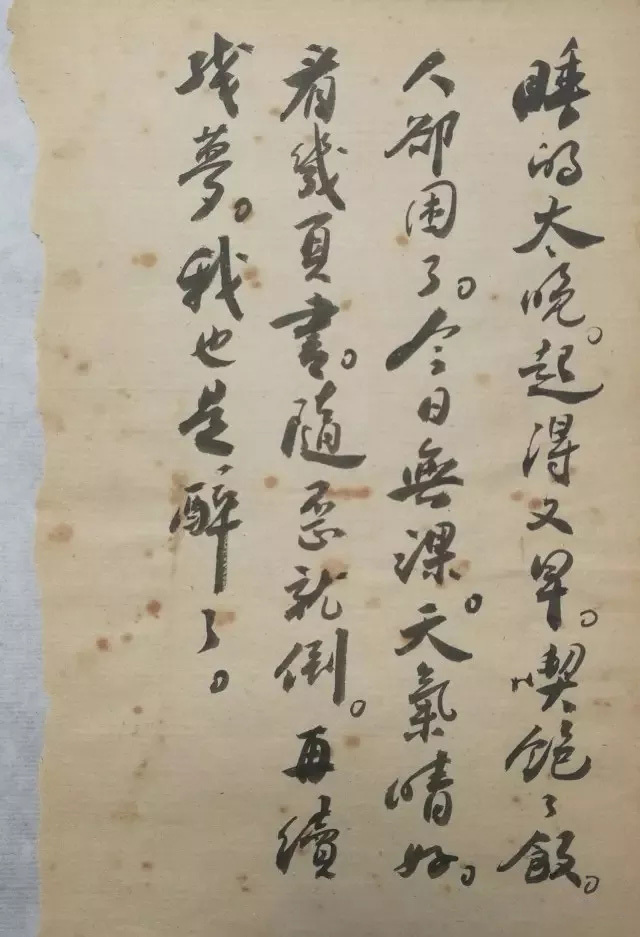

书法本来是应机而作的日常工夫,不是形式构成的设计安排。读书论学,命笔辄书,便是最自然不过的书法。这次展览的作品并非“作”出来的作品,而是参展学者日常读书写作时自然写出来的笔札。通过这样的日常书写,学术生活和艺术生命融为一体,共同构成工夫修养的日常生活。无论时代如何变化,自我修养的要求不会消失。越是喧嚣的时代,修养的需求越迫切。在书法已丧失实用性的今天,回归“无用之用”的工夫修养有可能成为书法重新日常化的生长点。日常性并不等同于实用性,正如日常生活不可化约为有用事物的总和。无用的工夫修养支撑着生活中有用的部分,正如无用的大地支撑着脚下那块有用的容足之地(参《庄子·外物》)。无用的书写默默滋养着无用的思想,手机时代的学术或许还有希望?在这些学者笔札的无言墨迹中,是否还可以听见一点大道的消息?敬待观众朋友鉴赏批评。

参 展 书 法 家

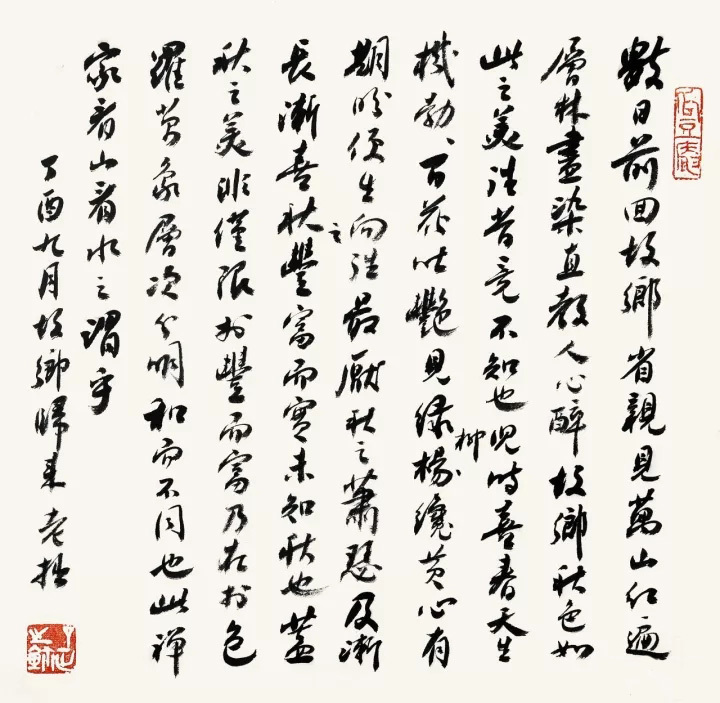

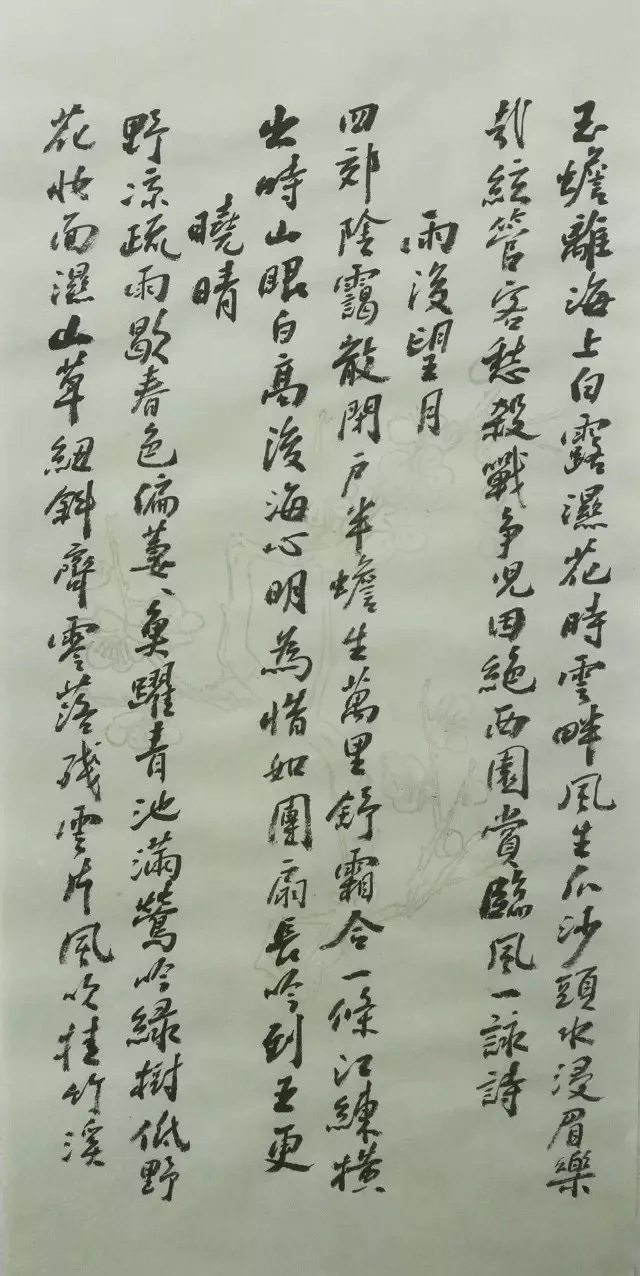

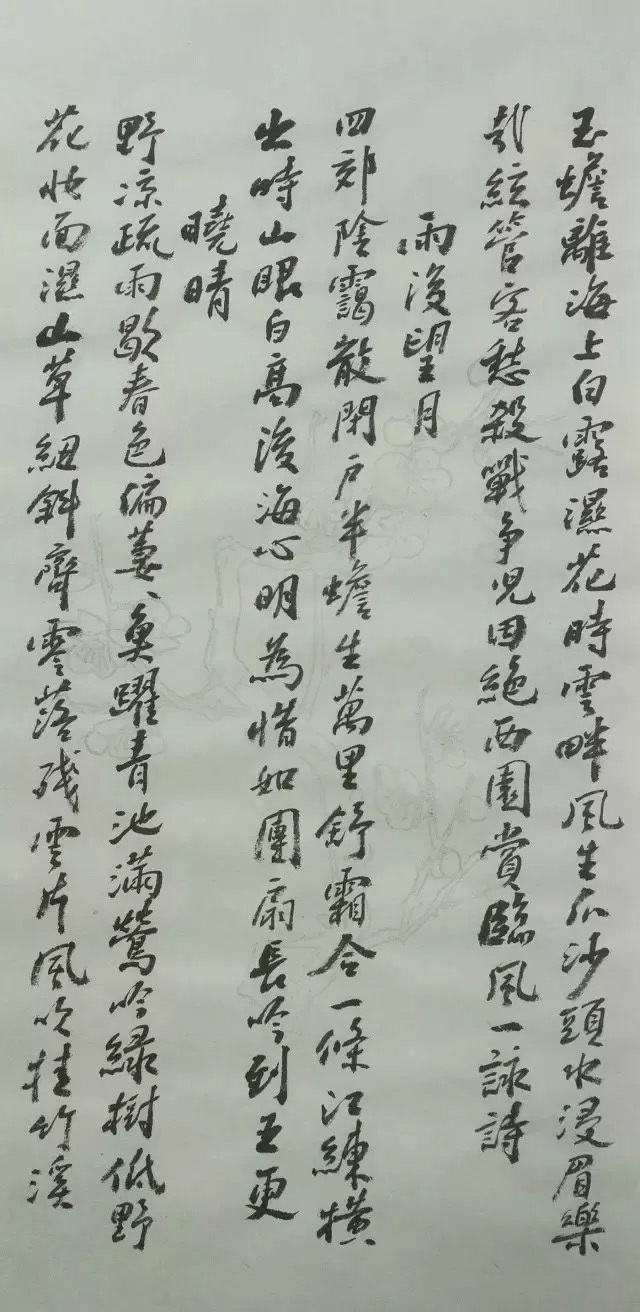

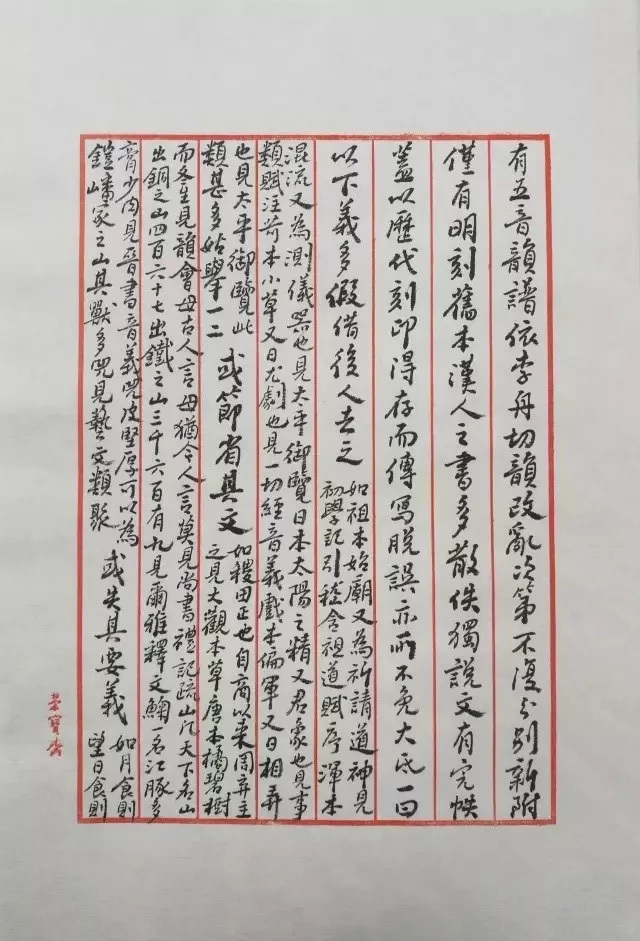

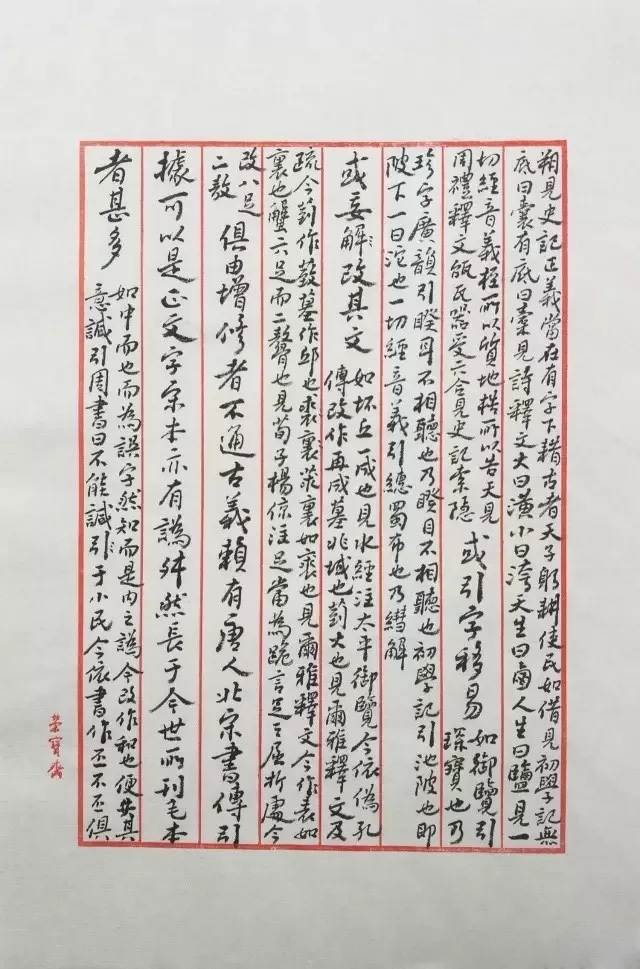

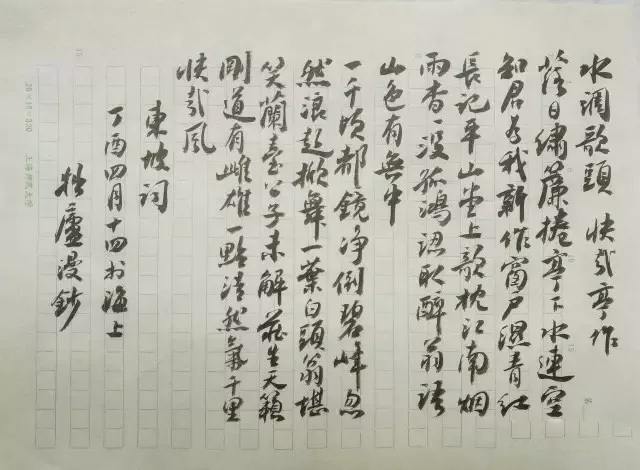

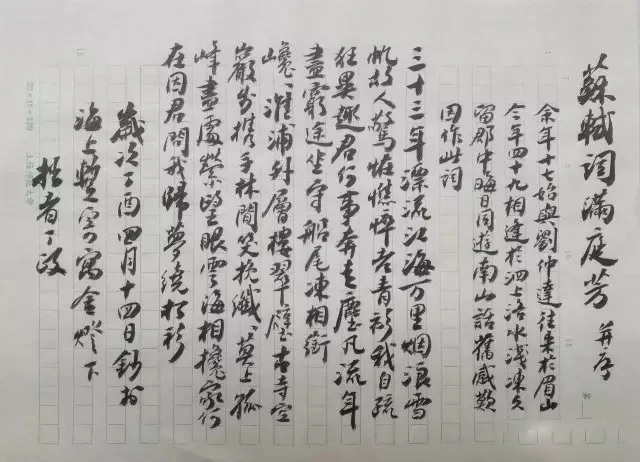

丁 政

1966年生,湖北麻城人。1984年毕业于湖北农学院(现长江大学),1990年毕业于西南师范大学,1993年毕业于天津大学,获文学硕士学位,2001年浙江大学高级访问学者,2005年毕业于中山大学,获文学博士学位。曾任职于麻城市人民政府、中国书法家协会、佛山大学、暨南大学,现为上海师范大学书法专业负责人、硕士生导师。主要从事书画篆刻及文献研究,兼及创作。著有《碑帖书画与诗歌文献研究》等,发表有《从传统书学到现代书学》等论文,曾主持“碑帖书画与宋代诗歌文献研究”等课题。

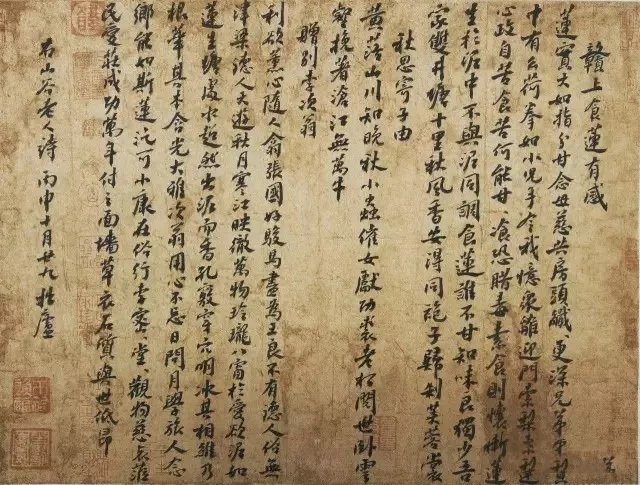

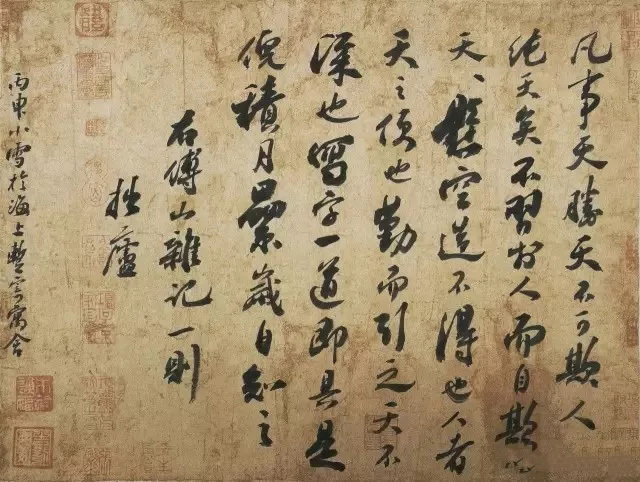

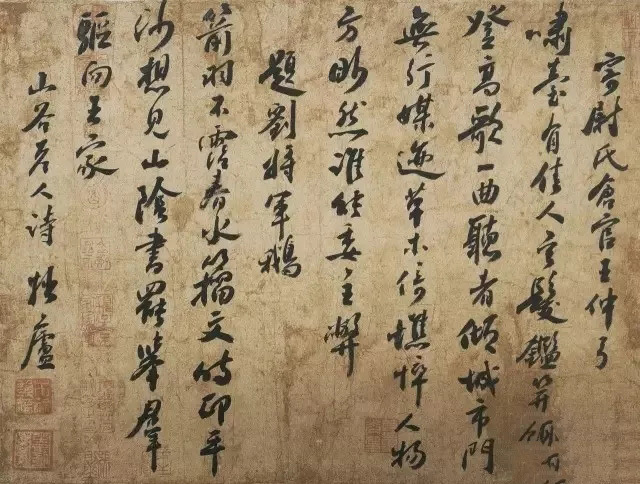

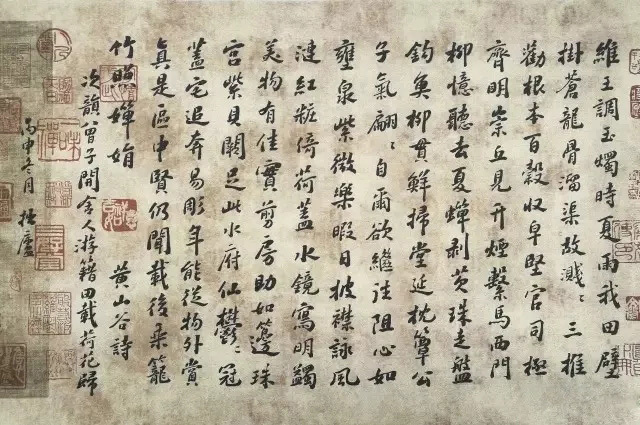

作 品 欣 赏