宋四家的排名,一直有争议。争议最大的,要数苏轼和米芾了。当时的黄庭坚说,苏子瞻书法娟秀,本朝第一。后来的启功说,苏东坡的字初看有点意思,但再看也就那么点意思。

苏米谁第一,这里不讨论。一个无可辩驳的事实是,假如没有米芾,苏轼还是苏轼;但没有苏轼,米芾可能就不是米芾了。

第一次握手

米芾初见苏轼,在元丰五年(1082),这一年苏轼45岁,米芾31岁。当时苏轼刚刚被贬到黄州,米芾去看他。米芾在《画史》里说:“吾自湖南从事过黄州,初见公(苏轼)酒酣曰:‘君贴此纸壁上’。观音纸也,即起作两竹枝、一枯树、一怪石见与。”

和米芾同去的,还有董钺和绵竹道士杨世昌,初次见面就让米芾贴纸上墙,可见苏轼拿这个小兄弟并不见外。

而米芾此时见苏轼,也可以证明米芾的人品,最起码,不势利。一个中央高官被贬为民兵连副连长,很多人恨不能离得远远的,米芾却上赶着,这人够朋友。

而苏轼这位老大哥也很对得起他,估计两人推心置腹讲了书法上的好多事,反正分手之后,米芾听了苏轼的话,“始专学晋人,其书大进”。

听君一席话,胜写十年字。从此,米芾走上了一条通向书法大家的光明道路。

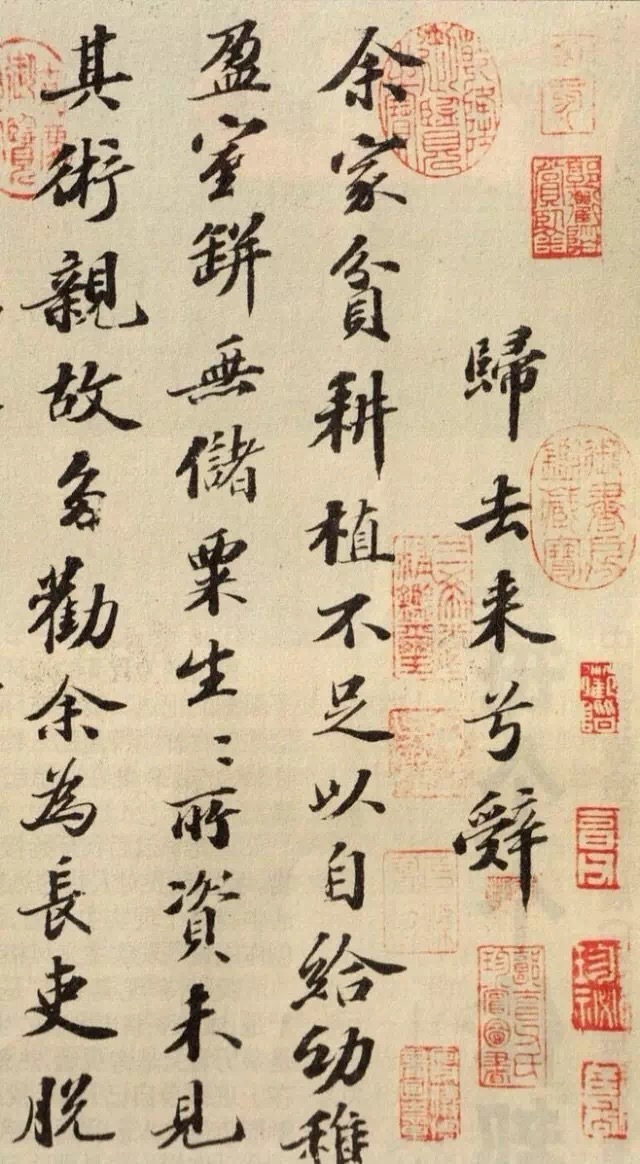

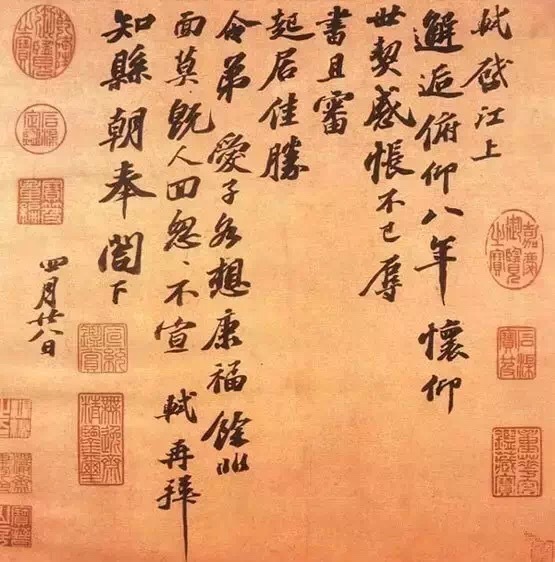

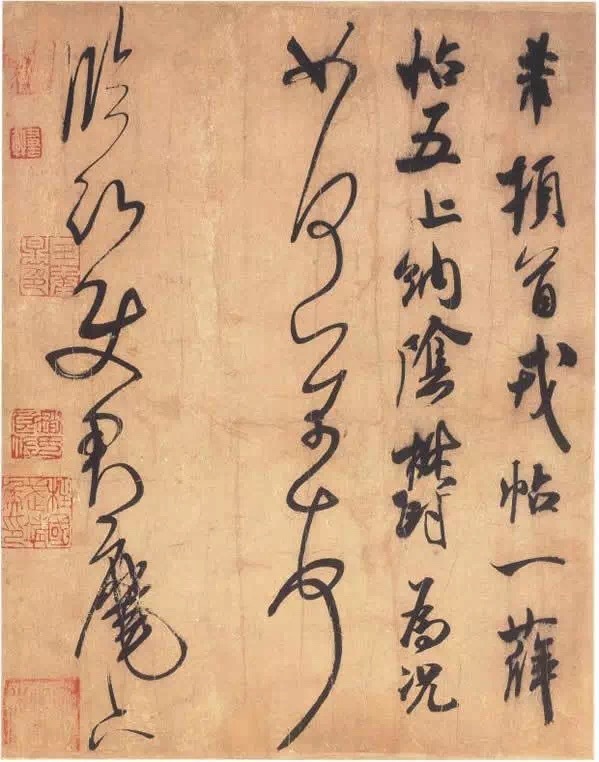

▲ 米芾《焚香帖》,草书,纵25.2厘米,横25.2厘米。日本大阪市立美术馆藏。

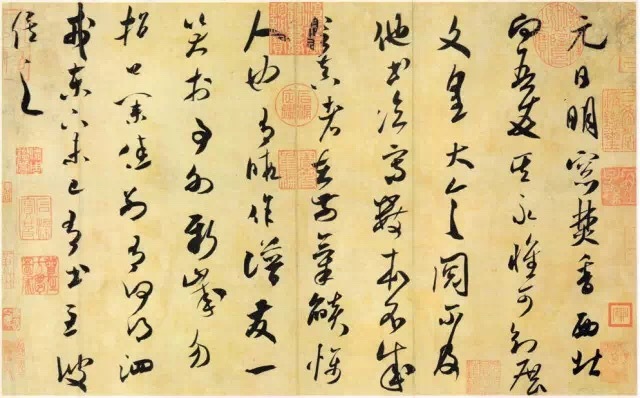

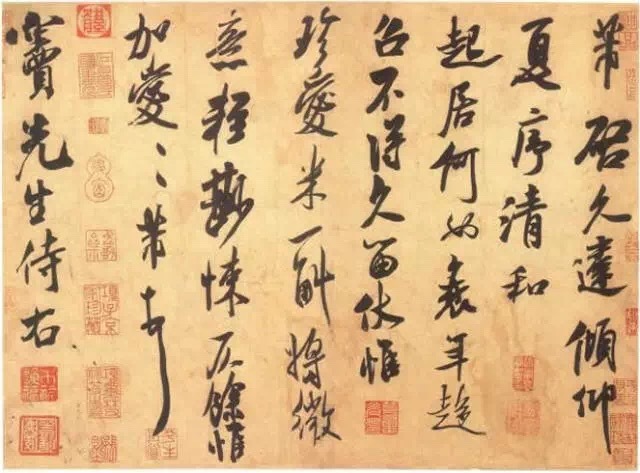

▲ 《元日帖》,高25.2厘米,宽40.5厘米,约书于宋元符二年(1099年)。现藏日本大阪市立美术馆。

第二次握手

1101年,饱经磨难的苏轼从岭外回归,来到南京,见到了米芾。此时苏轼64岁,米芾50岁。

游览金山时,有人请苏轼题词。苏轼说:“有元章在。”米芾说:“某尝北面端明,某不敢。”苏轼拍拍他的背:“今则青出于蓝矣。”然后米芾开始自语,缓缓道:“端明真知我者也”。端明是苏轼的官职,端明殿学士。

这个故事告诉我们,在过去的20年里,米芾书法突飞猛进,而人也越发狂放了。

这次会面后不久,苏轼开始闹肚子。米芾也曾送药,但是并不见效。六月,在江苏仪征的东园,苏轼再见米芾,两人彻夜交谈,喝了过量冷饮。两人在一起呆了十天时间,聊得十分痛快。然而苏轼的肚子始终不好,告别米芾后转往常州一个月后,苏轼客死此地。

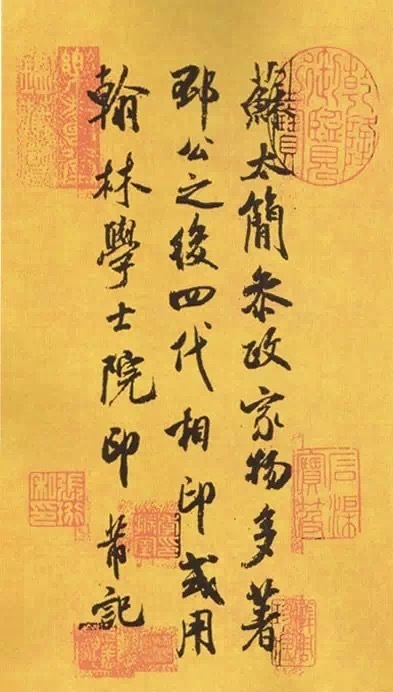

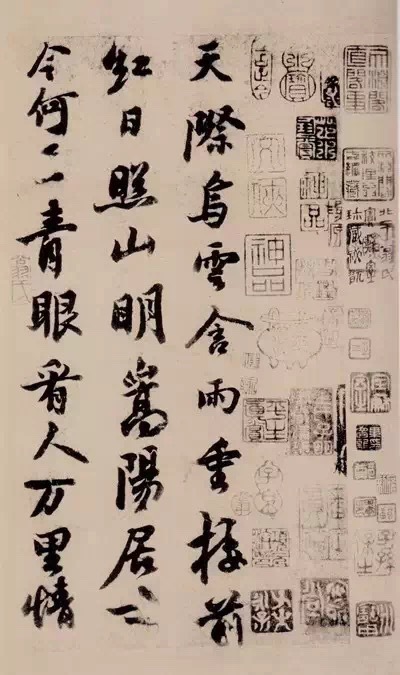

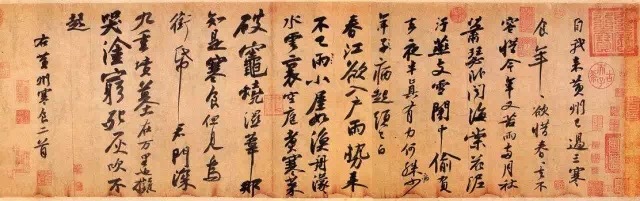

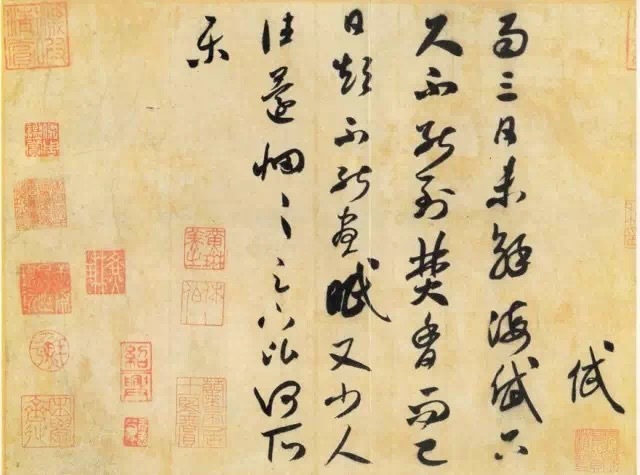

▲ 天际乌云帖 《天际乌云帖》又称《嵩阳帖》,苏轼诗文一章,行书,真迹曾由明代项元汴收藏,清归翁方纲,有翁氏题跋。共三十六行,计三百零七个字。

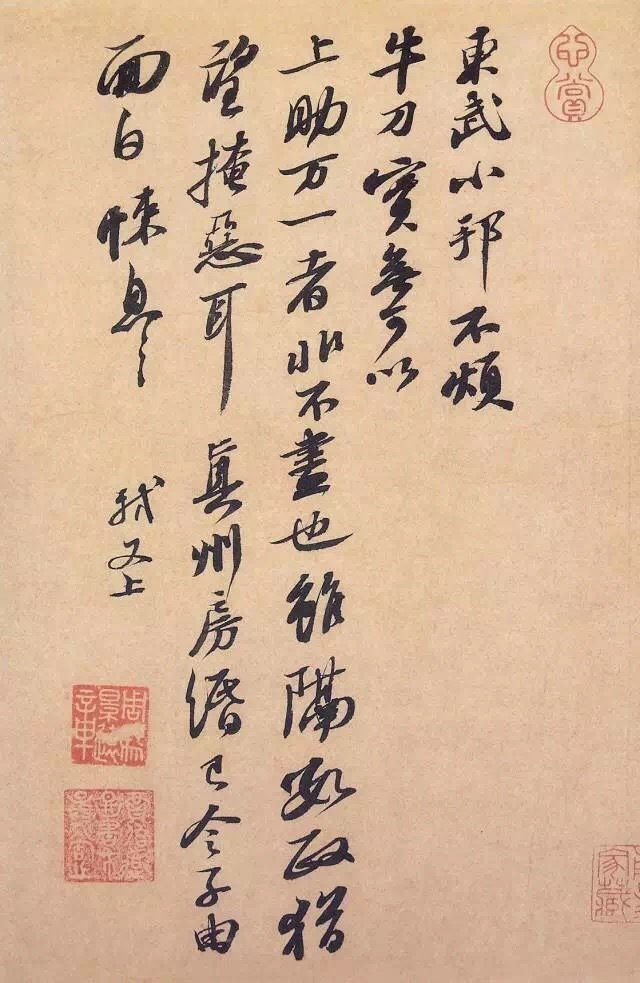

▲ 江上帖 《江上帖》又称《邂逅帖》,9行,58字。今藏台北故宫博物院。

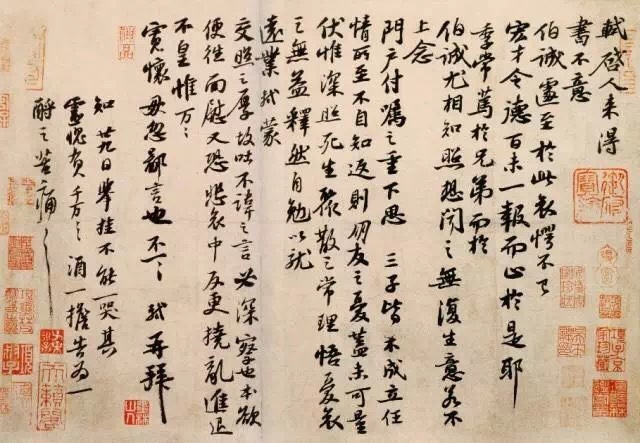

▲ 《人来得书帖》 纸本,纵29.5厘米,横45.1厘米。正文行书十六行,共192字,款署“轼再拜”,但未署发信年月。现藏故宫博物院。

▲ 《东武帖 》行书,台北故宫博物院藏。