唐《国史补》云:“旭言:‘始吾见公主担夫争路,而得笔法之意;后见公孙氏舞剑器,得其神。’”后世多解读为公主与担夫争道,以此引申为书法中的穿插避让之理。然而仔细思考,小小担夫岂敢与堂堂公主争道?对“公主担夫争道”的解读必然存在一些问题。

很多学者解读“公主担夫争道”时往往不自觉地加上了一个“与”字,变成了“公主与担夫争道”,而《唐国史补》并没有这个“与”字。一个“与”字,造成了对这句话的两种解读。

其实早在在唐代,就产生了“担夫与公主争路”的说法。《太平广记》中记载就是“公主与担夫争路”,多了一个“与”字,后世各种诠释也就应运而生。

与之类似,苏东坡在《东坡志林》卷二《桃花悟道》中也说:“世人有见古德见桃花悟道者,争颂桃花,便将桃花作饭,五十年转没交渉。正如张长史见担夫与公主争路,而得草书之气。欲学长史书,便日就担夫求之,岂可得哉?”同属者还有宋施元之《施注苏诗》卷二“公主与担夫争道”,元陶宗仪《说郛》卷九二《书断》卷三“张旭”条下引《国史补》也作“公主与担夫争路”。可见,这种错误的说法由来已久,后世引用多有失察,以致出现今天错误的解读。

关于“公主与担夫争道”的症结,启功先生的反诘十分有力,他说:“公主出行,必有导从,骤遇担夫,无待手自对搏。”黄简根据朱长文《续书断·神品》论张旭的记载,得出了一个全新的见解。该文引《续书断》文为:“君草书得神品,或云君授法于陆柬之。尝见公出,担夫争路,而入又闻鼓吹,而得笔法之意,后观倡公孙舞西河剑器而得其神。”显然黄简是察觉到了苏轼等人的解读语义不通,因此才主观地认为“主”和“出”手写时形近,以致出现鲁鱼之误。然而黄文在解决了“公主不能与担夫争道”的问题以后,又出现了担夫自“争”的滑稽局面,这显然也是不符合文章本意的。

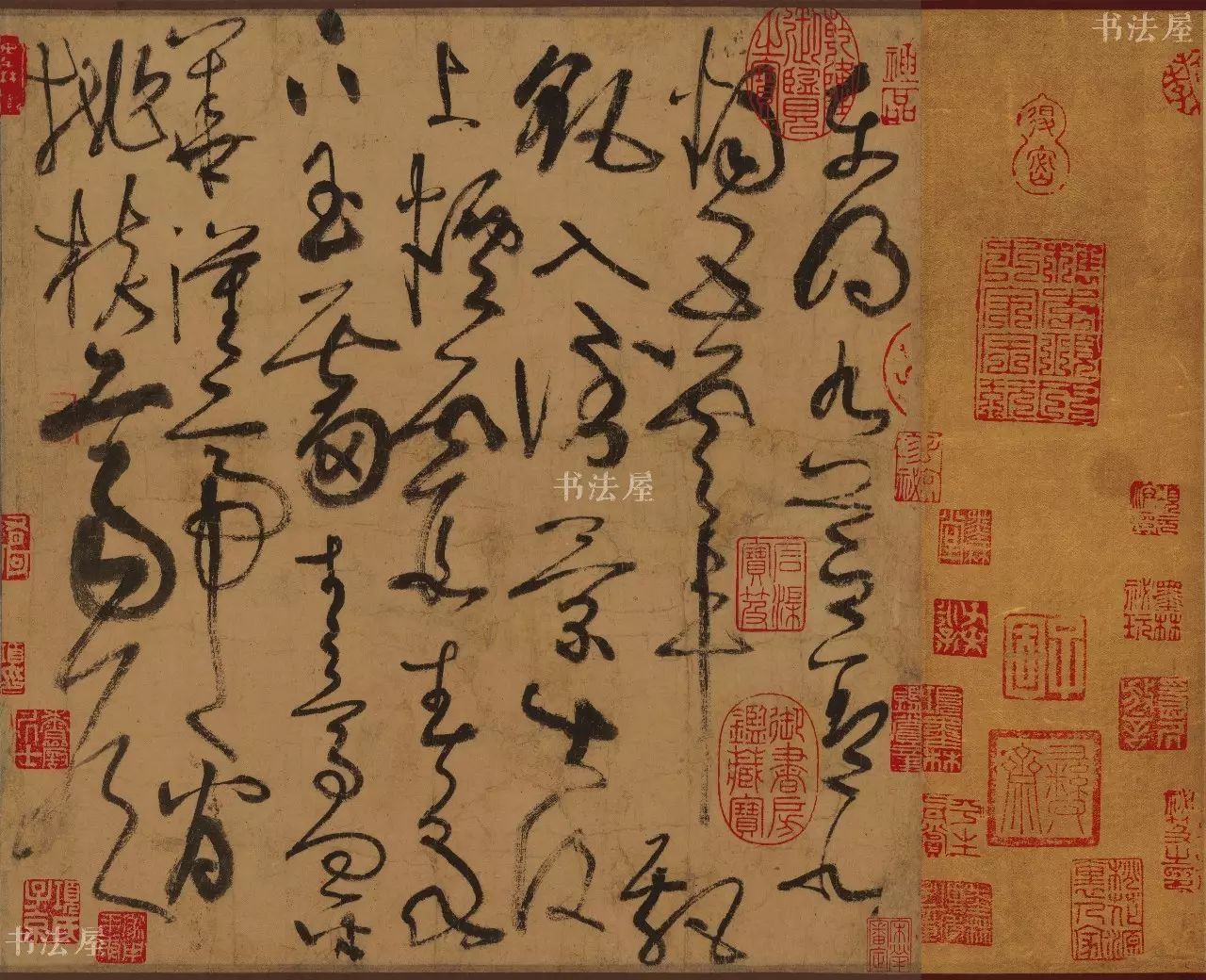

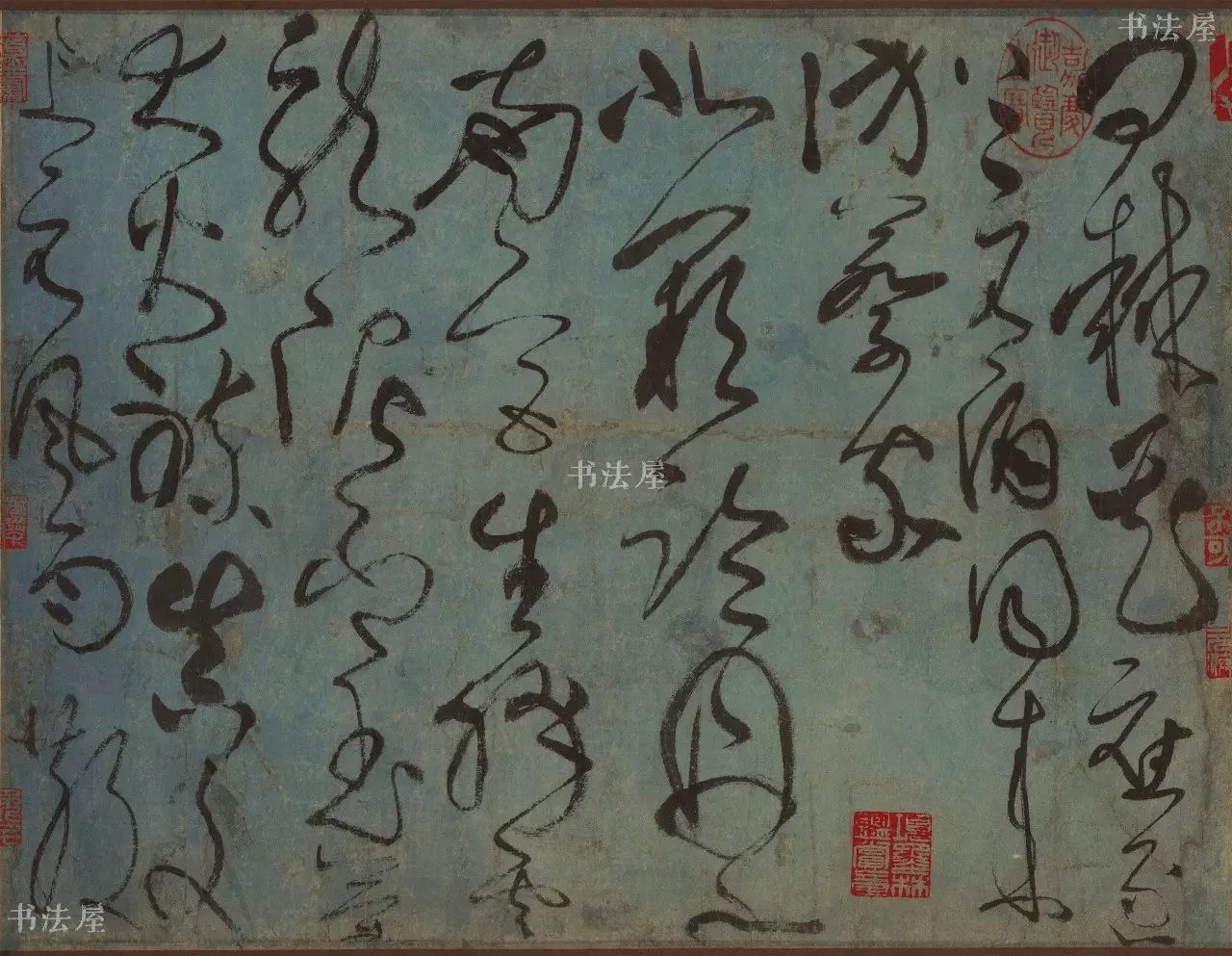

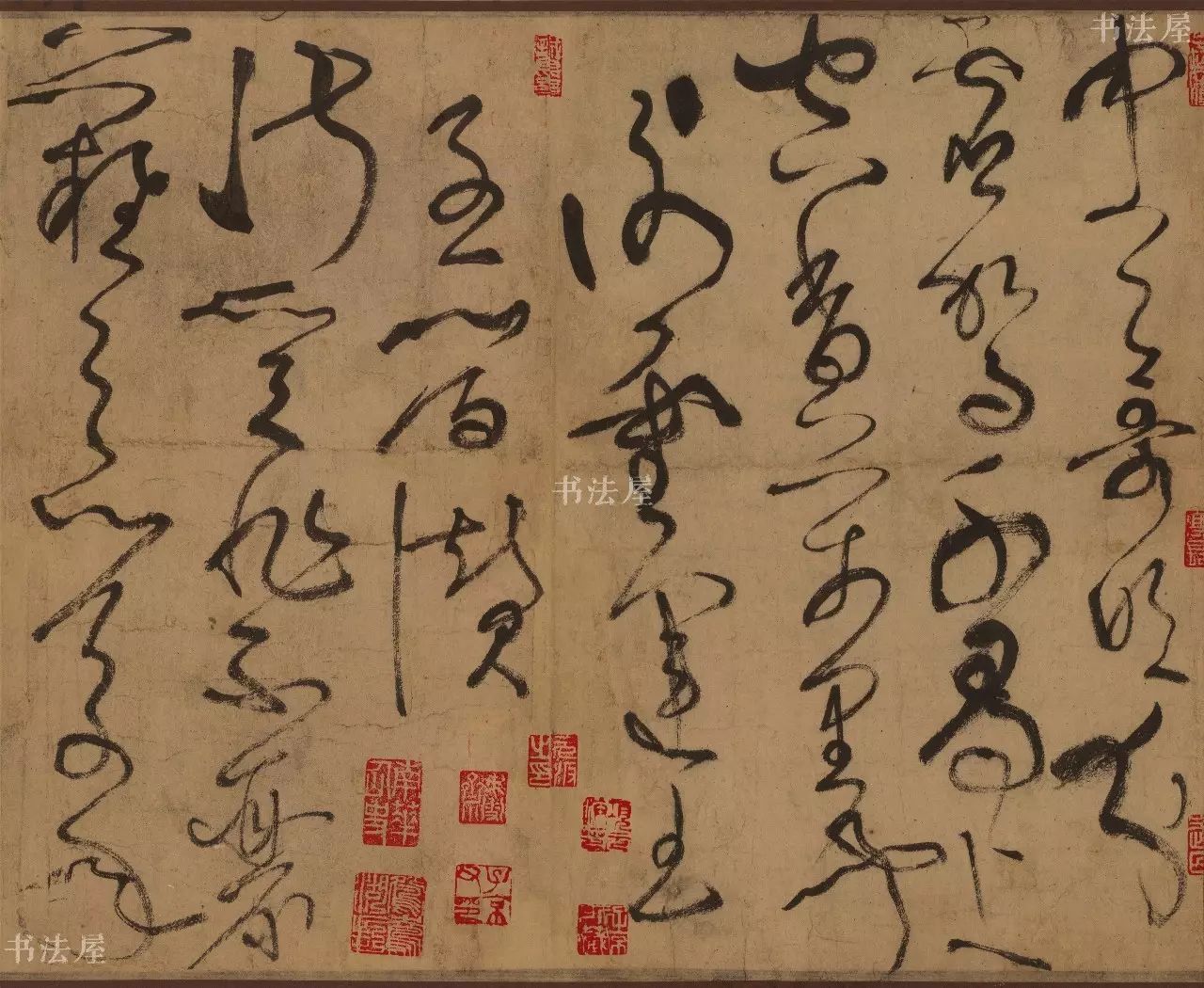

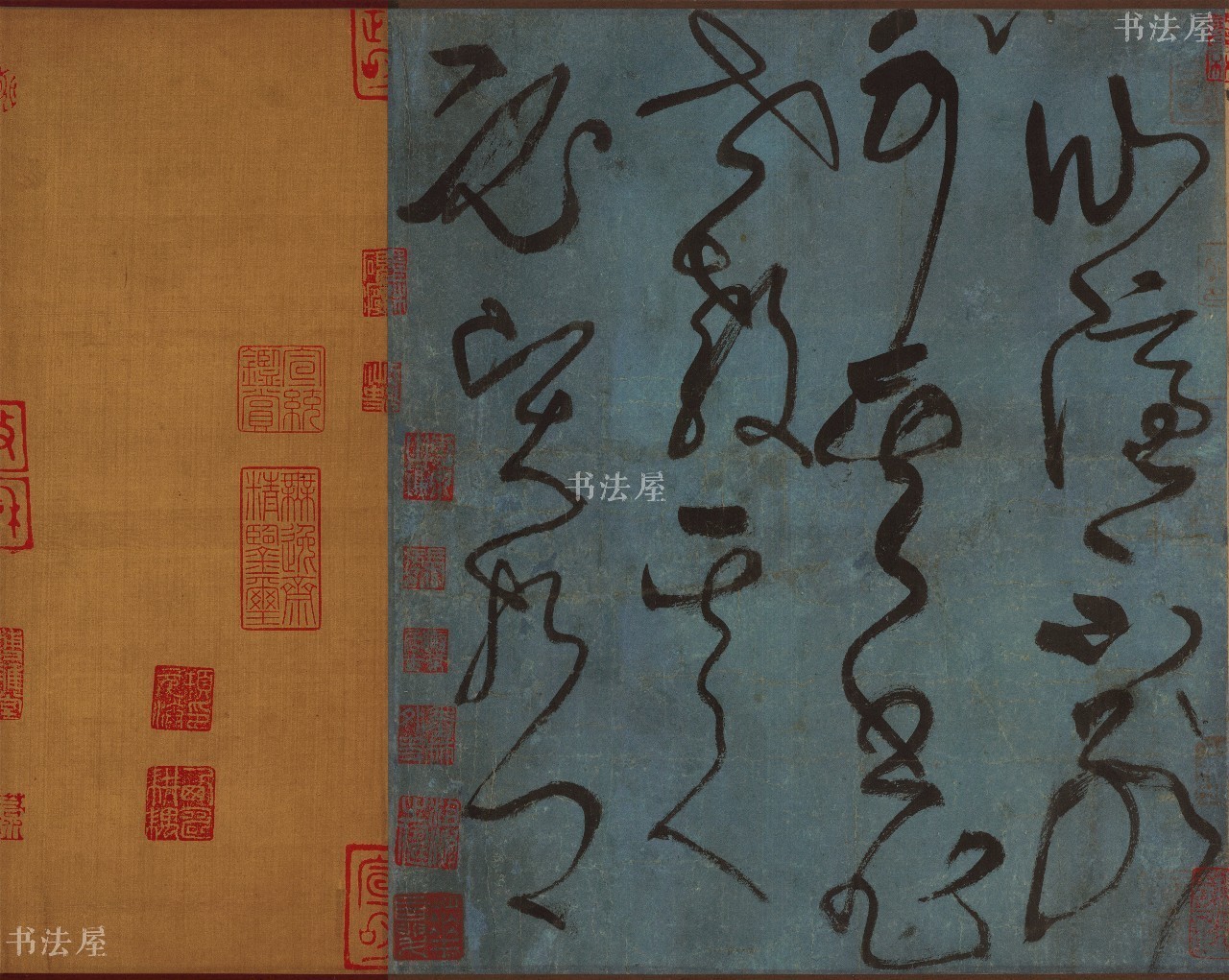

宋人黄庭坚对这个问题有新的见解。他在《宋黄庭坚草书〈谈道章帖〉》中有“观公主家担夫争道”的记载,他的观点通过多出的一个“家”字体现了出来。又说,“公主担夫争道,其手足肩背,皆有不齐,而舆未尝不正”。这里提到了“舆”字,是个新鲜的提法,使得问题变得微妙起来,也确实道出了问题的关键所在。公主不可能与担夫相争,这是常识。

查阅相关史料,“公主担夫争道”实际与当时的出行制度紧密相关。《唐国史补》的记载是正确的,而后人用“与”字附会是对唐代公主出行制度的不了解所致。唐代官员出行以乘车为主,有时也坐人工“担子”。因为“担子”比较舒适,所以很受欢迎,抬“担子”的人叫做“担夫”,多则八人,少则二人。只因担子出行的成本较高,且易造成交通拥堵,所以政府鼓励坐车出行。

而公主身为皇族,自然享受优待,出行乘坐“担子”非常正常,看见“公主担夫争路”,可以理解为“公主之担夫”或“公主家担夫”与“行人”争路,这种说法应该是比较符合实际的。

可见,“公主担夫争道”的用典与唐代的出行制度密切相关,与后世的曲解相去甚远。但把“公主担夫争道”用于比喻书法行笔(特别是草书用笔)中的穿插避让之理是没有问题的。至此,“公主与担夫争道”的种种争议可以休矣。

—— END ——