| 2005年,有人看望著名物理学家钱学森。

钱学森感慨:“这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。” 然后,钱老发问:为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才? 十年来,大家一直在寻找“钱学森之问”的答案,但很多人看了民国老课本后说:部分答案就在这旧书里。 |

“竹几上,有针、有线、有尺、有剪刀,

我母亲,坐几前,取针穿线,为我缝衣。”

寥寥数语,全是白描,

只是把针头线脑的字,集中起来给孩子认识,

但慈母手中线的唐诗意境,却翩然跃于纸上。

“三只牛吃草,一只羊也吃草,

一只羊不吃草,它看着花。”

最后一句,突然一转,

那只羊就变成了哲学家,

生活的审美和情趣一下流淌出来。

“开学了,我们选举级长,

谁得的票最多,谁就当选。”

谁得的票多,谁就当选。

不是因为老师指定,

不是因为他是官二代或富二代。

力透纸背的温润、儒雅、笃定,

让老邓读得全身血液都澎湃起来:

“感触最深的有三点:

一是教材内容极为丰富:

讲伦理、塑审美、育习惯,

既注私德教育,也重公德培养。

二是教材编撰理念十分先进:

无虚伪说教,无空洞口号,

家国之源、江山之远、永恒之义,

多在平白明净的故事之中。

三是文字之美远胜今天。

文字清新质朴,却极具意象之美,

让人感受到母语久违的自然和张力。”

民国是一个动荡的年代,也是一个文化大变革的年代,既承袭了传统文化的风骨,又带有面向世界的开明,两不隔绝。

因着一份责任感,编写教科书之人皆是当时著名的知识分子、社会精英。蔡元培、张元济、王云五、顾颉刚、叶圣陶、丰子恺、朱自清、夏丏尊……

他们将德育放在首位,却不过多说教,从儿童视角,让孩子们在日常点滴中明白责任和担当。

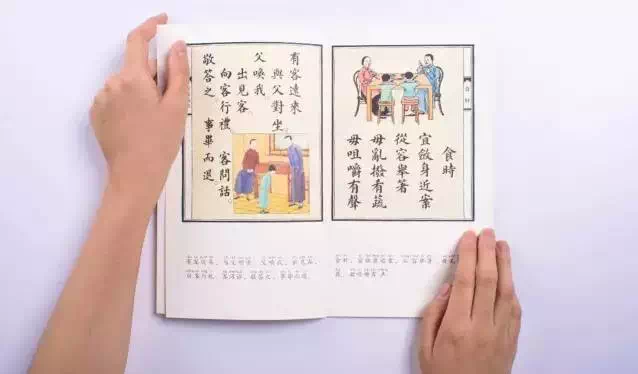

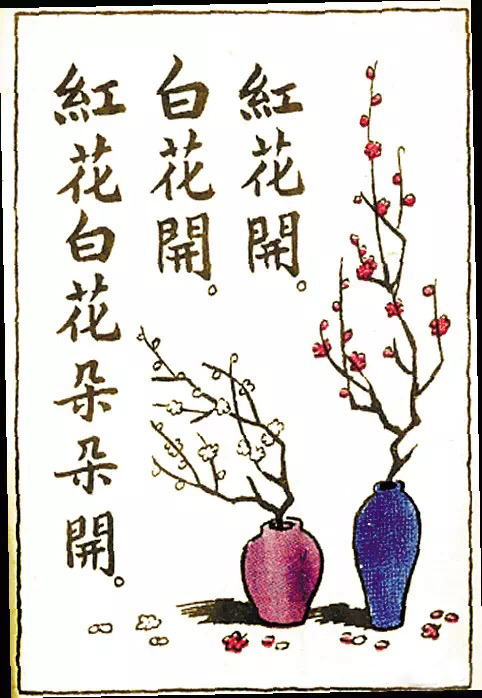

他们将民族文化作为基石。儒释道的精华思想,文学、书法、绘画集于一体的中华审美,极具中国特色和中国气派。他们的文字,寥寥数笔尽显中文的魅力,处处透着自然和纯净,让人心生光明。

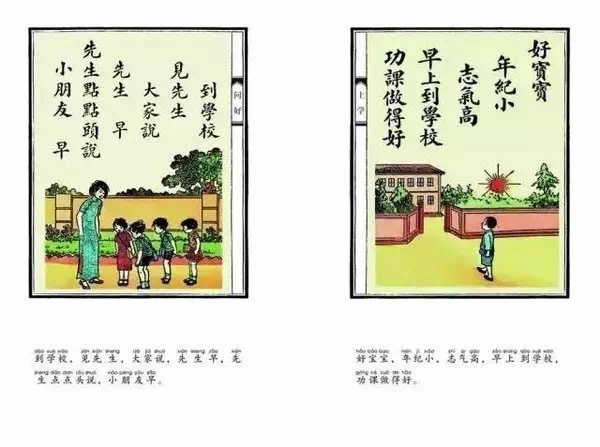

他们还极为注重寓教于乐:

又好记,又好互动

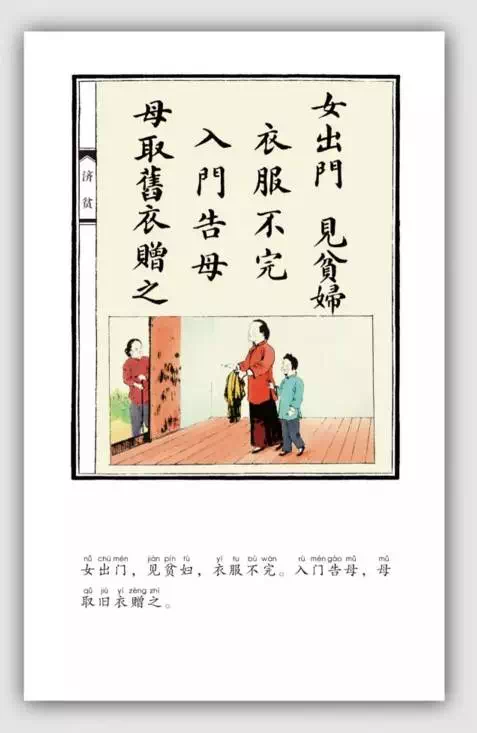

识字、画画两不误

这样的国语课本,儿童得到的不仅仅是母语能力的提高,还有对中国书法、绘画的欣赏能力,进而潜移默化地影响其审美观属于中国人的审美观。

为了让课本既有工具性,

又兼具人文性、文学性,

既承袭传统文化的风骨,

又带有面向世界的开明,

大学者们可谓绞尽了脑汁。

“共同讨论,反复修改,常为一字,费事恒至一二日。”

“老课本的编著是民间的,

有着民族风骨的例证,透着民众皮肤上的冷暖,

不呼口号,不居高临下,不繁文缛节。

仁爱、礼仪、诚信、情趣、方法、逻辑,

家国之源、江山之远、永恒之义,

多在平白明净的故事情节和写人状物中。”

那一代大知识分子,

就这样把自己的理想和情怀,

编撰融入进一张张书页里。