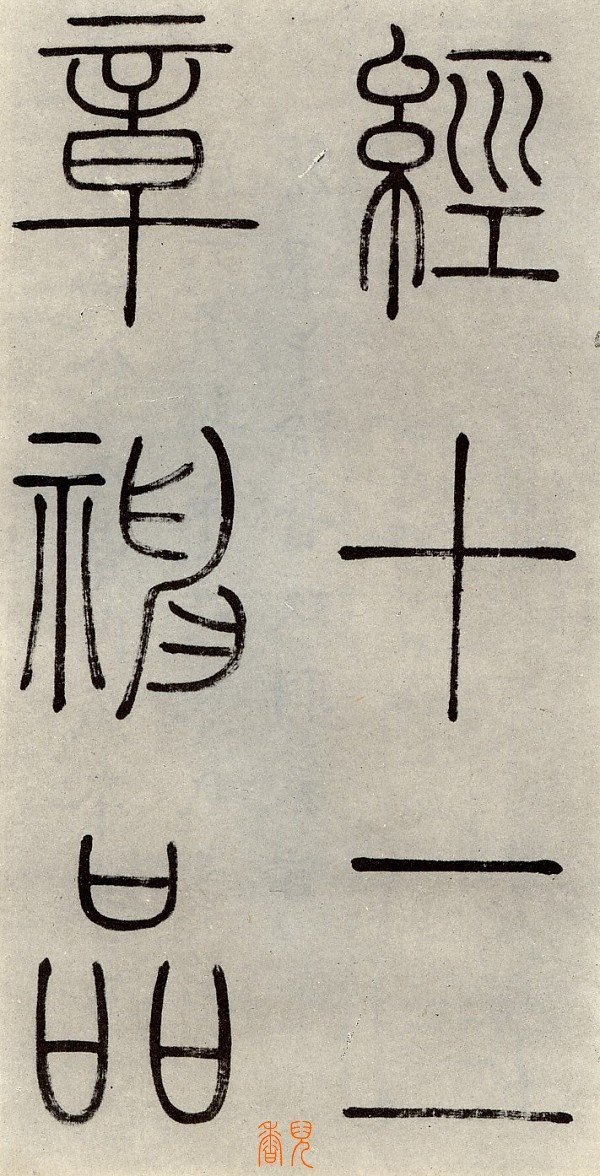

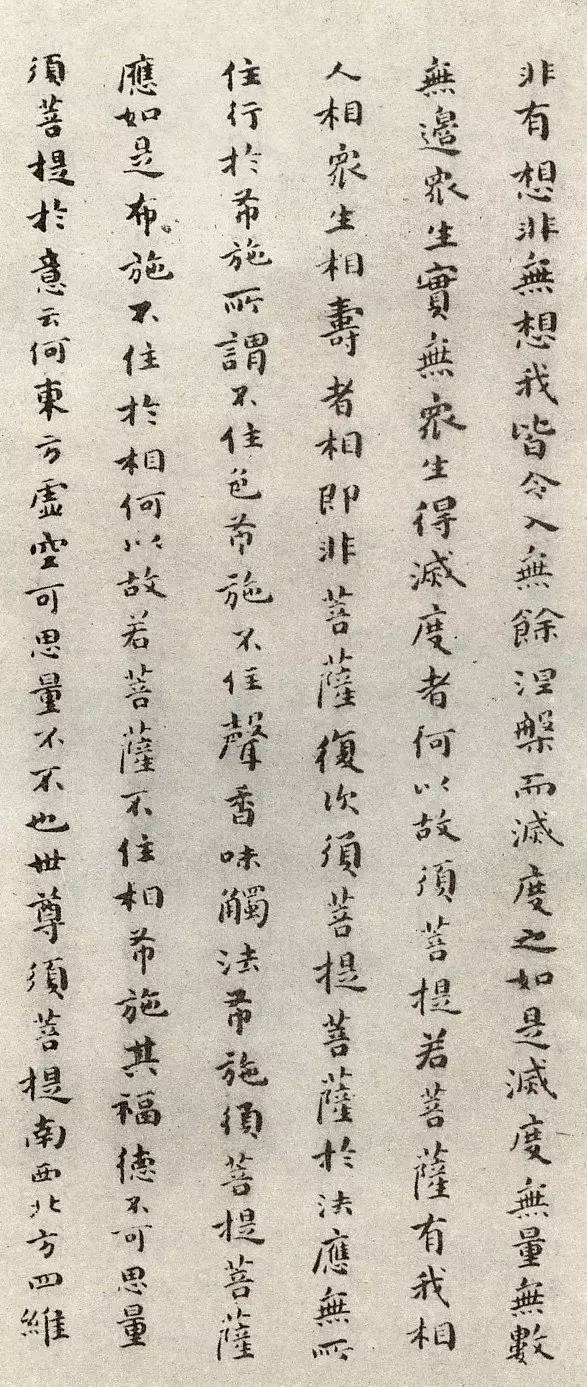

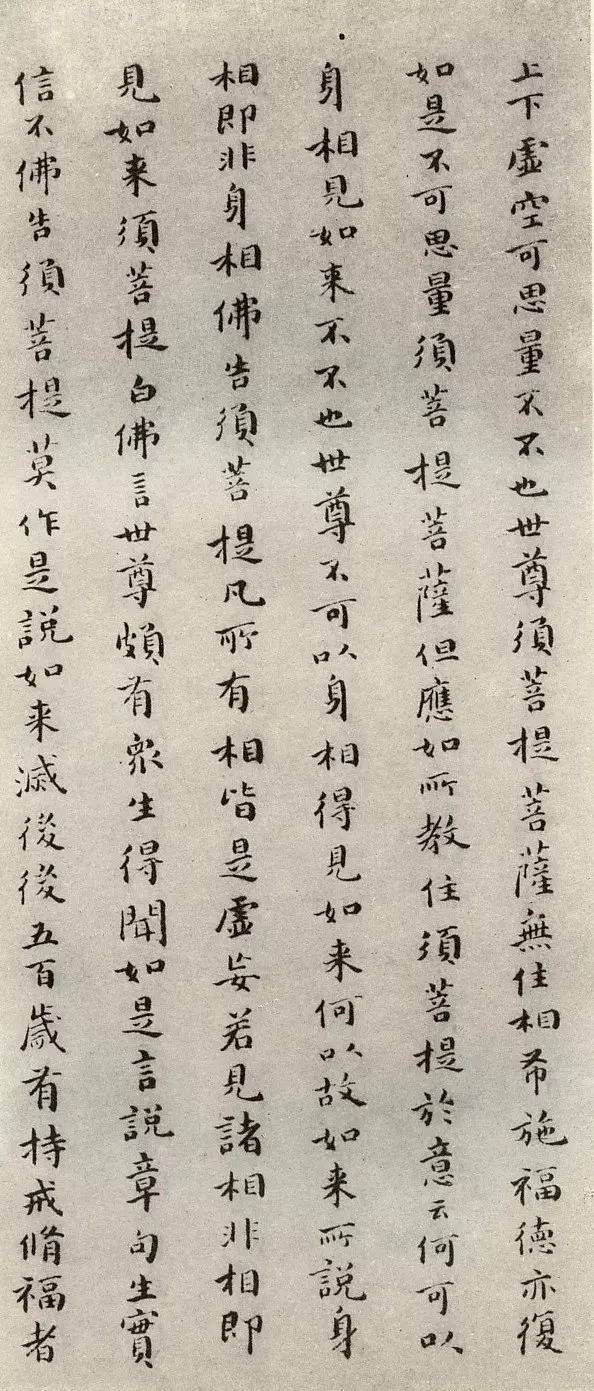

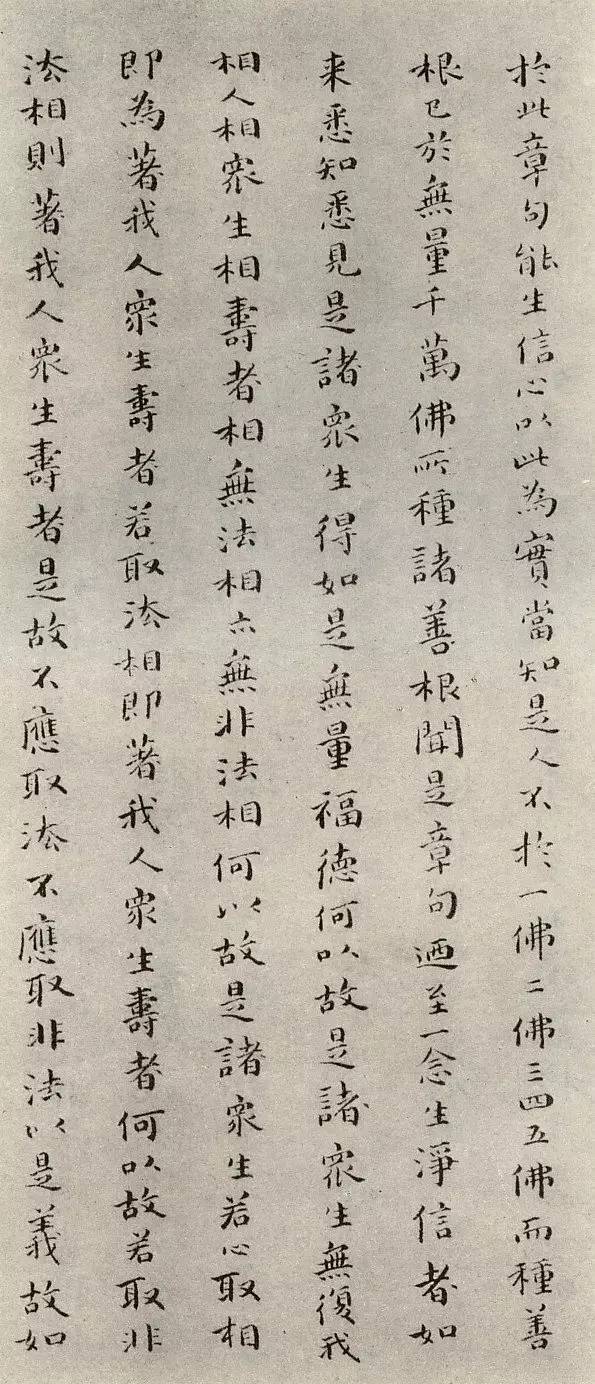

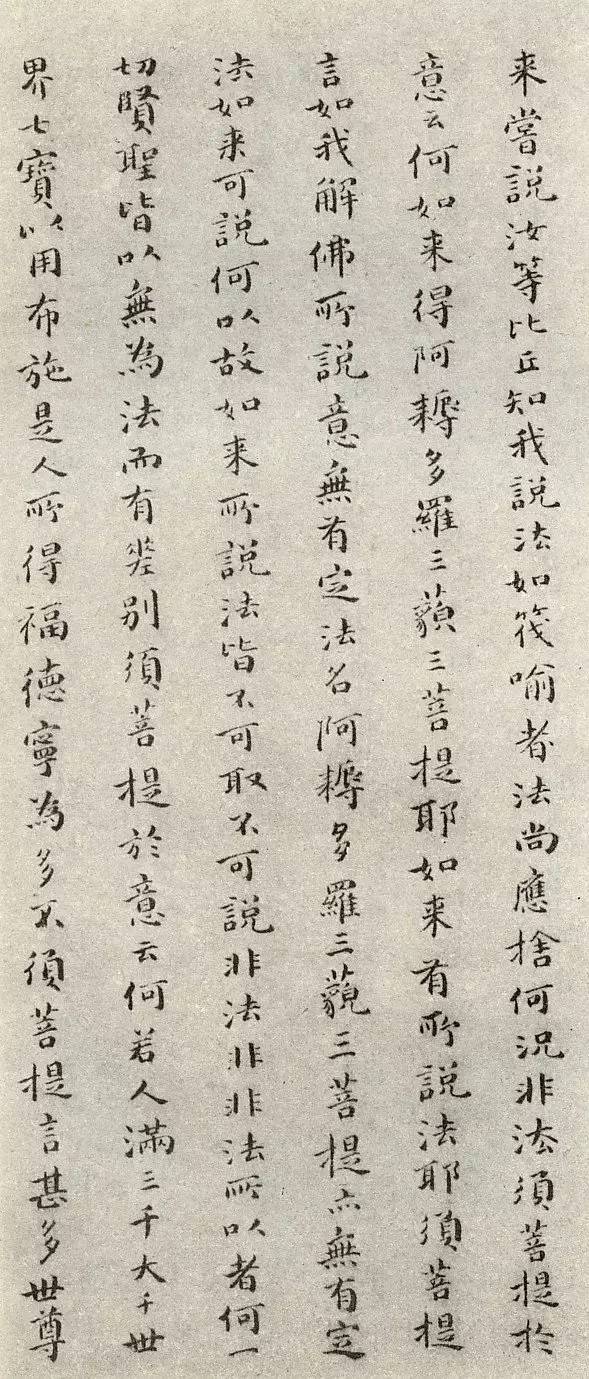

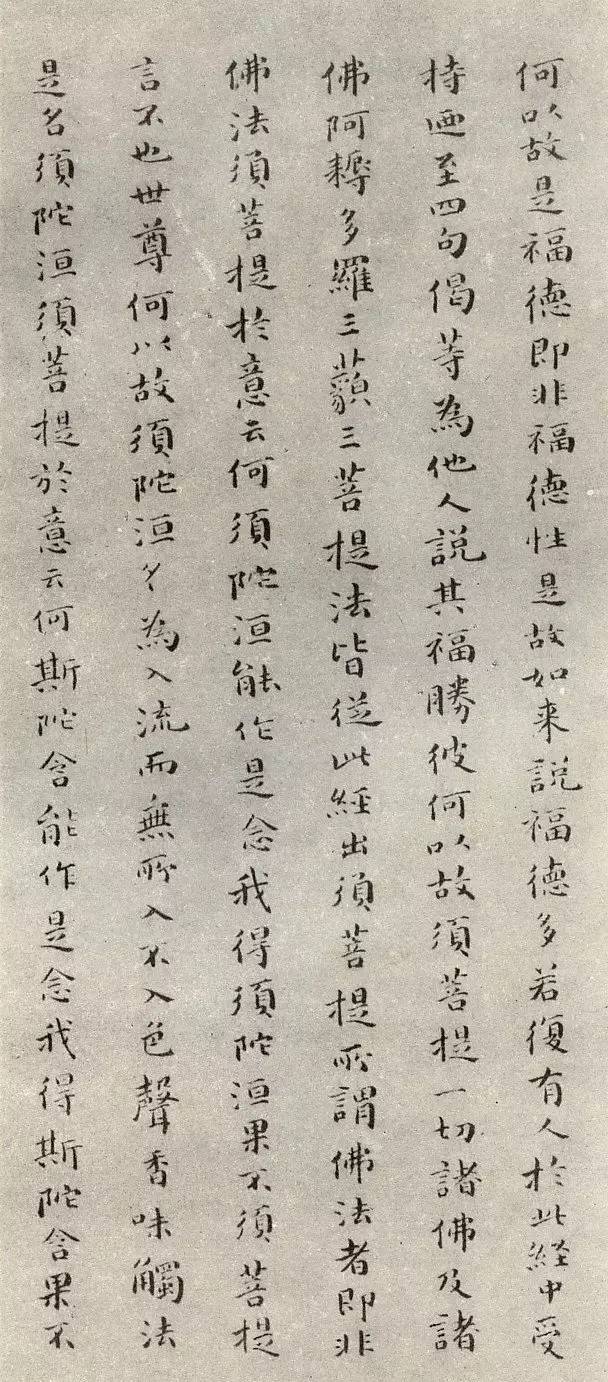

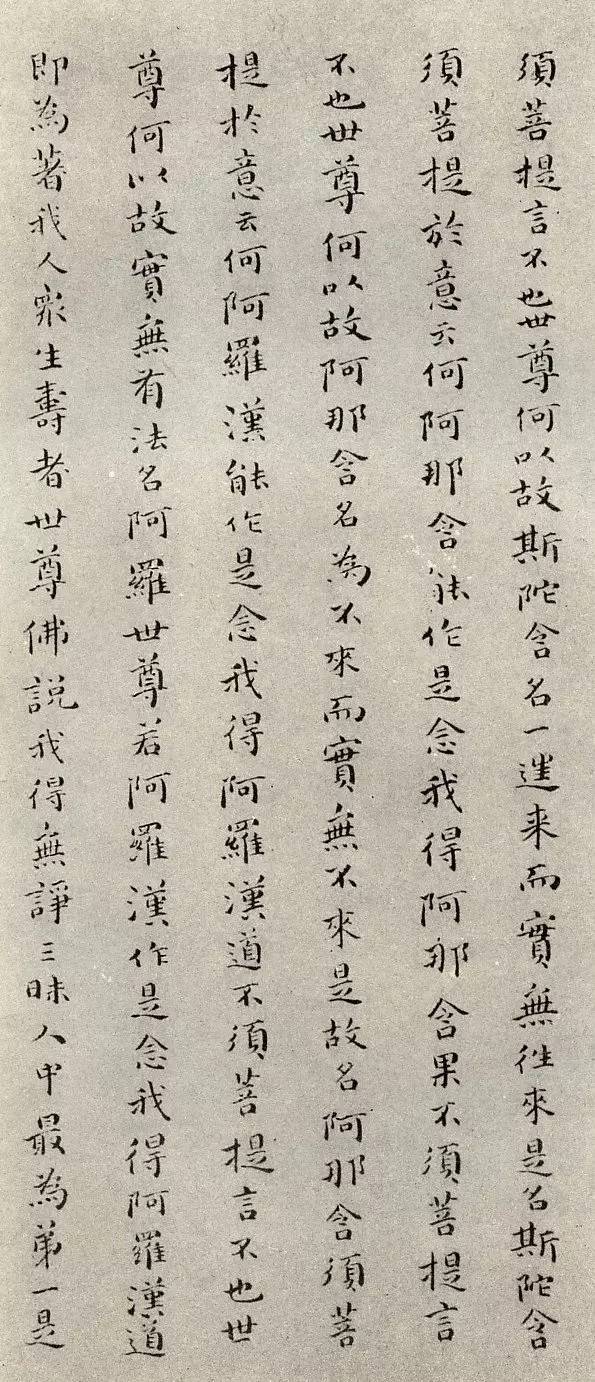

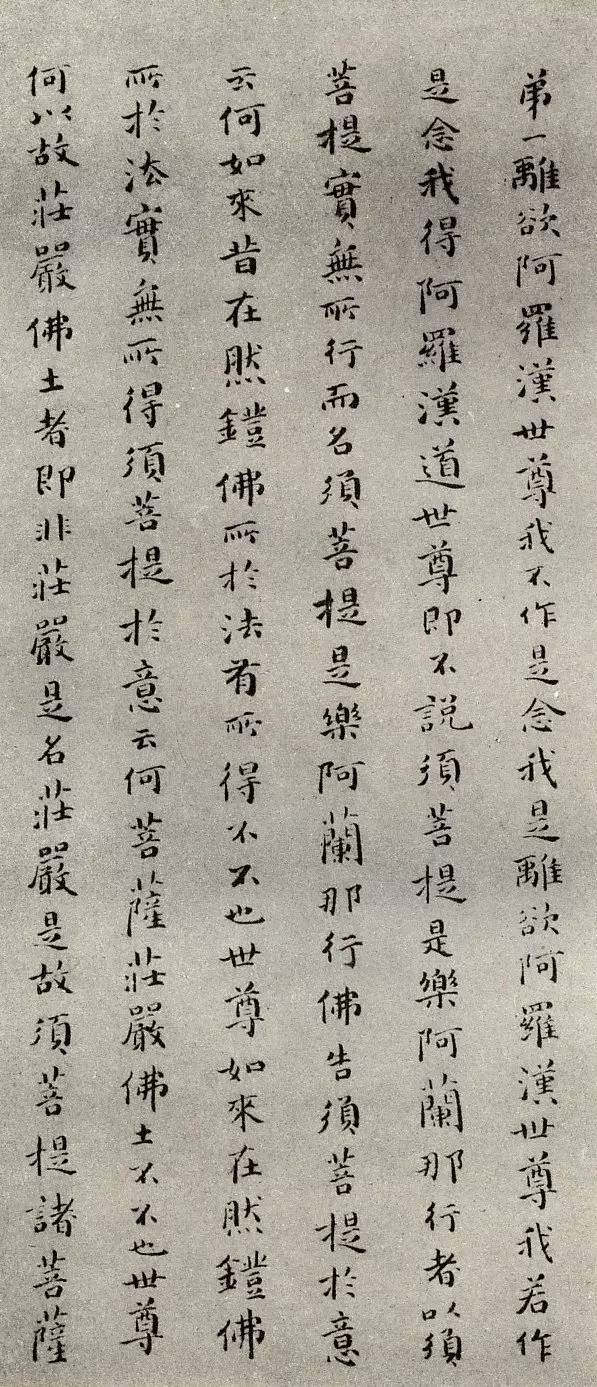

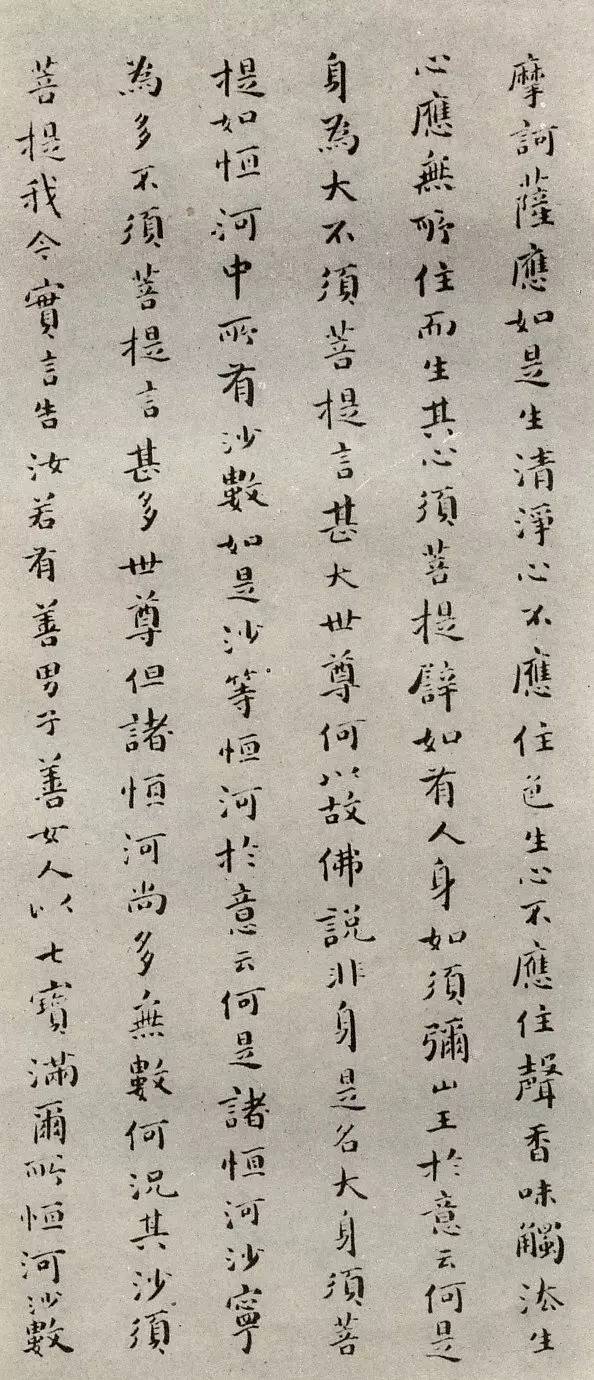

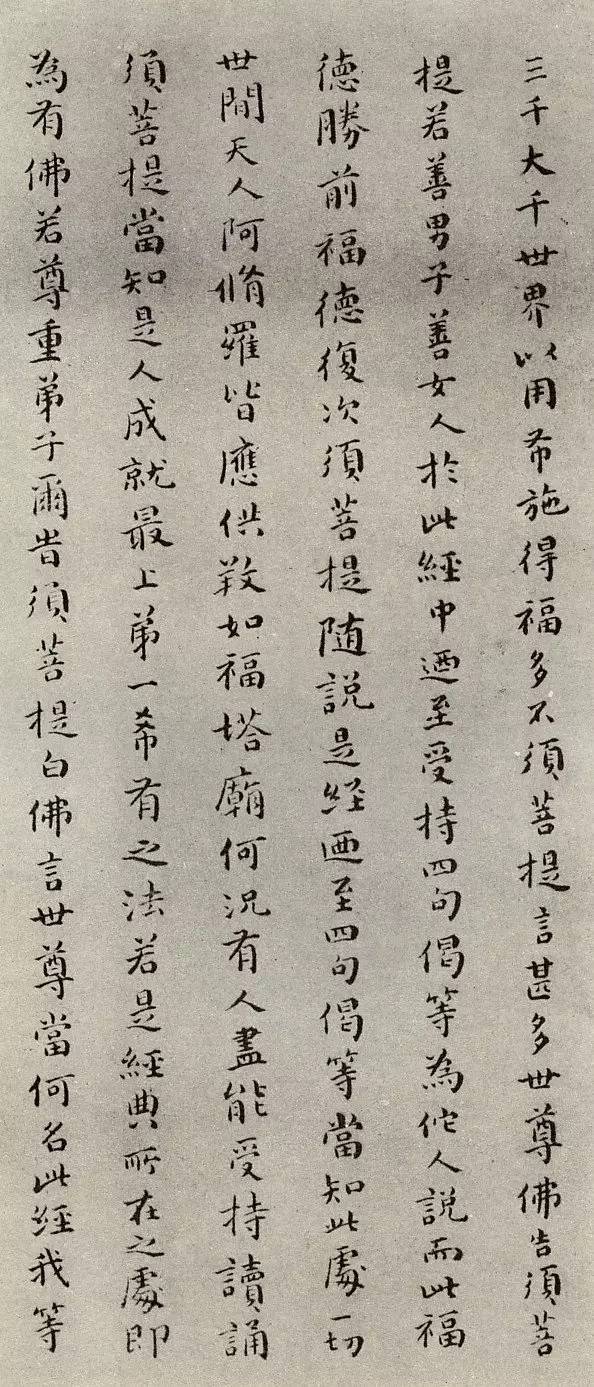

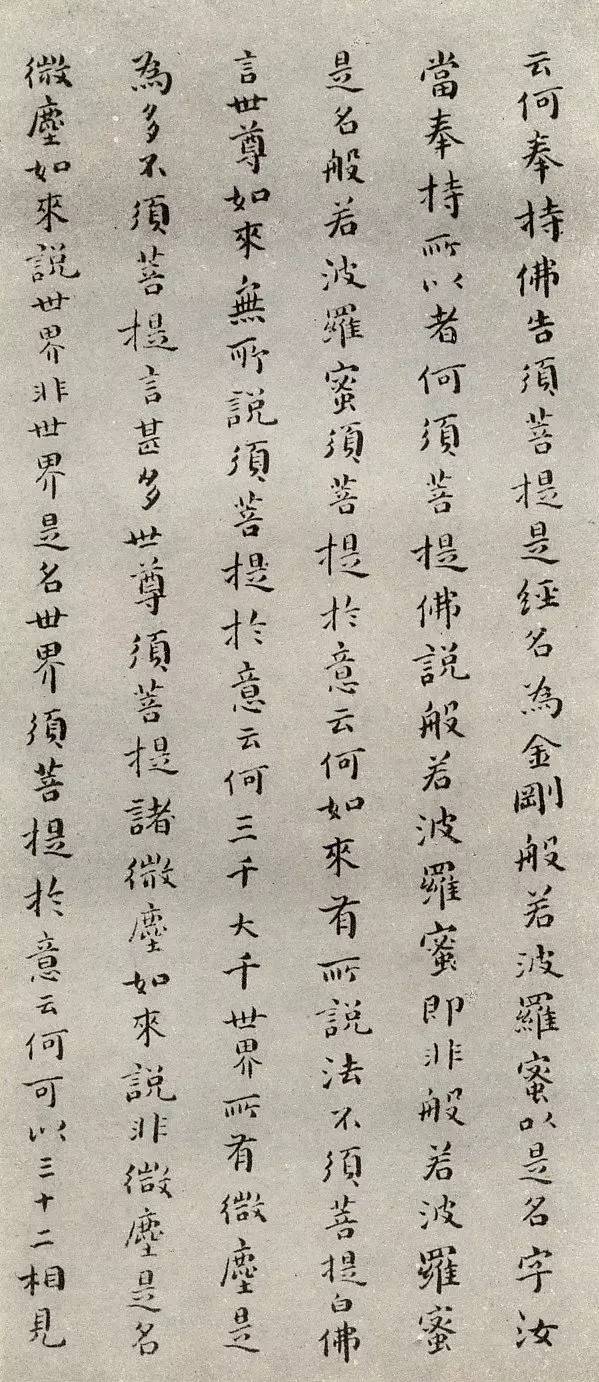

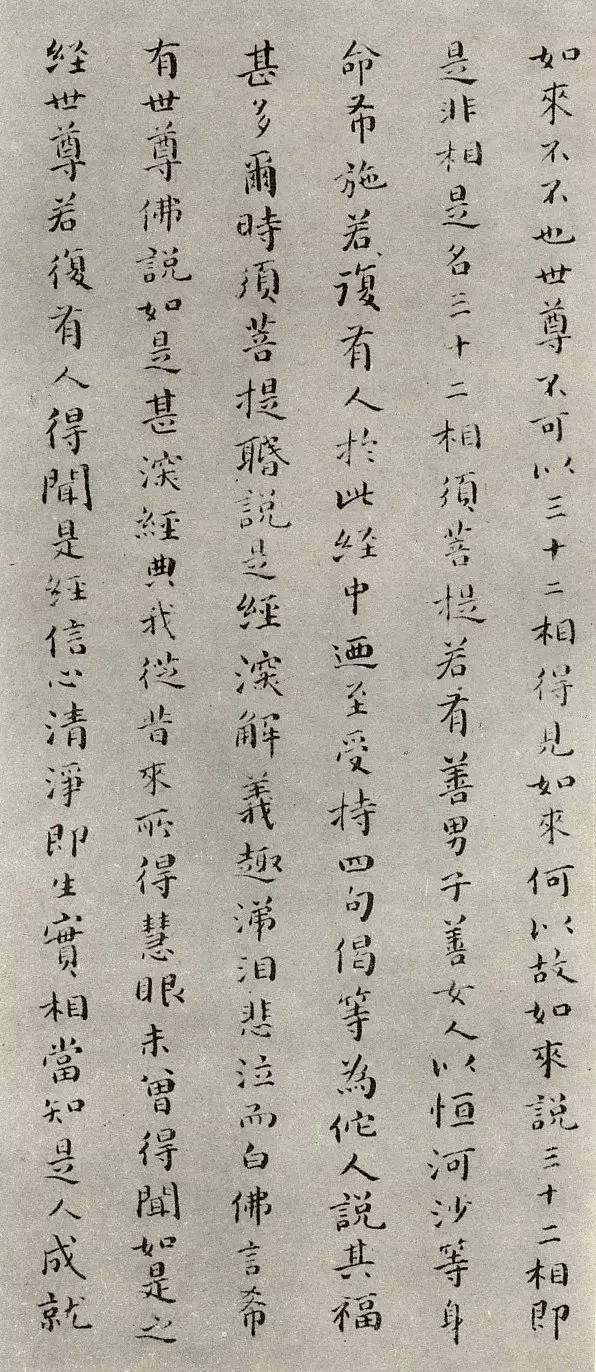

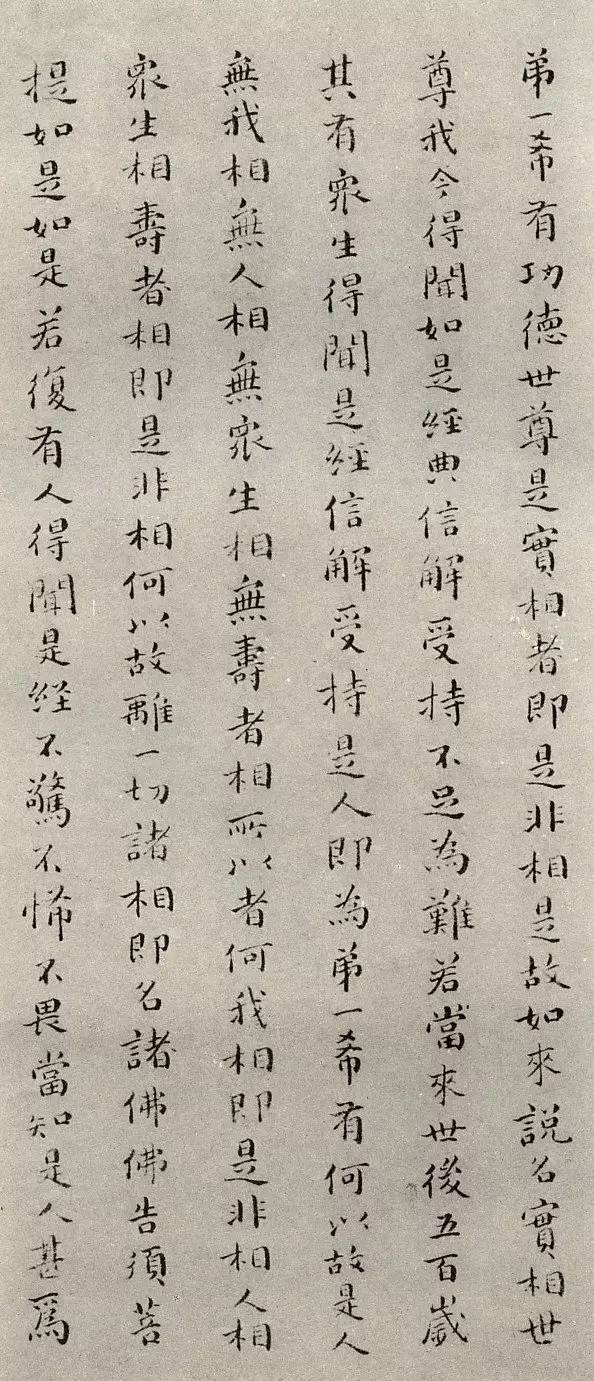

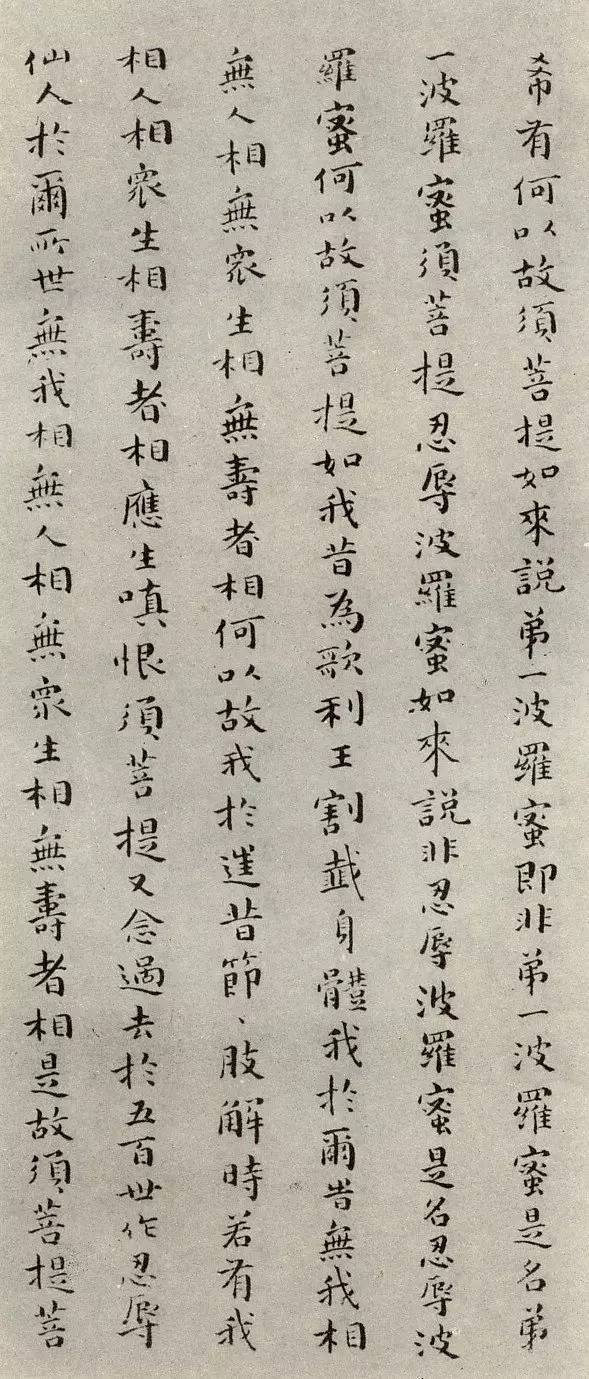

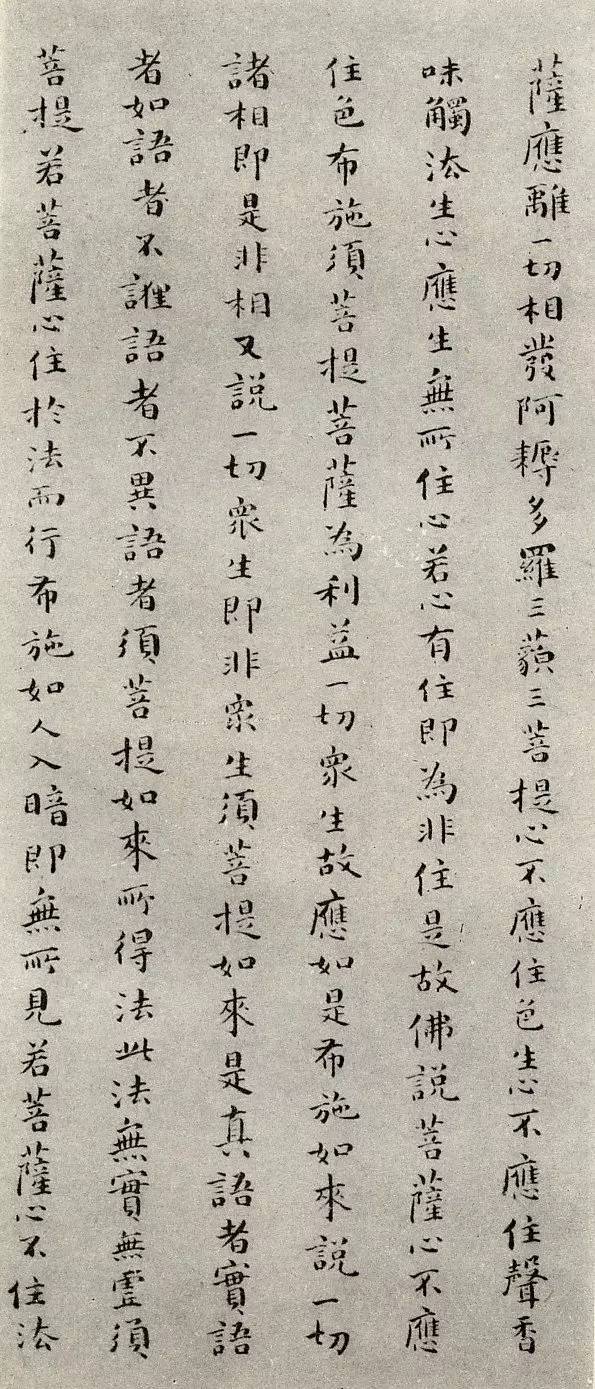

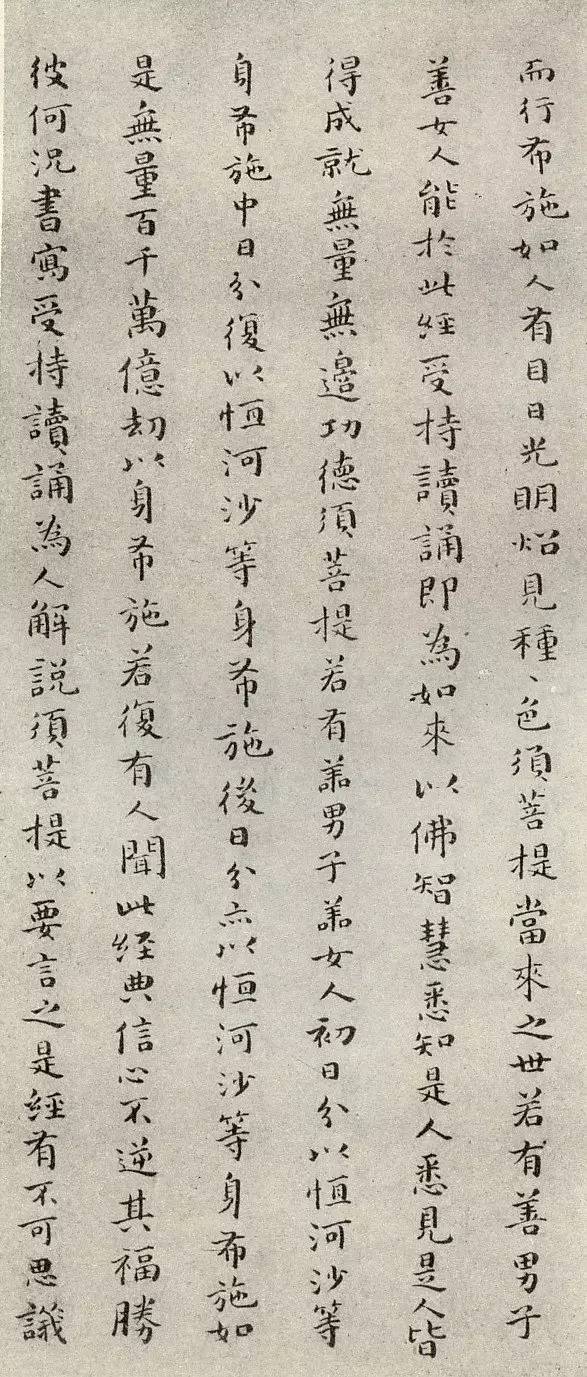

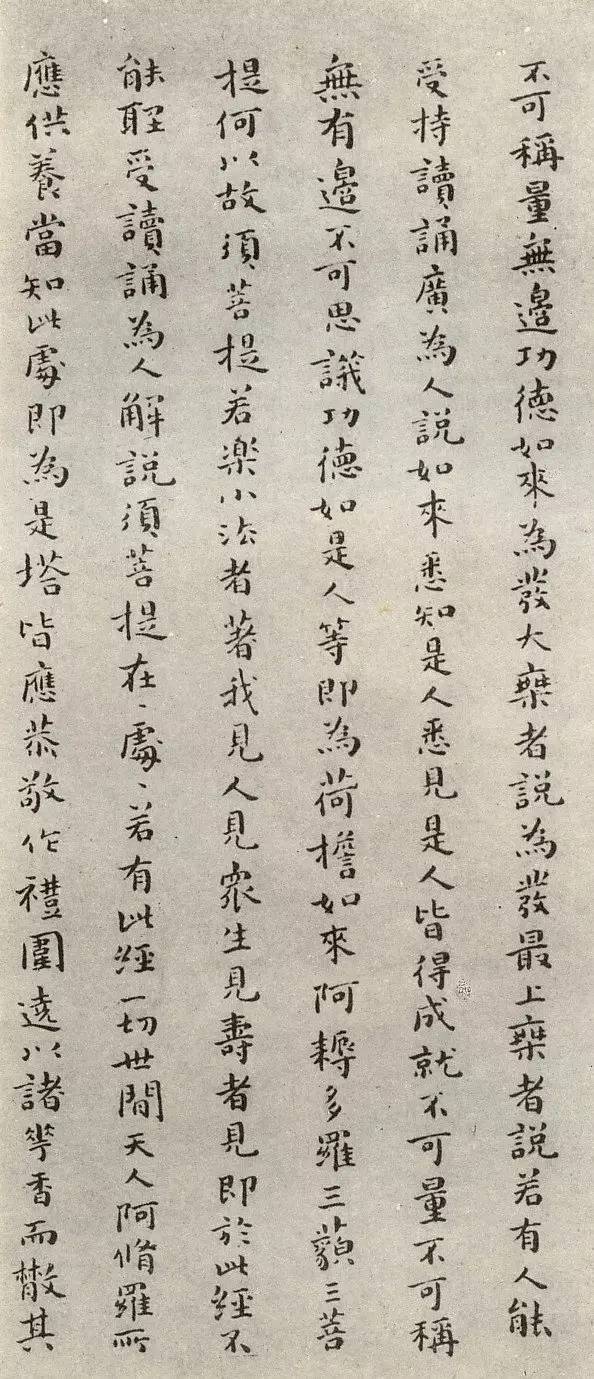

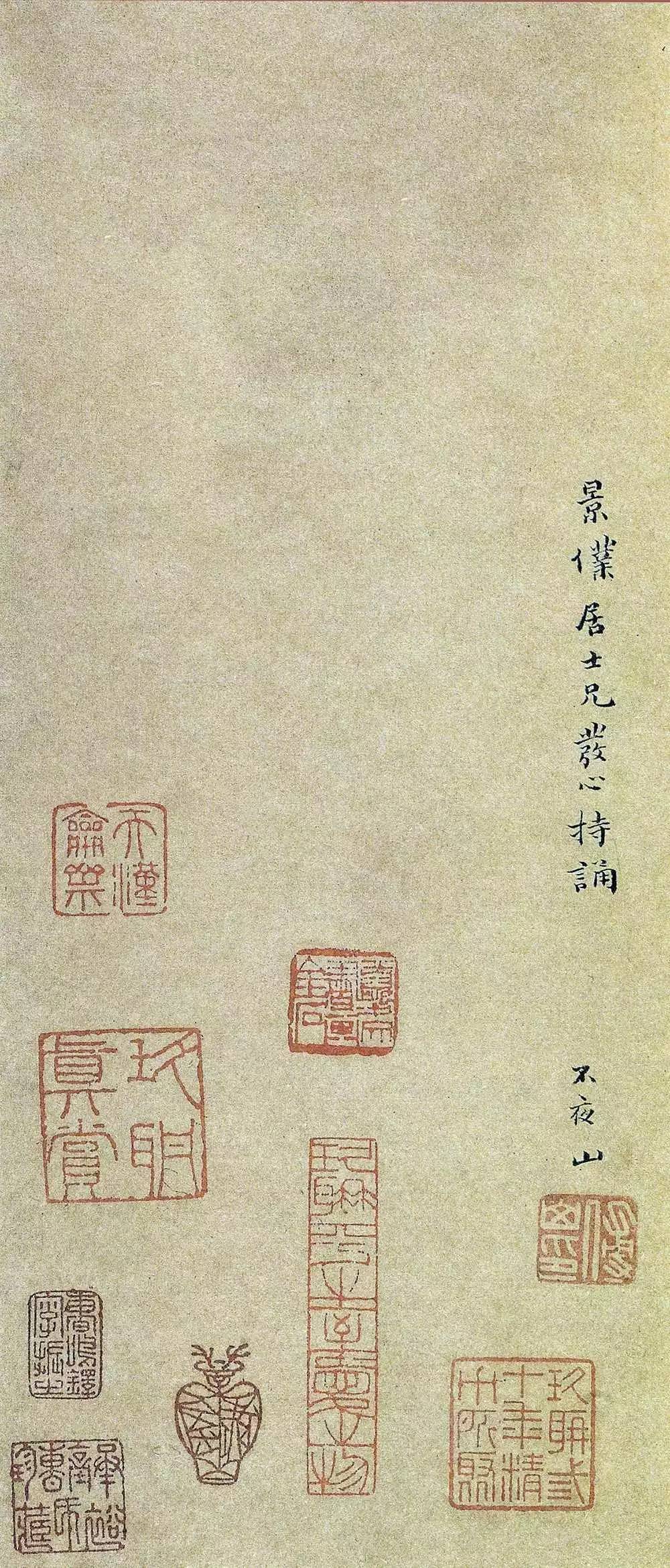

高清字帖 | 傅山《金刚经》

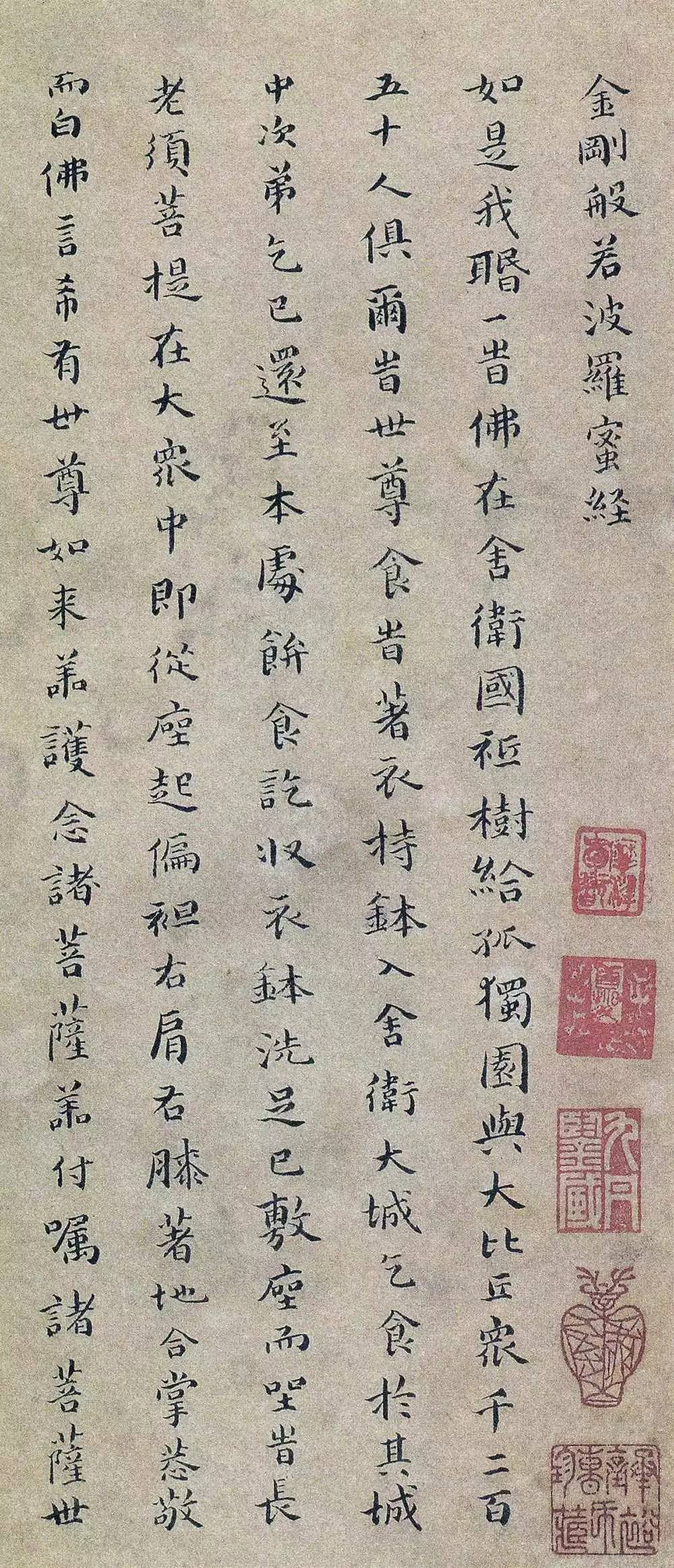

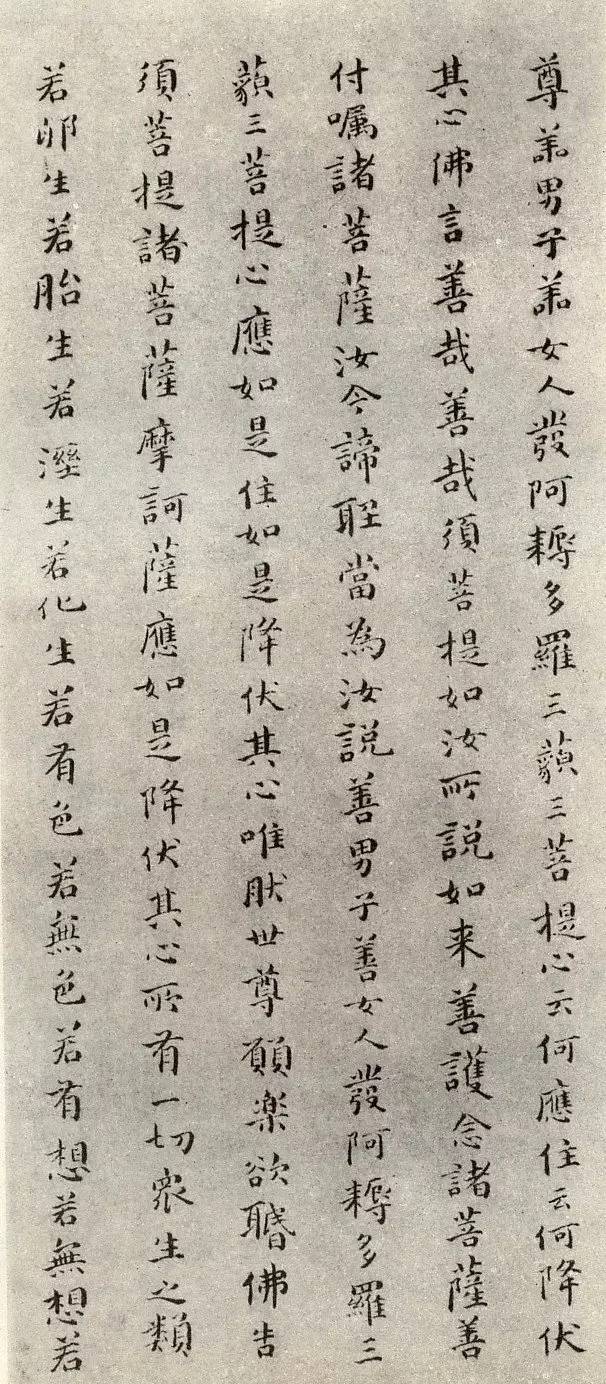

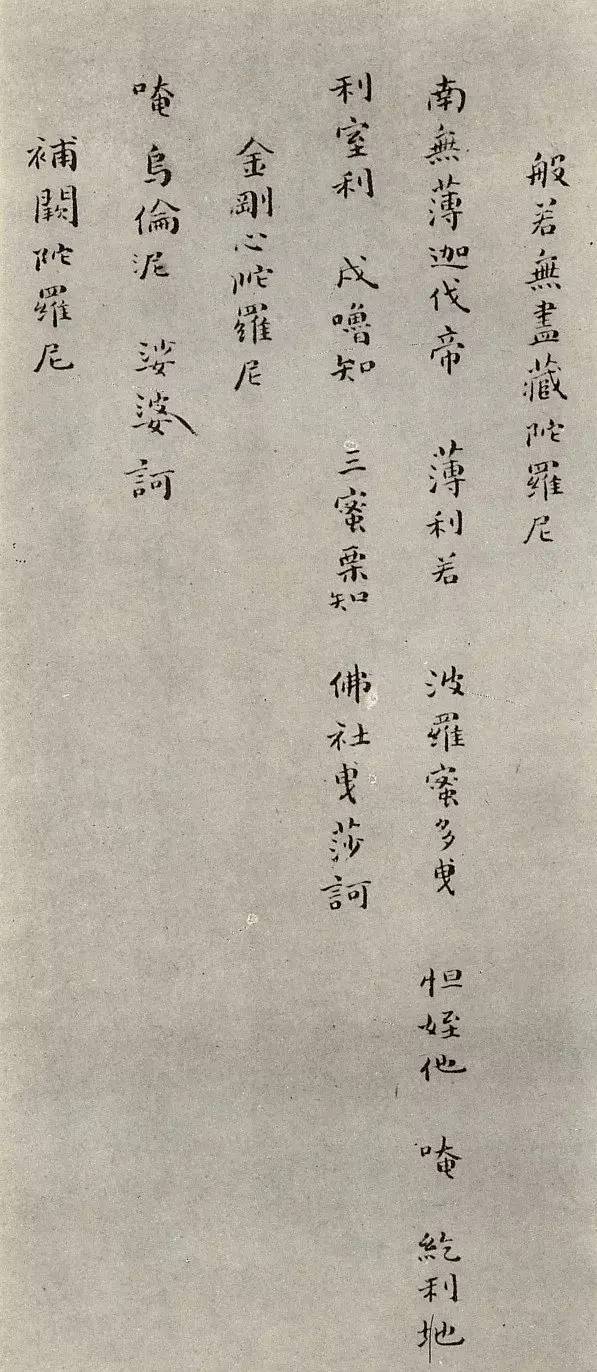

《金刚经》全称《金刚般若波罗蜜经》,是《大般若经》的一局部。佛说《大般若经》六百卷,是唐代高僧玄奘法师翻译的,第五百七十七卷《第九能断金刚分》便是盛行的《金刚般若波罗蜜经》。《金刚经》共同六种译本,除玄奘法师外,还有姚秦鸠摩罗什、元魏菩提流支、南北朝真谛、隋朝笈多、唐朝义净五位法师。现通行的《金刚经》是鸠摩罗什三藏法师翻译的,因其要言不烦,切入人心。故攻读《金刚经》者多以此本为典。《金刚经》的普遍流布与禅宗有着莫大的牵涉。禅宗一脉,释祖拈花,迦叶微笑,教外别传,以心印心。自达磨祖师传法东土,以《楞伽经》开示,经二祖慧可,三祖僧璨,至四祖道信。五祖弘忍以《金刚经》证觉,六祖慧能启顿悟法门,《金刚经》因此成为是佛教禅宗的印心宝典。

《金刚经》既是是《大般若经》的一局部,它的重心便是般若。般若,通译为智慧。智慧不是伶俐,是了悟,是悟后的行持,是必要验证的。平常经解,般若为三:文字般若、观照般若、实相般若。文字般若,指佛陀所说的一切言教。文字登记固然有其限制性,但”离却文字,凡圣永隔。”佛的智慧许多便保存留佛经里。观照般若中的”观”,是专心去看,”照”是无明。《论语》中有一段话:”视其因而,观其所由,察其所安。人焉�哉!人焉�哉!”视、观、察三者是有所不同的。观,既实在不虚,又有体悟在中间,并且光亮无暗。故观照的智慧是成佛的智慧。所谓实相,即使原先面貌,即使本心,即使如如来。因而,有”凡心即佛心”、”凡圣无二”之说。如何得逞般若,观音菩萨讲六度:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。前五度是根基,只有到达般若,能力妙觉圆融、无余涅盘。

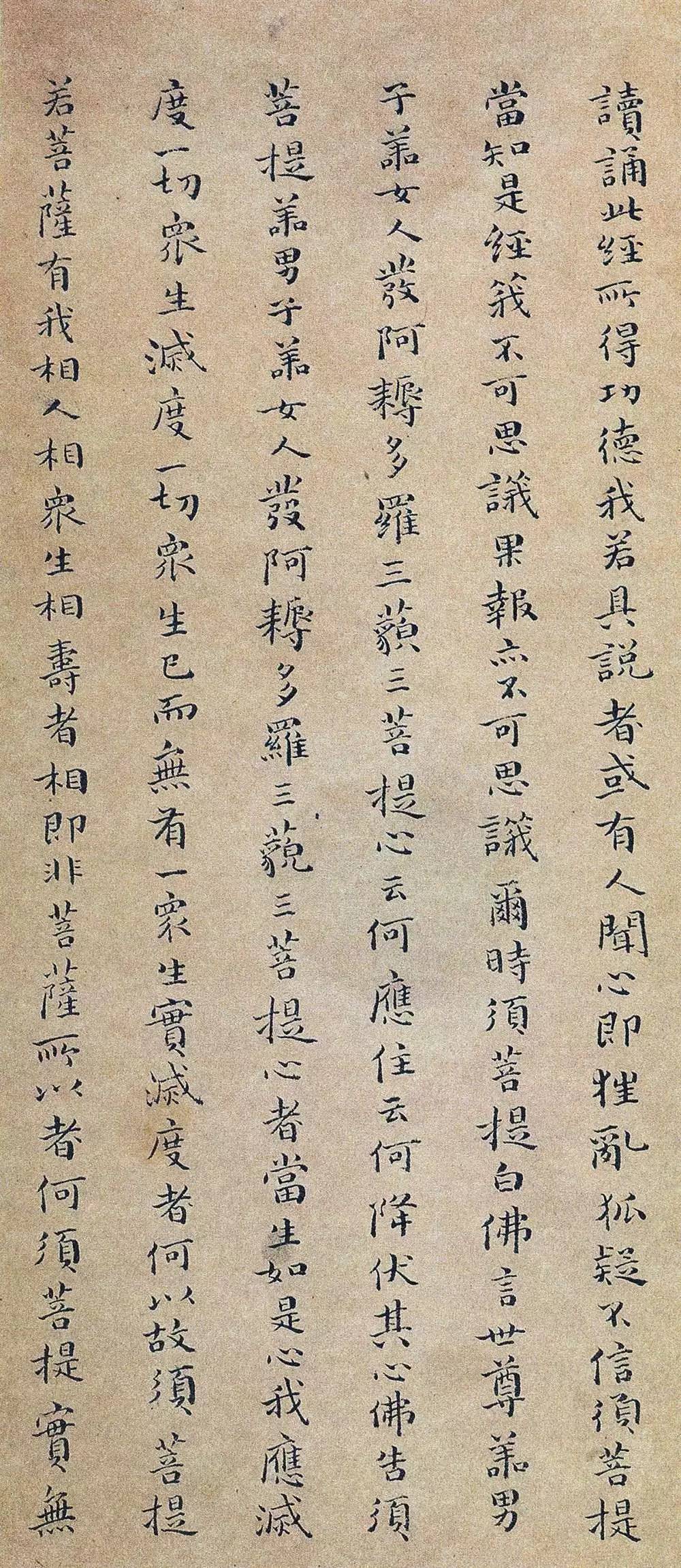

《金刚经》中所阐发的般若波罗蜜是离相无住。笈多法师译经名为《金刚能断般若波罗蜜经》、玄奘法师译为《能断金刚分》、义净法师译经名为《能断金刚般若波罗蜜经》。能断即使断灭,即断念、断苦恼、断一切假相。《金刚经》云:”无我相、无人相、无众生相、无寿者相。”我相是贪,人相是嗔,众生相是痴,寿者相是慢。佛陀教人即使息灭贪、嗔、痴。故《经》复云:”凡所有相,皆是虚妄。若知诸相非相,则见如来。”《金刚经》又云:”应无所住,而生其心。”无住,即是破执、去妄。佛悟道后的第一句话即使:”善哉!善哉!一切众生皆具如来智慧德相,只因幻想执着,不能证得。”因而,无住于相,便是般若,便是成佛的波罗蜜。但佛不说断灭相,省得众生陷入断常二见,不能得无上菩提。故《金刚经》云:”须菩提,汝若作是念,如来不以具足相故,得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提,莫作是念,如来不以具足相故,得阿耨多罗三藐三菩提。”

《金刚经》穿过离相无住、破执去妄所表述的真谛即是”性空幻有”。《大智度论》卷五:”观五蕴无我无我所,是名为空”。空,不是无,亦不是有,但它是实在的存留。空,譬喻的说,有点象宋明理学中所阐发的”天理”。但它的含义还要渊博和精湛。《金刚经》上说:”一切有为法,如梦境泡影,如雷亦如电,应作如是观”。理体无尘,万法皆空。故尔大德有言:”莫向外求,外是尘垢;莫向内求,内是湿染”。因而说,空是体悟,是妙觉。

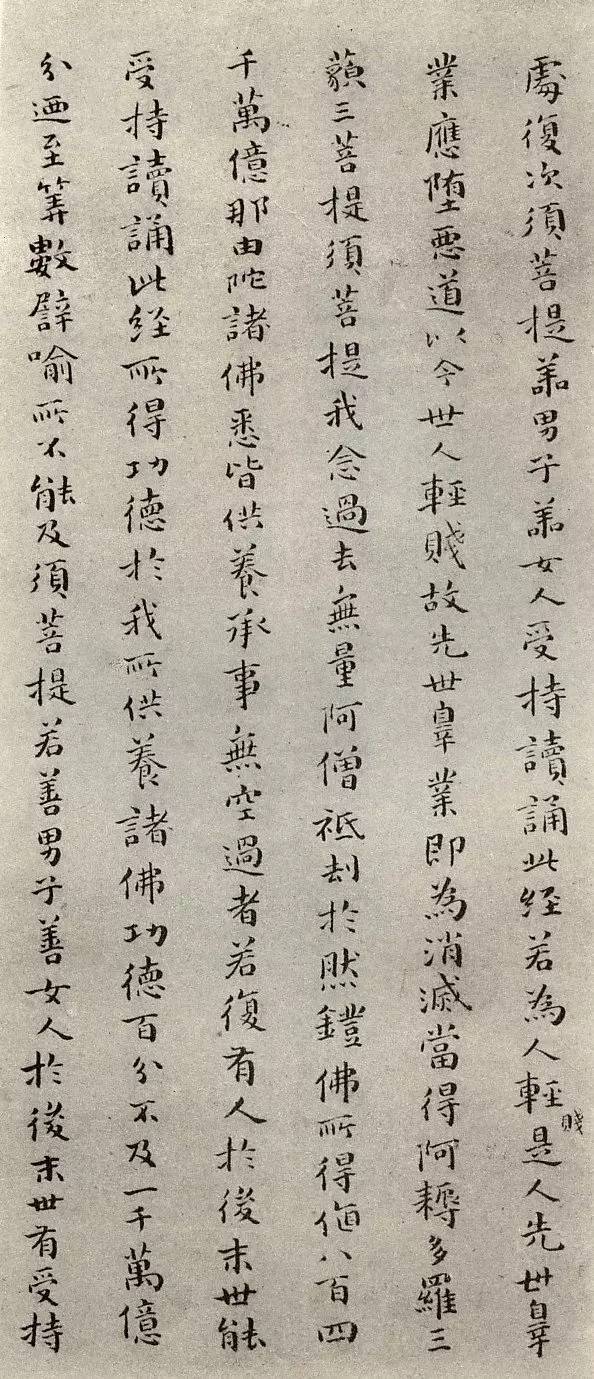

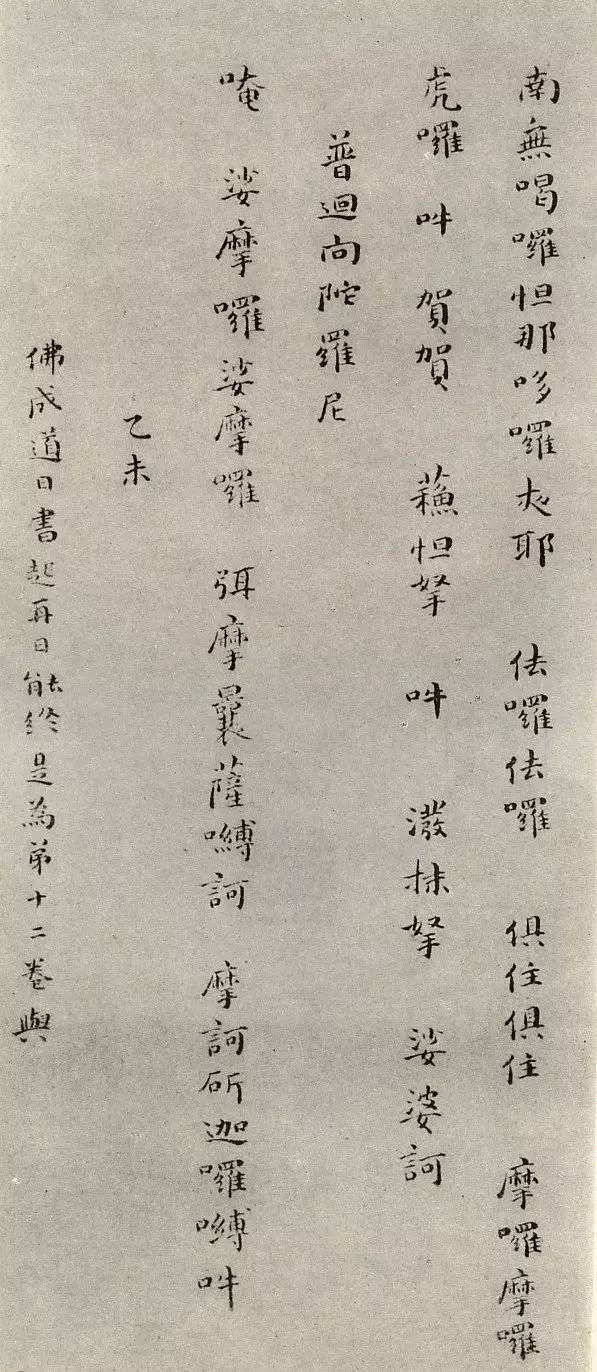

《金刚经》的流布对佛教的普遍传播起着不可估计的作用。佛教之因而在东土得以扎根、成长、扩散,其优处首要有两点:一是简易,二是速成。简易,便是善巧适宜,利上中下三根。一句阿弥陀佛,便可往生极乐净土。速成,便是即心即佛。放下屠刀,立地成佛。正是这种简易和速成,佛学成为中国士人文化教养的一个侧面。傅山生计的那个时代,不管人们的最后理念如何,佛教的精力都不同水准的波及着人们的观念和生存。傅山读过的经、律、论不少,但波及其本身的却是佛教中的般若观念。《金刚经》、《心经》、《大智度论》都是反映般若、启示智慧的。傅山在入狱尔后书写《金刚经》十二卷,其品德不但在抄经,也许有看透世尘、悟得性空幻有的含义在。

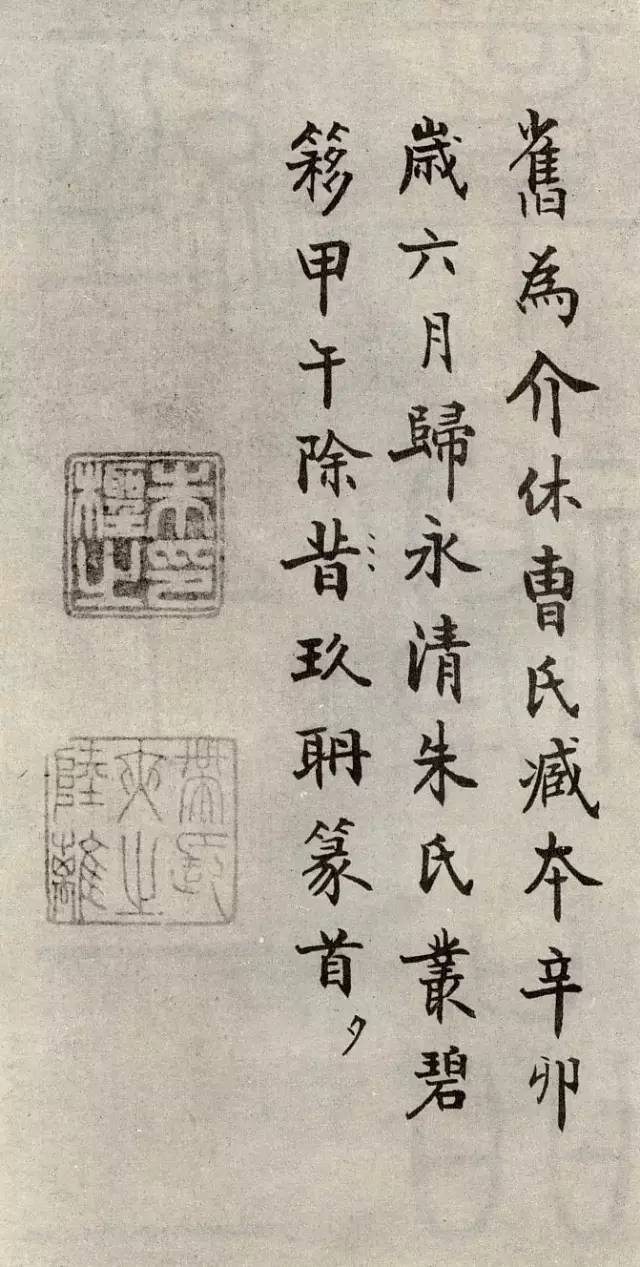

常赞春《跋傅青主先生书小楷金刚经》所说的”世尚传第十二本者”,民国年间也只出版两种,即山西书局本和商务印书馆本。一九九二年上海书店出版的《傅山小楷金刚经》则是依据商务印书馆本翻印的,只是转变了本来青山农黄葆�题写的封面和有”承裕堂收藏”的扉页。至于其它十本,则不曾面世,着落如何,不得而知。即便山西书局本之原迹,是否被当年山西书局经理赵正楷携至台湾,或流浪异乡,今藏何处,亦无从知道。而商务印书馆本被王先生辗转珍藏,并付梓于世,诚实是件不轻易的事。当然,我们不期望傅山存世的小楷《金刚经》仅此一本,因为傅山迟暮曾托僧人雪峰转赠曹秋岳《金刚经》一册,故尔傅山写过多少部《金刚经》还有待新的发觉。

—— END ——